Aktuelle Events

Versicherungen als Selbstständiger – darauf kommt es an

Welche Vor- und Nachteile Sie mit einer privaten Krankenversicherung gegenüber der gesetzlichen haben, und ob es sich für Sie überhaupt lohnt, in die PKV zu wechseln.

Wenn Sie sich gerade erst selbstständig gemacht haben oder vorhaben, ein eigenes Unternehmen zu gründen, haben Sie jetzt bestimmt mehr um die Ohren, als Ihnen lieb ist. Ein wichtiges – auch wenn unliebsames – Thema sind die Versicherungen, die Sie als Selbstständiger oder Freiberufler brauchen. Die wohl wichtigste davon ist die Krankenversicherung.

Welche Vor- und Nachteile Sie mit einer privaten Krankenversicherung gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung haben, und ob es sich für Sie überhaupt lohnt, in die PKV zu wechseln, soll in diesem Artikel näher beleuchtet werden. Damit fällt es Ihnen bestimmt leichter, auch für die Krankenversicherung selbstständig eine Entscheidung zu treffen.

PKV-Tarife sind einkommensunabhängig

Da Selbstständige ihre Beiträge zur GKV komplett aus eigener Tasche bezahlen müssen, kann das bei Gutverdienern sehr teuer werden. Zur Zeit liegt der maximale Beitragssatz zur GKV bei monatlich 827 Euro. Wer weniger verdient, zahlt weniger in die GKV ein. Jedoch geht die gesetzliche Krankenversicherung von einem monatlichen Mindestbruttogehalt von 1.061,67 Euro aus. Wer als Selbstständiger weniger verdient, muss daher dennoch den Mindestbeitragssatz von derzeit 181 Euro bezahlen. In diesem Fall sollten Sie unbedingt einen Termin im Jobcenter wahrnehmen, um zu klären, ob Sie möglicherweise staatliche Förderungen erhalten, wenn Sie sich erst kürzlich selbstständig gemacht haben.

Als Faustregel gilt, dass sehr gut verdienende Selbstständige in der PKV besser aufgehoben sind, und Selbstständige mit niedrigem Einkommen lieber die GKV wählen sollten.

Keine Mindesteinkommensgrenze für Selbstständige

Im Gegensatz zu Angestellten müssen Selbstständige keinen Nachweis über ein Mindesteinkommen vorlegen, womit sie sich für die Aufnahme in die PKV qualifizieren würden. Grundsätzlich können Selbstständige, ganz gleich welches Einkommen sie haben, in die PKV wechseln.

Junge, gesunde Singles profitieren in der PKV

Vor allem für junge, gesunde Selbstständige ist die PKV oftmals attraktiver als die GKV, da Erstere bessere Leistungen zu einem günstigeren Preis bieten kann, und das ganz unabhängig vom Einkommen. Bei einer PKV kann ein Versicherungspaket geschnürt werden, das genau die Leistungen abdeckt, die für wichtig und nötig erachtet werden. Leistungen, die nicht benötigt werden, werden im Tarif ausgeschlossen und müssen entsprechend auch nicht bezahlt werden. Bei Abschluss eines Vertrags in der PKV haben Sie Anspruch auf Leistungsgarantie. Was vereinbart wurde, wird auch bezahlt. Im Gegensatz dazu fallen Leistungen in der GKV manchmal dem Rotstift zum Opfer und werden ersatzlos gestrichen.

Zweischneidiges Schwert – Familienmitglieder in der PKV

Etwas schwieriger wird es, wenn der oder die Selbstständige eine Familie hat und noch Kinder mitzuversichern sind. Diese müssen nämlich in der PKV extra versichert werden, wogegen sie in der GKV bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres (sofern sie sich nicht vorher selbst versichern müssen) kostenlos mitversichert sind. Viele privaten Krankenversicherungen bieten jedoch Familientarife an, oder versichern Kinder besonders günstig mit. Vergleichen lohnt sich daher in jedem Fall.

Selbstständige mit Vorerkrankungen und Gründer über 55

Der Kostenvorteil der PKV gegenüber der GKV schlägt schnell ins Gegenteil um, wenn eine Vorerkrankung vorliegt. Lassen Sie sich in diesem Fall gut beraten und vergleichen Sie die verschiedenen PKV-Tarife. Dasselbe gilt für Selbstständige, die das 55. Lebensjahr schon überschritten haben und in die PKV wechseln wollen. Das ist in den meisten Fällen mit sehr hohen Tarifen verbunden und spart gegenüber der GKV keine Kosten.

Wechsel von der PKV in die GKV

Sind Sie jünger als 55 Jahre können Sie von der privaten zurück in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln. Dabei müssen Sie jedoch entweder als Arbeitnehmer versicherungspflichtig bei jemand anderem angestellt sein, oder die selbstständige Tätigkeit nur noch nebenberuflich ausüben.

Sind Sie älter als 55 Jahre ist der Wechsel in die GKV nicht mehr möglich.

Fazit

Für junge, gesunde Singles, die sich gerade erst selbstständig gemacht haben, lohnt sich die PKV in den allermeisten Fällen und kann einen gewaltigen Kostenvorteil mit sich bringen, insbesondere wenn sie gut verdienen.

Sollten Sie Kinder haben, ist es wichtig, die Familientarife der einzelnen Versicherungen genau zu studieren. Oftmals finden Sie dort auch günstige Tarife und kommen unterm Strich genauso günstig weg wie mit einer Mitgliedschaft in der GKV.

Selbstständige mit Vorerkrankungen und im fortgeschrittenen Alter haben es dagegen oft schwer, überhaupt in die PKV aufgenommen zu werden. Sehr häufig haben diese Menschen keinerlei Kostenersparnis gegenüber der GKV und sollten lieber bei dieser bleiben.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Wie teuer ist es, ein Start-up in Deutschland zu gründen?

Erfahren Sie, welche Kosten 2025 bei der Gründung eines Start-ups in Deutschland anfallen, von Stammkapital bis Notar- und Digitalisierungskosten.

Die Gründung eines Start-ups in Deutschland ist wie der Sprung in kaltes Wasser. Erfrischend, aufregend, aber nicht für alle. Zwischen Euphorie, Papierbergen und der ersten Steuer-ID beginnt das echte Abenteuer Unternehmertum. Begeisterung ist der Treibstoff, doch wer den Weg kennt, schwimmt leichter durch den Behördendschungel. Dies wird verlangt, um wirklich etwas Eigenes aufzubauen.

Die Grundlagen: Welche Kosten auf Gründer zukommen

Bevor ein Unternehmen offiziell an den Start gehen kann, fallen einige unvermeidbare Basiskosten an. Bei der Gründung einer GmbH ist das Stammkapital von mindestens 25.000 Euro der entscheidende Grundstein, wovon mindestens 12.500 Euro direkt eingezahlt werden müssen. Hinzu kommen Gebühren für den Notar, die Eintragung ins Handelsregister und die Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

Insgesamt sollten Gründer für eine klassische GmbH zwischen 1.000 und 4.500 Euro an Gründungskosten einplanen, abhängig von Komplexität, Anzahl der Gesellschafter und individueller Beratung.

Auch günstigere Alternativen wie die UG (haftungsbeschränkt) bieten sich an. Diese Mini-GmbH kann schon ab 1 Euro Stammkapital gegründet werden, eignet sich aber eher für kleine oder testweise Projekte. Dennoch sollte niemand glauben, dass damit alle bürokratischen Hürden aus dem Weg sind, denn auch hier sind Notar- und Gerichtskosten Pflicht.

Mehr als nur Papierkram: Die digitalen Chancen

Die deutsche Gründerszene hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Dank neuer Technologien, staatlicher Förderungen und digitaler Plattformen ist der Einstieg einfacher geworden, zumindest organisatorisch.

Besonders künstliche Intelligenz (KI) hat zahlreiche Branchen revolutioniert und völlig neue Geschäftsfelder geschaffen. Start-ups entstehen nicht mehr nur in klassischen Bereichen wie Handel oder Produktion, sondern zunehmend online.

So erleben wir in der Unterhaltungsbranche einen Boom. Dank der zahlreichen Features und Innovationen gibt es jetzt Zugang zum zum Bonus Meister im Online Casinos, wo Deutsche beispielsweise entdecken können, wo es die besten Vorteile und Erfahrungen gibt.

Dieser aktuelle Trend zeigt, dass Innovation und Unternehmergeist längst nicht mehr nur in Werkhallen oder Büros entstehen, sondern im digitalen Raum. Oft mit nur einem Laptop und einer guten Idee.

Bürokratie und Notarkosten: Das unvermeidliche Fundament

Egal ob GmbH, UG oder GbR, an einem Schritt führt kein Weg vorbei: dem Gang zum Notar. Ohne seine Unterschrift bleibt jede Gründung nur ein guter Plan. Der Gesellschaftsvertrag muss beurkundet, das Unternehmen im Handelsregister eingetragen und eine Gesellschafterliste erstellt werden.

Die Kosten dafür variieren je nach Aufwand und Standort: Für die notarielle Beurkundung sollten Gründer mit 500 bis 1.000 Euro rechnen, die Eintragung im Handelsregister kostet meist zwischen 150 und 350 Euro. Hinzu kommt die Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger mit rund 100 Euro.

Die versteckten Kosten: Von der IT bis zur Kaffeemaschine

Viele Gründer konzentrieren sich auf die offiziellen Gebühren, vergessen aber die praktischen Ausgaben im Alltag. Büromöbel, Computer, Softwarelizenzen, Versicherungen und Marketingmaßnahmen gehören ebenso in den Finanzplan wie Gründungskosten. Diese Posten lassen sich zwar steuerlich absetzen, müssen jedoch zunächst bezahlt werden.

Gerade im ersten Jahr ist Liquidität entscheidend. Wer hier zu knapp kalkuliert, gerät schnell ins Straucheln. Experten empfehlen, einen Finanzpuffer von mindestens 20 % der geplanten Startkosten einzuplanen für Unvorhergesehenes, wie technische Probleme oder Nachzahlungen.

Finanzierung und Fördermöglichkeiten

Zum Glück gibt es in Deutschland eine Vielzahl staatlicher Förderungen und Programme, die Start-ups unterstützen. Die KfW-Bank, regionale Wirtschaftsförderungen oder spezielle Gründerstipendien helfen beim Start. Auch Business Angels und Venture Capital werden zunehmend wichtiger, um innovative Ideen auf die Straße zu bringen.

Doch egal ob Fremdkapital oder Eigenmittel: Eine solide Finanzplanung ist der Trick. Ein detaillierter Businessplan zeigt nicht nur Investoren, sondern auch den Gründern selbst, ob ihr Konzept langfristig tragfähig ist.

Digitalisierung als Wachstumsmotor

Die digitale Transformation hat den Gründungsprozess selbst vereinfacht: Online-Anmeldungen, elektronische Signaturen und digitale Buchhaltung sparen Zeit und Papier. Gleichzeitig entstehen unzählige neue Geschäftsmöglichkeiten, von KI-gestützten Tools bis hin zu datenbasierten Plattformen.

Wie stark diese Entwicklung die deutsche Wirtschaft verändert, zeigt sich besonders in Online Branchen, wo KI, Automatisierung und datengetriebene Prozesse Gründungen agiler machen.

Gründungskosten ja, aber unbezahlbare Chancen

Eine Unternehmensgründung in Deutschland kostet Zeit, Geld und Nerven. Doch wer diesen Weg geht, investiert in Freiheit, Kreativität und Selbstbestimmung. Die Hürden sind schon da, aber die Chancen größer denn je. Wer klug plant und flexibel bleibt, findet im deutschen Gründungsdschungel nicht nur den Weg nach oben, sondern auch nachhaltigen Erfolg.

Unternehmensnachfolge per Search Funds

Kaum jemand hat beim Thema Gründen sofort die Übernahme eines etablierten Betriebs vor Augen. Doch gerade das kann eine spannende Alternative sein.

Deutschland hat ein massives Problem. Und nein, gemeint ist nicht die Bahn, sondern der demografische Wandel. 31 Prozent aller Unternehmensinhaber*innen sind über 60 Jahre, und wenn sie in Rente gehen, droht uns eine massive Nachfolgewelle. Schon jetzt suchen laut KfW jährlich rund 125.000 mittelständische Unternehmen in Deutschland eine Nachfolge.

Genau darin liegt auch eine Chance, und zwar für junge Menschen, die den Weg ins Unternehmertum suchen. Statt der Ungewissheit einer Neugründung, bieten diese Betriebe bewährte Geschäftsmodelle, solide Kund*innenbeziehungen und ein erprobtes Team. Die größte Sorge junger Unternehmer*innen, ob das Produkt wirklich am Markt ankommt, ist hier bereits überwunden. Der/die Käufer*in übernimmt eine funktionierende Firma und kann direkt damit beginnen, das Wachstum mit kleinen Verbesserungen anzukurbeln.

Nachfolge – oft günstiger als vermutet

Allerdings herrscht häufig der Irrglaube, dass ein Unternehmenskauf nur für finanzstarke Investor*innen infrage kommt. Ein genauerer Blick auf Marktdaten, etwa von der Deutschen Unternehmerbörse (DUB), widerlegt dies klar. Kleine und mittelgroße Unternehmen wechseln den/die Eigentümer*in typischerweise zu Preisen zwischen dem vier- und achtfachen ihres jährlichen Gewinns (EBIT).

Das lässt sich an einem einfachen Beispiel verdeutlichen: Ein profitables Unternehmen mit einem EBIT von beispielsweise 250.000 Euro könnte bereits für rund eine Millionen Euro erworben werden – viel Geld, aber mithilfe von Banken durchaus finanzierbar. Denn das Risiko ist überschaubar.

Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen und langfristigen Verträgen, beispielsweise aus den Bereichen IT-Service, Facility Management oder Logistik, sind besonders beliebt. Rund 75 Prozent des Kaufpreises können so häufig über Fremdkapital abgedeckt werden. Der/die Käufer*in benötigt also nur etwa ein Viertel des Kaufpreises an Eigenkapital – in unserem Beispiel etwa 250.000 Euro. Die Zins- und Tilgungszahlungen erfolgen dabei typischerweise direkt aus dem laufenden Betriebsergebnis. Innerhalb weniger Jahre gehört das Unternehmen somit vollständig dem/der Käufer*in.

Search Funds – Einstieg ohne Eigenkapital

Doch nicht jede(r) verfügt über entsprechendes Eigenkapital. Insbesondere junge Absolvent*innen oder Manager*innen, die ins Unternehmertum wechseln wollen, haben selten mehrere Hunderttausend Euro zur Verfügung. Eine spannende Lösung bieten daher sogenannte Search Funds, ein in den USA bereits etabliertes Finanzierungsmodell.

Dabei finanzieren Investor*innen zunächst die Suche nach einem passenden Unternehmen und anschließend auch den Eigenkapitalanteil des Kaufpreises. Der sogenannte Searcher führt das Unternehmen operativ und hält eine Minderheitsbeteiligung von rund 30 Prozent, während die Investor*innen etwa 70 Prozent besitzen.

Beide Seiten profitieren: Der Searcher steigt praktisch ohne eigenes finanzielles Risiko ins Unternehmertum ein und beteiligt sich langfristig am Erfolg. Investor*innen wiederum setzen auf motivierte Unternehmer*innen, die durch ihren Anteil eng an den Erfolg des Unternehmens gekoppelt sind. Laut Studien der Stanford Graduate School of Business erzielen Search Funds eine interne Rendite (IRR) von durchschnittlich 35 Prozent und einen Return on Investment (ROI) von etwa 4,5-mal des eingesetzten Kapitals. Solche Renditen entstehen häufig bei klassischen Mittelständler*innen wie Handwerksbetrieben, Dienstleistenden oder kleineren Produktionsunternehmen. Viele dieser Unternehmen wurden lange von denselben Eigentümer*innen geführt, die eher Stabilität als Wachstum im Blick hatten. Ein(e) neue(r) Eigentümer*in mit frischen Ideen in den Bereichen Digitalisierung, Marketing oder Prozessoptimierung kann erhebliches Potenzial freisetzen.

Soweit die Theorie. Doch worauf kommt es bei der Unternehmensnachfolge in der Praxis an?

- Das richtige Target finden: Wer ein Unternehmen übernehmen möchte, sollte zunächst das richtige finden, das sowohl wirtschaftlich attraktiv als auch zur eigenen Erfahrung und Vision passt. Unerfahrene Käufer*innen sollten beispielsweise kein insolventes Unternehmen ins Auge fassen. Besonders attraktiv sind Firmen, die sich durch digitale Transformation und Prozessoptimierung weiterentwickeln lassen. Wichtig ist es, die Branche, die Marktposition und die Zukunftschancen genau zu analysieren.

- Veränderungen mit Bedacht umsetzen: Käufer*innen sollten nicht der Hybris unterliegen, ab Tag eins an alles verändern zu wollen, indem sie etwa etablierte Prozesse umwerfen oder die Preise radikal erhöhen. Deutlich sinnvoller: Sich das Unternehmen mit seinen Abläufen erstmal gründlich anzuschauen und zu verstehen. Veränderungen sollten gut geplant und transparent kommuniziert werden – sowohl gegenüber den Mitarbeitenden als auch den Kund*innen und Lieferant*innen. Denn wer das Unternehmen zu schnell umkrempelt, gefährdet im schlimmsten Fall bestehende Kund*innenbeziehungen und demotiviert das Team.

- Mitarbeitende eng einzubinden: Das Team eines Unternehmens verfügt über das operative Wissen und prägt die Unternehmenskultur. Ihre Unterstützung ist daher für einen erfolgreichen Übergang unerlässlich. Wer die Nachfolge antritt, sollte daher auf offene Gespräche, klare Perspektiven und echte Wertschätzung setzen. Denn nur so entsteht Vertrauen in die neue Geschäftsführung.

- Übergangsphase mit dem/der Alteigentümer*in: Ebenfalls zentral für den Erfolg einer Nachfolge ist der/die frühere Eigentümer*in. Mit ihm/ihr sollte eine Übergangszeit vereinbart werden. Eine solche kann helfen, bestehende Beziehungen zu Kund*innen und Lieferant*innen sowie das implizite Wissen über das Unternehmen zu bewahren. Der/die Alteigentümer*in kann den/die neue(n) Eigentümer*in noch begleiten und schrittweise einführen, was Unsicherheiten bei allen Beteiligten reduziert. Aus diesem Grund werden Unternehmensverkäufe oft so strukturiert, dass ein Teil des Kaufpreises erst nach einer erfolgreichen Übergabe ausgezahlt wird. Dies schafft eine zusätzliche Sicherheit für Käufer*innen – und einen sanften Übergang.

- Kund*innen persönlich kennenlernen: Um Beziehungen zu festigen, Bedürfnisse besser zu verstehen und Vertrauen aufzubauen, sollte der/die neue Inhabende die wichtigsten Kund*innen persönlich kennenlernen. Der direkte Kontakt schafft eine Basis für künftige Geschäftsentwicklung und signalisiert Kontinuität.

Ein zusätzlicher Hebel zur Renditesteigerung bei der Nachfolge ist das Buy-and-Build-Prinzip. Dabei werden mehrere kleinere Unternehmen einer Branche übernommen und zusammengeschlossen. Skaleneffekte und die Möglichkeit, größere Unternehmen zu höheren Multiples weiterzuverkaufen, erhöhen die Profitabilität erheblich. Neben wirtschaftlichem Erfolg trägt dies dazu bei, die mittelständische Struktur unserer Wirtschaft zu stärken und langfristig zu sichern.

Nachfolge als echte Alternative positionieren

Die Herausforderung bleibt dennoch groß: Weil viele Unternehmen keine Nachfolge finden, müssen noch immer etliche Betriebe schließen. Dadurch gehen Arbeitsplätze und wertvolles Know-how verloren – mit erheblichen Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wenn wir als Gesellschaft die Unternehmensnachfolge als echte Alternative zur Gründung positionieren, können wir das verhindern. Wirtschaftliche Substanz würde bewahrt und sogar gestärkt werden, weil junge Unternehmer*innen neue Ideen einbringen. Dafür müssen aber mehr Menschen darauf aufmerksam gemacht und das Zusammenfinden von Käufer*- und Verkäufer*innen effizienter gestaltet werden. Denn die Unternehmensnachfolge hat viel zu bieten: Sie ist eine echte Chance, Bewährtes mit neuen Impulsen zu verbinden und Innovation aus der Stabilität heraus zu entwickeln.

Der Autor Florian Adomeit ist Mitgründer von AMBER, dem Online-Marktplatz für Unternehmensnachfolge und Firmenübernahmen, sowie Bestseller-Autor und Host des Podcasts Alles Coin, Nichts Muss.

PropTech-Gründung: Was ist zu beachten?

PropTech-Start-ups sind die Innovationstreiber der Immobilienbranche. Die Chancen für Gründer*innen stehen gut, sofern sie die spezifischen Herausforderungen des im digitalen Aufbruch befindlichen Marktes kennen und beachten. Wir zeigen, worauf es im Gründungsprozess im vielschichtigen PropTech-Sektor ankommt.

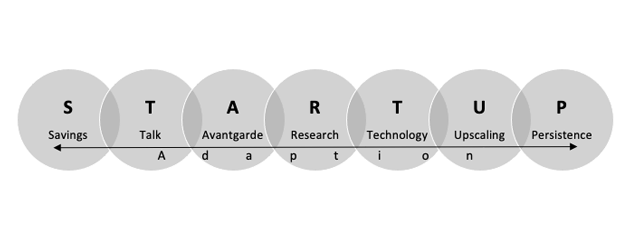

Im Folgenden werden mittels eines STARTUP-Modells die Schlüsselkomponenten und eine Superpower vorgestellt, die entscheidend für PropTech-Gründer*innen sind. Dieses STARTUP-Modell fußt auf Ansätze aus der Entrepreneurship-Literatur sowie eigener Gründungserfahrung. Im Folgenden findet dieses Konzept Anwendung auf PropTech-Gründungen.

Professionelle Kreditberatung: Tipps für angehende Finanzexperten und Gründer

Was es zu beachten gilt, wenn Sie erfolgreich als Finanzexperte in der Kreditberatung durchstarten wollen.

In der heutigen Geschäftswelt ist eine professionelle Kreditberatung für Unternehmer und Gründer unerlässlich. Egal, ob es um die Finanzierung eines Startups oder die Expansion eines etablierten Unternehmens geht, eine fundierte Beratung kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Immer mehr Menschen nutzen die Vorteile der online Kreditberatung, um schnell und bequem an die benötigten Informationen zu gelangen. In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Punkte einer professionellen Kreditberatung näher beleuchten. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie als Finanzexperte in diesem Bereich erfolgreich sein können und welche Weiterbildungsmöglichkeiten und digitalen Werkzeuge Ihnen dabei helfen. Zudem erfahren Sie, wie Sie online in der Kreditberatung tätig sein können und welche Aspekte dabei zu beachten sind.

Grundlagen einer erfolgreichen Kreditberatung

Eine effektive Kreditberatung erfordert ein solides Fundament aus Fachwissen und sorgfältiger Vorgehensweise. Zu den Schlüsselelementen gehören die Bewertung der Kreditwürdigkeit, die Durchführung von Finanzanalysen und die Einschätzung von Risiken.

Die Kreditwürdigkeit eines Kunden ist ein entscheidender Faktor bei der Beurteilung seiner Fähigkeit, einen Kredit zurückzuzahlen. Hierbei spielen Aspekte wie Einkommenssituation, Vermögenswerte und Zahlungshistorie eine wichtige Rolle. Eine gründliche Finanzanalyse ermöglicht es dem Berater, ein umfassendes Bild der finanziellen Situation des Kunden zu gewinnen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.

Die Risikobewertung ist ein weiterer essentieller Bestandteil der Kreditberatung. Hierbei werden potenzielle Risiken identifiziert und evaluiert, die sich auf die Rückzahlungsfähigkeit des Kunden auswirken könnten. Dazu gehören beispielsweise:

- Branchenspezifische Risiken

- Marktveränderungen

- Persönliche Umstände des Kunden

Ein erfahrener Kreditberater verfügt über das nötige Fachwissen, um diese Risiken sorgfältig abzuwägen und geeignete Strategien zur Risikominimierung zu entwickeln.

Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit

Der Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit ist ein entscheidender Faktor für Ihren Erfolg in der Kreditberatung. Starke Kundenbeziehungen bilden das Fundament einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Berater und Klient. Hierzu gehört es, dass Sie Ihren Kunden aufmerksam zuhören, ihre Bedürfnisse verstehen und maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten sind unerlässlich, um komplexe Finanzthemen verständlich zu erklären und auf die individuellen Fragen und Anliegen der Kunden einzugehen. Eine klare und einfühlsame Kommunikation schafft Transparenz und stärkt das Vertrauen in Ihre Expertise als Berater.

Empathie spielt ebenfalls eine zentrale Rolle beim Aufbau von Vertrauen. Als Kreditberater sollten Sie sich in die Lage Ihrer Kunden versetzen können und Verständnis für deren finanzielle Situation und Ziele zeigen. Durch einen respektvollen und wertschätzenden Umgang fühlen sich Ihre Kunden ernst genommen und gut aufgehoben.

Um Glaubwürdigkeit zu etablieren, ist es wichtig, dass Sie als Kreditberater:

- Fachlich kompetent und stets auf dem neuesten Stand sind

- Ehrlich und transparent über Risiken und Chancen aufklären

- Verbindlichkeit zeigen und Zusagen einhalten

- Proaktiv kommunizieren und regelmäßig Feedback einholen

Kreditberatung für Unternehmer

Unternehmer und Gründer stehen oft vor besonderen Herausforderungen, wenn es um die Finanzierung ihrer Geschäftsideen geht. Eine professionelle Kreditberatung kann hier entscheidend sein, um die passenden Finanzierungsoptionen zu finden und umzusetzen.

Ein wichtiger Aspekt ist die Entwicklung eines soliden Businessplans. Dieser sollte nicht nur die Geschäftsidee und das Marktpotenzial beschreiben, sondern auch einen realistischen Finanzplan enthalten. Als Berater können Sie dabei helfen, den Businessplan zu optimieren und auf die Anforderungen potenzieller Geldgeber zuzuschneiden.

Darüber hinaus gilt es, die verschiedenen Möglichkeiten der Finanzierung zu prüfen und gegeneinander abzuwägen. Dazu gehören beispielsweise:

- Bankdarlehen

- Fördermittel von Bund und Ländern

- Beteiligungskapital von Investoren

- Crowdfunding-Kampagnen

Als Kreditberater können Sie aufzeigen, welche Vor- und Nachteile die einzelnen Optionen bieten und welche am besten zur jeweiligen Unternehmenssituation passen. Auch bei der konkreten Beantragung von Krediten oder Fördermitteln können Sie wertvolle Unterstützung leisten.

Nicht zuletzt geht es darum, Wachstumsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Sie können als Berater dabei helfen, Chancen und Risiken zu identifizieren und die Finanzierung auf die langfristigen Ziele des Unternehmens auszurichten. Eine gründliche finanzielle Situationsanalyse durchzuführen ist dabei ein wichtiger Schritt, um individuelle Finanzierungslösungen zu entwickeln.

Weiterbildung und Netzwerken

Um in der Kreditberatung erfolgreich zu sein, ist es wichtig, dass Sie sich kontinuierlich weiterbilden und ein starkes Netzwerk aufbauen. Die Finanzbranche entwickelt sich ständig weiter, und es ist entscheidend, über aktuelle Branchentrends auf dem Laufenden zu bleiben. Eine hervorragende Möglichkeit dazu bietet die Teilnahme an Fachkonferenzen, bei denen Experten ihr Wissen teilen und wertvolle Einblicke in die neuesten Entwicklungen geben.

Neben Fachkonferenzen gibt es noch weitere Wege, sich weiterzubilden und zu vernetzen. Dazu gehören:

- Seminare und Workshops

- Online-Kurse und Webinare

- Branchenverbände und Netzwerkveranstaltungen

- Fachzeitschriften und Blogs

Ein weiterer wichtiger Aspekt für Ihre berufliche Entwicklung ist Mentoring. Ein erfahrener Mentor kann Ihnen als angehender Kreditberater wertvolle Ratschläge geben, Sie bei Ihrer Karriereplanung unterstützen und Ihnen helfen, wichtige Kontakte zu knüpfen. Viele Unternehmen und Organisationen bieten Mentoring-Programme an, die es Nachwuchskräften ermöglichen, von den Erfahrungen und dem Wissen etablierter Experten zu profitieren.

Digitale Werkzeuge und Technologien

In der modernen Kreditberatung spielen digitale Werkzeuge und Technologien eine immer größere Rolle. Fintech-Lösungen, CRM-Systeme und Online-Beratung ermöglichen es Ihnen als Finanzexperte, effizienter und kundenorientierter zu arbeiten. Durch den Einsatz dieser Tools können Sie schneller auf Kundenbedürfnisse reagieren und maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

Fintech-Anwendungen unterstützen Sie als Kreditberater bei der Analyse von Kundendaten und der Erstellung individueller Finanzierungskonzepte. Mithilfe von CRM-Systemen lassen sich Kundenkontakte effektiv verwalten und die Kommunikation optimieren. Durch die Integration von Online-Beratung können Ihre Kunden bequem von zu Hause aus mit Ihnen in Kontakt treten und Fragen klären.

Um das volle Potenzial digitaler Werkzeuge auszuschöpfen, sollten Sie als Finanzexperte:

- Sich regelmäßig über neue Fintech-Lösungen informieren

- CRM-Systeme effektiv nutzen, um Kundendaten zu verwalten

- Online-Beratungsangebote in Ihr Leistungsspektrum integrieren

- Datenschutz und Sicherheit bei der Nutzung digitaler Tools gewährleisten

Durch den gezielten Einsatz digitaler Technologien können Sie als Kreditberater Ihre Effizienz steigern, die Kundenzufriedenheit erhöhen und sich im Wettbewerb behaupten.

Fazit

Eine professionelle Kreditberatung erfordert eine Kombination aus fachlichem Wissen, zwischenmenschlichen Fähigkeiten und dem Einsatz moderner Technologien. Die wichtigsten Erfolgsfaktoren sind der Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit, eine individuelle Beratung für Unternehmer sowie kontinuierliche Weiterbildung und Netzwerkarbeit. Kreditberater, die diese Aspekte berücksichtigen und in ihre tägliche Arbeit integrieren, haben gute Chancen, in diesem anspruchsvollen Tätigkeitsfeld erfolgreich zu sein. Sie können ihren Kunden einen echten Mehrwert bieten und langfristige Beziehungen aufbauen. Durch eine vorausschauende und kundenorientierte Beratung tragen sie maßgeblich zur finanziellen Stabilität und zum Wachstum ihrer Klienten bei.

Selbstständig machen als Softwareunternehmen

Wenn du dich mit einem Softwareunternehmen in der IT-Branche selbstständig machen willst, erfährst du hier, auf was du auf deinem Weg in die Selbstständigkeit achten musst, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Softwaremarkt: Zahlen und Trends

Nach Prognosen von Bitkom wird das Marktvolumen für Software in Deutschland weiter steigen und im Jahr 2021 etwa 27 Milliarden Euro betragen. Es wird prognostiziert, dass sich der weltweite Umsatz mit Software im Jahr 2021 auf etwa 514 Milliarden Euro belaufen wird, so Statista. Die Software für Unternehmen mit einem prognostizierten Marktvolumen von etwa 204 Milliarden Euro gilt als das größte Segment im weltweiten Softwaremarkt. Laut Statista ist Cloud-Computing einer der aktuellsten Trends auf dem IT-Markt: 82 Prozent der im Jahr 2020 befragten deutschen Unternehmen haben angegeben, dass sie bereits Cloud-Services nutzen. 76 Prozent behaupten, dass sie planen, mehr in die Cloud-Technologie zu investieren. Für 70 Prozent Unternehmen hat die Digitalisierung im Allgemeinen während n der Corona-Pandemie deutlich an Bedeutung gewonnen, so eine Studie von Bitkom Research. Sechs von zehn Unternehmen (59 Prozent) möchten die Corona-Krise nutzen, um Versäumnisse bei der Digitalisierung aufzuholen. Für Softwareunternehmen ergeben sich damit ganz neue Chancen, in den Softwaremarkt mit ihren Produkten einzutreten, die neuen Anforderungen und Erwartungen entsprechen.

Softwareunternehmen gründen: die 7 Hauptschritte im Überblick

Wir haben den Gründungsprozess in 7 Schritte unterteilt. Alle Schritte sind jedoch so eng miteinander verbunden, dass es nicht immer möglich ist, die festgelegte Reihenfolge einzuhalten. Aber eines ist klar: falls du ein Softwareunternehmen gründen möchtest, musst du die folgenden Schritte beachten.

Schritt 1: Markt / Wettbewerber erforschen und eine passende Geschäftsidee finden.

Um den dynamischen Softwaremarkt zu betreten, sollte man erst diesen Markt erforschen und analysieren. Die Marktanalyse ist ein sehr wichtiger Schritt, der leider gern unterschätzt wird, was zum Scheitern bereits in früheren Phasen führt. Nur die sorgfältige Recherche hilft, wertvolle Informationen über den Softwaremarkt zu gewinnen und auf derer Basis marktstrategische Entscheidungen zu treffen. Im Rahmen der Markt- und Wettbewerbsanalyse wird es ermöglicht,

- die Marktgröße zu ermitteln, um davon abgeleitet den Marktanteil für das geplante Softwareprodukt am Gesamtmarkt zu berechnen;

- das Marktpotenzial für die Geschäftsidee richtig einzuschätzen und zu ermitteln;

- die Zielgruppe mit ihren Bedürfnissen zu definieren;

- zu bestimmen, welche Schwächen und Stärken deine wichtigsten direkten Konkurrenten haben, und aus ihren Erfolgen / Fehlern zu lernen;

- eine klare Ausrichtung der Idee und des Projekts zu gewährleisten.

Die Ergebnisse einer Marktanalyse bilden eine zuverlässige Grundlage für die datenbasierte Planung der nächsten Schritte.

Schritt 2: Geeignete Rechtsform auswählen.

Bevor du dich für eine Rechtsform entscheidest, solltest du erst eine Reihe von Fragen beantworten, die einen direkten Einfluss auf die Wahl haben, wie zum Beispiel:

- Wirst du dein Softwareunternehmen zusammen mit anderen Personen oder alleine gründen?

- Wie viel Stammkapital hast du? Und wie groß ist der Kapitalbedarf?

- Wirst du nach Investoren suchen?

- Bist du bereit, mit deinem Privatvermögen für die Verbindlichkeiten des Softwareunternehmens zu haften? Oder möchtest du nur mit dem Gesellschaftsvermögen haften?

- Wirst du Personal einstellen?

- Planst du, dein Softwareprodukt auch auf den internationalen Markt bringen?

- Werden hohe Umsätzen in der Zukunft erwartet?

- Welche Rechtformen sind in der IT-Branche üblich?

Es gibt eine Vielzahl von Rechtsformen, die sich grundsätzlich in Personen- und Kapitalgesellschaften unterteilen lassen. Zu den gängigsten Formen, die bei der Gründung von Softwareunternehmen gewählt werden, gehören:

- Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

- GmbH & Co. KG.

- Unternehmergesellschaft (UG) (haftungsbeschränkt).

- Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR).

- Einzelunternehmen.

Personengesellschaften wie GbR oder GmbH & Co. KG sollten mindestens aus zwei Gesellschaftern bestehen, die kein Mindestkapital zur Gründung benötigen, aber dabei persönlich und unbeschränkt mit ihrem Privatunternehmen haften müssen. Bei Kapitalgesellschaften wie GmbH und UG sollten Gesellschafter (das kann auch ein Gesellschafter sein) ein Stammkapital haben. Das ist eine gute Wahl, falls Gesellschafter ihre Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränken möchten. Bei der Rechtsform des Einzelunternehmens sollte man für alle betrieblichen Verbindlichkeiten auch mit dem Privatvermögen haften. Aber diese Form zählt zu den einfachsten Rechtsformen, die es ermöglicht, mit geringen bürokratischen Hürden und Gründungskosten in die Selbständigkeit einzusteigen.

Jede Rechtsform hat ihre Vor- und Nachteile, die bei der Wahl sorgfältig abgewägt werden müssen. Auf jeden Fall ist es empfehlenswert, bei der Wahl einer optimalen Rechtsform einen externen Unternehmensberater hinzuziehen, um schwerwiegende Fehler zu vermeiden.

Schritt 3: Ein Proof of Concept (PoC) erstellen.

Ein Proof of Concept (PoC) hilft, deine Geschäftsidee auf die Machbarkeit zu überprüfen. Das ist ein sehr wichtiger Meilenstein in der Projektentwicklung, der einerseits eine solide Grundlage für die weiteren Schritte schafft und andererseits zur Überzeugung von Investoren dient. Du musst mit einem Proof of Concept beweisen, dass die Idee überhaupt praktisch umsetzbar ist und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zum wirtschaftlichen Erfolg führt.

Um den Machbarkeitsnachweis zu erbringen, kommen drei Strategien zum Einsatz.

- Die Idee wird direkt umgesetzt. Gelingt es dir, ein Softwareprodukt direkt auf den Markt zu bringen, das bei der Zielgruppe gut ankommt, hast du einen stichfesten Erfolgsnachweis. Aber diese Strategie ist mit einem großen Risiko verbunden.

- Die Idee wird in einem kleinen Projekt ausprobiert. Das ist eine Strategie mit weniger Risikobehaftung, die aber wertvolle Erkenntnisse darüber liefert, was noch an deinem Produkt verbessert werden muss. Damit hilft diese Strategie, deine Geschäftsidee zu optimieren, bevor das fertige Produkt auf den Markt eingeführt wird.

- Die Idee wird im Rahmen der Marktforschung auf Herz und Nieren überprüft. Die Marktforschung kann leider keinen eindeutigen Machbarkeitsnachweis erbringen, sondern helfen, die erste Einschätzung des Marktes zu machen und eine solide Basis für die Umsetzung anderer Strategien vorzubereiten.

Der Begriff Proof of Concept wird oft mit anderen Begriffen aus der IT-Branche vertauscht: Prototyp und MVP (Minimum Viable Product). Alle drei Begriffe sind eng miteinander verbunden. Aber diese Ansätze kommen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zum Einsatz und verfolgen verschiedene Ziele:

- Im Rahmen vom PoC wird das Projekt auf die Machbarkeit geprüft. Es ist sinnvoll, die Machbarkeitsstudie am Anfang des Projekts durchzuführen, bevor größere Investitionen in die Entwicklung eines neuen Softwareprodukts getätigt werden.

- Prototypen werden nach einem erfolgreichen PoC erstellt und dienen dazu, die Idee begreifbar zu machen. Diese unvollständige Version des geplanten Produkts muss zeigen, wie es aussehen und laufen wird.

- Ein MVP wird auf der Basis von Erkenntnissen aus PoC und Prototypen erstellt. Aber im Gegensatz dazu ist ein MVP ein minimal brauchbares Softwareprodukt, das einen Mehrwert für potenzielle Kunden anbietet, obwohl es noch keine Marktreife erreicht hat. Mit einem MVP erhältdt du eine Möglichkeit, wertvolles Feedback von Endnutzern einzuholen und darauf basierend dein Produkt an die realen Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe anzupassen.

Schritt 4: Geeignetes Geschäftsmodell auswählen.

Bei der Gründung eines Softwareunternehmens kommen verschiedene Software-Geschäftsmodelle zum Einsatz, die sich nach folgenden Kriterien unterscheiden lassen:

Nach Zielgruppe

- B2B-Software. Du benötigst ein engagiertes Vertriebsteam für lange Verkaufszyklen, das persönliche Beziehungen zu B2B-Kunden aufbauen und diese langfristig betreuen wird. B2B-Produkte sollten an individuelle Bedürfnisse von B2B-Kunden einfach angepasst warden können. Du musst auch über umfassende Support-Leistungen wie Integration, Migration oder Weiterentwicklung denken, die dein Softwareunternehmen B2B-Kunden bereitstellen kann.

- B2C-Software. Um dein Produkt sowie deine Dienstleistungen an Endverbraucher zu verkaufen, brauchst du digitales Marketing. Es umfasst vielfältige Marketingaktivitäten und Maßnahmen, die unter Einsatz verschiedener digitaler Instrumente (darunter auch Website, soziale Netzwerke, Live-Chats) durchgeführt werden und für die Markenbekanntheit sorgen müssen.

Nach Preisgestaltung und Umsatzarten

Umsatz mit einem Produkt

Wenn du planst, Geld nur durch dein Softwareprodukt zu verdienen, solltest du festlegen, wie du das machst. Man unterscheidet die folgenden Formen der Monetarisierung:

- Lizenzmodell: Unabhängig davon, ob ein Softwareprodukt privat oder gewerblich genutzt wird, sollten Endnutzer*innen erst eine Softwarelizenz erwerben, die eine Vereinbarung zwischen Softwarehersteller und Endnutzer*in darstellt. Mit dieser Lizenz erhalten diese eine zeitlich unbegrenzte Erlaubnis das Produkt zu installieren und zu verwenden. Je nach Softwarehersteller können auch zusätzliche Gebühren durch Anpassungen und regelmäßige Updates entstehen.

- Abonnementsbasiertes Modell: Das Nutzungsrecht wird für einen bestimmten Zeitraum (z.B. Benutzer/Monat) gemietet. Dabei erhalten Endnutzer*innen einen Zugriff auf die aktuellste Version der Software. Wird der festgelegte Zeitraum abgelaufen, musste das Nutzungsrecht durch die wiederkehrende Zahlung erneut aktiviert werden.

- Das Pay-as-you-go-Modell: Die Endnutzer*innen bezahlen nur Ressourcen, die sie tatsächlich genutzt haben. Die Zahlung basiert auf einer messbaren Einheit wie z. B. pro Transaktion, pro Gigabyte Speicherplatz, pro Verbindung.

- Freemium-Modell: du kombinierst zwei Angebote. Erst stellst du ein Basisprodukt kostenlos zur Verfügung, um potenzielle Kund*innen zu gewinnen und ihr Interesse zu wecken. Dann bietest du die Möglichkeit an, die Vollversion mit zusätzlichen Funktionen und Erweiterungen zu nutzen, für die Endnutzer*innen aber extra bezahlen müssen.

- In-App-Käufe: Dieses Modell ermöglicht es, eine App als Vertriebskanal zu nutzen, um verschiedene Produkte zu verkaufen.

Umsatz mit einem Produkt und produkt-begleitenden Dienstleistungen. Dazu gehören in erster Linie technischer Support und Wartung deines Softwareprodukts.

Nach Bereitstellungsmodell

- Cloud: Ein Softwareprodukt wird über das Internet bereitgestellt, das Kund*innen ohne Installation sofort nutzen können. Dieses Modell ermöglicht es, cloudbasierte SaaS-Produkte auf den Markt zu bringen, die üblicherweise unter Einsatz des Abo-Modells vertrieben werden.

- On-Premises: Ein Softwareprodukt wird lokal beim Kunden bzw. der Kundin installiert und im eigenen Rechenzentrum betrieben. Um das Nutzungsrecht zu bekommen, sollten die Kund*innen die Nutzungslizenz kaufen oder mieten.

- Hybrid: Es geht um die Erstellung eines Softwareprodukts, das die optimale Nutzung von lokalen Ressourcen in Kombination mit der Cloud-Umgebung ermöglicht. Dieses Modell hilft, eine Balance zwischen Sicherheit und Komfort zu halten (wenn z.B. Kund*innen ihre sensiblen Daten nicht in der Cloud speichern möchten).

Schritt 5: Die geeignete Finanzierungsform auswählen und planen.

Für die Umsetzung deiner Geschäftsidee, die du auf die Machbarkeit überprüft hast, benötigst du Geldmittel. Ein gut strukturierter Finanzplan sollte dir aufzeigen, wie viel Kapital du für die Gründung eines Softwareunternehmens und die Erstellung sowie Einführung Ihres geplanten Produkts brauchst. Mit diesen Zahlen beginnst du die Suche nach den Finanzierungsmöglichkeiten. Derzeit gibt es unterschiedliche Möglichkeiten zur Unternehmensfinanzierung und -förderung. Darunter auch:

- Finanzierung via Bootstrapping: Du verlässt dich bei der Gründung eines Softwareunternehmens auf deine persönlichen Ersparnisse und Fähigkeiten. Die Selbstfinanzierung ist eine optimale Möglichkeit für Gründer*innen, die ein Softwareprodukt selbst programmieren können.

- Spezielle Förderprogramme: Es werden unterschiedliche Förderprogramme sowohl auf bundesweiter als auch auf regionaler Ebene angeboten, die es ermöglichen, die finanzielle Unterstützung in Form von Zuschüssen oder Darlehen zu niedrigen Zinsen zu erhalten.

- Darlehen und Kredite bei einem Finanzinstitut: Das können klassische Kredite oder spezielle Kredite für die Existenzgründung sein, mit Bürgschaft von Privatpersonen oder von der Bürgschaftsbank. Die Erstellung eines professionellen Businessplans und/oder der Machbarkeitsnachweis sollte deine Chancen erhöhen, einen Kredit bewilligt zu bekommen.

- Finanzierung über externe Investoren: Es gibt unterschiedliche Wege, Investoren zu finden:

Auf Crowdfunding-Plattformen wie Startnext (das ist die größte Plattform im deutschsprachigen Raum). Gründer*innen haben eine Möglichkeit, Ihre Idee auf solchen Plattformen vorzustellen und finanzielle Unterstützung über eine Vielzahl von Menschen zu erhalten.

Auf spezialisierten Business Angels Netzwerken. Um das Interesse von Business Engels, vermögenden Privatinvestoren, zu wecken, sollten Gründer*innen eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen. Diese Investoren sind üblicherweise bereit, die Finanzierungslücke in der Frühphase zu schließen, was mit einem hohen Risiko verbunden ist, und nicht nur das Kapital, sondern auch ihre Kontakte und Know-how ins Projekt einzubringen.

Bei Venture-Capital-Fonds, die durch das Investieren Anteile am Unternehmen erhalten und damit zu einem strategischen Partner werden. Ihr Hauptziel ist, erworbene Geschäftsanteile zu einem späteren Zeitpunkt gewinnbringend zu verkaufen und dadurch einen maximalen Gewinn zu erzielen. Der Einstieg von Investoren solcher Art erfolgt jedoch in den meisten Fällen in den späteren Phasen, die durch ein niedrigeres Risiko gekennzeichnet werden.

Schritt 6: Businessplan erstellen.

Je nachdem, welche Ziele du mit der Erstellung eines Businessplans verfolgst, kann er unterschiedliche Informationen enthalten. Darunter auch:

- Kurze Zusammenfassung, die einen Überblick über dein Vorhaben gibt.

- Detaillierte Beschreibung der Geschäftsidee für das geplante Softwareprodukt und begleitende Dienstleistungen (abhängig vom gewählten Geschäftsmodell), die auch Funktionen und besondere Merkmale der Software umfasst.

- Das geplante Geschäftsmodell, das beschreibt, wie genau du Geld verdienen wirst.

- Markt & Wettbewerb. Ergebnisse der Markt- und Wettbewerbsanalyse wie Akteure des Markts, Marktsegmente, Potenziale und Risiken, Zielgruppe und mehr.

- Business Case, der durch die Beschreibung des Szenarios sowie die Begründung des erwarteten Nutzens die Vorteilhaftigkeit deines Vorhabens aufzeigen muss.

- Informationen über das Gründerteam: Anzahl von Gründer*innen, Kompetenzen und Fähigkeiten.

- Beschreibung und Begründung der gewählten Rechtsform.

- Geplante Kooperation mit externen Dienstleistern oder einzelnen Entwicklern.

- Umsetzungsplanung: kurz- und mittelfristige Ziele, Kennzahlen zur Messung des Fortschritts, konkrete Meilensteine und Zeitpläne und mehr.

- Finanzplanung, die einen umfangreichen Überblick (meist in Zahlen) darüber gibt, mit welchen Arten von Kosten du bei bzw. nach der Gründung deines Softwareunternehmens rechnen musst: Planung des kurz- und langfristigen Kapitalbedarfs, Investitionsplan, Rentabilitätsplanung, Liquiditätsvorschau und mehr. Die Finanzplanung ist ein sehr wichtiger Punkt im Businessplan, der auch erklärt, wann du mit deinem Softwareunternehmen einen Gewinn erwirtschaften wirst. Dieser Teil ist auch für potenzielle Investoren interessant.

- Mögliche Maßnahmen für das Marketing und die Vermarktung des Produktes und des zu gründenden Softwareunternehmens.

- Anhang. Es geht um alle zusätzlichen relevanten Dokumente wie Lebensläufe, Referenzen, Grafiken, Zahlmaterialien und andere Zusatzinformationen.

Der Businessplan ist ein sehr wichtiges Werkzeug in der Gründungsphase, das es ermöglicht:

- Die Geschäftsidee klar zu formulieren und überzeugend zu präsentieren.

- Dich bei der Kapitalbeschaffung zu unterstützen.

- Durch einen detaillierten Plan mögliche Schwachstellen sowie Wissenslücken frühzeitig aufzudecken und dadurch Risiken zu minimieren.

- Dich bei der eigenen Planung sowie bei der Kontrolle deiner Fortschritte zu unterstützen.

Schritt 7: Wettbewerbsvorteile schaffen.

Wettbewerbsvorteile helfen dir, dich von der Konkurrenz abzuheben und einen Schritt weiter zu gehen. Es ist empfehlenswert:

- Wiederverwendbare Bestandteile der Software zu entwickeln, um dein Produkt modular und flexibel aufzubauen. Die Wiederverwendung ermöglicht es, durch die mehrfache Nutzung von bereit erprobten Bestandteilen die Produktqualität zu verbessern, den Entwicklungsprozess zu beschleunigen und damit Zeit- und Kostenersparnisse zu erzielen.

- Künstliche Intelligenz einzusetzen, um einerseits durch die Nutzung von KI-Basierten Tools intelligente Unterstützung bei der Entwicklung und Wartung denes Softwareprodukts zu ermöglichen, und andererseits innovative Softwareprodukte auf den Markt zu liefern. Die Software mit intelligenten Funktionen hilft, Fehler zu reduzieren, zahlreiche Prozesse zu automatisieren, Angebote und Ansprache zu personalisieren und vieles mehr.

- Die Time-to-Market zu verkürzen, um sich schneller als Wettbewerb auf dem Markt zu positionieren und einen schnelleren Return on Investment (ROI) zu erzielen.

Fazit

Obwohl sich die Marktprognosen beeindruckend lesen, ist es letztlich aufwändig, ein Softwareunternehmen erfolgreich zu gründen. Ein Muss ist eine gute Vorbereitung, die den Gründungsprozess deutlich erleichtert und für einen umfassenden Überblick über technische, rechtliche und formale Voraussetzungen sorgt. Zugleich sollten sowohl existierende als auch neu zu gründende Softwareunternehmen ihre Geschäftsstrategien an die sich ändernde Dynamik des Softwaremarkts anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Bei der Gründung deines Softwareunternehmens solltst du auch bereit sein, mehrere Möglichkeiten auszuprobieren, bevor du dein Erfolgsrezept findest. Denn klar ist, dass sich der Softwaremarkt im digitalen Wandel befindet. Die Entscheidung liegt bei dir, ob du daran teilnehmen bzw. teilhaben willst oder nicht.

Der Autor Boris Shiklo begann seine Karriere 1997 bei ScienceSoft als C ++ und Datenbankentwickler. Heute nutzt er als technischer Geschäftsführer seine tiefen Hintergrundkenntnisse in Softwareentwicklung und strategischer Planung bei der Betreuung der komplexesten Projekte und als Experte, Blogger und Fachautor.

Selbstständig machen als Immobilienmakler

Wenn Sie sich als Immobilienmakler selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, auf was Sie bei der Gründung Ihres Maklerbüros achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Ob Berufsanfänger oder Quereinsteiger – jeder kann sich als Immobilienmakler selbstständig. Seriöse Immobilienmaklerinnen und -makler müssen allerdings gewisse Voraussetzungen erfüllen. Diese Checkliste bietet einen Überblick über die notwendigen Fähigkeiten und Qualifikationen sowie über die gesetzlichen Anforderungen, die es als selbstständiger Immobilienmakler zu erfüllen gilt.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 1: Soziale Kompetenz

Der Alltag eines Immobilienmaklers ist durchaus fordernd. Aufgaben wie private Immobilien oder Gewerbeimmobilien besichtigen, Telefonate führen und E-Mails beantworten sind regelmäßig auch abends und am Wochenende zu erledigen. Neben Durchhaltevermögen benötigen erfolgreiche Makler vor allem zwei grundlegende soziale Fähigkeiten:

- Einfühlungsvermögen: Immobilienmakler sind Berater für Menschen in verschiedenen Lebenslagen. Auf jeden Kunden richtig einzugehen, erfordert Empathie und Menschenkenntnis. Hinter jedem Immobilienverkauf steht eine Geschichte – jemand will oder muss sein Leben ändern. Eine Stärke des Immobilienmaklers sollte daher sein, die Ängste, Wünsche und Bedürfnisse anderer Menschen schnell zu erkennen. Dazu gehört es auch, keine Scheu vor dem Gespräch mit einem fremden Gegenüber zu haben.

- Selbstbewusstsein: Gleichzeitig gilt es, als Verkäufer selbstbewusst aufzutreten. Das Ziel ist die erfolgreiche Akquise und Vermarktung der Immobilie. Immobilienmakler sollten kontaktfreudig sein und Menschen für sich einnehmen können. Wichtig ist dabei ein authentisches und vertrauenswürdiges Auftreten.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 2: Anerkannte Qualifikation

Die Berufsbezeichnung „Immobilienmakler“ ist in Deutschland nicht geschützt. Das bedeutet, dass jeder sich so nennen darf, auch ohne passende Ausbildung. Doch wer die Tätigkeit seriös ausüben will, muss durch eine angemessene Qualifikation überzeugen. Verschiedene Wege führen zum Maklerberuf:

- Studium: Sowohl private als auch öffentliche Universitäten und Hochschulen bieten verschiedene Studiengänge für die Immobilienbranche an, darunter beispielsweise Bau- und Immobilienmanagement, Betriebswirtschaft und Immobilienmanagement, Immobilienbewertung, Immobilienwirtschaft und Real Estate Management. Einige dieser Fächer werden ausschließlich als Masterstudium angeboten. Eine Auflistung des Studienangebots bietet zum Beispiel Studycheck.de.

- Ausbildung: Neben einem Hochschulstudium bietet sich eine klassische Ausbildung als Immobilienkaufmann/-kauffrau an. Die Ausbildung dauert drei Jahre, lässt sich unter Umständen aber auch verkürzen. Der Vorteil: In der Regel übernimmt das Maklerbüro seine Azubis. Diese profitieren von der Sicherheit einer Anstellung und können auf einen vorhandenen Kundenbestand zurückgreifen.

- Lehrgänge und Fortbildungen: Die Industrie- und Handelskammern (IHK) sowie private Institute veranstalten Lehrgänge in Kooperation mit dem Immobilienverband Deutschland (IVD). Diese vermitteln in rund 120 Unterrichtsstunden das erforderliche Basiswissen. Ob und welche Lehrgänge angeboten werden, erfahren Interessierte auf der Website ihrer örtlichen IHK. Achtung: Mit Vorsicht zu genießen sind Lockangebote für Intensivkurse bei Privatanbietern, die angeblich innerhalb weniger Tage umfassendes Wissen vermitteln. Die Qualität solcher Angebote liegt oft weit unter der der IHK-Lehrgänge.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 3: Maklerzulassung nach §34c GewO

Bevor sie durchstarten können, benötigen angehende selbstständige Immobilienmakler eine behördliche Erlaubnis nach §34c der Gewerbeordnung (GewO). Die Ausstellung der Gewerbeerlaubnis unterliegt der jeweiligen Kreisverwaltung. Bei Landkreisen ist dies das Landratsamt, bei kreisfreien Städten ist das Ordnungsamt zuständig. Der Antragsteller muss seine Zuverlässigkeit nachweisen. Trifft einer der folgenden drei Punkte zu, kann die Behörde die Zulassung verweigern:

- Der Antragsteller ist in den letzten fünf Jahren „wegen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwäsche, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wuchers oder einer Insolvenzstraftat rechtskräftig verurteilt worden“.

- Der Antragsteller ist aktuell in ein Insolvenzverfahren verwickelt.

- Der Antragsteller besitzt keine Berufshaftpflichtversicherung (für Wohnimmobilienverwalter).

Folgende Unterlagen sind einzureichen, wenn Sie sich als Immobilienmakler selbstständig machen wollen:

- Der ausgefüllte „Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach §34c Gewerbeordnung“, erhältlich in der Kreisverwaltungsbehörde oder online

- Kopie des gültigen Personalausweises oder Reisepasses

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Steueramts

- Auszug aus der Schuldnerkartei des zuständigen Amtsgerichts

- Bescheinigung des Insolvenzgerichts

- Polizeiliches Führungszeugnis

- Auszug aus dem Gewerbezentralregister

Die Kosten sind abhängig von Anzahl und Umfang der Tätigkeiten, der zuständigen Behörde und der Rechtspersönlichkeit des Antragstellers. In der Regel belaufen sie sich auf einige hundert bis zu 2.000 Euro.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 4: Lust auf die Selbstständigkeit

Wer sich als Immobilienmakler selbstständig machen will, sollte davon so viel wie möglich mitbringen: Motivation und das Vermögen, Probleme eigenständig zu lösen. Um typische Fehler zu vermeiden, ist es sinnvoll, sich zum Einstieg von einem Experten beraten zu lassen.

- Welche Unternehmensform ist die richtige?

- Welche Fördermittel gibt es?

- Worauf ist bei der Einrichtung einer eigenen Website zu achten?

- Wie konzipiert man Marketingaktivitäten – online und offline?

- Was ist ein Kapitalbedarfsplan?

Für das Maklergeschäft sind zwei Ressourcen unabdingbar: Immobilien und Kunden. Sobald beide eine gewisse Anzahl übersteigen, wird es ohne Hilfsmittel unübersichtlich. Deshalb ist es empfehlenswert, sich früh eine entsprechende CRM- bzw. Immobiliensoftware zuzulegen. Mit einem solchen Tool behalten Immobilienmakler den Überblick und sparen viel Zeit im turbulenten Arbeitsalltag.

Die ersten Schritte als selbstständiger Immobilienmakler

Sind all diese Voraussetzungen erfüllt, steht einer erfolgreichen Laufbahn als selbstständiger Immobilienmakler nichts mehr im Weg. Neulinge treibt vor allem eine Frage um: Wie akquiriere ich neue Immobilien für mein Portfolio?

- Ein eigenes Netzwerk aufbauen: Immobilienmakler leben vom Kontakt zu ihren Kunden, Geschäftspartnern und zur lokalen Umgebung. Daher ist jetzt aktives Networking angesagt. Ein guter Ort, um neue Kontakte zu knüpfen, sind beispielsweise örtliche Vereine und Gesellschaften. Hinterlässt man bei den Menschen vor Ort einen guten Eindruck, steigt die Chance, dass diese Personen sich später an einen wenden, wenn sie eine Immobilie verkaufen oder erwerben wollen. Ein neuer Immobilienmakler in der Region fällt früher oder später auch den Mitbewerbern auf. Eine gute Idee ist es, sich frühzeitig den Kollegen vorzustellen. Bestenfalls ergibt sich die Gelegenheit, von den etablierten Maklern zu lernen – oder sogar mit ihnen zusammenzuarbeiten.

- Gemeinschaftsgeschäfte tätigen: Wenn sich zwei Immobilienmakler für ein Geschäft zusammentun, profitieren davon alle Beteiligten. Hat ein Anfänger etwa eine tolle Immobilie im Portfolio, verfügt aber noch nicht über genügend qualifizierte Interessenten, kann möglicherweise ein Kollege mit genau dem passenden Käufer aushelfen. Die Kunden sind zufrieden, die beiden Makler teilen sich die Provision und schließen eine gute Geschäftsbeziehung für die Zukunft. Um das Potenzial solcher Kooperationen voll auszuschöpfen, bietet es sich an, einen Multi Listing Service (MLS) zu nutzen: einen Online-Marktplatz, über den angeschlossene Makler einander Einsicht in Objektbestände gewähren und Gemeinschaftsgeschäfte initiieren können.

- Unternehmenspartnerschaften schließen: Neben anderen Immobilienmaklern kommen weitere lokale Unternehmen für eine Partnerschaft in Frage, wie etwa Banken, Versicherer oder Notare. Will beispielsweise ein Bankkunde eine Immobilie verkaufen, kann ihm die Bank ihren Partnermakler empfehlen. Das schafft Vertrauen und stärkt die Reputation des Immobilienmaklers in der Region.

- In einem Berufsverband Mitglied werden: Die Mitgliedschaft in einem Berufsverband hat mehrere Vorteile, allen voran den eindeutigen Qualitätsnachweis. Der IVD und der BVFI (Bundesverband für die Immobilienwirtschaft) stellen hohe Anforderungen an ihre Mitglieder. Dafür erhalten sie wertvolle Förderung, wie etwa unterstützende Marketingaktivitäten, kostengünstige Fortbildungen oder Zugang zum verbandseigenen Immobilienportal.

Auf einen Blick: Selbstständiger Immobilienmakler - was braucht es für eine Maklerkarriere?

- Zulassung durch §34c GewO (Kosten: einige hundert bis zu 2.000 Euro)

- Studium, betriebliche Ausbildung oder Fortbildung, z. B. bei der IHK

- Einfühlungsvermögen kombiniert mit Verkaufstalent

- Elan für die Selbstständigkeit

- Aufbau eines Immobilien- und Interessentenstamms

- Partnerschaften mit Kollegen und Unternehmen

- Mitgliedschaft in einem Berufsverband

- Softwarelösungen für effizientes Makeln

Wichtige Kontakte für Immoblienmakler-Gründer

IVD Immobilienverband

Bundesverband für die Immobilienwirtschaft (BVFI)

BVFI Bundeskongress für die Immobilienwirtschaft

Immobilienmakler IHK

Makler als Franchise-Nehmer

Der Autor Ingo Lorbach ist Department Manager Marketing bei onOffice Software, das eine online CRM Immobilienmakler Software zur Verwaltung der Objekt- & Kontaktdaten bietet.

Modegeschäft eröffnen: Selbstständig machen als Modehändler

Wenn Sie sich als Modehändler selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier Schritt für Schritt, auf was Sie bei der Gründung Ihres Modegeschäftes achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für selbstständige Modehändler

Allgemeine Zahlen in der Textil- und Bekleidungsbranche

Bruttoumsatz mit Textilien und Bekleidung im deutschen Einzelhandel: 63,84 Mrd. (statista 2016)

Bruttoumsatz mit Textilien und Bekleidung im deutschen Versandhandel: 10,65 Mrd. (statista 2016)

Umsatz mit Damenbekleidung in Deutschland: 25,33 Mrd. (statista 2016)

Umsatz mit Herrenbekleidung in Deutschland: 14,99 Mrd. (statista 2016)

Umsatz mit Baby- und Kinderbekleidung in Deutschland: 1,16 Mrd. (statista 2016)

Konsumausgaben für Bekleidung und Schuhe in Deutschland: 75,24 Mrd (statista 2016)

Ausgaben für Bekleidung pro Haushalt: 108 Euro im Monat bzw. 4,4 % der monatlichen privaten Konsumausgaben (destatis 2016)

Nettoumsatz im Bekleidungshandel: 32.724,11 Mio

Nominale Umsatzentwicklung: 2009 -5,6; 2010 +4,3; 2012 u. 2015 +0,5; Jan-Mai 2017 -0,3 (destatis 2017)

Bekleidungsunternehmen im Einzelhandel: 18.101 (destatis 2016, Umsatzsteuerstatistik)

Anzahl der Beschäftigten: 29.674 (destatis 2016)

Marktanteile stationäre Bekleidungsfachgeschäfte: 50,1 % (BTE 2016)

Marktanteile Wettbewerber: Versand- und Onlinehandel (18,3 %), Kauf- und Warenhäuser (7,6 %), Lebensmittelhandel (6,8%), Sonstiges (17,2 %) (BTE 2016)

Sortimentsanteile am Modemarkt: Damenbekleidung (37%), Schuhe (18%), Wäsche (9%), Accessoires (3%) (BTE/ ifH 2015)

Betriebliche Kennziffern für den mittelständischen Bekleidungsfachhandel 2015

Bruttoumsatz je qm Geschäftsfläche: 2.448,35 Euro (BTE Betriebsvergleich 2016)

Bruttoumsatz je beschäftigte Person: 204.241,05 Euro (BTE Betriebsvergleich 2016)

Lagerumschlag: 2,4 (BTE Betriebsvergleich 2016)

Netto-Handelsspanne (ohne MwSt.): 39,5 % (BTE Betriebsvergleich 2016)

Gesamtkosten: 37,0 % (BTE Betriebsvergleich 2016)

Betriebsw. Gewinn in % vom Bruttoumsatz: 2,4 % (BTE Betriebsvergleich 2016)

Als Modehändler selbstständig machen: Branchen-Insights

Der deutsche Fashion-Markt stellt einen der größten Wirtschaftszweige Deutschlands dar. Rund ein Fünftel des gesamten Marktes beansprucht er für sich, Tendenz steigend. Die zunehmende Vertikalisierung, der Online-Handel und nicht zuletzt der demographische Wandel als externer Einflussfaktor tragen einen wesentlichen Anteil zum Wachstum bei. Vor allem die beiden erst genannten Faktoren sorgen überdies für eine wesentliche Umverteilung der gesamten Marktanteile und stellen die Modebranche vor grundlegende strukturelle Veränderungen. Wirft man einen Blick in die deutschen Innenstädte, so spürt man die ersten Anzeichen dieses Wandels unmittelbar. Läuft man einmal durch Deutschlands meist frequentierteste Einkaufsstraße, die Kaufingerstraße in München, so kann man diese nicht passieren, ohne an drei H&M Filialen vorbeizulaufen. Vielfalt? Fehlanzeige! Vertikale Fast-Fashion Ketten übernehmen schleichend den Markt und verdrängen alt eingesessene Platzhirsche (regionale bzw. lokale Fachhändler) sowie unabhängige, kleinständische Fachhändler. Aus der Traum von der eigenen Modeboutique? Nicht ganz. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr eigenes Modegeschäft trotz der Dominanz großer Ketten und Online-Händler (Ebay, Amazon, Zalando) auf dem Fashion-Markt platzieren und etablieren können. Los geht’s:

Selbstständig machen als Bäcker

Wenn Sie sich als Bäcker selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, auf was Sie bei der Gründung Ihrer Bäckerei achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für selbstständige Bäcker

Backbetriebe in Deutschland: 12.200

Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Betrieb: 1,15 Mio. €

Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Beschäftigter: 51.000 €

Bäckerei-Dichte: 1 Betrieb pro 1.750 Einwohner

Nahrungsmittelbudget pro Haushalt: 3.550 € im Jahr

Mögliche Zusatzgeschäfte: Imbiss, Café, Handelswaren, Liefergeschäft

Wettbewerber: Großbäckereien, Backindustrie, Lebensmittelhandel

Quelle: Deutscher Bäckerbund 2015

Branchen-Insights für selbstständige Bäcker

Kleine Bäcker wurden deutschlandweit in den vergangenen Jahren immer mehr von Großunternehmen verdrängt. Einer der Hauptgründe, warum kleinere Bäcker-Betriebe dem Druck der Großen nicht mehr standhalten können, sind fehlende geeignete Nachfolger.

Für Gründer die sich als Bäcker selbstständig machen wollen, kann es deswegen von Vorteil sein, einen bereits eingeführten Betrieb zu übernehmen, insbesondere angesichts des hohen Investitionsbedarfs. Informieren Sie sich dazu in der lokalen Tagespresse sowie in den Fachzeitschriften der Branche. Bei der Auswahl des richtigen Objektes, sollten Sie auf den Rat eines Experten hören. Hilfe bekommen Sie zum Beispiel bei der Handwerkskammer oder der örtlichen Bäcker-Innung.

Tipp zur Übernahme: Der Unternehmenswert muss vor Übernahme genau berechnet werden. Dieser setzt sich zusammen aus:

- Zeitwert für Maschinen, Ausrüstung, Ladeneinrichtung

- Geschäftswert, der sich aus den Umsatzzahlen, der Geschäftslage und dem Kundenstamm ergibt.

Die Finanzierung des Kaufpreises sowie der erforderlichen Zusatzinvestitionen kann - wie jede Existenzgründung - vom Staat mit zinsgünstigen Mitteln erleichtert werden. Nutzen Sie dazu den kostenlosen Fördermittel-Check von Gründerberater.de, um herauszufinden, welche Fördermittel in Ihrer Region auf Sie warten.

Tipps zur Businessplan-Erstellung

So überzeugen Gründer Geldgeber mit einem Businessplan.

Eine gute Idee und ein bisschen Mut – das sind die zwei wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Unternehmensgründung. Hinzu kommen ein motiviertes und vielseitig qualifiziertes Team sowie natürlich Kapital inklusive ausreichender Liquiditätspuffer. Das kann, wenn die eigenen Ersparnisse aufgebraucht sind, über verschiedene Wege beschafft werden: je nach Phase, in der sich das Start-up befindet, über Crowdfunding oder Crowdinvesting, von sogenannten Acceleratoren, Business Angels, Venture Capital oder durch Hausbankkredite und Förderdarlehen.

Viele junge Gründer kommen auf der Suche nach einer Finanzierung auch zur Berliner Sparkasse. Doch um Geld zur Verfügung zu stellen, müssen wir uns zunächst ein genaues Bild vom Gründungsvorhaben machen. Ein gut durchdachter Businessplan oder eine Präsentation mit Canvas oder Pitch Deck sind eine gute Basis, um uns von der Idee zu überzeugen.

Was machen eigentlich die Wettbewerber?

Egal, wie die Gründer ihre Idee präsentieren: Neben betriebswirtschaftlichen Kennzahlen gehört eine gut recherchierte Wettbewerbsanalyse immer dazu. Jeder Gründer sollte sich fragen: Wer sind unsere potenziellen Kunden? Warum entscheiden sich potenzielle Kunden für unser Produkt oder unsere Dienstleistung? Wer sind unsere Wettbewerber? Was bieten sie, welche Stärken und Schwächen haben sie? Wie überzeugen wir potenzielle Kunden von unserem Angebot und machen Wettbewerbern Marktanteile streitig? Was macht unser Angebot im Vergleich zum Wettbewerb einzigartig?

Die Recherche lohnt sich! Denn wer den Markt genau kennt, kann auch seine eigenen Erfolgsaussichten besser einschätzen. Er erkennt Entwicklungsbedarf frühzeitig und ist auf neue Herausforderungen wie etwa Reaktionen der Wettbewerber besser vorbereitet. Wir als Geldgeber sehen zudem, dass die Gründung gut überlegt ist und etwaige Fallstricke ausreichend bedacht sind.

Digitale Gründer haben weltweit Konkurrenz

Eine sorgfältige Wettbewerbsanalyse ist übrigens für alle Gründer wichtig – ob klassische Unternehmensgründung in konventionellen oder digitale Start-ups in innovativen Branchen. Dabei geht der Wettbewerb in konventionellen Branchen allerdings selten über regionale Grenzen hinaus. Ein Friseurgeschäft konkurriert mit den Wettbewerbern im Stadtteil, aber nicht mit einem Haarstudio in New York. Digitale Geschäftsmodelle bekommen es hingegen fast immer mit internationalen Wettbewerbern zu tun.

Somit hat die Wettbewerbsanalyse auch Auswirkungen auf die Strategie und damit letztlich auf die Liquiditätsplanung. Die Markteintrittsbarrieren scheinen für Unternehmensgründungen im digitalen Bereich zwar auf den ersten Blick gering. Tatsächlich ist aber ein erheblicher Marketingaufwand erforderlich, um sich im harten internationalen Wettbewerb des Internets einen Namen zu machen, eine Marke oder ein Produkt aufzubauen und damit anderen Marktanteile streitig zu machen.

Viele unterschätzen Marketing und Vertrieb

Viele Start-up-Gründer aus der Digitalwirtschaft unterschätzen sowohl den zeitlichen als auch den finanziellen Aufwand für Marketing und Vertrieb. Daher ist es so wichtig, bei der Liquiditätsplanung ausreichend Spielraum zu lassen – nicht nur, um einen unerwartet hohen Marketingaufwand abzudecken, sondern auch für zahlreiche weitere Unwägbarkeiten, von der konjunkturellen Entwicklung bis zum Verhalten der Wettbewerber. Ohne ausreichende Puffer werden ansonsten gleich Verhandlungen über Nachfinanzierungen notwendig – oftmals zu ungünstigeren Konditionen.

Wer bei der Präsentation seiner Idee eine gut recherchierte Wettbewerbsanalyse und einen ausreichenden Kapitalpuffer vorgesehen hat, ist gut gewappnet, um sein Kreditinstitut zu überzeugen. Er hat damit aber auch eine gute Basis, um die eigene Unternehmensgründung stabil und wettbewerbsfähig auszurichten.

Der Autor Olaf Schulz ist Direktor für Firmenkunden bei der Berliner Sparkasse

Kaufmannsblut für Freiberufler

Als Freiberufler benötigen Sie vergleichsweise wenige kaufmännische Grundlagen, um Ihr Unternehmen betriebswirtschaftlich zu steuern. Diese müssen Sie aber beherrschen. Hier lesen Sie die wichtigsten Basics.

Geld macht unruhig, vor allem wenn es fehlt. Die Fotodesignerin Sabine schaut deshalb lieber nicht auf Ihre Kontoauszüge. So fällt ihr auch manchmal erst am Ende des Jahres auf, dass eine Kundenrechnung seit Monaten nicht bezahlt wurde. Augen zu und durch: So wie die Fotodesignerin, scheuen viele Freiberufler allzu geschäftsmäßiges Auftreten. Das gilt vor allem für die sogenannten Idealisten (wie Ärzte oder Heilpraktiker) und Kreativen (etwa Texter oder Designer) unter ihnen. Da sie ihre soziale und künstlerische Tätigkeit meist höher bewerten als das damit zu verdienende Geld, liegt ihnen das kaufmännische Denken oft recht fern.

Das ist zwar angenehm für die Kunden, aber schlecht für das eigene Konto. Dabei müssen Freiberufler nur eine Handvoll Dinge verstehen, um den Überblick über das eigene Geschäft zu wahren und damit die Zügel der unternehmerischen Entwicklung in der Hand zu behalten. Hier erfahren Sie, was Sie als Freiberufler an betriebswirtschaftlichem Wissen haben müssen.

Einnahmen-Überschussrechnung planen

Die größte Hürde einmal im Jahr ist die Gewinnermittlung. Mit ihr haben es Freiberufler leicht: Während die gewerblichen Kollegen sich mit Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV) sowie Bilanzen quälen, reicht dem Finanzamt bei Freiberuflern, unabhängig von der Höhe des Umsatzes und des Gewinns, eine einfache Einnahmen- und Überschussrechnung (EÜR). Diese hat zwei entscheidende Vorteile. Zunächst beruht die EÜR auf einem simplen System, das Nicht-BWler problemlos nachvollziehen können (während sie über dem Versuch, die doppelte Buchführung als Basis einer Bilanzierung zu verstehen, schon mal verzweifeln können).

Darüber hinaus kostet diese Art der Gewinnermittlung auch beim Steuerberater weniger als GuV und Bilanzierung. Die Unterschiede bei den Kosten am Ende des Jahres lassen sich beispielsweise im Internet unter www.der-onlinesteuerberater.de berechnen. So würde beim „Online-Steuerberater“ der Jahresabschluss bei einem Gewinn von 50.000 Euro den Bilanzierer rund 1800 Euro kosten, den Einnahmen- und Überschussrechner aber nur zirka 1500 Euro. Dies ist der Vergleich zwischen gewerblichen und freiberuflichen Einzelunternehmern. Hat der Gewerbetreibende eine GmbH, zahlt er deutlich mehr.

Die genannten Honorare sind Bespiele: Steuerberater müssen sich seit einiger Zeit nicht mehr zwangsläufig an der Steuerberatervergütungsordnung orientieren. Freiberuflertum macht sich oft auch schon bei der monatlichen Buchhaltung – die in den ersten zwei Jahren der Unternehmung die Regel ist – und der im Vergleich zum Kaufmann und Handwerker geringeren Zahl der Belege kostensparend bemerkbar. Schließlich schreiben die meisten Freiberufler Rechnungen mit höheren Beträgen, während der Gewerbetreibende, bspw. der Gastronom oder die Boutiqenbesitzerin, viele kleine Einzelbuchungen managen muss. Die Verwaltung weniger, großer Rechnungen bereitet aber weniger Aufwand bei der Kontierung, also kostet sie auch weniger (oder sollte im Buchhaltungsbüro oder beim Steuerberater weniger kosten!).

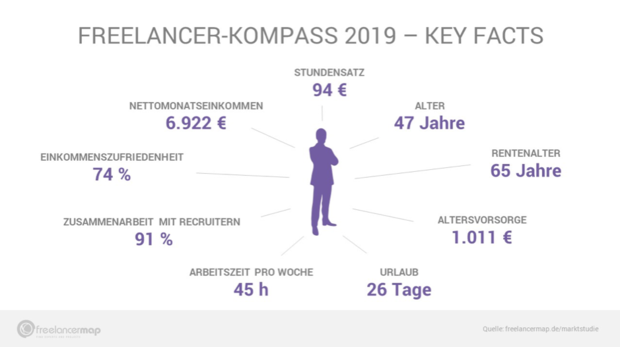

Freelancer-Kompass 2019

Der Freelancer-Kompass 2019 analysiert, wie es um die Freelancing-Branche steht. Über 1.300 Teilnehmer gaben Auskunft über ihr Leben als Freelancer. Wichtige Ergebnisse: Mit fast 94 Euro pro Stunde verdienen Freelancer mehr als jemals zuvor, gleichzeitig steigt das Nettoeinkommen und auch die die Gender Pay Gap verringert sich weiter. Dennoch äußern die Freelancer erstmals deutlich Kritik an die Politik und fordern radikale Änderungen. Hier erfahrt ihr mehr.

Vier von fünf deutsche Unternehmen sind laut dem Institut der deutschen Wirtschaft vom Fachkräftemangel betroffen. Doch welche zusätzlichen Kosten kommen auf Unternehmen mit der Beschäftigung freier Mitarbeiter zu? Der Freelancer-Kompass 2019, die jährliche Marktstudie der Projektplattform freelancermap, gibt Aufschlüsse über die Bezahlung und Arbeitsweise freier Mitarbeiter und zeigt: Freelancer verdienen im Schnitt 93,89 Euro pro Stunde und sind meistens drei bis zwölf Monate in ein Projekt involviert. Insgesamt befragte das Nürnberger Unternehmen 1.347 Teilnehmer zu über 70 Fragen rund um ihren Arbeitsalltag – dem Freelancing im Bereich IT- und Engineering. Die Ergebnisse sollten Unternehmen aufhorchen lassen.

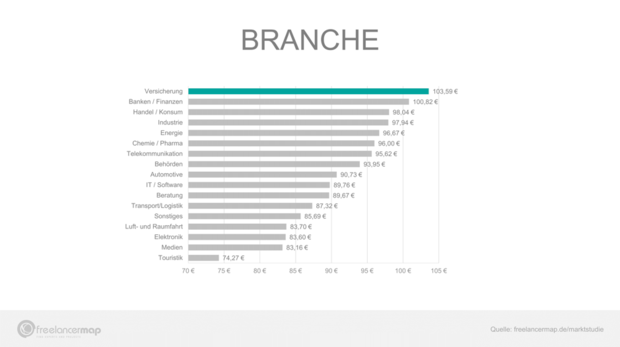

Stundensätze für Freelancer steigen

Der Stundensatz für Freelancer im DACH-Raum liegt durchschnittlich bei 93,89 Euro und stieg somit, verglichen mit dem Vorjahr, um knapp drei Euro an. Auch bei Betrachtung früherer Einkommen fällt auf, dass Unternehmen im Jahr 2016 deutlich weniger tief in die Tasche greifen mussten und heute im Schnitt fast zwölf Euro mehr pro 60 Minuten bezahlen. Besonders in den Branchen SAP und Beratung/ Management kostet es Unternehmen mehr, auf qualifizierte Freiberufler zu setzen. Hier bekommen freie Experten durchschnittlich 112 Euro bzw. 108 Euro pro Stunde Arbeitszeit. Geographisch betrachtet sind Freelancer aus Schleswig-Holstein mit einem Stundensatz von fast 99 Euro am teuersten, wobei Freiberufler in Thüringen mit 72,06 Euro am wenigsten verdienen. Allerdings kommen auf Unternehmen, abgesehen vom Stundensatz, keine Zusatzkosten in Form von Versicherungs- und Rentenbeiträgen oder der Bezahlung im Krankheitsfall hinzu.

Gründen im Nebenerwerb

Mehr Geld, Erfüllung oder Sicherheit durch ein zweites berufliches Standbein. Das bewegt alljährlich hunderttausende Angestellte, sich nebenberuflich selbständig zu machen. Wir zeigen, was dabei zu beachten ist und stellen vier Nebenerwerbsgründer vor.

Jeder Deutsche darf grundsätzlich in seiner Freizeit arbeiten, was er will! Egal, ob er festangestellt ist oder in Teilzeit arbeitet: Jeder darf neben seinem normalen Job eine andere Anstellung annehmen – und natürlich darf jeder auch selbständig arbeiten, also ein oder gar mehrere Unternehmungen zusätzlich zur Arbeit starten.

Zustimmung erforderlich?

Dieses Recht ist so fundamental, dass es sogar im Grundgesetz verankert ist: Artikel 12 garantiert die Berufsfreiheit des Einzelnen. Der Arbeitgeber muss daher grundsätzlich nicht um Erlaubnis gebeten werden, noch nicht einmal informieren müssten Sie ihn. Doch so grundsätzlich dieses Recht ist, bedeutet dies nicht, dass es ohne Ausnahmen gilt. Denn die „berechtigten Interessen“ des Arbeitgebers sind genauso schützenswert wie die eines Arbeitnehmers. Häufig enthalten Arbeitsverträge daher entsprechende Klauseln, die sicherstellen sollen, dass diese Interessen nicht verletzt werden. Steht in Ihrem Arbeitsvertrag, dass sämtliche Nebentätigkeiten unaufgefordert und vor Aufnahme der Nebentätigkeit anzuzeigen sind, dann müssen Sie sich daran halten. Damit stellt der Arbeitgeber sicher, überhaupt beurteilen zu können, ob Ihre Tätigkeit gegen seine berechtigten Interessen verstößt.

Eine andere häufige Formulierung besagt, dass Sie eine Nebentätigkeit nur mit schriftlicher Zustimmung Ihres Arbeitgebers aufnehmen dürfen. Diese Klausel klingt zwar wie ein eindeutiges Verbot, ist sie aber nicht. Denn noch mal ganz deutlich: Ein Chef darf nicht grundlos seine Zustimmung verweigern, sondern nur wenn seine berechtigten Interessen verletzt werden – und diese sind klar definiert. Andernfalls hat er gar keine andere Wahl, als Ihrem Wunsch nachzukommen. Pauschalverbote wie „Während der Dauer der Beschäftigung darf der Angestellte keinerlei Nebentätigkeiten ausüben“ sind zwar weit verbreitet, aber unzulässig, denn sie verstoßen gegen das Grundgesetz.

Aber selbst wenn Ihr Vertrag keine speziellen Klauseln enthält und damit das Recht auf Ihrer Seite steht, liegt es trotzdem auf der Hand: Sie sollten Ihren Chef rechtzeitig darüber informieren, was Sie machen möchten und vielleicht auch was Ihre Motivation für ein eigenes Nebenerwerbsbusiness ist. Formal betrachtet steht und fällt jedoch alles mit den sogenannten berechtigten Interessen, und diese schauen wir uns daher nun im Detail an. Dabei gilt auch hier, dass Gesetze sich manchmal schneller ändern, als gedruckte Bücher Schritt halten können. Bevor Sie mit einem Vorhaben Ernst machen, sollten Sie daher vorsichtshalber zunächst einen auf Arbeitsrecht spezialisierten Anwalt konsultieren.

Gut zu wissen: Starter-Tipps

- Sie sind ein Unternehmer, also wickeln Sie Ihre Aufträge stets professionell ab. Dass Sie einmal keine Zeit haben, weil der Hauptjob Sie in Anspruch nimmt, ist gegenüber dem Kunden kein Argument.

- Der Kunde muss nicht unbedingt wissen, dass Sie einen anderen Job haben.

- Honorar ist Honorar: Nebenberufler sollten auf keinen Fall weniger nehmen als Vollzeit-Selbständige.

- Auch Nebenberufsgründern hilft ein Businessplan. Meist ist er nicht für Ihre Bank nützlich, sondern verschafft Ihnen selbst wichtige Erkenntnisse.

- Seien Sie immer erreichbar, mindestens per Anrufbeantworter. Ein Büroservice ist eine gute Alternative, wenn Sie tagsüber außer Haus sind.

- Keine Buchung ohne Beleg: Auch Sie müssen Rechnungen mit fortlaufender Nummer schreiben und alle Ausgabebelege sammeln.

- Generell gilt: Alle steuerlichen und unternehmensrechtlichen Regeln für Gründer gelten auch für nebenberuflich Selbständige.

Nebenberuflich selbständig: Das kleine ABC

Im Folgenden werden einige wichtige Aspekte beleuchtet, auf die geachtet werden sollten, wenn Sie sich nebenberuflich selbstständig machen wollen.

Anmeldung

Erst einmal müssen Sie wissen, ob Sie freiberuflich oder gewerbetreibend sind. Freiberuflich sind künstlerische und therapeutische Berufe. Auch Rechtsanwälte, Steuerberater, Ingenieure und beratende Volks- oder Betriebswirte sind „frei“. Gewerbliche Tätigkeiten sind im Prinzip alle anderen wie etwa handwerkliche Arbeiten, Ladengeschäfte oder auch der Verkauf bei Ebay.

Wenn Sie ein Nebengewerbe anmelden, tun Sie das über das Ordnungsamt. Das kostet zwischen 18 und 40 Euro und führt automatisch dazu, dass das Finanzamt Ihnen Formulare für die Anmeldung einer selbständigen Tätigkeit schickt.

Freiberufler melden sich selbst direkt beim Finanzamt an und füllen dann das Anmeldeformular aus. Sie können es auch aus dem Internet laden, etwa über www.bundesfinanzministerium.de. Sie erhalten dann eine zweite Steuernummer für die Umsatzsteuer.