Aktuelle Events

Gründen im E-Commerce - so klappt der Onlinehandel

Im E-Commerce selbstständig machen: Erfahren Sie Schritt für Schritt, was Sie beachten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig einen Online-Shop zu eröffnen.

Zahlen, Daten, Fakten für E-Commerce-Gründer

Wachstum: Der Online-Handel legt rasant zu (2016: + 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), (Quelle: Studie shopanbieter.de)

Perspektive: 2017 werden im deutschen Online-Handel 58,5 Mrd. Euro Umsatz erwartet, das ist ein Plus von 11 Prozent gegenüber 2016 (Quelle: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel, bevh)

Starkes Segment: Der Sektor „Möbel, Leuchten, Deko“ ist am stärksten gewachsen (2016: + 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), (Quelle: Studie shopanbieter.de)

Starker Marketingkanal: E-Mail ist der verkaufsstärkste Marketingkanal: über 58 Prozent der durchschnittlichen Konversionsraten, (Quelle: Studie shopanbieter.de)

Schwacher Marketingkanal: Displaywerbung ist der schwächste Marketingkanal: 69 Prozent unter der durchschnittlichen Konversionsraten, (Quelle: Studie shopanbieter.de)

Konversionen mobil: Mobile Plattformen haben die schlechtesten Konversionsraten: Desktop-User konvertieren 53 Prozent besser als der Durchschnitt, mobile Nutzer 41 Prozent schlechter, (Quelle: Studie shopanbieter.de)

Webshop-Installationen: Jedes dritte Unternehmen in Deutschland betreibt einen Webshop (Bitkom 2016)

Bedeutung Marktplätze: Jedes vierte Unternehmen in Deutschland verkauft über Online-Marktplätze wie Amazon, Ebay (Bitkom 2016)

Shops in Apps: Smartphone-Apps werden von 6 Prozent aller Unternehmen für den Vertrieb genutzt (Bitkom 2016)

Digitalisierung: Große Unternehmen haben gegenüber mittleren und kleinen Unternehmen einen Vorsprung bei der Nutzung von Online-Vertriebswegen (Bitkom 2016)

Was versteht man unter E-Commerce bzw. Onlinehandel?

E-Commerce bezeichnet den Verkauf von Waren und Dienstleistungen über das Internet über einen Online-Shop. Die rasante Entwicklung des World Wide Web hat ein enormes Wachstum des E-Commerce ausgelöst. In praktisch allen Lebensbereichen kann man heute Waren und Leistungen über den Vertriebskanal Internet erwerben.

Branchen-Insights für E-Commerce-Gründer und Online-Shop-Betreiber

Obwohl bereits die meisten wesentlichen Produkte und Leistungen online verfügbar sind, bietet der E-Commerce-Sektor weiterhin hervorragende Chancen. Bessere Leistungen, bessere Preise oder besserer Kundenservice sind Möglichkeiten, sich mit einem Online-Shop vom Wettbewerb abzugrenzen.

Auch sind neue Angebote schnell realisierbar, da existierende Online-Shop-Module oder Online-Marktplätze mit niedrigen Einstiegsschwellen angepasst bzw. genutzt werden können. Daher eignen sich Geschäftsmodelle im Online-Handel hervorragend für den nebenberuflichen Einstieg in die Selbstständigkeit.

E-Commerce-Projekte lassen sich auf diese Weise einfach testen, ohne dass der Gründer teure Infrastrukturen aufbauen muss. Die Marktfähigkeit eines neuen Online-Shops kann man also zunächst im kleinen Rahmen, sogar von zuhause aus, überprüfen. Der Lean-Start-up-Gedanke sollte in der Anfangsphase eines E-Commerce Vorhabens beherzigt werden. Demnach startet man mit einem MVP (Minimum viable product) in die Selbstständigkeit. Ein MVP ist ein „minimal lebensfähiges Produkt“, das mit möglichst geringem Aufwand implementiert wird. Hiermit wird die Nachfrage zunächst getestet, bei positiver Resonanz folgen Iterationen, also Verbesserungen, die auf Grundlage der Kundenwünsche umgesetzt werden.

So kann der Start in ein neues E-Commerce-Projekt mit geringem Aufwand und Risiko erfolgen. Dennoch ist die Zahl der gescheiterten E-Commerce-Startups viel höher als die der erfolgreichen Online-Gründungen. In den meisten Fällen handelt es sich um die gleichen Gründe, die für das Aus von E-Commerce-Vorhaben verantwortlich sind.

Warum viele E-Commerce-Gründunger mit einem Online-Shop scheitern

In einer Studie des Tech-Analysten CB Insights wird als häufigster Grund für das Scheitern eines E-Commerce-Startups mangelnde Kundennachfrage angegeben (42 Prozent). Der Markt braucht das Angebot in diesen Fällen einfach nicht. Viele gescheiterte Gründer eines Online-Shops haben eingeräumt, dass sie sich mehr mit der Lösung scheinbar wichtiger Aufgaben als mit ihrem Markt beschäftigt haben. Sie haben - irrtümlich - vorausgesetzt, dass Ihr Angebot vom Markt benötigt wird. Um dann nach Launch des Online-Shops zu erleben, dass es keine zahlenden Kunden für das Angebot gibt.

Anders herum gesagt: Eine erfolgreiche E-Commerce-Gründung muss ein bestehendes Marktproblem lösen. Nur dann wird die Gründung eine echte Erfolgschance haben.

Der zweithäufigste Grund (29 Prozent) für das Scheitern von E-Commerce-Startups besteht darin, dass schlicht und einfach das Geld ausgeht. Oft ist dieser Grund verknüpft mit dem zuvor genannten, der fehlenden Nachfrage. In diesem Fall werden weitere Finanzierungsrunden nicht stattfinden, für viele Online-Shops kommt dann das Aus.

Ärger im Gründerteam lässt viele E-Commerce-Startups aufgeben

An dritter Stelle (23 Prozent) stehen Schwierigkeiten im Gründerteam. Idealerweise besteht dies aus Personen mit exzellentem Fach-Know-how im jeweiligen Sektor. Dabei sollten sich das Wissen und die Fähigkeiten der Akteure gegenseitig ergänzen und befruchten. Wenn diese ihr E-Commerce-Startup mit Leidenschaft vorantreiben, wachsen die Chancen auf eine Erfolgsgeschichte. Wenn es jedoch nicht gelingt, ein Team sich ergänzender Fähigkeiten aufzubauen, bekommt das online-Startup ganz schnell Schräglage.

19 Prozent aller E-Commerce Gründungen scheitern an Faktor 4, dem Wettbewerb. Immer wieder wird in Entrepreneur-Kreisen gefordert, man solle dem Wettbewerb bei der Entwicklung eines neuen Online-Shops keine oder nur geringe Beachtung schenken. Tatsache aber ist, dass die Nachahmer sofort reagieren, sobald sich ein Geschäftsmodell Traktion gewinnt, sich also am Markt zu etablieren beginnt. D.h., die Empfehlung lautet, sich durchaus mit dem Wettbewerb auseinanderzusetzen, wenn man ein E-Commerce-Geschäftsmodell entwickelt. Vor allem kommt es darauf an, Copycats den Markteintritt durch ein entsprechend hohes eigenes Iterationstempo zu erschweren.

Faktor 5 für ein Scheitern von E-Commerce-Startups (18 Prozent) stellt das Thema Preisgestaltung dar. Wie bei Offline-Gründungen ist es auch im Online-Handel eine große Herausforderung, die richtige Preisbalance zu finden. Fast jeder fünfte Online-Shop scheitert, weil die gewählten Preise entweder zu niedrig oder zu hoch angesetzt werden.

Weitere Gründe, die ein E-Commerce-Startup scheitern lassen, sind – in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit:

- Das Produkt entspricht nicht den User-Wünschen

- Das richtige Geschäftsmodell, um das Konzept zu monetarisieren, fehlt

- Das Marketing greift nicht

- Es werden keine Aktivitäten unternommen, um ein User-Feedback einzuholen

- Der Startzeitpunkt ist zu früh oder zu spät gewählt

- Mangelnde Fokussierung des oder der Gründer

- Streit im Gründerteam bzw. zwischen Gründern und Investoren

- Fehlendes Expertenwissen im jeweiligen Sektor

- Keine Anschlussfinanzierung bzw. kein Investoren-Interesse

- Zu komplexe rechtliche Problematik

- Unzureichende Nutzung des persönlichen Netzwerks

- Burnout des oder der Gründer wegen mangelnder Life-Work-Balance

- Unfähigkeit, ein Geschäftsmodell mit schwacher Performance flexibel zu verändern/anzupassen

Technische Online-Shop-Lösungen im Kurzüberblick

Gründer eines E-Commerce-Startups, die im Sinne eines MVP erst einmal mit geringem Aufwand starten und testen wollen, entscheiden sich in vielen Fällen zunächst gegen eine eigene Shop-Software-Entwicklung und wählen einen sogenannten Mietshop.

Mietshops als SaaS-Lösungen sind bereits ab wenigen Euro im Monat buchbar und versprechen in der Regel automatische Anpassung an neue rechtliche und gesetzliche Vorgaben und neue Versandarten. Manche Miet-Shopsysteme verlangen eine Umsatzbeteiligung pro verkauftem Artikel, die transaktionsbezogen erhoben wird.

Bessere Systeme erlauben eine Vielzahl von Anpassungen, die hinzubuchbar sind, so dass eine gewisse Skalierung des Geschäftsmodells möglich ist.

Wer zusätzlich über Marktplätze wie Amazon, Ebay oder Dawanda anbieten will, sollte auf entsprechende Schnittstellen achten. Gründer, die eine Internationalisierung ins Auge fassen, sollten die Mehrsprachen-Fähigkeit des eingesetzten Mietsystems prüfen.

Wer mit einer Vielzahl von Kunden und Interessenten rechnet, sollte sich auf jeden Fall Gedanken über die Anbindung eines ERP- bzw. CRM-Systems machen.

Weitere Fragen, mit denen sich E-Commerce-Gründer bei der Auswahl der passenden Software befassen sollten, sind:

- Will ich digitale Produkte verkaufen, also z.B. Informationen in PDF-Form?

- Benötige ich Gutschein-/Rabatte-Funktionen?

- Will ich Social-Media-Tools in mein E-Commerce-System einbauen?

- Will ich einen Newsletter aus dem Online-Shop versenden?

- Benötige ich ein bestimmtes Design, also muss mein Shop flexibel anpassbar sein?

- Kann ich A/B-Tests durchführen, um herauszufinden, welche Präsentation besser ankommt?

- Welche Analysefunktionen bietet der Online-Shop?

- Kann ich das System durch Apps erweitern, z.B. im Bereich Logistik/Versandtracking?

- Versendet mein System automatische Status-E-Mails an meine Kunden?

- Kann man Bewertungen und Rezensionen integrieren?

- Bietet der Mietshop die wichtigsten Zahlungssysteme: Vor allem Papypal, Kreditkarte, Lastschrift sollten normalerweise nicht fehlen.

- Welche Endgeräte benutzen meine User, d.h. soll mein Online-Shop responsive sein, um auf Mobilgeräten perfekt dargestellt zu werden? (Die Antwort sollte hier eigentlich immer „ja“ lauten.)

Eine Auswahl einiger gängiger SAAS-Shopsysteme:

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Hier eine Liste interessanter SAAS-Shop-Lösungen mit wichtigen Eckdaten:

- Versacommerce, ab ca. 25 Euro pro Monat, auch für Einsteiger geeignet

- Ewoolution, ab 100 Euro pro Monat, einfache Shops für Einsteiger möglich

- ePages, ab 14,99 Euro pro Monat, Anfänger-Baukastenshop, wird von 1&1 und Strato verwendet

- Shopify, ab 29 Dollar pro Monat, Anpassung an deutschen Markt muss von Agentur erledigt werden

- Plentymarkets, 0 Euro pro Monat, ab 0,10 Euro pro Auftrag, auch für Einsteiger geeignet

- Lightspeed, ab 49 Euro pro Monat, einfache Lösungen können ohne Expertenhilfe eingerichtet werden

Kapitalbedarf für E-Commerce-Gründer

Wer sein E-Commerce-Startup als MVP gründet, kann folglich mit äußerst geringem Kapitalbedarf loslegen. Bootstrapping heißt das Zauberwort, also Gründen mit geringstmöglichem finanziellen Aufwand.

Denn nicht nur die Shop-Lösung lässt sich für kleines Geld einkaufen. Auch Fulfillment und Logistik kann man für kleines Geld dazubuchen, also outsourcen. Theoretisch kann es also tatsächlich mit wenigen hundert Euro losgehen.

Wachstumsorientierte Company Builder planen hingegen E-Commerce-Startups mit mittleren Millionen-Budgets. Das zeigt die enorme Bandbreite des Kapitalbedarfs für den Start von E-Commerce-Unternehmen.

Open-Source-Lösungen für den Online-Shop

Neben den SAAS-Mietshops kann der Gründer eines Online-Shops auch auf Open-Source-Software setzen. Am meisten verbreitet sind Lösungen auf Basis des E-Commerce-Systems Magento. Tatsache ist: Hier steigt der Online-Shop-Gründer in eine andere Preisklasse als beim Mietshop ein.

Für einen einfachen Magento-Shop sind etwa 5.000 bis 8.000 Euro anzusetzen, während Webshops mit individuellen Extras schnell 25.000 bis 30.000 Euro Entwicklungsvolumen verschlingen.

Neben Magento sind noch gambio, orocommerce, oxid eShop, xt:commerce, shopware, prestashop als Alternativen zu nennen.

Bezahllösungen für Online-Shops

Flüssige Prozesse beim Checkout im E-Commerce sind entscheidend, um Kaufabbrüche zu minimieren. Zahlreiche Payment-Service-Provider bieten Lösungen aus einer Hand – sogenannte Payment Gateways – über die alle relevanten Bezahlsysteme unkompliziert eingebunden werden können. Payment Gateways übernehmen die Aufgabe, Transaktionen zwischen der Webseite und der ausführenden Bank abzuwickeln.

Hinweis: Planen Sie einige Wochen Vorlauf ein, wenn Sie Kreditkartenzahlungen anbieten wollen. Denn Sie müssen sich als online-Händler aufwändig zertifizieren lassen, um diese Zahlart zu integrieren.

Rechtliche Hürden im E-Commerce

E-Commerce-Betreiber müssen sich mit einer Reihe von rechtlichen Fragen befassen. Die folgenden Links bzw. Dokumente müssen rechtlich korrekt erstellt und in die Seite eingebunden werden:

- Impressum

- Datenschutzerklärung

- Allgemeine Geschäftsbedingungen

- Widerrufsbelehrung

Leider nehmen Abmahnungen durch spezialisierte Anwälte und Wettbewerb wegen fehlerhafter Formulierungen ständig zu. Als E-Commerce-Unternehmer ist es schwer, den Überblick über diese komplexen Rechtsfragen zu erlangen und zu halten. Daher sollte jeder Betreiber eines Online-Shops rechtlichen Rat vom Profi einholen.

Onlinemarketing und Soziale Netzwerke im E-Commerce

Der schönste Shop bringt natürlich nichts, wenn die Reichweite fehlt, sprich die User von dem Angebot nichts wissen. Worauf es ankommt, um ein neues E-Commerce-Angebot bekannt zu machen, lässt sich einer Studie der Agentur Aufgesang entnehmen, die das Onlinemarketing der 200 umsatzstärksten Online-Shops in Deutschland untersucht.

Demnach ist der organische Traffic, also über die Google-Suche, der wichtigste Kanal für das Online-Marketing im E-Commerce. Rund 85 Prozent des Traffics der großen E-Commerce-Unternehmen stammen aus organischen Traffic, hingegen erlebt die Nutzung von Onlinewerbung einen Abwärtstrend. Bei Google Adwords ist ein Rückgang von 7,47 Prozent, 2015, auf 5,03 Prozent, 2016, zu verzeichnen.

Dies zeigt, wie wichtig Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist, um das E-Commerce-Unternehmen bekannt zu machen. Aber auch E-Mail-Marketing und Affiliate-Marketing sind wichtige Maßnahmen, um den Traffic des Online-Shops zu erhöhen.

Darüberhinaus spielt der Social-Media-Bereich eine wichtige Rolle: Hier heißt der stärkste Kanal nach wie vor Facebook. 68,7 Prozent aller durch Social-Media generierten E-Commerce-Kunden fanden den Weg in den Shop via Facebook. An zweiter Stelle folgt Youtube, an dritter Stelle Gutefrage.net.

Die Marktplatz-Lösung für Online-Händler

Wer sein E-Commerce-Angebot über einen der gängigen Marktplätze wie Amazon oder Ebay verkauft, spart sich die Einrichtung eines eigenen Online-Shops. Damit fallen natürlich auch die rechtlichen Probleme weg, die Bezahllösung muss nicht integriert werden, und auch das Marketing für den Shop entfällt.

Das lassen sich die Marktplatz-Betreiber aber teuer bezahlen: Amazon verlangt zwischen sieben und zwanzig Prozent bei 39 Euro Grundkosten pro Monat. Bei Ebay sind es 8,5 Prozent Verkaufsprovision sowie ab 39,95 Euro pro Monat für einen Ebay-Shop.

Dafür erhält man als E-Commerce-Gründer ohne Startinvestitionen eine enorme Reichweite – und es kann sofort losgehen. Nachteil ist das Abhängigkeitsverhältnis – die Marktplätze bestimmen die Regeln, und das eigene Angebot steht direkt neben dem des Wettbewerbs. Das führt sehr oft zum Preisdumping, also zu einem Unterbietungswettbewerb.

Natürlich kann man Marktplätze auch parallel zu einem eigenen Online-Shop nutzen. Letztendlich muss jeder Gründer ausprobieren, welche Kanäle am besten für ihn funktionieren.

Analyse und Interpretation für E-Commerce-Gründer

Daten über das Nutzungs- und Kaufverhalten liefern dem E-Commerce-Gründer das entscheidende Wissen zur Optimierung seines Angebots. Daher ist die Einrichtung einer Analytics-Software Pflicht. Durch sie erfährt man in Echtzeit, wieviele Nutzer an welchen Standorten und zu welchen Tageszeiten das Angebot wahrnehmen.

Neben den üblichen Analyse-Programmen bieten Tracking-Tools wie Hotjar einen Echtzeit-Einblick, an welchen Punkten des Online-Angebots Abbrüche und Ausstiege erfolgen, in dem sie das Klick- und Surfverhalten der Nutzer anonymisiert aufzeichnen. Auch erlauben sie Umfragen unter den Usern durchzuführen und so neue Tools und Angebote des Online-Shops vorab zu testen.

Gründung als selbstständiger E-Commerce-Unternehmer

Als Onlinehändler sind Sie ein gewerblicher Unternehmer und müssen Sie eine Gewerbeanmeldung vornehmen. Folgende Schritte sind in diesem Fall erforderlich:

Besuchen Sie jetzt das Gewerbeamt Ihrer Stadt oder Gemeinde und füllen Sie das für die Gewerbeanmeldung vorgesehene Formular aus. Sie erhalten das Formular im Amt oder per Download auf den Seiten der Gemeinde.

Eine online-Anmeldung ist nur in Ausnahmefällen möglich, die meisten Gemeinden verlangen weiterhin den persönlichen Besuch des Geschäftsführers oder einer bevollmächtigen Person. Manche Städte oder Gemeinden erlauben den Versand der Unterlagen an die Behörde per Post.

Wer das Formular persönlich abgibt, erhält in der Regel sofort die Bestätigung des Amtes. Bei postalischer Anmeldung erfolgt die Bestätigung innerhalb weniger Tage.

Mitbringen zum Gewerbeamt sollten Sie:

- gültigen Personalausweis oder Reisepass

- ggfls. den beglaubigten Gesellschaftsvertrag

- ggf. Genehmigung bzw. Zulassungsbescheid zur Ausübung des Gewerbes

- falls Sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, benötigen Sie eine Aufenthaltserlaubnis

Diese Angaben machen Sie in Ihrer Gewerbeanmeldung:

- Firma des Betriebs bzw. Ihr Vor- und Zuname

- Anschrift des Betriebes

- Nebenerwerbs-Gewerbe, ja oder nein

- Angaben zum Betriebsinhaber

- Angaben zur Tätigkeit

Wenn alle Unterlagen vollständig vorliegen, bestätigt das Gewerbeamt sofort Ihre Anmeldung als E-Commerce-Unternehmer und informiert im Normalfall automatisch folgende Institutionen und Behörden über Ihre Gründung:

- das Finanzamt

- die Berufsgenossenschaft

- das Statistische Landesamt

- das Gewerbeaufsichtsamt

- die zuständige IHK

- die Agentur für Arbeit

- die Zollverwaltung

Kosten der Gewerbeanmeldung: Je nach Gemeinde schwanken die Kosten zwischen 10 und 50 Euro.

Mit E-Commerce selbstständig machen: Erlaubnis notwendig?

Sie wollen sich als E-Commerce-Unternehmer selbstständig machen. Für diese Tätigkeit ist keine besondere Erlaubnis erforderlich. Kritisch wird es nur in den Fällen, in denen auch offline-Händler eine Erlaubnis benötigen, also z.B.:

- Wenn Sie Bankähnliche Geschäfte abwickeln, benötigen Sie eine BaFin-Lizenz

- Wenn Sie Markenartikel verkaufen, müssen Sie sich evtl. um die Erlaubnis des Herstellers kümmern

- Wenn Sie apothekenpflichtige Arzneimittel im Online-Shop verkaufen, benötigen Sie eine Erlaubnis nach dem Apothekergesetz

- Wenn Sie Brillen verkaufen, benötigen eine Erlaubnis als Augenoptiker

Kammermitgliedschaft als selbstständiger E-Commerce-Gründer

Als Gewerbetreibender sind Sie automatisch Mitglied in der für Sie regional zuständigen Industrie- und Handelskammer (IHK).

Krankenversicherung als E-Commerce-Gründer

Wenn Sie aus dem Anstellungsverhältnis in eine Vollzeit-Selbstständigkeit wechseln, müssen Sie sich auch mit der Frage der Krankenversicherung befassen. Sie haben die Wahl zwischen einer Privaten oder der Gesetzlichen Krankenversicherung.

Alle wichtigen Fakten sowie Rechner zu dieser Entscheidung haben wir für Sie in diesem Fachbeitrag zusammengefasst <link geld versicherungen krankenversicherung-fuer-gruender.html internal link in new>» Krankenversicherung für Gründer.

Wichtige Kontakte für E-Commerce-Gründer

Branchenverbände:

» BITKOM - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.

» Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDM) e.V. Hauptgeschäftsstelle Düsseldorf

» Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland

» eco - Verband der deutschen Internetwirtschaft

» Bundesverband IT-Mittelstand e.V.

» DBITS e.V. Deutscher Bundesverband Informationstechnologie für Selbständige e.V

» Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) Wissenschaftszentrum

» VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.

» Dachverband Software im VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V

Sie wollen sich im Bereich E-Commerce selbstständig machen? Nutzen Sie jetzt Gründerberater.de. Dort erhalten Sie kostenlos u.a.:

» Step-by-Step Anleitung für Ihre Gründung

» Rechtsformen-Analyser zur Überprüfung Ihrer Entscheidung

» Fördermittel-Sofort-Check passend zu Ihrem Vorhaben

Maßgeschneiderte Dienstleistungspakete für E-Commerce-Gründer:

» GmbH/UG gründen

» Finanz- und Lohnbuchhaltung

» Logo- und Corporate Design

» Marketing- und Pressearbeit

Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Korrekturvorschläge haben, nutzen Sie unsere Kommentarfunktion.

Was sich 2026 für Freelancer*innen ändert

2026 wird zum Prüfstein: Zentrale Reformen aus dem Koalitionsvertrag sollen greifen, viele Details bleiben jedoch offen.

Sechs Monate nach dem Start der neuen Bundesregierung rücken die ersten Umsetzungen des Koalitionsvertrags in Sichtweite. Ab dem 1. Januar 2026 sollen zentrale Reformen greifen, die auch Auswirkungen auf Freelancer*innen und Solo-Selbständige haben. Doch während einige Maßnahmen konkrete Entlastungen versprechen, bleiben viele Ankündigungen bislang Absichtserklärungen. Freelancermap hat zusammengetragen, welche Vorhaben tatsächlich relevant werden und wo noch Unsicherheit herrscht. Eine Tabelle gibt hier einen Überblick.

Koalitionsvertrag 2025: Viel vor, aber wenig umgesetzt

Der Koalitionsvertrag 2025 markierte erstmals eine politische Schwerpunktsetzung für Selbständige. Zentrale Punkte, die Freelancer*innen direkt betreffen, sind:

- eine Reform des Statusfeststellungsverfahrens, um mehr Rechtssicherheit bei der Abgrenzung von Beschäftigung und Selbständigkeit zu schaffen,

- der Abbau bürokratischer Hürden durch digitale Verwaltungsprozesse, Genehmigungsfiktionen und ein „Once-Only“-Prinzip,

- eine Altersvorsorgepflicht für neue Selbstständige mit freier Wahl der Vorsorgeform,

- die Einführung des Mutterschutzes auch für Solo-Selbstständige,

- sowie steuerliche Anpassungen und Abschreibungsoptionen zur Entlastung kleiner Unternehmen und Einzelunternehmer*innen.

Laut Freelancer-Kompass 2025 sehen 79 Prozent der Befragten fehlende politische Rahmenbedingungen als Problem, fast die Hälfte empfindet strukturelle Nachteile gegenüber Angestellten. Die Unsicherheit über Scheinselbständigkeit bleibt eines der drängendsten Themen: 60 Prozent der Freelancer*innen nannten sie als größten strukturellen Nachteil ihrer Arbeit.

Viele Pläne, wenig Praxis: Reformen kommen nur schleppend voran

Während steuerliche Anpassungen und Mobilitätsentlastungen bereits 2026 greifen, bleiben die strukturell entscheidenden Fragen wie Scheinselbständigkeit, Sozialversicherungspflicht und Bürokratieabbau weiter offen. Zwar wurde im Oktober mit der sogenannten Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung ein Entlastungsprogramm vorgestellt, das Bürokratie abbauen soll. Doch Freelancer*innen bleiben davon bislang weitgehend unberührt. Zentrale Maßnahmen wie die angekündigte Genehmigungsfiktion wurden nicht umgesetzt oder lassen offen, ob Solo-Selbständige überhaupt profitieren. Auch das Statusfeststellungsverfahren, ein großes strukturelles Problem, ist noch nicht reformiert.

Thomas Maas, CEO von freelancermap: „Die Politik erkennt die Bedeutung von Selbständigen zwar auf dem Papier an, schafft aber in der Praxis keine Verlässlichkeit. Wer die Arbeitswelt modernisieren will, muss endlich Rechtssicherheit schaffen - gerade beim Thema Scheinselbständigkeit. Solange Freelancer nicht wissen, woran sie sind, bleibt Deutschland kein attraktiver Standort für sie.”

Die anhaltende Unsicherheit unter Freien bleibt nicht ohne Konsequenzen: Laut einer Umfrage denken 56 Prozent der Solo-Selbständigen über eine Auswanderung nach, auch wegen Bürokratie, Steuerlast und mangelnder Rechtssicherheit. Besonders kritisch: 93 Prozent dieser Auswanderungswilligen arbeiten im Bereich künstliche Intelligenz. Fachkräfte, die der Standort dringend braucht.

2026 als Prüfstein für die Selbständigkeit in Deutschland

Für Freelancer*innen bleibt 2026 ein Jahr mit Chancen und offenen Fragen. Viele Vorhaben können den Alltag freier Expert*innen langfristig erleichtern, wenn sie rechtzeitig und praxistauglich umgesetzt werden.

Wie teuer ist es, ein Start-up in Deutschland zu gründen?

Erfahren Sie, welche Kosten 2025 bei der Gründung eines Start-ups in Deutschland anfallen, von Stammkapital bis Notar- und Digitalisierungskosten.

Die Gründung eines Start-ups in Deutschland ist wie der Sprung in kaltes Wasser. Erfrischend, aufregend, aber nicht für alle. Zwischen Euphorie, Papierbergen und der ersten Steuer-ID beginnt das echte Abenteuer Unternehmertum. Begeisterung ist der Treibstoff, doch wer den Weg kennt, schwimmt leichter durch den Behördendschungel. Dies wird verlangt, um wirklich etwas Eigenes aufzubauen.

Die Grundlagen: Welche Kosten auf Gründer zukommen

Bevor ein Unternehmen offiziell an den Start gehen kann, fallen einige unvermeidbare Basiskosten an. Bei der Gründung einer GmbH ist das Stammkapital von mindestens 25.000 Euro der entscheidende Grundstein, wovon mindestens 12.500 Euro direkt eingezahlt werden müssen. Hinzu kommen Gebühren für den Notar, die Eintragung ins Handelsregister und die Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

Insgesamt sollten Gründer für eine klassische GmbH zwischen 1.000 und 4.500 Euro an Gründungskosten einplanen, abhängig von Komplexität, Anzahl der Gesellschafter und individueller Beratung.

Auch günstigere Alternativen wie die UG (haftungsbeschränkt) bieten sich an. Diese Mini-GmbH kann schon ab 1 Euro Stammkapital gegründet werden, eignet sich aber eher für kleine oder testweise Projekte. Dennoch sollte niemand glauben, dass damit alle bürokratischen Hürden aus dem Weg sind, denn auch hier sind Notar- und Gerichtskosten Pflicht.

Mehr als nur Papierkram: Die digitalen Chancen

Die deutsche Gründerszene hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Dank neuer Technologien, staatlicher Förderungen und digitaler Plattformen ist der Einstieg einfacher geworden, zumindest organisatorisch.

Besonders künstliche Intelligenz (KI) hat zahlreiche Branchen revolutioniert und völlig neue Geschäftsfelder geschaffen. Start-ups entstehen nicht mehr nur in klassischen Bereichen wie Handel oder Produktion, sondern zunehmend online.

So erleben wir in der Unterhaltungsbranche einen Boom. Dank der zahlreichen Features und Innovationen gibt es jetzt Zugang zum zum Bonus Meister im Online Casinos, wo Deutsche beispielsweise entdecken können, wo es die besten Vorteile und Erfahrungen gibt.

Dieser aktuelle Trend zeigt, dass Innovation und Unternehmergeist längst nicht mehr nur in Werkhallen oder Büros entstehen, sondern im digitalen Raum. Oft mit nur einem Laptop und einer guten Idee.

Bürokratie und Notarkosten: Das unvermeidliche Fundament

Egal ob GmbH, UG oder GbR, an einem Schritt führt kein Weg vorbei: dem Gang zum Notar. Ohne seine Unterschrift bleibt jede Gründung nur ein guter Plan. Der Gesellschaftsvertrag muss beurkundet, das Unternehmen im Handelsregister eingetragen und eine Gesellschafterliste erstellt werden.

Die Kosten dafür variieren je nach Aufwand und Standort: Für die notarielle Beurkundung sollten Gründer mit 500 bis 1.000 Euro rechnen, die Eintragung im Handelsregister kostet meist zwischen 150 und 350 Euro. Hinzu kommt die Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger mit rund 100 Euro.

Die versteckten Kosten: Von der IT bis zur Kaffeemaschine

Viele Gründer konzentrieren sich auf die offiziellen Gebühren, vergessen aber die praktischen Ausgaben im Alltag. Büromöbel, Computer, Softwarelizenzen, Versicherungen und Marketingmaßnahmen gehören ebenso in den Finanzplan wie Gründungskosten. Diese Posten lassen sich zwar steuerlich absetzen, müssen jedoch zunächst bezahlt werden.

Gerade im ersten Jahr ist Liquidität entscheidend. Wer hier zu knapp kalkuliert, gerät schnell ins Straucheln. Experten empfehlen, einen Finanzpuffer von mindestens 20 % der geplanten Startkosten einzuplanen für Unvorhergesehenes, wie technische Probleme oder Nachzahlungen.

Finanzierung und Fördermöglichkeiten

Zum Glück gibt es in Deutschland eine Vielzahl staatlicher Förderungen und Programme, die Start-ups unterstützen. Die KfW-Bank, regionale Wirtschaftsförderungen oder spezielle Gründerstipendien helfen beim Start. Auch Business Angels und Venture Capital werden zunehmend wichtiger, um innovative Ideen auf die Straße zu bringen.

Doch egal ob Fremdkapital oder Eigenmittel: Eine solide Finanzplanung ist der Trick. Ein detaillierter Businessplan zeigt nicht nur Investoren, sondern auch den Gründern selbst, ob ihr Konzept langfristig tragfähig ist.

Digitalisierung als Wachstumsmotor

Die digitale Transformation hat den Gründungsprozess selbst vereinfacht: Online-Anmeldungen, elektronische Signaturen und digitale Buchhaltung sparen Zeit und Papier. Gleichzeitig entstehen unzählige neue Geschäftsmöglichkeiten, von KI-gestützten Tools bis hin zu datenbasierten Plattformen.

Wie stark diese Entwicklung die deutsche Wirtschaft verändert, zeigt sich besonders in Online Branchen, wo KI, Automatisierung und datengetriebene Prozesse Gründungen agiler machen.

Gründungskosten ja, aber unbezahlbare Chancen

Eine Unternehmensgründung in Deutschland kostet Zeit, Geld und Nerven. Doch wer diesen Weg geht, investiert in Freiheit, Kreativität und Selbstbestimmung. Die Hürden sind schon da, aber die Chancen größer denn je. Wer klug plant und flexibel bleibt, findet im deutschen Gründungsdschungel nicht nur den Weg nach oben, sondern auch nachhaltigen Erfolg.

Catering-Unternehmen gründen: Schritt für Schritt zum eigenen Caterer

So startest du dein Catering-Unternehmen – Step by Step, von der Idee über die Planung bis hin zur ersten Kundschaft.

Ob Hochzeit, Business-Event oder Streetfood-Festival – gutes Catering ist gefragt wie nie. Wer gern kocht, ein Gespür für Menschen und Organisationstalent mitbringt, kann im Catering ein spannendes und lukratives Business finden. Doch wie startet man ein Catering-Unternehmen? Dieser Artikel beschreibt Schritt für Schritt den Weg von der Idee über die Planung bis zur ersten Kundschaft.

Schritt 1: Die Idee konkretisieren: Was macht ein Catering besonders?

Bevor formale Aspekte wie Behördenwege oder Buchhaltung in den Fokus rücken, sollte klar definiert werden, was das geplante Catering-Angebot einzigartig macht. Dabei kann es sich um regionale Küche, vegane Gerichte, Streetfood oder maßgeschneiderte Angebote für Unternehmen handeln. Eine präzise Nischenwahl schafft ein klares Profil und verbessert die Positionierung am Markt. Auch die Werte, die ein Unternehmen repräsentieren möchte, sollten frühzeitig definiert werden – etwa Nachhaltigkeit, Exklusivität oder Kreativität. Diese Werte bilden später die Grundlage für die Markenbildung sowie die Kommunikationsstrategie und sind 2025 besonders wichtig.

Schritt 2: Marktanalyse: Wer sind die potenziellen Kundinnen und Kunden?

Eine fundierte Zielgruppenanalyse bildet die Basis für ein bedarfsgerechtes Angebot. Je genauer die Bedürfnisse der potenziellen Kundschaft bekannt sind, desto gezielter lassen sich Leistungen, Preise und Marketingmaßnahmen darauf abstimmen.

Hilfreiche Fragen zur Eingrenzung des Zielmarkts:

- Welche Anbietenden sind bereits in der Region aktiv?

- Welche Lücken bestehen im aktuellen Angebot?

- Welche Trends – beispielsweise Nachhaltigkeit, Regionalität oder Gesundheitsbewusstsein – gewinnen an Bedeutung?

Zudem empfiehlt sich die Analyse von Bewertungen auf einschlägigen Plattformen, Einträgen in Eventportalen oder Beiträgen in sozialen Medien, um ein besseres Verständnis für die Nachfrage zu entwickeln.

Schritt 3: Businessplan erstellen: Der Fahrplan zur Gründung

Ein durchdachter Businessplan dient nicht nur als Voraussetzung für Finanzierungen oder Fördermittel, sondern gibt auch intern Struktur und Orientierung. Neben der Beschreibung der Geschäftsidee sollten Zielgruppenanalyse, Angebotsportfolio, Preisgestaltung, Vertriebswege sowie ein detaillierter Finanzplan enthalten sein. Darüber hinaus sollten auch Risiken und alternative Szenarien berücksichtigt werden, etwa bei Umsatzschwankungen oder saisonalen Engpässen. Ein solider Plan schafft nicht nur Sicherheit, sondern unterstützt auch bei der Priorisierung der nächsten Schritte.

Schritt 4: Rechtliches & Anmeldung: Der formale Start

Die rechtliche Gründung eines Catering-Unternehmens in Deutschland beginnt mit der Anmeldung beim zuständigen Gewerbeamt. Zusätzlich sind eine Hygieneschulung gemäß § 43 Infektionsschutzgesetz beim Gesundheitsamt sowie gegebenenfalls eine Erlaubnis nach dem Gaststättengesetz erforderlich, insbesondere bei der Abgabe alkoholischer Getränke. Je nach Unternehmensform und -größe folgen die Registrierung bei der Industrie- und Handelskammer, der Berufsgenossenschaft sowie beim Finanzamt und – bei Einstellung von Personal – die Anmeldung zur Sozialversicherung. Da mit Lebensmitteln gearbeitet wird, gelten strenge gesetzliche Vorgaben zur Lebensmittelsicherheit und Hygiene. Die Einhaltung dieser Standards wird regelmäßig durch die zuständigen Kontrollbehörden überprüft. Eine umfassende Dokumentation der betrieblichen Abläufe sowie regelmäßige interne Hygienekontrollen sind daher unverzichtbar.

Schritt 5: Ausstattung und Küche: Mobil oder stationär?

Die gewählte Produktionsstätte muss den hygienischen und technischen Anforderungen der jeweiligen Landesvorschriften entsprechen. In der Anfangsphase nutzen viele Gründer*innen eine gewerbliche Mietküche oder arbeiten mit Gastronomiebetrieben zusammen. Neben der reinen Küche spielt auch die Logistik eine zentrale Rolle – etwa bei der Auswahl geeigneter Verpackungen, Transportlösungen oder Warmhalteboxen. Wer direkt vor Ort bei Veranstaltungen verkaufen möchte, kann alternativ auf mobile Konzepte wie Foodtrucks oder Verkaufsanhänger setzen.

Schritt 6: Marketing & Vertrieb: Sichtbarkeit schaffen

Ein durchdachtes Marketingkonzept ist entscheidend für den Markteintritt. Digitale Kanäle wie eine professionelle Website sowie Social-Media-Auftritte auf Instagram oder Facebook sind zentrale Bestandteile der Kundengewinnung. Gleichzeitig bleibt auch klassische Werbung über Flyer, Messen oder persönliche Kontakte ein wirksames Mittel. Empfehlungsmarketing hat im Catering-Segment besonderen Stellenwert: Zufriedene Kundinnen und Kunden sind oft bereit, ihre positiven Erfahrungen im Freundeskreis oder online zu teilen. Ein hochwertiges Erlebnis zahlt sich langfristig aus.

Schritt 7: Kalkulation & Preise: Wirtschaftlich arbeiten

Ein häufig unterschätzter Aspekt ist die korrekte Kalkulation. Die Preisgestaltung muss alle Kosten abdecken – vom Wareneinsatz über Personal und Transport bis hin zu Fixkosten wie Miete oder Versicherungen. Als grober Richtwert gilt: Der Verkaufspreis sollte etwa das Drei- bis Vierfache des Wareneinsatzes betragen. Zudem empfiehlt es sich, regelmäßig betriebswirtschaftliche Auswertungen vorzunehmen, um wirtschaftliche Engpässe frühzeitig zu erkennen. Rücklagen für Investitionen oder umsatzschwächere Phasen erhöhen die finanzielle Stabilität.

Schritt 8: Digitale Tools für Planung und Verwaltung

Der Einsatz von branchenspezifischer Software kann im Catering-Alltag erhebliche Vorteile bringen. Solche Tools, wie von CaterSmart, ermöglichen die Erstellung von Angeboten und Rechnungen, koordinieren Aufträge und unterstützen bei der Einsatzplanung von Personal und Ressourcen. Darüber hinaus helfen sie Einkaufsprozesse zu optimieren und rechtliche Dokumentationen wie Hygienenachweise digital abzubilden. Insbesondere bei wachsender Auftragslage sorgt die digitale Verwaltung für mehr Übersicht, reduziert manuelle Fehler und spart wertvolle Zeit im Tagesgeschäft.

Schritt 9: Team aufbauen & wachsen

Mit steigendem Auftragsvolumen steigt auch der Personalbedarf. Neben Servicekräften werden häufig auch Küchenhilfen oder Logistikunterstützung benötigt – oft auf flexibler Basis. Ein motiviertes, geschultes Team trägt wesentlich zum Erfolg eines Caterings bei, da es den Gesamteindruck der Marke mitprägt. Es ist essentiell Wachstumsstrategien rechtzeitig vorzubereiten: Welche Aufgaben lassen sich delegieren? Wo sind Prozesse automatisierbar? Eine klare Rollenverteilung und verlässliche Strukturen helfen, auch größere Aufträge effizient umzusetzen.

Fazit: Schritt für Schritt zum eigenen Catering-Unternehmen

Die Gründung eines Catering-Unternehmens ist eine vielschichtige Herausforderung – von der Konzeption über rechtliche Aspekte bis hin zu praktischer Umsetzung und Kundenakquise. Mit einer klaren Positionierung, strukturiertem Vorgehen und hoher Qualitätsorientierung lassen sich die Hürden jedoch erfolgreich meistern.

PropTech-Gründung: Was ist zu beachten?

PropTech-Start-ups sind die Innovationstreiber der Immobilienbranche. Die Chancen für Gründer*innen stehen gut, sofern sie die spezifischen Herausforderungen des im digitalen Aufbruch befindlichen Marktes kennen und beachten. Wir zeigen, worauf es im Gründungsprozess im vielschichtigen PropTech-Sektor ankommt.

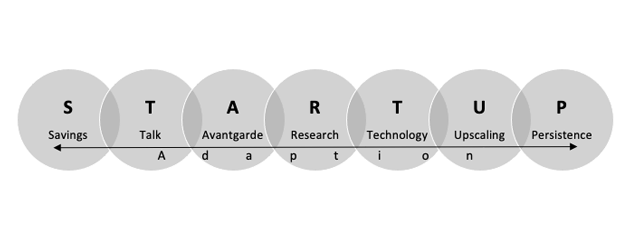

Im Folgenden werden mittels eines STARTUP-Modells die Schlüsselkomponenten und eine Superpower vorgestellt, die entscheidend für PropTech-Gründer*innen sind. Dieses STARTUP-Modell fußt auf Ansätze aus der Entrepreneurship-Literatur sowie eigener Gründungserfahrung. Im Folgenden findet dieses Konzept Anwendung auf PropTech-Gründungen.

Selbstständig machen als Fitnesscoach

So gelingt es, als Fitnesstrainer Karriere zu machen!

Fitness und gesunde Ernährung nehmen im heutigen Gesellschaftsbild einen großen Stellenwert ein. Mehr als 12 Millionen Menschen haben eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio abgeschlossen oder trainieren regelmäßig Zuhause im heimischen Fitnessstudio. Den Körper gesund und in Form zu halten, ist demnach immer mehr Menschen hierzulande deutlich wichtiger geworden. Durch die gestiegene Nachfrage im Fitness- und Ernährungsbereich sind Fitnesstrainer gefragter denn je. In vielen Großstädten herrscht ein großer Mangel an gut ausgebildeten und lizenzierten Fitnessstrainern. So liegt die Gunst der Stunde auf dem Arbeitsmarkt derzeit auch im Fitnessbereich. Wer selbst schon lange Erfahrung mit Fitness und einer begleitenden Ernährung gesammelt hat, dem stehen als Fitnesstrainer rosige Zeiten bevor.

Doch kann längst nicht jeder Fitness-Profi ein professionelles Training in einem Fitnessstudio abhalten. Um einen Trainingsprogramm zu leiten, ist eine entsprechende Trainerlizenz notwendig. Diese lässt sich heutzutage ganz unkompliziert und zeitlich flexibel bei diversen Online-Kursen erlangen. Demnach lässt sich eine Karriere im Fitnessbereich ohne große Schwierigkeiten einleiten. Allerdings benötigt man neben einer Trainerlizenz noch ein paar weitere Fähigkeiten, um als Fitnesstrainer wirklich erfolgreich durchzustarten.

Aus diesem Grund haben wir Ihnen im Folgenden einen Ratgeber entworfen, der Sie mit einer Reihe von praktischen Tipps und Tricks auf dem Weg zum Fitnesslehrer unterstützt. So bekommen Sie hier einen Einblick in die Voraussetzungen und Qualifikationen, die Anwärter auf den Beruf des Fitnesstrainers mitbringen müssen.

Trainerlizenz Grundvoraussetzung für Selbstständigkeit als Fitnesscoach

Um selbstständiger Fitnesstrainer werden zu können, benötigt man eine entsprechende Trainerlizenz. Dabei handelt es sich bei der Grundausbildung als Fitnesstrainer um die B-Lizenz, die sich heutzutage auch bei freier Zeiteinteilung in einem Online-Seminar wie auf online-trainer-lizenz.de absolvieren lässt. In Online-Kursen werden dem Teilnehmer dabei einige Abläufe von Trainingsmethoden sowie Funktionen des menschlichen Körpers beigebracht, die als Basisqualifikation für die Arbeit als Fitnesscoach dienen. Neben einigen Grundkenntnissen für Trainingsprogramme sind es auch wichtige Anleitungen in der Ernährungslehre zu lernen. Die Trainerlizenz im Online-Bereich für angehende selbstständige Fitnesstrainer, die haupt- oder nebenberuflich in der Fitnessbranche Fuß fassen wollen, lässt sich dabei zeitlich sehr flexibel einplanen.

Fitnesstrainer sind auch Motivationscoaches

Neben Fitness und Ernährung müssen Fitnesstrainer auch ein Talent dafür besitzen, andere Menschen zu motivieren. Denn die Arbeit als Fitnesscoach in einem Fitnessstudio oder während eines Privattrainings erfordert eine Menge Hingebung und Motivation im Umgang und Training mit seinen Klienten. Die richtigen Ansprachen und Motivationsreden verhelfen zu mehr Erfolg während des Fitnesstrainings. Demnach haben vor allem extrovertierte Persönlichkeiten gute Grundvoraussetzungen, um sich ein Standbein in der Fitnessbranche aufzubauen. Klienten in einem Fitnessstudio erwarten von ihrem Fitnesstrainer mit allen Mitteln zum Sportprogamm motiviert zu werden.

Kompetenz und Erfahrung mitbringen

Wer von der Selbstständigkeit und beruflichen Unabhängigkeit als Fitnesstrainer träumt, sollte die nötige Erfahrung und Kompetenz mitbringen. So sollte man selbst schon einige Jahre im Fitnessbereich hinter sich haben, ehe man sich zutrauen sollte, andere Menschen zu trainieren. Denn Hand auf Herz: Würden Sie einen Fitnesstrainer mit Bierbauch und untrainierten Beinen seriös finden? Wahrscheinlich nicht. Demnach ist auch das Erscheinungsbild eines Fitnesstrainers wichtig. Nur wer selbst in Form und auf einem guten Fitness-Level ist, hat die Möglichkeit, langfristig erfolgreich im Business als Fitnesstrainer tätig zu sein. So müssen Fitnesstrainer auch abseits des Jobs den eigenen Körper ständig in Form halten, um als seriöser Fitnesstrainer durchzugehen.

Selbstständig machen als Immobilienmakler

Wenn Sie sich als Immobilienmakler selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, auf was Sie bei der Gründung Ihres Maklerbüros achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Ob Berufsanfänger oder Quereinsteiger – jeder kann sich als Immobilienmakler selbstständig. Seriöse Immobilienmaklerinnen und -makler müssen allerdings gewisse Voraussetzungen erfüllen. Diese Checkliste bietet einen Überblick über die notwendigen Fähigkeiten und Qualifikationen sowie über die gesetzlichen Anforderungen, die es als selbstständiger Immobilienmakler zu erfüllen gilt.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 1: Soziale Kompetenz

Der Alltag eines Immobilienmaklers ist durchaus fordernd. Aufgaben wie private Immobilien oder Gewerbeimmobilien besichtigen, Telefonate führen und E-Mails beantworten sind regelmäßig auch abends und am Wochenende zu erledigen. Neben Durchhaltevermögen benötigen erfolgreiche Makler vor allem zwei grundlegende soziale Fähigkeiten:

- Einfühlungsvermögen: Immobilienmakler sind Berater für Menschen in verschiedenen Lebenslagen. Auf jeden Kunden richtig einzugehen, erfordert Empathie und Menschenkenntnis. Hinter jedem Immobilienverkauf steht eine Geschichte – jemand will oder muss sein Leben ändern. Eine Stärke des Immobilienmaklers sollte daher sein, die Ängste, Wünsche und Bedürfnisse anderer Menschen schnell zu erkennen. Dazu gehört es auch, keine Scheu vor dem Gespräch mit einem fremden Gegenüber zu haben.

- Selbstbewusstsein: Gleichzeitig gilt es, als Verkäufer selbstbewusst aufzutreten. Das Ziel ist die erfolgreiche Akquise und Vermarktung der Immobilie. Immobilienmakler sollten kontaktfreudig sein und Menschen für sich einnehmen können. Wichtig ist dabei ein authentisches und vertrauenswürdiges Auftreten.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 2: Anerkannte Qualifikation

Die Berufsbezeichnung „Immobilienmakler“ ist in Deutschland nicht geschützt. Das bedeutet, dass jeder sich so nennen darf, auch ohne passende Ausbildung. Doch wer die Tätigkeit seriös ausüben will, muss durch eine angemessene Qualifikation überzeugen. Verschiedene Wege führen zum Maklerberuf:

- Studium: Sowohl private als auch öffentliche Universitäten und Hochschulen bieten verschiedene Studiengänge für die Immobilienbranche an, darunter beispielsweise Bau- und Immobilienmanagement, Betriebswirtschaft und Immobilienmanagement, Immobilienbewertung, Immobilienwirtschaft und Real Estate Management. Einige dieser Fächer werden ausschließlich als Masterstudium angeboten. Eine Auflistung des Studienangebots bietet zum Beispiel Studycheck.de.

- Ausbildung: Neben einem Hochschulstudium bietet sich eine klassische Ausbildung als Immobilienkaufmann/-kauffrau an. Die Ausbildung dauert drei Jahre, lässt sich unter Umständen aber auch verkürzen. Der Vorteil: In der Regel übernimmt das Maklerbüro seine Azubis. Diese profitieren von der Sicherheit einer Anstellung und können auf einen vorhandenen Kundenbestand zurückgreifen.

- Lehrgänge und Fortbildungen: Die Industrie- und Handelskammern (IHK) sowie private Institute veranstalten Lehrgänge in Kooperation mit dem Immobilienverband Deutschland (IVD). Diese vermitteln in rund 120 Unterrichtsstunden das erforderliche Basiswissen. Ob und welche Lehrgänge angeboten werden, erfahren Interessierte auf der Website ihrer örtlichen IHK. Achtung: Mit Vorsicht zu genießen sind Lockangebote für Intensivkurse bei Privatanbietern, die angeblich innerhalb weniger Tage umfassendes Wissen vermitteln. Die Qualität solcher Angebote liegt oft weit unter der der IHK-Lehrgänge.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 3: Maklerzulassung nach §34c GewO

Bevor sie durchstarten können, benötigen angehende selbstständige Immobilienmakler eine behördliche Erlaubnis nach §34c der Gewerbeordnung (GewO). Die Ausstellung der Gewerbeerlaubnis unterliegt der jeweiligen Kreisverwaltung. Bei Landkreisen ist dies das Landratsamt, bei kreisfreien Städten ist das Ordnungsamt zuständig. Der Antragsteller muss seine Zuverlässigkeit nachweisen. Trifft einer der folgenden drei Punkte zu, kann die Behörde die Zulassung verweigern:

- Der Antragsteller ist in den letzten fünf Jahren „wegen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwäsche, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wuchers oder einer Insolvenzstraftat rechtskräftig verurteilt worden“.

- Der Antragsteller ist aktuell in ein Insolvenzverfahren verwickelt.

- Der Antragsteller besitzt keine Berufshaftpflichtversicherung (für Wohnimmobilienverwalter).

Folgende Unterlagen sind einzureichen, wenn Sie sich als Immobilienmakler selbstständig machen wollen:

- Der ausgefüllte „Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach §34c Gewerbeordnung“, erhältlich in der Kreisverwaltungsbehörde oder online

- Kopie des gültigen Personalausweises oder Reisepasses

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Steueramts

- Auszug aus der Schuldnerkartei des zuständigen Amtsgerichts

- Bescheinigung des Insolvenzgerichts

- Polizeiliches Führungszeugnis

- Auszug aus dem Gewerbezentralregister

Die Kosten sind abhängig von Anzahl und Umfang der Tätigkeiten, der zuständigen Behörde und der Rechtspersönlichkeit des Antragstellers. In der Regel belaufen sie sich auf einige hundert bis zu 2.000 Euro.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 4: Lust auf die Selbstständigkeit

Wer sich als Immobilienmakler selbstständig machen will, sollte davon so viel wie möglich mitbringen: Motivation und das Vermögen, Probleme eigenständig zu lösen. Um typische Fehler zu vermeiden, ist es sinnvoll, sich zum Einstieg von einem Experten beraten zu lassen.

- Welche Unternehmensform ist die richtige?

- Welche Fördermittel gibt es?

- Worauf ist bei der Einrichtung einer eigenen Website zu achten?

- Wie konzipiert man Marketingaktivitäten – online und offline?

- Was ist ein Kapitalbedarfsplan?

Für das Maklergeschäft sind zwei Ressourcen unabdingbar: Immobilien und Kunden. Sobald beide eine gewisse Anzahl übersteigen, wird es ohne Hilfsmittel unübersichtlich. Deshalb ist es empfehlenswert, sich früh eine entsprechende CRM- bzw. Immobiliensoftware zuzulegen. Mit einem solchen Tool behalten Immobilienmakler den Überblick und sparen viel Zeit im turbulenten Arbeitsalltag.

Die ersten Schritte als selbstständiger Immobilienmakler

Sind all diese Voraussetzungen erfüllt, steht einer erfolgreichen Laufbahn als selbstständiger Immobilienmakler nichts mehr im Weg. Neulinge treibt vor allem eine Frage um: Wie akquiriere ich neue Immobilien für mein Portfolio?

- Ein eigenes Netzwerk aufbauen: Immobilienmakler leben vom Kontakt zu ihren Kunden, Geschäftspartnern und zur lokalen Umgebung. Daher ist jetzt aktives Networking angesagt. Ein guter Ort, um neue Kontakte zu knüpfen, sind beispielsweise örtliche Vereine und Gesellschaften. Hinterlässt man bei den Menschen vor Ort einen guten Eindruck, steigt die Chance, dass diese Personen sich später an einen wenden, wenn sie eine Immobilie verkaufen oder erwerben wollen. Ein neuer Immobilienmakler in der Region fällt früher oder später auch den Mitbewerbern auf. Eine gute Idee ist es, sich frühzeitig den Kollegen vorzustellen. Bestenfalls ergibt sich die Gelegenheit, von den etablierten Maklern zu lernen – oder sogar mit ihnen zusammenzuarbeiten.

- Gemeinschaftsgeschäfte tätigen: Wenn sich zwei Immobilienmakler für ein Geschäft zusammentun, profitieren davon alle Beteiligten. Hat ein Anfänger etwa eine tolle Immobilie im Portfolio, verfügt aber noch nicht über genügend qualifizierte Interessenten, kann möglicherweise ein Kollege mit genau dem passenden Käufer aushelfen. Die Kunden sind zufrieden, die beiden Makler teilen sich die Provision und schließen eine gute Geschäftsbeziehung für die Zukunft. Um das Potenzial solcher Kooperationen voll auszuschöpfen, bietet es sich an, einen Multi Listing Service (MLS) zu nutzen: einen Online-Marktplatz, über den angeschlossene Makler einander Einsicht in Objektbestände gewähren und Gemeinschaftsgeschäfte initiieren können.

- Unternehmenspartnerschaften schließen: Neben anderen Immobilienmaklern kommen weitere lokale Unternehmen für eine Partnerschaft in Frage, wie etwa Banken, Versicherer oder Notare. Will beispielsweise ein Bankkunde eine Immobilie verkaufen, kann ihm die Bank ihren Partnermakler empfehlen. Das schafft Vertrauen und stärkt die Reputation des Immobilienmaklers in der Region.

- In einem Berufsverband Mitglied werden: Die Mitgliedschaft in einem Berufsverband hat mehrere Vorteile, allen voran den eindeutigen Qualitätsnachweis. Der IVD und der BVFI (Bundesverband für die Immobilienwirtschaft) stellen hohe Anforderungen an ihre Mitglieder. Dafür erhalten sie wertvolle Förderung, wie etwa unterstützende Marketingaktivitäten, kostengünstige Fortbildungen oder Zugang zum verbandseigenen Immobilienportal.

Auf einen Blick: Selbstständiger Immobilienmakler - was braucht es für eine Maklerkarriere?

- Zulassung durch §34c GewO (Kosten: einige hundert bis zu 2.000 Euro)

- Studium, betriebliche Ausbildung oder Fortbildung, z. B. bei der IHK

- Einfühlungsvermögen kombiniert mit Verkaufstalent

- Elan für die Selbstständigkeit

- Aufbau eines Immobilien- und Interessentenstamms

- Partnerschaften mit Kollegen und Unternehmen

- Mitgliedschaft in einem Berufsverband

- Softwarelösungen für effizientes Makeln

Wichtige Kontakte für Immoblienmakler-Gründer

IVD Immobilienverband

Bundesverband für die Immobilienwirtschaft (BVFI)

BVFI Bundeskongress für die Immobilienwirtschaft

Immobilienmakler IHK

Makler als Franchise-Nehmer

Der Autor Ingo Lorbach ist Department Manager Marketing bei onOffice Software, das eine online CRM Immobilienmakler Software zur Verwaltung der Objekt- & Kontaktdaten bietet.

Selbstständig machen als Modedesigner

Wenn Sie sich als Modedesigner selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, auf was Sie auf Ihrem Weg in die Selbstständigkeit achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für selbstständige Modedesigner

Umsatz Bekleidungsgewerbe Deutschland 2016 in Tsd. (Destatis)

Umsatz Bekleidungsgewerbe: 7.247.601

Lederbekleidung: 43.654 495.365

Sonstige Oberbekleidung: 4.321.778

Wäsche: 1.012.146

Sonst. Bekleidung und Bekleidungszubehör: 556.453

Strumpfwaren: 736.806

Umsatz mit Damenbekleidung in Deutschland: 25,33 Mrd. (statista 2016)

Umsatz mit Herrenbekleidung in Deutschland: 14,99 Mrd. (statista 2016)

Umsatz mit Baby- und Kinderbekleidung in Deutschland: 1,16 Mrd. (statista 2016)

Design- und Markenanmeldungen

Designanmeldungen für Bekleidung und Kurzwaren: 10.372 (DPMA 2017)

Markenanmeldungen für Bekleidung und Schuhwaren: 3473 (DPMA 2017)

Zum Beruf des angestellten Modedesigners

Work-Life-Balance: Bis 55 Stunden (vielbeschäftigt) (karista)

Durchschnittliches Einstiegsgehalt: 1800-2500 Euro (karista)

Männer/Frauen-Relation: 3/7 (karista)

Bewerber pro Stelle: 100 Bewerber (karista)

Spitzenverdiener: durchschnittlich 5000 Euro (karista)

Alternativen als Freelancer in der Modebranche:

Trendscout, Modeberater, Illustrator, Modejournalist, Schneider, Nähkursleiter

Als Modedesigner selbstständig machen: Branchen-Insights

Als ausgebildeter Modedesigner auf Jobsuche mutieren Sie zur berüchtigten Stecknadel im Heuhaufen. Es gibt neben Ihnen hunderte andere Stecknadeln, die nur darauf warten endlich gezogen zu werden. So ganz willkürlich läuft die Bewerberauswahl natürlich auch nicht ab. Es ist dennoch nicht von der Hand zu weisen, dass der Weg vom Assistant Designer zum Design Chef – sofern man die Karriereleiter überhaupt aufsteigen möchte, denn mit der Erstellung und Umsetzung kreativer Entwürfe hat die Chefposition nichts mehr zu tun – wahrlich kein Zuckerschlecken ist. Wenn Sie nicht mit hunderten anderen Modedesignern um einen Job kämpfen möchten, bei dem man am Ende zwar Visionen umsetzt, zumeist allerdings nicht die eigenen, dann sollten Sie sich Gedanken machen, ob nicht die Selbstständigkeit der richtige Weg für Sie ist. Denn als selbstständiger Modedesigner können Sie die Fäden selbst ziehen und IHREN – oftmals lang gehegten – Traum wahr werden lassen. Doch zunächst einmal, zeigen wir Ihnen, welche Fäden Sie ziehen müssen auf Ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Notizblock raus und aufgepasst!

Selbstständig machen als Bäcker

Wenn Sie sich als Bäcker selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, auf was Sie bei der Gründung Ihrer Bäckerei achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für selbstständige Bäcker

Backbetriebe in Deutschland: 12.200

Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Betrieb: 1,15 Mio. €

Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Beschäftigter: 51.000 €

Bäckerei-Dichte: 1 Betrieb pro 1.750 Einwohner

Nahrungsmittelbudget pro Haushalt: 3.550 € im Jahr

Mögliche Zusatzgeschäfte: Imbiss, Café, Handelswaren, Liefergeschäft

Wettbewerber: Großbäckereien, Backindustrie, Lebensmittelhandel

Quelle: Deutscher Bäckerbund 2015

Branchen-Insights für selbstständige Bäcker

Kleine Bäcker wurden deutschlandweit in den vergangenen Jahren immer mehr von Großunternehmen verdrängt. Einer der Hauptgründe, warum kleinere Bäcker-Betriebe dem Druck der Großen nicht mehr standhalten können, sind fehlende geeignete Nachfolger.

Für Gründer die sich als Bäcker selbstständig machen wollen, kann es deswegen von Vorteil sein, einen bereits eingeführten Betrieb zu übernehmen, insbesondere angesichts des hohen Investitionsbedarfs. Informieren Sie sich dazu in der lokalen Tagespresse sowie in den Fachzeitschriften der Branche. Bei der Auswahl des richtigen Objektes, sollten Sie auf den Rat eines Experten hören. Hilfe bekommen Sie zum Beispiel bei der Handwerkskammer oder der örtlichen Bäcker-Innung.

Tipp zur Übernahme: Der Unternehmenswert muss vor Übernahme genau berechnet werden. Dieser setzt sich zusammen aus:

- Zeitwert für Maschinen, Ausrüstung, Ladeneinrichtung

- Geschäftswert, der sich aus den Umsatzzahlen, der Geschäftslage und dem Kundenstamm ergibt.

Die Finanzierung des Kaufpreises sowie der erforderlichen Zusatzinvestitionen kann - wie jede Existenzgründung - vom Staat mit zinsgünstigen Mitteln erleichtert werden. Nutzen Sie dazu den kostenlosen Fördermittel-Check von Gründerberater.de, um herauszufinden, welche Fördermittel in Ihrer Region auf Sie warten.

Gründen als Familiengesellschaft

Was ist eine Familiengesellschaft und welchen Wert hat sie als strategisches Element der Unternehmensgründung?

Mit welchen Strategien lassen sich gute Wege bei der Unternehmensgründung bahnen? Manchmal liegt die Lösung ganz nah, nämlich in einer Gesellschaft mit der eigenen Familie. Sie kann eine generationenübergreifende Basis für Start-ups liefern.

Für die Gründung einer Familiengesellschaft sprechen grundsätz- liche Vorteile wie Vertrauen, gemeinsame Interessen sowie die Möglichkeit, das Vermögen vor Zersplitterung zu sichern. Der nächsten Generation können Prozentsätze an der Gesellschaft und damit mittelbar Prozentsätze an ihrem Vermögen übergeben werden. Gemeinsam werden auch die Regelungen für den Erbfall und die Unternehmensnachfolge getroffen.

Diese Gewichtung – Beteiligungen als Gegenstand – kennzeichnet eine Familiengesellschaft. Sie ist in der Regel keine operative Gesellschaft, sondern arbeitet rein vermögensverwaltend. Folglich liegt im Gesellschaftsvertrag der Schwerpunkt auf der Nachfolgeregelung, die bei einer Gesellschaft dem Erbrecht vorgeht. In den meisten Fällen ist daher die Familiengesellschaft nicht das Start-up selbst, sondern fungiert als zukunftssichernde Holding. Sie gründet das Start-up als operative Tochtergesellschaft.

Wenn das Geschäftsmodell erfolgreich ist, lassen sich erhebliche Vorteile für Schenkung- und Erbschaftsteuer generieren. Weil die Erben selbst schon mittelbar Gesellschafter des Start-ups sind, werden die Wertzuwächse nicht mehr isoliert auf die Nachfolger verschenkt oder vererbt. Damit unterliegt der Wertzuwachs keiner schenkung- oder erbschaftsteuerlichen Regelung mehr.

Der Familiengesellschafts-Klassiker: Familien-GmbH

Die Gründung einer Familiengesellschaft ist in unterschiedlichen Konstellationen möglich, etwa als Team aus Mann-Frau-Kind oder Großeltern-Eltern-Kinder-Enkel. Minderjährige Familienmitglieder sollten möglichst nicht eingebunden werden, weil dafür spezielle vormundschaftsrechliche Regelungen erforderlich sind.

Die Rechtsformen von Familiengesellschaften entsprechen den klassischen Varianten. Sie reichen von GmbH über GbR und KG bis hin zur GmbH & Co. KG und KGaA. Die KGaA, bei der die Nachfolger Aktionäre werden, ist eine besonders geeignete Rechtsform für vermögende Personen. Der Steuersatz liegt wegen der Abgeltungssteuer bei nur 25 Prozent und der Übergeber behält die uneingeschränkte Entscheidungsbefugnis im Unternehmen. Eine häufig gewählte Form ist die Familien-GmbH. Hier entfällt die Gewerbesteuerpflicht auf Ertrag des eigenen Grundbesitzes. Von Vorteil ist auch die erbrechtliche Regelung von nur einem Vermögensgegenstand.

Wichtig: Damit später weder Gläubiger noch Schwiegerkinder oder auch geschiedene Ehepartner auf das Vermögen zugreifen können, müssen die Gesellschafter der Familien-GmbH spezielle Regelungen in ihren Vertrag aufnehmen. Für die Form einer GmbH spricht auch, dass Gewinnausschüttungen an die Familiengesellschafter möglich sind, bei denen sich die Steuerbelastung minimieren lässt. Als nachteilig werden oft die Veröffentlichungspflicht oder die Kosten für den Jahresabschluss empfunden, die auf Höhe eines klassischen GmbH-Abschlusses liegen.

Bei einer professionellen Vertragsgestaltung werden auch Konflikte antizipiert, die typisch für die Gründungssituation und für die jeweils vorliegende Familienkonstellation sind. Einzelregelungen dazu ergänzen den Kern des Gesellschaftervertrags, der bei einer Familien-GmbH folgende Punkte umfassen sollte: Alle Unterzeichner und ihre Kinder verpflichten sich, einen auf die GmbH bezogenen Ehevertrag abzuschließen. Zudem wird eine Abtretungs- oder Einziehungsregelung für den Fall „X“ getroffen, in dem zum Beispiel ein Gesellschafter in Rente geht oder aus anderen Gründen die Familien-GmbH verlässt. Auch eine Abfindung für diesen Fall ist genau zu regeln – bestenfalls über den Buchwert und nicht über den Unternehmenswert.

Um mögliche Streitfälle innerhalb der GmbH schnell lösen zu können, empfiehlt es sich, schon in einvernehmlicher Situation ein Schiedsverfahren zu bestimmen, das vertraglich fixiert wird. Der Gesellschaftsvertrag sollte zudem mit dem Testament jedes Gesellschafters abgestimmt sein. Mit einer sorgfältigen Ausgestaltung dieser Zukunftsthemen beweisen bereits die Gründer unternehmerische Verantwortung.

Familiengesellschaft: Öffentliche Finanzierungen, Pluspunkte beim Rating

Warum ist eine Familiengesellschaft hilfreich, wenn Start-ups ihre Gründungsphase finanzieren? Hintergrund: Banken geben Start-ups in der Regel keine Kredite in den ersten drei Jahren, was oftmals regulatorische Gründe – KWG Kreditwesengesetz und Basel III – hat. Durch die Familiengesellschaft besteht häufig bereits Kapital oder Vermögen, auf das Finanzierungen aufbauen können. Hinzu kommt, dass die Bonität höher bewertet wird, weil es mehrere Gesellschafter gibt und die Nachfolge geregelt ist.

Als Alternative oder Ergänzung zu Eigenmitteln der Familie bieten sich KfW-Mittel oder andere öffentliche Finanzierungsinstrumente an, etwa Invest-Zuschüsse für Wagniskapital, die das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) anbietet. Mit der Registrierung im BAFA-Programm bekommt jeder Business Angel oder private Investor 20 Prozent des Ausgabepreises seiner Anteile als Erwerbszuschuss zurückerstattet, was diese Finanzierungsform auch für den Kapitalgeber sehr attraktiv macht.

Sollte das Start-up über eine unique Geschäftsidee verfügen, die beim Patentamt registriert ist, eröffnet sich ein weiterer Finanzierungsbaustein. Der Patenthalter kann diesen selbstgeschaffenen Wertfaktor mit dem beizulegenden Wert aus prognostizierten Erträgen in der Bilanz ausweisen und zahlt keine Steuern darauf.

Familiengesellschaft: Steuern und Reporting mit digitalen Strukturen

Für die Kommunikation mit Investoren und Banken empfiehlt sich ein Reporting, das digital generiert und übermittelt werden kann. Basis ist eine digitale Buchhaltung, idealerweise mit angeschlossenem Tax Compliance Management System (Tax CMS). Mit dem System lassen sich steuerliche Anforderungen abbilden und regelkonform abwickeln. So entsteht hohe Haftungssicherheit, denn per Tax CMS können Unternehmer alle steuerrelevanten Prozesse belegen und sich vor dem Vorwurf einer versuchten Steuerhinterziehung schützen. Viele Finanzentscheider in Start-ups vermuten, automatisierte Verwaltungsprozesse seien zu aufwendig für ihre Firmengröße. Aber gerade in der Aufbauphase eines Unternehmens ist die Installation schnell umzusetzen und spart von Beginn an administrative Kosten.

Das Tax CMS lässt sich in ein internes Kontrollsystem (IKS) einbinden, das betriebswirtschaftliche Strukturen abbildet. Damit haben Unternehmer ein wichtiges Informationstool für die Finanzpartner und Versicherungen, den Steuerberater und die Finanzverwaltung an der Hand. Zudem bewährt sich das interne Controlling, um bereits in der Gründungsphase hocheffiziente Prozesse anzulegen – für alle Familiengesellschafter eine lohnende Investition.

Der Autor Thomas Breit ist Inhaber der Steuerberatung Thomas Breit und Dozent auf den Gebieten Unternehmensumwandlung, Due Diligence, Unternehmensbewertung und zivilrechtliches Erbrecht.

Marktsegmentierung – Pflichtübung für Start-ups

Wie Sie mit Hilfe einer konsequenten Marktsegmentierung Ihren Markt oder Ihre Märkte besser verstehen und darauf basierend gezielter bearbeiten können.

„20 Reasons Why Startups Fail“ – unter diesem Motto analysiert die US-Amerikanische Plattform CB Insights seit mehreren Jahren neugegründete Unternehmen, die sich nicht erfolgreich am Markt platzieren konnten. Die Gründe, warum junge Unternehmen scheitern, sind dabei vielfältig – auf Platz 1 rangiert jedoch mit weitem Abstand die Aussage „No Market – No Need“. 42 % der untersuchten Start-ups scheiterten daran.

Die präzise Kenntnis des Kundenproblems und der Kundenanforderungen ist also eine Kernvoraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung eines jungen Unternehmens. „Wer ist Ihre Zielgruppe, wer ist Ihr Markt und welches Problem kann Ihr Unternehmen bei dieser Zielgruppe lösen?“ ist daher auch eine häufig gestellte Frage bei Investoren und Förderinstituten, die Start-ups durchleuchten.

Vor diesem Hintergrund ist es gerade für junge Unternehmen wichtig, den Zielmarkt und dessen Anforderungen präzise zu verstehen. Da der Ansatz „One Size Fits All“ – also eine Lösung für alle Zielgruppen eines Marktes, in anspruchsvollen Marktumfeldern nicht mehr ausreicht, müssen sich Start-ups und junge Unternehmen auf die unterschiedlichen Anforderungen von einzelnen Zielgruppen einstellen. Häufig ist die Marktsegmentierung, also die Einteilung des relevanten Marktumfelds in seine Untergruppen, der erste Schritt für die saubere Definition und Analyse der relevanten Zielgruppen sowie ihrer Anforderungen.

Typische Kriterien zur Marktsegmentierung

Marktsegmentierung kann dabei anhand verschiedener Segmentierungskriterien erfolgen. Welche Kriterien dabei zur Anwendung kommen, ist abhängig von der jeweiligen Branche des jungen Unternehmens. Beispiele für typische Kriterien zur Marktsegmentierung sind:

- Produkt-/ Leistungsbasierte Marktsegmentierung: Der Markt wird zerlegt anhand wichtiger Leistungs-merkmale des Produktes. Dies können z.B. technische Leistungsklassen oder Größenkategorien sein. Bei Fahrzeugen unterscheidet man anhand der Fahrzeuggröße und Ausstattung z.B. typischerweise ein Marktsegment der Kleinwagen, Mitteklasse, oberen Mitteklasse oder Oberklasse.

- Kundeneigenschaften: Der Markt wird zerlegt anhand relevanter Kundengruppen. So werden z.B. sozio-demographische Merkmale (Alter, Geschlecht, Einkommensgruppen etc.) herangezogen, um Marktsegmente zu bilden, die für das Unternehmen besonders relevant sind. Im Modebereich werden z.B. zur Kundensegmentierung Zielgruppen anhand des Alters und der Ausgaben für Kleidung definiert.

- Anwendungen: Im industriellen Bereich bzw. bei Business-to-Business Unternehmen können auch wichtige Anwendungsbereiche des Produktes als Segmentierungsmerkmal genutzt werden. So unterscheidet ein Entwickler von Software für den industriellen Einsatz z.B. nach den Marktsegmenten Automotive, Maschinenbaubranche, Luftfahrt- und Elektroindustrie.

- Regionale Merkmale: Häufig werden auch Marktsegmente nach Wohnort bzw. Ländern oder Zielregionen gebildet. So unterscheiden sich in manchen Märkten die Anforderungen und Marktgegebenheiten deutlich innerhalb verschiedener Regionen Deutschlands oder Europas, so dass diese Marktsegmente separate betrachtet werden müssen.

- Preisgruppen: Märkte werden auch hinsichtlich Preisklassen unterteilt. So können z.B. untere, mittlere und gehobene Preissegmente definiert werden.

Beispiel für eine einfache Marktsegmentierung eines Software-Start-ups

In vielen Fällen bietet sich eine sinnvolle Kombination mehrerer der oben genannten Kriterien der Marktsegmentierung an, um den eigenen Zielmarkt in klar definierte Marktsegmente zu unterteilen und präzise zu umreißen. Gerade für Investoren und Förderinstitute empfiehlt sich aus unserer Erfahrung eine graphische Darstellung der gewählten Marktsegmentierung, aus der auf einen Blick der relevante Zielmarkt des Unternehmens hervorgeht. Ein Beispiel für die kundenseitige Marktsegmentierung eines jungen Software-Unternehmens, das mit einer Lösung zur Kommunikations-Verschlüsselung auf Geschäftskunden abzielt, zeigt die nachfolgende Abbildung:

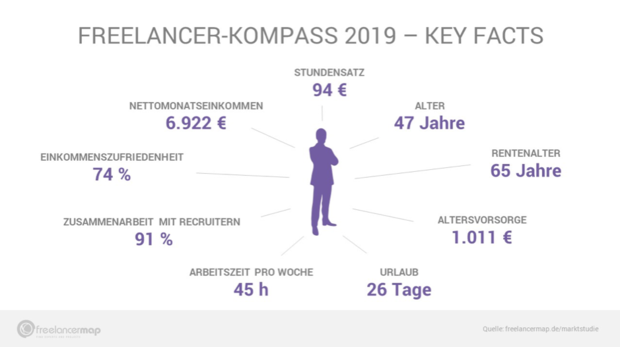

Freelancer-Kompass 2019

Der Freelancer-Kompass 2019 analysiert, wie es um die Freelancing-Branche steht. Über 1.300 Teilnehmer gaben Auskunft über ihr Leben als Freelancer. Wichtige Ergebnisse: Mit fast 94 Euro pro Stunde verdienen Freelancer mehr als jemals zuvor, gleichzeitig steigt das Nettoeinkommen und auch die die Gender Pay Gap verringert sich weiter. Dennoch äußern die Freelancer erstmals deutlich Kritik an die Politik und fordern radikale Änderungen. Hier erfahrt ihr mehr.

Vier von fünf deutsche Unternehmen sind laut dem Institut der deutschen Wirtschaft vom Fachkräftemangel betroffen. Doch welche zusätzlichen Kosten kommen auf Unternehmen mit der Beschäftigung freier Mitarbeiter zu? Der Freelancer-Kompass 2019, die jährliche Marktstudie der Projektplattform freelancermap, gibt Aufschlüsse über die Bezahlung und Arbeitsweise freier Mitarbeiter und zeigt: Freelancer verdienen im Schnitt 93,89 Euro pro Stunde und sind meistens drei bis zwölf Monate in ein Projekt involviert. Insgesamt befragte das Nürnberger Unternehmen 1.347 Teilnehmer zu über 70 Fragen rund um ihren Arbeitsalltag – dem Freelancing im Bereich IT- und Engineering. Die Ergebnisse sollten Unternehmen aufhorchen lassen.

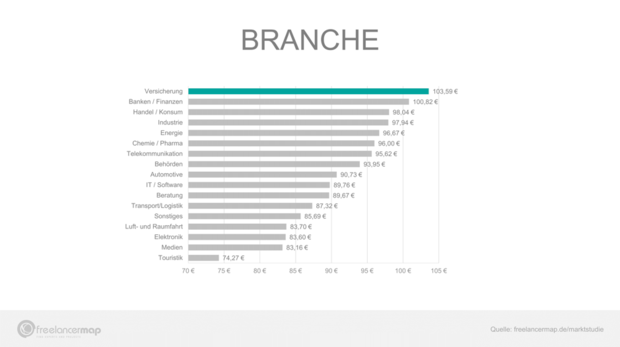

Stundensätze für Freelancer steigen

Der Stundensatz für Freelancer im DACH-Raum liegt durchschnittlich bei 93,89 Euro und stieg somit, verglichen mit dem Vorjahr, um knapp drei Euro an. Auch bei Betrachtung früherer Einkommen fällt auf, dass Unternehmen im Jahr 2016 deutlich weniger tief in die Tasche greifen mussten und heute im Schnitt fast zwölf Euro mehr pro 60 Minuten bezahlen. Besonders in den Branchen SAP und Beratung/ Management kostet es Unternehmen mehr, auf qualifizierte Freiberufler zu setzen. Hier bekommen freie Experten durchschnittlich 112 Euro bzw. 108 Euro pro Stunde Arbeitszeit. Geographisch betrachtet sind Freelancer aus Schleswig-Holstein mit einem Stundensatz von fast 99 Euro am teuersten, wobei Freiberufler in Thüringen mit 72,06 Euro am wenigsten verdienen. Allerdings kommen auf Unternehmen, abgesehen vom Stundensatz, keine Zusatzkosten in Form von Versicherungs- und Rentenbeiträgen oder der Bezahlung im Krankheitsfall hinzu.

Nebengewerbe anmelden: Darauf müssen Sie achten

Glückwunsch, Sie liegen voll im Trend, wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich nebenberuflich selbstständig zu machen und ein Nebengewerbe anzumelden.

Wer seine Geschäftsidee verwirklicht und ein Nebengewerbe anmeldet, muss trotzdem alle gesetzlichen Auflagen erfüllen, die ein Hauptgewerbetreibender zu erfüllen hat. Um dabei nicht in das bekannte „Fettnäpfchen“ zu treten und womöglich großen Schaden zu erleiden, lesen Sie im Folgenden die wichtigsten Fakten und Informationen zum Thema „Nebengewerbe anmelden“.

Wann müssen Sie ein Gewerbe anmelden?

Unabhängig von der im Businessplan ausgewählten Rechtsform gibt es zwei unterschiedliche Gruppen in Deutschland. Zum einen gibt es die freiberuflich Tätigen, die in § 18 EStG (Einkommenssteuergesetz) geregelt sind und die Gewerbetreibenden.

Büroumzug: Struktur in Planung und Organisation

Ein wachsendes Unternehmen steht für Fortschritt. Wächst ein Unternehmen allerdings aus seinen Büroräumen heraus, steht ein Firmenumzug an. So gelingt der Standortwechsel.

Ein eigenes Büro bietet viele Vorteile. Hier konzentrieren sich Unternehmer und Angestellte auf ihre Tätigkeit und empfangen Geschäftspartner und Kunden. Entwickelt sich das Business erfolgreich, ist mehr Personal nötig. Die Folge: Die Büroräume werden zu klein. Spätestens dann steht ein Büroumzug an – und eine Menge Organisationsarbeit.

Der neue Standort

Es ist nicht zwingend nötig, Büroräume zu kaufen. Mietet der Unternehmer eine Gewerbeimmobilie an, kann er die Aufwendungen als Betriebsausgaben von der Steuer absetzen. Für die richtige Standortwahl ist entscheidend, dass das Büro für Geschäftspartner und Kunden leicht erreichbar ist und die definierte Kunden-Zielgruppe in der Umgebung des neuen Firmenstandorts nicht zu knapp vertreten ist. Möchte der Unternehmer Personal einstellen, sollte er sich informieren, ob der neue Standort für Fach- und Führungskräfte aus seiner Branche attraktiv ist – sonst bekommt er womöglich Probleme, geeignete Arbeitskräfte zu finden.

Der Inhaber eines Gewerbebetriebs sollte sich bei der Wahl des neuen Bürostandorts auch über den Gewerbesteuerhebesatz der möglichen Standorte informieren. Dieser Steuersatz ist von Standort zu Standort unterschiedlich und wirkt sich maßgeblich auf die Gewerbesteuer aus. Über den Gewerbesteuerhebesatz konkurrieren die Gemeinden untereinander, um Gewerbebetriebe anzulocken.

Die ersten Aufgaben rund um den Standortwechsel

Bereits ein Jahr vor dem geplanten Standortwechsel ist mit der Planung des Firmenumzugs zu beginnen. Geschäftsführer und Inhaber sollten klären, an welchen Tagen der Umzug stattfindet und welche Aufgaben sie auf bestimmte Mitarbeiter verteilen. Wer fühlt sich für das Entrümpeln der alten Akten zuständig, die nicht mehr aufbewahrt werden müssen? Wer kümmert sich um die Auflistung des Inventars, damit alle Büromöbel und Geschäftsunterlagen am neuen Standort ankommen? Wer holt Angebote von Umzugsunternehmen ein und vergleicht sie? Diese und noch viele weitere Aufgaben sind zu klären. Anschließend erfolgt die Erstellung eines Zeitplans.

Für den Mietvertrag bei Gewerberäumen besteht gemäß § 580 a Abs. 2 BGB eine gesetzliche Kündigungsfrist von sechs Monaten abzüglich der Karenztage. Wurden im Mietvertrag allerdings Laufzeiten und Kündigungsfristen vereinbart, gelten die vereinbarten Regelungen. Das bedeutet: Ist ein Büroumzug geplant, ist es wichtig, den bisherigen Mietvertrag rechtzeitig zu kündigen, um doppelte Mietzahlungen zu vermeiden.

Noch drei Monate bis zum Büroumzug

Eine vollständige Auflistung der Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner trägt dazu bei, dass die wichtigsten Personen rechtzeitig über den Standortwechsel informiert werden.

Zu den weiteren Aufgaben gehört ein Vergleich der Anbieter für Internet, Telefon und Strom. Damit am Eröffnungstag alles reibungslos funktioniert, sollte die Beauftragung der Dienstleister nicht zu spät erfolgen.

Mit der Sicherung der Firmendaten sollte ein Computerexperte beauftragt werden. Dieser trägt auch die Verantwortung für den Auf- und Abbau der Geräte. In diesem Zuge sollte auch über eine Modernisierung der IT-Infrastruktur und des EDV-Systems nachgedacht werden.

14 Tage vor dem Termin

Zwei Wochen vor dem Umzugstermin werden die Übergabetermine am alten und am neuen Standort vereinbart. Sollten kleinere Instandhaltungen anstehen, ist dafür jetzt noch ausreichend Zeit.

Vor der Übergabe des Büros muss der Betriebsinhaber dafür sorgen, alle ausgegebenen Schlüssel zurückzuerhalten. Zudem sollte er die Mitarbeiter darauf hinweisen, ihre persönlichen Gegenstände aus dem alten Büro zu entfernen.

Die letzten Aufgaben des Firmenumzugs

Um sich vor unberechtigten Schadenersatzansprüchen zu schützen, gilt es, die Räumlichkeiten des alten und des neuen Büros zu fotografieren. Entsteht am Tag des Umzugs ein Schaden, ist die Versicherung zu informieren.

Sobald die alten Büroräume ausgeräumt und gereinigt sind, steht die Übergabe an den Vermieter an. Dabei müssen auch sämtliche Schlüssel übergeben werden. Zudem sind die Zählerstände für Strom, Gas und Wasser sowie die Räumlichkeiten auf Schäden zu kontrollieren. Ist dies erledigt, wird das Ergebnis in einem Übergabeprotokoll festgehalten. Dasselbe geschieht in umgekehrter Weise nochmal mit dem Vermieter des neuen Büros.

Danach können am neuen Standort die Büromöbel und Computer wiederaufgebaut werden. Mit einem Schnellcheck lässt sich überprüfen, ob alle Geräte funktionieren und für den ersten Arbeitstag im neuen Büro einsatzfähig sind.

Darüber hinaus sollten am Umzugstag alle E-Mail-Signaturen und das Impressum der Firmen-Website aktualisiert werden.

Fazit

Ein Firmenumzug benötigt Struktur bei der Planung und Organisation. Der Unternehmer verschafft sich einen Vorteil, wenn er seine Mitarbeiter von Anfang an in den Standortwechsel einbezieht. Des Weiteren lohnt es sich, alle Umzugsbelege aufzubewahren, denn sie lassen sich zum Teil bei der Steuererklärung geltend machen.