Aktuelle Events

Anbieter-Check: Telefonie aus der Cloud

Wir haben 8 VoIP-Anbieter unter die Lupe genommen: Was sie dir in Sachen Cloud-Telefonie bieten.

VoIP ist die Kurzform für ,,voice over internet protocol‘‘, was so viel bedeutet wie Internettelefonie, die über Internetprotokolle erfolgt. In Deutschland gibt es mehr als 80 Anbieter von VoIP-Technologie, wovon der größte Teil auf den B2C-Bereich fokussiert. Im direkten Vergleich ist die Anzahl relevanter VoIP-Anbieter im B2B-Bereich daher eher gering. Die Telefonanlage auf Basis der Cloud ist vor allem eine sichere, flexible und preisgünstige Lösung, die sich an dein Unternehmen bzw. den sich verändernden Bedarf gut anpassen lässt.

Ein erheblicher Vorteil ist, dass keine teure Hardware erforderlich ist und dir Wartungskosten somit erspart bleiben. Da Cloud-Telefonie standortunabhängig erfolgt, sind deine Mitarbeiter flexibel erreichbar, etwa im Homeoffice oder während der Dienstreisen. Denn eine Cloud-Nummer kann für verschiedene Endgeräte verwendet werden, Weiterleitungen können problemlos angelegt werden. Wächst das Unternehmen, können neue Rufnummern kurzfristig bestellt und mit dem Endgerät verbunden werden. Die Rufnummern lassen sich unkompliziert aktivieren oder bei Bedarf auch wieder deaktivieren – somit zahlst du letztlich nur das, was du auch wirklich nutzt.

Worauf du bei der Auswahl des VoIP-Anbieters achten solltest

Nicht nur der Preis ist ein wichtiges Auswahlkriterium, sondern auch die Datensicherheit. Dabei sollten sich die verschiedenen Anbieter zumindest an die europäischen Datenschutzrichtlinien halten sowie die Daten verschlüsselt innerhalb ihrer Systeme übermitteln. Bei deiner Entscheidung für einen Internettelefonieanbieter solltest du auf die hohe Verfügbarkeit eben so viel Wert gelegen, wie auf die Ausfallsicherheit.

Und deine Telefonanlage sollte idealerweise mehrfach gehostet werden. Bei der Wahl deines Tarifs solltest du außerdem auf eine möglichst geringe Mindestlaufzeit achten, denn dann ist es dir besser möglich, zeitnah auf sich anbahnende Veränderungen in deinem Unternehmen zu reagieren.

In Kooperation mit der Softwarevergleichsplattform Systemhaus.com, die deutschlandweit IT-Beratung und passende IT-Service bzw. Softwarelösungen anbietet, stellen wir acht VoIP-Anbieter als günstige Alternative zu Größen der Branche wie Telekom und Co. vor, mit denen du gut in kleineren Unternehmen arbeiten kannst.

8 VoIP-Anbieter für kleinere Unternehmen

Seit 2014 bietet fonial Internettelefonie an, bei der deine Telefonanlage in eine Cloud verlagert wird. Somit sparst du dir die Anschaffung von Hardware, denn alle Telefonfunktionen werden softwarebasiert aus mehrfach redundanten Rechenzentren in Deutschland bereitgestellt. Fonial bietet eine große Preistransparenz, die verschiedenen Leistungsinhalte sowie anfallenden Kosten werden detailliert aufgeführt, komplette Preislisten sind einsehbar. Aktuell bietet das Unternehmen zwei Tarife: die Free-Version und die Plus-Version. In der Free-Version zahlst du 1,9 Cent pro Minute ins deutsche Festnetz und 19 Cent pro Minute ins deutsche Mobilfunknetz. International ist man ab 3 Cent pro Minute dabei, ohne eine Grundgebühr entrichten zu müssen.

Im Plus-Tarif, mit dem du über 100 Funktionen nutzen kannst, bist du bei den variablen Kosten entsprechend günstiger aufgestellt. Für 2,90 Euro netto monatlich erhältst du eine aktive Rufnummer, mit der es möglich ist, ab 1 Cent ins deutsche Festnetz und ab 10 Cent ins deutsche Mobilnetz zu telefonieren. Du kannst deine bestehende Rufnummer auch kostenfrei online zum Anbieter portieren. Zum Leistungsumfang zählen paralleles Klingeln, Besetztlampenfelder, Dreierkonferenz, Rufgruppen, Mailbox, Fax2Mail, Web2Fax, E-Fax-App und vieles mehr. Durch das Hosting in Rechenzentren werden Wartungskosten gespart. Die Einrichtung erfolgt per Kundenkonto im Webportal von fonial. Jeder Mitarbeiter deiner Firma kann seine Nummer – je nach Nutzungsrechten – selbst verwalten, wodurch Zeit gespart wird.

Vor allem für Start-ups ist die von Flexibilität gekennzeichnete VoIP-Anlage gut geeignet. Auf Dienstreisen bist du sowohl international als auch national unter deiner Festnetznummer erreichbar. Darüber hinaus können auch mehrere Standorte in deine Telefonanlage integriert werden. Zudem bist du nicht an eine lange Mindestvertragslaufzeit gebunden, weil die Kündigungsfrist bei einem Monat liegt. Durch die georedundante Server-Infrastruktur kann dir der Anbieter 100-prozentige Ausfallsicherheit garantieren. Fonial erfüllt als TÜV-zertifizierter Anbieter die ISO-9001-Standards, die das Qualitätsmanagement einer Firma präzisieren, ebenso die ISO-27001-Standards. Das heißt, es werden alle Richtlinien des Informationssicherheitsmanagements der ISO-Norm eingehalten. Du kannst 30 Tage lang alle Funktionen testen, wobei diese Testphase automatisch endet und keine Kündigung erforderlich ist.

Cloudya ist der VoIP-Service von NFON. Vor allem kleinere Unternehmen und mittelständische Firmen nutzen den Anbieter und machen damit eine Telekommunikationsanlage-Anlage und Wartungsverträge überflüssig. Nur die Nebenstellen, die du auch nutzt, musst du bezahlen. Das sind monatlich 8,80 Euro pro Nebenstelle, die für bis zu 9 Endgeräte zur Verfügung steht, gänzlich plattformunabhängig und kompatibel mit dem Smartphone. Der Vertrag ist monatlich kündbar, und bis auf eine einmalige Einrichtungsgebühr fallen keine zusätzlichen Kosten an. Leistungen lassen sich upgraden oder downgraden, je nach den individuellen Anforderungen. Du benötigst lediglich einen Web-Browser und einen guten Internetanschluss. Damit kannst du per Plug & Play die Telefonanlage durch die Internetportale selbst konfigurieren. Cloudya bietet mehr als 150 verschiedene Funktionen. Du profitierst von einem ausfallsicheren Server in einem Rechenzentrum, das über mehrere Partner mit dem herkömmlichen Telefonnetz verbunden ist.

Da die Cloud-Lösung aus Deutschland stammt, werden die hierzulande geltenden Datenschutzbestimmungen garantiert und eine abhörsichere Sprachverschlüsselung ab dem Endgerät gewährleistet, sofern es diese unterstützt. Die Dienste können überall weltweit genutzt werden. Dir stehen zahlreiche smarte Funktionen zur Verfügung. So sind unter anderem Anruf-Routing, nationale und internationale Rufnummern, Telefonkonferenzen, virtuelles Fax, Voicemail und auch konfigurierbare Warteschleifen inbegriffen. Lebenslange Updates sind im Preis inkludiert und stellen sicher, dass deine Anlage stets auf dem neuesten Stand ist. Wenn du dir einen Eindruck vom Leistungsumfang des Anbieters verschaffen willst, besteht auch hier die Möglichkeit, 30 Tage kostenfrei alle 150 Funktionen zu testen. Dabei wird dir ein Telefon bereitgestellt.

Die QSC AG ist ein IT-Dienstleister, der auf All-IP für den Mittelstand fokussiert. Du kannst die für dich passende Telefonie wählen, darunter auch die virtuelle Telefonanlage aus der Cloud. Dadurch vereinfachst du in deiner Firma die komplette sprachliche Kommunikation, denn diese Anlage ist flexibel, in ihren Funktionen auf deine Bedürfnisse maßgeschneidert und zudem kostengünstig, da nur gezahlt wird, was du auch nutzt. Die TÜV- und ISO-zertifizierten Rechenzentren befinden sich in Deutschland, was dir Datensicherheit garantiert. Du profitierst von enormer Sprachqualität. Für die unterschiedlichen Unternehmensgrößen bestehen unterschiedliche Tarife. Telefonie, Audio-Konferenz, Anrufbeantworter, digitales Fax und vieles mehr sind darin enthalten. Du kannst entweder per Telefon kommunizieren oder per Mausklick via PC, Tablet oder Smartphone – und dies an deinem Arbeitsplatz, in der Filiale, im Homeoffice oder weltweit unterwegs.

Du bist der Administrator und kannst deine Einstellungen ganz einfach im Online-Portal verwalten, neue Funktionen hinzubuchen und zahlst dabei letztlich nur das, was du auch genutzt hast. Möchtest du kein Softphone nutzen und Telefone mieten oder kaufen, bietet dir der Anbieter eine Auswahl an IP-Telefonen in Einstiegs-, Standard- oder Premiumausführung. Ab 4,50 Euro monatlich pro Arbeitsplatz steht der Service aus der Cloud inklusive Fax, Konferenzen und Mailboxfunktion zur Verfügung. Ein auf deine Bedürfnisse abgestimmtes Angebot wird dir nach Anfrage übermittelt.

Die Reventix GmbH bietet dir eine Telefonanlage, die gemietet wird und gebuchte Leistungen aus einem Rechenzentrum zentral zur Verfügung stellt. Die Verbindung der Telefone zur Telefonanlage erfolgt über das Internet oder durch separate DSL-Leitungen. Die Anlage kann online bestellt und selbst konfiguriert werden, oder Reventix bzw. das regionale Partnernetzwerk übernimmt die Einrichtung. Die Telefone werden dann im Anschluss per Post vorkonfiguriert zugesendet. Gezahlt wird auch hier nur der genutzte Umfang der Leistungen. Deine Rufnummer gebührenfrei portiert werden oder du erhältst eine neue Nummer aus deinem Vorwahlbereich. Du kannst zwischen drei unterschiedlichen Tarifen wählen. Im Tarif EASYlite fällt ein monatlicher Beitrag von 2,90 Euro netto pro Nebenstelle an, zuzüglich 10 Euro Bereitstellungspreis. Dabei beträgt die Laufzeit 12 Monate. Für den Tarif EASY zahlst du 4,90 Euro netto monatlich sowie 10 Euro Bereitstellungsgebühr. Es besteht 12 Monate Vertragslaufzeit, und du kannst alle Funktionen full-featured nutzen. Im Tarif EASYflex belaufen sich die Kosten auf 6,90 Euro netto für jede Nebenstelle zuzüglich 10 Euro Bereitstellungspreis und du bekommst die Telefonanlage EASY Full-Featured. Dieser Tarif ist monatlich kündbar.

Flatrates für Festnetz und Mobilfunkanrufe sind zusätzlich buchbar, ebenso die All-Net-Flat, die 14,90 Euro netto je Sprachkanal kostet. Die Leistungen sind breit gefächert, in beiden Tarifen sind beispielsweise hohe Gesprächsqualität und interne HD-Audio-Telefonate enthalten, Anrufübernahme, Halten, Makeln, SMS-Messaging, Videotelefonie und Weiterleitungen sind ebenfalls möglich. Der Tarif EASYlite umfasst jedoch nicht beliebig viele Rufnummern, keine Wartemusik, keine Auslands- und Servicenummern und enthält keine erweiterten Telefonbuchfunktionen. Diese Funktionen sind in den Tarifen EASY und EASYflex enthalten. Bei allen Tarifen erhältst du jedoch Datensicherheit in vollem Umfang, denn die Gespräche sind vollverschlüsselt, made in Germany. Darüber hinaus sorgen Technik-Updates für den neuesten Stand der Telefonanlage. Du profitierst von der Zusammenfügung aller Standorte, Filialen und Homeoffices in einer Anlage. Ein weiterer Vorteil ist die vom Anbieter garantierte Ausfallsicherheit, die dank mehrerer Anbindungen an große Carrier ermöglicht wird.

Sipgate team verwaltet, portiert und vergibt Rufnummern bereits seit 2004. Die Leistungen richten sich überwiegend an Teams, kleine Unternehmen sowie Start-ups, aber auch mittelständische Firmen und große Unternehmen profitieren von den über 150 Telefonanlagefunktionen von Sipgate team. Die Konfiguration ist hierbei einfach im Browser vornehmbar, und die vorhandene (Inlands-)Rufnummer kann kostenfrei portiert werden. Die Portierung von Auslands- und Sonderrufnummern ist derzeit nicht möglich. Es können auch neue Orts- und Mobilfunknummern vergeben werden. Wenn du mehrere Büros, Mitarbeiter und Homeoffices zu betreuen hast, lassen sich diese, in nur einem Account, länderübergreifend unter ein und derselben Nummer zusammenfügen.

Alle Services sind auch mobil nutzbar und beinhalten Mobilfunk-, Fax-, SMS- und Voicemail-Optionen sowie Leistungen wie Warteschschleife, Gesprächsaufzeichnung, Dreierkonferenzen, zeitgesteuerte Weiterleitungen, das Sperren von Spam-Anrufen, ein Online-Archiv, eine Kontaktverwaltung und eigene Wartemusik. Optional kannst du weitere Features hinzubuchen. Der Vertrag ist genauso monatlich kündbar wie die optionalen Leistungen. Es bestehen verschiedene Konditionen für unterschiedliche Firmengrößen. Bei Unternehmen ab 11 Mitarbeitern fallen beispielsweise 9,95 Euro netto Kosten pro Mitarbeiter an, die mehr als 150 Funktionen der Cloud sind inklusive, alle SIM-Karten und Faxanschlüsse sowie Festnetzanschlüsse und Anrufbeantworter ebenfalls. Firmenintern kann kostenlos telefoniert werden, auch mobil. Zusätzlich sind nationale und internationale Flatrates buchbar. Weitere Tarife existieren in unterschiedlichen Preisstaffelungen für bis zu 3, bis zu 5 oder bis zu 10 Mitarbeiter. Um dich von dem breitgefächerten Angebot selbst zu überzeugen, kannst du die 30-tägige Testversion mit allen 150 Funktionen kostenfrei nutzen.

TeamFON bietet Lösungen im Bereich der Cloud-Telefonie für Unternehmen und Betriebe an, die den Fokus auf geringe Kosten und Erreichbarkeit unterwegs per Festnetznummer haben. Die Cloud-Anlage TeamSip Centrex zeichnet sich durch ein umfangreiches Spektrum an Funktionen aus, die du einfach per Mausklick via App und Soft-Client online konfigurieren kannst. Die Anlage ist nebenstellen- und durchwahlfähig, Makeln und Konferenzen mit bis zu 20 Teilnehmern sind möglich, Parallelrufe können im Homeoffice, auf Smartphone via App und über das Softphone am Notebook geführt werden. Darüber hinaus können Gruppenrufe getätigt werden. Es besteht außerdem die Möglichkeit, dass der Anrufer in ein interaktives, sprachgesteuertes Auswahlmenü gelangt, das zudem tageszeitabhängig konfiguriert werden kann und mit dem zuständigen Mitarbeiter verbindet. Es besteht eine Chef-Sekretär-Funktion, und für externe und interne Anrufe lassen sich individuelle Klingeltöne festgelegen. Darüber hinaus sind Fax2Mail und Mail2Fax praktische Anwendungen, von denen du als Kunde profitierst. Videokonferenzen in HD-Qualität sind ebenfalls buchbar.

TeamSip Cetrex bietet zudem zahlreiche Schnittstellen, die deine Telefonanlage mit anderen Anwendungen verbindet oder durch diese steuert; das kann Outlook sein, ein CRM oder eine ERP-Lösungen mittels API. Bis zu 5 VoIP Telefone pro Nebenstelle sind möglich. Du erhältst hohe Datensicherheit made in Bavaria, denn das Hochleistungs-Rechenzentrum in München ist TÜV-geprüft und entspricht der Norm ISO-27001:2013. Für den aktuellen Stand deiner Anlage sorgen kostenlose lebenslange Updates. Eine Testversion der Leistung erhältst du kostenfrei für 30 Tage, sie beinhaltet zwei Nebenstellen mit dem Softphone Client, einen Konferenzraum und das Call Center Modul. Ein individuelles Angebot für Unternehmen erhältst du auf Nachfrage, ändern sich deine Anforderungen an die Cloud-Anlage, können diese dann jederzeit angepasst individuell werden.

Telegra bietet Cloud-Telefonie für Start-ups und mittlere Firmengrößen an. Telegra bietet die Möglichkeit, entweder eine bereits vorhandene VoIP-fähige Telefonanlage weiterzuverwenden, eine Anlage zu mieten oder komplett auf Telefone am Schreibtisch zu verzichten, was durch Software auf deinem PC realisiert wird. Benötigt werden hierbei lediglich Headset und Computer. Vorhandene Rufnummern können portiert werden. Werden neue Rufnummern benötigt, können diese mit Ortsvorwahl oder als Servicenummer vergeben werden. Darüber hinaus sind internationale Rufnummern oder mehrere Standorte über IP-Anbindung möglich. Das Prinzip der Einfachheit der Bedienung erfüllt die Web-Applikation, bei der du als Web-Frontend-Administrator fungierst. So lassen sich zahlreiche Funktionen ganz einfach per Mausklick bedienen. Du kannst etwa innerhalb weniger Sekunden Teilnehmer eintragen, die Durchwahl und E-Mail-Adressen des entsprechenden Mitarbeiters festlegen, wobei er dann die Mailbox-Nachricht als Voicefile erhält.

Zudem sind Weiterleitungen auf das Smartphone möglich; dabei legst du fest, nach wie vielen Minuten das erfolgen soll. Mitarbeitern können hierbei eigene Faxnummern zugeordnet werden, somit ist auch Fax2Mail möglich. Des Weiteren zählen Makeln, Sammelanschlüsse, Kurzwahlen, Adressbuch, Anrufjournal, Hotlines mit Routingoptionen und vieles mehr zu den Funktionen von telegra FON PRO. Telegra wird in firmeneigenen, georedundanten Hochsicherheitsrechenzentren in Deutschland gehostet. Durch die Einhaltung deutscher Datenschutzbestimmungen sind entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen und es besteht hohe Ausfallsicherheit. Solltest du Hilfe bei der Bedienung deiner Cloud-Anlage benötigen, steht dir der Support „24/7“ zur Verfügung. Du kannst die Cloud-Telefonie kostenlos testen, um dir ein Bild vom Leistungsumfang zu machen. Tarife und Preise erhältst du auf Anfrage.

Die toplink GmbH bietet seit 2005 Cloud-basierte Telefonanlagen als VoIP-Produkte an. Die Kommunikationslösungen, die der Anbieter aus der Cloud heraus überall verfügbar macht, bieten dir hohe Flexibilität. So lassen sich mit der virtuellen Telefonanlage vPBX verschiedene Abteilungen, Außendienstmitarbeiter und Standorte von Büros selbständig als Administratoren verwalten. Da sich die Rechenzentren in Deutschland befinden und die hiesigen Datenschutzrichtlinien eingehalten werden, profiterst du als Kunde von hoher Datensicherheit.

Mit der IP-Telefonie sparst du Zeit und Kosten, da du keine festinstallierte Telefonanlage benötigst bzw. warten lassen musst. Die Konfiguration von Mitarbeiterrufnummern nimmst du ganz einfach in der toplink-Cloud vor, du brauchst hierfür lediglich eine gute Internetverbindung. Durch die Vernetzung deines Teams und deiner Standorte auf einer Telefonanlage kann untereinander kostenlos telefoniert werden. Über 160 Funktionen lassen sich zur Erleichterung des Arbeitsalltags nutzen. So lassen sich Faxgeräte integrieren, Telefonkonferenzen führen, Rufe um- oder weiterleiten und du kannst, individuelle Wartemusik festlegen, neue Nebenstellen einrichten sowie Voice-Mail und vieles mehr nutzen. Die Nebenstellen sind flexibel skalierbar, und alle Funktionen können jederzeit per Mausklick auf deine Bedürfnisse angepasst werden. Sie sind auf allen Endgeräten nutzbar. Preise erhältst du auf Anfrage, die Höhe richtet sich nach der Anzahl der Mitarbeiter.

Der Autor Sören Lenzner ist Autor, SEO-Experte und Innovationsassistent bei der Softwarevergleichsplattform Systemhaus.com, die Vergleiche zu mehr als 30 Softwarebranchen bietet, www.systemhaus.com

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Fördermittel: Worauf Gründer*innen von Beginn an achten sollten

Wichtige Dos and Don’ts bei der Fördermittelbeantragung.

Fördermittel klingen nach einem Traum: Kapital für Innovation, ohne Verwässerung, ohne Bankgespräche und ohne den unmittelbaren Druck eines Exits. Für Start-ups oft die Lebensversicherung, für den Mittelstand der zentrale Hebel, um im Wettbewerb vorn zu bleiben. Gerade bei technisch anspruchsvollen Projekten bestimmen Fördermittel das Tempo – sie machen aus „irgendwann“ ein „jetzt“.

In der Praxis zeigt sich jedoch immer wieder, dass dieser Hebel ungenutzt bleibt. Warum? Weil die Strategie fehlt. Fördermittel werden oft liegen gelassen, falsch beantragt oder derart spät, dass am Ende nur Frust bleibt. Oft passt das Förderprogramm nicht zur Unternehmensphase, der Antrag kollidiert mit dem Projektstart und operativen Prioritäten oder das Vorhaben wird im Antrag wie in einem visionären Pitchdeck beschrieben, statt die Anforderungen der Prüfstellen zu erfüllen. Unsere Erfahrung zeigt: Der größte Fehler wird lange vor dem ersten Mausklick im Antragsportal begangen.

Die Weichenstellung: Förderung ist eine Managemententscheidung

Innovationsförderung entfaltet ihr volles Potenzial nur dann, wenn sie nicht als „Antragsthema“, sondern als Teil der Strategie verstanden wird. Entscheidend ist nicht das Projekt mit der besten Story, sondern dass Unternehmen ihre Roadmap mit der Logik der Förderwelt in Einklang bringen. Der Kern dabei ist immer derselbe: Gefördert wird nicht „einfache Umsetzung“, sondern messbare Innovation. Das Vorhaben muss sich vom Stand der Technik abheben – durch technologische Neuheit, methodisches Risiko oder einen klaren Erkenntnisgewinn. Optimierung oder Skalierung allein wird schnell als Routineentwicklung eingeordnet. Bevor die Suche nach dem passenden Programm beginnt, braucht es deshalb eine Einordnung: Was genau ist an diesem Projekt neu, und welches Fördermittel passt dazu? Je nachdem, ob eine Neugründung vorliegt, ein strukturiertes Entwicklungsprojekt geplant wird oder Projektzyklen im Vordergrund stehen, sind unterschiedliche Instrumente und Argumentationen erforderlich. Der größte Fehler wird daher lange vor der Antragstellung begangen: Es werden falsche Fördermittel gewählt. Viele Teams starten die Recherche wie eine gewöhnliche Google-Suche („Innovationsförderung KMU Deutschland“) und entscheiden sich für ein Programm, das oberflächlich attraktiv wirkt. Förderprogramme sind Werkzeuge, keine Geldtöpfe. Drei Phasen helfen bei der Einordnung:

1) Aufbauphase: Fokus schaffen (unter anderem exist)

In frühen Gründungsphasen zwischen Idee, erster Validierung und Minimum Viable Product liegt die Herausforderung meist nicht in der Technologie, sondern in Fokus, Priorisierung und einem strukturierten Vorgehen. Programme wie exist schaffen dafür den Rahmen: Zeit, Mentoring und Ressourcen, um zentrale Annahmen systematisch zu prüfen. Ein häufiger Fehler ist, den Antrag wie einen Investor Pitch zu schreiben: Während Investoren Skalierung erwarten, bewerten Förderstellen Innovationshöhe, Stand der Technik sowie Vorgehens- und Validierungsplan, und wer sich dabei bereits als „marktreif“ darstellt, verfehlt oft den Förderzweck.

2) Projektphase: Planbar entwickeln (etwa ZIM)

Für etablierte Unternehmen und Scale-ups mit klarer Zielarchitektur ist das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) ein starkes Instrument. Es verlangt eine saubere Projektlogik mit definierten Arbeitspaketen, Ressourcen und Meilensteinen und lässt wenig Raum für unkontrollierte Iterationen. Besonders geeignet für Kooperationen mit Forschungspartnern. Ein typischer Fehler ist der „Frühstart“: Teams beginnen mit der Entwicklung, während der Antrag noch läuft, um keine Zeit zu verlieren. Förderlogisch ist das jedoch hochriskant, weil ein vorzeitiger Projektbeginn die Förderung gefährden kann. Management muss Roadmap und bürokratischen Vorlauf deshalb konsequent synchronisieren; wer „schon mal startet“, riskiert die gesamte Fördersumme.

3) Förderung in jeder Phase (Forschungszulage)

Die Forschungszulage ist das flexibelste Förderinstrument, weil sie branchenoffen ist und sich am Charakter des Vorhabens orientiert – nicht an Unternehmensphase oder Businessmodell (vom Start-up bis zum etablierten Mittelständler). Zudem folgt sie weder dem Wettbewerbsprinzip eines begrenzten Programmbudgets noch einem reinen Auswahlverfahren, sondern basiert auf einem gesetzlichen Anspruch, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind.

Gerade weil Forschung und Entwicklung selten linear verlaufen, passt die Forschungszulage besonders gut zu Entwicklungsprozessen: Hypothesen ändern sich, Ansätze scheitern, Lösungen entstehen durch Lernen. Genau diese technische Unsicherheit ist häufig Teil der Förderlogik. Aus Businesssicht überzeugt vor allem die Liquiditätswirkung, da die Zulage grundsätzlich auch für bereits laufende oder abgeschlossene Projekte genutzt werden kann. Entscheidend ist jedoch die Dokumentation: Ohne klare Abgrenzung zur Routine-Weiterentwicklung wird Potenzial verschenkt oder der Prüfprozess unnötig erschwert. Wer profitieren will, sollte technische Risiken, Erkenntnisse und Aufwände von Beginn an kontinuierlich dokumentieren.

Fazit

Beim der Innovationsförderung gewinnt nicht, wer am schnellsten Anträge schreibt, sondern wer das richtige Instrument für sein Vorhaben wählt. Programme verfolgen unterschiedliche Ziele – und genau darin liegt ihr Wert. Entscheidend sind die passende Programmauswahl, ein sauberes Timing und gute Dokumentation.

Die Autorinnen

Dr. Isis Römer ist Senior R&D Consultant bei Coup und Expertin für die Forschungszulage. Als Wissenschaftlerin ist sie Spezialistin für die Identifikation und Dokumentation förderfähiger Projekte. Sie übersetzt komplexe technische Innovationen in die Logik der Bescheinigungsstelle (BSFZ) und unterstützt Unternehmen dabei, die feine Linie zwischen Routineentwicklung und echter Innovation klar zu ziehen.

Theresa Mayer ist CRO bei Coup. Sie verantwortet die strategische Ausrichtung und das Wachstum des Unternehmens. Mit ihrem Business-Background schlägt sie die Brücke zwischen Strategie und operativer Umsetzung. Ihr Fokus liegt darauf, Fördermittel nicht als isolierte Zuschüsse, sondern als strategischen Hebel für Skalierung und Marktrelevanz bei Start-ups sowie im Mittelstand zu positionieren.

Dies ist ein Beitrag aus der StartingUp 01/26 – hier kannst du die gesamt Ausgabe kostenfrei lesen: https://t1p.de/p8gop

Vyoma: Münchner NewSpace-Start-up sichert sich strategischen ESA-Auftrag

Das NewSpace-Unternehmen Vyoma liefert künftig kritische Beobachtungsdaten an die Europäische Weltraumagentur (ESA). Mit den optischen Sensoren des im Januar 2026 gestarteten Satelliten „Flamingo-1“ soll das ESA-Modell zur Erfassung kleinster Weltraumobjekte validiert werden – ein Meilenstein für Europas geostrategische Autonomie in einem umkämpften Milliardenmarkt. Von CEO Stefan Frey wollten wir wissen, wie dieser Ansatz etablierte Radarsysteme schlägt und Europas Souveränität im All sichern hilft.

Der erdnahe Orbit (LEO) wird zunehmend zum Nadelöhr der globalen Infrastruktur. Derzeit umkreisen rund 12.000 aktive Satelliten die Erde – umgeben von einer rasant wachsenden Wolke aus Weltraummüll. Laut aktuellen ESA-Schätzungen befinden sich mittlerweile über 34.000 Objekte von über zehn Zentimetern Größe, etwa 900.000 Objekte zwischen einem und zehn Zentimetern sowie rund 130 Millionen winzige Fragmente unter einem Zentimeter im All. Da diese Trümmer mit zehntausenden Stundenkilometern kreisen, stellen selbst millimetergroße Projektile eine fatale Bedrohung dar. Zur Einschätzung dieser Risiken nutzt die ESA ihr Modell MASTER (Meteoroid And Space debris Terrestrial Environment Reference). Diesem fehlen jedoch verlässliche Daten zu den unzähligen Mikro-Objekten. Genau diese Lücke soll Vyoma nun über das Space Safety Programme (S2P) der ESA schließen.

Radar vs. Optik im Weltraum

Der SSA-Markt (Space Situational Awareness) wird bislang von Systemen dominiert, die auf bodengestütztes Radar setzen. US-Konkurrenten wie LeoLabs betreiben riesige Phased-Array-Radaranlagen, die rund um die Uhr wetterunabhängige Daten zu Entfernung und Geschwindigkeit liefern. Radar hat jedoch ein massives physikalisches Problem: den Signalverlust über Distanz. Da sich die empfangene Leistung umgekehrt proportional zur vierten Potenz der Entfernung verhält, muss die Sendeleistung für kleinere Rückstrahlflächen exorbitant erhöht werden. Bei Objekten unter 10 Zentimetern Größe stoßen bodengestützte Radaranlagen daher an eine harte physikalische und wirtschaftliche Grenze.

Hier setzt Vyomas Wette an: Statt von der Erde hochzufunken, platziert das Start-up optische Sensoren in rund 510 Kilometern Höhe im Orbit. Diese Kameras erfassen das vom Weltraummüll reflektierte Sonnenlicht. Ohne die störende Erdatmosphäre und den massiven Radar-Signalverlust kann Flamingo-1 theoretisch deutlich kleinere Objekte erfassen als terrestrische Anlagen. „Daten zur Weltraumlageerfassung, die von weltraumgestützten Beobachtern generiert werden, spielen eine wesentliche Rolle beim Schutz bestehender und geplanter Satelliten“, bestätigt Dr. Tim Flohrer, Leiter des Space Debris Office der ESA.

Vyoma-CEO Dr. Stefan Frey differenziert hierbei klar zwischen statistischen Beobachtungen und erfolgreichem Katalogisieren. Für die ESA sei im Rahmen des aktuellen Vertrages Ersteres relevant. Man gehe davon aus, Objekte zu erfassen, die unter der Sichtbarkeitsgrenze kommerzieller Radarsysteme liegen. Da genaue Latenzen in den Modellen schwer vorherzusagen seien, verspreche Vyoma der ESA eine fixe Anzahl an Beobachtungsstunden, auf deren Basis die Bewertung stattfinde.

Für den echten Aufbau eines Katalogs sieht Frey das In-Situ-System ebenfalls im Vorteil: Bei der Katalogisierung müsse man Objekte mit geringer Latenz beobachten; für Kleinstteile sei Vyoma dazu ab sechs Flamingo-Satelliten in der Lage. Während bodengestützte kommerzielle Radarstationen meist Tracking-Systeme mit kleinem Sichtfeld seien und Schwächen bei manövrierenden Satelliten zeigten, eigne sich der Flamingo-Sensor ideal für die großflächige Überwachung. Zudem erlaube der Orbit-Blick eine lückenlose Erfassung auch über Polregionen und Ozeanen – völlig frei von geopolitischen Abhängigkeiten, die am Boden fast unumgänglich wären. Mit den Flamingos trage Vyoma somit zur Souveränität Europas und Deutschlands bei.

Die physikalische Hürde: Streulicht und 24/7-Überwachung

Optische Systeme erfordern, dass das zu beobachtende Objekt von der Sonne angeleuchtet wird. Frey stellt jedoch klar, dass Weltraumkameras entscheidende Vorteile gegenüber bodengestützten Systemen haben, die durch den hellen Himmel stark limitiert sind. Das Streulicht der Atmosphäre sei ab 350 Kilometern Höhe vernachlässigbar, weshalb Vyoma mit jedem Sensor eine fast durchgängige Betriebsdauer erreiche.

Um direktes oder indirekt reflektiertes Sonnenlicht (etwa vom Mond oder den Polarkappen) abzufangen, verfügt Flamingo-1 über eine vierfach ausfahrbare, 1,3 Meter lange Streulichtblende mit tiefschwarzer Innenbeschichtung. Dies erlaubt dem Sensor, unter einen 90-Grad-Winkel zwischen Beobachtungsobjekt und Sonne zu gehen, wodurch der mögliche Beobachtungsbereich auf mehr als eine komplette Hemisphäre anwächst.

Die nominale und patentierte Beobachtungsgeometrie von Vyoma ist leicht von der Sonne abgewandt, um kontinuierlich möglichst viele Objekte zu erfassen. Im Endausbau sollen zwölf Satelliten in einer Bahnebene ein geschlossenes Netzwerk aufspannen. Jedes Objekt muss dieses System zweimal pro Orbit durchqueren, wodurch tieffliegende Objekte beispielsweise alle 45 bis 60 Minuten detektiert werden. Dies reiche aus, um auch manövrierende Objekte nicht aus dem Sichtfeld zu verlieren.

Datenstau im All: Edge Computing als Schlüssel

Dieser Ansatz bringt schwerwiegende Engineering-Herausforderungen mit sich. Während ein Radar-Ping wenige Kilobytes generiert, produziert eine hochauflösende Weltraumkamera rasend schnell Gigabytes an Bildmaterial. Diese Datenmengen müssen an Bord vorverarbeitet und durch das enge Nadelöhr der Satellitenkommunikation zur Erde gefunkt werden. Für automatisierte Ausweichmanöver ist diese Latenz entscheidend.

Frey erklärt, dass die Objekte in der Regel weit entfernt sind und Dutzende Sekunden im Sichtfeld verweilen. Eine Bildrate von einem Hertz reiche daher aus, um die Umlaufbahn abzuschätzen. Diese Daten werden an Bord verlustfrei komprimiert und verschlüsselt. Im Nominalbetrieb besteht alle ein bis zwei Stunden Erdkontakt, für prioritäre Daten alle 20 bis 30 Minuten.

Ziel von Vyoma ist jedoch eine Download-Latenz von unter einer Sekunde. Da optische Übertragungssysteme teuer sind, arbeitet das Start-up bereits für Flamingo-2 daran, die Bildverarbeitung „on the edge“ direkt auf dem Satelliten zu ermöglichen. Damit reicht im nächsten Schritt eine geringere Datenübertragungsrate für eine niedrige Latenz aus. Ab Flamingo-3 werden die Satelliten mit Radios und Antennen ausgestattet, um die verarbeiteten Daten live über andere Satelliten zu streamen.

Europas Datensouveränität und der Dual-Use-Markt

Dass der Zuschlag an ein Münchner Start-up geht, unterstreicht die Reife des süddeutschen Raumfahrt-Ökosystems („Space Valley“) rund um die TU München. Bislang sind europäische Satellitenbetreiber bei der Kollisionswarnung stark auf US-Daten angewiesen. Mit Vyoma agiert die ESA nun als „Anchor Customer“. Das stärkt Europas Souveränität und unterstützt die Zero Debris Charter, die bis 2030 eine neutrale Müllbilanz im All anstrebt.

Für das 40-köpfige Team tickt nun die Uhr. Zwischen Ende 2026 und 2029 sollen die restlichen elf Satelliten ins All gebracht werden. Der Aufbau verschlingt zweistellige Millionenbeträge, wobei Investoren wie Atlantic Labs, Happiness Capital und Safran Corporate Ventures bereits an Bord sind. Dennoch muss Vyoma in einem abgekühlten Venture-Capital-Markt beweisen, dass die Unit Economics stimmen.

Um den hohen Kapitalbedarf zu decken, positioniert sich Vyoma gezielt im Dual-Use-Segment. Frey bestätigt den engen Austausch mit europäischen Weltraumkommandos und nachrichtendienstlichen Entitäten. Da Weltraumüberwachung in der Weltraumstrategie der Bundesregierung seit 2025 hohe Priorität genießt, geht Vyoma von kurzfristigen Datenlieferungsverträgen und mittelfristig dem Verkauf schlüsselfertiger Lösungen aus.

Die Kosten zum Aufbau des Systems sehen sich laut Frey einem enormen Marktpotenzial gegenüber. Da einmalige Entwicklungskosten größtenteils gedeckt sind, führen größere Stückzahlen zu Stückkosten, die Investoren im DeepTech-Bereich „höchstens positiv überraschen“. Die Umsätze aus dem Verteidigungsbereich werden maßgeblich zum Aufbau der Konstellation beitragen. Die komplettierte Konstellation biete schließlich auch kommerziellen Kunden eine garantierte Beobachtungslatenz zu niedrigen Kosten.

Foodforecast: 8-Mio.-Euro-Runde gegen Lebensmittelverschwendung

Das Kölner FoodTech-Start-up Foodforecast hat sich acht Millionen Euro frisches Kapital gesichert, um mittels künstlicher Intelligenz die Lebensmittelverschwendung in Bäckereien und der Gastronomie zu reduzieren.

Jeden Tag landen in Europa rund 30.000 Tonnen frische Lebensmittel ungenutzt im Müll, was in der Praxis häufig auf eine unpräzise Bedarfsplanung im Lebensmitteleinzelhandel und in der Gastronomie zurückzuführen ist. Genau an dieser Ineffizienz der Wertschöpfungskette setzt das 2022 gestartete Kölner Foodforecast an. Mit einer KI-gestützten Software zur Absatz- und Produktionsprognose hat das Start-up nun eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von acht Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wird die Runde von den niederländischen Investoren SHIFT Invest sowie dem auf Bioökonomie spezialisierten europäischen VC ECBF. Auch bestehende Geldgeber wie der Future Food Fund und Aeronaut Invest beteiligten sich erneut an der Kapitalerhöhung. Zudem wird die Finanzierung durch Mittel des EU-Programms InvestEU unterstützt.

Von der regionalen Machbarkeitsstudie zur internationalen Skalierung

Hinter der Technologie steht ein klassischer Gründungsansatz aus der Praxis. Der Informatiker Justus Lauten rief das Projekt Ende 2018 zunächst unter dem Namen „Werksta.tt“ ins Leben, nachdem regionale Bäckereien auf ihn zugekommen waren, um eine softwaregestützte Lösung für ihre hohen Retourenmengen zu finden. Später holte Lauten den Wirtschaftsingenieur Jan Brormann als Co-Founder und COO in das Führungsteam, den er im Umfeld eines Corporate-Start-ups kennengelernt hatte. Einem breiteren Publikum wurde die Marke zudem durch einen Pitch in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ bekannt. Gründer und CEO Justus Lauten ordnet den aktuellen Kapitalfluss nüchtern ein: „Diese Series A stellt einen wichtigen Meilenstein für Foodforecast dar.“ Das Ziel des Unternehmens sei es, die Planung und Produktion von ultra-frischen Lebensmitteln grundlegend neu zu denken. Mit den neuen Investoren an Bord sei man nun bereit, die eigene Technologie international zu skalieren und einen neuen Benchmark für Planung, Effizienz und Nachhaltigkeit zu etablieren.

Renditehebel Nachhaltigkeit und die Grenzen der Prognosemodelle

Das Geschäftsmodell von Foodforecast fokussiert sich auf eine hochkomplexe Nische der Lieferkette: Die sogenannten ultra-frischen Produkte. Deren Haltbarkeit reicht von wenigen Stunden bis zu maximal einem Tag, was sie bei herkömmlicher Planung extrem schwer kalkulierbar macht. Die operativen Kennzahlen, die das Start-up bei Bestandskund*innen wie SSP Germany oder Eat Happy ausweist, zeigen das Potenzial der Technologie. Laut Unternehmensangaben ist die Software in der Lage, über 90 Prozent der vormals manuellen Bestell- und Produktionsprozesse zu automatisieren.

Gleichzeitig soll die Lebensmittelverschwendung um durchschnittlich bis zu 30 Prozent reduziert werden. Da die KI-gestützte Planung zudem „Out-of-Stock“-Situationen in den Regalen minimiert, steigen die potenziellen Umsätze laut Foodforecast um bis zu 11 Prozent. Bislang konnten durch diesen datengetriebenen Ansatz nach Angaben des Unternehmens bereits über 8.800 Tonnen an Lebensmittelabfällen eingespart werden.

Dass selbst ausgereifte Machine-Learning-Modelle im operativen Alltag an Grenzen stoßen, zeigt sich an lokalen Anomalien: Während die KI externe Faktoren wie Wetterdaten oder Schulferien mit hoher Präzision verarbeitet, sinkt die Prognosegenauigkeit beispielsweise während des Kölner Karnevals signifikant ab, da die Nachfrage nach bestimmten Backwaren in diesem Zeitraum extremen und sprunghaften Schwankungen unterliegt. Dennoch demonstriert der Business Case von Foodforecast, dass Nachhaltigkeitsziele im B2B-Umfeld zunehmend nicht mehr als isolierte CSR-Maßnahmen, sondern als integraler Bestandteil zur operativen Margenverbesserung positioniert werden.

Marktumfeld: Spezialisierung als Abgrenzungsmerkmal

Auch wenn die Series A eine solide Grundlage für die angestrebte Marktdurchdringung in Europa bildet, agiert Foodforecast in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld. Der Sektor für softwaregestützte Bedarfsplanung wächst und zieht verschiedene Akteure an. Einerseits haben sich spezialisierte Mitbewerber wie Foodtracks (gegründet 2017) bereits fest im deutschen Bäckerei-Segment positioniert und bedienen ein signifikantes Filialnetzwerk.

Andererseits integrieren große Retail-Software-Konzerne wie SAP oder Oracle sowie etablierte Anbieter von Kassensystemen zunehmend eigene Machine-Learning-Module für das Inventory Management in ihre Standardlösungen. Foodforecast versucht, sich in dieser Gemengelage durch die technologische Spezialisierung auf sogenannte Intraday-Prognosen – also untertägige Produktionsanpassungen – und den alleinigen Fokus auf das Segment der Ultra-Frische von generischen Supply-Chain-Plattformen abzugrenzen.

Herausforderungen in der Skalierung: Legacy-Systeme und Change Management

Trotz der nachweisbaren Traktion und einer Implementierung in mehreren tausend europäischen Filialen steht das Unternehmen vor den klassischen Wachstumsbarrieren des B2B-SaaS-Sektors. Eine zentrale Herausforderung bleibt die Datenverfügbarkeit und -qualität: Da die KI elementar auf historischen Abverkaufsdaten basiert, erweist sich die oft veraltete IT- und Kassensystem-Infrastruktur im filiallisierten Mittelstand (wie bei traditionellen Bäckereiketten) regelmäßig als technischer Flaschenhals bei der Software-Integration. Darüber hinaus erfordert die Implementierung eines zu großen Teilen automatisierten Bestellwesens ein konsequentes Change Management. Filialleiter*innen und Produktionsplaner*innens müssen Vertrauen in die algorithmischen Empfehlungen aufbauen, um die Software dauerhaft im Betriebsalltag zu verankern. Nicht zuletzt diktiert der Preisdruck in der margenschwachen Lebensmittel- und Gastronomiebranche die Vertriebsgeschwindigkeit: Software-as-a-Service-Lösungen in diesem Segment können sich nur behaupten, wenn der betriebswirtschaftliche Return on Investment durch reduzierte Retouren und Umsatzsteigerungen die laufenden Lizenzkosten zeitnah und messbar übersteigt.

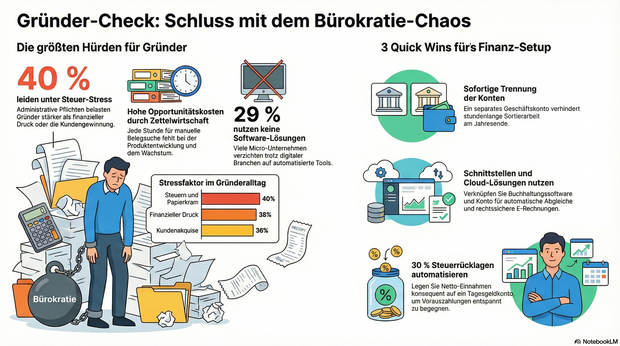

Steuern als Start-up-Wachstumsbremse

Was tun, wenn Steuerpflichten und Papierkram die Vision vom eigenen Business erstickt? Drei Quick Wins für dein Finanz-Setup.

Der Start in die Selbständigkeit ist ein Balanceakt zwischen der eigenen Vision und administrativen Pflichten. Entgegen der landläufigen Meinung, dass fehlendes Kapital oder die erste Kund*innengewinnung die größten Hürden sind, zeigt eine aktuelle Erhebung von sevdesk: Steuerpflichten und Papierkram belasten junge Gründer*innen am stärksten.

Realitätscheck: Was Gründer*innen wirklich nachts wachhält

Eine repräsentative Umfrage unterstreicht, wie stark administrative Themen den Alltag dominieren:

- 40 Prozent sehen in Steuern und dem damit verbundenen Papierkram den größten Stressfaktor.

- 38 Prozent nennen finanziellen Druck und unregelmäßiges Einkommen als größte Hürde.

- 36 Prozent verorten die stärksten Herausforderungen bei der Kundenakquise.

StartingUp-Insight: Warum stressen Steuern mehr als wackelige Einnahmen? Weil hier die Fehlerkultur der Start-up-Welt aufhört. Bei Fehlern in der Buchhaltung drohen schnell Säumniszuschläge oder rechtliche Konsequenzen – diese „Angst vor dem Finanzamt“ lähmt viele. Hinzu kommen die massiven Opportunitätskosten: Jede Stunde, die ein Young Founder mit manueller Zettelwirtschaft oder dem Suchen von Belegen verbringt, fehlt bei der Produktentwicklung oder der Kund*innenakquise. Die Bürokratie bremst das eigentliche Wachstum also aktiv aus.

Paradox: Digitales Business, aber analoge Buchhaltung

Besonders auffällig: Etwa ein Drittel (32 Prozent) der Befragten befindet sich noch im ersten Jahr der Selbständigkeit (0 bis 12 Monate). Der überwiegende Teil dieser jungen Unternehmer*innen agiert in modernen Branchen wie Handel und E-Commerce (13 Prozent) oder IT und Social Media (11 Prozent). Dennoch zeigt sich bei der administrativen Organisation ein überraschend traditionelles Bild:

- Knapp ein Drittel (29 Prozent) der Microbusiness-Entrepreneurs nutzt für Rechnungserstellung und Buchhaltung keine speziellen Software- oder Cloud-Lösungen.

- Als Gründe wird zu jeweils 29 Prozent angegeben, dass die Prozesse auch ohne Tools funktionieren würden oder das Unternehmen noch zu klein für digitale Lösungen sei.

- Weitere 21 Prozent befürchten, dass externe Tools ihre eigenen speziellen Anforderungen nicht abbilden könnten.

Compliance-Falle: Wenn die „Zettelwirtschaft“ zum Risiko wird

Dieser Verzicht auf digitale Unterstützung birgt handfeste Risiken – auch rechtlicher Natur. Die Studie verweist auf die E-Rechnungspflicht, die bereits seit dem 1. Januar 2025 in Deutschland flächendeckend gilt.

StartingUp-Insight: Zur Erinnerung: Seit Jahresbeginn 2025 müssen B2B-Unternehmen in Deutschland in der Lage sein, elektronische Rechnungen in strukturierten Formaten (wie ZUGFeRD oder XRechnung) zu empfangen und zu verarbeiten. Wer die manuelle Verarbeitung von klassischen PDF- oder Papierrechnungen beibehält, tappt unweigerlich in eine Compliance-Falle. Zudem gilt: „Zu klein“ für eine saubere Software-Infrastruktur gibt es heute kaum noch. Ein sauberes digitales Setup von Tag eins an nimmt nicht nur die Angst vor Fehlern, sondern ist auch deutlich günstiger und nervenschonender als der spätere, schmerzhafte Wechsel im laufenden Betrieb.

Raus aus dem Chaos: 3 Quick Wins für dein Finanz-Setup

- Trennung ab Tag 1: Eröffne sofort ein separates Geschäftskonto. Private und geschäftliche Ausgaben zu vermischen, ist der Garant für stundenlange Sortierarbeit am Jahresende.

- Schnittstellen nutzen: Verknüpfe das Geschäftskonto direkt mit einer gängigen Buchhaltungssoftware. So lassen sich Zahlungseingänge automatisch mit offenen Rechnungen abgleichen.

- Steuerrücklagen automatisieren: Lege konsequent ca. 30 Prozent aller Netto-Einnahmen auf ein Tagesgeldkonto. So verlieren Vorauszahlungen für die Einkommen- oder Gewerbesteuer dauerhaft ihren Schrecken.

Über die Daten

Die Umfrage wurde im Juni 2025 vom Marktforschungsunternehmen Appinio im Auftrag von sevdesk durchgeführt. Befragt wurden deutschlandweit 300 Berufstätige ab 18 Jahren.

Qualifizierte Migration darf kein Irrgarten sein

Um die Migration qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland zu erleichtern, haben Studierende der Universität zu Köln im Jahr 2024 VisaFlow ins Leben gerufen. Heute präsentiert sich die App als ultimativer Leitfaden, der dabei hilft, sich im deutschen Einwanderungsprozess zurechtzufinden. CEO Georg Nauheimer erzählt, was es damit auf sich hat und warum das exist-Programm vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) dabei eine doppelt wichtige Rolle spielt.

Was hat Sie und Ihre Mitgründer*innen motiviert, VisaFlow zu starten?

Im Studium erlebten wir – insbesondere am Beispiel unseres Teammitglieds Cheyenne aus den USA – die Herausforderungen, die sich bei der Einwanderung nach Deutschland ergeben. Die Prozesse zur Erteilung eines Visums oder einer Aufenthaltserlaubnis sind bisher überaus komplex und belastend; für Talente, Hochschulen und Unternehmen. Dabei steht fest, dass allein aufgrund der hiesigen demografischen Entwicklung qualifizierte Migration unverzichtbar ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Unsere Vision ist deshalb die einer Welt, in der die internationale Mobilität geeigneter Fachkräfte nicht durch intransparente und ineffiziente Visumsprozesse eingeschränkt wird.

Was ist bisher die größte Hürde?

Ob als Student, Fachkraft oder mit einer Unternehmensidee: Wer aus dem nicht-europäischen Ausland den Schritt nach Deutschland wagt, sieht sich häufig einem schwer durchschaubaren bürokratischen Prozess gegenüber. Unklare Anforderungen, widersprüchliche Informationen, schwer verständliche Formulare in Amtsdeutsch und lange Wartezeiten machen das Einwanderungsverfahren zu einem regelrechten Irrgarten. Es bleibt immer die Unsicherheit, dass selbst ein kleiner formaler Fehler zu enormen Verzögerungen führen kann. Und bei der Verlängerung von Visa und Aufenthaltstiteln geht alles von vorne los. Genau hier setzt VisaFlow an: Unser Ziel ist es, diese Komplexität zu reduzieren, Transparenz zu schaffen und die Reibung im System für alle Beteiligten nachhaltig zu minimieren.

Inwiefern kann eine App dabei helfen?

Wir haben ein benutzerfreundliches Programm entwickelt, das den gesamten Prozess der Identifizierung, Ausfüllung und Einreichung erforderlicher Unterlagen optimiert. VisaFlow führt Nutzerinnen und Nutzer wie ein persönlicher Guide durch den in verständliche Schritte zerlegten Prozess – von der ersten Frage „Welches Visum brauche ich eigentlich?“ bis zur vollständigen, korrekt eingereichten Bewerbung. Kein Rätselraten mehr, keine unnötigen Umwege. Statt nüchterner Behördenlogik rückt die App die Perspektive der Menschen in den Mittelpunkt. Sie strukturiert Anforderungen, erinnert an Fristen, erklärt Dokumente in einfacher Sprache und sorgt dafür, dass nichts vergessen wird. Alles folgt einem klaren Flow – genau daher der Name.

Welche Rolle spielt exist – from science to business in diesem Kontext?

Exist ist für uns gleich doppelt wichtig! Zunächst als Förderpartner. Als wir 2024 an der Universität zu Köln mit VisaFlow gestartet sind, war schon der Bewerbungsprozess um das exist Gründungsstipendium ein wertvolles Training, die Zusage dann ein entscheidender Meilenstein. Von zentraler Bedeutung war natürlich die finanzielle Absicherung in der frühen Phase. Insgesamt verschaffte uns das Programm den zeitlichen Freiraum, den klaren Fokus und die notwendige Rückendeckung, um unsere Idee konsequent weiterzuentwickeln und zur Marktreife zu führen. Bis heute profitieren wir außerdem von der starken Signalwirkung, die exist als Qualitätssiegel gegenüber potenziellen Kunden, Partnern und Investoren entfaltet. Auch die Netzwerkkontakte sowie die fachliche Begleitung während des Förderzeitraums haben maßgeblich zu unserem Fortschritt beigetragen. Unser Fazit: Für Gründungsteams aus dem wissensbasierten Ökosystem ist exist nicht nur die bewährte erste Anlaufstelle, sondern die zentrale Förderung, die unbedingt genutzt werden sollte.

Um das Tempo von Gründungen aus der Wissenschaft zu beschleunigen, hat das BMWE den Antragsprozess des exist-Programms vereinfacht. Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht?

Vor allem die digitale Antragstellung ist ein großer Fortschritt. Bei uns lief bereits fast alles digital, inklusive Unterschriften und Kommunikation. Eine Erleichterung ist auch der reduzierte Umfang der Antragsunterlagen, insbesondere das kürzere Ideenpapier, das dazu zwingt, wirklich auf den Punkt zu kommen. Die Sachmittelpauschalen haben wir noch nicht genutzt, wir sehen diese allerdings auch als weiteren Schritt der Entbürokratisierung im exist-Programm. Positiv hervorzuheben sind außerdem die überarbeiteten Webseiten, die von Anfang an für Klarheit sorgen. Insgesamt kommt hier also genau das Rezept zum Einsatz, das wir uns auch in unserem Thema wünschen: Digitale Abläufe, mehr Transparenz und weniger Aufwand für alle im System!

Sie sagten, das exist-Programm sei für VisaFlow gleich doppelt wichtig. Was meinen Sie damit?

Tatsächlich verbindet uns auch unsere Mission: Mit der Einrichtung des Global Certification and Consulting Centre (GCCC) durch das BMWE im Jahr 2024 als Teil des exist-Programms haben sich inhaltliche Schnittstellen ergeben. Hintergrund ist die Reform des Aufenthaltsgesetzes, die Nicht-EU-Gründer und -Gründerinnen bei exist-Finanzierung den Zugang zu Visa und Aufenthaltstiteln ermöglicht. Dabei fungiert das GCCC als zentrale Schnittstelle zwischen Auslandsvertretungen, Behörden, Hochschulen und internationalen Gründungsteams. Auch prüft und zertifiziert es stipendienbasierte Gründungsprogramme. Daraus ergeben sich mehrere Ansatzpunkte für eine wertstiftende Zusammenarbeit zwischen dem GCCC und VisaFlow.

Wie könnte eine solche Zusammenarbeit aussehen?Um internationale Gründungen in Deutschland nachhaltig zu fördern, wäre die gezielte Bündelung der jeweiligen Kompetenzen denkbar. GCCC bringt spezialisiertes Fachwissen, ein belastbares Netzwerk sowie Sichtbarkeit im exist-Umfeld in den Prozess ein. VisaFlow steuert eine skalierbare Technologielösung und umfassendes Behördenwissen bei, wodurch sich die Qualität von Visums- und Aufenthaltstitelanträgen bereits im Vorfeld deutlich verbessern lässt. Darüber hinaus sind verschiedene gemeinsame Projekte möglich, etwa Trainingseinheiten zur Digitalisierung von Abläufen sowie zur praxisnahen Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen in den Behörden.

Geben Sie uns noch einen Überblick, wo VisaFlow aktuell steht.Sehr gern. Aktuell arbeiten wir bundesweit mit über 60 Hochschulen zusammen. Wir haben bereits mehr als 4.000 Fälle erfolgreich unterstützt, die Nachfrage ist weiter groß. Daneben treiben wir mit unserem Innovationspartner Rewe Group die Entwicklung einer Produktlinie für Unternehmen und deren Personalabteilungen voran. Für uns ist es zentral, Lösungen stets im Co-Development mit den Nutzerinnen und Nutzern zu entwickeln. In diesem speziellen Fall ist es unser Ziel, eine skalierbare End-to-End-Lösung zu entwickeln, die Unternehmen bei internationalen Einstellungen deutlich entlastet und Bewerberinnen und Bewerbern eine signifikant bessere Onboarding-Erfahrung ermöglicht. Der Plan ist, damit Mitte dieses Jahres an den Start zu gehen.

Herr Nauheimer, vielen Dank für das Gespräch!

Infokasten

Was ist exist?

Das exist-Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) fördert wissensbasierte Gründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Es stärkt den Transfer von Forschung in marktfähige Produkte und Dienstleistungen und eröffnet Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine klare Karriereoption im Unternehmertum.

Für gründungsinteressierte Studierende, Absolventinnen und Absolventen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Entwicklungen und Aktivitäten zur Förderung und Unterstützung von Gründerinnen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Für forschungsbasierte Gründungsvorhaben mit aufwendigen, risikoreichen Entwicklungsarbeiten.

Zehn Leuchttürme des deutschen Startup-Ökosystems zur Steigerung von Anzahl und Qualität wissensbasierter Ausgründungen.

Bewerbungen erfolgen über die Hochschule/Forschungseinrichtung an den Projektträger.

Weitere Informationen unter www.exist.de

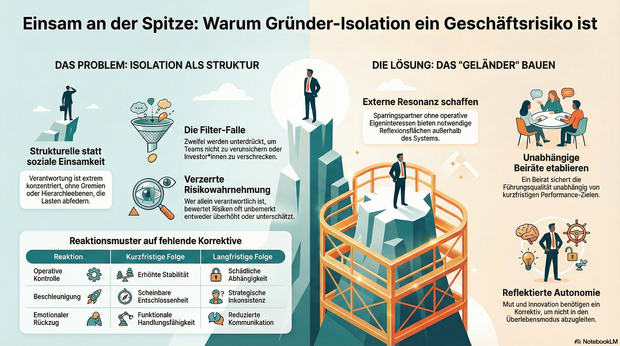

Verantwortung ohne Geländer

Serie: Führen im Start-up, Teil 2: Warum sich Gründer*innen oft einsam fühlen, obwohl sie von Menschen umgeben sind.

Ein Start-up steht vor einem Richtungswechsel. Das Produkt performt solide, aber nicht stark genug für die nächste Finanzierungsrunde. Der Lead-Investor empfiehlt einen klaren Pivot. Im Team gibt es Widerstand. Einige sehen das Risiko, andere fürchten den Stillstand. Es wird diskutiert. Analysen werden geteilt. Szenarien durchgerechnet. Und doch wissen alle: Am Ende wird eine Person entscheiden.

Genau hier zeigt sich die besondere Qualität von Führung im Start-up – und ihre besondere Belastung.

Einsamkeit ist keine Stimmung – sie ist Struktur

Von außen wirken junge Unternehmen kommunikativ dicht. Slack-Channels laufen permanent. Daily-Stand-ups strukturieren den Tag. Investor*innen, Mentor*innen und Berater*innen sind eingebunden. Und dennoch berichten viele Gründer*innen von einem Gefühl, das sie selbst überrascht: innerer Isolation.

Diese Einsamkeit ist selten sozial. Sie ist strukturell.

In der Frühphase ist Verantwortung extrem konzentriert. Anders als in gewachsenen Organisationen gibt es keine Gremien, die Entscheidungen kollektiv tragen. Keine etablierten Hierarchieebenen, die Verantwortung verteilen. Kein operatives Korrektiv, das Last abfedert.

Es gibt Austausch. Aber es gibt kein Geländer.

Wie Verantwortung Wahrnehmung verschiebt

Forschung zur Entscheidungspsychologie zeigt seit Jahren: Wer sich als allein verantwortlich erlebt, bewertet Risiken anders. Mit wachsender wahrgenommener Verantwortung verschieben sich Maßstäbe – oft unbemerkt.

Risiken werden entweder überhöht oder unterschätzt. Kontrolle nimmt zu. Widerspruch fühlt sich schneller bedrohlich an. Nicht aus Arroganz, sondern aus Schutz.

Der/die Gründer*in weiß: Wenn es schiefgeht, wird nicht das Team zitiert. Sondern er bzw. sie.

Das paradoxe Umfeld des Gründens

Start-ups sind laut, schnell, vernetzt. Und dennoch entsteht häufig ein innerer Rückzug.

Warum? Weil Gründer*innen früh lernen, Unsicherheit dosiert zu zeigen. Zu viel Zweifel kann das Team verunsichern. Zu viel Offenheit gegenüber Investor*innen kann als Führungsschwäche interpretiert werden. Zu viel Zögern wirkt im Markt riskant.

Also wird gefiltert. Man teilt Zahlen, aber nicht immer Ambivalenz. Man diskutiert Optionen, aber nicht immer Unsicherheit.

So entsteht Distanz. Nicht geplant. Aber wirksam.

Wenn fehlende Geländer zu Mustern werden

Ohne echtes Korrektiv entwickeln sich typische Dynamiken. Manche Gründer*innen erhöhen ihre operative Kontrolle. Sie involvieren sich in jede Entscheidung, sichern Details doppelt ab, korrigieren Prozesse selbst. Kurzfristig entsteht Stabilität. Langfristig Abhängigkeit.

Andere beschleunigen Entscheidungen, um Druck zu reduzieren. Schnelligkeit ersetzt Reflexion. Das wirkt entschlossen – kann strategisch jedoch inkonsistent werden.

Wieder andere ziehen sich emotional zurück, um handlungsfähig zu bleiben. Sie funktionieren. Aber sie teilen weniger.

All diese Reaktionen sind nachvollziehbar. Und sie verändern das System.

Widerspruch wird vorsichtiger. Kommunikation strategischer. Nähe funktionaler.

Warum Investor*innen kein Geländer sind

Investor*innen sind zentrale Partner*innen. Ihr Fokus liegt naturgemäß auf Wachstum, Skalierung und Rendite. Das ist kein Vorwurf, sondern ihr Mandat.

Ein Geländer im strukturellen Sinn erfüllt jedoch eine andere Funktion: Es sichert die Qualität von Führung – unabhängig von kurzfristiger Performance.

- Ein unabhängiger Beirat mit klarer Rolle.

- Ein Sparringspartner ohne operative Interessen.

- Ein(e) Co-Founder*in, der/die nicht nur loyal, sondern widerspruchsfähig ist.

Nicht zusätzliche Beratung, sondern echte Resonanz.

Der wirtschaftliche Preis von Isolation

Isolation wirkt nicht laut. Sie wirkt kumulativ. Fehleinschätzungen bleiben länger unentdeckt.

Konflikte werden später adressiert. Entscheidungsprozesse werden intransparenter. Vertrauen verschiebt sich.

Viele Gründungskonflikte und spätere Führungskrisen entstehen nicht aus mangelnder Kompetenz, sondern aus nicht geteiltem Druck.

Einsamkeit in der Führung ist kein persönliches Drama. Sie ist ein betriebswirtschaftlicher Risikofaktor.

Ein Perspektivwechsel

Autonomie ist eine Stärke von Gründer*innen. Sie ermöglicht Geschwindigkeit, Mut und Innovation. Doch Autonomie ohne Korrektiv wird zur Belastung.

Die entscheidende Frage lautet nicht, wie viel Verantwortung ein(e) Gründer*in tragen kann, sondern wie bewusst er/sie sie reflektiert.

Wer dauerhaft ohne Geländer führt, trifft Entscheidungen irgendwann nicht mehr strategisch, sondern aus innerem Überlebensmodus. Und das ist selten eine tragfähige Grundlage für nachhaltiges Wachstum.

Tipp zum Weiterlesen

Im ersten Teil der Serie haben wir untersucht, warum Überforderung kein Spätphänomen von Konzernen ist, sondern in der Seed-Phase beginnt. Hier zum Nachlesen: https://t1p.de/56g8e

Die Autorin Nicole Dildei ist Unternehmensberaterin, Interimsmanagerin und Coach mit Fokus auf Organisationsentwicklung und Strategieberatung, Integrations- und Interimsmanagement sowie Coach•sulting.

Das Thermoskannen-Prinzip: Kann V21 die Logistik-Welt revolutionieren?

Das Team des Hamburger DeepTech-Start-up V21 – Roland Wiedenroth, Dr.-Ing. Tom Marr, Kristina Rübenkamp, Dr. Jens Struckmeier und Nicolas Röhrs – entwickelt extrem dünne und robuste Dämmplatten aus Edelstahl, die nach dem Prinzip einer flachen Thermoskanne funktionieren und Container oder Gebäude hocheffizient sowie platzsparend isolieren. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit 125.000 Euro.

Ob Impfstoffe, Südfrüchte oder modulare Klassenzimmer: Container sind das Rückgrat der globalen Wirtschaft. Doch sie sind energetische Sorgenkinder. Um Innentemperaturen stabil zu halten, fressen Kühlaggregate (Reefer) enorme Mengen Strom, während herkömmliche Dämmstoffe wie Styropor oder Mineralwolle wertvollen Laderaum rauben. Hier setzt die 2019 gegründete V21 GmbH (kurz V21) an. Die Vision: Eine Dämmung, die so dünn wie effizient ist.

An der Spitze des Unternehmens steht ein Team, das tief in der Industrie verwurzelt ist. CEO Roland Wiedenroth, ein erfahrener Logistik- und Industrieexperte, leitet die Strategie und den Markteintritt. Er weiß um die Schmerzpunkte der Branche und treibt die Vision voran, die „Thermoskanne flach zu machen“. Mitbegründer und CIO Dr. Jens Struckmeier bringt die nötige wissenschaftliche Tiefe ein: Der promovierte Physiker und Mathematiker gilt als Clean-Tech-Pionier und hat bereits mit dem Start-up Cloud&Heat bewiesen, wie man physikalische Prinzipien in nachhaltige Geschäftsmodelle übersetzt. Über die Kerninnovation sagt er: „Wir haben die Thermoskanne flach gemacht und bringen sie an die Wand. Grundlage dafür war ein Patent, in dessen Kern der Verbund vieler kleiner Thermoskannen stand.“

DeepTech gegen das Vakuum-Dilemma

Dass V21 als klassisches DeepTech-Unternehmen gilt, liegt an der Überwindung einer massiven ingenieurtechnischen Hürde. Vakuum ist physikalisch der beste Isolator, doch bisherige Vakuumisolationspaneele (VIP) waren empfindlich wie rohe Eier. Das Produkt „ZeroCoreVac“ von V21 schlägt hier einen technologisch radikalen Weg ein, der sich fundamental von etablierten Lösungen unterscheidet. Während Marktführer wie va-Q-tec oder Panasonic primär auf Paneele setzen, die aus einem silikabasierten Kern bestehen, der von einer metallisierten Kunststoffverbundfolie umschlossen wird, verzichtet V21 komplett auf diese fragile Außenhaut.

Anstelle der Folie nutzt das Start-up eine robuste Kapselung aus hauchdünnem Edelstahl. Verantwortlich für diese Materialinnovation ist CTO Dr.-Ing. Tom Marr. Als Werkstoffingenieur mit einem Fokus auf Automatisierung und Fertigung treibt er die Serienreife der Technologie voran. Wo herkömmliche VIPs einen Stützkern aus Pulver benötigen, ermöglicht die von Marr und Struckmeier entwickelte, patentierte Struktur ein System, das ohne klassische Füllmaterialien auskommt. Diese Konstruktion macht das Paneel nicht nur mechanisch extrem belastbar, sondern löst auch das Thema Brandschutz, da keinerlei brennbare Kunststoffe verbaut sind. Ein weiterer Vorteil ist die vollständige Kreislauffähigkeit: Das Paneel kann am Ende seiner Lebenszeit – die V21 auf über 50 Jahre schätzt – als wertvoller Edelstahlschrott recycelt werden.

Das Geschäftsmodell: Skalierung durch Lizenzen?

V21 verfolgt eine zweistufige Strategie: Zunächst adressiert man B2B-Nischen wie den Modulbau, bevor der globale Container-Markt angegriffen wird. Dabei setzt das Start-up auf ein Lizenzmodell. Unterstützt wird dieser Skalierungskurs durch den Mitbegründer und Chairman Nicolas Röhrs, einen erfahrenen Technologieunternehmer, der auf den Aufbau strategischer Industriepartnerschaften spezialisiert ist. Finanziell wird das Wachstum von CFO Kristina Rübenkamp gesteuert, die ihre Expertise in Planung und Investorenkommunikation einbringt, um die nötige Transparenz für großangelegte Rollouts zu schaffen.

Ein solcher Lizenzansatz verspricht zwar schnelle Skalierung ohne massiven Kapitalaufwand für den eigenen Maschinenpark, doch Vakuumtechnik verzeiht keine Fehler. Die Herausforderung wird sein, sicherzustellen, dass Lizenzpartner weltweit die nötige Präzision beim Verschweißen der Edelstahlhüllen einhalten. Zudem bleibt der Margendruck in der Logistikbranche brutal. Die Rechnung geht für Reedereien nur auf, wenn die versprochene Energieeinsparung von bis zu 50 % und der Raumgewinn (ca. 10 bis 20 % mehr Nutzlast) die Initialkosten zügig amortisieren.

Die Belastungsprobe: Zwischen Theorie und Hochsee-Realität

Trotz technologischer Brillanz muss sich V21 in der Praxis beweisen. In der maritimen Logistik herrschen gnadenlose Bedingungen: Halten die präzisen Schweißnähte den permanenten Vibrationen und der aggressiven Salzwasserbelastung auf einem Containerschiff über Jahrzehnte stand? Ohne diese belastbaren Langzeitnachweise unter Realbedingungen bleibt das Risiko eines schleichenden Vakuumverlusts ein Argument, das gerade konservative Reedereien zögern lässt.

Parallel dazu steht die ökonomische Hürde im Raum. Solange CO₂-Zertifikate noch verhältnismäßig günstig bepreist sind, bleibt die High-End-Dämmung ein erklärungsbedürftiges Investment mit hohem „Green Premium“. Damit die Technologie den Sprung aus der Nische schafft, müssen die Produktionskosten durch konsequente Automatisierung massiv sinken. Erst wenn der ökologische Vorsprung auch betriebswirtschaftlich zum sofortigen Selbstläufer wird, dürfte das Hamburger Start-up die Branche nachhaltig umkrempeln.

Fazit

V21 hat ein technologisch exzellentes Produkt, das ein reales Problem der Dekarbonisierung löst. Die eigentliche unternehmerische Leistung wird nun darin bestehen, die Skalierung so effizient zu gestalten, dass der Preis für den Massenmarkt akzeptabel wird. Wenn die Hamburger den Beweis der Langlebigkeit unter Realbedingungen antreten, könnten sie zum neuen Standard für temperaturgeführte Logistik aufsteigen. Bis dahin bleibt es ein mutiger Ritt gegen etablierte Chemie-Riesen und die billige Dominanz von Styropor.

Der Staat als Pre-Seed-Investor

Warum die Gründung aus der Arbeitslosigkeit oft die smarteste Finanzierungsform ist.

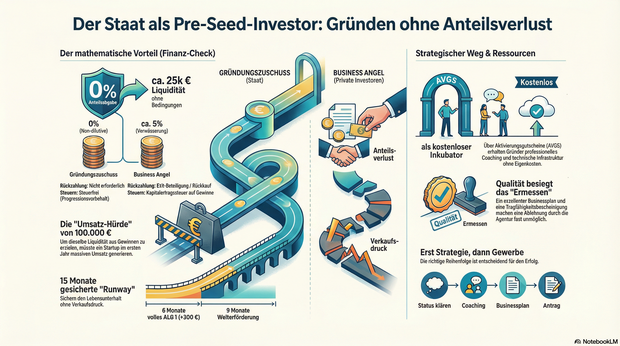

Venture Capital ist sexy, Business Angels sind begehrt – doch in der aktuellen Marktphase wird die effektivste Form der Frühphasenfinanzierung oft übersehen: Der Gründungszuschuss der Bundesagentur für Arbeit. Wer strategisch aus der Arbeitslosigkeit gründet, sichert sich nicht nur den Lebensunterhalt, sondern erhält Zugang zu Ressourcen, für die andere Start-ups fünfstellige Summen aufbringen müssen. Das entscheidende Detail: Man muss dafür keine Unternehmensanteile abgeben.

In der Start-up-Szene wird oft über die „Runway“ gesprochen – die Zeitspanne, die einem Unternehmen bleibt, bevor das Geld ausgeht. Gründer*innen verbringen oft Monate damit, Pitch-Decks zu bauen, um Investoren zu überzeugen, ihnen diese Zeit zu erkaufen. In einer Zeit, in der Risikokapitalgeber*innen zurückhaltender agieren und Bewertungen sinken, rückt eine alternative Finanzierungsquelle in den Fokus, die oft fälschlicherweise als reines Sozialinstrument abgetan wird: Die Gründung aus dem Bezug von Arbeitslosengeld I (ALG 1).

Wer dieses System nicht als soziales Auffangnetz, sondern als strategisches Finanzierungsinstrument begreift, verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil, der in der freien Wirtschaft kaum zu bezahlen ist. Es handelt sich hierbei um „Non-Dilutive Capital“ – Kapital, das die Anteile der Gründer*innen nicht verwässert.

Der mathematische Vorteil: ALG 1 als Bootstrapping-Hebel

Um die Dimension dieses Vorteils zu verstehen, lohnt sich ein Rechenbeispiel: Ein Gründer, der Anspruch auf den Gründungszuschuss hat, erhält in der ersten Phase (6 Monate) sein volles Arbeitslosengeld plus 300 Euro zur sozialen Absicherung. In der zweiten Phase (9 Monate) folgen weitere 300 Euro monatlich.

Bei einem vorherigen guten Einkommen summieren sich diese Zahlungen schnell auf 20.000 bis 25.000 Euro. Wichtig hierbei: Diese Summe ist steuerfrei (das ALG 1 unterliegt lediglich dem steuerlichen Progressionsvorbehalt) und muss nicht zurückgezahlt werden.

Um den gleichen Liquiditätseffekt über einen Umsatz zu erzielen, müsste ein frisch gegründetes Unternehmen – bei einer angenommenen Umsatzrendite von 20 % – im ersten Jahr bereits über 100.000 Euro Umsatz erwirtschaften. Alternativ müsste ein Business Angel für 25.000 Euro einsteigen. Bei einer frühen Bewertung von 500.000 Euro würde das den Verlust von 5 % der Firmenanteile bedeuten. Der Gründungszuschuss liefert dieselbe Liquidität, ohne dass der Gründer auch nur 0,1 % seines Unternehmens abtreten muss.

Wissen & Technik: Der unterschätzte Faktor AVGS

Neben der reinen Liquidität bietet die Bundesagentur für Arbeit ein zweites Instrument, das für Gründer*innen essenziell ist: den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS).

Viele Gründer*innen wissen, dass es Coachings gibt. Wenige realisieren jedoch, dass professionelle AVGS-Maßnahmen heute oft wie private Inkubatoren funktionieren. Der Gutschein ermöglicht es Gründer*innen, externe Expertise einzukaufen, ohne die eigene Liquidität zu belasten.

Der Fokus liegt hierbei auf der Professionalisierung:

- Validierung des Geschäftsmodells: Ein(e) Sparringspartner*in prüft die Idee auf Markttauglichkeit, bevor teure Fehler gemacht werden.

- Finanzplanung: Erstellung einer realistischen Rentabilitätsvorschau, die nicht nur dem Amt, sondern auch Banken standhält.

- Infrastruktur: Hochwertige Programme stellen den Teilnehmer*innen oft auch notwendige technische Ausstattung (z.B. Laptops oder Software-Lizenzen als Leihgeräte) für die Dauer der Maßnahme zur Verfügung, um den Start technisch zu ermöglichen.

Aus der Praxis: Wie der strategische Einsatz funktioniert

Wie dieser Prozess in der Realität aussieht, zeigt das Beispiel von Jonas (Name geändert), einem Marketingmanager, der seinen Job verlor und den Sprung in die Selbständigkeit als digitaler Berater wagte. Anstatt sofort hastig ein Gewerbe anzumelden, nutzte Jonas die strategische Reihenfolge:

- Status klären: Er meldete sich arbeitslos und sicherte seinen Anspruch.

- Professionalisierung: Über einen AVGS-Gutschein buchte er ein intensives Gründungscoaching. Dort feilte er vier Wochen lang an seiner Positionierung und seinem Pricing.

- Businessplan: Gemeinsam mit dem Coach erstellte er einen Businessplan, der die Tragfähigkeit seines Vorhabens klar belegte.

- Antragstellung: Er beantragte den Gründungszuschuss vor der eigentlichen Gründung.

Das Ergebnis: Jonas erhielt die Bewilligung für den vollen Zuschuss. Die sechs Monate „gesicherte Runway“ nutzte er, um hochwertige Referenzkunden zu gewinnen, anstatt aus finanzieller Not heraus schlecht bezahlte Projekte anzunehmen. Heute führt er eine profitable Agentur. Ohne die Förderung wäre der Druck, sofort Umsatz zu generieren, vermutlich zulasten der strategischen Ausrichtung gegangen.

Die Hürden meistern: Vermittlungsvorrang und Ermessensleistung

Der Gründungszuschuss ist seit 2011 eine Ermessensleistung. Es besteht kein Rechtsanspruch. Das führt oft zu der Fehlannahme, die Bewilligung sei reine Glückssache. Doch Verwaltungsentscheidungen folgen einer Logik. Das größte Hindernis ist der gesetzliche Vermittlungsvorrang: Der/die Sachbearbeiter*in muss prüfen, ob nicht doch eine Festanstellung möglich wäre, und prognostizieren, ob die Gründung die Arbeitslosigkeit nachhaltiger beendet.

Die Strategie zur Bewilligung liegt daher in der Qualität der Vorbereitung. Ein exzellenter Businessplan, eine klare Argumentation, warum eine Festanstellung aktuell keine Option ist, und eine positive Tragfähigkeitsbescheinigung durch eine fachkundige Stelle sind die stärksten Argumente. Wenn aus den Unterlagen hervorgeht, dass der/die Gründer*in qualifiziert ist und der Markt das Angebot braucht, reduziert sich das „Ermessen“ der Agentur faktisch drastisch. Eine Ablehnung muss begründet werden – und bei einer wasserdichten Vorbereitung fehlen oft schlicht die Argumente für ein Nein.

Zielgruppen-Check: Für wen ist dieser Weg geeignet?

Nicht für jedes Start-up ist dieser Weg der richtige. Die Förderung ist als Brücke konzipiert, nicht als Großinvestition.

Besonders geeignet ist der Weg für:

- Wissensbasierte Geschäftsmodelle: Berater*innen, Coaches, Agenturen, Freelancer*innen. Hier sind die Anfangsinvestitionen gering, und der Zuschuss deckt die Lebenshaltungskosten perfekt ab.

- Digitale Start-ups & SaaS: Gründer*innen, die Zeit für die Produktentwicklung (Coding, Content) brauchen, bevor der erste Euro fließt.

- Soloselbständige: Die Förderung ist personengebunden und sichert den/die Unternehmer*in direkt ab.

Weniger geeignet ist der Weg für:

- Kapitalintensive Hardware-Gründungen: Wer Maschinen für 500.000 Euro benötigt, für den sind 20.000 Euro Zuschuss nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Hier werden Bankdarlehen oder VC-Gelder benötigt (wobei der Zuschuss als private Absicherung natürlich dennoch helfen kann).

- Gründungen aus der Festanstellung: Wer nicht arbeitslos ist, hat keinen Zugang zu diesem Topf. Eine „künstliche“ Arbeitslosigkeit herbeizuführen (z.B. durch Eigenkündigung), führt in der Regel zu einer Sperrzeit von 12 Wochen und sollte sehr genau kalkuliert werden.

Fazit: Professionalität statt Bürokratie-Frust

Die Gründung aus der Arbeitslosigkeit ist kein bürokratischer Hürdenlauf, sondern eine der sichersten Startrampen, die der Standort Deutschland zu bieten hat. Wer den Staat als ersten Anker-Investor begreift und die Klaviatur aus ALG 1, AVGS und Gründungszuschuss professionell spielt, startet mit einer Liquidität und Ruhe, von der andere Gründer*innen nur träumen können. Es ist kein Geschenk, sondern eine Investition in die wirtschaftliche Tragfähigkeit von morgen.

Der Autor Lars Weber ist Experte für staatlich geförderte Gründungsberatung und Gründer von avgs.digital. Seit mehreren Jahren begleitet er Gründer*innen bei der Beantragung von AVGS-Coachings und Gründungszuschüssen. Sein Fokus liegt auf tragfähigen Geschäftsmodellen und der professionellen Vorbereitung auf die Selbständigkeit, um bürokratische Hürden sicher zu meistern.

Plato sichert sich 14,5 Mio. USD für das KI-Betriebssystem für den Großhandel

Plato entwickelt KI-native Software, die zentrale Workflows in den Bereichen Vertrieb, Angebotserstellung und ERP-Prozesse für Großhandelsunternehmen automatisiert.

Gegründet wurde Plato 2024 von Benedikt Nolte, Matthias Heinrich Morales und Oliver Birch. Die Plattform entstand ursprünglich aus Noltes familiengeführten Großhandelsunternehmen heraus, das mit veralteter Software und Fachkräftemangel zu kämpfen hatte. Dieser praxisnahe Ursprung prägt bis heute Platos industriegetriebenen Ansatz für KI-Transformation.

Das Unternehmen entwickelt KI-native Software, die zentrale Workflows in den Bereichen Vertrieb, Angebotserstellung und ERP-Prozesse für Großhandelsunternehmen automatisiert. Großhändler bewegen jeden fünften Dollar der globalen Produktionsleistung, sind jedoch bis heute massiv unterversorgt mit moderner Software. Platos Lösung stattet Vertriebsteams mit einem KI-Copiloten aus, steigert Profite und erhöht die Vertriebseffizienz via AI agents.

„Wir haben die Probleme aus erster Hand im Großhandel meiner Familie erlebt und Plato gemeinsam mit Experten entwickelt, um die Arbeitsweise der Branche neu zu denken. Wir bauen das KI-Betriebssystem für den Großhandel, beginnend mit einer intelligenten Automatisierungsplattform im Vertrieb. Mit dieser Finanzierung skalieren wir Plato, um die gesamte Branche zu transformieren und einen Tech-Champion für die Handelsökonomie aufzubauen – aus Deutschland, für die Welt“, sagt Benedikt Nolte, CEO von Plato.

Skalierung des KI-Betriebssystems für den Großhandel

Die Plattform erschließt verborgene ERP-Daten und automatisiert manuelle Aufgaben, sodass Vertriebsteams vom reaktiven ins proaktive Verkaufen kommen. Plato hat bereits mehrere der führenden Großhändler Europas mit sechsstelligen Vertragsvolumina gewonnen. Die 14,5 Mio.-USD-Finanzierung soll es Plato ermöglichen, sein vertikales Produktangebot auf Kundenservice und Einkauf auszuweiten und die internationale Expansion voranzutreiben.

„Besonders überzeugt hat uns an Plato die außergewöhnliche Qualität des Gründerteams. Das Team hat in diesem Bereich ein echtes „Right to winˮ und brennt für den Großhandel. Es vereint tiefgehende Branchenexpertise aus erster Hand mit starker technischer Umsetzung und dem Anspruch, ein branchenprägendes vertikales KI-Unternehmen aufzubauen. Großhändler suchen dringend nach branchenspezifischer KI-Software, um operative Herausforderungen zu lösen – und genau diese Lösung ist Plato“, sagt Andreas Helbig, Partner bei Atomico.

Series A: 6,5 Mio. Euro für den „KI-Mitarbeiter“ von happyhotel

Das 2019 gegründete TravelTech happyhotel wandelt sich vom reinen Software-Anbieter zum Entwickler von KI-Agenten. Doch der Schritt zum autonomen „Hotel-Autopiloten“ birgt auch technische und psychologische Hürden.

Wer heute ein mittelständisches Hotel führt, hat oft zwei Probleme: Die Kosten steigen, und für komplexe Aufgaben wie die dynamische Preisgestaltung (Revenue Management) fehlt schlicht das Personal. Genau hier setzt die 2019 gegründete happyhotel GmbH an, die nun den Abschluss ihrer Series-A-Finanzierungsrunde über 6,5 Millionen Euro bekanntgegeben hat.

Angeführt wird die Runde vom VC Reimann Investors, unterstützt von den Bestandsinvestoren wie dem Start-up BW Innovation Fonds (MBG), seed + speed Ventures und dem Family Office Wecken & Cie.

Der USP: Autopilot statt Cockpit

Der Markt für Revenue-Management-Software ist voll: Platzhirsche wie IDeaS oder Duetto bedienen die großen Ketten, Herausforderer wie RoomPriceGenie buhlen um die Kleinen. Doch happyhotel will sich mit einem radikalen Versprechen abheben: Weg vom „Tool“, das bedient werden muss, hin zum autonomen KI-Agenten.

„Wir bauen unser System nicht für den Revenue Manager – wir automatisieren die Aufgaben eines Revenue Managers“, erklärt CEO Rafael Weißmüller. Für unabhängige Hotels, die sich keine teuren Spezialisten leisten können, wird die Software so quasi zum digitalen Mitarbeiter, der Preise in Echtzeit anpasst – ein Ansatz, der in Zeiten des Personalmangels bei Investor*innen extrem gut verfängt.

Gründer-Team mit „Stallgeruch“ und Exit-Erfahrung

Dass die Runde in einem schwierigen Marktumfeld zustande kam, dürfte auch am Setup des Gründerteams liegen, das die klassische Branchen-Expertise mit Skalierungswissen vereint:

- Sebastian Kuhnhardt kommt selbst aus einer Hoteliersfamilie und entwickelte die Ur-Idee aus dem Frust über die Zettelwirtschaft im elterlichen Betrieb.

- Rafael Weißmüller bringt die SaaS-Erfahrung mit: Er war früherer Mitarbeiter bei sevDesk, dem Offenburger Vorzeige-Start-up, das zeigte, wie man Büro-Software für KMUs massentauglich macht.

- Marius Müller liefert als Wirtschaftsinformatiker das technische Fundament.

Expansion und Realitätscheck

Aktuell steuert das System bereits über 50.000 Hotelzimmer in 12 Ländern und optimiert nach eigenen Angaben ein Umsatzvolumen von über einer Milliarde Euro. Mit dem frischen Kapital soll nun die Expansion in Europa forciert werden.

Dennoch bleiben Herausforderungen: Der Markt der Hotel-Technologie ist berüchtigt für seine fragmentierte Landschaft aus veralteten Verwaltungssystemen (PMS). Der Erfolg des KI-Agenten wird maßgeblich davon abhängen, wie reibungslos happyhotel die Schnittstellen zu diesen Altsystemen managt. Zudem müssen die Gründer eine psychologische Hürde nehmen: Hoteliers dazu zu bringen, die Kontrolle über ihre wichtigste Stellschraube – den Preis – vollends an eine „Black Box“ abzugeben, erfordert großes Vertrauen.

Dass dieses Vertrauen noch wachsen muss, zeigt auch das aktuelle Modell: Noch agiert die KI nicht völlig allein. Ein internes Team aus menschlichen Revenue-Expert*innen unterstützt das System weiterhin bei strategischen Fragen – der Weg vom Copiloten zum echten Autopiloten ist also auch bei happyhotel ein schrittweiser Prozess.

Medizinal-Cannabis: Zwischen Wachstumsschub und regulatorischer Neujustierung

Zwischen Boom und strengeren Regeln: Der Markt für Medizinal-Cannabis steht nach einem Rekordjahr am Scheideweg. Investoren und Patienten blicken gespannt auf mögliche Gesetzesänderungen für 2026.

2025 war das erste vollständige Geschäftsjahr nach Inkrafttreten des Medizinal-Cannabisgesetzes im April 2024 – und damit ein echter Praxistest für den deutschen Markt. Mit der Entkopplung von Cannabis aus dem Betäubungsmittelrecht und der Vereinfachung der Verschreibung über Telemedizinplattformen änderten sich die Rahmenbedingungen spürbar. Die Effekte ließen nicht lange auf sich warten und resultierten in steigende Verordnungszahlen, stark wachsende Importmengen und einem beschleunigten Ausbau von Versorgungsstrukturen. Doch wie geht es weiter?

Ein Markt im ersten Jahr nach der Reform

Die Importzahlen verdeutlichen die Dynamik. Während 2023 noch rund 30 Tonnen medizinisches Cannabis nach Deutschland eingeführt wurden, entwickelten sich die Zahlen anschließend immer rasanter. Das Bundesministerium für Gesundheit vermeldete im ersten Halbjahr 2025 einen Anstieg der Importe von mehr als 400 Prozent, von rund 19 auf 80 Tonnen. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr dürfte das Volumen jenseits der 140-Tonnen-Marke liegen. Diese Änderungen haben einen aufstrebenden Markt geschaffen, wodurch sich Deutschland zum größten Einzelmarkt für Medizinal-Cannabis in Europa entwickelt hat.

Parallel dazu stieg auch die Zahl der ausgestellten Rezepte deutlich an. Schätzungen gehen inzwischen von mehreren Millionen Patientinnen und Patienten aus, die Cannabis auf ärztliche Verordnung nutzen. Das Marktvolumen wird für 2025 auf bis zu eine Milliarde Euro geschätzt.

Ausbau der Strukturen und steigende Professionalisierung