Aktuelle Events

Freelancer-Kompass 2019

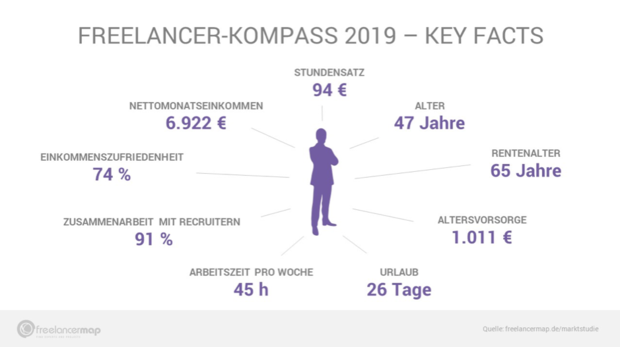

Der Freelancer-Kompass 2019 analysiert, wie es um die Freelancing-Branche steht. Über 1.300 Teilnehmer gaben Auskunft über ihr Leben als Freelancer. Wichtige Ergebnisse: Mit fast 94 Euro pro Stunde verdienen Freelancer mehr als jemals zuvor, gleichzeitig steigt das Nettoeinkommen und auch die die Gender Pay Gap verringert sich weiter. Dennoch äußern die Freelancer erstmals deutlich Kritik an die Politik und fordern radikale Änderungen. Hier erfahrt ihr mehr.

Vier von fünf deutsche Unternehmen sind laut dem Institut der deutschen Wirtschaft vom Fachkräftemangel betroffen. Doch welche zusätzlichen Kosten kommen auf Unternehmen mit der Beschäftigung freier Mitarbeiter zu? Der Freelancer-Kompass 2019, die jährliche Marktstudie der Projektplattform freelancermap, gibt Aufschlüsse über die Bezahlung und Arbeitsweise freier Mitarbeiter und zeigt: Freelancer verdienen im Schnitt 93,89 Euro pro Stunde und sind meistens drei bis zwölf Monate in ein Projekt involviert. Insgesamt befragte das Nürnberger Unternehmen 1.347 Teilnehmer zu über 70 Fragen rund um ihren Arbeitsalltag – dem Freelancing im Bereich IT- und Engineering. Die Ergebnisse sollten Unternehmen aufhorchen lassen.

Stundensätze für Freelancer steigen

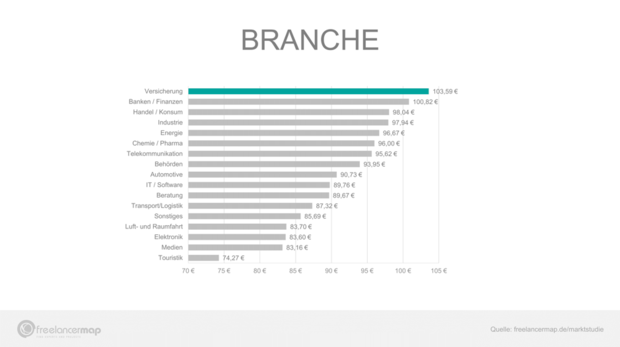

Der Stundensatz für Freelancer im DACH-Raum liegt durchschnittlich bei 93,89 Euro und stieg somit, verglichen mit dem Vorjahr, um knapp drei Euro an. Auch bei Betrachtung früherer Einkommen fällt auf, dass Unternehmen im Jahr 2016 deutlich weniger tief in die Tasche greifen mussten und heute im Schnitt fast zwölf Euro mehr pro 60 Minuten bezahlen. Besonders in den Branchen SAP und Beratung/ Management kostet es Unternehmen mehr, auf qualifizierte Freiberufler zu setzen. Hier bekommen freie Experten durchschnittlich 112 Euro bzw. 108 Euro pro Stunde Arbeitszeit. Geographisch betrachtet sind Freelancer aus Schleswig-Holstein mit einem Stundensatz von fast 99 Euro am teuersten, wobei Freiberufler in Thüringen mit 72,06 Euro am wenigsten verdienen. Allerdings kommen auf Unternehmen, abgesehen vom Stundensatz, keine Zusatzkosten in Form von Versicherungs- und Rentenbeiträgen oder der Bezahlung im Krankheitsfall hinzu.

Auf diese Faktoren sollten Arbeitgeber achten

Mit durchschnittlich 30 Projektanfragen pro Monat sind IT- und Engineering- Freelancer gefragte Experten und haben den Freiraum, Auftragsannahmen genau abzuwägen. Bei einer Projektanfrage müssen somit alle Komponenten stimmen: Der wichtigste Faktor für eine Zu- oder Absage ist der gebotene Stundensatz des Unternehmens. Zusätzlich achten die Selbstständigen darauf, ausschließlich in Projekte involviert zu sein, die zu ihrem Interessenprofil und ihrer Qualifikation passen. 62 Prozent der Freiberufler sind vor Ort im Unternehmen tätig, das wird auch darin begründet, dass die Hälfte der Studienteilnehmer die Nähe zum Auftragsort als sehr wichtig empfindet. Dennoch wünschen sich auch freie Mitarbeiter zunehmend örtliche Flexibilität in Form von Home-Office, Co-Working-Spaces oder in einem eigenen angemieteten Büro. Zudem lohnt sich die Zusammenarbeit mit Recruitern – ganz gleich ob externe Anbieter oder interne Abteilungen –, denn mehr als die Hälfte der Freelancer vertraut auf die HR-Experten. Beim Kampf um die Experten gilt also: Unternehmen müssen gemeinsam mit Recruitern ein Paket schnüren, das – unter Prüfung der eigenen Möglichkeiten – im Sinne der Freelancer ist. Durch finanziell lukrative, inhaltlich überzeugende und passgenaue Projektanfragen sowie dem Anbieten von Flexibilität wird die Wahrscheinlichkeit einer Zusammenarbeit stark erhöht.

Politik-Diskussion entfacht

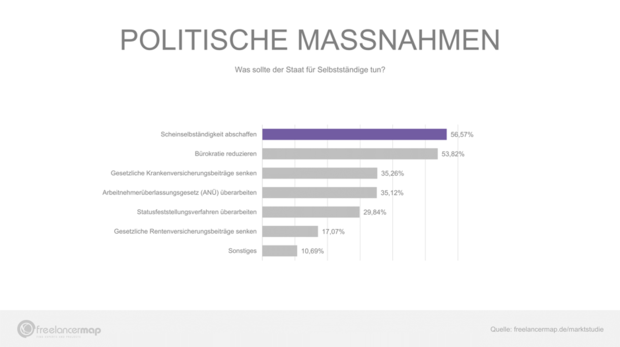

Auffallend stark kritisieren Freelancer die politischen Rahmenbedingungen. Fast 60 Prozent der Umfrageteilnehmer fühlen sich “wenig” oder “sehr wenig” von der Politik respektiert. Sie fordern neben der Überarbeitung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, der Senkung der gesetzlichen Krankenversicherungsbeiträge (jeweils 35 Prozent) und der Reduzierung von bürokratischen Hürden (54 Prozent), vor allem das Abschaffen der Scheinselbstständigkeit (57 Prozent). Letzteres könnte auch für Unternehmen einschneidende Folgen bedeuten und die Attraktivität der Freelancer-Beschäftigung weiter steigern.

Freelancer haben nur 19 Tage im Monat Zeit

Während Freelancer vor drei Jahren wöchentlich noch 47 Stunden arbeiteten, gehen sie heute in der Summe „nur“ 45 Stunden pro Woche ihrer Tätigkeit nach. Die Wochenarbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten in Deutschland beträgt hingegen im Durchschnitt 43,4 Stunden. Somit arbeitet ein freiberuflicher Experte für gewöhnlich eineinhalb Stunden mehr pro Woche als sein festangestelltes Pendant. Eine wertvolle Information für Unternehmen ist, dass lediglich zwei Drittel der Arbeitszeit von Freelancern, also 19 von 30 Tagen im Monat, auf die tatsächliche Projektarbeit zurückfällt. Die verbleibenden Arbeitstage teilen sich auf Projektakquise (2,4 Tage), Weiterbildung (2 Tage), Buchhaltung (1,3 Tage) und sonstige Aufgaben (2,2 Tage) auf. Zudem verteilt sich die verfügbare Zeit oftmals zusätzlich auf mehrere Auftraggeber und Projekte. Insgesamt sind laut Studie rund 50 Prozent der Freelancer für drei bis zwölf Monate in einem Unternehmen beschäftigt. Auftraggeber schöpfen daraus den Vorteil, dass Sozialabgaben, sowie bezahlter Urlaub, wegfallen.

Für Unternehmen heißt es nun schnell sein: Thomas Maas erwartet für 2020 einen wiederholt deutlichen Anstieg des durchschnittlichen Stundensatzes auf 96,38 Euro: „Seit Jahren beobachten wir den kontinuierlichen Anstieg des branchenüblichen Stundensatzes. Es ist voraussehbar, dass diese Zahl bald dreistellig sein wird. Freelancing ist längst kein Nischengeschäft mehr und neue Beschäftigungsformen in Zeiten von New Work drängen in den Mainstream, sodass auch die Politik zielführend einschreiten muss. Wenn Unternehmen jetzt die Zeichen der Zeit erkennen und ein flexibles Beschäftigungskonstrukt für Freiberufler schaffen, profitiert nicht nur das einzelne Unternehmen, sondern die komplette Wirtschaft“, fasst der Geschäftsführer von freelancermap zusammen.

Hier geht's zum PDF_Download des Freelancer-Kompass 2019

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Vom perfekten Zeitpunkt, ein Marketing-Start-up zu gründen

Ein Appell an alle, die an eine Selbständigkeit im Marketing denken, aber mit sich und den Umständen hadern.

Keine Lust auf Lesen? Dann geht’s hier zum Podcast.

Die Marketingbranche befindet sich derzeit in einem tiefgreifenden Umbruch: Traditionelle Marketingdienstleister*innen sehen sich in vielen Märkten erheblichen Veränderungen gegenüber, die von Restrukturierungen bis hin zu Insolvenzen reichen, während gleichzeitig große Marktteilnehmer*innen durch Übernahmen ihre Portfolios konsolidieren. Diese Veränderungen mögen auf den ersten Blick als Bedrohung erscheinen, doch sie bieten vor allem eines: Chancen für Neugründungen.

Ich bin überzeugt, dass gerade jetzt, in dieser Umbruchphase, der beste Zeitpunkt gekommen ist, ein Marketing-Start-up zu gründen. Warum das so ist, zeige ich im Folgenden anhand der technologischen Entwicklungen, neuer Marktchancen und veränderter Prozesse sowie der rasanten Verbreitung und Verbesserung von künstlicher Intelligenz (KI) auf.

Marketingdienstleistungen neu gedacht

Ein Blick zurück in das Jahr 2010: Das Social-Media-Marketing begann zu boomen, und mutige Marketing-Start-ups setzten früh auf diese neue Kommunikationsform, was ihnen einen entscheidenden Vorsprung verschaffte. Heute ist KI vergleichbar disruptiv. Die Herausforderung liegt aber darin, KI nicht nur als Tool, sondern als intelligente Unterstützung in die Kund*innenkommunikation und Kampagnensteuerung einzubinden. Dieses Fachwissen – wie man KI sinnvoll trainiert, anwendet und in bestehende Prozesse integriert – fehlt an vielen Stellen noch.

Diese Lücke eröffnet Chancen für neue Marketingdienstleister*innen: Mit schlau konfigurierten KI-Systemen lassen sich skalierbare Marketingleistungen erbringen, die vergleichsweise kostengünstig und schnell für Kund*innen Mehrwert erzeugen. Start-ups, die flexibel und nicht durch veraltete Prozesse gebremst sind, können vor diesem Hintergrund Angebote mit attraktiven Preisen sowie innovativen Leistungen auf den Markt bringen und so etablierte Agenturen herausfordern.

Technologische Innovationen als Katalysator

Auch im Produktbereich ergeben sich Chancen durch digitale Tools und Automatisierung. Begriffe wie Vibe-Coding, bei dem Prototypen von Applikationen oder Services ohne klassische Programmierkenntnisse erstellt werden können, machen es möglich, Ideen mit minimalem Aufwand zu validieren.

Innerhalb weniger Tage oder Wochen kann man gemeinsam im Gründungsteam einen Prototyp fertigstellen, der am Markt getestet wird. Eine unglaubliche Entwicklung im Vergleich zu früheren Jahren, in denen teurer Entwicklungsaufwand vorausgesetzt war.

Zusätzlich haben sich die Entwicklungskosten für Minimum Viable Products in den letzten zehn Jahren nahezu halbiert. Cloud-Plattformen, Schnittstellen (APIs) und Automatisierungstools wie Zapier oder n8n ermöglichen es, als kleines Team komplexe Lösungen schnell und zuverlässig zu bauen. So wird weniger Kapital benötigt und kann schneller auf Markterfordernisse reagiert werden.

In die Nischen

Ein weiteres Kennzeichen des aktuellen Markts ist die schnelle Entstehung hochspezialisierter Mikro-Nischen. Digitale Technologien und neue Kund*innenbedürfnisse sorgen dafür, dass sich laufend neue Teilmärkte bilden, die von großen Marketingdienstleister*innen oft (noch) nicht bedient werden.

Eine Mikro-Nische ist ein sehr spezialisierter Markt mit einer klar definierten Zielgruppe, etwa die KI-gestützte Content-Erstellung speziell für den nachhaltigen Tourismus oder Automatisierungslösungen für bestimmte Branchenzweige wie den Mittelstand im Gesundheitswesen.

Für Gründer*innen eröffnen sich hier spannende Chancen, sich schnell in diesen dynamischen Segmenten zu positionieren und Fuß zu fassen. Gerade digitale Produkte eignen sich besonders, um über standardisierte und automatisierte Prozesse Skalierung zu erreichen. Und auch bei Dienstleistungen lassen sich wiederkehrende Aufgaben durch KI-gestützte Tools deutlich effizienter gestalten oder komplett automatisieren.

Ein spannendes Zeitalter für Gründer*innen

Das führt zu einem entscheidenden Vorteil: Es war noch nie so einfach, ein Produkt oder eine Dienstleistung anzubieten, die sofort einen echten Wert für die Nutzenden bzw. Kund*innen schafft. Durch Automatisierung und KI können Geschäftsmodelle mit deutlich weniger Aufwand skaliert werden als vor zehn Jahren. Die Eintrittsbarrieren für Gründer*innen sinken merklich, was zu einem dynamischen und attraktiven Gründungsumfeld führt.

Gerade wenn mit beschränktem Kapital gestartet wird, bietet sich hier eine enorme Chance. Effiziente Technologien und Automatisierung reduzieren sowohl den Investitionsbedarf als auch die laufenden Kosten. So erlaubt KI einen schnellen und ressourcenschonenden Markteintritt mit echten Wettbewerbsvorteilen.

Auf die grüne Wiese

Mit den aktuellen Veränderungen im Marketing tun sich etablierte Anbieter*innen schwer. Sie übersehen die grüne Wiese, die da neben dem etablierten Marktplatz neu wächst. Gründer*innen können auf dieser Wiese Know-how und Produkte aufbauen und sich bzw. ihr Unternehmen als Expert*in etablieren.

Wo in gefestigten Märkten Unternehmen gern auf gestandene Anbieter*innen zurückgreifen, ist die Bereitschaft in kleinen, interessanten Nischen deutlich höher, mit jungen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Das war bereits vor 15 Jahren mit Social Media der Fall und wiederholt sich nun in der KI-Ära.Gründer*innen sollten diese Vorteile für den Einstieg nutzen. Denn die Vergangenheit zeigt, dass traditionelle und bestehende Anbieter*innen viel Zeit benötigen, bis sie das Potenzial von neuen (Nischen-)Märkten anerkennen und darin aktiv werden. Mag sogar sein, dass aus den First Movers deshalb später attraktive Übernahmekandidaten werden.

Was sich 2026 für Freelancer*innen ändert

2026 wird zum Prüfstein: Zentrale Reformen aus dem Koalitionsvertrag sollen greifen, viele Details bleiben jedoch offen.

Sechs Monate nach dem Start der neuen Bundesregierung rücken die ersten Umsetzungen des Koalitionsvertrags in Sichtweite. Ab dem 1. Januar 2026 sollen zentrale Reformen greifen, die auch Auswirkungen auf Freelancer*innen und Solo-Selbständige haben. Doch während einige Maßnahmen konkrete Entlastungen versprechen, bleiben viele Ankündigungen bislang Absichtserklärungen. Freelancermap hat zusammengetragen, welche Vorhaben tatsächlich relevant werden und wo noch Unsicherheit herrscht. Eine Tabelle gibt hier einen Überblick.

Koalitionsvertrag 2025: Viel vor, aber wenig umgesetzt

Der Koalitionsvertrag 2025 markierte erstmals eine politische Schwerpunktsetzung für Selbständige. Zentrale Punkte, die Freelancer*innen direkt betreffen, sind:

- eine Reform des Statusfeststellungsverfahrens, um mehr Rechtssicherheit bei der Abgrenzung von Beschäftigung und Selbständigkeit zu schaffen,

- der Abbau bürokratischer Hürden durch digitale Verwaltungsprozesse, Genehmigungsfiktionen und ein „Once-Only“-Prinzip,

- eine Altersvorsorgepflicht für neue Selbstständige mit freier Wahl der Vorsorgeform,

- die Einführung des Mutterschutzes auch für Solo-Selbstständige,

- sowie steuerliche Anpassungen und Abschreibungsoptionen zur Entlastung kleiner Unternehmen und Einzelunternehmer*innen.

Laut Freelancer-Kompass 2025 sehen 79 Prozent der Befragten fehlende politische Rahmenbedingungen als Problem, fast die Hälfte empfindet strukturelle Nachteile gegenüber Angestellten. Die Unsicherheit über Scheinselbständigkeit bleibt eines der drängendsten Themen: 60 Prozent der Freelancer*innen nannten sie als größten strukturellen Nachteil ihrer Arbeit.

Viele Pläne, wenig Praxis: Reformen kommen nur schleppend voran

Während steuerliche Anpassungen und Mobilitätsentlastungen bereits 2026 greifen, bleiben die strukturell entscheidenden Fragen wie Scheinselbständigkeit, Sozialversicherungspflicht und Bürokratieabbau weiter offen. Zwar wurde im Oktober mit der sogenannten Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung ein Entlastungsprogramm vorgestellt, das Bürokratie abbauen soll. Doch Freelancer*innen bleiben davon bislang weitgehend unberührt. Zentrale Maßnahmen wie die angekündigte Genehmigungsfiktion wurden nicht umgesetzt oder lassen offen, ob Solo-Selbständige überhaupt profitieren. Auch das Statusfeststellungsverfahren, ein großes strukturelles Problem, ist noch nicht reformiert.

Thomas Maas, CEO von freelancermap: „Die Politik erkennt die Bedeutung von Selbständigen zwar auf dem Papier an, schafft aber in der Praxis keine Verlässlichkeit. Wer die Arbeitswelt modernisieren will, muss endlich Rechtssicherheit schaffen - gerade beim Thema Scheinselbständigkeit. Solange Freelancer nicht wissen, woran sie sind, bleibt Deutschland kein attraktiver Standort für sie.”

Die anhaltende Unsicherheit unter Freien bleibt nicht ohne Konsequenzen: Laut einer Umfrage denken 56 Prozent der Solo-Selbständigen über eine Auswanderung nach, auch wegen Bürokratie, Steuerlast und mangelnder Rechtssicherheit. Besonders kritisch: 93 Prozent dieser Auswanderungswilligen arbeiten im Bereich künstliche Intelligenz. Fachkräfte, die der Standort dringend braucht.

2026 als Prüfstein für die Selbständigkeit in Deutschland

Für Freelancer*innen bleibt 2026 ein Jahr mit Chancen und offenen Fragen. Viele Vorhaben können den Alltag freier Expert*innen langfristig erleichtern, wenn sie rechtzeitig und praxistauglich umgesetzt werden.

Wie teuer ist es, ein Start-up in Deutschland zu gründen?

Erfahren Sie, welche Kosten 2025 bei der Gründung eines Start-ups in Deutschland anfallen, von Stammkapital bis Notar- und Digitalisierungskosten.

Die Gründung eines Start-ups in Deutschland ist wie der Sprung in kaltes Wasser. Erfrischend, aufregend, aber nicht für alle. Zwischen Euphorie, Papierbergen und der ersten Steuer-ID beginnt das echte Abenteuer Unternehmertum. Begeisterung ist der Treibstoff, doch wer den Weg kennt, schwimmt leichter durch den Behördendschungel. Dies wird verlangt, um wirklich etwas Eigenes aufzubauen.

Die Grundlagen: Welche Kosten auf Gründer zukommen

Bevor ein Unternehmen offiziell an den Start gehen kann, fallen einige unvermeidbare Basiskosten an. Bei der Gründung einer GmbH ist das Stammkapital von mindestens 25.000 Euro der entscheidende Grundstein, wovon mindestens 12.500 Euro direkt eingezahlt werden müssen. Hinzu kommen Gebühren für den Notar, die Eintragung ins Handelsregister und die Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

Insgesamt sollten Gründer für eine klassische GmbH zwischen 1.000 und 4.500 Euro an Gründungskosten einplanen, abhängig von Komplexität, Anzahl der Gesellschafter und individueller Beratung.

Auch günstigere Alternativen wie die UG (haftungsbeschränkt) bieten sich an. Diese Mini-GmbH kann schon ab 1 Euro Stammkapital gegründet werden, eignet sich aber eher für kleine oder testweise Projekte. Dennoch sollte niemand glauben, dass damit alle bürokratischen Hürden aus dem Weg sind, denn auch hier sind Notar- und Gerichtskosten Pflicht.

Mehr als nur Papierkram: Die digitalen Chancen

Die deutsche Gründerszene hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Dank neuer Technologien, staatlicher Förderungen und digitaler Plattformen ist der Einstieg einfacher geworden, zumindest organisatorisch.

Besonders künstliche Intelligenz (KI) hat zahlreiche Branchen revolutioniert und völlig neue Geschäftsfelder geschaffen. Start-ups entstehen nicht mehr nur in klassischen Bereichen wie Handel oder Produktion, sondern zunehmend online.

So erleben wir in der Unterhaltungsbranche einen Boom. Dank der zahlreichen Features und Innovationen gibt es jetzt Zugang zum zum Bonus Meister im Online Casinos, wo Deutsche beispielsweise entdecken können, wo es die besten Vorteile und Erfahrungen gibt.

Dieser aktuelle Trend zeigt, dass Innovation und Unternehmergeist längst nicht mehr nur in Werkhallen oder Büros entstehen, sondern im digitalen Raum. Oft mit nur einem Laptop und einer guten Idee.

Bürokratie und Notarkosten: Das unvermeidliche Fundament

Egal ob GmbH, UG oder GbR, an einem Schritt führt kein Weg vorbei: dem Gang zum Notar. Ohne seine Unterschrift bleibt jede Gründung nur ein guter Plan. Der Gesellschaftsvertrag muss beurkundet, das Unternehmen im Handelsregister eingetragen und eine Gesellschafterliste erstellt werden.

Die Kosten dafür variieren je nach Aufwand und Standort: Für die notarielle Beurkundung sollten Gründer mit 500 bis 1.000 Euro rechnen, die Eintragung im Handelsregister kostet meist zwischen 150 und 350 Euro. Hinzu kommt die Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger mit rund 100 Euro.

Die versteckten Kosten: Von der IT bis zur Kaffeemaschine

Viele Gründer konzentrieren sich auf die offiziellen Gebühren, vergessen aber die praktischen Ausgaben im Alltag. Büromöbel, Computer, Softwarelizenzen, Versicherungen und Marketingmaßnahmen gehören ebenso in den Finanzplan wie Gründungskosten. Diese Posten lassen sich zwar steuerlich absetzen, müssen jedoch zunächst bezahlt werden.

Gerade im ersten Jahr ist Liquidität entscheidend. Wer hier zu knapp kalkuliert, gerät schnell ins Straucheln. Experten empfehlen, einen Finanzpuffer von mindestens 20 % der geplanten Startkosten einzuplanen für Unvorhergesehenes, wie technische Probleme oder Nachzahlungen.

Finanzierung und Fördermöglichkeiten

Zum Glück gibt es in Deutschland eine Vielzahl staatlicher Förderungen und Programme, die Start-ups unterstützen. Die KfW-Bank, regionale Wirtschaftsförderungen oder spezielle Gründerstipendien helfen beim Start. Auch Business Angels und Venture Capital werden zunehmend wichtiger, um innovative Ideen auf die Straße zu bringen.

Doch egal ob Fremdkapital oder Eigenmittel: Eine solide Finanzplanung ist der Trick. Ein detaillierter Businessplan zeigt nicht nur Investoren, sondern auch den Gründern selbst, ob ihr Konzept langfristig tragfähig ist.

Digitalisierung als Wachstumsmotor

Die digitale Transformation hat den Gründungsprozess selbst vereinfacht: Online-Anmeldungen, elektronische Signaturen und digitale Buchhaltung sparen Zeit und Papier. Gleichzeitig entstehen unzählige neue Geschäftsmöglichkeiten, von KI-gestützten Tools bis hin zu datenbasierten Plattformen.

Wie stark diese Entwicklung die deutsche Wirtschaft verändert, zeigt sich besonders in Online Branchen, wo KI, Automatisierung und datengetriebene Prozesse Gründungen agiler machen.

Gründungskosten ja, aber unbezahlbare Chancen

Eine Unternehmensgründung in Deutschland kostet Zeit, Geld und Nerven. Doch wer diesen Weg geht, investiert in Freiheit, Kreativität und Selbstbestimmung. Die Hürden sind schon da, aber die Chancen größer denn je. Wer klug plant und flexibel bleibt, findet im deutschen Gründungsdschungel nicht nur den Weg nach oben, sondern auch nachhaltigen Erfolg.

Unternehmensübergabe an leitende Mitarbeitende erleichtert

Recht für Gründer*innen: Wer überlegt, seinen Betrieb an leitende Mitarbeitende zu übergeben, erhöht dadurch nicht in jedem Fall den Arbeitslohn, wie der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden hat. Welche großen Vorteile das für Unternehmer*innen hat, liest du hier.

Die Nachfolge in (mittelständischen) Unternehmen ist meist schwierig. Um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern, greifen Unternehmer*innen daher vermehrt auf erfahrene leitende Mitarbeitende zurück. Diese erhalten Unternehmensanteile häufig unentgeltlich oder zu einem reduzierten Kaufpreis. Finanzbehörden bewerten dies oftmals als geldwerten Vorteil und unterwerfen die begünstigten Mitarbeitenden der Lohnsteuerpflicht.

Sachverhalt: Gesellschaftsanteile auf leitende Mitarbeiter übertragen

Die Inhaber eines mittelständischen Unternehmens übertrugen ihre Gesellschaftsanteile teilweise auf leitende Mitarbeitende, um die Unternehmensnachfolge zu sichern. Die Übertragung erfolgte unentgeltlich und war weder an Bedingungen noch an den Fortbestand der Arbeitsverhältnisse geknüpft. Beide Parteien vereinbarten eine Rückfallklausel, falls erbschaftsteuerliche Verschonungsregelungen nicht greifen sollten.

Das Finanzamt wertete die Anteilsübertragung als Arbeitslohn, da die Nachfolger zum einen der Sohn des Gesellschafterpaares und zum anderen Angestellte des Unternehmens waren. Dementsprechend erhöhte die Übertragung die Einkünfte der Mitarbeiter aus nichtselbstständiger Arbeit. Das Finanzgericht Sachsen-Anhalt gab der Klage eines begünstigten Mitarbeiters statt. Das unterlegene Finanzamt legte daraufhin Revision ein, die der BFH jedoch als unbegründet zurückwies.

Entscheidung des BFH

Der BFH bestätigte, dass der verbilligte Erwerb von Unternehmensanteilen grundsätzlich als Arbeitslohn gelten kann. Allerdings muss der Vorteil für eine Beschäftigung gewährt worden sein, das heißt, er muss durch das individuelle Dienstverhältnis veranlasst sein. Die Richter kamen zu dem Schluss, dass im vorliegenden Fall nicht das Arbeitsverhältnis, sondern die Unternehmensnachfolge im Vordergrund stand (Urteil vom 20. November 2024, VI R 21/22).

Wesentliche Entscheidungsfaktoren waren:

- Die Unternehmensfortführung war das Motiv für die Übertragung, dokumentiert durch eine Gesellschafterversammlung.

- Die Anteile wurden nicht verbilligt, sondern unentgeltlich übertragen.

- Die Übertragung war nicht an bestehende oder zukünftige Arbeitsverhältnisse gekoppelt.

- Die Anteile hatten einen erheblichen wirtschaftlichen Wert, der über eine übliche Vergütung für geleistete Arbeit hinausging.

Warum das Urteil für Unternehmensnachfolgen so wichtig ist

Das Urteil schafft eine wichtige Grundlage für steuerliche Rechtssicherheit bei Unternehmensnachfolgen an leitende Mitarbeitende. Unternehmer*innen können ihr Unternehmen so strategisch übergeben, ohne dass die Begünstigten regelmäßig einer hohen steuerlichen Belastung durch die Einstufung als Arbeitslohn unterliegen.

Für die Praxis bedeutet dies:

- Unternehmensnachfolgen sollten frühzeitig geplant und sorgfältig dokumentiert werden.

- Die steuerliche Gestaltung muss eng an den Vorgaben des BFH ausgerichtet sein.

- Die Übertragung an Arbeitnehmer*innen sollte unabhängig vom Arbeitsverhältnis erfolgen, um eine Einstufung als Arbeitslohn zu vermeiden.

Fazit

Unternehmen können auf interne Nachfolger*innen setzen, ohne steuerliche Nachteile befürchten zu müssen. Steuerliche Beratung bleibt dennoch entscheidend, um die Vorgaben optimal und rechtssicher umzusetzen.

Der Autor Dominik Hertreiter ist Steuerberater bei Ecovis in München.

PropTech-Gründung: Was ist zu beachten?

PropTech-Start-ups sind die Innovationstreiber der Immobilienbranche. Die Chancen für Gründer*innen stehen gut, sofern sie die spezifischen Herausforderungen des im digitalen Aufbruch befindlichen Marktes kennen und beachten. Wir zeigen, worauf es im Gründungsprozess im vielschichtigen PropTech-Sektor ankommt.

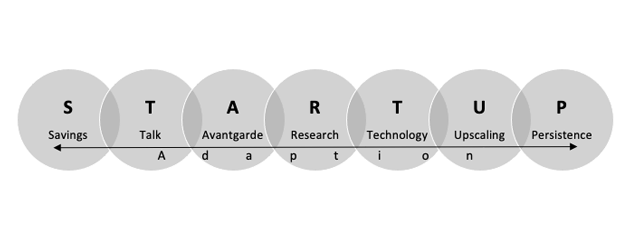

Im Folgenden werden mittels eines STARTUP-Modells die Schlüsselkomponenten und eine Superpower vorgestellt, die entscheidend für PropTech-Gründer*innen sind. Dieses STARTUP-Modell fußt auf Ansätze aus der Entrepreneurship-Literatur sowie eigener Gründungserfahrung. Im Folgenden findet dieses Konzept Anwendung auf PropTech-Gründungen.

Selbstständig machen als Softwareunternehmen

Wenn du dich mit einem Softwareunternehmen in der IT-Branche selbstständig machen willst, erfährst du hier, auf was du auf deinem Weg in die Selbstständigkeit achten musst, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Softwaremarkt: Zahlen und Trends

Nach Prognosen von Bitkom wird das Marktvolumen für Software in Deutschland weiter steigen und im Jahr 2021 etwa 27 Milliarden Euro betragen. Es wird prognostiziert, dass sich der weltweite Umsatz mit Software im Jahr 2021 auf etwa 514 Milliarden Euro belaufen wird, so Statista. Die Software für Unternehmen mit einem prognostizierten Marktvolumen von etwa 204 Milliarden Euro gilt als das größte Segment im weltweiten Softwaremarkt. Laut Statista ist Cloud-Computing einer der aktuellsten Trends auf dem IT-Markt: 82 Prozent der im Jahr 2020 befragten deutschen Unternehmen haben angegeben, dass sie bereits Cloud-Services nutzen. 76 Prozent behaupten, dass sie planen, mehr in die Cloud-Technologie zu investieren. Für 70 Prozent Unternehmen hat die Digitalisierung im Allgemeinen während n der Corona-Pandemie deutlich an Bedeutung gewonnen, so eine Studie von Bitkom Research. Sechs von zehn Unternehmen (59 Prozent) möchten die Corona-Krise nutzen, um Versäumnisse bei der Digitalisierung aufzuholen. Für Softwareunternehmen ergeben sich damit ganz neue Chancen, in den Softwaremarkt mit ihren Produkten einzutreten, die neuen Anforderungen und Erwartungen entsprechen.

Softwareunternehmen gründen: die 7 Hauptschritte im Überblick

Wir haben den Gründungsprozess in 7 Schritte unterteilt. Alle Schritte sind jedoch so eng miteinander verbunden, dass es nicht immer möglich ist, die festgelegte Reihenfolge einzuhalten. Aber eines ist klar: falls du ein Softwareunternehmen gründen möchtest, musst du die folgenden Schritte beachten.

Schritt 1: Markt / Wettbewerber erforschen und eine passende Geschäftsidee finden.

Um den dynamischen Softwaremarkt zu betreten, sollte man erst diesen Markt erforschen und analysieren. Die Marktanalyse ist ein sehr wichtiger Schritt, der leider gern unterschätzt wird, was zum Scheitern bereits in früheren Phasen führt. Nur die sorgfältige Recherche hilft, wertvolle Informationen über den Softwaremarkt zu gewinnen und auf derer Basis marktstrategische Entscheidungen zu treffen. Im Rahmen der Markt- und Wettbewerbsanalyse wird es ermöglicht,

- die Marktgröße zu ermitteln, um davon abgeleitet den Marktanteil für das geplante Softwareprodukt am Gesamtmarkt zu berechnen;

- das Marktpotenzial für die Geschäftsidee richtig einzuschätzen und zu ermitteln;

- die Zielgruppe mit ihren Bedürfnissen zu definieren;

- zu bestimmen, welche Schwächen und Stärken deine wichtigsten direkten Konkurrenten haben, und aus ihren Erfolgen / Fehlern zu lernen;

- eine klare Ausrichtung der Idee und des Projekts zu gewährleisten.

Die Ergebnisse einer Marktanalyse bilden eine zuverlässige Grundlage für die datenbasierte Planung der nächsten Schritte.

Schritt 2: Geeignete Rechtsform auswählen.

Bevor du dich für eine Rechtsform entscheidest, solltest du erst eine Reihe von Fragen beantworten, die einen direkten Einfluss auf die Wahl haben, wie zum Beispiel:

- Wirst du dein Softwareunternehmen zusammen mit anderen Personen oder alleine gründen?

- Wie viel Stammkapital hast du? Und wie groß ist der Kapitalbedarf?

- Wirst du nach Investoren suchen?

- Bist du bereit, mit deinem Privatvermögen für die Verbindlichkeiten des Softwareunternehmens zu haften? Oder möchtest du nur mit dem Gesellschaftsvermögen haften?

- Wirst du Personal einstellen?

- Planst du, dein Softwareprodukt auch auf den internationalen Markt bringen?

- Werden hohe Umsätzen in der Zukunft erwartet?

- Welche Rechtformen sind in der IT-Branche üblich?

Es gibt eine Vielzahl von Rechtsformen, die sich grundsätzlich in Personen- und Kapitalgesellschaften unterteilen lassen. Zu den gängigsten Formen, die bei der Gründung von Softwareunternehmen gewählt werden, gehören:

- Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

- GmbH & Co. KG.

- Unternehmergesellschaft (UG) (haftungsbeschränkt).

- Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR).

- Einzelunternehmen.

Personengesellschaften wie GbR oder GmbH & Co. KG sollten mindestens aus zwei Gesellschaftern bestehen, die kein Mindestkapital zur Gründung benötigen, aber dabei persönlich und unbeschränkt mit ihrem Privatunternehmen haften müssen. Bei Kapitalgesellschaften wie GmbH und UG sollten Gesellschafter (das kann auch ein Gesellschafter sein) ein Stammkapital haben. Das ist eine gute Wahl, falls Gesellschafter ihre Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränken möchten. Bei der Rechtsform des Einzelunternehmens sollte man für alle betrieblichen Verbindlichkeiten auch mit dem Privatvermögen haften. Aber diese Form zählt zu den einfachsten Rechtsformen, die es ermöglicht, mit geringen bürokratischen Hürden und Gründungskosten in die Selbständigkeit einzusteigen.

Jede Rechtsform hat ihre Vor- und Nachteile, die bei der Wahl sorgfältig abgewägt werden müssen. Auf jeden Fall ist es empfehlenswert, bei der Wahl einer optimalen Rechtsform einen externen Unternehmensberater hinzuziehen, um schwerwiegende Fehler zu vermeiden.

Schritt 3: Ein Proof of Concept (PoC) erstellen.

Ein Proof of Concept (PoC) hilft, deine Geschäftsidee auf die Machbarkeit zu überprüfen. Das ist ein sehr wichtiger Meilenstein in der Projektentwicklung, der einerseits eine solide Grundlage für die weiteren Schritte schafft und andererseits zur Überzeugung von Investoren dient. Du musst mit einem Proof of Concept beweisen, dass die Idee überhaupt praktisch umsetzbar ist und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zum wirtschaftlichen Erfolg führt.

Um den Machbarkeitsnachweis zu erbringen, kommen drei Strategien zum Einsatz.

- Die Idee wird direkt umgesetzt. Gelingt es dir, ein Softwareprodukt direkt auf den Markt zu bringen, das bei der Zielgruppe gut ankommt, hast du einen stichfesten Erfolgsnachweis. Aber diese Strategie ist mit einem großen Risiko verbunden.

- Die Idee wird in einem kleinen Projekt ausprobiert. Das ist eine Strategie mit weniger Risikobehaftung, die aber wertvolle Erkenntnisse darüber liefert, was noch an deinem Produkt verbessert werden muss. Damit hilft diese Strategie, deine Geschäftsidee zu optimieren, bevor das fertige Produkt auf den Markt eingeführt wird.

- Die Idee wird im Rahmen der Marktforschung auf Herz und Nieren überprüft. Die Marktforschung kann leider keinen eindeutigen Machbarkeitsnachweis erbringen, sondern helfen, die erste Einschätzung des Marktes zu machen und eine solide Basis für die Umsetzung anderer Strategien vorzubereiten.

Der Begriff Proof of Concept wird oft mit anderen Begriffen aus der IT-Branche vertauscht: Prototyp und MVP (Minimum Viable Product). Alle drei Begriffe sind eng miteinander verbunden. Aber diese Ansätze kommen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zum Einsatz und verfolgen verschiedene Ziele:

- Im Rahmen vom PoC wird das Projekt auf die Machbarkeit geprüft. Es ist sinnvoll, die Machbarkeitsstudie am Anfang des Projekts durchzuführen, bevor größere Investitionen in die Entwicklung eines neuen Softwareprodukts getätigt werden.

- Prototypen werden nach einem erfolgreichen PoC erstellt und dienen dazu, die Idee begreifbar zu machen. Diese unvollständige Version des geplanten Produkts muss zeigen, wie es aussehen und laufen wird.

- Ein MVP wird auf der Basis von Erkenntnissen aus PoC und Prototypen erstellt. Aber im Gegensatz dazu ist ein MVP ein minimal brauchbares Softwareprodukt, das einen Mehrwert für potenzielle Kunden anbietet, obwohl es noch keine Marktreife erreicht hat. Mit einem MVP erhältdt du eine Möglichkeit, wertvolles Feedback von Endnutzern einzuholen und darauf basierend dein Produkt an die realen Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe anzupassen.

Schritt 4: Geeignetes Geschäftsmodell auswählen.

Bei der Gründung eines Softwareunternehmens kommen verschiedene Software-Geschäftsmodelle zum Einsatz, die sich nach folgenden Kriterien unterscheiden lassen:

Nach Zielgruppe

- B2B-Software. Du benötigst ein engagiertes Vertriebsteam für lange Verkaufszyklen, das persönliche Beziehungen zu B2B-Kunden aufbauen und diese langfristig betreuen wird. B2B-Produkte sollten an individuelle Bedürfnisse von B2B-Kunden einfach angepasst warden können. Du musst auch über umfassende Support-Leistungen wie Integration, Migration oder Weiterentwicklung denken, die dein Softwareunternehmen B2B-Kunden bereitstellen kann.

- B2C-Software. Um dein Produkt sowie deine Dienstleistungen an Endverbraucher zu verkaufen, brauchst du digitales Marketing. Es umfasst vielfältige Marketingaktivitäten und Maßnahmen, die unter Einsatz verschiedener digitaler Instrumente (darunter auch Website, soziale Netzwerke, Live-Chats) durchgeführt werden und für die Markenbekanntheit sorgen müssen.

Nach Preisgestaltung und Umsatzarten

Umsatz mit einem Produkt

Wenn du planst, Geld nur durch dein Softwareprodukt zu verdienen, solltest du festlegen, wie du das machst. Man unterscheidet die folgenden Formen der Monetarisierung:

- Lizenzmodell: Unabhängig davon, ob ein Softwareprodukt privat oder gewerblich genutzt wird, sollten Endnutzer*innen erst eine Softwarelizenz erwerben, die eine Vereinbarung zwischen Softwarehersteller und Endnutzer*in darstellt. Mit dieser Lizenz erhalten diese eine zeitlich unbegrenzte Erlaubnis das Produkt zu installieren und zu verwenden. Je nach Softwarehersteller können auch zusätzliche Gebühren durch Anpassungen und regelmäßige Updates entstehen.

- Abonnementsbasiertes Modell: Das Nutzungsrecht wird für einen bestimmten Zeitraum (z.B. Benutzer/Monat) gemietet. Dabei erhalten Endnutzer*innen einen Zugriff auf die aktuellste Version der Software. Wird der festgelegte Zeitraum abgelaufen, musste das Nutzungsrecht durch die wiederkehrende Zahlung erneut aktiviert werden.

- Das Pay-as-you-go-Modell: Die Endnutzer*innen bezahlen nur Ressourcen, die sie tatsächlich genutzt haben. Die Zahlung basiert auf einer messbaren Einheit wie z. B. pro Transaktion, pro Gigabyte Speicherplatz, pro Verbindung.

- Freemium-Modell: du kombinierst zwei Angebote. Erst stellst du ein Basisprodukt kostenlos zur Verfügung, um potenzielle Kund*innen zu gewinnen und ihr Interesse zu wecken. Dann bietest du die Möglichkeit an, die Vollversion mit zusätzlichen Funktionen und Erweiterungen zu nutzen, für die Endnutzer*innen aber extra bezahlen müssen.

- In-App-Käufe: Dieses Modell ermöglicht es, eine App als Vertriebskanal zu nutzen, um verschiedene Produkte zu verkaufen.

Umsatz mit einem Produkt und produkt-begleitenden Dienstleistungen. Dazu gehören in erster Linie technischer Support und Wartung deines Softwareprodukts.

Nach Bereitstellungsmodell

- Cloud: Ein Softwareprodukt wird über das Internet bereitgestellt, das Kund*innen ohne Installation sofort nutzen können. Dieses Modell ermöglicht es, cloudbasierte SaaS-Produkte auf den Markt zu bringen, die üblicherweise unter Einsatz des Abo-Modells vertrieben werden.

- On-Premises: Ein Softwareprodukt wird lokal beim Kunden bzw. der Kundin installiert und im eigenen Rechenzentrum betrieben. Um das Nutzungsrecht zu bekommen, sollten die Kund*innen die Nutzungslizenz kaufen oder mieten.

- Hybrid: Es geht um die Erstellung eines Softwareprodukts, das die optimale Nutzung von lokalen Ressourcen in Kombination mit der Cloud-Umgebung ermöglicht. Dieses Modell hilft, eine Balance zwischen Sicherheit und Komfort zu halten (wenn z.B. Kund*innen ihre sensiblen Daten nicht in der Cloud speichern möchten).

Schritt 5: Die geeignete Finanzierungsform auswählen und planen.

Für die Umsetzung deiner Geschäftsidee, die du auf die Machbarkeit überprüft hast, benötigst du Geldmittel. Ein gut strukturierter Finanzplan sollte dir aufzeigen, wie viel Kapital du für die Gründung eines Softwareunternehmens und die Erstellung sowie Einführung Ihres geplanten Produkts brauchst. Mit diesen Zahlen beginnst du die Suche nach den Finanzierungsmöglichkeiten. Derzeit gibt es unterschiedliche Möglichkeiten zur Unternehmensfinanzierung und -förderung. Darunter auch:

- Finanzierung via Bootstrapping: Du verlässt dich bei der Gründung eines Softwareunternehmens auf deine persönlichen Ersparnisse und Fähigkeiten. Die Selbstfinanzierung ist eine optimale Möglichkeit für Gründer*innen, die ein Softwareprodukt selbst programmieren können.

- Spezielle Förderprogramme: Es werden unterschiedliche Förderprogramme sowohl auf bundesweiter als auch auf regionaler Ebene angeboten, die es ermöglichen, die finanzielle Unterstützung in Form von Zuschüssen oder Darlehen zu niedrigen Zinsen zu erhalten.

- Darlehen und Kredite bei einem Finanzinstitut: Das können klassische Kredite oder spezielle Kredite für die Existenzgründung sein, mit Bürgschaft von Privatpersonen oder von der Bürgschaftsbank. Die Erstellung eines professionellen Businessplans und/oder der Machbarkeitsnachweis sollte deine Chancen erhöhen, einen Kredit bewilligt zu bekommen.

- Finanzierung über externe Investoren: Es gibt unterschiedliche Wege, Investoren zu finden:

Auf Crowdfunding-Plattformen wie Startnext (das ist die größte Plattform im deutschsprachigen Raum). Gründer*innen haben eine Möglichkeit, Ihre Idee auf solchen Plattformen vorzustellen und finanzielle Unterstützung über eine Vielzahl von Menschen zu erhalten.

Auf spezialisierten Business Angels Netzwerken. Um das Interesse von Business Engels, vermögenden Privatinvestoren, zu wecken, sollten Gründer*innen eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen. Diese Investoren sind üblicherweise bereit, die Finanzierungslücke in der Frühphase zu schließen, was mit einem hohen Risiko verbunden ist, und nicht nur das Kapital, sondern auch ihre Kontakte und Know-how ins Projekt einzubringen.

Bei Venture-Capital-Fonds, die durch das Investieren Anteile am Unternehmen erhalten und damit zu einem strategischen Partner werden. Ihr Hauptziel ist, erworbene Geschäftsanteile zu einem späteren Zeitpunkt gewinnbringend zu verkaufen und dadurch einen maximalen Gewinn zu erzielen. Der Einstieg von Investoren solcher Art erfolgt jedoch in den meisten Fällen in den späteren Phasen, die durch ein niedrigeres Risiko gekennzeichnet werden.

Schritt 6: Businessplan erstellen.

Je nachdem, welche Ziele du mit der Erstellung eines Businessplans verfolgst, kann er unterschiedliche Informationen enthalten. Darunter auch:

- Kurze Zusammenfassung, die einen Überblick über dein Vorhaben gibt.

- Detaillierte Beschreibung der Geschäftsidee für das geplante Softwareprodukt und begleitende Dienstleistungen (abhängig vom gewählten Geschäftsmodell), die auch Funktionen und besondere Merkmale der Software umfasst.

- Das geplante Geschäftsmodell, das beschreibt, wie genau du Geld verdienen wirst.

- Markt & Wettbewerb. Ergebnisse der Markt- und Wettbewerbsanalyse wie Akteure des Markts, Marktsegmente, Potenziale und Risiken, Zielgruppe und mehr.

- Business Case, der durch die Beschreibung des Szenarios sowie die Begründung des erwarteten Nutzens die Vorteilhaftigkeit deines Vorhabens aufzeigen muss.

- Informationen über das Gründerteam: Anzahl von Gründer*innen, Kompetenzen und Fähigkeiten.

- Beschreibung und Begründung der gewählten Rechtsform.

- Geplante Kooperation mit externen Dienstleistern oder einzelnen Entwicklern.

- Umsetzungsplanung: kurz- und mittelfristige Ziele, Kennzahlen zur Messung des Fortschritts, konkrete Meilensteine und Zeitpläne und mehr.

- Finanzplanung, die einen umfangreichen Überblick (meist in Zahlen) darüber gibt, mit welchen Arten von Kosten du bei bzw. nach der Gründung deines Softwareunternehmens rechnen musst: Planung des kurz- und langfristigen Kapitalbedarfs, Investitionsplan, Rentabilitätsplanung, Liquiditätsvorschau und mehr. Die Finanzplanung ist ein sehr wichtiger Punkt im Businessplan, der auch erklärt, wann du mit deinem Softwareunternehmen einen Gewinn erwirtschaften wirst. Dieser Teil ist auch für potenzielle Investoren interessant.

- Mögliche Maßnahmen für das Marketing und die Vermarktung des Produktes und des zu gründenden Softwareunternehmens.

- Anhang. Es geht um alle zusätzlichen relevanten Dokumente wie Lebensläufe, Referenzen, Grafiken, Zahlmaterialien und andere Zusatzinformationen.

Der Businessplan ist ein sehr wichtiges Werkzeug in der Gründungsphase, das es ermöglicht:

- Die Geschäftsidee klar zu formulieren und überzeugend zu präsentieren.

- Dich bei der Kapitalbeschaffung zu unterstützen.

- Durch einen detaillierten Plan mögliche Schwachstellen sowie Wissenslücken frühzeitig aufzudecken und dadurch Risiken zu minimieren.

- Dich bei der eigenen Planung sowie bei der Kontrolle deiner Fortschritte zu unterstützen.

Schritt 7: Wettbewerbsvorteile schaffen.

Wettbewerbsvorteile helfen dir, dich von der Konkurrenz abzuheben und einen Schritt weiter zu gehen. Es ist empfehlenswert:

- Wiederverwendbare Bestandteile der Software zu entwickeln, um dein Produkt modular und flexibel aufzubauen. Die Wiederverwendung ermöglicht es, durch die mehrfache Nutzung von bereit erprobten Bestandteilen die Produktqualität zu verbessern, den Entwicklungsprozess zu beschleunigen und damit Zeit- und Kostenersparnisse zu erzielen.

- Künstliche Intelligenz einzusetzen, um einerseits durch die Nutzung von KI-Basierten Tools intelligente Unterstützung bei der Entwicklung und Wartung denes Softwareprodukts zu ermöglichen, und andererseits innovative Softwareprodukte auf den Markt zu liefern. Die Software mit intelligenten Funktionen hilft, Fehler zu reduzieren, zahlreiche Prozesse zu automatisieren, Angebote und Ansprache zu personalisieren und vieles mehr.

- Die Time-to-Market zu verkürzen, um sich schneller als Wettbewerb auf dem Markt zu positionieren und einen schnelleren Return on Investment (ROI) zu erzielen.

Fazit

Obwohl sich die Marktprognosen beeindruckend lesen, ist es letztlich aufwändig, ein Softwareunternehmen erfolgreich zu gründen. Ein Muss ist eine gute Vorbereitung, die den Gründungsprozess deutlich erleichtert und für einen umfassenden Überblick über technische, rechtliche und formale Voraussetzungen sorgt. Zugleich sollten sowohl existierende als auch neu zu gründende Softwareunternehmen ihre Geschäftsstrategien an die sich ändernde Dynamik des Softwaremarkts anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Bei der Gründung deines Softwareunternehmens solltst du auch bereit sein, mehrere Möglichkeiten auszuprobieren, bevor du dein Erfolgsrezept findest. Denn klar ist, dass sich der Softwaremarkt im digitalen Wandel befindet. Die Entscheidung liegt bei dir, ob du daran teilnehmen bzw. teilhaben willst oder nicht.

Der Autor Boris Shiklo begann seine Karriere 1997 bei ScienceSoft als C ++ und Datenbankentwickler. Heute nutzt er als technischer Geschäftsführer seine tiefen Hintergrundkenntnisse in Softwareentwicklung und strategischer Planung bei der Betreuung der komplexesten Projekte und als Experte, Blogger und Fachautor.

Selbstständig machen als Immobilienmakler

Wenn Sie sich als Immobilienmakler selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, auf was Sie bei der Gründung Ihres Maklerbüros achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Ob Berufsanfänger oder Quereinsteiger – jeder kann sich als Immobilienmakler selbstständig. Seriöse Immobilienmaklerinnen und -makler müssen allerdings gewisse Voraussetzungen erfüllen. Diese Checkliste bietet einen Überblick über die notwendigen Fähigkeiten und Qualifikationen sowie über die gesetzlichen Anforderungen, die es als selbstständiger Immobilienmakler zu erfüllen gilt.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 1: Soziale Kompetenz

Der Alltag eines Immobilienmaklers ist durchaus fordernd. Aufgaben wie private Immobilien oder Gewerbeimmobilien besichtigen, Telefonate führen und E-Mails beantworten sind regelmäßig auch abends und am Wochenende zu erledigen. Neben Durchhaltevermögen benötigen erfolgreiche Makler vor allem zwei grundlegende soziale Fähigkeiten:

- Einfühlungsvermögen: Immobilienmakler sind Berater für Menschen in verschiedenen Lebenslagen. Auf jeden Kunden richtig einzugehen, erfordert Empathie und Menschenkenntnis. Hinter jedem Immobilienverkauf steht eine Geschichte – jemand will oder muss sein Leben ändern. Eine Stärke des Immobilienmaklers sollte daher sein, die Ängste, Wünsche und Bedürfnisse anderer Menschen schnell zu erkennen. Dazu gehört es auch, keine Scheu vor dem Gespräch mit einem fremden Gegenüber zu haben.

- Selbstbewusstsein: Gleichzeitig gilt es, als Verkäufer selbstbewusst aufzutreten. Das Ziel ist die erfolgreiche Akquise und Vermarktung der Immobilie. Immobilienmakler sollten kontaktfreudig sein und Menschen für sich einnehmen können. Wichtig ist dabei ein authentisches und vertrauenswürdiges Auftreten.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 2: Anerkannte Qualifikation

Die Berufsbezeichnung „Immobilienmakler“ ist in Deutschland nicht geschützt. Das bedeutet, dass jeder sich so nennen darf, auch ohne passende Ausbildung. Doch wer die Tätigkeit seriös ausüben will, muss durch eine angemessene Qualifikation überzeugen. Verschiedene Wege führen zum Maklerberuf:

- Studium: Sowohl private als auch öffentliche Universitäten und Hochschulen bieten verschiedene Studiengänge für die Immobilienbranche an, darunter beispielsweise Bau- und Immobilienmanagement, Betriebswirtschaft und Immobilienmanagement, Immobilienbewertung, Immobilienwirtschaft und Real Estate Management. Einige dieser Fächer werden ausschließlich als Masterstudium angeboten. Eine Auflistung des Studienangebots bietet zum Beispiel Studycheck.de.

- Ausbildung: Neben einem Hochschulstudium bietet sich eine klassische Ausbildung als Immobilienkaufmann/-kauffrau an. Die Ausbildung dauert drei Jahre, lässt sich unter Umständen aber auch verkürzen. Der Vorteil: In der Regel übernimmt das Maklerbüro seine Azubis. Diese profitieren von der Sicherheit einer Anstellung und können auf einen vorhandenen Kundenbestand zurückgreifen.

- Lehrgänge und Fortbildungen: Die Industrie- und Handelskammern (IHK) sowie private Institute veranstalten Lehrgänge in Kooperation mit dem Immobilienverband Deutschland (IVD). Diese vermitteln in rund 120 Unterrichtsstunden das erforderliche Basiswissen. Ob und welche Lehrgänge angeboten werden, erfahren Interessierte auf der Website ihrer örtlichen IHK. Achtung: Mit Vorsicht zu genießen sind Lockangebote für Intensivkurse bei Privatanbietern, die angeblich innerhalb weniger Tage umfassendes Wissen vermitteln. Die Qualität solcher Angebote liegt oft weit unter der der IHK-Lehrgänge.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 3: Maklerzulassung nach §34c GewO

Bevor sie durchstarten können, benötigen angehende selbstständige Immobilienmakler eine behördliche Erlaubnis nach §34c der Gewerbeordnung (GewO). Die Ausstellung der Gewerbeerlaubnis unterliegt der jeweiligen Kreisverwaltung. Bei Landkreisen ist dies das Landratsamt, bei kreisfreien Städten ist das Ordnungsamt zuständig. Der Antragsteller muss seine Zuverlässigkeit nachweisen. Trifft einer der folgenden drei Punkte zu, kann die Behörde die Zulassung verweigern:

- Der Antragsteller ist in den letzten fünf Jahren „wegen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwäsche, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wuchers oder einer Insolvenzstraftat rechtskräftig verurteilt worden“.

- Der Antragsteller ist aktuell in ein Insolvenzverfahren verwickelt.

- Der Antragsteller besitzt keine Berufshaftpflichtversicherung (für Wohnimmobilienverwalter).

Folgende Unterlagen sind einzureichen, wenn Sie sich als Immobilienmakler selbstständig machen wollen:

- Der ausgefüllte „Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach §34c Gewerbeordnung“, erhältlich in der Kreisverwaltungsbehörde oder online

- Kopie des gültigen Personalausweises oder Reisepasses

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Steueramts

- Auszug aus der Schuldnerkartei des zuständigen Amtsgerichts

- Bescheinigung des Insolvenzgerichts

- Polizeiliches Führungszeugnis

- Auszug aus dem Gewerbezentralregister

Die Kosten sind abhängig von Anzahl und Umfang der Tätigkeiten, der zuständigen Behörde und der Rechtspersönlichkeit des Antragstellers. In der Regel belaufen sie sich auf einige hundert bis zu 2.000 Euro.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 4: Lust auf die Selbstständigkeit

Wer sich als Immobilienmakler selbstständig machen will, sollte davon so viel wie möglich mitbringen: Motivation und das Vermögen, Probleme eigenständig zu lösen. Um typische Fehler zu vermeiden, ist es sinnvoll, sich zum Einstieg von einem Experten beraten zu lassen.

- Welche Unternehmensform ist die richtige?

- Welche Fördermittel gibt es?

- Worauf ist bei der Einrichtung einer eigenen Website zu achten?

- Wie konzipiert man Marketingaktivitäten – online und offline?

- Was ist ein Kapitalbedarfsplan?

Für das Maklergeschäft sind zwei Ressourcen unabdingbar: Immobilien und Kunden. Sobald beide eine gewisse Anzahl übersteigen, wird es ohne Hilfsmittel unübersichtlich. Deshalb ist es empfehlenswert, sich früh eine entsprechende CRM- bzw. Immobiliensoftware zuzulegen. Mit einem solchen Tool behalten Immobilienmakler den Überblick und sparen viel Zeit im turbulenten Arbeitsalltag.

Die ersten Schritte als selbstständiger Immobilienmakler

Sind all diese Voraussetzungen erfüllt, steht einer erfolgreichen Laufbahn als selbstständiger Immobilienmakler nichts mehr im Weg. Neulinge treibt vor allem eine Frage um: Wie akquiriere ich neue Immobilien für mein Portfolio?

- Ein eigenes Netzwerk aufbauen: Immobilienmakler leben vom Kontakt zu ihren Kunden, Geschäftspartnern und zur lokalen Umgebung. Daher ist jetzt aktives Networking angesagt. Ein guter Ort, um neue Kontakte zu knüpfen, sind beispielsweise örtliche Vereine und Gesellschaften. Hinterlässt man bei den Menschen vor Ort einen guten Eindruck, steigt die Chance, dass diese Personen sich später an einen wenden, wenn sie eine Immobilie verkaufen oder erwerben wollen. Ein neuer Immobilienmakler in der Region fällt früher oder später auch den Mitbewerbern auf. Eine gute Idee ist es, sich frühzeitig den Kollegen vorzustellen. Bestenfalls ergibt sich die Gelegenheit, von den etablierten Maklern zu lernen – oder sogar mit ihnen zusammenzuarbeiten.

- Gemeinschaftsgeschäfte tätigen: Wenn sich zwei Immobilienmakler für ein Geschäft zusammentun, profitieren davon alle Beteiligten. Hat ein Anfänger etwa eine tolle Immobilie im Portfolio, verfügt aber noch nicht über genügend qualifizierte Interessenten, kann möglicherweise ein Kollege mit genau dem passenden Käufer aushelfen. Die Kunden sind zufrieden, die beiden Makler teilen sich die Provision und schließen eine gute Geschäftsbeziehung für die Zukunft. Um das Potenzial solcher Kooperationen voll auszuschöpfen, bietet es sich an, einen Multi Listing Service (MLS) zu nutzen: einen Online-Marktplatz, über den angeschlossene Makler einander Einsicht in Objektbestände gewähren und Gemeinschaftsgeschäfte initiieren können.

- Unternehmenspartnerschaften schließen: Neben anderen Immobilienmaklern kommen weitere lokale Unternehmen für eine Partnerschaft in Frage, wie etwa Banken, Versicherer oder Notare. Will beispielsweise ein Bankkunde eine Immobilie verkaufen, kann ihm die Bank ihren Partnermakler empfehlen. Das schafft Vertrauen und stärkt die Reputation des Immobilienmaklers in der Region.

- In einem Berufsverband Mitglied werden: Die Mitgliedschaft in einem Berufsverband hat mehrere Vorteile, allen voran den eindeutigen Qualitätsnachweis. Der IVD und der BVFI (Bundesverband für die Immobilienwirtschaft) stellen hohe Anforderungen an ihre Mitglieder. Dafür erhalten sie wertvolle Förderung, wie etwa unterstützende Marketingaktivitäten, kostengünstige Fortbildungen oder Zugang zum verbandseigenen Immobilienportal.

Auf einen Blick: Selbstständiger Immobilienmakler - was braucht es für eine Maklerkarriere?

- Zulassung durch §34c GewO (Kosten: einige hundert bis zu 2.000 Euro)

- Studium, betriebliche Ausbildung oder Fortbildung, z. B. bei der IHK

- Einfühlungsvermögen kombiniert mit Verkaufstalent

- Elan für die Selbstständigkeit

- Aufbau eines Immobilien- und Interessentenstamms

- Partnerschaften mit Kollegen und Unternehmen

- Mitgliedschaft in einem Berufsverband

- Softwarelösungen für effizientes Makeln

Wichtige Kontakte für Immoblienmakler-Gründer

IVD Immobilienverband

Bundesverband für die Immobilienwirtschaft (BVFI)

BVFI Bundeskongress für die Immobilienwirtschaft

Immobilienmakler IHK

Makler als Franchise-Nehmer

Der Autor Ingo Lorbach ist Department Manager Marketing bei onOffice Software, das eine online CRM Immobilienmakler Software zur Verwaltung der Objekt- & Kontaktdaten bietet.

Selbstständig machen als Modedesigner

Wenn Sie sich als Modedesigner selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, auf was Sie auf Ihrem Weg in die Selbstständigkeit achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für selbstständige Modedesigner

Umsatz Bekleidungsgewerbe Deutschland 2016 in Tsd. (Destatis)

Umsatz Bekleidungsgewerbe: 7.247.601

Lederbekleidung: 43.654 495.365

Sonstige Oberbekleidung: 4.321.778

Wäsche: 1.012.146

Sonst. Bekleidung und Bekleidungszubehör: 556.453

Strumpfwaren: 736.806

Umsatz mit Damenbekleidung in Deutschland: 25,33 Mrd. (statista 2016)

Umsatz mit Herrenbekleidung in Deutschland: 14,99 Mrd. (statista 2016)

Umsatz mit Baby- und Kinderbekleidung in Deutschland: 1,16 Mrd. (statista 2016)

Design- und Markenanmeldungen

Designanmeldungen für Bekleidung und Kurzwaren: 10.372 (DPMA 2017)

Markenanmeldungen für Bekleidung und Schuhwaren: 3473 (DPMA 2017)

Zum Beruf des angestellten Modedesigners

Work-Life-Balance: Bis 55 Stunden (vielbeschäftigt) (karista)

Durchschnittliches Einstiegsgehalt: 1800-2500 Euro (karista)

Männer/Frauen-Relation: 3/7 (karista)

Bewerber pro Stelle: 100 Bewerber (karista)

Spitzenverdiener: durchschnittlich 5000 Euro (karista)

Alternativen als Freelancer in der Modebranche:

Trendscout, Modeberater, Illustrator, Modejournalist, Schneider, Nähkursleiter

Als Modedesigner selbstständig machen: Branchen-Insights

Als ausgebildeter Modedesigner auf Jobsuche mutieren Sie zur berüchtigten Stecknadel im Heuhaufen. Es gibt neben Ihnen hunderte andere Stecknadeln, die nur darauf warten endlich gezogen zu werden. So ganz willkürlich läuft die Bewerberauswahl natürlich auch nicht ab. Es ist dennoch nicht von der Hand zu weisen, dass der Weg vom Assistant Designer zum Design Chef – sofern man die Karriereleiter überhaupt aufsteigen möchte, denn mit der Erstellung und Umsetzung kreativer Entwürfe hat die Chefposition nichts mehr zu tun – wahrlich kein Zuckerschlecken ist. Wenn Sie nicht mit hunderten anderen Modedesignern um einen Job kämpfen möchten, bei dem man am Ende zwar Visionen umsetzt, zumeist allerdings nicht die eigenen, dann sollten Sie sich Gedanken machen, ob nicht die Selbstständigkeit der richtige Weg für Sie ist. Denn als selbstständiger Modedesigner können Sie die Fäden selbst ziehen und IHREN – oftmals lang gehegten – Traum wahr werden lassen. Doch zunächst einmal, zeigen wir Ihnen, welche Fäden Sie ziehen müssen auf Ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Notizblock raus und aufgepasst!

Gründen im E-Commerce - so klappt der Onlinehandel

Im E-Commerce selbstständig machen: Erfahren Sie Schritt für Schritt, was Sie beachten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig einen Online-Shop zu eröffnen.

Zahlen, Daten, Fakten für E-Commerce-Gründer

Wachstum: Der Online-Handel legt rasant zu (2016: + 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), (Quelle: Studie shopanbieter.de)

Perspektive: 2017 werden im deutschen Online-Handel 58,5 Mrd. Euro Umsatz erwartet, das ist ein Plus von 11 Prozent gegenüber 2016 (Quelle: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel, bevh)

Starkes Segment: Der Sektor „Möbel, Leuchten, Deko“ ist am stärksten gewachsen (2016: + 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), (Quelle: Studie shopanbieter.de)

Starker Marketingkanal: E-Mail ist der verkaufsstärkste Marketingkanal: über 58 Prozent der durchschnittlichen Konversionsraten, (Quelle: Studie shopanbieter.de)

Schwacher Marketingkanal: Displaywerbung ist der schwächste Marketingkanal: 69 Prozent unter der durchschnittlichen Konversionsraten, (Quelle: Studie shopanbieter.de)

Konversionen mobil: Mobile Plattformen haben die schlechtesten Konversionsraten: Desktop-User konvertieren 53 Prozent besser als der Durchschnitt, mobile Nutzer 41 Prozent schlechter, (Quelle: Studie shopanbieter.de)

Webshop-Installationen: Jedes dritte Unternehmen in Deutschland betreibt einen Webshop (Bitkom 2016)

Bedeutung Marktplätze: Jedes vierte Unternehmen in Deutschland verkauft über Online-Marktplätze wie Amazon, Ebay (Bitkom 2016)

Shops in Apps: Smartphone-Apps werden von 6 Prozent aller Unternehmen für den Vertrieb genutzt (Bitkom 2016)

Digitalisierung: Große Unternehmen haben gegenüber mittleren und kleinen Unternehmen einen Vorsprung bei der Nutzung von Online-Vertriebswegen (Bitkom 2016)

Was versteht man unter E-Commerce bzw. Onlinehandel?

E-Commerce bezeichnet den Verkauf von Waren und Dienstleistungen über das Internet über einen Online-Shop. Die rasante Entwicklung des World Wide Web hat ein enormes Wachstum des E-Commerce ausgelöst. In praktisch allen Lebensbereichen kann man heute Waren und Leistungen über den Vertriebskanal Internet erwerben.

Selbstständig machen mit einem Café

Wenn Sie sich mit einem Café selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier Schritt für Schritt, auf was Sie bei der Gründung Ihres Cafés achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für Cafés

Cafés in Deutschland: 12.491 (2014, destatis)

Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Gastrobetrieb: ca. 204.000 € (2014, destatis)

Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Beschäftigten: ca. 27.000 (2014, destatis)

Durchschnittliche Subventionen pro Cafés: ca. 16.000 € (2014, destatis)

Durchschnittliche Mitarbeiter: 7-8 Arbeitnehmer (davon Teilzeit: 4-5) (2014, destatis)

Haushaltsausgaben / Gaststättendienstleistungen: 1.100 € im Jahr (2014, destatis)

Mögliche Zusatzgeschäfte: Imbiss, Handelswaren, Liefergeschäft

Wettbewerber: Coffee-Shops, McCafés, Ketten im Bereich Kaffee-Spezialitäten

Umsatzstruktur: Heißgetränke: ca. 45 %; Torten, Gebäck: ca. 24 %; Frühstück, Bistro: ca. 15 %; Kaltgetränke: ca. 10 %; Eis: ca. 6 %

Marktsegmentierung – Pflichtübung für Start-ups

Wie Sie mit Hilfe einer konsequenten Marktsegmentierung Ihren Markt oder Ihre Märkte besser verstehen und darauf basierend gezielter bearbeiten können.

„20 Reasons Why Startups Fail“ – unter diesem Motto analysiert die US-Amerikanische Plattform CB Insights seit mehreren Jahren neugegründete Unternehmen, die sich nicht erfolgreich am Markt platzieren konnten. Die Gründe, warum junge Unternehmen scheitern, sind dabei vielfältig – auf Platz 1 rangiert jedoch mit weitem Abstand die Aussage „No Market – No Need“. 42 % der untersuchten Start-ups scheiterten daran.

Die präzise Kenntnis des Kundenproblems und der Kundenanforderungen ist also eine Kernvoraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung eines jungen Unternehmens. „Wer ist Ihre Zielgruppe, wer ist Ihr Markt und welches Problem kann Ihr Unternehmen bei dieser Zielgruppe lösen?“ ist daher auch eine häufig gestellte Frage bei Investoren und Förderinstituten, die Start-ups durchleuchten.

Vor diesem Hintergrund ist es gerade für junge Unternehmen wichtig, den Zielmarkt und dessen Anforderungen präzise zu verstehen. Da der Ansatz „One Size Fits All“ – also eine Lösung für alle Zielgruppen eines Marktes, in anspruchsvollen Marktumfeldern nicht mehr ausreicht, müssen sich Start-ups und junge Unternehmen auf die unterschiedlichen Anforderungen von einzelnen Zielgruppen einstellen. Häufig ist die Marktsegmentierung, also die Einteilung des relevanten Marktumfelds in seine Untergruppen, der erste Schritt für die saubere Definition und Analyse der relevanten Zielgruppen sowie ihrer Anforderungen.

Typische Kriterien zur Marktsegmentierung

Marktsegmentierung kann dabei anhand verschiedener Segmentierungskriterien erfolgen. Welche Kriterien dabei zur Anwendung kommen, ist abhängig von der jeweiligen Branche des jungen Unternehmens. Beispiele für typische Kriterien zur Marktsegmentierung sind:

- Produkt-/ Leistungsbasierte Marktsegmentierung: Der Markt wird zerlegt anhand wichtiger Leistungs-merkmale des Produktes. Dies können z.B. technische Leistungsklassen oder Größenkategorien sein. Bei Fahrzeugen unterscheidet man anhand der Fahrzeuggröße und Ausstattung z.B. typischerweise ein Marktsegment der Kleinwagen, Mitteklasse, oberen Mitteklasse oder Oberklasse.

- Kundeneigenschaften: Der Markt wird zerlegt anhand relevanter Kundengruppen. So werden z.B. sozio-demographische Merkmale (Alter, Geschlecht, Einkommensgruppen etc.) herangezogen, um Marktsegmente zu bilden, die für das Unternehmen besonders relevant sind. Im Modebereich werden z.B. zur Kundensegmentierung Zielgruppen anhand des Alters und der Ausgaben für Kleidung definiert.

- Anwendungen: Im industriellen Bereich bzw. bei Business-to-Business Unternehmen können auch wichtige Anwendungsbereiche des Produktes als Segmentierungsmerkmal genutzt werden. So unterscheidet ein Entwickler von Software für den industriellen Einsatz z.B. nach den Marktsegmenten Automotive, Maschinenbaubranche, Luftfahrt- und Elektroindustrie.

- Regionale Merkmale: Häufig werden auch Marktsegmente nach Wohnort bzw. Ländern oder Zielregionen gebildet. So unterscheiden sich in manchen Märkten die Anforderungen und Marktgegebenheiten deutlich innerhalb verschiedener Regionen Deutschlands oder Europas, so dass diese Marktsegmente separate betrachtet werden müssen.

- Preisgruppen: Märkte werden auch hinsichtlich Preisklassen unterteilt. So können z.B. untere, mittlere und gehobene Preissegmente definiert werden.

Beispiel für eine einfache Marktsegmentierung eines Software-Start-ups

In vielen Fällen bietet sich eine sinnvolle Kombination mehrerer der oben genannten Kriterien der Marktsegmentierung an, um den eigenen Zielmarkt in klar definierte Marktsegmente zu unterteilen und präzise zu umreißen. Gerade für Investoren und Förderinstitute empfiehlt sich aus unserer Erfahrung eine graphische Darstellung der gewählten Marktsegmentierung, aus der auf einen Blick der relevante Zielmarkt des Unternehmens hervorgeht. Ein Beispiel für die kundenseitige Marktsegmentierung eines jungen Software-Unternehmens, das mit einer Lösung zur Kommunikations-Verschlüsselung auf Geschäftskunden abzielt, zeigt die nachfolgende Abbildung:

Kaufmannsblut für Freiberufler

Als Freiberufler benötigen Sie vergleichsweise wenige kaufmännische Grundlagen, um Ihr Unternehmen betriebswirtschaftlich zu steuern. Diese müssen Sie aber beherrschen. Hier lesen Sie die wichtigsten Basics.

Geld macht unruhig, vor allem wenn es fehlt. Die Fotodesignerin Sabine schaut deshalb lieber nicht auf Ihre Kontoauszüge. So fällt ihr auch manchmal erst am Ende des Jahres auf, dass eine Kundenrechnung seit Monaten nicht bezahlt wurde. Augen zu und durch: So wie die Fotodesignerin, scheuen viele Freiberufler allzu geschäftsmäßiges Auftreten. Das gilt vor allem für die sogenannten Idealisten (wie Ärzte oder Heilpraktiker) und Kreativen (etwa Texter oder Designer) unter ihnen. Da sie ihre soziale und künstlerische Tätigkeit meist höher bewerten als das damit zu verdienende Geld, liegt ihnen das kaufmännische Denken oft recht fern.

Das ist zwar angenehm für die Kunden, aber schlecht für das eigene Konto. Dabei müssen Freiberufler nur eine Handvoll Dinge verstehen, um den Überblick über das eigene Geschäft zu wahren und damit die Zügel der unternehmerischen Entwicklung in der Hand zu behalten. Hier erfahren Sie, was Sie als Freiberufler an betriebswirtschaftlichem Wissen haben müssen.

Einnahmen-Überschussrechnung planen

Die größte Hürde einmal im Jahr ist die Gewinnermittlung. Mit ihr haben es Freiberufler leicht: Während die gewerblichen Kollegen sich mit Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV) sowie Bilanzen quälen, reicht dem Finanzamt bei Freiberuflern, unabhängig von der Höhe des Umsatzes und des Gewinns, eine einfache Einnahmen- und Überschussrechnung (EÜR). Diese hat zwei entscheidende Vorteile. Zunächst beruht die EÜR auf einem simplen System, das Nicht-BWler problemlos nachvollziehen können (während sie über dem Versuch, die doppelte Buchführung als Basis einer Bilanzierung zu verstehen, schon mal verzweifeln können).

Darüber hinaus kostet diese Art der Gewinnermittlung auch beim Steuerberater weniger als GuV und Bilanzierung. Die Unterschiede bei den Kosten am Ende des Jahres lassen sich beispielsweise im Internet unter www.der-onlinesteuerberater.de berechnen. So würde beim „Online-Steuerberater“ der Jahresabschluss bei einem Gewinn von 50.000 Euro den Bilanzierer rund 1800 Euro kosten, den Einnahmen- und Überschussrechner aber nur zirka 1500 Euro. Dies ist der Vergleich zwischen gewerblichen und freiberuflichen Einzelunternehmern. Hat der Gewerbetreibende eine GmbH, zahlt er deutlich mehr.

Die genannten Honorare sind Bespiele: Steuerberater müssen sich seit einiger Zeit nicht mehr zwangsläufig an der Steuerberatervergütungsordnung orientieren. Freiberuflertum macht sich oft auch schon bei der monatlichen Buchhaltung – die in den ersten zwei Jahren der Unternehmung die Regel ist – und der im Vergleich zum Kaufmann und Handwerker geringeren Zahl der Belege kostensparend bemerkbar. Schließlich schreiben die meisten Freiberufler Rechnungen mit höheren Beträgen, während der Gewerbetreibende, bspw. der Gastronom oder die Boutiqenbesitzerin, viele kleine Einzelbuchungen managen muss. Die Verwaltung weniger, großer Rechnungen bereitet aber weniger Aufwand bei der Kontierung, also kostet sie auch weniger (oder sollte im Buchhaltungsbüro oder beim Steuerberater weniger kosten!).

10 Basics für Nebenerwerbsgründer

Mehr Spaß an der eigenen Arbeit sowie mehr Geld oder auch Sicherheit durch ein zweites Standbein. Viele Angestellte machen sich auch deshalb nebenberuflich selbständig. Wir zeigen wichtige Vorab-Überlegungen für alle, die als Nebenerwerbsgründer starten wollen.

1. Wer darf, wer nicht?

Es gibt nur zwei Gründe, die Ihrer nebenberuflichen Selbstständigkeit im Weg stehen könnten. Erstens: Wenn Sie Ihrem Chef Konkurrenz machen, darf er das untersagen. Zweitens: Beeinträchtigt der Nebenjob Sie so sehr, dass Ihnen im Büro die Augen zufallen, kann Ihr Chef ebenfalls intervenieren. Auch wichtig zu klären ist: Kann die Nebentätigkeit räumlich und organisatorisch getrennt von Ihrem Angestellten-Job ausgeführt werden?

Test: Wie viel Unternehmergeist besitzen Sie?

2. Professionalität

Gehen Sie Ihre Nebenerwerbsgründung genauso professionell an, als würden Sie voll davon leben wollen.

3. Beraten und Informieren

Nutzen Sie so früh wie möglich Beratungsangebote vor Ort. Viele sind kostenlos. Weiterhin gibt es gute Fachliteratur zum Thema. Tipp: Lutz/Luck, Selbstständig in Teilzeit, Linde Verlag, 19,90 EUR.

4. Ziele und Strategie festlegen

Machen Sie sich über Ihre Ziele und die Strategien in den nächsten drei bis fünf Jahren Gedanken und halten das schriftlich fest. Dazu zählt auch die Frage, ob sich Ihre Nebenerwerbs-Geschäftsidee zu einer Vollerwerbs-Selbständigkeit ausbauen lässt bzw. diese sich dafür eignet.

5. Offenheit von Anfang an

Arbeiten Sie von Anfang an mit offenen Karten. Es gilt: Nur ein legaler Start ist ein guter Start. Mehr als drei Formulare braucht es fürs Erste selten. Beratungsstellen helfen dabei. Sobald Geld fließt, muss das Finanzamt informiert werden. Wer mit Lebensmitteln arbeitet, braucht einen Gesundheitspass.

6. Unterstützer ins Boot holen

Planen Sie Ihre Zeit genau, die Ihnen neben Arbeit und Familie für die Gründung bleibt. Sprechen Sie mit Ihrer Familie und sichern Sie sich deren Unterstützung.

7. Netzwerken

Schaffen Sie sich Netzwerke! Sie werden bald Partner brauchen, auf die Sie sich verlassen können müssen. Wer gleich im Team gründet, ist oft erfolgreicher. In vielen Orten gibt es Vereine und Gründer-Netzwerke.

Mehr dazu: 5 unschlagbare Networking-Tipps

8. Angebote kalkulieren

Kalkulieren Sie die Preise für Ihr Angebot nicht zu niedrig. Das wirkt unprofessionell und führt zur Selbstausbeutung. Finden Sie heraus: Was kostet es bei den Wettbewerbern und warum? Was würde Ihre Arbeitsstunde kosten, wenn Sie angestellt wären?

9. Kosten kalkulieren

Klären Sie vorab, ob Sie die Anfangsinvestitionen und die anfallenden Fixkosten überschaubar, also niedrig halten können.

10. Praxis-Know-how sammeln

Es ist schwierig in einer Branche, die man nicht gut kennt, nebenerwerblich zu gründen. Machen Sie erst ein Praktikum oder bewerben Sie sich als Aushilfe in einer Firma in dem Bereich – so bekommen Sie auch gleich wertvolle Kontakte.

Chef nach fünf

Mehr Geld, mehr Freude an der eigenen Arbeit und größere Sicherheit durch ein zweites Standbein. Das sind die Beweggründe vieler Angestellter, sich nebenberuflich selbständig zu machen. Experten und Gründer berichten, wie der Start in diese Form der Selbständigkeit gelingt.

Bei manchem beginnt das Abenteuer „nebenberufliche Gründung“ mit einer Geschäftsidee. Karim Feldhaus entdeckte in seinem Job als Softwareentwickler, wie sehr kompetente Beratung zum Thema Wissensmanagement in Unternehmen fehlte. Feldhaus entschied sich, mit seinem Wissen und seiner Erfahrung diese Nische auszufüllen, reduzierte seine wöchentliche Arbeitszeit von 40 auf 30 Stunden und arbeitet fortan einen Tag in der Woche am Aufbau seines eigenen Unternehmens.

Uta Nommensen entwickelte ihre Idee aus einem Teilzeit-Job als Pressereferentin für einen Verband. Die Tätigkeit, im Home Office ausgeübt, lässt der Germanistin noch genügend Zeit und Raum für ein zweites Standbein als freie PR-Beraterin. Nicht zuletzt sprachen aus der Perspektive der alleinerziehenden Mutter auch finanzielle Gründe für eine weitere Einnahmequelle.

Geld war es auch, was Dörte Benz motivierte, sich nach weiteren Einkünften umzusehen. Die angestellte Logopädin verdiente zu wenig, um sich und die beiden Söhne über die Runden zu bringen. Benz, leidenschaftliche Köchin, machte sich zusammen mit zwei Kollegen mit Koch-Events selbständig. Damit verdient sie inzwischen fast genauso viel wie mit ihrer hauptberuflichen Tätigkeit. Über kurz oder lang möchte sie zusätzlich zu den Koch-Events ein Catering-Geschäft eröffnen und dann hauptberuflich durchstarten. Doch davon weiß der Arbeitgeber noch nichts ...

Warum nebenbei gründen?

Kurzarbeit, sinkende Gehälter und erzwungene Stundenreduzierungen führen dazu, dass sich immer mehr Angestellte für die „Gründung nebenbei“ interessieren. Hinzu kommen Motivationen, die es schon immer gab: Endlich der eigene Herr sein, einen Ausgleich zu einer nur halb befriedigenden Tätigkeit finden und am besten gleich mit dem Hobby Geld verdienen. Gut ein Drittel dieser Nebenerwerbsgründer plant – laut KFW-Gründungsmonitor – ihre Selbständigkeit künftig zum Vollerwerb auszubauen.

Dieser Plan ist eine gute Voraussetzung, um von Anfang an alles richtig zu machen. Denn wer vorhat, in absehbarer Zeit ganz von seiner Unternehmung leben zu können, geht meist anders an die Gründung heran. Eben so, wie es richtig ist: mit einem Businessplan und einer genauen Rentabilitätsberechnung. Honorare müssen von Anfang an so kalkuliert sein, dass sie auch ohne den Angestelltenjob tragen. „Da habe ich anfangs Fehler gemacht“, gibt Dörte Benz zu. Die Nebenjobgründerin ging einfach pauschal und ohne sich die Wettbewerber anzuschauen von einem Honorar von 18 Euro pro Stunde aus. „Dies war viel zu günstig.“

Da vorhandene Kunden radikalere Preisanpassungen so gut wie nie mitmachen, musste sie sich nach der Erhöhung eine komplett neue Zielgruppe erschließen und von vorn anfangen. Statt auf Stundenbasis berechnete sie ab sofort Tages- und Halbtagessätze sowie Wochenendzuschläge. So entstand ein durchschnittlicher Tagessatz von 400 Euro. Extras berechnete Benz auch extra, etwa mit 15 Euro netto pro eingesetzter Servicekraft und Stunde. „Ich musste mein Denken ganz umstellen“, so Benz. „So viel Geld zu nehmen hätte ich mich ohne Beratung und die Ermutigung durch Experten nie getraut.“ Nun hat Benz auch keinen Kleinunternehmerstatus mehr, sondern rechnet mit Umsatzsteuer. Das stellt das Vorhaben noch einmal zusätzlich auf professionellere Beine.