Aktuelle Events

Businessplan für Gründende – alle Infos, Hinweise und Tipps zur Erstellung

Erfahre hier, wie du deinen Businessplan als Gründer*in erstellst, warum er so wichtig ist und was du berücksichtigen musst. Jetzt direkt nachlesen!

So bringst du die Geschäftsidee zu Papier

Gerade wenn dein Unternehmen noch in den Kinderschuhen steckt, braucht es einen strukturierten Businessplan. Denn nur so kannst du potenzielle Investor*innen von deiner Geschäftsidee überzeugen. Im Umkehrschluss bedeutet das: Ohne Businessplan kein Gründerkredit – ohne Gründerkredit keine eigene Firma.

Klingt simpel in der Theorie, bedeutet in der Praxis aber eine Menge Arbeit. Wer meint, beim Schreiben des Businessplans schludern zu müssen, um Zeit und Kosten zu sparen, der wird früher oder später auf die Nase fallen. Denn: Dieses Dokument bildet das grundlegende Fundament für die zukünftige Entwicklung Ihres Unternehmens. Warum das so ist und worauf du unbedingt achten solltest, wenn du den Businessplan erstellst, erährst du hier.

Warum brauchst du als Gründer*in einen Businessplan?

Wenn es um die Finanzierung deiner Firma geht, ist ein vollständiger und übersichtlicher Businessplan das A und O. Denn wie der Name schon sagt, dient er dazu, die Gründung deines Unternehmens zu planen und den Kapitalbedarf zu erfassen. Und bildet somit das Fundament für die Realisierung eines erfolgreichen Geschäftskonzepts. Er fungiert sozusagen als Geschäftsplan, den du erstellen musst, um mögliche Geldgeber davon zu überzeugen, in deine Firma zu investieren. Damit umfasst er folgende Funktionen:

- Präzisierung des Geschäftsmodells

- Festlegung strategischer und betriebswirtschaftlicher Ziele

- Überprüfung der Geschäftsidee hinsichtlich Durchführbarkeit und wirtschaftlichen Erfolgsaussichten

- Voraussetzung zur Beantragung öffentlicher Fördermittel

- Basis für zukünftige unternehmerische Strategien und Entscheidungen

Dir sollte klar sein, dass der Businessplan nicht nur dir als Existenzgründer*in einen Überblick über deine Finanzen liefert. Ebenso werden Geschäftspartner und Institutionen ihn sich ansehen, sofern du einen Zuschuss für die Weiterentwicklung Ihres Unternehmens benötigst. Dazu gehören:

- Kreditgeber wie Banken und/oder Investoren wie zum Beispiel Franchisepartner

- Förderinstitute wie das Arbeitsamt oder Förderbanken der Länder

Der Aufbau des Businessplans: Was muss rein?

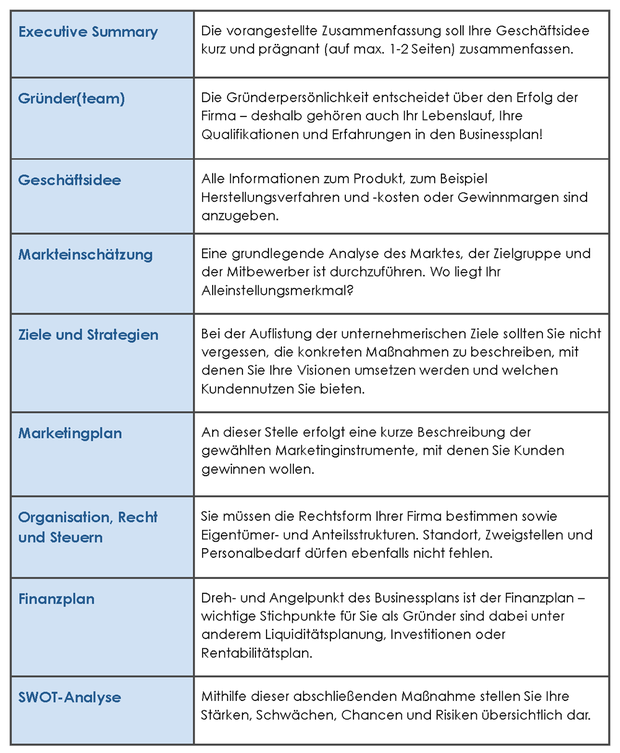

Länge und Umfang variieren von Firma zu Firma und sind größtenteils abhängig vom Gründungsvorhaben sowie von der Art des Geschäftsmodells. Zwischen 20 und 100 Seiten ist alles möglich. Doch viel entscheidender als die Länge des Businessplans ist für dich als Gründer*in dessen Inhalt. Diesen entnimmst du der nachfolgenden Tabelle:

Businessplan zur Existenzgründung – darauf solltest du achten

1. Zeitplan erstellen

Es klingt lapidar, ist aber nicht selten ein Grund, warum viele kreative Unternehmensgründer an der Erstellung ihres Businessplans scheitern: Ein effizientes Zeitmanagement fehlt. Je nachdem, wie viel Zeit du erübrigen kannst und wie umfangreich dein Plan sein wird, solltest du mit circa 7 bis 14 Wochen rechnen, in denen du am Businessplan arbeiten wirst. In diesen Zeitraum fallen:

- Informationsbeschaffung und Recherche (1 bis 4 Wochen)

- Beschreibung der Geschäftsidee (1 bis 2 Wochen)

- Planung (1-3 Wochen)

- Textliche Darstellung (1 bis 2 Wochen)

- Zusammenfassung (1 Woche)

- Layout (1 Woche)

- Korrektur und Abschluss (1 Woche)

2. Vorlagen nutzen

Wenn Gründer*innen beim Businessplan Hilfe benötigen, sollten sie nicht davor zurückschrecken, eine Vorlage zu nutzen. Im Gegenteil – mit kostenlosen Online-Tools wie sie zum Beispiel von Gründer-Initiativen wie lexRocket angeboten werden, machen sie sicherlich nichts verkehrt. Auch eine Excel-Vorlage für den Businessplan kann dir bei der Erstellung bereits weiterhelfen.

a) Excel-Vorlage für den Businessplan

Mit einer kostenfreien Maske können Sie wichtige Informationen zu Mitarbeitenden, Kund*innen, Banken oder Lieferanten festhalten und nachvollziehbar abbilden. Gerade für die erste Strukturierung des Businessplans sind solche einfachen Vorlagen im Excel-Format hilfreich.

b) Businessplan-Software

Um dieses Tool zu nutzen, musst du dich lediglich bei lexRocket registrieren. Anschließend steht Ihnen die einfache Software kostenlos zur Verfügung. Damit hast du die Möglichkeit, deine Geschäftsbereiche sinnvoll zu strukturieren und die Strategieplanung deiner Firma zielführend in die Hand zu nehmen. Auch im Bereich Recht und Finanzplanung unterstützt dich die Software. Der Vorteil: Am Ende erhältst du deinen gesamten Businessplan strukturiert als PDF und kannst diesen direkt verwenden.

3. Branchenabhängige Besonderheiten beachten

Je nach Art des Unternehmens muss du als Gründer*in den Businessplan inhaltlich unterschiedlich gestalten. Während in der Hotellerie beispielsweise eine realitätsnahe Hotelauslastung zu berücksichtigen ist, sind angehende Einzelhändler dazu angehalten, Dinge wie Kaufverhalten und Kaufkraft zu analysieren.

4. Übersichtlichkeit und Konsistenz

Achte darauf, dass Text- und Zahlenteil zueinanderpassen und keine Widersprüche ergeben. Insbesondere die Zahlen sollten schlüssig und nachvollziehbar sein.

5. Beratungsangebot in Anspruch nehmen

Bevor du deinen finalen Businessplan bei potenziellen Geldgebern für Gründerzuschüsse vorlegst, ist eine Überprüfung durch Fachleute ratsam. Nicht nur wegen Schreib- und Rechenfehlern, sondern vor allem in Bezug auf den Inhalt. Dafür kannst du dich an verschiedene Einrichtungen und Personen wenden wie zum Beispiel:

- regionale Gründungsinitiativen

- Handwerkskammer

- Industrie- und Handelskammer

- private Anbieter*innen

Tipp

Achte als Gründer*in bei der Erstellung deines Businessplans unbedingt auf Verständlichkeit und Konsistenz. Denn nur so wirst du Kapitalgeber davon überzeugen, in deine neue Firma zu investieren. Sowohl die Geschäftsidee als auch deren Realisierung müssen in allen Belangen gründlich durchdacht sein und im Dokument nachvollziehbar dargestellt werden.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Was sich 2026 für Freelancer*innen ändert

2026 wird zum Prüfstein: Zentrale Reformen aus dem Koalitionsvertrag sollen greifen, viele Details bleiben jedoch offen.

Sechs Monate nach dem Start der neuen Bundesregierung rücken die ersten Umsetzungen des Koalitionsvertrags in Sichtweite. Ab dem 1. Januar 2026 sollen zentrale Reformen greifen, die auch Auswirkungen auf Freelancer*innen und Solo-Selbständige haben. Doch während einige Maßnahmen konkrete Entlastungen versprechen, bleiben viele Ankündigungen bislang Absichtserklärungen. Freelancermap hat zusammengetragen, welche Vorhaben tatsächlich relevant werden und wo noch Unsicherheit herrscht. Eine Tabelle gibt hier einen Überblick.

Koalitionsvertrag 2025: Viel vor, aber wenig umgesetzt

Der Koalitionsvertrag 2025 markierte erstmals eine politische Schwerpunktsetzung für Selbständige. Zentrale Punkte, die Freelancer*innen direkt betreffen, sind:

- eine Reform des Statusfeststellungsverfahrens, um mehr Rechtssicherheit bei der Abgrenzung von Beschäftigung und Selbständigkeit zu schaffen,

- der Abbau bürokratischer Hürden durch digitale Verwaltungsprozesse, Genehmigungsfiktionen und ein „Once-Only“-Prinzip,

- eine Altersvorsorgepflicht für neue Selbstständige mit freier Wahl der Vorsorgeform,

- die Einführung des Mutterschutzes auch für Solo-Selbstständige,

- sowie steuerliche Anpassungen und Abschreibungsoptionen zur Entlastung kleiner Unternehmen und Einzelunternehmer*innen.

Laut Freelancer-Kompass 2025 sehen 79 Prozent der Befragten fehlende politische Rahmenbedingungen als Problem, fast die Hälfte empfindet strukturelle Nachteile gegenüber Angestellten. Die Unsicherheit über Scheinselbständigkeit bleibt eines der drängendsten Themen: 60 Prozent der Freelancer*innen nannten sie als größten strukturellen Nachteil ihrer Arbeit.

Viele Pläne, wenig Praxis: Reformen kommen nur schleppend voran

Während steuerliche Anpassungen und Mobilitätsentlastungen bereits 2026 greifen, bleiben die strukturell entscheidenden Fragen wie Scheinselbständigkeit, Sozialversicherungspflicht und Bürokratieabbau weiter offen. Zwar wurde im Oktober mit der sogenannten Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung ein Entlastungsprogramm vorgestellt, das Bürokratie abbauen soll. Doch Freelancer*innen bleiben davon bislang weitgehend unberührt. Zentrale Maßnahmen wie die angekündigte Genehmigungsfiktion wurden nicht umgesetzt oder lassen offen, ob Solo-Selbständige überhaupt profitieren. Auch das Statusfeststellungsverfahren, ein großes strukturelles Problem, ist noch nicht reformiert.

Thomas Maas, CEO von freelancermap: „Die Politik erkennt die Bedeutung von Selbständigen zwar auf dem Papier an, schafft aber in der Praxis keine Verlässlichkeit. Wer die Arbeitswelt modernisieren will, muss endlich Rechtssicherheit schaffen - gerade beim Thema Scheinselbständigkeit. Solange Freelancer nicht wissen, woran sie sind, bleibt Deutschland kein attraktiver Standort für sie.”

Die anhaltende Unsicherheit unter Freien bleibt nicht ohne Konsequenzen: Laut einer Umfrage denken 56 Prozent der Solo-Selbständigen über eine Auswanderung nach, auch wegen Bürokratie, Steuerlast und mangelnder Rechtssicherheit. Besonders kritisch: 93 Prozent dieser Auswanderungswilligen arbeiten im Bereich künstliche Intelligenz. Fachkräfte, die der Standort dringend braucht.

2026 als Prüfstein für die Selbständigkeit in Deutschland

Für Freelancer*innen bleibt 2026 ein Jahr mit Chancen und offenen Fragen. Viele Vorhaben können den Alltag freier Expert*innen langfristig erleichtern, wenn sie rechtzeitig und praxistauglich umgesetzt werden.

NOI Techpark – ein europäischer Playground of Opportunities

2017 an den Start gegangen, ist der in Südtirol beheimatete NOI Techpark ein synergiereicher Mikrokosmos aus Universität, Forschung, Unternehmen und Start-ups und hat sich als eine All-in-one-Anlaufstelle etabliert, die man in dieser Form europaweit kaum ein weiteres Mal findet. Mehr zum Selbstverständnis und den vielschichtigen Aktivitäten des NOI Techpark erfahren wir im Interview mit Pia-Maria Zottl, der Leiterin des Incubators im NOI.

StartingUp: NOI Techpark ist Südtirols Innovationsviertel. Was kann man sich darunter genau vorstellen?

Pia-Maria Zottl: Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem Ideen kurze Wege haben. Auf dem Gelände einer ehemaligen Aluminiumfabrik in Bozen wächst seit 2017 Südtirols Wissenschafts- und Technologiepark, der NOI Techpark. Hier arbeiten und forschen aktuell 2.400 Start-upper, Unternehmerinnen, Lehrende und Studierende. Hier wird täglich Wissen geteilt und gemeinsam an Lösungen für eine lebenswerte Zukunft gefeilt. Der Name NOI ist dabei Programm. Er steht für Nature of Innovation und verkörpert die Art, wie wir Innovation verstehen und leben: keine Innovation zum Selbstzweck, sondern eine, die eine positive Wirkung auf Mensch und Umwelt hat.

StartingUp: Was macht Bozen als Innovationsstandort so besonders?Pia-Maria Zottl: Wir liegen in Südtirol an einem strategisch wichtigen Dreh- und Angelpunkt zwischen Italien und dem DACH-Raum und an der Achse zweier starker Start-up-Ökosysteme in Europa: München und Mailand. Bozen war schon immer ein zentraler Knotenpunkt zwischen Nord und Süd. Und genauso ist NOI ein strategischer Knotenpunkt zwischen Forschung und Unternehmen. Hier kommen die richtigen Partner schnell zusammen und arbeiten unkompliziert miteinander. Jungunternehmen aus dem deutschen Raum finden im NOI die nötigen Netzwerke und Rahmenbedingungen für den Sprung in den italienischen Markt und umgekehrt. Und wir sind auch ein Tor zu Europa, wenn es darum geht, passende Forschungs- oder Industriepartner zu finden und EU-Förderungen für die eigene Geschäftsidee zu mobilisieren.

StartingUp: Was bieten Sie Gründerinnen und Gründern, was diese anderswo nicht finden, sprich was unterscheidet NOI von anderen Gründerzentren?

Pia-Maria Zottl: Wir sind mehr als ein reines Gründerzentrum. Der NOI Techpark ist ein synergiereicher Mikrokosmos aus Universität, Forschung, Unternehmen und Start-ups. Eine All-in-one-Anlaufstelle, die enorme Vorteile bringt und ein Unikum ist, das man anderswo in Europa in dieser Form nicht so leicht findet. Zudem haben Gründerinnen und Gründer im NOI Techpark Zugriff auf Know-how und Forschungslabore in Feldern wie grüne Technologien, Lebensmittel und Gesundheit, Digital und Automation in Industrie und Landwirtschaft. Dieser Mischung ist es zu verdanken, dass NOI immer mehr zu einem internationalen Anziehungspunkt für innovationswillige Start-ups, Scale-ups und Spin-offs wird. Teams arbeiten hier Tür an Tür mit Forschungsgruppen und Fachleuten unterschiedlichster Branchen. Pilotprojekte, Prototypen oder Nutzerfeedback lassen sich so viel schneller organisieren. Start-ups können ihre Produkte in einem unserer 70 Labore testen, mit passenden Forschungspartnern verfeinern und zugleich den Marktzugang mit potenziellen Kunden vorbereiten. Kurz gesagt: Wir sind ein wahrer „playground of opportunities“.

StartingUp: Wie viele Start-ups betreuen Sie und welche Themen und Branchen sind vorherrschend?

Pia-Maria Zottl: Aktuell betreuen wir 43 Start-ups, fünf davon haben wir erst vor wenigen Wochen aufgenommen. Im NOI dominieren, wie bereits erwähnt, besonders die Technologiefelder Green, Food & Health, Digital und Automotive & Automation. Der NOI Techpark hat sich in diesen Bereichen eine hohe Glaubwürdigkeit aufgebaut, weshalb viele Start-ups in diesen Sektoren angesiedelt sind. Besonders KI-gestützte Lösungen, etwa im Agrarbereich, stehen im Trend. Nachhaltige Innovationen und der Fokus auf Kreislaufwirtschaft sind ebenfalls stark vertreten, was den regionalen Bezug zur Natur und den Ressourcen Südtirols widerspiegelt. Ein ganz großes Thema ist schließlich die Lebensmittelfermentation. Darin haben wir hier im NOI ein international anerkanntes Know-how, dank des ICOFF – International Centre on Food Fermentations und mehrerer Forschungsgruppen und Unternehmen. Start-ups wie Looops, das eine Zuckeralternative aus fermentierten Lebensmittelnebenprodukten entwickelt, haben sich genau aus diesem Grund im NOI angesiedelt und profitieren vom Wissen und dem vorhandenen Netzwerk.

StartingUp: Was bieten Sie Start-ups, die sich im NOI Techpark ansiedeln?

Pia-Maria Zottl: Wir begleiten Gründerinnen und Gründer ganzheitlich – von der ersten Validierung bis zum Skalierungsschub. Unsere drei aufeinander aufbauenden Programme führen zielgerichtet durch die wichtigsten Phasen der Unternehmensentwicklung: Wir schärfen Problem-/Solution- und Product-/Market-Fit, entwickeln gemeinsam belastbare Geschäftsmodelle und bereiten Teams systematisch auf Wachstum und Markteintritt vor. Ergänzt wird das durch ein starkes Alumni-Format sowie Initiativen wie Female Founders, die spezifisch auf weibliche Start-ups zugeschnitten sind, und Future Founders, die Nachwuchs-Talente früh abholen sollen. Zu unserem Service-Portfolio gehören Performance-Analysen, individuelle Coachings und Mentorings mit erfahrenen Unternehmern und Expertinnen, Workshops und Academies zu Themen von Go-to-Market bis Finanzierung – und vor allem der direkte Zugang zu einem außergewöhnlich dichten Netzwerk aus Forschung, Industrie, Universität und Investoren.

Unternehmensnachfolge per Search Funds

Kaum jemand hat beim Thema Gründen sofort die Übernahme eines etablierten Betriebs vor Augen. Doch gerade das kann eine spannende Alternative sein.

Deutschland hat ein massives Problem. Und nein, gemeint ist nicht die Bahn, sondern der demografische Wandel. 31 Prozent aller Unternehmensinhaber*innen sind über 60 Jahre, und wenn sie in Rente gehen, droht uns eine massive Nachfolgewelle. Schon jetzt suchen laut KfW jährlich rund 125.000 mittelständische Unternehmen in Deutschland eine Nachfolge.

Genau darin liegt auch eine Chance, und zwar für junge Menschen, die den Weg ins Unternehmertum suchen. Statt der Ungewissheit einer Neugründung, bieten diese Betriebe bewährte Geschäftsmodelle, solide Kund*innenbeziehungen und ein erprobtes Team. Die größte Sorge junger Unternehmer*innen, ob das Produkt wirklich am Markt ankommt, ist hier bereits überwunden. Der/die Käufer*in übernimmt eine funktionierende Firma und kann direkt damit beginnen, das Wachstum mit kleinen Verbesserungen anzukurbeln.

Nachfolge – oft günstiger als vermutet

Allerdings herrscht häufig der Irrglaube, dass ein Unternehmenskauf nur für finanzstarke Investor*innen infrage kommt. Ein genauerer Blick auf Marktdaten, etwa von der Deutschen Unternehmerbörse (DUB), widerlegt dies klar. Kleine und mittelgroße Unternehmen wechseln den/die Eigentümer*in typischerweise zu Preisen zwischen dem vier- und achtfachen ihres jährlichen Gewinns (EBIT).

Das lässt sich an einem einfachen Beispiel verdeutlichen: Ein profitables Unternehmen mit einem EBIT von beispielsweise 250.000 Euro könnte bereits für rund eine Millionen Euro erworben werden – viel Geld, aber mithilfe von Banken durchaus finanzierbar. Denn das Risiko ist überschaubar.

Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen und langfristigen Verträgen, beispielsweise aus den Bereichen IT-Service, Facility Management oder Logistik, sind besonders beliebt. Rund 75 Prozent des Kaufpreises können so häufig über Fremdkapital abgedeckt werden. Der/die Käufer*in benötigt also nur etwa ein Viertel des Kaufpreises an Eigenkapital – in unserem Beispiel etwa 250.000 Euro. Die Zins- und Tilgungszahlungen erfolgen dabei typischerweise direkt aus dem laufenden Betriebsergebnis. Innerhalb weniger Jahre gehört das Unternehmen somit vollständig dem/der Käufer*in.

Search Funds – Einstieg ohne Eigenkapital

Doch nicht jede(r) verfügt über entsprechendes Eigenkapital. Insbesondere junge Absolvent*innen oder Manager*innen, die ins Unternehmertum wechseln wollen, haben selten mehrere Hunderttausend Euro zur Verfügung. Eine spannende Lösung bieten daher sogenannte Search Funds, ein in den USA bereits etabliertes Finanzierungsmodell.

Dabei finanzieren Investor*innen zunächst die Suche nach einem passenden Unternehmen und anschließend auch den Eigenkapitalanteil des Kaufpreises. Der sogenannte Searcher führt das Unternehmen operativ und hält eine Minderheitsbeteiligung von rund 30 Prozent, während die Investor*innen etwa 70 Prozent besitzen.

Beide Seiten profitieren: Der Searcher steigt praktisch ohne eigenes finanzielles Risiko ins Unternehmertum ein und beteiligt sich langfristig am Erfolg. Investor*innen wiederum setzen auf motivierte Unternehmer*innen, die durch ihren Anteil eng an den Erfolg des Unternehmens gekoppelt sind. Laut Studien der Stanford Graduate School of Business erzielen Search Funds eine interne Rendite (IRR) von durchschnittlich 35 Prozent und einen Return on Investment (ROI) von etwa 4,5-mal des eingesetzten Kapitals. Solche Renditen entstehen häufig bei klassischen Mittelständler*innen wie Handwerksbetrieben, Dienstleistenden oder kleineren Produktionsunternehmen. Viele dieser Unternehmen wurden lange von denselben Eigentümer*innen geführt, die eher Stabilität als Wachstum im Blick hatten. Ein(e) neue(r) Eigentümer*in mit frischen Ideen in den Bereichen Digitalisierung, Marketing oder Prozessoptimierung kann erhebliches Potenzial freisetzen.

Soweit die Theorie. Doch worauf kommt es bei der Unternehmensnachfolge in der Praxis an?

- Das richtige Target finden: Wer ein Unternehmen übernehmen möchte, sollte zunächst das richtige finden, das sowohl wirtschaftlich attraktiv als auch zur eigenen Erfahrung und Vision passt. Unerfahrene Käufer*innen sollten beispielsweise kein insolventes Unternehmen ins Auge fassen. Besonders attraktiv sind Firmen, die sich durch digitale Transformation und Prozessoptimierung weiterentwickeln lassen. Wichtig ist es, die Branche, die Marktposition und die Zukunftschancen genau zu analysieren.

- Veränderungen mit Bedacht umsetzen: Käufer*innen sollten nicht der Hybris unterliegen, ab Tag eins an alles verändern zu wollen, indem sie etwa etablierte Prozesse umwerfen oder die Preise radikal erhöhen. Deutlich sinnvoller: Sich das Unternehmen mit seinen Abläufen erstmal gründlich anzuschauen und zu verstehen. Veränderungen sollten gut geplant und transparent kommuniziert werden – sowohl gegenüber den Mitarbeitenden als auch den Kund*innen und Lieferant*innen. Denn wer das Unternehmen zu schnell umkrempelt, gefährdet im schlimmsten Fall bestehende Kund*innenbeziehungen und demotiviert das Team.

- Mitarbeitende eng einzubinden: Das Team eines Unternehmens verfügt über das operative Wissen und prägt die Unternehmenskultur. Ihre Unterstützung ist daher für einen erfolgreichen Übergang unerlässlich. Wer die Nachfolge antritt, sollte daher auf offene Gespräche, klare Perspektiven und echte Wertschätzung setzen. Denn nur so entsteht Vertrauen in die neue Geschäftsführung.

- Übergangsphase mit dem/der Alteigentümer*in: Ebenfalls zentral für den Erfolg einer Nachfolge ist der/die frühere Eigentümer*in. Mit ihm/ihr sollte eine Übergangszeit vereinbart werden. Eine solche kann helfen, bestehende Beziehungen zu Kund*innen und Lieferant*innen sowie das implizite Wissen über das Unternehmen zu bewahren. Der/die Alteigentümer*in kann den/die neue(n) Eigentümer*in noch begleiten und schrittweise einführen, was Unsicherheiten bei allen Beteiligten reduziert. Aus diesem Grund werden Unternehmensverkäufe oft so strukturiert, dass ein Teil des Kaufpreises erst nach einer erfolgreichen Übergabe ausgezahlt wird. Dies schafft eine zusätzliche Sicherheit für Käufer*innen – und einen sanften Übergang.

- Kund*innen persönlich kennenlernen: Um Beziehungen zu festigen, Bedürfnisse besser zu verstehen und Vertrauen aufzubauen, sollte der/die neue Inhabende die wichtigsten Kund*innen persönlich kennenlernen. Der direkte Kontakt schafft eine Basis für künftige Geschäftsentwicklung und signalisiert Kontinuität.

Ein zusätzlicher Hebel zur Renditesteigerung bei der Nachfolge ist das Buy-and-Build-Prinzip. Dabei werden mehrere kleinere Unternehmen einer Branche übernommen und zusammengeschlossen. Skaleneffekte und die Möglichkeit, größere Unternehmen zu höheren Multiples weiterzuverkaufen, erhöhen die Profitabilität erheblich. Neben wirtschaftlichem Erfolg trägt dies dazu bei, die mittelständische Struktur unserer Wirtschaft zu stärken und langfristig zu sichern.

Nachfolge als echte Alternative positionieren

Die Herausforderung bleibt dennoch groß: Weil viele Unternehmen keine Nachfolge finden, müssen noch immer etliche Betriebe schließen. Dadurch gehen Arbeitsplätze und wertvolles Know-how verloren – mit erheblichen Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wenn wir als Gesellschaft die Unternehmensnachfolge als echte Alternative zur Gründung positionieren, können wir das verhindern. Wirtschaftliche Substanz würde bewahrt und sogar gestärkt werden, weil junge Unternehmer*innen neue Ideen einbringen. Dafür müssen aber mehr Menschen darauf aufmerksam gemacht und das Zusammenfinden von Käufer*- und Verkäufer*innen effizienter gestaltet werden. Denn die Unternehmensnachfolge hat viel zu bieten: Sie ist eine echte Chance, Bewährtes mit neuen Impulsen zu verbinden und Innovation aus der Stabilität heraus zu entwickeln.

Der Autor Florian Adomeit ist Mitgründer von AMBER, dem Online-Marktplatz für Unternehmensnachfolge und Firmenübernahmen, sowie Bestseller-Autor und Host des Podcasts Alles Coin, Nichts Muss.

Professionelle Kreditberatung: Tipps für angehende Finanzexperten und Gründer

Was es zu beachten gilt, wenn Sie erfolgreich als Finanzexperte in der Kreditberatung durchstarten wollen.

In der heutigen Geschäftswelt ist eine professionelle Kreditberatung für Unternehmer und Gründer unerlässlich. Egal, ob es um die Finanzierung eines Startups oder die Expansion eines etablierten Unternehmens geht, eine fundierte Beratung kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Immer mehr Menschen nutzen die Vorteile der online Kreditberatung, um schnell und bequem an die benötigten Informationen zu gelangen. In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Punkte einer professionellen Kreditberatung näher beleuchten. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie als Finanzexperte in diesem Bereich erfolgreich sein können und welche Weiterbildungsmöglichkeiten und digitalen Werkzeuge Ihnen dabei helfen. Zudem erfahren Sie, wie Sie online in der Kreditberatung tätig sein können und welche Aspekte dabei zu beachten sind.

Grundlagen einer erfolgreichen Kreditberatung

Eine effektive Kreditberatung erfordert ein solides Fundament aus Fachwissen und sorgfältiger Vorgehensweise. Zu den Schlüsselelementen gehören die Bewertung der Kreditwürdigkeit, die Durchführung von Finanzanalysen und die Einschätzung von Risiken.

Die Kreditwürdigkeit eines Kunden ist ein entscheidender Faktor bei der Beurteilung seiner Fähigkeit, einen Kredit zurückzuzahlen. Hierbei spielen Aspekte wie Einkommenssituation, Vermögenswerte und Zahlungshistorie eine wichtige Rolle. Eine gründliche Finanzanalyse ermöglicht es dem Berater, ein umfassendes Bild der finanziellen Situation des Kunden zu gewinnen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.

Die Risikobewertung ist ein weiterer essentieller Bestandteil der Kreditberatung. Hierbei werden potenzielle Risiken identifiziert und evaluiert, die sich auf die Rückzahlungsfähigkeit des Kunden auswirken könnten. Dazu gehören beispielsweise:

- Branchenspezifische Risiken

- Marktveränderungen

- Persönliche Umstände des Kunden

Ein erfahrener Kreditberater verfügt über das nötige Fachwissen, um diese Risiken sorgfältig abzuwägen und geeignete Strategien zur Risikominimierung zu entwickeln.

Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit

Der Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit ist ein entscheidender Faktor für Ihren Erfolg in der Kreditberatung. Starke Kundenbeziehungen bilden das Fundament einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Berater und Klient. Hierzu gehört es, dass Sie Ihren Kunden aufmerksam zuhören, ihre Bedürfnisse verstehen und maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten sind unerlässlich, um komplexe Finanzthemen verständlich zu erklären und auf die individuellen Fragen und Anliegen der Kunden einzugehen. Eine klare und einfühlsame Kommunikation schafft Transparenz und stärkt das Vertrauen in Ihre Expertise als Berater.

Empathie spielt ebenfalls eine zentrale Rolle beim Aufbau von Vertrauen. Als Kreditberater sollten Sie sich in die Lage Ihrer Kunden versetzen können und Verständnis für deren finanzielle Situation und Ziele zeigen. Durch einen respektvollen und wertschätzenden Umgang fühlen sich Ihre Kunden ernst genommen und gut aufgehoben.

Um Glaubwürdigkeit zu etablieren, ist es wichtig, dass Sie als Kreditberater:

- Fachlich kompetent und stets auf dem neuesten Stand sind

- Ehrlich und transparent über Risiken und Chancen aufklären

- Verbindlichkeit zeigen und Zusagen einhalten

- Proaktiv kommunizieren und regelmäßig Feedback einholen

Kreditberatung für Unternehmer

Unternehmer und Gründer stehen oft vor besonderen Herausforderungen, wenn es um die Finanzierung ihrer Geschäftsideen geht. Eine professionelle Kreditberatung kann hier entscheidend sein, um die passenden Finanzierungsoptionen zu finden und umzusetzen.

Ein wichtiger Aspekt ist die Entwicklung eines soliden Businessplans. Dieser sollte nicht nur die Geschäftsidee und das Marktpotenzial beschreiben, sondern auch einen realistischen Finanzplan enthalten. Als Berater können Sie dabei helfen, den Businessplan zu optimieren und auf die Anforderungen potenzieller Geldgeber zuzuschneiden.

Darüber hinaus gilt es, die verschiedenen Möglichkeiten der Finanzierung zu prüfen und gegeneinander abzuwägen. Dazu gehören beispielsweise:

- Bankdarlehen

- Fördermittel von Bund und Ländern

- Beteiligungskapital von Investoren

- Crowdfunding-Kampagnen

Als Kreditberater können Sie aufzeigen, welche Vor- und Nachteile die einzelnen Optionen bieten und welche am besten zur jeweiligen Unternehmenssituation passen. Auch bei der konkreten Beantragung von Krediten oder Fördermitteln können Sie wertvolle Unterstützung leisten.

Nicht zuletzt geht es darum, Wachstumsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Sie können als Berater dabei helfen, Chancen und Risiken zu identifizieren und die Finanzierung auf die langfristigen Ziele des Unternehmens auszurichten. Eine gründliche finanzielle Situationsanalyse durchzuführen ist dabei ein wichtiger Schritt, um individuelle Finanzierungslösungen zu entwickeln.

Weiterbildung und Netzwerken

Um in der Kreditberatung erfolgreich zu sein, ist es wichtig, dass Sie sich kontinuierlich weiterbilden und ein starkes Netzwerk aufbauen. Die Finanzbranche entwickelt sich ständig weiter, und es ist entscheidend, über aktuelle Branchentrends auf dem Laufenden zu bleiben. Eine hervorragende Möglichkeit dazu bietet die Teilnahme an Fachkonferenzen, bei denen Experten ihr Wissen teilen und wertvolle Einblicke in die neuesten Entwicklungen geben.

Neben Fachkonferenzen gibt es noch weitere Wege, sich weiterzubilden und zu vernetzen. Dazu gehören:

- Seminare und Workshops

- Online-Kurse und Webinare

- Branchenverbände und Netzwerkveranstaltungen

- Fachzeitschriften und Blogs

Ein weiterer wichtiger Aspekt für Ihre berufliche Entwicklung ist Mentoring. Ein erfahrener Mentor kann Ihnen als angehender Kreditberater wertvolle Ratschläge geben, Sie bei Ihrer Karriereplanung unterstützen und Ihnen helfen, wichtige Kontakte zu knüpfen. Viele Unternehmen und Organisationen bieten Mentoring-Programme an, die es Nachwuchskräften ermöglichen, von den Erfahrungen und dem Wissen etablierter Experten zu profitieren.

Digitale Werkzeuge und Technologien

In der modernen Kreditberatung spielen digitale Werkzeuge und Technologien eine immer größere Rolle. Fintech-Lösungen, CRM-Systeme und Online-Beratung ermöglichen es Ihnen als Finanzexperte, effizienter und kundenorientierter zu arbeiten. Durch den Einsatz dieser Tools können Sie schneller auf Kundenbedürfnisse reagieren und maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

Fintech-Anwendungen unterstützen Sie als Kreditberater bei der Analyse von Kundendaten und der Erstellung individueller Finanzierungskonzepte. Mithilfe von CRM-Systemen lassen sich Kundenkontakte effektiv verwalten und die Kommunikation optimieren. Durch die Integration von Online-Beratung können Ihre Kunden bequem von zu Hause aus mit Ihnen in Kontakt treten und Fragen klären.

Um das volle Potenzial digitaler Werkzeuge auszuschöpfen, sollten Sie als Finanzexperte:

- Sich regelmäßig über neue Fintech-Lösungen informieren

- CRM-Systeme effektiv nutzen, um Kundendaten zu verwalten

- Online-Beratungsangebote in Ihr Leistungsspektrum integrieren

- Datenschutz und Sicherheit bei der Nutzung digitaler Tools gewährleisten

Durch den gezielten Einsatz digitaler Technologien können Sie als Kreditberater Ihre Effizienz steigern, die Kundenzufriedenheit erhöhen und sich im Wettbewerb behaupten.

Fazit

Eine professionelle Kreditberatung erfordert eine Kombination aus fachlichem Wissen, zwischenmenschlichen Fähigkeiten und dem Einsatz moderner Technologien. Die wichtigsten Erfolgsfaktoren sind der Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit, eine individuelle Beratung für Unternehmer sowie kontinuierliche Weiterbildung und Netzwerkarbeit. Kreditberater, die diese Aspekte berücksichtigen und in ihre tägliche Arbeit integrieren, haben gute Chancen, in diesem anspruchsvollen Tätigkeitsfeld erfolgreich zu sein. Sie können ihren Kunden einen echten Mehrwert bieten und langfristige Beziehungen aufbauen. Durch eine vorausschauende und kundenorientierte Beratung tragen sie maßgeblich zur finanziellen Stabilität und zum Wachstum ihrer Klienten bei.

Selbstständig machen als Fitnesscoach

So gelingt es, als Fitnesstrainer Karriere zu machen!

Fitness und gesunde Ernährung nehmen im heutigen Gesellschaftsbild einen großen Stellenwert ein. Mehr als 12 Millionen Menschen haben eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio abgeschlossen oder trainieren regelmäßig Zuhause im heimischen Fitnessstudio. Den Körper gesund und in Form zu halten, ist demnach immer mehr Menschen hierzulande deutlich wichtiger geworden. Durch die gestiegene Nachfrage im Fitness- und Ernährungsbereich sind Fitnesstrainer gefragter denn je. In vielen Großstädten herrscht ein großer Mangel an gut ausgebildeten und lizenzierten Fitnessstrainern. So liegt die Gunst der Stunde auf dem Arbeitsmarkt derzeit auch im Fitnessbereich. Wer selbst schon lange Erfahrung mit Fitness und einer begleitenden Ernährung gesammelt hat, dem stehen als Fitnesstrainer rosige Zeiten bevor.

Doch kann längst nicht jeder Fitness-Profi ein professionelles Training in einem Fitnessstudio abhalten. Um einen Trainingsprogramm zu leiten, ist eine entsprechende Trainerlizenz notwendig. Diese lässt sich heutzutage ganz unkompliziert und zeitlich flexibel bei diversen Online-Kursen erlangen. Demnach lässt sich eine Karriere im Fitnessbereich ohne große Schwierigkeiten einleiten. Allerdings benötigt man neben einer Trainerlizenz noch ein paar weitere Fähigkeiten, um als Fitnesstrainer wirklich erfolgreich durchzustarten.

Aus diesem Grund haben wir Ihnen im Folgenden einen Ratgeber entworfen, der Sie mit einer Reihe von praktischen Tipps und Tricks auf dem Weg zum Fitnesslehrer unterstützt. So bekommen Sie hier einen Einblick in die Voraussetzungen und Qualifikationen, die Anwärter auf den Beruf des Fitnesstrainers mitbringen müssen.

Trainerlizenz Grundvoraussetzung für Selbstständigkeit als Fitnesscoach

Um selbstständiger Fitnesstrainer werden zu können, benötigt man eine entsprechende Trainerlizenz. Dabei handelt es sich bei der Grundausbildung als Fitnesstrainer um die B-Lizenz, die sich heutzutage auch bei freier Zeiteinteilung in einem Online-Seminar wie auf online-trainer-lizenz.de absolvieren lässt. In Online-Kursen werden dem Teilnehmer dabei einige Abläufe von Trainingsmethoden sowie Funktionen des menschlichen Körpers beigebracht, die als Basisqualifikation für die Arbeit als Fitnesscoach dienen. Neben einigen Grundkenntnissen für Trainingsprogramme sind es auch wichtige Anleitungen in der Ernährungslehre zu lernen. Die Trainerlizenz im Online-Bereich für angehende selbstständige Fitnesstrainer, die haupt- oder nebenberuflich in der Fitnessbranche Fuß fassen wollen, lässt sich dabei zeitlich sehr flexibel einplanen.

Fitnesstrainer sind auch Motivationscoaches

Neben Fitness und Ernährung müssen Fitnesstrainer auch ein Talent dafür besitzen, andere Menschen zu motivieren. Denn die Arbeit als Fitnesscoach in einem Fitnessstudio oder während eines Privattrainings erfordert eine Menge Hingebung und Motivation im Umgang und Training mit seinen Klienten. Die richtigen Ansprachen und Motivationsreden verhelfen zu mehr Erfolg während des Fitnesstrainings. Demnach haben vor allem extrovertierte Persönlichkeiten gute Grundvoraussetzungen, um sich ein Standbein in der Fitnessbranche aufzubauen. Klienten in einem Fitnessstudio erwarten von ihrem Fitnesstrainer mit allen Mitteln zum Sportprogamm motiviert zu werden.

Kompetenz und Erfahrung mitbringen

Wer von der Selbstständigkeit und beruflichen Unabhängigkeit als Fitnesstrainer träumt, sollte die nötige Erfahrung und Kompetenz mitbringen. So sollte man selbst schon einige Jahre im Fitnessbereich hinter sich haben, ehe man sich zutrauen sollte, andere Menschen zu trainieren. Denn Hand auf Herz: Würden Sie einen Fitnesstrainer mit Bierbauch und untrainierten Beinen seriös finden? Wahrscheinlich nicht. Demnach ist auch das Erscheinungsbild eines Fitnesstrainers wichtig. Nur wer selbst in Form und auf einem guten Fitness-Level ist, hat die Möglichkeit, langfristig erfolgreich im Business als Fitnesstrainer tätig zu sein. So müssen Fitnesstrainer auch abseits des Jobs den eigenen Körper ständig in Form halten, um als seriöser Fitnesstrainer durchzugehen.

Selbstständig machen als Immobilienmakler

Wenn Sie sich als Immobilienmakler selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, auf was Sie bei der Gründung Ihres Maklerbüros achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Ob Berufsanfänger oder Quereinsteiger – jeder kann sich als Immobilienmakler selbstständig. Seriöse Immobilienmaklerinnen und -makler müssen allerdings gewisse Voraussetzungen erfüllen. Diese Checkliste bietet einen Überblick über die notwendigen Fähigkeiten und Qualifikationen sowie über die gesetzlichen Anforderungen, die es als selbstständiger Immobilienmakler zu erfüllen gilt.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 1: Soziale Kompetenz

Der Alltag eines Immobilienmaklers ist durchaus fordernd. Aufgaben wie private Immobilien oder Gewerbeimmobilien besichtigen, Telefonate führen und E-Mails beantworten sind regelmäßig auch abends und am Wochenende zu erledigen. Neben Durchhaltevermögen benötigen erfolgreiche Makler vor allem zwei grundlegende soziale Fähigkeiten:

- Einfühlungsvermögen: Immobilienmakler sind Berater für Menschen in verschiedenen Lebenslagen. Auf jeden Kunden richtig einzugehen, erfordert Empathie und Menschenkenntnis. Hinter jedem Immobilienverkauf steht eine Geschichte – jemand will oder muss sein Leben ändern. Eine Stärke des Immobilienmaklers sollte daher sein, die Ängste, Wünsche und Bedürfnisse anderer Menschen schnell zu erkennen. Dazu gehört es auch, keine Scheu vor dem Gespräch mit einem fremden Gegenüber zu haben.

- Selbstbewusstsein: Gleichzeitig gilt es, als Verkäufer selbstbewusst aufzutreten. Das Ziel ist die erfolgreiche Akquise und Vermarktung der Immobilie. Immobilienmakler sollten kontaktfreudig sein und Menschen für sich einnehmen können. Wichtig ist dabei ein authentisches und vertrauenswürdiges Auftreten.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 2: Anerkannte Qualifikation

Die Berufsbezeichnung „Immobilienmakler“ ist in Deutschland nicht geschützt. Das bedeutet, dass jeder sich so nennen darf, auch ohne passende Ausbildung. Doch wer die Tätigkeit seriös ausüben will, muss durch eine angemessene Qualifikation überzeugen. Verschiedene Wege führen zum Maklerberuf:

- Studium: Sowohl private als auch öffentliche Universitäten und Hochschulen bieten verschiedene Studiengänge für die Immobilienbranche an, darunter beispielsweise Bau- und Immobilienmanagement, Betriebswirtschaft und Immobilienmanagement, Immobilienbewertung, Immobilienwirtschaft und Real Estate Management. Einige dieser Fächer werden ausschließlich als Masterstudium angeboten. Eine Auflistung des Studienangebots bietet zum Beispiel Studycheck.de.

- Ausbildung: Neben einem Hochschulstudium bietet sich eine klassische Ausbildung als Immobilienkaufmann/-kauffrau an. Die Ausbildung dauert drei Jahre, lässt sich unter Umständen aber auch verkürzen. Der Vorteil: In der Regel übernimmt das Maklerbüro seine Azubis. Diese profitieren von der Sicherheit einer Anstellung und können auf einen vorhandenen Kundenbestand zurückgreifen.

- Lehrgänge und Fortbildungen: Die Industrie- und Handelskammern (IHK) sowie private Institute veranstalten Lehrgänge in Kooperation mit dem Immobilienverband Deutschland (IVD). Diese vermitteln in rund 120 Unterrichtsstunden das erforderliche Basiswissen. Ob und welche Lehrgänge angeboten werden, erfahren Interessierte auf der Website ihrer örtlichen IHK. Achtung: Mit Vorsicht zu genießen sind Lockangebote für Intensivkurse bei Privatanbietern, die angeblich innerhalb weniger Tage umfassendes Wissen vermitteln. Die Qualität solcher Angebote liegt oft weit unter der der IHK-Lehrgänge.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 3: Maklerzulassung nach §34c GewO

Bevor sie durchstarten können, benötigen angehende selbstständige Immobilienmakler eine behördliche Erlaubnis nach §34c der Gewerbeordnung (GewO). Die Ausstellung der Gewerbeerlaubnis unterliegt der jeweiligen Kreisverwaltung. Bei Landkreisen ist dies das Landratsamt, bei kreisfreien Städten ist das Ordnungsamt zuständig. Der Antragsteller muss seine Zuverlässigkeit nachweisen. Trifft einer der folgenden drei Punkte zu, kann die Behörde die Zulassung verweigern:

- Der Antragsteller ist in den letzten fünf Jahren „wegen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwäsche, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wuchers oder einer Insolvenzstraftat rechtskräftig verurteilt worden“.

- Der Antragsteller ist aktuell in ein Insolvenzverfahren verwickelt.

- Der Antragsteller besitzt keine Berufshaftpflichtversicherung (für Wohnimmobilienverwalter).

Folgende Unterlagen sind einzureichen, wenn Sie sich als Immobilienmakler selbstständig machen wollen:

- Der ausgefüllte „Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach §34c Gewerbeordnung“, erhältlich in der Kreisverwaltungsbehörde oder online

- Kopie des gültigen Personalausweises oder Reisepasses

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Steueramts

- Auszug aus der Schuldnerkartei des zuständigen Amtsgerichts

- Bescheinigung des Insolvenzgerichts

- Polizeiliches Führungszeugnis

- Auszug aus dem Gewerbezentralregister

Die Kosten sind abhängig von Anzahl und Umfang der Tätigkeiten, der zuständigen Behörde und der Rechtspersönlichkeit des Antragstellers. In der Regel belaufen sie sich auf einige hundert bis zu 2.000 Euro.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 4: Lust auf die Selbstständigkeit

Wer sich als Immobilienmakler selbstständig machen will, sollte davon so viel wie möglich mitbringen: Motivation und das Vermögen, Probleme eigenständig zu lösen. Um typische Fehler zu vermeiden, ist es sinnvoll, sich zum Einstieg von einem Experten beraten zu lassen.

- Welche Unternehmensform ist die richtige?

- Welche Fördermittel gibt es?

- Worauf ist bei der Einrichtung einer eigenen Website zu achten?

- Wie konzipiert man Marketingaktivitäten – online und offline?

- Was ist ein Kapitalbedarfsplan?

Für das Maklergeschäft sind zwei Ressourcen unabdingbar: Immobilien und Kunden. Sobald beide eine gewisse Anzahl übersteigen, wird es ohne Hilfsmittel unübersichtlich. Deshalb ist es empfehlenswert, sich früh eine entsprechende CRM- bzw. Immobiliensoftware zuzulegen. Mit einem solchen Tool behalten Immobilienmakler den Überblick und sparen viel Zeit im turbulenten Arbeitsalltag.

Die ersten Schritte als selbstständiger Immobilienmakler

Sind all diese Voraussetzungen erfüllt, steht einer erfolgreichen Laufbahn als selbstständiger Immobilienmakler nichts mehr im Weg. Neulinge treibt vor allem eine Frage um: Wie akquiriere ich neue Immobilien für mein Portfolio?

- Ein eigenes Netzwerk aufbauen: Immobilienmakler leben vom Kontakt zu ihren Kunden, Geschäftspartnern und zur lokalen Umgebung. Daher ist jetzt aktives Networking angesagt. Ein guter Ort, um neue Kontakte zu knüpfen, sind beispielsweise örtliche Vereine und Gesellschaften. Hinterlässt man bei den Menschen vor Ort einen guten Eindruck, steigt die Chance, dass diese Personen sich später an einen wenden, wenn sie eine Immobilie verkaufen oder erwerben wollen. Ein neuer Immobilienmakler in der Region fällt früher oder später auch den Mitbewerbern auf. Eine gute Idee ist es, sich frühzeitig den Kollegen vorzustellen. Bestenfalls ergibt sich die Gelegenheit, von den etablierten Maklern zu lernen – oder sogar mit ihnen zusammenzuarbeiten.

- Gemeinschaftsgeschäfte tätigen: Wenn sich zwei Immobilienmakler für ein Geschäft zusammentun, profitieren davon alle Beteiligten. Hat ein Anfänger etwa eine tolle Immobilie im Portfolio, verfügt aber noch nicht über genügend qualifizierte Interessenten, kann möglicherweise ein Kollege mit genau dem passenden Käufer aushelfen. Die Kunden sind zufrieden, die beiden Makler teilen sich die Provision und schließen eine gute Geschäftsbeziehung für die Zukunft. Um das Potenzial solcher Kooperationen voll auszuschöpfen, bietet es sich an, einen Multi Listing Service (MLS) zu nutzen: einen Online-Marktplatz, über den angeschlossene Makler einander Einsicht in Objektbestände gewähren und Gemeinschaftsgeschäfte initiieren können.

- Unternehmenspartnerschaften schließen: Neben anderen Immobilienmaklern kommen weitere lokale Unternehmen für eine Partnerschaft in Frage, wie etwa Banken, Versicherer oder Notare. Will beispielsweise ein Bankkunde eine Immobilie verkaufen, kann ihm die Bank ihren Partnermakler empfehlen. Das schafft Vertrauen und stärkt die Reputation des Immobilienmaklers in der Region.

- In einem Berufsverband Mitglied werden: Die Mitgliedschaft in einem Berufsverband hat mehrere Vorteile, allen voran den eindeutigen Qualitätsnachweis. Der IVD und der BVFI (Bundesverband für die Immobilienwirtschaft) stellen hohe Anforderungen an ihre Mitglieder. Dafür erhalten sie wertvolle Förderung, wie etwa unterstützende Marketingaktivitäten, kostengünstige Fortbildungen oder Zugang zum verbandseigenen Immobilienportal.

Auf einen Blick: Selbstständiger Immobilienmakler - was braucht es für eine Maklerkarriere?

- Zulassung durch §34c GewO (Kosten: einige hundert bis zu 2.000 Euro)

- Studium, betriebliche Ausbildung oder Fortbildung, z. B. bei der IHK

- Einfühlungsvermögen kombiniert mit Verkaufstalent

- Elan für die Selbstständigkeit

- Aufbau eines Immobilien- und Interessentenstamms

- Partnerschaften mit Kollegen und Unternehmen

- Mitgliedschaft in einem Berufsverband

- Softwarelösungen für effizientes Makeln

Wichtige Kontakte für Immoblienmakler-Gründer

IVD Immobilienverband

Bundesverband für die Immobilienwirtschaft (BVFI)

BVFI Bundeskongress für die Immobilienwirtschaft

Immobilienmakler IHK

Makler als Franchise-Nehmer

Der Autor Ingo Lorbach ist Department Manager Marketing bei onOffice Software, das eine online CRM Immobilienmakler Software zur Verwaltung der Objekt- & Kontaktdaten bietet.

Restaurant eröffnen: Selbstständig mit dem eigenen Restaurant

Wenn Sie sich mit einem Restaurant selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier Schritt für Schritt, auf was Sie bei der Gründung Ihres Restaurants achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für zukünftige Restaurantinhaber:

- Anzahl Restaurants in Deutschland: 72.481 (DEHOGA 2016)

- Jahresumsatz Restaurants gesamt: 26,9 Mrd. € (Statista 2016)

- Durchschnittsumsatz pro Betrieb: 315.000 € netto, 450.000 € in kleineren Betrieben (destatis 2016)

- Anzahl der Beschäftigten in der speisengeprägten Gastronomie: 1.158.824

- Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Beschäftigten: 33.000 € (2015), nur 19.000 € in kleineren Betrieben (2011) (destatis 2011/2016)

- Mögliche Zusatzgeschäfte: Lieferservice, Catering, Foodtruck

- Wettbewerber: Fast-Food-Ketten, Caterer, Lieferdienste

- Kostenstruktur in Restaurants (mit herkömmlicher Bedienung): Personalkosten (Küchenprodukte, die verarbeitet werden, zählen hier auch rein): 30,4 %; Materialeinsatz, Energiekosten: 30,9 %; Miete/Pacht: 9,2 %; Handelswareneinsatz (z.B. Wein): 0,8 %; Sonstiger Aufwand: 14,3 % (destatis 2015)

Branchen-Insights für selbstständige Restaurantbesitzer

Den Ergebnissen der DEHOGA-Konjunkturumfrage zufolge blicken Gastronomen insgesamt positiv auf das zurückliegende Winterhalbjahr. Die Konsumfreude der Deutschen und die stabile Konjunktur sind weiterhin Stütze der Branche. So berichten 42,7 Prozent der befragten Betriebe von guten und 40,1 Prozent von befriedigenden Geschäften in den Monaten Oktober 2017 bis März 2018. 17,2 Prozent beurteilen ihre geschäftliche Situation dagegen negativ. Der Saldo aus Negativ- und Positivmeldungen sank leicht um 1,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr auf plus 25,5 Prozentpunkte.

Ferner berichten 34,9 Prozent der Gastronomen von steigenden Umsätzen im Winterhalbjahr (Vorjahr 31,00 Prozent). 31,9 Prozent der Befragten mussten Umsatzeinbußen hinnehmen (Vorjahr 31,8 Prozent). Das Gästeaufkommen stieg bei 28,1 Prozent der Befragten (Vorjahr 28,6 Prozent). 29,9 Prozent der Betriebe hatten Gästerückgänge zu verzeichnen (Vorjahr 27,8 Prozent).

Die Ertragssituation in der Gastronomie bleibt jedoch kritisch: 46,8 Prozent hatten einen Ertragsrückgang zu beklagen (Vorjahr 45,6 Prozent). Hauptursache hierfür sind die hohen Betriebskosten und der starke Preisdruck. Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der Einführung des Mindestlohnes sahen sich viele Betriebe gezwungen, ihre Preise anzupassen: 36,0 Prozent der Befragten erhöhten ihre Preise (Vorjahr 38,8 Prozent).

Faustregel: 1/3 des Umsatzes müssen für feste Kosten, 1/3 für Einkauf geplant werden. Bleibt 1/3 als Roherlös, von dem u.a. noch Personalkosten bezahlt werden müssen.

Selbstständig machen als IT-Berater

Wenn Sie sich als IT-Berater selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, auf was Sie bei der Gründung Ihres IT-Beratungs-Unternehmens achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für selbstständige IT-Berater

Investitionen dt. Unternehmen in IT-Services: 39 Mrd. Euro (2017, Quelle Bitkom, Wachstumsrate: +2,3% gegenüber 2016)

Marktvolumen im IT-Beratungsbereich: ca. 7,8 Mrd. Euro (2015, Quelle: VR-Branchenbriefe, Lünendonk Studie 2015)

Durchschnittlicher Stundensatz IT-Freelancer: 83,48 € (2016, GULP Freelancer Studie 2016)

Durchschnittlicher Jahresumsatz IT-Freelancer: 139.087 € (2016, + 10,8% gegenüber Vorjahr, GULP Freelancer Studie 2016)

Nachfrage nach IT-Beratung: 2016: 21% der befragten Unternehmen, 2015: 14% der befragten Unternehmen (Bitkom 2016)

Digitalisierungsdienstleistung: 67% der Unternehmen vertrauen den IT-Beratern als Partner für die digitale Transformation (Lünendonk Studie 2015)

Wichtigster Geschäftsbereich: die Modernisierung von Altsoftware und Standardisierung der IT-Landschaft werden aus Kundensicht am häufigsten nachgefragt (Lünendonk Studie 2015)

Wichtigste Kundengruppen: Banken, Automobilwirtschaft, Telekommunikation, öffentlicher Dienst (Lünendonk Studie 2015)

Was versteht man unter IT-Beratung?

Im Wesentlichen geht es um die Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie, worunter Programmiertätigkeiten, Planung und Entwurf von IT-Systemen, der Betrieb von Datenverarbeitungsanlagen für Dritte und sonstige IT-Dienstleistungen, z. B. Tätigkeiten wie Software-Installation oder Datenwiederherstellung, fallen.

Folgende Geschäftsfelder gehören in den Sektor der IT-Beratung:

- Problemanalyse und Planung für vorhandene und neue IT-Infrastrukturen

- Kundenspezifische Software-Entwicklung

- Planung und Durchführung von IT-Projekten

Selbstständig machen mit einem Café

Wenn Sie sich mit einem Café selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier Schritt für Schritt, auf was Sie bei der Gründung Ihres Cafés achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für Cafés

Cafés in Deutschland: 12.491 (2014, destatis)

Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Gastrobetrieb: ca. 204.000 € (2014, destatis)

Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Beschäftigten: ca. 27.000 (2014, destatis)

Durchschnittliche Subventionen pro Cafés: ca. 16.000 € (2014, destatis)

Durchschnittliche Mitarbeiter: 7-8 Arbeitnehmer (davon Teilzeit: 4-5) (2014, destatis)

Haushaltsausgaben / Gaststättendienstleistungen: 1.100 € im Jahr (2014, destatis)

Mögliche Zusatzgeschäfte: Imbiss, Handelswaren, Liefergeschäft

Wettbewerber: Coffee-Shops, McCafés, Ketten im Bereich Kaffee-Spezialitäten

Umsatzstruktur: Heißgetränke: ca. 45 %; Torten, Gebäck: ca. 24 %; Frühstück, Bistro: ca. 15 %; Kaltgetränke: ca. 10 %; Eis: ca. 6 %

Marktanalyse und Wettbewerbsanalyse für Start-ups

Wie Sie Marktanalyse und Wettbewerbsanalyse für Ihre Gründung bzw. für Ihr Unternehmen effektiv nutzen können und wie Sie eine systematische, belastbare Marktanalyse selbst erstellen.

Warum sind manche Start-ups erfolgreich und andere nicht? Warum scheitern viele junge Unternehmen schon nach kurzer Zeit, während einige wenige eine beeindruckende Entwicklung verzeichnen? Eine Untersuchung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), die zahlreiche Neugründungen analysierte, findet sieben Hauptgründe für das Scheitern von jungen Unternehmen: An den ersten Stellen stehen unzureichende Branchenkenntnisse, fehlendes Detailwissen zu Markt und Branche sowie die nicht präzise umrissene Zielgruppe.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie wichtig die systematische Marktanalyse und Wettbewerbsanalyse für Start-ups, aber auch die laufende Marktbeobachtung für junge Unternehmen ist: Nur wer Markt, Kunden und Wettbewerb genau kennt und einschätzen kann, wird auf die Marktanforderungen richtig reagieren können und so sein Unternehmen erfolgreich im Markt positionieren können.

Die Erfahrung zeigt außerdem, dass die systematische Auseinandersetzung mit dem Markt- und Wettbewerbsumfeld häufig Schwächen und Verbesserungsmöglichkeiten für den Gründer oder Jungunternehmer aufzeigt und so eine wichtige Quelle der ständigen Optimierung des Geschäftsmodelles sein kann. Dabei können die Marktanalysen von externen spezialisierten Beratern erarbeitet werden, mit etwas Zeit und Sachverstand kann aber auch das Gründerteam eine belastbare Marktanalyse selbst erstellen. Was hierbei zu beachten ist, lesen Sie im Folgenden.

Wichtig: strukturierter Aufbau der Marktanalyse

Auch wer Banken, Fördereinrichtungen oder andere Projektbeteiligte von seiner Idee überzeugen will, benötigt – meist im Rahmen eines Businessplans – eine präzise Darstellung von Marktpotenzial, Ansätzen zur Differenzierung im Wettbewerb und seinen Zielkunden. Um sich von der Vielzahl an anderen Gründungsvorhaben abzusetzen und den Zuschlag für Finanzierung oder Förderung zu erhalten, lohnt es sich, Energie und Zeit in eine systematische Marktforschung bzw. Marktanalyse zu investieren. Dies gilt im Übrigen sowohl für Gründungsvorhaben im B2C-Sektor (Business- to-Consumer) als auch für Unternehmen im B2B-Bereich (Business-to-Business).

Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist dabei der strukturierte Aufbau der Marktanalyse. So sollte eine systematische Marktanalyse und Wettbewerbsanalyse z.B. Informationen zu Marktvolumen/ Marktpotenzial des Produkts oder der Dienstleistung beinhalten. Auch Aussagen zur erwarteten Entwicklung des Marktes/ dem Marktwachstum sind relevant für die Bewertung eines Marktes.

Daneben gilt es, einen Überblick über die Wettbewerbsstruktur, also die Anzahl und Typen von Wettbewerbern im Marktumfeld im Rahmen der Marktanalyse zu erstellen sowie die Haupt-Wettbewerber im Rahmen eines Detail-Benchmarkings zu beleuchten. Für Kapitalgeber und Förderstellen ist es an dieser Stelle vor allem interessant zu erfahren, wie sich die Neugründung von den bestehenden Angeboten im Markt abheben will.

Zentraler Bestandteil einer erfolgreichen Marktanalyse und Wettbewerbsanalyse ist zudem die genaue Definition der Zielgruppen des jungen Unternehmens. So definiert die Marktanalyse zum Beispiel, welche Kundengruppen bedient werden sollen, wie groß diese Zielgruppen im Markt sind und welche Hauptbedürfnisse und Anforderungen der potenziellen Kunden mit dem neuen Unternehmen adressiert werden sollen.

Letztendlich umfasst eine strukturierte Marktanalyse und Wettbewerbsanalyse die Beleuchtung von Branchentrends und Branchenentwicklungen der Zukunft, anhand derer aufgezeigt wird, welche Themen im Markt in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen werden und wie das junge Unternehmen auf diese Trends reagieren will.

Elementarer Bestandteil: die Wettbewerbsanalyse

Vor allem die belastbare Einschätzung der Wettbewerbssituation stellt Gründer und junge Unternehmen häufig vor Herausforderungen. Typische Fragestellungen einer Wettbewerbsanalyse sind zum Beispiel: Von wie vielen Wettbewerbern wird der Markt derzeit bedient? Welche Hauptwettbewerber befinden sich im Markt? Gibt es Substitute, also andere Lösungen oder Technologien, die das Bedürfnis unseres Zielkunden alternativ befriedigen? Wie groß sind die derzeit am Markt tätigen Unternehmen und wie erfolgreich wirtschaften sie? In welche Richtung entwickeln sich die Wettbewerber, also welchen Trends und Entwicklungen folgen sie?

Bewährt hat sich in diesem Kontext eine zweistufe Betrachtung der Wettbewerbsthematik:

- Im Schritt 1 gibt die Analyse einen Überblick über die Wettbewerbslandschaft, also die Anzahl der am Markt tätigen Anbieter und die Einteilung derselben in Anbietertypen.

- Im Schritt 2 werden einige exemplarische Hauptwettbewerber ausgewählt und im Rahmen von Detail-Wettbewerbsanalysen beleuchtet. In diesen Detail-Analysen gibt man einen Überblick zu wichtigen Kennzahlen, dem Produkt- und Leistungsportfolio oder den Technologien des Wettbewerbers, der strategischen Ausrichtung des Unternehmens und den Stärken und Schwächen der Firma. Im direkten Vergleich mit den Wettbewerbsangeboten können dann Stärken und Chanchen des eigenen Angebotes herausgearbeitet werden.

Wettbewerbsanalyse: Tipps zu Datenquellen und Recherchemethoden

Entscheidend für die Belastbarkeit der Marktanalyse bzw. Wettbewerbsanalyse sind natürlich der Umfang und die Qualität der herangezogenen Datenquellen. Gerade Banken und Förderinstitute achten darauf, dass externe und neutrale Quellen ausgewählt wurden und nicht lediglich die persönliche Meinung und das Bauchgefühl der Gründer zusammengefasst wurden.

Wichtige Methoden der Marktanalyse sind dabei sowohl die Sekundärrecherche als auch die Erhebung eigener Daten, auch Primärrecherche genannt. Zu den wesentlichen Quellen im Bereich der sekundären Marktforschung gehören:

- Die systematische Auswertung von Suchmaschinen wie Google: Typischerweise erfolgt der Einstieg in eine Untersuchung zum Marktpotenzial und den Wettbewerbern über eine strukturierte Suchmaschinenrecherche. Dazu werden wichtige Keywords und Themen definiert, die dann planmäßig abgefragt werden. Abzuraten ist im Rahmen einer Marktanalyse vom zufälligen Suchen in Suchmaschinen ohne klares Rechercheziel, da hier viel Zeit benötigt wird und die Ergebnisse häufig unvollständig sind. Fortgeschrittene Analysten erstellen sich vorab eine Keyword-Liste oder einen Rechercheplan mit den wesentlichen Suchbegriffen, die sie in der Suchmaschine abfragen wollen.

- Unternehmensdatenbanken: Ermöglichen den effizienten Zugriff auf Wettbewerbs- und Kundeninformationen. Beispiele sind Datenbanken von Bisnode, Dun & Bradstreet oder Orbis/ Amadeus. Häufig sind diese Datenbanken kostenpflichtig und erfordern einen professionellen Researcher für die Bedienung.

- Statistische Veröffentlichungen: Das statistische Bundesamt erhebt eine große Menge von Daten zu Märkten, Unternehmen und Branchen. Portale wie Statista stellen ebenfalls Informationen zur Verfügung, die für die Marktforschung von Start-ups und jungen Unternehmen genutzt werden kann.

- Fachzeitschriften der Zielbranche: Bieten häufig relevante Artikel zu Branchentrends, wichtigen Anbietern in Markt oder statistischen Informationen. Zugriffsmöglichkeiten bieten viele Fachzeitschriften online (teilweise eingeschränkt), umfangreichere Zugänge bieten Fachpressedatenbanken wie z.B. Genios.

- Branchenmessen: Der Besuch relevanter Branchenmessen ermöglicht es Ihnen, eine Marktanalyse durchzuführen. Hier finden Sie den direkten Austausch mit anderen Marktteilnehmern. Ausstellerverzeichnisse, die online von den Messeveranstaltern zur Verfügung gestellt werden, können bezüglich möglichen Wettbewerbern, Kunden oder Partnern durchsucht werden.

- Geschäftsberichts-Datenbanken: Spezialisierte Tools wie der Bundesanzeiger ermöglichen es, auf Geschäftsberichte von Wettbewerbern komfortabel zuzugreifen. So kann bei größeren Wettbewerbern z.B. Einblick in die Umsatzentwicklung, die Profitabilität der Firma, die Anzahl der Mitarbeiter sowie strategische Planungen für die nächsten Jahre gewonnen werden.

- Foren, Blogs und soziale Netzwerke: Immer mehr Unternehmen sind auch in Portalen wie Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn vertreten und veröffentlichen dort Informationen zu Produkten, Services und Innovationen. Auch auf Youtube findet sich eine immer größer werdende Zahl von Videos zu Unternehmen, Trends und neuen Produkten von möglichen Wettbewerbern.

Erst die kombinierte Auswertung dieser Methoden zur Marktanalyse bzw. Wettbewerbsanalyse ermöglicht es, ein breites und neutrales Bild zum Marktpotenzial, zur Wettbewerbssituation und zu den Erfordernissen der Zielgruppe zu erhalten. Ergänzend können Interviews mit potenziellen Kunden im Rahmen einer Marktanalyse tiefere Einblicke zur Beurteilung der Erfolgsaussichten des Geschäftsmodelles bieten.

Während im B2C (Business to Consumer) Bereich eine größere Anzahl von Gesprächen erforderlich ist, um zu einer belastbaren Einschätzung zu kommen, reichen in industriellen Märkten (B2B) häufig schon wenige ausgewählte Interviews, um einen Eindruck zu Marktchancen, Stärken und Schwächen des jungen Unternehmens zu erhalten.

Wichtige Faktoren bei der Erstellung der Marktanalyse und Wettbewerbsanalyse

- Präzise Marktsegmentierung: Eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Marktanalyse stellt die systematische Strukturierung und Segmentierung des Marktes dar. Häufig zerfallen Märkte bei der genauen Betrachtung nochmals in Teilmärkte oder Marktsegmente, die unterschiedliche Kundengruppen, Kundenanforderungen und Erfolgsfaktoren haben. Daher ist es zu Beginn der Untersuchung wichtig, einen Überblick über vorhandene Marktsegmente und die Struktur des Zielmarktes zu ermitteln. Typische Kriterien zur Segmentierung von Märkten sind z.B. demographische Merkmale von Kundengruppen, regionale Unterscheidungen, Differenzierung nach Preis- oder Qualitätsklassen, Anwendungen oder anderen geeigneten Strukturmerkmalen. Die gezielte Segmentierung des Marktes trägt dazu bei, den eigenen Zielmarkt, der vielleicht nur einen Teil des Gesamtmarktes betrifft, genauer zu umreißen und präziser zu analysieren.

- Breite Quellenbasis: Um zu belastbaren Aussagen in Sachen Marktpotenzial und Anbietersituation zu kommen, ist die Auswertung verschiedenartiger Quellen erforderlich. Nur so können die unterschiedlichen Perspektiven auf den Markt berücksichtigt werden und so ein verlässliches Gesamtbild ermittelt werden, das Grundlage für die unternehmerischen Schritte sein kann.

- Angabe von Quellen und Berechnungsgrundlagen: Gerade in der Zusammenarbeit mit Banken und Förderinstituten ist es unbedingt erforderlich, die Datenquellen der Marktanalyse offenzulegen. Nur dann kann der Leser gut nachvollziehen, woher die Informationen stammen und wie vertrauenswürdig die dahinterstehenden Quellen sind.

- Kontinuierliche Betrachtung: Gerade für junge Unternehmen empfiehlt sich die laufende Marktbeobachtung und Wettbewerbsbeobachtung, um regelmäßig über wichtige Marktveränderungen und Trends im Markt informiert zu sein. So kann z.B. ein jährliches Update der wichtigsten Infos zu Markt und Wettbewerb dazu beitragen, rechtzeitig auf Marktverschiebungen, Aktionen von Wettbewerbern oder neuen Trends und Rahmenbedingungen im Markt zu reagieren.

Ausblick: Marktanalyse und Marktsegmentierung

Innerhalb einer Marktanalyse dient die Marktsegmentierung bzw. die ihr innewohnende Logik als Basis für die Quantifizierung des Marktpotenzials. Für jedes Marktsegment ist abzuschätzen, wie groß der entsprechende Zielmarkt ist und wie er sich voraussichtlich in den nächsten Jahren entwickelt. Für Investoren und Banken wird somit klar, wie sich das Gesamtmarktpotenzial auf die unterschiedlichen Marktbereiche verteilt und welche Potenziale für das junge Unternehmen in welchen Zielgruppen zu erwarten ist. Hier lesen Sie alles über die Marktsegmentierung.

Kaufmannsblut für Freiberufler

Als Freiberufler benötigen Sie vergleichsweise wenige kaufmännische Grundlagen, um Ihr Unternehmen betriebswirtschaftlich zu steuern. Diese müssen Sie aber beherrschen. Hier lesen Sie die wichtigsten Basics.

Geld macht unruhig, vor allem wenn es fehlt. Die Fotodesignerin Sabine schaut deshalb lieber nicht auf Ihre Kontoauszüge. So fällt ihr auch manchmal erst am Ende des Jahres auf, dass eine Kundenrechnung seit Monaten nicht bezahlt wurde. Augen zu und durch: So wie die Fotodesignerin, scheuen viele Freiberufler allzu geschäftsmäßiges Auftreten. Das gilt vor allem für die sogenannten Idealisten (wie Ärzte oder Heilpraktiker) und Kreativen (etwa Texter oder Designer) unter ihnen. Da sie ihre soziale und künstlerische Tätigkeit meist höher bewerten als das damit zu verdienende Geld, liegt ihnen das kaufmännische Denken oft recht fern.

Das ist zwar angenehm für die Kunden, aber schlecht für das eigene Konto. Dabei müssen Freiberufler nur eine Handvoll Dinge verstehen, um den Überblick über das eigene Geschäft zu wahren und damit die Zügel der unternehmerischen Entwicklung in der Hand zu behalten. Hier erfahren Sie, was Sie als Freiberufler an betriebswirtschaftlichem Wissen haben müssen.

Einnahmen-Überschussrechnung planen

Die größte Hürde einmal im Jahr ist die Gewinnermittlung. Mit ihr haben es Freiberufler leicht: Während die gewerblichen Kollegen sich mit Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV) sowie Bilanzen quälen, reicht dem Finanzamt bei Freiberuflern, unabhängig von der Höhe des Umsatzes und des Gewinns, eine einfache Einnahmen- und Überschussrechnung (EÜR). Diese hat zwei entscheidende Vorteile. Zunächst beruht die EÜR auf einem simplen System, das Nicht-BWler problemlos nachvollziehen können (während sie über dem Versuch, die doppelte Buchführung als Basis einer Bilanzierung zu verstehen, schon mal verzweifeln können).

Darüber hinaus kostet diese Art der Gewinnermittlung auch beim Steuerberater weniger als GuV und Bilanzierung. Die Unterschiede bei den Kosten am Ende des Jahres lassen sich beispielsweise im Internet unter www.der-onlinesteuerberater.de berechnen. So würde beim „Online-Steuerberater“ der Jahresabschluss bei einem Gewinn von 50.000 Euro den Bilanzierer rund 1800 Euro kosten, den Einnahmen- und Überschussrechner aber nur zirka 1500 Euro. Dies ist der Vergleich zwischen gewerblichen und freiberuflichen Einzelunternehmern. Hat der Gewerbetreibende eine GmbH, zahlt er deutlich mehr.

Die genannten Honorare sind Bespiele: Steuerberater müssen sich seit einiger Zeit nicht mehr zwangsläufig an der Steuerberatervergütungsordnung orientieren. Freiberuflertum macht sich oft auch schon bei der monatlichen Buchhaltung – die in den ersten zwei Jahren der Unternehmung die Regel ist – und der im Vergleich zum Kaufmann und Handwerker geringeren Zahl der Belege kostensparend bemerkbar. Schließlich schreiben die meisten Freiberufler Rechnungen mit höheren Beträgen, während der Gewerbetreibende, bspw. der Gastronom oder die Boutiqenbesitzerin, viele kleine Einzelbuchungen managen muss. Die Verwaltung weniger, großer Rechnungen bereitet aber weniger Aufwand bei der Kontierung, also kostet sie auch weniger (oder sollte im Buchhaltungsbüro oder beim Steuerberater weniger kosten!).

Gründen im Nebenerwerb

Mehr Geld, Erfüllung oder Sicherheit durch ein zweites berufliches Standbein. Das bewegt alljährlich hunderttausende Angestellte, sich nebenberuflich selbständig zu machen. Wir zeigen, was dabei zu beachten ist und stellen vier Nebenerwerbsgründer vor.

Jeder Deutsche darf grundsätzlich in seiner Freizeit arbeiten, was er will! Egal, ob er festangestellt ist oder in Teilzeit arbeitet: Jeder darf neben seinem normalen Job eine andere Anstellung annehmen – und natürlich darf jeder auch selbständig arbeiten, also ein oder gar mehrere Unternehmungen zusätzlich zur Arbeit starten.

Zustimmung erforderlich?

Dieses Recht ist so fundamental, dass es sogar im Grundgesetz verankert ist: Artikel 12 garantiert die Berufsfreiheit des Einzelnen. Der Arbeitgeber muss daher grundsätzlich nicht um Erlaubnis gebeten werden, noch nicht einmal informieren müssten Sie ihn. Doch so grundsätzlich dieses Recht ist, bedeutet dies nicht, dass es ohne Ausnahmen gilt. Denn die „berechtigten Interessen“ des Arbeitgebers sind genauso schützenswert wie die eines Arbeitnehmers. Häufig enthalten Arbeitsverträge daher entsprechende Klauseln, die sicherstellen sollen, dass diese Interessen nicht verletzt werden. Steht in Ihrem Arbeitsvertrag, dass sämtliche Nebentätigkeiten unaufgefordert und vor Aufnahme der Nebentätigkeit anzuzeigen sind, dann müssen Sie sich daran halten. Damit stellt der Arbeitgeber sicher, überhaupt beurteilen zu können, ob Ihre Tätigkeit gegen seine berechtigten Interessen verstößt.

Eine andere häufige Formulierung besagt, dass Sie eine Nebentätigkeit nur mit schriftlicher Zustimmung Ihres Arbeitgebers aufnehmen dürfen. Diese Klausel klingt zwar wie ein eindeutiges Verbot, ist sie aber nicht. Denn noch mal ganz deutlich: Ein Chef darf nicht grundlos seine Zustimmung verweigern, sondern nur wenn seine berechtigten Interessen verletzt werden – und diese sind klar definiert. Andernfalls hat er gar keine andere Wahl, als Ihrem Wunsch nachzukommen. Pauschalverbote wie „Während der Dauer der Beschäftigung darf der Angestellte keinerlei Nebentätigkeiten ausüben“ sind zwar weit verbreitet, aber unzulässig, denn sie verstoßen gegen das Grundgesetz.

Aber selbst wenn Ihr Vertrag keine speziellen Klauseln enthält und damit das Recht auf Ihrer Seite steht, liegt es trotzdem auf der Hand: Sie sollten Ihren Chef rechtzeitig darüber informieren, was Sie machen möchten und vielleicht auch was Ihre Motivation für ein eigenes Nebenerwerbsbusiness ist. Formal betrachtet steht und fällt jedoch alles mit den sogenannten berechtigten Interessen, und diese schauen wir uns daher nun im Detail an. Dabei gilt auch hier, dass Gesetze sich manchmal schneller ändern, als gedruckte Bücher Schritt halten können. Bevor Sie mit einem Vorhaben Ernst machen, sollten Sie daher vorsichtshalber zunächst einen auf Arbeitsrecht spezialisierten Anwalt konsultieren.

Gut zu wissen: Starter-Tipps

- Sie sind ein Unternehmer, also wickeln Sie Ihre Aufträge stets professionell ab. Dass Sie einmal keine Zeit haben, weil der Hauptjob Sie in Anspruch nimmt, ist gegenüber dem Kunden kein Argument.

- Der Kunde muss nicht unbedingt wissen, dass Sie einen anderen Job haben.

- Honorar ist Honorar: Nebenberufler sollten auf keinen Fall weniger nehmen als Vollzeit-Selbständige.

- Auch Nebenberufsgründern hilft ein Businessplan. Meist ist er nicht für Ihre Bank nützlich, sondern verschafft Ihnen selbst wichtige Erkenntnisse.

- Seien Sie immer erreichbar, mindestens per Anrufbeantworter. Ein Büroservice ist eine gute Alternative, wenn Sie tagsüber außer Haus sind.

- Keine Buchung ohne Beleg: Auch Sie müssen Rechnungen mit fortlaufender Nummer schreiben und alle Ausgabebelege sammeln.

- Generell gilt: Alle steuerlichen und unternehmensrechtlichen Regeln für Gründer gelten auch für nebenberuflich Selbständige.

10 Basics für Nebenerwerbsgründer

Mehr Spaß an der eigenen Arbeit sowie mehr Geld oder auch Sicherheit durch ein zweites Standbein. Viele Angestellte machen sich auch deshalb nebenberuflich selbständig. Wir zeigen wichtige Vorab-Überlegungen für alle, die als Nebenerwerbsgründer starten wollen.

1. Wer darf, wer nicht?

Es gibt nur zwei Gründe, die Ihrer nebenberuflichen Selbstständigkeit im Weg stehen könnten. Erstens: Wenn Sie Ihrem Chef Konkurrenz machen, darf er das untersagen. Zweitens: Beeinträchtigt der Nebenjob Sie so sehr, dass Ihnen im Büro die Augen zufallen, kann Ihr Chef ebenfalls intervenieren. Auch wichtig zu klären ist: Kann die Nebentätigkeit räumlich und organisatorisch getrennt von Ihrem Angestellten-Job ausgeführt werden?

Test: Wie viel Unternehmergeist besitzen Sie?

2. Professionalität

Gehen Sie Ihre Nebenerwerbsgründung genauso professionell an, als würden Sie voll davon leben wollen.

3. Beraten und Informieren

Nutzen Sie so früh wie möglich Beratungsangebote vor Ort. Viele sind kostenlos. Weiterhin gibt es gute Fachliteratur zum Thema. Tipp: Lutz/Luck, Selbstständig in Teilzeit, Linde Verlag, 19,90 EUR.

4. Ziele und Strategie festlegen

Machen Sie sich über Ihre Ziele und die Strategien in den nächsten drei bis fünf Jahren Gedanken und halten das schriftlich fest. Dazu zählt auch die Frage, ob sich Ihre Nebenerwerbs-Geschäftsidee zu einer Vollerwerbs-Selbständigkeit ausbauen lässt bzw. diese sich dafür eignet.

5. Offenheit von Anfang an

Arbeiten Sie von Anfang an mit offenen Karten. Es gilt: Nur ein legaler Start ist ein guter Start. Mehr als drei Formulare braucht es fürs Erste selten. Beratungsstellen helfen dabei. Sobald Geld fließt, muss das Finanzamt informiert werden. Wer mit Lebensmitteln arbeitet, braucht einen Gesundheitspass.

6. Unterstützer ins Boot holen

Planen Sie Ihre Zeit genau, die Ihnen neben Arbeit und Familie für die Gründung bleibt. Sprechen Sie mit Ihrer Familie und sichern Sie sich deren Unterstützung.

7. Netzwerken

Schaffen Sie sich Netzwerke! Sie werden bald Partner brauchen, auf die Sie sich verlassen können müssen. Wer gleich im Team gründet, ist oft erfolgreicher. In vielen Orten gibt es Vereine und Gründer-Netzwerke.

Mehr dazu: 5 unschlagbare Networking-Tipps

8. Angebote kalkulieren

Kalkulieren Sie die Preise für Ihr Angebot nicht zu niedrig. Das wirkt unprofessionell und führt zur Selbstausbeutung. Finden Sie heraus: Was kostet es bei den Wettbewerbern und warum? Was würde Ihre Arbeitsstunde kosten, wenn Sie angestellt wären?

9. Kosten kalkulieren

Klären Sie vorab, ob Sie die Anfangsinvestitionen und die anfallenden Fixkosten überschaubar, also niedrig halten können.

10. Praxis-Know-how sammeln

Es ist schwierig in einer Branche, die man nicht gut kennt, nebenerwerblich zu gründen. Machen Sie erst ein Praktikum oder bewerben Sie sich als Aushilfe in einer Firma in dem Bereich – so bekommen Sie auch gleich wertvolle Kontakte.