Aktuelle Events

Selbstständig machen als Softwareunternehmen

Wenn du dich mit einem Softwareunternehmen in der IT-Branche selbstständig machen willst, erfährst du hier, auf was du auf deinem Weg in die Selbstständigkeit achten musst, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Softwaremarkt: Zahlen und Trends

Nach Prognosen von Bitkom wird das Marktvolumen für Software in Deutschland weiter steigen und im Jahr 2021 etwa 27 Milliarden Euro betragen. Es wird prognostiziert, dass sich der weltweite Umsatz mit Software im Jahr 2021 auf etwa 514 Milliarden Euro belaufen wird, so Statista. Die Software für Unternehmen mit einem prognostizierten Marktvolumen von etwa 204 Milliarden Euro gilt als das größte Segment im weltweiten Softwaremarkt. Laut Statista ist Cloud-Computing einer der aktuellsten Trends auf dem IT-Markt: 82 Prozent der im Jahr 2020 befragten deutschen Unternehmen haben angegeben, dass sie bereits Cloud-Services nutzen. 76 Prozent behaupten, dass sie planen, mehr in die Cloud-Technologie zu investieren. Für 70 Prozent Unternehmen hat die Digitalisierung im Allgemeinen während n der Corona-Pandemie deutlich an Bedeutung gewonnen, so eine Studie von Bitkom Research. Sechs von zehn Unternehmen (59 Prozent) möchten die Corona-Krise nutzen, um Versäumnisse bei der Digitalisierung aufzuholen. Für Softwareunternehmen ergeben sich damit ganz neue Chancen, in den Softwaremarkt mit ihren Produkten einzutreten, die neuen Anforderungen und Erwartungen entsprechen.

Softwareunternehmen gründen: die 7 Hauptschritte im Überblick

Wir haben den Gründungsprozess in 7 Schritte unterteilt. Alle Schritte sind jedoch so eng miteinander verbunden, dass es nicht immer möglich ist, die festgelegte Reihenfolge einzuhalten. Aber eines ist klar: falls du ein Softwareunternehmen gründen möchtest, musst du die folgenden Schritte beachten.

Schritt 1: Markt / Wettbewerber erforschen und eine passende Geschäftsidee finden.

Um den dynamischen Softwaremarkt zu betreten, sollte man erst diesen Markt erforschen und analysieren. Die Marktanalyse ist ein sehr wichtiger Schritt, der leider gern unterschätzt wird, was zum Scheitern bereits in früheren Phasen führt. Nur die sorgfältige Recherche hilft, wertvolle Informationen über den Softwaremarkt zu gewinnen und auf derer Basis marktstrategische Entscheidungen zu treffen. Im Rahmen der Markt- und Wettbewerbsanalyse wird es ermöglicht,

- die Marktgröße zu ermitteln, um davon abgeleitet den Marktanteil für das geplante Softwareprodukt am Gesamtmarkt zu berechnen;

- das Marktpotenzial für die Geschäftsidee richtig einzuschätzen und zu ermitteln;

- die Zielgruppe mit ihren Bedürfnissen zu definieren;

- zu bestimmen, welche Schwächen und Stärken deine wichtigsten direkten Konkurrenten haben, und aus ihren Erfolgen / Fehlern zu lernen;

- eine klare Ausrichtung der Idee und des Projekts zu gewährleisten.

Die Ergebnisse einer Marktanalyse bilden eine zuverlässige Grundlage für die datenbasierte Planung der nächsten Schritte.

Schritt 2: Geeignete Rechtsform auswählen.

Bevor du dich für eine Rechtsform entscheidest, solltest du erst eine Reihe von Fragen beantworten, die einen direkten Einfluss auf die Wahl haben, wie zum Beispiel:

- Wirst du dein Softwareunternehmen zusammen mit anderen Personen oder alleine gründen?

- Wie viel Stammkapital hast du? Und wie groß ist der Kapitalbedarf?

- Wirst du nach Investoren suchen?

- Bist du bereit, mit deinem Privatvermögen für die Verbindlichkeiten des Softwareunternehmens zu haften? Oder möchtest du nur mit dem Gesellschaftsvermögen haften?

- Wirst du Personal einstellen?

- Planst du, dein Softwareprodukt auch auf den internationalen Markt bringen?

- Werden hohe Umsätzen in der Zukunft erwartet?

- Welche Rechtformen sind in der IT-Branche üblich?

Es gibt eine Vielzahl von Rechtsformen, die sich grundsätzlich in Personen- und Kapitalgesellschaften unterteilen lassen. Zu den gängigsten Formen, die bei der Gründung von Softwareunternehmen gewählt werden, gehören:

- Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

- GmbH & Co. KG.

- Unternehmergesellschaft (UG) (haftungsbeschränkt).

- Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR).

- Einzelunternehmen.

Personengesellschaften wie GbR oder GmbH & Co. KG sollten mindestens aus zwei Gesellschaftern bestehen, die kein Mindestkapital zur Gründung benötigen, aber dabei persönlich und unbeschränkt mit ihrem Privatunternehmen haften müssen. Bei Kapitalgesellschaften wie GmbH und UG sollten Gesellschafter (das kann auch ein Gesellschafter sein) ein Stammkapital haben. Das ist eine gute Wahl, falls Gesellschafter ihre Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränken möchten. Bei der Rechtsform des Einzelunternehmens sollte man für alle betrieblichen Verbindlichkeiten auch mit dem Privatvermögen haften. Aber diese Form zählt zu den einfachsten Rechtsformen, die es ermöglicht, mit geringen bürokratischen Hürden und Gründungskosten in die Selbständigkeit einzusteigen.

Jede Rechtsform hat ihre Vor- und Nachteile, die bei der Wahl sorgfältig abgewägt werden müssen. Auf jeden Fall ist es empfehlenswert, bei der Wahl einer optimalen Rechtsform einen externen Unternehmensberater hinzuziehen, um schwerwiegende Fehler zu vermeiden.

Schritt 3: Ein Proof of Concept (PoC) erstellen.

Ein Proof of Concept (PoC) hilft, deine Geschäftsidee auf die Machbarkeit zu überprüfen. Das ist ein sehr wichtiger Meilenstein in der Projektentwicklung, der einerseits eine solide Grundlage für die weiteren Schritte schafft und andererseits zur Überzeugung von Investoren dient. Du musst mit einem Proof of Concept beweisen, dass die Idee überhaupt praktisch umsetzbar ist und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zum wirtschaftlichen Erfolg führt.

Um den Machbarkeitsnachweis zu erbringen, kommen drei Strategien zum Einsatz.

- Die Idee wird direkt umgesetzt. Gelingt es dir, ein Softwareprodukt direkt auf den Markt zu bringen, das bei der Zielgruppe gut ankommt, hast du einen stichfesten Erfolgsnachweis. Aber diese Strategie ist mit einem großen Risiko verbunden.

- Die Idee wird in einem kleinen Projekt ausprobiert. Das ist eine Strategie mit weniger Risikobehaftung, die aber wertvolle Erkenntnisse darüber liefert, was noch an deinem Produkt verbessert werden muss. Damit hilft diese Strategie, deine Geschäftsidee zu optimieren, bevor das fertige Produkt auf den Markt eingeführt wird.

- Die Idee wird im Rahmen der Marktforschung auf Herz und Nieren überprüft. Die Marktforschung kann leider keinen eindeutigen Machbarkeitsnachweis erbringen, sondern helfen, die erste Einschätzung des Marktes zu machen und eine solide Basis für die Umsetzung anderer Strategien vorzubereiten.

Der Begriff Proof of Concept wird oft mit anderen Begriffen aus der IT-Branche vertauscht: Prototyp und MVP (Minimum Viable Product). Alle drei Begriffe sind eng miteinander verbunden. Aber diese Ansätze kommen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zum Einsatz und verfolgen verschiedene Ziele:

- Im Rahmen vom PoC wird das Projekt auf die Machbarkeit geprüft. Es ist sinnvoll, die Machbarkeitsstudie am Anfang des Projekts durchzuführen, bevor größere Investitionen in die Entwicklung eines neuen Softwareprodukts getätigt werden.

- Prototypen werden nach einem erfolgreichen PoC erstellt und dienen dazu, die Idee begreifbar zu machen. Diese unvollständige Version des geplanten Produkts muss zeigen, wie es aussehen und laufen wird.

- Ein MVP wird auf der Basis von Erkenntnissen aus PoC und Prototypen erstellt. Aber im Gegensatz dazu ist ein MVP ein minimal brauchbares Softwareprodukt, das einen Mehrwert für potenzielle Kunden anbietet, obwohl es noch keine Marktreife erreicht hat. Mit einem MVP erhältdt du eine Möglichkeit, wertvolles Feedback von Endnutzern einzuholen und darauf basierend dein Produkt an die realen Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe anzupassen.

Schritt 4: Geeignetes Geschäftsmodell auswählen.

Bei der Gründung eines Softwareunternehmens kommen verschiedene Software-Geschäftsmodelle zum Einsatz, die sich nach folgenden Kriterien unterscheiden lassen:

Nach Zielgruppe

- B2B-Software. Du benötigst ein engagiertes Vertriebsteam für lange Verkaufszyklen, das persönliche Beziehungen zu B2B-Kunden aufbauen und diese langfristig betreuen wird. B2B-Produkte sollten an individuelle Bedürfnisse von B2B-Kunden einfach angepasst warden können. Du musst auch über umfassende Support-Leistungen wie Integration, Migration oder Weiterentwicklung denken, die dein Softwareunternehmen B2B-Kunden bereitstellen kann.

- B2C-Software. Um dein Produkt sowie deine Dienstleistungen an Endverbraucher zu verkaufen, brauchst du digitales Marketing. Es umfasst vielfältige Marketingaktivitäten und Maßnahmen, die unter Einsatz verschiedener digitaler Instrumente (darunter auch Website, soziale Netzwerke, Live-Chats) durchgeführt werden und für die Markenbekanntheit sorgen müssen.

Nach Preisgestaltung und Umsatzarten

Umsatz mit einem Produkt

Wenn du planst, Geld nur durch dein Softwareprodukt zu verdienen, solltest du festlegen, wie du das machst. Man unterscheidet die folgenden Formen der Monetarisierung:

- Lizenzmodell: Unabhängig davon, ob ein Softwareprodukt privat oder gewerblich genutzt wird, sollten Endnutzer*innen erst eine Softwarelizenz erwerben, die eine Vereinbarung zwischen Softwarehersteller und Endnutzer*in darstellt. Mit dieser Lizenz erhalten diese eine zeitlich unbegrenzte Erlaubnis das Produkt zu installieren und zu verwenden. Je nach Softwarehersteller können auch zusätzliche Gebühren durch Anpassungen und regelmäßige Updates entstehen.

- Abonnementsbasiertes Modell: Das Nutzungsrecht wird für einen bestimmten Zeitraum (z.B. Benutzer/Monat) gemietet. Dabei erhalten Endnutzer*innen einen Zugriff auf die aktuellste Version der Software. Wird der festgelegte Zeitraum abgelaufen, musste das Nutzungsrecht durch die wiederkehrende Zahlung erneut aktiviert werden.

- Das Pay-as-you-go-Modell: Die Endnutzer*innen bezahlen nur Ressourcen, die sie tatsächlich genutzt haben. Die Zahlung basiert auf einer messbaren Einheit wie z. B. pro Transaktion, pro Gigabyte Speicherplatz, pro Verbindung.

- Freemium-Modell: du kombinierst zwei Angebote. Erst stellst du ein Basisprodukt kostenlos zur Verfügung, um potenzielle Kund*innen zu gewinnen und ihr Interesse zu wecken. Dann bietest du die Möglichkeit an, die Vollversion mit zusätzlichen Funktionen und Erweiterungen zu nutzen, für die Endnutzer*innen aber extra bezahlen müssen.

- In-App-Käufe: Dieses Modell ermöglicht es, eine App als Vertriebskanal zu nutzen, um verschiedene Produkte zu verkaufen.

Umsatz mit einem Produkt und produkt-begleitenden Dienstleistungen. Dazu gehören in erster Linie technischer Support und Wartung deines Softwareprodukts.

Nach Bereitstellungsmodell

- Cloud: Ein Softwareprodukt wird über das Internet bereitgestellt, das Kund*innen ohne Installation sofort nutzen können. Dieses Modell ermöglicht es, cloudbasierte SaaS-Produkte auf den Markt zu bringen, die üblicherweise unter Einsatz des Abo-Modells vertrieben werden.

- On-Premises: Ein Softwareprodukt wird lokal beim Kunden bzw. der Kundin installiert und im eigenen Rechenzentrum betrieben. Um das Nutzungsrecht zu bekommen, sollten die Kund*innen die Nutzungslizenz kaufen oder mieten.

- Hybrid: Es geht um die Erstellung eines Softwareprodukts, das die optimale Nutzung von lokalen Ressourcen in Kombination mit der Cloud-Umgebung ermöglicht. Dieses Modell hilft, eine Balance zwischen Sicherheit und Komfort zu halten (wenn z.B. Kund*innen ihre sensiblen Daten nicht in der Cloud speichern möchten).

Schritt 5: Die geeignete Finanzierungsform auswählen und planen.

Für die Umsetzung deiner Geschäftsidee, die du auf die Machbarkeit überprüft hast, benötigst du Geldmittel. Ein gut strukturierter Finanzplan sollte dir aufzeigen, wie viel Kapital du für die Gründung eines Softwareunternehmens und die Erstellung sowie Einführung Ihres geplanten Produkts brauchst. Mit diesen Zahlen beginnst du die Suche nach den Finanzierungsmöglichkeiten. Derzeit gibt es unterschiedliche Möglichkeiten zur Unternehmensfinanzierung und -förderung. Darunter auch:

- Finanzierung via Bootstrapping: Du verlässt dich bei der Gründung eines Softwareunternehmens auf deine persönlichen Ersparnisse und Fähigkeiten. Die Selbstfinanzierung ist eine optimale Möglichkeit für Gründer*innen, die ein Softwareprodukt selbst programmieren können.

- Spezielle Förderprogramme: Es werden unterschiedliche Förderprogramme sowohl auf bundesweiter als auch auf regionaler Ebene angeboten, die es ermöglichen, die finanzielle Unterstützung in Form von Zuschüssen oder Darlehen zu niedrigen Zinsen zu erhalten.

- Darlehen und Kredite bei einem Finanzinstitut: Das können klassische Kredite oder spezielle Kredite für die Existenzgründung sein, mit Bürgschaft von Privatpersonen oder von der Bürgschaftsbank. Die Erstellung eines professionellen Businessplans und/oder der Machbarkeitsnachweis sollte deine Chancen erhöhen, einen Kredit bewilligt zu bekommen.

- Finanzierung über externe Investoren: Es gibt unterschiedliche Wege, Investoren zu finden:

Auf Crowdfunding-Plattformen wie Startnext (das ist die größte Plattform im deutschsprachigen Raum). Gründer*innen haben eine Möglichkeit, Ihre Idee auf solchen Plattformen vorzustellen und finanzielle Unterstützung über eine Vielzahl von Menschen zu erhalten.

Auf spezialisierten Business Angels Netzwerken. Um das Interesse von Business Engels, vermögenden Privatinvestoren, zu wecken, sollten Gründer*innen eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen. Diese Investoren sind üblicherweise bereit, die Finanzierungslücke in der Frühphase zu schließen, was mit einem hohen Risiko verbunden ist, und nicht nur das Kapital, sondern auch ihre Kontakte und Know-how ins Projekt einzubringen.

Bei Venture-Capital-Fonds, die durch das Investieren Anteile am Unternehmen erhalten und damit zu einem strategischen Partner werden. Ihr Hauptziel ist, erworbene Geschäftsanteile zu einem späteren Zeitpunkt gewinnbringend zu verkaufen und dadurch einen maximalen Gewinn zu erzielen. Der Einstieg von Investoren solcher Art erfolgt jedoch in den meisten Fällen in den späteren Phasen, die durch ein niedrigeres Risiko gekennzeichnet werden.

Schritt 6: Businessplan erstellen.

Je nachdem, welche Ziele du mit der Erstellung eines Businessplans verfolgst, kann er unterschiedliche Informationen enthalten. Darunter auch:

- Kurze Zusammenfassung, die einen Überblick über dein Vorhaben gibt.

- Detaillierte Beschreibung der Geschäftsidee für das geplante Softwareprodukt und begleitende Dienstleistungen (abhängig vom gewählten Geschäftsmodell), die auch Funktionen und besondere Merkmale der Software umfasst.

- Das geplante Geschäftsmodell, das beschreibt, wie genau du Geld verdienen wirst.

- Markt & Wettbewerb. Ergebnisse der Markt- und Wettbewerbsanalyse wie Akteure des Markts, Marktsegmente, Potenziale und Risiken, Zielgruppe und mehr.

- Business Case, der durch die Beschreibung des Szenarios sowie die Begründung des erwarteten Nutzens die Vorteilhaftigkeit deines Vorhabens aufzeigen muss.

- Informationen über das Gründerteam: Anzahl von Gründer*innen, Kompetenzen und Fähigkeiten.

- Beschreibung und Begründung der gewählten Rechtsform.

- Geplante Kooperation mit externen Dienstleistern oder einzelnen Entwicklern.

- Umsetzungsplanung: kurz- und mittelfristige Ziele, Kennzahlen zur Messung des Fortschritts, konkrete Meilensteine und Zeitpläne und mehr.

- Finanzplanung, die einen umfangreichen Überblick (meist in Zahlen) darüber gibt, mit welchen Arten von Kosten du bei bzw. nach der Gründung deines Softwareunternehmens rechnen musst: Planung des kurz- und langfristigen Kapitalbedarfs, Investitionsplan, Rentabilitätsplanung, Liquiditätsvorschau und mehr. Die Finanzplanung ist ein sehr wichtiger Punkt im Businessplan, der auch erklärt, wann du mit deinem Softwareunternehmen einen Gewinn erwirtschaften wirst. Dieser Teil ist auch für potenzielle Investoren interessant.

- Mögliche Maßnahmen für das Marketing und die Vermarktung des Produktes und des zu gründenden Softwareunternehmens.

- Anhang. Es geht um alle zusätzlichen relevanten Dokumente wie Lebensläufe, Referenzen, Grafiken, Zahlmaterialien und andere Zusatzinformationen.

Der Businessplan ist ein sehr wichtiges Werkzeug in der Gründungsphase, das es ermöglicht:

- Die Geschäftsidee klar zu formulieren und überzeugend zu präsentieren.

- Dich bei der Kapitalbeschaffung zu unterstützen.

- Durch einen detaillierten Plan mögliche Schwachstellen sowie Wissenslücken frühzeitig aufzudecken und dadurch Risiken zu minimieren.

- Dich bei der eigenen Planung sowie bei der Kontrolle deiner Fortschritte zu unterstützen.

Schritt 7: Wettbewerbsvorteile schaffen.

Wettbewerbsvorteile helfen dir, dich von der Konkurrenz abzuheben und einen Schritt weiter zu gehen. Es ist empfehlenswert:

- Wiederverwendbare Bestandteile der Software zu entwickeln, um dein Produkt modular und flexibel aufzubauen. Die Wiederverwendung ermöglicht es, durch die mehrfache Nutzung von bereit erprobten Bestandteilen die Produktqualität zu verbessern, den Entwicklungsprozess zu beschleunigen und damit Zeit- und Kostenersparnisse zu erzielen.

- Künstliche Intelligenz einzusetzen, um einerseits durch die Nutzung von KI-Basierten Tools intelligente Unterstützung bei der Entwicklung und Wartung denes Softwareprodukts zu ermöglichen, und andererseits innovative Softwareprodukte auf den Markt zu liefern. Die Software mit intelligenten Funktionen hilft, Fehler zu reduzieren, zahlreiche Prozesse zu automatisieren, Angebote und Ansprache zu personalisieren und vieles mehr.

- Die Time-to-Market zu verkürzen, um sich schneller als Wettbewerb auf dem Markt zu positionieren und einen schnelleren Return on Investment (ROI) zu erzielen.

Fazit

Obwohl sich die Marktprognosen beeindruckend lesen, ist es letztlich aufwändig, ein Softwareunternehmen erfolgreich zu gründen. Ein Muss ist eine gute Vorbereitung, die den Gründungsprozess deutlich erleichtert und für einen umfassenden Überblick über technische, rechtliche und formale Voraussetzungen sorgt. Zugleich sollten sowohl existierende als auch neu zu gründende Softwareunternehmen ihre Geschäftsstrategien an die sich ändernde Dynamik des Softwaremarkts anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Bei der Gründung deines Softwareunternehmens solltst du auch bereit sein, mehrere Möglichkeiten auszuprobieren, bevor du dein Erfolgsrezept findest. Denn klar ist, dass sich der Softwaremarkt im digitalen Wandel befindet. Die Entscheidung liegt bei dir, ob du daran teilnehmen bzw. teilhaben willst oder nicht.

Der Autor Boris Shiklo begann seine Karriere 1997 bei ScienceSoft als C ++ und Datenbankentwickler. Heute nutzt er als technischer Geschäftsführer seine tiefen Hintergrundkenntnisse in Softwareentwicklung und strategischer Planung bei der Betreuung der komplexesten Projekte und als Experte, Blogger und Fachautor.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Wie teuer ist es, ein Start-up in Deutschland zu gründen?

Erfahren Sie, welche Kosten 2025 bei der Gründung eines Start-ups in Deutschland anfallen, von Stammkapital bis Notar- und Digitalisierungskosten.

Die Gründung eines Start-ups in Deutschland ist wie der Sprung in kaltes Wasser. Erfrischend, aufregend, aber nicht für alle. Zwischen Euphorie, Papierbergen und der ersten Steuer-ID beginnt das echte Abenteuer Unternehmertum. Begeisterung ist der Treibstoff, doch wer den Weg kennt, schwimmt leichter durch den Behördendschungel. Dies wird verlangt, um wirklich etwas Eigenes aufzubauen.

Die Grundlagen: Welche Kosten auf Gründer zukommen

Bevor ein Unternehmen offiziell an den Start gehen kann, fallen einige unvermeidbare Basiskosten an. Bei der Gründung einer GmbH ist das Stammkapital von mindestens 25.000 Euro der entscheidende Grundstein, wovon mindestens 12.500 Euro direkt eingezahlt werden müssen. Hinzu kommen Gebühren für den Notar, die Eintragung ins Handelsregister und die Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

Insgesamt sollten Gründer für eine klassische GmbH zwischen 1.000 und 4.500 Euro an Gründungskosten einplanen, abhängig von Komplexität, Anzahl der Gesellschafter und individueller Beratung.

Auch günstigere Alternativen wie die UG (haftungsbeschränkt) bieten sich an. Diese Mini-GmbH kann schon ab 1 Euro Stammkapital gegründet werden, eignet sich aber eher für kleine oder testweise Projekte. Dennoch sollte niemand glauben, dass damit alle bürokratischen Hürden aus dem Weg sind, denn auch hier sind Notar- und Gerichtskosten Pflicht.

Mehr als nur Papierkram: Die digitalen Chancen

Die deutsche Gründerszene hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Dank neuer Technologien, staatlicher Förderungen und digitaler Plattformen ist der Einstieg einfacher geworden, zumindest organisatorisch.

Besonders künstliche Intelligenz (KI) hat zahlreiche Branchen revolutioniert und völlig neue Geschäftsfelder geschaffen. Start-ups entstehen nicht mehr nur in klassischen Bereichen wie Handel oder Produktion, sondern zunehmend online.

So erleben wir in der Unterhaltungsbranche einen Boom. Dank der zahlreichen Features und Innovationen gibt es jetzt Zugang zum zum Bonus Meister im Online Casinos, wo Deutsche beispielsweise entdecken können, wo es die besten Vorteile und Erfahrungen gibt.

Dieser aktuelle Trend zeigt, dass Innovation und Unternehmergeist längst nicht mehr nur in Werkhallen oder Büros entstehen, sondern im digitalen Raum. Oft mit nur einem Laptop und einer guten Idee.

Bürokratie und Notarkosten: Das unvermeidliche Fundament

Egal ob GmbH, UG oder GbR, an einem Schritt führt kein Weg vorbei: dem Gang zum Notar. Ohne seine Unterschrift bleibt jede Gründung nur ein guter Plan. Der Gesellschaftsvertrag muss beurkundet, das Unternehmen im Handelsregister eingetragen und eine Gesellschafterliste erstellt werden.

Die Kosten dafür variieren je nach Aufwand und Standort: Für die notarielle Beurkundung sollten Gründer mit 500 bis 1.000 Euro rechnen, die Eintragung im Handelsregister kostet meist zwischen 150 und 350 Euro. Hinzu kommt die Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger mit rund 100 Euro.

Die versteckten Kosten: Von der IT bis zur Kaffeemaschine

Viele Gründer konzentrieren sich auf die offiziellen Gebühren, vergessen aber die praktischen Ausgaben im Alltag. Büromöbel, Computer, Softwarelizenzen, Versicherungen und Marketingmaßnahmen gehören ebenso in den Finanzplan wie Gründungskosten. Diese Posten lassen sich zwar steuerlich absetzen, müssen jedoch zunächst bezahlt werden.

Gerade im ersten Jahr ist Liquidität entscheidend. Wer hier zu knapp kalkuliert, gerät schnell ins Straucheln. Experten empfehlen, einen Finanzpuffer von mindestens 20 % der geplanten Startkosten einzuplanen für Unvorhergesehenes, wie technische Probleme oder Nachzahlungen.

Finanzierung und Fördermöglichkeiten

Zum Glück gibt es in Deutschland eine Vielzahl staatlicher Förderungen und Programme, die Start-ups unterstützen. Die KfW-Bank, regionale Wirtschaftsförderungen oder spezielle Gründerstipendien helfen beim Start. Auch Business Angels und Venture Capital werden zunehmend wichtiger, um innovative Ideen auf die Straße zu bringen.

Doch egal ob Fremdkapital oder Eigenmittel: Eine solide Finanzplanung ist der Trick. Ein detaillierter Businessplan zeigt nicht nur Investoren, sondern auch den Gründern selbst, ob ihr Konzept langfristig tragfähig ist.

Digitalisierung als Wachstumsmotor

Die digitale Transformation hat den Gründungsprozess selbst vereinfacht: Online-Anmeldungen, elektronische Signaturen und digitale Buchhaltung sparen Zeit und Papier. Gleichzeitig entstehen unzählige neue Geschäftsmöglichkeiten, von KI-gestützten Tools bis hin zu datenbasierten Plattformen.

Wie stark diese Entwicklung die deutsche Wirtschaft verändert, zeigt sich besonders in Online Branchen, wo KI, Automatisierung und datengetriebene Prozesse Gründungen agiler machen.

Gründungskosten ja, aber unbezahlbare Chancen

Eine Unternehmensgründung in Deutschland kostet Zeit, Geld und Nerven. Doch wer diesen Weg geht, investiert in Freiheit, Kreativität und Selbstbestimmung. Die Hürden sind schon da, aber die Chancen größer denn je. Wer klug plant und flexibel bleibt, findet im deutschen Gründungsdschungel nicht nur den Weg nach oben, sondern auch nachhaltigen Erfolg.

Unternehmensnachfolge per Search Funds

Kaum jemand hat beim Thema Gründen sofort die Übernahme eines etablierten Betriebs vor Augen. Doch gerade das kann eine spannende Alternative sein.

Deutschland hat ein massives Problem. Und nein, gemeint ist nicht die Bahn, sondern der demografische Wandel. 31 Prozent aller Unternehmensinhaber*innen sind über 60 Jahre, und wenn sie in Rente gehen, droht uns eine massive Nachfolgewelle. Schon jetzt suchen laut KfW jährlich rund 125.000 mittelständische Unternehmen in Deutschland eine Nachfolge.

Genau darin liegt auch eine Chance, und zwar für junge Menschen, die den Weg ins Unternehmertum suchen. Statt der Ungewissheit einer Neugründung, bieten diese Betriebe bewährte Geschäftsmodelle, solide Kund*innenbeziehungen und ein erprobtes Team. Die größte Sorge junger Unternehmer*innen, ob das Produkt wirklich am Markt ankommt, ist hier bereits überwunden. Der/die Käufer*in übernimmt eine funktionierende Firma und kann direkt damit beginnen, das Wachstum mit kleinen Verbesserungen anzukurbeln.

Nachfolge – oft günstiger als vermutet

Allerdings herrscht häufig der Irrglaube, dass ein Unternehmenskauf nur für finanzstarke Investor*innen infrage kommt. Ein genauerer Blick auf Marktdaten, etwa von der Deutschen Unternehmerbörse (DUB), widerlegt dies klar. Kleine und mittelgroße Unternehmen wechseln den/die Eigentümer*in typischerweise zu Preisen zwischen dem vier- und achtfachen ihres jährlichen Gewinns (EBIT).

Das lässt sich an einem einfachen Beispiel verdeutlichen: Ein profitables Unternehmen mit einem EBIT von beispielsweise 250.000 Euro könnte bereits für rund eine Millionen Euro erworben werden – viel Geld, aber mithilfe von Banken durchaus finanzierbar. Denn das Risiko ist überschaubar.

Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen und langfristigen Verträgen, beispielsweise aus den Bereichen IT-Service, Facility Management oder Logistik, sind besonders beliebt. Rund 75 Prozent des Kaufpreises können so häufig über Fremdkapital abgedeckt werden. Der/die Käufer*in benötigt also nur etwa ein Viertel des Kaufpreises an Eigenkapital – in unserem Beispiel etwa 250.000 Euro. Die Zins- und Tilgungszahlungen erfolgen dabei typischerweise direkt aus dem laufenden Betriebsergebnis. Innerhalb weniger Jahre gehört das Unternehmen somit vollständig dem/der Käufer*in.

Search Funds – Einstieg ohne Eigenkapital

Doch nicht jede(r) verfügt über entsprechendes Eigenkapital. Insbesondere junge Absolvent*innen oder Manager*innen, die ins Unternehmertum wechseln wollen, haben selten mehrere Hunderttausend Euro zur Verfügung. Eine spannende Lösung bieten daher sogenannte Search Funds, ein in den USA bereits etabliertes Finanzierungsmodell.

Dabei finanzieren Investor*innen zunächst die Suche nach einem passenden Unternehmen und anschließend auch den Eigenkapitalanteil des Kaufpreises. Der sogenannte Searcher führt das Unternehmen operativ und hält eine Minderheitsbeteiligung von rund 30 Prozent, während die Investor*innen etwa 70 Prozent besitzen.

Beide Seiten profitieren: Der Searcher steigt praktisch ohne eigenes finanzielles Risiko ins Unternehmertum ein und beteiligt sich langfristig am Erfolg. Investor*innen wiederum setzen auf motivierte Unternehmer*innen, die durch ihren Anteil eng an den Erfolg des Unternehmens gekoppelt sind. Laut Studien der Stanford Graduate School of Business erzielen Search Funds eine interne Rendite (IRR) von durchschnittlich 35 Prozent und einen Return on Investment (ROI) von etwa 4,5-mal des eingesetzten Kapitals. Solche Renditen entstehen häufig bei klassischen Mittelständler*innen wie Handwerksbetrieben, Dienstleistenden oder kleineren Produktionsunternehmen. Viele dieser Unternehmen wurden lange von denselben Eigentümer*innen geführt, die eher Stabilität als Wachstum im Blick hatten. Ein(e) neue(r) Eigentümer*in mit frischen Ideen in den Bereichen Digitalisierung, Marketing oder Prozessoptimierung kann erhebliches Potenzial freisetzen.

Soweit die Theorie. Doch worauf kommt es bei der Unternehmensnachfolge in der Praxis an?

- Das richtige Target finden: Wer ein Unternehmen übernehmen möchte, sollte zunächst das richtige finden, das sowohl wirtschaftlich attraktiv als auch zur eigenen Erfahrung und Vision passt. Unerfahrene Käufer*innen sollten beispielsweise kein insolventes Unternehmen ins Auge fassen. Besonders attraktiv sind Firmen, die sich durch digitale Transformation und Prozessoptimierung weiterentwickeln lassen. Wichtig ist es, die Branche, die Marktposition und die Zukunftschancen genau zu analysieren.

- Veränderungen mit Bedacht umsetzen: Käufer*innen sollten nicht der Hybris unterliegen, ab Tag eins an alles verändern zu wollen, indem sie etwa etablierte Prozesse umwerfen oder die Preise radikal erhöhen. Deutlich sinnvoller: Sich das Unternehmen mit seinen Abläufen erstmal gründlich anzuschauen und zu verstehen. Veränderungen sollten gut geplant und transparent kommuniziert werden – sowohl gegenüber den Mitarbeitenden als auch den Kund*innen und Lieferant*innen. Denn wer das Unternehmen zu schnell umkrempelt, gefährdet im schlimmsten Fall bestehende Kund*innenbeziehungen und demotiviert das Team.

- Mitarbeitende eng einzubinden: Das Team eines Unternehmens verfügt über das operative Wissen und prägt die Unternehmenskultur. Ihre Unterstützung ist daher für einen erfolgreichen Übergang unerlässlich. Wer die Nachfolge antritt, sollte daher auf offene Gespräche, klare Perspektiven und echte Wertschätzung setzen. Denn nur so entsteht Vertrauen in die neue Geschäftsführung.

- Übergangsphase mit dem/der Alteigentümer*in: Ebenfalls zentral für den Erfolg einer Nachfolge ist der/die frühere Eigentümer*in. Mit ihm/ihr sollte eine Übergangszeit vereinbart werden. Eine solche kann helfen, bestehende Beziehungen zu Kund*innen und Lieferant*innen sowie das implizite Wissen über das Unternehmen zu bewahren. Der/die Alteigentümer*in kann den/die neue(n) Eigentümer*in noch begleiten und schrittweise einführen, was Unsicherheiten bei allen Beteiligten reduziert. Aus diesem Grund werden Unternehmensverkäufe oft so strukturiert, dass ein Teil des Kaufpreises erst nach einer erfolgreichen Übergabe ausgezahlt wird. Dies schafft eine zusätzliche Sicherheit für Käufer*innen – und einen sanften Übergang.

- Kund*innen persönlich kennenlernen: Um Beziehungen zu festigen, Bedürfnisse besser zu verstehen und Vertrauen aufzubauen, sollte der/die neue Inhabende die wichtigsten Kund*innen persönlich kennenlernen. Der direkte Kontakt schafft eine Basis für künftige Geschäftsentwicklung und signalisiert Kontinuität.

Ein zusätzlicher Hebel zur Renditesteigerung bei der Nachfolge ist das Buy-and-Build-Prinzip. Dabei werden mehrere kleinere Unternehmen einer Branche übernommen und zusammengeschlossen. Skaleneffekte und die Möglichkeit, größere Unternehmen zu höheren Multiples weiterzuverkaufen, erhöhen die Profitabilität erheblich. Neben wirtschaftlichem Erfolg trägt dies dazu bei, die mittelständische Struktur unserer Wirtschaft zu stärken und langfristig zu sichern.

Nachfolge als echte Alternative positionieren

Die Herausforderung bleibt dennoch groß: Weil viele Unternehmen keine Nachfolge finden, müssen noch immer etliche Betriebe schließen. Dadurch gehen Arbeitsplätze und wertvolles Know-how verloren – mit erheblichen Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wenn wir als Gesellschaft die Unternehmensnachfolge als echte Alternative zur Gründung positionieren, können wir das verhindern. Wirtschaftliche Substanz würde bewahrt und sogar gestärkt werden, weil junge Unternehmer*innen neue Ideen einbringen. Dafür müssen aber mehr Menschen darauf aufmerksam gemacht und das Zusammenfinden von Käufer*- und Verkäufer*innen effizienter gestaltet werden. Denn die Unternehmensnachfolge hat viel zu bieten: Sie ist eine echte Chance, Bewährtes mit neuen Impulsen zu verbinden und Innovation aus der Stabilität heraus zu entwickeln.

Der Autor Florian Adomeit ist Mitgründer von AMBER, dem Online-Marktplatz für Unternehmensnachfolge und Firmenübernahmen, sowie Bestseller-Autor und Host des Podcasts Alles Coin, Nichts Muss.

Professionelle Kreditberatung: Tipps für angehende Finanzexperten und Gründer

Was es zu beachten gilt, wenn Sie erfolgreich als Finanzexperte in der Kreditberatung durchstarten wollen.

In der heutigen Geschäftswelt ist eine professionelle Kreditberatung für Unternehmer und Gründer unerlässlich. Egal, ob es um die Finanzierung eines Startups oder die Expansion eines etablierten Unternehmens geht, eine fundierte Beratung kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Immer mehr Menschen nutzen die Vorteile der online Kreditberatung, um schnell und bequem an die benötigten Informationen zu gelangen. In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Punkte einer professionellen Kreditberatung näher beleuchten. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie als Finanzexperte in diesem Bereich erfolgreich sein können und welche Weiterbildungsmöglichkeiten und digitalen Werkzeuge Ihnen dabei helfen. Zudem erfahren Sie, wie Sie online in der Kreditberatung tätig sein können und welche Aspekte dabei zu beachten sind.

Grundlagen einer erfolgreichen Kreditberatung

Eine effektive Kreditberatung erfordert ein solides Fundament aus Fachwissen und sorgfältiger Vorgehensweise. Zu den Schlüsselelementen gehören die Bewertung der Kreditwürdigkeit, die Durchführung von Finanzanalysen und die Einschätzung von Risiken.

Die Kreditwürdigkeit eines Kunden ist ein entscheidender Faktor bei der Beurteilung seiner Fähigkeit, einen Kredit zurückzuzahlen. Hierbei spielen Aspekte wie Einkommenssituation, Vermögenswerte und Zahlungshistorie eine wichtige Rolle. Eine gründliche Finanzanalyse ermöglicht es dem Berater, ein umfassendes Bild der finanziellen Situation des Kunden zu gewinnen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.

Die Risikobewertung ist ein weiterer essentieller Bestandteil der Kreditberatung. Hierbei werden potenzielle Risiken identifiziert und evaluiert, die sich auf die Rückzahlungsfähigkeit des Kunden auswirken könnten. Dazu gehören beispielsweise:

- Branchenspezifische Risiken

- Marktveränderungen

- Persönliche Umstände des Kunden

Ein erfahrener Kreditberater verfügt über das nötige Fachwissen, um diese Risiken sorgfältig abzuwägen und geeignete Strategien zur Risikominimierung zu entwickeln.

Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit

Der Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit ist ein entscheidender Faktor für Ihren Erfolg in der Kreditberatung. Starke Kundenbeziehungen bilden das Fundament einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Berater und Klient. Hierzu gehört es, dass Sie Ihren Kunden aufmerksam zuhören, ihre Bedürfnisse verstehen und maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten sind unerlässlich, um komplexe Finanzthemen verständlich zu erklären und auf die individuellen Fragen und Anliegen der Kunden einzugehen. Eine klare und einfühlsame Kommunikation schafft Transparenz und stärkt das Vertrauen in Ihre Expertise als Berater.

Empathie spielt ebenfalls eine zentrale Rolle beim Aufbau von Vertrauen. Als Kreditberater sollten Sie sich in die Lage Ihrer Kunden versetzen können und Verständnis für deren finanzielle Situation und Ziele zeigen. Durch einen respektvollen und wertschätzenden Umgang fühlen sich Ihre Kunden ernst genommen und gut aufgehoben.

Um Glaubwürdigkeit zu etablieren, ist es wichtig, dass Sie als Kreditberater:

- Fachlich kompetent und stets auf dem neuesten Stand sind

- Ehrlich und transparent über Risiken und Chancen aufklären

- Verbindlichkeit zeigen und Zusagen einhalten

- Proaktiv kommunizieren und regelmäßig Feedback einholen

Kreditberatung für Unternehmer

Unternehmer und Gründer stehen oft vor besonderen Herausforderungen, wenn es um die Finanzierung ihrer Geschäftsideen geht. Eine professionelle Kreditberatung kann hier entscheidend sein, um die passenden Finanzierungsoptionen zu finden und umzusetzen.

Ein wichtiger Aspekt ist die Entwicklung eines soliden Businessplans. Dieser sollte nicht nur die Geschäftsidee und das Marktpotenzial beschreiben, sondern auch einen realistischen Finanzplan enthalten. Als Berater können Sie dabei helfen, den Businessplan zu optimieren und auf die Anforderungen potenzieller Geldgeber zuzuschneiden.

Darüber hinaus gilt es, die verschiedenen Möglichkeiten der Finanzierung zu prüfen und gegeneinander abzuwägen. Dazu gehören beispielsweise:

- Bankdarlehen

- Fördermittel von Bund und Ländern

- Beteiligungskapital von Investoren

- Crowdfunding-Kampagnen

Als Kreditberater können Sie aufzeigen, welche Vor- und Nachteile die einzelnen Optionen bieten und welche am besten zur jeweiligen Unternehmenssituation passen. Auch bei der konkreten Beantragung von Krediten oder Fördermitteln können Sie wertvolle Unterstützung leisten.

Nicht zuletzt geht es darum, Wachstumsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Sie können als Berater dabei helfen, Chancen und Risiken zu identifizieren und die Finanzierung auf die langfristigen Ziele des Unternehmens auszurichten. Eine gründliche finanzielle Situationsanalyse durchzuführen ist dabei ein wichtiger Schritt, um individuelle Finanzierungslösungen zu entwickeln.

Weiterbildung und Netzwerken

Um in der Kreditberatung erfolgreich zu sein, ist es wichtig, dass Sie sich kontinuierlich weiterbilden und ein starkes Netzwerk aufbauen. Die Finanzbranche entwickelt sich ständig weiter, und es ist entscheidend, über aktuelle Branchentrends auf dem Laufenden zu bleiben. Eine hervorragende Möglichkeit dazu bietet die Teilnahme an Fachkonferenzen, bei denen Experten ihr Wissen teilen und wertvolle Einblicke in die neuesten Entwicklungen geben.

Neben Fachkonferenzen gibt es noch weitere Wege, sich weiterzubilden und zu vernetzen. Dazu gehören:

- Seminare und Workshops

- Online-Kurse und Webinare

- Branchenverbände und Netzwerkveranstaltungen

- Fachzeitschriften und Blogs

Ein weiterer wichtiger Aspekt für Ihre berufliche Entwicklung ist Mentoring. Ein erfahrener Mentor kann Ihnen als angehender Kreditberater wertvolle Ratschläge geben, Sie bei Ihrer Karriereplanung unterstützen und Ihnen helfen, wichtige Kontakte zu knüpfen. Viele Unternehmen und Organisationen bieten Mentoring-Programme an, die es Nachwuchskräften ermöglichen, von den Erfahrungen und dem Wissen etablierter Experten zu profitieren.

Digitale Werkzeuge und Technologien

In der modernen Kreditberatung spielen digitale Werkzeuge und Technologien eine immer größere Rolle. Fintech-Lösungen, CRM-Systeme und Online-Beratung ermöglichen es Ihnen als Finanzexperte, effizienter und kundenorientierter zu arbeiten. Durch den Einsatz dieser Tools können Sie schneller auf Kundenbedürfnisse reagieren und maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

Fintech-Anwendungen unterstützen Sie als Kreditberater bei der Analyse von Kundendaten und der Erstellung individueller Finanzierungskonzepte. Mithilfe von CRM-Systemen lassen sich Kundenkontakte effektiv verwalten und die Kommunikation optimieren. Durch die Integration von Online-Beratung können Ihre Kunden bequem von zu Hause aus mit Ihnen in Kontakt treten und Fragen klären.

Um das volle Potenzial digitaler Werkzeuge auszuschöpfen, sollten Sie als Finanzexperte:

- Sich regelmäßig über neue Fintech-Lösungen informieren

- CRM-Systeme effektiv nutzen, um Kundendaten zu verwalten

- Online-Beratungsangebote in Ihr Leistungsspektrum integrieren

- Datenschutz und Sicherheit bei der Nutzung digitaler Tools gewährleisten

Durch den gezielten Einsatz digitaler Technologien können Sie als Kreditberater Ihre Effizienz steigern, die Kundenzufriedenheit erhöhen und sich im Wettbewerb behaupten.

Fazit

Eine professionelle Kreditberatung erfordert eine Kombination aus fachlichem Wissen, zwischenmenschlichen Fähigkeiten und dem Einsatz moderner Technologien. Die wichtigsten Erfolgsfaktoren sind der Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit, eine individuelle Beratung für Unternehmer sowie kontinuierliche Weiterbildung und Netzwerkarbeit. Kreditberater, die diese Aspekte berücksichtigen und in ihre tägliche Arbeit integrieren, haben gute Chancen, in diesem anspruchsvollen Tätigkeitsfeld erfolgreich zu sein. Sie können ihren Kunden einen echten Mehrwert bieten und langfristige Beziehungen aufbauen. Durch eine vorausschauende und kundenorientierte Beratung tragen sie maßgeblich zur finanziellen Stabilität und zum Wachstum ihrer Klienten bei.

Gründen einer Mini-GmbH – dein Weg zum Erfolg

Wer ein Start-up gründet, wird auf dem Weg zum eigenen Unternehmen irgendwann unausweichlich mit der Frage konfrontiert: „Welche Rechtsform soll es sein?“ Zu den bekannten Optionen zählen allen voran die offene Handelsgesellschaft (OHG), die Kommanditgesellschaft (KG) oder die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Doch auf der großen Bühne der Unternehmensrechtsformen scheint sich ein neuer Star breit zu machen: Die Mini-GmbH. Wir erklären dir hier, was diese Gattung besonders macht und wie du mit ihr zusammen dein Start-up auf die Überholspur bringst.

Mini-GmbH: Die kleine Unbekannte

Okay, wir geben es ja zu. So neu ist diese Rechtsform auch wieder nicht. Schließlich existiert sie bereits seit dem 1. November 2008 und wurde in erster Linie ins Leben gerufen, um dem GmbH-Recht eine kleine Verjüngungskur zu verpassen. Doch erst in den vergangenen Jahren, seitdem die Digitalisierung massiv an Fahrt aufgenommen hat, entscheiden sich auch immer mehr Jungunternehmer für die Mini-GmbH – und zwar aus einem bestimmten Grund: Das extrem niedrige Stammkapital. Müssen zukünftige Geschäftsführer bei der Gründung einer normalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung in der Regel über finanzielle Reserven in Höhe von 25.000 Euro verfügen, reicht bei der Mini-Version schon ein Euro aus. Zudem geht der Gründungsprozess schnell vonstatten. Neben der Beglaubigung vom Notar musst du deine Firma nur noch ins Handelsregister eintragen lassen und schon kann es losgehen.

Damit aus deiner Idee eine Erfolgsgeschichte wird

Die Entscheidung für eine Rechtsform allein bringt leider noch kein Geld ein. Damit es aber schon bald in deiner Kasse klingelt, darfst du wichtige Vorbereitungen nicht vernachlässigen. Darum sollten ebenfalls folgende Punkte auf deiner To-do-Liste stehen:

- Büroraum: Effizient arbeiten – von der Couch oder dem Bett aus ist das in den seltensten Fällen möglich. Sei dir also von Beginn an über die wichtigsten Eckpunkte im Klaren. Arbeitest du alleine oder benötigst du Mitarbeiter? Je nachdem reicht dir entweder eine kleine Nische zu Hause als Office aus oder du musst gleich nach mietbaren Büroflächen Ausschau halten. Falls du dir noch unsicher bist, wo genau die Reise hingehen soll, sind vielleicht Coworking Spaces, wo sich mehrere Selbstständige Arbeitsflächen teilen, das richtige für dich.

- Businessplan: Unverzichtbar, wenn du bei deiner Hausbank oder einem Direktanbieter wegen eines Kredits anklopfst. Mit ihm bringst du deine Geschäftsidee überzeugend auf den Punkt und stellst so einen konkreten Fahrplan für die kommenden Jahre auf.

- Software: Es gibt Aufgaben, die Gründer gerne einmal unterschätzen. Bestes Beispiel: die Buchhaltung. Schließlich gibt es vieles, was man über die korrekte Buchführung wissen muss, um nicht gleich direkte Bekanntschaft mit dem Finanzamt zu machen. Mittlerweile gibt es auf dem Markt jedoch zahlreiche Anwendungen, die dir zahlenlastige sowie umfangreiche Aufgaben wie diese erleichtern können. Mache dir deshalb schon im Vorfeld Gedanken darüber, bei welchen deiner unternehmerischen Pflichten dich digitale Tools tagtäglich entlasten können.

Ohne Kunden geht es nicht

Oder warum sonst lautet ein bekanntes Sprichwort: „Der Kunde ist König“? Das Problem ist jedoch, dass zahlende Klienten nicht wie Äpfel an den Bäumen hängen. Viel mehr ist die Gewinnung von Geschäftspartnern ein langwieriger Prozess, der viel Geduld erfordert. Doch mit unseren Tipps ziehst du sicher ganz schnell erste Aufträge für deine Mini-GmbH an Land:

Wer sind deine Kunden?

Was charakterisiert deinen Idealkunden? Was sind seine Wünsche und was ist ihm im Leben wichtig? Auf Fragen wie diese, solltest du die nötigen Antworten haben. Denn nur so kannst du die Kundengewinnung strategisch angehen, um deine letztendlichen Maßnahmen genau auf deine Zielgruppe abzustimmen. Versetze dich daher auch in die Nutzer deiner Produkte oder Leistungen hinein und ziehe daraus Inspiration für die Kundengewinnung.

Werbung machen

Hört sich einfach an, ist es aber nicht. Zum einen ist Geld bei jungen Startups oft knapp gesät. Um dennoch potenzielle Kunden auf dich aufmerksam zu machen, ist das Internet dein Freund und Helfer. Profile in den sozialen Netzwerken sind kostenlos. Zudem kannst du dort deinen Bekanntenkreis zum Teilen deiner Botschaften animieren. Neben Webseite und Social Media solltest du aber auch Printwerbung nicht vernachlässigen. Plakate, Flyer und Co. sprechen in vielen Fällen mehrere Zielgruppen auf einmal an.

Basis für die Corporate Design legen

Farben können Stimmungen erzeugen und in der Geschäftswelt für Professionalität stehen. Das Zaubermittel lautet hier Corporate Design – bedeutet, dass du für Logo sowie Giveaways oder Kundenprospekte ein klares Farbschema festlegst. Dadurch unterscheidest du dich nicht nur optisch von der Konkurrenz, sondern erzeugst gleichzeitig ein harmonisches Gesamtbild, was von Zuverlässigkeit und Kompetenz zeugt. Werte wie diese bringen Kunden im Bestfall mit deinen Produkten und Leistungen in Verbindung.

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass die Mini-GmbH gerade für Jungunternehmer eine attraktive Unternehmensform ist, schließlich kannst du so im Idealfall bereits mit einem kleinen Budget Großes erreichen. Dennoch haben auch Mini-Gründer mit den gleichen Anfangsschwierigkeiten, wie die alteingesessene Konkurrenz zu kämpfen. Auf dem Weg zum Erfolg wartet auf dich zunächst ein herausfordernder Aufgabenberg, den du erklimmen musst. Investiere deshalb im Vorfeld ausreichend Zeit in Planung und Vorbereitung, um so mit deinem Startup schnell durchzustarten.

Selbstständig machen als Design Thinking Coach

Wenn Sie sich als Design Thinking Coach selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, was Sie dafür mitbringen müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Weltweit profitieren immer mehr Unternehmen und Organisationen von Design Thinking. Denn durch diese Kreativmethode wird nicht nur Teamarbeit wieder effektiv und der Product-Market Fit schnell gewährt, sondern auch die Mitarbeiterzufriedenheit steigt deutlich an. Doch um das zu erreichen bedarf es erst einmal jemandem der das Team mit der Methode des Design Thinking begleitet. Hier kommt der Design Thinking Coach ins Spiel. Im Grunde genommen kann sich jeder als Design Thinking Coach selbstständig machen. Wichtig ist nur die richtige Ausbildung, eine solide Positionierung und eine gute Vorbereitung.

Was ist Design Thinking?

Design Thinking ist eine agile Innovationsmethode für multidisziplinäre Teams, die komplexe Probleme lösen möchten. Dabei sind drei Dinge von Bedeutung: Das multidisziplinäre Team, der variable Raum und der iterative Prozess. Dieser besteht aus sechs Schritten, den das Team nach und nach durchläuft. Dabei bleibt das Ergebnis stets offen und die Vorgehensweise flexibel. In jedem der einzelnen Schritte können durch Feedback Anpassungen vorgenommen werden und bei Bedarf ein vorheriger Schritt wiederholt werden. Beim Design Thinking steht der Mensch im Fokus. Ziel ist es, kundenzentrierte Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und schnell auf Marktbedürfnisse zu reagieren.

Design Thinking kann genutzt werden für:

- App-Design

- Sales-Projekte

- Startup-Ideen

- Innovationsprojekte

- Webprojekte

- Change-Projekte

- Hardwareprodukte

- Business Modelling

- Digitale Transformation

- Bildungseinrichtungen

- NGO´s und NPO´s

- Softwareprodukte

Was macht ein Design Thinking Coach?

Als Design Thinking Coach sind Sie Experte für den Prozess und die Methode des Design Thinking. Sie geben Workshops und begleiten Teams durch den sechsstufigen Prozess des Design Thinking. So führen Sie die Teilnehmer zu Kreativität und fördern deren Innovationspotenzial. Ein Design Thinking Coach hat zwei größere Tätigkeitsbereiche in denen er aktiv ist. Zum einen coacht er Unternehmen und bringt die Methode den Mitarbeitern nahe und führt Design Thinking dort Schritt für Schritt ein. Oder er ist ein Ausbilder und bildet neue angehende Design Thinking Coaches aus.

Branchen-Insights für selbstständige Design Thinking Coaches

Ein selbstständiger Design Thinking Coach muss weder Designer sein noch Fachwissen aus einer bestimmten Branche mitbringen. Das kann sogar hinderlich sein, da dadurch Voreingenommenheit entsteht und gewisse Glaubenssätze schon von vornherein innovative Ideen blockieren. Als Design Thinking Coach sind Sie aber kein Berater, der sein Fachwissen weitergibt, sondern viel eher Prozess und Methodenprofi mit einem unvoreingenommenen Blickwinkel.

Ein selbstständiger Design Thinking Coach sollte sowohl Begeisterung für das mitbringen, was er tut, als auch fundiertes Wissen über die Methode und Souveränität beim Leiten des Teams. Um sich all das anzueignen ist eine gute Ausbildung der erste wichtige Schritt. Mittlerweile gibt es dafür Studiengänge an vielen renommierten Universitäten. Außerdem gibt es eine Handvoll Institute, Agenturen und Akademien, die Design Thinking unterrichten und Ausbildungen zum Coach anbieten. Ein führender Anbieter ist zum Beispiel die DesignThinkingCoach Academy.

Was ein selbstständiger Design Thinking Coach unbedingt benötigt, ist ein großes Netzwerk. Dieses kann sich je nach Ausbilder teils schon bei der Ausbildung bilden, oder es besteht die Möglichkeit auf vorberufliche Kontakte zurückzugreifen. Viele selbstständige Design Thinking Coaches starten zunächst als Freelancer und bauen dabei ihr Netzwerk auf. Dabei ist es ratsam, einen anderen Coach als Co-Coach zu begleiten, Kontakt zu verschiedenen Agenturen aufzunehmen und zunächst als Trainer in deren Namen zu coachen, sowie sich auf Plattformen anzubieten, die Design Thinking Coaches vermitteln. So sammelt man Erfahrungen und baut Schritt für Schritt sein Portfolio auf.

Was bringt ein guter Design Thinking Coach mit?

Eine gute Vorbereitung ist für einen selbstständigen Design Thinking Coach die halbe Miete. Neben Wissen über Prozess und Methode sollten dafür eine ganze Reihe an Sachen mitgebracht werden, um dem Workshop die gewünschte Qualität zu verleihen. Zu einer guten Workshop Vorbereitung gehören:

- ein gutes Briefing: Abstimmung der Kosten, gewünschten Ergebnisse etc. mit dem Kunden

- Drehbücher für verschiedene Workshop Formate

- einen Workshopkoffer mit dem benötigtem Material

- detaillierte Checklisten um die Qualität sicherzustellen

- bildstarke Präsentationen

- Workbooks

Gleichzeitig sollte jeder selbstständige Design Thinking Coach bestimmte persönliche Kompetenzen besitzen. Dazu gehört Flexibilität. Ein guter Coach sollte immer wieder flexibel auf eventuelle Wendungen im Workshopverlauf reagieren. Ein zu vorgefertigtes Vorgehen ist dabei sehr einschränkend. Außerdem muss der Coach bereit sein ständig zu Evaluieren, zu Iterieren und schließlich Verbesserungen vorzunehmen. So gewinnt jeder Workshop an Qualität.

Kapitalbedarf eines selbstständigen Design Thinking Coaches

Da sich die Angebote selbstständiger Design Thinking Coaches als Dienstleistungen ohne Produktionskosten verstehen, ist der Kapitalbedarf sehr überschaubar. Kosten, die mit eingerechnet werden sollten sind das Equipment für Workshops sowie das eigene Gehalt. Anfahrtskosten zu Kunden werden vom Coach als Vorleistung erbracht und hinterher in Rechnung gestellt. Auch Kosten für PC, Handy, eine eigene Website und ggf. Marketingmaßnahmen sollten berücksichtigt werden. Weitere Kosten verursachen Steuern, Krankenkasse, Steuerberatung und Buchhaltung. Da zu Anfang jedoch keine größeren Investitionen notwendig sind, kann es schon mit einem schmalen Startkapital losgehen.

Selbstständiger Design Thinking Coach: Gewerbe oder Freiberuf?

Als selbstständiger Design Thinking Coach können sie als Einzelunternehmer agieren.

- keine Gewerbeanmeldung nötig

- keine Gewerbesteuer

- der Eintrag ins Handelsregister fällt weg, sofern sie keine Kapitalgesellschaft gründen

- Sie brauchen keine doppelte Buchführung und müssen keinen Jahresabschluss aufstellen

- Sie müssen Angaben über Gewinne und Verluste nicht publizieren

- zur Gewinnermittlung ist es ausreichend, wenn sie eine EÜR (Einnahmen Überschuss Rechnung) beim Finanzamt einreichen

- Sie sind kein Mitglied der IHK, daher entfallen die Kammergebühren

So viel verdient man als selbstständiger Design Thinking Coach

Selbstständige Design Thinking Coaches verdienen als Tagessatz zwischen 1500 Euro und 2500 Euro. Der Verdienst hängt primär davon ab, wie man sich als Coach positioniert und wie viel Erfahrung man mitbringt. Durchschnittlich kann man sagen, dass ein Design Thinking Coach 1800 Euro pro Tag verdient. Natürlich ist der Verdienst auch davon abhängig, welche Kunden man bedient (Großkonzern vs. Start-up) und wie viele Workshops man sich in der Woche zutraut. Für einen 2-Tagesworkshop mit einem Tag Vorbereitung liegt der Verdienst bei 5400 Euro netto. Hielte man also jede Woche zweitägigen Workshop käme man am Ende des Monats bei einem Gehalt von 21.600 Euro heraus.

Marketing für selbstständige Design Thinking Coaches

Um als selbstständiger Design Thinking Coach an Aufträge zu kommen, muss die Werbetrommel gerührt werden. Dafür stehen viele unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen ist es natürlich möglich, auf das Netzwerk zurückzugreifen, was man sich als Design Thinking Coach ohnehin anlegen sollte. Ist dieses jedoch noch nicht ganz ausgebaut und es fehlt noch an Kontakten, sind hier einige weitere Optionen:

- Akquise auf Linkedin oder Xing

- Auf Konferenzen Design Thinking Vorträge halten

- Webinare für Einsteiger halten

- Werbung über die eigene Website: Fachartikel publizieren

- Vernetzung bei Events, auf denen die Zielgruppe vertreten ist

- Google- oder Facebook-Werbung

- Begleitung erfahrener Coaches als Co-Coach

Wichtige Kontakte für selbstständige Design Thinking Coaches

Zum Vernetzen

www.xing.com/communities/groups/design-thinking-fuer-berater-und-trainer-6ce5-1080646/posts

webinale.de/ideation-design-thinking/

www.designthinkingconference.com

Die Autorin Pauline Tonhauser ist CEO und Gründerin der DesignThinkingCoach Academy. Zusammen mit ihrem Team vermittelt sie Design Thinking und bildet neue Coaches aus.

Restaurant eröffnen: Selbstständig mit dem eigenen Restaurant

Wenn Sie sich mit einem Restaurant selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier Schritt für Schritt, auf was Sie bei der Gründung Ihres Restaurants achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für zukünftige Restaurantinhaber:

- Anzahl Restaurants in Deutschland: 72.481 (DEHOGA 2016)

- Jahresumsatz Restaurants gesamt: 26,9 Mrd. € (Statista 2016)

- Durchschnittsumsatz pro Betrieb: 315.000 € netto, 450.000 € in kleineren Betrieben (destatis 2016)

- Anzahl der Beschäftigten in der speisengeprägten Gastronomie: 1.158.824

- Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Beschäftigten: 33.000 € (2015), nur 19.000 € in kleineren Betrieben (2011) (destatis 2011/2016)

- Mögliche Zusatzgeschäfte: Lieferservice, Catering, Foodtruck

- Wettbewerber: Fast-Food-Ketten, Caterer, Lieferdienste

- Kostenstruktur in Restaurants (mit herkömmlicher Bedienung): Personalkosten (Küchenprodukte, die verarbeitet werden, zählen hier auch rein): 30,4 %; Materialeinsatz, Energiekosten: 30,9 %; Miete/Pacht: 9,2 %; Handelswareneinsatz (z.B. Wein): 0,8 %; Sonstiger Aufwand: 14,3 % (destatis 2015)

Branchen-Insights für selbstständige Restaurantbesitzer

Den Ergebnissen der DEHOGA-Konjunkturumfrage zufolge blicken Gastronomen insgesamt positiv auf das zurückliegende Winterhalbjahr. Die Konsumfreude der Deutschen und die stabile Konjunktur sind weiterhin Stütze der Branche. So berichten 42,7 Prozent der befragten Betriebe von guten und 40,1 Prozent von befriedigenden Geschäften in den Monaten Oktober 2017 bis März 2018. 17,2 Prozent beurteilen ihre geschäftliche Situation dagegen negativ. Der Saldo aus Negativ- und Positivmeldungen sank leicht um 1,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr auf plus 25,5 Prozentpunkte.

Ferner berichten 34,9 Prozent der Gastronomen von steigenden Umsätzen im Winterhalbjahr (Vorjahr 31,00 Prozent). 31,9 Prozent der Befragten mussten Umsatzeinbußen hinnehmen (Vorjahr 31,8 Prozent). Das Gästeaufkommen stieg bei 28,1 Prozent der Befragten (Vorjahr 28,6 Prozent). 29,9 Prozent der Betriebe hatten Gästerückgänge zu verzeichnen (Vorjahr 27,8 Prozent).

Die Ertragssituation in der Gastronomie bleibt jedoch kritisch: 46,8 Prozent hatten einen Ertragsrückgang zu beklagen (Vorjahr 45,6 Prozent). Hauptursache hierfür sind die hohen Betriebskosten und der starke Preisdruck. Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der Einführung des Mindestlohnes sahen sich viele Betriebe gezwungen, ihre Preise anzupassen: 36,0 Prozent der Befragten erhöhten ihre Preise (Vorjahr 38,8 Prozent).

Faustregel: 1/3 des Umsatzes müssen für feste Kosten, 1/3 für Einkauf geplant werden. Bleibt 1/3 als Roherlös, von dem u.a. noch Personalkosten bezahlt werden müssen.

Selbstständig machen als IT-Berater

Wenn Sie sich als IT-Berater selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, auf was Sie bei der Gründung Ihres IT-Beratungs-Unternehmens achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für selbstständige IT-Berater

Investitionen dt. Unternehmen in IT-Services: 39 Mrd. Euro (2017, Quelle Bitkom, Wachstumsrate: +2,3% gegenüber 2016)

Marktvolumen im IT-Beratungsbereich: ca. 7,8 Mrd. Euro (2015, Quelle: VR-Branchenbriefe, Lünendonk Studie 2015)

Durchschnittlicher Stundensatz IT-Freelancer: 83,48 € (2016, GULP Freelancer Studie 2016)

Durchschnittlicher Jahresumsatz IT-Freelancer: 139.087 € (2016, + 10,8% gegenüber Vorjahr, GULP Freelancer Studie 2016)

Nachfrage nach IT-Beratung: 2016: 21% der befragten Unternehmen, 2015: 14% der befragten Unternehmen (Bitkom 2016)

Digitalisierungsdienstleistung: 67% der Unternehmen vertrauen den IT-Beratern als Partner für die digitale Transformation (Lünendonk Studie 2015)

Wichtigster Geschäftsbereich: die Modernisierung von Altsoftware und Standardisierung der IT-Landschaft werden aus Kundensicht am häufigsten nachgefragt (Lünendonk Studie 2015)

Wichtigste Kundengruppen: Banken, Automobilwirtschaft, Telekommunikation, öffentlicher Dienst (Lünendonk Studie 2015)

Was versteht man unter IT-Beratung?

Im Wesentlichen geht es um die Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie, worunter Programmiertätigkeiten, Planung und Entwurf von IT-Systemen, der Betrieb von Datenverarbeitungsanlagen für Dritte und sonstige IT-Dienstleistungen, z. B. Tätigkeiten wie Software-Installation oder Datenwiederherstellung, fallen.

Folgende Geschäftsfelder gehören in den Sektor der IT-Beratung:

- Problemanalyse und Planung für vorhandene und neue IT-Infrastrukturen

- Kundenspezifische Software-Entwicklung

- Planung und Durchführung von IT-Projekten

Gründen als Familiengesellschaft

Was ist eine Familiengesellschaft und welchen Wert hat sie als strategisches Element der Unternehmensgründung?

Mit welchen Strategien lassen sich gute Wege bei der Unternehmensgründung bahnen? Manchmal liegt die Lösung ganz nah, nämlich in einer Gesellschaft mit der eigenen Familie. Sie kann eine generationenübergreifende Basis für Start-ups liefern.

Für die Gründung einer Familiengesellschaft sprechen grundsätz- liche Vorteile wie Vertrauen, gemeinsame Interessen sowie die Möglichkeit, das Vermögen vor Zersplitterung zu sichern. Der nächsten Generation können Prozentsätze an der Gesellschaft und damit mittelbar Prozentsätze an ihrem Vermögen übergeben werden. Gemeinsam werden auch die Regelungen für den Erbfall und die Unternehmensnachfolge getroffen.

Diese Gewichtung – Beteiligungen als Gegenstand – kennzeichnet eine Familiengesellschaft. Sie ist in der Regel keine operative Gesellschaft, sondern arbeitet rein vermögensverwaltend. Folglich liegt im Gesellschaftsvertrag der Schwerpunkt auf der Nachfolgeregelung, die bei einer Gesellschaft dem Erbrecht vorgeht. In den meisten Fällen ist daher die Familiengesellschaft nicht das Start-up selbst, sondern fungiert als zukunftssichernde Holding. Sie gründet das Start-up als operative Tochtergesellschaft.

Wenn das Geschäftsmodell erfolgreich ist, lassen sich erhebliche Vorteile für Schenkung- und Erbschaftsteuer generieren. Weil die Erben selbst schon mittelbar Gesellschafter des Start-ups sind, werden die Wertzuwächse nicht mehr isoliert auf die Nachfolger verschenkt oder vererbt. Damit unterliegt der Wertzuwachs keiner schenkung- oder erbschaftsteuerlichen Regelung mehr.

Der Familiengesellschafts-Klassiker: Familien-GmbH

Die Gründung einer Familiengesellschaft ist in unterschiedlichen Konstellationen möglich, etwa als Team aus Mann-Frau-Kind oder Großeltern-Eltern-Kinder-Enkel. Minderjährige Familienmitglieder sollten möglichst nicht eingebunden werden, weil dafür spezielle vormundschaftsrechliche Regelungen erforderlich sind.

Die Rechtsformen von Familiengesellschaften entsprechen den klassischen Varianten. Sie reichen von GmbH über GbR und KG bis hin zur GmbH & Co. KG und KGaA. Die KGaA, bei der die Nachfolger Aktionäre werden, ist eine besonders geeignete Rechtsform für vermögende Personen. Der Steuersatz liegt wegen der Abgeltungssteuer bei nur 25 Prozent und der Übergeber behält die uneingeschränkte Entscheidungsbefugnis im Unternehmen. Eine häufig gewählte Form ist die Familien-GmbH. Hier entfällt die Gewerbesteuerpflicht auf Ertrag des eigenen Grundbesitzes. Von Vorteil ist auch die erbrechtliche Regelung von nur einem Vermögensgegenstand.

Wichtig: Damit später weder Gläubiger noch Schwiegerkinder oder auch geschiedene Ehepartner auf das Vermögen zugreifen können, müssen die Gesellschafter der Familien-GmbH spezielle Regelungen in ihren Vertrag aufnehmen. Für die Form einer GmbH spricht auch, dass Gewinnausschüttungen an die Familiengesellschafter möglich sind, bei denen sich die Steuerbelastung minimieren lässt. Als nachteilig werden oft die Veröffentlichungspflicht oder die Kosten für den Jahresabschluss empfunden, die auf Höhe eines klassischen GmbH-Abschlusses liegen.

Bei einer professionellen Vertragsgestaltung werden auch Konflikte antizipiert, die typisch für die Gründungssituation und für die jeweils vorliegende Familienkonstellation sind. Einzelregelungen dazu ergänzen den Kern des Gesellschaftervertrags, der bei einer Familien-GmbH folgende Punkte umfassen sollte: Alle Unterzeichner und ihre Kinder verpflichten sich, einen auf die GmbH bezogenen Ehevertrag abzuschließen. Zudem wird eine Abtretungs- oder Einziehungsregelung für den Fall „X“ getroffen, in dem zum Beispiel ein Gesellschafter in Rente geht oder aus anderen Gründen die Familien-GmbH verlässt. Auch eine Abfindung für diesen Fall ist genau zu regeln – bestenfalls über den Buchwert und nicht über den Unternehmenswert.

Um mögliche Streitfälle innerhalb der GmbH schnell lösen zu können, empfiehlt es sich, schon in einvernehmlicher Situation ein Schiedsverfahren zu bestimmen, das vertraglich fixiert wird. Der Gesellschaftsvertrag sollte zudem mit dem Testament jedes Gesellschafters abgestimmt sein. Mit einer sorgfältigen Ausgestaltung dieser Zukunftsthemen beweisen bereits die Gründer unternehmerische Verantwortung.

Familiengesellschaft: Öffentliche Finanzierungen, Pluspunkte beim Rating

Warum ist eine Familiengesellschaft hilfreich, wenn Start-ups ihre Gründungsphase finanzieren? Hintergrund: Banken geben Start-ups in der Regel keine Kredite in den ersten drei Jahren, was oftmals regulatorische Gründe – KWG Kreditwesengesetz und Basel III – hat. Durch die Familiengesellschaft besteht häufig bereits Kapital oder Vermögen, auf das Finanzierungen aufbauen können. Hinzu kommt, dass die Bonität höher bewertet wird, weil es mehrere Gesellschafter gibt und die Nachfolge geregelt ist.

Als Alternative oder Ergänzung zu Eigenmitteln der Familie bieten sich KfW-Mittel oder andere öffentliche Finanzierungsinstrumente an, etwa Invest-Zuschüsse für Wagniskapital, die das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) anbietet. Mit der Registrierung im BAFA-Programm bekommt jeder Business Angel oder private Investor 20 Prozent des Ausgabepreises seiner Anteile als Erwerbszuschuss zurückerstattet, was diese Finanzierungsform auch für den Kapitalgeber sehr attraktiv macht.

Sollte das Start-up über eine unique Geschäftsidee verfügen, die beim Patentamt registriert ist, eröffnet sich ein weiterer Finanzierungsbaustein. Der Patenthalter kann diesen selbstgeschaffenen Wertfaktor mit dem beizulegenden Wert aus prognostizierten Erträgen in der Bilanz ausweisen und zahlt keine Steuern darauf.

Familiengesellschaft: Steuern und Reporting mit digitalen Strukturen

Für die Kommunikation mit Investoren und Banken empfiehlt sich ein Reporting, das digital generiert und übermittelt werden kann. Basis ist eine digitale Buchhaltung, idealerweise mit angeschlossenem Tax Compliance Management System (Tax CMS). Mit dem System lassen sich steuerliche Anforderungen abbilden und regelkonform abwickeln. So entsteht hohe Haftungssicherheit, denn per Tax CMS können Unternehmer alle steuerrelevanten Prozesse belegen und sich vor dem Vorwurf einer versuchten Steuerhinterziehung schützen. Viele Finanzentscheider in Start-ups vermuten, automatisierte Verwaltungsprozesse seien zu aufwendig für ihre Firmengröße. Aber gerade in der Aufbauphase eines Unternehmens ist die Installation schnell umzusetzen und spart von Beginn an administrative Kosten.

Das Tax CMS lässt sich in ein internes Kontrollsystem (IKS) einbinden, das betriebswirtschaftliche Strukturen abbildet. Damit haben Unternehmer ein wichtiges Informationstool für die Finanzpartner und Versicherungen, den Steuerberater und die Finanzverwaltung an der Hand. Zudem bewährt sich das interne Controlling, um bereits in der Gründungsphase hocheffiziente Prozesse anzulegen – für alle Familiengesellschafter eine lohnende Investition.

Der Autor Thomas Breit ist Inhaber der Steuerberatung Thomas Breit und Dozent auf den Gebieten Unternehmensumwandlung, Due Diligence, Unternehmensbewertung und zivilrechtliches Erbrecht.

Marktsegmentierung – Pflichtübung für Start-ups

Wie Sie mit Hilfe einer konsequenten Marktsegmentierung Ihren Markt oder Ihre Märkte besser verstehen und darauf basierend gezielter bearbeiten können.

„20 Reasons Why Startups Fail“ – unter diesem Motto analysiert die US-Amerikanische Plattform CB Insights seit mehreren Jahren neugegründete Unternehmen, die sich nicht erfolgreich am Markt platzieren konnten. Die Gründe, warum junge Unternehmen scheitern, sind dabei vielfältig – auf Platz 1 rangiert jedoch mit weitem Abstand die Aussage „No Market – No Need“. 42 % der untersuchten Start-ups scheiterten daran.

Die präzise Kenntnis des Kundenproblems und der Kundenanforderungen ist also eine Kernvoraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung eines jungen Unternehmens. „Wer ist Ihre Zielgruppe, wer ist Ihr Markt und welches Problem kann Ihr Unternehmen bei dieser Zielgruppe lösen?“ ist daher auch eine häufig gestellte Frage bei Investoren und Förderinstituten, die Start-ups durchleuchten.

Vor diesem Hintergrund ist es gerade für junge Unternehmen wichtig, den Zielmarkt und dessen Anforderungen präzise zu verstehen. Da der Ansatz „One Size Fits All“ – also eine Lösung für alle Zielgruppen eines Marktes, in anspruchsvollen Marktumfeldern nicht mehr ausreicht, müssen sich Start-ups und junge Unternehmen auf die unterschiedlichen Anforderungen von einzelnen Zielgruppen einstellen. Häufig ist die Marktsegmentierung, also die Einteilung des relevanten Marktumfelds in seine Untergruppen, der erste Schritt für die saubere Definition und Analyse der relevanten Zielgruppen sowie ihrer Anforderungen.

Typische Kriterien zur Marktsegmentierung

Marktsegmentierung kann dabei anhand verschiedener Segmentierungskriterien erfolgen. Welche Kriterien dabei zur Anwendung kommen, ist abhängig von der jeweiligen Branche des jungen Unternehmens. Beispiele für typische Kriterien zur Marktsegmentierung sind:

- Produkt-/ Leistungsbasierte Marktsegmentierung: Der Markt wird zerlegt anhand wichtiger Leistungs-merkmale des Produktes. Dies können z.B. technische Leistungsklassen oder Größenkategorien sein. Bei Fahrzeugen unterscheidet man anhand der Fahrzeuggröße und Ausstattung z.B. typischerweise ein Marktsegment der Kleinwagen, Mitteklasse, oberen Mitteklasse oder Oberklasse.

- Kundeneigenschaften: Der Markt wird zerlegt anhand relevanter Kundengruppen. So werden z.B. sozio-demographische Merkmale (Alter, Geschlecht, Einkommensgruppen etc.) herangezogen, um Marktsegmente zu bilden, die für das Unternehmen besonders relevant sind. Im Modebereich werden z.B. zur Kundensegmentierung Zielgruppen anhand des Alters und der Ausgaben für Kleidung definiert.

- Anwendungen: Im industriellen Bereich bzw. bei Business-to-Business Unternehmen können auch wichtige Anwendungsbereiche des Produktes als Segmentierungsmerkmal genutzt werden. So unterscheidet ein Entwickler von Software für den industriellen Einsatz z.B. nach den Marktsegmenten Automotive, Maschinenbaubranche, Luftfahrt- und Elektroindustrie.

- Regionale Merkmale: Häufig werden auch Marktsegmente nach Wohnort bzw. Ländern oder Zielregionen gebildet. So unterscheiden sich in manchen Märkten die Anforderungen und Marktgegebenheiten deutlich innerhalb verschiedener Regionen Deutschlands oder Europas, so dass diese Marktsegmente separate betrachtet werden müssen.

- Preisgruppen: Märkte werden auch hinsichtlich Preisklassen unterteilt. So können z.B. untere, mittlere und gehobene Preissegmente definiert werden.

Beispiel für eine einfache Marktsegmentierung eines Software-Start-ups

In vielen Fällen bietet sich eine sinnvolle Kombination mehrerer der oben genannten Kriterien der Marktsegmentierung an, um den eigenen Zielmarkt in klar definierte Marktsegmente zu unterteilen und präzise zu umreißen. Gerade für Investoren und Förderinstitute empfiehlt sich aus unserer Erfahrung eine graphische Darstellung der gewählten Marktsegmentierung, aus der auf einen Blick der relevante Zielmarkt des Unternehmens hervorgeht. Ein Beispiel für die kundenseitige Marktsegmentierung eines jungen Software-Unternehmens, das mit einer Lösung zur Kommunikations-Verschlüsselung auf Geschäftskunden abzielt, zeigt die nachfolgende Abbildung:

Freelancer-Kompass 2019

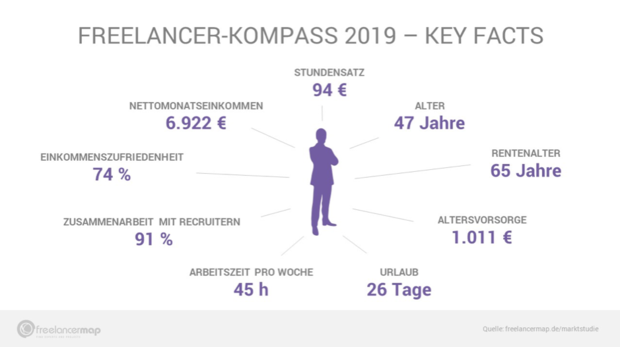

Der Freelancer-Kompass 2019 analysiert, wie es um die Freelancing-Branche steht. Über 1.300 Teilnehmer gaben Auskunft über ihr Leben als Freelancer. Wichtige Ergebnisse: Mit fast 94 Euro pro Stunde verdienen Freelancer mehr als jemals zuvor, gleichzeitig steigt das Nettoeinkommen und auch die die Gender Pay Gap verringert sich weiter. Dennoch äußern die Freelancer erstmals deutlich Kritik an die Politik und fordern radikale Änderungen. Hier erfahrt ihr mehr.

Vier von fünf deutsche Unternehmen sind laut dem Institut der deutschen Wirtschaft vom Fachkräftemangel betroffen. Doch welche zusätzlichen Kosten kommen auf Unternehmen mit der Beschäftigung freier Mitarbeiter zu? Der Freelancer-Kompass 2019, die jährliche Marktstudie der Projektplattform freelancermap, gibt Aufschlüsse über die Bezahlung und Arbeitsweise freier Mitarbeiter und zeigt: Freelancer verdienen im Schnitt 93,89 Euro pro Stunde und sind meistens drei bis zwölf Monate in ein Projekt involviert. Insgesamt befragte das Nürnberger Unternehmen 1.347 Teilnehmer zu über 70 Fragen rund um ihren Arbeitsalltag – dem Freelancing im Bereich IT- und Engineering. Die Ergebnisse sollten Unternehmen aufhorchen lassen.

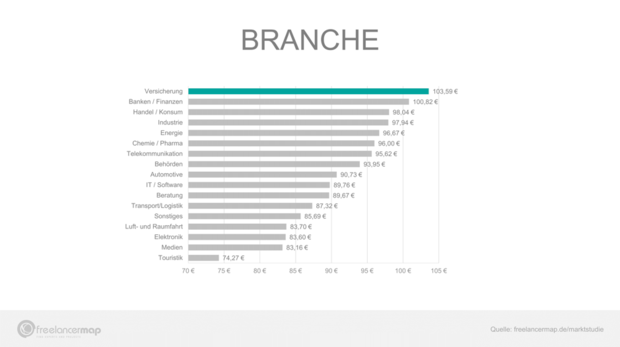

Stundensätze für Freelancer steigen

Der Stundensatz für Freelancer im DACH-Raum liegt durchschnittlich bei 93,89 Euro und stieg somit, verglichen mit dem Vorjahr, um knapp drei Euro an. Auch bei Betrachtung früherer Einkommen fällt auf, dass Unternehmen im Jahr 2016 deutlich weniger tief in die Tasche greifen mussten und heute im Schnitt fast zwölf Euro mehr pro 60 Minuten bezahlen. Besonders in den Branchen SAP und Beratung/ Management kostet es Unternehmen mehr, auf qualifizierte Freiberufler zu setzen. Hier bekommen freie Experten durchschnittlich 112 Euro bzw. 108 Euro pro Stunde Arbeitszeit. Geographisch betrachtet sind Freelancer aus Schleswig-Holstein mit einem Stundensatz von fast 99 Euro am teuersten, wobei Freiberufler in Thüringen mit 72,06 Euro am wenigsten verdienen. Allerdings kommen auf Unternehmen, abgesehen vom Stundensatz, keine Zusatzkosten in Form von Versicherungs- und Rentenbeiträgen oder der Bezahlung im Krankheitsfall hinzu.

Nebengewerbe anmelden: Darauf müssen Sie achten

Glückwunsch, Sie liegen voll im Trend, wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich nebenberuflich selbstständig zu machen und ein Nebengewerbe anzumelden.

Wer seine Geschäftsidee verwirklicht und ein Nebengewerbe anmeldet, muss trotzdem alle gesetzlichen Auflagen erfüllen, die ein Hauptgewerbetreibender zu erfüllen hat. Um dabei nicht in das bekannte „Fettnäpfchen“ zu treten und womöglich großen Schaden zu erleiden, lesen Sie im Folgenden die wichtigsten Fakten und Informationen zum Thema „Nebengewerbe anmelden“.

Wann müssen Sie ein Gewerbe anmelden?

Unabhängig von der im Businessplan ausgewählten Rechtsform gibt es zwei unterschiedliche Gruppen in Deutschland. Zum einen gibt es die freiberuflich Tätigen, die in § 18 EStG (Einkommenssteuergesetz) geregelt sind und die Gewerbetreibenden.

Nebenberuflich selbständig: Das kleine ABC

Im Folgenden werden einige wichtige Aspekte beleuchtet, auf die geachtet werden sollten, wenn Sie sich nebenberuflich selbstständig machen wollen.

Anmeldung

Erst einmal müssen Sie wissen, ob Sie freiberuflich oder gewerbetreibend sind. Freiberuflich sind künstlerische und therapeutische Berufe. Auch Rechtsanwälte, Steuerberater, Ingenieure und beratende Volks- oder Betriebswirte sind „frei“. Gewerbliche Tätigkeiten sind im Prinzip alle anderen wie etwa handwerkliche Arbeiten, Ladengeschäfte oder auch der Verkauf bei Ebay.

Wenn Sie ein Nebengewerbe anmelden, tun Sie das über das Ordnungsamt. Das kostet zwischen 18 und 40 Euro und führt automatisch dazu, dass das Finanzamt Ihnen Formulare für die Anmeldung einer selbständigen Tätigkeit schickt.

Freiberufler melden sich selbst direkt beim Finanzamt an und füllen dann das Anmeldeformular aus. Sie können es auch aus dem Internet laden, etwa über www.bundesfinanzministerium.de. Sie erhalten dann eine zweite Steuernummer für die Umsatzsteuer.

Büroumzug: Struktur in Planung und Organisation

Ein wachsendes Unternehmen steht für Fortschritt. Wächst ein Unternehmen allerdings aus seinen Büroräumen heraus, steht ein Firmenumzug an. So gelingt der Standortwechsel.

Ein eigenes Büro bietet viele Vorteile. Hier konzentrieren sich Unternehmer und Angestellte auf ihre Tätigkeit und empfangen Geschäftspartner und Kunden. Entwickelt sich das Business erfolgreich, ist mehr Personal nötig. Die Folge: Die Büroräume werden zu klein. Spätestens dann steht ein Büroumzug an – und eine Menge Organisationsarbeit.

Der neue Standort

Es ist nicht zwingend nötig, Büroräume zu kaufen. Mietet der Unternehmer eine Gewerbeimmobilie an, kann er die Aufwendungen als Betriebsausgaben von der Steuer absetzen. Für die richtige Standortwahl ist entscheidend, dass das Büro für Geschäftspartner und Kunden leicht erreichbar ist und die definierte Kunden-Zielgruppe in der Umgebung des neuen Firmenstandorts nicht zu knapp vertreten ist. Möchte der Unternehmer Personal einstellen, sollte er sich informieren, ob der neue Standort für Fach- und Führungskräfte aus seiner Branche attraktiv ist – sonst bekommt er womöglich Probleme, geeignete Arbeitskräfte zu finden.

Der Inhaber eines Gewerbebetriebs sollte sich bei der Wahl des neuen Bürostandorts auch über den Gewerbesteuerhebesatz der möglichen Standorte informieren. Dieser Steuersatz ist von Standort zu Standort unterschiedlich und wirkt sich maßgeblich auf die Gewerbesteuer aus. Über den Gewerbesteuerhebesatz konkurrieren die Gemeinden untereinander, um Gewerbebetriebe anzulocken.

Die ersten Aufgaben rund um den Standortwechsel

Bereits ein Jahr vor dem geplanten Standortwechsel ist mit der Planung des Firmenumzugs zu beginnen. Geschäftsführer und Inhaber sollten klären, an welchen Tagen der Umzug stattfindet und welche Aufgaben sie auf bestimmte Mitarbeiter verteilen. Wer fühlt sich für das Entrümpeln der alten Akten zuständig, die nicht mehr aufbewahrt werden müssen? Wer kümmert sich um die Auflistung des Inventars, damit alle Büromöbel und Geschäftsunterlagen am neuen Standort ankommen? Wer holt Angebote von Umzugsunternehmen ein und vergleicht sie? Diese und noch viele weitere Aufgaben sind zu klären. Anschließend erfolgt die Erstellung eines Zeitplans.

Für den Mietvertrag bei Gewerberäumen besteht gemäß § 580 a Abs. 2 BGB eine gesetzliche Kündigungsfrist von sechs Monaten abzüglich der Karenztage. Wurden im Mietvertrag allerdings Laufzeiten und Kündigungsfristen vereinbart, gelten die vereinbarten Regelungen. Das bedeutet: Ist ein Büroumzug geplant, ist es wichtig, den bisherigen Mietvertrag rechtzeitig zu kündigen, um doppelte Mietzahlungen zu vermeiden.

Noch drei Monate bis zum Büroumzug

Eine vollständige Auflistung der Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner trägt dazu bei, dass die wichtigsten Personen rechtzeitig über den Standortwechsel informiert werden.