Aktuelle Events

Wie fit ist dein Start-up?

Eine medizinisch-unternehmerische Checkliste für Start-ups mit wichtigen Krankheitssymptomen und erprobten Therapievorschlägen.

Mit einer guten Portion Humor verpackt, erkennt man unschwer, dass Start-ups und der menschliche Körper einiges gemeinsam haben. Und es zeigt sich: Diese Analogien können helfen, ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie ein Start-up funktioniert, welche Rollen und Verantwortlichkeiten jeder Teil des Unternehmens hat und wie Krankheiten bzw. Probleme bekämpft werden können.

Welche Organe gibt es im Start-up-Körper?

Das System Start-up besteht aus verschiedenen Organen, die sich gegenseitig brauchen und unterstützen. Starten wir mit dem Wichtigsten: Das Team bildet das Herz eines Start-ups. Als einer der stärksten Muskeln im Körper, pumpt das Herz das Blut durch die Adern des Start-ups, hält es am Laufen und ist die Grundvoraussetzung dafür, zu wachsen und Muskeln aufzubauen. Apropos Muskeln: Die meisten Start-ups starten mit kleinen Muskeln, also kleinen Budgets, einem Kernteam und der Basis-Büroausstattung. Durch Finanzierungsrunden und Umsatzsteigerungen können diese Muskeln Stück für Stück aufgebaut werden.

Das Geschäftsmodell ist das Skelett des Start-ups: Wie das menschliche Skelett gibt auch das Geschäftsmodell Struktur und Stabilität. Es ist die Basis des Unternehmens, mit der der gesamte Kreislauf steht und fällt. Dabei ist ein Skelett jedoch nicht starr, sondern kann sich je nach Situation beugen – ohne dabei seine ursprüngliche Form zu verändern. Diese Flexibilität ist wichtig, um Veränderungen und Herausforderungen zu bewältigen, dabei die ursprüngliche Geschäftsidee aber nicht zu vergessen.

Zu guter Letzt: Die Kommunikationskanäle, sprich Website, Social Media und Marketing, symbolisieren das Gesicht eines Start-ups. Sie sind in der Regel die ersten Berührungspunkte, die ein(e) Kund*in oder Nutzer*in mit einem Start-up hat. Sie spiegeln somit die Identität des Start-ups wider und kommunizieren das Angebot, also die Dienstleistung oder das Produkt, sowie die Unternehmenswerte nach außen. Ein offenes und freundliches Gesicht ist eine wichtige Voraussetzung, um mit Kund*innen, Talenten und Investor*innen in Kontakt zu kommen.

Gängige Krankheitssymptome und Therapien

Je nach Krankheitsbild können verschiedene Heilmethoden angewendet werden:

- Nährstoffmangel: Ein Nährstoffmangel kann über einen Bluttest festgestellt werden. Wie beim Menschen gibt es dabei Richtwerte, die möglichst nicht über- oder unterschritten werden sollten. Bei einem Start-up kann ein „Bluttest“ über eine Analyse des Soll- und Ist-Zustands durchgeführt werden. Der Soll-Zustand zeigt den Richtwert an und der Ist-Zustand, wo auf der Skala sich das Start-up aktuell befindet. Bei großen Abweichungen der Werte kann man von einer Mangelerscheinung sprechen. Diese kann dann zum Beispiel über frisches Kapital, personelle Verstärkung oder neues Equipment behoben werden.

- Entzündungswerte: Wenn der Bluttest mit einem Negativ-Befund zurückkommt, sollten auch die Entzündungswerte gecheckt werden. Das bedeutet: Hat sich der Mangel bereits auf das Team ausgewirkt? Gibt es Unstimmigkeiten, weil beispielsweise Zuständigkeiten nicht klar aufgeteilt sind? Hier hilft es dann einerseits, den Mangel (s.o.) zu beheben und andererseits gleichzeitig die Symptome zu behandeln – sprich: aktiv auf das Team zuzugehen und seine Bedürfnisse zu besprechen bzw. umzusetzen.

- Rückenschmerzen: Durch falsche Bewegungen oder unnatürliche Haltung können Rückenprobleme entstehen. In der Start-up-Welt bedeutet das: Das Skelett, also das Geschäftsmodell, wurde womöglich zu sehr oder zu schnell verbogen. Da es buchstäblich das Rückgrat des Start-ups ist, muss man hier besonders vorsichtig vorgehen und besser nicht zum Knochenbrecher gehen. Veränderungen innerhalb des Geschäftsmodells sind ganz natürlich, müssen aber in kleinen Schritten vollzogen werden – ansonsten tut es weh.

- Blässe und Augenringe: Beides ist keine richtige Krankheit, aber dennoch Ausdruck davon, dass etwas nicht ganz optimal läuft. Das Erscheinungsbild eines Start-ups sollte jedoch vor Kund*innen, Investor*innen und potenziellen Talenten gepflegt und frisch wirken. Entdecken Gründer*innen, dass dies nicht der Fall ist, sollten sie auf die Suche nach dem Problem gehen.

Vorbeugende Therapien

Natürlich ist es am besten, Krankheitssymptome gar nicht erst aufkommen zu lassen. Wie so häufig, hilft es auch dem Start-up-Körper, regelmäßig Sport zu treiben. Nur wer sich anstrengt, kann etwas erreichen. Und ja, auch Schwitzen und Muskelkater gehören dazu. Geduld ist dabei jedoch ein wichtiges Attribut, um das Herz bzw. Team nicht zu überanstrengen oder das Skelett bzw. das Geschäftsmodell durch falsches Trainieren so zu belasten, dass es nicht mehr standfähig ist. Langsamer Muskelaufbau ist ohnehin gesünder und langfristig erfolgreicher.

Aktiv zu sein, heißt aber nicht nur, Sport zu machen. Wertvolle soziale Verbindungen können im Sportverein, auf Veranstaltungen oder über gemeinsame Kontakte geknüpft werden. Rege Gespräche erweitern nicht nur den Horizont, sie halten auch den Kopf fit.

Gegen viele Erkrankungen kann man sich zudem impfen lassen. Die beste Impfung ist dabei Know-how. Dieses lässt sich auf drei Arten ins Unternehmen holen: entweder durch Fortbildungen für das Bestandsteam, durch das Einstellen von qualifizierten neuen Mitarbeitenden oder über externe Berater*innen wie Business Angels und Frühphaseninvestor*innen. Letztere stärken dabei nicht nur mit ihrem Wissen, sondern auch mit ihren finanziellen Mitteln die Abwehrkräfte des Start-ups.

Gesundheits-Checkliste für Start-ups

- Laufanalyse: Wie performt euer Geschäftsmodell auf dem Markt? Sind die Umsätze und der Cashflow stabil? Reagiert das Unternehmen flexibel auf Veränderungen?

- Sporttest: Macht ihr regelmäßig „Sport“? Dazu zählt nicht nur Gehirnjogging, also die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, sondern auch die Unterstützung der Mitarbeitenden in Fortbildungen – damit sie gesund und stark bleiben.

- Blutwerte checken: Gibt es Mangelerscheinung und/oder erhöhte Entzündungswerte?

- Vereinsamung: Seid ihr ausreichend unter Menschen, knüpft Kontakte und tauscht euch aus?

- Der Blick in den Spiegel: Repräsentieren die Website, Social-Media-Kanäle und das Marketing die Produkte und Werte des Unternehmens noch korrekt? Schließlich ist bei Start-ups in diesem Bereich viel Bewegung. Für Außenstehende muss jederzeit die aktuelle Identität ersichtlich und verständlich sein.

- Vorbeugung: Ist der Impfschutz aktuell?

Auf gute Gesundheit

Um die Gesundheit seines Start-ups zu prüfen, gilt es also, internes und externes Feedback für sämtliche Bereiche rund um das Unternehmen einzuholen und seinen Status einzuschätzen. Wie wichtig das ist, wurde hoffentlich durch den Vergleich mit Krankheiten deutlich.

Der Autor Maximilian Block ist Geschäftsführer des Frühphaseninvestors ESB Invest sowie Gründer und Landessprecher des Bundesverbands Deutscher Startups sowie Digitalisierungsbotschafter.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Kein CEO mehr, und nun?

Sie haben ihre Start-ups nach Jahren intensiver Aufbauarbeit verlassen, sind als CEO aus der ersten Reihe getreten, um Platz für Neues zu machen: Vier Gründer*innen berichten, was das mit ihnen gemacht hat und wie sie damit umgegangen sind.

Als Start-up-Gründer*in wird es früher oder später passieren: Nachdem man jahrelang ein Unternehmen aufgebaut hat, wird der Zeitpunkt kommen, an dem man loslassen und Platz für Neues schaffen muss. So erging es auch den beiden Gründerinnen Mahdis Gharaei und Tanja Sternbauer von the female factor. „Als wir gegründet haben, haben wir eigentlich schon besprochen, wie lange wir das operativ machen wollen und wann wir in die strategische Richtung gehen“, erzählt Gharaei.

Über fünf Jahre widmeten sie sich mit ihrer Female-Leadership-Plattform der Mission, die weltweite Community von weiblichen Führungskräften zu stärken. „Wir haben uns am Anfang drei Jahre gegeben. Life happens: Pandemie, Krieg – es kamen immer wieder Dinge, wo wir gesagt haben, es braucht uns noch“, erinnert sich die ehemalige CEO. Doch 2023 kam schließlich der Moment, in dem es beiden klar war: „Wir saßen zusammen und wussten irgendwie: Es wird Zeit“, so Sternbauer weiter.

Auch beim Kinderfahrrad-Scale-up woom war von Anfang an abgesprochen, dass sich die Gründer früher oder später aus dem operativen Geschäft zurückziehen. „Es war uns beiden immer klar, dass wir das nicht für immer und ewig machen können“, sagt Co-Founder Christian Bezdeka. „Wir sind nur für eine gewisse Phase des Unternehmens gut, weil wir ganz klar die Start-up-Typen sind.“ Nach fast neun Jahren übergaben sie das Unternehmen 2022 an einen neuen CEO. „Diese Entscheidung passiert nicht über Nacht. Es ist so ein Gefühl, das man hat“, schildert Co-Founder Marcus Ihlenfeld.

Emotionen und Leere

„Emotional“: So beschreibt Gharaei das Gefühl, als the female factor öffentlich machte, dass sie und Sternbauer ihre Rolle als CEO abgeben. „Ich kann mich an den Moment erinnern, als wir die Pressemitteilung ausgeschickt haben. Ich war gerade auf Bali, weil ich mir eine Auszeit gönnen wollte. Ich saß in diesem Moment in einem Taxi und habe einfach angefangen zu weinen. Ich wusste, dass es passiert, und es war dennoch emotional. Ich dachte: Wer bin ich jetzt und was mache ich jetzt?“, erinnert sie sich. Diese Leere können auch die woom-Gründer gut nachvollziehen: „Wir haben es keine Sekunde bereut, den Schritt gemacht zu haben. Trotzdem ging es uns nicht gut. Das hatte damit zu tun, dass dann eine große Leere gekommen ist“, erzählt Bezdeka.

Nachfolge intern oder extern?

Emotional kann man sich auf den Moment, in dem man sein eigenes Unternehmen in andere Hände legt, kaum vorbereiten. Umso wichtiger war es den the-female-factor-Gründerinnen, das Unternehmen strukturiert auf diesen Übergang vorzubereiten. „Wir haben das über ein Jahr lang geplant. In diesem Jahr haben wir nach und nach immer mehr Aufgaben abgegeben“, so Sternbauer. Schon früh zeichnete sich ab, dass zwei interne Mitarbeiterinnen die Nachfolge antreten würden. „Sie sind bei uns von intern zu VP zu C-Level aufgestiegen. Sie sind die komplette Career Journey mit the female factor gegangen“, sagt die Co-Founderin. Weil Lisa Ambros und Olena Kondratenko zuvor noch keine Führungsrolle übernommen hatten, war es den Gründerinnen besonders wichtig, sie gemeinsam mit einer Leadership-Coachin auf ihre neue Verantwortung vorzubereiten.

Eine externe Lösung stand dabei nie ernsthaft zur Debatte. „Für mich wäre es schwierig gewesen, einer externen Person zu 1000 Prozent zu vertrauen. Lisa und Olena kennen wir schon seit fünf Jahren und wissen, wie sie in gewissen Situationen reagieren. Wir kennen ihr Wertesystem, und für mich ist ein hundertprozentiges Vertrauen da“, erklärt Gharae. „Die zwei sind perfekt für die Aufgabe. Die machen es in vielen Bereichen noch viel besser als wir.“

Auch bei woom fiel die Wahl zunächst auf eine interne Nachfolge: Paul Fattinger, bereits zwei Jahre im Unternehmen, übernahm im Oktober 2022 die CEO-Rolle und übergab sie zwei Jahre später an eine externe Führungskraft, den heutigen CEO Bernd Hake. Fattinger habe woom „nach vier intensiven Jahren im besten gegenseitigen Einvernehmen verlassen“, erklären die Gründer. „Unter seiner Führung hat sich woom vom Start-up zum Scale-up entwickelt und entscheidende Meilensteine erreicht. Paul hat woom durch eine herausfordernde Phase geführt und ein starkes Fundament gelegt, auf das Bernd nun aufbauen kann.“

Mit dem Wechsel wollten die Gründer neue Impulse setzen und gezielt Führungserfahrung für die nächste Phase der globalen Skalierung ins Unternehmen holen. Ganz nach ihrem Motto: „Jeder CEO zu seiner Zeit.“ „Unser Ziel war es immer, uns mit Menschen zu umgeben, von denen wir lernen können – auch wenn das bedeutet, nicht der Klügste im Raum zu sein“, sagt Bezdeka. „Wir können sehr gut mit Chaos, aber diese Strukturen dann auszubauen ist dann nicht mehr so spannend für uns.“ Das Gründerduo suchte gezielt nach einem CEO, der nicht nur führt, sondern langfristig Strukturen schafft. „Für uns war es wichtig, jemanden an Bord zu holen, der Dinge bis zum Schluss durchdenkt. Wir sind eher die, die mal schnell eine Entscheidung treffen“, so Ihlenfeld. „Die passende Nachfolge zu finden war kein geradliniger Weg – es gab einige Lernschritte auf dem Weg dorthin.“

Neue Chancen

Warum also geht man diesen Schritt als Gründer*in und lässt das eigene Unternehmen, in das man jahrelang Zeit, Kraft und Leidenschaft gesteckt hat, weiterziehen? „Wir haben gemerkt, dass es nicht mehr unsere Berufung und unser Traum war. Es hat uns echt sehr viel Energie gekostet“, erklärt Bezdeka. „Der logische Schluss ist, zu gehen. Dann kommen andere, die genau für diese Unternehmensphase geeignet sind – und viel besser sind als man selbst.“

Dass es oft genau dieser Schritt ist, der einem Unternehmen neue Chancen eröffnet, bestätigt auch Nikolaus Franke. „Ein Start-up ist grundsätzlich etwas extrem Dynamisches. Im Prozess ändern sich die Herausforderungen: In der frühen Phase lebt ein Start-up oft von der Vision, Energie und Risikobereitschaft der Gründer*innen; doch wenn das Unternehmen wächst, braucht es klare Strukturen, Prozesse und den klaren Willen zur Skalierung“, so der Gründer und Direktor des Instituts für Entrepreneurship und Innovation an der Wirtschaftsuniversität Wien. „Manchmal wachsen die Fähigkeiten des Gründers mit, manchmal passen sie nicht mehr. Dann ist ein gut geplanter Wechsel sinnvoll“, erklärt Franke.

Bei the female factor war – ähnlich wie bei woom – irgendwann einfach die Luft raus. Es war Zeit, Platz zu machen für frischen Wind. „Wir beide sind eher Builder als System-Maintainer“, so Gharaei. Nach intensiven Aufbaujahren fehlte den Gründerinnen die Energie, das Unternehmen weiterhin mit der gewohnten Kraft voranzutreiben. „Das Problem in einem Start-up-Umfeld ist, dass es nie genug ist“, sagt Sternbauer. „Du gibst immer dein Bestes – und trotzdem waren wir nie an dem Punkt, wo wir dachten, wir könnten mal chillen.“ Der Rückzug aus der Führungsrolle bedeutete deshalb auch ein Gefühl von Erleichterung.

Warum DeepTechs wie planqc und infrared.city auf Österreich setzen

Warum Österreich für führende DeepTech-Entrepreneure immer attraktiver wird, erklären planqc-CEO Alexander Glätzle und Angelos Chronis, CEO von infrared.city. Welche Rolle Forschungsexzellenz, Talente und die Unterstützung der Austrian Business Agency (ABA) dabei spielen, schildern sie im Interview.

Österreich entwickelt sich rasant zu einem Hotspot für DeepTech-Technologien, getragen von einem Innovationsökosystem, das hierzulande Forschung und Entwicklung vorantreibt. Von künstlicher Intelligenz über Quantentechnologien bis zur klimaresilienten Stadtentwicklung entsteht ein Ökosystem, das in Europa Maßstäbe setzt. Österreich hat sich hier in den vergangenen Jahren weit vorne positioniert.

Forschung und Anwendung wachsen eng zusammen

Vor allem in der Quantentechnologie zählt das Land zur internationalen Spitzengruppe. Die Universität Innsbruck, das IQOQI der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die Universität Wien und das ISTA sind seit Jahren wissenschaftliche Schwergewichte und ziehen Talente wie Unternehmen gleichermaßen an.

Diese Stärke spiegelt sich auch im Start-up-Ökosystem wider: 17 Prozent aller österreichischen Start-ups werden dem DeepTech-Bereich zugeordnet, womit rund jedes sechste junge Unternehmen auf besonders forschungsintensive Technologien setzt (brutkasten berichtete). Gleichzeitig zeigt sich die hohe Reife dieser Unternehmen in der Finanzierung: Laut dem aktuellen Austrian Startup Monitor haben 36 Prozent der DeepTech-Start-ups bereits mehr als 500.000 Euro an externem Kapital aufgenommen. Für immer mehr internationale Gründer*innen und Scale-ups positioniert sich Österreich damit nicht nur als exzellenter Forschungsstandort, sondern zunehmend als strategischer Unternehmens- und Skalierungshub.

Hohe Talent- und Forschungsdichte

Eines dieser Unternehmen ist planqc, ein Spin-off des Münchner Max-Planck-Instituts. Der Quantencomputing-Hersteller holte dafür im Juli 2024 ein Series-A-Investment in Höhe von 50 Millionen Euro (StartingUp berichtete). Für den Tiroler Co-Founder und CEO Alexander Glätzle war Innsbruck nicht nur eine emotionale, sondern eine fachliche Entscheidung: Er habe hier studiert und promoviert. „In dieser Zeit erlebte ich, wie stark die Quantenforschung in Österreich ist”, erzählt er im Interview mit brutkasten.

Rund um Universität und IQOQI sei eine Community entstanden, die weltweit Maßstäbe setze. Viele Ideen und Talente, auf denen planqc heute aufbaut, stammten genau aus diesem Umfeld, sagt Alexander. “Gleichzeitig ist der Talentpool in Österreich insgesamt außergewöhnlich stark, was für ein wachsendes Quantenunternehmen wie unseres ein großer Vorteil ist“.

Diese wissenschaftliche Dichte wirkt sich unmittelbar auf die Technologieentwicklung aus. Durch die enge Vernetzung mit heimischen Forschungsgruppen könne planqc laut Alexander in Innsbruck „direkt auf eines der weltweit führenden Ökosysteme für Quantenphysik zugreifen“. Viele Mitarbeitende kenne man seit Studienzeiten, gemeinsame Projekte beschleunigten den Transfer von Laborergebnissen in industrielle Anwendungen. Dadurch verkürze sich der Weg von einem Experiment zu einem einsatzfähigen Quantencomputer erheblich – ein zentraler Faktor für die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

Kollaborationsnetzwerke

Auch infrared.city hat in Österreich seinen Ursprung. Das Unternehmen entwickelte eine Software, mit der Städte, Architekt*innen und Planer*innen Mikroklimabedingungen wie Hitze, Wind, Schatten oder thermischen Komfort in Echtzeit simulieren können. Die Technologie wurde am AIT City Intelligence Lab entwickelt – ein Umfeld, das laut CEO Angelos Chronis entscheidend war. Wien habe die idealen Voraussetzungen geboten. “Das starke Forschungsökosystem der Stadt, kombiniert mit Österreichs unterstützender Infrastruktur für DeepTech-Innovation, ermöglichte es uns, den Schritt von der akademischen Forschung zu einer kommerziellen Plattform zu vollziehen – mit fortlaufendem Zugang zu erstklassigem Fachwissen und starken Kollaborationsnetzwerken”, erklärt der gebürtige Grieche.

Intralogistik skalieren ohne Chaos

Wie Start-ups Materialflüsse früh professionalisieren und so typische Stolperfallen vermeiden können.

Effiziente Intralogistik ist ein unterschätzter Erfolgsfaktor für wachsende Start-ups. Wer Materialflüsse erst optimiert, wenn das Lager überläuft, handelt zu spät. Schon in der Aufbauphase lassen sich Strukturen schaffen, die Wachstum ermöglichen, statt es zu bremsen. Transparente Prozesse, digitale Schnittstellen und ergonomische Abläufe senken nicht nur Kosten, sondern sichern auch Qualität und Liefertreue. Der folgende Leitfaden zeigt, wie junge Unternehmen ihre Intralogistik schrittweise professionalisieren und typische Stolperfallen vermeiden können.

Frühzeitige Planung schafft Spielräume

Ein häufiger Fehler junger Unternehmen ist, Lager und Logistik nur als Nebenaufgabe zu betrachten. Dabei werden hier die Grundlagen für Liefergeschwindigkeit und Kundenzufriedenheit gelegt. Wer früh Flächenbedarf, Materialflusswege und Schnittstellen plant, spart später hohe Anpassungskosten. Auch einfache Tools wie Prozessdiagramme oder Lagerlayouts helfen, Engpässe zu erkennen. Besonders in der Wachstumsphase lohnt sich der Austausch mit spezialisierten Anbietern wie Toppy Deutschland, um geeignete Lösungen für Palettenhandling und Materialumschlag zu identifizieren.

Skalierbare Prozesse statt Ad-hoc-Lösungen

Wachstum bringt Komplexität. Viele Start-ups kompensieren diese mit mehr Personal, statt Abläufe zu automatisieren. Das führt langfristig zu Ineffizienz. Besser ist es, skalierbare Prozesse zu schaffen, die auch bei steigenden Stückzahlen stabil bleiben. Automatische Fördertechnik, modulare Regalsysteme und digitale Lagerverwaltungssysteme können hier entscheidend sein. Wichtig ist, in Prozessketten zu denken: Wareneingang, Kommissionierung, Verpackung und Versand müssen aufeinander abgestimmt sein. Nur so entstehen reibungslose Abläufe, die ohne ständige manuelle Eingriffe funktionieren.

Ergonomie und Arbeitssicherheit als Produktivitätsfaktor

In der Intralogistik entscheidet nicht nur Technik über Effizienz, sondern auch die Gestaltung der Arbeitsplätze. Zu hohe oder zu tiefe Greifpositionen, schwere Lasten und unübersichtliche Laufwege führen schnell zu Fehlern oder Ausfällen. Ergonomische Lösungen steigern Produktivität, weil sie Mitarbeitende entlasten. Mobile Palettenwechsler, höhenverstellbare Tische und automatische Hubsysteme reduzieren körperliche Belastungen und steigern gleichzeitig den Durchsatz. Ein ergonomisches Lager ist keine Kostenstelle, sondern ein zentraler Baustein für nachhaltige Effizienzsteigerung.

Digitalisierung gezielt einsetzen

Nicht jede digitale Lösung lohnt sich für jedes Start-up. Wichtig ist, zunächst die Prozesse zu verstehen, bevor Software eingeführt wird. Ein digitales Lagerverwaltungssystem bringt nur dann Vorteile, wenn Stammdaten gepflegt und Abläufe klar definiert sind. Sensoren, Scanner oder mobile Endgeräte können Fehlerquoten senken und Bestände in Echtzeit sichtbar machen. Entscheidend ist die Schnittstellenfähigkeit: Systeme müssen Daten austauschen können, um Medienbrüche zu vermeiden.

Kennzahlen und kontinuierliche Verbesserung

Effiziente Intralogistik lebt von Messbarkeit. Nur wer Prozesse kennt, kann sie verbessern. Relevante Kennzahlen sind unter anderem Durchlaufzeiten, Kommissionierfehler, Flächenauslastung und Lagerumschlag. Diese Daten liefern wertvolle Hinweise, wo Bottlenecks entstehen. Regelmäßige Auswertungen und kleine Anpassungen verhindern, dass sich Ineffizienzen einschleichen. Ein einfacher PDCA-Zyklus (Plan–Do–Check–Act) hilft, systematisch zu optimieren und schnell auf Marktveränderungen zu reagieren.

Investitionsentscheidungen mit System treffen

Investitionen in Lagertechnik oder Automatisierung sollten nie aus dem Bauch heraus erfolgen. Eine strukturierte Entscheidungsbasis ist unverzichtbar. Dazu gehören Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Vergleich von Alternativen und Berücksichtigung von Wartungs- und Schulungskosten. Leasingmodelle oder Mietoptionen können sinnvoll sein, um Liquidität zu schonen. Ein Business Case zeigt, wann sich Investitionen amortisieren und welche Produktivitätsgewinne realistisch sind.

Beispielhafte Prüfkriterien vor einer Anschaffung:

- Reduziert die Lösung manuelle Arbeit oder Durchlaufzeit?

- Ist sie modular erweiterbar?

- Wie hoch sind Schulungs- und Wartungsaufwände?

- Passt sie zu vorhandenen Systemen?

- Gibt es eine messbare Effizienzsteigerung?

Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz

Auch im Lager ist Nachhaltigkeit längst ein Wettbewerbsfaktor. Energieeffiziente Fördertechnik, Mehrwegverpackungen und kurze Wege sparen Ressourcen und senken Kosten. Moderne Anlagen erfassen Energieverbrauch und Laufzeiten automatisch, um Optimierungspotenziale sichtbar zu machen. Ebenso wichtig: Mitarbeiter sensibilisieren, Abfall vermeiden und Materialflüsse gezielt steuern. Wer Nachhaltigkeit in die Intralogistik integriert, stärkt nicht nur das eigene Image, sondern profitiert von langfristig stabilen Betriebskosten.

Zusammenarbeit zwischen Produktion und Logistik

Häufig arbeiten Produktion und Logistik nebeneinander statt miteinander. Dabei entsteht Wertschöpfung nur, wenn Materialfluss und Fertigungsplanung ineinandergreifen. Kurze Abstimmungswege, klare Verantwortlichkeiten und gemeinsame Kennzahlen schaffen Transparenz. In kleineren Teams kann schon eine wöchentliche Abstimmung große Effekte bringen. Besonders bei der Einführung neuer Produkte sollten Materialfluss, Verpackung und Lagerstrategie von Beginn an gemeinsam gedacht werden. So lassen sich spätere Korrekturen und teure Nachrüstungen vermeiden.

Skalierung als Daueraufgabe verstehen

Intralogistik ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Mit wachsendem Auftragsvolumen ändern sich Anforderungen, Lieferketten und Kundenerwartungen. Wer regelmäßig prüft, ob Prozesse und Technik noch passen, bleibt wettbewerbsfähig. Auch Schulungen und Wissenstransfer sind wichtig, damit Teams Veränderungen mittragen. Der Aufwand zahlt sich aus: Eine skalierbare, flexible Logistikstruktur ist die Basis für stabiles Wachstum.

Methoden und Didaktik im Führungstraining: Interessante Ansätze und spannende Fakten

Entdecken Sie spannende Ansätze und Fakten zu Methoden und Didaktik im Führungstraining.

Moderne Führungstrainings setzen auf eine neue Didaktik: wissenschaftlich fundiert, praxisnah und individuell. Statt Frontalunterricht dominieren heute interaktive Formate und maßgeschneiderte Lernpfade. Ziel ist es, Führungskompetenzen nicht nur theoretisch zu vermitteln, sondern im konkreten Handeln zu verankern – für bessere Führungsergebnisse und eine stärkere Mitarbeiterbindung.

Gerade in dynamischen Märkten wie Deutschland, wo Unternehmen wie Siemens, Bosch oder die Deutsche Telekom auf agile Strukturen setzen, gewinnt adaptives Lernen an Bedeutung. Blended Learning – die Kombination aus Präsenz- und Onlineformaten – bietet dabei maximale Flexibilität und berücksichtigt unterschiedliche Lerntypen.

Die folgenden Abschnitte zeigen, dass und wie erfolgreiche Führungstrainings Lernräume für Reflexion, Austausch und Feedback schaffen.

Maßgeschneiderte Führungskräfteseminare von flow

Gute Führung entscheidet über Motivation, Leistung und Wandel in Organisationen. Die maßgeschneiderten Führungskräfteseminare von flow sind praxisnah, wissenschaftlich fundiert und individuell auf Unternehmensziele abgestimmt.

Ob klassisches Seminar oder ganzheitliches Entwicklungsprogramm – Management- und Leadershipkompetenzen werden gezielt aufgebaut. Der Fokus liegt auf nachhaltigem Praxistransfer, klarer Rollenklärung und konkreten Alltagssituationen.

- Das PowerPotentialProfile® unterstützt bei der fundierten Analyse von Stärken und Entwicklungsfeldern.

- Persönlichkeitsentwicklung, Mindset-Arbeit und moderne Didaktik schaffen die Grundlage für wirksame Führung und starke Teams.

Dank eines erfahrenen Trainer-Teams und skalierbarer Programme lassen sich auch größere Entwicklungsmaßnahmen effizient umsetzen – national wie international.

Eine kostenlose Erstberatung bietet den idealen Einstieg in passgenaue Führungskräfteentwicklung.

Die Rolle der Didaktik in der Führungskräfteentwicklung: Was hat sich verändert?

Didaktik bezeichnet die gezielte Planung und Gestaltung von Lernprozessen – also, wie Wissen vermittelt und Kompetenzen aufgebaut werden. In der Entwicklung von Führungskräften bedeutet das, Lernformate so zu gestalten, dass sie Verhalten langfristig verändern.

Zentrale Elemente sind strukturierte Lernphasen: vom Wissenserwerb über die Anwendung bis hin zur Reflexion. Modelle wie das 70-20-10-Prinzip oder Kolbs Lernzyklus machen deutlich, wie wirkungsvolles Lernen gelingt – durch eine ausgewogene Kombination aus Erfahrung, Austausch und formaler Weiterbildung.

Entscheidend ist dabei die didaktische Kohärenz: Lernziele, Methoden und Evaluation greifen sinnvoll ineinander. Das schafft Klarheit, fördert Motivation und verbessert den Transfer in die Praxis. Empirische Studien belegen: Durchdachte Didaktik erhöht die Wirksamkeit von Trainings deutlich. Sie bildet damit die Grundlage für nachhaltige Führungskräfteentwicklung – praxisnah, fundiert und zukunftsorientiert und auch in Zeiten von Krisen.

Klassische und moderne Methoden im Vergleich: Ein „Besser“ oder „Schlechter“ gibt es nicht – oder doch?

Lange prägten klassische Formate wie Seminare und Vorträge die Weiterbildung. Sie eignen sich gut zur Vermittlung von Grundlagen, stoßen jedoch an Grenzen, wenn es um komplexe Handlungskompetenz geht.

Moderne Lernansätze setzen stärker auf Eigenverantwortung, Erfahrung und Kontext. Methoden wie Action Learning, Design Thinking oder Coaching fördern praxisnahes Lernen und kreative Problemlösung. Hybride Formate, die Theorie mit Anwendung verbinden, unterstützen einen wirksamen Lerntransfer – und steigern die Motivation.

Statt reiner Wissensvermittlung rücken Reflexion, Austausch und konkrete Anwendung in den Fokus. Simulationen, Fallstudien oder Peer-Learning schaffen Raum für gemeinsames Lernen und stärken soziale sowie kommunikative Kompetenzen.

Klassische Methoden, zum Beispiel auch rund um kritisches Hinterfragen, behalten ihren Wert – vorausgesetzt, sie sind didaktisch sinnvoll eingebettet. Entscheidend ist die Balance: Struktur und Flexibilität, Praxisnähe und Individualisierung. So entsteht ein Lernumfeld, das Führungskräfte befähigt, ihr Verhalten nachhaltig und authentisch weiterzuentwickeln.

Interaktive Lernformen und ihre Wirkung

Interaktive Lernformate wie Workshops, Planspiele oder Rollenspiele fördern aktives Mitdenken, Beteiligung und unmittelbares Feedback. Sie schaffen erfahrungsbasierte Lernräume, in denen neues Verhalten nicht nur verstanden, sondern auch erlebt und reflektiert wird.

Durch gemeinsame Aufgaben und Rückmeldungen entsteht ein vertieftes Verständnis für Führungsaufgaben. Simulationen – etwa von Konfliktgesprächen oder Entscheidungsprozessen – ermöglichen realitätsnahe Übungsszenarien, die Problemlösungsfähigkeit, Selbstreflexion und Teamverhalten stärken.

Wenn Teilnehmende eigene Erfahrungen einbringen, steigt nicht nur die Relevanz der Inhalte, sondern auch die Nachhaltigkeit des Lernens. Studien zeigen: Interaktive Formate aktivieren emotionale und kognitive Prozesse stärker als klassische Vermittlungsformate – mit spürbar höherer Motivation und langfristigerem Lernerfolg.

So entstehen lebendige Trainings, die nicht nur Wissen vermitteln, sondern echte Veränderung ermöglichen – wirkungsvoll, praxisnah und passgenau für moderne Führungsanforderungen.

Was hat die Digitalisierung in Bezug auf das Führungskräftetraining verändert?

Digitale Lernformate haben die Entwicklung von Führungskräften grundlegend verändert. Sie ermöglichen orts- und zeitunabhängiges Lernen – individuell, skalierbar und anschlussfähig an den Arbeitsalltag.

Hybride Konzepte verbinden Online-Lernen mit Präsenzformaten und schaffen so eine optimale Balance aus Flexibilität und persönlichem Austausch. Virtuelle Klassenzimmer, Video-Coachings und digitale Tools fördern Interaktion und Reflexion, auch im digitalen Raum.

Learning-Analytics unterstützen die gezielte Steuerung individueller Lernpfade und machen Fortschritte sichtbar. Digitale Lernökosysteme schaffen kontinuierlichen Zugang zu Inhalten und fördern eigenverantwortliches Lernen im Flow.

Wichtig bleibt: Technologie ersetzt nicht den zwischenmenschlichen Kontakt. Entscheidend ist die didaktische Qualität … also wie Inhalte strukturiert, angewendet und reflektiert werden. Nur so entsteht ein digitales Lernumfeld, das Führung stärkt, Innovation unterstützt und nachhaltige Entwicklung ermöglicht.

Nach wie vor: Feedback und Reflexion als wichtige Lerninstrumente

Reflexion und Feedback sind essenziell für eine wirksame Führungskräfteentwicklung. Sie fördern Selbsterkenntnis, schaffen Orientierung und unterstützen den Transfer in den Arbeitsalltag.

Professionelles Feedback – etwa durch Peer-Coaching, kollegiale Beratung oder strukturierte Rückmeldeschleifen – macht Stärken sichtbar und zeigt Entwicklungspotenziale auf. Reflexionsphasen ermöglichen es, Erfahrungen gezielt zu analysieren und in Handlungsstrategien zu überführen.

Die Verknüpfung von Theorie und Praxis wird gestärkt, nachhaltiges Lernen gefördert. Modelle wie der Lernzyklus nach Kolb veranschaulichen, wie regelmäßige Reflexion Lernprozesse vertieft und den Kompetenzaufbau unterstützt. Besonders wirkungsvoll sind Lernformate, die Feedback nicht als Bewertung, sondern als Entwicklungschance begreifen. Entscheidend ist eine offene Lernkultur, in der Fragen erlaubt und Fehler Teil des Prozesses sind.

So entstehen Führungspersönlichkeiten, die sich selbst und andere wirksam weiterentwickeln können.

Auch wichtig: Die Teamdynamik und gruppenbezogene Lernprozesse

Lernprozesse in Gruppen fördern wichtige soziale Kompetenzen und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit. In Führungstrainings spielt die Dynamik innerhalb von Teams eine zentrale Rolle, da Führung stets im Zusammenspiel mit anderen erfolgt.

Gemeinsame Übungen, Projektarbeiten und kollektive Reflexionen schaffen ein Umfeld, in dem Vertrauen wächst und offener Austausch möglich ist. Durch das gemeinsame Lösen von Problemen entstehen neue Perspektiven und kreative Lösungsansätze.

Gruppenlernen macht Lernprozesse sichtbar und unterstützt gegenseitige Hilfe. Studien zeigen, dass das gemeinsame Lernen Motivation und Behaltensleistung deutlich verbessert. Modelle wie das Phasenmodell der Gruppenentwicklung – Forming, Storming, Norming, Performing – veranschaulichen, wie sich Gruppen im Lernprozess entwickeln und welchen Einfluss das auf den Lernerfolg hat.

Eine teamorientierte Didaktik verbindet den Wissensaufbau mit sozialem Lernen und stärkt so nachhaltig Führungsfähigkeiten und den Erfolg von Führungsteams.

Kulturelle und emotionale Faktoren: Welche Rolle spielen sie im Lernprozess?

Kulturelle und emotionale Aspekte beeinflussen maßgeblich, wie Führungskräfte lernen und handeln.

- Unterschiedliche Werte, Kommunikationsstile und Erwartungen formen Lernprozesse und erfordern eine bewusste Berücksichtigung kultureller Unterschiede, besonders in internationalen Trainings.

- Gleichzeitig spielt emotionale Intelligenz eine zentrale Rolle. Sie umfasst die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle zu erkennen und zu steuern, fördert Empathie, Selbstwahrnehmung und den Aufbau vertrauensvoller Beziehungen.

- Didaktische Konzepte, die emotionale Faktoren integrieren, ermöglichen intensivere Lernerfahrungen. Studien belegen, dass emotionale Aktivierung die Gedächtnisleistung und Motivation steigert, da sie wichtige neuronale Netzwerke aktiviert.

- Lernumgebungen, die Vertrauen, Offenheit und kulturelle Sensibilität fördern, also den bewussten Umgang mit verschiedenen Normen und Kommunikationsweisen, unterstützen die Entwicklung von Führungskompetenzen besonders effektiv.

So entsteht ein ganzheitliches Lernen, das kulturelle und emotionale Grenzen überwindet.

Wie wird sich das moderne Führungskräftetraining in Zukunft weiterentwickeln?

Die Führungskräftebildung der Zukunft wird geprägt von Personalisierung, technologischen Innovationen und einem Fokus auf Nachhaltigkeit. Adaptive Lernsysteme, künstliche Intelligenz und datenbasierte Analysen ermöglichen individuell zugeschnittene Lernwege und fördern kontinuierliches Lernen.

Gleichzeitig gewinnt sinnorientierte Unternehmensführung zunehmend an Bedeutung. Trainings zielen nicht nur auf den Kompetenzaufbau, sondern auch auf die Vermittlung von Werten ab.

Spielerische Elemente wie Gamification und virtuelle Realität erweitern die didaktischen Möglichkeiten und schaffen neue Lernerfahrungen. Kooperationen zwischen Wissenschaft und Praxis fördern innovative Forschungsansätze und Pilotprojekte.

Zukunftsorientierte Führungstrainings verbinden digitale Innovationen mit der persönlichen Entwicklung der Lernenden. Dieser Wandel erfordert eine flexible Didaktik, die Lernen als lebenslangen Prozess begreift. So bleibt die Führungsausbildung ein wesentlicher Erfolgsfaktor moderner Organisationen und Ausdruck einer lebendigen, lernenden Unternehmenskultur.

Abschließendes: Darum ist es so wichtig, das Thema „Führungskräftetraining“ immer wieder anzugehen

Führungskräftetraining ist ein unverzichtbarer Bestandteil erfolgreicher Organisationsentwicklung. Die Anforderungen an Führungskräfte verändern sich stetig – durch technologische Innovationen, globale Vernetzung und neue Werteorientierungen. Um den komplexen Herausforderungen gerecht zu werden, braucht es kontinuierliche Weiterbildung, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch praktische Kompetenzen fördert. Nur so können Führungskräfte flexibel und wirksam agieren.

Zudem sorgt regelmäßiges Training dafür, dass Führungskräfte ihre eigene Rolle reflektieren, ihre sozialen Fähigkeiten stärken und sich auf wechselnde Teams und Märkte einstellen. Führung ist immer auch Beziehungsarbeit, die eine kontinuierliche Entwicklung verlangt. Wer diesen Prozess vernachlässigt, riskiert nicht nur den Erfolg der Organisation, sondern auch die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeitenden.

Deshalb ist es entscheidend, das Thema Führungskräftetraining immer wieder aufzugreifen und den Lernprozess als festen Bestandteil der Unternehmenskultur zu verankern.

Sportive Learnings für dein Business

3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen – das ist die zu bewältigende Distanz beim legendären IRONMAN-Triathlon. Slatco Sterzenbach hat diesen Wettkampf 17 Mal absolviert und zeigt, was Höchstleistung im Sport und Erfolg im Business gemeinsam haben.

Siebzehnmal an die eigenen Grenzen gehen, 17 Mal durch Höhen und Tiefen kämpfen, 17 Mal über die Ziellinie kommen – doch die wichtigste Erkenntnis aus diesen Wettkämpfen hat nichts mit Sport zu tun. Es geht um weit mehr als körperliche Ausdauer: Es geht um mentale Stärke, strategische Planung und die Fähigkeit, mit Rückschlägen umzugehen. Diese Prinzipien sind universell und lassen sich auf nahezu alle Lebensbereiche übertragen – insbesondere auf Unternehmertum und persönliche Entwicklung.

Die wahre Herausforderung beginnt lange vor dem Wettkampftag

Viele bewundern Athlet*innen für ihre Leistung am Wettkampftag. Doch die wahre Herausforderung beginnt nicht erst an diesem Tag, sondern in den Jahren und Jahrzehnten davor. Es sind die unzähligen Stunden des Trainings, die Überwindung von Müdigkeit und der Verzicht auf Bequemlichkeit, die letztlich über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Viele fragen mich: Wie schafft man es, einen IRONMANTriathlon oder gar 17 solcher Wettkämpfe zu absolvieren? Die eigentlich spannende Frage lautet aber: Wie hält man 25 Jahre Leistungssport durch? Wie schafft man es, fast jeden Tag mehrere Stunden zu trainieren – auch wenn das Wetter schlecht ist, der Körper müde oder das Leben gerade andere Herausforderungen bereithält? Wie kann man täglich Höchstleistung erbringen, auch wenn niemand zuschaut?

Genau hier liegt die essenzielle Verbindung zum Unternehmertum.

Unternehmer*innen und Extremsportler*innen brauchen eine starke Vision

Jeder große Erfolg beginnt mit einer klaren Vision. Als ich damals mit dem Triathlon begann, war mein Ziel eindeutig: Ich wollte zur Weltmeisterschaft nach Hawaii. Diese Vision hat mich durch die Jahre getragen, mich motiviert, wenn es schwierig wurde, und mir geholfen, dranzubleiben.

Genauso braucht ein(e) Unternehmer*in eine klare Vorstellung davon, wo er/sie in drei, fünf oder zehn Jahren stehen will. Ohne diese langfristige Perspektive wird es schwer, schwierige Phasen zu überstehen und durchzuhalten, wenn Rückschläge kommen. Wer nicht weiß, warum er/sie morgens aufsteht und worauf er/sie hinarbeitet, verliert schnell den Antrieb. Eine starke Vision ist der Kompass, der durch stürmische Zeiten leitet.

Klare Ziele und messbare Fortschritte sind entscheidend

Visionen sind wichtig, doch ohne klare Ziele bleiben sie nur Träume. Als Leistungssportler wusste ich jeden Tag genau, was ich trainieren musste, welche Herzfrequenz, welche Wattzahl oder welche Kilometerleistung zu erreichen war. Ich habe alles getrackt – Ernährung, Trainingseinheiten, Erholungsphasen.

Im Business ist es genauso: Ohne messbare KPIs kann kein Unternehmen langfristig wachsen. Tägliche, wöchentliche und monatliche Ziele sind essenziell, um Fortschritte zu erkennen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Eine große Vision allein reicht nicht – es braucht auch eine Strategie, präzise Meilensteine und das konsequente Überprüfen der Zwischenergebnisse.

Wachstum entsteht durch Herausforderungen und bewusstes Scheitern

Jede Trainingseinheit bedeutet in gewisser Weise ein Scheitern. Beim Krafttraining gehen wir ans Muskelversagen, beim Ausdauertraining erleben wir Momente der totalen Erschöpfung. Doch genau in diesen Phasen wächst der Körper – und genauso wächst auch ein Unternehmen oder eine Persönlichkeit durch Herausforderungen.

Viele scheuen sich davor, Fehler zu machen oder Rückschläge zu erleben. Doch in Wahrheit sind diese Momente essenziell für den Fortschritt. Ein(e) erfolgreiche(r) Unternehmer*in lernt, Fehler als wertvolle Lektionen zu sehen. Die größte Herausforderung besteht darin, sich immer wieder aus der Komfortzone herauszubewegen – egal ob als Sportler*in oder Unternehmer*in.

Ein weiteres Prinzip aus dem Leistungssport: Es ist nicht erfolgreich, wer am meisten Talent hat, sondern wer über Jahre hinweg konstant dranbleibt. Denn eines muss man wissen: Konstanz schlägt Talent. Viele Menschen überschätzen, was sie an einem Tag erreichen können, aber unterschätzen, was sie in einem Jahr oder Jahrzehnt schaffen können.

Wenn du dich jeden Tag nur um ein Prozent verbesserst, wirst du in einem Jahr eine völlig neue Ausgangssituation haben.

Der richtige Rhythmus: Balance zwischen Anspannung und Entspannung

Häufig wird Erfolg mit einem Marathon verglichen. Doch in Wahrheit ist das Leben kein gleichmäßiger Dauerlauf, sondern eine Abfolge von intensiven Phasen und bewussten Erholungsmomenten. Im Sport ist die Superkompensation – der Wechsel zwischen Belastung und Erholung – entscheidend für langfristige Leistungssteigerung.

Dasselbe gilt im Unternehmertum: Wer dauerhaft auf Höchstleistung fährt, ohne Pausen einzuplanen, riskiert langfristig einen Einbruch. Erfolgreiche Unternehmer*innen wissen, wann es Zeit ist, sich zu fordern – und wann es wichtig ist, sich zurückzulehnen, Energie zu tanken und mit neuer Kraft weiterzumachen. Methoden wie die Pomodoro-Technik (eine Zeitmanagement-Methode des Italieners Francesco Cirillo) helfen dabei, fokussierte Arbeit mit bewussten Pausen zu kombinieren.

Fehler sind keine Hindernisse – sie sind der Weg

Viele Menschen haben Angst vor Fehlern. Doch wer sich weiterentwickeln will, muss Fehler nicht nur akzeptieren, sondern aktiv annehmen. Ich sehe Fehler als Indikatoren für Wachstum. Jeder Fehltritt, jede Herausforderung bringt mich weiter – im Sport genauso wie im Business.

Unternehmer*innen, die Angst vor Problemen haben, bleiben stehen. Doch wer versteht, dass Herausforderungen zum Prozess dazugehören, kann sie sogar willkommen heißen. Es geht nicht darum, Probleme zu vermeiden, sondern sie als Chancen zu nutzen, um sich weiterzuentwickeln.

Erfolg beginnt im Kopf – glaube an dich selbst

Einer der größten Erfolgsfaktoren ist die mentale Haltung. Unsere Glaubenssätze bestimmen, was wir für möglich halten – und was nicht. Wer sich selbst kleinredet, wird niemals seine vollen Potenziale ausschöpfen. Wer jedoch an sich glaubt und seine inneren Blockaden überwindet, kann unglaubliche Erfolge erzielen.

Als ich meinen ersten IRONMAN startete, hatte ich keinen Beweis, dass ich jemals 17 Finishes erreichen würde. Aber ich hatte den Glauben daran. Genauso ist es im Unternehmertum: Nur wer daran glaubt, sein Unternehmen groß zu machen, wird auch Wege finden, um genau das zu erreichen.

Erfolg ist eine bewusste Entscheidung

Letztendlich ist Erfolg kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung. Die Frage ist nicht, ob du erfolgreich sein kannst, sondern ob du bereit bist, den Preis dafür zu zahlen – mit Disziplin, Durchhaltevermögen und der Fähigkeit, immer wieder aufzustehen.

Wer bereit ist, langfristig zu investieren, sich immer wieder aus der Komfortzone zu bewegen, an seine Vision zu glauben und Rückschläge als Teil des Weges zu akzeptieren, wird außergewöhnliche Erfolge erzielen. Denn am Ende sind es nicht die äußeren Umstände, die über Erfolg entscheiden, sondern die innere Einstellung und die täglichen Handlungen, die wir wählen.

Der Autor Slatco Sterzenbach ist Experte für mentale und physische Peak Performance für Unternehmer*innen sowie Buchautor von: „Iron Mind – Die 55 geheimen Gesetze der Peak Performance“, https://go.iron-mind.de

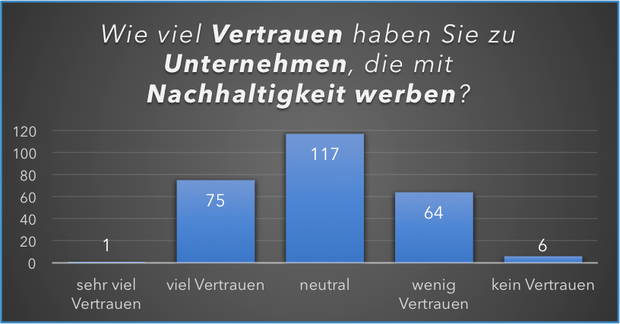

Neue Narrative gesucht

Warum es sich für Start-ups auszahlt, Unternehmensbotschaften in einen wertstiftenden Kontext zu setzen – insbesondere in medial übererregten Zeiten.

In Zeiten multipler Krisen, geopolitischer Turbulenzen und wirtschaftlicher Unsicherheiten verwundert es wenig, dass bisherige Gewissheiten infrage gestellt werden. Selbstverständliche Narrative und Regelwerke, die uns als Gesellschaft verbinden, drohen auseinanderzubrechen. Kohärente Zukunftsbilder, basierend auf einem dem Menschen dienenden Fortschritt, scheinen sich partiell in Sehnsüchte nach der Vergangenheit aufzulösen.

Im zunehmend komplexen, polarisierten, politisierten und moralisierten öffentlich-medialen Raum eröffnen sich für Start-ups bzw. deren Gründer*innen interessante Möglichkeiten, ein auf die Unternehmensziele einzahlendes Narrativ aufzubauen. Eines, das zugleich Zuversicht in gesellschaftliche Narrative einwebt. Voraussetzung hierfür ist die Bereitschaft, über den Tellerrand hinaus in größeren Zusammenhängen vernetzt zu denken und zu kommunizieren.

Den altlastenfreien Innovationsweitblick nutzen

Start-ups sind auf Medienarbeit und Öffentlichkeitswirkung angewiesen, sei es für die Erklärung einer neuen Technologie, die Bekanntmachung der eigenen Marke, Produkte oder Dienstleistungen, die Gewinnung neuer Mitarbeitenden oder auch Investor*innen, die eine Finanzierungsrunde ermöglichen.

Sie sind per definitionem Unternehmen, die sich durch eine neue, innovative Geschäftsidee und hohes Wachstumspotenzial auszeichnen. Nicht wenige von ihnen wirken disruptiv auf traditionelle Geschäftsmodelle ein. Und sie befinden sich in Gründung, sind im Neu-Erfinden, mit Blick nach vorne, mit einer Vision, frei von in der Vergangenheit eingegangenen und heute einschränkenden Verbindlichkeiten sowie frei von zukunftserschwerenden internen Strukturen. Ganz anders als zahlreiche Großkonzerne, die sich in Krisen- oder unsicheren Zeiten nicht selten mit hohem Zeit-, Geld- und Erklärungsaufwand um den Abbau (von Mitarbeitenden, Strukturen etc.) und nicht um zukunftsgestaltenden Aufbau kümmern dürfen.

Start-ups beschäftigen sich tagein, tagaus mit Zukunft. Es geht um Wachstum, das Erreichen der nächsten Unternehmensphase, der nächsten Finanzierungsrunde bzw. der nächsten zu finanzierenden Wachstumsphase – immer mit dem Ziel, die Unternehmensvision wirklicher werden zu lassen. Sie sind daher prädestiniert, in Zeiten des „krassen Wandels“ neue Narrative, neue Zukunftserzählungen, gesellschaftlich positiv wirkend mitzuschreiben.

Häufig sind Start-ups im Internet- oder Technologiebereich tätig, einem Sektor, der auf die derzeitige sogenannte Zeitenwende sehr beschleunigend einwirkt. Ihr altlastenfreier Innovationsweitblick ermöglicht es ihnen, mit ihrer Expertise sinn- und wertstiftend für ihr Unternehmen in den öffentlichen Diskurs einzusteigen und dadurch auch gesellschaftlich lösungsorientiert sowie sinn- und wertvoll zu kommunizieren – wenn sie denn strategisch vorgehen bzw. die Möglichkeiten, die Kommunikation insbesondere im jetzigen Zeitfenster bietet, intelligent nutzen.

Die Möglichkeiten intelligent umsetzen

Kommunikation sollte von Beginn an so angelegt sein, dass sie kontinuierlich und besonnen als integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, des Businessplans, die Unternehmenszielsetzung zu unterstützen vermag und nicht für ein kurzzeitig zwar helles, aber letztlich inszeniertes, geld- und zeitverbrennendes Strohfeuer missbraucht wird.

Kommunikationsarbeit kann heute in Teilen effizient mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) erledigt werden. Erkennbar ist inzwischen jedoch, dass mit der Automatisierung der Kommunikationswerkbank bzw. der Erledigung der handwerklichen Aufgaben durch KI vieles, das der strategischen Differenzierung, Positionierung, Abgrenzung zum Mitbewerb im öffentlich medialen Raum und somit dem Wettbewerbsvorteil dient, vernachlässigt wird. Denn KI ist zur Lösung dieser strategischen Aufgabe, diesem vernetzten Denken sowie der Kontextualisierung nicht in der Lage. Gründer*innen sollten aber auf diese strategische Möglichkeit des intelligent vernetzten Kommunizierens nicht verzichten und sich gerade im Hinblick auf das Narrativ sehr bewusst mit dem medialen „In-Kontext-Setzen“ der eigenen Unternehmensbotschaften beschäftigen.

Die Einordnung von Unternehmensbotschaften in einen größeren medialen und gesellschaftlichen Kontext ist nicht zu unterschätzen. Innovative Ideen und Botschaften genialer Gründer*innen können im individuell gewählten Kontext mit Impulsen der Märkte, aber auch gesellschaftlichen Entwicklungen und eventuell regulatorischen Anforderungen medial verbunden werden. In der jetzigen Zeitenwende, die neue gesellschaftliche Narrative erst noch finden muss, ist das eine spannende Perspektive für Start-ups im Hinblick auf ihr zu hebelndes Entwicklungspotenzial.

Es ist immens hilfreich, sich in einer sehr frühen Entwicklungsphase zu überlegen, in welchem inhaltlichen Kontext das eigene Start-up mit seinen Produkten, Dienstleistungen, Anliegen und seinem Know-how sichtbar werden möchte. Weitere wertvolle Fragestellungen sind beispielsweise: Welcher Kontext macht potenzielle Kund*innen neugierig und unterstützt bei der Wertschaffung? Welche Medienkanäle und -formate können dabei helfen? Wie lässt sich das Risiko minimieren, einem intransparenten Kontext ausgeliefert zu sein, der im schlimmsten Fall dem Unternehmen oder schlichtweg der Reputation schadet?

Was gilt es zu beachten, was zu vermeiden?

Es birgt Risiken, sich bei der Medienauswahl zum Beispiel nur auf einen einzigen trendigen Social-Media-Kanal zu fokussieren. Aufgrund der aktuellen Algorithmus-Politik der digitalen Plattformbetreibenden ist es für die Nutzer*innen von Social-Media-Kanälen weder vorhersehbar noch transparent, geschweige denn planbar, wem in welchem Kontext die eigenen Botschaften zugespielt werden. Es ist der Algorithmus, der Zielgruppe und Kontext bestimmt.

Wichtig ist daher, in größtmöglicher Unabhängigkeit von einzelnen Social-Media-Kanälen zu kommunizieren, auch aufgrund der in mancher Hinsicht verwirrenden Verschiebungen bei Regularien, beim Common Sense im Tech getriebenen medialen Raum sowie bei den Geschäftspraktiken der Tech-Konzerne. Fokussiert sich ein Start-up zu stark auf einen einzelnen dieser Kanäle, kann es zudem ohne eigenes Verschulden in eine missliche Lage geraten, wenn beispielsweise die Plattform einen Reputationsschaden erleidet oder nicht mehr en vogue ist – wofür es reale Beispiele gibt.

Social-Media-Kanäle unreflektiert ganz zu meiden, wäre (Stand heute) ein falsch gezogener Schluss; es gilt vielmehr, die für das eigene Anliegen geeigneten Plattformen – so weit sie sich wirklich eignen – zu durchschauen, um sie klug neben anderen, auch klassischen Medien im wohl durchdachten Medienmix zu nutzen.

Aktuelle Entwicklungen in der Social-Media-Welt zeigen, dass der Glaube naiv ist, auf den digitalen Plattformen der großen Tech-Giganten einen erkenntnisgewinnenden Diskurs mitgestalten zu können, der auf Inhalten sowie sich gegenseitig beziehenden Argumenten basiert und das eigene Narrativ losgelöst von den Interessen der Plattformanbietenden aufbaut. Dabei verkannt werden die mit dem Geschäftsmodell der Tech-Konzerne verbundene Architektur sowie die dahinterstehende Monetarisierung und Marktlogik. Die Art und Weise, in der sich deren Algorithmen auf die Verbreitung eingespielter Botschaften, Kommentare und Bewertungen auswirkt, bedient primär das Anliegen der Tech-Konzerne, verwertbare Daten für das eigene Geschäftsmodell zu generieren, und zahlt bestenfalls eingeschränkt auf die Kommunikationsstrategie der Nutzer*innen ein.

Fazit

Professionelle Unternehmenskommunikation in den heutigen einerseits Paradigmen verändernden und andererseits medial übererregten Zeiten heißt für Start-ups vor allem, klare Botschaften, die eine stringente Unternehmensentwicklung bzw. -vision vermitteln, in einen für das Unternehmen transparenten sowie inhaltlich relevanten medialen Kontext zu setzen. Selbstbestimmt und Stakeholder-orientiert, jedoch nicht Algorithmus geleitet, lassen sich so unternehmerische Handlungsspielräume kommunikativ kreieren und vergrößern – eine große Chance in der nach neuen Narrativen suchenden Zeitenwende.

Die Autorin Christiane L. Döhler ist Inhaberin von DOEHLER Communications in München und verfügt über langjährige Erfahrung sowohl in der Private-Equity-/Venture-Capital-Branche als auch in der Beratung zu Strategie, Positionierung und Kommunikation.

Schneller und innovativer denken – digitaler handeln

Hotspot Südostasien: Warum sich Gründer*innen und Start-ups im Handel stärker am südostasiatischen E-Commerce-Markt orientieren sollten.

Der E-Commerce befindet sich in einem rasanten Wandel – und nirgendwo wächst er derzeit so stark wie in Süd- und Nordasien. Dazu zählen dynamische Märkte wie Südkorea, Taiwan, Japan sowie die boomenden Wirtschaftsräume Südostasiens, darunter die Philippinen, Malaysia, Indonesien, Vietnam und Thailand. Während deutsche Start-ups oft noch auf klassische Handelsstrukturen setzen, hat sich diese Region zu einem globalen Wachstumsmotor entwickelt, in dem digitale und physische Vertriebskanäle nahtlos miteinander verschmelzen.

Für hiesige Gründer*innen und Start-ups eröffnet das enorme Chancen: Wer sich von den innovativen Geschäftsmodellen dieser Märkte inspirieren lässt, wird nicht nur im Wettbewerb besser mithalten, sondern kann selbst neue Maßstäbe setzen.

Ein Blick ins Innovationslabor

Südostasien steht exemplarisch für eine Region, in der besonders im Bereich Commerce Fortschritt und Anpassungsfähigkeit Hand in Hand gehen. Von Livestream-Commerce über die Integration von Finanzlösungen bis hin zur Nutzung von Super-Apps als Zahlungsmittel – die Region zeigt, wie Handel im digitalen Zeitalter neu gedacht werden kann. Plattformen wie Shopee und Lazada setzen auf hochpersonalisierte Kund*innenerlebnisse und nutzen dabei künstliche Intelligenz (KI) und Big Data, um Echtzeit-Lösungen zu bieten.

Das wirtschaftliche Potenzial der Region ist beeindruckend: Laut einer Analyse von Statista wird der Umsatz im E-Commerce-Markt Südostasiens im Jahr 2024 auf etwa 108 Milliarden Euro geschätzt. Bis 2029 soll der Markt mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10,42 Prozent auf ein Volumen von rund 179,1 Milliarden Euro anwachsen. Diese Zahlen verdeutlichen nicht nur das enorme Wachstum, sondern auch die Innovationskraft der Region. Die Philippinen und Vietnam gehören zu den Ländern mit den höchsten Online-Nutzungsraten der Welt.

Wichtige Trends aus Südostasien

Deutsche Gründer*innen können von diesem Pioniergeist lernen und ihre eigenen Ansätze radikal hinterfragen. Welche Trends entstehen in Südostasien, die auch hierzulande das Potenzial haben, traditionelle Ansätze zu transformieren?

Mobile First: Die Zukunft ist mobil

Einer der markantesten Pfeiler der südostasiatischen Märkte ist der konsequente Fokus auf mobile Technologien. Smartphones sind dort nicht nur Kommunikationsmittel, sondern zentrale Plattformen für Handel, Unterhaltung und Banking. Laut einer Studie von Meta und Bain tätigen Konsument*innen bereits einen Großteil der Online-Käufe über mobile Endgeräte. In Südostasien sind Apps wie TikTok Shop, auf denen Verkauf, Unterhaltung und soziale Interaktion miteinander verschmelzen, schon fest etabliert.

Hierzulande wird Social Media bislang primär als Marketingkanal genutzt – ein Ansatz, der überdacht werden sollte. Gründer*innen müssen digitale Strategien entwickeln, die soziale Plattformen als integrale Vertriebskanäle nutzen. Dies erfordert nicht nur technologische Anpassungen, sondern auch ein tiefes Verständnis dafür, wie sich Konsumverhalten im digitalen Raum entwickelt.

Super-Apps: Die Macht der Integration

Ein weiterer Trend in Südostasien sind Super-Apps wie Zalo, Grab und Gojek. Diese vereinen eine Vielzahl von Dienstleistungen – von Essenslieferungen über Mobilität bis hin zu Finanzdienstleistungen – in einer einzigen Plattform. Der Vorteil: Nutzer*innen bleiben länger innerhalb des Ökosystems, was die Kund*innenbindung stärkt und zusätzliche Einnahmequellen erschließt.

In Deutschland und Europa gibt es noch keine Super-App auf dem Markt, auch wenn viele FinTechs wie Revolut, Vivid oder Klarna daran arbeiten. Mit den Vorbildern aus Südostasien sollten sich deutsche Start-ups häufiger die Frage stellen: Wie lassen sich verschiedene Angebote sinnvoll miteinander verknüpfen?

Statt einzelne Produkte oder Dienstleistungen isoliert anzubieten, sollten sie umfassende Lösungen schaffen, die den Alltag der Kund*innen effizienter gestalten. Dieser Ansatz erfordert zwar oftmals eine strategische Neuausrichtung, bietet jedoch erhebliches Potenzial für Wachstum und Differenzierung.

Künstliche Intelligenz: Mehr als nur ein Buzzword

Auch wenn KI mittlerweile im deutschen Handel angekommen ist, verläuft die Umsetzung noch schleppend. Oftmals fehlt das Know-how, was mit KI überhaupt alles möglich ist und wie sie sich in die vorhandenen Prozesse integrieren lässt. Der südostasiatische Handel ist da schon einige Schritte voraus: Zum Beispiel nutzen Plattformen wie Shopee maschinelles Lernen, um Kaufentscheidungen in Echtzeit zu analysieren und personalisierte Empfehlungen auszusprechen. Dies verbessert nicht nur das Nutzer*innenerlebnis, sondern steigert auch die Conversion Rate und reduziert Retouren.

Für Gründer*innen ist dies ein klarer Appell, KI nicht nur als Werkzeug zur Effizienzsteigerung zu betrachten, sondern als Herzstück ihrer Geschäftsmodelle zu integrieren. Von der Logistik bis hin zur Kund*innenansprache bietet KI die Möglichkeit, Prozesse zu optimieren und gleichzeitig die Kund*innenzufriedenheit zu erhöhen. Da lohnt sich der Blick über den nationalen Tellerrand, um einfacher und vor allem schneller in die tatsächliche Nutzung zu kommen.

Online und Offline: Die Grenzen verschwimmen

Ein zentraler Erfolgsfaktor im südostasiatischen Handel ist die Fähigkeit, Online- und Offline-Kanäle auf kreative und einzigartige Weise miteinander zu verbinden. Besonders herausragend ist das Livestream-Shopping auf Plattformen wie Shopee oder Lazada, bei dem Produkte in Echtzeit vorgestellt und Kund*innen durch exklusive Angebote und Interaktion mit den Verkäufer*innen zum Kauf angeregt werden. Diese Kombination aus Unterhaltung und direkter Kaufmöglichkeit ist weit mehr als ein Trend – sie hat sich als fester Bestandteil des Shopping-Erlebnisses in der Region etabliert.

Auch innovative Ansätze im stationären Handel stechen hervor. So setzen Einzelhändler*innen in Städten wie Bangkok oder Jakarta auf Technologien wie interaktive QR-Codes, die detaillierte Produktinformationen, Bewertungen und Videos direkt auf das Smartphone der Kund*innen bringen.

Für Start-ups bietet die Verbindung von digitalem und physischem Handel somit immense Chancen, insbesondere durch den Einsatz technologiegetriebener Lösungen. Entscheidend ist, dass Unternehmen ein durchgängiges, kanalübergreifendes Erlebnis schaffen, das Kund*innenbedürfnisse und Bequemlichkeit in den Mittelpunkt stellt – sei es online, vor Ort oder mithilfe hybrider Modelle.

Fazit: Lernen von den Besten

Südostasien zeigt eindrucksvoll, wie Innovation und Anpassungsfähigkeit den E-Commerce der Zukunft gestalten. Deutsche Gründer*innen und Start-ups haben die Chance, von diesen Modellen zu profitieren, indem sie mutig neue Wege gehen und traditionelle Ansätze hinterfragen. Sei es durch Mobile-first-Strategien, die Integration von KI oder die Schaffung ganzheitlicher Ökosysteme – der Blick über den Tellerrand lohnt sich.

Der Autor Alexander Friedhoff ist Gründer und CEO von etaily, einer 2020 gegründeten Plattform, die internationale Marken mit Konsument*innen in Südostasien durch Markenmanagement, digitales Marketing und Vertrieb verbindet.

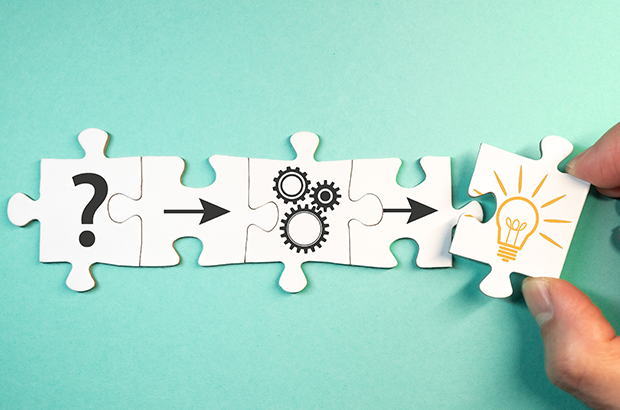

Die Kunst der Ideenfindung: Wie Gründer*innen Kreativität entfachen können

Wie Gründer*innen mit der richtigen Kombination aus Strategie, Umfeld und persönlichem Engagement den kreativen Prozess der Ideenfindung erfolgreich meistern können.

Für Gründer*innen und Start-ups ist die Fähigkeit, innovative Geschäftsideen zu entwickeln, entscheidend für den langfristigen Erfolg. Doch die Suche nach einer zündenden Idee erweist sich häufig als herausfordernd. Kreativität ist kein Zustand, den man einfach aktivieren kann. Stattdessen erfordert es eine Kombination aus Techniken, Inspirationen und einem geeigneten Umfeld, um die besten Ergebnisse zu erzielen. In diesem Artikel werfen wir einen Blick darauf, wie Gründer ihre kreative Energie freisetzen und effektiv nutzen können. Es gibt zahlreiche Strategien, um die persönliche Kreativität anzuregen und dabei auch langfristig ein inspirierendes Arbeitsumfeld zu schaffen.

Die richtigen Rahmenbedingungen für Kreativität schaffen

Der erste Schritt, um Kreativität zu fördern, besteht darin, das richtige Umfeld zu schaffen. Eine entspannte Atmosphäre und ausreichend Zeit sind Schlüsselfaktoren, um gedankliche Blockaden zu lösen. Offene Räume, inspirierende Designs oder bewusst eingeplante Pausen können dabei hilfreich sein, den Fokus zu schärfen und neue Perspektiven zu eröffnen. So können auch vermeintlich festgefahrene Situationen überwunden werden. Besonders die Gestaltung des Arbeitsumfeldes, sei es durch Pflanzen, angenehme Beleuchtung oder kreative Rückzugsorte, trägt dazu bei, das Wohlbefinden zu steigern und die Gedanken zu beflügeln.

Ein hilfreicher Ansatz ist zudem die Anwendung von Kreativitätstechniken. Ob Brainstorming, Mind-Mapping oder Design Thinking – der strukturierte Einsatz solcher Methoden kann den Weg zu innovativen Ideen ebnen. Diese Techniken fördern nicht nur den Ideenfluss, sondern helfen auch, bereits entwickelte Konzepte miteinander zu kombinieren und weiterzuentwickeln. Zusätzlich sollten Gründer*innen sich bewusst machen, dass es nicht nur um Masse geht, sondern die Qualität der Ideen ebenfalls entscheidend ist – dies lässt sich durch die richtige Priorisierung der Techniken verbessern. Es lohnt sich dabei, verschiedene Ansätze auszuprobieren, um den jeweils passendsten für das eigene Team oder die jeweilige Situation zu finden.

Darüber hinaus profitieren Gründer*innen von Netzwerken und Communities, um ihre Ideen auf die Probe zu stellen. Plattformen speziell für Gründer*innen bieten Raum, um sich über Herausforderungen und Lösungen auszutauschen. Kreative Impulse können oft auch aus der Interaktion mit anderen Gleichgesinnten erwachsen. Die richtige Balance zwischen ruhigem Nachdenken und aktivem Austausch ist entscheidend, um strategisch wertvolle Innovationen zu entwickeln. Ein gut gepflegtes Netzwerk kann zudem als wertvolle Ressource bei der Suche nach Experten oder Kooperationspartnern dienen. Besonders Mentoring-Programme oder Events, wie Start-up-Wettbewerbe, können dabei helfen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und gegenseitig voneinander zu lernen.

Strategien zur Inspiration: Der Blick über den Tellerrand

Inspiration ist ein wesentlicher Treiber für neue Geschäftsideen. Allerdings funktioniert sie nicht auf Knopfdruck. Eine interessante Möglichkeit, frischen Wind in den Denkprozess zu bringen, besteht beispielsweise im Einsatz einer speziellen Werbeagentur für Social Media, die kreative Werbelösungen liefert. Sie öffnen Türen zu innovativen Ansätzen, die für Gründer besonders wertvoll sein können – sei es bei der Markenbildung oder der Kundenansprache. Kreativität kann nämlich auch stark von Außenstehenden profitieren, die einen Blick auf die Ideen werfen und neue Aspekte einbringen.

Auch die Nutzung moderner Technologien wie einem effektiven Facebook Ads Tool kann neue Perspektiven eröffnen. Die Analyse von Nutzerverhalten und Trends liefert oft wertvolle Daten, die zur Entwicklung kreativer Ideen beitragen. Moderne Tools und Plattformen erleichtern es Gründern, relevante Zielgruppen zu identifizieren, die individuelle Bedürfnisse und Wünsche haben, auf die sich eine Geschäftsidee stützen kann. Besonders datenbasierte Ansätze können helfen, Ideen stärker an den realen Bedürfnissen der Zielgruppe auszurichten und so langfristigen Erfolg zu sichern. Dabei profitieren Gründer*innen nicht nur von Effizienz, sondern auch von frischen Daten, die regelmäßig aktualisiert werden können, um Anpassungen vorzunehmen.

Ein weiterer Schlüssel zur Inspiration liegt in der Analyse bestehender Branchen. Das Studium alternativer Geschäftsfelder, aktueller Innovationen und sogar historischer Erfolge anderer Startups kann frische Denkanstöße bieten. Auch hier hilft ein analytischer Blick, um etwa Nischen zu entdecken oder bestehende Lösungen mit neuer Raffinesse weiterzuentwickeln. Wer offen für neue Impulse ist, profitiert oft entscheidend bei der Ideenfindung und kann unter Umständen völlig neue Märkte erschließen. Dazu gehört auch das bewusste Hinterfragen von bestehenden Prozessen, um neue Ansätze zu testen. Ein wenig Mut zur Veränderung sowie kontinuierliches Experimentieren sind hierbei genauso wichtig wie analytische Fähigkeiten, die helfen, Risiken zu minimieren.

Last but not least: die Praxis der Innovation. Besonders in Bereichen wie dem Innovationsmanagement finden sich zahlreiche Anregungen, wie kreative Herangehensweisen systematisch entwickelt und optimiert werden können. Kreativität und Innovation sind entscheidende Pfeiler, um sich langfristig von Konkurrenz abzuheben. Besonders im Innovationsmanagement gibt es viele Fallstudien und Best Practices, die inspirierend wirken können.

Doch nicht nur über den eigenen Tellerrand zu blicken, sondern auch ungewöhnliche Verknüpfungen herzustellen, führt häufig zu bahnbrechenden Ergebnissen. Ein bekannter Ansatz hierbei ist das „Laterale Denken“, bei dem logische Lösungswege verlassen werden, um kreative Assoziationen zu fördern. Unternehmer*innen können durch diesen Perspektivwechsel neue Verbindungen entdecken und scheinbar unvereinbare Ideen miteinander verknüpfen. Besonders bei scheinbaren Sackgassen können solche Denkmethoden sehr wertvoll sein. Es lohnt sich, diese Methode auch in Teams zu integrieren, um unterschiedliche Perspektiven und Denkweisen zu kombinieren – oft entstehen auf diese Weise besonders innovative Ergebnisse.

Zuletzt sei erwähnt, wie wichtig es für Gründer*innen ist, sich beim Prozess der Ideenfindung Feedback von außen zu holen. Feedback von potenziellen Kund*innen oder die gezielte Diskussion der Ideen in Gründungsforen kann sowohl wertvolle Erkenntnisse liefern als auch ein Gefühl dafür geben, wo die größte Begeisterung liegt. Die Verwendung offener Plattformen, wie speziell für Geschäftsideen, ist hierbei ein guter Anfang. Weitere Anregungen und Beispiele finden sich bei verschiedenen Ideen, die bereits erfolgreich umgesetzt wurden. Auch der direkte Kontakt zu potenziellen Investor*innen, die möglicherweise andere Sichtweisen einbringen, kann ein entscheidender Faktor sein. Austausch mit solchen externen Partner*innen erweitert den Horizont und hilft oft, die eigenen Ideen weiter zu verfeinern.

Zusätzlich bieten sich gezielte Workshops oder Veranstaltungen an, insbesondere in den Gründungsphasen. Wer sich mit Gleichgesinnten austauscht, gemeinsam Probleme analysiert und erarbeitet, kann ebenfalls eine solide Basis finden. Die Wahl der passenden Ressourcen, ob Mentor*innen oder spezialisierte Plattformen für das Gründen, erweitert schließlich den Spielraum für Inspiration und wissensbasierte Entscheidungen. Mit der richtigen Kombination aus Strategie, Umfeld und persönlichem Engagement können Gründer*innen den Prozess der Ideenfindung erfolgreich meistern. Abschließend ist es wichtig, sich stets Raum für Reflexion und Weiterentwicklung zu geben, um langfristig erfolgreich zu sein.

7 Dinge, die Wachstums-Champions erfolgreicher machen als andere

Wer schneller wächst, signalisiert, dass er etwas besser kann als andere. Doch wie gelingt es manchen Unternehmen, dies regelmäßig, über Jahre hinweg, besser zu schaffen als andere aus der Branche? Was zeichnet diese Wachstums-Champions aus und worin sind sie exzellent? Wir haben 7 Faktoren herausgearbeitet. Diese können Sie als Gründer und Unternehmen in der Startphase nutzen, um ein schlagkräftiges Marktkonzept auf die Beine zu stellen und Ihre eigene Wachstumsstrategie zu entwickeln.

Das macht die Wachstums-Champions erfolgreicher als andere:

1. Stärken stärken und perfektionieren

Wachstums-Champions sind reflektiert. Sie wissen, welche Stärken ihnen dabei helfen, am Markt Erfolg zu haben, und versuchen, diese zu perfektionieren. Ob Tempo und Durchsetzungsvermögen, Innovationskraft, Qualität oder Beziehungsfähigkeit: Wachstums-Champions beherrschen jede dieser Eigenschaften nahezu perfekt und arbeiten regelmäßig daran, sich auch in Kleinigkeiten zu verbessern, sofern es in ihrem Marktumfeld von Bedeutung ist. Dabei kennen sie ihre Wettbewerber sie und unternehmen viel, um ihnen immer einen Schritt voraus zu sein.

2. Marktanteile hinzugewinnen

In einem Punkt sind sich die Wachstums-Champions einig: Sie wollen ständig Marktanteile hinzugewinnen. Dieses Ziel treibt sie an. Und sie wissen, dass dies nur mit klaren Kompetenzen sowie segmentierten und eindeutig definierten Märkten gelingt. Die Wachstums-Champions kennen ihren Markt, ihr „Spielfeld“, auf dem sie sich bewegen, genau.

3. Aktionsradius ausdehnen

Wachstums-Champions wissen, dass ihre Produkte und Leistungen sehr gut sind. Aus diesem Grund sehen sie die räumliche Ausdehnung als einen logischen Weg, um selbst zu wachsen und andererseits Mitbewerbern keine Freiräume zu überlassen, in denen sich diese entwickeln können. Sie sind sehr kundenorientiert und haben deshalb im Lauf der Zeit ihre ursprüngliche Problemlösung um eine Fülle an Leistungen und Komponenten erweitert.

4. Kommunikation mit Wachstums-Turbos

Wachstums-Champions führen ihr Unternehmen sehr behutsam als Marke. Sie haben eine klare Vorstellung davon, wie sie von Mitarbeitern, Kunden und externen Partnern gesehen werden wollen. Modische Trends sind ihnen fremd, sie setzen auf Langfristigkeit und Authentizität. Ein großer Teil der Wachstums-Champions nutzt das Instrument der Wachstums-Turbos als „Slogans“, die als Handlungsmaxime dienen, nach innen und außen umgesetzt werden und so dem authentischen Aufbau der Unternehmensmarke eine klare Richtung geben.

5. Unkonventionelle Wege zum Kunden

Die meisten Wachstums-Champions sind in ihrem Markt bekannt und pflegen sehr enge Kontakte zu ihren Stammkunden. Ein Teil der Wachstums-Champions wächst vor allem über seine Stammkunden, ein Teil durch die Gewinnung von Neukunden. In beiden Gruppen gibt es Wachstums-Champions, die dabei auch unkonventionelle Wege nutzen, sog. Guerilla-Wachstumswege. Dies sind Wege, auf denen sie mit Stammkunden noch besser ins Geschäft kommen oder mit Neukunden von Anfang an in einen engen Kontakt treten. Wachstums-Champions lassen nichts unversucht, um sich ständig weiterzuentwickeln.

6. Balance zwischen Vertrieb und Produkt

Wachstums-Champions kennen die Bedeutung einer ausgewogenen Situation in der Ressourcenverteilung zwischen Vertrieb und Produkt. Sie wissen, dass eine zu einseitige Produktorientierung zur Gefahr werden kann, wenn der Vertrieb vernachlässigt wird, und dass der Vertrieb andererseits ohne attraktive Problemlösungen einen schweren Stand hat. Im Streben um kontinuierliche Verbesserungen spielt diese Balance eine wichtige Rolle.

7. Hürden erkennen und meistern

Wachstums-Champions beschäftigen sich frühzeitig mit den Themen, die ihnen das Geschäft heute, morgen oder übermorgen erschweren könnten. Die Unternehmenslenker und ihre Teams sind es gewohnt, die Probleme in die Hand zu nehmen, die Initiative zu ergreifen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten diese Hürden zu meistern, bspw. mithilfe einer digitalen Beschaffungsstrategie.

Es ist auffällig, dass die ersten drei Erfolgsfaktoren bei allen Wachstums-Champions gleichermaßen vorhanden und ausgeprägt sind. Deshalb ist anzunehmen, dass in ihnen der Schlüssel zur Nachhaltigkeit im Wachstum der Unternehmen liegt.

Der Autor Christian Kalkbrenner ist Fachbuchautor, Berater, Speaker und Experte für Unternehmenswachstum, www.ub-kalkbrenner.de

Wie viel Wachstum verträgst du?

Worauf es grundlegend ankommt, wenn dein Ziel nicht nur ein schnelles, sondern ein gesundes, d.h. stabiles Unternehmenswachstum ist.

Ein jedes Unternehmen durchläuft ab dem Zeitpunkt der Gründung verschiedene Phasen. Gerade in den ersten Jahren kann neben allen üblicherweise auftretenden Spannungsfeldern einiges dafür getan werden, damit sich mittel- und langfristig ein gesundes Unternehmenswachstum einstellt.

Es gilt: Gesundes Wachstum geht immer von innen nach außen!

Die Wachstumswege

Als Wachstum bezeichnen wir alles, was mit einer Entwicklung zu tun hat. Ein Unternehmen kann sich dabei im gesunden Wachstum befinden, im Wachstum gehemmt sein, in krankes Wachstum abrutschen oder sich komplett vom Markt verabschieden. Dann heißt es „Game over“. Allein das Wissen, dass es grundsätzlich drei Wege für Wachstum gibt und einen Zustand, den es zu vermeiden gilt, sollte auf Gründer befreiend wirken. Jedes Unternehmen lässt sich einer dieser Wachstums-Kategorien zuordnen. Diese Standortbestimmung ist entscheidend, wenn sich ein Unternehmer mit der Frage befasst, was zu tun ist, um im gesunden Wachstum zu bleiben oder Wege dorthin zu finden.

Ein Start-up ist zumeist dadurch gekennzeichnet, dass es eine neue Idee für ein Produkt, eine Lösung oder einen Service gibt. Bis zu einer Größe von zehn bis 15 Mitarbeitern funktioniert die Gleichung „Wachstum = Mitarbeiter“. Umso mehr Menschen für das Unternehmen arbeiten, desto mehr Ideen- und Umsetzungspower entsteht. Sobald es allerdings größer wird oder nicht mehr alle Mitarbeiter an einem Standort sitzen, kommen neue Fragestellungen auf. Jetzt sind vor allem die inneren Wachstumsparameter von Bedeutung: Es braucht nun für einen reibungslosen Ablauf eine Organisation und für den Zusammenhalt eine gute Firmenkultur. Dabei reicht es nicht aus, dass Menschen in Unternehmen zusammenkommen, die sich lediglich auf der Arbeitsebene gut verstehen.

Stabil wird eine Organisation erst dann, wenn gemeinsame Werte und Motivationen ziel- und ergebnisgerichtet eingesetzt werden. Ansonsten wird das Team gehemmt oder stürzt sogar – nicht sofort, aber perspektivisch – in ein krankes Wachstum.

Ohne Wachstumsschmerzen geht’s nicht!

Gesund ist ein Unternehmen immer dann, wenn die äußeren Parameter wie etwa Umsatz, Erträge und Marktanteile stimmen und das Unternehmen im Inneren von einem innovationsfreudigen Team getragen wird, dessen Mitglieder sich in ihren Stärken ergänzen. In einem Start-up kommt es häufig zu der Situation, dass bei näherer Betrachtung alle inneren Parameter auf Grün stehen, nur fehlen die ersten Kunden, und damit die dringend benötigten Umsätze und Erträge. Jetzt kommt Druck auf – und dieser verändert Menschen. Bisher funktionsfähige Teams erleben, was es bedeutet, wenn Teammitglieder dem nicht gewachsen sind. Im Start-up arbeiten heißt für jeden, täglich „zu wachsen“, und als Unternehmen „er-wachsen“ zu werden, sich also aus einer Idee und einem kleinen Team zu einem funktionierenden und nachhaltig erfolgreichen Unternehmen zu entwickeln.

Dabei sind Wachstumsschmerzen an der Tagesordnung. Sie resultieren aus dem permanenten Spannungsfeld, das aus Budget, Zeit und Qualität besteht. Irgendein Parameter ist immer zu wenig vorhanden oder nicht optimal – zumindest so lange, bis das Geschäftsmodell den Nachweis seiner Tragfähigkeit erbracht hat.

So entsteht gesundes Wachstum

Da weder die Vertreter des Gründerteams noch einzelne Schlüsselpersonen alles gleichzeitig entwickeln können, erfolgt die Entwicklung in Phasen – was aber sollte der Gründer bereits beim Start beachten? Fünf Gesetzmäßigkeiten geben Aufschluss darüber, auf was es ankommt, wenn das Ziel nicht nur ein schnelles, sondern ein gesundes Unternehmenswachstum ist.

Greifbarer Umsatz schlägt große Visionen

Gründer haben in der Regel eine große Vorstellungskraft. Eine Vision trägt sie – das ist klasse, hat jedoch auch wachstumsgefährdende Nachteile. Große Visionen und große Umsatz-Wunschvorstellungen allein führen selten zu etwas Greifbarem, das sofort Kunden und Umsätze nach sich zieht. Neben allem Enthusiasmus braucht ein Start-up kurzfristig den Filter „viel Geld, schnell Geld“, um Produkte und Dienstleistungen so zu entwickeln und marktkonform anbieten zu können, dass die Probleme einer klar definierten Kundenzielgruppe gelöst werden können.

Diese Vorgehensweise ist notwendig, um zügig das passende Geschäftsmodell zu finden. Sobald es da ist, ist es wichtig, bei der Skalierung nicht nur auf Umsatz zu schauen, sondern alle anderen Parameter ständig mit zu orchestrieren, um gesundes Wachstums zu erreichen. Unternehmen, denen es nicht gelingt, schnell gute und zahlende Kunden zu generieren, über die sich das Unternehmen in den nächsten Jahren entwickeln kann, bleiben häufig im gehemmten Wachstum gefangen oder verschwinden vom Markt.

Wenig von viel ist mehr als viel von wenig

Viele Start-ups ringen um eine „Zwischenfinanzierung“. Sie brauchen einen klaren Plan, um den Eintritt in die „Todeszone“ zu verhindern. Gestartet werden die meisten Vorhaben mit Geld von Family & Friends, aber wenn die ersten paar hunderttausend Euro verbrannt sind und das Geschäftsmodell noch nicht auf sicheren Füßen steht, kommt Druck auf. Für große Investoren ist das Vorhaben – trotz der großen Vision des Gründers – jedoch nicht attraktiv. Und bei Investoren, die zwischen 500.000 bis 5 Mio. Euro investieren würden, ist ein Gründer zumeist mit den Bedingungen, die der Investor stellt, nicht einverstanden. Im Ergebnis kommen die meisten Start-ups so nicht aus den Startlöchern heraus.

Der Gründer muss dann die wirklich große Entscheidung treffen, ob es ggf. notwendig ist, erhebliche Anteile des Unternehmens abzugeben, um die lebensnotwendige und sinnvolle Finanzierung in Kombination mit dem richtigen strategischen Partner hinzubekommen. Für das gesunde Unternehmenswachstum heißt das, einen Partner zu finden, der hilft, notwendige Umsätze und Erträge mit zu realisieren und/oder organisatorisch Sicherheit in das Geschäftsmodell zu bringen.

Energie folgt der Aufmerksamkeit