Aktuelle Events

Company Building statt Inkubatoren

Warum der Mittelstand echtes Company Building und keine Inkubatoren braucht.

Innovation ist gefragt wie selten zuvor, um mittelständische Unternehmen über die Krise hinaus am Markt zu halten. Und dennoch werden Inkubatoren, die zu diesem Zwecke ins Leben gerufen wurden, aktuell wieder zurückgefahren oder verkauft, wie die OGDS der OTTO Group oder Daimlers Lab1886. Während ihre Innovationskraft gerade jetzt dringend gebraucht wird, geraten Inkubatoren durch die aktuelle Situation noch stärker unter Druck. Die Brutstätten für Start-ups stehen schon länger im Ruf zu teuer zu sein und zu wenig konkrete Business Cases hervorzubringen. Es gilt Lösungsansätze zu finden, die einerseits den Bedarf nach Neuerungen decken und gleichzeitig wirtschaftlich rentabel sind. Aber wie?

Company Building statt klassischem Inkubator

Mittelständische Unternehmen, die unabhängig vom Bestandsgeschäft neue Geschäftsmodelle durch Ausgründungen entwickeln wollen, sollten zunächst einmal nicht auf klassische Inkubatoren setzen. Letztere sind zumeist in die Kernorganisation integriert und an deren gewachsene Prozesse gebunden. Klassische Unternehmensstrukturen machen die Kernorganisation eher wie einen Tanker, der ruhig und mit konstantem Tempo in eine Richtung fährt, wohingegen Start-ups, eher wie unabhängige Schnellboote agieren, die kurzfristig und agil neue Richtungen einschlagen können. Investitionsprozesse in Corporates gestalten sich wesentlich langwieriger, wodurch Start-ups das Zeitfenster für Innovationen und damit die “First Mover Advantage” verpassen würden. Außerdem hätten die jungen Unternehmen durch eine zu enge Bindung an die Kernorganisation vermutlich nicht die notwendige Freiheit um gerade zu Beginn mit Geschäftsmodellen zu experimentieren.

Aus diesen Gründen sollte eine eindeutige Trennung der Einheiten durch “Chinese Walls” angestrebt werden. Company Builder erfüllen diese Anforderung, in dem sie das Bindeglied zwischen der Kernorganisation und den Start-ups darstellen. So schaffen Company Builder einen hohen Grad an Freiraum und Unabhängigkeit, den Start-ups in dieser frühen Phase brauchen. Zudem vermittelt das Company Builder Team zwischen Start-up und Unternehmen, da es beide Welten verstehen und bewerten kann, welche infrastrukturelle Unterstützung und Kompetenzen des Mutterunternehmens bei der Entwicklung des Start-ups hilfreich sind.

Lernen aus den Fehlern von anderen

Ein häufiger Kardinalfehler bei Ausgründungen sind zu starre Eigentumsstrukturen. Hält das Mutterunternehmen 100 Prozent der Anteile an einem Unternehmen und sind die Gründer*innen lediglich über Gehaltsstrukturen und nicht über Shares incentiviert, fehlt ein wichtiger Anreiz, um sich langfristig für den messbaren Erfolg des Start-ups zu engagieren. Gleichzeitig werden so externe Finanzinvestor*innen von vornherein ausgeschlossen. Doch die Öffnung für externes Kapital schafft ganz neue Wachstumschancen. Die wenigsten Unternehmen können all ihre Start-ups finanziell ausstatten, dass sie ihr volles Skalierungspotenzial erreichen. Es gilt das einfache Motto "Lieber einen kleinen Anteil an einem großen Kuchen, als einen großen Anteil an einem sehr kleinen Kuchen". Gleichzeitig muss immer die Option im Raum stehen, ein Start-up aufzulösen, wenn sich abzeichnet, dass ein Geschäftsmodell keinen Erfolg verspricht. Nie sollte man in eine “sunk cost fallacy” verfallen und weiter an einem Start-up festhalten, nur weil man bereits Summe X investiert hat.

Allzu häufig scheitern die Experimente mit Ausgründungen nicht zuletzt aufgrund fehlender Toleranz zwischen Mutterschiff und Start-ups. Wichtig sind vor allem ein offenes Mindset und die Förderung gegenseitigen Verständnisses. Wer glaubt, ein junges Unternehmen wie eine mittelständische Firma führen zu können, der verurteilt sich selbst zum Scheitern. Allerdings ist der beidseitige Austausch von Wissen und Assets auch das, was das Company-Building-Modell so erfolgreich macht.

Wie der Mittelstand mit Company Building erfolgreich sein kann

Die notwendige Umgebung für den Erfolg der Start-ups schaffen Company Builder, indem sie ein erfahrenes und gut vernetztes Management-Team aufbauen und eine klare Trennung zwischen Start-ups und Kernorganisation schaffen. Einem Corporate Manager die Hauptverantwortung zu übertragen, der durch seine mangelnde Erfahrung mit Start-ups wenig Glaubwürdigkeit gegenüber Gründer*innen oder der VC-Szene hat, ergibt wenig Sinn und lädt zu Fragen über die Ernsthaftigkeit des Vorhabens ein. Für die Auswahl des Führungspersonals des Company Builders kommen vor allem Personen infrage, die sich einerseits mit der Corporate als auch der Start-up-Seite auskennen und zwischen den beiden moderieren können. Um diese Brücke zu schlagen, gibt es viele Wege, wie z.B. komplementäre Teams, die zusammenkommen, um sich gegenseitig weiterzubilden.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die klare Trennung der Start-ups von konkreten Business Units des Mutterunternehmens und den Zielvorgaben von dessen Geschäftsführung. Verständlicherweise ist das Ziel der Geschäftsführung stets ein positiver Jahresumsatz. Wer sich allerdings auf das Experiment mit Ausgründungen einlässt, muss in Kauf nehmen, dass der Aufbau neuer Geschäftsmodelle und der Sprung in die Profitabilität mehrere Jahre in Anspruch nehmen und Investments relativ lang gebunden sind.

Fazit: Company Builder können Unternehmen “Disruption-proof” machen

Fest steht, dass sich kein Unternehmen Stagnation leisten kann. Gewachsene Unternehmensstrukturen sind dahingehend optimiert, das Bestandsgeschäft voranzutreiben. Für Innovationen im Bestand sind sie häufig zu starr und zu langsam. Deshalb sind gut geführte Company Builder eine wichtige Möglichkeit sich langfristig zukunftsfähig aufzustellen und die Zukunft der eigenen Branche zu gestalten, bevor es andere tun.

Der Autor Matthias Friese ist Managing Partner bei XPRESS Ventures sowie Head of Company Building bei FIEGE

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Warum internationale Unternehmen Österreich als F&E-Standort wählen

Weshalb internationale Unternehmen ihre F&E-Aktivitäten in Österreich ausbauen, welche Rolle Kooperationen mit Forschungseinrichtungen und Start-ups spielen und wie die Austrian Business Agency (ABA) dabei unterstützt, erzählen Martin Gruber (NXP Semiconductors), Stefan Poledna (TTTech Auto) und Gerald Seifriedsberger (GE HealthCare Austria) im Interview.

Österreich zählt zu den innovationsstärksten Ländern Europas und gehört im European Innovation Scoreboard zur Gruppe der „Strong Innovators“. „Maßgeblich zu unserer Position tragen internationale Unternehmen bei, die Österreich gezielt als Standort für Forschung und Entwicklung (F&E) nutzen und zahlreiche Innovationen hervorbringen. Die österreichischen Niederlassungen internationaler Konzerne leisten einen maßgeblichen Beitrag für den Innovationsstandort Österreich – sie sind mit 2,6 Milliarden Euro für mehr als die Hälfte der unternehmensfinanzierten F&E-Ausgaben verantwortlich”, so Marion Biber, Head of INVEST in AUSTRIA bei der Standortagentur ABA.

Österreich ist in den letzten Jahrzehnten generell viel innovativer geworden: Zwischen 2000 und 2023 wuchsen die F&E-Ausgaben hierzulande um 73 Prozent – deutlich stärker als im EU-Durchschnitt mit 24 Prozent.

Forschung und Entwicklung

Forschung und Entwicklung sind zentrale Treiber für wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt. Österreich bietet für beide Bereiche optimale Rahmenbedingungen – nicht zuletzt durch ein europaweit einzigartiges Fördermodell, das direkte (durch die FFG) und indirekte Forschungsförderung (durch die Forschungsprämie) kombiniert.

Internationale Unternehmen treffen hier außerdem auf eine dichte Forschungslandschaft, und ein Ökosystem, in dem Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Start-ups nicht Ausnahme, sondern Alltag ist.

Steirischer Ort mit globaler Wirkung

Viele der Unternehmen, die in Österreich forschen und entwickeln, agieren im B2B-Bereich und bleiben daher für Endkonsument*innen oft unsichtbar. Einer dieser Player ist NXP Semiconductors, ein niederländischer Halbleiterkonzern mit rund 35.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Einer der wichtigsten F&E-Standorte befindet sich im steirischen Gratkorn.

Dort arbeiten heute rund 650 Expert*vinnen aus 45 Nationen an Zukunftsthemen wie Edge AI, Cybersecurity und Post Quantum Cryptography. “Der Standort Österreich ist ganz essentiell für uns und für die Entwicklung von innovativen, neuartigen Halbleiterprodukten. NXP Österreich ist für uns als internationalen Konzern ein sehr wichtiger Forschungs- und Entwicklungsstandort”, so Martin Gruber, Vice President Corporate Strategy bei NXP Semiconductors. Besonders stark vertreten ist NXP im Mobility- und Automotive-Bereich, aber auch in Industrial- und IoT-Anwendungen.

Warum DeepTechs wie planqc und infrared.city auf Österreich setzen

Warum Österreich für führende DeepTech-Entrepreneure immer attraktiver wird, erklären planqc-CEO Alexander Glätzle und Angelos Chronis, CEO von infrared.city. Welche Rolle Forschungsexzellenz, Talente und die Unterstützung der Austrian Business Agency (ABA) dabei spielen, schildern sie im Interview.

Österreich entwickelt sich rasant zu einem Hotspot für DeepTech-Technologien, getragen von einem Innovationsökosystem, das hierzulande Forschung und Entwicklung vorantreibt. Von künstlicher Intelligenz über Quantentechnologien bis zur klimaresilienten Stadtentwicklung entsteht ein Ökosystem, das in Europa Maßstäbe setzt. Österreich hat sich hier in den vergangenen Jahren weit vorne positioniert.

Forschung und Anwendung wachsen eng zusammen

Vor allem in der Quantentechnologie zählt das Land zur internationalen Spitzengruppe. Die Universität Innsbruck, das IQOQI der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die Universität Wien und das ISTA sind seit Jahren wissenschaftliche Schwergewichte und ziehen Talente wie Unternehmen gleichermaßen an.

Diese Stärke spiegelt sich auch im Start-up-Ökosystem wider: 17 Prozent aller österreichischen Start-ups werden dem DeepTech-Bereich zugeordnet, womit rund jedes sechste junge Unternehmen auf besonders forschungsintensive Technologien setzt (brutkasten berichtete). Gleichzeitig zeigt sich die hohe Reife dieser Unternehmen in der Finanzierung: Laut dem aktuellen Austrian Startup Monitor haben 36 Prozent der DeepTech-Start-ups bereits mehr als 500.000 Euro an externem Kapital aufgenommen. Für immer mehr internationale Gründer*innen und Scale-ups positioniert sich Österreich damit nicht nur als exzellenter Forschungsstandort, sondern zunehmend als strategischer Unternehmens- und Skalierungshub.

Hohe Talent- und Forschungsdichte

Eines dieser Unternehmen ist planqc, ein Spin-off des Münchner Max-Planck-Instituts. Der Quantencomputing-Hersteller holte dafür im Juli 2024 ein Series-A-Investment in Höhe von 50 Millionen Euro (StartingUp berichtete). Für den Tiroler Co-Founder und CEO Alexander Glätzle war Innsbruck nicht nur eine emotionale, sondern eine fachliche Entscheidung: Er habe hier studiert und promoviert. „In dieser Zeit erlebte ich, wie stark die Quantenforschung in Österreich ist”, erzählt er im Interview mit brutkasten.

Rund um Universität und IQOQI sei eine Community entstanden, die weltweit Maßstäbe setze. Viele Ideen und Talente, auf denen planqc heute aufbaut, stammten genau aus diesem Umfeld, sagt Alexander. “Gleichzeitig ist der Talentpool in Österreich insgesamt außergewöhnlich stark, was für ein wachsendes Quantenunternehmen wie unseres ein großer Vorteil ist“.

Diese wissenschaftliche Dichte wirkt sich unmittelbar auf die Technologieentwicklung aus. Durch die enge Vernetzung mit heimischen Forschungsgruppen könne planqc laut Alexander in Innsbruck „direkt auf eines der weltweit führenden Ökosysteme für Quantenphysik zugreifen“. Viele Mitarbeitende kenne man seit Studienzeiten, gemeinsame Projekte beschleunigten den Transfer von Laborergebnissen in industrielle Anwendungen. Dadurch verkürze sich der Weg von einem Experiment zu einem einsatzfähigen Quantencomputer erheblich – ein zentraler Faktor für die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

Kollaborationsnetzwerke

Auch infrared.city hat in Österreich seinen Ursprung. Das Unternehmen entwickelte eine Software, mit der Städte, Architekt*innen und Planer*innen Mikroklimabedingungen wie Hitze, Wind, Schatten oder thermischen Komfort in Echtzeit simulieren können. Die Technologie wurde am AIT City Intelligence Lab entwickelt – ein Umfeld, das laut CEO Angelos Chronis entscheidend war. Wien habe die idealen Voraussetzungen geboten. “Das starke Forschungsökosystem der Stadt, kombiniert mit Österreichs unterstützender Infrastruktur für DeepTech-Innovation, ermöglichte es uns, den Schritt von der akademischen Forschung zu einer kommerziellen Plattform zu vollziehen – mit fortlaufendem Zugang zu erstklassigem Fachwissen und starken Kollaborationsnetzwerken”, erklärt der gebürtige Grieche.

5 Erfolgsfaktoren für (bootstrappende) Start-ups

Kapital bleibt schwer zugänglich: Was Gründer*innen jetzt von bootstrappenden Start-ups lernen können.

Andreas Lehr, Bootstrapper, Gründer und Host des Podcasts Happy Bootstrapping, hat mit über 150 bootstrappenden Gründer*innen gesprochen und aus den Gesprächen fünf Erfolgsfaktoren herausgearbeitet. Darunter Ansätze, die jetzt im aktuellen Funding-Klima von großer Bedeutung sind.

- Extreme Kund*innenfokussierung statt starker Wachstumsfokus.

- Profitables Wachstum mit kleinen Teams, Gründen in Teilzeit.

- Nischen-Strategien, die die Skalierung in einen breiteren Markt ermöglichen.

- Community-getriebene Produktentwicklung / Building in Public.

Lehrs Erkenntnis: „Bootstrapping gewinnt in der deutschen Start-up-Landschaft sichtbar an Gewicht. Immer mehr Gründer*innen setzen auf unabhängiges Wachstum. Genau die Strategien, die Bootstrapper*innen erfolgreich machen, werden für Gründer*innen in einem vorsichtigeren Markt zu wichtigen Werkzeugen, um Unternehmen stabil aufzubauen.“

5 Erfolgsfaktoren für (bootstrappende) Start-ups

1. Build in community, not just in public

- Eine Community ist eine dauerhafte Feedback-Quelle für bestehende und kommende Produkte.

- Aufbau enger Nutzer*innengruppen auf Discord, Instagram und per On-Site-Events sorgt für loyale Unterstützung.

- Eine Community liefert Ideen für neue Features und Produkte und hilft dabei sie zu validieren.

- Enge Interaktion sorgt für Loyalität und niedrigere Customer Acquisition Cost. Building in Community ist damit die Vertiefung von Building in Public.

Beispiel: Capacities.io ist eine Note-Taking-Software, die Notizen auf die menschliche Wahrnehmung optimierte Weise strukturiert. Die Gründer haben eine Community aus 5000+ Menschen auf Discord aufgebaut, was den Support- & Onboarding-Aufwand reduziert und die Produktbindung erhöht.

2. Keine Angst vor der Nische

- Start in einer sehr klar definierten Nische mit spitzem Nutzer*inproblem.

- Nischen ermöglichen schnelles Verständnis von Marktbedürfnissen und zielgerichtetes Produktdesign.

- Hohe Eintrittsbarrieren für Wettbewerber*innen durch Expertise und Fokus.

- Nischen können nach und nach erweitert werden, um einen breiteren Markt zu erreichen.

Beispiel: parqet.com startete als FinTech für Portfolio-Tracking für die Kunden*innen einer einzigen Bank. Die Schritt-für-Schritt-Erweiterung der Services sorgte für stabiles Wachstum und ausreichend unternehmerischer Ressourcen.

3. Produktfokus: Gut Ding will Weile haben

- Produktqualität und Nutzer*inerlebnis wichtiger als schnelle Releases.

- Intensive Iterationsphasen mit frühen Nutzer*innengruppen.

- Launches werden verschoben, bis das Produkt wirklich überzeugt.

- Kund*innennähe (direktes Feedback, Support) ist der Hebel für Produktentwicklung.

Beispiel: PROJO ist ein SaaS für Planungsbüros in der Architektur und Ingenieurswesen. Die Software wurde mit den ersten drei Kunden über zwei Jahre bei regelmäßigen Check-ins verfeinert.

4. Nicht nach Version eins aufgeben

- Erste Versionen sind oft nicht erfolgreich – Fortschritt entsteht durch Ausdauer.

- Anpassungen, Repositionierungen und mehrere Iterationen können notwendig sein.

- Gründer*innen profitieren langfristig von Beharrlichkeit in derselben Produktlinie. Expertise in der Nische entsteht nicht sofort.

Beispiel: Gründer Sebastian Röhl entwickelt verschiedene Apps im Self-Improvement-Bereich, um herauszufinden, was funktioniert: WinDiary, HabitKit, LiftBear. Viele Gründer*innen berichten von einem Hockey-Stick-Moment

5. Teilzeitgründen gibt Sicherheit

- Viele Bootstrapped-Projekte starten erfolgreich neben dem Hauptjob.

- Reduzierte Arbeitszeit (z.B. 4-Tage-Woche) ermöglicht risikoreduziertes Wachstum.

- Nebenberufliche Projekte schaffen Zeit für Markttests und frühe Umsätze.

- Erst später in Vollzeit wechseln, wenn Traction vorhanden ist.

Beispiel: Treazy, ein Start-up für Socken, wurde vom Gründerduo in Teilzeit aufgebaut und beschäftigt heute beide voll. Ein(e) Gründer*in muss nicht alles stehen und liegen, um ein Start-up aufzubauen, oft reichen drei Tage oder die halbe Woche, was finanzielle Sicherheit gibt und ein langsameres Wachstum möglich macht.

Interview mit Ole Dening: Wie digitalisieren Unternehmen ihre langfristigen Beschaffungsstrategien?

Ole Dening, Co-Founder der Partbase GmbH und Experte für digitale Einkaufslösungen, erklärt, wie Unternehmen mit digitalen Tools ihre langfristigen Beschaffungsstrategien effizienter gestalten.

Lieferketten, Einkauf und Beschaffung befinden sich im Wandel. Steigende Kosten, volatile Märkte und geopolitische Unsicherheiten zwingen Unternehmen dazu, ihre Strategien neu zu denken. Besonders im Einkauf zeigt sich, dass digitale Lösungen nicht mehr nur eine Option sind, sondern zur Notwendigkeit werden. Sie schaffen Transparenz, senken Risiken und ermöglichen eine strategische Planung, die weit über kurzfristige Bedarfsdeckung hinausgeht.

Wir haben mit Ole Dening über die Digitalisierung langfristiger Beschaffungsstrategien gesprochen. Er ist Experte für digitale Einkaufslösungen und weiß, wie Unternehmen moderne Plattformen in ihre Prozesse integrieren können. Ein Beispiel dafür ist die Partbase Plattform, die es ermöglicht, Rahmenverträge effizient zu verwalten, Lieferantenbeziehungen zu pflegen und Bestellprozesse zu automatisieren – ohne dabei den individuellen Charakter der Beschaffung zu verlieren.

Ziel solcher Systeme ist es, Einkäufern mehr Handlungsspielraum zu geben und sie von administrativen Aufgaben zu entlasten. Während früher Excel-Tabellen, E-Mails und Telefonate dominierten, setzen heute immer mehr Unternehmen auf zentrale Plattformen, die alle Informationen bündeln und die Kommunikation mit Lieferanten digital abbilden.

Ole Dening erklärt, warum langfristige Beschaffungsstrategien nur dann erfolgreich sind, wenn Technologie, Daten und persönliche Beziehungen sinnvoll kombiniert werden. Wir haben mit ihm über Herausforderungen, Erfolgsfaktoren und Zukunftsperspektiven des digitalen Einkaufs gesprochen.

StartingUp: Herr Dening, warum ist die Digitalisierung im Einkauf heute wichtiger denn je?

Ole Dening: Weil Unternehmen in einem Umfeld agieren, das von Unsicherheiten geprägt ist – Inflation, Lieferengpässe, geopolitische Risiken. Früher reichte Erfahrung, heute braucht es Daten, Automatisierung und Transparenz.

Gerade im MRO-Bereich (Maintenance, Repair & Operations) laufen viele Beschaffungsprozesse noch manuell ab – mit Excel-Listen, E-Mails und Telefonaten. Das kostet Zeit, Geld und ist fehleranfällig. Unsere Plattform Partbase digitalisiert diesen Prozess vollständig: Rahmenverträge, Lieferantenmanagement und Bestellungen werden automatisiert, Echtzeitdaten zu Preisen und Verfügbarkeiten integriert. Unternehmen reduzieren so ihre Prozesskosten um bis zu 30 % und gewinnen Zeit für strategische Aufgaben.

Ohne Digitalisierung droht Stillstand – und in dynamischen Märkten bedeutet das Wettbewerbsverlust.

StartingUp: Welche Rolle spielt Transparenz bei langfristigen Beschaffungsstrategien?

Ole Dening: Transparenz ist das Fundament jeder nachhaltigen Beschaffungsstrategie. Nur wer seine Lieferantenstruktur, Vertragslaufzeiten und Preisentwicklungen kennt, kann Risiken steuern und Chancen nutzen.

Partbase bietet dafür umfassende Transparenz: Aktuell knapp eine halbe Millionen Artikel, perspektivisch mehrere Millionen Artikel aus dem Bereich der Fluidtechnik (Hydraulik, Pneumatik und Drucklufttechnik), automatisierte Vertragsverwaltung, ERP-Anbindung (z. B. SAP) und Echtzeit-Dashboards zu Lagerbeständen und Lieferantenperformance.

Ein Kunde aus dem Maschinenbau stellte mit Partbase fest, dass 40 % seiner Komponenten von Single-Source-Lieferanten stammten – ein erhebliches Risiko. Durch alternative Angebote sank seine Ausfallquote um 25 %.

Transparente Daten schaffen Planungssicherheit, und Planungssicherheit ist die Grundlage strategischer Beschaffung.

StartingUp: Wie helfen Plattformen wie Partbase, ohne den persönlichen Kontakt zu Lieferanten zu verlieren?

Ole Dening: Digitale Plattformen ersetzen den persönlichen Kontakt nicht – sie verstärken ihn. Indem Routineaufgaben automatisiert werden, bleibt mehr Zeit für strategische Gespräche.

Bei Partbase nutzen Einkäufer Features wie das Collective Cart (teilbare Warenkörbe), mit dem Teams Bestellungen gemeinsam verwalten. Automatisierte Angebotserstellungen und ERP-Schnittstellen reduzieren den administrativen sowie kommunikativen Aufwand erheblich. Ein Kunde aus der Fertigung beschleunigte so seinen Bestellprozess um 40 %.

Gleichzeitig bleibt die persönliche Betreuung zentral: Unser Support reagiert innerhalb von 30 Minuten, und über Partner wie WK Hydraulik bieten wir technische Beratung, Reparaturen und Schulungen direkt vor Ort.

Kurz gesagt: Partbase digitalisiert Abläufe – nicht Beziehungen.

StartingUp: Warum ist die digitale Verwaltung von Rahmenverträgen so entscheidend?

Ole Dening: Rahmenverträge sind das Rückgrat jeder professionellen Beschaffung. Ihre Digitalisierung macht sie effizient, transparent und steuerbar.

Mit Partbase werden Verträge zentral verwaltet – mit Preisen, Laufzeiten und Konditionen in Echtzeit. Automatische Erinnerungen vermeiden Fristenversäumnisse, ERP-Anbindungen verknüpfen Verträge direkt mit Bestellungen.

So reduzieren Unternehmen den Verwaltungsaufwand um bis zu 50 % und erhöhen gleichzeitig die Preistreue. Dashboards liefern zudem Leistungsanalysen von Lieferanten, was gezielte Verhandlungen ermöglicht.

Das Ergebnis: weniger Aufwand, bessere Kontrolle, niedrigere Kosten.

StartingUp: Wo liegen die größten Herausforderungen bei der Einführung solcher Systeme?

Ole Dening: Vier Punkte treten regelmäßig auf:

1. Change-Management: Viele Mitarbeitende hängen an gewohnten Prozessen. Hier braucht es Schulung und Kommunikation, um den Mehrwert digitaler Tools zu vermitteln.

2. Datenqualität: Unvollständige oder veraltete Stammdaten bremsen die Automatisierung. Wir unterstützen Kunden bei der Bereinigung, bevor sie live gehen.

3. Systemintegration: Alte ERP-Systeme sind oft nicht standardisiert. Unsere APIs machen Anbindungen flexibel, erfordern aber initiale Abstimmung.

4. ROI-Verständnis: Manche Unternehmen zögern bei der Investition. Pilotprojekte zeigen schnell, dass sich die Einführung lohnt – häufig mit Einsparungen von 15 bis 25 %.

Mit klarem Projektplan, interner Kommunikation und starker Partnerbegleitung wird der Umstieg meist in wenigen Monaten erfolgreich abgeschlossen.

StartingUp: Wie wird sich die Beschaffung in den nächsten Jahren verändern?

Ole Dening: Die Zukunft des Einkaufs ist automatisiert, vernetzt und intelligent.

Digitale Plattformen übernehmen künftig viele operative Aufgaben: KI-gestützte Bedarfsplanung, Preisverhandlungen und Risikomanagement werden zum Standard. Partbase arbeitet bereits daran, diese Funktionen in seine Plattform zu integrieren.

Unsere Vision: Einkäufer konzentrieren sich auf strategische Themen –Lieferantenentwicklung, Innovationspartnerschaften, Nachhaltigkeit – während das System den Rest übernimmt.

Der menschliche Faktor bleibt entscheidend: Technologie ist nur dann erfolgreich, wenn sie den Menschen stärkt, nicht ersetzt.

Unternehmen, die jetzt digitalisieren, sichern sich nicht nur Effizienz, sondern Zukunftsfähigkeit.

StartingUp: Herr Dening, vielen Dank für das Gespräch.

Fazit: Digitale Plattformen wie Partbase zeigen, wie moderne Beschaffung funktioniert: transparent, automatisiert, aber dennoch menschlich. Sie verwandeln den Einkauf von einer reaktiven Kostenstelle in einen strategischen Werttreiber – besonders in der Industrie, wo Hydraulik, Pneumatik und Ersatzteilbeschaffung komplexe Prozesse sind.

Jetzt erst recht: Wie Krisen echte Gründer*innen hervorbringen

Deutschland erlebt ein Gründungs-Revival: 2024 wurden rund 585.000 neue Unternehmen registriert – ein Plus von 3 Prozent nach Jahren des Rückgangs. Dabei entstehen in Krisenzeiten oft die stärksten Innovationen: BioNTech, Flix oder 1komma5° wurden in Umbruchsphasen gegründet und sind heute Marktführer. Doch warum zögerten viele gerade während Pandemie und Energiekrise? Es fehlt nicht nur an Risikokapital, sondern auch am Mut, neue Wege zu gehen. Jetzt ist ein radikales Umdenken gefordert: weniger Angst vor dem Scheitern, mehr Fokus auf nachhaltige Geschäftsmodelle und Zukunftsmärkte. Warum Krisen der beste Zeitpunkt sind, um groß zu denken, liest du im Folgenden.

Inflation, Unsicherheit, Strukturwandel: Viele Menschen schrecken aktuell vor dem Schritt in die Selbstständigkeit zurück. Steigende Preise, schwankende Märkte und unklare Zukunftsaussichten lassen viele potenzielle Gründer*innen zögern. Doch genau in solchen Umbruchsphasen entstehen traditionell die stärksten Innovationen. Während der Finanzkrise 2008–2010 entstanden weltweit Startups wie Airbnb und Uber, die heute Milliardenunternehmen sind. Auch in Deutschland gibt es Beispiele: BioNTech (2008) stellte mitten in unsicheren Märkten die Weichen für mRNA-Forschung und rettete während Corona Millionen Leben. Flix (2013) nutzte die Krise und die Fernbus-Liberalisierung, um ein global führendes Mobilitätsunternehmen aufzubauen. Auch jüngere Unicorns wie Personio (HR-Tech) oder 1komma5° (Solar) zeigen: Krisen eröffnen enorme Chancen für diejenigen, die mutig handeln.

Paradox ist jedoch, dass ausgerechnet in den Hochzeiten der jüngsten Krisen – Pandemie, Energiepreisschock, geopolitische Unsicherheit – die Gründungsquote in Deutschland zunächst eingebrochen ist. Viele hielten sich zurück, aus Angst vor Risiko. Doch genau das macht die aktuelle Entwicklung so spannend: Nach Jahren des Rückgangs deutet sich eine Trendwende an. 2024 wurden in Deutschland rund 585.000 neue Unternehmen registriert – ein Plus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wenn alte Geschäftsmodelle ins Wanken geraten und bestehende Strukturen nicht mehr funktionieren, öffnet sich Raum für neue Ideen, kreative Geschäftsansätze und disruptive Technologien.

Wer heute gründet, baut nicht nur ein Unternehmen auf, sondern gestaltet aktiv die Zukunft mit. Die aktuelle Krise ist kein Hindernis, sondern ein Katalysator für Fortschritt. Doch warum ist die Gründungsquote in Deutschland in den Hochzeiten der letzten Krisen nicht gestiegen, sondern sogar gesunken? Die Gründe sind vor allem im Mindset zu sehen: zu viel Vorsicht, zu wenig Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Viele lassen sich von gescheiterten Start-up-Stories entmutigen – anstatt von erfolgreichen Beispielen inspirieren. Hinzu kommt die Finanzierungslücke: Während in den USA oder UK auch Frühphasen-Investments leichter zugänglich sind, stoßen Gründer*innen hierzulande oft auf Hürden.

Ein neues Narrativ für Gründer*innen

Laut KfW-Gründungsmonitor 2025 bevorzugen 36 Prozent der 18- bis 29-Jährigen Selbständigkeit gegenüber einer Anstellung. Die Planungsquote für Gründungen ist nach einem Tief im Jahr 2023 wieder gestiegen – aktuell verfolgen 4,9 Prozent der Bevölkerung konkrete Gründungspläne. Gefordert ist ein Umdenken im Gründungsdiskurs: weg vom Businessplan-Dogma, hin zu Haltung, Resilienz und echten Netzwerken. „Zu viele bleiben in ihrer Idee stecken, anstatt ins Handeln zu kommen. Gerade in aktuellen Krisenzeiten zeigt sich, wer bereit ist, Systeme zu hinterfragen – und bessere aufzubauen. Wir brauchen Gründer*innen, die nicht nur an kurzfristigen Profit denken, sondern langfristig nachhaltige Unternehmen schaffen. Dabei zeigen die vergangenen Jahre, wie wertvoll Gründungen für eine ganze Volkswirtschaft sind. Weltweit wurden in Krisen neue Branchen geformt: Mobility (Flix), HealthTech (BioNTech), Renewable Energy (Enpal) oder HR-Tech (Personio). In unsicheren Zeiten wächst der Innovationsdruck dort am stärksten, wo alte Strukturen versagen – etwa im Gesundheitswesen, im Energiesektor oder in der digitalen Infrastruktur. Wer hier investiert, schafft nicht nur neue Geschäftsmodelle, sondern stärkt zentrale Zukunftsfelder.

Wirtschaftliche Bedeutung von Gründungen

Unternehmensgründungen sind weit mehr als individuelle Erfolgsgeschichten. Sie schaffen jedes Jahr Hunderttausende neuer Arbeitsplätze, treiben Innovationen voran und stärken den Wettbewerb – ganz nebenbei entlasten sie auch die öffentlichen Haushalte durch Steuererträge. Laut KfW Research tragen Start-ups entscheidend dazu bei, neue Technologien schneller in den Markt zu bringen und so die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu sichern. Auf den Punkt gebracht: Wer gründet, schafft nicht nur für sich selbst neue Chancen, sondern immer auch für andere: Arbeitsplätze, Perspektiven und Impulse für ganze Branchen. Gründungen sind kein Nischenphänomen – sie sind ein zentraler Motor unserer Wirtschaft.

Auch im internationalen Vergleich zeigt sich Nachholbedarf: Nach OECD-Daten lag der Anteil von Venture Capital am deutschen Bruttoinlandsprodukt 2021 bei lediglich rund 0,11 Prozent – in den USA war er fast fünfmal so hoch. Wenn wir international mithalten wollen, müssen wir mutiger werden – und Krisen endlich als das sehen, was sie sind: der beste Zeitpunkt für neue Ideen und starke Unternehmen. Ich kenne diese Dynamik aus erster Hand: Mit meiner Beteiligung an GreenTech-Unternehmen wie Febesol und Thermondo will ich auch zeigen, dass nachhaltige Geschäftsmodelle gerade in Krisenzeiten enorme Relevanz gewinnen können – für die Umwelt, für Investor*innen und für ganze Wirtschaftszweige.

Generation Z denkt Gründen neu

Gerade die Generation Z bringt frischen Wind in die Gründungsszene. Studien zeigen, dass viele junge Menschen heute bereits unternehmerisch denken – aber zu eigenen Bedingungen: digital, flexibel und sinnorientiert. Laut der Bertelsmann-Studie „Pioneering Gen Z Entrepreneurs“ streben Gen Z-Gründer*innen bewusst nach Nachhaltigkeit, Anpassungsfähigkeit und kollaborativen Arbeitsweisen. Dabei verbinden sie wirtschaftlichen Erfolg mit Selbstbestimmung, Work-Life-Balance und Purpose – und schaffen so ein neues Gründer-Mindset.

Diese neuen Gründer*innen fragen nicht nur nach Rendite, sondern auch nach Sinn und Selbstbestimmung. Doch um dieses Potenzial freizusetzen, braucht es Rückenwind: weniger Bürokratie, bessere Förderprogramme, Steuererleichterungen, Zugang zu Risikokapital. Denn ohne den finanziellen Spielraum laufen viele gute Ideen Gefahr, in der Konzeptphase stecken zu bleiben. Deutschland kann es sich nicht leisten, Gründungstalente mit Purpose-Mindset zu verlieren. Wir brauchen mutige Anreize für die Generation, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.

Der Autor Daniel Fellhauer ist Seriengründer, Transformationsexperte und Buchautor. 2009 gründete er während der Finanzkrise die FEBESOL GmbH und baute in den Folgejahren mehrere Unternehmen im Bereich Solar, Wärmepumpen und erneuerbare Energien auf. Heute ist er Chief Transformation Officer bei Thermondo und eingesetzter CEO bei FEBESOL.

Das Einfamilienhaus: Investition in Unabhängigkeit und Lebensqualität

Das Einfamilienhaus bleibt ein Symbol für Freiheit, Stabilität und Individualität. Wie modernes Bauen neue Maßstäbe setzt.

Der Traum vom eigenen Haus ist nach wie vor lebendig. Gerade für Gründer*innen und unternehmerisch denkende Menschen steht das Einfamilienhaus sinnbildlich für Erfolg, Unabhängigkeit und Lebensqualität. Doch ein Eigenheim ist heute weit mehr als nur ein Dach über dem Kopf – es ist eine Investition in die eigene Zukunft und ein Ausdruck individueller Lebensentwürfe.

In einer Zeit, in der Werte wie Beständigkeit, Nachhaltigkeit und persönliche Freiheit an Bedeutung gewinnen, rückt das Einfamilienhaus als Lebens- und Arbeitsraum zunehmend in den Fokus.

Warum das eigene Haus mehr als nur ein Wohnraum ist

Ein Eigenheim bietet weitreichende Vorteile, die über das reine Wohnen hinausgehen:

- Unabhängigkeit: Keine Mietsteigerungen, keine Abhängigkeit von Vermieter*innen.

- Sicherheit: Eine Immobilie kann als wichtige Säule der Altersvorsorge dienen.

- Individualität: Architektur, Ausstattung und Raumaufteilung lassen sich den eigenen Vorstellungen anpassen.

- Wertsteigerung: Gerade in begehrten Lagen entwickeln sich Einfamilienhäuser oft positiv in ihrem Marktwert.

Nicht zuletzt schafft ein eigenes Haus Raum für Entfaltung – sei es für die Familie, für Hobbys oder für berufliche Aktivitäten im Homeoffice.

Moderne Anforderungen an das Einfamilienhaus

Der Anspruch an das Einfamilienhaus hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Heute zählen nicht nur Größe und Lage, sondern auch:

- Energieeffizienz: Häuser sollen den Energieverbrauch minimieren und gleichzeitig den Wohnkomfort maximieren.

- Nachhaltige Baustoffe: Umweltbewusstes Bauen rückt stärker in den Fokus.

- Flexibilität: Grundrisse sollten an veränderte Lebensphasen anpassbar sein.

- Technische Ausstattung: Smart-Home-Technologien gehören zunehmend zum Standard.

Wer heute baut oder kauft, achtet darauf, dass das Haus nicht nur den aktuellen Bedürfnissen entspricht, sondern auch zukünftige Anforderungen abdeckt.

Wege zum eigenen Einfamilienhaus: Planung und Umsetzung

Der Weg zum Einfamilienhaus beginnt mit einer gründlichen Planung. Wichtige Schritte sind:

1. Bedarfsanalyse: Wie viele Räume werden benötigt? Welche Flächen sind gewünscht? Welche Zukunftsszenarien sollen berücksichtigt werden?

2. Budgetplanung: Neben den Baukosten müssen Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notargebühren und Außenanlagen einkalkuliert werden.

3. Grundstückssuche: Lage, Größe, Erschließung und Umfeld sind entscheidende Faktoren für den späteren Wert und die Lebensqualität.

4. Partnerwahl: Ob Architekt*in, Bauträger oder Fertighausanbieter – die Wahl der richtigen Partner*innen beeinflusst Zeitplan, Qualität und Kosten erheblich.

Viele Bauinteressierte setzen dabei auf erfahrene Anbieter, die nicht nur Bauleistungen liefern, sondern auch Unterstützung bei der Finanzierung, Fördermittelberatung und Bauabwicklung bieten.

Zukunftsfähiges Bauen: Nachhaltigkeit, Technik, Individualität

Das Einfamilienhaus von heute muss mehr können als nur Schutz bieten. Gefragt sind zukunftssichere Konzepte, die ökologisches Bauen, moderne Technik und persönliche Wünsche in Einklang bringen.

Wichtige Trends:

- Effizienzhaus-Standards: Wer heute baut, orientiert sich oft an Standards wie KfW-40 oder KfW-55, um von Förderprogrammen zu profitieren und Energiekosten dauerhaft zu senken.

- Smart Home: Intelligente Heizungs-, Licht- und Sicherheitssysteme sorgen für Komfort und optimieren den Energieverbrauch.

- Nachhaltige Materialien: Holz, Naturdämmstoffe und ressourcenschonende Bauweisen stehen hoch im Kurs.

- Flexible Nutzungskonzepte: Häuser mit Homeoffice-Möglichkeiten, Einliegerwohnungen oder variablen Grundrissen passen sich wandelnden Lebenssituationen an.

Besonders zukunftsorientierte Anbieter kombinieren diese Trends zu Gesamtkonzepten, die sowohl ökonomische als auch ökologische Aspekte berücksichtigen.

Herausforderungen und Chancen

Natürlich bringt der Bau eines Einfamilienhauses auch Herausforderungen mit sich:

- Baurechtliche Vorgaben können die Gestaltungsspielräume beeinflussen.

- Baukosten sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

- Energie- und Klimaschutzauflagen erfordern vorausschauende Planung.

Doch die Chancen überwiegen: Wer sich intensiv vorbereitet, kluge Entscheidungen trifft und auf erfahrene Partner setzt, schafft Werte, die über Generationen Bestand haben können.

Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten bietet ein selbstgenutztes Einfamilienhaus eine stabile Grundlage und eröffnet neue Möglichkeiten – von familiärer Geborgenheit bis hin zur flexiblen Nutzung als Arbeitsplatz.

Das Einfamilienhaus als Fundament für die Zukunft

Das Einfamilienhaus bleibt ein zeitloser Klassiker – und entwickelt sich gleichzeitig weiter. Es vereint individuelle Freiheit, wirtschaftliche Stabilität und nachhaltige Lebensqualität unter einem Dach.

Ob als Lebensmittelpunkt, Wertanlage oder Rückzugsort: Wer heute in ein eigenes Haus investiert, investiert in seine Unabhängigkeit und die Gestaltung der eigenen Zukunft.

Dabei geht es nicht nur um Quadratmeter und Grundrisse, sondern um ein Zuhause, das mit den eigenen Lebensplänen mitwächst. Ein Einfamilienhaus bietet die Möglichkeit, persönliche Werte wie Nachhaltigkeit, Komfort und Beständigkeit in konkrete Architektur zu übersetzen – und schafft damit einen Ort, an dem sich Wohnen, Arbeiten und Leben harmonisch verbinden lassen.

Eine verrückte Utopie aus der Zukunft?

Die Wirtschaft der Zukunft wird zwangsläufig eine andere sein: Angesichts der Klimakrise bzw. der massiven Überbeanspruchung fast aller Ressourcen genügt es längst nicht mehr, nur weniger umweltschädlich zu handeln. Jan Schmirmund, Experte für regenerative Transformation und Innovation, will mit seinem neuen Buch „Regenerative Wirtschaft – Wie Pioniere eine lebenswerte Ökonomie gestalten“ (Murrmann Verlag) Mut machen, neue Wege zu gehen. Mehr dazu im Interview mit Jan.

Als Startup Advisor begleitest du auch junge Unternehmen auf ihrem Weg zu einer regenerativen Wirtschaftsweise. Was genau meint regeneratives Wirtschaften?

Regeneratives Wirtschaften bedeutet zunächst einmal, die Erkenntnis zuzulassen, dass wir als Menschen mitsamt unseren Organisationen untrennbar mit dem ökologischen System dieses Planeten verbunden und damit von ihm abhängig sind. Daraus folgt zwangsläufig, dass wir uns selbst schaden, wenn wir das System weiter zerstören – und dabei reicht es eben nicht aus, die Zerstörung nur etwas langsamer zu betreiben. Sprich: etwas weniger CO₂ auszustoßen, weniger Müll zu produzieren oder – um es mal pointiert zu sagen – die Kinder, die in deiner Lieferkette Produkte herstellen, nur noch bis zu den Knöcheln in der giftigen Chemiesuppe stehen zu lassen, statt vorher bis zu den Knien.

Der zweite Schritt ist dann, das eigene Handeln nach dieser Erkenntnis auszurichten. Mit reinen Optimierungsmaßnahmen im Sinne von „Do less harm“ wird man das Ziel nicht erreichen. Insbesondere dann nicht, wenn wir für ein Produkt zwar weniger Ressourcen benötigen, dafür aber umso mehr dieser Produkte herstellen. Am Ende wird der Schaden größer statt kleiner sein. Regeneratives Wirtschaften basiert daher auf einem anderen Ansatz: nämlich die Dinge von Grund auf anders zu machen – so, dass sie für den Planeten nützlich sind.

Ein Ansatz, der dieses Prinzip perfekt illustriert, ist Cradle to Cradle – also „von der Wiege zur Wiege“. Es geht dabei darum, Produkte so zu designen, dass die dort verwendeten Rohstoffe in perfekten Kreisläufen – biologischen oder technischen – unendlich oft wiederverwertet werden können. Das heißt: Jedes Material, das verbaut wurde, wird zum Rohstoff für neue Produkte. So soll ein ewiger Kreislauf ohne Müll entstehen.

In meinem Buch nutzt Michael Braungart, der Erfinder des Cradle-to-Cradle-Ansatzes und Professor an der Leuphana Universität in Lüneburg, das Beispiel eines Kirschbaums: Ein Kirschbaum reduziert nichts. Er spart auch nichts ein. Im Gegenteil: Er wuchert sogar mit Blüten und Früchten. Der Unterschied ist, dass diese nützlich für das ökologische System sind. Nach diesem Prinzip würde man auch nicht versuchen, Autoreifen zu produzieren, die weniger Mikroplastik abgeben, sondern der Abrieb wäre eben Rohstoff für die Natur. Das ist der Grundgedanke des gesamten regenerativen Wirtschaftens: ein nützlicher Teil des Gesamtsystems sein, der mit, vom und für das System wirkt – wie ein Baum im Wald.

Was dabei noch wichtig ist: Wachstum ist nichts Schlechtes, aber eben nicht unbegrenzt, so wie es gerade noch das Paradigma der degenerativen Wirtschaft ist. Wir sprechen in unserer Community daher auch lieber von Gedeihen als von Wachsen. Eine gedeihende regenerative Wirtschaft blüht wie ein Kirschbaum und bleibt dabei innerhalb der planetaren Grenzen und oberhalb der sozialen Fundamente, wie es Kate Raworth eindrucksvoll in ihrem Werk „Doughnut Economics“ beschreibt.

Gibt es Branchen, die für eine regenerative Transformation besonders gut geeignet sind?

Nicht in allen Branchen oder allen Unternehmen ist es gleich leicht. In der Landwirtschaft gibt es schon viele Betriebe, die regenerativ wirtschaften und Böden sowie Humus aufbauen, statt sie auszulaugen, oder zu einer Verbesserung der Biodiversität beitragen, statt nur weniger Arten auszurotten. Für andere Unternehmen, die beispielsweise Pflastersteine herstellen, liegen die Lösungen nicht direkt auf der Hand. Dennoch kann man sich auf den Weg machen. So zeigt etwa Luisa Rinn mit ihrem Unternehmen Rinn Betonsteine aus Gießen, dass auch hier vieles möglich ist.

Ja, es dauert vielleicht länger und ist mit Anstrengung verbunden. Das gilt für alle Branchen. Am Ende kommt es auf die individuelle Situation des Unternehmens an, wie leicht oder schwer es ist.

Wie können Start-ups als Innovationsträger aktiv zur regenerativen Transformation beitragen?

Da gibt es wirklich viele Wege. Start-ups haben es leichter als etablierte Unternehmen, weil sie die Chance haben, die Dinge von Grund auf richtig zu machen. Man kann sich als Start-up zum Beispiel direkt einen gemeinwohlorientierten und regenerativ ausgerichteten Purpose geben und das Unternehmen danach ausrichten. Und/oder man kann Leistungen anbieten, die es anderen Unternehmen erleichtern, regenerativ zu wirtschaften. In meinem Buch gibt es das Beispiel von Torsten Becker und seinem Start-up carbonauten aus Eberswalde. Torsten und sein Team produzieren über einen Pflanzenkohle-Ansatz Rohstoffe für Branchen wie Landwirtschaft, Bau oder Chemie, die es ermöglichen, CO₂-negative Produkte zu entwickeln. Oder nehmen wir das von Alma Spribille, Andreas Schmucker und Nico Tucher gegründete WEtell, einem Anbieter von Mobilfunkleistungen aus Freiburg, der regenerativ agiert, da durch das Design des Geschäftsmodells unter anderem mehr grüne Energie erzeugt wird, als durch die Nutzung der Mobilfunk-Infrastruktur entsteht.

Welche Schritte können Start-ups konkret gehen, um eine regenerative Wirtschaftsweise zu implementieren?

In einem vom BMWK geförderten Inkubatorprogramm, in dem ich mitwirke, zu finden unter www.reconnect-inkubator.org, helfen wir gemeinwohlorientierten Start-ups und KMU dabei, die drei wesentlichen Hebel für regeneratives Wirtschaften zu stärken. Dazu gehören neben der Kultur und dem Organisationsdesign auch das Geschäftsmodell und drittens – und ganz besonders – der Aufbau eines regenerativ ausgerichteten Business-Ökosystems, das ein Netzwerk bildet, das insgesamt regenerativ auf unsere ökologischen und sozialen Systeme wirkt.

Außer der Teilnahme an einem Inkubatorprogramm (und davon gibt es aktuell mehrere) kann man sich auch einen erfahrenen Berater ins Boot holen, sich um einen Platz in einem der Impact Hubs weltweit bemühen oder man startet erstmal ganz niederschwellig mit einem Buch. Das kann meines sein, wenn man ganz am Anfang steht, oder auch ein so tolles Werk wie „The Stellar Approach“ von TheDive in Berlin. Insbesondere als größeres Unternehmen sollte man sich aus meiner Sicht an eine erfahrene Transformationsberatung wenden.

Hast du Beispiele von jungen Unternehmen, die erfolgreich regenerative Ansätze verfolgen?

Oben habe ich ja schon ein paar Beispiele genannt. Weitere wären der Interior-Designer Sven Urselmann, der Zukunftsort „Wir Bauen Zukunft“ in Mecklenburg-Vorpommern, der Landwirtschaftsbetrieb Jucker Farm aus der Schweiz oder auch das Franz!Werk in Tübingen, das nach dem Prinzip gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens, ähnlich dem bekannten Prinzip der solidarischen Landwirtschaft, arbeitet.

Weitere bekannte Beispiele sind die von Anna und Ran Yona gegründete Schuhmanufaktur Wildling aus Engelskirchen, die Suchmaschine Ecosia, die Firma hinter der Zeitschrift Neue Narrative (NN Publishing GmbH), der Verein Reinventing Society e.V. oder auch das 2021 von Dr. Joel Eichmann und Felix Wollenhaupt in Gießen gegründete Green Elephant Biotech. Es gäbe noch viel mehr Beispiele aufzuzählen; sie sind dabei alle unterschiedlich im Ansatz und auch im Fokus. Dennoch ist ihnen gemeinsam, dass sie als Vorbilder für eine neue Art des Wirtschaftens agieren und zeigen, dass es eben auch anders geht.

Umfragen zeigen, dass mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen die Umsetzung ethischer und nachhaltiger Ausgaben für zu kostspielig hält bzw. sich sorgt, dabei die finanzielle Stabilität aufs Spiel zu setzen. Was muss sich ändern, damit regenerative Transformation als wichtiger Schlüssel zu einer zukunftsfähigen und prosperierenden Wirtschaft erkannt und gelebt wird?

Puh. Komplexe Frage. Katrina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltiges Wirtschaften, vertritt die Auffassung, dass das Prinzip Freiwilligkeit bei Unternehmen gescheitert ist. Ich würde dem insofern zustimmen, als es ohne Leitplanken aus der Politik sehr schwer wird. Was wir aber vor allem auch brauchen, sind viele positive Beispiele, die anderen Unternehmer*innen zurufen: „Seht her, es geht. Auch für dich, denn die regenerative Wirtschaft ist keine verrückte Utopie aus ferner Zukunft, sondern sie ist schon da. Klein zwar, aber kraftvoll und deutlich anschlussfähiger an das Bestehende, als viele denken.“

Und, ganz wichtig: Regenerativ zu wirtschaften bedeutet nicht, auf irgendetwas zu verzichten. Im Gegenteil. Man tauscht vielmehr einen Haufen negativer Dinge gegen genauso viele positive ein. Und Geld darf man auch weiterhin verdienen. Viele der hier genannten Protagonisten zeigen das sehr deutlich und dokumentieren damit eindrucksvoll: Regeneratives Wirtschaften ist möglich.

Danke, Jan, für deine Insights

Beobachten statt Berechnen

Rechnerische Planspiele und das Wissen um aktuelle Trends bringen Gründern erste Erkenntnisse über die Zukunft. Wichtiger ist das systematische Beobachten des konkreten Marktes, um ihn zu verstehen und aktiv mitzugestalten.

Natürlich gehört das Glänzen auf dem Theorie-Parkett und das Schreiben von zahlenbasierten Businessplänen für Gründer zum Pflichtprogramm, um beispielsweise der Hausbank zu zeigen, wie man am Markt einsteigen und bestehen will; aber es kann und darf nicht zum Selbstzweck werden und vollständig das überlagern, weswegen der ganze Aufwand eigentlich betrieben wird: Nämlich mit vollem Einsatz ein unternehmerisches Konzept zu erarbeiten, es umzusetzen und unermüdlich weiterzuentwickeln.

Denn nicht nur für aus der Not heraus geborene Gründungen gilt, dass sie stets ein Wagnis darstellen; und zwar eben nicht nur ein betriebswirtschaftliches. Dass sie mit der Person des Gründers oder der Gründerin untrennbar zusammenhängen. Und dass sie entscheidend darauf beruhen, dass die Neu-Unternehmer den Einsatz und Willen haben, etwas zu gestalten!

Wie geht das, ein spezielles Markt-Umfeld – in der Regel eine Nische, ein Regionalmarkt oder ein enger Zielgruppen-Fokus – langsam und stetig (erstens) entlang klarer, konkreter, auf das eigene Unternehmen zugeschnittener Marktqualitätskriterien zu entwickeln und (zweitens) anhand von Indikatoren für eine Marktdynamik auch in der Richtung, in die man selber will, zu lenken? Dieser Kernfrage wollen wir uns im Folgenden widmen.

Strategic Foresight

Im angelsächsischen Kulturkreis ist für derlei Fragestellungen bereits seit Jahrzehnten eine Profession zuständig – und bestens etabliert –, die sich ausschließlich um genau solche Markt-Taktik und Business-Manöver kümmert: Strategic Foresight, die Zukunftsforschung. Hierzulande ist allerdings, wenn überhaupt, eher der Ableger der Trendforschung bekannt. Und das auch fast nur in Großunternehmen oder einigen Lifestyle-Branchen, die sich’s leisten können. Ansonsten stößt Zukunftsforschung auf Skepsis – nicht zuletzt dank einiger Trend-Gurus, die unverdrossen am eigenen Ruf basteln und lustige Trend-Labels und vielerlei Spielchen erfinden. Mit durchaus hohem Unterhaltungs-, aber allem Anschein nach wenig Gebrauchswert. Zukunftsforschung rangiert daher in der Einschätzung vieler gleich hinter „Astrologie 2.0“. Was aber ist wirklich dran an dieser scheinbar exotischen Disziplin?

7 Dinge, die Wachstums-Champions erfolgreicher machen als andere

Wer schneller wächst, signalisiert, dass er etwas besser kann als andere. Doch wie gelingt es manchen Unternehmen, dies regelmäßig, über Jahre hinweg, besser zu schaffen als andere aus der Branche? Was zeichnet diese Wachstums-Champions aus und worin sind sie exzellent? Wir haben 7 Faktoren herausgearbeitet. Diese können Sie als Gründer und Unternehmen in der Startphase nutzen, um ein schlagkräftiges Marktkonzept auf die Beine zu stellen und Ihre eigene Wachstumsstrategie zu entwickeln.

Das macht die Wachstums-Champions erfolgreicher als andere:

1. Stärken stärken und perfektionieren

Wachstums-Champions sind reflektiert. Sie wissen, welche Stärken ihnen dabei helfen, am Markt Erfolg zu haben, und versuchen, diese zu perfektionieren. Ob Tempo und Durchsetzungsvermögen, Innovationskraft, Qualität oder Beziehungsfähigkeit: Wachstums-Champions beherrschen jede dieser Eigenschaften nahezu perfekt und arbeiten regelmäßig daran, sich auch in Kleinigkeiten zu verbessern, sofern es in ihrem Marktumfeld von Bedeutung ist. Dabei kennen sie ihre Wettbewerber sie und unternehmen viel, um ihnen immer einen Schritt voraus zu sein.

2. Marktanteile hinzugewinnen

In einem Punkt sind sich die Wachstums-Champions einig: Sie wollen ständig Marktanteile hinzugewinnen. Dieses Ziel treibt sie an. Und sie wissen, dass dies nur mit klaren Kompetenzen sowie segmentierten und eindeutig definierten Märkten gelingt. Die Wachstums-Champions kennen ihren Markt, ihr „Spielfeld“, auf dem sie sich bewegen, genau.

3. Aktionsradius ausdehnen

Wachstums-Champions wissen, dass ihre Produkte und Leistungen sehr gut sind. Aus diesem Grund sehen sie die räumliche Ausdehnung als einen logischen Weg, um selbst zu wachsen und andererseits Mitbewerbern keine Freiräume zu überlassen, in denen sich diese entwickeln können. Sie sind sehr kundenorientiert und haben deshalb im Lauf der Zeit ihre ursprüngliche Problemlösung um eine Fülle an Leistungen und Komponenten erweitert.

4. Kommunikation mit Wachstums-Turbos

Wachstums-Champions führen ihr Unternehmen sehr behutsam als Marke. Sie haben eine klare Vorstellung davon, wie sie von Mitarbeitern, Kunden und externen Partnern gesehen werden wollen. Modische Trends sind ihnen fremd, sie setzen auf Langfristigkeit und Authentizität. Ein großer Teil der Wachstums-Champions nutzt das Instrument der Wachstums-Turbos als „Slogans“, die als Handlungsmaxime dienen, nach innen und außen umgesetzt werden und so dem authentischen Aufbau der Unternehmensmarke eine klare Richtung geben.

5. Unkonventionelle Wege zum Kunden

Die meisten Wachstums-Champions sind in ihrem Markt bekannt und pflegen sehr enge Kontakte zu ihren Stammkunden. Ein Teil der Wachstums-Champions wächst vor allem über seine Stammkunden, ein Teil durch die Gewinnung von Neukunden. In beiden Gruppen gibt es Wachstums-Champions, die dabei auch unkonventionelle Wege nutzen, sog. Guerilla-Wachstumswege. Dies sind Wege, auf denen sie mit Stammkunden noch besser ins Geschäft kommen oder mit Neukunden von Anfang an in einen engen Kontakt treten. Wachstums-Champions lassen nichts unversucht, um sich ständig weiterzuentwickeln.

6. Balance zwischen Vertrieb und Produkt

Wachstums-Champions kennen die Bedeutung einer ausgewogenen Situation in der Ressourcenverteilung zwischen Vertrieb und Produkt. Sie wissen, dass eine zu einseitige Produktorientierung zur Gefahr werden kann, wenn der Vertrieb vernachlässigt wird, und dass der Vertrieb andererseits ohne attraktive Problemlösungen einen schweren Stand hat. Im Streben um kontinuierliche Verbesserungen spielt diese Balance eine wichtige Rolle.

7. Hürden erkennen und meistern

Wachstums-Champions beschäftigen sich frühzeitig mit den Themen, die ihnen das Geschäft heute, morgen oder übermorgen erschweren könnten. Die Unternehmenslenker und ihre Teams sind es gewohnt, die Probleme in die Hand zu nehmen, die Initiative zu ergreifen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten diese Hürden zu meistern, bspw. mithilfe einer digitalen Beschaffungsstrategie.

Es ist auffällig, dass die ersten drei Erfolgsfaktoren bei allen Wachstums-Champions gleichermaßen vorhanden und ausgeprägt sind. Deshalb ist anzunehmen, dass in ihnen der Schlüssel zur Nachhaltigkeit im Wachstum der Unternehmen liegt.

Der Autor Christian Kalkbrenner ist Fachbuchautor, Berater, Speaker und Experte für Unternehmenswachstum, www.ub-kalkbrenner.de

Skalieren im eCommerce

Jeder, der im Bereich eCommerce mit seinem Unternehmen dauerhaften Erfolg haben möchte, muss sich früher oder später die Frage stellen, wie das Ganze am besten skaliert werden soll. Hierfür bietet sich eine Vorgehensweise an, die planvoll und in mehreren Schritten geschieht. Wie das funktioniert.

Selbständige Abwicklung beenden und bestehende Kunden nutzen

Ein eCommerce-Unternehmen hochzuskalieren und dieses auch international nach vorne zu bringen, ist kein leichtes Unterfangen. Glücklich schätzen können sich da diejenigen Personen, die einen genauen Plan vor Augen haben. Andere Länder bedeuten nämlich nicht nur andere Vertriebswege, sondern auch anders gelagerte Bedürfnisse der Kunden.

Will man so richtig durchstarten, sollten die beiden folgenden Adaptierungen zuallererst angestrebt werden:

- Das selbständige Abwickeln der Bestellungen muss so weit wie möglich aufgegeben werden.

- Das Verhältnis zu bestehenden Kunden muss bestmöglich genutzt werden.

Wer also selbst zur Post fährt und sich um Verpackung und Versand als Geschäftsführer kümmert, der stößt zwangsläufig schnell an seine Grenzen. Besser ist es daher an dieser Stelle, zum Beispiel Dropshipping zu nutzen. Dabei arbeitet der Unternehmer eng mit einem Lieferunternehmen zusammen, welches sich darum kümmert, dass die Produkte so schnell wie möglich zum Kunden gelangen. Punkt zwei zielt hingegen auf geschicktes Marketing ab. Bestehende Kunden können für effektive Marketingketten benutzt werden. Das gilt vor allem dann, wenn sich unter Ihnen gegebenenfalls bekannte Social Media-Influencer befinden.

Prozesse automatisieren und Vorteile des Outsourcings verwenden

Im nächsten Schritt geht es darum, das eigene Business so weit wie möglich zu automatisieren. Dies kennt im Prinzip auch jeder von seinen eigenen Online-Bestellungen bei großen Versandhäusern. Hier läuft alles automatisiert ab, denn das spart wertvolle Zeit. Beispiele dafür, was man im Einzelnen automatisieren kann:

- Chat-Funktionen auf der eigenen Webseite

- Bestandteile des E-Mail-Marketings

- Die Bestellbestätigung

- Die Versandbestätigung

Noch einen Schritt weiter geht die automatisierte Anpassung der Preise. Das bietet sich vor allem dann an, wenn etwa während der Black Week entsprechende Aktionen geplant sind oder zum Jahresende hin noch ein wenig Platz in den eigenen Lagern geschaffen werden soll. Zusammen mit dem Outsourcing, das an kompetente Partner stattfinden sollte, ergibt sich eine massive Zeitersparnis ohne allzu viele Zusatzkosten.

Beispiel: expondo expandiert nach Polen

Wie man erfolgreich expandiert und das eigene Geschäft passend skaliert, wird mit Blick auf das Unternehmen expondo deutlich. Expondo, Anbieter von professionellem Equipment für Gasztronomie und Industrie, wurde von Piotr Stach und Waldemar Moss gegründet, welche sich vor allem mit der Bewältigung der Schwierigkeiten bei der Internationalisierung eingehend beschäftigt haben. Sie sind der Meinung, dass es massive Unterschiede bei den Käuferstrukturen in unterschiedlichen Ländern gibt. Vergliche man beispielsweise deutsche und polnische Kunden, so ergäben sich mitunter die folgenden Unterschiede: Zum einen seien polnische Käufer im Gastronomie-Bereich sehr preisempfindlich, und zum anderen änderten sie bei günstigeren Preisen schnell den Ort des Kaufs.

Dazu Piotr Stach: „Wir haben in Deutschland angefangen, einem Markt, der in der EU zusammen mit Großbritannien führend im Bereich eCommerce ist. Was wir dort gelernt haben, haben wir in Polen angewendet.“ Eine wichtige Sache in Polen sei zum Beispiel die Lieferung per Nachnahme. Außerdem benötigten polnische Kunden mehr Hilfe am Telefon und lägen viel Wert auf die Vertrauensbildung in einem Shop vor Ort. In Polen werde darüber hinaus seltener von Mitbewerbern abgemahnt, als das in Deutschland der Fall sei. Steuerprüfungen fänden in Deutschland ebenfalls häufiger statt. Jacek Powalka, der Head of Marketing bei expondo, führte zu dem Thema noch aus: „Die Ausbildungskosten und Löhne sind in Polen niedriger. Es gibt bei den Käufern in Polen und Deutschland auch kulturelle Unterschiede. Darüber hinaus finden wir in Polen leichter Spezialisten, die für uns arbeiten wollen."

Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil

Wie Start-ups aus der Circular Economy zur nachhaltigen Wertschöpfung beitragen und so eine Alternative zur Linear Economy darstellen können.

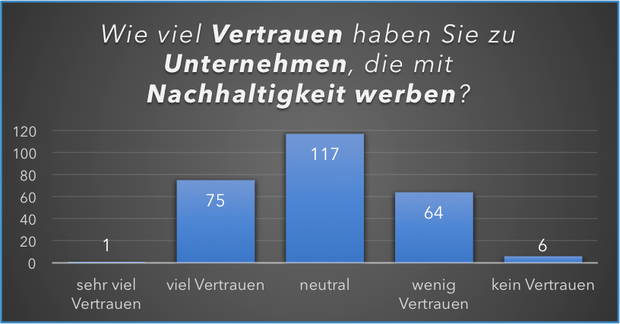

Vor einigen Jahren sorgte ein Commerzbank-Fernsehspot mit einer durch das morgendliche Frankfurt joggenden Filialleiterin für Aufsehen. Er beginnt mit der Frage: „Woran liegt das, dass man den Banken nicht mehr vertraut?“ Die Antwort kommt aus dem Off: Spekulation mit Grundnahrungsmitteln wird es mit der Commerzbank nicht geben. Stattdessen wolle man erneuerbare Energien und mittelständische Unternehmen fördern, so das Kreditinstitut. Der Spot stellt dabei die Gretchenfrage der Nachhaltigkeit: Dürfen – und können – Unternehmen mit Werbespots überhaupt um Vertrauen werben?

Vertrauensvorschuss gibt es nicht

Im Rahmen eines von der Deutschen Handelsbank in Auftrag gegebenen Whitepapers „Nachhaltigkeit & Start-ups“ der Macromedia Hochschule Stuttgart wurden 263 Verbraucher befragt, ob sie stärkeres Vertrauen in jene Unternehmen haben, die mit Nachhaltigkeit werben. Die Befragung ergab: Einen Vertrauensvorschuss gibt es nicht. Das Ergebnis zeigt eine Gaußsche Glockenverteilung mit einer überwiegenden neutralen Haltung von 45 Prozent der Befragten, während je 29 bzw. 24 Prozent angaben, dass sie viel bzw. wenig Vertrauen in Unternehmen hätten, die mit Nachhaltigkeit werben. Für die beiden extremsten Möglichkeiten „sehr viel Vertrauen“ bzw. „kein Vertrauen“ entschied sich nur ein verschwindend kleiner Bruchteil der Befragten.

Abgesehen von moralischen und juristischen Gesichtspunkten, kann diese Form der Werbung aus unternehmerischer Sicht getrost als wirkungslos bezeichnet werden. Weitaus wirkungsvoller ist es, Nachhaltigkeit in den Unternehmensprozess zu integrieren. Gerade für Start-up-Unternehmen bietet sich dadurch eine einmalige Chance, an etablierten Unternehmen vorbeizuziehen, deren Legacy-Systeme oft als starr und verkrustet wahrgenommen werden. Ein Beispiel dafür liefert die Circular Economy (CE).

Minimum Viable Product

Wie ihr neue Produkte als Minimum Viable Product (MVP) entwickelt und damit letztlich schneller an den Markt kommt.

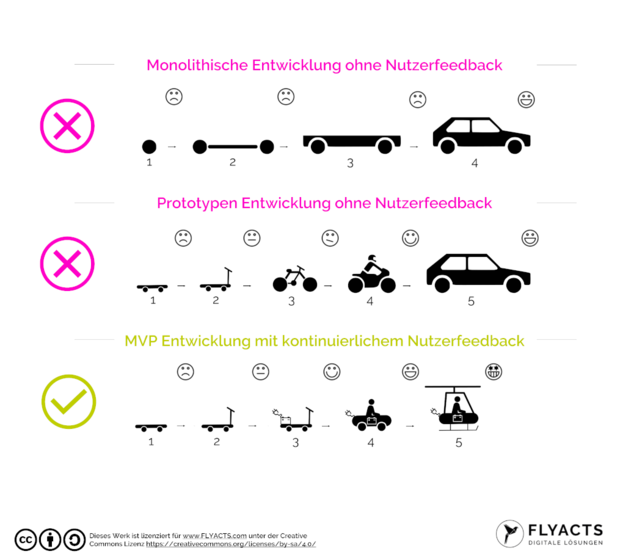

Wer innovativ sein will, muss kreativ sein - und schnell. Nur wer die aktuellen Bedürfnisse der Kunden und die Gegebenheiten des Marktes genau dann erfüllt, wenn sie gefragt sind, hat eine Chance erfolgreich zu sein. Start-ups haben gestandenen Unternehmen in dieser Hinsicht einiges voraus. Denn sie sind noch nicht von starren Strukturen gelähmt und können agil handeln. Die beste Voraussetzung also, um neue Produkte als Minimum Viable Product (MVP) zu entwickeln.

Die MVP Methode ermöglicht es Produktideen schnell in der ersten minimal funktionalen Version auf den Markt zu bringen und so wertvolles Kundenfeedback zu sammeln, auf dem die Weiterentwicklung aufbauen kann - hin zum perfekten Kundenliebling. Schneller und näher am Markt geht nicht.

Wer diese Herangehensweise noch nicht kennt, findet im Web gute Erklärungen dazu und auch eine Grafik von Henrik Kniberg, die am Beispiel der Entwicklung eines Autos das Vorgehen der MVP Entwicklung beschreibt. Ausgehend von einem Skateboard wird dabei das Produkt schrittweise immer wieder neu erfunden, bis am Ende ein Auto heraus kommt. Genauer betrachtet, ist der darin beschriebene Weg vom Skateboard zum Roller, übers Fahrrad und Motorrad bis hin zum Auto jedoch nicht MVP, sondern eine Prototypenentwicklung.

Die Denkfehler der Grafik hat FLYACTS zum anlss genommen, um eine neue Darstellung zu entwickeln, die zeigt, was MVP wirklich bedeutet. Hier seht ihr, worauf es tatsächlich ankommt, wenn ihr ein Minimum Viable Product entwickeln wollt.

Scale-ups: Lernen auf Speed

Worauf Verantwortliche achten sollten, wenn das eigene Start-up endlich abhebt und fliegt.

Ein Traum für jeden Gründer: Das eigene Start-up hebt endlich ab und fliegt. Wettbewerber sind abgehängt, Investorengelder fließen und die radikale Wachstumsphase beginnt. Doch plötzlich geht alles extrem schnell. Das Tagesgeschäft platzt aus allen Nähten, Organisationsstrukturen müssen kontinuierlich um- und ausgebaut, neue Mitarbeiter fortwährend „an Bord geholt“ werden. Und ehe man sich versieht, ist der Fünf-Mann-Laden zu einem Unternehmen mit 200 Mitarbeitern angewachsen. Eine Zerreißprobe für jeden Verantwortlichen.

Change is the natural state of business

Im Wachstum durchlaufen Scale-ups in kürzester Zeit unterschiedliche Organisationsphasen. Brian Roberts, CFO des Uber-Konkurrenten Lyft, sagte passend dazu: “Change is the natural state of business. So be ready“. Im ständigen Wandel liegt ein enormer Entwicklungsdruck auf den jungen Führungskräften. Denen fehlt in der Regel eine komplexe Organisations- und Führungserfahrung. Und je mehr Mitarbeiter an Bord kommen, desto komplexer werden die Strukturen im Unternehmen.

Auch Hauke Windmüller, Co-Gründer des Hamburger Start-ups Familonet und ehemaliger Head of Growth der Daimler-Tocher Moovel, kennt dieses Phänomen. Familonet legte die begehrte, aber alles andere als organische Hockeystick-Wachstumskurve hin. Daimler-Tochter Moovel wurde auf das Start-up aufmerksam und übernahm es 2017. Windmüller erzählt: „In einem kleinen Team von fünf Leuten machst du noch viel selber in deinen Bereichen. Dann kommen irgendwann ein paar Mitarbeiter hinzu, die dich unterstützen – aber du behältst die Oberhand und die Übersicht. Doch dein Laden wächst und wächst und irgendwann kannst du nicht mehr allein für alles verantwortlich sein. Die erste große Herausforderung ist dann: Loslassen und Verantwortung abgeben können.“

Mein Baby

Verantwortung abgeben fällt vielen Gründern schwer. Das ist verständlich. Schließlich haben sie die Geschäftsidee entwickelt, sie haben das Ding auf die Beine gestellt und zum Laufen gebracht. Und jetzt sollen sie das, was sie doch am besten können, an andere abgeben? Ihr Baby in die Arme anderer legen? Windmüller erinnert sich: „Das hat ganz viel mit dem eigenen Ego zu tun. Doch wenn dir deine Unternehmung wirklich wichtig ist, siehst du irgendwann ein: Der Tag hat nur 24 Stunden. Wenn du ständig alles selber machst, leidet sowohl die professionelle, als auch die eigene Lebensqualität darunter.“

Wie viele junge erfolgreiche Gründer musste auch Windmüller lernen, sein Ego hintenanzustellen, Verantwortung abzugeben und Mitarbeiten mehr Vertrauen beim Bearbeiten von Aufgaben zu geben. „Sich einfach mal zurücknehmen, klingt leicht. Doch es ist ein schmerzhafter Prozess“, so der Gründer.

Vermeintlicher Kontrollverlust ist in kritischen Wachstumsphasen ein häufiges Problem für junge Leader. Sie müssen lernen, dass ihre Mitarbeiter unterschiedliche Herangehensweisen haben, als sie selbst – und Fehler ihrer Mitarbeiter akzeptieren. Und kaum hat man sich daran gewöhnt, erreicht das Unternehmen schon die nächste Wachstumsphase.

Abteilungen? Wie uncool!

Bei 30 bis 50 Mitarbeitern erstarrt die gewohnte Agilität ganz schnell zugunsten fixer Regelprozesse der wachsenden Organisation. Unsicherheit und Zweifel können sich bei den Gründern breit machen, was sich auch auf die Mitarbeiter auswirken kann:

- Was ist nur aus dem coolen Gründerteam geworden?

- Wie können wir das agile Mindset der Gründungsphase bewahren und adaptieren?

- Wie bekommen wir das „Lernen auf Speed“ in den Griff?

Diese neue Situation verlangt den Entscheidern ein extrem hohes Maß an Veränderungskompetenz ab.

Windmüller bestätigt: „Der nächste kritische Punkt kam, als wir knapp 20 Mitarbeiter hatten und eine zweite Führungsebene zwischen uns Gründern und unseren Mitarbeitern etablieren mussten. Plötzlich gab es Abteilungen und Abteilungsleiter. Das distanziert dich von deinen Leuten. Du gibst nur noch Ziele vor, die die zweite Führungsebene an die Mitarbeiter weitergibt. Hier ist es ganz wichtig, Leader zu finden, die ein ähnliches Mindset haben, in die Kultur deines Unternehmens passen, und neben den fachlichen Anforderungen auch einen passenden Führungsstil mitbringen.“

Prozesse etablieren

Im rasanten Wachstum müssen Gründer ständig neue Aufgaben übernehmen, um sich selbst sowie das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickeln zu können. Auf der einen Seite müssen sie sehr flexibel sein und sich regelmäßig neu orientieren können. Auf der anderen Seite müssen sie ihren Mitarbeiten Stabilität bieten und Routine in die Abläufe bringen. Ab einer gewissen Größe ist es überlebenswichtig, klare Strukturen und Prozesse zu etablieren. „Das Problem schnell wachsender Organisationen ist oftmals die Kommunikation. Jeder arbeitet in seinem Silo und Abteilung A bekommt gar nicht mehr mit, was Abteilung B macht. Du musst dafür sorgen, dass alle am selben Strang ziehen, damit nicht jeder in eine andere Richtung läuft. Wenn du hier den Überblick behalten willst, hilft es, ein Management-Zielsystem einzuführen“, erklärt Windmüller.

Dass es ohne an die wachsende Organisation angepasste Prozesse schnell knallen kann, musste das erfolgreiche Start-up Jimdo am eigenen Leib erfahren. 2015 hatte der Website-Baukasten-Anbieter Probleme damit, seine Organisationsstruktur anzupassen. Auch mit über 200 Mitarbeitern war man immer noch wie ein Start-up organisiert. Nach einem gescheiterten Versuch der Reorganisation setzte der CEO Mathias Henze den Rotstift an, strich 25 Prozent der Mitarbeiter und strukturierte die Entwicklerteams straffer – ohne deren Freiräume komplett zu beschneiden. Ein harter, aber notwendiger Cut. Seit 2018 macht das Unternehmen wieder Gewinn.

Gestaltungsfreiräume geben

Den Gründern von Familonet war frühzeitig klar, dass sie bei Wachstum ihre Strukturen anpassen und ihren Mitarbeitern gleichzeitig Freiräume in der Herangehensweise geben mussten. Also bedienten sie sich des Management-Systems OKRs (Objective Key Results): Aus der Vision und Mission werden Ziele für ein Quartal festgelegt und Einzelmaßnahmen daraus abgeleitet. „Dann können die Mitarbeiter loslaufen und du als Leader bist nur noch dafür verantwortlich, deiner Mannschaft Steine aus dem Weg zu räumen und ihnen den Rücken freizuhalten“, so Hauke Windmüller.

Ein großes Problem ist auch hierbei das Loslassen. Oftmals wollen die Gründer ihre Mitarbeiter kontrollieren und verfallen in Mikromanagement. Doch das ist ein Kreativitätskiller. Mitarbeiter fühlen sich bevormundet und verlieren schnell ihre Motivation und somit an Produktivität. Wichtig ist darum, seinen Leuten lediglich die Ziele und einen groben Rahmen vorzugeben. Wie sie dann die Ziele erreichen, steht ihnen frei.

Mit Veränderung umgehen?

Mit all diesen Herausforderungen im Wachstum alleine fertig zu werden, kann eine große Belastung für Gründer sein, die vielen über den Kopf wächst. Dass junge Führungskräfte solche enormen und schnellen Veränderungen nicht immer leichtfertig handhaben, ist völlig normal. Darum nehmen auch immer mehr Gründer und Verantwortliche in Scale-ups Coaching in Anspruch. Denn: Coaching hilft Führungskräften, neben den technischen und ökonomischen Aspekten im Wachstum, sich auf die psychologischen und sozio-kulturellen Herausforderungen zu fokussieren. Beispielsweise hat die erfolgreiche Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer in der Wachstumsphase ihres Unternehmens Coaching in Anspruch genommen.

Hilfreich sei laut Hauke Windmüller auch aktiver Austausch mit anderen Gründern: „Ich bin Mitglied bei EO (Entrepreneurs' Organization), einem weltweiten Gründernetzwerk. Einmal im Monat treffe ich mich mit anderen Gründern und tausche mich aus. Das war auch in der Wachstumsphase von Familonet extrem hilfreich, weil du unter Gleichen bist, die die Wechselwirkungen von Beruf und Privatem in stressigen Phasen verstehen und dir hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben, wie du damit fertig wirst.“

Fazit: An sich als Gründer arbeiten!

Gründer, die kontinuierlich an ihrer Haltung und Einstellung arbeiten, behalten im rasanten Wachstum den Überblick und die Bodenhaftung. Speed ist in der Start-up-Welt das A und O. Dafür müssen Prozesse und Strukturen geschaffen und immer mehr Aufgaben und Verantwortlichkeiten auf die Mitarbeiten übertragen werden. In rasanten Wachstumsphasen kann das Unternehmen nur so gut wachsen, wie sein Unternehmer. Windmüller formuliert das so: „Als Geschäftsführer bist du der Flaschenhals deines Unternehmens. Wenn du nicht an dir arbeitest und weiterwächst, kann auch dein Unternehmen sich nicht weiterentwickeln.“

Der Autor Dr. Frank Behrend begleitet Unternehmenslenker und Führungsteams in kritischen und komplexen Veränderungsphasen, hinterfragt den liebgewonnenen Status Quo und unterstützt Unternehmen mit innovativen Methoden über alle Fach- und Hierarchieebenen hinweg, www.transformation.work