Aktuelle Events

Zusammenarbeit mit Freelancern

Marcus Schmid, Mitgründer und COO des Münchner Start-ups PREZP, das eine Plattform für modernes Rhetorik- und Online-Präsentationstraining entwickelt hat, setzt beim Aufbau des Online-Auftritts und der Vermarktung auch auf die Unterstützung von Freelancern. Mehr dazu im Interview mit Markus.

Aus welcher Idee heraus ist euer Start-up entstanden und in welcher Phase der Unternehmensentwicklung steht ihr gerade?

Wir wissen, dass Kommunikation und Sprache in der Geschäftswelt entscheidende Erfolgsfaktoren sind. Unser gesamtes Auftreten und die Wirkung unserer Stimme sind wichtig, wenn wir zum Beispiel erfolgreich Präsentationen halten oder Vertriebsgespräche führen möchten. So kam uns 2019 die Idee für ein webbasiertes Präsentationstraining. Daraus ist mit PREZP eine umfassende softwarebasierte Lösung entstanden, mit deren Hilfe man gesprochene Präsentationen vollständig analysieren kann und dadurch ganz neue Lerneffekte erzielt. Aktuell richtet sich unsere Lösung hauptsächlich an Geschäftskunden, zum Beispiel Coaches oder Ausbildungs-und Vertriebsabteilungen in Unternehmen. Unser Ziel ist es, die Lösung weiterzuentwickeln und als E-Learning Tool auch für den Endverbraucher interessant zu machen. Wir möchten eine Community aufbauen, innerhalb der man seine Vorträge teilen, sich gegenseitig bewerten und schlussendlich voneinander lernen kann

Seit wann arbeitest du mit der Unterstützung von Freelancern und für welche Aufgaben und Projekte setzt du sie typischerweise ein?

Wir sind noch ein kleines Team und haben schnell erkannt, dass es für uns die beste Lösung ist, wenn wir uns immer nach Bedarf Spezialkenntnisse von Extern dazu holen. Das erste Projekt war die Entwicklung unserer Online-Plattform. Den Aufbau der Homepage und die Gestaltung des UX/UI-Designs haben Freelancer übernommen. Aktuell bauen wir den Content auf unserer Homepage immer weiter aus, zum Beispiel mit Blogbeiträgen oder gezeichneten Erklärvideos. Hier sind auch wieder professionelle Redakteure, Grafiker und Voice-Over-Spezialisten für uns im Einsatz.

Wie findet man den geeigneten Freelancer?

Start-ups sind ja typischerweise lokal gut vernetzt und vermutlich findet man den ein oder anderen Freiberufler im Bekanntenkreis. Ansonsten bieten Plattformen, wie zum Beispiel Fiverr oder Das Auge, Freelancer-Dienstleistungen online an. Wir haben von Beginn an mit Fiverr gearbeitet, da man hier ein breites Angebot aus den unterschiedlichsten Disziplinen hat. Und man findet vor allem Leute mit echtem Drive. Die Buchung einer Dienstleistung läuft hier ähnlich ab wie ein Kauf auf Amazon – ich gebe ein Suchwort ein, erhalte eine Auswahl an qualifizierten Freelancern und kann deren Kundenbewertungen lesen. Den Preis der Dienstleistung und welchen genauen Umfang der Freelancer abdeckt sehe ich auch vorab. Das macht die Suche und Auswahl des geeigneten Kandidaten sehr transparent.

Wie läuft die Zusammenarbeit ab? Was muss man speziell beim Briefing und bei der Vertragsabwicklung beachten?

Für mich ist Kommunikation das A und O. Gerade wenn man nicht physisch zusammensitzt, sondern alles online abwickelt. Bevor die Zusammenarbeit überhaupt startet, beginne ich über die Chat-Funktion ein Gespräch mit dem Freiberufler und prüfe, ob die Chemie stimmt und hinreichend Kapazitäten da sind. Dann folgt das Projekt-Briefing, in dem ich meine Vorstellungen erkläre und welches Ziel ich mit der Aufgabe verfolge. Je detaillierter ich den Freelancer hier abhole, umso besser wird er oder sie die Aufgabe meistern. Und natürlich besprechen wir vorab Organisatorisches, zum Beispiel die Anzahl an Korrekturschleifen oder Deadlines. Hier muss man sich klar abstimmen, damit keine falschen Erwartungen entstehen. Wenn man auf Online-Plattformen Freelancer bucht, dann wird der ganze administrative Anteil ganz automatisch von der Plattform abgewickelt.

Wann ist es sinnvoll, auf regionale Freiberufler zu setzen?

Ich arbeite mit einem Mix aus internationalen und deutschen Freelancern. Für redaktionelle Arbeiten und Voice-Over-Aufträge greife ich natürlich auf Muttersprachler zurück, aber wenn ich beispielsweise Programmierungen vornehmen lasse, spielt es für mich keine Rolle, wo der Freelancer sitzt. Gerade die Internationalität der Freelancer hat einen echten kreativen und positiven Mehrwert für uns.

Entsteht aus Freelancer-Projekten hin und wieder eine langfristige Geschäftsbeziehung?

Absolut. Zu Beginn habe ich viel ausprobiert und die unterschiedlichsten Anbieter beauftragt. Mittlerweile denke ich da anders. Mit denjenigen, mit denen die Kommunikation unkompliziert läuft, die schnell sind und tolle Arbeit leisten, arbeite ich gerne regelmäßig zusammen. So zum Beispiel mit dem Ersteller unserer Homepage – denn hier benötigen wir immer wieder neue Landingpages oder Anpassungen.

Welche Projekte planst du in der Zukunft?

Im nächsten Schritt möchte ich eine Interviewreihe mit interessanten Leuten aus der Kommunikationsbranche herausbringen. Für die technische Umsetzung werde ich mir wieder Freelance-Unterstützung holen. Und dann verbessern wir ständig unsere Virtual Reality-Szenarien und virtuellen Trainer-Avatare, um unsere Online-Trainings noch realistischer zu gestalten. Wer als Nutzer seine Präsentation vor einem vermeintlich realen, großen Publikum hält, wird mit echter Nervosität zu kämpfen haben. So kann man sich wirklich challengen und lernen die Angst vor dem freien Sprechen zu überwinden – die haben übrigens sehr viele Menschen. Das ist gerade ein sehr spannendes Projekt, das wir auf jeden Fall weiter professionalisieren möchten.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Vom perfekten Zeitpunkt, ein Marketing-Start-up zu gründen

Ein Appell an alle, die an eine Selbständigkeit im Marketing denken, aber mit sich und den Umständen hadern.

Keine Lust auf Lesen? Dann geht’s hier zum Podcast.

Die Marketingbranche befindet sich derzeit in einem tiefgreifenden Umbruch: Traditionelle Marketingdienstleister*innen sehen sich in vielen Märkten erheblichen Veränderungen gegenüber, die von Restrukturierungen bis hin zu Insolvenzen reichen, während gleichzeitig große Marktteilnehmer*innen durch Übernahmen ihre Portfolios konsolidieren. Diese Veränderungen mögen auf den ersten Blick als Bedrohung erscheinen, doch sie bieten vor allem eines: Chancen für Neugründungen.

Ich bin überzeugt, dass gerade jetzt, in dieser Umbruchphase, der beste Zeitpunkt gekommen ist, ein Marketing-Start-up zu gründen. Warum das so ist, zeige ich im Folgenden anhand der technologischen Entwicklungen, neuer Marktchancen und veränderter Prozesse sowie der rasanten Verbreitung und Verbesserung von künstlicher Intelligenz (KI) auf.

Marketingdienstleistungen neu gedacht

Ein Blick zurück in das Jahr 2010: Das Social-Media-Marketing begann zu boomen, und mutige Marketing-Start-ups setzten früh auf diese neue Kommunikationsform, was ihnen einen entscheidenden Vorsprung verschaffte. Heute ist KI vergleichbar disruptiv. Die Herausforderung liegt aber darin, KI nicht nur als Tool, sondern als intelligente Unterstützung in die Kund*innenkommunikation und Kampagnensteuerung einzubinden. Dieses Fachwissen – wie man KI sinnvoll trainiert, anwendet und in bestehende Prozesse integriert – fehlt an vielen Stellen noch.

Diese Lücke eröffnet Chancen für neue Marketingdienstleister*innen: Mit schlau konfigurierten KI-Systemen lassen sich skalierbare Marketingleistungen erbringen, die vergleichsweise kostengünstig und schnell für Kund*innen Mehrwert erzeugen. Start-ups, die flexibel und nicht durch veraltete Prozesse gebremst sind, können vor diesem Hintergrund Angebote mit attraktiven Preisen sowie innovativen Leistungen auf den Markt bringen und so etablierte Agenturen herausfordern.

Technologische Innovationen als Katalysator

Auch im Produktbereich ergeben sich Chancen durch digitale Tools und Automatisierung. Begriffe wie Vibe-Coding, bei dem Prototypen von Applikationen oder Services ohne klassische Programmierkenntnisse erstellt werden können, machen es möglich, Ideen mit minimalem Aufwand zu validieren.

Innerhalb weniger Tage oder Wochen kann man gemeinsam im Gründungsteam einen Prototyp fertigstellen, der am Markt getestet wird. Eine unglaubliche Entwicklung im Vergleich zu früheren Jahren, in denen teurer Entwicklungsaufwand vorausgesetzt war.

Zusätzlich haben sich die Entwicklungskosten für Minimum Viable Products in den letzten zehn Jahren nahezu halbiert. Cloud-Plattformen, Schnittstellen (APIs) und Automatisierungstools wie Zapier oder n8n ermöglichen es, als kleines Team komplexe Lösungen schnell und zuverlässig zu bauen. So wird weniger Kapital benötigt und kann schneller auf Markterfordernisse reagiert werden.

In die Nischen

Ein weiteres Kennzeichen des aktuellen Markts ist die schnelle Entstehung hochspezialisierter Mikro-Nischen. Digitale Technologien und neue Kund*innenbedürfnisse sorgen dafür, dass sich laufend neue Teilmärkte bilden, die von großen Marketingdienstleister*innen oft (noch) nicht bedient werden.

Eine Mikro-Nische ist ein sehr spezialisierter Markt mit einer klar definierten Zielgruppe, etwa die KI-gestützte Content-Erstellung speziell für den nachhaltigen Tourismus oder Automatisierungslösungen für bestimmte Branchenzweige wie den Mittelstand im Gesundheitswesen.

Für Gründer*innen eröffnen sich hier spannende Chancen, sich schnell in diesen dynamischen Segmenten zu positionieren und Fuß zu fassen. Gerade digitale Produkte eignen sich besonders, um über standardisierte und automatisierte Prozesse Skalierung zu erreichen. Und auch bei Dienstleistungen lassen sich wiederkehrende Aufgaben durch KI-gestützte Tools deutlich effizienter gestalten oder komplett automatisieren.

Ein spannendes Zeitalter für Gründer*innen

Das führt zu einem entscheidenden Vorteil: Es war noch nie so einfach, ein Produkt oder eine Dienstleistung anzubieten, die sofort einen echten Wert für die Nutzenden bzw. Kund*innen schafft. Durch Automatisierung und KI können Geschäftsmodelle mit deutlich weniger Aufwand skaliert werden als vor zehn Jahren. Die Eintrittsbarrieren für Gründer*innen sinken merklich, was zu einem dynamischen und attraktiven Gründungsumfeld führt.

Gerade wenn mit beschränktem Kapital gestartet wird, bietet sich hier eine enorme Chance. Effiziente Technologien und Automatisierung reduzieren sowohl den Investitionsbedarf als auch die laufenden Kosten. So erlaubt KI einen schnellen und ressourcenschonenden Markteintritt mit echten Wettbewerbsvorteilen.

Auf die grüne Wiese

Mit den aktuellen Veränderungen im Marketing tun sich etablierte Anbieter*innen schwer. Sie übersehen die grüne Wiese, die da neben dem etablierten Marktplatz neu wächst. Gründer*innen können auf dieser Wiese Know-how und Produkte aufbauen und sich bzw. ihr Unternehmen als Expert*in etablieren.

Wo in gefestigten Märkten Unternehmen gern auf gestandene Anbieter*innen zurückgreifen, ist die Bereitschaft in kleinen, interessanten Nischen deutlich höher, mit jungen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Das war bereits vor 15 Jahren mit Social Media der Fall und wiederholt sich nun in der KI-Ära.Gründer*innen sollten diese Vorteile für den Einstieg nutzen. Denn die Vergangenheit zeigt, dass traditionelle und bestehende Anbieter*innen viel Zeit benötigen, bis sie das Potenzial von neuen (Nischen-)Märkten anerkennen und darin aktiv werden. Mag sogar sein, dass aus den First Movers deshalb später attraktive Übernahmekandidaten werden.

NOI Techpark – ein europäischer Playground of Opportunities

2017 an den Start gegangen, ist der in Südtirol beheimatete NOI Techpark ein synergiereicher Mikrokosmos aus Universität, Forschung, Unternehmen und Start-ups und hat sich als eine All-in-one-Anlaufstelle etabliert, die man in dieser Form europaweit kaum ein weiteres Mal findet. Mehr zum Selbstverständnis und den vielschichtigen Aktivitäten des NOI Techpark erfahren wir im Interview mit Pia-Maria Zottl, der Leiterin des Incubators im NOI.

StartingUp: NOI Techpark ist Südtirols Innovationsviertel. Was kann man sich darunter genau vorstellen?

Pia-Maria Zottl: Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem Ideen kurze Wege haben. Auf dem Gelände einer ehemaligen Aluminiumfabrik in Bozen wächst seit 2017 Südtirols Wissenschafts- und Technologiepark, der NOI Techpark. Hier arbeiten und forschen aktuell 2.400 Start-upper, Unternehmerinnen, Lehrende und Studierende. Hier wird täglich Wissen geteilt und gemeinsam an Lösungen für eine lebenswerte Zukunft gefeilt. Der Name NOI ist dabei Programm. Er steht für Nature of Innovation und verkörpert die Art, wie wir Innovation verstehen und leben: keine Innovation zum Selbstzweck, sondern eine, die eine positive Wirkung auf Mensch und Umwelt hat.

StartingUp: Was macht Bozen als Innovationsstandort so besonders?Pia-Maria Zottl: Wir liegen in Südtirol an einem strategisch wichtigen Dreh- und Angelpunkt zwischen Italien und dem DACH-Raum und an der Achse zweier starker Start-up-Ökosysteme in Europa: München und Mailand. Bozen war schon immer ein zentraler Knotenpunkt zwischen Nord und Süd. Und genauso ist NOI ein strategischer Knotenpunkt zwischen Forschung und Unternehmen. Hier kommen die richtigen Partner schnell zusammen und arbeiten unkompliziert miteinander. Jungunternehmen aus dem deutschen Raum finden im NOI die nötigen Netzwerke und Rahmenbedingungen für den Sprung in den italienischen Markt und umgekehrt. Und wir sind auch ein Tor zu Europa, wenn es darum geht, passende Forschungs- oder Industriepartner zu finden und EU-Förderungen für die eigene Geschäftsidee zu mobilisieren.

StartingUp: Was bieten Sie Gründerinnen und Gründern, was diese anderswo nicht finden, sprich was unterscheidet NOI von anderen Gründerzentren?

Pia-Maria Zottl: Wir sind mehr als ein reines Gründerzentrum. Der NOI Techpark ist ein synergiereicher Mikrokosmos aus Universität, Forschung, Unternehmen und Start-ups. Eine All-in-one-Anlaufstelle, die enorme Vorteile bringt und ein Unikum ist, das man anderswo in Europa in dieser Form nicht so leicht findet. Zudem haben Gründerinnen und Gründer im NOI Techpark Zugriff auf Know-how und Forschungslabore in Feldern wie grüne Technologien, Lebensmittel und Gesundheit, Digital und Automation in Industrie und Landwirtschaft. Dieser Mischung ist es zu verdanken, dass NOI immer mehr zu einem internationalen Anziehungspunkt für innovationswillige Start-ups, Scale-ups und Spin-offs wird. Teams arbeiten hier Tür an Tür mit Forschungsgruppen und Fachleuten unterschiedlichster Branchen. Pilotprojekte, Prototypen oder Nutzerfeedback lassen sich so viel schneller organisieren. Start-ups können ihre Produkte in einem unserer 70 Labore testen, mit passenden Forschungspartnern verfeinern und zugleich den Marktzugang mit potenziellen Kunden vorbereiten. Kurz gesagt: Wir sind ein wahrer „playground of opportunities“.

StartingUp: Wie viele Start-ups betreuen Sie und welche Themen und Branchen sind vorherrschend?

Pia-Maria Zottl: Aktuell betreuen wir 43 Start-ups, fünf davon haben wir erst vor wenigen Wochen aufgenommen. Im NOI dominieren, wie bereits erwähnt, besonders die Technologiefelder Green, Food & Health, Digital und Automotive & Automation. Der NOI Techpark hat sich in diesen Bereichen eine hohe Glaubwürdigkeit aufgebaut, weshalb viele Start-ups in diesen Sektoren angesiedelt sind. Besonders KI-gestützte Lösungen, etwa im Agrarbereich, stehen im Trend. Nachhaltige Innovationen und der Fokus auf Kreislaufwirtschaft sind ebenfalls stark vertreten, was den regionalen Bezug zur Natur und den Ressourcen Südtirols widerspiegelt. Ein ganz großes Thema ist schließlich die Lebensmittelfermentation. Darin haben wir hier im NOI ein international anerkanntes Know-how, dank des ICOFF – International Centre on Food Fermentations und mehrerer Forschungsgruppen und Unternehmen. Start-ups wie Looops, das eine Zuckeralternative aus fermentierten Lebensmittelnebenprodukten entwickelt, haben sich genau aus diesem Grund im NOI angesiedelt und profitieren vom Wissen und dem vorhandenen Netzwerk.

StartingUp: Was bieten Sie Start-ups, die sich im NOI Techpark ansiedeln?

Pia-Maria Zottl: Wir begleiten Gründerinnen und Gründer ganzheitlich – von der ersten Validierung bis zum Skalierungsschub. Unsere drei aufeinander aufbauenden Programme führen zielgerichtet durch die wichtigsten Phasen der Unternehmensentwicklung: Wir schärfen Problem-/Solution- und Product-/Market-Fit, entwickeln gemeinsam belastbare Geschäftsmodelle und bereiten Teams systematisch auf Wachstum und Markteintritt vor. Ergänzt wird das durch ein starkes Alumni-Format sowie Initiativen wie Female Founders, die spezifisch auf weibliche Start-ups zugeschnitten sind, und Future Founders, die Nachwuchs-Talente früh abholen sollen. Zu unserem Service-Portfolio gehören Performance-Analysen, individuelle Coachings und Mentorings mit erfahrenen Unternehmern und Expertinnen, Workshops und Academies zu Themen von Go-to-Market bis Finanzierung – und vor allem der direkte Zugang zu einem außergewöhnlich dichten Netzwerk aus Forschung, Industrie, Universität und Investoren.

Catering-Unternehmen gründen: Schritt für Schritt zum eigenen Caterer

So startest du dein Catering-Unternehmen – Step by Step, von der Idee über die Planung bis hin zur ersten Kundschaft.

Ob Hochzeit, Business-Event oder Streetfood-Festival – gutes Catering ist gefragt wie nie. Wer gern kocht, ein Gespür für Menschen und Organisationstalent mitbringt, kann im Catering ein spannendes und lukratives Business finden. Doch wie startet man ein Catering-Unternehmen? Dieser Artikel beschreibt Schritt für Schritt den Weg von der Idee über die Planung bis zur ersten Kundschaft.

Schritt 1: Die Idee konkretisieren: Was macht ein Catering besonders?

Bevor formale Aspekte wie Behördenwege oder Buchhaltung in den Fokus rücken, sollte klar definiert werden, was das geplante Catering-Angebot einzigartig macht. Dabei kann es sich um regionale Küche, vegane Gerichte, Streetfood oder maßgeschneiderte Angebote für Unternehmen handeln. Eine präzise Nischenwahl schafft ein klares Profil und verbessert die Positionierung am Markt. Auch die Werte, die ein Unternehmen repräsentieren möchte, sollten frühzeitig definiert werden – etwa Nachhaltigkeit, Exklusivität oder Kreativität. Diese Werte bilden später die Grundlage für die Markenbildung sowie die Kommunikationsstrategie und sind 2025 besonders wichtig.

Schritt 2: Marktanalyse: Wer sind die potenziellen Kundinnen und Kunden?

Eine fundierte Zielgruppenanalyse bildet die Basis für ein bedarfsgerechtes Angebot. Je genauer die Bedürfnisse der potenziellen Kundschaft bekannt sind, desto gezielter lassen sich Leistungen, Preise und Marketingmaßnahmen darauf abstimmen.

Hilfreiche Fragen zur Eingrenzung des Zielmarkts:

- Welche Anbietenden sind bereits in der Region aktiv?

- Welche Lücken bestehen im aktuellen Angebot?

- Welche Trends – beispielsweise Nachhaltigkeit, Regionalität oder Gesundheitsbewusstsein – gewinnen an Bedeutung?

Zudem empfiehlt sich die Analyse von Bewertungen auf einschlägigen Plattformen, Einträgen in Eventportalen oder Beiträgen in sozialen Medien, um ein besseres Verständnis für die Nachfrage zu entwickeln.

Schritt 3: Businessplan erstellen: Der Fahrplan zur Gründung

Ein durchdachter Businessplan dient nicht nur als Voraussetzung für Finanzierungen oder Fördermittel, sondern gibt auch intern Struktur und Orientierung. Neben der Beschreibung der Geschäftsidee sollten Zielgruppenanalyse, Angebotsportfolio, Preisgestaltung, Vertriebswege sowie ein detaillierter Finanzplan enthalten sein. Darüber hinaus sollten auch Risiken und alternative Szenarien berücksichtigt werden, etwa bei Umsatzschwankungen oder saisonalen Engpässen. Ein solider Plan schafft nicht nur Sicherheit, sondern unterstützt auch bei der Priorisierung der nächsten Schritte.

Schritt 4: Rechtliches & Anmeldung: Der formale Start

Die rechtliche Gründung eines Catering-Unternehmens in Deutschland beginnt mit der Anmeldung beim zuständigen Gewerbeamt. Zusätzlich sind eine Hygieneschulung gemäß § 43 Infektionsschutzgesetz beim Gesundheitsamt sowie gegebenenfalls eine Erlaubnis nach dem Gaststättengesetz erforderlich, insbesondere bei der Abgabe alkoholischer Getränke. Je nach Unternehmensform und -größe folgen die Registrierung bei der Industrie- und Handelskammer, der Berufsgenossenschaft sowie beim Finanzamt und – bei Einstellung von Personal – die Anmeldung zur Sozialversicherung. Da mit Lebensmitteln gearbeitet wird, gelten strenge gesetzliche Vorgaben zur Lebensmittelsicherheit und Hygiene. Die Einhaltung dieser Standards wird regelmäßig durch die zuständigen Kontrollbehörden überprüft. Eine umfassende Dokumentation der betrieblichen Abläufe sowie regelmäßige interne Hygienekontrollen sind daher unverzichtbar.

Schritt 5: Ausstattung und Küche: Mobil oder stationär?

Die gewählte Produktionsstätte muss den hygienischen und technischen Anforderungen der jeweiligen Landesvorschriften entsprechen. In der Anfangsphase nutzen viele Gründer*innen eine gewerbliche Mietküche oder arbeiten mit Gastronomiebetrieben zusammen. Neben der reinen Küche spielt auch die Logistik eine zentrale Rolle – etwa bei der Auswahl geeigneter Verpackungen, Transportlösungen oder Warmhalteboxen. Wer direkt vor Ort bei Veranstaltungen verkaufen möchte, kann alternativ auf mobile Konzepte wie Foodtrucks oder Verkaufsanhänger setzen.

Schritt 6: Marketing & Vertrieb: Sichtbarkeit schaffen

Ein durchdachtes Marketingkonzept ist entscheidend für den Markteintritt. Digitale Kanäle wie eine professionelle Website sowie Social-Media-Auftritte auf Instagram oder Facebook sind zentrale Bestandteile der Kundengewinnung. Gleichzeitig bleibt auch klassische Werbung über Flyer, Messen oder persönliche Kontakte ein wirksames Mittel. Empfehlungsmarketing hat im Catering-Segment besonderen Stellenwert: Zufriedene Kundinnen und Kunden sind oft bereit, ihre positiven Erfahrungen im Freundeskreis oder online zu teilen. Ein hochwertiges Erlebnis zahlt sich langfristig aus.

Schritt 7: Kalkulation & Preise: Wirtschaftlich arbeiten

Ein häufig unterschätzter Aspekt ist die korrekte Kalkulation. Die Preisgestaltung muss alle Kosten abdecken – vom Wareneinsatz über Personal und Transport bis hin zu Fixkosten wie Miete oder Versicherungen. Als grober Richtwert gilt: Der Verkaufspreis sollte etwa das Drei- bis Vierfache des Wareneinsatzes betragen. Zudem empfiehlt es sich, regelmäßig betriebswirtschaftliche Auswertungen vorzunehmen, um wirtschaftliche Engpässe frühzeitig zu erkennen. Rücklagen für Investitionen oder umsatzschwächere Phasen erhöhen die finanzielle Stabilität.

Schritt 8: Digitale Tools für Planung und Verwaltung

Der Einsatz von branchenspezifischer Software kann im Catering-Alltag erhebliche Vorteile bringen. Solche Tools, wie von CaterSmart, ermöglichen die Erstellung von Angeboten und Rechnungen, koordinieren Aufträge und unterstützen bei der Einsatzplanung von Personal und Ressourcen. Darüber hinaus helfen sie Einkaufsprozesse zu optimieren und rechtliche Dokumentationen wie Hygienenachweise digital abzubilden. Insbesondere bei wachsender Auftragslage sorgt die digitale Verwaltung für mehr Übersicht, reduziert manuelle Fehler und spart wertvolle Zeit im Tagesgeschäft.

Schritt 9: Team aufbauen & wachsen

Mit steigendem Auftragsvolumen steigt auch der Personalbedarf. Neben Servicekräften werden häufig auch Küchenhilfen oder Logistikunterstützung benötigt – oft auf flexibler Basis. Ein motiviertes, geschultes Team trägt wesentlich zum Erfolg eines Caterings bei, da es den Gesamteindruck der Marke mitprägt. Es ist essentiell Wachstumsstrategien rechtzeitig vorzubereiten: Welche Aufgaben lassen sich delegieren? Wo sind Prozesse automatisierbar? Eine klare Rollenverteilung und verlässliche Strukturen helfen, auch größere Aufträge effizient umzusetzen.

Fazit: Schritt für Schritt zum eigenen Catering-Unternehmen

Die Gründung eines Catering-Unternehmens ist eine vielschichtige Herausforderung – von der Konzeption über rechtliche Aspekte bis hin zu praktischer Umsetzung und Kundenakquise. Mit einer klaren Positionierung, strukturiertem Vorgehen und hoher Qualitätsorientierung lassen sich die Hürden jedoch erfolgreich meistern.

PropTech-Gründung: Was ist zu beachten?

PropTech-Start-ups sind die Innovationstreiber der Immobilienbranche. Die Chancen für Gründer*innen stehen gut, sofern sie die spezifischen Herausforderungen des im digitalen Aufbruch befindlichen Marktes kennen und beachten. Wir zeigen, worauf es im Gründungsprozess im vielschichtigen PropTech-Sektor ankommt.

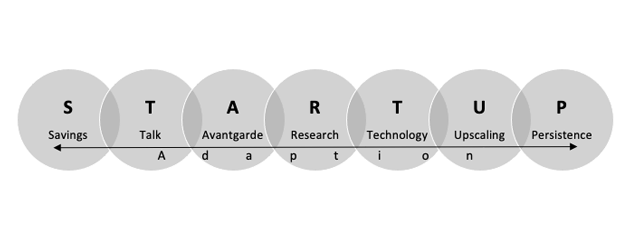

Im Folgenden werden mittels eines STARTUP-Modells die Schlüsselkomponenten und eine Superpower vorgestellt, die entscheidend für PropTech-Gründer*innen sind. Dieses STARTUP-Modell fußt auf Ansätze aus der Entrepreneurship-Literatur sowie eigener Gründungserfahrung. Im Folgenden findet dieses Konzept Anwendung auf PropTech-Gründungen.

Businessplan für Gründende – alle Infos, Hinweise und Tipps zur Erstellung

Erfahre hier, wie du deinen Businessplan als Gründer*in erstellst, warum er so wichtig ist und was du berücksichtigen musst. Jetzt direkt nachlesen!

So bringst du die Geschäftsidee zu Papier

Gerade wenn dein Unternehmen noch in den Kinderschuhen steckt, braucht es einen strukturierten Businessplan. Denn nur so kannst du potenzielle Investor*innen von deiner Geschäftsidee überzeugen. Im Umkehrschluss bedeutet das: Ohne Businessplan kein Gründerkredit – ohne Gründerkredit keine eigene Firma.

Klingt simpel in der Theorie, bedeutet in der Praxis aber eine Menge Arbeit. Wer meint, beim Schreiben des Businessplans schludern zu müssen, um Zeit und Kosten zu sparen, der wird früher oder später auf die Nase fallen. Denn: Dieses Dokument bildet das grundlegende Fundament für die zukünftige Entwicklung Ihres Unternehmens. Warum das so ist und worauf du unbedingt achten solltest, wenn du den Businessplan erstellst, erährst du hier.

Warum brauchst du als Gründer*in einen Businessplan?

Wenn es um die Finanzierung deiner Firma geht, ist ein vollständiger und übersichtlicher Businessplan das A und O. Denn wie der Name schon sagt, dient er dazu, die Gründung deines Unternehmens zu planen und den Kapitalbedarf zu erfassen. Und bildet somit das Fundament für die Realisierung eines erfolgreichen Geschäftskonzepts. Er fungiert sozusagen als Geschäftsplan, den du erstellen musst, um mögliche Geldgeber davon zu überzeugen, in deine Firma zu investieren. Damit umfasst er folgende Funktionen:

- Präzisierung des Geschäftsmodells

- Festlegung strategischer und betriebswirtschaftlicher Ziele

- Überprüfung der Geschäftsidee hinsichtlich Durchführbarkeit und wirtschaftlichen Erfolgsaussichten

- Voraussetzung zur Beantragung öffentlicher Fördermittel

- Basis für zukünftige unternehmerische Strategien und Entscheidungen

Dir sollte klar sein, dass der Businessplan nicht nur dir als Existenzgründer*in einen Überblick über deine Finanzen liefert. Ebenso werden Geschäftspartner und Institutionen ihn sich ansehen, sofern du einen Zuschuss für die Weiterentwicklung Ihres Unternehmens benötigst. Dazu gehören:

- Kreditgeber wie Banken und/oder Investoren wie zum Beispiel Franchisepartner

- Förderinstitute wie das Arbeitsamt oder Förderbanken der Länder

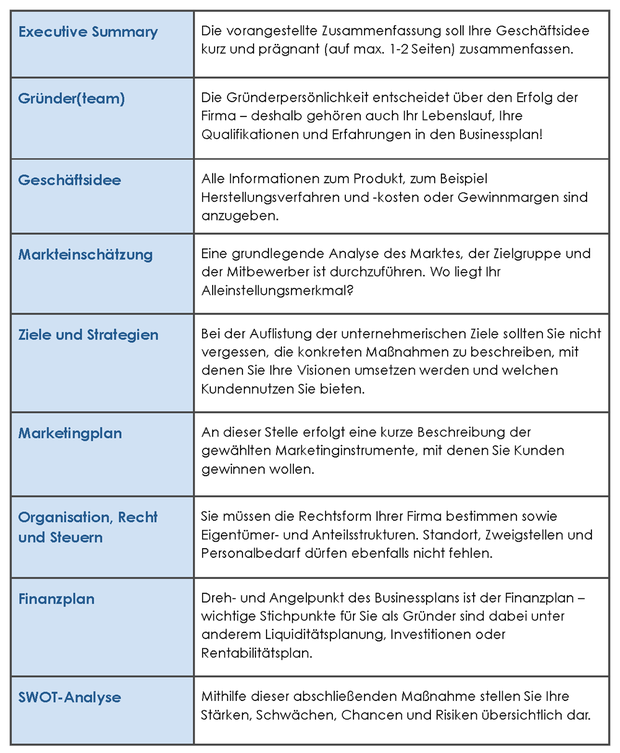

Der Aufbau des Businessplans: Was muss rein?

Länge und Umfang variieren von Firma zu Firma und sind größtenteils abhängig vom Gründungsvorhaben sowie von der Art des Geschäftsmodells. Zwischen 20 und 100 Seiten ist alles möglich. Doch viel entscheidender als die Länge des Businessplans ist für dich als Gründer*in dessen Inhalt. Diesen entnimmst du der nachfolgenden Tabelle:

Selbstständig machen als Übersetzer/in

Wenn Sie sich als Übersetzer/in selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, auf was Sie bei der Gründung Ihres Übersetzungsbüros achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

In Zeiten der Globalisierung und der Vernetzung von immer mehr Menschen und Unternehmen weltweit ziehen viele eine Karriere als Übersetzer/in in Betracht. Durchaus berechtigt, denn laut dem Online-Übersetzungsbüros Linguation steigt die Nachfrage nach professionellen Übersetzungen je nach Fachbereich um rund 20 Prozent jährlich. Doch man sollte sich auch des Arbeitsaufwands und des langen Ausbildungswegs zum/zur professionellen Übersetzer/in bewusst sein. Welche Voraussetzungen Sie für den Beruf erfüllen müssen und wie Sie sich erfolgreich als Übersetzer/in selbstständig machen, erfahren Sie hier.

Diese Punkte sollten Sie bedenken, bevor Sie Übersetzer/in werden

Zunächst einmal sollten Sie als Übersetzer/in mindestens zwei Sprachen auf muttersprachlichem Niveau sprechen, über kulturelle Unterschiede Bescheid wissen und dies bei der Übersetzung berücksichtigen können – das klingt zunächst einmal logisch. Zwar stellt „Übersetzer/in“ in Deutschland keine geschützte Berufsbezeichnung dar, was bedeutet, dass jede Person als Übersetzer/in arbeiten darf, aber mit dem reinen Beherrschen mehrerer Sprachen ist es meist nicht getan, wenn Sie als wirklich seriöse/r Übersetzer/in arbeiten wollen. Deswegen sollten Sie die folgenden Punkte unbedingt bedenken:

1. Absolvieren Sie eine ordentliche Ausbildung

Am besten eignet sich dafür ein Studium der Translationswissenschaften. Hier können Sie sich nicht nur auf Ihre Sprachen spezialisieren und sich dabei einen fundierteren Wortschatz als „durchschnittliche“ Muttersprachler/innen aneignen, sondern Sie erlernen auch wissenschaftliche Methoden, die für eine professionelle Übersetzung benötigt werden. Dazu gehört zum Beispiel das Wissen um korrekte Lokalisierung, für welches ein umfassendes Kulturverständnis zur jeweiligen Sprache unabdingbar ist. Auch Methoden zur Unterstützung, etwa Konzentrationsstrategien und das Verwenden von geeigneten Übersetzungsprogrammen gehört hier in aller Regel zum Lehrplan. Ein Hochschulstudium ist immer ratsam, wenn Sie hauptberuflich Übersetzer/in sein möchten, da Sie sehr wahrscheinlich nur so größere Aufträge erhalten werden. Immerhin möchten Ihre Auftraggeber ein gewisses Maß an Sicherheit, dass Sie auch gute Qualität liefern. Zwar dürfen Sie, wie angemerkt, durchaus ohne Ausbildung als Übersetzer/in arbeiten, wahrscheinlich ziehen Sie so allerdings nicht genügend Aufträge an Land, um hauptberuflich und komplett selbstständig als Übersetzer/in zu arbeiten. Außerdem kann es eventuell zu Problemen mit dem Finanzamt kommen.

2. Wählen Sie Ihre Sprachen mit Bedacht

Studieren Sie Translationswissenschaften, so erlernen Sie im Rahmen des Studiums in der Regel mindestens zwei Fremdsprachen auf entsprechendem Niveau. Wählen Sie diese sorgfältig aus, denn die Nachfrage nach Übersetzungen in bestimmte Sprachen ist unterschiedlich hoch und wird zudem unterschiedlich hoch vergütet. So ist zwar Englisch die am häufigsten angefragte Sprache, da es jedoch unzählige professionelle Englischübersetzer/innen gibt, sind die Preise für diese Sprache deutlich niedriger als etwa bei Übersetzungen ins Russische oder Arabische.

3. Spezialisieren Sie sich auf bestimmte Fachgebiete

Sie interessieren sich für IT, haben vielleicht schon ein Studium in einem anderen Fachbereich abgeschlossen oder kennen sich aus welchem Grund auch immer hervorragend auf einem Gebiet aus? Spezialisieren Sie sich auf Übersetzungen aus diesem Bereich. Fachübersetzungen sind nicht nur finanziell lukrativer, sondern können Ihnen auch mehr Aufträge einbringen, da das Angebot an Fachübersetzer/innen für die verschiedenen Sprachen durchaus eingeschränkt sein kann. Auch hier sollten Sie sich im Voraus damit vertraut machen, welche Art von Fachübersetzungen für eine Sprache besonders gefragt sind.

4. Ziehen Sie in Betracht, sich vereidigen/beeidigen zu lassen

Damit sind Sie berechtigt, beglaubigte Übersetzungen auszustellen. Das bedeutet, Sie können Übersetzungen von amtlichen Dokumenten, Zeugnissen, Einbürgerungsunterlagen oder Ausweisdokumenten anfertigen, die von ausländischen Behörden akzeptiert werden. Die Nachfrage nach solchen beglaubigten Übersetzungen ist durchaus hoch, jedoch müssen Sie sich hierfür vom Staat vereidigen oder beeidigen lassen (die Bezeichnung unterscheidet sich hier nach Bundesland) und hierfür wird in jedem Fall eine nachweisbare Hochschulausbildung benötigt.

Diese Voraussetzungen müssen Sie als Übersetzer/in außerdem mitbringen

Haben Sie diese Punkte sorgfältig in Betracht gezogen, sollten Sie sich im Klaren sein, dass das selbstständige Arbeiten als Übersetzer/in nicht aus der reinen Übersetzungstätigkeit besteht, sondern dass sie sich auch um die Organisation und Verwaltung eigenständig kümmern müssen. Das bedeutet, dass Sie sich selbst um Aufträge sorgen, die Buchhaltung verwalten, Rechnungen schreiben und Kommunikation mit den Auftraggebern übernehmen müssen. Dies kann viel zusätzliche Arbeit bedeuten, die in Punkten Gehalt und Arbeitszeit berücksichtigt werden müssen. Sie brauchen also zusätzlich auch Organisations- und Verkaufstalent und gute Kommunikationsfähigkeiten. Hier können Sie die Zusammenarbeit mit einem Übersetzungsbüro in Betracht ziehen. Diese nehmen Ihnen die organisatorischen Tätigkeiten ab und können dafür sorgen, dass Sie regelmäßigere Aufträge erhalten. Außerdem dienen Sie als Mediator bei Fragen und Problemen und sind Profis darin, die richtigen Aufträge an die passenden Übersetzer/innen zu vermitteln. Einziger Nachteil: Sie sind nicht komplett frei in Ihrer Auftragswahl, allerdings werden Sie selbstverständlich nicht gezwungen, angebotene Aufträge anzunehmen.

So viel verdient man als selbstständige/r Übersetzer/in

Dafür können leider keine pauschalen Aussagen getroffen werden, denn das Honorar für Übersetzungen unterscheidet sich je nach Art der Übersetzung, länge des Textes und Sprachkombination stark. Kurze, einfache Texte in gängige Sprachen wie Englisch oder Französisch werden wesentlich schlechter vergütet als etwa medizinische Fachübersetzungen von mehreren Seiten ins Chinesische. Manche berechnen ihre Preise nach Normseiten, andere nach Normzeilen und wieder andere Nach der Wortanzahl (Wortwiederholungen ausgenommen). Arbeiten wie Korrektorate werden oft nach Stunden abgerechnet. Da die Preise aber individuell nach Sprachen auch hier unterschiedlich sind, sollten Sie sich über die Preise schlau machen, die Ihre Kolleg/innen in den jeweiligen Sprachen verlangen. Eins ist jedoch sicher: Wenn Sie es auf einfach verdientes Geld abgesehen haben, ist Übersetzer/in wahrscheinlich nicht der richtige Job für Sie. Zwar haben Sie viele Freiheiten, besonders was die Wahl Ihrer Arbeitszeiten und Arbeitsorte betrifft, dafür müssen Sie jedoch auch mit ständiger Erreichbarkeit und laufenden Verhandlungen mit Kund/innen rechnen.

Erste Schritte: Darauf müssen Sie als selbstständige/r Übersetzer/in achten

Steht Ihr Entschluss fest und Sie möchten sich als Übersetzer/in selbstständig machen, sind die folgenden Punkte wichtig:

1. Melden Sie sich beim Finanzamt an

Dies kann bei Übersetzer/innen mit nachweisbarer Ausbildung meist als Freiberufler/in geschehen, sprich, Sie müssen hierfür kein Gewerbe anmelden. Passen Sie allerdings auf, fall Sie mit Übersetzungsagenturen zusammenarbeiten, nicht in eine Scheinselbstständigkeit zu geraten. Haben Sie hier vertraglich festgelegte Verpflichtungen, beispielsweise zu festen Arbeitszeiten, müssen Sie vorsichtig sein. Letztendlich wird das Finanzamt in diesem Fall individuell beurteilen, ob Sie als Freiberufler gelten.

Hinweis: Sie sollten eine evtl. Ablehnung durch die Finanzbehörden nicht einfach hinnehmen, sondern evtl. mit juristischer Hilfe dagegen vorgehen. Denn die Freiberuflichkeit bietet Ihnen zahlreiche Vorteile, z.B.:

- Sie müssen kein Gewerbe anmelden

- Sie müssen keine Gewerbesteuer zahlen

- Der Eintrag ins Handelsregister fällt weg, sofern Sie keine Kapitalgesellschaft gründen

- Sie brauchen keine doppelte Buchführung führen und müssen keinen Jahresabschluss aufstellen

- Sie müssen Angaben über Ihre Gewinne und Verluste nicht publizieren

- Zur Gewinnermittlung ist es ausreichend, wenn Sie eine EÜR (Einnahmen-Überschuss-Rechnung) beim Finanzamt einreichen

- Sie sind kein Mitglied der IHK oder HWK, daher entfallen die Kammergebühren

2. Lassen Sie einen ansprechenden Internetauftritt erstellen

Dafür müssen Sie zunächst wohl etwas Geld investieren, eine moderne Webseite mit ansprechendem und professionellen Design, welche suchmaschinenoptimiert ist, wird Ihnen jedoch auf lange Sicht deutlich mehr nützen, da Sie damit mehr Kund/innen überzeugen.

3. Gehen Sie mit klarer Struktur an Ihre Aufträge heran und behalten Sie die Übersicht

Effizientes Arbeiten ist Pflicht, denn die Konkurrenz ist groß und viele Arbeitsschritte, die Übersetzer/innen nebenbei erledigen müssen, werden bei der Preiskalkulation gern vernachlässigt.

Wichtige Kontakte für selbstständige Übersetzer/innen

Branchenkontakte:

- Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (BDÜ)

- Deutscher Verband der freien Übersetzer und Dolmetscher e.V. (DVÜD)

- Verband deutschsprachiger Übersetzer/innen literarischer und wissenschaftlicher Werke e.V. (VdÜ)

- Fachverband der Berufsübersetzer und Berufsdolmetscher e.V. (ATICOM)

- Liste internationaler Berufsverbände

- Bundesagentur für Arbeit

Tipp

Sie wollen sich mit einem Übersetzungsbüro als Übersetzer/in selbstständig machen? Nutzen Sie jetzt Gründerberater.de. Dort erhalten Sie kostenlos u.a.:

Restaurant eröffnen: Selbstständig mit dem eigenen Restaurant

Wenn Sie sich mit einem Restaurant selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier Schritt für Schritt, auf was Sie bei der Gründung Ihres Restaurants achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für zukünftige Restaurantinhaber:

- Anzahl Restaurants in Deutschland: 72.481 (DEHOGA 2016)

- Jahresumsatz Restaurants gesamt: 26,9 Mrd. € (Statista 2016)

- Durchschnittsumsatz pro Betrieb: 315.000 € netto, 450.000 € in kleineren Betrieben (destatis 2016)

- Anzahl der Beschäftigten in der speisengeprägten Gastronomie: 1.158.824

- Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Beschäftigten: 33.000 € (2015), nur 19.000 € in kleineren Betrieben (2011) (destatis 2011/2016)

- Mögliche Zusatzgeschäfte: Lieferservice, Catering, Foodtruck

- Wettbewerber: Fast-Food-Ketten, Caterer, Lieferdienste

- Kostenstruktur in Restaurants (mit herkömmlicher Bedienung): Personalkosten (Küchenprodukte, die verarbeitet werden, zählen hier auch rein): 30,4 %; Materialeinsatz, Energiekosten: 30,9 %; Miete/Pacht: 9,2 %; Handelswareneinsatz (z.B. Wein): 0,8 %; Sonstiger Aufwand: 14,3 % (destatis 2015)

Branchen-Insights für selbstständige Restaurantbesitzer

Den Ergebnissen der DEHOGA-Konjunkturumfrage zufolge blicken Gastronomen insgesamt positiv auf das zurückliegende Winterhalbjahr. Die Konsumfreude der Deutschen und die stabile Konjunktur sind weiterhin Stütze der Branche. So berichten 42,7 Prozent der befragten Betriebe von guten und 40,1 Prozent von befriedigenden Geschäften in den Monaten Oktober 2017 bis März 2018. 17,2 Prozent beurteilen ihre geschäftliche Situation dagegen negativ. Der Saldo aus Negativ- und Positivmeldungen sank leicht um 1,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr auf plus 25,5 Prozentpunkte.

Ferner berichten 34,9 Prozent der Gastronomen von steigenden Umsätzen im Winterhalbjahr (Vorjahr 31,00 Prozent). 31,9 Prozent der Befragten mussten Umsatzeinbußen hinnehmen (Vorjahr 31,8 Prozent). Das Gästeaufkommen stieg bei 28,1 Prozent der Befragten (Vorjahr 28,6 Prozent). 29,9 Prozent der Betriebe hatten Gästerückgänge zu verzeichnen (Vorjahr 27,8 Prozent).

Die Ertragssituation in der Gastronomie bleibt jedoch kritisch: 46,8 Prozent hatten einen Ertragsrückgang zu beklagen (Vorjahr 45,6 Prozent). Hauptursache hierfür sind die hohen Betriebskosten und der starke Preisdruck. Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der Einführung des Mindestlohnes sahen sich viele Betriebe gezwungen, ihre Preise anzupassen: 36,0 Prozent der Befragten erhöhten ihre Preise (Vorjahr 38,8 Prozent).

Faustregel: 1/3 des Umsatzes müssen für feste Kosten, 1/3 für Einkauf geplant werden. Bleibt 1/3 als Roherlös, von dem u.a. noch Personalkosten bezahlt werden müssen.

Selbstständig machen als SEO-Berater

Wenn Sie sich als SEO-Freelancer selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, auf was Sie bei der Gründung Ihrer SEO-Beratung achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für selbstständige SEO-Berater

Investitionen dt. Unternehmen in IT-Services: 39 Mrd. Euro (2017, Quelle Bitkom, Wachstumsrate: +2,3% gegenüber 2016)

Marktvolumen im IT-Beratungsbereich: ca. 7,8 Mrd. Euro (2015, Quelle: VR-Branchenbriefe, Lünendonk Studie 2015)

Durchschnittlicher Stundensatz IT-Freelancer: 83,48 € (2016, GULP Freelancer Studie 2016)

Durchschnittlicher Jahresumsatz IT-Freelancer: 139.087 € (2016, + 10,8% gegenüber Vorjahr, GULP Freelancer Studie 2016)

Nachfrage nach IT-Beratung: 2016: 21% der befragten Unternehmen, 2015: 14% der befragten Unternehmen (Bitkom 2016)

Prognose weltweite Umsätze mit SEA (Suchmaschinenwerbung): 2017: 92 Mrd. Euro, 2021: 138 Mrd. Euro (statista)

Mehr Investitionen in SEO: 2015 gaben 62% der IKT-Unternehmen an, ihre Ausgaben für SEO steigern zu wollen, nur 3% wollten reduzieren (Bitkom)

Monatliches Budget für SEO (2014): 0 bis 500 Euro: 59%, 500 bis 1000 Euro: 11%, 1000 bis 2000 Euro: 8%, mehr als 2000 Euro: 22% der KMU (SeoExpert)

Was versteht man unter SEO-Beratung?

SEO bedeutet Suchmaschinenoptimierung, englisch "Search Engine Optimization". Es geht darum, Webinhalte in den unbezahlten Suchergebnissen von Google und anderen Suchmaschinen besser zu listen und damit höhere Reichweiten zu erzielen. Ein SEO-Berater, oder einfach auch "SEO" genannt, hilft seinen Kunden, ihre Suchmaschinen-Rankings zu verbessern. Bei der SEO-Beratung handelt es sich in der Regel nicht um eine einmalige Dienstleistung, sondern um meinen kontinuierlichen Prozess.

Selbstständig machen als IT-Berater

Wenn Sie sich als IT-Berater selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, auf was Sie bei der Gründung Ihres IT-Beratungs-Unternehmens achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für selbstständige IT-Berater

Investitionen dt. Unternehmen in IT-Services: 39 Mrd. Euro (2017, Quelle Bitkom, Wachstumsrate: +2,3% gegenüber 2016)

Marktvolumen im IT-Beratungsbereich: ca. 7,8 Mrd. Euro (2015, Quelle: VR-Branchenbriefe, Lünendonk Studie 2015)

Durchschnittlicher Stundensatz IT-Freelancer: 83,48 € (2016, GULP Freelancer Studie 2016)

Durchschnittlicher Jahresumsatz IT-Freelancer: 139.087 € (2016, + 10,8% gegenüber Vorjahr, GULP Freelancer Studie 2016)

Nachfrage nach IT-Beratung: 2016: 21% der befragten Unternehmen, 2015: 14% der befragten Unternehmen (Bitkom 2016)

Digitalisierungsdienstleistung: 67% der Unternehmen vertrauen den IT-Beratern als Partner für die digitale Transformation (Lünendonk Studie 2015)

Wichtigster Geschäftsbereich: die Modernisierung von Altsoftware und Standardisierung der IT-Landschaft werden aus Kundensicht am häufigsten nachgefragt (Lünendonk Studie 2015)

Wichtigste Kundengruppen: Banken, Automobilwirtschaft, Telekommunikation, öffentlicher Dienst (Lünendonk Studie 2015)

Was versteht man unter IT-Beratung?

Im Wesentlichen geht es um die Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie, worunter Programmiertätigkeiten, Planung und Entwurf von IT-Systemen, der Betrieb von Datenverarbeitungsanlagen für Dritte und sonstige IT-Dienstleistungen, z. B. Tätigkeiten wie Software-Installation oder Datenwiederherstellung, fallen.

Folgende Geschäftsfelder gehören in den Sektor der IT-Beratung:

- Problemanalyse und Planung für vorhandene und neue IT-Infrastrukturen

- Kundenspezifische Software-Entwicklung

- Planung und Durchführung von IT-Projekten

Marktanalyse und Wettbewerbsanalyse für Start-ups

Wie Sie Marktanalyse und Wettbewerbsanalyse für Ihre Gründung bzw. für Ihr Unternehmen effektiv nutzen können und wie Sie eine systematische, belastbare Marktanalyse selbst erstellen.

Warum sind manche Start-ups erfolgreich und andere nicht? Warum scheitern viele junge Unternehmen schon nach kurzer Zeit, während einige wenige eine beeindruckende Entwicklung verzeichnen? Eine Untersuchung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), die zahlreiche Neugründungen analysierte, findet sieben Hauptgründe für das Scheitern von jungen Unternehmen: An den ersten Stellen stehen unzureichende Branchenkenntnisse, fehlendes Detailwissen zu Markt und Branche sowie die nicht präzise umrissene Zielgruppe.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie wichtig die systematische Marktanalyse und Wettbewerbsanalyse für Start-ups, aber auch die laufende Marktbeobachtung für junge Unternehmen ist: Nur wer Markt, Kunden und Wettbewerb genau kennt und einschätzen kann, wird auf die Marktanforderungen richtig reagieren können und so sein Unternehmen erfolgreich im Markt positionieren können.

Die Erfahrung zeigt außerdem, dass die systematische Auseinandersetzung mit dem Markt- und Wettbewerbsumfeld häufig Schwächen und Verbesserungsmöglichkeiten für den Gründer oder Jungunternehmer aufzeigt und so eine wichtige Quelle der ständigen Optimierung des Geschäftsmodelles sein kann. Dabei können die Marktanalysen von externen spezialisierten Beratern erarbeitet werden, mit etwas Zeit und Sachverstand kann aber auch das Gründerteam eine belastbare Marktanalyse selbst erstellen. Was hierbei zu beachten ist, lesen Sie im Folgenden.

Wichtig: strukturierter Aufbau der Marktanalyse

Auch wer Banken, Fördereinrichtungen oder andere Projektbeteiligte von seiner Idee überzeugen will, benötigt – meist im Rahmen eines Businessplans – eine präzise Darstellung von Marktpotenzial, Ansätzen zur Differenzierung im Wettbewerb und seinen Zielkunden. Um sich von der Vielzahl an anderen Gründungsvorhaben abzusetzen und den Zuschlag für Finanzierung oder Förderung zu erhalten, lohnt es sich, Energie und Zeit in eine systematische Marktforschung bzw. Marktanalyse zu investieren. Dies gilt im Übrigen sowohl für Gründungsvorhaben im B2C-Sektor (Business- to-Consumer) als auch für Unternehmen im B2B-Bereich (Business-to-Business).

Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist dabei der strukturierte Aufbau der Marktanalyse. So sollte eine systematische Marktanalyse und Wettbewerbsanalyse z.B. Informationen zu Marktvolumen/ Marktpotenzial des Produkts oder der Dienstleistung beinhalten. Auch Aussagen zur erwarteten Entwicklung des Marktes/ dem Marktwachstum sind relevant für die Bewertung eines Marktes.

Daneben gilt es, einen Überblick über die Wettbewerbsstruktur, also die Anzahl und Typen von Wettbewerbern im Marktumfeld im Rahmen der Marktanalyse zu erstellen sowie die Haupt-Wettbewerber im Rahmen eines Detail-Benchmarkings zu beleuchten. Für Kapitalgeber und Förderstellen ist es an dieser Stelle vor allem interessant zu erfahren, wie sich die Neugründung von den bestehenden Angeboten im Markt abheben will.

Zentraler Bestandteil einer erfolgreichen Marktanalyse und Wettbewerbsanalyse ist zudem die genaue Definition der Zielgruppen des jungen Unternehmens. So definiert die Marktanalyse zum Beispiel, welche Kundengruppen bedient werden sollen, wie groß diese Zielgruppen im Markt sind und welche Hauptbedürfnisse und Anforderungen der potenziellen Kunden mit dem neuen Unternehmen adressiert werden sollen.

Letztendlich umfasst eine strukturierte Marktanalyse und Wettbewerbsanalyse die Beleuchtung von Branchentrends und Branchenentwicklungen der Zukunft, anhand derer aufgezeigt wird, welche Themen im Markt in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen werden und wie das junge Unternehmen auf diese Trends reagieren will.

Elementarer Bestandteil: die Wettbewerbsanalyse

Vor allem die belastbare Einschätzung der Wettbewerbssituation stellt Gründer und junge Unternehmen häufig vor Herausforderungen. Typische Fragestellungen einer Wettbewerbsanalyse sind zum Beispiel: Von wie vielen Wettbewerbern wird der Markt derzeit bedient? Welche Hauptwettbewerber befinden sich im Markt? Gibt es Substitute, also andere Lösungen oder Technologien, die das Bedürfnis unseres Zielkunden alternativ befriedigen? Wie groß sind die derzeit am Markt tätigen Unternehmen und wie erfolgreich wirtschaften sie? In welche Richtung entwickeln sich die Wettbewerber, also welchen Trends und Entwicklungen folgen sie?

Bewährt hat sich in diesem Kontext eine zweistufe Betrachtung der Wettbewerbsthematik:

- Im Schritt 1 gibt die Analyse einen Überblick über die Wettbewerbslandschaft, also die Anzahl der am Markt tätigen Anbieter und die Einteilung derselben in Anbietertypen.

- Im Schritt 2 werden einige exemplarische Hauptwettbewerber ausgewählt und im Rahmen von Detail-Wettbewerbsanalysen beleuchtet. In diesen Detail-Analysen gibt man einen Überblick zu wichtigen Kennzahlen, dem Produkt- und Leistungsportfolio oder den Technologien des Wettbewerbers, der strategischen Ausrichtung des Unternehmens und den Stärken und Schwächen der Firma. Im direkten Vergleich mit den Wettbewerbsangeboten können dann Stärken und Chanchen des eigenen Angebotes herausgearbeitet werden.

Wettbewerbsanalyse: Tipps zu Datenquellen und Recherchemethoden

Entscheidend für die Belastbarkeit der Marktanalyse bzw. Wettbewerbsanalyse sind natürlich der Umfang und die Qualität der herangezogenen Datenquellen. Gerade Banken und Förderinstitute achten darauf, dass externe und neutrale Quellen ausgewählt wurden und nicht lediglich die persönliche Meinung und das Bauchgefühl der Gründer zusammengefasst wurden.

Wichtige Methoden der Marktanalyse sind dabei sowohl die Sekundärrecherche als auch die Erhebung eigener Daten, auch Primärrecherche genannt. Zu den wesentlichen Quellen im Bereich der sekundären Marktforschung gehören:

- Die systematische Auswertung von Suchmaschinen wie Google: Typischerweise erfolgt der Einstieg in eine Untersuchung zum Marktpotenzial und den Wettbewerbern über eine strukturierte Suchmaschinenrecherche. Dazu werden wichtige Keywords und Themen definiert, die dann planmäßig abgefragt werden. Abzuraten ist im Rahmen einer Marktanalyse vom zufälligen Suchen in Suchmaschinen ohne klares Rechercheziel, da hier viel Zeit benötigt wird und die Ergebnisse häufig unvollständig sind. Fortgeschrittene Analysten erstellen sich vorab eine Keyword-Liste oder einen Rechercheplan mit den wesentlichen Suchbegriffen, die sie in der Suchmaschine abfragen wollen.

- Unternehmensdatenbanken: Ermöglichen den effizienten Zugriff auf Wettbewerbs- und Kundeninformationen. Beispiele sind Datenbanken von Bisnode, Dun & Bradstreet oder Orbis/ Amadeus. Häufig sind diese Datenbanken kostenpflichtig und erfordern einen professionellen Researcher für die Bedienung.

- Statistische Veröffentlichungen: Das statistische Bundesamt erhebt eine große Menge von Daten zu Märkten, Unternehmen und Branchen. Portale wie Statista stellen ebenfalls Informationen zur Verfügung, die für die Marktforschung von Start-ups und jungen Unternehmen genutzt werden kann.

- Fachzeitschriften der Zielbranche: Bieten häufig relevante Artikel zu Branchentrends, wichtigen Anbietern in Markt oder statistischen Informationen. Zugriffsmöglichkeiten bieten viele Fachzeitschriften online (teilweise eingeschränkt), umfangreichere Zugänge bieten Fachpressedatenbanken wie z.B. Genios.

- Branchenmessen: Der Besuch relevanter Branchenmessen ermöglicht es Ihnen, eine Marktanalyse durchzuführen. Hier finden Sie den direkten Austausch mit anderen Marktteilnehmern. Ausstellerverzeichnisse, die online von den Messeveranstaltern zur Verfügung gestellt werden, können bezüglich möglichen Wettbewerbern, Kunden oder Partnern durchsucht werden.

- Geschäftsberichts-Datenbanken: Spezialisierte Tools wie der Bundesanzeiger ermöglichen es, auf Geschäftsberichte von Wettbewerbern komfortabel zuzugreifen. So kann bei größeren Wettbewerbern z.B. Einblick in die Umsatzentwicklung, die Profitabilität der Firma, die Anzahl der Mitarbeiter sowie strategische Planungen für die nächsten Jahre gewonnen werden.

- Foren, Blogs und soziale Netzwerke: Immer mehr Unternehmen sind auch in Portalen wie Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn vertreten und veröffentlichen dort Informationen zu Produkten, Services und Innovationen. Auch auf Youtube findet sich eine immer größer werdende Zahl von Videos zu Unternehmen, Trends und neuen Produkten von möglichen Wettbewerbern.

Erst die kombinierte Auswertung dieser Methoden zur Marktanalyse bzw. Wettbewerbsanalyse ermöglicht es, ein breites und neutrales Bild zum Marktpotenzial, zur Wettbewerbssituation und zu den Erfordernissen der Zielgruppe zu erhalten. Ergänzend können Interviews mit potenziellen Kunden im Rahmen einer Marktanalyse tiefere Einblicke zur Beurteilung der Erfolgsaussichten des Geschäftsmodelles bieten.

Während im B2C (Business to Consumer) Bereich eine größere Anzahl von Gesprächen erforderlich ist, um zu einer belastbaren Einschätzung zu kommen, reichen in industriellen Märkten (B2B) häufig schon wenige ausgewählte Interviews, um einen Eindruck zu Marktchancen, Stärken und Schwächen des jungen Unternehmens zu erhalten.

Wichtige Faktoren bei der Erstellung der Marktanalyse und Wettbewerbsanalyse

- Präzise Marktsegmentierung: Eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Marktanalyse stellt die systematische Strukturierung und Segmentierung des Marktes dar. Häufig zerfallen Märkte bei der genauen Betrachtung nochmals in Teilmärkte oder Marktsegmente, die unterschiedliche Kundengruppen, Kundenanforderungen und Erfolgsfaktoren haben. Daher ist es zu Beginn der Untersuchung wichtig, einen Überblick über vorhandene Marktsegmente und die Struktur des Zielmarktes zu ermitteln. Typische Kriterien zur Segmentierung von Märkten sind z.B. demographische Merkmale von Kundengruppen, regionale Unterscheidungen, Differenzierung nach Preis- oder Qualitätsklassen, Anwendungen oder anderen geeigneten Strukturmerkmalen. Die gezielte Segmentierung des Marktes trägt dazu bei, den eigenen Zielmarkt, der vielleicht nur einen Teil des Gesamtmarktes betrifft, genauer zu umreißen und präziser zu analysieren.

- Breite Quellenbasis: Um zu belastbaren Aussagen in Sachen Marktpotenzial und Anbietersituation zu kommen, ist die Auswertung verschiedenartiger Quellen erforderlich. Nur so können die unterschiedlichen Perspektiven auf den Markt berücksichtigt werden und so ein verlässliches Gesamtbild ermittelt werden, das Grundlage für die unternehmerischen Schritte sein kann.

- Angabe von Quellen und Berechnungsgrundlagen: Gerade in der Zusammenarbeit mit Banken und Förderinstituten ist es unbedingt erforderlich, die Datenquellen der Marktanalyse offenzulegen. Nur dann kann der Leser gut nachvollziehen, woher die Informationen stammen und wie vertrauenswürdig die dahinterstehenden Quellen sind.

- Kontinuierliche Betrachtung: Gerade für junge Unternehmen empfiehlt sich die laufende Marktbeobachtung und Wettbewerbsbeobachtung, um regelmäßig über wichtige Marktveränderungen und Trends im Markt informiert zu sein. So kann z.B. ein jährliches Update der wichtigsten Infos zu Markt und Wettbewerb dazu beitragen, rechtzeitig auf Marktverschiebungen, Aktionen von Wettbewerbern oder neuen Trends und Rahmenbedingungen im Markt zu reagieren.

Ausblick: Marktanalyse und Marktsegmentierung

Innerhalb einer Marktanalyse dient die Marktsegmentierung bzw. die ihr innewohnende Logik als Basis für die Quantifizierung des Marktpotenzials. Für jedes Marktsegment ist abzuschätzen, wie groß der entsprechende Zielmarkt ist und wie er sich voraussichtlich in den nächsten Jahren entwickelt. Für Investoren und Banken wird somit klar, wie sich das Gesamtmarktpotenzial auf die unterschiedlichen Marktbereiche verteilt und welche Potenziale für das junge Unternehmen in welchen Zielgruppen zu erwarten ist. Hier lesen Sie alles über die Marktsegmentierung.

Die Freiheit nehme ich mir

Freiberufler: Wer genießt den begehrten Status? Welche steuerlichen Vorteile gelten für die Freien? Hier erfahren Sie alles über die Voraussetzungen, um Freiberufler zu werden.

Meine Kollegen sagen, es sei doch verrückt im IT-Umfeld angestellt zu arbeiten“, sagt Anna Marakowsky. Als Freiberufler verdiene man viel mehr Geld und bekomme zudem – anders als Angestellte – auch jede Überstunde bezahlt. Nicht zuletzt genieße der Freiberufler mehr Abwechslung und auch sein Kopf würde mehr gefordert. „Deshalb sagen alle, ich solle kündigen.“

Ende des nächsten Monats will die Wirtschaftsinformatikerin den Schritt in die Freiberuflichkeit dann auch wirklich wagen und sodann als Entwicklerin auf eigene Rechnung arbeiten. Mit rund 80 Euro in der Stunde netto rechnet sie. Das sind 12.800 Euro in einem Monat – ein schöner Batzen Geld. Von dem bei einem Freiberufler viel übrig bleibt: Da Freelancer im IT-Bereich in der Regel vor Ort beim Kunden oder im Home Office arbeiten, haben sie kaum Kosten – und bezahlen anders als ihre gewerblichen Kollegen auch keine Gewerbesteuer. Zudem müssen sie nur eine einfache Einnahmen- und Überschussrechnung anstatt einer Bilanz einreichen. Das spart Zeit und Steuerberatungskosten.

Im Trend – der Freiberufler

Marakowsky ist keine Ausnahme. „Etwas Besseres als die Festanstellung finden wir allemal“, konstatieren auch Sascha Lobo und Holm Friebe in ihrem Bestseller „Wir nennen es Arbeit“. Sie beschreiben darin die Arbeits- und Lebenslust einer neuen Freelancer-Generation. Freelancer, die mit ihrem Kopf Geld verdienen und meist allein oder in kleinen Teams arbeiten.

Davon gibt es immer mehr. Etwa zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts werden von Freiberuflern erwirtschaftet. Der Bundesverband der Freien Berufe (BFB) zählt jedes Jahr rund fünf Prozent mehr Freiberufler und ist derzeit etwa bei einer Million angelangt. Das mit Abstand höchste Wachstum verzeichnet seit vielen Jahren der Bereich der Kulturberufe. Dazu gehören die Medien und dazu zählt auch die Informationstechnologie, die die klassischen Freiberufler mit Kammerberufen wie Anwalt, Steuerberater und Arzt mit knapp 260.000 zahlenmäßig weit überrundet haben. Drei Mitarbeiter beschäftigt ein Freiberufler im Durchschnitt, wobei gerade die neuen, nichtverkammerten Freiberufler oft allein arbeiten oder bestenfalls mit einer Aushilfe.

Weil dieser Bereich sich so rasant ändert und ständig neue Berufe und Tätigkeiten schafft, ist hier allerdings die Abgrenzung als Freiberufler am schwierigsten. Freiberufler ist ein angesagter und viel verwendeter Begriff. Oft wird er fälschlicherweise gleichgesetzt mit Solo- oder Kleinunternehmer oder auch Freelancer – der Anfang der häufigen Begriffsverwirrung. Denn viele Freiberufler, die sich so fühlen, sind eigentlich gar keine Freiberufler nach §18 des Einkommensteuergesetzes. Der Autor Martin Massow („Freiberufleratlas“) nennt sie „gewerbliche Freiberufler“, also Menschen, die wie Freiberufler arbeiten und denken, vom Steuerstatus her aber Gewerbetreibende sind, weil Sie beispielsweise etwas vermitteln oder verkaufen.

„Echte“ Freiberufler dagegen haben einen bevorzugten Steuerstatus, weil Gewerbesteuer für sie nicht anfällt. Gewerbetreibende müssen ab 30.000 Euro Gewinn oder 500.000 Euro Umsatz bilanzieren. Sie sind auch Pflichtmitglied in der Industrie- und Handelskammer, was je nach Gewinn schon mal 150 Euro oder mehr im Jahr kostet. Freiberuflichkeit ist deshalb gerade für Einzelkämpfer von Vorteil, erst recht, wenn der persönliche Steuersatz im niedrigen oder mittleren Bereich liegt. Und umso mehr, je weniger Lust man hat, sich mit Formalien auseinanderzusetzen.

Gründen im Nebenerwerb

Mehr Geld, Erfüllung oder Sicherheit durch ein zweites berufliches Standbein. Das bewegt alljährlich hunderttausende Angestellte, sich nebenberuflich selbständig zu machen. Wir zeigen, was dabei zu beachten ist und stellen vier Nebenerwerbsgründer vor.

Jeder Deutsche darf grundsätzlich in seiner Freizeit arbeiten, was er will! Egal, ob er festangestellt ist oder in Teilzeit arbeitet: Jeder darf neben seinem normalen Job eine andere Anstellung annehmen – und natürlich darf jeder auch selbständig arbeiten, also ein oder gar mehrere Unternehmungen zusätzlich zur Arbeit starten.

Zustimmung erforderlich?

Dieses Recht ist so fundamental, dass es sogar im Grundgesetz verankert ist: Artikel 12 garantiert die Berufsfreiheit des Einzelnen. Der Arbeitgeber muss daher grundsätzlich nicht um Erlaubnis gebeten werden, noch nicht einmal informieren müssten Sie ihn. Doch so grundsätzlich dieses Recht ist, bedeutet dies nicht, dass es ohne Ausnahmen gilt. Denn die „berechtigten Interessen“ des Arbeitgebers sind genauso schützenswert wie die eines Arbeitnehmers. Häufig enthalten Arbeitsverträge daher entsprechende Klauseln, die sicherstellen sollen, dass diese Interessen nicht verletzt werden. Steht in Ihrem Arbeitsvertrag, dass sämtliche Nebentätigkeiten unaufgefordert und vor Aufnahme der Nebentätigkeit anzuzeigen sind, dann müssen Sie sich daran halten. Damit stellt der Arbeitgeber sicher, überhaupt beurteilen zu können, ob Ihre Tätigkeit gegen seine berechtigten Interessen verstößt.

Eine andere häufige Formulierung besagt, dass Sie eine Nebentätigkeit nur mit schriftlicher Zustimmung Ihres Arbeitgebers aufnehmen dürfen. Diese Klausel klingt zwar wie ein eindeutiges Verbot, ist sie aber nicht. Denn noch mal ganz deutlich: Ein Chef darf nicht grundlos seine Zustimmung verweigern, sondern nur wenn seine berechtigten Interessen verletzt werden – und diese sind klar definiert. Andernfalls hat er gar keine andere Wahl, als Ihrem Wunsch nachzukommen. Pauschalverbote wie „Während der Dauer der Beschäftigung darf der Angestellte keinerlei Nebentätigkeiten ausüben“ sind zwar weit verbreitet, aber unzulässig, denn sie verstoßen gegen das Grundgesetz.

Aber selbst wenn Ihr Vertrag keine speziellen Klauseln enthält und damit das Recht auf Ihrer Seite steht, liegt es trotzdem auf der Hand: Sie sollten Ihren Chef rechtzeitig darüber informieren, was Sie machen möchten und vielleicht auch was Ihre Motivation für ein eigenes Nebenerwerbsbusiness ist. Formal betrachtet steht und fällt jedoch alles mit den sogenannten berechtigten Interessen, und diese schauen wir uns daher nun im Detail an. Dabei gilt auch hier, dass Gesetze sich manchmal schneller ändern, als gedruckte Bücher Schritt halten können. Bevor Sie mit einem Vorhaben Ernst machen, sollten Sie daher vorsichtshalber zunächst einen auf Arbeitsrecht spezialisierten Anwalt konsultieren.

Gut zu wissen: Starter-Tipps

- Sie sind ein Unternehmer, also wickeln Sie Ihre Aufträge stets professionell ab. Dass Sie einmal keine Zeit haben, weil der Hauptjob Sie in Anspruch nimmt, ist gegenüber dem Kunden kein Argument.

- Der Kunde muss nicht unbedingt wissen, dass Sie einen anderen Job haben.

- Honorar ist Honorar: Nebenberufler sollten auf keinen Fall weniger nehmen als Vollzeit-Selbständige.

- Auch Nebenberufsgründern hilft ein Businessplan. Meist ist er nicht für Ihre Bank nützlich, sondern verschafft Ihnen selbst wichtige Erkenntnisse.

- Seien Sie immer erreichbar, mindestens per Anrufbeantworter. Ein Büroservice ist eine gute Alternative, wenn Sie tagsüber außer Haus sind.

- Keine Buchung ohne Beleg: Auch Sie müssen Rechnungen mit fortlaufender Nummer schreiben und alle Ausgabebelege sammeln.

- Generell gilt: Alle steuerlichen und unternehmensrechtlichen Regeln für Gründer gelten auch für nebenberuflich Selbständige.

Nebenberuflich selbständig: Das kleine ABC

Im Folgenden werden einige wichtige Aspekte beleuchtet, auf die geachtet werden sollten, wenn Sie sich nebenberuflich selbstständig machen wollen.

Anmeldung

Erst einmal müssen Sie wissen, ob Sie freiberuflich oder gewerbetreibend sind. Freiberuflich sind künstlerische und therapeutische Berufe. Auch Rechtsanwälte, Steuerberater, Ingenieure und beratende Volks- oder Betriebswirte sind „frei“. Gewerbliche Tätigkeiten sind im Prinzip alle anderen wie etwa handwerkliche Arbeiten, Ladengeschäfte oder auch der Verkauf bei Ebay.

Wenn Sie ein Nebengewerbe anmelden, tun Sie das über das Ordnungsamt. Das kostet zwischen 18 und 40 Euro und führt automatisch dazu, dass das Finanzamt Ihnen Formulare für die Anmeldung einer selbständigen Tätigkeit schickt.

Freiberufler melden sich selbst direkt beim Finanzamt an und füllen dann das Anmeldeformular aus. Sie können es auch aus dem Internet laden, etwa über www.bundesfinanzministerium.de. Sie erhalten dann eine zweite Steuernummer für die Umsatzsteuer.