Aktuelle Events

Die Gründer-Gruppe

Mentoring durch gegenseitige Unterstützung

Autor: Dr. Johanna ForsterBeim „Erfolgsteam“, einer Idee aus den USA, ist jeder der Coach des anderen. Lesen Sie, welche Vorteile dieses Konzept bietet und wie Sie selbst ein Erfolgsteam aufbauen können.

Jede berufliche Veränderung ist eine Chance und gleichzeitig eine Herausforderung. Eine ganze Menge an fachlichen Kompetenzen, aber auch Selbstvertrauen, Disziplin und Durchhaltevermögen sind nötig, um die neuen Situationen zu meistern. Ein möglicher Weg, um die Belastungen, die mit diesen Anforderungen verbunden sind, zu bewältigen, ist, sich die Unterstützung von Gleichgesinnten in einem Erfolgsteam zu sichern.

Das Konzept des Erfolgsteams stammt von der US-amerikanischen Seminarleiterin und Autorin Barbara Sher. Sie arbeitet seit über 20 Jahren mit so genannten Success Teams. Die Münchener Unternehmensberaterin Ulrike Bergmann brachte dieses Konzept 1995 nach Deutschland, wo sie es zunächst als „Empowerment Team“ anbot, später änderte sie den Namen in „Erfolgsteam“. Bergmann war in den USA selbst Mitglied eines „Empowerment Teams“ und hatte dort erfahren, wie effektiv dieses Unterstützungssystem für die berufliche Entwicklung sein kann.

Das Konzept ist so einfach wie wirkungsvoll: die Teilnehmer unterstützen sich gegenseitig dabei, ihre individuellen beruflichen Ziele zu erreichen – auf dem Weg in die Selbständigkeit oder in Phasen der Neuorientierung. Im Erfolgsteam arbeitet jedes Mitglied an seinem eigenen Vorhaben, bestimmt selbst seine Ziele, den Zeitplan und auch das Tempo, mit dem die Schritte gegangen werden. Damit unterscheidet sich das Erfolgsteam von einem Projektteam, bei dem alle Mitglieder ein gemeinsames Ziel verfolgen.

Unterstützung im Team

Die Grundidee des Erfolgsteams ist der kollegiale professionelle Austausch. Jeder ist der Coach des anderen. In den Unterstützungsrunden erhält man Feedback und Anregungen von Menschen mit verschiedenen Berufen und Erfahrungen. Daraus entwickeln sich oft neue Perspektiven und Lösungsstrategien. In den Teammeetings hat man die Chance, sein Geschäftskonzept mit den anderen zu besprechen und auszuprobieren, wie gut man sich präsentiert und wie überzeugend man wirkt. Das Erfolgsteam ist damit auch ein ideales und risikofreies Übungsfeld für die eigenen kommunikativen Strategien, und schließlich profitieren alle vom Netzwerk der Mitglieder.

Erfolgsteams arbeiten zumeist für einen Zeitraum von sechs Monaten und treffen sich dabei regelmäßig alle zwei bis drei Wochen. Die Teilnahme ist verpflichtend, denn nur so kann konstant am eigenen Ziel gearbeitet werden. In jedem Treffen stellen sich die Teilnehmer eine eigene „Hausaufgabe“, die sie bis zum nächsten Meeting erfüllen wollen – und auch sollen.

Nach den sechs Monaten entscheiden die Mitglieder, ob und für wie lange sie das Team fortsetzen wollen. Die Erfahrung zeigt aber, so Ulrike Bergmann, dass sechs Monate bereits genügen, um mit den eigenen Berufszielen ein gutes Stück weit nach vorne zu kommen.

Die Sympathie entscheidet

Ein Erfolgsteam hat idealerweise vier bis sechs Mitglieder und es entsteht ausschließlich durch die Wahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wer ein Erfolgsteam gründen möchte, sucht weitere Mitglieder aus seinem Bekanntenkreis, über Verbände und Vereinigungen oder auch über Annoncen. Wenn man überwiegend mit Freunden oder Bekannten zusammenarbeitet, besteht die Gefahr, dass gewohnte Rollen und Kompetenzverteilungen beibehalten und vielleicht alte Konfliktfelder in die Gruppe hineingetragen werden. Hingegen bietet eine Gruppe mit „Unbekannten“ auch immer die Chance zu neuem Verhalten und objektiverem Feedback, weil die Beziehungen – zumindest in der Anfangszeit – noch weitgehend neutral sind.

Grundsätzlich entscheidet immer die Sympathie. Ob die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem Team miteinander arbeiten können, zeigt sich beim ersten Treffen. An dessen Ende steht die Vereinbarung der Teamregeln, des Commitments, die für die Laufzeit des Teams gelten.

Teams aus verschiedenen Branchen sind erfolgreicher

Die Erfahrung von Erfolgsteam-Coach Ulrike Bergmann haben gezeigt, dass gemischte Teams, also Gruppen von Menschen aus verschiedenen Berufsfeldern, effektiver sind. Die unterschiedlichen Erfahrungen der Teammitglieder ermöglichen breitere Blickwinkel, von denen jedes Mitglied profitieren kann. Und, das Feedback ist oftmals prägnanter, weil es aus der Distanz des anderen Berufes kommt.

Der Nachteil gemischter Gruppen, der aber gleichzeitig auch wieder ein Vorteil ist, besteht darin, dass man den anderen seine Ziele und Strategien präzise erklären muss, um sie verständlich zu machen. Da in den Gruppenmeetings jedem Mitglied nur ein eng begrenzter Zeitrahmen für die Darstellung der Vorhaben zur Verfügung steht, ist man gezwungen, sich klar und überzeugend zu präsentieren. Eine Fähigkeit, die in der Akquise und für die Außenpräsentation einer Geschäftsidee nur von Vorteil sein kann. So kann man das Team als Übungsplattform nutzen.

Die grundsätzlichen Voraussetzungen für das Gelingen der Zusammenarbeit im Erfolgsteam, so Ulrike Bergmann, sind gegenseitiges Vertrauen, die Bereitschaft, Neues lernen zu wollen und eine klare Struktur der Arbeitstreffen.

Klare Strukturen und fester Zeitplan

Jedes Treffen folgt einem genauen zeitlichen Ablauf, der nur in Ausnahmefällen verändert werden sollte, etwa wenn dringliche Probleme oder wichtige Themen anstehen. Jede Sitzung umfasst drei Phasen, die eine klare Struktur geben und damit das Meeting überschaubar halten.

In der Einstiegsrunde berichten die Mitglieder, was sie seit dem letzten Meeting erreicht und welche Schritte sie unternommen haben (Hausaufgaben). Diese Berichte sind für alle Mitglieder interessant und hilfreich, weil aus den unterschiedlichen Wegen und Strategien auch Ideen für die eigene Zielerreichung entstehen können. Und ganz davon abgesehen, gibt es immer auch ein Gefühl der Befriedigung und steigert das Selbstvertrauen, wenn wieder ein Schritt geschafft ist und das eigene Ziel ein Stück näher rückt. Die erste Runde ist, wie alle weiteren Runden, zeitlich limitiert. Jedes Mitglied hat hier fünf Minuten zur Verfügung.

Die zweite Runde dient der Unterstützung und steht, so Ulrike Bergmann, unter dem Motto: „Was brauche ich für den nächsten Schritt auf dem Weg zu meinem Ziel?“ Jedes Teammitglied hat die Möglichkeit, die anderen um Unterstützung zu bitten. Die Möglichkeiten der Unterstützung sind nahezu unbegrenzt: Anregungen und Ideen für neue Schritte, Beratung zur Lösung von Widerständen und Bearbeitung von Problemen, Tipps und Informationen, interessante Kontakte, Strategievorschläge oder auch ein ausführliches Feedback, ein Probedurchlauf für ein wichtiges Gespräch oder ein Rollenspiel, um das eigene kommunikative Verhalten zu verbessern. Von dieser Runde profitieren alle, nicht nur das Mitglied, das gerade an der Reihe ist. Die Anregungen und Erfahrungen können von allen für die eigene Zielerreichung genutzt werden. Für diese Runde hat jedes Teammitglied 15 Minuten.

In der dritten Runde geht es um die „Hausaufgaben“, also die Schritte, die bis zur nächsten Sitzung bearbeitet werden sollen. Sie folgen der Frage: „Was will ich bis zum nächsten Treffen erreichen?“ Jedes Mitglied notiert seine persönliche Hausaufgabe schriftlich, während eine Person zusätzlich alle Vorhaben festhält und diese Notiz bis zur nächsten Sitzung an die anderen verteilt. Damit ist überprüfbar, welche Schritte begangen wurden und gleichzeitig haben alle einen Nachweis dafür, wie jeder einzelne vorankommt. Diese Runde dauert etwa zwei bis drei Minuten pro Person.

Treffpunkte

Als Treffpunkt eignet sich jeder Raum, der genügend Ruhe bietet und eine ansprechende Arbeitsatmosphäre hat, ob zu Hause, im Restaurant, in der Firma oder in der Lobby eines guten Hotels. Viele der bestehenden Erfolgsteams treffen sich im Wechsel in den Privatwohnungen der Teilnehmer.

»Das Networking ist nicht auf die Teamtreffen beschränkt«

Wie kann das Erfolgsteam bei der Existenzgründung helfen?

Beineke: Um eine selbständige berufliche Existenz zu gründen, braucht es natürlich ein gutes Konzept auf einer professionellen Grundlage. Der Weg ist im seltensten Fall geradlinig und eben, sondern gleicht wohl eher einem Labyrinth mit einigen Stolpersteinen. Die Unterstützung durch das private Umfeld ist immens wichtig und auch unbedingt hilfreich. Wenn es aber um berufliche Fragen und etwa Problemlösestrategien geht, ist die professionelle kollegiale Beratung zielführend. Der Austausch mit den Kolleginnen in meinem Erfolgsteam, die sich ja alle in vergleichbaren Situationen befinden, hat mir dabei sehr geholfen.

Wer gehört zu Ihrem Erfolgsteam?

Beineke: Meine Teamkolleginnen kommen aus so unterschiedlichen Berufen wie Sozialpädagogik, Atemtherapie und office management. Eine weitere Kollegin ist kaufmännische Angestellte, ich selbst bin Ethnologin. Das heißt, wir verfolgen alle dasselbe Ziel, die berufliche Selbständigkeit, gehen aber individuelle Wege dorthin und sind unterschiedlich weit auf unseren Wegen.

Welche Vorteile bieten die unterschiedlichen Blickwinkel?

Beineke: Die Vorgehensweisen und die Lösungsstrategien sind aufgrund der unterschiedlichen Berufe und Erfahrungen sehr verschieden, und genau darin liegen große Lernmöglichkeiten und neue Perspektiven. Ich habe viel von den Erfahrungen der anderen profitiert. Und manchmal ist es auch einfach gut, nach Widerständen und Niederlagen von den anderen Aufmunterung und neue Blickwinkel zu erfahren und andererseits, nach Erfolgen, diese mit dem Team zu feiern.

Gibt es weitere Vorteile?

Beineke: Das Erfolgsteam ist zudem ein erster Schritt des Networking. Bereits in der Einstiegsrunde bekam ich Kontakte und Informationen, die ich gut gebrauchen konnte. Das Networking ist zudem nicht auf die Teamtreffen beschränkt. Es ist immer möglich, die anderen Mitglieder auch außerhalb der Meetings anzurufen oder zu treffen, wenn es wichtig ist.

Bedeutsam war für mich außerdem, dass durch die regelmäßigen Treffen ein Orientierungsrahmen gegeben war. Dies half mir, mein eigenes Vorgehen zeitlich klar zu strukturieren und mich über die langen Monate der Vorarbeiten zur Firmengründung immer wieder zu motivieren. Zu jedem Treffen wird über die eigenen Fortschritte seit dem letzten Meeting berichtet. So entsteht ein sanfter Druck, ein Impuls, kontinuierlich an den eigenen Plänen zu arbeiten.

Wie stark ist der Gruppendruck?

Beineke: Es ist immer ein „Kann“ und nicht ein „Muss“. Das Motto der Erfolgsteams ist „Freiwilligkeit“ und „Eigenverantwortlichkeit“. Jedes Teammitglied steckt sich selbst die Ziele, bestimmt das eigene Tempo und stellt sich selbst bei jedem Treffen eine „Hausaufgabe“, die dann aber bis zum nächsten Mal zu bearbeiten ist. So eine Hausaufgabe kann ein Gespräch mit möglichen Kunden, der Besuch eines Kommunikationstrainings oder eines Seminars sein. Als Hausaufgabe kann man sich auch vornehmen, ein für die Zielerreichung relevantes Buch durchzulesen oder sich an schwierige Telefongespräche zu wagen.

Wie hat Sie Ihr Erfolgsteam konkret unterstützt?

Beineke: Ich ging mit meiner Idee der „Ghana Consulting“ in das erste Teamtreffen. Wir hatten in unseren Team Commitments der ersten Sitzung vereinbart, dass für die Präsentation des Konzeptes jedem Mitglied fünf Minuten zur Verfügung stehen. Schon allein die Erfahrung, mein Geschäftskonzept in der vorgegebenen knappen Zeit zu erklären, half mir, die Idee auf den Punkt zu bringen. Durch die Nachfragen wurde mir zusätzlich klar, welche Aspekte ich weiter konkretisieren musste, um dann auch in den Gesprächen mit zukünftigen Kunden erfolgreich zu sein. Und zusätzlich wurde erkennbar, welche Informationen und auch Materialien ich noch brauche, um mich bei Kunden effektiv zu positionieren. Mein Erfolgsteam hat mir beispielsweise dabei geholfen, die Kalkulation der Projektstundensätze im internationalen Marktvergleich zu erstellen.

Anfänglich tendierte ich dazu, die einzelnen Vorhaben, also meine Hausaufgaben, zu unkonkret oder zu umfangreich zu wählen. Im Gespräch merkte ich dann schnell, ob ich mich übernommen hatte oder die Schritte zu ungenau definiert waren. Nach einigen Meetings war es für mich ein Leichtes, Zeitplan und Arbeitspensum passend zu bestimmen. Überhaupt sind die regelmäßigen Berichte über das eigene Vorhaben eine sehr gute Übungsmöglichkeit. Das Feedback der anderen hilft, die Präsentation zu verbessern und damit schwindet auch das Gefühl der Unsicherheit. Gleichzeitig wuchs mein Selbstvertrauen, denn ich habe durch die Arbeit im Team erfahren, dass meine Ziele machbar sind.

Wie fällt Ihr Resümee aus?

Beineke: Die kollegiale Beratung im Erfolgsteam hat mir sehr geholfen, meine eigenen beruflichen Ziele klarer zu fassen und zu bearbeiten. Darüber hinaus waren die Teammeetings ein ideales Übungsfeld dafür, mein Consulting Projekt überzeugend zu präsentieren.

Wie in jedem anderen Arbeitsteam können auch im Erfolgsteam über die lange gemeinsame Zeit Beziehungskonflikte und Kompetenzrangeleien entstehen, was die Effektivität der Zusammenarbeit beeinflusst. Ich finde es deshalb gut, dass das Konzept der Erfolgsteams eine erste Arbeitsphase von sechs Monaten vorsieht. Unser Team ist nun am Ende dieses halben Jahres angekommen, und wir werden das Team beenden. Vielleicht suche ich mir ein neues Erfolgsteam für die nächste Phase des Starts meiner „Ghana Consulting“. In diesem Falle wäre mir wichtig, dass die Mitglieder aus Berufsfeldern kommen, die meiner Tätigkeit ähnlich sind. Ich erhoffe mir davon noch mehr zielgerichtete Synergien für mein eigenes Vorhaben, weil die Problemstellungen ähnlich sind.

Abschließend kann ich sagen, dass mir die Arbeit in meinem Erfolgsteam einen großen Schub nach vorne brachte. Im Alleingang hätte ich meine Ziele wohl nicht so effektiv und kaum in dieser doch recht kurzen Zeit erreicht. Zudem war es ein gutes Gefühl und sehr motivierend von einer Gruppe derart breit unterstützt zu werden.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Freelancer-Kompass 2026: 43 % der Freelancer*innen ohne gesicherte Projekt-Auslastung

Die erste Erhebung des Freelancer-Kompass 2026 unterstreicht die wachsende Unsicherheit in der Projektlandschaft und zeigt deutliche Rückgänge der Auftragslage in mehreren Branchen.

Die wirtschaftliche Unsicherheit unter Freelancer*innen spitzt sich weiter zu: 43 Prozent haben derzeit keine gesicherte Auslastung für die kommenden Monate. Die Hälfte gibt zudem an, dass sich die Auftragslage im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert hat. Das zeigen die Ergebnisse der ersten und aktuellen Erhebungswelle für den Freelancer-Kompass 2026 von freelancermap. Seit mehr als zehn Jahren liefert Deutschlands größte Freelancer-Plattform umfangreiche Daten zur Selbständigkeit im deutschsprachigen Raum. Für die kommende Ausgabe des Freelancer-Kompass ermöglichen erstmals mehrere kurze Umfragen ein detaillierteres Bild des Ist-Zustandes.

Die Auslastungsangaben der Selbständigen verdeutlichen, wie angespannt die aktuelle Projektsituation ist. Zwölf Prozent der Befragten haben eine gesicherte Auftragslage bis zu einem Monat, jeder Fünfte hat Projekte für die nächsten zwei bis drei Monate sicher, 13 Prozent für vier bis sechs Monate. Für einen Großteil der Freelancer*innen bleibt eine langfristige Planung daher unmöglich.

Weniger Aufträge in mehreren Branchen

Die angespannte Situation zeigt sich auch beim Blick auf die Branchen. In mehreren Sektoren melden Freelancer*innen einen spürbaren Rückgang der Nachfrage. Insbesondere betroffen ist die gegenwärtig krisenbehaftete Automobilbranche. 32 Prozent der Befragten geben an, das sie hier einen Rückgang der Aufträge verzeichnen. Im Sektor IT/Software sind es 23 Prozent und in der Industrie, dem Maschinenbau sowie im Bereich Banken/Finanzwesen jeweils zwölf Prozent.

„Wenn in so vielen Branchen Aufträge zurückgehen und fast die Hälfte der Freelancer keinerlei Planungssicherheit hat, ist das längst kein individuelles Risiko mehr, sondern ein strukturelles“, sagt Thomas Maas, CEO von freelancermap. „Freelancer stehen für Flexibilität und Expertise. Doch genau diese Menschen geraten zunehmend unter Druck, weil wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen ihnen ihre Arbeit erschweren. Branchenrückgänge, kurze Auslastungshorizonte und operative Hürden in Projekten wirken zudem zusammen. Das trifft nicht nur einzelne, sondern prägt den Markt insgesamt.“

Herausfordernde Zusammenarbeit

Zu den häufigsten Auftraggebern zählen überwiegend größere Unternehmen. So arbeiten 60 Prozent der Befragten mit dem Mittelstand zusammen und 58 Prozent mit Konzernen. Dahinter folgen Agenturen und Beratungen (27 Prozent) sowie Start-ups (21 Prozent). In der täglichen Projektarbeit und Zusammenarbeit begegnen Freelancer*innen mehreren Schwierigkeiten, die ihre Arbeitsweise erschweren. Besonders häufig genannt werden unklare Anforderungen (55 Prozent), verzögerte Rückmeldungen (47 Prozent) sowie fehlende Entscheidungen (42 Prozent).

Beim Blick auf den Arbeitsort zeigt sich, dass ein überwiegender Teil der Selbständigen (71 Prozent) aus dem Homeoffice arbeitet. 22 Prozent arbeiten hybrid. Nur jeder Zwanzigste (5 Prozent) arbeitet bei dem Kunden / der Kundin vor Ort. Die Möglichkeit einer Workation nutzen zwei Prozent der Befragten.

Rahmenbedingungen ausschlaggebend

Freelancer*innen lehnen Projekte vor allem dann ab, wenn grundlegende Rahmenbedingungen nicht stimmen. Am häufigsten wird ein zu niedriger Stundensatz genannt (70 Prozent). Ebenfalls stark vertreten ist die Aussage, dass das Projekt nicht zu den eigenen Fähigkeiten passt (62 Prozent). Besteht nicht die Möglichkeit, remote zu arbeiten, ist dies für knapp die Hälfte (49 Prozent) ein Ausschlusskriterium.

„Freelancer bringen viel Erfahrung, Tempo und Spezialisierung in Projekte ein. Doch das gelingt nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen“, sagt Thomas Maas. „Unklare Anforderungen oder fehlende Entscheidungen kosten alle Beteiligten Zeit. Gute Zusammenarbeit entsteht dort, wo Unternehmen klare Ansprechpartner, klare Ziele und klare Prozesse schaffen.“

Zum Freelancer-Kompass und der Methodik

Seit über zehn Jahren liefert der Freelancer-Kompass die umfassendste Datengrundlage zur Selbständigkeit im deutschsprachigen Raum. Die Studie beleuchtet Arbeitsbedingungen, Preis- und Einkommensentwicklungen, Akquise-Strategien, Zufriedenheit sowie fachliche und strukturelle Herausforderungen – und berücksichtigt dabei stets auch die Perspektive der Unternehmen.

Für die kommende Ausgabe 2026 wurde die Methodik erstmals weiterentwickelt: Statt einer einmal jährlich erhobenen Großumfrage mit über achtzig Fragen setzt freelancermap nun auf mehrere thematische Erhebungswellen, die ein noch präziseres Bild der aktuellen Situation von Freelancer ermöglichen. Die hier genannten Ergebnisse stammen aus der ersten Befragung, die vom 17. November bis 3. Dezember 2025 unter mehr als 1.300 Teilnehmenden durchgeführt wurde.

Der vollständige Freelancer-Kompass 2026 erscheint Anfang März und fasst alle Befragungswellen zusammen.

NOI Techpark – ein europäischer Playground of Opportunities

2017 an den Start gegangen, ist der in Südtirol beheimatete NOI Techpark ein synergiereicher Mikrokosmos aus Universität, Forschung, Unternehmen und Start-ups und hat sich als eine All-in-one-Anlaufstelle etabliert, die man in dieser Form europaweit kaum ein weiteres Mal findet. Mehr zum Selbstverständnis und den vielschichtigen Aktivitäten des NOI Techpark erfahren wir im Interview mit Pia-Maria Zottl, der Leiterin des Incubators im NOI.

StartingUp: NOI Techpark ist Südtirols Innovationsviertel. Was kann man sich darunter genau vorstellen?

Pia-Maria Zottl: Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem Ideen kurze Wege haben. Auf dem Gelände einer ehemaligen Aluminiumfabrik in Bozen wächst seit 2017 Südtirols Wissenschafts- und Technologiepark, der NOI Techpark. Hier arbeiten und forschen aktuell 2.400 Start-upper, Unternehmerinnen, Lehrende und Studierende. Hier wird täglich Wissen geteilt und gemeinsam an Lösungen für eine lebenswerte Zukunft gefeilt. Der Name NOI ist dabei Programm. Er steht für Nature of Innovation und verkörpert die Art, wie wir Innovation verstehen und leben: keine Innovation zum Selbstzweck, sondern eine, die eine positive Wirkung auf Mensch und Umwelt hat.

StartingUp: Was macht Bozen als Innovationsstandort so besonders?Pia-Maria Zottl: Wir liegen in Südtirol an einem strategisch wichtigen Dreh- und Angelpunkt zwischen Italien und dem DACH-Raum und an der Achse zweier starker Start-up-Ökosysteme in Europa: München und Mailand. Bozen war schon immer ein zentraler Knotenpunkt zwischen Nord und Süd. Und genauso ist NOI ein strategischer Knotenpunkt zwischen Forschung und Unternehmen. Hier kommen die richtigen Partner schnell zusammen und arbeiten unkompliziert miteinander. Jungunternehmen aus dem deutschen Raum finden im NOI die nötigen Netzwerke und Rahmenbedingungen für den Sprung in den italienischen Markt und umgekehrt. Und wir sind auch ein Tor zu Europa, wenn es darum geht, passende Forschungs- oder Industriepartner zu finden und EU-Förderungen für die eigene Geschäftsidee zu mobilisieren.

StartingUp: Was bieten Sie Gründerinnen und Gründern, was diese anderswo nicht finden, sprich was unterscheidet NOI von anderen Gründerzentren?

Pia-Maria Zottl: Wir sind mehr als ein reines Gründerzentrum. Der NOI Techpark ist ein synergiereicher Mikrokosmos aus Universität, Forschung, Unternehmen und Start-ups. Eine All-in-one-Anlaufstelle, die enorme Vorteile bringt und ein Unikum ist, das man anderswo in Europa in dieser Form nicht so leicht findet. Zudem haben Gründerinnen und Gründer im NOI Techpark Zugriff auf Know-how und Forschungslabore in Feldern wie grüne Technologien, Lebensmittel und Gesundheit, Digital und Automation in Industrie und Landwirtschaft. Dieser Mischung ist es zu verdanken, dass NOI immer mehr zu einem internationalen Anziehungspunkt für innovationswillige Start-ups, Scale-ups und Spin-offs wird. Teams arbeiten hier Tür an Tür mit Forschungsgruppen und Fachleuten unterschiedlichster Branchen. Pilotprojekte, Prototypen oder Nutzerfeedback lassen sich so viel schneller organisieren. Start-ups können ihre Produkte in einem unserer 70 Labore testen, mit passenden Forschungspartnern verfeinern und zugleich den Marktzugang mit potenziellen Kunden vorbereiten. Kurz gesagt: Wir sind ein wahrer „playground of opportunities“.

StartingUp: Wie viele Start-ups betreuen Sie und welche Themen und Branchen sind vorherrschend?

Pia-Maria Zottl: Aktuell betreuen wir 43 Start-ups, fünf davon haben wir erst vor wenigen Wochen aufgenommen. Im NOI dominieren, wie bereits erwähnt, besonders die Technologiefelder Green, Food & Health, Digital und Automotive & Automation. Der NOI Techpark hat sich in diesen Bereichen eine hohe Glaubwürdigkeit aufgebaut, weshalb viele Start-ups in diesen Sektoren angesiedelt sind. Besonders KI-gestützte Lösungen, etwa im Agrarbereich, stehen im Trend. Nachhaltige Innovationen und der Fokus auf Kreislaufwirtschaft sind ebenfalls stark vertreten, was den regionalen Bezug zur Natur und den Ressourcen Südtirols widerspiegelt. Ein ganz großes Thema ist schließlich die Lebensmittelfermentation. Darin haben wir hier im NOI ein international anerkanntes Know-how, dank des ICOFF – International Centre on Food Fermentations und mehrerer Forschungsgruppen und Unternehmen. Start-ups wie Looops, das eine Zuckeralternative aus fermentierten Lebensmittelnebenprodukten entwickelt, haben sich genau aus diesem Grund im NOI angesiedelt und profitieren vom Wissen und dem vorhandenen Netzwerk.

StartingUp: Was bieten Sie Start-ups, die sich im NOI Techpark ansiedeln?

Pia-Maria Zottl: Wir begleiten Gründerinnen und Gründer ganzheitlich – von der ersten Validierung bis zum Skalierungsschub. Unsere drei aufeinander aufbauenden Programme führen zielgerichtet durch die wichtigsten Phasen der Unternehmensentwicklung: Wir schärfen Problem-/Solution- und Product-/Market-Fit, entwickeln gemeinsam belastbare Geschäftsmodelle und bereiten Teams systematisch auf Wachstum und Markteintritt vor. Ergänzt wird das durch ein starkes Alumni-Format sowie Initiativen wie Female Founders, die spezifisch auf weibliche Start-ups zugeschnitten sind, und Future Founders, die Nachwuchs-Talente früh abholen sollen. Zu unserem Service-Portfolio gehören Performance-Analysen, individuelle Coachings und Mentorings mit erfahrenen Unternehmern und Expertinnen, Workshops und Academies zu Themen von Go-to-Market bis Finanzierung – und vor allem der direkte Zugang zu einem außergewöhnlich dichten Netzwerk aus Forschung, Industrie, Universität und Investoren.

Unternehmensübergabe an leitende Mitarbeitende erleichtert

Recht für Gründer*innen: Wer überlegt, seinen Betrieb an leitende Mitarbeitende zu übergeben, erhöht dadurch nicht in jedem Fall den Arbeitslohn, wie der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden hat. Welche großen Vorteile das für Unternehmer*innen hat, liest du hier.

Die Nachfolge in (mittelständischen) Unternehmen ist meist schwierig. Um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern, greifen Unternehmer*innen daher vermehrt auf erfahrene leitende Mitarbeitende zurück. Diese erhalten Unternehmensanteile häufig unentgeltlich oder zu einem reduzierten Kaufpreis. Finanzbehörden bewerten dies oftmals als geldwerten Vorteil und unterwerfen die begünstigten Mitarbeitenden der Lohnsteuerpflicht.

Sachverhalt: Gesellschaftsanteile auf leitende Mitarbeiter übertragen

Die Inhaber eines mittelständischen Unternehmens übertrugen ihre Gesellschaftsanteile teilweise auf leitende Mitarbeitende, um die Unternehmensnachfolge zu sichern. Die Übertragung erfolgte unentgeltlich und war weder an Bedingungen noch an den Fortbestand der Arbeitsverhältnisse geknüpft. Beide Parteien vereinbarten eine Rückfallklausel, falls erbschaftsteuerliche Verschonungsregelungen nicht greifen sollten.

Das Finanzamt wertete die Anteilsübertragung als Arbeitslohn, da die Nachfolger zum einen der Sohn des Gesellschafterpaares und zum anderen Angestellte des Unternehmens waren. Dementsprechend erhöhte die Übertragung die Einkünfte der Mitarbeiter aus nichtselbstständiger Arbeit. Das Finanzgericht Sachsen-Anhalt gab der Klage eines begünstigten Mitarbeiters statt. Das unterlegene Finanzamt legte daraufhin Revision ein, die der BFH jedoch als unbegründet zurückwies.

Entscheidung des BFH

Der BFH bestätigte, dass der verbilligte Erwerb von Unternehmensanteilen grundsätzlich als Arbeitslohn gelten kann. Allerdings muss der Vorteil für eine Beschäftigung gewährt worden sein, das heißt, er muss durch das individuelle Dienstverhältnis veranlasst sein. Die Richter kamen zu dem Schluss, dass im vorliegenden Fall nicht das Arbeitsverhältnis, sondern die Unternehmensnachfolge im Vordergrund stand (Urteil vom 20. November 2024, VI R 21/22).

Wesentliche Entscheidungsfaktoren waren:

- Die Unternehmensfortführung war das Motiv für die Übertragung, dokumentiert durch eine Gesellschafterversammlung.

- Die Anteile wurden nicht verbilligt, sondern unentgeltlich übertragen.

- Die Übertragung war nicht an bestehende oder zukünftige Arbeitsverhältnisse gekoppelt.

- Die Anteile hatten einen erheblichen wirtschaftlichen Wert, der über eine übliche Vergütung für geleistete Arbeit hinausging.

Warum das Urteil für Unternehmensnachfolgen so wichtig ist

Das Urteil schafft eine wichtige Grundlage für steuerliche Rechtssicherheit bei Unternehmensnachfolgen an leitende Mitarbeitende. Unternehmer*innen können ihr Unternehmen so strategisch übergeben, ohne dass die Begünstigten regelmäßig einer hohen steuerlichen Belastung durch die Einstufung als Arbeitslohn unterliegen.

Für die Praxis bedeutet dies:

- Unternehmensnachfolgen sollten frühzeitig geplant und sorgfältig dokumentiert werden.

- Die steuerliche Gestaltung muss eng an den Vorgaben des BFH ausgerichtet sein.

- Die Übertragung an Arbeitnehmer*innen sollte unabhängig vom Arbeitsverhältnis erfolgen, um eine Einstufung als Arbeitslohn zu vermeiden.

Fazit

Unternehmen können auf interne Nachfolger*innen setzen, ohne steuerliche Nachteile befürchten zu müssen. Steuerliche Beratung bleibt dennoch entscheidend, um die Vorgaben optimal und rechtssicher umzusetzen.

Der Autor Dominik Hertreiter ist Steuerberater bei Ecovis in München.

Professionelle Kreditberatung: Tipps für angehende Finanzexperten und Gründer

Was es zu beachten gilt, wenn Sie erfolgreich als Finanzexperte in der Kreditberatung durchstarten wollen.

In der heutigen Geschäftswelt ist eine professionelle Kreditberatung für Unternehmer und Gründer unerlässlich. Egal, ob es um die Finanzierung eines Startups oder die Expansion eines etablierten Unternehmens geht, eine fundierte Beratung kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Immer mehr Menschen nutzen die Vorteile der online Kreditberatung, um schnell und bequem an die benötigten Informationen zu gelangen. In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Punkte einer professionellen Kreditberatung näher beleuchten. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie als Finanzexperte in diesem Bereich erfolgreich sein können und welche Weiterbildungsmöglichkeiten und digitalen Werkzeuge Ihnen dabei helfen. Zudem erfahren Sie, wie Sie online in der Kreditberatung tätig sein können und welche Aspekte dabei zu beachten sind.

Grundlagen einer erfolgreichen Kreditberatung

Eine effektive Kreditberatung erfordert ein solides Fundament aus Fachwissen und sorgfältiger Vorgehensweise. Zu den Schlüsselelementen gehören die Bewertung der Kreditwürdigkeit, die Durchführung von Finanzanalysen und die Einschätzung von Risiken.

Die Kreditwürdigkeit eines Kunden ist ein entscheidender Faktor bei der Beurteilung seiner Fähigkeit, einen Kredit zurückzuzahlen. Hierbei spielen Aspekte wie Einkommenssituation, Vermögenswerte und Zahlungshistorie eine wichtige Rolle. Eine gründliche Finanzanalyse ermöglicht es dem Berater, ein umfassendes Bild der finanziellen Situation des Kunden zu gewinnen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.

Die Risikobewertung ist ein weiterer essentieller Bestandteil der Kreditberatung. Hierbei werden potenzielle Risiken identifiziert und evaluiert, die sich auf die Rückzahlungsfähigkeit des Kunden auswirken könnten. Dazu gehören beispielsweise:

- Branchenspezifische Risiken

- Marktveränderungen

- Persönliche Umstände des Kunden

Ein erfahrener Kreditberater verfügt über das nötige Fachwissen, um diese Risiken sorgfältig abzuwägen und geeignete Strategien zur Risikominimierung zu entwickeln.

Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit

Der Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit ist ein entscheidender Faktor für Ihren Erfolg in der Kreditberatung. Starke Kundenbeziehungen bilden das Fundament einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Berater und Klient. Hierzu gehört es, dass Sie Ihren Kunden aufmerksam zuhören, ihre Bedürfnisse verstehen und maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten sind unerlässlich, um komplexe Finanzthemen verständlich zu erklären und auf die individuellen Fragen und Anliegen der Kunden einzugehen. Eine klare und einfühlsame Kommunikation schafft Transparenz und stärkt das Vertrauen in Ihre Expertise als Berater.

Empathie spielt ebenfalls eine zentrale Rolle beim Aufbau von Vertrauen. Als Kreditberater sollten Sie sich in die Lage Ihrer Kunden versetzen können und Verständnis für deren finanzielle Situation und Ziele zeigen. Durch einen respektvollen und wertschätzenden Umgang fühlen sich Ihre Kunden ernst genommen und gut aufgehoben.

Um Glaubwürdigkeit zu etablieren, ist es wichtig, dass Sie als Kreditberater:

- Fachlich kompetent und stets auf dem neuesten Stand sind

- Ehrlich und transparent über Risiken und Chancen aufklären

- Verbindlichkeit zeigen und Zusagen einhalten

- Proaktiv kommunizieren und regelmäßig Feedback einholen

Kreditberatung für Unternehmer

Unternehmer und Gründer stehen oft vor besonderen Herausforderungen, wenn es um die Finanzierung ihrer Geschäftsideen geht. Eine professionelle Kreditberatung kann hier entscheidend sein, um die passenden Finanzierungsoptionen zu finden und umzusetzen.

Ein wichtiger Aspekt ist die Entwicklung eines soliden Businessplans. Dieser sollte nicht nur die Geschäftsidee und das Marktpotenzial beschreiben, sondern auch einen realistischen Finanzplan enthalten. Als Berater können Sie dabei helfen, den Businessplan zu optimieren und auf die Anforderungen potenzieller Geldgeber zuzuschneiden.

Darüber hinaus gilt es, die verschiedenen Möglichkeiten der Finanzierung zu prüfen und gegeneinander abzuwägen. Dazu gehören beispielsweise:

- Bankdarlehen

- Fördermittel von Bund und Ländern

- Beteiligungskapital von Investoren

- Crowdfunding-Kampagnen

Als Kreditberater können Sie aufzeigen, welche Vor- und Nachteile die einzelnen Optionen bieten und welche am besten zur jeweiligen Unternehmenssituation passen. Auch bei der konkreten Beantragung von Krediten oder Fördermitteln können Sie wertvolle Unterstützung leisten.

Nicht zuletzt geht es darum, Wachstumsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Sie können als Berater dabei helfen, Chancen und Risiken zu identifizieren und die Finanzierung auf die langfristigen Ziele des Unternehmens auszurichten. Eine gründliche finanzielle Situationsanalyse durchzuführen ist dabei ein wichtiger Schritt, um individuelle Finanzierungslösungen zu entwickeln.

Weiterbildung und Netzwerken

Um in der Kreditberatung erfolgreich zu sein, ist es wichtig, dass Sie sich kontinuierlich weiterbilden und ein starkes Netzwerk aufbauen. Die Finanzbranche entwickelt sich ständig weiter, und es ist entscheidend, über aktuelle Branchentrends auf dem Laufenden zu bleiben. Eine hervorragende Möglichkeit dazu bietet die Teilnahme an Fachkonferenzen, bei denen Experten ihr Wissen teilen und wertvolle Einblicke in die neuesten Entwicklungen geben.

Neben Fachkonferenzen gibt es noch weitere Wege, sich weiterzubilden und zu vernetzen. Dazu gehören:

- Seminare und Workshops

- Online-Kurse und Webinare

- Branchenverbände und Netzwerkveranstaltungen

- Fachzeitschriften und Blogs

Ein weiterer wichtiger Aspekt für Ihre berufliche Entwicklung ist Mentoring. Ein erfahrener Mentor kann Ihnen als angehender Kreditberater wertvolle Ratschläge geben, Sie bei Ihrer Karriereplanung unterstützen und Ihnen helfen, wichtige Kontakte zu knüpfen. Viele Unternehmen und Organisationen bieten Mentoring-Programme an, die es Nachwuchskräften ermöglichen, von den Erfahrungen und dem Wissen etablierter Experten zu profitieren.

Digitale Werkzeuge und Technologien

In der modernen Kreditberatung spielen digitale Werkzeuge und Technologien eine immer größere Rolle. Fintech-Lösungen, CRM-Systeme und Online-Beratung ermöglichen es Ihnen als Finanzexperte, effizienter und kundenorientierter zu arbeiten. Durch den Einsatz dieser Tools können Sie schneller auf Kundenbedürfnisse reagieren und maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

Fintech-Anwendungen unterstützen Sie als Kreditberater bei der Analyse von Kundendaten und der Erstellung individueller Finanzierungskonzepte. Mithilfe von CRM-Systemen lassen sich Kundenkontakte effektiv verwalten und die Kommunikation optimieren. Durch die Integration von Online-Beratung können Ihre Kunden bequem von zu Hause aus mit Ihnen in Kontakt treten und Fragen klären.

Um das volle Potenzial digitaler Werkzeuge auszuschöpfen, sollten Sie als Finanzexperte:

- Sich regelmäßig über neue Fintech-Lösungen informieren

- CRM-Systeme effektiv nutzen, um Kundendaten zu verwalten

- Online-Beratungsangebote in Ihr Leistungsspektrum integrieren

- Datenschutz und Sicherheit bei der Nutzung digitaler Tools gewährleisten

Durch den gezielten Einsatz digitaler Technologien können Sie als Kreditberater Ihre Effizienz steigern, die Kundenzufriedenheit erhöhen und sich im Wettbewerb behaupten.

Fazit

Eine professionelle Kreditberatung erfordert eine Kombination aus fachlichem Wissen, zwischenmenschlichen Fähigkeiten und dem Einsatz moderner Technologien. Die wichtigsten Erfolgsfaktoren sind der Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit, eine individuelle Beratung für Unternehmer sowie kontinuierliche Weiterbildung und Netzwerkarbeit. Kreditberater, die diese Aspekte berücksichtigen und in ihre tägliche Arbeit integrieren, haben gute Chancen, in diesem anspruchsvollen Tätigkeitsfeld erfolgreich zu sein. Sie können ihren Kunden einen echten Mehrwert bieten und langfristige Beziehungen aufbauen. Durch eine vorausschauende und kundenorientierte Beratung tragen sie maßgeblich zur finanziellen Stabilität und zum Wachstum ihrer Klienten bei.

Businessplan für Gründende – alle Infos, Hinweise und Tipps zur Erstellung

Erfahre hier, wie du deinen Businessplan als Gründer*in erstellst, warum er so wichtig ist und was du berücksichtigen musst. Jetzt direkt nachlesen!

So bringst du die Geschäftsidee zu Papier

Gerade wenn dein Unternehmen noch in den Kinderschuhen steckt, braucht es einen strukturierten Businessplan. Denn nur so kannst du potenzielle Investor*innen von deiner Geschäftsidee überzeugen. Im Umkehrschluss bedeutet das: Ohne Businessplan kein Gründerkredit – ohne Gründerkredit keine eigene Firma.

Klingt simpel in der Theorie, bedeutet in der Praxis aber eine Menge Arbeit. Wer meint, beim Schreiben des Businessplans schludern zu müssen, um Zeit und Kosten zu sparen, der wird früher oder später auf die Nase fallen. Denn: Dieses Dokument bildet das grundlegende Fundament für die zukünftige Entwicklung Ihres Unternehmens. Warum das so ist und worauf du unbedingt achten solltest, wenn du den Businessplan erstellst, erährst du hier.

Warum brauchst du als Gründer*in einen Businessplan?

Wenn es um die Finanzierung deiner Firma geht, ist ein vollständiger und übersichtlicher Businessplan das A und O. Denn wie der Name schon sagt, dient er dazu, die Gründung deines Unternehmens zu planen und den Kapitalbedarf zu erfassen. Und bildet somit das Fundament für die Realisierung eines erfolgreichen Geschäftskonzepts. Er fungiert sozusagen als Geschäftsplan, den du erstellen musst, um mögliche Geldgeber davon zu überzeugen, in deine Firma zu investieren. Damit umfasst er folgende Funktionen:

- Präzisierung des Geschäftsmodells

- Festlegung strategischer und betriebswirtschaftlicher Ziele

- Überprüfung der Geschäftsidee hinsichtlich Durchführbarkeit und wirtschaftlichen Erfolgsaussichten

- Voraussetzung zur Beantragung öffentlicher Fördermittel

- Basis für zukünftige unternehmerische Strategien und Entscheidungen

Dir sollte klar sein, dass der Businessplan nicht nur dir als Existenzgründer*in einen Überblick über deine Finanzen liefert. Ebenso werden Geschäftspartner und Institutionen ihn sich ansehen, sofern du einen Zuschuss für die Weiterentwicklung Ihres Unternehmens benötigst. Dazu gehören:

- Kreditgeber wie Banken und/oder Investoren wie zum Beispiel Franchisepartner

- Förderinstitute wie das Arbeitsamt oder Förderbanken der Länder

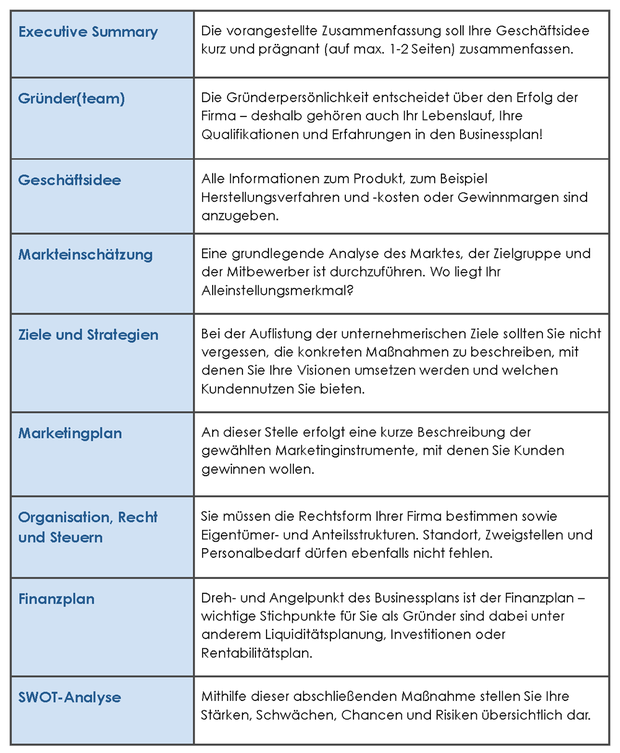

Der Aufbau des Businessplans: Was muss rein?

Länge und Umfang variieren von Firma zu Firma und sind größtenteils abhängig vom Gründungsvorhaben sowie von der Art des Geschäftsmodells. Zwischen 20 und 100 Seiten ist alles möglich. Doch viel entscheidender als die Länge des Businessplans ist für dich als Gründer*in dessen Inhalt. Diesen entnimmst du der nachfolgenden Tabelle:

Selbstständig machen als Übersetzer/in

Wenn Sie sich als Übersetzer/in selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, auf was Sie bei der Gründung Ihres Übersetzungsbüros achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

In Zeiten der Globalisierung und der Vernetzung von immer mehr Menschen und Unternehmen weltweit ziehen viele eine Karriere als Übersetzer/in in Betracht. Durchaus berechtigt, denn laut dem Online-Übersetzungsbüros Linguation steigt die Nachfrage nach professionellen Übersetzungen je nach Fachbereich um rund 20 Prozent jährlich. Doch man sollte sich auch des Arbeitsaufwands und des langen Ausbildungswegs zum/zur professionellen Übersetzer/in bewusst sein. Welche Voraussetzungen Sie für den Beruf erfüllen müssen und wie Sie sich erfolgreich als Übersetzer/in selbstständig machen, erfahren Sie hier.

Diese Punkte sollten Sie bedenken, bevor Sie Übersetzer/in werden

Zunächst einmal sollten Sie als Übersetzer/in mindestens zwei Sprachen auf muttersprachlichem Niveau sprechen, über kulturelle Unterschiede Bescheid wissen und dies bei der Übersetzung berücksichtigen können – das klingt zunächst einmal logisch. Zwar stellt „Übersetzer/in“ in Deutschland keine geschützte Berufsbezeichnung dar, was bedeutet, dass jede Person als Übersetzer/in arbeiten darf, aber mit dem reinen Beherrschen mehrerer Sprachen ist es meist nicht getan, wenn Sie als wirklich seriöse/r Übersetzer/in arbeiten wollen. Deswegen sollten Sie die folgenden Punkte unbedingt bedenken:

1. Absolvieren Sie eine ordentliche Ausbildung

Am besten eignet sich dafür ein Studium der Translationswissenschaften. Hier können Sie sich nicht nur auf Ihre Sprachen spezialisieren und sich dabei einen fundierteren Wortschatz als „durchschnittliche“ Muttersprachler/innen aneignen, sondern Sie erlernen auch wissenschaftliche Methoden, die für eine professionelle Übersetzung benötigt werden. Dazu gehört zum Beispiel das Wissen um korrekte Lokalisierung, für welches ein umfassendes Kulturverständnis zur jeweiligen Sprache unabdingbar ist. Auch Methoden zur Unterstützung, etwa Konzentrationsstrategien und das Verwenden von geeigneten Übersetzungsprogrammen gehört hier in aller Regel zum Lehrplan. Ein Hochschulstudium ist immer ratsam, wenn Sie hauptberuflich Übersetzer/in sein möchten, da Sie sehr wahrscheinlich nur so größere Aufträge erhalten werden. Immerhin möchten Ihre Auftraggeber ein gewisses Maß an Sicherheit, dass Sie auch gute Qualität liefern. Zwar dürfen Sie, wie angemerkt, durchaus ohne Ausbildung als Übersetzer/in arbeiten, wahrscheinlich ziehen Sie so allerdings nicht genügend Aufträge an Land, um hauptberuflich und komplett selbstständig als Übersetzer/in zu arbeiten. Außerdem kann es eventuell zu Problemen mit dem Finanzamt kommen.

2. Wählen Sie Ihre Sprachen mit Bedacht

Studieren Sie Translationswissenschaften, so erlernen Sie im Rahmen des Studiums in der Regel mindestens zwei Fremdsprachen auf entsprechendem Niveau. Wählen Sie diese sorgfältig aus, denn die Nachfrage nach Übersetzungen in bestimmte Sprachen ist unterschiedlich hoch und wird zudem unterschiedlich hoch vergütet. So ist zwar Englisch die am häufigsten angefragte Sprache, da es jedoch unzählige professionelle Englischübersetzer/innen gibt, sind die Preise für diese Sprache deutlich niedriger als etwa bei Übersetzungen ins Russische oder Arabische.

3. Spezialisieren Sie sich auf bestimmte Fachgebiete

Sie interessieren sich für IT, haben vielleicht schon ein Studium in einem anderen Fachbereich abgeschlossen oder kennen sich aus welchem Grund auch immer hervorragend auf einem Gebiet aus? Spezialisieren Sie sich auf Übersetzungen aus diesem Bereich. Fachübersetzungen sind nicht nur finanziell lukrativer, sondern können Ihnen auch mehr Aufträge einbringen, da das Angebot an Fachübersetzer/innen für die verschiedenen Sprachen durchaus eingeschränkt sein kann. Auch hier sollten Sie sich im Voraus damit vertraut machen, welche Art von Fachübersetzungen für eine Sprache besonders gefragt sind.

4. Ziehen Sie in Betracht, sich vereidigen/beeidigen zu lassen

Damit sind Sie berechtigt, beglaubigte Übersetzungen auszustellen. Das bedeutet, Sie können Übersetzungen von amtlichen Dokumenten, Zeugnissen, Einbürgerungsunterlagen oder Ausweisdokumenten anfertigen, die von ausländischen Behörden akzeptiert werden. Die Nachfrage nach solchen beglaubigten Übersetzungen ist durchaus hoch, jedoch müssen Sie sich hierfür vom Staat vereidigen oder beeidigen lassen (die Bezeichnung unterscheidet sich hier nach Bundesland) und hierfür wird in jedem Fall eine nachweisbare Hochschulausbildung benötigt.

Diese Voraussetzungen müssen Sie als Übersetzer/in außerdem mitbringen

Haben Sie diese Punkte sorgfältig in Betracht gezogen, sollten Sie sich im Klaren sein, dass das selbstständige Arbeiten als Übersetzer/in nicht aus der reinen Übersetzungstätigkeit besteht, sondern dass sie sich auch um die Organisation und Verwaltung eigenständig kümmern müssen. Das bedeutet, dass Sie sich selbst um Aufträge sorgen, die Buchhaltung verwalten, Rechnungen schreiben und Kommunikation mit den Auftraggebern übernehmen müssen. Dies kann viel zusätzliche Arbeit bedeuten, die in Punkten Gehalt und Arbeitszeit berücksichtigt werden müssen. Sie brauchen also zusätzlich auch Organisations- und Verkaufstalent und gute Kommunikationsfähigkeiten. Hier können Sie die Zusammenarbeit mit einem Übersetzungsbüro in Betracht ziehen. Diese nehmen Ihnen die organisatorischen Tätigkeiten ab und können dafür sorgen, dass Sie regelmäßigere Aufträge erhalten. Außerdem dienen Sie als Mediator bei Fragen und Problemen und sind Profis darin, die richtigen Aufträge an die passenden Übersetzer/innen zu vermitteln. Einziger Nachteil: Sie sind nicht komplett frei in Ihrer Auftragswahl, allerdings werden Sie selbstverständlich nicht gezwungen, angebotene Aufträge anzunehmen.

So viel verdient man als selbstständige/r Übersetzer/in

Dafür können leider keine pauschalen Aussagen getroffen werden, denn das Honorar für Übersetzungen unterscheidet sich je nach Art der Übersetzung, länge des Textes und Sprachkombination stark. Kurze, einfache Texte in gängige Sprachen wie Englisch oder Französisch werden wesentlich schlechter vergütet als etwa medizinische Fachübersetzungen von mehreren Seiten ins Chinesische. Manche berechnen ihre Preise nach Normseiten, andere nach Normzeilen und wieder andere Nach der Wortanzahl (Wortwiederholungen ausgenommen). Arbeiten wie Korrektorate werden oft nach Stunden abgerechnet. Da die Preise aber individuell nach Sprachen auch hier unterschiedlich sind, sollten Sie sich über die Preise schlau machen, die Ihre Kolleg/innen in den jeweiligen Sprachen verlangen. Eins ist jedoch sicher: Wenn Sie es auf einfach verdientes Geld abgesehen haben, ist Übersetzer/in wahrscheinlich nicht der richtige Job für Sie. Zwar haben Sie viele Freiheiten, besonders was die Wahl Ihrer Arbeitszeiten und Arbeitsorte betrifft, dafür müssen Sie jedoch auch mit ständiger Erreichbarkeit und laufenden Verhandlungen mit Kund/innen rechnen.

Erste Schritte: Darauf müssen Sie als selbstständige/r Übersetzer/in achten

Steht Ihr Entschluss fest und Sie möchten sich als Übersetzer/in selbstständig machen, sind die folgenden Punkte wichtig:

1. Melden Sie sich beim Finanzamt an

Dies kann bei Übersetzer/innen mit nachweisbarer Ausbildung meist als Freiberufler/in geschehen, sprich, Sie müssen hierfür kein Gewerbe anmelden. Passen Sie allerdings auf, fall Sie mit Übersetzungsagenturen zusammenarbeiten, nicht in eine Scheinselbstständigkeit zu geraten. Haben Sie hier vertraglich festgelegte Verpflichtungen, beispielsweise zu festen Arbeitszeiten, müssen Sie vorsichtig sein. Letztendlich wird das Finanzamt in diesem Fall individuell beurteilen, ob Sie als Freiberufler gelten.

Hinweis: Sie sollten eine evtl. Ablehnung durch die Finanzbehörden nicht einfach hinnehmen, sondern evtl. mit juristischer Hilfe dagegen vorgehen. Denn die Freiberuflichkeit bietet Ihnen zahlreiche Vorteile, z.B.:

- Sie müssen kein Gewerbe anmelden

- Sie müssen keine Gewerbesteuer zahlen

- Der Eintrag ins Handelsregister fällt weg, sofern Sie keine Kapitalgesellschaft gründen

- Sie brauchen keine doppelte Buchführung führen und müssen keinen Jahresabschluss aufstellen

- Sie müssen Angaben über Ihre Gewinne und Verluste nicht publizieren

- Zur Gewinnermittlung ist es ausreichend, wenn Sie eine EÜR (Einnahmen-Überschuss-Rechnung) beim Finanzamt einreichen

- Sie sind kein Mitglied der IHK oder HWK, daher entfallen die Kammergebühren

2. Lassen Sie einen ansprechenden Internetauftritt erstellen

Dafür müssen Sie zunächst wohl etwas Geld investieren, eine moderne Webseite mit ansprechendem und professionellen Design, welche suchmaschinenoptimiert ist, wird Ihnen jedoch auf lange Sicht deutlich mehr nützen, da Sie damit mehr Kund/innen überzeugen.

3. Gehen Sie mit klarer Struktur an Ihre Aufträge heran und behalten Sie die Übersicht

Effizientes Arbeiten ist Pflicht, denn die Konkurrenz ist groß und viele Arbeitsschritte, die Übersetzer/innen nebenbei erledigen müssen, werden bei der Preiskalkulation gern vernachlässigt.

Wichtige Kontakte für selbstständige Übersetzer/innen

Branchenkontakte:

- Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (BDÜ)

- Deutscher Verband der freien Übersetzer und Dolmetscher e.V. (DVÜD)

- Verband deutschsprachiger Übersetzer/innen literarischer und wissenschaftlicher Werke e.V. (VdÜ)

- Fachverband der Berufsübersetzer und Berufsdolmetscher e.V. (ATICOM)

- Liste internationaler Berufsverbände

- Bundesagentur für Arbeit

Tipp

Sie wollen sich mit einem Übersetzungsbüro als Übersetzer/in selbstständig machen? Nutzen Sie jetzt Gründerberater.de. Dort erhalten Sie kostenlos u.a.:

Selbstständig machen als Modedesigner

Wenn Sie sich als Modedesigner selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, auf was Sie auf Ihrem Weg in die Selbstständigkeit achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für selbstständige Modedesigner

Umsatz Bekleidungsgewerbe Deutschland 2016 in Tsd. (Destatis)

Umsatz Bekleidungsgewerbe: 7.247.601

Lederbekleidung: 43.654 495.365

Sonstige Oberbekleidung: 4.321.778

Wäsche: 1.012.146

Sonst. Bekleidung und Bekleidungszubehör: 556.453

Strumpfwaren: 736.806

Umsatz mit Damenbekleidung in Deutschland: 25,33 Mrd. (statista 2016)

Umsatz mit Herrenbekleidung in Deutschland: 14,99 Mrd. (statista 2016)

Umsatz mit Baby- und Kinderbekleidung in Deutschland: 1,16 Mrd. (statista 2016)

Design- und Markenanmeldungen

Designanmeldungen für Bekleidung und Kurzwaren: 10.372 (DPMA 2017)

Markenanmeldungen für Bekleidung und Schuhwaren: 3473 (DPMA 2017)

Zum Beruf des angestellten Modedesigners

Work-Life-Balance: Bis 55 Stunden (vielbeschäftigt) (karista)

Durchschnittliches Einstiegsgehalt: 1800-2500 Euro (karista)

Männer/Frauen-Relation: 3/7 (karista)

Bewerber pro Stelle: 100 Bewerber (karista)

Spitzenverdiener: durchschnittlich 5000 Euro (karista)

Alternativen als Freelancer in der Modebranche:

Trendscout, Modeberater, Illustrator, Modejournalist, Schneider, Nähkursleiter

Als Modedesigner selbstständig machen: Branchen-Insights

Als ausgebildeter Modedesigner auf Jobsuche mutieren Sie zur berüchtigten Stecknadel im Heuhaufen. Es gibt neben Ihnen hunderte andere Stecknadeln, die nur darauf warten endlich gezogen zu werden. So ganz willkürlich läuft die Bewerberauswahl natürlich auch nicht ab. Es ist dennoch nicht von der Hand zu weisen, dass der Weg vom Assistant Designer zum Design Chef – sofern man die Karriereleiter überhaupt aufsteigen möchte, denn mit der Erstellung und Umsetzung kreativer Entwürfe hat die Chefposition nichts mehr zu tun – wahrlich kein Zuckerschlecken ist. Wenn Sie nicht mit hunderten anderen Modedesignern um einen Job kämpfen möchten, bei dem man am Ende zwar Visionen umsetzt, zumeist allerdings nicht die eigenen, dann sollten Sie sich Gedanken machen, ob nicht die Selbstständigkeit der richtige Weg für Sie ist. Denn als selbstständiger Modedesigner können Sie die Fäden selbst ziehen und IHREN – oftmals lang gehegten – Traum wahr werden lassen. Doch zunächst einmal, zeigen wir Ihnen, welche Fäden Sie ziehen müssen auf Ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Notizblock raus und aufgepasst!

Modegeschäft eröffnen: Selbstständig machen als Modehändler

Wenn Sie sich als Modehändler selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier Schritt für Schritt, auf was Sie bei der Gründung Ihres Modegeschäftes achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für selbstständige Modehändler

Allgemeine Zahlen in der Textil- und Bekleidungsbranche

Bruttoumsatz mit Textilien und Bekleidung im deutschen Einzelhandel: 63,84 Mrd. (statista 2016)

Bruttoumsatz mit Textilien und Bekleidung im deutschen Versandhandel: 10,65 Mrd. (statista 2016)

Umsatz mit Damenbekleidung in Deutschland: 25,33 Mrd. (statista 2016)

Umsatz mit Herrenbekleidung in Deutschland: 14,99 Mrd. (statista 2016)

Umsatz mit Baby- und Kinderbekleidung in Deutschland: 1,16 Mrd. (statista 2016)

Konsumausgaben für Bekleidung und Schuhe in Deutschland: 75,24 Mrd (statista 2016)

Ausgaben für Bekleidung pro Haushalt: 108 Euro im Monat bzw. 4,4 % der monatlichen privaten Konsumausgaben (destatis 2016)

Nettoumsatz im Bekleidungshandel: 32.724,11 Mio

Nominale Umsatzentwicklung: 2009 -5,6; 2010 +4,3; 2012 u. 2015 +0,5; Jan-Mai 2017 -0,3 (destatis 2017)

Bekleidungsunternehmen im Einzelhandel: 18.101 (destatis 2016, Umsatzsteuerstatistik)

Anzahl der Beschäftigten: 29.674 (destatis 2016)

Marktanteile stationäre Bekleidungsfachgeschäfte: 50,1 % (BTE 2016)

Marktanteile Wettbewerber: Versand- und Onlinehandel (18,3 %), Kauf- und Warenhäuser (7,6 %), Lebensmittelhandel (6,8%), Sonstiges (17,2 %) (BTE 2016)

Sortimentsanteile am Modemarkt: Damenbekleidung (37%), Schuhe (18%), Wäsche (9%), Accessoires (3%) (BTE/ ifH 2015)

Betriebliche Kennziffern für den mittelständischen Bekleidungsfachhandel 2015

Bruttoumsatz je qm Geschäftsfläche: 2.448,35 Euro (BTE Betriebsvergleich 2016)

Bruttoumsatz je beschäftigte Person: 204.241,05 Euro (BTE Betriebsvergleich 2016)

Lagerumschlag: 2,4 (BTE Betriebsvergleich 2016)

Netto-Handelsspanne (ohne MwSt.): 39,5 % (BTE Betriebsvergleich 2016)

Gesamtkosten: 37,0 % (BTE Betriebsvergleich 2016)

Betriebsw. Gewinn in % vom Bruttoumsatz: 2,4 % (BTE Betriebsvergleich 2016)

Als Modehändler selbstständig machen: Branchen-Insights

Der deutsche Fashion-Markt stellt einen der größten Wirtschaftszweige Deutschlands dar. Rund ein Fünftel des gesamten Marktes beansprucht er für sich, Tendenz steigend. Die zunehmende Vertikalisierung, der Online-Handel und nicht zuletzt der demographische Wandel als externer Einflussfaktor tragen einen wesentlichen Anteil zum Wachstum bei. Vor allem die beiden erst genannten Faktoren sorgen überdies für eine wesentliche Umverteilung der gesamten Marktanteile und stellen die Modebranche vor grundlegende strukturelle Veränderungen. Wirft man einen Blick in die deutschen Innenstädte, so spürt man die ersten Anzeichen dieses Wandels unmittelbar. Läuft man einmal durch Deutschlands meist frequentierteste Einkaufsstraße, die Kaufingerstraße in München, so kann man diese nicht passieren, ohne an drei H&M Filialen vorbeizulaufen. Vielfalt? Fehlanzeige! Vertikale Fast-Fashion Ketten übernehmen schleichend den Markt und verdrängen alt eingesessene Platzhirsche (regionale bzw. lokale Fachhändler) sowie unabhängige, kleinständische Fachhändler. Aus der Traum von der eigenen Modeboutique? Nicht ganz. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr eigenes Modegeschäft trotz der Dominanz großer Ketten und Online-Händler (Ebay, Amazon, Zalando) auf dem Fashion-Markt platzieren und etablieren können. Los geht’s:

Selbstständig machen mit einem Café

Wenn Sie sich mit einem Café selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier Schritt für Schritt, auf was Sie bei der Gründung Ihres Cafés achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für Cafés

Cafés in Deutschland: 12.491 (2014, destatis)

Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Gastrobetrieb: ca. 204.000 € (2014, destatis)

Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Beschäftigten: ca. 27.000 (2014, destatis)

Durchschnittliche Subventionen pro Cafés: ca. 16.000 € (2014, destatis)

Durchschnittliche Mitarbeiter: 7-8 Arbeitnehmer (davon Teilzeit: 4-5) (2014, destatis)

Haushaltsausgaben / Gaststättendienstleistungen: 1.100 € im Jahr (2014, destatis)

Mögliche Zusatzgeschäfte: Imbiss, Handelswaren, Liefergeschäft

Wettbewerber: Coffee-Shops, McCafés, Ketten im Bereich Kaffee-Spezialitäten

Umsatzstruktur: Heißgetränke: ca. 45 %; Torten, Gebäck: ca. 24 %; Frühstück, Bistro: ca. 15 %; Kaltgetränke: ca. 10 %; Eis: ca. 6 %

Gründen als Familiengesellschaft

Was ist eine Familiengesellschaft und welchen Wert hat sie als strategisches Element der Unternehmensgründung?

Mit welchen Strategien lassen sich gute Wege bei der Unternehmensgründung bahnen? Manchmal liegt die Lösung ganz nah, nämlich in einer Gesellschaft mit der eigenen Familie. Sie kann eine generationenübergreifende Basis für Start-ups liefern.

Für die Gründung einer Familiengesellschaft sprechen grundsätz- liche Vorteile wie Vertrauen, gemeinsame Interessen sowie die Möglichkeit, das Vermögen vor Zersplitterung zu sichern. Der nächsten Generation können Prozentsätze an der Gesellschaft und damit mittelbar Prozentsätze an ihrem Vermögen übergeben werden. Gemeinsam werden auch die Regelungen für den Erbfall und die Unternehmensnachfolge getroffen.

Diese Gewichtung – Beteiligungen als Gegenstand – kennzeichnet eine Familiengesellschaft. Sie ist in der Regel keine operative Gesellschaft, sondern arbeitet rein vermögensverwaltend. Folglich liegt im Gesellschaftsvertrag der Schwerpunkt auf der Nachfolgeregelung, die bei einer Gesellschaft dem Erbrecht vorgeht. In den meisten Fällen ist daher die Familiengesellschaft nicht das Start-up selbst, sondern fungiert als zukunftssichernde Holding. Sie gründet das Start-up als operative Tochtergesellschaft.

Wenn das Geschäftsmodell erfolgreich ist, lassen sich erhebliche Vorteile für Schenkung- und Erbschaftsteuer generieren. Weil die Erben selbst schon mittelbar Gesellschafter des Start-ups sind, werden die Wertzuwächse nicht mehr isoliert auf die Nachfolger verschenkt oder vererbt. Damit unterliegt der Wertzuwachs keiner schenkung- oder erbschaftsteuerlichen Regelung mehr.

Der Familiengesellschafts-Klassiker: Familien-GmbH

Die Gründung einer Familiengesellschaft ist in unterschiedlichen Konstellationen möglich, etwa als Team aus Mann-Frau-Kind oder Großeltern-Eltern-Kinder-Enkel. Minderjährige Familienmitglieder sollten möglichst nicht eingebunden werden, weil dafür spezielle vormundschaftsrechliche Regelungen erforderlich sind.

Die Rechtsformen von Familiengesellschaften entsprechen den klassischen Varianten. Sie reichen von GmbH über GbR und KG bis hin zur GmbH & Co. KG und KGaA. Die KGaA, bei der die Nachfolger Aktionäre werden, ist eine besonders geeignete Rechtsform für vermögende Personen. Der Steuersatz liegt wegen der Abgeltungssteuer bei nur 25 Prozent und der Übergeber behält die uneingeschränkte Entscheidungsbefugnis im Unternehmen. Eine häufig gewählte Form ist die Familien-GmbH. Hier entfällt die Gewerbesteuerpflicht auf Ertrag des eigenen Grundbesitzes. Von Vorteil ist auch die erbrechtliche Regelung von nur einem Vermögensgegenstand.

Wichtig: Damit später weder Gläubiger noch Schwiegerkinder oder auch geschiedene Ehepartner auf das Vermögen zugreifen können, müssen die Gesellschafter der Familien-GmbH spezielle Regelungen in ihren Vertrag aufnehmen. Für die Form einer GmbH spricht auch, dass Gewinnausschüttungen an die Familiengesellschafter möglich sind, bei denen sich die Steuerbelastung minimieren lässt. Als nachteilig werden oft die Veröffentlichungspflicht oder die Kosten für den Jahresabschluss empfunden, die auf Höhe eines klassischen GmbH-Abschlusses liegen.

Bei einer professionellen Vertragsgestaltung werden auch Konflikte antizipiert, die typisch für die Gründungssituation und für die jeweils vorliegende Familienkonstellation sind. Einzelregelungen dazu ergänzen den Kern des Gesellschaftervertrags, der bei einer Familien-GmbH folgende Punkte umfassen sollte: Alle Unterzeichner und ihre Kinder verpflichten sich, einen auf die GmbH bezogenen Ehevertrag abzuschließen. Zudem wird eine Abtretungs- oder Einziehungsregelung für den Fall „X“ getroffen, in dem zum Beispiel ein Gesellschafter in Rente geht oder aus anderen Gründen die Familien-GmbH verlässt. Auch eine Abfindung für diesen Fall ist genau zu regeln – bestenfalls über den Buchwert und nicht über den Unternehmenswert.

Um mögliche Streitfälle innerhalb der GmbH schnell lösen zu können, empfiehlt es sich, schon in einvernehmlicher Situation ein Schiedsverfahren zu bestimmen, das vertraglich fixiert wird. Der Gesellschaftsvertrag sollte zudem mit dem Testament jedes Gesellschafters abgestimmt sein. Mit einer sorgfältigen Ausgestaltung dieser Zukunftsthemen beweisen bereits die Gründer unternehmerische Verantwortung.

Familiengesellschaft: Öffentliche Finanzierungen, Pluspunkte beim Rating

Warum ist eine Familiengesellschaft hilfreich, wenn Start-ups ihre Gründungsphase finanzieren? Hintergrund: Banken geben Start-ups in der Regel keine Kredite in den ersten drei Jahren, was oftmals regulatorische Gründe – KWG Kreditwesengesetz und Basel III – hat. Durch die Familiengesellschaft besteht häufig bereits Kapital oder Vermögen, auf das Finanzierungen aufbauen können. Hinzu kommt, dass die Bonität höher bewertet wird, weil es mehrere Gesellschafter gibt und die Nachfolge geregelt ist.

Als Alternative oder Ergänzung zu Eigenmitteln der Familie bieten sich KfW-Mittel oder andere öffentliche Finanzierungsinstrumente an, etwa Invest-Zuschüsse für Wagniskapital, die das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) anbietet. Mit der Registrierung im BAFA-Programm bekommt jeder Business Angel oder private Investor 20 Prozent des Ausgabepreises seiner Anteile als Erwerbszuschuss zurückerstattet, was diese Finanzierungsform auch für den Kapitalgeber sehr attraktiv macht.

Sollte das Start-up über eine unique Geschäftsidee verfügen, die beim Patentamt registriert ist, eröffnet sich ein weiterer Finanzierungsbaustein. Der Patenthalter kann diesen selbstgeschaffenen Wertfaktor mit dem beizulegenden Wert aus prognostizierten Erträgen in der Bilanz ausweisen und zahlt keine Steuern darauf.

Familiengesellschaft: Steuern und Reporting mit digitalen Strukturen

Für die Kommunikation mit Investoren und Banken empfiehlt sich ein Reporting, das digital generiert und übermittelt werden kann. Basis ist eine digitale Buchhaltung, idealerweise mit angeschlossenem Tax Compliance Management System (Tax CMS). Mit dem System lassen sich steuerliche Anforderungen abbilden und regelkonform abwickeln. So entsteht hohe Haftungssicherheit, denn per Tax CMS können Unternehmer alle steuerrelevanten Prozesse belegen und sich vor dem Vorwurf einer versuchten Steuerhinterziehung schützen. Viele Finanzentscheider in Start-ups vermuten, automatisierte Verwaltungsprozesse seien zu aufwendig für ihre Firmengröße. Aber gerade in der Aufbauphase eines Unternehmens ist die Installation schnell umzusetzen und spart von Beginn an administrative Kosten.

Das Tax CMS lässt sich in ein internes Kontrollsystem (IKS) einbinden, das betriebswirtschaftliche Strukturen abbildet. Damit haben Unternehmer ein wichtiges Informationstool für die Finanzpartner und Versicherungen, den Steuerberater und die Finanzverwaltung an der Hand. Zudem bewährt sich das interne Controlling, um bereits in der Gründungsphase hocheffiziente Prozesse anzulegen – für alle Familiengesellschafter eine lohnende Investition.

Der Autor Thomas Breit ist Inhaber der Steuerberatung Thomas Breit und Dozent auf den Gebieten Unternehmensumwandlung, Due Diligence, Unternehmensbewertung und zivilrechtliches Erbrecht.

Marktsegmentierung – Pflichtübung für Start-ups

Wie Sie mit Hilfe einer konsequenten Marktsegmentierung Ihren Markt oder Ihre Märkte besser verstehen und darauf basierend gezielter bearbeiten können.

„20 Reasons Why Startups Fail“ – unter diesem Motto analysiert die US-Amerikanische Plattform CB Insights seit mehreren Jahren neugegründete Unternehmen, die sich nicht erfolgreich am Markt platzieren konnten. Die Gründe, warum junge Unternehmen scheitern, sind dabei vielfältig – auf Platz 1 rangiert jedoch mit weitem Abstand die Aussage „No Market – No Need“. 42 % der untersuchten Start-ups scheiterten daran.

Die präzise Kenntnis des Kundenproblems und der Kundenanforderungen ist also eine Kernvoraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung eines jungen Unternehmens. „Wer ist Ihre Zielgruppe, wer ist Ihr Markt und welches Problem kann Ihr Unternehmen bei dieser Zielgruppe lösen?“ ist daher auch eine häufig gestellte Frage bei Investoren und Förderinstituten, die Start-ups durchleuchten.

Vor diesem Hintergrund ist es gerade für junge Unternehmen wichtig, den Zielmarkt und dessen Anforderungen präzise zu verstehen. Da der Ansatz „One Size Fits All“ – also eine Lösung für alle Zielgruppen eines Marktes, in anspruchsvollen Marktumfeldern nicht mehr ausreicht, müssen sich Start-ups und junge Unternehmen auf die unterschiedlichen Anforderungen von einzelnen Zielgruppen einstellen. Häufig ist die Marktsegmentierung, also die Einteilung des relevanten Marktumfelds in seine Untergruppen, der erste Schritt für die saubere Definition und Analyse der relevanten Zielgruppen sowie ihrer Anforderungen.

Typische Kriterien zur Marktsegmentierung

Marktsegmentierung kann dabei anhand verschiedener Segmentierungskriterien erfolgen. Welche Kriterien dabei zur Anwendung kommen, ist abhängig von der jeweiligen Branche des jungen Unternehmens. Beispiele für typische Kriterien zur Marktsegmentierung sind:

- Produkt-/ Leistungsbasierte Marktsegmentierung: Der Markt wird zerlegt anhand wichtiger Leistungs-merkmale des Produktes. Dies können z.B. technische Leistungsklassen oder Größenkategorien sein. Bei Fahrzeugen unterscheidet man anhand der Fahrzeuggröße und Ausstattung z.B. typischerweise ein Marktsegment der Kleinwagen, Mitteklasse, oberen Mitteklasse oder Oberklasse.

- Kundeneigenschaften: Der Markt wird zerlegt anhand relevanter Kundengruppen. So werden z.B. sozio-demographische Merkmale (Alter, Geschlecht, Einkommensgruppen etc.) herangezogen, um Marktsegmente zu bilden, die für das Unternehmen besonders relevant sind. Im Modebereich werden z.B. zur Kundensegmentierung Zielgruppen anhand des Alters und der Ausgaben für Kleidung definiert.

- Anwendungen: Im industriellen Bereich bzw. bei Business-to-Business Unternehmen können auch wichtige Anwendungsbereiche des Produktes als Segmentierungsmerkmal genutzt werden. So unterscheidet ein Entwickler von Software für den industriellen Einsatz z.B. nach den Marktsegmenten Automotive, Maschinenbaubranche, Luftfahrt- und Elektroindustrie.

- Regionale Merkmale: Häufig werden auch Marktsegmente nach Wohnort bzw. Ländern oder Zielregionen gebildet. So unterscheiden sich in manchen Märkten die Anforderungen und Marktgegebenheiten deutlich innerhalb verschiedener Regionen Deutschlands oder Europas, so dass diese Marktsegmente separate betrachtet werden müssen.

- Preisgruppen: Märkte werden auch hinsichtlich Preisklassen unterteilt. So können z.B. untere, mittlere und gehobene Preissegmente definiert werden.

Beispiel für eine einfache Marktsegmentierung eines Software-Start-ups

In vielen Fällen bietet sich eine sinnvolle Kombination mehrerer der oben genannten Kriterien der Marktsegmentierung an, um den eigenen Zielmarkt in klar definierte Marktsegmente zu unterteilen und präzise zu umreißen. Gerade für Investoren und Förderinstitute empfiehlt sich aus unserer Erfahrung eine graphische Darstellung der gewählten Marktsegmentierung, aus der auf einen Blick der relevante Zielmarkt des Unternehmens hervorgeht. Ein Beispiel für die kundenseitige Marktsegmentierung eines jungen Software-Unternehmens, das mit einer Lösung zur Kommunikations-Verschlüsselung auf Geschäftskunden abzielt, zeigt die nachfolgende Abbildung:

Gründen im Nebenerwerb

Mehr Geld, Erfüllung oder Sicherheit durch ein zweites berufliches Standbein. Das bewegt alljährlich hunderttausende Angestellte, sich nebenberuflich selbständig zu machen. Wir zeigen, was dabei zu beachten ist und stellen vier Nebenerwerbsgründer vor.

Jeder Deutsche darf grundsätzlich in seiner Freizeit arbeiten, was er will! Egal, ob er festangestellt ist oder in Teilzeit arbeitet: Jeder darf neben seinem normalen Job eine andere Anstellung annehmen – und natürlich darf jeder auch selbständig arbeiten, also ein oder gar mehrere Unternehmungen zusätzlich zur Arbeit starten.

Zustimmung erforderlich?

Dieses Recht ist so fundamental, dass es sogar im Grundgesetz verankert ist: Artikel 12 garantiert die Berufsfreiheit des Einzelnen. Der Arbeitgeber muss daher grundsätzlich nicht um Erlaubnis gebeten werden, noch nicht einmal informieren müssten Sie ihn. Doch so grundsätzlich dieses Recht ist, bedeutet dies nicht, dass es ohne Ausnahmen gilt. Denn die „berechtigten Interessen“ des Arbeitgebers sind genauso schützenswert wie die eines Arbeitnehmers. Häufig enthalten Arbeitsverträge daher entsprechende Klauseln, die sicherstellen sollen, dass diese Interessen nicht verletzt werden. Steht in Ihrem Arbeitsvertrag, dass sämtliche Nebentätigkeiten unaufgefordert und vor Aufnahme der Nebentätigkeit anzuzeigen sind, dann müssen Sie sich daran halten. Damit stellt der Arbeitgeber sicher, überhaupt beurteilen zu können, ob Ihre Tätigkeit gegen seine berechtigten Interessen verstößt.

Eine andere häufige Formulierung besagt, dass Sie eine Nebentätigkeit nur mit schriftlicher Zustimmung Ihres Arbeitgebers aufnehmen dürfen. Diese Klausel klingt zwar wie ein eindeutiges Verbot, ist sie aber nicht. Denn noch mal ganz deutlich: Ein Chef darf nicht grundlos seine Zustimmung verweigern, sondern nur wenn seine berechtigten Interessen verletzt werden – und diese sind klar definiert. Andernfalls hat er gar keine andere Wahl, als Ihrem Wunsch nachzukommen. Pauschalverbote wie „Während der Dauer der Beschäftigung darf der Angestellte keinerlei Nebentätigkeiten ausüben“ sind zwar weit verbreitet, aber unzulässig, denn sie verstoßen gegen das Grundgesetz.

Aber selbst wenn Ihr Vertrag keine speziellen Klauseln enthält und damit das Recht auf Ihrer Seite steht, liegt es trotzdem auf der Hand: Sie sollten Ihren Chef rechtzeitig darüber informieren, was Sie machen möchten und vielleicht auch was Ihre Motivation für ein eigenes Nebenerwerbsbusiness ist. Formal betrachtet steht und fällt jedoch alles mit den sogenannten berechtigten Interessen, und diese schauen wir uns daher nun im Detail an. Dabei gilt auch hier, dass Gesetze sich manchmal schneller ändern, als gedruckte Bücher Schritt halten können. Bevor Sie mit einem Vorhaben Ernst machen, sollten Sie daher vorsichtshalber zunächst einen auf Arbeitsrecht spezialisierten Anwalt konsultieren.

Gut zu wissen: Starter-Tipps

- Sie sind ein Unternehmer, also wickeln Sie Ihre Aufträge stets professionell ab. Dass Sie einmal keine Zeit haben, weil der Hauptjob Sie in Anspruch nimmt, ist gegenüber dem Kunden kein Argument.

- Der Kunde muss nicht unbedingt wissen, dass Sie einen anderen Job haben.

- Honorar ist Honorar: Nebenberufler sollten auf keinen Fall weniger nehmen als Vollzeit-Selbständige.

- Auch Nebenberufsgründern hilft ein Businessplan. Meist ist er nicht für Ihre Bank nützlich, sondern verschafft Ihnen selbst wichtige Erkenntnisse.

- Seien Sie immer erreichbar, mindestens per Anrufbeantworter. Ein Büroservice ist eine gute Alternative, wenn Sie tagsüber außer Haus sind.

- Keine Buchung ohne Beleg: Auch Sie müssen Rechnungen mit fortlaufender Nummer schreiben und alle Ausgabebelege sammeln.

- Generell gilt: Alle steuerlichen und unternehmensrechtlichen Regeln für Gründer gelten auch für nebenberuflich Selbständige.

10 Basics für Nebenerwerbsgründer

Mehr Spaß an der eigenen Arbeit sowie mehr Geld oder auch Sicherheit durch ein zweites Standbein. Viele Angestellte machen sich auch deshalb nebenberuflich selbständig. Wir zeigen wichtige Vorab-Überlegungen für alle, die als Nebenerwerbsgründer starten wollen.

1. Wer darf, wer nicht?

Es gibt nur zwei Gründe, die Ihrer nebenberuflichen Selbstständigkeit im Weg stehen könnten. Erstens: Wenn Sie Ihrem Chef Konkurrenz machen, darf er das untersagen. Zweitens: Beeinträchtigt der Nebenjob Sie so sehr, dass Ihnen im Büro die Augen zufallen, kann Ihr Chef ebenfalls intervenieren. Auch wichtig zu klären ist: Kann die Nebentätigkeit räumlich und organisatorisch getrennt von Ihrem Angestellten-Job ausgeführt werden?

Test: Wie viel Unternehmergeist besitzen Sie?

2. Professionalität

Gehen Sie Ihre Nebenerwerbsgründung genauso professionell an, als würden Sie voll davon leben wollen.

3. Beraten und Informieren

Nutzen Sie so früh wie möglich Beratungsangebote vor Ort. Viele sind kostenlos. Weiterhin gibt es gute Fachliteratur zum Thema. Tipp: Lutz/Luck, Selbstständig in Teilzeit, Linde Verlag, 19,90 EUR.

4. Ziele und Strategie festlegen

Machen Sie sich über Ihre Ziele und die Strategien in den nächsten drei bis fünf Jahren Gedanken und halten das schriftlich fest. Dazu zählt auch die Frage, ob sich Ihre Nebenerwerbs-Geschäftsidee zu einer Vollerwerbs-Selbständigkeit ausbauen lässt bzw. diese sich dafür eignet.

5. Offenheit von Anfang an

Arbeiten Sie von Anfang an mit offenen Karten. Es gilt: Nur ein legaler Start ist ein guter Start. Mehr als drei Formulare braucht es fürs Erste selten. Beratungsstellen helfen dabei. Sobald Geld fließt, muss das Finanzamt informiert werden. Wer mit Lebensmitteln arbeitet, braucht einen Gesundheitspass.

6. Unterstützer ins Boot holen

Planen Sie Ihre Zeit genau, die Ihnen neben Arbeit und Familie für die Gründung bleibt. Sprechen Sie mit Ihrer Familie und sichern Sie sich deren Unterstützung.

7. Netzwerken

Schaffen Sie sich Netzwerke! Sie werden bald Partner brauchen, auf die Sie sich verlassen können müssen. Wer gleich im Team gründet, ist oft erfolgreicher. In vielen Orten gibt es Vereine und Gründer-Netzwerke.

Mehr dazu: 5 unschlagbare Networking-Tipps

8. Angebote kalkulieren

Kalkulieren Sie die Preise für Ihr Angebot nicht zu niedrig. Das wirkt unprofessionell und führt zur Selbstausbeutung. Finden Sie heraus: Was kostet es bei den Wettbewerbern und warum? Was würde Ihre Arbeitsstunde kosten, wenn Sie angestellt wären?

9. Kosten kalkulieren

Klären Sie vorab, ob Sie die Anfangsinvestitionen und die anfallenden Fixkosten überschaubar, also niedrig halten können.

10. Praxis-Know-how sammeln

Es ist schwierig in einer Branche, die man nicht gut kennt, nebenerwerblich zu gründen. Machen Sie erst ein Praktikum oder bewerben Sie sich als Aushilfe in einer Firma in dem Bereich – so bekommen Sie auch gleich wertvolle Kontakte.