Aktuelle Events

Effizienz statt teure Tools

Effizienz ist unter Unternehmer*innen vermutlich das Wort des Jahres. Angesichts der Finanzierungslage und des allgemeinen Kostendrucks ist es gerade für Start-ups extrem wichtig, möglichst effizient, zielorientiert und ergebnisgetrieben zu arbeiten. Praxistipps und To-do’s.

Vielen Start-ups in Deutschland geht das Geld aus. Die Kosten steigen mit anhaltender Inflation, hohen Energiekosten und dem Wettbewerb um Fachkräfte. Gleichzeitig bleiben neue Finanzierungen aus: Laut einer EY-Studie ist das Investmentvolumen im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 49 Prozent zusammengeschrumpft. Profitabilität ist jetzt das große Ziel und damit einhergehend vor allem Effizienz.

Viele Unternehmen machen dabei allerdings einen großen Fehler: Der erste Impuls ist es, nach Dingen zu suchen, die sich einsparen lassen, oder aber Tools zu finden, die möglichst sofort die Leistung der Mitarbeitenden potenzieren. Dabei vergessen sie, zunächst einmal ihre grundlegenden Abläufe im Unternehmen zu überprüfen. Sind meine Mitarbeitenden motiviert? Haben sie alles, was sie brauchen, um effizient zu arbeiten?

Viel zu oft werden diese Themen vernachlässigt, weil sie vermeintlich auf der Hand liegen. Es sind aber gerade diese grundlegenden Ansatzpunkte, die ein Unternehmen auch dann Effizienz kosten werden, wenn eine neue KI-Anwendung eingeführt wird oder die Benefits gekürzt werden.

Folgende fünf wesentliche Schritte sollten Entscheider*innen in Unternehmen immer durchlaufen, um Projekte in ihren Unternehmen effizient(er) zu gestalten.

Schritt 1: Ziele definieren, ausformulieren und verschriftlichen

Nichts ist so wichtig wie Klarheit darüber, worauf überhaupt hingearbeitet wird. Einerseits kann so vermieden werden, dass Ressourcen falsch eingesetzt werden, andererseits ist es aber auch für die Motivation der Mitarbeitenden entscheidend. Dass die Zielsetzungen unklar sind, äußert sich selten darin, dass das jemand zur Sprache bringt. Viel eher sorgt es dafür, dass im Team Konflikte entstehen, weil einzelne Teammitglieder trotz vollen Einsatzes nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen. Das sorgt schnell für Unzufriedenheit bei allen Beteiligten.

Ziele zu formulieren, die einem Projekt wirkungsvoll Orientierung geben können, ist nicht leicht. Verschiedene Methoden helfen Entscheider*innen dabei: sei es, mithilfe der SMART-Methode darauf zu achten, dass Ziele spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sind, mithilfe von Objectives Key Results (OKR) übergeordnete Ziele und Zwischenziele zu definieren oder sich nach dem Golden Circle nach der Vision der Firma zu richten. Vor allem sollten gute Ziele genau das wiedergeben, was wirklich gewünscht ist.

Dabei ist es entscheidend, Ziele nicht nur festzulegen, sondern auch verständlich formuliert schriftlich festzuhalten. Idealerweise werden diese Ziele gemeinsam mit allen am Projekt Beteiligten aufgesetzt – so verringert sich das Risiko von Missverständnissen erheblich. Gute Ziele sind nicht nur gründlich durchdacht, sondern holen auch alle Mitarbeitenden ab.

Schritt 2: Aufgaben definieren und zuordnen

Stehen die Ziele fest, ist zu klären, welche Aufgaben erfüllt werden müssen, um sie zu erreichen. Es ist unerlässlich, nicht nur die anstehenden Aufgaben klar zu definieren, sondern auch sicherzustellen, dass sie den richtigen Personen zugewiesen werden. Doppelte Arbeit ist für effiziente Projekte genauso schädlich wie Aufgaben, die niemand erledigt.

Dazu gehört auch, den Aufgaben Prioritäten zuzuweisen. Projekte in Unternehmen sind immer Teamarbeit. Wenn nun die Aufgaben nicht in der richtigen Reihenfolge oder mit unterschiedlich verstandenen Prioritäten abgehandelt werden, kommt es zu Verzögerungen und Wartezeiten. Die sind zwar in vielen Unternehmen ganz normal, für ein effizientes Projekt stellen sie aber auch eine große Schwäche dar. Tools wie die Eisenhower-Methode können helfen, die Aufgaben in „wichtig“ und „dringlich“ zu kategorisieren und entsprechend zu handeln.

Auch dieser Schritt wirkt nur, wenn er gründlich dokumentiert wird. Die Mitarbeitenden müssen zu jeder Zeit nachlesen können, wer für welche Aufgabe zuständig ist und wer gegebenenfalls darauf angewiesen ist, dass ihre Aufgaben erledigt werden.

Schritt 3: Kompetenzen und Ressourcen identifizieren und sicherstellen

Sind die Aufgaben definiert und den Verantwortlichen zugeordnet, die auf den ersten Blick und gemäß Positionsbeschreibung am besten geeignet sind, gilt es sicherzustellen, dass sich diese Personen auch in der Lage fühlen, die Aufgaben zu erledigen. Dazu sind zwei Dimensionen zu beachten und die damit verbundenen Fragen zu stellen: Haben die Personen die Kenntnisse, die sie brauchen, um die Aufgaben zu erledigen? Und: Haben die Personen die Ressourcen – also Zeit, Geld, Informationen und Tools –, um die Aufgabe zu erfüllen?

Kann eine der Fragen nicht mit Ja beantwortet werden, muss umgehend dafür gesorgt werden, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Jede Investition, die an dieser Stelle getätigt wird, spart Mehrkosten, die sonst im Laufe des Projekts sichtbar geworden wären.

Schritt 4: Kommunikation und Transparenz gewährleisten

Um die jeweils erforderlichen Informationen aller Schritte so schnell und einfach wie möglich zugänglich zu machen, lohnt es sich, einen „Ort der Wahrheit“ im Unternehmen einzuführen. Eine digitale Ablage oder eine Software also, über die auf einen Blick die Ziele, Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Ressourcen zu überblicken und ihr aktueller Stand zu erfassen ist. So gehen keine Informationen verloren, alle arbeiten mit den richtigen Daten und es geht keine Zeit für Suchen in Ordnerstrukturen verloren.

Neben regelmäßigen Team-Meetings und Check-ins ist es für die Weitergabe von Informationen außerdem unerlässlich, auch die 1:1-Kommunikation der Mitarbeitenden untereinander zu prüfen. Wissen alle Mitarbeitende, wie sie bestimmte Teammitglieder am besten erreichen können? Wer telefoniert am liebsten, wer antwortet am schnellsten per E-Mail? Sind die Mitarbeitenden darin geschult, Konflikte zu lösen oder Feedback konstruktiv zu geben?

Schritt 5: Erfolgsmessung und Wissenstransfer

Der fünfte und letzte unbedingt erforderliche Schritt für effiziente Prozesse sind die Erfolgsmessung und das daraus resultierende Lernen. Auch dieser Schritt wird oft vernachlässigt, Ziele werden grob in „erreicht“ oder „nicht erreicht“ eingeteilt und sich dann neuen Projekten gewidmet. Vor allem in Bezug auf zukünftige Projekte schadet das der Effizienz.

Falls die Ziele nicht erreicht wurden, sollte zumindest festgehalten werden, welche Aufgaben erfüllt wurden und welche Ergebnisse das Projekt gebracht hat. Vielleicht lässt sich auf ihnen ein neues Projekt aufbauen, das erfolgreicher ist. Genauso sollte betrachtet werden, was nicht funktioniert hat – konstruktiv, ohne Schuldzuweisungen. Fehler müssen schriftlich festgehalten und mit dem ganzen Team geteilt werden, um sie um jeden Preis in zukünftigen Projekten zu vermeiden.

Auch wenn die Ziele erreicht wurden, muss diese Analyse stattfinden. Was hat trotz des erreichten Ziels nicht funktioniert? An welchen Stellen musste unplanmäßig investiert werden, wo gab es Schwierigkeiten? Aber auch: Was hat besser geklappt als erwartet? All diese Überlegungen führen zu Erkenntnissen, die zukünftige Projekte verbessern – wenn sie mit dem gesamten Team geteilt und nachhaltig festgehalten werden.

Eine Checkliste, die nicht fehlen darf

Für manche mögen diese Schritte selbstverständlich wirken – sie sind es aber ganz und gar nicht. Dabei sollte diese Checkliste für alle Teams die Grundlage ihres Handelns sein. Wer diese Schritte überspringt oder nur halbgar durchläuft, muss damit rechnen, dass das Potenzial des Teams nicht ausgeschöpft wird. Alle Sparmaßnahmen oder zusätzliche Effizienztools wirken dann nur vorläufig und werden langfristig immer wieder zu Problemen führen. Sind die hier geschilderten Grundlagen aber sichergestellt, darf davon ausgegangen werden, dass alle Maßnahmen, die im Unternehmen getroffen werden, beste Chancen haben, ihr gewünschtes Ziel zu erreichen.

Der Autor Sebastian Paasch ist Gründer und CEO von AMX, einer Beratung für (agile) Zusammenarbeit, Informationsorganisation und Decision Making.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Fokussieren statt Feuerlöschen

Mit den richtigen Hilfsmitteln zu mehr Klarheit im Gründungsalltag – so geht’s.

Gründer*innen bewegen sich häufig in einem Dreieck des Mangels. Geld, Zeit oder schlichtweg Manpower: Irgendetwas fehlt immer. Vielleicht hast du gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und willst Mitarbeitende einstellen, Prototypen fertigstellen oder Tools einkaufen – und das am liebsten gleichzeitig. Der finanzielle Spielraum verschafft einen Moment des Durchschnaufens, der schon bald von Zeitknappheit abgelöst wird. Es soll schließlich mit dem Kapital schnell etwas auf die Beine gestellt werden, das einen gewissen ROI bringt. Oder du hast all das umgesetzt, das Team steht, erste Schritte sind gemacht. Doch das vorhandene Kapital schmilzt schneller als gedacht und der Druck verschiebt sich wieder auf die Finanzen.

Was du tun kannst, damit neben dem Feuerlöschen Zeit für Strategiearbeit und Marketing bleibt, erfährst du hier.

Zwischen Idealvorstellung und Realität

Es klingt einfach: Produkt entwickeln, Markt und Zielgruppe analysieren, Strategie ableiten, und los geht’s. Schön wär’s. In der Realität läuft im Gründungsprozess alles gleichzeitig. Entwicklung, Teamaufbau, erste Kund*innen, operative Themen und mittendrin persönliche Vorlieben. Manche Gründer*innen sind stark in der Produktentwicklung, andere im Vertrieb oder Investor*innengespräch, wieder andere gestalten leidenschaftlich gern ihre Marke. Doch wenn es sich nicht gerade um ein eingespieltes Team mit klarer Stärkenverteilung handelt, lasten alle Aufgaben auf einer Person. Neben den unterschiedlichen Themenfeldern kommt noch hinzu, dass jede Phase im Gründungsprozess neue Herausforderungen mit sich bringt.

Zu Beginn bleiben einem/einer gründenden Angestellten oder Student*in nur Feierabend und Wochenende, um an der Idee zu arbeiten. Und das häufig allein.

Später kommt Kapital ins Spiel und Investor*innen steigen ein. Damit ergeben sich mehr Möglichkeiten in der Produktentwicklung, aber auch im Aufsetzen von Systemen zur Automatisierung.

Das schafft wiederum Klarheit und Zeit, um erste Mitarbeiter*innen einzustellen, die Aufgaben übernehmen und damit etwas Luft verschaffen. Doch mit den steigenden Ausgaben werden die finanziellen Mittel wieder knapper. Oder es wird eine Agentur beauftragt, die ein Top-Marketingkonzept erstellt, welches schlimmstenfalls wochenlang in der Schublade wartet, weil durch einen plötzlichen Anstieg an Aufträgen keine Zeit mehr bleibt, es umzusetzen.

Wo bleibt da die Strategiearbeit?

Inmitten aller Feuer, die gelöscht werden wollen, stellt sich die Frage: Wie soll man die mentale Freiheit für strategische Arbeit behalten? Dabei geht es vor allem um Positionierung, Story, Vision und Mission. Diese Grundlagen dienen nicht nur als Fundament für das Marketing, sondern auch als Nordstern für Entscheidungen und Aktivitäten des gesamten Teams.

Auf die Relevanz dieser strategischen Basis wurde im einleitenden Online-Beitrag „Entrepreneurial Marketing“ bereits hingewiesen (nachzulesen unter t1p.de/n7dv5) und darin empfohlen, sich ein festes Zeitfenster pro Woche für die Strategiearbeit zu blocken. Wer das schafft, ist schon ziemlich weit. Denn es braucht zwar Zeit, spart langfristig aber enorm viele Ressourcen und sorgt für Klarheit im Handeln.

Kann das nicht einfach KI übernehmen?

Neben der Herausforderung, die anfallenden Aufgaben zu managen, stehen Gründer*innen zusätzlich vor einer Flut an Optionen: Informationen, Lernangebote und Quellen für Ideen prasseln über Social Media, Newsletter oder Podcasts auf uns alle ein. Man hat Zugang zu einer Fülle von Tools, um Ideen zu generieren, die in eine stimmige Marke mit konsistenter Sprache und durchdachter Strategie einfließen sollen. Dazu kommt ein bunter Strauß an Tools, den ein Unternehmen vermeintlich „von allein“ aufbauen kann und der auf Knopfdruck Texte, Bildwelten, Produktnamen oder Content-Pläne liefert. Eine berechtigte Frage drängt sich auf: Ist es in Zeiten künstlicher Intelligenz (KI), die Assistenten für fast alles bietet, wirklich nötig, sich noch selbst hinzusetzen?

FOMO und Tool-Fatigue

KI ist ein wunderbares Hilfsmittel, um Gedanken zu strukturieren, einen kreativen Schubs zu erhalten oder Arbeitsschritte zu automatisieren. Sich allerdings ausschließlich darauf zu verlassen, ist trügerisch. Es gibt mittlerweile eine fast unüberschaubare Zahl an Anwendungen für sämtliche Aufgaben, und viele der Tools sind kostenlos verfügbar. Das verführt dazu, sich bei möglichst vielen anzumelden und herumzuprobieren. Was folgt, ist selten effektiv. Statt Klarheit entsteht ein Gefühl des Zuviel. Zu viele Tools, zu viele unterschiedliche Features, zu viel hin und her springen zwischen den Anwendungen. Dazu kommt FOMO, die Angst, etwas zu verpassen. Was, wenn genau dieses Tool das Start-up skalieren könnte? Oder jenes die perfekte Markenidentität liefert?

Dieses „noch kurz Ausprobieren“ kostet Zeit und bringt selten substanziellen Fortschritt. Im Gegenteil, kann es sogar zur sogenannten Tool-Fatigue führen. Das Management bzw. der ständige Wechsel zwischen verschiedenen User Interfaces und die Fragmentierung der Informationen führen zu Überforderung. Neben dem Überblick verliert man so die Klarheit, welches Werkzeug welchem Nutzen dient und das Unternehmen seinem eigentlichen Ziel näherbringt.

Was also tun?

1. Systeme schlank halten

Wenn das Gefühl aufkommt, sich in der Fülle an Plattformen und Möglichkeiten zu verlieren, hilft es, einen Schritt zurückzutreten und sich auf das Ziel zu besinnen. Was ist aktuell der wichtigste Schritt? Soll die Story geschärft werden? Müssen Investor*innen oder Kund*innen angesprochen werden? Geht es darum, die eigene Präsenz weiter auszubauen? Je nachdem, wo das Unternehmen steht, kannst du die sinnvollsten Aktivitäten ableiten und gezielt Tools auswählen.

Mindestens genauso wichtig ist es, regelmäßig die Abos zu prüfen. Welche Tools wurden in den letzten drei Monaten nicht genutzt und sind diese wirklich noch relevant? Lautet die Antwort nein, kann man sie getrost kündigen. So bleiben das Set-up und der Passwort-Safe schlank.

2. Die passenden Tools wählen

Wähle deine Systeme von Anfang an mit Weitblick. Gerade zu Beginn neigen Gründer*innen dazu, sich auf akuten Bedarf und möglichst geringe Kosten zu konzentrieren. Für langfristigen Erfolg empfiehlt sich aber, sowohl die nächsten Entwicklungsstufen deines Unternehmens als auch des Systems mitzudenken. Ein mitwachsendes System macht sich langfristig bezahlt. Ein späterer Wechsel kostet hingegen nicht nur Geld, sondern auch Zeit, insbesondere wenn Schnittstellen betroffen sind oder Daten migriert werden müssen.

3. Die richtigen Dinge tunAuch bei KI kommt es auf den richtigen Einsatz an. Gute Ergebnisse beginnen mit einem guten Prompt. Dafür gibt es inzwischen unzählige Kurse und Vorlagen. Je klarer und durchdachter der Prompt, desto besser das Ergebnis. Aber: Ein guter Prompt allein reicht nicht. Selbst das schönste Ergebnis erfordert eingehende Prüfung. Denn KI erschafft nichts wirklich Neues, sondern greift auf Bestehendes zurück. Hinzu kommt, dass Suchmaschinen rein KI-generierte Inhalte erkennen. Von Menschen angepasste, individualisierte Inhalte performen meist besser. Verlass dich außerdem nicht blind auf Fakten und Quellen. Viele KIs halluzinieren und neigen zur Übertreibung. Ein Faktencheck und die Prüfung der Quellen gehören unbedingt in den Workflow.

Warum DeepTechs wie planqc und infrared.city auf Österreich setzen

Warum Österreich für führende DeepTech-Entrepreneure immer attraktiver wird, erklären planqc-CEO Alexander Glätzle und Angelos Chronis, CEO von infrared.city. Welche Rolle Forschungsexzellenz, Talente und die Unterstützung der Austrian Business Agency (ABA) dabei spielen, schildern sie im Interview.

Österreich entwickelt sich rasant zu einem Hotspot für DeepTech-Technologien, getragen von einem Innovationsökosystem, das hierzulande Forschung und Entwicklung vorantreibt. Von künstlicher Intelligenz über Quantentechnologien bis zur klimaresilienten Stadtentwicklung entsteht ein Ökosystem, das in Europa Maßstäbe setzt. Österreich hat sich hier in den vergangenen Jahren weit vorne positioniert.

Forschung und Anwendung wachsen eng zusammen

Vor allem in der Quantentechnologie zählt das Land zur internationalen Spitzengruppe. Die Universität Innsbruck, das IQOQI der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die Universität Wien und das ISTA sind seit Jahren wissenschaftliche Schwergewichte und ziehen Talente wie Unternehmen gleichermaßen an.

Diese Stärke spiegelt sich auch im Start-up-Ökosystem wider: 17 Prozent aller österreichischen Start-ups werden dem DeepTech-Bereich zugeordnet, womit rund jedes sechste junge Unternehmen auf besonders forschungsintensive Technologien setzt (brutkasten berichtete). Gleichzeitig zeigt sich die hohe Reife dieser Unternehmen in der Finanzierung: Laut dem aktuellen Austrian Startup Monitor haben 36 Prozent der DeepTech-Start-ups bereits mehr als 500.000 Euro an externem Kapital aufgenommen. Für immer mehr internationale Gründer*innen und Scale-ups positioniert sich Österreich damit nicht nur als exzellenter Forschungsstandort, sondern zunehmend als strategischer Unternehmens- und Skalierungshub.

Hohe Talent- und Forschungsdichte

Eines dieser Unternehmen ist planqc, ein Spin-off des Münchner Max-Planck-Instituts. Der Quantencomputing-Hersteller holte dafür im Juli 2024 ein Series-A-Investment in Höhe von 50 Millionen Euro (StartingUp berichtete). Für den Tiroler Co-Founder und CEO Alexander Glätzle war Innsbruck nicht nur eine emotionale, sondern eine fachliche Entscheidung: Er habe hier studiert und promoviert. „In dieser Zeit erlebte ich, wie stark die Quantenforschung in Österreich ist”, erzählt er im Interview mit brutkasten.

Rund um Universität und IQOQI sei eine Community entstanden, die weltweit Maßstäbe setze. Viele Ideen und Talente, auf denen planqc heute aufbaut, stammten genau aus diesem Umfeld, sagt Alexander. “Gleichzeitig ist der Talentpool in Österreich insgesamt außergewöhnlich stark, was für ein wachsendes Quantenunternehmen wie unseres ein großer Vorteil ist“.

Diese wissenschaftliche Dichte wirkt sich unmittelbar auf die Technologieentwicklung aus. Durch die enge Vernetzung mit heimischen Forschungsgruppen könne planqc laut Alexander in Innsbruck „direkt auf eines der weltweit führenden Ökosysteme für Quantenphysik zugreifen“. Viele Mitarbeitende kenne man seit Studienzeiten, gemeinsame Projekte beschleunigten den Transfer von Laborergebnissen in industrielle Anwendungen. Dadurch verkürze sich der Weg von einem Experiment zu einem einsatzfähigen Quantencomputer erheblich – ein zentraler Faktor für die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

Kollaborationsnetzwerke

Auch infrared.city hat in Österreich seinen Ursprung. Das Unternehmen entwickelte eine Software, mit der Städte, Architekt*innen und Planer*innen Mikroklimabedingungen wie Hitze, Wind, Schatten oder thermischen Komfort in Echtzeit simulieren können. Die Technologie wurde am AIT City Intelligence Lab entwickelt – ein Umfeld, das laut CEO Angelos Chronis entscheidend war. Wien habe die idealen Voraussetzungen geboten. “Das starke Forschungsökosystem der Stadt, kombiniert mit Österreichs unterstützender Infrastruktur für DeepTech-Innovation, ermöglichte es uns, den Schritt von der akademischen Forschung zu einer kommerziellen Plattform zu vollziehen – mit fortlaufendem Zugang zu erstklassigem Fachwissen und starken Kollaborationsnetzwerken”, erklärt der gebürtige Grieche.

Intralogistik skalieren ohne Chaos

Wie Start-ups Materialflüsse früh professionalisieren und so typische Stolperfallen vermeiden können.

Effiziente Intralogistik ist ein unterschätzter Erfolgsfaktor für wachsende Start-ups. Wer Materialflüsse erst optimiert, wenn das Lager überläuft, handelt zu spät. Schon in der Aufbauphase lassen sich Strukturen schaffen, die Wachstum ermöglichen, statt es zu bremsen. Transparente Prozesse, digitale Schnittstellen und ergonomische Abläufe senken nicht nur Kosten, sondern sichern auch Qualität und Liefertreue. Der folgende Leitfaden zeigt, wie junge Unternehmen ihre Intralogistik schrittweise professionalisieren und typische Stolperfallen vermeiden können.

Frühzeitige Planung schafft Spielräume

Ein häufiger Fehler junger Unternehmen ist, Lager und Logistik nur als Nebenaufgabe zu betrachten. Dabei werden hier die Grundlagen für Liefergeschwindigkeit und Kundenzufriedenheit gelegt. Wer früh Flächenbedarf, Materialflusswege und Schnittstellen plant, spart später hohe Anpassungskosten. Auch einfache Tools wie Prozessdiagramme oder Lagerlayouts helfen, Engpässe zu erkennen. Besonders in der Wachstumsphase lohnt sich der Austausch mit spezialisierten Anbietern wie Toppy Deutschland, um geeignete Lösungen für Palettenhandling und Materialumschlag zu identifizieren.

Skalierbare Prozesse statt Ad-hoc-Lösungen

Wachstum bringt Komplexität. Viele Start-ups kompensieren diese mit mehr Personal, statt Abläufe zu automatisieren. Das führt langfristig zu Ineffizienz. Besser ist es, skalierbare Prozesse zu schaffen, die auch bei steigenden Stückzahlen stabil bleiben. Automatische Fördertechnik, modulare Regalsysteme und digitale Lagerverwaltungssysteme können hier entscheidend sein. Wichtig ist, in Prozessketten zu denken: Wareneingang, Kommissionierung, Verpackung und Versand müssen aufeinander abgestimmt sein. Nur so entstehen reibungslose Abläufe, die ohne ständige manuelle Eingriffe funktionieren.

Ergonomie und Arbeitssicherheit als Produktivitätsfaktor

In der Intralogistik entscheidet nicht nur Technik über Effizienz, sondern auch die Gestaltung der Arbeitsplätze. Zu hohe oder zu tiefe Greifpositionen, schwere Lasten und unübersichtliche Laufwege führen schnell zu Fehlern oder Ausfällen. Ergonomische Lösungen steigern Produktivität, weil sie Mitarbeitende entlasten. Mobile Palettenwechsler, höhenverstellbare Tische und automatische Hubsysteme reduzieren körperliche Belastungen und steigern gleichzeitig den Durchsatz. Ein ergonomisches Lager ist keine Kostenstelle, sondern ein zentraler Baustein für nachhaltige Effizienzsteigerung.

Digitalisierung gezielt einsetzen

Nicht jede digitale Lösung lohnt sich für jedes Start-up. Wichtig ist, zunächst die Prozesse zu verstehen, bevor Software eingeführt wird. Ein digitales Lagerverwaltungssystem bringt nur dann Vorteile, wenn Stammdaten gepflegt und Abläufe klar definiert sind. Sensoren, Scanner oder mobile Endgeräte können Fehlerquoten senken und Bestände in Echtzeit sichtbar machen. Entscheidend ist die Schnittstellenfähigkeit: Systeme müssen Daten austauschen können, um Medienbrüche zu vermeiden.

Kennzahlen und kontinuierliche Verbesserung

Effiziente Intralogistik lebt von Messbarkeit. Nur wer Prozesse kennt, kann sie verbessern. Relevante Kennzahlen sind unter anderem Durchlaufzeiten, Kommissionierfehler, Flächenauslastung und Lagerumschlag. Diese Daten liefern wertvolle Hinweise, wo Bottlenecks entstehen. Regelmäßige Auswertungen und kleine Anpassungen verhindern, dass sich Ineffizienzen einschleichen. Ein einfacher PDCA-Zyklus (Plan–Do–Check–Act) hilft, systematisch zu optimieren und schnell auf Marktveränderungen zu reagieren.

Investitionsentscheidungen mit System treffen

Investitionen in Lagertechnik oder Automatisierung sollten nie aus dem Bauch heraus erfolgen. Eine strukturierte Entscheidungsbasis ist unverzichtbar. Dazu gehören Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Vergleich von Alternativen und Berücksichtigung von Wartungs- und Schulungskosten. Leasingmodelle oder Mietoptionen können sinnvoll sein, um Liquidität zu schonen. Ein Business Case zeigt, wann sich Investitionen amortisieren und welche Produktivitätsgewinne realistisch sind.

Beispielhafte Prüfkriterien vor einer Anschaffung:

- Reduziert die Lösung manuelle Arbeit oder Durchlaufzeit?

- Ist sie modular erweiterbar?

- Wie hoch sind Schulungs- und Wartungsaufwände?

- Passt sie zu vorhandenen Systemen?

- Gibt es eine messbare Effizienzsteigerung?

Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz

Auch im Lager ist Nachhaltigkeit längst ein Wettbewerbsfaktor. Energieeffiziente Fördertechnik, Mehrwegverpackungen und kurze Wege sparen Ressourcen und senken Kosten. Moderne Anlagen erfassen Energieverbrauch und Laufzeiten automatisch, um Optimierungspotenziale sichtbar zu machen. Ebenso wichtig: Mitarbeiter sensibilisieren, Abfall vermeiden und Materialflüsse gezielt steuern. Wer Nachhaltigkeit in die Intralogistik integriert, stärkt nicht nur das eigene Image, sondern profitiert von langfristig stabilen Betriebskosten.

Zusammenarbeit zwischen Produktion und Logistik

Häufig arbeiten Produktion und Logistik nebeneinander statt miteinander. Dabei entsteht Wertschöpfung nur, wenn Materialfluss und Fertigungsplanung ineinandergreifen. Kurze Abstimmungswege, klare Verantwortlichkeiten und gemeinsame Kennzahlen schaffen Transparenz. In kleineren Teams kann schon eine wöchentliche Abstimmung große Effekte bringen. Besonders bei der Einführung neuer Produkte sollten Materialfluss, Verpackung und Lagerstrategie von Beginn an gemeinsam gedacht werden. So lassen sich spätere Korrekturen und teure Nachrüstungen vermeiden.

Skalierung als Daueraufgabe verstehen

Intralogistik ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Mit wachsendem Auftragsvolumen ändern sich Anforderungen, Lieferketten und Kundenerwartungen. Wer regelmäßig prüft, ob Prozesse und Technik noch passen, bleibt wettbewerbsfähig. Auch Schulungen und Wissenstransfer sind wichtig, damit Teams Veränderungen mittragen. Der Aufwand zahlt sich aus: Eine skalierbare, flexible Logistikstruktur ist die Basis für stabiles Wachstum.

Interview mit Ole Dening: Wie digitalisieren Unternehmen ihre langfristigen Beschaffungsstrategien?

Ole Dening, Co-Founder der Partbase GmbH und Experte für digitale Einkaufslösungen, erklärt, wie Unternehmen mit digitalen Tools ihre langfristigen Beschaffungsstrategien effizienter gestalten.

Lieferketten, Einkauf und Beschaffung befinden sich im Wandel. Steigende Kosten, volatile Märkte und geopolitische Unsicherheiten zwingen Unternehmen dazu, ihre Strategien neu zu denken. Besonders im Einkauf zeigt sich, dass digitale Lösungen nicht mehr nur eine Option sind, sondern zur Notwendigkeit werden. Sie schaffen Transparenz, senken Risiken und ermöglichen eine strategische Planung, die weit über kurzfristige Bedarfsdeckung hinausgeht.

Wir haben mit Ole Dening über die Digitalisierung langfristiger Beschaffungsstrategien gesprochen. Er ist Experte für digitale Einkaufslösungen und weiß, wie Unternehmen moderne Plattformen in ihre Prozesse integrieren können. Ein Beispiel dafür ist die Partbase Plattform, die es ermöglicht, Rahmenverträge effizient zu verwalten, Lieferantenbeziehungen zu pflegen und Bestellprozesse zu automatisieren – ohne dabei den individuellen Charakter der Beschaffung zu verlieren.

Ziel solcher Systeme ist es, Einkäufern mehr Handlungsspielraum zu geben und sie von administrativen Aufgaben zu entlasten. Während früher Excel-Tabellen, E-Mails und Telefonate dominierten, setzen heute immer mehr Unternehmen auf zentrale Plattformen, die alle Informationen bündeln und die Kommunikation mit Lieferanten digital abbilden.

Ole Dening erklärt, warum langfristige Beschaffungsstrategien nur dann erfolgreich sind, wenn Technologie, Daten und persönliche Beziehungen sinnvoll kombiniert werden. Wir haben mit ihm über Herausforderungen, Erfolgsfaktoren und Zukunftsperspektiven des digitalen Einkaufs gesprochen.

StartingUp: Herr Dening, warum ist die Digitalisierung im Einkauf heute wichtiger denn je?

Ole Dening: Weil Unternehmen in einem Umfeld agieren, das von Unsicherheiten geprägt ist – Inflation, Lieferengpässe, geopolitische Risiken. Früher reichte Erfahrung, heute braucht es Daten, Automatisierung und Transparenz.

Gerade im MRO-Bereich (Maintenance, Repair & Operations) laufen viele Beschaffungsprozesse noch manuell ab – mit Excel-Listen, E-Mails und Telefonaten. Das kostet Zeit, Geld und ist fehleranfällig. Unsere Plattform Partbase digitalisiert diesen Prozess vollständig: Rahmenverträge, Lieferantenmanagement und Bestellungen werden automatisiert, Echtzeitdaten zu Preisen und Verfügbarkeiten integriert. Unternehmen reduzieren so ihre Prozesskosten um bis zu 30 % und gewinnen Zeit für strategische Aufgaben.

Ohne Digitalisierung droht Stillstand – und in dynamischen Märkten bedeutet das Wettbewerbsverlust.

StartingUp: Welche Rolle spielt Transparenz bei langfristigen Beschaffungsstrategien?

Ole Dening: Transparenz ist das Fundament jeder nachhaltigen Beschaffungsstrategie. Nur wer seine Lieferantenstruktur, Vertragslaufzeiten und Preisentwicklungen kennt, kann Risiken steuern und Chancen nutzen.

Partbase bietet dafür umfassende Transparenz: Aktuell knapp eine halbe Millionen Artikel, perspektivisch mehrere Millionen Artikel aus dem Bereich der Fluidtechnik (Hydraulik, Pneumatik und Drucklufttechnik), automatisierte Vertragsverwaltung, ERP-Anbindung (z. B. SAP) und Echtzeit-Dashboards zu Lagerbeständen und Lieferantenperformance.

Ein Kunde aus dem Maschinenbau stellte mit Partbase fest, dass 40 % seiner Komponenten von Single-Source-Lieferanten stammten – ein erhebliches Risiko. Durch alternative Angebote sank seine Ausfallquote um 25 %.

Transparente Daten schaffen Planungssicherheit, und Planungssicherheit ist die Grundlage strategischer Beschaffung.

StartingUp: Wie helfen Plattformen wie Partbase, ohne den persönlichen Kontakt zu Lieferanten zu verlieren?

Ole Dening: Digitale Plattformen ersetzen den persönlichen Kontakt nicht – sie verstärken ihn. Indem Routineaufgaben automatisiert werden, bleibt mehr Zeit für strategische Gespräche.

Bei Partbase nutzen Einkäufer Features wie das Collective Cart (teilbare Warenkörbe), mit dem Teams Bestellungen gemeinsam verwalten. Automatisierte Angebotserstellungen und ERP-Schnittstellen reduzieren den administrativen sowie kommunikativen Aufwand erheblich. Ein Kunde aus der Fertigung beschleunigte so seinen Bestellprozess um 40 %.

Gleichzeitig bleibt die persönliche Betreuung zentral: Unser Support reagiert innerhalb von 30 Minuten, und über Partner wie WK Hydraulik bieten wir technische Beratung, Reparaturen und Schulungen direkt vor Ort.

Kurz gesagt: Partbase digitalisiert Abläufe – nicht Beziehungen.

StartingUp: Warum ist die digitale Verwaltung von Rahmenverträgen so entscheidend?

Ole Dening: Rahmenverträge sind das Rückgrat jeder professionellen Beschaffung. Ihre Digitalisierung macht sie effizient, transparent und steuerbar.

Mit Partbase werden Verträge zentral verwaltet – mit Preisen, Laufzeiten und Konditionen in Echtzeit. Automatische Erinnerungen vermeiden Fristenversäumnisse, ERP-Anbindungen verknüpfen Verträge direkt mit Bestellungen.

So reduzieren Unternehmen den Verwaltungsaufwand um bis zu 50 % und erhöhen gleichzeitig die Preistreue. Dashboards liefern zudem Leistungsanalysen von Lieferanten, was gezielte Verhandlungen ermöglicht.

Das Ergebnis: weniger Aufwand, bessere Kontrolle, niedrigere Kosten.

StartingUp: Wo liegen die größten Herausforderungen bei der Einführung solcher Systeme?

Ole Dening: Vier Punkte treten regelmäßig auf:

1. Change-Management: Viele Mitarbeitende hängen an gewohnten Prozessen. Hier braucht es Schulung und Kommunikation, um den Mehrwert digitaler Tools zu vermitteln.

2. Datenqualität: Unvollständige oder veraltete Stammdaten bremsen die Automatisierung. Wir unterstützen Kunden bei der Bereinigung, bevor sie live gehen.

3. Systemintegration: Alte ERP-Systeme sind oft nicht standardisiert. Unsere APIs machen Anbindungen flexibel, erfordern aber initiale Abstimmung.

4. ROI-Verständnis: Manche Unternehmen zögern bei der Investition. Pilotprojekte zeigen schnell, dass sich die Einführung lohnt – häufig mit Einsparungen von 15 bis 25 %.

Mit klarem Projektplan, interner Kommunikation und starker Partnerbegleitung wird der Umstieg meist in wenigen Monaten erfolgreich abgeschlossen.

StartingUp: Wie wird sich die Beschaffung in den nächsten Jahren verändern?

Ole Dening: Die Zukunft des Einkaufs ist automatisiert, vernetzt und intelligent.

Digitale Plattformen übernehmen künftig viele operative Aufgaben: KI-gestützte Bedarfsplanung, Preisverhandlungen und Risikomanagement werden zum Standard. Partbase arbeitet bereits daran, diese Funktionen in seine Plattform zu integrieren.

Unsere Vision: Einkäufer konzentrieren sich auf strategische Themen –Lieferantenentwicklung, Innovationspartnerschaften, Nachhaltigkeit – während das System den Rest übernimmt.

Der menschliche Faktor bleibt entscheidend: Technologie ist nur dann erfolgreich, wenn sie den Menschen stärkt, nicht ersetzt.

Unternehmen, die jetzt digitalisieren, sichern sich nicht nur Effizienz, sondern Zukunftsfähigkeit.

StartingUp: Herr Dening, vielen Dank für das Gespräch.

Fazit: Digitale Plattformen wie Partbase zeigen, wie moderne Beschaffung funktioniert: transparent, automatisiert, aber dennoch menschlich. Sie verwandeln den Einkauf von einer reaktiven Kostenstelle in einen strategischen Werttreiber – besonders in der Industrie, wo Hydraulik, Pneumatik und Ersatzteilbeschaffung komplexe Prozesse sind.

Mit Vision zum Ziel: die Bedeutung einer klaren Strategie für jedes Unternehmen

Warum eine klare Unternehmensstrategie das Fundament für Wachstum, effiziente Entscheidungen und motivierte Mitarbeiter ist.

In der heutigen Geschäftswelt, die von schnellem Wandel und ständigem Wettbewerb geprägt ist, ist es leicht, den Fokus zu verlieren. Viele Unternehmen sind sehr beschäftigt und arbeiten hart, aber ohne eine klare Richtung, in die sie sich bewegen. Sie ähneln einem Schiff, das ohne Kompass aufs Meer sticht: Es mag viel Energie investieren, um voranzukommen, doch ohne einen festen Kurs wird es sein Ziel womöglich nie erreichen.

Genau hier kommt die Unternehmensstrategie ins Spiel. Sie ist wie ein Kompass und eine Landkarte zugleich. Sie definiert nicht nur, wohin das Unternehmen will, sondern auch, wie es dorthin gelangen kann. Eine gut durchdachte Strategie gibt allen Beteiligten Orientierung und stellt sicher, dass alle Anstrengungen in die gleiche Richtung zielen.

In diesem Artikel erfahren Sie, warum eine klare Strategie nicht nur ein nettes Beiwerk, sondern der entscheidende Grundpfeiler für den langfristigen Erfolg eines jeden Unternehmens ist.

Strategie als Kompass: Ziele klar definieren

Eine Unternehmensstrategie ist der Kompass, der sicherstellt, dass alle Anstrengungen in die richtige Richtung gehen. Sie hilft, eine klare Richtung und ein festes Ziel zu definieren. Ohne diese Orientierung laufen Unternehmen Gefahr, sich in Alltagsaufgaben zu verzetteln und den Blick für das Wesentliche zu verlieren. Es ist nicht genug, einfach nur hart zu arbeiten; man muss auch intelligent arbeiten. Die strategische Planung zwingt dazu, sich zu fragen: Was wollen wir in den nächsten fünf Jahren erreichen? Wer sind unsere Kunden? Was macht uns besser als die Konkurrenz?

Sobald diese Fragen beantwortet sind, kann man die Vision in messbare Ziele umwandeln. Ein hilfreiches Instrument dafür ist die Balanced Score Card. Sie übersetzt die übergeordnete Strategie in konkrete Kennzahlen, die alle Bereiche des Unternehmens – von den Finanzen über die Kunden bis hin zu den internen Prozessen – miteinander verbinden. So wird sichergestellt, dass beispielsweise eine Steigerung des Umsatzes nicht zu Lasten der Kundenzufriedenheit geht. Die Balanced Score Card hilft, das große Ganze im Blick zu behalten und die Strategie für alle Mitarbeiter verständlich zu machen. Sie dient als eine Art Checkliste, um zu überprüfen, ob alle Aktivitäten wirklich zur Erreichung der gesetzten Ziele beitragen.

Entscheidungsfindung und Ressourcenallokation

Ohne eine klare Unternehmensstrategie gleichen Entscheidungen oft einem Schuss ins Blaue. Manager und Mitarbeiter sind gezwungen, aus dem Bauch heraus zu handeln, was zu widersprüchlichen Ergebnissen und Ineffizienz führen kann. Eine gut definierte Strategie hingegen dient als Filter für alle Entscheidungen. Jede Idee, jedes Projekt und jede Investition kann danach bewertet werden, ob es die Unternehmensziele unterstützt. Das vereinfacht und beschleunigt den Entscheidungsprozess erheblich.

Eine Strategie hilft auch, Ressourcen – seien es finanzielle Mittel, Arbeitskraft oder Zeit – effizient zu verteilen. Anstatt Budget für verschiedene Projekte zu verschwenden, die möglicherweise nicht zum Erfolg beitragen, ermöglicht eine klare Strategie die Konzentration auf die wichtigsten Bereiche. Sie gibt den Rahmen vor, welche Prioritäten gesetzt werden müssen und wo Investitionen den größten Nutzen bringen. So wird sichergestellt, dass die knappen Mittel dort eingesetzt werden, wo sie die größte Wirkung entfalten.

Motivation und Mitarbeiterengagement

Eine klar kommunizierte Unternehmensstrategie ist ein starker Motivationsfaktor. Wenn Mitarbeiter die übergeordneten Ziele kennen, verstehen sie auch den Sinn ihrer eigenen Arbeit. Es ist ein großer Unterschied, ob man einfach nur Aufgaben abarbeitet oder weiß, wie der eigene Beitrag zum Gesamterfolg des Unternehmens beiträgt. Dieses Gefühl der Wichtigkeit und des Zusammenhalts stärkt das Engagement und die Loyalität.

Wenn alle im Team auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, entsteht eine starke Gemeinschaft. Es beugt auch internen Konflikten vor, da alle Entscheidungen im Lichte der Strategie getroffen werden können. Eine Belegschaft, die sich mit der Vision des Unternehmens identifiziert, ist nicht nur produktiver, sondern auch kreativer und widerstandsfähiger gegenüber Herausforderungen.

Fazit: der Schlüssel zu nachhaltigem Wachstum

Eine klare Unternehmensstrategie ist das Herzstück für nachhaltigen Erfolg. Sie ist weitaus mehr als ein bloßes Dokument – sie ist der entscheidende Kompass, der dem Unternehmen eine Richtung gibt und sicherstellt, dass alle Anstrengungen in eine gemeinsame Richtung gehen. Eine Strategie schafft Fokus, vereinfacht die tägliche Entscheidungsfindung und ermöglicht es, die knappen Ressourcen effizient einzusetzen.

Vor allem aber ist eine Strategie ein starkes Werkzeug für die Mitarbeiter. Sie motiviert, stärkt das Engagement und schafft ein Gefühl der gemeinsamen Mission. Ohne diese klare Vision läuft ein Unternehmen Gefahr, sich in den Turbulenzen des Marktes zu verlieren. Eine strategische Planung mag anfangs aufwändig erscheinen, aber die Investition in eine klare Strategie ist letztlich die beste Investition in die Zukunft eines jeden Unternehmens.

Das Einfamilienhaus: Investition in Unabhängigkeit und Lebensqualität

Das Einfamilienhaus bleibt ein Symbol für Freiheit, Stabilität und Individualität. Wie modernes Bauen neue Maßstäbe setzt.

Der Traum vom eigenen Haus ist nach wie vor lebendig. Gerade für Gründer*innen und unternehmerisch denkende Menschen steht das Einfamilienhaus sinnbildlich für Erfolg, Unabhängigkeit und Lebensqualität. Doch ein Eigenheim ist heute weit mehr als nur ein Dach über dem Kopf – es ist eine Investition in die eigene Zukunft und ein Ausdruck individueller Lebensentwürfe.

In einer Zeit, in der Werte wie Beständigkeit, Nachhaltigkeit und persönliche Freiheit an Bedeutung gewinnen, rückt das Einfamilienhaus als Lebens- und Arbeitsraum zunehmend in den Fokus.

Warum das eigene Haus mehr als nur ein Wohnraum ist

Ein Eigenheim bietet weitreichende Vorteile, die über das reine Wohnen hinausgehen:

- Unabhängigkeit: Keine Mietsteigerungen, keine Abhängigkeit von Vermieter*innen.

- Sicherheit: Eine Immobilie kann als wichtige Säule der Altersvorsorge dienen.

- Individualität: Architektur, Ausstattung und Raumaufteilung lassen sich den eigenen Vorstellungen anpassen.

- Wertsteigerung: Gerade in begehrten Lagen entwickeln sich Einfamilienhäuser oft positiv in ihrem Marktwert.

Nicht zuletzt schafft ein eigenes Haus Raum für Entfaltung – sei es für die Familie, für Hobbys oder für berufliche Aktivitäten im Homeoffice.

Moderne Anforderungen an das Einfamilienhaus

Der Anspruch an das Einfamilienhaus hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Heute zählen nicht nur Größe und Lage, sondern auch:

- Energieeffizienz: Häuser sollen den Energieverbrauch minimieren und gleichzeitig den Wohnkomfort maximieren.

- Nachhaltige Baustoffe: Umweltbewusstes Bauen rückt stärker in den Fokus.

- Flexibilität: Grundrisse sollten an veränderte Lebensphasen anpassbar sein.

- Technische Ausstattung: Smart-Home-Technologien gehören zunehmend zum Standard.

Wer heute baut oder kauft, achtet darauf, dass das Haus nicht nur den aktuellen Bedürfnissen entspricht, sondern auch zukünftige Anforderungen abdeckt.

Wege zum eigenen Einfamilienhaus: Planung und Umsetzung

Der Weg zum Einfamilienhaus beginnt mit einer gründlichen Planung. Wichtige Schritte sind:

1. Bedarfsanalyse: Wie viele Räume werden benötigt? Welche Flächen sind gewünscht? Welche Zukunftsszenarien sollen berücksichtigt werden?

2. Budgetplanung: Neben den Baukosten müssen Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notargebühren und Außenanlagen einkalkuliert werden.

3. Grundstückssuche: Lage, Größe, Erschließung und Umfeld sind entscheidende Faktoren für den späteren Wert und die Lebensqualität.

4. Partnerwahl: Ob Architekt*in, Bauträger oder Fertighausanbieter – die Wahl der richtigen Partner*innen beeinflusst Zeitplan, Qualität und Kosten erheblich.

Viele Bauinteressierte setzen dabei auf erfahrene Anbieter, die nicht nur Bauleistungen liefern, sondern auch Unterstützung bei der Finanzierung, Fördermittelberatung und Bauabwicklung bieten.

Zukunftsfähiges Bauen: Nachhaltigkeit, Technik, Individualität

Das Einfamilienhaus von heute muss mehr können als nur Schutz bieten. Gefragt sind zukunftssichere Konzepte, die ökologisches Bauen, moderne Technik und persönliche Wünsche in Einklang bringen.

Wichtige Trends:

- Effizienzhaus-Standards: Wer heute baut, orientiert sich oft an Standards wie KfW-40 oder KfW-55, um von Förderprogrammen zu profitieren und Energiekosten dauerhaft zu senken.

- Smart Home: Intelligente Heizungs-, Licht- und Sicherheitssysteme sorgen für Komfort und optimieren den Energieverbrauch.

- Nachhaltige Materialien: Holz, Naturdämmstoffe und ressourcenschonende Bauweisen stehen hoch im Kurs.

- Flexible Nutzungskonzepte: Häuser mit Homeoffice-Möglichkeiten, Einliegerwohnungen oder variablen Grundrissen passen sich wandelnden Lebenssituationen an.

Besonders zukunftsorientierte Anbieter kombinieren diese Trends zu Gesamtkonzepten, die sowohl ökonomische als auch ökologische Aspekte berücksichtigen.

Herausforderungen und Chancen

Natürlich bringt der Bau eines Einfamilienhauses auch Herausforderungen mit sich:

- Baurechtliche Vorgaben können die Gestaltungsspielräume beeinflussen.

- Baukosten sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

- Energie- und Klimaschutzauflagen erfordern vorausschauende Planung.

Doch die Chancen überwiegen: Wer sich intensiv vorbereitet, kluge Entscheidungen trifft und auf erfahrene Partner setzt, schafft Werte, die über Generationen Bestand haben können.

Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten bietet ein selbstgenutztes Einfamilienhaus eine stabile Grundlage und eröffnet neue Möglichkeiten – von familiärer Geborgenheit bis hin zur flexiblen Nutzung als Arbeitsplatz.

Das Einfamilienhaus als Fundament für die Zukunft

Das Einfamilienhaus bleibt ein zeitloser Klassiker – und entwickelt sich gleichzeitig weiter. Es vereint individuelle Freiheit, wirtschaftliche Stabilität und nachhaltige Lebensqualität unter einem Dach.

Ob als Lebensmittelpunkt, Wertanlage oder Rückzugsort: Wer heute in ein eigenes Haus investiert, investiert in seine Unabhängigkeit und die Gestaltung der eigenen Zukunft.

Dabei geht es nicht nur um Quadratmeter und Grundrisse, sondern um ein Zuhause, das mit den eigenen Lebensplänen mitwächst. Ein Einfamilienhaus bietet die Möglichkeit, persönliche Werte wie Nachhaltigkeit, Komfort und Beständigkeit in konkrete Architektur zu übersetzen – und schafft damit einen Ort, an dem sich Wohnen, Arbeiten und Leben harmonisch verbinden lassen.

Eine verrückte Utopie aus der Zukunft?

Die Wirtschaft der Zukunft wird zwangsläufig eine andere sein: Angesichts der Klimakrise bzw. der massiven Überbeanspruchung fast aller Ressourcen genügt es längst nicht mehr, nur weniger umweltschädlich zu handeln. Jan Schmirmund, Experte für regenerative Transformation und Innovation, will mit seinem neuen Buch „Regenerative Wirtschaft – Wie Pioniere eine lebenswerte Ökonomie gestalten“ (Murrmann Verlag) Mut machen, neue Wege zu gehen. Mehr dazu im Interview mit Jan.

Als Startup Advisor begleitest du auch junge Unternehmen auf ihrem Weg zu einer regenerativen Wirtschaftsweise. Was genau meint regeneratives Wirtschaften?

Regeneratives Wirtschaften bedeutet zunächst einmal, die Erkenntnis zuzulassen, dass wir als Menschen mitsamt unseren Organisationen untrennbar mit dem ökologischen System dieses Planeten verbunden und damit von ihm abhängig sind. Daraus folgt zwangsläufig, dass wir uns selbst schaden, wenn wir das System weiter zerstören – und dabei reicht es eben nicht aus, die Zerstörung nur etwas langsamer zu betreiben. Sprich: etwas weniger CO₂ auszustoßen, weniger Müll zu produzieren oder – um es mal pointiert zu sagen – die Kinder, die in deiner Lieferkette Produkte herstellen, nur noch bis zu den Knöcheln in der giftigen Chemiesuppe stehen zu lassen, statt vorher bis zu den Knien.

Der zweite Schritt ist dann, das eigene Handeln nach dieser Erkenntnis auszurichten. Mit reinen Optimierungsmaßnahmen im Sinne von „Do less harm“ wird man das Ziel nicht erreichen. Insbesondere dann nicht, wenn wir für ein Produkt zwar weniger Ressourcen benötigen, dafür aber umso mehr dieser Produkte herstellen. Am Ende wird der Schaden größer statt kleiner sein. Regeneratives Wirtschaften basiert daher auf einem anderen Ansatz: nämlich die Dinge von Grund auf anders zu machen – so, dass sie für den Planeten nützlich sind.

Ein Ansatz, der dieses Prinzip perfekt illustriert, ist Cradle to Cradle – also „von der Wiege zur Wiege“. Es geht dabei darum, Produkte so zu designen, dass die dort verwendeten Rohstoffe in perfekten Kreisläufen – biologischen oder technischen – unendlich oft wiederverwertet werden können. Das heißt: Jedes Material, das verbaut wurde, wird zum Rohstoff für neue Produkte. So soll ein ewiger Kreislauf ohne Müll entstehen.

In meinem Buch nutzt Michael Braungart, der Erfinder des Cradle-to-Cradle-Ansatzes und Professor an der Leuphana Universität in Lüneburg, das Beispiel eines Kirschbaums: Ein Kirschbaum reduziert nichts. Er spart auch nichts ein. Im Gegenteil: Er wuchert sogar mit Blüten und Früchten. Der Unterschied ist, dass diese nützlich für das ökologische System sind. Nach diesem Prinzip würde man auch nicht versuchen, Autoreifen zu produzieren, die weniger Mikroplastik abgeben, sondern der Abrieb wäre eben Rohstoff für die Natur. Das ist der Grundgedanke des gesamten regenerativen Wirtschaftens: ein nützlicher Teil des Gesamtsystems sein, der mit, vom und für das System wirkt – wie ein Baum im Wald.

Was dabei noch wichtig ist: Wachstum ist nichts Schlechtes, aber eben nicht unbegrenzt, so wie es gerade noch das Paradigma der degenerativen Wirtschaft ist. Wir sprechen in unserer Community daher auch lieber von Gedeihen als von Wachsen. Eine gedeihende regenerative Wirtschaft blüht wie ein Kirschbaum und bleibt dabei innerhalb der planetaren Grenzen und oberhalb der sozialen Fundamente, wie es Kate Raworth eindrucksvoll in ihrem Werk „Doughnut Economics“ beschreibt.

Gibt es Branchen, die für eine regenerative Transformation besonders gut geeignet sind?

Nicht in allen Branchen oder allen Unternehmen ist es gleich leicht. In der Landwirtschaft gibt es schon viele Betriebe, die regenerativ wirtschaften und Böden sowie Humus aufbauen, statt sie auszulaugen, oder zu einer Verbesserung der Biodiversität beitragen, statt nur weniger Arten auszurotten. Für andere Unternehmen, die beispielsweise Pflastersteine herstellen, liegen die Lösungen nicht direkt auf der Hand. Dennoch kann man sich auf den Weg machen. So zeigt etwa Luisa Rinn mit ihrem Unternehmen Rinn Betonsteine aus Gießen, dass auch hier vieles möglich ist.

Ja, es dauert vielleicht länger und ist mit Anstrengung verbunden. Das gilt für alle Branchen. Am Ende kommt es auf die individuelle Situation des Unternehmens an, wie leicht oder schwer es ist.

Wie können Start-ups als Innovationsträger aktiv zur regenerativen Transformation beitragen?

Da gibt es wirklich viele Wege. Start-ups haben es leichter als etablierte Unternehmen, weil sie die Chance haben, die Dinge von Grund auf richtig zu machen. Man kann sich als Start-up zum Beispiel direkt einen gemeinwohlorientierten und regenerativ ausgerichteten Purpose geben und das Unternehmen danach ausrichten. Und/oder man kann Leistungen anbieten, die es anderen Unternehmen erleichtern, regenerativ zu wirtschaften. In meinem Buch gibt es das Beispiel von Torsten Becker und seinem Start-up carbonauten aus Eberswalde. Torsten und sein Team produzieren über einen Pflanzenkohle-Ansatz Rohstoffe für Branchen wie Landwirtschaft, Bau oder Chemie, die es ermöglichen, CO₂-negative Produkte zu entwickeln. Oder nehmen wir das von Alma Spribille, Andreas Schmucker und Nico Tucher gegründete WEtell, einem Anbieter von Mobilfunkleistungen aus Freiburg, der regenerativ agiert, da durch das Design des Geschäftsmodells unter anderem mehr grüne Energie erzeugt wird, als durch die Nutzung der Mobilfunk-Infrastruktur entsteht.

Welche Schritte können Start-ups konkret gehen, um eine regenerative Wirtschaftsweise zu implementieren?

In einem vom BMWK geförderten Inkubatorprogramm, in dem ich mitwirke, zu finden unter www.reconnect-inkubator.org, helfen wir gemeinwohlorientierten Start-ups und KMU dabei, die drei wesentlichen Hebel für regeneratives Wirtschaften zu stärken. Dazu gehören neben der Kultur und dem Organisationsdesign auch das Geschäftsmodell und drittens – und ganz besonders – der Aufbau eines regenerativ ausgerichteten Business-Ökosystems, das ein Netzwerk bildet, das insgesamt regenerativ auf unsere ökologischen und sozialen Systeme wirkt.

Außer der Teilnahme an einem Inkubatorprogramm (und davon gibt es aktuell mehrere) kann man sich auch einen erfahrenen Berater ins Boot holen, sich um einen Platz in einem der Impact Hubs weltweit bemühen oder man startet erstmal ganz niederschwellig mit einem Buch. Das kann meines sein, wenn man ganz am Anfang steht, oder auch ein so tolles Werk wie „The Stellar Approach“ von TheDive in Berlin. Insbesondere als größeres Unternehmen sollte man sich aus meiner Sicht an eine erfahrene Transformationsberatung wenden.

Hast du Beispiele von jungen Unternehmen, die erfolgreich regenerative Ansätze verfolgen?

Oben habe ich ja schon ein paar Beispiele genannt. Weitere wären der Interior-Designer Sven Urselmann, der Zukunftsort „Wir Bauen Zukunft“ in Mecklenburg-Vorpommern, der Landwirtschaftsbetrieb Jucker Farm aus der Schweiz oder auch das Franz!Werk in Tübingen, das nach dem Prinzip gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens, ähnlich dem bekannten Prinzip der solidarischen Landwirtschaft, arbeitet.

Weitere bekannte Beispiele sind die von Anna und Ran Yona gegründete Schuhmanufaktur Wildling aus Engelskirchen, die Suchmaschine Ecosia, die Firma hinter der Zeitschrift Neue Narrative (NN Publishing GmbH), der Verein Reinventing Society e.V. oder auch das 2021 von Dr. Joel Eichmann und Felix Wollenhaupt in Gießen gegründete Green Elephant Biotech. Es gäbe noch viel mehr Beispiele aufzuzählen; sie sind dabei alle unterschiedlich im Ansatz und auch im Fokus. Dennoch ist ihnen gemeinsam, dass sie als Vorbilder für eine neue Art des Wirtschaftens agieren und zeigen, dass es eben auch anders geht.

Umfragen zeigen, dass mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen die Umsetzung ethischer und nachhaltiger Ausgaben für zu kostspielig hält bzw. sich sorgt, dabei die finanzielle Stabilität aufs Spiel zu setzen. Was muss sich ändern, damit regenerative Transformation als wichtiger Schlüssel zu einer zukunftsfähigen und prosperierenden Wirtschaft erkannt und gelebt wird?

Puh. Komplexe Frage. Katrina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltiges Wirtschaften, vertritt die Auffassung, dass das Prinzip Freiwilligkeit bei Unternehmen gescheitert ist. Ich würde dem insofern zustimmen, als es ohne Leitplanken aus der Politik sehr schwer wird. Was wir aber vor allem auch brauchen, sind viele positive Beispiele, die anderen Unternehmer*innen zurufen: „Seht her, es geht. Auch für dich, denn die regenerative Wirtschaft ist keine verrückte Utopie aus ferner Zukunft, sondern sie ist schon da. Klein zwar, aber kraftvoll und deutlich anschlussfähiger an das Bestehende, als viele denken.“

Und, ganz wichtig: Regenerativ zu wirtschaften bedeutet nicht, auf irgendetwas zu verzichten. Im Gegenteil. Man tauscht vielmehr einen Haufen negativer Dinge gegen genauso viele positive ein. Und Geld darf man auch weiterhin verdienen. Viele der hier genannten Protagonisten zeigen das sehr deutlich und dokumentieren damit eindrucksvoll: Regeneratives Wirtschaften ist möglich.

Danke, Jan, für deine Insights

Den technologischen Wandel stemmen

Wie wir unsere Zukunft durch gezielte Fachausbildung in der Region sichern können.

Die Welt steht mitten in einem rasanten technologischen Wandel. Künstliche Intelligenz, Automatisierung und digitale Transformation prägen unsere Arbeitswelt und unseren Alltag. Die Frage, wie wir junge Menschen zu fähigen Fachkräften ausbilden können, wird immer drängender. Die technologischen Entwicklungen eröffnen auch für die Region und ihre Umgebung große Chancen, erfordern jedoch auch gezielte Bildungsangebote und ethisches Bewusstsein.

Regionale Perspektiven

Technologien wie maschinelles Lernen, Big Data, Robotik und das Internet der Dinge (IoT) eröffnen neue Möglichkeiten in der Industrie, im Dienstleistungssektor und darüber hinaus. Gleichzeitig verändern sie Berufsbilder grundlegend. Es ist daher von großer Bedeutung, die Weichen für eine zukunftsorientierte Ausbildung zu stellen.

In Kamen selbst gibt es keine eigenständige Hochschule, doch die Nähe zu Bildungseinrichtungen wie der Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL) und der Technischen Universität Dortmund bietet jungen Menschen Zugang zu innovativen Studiengängen mit technischem Fokus. Die HSHL bietet praxisnahe Studiengänge wie "Mechatronik" und "Angewandte Informatik", die auf die Anforderungen moderner Arbeitsmärkte abgestimmt sind. Die TU Dortmund hingegen überzeugt mit Studiengängen wie "Elektrotechnik und Informationstechnik" und "Maschinenbau". Diese Ausbildungen kombinieren theoretische Grundlagen mit praktischen Anwendungen und sind damit ein entscheidender Schlüssel zur Förderung von Fachkräften in der Region.

Ethische Fragen im neuen Zeitalter

Neben den Chancen, die der technologische Fortschritt bietet, werfen diese Entwicklungen auch ethische Fragen auf. Themen wie Datenschutz, digitale Regulierung und der Schutz vor einem “gläsernen Menschen“ werden immer wichtiger.

Ein Großteil der Datenerhebung findet bereits im alltäglichen Freizeitverhalten statt – oft, ohne dass sich die Nutzer dessen bewusst sind. Jede Interaktion im Internet hinterlässt Spuren: Beim Surfen akzeptieren viele Nutzer Cookies, die ihre Aktivitäten auf Webseiten verfolgen, um gezielte Werbung auszuspielen. Nur wenige bemühen sich, individuelle Einstellungen vorzunehmen, denn in Zeiten sofortiger Verfügbarkeit erwarten die meisten, dass alles im Handumdrehen geschehen soll.

Nicht zuletzt deswegen sind auch Registrierungsvorgänge bei Online-Diensten oder in Apps häufig unbeliebt. Dienstleister mit beschleunigten Verfahren, wie zum Beispiel Casinos ohne Anmeldung für schnelles Spielen, gewinnen an Beliebtheit. Außerdem sind hier umfassende Datenangaben nicht erforderlich und viele Nutzer fühlen sich dadurch wohler.

Auch in anderen Sektoren erfordern Anmeldeprozesse häufig die Preisgabe von persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum, Interessen und manchmal sogar Standortinformationen. Hinzu kommt die massive Datenerhebung durch mobile Geräte, die Bewegungsprofile aufzeichnen, Apps, die Zugriff auf Kontakte und Kameras fordern, und Sprachassistenten wie Alexa oder Google Assistant, die rund um die Uhr Sprachdaten sammeln können.

Solche Datenströme werden nicht nur für individuelle Dienste genutzt, sondern unter Umständen auch an Drittanbieter weitergegeben, was die Kontrolle über die eigenen Informationen erschwert. Mit der zunehmenden Nutzung von Daten zur Personalisierung von Dienstleistungen oder zur Effizienzsteigerung in Unternehmen wächst auch die Gefahr des Missbrauchs.

Ein weiterer bedenklicher Aspekt ist die gesellschaftliche Ungleichheit. Die digitale Transformation birgt die Gefahr, dass jene, die keinen Zugang zu moderner Technologie oder entsprechender Ausbildung haben, zurückgelassen werden. Daher müssen Ausbildungseinrichtungen nicht nur technische Kompetenzen vermitteln, sondern auch kritisches Denken und ethisches Bewusstsein fördern.

Lösungsansätze durch Bildung schaffen

Die Hochschulen der Region gehen hier mit gutem Beispiel voran: Die TU Dortmund bietet interdisziplinäre Ansätze, die ethische und gesellschaftliche Aspekte der Technologieentwicklung in den Fokus rücken. Die TU Dortmund legt großen Wert auf die Integration ethischer Reflexion in die Forschungspraxis. Auf Initiative von Prof. Dr. Christian Neuhäuser wird derzeit ein gemeinsamer Ethikrat für die Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr) vorbereitet, der die ethische Reflexion der Forschungspraxis fördern soll.

Zudem bietet die TU Dortmund Studiengänge und Projekte an, die über Fachgrenzen hinausgehen und ein Verständnis für komplexe Zusammenhänge fördern. Ein Beispiel hierfür ist das “studium oecologicum", ein Zertifikatsprogramm, das es Studierenden ermöglicht, sich intensiv und interdisziplinär mit Fragen der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.

Studiengänge wie Soziologie oder Gesellschaftslehre an der Universität Duisburg-Essen und der Ruhr-Universität Bochum ermöglichen es, gesellschaftliche Veränderungen zu verstehen und aktiv mitzugestalten.

Diese Bildungsangebote sind von großer Bedeutung, da sie Studierenden nicht nur technisches Wissen, sondern auch ein tiefes Verständnis für die gesellschaftlichen und ethischen Implikationen der Technologieentwicklung vermitteln. Durch die Kombination von technischen und sozialwissenschaftlichen Studieninhalten werden zukünftige Fachkräfte darauf vorbereitet, technologische Innovationen verantwortungsbewusst zu gestalten und die gesellschaftlichen Auswirkungen ihrer Arbeit zu berücksichtigen.

Zukunft bewusst gestalten

Die jungen Menschen von heute stehen im Mittelpunkt dieses Wandels. Es ist unbedingt erforderlich, ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um nicht nur kompetente Fachkräfte, sondern auch verantwortungsbewusste Gestalterinnen und Gestalter der Zukunft zu werden.

Es bleibt die Aufgabe von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, diese Bemühungen zu unterstützen und den jungen Menschen eine Zukunftsperspektive zu bieten, die sowohl technologisch als auch ethisch nachhaltig ist.

Die größten Strategie-Fallen

Sie haben eine tolle Geschäftsidee und eine Strategie, wie Sie die Idee realisieren wollen. Doch nach kurzer Zeit stellen Sie fest: Die Idee ist gut – die Strategie aber nicht. Sie beschließen, das Strategiepferd zu wechseln. Dabei lauern viele Fallen, die sich vermeiden lassen.

Es gibt viele Gründe bzw. Notwendigkeiten für Strategiewechsel in der Gründungsphase: die wirtschaftliche Situation verändert sich oder das Kundenverhalten, oder Sie expandieren rasch. Für die meisten Gründer steht zu Beginn der Selbständigkeit das operative Geschäft im Fokus, sie müssen die gegenwärtigen Herausforderungen bewältigen.

Eine klare Unternehmensstrategie, geschweige denn strategische Überlegungen erfolgt bzw. erfolgen „zwischen Tür und Angel“, eher nebenbei und zufällig. Erst nachträglich geraten die langfristigen Zielsetzungen des jungen Unternehmens in den Blickpunkt. Erfolgt dann der Strategiewechsel, sollten Sie folgende Stolpersteine umschiffen.

1. Mangelnde Flexibilität

Sie sind nicht flexibel genug und „kleben“ an Ihren ersten strategischen Überlegungen fest. Die Leimrute Ihrer Ursprungsstrategie lässt Sie nicht mehr los. Eine Weisheit der Dakota-Indianer lautet: „Wenn Du merkst, dass Du ein totes Pferd reitest, steige ab.“ In aller Regel jedoch sagen Gründer: „Besorgen wir uns doch lieber eine stärkere Peitsche.“ Sie sollten den Mut aufbringen, Ihre bisherige Strategie unter die kritische Lupe zu legen und den Strategiewechsel ins Kalkül ziehen. Um sich von der Leimrute zu befreien, benötigen Sie strategischen Weitblick. Dieser lässt sich nicht erlernen oder herbeizitieren – gehen Sie mit einem strategieerfahrenen Partner Ihres Vertrauens in Klausur und legen Sie alles auf den Prüfstand. Verlassen Sie sich dabei nicht allein auf Ihr Bauchgefühl – nutzen Sie das Handwerkszeug der Strategieexperten.

2. Fehlendes belastbares Zahlenmaterial

Zu diesem Experten-Handwerkszeug gehören die Instrumente der Unternehmensanalyse. Überprüfen Sie die Chancen und Möglichkeiten sowie die Risiken und Gefahren Ihrer Geschäftsidee. Berücksichtigen Sie die Faktoren, auf die Sie keinen Einfluss haben, etwa wirtschaftspolitische Entwicklungen. Wichtig ist eine detaillierte Branchenanalyse: Welche Wettbewerber haben Sie, welche Schwächen der Konkurrenten können Sie nutzen, welche Abhängigkeiten etwa von Lieferanten sind zu beachten? Entscheidend ist die Kundenanalyse, hier hilft eine Kundenbefragung weiter: „Warum gehen Kunden zu einem Konkurrenzunternehmen und nicht zu mir?“ Der Zwang zum Strategiewechsel darf nicht zu Hektik und Aktionismus führen. Ein gelungener Strategiewechsel baut auf sauberem Zahlenmaterial zu Ihrem unternehmerischen Ist-Zustand auf. Diese Zahlen liefert auch die interne Unternehmensanalyse, bei der Sie Ihre Kernfähigkeiten, Kernschwächen und kritischen Erfolgsfaktoren überprüfen. Letztere gilt es in positive Erfolgsfaktoren zu verwandeln. Dies gelingt, indem Sie die Unternehmensprozesse in den Mittelpunkt rücken, die in der Wahrnehmung der Kunden eine dominante Rolle spielen.

3. Falscher Blickwinkel

Strategien scheitern deswegen so oft, weil die Entwickler der Strategie dabei primär die Brille des Unternehmens tragen. Beispiel Zielgruppenbestimmung: „Welche Kunden wollen wir?“, lautet die Frage, die zu einer egozentrischen Vertriebskultur führt. Notwendig ist ein Perspektivenwechsel, durch den die Frage: „Was kann unser Vertrieb für unsere Kunden tun?“ in den Mittelpunkt der strategischen Überlegungen rückt. Pointiert ausgedrückt: Setzen Sie beim Strategiewechsel und der Strategieentwicklung immer die Brille des Kunden auf!

4. Keine konkrete Vision

In der hektischen Gründungsphase fehlt es bei der Strategieorientierung oft an der Fundierung. Spätestens beim Strategiewechsel sollten Sie den Strategieprozess sauber aufsetzen. Dazu gehört die Visionsfindung: Strategische Planung ohne Vision ist weitgehend wertlos – und eine Vision ohne umsetzungsorientierte Strategie ebenso. Vision und Strategie gehören zusammen wie die zwei Seiten einer Medaille. Nehmen Sie sich die Zeit, um den Strategiewechsel im Detail vorzubereiten, indem Sie zunächst einmal eine Vision formulieren. Mit der Szenario-Technik lassen sich realistische, weil aus der gegenwärtigen Situation und der Ist-Analyse abgeleitete, mögliche und alternative Zukunftsbilder entwickeln. Eine Vision hilft, die Black Box des Alltagsgeschäftes zu verlassen, sie befreit von den Fesseln des operativen Geschäfts, sie weitet den Blick und eröffnet das Panorama auf Ihr Unternehmen, wie es in fünf oder zehn Jahren ausschauen könnte. Also: Gründen Sie eine Visions- und Strategie-Task-Force mit Mitgliedern, die es wagen, über den operativen Tellerrand hinauszuschauen.

From free to fee

Die Monetarisierung einer Internet-Plattform ist eine der schwierigsten und zugleich faszinierendsten Aufgaben für Gründer.

Der einem Plattformunternehmen zugrunde liegende Wert besteht zunächst aus den Netzwerkeffekten, die es erzeugt. Die daraus resultierende Notwendigkeit, Netzwerkeffekte zu erzeugen und zu fördern, veranlasst die Plattformbetreiber, ihre Dienste zunächst einmal kostenlos anzubieten.

Den Usern einen Mehrwert bereitzustellen, ohne eine Gegenleistung dafür zu fordern, ist oft eine gute Methode, um Mitglieder anzuziehen und zur Teilnahme zu bewegen. Das Motto lautet: Erst die User, dann die Monetarisierung. Oder wie es der Plattformstratege des chinesischen Fertigungsunternehmens Haier Group ausgedrückt hat: „Man verlangt niemals zuallerst Geld.“

Soll heißen: Erst nachdem Werteinheiten erzeugt und ausgetauscht worden sind und das Ergebnis sowohl den Anbieter als auch den Kunden zufriedenstellt, sollte das Plattformunternehmen versuchen, einen Teile dieses Wertes einzubehalten. Es sind schon einige äußerst vielversprechende Plattformen erfolglos geblieben, weil sie diese Regel missachtet und stattdessen versucht haben, ihr Angebot verfrüht zu monetarsisieren.

Kosten sind Killerfaktoren

Die Monetarisierung stellt allerdings eine besondere Herausforderung für sich dar. Netzwerkeffekte beschreiben die Attraktivität einer Plattform, indem sie selbstverstärkende sog. Feedbackschleifen erzeugen, die die Userbasis vergrößern, häufig sogar ohne nennenswerten Aufwand auf Seiten des Betreibers. Eine umfassendere Wertschöpfung durch die Anbieter auf einer Plattform zieht weitere Kunden an, die ihrerseits neue Anbieter anlocken und so wiederum für zusätzliche Wertschöpfung sorgen. Dennoch gestaltet diese außerordentlich positive Wachstumsdynamik die Monetarisierung paradoxerweise sehr knifflig.

Jede Form von Kosten, die den Usern auferlegt werden, trägt dazu bei, dass diese möglicherweise ganz von einer Teilnahme an der Plattform absehen: Eine Gebühr für den Zugang zu einer Plattform zu erheben, könnte dazu führen, dass die User sie ganz meiden, während eine Nutzungsgebühr eine häufigere Teilnahme verhindern könnte. Gebührenzahlungen von Anbietern zu fordern, reduziert die Wertschöpfung und macht die Plattform für Kunden weniger attraktiv – und die Berechnung von Nutzungsgebühren wirkt sich nachteilig auf den Konsum aus und macht die Plattform folglich auch für Anbieter weniger attraktiv. Hierbei handelt es sich um genau das Dilemma, mit dem viele E-Commerce-Gründer heftig zu kämpfen haben.

From free to fee

Wie also monetarisiert man eine Plattform, ohne die Netzwerkeffekte, deren Aufbau so mühsam war, zu beeinträchtigen oder sogar zunichte zu machen? Manche Beobachter des Plattform-Business kommen zu dem Schluss, dass online vertriebene Waren und Dienstleistungen aufgrund der von Zusammenarbeit geprägten Art der Wertschöpfung im Internet naturgemäß kostenlos zu haben sein sollten. Allerdings wird ein Unternehmen, das für die Vorteile, die es bietet, kein Geld verlangt, natürlich kaum sehr lange überleben, da es keine für die Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Geschäftstätigkeit erforderlichen Ressourcen generiert. Und für Investoren besteht kein Anreiz, das für ein Wachstum der Plattform benötigte Kapital bereitzustellen.

Razor-and-Blade

Manche Elemente einer solchen Gratiskultur können beim Aufbau von Netzwerkeffekten für ein Plattformunternehmen durchaus nützlich sein. Man sollte jedoch die verschiedenen Modelle kennen, in deren Kontext eine teilweise kostenlose Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen das Wachstum vorantreiben kann. Jeder Student der Betriebswirtschaft kennt das Verkaufsmodell für Rasierapparate, das 1901 von dem Unternehmer King Gillette begründet wurde: Die Rasierapparate selbst werden verschenkt – oder zu einem sehr geringen, subventionierten Preis abgegeben –, die Rasierklingen kosten hingegen Geld.

Eine Untersuchung von Randal C. Picker, Rechtsprofessor an der University of Chicago Law School, stellt die wohlbekannte Geschichte von Gillettes Preisgestaltung für Rasierapparate und -klingen übrigens infrage: Picker konstatierte, dass weder die Zeitpunkte der Preisänderungen für Gillette-Rasierapparate und -Rasierklingen, noch das Ablaufdatum des Patents für Gillettes Sicherheitsrasierer die These belegen, dass sein Unternehmen das sog. Köder-und-Haken-Geschäftsmodell (auch Razor-and-Blade genannt) tatsächlich in der Form angewandt hat, wie man bislang annahm. Dessen ungeachtet symbolisiert die vertraute Geschichte jedoch in anschaulicher Weise eine Strategie, die in einer Reihe von Märkten verfolgt wird, beispielsweise auch im Druckersegment: Die Verkäufe der kostspieligen Tonerkartuschen erzielen höhere Gewinne als die im Verhältnis dazu preiswerten Drucker.

Freemium-Varianten

Eine andere Variante dieser Strategie ist das Freemium-Modell, bei dem die Grundausführung eines Dienstes bzw. Produkts zunächst einmal kostenlos zur Verfügung gestellt wird, um User anzulocken, während die vollumfängliche Nutzung sowie Erweiterungen kostenpflichtig sind. Viele Plattformen für Online-Dienste gehen auf diese Weise vor, z.B. Dropbox und MailChimp. Sowohl das Razor-and-Blade-Modell als auch das Freemium-Modell monetarisieren dieselbe Userbasis (oder Teile davon). Mitunter verhält es sich auch so, dass Plattformen einer bestimmten Usergruppe kostenlose oder subventionierte Dienste und Produkte anbieten, für die sie einem völlig anders zusammengesetzten Userkreis den vollen Preis berechnen. Durch diese Verfahrensweise wird die Gestaltung von Monetarisierungsmodellen allerdings verkompliziert, denn hierbei muss die Plattform gewährleisten, dass die auf der einen Seite verschenkten Werte auf der anderen Seite gewinnbringend einsetzbar sind.

Auf diesem Gebiet wurde bis heute beträchtliche wissenschaftliche Arbeit geleistet. Geoff Parker und Marshall Van Alstyne gehörten zu den Ersten, die eine Theorie der Preisgestaltung in zweiseitigen Märkten entwickelten. Diese Theorie führte unter anderem auch zu der Verleihung des Wirtschaftsnobelpreises 2014 an Jean Tirole, einen weiteren Wegbereiter auf dem Gebiet der Ökonomie zweiseitiger Märkte. Ein ausgewogenes Verhältnis für all die komplizierten Faktoren zu finden, die bei der Preisgestaltung in zweiseitigen Märkten eine Rolle spielen, ist nicht ganz einfach. Netscape, einer der Pioniere des Internetzeitalters, „verschenkte“ seine Browser in der Hoffnung, dadurch die hauseigenen Webserver zu verkaufen. Leider gab es jedoch keine proprietäre Verknüpfung zwischen Browsern und Servern, die das Unternehmen verlässlich hätte steuern können.

Stattdessen konnten die User genauso gut den Webserver von Microsoft oder den kostenlosen Apache-Webserver einsetzen – und deshalb ist es Netscape auch nie gelungen, die andere Seite des Browsergeschäfts zu monetarisieren. Wie dieses Beispiel zeigt, müssen Plattformunternehmen, deren Strategie eine teilweise kostenlose Bereitstellung ihrer Waren und Dienstleistungen vorsieht, gewährleisten können, dass die geschaffenen Werte, die sie zu monetarisieren hoffen, auch tatsächlich vollständig unter der Kontrolle der Plattform stehen.

Welche Werte bietest du?

Um die Herausforderung, welche die Monetarisierung einer Plattform darstellt, annehmen zu können, muss zuallererst eine Analyse der von der Plattform erzeugten Werte erstellt werden. Traditionelle Geschäftsmodelle ohne Plattformkonzept – sprich sog. Pipelines – liefern den Kunden Werte in Form von Produkten oder Dienstleistungen, das heißt, sie verlangen zum Beispiel für die Ware selbst Geld, wie es etwa die Firma Whirlpool tut, wenn sie einen Geschirrspüler verkauft, oder aber für den Gebrauch des Produkts, wie beispielsweise GE Aviations, die sich die Montage und regelmäßige Wartung ihrer Flugzeugtriebwerke bezahlen lässt. Ebenso wie Whirlpool und GE sind auch Plattformunternehmen mit der Gestaltung und Entwicklung von Technologie befasst. Doch statt die Technologie kostenpflichtig anzubieten, fordern sie die User auf, der Plattform beizutreten – und versuchen dann, Letztere zu monetarisieren, indem sie für die Werte, die die Plattformtechnologie den Usern bietet, eine Bezahlung verlangen.

(Mehr-)Wert-Quellen

Diese Werte lassen sich in vier umfassende Kategorien unterteilen:

Für User: Zugang zu den auf der Plattform erzeugten Werten. Für die Zuschauer sind die Videos auf YouTube von Wert. Android-User finden Gefallen an den verschiedenen Aktivitäten, die Apps ihnen ermöglichen. Und für Schüler stellen die bei Skillshare angebotenen Kurse einen Wert dar.

Für Anbieter oder Drittanbieter: Zugang zu einer Community oder einem Markt. Airbnb ist für Gastgeber von Wert, weil es den Zugang zu einem globalen Markt von Reisenden bereitstellt. LinkedIn ist für Personalvermittler wertvoll, weil es ihnen ermöglicht, mit potenziellen Arbeitskräften in Kontakt zu treten. Und Alibaba bringt Händlern einen Mehrwert, weil sie ihre Waren mithilfe dieser Plattform an Kunden in der ganzen Welt verkaufen können.

Sowohl für User als auch für Anbieter: Zugang zu Tools und Dienstleistungen, die Interaktionen ermöglichen. Plattformen erzeugen Werte, indem sie Reibungspunkte und Hürden abbauen, die Anbieter und User an der wechselseitigen Interaktion hindern. Kickstarter hilft kreativen Firmengründern dabei, Kapital für neue Projekte zu sammeln. eBay ermöglicht in Kombination mit PayPal jedem Interessierten, einen Online-Shop zu eröffnen, auf den User weltweit zugreifen können. YouTube gestattet es Musikern, ihre Fans mit Videos von ihren Auftritten zu versorgen, ohne physische Produkte (CDs oder DVDs) produzieren und über Zwischenhändler verkaufen zu müssen.

Sowohl für User als auch für Anbieter: Zugang zu Kuratierungsverfahren zur Qualitätsverbesserung von Interaktionen. Die User wissen den Zugang zu hochwertigen Waren und Dienstleistungen zu schätzen, die ihre persönlichen Bedürfnisse und Interessen bedienen. Für Anbieter ist wiederum der Zugang zu Usern von Wert, die auf ihre Angebote zugreifen möchten und bereit sind, dafür faire Preise zu bezahlen. Intelligent betriebene Plattformen entwickeln und pflegen sog. Kuratierungssysteme, die User schnell und einfach mit geeigneten Anbietern zusammenbringen.

Diese vier Wertarten könnten auch als die Quellen des außerordentlichen Mehrwerts beschrieben werden, den die Plattform generiert. Die meisten vernünftig gestalteten Plattformen erzeugen viel mehr Werte, als sie unmittelbar erfassen – und ziehen so eine große Zahl von Usern an, die sich darüber freuen, die Vorteile dieser „kostenlos“ dargebotenen Werte nutzen zu können. Eine clevere Strategie zur Monetarisierung berücksichtigt zunächst alle Wertarten und ermittelt dann, welche Quellen des außerordentlichen Mehrwerts von der Plattform genutzt werden können, ohne dass das kontinuierliche Wachstum der Netzwerkeffekte behindert wird.

Die Autoren dieses Beitrags – Geoffrey G. Parker, Marshall W. Van Alstyne und Sangeet P. Choudary – haben das Buch verfasst: Die Plattform Revolution – Methoden und Strategien für Start-ups und Unternehmen, ISBN: 978-3-958455-19-1, mitp 2017, 28 EUR

Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil

Wie Start-ups aus der Circular Economy zur nachhaltigen Wertschöpfung beitragen und so eine Alternative zur Linear Economy darstellen können.

Vor einigen Jahren sorgte ein Commerzbank-Fernsehspot mit einer durch das morgendliche Frankfurt joggenden Filialleiterin für Aufsehen. Er beginnt mit der Frage: „Woran liegt das, dass man den Banken nicht mehr vertraut?“ Die Antwort kommt aus dem Off: Spekulation mit Grundnahrungsmitteln wird es mit der Commerzbank nicht geben. Stattdessen wolle man erneuerbare Energien und mittelständische Unternehmen fördern, so das Kreditinstitut. Der Spot stellt dabei die Gretchenfrage der Nachhaltigkeit: Dürfen – und können – Unternehmen mit Werbespots überhaupt um Vertrauen werben?

Vertrauensvorschuss gibt es nicht

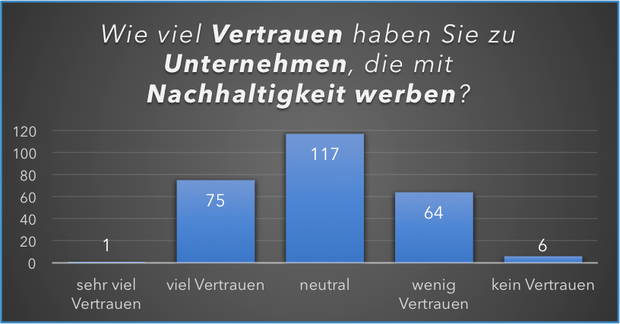

Im Rahmen eines von der Deutschen Handelsbank in Auftrag gegebenen Whitepapers „Nachhaltigkeit & Start-ups“ der Macromedia Hochschule Stuttgart wurden 263 Verbraucher befragt, ob sie stärkeres Vertrauen in jene Unternehmen haben, die mit Nachhaltigkeit werben. Die Befragung ergab: Einen Vertrauensvorschuss gibt es nicht. Das Ergebnis zeigt eine Gaußsche Glockenverteilung mit einer überwiegenden neutralen Haltung von 45 Prozent der Befragten, während je 29 bzw. 24 Prozent angaben, dass sie viel bzw. wenig Vertrauen in Unternehmen hätten, die mit Nachhaltigkeit werben. Für die beiden extremsten Möglichkeiten „sehr viel Vertrauen“ bzw. „kein Vertrauen“ entschied sich nur ein verschwindend kleiner Bruchteil der Befragten.

Abgesehen von moralischen und juristischen Gesichtspunkten, kann diese Form der Werbung aus unternehmerischer Sicht getrost als wirkungslos bezeichnet werden. Weitaus wirkungsvoller ist es, Nachhaltigkeit in den Unternehmensprozess zu integrieren. Gerade für Start-up-Unternehmen bietet sich dadurch eine einmalige Chance, an etablierten Unternehmen vorbeizuziehen, deren Legacy-Systeme oft als starr und verkrustet wahrgenommen werden. Ein Beispiel dafür liefert die Circular Economy (CE).

Strategien gegen den Wachstumsschmerz

Eine lückenhafte operative Strategie bringt Start-ups auf Schleuderkurs, bevor sie richtig skalieren können. Wie du die gröbsten Fehler vermeidest.

Es ist eine der weniger bekannten Tatsachen über das Wachstum junger Unternehmen: Schon bei einer Größe von etwa 40 bis 50 Mitarbeitern geraten sie häufig ins Straucheln. Dennoch ist gerade die Strategie für eine erfolgreiche und nachhaltige Personalentwicklung oft einer der Bestandteile der Fünfjahrespläne engagierter CEOs, der bei der Präsentation am wenigsten Beachtung findet. Werden die Herausforderungen der operativen Strategie ignoriert, wendet sich das Blatt für Jungunternehmen auf Wachstumskurs schnell zum Schlechteren.

Wer sich als Gründer oder CEO reinhängt, hält den Umständen mitunter länger stand als der Durchschnitt – letztlich müssen sich aber alle Start-ups früher oder später mit der Heraus-forderung auseinandersetzen, eine geeignete Wachstumsstrategie zu entwickeln und auch zu implementieren. Ist der Geschäftsführer unerfahren, können operative Hindernisse direkt von Anfang an zur Überforderung führen.