Aktuelle Events

Umsatzsteuer-Basics

Steuerwissen für Gründer

Autor: Dr. Bernd Fischl, Thorsten HaßelkusDer sichere Umgang mit der Umsatzsteuer ist gerade für Gründer ein wichtiges Erfolgskriterium. Wir bieten Ihnen einen kompakten Überblick über die wesentlichen umsatzsteuerlichen Vorschriften für Klein- und Kleinstgründer und geben wertvolle Praxis-Tipps.

Die Umsatzsteuer stellt nicht nur eine der wichtigsten Finanzierungsquellen des Staates dar, sie stellt auch für den Unternehmensgründer die wohl wichtigste Steuerart dar. Im Mittelpunkt aller umsatzsteuerlichen Überlegungen steht der umsatzsteuerliche Unternehmer. Eine wichtige Ausnahme für Gründer stellt die sogenannte Kleinunternehmerregelung des §19 UStG dar, die Unternehmen, die bestimmte Größenkriterien nicht überschreiten, eine faktische Befreiung von der Umsatzsteuer ermöglicht.

Unternehmereigenschaft

Die Unternehmereigenschaft beginnt im Prinzip mit der Aufnahme einer unternehmerischen Tätigkeit. Ab diesem Zeitpunkt ist der Gründer umsatzsteuerpflichtig und prinzipiell verpflichtet, auf seinen Rechnungen Umsatzsteuer auszuweisen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass der Gründer die Umsatzsteuern die er vor Beginn seiner Tätigkeit im Rahmen seiner Gründungsvorbereitung gezahlt hat, im Wege der Umsatzsteuerveranlagung als Vorsteuer erstattet bekommt.

Vorsteuerabzug

Prinzipiell gehören auch die Vorbereitungshandlungen wie der Wareneinkauf vor der Geschäftseröffnung bereits zu den Leistungsbezügen, die zum Vorsteuerabzug berechtigen. Eine zeitliche Begrenzung gibt es hierbei nicht. In der Praxis wird jedoch die Glaubhaftmachung des Zusammenhangs zwischen Leistungsbezug und unternehmerischer Tätigkeit gegenüber dem Finanzamt die entscheidende Hürde darstellen.

Vor- und Nachteile der Kleinunternehmerregelung

Der wesentliche Vorteil der Kleinunternehmerregelung besteht für den Gründer im Wegfall des Umsatzsteuerverfahrens. Außerdem ergibt sich gegenüber Privatkunden oft die Möglichkeit einer attraktiveren Preisgestaltung, da die Privatkunden nur den Rechnungsbetrag ohne Umsatzsteuer bezahlen müssen. Dem stehen jedoch zwei nicht zu unterschätzende Nachteile gegenüber. So entfällt für den Gründer die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug. Hinzu kommt, dass die Umsatzsteuerbefreiung der eigenen Leistungen nur dann für den Kunden einen Vorteil darstellt, wenn es sich bei diesem um eine Privatperson, einen anderen Kleinunternehmer oder eine gemeinnützige Organisation handelt. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass die Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregelung gerade von Großunternehmen oft als Hinweis auf mangelnde Professionalität verstanden wird.

Dauerfristverlängerung

Generell gilt, dass jeder Unternehmer innerhalb von zehn Tagen nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben hat. Da dies in der Praxis vor allem bei Unternehmern, die ihre Buchführung außer Haus erledigen lassen, zu erheblichen Schwierigkeiten geführt hat, wurde das Instrument der Dauerfristverlängerung eingeführt. Mit der Dauerfristverlängerung wird die Abgabefrist um einen Monat verlängert.

Bewirtungskosten

Während bei der Einkommensteuer nur 70 Prozent der betrieblich veranlassten und angemessenen Bewirtungsaufwendungen abgezogen werden können, gibt es bei der Umsatzsteuer keine Grenze. Hier können die gesamten Vorsteuern für betrieblich veranlasste und angemessene Bewirtungsaufwendungen abgezogen werden.

Der Leistungsempfänger als Steuerschuldner

Bei bestimmten Leistungen ist ausnahmsweise nicht der Leistungserbringer, sondern der Leistungsempfänger der Schuldner der Umsatzsteuer. Diese Regelung ist im §13b UStG verankert und dient der Bekämpfung der Steuerhinterziehung.

Steuerbefreiungen

In §4 UStG sind die Leistungen aufgeführt, die umsatzsteuerfrei sind. Die wichtigste Steuerbefreiung ist die für Exporte. Hinzu kommt eine große Anzahl weiterer Leistungen wie etwa Umsätze die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen, die Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Heilpraktiker, Physiotherapeut usw.

Ermäßigter Steuersatz

Der ermäßigte Steuersatz gilt gemäß §12 Abs.2 UStG für eine breit gefächerte Palette von Leistungen. Der ursprüngliche Zweck der Vorschrift bestand darin, Güter des täglichen Bedarfs zu begünstigen, um auf diesem Wege einen sozialen Ausgleich zu schaffen. Mittlerweile ist die Vorschrift jedoch vollkommen aus den Fugen geraten und selbst Steuerexperten sind kaum noch in der Lage, bei den Begünstigungen ein System zu erkennen.

Vorsteuervergütungsverfahren

Wenn ein Unternehmer Leistungen aus dem Ausland bezieht und diese mit ausländischer Umsatzsteuer belastet sind, können diese Steuern nicht vom deutschen Fiskus erstattet werden. Es besteht jedoch oft die Möglichkeit, sich die im Ausland gezahlten Vorsteuern in dem jeweiligen Staat erstatten zu lassen.

Unberechtigter Umsatzsteuerausweis

Diese Thematik ist für Unternehmer in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. Zum einen schuldet der Unternehmer dem Finanzamt die von ihm ausgewiesene Umsatzsteuer auch dann, wenn er nicht zum Umsatzsteuerausweis berechtigt war, und gleichzeitig kann der Rechnungsempfänger die zu Unrecht ausgewiesene Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer geltend machen. Daher ist es nicht nur wichtig, auf den korrekten Ausweis der Umsatzsteuer in den eigenen Rechnungen zu achten, sondern auch sich zu vergewissern, dass die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer zu Recht ausgewiesen wurde.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

5 Situationen, in denen eine Firmenkreditkarte Gründerzeit massiv erleichtert

Die ersten Monate einer Gründung sind geprägt von Tempo, Entscheidungen und vielen kleinen Ausgaben, die sich schnell summieren. Sie bauen Strukturen auf, testen Ideen am Markt und investieren oft gleichzeitig in Tools, Dienstleistungen und erste Kundenkontakte. Genau in dieser Phase zählt vor allem eins: finanzielle Beweglichkeit, ohne Chaos in der Buchhaltung zu erzeugen.

Viele Gründer starten zunächst mit privaten Zahlungsmitteln, weil es unkompliziert wirkt. Doch sobald mehrere geschäftliche Ausgaben parallel laufen, entstehen unnötige Reibungsverluste – fehlende Übersicht, gemischte Belege und zusätzlicher Aufwand beim Monatsabschluss.

Eine Firmenkreditkarte ist in dieser Situation weit mehr als ein Zahlungsmittel. Sie wird zu einem praktischen Werkzeug, um Ausgaben sauber zu steuern, Liquidität flexibel zu halten und den Geschäftsalltag deutlich einfacher zu organisieren. Vor allem in typischen Startup-Momenten zeigt sich, wie stark sie den Gründeralltag entlasten kann.

Im Folgenden sehen Sie fünf konkrete Situationen, in denen eine Firmenkreditkarte Ihre Gründerzeit spürbar erleichtert – klar, praxisnah und direkt an den Herausforderungen orientiert, die junge Unternehmen wirklich erleben.

Situation 1: Wenn spontane Ausgaben plötzlich notwendig werden

In der Gründungsphase läuft selten alles nach Plan – dafür aber oft schneller als erwartet. Neue Anforderungen entstehen spontan: ein wichtiges Software-Upgrade, kurzfristig benötigte Hardware oder eine bezahlte Branchenplattform, die Ihnen Sichtbarkeit bringt.

Gerade in solchen Momenten ist es hilfreich, wenn Sie sofort handlungsfähig bleiben. Eine Firmenkreditkarte sorgt dafür, dass Sie notwendige Investitionen direkt tätigen können, ohne erst private Konten zu nutzen oder Geld zwischen verschiedenen Zahlungswegen zu verschieben.

Besonders typisch sind Ausgaben wie:

● Business-Software und digitale Tools

● Werbebudget für erste Kampagnen

● Geschäftsreisen oder kurzfristige Termine

● laufende Abo-Kosten für Plattformen und Services

Mit einer Firmenkreditkarte entsteht hier ein klarer Vorteil: Sie behalten Tempo, ohne den Überblick zu verlieren. Gleichzeitig können Sie viele Zahlungen bündeln und später strukturiert abrechnen.

Auch psychologisch bringt das Entlastung – Sie trennen gedanklich früher zwischen „privat“ und „unternehmerisch“. Das hilft, Entscheidungen sachlicher zu treffen und die Firma von Beginn an professionell aufzubauen.

Diese Flexibilität ist besonders wertvoll, wenn mehrere Aufgaben gleichzeitig laufen und Sie nicht jedes Mal über Zahlungsprozesse nachdenken möchten.

Im nächsten Schritt wird es noch entscheidender: Denn sobald sich geschäftliche und private Ausgaben vermischen, wird die Buchhaltung schnell unnötig kompliziert.

Situation 2: Wenn klare Trennung von Business- und Privatkosten zählt

Am Anfang wirkt es oft praktisch, geschäftliche Ausgaben einfach mit dem privaten Konto oder der eigenen Kreditkarte zu bezahlen. Doch bereits nach wenigen Wochen entsteht daraus ein typisches Gründerproblem: Belege, Abbuchungen und Kosten lassen sich nur noch schwer sauber zuordnen.

Spätestens beim ersten Austausch mit dem Steuerberater oder bei der Vorbereitung auf die Umsatzsteuervoranmeldung wird klar: Struktur ist kein Nice-to-have, sondern eine echte Entlastung im Alltag.

Mit einer Firmenkreditkarte schaffen Sie von Beginn an eine klare Linie:

● alle Business-Ausgaben laufen über ein separates Zahlungsmittel

● private Käufe bleiben vollständig außen vor

● Transaktionen sind nachvollziehbar dokumentiert

● Abrechnungen werden deutlich einfacher

Gerade für junge Unternehmen lohnt sich dieser Schritt früh, weil Sie damit eine professionelle Basis schaffen – auch gegenüber Investoren, Partnern oder Banken.

Ein zusätzlicher Vorteil: Viele Anbieter ermöglichen den Export von Zahlungsdaten, was die Buchhaltung und spätere Auswertung vereinfacht. Mit der richtigen Trennung sparen Sie nicht nur Zeit, sondern vermeiden auch typische Fehler, die später teuer werden können.

Sobald Sie nicht mehr allein arbeiten, sondern mit Freelancern oder kleinen Teams wachsen, spielt die Firmenkreditkarte eine weitere wichtige Rolle – besonders bei gemeinsamen Ausgaben und kontrollierter Zahlungsfreigabe.

Situation 3: Wenn Teams, Mitarbeiter oder Freelancer bezahlt werden müssen

Sobald ein Startup wächst, verändern sich nicht nur die Aufgaben, sondern auch die Zahlungsprozesse. Vielleicht arbeiten Sie mit Freelancern, beauftragen Agenturen oder stellen die ersten Mitarbeitenden ein. Damit steigen auch die Anforderungen an klare Zuständigkeiten und saubere Ausgabenkontrolle.

Eine Firmenkreditkarte erleichtert genau diesen Schritt, weil Sie Ausgaben besser delegieren können, ohne die Kontrolle zu verlieren. Viele Gründer stehen irgendwann vor der Herausforderung, dass nicht mehr jede Rechnung über den eigenen Laptop laufen kann.

Typische Beispiele aus dem Alltag:

● ein Freelancer bucht ein benötigtes Tool

● ein Teammitglied organisiert Reisekosten

● Marketing-Ausgaben sollen flexibel erfolgen

● kleinere Anschaffungen müssen schnell erledigt werden

Mit Firmenkreditkarten lassen sich dafür oft individuelle Karten oder virtuelle Zahlungsoptionen einrichten. Sie können Ausgabenlimits setzen, Kategorien definieren und behalten jederzeit Transparenz darüber, was im Unternehmen passiert. Weitere Informationen und Vorteile zu Firmenkreditkarten finden Sie auf Finalarm.

Das bringt zwei klare Vorteile:

● Ihre Prozesse werden skalierbar, ohne unnötige Bürokratie

● Ihr Team kann effizient arbeiten, ohne ständig Rückfragen zu Zahlungen stellen zu müssen

Gleichzeitig signalisiert diese Struktur Professionalität – intern wie extern. Denn ein Unternehmen, das Zahlungsströme sauber organisiert, wirkt stabiler und besser vorbereitet auf Wachstum.

Gerade in der frühen Phase hilft das, Vertrauen aufzubauen und den Alltag zu entlasten.

Situation 4: Wenn Sicherheit bei Zahlungen wichtiger wird

Mit zunehmender Geschäftstätigkeit steigt auch die Zahl digitaler Transaktionen. Sie bezahlen Software-Abos, buchen Dienstleistungen online oder wickeln internationale Zahlungen ab. Genau hier wird ein Thema schnell zentral: Sicherheit.

Gerade Startups sind in der Anfangsphase oft stark auf digitale Prozesse angewiesen, haben aber noch keine ausgereiften Schutzsysteme. Gleichzeitig entstehen Risiken durch Betrugsversuche, unautorisierte Abbuchungen oder unsichere Zahlungsumgebungen.

Eine Firmenkreditkarte bietet in vielen Fällen zusätzliche Sicherheitsmechanismen, die über klassische Kontozahlungen hinausgehen:

● Echtzeit-Benachrichtigungen bei Transaktionen

● Sperrfunktionen bei verdächtigen Aktivitäten

● bessere Nachverfolgbarkeit bei Fehlbuchungen

● teilweise integrierte Versicherungsleistungen

Damit schützen Sie nicht nur Ihr Budget, sondern auch Ihre operative Stabilität. Denn finanzielle Zwischenfälle kosten in der frühen Phase vor allem eins: Zeit, Fokus und Vertrauen.

So entsteht ein ganzheitlicher Ansatz: Digitale Zahlungsprozesse sind geschützt, und auch die Infrastruktur des Unternehmens bleibt sicher.

Situation 5: Wenn Gründer von Zusatzleistungen profitieren möchten

In der Startup-Welt geht es nicht nur um das Bezahlen von Ausgaben, sondern auch um sinnvolle Vorteile, die Prozesse erleichtern und Wachstum unterstützen. Genau hier bieten viele Firmenkreditkarten zusätzliche Leistungen, die gerade in der Gründerzeit spürbar helfen können.

Je nach Anbieter profitieren Sie zum Beispiel von:

● Reiseversicherungen bei geschäftlichen Terminen

● Cashback- oder Bonusprogrammen für regelmäßige Ausgaben

● verlängerten Zahlungszielen zur Liquiditätssteuerung

● besseren Konditionen bei internationalen Transaktionen

Vor allem wenn Sie viel unterwegs sind – etwa für Pitch-Events, Messen oder Kundentermine – entsteht schnell ein echter Mehrwert. Diese Extras wirken oft im Hintergrund, entlasten aber den Alltag und sorgen für zusätzliche Stabilität.

Wichtig ist dabei, dass Sie Angebote nicht nur nach Prestige auswählen, sondern nach echtem Nutzen: Welche Leistungen passen zu Ihrer Phase und zu Ihren typischen Ausgaben?

So treffen Sie Entscheidungen nicht nur schnell, sondern auch fundiert – ein wichtiger Faktor in einer Phase, in der jede finanzielle Struktur langfristige Wirkung hat.

Firmenkreditkarten als Wachstumshelfer statt Luxus

Eine Firmenkreditkarte ist in der Gründerzeit kein Statussymbol, sondern ein praktisches Werkzeug. Sie hilft Ihnen, spontan handlungsfähig zu bleiben, Ausgaben sauber zu trennen, Teams effizient zu organisieren, Zahlungen sicher abzuwickeln und von sinnvollen Zusatzleistungen zu profitieren.

Gerade in den ersten Monaten gilt: Je klarer die finanzielle Struktur, desto mehr Raum bleibt für das Wesentliche – Wachstum, Kunden und Strategie.

Toxic Funding – Geld ist nie nur Geld

Wenn Investor*innen Kultur zerstören. Oder: Warum Unternehmenskultur das wahre Anlagegut ist.

In der Start-up-Szene gilt Kapital oft als Heilsbringer. Wer es schafft, ein Investment zu sichern, hat es geschafft – so die gängige Logik. Doch kaum jemand spricht darüber, welchen Preis dieses Kapital fordert. Denn Geld ist nie nur Geld. Es trägt Energie, Interessen und Absichten in sich. Wenn diese nicht zu den Werten des Unternehmens passen, wird aus Wachstum Druck, aus Motivation Kontrolle, aus Vision Zersetzung.

Die toxische Dynamik beginnt selten offensichtlich. Am Anfang ist da meist Begeisterung: ein(e) Investor*in, der/die an dich glaubt, Türen öffnet, Potenziale sieht. Doch mit jedem Reporting, jeder zusätzlichen KPI, jeder strategischen Forderung verschiebt sich etwas im System. Der Fokus wandert von der Idee auf die Rendite, vom Menschen auf die Zahl, von der Kultur auf das Kapital – und genau hier kippt die Energie.

Manchmal ist es nicht einmal böse Absicht, sondern das System selbst, das falsche Anreize setzt. Der Kapitalmarkt liebt Beschleunigung, nicht Beständigkeit. Er honoriert Wachstum, nicht Werte. Wer auf diesem Spielfeld spielt, braucht mehr als Mut – er/sie braucht Bewusstsein. Denn jedes Investment ist auch ein Eingriff in das Nervensystem eines Unternehmens. Doch echte Stärke zeigt sich nicht im Tempo, sondern in der Fähigkeit, Stabilität zu halten, wenn alles um einen herum beschleunigt.

Wenn Macht das Spielfeld betritt

Investor*innen bringen nicht nur Geld, sie bringen auch Einfluss. Wer Anteile hält, hält auch Macht – und Macht folgt eigenen Regeln. Wird sie weise genutzt, kann sie ein Unternehmen stabilisieren. Wird sie jedoch als Druckmittel eingesetzt, um Kontrolle zu sichern oder Wachstum zu erzwingen, wird sie toxisch.

Dann entstehen Strukturen, in denen sich Gründer*innen sich selbst verlieren. Entscheidungen werden nicht mehr aus Überzeugung getroffen, sondern aus Angst, Erwartungen nicht zu erfüllen. Menschen, die anfangs für eine Idee gebrannt haben, brennen plötzlich aus. Kultur wird zur leeren Worthülse im Pitchdeck.

Manchmal geht es noch weiter. Investor*innengruppen tauschen das Management aus, ziehen Budgets ab, blockieren Entwicklungen oder zwingen Unternehmen in Märkte, die nicht zu ihrer DNA passen. Das Ergebnis: ein Start-up, das äußerlich wächst, aber innerlich zerfällt. Und mit jedem Kompromiss an die eigenen Werte verschiebt sich der Mittelpunkt weg vom Warum hin zum Wie viel.

Man könnte sagen: Es ist die moderne Form des Kolonialismus, nur dass es diesmal nicht um Länder geht, sondern um Unternehmenskulturen. Und das Perfide daran: Der Schaden zeigt sich nicht sofort. Er wächst langsam, unsichtbar, wie eine leise Entzündung im System. Erst wenn Menschen gehen, Energie versiegt und Sinn verloren geht, wird klar, was zerstört wurde. Doch dann hilft kein Kapital mehr, denn Vertrauen lässt sich nicht kaufen.

Der unsichtbare Preis der Abhängigkeit

Viele Start-ups merken zu spät, dass sie längst abhängig sind. Term Sheets sind unterschrieben, Mitspracherechte eingeräumt, Kontrollmechanismen installiert. Was als Partnerschaft begann, fühlt sich plötzlich wie eine stille Übernahme an.

Manch eine(r) sagt sich dann: „Ich treffe keine Entscheidungen mehr, ich erfülle nur noch Erwartungen.“ Und das ist der Moment, in dem toxisches Funding seine volle Wirkung entfaltet. Nicht, weil jemand böse Absichten hat, sondern weil das System selbst dysfunktional geworden ist. Wenn Druck, Angst und Kontrolle das Nervensystem eines Unternehmens bestimmen, erstickt es an sich selbst – nicht an fehlender Innovation, sondern an fehlender Integrität.

Abhängigkeit entsteht dort, wo Visionen zu Kennzahlen werden und Entscheidungen nur noch auf Papier Sinn ergeben. Kein Geld der Welt kann ersetzen, was du an Glaubwürdigkeit verlierst, wenn du gegen deine eigenen Werte handelst.

Kultur ist kein Soft Skill – sie ist Kapital

Was viele vergessen: Kultur ist der eigentliche Kapitalwert eines Unternehmens. Sie ist die Energie, aus der alles entsteht – Kreativität, Vertrauen, Loyalität, Wachstum. Wenn sie zerstört wird, bleibt eine leere Hülle.

Die Frage ist also nicht, ob du Geld annimmst, sondern von wem und unter welchen Bedingungen. Wer sich Kapital holt, sollte nicht nur auf Bewertung oder Anteile schauen, sondern auf Haltung. Wie denken die Investor*innen über Verantwortung? Was passiert, wenn Dinge nicht nach Plan laufen? Denn in Krisenzeiten zeigt sich, ob Geld eine Partnerschaft nährt oder Machtverhältnisse offenlegt.

Gesunde Strukturen trotz externer Interessen

Es gibt Wege, sich zu schützen – nicht durch Abwehr, sondern durch Bewusstsein. Start-ups mit klaren Werten lassen sich seltener manipulieren. Wer weiß, wofür er/sie steht, erkennt schneller, wann etwas nicht mehr stimmt.

Kultur zeigt sich nicht im Leitbild, sondern im Verhalten. Vor allem dann, wenn Geld ins Spiel kommt. Je klarer du deine Grenzen kennst, desto stabiler bleibt dein System. Setze Strukturen, die Transparenz schaffen. Schaffe Räume, in denen auch Kritik an Investor*innenerwartungen ausgesprochen werden darf. Und halte dir Menschen im Umfeld, die dich erden: Mentor*innen, Coaches, Partner*innen ohne finanzielles Interesse.

Wer sich ständig nur vor Zahlen rechtfertigen muss, verliert irgendwann den inneren Kompass. Und wenn du dich selbst verlierst, verliert dein Unternehmen seine Seele.

Bewusste Partnerschaft statt Machtgefälle

Kapital kann wertvoll sein, sofern es mit Bewusstsein geführt wird. Es gibt viele Investor*innen, die langfristig denken, Werte respektieren und verstehen, dass Kultur die Grundlage von Performance ist. Sie fördern Verantwortung, nicht Abhängigkeit.

Doch diese Personen findest du nur, wenn du selbst weißt, was du willst. Frage dich vor jeder Finanzierungsrunde: Was ist der Preis, den ich zu zahlen bereit bin? Kontrolle? Geschwindigkeit? Autonomie? Und was ist dir auch dann heilig, wenn Geld knapp ist? Wer diese Fragen ehrlich beantwortet, trifft Entscheidungen nicht mehr aus Angst, sondern aus Klarheit.

Der stille Wandel

Vielleicht braucht es in dieser Zeit ein neues Bewusstsein für Geld. Nicht als Treibstoff des Wachstums, sondern als Resonanzverstärker für das, was bereits da ist. Kapital ist Energie und wirkt immer in beide Richtungen.

Bringen Investor*innen Angst, Misstrauen oder Machtstreben mit, prägt diese Energie das Unternehmen. Bringen sie hingegen Vertrauen, Weitsicht und Menschlichkeit mit, entsteht Wachstum, das Substanz hat.

Die neue Generation von Gründer*innen spürt das zunehmend. Sie will nicht mehr nur skalieren, sondern gestalten. Und sie weiß: Kultur ist das wahre Anlagegut. Denn was nützt der erfolgreichste Exit, wenn man sich selbst verliert?

Fazit

Toxic Funding ist kein Finanzthema, sondern ein Bewusstseinsthema. Kapital kann heilen oder zerstören. Das liegt nicht am Geld selbst, sondern an der Haltung derer, die es geben und die es annehmen.

Beginnen Gründer*innen, sich selbst und ihre Kultur zu schützen, entsteht eine neue Form von Wirtschaft. Eine, in der Geld wieder Mittel zum Zweck ist und nicht der Zweck selbst. Vielleicht ist das der eigentliche Wandel, den unsere Zeit braucht: weniger Investment in Kontrolle, mehr Vertrauen in Haltung. Denn Unternehmen, die auf Integrität bauen, müssen sich nicht verkaufen, um zu wachsen. Sie ziehen das richtige Kapital an, weil sie selbst wertvoll sind.

Die Autorin Nicole Dildei ist Unternehmensberaterin, Interimsmanagerin und Coach.

Investor ready?

Die sechs größten Stolperfallen bei der Investor*innensuche und wie du sie bestmöglich vermeiden kannst.

Die Suche nach Kapital gehört zu den größten Herausforderungen auf dem Weg zum unternehmerischen Erfolg. Investor*innen suchen nicht nur nach innovativen Ideen, sondern vor allem nach überzeugenden Geschäftsmodellen, die eine klare Strategie, eine starke Vision und realistische Finanzprognosen bieten. Doch in der Praxis kommen immer wieder ähnliche Fehler vor, die den Kapitalbeschaffungsprozess gefährden.

1. Unklare Kommunikation von Strategie und Wachstumspotenzial

Viele Gründer*innen haben Schwierigkeiten, ihre Vision und das Wachstumspotenzial ihres Unternehmens überzeugend oder klar genug zu vermitteln. Eine zu vage oder austauschbare Vision lässt Investor*innen zweifeln, ob das Unternehmen tatsächlich einen nachhaltigen Mehrwert schafft. Ebenso fehlt oft eine nachvollziehbare Wachstumslogik, die erklärt, warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt für das Investment ist. Das Marktpotenzial wird häufig nur geschätzt und nicht mit handfesten Daten und Fakten untermauert. Auch eine klare Abgrenzung vom Wettbewerb bleibt aus, und viele Gründer*innen vergessen, ihre Ziele messbar zu machen, was die Glaubwürdigkeit beeinträchtigt.

Ausweg: Um Investor*innen zu überzeugen, musst du deine Vision konkretisieren: Wo steht dein Unternehmen in drei bis fünf Jahren? Was sind die langfristigen Ziele und wie willst du diese erreichen? Entwickle eine klare Wachstumsstory. Belege das Marktpotenzial mit konkreten Zahlen, Trends und Wettbewerbsvorteilen. Die Abgrenzung zum Wettbewerb sollte klar und nachvollziehbar sein. Zudem sollten alle Ziele realistisch und messbar formuliert werden, damit Investor*innen den Fortschritt deines Unternehmens verfolgen können. Schaffe eine emotionale Erzählung, die das „Why now?“ überzeugend beantwortet.

2. Unrealistische Aufbereitung von Businessplan und Finanzkennzahlen

Ein häufiger Fehler ist es, den Businessplan und die Finanzprognosen zu optimistisch oder unrealistisch zu gestalten. Gründer*innen stellen oft Zahlen vor, die nicht auf klaren Annahmen basieren. Es fehlen transparente Erläuterungen zu den geplanten Umsätzen und Ergebnissen. Auch die Wachstumsraten sind in vielen Fällen zu hoch angesetzt. Ein weiteres Problem ist das Fehlen von verschiedenen Szenarien, die den finanziellen Verlauf unter Berücksichtigung von Unsicherheiten und Risiken abbilden. Die Cashflow-Planung wird häufig vernachlässigt und der Kapitalbedarf nicht nachvollziehbar begründet. Gründer*innen neigen zudem dazu, die Kosten zu niedrig anzusetzen und die Finanzierungsmöglichkeiten zu überschätzen.

Ausweg: Ein gut strukturierter Businessplan sollte eine detaillierte Umsatz- und Ergebnisplanung für mindestens drei Jahre beinhalten, die realistisch und nachvollziehbar ist. Denke in Szenarien: Erstelle nicht nur eine Best-Case-Planung, sondern auch konservative und realistische Szenarien. Achte besonders auf die Cashflow-Planung und leite den Kapitalbedarf klar und nachvollziehbar ab. Gib an, wie viel Geld wann und wofür benötigt wird. Alle Annahmen müssen transparent und plausibel erklärt werden. Vermeide es, unrealistische Wachstumsraten zu präsentieren, und stelle sicher, dass deine Planung mit der Strategie deines Unternehmens übereinstimmt. Zahlen sind nicht nur dazu da, Vertrauen zu gewinnen, sondern auch, um Klarheit über die finanzielle Stabilität zu schaffen.

3. Vernachlässigung der rechtlichen und organisatorischen Strukturen

Ein großes Hindernis auf dem Weg zur Kapitalbeschaffung sind unklare oder veraltete Gesellschafterverhältnisse. Ein unorganisierter oder unvollständiger Datenraum ist ebenfalls ein häufiges Problem. Gründer*innen vernachlässigen oft die ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen oder IP-Rechten. Dies führt nicht nur zu potenziellen rechtlichen Problemen, sondern auch zu einem Vertrauensverlust bei den Investor*innen. Zudem ist es häufig der Fall, dass keine klare Trennung zwischen Gründer*in und Unternehmen existiert, was für Investor*innen ein Risikofaktor sein kann.

Ausweg: Überprüfe regelmäßig die Gesellschafterverhältnisse und stelle sicher, dass alle Anteile klar dokumentiert und aktuell sind. Alle relevanten Verträge – etwa Arbeitsverträge, Partnerschaftsvereinbarungen oder Lizenzverträge – sollten ordentlich und rechtssicher dokumentiert sein. Achte darauf, dass deine IP-Rechte und Marken rechtlich abgesichert sind und du über die notwendigen Lizenzen verfügst, um dein Geschäftsmodell erfolgreich zu betreiben. Stelle sicher, dass der Datenraum für die Due Diligence geordnet, vollständig und digital verfügbar ist. Wenn möglich, sollten alle relevanten Informationen über die Struktur des Unternehmens, Rechte und Pflichten der Gesellschafter*innen sowie der aktuelle Status von IP und Marken schnell und unkompliziert zugänglich sein.

4. Unprofessionelle Gestaltung von Pitch Deck und Unterlagen

Ein häufiges Problem bei der Erstellung von Pitch Decks ist die Überladung mit zu vielen Folien und zu viel Text. Gründer*innen tendieren oft dazu, das gesamte Produkt oder die technische Komplexität detailliert darzustellen, was das Pitch Deck unnötig aufbläht. Eine klare Storyline fehlt häufig, und es wird keine überzeugende Erzählung aufgebaut, die das Interesse der Investor*innen weckt. Zudem fehlt oftmals ein klares „Investment-Narrativ“, das die Investor*innen dazu motiviert, in das Unternehmen zu investieren. Zahlen werden entweder nicht integriert oder sind unrealistisch, und das „Why now“ bleibt ohne Antwort.

Ausweg: Gestalte dein Pitch Deck mit maximal 15 Folien und konzentriere dich auf die wesentlichen Punkte: Problem – Lösung – Markt – Geschäftsmodell – Team – Zahlen – Investment. Deine Präsentation sollte eine klare Storyline und einen roten Faden aufweisen. Vermeide zu viele technische Details und konzentriere dich darauf, was dein Unternehmen einzigartig macht. Visualisiere deine Konzepte und Daten, um die Präsentation ansprechend und verständlich zu gestalten. Baue ein klares und überzeugendes „Why now?“ ein, das den Investor*innen zeigt, warum sie jetzt investieren sollten. Am Ende sollte ein klarer Call to Action stehen.

5. Identifizierung der falschen Investor*innen

Ein häufiger Fehler ist, dass Gründer*innen keine klare Vorstellung davon haben, welche Investor*innen zu ihrem Unternehmen passen. Statt gezielt zu suchen, wird nur nach „dem großen Namen“ Ausschau gehalten. In vielen Fällen passen die Phase oder die Ticketgröße der Investor*innen nicht zu den Bedürfnissen des Unternehmens. Auch Branchenunabhängigkeit oder fehlende Vorbereitung auf die Ansprache führen zu einer ineffizienten Suche. Gründer*innen suchen zu wenig strategisch und nutzen ihre Netzwerke nicht, um potenzielle Investor*innen zu finden.

Ausweg: Definiere gezielt, welche Art von Investor*in für dein Unternehmen am besten geeignet ist. Überlege, ob du strategische Investor*innen, Family Offices oder Beteiligungsgesellschaften ansprechen möchtest, und achte darauf, dass diese zu deiner Unternehmensphase und Branche passen. Nutze Netzwerke wie M&A-Berater*innen, Wirtschaftsprüfer*innen oder Industrieverbände, um potenzielle Investor*innen zu finden. Mach dir klar, dass nicht nur das Geld, sondern auch die Werte und Erwartungen der Investor*innen entscheidend sind. Die Chemie zwischen dir und dem/der Investor*in sollte stimmen.

6. Vernachlässigung der Kommunikation und Einbüßen von Vertrauen

Viele Gründer*innen kommunizieren zu wenig oder nur dann mit Investor*innen, wenn alles gut läuft. Dies kann dazu führen, dass sich Investor*innen im Unklaren über die tatsächliche Entwicklung des Unternehmens fühlen. Zu viel Marketing und zu wenig Realität schaffen Misstrauen, eine unstrukturierte oder unregelmäßige Kommunikation erschwert den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung. Auch eine abwehrende Haltung bei Kritik oder ein Mangel an emotionaler Intelligenz kann die Kommunikation belasten.

Ausweg: Baue eine offene und regelmäßige Kommunikation auf. Halte deine Investor*innen auch bei Rückschlägen auf dem Laufenden und sei transparent in deinen Updates. Zeige dich ehrlich, strukturiert und verbindlich. Achte darauf, dass deine Kommunikation nicht nur positiv, sondern auch realistisch und authentisch ist. Der Aufbau einer persönlichen Beziehung zu Investor*innen ist ebenso wichtig wie die sachliche Kommunikation. Zeige Verständnis und nimm konstruktive Kritik an.

Die Autorinnen:

Martina Lackner ist Psychologin und Inhaberin der PR-Agentur cross M., https://crossm.de

Nela Novakovic ist Specialist in Business Strategy, Investor Pitching & Capital Acquisition, www.eyodwa.com

Krypto-Handel vs. Glücksspiel: Getrennte Branchen und rechtlich inkompatibel

Warum Krypto-Handel, der von Marktmechanismen und der kollektiven Aktivität der Händler bestimmt wird, und Glücksspiel, obwohl sie in der Wahrnehmung oft verschwimmen, rechtlich strikt voneinander getrennte Bereiche sind.

Der Handel mit Kryptowährungen wird von vielen Menschen als reines Glücksspiel empfunden. Gerade im Internet scheinen die Grenzen oft zu verschwimmen und dieser Eindruck entsteht nicht ohne Grund. Während sich auf der einen Seite Glücksspiel-ähnliche Mechanismen in den Krypto-Sektor einschleichen, reihen sich Krypto-Währungen teils in die verfügbaren Zahlungsmethoden in Online-Casinos ein.

Rein rechtlich gesehen sind der Krypto-Handel und das Glücksspiel in Deutschland allerdings zwei strikt voneinander getrennte Bereiche. Überschneidungen im legalen Raum gibt es nicht. Weder darf beim legalen Online-Glücksspiel eine Einzahlung oder ein Einsatz mit Krypto-Währung getätigt werden, noch darf der Handel mit digitalen Assets die Kriterien eines Glücksspiels erfüllen.

MiCA-Regulierung vs. Glücksspielstaatsvertrag

In Deutschland und allen anderen EU-Ländern unterliegen Krypto-Börsen, Wallet-Anbieter und die Emittenten von Stablecoins und anderen Tokens seit 2024/25 der sogenannten MiCA-Verordnung. MiCA steht für Markets in Crypto-Assets und legt erstmals EU-weit verbindliche Regeln für den Krypto-Markt fest.

Bislang benötigten die genannten Akteur*innen eine Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), um Kund*innen aus Deutschland ihre Dienstleistungen anzubieten. MiCA soll das nun ersetzen und international einheitliche Wettbewerbsbedingungen schaffen.

Im Glücksspiel-Sektor hingegen wird ein paneuropäischer Ansatz bislang nicht angestrebt. Jedes EU-Land verfügt über eigenständige Glücksspielgesetze. Lizenzen aus Ländern wie Malta oder Gibraltar werden oft fälschlicherweise als „EU-Lizenz” bezeichnet, mit der Betreiber*innen auch in Bezugnahme auf die EU-Dienstleistungsfreiheit ihre internationalen Aktivitäten rechtfertigen.

Um in Deutschland legal Online-Glücksspiele anzubieten, reicht eine solche Lizenz keinesfalls aus. Hierzulande gilt ausschließlich der 2021 in Kraft getretene Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV), der unter anderem festlegt, dass Anbieter*innen von Online-Glücksspielen eine Erlaubnis der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) benötigen.

Die allererste Lizenz der GGL ging im April 2022 an das Online Casino JackpotPiraten. Mittlerweile gibt es auch viele andere legale Online-Glücksspiel-Plattformen, die in der sogenannten Whitelist der GGL aufgeführt werden. Einzahlungen oder Einsätze mit Krypto-Währungen sind auf keiner der legalen Plattformen möglich.

Darum sind Krypto-Zahlungen im Online-Glücksspiel verboten

Das liegt unter anderem daran, dass der Glücksspielstaatsvertrag vorschreibt, dass Einsätze und Gewinne ausschließlich in Euro und Cent auszuweisen sind. Diese Vorgabe stellt das erste rechtliche Hindernis für die Nutzung von Krypto-Währungen im Online-Glücksspiel dar. Darüber hinaus greift aber auch das Geldwäschegesetz (GwG), welchem alle deutschen Glücksspiel-Anbieter*innen verpflichtet sind.

Das GwG schreibt vor, dass alle Geldtransaktionen transparent und nachvollziehbar sein müssen, Kund*innen eine Identifikation durchlaufen müssen und auffällige Zahlungen gemeldet werden. Bei Krypto-Zahlungen können diese Aspekte aktuell nicht bzw. nur mit großem Aufwand gewährleistet werden.

Wenn du also im Internet auf Online-Casinos oder Sportwetten-Portale triffst, die Kryptowährungen als Zahlungsart anbieten, handelt es sich ausnahmslos um in Deutschland illegale Glücksspiel-Plattformen und die Teilnahme am solchen illegalen Glücksspielen ist sogar strafbar.

Glück, Zufall, Risiko – Warum Krypto-Handel (k)ein Glücksspiel ist

Krypto-Währungen haben in der Welt des regulierten Glücksspiels also nichts zu suchen. Doch wie sieht es andersherum aus? Wer sich noch nie oder nur oberflächlich mit dem Thema Krypto-Handel beschäftigt hat, denkt bei einer spontanen Beschreibung meist an Begriffe wie „riskant“ oder „volatil“ – also an Eigenschaften, die dem Glücksspiel eigen sind.

Tatsächlich sind die augenscheinlichen Gemeinsamkeiten auch einfacher greifbar als die umso wichtigeren Unterschiede. Als Basis für den Kauf von Krypto-Assets sowie für den Einsatz beim Glücksspiel dient Fiat-Geld, also eine gängige Echtgeld-Währung wie der Euro.

Du nimmst also einen festen Euro-Betrag, bspw. 50 €, und setzt diesen ein bzw. oder tauscht diesen um, mit dem Ziel, zu einem späteren Zeitpunkt einen höheren Euro-Betrag wieder zurück zu bekommen. Es geht also in beiden Fällen darum, Gewinn zu machen. Eine Garantie, dass diese Strategie aufgeht, gibt es nicht. Im ärgerlichsten Fall verlierst du die kompletten 50 € wieder.

Beim Glücksspiel allerdings ist dies tatsächlich reiner Zufall, bzw. Glück, wie der Name Glücksspiel schon sagt. Weder du noch andere Menschen können den Ausgang eines Glücksspiels beeinflussen.

Nicht manipulierbare RNG-Technologie vs. freier Markt

Im Falle von Spielautomaten oder Spielen wie Online-Roulette, basiert der gesamte Mechanismus auf Zufallsgeneratoren (Random Number Generators, RNG). Letzten Endes sind diese immer so konzipiert, dass die Betreiber*innen mehr gewinnen als die Summe der Spieler*innen.

Beim Krypto-Handel kannst du allein zwar ebenfalls nicht bestimmen, ob der Wert eines Assets sinkt oder steigt. Aber hier wird der Preis nicht vom Zufall bestimmt, sondern vom Markt geregelt – also von der Summe aller am Handel beteiligten Menschen. Wenn die Masse „bullish” (also super optimistisch) ist oder in Gier verfällt und kräftig einkauft, steigt der Wert. Im „Bärenmarkt” oder Momenten großer Panik und Abverkäufe fällt der Preis.

Das ist im Grunde nicht viel anders als am Kapitalmarkt, wo mit Aktien oder Derivaten gehandelt wird, oder auch beim Kauf bzw. Handel mit Edelmetallen wie Gold oder Silber. Nicht umsonst wird der Bitcoin – der Vorreiter digitaler Assets – von vielen als „digitales Gold” bezeichnet.

Wenn du deine Coins auf einer Börse hältst, kannst du diese jederzeit wieder in Euro oder andere Fiat-Währungen umtauschen und auch automatische Verkäufe, sogenannte Stop-Loss-Aufträge, einrichten, um größere Verluste zu verhindern. Diese Funktion gibt es im Glücksspiel nicht – einmal gesetzt ist gesetzt und das Glück entscheidet, wie viel du gewinnst oder eben verlierst.

Liquiditätsmanagement für Start-ups: Warum Tagesgeldkonten ein unterschätztes Tool sind

Einfache Instrumente wie ein Tagesgeldkonto helfen Start-ups, finanzielle Puffer flexibel und sicher aufzubauen und damit die Planbarkeit zu erhöhen. Tipps und To-dos.

Liquidität ist das Schmiermittel jedes Start-ups. Wer die Zahlungsfähigkeit nicht im Blick behält, riskiert, dass bereits kleine Verzögerungen bei Kundenzahlungen oder Investorenmitteln den gesamten Betrieb ins Wanken bringen. Gerade junge Unternehmen mit schwankenden Einnahmen brauchen daher ein sauberes Liquiditätsmanagement, um Gehälter, Mieten und andere Fixkosten zuverlässig zu bedienen. Studien und Praxisberichte zeigen immer wieder, dass viele Gründer diesen Aspekt unterschätzen, weil der Fokus auf Wachstum, Produktentwicklung oder Markteintritt liegt. Dabei können schon einfache Instrumente wie ein Tagesgeldkonto helfen, finanzielle Puffer aufzubauen und die Planbarkeit zu erhöhen. Doch warum nutzen so wenige Start-ups dieses naheliegende Tool?

Finanzielle Flexibilität als Schlüssel: Warum kurzfristige Reserven entscheidend sind

Kurzfristige Liquiditätsreserven sind für Start-ups ein Puffer gegen Unsicherheit. Sie gleichen schwankende Einnahmen aus und sichern, dass Gehälter, Mieten oder Lieferantenrechnungen pünktlich bedient werden. Dabei handelt es sich um sofort verfügbare Mittel, die nicht langfristig gebunden sind. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG betont, dass selbst wenige Wochen Verzögerung bei Investorenzahlungen oder Kundeneingängen schnell Druck aufbauen. Saisonale Schwankungen oder unerwartete Kosten verstärken diesen Effekt. Ein finanzielles Polster wirkt wie ein Airbag in turbulenten Phasen. In dynamischen Gründungszentren wie Berlin oder München zeigt sich, wie wertvoll solche Rücklagen sind. Flexibilität entsteht nicht durch Kredite, sondern durch vorbereitete Mittel auf verlässlichen Konten. Wer hier die besten Konditionen im Blick behalten will, findet mit einem Tagesgeldvergleich eine einfache Möglichkeit, passende Angebote zu prüfen und Liquiditätsreserven sinnvoll zu parken.

Tagesgeldkonten als unterschätztes Werkzeug: Was sie auszeichnet

Ein Tagesgeldkonto ist ein verzinstes Konto, auf dem Einlagen täglich verfügbar bleiben. Anders als Festgeld bindet es Kapital nicht langfristig und unterscheidet sich dadurch von Girokonten oder Fonds. Anbieter wie ING, DKB oder Santander bieten einfache Online-Verwaltung ohne versteckte Gebühren. Sicherheit entsteht durch die staatlich garantierte Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Kunde und Bank. Transparenz zeigt sich in klaren Konditionen, nachvollziehbaren Zinsgutschriften und Online-Tools, die jederzeit Überblick schaffen. Für Start-ups bedeutet das: Geld bleibt flexibel, transparent und dennoch verzinst. Gerade diese Einfachheit sorgt dafür, dass Tagesgeldkonten Stabilität ins Finanzmanagement bringen und Liquidität planbar bleibt.

Vorteile von Tagesgeldkonten: Tägliche Verfügbarkeit, Zinssicherheit und Risikoarmut

Die Vorteile eines Tagesgeldkontos lassen sich in drei Punkten zusammenfassen:

- Tägliche Verfügbarkeit: Guthaben kann jederzeit abgerufen werden – ein Pluspunkt bei spontanen Ausgaben oder Liquiditätsengpässen.

- Zinssicherheit: Die Verzinsung liegt meist über dem Nullniveau von Girokonten. Auch wenn Zinsen schwanken können, bleibt die Planung im Vergleich stabiler.

- Risikoarmut: Durch die europäische Einlagensicherung sind Einlagen bis 100.000 Euro pro Kunde und Bank geschützt.

Banken wie N26, Consorsbank, ING oder DKB werben gezielt mit dieser Kombination aus Flexibilität, Transparenz und Sicherheit. Für Start-ups entsteht dadurch ein solides Sicherheitsnetz, das Cashflow-Schwankungen abfedert und Liquidität verlässlich absichert.

Phasen von Investitionspausen clever überbrücken

Investitionspausen entstehen, wenn Projekte verschoben werden oder Finanzierungsrunden länger dauern. Statt Kapital ungenutzt auf Girokonten zu lagern, bietet sich ein Tagesgeldkonto als temporäre Parkmöglichkeit für überschüssige Liquidität an. Hier bleibt Geld verfügbar, verbunden mit einer überschaubaren Rendite von meist 2–3 % p. a. Gerade in wachstumsorientierten Branchen wie dem Technologieumfeld, wo Produktentwicklungen oft verschoben werden, hat sich diese Praxis etabliert. So bleibt Kapital nutzbar, Gehälter und laufende Kosten gesichert, bis sich neue Chancen ergeben.

Rücklagenstrategie mit Tagesgeldkonten: Sicherheit für unerwartete Situationen

Rücklagen sind ein finanzieller Schutzschild gegen das Unvorhersehbare. Ob defekte Maschinen, steigende Energiepreise oder ausgefallene Kundenaufträge – Reserven verhindern Notlagen. Ein Tagesgeldkonto ermöglicht es, diese Notfallreserven systematisch aufzubauen, indem regelmäßig kleine Beträge überwiesen werden. Viele Experten empfehlen, drei bis sechs Monatsgehälter als Liquiditätspuffer vorzuhalten. Laut Studien des ifo Instituts nutzen erfolgreiche Start-ups wie FlixBus oder Lieferando solche Strategien. Neben wissenschaftlichen Analysen zeigen auch Banken wie DKB oder ING, dass transparente Konditionen Vertrauen schaffen. Die Einlagen bleiben verfügbar und gleichzeitig getrennt vom operativen Geschäft. Diese klare Struktur stärkt Investorenvertrauen und erhöht die langfristige Stabilität.

Tagesgeld als Baustein einer ganzheitlichen Finanzplanung

Ein Tagesgeldkonto ersetzt keine umfassende Finanzstrategie, ergänzt jedoch andere Instrumente wie Business-Kredite, Beteiligungskapital oder klassische Finanzierungen. Finanzberater empfehlen, Tagesgeld bewusst als Basisbaustein einzusetzen. In Kombination mit Budgetplanung, Controlling-Software entsteht ein solides Fundament. Während Aktien oder Fonds auf Rendite abzielen, bietet das Tagesgeldkonto Sicherheit, Transparenz und Verfügbarkeit. Für Start-ups passt es in eine hybride Strategie: Wachstum durch Investments, Stabilität durch Liquiditätsreserven und Steuerpuffer. Neben Rücklagen und Parkmöglichkeiten wird so Planbarkeit geschaffen, die Wettbewerbsfähigkeit und Handlungsfähigkeit langfristig stärkt.

Fazit: Ein unterschätztes Tool mit großem Potenzial

Tagesgeldkonten sind keine spektakulären Finanzinstrumente, doch gerade ihre Einfachheit macht sie wertvoll. Start-ups profitieren von sofortiger Verfügbarkeit, überschaubarer Verzinsung mit planbarer Konstanz und hoher Sicherheit. Als Ergänzung zu anderen Finanzstrategien ermöglichen sie eine solide Basis, um flexibel auf Chancen und Krisen zu reagieren. Während Banken wie ING oder DKB dieses Produkt schon lange anbieten, nutzen inzwischen auch junge Unternehmen wie Celonis oder N26 solche Konten. Damit wird deutlich: Liquiditätsmanagement muss nicht kompliziert sein. Ein Tagesgeldkonto reicht oft, um Stabilität und Planungssicherheit nachhaltig zu unterstützen.

Erprobte Crowdfunding-Tipps für Start-ups

Sebastian Bär, Gründer der Laufschuhmarke Joe Nimble, hat drei erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen aufgesetzt – und dabei nicht nur Kapital, sondern auch unverzichtbares Wissen gesammelt. Jetzt gibt er seine 10 wichtigsten Tipps an Gründerinnen und Gründer weiter, die selbst mit der Crowd durchstarten wollen.

Wie gelingt es, ein innovatives Laufschuhkonzept am Markt zu etablieren – ganz ohne Konzernstrukturen, aber mit viel Überzeugung und einer Vision? Für Sebastian Bär, Gründer der Performance-Laufschuhmarke Joe Nimble, lautete die Antwort von Beginn an: Crowdfunding.

Inzwischen blickt Bär auf drei erfolgreiche Kampagnen zurück, mit denen er nicht nur rund 260.000 Euro an Kapital, sondern auch eine engagierte Community und wertvolle Learnings gewonnen hat. Eine vierte Kampagne läuft aktuell – und hat das Funding-Ziel nach nicht einmal der Hälfte der Laufzeit schon fast um das Fünffache übertroffen.

Weil Sebastian Bär nicht nur beim Kapital, sondern auch beim Wissen an die Crowd glaubt, teilt er seine wichtigsten Learnings der vergangenen Jahre nun in Form von zehn praxisnahen Tipps:

1. Ziel bewusst unter dem Realwert ansetzen – aber glaubwürdig

Der Algorithmus der Plattformen springt schneller an, wenn das Ziel früh erreicht wird. Wer zu hoch ansetzt, bleibt unsichtbar.

2. Leadaufbau Wochen vor Kampagnenstart beginnen

Die ersten 48 Stunden entscheiden. Deshalb: Früh mit Landingpages, E-Mail-Kampagnen und Community-Building starten.

3. Ohne Ads geht nichts

Plattform-Traffic allein reicht nicht. Paid Ads sollten eingeplant, getestet und vorab optimiert werden.

4. Kein Selbstläufer – Kampagnenführung ist Chefsache

Tägliches Monitoring, KPI-Tracking und kommunikative Feinjustierung sind essenziell.

5. Das Video ist dein Door Opener – und muss radikal auf den Punkt kommen

Ein schneller, authentischer Einstieg ist wichtiger als Hochglanz. Menschen investieren in Menschen, nicht in Marken.

6. Leidenschaft sichtbar machen

Wer nicht brennt, wird auch niemanden entzünden. Jede Zeile, jedes Bild sollte zeigen, warum dieses Projekt wichtig ist.

7. Täglich präsent sein – online wie offline

Während der Kampagne muss sich alles um die Kampagne drehen. Analyse, Interaktion und Sichtbarkeit sind Pflicht.

8. Smarte Perks statt Standard-Rabatte

Exklusivität, Storytelling und Nutzen – nicht der zehnte Prozentnachlass – machen Angebote attraktiv.

9. Updates mit Einblicken hinter die Kulissen liefern Nähe

Produktionsstart, Zwischenstände, Rückschläge – alles transparent kommuniziert, stärkt die Bindung.

10. Ehrlichkeit schlägt Perfektion

Gerade in der Krise zeigt sich Vertrauen. Offen kommunizierte Probleme erzeugen Mitgefühl – und Commitment.

“Crowdfunding ist für mich mehr als ein Finanzierungsmodell”, so das Fazit von Sebastian Bär. “Es ist ein ehrlicher Reality-Check mit der Community. Wenn du bereit bist, offen zu kommunizieren, bekommst du nicht nur Geld, sondern Vertrauen – und das ist ebenfalls viel wert.”

Von 7 auf 70: Mehr Kapital für Deutschlands Start-ups

Warum unsere Start-ups dringend mehr Kapital benötigen und wie du mithilfe digitaler Anteile neue Investor*innen gewinnen oder selbst in junge Unternehmen investieren kannst.

Wusstest du, dass in Deutschland mehr in Lotto als in Start-ups investiert wird? Klingt verrückt, stimmt aber tatsächlich. Denn wir Deutschen geben 8,65 Milliarden Euro für Lotto aus (~98 Euro pro Kopf; Quelle) – während gleichzeitig nur 7 Milliarden Euro in Start-ups investiert werden (~86 Euro pro Kopf; Quelle). In den USA hingegen werden beeindruckende 209 Milliarden Dollar (~611 Dollar pro Kopf; Quelle) in Start-ups investiert.

Das ist mehr als nur eine Lücke. In Zeiten, in denen transatlantische Zusammenarbeit nicht mehr selbstverständlich ist, ist dies auch fahrlässig. Denn wirtschaftliche Stärke und ein starker deutscher und europäischer Standort sind wichtiger denn je. Dafür sind eine florierende Start-up-Kultur und genügend Risikokapital unabdingbar.

Wer nun sagt, dass wir nicht genügend Kapital hätten, um unsere jährlichen Start-up-Investments von 7 auf 70 Milliarden Euro zu steigern, irrt sich. Sicher, dies wird nicht allein durch VCs oder staatliche Unterstützung funktionieren. Aber auf deutschen Bankkonten liegen etwa 2800 Milliarden Euro. Wenn nur 2,3 Prozent davon in Start-ups fließen würden, wäre die Innovationskraft kaum aufzuhalten – und zusätzlich würden langfristig auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Herausforderung: existierende Strukturen machen es quasi unmöglich, dass das Geld privater Kleinanleger*innen in Start-ups fließen kann.

Ein Beispiel aus der Praxis

Nimm das fiktive Start-up GreenPack, das recycelbare Verpackungen für den Onlinehandel entwickelt. Das Gründer*innen-Team tüftelt an mehrfach verwendbaren Versandboxen, um Abfall zu reduzieren und wertvolle Ressourcen zu schonen. Nach erfolgreichem Markttest wollen sie nun ihre Produktion skalieren, ihre Marketingaktivitäten ausbauen und neue Mitarbeiter*innen für Vertrieb und Kommunikation einstellen.

Für all diese Schritte benötigt GreenPack frisches Kapital. Doch klassische Finanzierungsrunden dauern lange, erzeugen hohe Nebenkosten für Anwalt und Notar und binden viel Energie, die eigentlich ins operative Geschäft fließen sollte. Was wäre, wenn GreenPack jederzeit flexibel auf Kapital zugreifen könnte, genau dann, wenn es gebraucht wird?

Der Invest-Now-Button als Antwort

Hier setzt die Tokenize.it-Plattform an. Du als Gründer*in erhältst mit wenigen Schritten einen Invest-Now-Button, der auf deiner eigenen Website oder in deiner Kommunikation, z.B. E-Mails, eingebunden werden kann. Interessierte Investor*innen können auf den Button klicken und investieren – in digitale Anteile, genauer gesagt Genussrechte, die sie wirtschaftlich mit Gesellschafter*innen gleichstellen. Das Besondere: Im Vergleich zu herkömmlichen Finanzierungsrunden ist kein Notar-Termin notwendig und der Prozess dauert nur wenige Minuten. Die Plattform kümmert sich um sämtliche rechtlichen Rahmenbedingungen – so werden auch deine Anwaltskosten reduziert. Du bestimmst dabei flexibel deine Konditionen: Wie hoch ist deine Unternehmensbewertung? Wie viele Genussrechte möchtest du erstellen? Ab welcher Investitionssumme können Investor*innen einsteigen?

Der Invest-Now-Button kann dabei auf zwei verschiedene Arten genutzt werden, die im Folgenden erklärt werden und die es dir ermöglichen, dein Fundraising flexibel zu gestalten.

- Private Fundraise: Mit dieser Option kannst du gezielt bis zu 149 Investor*innen ansprechen, ohne der Prospektpflicht der BaFin zu unterliegen. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Gerade in frühen Phasen wie Pre-Seed oder Series A kannst du so unkompliziert Business Angels, Familie und Freund*innen aus deinem Netzwerk in dein Start-up investieren lassen. Wie viel Kapital du insgesamt aufnimmst, spielt dabei keine Rolle. Im Fall des Private Fundraise können sich natürlich auch Investor*innen über den Invest-Now-Button melden und dir eine Mitteilung senden, über welche Höhe sie gerne investieren würden. Diese Anfrage siehst du auf der Plattform und du kannst entscheiden, ob du ihnen ein Angebot sendest oder nicht.

- Public Fundraise: Dieses Upgrade zum Private Fundraise benötigst du, wenn du mehr als 149 Investor*innen gewinnen willst. In diesem Fall kannst du deine Investmentbedingungen auch öffentlich bewerben und erhältst Zugang zu einer breiten Masse an Investor*innen, die bereits ab 50 Euro investieren können. Dies ermöglicht dir, eine engagierte Community rund um dein Produkt oder deine Marke aufzubauen. Der Invest-Now-Button leitet Interessierte in diesem Fall direkt auf eine Unterseite mit allen wichtigen Informationen, auf der sie komplett eigenständig investieren können – ganz ohne Zeitaufwand deinerseits.

- Mitarbeiterbeteiligungen on top: Neben der Kapitalbeschaffung bietet die Plattform eine effiziente Lösung für Mitarbeiterbeteiligungen an. Deine Mitarbeitenden erhalten digitale Anteile, die sie automatisch auch an Dividendenzahlungen beteiligen. Anders als bei traditionellen ESOP- oder VSOP-Modellen profitieren Mitarbeitende von steuerlichen Vorteilen, da sie den Zeitpunkt ihres Anteilerhalts selbst bestimmen können. Außerdem lassen sich über diese Funktion auch Kund*innen oder Influencer*innen belohnen – etwa für Treue oder besonderen Einsatz.

Die Blockchain-Technologie im Hintergrund

Im Hintergrund setzt Tokenize.it auf die Ethereum Blockchain. Die Verwendung von Ethereum bietet drei entscheidende Vorteile:

- Sicherheit: Alle Rechte und Pflichten sind über Smart Contracts eindeutig definiert und transparent gesichert. Sollte es Tokenize.it einmal nicht mehr geben, bleiben sämtliche Verträge zwischen dir und deinen Investor*innen weiterhin gültig. Über die Blockchain kannst du jederzeit alle wichtigen Funktionen direkt abrufen und verwalten.

- Einfaches Onboarding für ausländische Investor*innen: Dank digitaler Abwicklung können Investor*innen ausserhalb Deutschlands problemlos Anteile erwerben, ohne dafür einen Notartermin in Deutschland wahrnehmen zu müssen. Das bedeutet weniger Aufwand, niedrigere Kosten und eröffnet dir als Startup den Zugang zu internationalem Kapital, das ansonsten kaum erreichbar wäre.

- Handelbarkeit: Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die zukünftige Handelbarkeit digitaler Anteile. Erste Plattformen für den Handel mit Security-Token entstehen bereits, wodurch Investor*innen ihre Anteile deutlich einfacher weiterverkaufen können. Tokenize.it plant ebenfalls einen Sekundärmarkt, um die Liquidität und damit die Attraktivität für Investor*innen langfristig zu erhöhen.

Höchste Zeit für mehr Start-up-Investments

Ob nachhaltige Verpackungen, innovative Apps oder wegweisende Technologien – in Deutschland gibt es genügend Ideen, die unser Leben und unsere Gesellschaft langfristig verbessern könnten. Viele dieser Innovationen benötigen jedoch deutlich mehr Kapital, um sich erfolgreich am Markt durchzusetzen.

Es ist höchste Zeit, dass wir unser Geld sinnvoller investieren und unsere Zukunft aktiv gestalten. Der Sprung von 7 auf 70 Milliarden Euro Start-up-Finanzierung mag ambitioniert klingen, ist aber durchaus realistisch – und notwendig. Gemeinsam können wir diesen Weg einschlagen und Deutschlands Start-up-Ökosystem entscheidend stärken, indem wir die Barriere zum Investieren deutlich senken und Start-up-Investments einer breiten Masse zugänglich machen.

Der Autor Christoph Jentzsch ist Gründer und CEO von tokenize.it

6 Hacks für geringere Steuerlast in Start-ups

Mit diesen sechs Maßnahmen können Unternehmer*innen, Selbständige und Freiberufler*innen jetzt ihre Steuerlast gezielt senken.

Für Unternehmen sei der Standort Deutschland nur noch bedingt wettbewerbsfähig, hieß es unlängst vonseiten der DIHK bei der Vorstellung des Unternehmensbarometers. Neben der Verlässlichkeit der Wirtschaftspolitik haben sich laut Umfrage auch zahlreiche andere Faktoren verschlechtert. 50 Prozent der Befragten geben an, dass die künftige Bundesregierung bei der Unternehmensbesteuerung ansetzen muss. „Unabhängig vom Gesetzgeber können Betriebe, Selbständige und Freiberufler bereits jetzt die Weichen stellen, um die Abgabenlast zu senken“, erklärt Prof. Dr. Christoph Juhn, Professor für Steuerrecht sowie geschäftsführender Partner der JUHN Partner Steuerberatungskanzlei.

Anstatt sich erst in der Steuererklärung oder beim Jahresabschluss mit den steuerlichen Aspekten auseinanderzusetzen, gilt es bereits jetzt an einer Vielzahl von Stellschrauben zu drehen, die Vorteile bringen können – was gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bares Geld bedeuten kann.

Diese sechs Steuer-Hacks sind Bares wert

# 1. Betriebsausgaben richtig absetzen

Viele Ausgaben, die im betrieblichen Alltag anfallen, lassen sich steuerlich geltend machen. Hierzu zählen nicht nur größere Investitionen, sondern auch kleinere Betriebskosten wie Büromaterial, Software oder Telekommunikationskosten. „Oftmals werden nur die größeren Ausgaben beachtet. Dabei können kleinere Posten ebenfalls erhebliche Steuerersparnisse bringen“, so Juhn. Je detaillierter die Dokumentation dieser Ausgaben erfolgt, desto besser können die steuerlichen Vorteile genutzt werden.

# 2. Investitionsabzugsbetrag als Vorteil für zukünftige Investitionen

Für Unternehmen, die in den kommenden Jahren größere Anschaffungen planen, stellt der Investitionsabzugsbetrag (IAB) eine interessante Möglichkeit dar, die Abgabenlast im laufenden Jahr zu senken. Dieser Abzug ermöglicht es, bis zu 50 Prozent der geplanten Investitionskosten bereits im Vorfeld von der Steuer abzusetzen. Ein Beispiel? „Steht der Kauf eines neuen Fahrzeugs im Wert von 30.000 Euro an, können durch den IAB bereits 15.000 Euro als Betriebsausgabe angesetzt werden, wodurch die Steuerlast für das laufende Jahr signifikant sinkt“, unterstreicht der Profi. Dabei gilt dieser Abzug für Unternehmen mit einem Gewinn von bis zu 200.000 Euro und stellt somit eine besonders vorteilhafte Möglichkeit für kleinere und mittelständische Unternehmen dar.

# 3. Homeoffice-Pauschale

Seit der Corona-Pandemie haben viele Selbständige und Freiberufler die New-Work-Option Homeoffice intensiv genutzt. Dies kann auch steuerliche Vorteile mit sich bringen – etwa in Form der Homeoffice-Pauschale. Sie wurde erweitert und ermöglicht es auch bei gelegentlicher Arbeit in den eigenen vier Wänden, Steuererleichterungen zu erhalten. „Die Homeoffice-Pauschale hat sich als wertvolle Einsparmöglichkeit für Selbständige und Freiberufler etabliert“, so Juhn. Wer zu Hause arbeitet, kann bis zu 1.260 Euro jährlich absetzen. Und wer einen eigenen Raum ausschließlich für berufliche Zwecke nutzt, also ein häusliches Arbeitszimmer im Sinne der steuerrechtlichen Vorschriften, kann die auf ihn anfallenden Kosten sogar in vollem Umfang steuerlich absetzen. Dies umfasst etwa anteilige Mietkosten, Nebenkosten und Ausstattungskosten, aber auch Telefon- und Internetkosten. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass kein weiterer Raum zur Ausübung dieser Tätigkeit zur Verfügung steht.

# 4. Steuerfreie Zusatzleistungen für Mitarbeitende

Unterstützen Unternehmer*innen ihre Mitarbeitenden mit Gehaltsextras, profitieren sie davon auch selbst, vorausgesetzt, bestimmte Höchstbeträge werden nicht überschritten. „Zusatzleistungen wie Tankgutscheine, Essenszuschüsse oder auch Jobtickets für den öffentlichen Nahverkehr sind steuerfrei und kommen nicht nur der Belegschaft zugute, sondern können auch dazu beitragen, die Motivation und Bindung an das Unternehmen zu stärken“, weiß Juhn.

# 5. Vereinfachte Steuererklärung und weniger Bürokratie

Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 22.000 Euro im Vorjahr und 50.000 Euro im laufenden Kalenderjahr profitieren von der Kleinunternehmerregelung. Diese befreit von der Pflicht zur Umsatzsteuererhebung. Das heißt: Sie müssen keine Umsatzsteuer auf ihren Rechnungen ausweisen, wodurch sich der administrative Aufwand erheblich reduziert. „Diese Regelung ist besonders vorteilhaft für kleinere Unternehmen und Selbständige, die noch nicht in den großen Umsatzbereichen tätig sind“, so Juhn „Die Buchhaltung ist deutlich einfacher und spart Kosten für die Berechnung und Abführung der Abgabe.“

# 6. Gewinnthesaurierung bei langfristigem Investitionsbedarf

Ein weiterer Steuer-Hack ist die sogenannte Gewinnthesaurierung. Werden Gewinne von Kapitalgesellschaften nicht an ihre Gesellschafter*innen ausgeschüttet, lässt sich die Zahlung der Kapitalertragsteuer auf diese Gewinne hinauszögern und die Liquidität im Unternehmen verbessern. Ein Vorteil vor allem für Unternehmen, die im Wachstum sind oder größere Investitionen planen. „Die Gewinnthesaurierung ermöglicht, Kapital im Unternehmen zu belassen und gleichzeitig von einer steuerlichen Entlastung zu profitieren“, unterstreicht der Experte. Über steuerrechtliche Umwege können aber auch Einzelunternehmen und Personengesellschaften davon profitieren. Die Stichwörter hierzu lauten Thesaurierungsbegünstigung und Optionsbesteuerung.

Kredit ohne Vorkosten

Ein Kredit ohne Vorkosten kann eine interessante Option für Sie als Kreditnehmer sein, wenn Sie faire Kreditkonditionen suchen. Bei einem solchen Darlehen fallen keine zusätzlichen Gebühren für die Beantragung oder Bearbeitung an. Eine kostenlose Kreditanfrage ermöglicht es Ihnen, verschiedene Angebote zu vergleichen und das beste Darlehen ohne Gebühren zu finden. In diesem Artikel erfahren Sie, worauf Sie bei einem Kredit ohne Vorkosten achten sollten und wie Sie das beste Angebot finden können.

Was bedeutet ein Kredit ohne Vorkosten?

Ein Kredit ohne Vorkosten ist eine vorteilhafte Finanzierungsoption, bei der keine zusätzlichen Gebühren für die Kreditaufnahme anfallen. Dies bedeutet, dass Sie als Kreditnehmer keine versteckten Kosten oder Überraschungen befürchten müssen. Stattdessen profitieren Sie von transparenten Kreditkonditionen, die Ihnen einen klaren Überblick über die tatsächlichen Kosten des Darlehens geben.

Bei einem Kredit ohne Vorkosten entfallen typischerweise folgende Gebühren:

- Bearbeitungsgebühren

- Kontoführungsgebühren

- Bereitstellungszinsen

- Sondertilgungsgebühren

Durch den Wegfall dieser Kosten können Sie als Kreditnehmer erheblich sparen und Ihre finanzielle Belastung reduzieren. Die Gesamtkosten des Kredits werden somit überschaubarer und planbarer. Allerdings ist es wichtig, dass Sie die Kreditkonditionen sorgfältig prüfen und Angebote verschiedener Anbieter vergleichen, um wirklich von einem Kredit ohne Vorkosten zu profitieren.

Transparenz ist bei der Aufnahme eines Kredits ohne Vorkosten besonders wichtig. Seriöse Kreditgeber legen alle anfallenden Kosten und Konditionen offen dar, sodass Sie als potenzieller Kreditnehmer eine fundierte Entscheidung treffen können.

Vorteile eines Kredits ohne Vorkosten

Die Entscheidung für einen Kredit ohne Vorkosten bringt mehrere Vorteile mit sich:

- Kosteneinsparung: Durch den Wegfall zusätzlicher Gebühren sparen Sie bares Geld.

- Transparenz: Alle Kosten sind von Anfang an ersichtlich, was die Planung erleichtert.

- Flexibilität: Oft bieten solche Kredite mehr Spielraum bei Rückzahlungen oder Sondertilgungen.

- Vergleichbarkeit: Es fällt leichter, verschiedene Angebote direkt miteinander zu vergleichen.

Darlehen ohne Gebühren finden

Es ist möglich, ein Darlehen ohne zusätzliche Gebühren zu finden. Dafür ist es wichtig, dass Sie seriöse Kreditanbieter suchen und verschiedene Finanzierungsoptionen vergleichen. So können Sie die beste Option für Ihre persönliche Situation finden.

Ein guter Ausgangspunkt für die Suche nach einem Darlehen ohne Gebühren sind Vergleichsportale im Internet. Hier können Sie schnell und einfach verschiedene Angebote von Banken und Kreditvermittlern vergleichen. Achten Sie dabei auf folgende Punkte:

- Transparente Darstellung aller Kosten und Gebühren

- Keine versteckten Kosten oder Überraschungen im Kleingedruckten

- Seriöse und bekannte Anbieter mit guten Bewertungen

Eine weitere Möglichkeit ist es, direkt bei Ihrer Hausbank oder anderen Banken in Ihrer Nähe nach einem Darlehen ohne Gebühren zu fragen. Oft bieten Banken spezielle Konditionen für langjährige Kunden oder für bestimmte Verwendungszwecke an. Ein persönliches Gespräch kann Ihnen helfen, die individuell beste Lösung zu finden.

Online-Kreditvergleich: Vor- und Nachteile

Der Online-Kreditvergleich bietet einige Vorteile, aber auch potenzielle Nachteile:

Voraussetzungen für einen Kredit ohne Vorkosten

Wenn Sie einen Kredit ohne Vorkosten aufnehmen möchten, müssen Sie in der Regel bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Eine der wichtigsten Anforderungen ist eine gute Bonität. Diese wird durch eine Bonitätsprüfung ermittelt, bei der Ihre Kreditwürdigkeit überprüft wird.

Die Bonitätsprüfung berücksichtigt verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel:

- Einkommenssituation

- Beschäftigungsstatus

- Kredithistorie

- Ausgaben und Verbindlichkeiten

Neben einer guten Bonität können Kreditgeber auch Sicherheiten verlangen. Diese dienen dazu, das Risiko für den Kreditgeber zu minimieren. Häufig akzeptierte Sicherheiten sind Immobilien, Sparguthaben oder Wertpapiere. Allerdings gibt es auch Kredite ohne Vorkosten, die keine Sicherheiten erfordern.

Schufa-Auskunft und ihre Bedeutung

Die Schufa-Auskunft spielt eine zentrale Rolle bei der Kreditvergabe:

- Sie gibt Aufschluss über Ihr bisheriges Zahlungsverhalten

- Ein guter Schufa-Score erhöht Ihre Chancen auf günstige Konditionen

- Negative Einträge können die Kreditvergabe erschweren oder verhindern

- Sie haben das Recht auf eine kostenlose Selbstauskunft pro Jahr

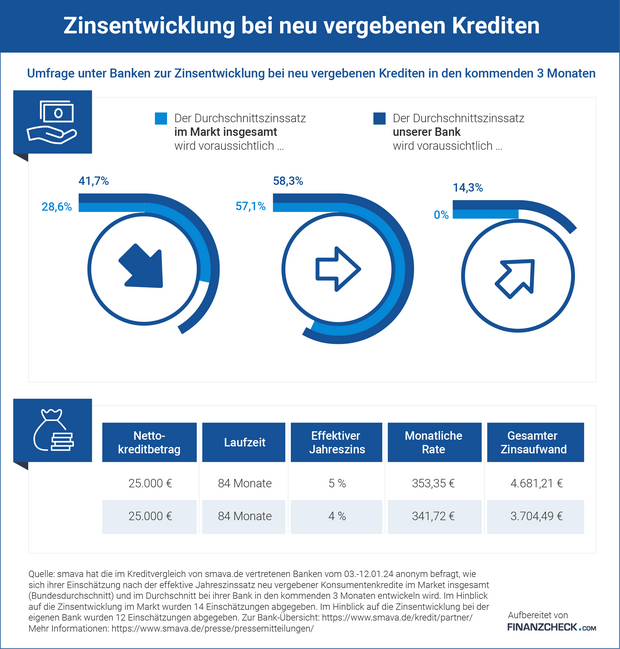

Kreditkonditionen vergleichen

Beim Vergleich von Kreditangeboten ist es wichtig, dass Sie die Kreditkonditionen genau unter die Lupe nehmen. Zwei zentrale Faktoren sind dabei der effektive Jahreszins und die Laufzeit des Darlehens. Der effektive Jahreszins gibt die tatsächlichen Kosten des Kredits auf Jahresbasis an, einschließlich aller Gebühren und Nebenkosten. Je niedriger der effektive Jahreszins, desto günstiger ist der Kredit.

Die Laufzeit bestimmt, über welchen Zeitraum der Kredit zurückgezahlt werden muss. Eine längere Laufzeit bedeutet in der Regel niedrigere monatliche Raten, aber auch höhere Gesamtkosten aufgrund der länger anfallenden Zinsen.

Beim Kreditkonditionen vergleichen sollten Sie auf folgende Punkte achten:

- Effektiver Jahreszins: Je niedriger, desto besser

- Laufzeit: Wählen Sie eine Laufzeit, die zu Ihren finanziellen Möglichkeiten passt

- Zusatzkosten: Achten Sie auf versteckte Gebühren oder Zusatzkosten

- Flexibilität: Prüfen Sie, ob Sondertilgungen oder vorzeitige Rückzahlung möglich sind

Kreditrechner: Ein nützliches Tool

Kreditrechner können Ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen:

- Sie ermöglichen eine schnelle Berechnung verschiedener Szenarien

- Visualisierung der Auswirkungen von Laufzeit und Zinssatz

- Hilfe bei der Ermittlung der optimalen Kredithöhe und Laufzeit

- Oft kostenlos auf Vergleichsportalen oder Bankwebseiten verfügbar

Alternative Finanzierungsoptionen

Neben einem klassischen Kredit ohne Vorkosten gibt es weitere Möglichkeiten, um eine Finanzierung zu erhalten. Eine beliebte Alternative ist die Ratenzahlung, bei der der Gesamtbetrag in kleinere, regelmäßige Zahlungen aufgeteilt wird. Diese Option bietet oft mehr Flexibilität und ermöglicht es Ihnen, größere Anschaffungen über einen längeren Zeitraum zu finanzieren.

Eine weitere Alternative ist der Konsumentenkredit, der speziell für private Ausgaben wie Haushaltsgeräte oder Urlaube gedacht ist. Diese Kredite haben oft niedrigere Zinssätze als herkömmliche Darlehen und können eine attraktive Option für kleinere Finanzierungen sein. Finanzielle Absicherung sollte bei jeder Kreditentscheidung eine wichtige Rolle spielen.

Bei der Wahl der passenden Finanzierung spielen individuelle Faktoren eine wichtige Rolle:

- Höhe des benötigten Betrags

- Gewünschte Laufzeit

- Ihre eigene finanzielle Situation und Bonität

Peer-to-Peer-Kredite als moderne Alternative

Peer-to-Peer-Kredite gewinnen zunehmend an Popularität:

- Direkte Vermittlung zwischen Kreditnehmern und privaten Geldgebern

- Oft günstigere Konditionen als bei traditionellen Banken

- Schnellere und flexiblere Kreditvergabe

- Risiko: Weniger reguliert als klassische Bankenkredite

Fazit

Ein Darlehen ohne Gebühren kann eine praktische Option für Sie sein, wenn Sie eine günstige Finanzierung suchen. Durch den Wegfall von Bearbeitungs-, Bereitstellungs- oder Kontoführungsgebühren lassen sich die Gesamtkosten des Kredits deutlich reduzieren. Allerdings ist es wichtig, dass Sie die Konditionen verschiedener Anbieter sorgfältig vergleichen, um das beste Angebot zu finden. Bei der Suche nach einem Darlehen ohne Gebühren sollten Sie nicht nur auf die Kosten, sondern auch auf die Zinssätze und die Laufzeit achten. Insgesamt bietet ein Darlehen ohne Gebühren eine gute Möglichkeit, Geld zu günstigen Konditionen aufzunehmen. Sie sollten jedoch immer Ihre individuelle Situation berücksichtigen und verantwortungsvoll mit dem Kredit umgehen.

Cardano kaufen: Diese Möglichkeiten und Handelsplätze gibt es

Cardano ist die Plattform der Kryptowährung ADA und ein blockchainbasiertes Kryptoprojekt, das zugleich ein Konkurrent von Ethereum ist. Wir zeigen die Möglichkeiten von Cardano, einer der jüngsteren Digitalwährungen, auf.

Cardano ist eines von mehreren digitalen Vermögenswerten, die entwickelt wurden, um eine Reihe komplexer Transaktionen ohne die Hilfe eines Vermittlers, wie einer Bank oder eines Brokers, durchführen zu können. Eine Investition in Cardano beinhaltet in der Regel den Tausch von Euro in die Kryptowährung, auch bekannt als ADA. Cardano-Token haben verschiedene Verwendungsmöglichkeiten für ihre Besitzer, die in diesem Überblick über Kryptowährungen näher erläutert werden sollen.

Lohnt sich eine Investition in Cardano

Kryptowährungen sind ein neuer, volatiler Bereich, in dem das Schicksal eines bestimmten Vermögenswerts schwer vorherzusagen ist. Kryptowährungen sind historisch gesehen anfällig für schnelle Wertveränderungen, und Cardano ist da keine Ausnahme. Wenn Sie in Kryptowährungen investieren, ist es im Allgemeinen am besten, sie in einer kleinen Gruppe von risikoreichen Anlagen in Ihrem Portfolio zu halten.

Generell wird Anlegern empfohlen, erst dann zu investieren, wenn sie dringende finanzielle Maßnahmen ergriffen haben, wie z.B. die Stärkung des Ruhestands und die Rückzahlung kurzfristiger Schulden. Wenn Sie die Möglichkeit haben, Cardano zu kaufen, sollten Sie auch über die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens nachdenken. Wenn Cardano in der Lage ist, einen bedeutenden Marktanteil zu erobern, könnte die Nachfrage nach der ADA Kryptowährung steigen, was ihren Wert erhöhen könnte.

Cardano befindet sich jedoch noch in der Entwicklung, und wichtige Funktionen wie „intelligente Verträge“, die automatisch ausgeführt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, werden gerade erst implementiert. Konkurrierende Netzwerke wie Ethereum, Solana und andere könnten den Markt dominieren und Cardano wenig Raum für Wachstum lassen.

Zwecke für den Kauf von ADA-Tokens

Einige Menschen nutzen sie, um für Dienstleistungen zu bezahlen und Gebühren im Hauptnetzwerk der Cardano Blockchain zu decken, die für komplexe Transaktionen in Bereichen wie dem Finanzwesen konzipiert ist. Einige Leute kaufen Cardano-Token in der Hoffnung, dass ihr Wert steigen wird, entweder im kurzfristigen Handel oder aufgrund der langfristigen Nachfrage, die mit der Nutzung des Netzwerks verbunden ist. Allerdings birgt das Cardano kaufen auch ein erhebliches Risiko.

Wo und wie kann man Cardano kaufen?

Cardano ist weit verbreitet beim Kryptowährung Kaufen. Sie wird in der Regel an zentralisierten Börsen gekauft, während die Kryptowährung an Peer-to-Peer-Börsen gehandelt wird. Eine solche Option ist mit geringeren Kosten verbunden. Allerdings erfordert es in der Regel mehr technisches Know-how und kann für neue Benutzer schwierig sein. Die Plattformen, die Cardano unterstützen:

- Binance;

- Coinbase;

- Münzmama;

- Krypto.de;

- Kraken;

- SoFi;

- Webull.

Bargeld

Es gibt zwei Hauptwege, um für Kryptowährungen zu bezahlen: in bar und in Kryptowährungen. Wenn Sie ein Anfänger in Deutschland sind oder Ihre allgemeine Vertrautheit mit Kryptowährungen durch den Kauf von Cardano erweitern wollen, müssen Sie Ihr Bargeld in ADA umwandeln. Die meisten Kryptowährungsbörsen akzeptieren Fiat-Währung wie US-Dollar und Euro. Umtauschaktionen werden in der Regel akzeptiert:

- ACH-Transaktionen (Automated Clearing House) von Banken;

- Banküberweisungen;

- Debit- und Kreditkarten.

Es ist jedoch besonders riskant, hochverzinsliche Schulden, wie z.B. ein Kreditkartenguthaben, für den Kauf von Kryptowährungen zu verwenden. Wenn Ihre Anlage Geld verliert, könnten Sie mit erheblichen Zinskosten konfrontiert werden und nicht in der Lage sein, das Kapital zurückzuzahlen.

Kryptowährungen

Eine andere Möglichkeit ist, einige Ihrer bestehenden digitalen Vermögenswerte auf Cardano Kryptowährung tauschen zu lassen. Nicht alle Börsen bieten diese Möglichkeit an. Informieren Sie sich also unbedingt über die Einzelheiten der Plattform, die Sie nutzen möchten.

Auch der Handel mit bestehenden Kryptowährungen kann eine geeignete Option sein, wenn Sie Ihre Kryptowährung Anlagen diversifizieren möchten, ohne mehr von Ihrem Geld in diesem Bereich zu binden. Sie kann auch die Kosten für die Umwandlung von Bargeld in Kryptowährungen in einigen Märkten reduzieren. Ein weiterer Punkt, der beim Kauf mit Kryptos zu beachten ist, ist die Tatsache, dass der relative Wert von Kryptowährungen tendenziell noch stärker schwankt als ihr Barwert.

Die Hürden sind hoch

Leasing-Gesellschaften machen oft einen Bogen um Gründer. Dennoch kann Leasing in Einzelfällen interessant sein. Für wen die Finanzierungsform in Frage kommt.

Es gibt kaum ein Wirtschaftsmagazin, das nicht regelmäßig über Leasing berichtet. In den Artikeln werden meist die Vorteile dieser Finanzierungsform gepriesen: Als einer der großen Vorteile gilt, dass Leasing Steuern spart, weil die Raten als Betriebsausgaben voll absetzbar sind. Außerdem erscheinen die Leasing-Gegenstände nicht in der Bilanz des Unternehmers, was wiederum der Eigenkapitalquote und dem Verschuldungsgrad zugutekommt.

Als Pluspunkt gilt ferner, dass Leasing die Abhängigkeit von Kreditinstituten verringert und dem Leasing-Nehmer ein breiterer finanzieller Handlungsspielraum zur Verfügung steht. Auch das Argument, mit Leasing sei man immer auf dem neuesten Stand der Technik, weil man alle paar Jahre ein neues Produkt erhält, wird meist als Vorteil aufgeführt. Vor allem aber spricht der „Pay-as-you-earn-Gedanke“ fürs Leasing, also die Tatsache, dass die Leasing-Raten parallel zur Nutzung des Gegenstands anfallen, sodass sich das Objekt quasi selbst finanziert.

Franchise-Nehmer relevant

Das ist alles richtig. Und doch ist es nur die halbe Wahrheit. Denn Leasing ist nicht per se das beste Finanzierungsinstrument. Den Vorteilen stehen auch Nachteile wie beispielsweise relativ hohe Kosten entgegen. Und es ist schon gar nicht für jeden das Instrument der Wahl. Denn eine Gruppe von Unternehmern wird fast gänzlich vom Leasing ausgeschlossen: Gründer. „Für Existenzgründer ist Leasing eine eingeschränkte Option“, sagt Frank Hagmann, Geschäftsführer der UVW-Leasing GmbH im badischen Ettlingen. „Wir finanzieren Gründer selten und wenn, dann nur unter bestimmten Voraussetzungen.“ Die größten Chancen auf eine Leasing-Finanzierung hätten Franchise-Nehmer. „Franchise-Nehmer lehnen wir selten ab“, sagt Hagmann. „Allerdings müssen wir vom Franchise-Konzept überzeugt sein.“ Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Franchise-Geber bereits mehrere Standorte erfolgreich betreibt bzw. von einem Franchise-Nehmer betreiben lässt.

So wie etwa die Enchilada Franchise GmbH mit Sitz in Gräfelfing bei München. Mit rund 100 Betrieben zählt die Gruppe nach eigenen Angaben zu den erfolgreichsten Unternehmen im Bereich der Erlebnis- und Freizeitgastronomie in Deutschland. Eines der neuesten Häuser ist das „Enchilada“ in Bruchsal. Im Oktober 2012 wurde es von Geschäftsführer Frederik Nagel eröffnet. Franchise-Nehmer Nagel gehört zu den Gründern, für die Leasing eine Option ist – und der sich für die Zusammenarbeit mit der UVW-Leasing entschieden hat. „Ich brauchte Kapital in Höhe eines sechsstelligen Betrags“, sagt der 24-Jährige. Ein Großteil sei in Form von Gesellschafterdarlehen bereitgestellt worden. Den Rest, einen fünfstelligen Betrag, habe er per Leasing finanziert.

Dies ist ein Auszug aus einem aktuellen Artikel unseres Print-Objekts StartingUp:

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der aktuellen StartingUp - Heft 04/13 - ab dem 07. November 2013 im Handel oder jederzeit online bestellbar in unserem Bestellservice-Bereich

Steuerfreie Gehaltsextras für Mitarbeiter

Incentives in Form von steuerfreien Gehaltsextras für Arbeitnehmer werden immer gefragter. Immerhin entsteht hierdurch ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Welche Möglichkeiten gibt es dabei aber eigentlich?

Arbeitgeber können ihren eigenen Angestellten Zuwendungen in verschiedenen Lebensbereichen bieten, wobei hier besonders steuerfreie Sachbezüge im Vordergrund stehen. Ein begehrtes Mittel dafür stellen die sogenannten Sachbezugskarten dar. Sie sind für Unternehmer das ideale Mittel, um ihre Mitarbeiter zu belohnen, aber auch zu fördern und in gewisser Weise auch ans Unternehmen zu binden. Eine Sachbezugskarte hat für beide Seiten zahlreiche Vorteile.

Damit können Mitarbeiter motiviert und zugleich für gute Leistungen belohnt werden. Unternehmer genießen den Vorteil, dass mit Sachbezugskarten einzigartige Steuervorteile in Anspruch genommen werden können und somit die Lohnkosten optimiert werden. Als Mitarbeitergeschenk sorgt diese in Form eines steuerfreien Geschenkes für Freude bei den Mitarbeitern, wenn sie sie zu persönlichen Anlässen

eine Aufladung der Sachbezugskarte erhalten. Die Karte kann nämlich gleichzeitig für unterschiedliche Zwecke genutzt werden (z.B. 44€ + Sachgeschenk zum Geburtstag). Besitzt der Mitarbeiter bereits eine Karte, muss zu diesem Zweck keine neue Karte ausgestellt werden. Im Gegensatz zu Tankgutscheinen oder anderen Zuwendungen sind sie flexibler einsetzbar.

Zusammengefasst ergeben sich die nachstehenden Vorteile:

- Arbeitgeber können Sachbezüge optimal und flexibel nutzen.

- Lohn- und Lohnnebenkosten werden verringert.

- Die Mitarbeitermotivation wird gesteigert.

- Die Sachbezugskarten lassen sich individuell gestalten und problemlos per Überweisung aufladen.

- Arbeitnehmer können die Karte deutschlandweit einsetzen und somit verschiedenste Verfügungsmöglichkeiten nutzen.

- Die Handhabung ist sehr einfach.

- Sachbezugskarten können auch von den Arbeitnehmern über eine Smartphone-App verwaltet werden.

- Für den Mitarbeiter erhöht sich der Nettolohn.

- Die Karte eignet sich auch zum kontaktlosen Bezahlen.

Das ist seit Corona neu