Aktuelle Events

Start-Check für Franchise-Nehmer

Durch intensives Recherchieren und Prüfen wird Ihr Startrisiko als Franchise-Nehmer kalkulierbar – der Einstieg ins Franchise-System meist unkompliziert. Wichtig und hilfreich ist es daher vorab zu wissen, was hinter einigen weit verbreiteten Franchise-Aussagen von Franchise-Unternehmen und -Vermittlern steht.

Eine Faustregel besagt, dass ein Franchise-System etwa einhundert Interessenten ansprechen muss, bevor es einen einzigen Franchise-Nehmer unter Vertrag nehmen kann. Die verbesserte Arbeitsmarktsituation und die damit seit 2011 einhergehende sinkende Zahl der Gründungen lässt die Luft für Franchise-Unternehmen insgesamt etwas dünner werden, insbesondere aber für diejenigen, die vom Rekrutierungsprozess im Franchise leben. Die Statistiken zeigen auch, dass 100 bis 150 System-Geber jedes Jahr feststellen müssen, dass ihr Traum vom Franchise-System, dem Multiplizieren einer Geschäftsidee, nicht funktioniert hat.

Der Wettbewerb insgesamt wird also härter, auch zwischen den Franchise-Systemen, und der Rekrutierungsprozess gerät zunehmend unter Erfolgsdruck. Der Franchise-Interessent ist somit gut beraten, diese in Bewegung befindlichen Gegebenheiten in seine Überlegungen einzubeziehen, und die Aussagen von Franchise-Systemen und Franchise-Vermittlern dahingehend zu hinterfragen, was diese zu bestimmten Aussagen motiviert.

Nachfolgend beleuchten wir kritisch einige typische Aussagen von Franchise-Gebern, die zu potenziellen Fallen in der Meinungsbildung werden können und daher auf der Checkliste eines Interessenten keinesfalls vergessen werden sollten.

"Franchise ist ein Vertriebskonzept"

Franchise ist nach der Definition des DFV ein "auf Partnerschaft basierendes Vertriebskonzept". Für den Franchise-Geber ist Franchise die Möglichkeit, den Absatz aus dem eigenen Basisgeschäft risikoarm und mit geringem finanziellen Engagement zu multiplizieren. Die rechtliche Abkoppelung eines Franchise-Angebots vom eigentlichen Kerngeschäft eines Unternehmens spricht hier eine deutliche Sprache, zusätzliche Einkommensquellen wie z.B. Know-how-Transfer ergeben sich, ohne das Kerngeschäft zu gefährden.

Für den Franchise-Geber ist Franchise also tatsächlich ein Geschäftskonzept. Der Franchise-Nehmer sollte sich darüber im Klaren sein, dass er Teil der Absatzförderung ist und dass diese Vertriebsform für den System-Geber als die für ihn lukrativste Option gilt, gegenüber eines eigenen Filialnetzwerks.

„Man kauft ein markterprobtes und etabliertes Geschäftskonzept“

Eine Marke definiert sich unter anderem durch den Bekanntheitsgrad eines Produktes, einer Dienstleistung oder eines Unternehmens. Viele kannten McDonalds, Burger King und Co. bereits, bevor diese als Franchise-Systeme nach Deutschland kamen. Andere, z.B. Carglass, haben sich durch intensive Werbung eine Positionierung in der Öffentlichkeit geschaffen. Der Bekanntheitsgrad soll im Franchise dafür sorgen, den Geschäftsaufbau und die Kundenakquise eines Franchise-Nehmers zu erleichtern.

Ein Interessent sollte sich daher fragen, welchen Bekanntheitsgrad ein Franchise-System tatsächlich hat, wie intensiv es werblich in Richtung Kunde und damit im Interesse des Franchise-Nehmers aktiv ist und ob die Marke wirklich ein Türöffner in der Akquise sein kann. Ob ein Geschäftskonzept erprobt ist, definiert sich nicht alleine über das Alter und den Erfolg eines Systems, sondern auch über die Information, wann und wie oft ein System konzeptionell verändert wurde.

„Franchise ist sicherer als eine individuelle Existenzgründung“

Mit der Entscheidung für ein Franchise legt der Franchise-Nehmer seine Zukunft in die Versprechungen eines System-Gebers. Anders als bei einem Arbeitsverhältnis kann der Franchise-Nehmer seine Entscheidung nicht kurzfristig revidieren, und anders als bei einer individuellen Gründung hat der Franchise-Nehmer dem System-Geber zum Teil hohe Beträge für dieses Versprechen bezahlt. Der DFV veröffentlichte im Jahr 2012 Zahlen, nach denen die Existenzgründung im Franchise deutlich sicherer wäre als individuelle Gründungen. Als Beweis für diese Aussage führt man eine Studie zu Geschäftsaufgaben in den ersten drei Jahren nach Gründung auf, die einen Vergleich zwischen den (allgemeinen) Zahlen der KfW und den erhobenen Zahlen innerhalb des DFV zieht.

Hier ist zu berücksichtigen, dass der DFV seine Studie nur innerhalb einer kleinen Gruppe seiner Mitglieder durchführte. Nach Reaktionen auf die anfänglich eindeutig formulierte Aussage wurde sie bereits relativiert und stark eingeschränkt. Ein belastbarer Beweis der Aussage, wonach Franchise-Gründer sicherer starten als andere, steht noch aus. Nur ein direkter Vergleich der Zahlen auf Basis des gleichen finanziellen Engagements zwischen den beiden Formen der Gründung hätte tatsächlich Aussagekraft.

„Franchising heißt ‚selbständig, aber nicht allein‘ zu sein“

Drei gern zitierte Grundsätze im Franchise lauten: „Follow the system! Follow the system! Follow the system!“ Dies soll implizieren, dass die strikte Einhaltung der Franchise-System-Vorgaben der Schlüssel zum Erfolg ist, und dass ein System durch die engen (vetraglichen) Vorgaben erst auf den Franchise-Nehmer übertragbar wird. Franchise-Verträge, insbesondere wenn sie aus der Position eines Vollkaufmanns gezeichnet werden, unterliegen in Deutschland keiner gesonderten Gesetzgebung. Ist die Haftung des Franchise-Gebers im Vertrag ausgeklammert, trägt der Franchise-Nehmer gegenüber dem Kunden das volle Risiko für ein Produkt oder eine Dienstleistung, auf dessen Beschaffenheit er oft keinen oder nur geringen Einfluss hat.

„Franchise-Erfolg mit Brief und Siegel“

In der Rechtsprechung der 80er- und 90er-Jahre schien es im Franchise-Recht anerkannt, dass der Franchise-Geber den Franchise-Interessenten vor Abschluss des Franchise-Vertrags vollständig und richtig über die Rentabilität des Franchise-Systems zu unterrichten habe (so die Leitentscheidung des Oberlandesgerichts München in einem Urteil aus dem Jahr 1993). Das Franchise-System, das gegen diesen – von anderen Gerichten häufig zitierten – Grundsatz verstieß, sollte dem Franchise-Nehmer zum Schadensersatz verpflichtet sein. Es war anerkannt, dass der Franchise-Geber eine auf den bisherigen Erfahrungen der Systembetriebe – und bei Fehlen von Erfahrungen eine auf einem Pilotbetrieb – beruhende Kalkulationsgrundlage geschuldet sei.

Diese sollte dem Franchise-Interessent seine voraussichtlichen arbeitsmäßigen und finanziellen Belastungen vollständig aufzeigen und ihn in die Lage versetzen, abzuschätzen, welche Aufwendungen er benötigen wird, wie der Zeitraum der Anfangsverluste in der Anlaufphase einzuschätzen ist und wie die Chancen der Gewinnrealisierung reell beurteilt werden können (so formuliert unter anderem das Landgericht Hamburg). Diese Grundsätze sorgten dafür, dass Franchise-Nehmer einen Anspruch auf einen hohen Standard an vorvertraglicher Informationserteilung zu haben schienen.

Diese Franchise-Nehmer-freundliche Rechtsprechung hat seit der Jahrtausendwende zum Teil empfindliche Einschränkungen erfahren, die auch auf mangelnde Kenntnisse von einzelnen Richtern über die Vertriebsform Franchise zurückzuführen sind. Teilweise gehen die Gerichte nunmehr davon aus, dass der Franchise-Geber gar nicht verpflichtet sei, betriebswirtschaftliche Kennzahlen seines Franchise-Systems vorab preiszugeben. Auch ist in manchen Urteilen nicht einmal mehr die Rede davon, dass der Franchise-Geber überhaupt Erfahrungen zu haben braucht.

Im Extremfall heißt es in einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Schleswig aus dem Jahre 2008, dass der Franchise-Geber nicht der Existenzgründerberater des Franchise-Interessenten sei. Diese Tendenz innerhalb der Rechtsprechung sollte jedem Franchise-Interessenten zumindest bekannt sein.

Fakt ist: Auf den Franchies-Vertrag kommt es an!

Franchise-Verträge sind in der Regel umfangreich. Sie beschreiben Rechte und Pflichten der Partner und sind fast immer vom Franchise-Geber ausgearbeitet. Es verwundert daher nicht, dass der Schwerpunkt des Franchise-Gebers eher auf den Rechten beruht, während sich die Pflichten mehr auf der Seite des Franchise-Nehmers manifestieren. Alles, was im Franchise-Vertrag nicht als Recht des Franchise-Nehmers oder als Pflicht des Franchise-Gebers ausdrücklich geregelt ist, wird es in dem Franchise-Unternehmen aller Voraussicht nach auch nicht geben bzw. darf ich als Franchise-Nehmer nicht erwarten. Verpflichtet sich der Franchise-Geber beispielsweise nicht zu überregionaler Werbung, so hat der Franchise-Nehmer hierauf auch keinen Anspruch.

Fakt ist: Sichern Sie sich ab!

Der potenzielle Franchise-Nehmer sollte sich daher bei den Punkten, bei denen der Umfang nicht ersichtlich ist, vertraglich explizit absichern. Lesen Sie den Franchise-Vertrag genau. Wenn etwa unter dem Punkt Geheimhaltungspflichten nur der Franchise-Nehmer der Geheimhaltungspflicht unterliegt, kann der Franchise-Geber die Details der Bonität und andere persönliche Geheimnisse des Franchise-Nehmers verbreiten. Verlassen Sie sich insbesondere nicht auf mündliche Aussagen. Bedenken Sie, dass meist professionelle Franchise-Rechtsanwälte den Vertrag ausgearbeitet haben und diese nur dem Franchise-Unternehmen verpflichtet sind.

Fakt ist: Augen auf bei der Beraterwahl!

Wir alle haben es uns zu Eigen gemacht, wichtige Entscheidungen vorzubereiten, uns rechtzeitig zu informieren und abzuwägen. Ein Umzug, ein anderer Arbeitsplatz, ein Hauskauf oder nur ein neues Auto löst bei uns einen großen Informationsbedarf aus. Dabei verlassen wir uns darauf, dass eine Beratung neutral und ergebnisoffen sein sollte. Beim Franchise steht oftmals so viel Geld auf dem Spiel wie bei dem Kauf eines Einzelhauses. Daher sollte man sich seine Berater wie bei jedem Vorhaben sorgfältig aussuchen.

Über die Autoren: Hans-Joachim Kölln ist Inhaber von KMU Training Nord. Er bringt Franchise-Interessierte aus D.A.CH auf Augenhöhe mit Franchise-Gebern zusammen.

Dr. Christian Prasse ist Rechstanwalt, Notar und Inhaber der Kanzlei Dr. Prasse & Kollegen. Er ist Kooperationspartner des Deutschen Franchise Nehmer Verbands e.V.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Was sich 2026 für Freelancer*innen ändert

2026 wird zum Prüfstein: Zentrale Reformen aus dem Koalitionsvertrag sollen greifen, viele Details bleiben jedoch offen.

Sechs Monate nach dem Start der neuen Bundesregierung rücken die ersten Umsetzungen des Koalitionsvertrags in Sichtweite. Ab dem 1. Januar 2026 sollen zentrale Reformen greifen, die auch Auswirkungen auf Freelancer*innen und Solo-Selbständige haben. Doch während einige Maßnahmen konkrete Entlastungen versprechen, bleiben viele Ankündigungen bislang Absichtserklärungen. Freelancermap hat zusammengetragen, welche Vorhaben tatsächlich relevant werden und wo noch Unsicherheit herrscht. Eine Tabelle gibt hier einen Überblick.

Koalitionsvertrag 2025: Viel vor, aber wenig umgesetzt

Der Koalitionsvertrag 2025 markierte erstmals eine politische Schwerpunktsetzung für Selbständige. Zentrale Punkte, die Freelancer*innen direkt betreffen, sind:

- eine Reform des Statusfeststellungsverfahrens, um mehr Rechtssicherheit bei der Abgrenzung von Beschäftigung und Selbständigkeit zu schaffen,

- der Abbau bürokratischer Hürden durch digitale Verwaltungsprozesse, Genehmigungsfiktionen und ein „Once-Only“-Prinzip,

- eine Altersvorsorgepflicht für neue Selbstständige mit freier Wahl der Vorsorgeform,

- die Einführung des Mutterschutzes auch für Solo-Selbstständige,

- sowie steuerliche Anpassungen und Abschreibungsoptionen zur Entlastung kleiner Unternehmen und Einzelunternehmer*innen.

Laut Freelancer-Kompass 2025 sehen 79 Prozent der Befragten fehlende politische Rahmenbedingungen als Problem, fast die Hälfte empfindet strukturelle Nachteile gegenüber Angestellten. Die Unsicherheit über Scheinselbständigkeit bleibt eines der drängendsten Themen: 60 Prozent der Freelancer*innen nannten sie als größten strukturellen Nachteil ihrer Arbeit.

Viele Pläne, wenig Praxis: Reformen kommen nur schleppend voran

Während steuerliche Anpassungen und Mobilitätsentlastungen bereits 2026 greifen, bleiben die strukturell entscheidenden Fragen wie Scheinselbständigkeit, Sozialversicherungspflicht und Bürokratieabbau weiter offen. Zwar wurde im Oktober mit der sogenannten Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung ein Entlastungsprogramm vorgestellt, das Bürokratie abbauen soll. Doch Freelancer*innen bleiben davon bislang weitgehend unberührt. Zentrale Maßnahmen wie die angekündigte Genehmigungsfiktion wurden nicht umgesetzt oder lassen offen, ob Solo-Selbständige überhaupt profitieren. Auch das Statusfeststellungsverfahren, ein großes strukturelles Problem, ist noch nicht reformiert.

Thomas Maas, CEO von freelancermap: „Die Politik erkennt die Bedeutung von Selbständigen zwar auf dem Papier an, schafft aber in der Praxis keine Verlässlichkeit. Wer die Arbeitswelt modernisieren will, muss endlich Rechtssicherheit schaffen - gerade beim Thema Scheinselbständigkeit. Solange Freelancer nicht wissen, woran sie sind, bleibt Deutschland kein attraktiver Standort für sie.”

Die anhaltende Unsicherheit unter Freien bleibt nicht ohne Konsequenzen: Laut einer Umfrage denken 56 Prozent der Solo-Selbständigen über eine Auswanderung nach, auch wegen Bürokratie, Steuerlast und mangelnder Rechtssicherheit. Besonders kritisch: 93 Prozent dieser Auswanderungswilligen arbeiten im Bereich künstliche Intelligenz. Fachkräfte, die der Standort dringend braucht.

2026 als Prüfstein für die Selbständigkeit in Deutschland

Für Freelancer*innen bleibt 2026 ein Jahr mit Chancen und offenen Fragen. Viele Vorhaben können den Alltag freier Expert*innen langfristig erleichtern, wenn sie rechtzeitig und praxistauglich umgesetzt werden.

Wie teuer ist es, ein Start-up in Deutschland zu gründen?

Erfahren Sie, welche Kosten 2025 bei der Gründung eines Start-ups in Deutschland anfallen, von Stammkapital bis Notar- und Digitalisierungskosten.

Die Gründung eines Start-ups in Deutschland ist wie der Sprung in kaltes Wasser. Erfrischend, aufregend, aber nicht für alle. Zwischen Euphorie, Papierbergen und der ersten Steuer-ID beginnt das echte Abenteuer Unternehmertum. Begeisterung ist der Treibstoff, doch wer den Weg kennt, schwimmt leichter durch den Behördendschungel. Dies wird verlangt, um wirklich etwas Eigenes aufzubauen.

Die Grundlagen: Welche Kosten auf Gründer zukommen

Bevor ein Unternehmen offiziell an den Start gehen kann, fallen einige unvermeidbare Basiskosten an. Bei der Gründung einer GmbH ist das Stammkapital von mindestens 25.000 Euro der entscheidende Grundstein, wovon mindestens 12.500 Euro direkt eingezahlt werden müssen. Hinzu kommen Gebühren für den Notar, die Eintragung ins Handelsregister und die Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

Insgesamt sollten Gründer für eine klassische GmbH zwischen 1.000 und 4.500 Euro an Gründungskosten einplanen, abhängig von Komplexität, Anzahl der Gesellschafter und individueller Beratung.

Auch günstigere Alternativen wie die UG (haftungsbeschränkt) bieten sich an. Diese Mini-GmbH kann schon ab 1 Euro Stammkapital gegründet werden, eignet sich aber eher für kleine oder testweise Projekte. Dennoch sollte niemand glauben, dass damit alle bürokratischen Hürden aus dem Weg sind, denn auch hier sind Notar- und Gerichtskosten Pflicht.

Mehr als nur Papierkram: Die digitalen Chancen

Die deutsche Gründerszene hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Dank neuer Technologien, staatlicher Förderungen und digitaler Plattformen ist der Einstieg einfacher geworden, zumindest organisatorisch.

Besonders künstliche Intelligenz (KI) hat zahlreiche Branchen revolutioniert und völlig neue Geschäftsfelder geschaffen. Start-ups entstehen nicht mehr nur in klassischen Bereichen wie Handel oder Produktion, sondern zunehmend online.

So erleben wir in der Unterhaltungsbranche einen Boom. Dank der zahlreichen Features und Innovationen gibt es jetzt Zugang zum zum Bonus Meister im Online Casinos, wo Deutsche beispielsweise entdecken können, wo es die besten Vorteile und Erfahrungen gibt.

Dieser aktuelle Trend zeigt, dass Innovation und Unternehmergeist längst nicht mehr nur in Werkhallen oder Büros entstehen, sondern im digitalen Raum. Oft mit nur einem Laptop und einer guten Idee.

Bürokratie und Notarkosten: Das unvermeidliche Fundament

Egal ob GmbH, UG oder GbR, an einem Schritt führt kein Weg vorbei: dem Gang zum Notar. Ohne seine Unterschrift bleibt jede Gründung nur ein guter Plan. Der Gesellschaftsvertrag muss beurkundet, das Unternehmen im Handelsregister eingetragen und eine Gesellschafterliste erstellt werden.

Die Kosten dafür variieren je nach Aufwand und Standort: Für die notarielle Beurkundung sollten Gründer mit 500 bis 1.000 Euro rechnen, die Eintragung im Handelsregister kostet meist zwischen 150 und 350 Euro. Hinzu kommt die Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger mit rund 100 Euro.

Die versteckten Kosten: Von der IT bis zur Kaffeemaschine

Viele Gründer konzentrieren sich auf die offiziellen Gebühren, vergessen aber die praktischen Ausgaben im Alltag. Büromöbel, Computer, Softwarelizenzen, Versicherungen und Marketingmaßnahmen gehören ebenso in den Finanzplan wie Gründungskosten. Diese Posten lassen sich zwar steuerlich absetzen, müssen jedoch zunächst bezahlt werden.

Gerade im ersten Jahr ist Liquidität entscheidend. Wer hier zu knapp kalkuliert, gerät schnell ins Straucheln. Experten empfehlen, einen Finanzpuffer von mindestens 20 % der geplanten Startkosten einzuplanen für Unvorhergesehenes, wie technische Probleme oder Nachzahlungen.

Finanzierung und Fördermöglichkeiten

Zum Glück gibt es in Deutschland eine Vielzahl staatlicher Förderungen und Programme, die Start-ups unterstützen. Die KfW-Bank, regionale Wirtschaftsförderungen oder spezielle Gründerstipendien helfen beim Start. Auch Business Angels und Venture Capital werden zunehmend wichtiger, um innovative Ideen auf die Straße zu bringen.

Doch egal ob Fremdkapital oder Eigenmittel: Eine solide Finanzplanung ist der Trick. Ein detaillierter Businessplan zeigt nicht nur Investoren, sondern auch den Gründern selbst, ob ihr Konzept langfristig tragfähig ist.

Digitalisierung als Wachstumsmotor

Die digitale Transformation hat den Gründungsprozess selbst vereinfacht: Online-Anmeldungen, elektronische Signaturen und digitale Buchhaltung sparen Zeit und Papier. Gleichzeitig entstehen unzählige neue Geschäftsmöglichkeiten, von KI-gestützten Tools bis hin zu datenbasierten Plattformen.

Wie stark diese Entwicklung die deutsche Wirtschaft verändert, zeigt sich besonders in Online Branchen, wo KI, Automatisierung und datengetriebene Prozesse Gründungen agiler machen.

Gründungskosten ja, aber unbezahlbare Chancen

Eine Unternehmensgründung in Deutschland kostet Zeit, Geld und Nerven. Doch wer diesen Weg geht, investiert in Freiheit, Kreativität und Selbstbestimmung. Die Hürden sind schon da, aber die Chancen größer denn je. Wer klug plant und flexibel bleibt, findet im deutschen Gründungsdschungel nicht nur den Weg nach oben, sondern auch nachhaltigen Erfolg.

Unternehmensübergabe an leitende Mitarbeitende erleichtert

Recht für Gründer*innen: Wer überlegt, seinen Betrieb an leitende Mitarbeitende zu übergeben, erhöht dadurch nicht in jedem Fall den Arbeitslohn, wie der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden hat. Welche großen Vorteile das für Unternehmer*innen hat, liest du hier.

Die Nachfolge in (mittelständischen) Unternehmen ist meist schwierig. Um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern, greifen Unternehmer*innen daher vermehrt auf erfahrene leitende Mitarbeitende zurück. Diese erhalten Unternehmensanteile häufig unentgeltlich oder zu einem reduzierten Kaufpreis. Finanzbehörden bewerten dies oftmals als geldwerten Vorteil und unterwerfen die begünstigten Mitarbeitenden der Lohnsteuerpflicht.

Sachverhalt: Gesellschaftsanteile auf leitende Mitarbeiter übertragen

Die Inhaber eines mittelständischen Unternehmens übertrugen ihre Gesellschaftsanteile teilweise auf leitende Mitarbeitende, um die Unternehmensnachfolge zu sichern. Die Übertragung erfolgte unentgeltlich und war weder an Bedingungen noch an den Fortbestand der Arbeitsverhältnisse geknüpft. Beide Parteien vereinbarten eine Rückfallklausel, falls erbschaftsteuerliche Verschonungsregelungen nicht greifen sollten.

Das Finanzamt wertete die Anteilsübertragung als Arbeitslohn, da die Nachfolger zum einen der Sohn des Gesellschafterpaares und zum anderen Angestellte des Unternehmens waren. Dementsprechend erhöhte die Übertragung die Einkünfte der Mitarbeiter aus nichtselbstständiger Arbeit. Das Finanzgericht Sachsen-Anhalt gab der Klage eines begünstigten Mitarbeiters statt. Das unterlegene Finanzamt legte daraufhin Revision ein, die der BFH jedoch als unbegründet zurückwies.

Entscheidung des BFH

Der BFH bestätigte, dass der verbilligte Erwerb von Unternehmensanteilen grundsätzlich als Arbeitslohn gelten kann. Allerdings muss der Vorteil für eine Beschäftigung gewährt worden sein, das heißt, er muss durch das individuelle Dienstverhältnis veranlasst sein. Die Richter kamen zu dem Schluss, dass im vorliegenden Fall nicht das Arbeitsverhältnis, sondern die Unternehmensnachfolge im Vordergrund stand (Urteil vom 20. November 2024, VI R 21/22).

Wesentliche Entscheidungsfaktoren waren:

- Die Unternehmensfortführung war das Motiv für die Übertragung, dokumentiert durch eine Gesellschafterversammlung.

- Die Anteile wurden nicht verbilligt, sondern unentgeltlich übertragen.

- Die Übertragung war nicht an bestehende oder zukünftige Arbeitsverhältnisse gekoppelt.

- Die Anteile hatten einen erheblichen wirtschaftlichen Wert, der über eine übliche Vergütung für geleistete Arbeit hinausging.

Warum das Urteil für Unternehmensnachfolgen so wichtig ist

Das Urteil schafft eine wichtige Grundlage für steuerliche Rechtssicherheit bei Unternehmensnachfolgen an leitende Mitarbeitende. Unternehmer*innen können ihr Unternehmen so strategisch übergeben, ohne dass die Begünstigten regelmäßig einer hohen steuerlichen Belastung durch die Einstufung als Arbeitslohn unterliegen.

Für die Praxis bedeutet dies:

- Unternehmensnachfolgen sollten frühzeitig geplant und sorgfältig dokumentiert werden.

- Die steuerliche Gestaltung muss eng an den Vorgaben des BFH ausgerichtet sein.

- Die Übertragung an Arbeitnehmer*innen sollte unabhängig vom Arbeitsverhältnis erfolgen, um eine Einstufung als Arbeitslohn zu vermeiden.

Fazit

Unternehmen können auf interne Nachfolger*innen setzen, ohne steuerliche Nachteile befürchten zu müssen. Steuerliche Beratung bleibt dennoch entscheidend, um die Vorgaben optimal und rechtssicher umzusetzen.

Der Autor Dominik Hertreiter ist Steuerberater bei Ecovis in München.

Professionelle Kreditberatung: Tipps für angehende Finanzexperten und Gründer

Was es zu beachten gilt, wenn Sie erfolgreich als Finanzexperte in der Kreditberatung durchstarten wollen.

In der heutigen Geschäftswelt ist eine professionelle Kreditberatung für Unternehmer und Gründer unerlässlich. Egal, ob es um die Finanzierung eines Startups oder die Expansion eines etablierten Unternehmens geht, eine fundierte Beratung kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Immer mehr Menschen nutzen die Vorteile der online Kreditberatung, um schnell und bequem an die benötigten Informationen zu gelangen. In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Punkte einer professionellen Kreditberatung näher beleuchten. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie als Finanzexperte in diesem Bereich erfolgreich sein können und welche Weiterbildungsmöglichkeiten und digitalen Werkzeuge Ihnen dabei helfen. Zudem erfahren Sie, wie Sie online in der Kreditberatung tätig sein können und welche Aspekte dabei zu beachten sind.

Grundlagen einer erfolgreichen Kreditberatung

Eine effektive Kreditberatung erfordert ein solides Fundament aus Fachwissen und sorgfältiger Vorgehensweise. Zu den Schlüsselelementen gehören die Bewertung der Kreditwürdigkeit, die Durchführung von Finanzanalysen und die Einschätzung von Risiken.

Die Kreditwürdigkeit eines Kunden ist ein entscheidender Faktor bei der Beurteilung seiner Fähigkeit, einen Kredit zurückzuzahlen. Hierbei spielen Aspekte wie Einkommenssituation, Vermögenswerte und Zahlungshistorie eine wichtige Rolle. Eine gründliche Finanzanalyse ermöglicht es dem Berater, ein umfassendes Bild der finanziellen Situation des Kunden zu gewinnen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.

Die Risikobewertung ist ein weiterer essentieller Bestandteil der Kreditberatung. Hierbei werden potenzielle Risiken identifiziert und evaluiert, die sich auf die Rückzahlungsfähigkeit des Kunden auswirken könnten. Dazu gehören beispielsweise:

- Branchenspezifische Risiken

- Marktveränderungen

- Persönliche Umstände des Kunden

Ein erfahrener Kreditberater verfügt über das nötige Fachwissen, um diese Risiken sorgfältig abzuwägen und geeignete Strategien zur Risikominimierung zu entwickeln.

Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit

Der Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit ist ein entscheidender Faktor für Ihren Erfolg in der Kreditberatung. Starke Kundenbeziehungen bilden das Fundament einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Berater und Klient. Hierzu gehört es, dass Sie Ihren Kunden aufmerksam zuhören, ihre Bedürfnisse verstehen und maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten sind unerlässlich, um komplexe Finanzthemen verständlich zu erklären und auf die individuellen Fragen und Anliegen der Kunden einzugehen. Eine klare und einfühlsame Kommunikation schafft Transparenz und stärkt das Vertrauen in Ihre Expertise als Berater.

Empathie spielt ebenfalls eine zentrale Rolle beim Aufbau von Vertrauen. Als Kreditberater sollten Sie sich in die Lage Ihrer Kunden versetzen können und Verständnis für deren finanzielle Situation und Ziele zeigen. Durch einen respektvollen und wertschätzenden Umgang fühlen sich Ihre Kunden ernst genommen und gut aufgehoben.

Um Glaubwürdigkeit zu etablieren, ist es wichtig, dass Sie als Kreditberater:

- Fachlich kompetent und stets auf dem neuesten Stand sind

- Ehrlich und transparent über Risiken und Chancen aufklären

- Verbindlichkeit zeigen und Zusagen einhalten

- Proaktiv kommunizieren und regelmäßig Feedback einholen

Kreditberatung für Unternehmer

Unternehmer und Gründer stehen oft vor besonderen Herausforderungen, wenn es um die Finanzierung ihrer Geschäftsideen geht. Eine professionelle Kreditberatung kann hier entscheidend sein, um die passenden Finanzierungsoptionen zu finden und umzusetzen.

Ein wichtiger Aspekt ist die Entwicklung eines soliden Businessplans. Dieser sollte nicht nur die Geschäftsidee und das Marktpotenzial beschreiben, sondern auch einen realistischen Finanzplan enthalten. Als Berater können Sie dabei helfen, den Businessplan zu optimieren und auf die Anforderungen potenzieller Geldgeber zuzuschneiden.

Darüber hinaus gilt es, die verschiedenen Möglichkeiten der Finanzierung zu prüfen und gegeneinander abzuwägen. Dazu gehören beispielsweise:

- Bankdarlehen

- Fördermittel von Bund und Ländern

- Beteiligungskapital von Investoren

- Crowdfunding-Kampagnen

Als Kreditberater können Sie aufzeigen, welche Vor- und Nachteile die einzelnen Optionen bieten und welche am besten zur jeweiligen Unternehmenssituation passen. Auch bei der konkreten Beantragung von Krediten oder Fördermitteln können Sie wertvolle Unterstützung leisten.

Nicht zuletzt geht es darum, Wachstumsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Sie können als Berater dabei helfen, Chancen und Risiken zu identifizieren und die Finanzierung auf die langfristigen Ziele des Unternehmens auszurichten. Eine gründliche finanzielle Situationsanalyse durchzuführen ist dabei ein wichtiger Schritt, um individuelle Finanzierungslösungen zu entwickeln.

Weiterbildung und Netzwerken

Um in der Kreditberatung erfolgreich zu sein, ist es wichtig, dass Sie sich kontinuierlich weiterbilden und ein starkes Netzwerk aufbauen. Die Finanzbranche entwickelt sich ständig weiter, und es ist entscheidend, über aktuelle Branchentrends auf dem Laufenden zu bleiben. Eine hervorragende Möglichkeit dazu bietet die Teilnahme an Fachkonferenzen, bei denen Experten ihr Wissen teilen und wertvolle Einblicke in die neuesten Entwicklungen geben.

Neben Fachkonferenzen gibt es noch weitere Wege, sich weiterzubilden und zu vernetzen. Dazu gehören:

- Seminare und Workshops

- Online-Kurse und Webinare

- Branchenverbände und Netzwerkveranstaltungen

- Fachzeitschriften und Blogs

Ein weiterer wichtiger Aspekt für Ihre berufliche Entwicklung ist Mentoring. Ein erfahrener Mentor kann Ihnen als angehender Kreditberater wertvolle Ratschläge geben, Sie bei Ihrer Karriereplanung unterstützen und Ihnen helfen, wichtige Kontakte zu knüpfen. Viele Unternehmen und Organisationen bieten Mentoring-Programme an, die es Nachwuchskräften ermöglichen, von den Erfahrungen und dem Wissen etablierter Experten zu profitieren.

Digitale Werkzeuge und Technologien

In der modernen Kreditberatung spielen digitale Werkzeuge und Technologien eine immer größere Rolle. Fintech-Lösungen, CRM-Systeme und Online-Beratung ermöglichen es Ihnen als Finanzexperte, effizienter und kundenorientierter zu arbeiten. Durch den Einsatz dieser Tools können Sie schneller auf Kundenbedürfnisse reagieren und maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

Fintech-Anwendungen unterstützen Sie als Kreditberater bei der Analyse von Kundendaten und der Erstellung individueller Finanzierungskonzepte. Mithilfe von CRM-Systemen lassen sich Kundenkontakte effektiv verwalten und die Kommunikation optimieren. Durch die Integration von Online-Beratung können Ihre Kunden bequem von zu Hause aus mit Ihnen in Kontakt treten und Fragen klären.

Um das volle Potenzial digitaler Werkzeuge auszuschöpfen, sollten Sie als Finanzexperte:

- Sich regelmäßig über neue Fintech-Lösungen informieren

- CRM-Systeme effektiv nutzen, um Kundendaten zu verwalten

- Online-Beratungsangebote in Ihr Leistungsspektrum integrieren

- Datenschutz und Sicherheit bei der Nutzung digitaler Tools gewährleisten

Durch den gezielten Einsatz digitaler Technologien können Sie als Kreditberater Ihre Effizienz steigern, die Kundenzufriedenheit erhöhen und sich im Wettbewerb behaupten.

Fazit

Eine professionelle Kreditberatung erfordert eine Kombination aus fachlichem Wissen, zwischenmenschlichen Fähigkeiten und dem Einsatz moderner Technologien. Die wichtigsten Erfolgsfaktoren sind der Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit, eine individuelle Beratung für Unternehmer sowie kontinuierliche Weiterbildung und Netzwerkarbeit. Kreditberater, die diese Aspekte berücksichtigen und in ihre tägliche Arbeit integrieren, haben gute Chancen, in diesem anspruchsvollen Tätigkeitsfeld erfolgreich zu sein. Sie können ihren Kunden einen echten Mehrwert bieten und langfristige Beziehungen aufbauen. Durch eine vorausschauende und kundenorientierte Beratung tragen sie maßgeblich zur finanziellen Stabilität und zum Wachstum ihrer Klienten bei.

Businessplan für Gründende – alle Infos, Hinweise und Tipps zur Erstellung

Erfahre hier, wie du deinen Businessplan als Gründer*in erstellst, warum er so wichtig ist und was du berücksichtigen musst. Jetzt direkt nachlesen!

So bringst du die Geschäftsidee zu Papier

Gerade wenn dein Unternehmen noch in den Kinderschuhen steckt, braucht es einen strukturierten Businessplan. Denn nur so kannst du potenzielle Investor*innen von deiner Geschäftsidee überzeugen. Im Umkehrschluss bedeutet das: Ohne Businessplan kein Gründerkredit – ohne Gründerkredit keine eigene Firma.

Klingt simpel in der Theorie, bedeutet in der Praxis aber eine Menge Arbeit. Wer meint, beim Schreiben des Businessplans schludern zu müssen, um Zeit und Kosten zu sparen, der wird früher oder später auf die Nase fallen. Denn: Dieses Dokument bildet das grundlegende Fundament für die zukünftige Entwicklung Ihres Unternehmens. Warum das so ist und worauf du unbedingt achten solltest, wenn du den Businessplan erstellst, erährst du hier.

Warum brauchst du als Gründer*in einen Businessplan?

Wenn es um die Finanzierung deiner Firma geht, ist ein vollständiger und übersichtlicher Businessplan das A und O. Denn wie der Name schon sagt, dient er dazu, die Gründung deines Unternehmens zu planen und den Kapitalbedarf zu erfassen. Und bildet somit das Fundament für die Realisierung eines erfolgreichen Geschäftskonzepts. Er fungiert sozusagen als Geschäftsplan, den du erstellen musst, um mögliche Geldgeber davon zu überzeugen, in deine Firma zu investieren. Damit umfasst er folgende Funktionen:

- Präzisierung des Geschäftsmodells

- Festlegung strategischer und betriebswirtschaftlicher Ziele

- Überprüfung der Geschäftsidee hinsichtlich Durchführbarkeit und wirtschaftlichen Erfolgsaussichten

- Voraussetzung zur Beantragung öffentlicher Fördermittel

- Basis für zukünftige unternehmerische Strategien und Entscheidungen

Dir sollte klar sein, dass der Businessplan nicht nur dir als Existenzgründer*in einen Überblick über deine Finanzen liefert. Ebenso werden Geschäftspartner und Institutionen ihn sich ansehen, sofern du einen Zuschuss für die Weiterentwicklung Ihres Unternehmens benötigst. Dazu gehören:

- Kreditgeber wie Banken und/oder Investoren wie zum Beispiel Franchisepartner

- Förderinstitute wie das Arbeitsamt oder Förderbanken der Länder

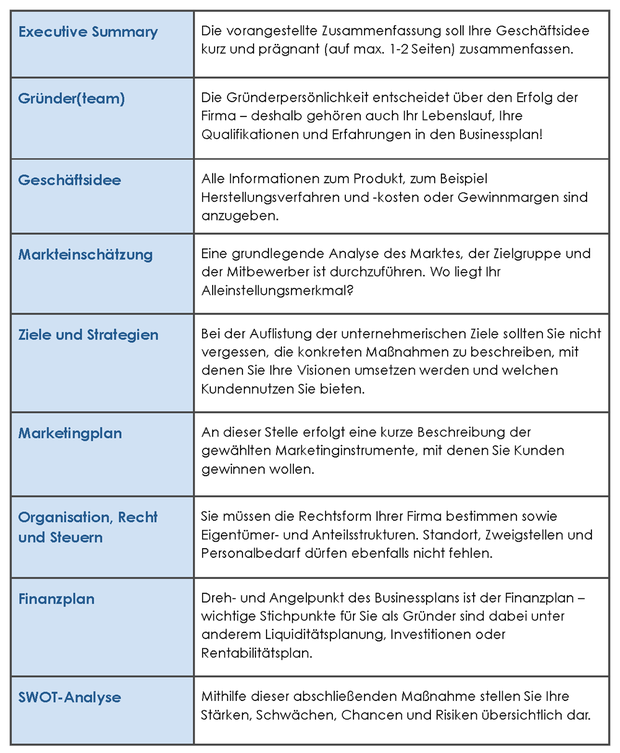

Der Aufbau des Businessplans: Was muss rein?

Länge und Umfang variieren von Firma zu Firma und sind größtenteils abhängig vom Gründungsvorhaben sowie von der Art des Geschäftsmodells. Zwischen 20 und 100 Seiten ist alles möglich. Doch viel entscheidender als die Länge des Businessplans ist für dich als Gründer*in dessen Inhalt. Diesen entnimmst du der nachfolgenden Tabelle:

Selbstständig machen als Fitnesscoach

So gelingt es, als Fitnesstrainer Karriere zu machen!

Fitness und gesunde Ernährung nehmen im heutigen Gesellschaftsbild einen großen Stellenwert ein. Mehr als 12 Millionen Menschen haben eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio abgeschlossen oder trainieren regelmäßig Zuhause im heimischen Fitnessstudio. Den Körper gesund und in Form zu halten, ist demnach immer mehr Menschen hierzulande deutlich wichtiger geworden. Durch die gestiegene Nachfrage im Fitness- und Ernährungsbereich sind Fitnesstrainer gefragter denn je. In vielen Großstädten herrscht ein großer Mangel an gut ausgebildeten und lizenzierten Fitnessstrainern. So liegt die Gunst der Stunde auf dem Arbeitsmarkt derzeit auch im Fitnessbereich. Wer selbst schon lange Erfahrung mit Fitness und einer begleitenden Ernährung gesammelt hat, dem stehen als Fitnesstrainer rosige Zeiten bevor.

Doch kann längst nicht jeder Fitness-Profi ein professionelles Training in einem Fitnessstudio abhalten. Um einen Trainingsprogramm zu leiten, ist eine entsprechende Trainerlizenz notwendig. Diese lässt sich heutzutage ganz unkompliziert und zeitlich flexibel bei diversen Online-Kursen erlangen. Demnach lässt sich eine Karriere im Fitnessbereich ohne große Schwierigkeiten einleiten. Allerdings benötigt man neben einer Trainerlizenz noch ein paar weitere Fähigkeiten, um als Fitnesstrainer wirklich erfolgreich durchzustarten.

Aus diesem Grund haben wir Ihnen im Folgenden einen Ratgeber entworfen, der Sie mit einer Reihe von praktischen Tipps und Tricks auf dem Weg zum Fitnesslehrer unterstützt. So bekommen Sie hier einen Einblick in die Voraussetzungen und Qualifikationen, die Anwärter auf den Beruf des Fitnesstrainers mitbringen müssen.

Trainerlizenz Grundvoraussetzung für Selbstständigkeit als Fitnesscoach

Um selbstständiger Fitnesstrainer werden zu können, benötigt man eine entsprechende Trainerlizenz. Dabei handelt es sich bei der Grundausbildung als Fitnesstrainer um die B-Lizenz, die sich heutzutage auch bei freier Zeiteinteilung in einem Online-Seminar wie auf online-trainer-lizenz.de absolvieren lässt. In Online-Kursen werden dem Teilnehmer dabei einige Abläufe von Trainingsmethoden sowie Funktionen des menschlichen Körpers beigebracht, die als Basisqualifikation für die Arbeit als Fitnesscoach dienen. Neben einigen Grundkenntnissen für Trainingsprogramme sind es auch wichtige Anleitungen in der Ernährungslehre zu lernen. Die Trainerlizenz im Online-Bereich für angehende selbstständige Fitnesstrainer, die haupt- oder nebenberuflich in der Fitnessbranche Fuß fassen wollen, lässt sich dabei zeitlich sehr flexibel einplanen.

Fitnesstrainer sind auch Motivationscoaches

Neben Fitness und Ernährung müssen Fitnesstrainer auch ein Talent dafür besitzen, andere Menschen zu motivieren. Denn die Arbeit als Fitnesscoach in einem Fitnessstudio oder während eines Privattrainings erfordert eine Menge Hingebung und Motivation im Umgang und Training mit seinen Klienten. Die richtigen Ansprachen und Motivationsreden verhelfen zu mehr Erfolg während des Fitnesstrainings. Demnach haben vor allem extrovertierte Persönlichkeiten gute Grundvoraussetzungen, um sich ein Standbein in der Fitnessbranche aufzubauen. Klienten in einem Fitnessstudio erwarten von ihrem Fitnesstrainer mit allen Mitteln zum Sportprogamm motiviert zu werden.

Kompetenz und Erfahrung mitbringen

Wer von der Selbstständigkeit und beruflichen Unabhängigkeit als Fitnesstrainer träumt, sollte die nötige Erfahrung und Kompetenz mitbringen. So sollte man selbst schon einige Jahre im Fitnessbereich hinter sich haben, ehe man sich zutrauen sollte, andere Menschen zu trainieren. Denn Hand auf Herz: Würden Sie einen Fitnesstrainer mit Bierbauch und untrainierten Beinen seriös finden? Wahrscheinlich nicht. Demnach ist auch das Erscheinungsbild eines Fitnesstrainers wichtig. Nur wer selbst in Form und auf einem guten Fitness-Level ist, hat die Möglichkeit, langfristig erfolgreich im Business als Fitnesstrainer tätig zu sein. So müssen Fitnesstrainer auch abseits des Jobs den eigenen Körper ständig in Form halten, um als seriöser Fitnesstrainer durchzugehen.

Selbstständig machen als Modedesigner

Wenn Sie sich als Modedesigner selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, auf was Sie auf Ihrem Weg in die Selbstständigkeit achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für selbstständige Modedesigner

Umsatz Bekleidungsgewerbe Deutschland 2016 in Tsd. (Destatis)

Umsatz Bekleidungsgewerbe: 7.247.601

Lederbekleidung: 43.654 495.365

Sonstige Oberbekleidung: 4.321.778

Wäsche: 1.012.146

Sonst. Bekleidung und Bekleidungszubehör: 556.453

Strumpfwaren: 736.806

Umsatz mit Damenbekleidung in Deutschland: 25,33 Mrd. (statista 2016)

Umsatz mit Herrenbekleidung in Deutschland: 14,99 Mrd. (statista 2016)

Umsatz mit Baby- und Kinderbekleidung in Deutschland: 1,16 Mrd. (statista 2016)

Design- und Markenanmeldungen

Designanmeldungen für Bekleidung und Kurzwaren: 10.372 (DPMA 2017)

Markenanmeldungen für Bekleidung und Schuhwaren: 3473 (DPMA 2017)

Zum Beruf des angestellten Modedesigners

Work-Life-Balance: Bis 55 Stunden (vielbeschäftigt) (karista)

Durchschnittliches Einstiegsgehalt: 1800-2500 Euro (karista)

Männer/Frauen-Relation: 3/7 (karista)

Bewerber pro Stelle: 100 Bewerber (karista)

Spitzenverdiener: durchschnittlich 5000 Euro (karista)

Alternativen als Freelancer in der Modebranche:

Trendscout, Modeberater, Illustrator, Modejournalist, Schneider, Nähkursleiter

Als Modedesigner selbstständig machen: Branchen-Insights

Als ausgebildeter Modedesigner auf Jobsuche mutieren Sie zur berüchtigten Stecknadel im Heuhaufen. Es gibt neben Ihnen hunderte andere Stecknadeln, die nur darauf warten endlich gezogen zu werden. So ganz willkürlich läuft die Bewerberauswahl natürlich auch nicht ab. Es ist dennoch nicht von der Hand zu weisen, dass der Weg vom Assistant Designer zum Design Chef – sofern man die Karriereleiter überhaupt aufsteigen möchte, denn mit der Erstellung und Umsetzung kreativer Entwürfe hat die Chefposition nichts mehr zu tun – wahrlich kein Zuckerschlecken ist. Wenn Sie nicht mit hunderten anderen Modedesignern um einen Job kämpfen möchten, bei dem man am Ende zwar Visionen umsetzt, zumeist allerdings nicht die eigenen, dann sollten Sie sich Gedanken machen, ob nicht die Selbstständigkeit der richtige Weg für Sie ist. Denn als selbstständiger Modedesigner können Sie die Fäden selbst ziehen und IHREN – oftmals lang gehegten – Traum wahr werden lassen. Doch zunächst einmal, zeigen wir Ihnen, welche Fäden Sie ziehen müssen auf Ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Notizblock raus und aufgepasst!

Selbstständig machen als SEO-Berater

Wenn Sie sich als SEO-Freelancer selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, auf was Sie bei der Gründung Ihrer SEO-Beratung achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für selbstständige SEO-Berater

Investitionen dt. Unternehmen in IT-Services: 39 Mrd. Euro (2017, Quelle Bitkom, Wachstumsrate: +2,3% gegenüber 2016)

Marktvolumen im IT-Beratungsbereich: ca. 7,8 Mrd. Euro (2015, Quelle: VR-Branchenbriefe, Lünendonk Studie 2015)

Durchschnittlicher Stundensatz IT-Freelancer: 83,48 € (2016, GULP Freelancer Studie 2016)

Durchschnittlicher Jahresumsatz IT-Freelancer: 139.087 € (2016, + 10,8% gegenüber Vorjahr, GULP Freelancer Studie 2016)

Nachfrage nach IT-Beratung: 2016: 21% der befragten Unternehmen, 2015: 14% der befragten Unternehmen (Bitkom 2016)

Prognose weltweite Umsätze mit SEA (Suchmaschinenwerbung): 2017: 92 Mrd. Euro, 2021: 138 Mrd. Euro (statista)

Mehr Investitionen in SEO: 2015 gaben 62% der IKT-Unternehmen an, ihre Ausgaben für SEO steigern zu wollen, nur 3% wollten reduzieren (Bitkom)

Monatliches Budget für SEO (2014): 0 bis 500 Euro: 59%, 500 bis 1000 Euro: 11%, 1000 bis 2000 Euro: 8%, mehr als 2000 Euro: 22% der KMU (SeoExpert)

Was versteht man unter SEO-Beratung?

SEO bedeutet Suchmaschinenoptimierung, englisch "Search Engine Optimization". Es geht darum, Webinhalte in den unbezahlten Suchergebnissen von Google und anderen Suchmaschinen besser zu listen und damit höhere Reichweiten zu erzielen. Ein SEO-Berater, oder einfach auch "SEO" genannt, hilft seinen Kunden, ihre Suchmaschinen-Rankings zu verbessern. Bei der SEO-Beratung handelt es sich in der Regel nicht um eine einmalige Dienstleistung, sondern um meinen kontinuierlichen Prozess.

Selbstständig machen mit einem Café

Wenn Sie sich mit einem Café selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier Schritt für Schritt, auf was Sie bei der Gründung Ihres Cafés achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für Cafés

Cafés in Deutschland: 12.491 (2014, destatis)

Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Gastrobetrieb: ca. 204.000 € (2014, destatis)

Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Beschäftigten: ca. 27.000 (2014, destatis)

Durchschnittliche Subventionen pro Cafés: ca. 16.000 € (2014, destatis)

Durchschnittliche Mitarbeiter: 7-8 Arbeitnehmer (davon Teilzeit: 4-5) (2014, destatis)

Haushaltsausgaben / Gaststättendienstleistungen: 1.100 € im Jahr (2014, destatis)

Mögliche Zusatzgeschäfte: Imbiss, Handelswaren, Liefergeschäft

Wettbewerber: Coffee-Shops, McCafés, Ketten im Bereich Kaffee-Spezialitäten

Umsatzstruktur: Heißgetränke: ca. 45 %; Torten, Gebäck: ca. 24 %; Frühstück, Bistro: ca. 15 %; Kaltgetränke: ca. 10 %; Eis: ca. 6 %

Tipps zur Businessplan-Erstellung

So überzeugen Gründer Geldgeber mit einem Businessplan.

Eine gute Idee und ein bisschen Mut – das sind die zwei wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Unternehmensgründung. Hinzu kommen ein motiviertes und vielseitig qualifiziertes Team sowie natürlich Kapital inklusive ausreichender Liquiditätspuffer. Das kann, wenn die eigenen Ersparnisse aufgebraucht sind, über verschiedene Wege beschafft werden: je nach Phase, in der sich das Start-up befindet, über Crowdfunding oder Crowdinvesting, von sogenannten Acceleratoren, Business Angels, Venture Capital oder durch Hausbankkredite und Förderdarlehen.

Viele junge Gründer kommen auf der Suche nach einer Finanzierung auch zur Berliner Sparkasse. Doch um Geld zur Verfügung zu stellen, müssen wir uns zunächst ein genaues Bild vom Gründungsvorhaben machen. Ein gut durchdachter Businessplan oder eine Präsentation mit Canvas oder Pitch Deck sind eine gute Basis, um uns von der Idee zu überzeugen.

Was machen eigentlich die Wettbewerber?

Egal, wie die Gründer ihre Idee präsentieren: Neben betriebswirtschaftlichen Kennzahlen gehört eine gut recherchierte Wettbewerbsanalyse immer dazu. Jeder Gründer sollte sich fragen: Wer sind unsere potenziellen Kunden? Warum entscheiden sich potenzielle Kunden für unser Produkt oder unsere Dienstleistung? Wer sind unsere Wettbewerber? Was bieten sie, welche Stärken und Schwächen haben sie? Wie überzeugen wir potenzielle Kunden von unserem Angebot und machen Wettbewerbern Marktanteile streitig? Was macht unser Angebot im Vergleich zum Wettbewerb einzigartig?

Die Recherche lohnt sich! Denn wer den Markt genau kennt, kann auch seine eigenen Erfolgsaussichten besser einschätzen. Er erkennt Entwicklungsbedarf frühzeitig und ist auf neue Herausforderungen wie etwa Reaktionen der Wettbewerber besser vorbereitet. Wir als Geldgeber sehen zudem, dass die Gründung gut überlegt ist und etwaige Fallstricke ausreichend bedacht sind.

Digitale Gründer haben weltweit Konkurrenz

Eine sorgfältige Wettbewerbsanalyse ist übrigens für alle Gründer wichtig – ob klassische Unternehmensgründung in konventionellen oder digitale Start-ups in innovativen Branchen. Dabei geht der Wettbewerb in konventionellen Branchen allerdings selten über regionale Grenzen hinaus. Ein Friseurgeschäft konkurriert mit den Wettbewerbern im Stadtteil, aber nicht mit einem Haarstudio in New York. Digitale Geschäftsmodelle bekommen es hingegen fast immer mit internationalen Wettbewerbern zu tun.

Somit hat die Wettbewerbsanalyse auch Auswirkungen auf die Strategie und damit letztlich auf die Liquiditätsplanung. Die Markteintrittsbarrieren scheinen für Unternehmensgründungen im digitalen Bereich zwar auf den ersten Blick gering. Tatsächlich ist aber ein erheblicher Marketingaufwand erforderlich, um sich im harten internationalen Wettbewerb des Internets einen Namen zu machen, eine Marke oder ein Produkt aufzubauen und damit anderen Marktanteile streitig zu machen.

Viele unterschätzen Marketing und Vertrieb

Viele Start-up-Gründer aus der Digitalwirtschaft unterschätzen sowohl den zeitlichen als auch den finanziellen Aufwand für Marketing und Vertrieb. Daher ist es so wichtig, bei der Liquiditätsplanung ausreichend Spielraum zu lassen – nicht nur, um einen unerwartet hohen Marketingaufwand abzudecken, sondern auch für zahlreiche weitere Unwägbarkeiten, von der konjunkturellen Entwicklung bis zum Verhalten der Wettbewerber. Ohne ausreichende Puffer werden ansonsten gleich Verhandlungen über Nachfinanzierungen notwendig – oftmals zu ungünstigeren Konditionen.

Wer bei der Präsentation seiner Idee eine gut recherchierte Wettbewerbsanalyse und einen ausreichenden Kapitalpuffer vorgesehen hat, ist gut gewappnet, um sein Kreditinstitut zu überzeugen. Er hat damit aber auch eine gute Basis, um die eigene Unternehmensgründung stabil und wettbewerbsfähig auszurichten.

Der Autor Olaf Schulz ist Direktor für Firmenkunden bei der Berliner Sparkasse

Marktsegmentierung – Pflichtübung für Start-ups

Wie Sie mit Hilfe einer konsequenten Marktsegmentierung Ihren Markt oder Ihre Märkte besser verstehen und darauf basierend gezielter bearbeiten können.

„20 Reasons Why Startups Fail“ – unter diesem Motto analysiert die US-Amerikanische Plattform CB Insights seit mehreren Jahren neugegründete Unternehmen, die sich nicht erfolgreich am Markt platzieren konnten. Die Gründe, warum junge Unternehmen scheitern, sind dabei vielfältig – auf Platz 1 rangiert jedoch mit weitem Abstand die Aussage „No Market – No Need“. 42 % der untersuchten Start-ups scheiterten daran.

Die präzise Kenntnis des Kundenproblems und der Kundenanforderungen ist also eine Kernvoraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung eines jungen Unternehmens. „Wer ist Ihre Zielgruppe, wer ist Ihr Markt und welches Problem kann Ihr Unternehmen bei dieser Zielgruppe lösen?“ ist daher auch eine häufig gestellte Frage bei Investoren und Förderinstituten, die Start-ups durchleuchten.

Vor diesem Hintergrund ist es gerade für junge Unternehmen wichtig, den Zielmarkt und dessen Anforderungen präzise zu verstehen. Da der Ansatz „One Size Fits All“ – also eine Lösung für alle Zielgruppen eines Marktes, in anspruchsvollen Marktumfeldern nicht mehr ausreicht, müssen sich Start-ups und junge Unternehmen auf die unterschiedlichen Anforderungen von einzelnen Zielgruppen einstellen. Häufig ist die Marktsegmentierung, also die Einteilung des relevanten Marktumfelds in seine Untergruppen, der erste Schritt für die saubere Definition und Analyse der relevanten Zielgruppen sowie ihrer Anforderungen.

Typische Kriterien zur Marktsegmentierung

Marktsegmentierung kann dabei anhand verschiedener Segmentierungskriterien erfolgen. Welche Kriterien dabei zur Anwendung kommen, ist abhängig von der jeweiligen Branche des jungen Unternehmens. Beispiele für typische Kriterien zur Marktsegmentierung sind:

- Produkt-/ Leistungsbasierte Marktsegmentierung: Der Markt wird zerlegt anhand wichtiger Leistungs-merkmale des Produktes. Dies können z.B. technische Leistungsklassen oder Größenkategorien sein. Bei Fahrzeugen unterscheidet man anhand der Fahrzeuggröße und Ausstattung z.B. typischerweise ein Marktsegment der Kleinwagen, Mitteklasse, oberen Mitteklasse oder Oberklasse.

- Kundeneigenschaften: Der Markt wird zerlegt anhand relevanter Kundengruppen. So werden z.B. sozio-demographische Merkmale (Alter, Geschlecht, Einkommensgruppen etc.) herangezogen, um Marktsegmente zu bilden, die für das Unternehmen besonders relevant sind. Im Modebereich werden z.B. zur Kundensegmentierung Zielgruppen anhand des Alters und der Ausgaben für Kleidung definiert.

- Anwendungen: Im industriellen Bereich bzw. bei Business-to-Business Unternehmen können auch wichtige Anwendungsbereiche des Produktes als Segmentierungsmerkmal genutzt werden. So unterscheidet ein Entwickler von Software für den industriellen Einsatz z.B. nach den Marktsegmenten Automotive, Maschinenbaubranche, Luftfahrt- und Elektroindustrie.

- Regionale Merkmale: Häufig werden auch Marktsegmente nach Wohnort bzw. Ländern oder Zielregionen gebildet. So unterscheiden sich in manchen Märkten die Anforderungen und Marktgegebenheiten deutlich innerhalb verschiedener Regionen Deutschlands oder Europas, so dass diese Marktsegmente separate betrachtet werden müssen.

- Preisgruppen: Märkte werden auch hinsichtlich Preisklassen unterteilt. So können z.B. untere, mittlere und gehobene Preissegmente definiert werden.

Beispiel für eine einfache Marktsegmentierung eines Software-Start-ups

In vielen Fällen bietet sich eine sinnvolle Kombination mehrerer der oben genannten Kriterien der Marktsegmentierung an, um den eigenen Zielmarkt in klar definierte Marktsegmente zu unterteilen und präzise zu umreißen. Gerade für Investoren und Förderinstitute empfiehlt sich aus unserer Erfahrung eine graphische Darstellung der gewählten Marktsegmentierung, aus der auf einen Blick der relevante Zielmarkt des Unternehmens hervorgeht. Ein Beispiel für die kundenseitige Marktsegmentierung eines jungen Software-Unternehmens, das mit einer Lösung zur Kommunikations-Verschlüsselung auf Geschäftskunden abzielt, zeigt die nachfolgende Abbildung:

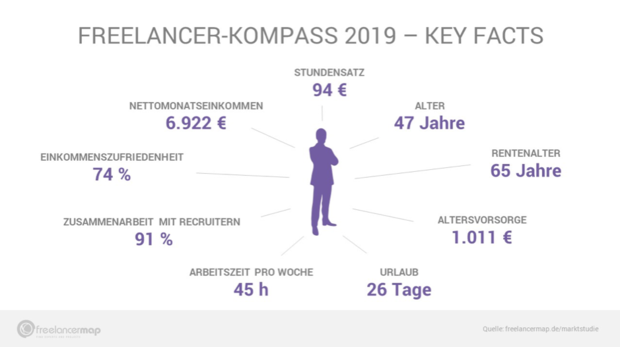

Freelancer-Kompass 2019

Der Freelancer-Kompass 2019 analysiert, wie es um die Freelancing-Branche steht. Über 1.300 Teilnehmer gaben Auskunft über ihr Leben als Freelancer. Wichtige Ergebnisse: Mit fast 94 Euro pro Stunde verdienen Freelancer mehr als jemals zuvor, gleichzeitig steigt das Nettoeinkommen und auch die die Gender Pay Gap verringert sich weiter. Dennoch äußern die Freelancer erstmals deutlich Kritik an die Politik und fordern radikale Änderungen. Hier erfahrt ihr mehr.

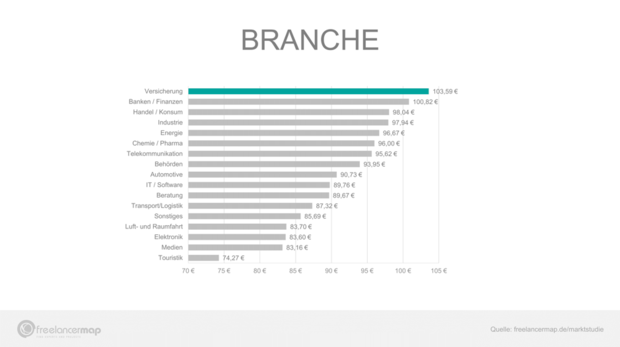

Vier von fünf deutsche Unternehmen sind laut dem Institut der deutschen Wirtschaft vom Fachkräftemangel betroffen. Doch welche zusätzlichen Kosten kommen auf Unternehmen mit der Beschäftigung freier Mitarbeiter zu? Der Freelancer-Kompass 2019, die jährliche Marktstudie der Projektplattform freelancermap, gibt Aufschlüsse über die Bezahlung und Arbeitsweise freier Mitarbeiter und zeigt: Freelancer verdienen im Schnitt 93,89 Euro pro Stunde und sind meistens drei bis zwölf Monate in ein Projekt involviert. Insgesamt befragte das Nürnberger Unternehmen 1.347 Teilnehmer zu über 70 Fragen rund um ihren Arbeitsalltag – dem Freelancing im Bereich IT- und Engineering. Die Ergebnisse sollten Unternehmen aufhorchen lassen.

Stundensätze für Freelancer steigen

Der Stundensatz für Freelancer im DACH-Raum liegt durchschnittlich bei 93,89 Euro und stieg somit, verglichen mit dem Vorjahr, um knapp drei Euro an. Auch bei Betrachtung früherer Einkommen fällt auf, dass Unternehmen im Jahr 2016 deutlich weniger tief in die Tasche greifen mussten und heute im Schnitt fast zwölf Euro mehr pro 60 Minuten bezahlen. Besonders in den Branchen SAP und Beratung/ Management kostet es Unternehmen mehr, auf qualifizierte Freiberufler zu setzen. Hier bekommen freie Experten durchschnittlich 112 Euro bzw. 108 Euro pro Stunde Arbeitszeit. Geographisch betrachtet sind Freelancer aus Schleswig-Holstein mit einem Stundensatz von fast 99 Euro am teuersten, wobei Freiberufler in Thüringen mit 72,06 Euro am wenigsten verdienen. Allerdings kommen auf Unternehmen, abgesehen vom Stundensatz, keine Zusatzkosten in Form von Versicherungs- und Rentenbeiträgen oder der Bezahlung im Krankheitsfall hinzu.

Nebengewerbe anmelden: Darauf müssen Sie achten

Glückwunsch, Sie liegen voll im Trend, wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich nebenberuflich selbstständig zu machen und ein Nebengewerbe anzumelden.

Wer seine Geschäftsidee verwirklicht und ein Nebengewerbe anmeldet, muss trotzdem alle gesetzlichen Auflagen erfüllen, die ein Hauptgewerbetreibender zu erfüllen hat. Um dabei nicht in das bekannte „Fettnäpfchen“ zu treten und womöglich großen Schaden zu erleiden, lesen Sie im Folgenden die wichtigsten Fakten und Informationen zum Thema „Nebengewerbe anmelden“.

Wann müssen Sie ein Gewerbe anmelden?

Unabhängig von der im Businessplan ausgewählten Rechtsform gibt es zwei unterschiedliche Gruppen in Deutschland. Zum einen gibt es die freiberuflich Tätigen, die in § 18 EStG (Einkommenssteuergesetz) geregelt sind und die Gewerbetreibenden.