Aktuelle Events

Was Sie über IPOs wissen sollten

Während die einen von der Aussicht auf immense Gewinne sprechen, sehen andere in IPOs (Initial Public Offering) die Gefahr eines großen Geldverlustes. Wir klären auf.

Ende der 90er Jahre gab es eine große Welle von IPOs. Die Abkürzung steht für „Initial Public Offering“, es handelt sich dabei um das erstmalige Anbieten von Aktien seitens eines Unternehmens. In Deutschland ist dafür auch der Begriff „Neuemission“ bekannt. Die Meinungen von Experten über IPOs sind gegensätzlich. Während die einen von der Aussicht auf immense Gewinne sprechen, sehen andere darin die Gefahr eines großen Geldverlustes. Letztendlich sind beide Seiten im Unrecht, zumindest wenn sie ihre Betrachtungsweise generalisieren. Zum einen kann ein IPO dem Investor einen hohen Gewinn bescheren, sowohl kurz- als auch langfristig. Zum anderen besteht die Möglichkeit, eine Bauchlandung hinzulegen.

Von der Couch an die Spitze

Die Investition in Aktien von neuen Unternehmen und Startups kann sich durchaus lohnen. Den Beweis dafür bieten beispielsweise Alphabet (Google), Amazon, Apple sowie Microsoft, die vor nicht allzu langer Zeit noch in den Kinderschuhen steckten. Heute sind sie weltweit die vier wertvollsten Unternehmen mit einer interessanten, gemeinsamen Besonderheit: Junge Menschen starteten von ihren eigenen vier Wänden aus ein neues Projekt – sie wurden weder von Großkonzernen angeleitet noch hatten sie irgendeine Art von Rückendeckung. Ein Beispiel für die enorme Wertsteigerung der Aktien eines einstigen Startup-Unternehmens bietet uns Apple:

- Mit Datum vom 13.02.1981 lag der Wert einer Apple-Aktie auf 0,11 USD.

- Knapp 30 Jahre später: die Aktie steht bei 136,96 USD.

- Fazit: Wer 1.000 USD in der ersten Stunde des Wertpapiers in dieses investiert hat, ist heute um 1.245.090 USD reicher.

Gründe für IPO

IPO ist für zahlreiche Startups ein fester Baustein des Pitch Decks. Eine häufig zu hörende Aussage lautet: „Ein Börsengang wird in zehn Jahren angestrebt.“ Aber warum findet sich in Präsentationen von vielen Unternehmen der explizite Hinweis auf ein IPO? Es gibt einige gute Gründe dafür, die wichtigsten haben wir nachstehend unter die Lupe genommen.

Größere Chancen zum Gewinnen von Investore

Der Einstieg in die Börse ermöglicht Startup-Unternehmern im Vergleich zu den Serie-A, -B, und -C-Finanzierungen das Ansprechen von weitaus mehr möglichen Investoren. Einige institutionelle Anleger, darunter Investmentfonds von Banken sowie Versicherungen, können – laut ihren Anlagebestimmungen – ausschließlich Aktien von börsennotierten Unternehmen erwerben. Ohne Börsengang fallen sie somit als potentielle Investoren weg.

Bessere Anteilsliquidität

Möchten Investoren ihre Anteile vor der Börseneinführung verkaufen, findet sich meist nur eine überschaubare Anzahl an Käufern. Deshalb ist eine private Equity-Beteiligung in den meisten Fällen eher illiquide. Mit dem Börsengang eines Unternehmens durch ein IPO können in der Regel die Anteile deutlich leichter verkauft werden – jedenfalls, wenn ausreichend Liquidität an der Börse vorhanden ist. Er eröffnet Altinvestoren außerdem die Möglichkeit für einen Exit.

Einfachere Marktwertbestimmung

Theoretisch erhöht sich durch den IPO der Unternehmenswert. Denn damit werden die Anteile frei handelbar, was von vielen Investoren honoriert wird. Darüber hinaus lässt sich der Wert eines Unternehmens, das an der Börse gehandelt wird, leicht ermitteln (praktisch in Echtzeit). Bei Startups, die nicht börsennotiert sind, ist die Wertbestimmung deutlich komplizierter. Häufig herangezogen wird der Wert der letzten Finanzierungsrunde. Im Zeitraum zwischen dieser und der nächsten ist die Ermittlung hingegen schwierig.

Mehr Medienpräsenz

Meist zieht der IPO eine stärkere, mediale Wahrnehmung nach sich, denn beispielsweise die Presse behält Börsengänge stets im Auge. So können Startup-Unternehmen davon ausgehen, dass die Medien auch über sie berichten. Infolge dessen findet ihr Angebot mehr Verbreitung unter zukünftigen Geschäftspartnern und Kunden.

Pluspunkt für Mitarbeiter

Ist die Börsennotierung erfolgt, können Mitarbeiter durch Beteiligungsprogramme in den Unternehmenserfolg mit einbezogen werden. Daraus resultiert eine stärkere Bindung zum Arbeitgeber.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Krypto-Handel vs. Glücksspiel: Getrennte Branchen und rechtlich inkompatibel

Warum Krypto-Handel, der von Marktmechanismen und der kollektiven Aktivität der Händler bestimmt wird, und Glücksspiel, obwohl sie in der Wahrnehmung oft verschwimmen, rechtlich strikt voneinander getrennte Bereiche sind.

Der Handel mit Kryptowährungen wird von vielen Menschen als reines Glücksspiel empfunden. Gerade im Internet scheinen die Grenzen oft zu verschwimmen und dieser Eindruck entsteht nicht ohne Grund. Während sich auf der einen Seite Glücksspiel-ähnliche Mechanismen in den Krypto-Sektor einschleichen, reihen sich Krypto-Währungen teils in die verfügbaren Zahlungsmethoden in Online-Casinos ein.

Rein rechtlich gesehen sind der Krypto-Handel und das Glücksspiel in Deutschland allerdings zwei strikt voneinander getrennte Bereiche. Überschneidungen im legalen Raum gibt es nicht. Weder darf beim legalen Online-Glücksspiel eine Einzahlung oder ein Einsatz mit Krypto-Währung getätigt werden, noch darf der Handel mit digitalen Assets die Kriterien eines Glücksspiels erfüllen.

MiCA-Regulierung vs. Glücksspielstaatsvertrag

In Deutschland und allen anderen EU-Ländern unterliegen Krypto-Börsen, Wallet-Anbieter und die Emittenten von Stablecoins und anderen Tokens seit 2024/25 der sogenannten MiCA-Verordnung. MiCA steht für Markets in Crypto-Assets und legt erstmals EU-weit verbindliche Regeln für den Krypto-Markt fest.

Bislang benötigten die genannten Akteur*innen eine Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), um Kund*innen aus Deutschland ihre Dienstleistungen anzubieten. MiCA soll das nun ersetzen und international einheitliche Wettbewerbsbedingungen schaffen.

Im Glücksspiel-Sektor hingegen wird ein paneuropäischer Ansatz bislang nicht angestrebt. Jedes EU-Land verfügt über eigenständige Glücksspielgesetze. Lizenzen aus Ländern wie Malta oder Gibraltar werden oft fälschlicherweise als „EU-Lizenz” bezeichnet, mit der Betreiber*innen auch in Bezugnahme auf die EU-Dienstleistungsfreiheit ihre internationalen Aktivitäten rechtfertigen.

Um in Deutschland legal Online-Glücksspiele anzubieten, reicht eine solche Lizenz keinesfalls aus. Hierzulande gilt ausschließlich der 2021 in Kraft getretene Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV), der unter anderem festlegt, dass Anbieter*innen von Online-Glücksspielen eine Erlaubnis der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) benötigen.

Die allererste Lizenz der GGL ging im April 2022 an das Online Casino JackpotPiraten. Mittlerweile gibt es auch viele andere legale Online-Glücksspiel-Plattformen, die in der sogenannten Whitelist der GGL aufgeführt werden. Einzahlungen oder Einsätze mit Krypto-Währungen sind auf keiner der legalen Plattformen möglich.

Darum sind Krypto-Zahlungen im Online-Glücksspiel verboten

Das liegt unter anderem daran, dass der Glücksspielstaatsvertrag vorschreibt, dass Einsätze und Gewinne ausschließlich in Euro und Cent auszuweisen sind. Diese Vorgabe stellt das erste rechtliche Hindernis für die Nutzung von Krypto-Währungen im Online-Glücksspiel dar. Darüber hinaus greift aber auch das Geldwäschegesetz (GwG), welchem alle deutschen Glücksspiel-Anbieter*innen verpflichtet sind.

Das GwG schreibt vor, dass alle Geldtransaktionen transparent und nachvollziehbar sein müssen, Kund*innen eine Identifikation durchlaufen müssen und auffällige Zahlungen gemeldet werden. Bei Krypto-Zahlungen können diese Aspekte aktuell nicht bzw. nur mit großem Aufwand gewährleistet werden.

Wenn du also im Internet auf Online-Casinos oder Sportwetten-Portale triffst, die Kryptowährungen als Zahlungsart anbieten, handelt es sich ausnahmslos um in Deutschland illegale Glücksspiel-Plattformen und die Teilnahme am solchen illegalen Glücksspielen ist sogar strafbar.

Glück, Zufall, Risiko – Warum Krypto-Handel (k)ein Glücksspiel ist

Krypto-Währungen haben in der Welt des regulierten Glücksspiels also nichts zu suchen. Doch wie sieht es andersherum aus? Wer sich noch nie oder nur oberflächlich mit dem Thema Krypto-Handel beschäftigt hat, denkt bei einer spontanen Beschreibung meist an Begriffe wie „riskant“ oder „volatil“ – also an Eigenschaften, die dem Glücksspiel eigen sind.

Tatsächlich sind die augenscheinlichen Gemeinsamkeiten auch einfacher greifbar als die umso wichtigeren Unterschiede. Als Basis für den Kauf von Krypto-Assets sowie für den Einsatz beim Glücksspiel dient Fiat-Geld, also eine gängige Echtgeld-Währung wie der Euro.

Du nimmst also einen festen Euro-Betrag, bspw. 50 €, und setzt diesen ein bzw. oder tauscht diesen um, mit dem Ziel, zu einem späteren Zeitpunkt einen höheren Euro-Betrag wieder zurück zu bekommen. Es geht also in beiden Fällen darum, Gewinn zu machen. Eine Garantie, dass diese Strategie aufgeht, gibt es nicht. Im ärgerlichsten Fall verlierst du die kompletten 50 € wieder.

Beim Glücksspiel allerdings ist dies tatsächlich reiner Zufall, bzw. Glück, wie der Name Glücksspiel schon sagt. Weder du noch andere Menschen können den Ausgang eines Glücksspiels beeinflussen.

Nicht manipulierbare RNG-Technologie vs. freier Markt

Im Falle von Spielautomaten oder Spielen wie Online-Roulette, basiert der gesamte Mechanismus auf Zufallsgeneratoren (Random Number Generators, RNG). Letzten Endes sind diese immer so konzipiert, dass die Betreiber*innen mehr gewinnen als die Summe der Spieler*innen.

Beim Krypto-Handel kannst du allein zwar ebenfalls nicht bestimmen, ob der Wert eines Assets sinkt oder steigt. Aber hier wird der Preis nicht vom Zufall bestimmt, sondern vom Markt geregelt – also von der Summe aller am Handel beteiligten Menschen. Wenn die Masse „bullish” (also super optimistisch) ist oder in Gier verfällt und kräftig einkauft, steigt der Wert. Im „Bärenmarkt” oder Momenten großer Panik und Abverkäufe fällt der Preis.

Das ist im Grunde nicht viel anders als am Kapitalmarkt, wo mit Aktien oder Derivaten gehandelt wird, oder auch beim Kauf bzw. Handel mit Edelmetallen wie Gold oder Silber. Nicht umsonst wird der Bitcoin – der Vorreiter digitaler Assets – von vielen als „digitales Gold” bezeichnet.

Wenn du deine Coins auf einer Börse hältst, kannst du diese jederzeit wieder in Euro oder andere Fiat-Währungen umtauschen und auch automatische Verkäufe, sogenannte Stop-Loss-Aufträge, einrichten, um größere Verluste zu verhindern. Diese Funktion gibt es im Glücksspiel nicht – einmal gesetzt ist gesetzt und das Glück entscheidet, wie viel du gewinnst oder eben verlierst.

Die 7 häufigsten Buchhaltungsfehler von Selbständigen

Wer seine Belege selbst sortiert, aber nicht weiß, wie Einfuhrumsatzsteuer, Reisekosten oder GWG korrekt gehandhabt werden, riskiert mehr als ein Stirnrunzeln vom Finanzamt. Diese teuren Fallen gilt es zu meiden.

Das bisschen Belege schaffe ich schon selbst. Ein Satz, den viele Selbständige mit Stolz sagen, der sie Jahr für Jahr aber tausende Euro kosten kann. Wer sich allein durch den steuerlichen Dschungel kämpft, dabei aber die Feinheiten der Buchhaltung missachtet, riskiert nicht nur Nachzahlungen, sondern auch Strafen. Die Praxis zeigt: Nicht die großen Betrugsfälle gehen besonders häufig ins Geld, sondern vor allem die kleinen, alltäglichen Fehler.

Daher gut zu wissen: Die sieben häufigsten Buchhaltungsfehler von Selbständigen und was sie kosten können.

1. Buchhaltungsfehler: Wenn Bargeld zur Falle wird

Kleine Betriebe, wie Cafés, Friseursalons oder Marktstände, arbeiten noch oft mit Bargeld. Was auf den ersten Blick einfach erscheint, wird schnell zur steuerlichen Problemzone. Die ordnungsgemäße Kassenführung ist Pflicht. Das heißt, jeder Umsatz muss einzeln, nachvollziehbar und unveränderbar aufgezeichnet werden. Fehlt die technische Ausstattung, muss das Kassenbuch "von Hand" geführt werden. Vom Finanzamt wird dies allerdings besonders kritisch beäugt.

Noch gravierender sind Fehler im Umgang mit Aushilfen: Barzahlungen ohne Vertrag, fehlende Anmeldung bei der Minijob-Zentrale oder keine Erfassung der Personalien sind keine Kavaliersdelikte. Im Fall einer Prüfung droht nicht nur die Nachzahlung von Lohnnebenkosten, sondern auch ein Bußgeld wegen Schwarzarbeit. Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Imbissbetreiber bezahlte seine Aushilfe in bar ohne vertraglichen Rahmen. Die Folge sind Nachforderungen von Sozialabgaben, ein Bußgeld sowie der Verdacht auf Scheinselbständigkeit. Der finanzielle Schaden lag bei über 3.000 Euro.

2. Buchhaltungsfehler: Auslandsbestellungen: unscheinbar, aber teuer

Viele Selbständige bestellen Produkte online, beispielsweise über Plattformen wie Temu, Amazon Marketplace oder direkt bei chinesischen Händlern. Auf den ersten Blick wirken die Bestellungen banal, die Rechnung wird einfach abgeheftet, der Betrag als Betriebsausgabe verbucht, fertig. Doch was viele nicht wissen: Werden Waren aus Drittländern eingeführt, muss Einfuhrumsatzsteuer entrichtet werden. Wird sie weder abgeführt noch korrekt gebucht, wird es teuer.

Hinzu kommt das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren bei innergemeinschaftlichen Leistungen, etwa bei Software-Abos oder digitalen Tools aus dem EU-Ausland. Ohne korrekte Buchung kann das Finanzamt die Vorsteuerabzüge verweigern. Eine Designerin, die ihre Drucksachen aus China bezog, überblickte die Einfuhrvorschriften nicht und hatte über mehrere Jahre keine Einfuhrumsatzsteuer deklariert. Das kostete 1.800 Euro Nachzahlung plus Korrekturaufwand.

3. Buchhaltungsfehler: Immobilien und Fahrzeuge falsch verbucht

Firmenwagen oder das heimische Arbeitszimmer sind typische Betriebsmittel, aber steuerlich heikel. Ob ein Auto dem Betriebsvermögen zugeordnet werden darf, hängt von der Nutzung ab. Wer ein Fahrzeug sowohl privat als auch geschäftlich nutzt, muss dies mit einem Fahrtenbuch oder durch Anwendung der 1-%-Regelung belegen. Ohne Dokumentation wird geschätzt – meist zum Nachteil des Unternehmers.

Noch komplexer wird es bei Immobilien. Ein Arbeitszimmer im eigenen Haus lässt sich nur absetzen, wenn es ausschließlich betrieblich genutzt wird und kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Bei einem späteren Verkauf der Immobilie kann dieser Raum zudem steuerpflichtig werden. Eine Heilpraktikerin, die ihr Arbeitszimmer in der Steuererklärung geltend gemacht hatte, musste beim Verkauf ihres Hauses einen anteiligen Verkaufsgewinn versteuern – über 7.000 Euro Steuernachzahlung.

4. Buchhaltungsfehler: Dienstreisen: Absetzbar nur mit Belegen

Geschäftsreisen gehören für viele Selbständige wieder zum Alltag. Doch was steuerlich als Dienstreise anerkannt wird, ist streng geregelt. Notwendig sind genaue Angaben zum Reisezweck, Datum, Ziel, Teilnehmer sowie die Aufbewahrung aller Belege. Hotelrechnungen müssen auf die Firmenadresse ausgestellt sein, private Anteile an der Reise (z.B. ein verlängertes Wochenende) müssen klar getrennt werden.

Ein IT-Berater fuhr für einen Kundentermin nach Hamburg. Die Hotelrechnung war privat gebucht, der Termin nicht nachweisbar. Das Finanzamt erkannte die Kosten nicht an. Verlust: 420 Euro plus zusätzliche Prüfung weiterer Reisen. Es wird daher empfohlen, jede Reise wie ein kleines Projekt mit Checkliste und Nachweisen zu dokumentieren.

5. Buchhaltungsfehler: GWG oder Investition? Der Unterschied macht's

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) dürfen bis zu einem Nettowert von 800 Euro sofort abgeschrieben werden. Alles darüber muss über mehrere Jahre verteilt werden. Was viele nicht wissen: Auch zusammengehörige Güter können steuerlich als "ein Ganzes" gelten. Drei Möbelstücke, die ein Büro einrichten, gelten nicht als Einzelgegenstände.

Ein Fotograf kaufte Tisch, Stuhl und Schrank bei IKEA für je 300 Euro und verbuchte sie als einzelne GWG. Bei der Prüfung wurden sie als Gesamteinheit gewertet, damit lag der Wert über der Grenze. Die Sofortabschreibung wurde gestrichen, eine lineare Abschreibung über 5 Jahre angeordnet. Daraus folgte im Jahr der Anschaffung ein steuerlicher Verlust von über 600 Euro.

6. Buchhaltungsfehler: Gutscheine und Sonderregeln richtig handhaben

Gutscheine sind im Berufsalltag beliebt – als Kundengeschenke, Mitarbeiteranreize oder als Teil von Werbeaktionen. Doch steuerlich sind sie kompliziert. Unterschieden wird zwischen Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen. Beim Einzweck-Gutschein entsteht die Umsatzsteuerpflicht beim Verkauf des Gutscheins, beim Mehrzweck-Gutschein erst bei der Einlösung. Wer das verwechselt, gerät in Erklärungsnot.

Ein Coach verschenkte einen 100-Euro-Gutschein für eine lokale Wellnesspraxis an eine Kundin. Verbucht wurde er als Werbeausgabe ohne Umsatzsteuer. Tatsächlich handelte es sich um einen Einzweck-Gutschein, der umsatzsteuerpflichtig ist. Folge: Nachzahlung inklusive Zinsen. Noch sensibler ist das Thema bei Mitarbeitenden: Überschreitungen der 50-Euro-Grenze oder unvollständige Dokumentationen machen aus einer steuerfreien Sachzuwendung schnell einen steuerpflichtigen Vorteil.

7. Buchhaltungsfehler: "Ich hab's gegoogelt" reicht nicht

Gründende gelten als pragmatisch und technikaffin. Viele vertrauen auf KI-Tools, YouTube oder ChatGPT, um steuerliche Fragen selbst zu beantworten. Doch so hilfreich diese Hilfsmittel auch sind, sie ersetzen keine steuerliche Ausbildung oder individuelle Beratung. Besonders tückisch ist, dass manche Informationen in der Theorie zwar stimmen, aber für den Einzelfall nicht anwendbar sind.

Ein Start-up-Gründer machte seine Buchhaltung eigenhändig mit Unterstützung von KI. Fehler bei der Umsatzsteuervoranmeldung, falsche Rechnungsstellungen und unvollständige Buchungen führten zu einer Nachzahlung von über 4.800 Euro. Hinzu kamen Honorare für die nachträgliche Korrektur durch einen Steuerberater. Es empfiehlt sich deshalb: Weiterbildung statt Wikipedia. Wer in steuerlichen Fragen sicher agieren will, braucht fundiertes Wissen.

Die Autorin Antje Faaß ist Steuerexpertin bei TeleTax. Die TeleTax GmbH mit Sitz in Berlin wurde 2001 gegründet und ist ein führender Anbieter für Online-Fortbildungen im Steuerwesen.

Die Mischung schafft ein stabiles Finanzierungsumfeld für Start-ups

Wie Start-ups ihre Risikokapital-Finanzierungen mit öffentlichen Fördermitteln strategisch ergänzen können, erfahren wir im Doppel-Interview mit Dr. Philipp Nägelein, Mitgründer von Zebra Embassy, und Dr. Sophie Ahrens-Gruber, Investorin und Principal bei ACTON Capital.

Laut dem aktuellen Deutschen Startup Monitor nutzten zuletzt 48,8 Prozent der Start-ups staatliche Fördermittel, während nur 18,9 Prozent auf Venture Capital zurückgriffen. Welche Bedeutung haben öffentliche Fördermittel damit für Innovation und Wachstum in der Start-up-Szene?

Philipp Nägelein: Isoliert betrachtet ergeben diese Datenpunkte noch keinen klaren Trend. Was wir aber verstärkt beobachten, ist, dass immer mehr Tech-Start-ups und Scale-ups einen Finanzierungsmix nutzen. Neben Venture Capital, Venture Debt und operativem Cashflow werden öffentliche Fördermittel zunehmend als weiterer Finanzierungsbaustein nachgefragt. Diese Mittel ermöglichen Innovationen, die sonst möglicherweise nicht umgesetzt würden. Dennoch sollten ergänzend private Investitionen gestärkt werden, um nachhaltiges Wachstum und Skalierung zu fördern.

Warum tut sich Deutschland mit der Finanzierung durch Risikokapital so schwer?

Sophie Ahrens-Gruber: 2023 gab es einen Rückgang von etwa 30 Prozent bei Wagniskapitalfinanzierungen in Deutschland. Das kann man kritisch sehen – oder als natürliche Korrektur nach dem Bewertungsboom der Niedrigzinsperiode. Seit 2020 ist der Sektor dennoch um 20 Prozent gewachsen. Die Fundamentaldaten zeigen folglich, dass mehr Kapital zur Verfügung steht. Der Hauptpunkt ist, dass die großen nationalen Kapitalsammelstellen, wie zum Beispiel Pensionskassen, im Gegensatz zu anderen Ländern nicht in diese Assetklasse investieren können. Daher ist die Abhängigkeit bei großen Finanzierungsrunden von internationalem Wachstumskapital höher. In den letzten Jahren sind diese Investitionen rückläufig. Das erschwert die Finanzierung großer Kapitalbedarfe mit Risikokapital.

Welchen Stellenwert hat vor diesem Hintergrund die Kombination aus öffentlichen Fördermitteln und privatem Kapital?

Philipp Nägelein: Die Mischung aus öffentlichen Fördermitteln und privatem Kapital schafft ein stabiles Finanzierungsumfeld für Start-ups. Fördergelder senken das Innovationsrisiko, erleichtern den Start und ziehen private Investitionen an, die wiederum schnelleres Wachstum und Internationalisierung ermöglichen. Eine enge Verzahnung beider Finanzierungsformen stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Start-up-Ökosystems nachhaltig.

Sophie Ahrens-Gruber: Wie erfolgreich die Mischung aus privaten und öffentlichen Fördermitteln ist, zeigt das Beispiel der DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Diese Behörde hat zahlreiche bahnbrechende Technologien gefördert, darunter Internetprotokolle, GPS und selbstfahrende Autos. In den USA investiert die Regierung durch Fördermaßnahmen etwa 0,5 Prozent des BIP, während die Venture-Capital-Industrie 0,7 Prozent ausmacht. Diese Partnerschaft hat eine riesige Industrie hervorgebracht – Apple, NVIDIA, Microsoft, Alphabet und Amazon sind heute die fünf wertvollsten Unternehmen der Welt.

Welche Fehler machen Start-ups bei der Fördermittelbeschaffung – und wie können sie diese vermeiden?

Philipp Nägelein: Der gravierendste Fehler ist, öffentliche Fördermittel isoliert und nachrangig zu behandeln. Das kostet bares Geld. Darum: Jedes Start-up braucht eine Public-Funding-Strategie. Alle Finanzierungsbausteine sollten strategisch kombiniert werden, um nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Weiterhin darf die Compliance nicht unterschätzt werden. Wer mit Steuergeldern gefördert wird, muss Rechenschaft ablegen. Hier stößt das agile 80/20-Prinzip vieler Start-ups an seine Grenzen. Gerade bei komplexen Förderstrukturen kann professionelle Unterstützung entscheidend sein.

Was muss sich ändern, damit Start-ups bessere Finanzierungsmöglichkeiten erhalten?

Philipp Nägelein: Mehr „Financial Literacy“ außerhalb der bekannten Start-up-Zentren ist dringend notwendig. Viele Gründerteams wählen die falsche Finanzierungsform oder verpassen Chancen, weil ihnen das Wissen über öffentliche und private Kapitalquellen fehlt. Hier braucht es mehr Aufklärung und gezielte Beratung.

Sophie Ahrens-Gruber: Deutschland muss mehr Anreize für institutionelle Investoren schaffen, in Venture Capital zu investieren. Der VC-Anteil am BIP liegt in Deutschland nur bei 0,047 Prozent – etwa 31 Prozent unter dem französischen Niveau und sogar über 50 Prozent unter dem britischen Anteil. In den USA ist der Anteil fünfzehn Mal höher (0,72 Prozent im Jahr 2019). Hier gibt es erheblichen Nachholbedarf.

Frau Dr. Ahrens-Gruber, Herr Dr. Nägelein – danke für die Insights

Fehler in der Buchhaltung frühzeitig erkennen

Wer die Buchhaltung zu Beginn unterschätzt, gerät schnell in einen Verwaltungsmodus, der auf Zuruf funktioniert – ohne System, ohne feste Abläufe. Genau dadurch entstehen typische Fehler wie fehlende Belege, verpasste Fristen oder falsch gebuchte Ausgaben. Häufig fehlt es nicht an Wissen, sondern an klaren Zuständigkeiten und verlässlichen Abläufen.

Buchhaltungsfehler entstehen nicht, weil Gründer unachtsam sind, sondern weil Prozesse oft unstrukturiert bleiben. Wer direkt Ordnung schafft, reduziert das Fehlerrisiko und stärkt die Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Investoren oder dem Finanzamt.

Hier passieren in der Praxis die meisten Fehler

Gerade wenn die Buchhaltung ohne klare Struktur läuft, schleichen sich typische Stolperfallen ein – oft unbemerkt und mit spürbaren Folgen. An diesen Stellen schleichen sich typische Fehler besonders schnell ein:

- Private und geschäftliche Ausgaben werden über dasselbe Konto abgewickelt

- Belege fehlen, sind unvollständig oder werden nicht archiviert

- Umsatzsteuer wird falsch berechnet oder zu spät gemeldet

- Buchhaltung erfolgt ohne klare Struktur oder mit ungeeigneten Mitteln

- Verantwortlichkeiten und Routinen sind nicht definiert

Private und geschäftliche Ausgaben konsequent trennen

Ein häufiger Anfängerfehler ist die fehlende Trennung zwischen privaten und geschäftlichen Ausgaben. Was zunächst praktisch erscheint, führt im Alltag schnell zu unübersichtlichen Buchungen und steuerlichen Problemen.

Wer private Einkäufe über das Firmenkonto abwickelt oder geschäftliche Ausgaben vom Privatkonto bezahlt, erschwert die korrekte Verbuchung und läuft Gefahr, dass Betriebsausgaben bei einer Prüfung aberkannt und nachträglich besteuert werden. Ein typischer Fall ist etwa ein privat gekaufter Laptop, der nachträglich als Betriebsausgabe angesetzt wird – ohne nachvollziehbare Dokumentation lässt sich dieser Aufwand steuerlich nicht geltend machen.

Belege lückenlos und revisionssicher aufbewahren

Jede Buchung braucht einen nachvollziehbaren Beleg – das ist Grundlage für jede steuerliche Anerkennung. In der Praxis fehlen jedoch häufig Kassenzettel, digitale Rechnungen werden nicht systematisch erfasst oder Barbelege landen ungeordnet in Papierstapeln.

Die GoBD (Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form) verlangen eine revisionssichere Ablage. Das gilt auch für digital erfasste Belege. Diese müssen vollständig, nachvollziehbar und dauerhaft unveränderbar aufbewahrt werden. Wer darauf nicht achtet, riskiert bei einer Betriebsprüfung die Streichung betroffener Ausgaben.

Umsatzsteuer korrekt behandeln und Fristen zuverlässig einhalten

Viele Gründer entscheiden sich zunächst für die Kleinunternehmerregelung, ohne die Auswirkungen auf Rechnungsstellung und Steuerpflicht im Detail zu kennen. Ein häufiger Fehler besteht darin, dass Umsatzsteuer ausgewiesen wird, obwohl dafür keine Berechtigung vorliegt. In diesem Fall muss die Steuer dennoch abgeführt werden.

Rechnungen mit ausgewiesener Umsatzsteuer müssen zudem bestimmte Pflichtangaben enthalten, etwa den vollständigen Namen und die Anschrift des Leistungserbringers, eine fortlaufende Rechnungsnummer und den korrekten Steuersatz. Auch die regelmäßige Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung wird oft unterschätzt. Wer Termine verpasst, riskiert Mahngebühren oder Schätzungen seitens des Finanzamts – und das bereits im ersten Jahr.

Buchhaltungssoftware gezielt einsetzen

Viele Gründer beginnen mit einfachen Tabellen oder handschriftlichen Notizen. Diese Methoden reichen aber schnell nicht mehr aus. Sie erhöhen die Fehleranfälligkeit und erschweren die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater erheblich.

Digitale Buchhaltungstools bieten eine echte Entlastung. Sie ermöglichen automatische Belegzuordnung, eine integrierte Bankanbindung und aussagekräftige Auswertungen. Wer diese Systeme einsetzt, reduziert den zeitlichen Aufwand deutlich und vermeidet doppelte Arbeit sowie unnötige Rückfragen. Besonders effektiv ist es, Belege laufend zu erfassen statt alles gebündelt am Jahresende aufzuarbeiten.

Buchhaltungsprozesse strukturiert und sicher gestalten

Damit sich typische Buchhaltungsfehler gar nicht erst einschleichen, braucht es klare Prozesse und einfache Werkzeuge, die sich gut in den Arbeitsalltag integrieren lassen – etwa für die Erstellung einer Einnahmenüberschussrechnung, wie sie für viele Gründer als Standardverfahren gilt.

Die folgenden Maßnahmen haben sich für Gründer in der Praxis bewährt:

- Ein separates Geschäftskonto einrichten und private Ausgaben konsequent vermeiden

- Belege direkt nach dem Kauf digital erfassen und systematisch ablegen

- Umsatzsteuerpflicht regelmäßig prüfen und relevante Fristen aktiv im Kalender verfolgen

- Digitale Buchhaltungstools einsetzen, um Abläufe zu automatisieren und Zeit zu sparen

- Feste Buchhaltungszeiten definieren und Aufgaben intern oder mit dem Steuerberater verteilen

Firmenkonto nutzen und Zahlungswege klar definieren

Ein separates Geschäftskonto ist die Basis für jede saubere Buchhaltung. Es trennt private und unternehmerische Finanzflüsse und sorgt für nachvollziehbare Buchungen gegenüber dem Finanzamt.

Barzahlungen sollten vermieden werden, stattdessen bieten digitale Transaktionen mit Belegnachweis die nötige Transparenz. Firmenkreditkarten mit automatischer Kategorisierung helfen zusätzlich, die Buchführung zu entlasten.

Digitale Belegerfassung in den Alltag integrieren

Digitale Buchhaltungslösungen ermöglichen eine einfache und systematische Belegerfassung – per App, Scanner oder E-Mail-Upload. Belege werden automatisch erkannt, kategorisiert und archiviert. Das spart wertvolle Zeit beim Monatsabschluss und reduziert Fehlerquellen deutlich.

Zudem entsteht eine lückenlose Dokumentation, die bei Rückfragen durch das Finanzamt jederzeit abrufbar ist. Durch die Integration in bestehende Workflows – etwa direkt nach dem Einkauf oder dem Rechnungseingang – wird die Belegerfassung zur Routine statt zur Nacharbeit.

Umsatzsteuerpflicht regelmäßig prüfen und dokumentieren

Die Entscheidung für die Kleinunternehmerregelung sollte bewusst getroffen und im weiteren Verlauf regelmäßig überprüft werden. Gerade bei wachsendem Umsatz ist es entscheidend, die Umsatzgrenze im Blick zu behalten, um steuerliche Konsequenzen frühzeitig einschätzen zu können.

Hilfreich sind digitale Kalender mit Erinnerungsfunktionen, um relevante Schwellenwerte rechtzeitig zu prüfen. Ergänzend dazu empfiehlt sich eine regelmäßige Abstimmung mit dem Steuerberater – idealerweise einmal pro Quartal –, um frühzeitig Klarheit über mögliche Anpassungen zu erhalten. So lassen sich Nachzahlungen vermeiden und steuerliche Pflichten zuverlässig erfüllen.

Buchhaltung mit festen Abläufen organisieren

Ohne feste Routinen bleibt die Buchhaltung oft liegen – mit steigender Fehleranfälligkeit. Eine klare Zeitstruktur, zum Beispiel wöchentliche Buchhaltungsstunden, schafft Übersicht und verhindert Nachlässigkeiten.

Aufgaben wie Belegprüfung, offene Rechnungen oder Kontenabstimmung sollten intern klar verteilt und mit dem Steuerberater abgestimmt werden. Checklisten für Monats- und Jahresabschluss sichern zusätzlich den Überblick.

Buchhaltung selbst steuern oder gezielt auslagern

Die Buchhaltung muss kein Bremsklotz sein – sie lässt sich mit wenigen Mitteln dauerhaft in den Griff bekommen. Wer sich um Struktur, Tools und Zuständigkeiten kümmert, legt das Fundament für ein stabiles Rechnungswesen und spart langfristig Zeit und Kosten.

Nicht alles muss intern erledigt werden. Viele Aufgaben lassen sich digitalisieren oder gezielt an den Steuerberater übergeben. Entscheidend ist, den Überblick zu behalten und die Verantwortung bewusst zu steuern.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, erste Prozesse aufzusetzen oder bestehende Abläufe zu verbessern. Schon kleine Veränderungen bringen spürbare Erleichterung – und verhindern, dass Steuerfehler zum unnötigen Risiko werden.

6 Hacks für geringere Steuerlast in Start-ups

Mit diesen sechs Maßnahmen können Unternehmer*innen, Selbständige und Freiberufler*innen jetzt ihre Steuerlast gezielt senken.

Für Unternehmen sei der Standort Deutschland nur noch bedingt wettbewerbsfähig, hieß es unlängst vonseiten der DIHK bei der Vorstellung des Unternehmensbarometers. Neben der Verlässlichkeit der Wirtschaftspolitik haben sich laut Umfrage auch zahlreiche andere Faktoren verschlechtert. 50 Prozent der Befragten geben an, dass die künftige Bundesregierung bei der Unternehmensbesteuerung ansetzen muss. „Unabhängig vom Gesetzgeber können Betriebe, Selbständige und Freiberufler bereits jetzt die Weichen stellen, um die Abgabenlast zu senken“, erklärt Prof. Dr. Christoph Juhn, Professor für Steuerrecht sowie geschäftsführender Partner der JUHN Partner Steuerberatungskanzlei.

Anstatt sich erst in der Steuererklärung oder beim Jahresabschluss mit den steuerlichen Aspekten auseinanderzusetzen, gilt es bereits jetzt an einer Vielzahl von Stellschrauben zu drehen, die Vorteile bringen können – was gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bares Geld bedeuten kann.

Diese sechs Steuer-Hacks sind Bares wert

# 1. Betriebsausgaben richtig absetzen

Viele Ausgaben, die im betrieblichen Alltag anfallen, lassen sich steuerlich geltend machen. Hierzu zählen nicht nur größere Investitionen, sondern auch kleinere Betriebskosten wie Büromaterial, Software oder Telekommunikationskosten. „Oftmals werden nur die größeren Ausgaben beachtet. Dabei können kleinere Posten ebenfalls erhebliche Steuerersparnisse bringen“, so Juhn. Je detaillierter die Dokumentation dieser Ausgaben erfolgt, desto besser können die steuerlichen Vorteile genutzt werden.

# 2. Investitionsabzugsbetrag als Vorteil für zukünftige Investitionen

Für Unternehmen, die in den kommenden Jahren größere Anschaffungen planen, stellt der Investitionsabzugsbetrag (IAB) eine interessante Möglichkeit dar, die Abgabenlast im laufenden Jahr zu senken. Dieser Abzug ermöglicht es, bis zu 50 Prozent der geplanten Investitionskosten bereits im Vorfeld von der Steuer abzusetzen. Ein Beispiel? „Steht der Kauf eines neuen Fahrzeugs im Wert von 30.000 Euro an, können durch den IAB bereits 15.000 Euro als Betriebsausgabe angesetzt werden, wodurch die Steuerlast für das laufende Jahr signifikant sinkt“, unterstreicht der Profi. Dabei gilt dieser Abzug für Unternehmen mit einem Gewinn von bis zu 200.000 Euro und stellt somit eine besonders vorteilhafte Möglichkeit für kleinere und mittelständische Unternehmen dar.

# 3. Homeoffice-Pauschale

Seit der Corona-Pandemie haben viele Selbständige und Freiberufler die New-Work-Option Homeoffice intensiv genutzt. Dies kann auch steuerliche Vorteile mit sich bringen – etwa in Form der Homeoffice-Pauschale. Sie wurde erweitert und ermöglicht es auch bei gelegentlicher Arbeit in den eigenen vier Wänden, Steuererleichterungen zu erhalten. „Die Homeoffice-Pauschale hat sich als wertvolle Einsparmöglichkeit für Selbständige und Freiberufler etabliert“, so Juhn. Wer zu Hause arbeitet, kann bis zu 1.260 Euro jährlich absetzen. Und wer einen eigenen Raum ausschließlich für berufliche Zwecke nutzt, also ein häusliches Arbeitszimmer im Sinne der steuerrechtlichen Vorschriften, kann die auf ihn anfallenden Kosten sogar in vollem Umfang steuerlich absetzen. Dies umfasst etwa anteilige Mietkosten, Nebenkosten und Ausstattungskosten, aber auch Telefon- und Internetkosten. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass kein weiterer Raum zur Ausübung dieser Tätigkeit zur Verfügung steht.

# 4. Steuerfreie Zusatzleistungen für Mitarbeitende

Unterstützen Unternehmer*innen ihre Mitarbeitenden mit Gehaltsextras, profitieren sie davon auch selbst, vorausgesetzt, bestimmte Höchstbeträge werden nicht überschritten. „Zusatzleistungen wie Tankgutscheine, Essenszuschüsse oder auch Jobtickets für den öffentlichen Nahverkehr sind steuerfrei und kommen nicht nur der Belegschaft zugute, sondern können auch dazu beitragen, die Motivation und Bindung an das Unternehmen zu stärken“, weiß Juhn.

# 5. Vereinfachte Steuererklärung und weniger Bürokratie

Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 22.000 Euro im Vorjahr und 50.000 Euro im laufenden Kalenderjahr profitieren von der Kleinunternehmerregelung. Diese befreit von der Pflicht zur Umsatzsteuererhebung. Das heißt: Sie müssen keine Umsatzsteuer auf ihren Rechnungen ausweisen, wodurch sich der administrative Aufwand erheblich reduziert. „Diese Regelung ist besonders vorteilhaft für kleinere Unternehmen und Selbständige, die noch nicht in den großen Umsatzbereichen tätig sind“, so Juhn „Die Buchhaltung ist deutlich einfacher und spart Kosten für die Berechnung und Abführung der Abgabe.“

# 6. Gewinnthesaurierung bei langfristigem Investitionsbedarf

Ein weiterer Steuer-Hack ist die sogenannte Gewinnthesaurierung. Werden Gewinne von Kapitalgesellschaften nicht an ihre Gesellschafter*innen ausgeschüttet, lässt sich die Zahlung der Kapitalertragsteuer auf diese Gewinne hinauszögern und die Liquidität im Unternehmen verbessern. Ein Vorteil vor allem für Unternehmen, die im Wachstum sind oder größere Investitionen planen. „Die Gewinnthesaurierung ermöglicht, Kapital im Unternehmen zu belassen und gleichzeitig von einer steuerlichen Entlastung zu profitieren“, unterstreicht der Experte. Über steuerrechtliche Umwege können aber auch Einzelunternehmen und Personengesellschaften davon profitieren. Die Stichwörter hierzu lauten Thesaurierungsbegünstigung und Optionsbesteuerung.

Kredit ohne Vorkosten

Ein Kredit ohne Vorkosten kann eine interessante Option für Sie als Kreditnehmer sein, wenn Sie faire Kreditkonditionen suchen. Bei einem solchen Darlehen fallen keine zusätzlichen Gebühren für die Beantragung oder Bearbeitung an. Eine kostenlose Kreditanfrage ermöglicht es Ihnen, verschiedene Angebote zu vergleichen und das beste Darlehen ohne Gebühren zu finden. In diesem Artikel erfahren Sie, worauf Sie bei einem Kredit ohne Vorkosten achten sollten und wie Sie das beste Angebot finden können.

Was bedeutet ein Kredit ohne Vorkosten?

Ein Kredit ohne Vorkosten ist eine vorteilhafte Finanzierungsoption, bei der keine zusätzlichen Gebühren für die Kreditaufnahme anfallen. Dies bedeutet, dass Sie als Kreditnehmer keine versteckten Kosten oder Überraschungen befürchten müssen. Stattdessen profitieren Sie von transparenten Kreditkonditionen, die Ihnen einen klaren Überblick über die tatsächlichen Kosten des Darlehens geben.

Bei einem Kredit ohne Vorkosten entfallen typischerweise folgende Gebühren:

- Bearbeitungsgebühren

- Kontoführungsgebühren

- Bereitstellungszinsen

- Sondertilgungsgebühren

Durch den Wegfall dieser Kosten können Sie als Kreditnehmer erheblich sparen und Ihre finanzielle Belastung reduzieren. Die Gesamtkosten des Kredits werden somit überschaubarer und planbarer. Allerdings ist es wichtig, dass Sie die Kreditkonditionen sorgfältig prüfen und Angebote verschiedener Anbieter vergleichen, um wirklich von einem Kredit ohne Vorkosten zu profitieren.

Transparenz ist bei der Aufnahme eines Kredits ohne Vorkosten besonders wichtig. Seriöse Kreditgeber legen alle anfallenden Kosten und Konditionen offen dar, sodass Sie als potenzieller Kreditnehmer eine fundierte Entscheidung treffen können.

Vorteile eines Kredits ohne Vorkosten

Die Entscheidung für einen Kredit ohne Vorkosten bringt mehrere Vorteile mit sich:

- Kosteneinsparung: Durch den Wegfall zusätzlicher Gebühren sparen Sie bares Geld.

- Transparenz: Alle Kosten sind von Anfang an ersichtlich, was die Planung erleichtert.

- Flexibilität: Oft bieten solche Kredite mehr Spielraum bei Rückzahlungen oder Sondertilgungen.

- Vergleichbarkeit: Es fällt leichter, verschiedene Angebote direkt miteinander zu vergleichen.

Darlehen ohne Gebühren finden

Es ist möglich, ein Darlehen ohne zusätzliche Gebühren zu finden. Dafür ist es wichtig, dass Sie seriöse Kreditanbieter suchen und verschiedene Finanzierungsoptionen vergleichen. So können Sie die beste Option für Ihre persönliche Situation finden.

Ein guter Ausgangspunkt für die Suche nach einem Darlehen ohne Gebühren sind Vergleichsportale im Internet. Hier können Sie schnell und einfach verschiedene Angebote von Banken und Kreditvermittlern vergleichen. Achten Sie dabei auf folgende Punkte:

- Transparente Darstellung aller Kosten und Gebühren

- Keine versteckten Kosten oder Überraschungen im Kleingedruckten

- Seriöse und bekannte Anbieter mit guten Bewertungen

Eine weitere Möglichkeit ist es, direkt bei Ihrer Hausbank oder anderen Banken in Ihrer Nähe nach einem Darlehen ohne Gebühren zu fragen. Oft bieten Banken spezielle Konditionen für langjährige Kunden oder für bestimmte Verwendungszwecke an. Ein persönliches Gespräch kann Ihnen helfen, die individuell beste Lösung zu finden.

Online-Kreditvergleich: Vor- und Nachteile

Der Online-Kreditvergleich bietet einige Vorteile, aber auch potenzielle Nachteile:

Voraussetzungen für einen Kredit ohne Vorkosten

Wenn Sie einen Kredit ohne Vorkosten aufnehmen möchten, müssen Sie in der Regel bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Eine der wichtigsten Anforderungen ist eine gute Bonität. Diese wird durch eine Bonitätsprüfung ermittelt, bei der Ihre Kreditwürdigkeit überprüft wird.

Die Bonitätsprüfung berücksichtigt verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel:

- Einkommenssituation

- Beschäftigungsstatus

- Kredithistorie

- Ausgaben und Verbindlichkeiten

Neben einer guten Bonität können Kreditgeber auch Sicherheiten verlangen. Diese dienen dazu, das Risiko für den Kreditgeber zu minimieren. Häufig akzeptierte Sicherheiten sind Immobilien, Sparguthaben oder Wertpapiere. Allerdings gibt es auch Kredite ohne Vorkosten, die keine Sicherheiten erfordern.

Schufa-Auskunft und ihre Bedeutung

Die Schufa-Auskunft spielt eine zentrale Rolle bei der Kreditvergabe:

- Sie gibt Aufschluss über Ihr bisheriges Zahlungsverhalten

- Ein guter Schufa-Score erhöht Ihre Chancen auf günstige Konditionen

- Negative Einträge können die Kreditvergabe erschweren oder verhindern

- Sie haben das Recht auf eine kostenlose Selbstauskunft pro Jahr

Kreditkonditionen vergleichen

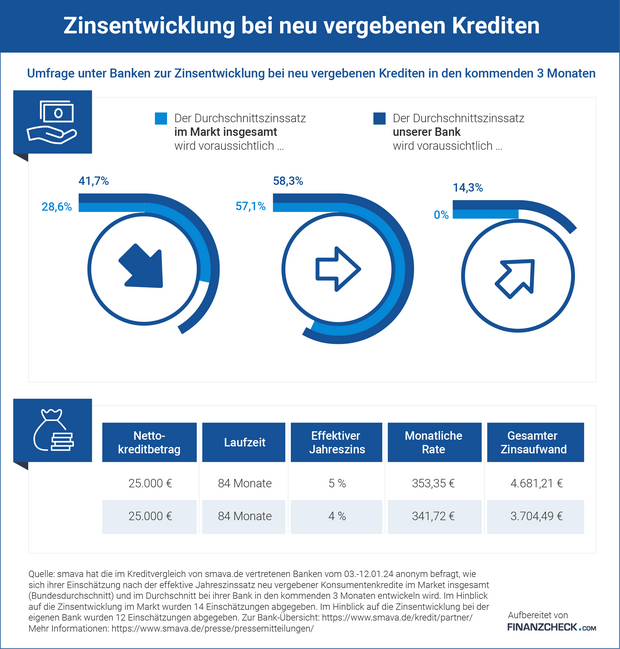

Beim Vergleich von Kreditangeboten ist es wichtig, dass Sie die Kreditkonditionen genau unter die Lupe nehmen. Zwei zentrale Faktoren sind dabei der effektive Jahreszins und die Laufzeit des Darlehens. Der effektive Jahreszins gibt die tatsächlichen Kosten des Kredits auf Jahresbasis an, einschließlich aller Gebühren und Nebenkosten. Je niedriger der effektive Jahreszins, desto günstiger ist der Kredit.

Die Laufzeit bestimmt, über welchen Zeitraum der Kredit zurückgezahlt werden muss. Eine längere Laufzeit bedeutet in der Regel niedrigere monatliche Raten, aber auch höhere Gesamtkosten aufgrund der länger anfallenden Zinsen.

Beim Kreditkonditionen vergleichen sollten Sie auf folgende Punkte achten:

- Effektiver Jahreszins: Je niedriger, desto besser

- Laufzeit: Wählen Sie eine Laufzeit, die zu Ihren finanziellen Möglichkeiten passt

- Zusatzkosten: Achten Sie auf versteckte Gebühren oder Zusatzkosten

- Flexibilität: Prüfen Sie, ob Sondertilgungen oder vorzeitige Rückzahlung möglich sind

Kreditrechner: Ein nützliches Tool

Kreditrechner können Ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen:

- Sie ermöglichen eine schnelle Berechnung verschiedener Szenarien

- Visualisierung der Auswirkungen von Laufzeit und Zinssatz

- Hilfe bei der Ermittlung der optimalen Kredithöhe und Laufzeit

- Oft kostenlos auf Vergleichsportalen oder Bankwebseiten verfügbar

Alternative Finanzierungsoptionen

Neben einem klassischen Kredit ohne Vorkosten gibt es weitere Möglichkeiten, um eine Finanzierung zu erhalten. Eine beliebte Alternative ist die Ratenzahlung, bei der der Gesamtbetrag in kleinere, regelmäßige Zahlungen aufgeteilt wird. Diese Option bietet oft mehr Flexibilität und ermöglicht es Ihnen, größere Anschaffungen über einen längeren Zeitraum zu finanzieren.

Eine weitere Alternative ist der Konsumentenkredit, der speziell für private Ausgaben wie Haushaltsgeräte oder Urlaube gedacht ist. Diese Kredite haben oft niedrigere Zinssätze als herkömmliche Darlehen und können eine attraktive Option für kleinere Finanzierungen sein. Finanzielle Absicherung sollte bei jeder Kreditentscheidung eine wichtige Rolle spielen.

Bei der Wahl der passenden Finanzierung spielen individuelle Faktoren eine wichtige Rolle:

- Höhe des benötigten Betrags

- Gewünschte Laufzeit

- Ihre eigene finanzielle Situation und Bonität

Peer-to-Peer-Kredite als moderne Alternative

Peer-to-Peer-Kredite gewinnen zunehmend an Popularität:

- Direkte Vermittlung zwischen Kreditnehmern und privaten Geldgebern

- Oft günstigere Konditionen als bei traditionellen Banken

- Schnellere und flexiblere Kreditvergabe

- Risiko: Weniger reguliert als klassische Bankenkredite

Fazit

Ein Darlehen ohne Gebühren kann eine praktische Option für Sie sein, wenn Sie eine günstige Finanzierung suchen. Durch den Wegfall von Bearbeitungs-, Bereitstellungs- oder Kontoführungsgebühren lassen sich die Gesamtkosten des Kredits deutlich reduzieren. Allerdings ist es wichtig, dass Sie die Konditionen verschiedener Anbieter sorgfältig vergleichen, um das beste Angebot zu finden. Bei der Suche nach einem Darlehen ohne Gebühren sollten Sie nicht nur auf die Kosten, sondern auch auf die Zinssätze und die Laufzeit achten. Insgesamt bietet ein Darlehen ohne Gebühren eine gute Möglichkeit, Geld zu günstigen Konditionen aufzunehmen. Sie sollten jedoch immer Ihre individuelle Situation berücksichtigen und verantwortungsvoll mit dem Kredit umgehen.

Überleben im VC-Game 2025

Was Gründer*innen im VC-Game ändern müssen, um nicht ins Abseits zu geraten.

Zurückhaltung aufseiten der Investor*innen und sinkende Bewertungen prägen die aktuelle Finanzierungslandschaft für Start-ups – der Boom der Jahre 2021 und 2022 ist längst vorbei. Gerade jetzt brauchst du als Gründer*in Mut, damit dein Vorhaben nicht an fehlendem Kapital scheitert.

Denn Start-ups stoßen zunehmend auf kritische Kapitalgeber*innen und haben Probleme, Venture Capital (VC) einzusammeln. Ein Blick auf die Finanzierungsrunden im ersten Halbjahr 2024 verdeutlicht das: Fast 23 Prozent der europäischen Start-ups verloren an Wert. So hoch war der Anteil an Downrounds zuletzt im Jahr 2014, wie die Datenexpert*innen von PitchBook aufzeigen.

Investor*innen legen ihren Fokus verstärkt auf Profitabilität und ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Das Wachstumspotenzial ist nicht länger der alles entscheidende Faktor, Due DiligencePrüfungen werden zunehmend anspruchsvoller. Dadurch rücken Kennzahlen wie Vertriebseffizienz und Kund*innenabwanderungsrate (Churn) verstärkt in den Mittelpunkt.

Das deutsche Finanzierungsklima: zu viel Zögern

In Deutschland herrscht aktuell eine auffallende Vorsicht unter Investor*innen. Risikofreudigere Kapitalgeber*innen aus dem Ausland halten sich zurück, was zu einer deutlichen Verlangsamung des Kapitalflusses führt. Nationale Investor*innen und staatliche Förderprogramme konzentrieren sich vornehmlich auf die Frühphasenfinanzierung von Start-ups.

Dadurch entstehen Finanzierungslücken, besonders in den späteren Wachstumsphasen, wie der aktuelle Deutsche Startup Monitor des Bundesverbands Deutsche Startups belegt.

Diese Zurückhaltung erschwert es vielen Start-ups, große Finanzierungsrunden abzuschließen und den Sprung in die nächste Wachstumsstufe zu schaffen. Die gestiegenen Anforderungen an Due-Diligence-Prüfungen und der verstärkte Fokus auf Profitabilität und Nachhaltigkeit verstärken diese Tendenz.

Vor diesem Hintergrund zögern viele Gründer*innen, große Summen an Wagniskapital aufzunehmen. Die Sorge vor einer möglichen Verwässerung der Unternehmensanteile bei niedrigeren Bewertungen und dem damit potenziell einhergehenden Kontrollverlust ist groß. Einige scheuen auch das Risiko, da umfangreiche Finanzierungsrunden mit einer größeren Fallhöhe einhergehen.

Doch trotz dieser Herausforderungen sollten deutsche Gründer*innen den Mut nicht verlieren. Wer eine wirklich bahnbrechende Geschäftsidee hat, die aktuelle Themen wie die Klimakrise oder die Digitalisierung adressiert, hat weiterhin Chancen, Kapital zu sichern. Start-ups sollten den Anspruch haben, das Unternehmen mutig zu skalieren und sich auf größere Finanzierungsrunden einzulassen.

Ein Blick in die USA zeigt, dass es möglich ist: Dort hat die Gründerkultur 2024 ein Comeback großvolumiger Finanzierungsrunden erlebt. Laut Crunchbase News konnten US-Start-ups zirka 240 Megadeals – Finanzierungen über 100 Millionen US-Dollar – erfolgreich abschließen. Dies beweist, dass Investor*innen bereit sind, hohe Summen zu investieren, wenn die Geschäftsidee überzeugt.

Warum mehr Risikokapital für dein Start-up sinnvoll ist

Doch wann solltest du eigentlich darüber nachdenken, Risikokapital für dein Unternehmen zu beschaffen? Entscheidend ist, dass dein Start-up das Potenzial hat, ein exponentielles Wachstum aufzuweisen. Du brauchst ein vielversprechendes Geschäftsmodell und die Bereitschaft, schnell skalieren zu wollen. Dann ist es sinnvoll, die Aufnahme von Risikokapital anzustreben.

Denn grundsätzlich lässt sich festhalten, dass ein größerer Finanzrahmen eine Reihe von Vorteilen bietet. Zuvorderst ermöglicht Wagniskapital, das Wachstum des eigenen Start-ups signifikant zu beschleunigen und wichtige Marktanteile zu gewinnen. Dadurch kannst du in die Produktentwicklung, das Marketing und den Vertrieb investieren und erhöhst so deine Chancen, in dynamischen Märkten zu bestehen. Wettbewerbsfähigkeit und Handlungsfähigkeit sind hier die entscheidenden Schlagworte.

Durch die gezielte Auswahl von VC-Investor*innen bekommen Start-ups zudem wertvollen Zugang zu Know-how und können die Expertise der Kapitalgeber*innen nutzen. Die neuen Partner*innen bringen nicht nur Kapital, sondern auch wichtige Netzwerke und Erfahrungen aus anderen Investitionen mit.

Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist dabei auch, dass Gründer*innen von der Reputation eines VC-Unternehmens profitieren können. Stehen namhafte Investor*innen hinter einem Start-up, erhöht das dessen Glaubwürdigkeit und kann die Basis für neue Partnerschaften und weitere Finanzierungsrunden bilden.

So findest du geeignete Investor*innen

Damit sich diese positiven Aspekte voll entfalten können, solltest du genau darauf achten, mit welchen Kapitalgeber*innen du zusammenarbeitest. Branchenerfahrung ist dabei ein wichtiges Kriterium. Investor*innen sollten sich auf deinem Geschäftsfeld auskennen, um strategische Ratschläge geben und relevante Kontakte vermitteln zu können. Darüber hinaus sollte auch die Investmentstrategie der VC-Unternehmen mit den Zielen und Werten des Start-ups übereinstimmen. Gründer*innen sollten darauf achten, dass die Kapitalgeber*innen ihre langfristige Vision unterstützen und eine nachhaltige Kooperation anstreben.

Auf dieser Basis lässt sich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Partner*innen aufbauen, die dein Business verstehen und den Markt kennen. So lassen sich nachhaltige KPIs festlegen, die nicht auf kurzfristige Gewinne, sondern auf langfristige Strategien einzahlen. Dieser Punkt zeigt deutlich: Wer die passenden Investor*innen findet, muss vor großen Finanzierungsrunden nicht zurückschrecken. Richtig eingesetzt bietet Wagniskapital vielmehr die Chance, das eigene Business sinnvoll auszubauen.

Wie du mehr Risikokapital akquirieren kannst

Es lohnt sich also, über VC-Partnerschaften nachzudenken, wenn man überzeugt davon ist und glaubhaft verkaufen kann, dass das eigene Unternehmen exponentiell wachsen kann. Die einleitende Analyse der aktuellen Finanzierungslandschaft in Deutschland zeigt jedoch, dass die Beschaffung von Wagniskapital durchaus knifflig werden kann. Um derzeit erfolgreiche Deals abzuschließen, ist es wichtig, sich mit den veränderten Anforderungen von Investor*innen genauer auseinanderzusetzen. Du solltest vor allem auf folgende Punkte achten, wenn du dich auf eine Finanzierungsrunde vorbereiten willst:

Wertversprechen und Differenzierung

- USP: Kommuniziere klar, was dein Produkt von der Konkurrenz abhebt.

- Marktbedarf: Zeige, warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist.

Finanzkennzahlen

- Prognosen: Realistische Modelle für Umsatz, Kosten und Cashflow sind entscheidend.

- Benchmarking: Zahlen sollten sich positiv von der Konkurrenz abheben.

Proof of Concept

- Pilotprojekte: Belege die Machbarkeit durch Tests und erste Erfolge.

- Markteintrittsstrategie: Zeige einen klaren Expansionsplan in einem großen Markt.

Teamstärke

- Erfahrung: Stelle ein kompetentes Team mit relevanter Expertise vor.

- Führung: Beispiele früherer Erfolge stärken das Vertrauen.

Kund*innengewinnung

- Referenzen: Zeige positive Kund*innenfeedbacks.

- Churn-Management: Erläutere deine Strategie zur Kund*innenbindung.

Risikoanalyse

- Risiken erkennen: Identifiziere mögliche Herausforderungen.

- Pläne: Präsentiere Maßnahmen zur Risikominimierung.

Kapitalverwendung

- Plan: Erläutere die genaue Verwendung des Kapitals.

- Meilensteine: Setze erreichbare Ziele für den Einsatz der Mittel.

Zeit für eine neue Mentalität

Trotz des schwierigen Finanzierungsklimas sollten Gründer*innen selbstbewusst auftreten und sich nicht unter Wert verkaufen. Mutige Schritte in Finanzierungsrunden sind wichtig. Der Schlüssel liegt darin, ein klares Wertversprechen zu vermitteln, solide Finanzkennzahlen und ein starkes Team zu präsentieren sowie eine durchdachte Strategie für Wachstum und Kund*innengewinnung aufzuzeigen. So lassen sich auch in einem herausfordernden Marktumfeld Investor*innen überzeugen.

Nutze das Wissen und das Netzwerk erfahrener Kapitalgeber*innen, um dein Unternehmen auf Wachstumskurs zu halten. So hast du die besten Chancen, im Jahr 2025 und darüber hinaus zu bestehen. Dein Ziel sollte es sein, das Unternehmen so groß wie möglich zu machen – auch wenn das bedeutet, Anteile abzugeben.

Der Autor Dr. Jens Schmidt-Sceery ist Partner bei Pava Partners, einer M&A- und Debt Advisory-Beratungen für technologiegetriebene und dynamisch wachsende mittelständische Unternehmen sowie Managing Partner von HPI Seed.

Was sind NFTs und wie werden sie in Zukunft gehandelt werden?

Von NFTs ist derzeit vielfach die Rede. Immer wieder begegnet man Berichten von Menschen, die angeblich in kurzer Zeit eine Menge Geld durch den NFT-Handel erworben haben. Wir wollen uns an dieser Stelle einmal anschauen, was NFTs eigentlich sind und wie sie gehandelt werden können.

Was ist eigentlich ein NFT?

Die Abkürzung NFT steht für „Non-Fungible Token“. Die Bezeichnung non-fungible weist darauf hin, dass es sich um einen einzigartigen Token handelt, welcher nicht austauschbar ist. Somit stehen NFTs beispielsweise im Gegensatz zur bekannten Kryptowährung Bitcoin. Ein Bitcoin ist „fungible“, das heißt, er ist austauschbar und kann ganz einfach gegen einen anderen Bitcoin ausgetauscht werden, ohne dass deswegen eine Wertänderung eintritt. Auch unsere „normalen“ Währungen sind austauschbar. Wenn wir einen Euro haben, bleibt der Wert gleich, auch wenn wir ihn durch einen anderen Euro austauschen.

NFTs sind dagegen mit digitalen Inhalten verknüpft und deswegen Unikate. Sie können beispielsweise mit Erstausgaben von Büchern oder seltenen Sammelkarten verknüpft werden. Wenn ein NFT also ausgetauscht wird, ist er mit einem anderen Inhalt verknüpft und dementsprechend kann sich dann auch der Wert verändern.

Auf brokerdeal.de kannst du dich über verschiedene NFTs informieren und auch Antworten finden, wenn du dir die Frage stellst „welche NFTs kaufen?“

Die Funktionsweise von NFTs

Die Grundlage für NFTs bildet die Blockchain. Dadurch können Besitzer sicher und eindeutig identifiziert werden. In den meisten Fällen bildet die Ethereum-Blockchain die Basis für NFTs.

Die Besonderheit der Ethereum-Blockchain ist, dass auf ihr nicht nur Tokens gespeichert werden können, sondern auch noch weitere Funktionalitäten dafür. Dies ist über die sogenannten Smart Contracts möglich, ohne die man nicht mit NFTs handeln kann. Die Ethereum-Blockchain ist also besonders geeignet für NFTs, da auch die dazugehörigen individuellen Informationen auf ihr gespeichert werden. Es entsteht ein digitales Original. So kann man mit NFTs Musik, Sammlerstücke, Bilder und viele weitere Dinge sammeln oder auch damit handeln.

Wie sieht die Zukunft von NFTs aus?

Eigentlich gibt es NFTs bereits seit 2014. Der Durchbruch ließ allerding etwas auf sich warten, denn erst seit 2021 sind die Tokens plötzlich in aller Munde.

Seit letztem Jahr stellen NFTs den größten Krypto-Trend dar und es gibt einen richtigen Hype darum. Laut Experten-Prognosen sollen die Non-fungible Tokens in diesem Jahr schließlich in den Mainstream kommen.

Allerdings gibt es auch hier ein paar Punkte, die man als Käufer von NFTs beachten sollte. So stellt der Kauf auch immer ein gewisses Risiko dar, denn sobald die Nachfrage an einem Objekt zurückgeht, kann der Wert des entsprechenden NFT ganz schnell in den Keller rutschen. Außerdem solltest du wissen, dass du durch den Kauf eines NFTs allein noch nicht unbedingt ein Eigentumsrecht am jeweiligen Wert-Objekt hast. Es ist nämlich so, dass im Grunde jeder NFTs herstellen und damit handeln kann. Deshalb ist es immer wichtig, dass du dich als Käufer genau über das Objekt und dessen Wert informierst, bevor du NFTs kaufst.

Eine weitere Schwierigkeit könnte auf dich zukommen, wenn du NFTs wieder verkaufen willst. Die Marktliquidität dafür ist derzeit noch nicht wirklich hoch und es kann dementsprechend schwierig sein, einen Käufer zu finden. Womit wir wieder beim Thema risikobehaftete Investition wären.

Wo kann man NFTs handeln?

Für den Handel mit NFTs musst du dich auf einer Plattform anmelden, auf der das möglich ist. Derzeit gibt es schon einige Handelsplätze, auf denen das möglich ist und es werden sicher noch einige dazukommen.

Auch die Geschäftsfelder von NFT-Handelsplätzen haben sich bereits vergrößert. So gibt es bereits Kryptobörsen mit NFT-Marktplatz, an denen die non-fungible Tokens als Kreditsicherheit geboten werden.

Wie bereits erwähnt basieren die meisten NFTs auf der Ethereum-Blockchain. Das bedeutet, dass auch die Kryptowährung Ether als bevorzugtes Zahlungsmittel dafür gilt. Oft ist also das Vorhandensein eines Ethereum-Wallet eine Voraussetzung für den NFT-Handel. Du musst also vorher Ether erwerben. Dies machst du wiederum über einen Onlinebroker, der diese im Angebot hat.

Einsatzbereiche von NFTs

Die Einsatzbereiche von NFTs sind vielfältig und es gibt quasi keine Grenzen dafür. Mittlerweile werden schon viele Ereignisse, Items und auch Gegenstände als non-fungible Tokens gehandelt.

Auch virtuelle Dinge können damit gehandelt werden. So kommen sie beispielsweise schon vielfach in Videospielen zum Einsatz, um damit virtuelle Währungen, Avatare, Waffen und Skins damit zu kaufen oder zu verkaufen. Auch für Videos, Musik, legendäre Momente aus dem Sport oder anderen Bereichen oder wertvolle Sammelkarten kommen die Tokens zum Einsatz.

Falls du dich jetzt fragst, ob mit NFTs auch reale Güter gehandelt werden können: ja, das ist möglich. Es werden auch gefragte Güter wie Autos, Designerschuhe, Immobilien und so weiter tokenisiert.

Steuern sparen leicht gemacht: Die besten Tipps für Gründer

Das Buchhaltungs-ABC für Unternehmer: Alles, was Sie beachten müssen, wenn Sie eine Firma gründen und Steuern sparen möchten. Jetzt lesen und starten!

Steuern sparen als Gründer: Von Altersvorsorge bis Zehn-Tage-Regel

Wer sich selbstständig gemacht hat, weiß, dass jede gewonnene Freiheit mit einer neuen Pflicht einhergeht. Zwar muss man sich nicht mehr mit einem anstrengenden Chef oder nervigen Urlaubssperren herumschlagen, dafür wartet aber ein Berg an Rechnungen und Steuerrechtsparagraphen. Für Gründer eines Unternehmens birgt der erste Jahresabschluss einige unwillkommene Überraschungen – meist sind die steuerlichen Abzüge doch höher als gedacht. Aber Selbstständigkeit muss nicht zwingend teuer sein. Vielmehr kommt es vor allem auf die richtige Buchführung an. Je nachdem, wie Sie Ihre Finanzen verwalten, können Sie auch als Gründer eine beachtliche Menge an Steuern sparen.

Dieser Ratgeber verrät, mit welchen einfachen (und völlig legalen) Tricks Sie den größten Gewinn aus Ihrem Unternehmen ziehen – von „A“ wie Altersvorsorge bis „Z“ wie Zehn-Tage-Regel.

Altersvorsorge versteuern

Gerade in der Anfangsphase machen sich Selbstständige oft wenig Gedanken um den Ruhestand und ihre Altersvorsorge. Aber ein frühzeitiger Weitblick lohnt sich – und zwar nicht nur für die Zukunft, sondern auch für die Gegenwart. Denn: Investitionen in die Altersvorsorge verhelfen Firmengründern zu steuerlichen Ersparnissen. Zu solchen Investitionen gehören Zahlungen an folgende Institutionen:

- private Rentenversicherung für Freiberufler (auch „Rürup“-Rente genannt)

- gesetzliche Rentenversicherung

- berufsständische Versorgungswerke

- landwirtschaftliche Alterskassen

All diese Beiträge können Sie als „Sonderausgaben“ in der Einkommenssteuererklärung bis zu einer gewissen Summe geltend machen. Für das Kalenderjahr 2017 lag die Höchstsumme für Alleinstehende bei circa 23.000 Euro. Nachdem Sie sich eine eigene Existenz aufgebaut haben, macht es also Sinn, jährlich einen entsprechenden Betrag einzuzahlen und sich entsprechende Vergünstigungen zu sichern.

Betriebsausgaben erhöhen

Dieser Steuerspartipp scheint so simpel und offensichtlich, dass ihm viele Unternehmer zu wenig Beachtung schenken. Generell zieht das Finanzamt nicht den gesamten Umsatz, sondern den tatsächlichen Gewinn in Betracht. Den Gewinn ermitteln Selbstständige in der Steuerklärung über die sogenannte Einnahmen-Überschuss-Rechnung, kurz EÜR. Dabei gilt die Formel:

Betriebseinnahmen – Betriebsausgaben = Gewinn

Ergo: Je höher die Betriebsausgaben, desto niedriger der Betrag, den das Finanzamt als Maßstab für Ihre Steuerabgaben verwendet. Deshalb sollten Sie genau prüfen, welche Aufwendungen Sie unter dieser Kategorie verbuchen können. Zu Betriebsausgaben zählen unter anderem:

- Miete für geschäftliche Räumlichkeiten

- Einrichtung und Arbeitsmaterialien

- Kosten für Fortbildungsmaßnahmen

- Löhne und Gehälter für Personal

- Fahrtkosten (30 Cent pro Kilometer für jede einfache Fahrt zwischen Arbeits- und Wohnort)

Achten Sie jedoch auf die jeweiligen Höchstbeträge pro Kalenderjahr. Sog. geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG), d.h. Kleininvestitionen in einzelne Gegenstände wie Telefone, Drucker oder Kaffeemaschinen, können Sie bis zu einem Bruttobetrag von 952 Euro komplett ansetzen. Teurere Anschaffungen müssen Sie dagegen über mehrere Jahre hinweg abschreiben.

Übrigens gibt es sogar die Möglichkeit, Geschenke als Betriebsausgaben abzusetzen. Dazu gehören firmeninterne Aufmerksamkeiten zu Weihnachten genau wie Benzingutscheine. Auch mit Präsenten für Personen außerhalb des Betriebes können Sie als Gründer Steuern sparen. Dabei schreibt das Finanzamt normalerweise eine jährliche Höchstgrenze von 35 Euro pro Person vor. Jedoch gilt diese Regel bei einigen teuren Geschenken nicht, beispielsweise:

- Preise im Rahmen von Gewinnspielen

- Kondolenzgeschenke

- Spargutscheine von Kreditunternehmen

In solchen Fällen dürfen Sie die entstandenen Kosten in vollem Umfang ansetzen.

Betriebsvorrichtungen gesondert abschreiben

Wenn Sie in Ihrem Büro Umbauarbeiten durchführen lassen, geben Sie auch diese Kosten in Ihrer Steuererklärung an. Dabei unterscheidet das Finanzamt jedoch zwischen zwei Kategorien:

- Kosten für Baumaßnahmen am Gebäude selbst:

- Diese müssen Unternehmer über einen Zeitraum von 33 Jahren abschreiben.

- Kosten für Betriebsvorrichtungen: Dazu gehören Anlagen, die nicht Teil des Gebäudes an sich sind und separat eingebaut werden, beispielsweise Maschinen, Ladeneinbauten oder Raumklimatisierung. Kosten für diese Vorrichtungen müssen Sie maximal 15 Jahre lang abschreiben.

Auch hier gilt: Je länger die Abschreibung insgesamt dauert, desto weniger sparen Gründer Steuern ein. Daher sollten Sie bei der Baufirma immer mindestens zwei getrennte Rechnungen anfordern: Eine für Arbeiten am Gebäude und eine für Betriebsvorrichtungen.

Investitionsabzugsbetrag nutzen

Bei der Steuererklärung kommt es nicht nur darauf an, welche Ausgaben Sie angeben, sondern vor allem, wann Sie dies tun. Generell müssen Unternehmer größere Anschaffungen linear abschreiben. Das bedeutet, dass Sie über einen längeren Zeitraum jedes Jahr einen gleichbleibenden Betrag absetzen, bis die Gesamtsumme versteuert ist. Diese Regelung bringt aus Unternehmersicht oftmals Nachteile: Während Sie die hohen Rechnungen sofort bezahlen, erhalten Sie die steuerlichen Vergünstigungen unter Umständen erst drei Jahrzehnte später.

In dieser Hinsicht bietet der sog. Investitionsabzugsbetrag (IAB) einen Vorteil für kleinere und mittlere Betriebe. Dank dieser Regelung können Sie nämlich für das laufende Geschäftsjahr Anschaffungen absetzen, die in der aktuellen Inventur noch gar nicht verzeichnet sind. Das funktioniert folgendermaßen:

1. Sie haben im Vorjahr nicht mehr als 100.000 Gewinn erwirtschaftet.

2. Sie planen für die nächsten drei Jahre Investitionen.

3. Sie setzen 40 Prozent der voraussichtlichen Ausgaben für diese Investitionen bereits in diesem Kalenderjahr ab.

Der Investitionsabzugsbetrag erweist sich vor allem in den ersten Jahren nach der Gründung als eine wirksame Methode, um Höchstbeträge für Abschreibungen gezielt auszunutzen und dadurch Steuern zu sparen.

Kleinunternehmerregelung wahrnehmen

Generell sind alle Unternehmen verpflichtet, eine Umsatzsteuer (umgangssprachlich „Mehrwertsteuer“) zu erheben. Dabei müssen sie für alle Leistungen einen gewissen Prozentsatz zusätzlich in Rechnung stellen und direkt ans Finanzamt überweisen. Das heißt, selbst wenn das Geld noch nicht auf Ihrem Konto eingegangen ist, müssen Sie bereits die Umsatzsteuer abführen. Solche Vorauszahlungen lassen sich allerdings unter bestimmten Umständen vermeiden. Kleinere Unternehmen, die im Jahr einen Umsatz unter 600.000 Euro bzw. Gewinn unter 60.000 Euro erzielen, dürfen die Ist-Versteuerung anwenden. Dabei zahlen sie die Umsatzsteuer erst dann ans Finanzamt, wenn der Kunde die jeweilige Rechnung tatsächlich beglichen hat.

Darüber hinaus können Sie dank der Kleinunternehmerregelung umsatzsteuerliche Abgaben vollständig umgehen, wenn die folgenden Kriterien zutreffen:

1. Ihr Umsatz lag im vergangenen Jahr unter 17.500 Euro

2. Ihr Umsatz wird im laufenden Jahr nicht über 50.000 Euro liegen.

Laut Paragraph §19 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) sind alle Betriebe, die diese Voraussetzungen erfüllen, von der Umsatzsteuerpflicht befreit. In diesem Fall bleibt ihnen ein erhebliches Maß an bürokratischem Aufwand erspart. Daher sollten Sie zu Beginn genau planen, zu welchem Zeitpunkt Sie die Gründung Ihrer Firma anmelden. Je später im Jahr Sie dies tun, desto leichter wird es, beim ersten Jahresabschluss die Obergrenze von 17.500 Euro nicht zu überschreiten.

Rückstellungen bilden

Dieses Verfahren funktioniert ähnlich wie der Investitionsabzugsbetrag: Indem Unternehmensgründer vorausschauend kalkulieren, sparen sie Steuern für das laufende Geschäftsjahr. Unter „Rückstellungen“ versteht man Ausgaben, die zwar schon abzusehen sind, aber bei denen noch unklar ist, wie hoch sie ausfallen bzw. wann sie vollständig gezahlt werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn zum Jahresende Reparaturen im Büro anstehen, aber die Handwerker ihre Arbeiten nicht bis Dezember abschließen können. Solche ungewissen finanziellen Verpflichtungen können Sie frühzeitig beim Finanzamt geltend machen. Dafür müssen Sie lediglich eine Begründung für die ungewisse Verbindlichkeit vorlegen und die Höhe der Rückstellung „nach bestem Gewissen“ schätzen.

Sonderabschreibungen erstellen

Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) können laut §7 des Einkommenssteuergesetzes außerdem von der Sonderabschreibung Gebrauch machen. Normalerweise müssen Sie Investitionen über 1000 Euro gemäß der linearen Abschreibung über mehrere Jahre verteilt von der Steuer absetzen. Allerdings existiert auch hier eine Ausnahme: Solange Ihr Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr eine Grenze von 100.000 Euro nicht überschreitet, steht Ihnen eine Sonderabschreibung von 20 Prozent zu. Das bezieht sich auf alle beweglichen Wirtschaftsgüter, die Sie bis zu 90 Prozent für geschäftliche Zwecke nutzen. Wenn Sie beispielsweise einen Laptop für 1500 Euro kaufen, können Sie davon 300 Euro sofort abschreiben. Das Gleiche gilt für größere Anschaffungen wie Firmenwägen oder Maschinen.

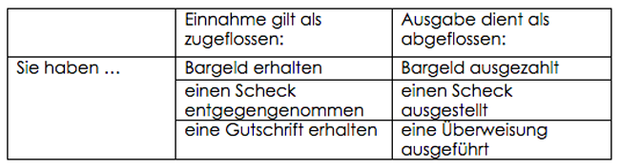

Zehn-Tage-Regel beachten

Laut dem Zu- und Abflussprinzip gelten Zahlungen steuerrechtlich nur für das Geschäftsjahr, in dem Sie tatsächlich vollzogen wurden. Demnach zählt eine Einnahme als „zugeflossen“, sobald Sie der Empfänger entgegengenommen hat. Ebenso ist eine Ausgabe „abgeflossen“, wenn der Sender eine Transaktion abgeschlossen hat. Woran Sie das konkret festmachen können, zeigt die folgende Tabelle:

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Gegenleistung für eine Zahlung noch aussteht. Auch Vorauszahlungen müssen Sie für das Kalenderjahr ansetzen, in dem Sie abgeschlossen wurden. Allerdings ermöglicht die 10-Tage-Regel ein gewisses Maß an Flexibilität. Bei regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben, die kurz vor Jahresende oder kurz nach Jahresbeginn stattfinden, macht das Finanzamt eine Ausnahme. „Kurz“ steht hierbei für einen Zeitraum von maximal 10 Tagen. Dadurch haben Gründer etwas mehr Spielraum, um die Jahresbilanz gezielt zu regulieren und somit Steuern zu sparen.

(Ein)sparen mit Strategie

Mit den richtigen Verhandlungstechniken können junge und am Markt noch wenig erprobte Unternehmen ihre Erfolgschancen klar verbessern. Lesen Sie, wie Sie als Einkäufer von Waren oder Dienstleistungen strategisch geschickt agieren.

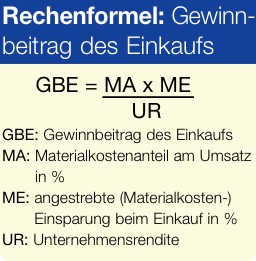

Nicht nur der richtige Verkaufspreis entscheidet über Ihren Erfolg als Unternehmer. Genauso kommt es auf den Einkauf an, der in vielen Unternehmen ein Schattendasein fristet. Das ist ein grober Fehler, denn wenn es gelingt, strategisch richtig einzukaufen und dabei die Einkaufskosten zu senken, hat das deutliche Auswirkungen auf den Gewinn. Diese Überlegung wird immer wichtiger, denn in den letzten Jahren ist der Anteil zugekaufter Produkte und Dienstleistungen gestiegen. Umso wichtiger ist es auch, die Chancen und Risiken des indirekten Einkaufs zu kennen.

Gerade junge Unternehmen haben auf die Frage „Make or Buy“ häufig den Zukauf von Waren und Dienstleistungen gewählt. Das schafft zwar mehr Flexibilität, Risikostreuung und Kostenvorteile, sorgt aber zugleich für Know-how-Verlust und Abhängigkeit von Lieferanten. Wer seinen Einkauf verbessern möchte, muss sich nicht nur mit dem eigenen Bedarf beschäftigen und den Unterschied zwischen Preis und Kosten verstehen, sondern auch versuchen, Verkäufer zu verstehen.

Wo sich das Sparen lohnt

Der praxiserprobte Einkäufer weiß: Zuverlässige Lieferanten sind rar und somit Gold wert, und die Suche nach passenden Lieferanten stellt eine besondere Herausforderung dar. Und beim Einkauf zu sparen ist ebenfalls für jeden Unternehmer wichtig. Sparpotenzial liegt nicht nur in den klassischen Einsatzfaktoren, sondern auch bei den allgemeinen Verwaltungskosten, bei Telefon- und Stromtarifen und Reisekosten.

Nicht vergessen darf man jedoch, dass die mögliche Ersparnis und der dafür nötige Aufwand im richtigen Verhältnis stehen müssen. Wie oft hat man schon lange Telefonate geführt und Stunden im Internet recherchiert, um am Ende doch nur einen um ein paar Euro günstigeren Anbieter zu finden. Große Unternehmen gehen davon aus, dass sich ein Lieferantenwechsel aufgrund der damit verbundenen Mehrarbeit in der Buchhaltung und bei der Bestellung erst ab einem Preisunterschied von zehn Prozent lohnt.

Soweit wirtschaftlich sinnvoll, sollte man möglichst wenige Lieferanten haben. Die Bestellung aus einer Hand spart Lieferkosten und der Buchhaltung viele Kleinstrechnungen. Optimal ist es, eine überschaubare Zahl von Anbietern zu nutzen, die im Durchschnitt gute Preise und guten Service bieten.

Gutes Geld für gute Arbeit

Existenzgründer und Freiberufler tun sich vor allem am Anfang ihrer Selbständigkeit schwer, die richtigen Honorare zu finden. Was können Sie für Ihre Leistungen verlangen – und wie schaffen Sie es, dass der Kunde Ihren Preis auch akzeptiert?

Um zu wissen, was man verdienen will, muss man zunächst herausfinden, wie viel man braucht. Eine einfache Regel, die aber längst nicht alle Existenzgründer beherzigen. Nicht selten verkaufen sie sich weit unter ihrem finanziellen Bedarf und ihrem tatsächlichen Wert – und wundern sich, wenn das Geld am Ende des Jahres vorn und hinten nicht reicht. Denn bei der Berechnung eines realistischen Honorars darf man nicht von den Stundenlöhnen eines Angestellten ausgehen – ein Unternehmer hat weitaus mehr Kosten, die er mit seinem Einkommen abdecken muss: betriebliche Ausgaben, Steuern, Sozialbeiträge, die bei Angestellten der Arbeitgeber zur Hälfte übernimmt ... Daher ist es zunächst ganz wichtig, seinen tatsächlich benötigten Stundensatz herauszufinden. Mit einer einfachen Berechnung kommt man dem Preis, den man für eine Stunde Arbeit verdienen muss, schnell auf die Spur.

Viele vergessen die Steuern einzukalkulieren

Dabei darf man sich allerdings nicht selbst betrügen. „Viele Existenzgründer machen den Fehler, bei ihrem Einkommen nicht an die Steuer zu denken“, so eine Erfahrung von Jens Fetting, Trainer für Verkaufs- und Verhandlungsgespräche und Inhaber der Firma my-mentor.de. „Wenn dann nach ein paar Jahren die erste Einkommensteuer und damit die Vorauszahlungen für die folgenden Jahre fällig wird, sind viele überrascht und können das Geld für die Steuerzahlungen nicht aufbringen.“ Nicht selten ist eine Unternehmenspleite die Folge. Wer hingegen kontinuierlich von Beginn an 50 Prozent seines Überschusses als Rücklagen für die Steuern beiseite legt, ist bei diesen Ausgaben jederzeit auf der sicheren Seite.

Auch die Zeit, die sie tatsächlich einem Kunden in Rechnung stellen können, wird von zahlreichen Selbstständigen unterschätzt. Vor allem am Anfang der Existenzgründung gehen viele Stunden für Akquise, Administration, Aufbau einer Homepage und andere Dinge drauf, die ein Unternehmer nicht bezahlt bekommt. „Sie können am Anfang maximal 50 Prozent Ihrer Zeit verkaufen“, schätzt Jens Fetting. Die restlichen 50 Prozent sind unbezahlte Arbeit – die man aber in seine Berechnungen einfließen lassen muss. Bei erfahrenen Unternehmern steigert sich dieser bezahlte Arbeitsanteil auf maximal 70 Prozent – mehr sind wohl kaum drin.

Warum Selbständige so schwer einen Kredit bekommen

Wie schaffen es Selbstständige, einen angemessenen Kredit zu finden? Worin liegen eigentlich die Probleme in dieser Berufsgruppe? Hier finden Sie die Antworten.

In Deutschland entstehen jedes Jahr hunderttausende neue Unternehmen. Ein Teil der Gründungen geht auf Ausgründungen zurück, an denen bestehende Unternehmen beteiligt sind. Viele der Start-Ups in Deutschland werden von Gründern initiiert, die endlich eine Idee umsetzen und ihr eigener Chef sein wollen. Die Gründe für den Wechsel vom Angestellten auf den Chefposten sind unterschiedlich. Wer sich zu diesem Schritt entscheidet, muss sich im Klaren darüber sein, dass Verantwortung und Herausforderungen völlig neu definiert werden.

Gerade Existenzgründer, die überhaupt keine Erfahrung mit der Selbständigkeit haben, betreten Neuland. Und müssen sich erst einmal als Selbständiger zurechtfinden. Wird ein Start-Up gegründet, sind viele Aspekte zu berücksichtigen. Wo finden sich passende Räumlichkeiten, um den Traum vom eigenen Unternehmen erfolgreich umzusetzen? Und wie finde ich Mitarbeiter, welche das Risiko eingehen, ein Unternehmen mit zu formen? Gerade im Hinblick auf die Finanzierung stehen Gründer vor einer Herausforderung. Banken reagieren – wenn es um Mittel für die Existenzgründung geht – mitunter zurückhaltend. Kleinkredite können Gründern hier eine wertvolle Untersützung bieten. Doch warum haben es Gründer und Selbständige oft schwer, Darlehen in Anspruch zu nehmen?

Kleinkredite als Gründer beantragen: Darauf sollte man achten

Der Artikel gibt Gründern wertvolle Tipps zur Beantragung von Kleinkrediten. Er behandelt Vorteile, Bedingungen und alternative Finanzierungsmöglichkeiten und betont die Bedeutung einer sorgfältigen Vorbereitung.

Viele Menschen träumen von der Gründung eines eigenen Unternehmens. Doch der Weg zur Selbstständigkeit ist oft mit finanziellen Hürden gespickt. Besonders in der Anfangsphase stellt die Kapitalbeschaffung oft eine Herausforderung dar. Kleinkredite können hierbei eine wertvolle Unterstützung sein. Es ist jedoch wichtig, einige Aspekte zu berücksichtigen, um den optimalen Nutzen aus dieser Finanzierungsquelle zu ziehen.

Die Vorteile von Kleinkrediten

Kleinkredite zeichnen sich durch ihre relativ geringe Höhe und kurze Laufzeit aus. Dies macht sie zu einer idealen Lösung für Gründer, die nur eine begrenzte Summe benötigen, um ihr Unternehmen zu starten. Ein weiterer Vorteil liegt in der schnellen Verfügbarkeit. Während größere Darlehen einer umfangreichen Prüfung bedürfen, ist der Prozess bei Kleinkrediten in der Regel weniger bürokratisch und zeitraubend. Einen 2.000 Euro Kredit beantragen ist unkompliziert. Diese Darlehen können daher eine rasche finanzielle Entlastung bieten.

Ein weiterer Pluspunkt von Kleinkrediten ist die hohe Flexibilität. Die gewährte Summe kann oft für eine Vielzahl von Ausgaben verwendet werden, wie die Anschaffung von Betriebsmitteln, die Sicherung von Lagerfläche oder das Marketing. Somit bietet ein Kleinkredit die nötige finanzielle Flexibilität, um verschiedene Aspekte des Unternehmensaufbaus zu fördern.

Bedingungen und Voraussetzungen

Trotz der vielen Vorteile sollte man beim Beantragen eines Kleinkredits verschiedene Bedingungen und Voraussetzungen im Blick behalten. Banken und Kreditinstitute haben meist spezifische Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Dazu zählen beispielsweise eine solide Geschäftsidee und ein detaillierter Businessplan. Diese Dokumente sollen aufzeigen, wie das Unternehmen plant, die aufgenommenen Mittel einzusetzen und wie es sich langfristig finanzieren möchte.

Darüber hinaus spielt die Bonität des Antragstellers eine wesentliche Rolle. Kreditgeber überprüfen die finanzielle Vergangenheit des Antragstellers, um das Ausfallrisiko einschätzen zu können. Ein positiver SCHUFA-Score kann hierbei entscheidend sein. Daher sollte man die eigene Bonität vor der Antragstellung genau prüfen und eventuelle negative Einträge rechtzeitig bereinigen.

Auf Grundlage dieser Prüfungen entscheiden die Kreditinstitute über die Konditionen des Darlehens, wie Zinssatz und Laufzeit. Hierbei gilt es, geschickt zu verhandeln, um möglichst günstige Bedingungen zu erhalten. Ein hoher Zinssatz kann die finanzielle Belastung erhöhen und die Rückzahlung erschweren. Zudem sollte man sicherstellen, dass die Laufzeit des Kredits mit der geplanten Entwicklung des Unternehmens übereinstimmt.

Alternativen und zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten