Aktuelle Events

Vom Founder zum Start-up-Investor

Was erfolgreiche Gründer*innen antreibt, selbst Geld in andere Start-ups zu investieren, und welchen Nutzen sie damit stiften.

Sie haben alles schon mal selbst durchlebt, ein gezielteres Netzwerk und ein besseres Risikoverständnis: Aktuell werden immer mehr Gründer*innen selbst zu Investor*innen. Wieso das so ist, was das mit dem gesamten Ökosystem macht und welche Vorteile das für alle bringt, zeigt ein Blick auf die Paradebeispiele der Gründerszene. Und dabei kommen weitere spannende Fragen auf: In welche Start-ups investieren neue Investor*innen, die eigentlich aus der Gründerszene kommen, aktuell gern? Welche Anreize braucht es und wie kann man sie noch besser unterstützen?

Ein Blick auf die top Zehn der wertvollsten Firmen der Welt macht klar: Genau sieben von ihnen waren vor 40 oder weniger Jahren noch kleine Start-ups, deren Gründer*innen in ihren Garagen unermüdlich an Tech-Geräten geschraubt haben, so etwa Microsoft, Apple und viele mehr. Eine Zeit wie damals im Wilden Westen, jeder wollte seine eigene Tech-Company aufbauen … Ein goldenes Zeitalter.

Die USA sind wirtschaftlich wesentlich intelligenter als viele andere Staaten. So schufen sie bereits in den 1970er-Jahren ein Ökosystem, um Innovation und Tech-Firmen zu fördern. Das Silicon Valley entstand. Viele dieser Start-ups wurden bis zu den 1990er-Jahren milliardenschwere Firmen, die Gründer*innen wurden zu Superstars und vielen von ihnen war es wichtig, mit dem schwer erwirtschafteten Vermögen etwas zurückzugeben. Das konnte nur eines bedeuten: Erfolgreiche Gründer*innen fingen selbst an zu investieren.

Was passierte danach? Gründer*innen begannen, neue, jüngere Start-ups zu fördern und schufen Inkubatoren, Think Tanks und vor allem VC-Fonds, die bereits in das nächste Unicorn investieren und weiteren Gründer*innen zum Erfolg verhelfen wollten. Der Kreislauf begann: Erfolgreiche Gründer*innen wurden zu Investor*innen, diese schufen wieder erfolgreiche Gründer*innen und so weiter. Dieses Phänomen hat die USA zu einer wahren Supermacht des Start-up-Investments gemacht, nirgendwo auf der Welt wird mehr Geld in innovative Firmen investiert als dort.

Bei uns noch viel Luft nach oben

In Europa haben wir erst vor 15 Jahren so richtig mit dem Thema begonnen. Wir sind hier quasi noch in den Kinderschuhen und haben einiges aufzuholen. Auch hier fangen Gründer*innen von erfolgreich verkauften Start-ups bereits an, ihr Geld zu reinvestieren.

Der Grund, warum viele Gründer*innen ihr Geld wieder in Start-ups investieren, liegt meiner Ansicht nach auf der Hand: Das Wissen und die Kontakte, die man als Gründer*in selbst in der Gründungszeit aufbaut, sind äußerst wertvoll – diese Faktoren kann man direkt wiederverwerten und andere Start-ups tatkräftig unterstützen. Aber auch die weniger schönen Seiten von Start-up-Gründungen, wie etwa das Durchlaufen von harten Zeiten, Rückschläge bei der Finanzierung, Probleme bei der Suche von Mitarbeitenden sind (Ex-)Gründer*innen bekannt.

Sie wissen also auch Bescheid, wie schwer es sein kann, zum Beispiel die richtigen Investor*innen zu finden oder ein erfolgreiches Netzwerk aufzubauen, das die eigene Idee auf die nächste Stufe bringt. Durch ihre eigene Erfahrung können sie wertvolle Ideen liefern, wie man damit umgehen kann. So investieren zum Beispiel Maximilian Tayenthal und Valentin Stalf (Gründer von N26) fleißig in Start-ups wie Beams, Layer oder Kenjo. Interessanterweise investieren sie auch in Branchen, die ihrer eigenen fremd sind.

Vielschichtiger Mehrwert per Engagement

Der Mehrwert, ehemalige Gründer*innen an Bord zu haben, bezieht sich also nicht nur auf das fachliche Wissen oder die Branchenkenntnis. Vielmehr geht es um allgemeine Erfahrungen aus der Praxis: Wie baue ich ein starkes Team auf? Wie finde ich gute Investor*innen? Wie gehe ich mit dem Druck um, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt?

Das sind die Themen, die alle Gründer*innen durchmachen, egal in welcher Branche, Phase oder welchem Gründungsland. Und es sind auch jene Themen, bei denen Hilfe vor allem vonseiten der Investor*innen am dringendsten notwendig ist. Jemanden an der Seite zu haben, der diese Erfahrungen bereits gemacht hat, ist somit eine große Unterstützung und erhöht natürlich die Chancen auf Erfolg enorm. Ein ganz banaler Vergleich: Erinnern wir uns daran, als wir zum ersten Mal versucht haben, selbst Spaghetti zu kochen. Mit einem erfahrenen Koch an der Seite hätte die Sauce wohl wesentlich besser geschmeckt. Und niemand weiß das besser als Ex-Gründer*innen: Wenn das Start-up erfolgreich ist, rückt auch ein Exit oder gewinnbringender Verkauf immer näher. So profitieren also beide Seiten: Der/die Neugründer*in durch die validierte Expertise, das Netzwerk und die Branchenkenntnis und der/die Exit-Gründer*in, indem sie oder er durch die Unterstützung direkten Einfluss auf die Performance des neuen Investments nimmt und dieses in eine positive Richtung dirigieren kann.

Mehr Geld in Start-ups statt in Immobilien und Co.

Nachdem ich vor vielen Jahren selbst einen Teil meiner Gründeranteile von meinem ersten Start-up courseticket.com verkauft hatte, begann ich direkt damit, zu reinvestieren. Ich fand es damals bereits schade, dass es hier keine Unterstützung von staatlicher Seite gab, um etwaige Exit-Erlöse erneut in andere Start-ups zu investieren. Das würde zusätzlichen Anreiz schaffen, Gewinne und Know-how zu reinvestieren, und das Geld würde dem Start-up-Ökosystem zugutekommen. Jetzt wird es meist in Immobilien investiert oder liegt bei Privatbanken. Letztere sind oft besonders schnell und stehen bei einem vor der Tür, sobald man mit einem erfolgreichen Exit in den Medien steht. Mehr Innovation und Einfallsreichtum zu diesem Thema würden unseren Politiker*innen sicherlich gut tun – und dem Start-up-Ökosystem noch mehr.

Ich glaube, in Sachen innovativer Ideen und spannender Technologien stehen europäische Gründer*innen den „Start-up-Ländern“ Amerika oder auch China in nichts nach. Ich habe viele talentierte und mutige Ideen gehört, die sicherlich eine vielversprechende Zukunft vor sich haben. Was in Europa fehlt, ist der Zugang zu einem einheitlichen europäischen Start-up-Ökosystem, das Entrepreneur*innen auch von staatlicher Seite mehr unterstützt und innovative Ideen fördert. Dasselbe gilt allerdings auch für die Investor*innen: Wer bereit ist, in neue, unsichere Felder zu investieren und damit indirekt auch das wirtschaftliche Potenzial des Landes fördert, sollte mehr davon profitieren.

Als Exkurs noch interessant: Einen Trend und auch eine Chance, die ich bei Investor*innen sehe, ist das Thema GreenTech. Viele Gründer*innen wollen mit dem Exit-Erlös nicht nur reinvestieren, sondern auch etwas Gutes tun. Eine ideale Kombination für Themen wie ClimateTech, Circular Economy und generell alle Start-ups, die sich mit den Sustainable Development Goals (SDG) auseinandersetzen. In diesen Bereichen können wir gemeinsam ein starkes Signal setzen und den Menschen auf diesen Planeten mit gutem Beispiel vorangehen. Denn nur mit mutigen und innovativen Ideen können wir aktiv gegen den Klimawandel ankämpfen und unsere Welt Stück für Stück besser machen.

Der Autor Markus Kainz ist Gründer und CEO von Gateway Ventures. Er leitet das Management und die Unternehmensstrategie und ist selbst leidenschaftlicher Business Angel sowie Start-up-Mentor.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Krypto-Handel vs. Glücksspiel: Getrennte Branchen und rechtlich inkompatibel

Warum Krypto-Handel, der von Marktmechanismen und der kollektiven Aktivität der Händler bestimmt wird, und Glücksspiel, obwohl sie in der Wahrnehmung oft verschwimmen, rechtlich strikt voneinander getrennte Bereiche sind.

Der Handel mit Kryptowährungen wird von vielen Menschen als reines Glücksspiel empfunden. Gerade im Internet scheinen die Grenzen oft zu verschwimmen und dieser Eindruck entsteht nicht ohne Grund. Während sich auf der einen Seite Glücksspiel-ähnliche Mechanismen in den Krypto-Sektor einschleichen, reihen sich Krypto-Währungen teils in die verfügbaren Zahlungsmethoden in Online-Casinos ein.

Rein rechtlich gesehen sind der Krypto-Handel und das Glücksspiel in Deutschland allerdings zwei strikt voneinander getrennte Bereiche. Überschneidungen im legalen Raum gibt es nicht. Weder darf beim legalen Online-Glücksspiel eine Einzahlung oder ein Einsatz mit Krypto-Währung getätigt werden, noch darf der Handel mit digitalen Assets die Kriterien eines Glücksspiels erfüllen.

MiCA-Regulierung vs. Glücksspielstaatsvertrag

In Deutschland und allen anderen EU-Ländern unterliegen Krypto-Börsen, Wallet-Anbieter und die Emittenten von Stablecoins und anderen Tokens seit 2024/25 der sogenannten MiCA-Verordnung. MiCA steht für Markets in Crypto-Assets und legt erstmals EU-weit verbindliche Regeln für den Krypto-Markt fest.

Bislang benötigten die genannten Akteur*innen eine Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), um Kund*innen aus Deutschland ihre Dienstleistungen anzubieten. MiCA soll das nun ersetzen und international einheitliche Wettbewerbsbedingungen schaffen.

Im Glücksspiel-Sektor hingegen wird ein paneuropäischer Ansatz bislang nicht angestrebt. Jedes EU-Land verfügt über eigenständige Glücksspielgesetze. Lizenzen aus Ländern wie Malta oder Gibraltar werden oft fälschlicherweise als „EU-Lizenz” bezeichnet, mit der Betreiber*innen auch in Bezugnahme auf die EU-Dienstleistungsfreiheit ihre internationalen Aktivitäten rechtfertigen.

Um in Deutschland legal Online-Glücksspiele anzubieten, reicht eine solche Lizenz keinesfalls aus. Hierzulande gilt ausschließlich der 2021 in Kraft getretene Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV), der unter anderem festlegt, dass Anbieter*innen von Online-Glücksspielen eine Erlaubnis der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) benötigen.

Die allererste Lizenz der GGL ging im April 2022 an das Online Casino JackpotPiraten. Mittlerweile gibt es auch viele andere legale Online-Glücksspiel-Plattformen, die in der sogenannten Whitelist der GGL aufgeführt werden. Einzahlungen oder Einsätze mit Krypto-Währungen sind auf keiner der legalen Plattformen möglich.

Darum sind Krypto-Zahlungen im Online-Glücksspiel verboten

Das liegt unter anderem daran, dass der Glücksspielstaatsvertrag vorschreibt, dass Einsätze und Gewinne ausschließlich in Euro und Cent auszuweisen sind. Diese Vorgabe stellt das erste rechtliche Hindernis für die Nutzung von Krypto-Währungen im Online-Glücksspiel dar. Darüber hinaus greift aber auch das Geldwäschegesetz (GwG), welchem alle deutschen Glücksspiel-Anbieter*innen verpflichtet sind.

Das GwG schreibt vor, dass alle Geldtransaktionen transparent und nachvollziehbar sein müssen, Kund*innen eine Identifikation durchlaufen müssen und auffällige Zahlungen gemeldet werden. Bei Krypto-Zahlungen können diese Aspekte aktuell nicht bzw. nur mit großem Aufwand gewährleistet werden.

Wenn du also im Internet auf Online-Casinos oder Sportwetten-Portale triffst, die Kryptowährungen als Zahlungsart anbieten, handelt es sich ausnahmslos um in Deutschland illegale Glücksspiel-Plattformen und die Teilnahme am solchen illegalen Glücksspielen ist sogar strafbar.

Glück, Zufall, Risiko – Warum Krypto-Handel (k)ein Glücksspiel ist

Krypto-Währungen haben in der Welt des regulierten Glücksspiels also nichts zu suchen. Doch wie sieht es andersherum aus? Wer sich noch nie oder nur oberflächlich mit dem Thema Krypto-Handel beschäftigt hat, denkt bei einer spontanen Beschreibung meist an Begriffe wie „riskant“ oder „volatil“ – also an Eigenschaften, die dem Glücksspiel eigen sind.

Tatsächlich sind die augenscheinlichen Gemeinsamkeiten auch einfacher greifbar als die umso wichtigeren Unterschiede. Als Basis für den Kauf von Krypto-Assets sowie für den Einsatz beim Glücksspiel dient Fiat-Geld, also eine gängige Echtgeld-Währung wie der Euro.

Du nimmst also einen festen Euro-Betrag, bspw. 50 €, und setzt diesen ein bzw. oder tauscht diesen um, mit dem Ziel, zu einem späteren Zeitpunkt einen höheren Euro-Betrag wieder zurück zu bekommen. Es geht also in beiden Fällen darum, Gewinn zu machen. Eine Garantie, dass diese Strategie aufgeht, gibt es nicht. Im ärgerlichsten Fall verlierst du die kompletten 50 € wieder.

Beim Glücksspiel allerdings ist dies tatsächlich reiner Zufall, bzw. Glück, wie der Name Glücksspiel schon sagt. Weder du noch andere Menschen können den Ausgang eines Glücksspiels beeinflussen.

Nicht manipulierbare RNG-Technologie vs. freier Markt

Im Falle von Spielautomaten oder Spielen wie Online-Roulette, basiert der gesamte Mechanismus auf Zufallsgeneratoren (Random Number Generators, RNG). Letzten Endes sind diese immer so konzipiert, dass die Betreiber*innen mehr gewinnen als die Summe der Spieler*innen.

Beim Krypto-Handel kannst du allein zwar ebenfalls nicht bestimmen, ob der Wert eines Assets sinkt oder steigt. Aber hier wird der Preis nicht vom Zufall bestimmt, sondern vom Markt geregelt – also von der Summe aller am Handel beteiligten Menschen. Wenn die Masse „bullish” (also super optimistisch) ist oder in Gier verfällt und kräftig einkauft, steigt der Wert. Im „Bärenmarkt” oder Momenten großer Panik und Abverkäufe fällt der Preis.

Das ist im Grunde nicht viel anders als am Kapitalmarkt, wo mit Aktien oder Derivaten gehandelt wird, oder auch beim Kauf bzw. Handel mit Edelmetallen wie Gold oder Silber. Nicht umsonst wird der Bitcoin – der Vorreiter digitaler Assets – von vielen als „digitales Gold” bezeichnet.

Wenn du deine Coins auf einer Börse hältst, kannst du diese jederzeit wieder in Euro oder andere Fiat-Währungen umtauschen und auch automatische Verkäufe, sogenannte Stop-Loss-Aufträge, einrichten, um größere Verluste zu verhindern. Diese Funktion gibt es im Glücksspiel nicht – einmal gesetzt ist gesetzt und das Glück entscheidet, wie viel du gewinnst oder eben verlierst.

Liquiditätsmanagement für Start-ups: Warum Tagesgeldkonten ein unterschätztes Tool sind

Einfache Instrumente wie ein Tagesgeldkonto helfen Start-ups, finanzielle Puffer flexibel und sicher aufzubauen und damit die Planbarkeit zu erhöhen. Tipps und To-dos.

Liquidität ist das Schmiermittel jedes Start-ups. Wer die Zahlungsfähigkeit nicht im Blick behält, riskiert, dass bereits kleine Verzögerungen bei Kundenzahlungen oder Investorenmitteln den gesamten Betrieb ins Wanken bringen. Gerade junge Unternehmen mit schwankenden Einnahmen brauchen daher ein sauberes Liquiditätsmanagement, um Gehälter, Mieten und andere Fixkosten zuverlässig zu bedienen. Studien und Praxisberichte zeigen immer wieder, dass viele Gründer diesen Aspekt unterschätzen, weil der Fokus auf Wachstum, Produktentwicklung oder Markteintritt liegt. Dabei können schon einfache Instrumente wie ein Tagesgeldkonto helfen, finanzielle Puffer aufzubauen und die Planbarkeit zu erhöhen. Doch warum nutzen so wenige Start-ups dieses naheliegende Tool?

Finanzielle Flexibilität als Schlüssel: Warum kurzfristige Reserven entscheidend sind

Kurzfristige Liquiditätsreserven sind für Start-ups ein Puffer gegen Unsicherheit. Sie gleichen schwankende Einnahmen aus und sichern, dass Gehälter, Mieten oder Lieferantenrechnungen pünktlich bedient werden. Dabei handelt es sich um sofort verfügbare Mittel, die nicht langfristig gebunden sind. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG betont, dass selbst wenige Wochen Verzögerung bei Investorenzahlungen oder Kundeneingängen schnell Druck aufbauen. Saisonale Schwankungen oder unerwartete Kosten verstärken diesen Effekt. Ein finanzielles Polster wirkt wie ein Airbag in turbulenten Phasen. In dynamischen Gründungszentren wie Berlin oder München zeigt sich, wie wertvoll solche Rücklagen sind. Flexibilität entsteht nicht durch Kredite, sondern durch vorbereitete Mittel auf verlässlichen Konten. Wer hier die besten Konditionen im Blick behalten will, findet mit einem Tagesgeldvergleich eine einfache Möglichkeit, passende Angebote zu prüfen und Liquiditätsreserven sinnvoll zu parken.

Tagesgeldkonten als unterschätztes Werkzeug: Was sie auszeichnet

Ein Tagesgeldkonto ist ein verzinstes Konto, auf dem Einlagen täglich verfügbar bleiben. Anders als Festgeld bindet es Kapital nicht langfristig und unterscheidet sich dadurch von Girokonten oder Fonds. Anbieter wie ING, DKB oder Santander bieten einfache Online-Verwaltung ohne versteckte Gebühren. Sicherheit entsteht durch die staatlich garantierte Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Kunde und Bank. Transparenz zeigt sich in klaren Konditionen, nachvollziehbaren Zinsgutschriften und Online-Tools, die jederzeit Überblick schaffen. Für Start-ups bedeutet das: Geld bleibt flexibel, transparent und dennoch verzinst. Gerade diese Einfachheit sorgt dafür, dass Tagesgeldkonten Stabilität ins Finanzmanagement bringen und Liquidität planbar bleibt.

Vorteile von Tagesgeldkonten: Tägliche Verfügbarkeit, Zinssicherheit und Risikoarmut

Die Vorteile eines Tagesgeldkontos lassen sich in drei Punkten zusammenfassen:

- Tägliche Verfügbarkeit: Guthaben kann jederzeit abgerufen werden – ein Pluspunkt bei spontanen Ausgaben oder Liquiditätsengpässen.

- Zinssicherheit: Die Verzinsung liegt meist über dem Nullniveau von Girokonten. Auch wenn Zinsen schwanken können, bleibt die Planung im Vergleich stabiler.

- Risikoarmut: Durch die europäische Einlagensicherung sind Einlagen bis 100.000 Euro pro Kunde und Bank geschützt.

Banken wie N26, Consorsbank, ING oder DKB werben gezielt mit dieser Kombination aus Flexibilität, Transparenz und Sicherheit. Für Start-ups entsteht dadurch ein solides Sicherheitsnetz, das Cashflow-Schwankungen abfedert und Liquidität verlässlich absichert.

Phasen von Investitionspausen clever überbrücken

Investitionspausen entstehen, wenn Projekte verschoben werden oder Finanzierungsrunden länger dauern. Statt Kapital ungenutzt auf Girokonten zu lagern, bietet sich ein Tagesgeldkonto als temporäre Parkmöglichkeit für überschüssige Liquidität an. Hier bleibt Geld verfügbar, verbunden mit einer überschaubaren Rendite von meist 2–3 % p. a. Gerade in wachstumsorientierten Branchen wie dem Technologieumfeld, wo Produktentwicklungen oft verschoben werden, hat sich diese Praxis etabliert. So bleibt Kapital nutzbar, Gehälter und laufende Kosten gesichert, bis sich neue Chancen ergeben.

Rücklagenstrategie mit Tagesgeldkonten: Sicherheit für unerwartete Situationen

Rücklagen sind ein finanzieller Schutzschild gegen das Unvorhersehbare. Ob defekte Maschinen, steigende Energiepreise oder ausgefallene Kundenaufträge – Reserven verhindern Notlagen. Ein Tagesgeldkonto ermöglicht es, diese Notfallreserven systematisch aufzubauen, indem regelmäßig kleine Beträge überwiesen werden. Viele Experten empfehlen, drei bis sechs Monatsgehälter als Liquiditätspuffer vorzuhalten. Laut Studien des ifo Instituts nutzen erfolgreiche Start-ups wie FlixBus oder Lieferando solche Strategien. Neben wissenschaftlichen Analysen zeigen auch Banken wie DKB oder ING, dass transparente Konditionen Vertrauen schaffen. Die Einlagen bleiben verfügbar und gleichzeitig getrennt vom operativen Geschäft. Diese klare Struktur stärkt Investorenvertrauen und erhöht die langfristige Stabilität.

Tagesgeld als Baustein einer ganzheitlichen Finanzplanung

Ein Tagesgeldkonto ersetzt keine umfassende Finanzstrategie, ergänzt jedoch andere Instrumente wie Business-Kredite, Beteiligungskapital oder klassische Finanzierungen. Finanzberater empfehlen, Tagesgeld bewusst als Basisbaustein einzusetzen. In Kombination mit Budgetplanung, Controlling-Software entsteht ein solides Fundament. Während Aktien oder Fonds auf Rendite abzielen, bietet das Tagesgeldkonto Sicherheit, Transparenz und Verfügbarkeit. Für Start-ups passt es in eine hybride Strategie: Wachstum durch Investments, Stabilität durch Liquiditätsreserven und Steuerpuffer. Neben Rücklagen und Parkmöglichkeiten wird so Planbarkeit geschaffen, die Wettbewerbsfähigkeit und Handlungsfähigkeit langfristig stärkt.

Fazit: Ein unterschätztes Tool mit großem Potenzial

Tagesgeldkonten sind keine spektakulären Finanzinstrumente, doch gerade ihre Einfachheit macht sie wertvoll. Start-ups profitieren von sofortiger Verfügbarkeit, überschaubarer Verzinsung mit planbarer Konstanz und hoher Sicherheit. Als Ergänzung zu anderen Finanzstrategien ermöglichen sie eine solide Basis, um flexibel auf Chancen und Krisen zu reagieren. Während Banken wie ING oder DKB dieses Produkt schon lange anbieten, nutzen inzwischen auch junge Unternehmen wie Celonis oder N26 solche Konten. Damit wird deutlich: Liquiditätsmanagement muss nicht kompliziert sein. Ein Tagesgeldkonto reicht oft, um Stabilität und Planungssicherheit nachhaltig zu unterstützen.

Erprobte Crowdfunding-Tipps für Start-ups

Sebastian Bär, Gründer der Laufschuhmarke Joe Nimble, hat drei erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen aufgesetzt – und dabei nicht nur Kapital, sondern auch unverzichtbares Wissen gesammelt. Jetzt gibt er seine 10 wichtigsten Tipps an Gründerinnen und Gründer weiter, die selbst mit der Crowd durchstarten wollen.

Wie gelingt es, ein innovatives Laufschuhkonzept am Markt zu etablieren – ganz ohne Konzernstrukturen, aber mit viel Überzeugung und einer Vision? Für Sebastian Bär, Gründer der Performance-Laufschuhmarke Joe Nimble, lautete die Antwort von Beginn an: Crowdfunding.

Inzwischen blickt Bär auf drei erfolgreiche Kampagnen zurück, mit denen er nicht nur rund 260.000 Euro an Kapital, sondern auch eine engagierte Community und wertvolle Learnings gewonnen hat. Eine vierte Kampagne läuft aktuell – und hat das Funding-Ziel nach nicht einmal der Hälfte der Laufzeit schon fast um das Fünffache übertroffen.

Weil Sebastian Bär nicht nur beim Kapital, sondern auch beim Wissen an die Crowd glaubt, teilt er seine wichtigsten Learnings der vergangenen Jahre nun in Form von zehn praxisnahen Tipps:

1. Ziel bewusst unter dem Realwert ansetzen – aber glaubwürdig

Der Algorithmus der Plattformen springt schneller an, wenn das Ziel früh erreicht wird. Wer zu hoch ansetzt, bleibt unsichtbar.

2. Leadaufbau Wochen vor Kampagnenstart beginnen

Die ersten 48 Stunden entscheiden. Deshalb: Früh mit Landingpages, E-Mail-Kampagnen und Community-Building starten.

3. Ohne Ads geht nichts

Plattform-Traffic allein reicht nicht. Paid Ads sollten eingeplant, getestet und vorab optimiert werden.

4. Kein Selbstläufer – Kampagnenführung ist Chefsache

Tägliches Monitoring, KPI-Tracking und kommunikative Feinjustierung sind essenziell.

5. Das Video ist dein Door Opener – und muss radikal auf den Punkt kommen

Ein schneller, authentischer Einstieg ist wichtiger als Hochglanz. Menschen investieren in Menschen, nicht in Marken.

6. Leidenschaft sichtbar machen

Wer nicht brennt, wird auch niemanden entzünden. Jede Zeile, jedes Bild sollte zeigen, warum dieses Projekt wichtig ist.

7. Täglich präsent sein – online wie offline

Während der Kampagne muss sich alles um die Kampagne drehen. Analyse, Interaktion und Sichtbarkeit sind Pflicht.

8. Smarte Perks statt Standard-Rabatte

Exklusivität, Storytelling und Nutzen – nicht der zehnte Prozentnachlass – machen Angebote attraktiv.

9. Updates mit Einblicken hinter die Kulissen liefern Nähe

Produktionsstart, Zwischenstände, Rückschläge – alles transparent kommuniziert, stärkt die Bindung.

10. Ehrlichkeit schlägt Perfektion

Gerade in der Krise zeigt sich Vertrauen. Offen kommunizierte Probleme erzeugen Mitgefühl – und Commitment.

“Crowdfunding ist für mich mehr als ein Finanzierungsmodell”, so das Fazit von Sebastian Bär. “Es ist ein ehrlicher Reality-Check mit der Community. Wenn du bereit bist, offen zu kommunizieren, bekommst du nicht nur Geld, sondern Vertrauen – und das ist ebenfalls viel wert.”

Von 7 auf 70: Mehr Kapital für Deutschlands Start-ups

Warum unsere Start-ups dringend mehr Kapital benötigen und wie du mithilfe digitaler Anteile neue Investor*innen gewinnen oder selbst in junge Unternehmen investieren kannst.

Wusstest du, dass in Deutschland mehr in Lotto als in Start-ups investiert wird? Klingt verrückt, stimmt aber tatsächlich. Denn wir Deutschen geben 8,65 Milliarden Euro für Lotto aus (~98 Euro pro Kopf; Quelle) – während gleichzeitig nur 7 Milliarden Euro in Start-ups investiert werden (~86 Euro pro Kopf; Quelle). In den USA hingegen werden beeindruckende 209 Milliarden Dollar (~611 Dollar pro Kopf; Quelle) in Start-ups investiert.

Das ist mehr als nur eine Lücke. In Zeiten, in denen transatlantische Zusammenarbeit nicht mehr selbstverständlich ist, ist dies auch fahrlässig. Denn wirtschaftliche Stärke und ein starker deutscher und europäischer Standort sind wichtiger denn je. Dafür sind eine florierende Start-up-Kultur und genügend Risikokapital unabdingbar.

Wer nun sagt, dass wir nicht genügend Kapital hätten, um unsere jährlichen Start-up-Investments von 7 auf 70 Milliarden Euro zu steigern, irrt sich. Sicher, dies wird nicht allein durch VCs oder staatliche Unterstützung funktionieren. Aber auf deutschen Bankkonten liegen etwa 2800 Milliarden Euro. Wenn nur 2,3 Prozent davon in Start-ups fließen würden, wäre die Innovationskraft kaum aufzuhalten – und zusätzlich würden langfristig auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Herausforderung: existierende Strukturen machen es quasi unmöglich, dass das Geld privater Kleinanleger*innen in Start-ups fließen kann.

Ein Beispiel aus der Praxis

Nimm das fiktive Start-up GreenPack, das recycelbare Verpackungen für den Onlinehandel entwickelt. Das Gründer*innen-Team tüftelt an mehrfach verwendbaren Versandboxen, um Abfall zu reduzieren und wertvolle Ressourcen zu schonen. Nach erfolgreichem Markttest wollen sie nun ihre Produktion skalieren, ihre Marketingaktivitäten ausbauen und neue Mitarbeiter*innen für Vertrieb und Kommunikation einstellen.

Für all diese Schritte benötigt GreenPack frisches Kapital. Doch klassische Finanzierungsrunden dauern lange, erzeugen hohe Nebenkosten für Anwalt und Notar und binden viel Energie, die eigentlich ins operative Geschäft fließen sollte. Was wäre, wenn GreenPack jederzeit flexibel auf Kapital zugreifen könnte, genau dann, wenn es gebraucht wird?

Der Invest-Now-Button als Antwort

Hier setzt die Tokenize.it-Plattform an. Du als Gründer*in erhältst mit wenigen Schritten einen Invest-Now-Button, der auf deiner eigenen Website oder in deiner Kommunikation, z.B. E-Mails, eingebunden werden kann. Interessierte Investor*innen können auf den Button klicken und investieren – in digitale Anteile, genauer gesagt Genussrechte, die sie wirtschaftlich mit Gesellschafter*innen gleichstellen. Das Besondere: Im Vergleich zu herkömmlichen Finanzierungsrunden ist kein Notar-Termin notwendig und der Prozess dauert nur wenige Minuten. Die Plattform kümmert sich um sämtliche rechtlichen Rahmenbedingungen – so werden auch deine Anwaltskosten reduziert. Du bestimmst dabei flexibel deine Konditionen: Wie hoch ist deine Unternehmensbewertung? Wie viele Genussrechte möchtest du erstellen? Ab welcher Investitionssumme können Investor*innen einsteigen?

Der Invest-Now-Button kann dabei auf zwei verschiedene Arten genutzt werden, die im Folgenden erklärt werden und die es dir ermöglichen, dein Fundraising flexibel zu gestalten.

- Private Fundraise: Mit dieser Option kannst du gezielt bis zu 149 Investor*innen ansprechen, ohne der Prospektpflicht der BaFin zu unterliegen. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Gerade in frühen Phasen wie Pre-Seed oder Series A kannst du so unkompliziert Business Angels, Familie und Freund*innen aus deinem Netzwerk in dein Start-up investieren lassen. Wie viel Kapital du insgesamt aufnimmst, spielt dabei keine Rolle. Im Fall des Private Fundraise können sich natürlich auch Investor*innen über den Invest-Now-Button melden und dir eine Mitteilung senden, über welche Höhe sie gerne investieren würden. Diese Anfrage siehst du auf der Plattform und du kannst entscheiden, ob du ihnen ein Angebot sendest oder nicht.

- Public Fundraise: Dieses Upgrade zum Private Fundraise benötigst du, wenn du mehr als 149 Investor*innen gewinnen willst. In diesem Fall kannst du deine Investmentbedingungen auch öffentlich bewerben und erhältst Zugang zu einer breiten Masse an Investor*innen, die bereits ab 50 Euro investieren können. Dies ermöglicht dir, eine engagierte Community rund um dein Produkt oder deine Marke aufzubauen. Der Invest-Now-Button leitet Interessierte in diesem Fall direkt auf eine Unterseite mit allen wichtigen Informationen, auf der sie komplett eigenständig investieren können – ganz ohne Zeitaufwand deinerseits.

- Mitarbeiterbeteiligungen on top: Neben der Kapitalbeschaffung bietet die Plattform eine effiziente Lösung für Mitarbeiterbeteiligungen an. Deine Mitarbeitenden erhalten digitale Anteile, die sie automatisch auch an Dividendenzahlungen beteiligen. Anders als bei traditionellen ESOP- oder VSOP-Modellen profitieren Mitarbeitende von steuerlichen Vorteilen, da sie den Zeitpunkt ihres Anteilerhalts selbst bestimmen können. Außerdem lassen sich über diese Funktion auch Kund*innen oder Influencer*innen belohnen – etwa für Treue oder besonderen Einsatz.

Die Blockchain-Technologie im Hintergrund

Im Hintergrund setzt Tokenize.it auf die Ethereum Blockchain. Die Verwendung von Ethereum bietet drei entscheidende Vorteile:

- Sicherheit: Alle Rechte und Pflichten sind über Smart Contracts eindeutig definiert und transparent gesichert. Sollte es Tokenize.it einmal nicht mehr geben, bleiben sämtliche Verträge zwischen dir und deinen Investor*innen weiterhin gültig. Über die Blockchain kannst du jederzeit alle wichtigen Funktionen direkt abrufen und verwalten.

- Einfaches Onboarding für ausländische Investor*innen: Dank digitaler Abwicklung können Investor*innen ausserhalb Deutschlands problemlos Anteile erwerben, ohne dafür einen Notartermin in Deutschland wahrnehmen zu müssen. Das bedeutet weniger Aufwand, niedrigere Kosten und eröffnet dir als Startup den Zugang zu internationalem Kapital, das ansonsten kaum erreichbar wäre.

- Handelbarkeit: Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die zukünftige Handelbarkeit digitaler Anteile. Erste Plattformen für den Handel mit Security-Token entstehen bereits, wodurch Investor*innen ihre Anteile deutlich einfacher weiterverkaufen können. Tokenize.it plant ebenfalls einen Sekundärmarkt, um die Liquidität und damit die Attraktivität für Investor*innen langfristig zu erhöhen.

Höchste Zeit für mehr Start-up-Investments

Ob nachhaltige Verpackungen, innovative Apps oder wegweisende Technologien – in Deutschland gibt es genügend Ideen, die unser Leben und unsere Gesellschaft langfristig verbessern könnten. Viele dieser Innovationen benötigen jedoch deutlich mehr Kapital, um sich erfolgreich am Markt durchzusetzen.

Es ist höchste Zeit, dass wir unser Geld sinnvoller investieren und unsere Zukunft aktiv gestalten. Der Sprung von 7 auf 70 Milliarden Euro Start-up-Finanzierung mag ambitioniert klingen, ist aber durchaus realistisch – und notwendig. Gemeinsam können wir diesen Weg einschlagen und Deutschlands Start-up-Ökosystem entscheidend stärken, indem wir die Barriere zum Investieren deutlich senken und Start-up-Investments einer breiten Masse zugänglich machen.

Der Autor Christoph Jentzsch ist Gründer und CEO von tokenize.it

E-Rechnungsformate: XRechnung und ZUGFeRD im Vergleich

Seit dem 1. Januar 2025 gilt in Deutschland die E-Rechnungspflicht für alle Unternehmen, die mit öffentlichen Auftraggebern zusammenarbeiten. Das bedeutet, dass auch Selbständige, Gründer*innen oder Start-ups Rechnungen an öffentliche Einrichtungen ausschließlich in einem elektronischen Format übermitteln dürfen.

Zwei der gängigsten Formate für diesen Zweck sind die XRechnung und ZUGFeRD. Doch was sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Formaten, und welches eignet sich besser für dein Unternehmen? In diesem Artikel werden die Vorteile und Unterschiede von XRechnung und ZUGFeRD thematisiert, damit du die passende Wahl für dein Unternehmen leichter treffen kannst.

XRechnung: Der Standard für öffentliche Aufträge

Die XRechnung ist das offiziell vorgeschriebene Format für die elektronische Rechnungsstellung an öffentliche Auftraggeber in Deutschland. Seit November 2020 müssen alle Unternehmen, die Rechnungen an den Bund senden, diese im XRechnung-Format übermitteln. Seit dem 1. Januar 2025 gilt diese Regelung nun auch für alle öffentlichen Auftraggeber. Wer mit öffentlichen Institutionen zusammenarbeitet, ist also gesetzlich verpflichtet, dieses Format zu nutzen.

Das Besondere an der XRechnung ist, dass sie auf XML basiert. Das bedeutet, dass die Rechnungsdaten maschinenlesbar sind und direkt in die IT-Systeme des Empfängers eingelesen werden können. Die XRechnung stellt sicher, dass alle erforderlichen Rechnungsinformationen in standardisierter Form übermittelt werden, was den gesamten Prozess von der Rechnungserstellung bis zur Prüfung durch den öffentlichen Auftraggeber vereinfacht. Es entfällt die Notwendigkeit der manuellen Dateneingabe oder der fehleranfälligen Prüfung durch den Empfänger.

Falls du regelmäßig mit öffentlichen Auftraggebern arbeitest, bedeutet dies einen klaren Vorteil: Du kannst sicher sein, dass deine Rechnungen den rechtlichen Anforderungen entsprechen und ohne Verzögerungen akzeptiert werden. Die XRechnung ist in diesem Kontext nicht nur eine Pflicht, sondern auch eine Chance, administrative Prozesse zu automatisieren und Fehlerquellen zu reduzieren.

Allerdings erfordert die Nutzung der XRechnung den Einsatz einer speziellen Software, die XML-Daten verarbeiten kann. Die meisten gängigen Buchhaltungsprogramme bieten inzwischen Lösungen, die XRechnungen erstellen und versenden können. Dennoch ist es wichtig, sicherzustellen, dass deine Software aktuell ist und die entsprechenden Formate unterstützt. Gerade für kleinere Unternehmen und Start-ups, die noch keine umfangreiche Rechnungssoftware nutzen, kann die Einführung von XRechnung mit gewissen Anfangsinvestitionen verbunden sein. Aber langfristig gesehen wird dieser Schritt deine Rechnungsabwicklung erheblich effizienter und sicherer machen.

ZUGFeRD: Flexibilität für den B2B-Bereich

Das ZUGFeRD-Format bietet eine flexible Lösung für den Austausch von Rechnungen im B2B-Bereich und eignet sich ebenfalls für die Kommunikation mit öffentlichen Auftraggebern. ZUGFeRD kombiniert eine PDF/A-3-Datei, die den klassischen Rechnungsaufbau enthält und für den Empfänger gut lesbar ist, mit eingebetteten XML-Daten, die für die automatische Verarbeitung durch Rechnungssoftware genutzt werden können. Diese hybride Struktur ermöglicht es, die Rechnung sowohl für Menschen als auch für Maschinen zugänglich zu machen – und zwar in einer Datei.

Ein großer Vorteil von ZUGFeRD ist die hohe Flexibilität. Du kannst das Format sowohl an Geschäftspartner schicken, die eine vollständig automatisierte Rechnungsbearbeitung haben, als auch an solche, die noch keine elektronischen Systeme nutzen und die Rechnung einfach im PDF-Format lesen. Dadurch sparst du dir den Aufwand, für verschiedene Empfänger unterschiedliche Rechnungsformate zu erstellen. Ein weiteres Plus: ZUGFeRD lässt sich ohne umfangreiche technische Anforderungen nutzen, da viele gängige Buchhaltungssoftwarelösungen bereits eine ZUGFeRD-konforme Rechnungsstellung unterstützen.

Es gibt außerdem mehrere Profile, die sich in der Komplexität der eingebetteten XML-Daten unterscheiden. Die ZUGFeRD 2.0-Version beispielsweise bietet ein Profil, das vollständig kompatibel mit der XRechnung ist. Das bedeutet, dass du ZUGFeRD sowohl im B2B-Bereich als auch im öffentlichen Sektor nutzen kannst, ohne dich um die Formatierung der Rechnung sorgen zu müssen. Diese Vielseitigkeit macht ZUGFeRD zu einer idealen Wahl, wenn du mit unterschiedlichen Partnern zusammenarbeitest – egal, ob mit großen Unternehmen oder anderen kleinen Start-ups.

Die Unterschiede zusammengefasst auf einem Blick

- Format: Der größte Unterschied zwischen XRechnung und ZUGFeRD ist das Format der Rechnungsübermittlung. XRechnung basiert ausschließlich auf XML-Daten, was bedeutet, dass es für die Nutzung in automatisierten Systemen erforderlich ist. ZUGFeRD hingegen kombiniert eine PDF-Datei mit einer eingebetteten XML-Datei, die für maschinelle Auswertung genutzt werden kann, aber gleichzeitig auch visuell für den Empfänger sichtbar bleibt.

- Zielgruppen: XRechnung richtet sich vor allem an Unternehmen, die regelmäßig mit öffentlichen Auftraggebern zusammenarbeiten und deren Anforderungen an die Rechnungsstellung erfüllen müssen. ZUGFeRD ist hingegen flexibel und eignet sich sowohl für den B2B-Bereich als auch für die Kommunikation mit öffentlichen Auftraggebern, da es die Möglichkeit bietet, das Format an verschiedene Bedürfnisse anzupassen.

- Technische Anforderungen: Die XRechnung verlangt, dass du eine XML-Datei generierst und diese an den öffentlichen Auftraggeber übermittelst. Das erfordert in der Regel spezielle Softwarelösungen, die XML-Daten verarbeiten können. ZUGFeRD ist etwas flexibler und erlaubt die Nutzung einer Kombination aus PDF und XML, wodurch du Rechnungen auch ohne spezialisierte Software versenden kannst.

- Rechtssicherheit und Kompatibilität: XRechnung ist die gesetzlich vorgeschriebene Lösung für öffentliche Aufträge in Deutschland, während ZUGFeRD eine breitere Anwendung findet und insbesondere im B2B-Bereich von Vorteil ist. Beide Formate sind rechtlich abgesichert, aber XRechnung ist speziell auf die Bedürfnisse der öffentlichen Hand zugeschnitten.

Finanzierungsfallen erkennen und vermeiden

Die sieben größten Finanzfallen, die schnell wachsende Start-ups 2026 auf jeden Fall auf dem Plan haben sollten.

Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Das zeigt sich unter anderem eindrucksvoll an der steigenden Zahl von Insolvenzen. Sowohl Start-ups als auch etablierte Unternehmen geraten zunehmend in finanzielle Schieflagen. Obwohl die Inflation voraussichtlich sinken wird, ist für 2026 noch keine wirkliche Verbesserung zu erwarten.

Umso entscheidender ist es, dass sich Start-ups wappnen – auch wenn sie aktuell noch keine Anzeichen für eine Krise sehen. Denn gerade Start-ups, die in den letzten Jahren schnelle Erfolge feierten, haben es oftmals versäumt, ein stabiles Finanzfundament zu legen. Sie machten Fehler, die sich jetzt rächen und ihr Unternehmen plötzlich vor massive Herausforderungen stellen könnten. Umso wichtiger ist, die häufigsten Finanzfallen zu kennen und zu vermeiden, die Start-ups teuer zu stehen kommen können.

1. Nicht umsatzrelevante Kostenstruktur

Egal ob bei der Findung von Themenideen oder der Erstellung ganzer Texte, mit dem richtigen Briefing kann KI ein richtiger Gamechanger sein: Start-ups stehen oft unter hohem Druck, ihre Strukturen möglichst rasch auszubauen, um mit dem Wachstum Schritt halten zu können. Das kann dazu führen, dass Ausgaben getätigt werden, bevor diese tatsächlich notwendig sind oder das Unternehmen ausreichend Umsätze generiert, um sie leicht zu bezahlen.

Sie stecken beispielsweise Geld in schicke Büros, teure Software oder stellen Personal in Bereichen wie HR und Administration ein – alles Extras, die nicht zum Umsatz beitragen. Der Schlüssel zum langfristigen Erfolg liegt darin, die richtigen Prioritäten zu setzen: Gerade in den ersten Jahren müssen Gründer*innen sicherstellen, dass jeder Euro in die Bereiche investiert wird, die tatsächlich zum Umsatzwachstum beitragen.

2. Fehlende Kostenstellenstruktur

Ohne eine Kostenstellenstruktur verlieren Start-ups den detaillierten Überblick über ihre Ausgaben und Gewinne. Anstatt die einzelnen Geschäftsbereiche, Projekte oder Produkte im Detail zu analysieren, um zu wissen, welche Produkte oder Dienstleistungen profitabel sind, wird oft nur das Gesamtbild betrachtet.

Die fehlende Transparenz über die Profitabilität einzelner Geschäftsbereiche führt dazu, dass unrentable Projekte weiter finanziert werden. Währenddessen erhalten die profitablen Bereiche nicht die Aufmerksamkeit oder Ressourcen, die sie benötigen. Eine detaillierte und sinnvolle Kostenstellenstruktur hilft Gründer*innen, besser zu verstehen, welche Bereiche profitabel sind und welche nicht. Dadurch wissen sie auch, wo investiert oder gespart werden sollte.

3. Unkontrollierte Kosten

Ein weiteres typisches Problem schnell wachsender Start-ups ist der fehlende Überblick über die eigenen Ausgaben. In ihrer dynamischen Wachstumsphase verlieren Start-ups häufig den Überblick über ihre Ausgaben, da die Geschäftstätigkeiten und die damit verbundenen Kosten schnell variieren oder sich ausweiten. Dies kann zu finanziellen Engpässen am Monatsende und langfristig zu ernsten finanziellen Schwierigkeiten führen.

Gründer*innen müssen proaktive Maßnahmen ergreifen, um ihre Kosten im Griff zu behalten. Auch hier hilft eine gute Kostenstellenstruktur. Zudem trägt eine regelmäßige Ausgabenanalyse dazu bei, unangenehme Überraschungen zu vermeiden, die Kontrolle zu behalten und rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen.

4. Liquiditätsengpässe

Liquidität ist für jedes Unternehmen von zentraler Bedeutung. Doch gerade schnell wachsende Unternehmen unterschätzen oft die Bedeutung einer sorgfältigen Liquiditätsplanung. Sie konzentrieren sich stark auf Wachstum und Umsatzsteigerungen, ohne darauf zu achten, ob genügend liquide Mittel vorhanden sind, um laufende Kosten zu decken. Dies führt nicht selten zu Liquiditätsengpässen. Dadurch hat ein Start-up kurzfristig nicht genügend Mittel zur Verfügung, um seine Verbindlichkeiten wie Gehälter, Lieferant*innenrechnungen oder Mieten zu bezahlen.

Selbst Start-ups, die auf den ersten Blick erfolgreich sind und stark wachsen, können von Liquiditätsengpässen betroffen sein: Beispielsweise, wenn ein Ungleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben besteht, oder Kund*innen eine zu lange Zahlungsfrist eingeräumt wird. Daraus entstehende Liquiditätsengpässe können das Tagesgeschäft stören, Geschäftsmöglichkeiten behindern und im schlimmsten Fall zur Insolvenz führen. Mit einer vorausschauenden Liquiditätsplanung, effektiven Tools zum Cashflow-Management und einem gut organisierten Forderungsmanagement lassen sich solche Engpässe verhindern.

5. Investitionen ohne klare Grenzen

Investitionen sind in einem Start-up unumgänglich. Jedoch investieren Gründer*innen von schnell wachsenden Start-ups häufig weiter in Projekte, obwohl diese nicht rentabel sind. Sei es die emotionale Bindung oder die Hoffnung, dass sich bereits getätigte Investitionen noch lohnen: Es führt dazu, dass wertvolle Ressourcen in wenig erfolgversprechende Projekte fließen, anstatt strategisch besser eingesetzt zu werden.

Beispiel: Eine Agentur möchte eine App unbedingt selbst entwickeln und investiert über die Zeit deutlich mehr als geplant, obwohl es sinnvoller wäre, das Vorhaben abzubrechen. So fließen immer mehr wertvolle Ressourcen in ein aussichtsloses Projekt, anstatt in ein rentables Projekt investiert zu werden. Die Sunk Costs steigen immer weiter.

Um nicht in diese Finanzfalle zu tappen, ist es wichtig, klare Strategien und Prozesse zu implementieren, die das Start-up vor irrationalen Entscheidungen schützen. Dazu gehören regelmäßige Projektbewertungen und klare Investitionsbudgets mit Abbruchkriterien.

6. Unrealistisches Budget

Viele Start-ups setzen sich hohe Umsatzziele, ohne zu wissen, welche Investitionen und Ressourcen dafür tatsächlich notwendig sind. Die fehlende Ausarbeitung eines fundierten Budgets kann zu einer Fehleinschätzung der Unternehmenssituation führen und das Wachstum gefährden.

Ein realistisches Budget, das den aktuellen Stand des Unternehmens und die erforderlichen Maßnahmen für Wachstum abbildet, ist unerlässlich. Um ein solches Budget zu erstellen, brauchen Gründer*innen eine detaillierte Finanzplanung und ein klares Verständnis der finanziellen Grundlagen.

Die fertige Budgetplanung ist ein wichtiges Tool zur Unternehmenssteuerung: Es geht nicht darum, am Anfang des Jahres einmal ein Budget zu erstellen, sondern dieses über das Jahr hinweg immer wieder für Analysen heranzuziehen und anzupassen. Wichtig dabei ist, dass die Anpassung des Budgets kein Rückschlag ist. Vielmehr wird so sichergestellt, dass das Start-up auf Veränderungen reagiert und rechtzeitig Änderungen vornehmen kann.

7. Das Schönreden von Margen

Die letzte Finanzfalle ist die Selbsttäuschung von Gründer*innen hinsichtlich der eigenen Margen. Gerade wenn es um Herzensprojekte oder -produkte geht, neigen sie dazu, die tatsächlichen Kosten zu ignorieren oder zu beschönigen.

Dafür schmälern sie wesentliche Kostenfaktoren, die den tatsächlichen Gewinn schmälern würden. Beispielsweise werden zusätzliche Nebenkosten wie Reise- oder Bewirtungskosten sowie die eigene Arbeitszeit der Gründer*innen in der Kostenaufstellung nicht berücksichtigt. Das Ergebnis ist die verzerrte Sicht auf die Rentabilität der Projekte.

Eine realistische und umfassende Kostenkalkulation, ehrliche Selbstreflexion und regelmäßige Margenüberprüfungen sind essenziell, um diese Verzerrung zu vermeiden und langfristig erfolgreich zu sein.

Die Autorin Rebecca Troch ist Finanzexpertin und Virtual CFO. 2018 gründete sie Counting the Apples Consulting und hilft seitdem Unternehmer*innen, ihre Zahlen endlich zu verstehen und faktenbasierte Entscheidungen zu treffen.

Cardano kaufen: Diese Möglichkeiten und Handelsplätze gibt es

Cardano ist die Plattform der Kryptowährung ADA und ein blockchainbasiertes Kryptoprojekt, das zugleich ein Konkurrent von Ethereum ist. Wir zeigen die Möglichkeiten von Cardano, einer der jüngsteren Digitalwährungen, auf.

Cardano ist eines von mehreren digitalen Vermögenswerten, die entwickelt wurden, um eine Reihe komplexer Transaktionen ohne die Hilfe eines Vermittlers, wie einer Bank oder eines Brokers, durchführen zu können. Eine Investition in Cardano beinhaltet in der Regel den Tausch von Euro in die Kryptowährung, auch bekannt als ADA. Cardano-Token haben verschiedene Verwendungsmöglichkeiten für ihre Besitzer, die in diesem Überblick über Kryptowährungen näher erläutert werden sollen.

Lohnt sich eine Investition in Cardano

Kryptowährungen sind ein neuer, volatiler Bereich, in dem das Schicksal eines bestimmten Vermögenswerts schwer vorherzusagen ist. Kryptowährungen sind historisch gesehen anfällig für schnelle Wertveränderungen, und Cardano ist da keine Ausnahme. Wenn Sie in Kryptowährungen investieren, ist es im Allgemeinen am besten, sie in einer kleinen Gruppe von risikoreichen Anlagen in Ihrem Portfolio zu halten.

Generell wird Anlegern empfohlen, erst dann zu investieren, wenn sie dringende finanzielle Maßnahmen ergriffen haben, wie z.B. die Stärkung des Ruhestands und die Rückzahlung kurzfristiger Schulden. Wenn Sie die Möglichkeit haben, Cardano zu kaufen, sollten Sie auch über die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens nachdenken. Wenn Cardano in der Lage ist, einen bedeutenden Marktanteil zu erobern, könnte die Nachfrage nach der ADA Kryptowährung steigen, was ihren Wert erhöhen könnte.

Cardano befindet sich jedoch noch in der Entwicklung, und wichtige Funktionen wie „intelligente Verträge“, die automatisch ausgeführt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, werden gerade erst implementiert. Konkurrierende Netzwerke wie Ethereum, Solana und andere könnten den Markt dominieren und Cardano wenig Raum für Wachstum lassen.

Zwecke für den Kauf von ADA-Tokens

Einige Menschen nutzen sie, um für Dienstleistungen zu bezahlen und Gebühren im Hauptnetzwerk der Cardano Blockchain zu decken, die für komplexe Transaktionen in Bereichen wie dem Finanzwesen konzipiert ist. Einige Leute kaufen Cardano-Token in der Hoffnung, dass ihr Wert steigen wird, entweder im kurzfristigen Handel oder aufgrund der langfristigen Nachfrage, die mit der Nutzung des Netzwerks verbunden ist. Allerdings birgt das Cardano kaufen auch ein erhebliches Risiko.

Wo und wie kann man Cardano kaufen?

Cardano ist weit verbreitet beim Kryptowährung Kaufen. Sie wird in der Regel an zentralisierten Börsen gekauft, während die Kryptowährung an Peer-to-Peer-Börsen gehandelt wird. Eine solche Option ist mit geringeren Kosten verbunden. Allerdings erfordert es in der Regel mehr technisches Know-how und kann für neue Benutzer schwierig sein. Die Plattformen, die Cardano unterstützen:

- Binance;

- Coinbase;

- Münzmama;

- Krypto.de;

- Kraken;

- SoFi;

- Webull.

Bargeld

Es gibt zwei Hauptwege, um für Kryptowährungen zu bezahlen: in bar und in Kryptowährungen. Wenn Sie ein Anfänger in Deutschland sind oder Ihre allgemeine Vertrautheit mit Kryptowährungen durch den Kauf von Cardano erweitern wollen, müssen Sie Ihr Bargeld in ADA umwandeln. Die meisten Kryptowährungsbörsen akzeptieren Fiat-Währung wie US-Dollar und Euro. Umtauschaktionen werden in der Regel akzeptiert:

- ACH-Transaktionen (Automated Clearing House) von Banken;

- Banküberweisungen;

- Debit- und Kreditkarten.

Es ist jedoch besonders riskant, hochverzinsliche Schulden, wie z.B. ein Kreditkartenguthaben, für den Kauf von Kryptowährungen zu verwenden. Wenn Ihre Anlage Geld verliert, könnten Sie mit erheblichen Zinskosten konfrontiert werden und nicht in der Lage sein, das Kapital zurückzuzahlen.

Kryptowährungen

Eine andere Möglichkeit ist, einige Ihrer bestehenden digitalen Vermögenswerte auf Cardano Kryptowährung tauschen zu lassen. Nicht alle Börsen bieten diese Möglichkeit an. Informieren Sie sich also unbedingt über die Einzelheiten der Plattform, die Sie nutzen möchten.

Auch der Handel mit bestehenden Kryptowährungen kann eine geeignete Option sein, wenn Sie Ihre Kryptowährung Anlagen diversifizieren möchten, ohne mehr von Ihrem Geld in diesem Bereich zu binden. Sie kann auch die Kosten für die Umwandlung von Bargeld in Kryptowährungen in einigen Märkten reduzieren. Ein weiterer Punkt, der beim Kauf mit Kryptos zu beachten ist, ist die Tatsache, dass der relative Wert von Kryptowährungen tendenziell noch stärker schwankt als ihr Barwert.

Was sind NFTs und wie werden sie in Zukunft gehandelt werden?

Von NFTs ist derzeit vielfach die Rede. Immer wieder begegnet man Berichten von Menschen, die angeblich in kurzer Zeit eine Menge Geld durch den NFT-Handel erworben haben. Wir wollen uns an dieser Stelle einmal anschauen, was NFTs eigentlich sind und wie sie gehandelt werden können.

Was ist eigentlich ein NFT?

Die Abkürzung NFT steht für „Non-Fungible Token“. Die Bezeichnung non-fungible weist darauf hin, dass es sich um einen einzigartigen Token handelt, welcher nicht austauschbar ist. Somit stehen NFTs beispielsweise im Gegensatz zur bekannten Kryptowährung Bitcoin. Ein Bitcoin ist „fungible“, das heißt, er ist austauschbar und kann ganz einfach gegen einen anderen Bitcoin ausgetauscht werden, ohne dass deswegen eine Wertänderung eintritt. Auch unsere „normalen“ Währungen sind austauschbar. Wenn wir einen Euro haben, bleibt der Wert gleich, auch wenn wir ihn durch einen anderen Euro austauschen.

NFTs sind dagegen mit digitalen Inhalten verknüpft und deswegen Unikate. Sie können beispielsweise mit Erstausgaben von Büchern oder seltenen Sammelkarten verknüpft werden. Wenn ein NFT also ausgetauscht wird, ist er mit einem anderen Inhalt verknüpft und dementsprechend kann sich dann auch der Wert verändern.

Auf brokerdeal.de kannst du dich über verschiedene NFTs informieren und auch Antworten finden, wenn du dir die Frage stellst „welche NFTs kaufen?“

Die Funktionsweise von NFTs

Die Grundlage für NFTs bildet die Blockchain. Dadurch können Besitzer sicher und eindeutig identifiziert werden. In den meisten Fällen bildet die Ethereum-Blockchain die Basis für NFTs.

Die Besonderheit der Ethereum-Blockchain ist, dass auf ihr nicht nur Tokens gespeichert werden können, sondern auch noch weitere Funktionalitäten dafür. Dies ist über die sogenannten Smart Contracts möglich, ohne die man nicht mit NFTs handeln kann. Die Ethereum-Blockchain ist also besonders geeignet für NFTs, da auch die dazugehörigen individuellen Informationen auf ihr gespeichert werden. Es entsteht ein digitales Original. So kann man mit NFTs Musik, Sammlerstücke, Bilder und viele weitere Dinge sammeln oder auch damit handeln.

Wie sieht die Zukunft von NFTs aus?

Eigentlich gibt es NFTs bereits seit 2014. Der Durchbruch ließ allerding etwas auf sich warten, denn erst seit 2021 sind die Tokens plötzlich in aller Munde.

Seit letztem Jahr stellen NFTs den größten Krypto-Trend dar und es gibt einen richtigen Hype darum. Laut Experten-Prognosen sollen die Non-fungible Tokens in diesem Jahr schließlich in den Mainstream kommen.

Allerdings gibt es auch hier ein paar Punkte, die man als Käufer von NFTs beachten sollte. So stellt der Kauf auch immer ein gewisses Risiko dar, denn sobald die Nachfrage an einem Objekt zurückgeht, kann der Wert des entsprechenden NFT ganz schnell in den Keller rutschen. Außerdem solltest du wissen, dass du durch den Kauf eines NFTs allein noch nicht unbedingt ein Eigentumsrecht am jeweiligen Wert-Objekt hast. Es ist nämlich so, dass im Grunde jeder NFTs herstellen und damit handeln kann. Deshalb ist es immer wichtig, dass du dich als Käufer genau über das Objekt und dessen Wert informierst, bevor du NFTs kaufst.

Eine weitere Schwierigkeit könnte auf dich zukommen, wenn du NFTs wieder verkaufen willst. Die Marktliquidität dafür ist derzeit noch nicht wirklich hoch und es kann dementsprechend schwierig sein, einen Käufer zu finden. Womit wir wieder beim Thema risikobehaftete Investition wären.

Wo kann man NFTs handeln?

Für den Handel mit NFTs musst du dich auf einer Plattform anmelden, auf der das möglich ist. Derzeit gibt es schon einige Handelsplätze, auf denen das möglich ist und es werden sicher noch einige dazukommen.

Auch die Geschäftsfelder von NFT-Handelsplätzen haben sich bereits vergrößert. So gibt es bereits Kryptobörsen mit NFT-Marktplatz, an denen die non-fungible Tokens als Kreditsicherheit geboten werden.

Wie bereits erwähnt basieren die meisten NFTs auf der Ethereum-Blockchain. Das bedeutet, dass auch die Kryptowährung Ether als bevorzugtes Zahlungsmittel dafür gilt. Oft ist also das Vorhandensein eines Ethereum-Wallet eine Voraussetzung für den NFT-Handel. Du musst also vorher Ether erwerben. Dies machst du wiederum über einen Onlinebroker, der diese im Angebot hat.

Einsatzbereiche von NFTs

Die Einsatzbereiche von NFTs sind vielfältig und es gibt quasi keine Grenzen dafür. Mittlerweile werden schon viele Ereignisse, Items und auch Gegenstände als non-fungible Tokens gehandelt.

Auch virtuelle Dinge können damit gehandelt werden. So kommen sie beispielsweise schon vielfach in Videospielen zum Einsatz, um damit virtuelle Währungen, Avatare, Waffen und Skins damit zu kaufen oder zu verkaufen. Auch für Videos, Musik, legendäre Momente aus dem Sport oder anderen Bereichen oder wertvolle Sammelkarten kommen die Tokens zum Einsatz.

Falls du dich jetzt fragst, ob mit NFTs auch reale Güter gehandelt werden können: ja, das ist möglich. Es werden auch gefragte Güter wie Autos, Designerschuhe, Immobilien und so weiter tokenisiert.

3 teure Steuerfallen und die Auswege

Der Kopf ist voll mit neuen Ideen, große Herausforderungen stehen an und ein motiviertes Team wächst zusammen - Start-ups haben bei ihrer Gründung vieles im Kopf, das Thema Steuern steht nur selten an erster Stelle. Wer so denkt, sammelt nicht nur einen großen Berg Bürokratie an, sondern läuft unter Umständen auch Gefahr, einiges an Geld zu verlieren. Wir zeigen die drei häufigsten Stolpersteine und die Auswege.

1. Stolperfalle: Steuervorauszahlung

Zunächst erscheint es unproblematisch: Vor der ersten Steuererklärung schätzen Start-ups ihre Einnahmen, woraus sich dann die Steuervorauszahlung ergibt. Dabei gilt, je niedriger diese ist, desto mehr Liquidität hat ein Unternehmen. Trotzdem geraten Jungunternehmer oftmals schon zu Beginn der Gründungsphase ins Straucheln. Stellt das Finanzamt nämlich fest, dass die anfängliche Einkommensschätzung, und in Folge auch die Steuervorauszahlung, zu niedrig war, fordert die Behörde eine entsprechende sofortige Nachzahlung. Nicht jedes Start-up kann das finanziell stemmen.

Steuertipp: Eine realistische Einkommensschätzung erspart Gründern viel Ärger. Wer feststellt, dass sich das Geschäftsjahr besser entwickelt als anfangs vermutet, wendet sich einfach an das Finanzamt und erhöht die Vorauszahlung. Das Prinzip funktioniert natürlich auch in die andere Richtung: Mit einem Anruf oder einem formlosen Schreiben ans Finanzamt kann die Vorauszahlung nach unten korrigiert werden, falls in der Startphase noch nicht alles rundläuft.

2. Stolperfalle: Kleinunternehmerregelung

Die Entscheidung für oder gegen ein Kleinunternehmen als Rechtsform richtet sich zunächst nach der Art der Kunden, denn die Umsatzsteuer wird dem Endverbraucher angerechnet – sprich, der Preis steigt. Während Unternehmen die Steuer absetzen können, ist dies für Privatpersonen nicht möglich. Start-ups, die sich in erster Linie an Privatkunden richten, sollten daher die Kleinunternehmerregelung zumindest in Betracht ziehen. Der Kleinunternehmerstatus erscheint aber noch aus einem anderen Grund lohnenswert: Wer innerhalb eines Jahres weniger als 17.500 Euro Umsatz macht, kann sich dank der Kleinunternehmerregelung von der Umsatzsteuer befreien lassen. Unter Umständen ist es für das Unternehmen aber durchaus von Vorteil, diese dennoch zu zahlen. Denn nur wer die Umsatzsteuer ableistet, kann sie vom Finanzamt zurückerstattet bekommen, hat dadurch mehr Geld zur Verfügung und somit eine höhere Liquidität.

Steuertipp: Gründer sollten sich zunächst überlegen, ob zu Beginn der Unternehmertätigkeit große Anschaffungen und damit verbunden hohe Kosten auf sie zukommen. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, sich gegen die Kleinunternehmerregelung zu entscheiden. Auch die Art der Kunden sollte hier mitbedacht werden.

3. Stolperfalle: Die Firma zahlt’s ja!

Ob man den Firmenwagen zum Familienausflug nutzt oder damit zum nächsten Geschäftstermin fährt, häufig fällt der Satz „Lass mal, ich übernehme das. Kann ich später von der Steuer absetzen!“

Aber Vorsicht: Nur weil etwas mit der Geschäftskreditkarte bezahlt wurde, werden die Ausgaben nicht automatisch vom Finanzamt zurückerstattet. Wer beim Businesslunch über die künftig Zusammenarbeit mit seinen Vertragspartner beraten möchte, sollte hingegen keine steuerlichen Probleme haben.

Steuertipp: Obwohl die Liste mit steuerlich absetzbaren Möglichkeiten lang ist, sollten sich Gründer einen Überblick verschaffen, was genau alles aus der Unternehmenskasse bezahlt werden kann mit Aussicht auf Rückerstattung.

Der Autor Paul-Alexander Thies ist Geschäftsführer von Billomat, einem webbasierten Rechnungsprogramm, mit dem man Buchhaltung von überall schnell, sicher und effektiv erledigen kann.

(Ein)sparen mit Strategie

Mit den richtigen Verhandlungstechniken können junge und am Markt noch wenig erprobte Unternehmen ihre Erfolgschancen klar verbessern. Lesen Sie, wie Sie als Einkäufer von Waren oder Dienstleistungen strategisch geschickt agieren.

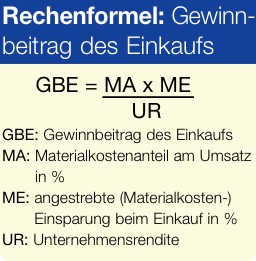

Nicht nur der richtige Verkaufspreis entscheidet über Ihren Erfolg als Unternehmer. Genauso kommt es auf den Einkauf an, der in vielen Unternehmen ein Schattendasein fristet. Das ist ein grober Fehler, denn wenn es gelingt, strategisch richtig einzukaufen und dabei die Einkaufskosten zu senken, hat das deutliche Auswirkungen auf den Gewinn. Diese Überlegung wird immer wichtiger, denn in den letzten Jahren ist der Anteil zugekaufter Produkte und Dienstleistungen gestiegen. Umso wichtiger ist es auch, die Chancen und Risiken des indirekten Einkaufs zu kennen.

Gerade junge Unternehmen haben auf die Frage „Make or Buy“ häufig den Zukauf von Waren und Dienstleistungen gewählt. Das schafft zwar mehr Flexibilität, Risikostreuung und Kostenvorteile, sorgt aber zugleich für Know-how-Verlust und Abhängigkeit von Lieferanten. Wer seinen Einkauf verbessern möchte, muss sich nicht nur mit dem eigenen Bedarf beschäftigen und den Unterschied zwischen Preis und Kosten verstehen, sondern auch versuchen, Verkäufer zu verstehen.

Wo sich das Sparen lohnt

Der praxiserprobte Einkäufer weiß: Zuverlässige Lieferanten sind rar und somit Gold wert, und die Suche nach passenden Lieferanten stellt eine besondere Herausforderung dar. Und beim Einkauf zu sparen ist ebenfalls für jeden Unternehmer wichtig. Sparpotenzial liegt nicht nur in den klassischen Einsatzfaktoren, sondern auch bei den allgemeinen Verwaltungskosten, bei Telefon- und Stromtarifen und Reisekosten.

Nicht vergessen darf man jedoch, dass die mögliche Ersparnis und der dafür nötige Aufwand im richtigen Verhältnis stehen müssen. Wie oft hat man schon lange Telefonate geführt und Stunden im Internet recherchiert, um am Ende doch nur einen um ein paar Euro günstigeren Anbieter zu finden. Große Unternehmen gehen davon aus, dass sich ein Lieferantenwechsel aufgrund der damit verbundenen Mehrarbeit in der Buchhaltung und bei der Bestellung erst ab einem Preisunterschied von zehn Prozent lohnt.

Soweit wirtschaftlich sinnvoll, sollte man möglichst wenige Lieferanten haben. Die Bestellung aus einer Hand spart Lieferkosten und der Buchhaltung viele Kleinstrechnungen. Optimal ist es, eine überschaubare Zahl von Anbietern zu nutzen, die im Durchschnitt gute Preise und guten Service bieten.

Mission Best-Price: Ihre Lizenz zum Abschluss

Preisverhandlungen beginnen beim ersten Kontakt mit Ihrem potenziellen Kunden - wie Sie Ihre Preisvorstellungen mit der richtigen Strategie zum Abschluss bringen.

Preisverhandlungen beginnen mit dem ersten Kontakt zu Ihrem Geschäftspartner. Welchen Eindruck erweckt Ihr Internet-Auftritt, welche Wertigkeit geht von Ihren Produkten und Dienstleistun gen aus, wie wird Ihr Kunde angesprochen und behandelt, wenn er das erste Mal Kontakt zu Ihrem Unternehmen hat? Die ersten Informationen sind immer die prägendsten. Häufig entscheidet sich schon hier, ob der Kunde am Ende der Verhandlungen Ihren Preis als stimmig erachtet – oder nicht. Auch die anderen Phasen in Preisverhandlungsgesprächen haben einen Einfluss: das persönliche Kennenlernen ebenso wie die Analyse des Kundenbedarfs, die Präsentation Ihrer Produkte oder Dienstleistungen genauso wie die Art und Weise, wie Sie mit Fragen, Einwänden und Wettbewerbsvergleichen umgehen. Sie haben immer die Chance, Ihren Gesprächspartner gut, wertschätzend und respektvoll zu behandeln – oder durch Nachlässigkeiten und Versäumnisse Beziehungspunkte zu verschenken. Die allerwenigsten Kunden und Gesprächspartner machen Sie jedoch darauf aufmerksam. Vergessen tut es allerdings auch niemand. Abgerechnet wird, wenn es um den Preis geht – ganz am Ende. Dort bekommen Sie die Quittung für alles, was vorher gelaufen ist.

Nicht um den heißen Brei herumreden

Deswegen beginnen Preisverhandlungen in dem Moment, in dem Ihr Gegenüber auf Sie aufmerksam wird. Anstatt das Thema Preis zu vermeiden und wie ein Kater um den heißen Brei herumzuschleichen, empfehlen wir Ihnen, sich möglichst früh nach dem Budget Ihres Gesprächspartners zu erkundigen – und gegebenenfalls eine Frage nachzuschieben wie: Sagen Sie, wenn ich jetzt etwas habe, dass Ihren Vorstellungen genau entspricht, aber über Ihrem Budget liegt – soll ich Ihnen das dann zeigen oder nicht?

Sicherheit durch Testabschluss-Fragen

Im weiteren Verlauf des Gesprächs sind Sie gut beraten, immer wieder nachzufragen, ob Sie mit Ihrem Angebot und Ihren Ideen auf dem richtigen Weg sind, ob es das ist, was Ihr Kunde braucht. Man spricht bei solchen Fragen von Test-Abschlussfragen. Sie sollen verhindern, dass Sie sich stundenlang Mühe geben, ein Geschäft zum Abschluss zu bringen, der Kunde dann aber ganz am Ende sagt: Nein, das ist doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Oder mit einem kurzen: „Vielen Dank, aber das ist mir zu teuer“ – seine schnelle Verabschiedung einleitet. Probieren Sie sie es doch einmal aus. Auch wenn Sie anspruchsvollen Einwänden begegnen, können Sie vor der Argumentationsarbeit durchaus einmal nachfragen: „Sagen Sie, wenn wir diesen Einwand ausräumen, sind Ihre Zweifel dann beseitigt?"

Rabatte sind schnell verschenkter Profit

Erstaunlicherweise ist es vielen Verkäufern nicht klar, wie stark sich Preisnachlässe auf den Gewinn ihres Unternehmens auswirken. Wenn ich als Kunde im Fachhandel einen Fernseher für 1000 Euro im Visier habe und dazu einen zehnprozentigen Nachlass fordere, denke ich: Zehn Prozent, das sind gerade mal hundert Euro, da bleiben für die andere Seite immer noch 900 übrig, das ist doch auch eine hübsche Summe, zumal ja alles in großen Stückzahlen industriell gefertigt wird. Für den Fachhandel hingegen sieht die Situation vollkommen anders aus: Weil seine Anschaffungs-, Raum-, Personal- und alle weiteren Kosten gleichbleiben, gehen diese hundert Euro direkt von seinem Gewinn ab. Nehmen wir einmal an, er würde an dem Fernseher, den er für tausend Euro verkauft, 150 Euro verdienen. Dann würden die hundert Euro Preisnachlass seinen Bruttogewinn um zwei Drittel reduzieren und einen erheblichen Mehrumsatz erfordern, um das wieder reinzuholen. Diese einfachen Zusammenhänge sollten sich Verkäufer immer wieder vor Augen halten. Wenn Unternehmen hingegen dauerhaft hohe Rabatte geben, sollte klar sein, dass diese in der Preiskalkulation berücksichtigt sein müssen. Der Preis ist also von vornherein so berechnet, dass auch nach der Rabattierung noch ein ausreichender Deckungsbeitrag übrig bleibt. Bei vielen Geiz-ist-geil-Aktionen wird den Kunden da kiloweise Sand in die Augen gestreut.

Das ist zu teuer!

„Das ist zu teuer!“ ist ein beliebter Einstiegssatz in Preisverhandlungen. Aus Käufersicht ist so ein Statement ja auch absolut okay. Warum also sollte man nicht versuchen, den Spielraum der anderen Seite auszuloten? Einkäufer würden ihrer Funktion nicht gerecht, wenn sie das nicht zumindest versuchen würden. Überraschend für uns ist, dass bei Befragungen „off the records“ auch viele Verkäufer der Meinung sind, dass ihre Produkte oder Dienstleistungen zu teuer sind. Wie aber bitte will jemand einen Preis verteidigen, hinter dem er nicht wirklich steht.

Innere Preissolidarität

Ihre Preise können Sie nur durch eine hohe innere Preissolidarität durchsetzen. Das bedeutet, dass Sie selbst voll und ganz von der Angemessenheit des Preises überzeugt sein müssen. Es gibt keinen Zweifel in Ihnen, dass der Preis gerechtfertigt ist. Wenn Sie selbst diese Zweifel haben, spürt Ihr Kunde das. Spürt er Ihre Unsicherheit, wecken Sie seinen Jagdinstinkt. Und besonders bei Einkäufern ist dieser siebte Sinn sehr ausgeprägt. Jetzt wollen sie etwas aus Ihnen rausholen. Spürbar ist auch das Gegenteil: Ihre Überzeugung, dass Ihre Leistung und Sie den Preis wert sind, den Sie verlangen. Im Preis drückt sich die Anerkennung des Kunden für Sie und für Ihre Leistung aus. Diese Überzeugung kann man als innere Preissolidarität bezeichnen.

Die wichtigsten Mehrwertfelder in Preisgesprächen

Statt im Preis nachzugeben, sollten Sie darüber nachdenken, wo Sie Ihren Kunden Mehrwert bieten. Und eben auch: Wo und wie bieten Sie ihm mehr Wert als andere? Auf drei Mehr wertfelder wollen wir genauer eingehen: Sie selbst, Ihr Produkt, und Ihre Beziehung zum Kunden.

Mehrwert: Sie!

Sie sind derjenige, bei dem der Kunde kauft. Deswegen sollten Sie derjenige sein, der sein Gegenüber versteht, der weiß, wie es in der Firma, dem Markt und dem ganzen Umfeld aussieht. Der die persönliche Situation des Kunden kennt und ihn dabei unterstützt, seine Ziele zu erreichen und erfolgreich zu sein. Was wissen Sie von Ihren Kunden?

Mehrwert: Ihr Produkt – Ihre Dienstleistung

Wo schafft Ihr Produkt Werte für den Kunden? Wo schafft Ihr Produkt mehr Werte für den Kunden, als die Produkte Ihrer Mitbewerber? Welche Facetten Ihres Produkts sind für den Kunden am wichtigsten – und wie bringen Sie den Kunden dahin, diese Vorteile möglichst schnell zu nutzen? So hat es wenig Sinn, einem Einkäufer zu berichten, dass der neue Filter um 19 Prozent im Umfang reduziert wurde. Überzeugender wäre das Argument eines einfacheren Einbaus oder dass es mehr Platz für eine größere Klimaanlage gibt, die die Temperaturregelung im Wageninneren verbessert. So „verpackt“ erkennt der Kunde seinen zusätzlichen Nutzen sofort.

Mehrwert: Kundenbeziehung

Wir können keine Sachinhalte vermitteln, ohne gleichzeitig unser Gegenüber in irgendeiner Weise zu behandeln. Sie können noch so kompetent sein, wenn Ihr Gesprächspartner Sie nicht mag, haben Sie kaum eine Chance. Wenn aber der Kontakt zwischen Ihnen stimmig ist, verläuft das Preisge- spräch fairer und sicherlich nicht so hart. Als Verkäufer sollten Sie daher echtes Interesse an der Person des Kunden zeigen. Behandeln Sie jeden Kunden als Persönlichkeit und unterlassen Sie beispielsweise Sätze wie „Unsere Kunden sind davon überzeugt, dass …“ Damit rauben Sie Ihrem Gesprächspartner sein individuelles Auftreten und machen ihn zu einem beliebigen Kunden unter vielen. Tolerieren Sie die Ecken und Kanten in den Verhaltensweisen Ihres Kunden, lassen Sie den Kunden, wie er ist, er wird es Ihnen danken. Suchen Sie nach Gemeinsamkeiten; dies ist nicht nur inhaltlich gemeint. Denn wenn Sie Ihre Köpersprache (Händedruck, Sitzhaltung etc.) oder Sprechgeschwindigkeit ein wenig nach dem Gesprächspartner ausrichten, so erhöhen sich in der Regel – meist unbewusst – die Sympathiewerte. Ihr Auftreten und Ihre Sprache sollten von Wertschätzung geprägt sein. Jeder von uns braucht Anerkennung. Bleibt die gefühlte Anerkennung beim Kunden aus, so wird er sich auf der Beziehungsebene von Ihnen tendenziell zurückziehen, was unmittelbare Auswirkungen auf die Preisverhandlung haben wird. Stimmt die Beziehungsebene, können Sie auch schwierige Preisverhandlungen kooperativ angehen.

Das ist zu teuer! – Warum?

Eine der effizientesten Entgegnungen auf den Klassiker „Das ist zu teurer!“ ist die Frage: Warum? Wieso? Und das aus vielen Gründen: Zunächst wissen Sie nicht, was dahinter steckt. Was genau ist dem Kunden zu teuer? Das ganze Paket, einzelne Teile daraus, die Garantie oder der Service? Verglichen womit ist es ihm zu teuer? Ist es ihm zu teuer – oder seiner Organisation, seinem Vorgesetzten? Ist es ihm absolut zu teuer oder relativ? Liegt es am Preis oder an seinen aktuellen pekuniären Mitteln? All das wissen Sie nicht. Deswegen ist die Frage nach dem Warum bzw. aus welchen Gründen der erste richtige Schritt. Zudem gewinnen Sie damit Zeit. Viele Kunden sind überrascht, wenn Sie um die Begründung ihres Einwands gebeten werden. Vor allem vermeiden Sie das Risiko, sich in einem Lamento über Qualität und Ausstattungen zu verlieren. Die Frage nach dem Warum hingegen zeigt, dass Sie sehr interessiert sind, was genau der Kunde im Hinterkopf hat.

Umsatzsteuer auf Rechnungen: So geht’s

Steuer-Know-how für Gründer*innen: Diese Anforderungen hast du zu erfüllen, um Rechnungen mit ausgewiesener Umsatzsteuer korrekt und effizient zu verwalten.

Die Anforderungen an Rechnungen mit ausgewiesener Umsatzsteuer sind hoch. Unternehmen, die innerhalb der Europäischen Union und über sie hinaus agieren, müssen diese Regularien unbedingt verstehen. Da es in den EU-Ländern unterschiedliche Vorschriften gibt und die elektronische Rechnungsstellung immer mehr an Bedeutung gewinnt, zählt es zum Pflichtprogramm, sich über die neuesten Vorgaben auf dem Laufenden zu halten. Nur so können sich Unternehmen vor Strafen schützen und einen reibungslosen Zahlungsverkehr gewährleisten.

Umsatzsteuer auf Rechnungen: Definition

Bei der Umsatzsteuer (USt.) handelt es sich um eine Verbrauchssteuer. Sie wird auf den Mehrwert erhoben, der bei der Lieferung von Waren und Dienstleistungen entsteht. Im Wesentlichen handelt es sich um eine Steuer auf den Wertzuwachs eines Produkts oder einer Dienstleistung, der sich innerhalb der Lieferkette von dem/der Hersteller*in bis zum/zur Endverbraucher*in bildet. Das System der Umsatzsteuer ist als selbstregulierender Mechanismus konzipiert: Jede(r) Teilnehmer*in der Lieferkette erhebt Umsatzsteuer auf seine/ihre Verkäufe und zahlt wiederum Umsatzsteuer auf eigene Einkäufe. Die Differenzen erhalten die Steuerbehörden.

Umsatzsteuer entsteht auf jeder Stufe der Lieferkette, einschließlich Produktion, Vertrieb und Endverkauf. Das stellt sicher, dass die Steuer schrittweise auf der Grundlage des Mehrwerts auf jeder Stufe erhoben wird. Unternehmen erheben die Umsatzsteuer im Auftrag der Regierung (Ausgangsumsatzsteuer), wenn sie Waren oder Dienstleistungen verkaufen. Sie zahlen auch Umsatzsteuer (Vorsteuer), wenn sie Waren oder Dienstleistungen von anderen Firmen erwerben.

Unternehmen können in der Regel die auf ihre Einkäufe erhobene Umsatzsteuer zurückfordern. Das gleicht die Umsatzsteuer, die sie auf Verkäufe erheben, zumindest teilweise aus. Letztlich trägt der/die Endverbraucher*in die Kosten für die Umsatzsteuer, da sie im Endverkaufspreis der Waren und Dienstleistungen enthalten ist.

Welche Rechnungen sind umsatzsteuerpflichtig?

Ob Rechnungen umsatzsteuerpflichtig sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Folgende Punkte sollten die Verantwortlichen berücksichtigen:

- Gewerbeanmeldung: Falls ein Unternehmen für die Umsatzsteuer registriert ist, muss es in der Regel Umsatzsteuer auf alle Verkäufe verlangen. Diese Pflicht besteht häufig ab einem bestimmten Umsatz.

- Art der Waren oder Dienstleistungen: Nicht alle Waren und Dienstleistungen unterliegen der Umsatzsteuer. Einige Artikel können steuerbefreit sein, mit dem Nullsatz belegt werden oder einem ermäßigten Satz haben, zum Beispiel Grundnahrungsmittel, Gesundheits- und Bildungsdienstleistungen.

- Geografische Lage: Die Umsatzsteuerregelungen unterscheiden sich von Land zu Land. In der Europäischen Union ist die Umsatzsteuer beispielsweise bis zu einem gewissen Grad harmonisiert, doch die Mitgliedstaaten wenden unterschiedliche Steuersätze und Steuerbefreiungen an. Außerhalb der EU verfügen Länder wie Kanada und Australien über eigene Systeme, die USA treiben zum Beispiel keine Umsatzsteuer auf Bundesebene ein, sondern eine Verkaufssteuer.

- Internationale Transaktionen: Grenzüberschreitende Transaktionen können die Anforderungen an die Umsatzsteuer verkomplizieren. Exportierte Waren sind oft steuerfrei, sodass keine Umsatzsteuer anfällt – Importe hingegen können der Umsatzsteuer unterliegen.

Anforderungen an Rechnungen laut UStG.

Das Ausstellen von Rechnungen mit ausgewiesener Umsatzsteuer spielt für Unternehmen eine extrem wichtige Rolle, um die Einhaltung der Steuergesetze zu gewährleisten. Damit Rechnungen mit ausgewiesener Umsatzsteuer in Europa Gültigkeit besitzen, müssen sie bestimmte Angaben enthalten. Die Anforderungen können von Land zu Land leicht variieren, aber im Allgemeinen muss eine Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer folgende Informationen enthalten:

- Rechnungsdatum: Datum der Ausstellung.

- Rechnungsnummer: Eine fortlaufende Nummer, die die Rechnung identifiziert.

- Angaben zum/zur Verkäufer*in: Name, Adresse und Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten.

- Angaben zum/zur Käufer*in: Name, Adresse und ggf. Umsatzsteuer- Identifikationsnummer der/des Kund*in.

- Eine detaillierte Beschreibung der gelieferten Waren oder Dienstleistungen.

- Die Menge der gelieferten Waren oder der Umfang der erbrachten Dienstleistungen und der Stückpreis ohne USt.

- Der für Waren oder Dienstleistungen zu zahlende Gesamtbetrag ohne USt.

- Der für Waren oder Dienstleistungen geltende Umsatzsteuersatz (z. B. Normalsatz, ermäßigter Satz).

- Gesamtbetrag der zu zahlenden Umsatzsteuer.

- Der zu zahlende Gesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer.

- Zahlungsbedingungen: Die Zahlungsbedingungen, einschließlich des Fälligkeitsdatums.

- Bankverbindung der/des Lieferant*in für die Zahlung, falls zutreffend.

- Alle anwendbaren Rabatte oder Nachlässe.

Zusätzlich zu den Standardangaben müssen Rechnungen in Deutschland das Datum des Steuerzeitpunkts enthalten, also das Datum, an dem die Waren oder Dienstleistungen geliefert wurden.

Rechnungen in Frankreich müssen in französischer Sprache ausgestellt werden und spezifische Formulierungen für steuerbefreite Transaktionen enthalten, etwa „Exonération TVA du CGI“ für steuerbefreite Lieferungen.

Rechnungen in Italien müssen den „Codice Fiscale“ (italienische Steuernummer) sowohl des Lieferanten als auch der/des Kund*in beinhalten, wenn es sich bei diesem/dieser um ein italienisches Unternehmen handelt.

Vereinigtes Königreich: Die Vorschriften werden von der britischen Steuerbehörde (HMRC) verwaltet und durch die Änderungen nach dem Brexit beeinflusst.

EU: Geregelt durch die Umsatzsteuerrichtlinie der EU, wobei jeder Mitgliedstaat die Richtlinie durch nationale Gesetze umsetzt.

Schweiz: Reguliert durch die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) mit spezifischen Mehrwertsteuervorschriften und -sätzen.

Verschiedene Arten von Rechnungen mit Umsatzsteuer

Um die Vorschriften einzuhalten und die Umsatzsteuer zurückfordern zu können, müssen Unternehmen sicherstellen, dass ihre Rechnungen alle erforderlichen Informationen enthalten. Es existieren unterschiedliche Arten von Umsatzsteuerrechnungen für verschiedene Geschäftswerte und Szenarien, deshalb müssen Firmen unbedingt wissen, welche Rechnungsart zu welcher Geschäftstransaktion passt.

Vollständige Umsatzsteuerrechnung

Eine vollständige Umsatzsteuerrechnung (oft als „Standardrechnung” bezeichnet) enthält alle oben genannten Angaben. Sie ist in der Regel für B2B-Transaktionen und alle Verkäufe erforderlich, bei denen der/die Kund*in die Umsatzsteuer zurückfordern muss.

Vereinfachte Umsatzsteuerrechnung

Eine vereinfachte Rechnung kann für kleinere Transaktionen zum Einsatz kommen. Sie enthält weniger Details als eine vollständige Rechnung und wird in der Regel für Verkäufe im Einzelhandel und andere kleine Transaktionen unter einem bestimmten Wert verwendet. Sie muss lediglich den Namen und die Adresse des Unternehmens, das Datum, eine Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen, den zu zahlenden Gesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer und den Umsatzsteuerbetrag enthalten.

Modifizierte Umsatzsteuerrechnung

Die modifizierte Rechnung enthält zusätzliche Details oder Anpassungen, die auf spezifischen Gegebenheiten oder Anforderungen der Branche basieren. Dabei kann es sich um eine Variante der vollständigen Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer handeln, die zur Erfüllung spezifischer Compliance- oder Branchenstandards dient. Sie kann zusätzliche Daten wie Kund*innenreferenznummern, Projektcodes oder Vertragsdetails enthalten. Sie kommt in einzelnen Branchen oder für spezielle Geschäftsvorgänge zum Einsatz, die zusätzliche Informationen erfordern.

Bestimmungen zur Umsatzsteuer in Europa