Aktuelle Events

Profitabel und wachstumsstark – so geht’s

Orderbird-Gründer Jakob Schreyer berichtet, wie er sein Start-up auf gesunden Wachstumskurs gebracht und seit 2020 profitabel gemacht hat.

Schnelles Wachstum und hohe Profitabilität – das wünschen sich alle Gründer*innen für ihr Start-up. Beides geht nur selten Hand in Hand und viele schaffen nie den Abflug in die Gewinnzone. Wie also wird man profitabel und bleibt gleichzeitig wachstumsstark?

Zunächst einmal ist fehlende Profitabilität nicht per se ein Zeichen für schlechte Leistung. Tatsächlich sind einige der berühmtesten Start-ups der Welt (noch) nicht profitabel. Denn sie investieren strategisch in ihr Wachstum und nehmen dafür finanziell verlustreiche Monate und Jahre in Kauf, um am Ende auf der Gewinnerseite zu stehen. Es gibt viele Geschäftsmodelle, bei denen es im ersten Schritt darum geht Marktanteile zu besetzen und bewusst nicht auf Profitabilität zu gehen.

Wie schnell sich Wachstum auch finanziell für ein Unternehmen auszahlt, kann sehr stark variieren und hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Hierzu zählen beispielsweise Startkapital und Investitionen am Anfang, aber auch die Größe des Unternehmens, die Branche sowie die vertriebenen Produkte. Unser Unternehmen orderbird hat es nach zehn Jahren Wachstum nun geschafft und ist seit 2020 profitabel. Mit der Gründung von orderbird im Jahr 2011 als Deutschlands erstes iPad-basiertes POS im Gastgewerbe war der Weg zur Profitabilität jedoch nicht immer einfach.

Aller Anfang ...

Die Idee zu orderbird kam tatsächlich von meinem Schulfreund Bastian Schmidtke. Sein Beruf im Außendienst für Kassensysteme und die Vorliebe für Apple-Produkte waren einfach die perfekte Mischung. Für die meisten Gastronom*innen war die zu dieser Zeit erhältliche Hardware für das Funktionieren einfach zu teuer. Ihm war es ein Anliegen eine günstigere und intuitive Lösung für den Massenmarkt zu entwickeln. Als er in der Presse dann noch gelesen hat, dass das US-Militär für sensible Aufgaben mit dem iPod touch arbeitet, dachte er sich: „Wenn selbst die US-Army Apple-Technologie nutzt, dann kann das auch das Restaurant um die Ecke!“ So ist die Grundidee zu orderbird entstanden und gemeinsam mit Patrick Brienen und Artur Hasselbach haben wir orderbird vor zehn Jahren gegründet.

Gerade Pionierunternehmen sehen sich täglich mit neuen Problemen konfrontiert. Für sie gibt es keine Blaupause, der man folgen kann, zum Beispiel für das richtige Preismodell oder Verkaufskonzept. Das galt auch für uns. Wir mussten unsere Kund*innen von einer brandneuen Technologie überzeugen.

Wie die meisten anderen Start-ups haben wir dafür sehr typische Entwicklungsstufen durchlaufen. Bei uns waren es drei Phasen: Da wir im Jahr 2011 in Deutschland oder sogar in Europa die Ersten waren, die ein iPad Kassensystem auf den Markt bringen wollten, mussten wir etwas komplett Neues bauen. Heutzutage hat jede*r von uns schon mal eine iPad-Kasse gesehen oder davon gehört. Damals war das unvorstellbar und es kamen Sätze von Menschen um uns herum, wie “Ein iPad hat doch mein Kind Zuhause, wie soll das, als Kasse funktionieren?” Der*die Erste zu sein ist manchmal gut, um eine Marke aufzubauen, aber es ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung. Leichter ist es auf jeden Fall ein Produkt auf dem Markt herauszubringen, in dem bestimmte Vorbilder schon entwickelt wurden. Das bedeutete für uns ganz viel Aufklärungsarbeit und hat die erste Phase, eine sehr innovationsreiche Zeit mit einem Fokus auf Forschung und Entwicklung, geprägt. Zum damaligen Zeitpunkt wurde auch unsererseits erst einmal viel Geld investiert und das Thema Profitabilität wurde weiter hinten angestellt.

Darauf folgte eine Zeit, in der wir uns auf das Wachstum unseres Unternehmens konzentriert haben, die typische Scale-Up Phase. Wir haben viel vorfinanziert, viele Kund*innen gewonnen, die natürlich mittel- oder langfristig zu mehr Umsätzen führen. Wir haben aber auch schnell gemerkt, dass wir nicht nur auf gesunde Kund*innen gesetzt haben. Dies führte dazu, dass wir unsere Ziele neu definieren und genauer abstimmen mussten. In der Fachsprache nennt man das auch Unit Economics.

… führt über erfolgreiche Zwischenschritt zur Profitabilität

Auf Entwicklung und Forschung sowie Wachstum folgte dann schließlich die dritte Phase. In dieser wollten wir zeigen, dass wir als Managementteam mit nachhaltigen und profitablen Geschäftszahlen wirtschaften können. Das war wichtig für uns selbst und auch für unsere Investor*innen, Mitarbeiter*innen und Konkurrenz. Als erwachsenes Unternehmen möchte man nicht nur von fremdem Geld leben, sondern auf eigenen Beinen stehen und gesunde und nachhaltige „Unit Economics“ und Kennzahlen aufzeigen. In den letzten Jahren war für orderbird die Zeit gekommen genau das anzugehen. Das Resultat ist: Momentan ist jeder Monat besser als der davor. Wir dachten der Mai war mit Abstand der beste Monat seit der orderbird Gründung, doch der Juni war jetzt noch erfolgreicher mit über 600 Neukunden und das macht uns sehr glücklich.

Der Erfolg zeigt aber auch wie ungeheuer wichtig die ersten Entwicklungsphasen für uns waren, haben sie doch das Fundament gelegt, auf dem wir orderbird nun weiter auf- und ausbauen können. So investieren wir noch immer viel in den Aufbau und Erhalt des Vertrauens in unsere Produkte und unsere Marke. Und da unser Geschäftsmodell sehr erfolgreich war und ist, sind nach uns viele andere in den digitalen POS-Markt eingestiegen. Das wird uns immer auf Trab halten, denn Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. Das bedeutet auch, dass wir uns jetzt nicht entspannt zurücklehnen können. Wenn ein Unternehmen profitabel ist, aber nicht mehr wächst, dann sind wir nicht mehr spannend für potenzielle Mitarbeiter*innen, Partner*innen oder Investor*innen. Für ein Technologieunternehmen, wie unseres ist Wachstum schon das Wichtigste, weil es langfristig den Wert steigert. Allerdings gilt ab einem gewissen Alter Wachstum mit gesunder Wirtschaftlichkeit zu paaren. Bei orderbird legen wir zukünftig vor allem ein Augenmerk auf “High Growth” und Innovation, aber immer im Hinblick auf nachhaltiger Profitabilität. Ein großes Ziel, das wir uns vorgenommen haben, ist es ein Payment Facilitator zu werden - in naher Zukunft soll orderbird zu einem Fintech Unternehmen heranwachsen.

Aus Krisen lernen und daran wachsen

Die orderbird Erfolgskurve ging nicht immer steil nach oben. Es gab viele Herausforderungen und Situationen, die uns lange beschäftigt, zurückgeworfen und uns teilweise auch persönlich sehr mitgenommen haben. Wenn wir eines daraus lernen konnten, dann dass Probleme nicht einfach verschwinden, wenn man sie ignoriert. Es ist wichtig sich diesen zu stellen und an neue Situationen anzupassen ... Das lässt sich am besten am aktuellen Beispiel der Corona-Krise aufzeigen. Neben dem Umzug des gesamten Teams ins Home Office kam vor allem beim Anblick auf die Auswirkungen, die die Pandemie auf unsere Kund*innen hatte, eine emotionale Verunsicherung im Team auf. Denn die meisten unserer Produkte sind für das Gastgewerbe bestimmt, einen der am stärksten von der Corona-Krise betroffenen Sektoren. Glücklicherweise hat sich schnell gezeigt, dass wir in diesem neuen Arbeitsmodell als Unternehmen gut funktionieren. So konnten wir unsere Produktivität unter remote Bedingungen sogar noch steigern, während wir gleichzeitig immer die Situation unserer Kund*innen vor Augen hatten. Das gesamte Team war top motiviert und hat uns dabei geholfen, diese sehr lange Krise am Ende als Chance zu nutzen und mit neuen Versionen und Produkten ins Jahr 2021 zu starten.

Wir haben auf die schwierigen Bedingungen des Lockdowns reagiert und unterstützen mit neuen Gästemanagement-Tools Gastronom*innen während der Pandemie. Diese Tools helfen den Gastronom*innen dabei, sich für den erhöhten Organisationsaufwand zu rüsten und vereinfachen zusätzlich die Digitalisierung. In Zusammenarbeit mit YND und Mastercard haben wir außerdem unser MINI by orderbird, ein intuitives und mobiles Kassensystem im Taschenformat, auf den Markt gebracht. Gerade in der aktuellen Situation hilft es, Geschäftsmodelle im Einzelhandel oder in der Gastronomie mobiler zu machen und flexibel zu planen.

Abgesehen von der Pandemie gab es natürlich auch andere, frühere Herausforderungen. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe ist, dass man nicht allzu lange alles allein machen sollte, sondern auch andere Menschen an Bord holen kann, die vielleicht sogar mehr Struktur ins Unternehmen bringen können. Rückblickend hätten wir bei orderbird unser senioriges Managementteam früher einstellen können. Als wir 2012 und 2014 mit unseren ersten Finanzierungsrunden mehr als 10 Millionen Euro und 2016 knapp 17 Millionen Euro eingesammelt hatten, waren wir in einem noch sehr jungen, naiven Gründer-Modus und hatten zu viele komplexe Themen auf dem Tisch, die wir alle auf einmal anschieben wollten: Neue Produkte, neue Märkte und neue Vertriebswege. Hätten wir schon damals ein erfahrenes Team gehabt, dann hätten wir wohl mit unseren Ressourcen in der Mittelphase besser gehaushaltet und weniger Budget gebraucht. Das ist allerdings auch ein sehr typisches Verhalten von Start-ups: Wenn in dein Unternehmen kürzlich investiert wurde, möchtest du als Gründer*in gut sein, nimmst dir zu viel vor und willst unbedingt deine Versprechungen einhalten. Doch besitzt man auch das Managementteam, um diese Komplexität zu händeln? Wenn man die entsprechenden Mitarbeitenden hat, dann können diese das abfangen. Wenn man allerdings noch in der Anfangsphase steckt, ist es ratsamer etwas vorsichtiger zu handeln.

6 Tipps für einen gesunden Weg zu profitablem Wachstum

Entscheidungen treffen insbesondere zu Beginn

Wahrscheinlich ist das der wichtigste Punkt: Als Gründer*in musst du Entscheidungen treffen. Das können kurze, mittelfristige oder wohlüberlegte langfristige Maßnahmen sein. Wer ist die Zielgruppe? Wen möchte man mit seinem oder ihrem Geschäftsmodell ansprechen? Und was ist der Zielmarkt? Um ein Beispiel zu nennen: Mit unserem komplett neuen Produkt haben wir uns zu Beginn dazu entschieden den “Innovator” anzusprechen. Der Massenmarkt hätte damals nicht gepasst. Als Start-up ist es oft ratsamer die coole, hippe Kreuzbergerin abzuholen, die das Neuste vom Neusten will, das auch noch gar nicht perfekt sein muss, aber die die Erste sein möchte. Der Restaurantbesitzer in Herzberg, der zwei Kinder hat, für seine Familie bei Media Markt einkaufen geht und ein Audi Combi fährt, kam für uns als primäre Zielgruppe nicht in Frage. Denn bei ihm muss das Produkt zu hundert Prozent stimmen, reibungslos funktionieren und sicher sein. Er möchte lieber etwas, das bereits etabliert ist und schon von mehreren Kund*innen getestet und genutzt worden ist. Das bedeutete für uns, wir gehen im ersten Schritt auf die “Innovators” zu, mit denen einige Themen und Prozesse noch weiter optimiert werden konnten. Anfangs musste beispielsweise die Kasse über iTunes eingerichtet werden und damit die Speisekarte so gesagt hinten aus dem Ordner “rausgezogen” und wieder “reingeschoben” werden - dazu musste die*der Gastronom*in also ein halber “Techy” gewesen sein. Das hätte in diesem Stadium natürlich überhaupt nicht für den Massenmarkt funktioniert.

Eine weitere Entscheidung, die wir treffen mussten, war der Zielmarkt für unser Produkt. Wir haben uns damals dazu entschieden, unser Geld im ersten Schritt besser in dem Heimatmarkt zu investieren als in neue Länder, in denen wir quasi vorfinanzieren hätten müssen. Wir wussten auch, dass wir in Deutschland noch genug Wachstumspotenzial haben werden. Zudem ist ein*e neue*r Kund*in zu akquirieren “günstiger” als in einem neuen Markt einzutreten, wie zum Beispiel Italien oder Spanien. Ein weiterer Grund für diese Entscheidung war, dass wir das Thema “Profitabilität in Zukunft” schon sehr früh auf die Agenda gesetzt hatten. Deshalb haben wir zunächst lieber effizient in einem Markt Geld investiert als direkt in neue Märkte.

Gerade zu Beginn definiert man als Gründer*in die Reise seines Unternehmens und insbesondere das Festlegen der Zielgruppe als auch des -marktes. Beides sind zwei essentielle Bausteine im Gründungsprozess.

Mit Zweifeln und Ängsten auseinandersetzen und aus dem Weg räumen

Jede*r von uns hat Phasen, in denen man Angst vor der Zukunft hat. Allerdings bin ich der Meinung, dass man als Unternehmer*in per se risikobereiter ist und weniger Angst hat. Bei uns hat natürlich auch unser Alter eine große Rolle gespielt. Mit Mitte 20 trägt man weniger Verantwortung, hat keine Familie, keine Kinder und ist auch noch ein wenig naiver. Aber natürlich hatten wir auch Zweifel an unserem Konzept, insbesondere in der ersten Zeit.

Wenn man als Gründer*in keine Vorbilder hat, die ähnliche Produkte anbieten und an denen man sich orientieren kann, fühlt man sich am Anfang manchmal alleine. Desto mehr Wettbewerb herrscht, umso eher hat man die Gewissheit, dass es funktionieren wird. Desto mehr du alleine auf dem Markt bist, umso mehr Zweifel kommen an der Gründungsidee auf. “Habe ich etwas gesehen, was es gar nicht gibt oder wo andere Probleme sehen, die so groß sind, dass es nicht funktionieren wird?” ist eine der Fragen, die einem viel im Kopf herumspukt. Das bedeutet: Wettbewerb ist wichtig und gut für dein Unternehmen. Wir haben aber trotzdem an unsere Idee geglaubt und das hat sich, wie man sieht auch bewährt.

Unser Glück war auch, dass wir diese Zweifel nur in den ersten acht bis zwölf Monaten hatten. Dann wurde das Thema auch in Amerika größer und ist schnell gewachsen - das gibt einem ein gutes und sicheres Gefühl.

Kontrolle ist gut, Delegieren ist besser

Eine der schwierigsten Aufgaben von Gründer*innen ist es, Verantwortlichkeiten abzugeben. Man will alles selbst machen und über jede Entscheidung genauestens Bescheid wissen. Das schädigt auf Dauer nicht nur das Vertrauensverhältnis zwischen Angestellten und Führungskräften, es frisst auch noch enorm viel Zeit – Zeit, die man viel besser in strategische Entscheidungen stecken kann. Daher, auch wenn es anfangs sicher schwerfällt: Gebt die Kontrolle für bestimmte Aufgabenbereiche an eure Mitarbeiter*innen ab! Sie sind meist besser qualifiziert als man selbst.

Wenn gute Leute eingestellt werden, ist es zudem auch kontraproduktiv sie zu “micromanagen”. Sie brauchen natürlich eine Anleitung und Struktur, aber als Unternehmer*in sollte man auch lernen loszulassen, abzugeben und sich von ihnen führen zu lassen, denn sie sind die Expert*innen auf ihrem Fachgebiet. Das ist, meiner Meinung nach, eine wichtige Einstellung eines*r guten Manager*in und Führungskraft. Gerade auch die junge Generation möchte mitbestimmen und Themen mit vorantreiben - mit dieser Selbstbestimmungskultur muss man mitwachsen.

Zusätzlich kann auch das Auslagern bestimmter Aufgaben, wie beispielsweise Buchhaltung und Abrechnung hierbei eine Menge Geld und Nerven sparen.

Ohne das richtige Team geht’s nicht!

Die falschen Mitarbeitenden einzustellen kostet einem Unternehmen viel Zeit und Geld. Daher solltet ihr bei der Auswahl und Zusammenstellung eures Teams, auf gar keinen Fall knausern und nur die Besten einstellen. Denn nur so könnt ihr gewährleisten, dass das Team alles gibt und die erforderlichen Arbeitsprozesse effizient gestaltet und ausführt. Mit einem guten Team können neue Probleme, die es vorher so nicht gab, angegangen und gelöst werden. Dafür wird ein gut eingespieltes und vertrauensvolles Team gebraucht. Nur so ist es möglich Strategien umzusetzen, Märkte anzuführen und bestimmte Bereiche umzusetzen.

Zu Beginn waren wir sechs Leute bei orderbird, vier Gründer und zwei Personen, die mitgewirkt haben - das beschreibt unser Anfangs-Setup ziemlich gut. Mittlerweile sind wir 110 Mitarbeiter*innen an den Standorten Berlin und Wien und legen immer noch Wert auf ein soziales Umfeld. Wir genießen sowohl die Teamarbeit als auch die soziale Community der Firma. Das hat bei uns einen hohen Stellenwert, was vielleicht auch auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass wir im Hospitality-Bereich tätig sind. Unser Team besteht aus vielen Personen, die ursprünglich Barkeeper*innen oder Restaurantbesitzer*innen waren. Am Ende des Tages können wir auf unser fantastisches orderbird Team zählen, das von Anfang an für die Mission „Wir machen unabhängige Gastronom*innen erfolgreicher!” und die Firma gelebt hat und uns geholfen hat alle kleinen wie auch großen Hürden zu überwinden.

Naivität für das Gründen – Expertise für Wachstum und Profitabilität

Jede Entwicklungsstufe erfordert unterschiedliche „Skills“ und Charaktere. Daher ist es eher selten, dass das Anfangsteam durch alle Unternehmensphasen bestehen bleibt. Das war auch bei uns nicht anders. Gerade beim Thema Profitabilität ist es zum Beispiel unabdingbar ein senioriges Management Team aufzustellen. Der erfahrene CEO Mark Schoen hat zum Beispiel meine Nachfolge angetreten, was für uns in dieser Phase eine goldrichtige Entscheidung war. Interessanterweise hätte Mark selbst, der zu dieser Zeit Managing Director von orderman war, orderbird nie gegründet und uns in der Anfangszeit sogar eher davon abgeraten. Denn zu Beginn muss man als Gründer*in eine gewisse Naivität mitbringen, um jung, mutig und vielleicht auch wild die Gründungsidee voranzubringen. Mark kommt aus der Sales-Industrie und hat eine große Firma mit aufgebaut. Er brachte eine große Portion Erfahrung mit, für uns neue Herangehensweisen und wir haben plötzlich alles anders gemacht. Als er damals das erstmal von unserer Idee gehört hatte, hat sein gesunder Menschenverstand einfach gesagt, dass wir ganz schön riskant sind. Es war gut, dass wir als Erstgründer auf eine gewisse Art und Weise naiv waren. Danach braucht es dann Management-Skills, um Unternehmen größer werden zu lassen. Schon bald nach der Gründung hatte orderbird einen “proof of concept” und konnte damit auch Mark als Angel-Investor gewinnen. Nach der Start- und Wachstumsphase bereitete Mark als CEO schließlich den Weg zur Profitabilität. Das zeigt noch einmal mehr, wie wichtig es ist, in der richtigen Phase der Geschäftsentwicklung die richtigen Leute zur richtigen Zeit zu haben, um erfolgreich den nächsten Schritt zu wagen.

Vom Mut loszulassen und auf Veränderungen einzulassen

Veränderungen sind wichtig. Die Welt um uns herum verändert sich schnell und wenn wir uns quasi nicht mitverändern, dann heißt es, es geht automatisch Bergab. Keine Veränderungen bedeutet Stillstand. Und Stillstand bedeutet Talfahrt. Vor allem in Phasen, in denen es gut läuft, muss man sich als Unternehmen kontinuierlich verändern. Veränderung ist dann gut, wenn diese richtig gemanagt wird. Mit der richtigen Geschwindigkeit geht es dann immer nach vorne.

Ich persönlich mag Veränderungen und deswegen war auch die Neubesetzung im Management für mich nie ein großes Thema. Ich habe dazu auch kein wahnsinniges großes Ego. Deswegen kam bei mir nie das Gefühl auf: “Oh Gott, ich bin jetzt kein Chef mehr in meinem eigenen Laden”. Ich habe Mark selber eingestellt und bin weiterhin mit Geschäftsführer. Reflektierend und selbstkritisch gesehen, hätte ich diesen Prozess ein bis zwei Jahre früher anregen sollen. Für mich war das ein riesen Glück eine neue Rolle in meiner eigenen Firma einzunehmen, denn es hat dazu geführt wieder großen Spaß an meiner Arbeit zu haben.

Ein abschließender Tipp von mir: Setzt euch nicht nur mit eurem Unternehmen auseinander, sondern auch mit euch selbst und eurer Rolle, die ihr verkörpert. Auch als Gründer*in muss man sich weiterentwickeln, sonst steht man vor der Entscheidung: erfinde ich mich neu oder gehe ich? Ich habe zu dem Zeitpunkt das Neuerfinden gewählt und bin damit sehr zufrieden. Wenn man so will, war es die beste Entscheidung, die ich getroffen habe - auch für mich selber. Wenn ich das so nicht gemacht hätte, wäre ich glaube ich aktuell nicht mehr bei orderbird. Generell ist es für mich als Gründer natürlich toll zu sehen, wie orderbird sich in den letzten Jahren zu dem entwickelt hat, was es heute ist – ein eigenständiges und unabhängiges Unternehmen, das seinen großen Flug in ungeahnte Höhen gerade erst begonnen hat.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Fokussieren statt Feuerlöschen

Mit den richtigen Hilfsmitteln zu mehr Klarheit im Gründungsalltag – so geht’s.

Gründer*innen bewegen sich häufig in einem Dreieck des Mangels. Geld, Zeit oder schlichtweg Manpower: Irgendetwas fehlt immer. Vielleicht hast du gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und willst Mitarbeitende einstellen, Prototypen fertigstellen oder Tools einkaufen – und das am liebsten gleichzeitig. Der finanzielle Spielraum verschafft einen Moment des Durchschnaufens, der schon bald von Zeitknappheit abgelöst wird. Es soll schließlich mit dem Kapital schnell etwas auf die Beine gestellt werden, das einen gewissen ROI bringt. Oder du hast all das umgesetzt, das Team steht, erste Schritte sind gemacht. Doch das vorhandene Kapital schmilzt schneller als gedacht und der Druck verschiebt sich wieder auf die Finanzen.

Was du tun kannst, damit neben dem Feuerlöschen Zeit für Strategiearbeit und Marketing bleibt, erfährst du hier.

Zwischen Idealvorstellung und Realität

Es klingt einfach: Produkt entwickeln, Markt und Zielgruppe analysieren, Strategie ableiten, und los geht’s. Schön wär’s. In der Realität läuft im Gründungsprozess alles gleichzeitig. Entwicklung, Teamaufbau, erste Kund*innen, operative Themen und mittendrin persönliche Vorlieben. Manche Gründer*innen sind stark in der Produktentwicklung, andere im Vertrieb oder Investor*innengespräch, wieder andere gestalten leidenschaftlich gern ihre Marke. Doch wenn es sich nicht gerade um ein eingespieltes Team mit klarer Stärkenverteilung handelt, lasten alle Aufgaben auf einer Person. Neben den unterschiedlichen Themenfeldern kommt noch hinzu, dass jede Phase im Gründungsprozess neue Herausforderungen mit sich bringt.

Zu Beginn bleiben einem/einer gründenden Angestellten oder Student*in nur Feierabend und Wochenende, um an der Idee zu arbeiten. Und das häufig allein.

Später kommt Kapital ins Spiel und Investor*innen steigen ein. Damit ergeben sich mehr Möglichkeiten in der Produktentwicklung, aber auch im Aufsetzen von Systemen zur Automatisierung.

Das schafft wiederum Klarheit und Zeit, um erste Mitarbeiter*innen einzustellen, die Aufgaben übernehmen und damit etwas Luft verschaffen. Doch mit den steigenden Ausgaben werden die finanziellen Mittel wieder knapper. Oder es wird eine Agentur beauftragt, die ein Top-Marketingkonzept erstellt, welches schlimmstenfalls wochenlang in der Schublade wartet, weil durch einen plötzlichen Anstieg an Aufträgen keine Zeit mehr bleibt, es umzusetzen.

Wo bleibt da die Strategiearbeit?

Inmitten aller Feuer, die gelöscht werden wollen, stellt sich die Frage: Wie soll man die mentale Freiheit für strategische Arbeit behalten? Dabei geht es vor allem um Positionierung, Story, Vision und Mission. Diese Grundlagen dienen nicht nur als Fundament für das Marketing, sondern auch als Nordstern für Entscheidungen und Aktivitäten des gesamten Teams.

Auf die Relevanz dieser strategischen Basis wurde im einleitenden Online-Beitrag „Entrepreneurial Marketing“ bereits hingewiesen (nachzulesen unter t1p.de/n7dv5) und darin empfohlen, sich ein festes Zeitfenster pro Woche für die Strategiearbeit zu blocken. Wer das schafft, ist schon ziemlich weit. Denn es braucht zwar Zeit, spart langfristig aber enorm viele Ressourcen und sorgt für Klarheit im Handeln.

Kann das nicht einfach KI übernehmen?

Neben der Herausforderung, die anfallenden Aufgaben zu managen, stehen Gründer*innen zusätzlich vor einer Flut an Optionen: Informationen, Lernangebote und Quellen für Ideen prasseln über Social Media, Newsletter oder Podcasts auf uns alle ein. Man hat Zugang zu einer Fülle von Tools, um Ideen zu generieren, die in eine stimmige Marke mit konsistenter Sprache und durchdachter Strategie einfließen sollen. Dazu kommt ein bunter Strauß an Tools, den ein Unternehmen vermeintlich „von allein“ aufbauen kann und der auf Knopfdruck Texte, Bildwelten, Produktnamen oder Content-Pläne liefert. Eine berechtigte Frage drängt sich auf: Ist es in Zeiten künstlicher Intelligenz (KI), die Assistenten für fast alles bietet, wirklich nötig, sich noch selbst hinzusetzen?

FOMO und Tool-Fatigue

KI ist ein wunderbares Hilfsmittel, um Gedanken zu strukturieren, einen kreativen Schubs zu erhalten oder Arbeitsschritte zu automatisieren. Sich allerdings ausschließlich darauf zu verlassen, ist trügerisch. Es gibt mittlerweile eine fast unüberschaubare Zahl an Anwendungen für sämtliche Aufgaben, und viele der Tools sind kostenlos verfügbar. Das verführt dazu, sich bei möglichst vielen anzumelden und herumzuprobieren. Was folgt, ist selten effektiv. Statt Klarheit entsteht ein Gefühl des Zuviel. Zu viele Tools, zu viele unterschiedliche Features, zu viel hin und her springen zwischen den Anwendungen. Dazu kommt FOMO, die Angst, etwas zu verpassen. Was, wenn genau dieses Tool das Start-up skalieren könnte? Oder jenes die perfekte Markenidentität liefert?

Dieses „noch kurz Ausprobieren“ kostet Zeit und bringt selten substanziellen Fortschritt. Im Gegenteil, kann es sogar zur sogenannten Tool-Fatigue führen. Das Management bzw. der ständige Wechsel zwischen verschiedenen User Interfaces und die Fragmentierung der Informationen führen zu Überforderung. Neben dem Überblick verliert man so die Klarheit, welches Werkzeug welchem Nutzen dient und das Unternehmen seinem eigentlichen Ziel näherbringt.

Was also tun?

1. Systeme schlank halten

Wenn das Gefühl aufkommt, sich in der Fülle an Plattformen und Möglichkeiten zu verlieren, hilft es, einen Schritt zurückzutreten und sich auf das Ziel zu besinnen. Was ist aktuell der wichtigste Schritt? Soll die Story geschärft werden? Müssen Investor*innen oder Kund*innen angesprochen werden? Geht es darum, die eigene Präsenz weiter auszubauen? Je nachdem, wo das Unternehmen steht, kannst du die sinnvollsten Aktivitäten ableiten und gezielt Tools auswählen.

Mindestens genauso wichtig ist es, regelmäßig die Abos zu prüfen. Welche Tools wurden in den letzten drei Monaten nicht genutzt und sind diese wirklich noch relevant? Lautet die Antwort nein, kann man sie getrost kündigen. So bleiben das Set-up und der Passwort-Safe schlank.

2. Die passenden Tools wählen

Wähle deine Systeme von Anfang an mit Weitblick. Gerade zu Beginn neigen Gründer*innen dazu, sich auf akuten Bedarf und möglichst geringe Kosten zu konzentrieren. Für langfristigen Erfolg empfiehlt sich aber, sowohl die nächsten Entwicklungsstufen deines Unternehmens als auch des Systems mitzudenken. Ein mitwachsendes System macht sich langfristig bezahlt. Ein späterer Wechsel kostet hingegen nicht nur Geld, sondern auch Zeit, insbesondere wenn Schnittstellen betroffen sind oder Daten migriert werden müssen.

3. Die richtigen Dinge tunAuch bei KI kommt es auf den richtigen Einsatz an. Gute Ergebnisse beginnen mit einem guten Prompt. Dafür gibt es inzwischen unzählige Kurse und Vorlagen. Je klarer und durchdachter der Prompt, desto besser das Ergebnis. Aber: Ein guter Prompt allein reicht nicht. Selbst das schönste Ergebnis erfordert eingehende Prüfung. Denn KI erschafft nichts wirklich Neues, sondern greift auf Bestehendes zurück. Hinzu kommt, dass Suchmaschinen rein KI-generierte Inhalte erkennen. Von Menschen angepasste, individualisierte Inhalte performen meist besser. Verlass dich außerdem nicht blind auf Fakten und Quellen. Viele KIs halluzinieren und neigen zur Übertreibung. Ein Faktencheck und die Prüfung der Quellen gehören unbedingt in den Workflow.

Wie die ABA Österreich als Forschungsstandort und HQ-Drehscheibe positioniert

Interview: René Tritscher, Geschäftsführer der Austrian Business Agency (ABA) erklärt, was Österreich als Standort für internationale Unternehmen, Forschung und Fachkräfte attraktiv macht.

Die Austrian Business Agency (ABA) ist die zentrale Standortagentur von Österreich und berät mit ihren Geschäftsbereichen INVEST in AUSTRIA, WORK in AUSTRIA und FILM in AUSTRIA kostenlos internationale Unternehmen, Fachkräfte und Filmproduktionen. Sie macht das Land weltweit als Wirtschafts-, Forschungs- und Arbeitsstandort sichtbar und begleitet Betriebe von der ersten Standortfrage bis zur Ansiedlung und Erweiterung. Im StartingUp-Interview spricht Geschäftsführer René Tritscher darüber, warum Österreich für forschungsintensive Unternehmen und Headquarters attraktiv ist und welche Rolle Talente und Forschungsökosysteme dabei spielen.

StartingUp: Österreich wird international als forschungsstarker Innovationsstandort wahrgenommen. Was macht aus deiner Sicht die besondere Attraktivität Österreichs (speziell für forschungsintensive internationale Unternehmen) aus?

René Tritscher: Österreich als innovativer Industrie- und Forschungsstandort bietet ein stimmiges Gesamtpaket und ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Wir haben eine Forschungsquote von über 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und eine steuerliche Forschungsprämie von 14 Prozent. Dazu kommen exzellente Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitäre Institute sowie Cluster, in denen Unternehmen und Forschungseinrichtungen eng zusammenarbeiten.

Besonders stark ist Österreich in Bereichen wie Green Tech, Digitalisierung mit Schwerpunkten wie Künstlicher Intelligenz, Quantentechnologie sowie Life Sciences – bei MINT-Absolvent:innen liegen wir mit rund 32 Prozent im europäischen Spitzenfeld und deutlich über OECD- und EU-Durchschnitt. Außerdem bietet Österreich hohe Planungs- und Rechtssicherheit, eine zentrale Lage in Europa und eine Lebensqualität, die internationale Talente anzieht.

Die ABA positioniert Österreich weltweit als Forschungs- und Investitionsstandort. Wie genau unterstützt die ABA Unternehmen beim Markteintritt, bei der Expansion und beim Aufbau regionaler oder divisionaler Headquarters?

Mit „INVEST in AUSTRIA“ und „WORK in AUSTRIA“ machen wir den Wirtschafts-, Forschungs- und Arbeitsstandort Österreich international sichtbar und sprechen Unternehmen sowie Fachkräfte gezielt an. Wir beraten Unternehmen kostenlos bei der Evaluierung des Standortes, bereiten Kennzahlen und Standortvergleiche auf und identifizieren passende Regionen, Immobilien und Förderprogramme. Ein wichtiger Teil ist die Vernetzung mit Clustern, Forschungszentren, Ausbildungspartner*innen und Behörden, damit Unternehmen rasch in die relevanten Ökosysteme hineinfinden.

Bei Erweiterungen unterstützen wir das lokale Management dabei, den Business Case für Österreich im Konzern zu argumentieren und mit Fakten zur Lage im Herzen Europas, zur Wertschöpfung sowie zum Talentangebot. 2024 haben wir 309 Ansiedlungen und Erweiterungen mit einem Investitionsvolumen von rund 1,1 Milliarden Euro und mehr als 2.200 geplanten Arbeitsplätzen begleitet und bleiben auch nach der Ansiedlung als Partnerin in allen Belangen an der Seite der Unternehmen.

Ein wichtiges Argument für einen Standort ist der Zugang zu Fachkräften, gerade in MINT-Bereichen. Wie unterstützt WORK in AUSTRIA Unternehmen beim Recruiting internationaler Talente?

Der Geschäftsbereich „WORK in AUSTRIA“ der ABA unterstützt Unternehmen in Österreich beim Recruiting internationaler Fachkräfte und vernetzt sie kostenlos mit Kandidat*innen weltweit. Im Mittelpunkt steht unsere digitale Plattform (Talent Hub), auf der Unternehmen ihre Stellen inserieren, Suchprofile anlegen und passende Kandidat*innen vorgeschlagen bekommen.

Daneben setzen wir auf zielgruppenspezifische Kommunikationsmaßnahmen in ausgewählten Fokusländern wie Rumänien, Kroatien, Brasilien oder Indonesien, kooperieren mit Hochschulen und organisieren Karriere-Events sowie Formate wie virtuelle Talent- oder Research-Talks. In unseren Beratungen geht es auch um praktische Fragen zu Arbeitsrecht, Anerkennung von Qualifikationen oder zu Standortfaktoren. Unser Ziel ist, dass der Zugang zum globalen Talentpool für österreichische Unternehmen im HR-Alltag gut handhabbar wird.

Neben Unternehmen unterstützt die ABA auch internationale Fachkräfte und ihre Familien beim Weg nach Österreich. Welche Rolle spielt diese Serviceleistung im Wettbewerb um globale Talente?

Internationale Fachkräfte entscheiden sich nicht nur für einen Job, sondern für ein Land zum Leben. Unsere Servicestelle Einwanderung und Aufenthalt berät Fachkräfte, Forscher*innen, ihre Angehörigen und Unternehmen persönlich zu Aufenthaltstiteln wie der Rot-Weiß-Rot-Karte, zu Verfahren, Fristen und Unterlagen und begleitet den gesamten Prozess von der ersten Anfrage bis zur Ankunft.

Ergänzt wird das durch digitale Tools wie dem „Immigration Guide“ und dem „Personal Guide to Living and Working in Austria“ sowie durch Relocation- und Onboarding-Services zu Themen wie Wohnen, Schule oder Gesundheitsversorgung auf workinaustria.com. So verbinden wir die internationale Bewerbung des Forschungs- und Arbeitsstandorts Österreich mit sehr konkreter Unterstützung auf dem Weg hierher. Dieses Gesamtpaket aus Karriereperspektive, Forschungsumfeld und Lebensqualität ist im Wettbewerb um globale Talente ein wichtiger Standortvorteil.

5 Erfolgsfaktoren für (bootstrappende) Start-ups

Kapital bleibt schwer zugänglich: Was Gründer*innen jetzt von bootstrappenden Start-ups lernen können.

Andreas Lehr, Bootstrapper, Gründer und Host des Podcasts Happy Bootstrapping, hat mit über 150 bootstrappenden Gründer*innen gesprochen und aus den Gesprächen fünf Erfolgsfaktoren herausgearbeitet. Darunter Ansätze, die jetzt im aktuellen Funding-Klima von großer Bedeutung sind.

- Extreme Kund*innenfokussierung statt starker Wachstumsfokus.

- Profitables Wachstum mit kleinen Teams, Gründen in Teilzeit.

- Nischen-Strategien, die die Skalierung in einen breiteren Markt ermöglichen.

- Community-getriebene Produktentwicklung / Building in Public.

Lehrs Erkenntnis: „Bootstrapping gewinnt in der deutschen Start-up-Landschaft sichtbar an Gewicht. Immer mehr Gründer*innen setzen auf unabhängiges Wachstum. Genau die Strategien, die Bootstrapper*innen erfolgreich machen, werden für Gründer*innen in einem vorsichtigeren Markt zu wichtigen Werkzeugen, um Unternehmen stabil aufzubauen.“

5 Erfolgsfaktoren für (bootstrappende) Start-ups

1. Build in community, not just in public

- Eine Community ist eine dauerhafte Feedback-Quelle für bestehende und kommende Produkte.

- Aufbau enger Nutzer*innengruppen auf Discord, Instagram und per On-Site-Events sorgt für loyale Unterstützung.

- Eine Community liefert Ideen für neue Features und Produkte und hilft dabei sie zu validieren.

- Enge Interaktion sorgt für Loyalität und niedrigere Customer Acquisition Cost. Building in Community ist damit die Vertiefung von Building in Public.

Beispiel: Capacities.io ist eine Note-Taking-Software, die Notizen auf die menschliche Wahrnehmung optimierte Weise strukturiert. Die Gründer haben eine Community aus 5000+ Menschen auf Discord aufgebaut, was den Support- & Onboarding-Aufwand reduziert und die Produktbindung erhöht.

2. Keine Angst vor der Nische

- Start in einer sehr klar definierten Nische mit spitzem Nutzer*inproblem.

- Nischen ermöglichen schnelles Verständnis von Marktbedürfnissen und zielgerichtetes Produktdesign.

- Hohe Eintrittsbarrieren für Wettbewerber*innen durch Expertise und Fokus.

- Nischen können nach und nach erweitert werden, um einen breiteren Markt zu erreichen.

Beispiel: parqet.com startete als FinTech für Portfolio-Tracking für die Kunden*innen einer einzigen Bank. Die Schritt-für-Schritt-Erweiterung der Services sorgte für stabiles Wachstum und ausreichend unternehmerischer Ressourcen.

3. Produktfokus: Gut Ding will Weile haben

- Produktqualität und Nutzer*inerlebnis wichtiger als schnelle Releases.

- Intensive Iterationsphasen mit frühen Nutzer*innengruppen.

- Launches werden verschoben, bis das Produkt wirklich überzeugt.

- Kund*innennähe (direktes Feedback, Support) ist der Hebel für Produktentwicklung.

Beispiel: PROJO ist ein SaaS für Planungsbüros in der Architektur und Ingenieurswesen. Die Software wurde mit den ersten drei Kunden über zwei Jahre bei regelmäßigen Check-ins verfeinert.

4. Nicht nach Version eins aufgeben

- Erste Versionen sind oft nicht erfolgreich – Fortschritt entsteht durch Ausdauer.

- Anpassungen, Repositionierungen und mehrere Iterationen können notwendig sein.

- Gründer*innen profitieren langfristig von Beharrlichkeit in derselben Produktlinie. Expertise in der Nische entsteht nicht sofort.

Beispiel: Gründer Sebastian Röhl entwickelt verschiedene Apps im Self-Improvement-Bereich, um herauszufinden, was funktioniert: WinDiary, HabitKit, LiftBear. Viele Gründer*innen berichten von einem Hockey-Stick-Moment

5. Teilzeitgründen gibt Sicherheit

- Viele Bootstrapped-Projekte starten erfolgreich neben dem Hauptjob.

- Reduzierte Arbeitszeit (z.B. 4-Tage-Woche) ermöglicht risikoreduziertes Wachstum.

- Nebenberufliche Projekte schaffen Zeit für Markttests und frühe Umsätze.

- Erst später in Vollzeit wechseln, wenn Traction vorhanden ist.

Beispiel: Treazy, ein Start-up für Socken, wurde vom Gründerduo in Teilzeit aufgebaut und beschäftigt heute beide voll. Ein(e) Gründer*in muss nicht alles stehen und liegen, um ein Start-up aufzubauen, oft reichen drei Tage oder die halbe Woche, was finanzielle Sicherheit gibt und ein langsameres Wachstum möglich macht.

Interview mit Ole Dening: Wie digitalisieren Unternehmen ihre langfristigen Beschaffungsstrategien?

Ole Dening, Co-Founder der Partbase GmbH und Experte für digitale Einkaufslösungen, erklärt, wie Unternehmen mit digitalen Tools ihre langfristigen Beschaffungsstrategien effizienter gestalten.

Lieferketten, Einkauf und Beschaffung befinden sich im Wandel. Steigende Kosten, volatile Märkte und geopolitische Unsicherheiten zwingen Unternehmen dazu, ihre Strategien neu zu denken. Besonders im Einkauf zeigt sich, dass digitale Lösungen nicht mehr nur eine Option sind, sondern zur Notwendigkeit werden. Sie schaffen Transparenz, senken Risiken und ermöglichen eine strategische Planung, die weit über kurzfristige Bedarfsdeckung hinausgeht.

Wir haben mit Ole Dening über die Digitalisierung langfristiger Beschaffungsstrategien gesprochen. Er ist Experte für digitale Einkaufslösungen und weiß, wie Unternehmen moderne Plattformen in ihre Prozesse integrieren können. Ein Beispiel dafür ist die Partbase Plattform, die es ermöglicht, Rahmenverträge effizient zu verwalten, Lieferantenbeziehungen zu pflegen und Bestellprozesse zu automatisieren – ohne dabei den individuellen Charakter der Beschaffung zu verlieren.

Ziel solcher Systeme ist es, Einkäufern mehr Handlungsspielraum zu geben und sie von administrativen Aufgaben zu entlasten. Während früher Excel-Tabellen, E-Mails und Telefonate dominierten, setzen heute immer mehr Unternehmen auf zentrale Plattformen, die alle Informationen bündeln und die Kommunikation mit Lieferanten digital abbilden.

Ole Dening erklärt, warum langfristige Beschaffungsstrategien nur dann erfolgreich sind, wenn Technologie, Daten und persönliche Beziehungen sinnvoll kombiniert werden. Wir haben mit ihm über Herausforderungen, Erfolgsfaktoren und Zukunftsperspektiven des digitalen Einkaufs gesprochen.

StartingUp: Herr Dening, warum ist die Digitalisierung im Einkauf heute wichtiger denn je?

Ole Dening: Weil Unternehmen in einem Umfeld agieren, das von Unsicherheiten geprägt ist – Inflation, Lieferengpässe, geopolitische Risiken. Früher reichte Erfahrung, heute braucht es Daten, Automatisierung und Transparenz.

Gerade im MRO-Bereich (Maintenance, Repair & Operations) laufen viele Beschaffungsprozesse noch manuell ab – mit Excel-Listen, E-Mails und Telefonaten. Das kostet Zeit, Geld und ist fehleranfällig. Unsere Plattform Partbase digitalisiert diesen Prozess vollständig: Rahmenverträge, Lieferantenmanagement und Bestellungen werden automatisiert, Echtzeitdaten zu Preisen und Verfügbarkeiten integriert. Unternehmen reduzieren so ihre Prozesskosten um bis zu 30 % und gewinnen Zeit für strategische Aufgaben.

Ohne Digitalisierung droht Stillstand – und in dynamischen Märkten bedeutet das Wettbewerbsverlust.

StartingUp: Welche Rolle spielt Transparenz bei langfristigen Beschaffungsstrategien?

Ole Dening: Transparenz ist das Fundament jeder nachhaltigen Beschaffungsstrategie. Nur wer seine Lieferantenstruktur, Vertragslaufzeiten und Preisentwicklungen kennt, kann Risiken steuern und Chancen nutzen.

Partbase bietet dafür umfassende Transparenz: Aktuell knapp eine halbe Millionen Artikel, perspektivisch mehrere Millionen Artikel aus dem Bereich der Fluidtechnik (Hydraulik, Pneumatik und Drucklufttechnik), automatisierte Vertragsverwaltung, ERP-Anbindung (z. B. SAP) und Echtzeit-Dashboards zu Lagerbeständen und Lieferantenperformance.

Ein Kunde aus dem Maschinenbau stellte mit Partbase fest, dass 40 % seiner Komponenten von Single-Source-Lieferanten stammten – ein erhebliches Risiko. Durch alternative Angebote sank seine Ausfallquote um 25 %.

Transparente Daten schaffen Planungssicherheit, und Planungssicherheit ist die Grundlage strategischer Beschaffung.

StartingUp: Wie helfen Plattformen wie Partbase, ohne den persönlichen Kontakt zu Lieferanten zu verlieren?

Ole Dening: Digitale Plattformen ersetzen den persönlichen Kontakt nicht – sie verstärken ihn. Indem Routineaufgaben automatisiert werden, bleibt mehr Zeit für strategische Gespräche.

Bei Partbase nutzen Einkäufer Features wie das Collective Cart (teilbare Warenkörbe), mit dem Teams Bestellungen gemeinsam verwalten. Automatisierte Angebotserstellungen und ERP-Schnittstellen reduzieren den administrativen sowie kommunikativen Aufwand erheblich. Ein Kunde aus der Fertigung beschleunigte so seinen Bestellprozess um 40 %.

Gleichzeitig bleibt die persönliche Betreuung zentral: Unser Support reagiert innerhalb von 30 Minuten, und über Partner wie WK Hydraulik bieten wir technische Beratung, Reparaturen und Schulungen direkt vor Ort.

Kurz gesagt: Partbase digitalisiert Abläufe – nicht Beziehungen.

StartingUp: Warum ist die digitale Verwaltung von Rahmenverträgen so entscheidend?

Ole Dening: Rahmenverträge sind das Rückgrat jeder professionellen Beschaffung. Ihre Digitalisierung macht sie effizient, transparent und steuerbar.

Mit Partbase werden Verträge zentral verwaltet – mit Preisen, Laufzeiten und Konditionen in Echtzeit. Automatische Erinnerungen vermeiden Fristenversäumnisse, ERP-Anbindungen verknüpfen Verträge direkt mit Bestellungen.

So reduzieren Unternehmen den Verwaltungsaufwand um bis zu 50 % und erhöhen gleichzeitig die Preistreue. Dashboards liefern zudem Leistungsanalysen von Lieferanten, was gezielte Verhandlungen ermöglicht.

Das Ergebnis: weniger Aufwand, bessere Kontrolle, niedrigere Kosten.

StartingUp: Wo liegen die größten Herausforderungen bei der Einführung solcher Systeme?

Ole Dening: Vier Punkte treten regelmäßig auf:

1. Change-Management: Viele Mitarbeitende hängen an gewohnten Prozessen. Hier braucht es Schulung und Kommunikation, um den Mehrwert digitaler Tools zu vermitteln.

2. Datenqualität: Unvollständige oder veraltete Stammdaten bremsen die Automatisierung. Wir unterstützen Kunden bei der Bereinigung, bevor sie live gehen.

3. Systemintegration: Alte ERP-Systeme sind oft nicht standardisiert. Unsere APIs machen Anbindungen flexibel, erfordern aber initiale Abstimmung.

4. ROI-Verständnis: Manche Unternehmen zögern bei der Investition. Pilotprojekte zeigen schnell, dass sich die Einführung lohnt – häufig mit Einsparungen von 15 bis 25 %.

Mit klarem Projektplan, interner Kommunikation und starker Partnerbegleitung wird der Umstieg meist in wenigen Monaten erfolgreich abgeschlossen.

StartingUp: Wie wird sich die Beschaffung in den nächsten Jahren verändern?

Ole Dening: Die Zukunft des Einkaufs ist automatisiert, vernetzt und intelligent.

Digitale Plattformen übernehmen künftig viele operative Aufgaben: KI-gestützte Bedarfsplanung, Preisverhandlungen und Risikomanagement werden zum Standard. Partbase arbeitet bereits daran, diese Funktionen in seine Plattform zu integrieren.

Unsere Vision: Einkäufer konzentrieren sich auf strategische Themen –Lieferantenentwicklung, Innovationspartnerschaften, Nachhaltigkeit – während das System den Rest übernimmt.

Der menschliche Faktor bleibt entscheidend: Technologie ist nur dann erfolgreich, wenn sie den Menschen stärkt, nicht ersetzt.

Unternehmen, die jetzt digitalisieren, sichern sich nicht nur Effizienz, sondern Zukunftsfähigkeit.

StartingUp: Herr Dening, vielen Dank für das Gespräch.

Fazit: Digitale Plattformen wie Partbase zeigen, wie moderne Beschaffung funktioniert: transparent, automatisiert, aber dennoch menschlich. Sie verwandeln den Einkauf von einer reaktiven Kostenstelle in einen strategischen Werttreiber – besonders in der Industrie, wo Hydraulik, Pneumatik und Ersatzteilbeschaffung komplexe Prozesse sind.

Mit Vision zum Ziel: die Bedeutung einer klaren Strategie für jedes Unternehmen

Warum eine klare Unternehmensstrategie das Fundament für Wachstum, effiziente Entscheidungen und motivierte Mitarbeiter ist.

In der heutigen Geschäftswelt, die von schnellem Wandel und ständigem Wettbewerb geprägt ist, ist es leicht, den Fokus zu verlieren. Viele Unternehmen sind sehr beschäftigt und arbeiten hart, aber ohne eine klare Richtung, in die sie sich bewegen. Sie ähneln einem Schiff, das ohne Kompass aufs Meer sticht: Es mag viel Energie investieren, um voranzukommen, doch ohne einen festen Kurs wird es sein Ziel womöglich nie erreichen.

Genau hier kommt die Unternehmensstrategie ins Spiel. Sie ist wie ein Kompass und eine Landkarte zugleich. Sie definiert nicht nur, wohin das Unternehmen will, sondern auch, wie es dorthin gelangen kann. Eine gut durchdachte Strategie gibt allen Beteiligten Orientierung und stellt sicher, dass alle Anstrengungen in die gleiche Richtung zielen.

In diesem Artikel erfahren Sie, warum eine klare Strategie nicht nur ein nettes Beiwerk, sondern der entscheidende Grundpfeiler für den langfristigen Erfolg eines jeden Unternehmens ist.

Strategie als Kompass: Ziele klar definieren

Eine Unternehmensstrategie ist der Kompass, der sicherstellt, dass alle Anstrengungen in die richtige Richtung gehen. Sie hilft, eine klare Richtung und ein festes Ziel zu definieren. Ohne diese Orientierung laufen Unternehmen Gefahr, sich in Alltagsaufgaben zu verzetteln und den Blick für das Wesentliche zu verlieren. Es ist nicht genug, einfach nur hart zu arbeiten; man muss auch intelligent arbeiten. Die strategische Planung zwingt dazu, sich zu fragen: Was wollen wir in den nächsten fünf Jahren erreichen? Wer sind unsere Kunden? Was macht uns besser als die Konkurrenz?

Sobald diese Fragen beantwortet sind, kann man die Vision in messbare Ziele umwandeln. Ein hilfreiches Instrument dafür ist die Balanced Score Card. Sie übersetzt die übergeordnete Strategie in konkrete Kennzahlen, die alle Bereiche des Unternehmens – von den Finanzen über die Kunden bis hin zu den internen Prozessen – miteinander verbinden. So wird sichergestellt, dass beispielsweise eine Steigerung des Umsatzes nicht zu Lasten der Kundenzufriedenheit geht. Die Balanced Score Card hilft, das große Ganze im Blick zu behalten und die Strategie für alle Mitarbeiter verständlich zu machen. Sie dient als eine Art Checkliste, um zu überprüfen, ob alle Aktivitäten wirklich zur Erreichung der gesetzten Ziele beitragen.

Entscheidungsfindung und Ressourcenallokation

Ohne eine klare Unternehmensstrategie gleichen Entscheidungen oft einem Schuss ins Blaue. Manager und Mitarbeiter sind gezwungen, aus dem Bauch heraus zu handeln, was zu widersprüchlichen Ergebnissen und Ineffizienz führen kann. Eine gut definierte Strategie hingegen dient als Filter für alle Entscheidungen. Jede Idee, jedes Projekt und jede Investition kann danach bewertet werden, ob es die Unternehmensziele unterstützt. Das vereinfacht und beschleunigt den Entscheidungsprozess erheblich.

Eine Strategie hilft auch, Ressourcen – seien es finanzielle Mittel, Arbeitskraft oder Zeit – effizient zu verteilen. Anstatt Budget für verschiedene Projekte zu verschwenden, die möglicherweise nicht zum Erfolg beitragen, ermöglicht eine klare Strategie die Konzentration auf die wichtigsten Bereiche. Sie gibt den Rahmen vor, welche Prioritäten gesetzt werden müssen und wo Investitionen den größten Nutzen bringen. So wird sichergestellt, dass die knappen Mittel dort eingesetzt werden, wo sie die größte Wirkung entfalten.

Motivation und Mitarbeiterengagement

Eine klar kommunizierte Unternehmensstrategie ist ein starker Motivationsfaktor. Wenn Mitarbeiter die übergeordneten Ziele kennen, verstehen sie auch den Sinn ihrer eigenen Arbeit. Es ist ein großer Unterschied, ob man einfach nur Aufgaben abarbeitet oder weiß, wie der eigene Beitrag zum Gesamterfolg des Unternehmens beiträgt. Dieses Gefühl der Wichtigkeit und des Zusammenhalts stärkt das Engagement und die Loyalität.

Wenn alle im Team auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, entsteht eine starke Gemeinschaft. Es beugt auch internen Konflikten vor, da alle Entscheidungen im Lichte der Strategie getroffen werden können. Eine Belegschaft, die sich mit der Vision des Unternehmens identifiziert, ist nicht nur produktiver, sondern auch kreativer und widerstandsfähiger gegenüber Herausforderungen.

Fazit: der Schlüssel zu nachhaltigem Wachstum

Eine klare Unternehmensstrategie ist das Herzstück für nachhaltigen Erfolg. Sie ist weitaus mehr als ein bloßes Dokument – sie ist der entscheidende Kompass, der dem Unternehmen eine Richtung gibt und sicherstellt, dass alle Anstrengungen in eine gemeinsame Richtung gehen. Eine Strategie schafft Fokus, vereinfacht die tägliche Entscheidungsfindung und ermöglicht es, die knappen Ressourcen effizient einzusetzen.

Vor allem aber ist eine Strategie ein starkes Werkzeug für die Mitarbeiter. Sie motiviert, stärkt das Engagement und schafft ein Gefühl der gemeinsamen Mission. Ohne diese klare Vision läuft ein Unternehmen Gefahr, sich in den Turbulenzen des Marktes zu verlieren. Eine strategische Planung mag anfangs aufwändig erscheinen, aber die Investition in eine klare Strategie ist letztlich die beste Investition in die Zukunft eines jeden Unternehmens.

Mit wenig Geld groß denken

Wie Substanz statt Show zum Skalierungs-Booster werden kann, schildert Mladen Milicevic, Gründer und CEO von Unchained Robotics, aus eigener Start-up-Erfahrung.

In der Start-up-Welt gilt Venture Capital als der einzig wahre Wachstumsmotor. Doch ist das wirklich so? Die Entwicklung von Unchained Robotics zeigt etwas anderes: fünf Jahre, über 300 Kund*innen, zweistelliger Millionenumsatz – und das mit nur 7,7 Millionen Euro Funding. Schnelles Wachstum ist also auch ohne VC-Millionen möglich – mit Fokus auf Substanz statt Show und auf organisches Wachstum.

Mit wenig Geld skaliert es sich oft besser

Wenn ich eines in den vergangenen fünf Jahren gelernt habe, dann das: Mit wenig Geld skaliert es sich oft besser. Wer wenig hat, denkt schärfer und hinterfragt strenger, ob eine Investition wirklich langfristig trägt. Ob sie dem Produkt dient – oder nur dem Pitchdeck. Bei uns war von Anfang an klar: Jeder Euro muss in Richtung Vision fließen. Und die heißt in unserem Fall: Roboter sollen so einfach bedienbar sein wie Smartphones.

Zudem können Start-ups, die sich zu früh dem VC-Spiel hingeben, schnell in eine Tretmühle geraten: nächste Runde, nächste Bewertung, nächste Targets. Wer diese nicht erreicht, fällt durchs Raster, egal wie gut das Produkt ist. Das liegt in der Natur der VCs: Sie möchten durch einen Exit eine möglichst hohe Rendite auf ihr Investment erzielen. Für die geldwerte Unterstützung bekommt der VC ein Mitspracherecht am Kurs des Unternehmens. Kurz gesagt: Es muss skaliert werden. Und das möglichst schnell.

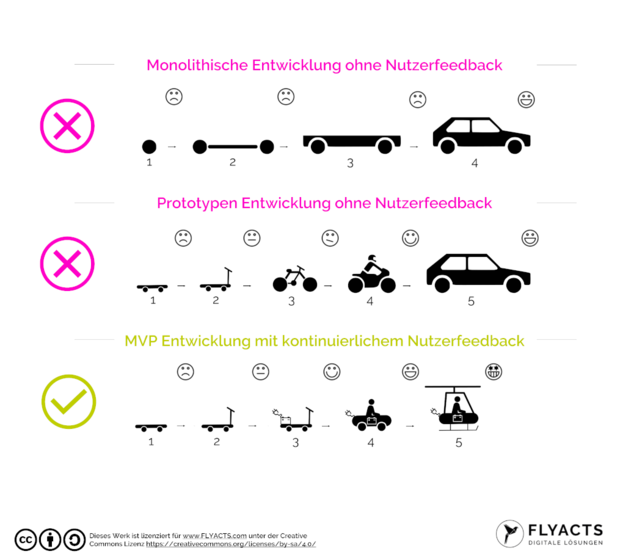

Die Robotikbranche ist für sich direkt hoch kapitalintensiv. Dagegen steht unser selbst gesetztes Ziel: ein skalierbares Produkt mit Marktreife entwickeln, bevor wir überhaupt über große Finanzierungsrunden sprechen. Und dabei ging es nicht um ein Minimal Viable Product, also die erste minimal funktionsfähige Iteration eines Produkts, die vielleicht für drei Kund*innen am Markt einsetzbar ist. Es ging um einen echten Product Market Fit. Wir haben also mit vergleichsweise wenig Kapital Produkte entwickelt, die das Marktproblem „fehlende Automatisierung in der Fertigung“ lösen, gleichzeitig unsere Zielgruppen analysiert und systematische Kund*innengewinnung betrieben. Das gestaltete den Einstieg in die Branche vielleicht zeitintensiver, aber gleichzeitig nachhaltiger.

Ganz bewusst haben wir uns in der Skalierung mehr Zeit gelassen als andere Unternehmen in der Branche, auf ein marktreifes Produkt und einen Kund*innenstamm gesetzt, der organisch wächst, statt auf schnelles VC-Wachstum.

Damit wir als Gründer das größte Mitspracherecht an der Richtung unseres Unternehmens behalten – und unsere Produkte nicht aufgrund von VC-Dynamiken langfristig vom Markt verschwinden. Um das generell zu vermeiden, müsste die Erfolgsformel für Start-ups „erst Substanz, dann Wachstum“ heißen, statt sich von Venture Capital als einzig wahrem Wachstumsmotor abhängig zu machen.

Wachstumskapital, aber richtig

Ich sehe Wachstumskapital nicht als Selbstzweck, sondern als ein gezieltes Werkzeug. Die entscheidende Frage ist nicht wie viel, sondern wann und wofür. In der Frühphase haben wir mit Family Offices und Fördermitteln gearbeitet, um unser Fundament zu legen: Technologie entwickeln, den Product Market Fit validieren, echte Kund*innenprobleme lösen. Erst als klar war, dass jeder in das Marketing investierte Euro einen mehrfachen Return bringt, waren wir bereit für Venture Capital – zu unseren Bedingungen.

Drei Entwicklungen prägen unsere Reise

- 2020: Launch unserer Plattform unchainedrobotics.de – der erste Online-Marktplatz für Automatisierung in Europa.

- 2023: Markteinführung des MalocherBots mit unserer eigenen Software LUNA – ein entscheidender technologischer Durchbruch.

- 2024: Der Sprung in die USA – mit mittlerweile fast 20 aktiven Robotersystemen in Tennessee und Umgebung.

Diese Meilensteine markieren mehr als nur Wachstum. Sie zeigen, dass unsere Strategie aufgeht: organisches Wachstum, technologische Unabhängigkeit, internationaler Relevanzgewinn.

Eine Software für alle Roboter

Das Herzstück unseres USP ist LUNA – unsere eigens entwickelte Roboter-Software. Sie ermöglicht es, Roboter herstellerunabhängig mit derselben Benutzeroberfläche zu steuern – ohne Programmierkenntnisse und lange Einarbeitung.

Gerade in Zeiten, in denen kein Unternehmen mehr langfristig planen kann, ist Flexibilität das höchste Gut. Ein besonders prägnanter Anwendungsfall für den praktischen Einsatz ist das Projekt mit der ELHA Maschinenbau Liemke KG. Das mittelständische familiengeführte Unternehmen aus Ostwestfalen ist spezialisiert auf hochpräzise Werkzeugmaschinen für die metallverarbeitende Industrie. Schon während der Corona-Pandemie wurde dort deutlich, dass Automatisierung nicht länger ein Nice-to-have, sondern ein Muss für die Zukunftsfähigkeit des Betriebs ist. Der akute Fachkräftemangel machte es unmöglich, alle Produktionsprozesse durchgängig personell zu besetzen.

Gemeinsam haben wir eine automatisierte Anlage entwickelt, die mit dem MalocherBot und der Software LUNA einen zentralen in Schritt Richtung mannlose Fertigung ermöglichte.

Mit dem German Accelerator haben wir im Februar nun unser US-Netzwerk ausgebaut. In einem nächsten Schritt wollen wir lokale Supply Chains schaffen, Partnerschaften etablieren und Produktion ins Land holen. Denn während die USA ihre Industriepolitik neu ausrichten, entsteht ein Riesenbedarf an Automatisierung. Robotik wird dort zur Schlüsseltechnologie. Zugleich investieren wir massiv in KI – damit Roboter künftig nicht nur Befehle ausführen, sondern auch Entscheidungen treffen. Von der Teileerkennung bis hin zum Greifverhalten: für maximale Autonomie bei maximaler Einfachheit.

Substanz schlägt Show – wenn man es richtig macht

Unser Weg zeigt: Es geht auch ohne frühes Venture Capital. Wir sind kein klassisches VC-gepushtes Start-up. Und genau das ist unsere Stärke. Wir haben gelernt, mit wenig viel zu erreichen – weil wir den Fokus behalten haben: auf das Produkt, auf die Kund*innen – und auf nachhaltige Skalierung.

Gleichzeitig haben wir ein Netzwerk aufgebaut – ebenfalls ein wichtiges Learning: Netzwerken ist alles. Die richtigen Menschen zur richtigen Zeit können ein ganzes Unternehmen transformieren. Oft kam der entscheidende Kontakt auf einem Event zustande, zu dem ich eigentlich gar nicht gehen wollte. Ob Gründer*innen, Mentor*innen oder Kund*innen – ohne diese Menschen wären wir heute nicht da, wo wir sind.

Eine verrückte Utopie aus der Zukunft?

Die Wirtschaft der Zukunft wird zwangsläufig eine andere sein: Angesichts der Klimakrise bzw. der massiven Überbeanspruchung fast aller Ressourcen genügt es längst nicht mehr, nur weniger umweltschädlich zu handeln. Jan Schmirmund, Experte für regenerative Transformation und Innovation, will mit seinem neuen Buch „Regenerative Wirtschaft – Wie Pioniere eine lebenswerte Ökonomie gestalten“ (Murrmann Verlag) Mut machen, neue Wege zu gehen. Mehr dazu im Interview mit Jan.

Als Startup Advisor begleitest du auch junge Unternehmen auf ihrem Weg zu einer regenerativen Wirtschaftsweise. Was genau meint regeneratives Wirtschaften?

Regeneratives Wirtschaften bedeutet zunächst einmal, die Erkenntnis zuzulassen, dass wir als Menschen mitsamt unseren Organisationen untrennbar mit dem ökologischen System dieses Planeten verbunden und damit von ihm abhängig sind. Daraus folgt zwangsläufig, dass wir uns selbst schaden, wenn wir das System weiter zerstören – und dabei reicht es eben nicht aus, die Zerstörung nur etwas langsamer zu betreiben. Sprich: etwas weniger CO₂ auszustoßen, weniger Müll zu produzieren oder – um es mal pointiert zu sagen – die Kinder, die in deiner Lieferkette Produkte herstellen, nur noch bis zu den Knöcheln in der giftigen Chemiesuppe stehen zu lassen, statt vorher bis zu den Knien.

Der zweite Schritt ist dann, das eigene Handeln nach dieser Erkenntnis auszurichten. Mit reinen Optimierungsmaßnahmen im Sinne von „Do less harm“ wird man das Ziel nicht erreichen. Insbesondere dann nicht, wenn wir für ein Produkt zwar weniger Ressourcen benötigen, dafür aber umso mehr dieser Produkte herstellen. Am Ende wird der Schaden größer statt kleiner sein. Regeneratives Wirtschaften basiert daher auf einem anderen Ansatz: nämlich die Dinge von Grund auf anders zu machen – so, dass sie für den Planeten nützlich sind.

Ein Ansatz, der dieses Prinzip perfekt illustriert, ist Cradle to Cradle – also „von der Wiege zur Wiege“. Es geht dabei darum, Produkte so zu designen, dass die dort verwendeten Rohstoffe in perfekten Kreisläufen – biologischen oder technischen – unendlich oft wiederverwertet werden können. Das heißt: Jedes Material, das verbaut wurde, wird zum Rohstoff für neue Produkte. So soll ein ewiger Kreislauf ohne Müll entstehen.

In meinem Buch nutzt Michael Braungart, der Erfinder des Cradle-to-Cradle-Ansatzes und Professor an der Leuphana Universität in Lüneburg, das Beispiel eines Kirschbaums: Ein Kirschbaum reduziert nichts. Er spart auch nichts ein. Im Gegenteil: Er wuchert sogar mit Blüten und Früchten. Der Unterschied ist, dass diese nützlich für das ökologische System sind. Nach diesem Prinzip würde man auch nicht versuchen, Autoreifen zu produzieren, die weniger Mikroplastik abgeben, sondern der Abrieb wäre eben Rohstoff für die Natur. Das ist der Grundgedanke des gesamten regenerativen Wirtschaftens: ein nützlicher Teil des Gesamtsystems sein, der mit, vom und für das System wirkt – wie ein Baum im Wald.

Was dabei noch wichtig ist: Wachstum ist nichts Schlechtes, aber eben nicht unbegrenzt, so wie es gerade noch das Paradigma der degenerativen Wirtschaft ist. Wir sprechen in unserer Community daher auch lieber von Gedeihen als von Wachsen. Eine gedeihende regenerative Wirtschaft blüht wie ein Kirschbaum und bleibt dabei innerhalb der planetaren Grenzen und oberhalb der sozialen Fundamente, wie es Kate Raworth eindrucksvoll in ihrem Werk „Doughnut Economics“ beschreibt.

Gibt es Branchen, die für eine regenerative Transformation besonders gut geeignet sind?

Nicht in allen Branchen oder allen Unternehmen ist es gleich leicht. In der Landwirtschaft gibt es schon viele Betriebe, die regenerativ wirtschaften und Böden sowie Humus aufbauen, statt sie auszulaugen, oder zu einer Verbesserung der Biodiversität beitragen, statt nur weniger Arten auszurotten. Für andere Unternehmen, die beispielsweise Pflastersteine herstellen, liegen die Lösungen nicht direkt auf der Hand. Dennoch kann man sich auf den Weg machen. So zeigt etwa Luisa Rinn mit ihrem Unternehmen Rinn Betonsteine aus Gießen, dass auch hier vieles möglich ist.

Ja, es dauert vielleicht länger und ist mit Anstrengung verbunden. Das gilt für alle Branchen. Am Ende kommt es auf die individuelle Situation des Unternehmens an, wie leicht oder schwer es ist.

Wie können Start-ups als Innovationsträger aktiv zur regenerativen Transformation beitragen?

Da gibt es wirklich viele Wege. Start-ups haben es leichter als etablierte Unternehmen, weil sie die Chance haben, die Dinge von Grund auf richtig zu machen. Man kann sich als Start-up zum Beispiel direkt einen gemeinwohlorientierten und regenerativ ausgerichteten Purpose geben und das Unternehmen danach ausrichten. Und/oder man kann Leistungen anbieten, die es anderen Unternehmen erleichtern, regenerativ zu wirtschaften. In meinem Buch gibt es das Beispiel von Torsten Becker und seinem Start-up carbonauten aus Eberswalde. Torsten und sein Team produzieren über einen Pflanzenkohle-Ansatz Rohstoffe für Branchen wie Landwirtschaft, Bau oder Chemie, die es ermöglichen, CO₂-negative Produkte zu entwickeln. Oder nehmen wir das von Alma Spribille, Andreas Schmucker und Nico Tucher gegründete WEtell, einem Anbieter von Mobilfunkleistungen aus Freiburg, der regenerativ agiert, da durch das Design des Geschäftsmodells unter anderem mehr grüne Energie erzeugt wird, als durch die Nutzung der Mobilfunk-Infrastruktur entsteht.

Welche Schritte können Start-ups konkret gehen, um eine regenerative Wirtschaftsweise zu implementieren?

In einem vom BMWK geförderten Inkubatorprogramm, in dem ich mitwirke, zu finden unter www.reconnect-inkubator.org, helfen wir gemeinwohlorientierten Start-ups und KMU dabei, die drei wesentlichen Hebel für regeneratives Wirtschaften zu stärken. Dazu gehören neben der Kultur und dem Organisationsdesign auch das Geschäftsmodell und drittens – und ganz besonders – der Aufbau eines regenerativ ausgerichteten Business-Ökosystems, das ein Netzwerk bildet, das insgesamt regenerativ auf unsere ökologischen und sozialen Systeme wirkt.

Außer der Teilnahme an einem Inkubatorprogramm (und davon gibt es aktuell mehrere) kann man sich auch einen erfahrenen Berater ins Boot holen, sich um einen Platz in einem der Impact Hubs weltweit bemühen oder man startet erstmal ganz niederschwellig mit einem Buch. Das kann meines sein, wenn man ganz am Anfang steht, oder auch ein so tolles Werk wie „The Stellar Approach“ von TheDive in Berlin. Insbesondere als größeres Unternehmen sollte man sich aus meiner Sicht an eine erfahrene Transformationsberatung wenden.

Hast du Beispiele von jungen Unternehmen, die erfolgreich regenerative Ansätze verfolgen?

Oben habe ich ja schon ein paar Beispiele genannt. Weitere wären der Interior-Designer Sven Urselmann, der Zukunftsort „Wir Bauen Zukunft“ in Mecklenburg-Vorpommern, der Landwirtschaftsbetrieb Jucker Farm aus der Schweiz oder auch das Franz!Werk in Tübingen, das nach dem Prinzip gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens, ähnlich dem bekannten Prinzip der solidarischen Landwirtschaft, arbeitet.

Weitere bekannte Beispiele sind die von Anna und Ran Yona gegründete Schuhmanufaktur Wildling aus Engelskirchen, die Suchmaschine Ecosia, die Firma hinter der Zeitschrift Neue Narrative (NN Publishing GmbH), der Verein Reinventing Society e.V. oder auch das 2021 von Dr. Joel Eichmann und Felix Wollenhaupt in Gießen gegründete Green Elephant Biotech. Es gäbe noch viel mehr Beispiele aufzuzählen; sie sind dabei alle unterschiedlich im Ansatz und auch im Fokus. Dennoch ist ihnen gemeinsam, dass sie als Vorbilder für eine neue Art des Wirtschaftens agieren und zeigen, dass es eben auch anders geht.

Umfragen zeigen, dass mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen die Umsetzung ethischer und nachhaltiger Ausgaben für zu kostspielig hält bzw. sich sorgt, dabei die finanzielle Stabilität aufs Spiel zu setzen. Was muss sich ändern, damit regenerative Transformation als wichtiger Schlüssel zu einer zukunftsfähigen und prosperierenden Wirtschaft erkannt und gelebt wird?

Puh. Komplexe Frage. Katrina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltiges Wirtschaften, vertritt die Auffassung, dass das Prinzip Freiwilligkeit bei Unternehmen gescheitert ist. Ich würde dem insofern zustimmen, als es ohne Leitplanken aus der Politik sehr schwer wird. Was wir aber vor allem auch brauchen, sind viele positive Beispiele, die anderen Unternehmer*innen zurufen: „Seht her, es geht. Auch für dich, denn die regenerative Wirtschaft ist keine verrückte Utopie aus ferner Zukunft, sondern sie ist schon da. Klein zwar, aber kraftvoll und deutlich anschlussfähiger an das Bestehende, als viele denken.“

Und, ganz wichtig: Regenerativ zu wirtschaften bedeutet nicht, auf irgendetwas zu verzichten. Im Gegenteil. Man tauscht vielmehr einen Haufen negativer Dinge gegen genauso viele positive ein. Und Geld darf man auch weiterhin verdienen. Viele der hier genannten Protagonisten zeigen das sehr deutlich und dokumentieren damit eindrucksvoll: Regeneratives Wirtschaften ist möglich.

Danke, Jan, für deine Insights

Beobachten statt Berechnen

Rechnerische Planspiele und das Wissen um aktuelle Trends bringen Gründern erste Erkenntnisse über die Zukunft. Wichtiger ist das systematische Beobachten des konkreten Marktes, um ihn zu verstehen und aktiv mitzugestalten.

Natürlich gehört das Glänzen auf dem Theorie-Parkett und das Schreiben von zahlenbasierten Businessplänen für Gründer zum Pflichtprogramm, um beispielsweise der Hausbank zu zeigen, wie man am Markt einsteigen und bestehen will; aber es kann und darf nicht zum Selbstzweck werden und vollständig das überlagern, weswegen der ganze Aufwand eigentlich betrieben wird: Nämlich mit vollem Einsatz ein unternehmerisches Konzept zu erarbeiten, es umzusetzen und unermüdlich weiterzuentwickeln.

Denn nicht nur für aus der Not heraus geborene Gründungen gilt, dass sie stets ein Wagnis darstellen; und zwar eben nicht nur ein betriebswirtschaftliches. Dass sie mit der Person des Gründers oder der Gründerin untrennbar zusammenhängen. Und dass sie entscheidend darauf beruhen, dass die Neu-Unternehmer den Einsatz und Willen haben, etwas zu gestalten!

Wie geht das, ein spezielles Markt-Umfeld – in der Regel eine Nische, ein Regionalmarkt oder ein enger Zielgruppen-Fokus – langsam und stetig (erstens) entlang klarer, konkreter, auf das eigene Unternehmen zugeschnittener Marktqualitätskriterien zu entwickeln und (zweitens) anhand von Indikatoren für eine Marktdynamik auch in der Richtung, in die man selber will, zu lenken? Dieser Kernfrage wollen wir uns im Folgenden widmen.

Strategic Foresight

Im angelsächsischen Kulturkreis ist für derlei Fragestellungen bereits seit Jahrzehnten eine Profession zuständig – und bestens etabliert –, die sich ausschließlich um genau solche Markt-Taktik und Business-Manöver kümmert: Strategic Foresight, die Zukunftsforschung. Hierzulande ist allerdings, wenn überhaupt, eher der Ableger der Trendforschung bekannt. Und das auch fast nur in Großunternehmen oder einigen Lifestyle-Branchen, die sich’s leisten können. Ansonsten stößt Zukunftsforschung auf Skepsis – nicht zuletzt dank einiger Trend-Gurus, die unverdrossen am eigenen Ruf basteln und lustige Trend-Labels und vielerlei Spielchen erfinden. Mit durchaus hohem Unterhaltungs-, aber allem Anschein nach wenig Gebrauchswert. Zukunftsforschung rangiert daher in der Einschätzung vieler gleich hinter „Astrologie 2.0“. Was aber ist wirklich dran an dieser scheinbar exotischen Disziplin?

7 Dinge, die Wachstums-Champions erfolgreicher machen als andere

Wer schneller wächst, signalisiert, dass er etwas besser kann als andere. Doch wie gelingt es manchen Unternehmen, dies regelmäßig, über Jahre hinweg, besser zu schaffen als andere aus der Branche? Was zeichnet diese Wachstums-Champions aus und worin sind sie exzellent? Wir haben 7 Faktoren herausgearbeitet. Diese können Sie als Gründer und Unternehmen in der Startphase nutzen, um ein schlagkräftiges Marktkonzept auf die Beine zu stellen und Ihre eigene Wachstumsstrategie zu entwickeln.

Das macht die Wachstums-Champions erfolgreicher als andere:

1. Stärken stärken und perfektionieren

Wachstums-Champions sind reflektiert. Sie wissen, welche Stärken ihnen dabei helfen, am Markt Erfolg zu haben, und versuchen, diese zu perfektionieren. Ob Tempo und Durchsetzungsvermögen, Innovationskraft, Qualität oder Beziehungsfähigkeit: Wachstums-Champions beherrschen jede dieser Eigenschaften nahezu perfekt und arbeiten regelmäßig daran, sich auch in Kleinigkeiten zu verbessern, sofern es in ihrem Marktumfeld von Bedeutung ist. Dabei kennen sie ihre Wettbewerber sie und unternehmen viel, um ihnen immer einen Schritt voraus zu sein.

2. Marktanteile hinzugewinnen

In einem Punkt sind sich die Wachstums-Champions einig: Sie wollen ständig Marktanteile hinzugewinnen. Dieses Ziel treibt sie an. Und sie wissen, dass dies nur mit klaren Kompetenzen sowie segmentierten und eindeutig definierten Märkten gelingt. Die Wachstums-Champions kennen ihren Markt, ihr „Spielfeld“, auf dem sie sich bewegen, genau.

3. Aktionsradius ausdehnen

Wachstums-Champions wissen, dass ihre Produkte und Leistungen sehr gut sind. Aus diesem Grund sehen sie die räumliche Ausdehnung als einen logischen Weg, um selbst zu wachsen und andererseits Mitbewerbern keine Freiräume zu überlassen, in denen sich diese entwickeln können. Sie sind sehr kundenorientiert und haben deshalb im Lauf der Zeit ihre ursprüngliche Problemlösung um eine Fülle an Leistungen und Komponenten erweitert.

4. Kommunikation mit Wachstums-Turbos

Wachstums-Champions führen ihr Unternehmen sehr behutsam als Marke. Sie haben eine klare Vorstellung davon, wie sie von Mitarbeitern, Kunden und externen Partnern gesehen werden wollen. Modische Trends sind ihnen fremd, sie setzen auf Langfristigkeit und Authentizität. Ein großer Teil der Wachstums-Champions nutzt das Instrument der Wachstums-Turbos als „Slogans“, die als Handlungsmaxime dienen, nach innen und außen umgesetzt werden und so dem authentischen Aufbau der Unternehmensmarke eine klare Richtung geben.

5. Unkonventionelle Wege zum Kunden

Die meisten Wachstums-Champions sind in ihrem Markt bekannt und pflegen sehr enge Kontakte zu ihren Stammkunden. Ein Teil der Wachstums-Champions wächst vor allem über seine Stammkunden, ein Teil durch die Gewinnung von Neukunden. In beiden Gruppen gibt es Wachstums-Champions, die dabei auch unkonventionelle Wege nutzen, sog. Guerilla-Wachstumswege. Dies sind Wege, auf denen sie mit Stammkunden noch besser ins Geschäft kommen oder mit Neukunden von Anfang an in einen engen Kontakt treten. Wachstums-Champions lassen nichts unversucht, um sich ständig weiterzuentwickeln.

6. Balance zwischen Vertrieb und Produkt

Wachstums-Champions kennen die Bedeutung einer ausgewogenen Situation in der Ressourcenverteilung zwischen Vertrieb und Produkt. Sie wissen, dass eine zu einseitige Produktorientierung zur Gefahr werden kann, wenn der Vertrieb vernachlässigt wird, und dass der Vertrieb andererseits ohne attraktive Problemlösungen einen schweren Stand hat. Im Streben um kontinuierliche Verbesserungen spielt diese Balance eine wichtige Rolle.

7. Hürden erkennen und meistern

Wachstums-Champions beschäftigen sich frühzeitig mit den Themen, die ihnen das Geschäft heute, morgen oder übermorgen erschweren könnten. Die Unternehmenslenker und ihre Teams sind es gewohnt, die Probleme in die Hand zu nehmen, die Initiative zu ergreifen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten diese Hürden zu meistern, bspw. mithilfe einer digitalen Beschaffungsstrategie.

Es ist auffällig, dass die ersten drei Erfolgsfaktoren bei allen Wachstums-Champions gleichermaßen vorhanden und ausgeprägt sind. Deshalb ist anzunehmen, dass in ihnen der Schlüssel zur Nachhaltigkeit im Wachstum der Unternehmen liegt.

Der Autor Christian Kalkbrenner ist Fachbuchautor, Berater, Speaker und Experte für Unternehmenswachstum, www.ub-kalkbrenner.de

From free to fee

Die Monetarisierung einer Internet-Plattform ist eine der schwierigsten und zugleich faszinierendsten Aufgaben für Gründer.

Der einem Plattformunternehmen zugrunde liegende Wert besteht zunächst aus den Netzwerkeffekten, die es erzeugt. Die daraus resultierende Notwendigkeit, Netzwerkeffekte zu erzeugen und zu fördern, veranlasst die Plattformbetreiber, ihre Dienste zunächst einmal kostenlos anzubieten.

Den Usern einen Mehrwert bereitzustellen, ohne eine Gegenleistung dafür zu fordern, ist oft eine gute Methode, um Mitglieder anzuziehen und zur Teilnahme zu bewegen. Das Motto lautet: Erst die User, dann die Monetarisierung. Oder wie es der Plattformstratege des chinesischen Fertigungsunternehmens Haier Group ausgedrückt hat: „Man verlangt niemals zuallerst Geld.“

Soll heißen: Erst nachdem Werteinheiten erzeugt und ausgetauscht worden sind und das Ergebnis sowohl den Anbieter als auch den Kunden zufriedenstellt, sollte das Plattformunternehmen versuchen, einen Teile dieses Wertes einzubehalten. Es sind schon einige äußerst vielversprechende Plattformen erfolglos geblieben, weil sie diese Regel missachtet und stattdessen versucht haben, ihr Angebot verfrüht zu monetarsisieren.

Kosten sind Killerfaktoren

Die Monetarisierung stellt allerdings eine besondere Herausforderung für sich dar. Netzwerkeffekte beschreiben die Attraktivität einer Plattform, indem sie selbstverstärkende sog. Feedbackschleifen erzeugen, die die Userbasis vergrößern, häufig sogar ohne nennenswerten Aufwand auf Seiten des Betreibers. Eine umfassendere Wertschöpfung durch die Anbieter auf einer Plattform zieht weitere Kunden an, die ihrerseits neue Anbieter anlocken und so wiederum für zusätzliche Wertschöpfung sorgen. Dennoch gestaltet diese außerordentlich positive Wachstumsdynamik die Monetarisierung paradoxerweise sehr knifflig.

Jede Form von Kosten, die den Usern auferlegt werden, trägt dazu bei, dass diese möglicherweise ganz von einer Teilnahme an der Plattform absehen: Eine Gebühr für den Zugang zu einer Plattform zu erheben, könnte dazu führen, dass die User sie ganz meiden, während eine Nutzungsgebühr eine häufigere Teilnahme verhindern könnte. Gebührenzahlungen von Anbietern zu fordern, reduziert die Wertschöpfung und macht die Plattform für Kunden weniger attraktiv – und die Berechnung von Nutzungsgebühren wirkt sich nachteilig auf den Konsum aus und macht die Plattform folglich auch für Anbieter weniger attraktiv. Hierbei handelt es sich um genau das Dilemma, mit dem viele E-Commerce-Gründer heftig zu kämpfen haben.

From free to fee

Wie also monetarisiert man eine Plattform, ohne die Netzwerkeffekte, deren Aufbau so mühsam war, zu beeinträchtigen oder sogar zunichte zu machen? Manche Beobachter des Plattform-Business kommen zu dem Schluss, dass online vertriebene Waren und Dienstleistungen aufgrund der von Zusammenarbeit geprägten Art der Wertschöpfung im Internet naturgemäß kostenlos zu haben sein sollten. Allerdings wird ein Unternehmen, das für die Vorteile, die es bietet, kein Geld verlangt, natürlich kaum sehr lange überleben, da es keine für die Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Geschäftstätigkeit erforderlichen Ressourcen generiert. Und für Investoren besteht kein Anreiz, das für ein Wachstum der Plattform benötigte Kapital bereitzustellen.

Razor-and-Blade

Manche Elemente einer solchen Gratiskultur können beim Aufbau von Netzwerkeffekten für ein Plattformunternehmen durchaus nützlich sein. Man sollte jedoch die verschiedenen Modelle kennen, in deren Kontext eine teilweise kostenlose Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen das Wachstum vorantreiben kann. Jeder Student der Betriebswirtschaft kennt das Verkaufsmodell für Rasierapparate, das 1901 von dem Unternehmer King Gillette begründet wurde: Die Rasierapparate selbst werden verschenkt – oder zu einem sehr geringen, subventionierten Preis abgegeben –, die Rasierklingen kosten hingegen Geld.

Eine Untersuchung von Randal C. Picker, Rechtsprofessor an der University of Chicago Law School, stellt die wohlbekannte Geschichte von Gillettes Preisgestaltung für Rasierapparate und -klingen übrigens infrage: Picker konstatierte, dass weder die Zeitpunkte der Preisänderungen für Gillette-Rasierapparate und -Rasierklingen, noch das Ablaufdatum des Patents für Gillettes Sicherheitsrasierer die These belegen, dass sein Unternehmen das sog. Köder-und-Haken-Geschäftsmodell (auch Razor-and-Blade genannt) tatsächlich in der Form angewandt hat, wie man bislang annahm. Dessen ungeachtet symbolisiert die vertraute Geschichte jedoch in anschaulicher Weise eine Strategie, die in einer Reihe von Märkten verfolgt wird, beispielsweise auch im Druckersegment: Die Verkäufe der kostspieligen Tonerkartuschen erzielen höhere Gewinne als die im Verhältnis dazu preiswerten Drucker.

Freemium-Varianten

Eine andere Variante dieser Strategie ist das Freemium-Modell, bei dem die Grundausführung eines Dienstes bzw. Produkts zunächst einmal kostenlos zur Verfügung gestellt wird, um User anzulocken, während die vollumfängliche Nutzung sowie Erweiterungen kostenpflichtig sind. Viele Plattformen für Online-Dienste gehen auf diese Weise vor, z.B. Dropbox und MailChimp. Sowohl das Razor-and-Blade-Modell als auch das Freemium-Modell monetarisieren dieselbe Userbasis (oder Teile davon). Mitunter verhält es sich auch so, dass Plattformen einer bestimmten Usergruppe kostenlose oder subventionierte Dienste und Produkte anbieten, für die sie einem völlig anders zusammengesetzten Userkreis den vollen Preis berechnen. Durch diese Verfahrensweise wird die Gestaltung von Monetarisierungsmodellen allerdings verkompliziert, denn hierbei muss die Plattform gewährleisten, dass die auf der einen Seite verschenkten Werte auf der anderen Seite gewinnbringend einsetzbar sind.