Aktuelle Events

Startups, mehr FOMO bei der Internationalisierung!

Sponsored

Vorsicht ist sicherlich auch eine Mutter der Startup-Porzellankiste. Doch beim Thema Internationalisierung fehlt es den meisten Gründern an einer gesunden Portion FOMO (Fear Of Missing Out): Scheuklappen runter und Fokus auf den Markt, der wirklich zum Unternehmen passt - und das nicht nur in unmittelbarer Nähe, sondern überall auf der Welt. German Accelerator hilft Startups, den besten Markt auszuwählen und vor Ort Fuß zu fassen.

Erst Europa, dann der Rest

Laut dem aktuellen Startup Monitor 2021 wollen 89% der deutschen Startups innerhalb der EU expandieren. Das mag für einzelne Unternehmen sicher genau die richtige Entscheidung sein. Nicht selten steckt jedoch ein vermeintliches Gefühl von Sicherheit dahinter: Wenig Zeitverschiebung, schnell erreichbare Standorte und eine vermeintlich ähnliche Kultur minimieren das angenommene Risiko. Ist das gerechtfertigt? Der German Accelerator räumt mit Vorurteilen auf. Die individuell zugeschnittenen, bis auf wenige Ausnahme kostenlose Programme sowie Zugang zu einem globalen Netzwerk an Mentoren, Experten, Investoren und Partnern helfen Gründern aus verschiedenen Unternehmensphasen, ihre globale Expansion voranzutreiben und den Markt zu finden, der wirklich zu ihnen passt. Das beginnt schon bei der Bewerbung - für die Teilnahme am Großteil der Programme müssen Startups weder Firmenanteile abgeben, noch Gebühren zahlen - und setzt sich im individuellen Mentoring fort. Der German Accelerator wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) finanziert und ist das offizielle Programm des Bundes zur Förderung von Tech Startups zur Skalierung und Internationalisierung. Er wird von German Entrepreneurship betrieben, die Innovation in Unternehmen aller Größen fördert - vom DAX-Konzern über den Mittelständler bis zum Startup.

Effektiver Einsatz von Ressourcen

Doch warum sollten Startups gleich den gesamten Globus im Blick haben? Es geht nicht darum, den größten, sondern den besten Markt für jedes einzelne Startup zu finden. Das kann innerhalb Europas sein, muss es aber nicht. Der Aufwand zur Erschließung eines kleineren Marktes unterscheidet sich in den meisten Fällen in Zeit und Kosten nicht erheblich von einem Eintritt in einen größeren Markt. Damit die meist anfangs noch begrenzten Ressourcen wirklich effektiv eingesetzt werden können, helfen für eine Expansion nach Asien (Singapur, Indien, Südkorea, Japan und China) die Market Discovery Programme des German Accelerator: Mentoren und Experten geben Einsicht in den jeweiligen Markt, die spezifischen Bedürfnisse und Charakteristiken in diesen Regionen und unterstützen die Startups, ihr Business Modell zu validieren und den optimalen Market-Fit zu finden. So profitieren Unternehmen aus dem Bereich FinTech zum Beispiel in Singapur von anpassungsfähigen Regularien, die mehr Freiraum zulassen als auch von einer generell höheren Bereitschaft, einen höheren Preis zu zahlen. Hinzu kommen gesellschaftliche Merkmale der Länder und daraus resultierende Bedürfnisse: Als Land mit dem höchsten Durchschnittsalter ist Japan besonders auf einen starken Healthtec Markt angewiesen. Auch Startups, deren Expansionspläne noch in den Kinderschuhen stecken, finden bei German Accelerator wertvolle Hilfe. Durch das Academy-Programm Kickstart International lernen Teilnehmer, wie sie ihr Unternehmen schon früh auf eine Internationalisierung vorbereiten können und erhalten die notwendige Grundlagen, um Schwierigkeiten beim Markteintritt zu vermeiden.

Die Konkurrenz schläft nicht

Ein Markteintritt außerhalb des Heimatlandes kostet neben Geld auch einiges an Zeit. Startups sollten nicht vergessen, dass während sie ihre Internationalisierung in einem “nahen” Markt vorantreiben, ihre Mitbewerber nicht untätig sind und mit eigenen Produkten und Dienstleistungen den Wettbewerb in anderen Zielmärkten für sich entscheiden wollen. Ein Blick in den Startup Genome Report 2021 verrät: Das nächste Einhorn könnte von überall herkommen. Neben dem Startup Hot Spot Nummer 1, Silicon Valley, wächst die Zahl der Ökosysteme, die ein Startup mit Milliardenbewertung hervorgebracht haben, von unter 10 im Jahr 2013 auf 91 in 2020. Mit den Market Access Programmen von German Accelerator fassen Unternehmen zum richtigen Zeitpunkt Fuß im Zielmarkt. Durch Zugang zu internationalen Innovationszentren in den USA und Asien, ein maßgeschneidertes Curriculum und intensives Einzel-Mentoring, bekommen Startups Unterstützung bei einem erfolgreichen Markteintritt- und ausbau. Dabei geht es nicht um Schnelligkeit, sondern um Nachhaltigkeit. Bei einer Überlebensrate von 92% der Teilnehmer können Gründer auf die starke und langfristige Unterstützung des German Accelerators zählen.

Individuelle Lösungen für den Erfolg

Bei Internationalisierungen gibt es keine Einheitsgröße: Verschiedene Geschäftsbereiche, Produkte oder andere Kriterien ergeben für jedes Startup eine andere Erfolgsstrategie. Daher ist ein individualisierter Programmablauf der Kern jedes Angebots des German Accelerators. So können auch herausfordernde Markteintritte wie z.B. nach China angeboten werden. Dass China ein aufstrebender Markt mit großen Möglichkeiten für Startups ist, zeigt die Bilanz der letzten Jahre. Mit ANT Group und dem Mutterkonzern der Social Media-Plattform TikTok, ByteDance, stammen die beiden weltweit wertvollsten Einhörner aus China. 2021 verbesserte sich Beijing im Ranking des Startup Ecosystem Index und steht an dritter Stelle hinter San Francisco Bay und New York an der Spitze des Index. Besonders für einen Eintritt in einen hochkomplexen Markt wie China ist eine gründliche und umfassende Vorbereitung wichtig. Dies bietet das zweiteilige Angebot des German Accelerator, beginnend mit den China Essentials Workshop der German Accelerator Academy. Experten vermitteln dabei nicht nur die übergreifenden Chancen und Risiken der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Landschaft in China - so auch Kenntnisse zu der gesetzlichen Lage bezüglich des Schutzes geistigen Eigentums oder die Basics des Geschäftsverhaltens - sondern beraten Startups individuell: Die Einschätzung der persönlichen Readiness und Vermittlung von ersten lokalen Kontakten sind nur zwei der vielen Möglichkeiten, um Teilnehmern eine sichere Basis für ihre Entscheidung zu geben. Bei erfolgreichem Abschluss des Workshops erhalten Teilnehmer bei der anschließenden Market Discovery mit einem Fokus auf den Industrien AgriTech, CleanTech, HealthTech und Smart Manufacturing Hilfe, ihr Business Model anzupassen und Fuß in China zu fassen.

Ein verlässlicher Partner

Seit Gründung in 2012 hat der German Accelerator über 500 Unternehmen gefördert, die bisher mehr als 4,9 Milliarden US-Dollar an Finanzierung einsammeln konnten. Diese Erfahrung und das globale Expertennetzwerk macht German Accelerator zu einem verlässlichen, branchenunabhängigen Partner für Startups. Keine Angst vor dem Risiko: German Accelerator steht jungen Unternehmen zur Seite und begleitet sie auf dem Weg zum internationalen Erfolg. Nur eine Angst ist berechtigt: FOMO.

Worauf wartest du noch? Starte die Reise deines Startups in die Welt mit German Accelerator!

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Niedersachsens Labor der Zukunft ist digital

Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.

Die medizinische Diagnostik steht an einem Wendepunkt. Digitale wissenschaftliche Werkzeuge helfen beispielsweise dabei, Tumore besser und schneller zu erkennen sowie gezielter zu therapieren. Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen, Histomography und GliTTher, zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.

Histomography digitalisiert komplette Pathologie-Proben zerstörungsfrei in 3D. Dazu nutzt das Laborsystem Röntgen-Phasenkontrast-Tomographie, eine Technologie, die feinste Strukturen sichtbar macht – ohne Gewebe zu färben oder zu schneiden. Die entstehenden 3D-Datensätze lassen sich direkt im Browser erkunden und auswerten. So werden kleinste Veränderungen und Tumore im Gewebe erkannt, die in 2D-Schnitten leicht übersehen werden. Histomography entwickelt dafür eine durchgängige Plattform: kompakter 3D-Scanner, Cloud-Infrastruktur und KI-gestützte Analysen greifen nahtlos ineinander. Langfristig soll die Technologie in Kliniken Routineuntersuchungen standardisieren – und die Diagnostik von der subjektiven Mikroskopie zu objektiven, datengetriebenen Entscheidungen führen.

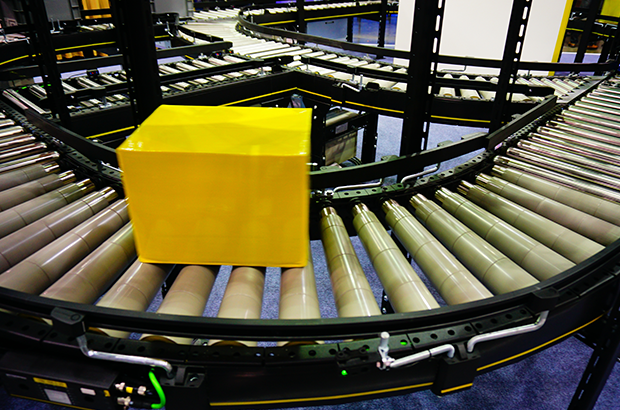

Intralogistik skalieren ohne Chaos

Wie Start-ups Materialflüsse früh professionalisieren und so typische Stolperfallen vermeiden können.

Effiziente Intralogistik ist ein unterschätzter Erfolgsfaktor für wachsende Start-ups. Wer Materialflüsse erst optimiert, wenn das Lager überläuft, handelt zu spät. Schon in der Aufbauphase lassen sich Strukturen schaffen, die Wachstum ermöglichen, statt es zu bremsen. Transparente Prozesse, digitale Schnittstellen und ergonomische Abläufe senken nicht nur Kosten, sondern sichern auch Qualität und Liefertreue. Der folgende Leitfaden zeigt, wie junge Unternehmen ihre Intralogistik schrittweise professionalisieren und typische Stolperfallen vermeiden können.

Frühzeitige Planung schafft Spielräume

Ein häufiger Fehler junger Unternehmen ist, Lager und Logistik nur als Nebenaufgabe zu betrachten. Dabei werden hier die Grundlagen für Liefergeschwindigkeit und Kundenzufriedenheit gelegt. Wer früh Flächenbedarf, Materialflusswege und Schnittstellen plant, spart später hohe Anpassungskosten. Auch einfache Tools wie Prozessdiagramme oder Lagerlayouts helfen, Engpässe zu erkennen. Besonders in der Wachstumsphase lohnt sich der Austausch mit spezialisierten Anbietern wie Toppy Deutschland, um geeignete Lösungen für Palettenhandling und Materialumschlag zu identifizieren.

Skalierbare Prozesse statt Ad-hoc-Lösungen

Wachstum bringt Komplexität. Viele Start-ups kompensieren diese mit mehr Personal, statt Abläufe zu automatisieren. Das führt langfristig zu Ineffizienz. Besser ist es, skalierbare Prozesse zu schaffen, die auch bei steigenden Stückzahlen stabil bleiben. Automatische Fördertechnik, modulare Regalsysteme und digitale Lagerverwaltungssysteme können hier entscheidend sein. Wichtig ist, in Prozessketten zu denken: Wareneingang, Kommissionierung, Verpackung und Versand müssen aufeinander abgestimmt sein. Nur so entstehen reibungslose Abläufe, die ohne ständige manuelle Eingriffe funktionieren.

Ergonomie und Arbeitssicherheit als Produktivitätsfaktor

In der Intralogistik entscheidet nicht nur Technik über Effizienz, sondern auch die Gestaltung der Arbeitsplätze. Zu hohe oder zu tiefe Greifpositionen, schwere Lasten und unübersichtliche Laufwege führen schnell zu Fehlern oder Ausfällen. Ergonomische Lösungen steigern Produktivität, weil sie Mitarbeitende entlasten. Mobile Palettenwechsler, höhenverstellbare Tische und automatische Hubsysteme reduzieren körperliche Belastungen und steigern gleichzeitig den Durchsatz. Ein ergonomisches Lager ist keine Kostenstelle, sondern ein zentraler Baustein für nachhaltige Effizienzsteigerung.

Digitalisierung gezielt einsetzen

Nicht jede digitale Lösung lohnt sich für jedes Start-up. Wichtig ist, zunächst die Prozesse zu verstehen, bevor Software eingeführt wird. Ein digitales Lagerverwaltungssystem bringt nur dann Vorteile, wenn Stammdaten gepflegt und Abläufe klar definiert sind. Sensoren, Scanner oder mobile Endgeräte können Fehlerquoten senken und Bestände in Echtzeit sichtbar machen. Entscheidend ist die Schnittstellenfähigkeit: Systeme müssen Daten austauschen können, um Medienbrüche zu vermeiden.

Kennzahlen und kontinuierliche Verbesserung

Effiziente Intralogistik lebt von Messbarkeit. Nur wer Prozesse kennt, kann sie verbessern. Relevante Kennzahlen sind unter anderem Durchlaufzeiten, Kommissionierfehler, Flächenauslastung und Lagerumschlag. Diese Daten liefern wertvolle Hinweise, wo Bottlenecks entstehen. Regelmäßige Auswertungen und kleine Anpassungen verhindern, dass sich Ineffizienzen einschleichen. Ein einfacher PDCA-Zyklus (Plan–Do–Check–Act) hilft, systematisch zu optimieren und schnell auf Marktveränderungen zu reagieren.

Investitionsentscheidungen mit System treffen

Investitionen in Lagertechnik oder Automatisierung sollten nie aus dem Bauch heraus erfolgen. Eine strukturierte Entscheidungsbasis ist unverzichtbar. Dazu gehören Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Vergleich von Alternativen und Berücksichtigung von Wartungs- und Schulungskosten. Leasingmodelle oder Mietoptionen können sinnvoll sein, um Liquidität zu schonen. Ein Business Case zeigt, wann sich Investitionen amortisieren und welche Produktivitätsgewinne realistisch sind.

Beispielhafte Prüfkriterien vor einer Anschaffung:

- Reduziert die Lösung manuelle Arbeit oder Durchlaufzeit?

- Ist sie modular erweiterbar?

- Wie hoch sind Schulungs- und Wartungsaufwände?

- Passt sie zu vorhandenen Systemen?

- Gibt es eine messbare Effizienzsteigerung?

Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz

Auch im Lager ist Nachhaltigkeit längst ein Wettbewerbsfaktor. Energieeffiziente Fördertechnik, Mehrwegverpackungen und kurze Wege sparen Ressourcen und senken Kosten. Moderne Anlagen erfassen Energieverbrauch und Laufzeiten automatisch, um Optimierungspotenziale sichtbar zu machen. Ebenso wichtig: Mitarbeiter sensibilisieren, Abfall vermeiden und Materialflüsse gezielt steuern. Wer Nachhaltigkeit in die Intralogistik integriert, stärkt nicht nur das eigene Image, sondern profitiert von langfristig stabilen Betriebskosten.

Zusammenarbeit zwischen Produktion und Logistik

Häufig arbeiten Produktion und Logistik nebeneinander statt miteinander. Dabei entsteht Wertschöpfung nur, wenn Materialfluss und Fertigungsplanung ineinandergreifen. Kurze Abstimmungswege, klare Verantwortlichkeiten und gemeinsame Kennzahlen schaffen Transparenz. In kleineren Teams kann schon eine wöchentliche Abstimmung große Effekte bringen. Besonders bei der Einführung neuer Produkte sollten Materialfluss, Verpackung und Lagerstrategie von Beginn an gemeinsam gedacht werden. So lassen sich spätere Korrekturen und teure Nachrüstungen vermeiden.

Skalierung als Daueraufgabe verstehen

Intralogistik ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Mit wachsendem Auftragsvolumen ändern sich Anforderungen, Lieferketten und Kundenerwartungen. Wer regelmäßig prüft, ob Prozesse und Technik noch passen, bleibt wettbewerbsfähig. Auch Schulungen und Wissenstransfer sind wichtig, damit Teams Veränderungen mittragen. Der Aufwand zahlt sich aus: Eine skalierbare, flexible Logistikstruktur ist die Basis für stabiles Wachstum.

Methoden und Didaktik im Führungstraining: Interessante Ansätze und spannende Fakten

Entdecken Sie spannende Ansätze und Fakten zu Methoden und Didaktik im Führungstraining.

Moderne Führungstrainings setzen auf eine neue Didaktik: wissenschaftlich fundiert, praxisnah und individuell. Statt Frontalunterricht dominieren heute interaktive Formate und maßgeschneiderte Lernpfade. Ziel ist es, Führungskompetenzen nicht nur theoretisch zu vermitteln, sondern im konkreten Handeln zu verankern – für bessere Führungsergebnisse und eine stärkere Mitarbeiterbindung.

Gerade in dynamischen Märkten wie Deutschland, wo Unternehmen wie Siemens, Bosch oder die Deutsche Telekom auf agile Strukturen setzen, gewinnt adaptives Lernen an Bedeutung. Blended Learning – die Kombination aus Präsenz- und Onlineformaten – bietet dabei maximale Flexibilität und berücksichtigt unterschiedliche Lerntypen.

Die folgenden Abschnitte zeigen, dass und wie erfolgreiche Führungstrainings Lernräume für Reflexion, Austausch und Feedback schaffen.

Maßgeschneiderte Führungskräfteseminare von flow

Gute Führung entscheidet über Motivation, Leistung und Wandel in Organisationen. Die maßgeschneiderten Führungskräfteseminare von flow sind praxisnah, wissenschaftlich fundiert und individuell auf Unternehmensziele abgestimmt.

Ob klassisches Seminar oder ganzheitliches Entwicklungsprogramm – Management- und Leadershipkompetenzen werden gezielt aufgebaut. Der Fokus liegt auf nachhaltigem Praxistransfer, klarer Rollenklärung und konkreten Alltagssituationen.

- Das PowerPotentialProfile® unterstützt bei der fundierten Analyse von Stärken und Entwicklungsfeldern.

- Persönlichkeitsentwicklung, Mindset-Arbeit und moderne Didaktik schaffen die Grundlage für wirksame Führung und starke Teams.

Dank eines erfahrenen Trainer-Teams und skalierbarer Programme lassen sich auch größere Entwicklungsmaßnahmen effizient umsetzen – national wie international.

Eine kostenlose Erstberatung bietet den idealen Einstieg in passgenaue Führungskräfteentwicklung.

Die Rolle der Didaktik in der Führungskräfteentwicklung: Was hat sich verändert?

Didaktik bezeichnet die gezielte Planung und Gestaltung von Lernprozessen – also, wie Wissen vermittelt und Kompetenzen aufgebaut werden. In der Entwicklung von Führungskräften bedeutet das, Lernformate so zu gestalten, dass sie Verhalten langfristig verändern.

Zentrale Elemente sind strukturierte Lernphasen: vom Wissenserwerb über die Anwendung bis hin zur Reflexion. Modelle wie das 70-20-10-Prinzip oder Kolbs Lernzyklus machen deutlich, wie wirkungsvolles Lernen gelingt – durch eine ausgewogene Kombination aus Erfahrung, Austausch und formaler Weiterbildung.

Entscheidend ist dabei die didaktische Kohärenz: Lernziele, Methoden und Evaluation greifen sinnvoll ineinander. Das schafft Klarheit, fördert Motivation und verbessert den Transfer in die Praxis. Empirische Studien belegen: Durchdachte Didaktik erhöht die Wirksamkeit von Trainings deutlich. Sie bildet damit die Grundlage für nachhaltige Führungskräfteentwicklung – praxisnah, fundiert und zukunftsorientiert und auch in Zeiten von Krisen.

Klassische und moderne Methoden im Vergleich: Ein „Besser“ oder „Schlechter“ gibt es nicht – oder doch?

Lange prägten klassische Formate wie Seminare und Vorträge die Weiterbildung. Sie eignen sich gut zur Vermittlung von Grundlagen, stoßen jedoch an Grenzen, wenn es um komplexe Handlungskompetenz geht.

Moderne Lernansätze setzen stärker auf Eigenverantwortung, Erfahrung und Kontext. Methoden wie Action Learning, Design Thinking oder Coaching fördern praxisnahes Lernen und kreative Problemlösung. Hybride Formate, die Theorie mit Anwendung verbinden, unterstützen einen wirksamen Lerntransfer – und steigern die Motivation.

Statt reiner Wissensvermittlung rücken Reflexion, Austausch und konkrete Anwendung in den Fokus. Simulationen, Fallstudien oder Peer-Learning schaffen Raum für gemeinsames Lernen und stärken soziale sowie kommunikative Kompetenzen.

Klassische Methoden, zum Beispiel auch rund um kritisches Hinterfragen, behalten ihren Wert – vorausgesetzt, sie sind didaktisch sinnvoll eingebettet. Entscheidend ist die Balance: Struktur und Flexibilität, Praxisnähe und Individualisierung. So entsteht ein Lernumfeld, das Führungskräfte befähigt, ihr Verhalten nachhaltig und authentisch weiterzuentwickeln.

Interaktive Lernformen und ihre Wirkung

Interaktive Lernformate wie Workshops, Planspiele oder Rollenspiele fördern aktives Mitdenken, Beteiligung und unmittelbares Feedback. Sie schaffen erfahrungsbasierte Lernräume, in denen neues Verhalten nicht nur verstanden, sondern auch erlebt und reflektiert wird.

Durch gemeinsame Aufgaben und Rückmeldungen entsteht ein vertieftes Verständnis für Führungsaufgaben. Simulationen – etwa von Konfliktgesprächen oder Entscheidungsprozessen – ermöglichen realitätsnahe Übungsszenarien, die Problemlösungsfähigkeit, Selbstreflexion und Teamverhalten stärken.

Wenn Teilnehmende eigene Erfahrungen einbringen, steigt nicht nur die Relevanz der Inhalte, sondern auch die Nachhaltigkeit des Lernens. Studien zeigen: Interaktive Formate aktivieren emotionale und kognitive Prozesse stärker als klassische Vermittlungsformate – mit spürbar höherer Motivation und langfristigerem Lernerfolg.

So entstehen lebendige Trainings, die nicht nur Wissen vermitteln, sondern echte Veränderung ermöglichen – wirkungsvoll, praxisnah und passgenau für moderne Führungsanforderungen.

Was hat die Digitalisierung in Bezug auf das Führungskräftetraining verändert?

Digitale Lernformate haben die Entwicklung von Führungskräften grundlegend verändert. Sie ermöglichen orts- und zeitunabhängiges Lernen – individuell, skalierbar und anschlussfähig an den Arbeitsalltag.

Hybride Konzepte verbinden Online-Lernen mit Präsenzformaten und schaffen so eine optimale Balance aus Flexibilität und persönlichem Austausch. Virtuelle Klassenzimmer, Video-Coachings und digitale Tools fördern Interaktion und Reflexion, auch im digitalen Raum.

Learning-Analytics unterstützen die gezielte Steuerung individueller Lernpfade und machen Fortschritte sichtbar. Digitale Lernökosysteme schaffen kontinuierlichen Zugang zu Inhalten und fördern eigenverantwortliches Lernen im Flow.

Wichtig bleibt: Technologie ersetzt nicht den zwischenmenschlichen Kontakt. Entscheidend ist die didaktische Qualität … also wie Inhalte strukturiert, angewendet und reflektiert werden. Nur so entsteht ein digitales Lernumfeld, das Führung stärkt, Innovation unterstützt und nachhaltige Entwicklung ermöglicht.

Nach wie vor: Feedback und Reflexion als wichtige Lerninstrumente

Reflexion und Feedback sind essenziell für eine wirksame Führungskräfteentwicklung. Sie fördern Selbsterkenntnis, schaffen Orientierung und unterstützen den Transfer in den Arbeitsalltag.

Professionelles Feedback – etwa durch Peer-Coaching, kollegiale Beratung oder strukturierte Rückmeldeschleifen – macht Stärken sichtbar und zeigt Entwicklungspotenziale auf. Reflexionsphasen ermöglichen es, Erfahrungen gezielt zu analysieren und in Handlungsstrategien zu überführen.

Die Verknüpfung von Theorie und Praxis wird gestärkt, nachhaltiges Lernen gefördert. Modelle wie der Lernzyklus nach Kolb veranschaulichen, wie regelmäßige Reflexion Lernprozesse vertieft und den Kompetenzaufbau unterstützt. Besonders wirkungsvoll sind Lernformate, die Feedback nicht als Bewertung, sondern als Entwicklungschance begreifen. Entscheidend ist eine offene Lernkultur, in der Fragen erlaubt und Fehler Teil des Prozesses sind.

So entstehen Führungspersönlichkeiten, die sich selbst und andere wirksam weiterentwickeln können.

Auch wichtig: Die Teamdynamik und gruppenbezogene Lernprozesse

Lernprozesse in Gruppen fördern wichtige soziale Kompetenzen und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit. In Führungstrainings spielt die Dynamik innerhalb von Teams eine zentrale Rolle, da Führung stets im Zusammenspiel mit anderen erfolgt.

Gemeinsame Übungen, Projektarbeiten und kollektive Reflexionen schaffen ein Umfeld, in dem Vertrauen wächst und offener Austausch möglich ist. Durch das gemeinsame Lösen von Problemen entstehen neue Perspektiven und kreative Lösungsansätze.

Gruppenlernen macht Lernprozesse sichtbar und unterstützt gegenseitige Hilfe. Studien zeigen, dass das gemeinsame Lernen Motivation und Behaltensleistung deutlich verbessert. Modelle wie das Phasenmodell der Gruppenentwicklung – Forming, Storming, Norming, Performing – veranschaulichen, wie sich Gruppen im Lernprozess entwickeln und welchen Einfluss das auf den Lernerfolg hat.

Eine teamorientierte Didaktik verbindet den Wissensaufbau mit sozialem Lernen und stärkt so nachhaltig Führungsfähigkeiten und den Erfolg von Führungsteams.

Kulturelle und emotionale Faktoren: Welche Rolle spielen sie im Lernprozess?

Kulturelle und emotionale Aspekte beeinflussen maßgeblich, wie Führungskräfte lernen und handeln.

- Unterschiedliche Werte, Kommunikationsstile und Erwartungen formen Lernprozesse und erfordern eine bewusste Berücksichtigung kultureller Unterschiede, besonders in internationalen Trainings.

- Gleichzeitig spielt emotionale Intelligenz eine zentrale Rolle. Sie umfasst die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle zu erkennen und zu steuern, fördert Empathie, Selbstwahrnehmung und den Aufbau vertrauensvoller Beziehungen.

- Didaktische Konzepte, die emotionale Faktoren integrieren, ermöglichen intensivere Lernerfahrungen. Studien belegen, dass emotionale Aktivierung die Gedächtnisleistung und Motivation steigert, da sie wichtige neuronale Netzwerke aktiviert.

- Lernumgebungen, die Vertrauen, Offenheit und kulturelle Sensibilität fördern, also den bewussten Umgang mit verschiedenen Normen und Kommunikationsweisen, unterstützen die Entwicklung von Führungskompetenzen besonders effektiv.

So entsteht ein ganzheitliches Lernen, das kulturelle und emotionale Grenzen überwindet.

Wie wird sich das moderne Führungskräftetraining in Zukunft weiterentwickeln?

Die Führungskräftebildung der Zukunft wird geprägt von Personalisierung, technologischen Innovationen und einem Fokus auf Nachhaltigkeit. Adaptive Lernsysteme, künstliche Intelligenz und datenbasierte Analysen ermöglichen individuell zugeschnittene Lernwege und fördern kontinuierliches Lernen.

Gleichzeitig gewinnt sinnorientierte Unternehmensführung zunehmend an Bedeutung. Trainings zielen nicht nur auf den Kompetenzaufbau, sondern auch auf die Vermittlung von Werten ab.

Spielerische Elemente wie Gamification und virtuelle Realität erweitern die didaktischen Möglichkeiten und schaffen neue Lernerfahrungen. Kooperationen zwischen Wissenschaft und Praxis fördern innovative Forschungsansätze und Pilotprojekte.

Zukunftsorientierte Führungstrainings verbinden digitale Innovationen mit der persönlichen Entwicklung der Lernenden. Dieser Wandel erfordert eine flexible Didaktik, die Lernen als lebenslangen Prozess begreift. So bleibt die Führungsausbildung ein wesentlicher Erfolgsfaktor moderner Organisationen und Ausdruck einer lebendigen, lernenden Unternehmenskultur.

Abschließendes: Darum ist es so wichtig, das Thema „Führungskräftetraining“ immer wieder anzugehen

Führungskräftetraining ist ein unverzichtbarer Bestandteil erfolgreicher Organisationsentwicklung. Die Anforderungen an Führungskräfte verändern sich stetig – durch technologische Innovationen, globale Vernetzung und neue Werteorientierungen. Um den komplexen Herausforderungen gerecht zu werden, braucht es kontinuierliche Weiterbildung, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch praktische Kompetenzen fördert. Nur so können Führungskräfte flexibel und wirksam agieren.

Zudem sorgt regelmäßiges Training dafür, dass Führungskräfte ihre eigene Rolle reflektieren, ihre sozialen Fähigkeiten stärken und sich auf wechselnde Teams und Märkte einstellen. Führung ist immer auch Beziehungsarbeit, die eine kontinuierliche Entwicklung verlangt. Wer diesen Prozess vernachlässigt, riskiert nicht nur den Erfolg der Organisation, sondern auch die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeitenden.

Deshalb ist es entscheidend, das Thema Führungskräftetraining immer wieder aufzugreifen und den Lernprozess als festen Bestandteil der Unternehmenskultur zu verankern.

Sportive Learnings für dein Business

3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen – das ist die zu bewältigende Distanz beim legendären IRONMAN-Triathlon. Slatco Sterzenbach hat diesen Wettkampf 17 Mal absolviert und zeigt, was Höchstleistung im Sport und Erfolg im Business gemeinsam haben.

Siebzehnmal an die eigenen Grenzen gehen, 17 Mal durch Höhen und Tiefen kämpfen, 17 Mal über die Ziellinie kommen – doch die wichtigste Erkenntnis aus diesen Wettkämpfen hat nichts mit Sport zu tun. Es geht um weit mehr als körperliche Ausdauer: Es geht um mentale Stärke, strategische Planung und die Fähigkeit, mit Rückschlägen umzugehen. Diese Prinzipien sind universell und lassen sich auf nahezu alle Lebensbereiche übertragen – insbesondere auf Unternehmertum und persönliche Entwicklung.

Die wahre Herausforderung beginnt lange vor dem Wettkampftag

Viele bewundern Athlet*innen für ihre Leistung am Wettkampftag. Doch die wahre Herausforderung beginnt nicht erst an diesem Tag, sondern in den Jahren und Jahrzehnten davor. Es sind die unzähligen Stunden des Trainings, die Überwindung von Müdigkeit und der Verzicht auf Bequemlichkeit, die letztlich über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Viele fragen mich: Wie schafft man es, einen IRONMANTriathlon oder gar 17 solcher Wettkämpfe zu absolvieren? Die eigentlich spannende Frage lautet aber: Wie hält man 25 Jahre Leistungssport durch? Wie schafft man es, fast jeden Tag mehrere Stunden zu trainieren – auch wenn das Wetter schlecht ist, der Körper müde oder das Leben gerade andere Herausforderungen bereithält? Wie kann man täglich Höchstleistung erbringen, auch wenn niemand zuschaut?

Genau hier liegt die essenzielle Verbindung zum Unternehmertum.

Unternehmer*innen und Extremsportler*innen brauchen eine starke Vision

Jeder große Erfolg beginnt mit einer klaren Vision. Als ich damals mit dem Triathlon begann, war mein Ziel eindeutig: Ich wollte zur Weltmeisterschaft nach Hawaii. Diese Vision hat mich durch die Jahre getragen, mich motiviert, wenn es schwierig wurde, und mir geholfen, dranzubleiben.

Genauso braucht ein(e) Unternehmer*in eine klare Vorstellung davon, wo er/sie in drei, fünf oder zehn Jahren stehen will. Ohne diese langfristige Perspektive wird es schwer, schwierige Phasen zu überstehen und durchzuhalten, wenn Rückschläge kommen. Wer nicht weiß, warum er/sie morgens aufsteht und worauf er/sie hinarbeitet, verliert schnell den Antrieb. Eine starke Vision ist der Kompass, der durch stürmische Zeiten leitet.

Klare Ziele und messbare Fortschritte sind entscheidend

Visionen sind wichtig, doch ohne klare Ziele bleiben sie nur Träume. Als Leistungssportler wusste ich jeden Tag genau, was ich trainieren musste, welche Herzfrequenz, welche Wattzahl oder welche Kilometerleistung zu erreichen war. Ich habe alles getrackt – Ernährung, Trainingseinheiten, Erholungsphasen.

Im Business ist es genauso: Ohne messbare KPIs kann kein Unternehmen langfristig wachsen. Tägliche, wöchentliche und monatliche Ziele sind essenziell, um Fortschritte zu erkennen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Eine große Vision allein reicht nicht – es braucht auch eine Strategie, präzise Meilensteine und das konsequente Überprüfen der Zwischenergebnisse.

Wachstum entsteht durch Herausforderungen und bewusstes Scheitern

Jede Trainingseinheit bedeutet in gewisser Weise ein Scheitern. Beim Krafttraining gehen wir ans Muskelversagen, beim Ausdauertraining erleben wir Momente der totalen Erschöpfung. Doch genau in diesen Phasen wächst der Körper – und genauso wächst auch ein Unternehmen oder eine Persönlichkeit durch Herausforderungen.

Viele scheuen sich davor, Fehler zu machen oder Rückschläge zu erleben. Doch in Wahrheit sind diese Momente essenziell für den Fortschritt. Ein(e) erfolgreiche(r) Unternehmer*in lernt, Fehler als wertvolle Lektionen zu sehen. Die größte Herausforderung besteht darin, sich immer wieder aus der Komfortzone herauszubewegen – egal ob als Sportler*in oder Unternehmer*in.

Ein weiteres Prinzip aus dem Leistungssport: Es ist nicht erfolgreich, wer am meisten Talent hat, sondern wer über Jahre hinweg konstant dranbleibt. Denn eines muss man wissen: Konstanz schlägt Talent. Viele Menschen überschätzen, was sie an einem Tag erreichen können, aber unterschätzen, was sie in einem Jahr oder Jahrzehnt schaffen können.

Wenn du dich jeden Tag nur um ein Prozent verbesserst, wirst du in einem Jahr eine völlig neue Ausgangssituation haben.

Der richtige Rhythmus: Balance zwischen Anspannung und Entspannung

Häufig wird Erfolg mit einem Marathon verglichen. Doch in Wahrheit ist das Leben kein gleichmäßiger Dauerlauf, sondern eine Abfolge von intensiven Phasen und bewussten Erholungsmomenten. Im Sport ist die Superkompensation – der Wechsel zwischen Belastung und Erholung – entscheidend für langfristige Leistungssteigerung.

Dasselbe gilt im Unternehmertum: Wer dauerhaft auf Höchstleistung fährt, ohne Pausen einzuplanen, riskiert langfristig einen Einbruch. Erfolgreiche Unternehmer*innen wissen, wann es Zeit ist, sich zu fordern – und wann es wichtig ist, sich zurückzulehnen, Energie zu tanken und mit neuer Kraft weiterzumachen. Methoden wie die Pomodoro-Technik (eine Zeitmanagement-Methode des Italieners Francesco Cirillo) helfen dabei, fokussierte Arbeit mit bewussten Pausen zu kombinieren.

Fehler sind keine Hindernisse – sie sind der Weg

Viele Menschen haben Angst vor Fehlern. Doch wer sich weiterentwickeln will, muss Fehler nicht nur akzeptieren, sondern aktiv annehmen. Ich sehe Fehler als Indikatoren für Wachstum. Jeder Fehltritt, jede Herausforderung bringt mich weiter – im Sport genauso wie im Business.

Unternehmer*innen, die Angst vor Problemen haben, bleiben stehen. Doch wer versteht, dass Herausforderungen zum Prozess dazugehören, kann sie sogar willkommen heißen. Es geht nicht darum, Probleme zu vermeiden, sondern sie als Chancen zu nutzen, um sich weiterzuentwickeln.

Erfolg beginnt im Kopf – glaube an dich selbst

Einer der größten Erfolgsfaktoren ist die mentale Haltung. Unsere Glaubenssätze bestimmen, was wir für möglich halten – und was nicht. Wer sich selbst kleinredet, wird niemals seine vollen Potenziale ausschöpfen. Wer jedoch an sich glaubt und seine inneren Blockaden überwindet, kann unglaubliche Erfolge erzielen.

Als ich meinen ersten IRONMAN startete, hatte ich keinen Beweis, dass ich jemals 17 Finishes erreichen würde. Aber ich hatte den Glauben daran. Genauso ist es im Unternehmertum: Nur wer daran glaubt, sein Unternehmen groß zu machen, wird auch Wege finden, um genau das zu erreichen.

Erfolg ist eine bewusste Entscheidung

Letztendlich ist Erfolg kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung. Die Frage ist nicht, ob du erfolgreich sein kannst, sondern ob du bereit bist, den Preis dafür zu zahlen – mit Disziplin, Durchhaltevermögen und der Fähigkeit, immer wieder aufzustehen.

Wer bereit ist, langfristig zu investieren, sich immer wieder aus der Komfortzone zu bewegen, an seine Vision zu glauben und Rückschläge als Teil des Weges zu akzeptieren, wird außergewöhnliche Erfolge erzielen. Denn am Ende sind es nicht die äußeren Umstände, die über Erfolg entscheiden, sondern die innere Einstellung und die täglichen Handlungen, die wir wählen.

Der Autor Slatco Sterzenbach ist Experte für mentale und physische Peak Performance für Unternehmer*innen sowie Buchautor von: „Iron Mind – Die 55 geheimen Gesetze der Peak Performance“, https://go.iron-mind.de

Das Einfamilienhaus: Investition in Unabhängigkeit und Lebensqualität

Das Einfamilienhaus bleibt ein Symbol für Freiheit, Stabilität und Individualität. Wie modernes Bauen neue Maßstäbe setzt.

Der Traum vom eigenen Haus ist nach wie vor lebendig. Gerade für Gründer*innen und unternehmerisch denkende Menschen steht das Einfamilienhaus sinnbildlich für Erfolg, Unabhängigkeit und Lebensqualität. Doch ein Eigenheim ist heute weit mehr als nur ein Dach über dem Kopf – es ist eine Investition in die eigene Zukunft und ein Ausdruck individueller Lebensentwürfe.

In einer Zeit, in der Werte wie Beständigkeit, Nachhaltigkeit und persönliche Freiheit an Bedeutung gewinnen, rückt das Einfamilienhaus als Lebens- und Arbeitsraum zunehmend in den Fokus.

Warum das eigene Haus mehr als nur ein Wohnraum ist

Ein Eigenheim bietet weitreichende Vorteile, die über das reine Wohnen hinausgehen:

- Unabhängigkeit: Keine Mietsteigerungen, keine Abhängigkeit von Vermieter*innen.

- Sicherheit: Eine Immobilie kann als wichtige Säule der Altersvorsorge dienen.

- Individualität: Architektur, Ausstattung und Raumaufteilung lassen sich den eigenen Vorstellungen anpassen.

- Wertsteigerung: Gerade in begehrten Lagen entwickeln sich Einfamilienhäuser oft positiv in ihrem Marktwert.

Nicht zuletzt schafft ein eigenes Haus Raum für Entfaltung – sei es für die Familie, für Hobbys oder für berufliche Aktivitäten im Homeoffice.

Moderne Anforderungen an das Einfamilienhaus

Der Anspruch an das Einfamilienhaus hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Heute zählen nicht nur Größe und Lage, sondern auch:

- Energieeffizienz: Häuser sollen den Energieverbrauch minimieren und gleichzeitig den Wohnkomfort maximieren.

- Nachhaltige Baustoffe: Umweltbewusstes Bauen rückt stärker in den Fokus.

- Flexibilität: Grundrisse sollten an veränderte Lebensphasen anpassbar sein.

- Technische Ausstattung: Smart-Home-Technologien gehören zunehmend zum Standard.

Wer heute baut oder kauft, achtet darauf, dass das Haus nicht nur den aktuellen Bedürfnissen entspricht, sondern auch zukünftige Anforderungen abdeckt.

Wege zum eigenen Einfamilienhaus: Planung und Umsetzung

Der Weg zum Einfamilienhaus beginnt mit einer gründlichen Planung. Wichtige Schritte sind:

1. Bedarfsanalyse: Wie viele Räume werden benötigt? Welche Flächen sind gewünscht? Welche Zukunftsszenarien sollen berücksichtigt werden?

2. Budgetplanung: Neben den Baukosten müssen Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notargebühren und Außenanlagen einkalkuliert werden.

3. Grundstückssuche: Lage, Größe, Erschließung und Umfeld sind entscheidende Faktoren für den späteren Wert und die Lebensqualität.

4. Partnerwahl: Ob Architekt*in, Bauträger oder Fertighausanbieter – die Wahl der richtigen Partner*innen beeinflusst Zeitplan, Qualität und Kosten erheblich.

Viele Bauinteressierte setzen dabei auf erfahrene Anbieter, die nicht nur Bauleistungen liefern, sondern auch Unterstützung bei der Finanzierung, Fördermittelberatung und Bauabwicklung bieten.

Zukunftsfähiges Bauen: Nachhaltigkeit, Technik, Individualität

Das Einfamilienhaus von heute muss mehr können als nur Schutz bieten. Gefragt sind zukunftssichere Konzepte, die ökologisches Bauen, moderne Technik und persönliche Wünsche in Einklang bringen.

Wichtige Trends:

- Effizienzhaus-Standards: Wer heute baut, orientiert sich oft an Standards wie KfW-40 oder KfW-55, um von Förderprogrammen zu profitieren und Energiekosten dauerhaft zu senken.

- Smart Home: Intelligente Heizungs-, Licht- und Sicherheitssysteme sorgen für Komfort und optimieren den Energieverbrauch.

- Nachhaltige Materialien: Holz, Naturdämmstoffe und ressourcenschonende Bauweisen stehen hoch im Kurs.

- Flexible Nutzungskonzepte: Häuser mit Homeoffice-Möglichkeiten, Einliegerwohnungen oder variablen Grundrissen passen sich wandelnden Lebenssituationen an.

Besonders zukunftsorientierte Anbieter kombinieren diese Trends zu Gesamtkonzepten, die sowohl ökonomische als auch ökologische Aspekte berücksichtigen.

Herausforderungen und Chancen

Natürlich bringt der Bau eines Einfamilienhauses auch Herausforderungen mit sich:

- Baurechtliche Vorgaben können die Gestaltungsspielräume beeinflussen.

- Baukosten sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

- Energie- und Klimaschutzauflagen erfordern vorausschauende Planung.

Doch die Chancen überwiegen: Wer sich intensiv vorbereitet, kluge Entscheidungen trifft und auf erfahrene Partner setzt, schafft Werte, die über Generationen Bestand haben können.

Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten bietet ein selbstgenutztes Einfamilienhaus eine stabile Grundlage und eröffnet neue Möglichkeiten – von familiärer Geborgenheit bis hin zur flexiblen Nutzung als Arbeitsplatz.

Das Einfamilienhaus als Fundament für die Zukunft

Das Einfamilienhaus bleibt ein zeitloser Klassiker – und entwickelt sich gleichzeitig weiter. Es vereint individuelle Freiheit, wirtschaftliche Stabilität und nachhaltige Lebensqualität unter einem Dach.

Ob als Lebensmittelpunkt, Wertanlage oder Rückzugsort: Wer heute in ein eigenes Haus investiert, investiert in seine Unabhängigkeit und die Gestaltung der eigenen Zukunft.

Dabei geht es nicht nur um Quadratmeter und Grundrisse, sondern um ein Zuhause, das mit den eigenen Lebensplänen mitwächst. Ein Einfamilienhaus bietet die Möglichkeit, persönliche Werte wie Nachhaltigkeit, Komfort und Beständigkeit in konkrete Architektur zu übersetzen – und schafft damit einen Ort, an dem sich Wohnen, Arbeiten und Leben harmonisch verbinden lassen.

Unternehmensbewertung: Der Zweck bestimmt den Wert

Das Thema Unternehmensbewertung wird spätestens dann für Gründer*innen relevant, wenn eine Finanzierungsrunde oder ein möglicher Verkauf des Unternehmens geplant wird. Dass es bei der Bewertung gravierende Unterschiede gibt, je nachdem, welchen Zweck die Eigentümer*innen verfolgen und wie sie ihr Unternehmen positionieren, ist längst nicht allen bewusst. Diese Details sollten Start-ups für ihre strategischen Überlegungen kennen.

Das Wichtigste zuerst: Kapitalerhöhungen sind keine (Anteils-)Verkäufe

Der essenzielle Unterschied zwischen der Bewertung bei Start-up-Finanzierungsrunden und Unternehmensverkäufen ist mit einer Analogie einfach zu erklären: Man stelle sich dazu ein Schiff (stellvertretend für ein Unternehmen) und einen Kapitän (stellvertretend für den Gründer oder die Gründerin) vor.

Finanzierungsrunde

Bei einer Start-up-Finanzierungsrunde handelt es sich strukturell um eine Kapitalerhöhung: Das heißt, das frische Kapital fließt in das Unternehmen, nicht an die Gründer*innen. Um nun innerhalb der Analogie zu bleiben: Der Kapitän geht auf Investor*innen zu und bietet diesen an, seine nächste große Handelsreise mit frischem Kapital zu finanzieren. Im Gegenzug dafür erhalten die Investor*innen zirka 20 Prozent der Anteile am Schiff samt aller Gewinne, die er durch den Handel der Waren auf allen zukünftigen Reisen erzielt. Das frische Kapital steht nun für die Finanzierung der Handelsreise, nicht jedoch für den privaten Gebrauch zur Verfügung. Die Zukunft des Schiffs liegt weiterhin in den Händen des Kapitäns, der nun durch die Investor*innen überwacht wird und ihnen regelmäßig Bericht erstatten muss.

Unternehmensverkauf

Bei einem Unternehmensverkauf handelt es sich strukturell um einen Anteils- oder unter Umständen auch Asset-Verkauf: Das heißt, das Geld fließt an die Eigentümer*innen, nicht an das Unternehmen. Um erneut unser maritimes Bild zu bemühen: Der Kapitän geht auf mögliche Käufer*innen zu und bietet diesen an, sein Schiff, seine Reisetagebücher, die über die Zeit entstandenen Karten und Aufzeichnungen sowie bestehende Handelsbeziehungen vollständig zu übernehmen. Dazu können die Käufer*innen auch die Crew übernehmen, wobei keine Garantie besteht, dass die Crew auch wirklich erneut an Bord gehen möchte. Das Kapital fließt in Form des Kaufpreises an den Kapitän, nicht aber in die nächsten Handelsreisen. Diese müssen die Käufer*innen selbst finanzieren. Die Zukunft des Schiffs liegt nun in den Händen der Käufer*innen, die damit tun und lassen können, was sie möchten, gleichzeitig aber auch alle Risiken tragen.

Anhand dieses kurzen Beispiels wird klar: Die Ausgangsbasis für die Bewertung bei Start-up-Finanzierungsrunden und Unternehmensverkäufen ist eine fundamental andere: Ob VC-Investor*innen zu 20 Prozent in einen „Kapitän mit Schiff“ investieren oder ob Käufer*innen ein „vollständiges Schiff ohne Kapitän“ kaufen, hat dementsprechend auch große Auswirkungen auf die Herleitung und Höhe der Bewertung.

Welche Faktoren haben Einfluss auf die Unternehmensbewertung?

Das Gründungsteam muss für mehrere Jahre incentiviert werden, die volle Energie in den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens mit Unicorn-Potenzial zu investieren. Ist die voraussichtliche Beteiligung am Exit-Erlös – gemessen am Arbeitsaufwand pro Kopf – zu gering, hat das Gründungsteam zu hohe Opportunitätskosten. Die Beteiligungsquote wird über die Pre-Money-Bewertung – also die Bewertung des Unternehmens vor der Finanzierung – und über die Beteiligungshöhe gesteuert.

Da diese meist dem geschätzten Kapitalbedarf für die nächsten 18 bis 24 Monate entspricht, kann nur eine verhältnismäßig hohe Pre-Money-Bewertung garantieren, dass das Gründungsteam – auch über mehrere aufeinander folgende Finanzierungsrunden – eine ausreichend hohe Beteiligungsquote behält und incentiviert bleibt, die Bewertung des Unternehmens bis zum Exit zu maximieren. Mitunter ist das einer der Gründe, warum Frühphasen-VC-Fonds unvorteilhaft strukturierte Cap Tables (meist ein in Tabellenform aufbereitetes Steuerungsinstrument zur Planung von Finanzierungsrunden bis hin zum Exit) von vornherein ablehnen. Um sich zusätzlich abzusichern, bestehen viele VC-Fonds zusätzlich auf ein Vesting (darin wird u.a. geregelt, was mit den Anteilen eines/einer Gründer*in geschieht, sobald er/sie das Start-up verlässt) der Anteile über einen festgelegten Zeitraum.

Die Investor*innen haben bei ihrer Investition keine operative Verantwortung. Diese liegt beim Gründungsteam, das für alle Beteiligten die Renditen über die nächsten Jahre erzielen soll und dafür (im Vergleich zum Unternehmensverkauf) mithilfe der höheren Bewertung kompensiert werden kann. Deshalb spielt im VC-Finanzierungszyklus eines Unternehmens auch die Signalwirkung einer hohen Bewertung eine wichtige Rolle. Ein maßgebliches Ziel für Frühphasen-Investor*innen ist die Gewinnung weiterer Investor*innen, die den Großteil des bis zum Exit benötigten Kapitals einbringen. Eine gute Bewertung professioneller Investor*innen zu einem frühen Zeitpunkt ist somit ein positives Signal an andere professionelle Investor*innen und erhöht die Chancen, dass ein Unternehmen erfolgreich bis zum Exit durchfinanziert werden kann.

Betrachtet man das auf Outlier (Ausreißererkennung) ausgerichtete Investitionsverhalten von VC-Fonds, ist eine niedrige Einstiegsbewertung viel weniger wichtig, als bei den richtigen Investments an Bord gewesen zu sein. Dieser Umstand führt zu mehr Akzeptanz bei den Investor*innen bezüglich höherer Bewertungen. Trotzdem müssen Unternehmer*innen weiter zwischen den sehr unterschiedlichen Vorhaben Unternehmensverkauf und Finanzierung differenzieren, um das Unternehmen angemessen bewerten zu können.

Warum werden Unternehmensverkäufe anders bewertet als Finanzierungsrunden?

Viele Eigentümer*innen etablierter Unternehmen halten die hohen Bewertungsniveaus bei Start-up-Finanzierungsrunden für nicht gerechtfertigt, wenn nicht sogar absurd. Dennoch geben sie sich oft der Versuchung hin, die hohen Bewertungen der „noch jungen, unausgereiften Unternehmen“ bei Finanzierungsrunden auf den Verkauf ihres profitablen, etablierten Unternehmens zu übertragen. Schließlich hat das eigene Unternehmen ja zu Teilen bereits erreicht, wovon das junge Start-up noch träumt. Dies führt in der Praxis dazu, dass viele Eigentümer*innen Bewertungsmultiples von „3-5x Umsatz“ – die durchaus bei Finanzierungsrunden vorkommen – auf ihr eigenes Unternehmen anwenden und mit unrealistischen Erwartungen in den Verkaufsprozess starten.

Beim Blick auf vergleichbare Unternehmenstransaktionen folgt dann die Ernüchterung, wenn statt „3-5x Umsatz“ eher „6-8x EBIT“ (das operative Ergebnis des Unternehmens) im Markt gezahlt werden. Der entscheidende Fehler liegt darin, dass Verkäufer*innen hier die sprichwörtlichen Äpfel mit Birnen vergleichen: Die Bewertungslogik eines Unternehmensverkaufs unterscheidet sich nun mal erheblich von der oben bereits skizzierten Bewertungslogik einer Kapitalerhöhung im Rahmen einer Finanzierungsrunde. Die Unterschiede liegen vor allem in den folgenden drei Punkten:

- Bei einem Unternehmensverkauf übernehmen die Käufer*innen üblicherweise die (deutliche) Mehrheit am Unternehmen. Damit liegt auch das operative Risiko der zukünftigen Unternehmensführung grundsätzlich bei den Käufer*innen. Viele Käufer*innen versuchen zudem, die Alteigentümer*innen von Unternehmen noch mindestens für 6 bis 24 Monate nach Verkauf an das Unternehmen zu binden, um einen erfolgreichen Übergang an eine neue Geschäftsführung zu gewährleisten. Dazu dienen mitunter auch Earn-Out-Strukturen, bei denen die Alteigentümer*innen teilweise erst bei Erreichung gewisser Meilensteine unter den neuen Eigentümer*innen (zum Beispiel Umsatz- und Ergebnissteigerungen) vollständig vergütet werden.

- Des Weiteren spielt der Verkaufsgrund eine maßgebliche Rolle. Die Frage, die allen Käufer*innen, oft auch direkt beim ersten Gespräch mit den Alteigentümer*innen, auf der Zunge brennt: Wenn Ihr Unternehmen so attraktiv ist, wie Sie sagen, wieso verkaufen Sie dann jetzt? Auch wenn es einige gute Gründe für Unternehmensverkäufe gibt, besteht meist nicht dasselbe Alignment (strategische Ausrichtung) zwischen beiden Parteien wie bei einer Finanzierungsrunde bzw. Kapitalerhöhung. Entsprechend skeptisch und vorsichtig agieren Käufer*innen – was sich zwangsläufig in niedrigeren Bewertungsniveaus äußert.

- Die Steigerungspotenziale in der Bewertung sind weniger stark ausgeprägt als bei Finanzierungsrunden: Während bei einem VC-finanzierten Start-up im Laufe der Zeit immer höhere Bewertungen im Zuge der folgenden Finanzierungsrunden erwartet werden, gestaltet sich das Steigerungspotenzial der Bewertung für Unternehmenskäufer*innen weniger kalkulierbar.

Fazit

Eigentümer*innen können im Verkaufsprozess einige Maßnahmen treffen, um die eigene Unternehmensbewertung zu optimieren. Hauptsächlich erreichen die Verkäufer*innen ihr Ziel, indem sie frühzeitig mit einer gesunden Erwartungshaltung in den Verkauf starten und dann die notwendigen Weichen stellen. Dazu lohnt es sich, saubere Controlling-Strukturen zu definieren, Wachstumspotenziale zu quantifizieren und SOPs (Standard Operating Procedures in Form eines Leitfadens) vorzubereiten.

Zu guter Letzt sollten Eigentümer*innen über qualifizierte M&A-Berater*innen gezielt potenzielle Käufer*innen mit hohem Synergiepotenzial ansprechen. So rückt die Vision eines erfolgreichen Unternehmensverkaufs zu einer attraktiven Bewertung in greifbare Nähe.

Der Autor Peter Nadolinski ist Gründer und Managing Partner bei Venture Advisory Partners und berät Wachstumsunternehmen bei der Finanzierung und erfolgreichen Umsetzung ihres Unternehmensverkaufs.

7 Dinge, die Wachstums-Champions erfolgreicher machen als andere

Wer schneller wächst, signalisiert, dass er etwas besser kann als andere. Doch wie gelingt es manchen Unternehmen, dies regelmäßig, über Jahre hinweg, besser zu schaffen als andere aus der Branche? Was zeichnet diese Wachstums-Champions aus und worin sind sie exzellent? Wir haben 7 Faktoren herausgearbeitet. Diese können Sie als Gründer und Unternehmen in der Startphase nutzen, um ein schlagkräftiges Marktkonzept auf die Beine zu stellen und Ihre eigene Wachstumsstrategie zu entwickeln.

Das macht die Wachstums-Champions erfolgreicher als andere:

1. Stärken stärken und perfektionieren

Wachstums-Champions sind reflektiert. Sie wissen, welche Stärken ihnen dabei helfen, am Markt Erfolg zu haben, und versuchen, diese zu perfektionieren. Ob Tempo und Durchsetzungsvermögen, Innovationskraft, Qualität oder Beziehungsfähigkeit: Wachstums-Champions beherrschen jede dieser Eigenschaften nahezu perfekt und arbeiten regelmäßig daran, sich auch in Kleinigkeiten zu verbessern, sofern es in ihrem Marktumfeld von Bedeutung ist. Dabei kennen sie ihre Wettbewerber sie und unternehmen viel, um ihnen immer einen Schritt voraus zu sein.

2. Marktanteile hinzugewinnen

In einem Punkt sind sich die Wachstums-Champions einig: Sie wollen ständig Marktanteile hinzugewinnen. Dieses Ziel treibt sie an. Und sie wissen, dass dies nur mit klaren Kompetenzen sowie segmentierten und eindeutig definierten Märkten gelingt. Die Wachstums-Champions kennen ihren Markt, ihr „Spielfeld“, auf dem sie sich bewegen, genau.

3. Aktionsradius ausdehnen

Wachstums-Champions wissen, dass ihre Produkte und Leistungen sehr gut sind. Aus diesem Grund sehen sie die räumliche Ausdehnung als einen logischen Weg, um selbst zu wachsen und andererseits Mitbewerbern keine Freiräume zu überlassen, in denen sich diese entwickeln können. Sie sind sehr kundenorientiert und haben deshalb im Lauf der Zeit ihre ursprüngliche Problemlösung um eine Fülle an Leistungen und Komponenten erweitert.

4. Kommunikation mit Wachstums-Turbos

Wachstums-Champions führen ihr Unternehmen sehr behutsam als Marke. Sie haben eine klare Vorstellung davon, wie sie von Mitarbeitern, Kunden und externen Partnern gesehen werden wollen. Modische Trends sind ihnen fremd, sie setzen auf Langfristigkeit und Authentizität. Ein großer Teil der Wachstums-Champions nutzt das Instrument der Wachstums-Turbos als „Slogans“, die als Handlungsmaxime dienen, nach innen und außen umgesetzt werden und so dem authentischen Aufbau der Unternehmensmarke eine klare Richtung geben.

5. Unkonventionelle Wege zum Kunden

Die meisten Wachstums-Champions sind in ihrem Markt bekannt und pflegen sehr enge Kontakte zu ihren Stammkunden. Ein Teil der Wachstums-Champions wächst vor allem über seine Stammkunden, ein Teil durch die Gewinnung von Neukunden. In beiden Gruppen gibt es Wachstums-Champions, die dabei auch unkonventionelle Wege nutzen, sog. Guerilla-Wachstumswege. Dies sind Wege, auf denen sie mit Stammkunden noch besser ins Geschäft kommen oder mit Neukunden von Anfang an in einen engen Kontakt treten. Wachstums-Champions lassen nichts unversucht, um sich ständig weiterzuentwickeln.

6. Balance zwischen Vertrieb und Produkt

Wachstums-Champions kennen die Bedeutung einer ausgewogenen Situation in der Ressourcenverteilung zwischen Vertrieb und Produkt. Sie wissen, dass eine zu einseitige Produktorientierung zur Gefahr werden kann, wenn der Vertrieb vernachlässigt wird, und dass der Vertrieb andererseits ohne attraktive Problemlösungen einen schweren Stand hat. Im Streben um kontinuierliche Verbesserungen spielt diese Balance eine wichtige Rolle.

7. Hürden erkennen und meistern

Wachstums-Champions beschäftigen sich frühzeitig mit den Themen, die ihnen das Geschäft heute, morgen oder übermorgen erschweren könnten. Die Unternehmenslenker und ihre Teams sind es gewohnt, die Probleme in die Hand zu nehmen, die Initiative zu ergreifen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten diese Hürden zu meistern, bspw. mithilfe einer digitalen Beschaffungsstrategie.

Es ist auffällig, dass die ersten drei Erfolgsfaktoren bei allen Wachstums-Champions gleichermaßen vorhanden und ausgeprägt sind. Deshalb ist anzunehmen, dass in ihnen der Schlüssel zur Nachhaltigkeit im Wachstum der Unternehmen liegt.

Der Autor Christian Kalkbrenner ist Fachbuchautor, Berater, Speaker und Experte für Unternehmenswachstum, www.ub-kalkbrenner.de

From free to fee

Die Monetarisierung einer Internet-Plattform ist eine der schwierigsten und zugleich faszinierendsten Aufgaben für Gründer.

Der einem Plattformunternehmen zugrunde liegende Wert besteht zunächst aus den Netzwerkeffekten, die es erzeugt. Die daraus resultierende Notwendigkeit, Netzwerkeffekte zu erzeugen und zu fördern, veranlasst die Plattformbetreiber, ihre Dienste zunächst einmal kostenlos anzubieten.

Den Usern einen Mehrwert bereitzustellen, ohne eine Gegenleistung dafür zu fordern, ist oft eine gute Methode, um Mitglieder anzuziehen und zur Teilnahme zu bewegen. Das Motto lautet: Erst die User, dann die Monetarisierung. Oder wie es der Plattformstratege des chinesischen Fertigungsunternehmens Haier Group ausgedrückt hat: „Man verlangt niemals zuallerst Geld.“

Soll heißen: Erst nachdem Werteinheiten erzeugt und ausgetauscht worden sind und das Ergebnis sowohl den Anbieter als auch den Kunden zufriedenstellt, sollte das Plattformunternehmen versuchen, einen Teile dieses Wertes einzubehalten. Es sind schon einige äußerst vielversprechende Plattformen erfolglos geblieben, weil sie diese Regel missachtet und stattdessen versucht haben, ihr Angebot verfrüht zu monetarsisieren.

Kosten sind Killerfaktoren

Die Monetarisierung stellt allerdings eine besondere Herausforderung für sich dar. Netzwerkeffekte beschreiben die Attraktivität einer Plattform, indem sie selbstverstärkende sog. Feedbackschleifen erzeugen, die die Userbasis vergrößern, häufig sogar ohne nennenswerten Aufwand auf Seiten des Betreibers. Eine umfassendere Wertschöpfung durch die Anbieter auf einer Plattform zieht weitere Kunden an, die ihrerseits neue Anbieter anlocken und so wiederum für zusätzliche Wertschöpfung sorgen. Dennoch gestaltet diese außerordentlich positive Wachstumsdynamik die Monetarisierung paradoxerweise sehr knifflig.

Jede Form von Kosten, die den Usern auferlegt werden, trägt dazu bei, dass diese möglicherweise ganz von einer Teilnahme an der Plattform absehen: Eine Gebühr für den Zugang zu einer Plattform zu erheben, könnte dazu führen, dass die User sie ganz meiden, während eine Nutzungsgebühr eine häufigere Teilnahme verhindern könnte. Gebührenzahlungen von Anbietern zu fordern, reduziert die Wertschöpfung und macht die Plattform für Kunden weniger attraktiv – und die Berechnung von Nutzungsgebühren wirkt sich nachteilig auf den Konsum aus und macht die Plattform folglich auch für Anbieter weniger attraktiv. Hierbei handelt es sich um genau das Dilemma, mit dem viele E-Commerce-Gründer heftig zu kämpfen haben.

From free to fee

Wie also monetarisiert man eine Plattform, ohne die Netzwerkeffekte, deren Aufbau so mühsam war, zu beeinträchtigen oder sogar zunichte zu machen? Manche Beobachter des Plattform-Business kommen zu dem Schluss, dass online vertriebene Waren und Dienstleistungen aufgrund der von Zusammenarbeit geprägten Art der Wertschöpfung im Internet naturgemäß kostenlos zu haben sein sollten. Allerdings wird ein Unternehmen, das für die Vorteile, die es bietet, kein Geld verlangt, natürlich kaum sehr lange überleben, da es keine für die Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Geschäftstätigkeit erforderlichen Ressourcen generiert. Und für Investoren besteht kein Anreiz, das für ein Wachstum der Plattform benötigte Kapital bereitzustellen.

Razor-and-Blade

Manche Elemente einer solchen Gratiskultur können beim Aufbau von Netzwerkeffekten für ein Plattformunternehmen durchaus nützlich sein. Man sollte jedoch die verschiedenen Modelle kennen, in deren Kontext eine teilweise kostenlose Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen das Wachstum vorantreiben kann. Jeder Student der Betriebswirtschaft kennt das Verkaufsmodell für Rasierapparate, das 1901 von dem Unternehmer King Gillette begründet wurde: Die Rasierapparate selbst werden verschenkt – oder zu einem sehr geringen, subventionierten Preis abgegeben –, die Rasierklingen kosten hingegen Geld.

Eine Untersuchung von Randal C. Picker, Rechtsprofessor an der University of Chicago Law School, stellt die wohlbekannte Geschichte von Gillettes Preisgestaltung für Rasierapparate und -klingen übrigens infrage: Picker konstatierte, dass weder die Zeitpunkte der Preisänderungen für Gillette-Rasierapparate und -Rasierklingen, noch das Ablaufdatum des Patents für Gillettes Sicherheitsrasierer die These belegen, dass sein Unternehmen das sog. Köder-und-Haken-Geschäftsmodell (auch Razor-and-Blade genannt) tatsächlich in der Form angewandt hat, wie man bislang annahm. Dessen ungeachtet symbolisiert die vertraute Geschichte jedoch in anschaulicher Weise eine Strategie, die in einer Reihe von Märkten verfolgt wird, beispielsweise auch im Druckersegment: Die Verkäufe der kostspieligen Tonerkartuschen erzielen höhere Gewinne als die im Verhältnis dazu preiswerten Drucker.

Freemium-Varianten

Eine andere Variante dieser Strategie ist das Freemium-Modell, bei dem die Grundausführung eines Dienstes bzw. Produkts zunächst einmal kostenlos zur Verfügung gestellt wird, um User anzulocken, während die vollumfängliche Nutzung sowie Erweiterungen kostenpflichtig sind. Viele Plattformen für Online-Dienste gehen auf diese Weise vor, z.B. Dropbox und MailChimp. Sowohl das Razor-and-Blade-Modell als auch das Freemium-Modell monetarisieren dieselbe Userbasis (oder Teile davon). Mitunter verhält es sich auch so, dass Plattformen einer bestimmten Usergruppe kostenlose oder subventionierte Dienste und Produkte anbieten, für die sie einem völlig anders zusammengesetzten Userkreis den vollen Preis berechnen. Durch diese Verfahrensweise wird die Gestaltung von Monetarisierungsmodellen allerdings verkompliziert, denn hierbei muss die Plattform gewährleisten, dass die auf der einen Seite verschenkten Werte auf der anderen Seite gewinnbringend einsetzbar sind.

Auf diesem Gebiet wurde bis heute beträchtliche wissenschaftliche Arbeit geleistet. Geoff Parker und Marshall Van Alstyne gehörten zu den Ersten, die eine Theorie der Preisgestaltung in zweiseitigen Märkten entwickelten. Diese Theorie führte unter anderem auch zu der Verleihung des Wirtschaftsnobelpreises 2014 an Jean Tirole, einen weiteren Wegbereiter auf dem Gebiet der Ökonomie zweiseitiger Märkte. Ein ausgewogenes Verhältnis für all die komplizierten Faktoren zu finden, die bei der Preisgestaltung in zweiseitigen Märkten eine Rolle spielen, ist nicht ganz einfach. Netscape, einer der Pioniere des Internetzeitalters, „verschenkte“ seine Browser in der Hoffnung, dadurch die hauseigenen Webserver zu verkaufen. Leider gab es jedoch keine proprietäre Verknüpfung zwischen Browsern und Servern, die das Unternehmen verlässlich hätte steuern können.

Stattdessen konnten die User genauso gut den Webserver von Microsoft oder den kostenlosen Apache-Webserver einsetzen – und deshalb ist es Netscape auch nie gelungen, die andere Seite des Browsergeschäfts zu monetarisieren. Wie dieses Beispiel zeigt, müssen Plattformunternehmen, deren Strategie eine teilweise kostenlose Bereitstellung ihrer Waren und Dienstleistungen vorsieht, gewährleisten können, dass die geschaffenen Werte, die sie zu monetarisieren hoffen, auch tatsächlich vollständig unter der Kontrolle der Plattform stehen.

Welche Werte bietest du?

Um die Herausforderung, welche die Monetarisierung einer Plattform darstellt, annehmen zu können, muss zuallererst eine Analyse der von der Plattform erzeugten Werte erstellt werden. Traditionelle Geschäftsmodelle ohne Plattformkonzept – sprich sog. Pipelines – liefern den Kunden Werte in Form von Produkten oder Dienstleistungen, das heißt, sie verlangen zum Beispiel für die Ware selbst Geld, wie es etwa die Firma Whirlpool tut, wenn sie einen Geschirrspüler verkauft, oder aber für den Gebrauch des Produkts, wie beispielsweise GE Aviations, die sich die Montage und regelmäßige Wartung ihrer Flugzeugtriebwerke bezahlen lässt. Ebenso wie Whirlpool und GE sind auch Plattformunternehmen mit der Gestaltung und Entwicklung von Technologie befasst. Doch statt die Technologie kostenpflichtig anzubieten, fordern sie die User auf, der Plattform beizutreten – und versuchen dann, Letztere zu monetarisieren, indem sie für die Werte, die die Plattformtechnologie den Usern bietet, eine Bezahlung verlangen.

(Mehr-)Wert-Quellen

Diese Werte lassen sich in vier umfassende Kategorien unterteilen:

Für User: Zugang zu den auf der Plattform erzeugten Werten. Für die Zuschauer sind die Videos auf YouTube von Wert. Android-User finden Gefallen an den verschiedenen Aktivitäten, die Apps ihnen ermöglichen. Und für Schüler stellen die bei Skillshare angebotenen Kurse einen Wert dar.

Für Anbieter oder Drittanbieter: Zugang zu einer Community oder einem Markt. Airbnb ist für Gastgeber von Wert, weil es den Zugang zu einem globalen Markt von Reisenden bereitstellt. LinkedIn ist für Personalvermittler wertvoll, weil es ihnen ermöglicht, mit potenziellen Arbeitskräften in Kontakt zu treten. Und Alibaba bringt Händlern einen Mehrwert, weil sie ihre Waren mithilfe dieser Plattform an Kunden in der ganzen Welt verkaufen können.

Sowohl für User als auch für Anbieter: Zugang zu Tools und Dienstleistungen, die Interaktionen ermöglichen. Plattformen erzeugen Werte, indem sie Reibungspunkte und Hürden abbauen, die Anbieter und User an der wechselseitigen Interaktion hindern. Kickstarter hilft kreativen Firmengründern dabei, Kapital für neue Projekte zu sammeln. eBay ermöglicht in Kombination mit PayPal jedem Interessierten, einen Online-Shop zu eröffnen, auf den User weltweit zugreifen können. YouTube gestattet es Musikern, ihre Fans mit Videos von ihren Auftritten zu versorgen, ohne physische Produkte (CDs oder DVDs) produzieren und über Zwischenhändler verkaufen zu müssen.

Sowohl für User als auch für Anbieter: Zugang zu Kuratierungsverfahren zur Qualitätsverbesserung von Interaktionen. Die User wissen den Zugang zu hochwertigen Waren und Dienstleistungen zu schätzen, die ihre persönlichen Bedürfnisse und Interessen bedienen. Für Anbieter ist wiederum der Zugang zu Usern von Wert, die auf ihre Angebote zugreifen möchten und bereit sind, dafür faire Preise zu bezahlen. Intelligent betriebene Plattformen entwickeln und pflegen sog. Kuratierungssysteme, die User schnell und einfach mit geeigneten Anbietern zusammenbringen.

Diese vier Wertarten könnten auch als die Quellen des außerordentlichen Mehrwerts beschrieben werden, den die Plattform generiert. Die meisten vernünftig gestalteten Plattformen erzeugen viel mehr Werte, als sie unmittelbar erfassen – und ziehen so eine große Zahl von Usern an, die sich darüber freuen, die Vorteile dieser „kostenlos“ dargebotenen Werte nutzen zu können. Eine clevere Strategie zur Monetarisierung berücksichtigt zunächst alle Wertarten und ermittelt dann, welche Quellen des außerordentlichen Mehrwerts von der Plattform genutzt werden können, ohne dass das kontinuierliche Wachstum der Netzwerkeffekte behindert wird.

Die Autoren dieses Beitrags – Geoffrey G. Parker, Marshall W. Van Alstyne und Sangeet P. Choudary – haben das Buch verfasst: Die Plattform Revolution – Methoden und Strategien für Start-ups und Unternehmen, ISBN: 978-3-958455-19-1, mitp 2017, 28 EUR

Waren-Einfuhr aus Fernost

7 Tipps, die E-Commerce-Start-ups beim Direktimport von Waren aus China beachten sollten.

Die Produktionskosten in China sind niedrig, die Gewinnspanne beim Verkauf der in Fernost hergestellten Ware in Europa entsprechend hoch. Wer erfolgreich mit seinem E-Commerce durchstarten will, tut das durch den Direktimport aus China. Doch Importbedingungen, Zollverfahren und Vorschriften beschränken den Handel, und die Auswahl von Lieferanten und Produkten gestaltet sich oft schwieriger als gedacht. Was ist bei der Einfuhr von Waren aus China also zu beachten? Wir haben die wichtigsten Tipps zusammengestellt.

1. So findest du Lieferanten aus China

Tradeshows sind die mit Abstand beste Quelle, um Lieferanten zu finden. Es lohnt sich nicht nur die größte chinesische Handelsmesse Canton Fair zu besuchen, sondern auch branchenspezifische Tradeshows. So besteht die Möglichkeit, auf aus- und inländischen Fachmessen direkt mit potenziellen Lieferanten persönlich zu sprechen. Eine Faustregel besagt: Wenn das entsprechende Unternehmen sich mit einem Messestand präsentieren kann, hat es eine bestimmte Größe erreicht und kann damit im angemessenen europäischen Standard produzieren. Allerdings sollte beachtet werden, dass keinesfalls immer der ideale Lieferant den größten Messestand besitzt. Oft stellen auf den Fachmessen ebenso Agenten aus. Dabei handelt es sich um Zwischenhändler, welche beim tatsächlichen Hersteller dropshippen oder einkaufen. Daher ist beim Aufbau eines Auditverfahrens eine saubere Firmen- und Warenprüfung notwendig.

Zwar machen es B2B-Plattformen wie Globalsources.com oder Alibaba.com leicht, ohne viel Aufwand Produkte zu finden. Aber: Hier kann sich jeder registrieren. Es erfolgt keine Qualitätskontrolle der Waren oder der Unternehmen. Auf Alibaba sind auch Allround-Firmen stark verbreitet, die nahezu alles anbieten. Tatsächlich eignen sich diese Händler lediglich dafür, um eine Übersicht über Produktpaletten und potenzielle Preise zu erhalten. Allerdings sollte man dort nicht kaufen, da umso breit gefächerter und größer das Sortiment, desto höher ist die Chance, dass die meisten Produkte zugekauft werden. Dabei sind Kontinuität und Qualität nicht zu garantieren.

2. Bei der Lieferantenauswahl auf die Details achten

Was weist auf einen hervorragenden Lieferanten hin? Dabei empfiehlt es sich, die Details zu beachten. Renommierte Lieferanten bieten gute Dokumente wie Typenschilder und Anleitungen. Sind die Anleitungen nur im schlechten Scan vorhanden, sollte man die Finger von dem Unternehmen lassen. Häufig bedeutet das nämlich, dass es Produkte vom Lieferanten lediglich zukauft. Bei der Lieferantenauswahl ist es wichtig, keinesfalls am falschen Ende zu sparen. Bei wenig Erfahrung ist es sinnvoll, für Firmen- und Warenprüfungen externe Dienstleister zu betrauen. Gut bewertete sind auf Alibaba.com zu finden.

3. Die Produkte für dein E-Commerce prüfen

Es empfiehlt sich vor der ersten großen Auftragsvergabe, die Ware in den Händen zu halten und zu überprüfen, wie sie produziert wurde: Was die Produktionskette angeht, ist es entscheidend, sich über den Ablauf der Fertigung, die eingesetzten Materialien und das Personal dahinter zu erkundigen. Findet eine Qualitätssicherung statt? Kümmern sich echte Fachleute um die Entwicklung? Hier sollte alles über die Herstellung herausgefunden werden.

Beim Einkauf größerer Mengen sind Produktproben ein Muss. Daher ist es wichtig, sich zuvor mehrmals Einzelproben zusenden zu lassen und zu kontrollieren, ob diese die gewünschte Qualität bieten.

Geht es um ein völlig neues Produkt, sollte man sich im Vorfeld unbedingt einen Prototypen anfordern. Mit dem Lieferanten oder Produzenten empfiehlt es sich, Rücksprache zu halten, damit die Wünsche umgesetzt werden können.

Entscheidend ist auch die Prüfung der Ware und, ob diese deutschen Normen einhält. Das Entsprechen deutscher Standards gilt nicht als selbstverständlich. Hierzu helfen Fragen, wie etwa: Beliefert das Unternehmen schon europäische Kunden? Sind auch deutsche Firmen darunter? Kennt der Lieferant die europäischen Anforderungen?

Je nach Art des Produktes kann es sinnvoll sein, seine Musterprodukte in Europa oder Deutschland zu bestellen, da das schneller geht und günstiger ist.

4. Jedes Detail vertraglich festhalten

Vor allem bei Verhandlungen machen sich nicht nur Verständigungsprobleme, sondern auch die kulturellen Unterschiede deutlich bemerkbar. Es gibt einige Besonderheiten bei Verhandlungen und Vertragsabschlüssen, die zu beachten sind:

- Den Firmen in China sind langfristige Beziehungen wichtiger als einzelne Geschäfte. Deswegen kann es vorkommen, dass sich Verhandlungen entsprechend in die Länge ziehen. Hier ist Geduld gefragt!

- Häufig stellen Aussagen in Verhandlungen einen Richtwert dar, ohne dass sie völlig verbindlich sind.

- Die Beziehung hat mehr Bestand als die Verträge. Chinesen ist der persönliche Kontakt sehr wichtig. Zudem sollten Verhandlungen stets auf derselben Hierarchieebene geführt werden.

Beim Verhandeln darf der Geschäftspartner niemals "das Gesicht verlieren". Bei den chinesischen Landsleuten gilt dies als einer der größten Übel. Während der Konversationen kann es auch passieren, dass das Bejahen einer Aussage nicht uneingeschränkt ein "Ja" heißt, weil ein "Nein" seitens der Chinesen nicht denkbar ist.

Damit schließlich bei den eigenen Geschäften Sicherheit besteht, ist der Abschluss von Verträgen unverzichtbar. Bei diesen empfiehlt es sich, alle einzelnen Kriterien exakt aufzuführen. Nur wenn für beide Seiten jedes Detail klar ist, besteht die Möglichkeit, dass die kulturellen Feinheiten und Unterschiede letztlich nicht für beide Gesprächspartner ein Problem darstellen.

5. Logistikpartner für den Warenversand beauftragen

Das Versenden der Ware sollte keinesfalls der Lieferant übernehmen. Besser ist es, einen eigenen Logistikpartner zu finden, der mit dem Import aus China erfahren ist und um sämtliche Feinheiten der Kooperation Bescheid weiß.

Für den Fall, dass lediglich geringe Mengen eingeführt werden sollen beziehungsweise falls die Ware leicht und klein ist, rentiert sich das Versenden per Express von Dienstleistern, wie etwa FedEx, UPS oder DHL. Im Übrigen sollte immer eine Transportversicherung abgeschlossen werden, da einfach zu viel Unwägbares vorkommen kann.

6. Importvorschriften kennen und Dokumente prüfen

In die Bundesrepublik dürfen nicht alle Waren völlig ohne Kontrolle importiert werden. Hierbei geht es nicht um Zoll- oder Sicherheitsbestimmungen, sondern mehr um Beschränkungen gesamter Branchen. In den Bereichen Chemie, Stahl und Technologie sind vereinzelt klare Einfuhrbestimmungen gegeben. Da sich die Feinheiten dieser Regelungen stark unterscheiden können, empfiehlt es sich, sich hier von außen beraten zu lassen. Es liegt im eigenen Interesse, dass man bei einer Einfuhr alle Unterlagen vollständig und griffbereit hat. Denn, sobald die Ware am deutschen Zoll ist, trägt der Empfänger die ganze Verantwortung.

7. Steuern und Zölle korrekt einkalkulieren

Beim Einführen von Produkten aus China sind zusätzlich Zollgebühren, Importabgaben und inländische Abgaben, wie etwa die Einfuhrumsatzsteuer, zu bezahlen. Zum Zeitpunkt des Erwerbs denkt nicht jeder gleich an diese Abgaben, teilweise werden diese auch völlig vergessen. Gerade Zölle sind dabei ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor. Deswegen sollte vor dem Kauf von Waren geklärt werden, ob sich die Einfuhr überhaupt rechnet. Nicht selten müssen, je nach Produkt, mehrere tausend Euro Schutzgebühr beim Staat hinterlegt werden. Dafür gibt es aber wenigstens die Möglichkeit, die Einfuhrumsatzsteuer später beim Finanzamt geltend zu machen.

Der Autor Michael Seibold ist CEO und Gründer von Trading EU GmbH. Über seine Plattform Hubtechnik24.de vertreibt er Hubwagen, Lager- und Transporttechnik an Firmen und Privatpersonen in ganz Europa.

Strategien gegen den Wachstumsschmerz

Eine lückenhafte operative Strategie bringt Start-ups auf Schleuderkurs, bevor sie richtig skalieren können. Wie du die gröbsten Fehler vermeidest.

Es ist eine der weniger bekannten Tatsachen über das Wachstum junger Unternehmen: Schon bei einer Größe von etwa 40 bis 50 Mitarbeitern geraten sie häufig ins Straucheln. Dennoch ist gerade die Strategie für eine erfolgreiche und nachhaltige Personalentwicklung oft einer der Bestandteile der Fünfjahrespläne engagierter CEOs, der bei der Präsentation am wenigsten Beachtung findet. Werden die Herausforderungen der operativen Strategie ignoriert, wendet sich das Blatt für Jungunternehmen auf Wachstumskurs schnell zum Schlechteren.

Wer sich als Gründer oder CEO reinhängt, hält den Umständen mitunter länger stand als der Durchschnitt – letztlich müssen sich aber alle Start-ups früher oder später mit der Heraus-forderung auseinandersetzen, eine geeignete Wachstumsstrategie zu entwickeln und auch zu implementieren. Ist der Geschäftsführer unerfahren, können operative Hindernisse direkt von Anfang an zur Überforderung führen.

Operative Schwächen kosten ein Viertel der Start-ups das Überleben

Das Scheitern von Start-ups kann selten an einer einzigen Fehlentscheidung festgemacht werden. Die größten KO-Kriterien sind eine schlechte Marktanpassung sowie mangelnde Finanzmittel – sie bringen mehr als die Hälfte der Startups zu Fall. Bei einem weiteren Viertel ist das Scheitern Studien zufolge jedoch darauf zurückzuführen, dass schlichtweg die falschen Mitarbeiter zum falschen Zeitpunkt an Bord waren.

Die meisten Gründer konzentrieren sich im Anfangsstadium fast ausschließlich auf Kapital, das Produkt und die Kundenzufriedenheit – operativen Notwendigkeiten wie der Personalrekrutierung, organisatorischen Verantwortlichkeiten oder der internen und externen Kommunikation messen sie weitaus weniger Bedeutung zu. Diese Prioritätensetzung ist es jedoch ausschlaggebend dafür, dass viele Unternehmen mit tollen Ideen ins Schleudern geraten, noch bevor sie überhaupt richtig Fahrt aufnehmen können.

Der Schritt von einer Gründermentalität, bzw. einem Unternehmen mit ca. zehn Mitarbeitern, hin zu einer Firma mit 50 bis 500 Mitarbeitern ist schwierig zu vollziehen und bedarf einer Menge Voraussicht und gezielter Maßnahmen, die häufig in Geschäftsplänen nicht zu finden sind. Der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg liegt aber mitunter darin, ob und wie dieses strategisch-organisatorische Element dort berücksichtigt ist.

Das Anwerben und der Umgang mit Talenten bieten einige Stolpersteine für schnell wachsende Start-ups. Je schneller das Unternehmen wächst, desto stärker verändert sich die Teamdynamik. Zwangsläufig verlagern sich die Schwerpunkte innerhalb der Teams. Stellt sich der Erfolg frühzeitig ein, wird der Entscheidungsdruck enorm groß, neben der Produktentwicklung gleichzeitig das Team zu verstärken, um mit dem Wachstum Schritt halten zu können. Besonders schnelle Expansion, Teamdynamiken und Veränderungen in der Belegschaft verursachen unter Umständen Beurteilungs- und Managementfehler, die immense Kosten nach sich ziehen.

Schlechte Entscheidungen lassen das wertvolle Startkapital dahinschmelzen – schlimmer noch: Diese Kosten werden von den meisten Gründern in der Planung nicht berücksichtigt. Die Personalentscheidungen des CEOs haben direkte Auswirkungen auf Absatz, Produktivität und Wachstum. Konsequent durchdachte Personalpläne für Schlüsselfunktionen und eine solide Strategie, um die besten Fachkräfte zu finden, sind deshalb von Beginn an unersetzlich.

Digitale HR-Tools helfen, die Transformation zu meistern

Selbst in großen Betrieben kann es für eine Führungskraft überfordernd sein, Dutzende Mit-arbeiter anzuleiten. Kommen dann noch die vielfältigen Zuständigkeiten eines Gründers hinzu, wird die Situation unhaltbar. Dieses Problem manifestiert sich meist, wenn Startups mehr als 15 Personen beschäftigen.

Bis zu diesem Punkt herrscht unter Angestellten und Führungskräften meist eine „Machermentalität“ – oft ein Markenzeichen der Organisationsstrategie von Start-ups. Für den An-fang reicht das aus, aber diese Einstellung hat eine Halbwertszeit und kann ab einer bestimmten Unternehmensgröße zu lähmender Ineffizienz führen. Flache Strukturen finden ein Ende, sobald die Wachstumsphase eintritt. Wer dann keinen guten Plan hat, um damit umzugehen, gerät in Schwierigkeiten.