Aktuelle Events

Preiskalkulation für Freelancing-Newbies

Sechs Tipps zur optimalen Preiskalkulation für Freelancing-Einsteiger*innen.

Beim Einstieg ins Freelancing warten auf angehende Freiberufler*innen jede Menge Herausforderungen. Eine davon ist die optimale Preiskalkulation. Denn plötzlich kümmert sich nicht mehr der Arbeitgebende um Krankenversicherung, Steuern, Sozialabgaben und Co. Stattdessen liegt es in der Verantwortung der Freelancer*innen, ihre betrieblichen wie privaten Ausgaben zu decken und darüber hinaus Gewinn zu erzielen.

Stundensätze im Aufwärtstrend

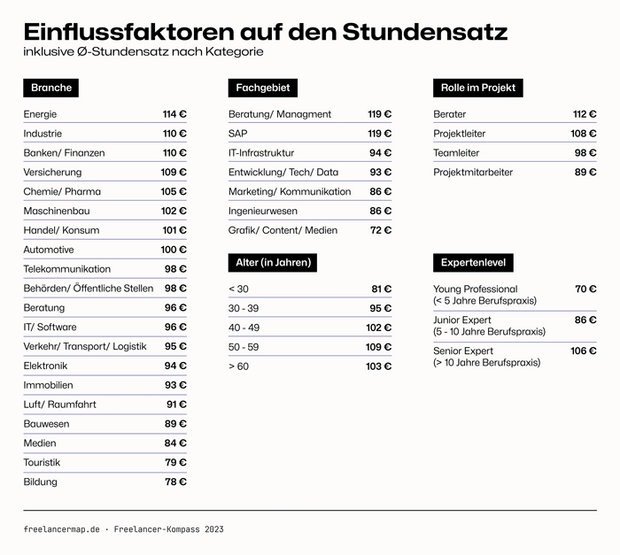

Als Freelancer*in lässt sich gutes Geld verdienen: Im vergangenen Jahr entwickelten sich die Vergütungen in der DACH-Region weiter nach oben. Etwas über 100 Euro erhielten Freiberufler*innen im Durchschnitt pro geleistete Arbeitsstunde. Einflussfaktoren wie der branchenübergreifende Fachkräftemangel sorgen aktuell dafür, dass die Honorare in einigen Bereichen steigen. Zudem profitieren Freelancer*innen besonders von technologischen Entwicklungen wie etwa KI: Als Early Adopter machen sie sich diese zunutze, um Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten – was geschickt eingesetzt, zu verkürzten Arbeitszeiten und einem gesteigerten Stundensatz führen kann.

Doch wie berechnest du deinen optimalen Stundensatz?

1. Berechnung der Arbeitstage

Los geht es mit der Berechnung der Arbeitstage. Um den optimalen Stundensatz zu kalkulieren, solltest du die Wochenenden, Feiertage und die gewünschten Urlaubstage von den 365 Kalendertagen subtrahieren. Auch eventuelle Krankheitstage sowie die Arbeitszeit, die für Tätigkeiten wie Weiterbildungen, Projekt- und Neukund*innenakquise oder Buchhaltung anfällt, musst du abziehen. Denn freiberuflich Tätige sind in der Regel nicht vollständig mit Projektarbeit beschäftigt. Laut Freelancer-Kompass 2023 liegt die Quote für andere Aufgaben wie Administration oder Beziehungspflege im Durchschnitt bei 17 Prozent. Die Gesamtkalkulation ergibt am Ende die Anzahl der Tage, die für die Projektarbeit zur Verfügung steht.

2. Betriebliche und private Ausgaben berechnen

Sind die Arbeitstage kalkuliert, folgt die Berechnung der betrieblichen und privaten Ausgaben. Als Freelancing-Einsteiger*in solltest du dir einen genauen Überblick über eine Kosten verschaffen und alle Posten peinlich genau auflisten. Dazu gehören auf der einen Seite Ausgaben für Büromiete, Strom, Arbeitsmaterialien und Co., auf der anderen private Aufwendungen für Kleidung, Lebensmittel, Freizeitaktivitäten und weitere Lebenshaltungskosten. Und nicht zu vergessen: Letztendlich willst du natürlich nicht nur deine Kosten decken, sondern darüber hinaus Geld verdienen. Der angestrebte Gewinn gehört daher ebenfalls in die Berechnung des optimalen Stundensatzes.

3. Steuer und Versicherungskosten nicht vergessen

Keinesfalls dürfen die Beiträge für Pflichtversicherungen (Kranken- und Pflegeversicherung) und eventuelle freiwillige Zusatzpolicen, etwa eine Unfall- oder Berufsunfähigkeitsversicherung vergessen werden. Je nach Branche und Tätigkeit können zum Beispiel auch eine Absicherung gegen Haftpflichtschäden oder eine Rechtsschutzversicherung sinnvoll sein. Und selbstverständlich musst auch du Steuern zahlen. Wie hoch die Umsatzsteuer ausfällt, ist vom Verdienst abhängig – und deshalb sehr individuell. Eines gilt aber für jede(n) Freelancer*in: Unbedingt ausreichend Rücklagen für Steuerzahlungen bilden! Sonst drohen am Jahresende unschöne finanzielle Überraschungen.

4. Branche, Position sowie Projekterfahrung berücksichtigen

Ebenfalls bei der Berechnung des optimalen Stundensatzes zu beachten sind Einflussfaktoren wie Alter und Berufserfahrung, Branche und Fachgebiet sowie Bildungsabschlüsse und Zusatzqualifikationen. Auch die Art des Unternehmens und der Arbeitsort können eine Rolle bei der Vergütung spielen. Ein(e) hochqualifizierte(r) und erfahrene(r) Teamleiter*in, der/die ein Projekt für ein großes Unternehmen durchführt, kann natürlich mehr verlangen als ein(e) junge(r) Freelancer*in, der/die Website-Texte für ein Start-up schreibt.

Sobald das angestrebte Einkommen, die fakturierbare Arbeitszeit sowie sämtliche Betriebs- und Lebenshaltungskosten ermittelt sind, lässt sich der Stundensatz einfach berechnen. Online-Tools wie der Stundensatz-Rechner von freelancermap leisten wertvolle Unterstützung.

5. Berufliches Netzwerk nutzen

Wichtige Einblicke in die Preisgestaltung können auch praxiserprobte und erfahrene Freiberufler*innen liefern. Es schadet sicherlich nicht, projekterfahrene Freelancer*innen – im Idealfall mit einem ähnlichen Profil – aus dem eigenen Netzwerk um Rat bei der Preisgestaltung zu fragen. Auch Projektverantwortliche auf Unternehmensseite, die selbst Freelancer*innen engagieren, haben in der Regel einen guten Überblick über die gängigen Stundensätze. Zudem können Branchenverbände, Studien, Communities und FreelancingPlattformen wertvolle Informationsquellen sein.

6. Nicht unter Wert verkaufen

Angehende Freiberufler*innen sind sich oft unsicher, ob sie ihren kalkulierten Stundensatz trotz fehlender Projekterfahrung tatsächlich verlangen können. Ja, das sollten sie! Gerade am Anfang verkaufen sich viele Freelancer*innen unter Wert, anstatt ihre Expertise und Berufserfahrung, die sie ja tatsächlich besitzen – auch wenn sie diese im Angestelltenverhältnis gesammelt haben –, gegenüber dem/der Auftraggebenden zu verargumentieren. Niedrige Einstiegspreise führen nicht nur schnell zu finanziellen Schwierigkeiten, es kann sich auch als knifflig herausstellen, den Stundensatz bei einem/einer Kund*in zu einem späteren Zeitpunkt signifikant zu erhöhen.

Umgekehrt sollten Neueinsteiger*innen ihren Marktwert realistisch einschätzen. Potenzielle Kund*innen mit überzogenen Forderungen abzuschrecken, wird langfristig nicht zum Erfolg führen. Es empfiehlt sich, bei der Preisgestaltung anfangs einen Mittelweg zu wählen, objektiv zu bleiben und die Vergütung dann konsequent zu erhöhen. Alternativ bieten sich andere Abrechnungsmethoden an: Das kann etwa ein Einarbeitungssatz sein, der sich beispielsweise nach der ersten Projektphase erhöht. Auch die Abrechnung auf Projektbasis oder nach Wertigkeit ist gängige Praxis.

Fazit

Bekanntlich ist aller Anfang schwer. Das gilt auch für den Einstieg ins Freiberufler*innen-Dasein und insbesondere für die Preisgestaltung. Nach den ersten erfolgreichen Projekten kannst du jedoch immer besser einschätzen, ob deine Vergütung für ein bestimmtes Projekt angemessen ist. Zudem sammelst du mit jedem abgeschlossenen Projekt Erfahrung und wichtige Referenzen. Diese kannst du dann dazu einsetzen, deine Vergütung nach und nach zu erhöhen und dies gegenüber Auftraggebenden seriös verargumentieren.

Der Autor Thomas Maas führt seit 2011 freelancermap, die größte Karriereplattform für freie Expert*innen im deutschsprachigen Raum.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Was sich 2026 für Freelancer*innen ändert

2026 wird zum Prüfstein: Zentrale Reformen aus dem Koalitionsvertrag sollen greifen, viele Details bleiben jedoch offen.

Sechs Monate nach dem Start der neuen Bundesregierung rücken die ersten Umsetzungen des Koalitionsvertrags in Sichtweite. Ab dem 1. Januar 2026 sollen zentrale Reformen greifen, die auch Auswirkungen auf Freelancer*innen und Solo-Selbständige haben. Doch während einige Maßnahmen konkrete Entlastungen versprechen, bleiben viele Ankündigungen bislang Absichtserklärungen. Freelancermap hat zusammengetragen, welche Vorhaben tatsächlich relevant werden und wo noch Unsicherheit herrscht. Eine Tabelle gibt hier einen Überblick.

Koalitionsvertrag 2025: Viel vor, aber wenig umgesetzt

Der Koalitionsvertrag 2025 markierte erstmals eine politische Schwerpunktsetzung für Selbständige. Zentrale Punkte, die Freelancer*innen direkt betreffen, sind:

- eine Reform des Statusfeststellungsverfahrens, um mehr Rechtssicherheit bei der Abgrenzung von Beschäftigung und Selbständigkeit zu schaffen,

- der Abbau bürokratischer Hürden durch digitale Verwaltungsprozesse, Genehmigungsfiktionen und ein „Once-Only“-Prinzip,

- eine Altersvorsorgepflicht für neue Selbstständige mit freier Wahl der Vorsorgeform,

- die Einführung des Mutterschutzes auch für Solo-Selbstständige,

- sowie steuerliche Anpassungen und Abschreibungsoptionen zur Entlastung kleiner Unternehmen und Einzelunternehmer*innen.

Laut Freelancer-Kompass 2025 sehen 79 Prozent der Befragten fehlende politische Rahmenbedingungen als Problem, fast die Hälfte empfindet strukturelle Nachteile gegenüber Angestellten. Die Unsicherheit über Scheinselbständigkeit bleibt eines der drängendsten Themen: 60 Prozent der Freelancer*innen nannten sie als größten strukturellen Nachteil ihrer Arbeit.

Viele Pläne, wenig Praxis: Reformen kommen nur schleppend voran

Während steuerliche Anpassungen und Mobilitätsentlastungen bereits 2026 greifen, bleiben die strukturell entscheidenden Fragen wie Scheinselbständigkeit, Sozialversicherungspflicht und Bürokratieabbau weiter offen. Zwar wurde im Oktober mit der sogenannten Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung ein Entlastungsprogramm vorgestellt, das Bürokratie abbauen soll. Doch Freelancer*innen bleiben davon bislang weitgehend unberührt. Zentrale Maßnahmen wie die angekündigte Genehmigungsfiktion wurden nicht umgesetzt oder lassen offen, ob Solo-Selbständige überhaupt profitieren. Auch das Statusfeststellungsverfahren, ein großes strukturelles Problem, ist noch nicht reformiert.

Thomas Maas, CEO von freelancermap: „Die Politik erkennt die Bedeutung von Selbständigen zwar auf dem Papier an, schafft aber in der Praxis keine Verlässlichkeit. Wer die Arbeitswelt modernisieren will, muss endlich Rechtssicherheit schaffen - gerade beim Thema Scheinselbständigkeit. Solange Freelancer nicht wissen, woran sie sind, bleibt Deutschland kein attraktiver Standort für sie.”

Die anhaltende Unsicherheit unter Freien bleibt nicht ohne Konsequenzen: Laut einer Umfrage denken 56 Prozent der Solo-Selbständigen über eine Auswanderung nach, auch wegen Bürokratie, Steuerlast und mangelnder Rechtssicherheit. Besonders kritisch: 93 Prozent dieser Auswanderungswilligen arbeiten im Bereich künstliche Intelligenz. Fachkräfte, die der Standort dringend braucht.

2026 als Prüfstein für die Selbständigkeit in Deutschland

Für Freelancer*innen bleibt 2026 ein Jahr mit Chancen und offenen Fragen. Viele Vorhaben können den Alltag freier Expert*innen langfristig erleichtern, wenn sie rechtzeitig und praxistauglich umgesetzt werden.

NOI Techpark – ein europäischer Playground of Opportunities

2017 an den Start gegangen, ist der in Südtirol beheimatete NOI Techpark ein synergiereicher Mikrokosmos aus Universität, Forschung, Unternehmen und Start-ups und hat sich als eine All-in-one-Anlaufstelle etabliert, die man in dieser Form europaweit kaum ein weiteres Mal findet. Mehr zum Selbstverständnis und den vielschichtigen Aktivitäten des NOI Techpark erfahren wir im Interview mit Pia-Maria Zottl, der Leiterin des Incubators im NOI.

StartingUp: NOI Techpark ist Südtirols Innovationsviertel. Was kann man sich darunter genau vorstellen?

Pia-Maria Zottl: Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem Ideen kurze Wege haben. Auf dem Gelände einer ehemaligen Aluminiumfabrik in Bozen wächst seit 2017 Südtirols Wissenschafts- und Technologiepark, der NOI Techpark. Hier arbeiten und forschen aktuell 2.400 Start-upper, Unternehmerinnen, Lehrende und Studierende. Hier wird täglich Wissen geteilt und gemeinsam an Lösungen für eine lebenswerte Zukunft gefeilt. Der Name NOI ist dabei Programm. Er steht für Nature of Innovation und verkörpert die Art, wie wir Innovation verstehen und leben: keine Innovation zum Selbstzweck, sondern eine, die eine positive Wirkung auf Mensch und Umwelt hat.

StartingUp: Was macht Bozen als Innovationsstandort so besonders?Pia-Maria Zottl: Wir liegen in Südtirol an einem strategisch wichtigen Dreh- und Angelpunkt zwischen Italien und dem DACH-Raum und an der Achse zweier starker Start-up-Ökosysteme in Europa: München und Mailand. Bozen war schon immer ein zentraler Knotenpunkt zwischen Nord und Süd. Und genauso ist NOI ein strategischer Knotenpunkt zwischen Forschung und Unternehmen. Hier kommen die richtigen Partner schnell zusammen und arbeiten unkompliziert miteinander. Jungunternehmen aus dem deutschen Raum finden im NOI die nötigen Netzwerke und Rahmenbedingungen für den Sprung in den italienischen Markt und umgekehrt. Und wir sind auch ein Tor zu Europa, wenn es darum geht, passende Forschungs- oder Industriepartner zu finden und EU-Förderungen für die eigene Geschäftsidee zu mobilisieren.

StartingUp: Was bieten Sie Gründerinnen und Gründern, was diese anderswo nicht finden, sprich was unterscheidet NOI von anderen Gründerzentren?

Pia-Maria Zottl: Wir sind mehr als ein reines Gründerzentrum. Der NOI Techpark ist ein synergiereicher Mikrokosmos aus Universität, Forschung, Unternehmen und Start-ups. Eine All-in-one-Anlaufstelle, die enorme Vorteile bringt und ein Unikum ist, das man anderswo in Europa in dieser Form nicht so leicht findet. Zudem haben Gründerinnen und Gründer im NOI Techpark Zugriff auf Know-how und Forschungslabore in Feldern wie grüne Technologien, Lebensmittel und Gesundheit, Digital und Automation in Industrie und Landwirtschaft. Dieser Mischung ist es zu verdanken, dass NOI immer mehr zu einem internationalen Anziehungspunkt für innovationswillige Start-ups, Scale-ups und Spin-offs wird. Teams arbeiten hier Tür an Tür mit Forschungsgruppen und Fachleuten unterschiedlichster Branchen. Pilotprojekte, Prototypen oder Nutzerfeedback lassen sich so viel schneller organisieren. Start-ups können ihre Produkte in einem unserer 70 Labore testen, mit passenden Forschungspartnern verfeinern und zugleich den Marktzugang mit potenziellen Kunden vorbereiten. Kurz gesagt: Wir sind ein wahrer „playground of opportunities“.

StartingUp: Wie viele Start-ups betreuen Sie und welche Themen und Branchen sind vorherrschend?

Pia-Maria Zottl: Aktuell betreuen wir 43 Start-ups, fünf davon haben wir erst vor wenigen Wochen aufgenommen. Im NOI dominieren, wie bereits erwähnt, besonders die Technologiefelder Green, Food & Health, Digital und Automotive & Automation. Der NOI Techpark hat sich in diesen Bereichen eine hohe Glaubwürdigkeit aufgebaut, weshalb viele Start-ups in diesen Sektoren angesiedelt sind. Besonders KI-gestützte Lösungen, etwa im Agrarbereich, stehen im Trend. Nachhaltige Innovationen und der Fokus auf Kreislaufwirtschaft sind ebenfalls stark vertreten, was den regionalen Bezug zur Natur und den Ressourcen Südtirols widerspiegelt. Ein ganz großes Thema ist schließlich die Lebensmittelfermentation. Darin haben wir hier im NOI ein international anerkanntes Know-how, dank des ICOFF – International Centre on Food Fermentations und mehrerer Forschungsgruppen und Unternehmen. Start-ups wie Looops, das eine Zuckeralternative aus fermentierten Lebensmittelnebenprodukten entwickelt, haben sich genau aus diesem Grund im NOI angesiedelt und profitieren vom Wissen und dem vorhandenen Netzwerk.

StartingUp: Was bieten Sie Start-ups, die sich im NOI Techpark ansiedeln?

Pia-Maria Zottl: Wir begleiten Gründerinnen und Gründer ganzheitlich – von der ersten Validierung bis zum Skalierungsschub. Unsere drei aufeinander aufbauenden Programme führen zielgerichtet durch die wichtigsten Phasen der Unternehmensentwicklung: Wir schärfen Problem-/Solution- und Product-/Market-Fit, entwickeln gemeinsam belastbare Geschäftsmodelle und bereiten Teams systematisch auf Wachstum und Markteintritt vor. Ergänzt wird das durch ein starkes Alumni-Format sowie Initiativen wie Female Founders, die spezifisch auf weibliche Start-ups zugeschnitten sind, und Future Founders, die Nachwuchs-Talente früh abholen sollen. Zu unserem Service-Portfolio gehören Performance-Analysen, individuelle Coachings und Mentorings mit erfahrenen Unternehmern und Expertinnen, Workshops und Academies zu Themen von Go-to-Market bis Finanzierung – und vor allem der direkte Zugang zu einem außergewöhnlich dichten Netzwerk aus Forschung, Industrie, Universität und Investoren.

Catering-Unternehmen gründen: Schritt für Schritt zum eigenen Caterer

So startest du dein Catering-Unternehmen – Step by Step, von der Idee über die Planung bis hin zur ersten Kundschaft.

Ob Hochzeit, Business-Event oder Streetfood-Festival – gutes Catering ist gefragt wie nie. Wer gern kocht, ein Gespür für Menschen und Organisationstalent mitbringt, kann im Catering ein spannendes und lukratives Business finden. Doch wie startet man ein Catering-Unternehmen? Dieser Artikel beschreibt Schritt für Schritt den Weg von der Idee über die Planung bis zur ersten Kundschaft.

Schritt 1: Die Idee konkretisieren: Was macht ein Catering besonders?

Bevor formale Aspekte wie Behördenwege oder Buchhaltung in den Fokus rücken, sollte klar definiert werden, was das geplante Catering-Angebot einzigartig macht. Dabei kann es sich um regionale Küche, vegane Gerichte, Streetfood oder maßgeschneiderte Angebote für Unternehmen handeln. Eine präzise Nischenwahl schafft ein klares Profil und verbessert die Positionierung am Markt. Auch die Werte, die ein Unternehmen repräsentieren möchte, sollten frühzeitig definiert werden – etwa Nachhaltigkeit, Exklusivität oder Kreativität. Diese Werte bilden später die Grundlage für die Markenbildung sowie die Kommunikationsstrategie und sind 2025 besonders wichtig.

Schritt 2: Marktanalyse: Wer sind die potenziellen Kundinnen und Kunden?

Eine fundierte Zielgruppenanalyse bildet die Basis für ein bedarfsgerechtes Angebot. Je genauer die Bedürfnisse der potenziellen Kundschaft bekannt sind, desto gezielter lassen sich Leistungen, Preise und Marketingmaßnahmen darauf abstimmen.

Hilfreiche Fragen zur Eingrenzung des Zielmarkts:

- Welche Anbietenden sind bereits in der Region aktiv?

- Welche Lücken bestehen im aktuellen Angebot?

- Welche Trends – beispielsweise Nachhaltigkeit, Regionalität oder Gesundheitsbewusstsein – gewinnen an Bedeutung?

Zudem empfiehlt sich die Analyse von Bewertungen auf einschlägigen Plattformen, Einträgen in Eventportalen oder Beiträgen in sozialen Medien, um ein besseres Verständnis für die Nachfrage zu entwickeln.

Schritt 3: Businessplan erstellen: Der Fahrplan zur Gründung

Ein durchdachter Businessplan dient nicht nur als Voraussetzung für Finanzierungen oder Fördermittel, sondern gibt auch intern Struktur und Orientierung. Neben der Beschreibung der Geschäftsidee sollten Zielgruppenanalyse, Angebotsportfolio, Preisgestaltung, Vertriebswege sowie ein detaillierter Finanzplan enthalten sein. Darüber hinaus sollten auch Risiken und alternative Szenarien berücksichtigt werden, etwa bei Umsatzschwankungen oder saisonalen Engpässen. Ein solider Plan schafft nicht nur Sicherheit, sondern unterstützt auch bei der Priorisierung der nächsten Schritte.

Schritt 4: Rechtliches & Anmeldung: Der formale Start

Die rechtliche Gründung eines Catering-Unternehmens in Deutschland beginnt mit der Anmeldung beim zuständigen Gewerbeamt. Zusätzlich sind eine Hygieneschulung gemäß § 43 Infektionsschutzgesetz beim Gesundheitsamt sowie gegebenenfalls eine Erlaubnis nach dem Gaststättengesetz erforderlich, insbesondere bei der Abgabe alkoholischer Getränke. Je nach Unternehmensform und -größe folgen die Registrierung bei der Industrie- und Handelskammer, der Berufsgenossenschaft sowie beim Finanzamt und – bei Einstellung von Personal – die Anmeldung zur Sozialversicherung. Da mit Lebensmitteln gearbeitet wird, gelten strenge gesetzliche Vorgaben zur Lebensmittelsicherheit und Hygiene. Die Einhaltung dieser Standards wird regelmäßig durch die zuständigen Kontrollbehörden überprüft. Eine umfassende Dokumentation der betrieblichen Abläufe sowie regelmäßige interne Hygienekontrollen sind daher unverzichtbar.

Schritt 5: Ausstattung und Küche: Mobil oder stationär?

Die gewählte Produktionsstätte muss den hygienischen und technischen Anforderungen der jeweiligen Landesvorschriften entsprechen. In der Anfangsphase nutzen viele Gründer*innen eine gewerbliche Mietküche oder arbeiten mit Gastronomiebetrieben zusammen. Neben der reinen Küche spielt auch die Logistik eine zentrale Rolle – etwa bei der Auswahl geeigneter Verpackungen, Transportlösungen oder Warmhalteboxen. Wer direkt vor Ort bei Veranstaltungen verkaufen möchte, kann alternativ auf mobile Konzepte wie Foodtrucks oder Verkaufsanhänger setzen.

Schritt 6: Marketing & Vertrieb: Sichtbarkeit schaffen

Ein durchdachtes Marketingkonzept ist entscheidend für den Markteintritt. Digitale Kanäle wie eine professionelle Website sowie Social-Media-Auftritte auf Instagram oder Facebook sind zentrale Bestandteile der Kundengewinnung. Gleichzeitig bleibt auch klassische Werbung über Flyer, Messen oder persönliche Kontakte ein wirksames Mittel. Empfehlungsmarketing hat im Catering-Segment besonderen Stellenwert: Zufriedene Kundinnen und Kunden sind oft bereit, ihre positiven Erfahrungen im Freundeskreis oder online zu teilen. Ein hochwertiges Erlebnis zahlt sich langfristig aus.

Schritt 7: Kalkulation & Preise: Wirtschaftlich arbeiten

Ein häufig unterschätzter Aspekt ist die korrekte Kalkulation. Die Preisgestaltung muss alle Kosten abdecken – vom Wareneinsatz über Personal und Transport bis hin zu Fixkosten wie Miete oder Versicherungen. Als grober Richtwert gilt: Der Verkaufspreis sollte etwa das Drei- bis Vierfache des Wareneinsatzes betragen. Zudem empfiehlt es sich, regelmäßig betriebswirtschaftliche Auswertungen vorzunehmen, um wirtschaftliche Engpässe frühzeitig zu erkennen. Rücklagen für Investitionen oder umsatzschwächere Phasen erhöhen die finanzielle Stabilität.

Schritt 8: Digitale Tools für Planung und Verwaltung

Der Einsatz von branchenspezifischer Software kann im Catering-Alltag erhebliche Vorteile bringen. Solche Tools, wie von CaterSmart, ermöglichen die Erstellung von Angeboten und Rechnungen, koordinieren Aufträge und unterstützen bei der Einsatzplanung von Personal und Ressourcen. Darüber hinaus helfen sie Einkaufsprozesse zu optimieren und rechtliche Dokumentationen wie Hygienenachweise digital abzubilden. Insbesondere bei wachsender Auftragslage sorgt die digitale Verwaltung für mehr Übersicht, reduziert manuelle Fehler und spart wertvolle Zeit im Tagesgeschäft.

Schritt 9: Team aufbauen & wachsen

Mit steigendem Auftragsvolumen steigt auch der Personalbedarf. Neben Servicekräften werden häufig auch Küchenhilfen oder Logistikunterstützung benötigt – oft auf flexibler Basis. Ein motiviertes, geschultes Team trägt wesentlich zum Erfolg eines Caterings bei, da es den Gesamteindruck der Marke mitprägt. Es ist essentiell Wachstumsstrategien rechtzeitig vorzubereiten: Welche Aufgaben lassen sich delegieren? Wo sind Prozesse automatisierbar? Eine klare Rollenverteilung und verlässliche Strukturen helfen, auch größere Aufträge effizient umzusetzen.

Fazit: Schritt für Schritt zum eigenen Catering-Unternehmen

Die Gründung eines Catering-Unternehmens ist eine vielschichtige Herausforderung – von der Konzeption über rechtliche Aspekte bis hin zu praktischer Umsetzung und Kundenakquise. Mit einer klaren Positionierung, strukturiertem Vorgehen und hoher Qualitätsorientierung lassen sich die Hürden jedoch erfolgreich meistern.

PropTech-Gründung: Was ist zu beachten?

PropTech-Start-ups sind die Innovationstreiber der Immobilienbranche. Die Chancen für Gründer*innen stehen gut, sofern sie die spezifischen Herausforderungen des im digitalen Aufbruch befindlichen Marktes kennen und beachten. Wir zeigen, worauf es im Gründungsprozess im vielschichtigen PropTech-Sektor ankommt.

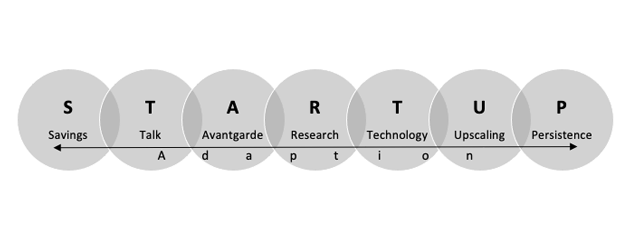

Im Folgenden werden mittels eines STARTUP-Modells die Schlüsselkomponenten und eine Superpower vorgestellt, die entscheidend für PropTech-Gründer*innen sind. Dieses STARTUP-Modell fußt auf Ansätze aus der Entrepreneurship-Literatur sowie eigener Gründungserfahrung. Im Folgenden findet dieses Konzept Anwendung auf PropTech-Gründungen.

Gründen einer Mini-GmbH – dein Weg zum Erfolg

Wer ein Start-up gründet, wird auf dem Weg zum eigenen Unternehmen irgendwann unausweichlich mit der Frage konfrontiert: „Welche Rechtsform soll es sein?“ Zu den bekannten Optionen zählen allen voran die offene Handelsgesellschaft (OHG), die Kommanditgesellschaft (KG) oder die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Doch auf der großen Bühne der Unternehmensrechtsformen scheint sich ein neuer Star breit zu machen: Die Mini-GmbH. Wir erklären dir hier, was diese Gattung besonders macht und wie du mit ihr zusammen dein Start-up auf die Überholspur bringst.

Mini-GmbH: Die kleine Unbekannte

Okay, wir geben es ja zu. So neu ist diese Rechtsform auch wieder nicht. Schließlich existiert sie bereits seit dem 1. November 2008 und wurde in erster Linie ins Leben gerufen, um dem GmbH-Recht eine kleine Verjüngungskur zu verpassen. Doch erst in den vergangenen Jahren, seitdem die Digitalisierung massiv an Fahrt aufgenommen hat, entscheiden sich auch immer mehr Jungunternehmer für die Mini-GmbH – und zwar aus einem bestimmten Grund: Das extrem niedrige Stammkapital. Müssen zukünftige Geschäftsführer bei der Gründung einer normalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung in der Regel über finanzielle Reserven in Höhe von 25.000 Euro verfügen, reicht bei der Mini-Version schon ein Euro aus. Zudem geht der Gründungsprozess schnell vonstatten. Neben der Beglaubigung vom Notar musst du deine Firma nur noch ins Handelsregister eintragen lassen und schon kann es losgehen.

Damit aus deiner Idee eine Erfolgsgeschichte wird

Die Entscheidung für eine Rechtsform allein bringt leider noch kein Geld ein. Damit es aber schon bald in deiner Kasse klingelt, darfst du wichtige Vorbereitungen nicht vernachlässigen. Darum sollten ebenfalls folgende Punkte auf deiner To-do-Liste stehen:

- Büroraum: Effizient arbeiten – von der Couch oder dem Bett aus ist das in den seltensten Fällen möglich. Sei dir also von Beginn an über die wichtigsten Eckpunkte im Klaren. Arbeitest du alleine oder benötigst du Mitarbeiter? Je nachdem reicht dir entweder eine kleine Nische zu Hause als Office aus oder du musst gleich nach mietbaren Büroflächen Ausschau halten. Falls du dir noch unsicher bist, wo genau die Reise hingehen soll, sind vielleicht Coworking Spaces, wo sich mehrere Selbstständige Arbeitsflächen teilen, das richtige für dich.

- Businessplan: Unverzichtbar, wenn du bei deiner Hausbank oder einem Direktanbieter wegen eines Kredits anklopfst. Mit ihm bringst du deine Geschäftsidee überzeugend auf den Punkt und stellst so einen konkreten Fahrplan für die kommenden Jahre auf.

- Software: Es gibt Aufgaben, die Gründer gerne einmal unterschätzen. Bestes Beispiel: die Buchhaltung. Schließlich gibt es vieles, was man über die korrekte Buchführung wissen muss, um nicht gleich direkte Bekanntschaft mit dem Finanzamt zu machen. Mittlerweile gibt es auf dem Markt jedoch zahlreiche Anwendungen, die dir zahlenlastige sowie umfangreiche Aufgaben wie diese erleichtern können. Mache dir deshalb schon im Vorfeld Gedanken darüber, bei welchen deiner unternehmerischen Pflichten dich digitale Tools tagtäglich entlasten können.

Ohne Kunden geht es nicht

Oder warum sonst lautet ein bekanntes Sprichwort: „Der Kunde ist König“? Das Problem ist jedoch, dass zahlende Klienten nicht wie Äpfel an den Bäumen hängen. Viel mehr ist die Gewinnung von Geschäftspartnern ein langwieriger Prozess, der viel Geduld erfordert. Doch mit unseren Tipps ziehst du sicher ganz schnell erste Aufträge für deine Mini-GmbH an Land:

Wer sind deine Kunden?

Was charakterisiert deinen Idealkunden? Was sind seine Wünsche und was ist ihm im Leben wichtig? Auf Fragen wie diese, solltest du die nötigen Antworten haben. Denn nur so kannst du die Kundengewinnung strategisch angehen, um deine letztendlichen Maßnahmen genau auf deine Zielgruppe abzustimmen. Versetze dich daher auch in die Nutzer deiner Produkte oder Leistungen hinein und ziehe daraus Inspiration für die Kundengewinnung.

Werbung machen

Hört sich einfach an, ist es aber nicht. Zum einen ist Geld bei jungen Startups oft knapp gesät. Um dennoch potenzielle Kunden auf dich aufmerksam zu machen, ist das Internet dein Freund und Helfer. Profile in den sozialen Netzwerken sind kostenlos. Zudem kannst du dort deinen Bekanntenkreis zum Teilen deiner Botschaften animieren. Neben Webseite und Social Media solltest du aber auch Printwerbung nicht vernachlässigen. Plakate, Flyer und Co. sprechen in vielen Fällen mehrere Zielgruppen auf einmal an.

Basis für die Corporate Design legen

Farben können Stimmungen erzeugen und in der Geschäftswelt für Professionalität stehen. Das Zaubermittel lautet hier Corporate Design – bedeutet, dass du für Logo sowie Giveaways oder Kundenprospekte ein klares Farbschema festlegst. Dadurch unterscheidest du dich nicht nur optisch von der Konkurrenz, sondern erzeugst gleichzeitig ein harmonisches Gesamtbild, was von Zuverlässigkeit und Kompetenz zeugt. Werte wie diese bringen Kunden im Bestfall mit deinen Produkten und Leistungen in Verbindung.

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass die Mini-GmbH gerade für Jungunternehmer eine attraktive Unternehmensform ist, schließlich kannst du so im Idealfall bereits mit einem kleinen Budget Großes erreichen. Dennoch haben auch Mini-Gründer mit den gleichen Anfangsschwierigkeiten, wie die alteingesessene Konkurrenz zu kämpfen. Auf dem Weg zum Erfolg wartet auf dich zunächst ein herausfordernder Aufgabenberg, den du erklimmen musst. Investiere deshalb im Vorfeld ausreichend Zeit in Planung und Vorbereitung, um so mit deinem Startup schnell durchzustarten.

Selbstständig machen als Design Thinking Coach

Wenn Sie sich als Design Thinking Coach selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, was Sie dafür mitbringen müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Weltweit profitieren immer mehr Unternehmen und Organisationen von Design Thinking. Denn durch diese Kreativmethode wird nicht nur Teamarbeit wieder effektiv und der Product-Market Fit schnell gewährt, sondern auch die Mitarbeiterzufriedenheit steigt deutlich an. Doch um das zu erreichen bedarf es erst einmal jemandem der das Team mit der Methode des Design Thinking begleitet. Hier kommt der Design Thinking Coach ins Spiel. Im Grunde genommen kann sich jeder als Design Thinking Coach selbstständig machen. Wichtig ist nur die richtige Ausbildung, eine solide Positionierung und eine gute Vorbereitung.

Was ist Design Thinking?

Design Thinking ist eine agile Innovationsmethode für multidisziplinäre Teams, die komplexe Probleme lösen möchten. Dabei sind drei Dinge von Bedeutung: Das multidisziplinäre Team, der variable Raum und der iterative Prozess. Dieser besteht aus sechs Schritten, den das Team nach und nach durchläuft. Dabei bleibt das Ergebnis stets offen und die Vorgehensweise flexibel. In jedem der einzelnen Schritte können durch Feedback Anpassungen vorgenommen werden und bei Bedarf ein vorheriger Schritt wiederholt werden. Beim Design Thinking steht der Mensch im Fokus. Ziel ist es, kundenzentrierte Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und schnell auf Marktbedürfnisse zu reagieren.

Design Thinking kann genutzt werden für:

- App-Design

- Sales-Projekte

- Startup-Ideen

- Innovationsprojekte

- Webprojekte

- Change-Projekte

- Hardwareprodukte

- Business Modelling

- Digitale Transformation

- Bildungseinrichtungen

- NGO´s und NPO´s

- Softwareprodukte

Was macht ein Design Thinking Coach?

Als Design Thinking Coach sind Sie Experte für den Prozess und die Methode des Design Thinking. Sie geben Workshops und begleiten Teams durch den sechsstufigen Prozess des Design Thinking. So führen Sie die Teilnehmer zu Kreativität und fördern deren Innovationspotenzial. Ein Design Thinking Coach hat zwei größere Tätigkeitsbereiche in denen er aktiv ist. Zum einen coacht er Unternehmen und bringt die Methode den Mitarbeitern nahe und führt Design Thinking dort Schritt für Schritt ein. Oder er ist ein Ausbilder und bildet neue angehende Design Thinking Coaches aus.

Branchen-Insights für selbstständige Design Thinking Coaches

Ein selbstständiger Design Thinking Coach muss weder Designer sein noch Fachwissen aus einer bestimmten Branche mitbringen. Das kann sogar hinderlich sein, da dadurch Voreingenommenheit entsteht und gewisse Glaubenssätze schon von vornherein innovative Ideen blockieren. Als Design Thinking Coach sind Sie aber kein Berater, der sein Fachwissen weitergibt, sondern viel eher Prozess und Methodenprofi mit einem unvoreingenommenen Blickwinkel.

Ein selbstständiger Design Thinking Coach sollte sowohl Begeisterung für das mitbringen, was er tut, als auch fundiertes Wissen über die Methode und Souveränität beim Leiten des Teams. Um sich all das anzueignen ist eine gute Ausbildung der erste wichtige Schritt. Mittlerweile gibt es dafür Studiengänge an vielen renommierten Universitäten. Außerdem gibt es eine Handvoll Institute, Agenturen und Akademien, die Design Thinking unterrichten und Ausbildungen zum Coach anbieten. Ein führender Anbieter ist zum Beispiel die DesignThinkingCoach Academy.

Was ein selbstständiger Design Thinking Coach unbedingt benötigt, ist ein großes Netzwerk. Dieses kann sich je nach Ausbilder teils schon bei der Ausbildung bilden, oder es besteht die Möglichkeit auf vorberufliche Kontakte zurückzugreifen. Viele selbstständige Design Thinking Coaches starten zunächst als Freelancer und bauen dabei ihr Netzwerk auf. Dabei ist es ratsam, einen anderen Coach als Co-Coach zu begleiten, Kontakt zu verschiedenen Agenturen aufzunehmen und zunächst als Trainer in deren Namen zu coachen, sowie sich auf Plattformen anzubieten, die Design Thinking Coaches vermitteln. So sammelt man Erfahrungen und baut Schritt für Schritt sein Portfolio auf.

Was bringt ein guter Design Thinking Coach mit?

Eine gute Vorbereitung ist für einen selbstständigen Design Thinking Coach die halbe Miete. Neben Wissen über Prozess und Methode sollten dafür eine ganze Reihe an Sachen mitgebracht werden, um dem Workshop die gewünschte Qualität zu verleihen. Zu einer guten Workshop Vorbereitung gehören:

- ein gutes Briefing: Abstimmung der Kosten, gewünschten Ergebnisse etc. mit dem Kunden

- Drehbücher für verschiedene Workshop Formate

- einen Workshopkoffer mit dem benötigtem Material

- detaillierte Checklisten um die Qualität sicherzustellen

- bildstarke Präsentationen

- Workbooks

Gleichzeitig sollte jeder selbstständige Design Thinking Coach bestimmte persönliche Kompetenzen besitzen. Dazu gehört Flexibilität. Ein guter Coach sollte immer wieder flexibel auf eventuelle Wendungen im Workshopverlauf reagieren. Ein zu vorgefertigtes Vorgehen ist dabei sehr einschränkend. Außerdem muss der Coach bereit sein ständig zu Evaluieren, zu Iterieren und schließlich Verbesserungen vorzunehmen. So gewinnt jeder Workshop an Qualität.

Kapitalbedarf eines selbstständigen Design Thinking Coaches

Da sich die Angebote selbstständiger Design Thinking Coaches als Dienstleistungen ohne Produktionskosten verstehen, ist der Kapitalbedarf sehr überschaubar. Kosten, die mit eingerechnet werden sollten sind das Equipment für Workshops sowie das eigene Gehalt. Anfahrtskosten zu Kunden werden vom Coach als Vorleistung erbracht und hinterher in Rechnung gestellt. Auch Kosten für PC, Handy, eine eigene Website und ggf. Marketingmaßnahmen sollten berücksichtigt werden. Weitere Kosten verursachen Steuern, Krankenkasse, Steuerberatung und Buchhaltung. Da zu Anfang jedoch keine größeren Investitionen notwendig sind, kann es schon mit einem schmalen Startkapital losgehen.

Selbstständiger Design Thinking Coach: Gewerbe oder Freiberuf?

Als selbstständiger Design Thinking Coach können sie als Einzelunternehmer agieren.

- keine Gewerbeanmeldung nötig

- keine Gewerbesteuer

- der Eintrag ins Handelsregister fällt weg, sofern sie keine Kapitalgesellschaft gründen

- Sie brauchen keine doppelte Buchführung und müssen keinen Jahresabschluss aufstellen

- Sie müssen Angaben über Gewinne und Verluste nicht publizieren

- zur Gewinnermittlung ist es ausreichend, wenn sie eine EÜR (Einnahmen Überschuss Rechnung) beim Finanzamt einreichen

- Sie sind kein Mitglied der IHK, daher entfallen die Kammergebühren

So viel verdient man als selbstständiger Design Thinking Coach

Selbstständige Design Thinking Coaches verdienen als Tagessatz zwischen 1500 Euro und 2500 Euro. Der Verdienst hängt primär davon ab, wie man sich als Coach positioniert und wie viel Erfahrung man mitbringt. Durchschnittlich kann man sagen, dass ein Design Thinking Coach 1800 Euro pro Tag verdient. Natürlich ist der Verdienst auch davon abhängig, welche Kunden man bedient (Großkonzern vs. Start-up) und wie viele Workshops man sich in der Woche zutraut. Für einen 2-Tagesworkshop mit einem Tag Vorbereitung liegt der Verdienst bei 5400 Euro netto. Hielte man also jede Woche zweitägigen Workshop käme man am Ende des Monats bei einem Gehalt von 21.600 Euro heraus.

Marketing für selbstständige Design Thinking Coaches

Um als selbstständiger Design Thinking Coach an Aufträge zu kommen, muss die Werbetrommel gerührt werden. Dafür stehen viele unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen ist es natürlich möglich, auf das Netzwerk zurückzugreifen, was man sich als Design Thinking Coach ohnehin anlegen sollte. Ist dieses jedoch noch nicht ganz ausgebaut und es fehlt noch an Kontakten, sind hier einige weitere Optionen:

- Akquise auf Linkedin oder Xing

- Auf Konferenzen Design Thinking Vorträge halten

- Webinare für Einsteiger halten

- Werbung über die eigene Website: Fachartikel publizieren

- Vernetzung bei Events, auf denen die Zielgruppe vertreten ist

- Google- oder Facebook-Werbung

- Begleitung erfahrener Coaches als Co-Coach

Wichtige Kontakte für selbstständige Design Thinking Coaches

Zum Vernetzen

www.xing.com/communities/groups/design-thinking-fuer-berater-und-trainer-6ce5-1080646/posts

webinale.de/ideation-design-thinking/

www.designthinkingconference.com

Die Autorin Pauline Tonhauser ist CEO und Gründerin der DesignThinkingCoach Academy. Zusammen mit ihrem Team vermittelt sie Design Thinking und bildet neue Coaches aus.

Restaurant eröffnen: Selbstständig mit dem eigenen Restaurant

Wenn Sie sich mit einem Restaurant selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier Schritt für Schritt, auf was Sie bei der Gründung Ihres Restaurants achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für zukünftige Restaurantinhaber:

- Anzahl Restaurants in Deutschland: 72.481 (DEHOGA 2016)

- Jahresumsatz Restaurants gesamt: 26,9 Mrd. € (Statista 2016)

- Durchschnittsumsatz pro Betrieb: 315.000 € netto, 450.000 € in kleineren Betrieben (destatis 2016)

- Anzahl der Beschäftigten in der speisengeprägten Gastronomie: 1.158.824

- Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Beschäftigten: 33.000 € (2015), nur 19.000 € in kleineren Betrieben (2011) (destatis 2011/2016)

- Mögliche Zusatzgeschäfte: Lieferservice, Catering, Foodtruck

- Wettbewerber: Fast-Food-Ketten, Caterer, Lieferdienste

- Kostenstruktur in Restaurants (mit herkömmlicher Bedienung): Personalkosten (Küchenprodukte, die verarbeitet werden, zählen hier auch rein): 30,4 %; Materialeinsatz, Energiekosten: 30,9 %; Miete/Pacht: 9,2 %; Handelswareneinsatz (z.B. Wein): 0,8 %; Sonstiger Aufwand: 14,3 % (destatis 2015)

Branchen-Insights für selbstständige Restaurantbesitzer

Den Ergebnissen der DEHOGA-Konjunkturumfrage zufolge blicken Gastronomen insgesamt positiv auf das zurückliegende Winterhalbjahr. Die Konsumfreude der Deutschen und die stabile Konjunktur sind weiterhin Stütze der Branche. So berichten 42,7 Prozent der befragten Betriebe von guten und 40,1 Prozent von befriedigenden Geschäften in den Monaten Oktober 2017 bis März 2018. 17,2 Prozent beurteilen ihre geschäftliche Situation dagegen negativ. Der Saldo aus Negativ- und Positivmeldungen sank leicht um 1,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr auf plus 25,5 Prozentpunkte.

Ferner berichten 34,9 Prozent der Gastronomen von steigenden Umsätzen im Winterhalbjahr (Vorjahr 31,00 Prozent). 31,9 Prozent der Befragten mussten Umsatzeinbußen hinnehmen (Vorjahr 31,8 Prozent). Das Gästeaufkommen stieg bei 28,1 Prozent der Befragten (Vorjahr 28,6 Prozent). 29,9 Prozent der Betriebe hatten Gästerückgänge zu verzeichnen (Vorjahr 27,8 Prozent).

Die Ertragssituation in der Gastronomie bleibt jedoch kritisch: 46,8 Prozent hatten einen Ertragsrückgang zu beklagen (Vorjahr 45,6 Prozent). Hauptursache hierfür sind die hohen Betriebskosten und der starke Preisdruck. Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der Einführung des Mindestlohnes sahen sich viele Betriebe gezwungen, ihre Preise anzupassen: 36,0 Prozent der Befragten erhöhten ihre Preise (Vorjahr 38,8 Prozent).

Faustregel: 1/3 des Umsatzes müssen für feste Kosten, 1/3 für Einkauf geplant werden. Bleibt 1/3 als Roherlös, von dem u.a. noch Personalkosten bezahlt werden müssen.

Gründen im E-Commerce - so klappt der Onlinehandel

Im E-Commerce selbstständig machen: Erfahren Sie Schritt für Schritt, was Sie beachten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig einen Online-Shop zu eröffnen.

Zahlen, Daten, Fakten für E-Commerce-Gründer

Wachstum: Der Online-Handel legt rasant zu (2016: + 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), (Quelle: Studie shopanbieter.de)

Perspektive: 2017 werden im deutschen Online-Handel 58,5 Mrd. Euro Umsatz erwartet, das ist ein Plus von 11 Prozent gegenüber 2016 (Quelle: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel, bevh)

Starkes Segment: Der Sektor „Möbel, Leuchten, Deko“ ist am stärksten gewachsen (2016: + 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), (Quelle: Studie shopanbieter.de)

Starker Marketingkanal: E-Mail ist der verkaufsstärkste Marketingkanal: über 58 Prozent der durchschnittlichen Konversionsraten, (Quelle: Studie shopanbieter.de)

Schwacher Marketingkanal: Displaywerbung ist der schwächste Marketingkanal: 69 Prozent unter der durchschnittlichen Konversionsraten, (Quelle: Studie shopanbieter.de)

Konversionen mobil: Mobile Plattformen haben die schlechtesten Konversionsraten: Desktop-User konvertieren 53 Prozent besser als der Durchschnitt, mobile Nutzer 41 Prozent schlechter, (Quelle: Studie shopanbieter.de)

Webshop-Installationen: Jedes dritte Unternehmen in Deutschland betreibt einen Webshop (Bitkom 2016)

Bedeutung Marktplätze: Jedes vierte Unternehmen in Deutschland verkauft über Online-Marktplätze wie Amazon, Ebay (Bitkom 2016)

Shops in Apps: Smartphone-Apps werden von 6 Prozent aller Unternehmen für den Vertrieb genutzt (Bitkom 2016)

Digitalisierung: Große Unternehmen haben gegenüber mittleren und kleinen Unternehmen einen Vorsprung bei der Nutzung von Online-Vertriebswegen (Bitkom 2016)

Was versteht man unter E-Commerce bzw. Onlinehandel?

E-Commerce bezeichnet den Verkauf von Waren und Dienstleistungen über das Internet über einen Online-Shop. Die rasante Entwicklung des World Wide Web hat ein enormes Wachstum des E-Commerce ausgelöst. In praktisch allen Lebensbereichen kann man heute Waren und Leistungen über den Vertriebskanal Internet erwerben.

Selbstständig machen als Bäcker

Wenn Sie sich als Bäcker selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, auf was Sie bei der Gründung Ihrer Bäckerei achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für selbstständige Bäcker

Backbetriebe in Deutschland: 12.200

Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Betrieb: 1,15 Mio. €

Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Beschäftigter: 51.000 €

Bäckerei-Dichte: 1 Betrieb pro 1.750 Einwohner

Nahrungsmittelbudget pro Haushalt: 3.550 € im Jahr

Mögliche Zusatzgeschäfte: Imbiss, Café, Handelswaren, Liefergeschäft

Wettbewerber: Großbäckereien, Backindustrie, Lebensmittelhandel

Quelle: Deutscher Bäckerbund 2015

Branchen-Insights für selbstständige Bäcker

Kleine Bäcker wurden deutschlandweit in den vergangenen Jahren immer mehr von Großunternehmen verdrängt. Einer der Hauptgründe, warum kleinere Bäcker-Betriebe dem Druck der Großen nicht mehr standhalten können, sind fehlende geeignete Nachfolger.

Für Gründer die sich als Bäcker selbstständig machen wollen, kann es deswegen von Vorteil sein, einen bereits eingeführten Betrieb zu übernehmen, insbesondere angesichts des hohen Investitionsbedarfs. Informieren Sie sich dazu in der lokalen Tagespresse sowie in den Fachzeitschriften der Branche. Bei der Auswahl des richtigen Objektes, sollten Sie auf den Rat eines Experten hören. Hilfe bekommen Sie zum Beispiel bei der Handwerkskammer oder der örtlichen Bäcker-Innung.

Tipp zur Übernahme: Der Unternehmenswert muss vor Übernahme genau berechnet werden. Dieser setzt sich zusammen aus:

- Zeitwert für Maschinen, Ausrüstung, Ladeneinrichtung

- Geschäftswert, der sich aus den Umsatzzahlen, der Geschäftslage und dem Kundenstamm ergibt.

Die Finanzierung des Kaufpreises sowie der erforderlichen Zusatzinvestitionen kann - wie jede Existenzgründung - vom Staat mit zinsgünstigen Mitteln erleichtert werden. Nutzen Sie dazu den kostenlosen Fördermittel-Check von Gründerberater.de, um herauszufinden, welche Fördermittel in Ihrer Region auf Sie warten.

Tipps zur Businessplan-Erstellung

So überzeugen Gründer Geldgeber mit einem Businessplan.

Eine gute Idee und ein bisschen Mut – das sind die zwei wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Unternehmensgründung. Hinzu kommen ein motiviertes und vielseitig qualifiziertes Team sowie natürlich Kapital inklusive ausreichender Liquiditätspuffer. Das kann, wenn die eigenen Ersparnisse aufgebraucht sind, über verschiedene Wege beschafft werden: je nach Phase, in der sich das Start-up befindet, über Crowdfunding oder Crowdinvesting, von sogenannten Acceleratoren, Business Angels, Venture Capital oder durch Hausbankkredite und Förderdarlehen.

Viele junge Gründer kommen auf der Suche nach einer Finanzierung auch zur Berliner Sparkasse. Doch um Geld zur Verfügung zu stellen, müssen wir uns zunächst ein genaues Bild vom Gründungsvorhaben machen. Ein gut durchdachter Businessplan oder eine Präsentation mit Canvas oder Pitch Deck sind eine gute Basis, um uns von der Idee zu überzeugen.

Was machen eigentlich die Wettbewerber?

Egal, wie die Gründer ihre Idee präsentieren: Neben betriebswirtschaftlichen Kennzahlen gehört eine gut recherchierte Wettbewerbsanalyse immer dazu. Jeder Gründer sollte sich fragen: Wer sind unsere potenziellen Kunden? Warum entscheiden sich potenzielle Kunden für unser Produkt oder unsere Dienstleistung? Wer sind unsere Wettbewerber? Was bieten sie, welche Stärken und Schwächen haben sie? Wie überzeugen wir potenzielle Kunden von unserem Angebot und machen Wettbewerbern Marktanteile streitig? Was macht unser Angebot im Vergleich zum Wettbewerb einzigartig?

Die Recherche lohnt sich! Denn wer den Markt genau kennt, kann auch seine eigenen Erfolgsaussichten besser einschätzen. Er erkennt Entwicklungsbedarf frühzeitig und ist auf neue Herausforderungen wie etwa Reaktionen der Wettbewerber besser vorbereitet. Wir als Geldgeber sehen zudem, dass die Gründung gut überlegt ist und etwaige Fallstricke ausreichend bedacht sind.

Digitale Gründer haben weltweit Konkurrenz

Eine sorgfältige Wettbewerbsanalyse ist übrigens für alle Gründer wichtig – ob klassische Unternehmensgründung in konventionellen oder digitale Start-ups in innovativen Branchen. Dabei geht der Wettbewerb in konventionellen Branchen allerdings selten über regionale Grenzen hinaus. Ein Friseurgeschäft konkurriert mit den Wettbewerbern im Stadtteil, aber nicht mit einem Haarstudio in New York. Digitale Geschäftsmodelle bekommen es hingegen fast immer mit internationalen Wettbewerbern zu tun.

Somit hat die Wettbewerbsanalyse auch Auswirkungen auf die Strategie und damit letztlich auf die Liquiditätsplanung. Die Markteintrittsbarrieren scheinen für Unternehmensgründungen im digitalen Bereich zwar auf den ersten Blick gering. Tatsächlich ist aber ein erheblicher Marketingaufwand erforderlich, um sich im harten internationalen Wettbewerb des Internets einen Namen zu machen, eine Marke oder ein Produkt aufzubauen und damit anderen Marktanteile streitig zu machen.

Viele unterschätzen Marketing und Vertrieb

Viele Start-up-Gründer aus der Digitalwirtschaft unterschätzen sowohl den zeitlichen als auch den finanziellen Aufwand für Marketing und Vertrieb. Daher ist es so wichtig, bei der Liquiditätsplanung ausreichend Spielraum zu lassen – nicht nur, um einen unerwartet hohen Marketingaufwand abzudecken, sondern auch für zahlreiche weitere Unwägbarkeiten, von der konjunkturellen Entwicklung bis zum Verhalten der Wettbewerber. Ohne ausreichende Puffer werden ansonsten gleich Verhandlungen über Nachfinanzierungen notwendig – oftmals zu ungünstigeren Konditionen.

Wer bei der Präsentation seiner Idee eine gut recherchierte Wettbewerbsanalyse und einen ausreichenden Kapitalpuffer vorgesehen hat, ist gut gewappnet, um sein Kreditinstitut zu überzeugen. Er hat damit aber auch eine gute Basis, um die eigene Unternehmensgründung stabil und wettbewerbsfähig auszurichten.

Der Autor Olaf Schulz ist Direktor für Firmenkunden bei der Berliner Sparkasse

Kaufmannsblut für Freiberufler

Als Freiberufler benötigen Sie vergleichsweise wenige kaufmännische Grundlagen, um Ihr Unternehmen betriebswirtschaftlich zu steuern. Diese müssen Sie aber beherrschen. Hier lesen Sie die wichtigsten Basics.

Geld macht unruhig, vor allem wenn es fehlt. Die Fotodesignerin Sabine schaut deshalb lieber nicht auf Ihre Kontoauszüge. So fällt ihr auch manchmal erst am Ende des Jahres auf, dass eine Kundenrechnung seit Monaten nicht bezahlt wurde. Augen zu und durch: So wie die Fotodesignerin, scheuen viele Freiberufler allzu geschäftsmäßiges Auftreten. Das gilt vor allem für die sogenannten Idealisten (wie Ärzte oder Heilpraktiker) und Kreativen (etwa Texter oder Designer) unter ihnen. Da sie ihre soziale und künstlerische Tätigkeit meist höher bewerten als das damit zu verdienende Geld, liegt ihnen das kaufmännische Denken oft recht fern.

Das ist zwar angenehm für die Kunden, aber schlecht für das eigene Konto. Dabei müssen Freiberufler nur eine Handvoll Dinge verstehen, um den Überblick über das eigene Geschäft zu wahren und damit die Zügel der unternehmerischen Entwicklung in der Hand zu behalten. Hier erfahren Sie, was Sie als Freiberufler an betriebswirtschaftlichem Wissen haben müssen.

Einnahmen-Überschussrechnung planen

Die größte Hürde einmal im Jahr ist die Gewinnermittlung. Mit ihr haben es Freiberufler leicht: Während die gewerblichen Kollegen sich mit Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV) sowie Bilanzen quälen, reicht dem Finanzamt bei Freiberuflern, unabhängig von der Höhe des Umsatzes und des Gewinns, eine einfache Einnahmen- und Überschussrechnung (EÜR). Diese hat zwei entscheidende Vorteile. Zunächst beruht die EÜR auf einem simplen System, das Nicht-BWler problemlos nachvollziehen können (während sie über dem Versuch, die doppelte Buchführung als Basis einer Bilanzierung zu verstehen, schon mal verzweifeln können).

Darüber hinaus kostet diese Art der Gewinnermittlung auch beim Steuerberater weniger als GuV und Bilanzierung. Die Unterschiede bei den Kosten am Ende des Jahres lassen sich beispielsweise im Internet unter www.der-onlinesteuerberater.de berechnen. So würde beim „Online-Steuerberater“ der Jahresabschluss bei einem Gewinn von 50.000 Euro den Bilanzierer rund 1800 Euro kosten, den Einnahmen- und Überschussrechner aber nur zirka 1500 Euro. Dies ist der Vergleich zwischen gewerblichen und freiberuflichen Einzelunternehmern. Hat der Gewerbetreibende eine GmbH, zahlt er deutlich mehr.

Die genannten Honorare sind Bespiele: Steuerberater müssen sich seit einiger Zeit nicht mehr zwangsläufig an der Steuerberatervergütungsordnung orientieren. Freiberuflertum macht sich oft auch schon bei der monatlichen Buchhaltung – die in den ersten zwei Jahren der Unternehmung die Regel ist – und der im Vergleich zum Kaufmann und Handwerker geringeren Zahl der Belege kostensparend bemerkbar. Schließlich schreiben die meisten Freiberufler Rechnungen mit höheren Beträgen, während der Gewerbetreibende, bspw. der Gastronom oder die Boutiqenbesitzerin, viele kleine Einzelbuchungen managen muss. Die Verwaltung weniger, großer Rechnungen bereitet aber weniger Aufwand bei der Kontierung, also kostet sie auch weniger (oder sollte im Buchhaltungsbüro oder beim Steuerberater weniger kosten!).

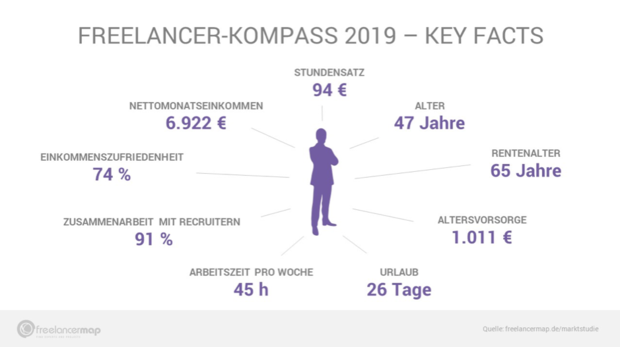

Freelancer-Kompass 2019

Der Freelancer-Kompass 2019 analysiert, wie es um die Freelancing-Branche steht. Über 1.300 Teilnehmer gaben Auskunft über ihr Leben als Freelancer. Wichtige Ergebnisse: Mit fast 94 Euro pro Stunde verdienen Freelancer mehr als jemals zuvor, gleichzeitig steigt das Nettoeinkommen und auch die die Gender Pay Gap verringert sich weiter. Dennoch äußern die Freelancer erstmals deutlich Kritik an die Politik und fordern radikale Änderungen. Hier erfahrt ihr mehr.

Vier von fünf deutsche Unternehmen sind laut dem Institut der deutschen Wirtschaft vom Fachkräftemangel betroffen. Doch welche zusätzlichen Kosten kommen auf Unternehmen mit der Beschäftigung freier Mitarbeiter zu? Der Freelancer-Kompass 2019, die jährliche Marktstudie der Projektplattform freelancermap, gibt Aufschlüsse über die Bezahlung und Arbeitsweise freier Mitarbeiter und zeigt: Freelancer verdienen im Schnitt 93,89 Euro pro Stunde und sind meistens drei bis zwölf Monate in ein Projekt involviert. Insgesamt befragte das Nürnberger Unternehmen 1.347 Teilnehmer zu über 70 Fragen rund um ihren Arbeitsalltag – dem Freelancing im Bereich IT- und Engineering. Die Ergebnisse sollten Unternehmen aufhorchen lassen.

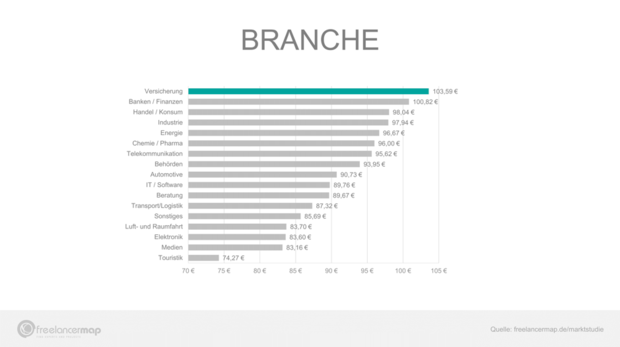

Stundensätze für Freelancer steigen

Der Stundensatz für Freelancer im DACH-Raum liegt durchschnittlich bei 93,89 Euro und stieg somit, verglichen mit dem Vorjahr, um knapp drei Euro an. Auch bei Betrachtung früherer Einkommen fällt auf, dass Unternehmen im Jahr 2016 deutlich weniger tief in die Tasche greifen mussten und heute im Schnitt fast zwölf Euro mehr pro 60 Minuten bezahlen. Besonders in den Branchen SAP und Beratung/ Management kostet es Unternehmen mehr, auf qualifizierte Freiberufler zu setzen. Hier bekommen freie Experten durchschnittlich 112 Euro bzw. 108 Euro pro Stunde Arbeitszeit. Geographisch betrachtet sind Freelancer aus Schleswig-Holstein mit einem Stundensatz von fast 99 Euro am teuersten, wobei Freiberufler in Thüringen mit 72,06 Euro am wenigsten verdienen. Allerdings kommen auf Unternehmen, abgesehen vom Stundensatz, keine Zusatzkosten in Form von Versicherungs- und Rentenbeiträgen oder der Bezahlung im Krankheitsfall hinzu.

10 Basics für Nebenerwerbsgründer

Mehr Spaß an der eigenen Arbeit sowie mehr Geld oder auch Sicherheit durch ein zweites Standbein. Viele Angestellte machen sich auch deshalb nebenberuflich selbständig. Wir zeigen wichtige Vorab-Überlegungen für alle, die als Nebenerwerbsgründer starten wollen.

1. Wer darf, wer nicht?

Es gibt nur zwei Gründe, die Ihrer nebenberuflichen Selbstständigkeit im Weg stehen könnten. Erstens: Wenn Sie Ihrem Chef Konkurrenz machen, darf er das untersagen. Zweitens: Beeinträchtigt der Nebenjob Sie so sehr, dass Ihnen im Büro die Augen zufallen, kann Ihr Chef ebenfalls intervenieren. Auch wichtig zu klären ist: Kann die Nebentätigkeit räumlich und organisatorisch getrennt von Ihrem Angestellten-Job ausgeführt werden?

Test: Wie viel Unternehmergeist besitzen Sie?

2. Professionalität

Gehen Sie Ihre Nebenerwerbsgründung genauso professionell an, als würden Sie voll davon leben wollen.

3. Beraten und Informieren

Nutzen Sie so früh wie möglich Beratungsangebote vor Ort. Viele sind kostenlos. Weiterhin gibt es gute Fachliteratur zum Thema. Tipp: Lutz/Luck, Selbstständig in Teilzeit, Linde Verlag, 19,90 EUR.

4. Ziele und Strategie festlegen

Machen Sie sich über Ihre Ziele und die Strategien in den nächsten drei bis fünf Jahren Gedanken und halten das schriftlich fest. Dazu zählt auch die Frage, ob sich Ihre Nebenerwerbs-Geschäftsidee zu einer Vollerwerbs-Selbständigkeit ausbauen lässt bzw. diese sich dafür eignet.

5. Offenheit von Anfang an

Arbeiten Sie von Anfang an mit offenen Karten. Es gilt: Nur ein legaler Start ist ein guter Start. Mehr als drei Formulare braucht es fürs Erste selten. Beratungsstellen helfen dabei. Sobald Geld fließt, muss das Finanzamt informiert werden. Wer mit Lebensmitteln arbeitet, braucht einen Gesundheitspass.

6. Unterstützer ins Boot holen

Planen Sie Ihre Zeit genau, die Ihnen neben Arbeit und Familie für die Gründung bleibt. Sprechen Sie mit Ihrer Familie und sichern Sie sich deren Unterstützung.

7. Netzwerken

Schaffen Sie sich Netzwerke! Sie werden bald Partner brauchen, auf die Sie sich verlassen können müssen. Wer gleich im Team gründet, ist oft erfolgreicher. In vielen Orten gibt es Vereine und Gründer-Netzwerke.

Mehr dazu: 5 unschlagbare Networking-Tipps

8. Angebote kalkulieren

Kalkulieren Sie die Preise für Ihr Angebot nicht zu niedrig. Das wirkt unprofessionell und führt zur Selbstausbeutung. Finden Sie heraus: Was kostet es bei den Wettbewerbern und warum? Was würde Ihre Arbeitsstunde kosten, wenn Sie angestellt wären?

9. Kosten kalkulieren

Klären Sie vorab, ob Sie die Anfangsinvestitionen und die anfallenden Fixkosten überschaubar, also niedrig halten können.

10. Praxis-Know-how sammeln

Es ist schwierig in einer Branche, die man nicht gut kennt, nebenerwerblich zu gründen. Machen Sie erst ein Praktikum oder bewerben Sie sich als Aushilfe in einer Firma in dem Bereich – so bekommen Sie auch gleich wertvolle Kontakte.