Aktuelle Events

How-to: Das perfekte Executive Summary

Wie du mit einer gelungenen Zusammenfassung deines Businessplans Geldgeber*innen und Unterstützer*innen überzeugst.

Nicht selten wird das Executive Summary deines Businessplans mit einem Movie-Trailer verglichen. Doch was ist da dran? Die kurze Antwort: Nicht alles, aber so einiges! Ein guter Filmtrailer soll in aller Kürze einen Vorgeschmack liefern, Charaktere sowie Handlungen einführen und damit die Neugierde der Zuschauer*innen wecken. Ähnlich verhält es sich beim Executive Summary: Es soll eine Geschäftsidee überzeugend darstellen, Interesse am Vorhaben wecken und zum Weiterlesen des gesamten Geschäftsplans anregen. Ist ein Trailer gelungen, klingeln im besten Fall auch die (Kino-)Kassen. Der Businessplan und das Executive Summary haben zudem einen monetären Fokus. Hauptsächlich besteht dieser darin, Kredite, Förderungen oder Venture Capital zu erhalten. Der große Unterschied: Das Executive Summary darf – oder vielmehr soll – spoilern und alle relevanten Aspekte eines jeden Businessplankapitels abbilden. Dem Executive Summary kommt also eine im wahrsten Sinne des Wortes entscheidende Funktion zu.

Das Executive Summary ist deine Eintrittskarte

Ob du Gründer*in, Jungunternehmer*in oder CEO eines großen Unternehmens bist: Ein Businessplan ist das entscheidende Tool zum Erfolg und unerlässliches Instrument für langfristiges Wachstum. Spätestens dann, wenn Kapital für die Gründungs- oder Wachstumsphase benötigt wird, ist ein gut recherchierter und aussagekräftiger Geschäftsplan erforderlich. Damit gilt es schließlich, unterschiedliche Anspruchsgruppen zu überzeugen:

- die Arbeitsagentur, das Jobcenter für die Beantragung

- von Gründungszuschuss oder Einstiegsgeld;

- fachkundige Stellen, welche die Tragfähigkeit deines Unternehmens bescheinigen sollen;

- Banken als potenzielle Kreditgeber;

- Stellen, die Fördermittel vergeben;

- Investor*innen als mögliche Kapitalgeber*innen.

Nicht zu vergessen: Das Executive Summary erfüllt auch eine wichtige Funktion für dich selbst: Du hast die Möglichkeit, deinen kompletten Businessplan mithilfe der Zusammenfassung nochmal zu überprüfen. Gelingt es dir nicht, bestimmte Punkte klar und stimmig zu formulieren, könnte das auf Schwachstellen in deinem Konzept hindeuten. Hast du diese kritischen Aspekte ausgeräumt, kannst du den Businessplan weiterreichen.

Du darfst getrost davon ausgehen, dass die meisten Personen, die deinen Geschäftsplan in ihren Händen halten, häufig nur wenig Zeit und einen Stapel anderer Dokumente auf dem Tisch liegen haben. Innerhalb weniger Sekunden wird dann entschieden, ob dein Vorhaben etwas taugt und dein Businessplan es wert ist, gelesen zu werden. Das Executive Summary als erster Part des Geschäftsplans stellt daher deine Eintrittskarte dar: Schaffst du es, deine Leser*in mit den ersten Zeilen zu überzeugen, wird deine Geschäftsidee Beachtung finden und kommst du für weitere Gespräche, Verhandlungen oder Förderungen infrage.

Was gehört in ein Executive Summary?

Deine Zusammenfassung muss sich auf die wesentlichen Punkte fokussieren und auf maximal zwei Seiten passen. Ziel ist es, ein positives Bild deines Unternehmens zu vermitteln. Zu diesem Zweck dürfen natürlich keine Fakten unterschlagen oder verfälscht werden. Folgende Inhalte solltest du darin abbilden:

- Produkt bzw. Dienstleistung: Beschreibe dein Produkt oder deine Dienstleistung und erkläre, welche Funktionen und Eigenschaften diese besitzen. Im Vordergrund der Erläuterung deines Leistungs- und Produktportfolios steht der Kund*innennutzen, der generiert wird.

- Markt, Wettbewerb & Trend: Halte die wichtigsten Eigen- schaften und Kennzahlen der Branche fest und erläutere, weshalb der Markt derzeit und künftig attraktiv ist. Beantworte Fragen wie: Wer ist meine Zielgruppe und was sind deren Bedürfnisse? Wie sieht die Konkurrenzsituation in diesem Marktsegment und an meinem Standort aus?

- Alleinstellungsmerkmal: Was ist das Besondere an meinem Leistungs- und Produktportfolio und verdient deshalb die Aufmerksamkeit und eine Finanzierung? Du musst verdeutlichen, wie sich dein Angebot von der Konkurrenz unterscheidet. Sollten bereits vergleichbare Leistungen und Produkte auf dem Markt vorhanden sein, musst du überzeugend aufzeigen, worin die Besonderheit, die Unique Selling Proposition, deiner Leistungen und Produkte liegt.

- Gründungsteam & Personal: Das Potenzial des Managements und der Mitarbeitenden ist einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren einer Unternehmung. In vielen Fällen wird dem Thema ein ähnlich hoher Stellenwert eingeräumt wie der unternehmerischen Idee selbst. Erläutere, was dich für die Selbständigkeit in der jeweiligen Branche qualifiziert, in welchen Bereichen die Fähigkeiten der einzelnen Teammitglieder zum Tragen kommen und wofür Personal eingestellt wird.

- Finanzen: Dieser Teil ist für Kapitalgeber*innen von besonderer Wichtigkeit. Zeige die finanzielle Entwicklung der nächsten drei bis fünf Jahre auf und stelle die grundlegenden Kennzahlen dar. Du solltest auch angeben, wie hoch der Investitions- und Kapitalbedarf ausfällt. Interessant ist zudem die Information, wann der Break-even-Point erreicht ist und du mit Gewinnen rechnen kannst.

- Meilensteine, Ziele & Strategie: Welche Ziele werden kurz-, mittel- und langfristig angestrebt? Handelt es sich um ein Bestandsunternehmen, ist es oft auch interessant zu erfahren, welche Meilensteine bereits erreicht wurden. In diesem Teil solltest du zudem beschreiben, welche Marketingmittel und Vertriebswege du zur Erreichung dieser Ziele nutzen wirst. Hast du strategische Partner*innen an deiner Seite, solltest du diese auch erwähnen.

Die Reihenfolge der Inhalte kannst du selbst bestimmen. Wenn es für dich sinnvoller ist, mit einer interessanten Information zu deinem Team zu starten, kannst du das machen. Wichtig ist, dass du die Neugierde des Lesenden weckst und nicht zu sehr ins Detail gehst, denn die genauen Ausführungen folgen in den jeweiligen Kapiteln des Businessplans.

Tipp: Achte bei der Darstellung der Inhalte darauf, das Problem bzw. den Bedarf deiner Zielgruppe klar zu erläutern, um dich als kompetente(n) Lösungsanbieter*in zu präsentieren.

8 Dos und Don`ts für ein gelungenes Summary

Eine gute Zusammenfassung zu schreiben, erfordert ein wenig Zeit und insbesondere Wissen darüber, was überhaupt gefragt ist und das Interesse der Zielgruppe erregt. Dies kann nicht selten zu einer wirklichen Herausforderung werden. Denn häufig schleichen sich bei der Erstellung Fehler ein, die den Erfolg deines Vorhabens schmälern können. Diese Fehlerquellen lassen sich allerdings mit folgenden Hinweisen gezielt umgehen.

1. In der Kürze liegt die Würze

Die Zusammenfassung dient dazu, den Lesenden Zeit zu sparen und zugleich deine Geschäftsidee in Gänze darzulegen. Daher solltest du unbedingt darauf achten, dass du den Text auf ein bis maximal zwei Seiten möglichst kurzhältst. Ist er am Ende doch zu lang, frag dich: Braucht es diesen Satz wirklich, um meine Idee verständlich zu präsentieren? Füllsätze und Floskeln sollten in diesem Kontext auch gemieden werden.

2. Verwende keinen Fachjargon und nicht zu viele Zahlen

Nicht immer sind die Lesenden deines Businessplans vom Fach. Dein Vorhaben solltest du an den Wissensstand deines Gegenübers anpassen und auf eine für den Otto Normalverbraucher leicht verständliche Sprache herunterbrechen. Meide also Fachausdrücke, die dein Publikum nicht verstehen könnte, formuliere in überschaubaren Sätzen sowie möglichst klar und präzise. Zu viele Zahlen, Prozentsätze und Brüche können zudem verwirren. Bilde also nur die wichtigsten Kennzahlen ab.

3. Bleib bei realistischen Einschätzungen

Du bist der bzw. die „Allerbeste vom Fach“, du erwartest eine „maximale Gewinnsteigerung“ und „unendliches Wachstum“? Derartige Übertreibungen und plumpe Superlative wirken unprofessionell und sollten lieber nicht genutzt werden. Bleib bei der Wahrheit und insbesondere bei der Darstellung deiner Finanzen realistisch. Eine wirklichkeitsnahe, positive Prognose rundet das Executive Summary am Ende ab.

4. Das Beste kommt zum Schluss

Das Executive Summary ist der erste Teil deines Businessplans. Dennoch empfehlen wir dir, es erst dann zu verfassen, wenn du den restlichen Businessplan fertiggestellt hast. So kannst du alle relevanten Punkte eines jeden Kapitels zusammenfassen und in das Summary einfügen. Vorteil: Auf diese Weise kannst du prüfen, ob du alle essentiellen Aussagen aus dem Businessplan auch in der Zusammenfassung abgebildet hast.

5. Verwechsle das Executive Summary nicht mit einer Einleitung

Du steigst zwar mit deiner Zusammenfassung in deinen Businessplan ein, dennoch stellt das Executive Summary keine Einleitung dar. Erkläre also nicht lediglich, was in den einzelnen Kapiteln noch folgen wird, sondern fasse hier die Essenz deines Businessplans zusammen. Das Executive Summary sollte auch als eigenständiges, in sich schlüssiges Dokument funktionieren, was bei einer klassischen Einleitung nicht der Fall ist.

6. Copy & Paste: Besser nicht

„Ich kann ja einfach Sätze aus den einzelnen Kapiteln meines Businessplans herauskopieren und in das Summary einfügen.“ Diese Aussage bzw. Methode klingt verlockend, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Auf diese Weise erhältst du nämlich ein Dokument, das weder schlüssig noch in sich abgeschlossen wirkt. Nimm dir also Zeit und formuliere essenzielle Aspekte noch einmal neu.

7. Achte auf die Reihenfolge

Werden bedeutsame Inhalte deiner Geschäftsidee zu spät erwähnt, finden diese im schlimmsten Fall keine Beachtung, da die Lesenden gar nicht so weit kommen. Elon Musk unterstützt dein Team und Lady Gaga ist Teil deiner Marketing-Kampagne? Klar, ein bisschen weit hergeholt, aber was wir dir damit sagen wollen, ist: Hau solche spannenden Informationen möglichst früh raus. Damit weckst du direkt das Interesse und kannst davon ausgehen, dass deine weiteren Ausführungen gelesen werden.

8. Setze auf Storytelling

Eine Möglichkeit, ein eingängiges Executive Summary zu verfassen, ist die Nutzung des Storytellings. Indem man Geschichten erzählt, können nicht nur Fakten transportiert, sondern auch Bilder, Emotionen und Erinnerungen hervorgerufen werden. Als wirkungsmächtiges Kommunikationsinstrument erzeugen Geschichten Spannung, Neugierde und Verbundenheit. Du kannst dabei eine Erzählung zu deinem Gründungsteam, zur Entwicklung deines Produkts oder zur Entstehung deines Unternehmens verfassen. Der Vorteil: Geschichten bleiben oft im Gedächtnis der Lesenden. Insbesondere beim Marketing gilt das Storytelling als effektives Tool, um Beachtung zu finden und in Erinnerung zu bleiben. Wieso dies also nicht auch für das Executive Summary anwenden?

Tipp: Hol dir Feedback ein. Hast du dein Executive Summary fertiggestellt, lass es von anderen gegenlesen. Ist etwas nicht ganz stimmig, fehlen Informationen oder langweilt deine Zusammenfassung gar, solltest du deine Ausführungen noch einmal überarbeiten. Sinnvoll ist es auch zu schauen, wie andere Gründer*innen und Unternehmer*innen ihr Executive Summary gestalten. So kannst du dich inspirieren lassen und bekommst ein Gefühl dafür, was eine gelungene Zusammenfassung ausmacht.

Mit Zeit und Engagement zum Erfolg

Das Executive Summary ist eine ideale Möglichkeit, nicht nur deine eigenen Visionen und Ziele, die du mit deinem Unternehmen erreichen möchtest, kompakt festzuhalten, sondern auch andere von dir und deinem Vorhaben zu überzeugen. Dies erreichst du, indem du alle relevanten Key Points deiner Geschäftsidee spannend wiedergibst. Das Executive Summary bildet den wichtigsten Teil deines Geschäftsplans und ist oft auch der einzige Part, der von allen an der Entscheidungsfindung Beteiligten überhaupt gelesen wird. Der erste Eindruck ist also das A und O! Ganz gleich für welchen Zweck du deinen Businessplan einreichst, nimm dir Zeit bei der Gestaltung deines Executive Summary. Ist die Zusammenfassung gelungen, bist du deinem Vorhaben einen bedeutenden Schritt näher.

Die Autorin Ani Ambarzumjan ist Junior Consultant bei Unternehmenswerk. Das Unternehmen bietet Gründer*innen, Start-ups und Bestandsunternehmen Unterstützung bei Finanzierungen sowie bei der Beantragung von Zuschüssen und Fördermitteln.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Verkaufen ohne Shop: Zahlungen erhalten mit PayPal Open

Sie verkaufen digitale Kunst, Online-Kurse oder Handgemachtes? Dafür ist ein Shop nicht zwingend nötig. Mit Zahlungslinks und Kaufen-Buttons von PayPal erhalten Sie Ihre Zahlungen, wo die Verkäufe entstehen – schnell, sicher und unkompliziert.

Zahlungen empfangen, wo Ihre Community ist

Viele Soloselbständige nutzen Social Media, E-Mails oder Messenger nicht nur zur Kommunikation, sondern auch zur Vermarktung ihrer Produkte. Mit den passenden Tools können sie dort zusätzlich direkt Zahlungen empfangen – ganz ohne Onlineshop oder technisches Setup.

PayPal Open bietet drei flexible Möglichkeiten, Zahlungen zu erhalten:

- Zahlungslinks, die schnell geteilt werden können, etwa per E-Mail, DM, Post oder QR-Code.

- Kaufen-Buttons, die sich in eine bestehende Seite integrieren lassen, zum Beispiel in ein Link-in-Bio-Tool oder eine Landingpage.

- Tap to Pay macht Ihr Smartphone zum Zahlungsterminal (kompatibles Smartphone vorausgesetzt).

Alle Varianten funktionieren schnell, mobiloptimiert und bieten eine vertraute Nutzererfahrung. Damit wird der Ort, an dem Interesse entsteht, direkt zum Verkaufsort.

Zahlungslinks: Vom Post zur Bezahlung in Sekunden

Ein Kauf beginnt nicht im Warenkorb, sondern dort, wo Interesse entsteht: in einem Post, einer Story oder einer E-Mail. Genau hier setzen Zahlungslinks von PayPal an: Sie führen direkt von der Produktinfo zur Zahlung, ohne Umwege über externe Plattformen.

Das ist besonders hilfreich bei:

- digitalen Produkten

- E-Book-, Kurs- oder Software-Verkäufen

- (Online-)Vorbestellungen oder Trinkgeld-Modellen

Ein Zahlungslink erzeugt eine eigene Bezahlseite mit Titel, Preis, Beschreibung und Produktbild. Varianten wie Größen oder Farben sind ebenso integrierbar wie frei wählbare Preise. Versandkosten und Steuern können automatisch berechnet werden.

Der fertige Zahlunglink lässt sich flexibel teilen: per Messenger, E-Mail, Social Media oder als QR-Code auf einem Produktetikett oder Tischaufsteller. Die Zahlungsseite unterstützt gängige Zahlarten wie Kreditkarte, Wallets sowie ausgewählte regionale Methoden wie SEPA-Lastschrift, iDEAL oder Swish – je nach Land und Verfügbarkeit für die jeweiligen Käufer:innen.

Besonders praktisch: Ihre Kund:innen brauchen dafür kein eigenes PayPal-Konto. So können Zahlungen sicher und bequem online abgewickelt werden.

Für Selbständige, die regelmäßig digitale Inhalte verkaufen, ist das eine einfache Möglichkeit, Zahlungen mit PayPal zu empfangen, ohne ein klassisches Shopsystem aufsetzen zu müssen.

Kaufen-Buttons: Ihre Seite wird zur Verkaufsfläche

Wer bereits eine Website oder ein Link-in-Bio-Tool nutzt, kann PayPals Warenkorb- oder Kaufen-Buttons mit wenigen Zeilen Code integrieren. Damit verwandeln Sie eine einfache Landingpage in eine funktionale Verkaufsfläche. Sie erstellen den Button in Ihrem PayPal-Konto und erhalten automatisch den passenden HTML-Code, der nur noch kopiert und in die Website eingefügt wird. Kund:innen klicken, zahlen mit ihrer bevorzugten Methode und der Betrag wird direkt gutgeschrieben.

Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Gestaltung, Storytelling und Nutzerführung und profitieren gleichzeitig von einem verlässlichen Check-out, der hilft Vertrauen zu schaffen. Eine schlanke Lösung für alle, die ihr Angebot online präsentieren und Zahlungen direkt abwickeln möchten.

Mit Tap to Pay ganz einfach vor Ort verkaufen

Neben den digitalen Optionen können Sie auch vor Ort Zahlungen annehmen: direkt über Ihr Smartphone. Mit der PayPal-Funktion „Tap to Pay“ akzeptieren Sie kontaktlose Zahlungen per Karte oder Wallet ohne separates Kartenlesegerät. Alles, was Sie benötigen, ist ein kompatibles iPhone oder Android-Gerät mit NFC-Funktion (Tap to Pay funktioniert auf Geräten mit Android 8.0, NFC-Funktionen und Google Play Services. iOS ab iPhone XS und höher).

Besonders praktisch ist das beispielsweise für:

- Märkte, Pop-up-Stores

- Workshops und Live-Events

- Verkäufe im kleinen Rahmen, bei denen Flexibilität zählt

NOI Techpark – ein europäischer Playground of Opportunities

2017 an den Start gegangen, ist der in Südtirol beheimatete NOI Techpark ein synergiereicher Mikrokosmos aus Universität, Forschung, Unternehmen und Start-ups und hat sich als eine All-in-one-Anlaufstelle etabliert, die man in dieser Form europaweit kaum ein weiteres Mal findet. Mehr zum Selbstverständnis und den vielschichtigen Aktivitäten des NOI Techpark erfahren wir im Interview mit Pia-Maria Zottl, der Leiterin des Incubators im NOI.

StartingUp: NOI Techpark ist Südtirols Innovationsviertel. Was kann man sich darunter genau vorstellen?

Pia-Maria Zottl: Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem Ideen kurze Wege haben. Auf dem Gelände einer ehemaligen Aluminiumfabrik in Bozen wächst seit 2017 Südtirols Wissenschafts- und Technologiepark, der NOI Techpark. Hier arbeiten und forschen aktuell 2.400 Start-upper, Unternehmerinnen, Lehrende und Studierende. Hier wird täglich Wissen geteilt und gemeinsam an Lösungen für eine lebenswerte Zukunft gefeilt. Der Name NOI ist dabei Programm. Er steht für Nature of Innovation und verkörpert die Art, wie wir Innovation verstehen und leben: keine Innovation zum Selbstzweck, sondern eine, die eine positive Wirkung auf Mensch und Umwelt hat.

StartingUp: Was macht Bozen als Innovationsstandort so besonders?Pia-Maria Zottl: Wir liegen in Südtirol an einem strategisch wichtigen Dreh- und Angelpunkt zwischen Italien und dem DACH-Raum und an der Achse zweier starker Start-up-Ökosysteme in Europa: München und Mailand. Bozen war schon immer ein zentraler Knotenpunkt zwischen Nord und Süd. Und genauso ist NOI ein strategischer Knotenpunkt zwischen Forschung und Unternehmen. Hier kommen die richtigen Partner schnell zusammen und arbeiten unkompliziert miteinander. Jungunternehmen aus dem deutschen Raum finden im NOI die nötigen Netzwerke und Rahmenbedingungen für den Sprung in den italienischen Markt und umgekehrt. Und wir sind auch ein Tor zu Europa, wenn es darum geht, passende Forschungs- oder Industriepartner zu finden und EU-Förderungen für die eigene Geschäftsidee zu mobilisieren.

StartingUp: Was bieten Sie Gründerinnen und Gründern, was diese anderswo nicht finden, sprich was unterscheidet NOI von anderen Gründerzentren?

Pia-Maria Zottl: Wir sind mehr als ein reines Gründerzentrum. Der NOI Techpark ist ein synergiereicher Mikrokosmos aus Universität, Forschung, Unternehmen und Start-ups. Eine All-in-one-Anlaufstelle, die enorme Vorteile bringt und ein Unikum ist, das man anderswo in Europa in dieser Form nicht so leicht findet. Zudem haben Gründerinnen und Gründer im NOI Techpark Zugriff auf Know-how und Forschungslabore in Feldern wie grüne Technologien, Lebensmittel und Gesundheit, Digital und Automation in Industrie und Landwirtschaft. Dieser Mischung ist es zu verdanken, dass NOI immer mehr zu einem internationalen Anziehungspunkt für innovationswillige Start-ups, Scale-ups und Spin-offs wird. Teams arbeiten hier Tür an Tür mit Forschungsgruppen und Fachleuten unterschiedlichster Branchen. Pilotprojekte, Prototypen oder Nutzerfeedback lassen sich so viel schneller organisieren. Start-ups können ihre Produkte in einem unserer 70 Labore testen, mit passenden Forschungspartnern verfeinern und zugleich den Marktzugang mit potenziellen Kunden vorbereiten. Kurz gesagt: Wir sind ein wahrer „playground of opportunities“.

StartingUp: Wie viele Start-ups betreuen Sie und welche Themen und Branchen sind vorherrschend?

Pia-Maria Zottl: Aktuell betreuen wir 43 Start-ups, fünf davon haben wir erst vor wenigen Wochen aufgenommen. Im NOI dominieren, wie bereits erwähnt, besonders die Technologiefelder Green, Food & Health, Digital und Automotive & Automation. Der NOI Techpark hat sich in diesen Bereichen eine hohe Glaubwürdigkeit aufgebaut, weshalb viele Start-ups in diesen Sektoren angesiedelt sind. Besonders KI-gestützte Lösungen, etwa im Agrarbereich, stehen im Trend. Nachhaltige Innovationen und der Fokus auf Kreislaufwirtschaft sind ebenfalls stark vertreten, was den regionalen Bezug zur Natur und den Ressourcen Südtirols widerspiegelt. Ein ganz großes Thema ist schließlich die Lebensmittelfermentation. Darin haben wir hier im NOI ein international anerkanntes Know-how, dank des ICOFF – International Centre on Food Fermentations und mehrerer Forschungsgruppen und Unternehmen. Start-ups wie Looops, das eine Zuckeralternative aus fermentierten Lebensmittelnebenprodukten entwickelt, haben sich genau aus diesem Grund im NOI angesiedelt und profitieren vom Wissen und dem vorhandenen Netzwerk.

StartingUp: Was bieten Sie Start-ups, die sich im NOI Techpark ansiedeln?

Pia-Maria Zottl: Wir begleiten Gründerinnen und Gründer ganzheitlich – von der ersten Validierung bis zum Skalierungsschub. Unsere drei aufeinander aufbauenden Programme führen zielgerichtet durch die wichtigsten Phasen der Unternehmensentwicklung: Wir schärfen Problem-/Solution- und Product-/Market-Fit, entwickeln gemeinsam belastbare Geschäftsmodelle und bereiten Teams systematisch auf Wachstum und Markteintritt vor. Ergänzt wird das durch ein starkes Alumni-Format sowie Initiativen wie Female Founders, die spezifisch auf weibliche Start-ups zugeschnitten sind, und Future Founders, die Nachwuchs-Talente früh abholen sollen. Zu unserem Service-Portfolio gehören Performance-Analysen, individuelle Coachings und Mentorings mit erfahrenen Unternehmern und Expertinnen, Workshops und Academies zu Themen von Go-to-Market bis Finanzierung – und vor allem der direkte Zugang zu einem außergewöhnlich dichten Netzwerk aus Forschung, Industrie, Universität und Investoren.

Catering-Unternehmen gründen: Schritt für Schritt zum eigenen Caterer

So startest du dein Catering-Unternehmen – Step by Step, von der Idee über die Planung bis hin zur ersten Kundschaft.

Ob Hochzeit, Business-Event oder Streetfood-Festival – gutes Catering ist gefragt wie nie. Wer gern kocht, ein Gespür für Menschen und Organisationstalent mitbringt, kann im Catering ein spannendes und lukratives Business finden. Doch wie startet man ein Catering-Unternehmen? Dieser Artikel beschreibt Schritt für Schritt den Weg von der Idee über die Planung bis zur ersten Kundschaft.

Schritt 1: Die Idee konkretisieren: Was macht ein Catering besonders?

Bevor formale Aspekte wie Behördenwege oder Buchhaltung in den Fokus rücken, sollte klar definiert werden, was das geplante Catering-Angebot einzigartig macht. Dabei kann es sich um regionale Küche, vegane Gerichte, Streetfood oder maßgeschneiderte Angebote für Unternehmen handeln. Eine präzise Nischenwahl schafft ein klares Profil und verbessert die Positionierung am Markt. Auch die Werte, die ein Unternehmen repräsentieren möchte, sollten frühzeitig definiert werden – etwa Nachhaltigkeit, Exklusivität oder Kreativität. Diese Werte bilden später die Grundlage für die Markenbildung sowie die Kommunikationsstrategie und sind 2025 besonders wichtig.

Schritt 2: Marktanalyse: Wer sind die potenziellen Kundinnen und Kunden?

Eine fundierte Zielgruppenanalyse bildet die Basis für ein bedarfsgerechtes Angebot. Je genauer die Bedürfnisse der potenziellen Kundschaft bekannt sind, desto gezielter lassen sich Leistungen, Preise und Marketingmaßnahmen darauf abstimmen.

Hilfreiche Fragen zur Eingrenzung des Zielmarkts:

- Welche Anbietenden sind bereits in der Region aktiv?

- Welche Lücken bestehen im aktuellen Angebot?

- Welche Trends – beispielsweise Nachhaltigkeit, Regionalität oder Gesundheitsbewusstsein – gewinnen an Bedeutung?

Zudem empfiehlt sich die Analyse von Bewertungen auf einschlägigen Plattformen, Einträgen in Eventportalen oder Beiträgen in sozialen Medien, um ein besseres Verständnis für die Nachfrage zu entwickeln.

Schritt 3: Businessplan erstellen: Der Fahrplan zur Gründung

Ein durchdachter Businessplan dient nicht nur als Voraussetzung für Finanzierungen oder Fördermittel, sondern gibt auch intern Struktur und Orientierung. Neben der Beschreibung der Geschäftsidee sollten Zielgruppenanalyse, Angebotsportfolio, Preisgestaltung, Vertriebswege sowie ein detaillierter Finanzplan enthalten sein. Darüber hinaus sollten auch Risiken und alternative Szenarien berücksichtigt werden, etwa bei Umsatzschwankungen oder saisonalen Engpässen. Ein solider Plan schafft nicht nur Sicherheit, sondern unterstützt auch bei der Priorisierung der nächsten Schritte.

Schritt 4: Rechtliches & Anmeldung: Der formale Start

Die rechtliche Gründung eines Catering-Unternehmens in Deutschland beginnt mit der Anmeldung beim zuständigen Gewerbeamt. Zusätzlich sind eine Hygieneschulung gemäß § 43 Infektionsschutzgesetz beim Gesundheitsamt sowie gegebenenfalls eine Erlaubnis nach dem Gaststättengesetz erforderlich, insbesondere bei der Abgabe alkoholischer Getränke. Je nach Unternehmensform und -größe folgen die Registrierung bei der Industrie- und Handelskammer, der Berufsgenossenschaft sowie beim Finanzamt und – bei Einstellung von Personal – die Anmeldung zur Sozialversicherung. Da mit Lebensmitteln gearbeitet wird, gelten strenge gesetzliche Vorgaben zur Lebensmittelsicherheit und Hygiene. Die Einhaltung dieser Standards wird regelmäßig durch die zuständigen Kontrollbehörden überprüft. Eine umfassende Dokumentation der betrieblichen Abläufe sowie regelmäßige interne Hygienekontrollen sind daher unverzichtbar.

Schritt 5: Ausstattung und Küche: Mobil oder stationär?

Die gewählte Produktionsstätte muss den hygienischen und technischen Anforderungen der jeweiligen Landesvorschriften entsprechen. In der Anfangsphase nutzen viele Gründer*innen eine gewerbliche Mietküche oder arbeiten mit Gastronomiebetrieben zusammen. Neben der reinen Küche spielt auch die Logistik eine zentrale Rolle – etwa bei der Auswahl geeigneter Verpackungen, Transportlösungen oder Warmhalteboxen. Wer direkt vor Ort bei Veranstaltungen verkaufen möchte, kann alternativ auf mobile Konzepte wie Foodtrucks oder Verkaufsanhänger setzen.

Schritt 6: Marketing & Vertrieb: Sichtbarkeit schaffen

Ein durchdachtes Marketingkonzept ist entscheidend für den Markteintritt. Digitale Kanäle wie eine professionelle Website sowie Social-Media-Auftritte auf Instagram oder Facebook sind zentrale Bestandteile der Kundengewinnung. Gleichzeitig bleibt auch klassische Werbung über Flyer, Messen oder persönliche Kontakte ein wirksames Mittel. Empfehlungsmarketing hat im Catering-Segment besonderen Stellenwert: Zufriedene Kundinnen und Kunden sind oft bereit, ihre positiven Erfahrungen im Freundeskreis oder online zu teilen. Ein hochwertiges Erlebnis zahlt sich langfristig aus.

Schritt 7: Kalkulation & Preise: Wirtschaftlich arbeiten

Ein häufig unterschätzter Aspekt ist die korrekte Kalkulation. Die Preisgestaltung muss alle Kosten abdecken – vom Wareneinsatz über Personal und Transport bis hin zu Fixkosten wie Miete oder Versicherungen. Als grober Richtwert gilt: Der Verkaufspreis sollte etwa das Drei- bis Vierfache des Wareneinsatzes betragen. Zudem empfiehlt es sich, regelmäßig betriebswirtschaftliche Auswertungen vorzunehmen, um wirtschaftliche Engpässe frühzeitig zu erkennen. Rücklagen für Investitionen oder umsatzschwächere Phasen erhöhen die finanzielle Stabilität.

Schritt 8: Digitale Tools für Planung und Verwaltung

Der Einsatz von branchenspezifischer Software kann im Catering-Alltag erhebliche Vorteile bringen. Solche Tools, wie von CaterSmart, ermöglichen die Erstellung von Angeboten und Rechnungen, koordinieren Aufträge und unterstützen bei der Einsatzplanung von Personal und Ressourcen. Darüber hinaus helfen sie Einkaufsprozesse zu optimieren und rechtliche Dokumentationen wie Hygienenachweise digital abzubilden. Insbesondere bei wachsender Auftragslage sorgt die digitale Verwaltung für mehr Übersicht, reduziert manuelle Fehler und spart wertvolle Zeit im Tagesgeschäft.

Schritt 9: Team aufbauen & wachsen

Mit steigendem Auftragsvolumen steigt auch der Personalbedarf. Neben Servicekräften werden häufig auch Küchenhilfen oder Logistikunterstützung benötigt – oft auf flexibler Basis. Ein motiviertes, geschultes Team trägt wesentlich zum Erfolg eines Caterings bei, da es den Gesamteindruck der Marke mitprägt. Es ist essentiell Wachstumsstrategien rechtzeitig vorzubereiten: Welche Aufgaben lassen sich delegieren? Wo sind Prozesse automatisierbar? Eine klare Rollenverteilung und verlässliche Strukturen helfen, auch größere Aufträge effizient umzusetzen.

Fazit: Schritt für Schritt zum eigenen Catering-Unternehmen

Die Gründung eines Catering-Unternehmens ist eine vielschichtige Herausforderung – von der Konzeption über rechtliche Aspekte bis hin zu praktischer Umsetzung und Kundenakquise. Mit einer klaren Positionierung, strukturiertem Vorgehen und hoher Qualitätsorientierung lassen sich die Hürden jedoch erfolgreich meistern.

PropTech-Gründung: Was ist zu beachten?

PropTech-Start-ups sind die Innovationstreiber der Immobilienbranche. Die Chancen für Gründer*innen stehen gut, sofern sie die spezifischen Herausforderungen des im digitalen Aufbruch befindlichen Marktes kennen und beachten. Wir zeigen, worauf es im Gründungsprozess im vielschichtigen PropTech-Sektor ankommt.

Im Folgenden werden mittels eines STARTUP-Modells die Schlüsselkomponenten und eine Superpower vorgestellt, die entscheidend für PropTech-Gründer*innen sind. Dieses STARTUP-Modell fußt auf Ansätze aus der Entrepreneurship-Literatur sowie eigener Gründungserfahrung. Im Folgenden findet dieses Konzept Anwendung auf PropTech-Gründungen.

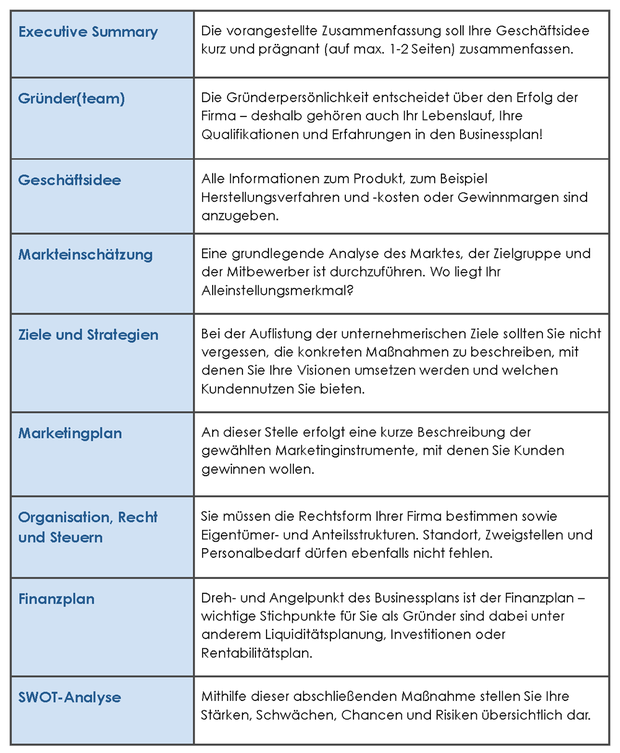

Businessplan für Gründende – alle Infos, Hinweise und Tipps zur Erstellung

Erfahre hier, wie du deinen Businessplan als Gründer*in erstellst, warum er so wichtig ist und was du berücksichtigen musst. Jetzt direkt nachlesen!

So bringst du die Geschäftsidee zu Papier

Gerade wenn dein Unternehmen noch in den Kinderschuhen steckt, braucht es einen strukturierten Businessplan. Denn nur so kannst du potenzielle Investor*innen von deiner Geschäftsidee überzeugen. Im Umkehrschluss bedeutet das: Ohne Businessplan kein Gründerkredit – ohne Gründerkredit keine eigene Firma.

Klingt simpel in der Theorie, bedeutet in der Praxis aber eine Menge Arbeit. Wer meint, beim Schreiben des Businessplans schludern zu müssen, um Zeit und Kosten zu sparen, der wird früher oder später auf die Nase fallen. Denn: Dieses Dokument bildet das grundlegende Fundament für die zukünftige Entwicklung Ihres Unternehmens. Warum das so ist und worauf du unbedingt achten solltest, wenn du den Businessplan erstellst, erährst du hier.

Warum brauchst du als Gründer*in einen Businessplan?

Wenn es um die Finanzierung deiner Firma geht, ist ein vollständiger und übersichtlicher Businessplan das A und O. Denn wie der Name schon sagt, dient er dazu, die Gründung deines Unternehmens zu planen und den Kapitalbedarf zu erfassen. Und bildet somit das Fundament für die Realisierung eines erfolgreichen Geschäftskonzepts. Er fungiert sozusagen als Geschäftsplan, den du erstellen musst, um mögliche Geldgeber davon zu überzeugen, in deine Firma zu investieren. Damit umfasst er folgende Funktionen:

- Präzisierung des Geschäftsmodells

- Festlegung strategischer und betriebswirtschaftlicher Ziele

- Überprüfung der Geschäftsidee hinsichtlich Durchführbarkeit und wirtschaftlichen Erfolgsaussichten

- Voraussetzung zur Beantragung öffentlicher Fördermittel

- Basis für zukünftige unternehmerische Strategien und Entscheidungen

Dir sollte klar sein, dass der Businessplan nicht nur dir als Existenzgründer*in einen Überblick über deine Finanzen liefert. Ebenso werden Geschäftspartner und Institutionen ihn sich ansehen, sofern du einen Zuschuss für die Weiterentwicklung Ihres Unternehmens benötigst. Dazu gehören:

- Kreditgeber wie Banken und/oder Investoren wie zum Beispiel Franchisepartner

- Förderinstitute wie das Arbeitsamt oder Förderbanken der Länder

Der Aufbau des Businessplans: Was muss rein?

Länge und Umfang variieren von Firma zu Firma und sind größtenteils abhängig vom Gründungsvorhaben sowie von der Art des Geschäftsmodells. Zwischen 20 und 100 Seiten ist alles möglich. Doch viel entscheidender als die Länge des Businessplans ist für dich als Gründer*in dessen Inhalt. Diesen entnimmst du der nachfolgenden Tabelle:

Selbstständig machen als Design Thinking Coach

Wenn Sie sich als Design Thinking Coach selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, was Sie dafür mitbringen müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Weltweit profitieren immer mehr Unternehmen und Organisationen von Design Thinking. Denn durch diese Kreativmethode wird nicht nur Teamarbeit wieder effektiv und der Product-Market Fit schnell gewährt, sondern auch die Mitarbeiterzufriedenheit steigt deutlich an. Doch um das zu erreichen bedarf es erst einmal jemandem der das Team mit der Methode des Design Thinking begleitet. Hier kommt der Design Thinking Coach ins Spiel. Im Grunde genommen kann sich jeder als Design Thinking Coach selbstständig machen. Wichtig ist nur die richtige Ausbildung, eine solide Positionierung und eine gute Vorbereitung.

Was ist Design Thinking?

Design Thinking ist eine agile Innovationsmethode für multidisziplinäre Teams, die komplexe Probleme lösen möchten. Dabei sind drei Dinge von Bedeutung: Das multidisziplinäre Team, der variable Raum und der iterative Prozess. Dieser besteht aus sechs Schritten, den das Team nach und nach durchläuft. Dabei bleibt das Ergebnis stets offen und die Vorgehensweise flexibel. In jedem der einzelnen Schritte können durch Feedback Anpassungen vorgenommen werden und bei Bedarf ein vorheriger Schritt wiederholt werden. Beim Design Thinking steht der Mensch im Fokus. Ziel ist es, kundenzentrierte Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und schnell auf Marktbedürfnisse zu reagieren.

Design Thinking kann genutzt werden für:

- App-Design

- Sales-Projekte

- Startup-Ideen

- Innovationsprojekte

- Webprojekte

- Change-Projekte

- Hardwareprodukte

- Business Modelling

- Digitale Transformation

- Bildungseinrichtungen

- NGO´s und NPO´s

- Softwareprodukte

Was macht ein Design Thinking Coach?

Als Design Thinking Coach sind Sie Experte für den Prozess und die Methode des Design Thinking. Sie geben Workshops und begleiten Teams durch den sechsstufigen Prozess des Design Thinking. So führen Sie die Teilnehmer zu Kreativität und fördern deren Innovationspotenzial. Ein Design Thinking Coach hat zwei größere Tätigkeitsbereiche in denen er aktiv ist. Zum einen coacht er Unternehmen und bringt die Methode den Mitarbeitern nahe und führt Design Thinking dort Schritt für Schritt ein. Oder er ist ein Ausbilder und bildet neue angehende Design Thinking Coaches aus.

Branchen-Insights für selbstständige Design Thinking Coaches

Ein selbstständiger Design Thinking Coach muss weder Designer sein noch Fachwissen aus einer bestimmten Branche mitbringen. Das kann sogar hinderlich sein, da dadurch Voreingenommenheit entsteht und gewisse Glaubenssätze schon von vornherein innovative Ideen blockieren. Als Design Thinking Coach sind Sie aber kein Berater, der sein Fachwissen weitergibt, sondern viel eher Prozess und Methodenprofi mit einem unvoreingenommenen Blickwinkel.

Ein selbstständiger Design Thinking Coach sollte sowohl Begeisterung für das mitbringen, was er tut, als auch fundiertes Wissen über die Methode und Souveränität beim Leiten des Teams. Um sich all das anzueignen ist eine gute Ausbildung der erste wichtige Schritt. Mittlerweile gibt es dafür Studiengänge an vielen renommierten Universitäten. Außerdem gibt es eine Handvoll Institute, Agenturen und Akademien, die Design Thinking unterrichten und Ausbildungen zum Coach anbieten. Ein führender Anbieter ist zum Beispiel die DesignThinkingCoach Academy.

Was ein selbstständiger Design Thinking Coach unbedingt benötigt, ist ein großes Netzwerk. Dieses kann sich je nach Ausbilder teils schon bei der Ausbildung bilden, oder es besteht die Möglichkeit auf vorberufliche Kontakte zurückzugreifen. Viele selbstständige Design Thinking Coaches starten zunächst als Freelancer und bauen dabei ihr Netzwerk auf. Dabei ist es ratsam, einen anderen Coach als Co-Coach zu begleiten, Kontakt zu verschiedenen Agenturen aufzunehmen und zunächst als Trainer in deren Namen zu coachen, sowie sich auf Plattformen anzubieten, die Design Thinking Coaches vermitteln. So sammelt man Erfahrungen und baut Schritt für Schritt sein Portfolio auf.

Was bringt ein guter Design Thinking Coach mit?

Eine gute Vorbereitung ist für einen selbstständigen Design Thinking Coach die halbe Miete. Neben Wissen über Prozess und Methode sollten dafür eine ganze Reihe an Sachen mitgebracht werden, um dem Workshop die gewünschte Qualität zu verleihen. Zu einer guten Workshop Vorbereitung gehören:

- ein gutes Briefing: Abstimmung der Kosten, gewünschten Ergebnisse etc. mit dem Kunden

- Drehbücher für verschiedene Workshop Formate

- einen Workshopkoffer mit dem benötigtem Material

- detaillierte Checklisten um die Qualität sicherzustellen

- bildstarke Präsentationen

- Workbooks

Gleichzeitig sollte jeder selbstständige Design Thinking Coach bestimmte persönliche Kompetenzen besitzen. Dazu gehört Flexibilität. Ein guter Coach sollte immer wieder flexibel auf eventuelle Wendungen im Workshopverlauf reagieren. Ein zu vorgefertigtes Vorgehen ist dabei sehr einschränkend. Außerdem muss der Coach bereit sein ständig zu Evaluieren, zu Iterieren und schließlich Verbesserungen vorzunehmen. So gewinnt jeder Workshop an Qualität.

Kapitalbedarf eines selbstständigen Design Thinking Coaches

Da sich die Angebote selbstständiger Design Thinking Coaches als Dienstleistungen ohne Produktionskosten verstehen, ist der Kapitalbedarf sehr überschaubar. Kosten, die mit eingerechnet werden sollten sind das Equipment für Workshops sowie das eigene Gehalt. Anfahrtskosten zu Kunden werden vom Coach als Vorleistung erbracht und hinterher in Rechnung gestellt. Auch Kosten für PC, Handy, eine eigene Website und ggf. Marketingmaßnahmen sollten berücksichtigt werden. Weitere Kosten verursachen Steuern, Krankenkasse, Steuerberatung und Buchhaltung. Da zu Anfang jedoch keine größeren Investitionen notwendig sind, kann es schon mit einem schmalen Startkapital losgehen.

Selbstständiger Design Thinking Coach: Gewerbe oder Freiberuf?

Als selbstständiger Design Thinking Coach können sie als Einzelunternehmer agieren.

- keine Gewerbeanmeldung nötig

- keine Gewerbesteuer

- der Eintrag ins Handelsregister fällt weg, sofern sie keine Kapitalgesellschaft gründen

- Sie brauchen keine doppelte Buchführung und müssen keinen Jahresabschluss aufstellen

- Sie müssen Angaben über Gewinne und Verluste nicht publizieren

- zur Gewinnermittlung ist es ausreichend, wenn sie eine EÜR (Einnahmen Überschuss Rechnung) beim Finanzamt einreichen

- Sie sind kein Mitglied der IHK, daher entfallen die Kammergebühren

So viel verdient man als selbstständiger Design Thinking Coach

Selbstständige Design Thinking Coaches verdienen als Tagessatz zwischen 1500 Euro und 2500 Euro. Der Verdienst hängt primär davon ab, wie man sich als Coach positioniert und wie viel Erfahrung man mitbringt. Durchschnittlich kann man sagen, dass ein Design Thinking Coach 1800 Euro pro Tag verdient. Natürlich ist der Verdienst auch davon abhängig, welche Kunden man bedient (Großkonzern vs. Start-up) und wie viele Workshops man sich in der Woche zutraut. Für einen 2-Tagesworkshop mit einem Tag Vorbereitung liegt der Verdienst bei 5400 Euro netto. Hielte man also jede Woche zweitägigen Workshop käme man am Ende des Monats bei einem Gehalt von 21.600 Euro heraus.

Marketing für selbstständige Design Thinking Coaches

Um als selbstständiger Design Thinking Coach an Aufträge zu kommen, muss die Werbetrommel gerührt werden. Dafür stehen viele unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen ist es natürlich möglich, auf das Netzwerk zurückzugreifen, was man sich als Design Thinking Coach ohnehin anlegen sollte. Ist dieses jedoch noch nicht ganz ausgebaut und es fehlt noch an Kontakten, sind hier einige weitere Optionen:

- Akquise auf Linkedin oder Xing

- Auf Konferenzen Design Thinking Vorträge halten

- Webinare für Einsteiger halten

- Werbung über die eigene Website: Fachartikel publizieren

- Vernetzung bei Events, auf denen die Zielgruppe vertreten ist

- Google- oder Facebook-Werbung

- Begleitung erfahrener Coaches als Co-Coach

Wichtige Kontakte für selbstständige Design Thinking Coaches

Zum Vernetzen

www.xing.com/communities/groups/design-thinking-fuer-berater-und-trainer-6ce5-1080646/posts

webinale.de/ideation-design-thinking/

www.designthinkingconference.com

Die Autorin Pauline Tonhauser ist CEO und Gründerin der DesignThinkingCoach Academy. Zusammen mit ihrem Team vermittelt sie Design Thinking und bildet neue Coaches aus.

Selbstständig machen als Immobilienmakler

Wenn Sie sich als Immobilienmakler selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, auf was Sie bei der Gründung Ihres Maklerbüros achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Ob Berufsanfänger oder Quereinsteiger – jeder kann sich als Immobilienmakler selbstständig. Seriöse Immobilienmaklerinnen und -makler müssen allerdings gewisse Voraussetzungen erfüllen. Diese Checkliste bietet einen Überblick über die notwendigen Fähigkeiten und Qualifikationen sowie über die gesetzlichen Anforderungen, die es als selbstständiger Immobilienmakler zu erfüllen gilt.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 1: Soziale Kompetenz

Der Alltag eines Immobilienmaklers ist durchaus fordernd. Aufgaben wie private Immobilien oder Gewerbeimmobilien besichtigen, Telefonate führen und E-Mails beantworten sind regelmäßig auch abends und am Wochenende zu erledigen. Neben Durchhaltevermögen benötigen erfolgreiche Makler vor allem zwei grundlegende soziale Fähigkeiten:

- Einfühlungsvermögen: Immobilienmakler sind Berater für Menschen in verschiedenen Lebenslagen. Auf jeden Kunden richtig einzugehen, erfordert Empathie und Menschenkenntnis. Hinter jedem Immobilienverkauf steht eine Geschichte – jemand will oder muss sein Leben ändern. Eine Stärke des Immobilienmaklers sollte daher sein, die Ängste, Wünsche und Bedürfnisse anderer Menschen schnell zu erkennen. Dazu gehört es auch, keine Scheu vor dem Gespräch mit einem fremden Gegenüber zu haben.

- Selbstbewusstsein: Gleichzeitig gilt es, als Verkäufer selbstbewusst aufzutreten. Das Ziel ist die erfolgreiche Akquise und Vermarktung der Immobilie. Immobilienmakler sollten kontaktfreudig sein und Menschen für sich einnehmen können. Wichtig ist dabei ein authentisches und vertrauenswürdiges Auftreten.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 2: Anerkannte Qualifikation

Die Berufsbezeichnung „Immobilienmakler“ ist in Deutschland nicht geschützt. Das bedeutet, dass jeder sich so nennen darf, auch ohne passende Ausbildung. Doch wer die Tätigkeit seriös ausüben will, muss durch eine angemessene Qualifikation überzeugen. Verschiedene Wege führen zum Maklerberuf:

- Studium: Sowohl private als auch öffentliche Universitäten und Hochschulen bieten verschiedene Studiengänge für die Immobilienbranche an, darunter beispielsweise Bau- und Immobilienmanagement, Betriebswirtschaft und Immobilienmanagement, Immobilienbewertung, Immobilienwirtschaft und Real Estate Management. Einige dieser Fächer werden ausschließlich als Masterstudium angeboten. Eine Auflistung des Studienangebots bietet zum Beispiel Studycheck.de.

- Ausbildung: Neben einem Hochschulstudium bietet sich eine klassische Ausbildung als Immobilienkaufmann/-kauffrau an. Die Ausbildung dauert drei Jahre, lässt sich unter Umständen aber auch verkürzen. Der Vorteil: In der Regel übernimmt das Maklerbüro seine Azubis. Diese profitieren von der Sicherheit einer Anstellung und können auf einen vorhandenen Kundenbestand zurückgreifen.

- Lehrgänge und Fortbildungen: Die Industrie- und Handelskammern (IHK) sowie private Institute veranstalten Lehrgänge in Kooperation mit dem Immobilienverband Deutschland (IVD). Diese vermitteln in rund 120 Unterrichtsstunden das erforderliche Basiswissen. Ob und welche Lehrgänge angeboten werden, erfahren Interessierte auf der Website ihrer örtlichen IHK. Achtung: Mit Vorsicht zu genießen sind Lockangebote für Intensivkurse bei Privatanbietern, die angeblich innerhalb weniger Tage umfassendes Wissen vermitteln. Die Qualität solcher Angebote liegt oft weit unter der der IHK-Lehrgänge.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 3: Maklerzulassung nach §34c GewO

Bevor sie durchstarten können, benötigen angehende selbstständige Immobilienmakler eine behördliche Erlaubnis nach §34c der Gewerbeordnung (GewO). Die Ausstellung der Gewerbeerlaubnis unterliegt der jeweiligen Kreisverwaltung. Bei Landkreisen ist dies das Landratsamt, bei kreisfreien Städten ist das Ordnungsamt zuständig. Der Antragsteller muss seine Zuverlässigkeit nachweisen. Trifft einer der folgenden drei Punkte zu, kann die Behörde die Zulassung verweigern:

- Der Antragsteller ist in den letzten fünf Jahren „wegen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwäsche, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wuchers oder einer Insolvenzstraftat rechtskräftig verurteilt worden“.

- Der Antragsteller ist aktuell in ein Insolvenzverfahren verwickelt.

- Der Antragsteller besitzt keine Berufshaftpflichtversicherung (für Wohnimmobilienverwalter).

Folgende Unterlagen sind einzureichen, wenn Sie sich als Immobilienmakler selbstständig machen wollen:

- Der ausgefüllte „Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach §34c Gewerbeordnung“, erhältlich in der Kreisverwaltungsbehörde oder online

- Kopie des gültigen Personalausweises oder Reisepasses

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Steueramts

- Auszug aus der Schuldnerkartei des zuständigen Amtsgerichts

- Bescheinigung des Insolvenzgerichts

- Polizeiliches Führungszeugnis

- Auszug aus dem Gewerbezentralregister

Die Kosten sind abhängig von Anzahl und Umfang der Tätigkeiten, der zuständigen Behörde und der Rechtspersönlichkeit des Antragstellers. In der Regel belaufen sie sich auf einige hundert bis zu 2.000 Euro.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 4: Lust auf die Selbstständigkeit

Wer sich als Immobilienmakler selbstständig machen will, sollte davon so viel wie möglich mitbringen: Motivation und das Vermögen, Probleme eigenständig zu lösen. Um typische Fehler zu vermeiden, ist es sinnvoll, sich zum Einstieg von einem Experten beraten zu lassen.

- Welche Unternehmensform ist die richtige?

- Welche Fördermittel gibt es?

- Worauf ist bei der Einrichtung einer eigenen Website zu achten?

- Wie konzipiert man Marketingaktivitäten – online und offline?

- Was ist ein Kapitalbedarfsplan?

Für das Maklergeschäft sind zwei Ressourcen unabdingbar: Immobilien und Kunden. Sobald beide eine gewisse Anzahl übersteigen, wird es ohne Hilfsmittel unübersichtlich. Deshalb ist es empfehlenswert, sich früh eine entsprechende CRM- bzw. Immobiliensoftware zuzulegen. Mit einem solchen Tool behalten Immobilienmakler den Überblick und sparen viel Zeit im turbulenten Arbeitsalltag.

Die ersten Schritte als selbstständiger Immobilienmakler

Sind all diese Voraussetzungen erfüllt, steht einer erfolgreichen Laufbahn als selbstständiger Immobilienmakler nichts mehr im Weg. Neulinge treibt vor allem eine Frage um: Wie akquiriere ich neue Immobilien für mein Portfolio?

- Ein eigenes Netzwerk aufbauen: Immobilienmakler leben vom Kontakt zu ihren Kunden, Geschäftspartnern und zur lokalen Umgebung. Daher ist jetzt aktives Networking angesagt. Ein guter Ort, um neue Kontakte zu knüpfen, sind beispielsweise örtliche Vereine und Gesellschaften. Hinterlässt man bei den Menschen vor Ort einen guten Eindruck, steigt die Chance, dass diese Personen sich später an einen wenden, wenn sie eine Immobilie verkaufen oder erwerben wollen. Ein neuer Immobilienmakler in der Region fällt früher oder später auch den Mitbewerbern auf. Eine gute Idee ist es, sich frühzeitig den Kollegen vorzustellen. Bestenfalls ergibt sich die Gelegenheit, von den etablierten Maklern zu lernen – oder sogar mit ihnen zusammenzuarbeiten.

- Gemeinschaftsgeschäfte tätigen: Wenn sich zwei Immobilienmakler für ein Geschäft zusammentun, profitieren davon alle Beteiligten. Hat ein Anfänger etwa eine tolle Immobilie im Portfolio, verfügt aber noch nicht über genügend qualifizierte Interessenten, kann möglicherweise ein Kollege mit genau dem passenden Käufer aushelfen. Die Kunden sind zufrieden, die beiden Makler teilen sich die Provision und schließen eine gute Geschäftsbeziehung für die Zukunft. Um das Potenzial solcher Kooperationen voll auszuschöpfen, bietet es sich an, einen Multi Listing Service (MLS) zu nutzen: einen Online-Marktplatz, über den angeschlossene Makler einander Einsicht in Objektbestände gewähren und Gemeinschaftsgeschäfte initiieren können.

- Unternehmenspartnerschaften schließen: Neben anderen Immobilienmaklern kommen weitere lokale Unternehmen für eine Partnerschaft in Frage, wie etwa Banken, Versicherer oder Notare. Will beispielsweise ein Bankkunde eine Immobilie verkaufen, kann ihm die Bank ihren Partnermakler empfehlen. Das schafft Vertrauen und stärkt die Reputation des Immobilienmaklers in der Region.

- In einem Berufsverband Mitglied werden: Die Mitgliedschaft in einem Berufsverband hat mehrere Vorteile, allen voran den eindeutigen Qualitätsnachweis. Der IVD und der BVFI (Bundesverband für die Immobilienwirtschaft) stellen hohe Anforderungen an ihre Mitglieder. Dafür erhalten sie wertvolle Förderung, wie etwa unterstützende Marketingaktivitäten, kostengünstige Fortbildungen oder Zugang zum verbandseigenen Immobilienportal.

Auf einen Blick: Selbstständiger Immobilienmakler - was braucht es für eine Maklerkarriere?

- Zulassung durch §34c GewO (Kosten: einige hundert bis zu 2.000 Euro)

- Studium, betriebliche Ausbildung oder Fortbildung, z. B. bei der IHK

- Einfühlungsvermögen kombiniert mit Verkaufstalent

- Elan für die Selbstständigkeit

- Aufbau eines Immobilien- und Interessentenstamms

- Partnerschaften mit Kollegen und Unternehmen

- Mitgliedschaft in einem Berufsverband

- Softwarelösungen für effizientes Makeln

Wichtige Kontakte für Immoblienmakler-Gründer

IVD Immobilienverband

Bundesverband für die Immobilienwirtschaft (BVFI)

BVFI Bundeskongress für die Immobilienwirtschaft

Immobilienmakler IHK

Makler als Franchise-Nehmer

Der Autor Ingo Lorbach ist Department Manager Marketing bei onOffice Software, das eine online CRM Immobilienmakler Software zur Verwaltung der Objekt- & Kontaktdaten bietet.

Selbstständig machen als Modedesigner

Wenn Sie sich als Modedesigner selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, auf was Sie auf Ihrem Weg in die Selbstständigkeit achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für selbstständige Modedesigner

Umsatz Bekleidungsgewerbe Deutschland 2016 in Tsd. (Destatis)

Umsatz Bekleidungsgewerbe: 7.247.601

Lederbekleidung: 43.654 495.365

Sonstige Oberbekleidung: 4.321.778

Wäsche: 1.012.146

Sonst. Bekleidung und Bekleidungszubehör: 556.453

Strumpfwaren: 736.806

Umsatz mit Damenbekleidung in Deutschland: 25,33 Mrd. (statista 2016)

Umsatz mit Herrenbekleidung in Deutschland: 14,99 Mrd. (statista 2016)

Umsatz mit Baby- und Kinderbekleidung in Deutschland: 1,16 Mrd. (statista 2016)

Design- und Markenanmeldungen

Designanmeldungen für Bekleidung und Kurzwaren: 10.372 (DPMA 2017)

Markenanmeldungen für Bekleidung und Schuhwaren: 3473 (DPMA 2017)

Zum Beruf des angestellten Modedesigners

Work-Life-Balance: Bis 55 Stunden (vielbeschäftigt) (karista)

Durchschnittliches Einstiegsgehalt: 1800-2500 Euro (karista)

Männer/Frauen-Relation: 3/7 (karista)

Bewerber pro Stelle: 100 Bewerber (karista)

Spitzenverdiener: durchschnittlich 5000 Euro (karista)

Alternativen als Freelancer in der Modebranche:

Trendscout, Modeberater, Illustrator, Modejournalist, Schneider, Nähkursleiter

Als Modedesigner selbstständig machen: Branchen-Insights

Als ausgebildeter Modedesigner auf Jobsuche mutieren Sie zur berüchtigten Stecknadel im Heuhaufen. Es gibt neben Ihnen hunderte andere Stecknadeln, die nur darauf warten endlich gezogen zu werden. So ganz willkürlich läuft die Bewerberauswahl natürlich auch nicht ab. Es ist dennoch nicht von der Hand zu weisen, dass der Weg vom Assistant Designer zum Design Chef – sofern man die Karriereleiter überhaupt aufsteigen möchte, denn mit der Erstellung und Umsetzung kreativer Entwürfe hat die Chefposition nichts mehr zu tun – wahrlich kein Zuckerschlecken ist. Wenn Sie nicht mit hunderten anderen Modedesignern um einen Job kämpfen möchten, bei dem man am Ende zwar Visionen umsetzt, zumeist allerdings nicht die eigenen, dann sollten Sie sich Gedanken machen, ob nicht die Selbstständigkeit der richtige Weg für Sie ist. Denn als selbstständiger Modedesigner können Sie die Fäden selbst ziehen und IHREN – oftmals lang gehegten – Traum wahr werden lassen. Doch zunächst einmal, zeigen wir Ihnen, welche Fäden Sie ziehen müssen auf Ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Notizblock raus und aufgepasst!

Selbstständig machen als Bäcker

Wenn Sie sich als Bäcker selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, auf was Sie bei der Gründung Ihrer Bäckerei achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für selbstständige Bäcker

Backbetriebe in Deutschland: 12.200

Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Betrieb: 1,15 Mio. €

Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Beschäftigter: 51.000 €

Bäckerei-Dichte: 1 Betrieb pro 1.750 Einwohner

Nahrungsmittelbudget pro Haushalt: 3.550 € im Jahr

Mögliche Zusatzgeschäfte: Imbiss, Café, Handelswaren, Liefergeschäft

Wettbewerber: Großbäckereien, Backindustrie, Lebensmittelhandel

Quelle: Deutscher Bäckerbund 2015

Branchen-Insights für selbstständige Bäcker

Kleine Bäcker wurden deutschlandweit in den vergangenen Jahren immer mehr von Großunternehmen verdrängt. Einer der Hauptgründe, warum kleinere Bäcker-Betriebe dem Druck der Großen nicht mehr standhalten können, sind fehlende geeignete Nachfolger.

Für Gründer die sich als Bäcker selbstständig machen wollen, kann es deswegen von Vorteil sein, einen bereits eingeführten Betrieb zu übernehmen, insbesondere angesichts des hohen Investitionsbedarfs. Informieren Sie sich dazu in der lokalen Tagespresse sowie in den Fachzeitschriften der Branche. Bei der Auswahl des richtigen Objektes, sollten Sie auf den Rat eines Experten hören. Hilfe bekommen Sie zum Beispiel bei der Handwerkskammer oder der örtlichen Bäcker-Innung.

Tipp zur Übernahme: Der Unternehmenswert muss vor Übernahme genau berechnet werden. Dieser setzt sich zusammen aus:

- Zeitwert für Maschinen, Ausrüstung, Ladeneinrichtung

- Geschäftswert, der sich aus den Umsatzzahlen, der Geschäftslage und dem Kundenstamm ergibt.

Die Finanzierung des Kaufpreises sowie der erforderlichen Zusatzinvestitionen kann - wie jede Existenzgründung - vom Staat mit zinsgünstigen Mitteln erleichtert werden. Nutzen Sie dazu den kostenlosen Fördermittel-Check von Gründerberater.de, um herauszufinden, welche Fördermittel in Ihrer Region auf Sie warten.

Selbstständig machen mit einem Café

Wenn Sie sich mit einem Café selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier Schritt für Schritt, auf was Sie bei der Gründung Ihres Cafés achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für Cafés

Cafés in Deutschland: 12.491 (2014, destatis)

Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Gastrobetrieb: ca. 204.000 € (2014, destatis)

Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Beschäftigten: ca. 27.000 (2014, destatis)

Durchschnittliche Subventionen pro Cafés: ca. 16.000 € (2014, destatis)

Durchschnittliche Mitarbeiter: 7-8 Arbeitnehmer (davon Teilzeit: 4-5) (2014, destatis)

Haushaltsausgaben / Gaststättendienstleistungen: 1.100 € im Jahr (2014, destatis)

Mögliche Zusatzgeschäfte: Imbiss, Handelswaren, Liefergeschäft

Wettbewerber: Coffee-Shops, McCafés, Ketten im Bereich Kaffee-Spezialitäten

Umsatzstruktur: Heißgetränke: ca. 45 %; Torten, Gebäck: ca. 24 %; Frühstück, Bistro: ca. 15 %; Kaltgetränke: ca. 10 %; Eis: ca. 6 %

Marktsegmentierung – Pflichtübung für Start-ups

Wie Sie mit Hilfe einer konsequenten Marktsegmentierung Ihren Markt oder Ihre Märkte besser verstehen und darauf basierend gezielter bearbeiten können.

„20 Reasons Why Startups Fail“ – unter diesem Motto analysiert die US-Amerikanische Plattform CB Insights seit mehreren Jahren neugegründete Unternehmen, die sich nicht erfolgreich am Markt platzieren konnten. Die Gründe, warum junge Unternehmen scheitern, sind dabei vielfältig – auf Platz 1 rangiert jedoch mit weitem Abstand die Aussage „No Market – No Need“. 42 % der untersuchten Start-ups scheiterten daran.

Die präzise Kenntnis des Kundenproblems und der Kundenanforderungen ist also eine Kernvoraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung eines jungen Unternehmens. „Wer ist Ihre Zielgruppe, wer ist Ihr Markt und welches Problem kann Ihr Unternehmen bei dieser Zielgruppe lösen?“ ist daher auch eine häufig gestellte Frage bei Investoren und Förderinstituten, die Start-ups durchleuchten.

Vor diesem Hintergrund ist es gerade für junge Unternehmen wichtig, den Zielmarkt und dessen Anforderungen präzise zu verstehen. Da der Ansatz „One Size Fits All“ – also eine Lösung für alle Zielgruppen eines Marktes, in anspruchsvollen Marktumfeldern nicht mehr ausreicht, müssen sich Start-ups und junge Unternehmen auf die unterschiedlichen Anforderungen von einzelnen Zielgruppen einstellen. Häufig ist die Marktsegmentierung, also die Einteilung des relevanten Marktumfelds in seine Untergruppen, der erste Schritt für die saubere Definition und Analyse der relevanten Zielgruppen sowie ihrer Anforderungen.

Typische Kriterien zur Marktsegmentierung

Marktsegmentierung kann dabei anhand verschiedener Segmentierungskriterien erfolgen. Welche Kriterien dabei zur Anwendung kommen, ist abhängig von der jeweiligen Branche des jungen Unternehmens. Beispiele für typische Kriterien zur Marktsegmentierung sind:

- Produkt-/ Leistungsbasierte Marktsegmentierung: Der Markt wird zerlegt anhand wichtiger Leistungs-merkmale des Produktes. Dies können z.B. technische Leistungsklassen oder Größenkategorien sein. Bei Fahrzeugen unterscheidet man anhand der Fahrzeuggröße und Ausstattung z.B. typischerweise ein Marktsegment der Kleinwagen, Mitteklasse, oberen Mitteklasse oder Oberklasse.

- Kundeneigenschaften: Der Markt wird zerlegt anhand relevanter Kundengruppen. So werden z.B. sozio-demographische Merkmale (Alter, Geschlecht, Einkommensgruppen etc.) herangezogen, um Marktsegmente zu bilden, die für das Unternehmen besonders relevant sind. Im Modebereich werden z.B. zur Kundensegmentierung Zielgruppen anhand des Alters und der Ausgaben für Kleidung definiert.

- Anwendungen: Im industriellen Bereich bzw. bei Business-to-Business Unternehmen können auch wichtige Anwendungsbereiche des Produktes als Segmentierungsmerkmal genutzt werden. So unterscheidet ein Entwickler von Software für den industriellen Einsatz z.B. nach den Marktsegmenten Automotive, Maschinenbaubranche, Luftfahrt- und Elektroindustrie.

- Regionale Merkmale: Häufig werden auch Marktsegmente nach Wohnort bzw. Ländern oder Zielregionen gebildet. So unterscheiden sich in manchen Märkten die Anforderungen und Marktgegebenheiten deutlich innerhalb verschiedener Regionen Deutschlands oder Europas, so dass diese Marktsegmente separate betrachtet werden müssen.

- Preisgruppen: Märkte werden auch hinsichtlich Preisklassen unterteilt. So können z.B. untere, mittlere und gehobene Preissegmente definiert werden.

Beispiel für eine einfache Marktsegmentierung eines Software-Start-ups

In vielen Fällen bietet sich eine sinnvolle Kombination mehrerer der oben genannten Kriterien der Marktsegmentierung an, um den eigenen Zielmarkt in klar definierte Marktsegmente zu unterteilen und präzise zu umreißen. Gerade für Investoren und Förderinstitute empfiehlt sich aus unserer Erfahrung eine graphische Darstellung der gewählten Marktsegmentierung, aus der auf einen Blick der relevante Zielmarkt des Unternehmens hervorgeht. Ein Beispiel für die kundenseitige Marktsegmentierung eines jungen Software-Unternehmens, das mit einer Lösung zur Kommunikations-Verschlüsselung auf Geschäftskunden abzielt, zeigt die nachfolgende Abbildung:

Die Freiheit nehme ich mir

Freiberufler: Wer genießt den begehrten Status? Welche steuerlichen Vorteile gelten für die Freien? Hier erfahren Sie alles über die Voraussetzungen, um Freiberufler zu werden.

Meine Kollegen sagen, es sei doch verrückt im IT-Umfeld angestellt zu arbeiten“, sagt Anna Marakowsky. Als Freiberufler verdiene man viel mehr Geld und bekomme zudem – anders als Angestellte – auch jede Überstunde bezahlt. Nicht zuletzt genieße der Freiberufler mehr Abwechslung und auch sein Kopf würde mehr gefordert. „Deshalb sagen alle, ich solle kündigen.“

Ende des nächsten Monats will die Wirtschaftsinformatikerin den Schritt in die Freiberuflichkeit dann auch wirklich wagen und sodann als Entwicklerin auf eigene Rechnung arbeiten. Mit rund 80 Euro in der Stunde netto rechnet sie. Das sind 12.800 Euro in einem Monat – ein schöner Batzen Geld. Von dem bei einem Freiberufler viel übrig bleibt: Da Freelancer im IT-Bereich in der Regel vor Ort beim Kunden oder im Home Office arbeiten, haben sie kaum Kosten – und bezahlen anders als ihre gewerblichen Kollegen auch keine Gewerbesteuer. Zudem müssen sie nur eine einfache Einnahmen- und Überschussrechnung anstatt einer Bilanz einreichen. Das spart Zeit und Steuerberatungskosten.

Im Trend – der Freiberufler

Marakowsky ist keine Ausnahme. „Etwas Besseres als die Festanstellung finden wir allemal“, konstatieren auch Sascha Lobo und Holm Friebe in ihrem Bestseller „Wir nennen es Arbeit“. Sie beschreiben darin die Arbeits- und Lebenslust einer neuen Freelancer-Generation. Freelancer, die mit ihrem Kopf Geld verdienen und meist allein oder in kleinen Teams arbeiten.

Davon gibt es immer mehr. Etwa zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts werden von Freiberuflern erwirtschaftet. Der Bundesverband der Freien Berufe (BFB) zählt jedes Jahr rund fünf Prozent mehr Freiberufler und ist derzeit etwa bei einer Million angelangt. Das mit Abstand höchste Wachstum verzeichnet seit vielen Jahren der Bereich der Kulturberufe. Dazu gehören die Medien und dazu zählt auch die Informationstechnologie, die die klassischen Freiberufler mit Kammerberufen wie Anwalt, Steuerberater und Arzt mit knapp 260.000 zahlenmäßig weit überrundet haben. Drei Mitarbeiter beschäftigt ein Freiberufler im Durchschnitt, wobei gerade die neuen, nichtverkammerten Freiberufler oft allein arbeiten oder bestenfalls mit einer Aushilfe.

Weil dieser Bereich sich so rasant ändert und ständig neue Berufe und Tätigkeiten schafft, ist hier allerdings die Abgrenzung als Freiberufler am schwierigsten. Freiberufler ist ein angesagter und viel verwendeter Begriff. Oft wird er fälschlicherweise gleichgesetzt mit Solo- oder Kleinunternehmer oder auch Freelancer – der Anfang der häufigen Begriffsverwirrung. Denn viele Freiberufler, die sich so fühlen, sind eigentlich gar keine Freiberufler nach §18 des Einkommensteuergesetzes. Der Autor Martin Massow („Freiberufleratlas“) nennt sie „gewerbliche Freiberufler“, also Menschen, die wie Freiberufler arbeiten und denken, vom Steuerstatus her aber Gewerbetreibende sind, weil Sie beispielsweise etwas vermitteln oder verkaufen.

„Echte“ Freiberufler dagegen haben einen bevorzugten Steuerstatus, weil Gewerbesteuer für sie nicht anfällt. Gewerbetreibende müssen ab 30.000 Euro Gewinn oder 500.000 Euro Umsatz bilanzieren. Sie sind auch Pflichtmitglied in der Industrie- und Handelskammer, was je nach Gewinn schon mal 150 Euro oder mehr im Jahr kostet. Freiberuflichkeit ist deshalb gerade für Einzelkämpfer von Vorteil, erst recht, wenn der persönliche Steuersatz im niedrigen oder mittleren Bereich liegt. Und umso mehr, je weniger Lust man hat, sich mit Formalien auseinanderzusetzen.

Nebengewerbe anmelden: Darauf müssen Sie achten

Glückwunsch, Sie liegen voll im Trend, wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich nebenberuflich selbstständig zu machen und ein Nebengewerbe anzumelden.

Wer seine Geschäftsidee verwirklicht und ein Nebengewerbe anmeldet, muss trotzdem alle gesetzlichen Auflagen erfüllen, die ein Hauptgewerbetreibender zu erfüllen hat. Um dabei nicht in das bekannte „Fettnäpfchen“ zu treten und womöglich großen Schaden zu erleiden, lesen Sie im Folgenden die wichtigsten Fakten und Informationen zum Thema „Nebengewerbe anmelden“.

Wann müssen Sie ein Gewerbe anmelden?

Unabhängig von der im Businessplan ausgewählten Rechtsform gibt es zwei unterschiedliche Gruppen in Deutschland. Zum einen gibt es die freiberuflich Tätigen, die in § 18 EStG (Einkommenssteuergesetz) geregelt sind und die Gewerbetreibenden.

Chef nach fünf

Mehr Geld, mehr Freude an der eigenen Arbeit und größere Sicherheit durch ein zweites Standbein. Das sind die Beweggründe vieler Angestellter, sich nebenberuflich selbständig zu machen. Experten und Gründer berichten, wie der Start in diese Form der Selbständigkeit gelingt.

Bei manchem beginnt das Abenteuer „nebenberufliche Gründung“ mit einer Geschäftsidee. Karim Feldhaus entdeckte in seinem Job als Softwareentwickler, wie sehr kompetente Beratung zum Thema Wissensmanagement in Unternehmen fehlte. Feldhaus entschied sich, mit seinem Wissen und seiner Erfahrung diese Nische auszufüllen, reduzierte seine wöchentliche Arbeitszeit von 40 auf 30 Stunden und arbeitet fortan einen Tag in der Woche am Aufbau seines eigenen Unternehmens.

Uta Nommensen entwickelte ihre Idee aus einem Teilzeit-Job als Pressereferentin für einen Verband. Die Tätigkeit, im Home Office ausgeübt, lässt der Germanistin noch genügend Zeit und Raum für ein zweites Standbein als freie PR-Beraterin. Nicht zuletzt sprachen aus der Perspektive der alleinerziehenden Mutter auch finanzielle Gründe für eine weitere Einnahmequelle.

Geld war es auch, was Dörte Benz motivierte, sich nach weiteren Einkünften umzusehen. Die angestellte Logopädin verdiente zu wenig, um sich und die beiden Söhne über die Runden zu bringen. Benz, leidenschaftliche Köchin, machte sich zusammen mit zwei Kollegen mit Koch-Events selbständig. Damit verdient sie inzwischen fast genauso viel wie mit ihrer hauptberuflichen Tätigkeit. Über kurz oder lang möchte sie zusätzlich zu den Koch-Events ein Catering-Geschäft eröffnen und dann hauptberuflich durchstarten. Doch davon weiß der Arbeitgeber noch nichts ...

Warum nebenbei gründen?

Kurzarbeit, sinkende Gehälter und erzwungene Stundenreduzierungen führen dazu, dass sich immer mehr Angestellte für die „Gründung nebenbei“ interessieren. Hinzu kommen Motivationen, die es schon immer gab: Endlich der eigene Herr sein, einen Ausgleich zu einer nur halb befriedigenden Tätigkeit finden und am besten gleich mit dem Hobby Geld verdienen. Gut ein Drittel dieser Nebenerwerbsgründer plant – laut KFW-Gründungsmonitor – ihre Selbständigkeit künftig zum Vollerwerb auszubauen.

Dieser Plan ist eine gute Voraussetzung, um von Anfang an alles richtig zu machen. Denn wer vorhat, in absehbarer Zeit ganz von seiner Unternehmung leben zu können, geht meist anders an die Gründung heran. Eben so, wie es richtig ist: mit einem Businessplan und einer genauen Rentabilitätsberechnung. Honorare müssen von Anfang an so kalkuliert sein, dass sie auch ohne den Angestelltenjob tragen. „Da habe ich anfangs Fehler gemacht“, gibt Dörte Benz zu. Die Nebenjobgründerin ging einfach pauschal und ohne sich die Wettbewerber anzuschauen von einem Honorar von 18 Euro pro Stunde aus. „Dies war viel zu günstig.“

Da vorhandene Kunden radikalere Preisanpassungen so gut wie nie mitmachen, musste sie sich nach der Erhöhung eine komplett neue Zielgruppe erschließen und von vorn anfangen. Statt auf Stundenbasis berechnete sie ab sofort Tages- und Halbtagessätze sowie Wochenendzuschläge. So entstand ein durchschnittlicher Tagessatz von 400 Euro. Extras berechnete Benz auch extra, etwa mit 15 Euro netto pro eingesetzter Servicekraft und Stunde. „Ich musste mein Denken ganz umstellen“, so Benz. „So viel Geld zu nehmen hätte ich mich ohne Beratung und die Ermutigung durch Experten nie getraut.“ Nun hat Benz auch keinen Kleinunternehmerstatus mehr, sondern rechnet mit Umsatzsteuer. Das stellt das Vorhaben noch einmal zusätzlich auf professionellere Beine.