Aktuelle Events

Tipps zur Investorensuche

Wie aus Gründern und Investoren Partner auf Zeit werden

Autor: Sven von LohWorauf es ankommt, wenn Gründer versuchen, potenzielle Investoren an Bord zu holen, erklärt der Venture-Capital-Experte Sven von Loh.

Start-ups, die einen Business Angel für ihre Geschäftsidee begeistern möchten, sollten eine goldene Regel beachten: Der potenzielle Geldgeber muss auf einen Blick erkennen, dass ein Vorhaben einen signifikanten Mehrwert bietet, dass dafür ein echter Marktbedarf mit Dringlichkeit besteht - und dass eine finanzielle Beteiligung voraussichtlich einen ordentlichen Gewinn einbringen wird. Denn ein Exit mit hoher Rendite ist das Ziel jedes Investors.

Details über den Weg zum Ziel sollten daher zunächst im Hintergrund bleiben. Denn: Business Angels stellen gern ihr Branchenwissen heraus, mit dem sie ein Start-up unterstützen, daher sollten die Gründer im Gespräch nicht abschweifen. Spezielle Fragen zu Märkten und Kunden lassen sich später diskutieren. Was am Anfang zählt, ist Glaubwürdigkeit und Authentizität verbunden mit Begeisterung sowie Verständnis für die Produktlösung. Und natürlich gilt es auch, die Herausforderungen des Marktes im Blick zu halten.

Für Investoren zählt somit - bei aller Euphorie der Gründer - vor allem, wie fundiert und attraktiv der Businessplan ist, der ihnen vorgelegt wird. Auf den ersten Blick erkennen Kapitalgeber, ob ein solcher Plan von der Stange kommt oder das Ergebnis eines kreativen Prozesses ist. Pläne ohne Vision und Belastbarkeit landen sofort im Papierkorb. Ebenso möchte der Investor erkennen, dass die Gründer ein Verständnis für die Interessen des Kapitalgebers haben, und gezeigt bekommen, wie ein Start-up plant, diese zu befriedigen.

Sorgfalt wichtiger als Übereifer

Gründer müssen daher gründlich darüber nachdenken, wie sie die Welt verbessern wollen. In der Regel gewährt nämlich kein Investor eine zweite Chance. Schließlich gibt es genug Gründer, die ihre Pläne mit großem Engagement vorantreiben. Gründer sollten sich mit ihrem Produkt so gut auskennen wie in ihrer eigenen Westentasche. Ein guter Businessplan wirkt somit nach außen wie nach innen, ein nicht zu unterschätzender Faktor für ein junges Unternehmen.

Außerdem wollen Investoren sehen, dass ein starkes Wertversprechen (Value Proposition) existiert, das ein vorhandenes Problem löst und somit einen echten Kundennutzen bietet. Weiterhin wichtig sind eine vernünftige Finanzierungsstrategie und ein Geschäftsmodell mit Innovationscharakter. Dabei erwarten Investoren, dass die Gründer genau beschreiben, wie sie aus den Startlöchern kommen, um nach drei bis sieben Jahren ihr Ziel zu erreichen - den für Kapitalgeber lukrativen Exit.

Im Gespräch mit dem Investor sind viele Fragen interessant, einige lassen sich an dieser Stelle anreißen: Neben dem Wertversprechen und dem Geschäftsmodell haben die Hypothesen eine zentrale Bedeutung. Ebenso das Marketing und die Go-To-Market-Strategie. Lücken im Team sind aufzuzeigen, wobei dem Investor zu vermitteln ist, wie sie geschlossen werden können. Die notwendigen Skills sind zu benennen - und der Weg, wie das Unternehmen die dazu passenden Mitarbeiter findet.

Disruptionen erzeugen

Ein weiteres Thema ist die Minimierung von Risiken. Das Start-up kann dazu spezielle Werkzeuge einsetzen, etwa das Pretotyping im Rahmen von Forschung und Entwicklung (F & E) oder Minimum Viable Products sowie Lean-Methoden. Damit ist die Anforderung verbunden, interne Strukturen und ein geschicktes Wissensmanagement so aufzubauen, dass sich Folgeinnovationen realisieren lassen. Das ist dem Investor klar darzulegen, da es das Eigenverständnis der Gründer spiegelt, wie notwendig die langfristige Innovationsfähigkeit ist. Nur dadurch lassen sich Folgeinnovationen erzeugen, und das Unternehmen erreicht eine langfristige Attraktivität, was sich positiv beim Exit bemerkbar macht. Ein Aspekt ist besonders zu betonen: Auf welche Weise ist das Start-up in der Lage, neue Spielregeln am Markt einzuführen, sprich: Disruptionen zu erzeugen? Eine disruptive Technologie und ein entsprechendes Geschäftsmodell ermöglichen es, schlagartig etablierte Marktführer zu verdrängen und komplett andere Wertschöpfungsketten zu erzeugen.

Seite 1 von 2

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Fundraising 3.0

Wie das Web3 eine transparente, offene und gemeinschaftliche Kapitalbeschaffung ermöglicht und damit die Grenzen traditioneller Finanzmärkte sprengt.

Immer weniger Start-ups erhalten Zugang zu traditioneller VC-Finanzierung. Stattdessen stolpern Gründer*innen und Innovator*innen über Hürden, die nicht in der Qualität ihrer Idee liegen, sondern in der Struktur des Systems. Klassisches VC gibt es oft nur für jene, die bestimmte Netzwerke mitbringen oder den richtigen Zeitpunkt treffen.

Genau hier setzt Web3 an – als Bewegung, die Fundraising neu denkt: Statt Kontrolle für wenige, rückt die Community in den Mittelpunkt. Fundraising 3.0 steht für eine transparente, offene und gemeinschaftliche Kapitalbeschaffung, die die Grenzen traditioneller Finanzmärkte sprengt.

Von Beethoven bis Blockchain – eine alte Idee neu belebt

Dass Projekte durch ihre Unterstützer*innen wachsen, ist kein Konzept des digitalen Zeitalters. Schon im 18. Jahrhundert suchte Ludwig van Beethoven Wege, seine Kompositionen unabhängig zu veröffentlichen – und erhielt dabei Hilfe seiner Zuhörenden, die den Druck seiner Werke vorfinanzierten. Jahrhunderte später, in den 1990er-Jahren, sammelte die britische Rockband Marillion Geld für ihre Tour durch die USA – lange bevor der Begriff Crowdfunding überhaupt existierte.

Heute, im Kontext von Web3, erfährt diese Idee eine technologische Evolution. Während Plattformen wie Kickstarter oder GoFundMe den Gedanken des gemeinschaftlichen Beitrags populär machten, geht Web3 weit darüber hinaus: Es ersetzt Mittelsmänner durch automatisierte Protokolle und verschiebt den Einfluss von dem/der Kapitalgebenden hin zur Community.

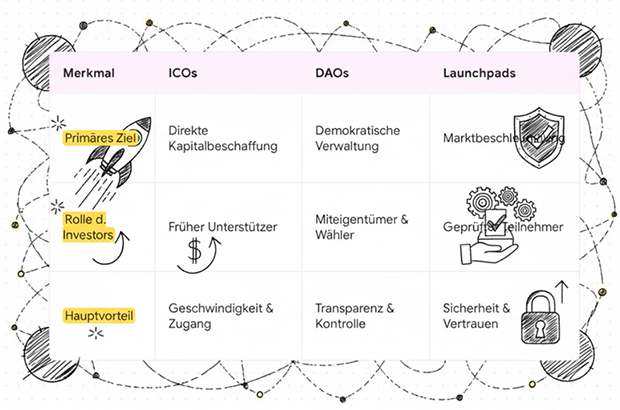

Die drei Säulen des neuen Fundraisings

Im Zentrum des Web3-Fundraisings stehen drei Modelle, die sich über Jahre etabliert und zur tragenden Struktur eines neuen Finanzökosystems entwickelt haben.

1. Initial Coin Offerings (ICOs)

ICOs markieren den Anfang der modernen, digitalen Kapitalaufnahme. Junge Kryptoprojekte verkaufen eigene Token – digitale Einheiten ihres Ökosystems – direkt an Investor*innen. Dadurch entfällt der Umweg über Venture-Capital-Fonds oder Angel-Investor*innen. Statt Anteile an einem Unternehmen erwerben Unterstützende Token, die ihnen Zugang, Stimmrechte oder spätere Wertsteigerungen sichern können. Viele große Namen dieser Branche – etwa Ethereum oder Ripple – starteten genau auf diese Weise.

Die Attraktivität dieser Idee liegt in der Unmittelbarkeit: Wer früh teilnimmt, profitiert im Erfolgsfall stark, während Gründer*innen schneller Kapital und auch Feedback erhalten.

2. Decentralized Autonomous Organizations (DAOs)

DAOs gehen über die reine Finanzierung hinaus. Sie sind eine Organisationsform, die vollständig gemeinschaftsbasiert funktioniert. Tokenhalter stimmen über Entwicklung, Ausgaben und strategische Entscheidungen ab. Damit entsteht nicht nur ein neues Governance-Modell, sondern eine demokratisierte Unternehmensstruktur: Gemeinschaft wird Miteigentum. An die Stelle zentraler Kontrolle tritt Transparenz. So werden etwa Betrugsrisiken reduziert, da Entscheidungsprozesse für alle sichtbar und überprüfbar sind. DAOs schaffen neue Formen von Verantwortung – nicht durch Hierarchie, sondern durch Partizipation.

3. LaunchpadsLaunchpads bilden die Brücke zwischen Idee und Markt. Betreiber*innen – meist etablierte Kryptobörsen – bieten Start-ups eine Plattform, um ihren Tokenverkauf zu organisieren. Neben technischer Infrastruktur und rechtlicher Sicherheit gibt es oft Marketinghilfe, Due-Diligence-Prüfungen und einen Community-Zugang. Launchpads dienen damit nicht nur der Kapitalbeschaffung, sondern fungieren als Accelerator, der Projekte auf ihre Marktfähigkeit vorbereitet. Für Investor*innen wiederum bieten sie strukturierte Auswahlverfahren und Transparenz, die Vertrauen schaffen

Investor ready?

Die sechs größten Stolperfallen bei der Investor*innensuche und wie du sie bestmöglich vermeiden kannst.

Die Suche nach Kapital gehört zu den größten Herausforderungen auf dem Weg zum unternehmerischen Erfolg. Investor*innen suchen nicht nur nach innovativen Ideen, sondern vor allem nach überzeugenden Geschäftsmodellen, die eine klare Strategie, eine starke Vision und realistische Finanzprognosen bieten. Doch in der Praxis kommen immer wieder ähnliche Fehler vor, die den Kapitalbeschaffungsprozess gefährden.

1. Unklare Kommunikation von Strategie und Wachstumspotenzial

Viele Gründer*innen haben Schwierigkeiten, ihre Vision und das Wachstumspotenzial ihres Unternehmens überzeugend oder klar genug zu vermitteln. Eine zu vage oder austauschbare Vision lässt Investor*innen zweifeln, ob das Unternehmen tatsächlich einen nachhaltigen Mehrwert schafft. Ebenso fehlt oft eine nachvollziehbare Wachstumslogik, die erklärt, warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt für das Investment ist. Das Marktpotenzial wird häufig nur geschätzt und nicht mit handfesten Daten und Fakten untermauert. Auch eine klare Abgrenzung vom Wettbewerb bleibt aus, und viele Gründer*innen vergessen, ihre Ziele messbar zu machen, was die Glaubwürdigkeit beeinträchtigt.

Ausweg: Um Investor*innen zu überzeugen, musst du deine Vision konkretisieren: Wo steht dein Unternehmen in drei bis fünf Jahren? Was sind die langfristigen Ziele und wie willst du diese erreichen? Entwickle eine klare Wachstumsstory. Belege das Marktpotenzial mit konkreten Zahlen, Trends und Wettbewerbsvorteilen. Die Abgrenzung zum Wettbewerb sollte klar und nachvollziehbar sein. Zudem sollten alle Ziele realistisch und messbar formuliert werden, damit Investor*innen den Fortschritt deines Unternehmens verfolgen können. Schaffe eine emotionale Erzählung, die das „Why now?“ überzeugend beantwortet.

2. Unrealistische Aufbereitung von Businessplan und Finanzkennzahlen

Ein häufiger Fehler ist es, den Businessplan und die Finanzprognosen zu optimistisch oder unrealistisch zu gestalten. Gründer*innen stellen oft Zahlen vor, die nicht auf klaren Annahmen basieren. Es fehlen transparente Erläuterungen zu den geplanten Umsätzen und Ergebnissen. Auch die Wachstumsraten sind in vielen Fällen zu hoch angesetzt. Ein weiteres Problem ist das Fehlen von verschiedenen Szenarien, die den finanziellen Verlauf unter Berücksichtigung von Unsicherheiten und Risiken abbilden. Die Cashflow-Planung wird häufig vernachlässigt und der Kapitalbedarf nicht nachvollziehbar begründet. Gründer*innen neigen zudem dazu, die Kosten zu niedrig anzusetzen und die Finanzierungsmöglichkeiten zu überschätzen.

Ausweg: Ein gut strukturierter Businessplan sollte eine detaillierte Umsatz- und Ergebnisplanung für mindestens drei Jahre beinhalten, die realistisch und nachvollziehbar ist. Denke in Szenarien: Erstelle nicht nur eine Best-Case-Planung, sondern auch konservative und realistische Szenarien. Achte besonders auf die Cashflow-Planung und leite den Kapitalbedarf klar und nachvollziehbar ab. Gib an, wie viel Geld wann und wofür benötigt wird. Alle Annahmen müssen transparent und plausibel erklärt werden. Vermeide es, unrealistische Wachstumsraten zu präsentieren, und stelle sicher, dass deine Planung mit der Strategie deines Unternehmens übereinstimmt. Zahlen sind nicht nur dazu da, Vertrauen zu gewinnen, sondern auch, um Klarheit über die finanzielle Stabilität zu schaffen.

3. Vernachlässigung der rechtlichen und organisatorischen Strukturen

Ein großes Hindernis auf dem Weg zur Kapitalbeschaffung sind unklare oder veraltete Gesellschafterverhältnisse. Ein unorganisierter oder unvollständiger Datenraum ist ebenfalls ein häufiges Problem. Gründer*innen vernachlässigen oft die ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen oder IP-Rechten. Dies führt nicht nur zu potenziellen rechtlichen Problemen, sondern auch zu einem Vertrauensverlust bei den Investor*innen. Zudem ist es häufig der Fall, dass keine klare Trennung zwischen Gründer*in und Unternehmen existiert, was für Investor*innen ein Risikofaktor sein kann.

Ausweg: Überprüfe regelmäßig die Gesellschafterverhältnisse und stelle sicher, dass alle Anteile klar dokumentiert und aktuell sind. Alle relevanten Verträge – etwa Arbeitsverträge, Partnerschaftsvereinbarungen oder Lizenzverträge – sollten ordentlich und rechtssicher dokumentiert sein. Achte darauf, dass deine IP-Rechte und Marken rechtlich abgesichert sind und du über die notwendigen Lizenzen verfügst, um dein Geschäftsmodell erfolgreich zu betreiben. Stelle sicher, dass der Datenraum für die Due Diligence geordnet, vollständig und digital verfügbar ist. Wenn möglich, sollten alle relevanten Informationen über die Struktur des Unternehmens, Rechte und Pflichten der Gesellschafter*innen sowie der aktuelle Status von IP und Marken schnell und unkompliziert zugänglich sein.

4. Unprofessionelle Gestaltung von Pitch Deck und Unterlagen

Ein häufiges Problem bei der Erstellung von Pitch Decks ist die Überladung mit zu vielen Folien und zu viel Text. Gründer*innen tendieren oft dazu, das gesamte Produkt oder die technische Komplexität detailliert darzustellen, was das Pitch Deck unnötig aufbläht. Eine klare Storyline fehlt häufig, und es wird keine überzeugende Erzählung aufgebaut, die das Interesse der Investor*innen weckt. Zudem fehlt oftmals ein klares „Investment-Narrativ“, das die Investor*innen dazu motiviert, in das Unternehmen zu investieren. Zahlen werden entweder nicht integriert oder sind unrealistisch, und das „Why now“ bleibt ohne Antwort.

Ausweg: Gestalte dein Pitch Deck mit maximal 15 Folien und konzentriere dich auf die wesentlichen Punkte: Problem – Lösung – Markt – Geschäftsmodell – Team – Zahlen – Investment. Deine Präsentation sollte eine klare Storyline und einen roten Faden aufweisen. Vermeide zu viele technische Details und konzentriere dich darauf, was dein Unternehmen einzigartig macht. Visualisiere deine Konzepte und Daten, um die Präsentation ansprechend und verständlich zu gestalten. Baue ein klares und überzeugendes „Why now?“ ein, das den Investor*innen zeigt, warum sie jetzt investieren sollten. Am Ende sollte ein klarer Call to Action stehen.

5. Identifizierung der falschen Investor*innen

Ein häufiger Fehler ist, dass Gründer*innen keine klare Vorstellung davon haben, welche Investor*innen zu ihrem Unternehmen passen. Statt gezielt zu suchen, wird nur nach „dem großen Namen“ Ausschau gehalten. In vielen Fällen passen die Phase oder die Ticketgröße der Investor*innen nicht zu den Bedürfnissen des Unternehmens. Auch Branchenunabhängigkeit oder fehlende Vorbereitung auf die Ansprache führen zu einer ineffizienten Suche. Gründer*innen suchen zu wenig strategisch und nutzen ihre Netzwerke nicht, um potenzielle Investor*innen zu finden.

Ausweg: Definiere gezielt, welche Art von Investor*in für dein Unternehmen am besten geeignet ist. Überlege, ob du strategische Investor*innen, Family Offices oder Beteiligungsgesellschaften ansprechen möchtest, und achte darauf, dass diese zu deiner Unternehmensphase und Branche passen. Nutze Netzwerke wie M&A-Berater*innen, Wirtschaftsprüfer*innen oder Industrieverbände, um potenzielle Investor*innen zu finden. Mach dir klar, dass nicht nur das Geld, sondern auch die Werte und Erwartungen der Investor*innen entscheidend sind. Die Chemie zwischen dir und dem/der Investor*in sollte stimmen.

6. Vernachlässigung der Kommunikation und Einbüßen von Vertrauen

Viele Gründer*innen kommunizieren zu wenig oder nur dann mit Investor*innen, wenn alles gut läuft. Dies kann dazu führen, dass sich Investor*innen im Unklaren über die tatsächliche Entwicklung des Unternehmens fühlen. Zu viel Marketing und zu wenig Realität schaffen Misstrauen, eine unstrukturierte oder unregelmäßige Kommunikation erschwert den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung. Auch eine abwehrende Haltung bei Kritik oder ein Mangel an emotionaler Intelligenz kann die Kommunikation belasten.

Ausweg: Baue eine offene und regelmäßige Kommunikation auf. Halte deine Investor*innen auch bei Rückschlägen auf dem Laufenden und sei transparent in deinen Updates. Zeige dich ehrlich, strukturiert und verbindlich. Achte darauf, dass deine Kommunikation nicht nur positiv, sondern auch realistisch und authentisch ist. Der Aufbau einer persönlichen Beziehung zu Investor*innen ist ebenso wichtig wie die sachliche Kommunikation. Zeige Verständnis und nimm konstruktive Kritik an.

Die Autorinnen:

Martina Lackner ist Psychologin und Inhaberin der PR-Agentur cross M., https://crossm.de

Nela Novakovic ist Specialist in Business Strategy, Investor Pitching & Capital Acquisition, www.eyodwa.com

Blockchain-Technologie und Fundraising

Wie GmbH-Token das Fundraising für Start-ups vereinfachen.

Bitcoin und die Blockchain – Begriffe, die man heute alltäglich bei einem Spaziergang aufschnappen kann. Geht es um Token, gibt es bereits deutlich weniger Personen, die erklären können, worum es geht. Und bei ICOs zucken die meisten vermutlich nur noch mit den Schultern. Und doch sind es Token, die heute ermöglichen, dass man so einfach wie nie in Start-ups investieren kann. Und es waren ICOs, die uns gezeigt haben, dass die Zukunft des Fundraising auf der Blockchain basieren muss.

Warum das so ist, was die Handelbarkeit damit zu tun hat und wie Start-ups heute kontinuierlich Fundraising können – ganz ohne Notar –, erkläre ich dir im Folgenden. Bevor wir jedoch über das Hier und Jetzt reden können, bedarf es einer kleinen Geschichtsstunde, die uns zurück in das Jahr 2017 führt. Es ist die Blütezeit der ICOs. Aber was ist das eigentlich genau – ein ICO?

ICO – Blütezeit und Niedergang

ICO steht für „Initial Coin Offering“, was übersetzt in etwa so viel bedeutet wie „initiales Coin-Angebot“. Also der Zeitpunkt, zu dem ein Coin das erste Mal käuflich erworben werden kann – der Coin steht dabei für einen Token, also eine eigene Währung, die auf einer Blockchain basiert. Am besten kann man einen ICO mit einem Börsengang vergleichen – nur, dass der Börsengang eben auf der Blockchain stattfindet und die Investoren statt Aktien eben Token erwerben. Was viele damals noch nicht verstanden hatten: Die bei ICOs angebotenen Token waren fast ausschließlich Utility-Token, also Token, die nur einen Gutschein repräsentierten – keinerlei Stimmrechte, keinerlei Anteile an Gewinnen oder Exit-Erlösen. Die Ökonomie solcher Token basierte letztlich nur auf Angebot und Nachfrage. Ihr einziger wirklicher Nutzen wurde von den Blockchain-Start-ups bestimmt, die sie ausgegeben hatten.

Trotzdem sammelten Hunderte Blockchain-Projekte über ICOs insgesamt mehrere Milliarden US-Dollar ein. Telegram, der Messenger, erhielt etwa 1,7 Milliarden Dollar von Blockchain-Investoren. Andere Projekte wie etwa der Brave-Browser sammelten Multi-Millionen-Beträge in wenigen Sekunden ein! Teilweise hatten diese Start-ups nicht mehr vorzuweisen als ein Whitepaper – also einen Plan, wie ihr Produkt denn eines Tages aussehen soll. Dass so etwas langfristig nicht gut gehen konnte, ist klar. Ende 2018 war die ICO-Blase geplatzt. Die meisten Start-ups gibt es heute nicht mehr, die meisten Token sind völlig wertlos. Und selbst die Token der Projekte, die ein erfolgreiches Produkt gelauncht haben, liegen preislich oft weit unter den Preisen von 2017/2018. Der Niedergang der ICOs schadete damals dem Ansehen der Blockchain-Technologie in der Gesellschaft nachhaltig – verständlicherweise, schließlich verloren zahlreiche Investoren und Anleger ihr Geld. Es kristallisierte sich aber auch heraus, dass keine Technologie so gut für Fundraising geeignet war wie die Blockchain. Denn über die Blockchain konnte jeder von jedem Winkel der Welt aus in wenigen Sekunden mit dabei sein – auch mit kleinen Beträgen.

Das Beste aus zwei Welten kombiniert

Ganz anders funktioniert Fundraising heute in der traditionellen Welt. Start-up-Gründende arbeiten wochenlang schlaflos daran, eine Runde zu closen. Das bedeutet übersetzt: Investoren zu finden, sich mit allen gleichzeitig über die Bedingungen des Investments zu einigen und einen Termin zu finden, an dem alle beim Notar sein können (vorausgesetzt, es geht um Gesellschaftsanteile). Der Notartermin wiederum kostet meist einige tausend Euro; dazu kommen die Anwaltskosten zur Erstellung der Verträge. Anders als bei ICOs erhalten die Investoren aber auch keine Utility-Token, sondern echte Anteile, die sie am Erfolg des Start-ups beteiligen und ihnen Stimm- und Informationsrechte einräumen.

Die zwei Welten scheinen unterschiedlicher nicht sein zu können. Ich kenne sie als einer der ersten Mitarbeiter von Ethereum, Seriengründer und Business Angel von allen möglichen Blickwinkeln aus. Und doch kann man sie kombinieren. Genau das haben wir mit der Tokenize.it-Plattform geschafft – mit einer juristischen und einer technischen Innovation. Die technische Innovation habt ihr bereits kennengelernt: Sie ist ein Token, der auf der Ethereum-Blockchain basiert und den jedes Unternehmen auf der Plattform beim Fundraising an Investoren ausgibt. Anders als bei ICOs repräsentieren diese Token aber nicht nur einen Gutschein, sondern die juristische Innovation: ein spezielles Genussrecht.

Genussrechte als Möglichkeit zur Investition

Genussrechte stellen – genau wie Wandeldarlehen oder Gesellschaftsanteile – eine Möglichkeit dar, in Start-ups bzw. Unternehmen zu investieren. Anders als Gesellschaftsanteile sind sie relativ frei gestaltbar in ihren Konditionen. Sie beinhalten dabei zwangsweise keinerlei Stimmrechte, denn die Investoren werden durch sie nur Teil des wirtschaftlichen Cap Tables, nicht aber des Handelsregisters, in das jeder Investor, der Gesellschaftsanteile (und damit Stimmrechte) hält, durch einen Notar eingetragen werden muss.

Wir haben nun mit Tokenize.it ein Genussrecht gemeinsam mit der Anwaltskanzlei CMS so entwickelt, dass es Investoren wirtschaftlich mit Gesellschaftern gleichstellt. Wann immer also die Halter von Gesellschaftsanteilen profitieren (etwa durch einen Exit oder Dividendenzahlungen), profitieren auch die Genussrechts-Investoren. Dass Letztere keine Stimmrechte haben, klingt zunächst nach einem Nachteil, hat aber auch zwei wesentliche Vorteile für beide Seiten.

Denn dadurch müssen Genussrechts-Investoren keine Gesellschaftervereinbarungen unterschreiben (dies ist öfter notwendig, als man zunächst annehmen würde) – Startup und Investor haben dadurch deutlich weniger bürokratischen Aufwand. Meist hätten Familie, Freunde oder Business Angels sowieso nicht genug Anteile, um Entscheidungen signifikant zu beeinflussen. Außerdem bleibt das Startup so interessant für spätere Investments durch Venture-Capital-Fonds, denen es meist wichtig ist, dass so wenige Personen wie möglich im Handelsregistereintrag des Start-ups als Gesellschafter eingetragen sind (der Grund hierfür liegt im erhöhten Aufwand, der mit mehr stimmberechtigten Investoren ansteigt).

Ein weiterer – und der wesentliche – Vorteil: Für eine Investition über Genussrechte wird kein Notar benötigt, und das Start-up kann unsere Vertragsvorlagen nutzen und Anwaltsgebühren sparen. Das Ergebnis ist „kontinuierliches“ Fundraising. Denn die Gründerinnen und Gründer können nun jederzeit Investoren closen (auch mit kleinen Beträgen): auf Events, über Friends & Family oder einfach Webseitenbesucher über den Invest-Now-Button, der ebenfalls von uns bei Tokenize.it bereitgestellt wird. Fundraising lässt sich so endlich wirklich mit Sales vergleichen: Es wird komplett digital und ist kein einzelnes Event mehr im Jahr!

Der Autor Christoph Jentzsch ist achtfacher Vater, Serial Entrepreneur und Business Angel. Er gilt als einer der ersten Mitarbeiter der heute zweitgrößten Blockchain, Ethereum, und führte 2016 die zum damaligen Zeitpunkt weltweit größte Crowdinvesting-Kampagne durch (TheDAO).

Liquiditätsmanagement für Start-ups: Warum Tagesgeldkonten ein unterschätztes Tool sind

Einfache Instrumente wie ein Tagesgeldkonto helfen Start-ups, finanzielle Puffer flexibel und sicher aufzubauen und damit die Planbarkeit zu erhöhen. Tipps und To-dos.

Liquidität ist das Schmiermittel jedes Start-ups. Wer die Zahlungsfähigkeit nicht im Blick behält, riskiert, dass bereits kleine Verzögerungen bei Kundenzahlungen oder Investorenmitteln den gesamten Betrieb ins Wanken bringen. Gerade junge Unternehmen mit schwankenden Einnahmen brauchen daher ein sauberes Liquiditätsmanagement, um Gehälter, Mieten und andere Fixkosten zuverlässig zu bedienen. Studien und Praxisberichte zeigen immer wieder, dass viele Gründer diesen Aspekt unterschätzen, weil der Fokus auf Wachstum, Produktentwicklung oder Markteintritt liegt. Dabei können schon einfache Instrumente wie ein Tagesgeldkonto helfen, finanzielle Puffer aufzubauen und die Planbarkeit zu erhöhen. Doch warum nutzen so wenige Start-ups dieses naheliegende Tool?

Finanzielle Flexibilität als Schlüssel: Warum kurzfristige Reserven entscheidend sind

Kurzfristige Liquiditätsreserven sind für Start-ups ein Puffer gegen Unsicherheit. Sie gleichen schwankende Einnahmen aus und sichern, dass Gehälter, Mieten oder Lieferantenrechnungen pünktlich bedient werden. Dabei handelt es sich um sofort verfügbare Mittel, die nicht langfristig gebunden sind. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG betont, dass selbst wenige Wochen Verzögerung bei Investorenzahlungen oder Kundeneingängen schnell Druck aufbauen. Saisonale Schwankungen oder unerwartete Kosten verstärken diesen Effekt. Ein finanzielles Polster wirkt wie ein Airbag in turbulenten Phasen. In dynamischen Gründungszentren wie Berlin oder München zeigt sich, wie wertvoll solche Rücklagen sind. Flexibilität entsteht nicht durch Kredite, sondern durch vorbereitete Mittel auf verlässlichen Konten. Wer hier die besten Konditionen im Blick behalten will, findet mit einem Tagesgeldvergleich eine einfache Möglichkeit, passende Angebote zu prüfen und Liquiditätsreserven sinnvoll zu parken.

Tagesgeldkonten als unterschätztes Werkzeug: Was sie auszeichnet

Ein Tagesgeldkonto ist ein verzinstes Konto, auf dem Einlagen täglich verfügbar bleiben. Anders als Festgeld bindet es Kapital nicht langfristig und unterscheidet sich dadurch von Girokonten oder Fonds. Anbieter wie ING, DKB oder Santander bieten einfache Online-Verwaltung ohne versteckte Gebühren. Sicherheit entsteht durch die staatlich garantierte Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Kunde und Bank. Transparenz zeigt sich in klaren Konditionen, nachvollziehbaren Zinsgutschriften und Online-Tools, die jederzeit Überblick schaffen. Für Start-ups bedeutet das: Geld bleibt flexibel, transparent und dennoch verzinst. Gerade diese Einfachheit sorgt dafür, dass Tagesgeldkonten Stabilität ins Finanzmanagement bringen und Liquidität planbar bleibt.

Vorteile von Tagesgeldkonten: Tägliche Verfügbarkeit, Zinssicherheit und Risikoarmut

Die Vorteile eines Tagesgeldkontos lassen sich in drei Punkten zusammenfassen:

- Tägliche Verfügbarkeit: Guthaben kann jederzeit abgerufen werden – ein Pluspunkt bei spontanen Ausgaben oder Liquiditätsengpässen.

- Zinssicherheit: Die Verzinsung liegt meist über dem Nullniveau von Girokonten. Auch wenn Zinsen schwanken können, bleibt die Planung im Vergleich stabiler.

- Risikoarmut: Durch die europäische Einlagensicherung sind Einlagen bis 100.000 Euro pro Kunde und Bank geschützt.

Banken wie N26, Consorsbank, ING oder DKB werben gezielt mit dieser Kombination aus Flexibilität, Transparenz und Sicherheit. Für Start-ups entsteht dadurch ein solides Sicherheitsnetz, das Cashflow-Schwankungen abfedert und Liquidität verlässlich absichert.

Phasen von Investitionspausen clever überbrücken

Investitionspausen entstehen, wenn Projekte verschoben werden oder Finanzierungsrunden länger dauern. Statt Kapital ungenutzt auf Girokonten zu lagern, bietet sich ein Tagesgeldkonto als temporäre Parkmöglichkeit für überschüssige Liquidität an. Hier bleibt Geld verfügbar, verbunden mit einer überschaubaren Rendite von meist 2–3 % p. a. Gerade in wachstumsorientierten Branchen wie dem Technologieumfeld, wo Produktentwicklungen oft verschoben werden, hat sich diese Praxis etabliert. So bleibt Kapital nutzbar, Gehälter und laufende Kosten gesichert, bis sich neue Chancen ergeben.

Rücklagenstrategie mit Tagesgeldkonten: Sicherheit für unerwartete Situationen

Rücklagen sind ein finanzieller Schutzschild gegen das Unvorhersehbare. Ob defekte Maschinen, steigende Energiepreise oder ausgefallene Kundenaufträge – Reserven verhindern Notlagen. Ein Tagesgeldkonto ermöglicht es, diese Notfallreserven systematisch aufzubauen, indem regelmäßig kleine Beträge überwiesen werden. Viele Experten empfehlen, drei bis sechs Monatsgehälter als Liquiditätspuffer vorzuhalten. Laut Studien des ifo Instituts nutzen erfolgreiche Start-ups wie FlixBus oder Lieferando solche Strategien. Neben wissenschaftlichen Analysen zeigen auch Banken wie DKB oder ING, dass transparente Konditionen Vertrauen schaffen. Die Einlagen bleiben verfügbar und gleichzeitig getrennt vom operativen Geschäft. Diese klare Struktur stärkt Investorenvertrauen und erhöht die langfristige Stabilität.

Tagesgeld als Baustein einer ganzheitlichen Finanzplanung

Ein Tagesgeldkonto ersetzt keine umfassende Finanzstrategie, ergänzt jedoch andere Instrumente wie Business-Kredite, Beteiligungskapital oder klassische Finanzierungen. Finanzberater empfehlen, Tagesgeld bewusst als Basisbaustein einzusetzen. In Kombination mit Budgetplanung, Controlling-Software entsteht ein solides Fundament. Während Aktien oder Fonds auf Rendite abzielen, bietet das Tagesgeldkonto Sicherheit, Transparenz und Verfügbarkeit. Für Start-ups passt es in eine hybride Strategie: Wachstum durch Investments, Stabilität durch Liquiditätsreserven und Steuerpuffer. Neben Rücklagen und Parkmöglichkeiten wird so Planbarkeit geschaffen, die Wettbewerbsfähigkeit und Handlungsfähigkeit langfristig stärkt.

Fazit: Ein unterschätztes Tool mit großem Potenzial

Tagesgeldkonten sind keine spektakulären Finanzinstrumente, doch gerade ihre Einfachheit macht sie wertvoll. Start-ups profitieren von sofortiger Verfügbarkeit, überschaubarer Verzinsung mit planbarer Konstanz und hoher Sicherheit. Als Ergänzung zu anderen Finanzstrategien ermöglichen sie eine solide Basis, um flexibel auf Chancen und Krisen zu reagieren. Während Banken wie ING oder DKB dieses Produkt schon lange anbieten, nutzen inzwischen auch junge Unternehmen wie Celonis oder N26 solche Konten. Damit wird deutlich: Liquiditätsmanagement muss nicht kompliziert sein. Ein Tagesgeldkonto reicht oft, um Stabilität und Planungssicherheit nachhaltig zu unterstützen.

Die Mischung schafft ein stabiles Finanzierungsumfeld für Start-ups

Wie Start-ups ihre Risikokapital-Finanzierungen mit öffentlichen Fördermitteln strategisch ergänzen können, erfahren wir im Doppel-Interview mit Dr. Philipp Nägelein, Mitgründer von Zebra Embassy, und Dr. Sophie Ahrens-Gruber, Investorin und Principal bei ACTON Capital.

Laut dem aktuellen Deutschen Startup Monitor nutzten zuletzt 48,8 Prozent der Start-ups staatliche Fördermittel, während nur 18,9 Prozent auf Venture Capital zurückgriffen. Welche Bedeutung haben öffentliche Fördermittel damit für Innovation und Wachstum in der Start-up-Szene?

Philipp Nägelein: Isoliert betrachtet ergeben diese Datenpunkte noch keinen klaren Trend. Was wir aber verstärkt beobachten, ist, dass immer mehr Tech-Start-ups und Scale-ups einen Finanzierungsmix nutzen. Neben Venture Capital, Venture Debt und operativem Cashflow werden öffentliche Fördermittel zunehmend als weiterer Finanzierungsbaustein nachgefragt. Diese Mittel ermöglichen Innovationen, die sonst möglicherweise nicht umgesetzt würden. Dennoch sollten ergänzend private Investitionen gestärkt werden, um nachhaltiges Wachstum und Skalierung zu fördern.

Warum tut sich Deutschland mit der Finanzierung durch Risikokapital so schwer?

Sophie Ahrens-Gruber: 2023 gab es einen Rückgang von etwa 30 Prozent bei Wagniskapitalfinanzierungen in Deutschland. Das kann man kritisch sehen – oder als natürliche Korrektur nach dem Bewertungsboom der Niedrigzinsperiode. Seit 2020 ist der Sektor dennoch um 20 Prozent gewachsen. Die Fundamentaldaten zeigen folglich, dass mehr Kapital zur Verfügung steht. Der Hauptpunkt ist, dass die großen nationalen Kapitalsammelstellen, wie zum Beispiel Pensionskassen, im Gegensatz zu anderen Ländern nicht in diese Assetklasse investieren können. Daher ist die Abhängigkeit bei großen Finanzierungsrunden von internationalem Wachstumskapital höher. In den letzten Jahren sind diese Investitionen rückläufig. Das erschwert die Finanzierung großer Kapitalbedarfe mit Risikokapital.

Welchen Stellenwert hat vor diesem Hintergrund die Kombination aus öffentlichen Fördermitteln und privatem Kapital?

Philipp Nägelein: Die Mischung aus öffentlichen Fördermitteln und privatem Kapital schafft ein stabiles Finanzierungsumfeld für Start-ups. Fördergelder senken das Innovationsrisiko, erleichtern den Start und ziehen private Investitionen an, die wiederum schnelleres Wachstum und Internationalisierung ermöglichen. Eine enge Verzahnung beider Finanzierungsformen stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Start-up-Ökosystems nachhaltig.

Sophie Ahrens-Gruber: Wie erfolgreich die Mischung aus privaten und öffentlichen Fördermitteln ist, zeigt das Beispiel der DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Diese Behörde hat zahlreiche bahnbrechende Technologien gefördert, darunter Internetprotokolle, GPS und selbstfahrende Autos. In den USA investiert die Regierung durch Fördermaßnahmen etwa 0,5 Prozent des BIP, während die Venture-Capital-Industrie 0,7 Prozent ausmacht. Diese Partnerschaft hat eine riesige Industrie hervorgebracht – Apple, NVIDIA, Microsoft, Alphabet und Amazon sind heute die fünf wertvollsten Unternehmen der Welt.

Welche Fehler machen Start-ups bei der Fördermittelbeschaffung – und wie können sie diese vermeiden?

Philipp Nägelein: Der gravierendste Fehler ist, öffentliche Fördermittel isoliert und nachrangig zu behandeln. Das kostet bares Geld. Darum: Jedes Start-up braucht eine Public-Funding-Strategie. Alle Finanzierungsbausteine sollten strategisch kombiniert werden, um nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Weiterhin darf die Compliance nicht unterschätzt werden. Wer mit Steuergeldern gefördert wird, muss Rechenschaft ablegen. Hier stößt das agile 80/20-Prinzip vieler Start-ups an seine Grenzen. Gerade bei komplexen Förderstrukturen kann professionelle Unterstützung entscheidend sein.

Was muss sich ändern, damit Start-ups bessere Finanzierungsmöglichkeiten erhalten?

Philipp Nägelein: Mehr „Financial Literacy“ außerhalb der bekannten Start-up-Zentren ist dringend notwendig. Viele Gründerteams wählen die falsche Finanzierungsform oder verpassen Chancen, weil ihnen das Wissen über öffentliche und private Kapitalquellen fehlt. Hier braucht es mehr Aufklärung und gezielte Beratung.

Sophie Ahrens-Gruber: Deutschland muss mehr Anreize für institutionelle Investoren schaffen, in Venture Capital zu investieren. Der VC-Anteil am BIP liegt in Deutschland nur bei 0,047 Prozent – etwa 31 Prozent unter dem französischen Niveau und sogar über 50 Prozent unter dem britischen Anteil. In den USA ist der Anteil fünfzehn Mal höher (0,72 Prozent im Jahr 2019). Hier gibt es erheblichen Nachholbedarf.

Frau Dr. Ahrens-Gruber, Herr Dr. Nägelein – danke für die Insights

10 Wege, wie sich Start-ups Kapital sichern

Von Bootstrapping bis Bankkredit und Business Angel – welche Finanzierungsstrategie passt zu deinem Unternehmen?

Jedes erfolgreiche Start-up beginnt mit einer Idee. Doch zwischen der ersten Skizze auf einer Serviette und einem tragfähigen Geschäftsmodell liegt eine oft unterschätzte Hürde: die Finanzierung. Viele Gründerinnen und Gründer stehen früher oder später vor der gleichen Frage: Wie kann ich mein Start-up solide finanzieren, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren oder Monate auf eine Bankentscheidung zu warten?

Das Fundament der Finanzierung: ein überzeugendes Geschäftsmodell

Ob Bankkredit oder Beteiligungskapital – Kapitalgeber*innen wollen Risiken minimieren. Banken orientieren sich an Vergangenheitswerten, Investor*innen an Zukunftsperspektiven. In beiden Fällen gilt: Ohne belastbares Geschäftsmodell mit klarem Marktansatz, durchdachter Finanzplanung und realistischem Wachstumsszenario bleibt das Nein nicht aus. Stehen diese Voraussetzungen, sind dieses Optionen bei der Start-up-Finanzierung grundlegend zu erwägen:

10 Finanzierungswege für Start-ups

Bootstrapping & Family & Friends

Hierbei nutzen Gründerinnen und Gründer eigene Mittel oder finanzielle Unterstützung aus dem persönlichen Umfeld. Diese Variante bietet maximale Kontrolle und Stärkung des Eigenkapitals. Gleichzeitig birgt sie das Risiko persönlicher Konflikte, wenn klare vertragliche Regelungen fehlen oder Erwartungen auseinandergehen.

Gründungszuschüsse & öffentliche Fördermittel

Förderprogramme wie der Gründungszuschuss der Agentur für Arbeit oder Innovationszuschüsse von Bund und Ländern bieten Startkapital ohne Rückzahlungspflicht. Sie sind besonders attraktiv für die Vorbereitungs- und Markteintrittsphase, erfordern aber umfassende Anträge, Nachweise und Geduld bei der Bewilligung.

Crowdfunding

Ideal für Geschäftsmodelle mit Konsumentennähe und einer klaren, emotionalen Botschaft. Erfolgreiches Crowdfunding bietet nicht nur Kapital, sondern auch Sichtbarkeit und Community-Aufbau. Der Nachteil: Hoher Aufwand für Kampagnengestaltung, Marketing und Gegenleistungen sowie das Risiko des öffentlichen Scheiterns.

Mikrokredite

Diese Kredite zwischen 10.000 und 25.000 EUR sind eine gute Lösung für erste Investitionen in Ausstattung oder Warenlager. Sie haben niedrigere Anforderungen an Sicherheiten als Bankkredite, aber auch höhere Zinsen. Für den Aufbau einer Bonität und als Übergangslösung können sie sinnvoll sein.

Bankkredit

Ein klassischer Weg zur Finanzierung von Betriebsmitteln, Maschinen oder Marketingmaßnahmen. Voraussetzung ist meist eine gute Bonität und Sicherheiten – beides fehlt vielen Start-ups. Lösung: Es gibt Anbieter wie smartaxxess, die Start-ups mit einer 100 Prozent Ausfallbürgschaft für Bankkredite bis 250.000 EUR unterstützen, was den Zugang zu Bankfinanzierungen deutlich erleichtert.

Förderkredite (z.B. KfW)

Förderdarlehen bieten besonders günstige Konditionen und lange Laufzeiten, sind aber meist nur über die Hausbank erhältlich. Die Antragswege sind komplex, dafür gibt es oft Tilgungszuschüsse. Wichtig ist eine solide Vorbereitung mit Finanzplan, Marktanalyse und klarer Investitionsplanung.

Bürgschaftsbanken

Bürgschaftsbanken der Bundesländer bieten Bürgschaften für Unternehmen, die keinen ausreichenden Sicherheiten für Bankkredite vorweisen können. Die Zusage der Bank bleibt aber Voraussetzung, und der Prozess ist formal und zeitlich aufwendig. Kombinierbar mit Förderkrediten.

Kreditplattformen

Digitale Anbieter wie Fincompare, YouLend oder Iwoca haben schnelle Prozesse und oft geringere Einstiegshürden. Sie sind für Start-ups attraktiv, die kurzfristig Kapital benötigen, müssen aber mit höheren Zinsen und intensiver Datenfreigabe rechnen.

Business Angels & Private Equity

Business Angels bringen Kapital, Know-how und wertvolle Kontakte ein. Besonders in der Frühphase sind sie wertvolle Partner*innen. Allerdings bedeutet das auch: Mitspracherechte, strategische Einflussnahme und der Verlust von Anteilen. Ein starker Pitch und ein stimmiges Teamprofil sind Pflicht.

Venture Capital (VC)

VC eignet sich für skalierbare, wachstumsstarke Modelle mit großem Marktpotenzial. Der Zugang ist kompetitiv, der Druck hoch. VCs denken in Renditen, nicht in Missionen. Wer diesen Weg geht, sollte professionell vorbereitet sein – und seine Unternehmensziele klar definieren.

Die richtige Finanzierungsstrategie finden

Vor der Entscheidung für eine Finanzierungsform sollten Gründerinnen und Gründer folgende Fragen beantworten:

- Wie hoch ist der Kapitalbedarf?

- Welche Sicherheiten können gestellt werden?

- Wie schnell wird das Kapital benötigt?

- Wie hoch ist der Aufwand für die Antragstellung oder Investorensuche?

Fazit

Eine durchdachte Finanzierung ist der entscheidende Schritt von der Idee zum skalierbaren Unternehmen. Wer strategisch plant und sich professionell aufstellt, verschafft sich nicht nur Zugang zu Kapital, sondern legt den Grundstein für nachhaltigen Erfolg.

Die Autorin Ruth Schöllhammer ist Co-Founderin und CMO von smartaxxess. Zudem unterstützt sie als Vorständin des Deutschen Gründerverbands Start-ups und junge Unternehmen auf dem Weg zu fundierter Finanzierung und nachhaltigem Wachstum.

E-Rechnungsformate: XRechnung und ZUGFeRD im Vergleich

Seit dem 1. Januar 2025 gilt in Deutschland für Unternehmen, die öffentliche Auftraggeber beliefern, grundsätzlich eine Pflicht zur elektronischen Rechnung. Ob Selbständige, Gründer*innen oder Start-ups davon betroffen sind, hängt davon ab, ob sie Aufträge von öffentlichen Einrichtungen erhalten. Rechnungen an öffentliche Auftraggeber müssen meist elektronisch übermittelt werden. Die konkreten Umsetzungsfristen variieren je nach Bundesland und Auftraggeber.

Zwei der gängigsten Formate für diesen Zweck sind die XRechnung und ZUGFeRD. Doch was sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Formaten, und welches eignet sich besser für dein Unternehmen? In diesem Artikel werden die Vorteile und Unterschiede von XRechnung und ZUGFeRD thematisiert, damit du die passende Wahl für dein Unternehmen leichter treffen kannst.

XRechnung: Der Standard für öffentliche Aufträge

Die XRechnung ist das offiziell vorgeschriebene Format für die elektronische Rechnungsstellung an öffentliche Auftraggeber in Deutschland. Seit November 2020 müssen Rechnungen an den Bund im XRechnung-Format übermittelt werden. Für Länder und Kommunen gelten je nach Bundesland unterschiedliche Übergangsfristen. Ab 2025 gelten erweiterte Pflichten in vielen Bereichen, aber die Umsetzung hängt vom Auftraggeber (Bund, Länder, Kommunen) und dessen Fristen ab.

Das Besondere an der XRechnung ist, dass sie auf XML basiert. Das bedeutet, dass die Rechnungsdaten maschinenlesbar sind und direkt in die IT-Systeme des Empfängers eingelesen werden können. Die XRechnung stellt sicher, dass alle erforderlichen Rechnungsinformationen in standardisierter Form übermittelt werden, was den gesamten Prozess von der Rechnungserstellung bis zur Prüfung durch den öffentlichen Auftraggeber vereinfacht. Es entfällt die Notwendigkeit der manuellen Dateneingabe oder der fehleranfälligen Prüfung durch den Empfänger.

Falls du regelmäßig mit öffentlichen Auftraggebern arbeitest, bedeutet dies einen klaren Vorteil: Du kannst sicher sein, dass deine Rechnungen den rechtlichen Anforderungen entsprechen und ohne Verzögerungen akzeptiert werden. Die XRechnung ist in diesem Kontext nicht nur eine Pflicht, sondern auch eine Chance, administrative Prozesse zu automatisieren und Fehlerquellen zu reduzieren.

Allerdings erfordert die Nutzung der XRechnung den Einsatz einer speziellen Software, die XML-Daten verarbeiten kann. Die meisten gängigen Buchhaltungsprogramme bieten inzwischen Lösungen, die XRechnungen erstellen und versenden können. Dennoch ist es wichtig, sicherzustellen, dass deine Software aktuell ist und die entsprechenden Formate unterstützt. Gerade für kleinere Unternehmen und Start-ups, die noch keine umfangreiche Rechnungssoftware nutzen, kann die Einführung von XRechnung mit gewissen Anfangsinvestitionen verbunden sein. Aber langfristig gesehen wird dieser Schritt deine Rechnungsabwicklung erheblich effizienter und sicherer machen.

ZUGFeRD: Flexibilität für den B2B-Bereich

Das ZUGFeRD-Format bietet eine flexible Lösung für den Austausch von Rechnungen im B2B-Bereich und eignet sich ebenfalls für die Kommunikation mit öffentlichen Auftraggebern. ZUGFeRD kombiniert eine PDF/A-3-Datei, die den klassischen Rechnungsaufbau enthält und für den Empfänger gut lesbar ist, mit eingebetteten XML-Daten, die für die automatische Verarbeitung durch Rechnungssoftware genutzt werden können. Diese hybride Struktur ermöglicht es, die Rechnung sowohl für Menschen als auch für Maschinen zugänglich zu machen – und zwar in einer Datei.

Ein großer Vorteil von ZUGFeRD ist die hohe Flexibilität. Du kannst das Format sowohl an Geschäftspartner schicken, die eine vollständig automatisierte Rechnungsbearbeitung haben, als auch an solche, die noch keine elektronischen Systeme nutzen und die Rechnung einfach im PDF-Format lesen. Dadurch sparst du dir den Aufwand, für verschiedene Empfänger unterschiedliche Rechnungsformate zu erstellen. Ein weiteres Plus: ZUGFeRD lässt sich ohne umfangreiche technische Anforderungen nutzen, da viele gängige Buchhaltungssoftwarelösungen bereits eine ZUGFeRD-konforme Rechnungsstellung unterstützen.

Es gibt außerdem mehrere Profile, die sich in der Komplexität der eingebetteten XML-Daten unterscheiden. Die ZUGFeRD 2.0-Version beispielsweise bietet ein Profil, das vollständig kompatibel mit der XRechnung ist. Das bedeutet, dass du ZUGFeRD sowohl im B2B-Bereich als auch im öffentlichen Sektor nutzen kannst, ohne dich um die Formatierung der Rechnung sorgen zu müssen. Diese Vielseitigkeit macht ZUGFeRD zu einer idealen Wahl, wenn du mit unterschiedlichen Partnern zusammenarbeitest – egal, ob mit großen Unternehmen oder anderen kleinen Start-ups.

Die Unterschiede zusammengefasst auf einem Blick

- Format: Der größte Unterschied zwischen XRechnung und ZUGFeRD ist das Format der Rechnungsübermittlung. XRechnung basiert ausschließlich auf XML-Daten, was bedeutet, dass es für die Nutzung in automatisierten Systemen erforderlich ist. ZUGFeRD hingegen kombiniert eine PDF-Datei mit einer eingebetteten XML-Datei, die für maschinelle Auswertung genutzt werden kann, aber gleichzeitig auch visuell für den Empfänger sichtbar bleibt.

- Zielgruppen: XRechnung richtet sich vor allem an Unternehmen, die regelmäßig mit öffentlichen Auftraggebern zusammenarbeiten und deren Anforderungen an die Rechnungsstellung erfüllen müssen. ZUGFeRD ist hingegen flexibel und eignet sich sowohl für den B2B-Bereich als auch für die Kommunikation mit öffentlichen Auftraggebern, da es die Möglichkeit bietet, das Format an verschiedene Bedürfnisse anzupassen.

- Technische Anforderungen: Die XRechnung verlangt, dass du eine XML-Datei generierst und diese an den öffentlichen Auftraggeber übermittelst. Das erfordert in der Regel spezielle Softwarelösungen, die XML-Daten verarbeiten können. ZUGFeRD ist etwas flexibler und erlaubt die Nutzung einer Kombination aus PDF und XML, wodurch du Rechnungen auch ohne spezialisierte Software versenden kannst.

- Rechtssicherheit und Kompatibilität: XRechnung ist die gesetzlich vorgeschriebene Lösung für öffentliche Aufträge in Deutschland, während ZUGFeRD eine breitere Anwendung findet und insbesondere im B2B-Bereich von Vorteil ist. Beide Formate sind rechtlich abgesichert, aber XRechnung ist speziell auf die Bedürfnisse der öffentlichen Hand zugeschnitten.

Rechnungen richtig schreiben

Wer sich selbstständig macht oder freiberuflich arbeitet, kommt nicht drumherum, eine Rechnung auszustellen. Welche Aspekte dabei besonders wichtig und welche Angaben Pflicht sind, das wird hier kurz und knapp erklärt.

Wer legt die Vorgaben auf einer Rechnung fest?

Alle Angaben, die auf einem solchen Dokument notiert sein müssen, werden vom Umsatzsteuergesetz (§14 UstG) festgelegt. Das sind die sogenannten Formvorschriften für Rechnungen. Wenn dagegen verstoßen wird, kann die Vorsteuer nicht korrekt abgezogen werden. Das betrifft vor allem Kleinunternehmer sowie Selbstständige und kann unter dem Strich teuer werden.

Das muss auf eine Rechnung

Im Grunde sind bei der Rechnungserstellung ein paar einfache Regeln einzuhalten. Um vor dem Finanzamt zu bestehen, müssen diese Punkte auf dem Dokument vermerkt sein:

- Name des Unternehmens und die jeweilige Rechtsform

- Vollständige Anschrift der Firma

- Bei umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen die jeweilige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bzw. die persönliche Steuernummer bei umsatzsteuerbefreiten Unternehmen

- Datum der Ausstellung

- Fortlaufende und klar zuzuordnende Rechnungsnummer

- Liefertermin oder Zeitraum der erbrachten Leistung

- Jeweiliger Umsatzsteuersatz oder Grund des Nicht-Erhebens

Die beste und schnellste Lösung ist, für all diese Daten und Angaben direkt eine professionelle Rechnungssoftware zu nutzen. Diese Programme machen es besonders einfach alle gesetzlich vorgeschriebenen Punkte für die Rechnungserstellung einzuhalten. Oftmals bieten diese zusätzlich die Möglichkeit, Kunden zu verwalten oder Artikel zu organisieren.

Rechnungsnummern richtig einsetzen

Der für die Nachvollziehbarkeit der kompletten Buchhaltung wichtigste Punkt ist die jeweilige Rechnungsnummer. Diese muss je Dokument einmalig sein – nur so kann verhindert werden, dass es zu Verwirrungen kommt. Auch lassen sich Rechnungen in der Buchhaltung so klar zuordnen. Es dürfen also keine Nummern doppelt vergeben werden. Der Nummernkreis muss außerdem fortlaufend sein. Unwichtig ist allerdings, ob die Kennung aus Zahlen oder Buchstaben besteht. Auch nicht gesetzlich geregelt ist, ob jedes Jahr ein neuer Turnus angefangen werden muss oder nicht.

Das passende Layout

Rechnungsmuster gibt es im Internet zahlreiche. Wer allerdings nicht auf so eine Vorlage von der Stange zurückgreifen möchte, der hat die Möglichkeit mit beispielsweise dem Rechnungsprogramm von Lexware Office das eigene Rechnungs-Layout vollkommen individuell zu erstellen. Eingefügt werden können das Firmen-Logo und eine digitalisierte Unterschrift. Auch kann das gesamte Dokument passend zum jeweiligen Corporate Design des Unternehmens gestaltet werden. Heutzutage kommen Selbstständige und Gründer kaum mehr um diesen Schritt herum: Dieser Schritt macht eine Marke auch auf den Rechnungsdokumenten klar erkennbar.

Wann verjähren Rechnungen?

Diese Frage ist für Unternehmen oft eine der brennendsten. Die Verjährungsfrist für Rechnungen aller Art liegt in Deutschland bei drei Jahren. Allerdings ist wichtig zu wissen, dass diese Frist nicht ab dem jeweiligen Rechnungsdatum läuft. Sie gilt ab dem Tag der erbrachten Leistung oder Lieferung. Aber Vorsicht: Die Verjährungsfrist beginnt immer am 1. Januar des Folgejahres, in dem der Auftrag erteilt wurde. Ausschlaggebend ist also nicht der Monat, in dem die Leistung erbracht wurde. An diesem Beispiel erklärt, wird das Prozedere klarer:

- Im März 2017 wurde ein Auftrag angenommen.

- Das Erfüllungsdatum für diesen ist der 12. September 2017.

- Die Verjährungsfrist beginnt also per Gesetz am 1. Januar 2018 und endet am 1. Januar 2021.

Aufbewahrungsfristen für Rechnungen

Die Dokumente müssen generell zehn Jahre lang aufbewahrt werden. Das gilt sowohl für Selbstständige als auch für Kleinunternehmer oder große Firmen. Betroffen sind davon allerdings nicht nur die ausgestellten Rechnungen. Auch alle eingehenden Forderungen, die in die Buchhaltung einfließen, müssen so lange verfügbar bleiben.

Eine falsche Rechnung verschickt?

Eine Forderung in der sich ein Tippfehler oder Zahlendreher eingeschlichen hat, ist zunächst kein Beinbruch. Wenn das vorkommen sollte, dann muss die jeweilige Rechnung im System korrigiert werden. Zudem muss eine Storno-Rechnung angelegt werden. Diese Grundregeln sind dabei zu beachten:

- Storno-Rechnungen sind mit einem Minus zu vermerken.

- Der Rechnungsbetrag muss derselbe sein: Wenn die falsche Summe 100 Euro ist, dann muss die Storno-Rechnung -100 Euro betragen.

- Jede dieser Nachbesserungen bekommt eine eigene Rechnungsnummer.

- Die korrigierte Rechnung erhält ebenfalls eine neue Nummer.

Dadurch müssen zu jeder falsch ausgestellten Forderung dann drei Rechnungen vorhanden sein. Diese werden dann an den betreffenden Kunden verschickt. Außerdem sind sie noch in die Buchhaltung einzupflegen, sodass das Finanzamt die Fehlbuchung nachvollziehen kann.

Die Hürden sind hoch

Leasing-Gesellschaften machen oft einen Bogen um Gründer. Dennoch kann Leasing in Einzelfällen interessant sein. Für wen die Finanzierungsform in Frage kommt.

Es gibt kaum ein Wirtschaftsmagazin, das nicht regelmäßig über Leasing berichtet. In den Artikeln werden meist die Vorteile dieser Finanzierungsform gepriesen: Als einer der großen Vorteile gilt, dass Leasing Steuern spart, weil die Raten als Betriebsausgaben voll absetzbar sind. Außerdem erscheinen die Leasing-Gegenstände nicht in der Bilanz des Unternehmers, was wiederum der Eigenkapitalquote und dem Verschuldungsgrad zugutekommt.

Als Pluspunkt gilt ferner, dass Leasing die Abhängigkeit von Kreditinstituten verringert und dem Leasing-Nehmer ein breiterer finanzieller Handlungsspielraum zur Verfügung steht. Auch das Argument, mit Leasing sei man immer auf dem neuesten Stand der Technik, weil man alle paar Jahre ein neues Produkt erhält, wird meist als Vorteil aufgeführt. Vor allem aber spricht der „Pay-as-you-earn-Gedanke“ fürs Leasing, also die Tatsache, dass die Leasing-Raten parallel zur Nutzung des Gegenstands anfallen, sodass sich das Objekt quasi selbst finanziert.

Franchise-Nehmer relevant

Das ist alles richtig. Und doch ist es nur die halbe Wahrheit. Denn Leasing ist nicht per se das beste Finanzierungsinstrument. Den Vorteilen stehen auch Nachteile wie beispielsweise relativ hohe Kosten entgegen. Und es ist schon gar nicht für jeden das Instrument der Wahl. Denn eine Gruppe von Unternehmern wird fast gänzlich vom Leasing ausgeschlossen: Gründer. „Für Existenzgründer ist Leasing eine eingeschränkte Option“, sagt Frank Hagmann, Geschäftsführer der UVW-Leasing GmbH im badischen Ettlingen. „Wir finanzieren Gründer selten und wenn, dann nur unter bestimmten Voraussetzungen.“ Die größten Chancen auf eine Leasing-Finanzierung hätten Franchise-Nehmer. „Franchise-Nehmer lehnen wir selten ab“, sagt Hagmann. „Allerdings müssen wir vom Franchise-Konzept überzeugt sein.“ Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Franchise-Geber bereits mehrere Standorte erfolgreich betreibt bzw. von einem Franchise-Nehmer betreiben lässt.

So wie etwa die Enchilada Franchise GmbH mit Sitz in Gräfelfing bei München. Mit rund 100 Betrieben zählt die Gruppe nach eigenen Angaben zu den erfolgreichsten Unternehmen im Bereich der Erlebnis- und Freizeitgastronomie in Deutschland. Eines der neuesten Häuser ist das „Enchilada“ in Bruchsal. Im Oktober 2012 wurde es von Geschäftsführer Frederik Nagel eröffnet. Franchise-Nehmer Nagel gehört zu den Gründern, für die Leasing eine Option ist – und der sich für die Zusammenarbeit mit der UVW-Leasing entschieden hat. „Ich brauchte Kapital in Höhe eines sechsstelligen Betrags“, sagt der 24-Jährige. Ein Großteil sei in Form von Gesellschafterdarlehen bereitgestellt worden. Den Rest, einen fünfstelligen Betrag, habe er per Leasing finanziert.

Dies ist ein Auszug aus einem aktuellen Artikel unseres Print-Objekts StartingUp:

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der aktuellen StartingUp - Heft 04/13 - ab dem 07. November 2013 im Handel oder jederzeit online bestellbar in unserem Bestellservice-Bereich

Kühler Kopf bei Finanzierungen

Was ist bei Darlehensverhandlungen mit Banken zu beachten? Muss sich der Gründer zur Schuldmitübernahme verpflichten, wann lässt sich die persönliche Haftung vermeiden? Was ist bei Bürgschaften rechtens, was sittenwidrig?

Darlehensverhandlungen

Bei Bedarf an Fremdkapital sollte der Gründer zunächst prüfen, ob es staatliche Fördermittel oder günstige Existenzgründungskredite gibt. Handelt es sich um eine Kreditaufnahme vor der Aufnahme der Geschäftstätigkeit, ist ein gut durchdachter, überzeugender und mit realistischen Prognosen versehener Businessplan zu erstellen. Vor dem ersten Bankengespräch (bei laufender Geschäftstätigkeit) sind die aktuellen wirtschaftlichen Daten zur Lage des Unternehmens übersichtlich zusammenzustellen. Verhandlungen mit Banken für das eigene Unternehmen sollten am besten mit mehreren Kreditinstituten parallel geführt werden, damit Sie als Gründer die Konditionen vergleichen und sich so für das beste Angebot entscheiden können.

Bei den Konditionen ist nicht nur auf die Höhe des Kreditbetrages zuzüglich Nebenkosten und Gebühren sowie auf die Höhe von Zinsen und Tilgungsanteil in der monatlichen Kreditrate zu achten, sondern auch auf die Laufzeit und auf die Höhe der Bruttogesamtverschuldung. Wichtig ist ferner das Vereinbaren möglichst hoher Sondertilgungsmöglichkeiten, die es dem Unternehmen bei einer guten Entwicklung der Geschäftstätigkeit ermöglichen, den Kredit ganz oder teilweise auch vor dem Ablauf der Darlehenszeit zurückzuzahlen, ohne dass die Bank dafür eine hohe Vorfälligkeitsentschädigung für entgangene Zinsen abrechnen kann.

Banksicherheiten

Typische Sicherheiten, auf denen Banken als Sicherungsübereignung bestehen, sind einzelne Gegenstände wie beispielsweise Betriebsfahrzeuge, sogenannte Sachgesamtheiten wie etwa die Betriebs- und Geschäftsausstattung und das Waren- und Ersatzteillager. Daneben ist auch die Sicherungsabtretung der bestehenden und zukünftigen Forderungen gegen Kunden und sonstige Geschäftspartner, die sogenannte Globalzession, üblich. Bei der Globalzession müssen die abzutretenden Forderungen, die erst zukünftig entstehen, hinreichend bestimmt oder wenigstens bestimmbar sein; die abzutretenden Forderungen müssen deshalb nach Rechtsgrund (z.B. „aus Lieferungen und Leistungen“), Höhe und Schuldner zumindest individualisierbar sein. Die im Rahmen der Globalzession abgetretenen Forderungen werden in einem Forderungsverzeichnis aufgelistet, das jedoch lediglich einen Kontroll-Charakter entfaltet.

Forderungen können jedoch nicht abgetreten werden, wenn die Leistung nur an den ursprünglichen Gläubiger erbracht werden kann, wenn zwischen dem ursprünglichen Gläubiger und dem Schuldner die Abtretung vertraglich ausgeschlossen wurde oder wenn die Forderung unpfändbar ist. Wenn jedoch das der Forderung zugrunde liegende Geschäft für beide Seiten ein Handelsgeschäft ist, gilt § 354a HGB, sodass die Abtretung wirksam bleibt. Die Rechtswirkung der Globalzession tritt mit dem jeweiligen Entstehungszeitpunkt jeder einzelnen Forderung ein. Werden Forderungen beglichen, so werden diese unmittelbar durch eine neu entstandene Forderung ersetzt. Die Sicherungsübereignung und -abtretung erfolgen in der Praxis meist verdeckt, die Vorgänge werden erst bei Zahlungsproblemen des Unternehmens gegenüber den Kunden offen gelegt.

3 teure Steuerfallen und die Auswege

Der Kopf ist voll mit neuen Ideen, große Herausforderungen stehen an und ein motiviertes Team wächst zusammen - Start-ups haben bei ihrer Gründung vieles im Kopf, das Thema Steuern steht nur selten an erster Stelle. Wer so denkt, sammelt nicht nur einen großen Berg Bürokratie an, sondern läuft unter Umständen auch Gefahr, einiges an Geld zu verlieren. Wir zeigen die drei häufigsten Stolpersteine und die Auswege.

1. Stolperfalle: Steuervorauszahlung

Zunächst erscheint es unproblematisch: Vor der ersten Steuererklärung schätzen Start-ups ihre Einnahmen, woraus sich dann die Steuervorauszahlung ergibt. Dabei gilt, je niedriger diese ist, desto mehr Liquidität hat ein Unternehmen. Trotzdem geraten Jungunternehmer oftmals schon zu Beginn der Gründungsphase ins Straucheln. Stellt das Finanzamt nämlich fest, dass die anfängliche Einkommensschätzung, und in Folge auch die Steuervorauszahlung, zu niedrig war, fordert die Behörde eine entsprechende sofortige Nachzahlung. Nicht jedes Start-up kann das finanziell stemmen.

Steuertipp: Eine realistische Einkommensschätzung erspart Gründern viel Ärger. Wer feststellt, dass sich das Geschäftsjahr besser entwickelt als anfangs vermutet, wendet sich einfach an das Finanzamt und erhöht die Vorauszahlung. Das Prinzip funktioniert natürlich auch in die andere Richtung: Mit einem Anruf oder einem formlosen Schreiben ans Finanzamt kann die Vorauszahlung nach unten korrigiert werden, falls in der Startphase noch nicht alles rundläuft.

2. Stolperfalle: Kleinunternehmerregelung

Die Entscheidung für oder gegen ein Kleinunternehmen als Rechtsform richtet sich zunächst nach der Art der Kunden, denn die Umsatzsteuer wird dem Endverbraucher angerechnet – sprich, der Preis steigt. Während Unternehmen die Steuer absetzen können, ist dies für Privatpersonen nicht möglich. Start-ups, die sich in erster Linie an Privatkunden richten, sollten daher die Kleinunternehmerregelung zumindest in Betracht ziehen. Der Kleinunternehmerstatus erscheint aber noch aus einem anderen Grund lohnenswert: Wer innerhalb eines Jahres weniger als 17.500 Euro Umsatz macht, kann sich dank der Kleinunternehmerregelung von der Umsatzsteuer befreien lassen. Unter Umständen ist es für das Unternehmen aber durchaus von Vorteil, diese dennoch zu zahlen. Denn nur wer die Umsatzsteuer ableistet, kann sie vom Finanzamt zurückerstattet bekommen, hat dadurch mehr Geld zur Verfügung und somit eine höhere Liquidität.

Steuertipp: Gründer sollten sich zunächst überlegen, ob zu Beginn der Unternehmertätigkeit große Anschaffungen und damit verbunden hohe Kosten auf sie zukommen. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, sich gegen die Kleinunternehmerregelung zu entscheiden. Auch die Art der Kunden sollte hier mitbedacht werden.

3. Stolperfalle: Die Firma zahlt’s ja!

Ob man den Firmenwagen zum Familienausflug nutzt oder damit zum nächsten Geschäftstermin fährt, häufig fällt der Satz „Lass mal, ich übernehme das. Kann ich später von der Steuer absetzen!“

Aber Vorsicht: Nur weil etwas mit der Geschäftskreditkarte bezahlt wurde, werden die Ausgaben nicht automatisch vom Finanzamt zurückerstattet. Wer beim Businesslunch über die künftig Zusammenarbeit mit seinen Vertragspartner beraten möchte, sollte hingegen keine steuerlichen Probleme haben.

Steuertipp: Obwohl die Liste mit steuerlich absetzbaren Möglichkeiten lang ist, sollten sich Gründer einen Überblick verschaffen, was genau alles aus der Unternehmenskasse bezahlt werden kann mit Aussicht auf Rückerstattung.

Der Autor Paul-Alexander Thies ist Geschäftsführer von Billomat, einem webbasierten Rechnungsprogramm, mit dem man Buchhaltung von überall schnell, sicher und effektiv erledigen kann.

Preisfindung mit Strategie

Den richtigen Preis zu finden ist ein Balanceakt zwischen zu billig und zu teuer. Hier lesen Sie fünf strategische Tipps, um den passenden Gegenwert für Ihre Produkte oder Leistungen zu ermitteln.

Den richtigen Preis für die eigenen Produkte zu finden, ist gar nicht so einfach. Diese Erfahrung machte auch Kunsthandwerker Stephan Siegel. Der Unternehmer stellt Skulpturen her, die er an Hotels, Pensionen und Privatleute verkauft. Bei einem Preis von 100 Euro pro Skulptur und Herstellungskosten von 80 Euro bleiben ihm pro verkauften Produkt 20 Euro Gewinn. Um seine Absatzmenge von derzeit rund 100 Skulpturen pro Jahr zu steigern, hatte Siegel beschlossen, den Verkaufspreis um zehn Prozent zu senken. Zwar brachte ihm diese Entscheidung einige neue Kunden, doch zugleich sank der Gewinn des Unternehmers deutlich.

Denn um den vor der Preissenkung erreichten Gewinn von 2000 Euro zu halten, hätte er seine Absatzmenge verdoppeln müssen. Dieses Ziel wurde weit verfehlt. Auch viele andere Unternehmen legen ihre Preise nach der subjektiven Meinung des Inhabers oder nach einfachen Faustregeln fest und liegen damit oft weit entfernt vom Optimum. Der bedeutende Einfluss des Preises auf den Gewinn des Unternehmens wird unterschätzt. "Ich habe mir anfangs kaum Gedanken über Preisfindung gemacht. Zwar habe ich durch niedrigere Preise mehr Kunden gewonnen, allerdings hatte ich nicht bedacht, dass die verhältnismäßig kleine Preissenkung so einen immensen Einfluss auf den Gewinn haben würde", blickt Siegel zurück.

Preisfindung Tipp 1: Strategisch planen

Da das Internet bei vielen Produkten für eine hohe Preistransparenz und Vergleichbarkeit sorgt, sehen sich gerade die Anbieter homogener Produkte (also Güter, die vom Verbraucher als identisch angesehen werden) bei der Preisfindung unter Druck und sind in Gefahr, an einem bedrohlichen Race-to-the-bottom teilzunehmen. Grund für den Preisdruck ist auch, dass neue Anbieter aus dem In- und Ausland versuchen, über den Preis in den Markt zu kommen.

Der einzige Erfolg versprechende Weg aus dem Dilemma ist die strategische Preisfindung. Solange die Märkte vieler Güter Verkäufermärkte waren, konnten Preise ausgehend von den Produktionskosten kalkuliert werden. Beim Cost-plus-Pricing errechnet das Unternehmen seine Kosten, addiert den gewünschten Gewinn und beginnt mit dem Verkauf. Heute funktioniert dieses System nicht mehr, denn längst haben die Konsumenten die Wahl zwischen vielen Anbietern.

Mission Best-Price: Ihre Lizenz zum Abschluss

Preisverhandlungen beginnen beim ersten Kontakt mit Ihrem potenziellen Kunden - wie Sie Ihre Preisvorstellungen mit der richtigen Strategie zum Abschluss bringen.

Preisverhandlungen beginnen mit dem ersten Kontakt zu Ihrem Geschäftspartner. Welchen Eindruck erweckt Ihr Internet-Auftritt, welche Wertigkeit geht von Ihren Produkten und Dienstleistun gen aus, wie wird Ihr Kunde angesprochen und behandelt, wenn er das erste Mal Kontakt zu Ihrem Unternehmen hat? Die ersten Informationen sind immer die prägendsten. Häufig entscheidet sich schon hier, ob der Kunde am Ende der Verhandlungen Ihren Preis als stimmig erachtet – oder nicht. Auch die anderen Phasen in Preisverhandlungsgesprächen haben einen Einfluss: das persönliche Kennenlernen ebenso wie die Analyse des Kundenbedarfs, die Präsentation Ihrer Produkte oder Dienstleistungen genauso wie die Art und Weise, wie Sie mit Fragen, Einwänden und Wettbewerbsvergleichen umgehen. Sie haben immer die Chance, Ihren Gesprächspartner gut, wertschätzend und respektvoll zu behandeln – oder durch Nachlässigkeiten und Versäumnisse Beziehungspunkte zu verschenken. Die allerwenigsten Kunden und Gesprächspartner machen Sie jedoch darauf aufmerksam. Vergessen tut es allerdings auch niemand. Abgerechnet wird, wenn es um den Preis geht – ganz am Ende. Dort bekommen Sie die Quittung für alles, was vorher gelaufen ist.

Nicht um den heißen Brei herumreden

Deswegen beginnen Preisverhandlungen in dem Moment, in dem Ihr Gegenüber auf Sie aufmerksam wird. Anstatt das Thema Preis zu vermeiden und wie ein Kater um den heißen Brei herumzuschleichen, empfehlen wir Ihnen, sich möglichst früh nach dem Budget Ihres Gesprächspartners zu erkundigen – und gegebenenfalls eine Frage nachzuschieben wie: Sagen Sie, wenn ich jetzt etwas habe, dass Ihren Vorstellungen genau entspricht, aber über Ihrem Budget liegt – soll ich Ihnen das dann zeigen oder nicht?

Sicherheit durch Testabschluss-Fragen

Im weiteren Verlauf des Gesprächs sind Sie gut beraten, immer wieder nachzufragen, ob Sie mit Ihrem Angebot und Ihren Ideen auf dem richtigen Weg sind, ob es das ist, was Ihr Kunde braucht. Man spricht bei solchen Fragen von Test-Abschlussfragen. Sie sollen verhindern, dass Sie sich stundenlang Mühe geben, ein Geschäft zum Abschluss zu bringen, der Kunde dann aber ganz am Ende sagt: Nein, das ist doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Oder mit einem kurzen: „Vielen Dank, aber das ist mir zu teuer“ – seine schnelle Verabschiedung einleitet. Probieren Sie sie es doch einmal aus. Auch wenn Sie anspruchsvollen Einwänden begegnen, können Sie vor der Argumentationsarbeit durchaus einmal nachfragen: „Sagen Sie, wenn wir diesen Einwand ausräumen, sind Ihre Zweifel dann beseitigt?"

Rabatte sind schnell verschenkter Profit

Erstaunlicherweise ist es vielen Verkäufern nicht klar, wie stark sich Preisnachlässe auf den Gewinn ihres Unternehmens auswirken. Wenn ich als Kunde im Fachhandel einen Fernseher für 1000 Euro im Visier habe und dazu einen zehnprozentigen Nachlass fordere, denke ich: Zehn Prozent, das sind gerade mal hundert Euro, da bleiben für die andere Seite immer noch 900 übrig, das ist doch auch eine hübsche Summe, zumal ja alles in großen Stückzahlen industriell gefertigt wird. Für den Fachhandel hingegen sieht die Situation vollkommen anders aus: Weil seine Anschaffungs-, Raum-, Personal- und alle weiteren Kosten gleichbleiben, gehen diese hundert Euro direkt von seinem Gewinn ab. Nehmen wir einmal an, er würde an dem Fernseher, den er für tausend Euro verkauft, 150 Euro verdienen. Dann würden die hundert Euro Preisnachlass seinen Bruttogewinn um zwei Drittel reduzieren und einen erheblichen Mehrumsatz erfordern, um das wieder reinzuholen. Diese einfachen Zusammenhänge sollten sich Verkäufer immer wieder vor Augen halten. Wenn Unternehmen hingegen dauerhaft hohe Rabatte geben, sollte klar sein, dass diese in der Preiskalkulation berücksichtigt sein müssen. Der Preis ist also von vornherein so berechnet, dass auch nach der Rabattierung noch ein ausreichender Deckungsbeitrag übrig bleibt. Bei vielen Geiz-ist-geil-Aktionen wird den Kunden da kiloweise Sand in die Augen gestreut.

Das ist zu teuer!

„Das ist zu teuer!“ ist ein beliebter Einstiegssatz in Preisverhandlungen. Aus Käufersicht ist so ein Statement ja auch absolut okay. Warum also sollte man nicht versuchen, den Spielraum der anderen Seite auszuloten? Einkäufer würden ihrer Funktion nicht gerecht, wenn sie das nicht zumindest versuchen würden. Überraschend für uns ist, dass bei Befragungen „off the records“ auch viele Verkäufer der Meinung sind, dass ihre Produkte oder Dienstleistungen zu teuer sind. Wie aber bitte will jemand einen Preis verteidigen, hinter dem er nicht wirklich steht.

Innere Preissolidarität

Ihre Preise können Sie nur durch eine hohe innere Preissolidarität durchsetzen. Das bedeutet, dass Sie selbst voll und ganz von der Angemessenheit des Preises überzeugt sein müssen. Es gibt keinen Zweifel in Ihnen, dass der Preis gerechtfertigt ist. Wenn Sie selbst diese Zweifel haben, spürt Ihr Kunde das. Spürt er Ihre Unsicherheit, wecken Sie seinen Jagdinstinkt. Und besonders bei Einkäufern ist dieser siebte Sinn sehr ausgeprägt. Jetzt wollen sie etwas aus Ihnen rausholen. Spürbar ist auch das Gegenteil: Ihre Überzeugung, dass Ihre Leistung und Sie den Preis wert sind, den Sie verlangen. Im Preis drückt sich die Anerkennung des Kunden für Sie und für Ihre Leistung aus. Diese Überzeugung kann man als innere Preissolidarität bezeichnen.

Die wichtigsten Mehrwertfelder in Preisgesprächen

Statt im Preis nachzugeben, sollten Sie darüber nachdenken, wo Sie Ihren Kunden Mehrwert bieten. Und eben auch: Wo und wie bieten Sie ihm mehr Wert als andere? Auf drei Mehr wertfelder wollen wir genauer eingehen: Sie selbst, Ihr Produkt, und Ihre Beziehung zum Kunden.

Mehrwert: Sie!

Sie sind derjenige, bei dem der Kunde kauft. Deswegen sollten Sie derjenige sein, der sein Gegenüber versteht, der weiß, wie es in der Firma, dem Markt und dem ganzen Umfeld aussieht. Der die persönliche Situation des Kunden kennt und ihn dabei unterstützt, seine Ziele zu erreichen und erfolgreich zu sein. Was wissen Sie von Ihren Kunden?

Mehrwert: Ihr Produkt – Ihre Dienstleistung

Wo schafft Ihr Produkt Werte für den Kunden? Wo schafft Ihr Produkt mehr Werte für den Kunden, als die Produkte Ihrer Mitbewerber? Welche Facetten Ihres Produkts sind für den Kunden am wichtigsten – und wie bringen Sie den Kunden dahin, diese Vorteile möglichst schnell zu nutzen? So hat es wenig Sinn, einem Einkäufer zu berichten, dass der neue Filter um 19 Prozent im Umfang reduziert wurde. Überzeugender wäre das Argument eines einfacheren Einbaus oder dass es mehr Platz für eine größere Klimaanlage gibt, die die Temperaturregelung im Wageninneren verbessert. So „verpackt“ erkennt der Kunde seinen zusätzlichen Nutzen sofort.

Mehrwert: Kundenbeziehung

Wir können keine Sachinhalte vermitteln, ohne gleichzeitig unser Gegenüber in irgendeiner Weise zu behandeln. Sie können noch so kompetent sein, wenn Ihr Gesprächspartner Sie nicht mag, haben Sie kaum eine Chance. Wenn aber der Kontakt zwischen Ihnen stimmig ist, verläuft das Preisge- spräch fairer und sicherlich nicht so hart. Als Verkäufer sollten Sie daher echtes Interesse an der Person des Kunden zeigen. Behandeln Sie jeden Kunden als Persönlichkeit und unterlassen Sie beispielsweise Sätze wie „Unsere Kunden sind davon überzeugt, dass …“ Damit rauben Sie Ihrem Gesprächspartner sein individuelles Auftreten und machen ihn zu einem beliebigen Kunden unter vielen. Tolerieren Sie die Ecken und Kanten in den Verhaltensweisen Ihres Kunden, lassen Sie den Kunden, wie er ist, er wird es Ihnen danken. Suchen Sie nach Gemeinsamkeiten; dies ist nicht nur inhaltlich gemeint. Denn wenn Sie Ihre Köpersprache (Händedruck, Sitzhaltung etc.) oder Sprechgeschwindigkeit ein wenig nach dem Gesprächspartner ausrichten, so erhöhen sich in der Regel – meist unbewusst – die Sympathiewerte. Ihr Auftreten und Ihre Sprache sollten von Wertschätzung geprägt sein. Jeder von uns braucht Anerkennung. Bleibt die gefühlte Anerkennung beim Kunden aus, so wird er sich auf der Beziehungsebene von Ihnen tendenziell zurückziehen, was unmittelbare Auswirkungen auf die Preisverhandlung haben wird. Stimmt die Beziehungsebene, können Sie auch schwierige Preisverhandlungen kooperativ angehen.

Das ist zu teuer! – Warum?

Eine der effizientesten Entgegnungen auf den Klassiker „Das ist zu teurer!“ ist die Frage: Warum? Wieso? Und das aus vielen Gründen: Zunächst wissen Sie nicht, was dahinter steckt. Was genau ist dem Kunden zu teuer? Das ganze Paket, einzelne Teile daraus, die Garantie oder der Service? Verglichen womit ist es ihm zu teuer? Ist es ihm zu teuer – oder seiner Organisation, seinem Vorgesetzten? Ist es ihm absolut zu teuer oder relativ? Liegt es am Preis oder an seinen aktuellen pekuniären Mitteln? All das wissen Sie nicht. Deswegen ist die Frage nach dem Warum bzw. aus welchen Gründen der erste richtige Schritt. Zudem gewinnen Sie damit Zeit. Viele Kunden sind überrascht, wenn Sie um die Begründung ihres Einwands gebeten werden. Vor allem vermeiden Sie das Risiko, sich in einem Lamento über Qualität und Ausstattungen zu verlieren. Die Frage nach dem Warum hingegen zeigt, dass Sie sehr interessiert sind, was genau der Kunde im Hinterkopf hat.