Aktuelle Events

Digitale Barrierefreiheit als doppelte Chance

Das neue Barrierefreiheitsstärkungsgesetz bietet Start-ups die Chance, die eigene Kommunikation von Beginn an barrierefrei zu gestalten. Zudem hält es eine Vielzahl möglicher Geschäftsideen bereit.

Der European Accessibility Act wird in Deutschland als Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) umgesetzt. Das neue Gesetz verpflichtet erstmals auch private Wirtschaftsakteur*innen zu mehr digitaler Barrierefreiheit. Bisher standen nur öffentliche Einrichtungen im Fokus des Gesetzgebers. Produkte und Dienstleistungen, die typischerweise für den Zugang zum Internet und den Abschluss von Verträgen über das Internet genutzt werden, müssen ab 29.06.2025 barrierefrei(er) sein. Dazu gehören beispielsweise Computer und Smartphones, aber auch Telekommunikations- und Bankdienstleistungen.

Das BFSG betrifft also direkt Hersteller*innen, Importeur*innen, Distributor*innen und Reseller*innen von Produkten sowie Anbieter*innen und Vertriebspartner*innen von Dienstleistungen. Aber auch Unternehmen, die sich an Verbraucher*innen wenden, sind unter Umständen betroffen und müssen ihre Apps, Online-Shops, Online-Vertragsdokumente und Websites bis zum Stichtag barrierefrei gestalten. Denn viele von ihnen nutzen bei der digitalen Kommunikation mit Verbraucher*innen Dienstleistungen der Telemedien, Bankdienstleistungen oder Leistungen des elektronischen Geschäftsverkehrs (E-Commerce). Damit werden sie – dem BFSG nach – zu sogenannten Leistungserbringer*innen.

Für Start-ups ist zum einen relevant, dass sie selbst ihre eigene Kommunikation schon zu Beginn barrierefrei gestalten – auch, wenn sie vom Gesetz her vielleicht gar nicht dazu verpflichtet sind. Zum anderen hält das Thema digitale Barrierefreiheit mögliche Geschäftsideen für Gründer*innen bereit.

Die grundlegenden Anforderungen des BFSG

Das BFSG verlangt, dass Produkte, Dienstleistungen, Apps, Online-Shops, Websites, E-Books und digitale Dokumente für Menschen mit Behinderungen ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Dazu müssen diese digitalen Angebote über mehr als einen Sinneskanal zugänglich gemacht werden. So reicht es beispielsweise nicht mehr aus, in einem Online-Shop die zu erwerbenden Produkte und Dienstleistungen in Text und Bild darzustellen.

In Zukunft müssen die Inhalte und Bildbeschreibungen zum Beispiel auch über Sprachausgabe hörbar und damit auditiv wahrnehmbar sein. Werden darüber hinaus Video- und Audioinhalte genutzt, müssen die Inhalte auch als Text dargestellt werden, zum Beispiel durch Untertitel oder als Transkript.

Wer profitiert von der Barrierefreiheit?

Jeder zweite Mensch in Deutschland würde von mehr digitaler Barrierefreiheit profitieren. Denn motorisch behindert sind wir schon, wenn wir ein Kind auf dem Arm halten. Eine Sehbehinderung bemerkt jede(r), wenn wir bei Sonneneinstrahlung nicht mehr alles auf dem Bildschirm erkennen können. Eine Hörbehinderung kann schon durch den Umgebungslärm in einem Großraumbüro entstehen. Kognitiv beeinträchtigt sind wir, wenn wir versuchen, Multitasking zu betreiben. Situative Behinderungen sind vielfältig und betreffen jede(n).

Es gibt auch vorübergehende Beeinträchtigungen, zum Beispiel einen eingegipsten Arm oder ein verletztes Auge. Auch eine Mittelohrentzündung oder ein Hörsturz können uns bei der Nutzung von Online-Shops und Websites behindern.

Die Zahl der Menschen, die mit solchen Behinderungen zu kämpfen haben, ist statistisch schwer zu erfassen. Die Zahl derer, die dauerhaft betroffen sind, ist jedoch höher, als man meinen möchte:

- In Deutschland leben rund 10,4 Millionen Menschen mit einer dauerhaften, 7,8 Millionen mit einer schweren und 2,6 Millionen mit einer leichten Behinderung. Das sind rund 12,5 Prozent der Bevölkerung.

- Neu hinzu gekommen sind geschätzt 2,5 Millionen Menschen – zirka drei Prozent der deutschen Bevölkerung – die laut Statista unter Symptomen von Long COVID leiden.

- In einer immer älter werdenden Bevölkerung nimmt der Anteil der Menschen mit Behinderungen zu. 18,6 Millionen Menschen – rund 22 Prozent – sind älter als 65 Jahre.

- Zudem sprechen 12,3 Millionen – rund 15 Prozent – der in Deutschland lebenden Menschen die deutsche Sprache nicht als ihre Muttersprache.

- Hinzu kommen 6,2 Millionen Menschen in Deutschland, die nicht oder nur unzureichend lesen und schreiben können. Das entspricht 7,5 Prozent der Bevölkerung.

Insgesamt sind 50 Millionen Menschen betroffen. Sicherlich gibt es Überschneidungen der Betroffenengruppen und damit eine gewisse Mehrfachzählung in dieser Zahl. Dennoch kann man unter dem Strich sagen, dass jede(r) Zweite in Deutschland von digitaler Barrierefreiheit profitieren würde.

Wer ist vom BFSG betroffen?

In Deutschland sind zirka 190.000 Unternehmen direkt vom neuen Gesetz betroffen. Es werden allerdings nicht „nur“ jene, die vom Gesetz her verpflichtet sind, die Anforderungen des BFSG umsetzen. So wird es Unternehmen geben, die vom Gesetz als Kleinstunternehmen eingestuft werden und daher nicht verpflichtet sind, aber dennoch vom BFSG profitieren wollen, da sich das Marktvolumen durch digitale Barrierefreiheit vergrößert und sie dieses Feld nicht den größeren Marktbegleiter*innen überlassen wollen. Vielleicht werden diese Unternehmen sogar vorangehen, weil sie flexibler sind und wichtige Anforderungen schneller umsetzen können.

Hinzu kommen noch jene B2B-Unternehmen, die zwar ebenfalls nicht unter das BFSG fallen, aber erkennen, dass digitale Barrierefreiheit zum Trend wird und entsprechend gestaltete Apps, Online-Shops und Kund*innenbereiche nur Vorteile bieten. Außerdem gewinnen sie durch eine Selbstverpflichtung einen attraktiven Purpose hinzu, der ihnen Vorteile bei der Suche nach Mitarbeitenden bringt.

Auch Vereine oder gemeinnützige Unternehmen, die thematisch mit Beeinträchtigungen oder Benachteiligungen zu tun haben, werden sich – moralisch – verpflichtet fühlen, ihre Inhalte barrierefrei zu kommunizieren.

Und last, but not least, werden auch Berater*innen, Dienstleister*innen und Service-Provider – quasi als Proof-of-Concept – zeigen wollen, dass sie digitale Barrierefreiheit können.

Erste Schritte für das Business Development

Die Liste der möglichen Unterstützungsleistungen in Sachen BFSG-Compliance ist lang und mit Sicherheit noch nicht einmal komplett: Die Leistungen lassen sich in Beratung, Dienstleistung und Service unterteilen. Zur Gruppe der benötigten Dienstleister*innen zählen Rechts- und Unternehmensberater*innen, Programmierer*innen, IT-Dienstleister*innen, Cloud Service Provider, Web- und Digitalagenturen und Content-Dienstleister*innen.

Immer wenn neue oder zusätzliche IT-Compliance-Anforderungen an Organisationen gestellt werden, müssen sich die Expert*innen bestens mit den neuen Regulatorien, spezifischen Anforderungen und auch drohenden Sanktionen auskennen. Nur so stellen sie sicher, dass sie ihre Kund*innen richtig beraten und unterstützen und keine Probleme bei der Umsetzung von Projekten und Services bekommen.

Diese To-do’s gelten für alle externen Berater*innen, Dienstleister*innen oder Serviceanbieter*innen:

- Mach dich mit den neuen Anforderungen des BFSG vertraut.

- Setze eine Task Force „Digitale Barrierefreiheit“ ein. Bringe alle Teilnehmer*innen zum Beispiel durch ein Kick-off-Meeting auf den gleichen Stand.

- Segmentiere deine bestehenden Kund*innen danach, in welchem Ausmaß sie vom BFSG betroffen sind.

- Sprich deine Kund*innen frühzeitig auf mögliche Beratungen und Projekte an, sonst wird es Anfang 2025 eine Nachfrageexplosion und einen enormen Projektstau bei dir geben.

- Nutze deine Angebote im BFSG-Kontext auch, um Kontakte zu potenziellen Wunschkund*innen herzustellen.

- Schule deine Vertriebs- und Projektmitarbeitenden und gegebenenfalls Partner*innen.

- Nutze selbst (generative) KI-Tools und -Lösungen, um Projekte schneller umzusetzen.

- Sobald sich der erste Projektstau aufgelöst hat, sprich auch Unternehmen an, die nach dem BFSG nicht gesetzlich verpflichtet sind.

Tipp zum Weiterarbeiten

Die Autorin dieses Beitrags, Gabriele Horcher, hat das Buch „Barrierefrei kommunizieren für Unternehmen – Wie Sie die Anforderungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes effizient umsetzen“ geschrieben. Es ist 2024 als zeitsparendes „Essential“ im Springer Gabler Verlag (ISBN: 978-3-658-44229-3) für 14,99 Euro erschienen.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Warum internationale Unternehmen Österreich als F&E-Standort wählen

Weshalb internationale Unternehmen ihre F&E-Aktivitäten in Österreich ausbauen, welche Rolle Kooperationen mit Forschungseinrichtungen und Start-ups spielen und wie die Austrian Business Agency (ABA) dabei unterstützt, erzählen Martin Gruber (NXP Semiconductors), Stefan Poledna (TTTech Auto) und Gerald Seifriedsberger (GE HealthCare Austria) im Interview.

Österreich zählt zu den innovationsstärksten Ländern Europas und gehört im European Innovation Scoreboard zur Gruppe der „Strong Innovators“. „Maßgeblich zu unserer Position tragen internationale Unternehmen bei, die Österreich gezielt als Standort für Forschung und Entwicklung (F&E) nutzen und zahlreiche Innovationen hervorbringen. Die österreichischen Niederlassungen internationaler Konzerne leisten einen maßgeblichen Beitrag für den Innovationsstandort Österreich – sie sind mit 2,6 Milliarden Euro für mehr als die Hälfte der unternehmensfinanzierten F&E-Ausgaben verantwortlich”, so Marion Biber, Head of INVEST in AUSTRIA bei der Standortagentur ABA.

Österreich ist in den letzten Jahrzehnten generell viel innovativer geworden: Zwischen 2000 und 2023 wuchsen die F&E-Ausgaben hierzulande um 73 Prozent – deutlich stärker als im EU-Durchschnitt mit 24 Prozent.

Forschung und Entwicklung

Forschung und Entwicklung sind zentrale Treiber für wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt. Österreich bietet für beide Bereiche optimale Rahmenbedingungen – nicht zuletzt durch ein europaweit einzigartiges Fördermodell, das direkte (durch die FFG) und indirekte Forschungsförderung (durch die Forschungsprämie) kombiniert.

Internationale Unternehmen treffen hier außerdem auf eine dichte Forschungslandschaft, und ein Ökosystem, in dem Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Start-ups nicht Ausnahme, sondern Alltag ist.

Steirischer Ort mit globaler Wirkung

Viele der Unternehmen, die in Österreich forschen und entwickeln, agieren im B2B-Bereich und bleiben daher für Endkonsument*innen oft unsichtbar. Einer dieser Player ist NXP Semiconductors, ein niederländischer Halbleiterkonzern mit rund 35.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Einer der wichtigsten F&E-Standorte befindet sich im steirischen Gratkorn.

Dort arbeiten heute rund 650 Expert*vinnen aus 45 Nationen an Zukunftsthemen wie Edge AI, Cybersecurity und Post Quantum Cryptography. “Der Standort Österreich ist ganz essentiell für uns und für die Entwicklung von innovativen, neuartigen Halbleiterprodukten. NXP Österreich ist für uns als internationalen Konzern ein sehr wichtiger Forschungs- und Entwicklungsstandort”, so Martin Gruber, Vice President Corporate Strategy bei NXP Semiconductors. Besonders stark vertreten ist NXP im Mobility- und Automotive-Bereich, aber auch in Industrial- und IoT-Anwendungen.

Niedersachsens Labor der Zukunft ist digital

Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.

Die medizinische Diagnostik steht an einem Wendepunkt. Digitale wissenschaftliche Werkzeuge helfen beispielsweise dabei, Tumore besser und schneller zu erkennen sowie gezielter zu therapieren. Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen, Histomography und GliTTher, zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.

Histomography digitalisiert komplette Pathologie-Proben zerstörungsfrei in 3D. Dazu nutzt das Laborsystem Röntgen-Phasenkontrast-Tomographie, eine Technologie, die feinste Strukturen sichtbar macht – ohne Gewebe zu färben oder zu schneiden. Die entstehenden 3D-Datensätze lassen sich direkt im Browser erkunden und auswerten. So werden kleinste Veränderungen und Tumore im Gewebe erkannt, die in 2D-Schnitten leicht übersehen werden. Histomography entwickelt dafür eine durchgängige Plattform: kompakter 3D-Scanner, Cloud-Infrastruktur und KI-gestützte Analysen greifen nahtlos ineinander. Langfristig soll die Technologie in Kliniken Routineuntersuchungen standardisieren – und die Diagnostik von der subjektiven Mikroskopie zu objektiven, datengetriebenen Entscheidungen führen.

Intralogistik skalieren ohne Chaos

Wie Start-ups Materialflüsse früh professionalisieren und so typische Stolperfallen vermeiden können.

Effiziente Intralogistik ist ein unterschätzter Erfolgsfaktor für wachsende Start-ups. Wer Materialflüsse erst optimiert, wenn das Lager überläuft, handelt zu spät. Schon in der Aufbauphase lassen sich Strukturen schaffen, die Wachstum ermöglichen, statt es zu bremsen. Transparente Prozesse, digitale Schnittstellen und ergonomische Abläufe senken nicht nur Kosten, sondern sichern auch Qualität und Liefertreue. Der folgende Leitfaden zeigt, wie junge Unternehmen ihre Intralogistik schrittweise professionalisieren und typische Stolperfallen vermeiden können.

Frühzeitige Planung schafft Spielräume

Ein häufiger Fehler junger Unternehmen ist, Lager und Logistik nur als Nebenaufgabe zu betrachten. Dabei werden hier die Grundlagen für Liefergeschwindigkeit und Kundenzufriedenheit gelegt. Wer früh Flächenbedarf, Materialflusswege und Schnittstellen plant, spart später hohe Anpassungskosten. Auch einfache Tools wie Prozessdiagramme oder Lagerlayouts helfen, Engpässe zu erkennen. Besonders in der Wachstumsphase lohnt sich der Austausch mit spezialisierten Anbietern wie Toppy Deutschland, um geeignete Lösungen für Palettenhandling und Materialumschlag zu identifizieren.

Skalierbare Prozesse statt Ad-hoc-Lösungen

Wachstum bringt Komplexität. Viele Start-ups kompensieren diese mit mehr Personal, statt Abläufe zu automatisieren. Das führt langfristig zu Ineffizienz. Besser ist es, skalierbare Prozesse zu schaffen, die auch bei steigenden Stückzahlen stabil bleiben. Automatische Fördertechnik, modulare Regalsysteme und digitale Lagerverwaltungssysteme können hier entscheidend sein. Wichtig ist, in Prozessketten zu denken: Wareneingang, Kommissionierung, Verpackung und Versand müssen aufeinander abgestimmt sein. Nur so entstehen reibungslose Abläufe, die ohne ständige manuelle Eingriffe funktionieren.

Ergonomie und Arbeitssicherheit als Produktivitätsfaktor

In der Intralogistik entscheidet nicht nur Technik über Effizienz, sondern auch die Gestaltung der Arbeitsplätze. Zu hohe oder zu tiefe Greifpositionen, schwere Lasten und unübersichtliche Laufwege führen schnell zu Fehlern oder Ausfällen. Ergonomische Lösungen steigern Produktivität, weil sie Mitarbeitende entlasten. Mobile Palettenwechsler, höhenverstellbare Tische und automatische Hubsysteme reduzieren körperliche Belastungen und steigern gleichzeitig den Durchsatz. Ein ergonomisches Lager ist keine Kostenstelle, sondern ein zentraler Baustein für nachhaltige Effizienzsteigerung.

Digitalisierung gezielt einsetzen

Nicht jede digitale Lösung lohnt sich für jedes Start-up. Wichtig ist, zunächst die Prozesse zu verstehen, bevor Software eingeführt wird. Ein digitales Lagerverwaltungssystem bringt nur dann Vorteile, wenn Stammdaten gepflegt und Abläufe klar definiert sind. Sensoren, Scanner oder mobile Endgeräte können Fehlerquoten senken und Bestände in Echtzeit sichtbar machen. Entscheidend ist die Schnittstellenfähigkeit: Systeme müssen Daten austauschen können, um Medienbrüche zu vermeiden.

Kennzahlen und kontinuierliche Verbesserung

Effiziente Intralogistik lebt von Messbarkeit. Nur wer Prozesse kennt, kann sie verbessern. Relevante Kennzahlen sind unter anderem Durchlaufzeiten, Kommissionierfehler, Flächenauslastung und Lagerumschlag. Diese Daten liefern wertvolle Hinweise, wo Bottlenecks entstehen. Regelmäßige Auswertungen und kleine Anpassungen verhindern, dass sich Ineffizienzen einschleichen. Ein einfacher PDCA-Zyklus (Plan–Do–Check–Act) hilft, systematisch zu optimieren und schnell auf Marktveränderungen zu reagieren.

Investitionsentscheidungen mit System treffen

Investitionen in Lagertechnik oder Automatisierung sollten nie aus dem Bauch heraus erfolgen. Eine strukturierte Entscheidungsbasis ist unverzichtbar. Dazu gehören Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Vergleich von Alternativen und Berücksichtigung von Wartungs- und Schulungskosten. Leasingmodelle oder Mietoptionen können sinnvoll sein, um Liquidität zu schonen. Ein Business Case zeigt, wann sich Investitionen amortisieren und welche Produktivitätsgewinne realistisch sind.

Beispielhafte Prüfkriterien vor einer Anschaffung:

- Reduziert die Lösung manuelle Arbeit oder Durchlaufzeit?

- Ist sie modular erweiterbar?

- Wie hoch sind Schulungs- und Wartungsaufwände?

- Passt sie zu vorhandenen Systemen?

- Gibt es eine messbare Effizienzsteigerung?

Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz

Auch im Lager ist Nachhaltigkeit längst ein Wettbewerbsfaktor. Energieeffiziente Fördertechnik, Mehrwegverpackungen und kurze Wege sparen Ressourcen und senken Kosten. Moderne Anlagen erfassen Energieverbrauch und Laufzeiten automatisch, um Optimierungspotenziale sichtbar zu machen. Ebenso wichtig: Mitarbeiter sensibilisieren, Abfall vermeiden und Materialflüsse gezielt steuern. Wer Nachhaltigkeit in die Intralogistik integriert, stärkt nicht nur das eigene Image, sondern profitiert von langfristig stabilen Betriebskosten.

Zusammenarbeit zwischen Produktion und Logistik

Häufig arbeiten Produktion und Logistik nebeneinander statt miteinander. Dabei entsteht Wertschöpfung nur, wenn Materialfluss und Fertigungsplanung ineinandergreifen. Kurze Abstimmungswege, klare Verantwortlichkeiten und gemeinsame Kennzahlen schaffen Transparenz. In kleineren Teams kann schon eine wöchentliche Abstimmung große Effekte bringen. Besonders bei der Einführung neuer Produkte sollten Materialfluss, Verpackung und Lagerstrategie von Beginn an gemeinsam gedacht werden. So lassen sich spätere Korrekturen und teure Nachrüstungen vermeiden.

Skalierung als Daueraufgabe verstehen

Intralogistik ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Mit wachsendem Auftragsvolumen ändern sich Anforderungen, Lieferketten und Kundenerwartungen. Wer regelmäßig prüft, ob Prozesse und Technik noch passen, bleibt wettbewerbsfähig. Auch Schulungen und Wissenstransfer sind wichtig, damit Teams Veränderungen mittragen. Der Aufwand zahlt sich aus: Eine skalierbare, flexible Logistikstruktur ist die Basis für stabiles Wachstum.

Interview mit Ole Dening: Wie digitalisieren Unternehmen ihre langfristigen Beschaffungsstrategien?

Ole Dening, Co-Founder der Partbase GmbH und Experte für digitale Einkaufslösungen, erklärt, wie Unternehmen mit digitalen Tools ihre langfristigen Beschaffungsstrategien effizienter gestalten.

Lieferketten, Einkauf und Beschaffung befinden sich im Wandel. Steigende Kosten, volatile Märkte und geopolitische Unsicherheiten zwingen Unternehmen dazu, ihre Strategien neu zu denken. Besonders im Einkauf zeigt sich, dass digitale Lösungen nicht mehr nur eine Option sind, sondern zur Notwendigkeit werden. Sie schaffen Transparenz, senken Risiken und ermöglichen eine strategische Planung, die weit über kurzfristige Bedarfsdeckung hinausgeht.

Wir haben mit Ole Dening über die Digitalisierung langfristiger Beschaffungsstrategien gesprochen. Er ist Experte für digitale Einkaufslösungen und weiß, wie Unternehmen moderne Plattformen in ihre Prozesse integrieren können. Ein Beispiel dafür ist die Partbase Plattform, die es ermöglicht, Rahmenverträge effizient zu verwalten, Lieferantenbeziehungen zu pflegen und Bestellprozesse zu automatisieren – ohne dabei den individuellen Charakter der Beschaffung zu verlieren.

Ziel solcher Systeme ist es, Einkäufern mehr Handlungsspielraum zu geben und sie von administrativen Aufgaben zu entlasten. Während früher Excel-Tabellen, E-Mails und Telefonate dominierten, setzen heute immer mehr Unternehmen auf zentrale Plattformen, die alle Informationen bündeln und die Kommunikation mit Lieferanten digital abbilden.

Ole Dening erklärt, warum langfristige Beschaffungsstrategien nur dann erfolgreich sind, wenn Technologie, Daten und persönliche Beziehungen sinnvoll kombiniert werden. Wir haben mit ihm über Herausforderungen, Erfolgsfaktoren und Zukunftsperspektiven des digitalen Einkaufs gesprochen.

StartingUp: Herr Dening, warum ist die Digitalisierung im Einkauf heute wichtiger denn je?

Ole Dening: Weil Unternehmen in einem Umfeld agieren, das von Unsicherheiten geprägt ist – Inflation, Lieferengpässe, geopolitische Risiken. Früher reichte Erfahrung, heute braucht es Daten, Automatisierung und Transparenz.

Gerade im MRO-Bereich (Maintenance, Repair & Operations) laufen viele Beschaffungsprozesse noch manuell ab – mit Excel-Listen, E-Mails und Telefonaten. Das kostet Zeit, Geld und ist fehleranfällig. Unsere Plattform Partbase digitalisiert diesen Prozess vollständig: Rahmenverträge, Lieferantenmanagement und Bestellungen werden automatisiert, Echtzeitdaten zu Preisen und Verfügbarkeiten integriert. Unternehmen reduzieren so ihre Prozesskosten um bis zu 30 % und gewinnen Zeit für strategische Aufgaben.

Ohne Digitalisierung droht Stillstand – und in dynamischen Märkten bedeutet das Wettbewerbsverlust.

StartingUp: Welche Rolle spielt Transparenz bei langfristigen Beschaffungsstrategien?

Ole Dening: Transparenz ist das Fundament jeder nachhaltigen Beschaffungsstrategie. Nur wer seine Lieferantenstruktur, Vertragslaufzeiten und Preisentwicklungen kennt, kann Risiken steuern und Chancen nutzen.

Partbase bietet dafür umfassende Transparenz: Aktuell knapp eine halbe Millionen Artikel, perspektivisch mehrere Millionen Artikel aus dem Bereich der Fluidtechnik (Hydraulik, Pneumatik und Drucklufttechnik), automatisierte Vertragsverwaltung, ERP-Anbindung (z. B. SAP) und Echtzeit-Dashboards zu Lagerbeständen und Lieferantenperformance.

Ein Kunde aus dem Maschinenbau stellte mit Partbase fest, dass 40 % seiner Komponenten von Single-Source-Lieferanten stammten – ein erhebliches Risiko. Durch alternative Angebote sank seine Ausfallquote um 25 %.

Transparente Daten schaffen Planungssicherheit, und Planungssicherheit ist die Grundlage strategischer Beschaffung.

StartingUp: Wie helfen Plattformen wie Partbase, ohne den persönlichen Kontakt zu Lieferanten zu verlieren?

Ole Dening: Digitale Plattformen ersetzen den persönlichen Kontakt nicht – sie verstärken ihn. Indem Routineaufgaben automatisiert werden, bleibt mehr Zeit für strategische Gespräche.

Bei Partbase nutzen Einkäufer Features wie das Collective Cart (teilbare Warenkörbe), mit dem Teams Bestellungen gemeinsam verwalten. Automatisierte Angebotserstellungen und ERP-Schnittstellen reduzieren den administrativen sowie kommunikativen Aufwand erheblich. Ein Kunde aus der Fertigung beschleunigte so seinen Bestellprozess um 40 %.

Gleichzeitig bleibt die persönliche Betreuung zentral: Unser Support reagiert innerhalb von 30 Minuten, und über Partner wie WK Hydraulik bieten wir technische Beratung, Reparaturen und Schulungen direkt vor Ort.

Kurz gesagt: Partbase digitalisiert Abläufe – nicht Beziehungen.

StartingUp: Warum ist die digitale Verwaltung von Rahmenverträgen so entscheidend?

Ole Dening: Rahmenverträge sind das Rückgrat jeder professionellen Beschaffung. Ihre Digitalisierung macht sie effizient, transparent und steuerbar.

Mit Partbase werden Verträge zentral verwaltet – mit Preisen, Laufzeiten und Konditionen in Echtzeit. Automatische Erinnerungen vermeiden Fristenversäumnisse, ERP-Anbindungen verknüpfen Verträge direkt mit Bestellungen.

So reduzieren Unternehmen den Verwaltungsaufwand um bis zu 50 % und erhöhen gleichzeitig die Preistreue. Dashboards liefern zudem Leistungsanalysen von Lieferanten, was gezielte Verhandlungen ermöglicht.

Das Ergebnis: weniger Aufwand, bessere Kontrolle, niedrigere Kosten.

StartingUp: Wo liegen die größten Herausforderungen bei der Einführung solcher Systeme?

Ole Dening: Vier Punkte treten regelmäßig auf:

1. Change-Management: Viele Mitarbeitende hängen an gewohnten Prozessen. Hier braucht es Schulung und Kommunikation, um den Mehrwert digitaler Tools zu vermitteln.

2. Datenqualität: Unvollständige oder veraltete Stammdaten bremsen die Automatisierung. Wir unterstützen Kunden bei der Bereinigung, bevor sie live gehen.

3. Systemintegration: Alte ERP-Systeme sind oft nicht standardisiert. Unsere APIs machen Anbindungen flexibel, erfordern aber initiale Abstimmung.

4. ROI-Verständnis: Manche Unternehmen zögern bei der Investition. Pilotprojekte zeigen schnell, dass sich die Einführung lohnt – häufig mit Einsparungen von 15 bis 25 %.

Mit klarem Projektplan, interner Kommunikation und starker Partnerbegleitung wird der Umstieg meist in wenigen Monaten erfolgreich abgeschlossen.

StartingUp: Wie wird sich die Beschaffung in den nächsten Jahren verändern?

Ole Dening: Die Zukunft des Einkaufs ist automatisiert, vernetzt und intelligent.

Digitale Plattformen übernehmen künftig viele operative Aufgaben: KI-gestützte Bedarfsplanung, Preisverhandlungen und Risikomanagement werden zum Standard. Partbase arbeitet bereits daran, diese Funktionen in seine Plattform zu integrieren.

Unsere Vision: Einkäufer konzentrieren sich auf strategische Themen –Lieferantenentwicklung, Innovationspartnerschaften, Nachhaltigkeit – während das System den Rest übernimmt.

Der menschliche Faktor bleibt entscheidend: Technologie ist nur dann erfolgreich, wenn sie den Menschen stärkt, nicht ersetzt.

Unternehmen, die jetzt digitalisieren, sichern sich nicht nur Effizienz, sondern Zukunftsfähigkeit.

StartingUp: Herr Dening, vielen Dank für das Gespräch.

Fazit: Digitale Plattformen wie Partbase zeigen, wie moderne Beschaffung funktioniert: transparent, automatisiert, aber dennoch menschlich. Sie verwandeln den Einkauf von einer reaktiven Kostenstelle in einen strategischen Werttreiber – besonders in der Industrie, wo Hydraulik, Pneumatik und Ersatzteilbeschaffung komplexe Prozesse sind.

Jetzt erst recht: Wie Krisen echte Gründer*innen hervorbringen

Deutschland erlebt ein Gründungs-Revival: 2024 wurden rund 585.000 neue Unternehmen registriert – ein Plus von 3 Prozent nach Jahren des Rückgangs. Dabei entstehen in Krisenzeiten oft die stärksten Innovationen: BioNTech, Flix oder 1komma5° wurden in Umbruchsphasen gegründet und sind heute Marktführer. Doch warum zögerten viele gerade während Pandemie und Energiekrise? Es fehlt nicht nur an Risikokapital, sondern auch am Mut, neue Wege zu gehen. Jetzt ist ein radikales Umdenken gefordert: weniger Angst vor dem Scheitern, mehr Fokus auf nachhaltige Geschäftsmodelle und Zukunftsmärkte. Warum Krisen der beste Zeitpunkt sind, um groß zu denken, liest du im Folgenden.

Inflation, Unsicherheit, Strukturwandel: Viele Menschen schrecken aktuell vor dem Schritt in die Selbstständigkeit zurück. Steigende Preise, schwankende Märkte und unklare Zukunftsaussichten lassen viele potenzielle Gründer*innen zögern. Doch genau in solchen Umbruchsphasen entstehen traditionell die stärksten Innovationen. Während der Finanzkrise 2008–2010 entstanden weltweit Startups wie Airbnb und Uber, die heute Milliardenunternehmen sind. Auch in Deutschland gibt es Beispiele: BioNTech (2008) stellte mitten in unsicheren Märkten die Weichen für mRNA-Forschung und rettete während Corona Millionen Leben. Flix (2013) nutzte die Krise und die Fernbus-Liberalisierung, um ein global führendes Mobilitätsunternehmen aufzubauen. Auch jüngere Unicorns wie Personio (HR-Tech) oder 1komma5° (Solar) zeigen: Krisen eröffnen enorme Chancen für diejenigen, die mutig handeln.

Paradox ist jedoch, dass ausgerechnet in den Hochzeiten der jüngsten Krisen – Pandemie, Energiepreisschock, geopolitische Unsicherheit – die Gründungsquote in Deutschland zunächst eingebrochen ist. Viele hielten sich zurück, aus Angst vor Risiko. Doch genau das macht die aktuelle Entwicklung so spannend: Nach Jahren des Rückgangs deutet sich eine Trendwende an. 2024 wurden in Deutschland rund 585.000 neue Unternehmen registriert – ein Plus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wenn alte Geschäftsmodelle ins Wanken geraten und bestehende Strukturen nicht mehr funktionieren, öffnet sich Raum für neue Ideen, kreative Geschäftsansätze und disruptive Technologien.

Wer heute gründet, baut nicht nur ein Unternehmen auf, sondern gestaltet aktiv die Zukunft mit. Die aktuelle Krise ist kein Hindernis, sondern ein Katalysator für Fortschritt. Doch warum ist die Gründungsquote in Deutschland in den Hochzeiten der letzten Krisen nicht gestiegen, sondern sogar gesunken? Die Gründe sind vor allem im Mindset zu sehen: zu viel Vorsicht, zu wenig Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Viele lassen sich von gescheiterten Start-up-Stories entmutigen – anstatt von erfolgreichen Beispielen inspirieren. Hinzu kommt die Finanzierungslücke: Während in den USA oder UK auch Frühphasen-Investments leichter zugänglich sind, stoßen Gründer*innen hierzulande oft auf Hürden.

Ein neues Narrativ für Gründer*innen

Laut KfW-Gründungsmonitor 2025 bevorzugen 36 Prozent der 18- bis 29-Jährigen Selbständigkeit gegenüber einer Anstellung. Die Planungsquote für Gründungen ist nach einem Tief im Jahr 2023 wieder gestiegen – aktuell verfolgen 4,9 Prozent der Bevölkerung konkrete Gründungspläne. Gefordert ist ein Umdenken im Gründungsdiskurs: weg vom Businessplan-Dogma, hin zu Haltung, Resilienz und echten Netzwerken. „Zu viele bleiben in ihrer Idee stecken, anstatt ins Handeln zu kommen. Gerade in aktuellen Krisenzeiten zeigt sich, wer bereit ist, Systeme zu hinterfragen – und bessere aufzubauen. Wir brauchen Gründer*innen, die nicht nur an kurzfristigen Profit denken, sondern langfristig nachhaltige Unternehmen schaffen. Dabei zeigen die vergangenen Jahre, wie wertvoll Gründungen für eine ganze Volkswirtschaft sind. Weltweit wurden in Krisen neue Branchen geformt: Mobility (Flix), HealthTech (BioNTech), Renewable Energy (Enpal) oder HR-Tech (Personio). In unsicheren Zeiten wächst der Innovationsdruck dort am stärksten, wo alte Strukturen versagen – etwa im Gesundheitswesen, im Energiesektor oder in der digitalen Infrastruktur. Wer hier investiert, schafft nicht nur neue Geschäftsmodelle, sondern stärkt zentrale Zukunftsfelder.

Wirtschaftliche Bedeutung von Gründungen

Unternehmensgründungen sind weit mehr als individuelle Erfolgsgeschichten. Sie schaffen jedes Jahr Hunderttausende neuer Arbeitsplätze, treiben Innovationen voran und stärken den Wettbewerb – ganz nebenbei entlasten sie auch die öffentlichen Haushalte durch Steuererträge. Laut KfW Research tragen Start-ups entscheidend dazu bei, neue Technologien schneller in den Markt zu bringen und so die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu sichern. Auf den Punkt gebracht: Wer gründet, schafft nicht nur für sich selbst neue Chancen, sondern immer auch für andere: Arbeitsplätze, Perspektiven und Impulse für ganze Branchen. Gründungen sind kein Nischenphänomen – sie sind ein zentraler Motor unserer Wirtschaft.

Auch im internationalen Vergleich zeigt sich Nachholbedarf: Nach OECD-Daten lag der Anteil von Venture Capital am deutschen Bruttoinlandsprodukt 2021 bei lediglich rund 0,11 Prozent – in den USA war er fast fünfmal so hoch. Wenn wir international mithalten wollen, müssen wir mutiger werden – und Krisen endlich als das sehen, was sie sind: der beste Zeitpunkt für neue Ideen und starke Unternehmen. Ich kenne diese Dynamik aus erster Hand: Mit meiner Beteiligung an GreenTech-Unternehmen wie Febesol und Thermondo will ich auch zeigen, dass nachhaltige Geschäftsmodelle gerade in Krisenzeiten enorme Relevanz gewinnen können – für die Umwelt, für Investor*innen und für ganze Wirtschaftszweige.

Generation Z denkt Gründen neu

Gerade die Generation Z bringt frischen Wind in die Gründungsszene. Studien zeigen, dass viele junge Menschen heute bereits unternehmerisch denken – aber zu eigenen Bedingungen: digital, flexibel und sinnorientiert. Laut der Bertelsmann-Studie „Pioneering Gen Z Entrepreneurs“ streben Gen Z-Gründer*innen bewusst nach Nachhaltigkeit, Anpassungsfähigkeit und kollaborativen Arbeitsweisen. Dabei verbinden sie wirtschaftlichen Erfolg mit Selbstbestimmung, Work-Life-Balance und Purpose – und schaffen so ein neues Gründer-Mindset.

Diese neuen Gründer*innen fragen nicht nur nach Rendite, sondern auch nach Sinn und Selbstbestimmung. Doch um dieses Potenzial freizusetzen, braucht es Rückenwind: weniger Bürokratie, bessere Förderprogramme, Steuererleichterungen, Zugang zu Risikokapital. Denn ohne den finanziellen Spielraum laufen viele gute Ideen Gefahr, in der Konzeptphase stecken zu bleiben. Deutschland kann es sich nicht leisten, Gründungstalente mit Purpose-Mindset zu verlieren. Wir brauchen mutige Anreize für die Generation, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.

Der Autor Daniel Fellhauer ist Seriengründer, Transformationsexperte und Buchautor. 2009 gründete er während der Finanzkrise die FEBESOL GmbH und baute in den Folgejahren mehrere Unternehmen im Bereich Solar, Wärmepumpen und erneuerbare Energien auf. Heute ist er Chief Transformation Officer bei Thermondo und eingesetzter CEO bei FEBESOL.

Mit wenig Geld groß denken

Wie Substanz statt Show zum Skalierungs-Booster werden kann, schildert Mladen Milicevic, Gründer und CEO von Unchained Robotics, aus eigener Start-up-Erfahrung.

In der Start-up-Welt gilt Venture Capital als der einzig wahre Wachstumsmotor. Doch ist das wirklich so? Die Entwicklung von Unchained Robotics zeigt etwas anderes: fünf Jahre, über 300 Kund*innen, zweistelliger Millionenumsatz – und das mit nur 7,7 Millionen Euro Funding. Schnelles Wachstum ist also auch ohne VC-Millionen möglich – mit Fokus auf Substanz statt Show und auf organisches Wachstum.

Mit wenig Geld skaliert es sich oft besser

Wenn ich eines in den vergangenen fünf Jahren gelernt habe, dann das: Mit wenig Geld skaliert es sich oft besser. Wer wenig hat, denkt schärfer und hinterfragt strenger, ob eine Investition wirklich langfristig trägt. Ob sie dem Produkt dient – oder nur dem Pitchdeck. Bei uns war von Anfang an klar: Jeder Euro muss in Richtung Vision fließen. Und die heißt in unserem Fall: Roboter sollen so einfach bedienbar sein wie Smartphones.

Zudem können Start-ups, die sich zu früh dem VC-Spiel hingeben, schnell in eine Tretmühle geraten: nächste Runde, nächste Bewertung, nächste Targets. Wer diese nicht erreicht, fällt durchs Raster, egal wie gut das Produkt ist. Das liegt in der Natur der VCs: Sie möchten durch einen Exit eine möglichst hohe Rendite auf ihr Investment erzielen. Für die geldwerte Unterstützung bekommt der VC ein Mitspracherecht am Kurs des Unternehmens. Kurz gesagt: Es muss skaliert werden. Und das möglichst schnell.

Die Robotikbranche ist für sich direkt hoch kapitalintensiv. Dagegen steht unser selbst gesetztes Ziel: ein skalierbares Produkt mit Marktreife entwickeln, bevor wir überhaupt über große Finanzierungsrunden sprechen. Und dabei ging es nicht um ein Minimal Viable Product, also die erste minimal funktionsfähige Iteration eines Produkts, die vielleicht für drei Kund*innen am Markt einsetzbar ist. Es ging um einen echten Product Market Fit. Wir haben also mit vergleichsweise wenig Kapital Produkte entwickelt, die das Marktproblem „fehlende Automatisierung in der Fertigung“ lösen, gleichzeitig unsere Zielgruppen analysiert und systematische Kund*innengewinnung betrieben. Das gestaltete den Einstieg in die Branche vielleicht zeitintensiver, aber gleichzeitig nachhaltiger.

Ganz bewusst haben wir uns in der Skalierung mehr Zeit gelassen als andere Unternehmen in der Branche, auf ein marktreifes Produkt und einen Kund*innenstamm gesetzt, der organisch wächst, statt auf schnelles VC-Wachstum.

Damit wir als Gründer das größte Mitspracherecht an der Richtung unseres Unternehmens behalten – und unsere Produkte nicht aufgrund von VC-Dynamiken langfristig vom Markt verschwinden. Um das generell zu vermeiden, müsste die Erfolgsformel für Start-ups „erst Substanz, dann Wachstum“ heißen, statt sich von Venture Capital als einzig wahrem Wachstumsmotor abhängig zu machen.

Wachstumskapital, aber richtig

Ich sehe Wachstumskapital nicht als Selbstzweck, sondern als ein gezieltes Werkzeug. Die entscheidende Frage ist nicht wie viel, sondern wann und wofür. In der Frühphase haben wir mit Family Offices und Fördermitteln gearbeitet, um unser Fundament zu legen: Technologie entwickeln, den Product Market Fit validieren, echte Kund*innenprobleme lösen. Erst als klar war, dass jeder in das Marketing investierte Euro einen mehrfachen Return bringt, waren wir bereit für Venture Capital – zu unseren Bedingungen.

Drei Entwicklungen prägen unsere Reise

- 2020: Launch unserer Plattform unchainedrobotics.de – der erste Online-Marktplatz für Automatisierung in Europa.

- 2023: Markteinführung des MalocherBots mit unserer eigenen Software LUNA – ein entscheidender technologischer Durchbruch.

- 2024: Der Sprung in die USA – mit mittlerweile fast 20 aktiven Robotersystemen in Tennessee und Umgebung.

Diese Meilensteine markieren mehr als nur Wachstum. Sie zeigen, dass unsere Strategie aufgeht: organisches Wachstum, technologische Unabhängigkeit, internationaler Relevanzgewinn.

Eine Software für alle Roboter

Das Herzstück unseres USP ist LUNA – unsere eigens entwickelte Roboter-Software. Sie ermöglicht es, Roboter herstellerunabhängig mit derselben Benutzeroberfläche zu steuern – ohne Programmierkenntnisse und lange Einarbeitung.

Gerade in Zeiten, in denen kein Unternehmen mehr langfristig planen kann, ist Flexibilität das höchste Gut. Ein besonders prägnanter Anwendungsfall für den praktischen Einsatz ist das Projekt mit der ELHA Maschinenbau Liemke KG. Das mittelständische familiengeführte Unternehmen aus Ostwestfalen ist spezialisiert auf hochpräzise Werkzeugmaschinen für die metallverarbeitende Industrie. Schon während der Corona-Pandemie wurde dort deutlich, dass Automatisierung nicht länger ein Nice-to-have, sondern ein Muss für die Zukunftsfähigkeit des Betriebs ist. Der akute Fachkräftemangel machte es unmöglich, alle Produktionsprozesse durchgängig personell zu besetzen.

Gemeinsam haben wir eine automatisierte Anlage entwickelt, die mit dem MalocherBot und der Software LUNA einen zentralen in Schritt Richtung mannlose Fertigung ermöglichte.

Mit dem German Accelerator haben wir im Februar nun unser US-Netzwerk ausgebaut. In einem nächsten Schritt wollen wir lokale Supply Chains schaffen, Partnerschaften etablieren und Produktion ins Land holen. Denn während die USA ihre Industriepolitik neu ausrichten, entsteht ein Riesenbedarf an Automatisierung. Robotik wird dort zur Schlüsseltechnologie. Zugleich investieren wir massiv in KI – damit Roboter künftig nicht nur Befehle ausführen, sondern auch Entscheidungen treffen. Von der Teileerkennung bis hin zum Greifverhalten: für maximale Autonomie bei maximaler Einfachheit.

Substanz schlägt Show – wenn man es richtig macht

Unser Weg zeigt: Es geht auch ohne frühes Venture Capital. Wir sind kein klassisches VC-gepushtes Start-up. Und genau das ist unsere Stärke. Wir haben gelernt, mit wenig viel zu erreichen – weil wir den Fokus behalten haben: auf das Produkt, auf die Kund*innen – und auf nachhaltige Skalierung.

Gleichzeitig haben wir ein Netzwerk aufgebaut – ebenfalls ein wichtiges Learning: Netzwerken ist alles. Die richtigen Menschen zur richtigen Zeit können ein ganzes Unternehmen transformieren. Oft kam der entscheidende Kontakt auf einem Event zustande, zu dem ich eigentlich gar nicht gehen wollte. Ob Gründer*innen, Mentor*innen oder Kund*innen – ohne diese Menschen wären wir heute nicht da, wo wir sind.

Eine verrückte Utopie aus der Zukunft?

Die Wirtschaft der Zukunft wird zwangsläufig eine andere sein: Angesichts der Klimakrise bzw. der massiven Überbeanspruchung fast aller Ressourcen genügt es längst nicht mehr, nur weniger umweltschädlich zu handeln. Jan Schmirmund, Experte für regenerative Transformation und Innovation, will mit seinem neuen Buch „Regenerative Wirtschaft – Wie Pioniere eine lebenswerte Ökonomie gestalten“ (Murrmann Verlag) Mut machen, neue Wege zu gehen. Mehr dazu im Interview mit Jan.

Als Startup Advisor begleitest du auch junge Unternehmen auf ihrem Weg zu einer regenerativen Wirtschaftsweise. Was genau meint regeneratives Wirtschaften?

Regeneratives Wirtschaften bedeutet zunächst einmal, die Erkenntnis zuzulassen, dass wir als Menschen mitsamt unseren Organisationen untrennbar mit dem ökologischen System dieses Planeten verbunden und damit von ihm abhängig sind. Daraus folgt zwangsläufig, dass wir uns selbst schaden, wenn wir das System weiter zerstören – und dabei reicht es eben nicht aus, die Zerstörung nur etwas langsamer zu betreiben. Sprich: etwas weniger CO₂ auszustoßen, weniger Müll zu produzieren oder – um es mal pointiert zu sagen – die Kinder, die in deiner Lieferkette Produkte herstellen, nur noch bis zu den Knöcheln in der giftigen Chemiesuppe stehen zu lassen, statt vorher bis zu den Knien.

Der zweite Schritt ist dann, das eigene Handeln nach dieser Erkenntnis auszurichten. Mit reinen Optimierungsmaßnahmen im Sinne von „Do less harm“ wird man das Ziel nicht erreichen. Insbesondere dann nicht, wenn wir für ein Produkt zwar weniger Ressourcen benötigen, dafür aber umso mehr dieser Produkte herstellen. Am Ende wird der Schaden größer statt kleiner sein. Regeneratives Wirtschaften basiert daher auf einem anderen Ansatz: nämlich die Dinge von Grund auf anders zu machen – so, dass sie für den Planeten nützlich sind.

Ein Ansatz, der dieses Prinzip perfekt illustriert, ist Cradle to Cradle – also „von der Wiege zur Wiege“. Es geht dabei darum, Produkte so zu designen, dass die dort verwendeten Rohstoffe in perfekten Kreisläufen – biologischen oder technischen – unendlich oft wiederverwertet werden können. Das heißt: Jedes Material, das verbaut wurde, wird zum Rohstoff für neue Produkte. So soll ein ewiger Kreislauf ohne Müll entstehen.

In meinem Buch nutzt Michael Braungart, der Erfinder des Cradle-to-Cradle-Ansatzes und Professor an der Leuphana Universität in Lüneburg, das Beispiel eines Kirschbaums: Ein Kirschbaum reduziert nichts. Er spart auch nichts ein. Im Gegenteil: Er wuchert sogar mit Blüten und Früchten. Der Unterschied ist, dass diese nützlich für das ökologische System sind. Nach diesem Prinzip würde man auch nicht versuchen, Autoreifen zu produzieren, die weniger Mikroplastik abgeben, sondern der Abrieb wäre eben Rohstoff für die Natur. Das ist der Grundgedanke des gesamten regenerativen Wirtschaftens: ein nützlicher Teil des Gesamtsystems sein, der mit, vom und für das System wirkt – wie ein Baum im Wald.

Was dabei noch wichtig ist: Wachstum ist nichts Schlechtes, aber eben nicht unbegrenzt, so wie es gerade noch das Paradigma der degenerativen Wirtschaft ist. Wir sprechen in unserer Community daher auch lieber von Gedeihen als von Wachsen. Eine gedeihende regenerative Wirtschaft blüht wie ein Kirschbaum und bleibt dabei innerhalb der planetaren Grenzen und oberhalb der sozialen Fundamente, wie es Kate Raworth eindrucksvoll in ihrem Werk „Doughnut Economics“ beschreibt.

Gibt es Branchen, die für eine regenerative Transformation besonders gut geeignet sind?

Nicht in allen Branchen oder allen Unternehmen ist es gleich leicht. In der Landwirtschaft gibt es schon viele Betriebe, die regenerativ wirtschaften und Böden sowie Humus aufbauen, statt sie auszulaugen, oder zu einer Verbesserung der Biodiversität beitragen, statt nur weniger Arten auszurotten. Für andere Unternehmen, die beispielsweise Pflastersteine herstellen, liegen die Lösungen nicht direkt auf der Hand. Dennoch kann man sich auf den Weg machen. So zeigt etwa Luisa Rinn mit ihrem Unternehmen Rinn Betonsteine aus Gießen, dass auch hier vieles möglich ist.

Ja, es dauert vielleicht länger und ist mit Anstrengung verbunden. Das gilt für alle Branchen. Am Ende kommt es auf die individuelle Situation des Unternehmens an, wie leicht oder schwer es ist.

Wie können Start-ups als Innovationsträger aktiv zur regenerativen Transformation beitragen?

Da gibt es wirklich viele Wege. Start-ups haben es leichter als etablierte Unternehmen, weil sie die Chance haben, die Dinge von Grund auf richtig zu machen. Man kann sich als Start-up zum Beispiel direkt einen gemeinwohlorientierten und regenerativ ausgerichteten Purpose geben und das Unternehmen danach ausrichten. Und/oder man kann Leistungen anbieten, die es anderen Unternehmen erleichtern, regenerativ zu wirtschaften. In meinem Buch gibt es das Beispiel von Torsten Becker und seinem Start-up carbonauten aus Eberswalde. Torsten und sein Team produzieren über einen Pflanzenkohle-Ansatz Rohstoffe für Branchen wie Landwirtschaft, Bau oder Chemie, die es ermöglichen, CO₂-negative Produkte zu entwickeln. Oder nehmen wir das von Alma Spribille, Andreas Schmucker und Nico Tucher gegründete WEtell, einem Anbieter von Mobilfunkleistungen aus Freiburg, der regenerativ agiert, da durch das Design des Geschäftsmodells unter anderem mehr grüne Energie erzeugt wird, als durch die Nutzung der Mobilfunk-Infrastruktur entsteht.

Welche Schritte können Start-ups konkret gehen, um eine regenerative Wirtschaftsweise zu implementieren?

In einem vom BMWK geförderten Inkubatorprogramm, in dem ich mitwirke, zu finden unter www.reconnect-inkubator.org, helfen wir gemeinwohlorientierten Start-ups und KMU dabei, die drei wesentlichen Hebel für regeneratives Wirtschaften zu stärken. Dazu gehören neben der Kultur und dem Organisationsdesign auch das Geschäftsmodell und drittens – und ganz besonders – der Aufbau eines regenerativ ausgerichteten Business-Ökosystems, das ein Netzwerk bildet, das insgesamt regenerativ auf unsere ökologischen und sozialen Systeme wirkt.

Außer der Teilnahme an einem Inkubatorprogramm (und davon gibt es aktuell mehrere) kann man sich auch einen erfahrenen Berater ins Boot holen, sich um einen Platz in einem der Impact Hubs weltweit bemühen oder man startet erstmal ganz niederschwellig mit einem Buch. Das kann meines sein, wenn man ganz am Anfang steht, oder auch ein so tolles Werk wie „The Stellar Approach“ von TheDive in Berlin. Insbesondere als größeres Unternehmen sollte man sich aus meiner Sicht an eine erfahrene Transformationsberatung wenden.

Hast du Beispiele von jungen Unternehmen, die erfolgreich regenerative Ansätze verfolgen?

Oben habe ich ja schon ein paar Beispiele genannt. Weitere wären der Interior-Designer Sven Urselmann, der Zukunftsort „Wir Bauen Zukunft“ in Mecklenburg-Vorpommern, der Landwirtschaftsbetrieb Jucker Farm aus der Schweiz oder auch das Franz!Werk in Tübingen, das nach dem Prinzip gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens, ähnlich dem bekannten Prinzip der solidarischen Landwirtschaft, arbeitet.

Weitere bekannte Beispiele sind die von Anna und Ran Yona gegründete Schuhmanufaktur Wildling aus Engelskirchen, die Suchmaschine Ecosia, die Firma hinter der Zeitschrift Neue Narrative (NN Publishing GmbH), der Verein Reinventing Society e.V. oder auch das 2021 von Dr. Joel Eichmann und Felix Wollenhaupt in Gießen gegründete Green Elephant Biotech. Es gäbe noch viel mehr Beispiele aufzuzählen; sie sind dabei alle unterschiedlich im Ansatz und auch im Fokus. Dennoch ist ihnen gemeinsam, dass sie als Vorbilder für eine neue Art des Wirtschaftens agieren und zeigen, dass es eben auch anders geht.

Umfragen zeigen, dass mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen die Umsetzung ethischer und nachhaltiger Ausgaben für zu kostspielig hält bzw. sich sorgt, dabei die finanzielle Stabilität aufs Spiel zu setzen. Was muss sich ändern, damit regenerative Transformation als wichtiger Schlüssel zu einer zukunftsfähigen und prosperierenden Wirtschaft erkannt und gelebt wird?

Puh. Komplexe Frage. Katrina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltiges Wirtschaften, vertritt die Auffassung, dass das Prinzip Freiwilligkeit bei Unternehmen gescheitert ist. Ich würde dem insofern zustimmen, als es ohne Leitplanken aus der Politik sehr schwer wird. Was wir aber vor allem auch brauchen, sind viele positive Beispiele, die anderen Unternehmer*innen zurufen: „Seht her, es geht. Auch für dich, denn die regenerative Wirtschaft ist keine verrückte Utopie aus ferner Zukunft, sondern sie ist schon da. Klein zwar, aber kraftvoll und deutlich anschlussfähiger an das Bestehende, als viele denken.“

Und, ganz wichtig: Regenerativ zu wirtschaften bedeutet nicht, auf irgendetwas zu verzichten. Im Gegenteil. Man tauscht vielmehr einen Haufen negativer Dinge gegen genauso viele positive ein. Und Geld darf man auch weiterhin verdienen. Viele der hier genannten Protagonisten zeigen das sehr deutlich und dokumentieren damit eindrucksvoll: Regeneratives Wirtschaften ist möglich.

Danke, Jan, für deine Insights

Den technologischen Wandel stemmen

Wie wir unsere Zukunft durch gezielte Fachausbildung in der Region sichern können.

Die Welt steht mitten in einem rasanten technologischen Wandel. Künstliche Intelligenz, Automatisierung und digitale Transformation prägen unsere Arbeitswelt und unseren Alltag. Die Frage, wie wir junge Menschen zu fähigen Fachkräften ausbilden können, wird immer drängender. Die technologischen Entwicklungen eröffnen auch für die Region und ihre Umgebung große Chancen, erfordern jedoch auch gezielte Bildungsangebote und ethisches Bewusstsein.

Regionale Perspektiven

Technologien wie maschinelles Lernen, Big Data, Robotik und das Internet der Dinge (IoT) eröffnen neue Möglichkeiten in der Industrie, im Dienstleistungssektor und darüber hinaus. Gleichzeitig verändern sie Berufsbilder grundlegend. Es ist daher von großer Bedeutung, die Weichen für eine zukunftsorientierte Ausbildung zu stellen.

In Kamen selbst gibt es keine eigenständige Hochschule, doch die Nähe zu Bildungseinrichtungen wie der Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL) und der Technischen Universität Dortmund bietet jungen Menschen Zugang zu innovativen Studiengängen mit technischem Fokus. Die HSHL bietet praxisnahe Studiengänge wie "Mechatronik" und "Angewandte Informatik", die auf die Anforderungen moderner Arbeitsmärkte abgestimmt sind. Die TU Dortmund hingegen überzeugt mit Studiengängen wie "Elektrotechnik und Informationstechnik" und "Maschinenbau". Diese Ausbildungen kombinieren theoretische Grundlagen mit praktischen Anwendungen und sind damit ein entscheidender Schlüssel zur Förderung von Fachkräften in der Region.

Ethische Fragen im neuen Zeitalter

Neben den Chancen, die der technologische Fortschritt bietet, werfen diese Entwicklungen auch ethische Fragen auf. Themen wie Datenschutz, digitale Regulierung und der Schutz vor einem “gläsernen Menschen“ werden immer wichtiger.

Ein Großteil der Datenerhebung findet bereits im alltäglichen Freizeitverhalten statt – oft, ohne dass sich die Nutzer dessen bewusst sind. Jede Interaktion im Internet hinterlässt Spuren: Beim Surfen akzeptieren viele Nutzer Cookies, die ihre Aktivitäten auf Webseiten verfolgen, um gezielte Werbung auszuspielen. Nur wenige bemühen sich, individuelle Einstellungen vorzunehmen, denn in Zeiten sofortiger Verfügbarkeit erwarten die meisten, dass alles im Handumdrehen geschehen soll.

Nicht zuletzt deswegen sind auch Registrierungsvorgänge bei Online-Diensten oder in Apps häufig unbeliebt. Dienstleister mit beschleunigten Verfahren, wie zum Beispiel Casinos ohne Anmeldung für schnelles Spielen, gewinnen an Beliebtheit. Außerdem sind hier umfassende Datenangaben nicht erforderlich und viele Nutzer fühlen sich dadurch wohler.

Auch in anderen Sektoren erfordern Anmeldeprozesse häufig die Preisgabe von persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum, Interessen und manchmal sogar Standortinformationen. Hinzu kommt die massive Datenerhebung durch mobile Geräte, die Bewegungsprofile aufzeichnen, Apps, die Zugriff auf Kontakte und Kameras fordern, und Sprachassistenten wie Alexa oder Google Assistant, die rund um die Uhr Sprachdaten sammeln können.

Solche Datenströme werden nicht nur für individuelle Dienste genutzt, sondern unter Umständen auch an Drittanbieter weitergegeben, was die Kontrolle über die eigenen Informationen erschwert. Mit der zunehmenden Nutzung von Daten zur Personalisierung von Dienstleistungen oder zur Effizienzsteigerung in Unternehmen wächst auch die Gefahr des Missbrauchs.

Ein weiterer bedenklicher Aspekt ist die gesellschaftliche Ungleichheit. Die digitale Transformation birgt die Gefahr, dass jene, die keinen Zugang zu moderner Technologie oder entsprechender Ausbildung haben, zurückgelassen werden. Daher müssen Ausbildungseinrichtungen nicht nur technische Kompetenzen vermitteln, sondern auch kritisches Denken und ethisches Bewusstsein fördern.

Lösungsansätze durch Bildung schaffen

Die Hochschulen der Region gehen hier mit gutem Beispiel voran: Die TU Dortmund bietet interdisziplinäre Ansätze, die ethische und gesellschaftliche Aspekte der Technologieentwicklung in den Fokus rücken. Die TU Dortmund legt großen Wert auf die Integration ethischer Reflexion in die Forschungspraxis. Auf Initiative von Prof. Dr. Christian Neuhäuser wird derzeit ein gemeinsamer Ethikrat für die Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr) vorbereitet, der die ethische Reflexion der Forschungspraxis fördern soll.

Zudem bietet die TU Dortmund Studiengänge und Projekte an, die über Fachgrenzen hinausgehen und ein Verständnis für komplexe Zusammenhänge fördern. Ein Beispiel hierfür ist das “studium oecologicum", ein Zertifikatsprogramm, das es Studierenden ermöglicht, sich intensiv und interdisziplinär mit Fragen der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.

Studiengänge wie Soziologie oder Gesellschaftslehre an der Universität Duisburg-Essen und der Ruhr-Universität Bochum ermöglichen es, gesellschaftliche Veränderungen zu verstehen und aktiv mitzugestalten.

Diese Bildungsangebote sind von großer Bedeutung, da sie Studierenden nicht nur technisches Wissen, sondern auch ein tiefes Verständnis für die gesellschaftlichen und ethischen Implikationen der Technologieentwicklung vermitteln. Durch die Kombination von technischen und sozialwissenschaftlichen Studieninhalten werden zukünftige Fachkräfte darauf vorbereitet, technologische Innovationen verantwortungsbewusst zu gestalten und die gesellschaftlichen Auswirkungen ihrer Arbeit zu berücksichtigen.

Zukunft bewusst gestalten

Die jungen Menschen von heute stehen im Mittelpunkt dieses Wandels. Es ist unbedingt erforderlich, ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um nicht nur kompetente Fachkräfte, sondern auch verantwortungsbewusste Gestalterinnen und Gestalter der Zukunft zu werden.

Es bleibt die Aufgabe von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, diese Bemühungen zu unterstützen und den jungen Menschen eine Zukunftsperspektive zu bieten, die sowohl technologisch als auch ethisch nachhaltig ist.

Die größten Strategie-Fallen

Sie haben eine tolle Geschäftsidee und eine Strategie, wie Sie die Idee realisieren wollen. Doch nach kurzer Zeit stellen Sie fest: Die Idee ist gut – die Strategie aber nicht. Sie beschließen, das Strategiepferd zu wechseln. Dabei lauern viele Fallen, die sich vermeiden lassen.

Es gibt viele Gründe bzw. Notwendigkeiten für Strategiewechsel in der Gründungsphase: die wirtschaftliche Situation verändert sich oder das Kundenverhalten, oder Sie expandieren rasch. Für die meisten Gründer steht zu Beginn der Selbständigkeit das operative Geschäft im Fokus, sie müssen die gegenwärtigen Herausforderungen bewältigen.

Eine klare Unternehmensstrategie, geschweige denn strategische Überlegungen erfolgt bzw. erfolgen „zwischen Tür und Angel“, eher nebenbei und zufällig. Erst nachträglich geraten die langfristigen Zielsetzungen des jungen Unternehmens in den Blickpunkt. Erfolgt dann der Strategiewechsel, sollten Sie folgende Stolpersteine umschiffen.

1. Mangelnde Flexibilität

Sie sind nicht flexibel genug und „kleben“ an Ihren ersten strategischen Überlegungen fest. Die Leimrute Ihrer Ursprungsstrategie lässt Sie nicht mehr los. Eine Weisheit der Dakota-Indianer lautet: „Wenn Du merkst, dass Du ein totes Pferd reitest, steige ab.“ In aller Regel jedoch sagen Gründer: „Besorgen wir uns doch lieber eine stärkere Peitsche.“ Sie sollten den Mut aufbringen, Ihre bisherige Strategie unter die kritische Lupe zu legen und den Strategiewechsel ins Kalkül ziehen. Um sich von der Leimrute zu befreien, benötigen Sie strategischen Weitblick. Dieser lässt sich nicht erlernen oder herbeizitieren – gehen Sie mit einem strategieerfahrenen Partner Ihres Vertrauens in Klausur und legen Sie alles auf den Prüfstand. Verlassen Sie sich dabei nicht allein auf Ihr Bauchgefühl – nutzen Sie das Handwerkszeug der Strategieexperten.

2. Fehlendes belastbares Zahlenmaterial

Zu diesem Experten-Handwerkszeug gehören die Instrumente der Unternehmensanalyse. Überprüfen Sie die Chancen und Möglichkeiten sowie die Risiken und Gefahren Ihrer Geschäftsidee. Berücksichtigen Sie die Faktoren, auf die Sie keinen Einfluss haben, etwa wirtschaftspolitische Entwicklungen. Wichtig ist eine detaillierte Branchenanalyse: Welche Wettbewerber haben Sie, welche Schwächen der Konkurrenten können Sie nutzen, welche Abhängigkeiten etwa von Lieferanten sind zu beachten? Entscheidend ist die Kundenanalyse, hier hilft eine Kundenbefragung weiter: „Warum gehen Kunden zu einem Konkurrenzunternehmen und nicht zu mir?“ Der Zwang zum Strategiewechsel darf nicht zu Hektik und Aktionismus führen. Ein gelungener Strategiewechsel baut auf sauberem Zahlenmaterial zu Ihrem unternehmerischen Ist-Zustand auf. Diese Zahlen liefert auch die interne Unternehmensanalyse, bei der Sie Ihre Kernfähigkeiten, Kernschwächen und kritischen Erfolgsfaktoren überprüfen. Letztere gilt es in positive Erfolgsfaktoren zu verwandeln. Dies gelingt, indem Sie die Unternehmensprozesse in den Mittelpunkt rücken, die in der Wahrnehmung der Kunden eine dominante Rolle spielen.

3. Falscher Blickwinkel

Strategien scheitern deswegen so oft, weil die Entwickler der Strategie dabei primär die Brille des Unternehmens tragen. Beispiel Zielgruppenbestimmung: „Welche Kunden wollen wir?“, lautet die Frage, die zu einer egozentrischen Vertriebskultur führt. Notwendig ist ein Perspektivenwechsel, durch den die Frage: „Was kann unser Vertrieb für unsere Kunden tun?“ in den Mittelpunkt der strategischen Überlegungen rückt. Pointiert ausgedrückt: Setzen Sie beim Strategiewechsel und der Strategieentwicklung immer die Brille des Kunden auf!

4. Keine konkrete Vision

In der hektischen Gründungsphase fehlt es bei der Strategieorientierung oft an der Fundierung. Spätestens beim Strategiewechsel sollten Sie den Strategieprozess sauber aufsetzen. Dazu gehört die Visionsfindung: Strategische Planung ohne Vision ist weitgehend wertlos – und eine Vision ohne umsetzungsorientierte Strategie ebenso. Vision und Strategie gehören zusammen wie die zwei Seiten einer Medaille. Nehmen Sie sich die Zeit, um den Strategiewechsel im Detail vorzubereiten, indem Sie zunächst einmal eine Vision formulieren. Mit der Szenario-Technik lassen sich realistische, weil aus der gegenwärtigen Situation und der Ist-Analyse abgeleitete, mögliche und alternative Zukunftsbilder entwickeln. Eine Vision hilft, die Black Box des Alltagsgeschäftes zu verlassen, sie befreit von den Fesseln des operativen Geschäfts, sie weitet den Blick und eröffnet das Panorama auf Ihr Unternehmen, wie es in fünf oder zehn Jahren ausschauen könnte. Also: Gründen Sie eine Visions- und Strategie-Task-Force mit Mitgliedern, die es wagen, über den operativen Tellerrand hinauszuschauen.

Skalieren im eCommerce

Jeder, der im Bereich eCommerce mit seinem Unternehmen dauerhaften Erfolg haben möchte, muss sich früher oder später die Frage stellen, wie das Ganze am besten skaliert werden soll. Hierfür bietet sich eine Vorgehensweise an, die planvoll und in mehreren Schritten geschieht. Wie das funktioniert.

Selbständige Abwicklung beenden und bestehende Kunden nutzen

Ein eCommerce-Unternehmen hochzuskalieren und dieses auch international nach vorne zu bringen, ist kein leichtes Unterfangen. Glücklich schätzen können sich da diejenigen Personen, die einen genauen Plan vor Augen haben. Andere Länder bedeuten nämlich nicht nur andere Vertriebswege, sondern auch anders gelagerte Bedürfnisse der Kunden.

Will man so richtig durchstarten, sollten die beiden folgenden Adaptierungen zuallererst angestrebt werden:

- Das selbständige Abwickeln der Bestellungen muss so weit wie möglich aufgegeben werden.

- Das Verhältnis zu bestehenden Kunden muss bestmöglich genutzt werden.

Wer also selbst zur Post fährt und sich um Verpackung und Versand als Geschäftsführer kümmert, der stößt zwangsläufig schnell an seine Grenzen. Besser ist es daher an dieser Stelle, zum Beispiel Dropshipping zu nutzen. Dabei arbeitet der Unternehmer eng mit einem Lieferunternehmen zusammen, welches sich darum kümmert, dass die Produkte so schnell wie möglich zum Kunden gelangen. Punkt zwei zielt hingegen auf geschicktes Marketing ab. Bestehende Kunden können für effektive Marketingketten benutzt werden. Das gilt vor allem dann, wenn sich unter Ihnen gegebenenfalls bekannte Social Media-Influencer befinden.

Prozesse automatisieren und Vorteile des Outsourcings verwenden

Im nächsten Schritt geht es darum, das eigene Business so weit wie möglich zu automatisieren. Dies kennt im Prinzip auch jeder von seinen eigenen Online-Bestellungen bei großen Versandhäusern. Hier läuft alles automatisiert ab, denn das spart wertvolle Zeit. Beispiele dafür, was man im Einzelnen automatisieren kann:

- Chat-Funktionen auf der eigenen Webseite

- Bestandteile des E-Mail-Marketings

- Die Bestellbestätigung

- Die Versandbestätigung

Noch einen Schritt weiter geht die automatisierte Anpassung der Preise. Das bietet sich vor allem dann an, wenn etwa während der Black Week entsprechende Aktionen geplant sind oder zum Jahresende hin noch ein wenig Platz in den eigenen Lagern geschaffen werden soll. Zusammen mit dem Outsourcing, das an kompetente Partner stattfinden sollte, ergibt sich eine massive Zeitersparnis ohne allzu viele Zusatzkosten.

Beispiel: expondo expandiert nach Polen

Wie man erfolgreich expandiert und das eigene Geschäft passend skaliert, wird mit Blick auf das Unternehmen expondo deutlich. Expondo, Anbieter von professionellem Equipment für Gasztronomie und Industrie, wurde von Piotr Stach und Waldemar Moss gegründet, welche sich vor allem mit der Bewältigung der Schwierigkeiten bei der Internationalisierung eingehend beschäftigt haben. Sie sind der Meinung, dass es massive Unterschiede bei den Käuferstrukturen in unterschiedlichen Ländern gibt. Vergliche man beispielsweise deutsche und polnische Kunden, so ergäben sich mitunter die folgenden Unterschiede: Zum einen seien polnische Käufer im Gastronomie-Bereich sehr preisempfindlich, und zum anderen änderten sie bei günstigeren Preisen schnell den Ort des Kaufs.

Dazu Piotr Stach: „Wir haben in Deutschland angefangen, einem Markt, der in der EU zusammen mit Großbritannien führend im Bereich eCommerce ist. Was wir dort gelernt haben, haben wir in Polen angewendet.“ Eine wichtige Sache in Polen sei zum Beispiel die Lieferung per Nachnahme. Außerdem benötigten polnische Kunden mehr Hilfe am Telefon und lägen viel Wert auf die Vertrauensbildung in einem Shop vor Ort. In Polen werde darüber hinaus seltener von Mitbewerbern abgemahnt, als das in Deutschland der Fall sei. Steuerprüfungen fänden in Deutschland ebenfalls häufiger statt. Jacek Powalka, der Head of Marketing bei expondo, führte zu dem Thema noch aus: „Die Ausbildungskosten und Löhne sind in Polen niedriger. Es gibt bei den Käufern in Polen und Deutschland auch kulturelle Unterschiede. Darüber hinaus finden wir in Polen leichter Spezialisten, die für uns arbeiten wollen."

Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil

Wie Start-ups aus der Circular Economy zur nachhaltigen Wertschöpfung beitragen und so eine Alternative zur Linear Economy darstellen können.

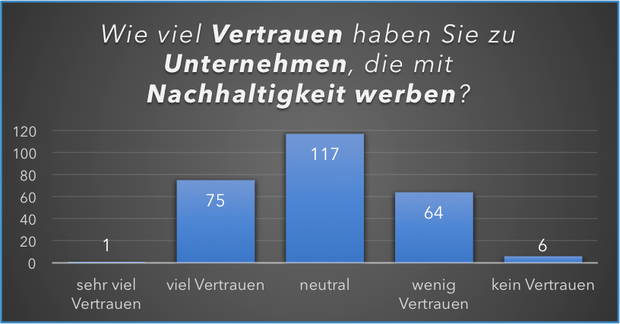

Vor einigen Jahren sorgte ein Commerzbank-Fernsehspot mit einer durch das morgendliche Frankfurt joggenden Filialleiterin für Aufsehen. Er beginnt mit der Frage: „Woran liegt das, dass man den Banken nicht mehr vertraut?“ Die Antwort kommt aus dem Off: Spekulation mit Grundnahrungsmitteln wird es mit der Commerzbank nicht geben. Stattdessen wolle man erneuerbare Energien und mittelständische Unternehmen fördern, so das Kreditinstitut. Der Spot stellt dabei die Gretchenfrage der Nachhaltigkeit: Dürfen – und können – Unternehmen mit Werbespots überhaupt um Vertrauen werben?

Vertrauensvorschuss gibt es nicht

Im Rahmen eines von der Deutschen Handelsbank in Auftrag gegebenen Whitepapers „Nachhaltigkeit & Start-ups“ der Macromedia Hochschule Stuttgart wurden 263 Verbraucher befragt, ob sie stärkeres Vertrauen in jene Unternehmen haben, die mit Nachhaltigkeit werben. Die Befragung ergab: Einen Vertrauensvorschuss gibt es nicht. Das Ergebnis zeigt eine Gaußsche Glockenverteilung mit einer überwiegenden neutralen Haltung von 45 Prozent der Befragten, während je 29 bzw. 24 Prozent angaben, dass sie viel bzw. wenig Vertrauen in Unternehmen hätten, die mit Nachhaltigkeit werben. Für die beiden extremsten Möglichkeiten „sehr viel Vertrauen“ bzw. „kein Vertrauen“ entschied sich nur ein verschwindend kleiner Bruchteil der Befragten.

Abgesehen von moralischen und juristischen Gesichtspunkten, kann diese Form der Werbung aus unternehmerischer Sicht getrost als wirkungslos bezeichnet werden. Weitaus wirkungsvoller ist es, Nachhaltigkeit in den Unternehmensprozess zu integrieren. Gerade für Start-up-Unternehmen bietet sich dadurch eine einmalige Chance, an etablierten Unternehmen vorbeizuziehen, deren Legacy-Systeme oft als starr und verkrustet wahrgenommen werden. Ein Beispiel dafür liefert die Circular Economy (CE).

Minimum Viable Product

Wie ihr neue Produkte als Minimum Viable Product (MVP) entwickelt und damit letztlich schneller an den Markt kommt.

Wer innovativ sein will, muss kreativ sein - und schnell. Nur wer die aktuellen Bedürfnisse der Kunden und die Gegebenheiten des Marktes genau dann erfüllt, wenn sie gefragt sind, hat eine Chance erfolgreich zu sein. Start-ups haben gestandenen Unternehmen in dieser Hinsicht einiges voraus. Denn sie sind noch nicht von starren Strukturen gelähmt und können agil handeln. Die beste Voraussetzung also, um neue Produkte als Minimum Viable Product (MVP) zu entwickeln.

Die MVP Methode ermöglicht es Produktideen schnell in der ersten minimal funktionalen Version auf den Markt zu bringen und so wertvolles Kundenfeedback zu sammeln, auf dem die Weiterentwicklung aufbauen kann - hin zum perfekten Kundenliebling. Schneller und näher am Markt geht nicht.

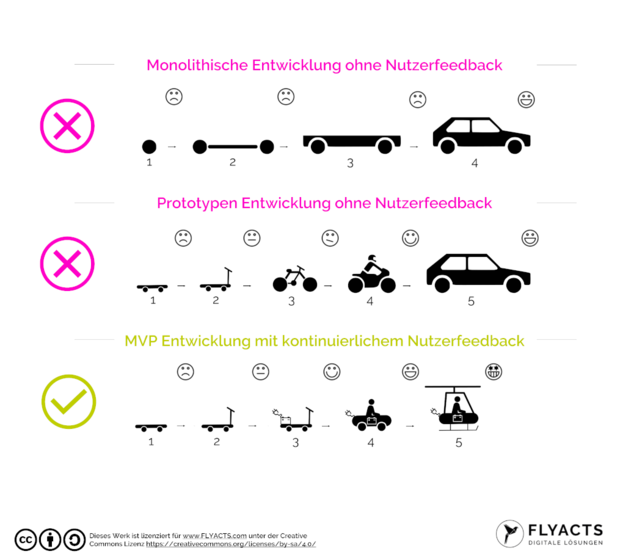

Wer diese Herangehensweise noch nicht kennt, findet im Web gute Erklärungen dazu und auch eine Grafik von Henrik Kniberg, die am Beispiel der Entwicklung eines Autos das Vorgehen der MVP Entwicklung beschreibt. Ausgehend von einem Skateboard wird dabei das Produkt schrittweise immer wieder neu erfunden, bis am Ende ein Auto heraus kommt. Genauer betrachtet, ist der darin beschriebene Weg vom Skateboard zum Roller, übers Fahrrad und Motorrad bis hin zum Auto jedoch nicht MVP, sondern eine Prototypenentwicklung.

Die Denkfehler der Grafik hat FLYACTS zum anlss genommen, um eine neue Darstellung zu entwickeln, die zeigt, was MVP wirklich bedeutet. Hier seht ihr, worauf es tatsächlich ankommt, wenn ihr ein Minimum Viable Product entwickeln wollt.

Scale-ups: Lernen auf Speed

Worauf Verantwortliche achten sollten, wenn das eigene Start-up endlich abhebt und fliegt.

Ein Traum für jeden Gründer: Das eigene Start-up hebt endlich ab und fliegt. Wettbewerber sind abgehängt, Investorengelder fließen und die radikale Wachstumsphase beginnt. Doch plötzlich geht alles extrem schnell. Das Tagesgeschäft platzt aus allen Nähten, Organisationsstrukturen müssen kontinuierlich um- und ausgebaut, neue Mitarbeiter fortwährend „an Bord geholt“ werden. Und ehe man sich versieht, ist der Fünf-Mann-Laden zu einem Unternehmen mit 200 Mitarbeitern angewachsen. Eine Zerreißprobe für jeden Verantwortlichen.

Change is the natural state of business

Im Wachstum durchlaufen Scale-ups in kürzester Zeit unterschiedliche Organisationsphasen. Brian Roberts, CFO des Uber-Konkurrenten Lyft, sagte passend dazu: “Change is the natural state of business. So be ready“. Im ständigen Wandel liegt ein enormer Entwicklungsdruck auf den jungen Führungskräften. Denen fehlt in der Regel eine komplexe Organisations- und Führungserfahrung. Und je mehr Mitarbeiter an Bord kommen, desto komplexer werden die Strukturen im Unternehmen.

Auch Hauke Windmüller, Co-Gründer des Hamburger Start-ups Familonet und ehemaliger Head of Growth der Daimler-Tocher Moovel, kennt dieses Phänomen. Familonet legte die begehrte, aber alles andere als organische Hockeystick-Wachstumskurve hin. Daimler-Tochter Moovel wurde auf das Start-up aufmerksam und übernahm es 2017. Windmüller erzählt: „In einem kleinen Team von fünf Leuten machst du noch viel selber in deinen Bereichen. Dann kommen irgendwann ein paar Mitarbeiter hinzu, die dich unterstützen – aber du behältst die Oberhand und die Übersicht. Doch dein Laden wächst und wächst und irgendwann kannst du nicht mehr allein für alles verantwortlich sein. Die erste große Herausforderung ist dann: Loslassen und Verantwortung abgeben können.“

Mein Baby

Verantwortung abgeben fällt vielen Gründern schwer. Das ist verständlich. Schließlich haben sie die Geschäftsidee entwickelt, sie haben das Ding auf die Beine gestellt und zum Laufen gebracht. Und jetzt sollen sie das, was sie doch am besten können, an andere abgeben? Ihr Baby in die Arme anderer legen? Windmüller erinnert sich: „Das hat ganz viel mit dem eigenen Ego zu tun. Doch wenn dir deine Unternehmung wirklich wichtig ist, siehst du irgendwann ein: Der Tag hat nur 24 Stunden. Wenn du ständig alles selber machst, leidet sowohl die professionelle, als auch die eigene Lebensqualität darunter.“

Wie viele junge erfolgreiche Gründer musste auch Windmüller lernen, sein Ego hintenanzustellen, Verantwortung abzugeben und Mitarbeiten mehr Vertrauen beim Bearbeiten von Aufgaben zu geben. „Sich einfach mal zurücknehmen, klingt leicht. Doch es ist ein schmerzhafter Prozess“, so der Gründer.

Vermeintlicher Kontrollverlust ist in kritischen Wachstumsphasen ein häufiges Problem für junge Leader. Sie müssen lernen, dass ihre Mitarbeiter unterschiedliche Herangehensweisen haben, als sie selbst – und Fehler ihrer Mitarbeiter akzeptieren. Und kaum hat man sich daran gewöhnt, erreicht das Unternehmen schon die nächste Wachstumsphase.

Abteilungen? Wie uncool!

Bei 30 bis 50 Mitarbeitern erstarrt die gewohnte Agilität ganz schnell zugunsten fixer Regelprozesse der wachsenden Organisation. Unsicherheit und Zweifel können sich bei den Gründern breit machen, was sich auch auf die Mitarbeiter auswirken kann:

- Was ist nur aus dem coolen Gründerteam geworden?

- Wie können wir das agile Mindset der Gründungsphase bewahren und adaptieren?

- Wie bekommen wir das „Lernen auf Speed“ in den Griff?

Diese neue Situation verlangt den Entscheidern ein extrem hohes Maß an Veränderungskompetenz ab.

Windmüller bestätigt: „Der nächste kritische Punkt kam, als wir knapp 20 Mitarbeiter hatten und eine zweite Führungsebene zwischen uns Gründern und unseren Mitarbeitern etablieren mussten. Plötzlich gab es Abteilungen und Abteilungsleiter. Das distanziert dich von deinen Leuten. Du gibst nur noch Ziele vor, die die zweite Führungsebene an die Mitarbeiter weitergibt. Hier ist es ganz wichtig, Leader zu finden, die ein ähnliches Mindset haben, in die Kultur deines Unternehmens passen, und neben den fachlichen Anforderungen auch einen passenden Führungsstil mitbringen.“

Prozesse etablieren

Im rasanten Wachstum müssen Gründer ständig neue Aufgaben übernehmen, um sich selbst sowie das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickeln zu können. Auf der einen Seite müssen sie sehr flexibel sein und sich regelmäßig neu orientieren können. Auf der anderen Seite müssen sie ihren Mitarbeiten Stabilität bieten und Routine in die Abläufe bringen. Ab einer gewissen Größe ist es überlebenswichtig, klare Strukturen und Prozesse zu etablieren. „Das Problem schnell wachsender Organisationen ist oftmals die Kommunikation. Jeder arbeitet in seinem Silo und Abteilung A bekommt gar nicht mehr mit, was Abteilung B macht. Du musst dafür sorgen, dass alle am selben Strang ziehen, damit nicht jeder in eine andere Richtung läuft. Wenn du hier den Überblick behalten willst, hilft es, ein Management-Zielsystem einzuführen“, erklärt Windmüller.

Dass es ohne an die wachsende Organisation angepasste Prozesse schnell knallen kann, musste das erfolgreiche Start-up Jimdo am eigenen Leib erfahren. 2015 hatte der Website-Baukasten-Anbieter Probleme damit, seine Organisationsstruktur anzupassen. Auch mit über 200 Mitarbeitern war man immer noch wie ein Start-up organisiert. Nach einem gescheiterten Versuch der Reorganisation setzte der CEO Mathias Henze den Rotstift an, strich 25 Prozent der Mitarbeiter und strukturierte die Entwicklerteams straffer – ohne deren Freiräume komplett zu beschneiden. Ein harter, aber notwendiger Cut. Seit 2018 macht das Unternehmen wieder Gewinn.

Gestaltungsfreiräume geben

Den Gründern von Familonet war frühzeitig klar, dass sie bei Wachstum ihre Strukturen anpassen und ihren Mitarbeitern gleichzeitig Freiräume in der Herangehensweise geben mussten. Also bedienten sie sich des Management-Systems OKRs (Objective Key Results): Aus der Vision und Mission werden Ziele für ein Quartal festgelegt und Einzelmaßnahmen daraus abgeleitet. „Dann können die Mitarbeiter loslaufen und du als Leader bist nur noch dafür verantwortlich, deiner Mannschaft Steine aus dem Weg zu räumen und ihnen den Rücken freizuhalten“, so Hauke Windmüller.

Ein großes Problem ist auch hierbei das Loslassen. Oftmals wollen die Gründer ihre Mitarbeiter kontrollieren und verfallen in Mikromanagement. Doch das ist ein Kreativitätskiller. Mitarbeiter fühlen sich bevormundet und verlieren schnell ihre Motivation und somit an Produktivität. Wichtig ist darum, seinen Leuten lediglich die Ziele und einen groben Rahmen vorzugeben. Wie sie dann die Ziele erreichen, steht ihnen frei.

Mit Veränderung umgehen?

Mit all diesen Herausforderungen im Wachstum alleine fertig zu werden, kann eine große Belastung für Gründer sein, die vielen über den Kopf wächst. Dass junge Führungskräfte solche enormen und schnellen Veränderungen nicht immer leichtfertig handhaben, ist völlig normal. Darum nehmen auch immer mehr Gründer und Verantwortliche in Scale-ups Coaching in Anspruch. Denn: Coaching hilft Führungskräften, neben den technischen und ökonomischen Aspekten im Wachstum, sich auf die psychologischen und sozio-kulturellen Herausforderungen zu fokussieren. Beispielsweise hat die erfolgreiche Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer in der Wachstumsphase ihres Unternehmens Coaching in Anspruch genommen.

Hilfreich sei laut Hauke Windmüller auch aktiver Austausch mit anderen Gründern: „Ich bin Mitglied bei EO (Entrepreneurs' Organization), einem weltweiten Gründernetzwerk. Einmal im Monat treffe ich mich mit anderen Gründern und tausche mich aus. Das war auch in der Wachstumsphase von Familonet extrem hilfreich, weil du unter Gleichen bist, die die Wechselwirkungen von Beruf und Privatem in stressigen Phasen verstehen und dir hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben, wie du damit fertig wirst.“

Fazit: An sich als Gründer arbeiten!

Gründer, die kontinuierlich an ihrer Haltung und Einstellung arbeiten, behalten im rasanten Wachstum den Überblick und die Bodenhaftung. Speed ist in der Start-up-Welt das A und O. Dafür müssen Prozesse und Strukturen geschaffen und immer mehr Aufgaben und Verantwortlichkeiten auf die Mitarbeiten übertragen werden. In rasanten Wachstumsphasen kann das Unternehmen nur so gut wachsen, wie sein Unternehmer. Windmüller formuliert das so: „Als Geschäftsführer bist du der Flaschenhals deines Unternehmens. Wenn du nicht an dir arbeitest und weiterwächst, kann auch dein Unternehmen sich nicht weiterentwickeln.“

Der Autor Dr. Frank Behrend begleitet Unternehmenslenker und Führungsteams in kritischen und komplexen Veränderungsphasen, hinterfragt den liebgewonnenen Status Quo und unterstützt Unternehmen mit innovativen Methoden über alle Fach- und Hierarchieebenen hinweg, www.transformation.work