Aktuelle Events

Skalierbarkeit von Geschäftsmodellen – ein wesentlicher Indikator für Start-ups

Die Skalierbarkeit von jungen Unternehmen spielt eine entscheidende Rolle für das Wachstum und der Rentabilität eines Unternehmens. Denn mit einem skalierbaren Geschäftsmodell gelingt es, die Wachstumsfähigkeit eines Start-ups zu definieren. Vor allem Investoren achten darauf, wie skalierbar ein Start-up ist, wie sich das Wachstum gegen verschiedene Marktführer verhält und welche Möglichkeiten für die Zukunft bereitliegen.

Was ist ein skalierbares Geschäftsmodell?

Der Begriff Skalierung leitet sich aus dem lateinischen ab und bedeutet „Stufe“. Die Skalierbarkeit eines Geschäftsmodells zeigt demnach, wie weit ein Unternehmen auf dem Markt in die nächsthöhere Ebene aufsteigen kann. Hiermit ist vor allem die Expansionsfähigkeit gemeint, sodass sich durch steigende Umsatzzahlen auch Kunden in neuen Märkten gewinnen lassen. Die Erschließung neuer Märkte benötigt einen genauen Plan und Partner.

Um das Wachstum eines Unternehmens voranzubringen, gilt es, auch die Identität eines Unternehmens in den Vordergrund zu stellen. Durch eine umweltbewusste Produktion und entsprechende PR-Aktivitäten gelingt es zum Beispiel, Verbrauchern den Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit zu erfüllen. Unternehmen müssen bei der Skalierbarkeit demnach auch die Identität eines Start-ups beachten, um das Marktpotenzial abschätzen zu können. So besteht die Skalierung aus sehr unterschiedlichen Facetten. Wir haben für Sie einen Blick auf die wichtigsten Faktoren geworfen, wenn es darum geht, die Skalierbarkeit eines Unternehmens unter die Lupe zu nehmen.

Höhere Nachfrage muss bedient werden können

Die Skalierbarkeit ist bei einem Start-up eine der primären Triebfedern. Das Geschäftsmodell sollte im Idealfall wiederholbar, profitabel und skalierbar sein. Dabei gilt es, Produktionslösungen zu finden, um einer zunehmenden Nachfrage gerecht zu werden. Um die Serienproduktion zu starten, braucht es zuerst eine klare Strategie, einen Zeitplan und in weiterer Folge ein Gesamtsystem an Maschinen. Hier kommt Automatisierung ins Spiel. Effizientes und schnelles Arbeiten sowie der Einsatz digitaler Lösungen führen zu guter Skalierbarkeit. Um Investoren zu gewinnen, ist es notwendig, ausbaufähige Kapazitäten sicherzustellen.

Für Start-ups ist es außerdem relevant, sich von Beginn an Partner zu suchen, die den Weg nach oben mitgehen und offen für Neues sind. Im Maschinenbau kann es beispielsweise sinnvoll sein, sich zunächst auf das Innenleben des Produkts zu konzentrieren. Für die Hülle gibt es Spezialisten, die sich auf das Engineering und die Produktion individueller Gehäuse fokussieren. Dadurch bleibt intern mehr Zeit für die Prozesskomponenten. Enger Kontakt zwischen Start-up und Partner sowie eine parallele Entwicklung sind dabei essentiell. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass sich bei der Produktion keine Verzögerungen ergeben. Denn für die Erschließung neuer Märkte im Ausland ist es wichtig, Produkte termingerecht zu liefern und somit eine gestiegene Nachfrage bedienen zu können.

Geringe Fixkosten & hohe variable Kosten

Jedes Unternehmen hat Fixkosten: Büro-Miete, Löhne, Versicherungsbeiträge etc. Diese Fixkosten müssen natürlich berücksichtigt werden. Allerdings sind sie bei skalierbaren Geschäftsmodellen vergleichsweise gering. Nach einmal getätigten Investitionen gibt es keine hohen Fixkosten mehr. Auch in Zeiten der Expansion sollen diese Fixkosten nicht stark ansteigen. Das Verhältnis zu den Gesamtkosten ist niedrig. Die variablen Kosten haben hingegen einen wesentlich höheren Anteil an den Gesamtkosten.

Investoren achten auf eine hohe Skalierbarkeit

Das Wachstumspotenzial eines jungen Unternehmens hat für Investoren obersten Stellenwert. Kapitalgeber wollen oftmals schnell dafür sorgen, Produkte in großer Stückzahl anzufertigen oder die Produktpalette zu erweitern. Unternehmen mit einer hohen Skalierbarkeit schaffen es demnach deutlich leichter, Investoren zu finden, sodass sich die Erwartung eines schnellen Wachstums oftmals zügig erfüllen lässt.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Warum internationale Unternehmen Österreich als F&E-Standort wählen

Weshalb internationale Unternehmen ihre F&E-Aktivitäten in Österreich ausbauen, welche Rolle Kooperationen mit Forschungseinrichtungen und Start-ups spielen und wie die Austrian Business Agency (ABA) dabei unterstützt, erzählen Martin Gruber (NXP Semiconductors), Stefan Poledna (TTTech Auto) und Gerald Seifriedsberger (GE HealthCare Austria) im Interview.

Österreich zählt zu den innovationsstärksten Ländern Europas und gehört im European Innovation Scoreboard zur Gruppe der „Strong Innovators“. „Maßgeblich zu unserer Position tragen internationale Unternehmen bei, die Österreich gezielt als Standort für Forschung und Entwicklung (F&E) nutzen und zahlreiche Innovationen hervorbringen. Die österreichischen Niederlassungen internationaler Konzerne leisten einen maßgeblichen Beitrag für den Innovationsstandort Österreich – sie sind mit 2,6 Milliarden Euro für mehr als die Hälfte der unternehmensfinanzierten F&E-Ausgaben verantwortlich”, so Marion Biber, Head of INVEST in AUSTRIA bei der Standortagentur ABA.

Österreich ist in den letzten Jahrzehnten generell viel innovativer geworden: Zwischen 2000 und 2023 wuchsen die F&E-Ausgaben hierzulande um 73 Prozent – deutlich stärker als im EU-Durchschnitt mit 24 Prozent.

Forschung und Entwicklung

Forschung und Entwicklung sind zentrale Treiber für wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt. Österreich bietet für beide Bereiche optimale Rahmenbedingungen – nicht zuletzt durch ein europaweit einzigartiges Fördermodell, das direkte (durch die FFG) und indirekte Forschungsförderung (durch die Forschungsprämie) kombiniert.

Internationale Unternehmen treffen hier außerdem auf eine dichte Forschungslandschaft, und ein Ökosystem, in dem Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Start-ups nicht Ausnahme, sondern Alltag ist.

Steirischer Ort mit globaler Wirkung

Viele der Unternehmen, die in Österreich forschen und entwickeln, agieren im B2B-Bereich und bleiben daher für Endkonsument*innen oft unsichtbar. Einer dieser Player ist NXP Semiconductors, ein niederländischer Halbleiterkonzern mit rund 35.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Einer der wichtigsten F&E-Standorte befindet sich im steirischen Gratkorn.

Dort arbeiten heute rund 650 Expert*vinnen aus 45 Nationen an Zukunftsthemen wie Edge AI, Cybersecurity und Post Quantum Cryptography. “Der Standort Österreich ist ganz essentiell für uns und für die Entwicklung von innovativen, neuartigen Halbleiterprodukten. NXP Österreich ist für uns als internationalen Konzern ein sehr wichtiger Forschungs- und Entwicklungsstandort”, so Martin Gruber, Vice President Corporate Strategy bei NXP Semiconductors. Besonders stark vertreten ist NXP im Mobility- und Automotive-Bereich, aber auch in Industrial- und IoT-Anwendungen.

Warum DeepTechs wie planqc und infrared.city auf Österreich setzen

Warum Österreich für führende DeepTech-Entrepreneure immer attraktiver wird, erklären planqc-CEO Alexander Glätzle und Angelos Chronis, CEO von infrared.city. Welche Rolle Forschungsexzellenz, Talente und die Unterstützung der Austrian Business Agency (ABA) dabei spielen, schildern sie im Interview.

Österreich entwickelt sich rasant zu einem Hotspot für DeepTech-Technologien, getragen von einem Innovationsökosystem, das hierzulande Forschung und Entwicklung vorantreibt. Von künstlicher Intelligenz über Quantentechnologien bis zur klimaresilienten Stadtentwicklung entsteht ein Ökosystem, das in Europa Maßstäbe setzt. Österreich hat sich hier in den vergangenen Jahren weit vorne positioniert.

Forschung und Anwendung wachsen eng zusammen

Vor allem in der Quantentechnologie zählt das Land zur internationalen Spitzengruppe. Die Universität Innsbruck, das IQOQI der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die Universität Wien und das ISTA sind seit Jahren wissenschaftliche Schwergewichte und ziehen Talente wie Unternehmen gleichermaßen an.

Diese Stärke spiegelt sich auch im Start-up-Ökosystem wider: 17 Prozent aller österreichischen Start-ups werden dem DeepTech-Bereich zugeordnet, womit rund jedes sechste junge Unternehmen auf besonders forschungsintensive Technologien setzt (brutkasten berichtete). Gleichzeitig zeigt sich die hohe Reife dieser Unternehmen in der Finanzierung: Laut dem aktuellen Austrian Startup Monitor haben 36 Prozent der DeepTech-Start-ups bereits mehr als 500.000 Euro an externem Kapital aufgenommen. Für immer mehr internationale Gründer*innen und Scale-ups positioniert sich Österreich damit nicht nur als exzellenter Forschungsstandort, sondern zunehmend als strategischer Unternehmens- und Skalierungshub.

Hohe Talent- und Forschungsdichte

Eines dieser Unternehmen ist planqc, ein Spin-off des Münchner Max-Planck-Instituts. Der Quantencomputing-Hersteller holte dafür im Juli 2024 ein Series-A-Investment in Höhe von 50 Millionen Euro (StartingUp berichtete). Für den Tiroler Co-Founder und CEO Alexander Glätzle war Innsbruck nicht nur eine emotionale, sondern eine fachliche Entscheidung: Er habe hier studiert und promoviert. „In dieser Zeit erlebte ich, wie stark die Quantenforschung in Österreich ist”, erzählt er im Interview mit brutkasten.

Rund um Universität und IQOQI sei eine Community entstanden, die weltweit Maßstäbe setze. Viele Ideen und Talente, auf denen planqc heute aufbaut, stammten genau aus diesem Umfeld, sagt Alexander. “Gleichzeitig ist der Talentpool in Österreich insgesamt außergewöhnlich stark, was für ein wachsendes Quantenunternehmen wie unseres ein großer Vorteil ist“.

Diese wissenschaftliche Dichte wirkt sich unmittelbar auf die Technologieentwicklung aus. Durch die enge Vernetzung mit heimischen Forschungsgruppen könne planqc laut Alexander in Innsbruck „direkt auf eines der weltweit führenden Ökosysteme für Quantenphysik zugreifen“. Viele Mitarbeitende kenne man seit Studienzeiten, gemeinsame Projekte beschleunigten den Transfer von Laborergebnissen in industrielle Anwendungen. Dadurch verkürze sich der Weg von einem Experiment zu einem einsatzfähigen Quantencomputer erheblich – ein zentraler Faktor für die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

Kollaborationsnetzwerke

Auch infrared.city hat in Österreich seinen Ursprung. Das Unternehmen entwickelte eine Software, mit der Städte, Architekt*innen und Planer*innen Mikroklimabedingungen wie Hitze, Wind, Schatten oder thermischen Komfort in Echtzeit simulieren können. Die Technologie wurde am AIT City Intelligence Lab entwickelt – ein Umfeld, das laut CEO Angelos Chronis entscheidend war. Wien habe die idealen Voraussetzungen geboten. “Das starke Forschungsökosystem der Stadt, kombiniert mit Österreichs unterstützender Infrastruktur für DeepTech-Innovation, ermöglichte es uns, den Schritt von der akademischen Forschung zu einer kommerziellen Plattform zu vollziehen – mit fortlaufendem Zugang zu erstklassigem Fachwissen und starken Kollaborationsnetzwerken”, erklärt der gebürtige Grieche.

Ganzheitliche Unternehmensführung: Das große Ganze im Blick behalten

Gründer*innen und junge Selbständige sollen ganzheitlich denken und handeln. Sicherlich: Das ist gerade zu Beginn der Selbständigkeit eine Herausforderung, aber das langfristige Denken zahlt sich auf der Strecke aus. Die folgenden Impulse geben erste Anstöße zu einer ganzheitlichen Unternehmensführung, durch die du deine Unternehmensperformance steigerst.

Eine junge Gründerin brennt für ihre Geschäftsidee. Sie geht in die Umsetzung – und arbeitet. Und arbeitet. Und arbeitet. An sich selbst denkt sie dabei zuallerletzt. Oder gar nicht.

Gründer Nummer 2 beschäftigt sich Tag und Nacht mit seinen Werten, die er als Unternehmer auf jeden Fall beachten will. Dabei „vergisst“ er den (sowie erstaunlich überschaubaren) Businessplan.

Eine weitere Gründerin glaubt, alles allein stemmen zu müssen. Und denkt nicht daran, dass sie „irgendwann“ auf Mitarbeiter*innen angewiesen sein könnte, die zum Unternehmen und zu ihr passen. So kommt es zu Fehleinstellungen. Mit der Teamführung fremdelt die introvertierte Einzelgängerin gewaltig. Sie führt und motiviert alle gleich.

Und Gründer Nummer 4, der ein moralisch angreifbares Produkt anbietet, merkt zu spät, dass er mehr Zeit und Geld in die Lobbyarbeit und die Öffentlichkeitsarbeit hätte investieren sollen.

Impuls 1: Denke ganzheitlich und sei erfolgreich

Erkennst du dich in den (freilich etwas übertriebenen) Beispielen wieder? Gemeinsam ist den vier Gründer*innen die oft allzu eindimensionale Perspektive: Es fehlt an der Überzeugung, geschäftlicher Erfolg und ein performantes Unternehmen seien möglich, wenn von Anfang an alle – oder zumindest viele – Aspekte in den Fokus rücken. Aus meiner Sicht ist bei der Unternehmensführung die Fähigkeit entscheidend, ganzheitlich zu denken, über den Tellerrand des operativen Geschäfts hinauszublicken und die Kreativität auf die Verbesserung des Kernbusiness zu richten. Alles Weitere – wie das Management der Prozesse in den unterschiedlichen Unternehmensbereichen (Produktion, Verkauf, Marketing, Werbung, Forschung & Entwicklung, Controlling) – hängt von deiner Befähigung zur ganzheitlichen Unternehmensführung ab.

Impuls 2: Setze im systemischen Rahmen Prioritäten

Die Gründung gelingt eher, wenn du die Kompetenz aufbaust, dich selbst, die Mitarbeiter*innen und das Unternehmen souverän zu führen. Hinzukommen sollte der konstruktive Umgang mit Vertretern aus Öffentlichkeit, Politik und Medien, mit Lieferanten und Kund*innen. Das heißt: Es geht um Selbstführung, Mitarbeiter*innen- und Teamführung, Unternehmensführung und Stakeholderführung.

Klar ist: Nicht zu jeder Zeit musst und sollst du allen Bereichen dieselbe Aufmerksamkeit zukommen lassen. Alles hat seine Zeit. Darum: Setze Prioritäten, fokussiere dich auf das, was hier und heute von elementarer Wichtigkeit ist. Das ist nicht immer so leicht und sofort zu erkennen. Wer jedoch alle Aspekte in den Blick nimmt und dann Schwerpunkte setzt, ist der Konkurrenz oft einen Schritt voraus.

Impuls 3: Beweise strategischen Weitblick

Zu Beginn der Gründung ist wahrscheinlich die Unternehmensführung von besonderer Relevanz. Zentral ist eine ganzheitliche, strategische und zielorientierte Vorgehensweise. Plane jeden Entwicklungsschritt möglichst exakt, sorge aber auch für kreative Frei- und Spielräume. Triff Entscheidungen stets auf einer faktenbasierten Grundlage. Bedenke die Auswirkungen und Konsequenzen deiner Entscheidungen sowie deines Handelns auf alle Bereiche und alle beteiligten Personen – Mitarbeiter*innen, Kund*innen, Lieferanten. Schau nach vorn, und das möglichst weit.

Impuls 4: Führe Markt-, Branchen-, Kund*innen- und Konkurrenzanalysen durch

Die Forderung nach einem strategischen Weitblick ist rasch erhoben. Was kannst du konkret tun? Analysiere, welche Chancen und Möglichkeiten dein Markt und deine Branche bieten. Bedenke zugleich die Engpässe, Risiken und Gefahren. Wie ist es um den Bedarf und die Wünsche und Erwartungen deiner Zielgruppen und Kund*innen bestellt? Und was treibt die Konkurrenz? Gibt es Kooperationsoptionen? Wo kannst du etwas vom Wettbewerb lernen und übernehmen?

Viele Firmen sind im Verkaufsbereich gut aufgestellt, vernachlässigen jedoch die Einkaufsseite und das Beschaffungsmanagement. Darum: Beobachte die Einkaufsseite, um frühzeitig Lieferengpässe und Abhängigkeiten von Lieferanten zu identifizieren. Greift im Supply Chain ein Rädchen nicht mehr in das andere, entstehen rasch Engpässe – und so geraten Just-in-Time-Produktionen in Gefahr.

Impuls 5: Pflege Beziehungen und networke

Stakeholdersouveränität setzt das Management des eher indirekten Umfeldes voraus, in dem du dich bewegst. Es geht nicht nur um Kund*innen und andere Marktteilnehmer*innen, sondern ebenso um Öffentlichkeit, Verbände, Medien, Politik und Gesellschaft im weitesten Sinn. Prüfe, welche gesellschaftlichen Trends und politischen Entwicklungen sich mittel- und langfristig auf dein Business auswirken könnten. Konkret: Werden in naher Zukunft Gesetze, Richtlinien oder Ähnliches erlassen, die du beachten solltest, etwa Steuergesetze?

Überlege, ob es zielführend für dich ist, Pressekontakte zu knüpfen, Lobbyarbeit zu betreiben, die Mühsal der Verbandsarbeit auf dich zu nehmen und dein Netzwerk kontinuierlich auszubauen. Indem du mit Gleichgesinnten, die vor ähnlichen Herausforderungen wie du stehen, kooperierst, lassen sich gemeinsame (Branchen)Interessen mit einer größeren Schlagkraft vertreten.

Impuls 6: Führe Mitarbeiter*innen und Teams in den Flow

Für Gründer*innen ist bei der Mitarbeiter*innen- und Teamführung entscheidend, zunächst einmal die besten Leute zu interessieren und zu gewinnen. Arbeite an deiner Arbeitgeberattraktivität. Kümmere dich vom ersten Tag der Einstellung an um die Menschen, sodass sie spüren, wie wichtig es für dich ist, gemeinsam mit ihnen Ziele zu erreichen. Frage nicht nur, was sie für dein Unternehmen und dich leisten können, sondern auch, was du für sie tun kannst.

Versuche, jeden dort abzuholen, wo er steht – erwirb dazu ein Führungswissen, mit dem gelingt, auf alle Mitarbeiter*innen individuell einzugehen. So entsteht Flow.

Co-Active-Coaches geben mit stärkenfokussiertem Coaching Hilfe zur Selbsthilfe, entwickeln die Potenziale der Mitarbeiter*innen weiter und unterstützen sie bei der Persönlichkeitsentfaltung. Co-Active-Coach – könnte das dein langfristiges Ziel sein? Denn nicht alle sieben Impulse müssen zugleich umgesetzt werden. Beginne damit, als aufmerksame*r und verstehende*r Zuhörer*in vor allem Fragen zu stellen und ein Vertrauensverhältnis in Gang zu setzen.

Impuls 7: Denke auch mal an dich selbst

„Irgendwann“ ist es an der Zeit, bei allem Elan und Engagement für die Gründung zu prüfen, wo du als Unternehmer*in und als Mensch und Person bleibst. Halte Rückschau und frage dich, ob die Selbstständigkeit (noch immer) in dein und zu deinem Lebenskonzept passt. Gibt es einen Match zwischen den unternehmerischen Zielen und deinen persönlichen Lebenszielen? Finden sich deine individuellen Werte in deinem Unternehmen wieder? Kannst du sie dort leben? Macht dich deine Arbeit auch persönlich stärker?

Fazit: Versuche stets, systemisch zu denken und zu handeln und alle vier Führungsbereiche zu berücksichtigen. Dann ist die Unternehmensperformance oft die logische Folge.

Tipp zum Weiterlesen und -arbeiten

Der Autor Christian Polz, Inhaber und Geschäftsführer von Team-Polz, hat als Experte für Transformation, Agilität, Führung, Teamentwicklung, Changemanagement und Konfliktmanagement den TaschenGuide „Souveräne Unternehmensführung. Inspirationen für herausfordernde Zeiten“ im Haufe Verlag (Freiburg 2025, 128 Seiten, 14,99 Euro, ISBN 978-3-648-18736-4) veröffentlicht.

Methoden und Didaktik im Führungstraining: Interessante Ansätze und spannende Fakten

Entdecken Sie spannende Ansätze und Fakten zu Methoden und Didaktik im Führungstraining.

Moderne Führungstrainings setzen auf eine neue Didaktik: wissenschaftlich fundiert, praxisnah und individuell. Statt Frontalunterricht dominieren heute interaktive Formate und maßgeschneiderte Lernpfade. Ziel ist es, Führungskompetenzen nicht nur theoretisch zu vermitteln, sondern im konkreten Handeln zu verankern – für bessere Führungsergebnisse und eine stärkere Mitarbeiterbindung.

Gerade in dynamischen Märkten wie Deutschland, wo Unternehmen wie Siemens, Bosch oder die Deutsche Telekom auf agile Strukturen setzen, gewinnt adaptives Lernen an Bedeutung. Blended Learning – die Kombination aus Präsenz- und Onlineformaten – bietet dabei maximale Flexibilität und berücksichtigt unterschiedliche Lerntypen.

Die folgenden Abschnitte zeigen, dass und wie erfolgreiche Führungstrainings Lernräume für Reflexion, Austausch und Feedback schaffen.

Maßgeschneiderte Führungskräfteseminare von flow

Gute Führung entscheidet über Motivation, Leistung und Wandel in Organisationen. Die maßgeschneiderten Führungskräfteseminare von flow sind praxisnah, wissenschaftlich fundiert und individuell auf Unternehmensziele abgestimmt.

Ob klassisches Seminar oder ganzheitliches Entwicklungsprogramm – Management- und Leadershipkompetenzen werden gezielt aufgebaut. Der Fokus liegt auf nachhaltigem Praxistransfer, klarer Rollenklärung und konkreten Alltagssituationen.

- Das PowerPotentialProfile® unterstützt bei der fundierten Analyse von Stärken und Entwicklungsfeldern.

- Persönlichkeitsentwicklung, Mindset-Arbeit und moderne Didaktik schaffen die Grundlage für wirksame Führung und starke Teams.

Dank eines erfahrenen Trainer-Teams und skalierbarer Programme lassen sich auch größere Entwicklungsmaßnahmen effizient umsetzen – national wie international.

Eine kostenlose Erstberatung bietet den idealen Einstieg in passgenaue Führungskräfteentwicklung.

Die Rolle der Didaktik in der Führungskräfteentwicklung: Was hat sich verändert?

Didaktik bezeichnet die gezielte Planung und Gestaltung von Lernprozessen – also, wie Wissen vermittelt und Kompetenzen aufgebaut werden. In der Entwicklung von Führungskräften bedeutet das, Lernformate so zu gestalten, dass sie Verhalten langfristig verändern.

Zentrale Elemente sind strukturierte Lernphasen: vom Wissenserwerb über die Anwendung bis hin zur Reflexion. Modelle wie das 70-20-10-Prinzip oder Kolbs Lernzyklus machen deutlich, wie wirkungsvolles Lernen gelingt – durch eine ausgewogene Kombination aus Erfahrung, Austausch und formaler Weiterbildung.

Entscheidend ist dabei die didaktische Kohärenz: Lernziele, Methoden und Evaluation greifen sinnvoll ineinander. Das schafft Klarheit, fördert Motivation und verbessert den Transfer in die Praxis. Empirische Studien belegen: Durchdachte Didaktik erhöht die Wirksamkeit von Trainings deutlich. Sie bildet damit die Grundlage für nachhaltige Führungskräfteentwicklung – praxisnah, fundiert und zukunftsorientiert und auch in Zeiten von Krisen.

Klassische und moderne Methoden im Vergleich: Ein „Besser“ oder „Schlechter“ gibt es nicht – oder doch?

Lange prägten klassische Formate wie Seminare und Vorträge die Weiterbildung. Sie eignen sich gut zur Vermittlung von Grundlagen, stoßen jedoch an Grenzen, wenn es um komplexe Handlungskompetenz geht.

Moderne Lernansätze setzen stärker auf Eigenverantwortung, Erfahrung und Kontext. Methoden wie Action Learning, Design Thinking oder Coaching fördern praxisnahes Lernen und kreative Problemlösung. Hybride Formate, die Theorie mit Anwendung verbinden, unterstützen einen wirksamen Lerntransfer – und steigern die Motivation.

Statt reiner Wissensvermittlung rücken Reflexion, Austausch und konkrete Anwendung in den Fokus. Simulationen, Fallstudien oder Peer-Learning schaffen Raum für gemeinsames Lernen und stärken soziale sowie kommunikative Kompetenzen.

Klassische Methoden, zum Beispiel auch rund um kritisches Hinterfragen, behalten ihren Wert – vorausgesetzt, sie sind didaktisch sinnvoll eingebettet. Entscheidend ist die Balance: Struktur und Flexibilität, Praxisnähe und Individualisierung. So entsteht ein Lernumfeld, das Führungskräfte befähigt, ihr Verhalten nachhaltig und authentisch weiterzuentwickeln.

Interaktive Lernformen und ihre Wirkung

Interaktive Lernformate wie Workshops, Planspiele oder Rollenspiele fördern aktives Mitdenken, Beteiligung und unmittelbares Feedback. Sie schaffen erfahrungsbasierte Lernräume, in denen neues Verhalten nicht nur verstanden, sondern auch erlebt und reflektiert wird.

Durch gemeinsame Aufgaben und Rückmeldungen entsteht ein vertieftes Verständnis für Führungsaufgaben. Simulationen – etwa von Konfliktgesprächen oder Entscheidungsprozessen – ermöglichen realitätsnahe Übungsszenarien, die Problemlösungsfähigkeit, Selbstreflexion und Teamverhalten stärken.

Wenn Teilnehmende eigene Erfahrungen einbringen, steigt nicht nur die Relevanz der Inhalte, sondern auch die Nachhaltigkeit des Lernens. Studien zeigen: Interaktive Formate aktivieren emotionale und kognitive Prozesse stärker als klassische Vermittlungsformate – mit spürbar höherer Motivation und langfristigerem Lernerfolg.

So entstehen lebendige Trainings, die nicht nur Wissen vermitteln, sondern echte Veränderung ermöglichen – wirkungsvoll, praxisnah und passgenau für moderne Führungsanforderungen.

Was hat die Digitalisierung in Bezug auf das Führungskräftetraining verändert?

Digitale Lernformate haben die Entwicklung von Führungskräften grundlegend verändert. Sie ermöglichen orts- und zeitunabhängiges Lernen – individuell, skalierbar und anschlussfähig an den Arbeitsalltag.

Hybride Konzepte verbinden Online-Lernen mit Präsenzformaten und schaffen so eine optimale Balance aus Flexibilität und persönlichem Austausch. Virtuelle Klassenzimmer, Video-Coachings und digitale Tools fördern Interaktion und Reflexion, auch im digitalen Raum.

Learning-Analytics unterstützen die gezielte Steuerung individueller Lernpfade und machen Fortschritte sichtbar. Digitale Lernökosysteme schaffen kontinuierlichen Zugang zu Inhalten und fördern eigenverantwortliches Lernen im Flow.

Wichtig bleibt: Technologie ersetzt nicht den zwischenmenschlichen Kontakt. Entscheidend ist die didaktische Qualität … also wie Inhalte strukturiert, angewendet und reflektiert werden. Nur so entsteht ein digitales Lernumfeld, das Führung stärkt, Innovation unterstützt und nachhaltige Entwicklung ermöglicht.

Nach wie vor: Feedback und Reflexion als wichtige Lerninstrumente

Reflexion und Feedback sind essenziell für eine wirksame Führungskräfteentwicklung. Sie fördern Selbsterkenntnis, schaffen Orientierung und unterstützen den Transfer in den Arbeitsalltag.

Professionelles Feedback – etwa durch Peer-Coaching, kollegiale Beratung oder strukturierte Rückmeldeschleifen – macht Stärken sichtbar und zeigt Entwicklungspotenziale auf. Reflexionsphasen ermöglichen es, Erfahrungen gezielt zu analysieren und in Handlungsstrategien zu überführen.

Die Verknüpfung von Theorie und Praxis wird gestärkt, nachhaltiges Lernen gefördert. Modelle wie der Lernzyklus nach Kolb veranschaulichen, wie regelmäßige Reflexion Lernprozesse vertieft und den Kompetenzaufbau unterstützt. Besonders wirkungsvoll sind Lernformate, die Feedback nicht als Bewertung, sondern als Entwicklungschance begreifen. Entscheidend ist eine offene Lernkultur, in der Fragen erlaubt und Fehler Teil des Prozesses sind.

So entstehen Führungspersönlichkeiten, die sich selbst und andere wirksam weiterentwickeln können.

Auch wichtig: Die Teamdynamik und gruppenbezogene Lernprozesse

Lernprozesse in Gruppen fördern wichtige soziale Kompetenzen und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit. In Führungstrainings spielt die Dynamik innerhalb von Teams eine zentrale Rolle, da Führung stets im Zusammenspiel mit anderen erfolgt.

Gemeinsame Übungen, Projektarbeiten und kollektive Reflexionen schaffen ein Umfeld, in dem Vertrauen wächst und offener Austausch möglich ist. Durch das gemeinsame Lösen von Problemen entstehen neue Perspektiven und kreative Lösungsansätze.

Gruppenlernen macht Lernprozesse sichtbar und unterstützt gegenseitige Hilfe. Studien zeigen, dass das gemeinsame Lernen Motivation und Behaltensleistung deutlich verbessert. Modelle wie das Phasenmodell der Gruppenentwicklung – Forming, Storming, Norming, Performing – veranschaulichen, wie sich Gruppen im Lernprozess entwickeln und welchen Einfluss das auf den Lernerfolg hat.

Eine teamorientierte Didaktik verbindet den Wissensaufbau mit sozialem Lernen und stärkt so nachhaltig Führungsfähigkeiten und den Erfolg von Führungsteams.

Kulturelle und emotionale Faktoren: Welche Rolle spielen sie im Lernprozess?

Kulturelle und emotionale Aspekte beeinflussen maßgeblich, wie Führungskräfte lernen und handeln.

- Unterschiedliche Werte, Kommunikationsstile und Erwartungen formen Lernprozesse und erfordern eine bewusste Berücksichtigung kultureller Unterschiede, besonders in internationalen Trainings.

- Gleichzeitig spielt emotionale Intelligenz eine zentrale Rolle. Sie umfasst die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle zu erkennen und zu steuern, fördert Empathie, Selbstwahrnehmung und den Aufbau vertrauensvoller Beziehungen.

- Didaktische Konzepte, die emotionale Faktoren integrieren, ermöglichen intensivere Lernerfahrungen. Studien belegen, dass emotionale Aktivierung die Gedächtnisleistung und Motivation steigert, da sie wichtige neuronale Netzwerke aktiviert.

- Lernumgebungen, die Vertrauen, Offenheit und kulturelle Sensibilität fördern, also den bewussten Umgang mit verschiedenen Normen und Kommunikationsweisen, unterstützen die Entwicklung von Führungskompetenzen besonders effektiv.

So entsteht ein ganzheitliches Lernen, das kulturelle und emotionale Grenzen überwindet.

Wie wird sich das moderne Führungskräftetraining in Zukunft weiterentwickeln?

Die Führungskräftebildung der Zukunft wird geprägt von Personalisierung, technologischen Innovationen und einem Fokus auf Nachhaltigkeit. Adaptive Lernsysteme, künstliche Intelligenz und datenbasierte Analysen ermöglichen individuell zugeschnittene Lernwege und fördern kontinuierliches Lernen.

Gleichzeitig gewinnt sinnorientierte Unternehmensführung zunehmend an Bedeutung. Trainings zielen nicht nur auf den Kompetenzaufbau, sondern auch auf die Vermittlung von Werten ab.

Spielerische Elemente wie Gamification und virtuelle Realität erweitern die didaktischen Möglichkeiten und schaffen neue Lernerfahrungen. Kooperationen zwischen Wissenschaft und Praxis fördern innovative Forschungsansätze und Pilotprojekte.

Zukunftsorientierte Führungstrainings verbinden digitale Innovationen mit der persönlichen Entwicklung der Lernenden. Dieser Wandel erfordert eine flexible Didaktik, die Lernen als lebenslangen Prozess begreift. So bleibt die Führungsausbildung ein wesentlicher Erfolgsfaktor moderner Organisationen und Ausdruck einer lebendigen, lernenden Unternehmenskultur.

Abschließendes: Darum ist es so wichtig, das Thema „Führungskräftetraining“ immer wieder anzugehen

Führungskräftetraining ist ein unverzichtbarer Bestandteil erfolgreicher Organisationsentwicklung. Die Anforderungen an Führungskräfte verändern sich stetig – durch technologische Innovationen, globale Vernetzung und neue Werteorientierungen. Um den komplexen Herausforderungen gerecht zu werden, braucht es kontinuierliche Weiterbildung, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch praktische Kompetenzen fördert. Nur so können Führungskräfte flexibel und wirksam agieren.

Zudem sorgt regelmäßiges Training dafür, dass Führungskräfte ihre eigene Rolle reflektieren, ihre sozialen Fähigkeiten stärken und sich auf wechselnde Teams und Märkte einstellen. Führung ist immer auch Beziehungsarbeit, die eine kontinuierliche Entwicklung verlangt. Wer diesen Prozess vernachlässigt, riskiert nicht nur den Erfolg der Organisation, sondern auch die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeitenden.

Deshalb ist es entscheidend, das Thema Führungskräftetraining immer wieder aufzugreifen und den Lernprozess als festen Bestandteil der Unternehmenskultur zu verankern.

Mit Vision zum Ziel: die Bedeutung einer klaren Strategie für jedes Unternehmen

Warum eine klare Unternehmensstrategie das Fundament für Wachstum, effiziente Entscheidungen und motivierte Mitarbeiter ist.

In der heutigen Geschäftswelt, die von schnellem Wandel und ständigem Wettbewerb geprägt ist, ist es leicht, den Fokus zu verlieren. Viele Unternehmen sind sehr beschäftigt und arbeiten hart, aber ohne eine klare Richtung, in die sie sich bewegen. Sie ähneln einem Schiff, das ohne Kompass aufs Meer sticht: Es mag viel Energie investieren, um voranzukommen, doch ohne einen festen Kurs wird es sein Ziel womöglich nie erreichen.

Genau hier kommt die Unternehmensstrategie ins Spiel. Sie ist wie ein Kompass und eine Landkarte zugleich. Sie definiert nicht nur, wohin das Unternehmen will, sondern auch, wie es dorthin gelangen kann. Eine gut durchdachte Strategie gibt allen Beteiligten Orientierung und stellt sicher, dass alle Anstrengungen in die gleiche Richtung zielen.

In diesem Artikel erfahren Sie, warum eine klare Strategie nicht nur ein nettes Beiwerk, sondern der entscheidende Grundpfeiler für den langfristigen Erfolg eines jeden Unternehmens ist.

Strategie als Kompass: Ziele klar definieren

Eine Unternehmensstrategie ist der Kompass, der sicherstellt, dass alle Anstrengungen in die richtige Richtung gehen. Sie hilft, eine klare Richtung und ein festes Ziel zu definieren. Ohne diese Orientierung laufen Unternehmen Gefahr, sich in Alltagsaufgaben zu verzetteln und den Blick für das Wesentliche zu verlieren. Es ist nicht genug, einfach nur hart zu arbeiten; man muss auch intelligent arbeiten. Die strategische Planung zwingt dazu, sich zu fragen: Was wollen wir in den nächsten fünf Jahren erreichen? Wer sind unsere Kunden? Was macht uns besser als die Konkurrenz?

Sobald diese Fragen beantwortet sind, kann man die Vision in messbare Ziele umwandeln. Ein hilfreiches Instrument dafür ist die Balanced Score Card. Sie übersetzt die übergeordnete Strategie in konkrete Kennzahlen, die alle Bereiche des Unternehmens – von den Finanzen über die Kunden bis hin zu den internen Prozessen – miteinander verbinden. So wird sichergestellt, dass beispielsweise eine Steigerung des Umsatzes nicht zu Lasten der Kundenzufriedenheit geht. Die Balanced Score Card hilft, das große Ganze im Blick zu behalten und die Strategie für alle Mitarbeiter verständlich zu machen. Sie dient als eine Art Checkliste, um zu überprüfen, ob alle Aktivitäten wirklich zur Erreichung der gesetzten Ziele beitragen.

Entscheidungsfindung und Ressourcenallokation

Ohne eine klare Unternehmensstrategie gleichen Entscheidungen oft einem Schuss ins Blaue. Manager und Mitarbeiter sind gezwungen, aus dem Bauch heraus zu handeln, was zu widersprüchlichen Ergebnissen und Ineffizienz führen kann. Eine gut definierte Strategie hingegen dient als Filter für alle Entscheidungen. Jede Idee, jedes Projekt und jede Investition kann danach bewertet werden, ob es die Unternehmensziele unterstützt. Das vereinfacht und beschleunigt den Entscheidungsprozess erheblich.

Eine Strategie hilft auch, Ressourcen – seien es finanzielle Mittel, Arbeitskraft oder Zeit – effizient zu verteilen. Anstatt Budget für verschiedene Projekte zu verschwenden, die möglicherweise nicht zum Erfolg beitragen, ermöglicht eine klare Strategie die Konzentration auf die wichtigsten Bereiche. Sie gibt den Rahmen vor, welche Prioritäten gesetzt werden müssen und wo Investitionen den größten Nutzen bringen. So wird sichergestellt, dass die knappen Mittel dort eingesetzt werden, wo sie die größte Wirkung entfalten.

Motivation und Mitarbeiterengagement

Eine klar kommunizierte Unternehmensstrategie ist ein starker Motivationsfaktor. Wenn Mitarbeiter die übergeordneten Ziele kennen, verstehen sie auch den Sinn ihrer eigenen Arbeit. Es ist ein großer Unterschied, ob man einfach nur Aufgaben abarbeitet oder weiß, wie der eigene Beitrag zum Gesamterfolg des Unternehmens beiträgt. Dieses Gefühl der Wichtigkeit und des Zusammenhalts stärkt das Engagement und die Loyalität.

Wenn alle im Team auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, entsteht eine starke Gemeinschaft. Es beugt auch internen Konflikten vor, da alle Entscheidungen im Lichte der Strategie getroffen werden können. Eine Belegschaft, die sich mit der Vision des Unternehmens identifiziert, ist nicht nur produktiver, sondern auch kreativer und widerstandsfähiger gegenüber Herausforderungen.

Fazit: der Schlüssel zu nachhaltigem Wachstum

Eine klare Unternehmensstrategie ist das Herzstück für nachhaltigen Erfolg. Sie ist weitaus mehr als ein bloßes Dokument – sie ist der entscheidende Kompass, der dem Unternehmen eine Richtung gibt und sicherstellt, dass alle Anstrengungen in eine gemeinsame Richtung gehen. Eine Strategie schafft Fokus, vereinfacht die tägliche Entscheidungsfindung und ermöglicht es, die knappen Ressourcen effizient einzusetzen.

Vor allem aber ist eine Strategie ein starkes Werkzeug für die Mitarbeiter. Sie motiviert, stärkt das Engagement und schafft ein Gefühl der gemeinsamen Mission. Ohne diese klare Vision läuft ein Unternehmen Gefahr, sich in den Turbulenzen des Marktes zu verlieren. Eine strategische Planung mag anfangs aufwändig erscheinen, aber die Investition in eine klare Strategie ist letztlich die beste Investition in die Zukunft eines jeden Unternehmens.

Mit wenig Geld groß denken

Wie Substanz statt Show zum Skalierungs-Booster werden kann, schildert Mladen Milicevic, Gründer und CEO von Unchained Robotics, aus eigener Start-up-Erfahrung.

In der Start-up-Welt gilt Venture Capital als der einzig wahre Wachstumsmotor. Doch ist das wirklich so? Die Entwicklung von Unchained Robotics zeigt etwas anderes: fünf Jahre, über 300 Kund*innen, zweistelliger Millionenumsatz – und das mit nur 7,7 Millionen Euro Funding. Schnelles Wachstum ist also auch ohne VC-Millionen möglich – mit Fokus auf Substanz statt Show und auf organisches Wachstum.

Mit wenig Geld skaliert es sich oft besser

Wenn ich eines in den vergangenen fünf Jahren gelernt habe, dann das: Mit wenig Geld skaliert es sich oft besser. Wer wenig hat, denkt schärfer und hinterfragt strenger, ob eine Investition wirklich langfristig trägt. Ob sie dem Produkt dient – oder nur dem Pitchdeck. Bei uns war von Anfang an klar: Jeder Euro muss in Richtung Vision fließen. Und die heißt in unserem Fall: Roboter sollen so einfach bedienbar sein wie Smartphones.

Zudem können Start-ups, die sich zu früh dem VC-Spiel hingeben, schnell in eine Tretmühle geraten: nächste Runde, nächste Bewertung, nächste Targets. Wer diese nicht erreicht, fällt durchs Raster, egal wie gut das Produkt ist. Das liegt in der Natur der VCs: Sie möchten durch einen Exit eine möglichst hohe Rendite auf ihr Investment erzielen. Für die geldwerte Unterstützung bekommt der VC ein Mitspracherecht am Kurs des Unternehmens. Kurz gesagt: Es muss skaliert werden. Und das möglichst schnell.

Die Robotikbranche ist für sich direkt hoch kapitalintensiv. Dagegen steht unser selbst gesetztes Ziel: ein skalierbares Produkt mit Marktreife entwickeln, bevor wir überhaupt über große Finanzierungsrunden sprechen. Und dabei ging es nicht um ein Minimal Viable Product, also die erste minimal funktionsfähige Iteration eines Produkts, die vielleicht für drei Kund*innen am Markt einsetzbar ist. Es ging um einen echten Product Market Fit. Wir haben also mit vergleichsweise wenig Kapital Produkte entwickelt, die das Marktproblem „fehlende Automatisierung in der Fertigung“ lösen, gleichzeitig unsere Zielgruppen analysiert und systematische Kund*innengewinnung betrieben. Das gestaltete den Einstieg in die Branche vielleicht zeitintensiver, aber gleichzeitig nachhaltiger.

Ganz bewusst haben wir uns in der Skalierung mehr Zeit gelassen als andere Unternehmen in der Branche, auf ein marktreifes Produkt und einen Kund*innenstamm gesetzt, der organisch wächst, statt auf schnelles VC-Wachstum.

Damit wir als Gründer das größte Mitspracherecht an der Richtung unseres Unternehmens behalten – und unsere Produkte nicht aufgrund von VC-Dynamiken langfristig vom Markt verschwinden. Um das generell zu vermeiden, müsste die Erfolgsformel für Start-ups „erst Substanz, dann Wachstum“ heißen, statt sich von Venture Capital als einzig wahrem Wachstumsmotor abhängig zu machen.

Wachstumskapital, aber richtig

Ich sehe Wachstumskapital nicht als Selbstzweck, sondern als ein gezieltes Werkzeug. Die entscheidende Frage ist nicht wie viel, sondern wann und wofür. In der Frühphase haben wir mit Family Offices und Fördermitteln gearbeitet, um unser Fundament zu legen: Technologie entwickeln, den Product Market Fit validieren, echte Kund*innenprobleme lösen. Erst als klar war, dass jeder in das Marketing investierte Euro einen mehrfachen Return bringt, waren wir bereit für Venture Capital – zu unseren Bedingungen.

Drei Entwicklungen prägen unsere Reise

- 2020: Launch unserer Plattform unchainedrobotics.de – der erste Online-Marktplatz für Automatisierung in Europa.

- 2023: Markteinführung des MalocherBots mit unserer eigenen Software LUNA – ein entscheidender technologischer Durchbruch.

- 2024: Der Sprung in die USA – mit mittlerweile fast 20 aktiven Robotersystemen in Tennessee und Umgebung.

Diese Meilensteine markieren mehr als nur Wachstum. Sie zeigen, dass unsere Strategie aufgeht: organisches Wachstum, technologische Unabhängigkeit, internationaler Relevanzgewinn.

Eine Software für alle Roboter

Das Herzstück unseres USP ist LUNA – unsere eigens entwickelte Roboter-Software. Sie ermöglicht es, Roboter herstellerunabhängig mit derselben Benutzeroberfläche zu steuern – ohne Programmierkenntnisse und lange Einarbeitung.

Gerade in Zeiten, in denen kein Unternehmen mehr langfristig planen kann, ist Flexibilität das höchste Gut. Ein besonders prägnanter Anwendungsfall für den praktischen Einsatz ist das Projekt mit der ELHA Maschinenbau Liemke KG. Das mittelständische familiengeführte Unternehmen aus Ostwestfalen ist spezialisiert auf hochpräzise Werkzeugmaschinen für die metallverarbeitende Industrie. Schon während der Corona-Pandemie wurde dort deutlich, dass Automatisierung nicht länger ein Nice-to-have, sondern ein Muss für die Zukunftsfähigkeit des Betriebs ist. Der akute Fachkräftemangel machte es unmöglich, alle Produktionsprozesse durchgängig personell zu besetzen.

Gemeinsam haben wir eine automatisierte Anlage entwickelt, die mit dem MalocherBot und der Software LUNA einen zentralen in Schritt Richtung mannlose Fertigung ermöglichte.

Mit dem German Accelerator haben wir im Februar nun unser US-Netzwerk ausgebaut. In einem nächsten Schritt wollen wir lokale Supply Chains schaffen, Partnerschaften etablieren und Produktion ins Land holen. Denn während die USA ihre Industriepolitik neu ausrichten, entsteht ein Riesenbedarf an Automatisierung. Robotik wird dort zur Schlüsseltechnologie. Zugleich investieren wir massiv in KI – damit Roboter künftig nicht nur Befehle ausführen, sondern auch Entscheidungen treffen. Von der Teileerkennung bis hin zum Greifverhalten: für maximale Autonomie bei maximaler Einfachheit.

Substanz schlägt Show – wenn man es richtig macht

Unser Weg zeigt: Es geht auch ohne frühes Venture Capital. Wir sind kein klassisches VC-gepushtes Start-up. Und genau das ist unsere Stärke. Wir haben gelernt, mit wenig viel zu erreichen – weil wir den Fokus behalten haben: auf das Produkt, auf die Kund*innen – und auf nachhaltige Skalierung.

Gleichzeitig haben wir ein Netzwerk aufgebaut – ebenfalls ein wichtiges Learning: Netzwerken ist alles. Die richtigen Menschen zur richtigen Zeit können ein ganzes Unternehmen transformieren. Oft kam der entscheidende Kontakt auf einem Event zustande, zu dem ich eigentlich gar nicht gehen wollte. Ob Gründer*innen, Mentor*innen oder Kund*innen – ohne diese Menschen wären wir heute nicht da, wo wir sind.

Unternehmensbewertung: Der Zweck bestimmt den Wert

Das Thema Unternehmensbewertung wird spätestens dann für Gründer*innen relevant, wenn eine Finanzierungsrunde oder ein möglicher Verkauf des Unternehmens geplant wird. Dass es bei der Bewertung gravierende Unterschiede gibt, je nachdem, welchen Zweck die Eigentümer*innen verfolgen und wie sie ihr Unternehmen positionieren, ist längst nicht allen bewusst. Diese Details sollten Start-ups für ihre strategischen Überlegungen kennen.

Das Wichtigste zuerst: Kapitalerhöhungen sind keine (Anteils-)Verkäufe

Der essenzielle Unterschied zwischen der Bewertung bei Start-up-Finanzierungsrunden und Unternehmensverkäufen ist mit einer Analogie einfach zu erklären: Man stelle sich dazu ein Schiff (stellvertretend für ein Unternehmen) und einen Kapitän (stellvertretend für den Gründer oder die Gründerin) vor.

Finanzierungsrunde

Bei einer Start-up-Finanzierungsrunde handelt es sich strukturell um eine Kapitalerhöhung: Das heißt, das frische Kapital fließt in das Unternehmen, nicht an die Gründer*innen. Um nun innerhalb der Analogie zu bleiben: Der Kapitän geht auf Investor*innen zu und bietet diesen an, seine nächste große Handelsreise mit frischem Kapital zu finanzieren. Im Gegenzug dafür erhalten die Investor*innen zirka 20 Prozent der Anteile am Schiff samt aller Gewinne, die er durch den Handel der Waren auf allen zukünftigen Reisen erzielt. Das frische Kapital steht nun für die Finanzierung der Handelsreise, nicht jedoch für den privaten Gebrauch zur Verfügung. Die Zukunft des Schiffs liegt weiterhin in den Händen des Kapitäns, der nun durch die Investor*innen überwacht wird und ihnen regelmäßig Bericht erstatten muss.

Unternehmensverkauf

Bei einem Unternehmensverkauf handelt es sich strukturell um einen Anteils- oder unter Umständen auch Asset-Verkauf: Das heißt, das Geld fließt an die Eigentümer*innen, nicht an das Unternehmen. Um erneut unser maritimes Bild zu bemühen: Der Kapitän geht auf mögliche Käufer*innen zu und bietet diesen an, sein Schiff, seine Reisetagebücher, die über die Zeit entstandenen Karten und Aufzeichnungen sowie bestehende Handelsbeziehungen vollständig zu übernehmen. Dazu können die Käufer*innen auch die Crew übernehmen, wobei keine Garantie besteht, dass die Crew auch wirklich erneut an Bord gehen möchte. Das Kapital fließt in Form des Kaufpreises an den Kapitän, nicht aber in die nächsten Handelsreisen. Diese müssen die Käufer*innen selbst finanzieren. Die Zukunft des Schiffs liegt nun in den Händen der Käufer*innen, die damit tun und lassen können, was sie möchten, gleichzeitig aber auch alle Risiken tragen.

Anhand dieses kurzen Beispiels wird klar: Die Ausgangsbasis für die Bewertung bei Start-up-Finanzierungsrunden und Unternehmensverkäufen ist eine fundamental andere: Ob VC-Investor*innen zu 20 Prozent in einen „Kapitän mit Schiff“ investieren oder ob Käufer*innen ein „vollständiges Schiff ohne Kapitän“ kaufen, hat dementsprechend auch große Auswirkungen auf die Herleitung und Höhe der Bewertung.

Welche Faktoren haben Einfluss auf die Unternehmensbewertung?

Das Gründungsteam muss für mehrere Jahre incentiviert werden, die volle Energie in den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens mit Unicorn-Potenzial zu investieren. Ist die voraussichtliche Beteiligung am Exit-Erlös – gemessen am Arbeitsaufwand pro Kopf – zu gering, hat das Gründungsteam zu hohe Opportunitätskosten. Die Beteiligungsquote wird über die Pre-Money-Bewertung – also die Bewertung des Unternehmens vor der Finanzierung – und über die Beteiligungshöhe gesteuert.

Da diese meist dem geschätzten Kapitalbedarf für die nächsten 18 bis 24 Monate entspricht, kann nur eine verhältnismäßig hohe Pre-Money-Bewertung garantieren, dass das Gründungsteam – auch über mehrere aufeinander folgende Finanzierungsrunden – eine ausreichend hohe Beteiligungsquote behält und incentiviert bleibt, die Bewertung des Unternehmens bis zum Exit zu maximieren. Mitunter ist das einer der Gründe, warum Frühphasen-VC-Fonds unvorteilhaft strukturierte Cap Tables (meist ein in Tabellenform aufbereitetes Steuerungsinstrument zur Planung von Finanzierungsrunden bis hin zum Exit) von vornherein ablehnen. Um sich zusätzlich abzusichern, bestehen viele VC-Fonds zusätzlich auf ein Vesting (darin wird u.a. geregelt, was mit den Anteilen eines/einer Gründer*in geschieht, sobald er/sie das Start-up verlässt) der Anteile über einen festgelegten Zeitraum.

Die Investor*innen haben bei ihrer Investition keine operative Verantwortung. Diese liegt beim Gründungsteam, das für alle Beteiligten die Renditen über die nächsten Jahre erzielen soll und dafür (im Vergleich zum Unternehmensverkauf) mithilfe der höheren Bewertung kompensiert werden kann. Deshalb spielt im VC-Finanzierungszyklus eines Unternehmens auch die Signalwirkung einer hohen Bewertung eine wichtige Rolle. Ein maßgebliches Ziel für Frühphasen-Investor*innen ist die Gewinnung weiterer Investor*innen, die den Großteil des bis zum Exit benötigten Kapitals einbringen. Eine gute Bewertung professioneller Investor*innen zu einem frühen Zeitpunkt ist somit ein positives Signal an andere professionelle Investor*innen und erhöht die Chancen, dass ein Unternehmen erfolgreich bis zum Exit durchfinanziert werden kann.

Betrachtet man das auf Outlier (Ausreißererkennung) ausgerichtete Investitionsverhalten von VC-Fonds, ist eine niedrige Einstiegsbewertung viel weniger wichtig, als bei den richtigen Investments an Bord gewesen zu sein. Dieser Umstand führt zu mehr Akzeptanz bei den Investor*innen bezüglich höherer Bewertungen. Trotzdem müssen Unternehmer*innen weiter zwischen den sehr unterschiedlichen Vorhaben Unternehmensverkauf und Finanzierung differenzieren, um das Unternehmen angemessen bewerten zu können.

Warum werden Unternehmensverkäufe anders bewertet als Finanzierungsrunden?

Viele Eigentümer*innen etablierter Unternehmen halten die hohen Bewertungsniveaus bei Start-up-Finanzierungsrunden für nicht gerechtfertigt, wenn nicht sogar absurd. Dennoch geben sie sich oft der Versuchung hin, die hohen Bewertungen der „noch jungen, unausgereiften Unternehmen“ bei Finanzierungsrunden auf den Verkauf ihres profitablen, etablierten Unternehmens zu übertragen. Schließlich hat das eigene Unternehmen ja zu Teilen bereits erreicht, wovon das junge Start-up noch träumt. Dies führt in der Praxis dazu, dass viele Eigentümer*innen Bewertungsmultiples von „3-5x Umsatz“ – die durchaus bei Finanzierungsrunden vorkommen – auf ihr eigenes Unternehmen anwenden und mit unrealistischen Erwartungen in den Verkaufsprozess starten.

Beim Blick auf vergleichbare Unternehmenstransaktionen folgt dann die Ernüchterung, wenn statt „3-5x Umsatz“ eher „6-8x EBIT“ (das operative Ergebnis des Unternehmens) im Markt gezahlt werden. Der entscheidende Fehler liegt darin, dass Verkäufer*innen hier die sprichwörtlichen Äpfel mit Birnen vergleichen: Die Bewertungslogik eines Unternehmensverkaufs unterscheidet sich nun mal erheblich von der oben bereits skizzierten Bewertungslogik einer Kapitalerhöhung im Rahmen einer Finanzierungsrunde. Die Unterschiede liegen vor allem in den folgenden drei Punkten:

- Bei einem Unternehmensverkauf übernehmen die Käufer*innen üblicherweise die (deutliche) Mehrheit am Unternehmen. Damit liegt auch das operative Risiko der zukünftigen Unternehmensführung grundsätzlich bei den Käufer*innen. Viele Käufer*innen versuchen zudem, die Alteigentümer*innen von Unternehmen noch mindestens für 6 bis 24 Monate nach Verkauf an das Unternehmen zu binden, um einen erfolgreichen Übergang an eine neue Geschäftsführung zu gewährleisten. Dazu dienen mitunter auch Earn-Out-Strukturen, bei denen die Alteigentümer*innen teilweise erst bei Erreichung gewisser Meilensteine unter den neuen Eigentümer*innen (zum Beispiel Umsatz- und Ergebnissteigerungen) vollständig vergütet werden.

- Des Weiteren spielt der Verkaufsgrund eine maßgebliche Rolle. Die Frage, die allen Käufer*innen, oft auch direkt beim ersten Gespräch mit den Alteigentümer*innen, auf der Zunge brennt: Wenn Ihr Unternehmen so attraktiv ist, wie Sie sagen, wieso verkaufen Sie dann jetzt? Auch wenn es einige gute Gründe für Unternehmensverkäufe gibt, besteht meist nicht dasselbe Alignment (strategische Ausrichtung) zwischen beiden Parteien wie bei einer Finanzierungsrunde bzw. Kapitalerhöhung. Entsprechend skeptisch und vorsichtig agieren Käufer*innen – was sich zwangsläufig in niedrigeren Bewertungsniveaus äußert.

- Die Steigerungspotenziale in der Bewertung sind weniger stark ausgeprägt als bei Finanzierungsrunden: Während bei einem VC-finanzierten Start-up im Laufe der Zeit immer höhere Bewertungen im Zuge der folgenden Finanzierungsrunden erwartet werden, gestaltet sich das Steigerungspotenzial der Bewertung für Unternehmenskäufer*innen weniger kalkulierbar.

Fazit

Eigentümer*innen können im Verkaufsprozess einige Maßnahmen treffen, um die eigene Unternehmensbewertung zu optimieren. Hauptsächlich erreichen die Verkäufer*innen ihr Ziel, indem sie frühzeitig mit einer gesunden Erwartungshaltung in den Verkauf starten und dann die notwendigen Weichen stellen. Dazu lohnt es sich, saubere Controlling-Strukturen zu definieren, Wachstumspotenziale zu quantifizieren und SOPs (Standard Operating Procedures in Form eines Leitfadens) vorzubereiten.

Zu guter Letzt sollten Eigentümer*innen über qualifizierte M&A-Berater*innen gezielt potenzielle Käufer*innen mit hohem Synergiepotenzial ansprechen. So rückt die Vision eines erfolgreichen Unternehmensverkaufs zu einer attraktiven Bewertung in greifbare Nähe.

Der Autor Peter Nadolinski ist Gründer und Managing Partner bei Venture Advisory Partners und berät Wachstumsunternehmen bei der Finanzierung und erfolgreichen Umsetzung ihres Unternehmensverkaufs.

Die Kunst der Ideenfindung: Wie Gründer*innen Kreativität entfachen können

Wie Gründer*innen mit der richtigen Kombination aus Strategie, Umfeld und persönlichem Engagement den kreativen Prozess der Ideenfindung erfolgreich meistern können.

Für Gründer*innen und Start-ups ist die Fähigkeit, innovative Geschäftsideen zu entwickeln, entscheidend für den langfristigen Erfolg. Doch die Suche nach einer zündenden Idee erweist sich häufig als herausfordernd. Kreativität ist kein Zustand, den man einfach aktivieren kann. Stattdessen erfordert es eine Kombination aus Techniken, Inspirationen und einem geeigneten Umfeld, um die besten Ergebnisse zu erzielen. In diesem Artikel werfen wir einen Blick darauf, wie Gründer ihre kreative Energie freisetzen und effektiv nutzen können. Es gibt zahlreiche Strategien, um die persönliche Kreativität anzuregen und dabei auch langfristig ein inspirierendes Arbeitsumfeld zu schaffen.

Die richtigen Rahmenbedingungen für Kreativität schaffen

Der erste Schritt, um Kreativität zu fördern, besteht darin, das richtige Umfeld zu schaffen. Eine entspannte Atmosphäre und ausreichend Zeit sind Schlüsselfaktoren, um gedankliche Blockaden zu lösen. Offene Räume, inspirierende Designs oder bewusst eingeplante Pausen können dabei hilfreich sein, den Fokus zu schärfen und neue Perspektiven zu eröffnen. So können auch vermeintlich festgefahrene Situationen überwunden werden. Besonders die Gestaltung des Arbeitsumfeldes, sei es durch Pflanzen, angenehme Beleuchtung oder kreative Rückzugsorte, trägt dazu bei, das Wohlbefinden zu steigern und die Gedanken zu beflügeln.

Ein hilfreicher Ansatz ist zudem die Anwendung von Kreativitätstechniken. Ob Brainstorming, Mind-Mapping oder Design Thinking – der strukturierte Einsatz solcher Methoden kann den Weg zu innovativen Ideen ebnen. Diese Techniken fördern nicht nur den Ideenfluss, sondern helfen auch, bereits entwickelte Konzepte miteinander zu kombinieren und weiterzuentwickeln. Zusätzlich sollten Gründer*innen sich bewusst machen, dass es nicht nur um Masse geht, sondern die Qualität der Ideen ebenfalls entscheidend ist – dies lässt sich durch die richtige Priorisierung der Techniken verbessern. Es lohnt sich dabei, verschiedene Ansätze auszuprobieren, um den jeweils passendsten für das eigene Team oder die jeweilige Situation zu finden.

Darüber hinaus profitieren Gründer*innen von Netzwerken und Communities, um ihre Ideen auf die Probe zu stellen. Plattformen speziell für Gründer*innen bieten Raum, um sich über Herausforderungen und Lösungen auszutauschen. Kreative Impulse können oft auch aus der Interaktion mit anderen Gleichgesinnten erwachsen. Die richtige Balance zwischen ruhigem Nachdenken und aktivem Austausch ist entscheidend, um strategisch wertvolle Innovationen zu entwickeln. Ein gut gepflegtes Netzwerk kann zudem als wertvolle Ressource bei der Suche nach Experten oder Kooperationspartnern dienen. Besonders Mentoring-Programme oder Events, wie Start-up-Wettbewerbe, können dabei helfen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und gegenseitig voneinander zu lernen.

Strategien zur Inspiration: Der Blick über den Tellerrand

Inspiration ist ein wesentlicher Treiber für neue Geschäftsideen. Allerdings funktioniert sie nicht auf Knopfdruck. Eine interessante Möglichkeit, frischen Wind in den Denkprozess zu bringen, besteht beispielsweise im Einsatz einer speziellen Werbeagentur für Social Media, die kreative Werbelösungen liefert. Sie öffnen Türen zu innovativen Ansätzen, die für Gründer besonders wertvoll sein können – sei es bei der Markenbildung oder der Kundenansprache. Kreativität kann nämlich auch stark von Außenstehenden profitieren, die einen Blick auf die Ideen werfen und neue Aspekte einbringen.

Auch die Nutzung moderner Technologien wie einem effektiven Facebook Ads Tool kann neue Perspektiven eröffnen. Die Analyse von Nutzerverhalten und Trends liefert oft wertvolle Daten, die zur Entwicklung kreativer Ideen beitragen. Moderne Tools und Plattformen erleichtern es Gründern, relevante Zielgruppen zu identifizieren, die individuelle Bedürfnisse und Wünsche haben, auf die sich eine Geschäftsidee stützen kann. Besonders datenbasierte Ansätze können helfen, Ideen stärker an den realen Bedürfnissen der Zielgruppe auszurichten und so langfristigen Erfolg zu sichern. Dabei profitieren Gründer*innen nicht nur von Effizienz, sondern auch von frischen Daten, die regelmäßig aktualisiert werden können, um Anpassungen vorzunehmen.

Ein weiterer Schlüssel zur Inspiration liegt in der Analyse bestehender Branchen. Das Studium alternativer Geschäftsfelder, aktueller Innovationen und sogar historischer Erfolge anderer Startups kann frische Denkanstöße bieten. Auch hier hilft ein analytischer Blick, um etwa Nischen zu entdecken oder bestehende Lösungen mit neuer Raffinesse weiterzuentwickeln. Wer offen für neue Impulse ist, profitiert oft entscheidend bei der Ideenfindung und kann unter Umständen völlig neue Märkte erschließen. Dazu gehört auch das bewusste Hinterfragen von bestehenden Prozessen, um neue Ansätze zu testen. Ein wenig Mut zur Veränderung sowie kontinuierliches Experimentieren sind hierbei genauso wichtig wie analytische Fähigkeiten, die helfen, Risiken zu minimieren.

Last but not least: die Praxis der Innovation. Besonders in Bereichen wie dem Innovationsmanagement finden sich zahlreiche Anregungen, wie kreative Herangehensweisen systematisch entwickelt und optimiert werden können. Kreativität und Innovation sind entscheidende Pfeiler, um sich langfristig von Konkurrenz abzuheben. Besonders im Innovationsmanagement gibt es viele Fallstudien und Best Practices, die inspirierend wirken können.

Doch nicht nur über den eigenen Tellerrand zu blicken, sondern auch ungewöhnliche Verknüpfungen herzustellen, führt häufig zu bahnbrechenden Ergebnissen. Ein bekannter Ansatz hierbei ist das „Laterale Denken“, bei dem logische Lösungswege verlassen werden, um kreative Assoziationen zu fördern. Unternehmer*innen können durch diesen Perspektivwechsel neue Verbindungen entdecken und scheinbar unvereinbare Ideen miteinander verknüpfen. Besonders bei scheinbaren Sackgassen können solche Denkmethoden sehr wertvoll sein. Es lohnt sich, diese Methode auch in Teams zu integrieren, um unterschiedliche Perspektiven und Denkweisen zu kombinieren – oft entstehen auf diese Weise besonders innovative Ergebnisse.

Zuletzt sei erwähnt, wie wichtig es für Gründer*innen ist, sich beim Prozess der Ideenfindung Feedback von außen zu holen. Feedback von potenziellen Kund*innen oder die gezielte Diskussion der Ideen in Gründungsforen kann sowohl wertvolle Erkenntnisse liefern als auch ein Gefühl dafür geben, wo die größte Begeisterung liegt. Die Verwendung offener Plattformen, wie speziell für Geschäftsideen, ist hierbei ein guter Anfang. Weitere Anregungen und Beispiele finden sich bei verschiedenen Ideen, die bereits erfolgreich umgesetzt wurden. Auch der direkte Kontakt zu potenziellen Investor*innen, die möglicherweise andere Sichtweisen einbringen, kann ein entscheidender Faktor sein. Austausch mit solchen externen Partner*innen erweitert den Horizont und hilft oft, die eigenen Ideen weiter zu verfeinern.

Zusätzlich bieten sich gezielte Workshops oder Veranstaltungen an, insbesondere in den Gründungsphasen. Wer sich mit Gleichgesinnten austauscht, gemeinsam Probleme analysiert und erarbeitet, kann ebenfalls eine solide Basis finden. Die Wahl der passenden Ressourcen, ob Mentor*innen oder spezialisierte Plattformen für das Gründen, erweitert schließlich den Spielraum für Inspiration und wissensbasierte Entscheidungen. Mit der richtigen Kombination aus Strategie, Umfeld und persönlichem Engagement können Gründer*innen den Prozess der Ideenfindung erfolgreich meistern. Abschließend ist es wichtig, sich stets Raum für Reflexion und Weiterentwicklung zu geben, um langfristig erfolgreich zu sein.

7 Dinge, die Wachstums-Champions erfolgreicher machen als andere

Wer schneller wächst, signalisiert, dass er etwas besser kann als andere. Doch wie gelingt es manchen Unternehmen, dies regelmäßig, über Jahre hinweg, besser zu schaffen als andere aus der Branche? Was zeichnet diese Wachstums-Champions aus und worin sind sie exzellent? Wir haben 7 Faktoren herausgearbeitet. Diese können Sie als Gründer und Unternehmen in der Startphase nutzen, um ein schlagkräftiges Marktkonzept auf die Beine zu stellen und Ihre eigene Wachstumsstrategie zu entwickeln.

Das macht die Wachstums-Champions erfolgreicher als andere:

1. Stärken stärken und perfektionieren

Wachstums-Champions sind reflektiert. Sie wissen, welche Stärken ihnen dabei helfen, am Markt Erfolg zu haben, und versuchen, diese zu perfektionieren. Ob Tempo und Durchsetzungsvermögen, Innovationskraft, Qualität oder Beziehungsfähigkeit: Wachstums-Champions beherrschen jede dieser Eigenschaften nahezu perfekt und arbeiten regelmäßig daran, sich auch in Kleinigkeiten zu verbessern, sofern es in ihrem Marktumfeld von Bedeutung ist. Dabei kennen sie ihre Wettbewerber sie und unternehmen viel, um ihnen immer einen Schritt voraus zu sein.

2. Marktanteile hinzugewinnen

In einem Punkt sind sich die Wachstums-Champions einig: Sie wollen ständig Marktanteile hinzugewinnen. Dieses Ziel treibt sie an. Und sie wissen, dass dies nur mit klaren Kompetenzen sowie segmentierten und eindeutig definierten Märkten gelingt. Die Wachstums-Champions kennen ihren Markt, ihr „Spielfeld“, auf dem sie sich bewegen, genau.

3. Aktionsradius ausdehnen

Wachstums-Champions wissen, dass ihre Produkte und Leistungen sehr gut sind. Aus diesem Grund sehen sie die räumliche Ausdehnung als einen logischen Weg, um selbst zu wachsen und andererseits Mitbewerbern keine Freiräume zu überlassen, in denen sich diese entwickeln können. Sie sind sehr kundenorientiert und haben deshalb im Lauf der Zeit ihre ursprüngliche Problemlösung um eine Fülle an Leistungen und Komponenten erweitert.

4. Kommunikation mit Wachstums-Turbos

Wachstums-Champions führen ihr Unternehmen sehr behutsam als Marke. Sie haben eine klare Vorstellung davon, wie sie von Mitarbeitern, Kunden und externen Partnern gesehen werden wollen. Modische Trends sind ihnen fremd, sie setzen auf Langfristigkeit und Authentizität. Ein großer Teil der Wachstums-Champions nutzt das Instrument der Wachstums-Turbos als „Slogans“, die als Handlungsmaxime dienen, nach innen und außen umgesetzt werden und so dem authentischen Aufbau der Unternehmensmarke eine klare Richtung geben.

5. Unkonventionelle Wege zum Kunden

Die meisten Wachstums-Champions sind in ihrem Markt bekannt und pflegen sehr enge Kontakte zu ihren Stammkunden. Ein Teil der Wachstums-Champions wächst vor allem über seine Stammkunden, ein Teil durch die Gewinnung von Neukunden. In beiden Gruppen gibt es Wachstums-Champions, die dabei auch unkonventionelle Wege nutzen, sog. Guerilla-Wachstumswege. Dies sind Wege, auf denen sie mit Stammkunden noch besser ins Geschäft kommen oder mit Neukunden von Anfang an in einen engen Kontakt treten. Wachstums-Champions lassen nichts unversucht, um sich ständig weiterzuentwickeln.

6. Balance zwischen Vertrieb und Produkt

Wachstums-Champions kennen die Bedeutung einer ausgewogenen Situation in der Ressourcenverteilung zwischen Vertrieb und Produkt. Sie wissen, dass eine zu einseitige Produktorientierung zur Gefahr werden kann, wenn der Vertrieb vernachlässigt wird, und dass der Vertrieb andererseits ohne attraktive Problemlösungen einen schweren Stand hat. Im Streben um kontinuierliche Verbesserungen spielt diese Balance eine wichtige Rolle.

7. Hürden erkennen und meistern

Wachstums-Champions beschäftigen sich frühzeitig mit den Themen, die ihnen das Geschäft heute, morgen oder übermorgen erschweren könnten. Die Unternehmenslenker und ihre Teams sind es gewohnt, die Probleme in die Hand zu nehmen, die Initiative zu ergreifen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten diese Hürden zu meistern, bspw. mithilfe einer digitalen Beschaffungsstrategie.

Es ist auffällig, dass die ersten drei Erfolgsfaktoren bei allen Wachstums-Champions gleichermaßen vorhanden und ausgeprägt sind. Deshalb ist anzunehmen, dass in ihnen der Schlüssel zur Nachhaltigkeit im Wachstum der Unternehmen liegt.

Der Autor Christian Kalkbrenner ist Fachbuchautor, Berater, Speaker und Experte für Unternehmenswachstum, www.ub-kalkbrenner.de

Wie viel Wachstum verträgst du?

Worauf es grundlegend ankommt, wenn dein Ziel nicht nur ein schnelles, sondern ein gesundes, d.h. stabiles Unternehmenswachstum ist.

Ein jedes Unternehmen durchläuft ab dem Zeitpunkt der Gründung verschiedene Phasen. Gerade in den ersten Jahren kann neben allen üblicherweise auftretenden Spannungsfeldern einiges dafür getan werden, damit sich mittel- und langfristig ein gesundes Unternehmenswachstum einstellt.

Es gilt: Gesundes Wachstum geht immer von innen nach außen!

Die Wachstumswege

Als Wachstum bezeichnen wir alles, was mit einer Entwicklung zu tun hat. Ein Unternehmen kann sich dabei im gesunden Wachstum befinden, im Wachstum gehemmt sein, in krankes Wachstum abrutschen oder sich komplett vom Markt verabschieden. Dann heißt es „Game over“. Allein das Wissen, dass es grundsätzlich drei Wege für Wachstum gibt und einen Zustand, den es zu vermeiden gilt, sollte auf Gründer befreiend wirken. Jedes Unternehmen lässt sich einer dieser Wachstums-Kategorien zuordnen. Diese Standortbestimmung ist entscheidend, wenn sich ein Unternehmer mit der Frage befasst, was zu tun ist, um im gesunden Wachstum zu bleiben oder Wege dorthin zu finden.

Ein Start-up ist zumeist dadurch gekennzeichnet, dass es eine neue Idee für ein Produkt, eine Lösung oder einen Service gibt. Bis zu einer Größe von zehn bis 15 Mitarbeitern funktioniert die Gleichung „Wachstum = Mitarbeiter“. Umso mehr Menschen für das Unternehmen arbeiten, desto mehr Ideen- und Umsetzungspower entsteht. Sobald es allerdings größer wird oder nicht mehr alle Mitarbeiter an einem Standort sitzen, kommen neue Fragestellungen auf. Jetzt sind vor allem die inneren Wachstumsparameter von Bedeutung: Es braucht nun für einen reibungslosen Ablauf eine Organisation und für den Zusammenhalt eine gute Firmenkultur. Dabei reicht es nicht aus, dass Menschen in Unternehmen zusammenkommen, die sich lediglich auf der Arbeitsebene gut verstehen.

Stabil wird eine Organisation erst dann, wenn gemeinsame Werte und Motivationen ziel- und ergebnisgerichtet eingesetzt werden. Ansonsten wird das Team gehemmt oder stürzt sogar – nicht sofort, aber perspektivisch – in ein krankes Wachstum.

Ohne Wachstumsschmerzen geht’s nicht!

Gesund ist ein Unternehmen immer dann, wenn die äußeren Parameter wie etwa Umsatz, Erträge und Marktanteile stimmen und das Unternehmen im Inneren von einem innovationsfreudigen Team getragen wird, dessen Mitglieder sich in ihren Stärken ergänzen. In einem Start-up kommt es häufig zu der Situation, dass bei näherer Betrachtung alle inneren Parameter auf Grün stehen, nur fehlen die ersten Kunden, und damit die dringend benötigten Umsätze und Erträge. Jetzt kommt Druck auf – und dieser verändert Menschen. Bisher funktionsfähige Teams erleben, was es bedeutet, wenn Teammitglieder dem nicht gewachsen sind. Im Start-up arbeiten heißt für jeden, täglich „zu wachsen“, und als Unternehmen „er-wachsen“ zu werden, sich also aus einer Idee und einem kleinen Team zu einem funktionierenden und nachhaltig erfolgreichen Unternehmen zu entwickeln.

Dabei sind Wachstumsschmerzen an der Tagesordnung. Sie resultieren aus dem permanenten Spannungsfeld, das aus Budget, Zeit und Qualität besteht. Irgendein Parameter ist immer zu wenig vorhanden oder nicht optimal – zumindest so lange, bis das Geschäftsmodell den Nachweis seiner Tragfähigkeit erbracht hat.

So entsteht gesundes Wachstum

Da weder die Vertreter des Gründerteams noch einzelne Schlüsselpersonen alles gleichzeitig entwickeln können, erfolgt die Entwicklung in Phasen – was aber sollte der Gründer bereits beim Start beachten? Fünf Gesetzmäßigkeiten geben Aufschluss darüber, auf was es ankommt, wenn das Ziel nicht nur ein schnelles, sondern ein gesundes Unternehmenswachstum ist.

Greifbarer Umsatz schlägt große Visionen

Gründer haben in der Regel eine große Vorstellungskraft. Eine Vision trägt sie – das ist klasse, hat jedoch auch wachstumsgefährdende Nachteile. Große Visionen und große Umsatz-Wunschvorstellungen allein führen selten zu etwas Greifbarem, das sofort Kunden und Umsätze nach sich zieht. Neben allem Enthusiasmus braucht ein Start-up kurzfristig den Filter „viel Geld, schnell Geld“, um Produkte und Dienstleistungen so zu entwickeln und marktkonform anbieten zu können, dass die Probleme einer klar definierten Kundenzielgruppe gelöst werden können.

Diese Vorgehensweise ist notwendig, um zügig das passende Geschäftsmodell zu finden. Sobald es da ist, ist es wichtig, bei der Skalierung nicht nur auf Umsatz zu schauen, sondern alle anderen Parameter ständig mit zu orchestrieren, um gesundes Wachstums zu erreichen. Unternehmen, denen es nicht gelingt, schnell gute und zahlende Kunden zu generieren, über die sich das Unternehmen in den nächsten Jahren entwickeln kann, bleiben häufig im gehemmten Wachstum gefangen oder verschwinden vom Markt.

Wenig von viel ist mehr als viel von wenig

Viele Start-ups ringen um eine „Zwischenfinanzierung“. Sie brauchen einen klaren Plan, um den Eintritt in die „Todeszone“ zu verhindern. Gestartet werden die meisten Vorhaben mit Geld von Family & Friends, aber wenn die ersten paar hunderttausend Euro verbrannt sind und das Geschäftsmodell noch nicht auf sicheren Füßen steht, kommt Druck auf. Für große Investoren ist das Vorhaben – trotz der großen Vision des Gründers – jedoch nicht attraktiv. Und bei Investoren, die zwischen 500.000 bis 5 Mio. Euro investieren würden, ist ein Gründer zumeist mit den Bedingungen, die der Investor stellt, nicht einverstanden. Im Ergebnis kommen die meisten Start-ups so nicht aus den Startlöchern heraus.

Der Gründer muss dann die wirklich große Entscheidung treffen, ob es ggf. notwendig ist, erhebliche Anteile des Unternehmens abzugeben, um die lebensnotwendige und sinnvolle Finanzierung in Kombination mit dem richtigen strategischen Partner hinzubekommen. Für das gesunde Unternehmenswachstum heißt das, einen Partner zu finden, der hilft, notwendige Umsätze und Erträge mit zu realisieren und/oder organisatorisch Sicherheit in das Geschäftsmodell zu bringen.

Energie folgt der Aufmerksamkeit

Ein „bisschen gründen“ ist wie ein bisschen schwanger sein – eher schwierig. Ein Start-up zeichnet sich dadurch aus, dass es zu jedem Zeitpunkt flexibel ist, was nicht bedeutet, dass es seine Grundeinstellungen regelmäßig über den Haufen werfen sollte. Es geht darum, alle auftretenden Engpässe im Unternehmen in Ruhe und möglichst im Zusammenhang zu betrachten. In Start-ups sind Wellenbewegungen zu beobachten, in denen es Probleme mal mit Kunden, dann mit Mitarbeitern, dann mit den Produkten oder auch mit dem Geschäftsmodell an sich gibt. Diese Zyklen durchläuft jede Firma, nur sind sie in jungen Unternehmen häufig zeitlich viel enger getaktet. Es geht um ein ständiges Ausbalancieren und Dazu-Lernen, um herauszufinden, wie das Optimum aussehen muss, damit eine gesunde Skalierung möglich ist.

Hier ist die volle Konzentration auf die aktuell anliegende Fragestellung relevant. Anderenfalls läuft das Start-up Gefahr, sich zu verzetteln oder wichtige Hinweise zu übersehen. Menschen, die als Gründer alles auf eine Karte gesetzt haben, sind meistens in der Lage, sich darauf zu konzentrieren, Problemlösungen zu entwickeln und Rückschläge auszuhalten. Gesundes Wachstum geht immer von innen nach außen.

Kultur frisst Strategie

Die beste Unternehmensstrategie hilft nichts, wenn die Firmenkultur nicht getragen ist von Menschen, die miteinander arbeiten können und wollen. In Zeiten, in denen es in vielen Branchen einen Fachkräftemangel gibt, sollten sich Gründer gleich zu Beginn Gedanken machen, warum es sich lohnt, bei ihnen zu arbeiten, und nicht woanders. Das ist auch ein Verkaufsprozess, der im Aufbau einer Arbeitgebermarke mündet. Viele Start-ups sind angewiesen auf Top-Leute, die über das normale Pensum hinaus arbeiten, dafür allerdings zu Beginn nicht viel verdienen dürfen, weil es die Kapitalisierung nicht hergibt.

Das klingt erst einmal schwierig, ist aber lösbar über ein klares Konzept zur Entwicklung der Organisation, bei dem die Frage beantwortet wird, wie zusammengearbeitet werden soll. Zudem sollte eine unverwechselbare Firmenkultur etabliert werden, die erlebbar macht, warum die Menschen gern für das Unternehmen arbeiten, auch um so einen Sog auf neue und qualifizierte Mitarbeiter zu erzeugen.

Unternehmer können selbst der größte Engpass sein

Dieser Punkt klingt zugegebenermaßen hart, und doch ist er oft genau der Knackpunkt, an dem sich entscheidet, ob gesundes Wachstum möglich ist. Viele Start-ups entstehen durch Menschen, die das erste Mal eine Unternehmerrolle einnehmen. Auch wenn sie vorher viele Jahre lang erfolgreich im Management von Unternehmen gearbeitet haben, überfordert sie diese Rolle, weil sie jetzt zu 100 Prozent die Verantwortung tragen und oft genug eigenes Geld im Spiel ist.

Ein Unternehmen braucht in seinen Wachstumsphasen immer eine Leitfigur mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzen. Langfristig erfolgreiche Unternehmer prüfen deshalb regelmäßig, auf welcher Position sie dem Unternehmen am besten dienen und zu seinem gesunden Wachstum beitragen können. Es gibt auch Gründer, die am wirkungsvollsten im Hintergrund – etwa in der Technik oder in der Gesamtstrategie – agieren und deshalb ganz bewusst einen Geschäftsführer für das operative Start-up-Geschäft eingestellt haben.

Fazit

Start-ups müssen in den ersten Jahren einen starken Fokus auf die äußeren Parameter legen, um möglichst viele Kunden zu gewinnen und der Firma so eine entsprechende Marktwahrnehmung zu verschaffen und um viel Geld für weitere Investitionen zu verdienen.

Parallel dürfen aber die internen Parameter nicht aus dem Auge verloren werden. Der Gründer oder das Gründerteam sollte sich frühzeitig über die gewünschte Organisation und die Führungskultur verständigen und die entsprechenden Umsetzungsschritte zügig einleiten.

Zudem sollte sich ein Gründer bzw. das Gründerteam selbstkritisch in den verschiedenen Phasen der Unternehmensentwicklung hinterfragen, ob er bzw. es (noch) über die notwendigen Kompetenzen verfügt, um das Unternehmen erfolgreich zu führen und zu dessen gesunden Wachstum beizutragen. Ist dies nicht der Fall, sollten alle Beteiligten so schnell wie möglich die notwendigen Konsequenzen ziehen.

Der Autor Oliver Wegner verhilft als Wachstums initiator Unternehmen zu gesundem Wachstum; er ist der Autor von „Die Wachstumsformel“ (Wiley), www.oliverwegner.com

Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil

Wie Start-ups aus der Circular Economy zur nachhaltigen Wertschöpfung beitragen und so eine Alternative zur Linear Economy darstellen können.

Vor einigen Jahren sorgte ein Commerzbank-Fernsehspot mit einer durch das morgendliche Frankfurt joggenden Filialleiterin für Aufsehen. Er beginnt mit der Frage: „Woran liegt das, dass man den Banken nicht mehr vertraut?“ Die Antwort kommt aus dem Off: Spekulation mit Grundnahrungsmitteln wird es mit der Commerzbank nicht geben. Stattdessen wolle man erneuerbare Energien und mittelständische Unternehmen fördern, so das Kreditinstitut. Der Spot stellt dabei die Gretchenfrage der Nachhaltigkeit: Dürfen – und können – Unternehmen mit Werbespots überhaupt um Vertrauen werben?

Vertrauensvorschuss gibt es nicht

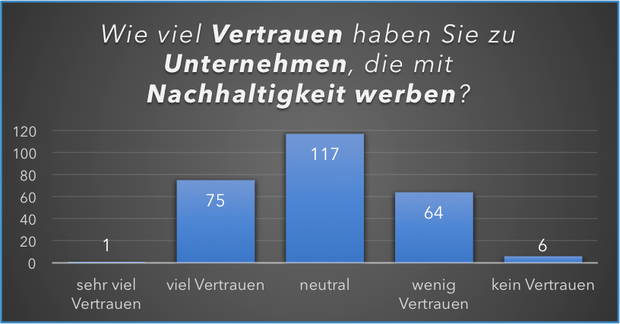

Im Rahmen eines von der Deutschen Handelsbank in Auftrag gegebenen Whitepapers „Nachhaltigkeit & Start-ups“ der Macromedia Hochschule Stuttgart wurden 263 Verbraucher befragt, ob sie stärkeres Vertrauen in jene Unternehmen haben, die mit Nachhaltigkeit werben. Die Befragung ergab: Einen Vertrauensvorschuss gibt es nicht. Das Ergebnis zeigt eine Gaußsche Glockenverteilung mit einer überwiegenden neutralen Haltung von 45 Prozent der Befragten, während je 29 bzw. 24 Prozent angaben, dass sie viel bzw. wenig Vertrauen in Unternehmen hätten, die mit Nachhaltigkeit werben. Für die beiden extremsten Möglichkeiten „sehr viel Vertrauen“ bzw. „kein Vertrauen“ entschied sich nur ein verschwindend kleiner Bruchteil der Befragten.

Abgesehen von moralischen und juristischen Gesichtspunkten, kann diese Form der Werbung aus unternehmerischer Sicht getrost als wirkungslos bezeichnet werden. Weitaus wirkungsvoller ist es, Nachhaltigkeit in den Unternehmensprozess zu integrieren. Gerade für Start-up-Unternehmen bietet sich dadurch eine einmalige Chance, an etablierten Unternehmen vorbeizuziehen, deren Legacy-Systeme oft als starr und verkrustet wahrgenommen werden. Ein Beispiel dafür liefert die Circular Economy (CE).

Strategien gegen den Wachstumsschmerz

Eine lückenhafte operative Strategie bringt Start-ups auf Schleuderkurs, bevor sie richtig skalieren können. Wie du die gröbsten Fehler vermeidest.

Es ist eine der weniger bekannten Tatsachen über das Wachstum junger Unternehmen: Schon bei einer Größe von etwa 40 bis 50 Mitarbeitern geraten sie häufig ins Straucheln. Dennoch ist gerade die Strategie für eine erfolgreiche und nachhaltige Personalentwicklung oft einer der Bestandteile der Fünfjahrespläne engagierter CEOs, der bei der Präsentation am wenigsten Beachtung findet. Werden die Herausforderungen der operativen Strategie ignoriert, wendet sich das Blatt für Jungunternehmen auf Wachstumskurs schnell zum Schlechteren.

Wer sich als Gründer oder CEO reinhängt, hält den Umständen mitunter länger stand als der Durchschnitt – letztlich müssen sich aber alle Start-ups früher oder später mit der Heraus-forderung auseinandersetzen, eine geeignete Wachstumsstrategie zu entwickeln und auch zu implementieren. Ist der Geschäftsführer unerfahren, können operative Hindernisse direkt von Anfang an zur Überforderung führen.

Operative Schwächen kosten ein Viertel der Start-ups das Überleben