Aktuelle Events

Eine verrückte Utopie aus der Zukunft?

Die Wirtschaft der Zukunft wird zwangsläufig eine andere sein: Angesichts der Klimakrise bzw. der massiven Überbeanspruchung fast aller Ressourcen genügt es längst nicht mehr, nur weniger umweltschädlich zu handeln. Jan Schmirmund, Experte für regenerative Transformation und Innovation, will mit seinem neuen Buch „Regenerative Wirtschaft – Wie Pioniere eine lebenswerte Ökonomie gestalten“ (Murrmann Verlag) Mut machen, neue Wege zu gehen. Mehr dazu im Interview mit Jan.

Als Startup Advisor begleitest du auch junge Unternehmen auf ihrem Weg zu einer regenerativen Wirtschaftsweise. Was genau meint regeneratives Wirtschaften?

Regeneratives Wirtschaften bedeutet zunächst einmal, die Erkenntnis zuzulassen, dass wir als Menschen mitsamt unseren Organisationen untrennbar mit dem ökologischen System dieses Planeten verbunden und damit von ihm abhängig sind. Daraus folgt zwangsläufig, dass wir uns selbst schaden, wenn wir das System weiter zerstören – und dabei reicht es eben nicht aus, die Zerstörung nur etwas langsamer zu betreiben. Sprich: etwas weniger CO₂ auszustoßen, weniger Müll zu produzieren oder – um es mal pointiert zu sagen – die Kinder, die in deiner Lieferkette Produkte herstellen, nur noch bis zu den Knöcheln in der giftigen Chemiesuppe stehen zu lassen, statt vorher bis zu den Knien.

Der zweite Schritt ist dann, das eigene Handeln nach dieser Erkenntnis auszurichten. Mit reinen Optimierungsmaßnahmen im Sinne von „Do less harm“ wird man das Ziel nicht erreichen. Insbesondere dann nicht, wenn wir für ein Produkt zwar weniger Ressourcen benötigen, dafür aber umso mehr dieser Produkte herstellen. Am Ende wird der Schaden größer statt kleiner sein. Regeneratives Wirtschaften basiert daher auf einem anderen Ansatz: nämlich die Dinge von Grund auf anders zu machen – so, dass sie für den Planeten nützlich sind.

Ein Ansatz, der dieses Prinzip perfekt illustriert, ist Cradle to Cradle – also „von der Wiege zur Wiege“. Es geht dabei darum, Produkte so zu designen, dass die dort verwendeten Rohstoffe in perfekten Kreisläufen – biologischen oder technischen – unendlich oft wiederverwertet werden können. Das heißt: Jedes Material, das verbaut wurde, wird zum Rohstoff für neue Produkte. So soll ein ewiger Kreislauf ohne Müll entstehen.

In meinem Buch nutzt Michael Braungart, der Erfinder des Cradle-to-Cradle-Ansatzes und Professor an der Leuphana Universität in Lüneburg, das Beispiel eines Kirschbaums: Ein Kirschbaum reduziert nichts. Er spart auch nichts ein. Im Gegenteil: Er wuchert sogar mit Blüten und Früchten. Der Unterschied ist, dass diese nützlich für das ökologische System sind. Nach diesem Prinzip würde man auch nicht versuchen, Autoreifen zu produzieren, die weniger Mikroplastik abgeben, sondern der Abrieb wäre eben Rohstoff für die Natur. Das ist der Grundgedanke des gesamten regenerativen Wirtschaftens: ein nützlicher Teil des Gesamtsystems sein, der mit, vom und für das System wirkt – wie ein Baum im Wald.

Was dabei noch wichtig ist: Wachstum ist nichts Schlechtes, aber eben nicht unbegrenzt, so wie es gerade noch das Paradigma der degenerativen Wirtschaft ist. Wir sprechen in unserer Community daher auch lieber von Gedeihen als von Wachsen. Eine gedeihende regenerative Wirtschaft blüht wie ein Kirschbaum und bleibt dabei innerhalb der planetaren Grenzen und oberhalb der sozialen Fundamente, wie es Kate Raworth eindrucksvoll in ihrem Werk „Doughnut Economics“ beschreibt.

Gibt es Branchen, die für eine regenerative Transformation besonders gut geeignet sind?

Nicht in allen Branchen oder allen Unternehmen ist es gleich leicht. In der Landwirtschaft gibt es schon viele Betriebe, die regenerativ wirtschaften und Böden sowie Humus aufbauen, statt sie auszulaugen, oder zu einer Verbesserung der Biodiversität beitragen, statt nur weniger Arten auszurotten. Für andere Unternehmen, die beispielsweise Pflastersteine herstellen, liegen die Lösungen nicht direkt auf der Hand. Dennoch kann man sich auf den Weg machen. So zeigt etwa Luisa Rinn mit ihrem Unternehmen Rinn Betonsteine aus Gießen, dass auch hier vieles möglich ist.

Ja, es dauert vielleicht länger und ist mit Anstrengung verbunden. Das gilt für alle Branchen. Am Ende kommt es auf die individuelle Situation des Unternehmens an, wie leicht oder schwer es ist.

Wie können Start-ups als Innovationsträger aktiv zur regenerativen Transformation beitragen?

Da gibt es wirklich viele Wege. Start-ups haben es leichter als etablierte Unternehmen, weil sie die Chance haben, die Dinge von Grund auf richtig zu machen. Man kann sich als Start-up zum Beispiel direkt einen gemeinwohlorientierten und regenerativ ausgerichteten Purpose geben und das Unternehmen danach ausrichten. Und/oder man kann Leistungen anbieten, die es anderen Unternehmen erleichtern, regenerativ zu wirtschaften. In meinem Buch gibt es das Beispiel von Torsten Becker und seinem Start-up carbonauten aus Eberswalde. Torsten und sein Team produzieren über einen Pflanzenkohle-Ansatz Rohstoffe für Branchen wie Landwirtschaft, Bau oder Chemie, die es ermöglichen, CO₂-negative Produkte zu entwickeln. Oder nehmen wir das von Alma Spribille, Andreas Schmucker und Nico Tucher gegründete WEtell, einem Anbieter von Mobilfunkleistungen aus Freiburg, der regenerativ agiert, da durch das Design des Geschäftsmodells unter anderem mehr grüne Energie erzeugt wird, als durch die Nutzung der Mobilfunk-Infrastruktur entsteht.

Welche Schritte können Start-ups konkret gehen, um eine regenerative Wirtschaftsweise zu implementieren?

In einem vom BMWK geförderten Inkubatorprogramm, in dem ich mitwirke, zu finden unter www.reconnect-inkubator.org, helfen wir gemeinwohlorientierten Start-ups und KMU dabei, die drei wesentlichen Hebel für regeneratives Wirtschaften zu stärken. Dazu gehören neben der Kultur und dem Organisationsdesign auch das Geschäftsmodell und drittens – und ganz besonders – der Aufbau eines regenerativ ausgerichteten Business-Ökosystems, das ein Netzwerk bildet, das insgesamt regenerativ auf unsere ökologischen und sozialen Systeme wirkt.

Außer der Teilnahme an einem Inkubatorprogramm (und davon gibt es aktuell mehrere) kann man sich auch einen erfahrenen Berater ins Boot holen, sich um einen Platz in einem der Impact Hubs weltweit bemühen oder man startet erstmal ganz niederschwellig mit einem Buch. Das kann meines sein, wenn man ganz am Anfang steht, oder auch ein so tolles Werk wie „The Stellar Approach“ von TheDive in Berlin. Insbesondere als größeres Unternehmen sollte man sich aus meiner Sicht an eine erfahrene Transformationsberatung wenden.

Hast du Beispiele von jungen Unternehmen, die erfolgreich regenerative Ansätze verfolgen?

Oben habe ich ja schon ein paar Beispiele genannt. Weitere wären der Interior-Designer Sven Urselmann, der Zukunftsort „Wir Bauen Zukunft“ in Mecklenburg-Vorpommern, der Landwirtschaftsbetrieb Jucker Farm aus der Schweiz oder auch das Franz!Werk in Tübingen, das nach dem Prinzip gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens, ähnlich dem bekannten Prinzip der solidarischen Landwirtschaft, arbeitet.

Weitere bekannte Beispiele sind die von Anna und Ran Yona gegründete Schuhmanufaktur Wildling aus Engelskirchen, die Suchmaschine Ecosia, die Firma hinter der Zeitschrift Neue Narrative (NN Publishing GmbH), der Verein Reinventing Society e.V. oder auch das 2021 von Dr. Joel Eichmann und Felix Wollenhaupt in Gießen gegründete Green Elephant Biotech. Es gäbe noch viel mehr Beispiele aufzuzählen; sie sind dabei alle unterschiedlich im Ansatz und auch im Fokus. Dennoch ist ihnen gemeinsam, dass sie als Vorbilder für eine neue Art des Wirtschaftens agieren und zeigen, dass es eben auch anders geht.

Umfragen zeigen, dass mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen die Umsetzung ethischer und nachhaltiger Ausgaben für zu kostspielig hält bzw. sich sorgt, dabei die finanzielle Stabilität aufs Spiel zu setzen. Was muss sich ändern, damit regenerative Transformation als wichtiger Schlüssel zu einer zukunftsfähigen und prosperierenden Wirtschaft erkannt und gelebt wird?

Puh. Komplexe Frage. Katrina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltiges Wirtschaften, vertritt die Auffassung, dass das Prinzip Freiwilligkeit bei Unternehmen gescheitert ist. Ich würde dem insofern zustimmen, als es ohne Leitplanken aus der Politik sehr schwer wird. Was wir aber vor allem auch brauchen, sind viele positive Beispiele, die anderen Unternehmer*innen zurufen: „Seht her, es geht. Auch für dich, denn die regenerative Wirtschaft ist keine verrückte Utopie aus ferner Zukunft, sondern sie ist schon da. Klein zwar, aber kraftvoll und deutlich anschlussfähiger an das Bestehende, als viele denken.“

Und, ganz wichtig: Regenerativ zu wirtschaften bedeutet nicht, auf irgendetwas zu verzichten. Im Gegenteil. Man tauscht vielmehr einen Haufen negativer Dinge gegen genauso viele positive ein. Und Geld darf man auch weiterhin verdienen. Viele der hier genannten Protagonisten zeigen das sehr deutlich und dokumentieren damit eindrucksvoll: Regeneratives Wirtschaften ist möglich.

Danke, Jan, für deine Insights

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Warum internationale Unternehmen Österreich als F&E-Standort wählen

Weshalb internationale Unternehmen ihre F&E-Aktivitäten in Österreich ausbauen, welche Rolle Kooperationen mit Forschungseinrichtungen und Start-ups spielen und wie die Austrian Business Agency (ABA) dabei unterstützt, erzählen Martin Gruber (NXP Semiconductors), Stefan Poledna (TTTech Auto) und Gerald Seifriedsberger (GE HealthCare Austria) im Interview.

Österreich zählt zu den innovationsstärksten Ländern Europas und gehört im European Innovation Scoreboard zur Gruppe der „Strong Innovators“. „Maßgeblich zu unserer Position tragen internationale Unternehmen bei, die Österreich gezielt als Standort für Forschung und Entwicklung (F&E) nutzen und zahlreiche Innovationen hervorbringen. Die österreichischen Niederlassungen internationaler Konzerne leisten einen maßgeblichen Beitrag für den Innovationsstandort Österreich – sie sind mit 2,6 Milliarden Euro für mehr als die Hälfte der unternehmensfinanzierten F&E-Ausgaben verantwortlich”, so Marion Biber, Head of INVEST in AUSTRIA bei der Standortagentur ABA.

Österreich ist in den letzten Jahrzehnten generell viel innovativer geworden: Zwischen 2000 und 2023 wuchsen die F&E-Ausgaben hierzulande um 73 Prozent – deutlich stärker als im EU-Durchschnitt mit 24 Prozent.

Forschung und Entwicklung

Forschung und Entwicklung sind zentrale Treiber für wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt. Österreich bietet für beide Bereiche optimale Rahmenbedingungen – nicht zuletzt durch ein europaweit einzigartiges Fördermodell, das direkte (durch die FFG) und indirekte Forschungsförderung (durch die Forschungsprämie) kombiniert.

Internationale Unternehmen treffen hier außerdem auf eine dichte Forschungslandschaft, und ein Ökosystem, in dem Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Start-ups nicht Ausnahme, sondern Alltag ist.

Steirischer Ort mit globaler Wirkung

Viele der Unternehmen, die in Österreich forschen und entwickeln, agieren im B2B-Bereich und bleiben daher für Endkonsument*innen oft unsichtbar. Einer dieser Player ist NXP Semiconductors, ein niederländischer Halbleiterkonzern mit rund 35.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Einer der wichtigsten F&E-Standorte befindet sich im steirischen Gratkorn.

Dort arbeiten heute rund 650 Expert*vinnen aus 45 Nationen an Zukunftsthemen wie Edge AI, Cybersecurity und Post Quantum Cryptography. “Der Standort Österreich ist ganz essentiell für uns und für die Entwicklung von innovativen, neuartigen Halbleiterprodukten. NXP Österreich ist für uns als internationalen Konzern ein sehr wichtiger Forschungs- und Entwicklungsstandort”, so Martin Gruber, Vice President Corporate Strategy bei NXP Semiconductors. Besonders stark vertreten ist NXP im Mobility- und Automotive-Bereich, aber auch in Industrial- und IoT-Anwendungen.

Warum DeepTechs wie planqc und infrared.city auf Österreich setzen

Warum Österreich für führende DeepTech-Entrepreneure immer attraktiver wird, erklären planqc-CEO Alexander Glätzle und Angelos Chronis, CEO von infrared.city. Welche Rolle Forschungsexzellenz, Talente und die Unterstützung der Austrian Business Agency (ABA) dabei spielen, schildern sie im Interview.

Österreich entwickelt sich rasant zu einem Hotspot für DeepTech-Technologien, getragen von einem Innovationsökosystem, das hierzulande Forschung und Entwicklung vorantreibt. Von künstlicher Intelligenz über Quantentechnologien bis zur klimaresilienten Stadtentwicklung entsteht ein Ökosystem, das in Europa Maßstäbe setzt. Österreich hat sich hier in den vergangenen Jahren weit vorne positioniert.

Forschung und Anwendung wachsen eng zusammen

Vor allem in der Quantentechnologie zählt das Land zur internationalen Spitzengruppe. Die Universität Innsbruck, das IQOQI der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die Universität Wien und das ISTA sind seit Jahren wissenschaftliche Schwergewichte und ziehen Talente wie Unternehmen gleichermaßen an.

Diese Stärke spiegelt sich auch im Start-up-Ökosystem wider: 17 Prozent aller österreichischen Start-ups werden dem DeepTech-Bereich zugeordnet, womit rund jedes sechste junge Unternehmen auf besonders forschungsintensive Technologien setzt (brutkasten berichtete). Gleichzeitig zeigt sich die hohe Reife dieser Unternehmen in der Finanzierung: Laut dem aktuellen Austrian Startup Monitor haben 36 Prozent der DeepTech-Start-ups bereits mehr als 500.000 Euro an externem Kapital aufgenommen. Für immer mehr internationale Gründer*innen und Scale-ups positioniert sich Österreich damit nicht nur als exzellenter Forschungsstandort, sondern zunehmend als strategischer Unternehmens- und Skalierungshub.

Hohe Talent- und Forschungsdichte

Eines dieser Unternehmen ist planqc, ein Spin-off des Münchner Max-Planck-Instituts. Der Quantencomputing-Hersteller holte dafür im Juli 2024 ein Series-A-Investment in Höhe von 50 Millionen Euro (StartingUp berichtete). Für den Tiroler Co-Founder und CEO Alexander Glätzle war Innsbruck nicht nur eine emotionale, sondern eine fachliche Entscheidung: Er habe hier studiert und promoviert. „In dieser Zeit erlebte ich, wie stark die Quantenforschung in Österreich ist”, erzählt er im Interview mit brutkasten.

Rund um Universität und IQOQI sei eine Community entstanden, die weltweit Maßstäbe setze. Viele Ideen und Talente, auf denen planqc heute aufbaut, stammten genau aus diesem Umfeld, sagt Alexander. “Gleichzeitig ist der Talentpool in Österreich insgesamt außergewöhnlich stark, was für ein wachsendes Quantenunternehmen wie unseres ein großer Vorteil ist“.

Diese wissenschaftliche Dichte wirkt sich unmittelbar auf die Technologieentwicklung aus. Durch die enge Vernetzung mit heimischen Forschungsgruppen könne planqc laut Alexander in Innsbruck „direkt auf eines der weltweit führenden Ökosysteme für Quantenphysik zugreifen“. Viele Mitarbeitende kenne man seit Studienzeiten, gemeinsame Projekte beschleunigten den Transfer von Laborergebnissen in industrielle Anwendungen. Dadurch verkürze sich der Weg von einem Experiment zu einem einsatzfähigen Quantencomputer erheblich – ein zentraler Faktor für die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

Kollaborationsnetzwerke

Auch infrared.city hat in Österreich seinen Ursprung. Das Unternehmen entwickelte eine Software, mit der Städte, Architekt*innen und Planer*innen Mikroklimabedingungen wie Hitze, Wind, Schatten oder thermischen Komfort in Echtzeit simulieren können. Die Technologie wurde am AIT City Intelligence Lab entwickelt – ein Umfeld, das laut CEO Angelos Chronis entscheidend war. Wien habe die idealen Voraussetzungen geboten. “Das starke Forschungsökosystem der Stadt, kombiniert mit Österreichs unterstützender Infrastruktur für DeepTech-Innovation, ermöglichte es uns, den Schritt von der akademischen Forschung zu einer kommerziellen Plattform zu vollziehen – mit fortlaufendem Zugang zu erstklassigem Fachwissen und starken Kollaborationsnetzwerken”, erklärt der gebürtige Grieche.

5 Erfolgsfaktoren für (bootstrappende) Start-ups

Kapital bleibt schwer zugänglich: Was Gründer*innen jetzt von bootstrappenden Start-ups lernen können.

Andreas Lehr, Bootstrapper, Gründer und Host des Podcasts Happy Bootstrapping, hat mit über 150 bootstrappenden Gründer*innen gesprochen und aus den Gesprächen fünf Erfolgsfaktoren herausgearbeitet. Darunter Ansätze, die jetzt im aktuellen Funding-Klima von großer Bedeutung sind.

- Extreme Kund*innenfokussierung statt starker Wachstumsfokus.

- Profitables Wachstum mit kleinen Teams, Gründen in Teilzeit.

- Nischen-Strategien, die die Skalierung in einen breiteren Markt ermöglichen.

- Community-getriebene Produktentwicklung / Building in Public.

Lehrs Erkenntnis: „Bootstrapping gewinnt in der deutschen Start-up-Landschaft sichtbar an Gewicht. Immer mehr Gründer*innen setzen auf unabhängiges Wachstum. Genau die Strategien, die Bootstrapper*innen erfolgreich machen, werden für Gründer*innen in einem vorsichtigeren Markt zu wichtigen Werkzeugen, um Unternehmen stabil aufzubauen.“

5 Erfolgsfaktoren für (bootstrappende) Start-ups

1. Build in community, not just in public

- Eine Community ist eine dauerhafte Feedback-Quelle für bestehende und kommende Produkte.

- Aufbau enger Nutzer*innengruppen auf Discord, Instagram und per On-Site-Events sorgt für loyale Unterstützung.

- Eine Community liefert Ideen für neue Features und Produkte und hilft dabei sie zu validieren.

- Enge Interaktion sorgt für Loyalität und niedrigere Customer Acquisition Cost. Building in Community ist damit die Vertiefung von Building in Public.

Beispiel: Capacities.io ist eine Note-Taking-Software, die Notizen auf die menschliche Wahrnehmung optimierte Weise strukturiert. Die Gründer haben eine Community aus 5000+ Menschen auf Discord aufgebaut, was den Support- & Onboarding-Aufwand reduziert und die Produktbindung erhöht.

2. Keine Angst vor der Nische

- Start in einer sehr klar definierten Nische mit spitzem Nutzer*inproblem.

- Nischen ermöglichen schnelles Verständnis von Marktbedürfnissen und zielgerichtetes Produktdesign.

- Hohe Eintrittsbarrieren für Wettbewerber*innen durch Expertise und Fokus.

- Nischen können nach und nach erweitert werden, um einen breiteren Markt zu erreichen.

Beispiel: parqet.com startete als FinTech für Portfolio-Tracking für die Kunden*innen einer einzigen Bank. Die Schritt-für-Schritt-Erweiterung der Services sorgte für stabiles Wachstum und ausreichend unternehmerischer Ressourcen.

3. Produktfokus: Gut Ding will Weile haben

- Produktqualität und Nutzer*inerlebnis wichtiger als schnelle Releases.

- Intensive Iterationsphasen mit frühen Nutzer*innengruppen.

- Launches werden verschoben, bis das Produkt wirklich überzeugt.

- Kund*innennähe (direktes Feedback, Support) ist der Hebel für Produktentwicklung.

Beispiel: PROJO ist ein SaaS für Planungsbüros in der Architektur und Ingenieurswesen. Die Software wurde mit den ersten drei Kunden über zwei Jahre bei regelmäßigen Check-ins verfeinert.

4. Nicht nach Version eins aufgeben

- Erste Versionen sind oft nicht erfolgreich – Fortschritt entsteht durch Ausdauer.

- Anpassungen, Repositionierungen und mehrere Iterationen können notwendig sein.

- Gründer*innen profitieren langfristig von Beharrlichkeit in derselben Produktlinie. Expertise in der Nische entsteht nicht sofort.

Beispiel: Gründer Sebastian Röhl entwickelt verschiedene Apps im Self-Improvement-Bereich, um herauszufinden, was funktioniert: WinDiary, HabitKit, LiftBear. Viele Gründer*innen berichten von einem Hockey-Stick-Moment

5. Teilzeitgründen gibt Sicherheit

- Viele Bootstrapped-Projekte starten erfolgreich neben dem Hauptjob.

- Reduzierte Arbeitszeit (z.B. 4-Tage-Woche) ermöglicht risikoreduziertes Wachstum.

- Nebenberufliche Projekte schaffen Zeit für Markttests und frühe Umsätze.

- Erst später in Vollzeit wechseln, wenn Traction vorhanden ist.

Beispiel: Treazy, ein Start-up für Socken, wurde vom Gründerduo in Teilzeit aufgebaut und beschäftigt heute beide voll. Ein(e) Gründer*in muss nicht alles stehen und liegen, um ein Start-up aufzubauen, oft reichen drei Tage oder die halbe Woche, was finanzielle Sicherheit gibt und ein langsameres Wachstum möglich macht.

Innovation Leadership

Wie du Innovative Work Behavior in deinem Start-up von Anfang an gezielt entwickelst, förderst und damit dauerhaft erhältst.

Die allermeisten Unternehmen starten mit einer leuchtenden Vision: Sie wollen für eine große Idee aufbrechen, vielleicht sogar die Welt verändern. Dahinter stecken Mut, Kreativität und Entschlossenheit. Die Köpfe sind voller Gedanken und Zukunftsbilder, die Stimmung ist enthusiastisch. Doch häufig passiert dann etwas zwischen zwei Fundings, dem Teamwachstum oder den nicht enden wollenden To-do-Listen: Diese lebendige, sprudelnde Innovationskraft, die zu Beginn ganz selbstverständlich war, geht nach und nach verloren.

Innovation entsteht nicht durch bunte Post-its an der Wand. Grundlage für Innovation in Teams ist vielmehr das innovative Verhalten der Menschen in der Organisation. Der Nährboden dafür sind Räume, in denen Ideen geäußert und Experimente gewagt werden dürfen. Ein Schlüssel dafür ist die entsprechende Führung. Dadurch kann sich eine Unternehmenskultur etablieren, die innovatives Verhalten nicht nur kurzfristig bedient, sondern langfristig für Ideen, Weiter- und Neuentwicklungen sorgt. Doch was braucht es nun konkret, damit dieses innovative Verhalten entsteht und auch dauerhaft bleibt? Und wie können Gründer*innen von Anfang an genau diesen Rahmen schaffen?

Innovatives Verhalten dauerhaft verankern

Innovation wird häufig mit einem neuen Produkt oder einer neuen Dienstleistung gleichgesetzt. Doch ganz wenige machen sich Gedanken, wie der Weg dorthin verläuft: Was braucht es, um innovativ zu sein? Was ist notwendig, damit es nicht bei einer einzigen Idee bleibt, sondern sich daraus ein dauerhaftes innovatives Verhalten entwickelt, das den gesamten Unternehmensalltag prägt? Genau hier setzt der wissenschaftliche Begriff „Innovative Work Behavior“ an: Er beschreibt die Fähigkeit und Bereitschaft von Mitarbeiter*innen, aktiv neue Ideen einzubringen, Bestehendes zu hinterfragen und Lösungen jenseits ausgetretener Pfade zu entwickeln.

Dieses Verhalten ist in jedem Unternehmen wichtig. Besonders in Organisationen, die stark auf Innovation angewiesen sind, ist es überlebenswichtig. Häufig müssen sich diese Unternehmen neuen Herausforderungen stellen, sich schnell anpassen und mit knappen Ressourcen arbeiten. Ohne ein Team, das immer wieder bereit ist, kreativ zu denken und mutig zu handeln, bleibt Innovation nur ein Buzzword an der Bürowand oder im Slide-Deck.

Innovative Work Behavior zeigt sich zum Beispiel, wenn Teammitglieder proaktiv Verbesserungsvorschläge einbringen, für diese einstehen und sie auch selbst weiterentwickeln können. Es entsteht, wenn Menschen nicht nur mitdenken, sondern auch mitgestalten – und sich dabei sicher fühlen, auch mal eine ungewöhnliche und zunächst verrückt klingende Idee zu äußern.

Dieses Verhalten braucht Raum, Anerkennung und eine Kultur, die mehr belohnt als nur den reibungslosen Ablauf oder die perfekte, glänzende Endlösung. Denn genau diese kleinen, manchmal noch unfertigen Impulse sind oft die Samen für die nächste große Entwicklung.

Psychologische Sicherheit: Der unsichtbare Nährboden für mutiges Denken

Innovatives Verhalten ist eng damit verknüpft, ob sich Menschen sicher fühlen: Angst, Scham oder der Druck, „keine Fehler machen zu dürfen“, oder das Gefühl, sowieso nicht gehört zu werden, wirken wie lähmendes Gift. Das Konstrukt dahinter bezeichnen Forschende als psychologische Sicherheit: den unsichtbaren Nährboden für neue Ideen. Es ist das Gefühl, dass ich meine Meinung äußern darf, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen, dass ich Fragen stellen darf, auch wenn sie „dumm“ wirken, und dass ich Fehler machen darf und daraus lernen kann. In Teams, die psychologische Sicherheit erleben, trauen sich Menschen, unkonventionelle Gedanken auszusprechen, unbequeme Wahrheiten anzusprechen und Risiken einzugehen. Diese Räume wirken wie ein Experimentierfeld statt wie eine Fehlerfalle. Hier herrscht Offenheit für neue Ideen, Hinweise, kreative Gedankenblitze.

Die Leitung bzw. Führung eines Unternehmens spielt hier eine entscheidende Rolle: Sie bestimmt diese Kultur der Offenheit und des Vertrauens mit. Wer als Führungskraft selbst Fehler teilt, Unwissen eingesteht und aktiv nach Perspektiven fragt, öffnet die Tür für andere. Psychologische Sicherheit entsteht nicht durch schöne Werte an der Wand, sondern durch wiederholtes, gelebtes Verhalten. Dabei geht es nicht immer nur um Fehler und das Lernen daraus, sondern auch um das wertschätzende Hinterfragen: Es braucht eine Umgebung, in der Fragen gestellt werden dürfen, auch wenn sie unbequem sind. Eine Umgebung, in der nicht nur glänzende Ergebnisse zählen, sondern auch die Geschichten dahinter – die Irrwege, das Ringen und die Zweifel. Psychologische Sicherheit ist damit kein netter Soft-Faktor, sie ist die unverzichtbare Basis für innovatives Verhalten.

Freiräume für Innovation schaffen

Gleichwohl eröffnen sich ganz viele praktische Möglichkeiten: in Meetings explizit Raum für offene Fragen einplanen, „unfertige“ Ideen ausdrücklich willkommen heißen, die eigenen Irrwege sowie Zweifel teilen und immer wieder deutlich machen: „Hier darf gedacht, ausprobiert und auch mal danebengegriffen werden.“ Denn nur dort, wo Menschen mutig sein dürfen, entsteht echtes, lebendiges Innovationsverhalten.

Genau diese Freiräume sind auch ein Ort, an dem innovatives Verhalten und schlussendlich Innovationen entstehen. Diese Freiräume sind kein Luxus, den man sich irgendwann einmal leisten kann – sie sind die Voraussetzung für lebendige Innovationskraft in jedem Unternehmen. Prominente Beispiele wie 3M oder Google zeigen eine Möglichkeit: Dort dürfen Mitarbeitende einen Teil ihrer Arbeitszeit (z.B. 15 bis 20 Prozent) für eigene Projekte und Ideen nutzen. Dabei werden Räume geschaffen, in denen nicht alles kontrolliert und überwacht wird, sondern Vertrauen die Grundlage ist und Mitarbeiter*innen Dinge jenseits der Kernaufgaben ihrer Rolle ausprobieren dürfen. Statt Perfektion zu fordern, geht es darum, iterative Lernzyklen zu ermöglichen: ausprobieren, reflektieren, neu gestalten.

Jede vermeintlich „falsche“ Abzweigung wird dabei nicht als Makel angesehen, sondern als ein Baustein auf dem Weg zur nächsten besseren Lösung. Führung, die so denkt, ermöglicht genau diese iterative Weiterentwicklung. Dafür gilt es, sich bewusst Zeit und Raum zu nehmen – auch für Dinge, die nicht sofort in einem messbaren Return-on-Invest münden. Schon etliche Ideen aus solchen Freiräumen sind in großartigen Produkten und Dienstleistungen gemündet, wie zum Beispiel Gmail bei Google.

Nicht jedes Unternehmen kann und möchte nun gleich 20 Prozent Freiraum für alle einräumen. Das muss auch nicht sein: Es gibt unterschiedliche Wege, Freiräume zu schaffen – etwa durch feste Innovationsblöcke, thematische Fokus-Tage oder flexible Zeitkontingente, die situativ eingesetzt werden können. Ein entscheidender Erfolgsfaktor bei all diesen Konzepten ist jedoch, dass diese Zeiten eine fest verankerte, wenn auch variable Struktur darstellen und nicht bei der ständig währenden „Ich-muss-noch-schnell-etwas-fertig-machen“-Welle weggespült werden. Denn hinter dieser Struktur steht die feste Verbindung in der Unternehmenskultur. Diese Zeiten werden damit Ausdruck einer tiefen Überzeugung in der Organisation: Ständige Weiterentwicklung und Neugier sind nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich gewollt und verankert. Sie werden aktiv wertgeschätzt und gefördert.

Somit wird klar: Innovation ist kein linearer Sprint, sondern ein wellenartiger Prozess, der auch strategisch unterstützt werden kann. Führung, die das versteht, wird zur Quelle nachhaltiger Energie und hält die Innovationskraft langfristig lebendig. Am Ende geht es darum, dass Menschen ihr Potenzial entfalten können, dass Mitarbeitende Ideen einbringen und weiterentwickeln dürfen. Entscheidend dafür ist in einem beträchtlichen Maße die Haltung der Leitungsebene genau zu diesem Thema.

Die Autorin Katharina Lipok ist Teamentwicklerin, Leadership Coach und Lehrbeauftragte für Innovation Leadership.

Sportive Learnings für dein Business

3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen – das ist die zu bewältigende Distanz beim legendären IRONMAN-Triathlon. Slatco Sterzenbach hat diesen Wettkampf 17 Mal absolviert und zeigt, was Höchstleistung im Sport und Erfolg im Business gemeinsam haben.

Siebzehnmal an die eigenen Grenzen gehen, 17 Mal durch Höhen und Tiefen kämpfen, 17 Mal über die Ziellinie kommen – doch die wichtigste Erkenntnis aus diesen Wettkämpfen hat nichts mit Sport zu tun. Es geht um weit mehr als körperliche Ausdauer: Es geht um mentale Stärke, strategische Planung und die Fähigkeit, mit Rückschlägen umzugehen. Diese Prinzipien sind universell und lassen sich auf nahezu alle Lebensbereiche übertragen – insbesondere auf Unternehmertum und persönliche Entwicklung.

Die wahre Herausforderung beginnt lange vor dem Wettkampftag

Viele bewundern Athlet*innen für ihre Leistung am Wettkampftag. Doch die wahre Herausforderung beginnt nicht erst an diesem Tag, sondern in den Jahren und Jahrzehnten davor. Es sind die unzähligen Stunden des Trainings, die Überwindung von Müdigkeit und der Verzicht auf Bequemlichkeit, die letztlich über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Viele fragen mich: Wie schafft man es, einen IRONMANTriathlon oder gar 17 solcher Wettkämpfe zu absolvieren? Die eigentlich spannende Frage lautet aber: Wie hält man 25 Jahre Leistungssport durch? Wie schafft man es, fast jeden Tag mehrere Stunden zu trainieren – auch wenn das Wetter schlecht ist, der Körper müde oder das Leben gerade andere Herausforderungen bereithält? Wie kann man täglich Höchstleistung erbringen, auch wenn niemand zuschaut?

Genau hier liegt die essenzielle Verbindung zum Unternehmertum.

Unternehmer*innen und Extremsportler*innen brauchen eine starke Vision

Jeder große Erfolg beginnt mit einer klaren Vision. Als ich damals mit dem Triathlon begann, war mein Ziel eindeutig: Ich wollte zur Weltmeisterschaft nach Hawaii. Diese Vision hat mich durch die Jahre getragen, mich motiviert, wenn es schwierig wurde, und mir geholfen, dranzubleiben.

Genauso braucht ein(e) Unternehmer*in eine klare Vorstellung davon, wo er/sie in drei, fünf oder zehn Jahren stehen will. Ohne diese langfristige Perspektive wird es schwer, schwierige Phasen zu überstehen und durchzuhalten, wenn Rückschläge kommen. Wer nicht weiß, warum er/sie morgens aufsteht und worauf er/sie hinarbeitet, verliert schnell den Antrieb. Eine starke Vision ist der Kompass, der durch stürmische Zeiten leitet.

Klare Ziele und messbare Fortschritte sind entscheidend

Visionen sind wichtig, doch ohne klare Ziele bleiben sie nur Träume. Als Leistungssportler wusste ich jeden Tag genau, was ich trainieren musste, welche Herzfrequenz, welche Wattzahl oder welche Kilometerleistung zu erreichen war. Ich habe alles getrackt – Ernährung, Trainingseinheiten, Erholungsphasen.

Im Business ist es genauso: Ohne messbare KPIs kann kein Unternehmen langfristig wachsen. Tägliche, wöchentliche und monatliche Ziele sind essenziell, um Fortschritte zu erkennen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Eine große Vision allein reicht nicht – es braucht auch eine Strategie, präzise Meilensteine und das konsequente Überprüfen der Zwischenergebnisse.

Wachstum entsteht durch Herausforderungen und bewusstes Scheitern

Jede Trainingseinheit bedeutet in gewisser Weise ein Scheitern. Beim Krafttraining gehen wir ans Muskelversagen, beim Ausdauertraining erleben wir Momente der totalen Erschöpfung. Doch genau in diesen Phasen wächst der Körper – und genauso wächst auch ein Unternehmen oder eine Persönlichkeit durch Herausforderungen.

Viele scheuen sich davor, Fehler zu machen oder Rückschläge zu erleben. Doch in Wahrheit sind diese Momente essenziell für den Fortschritt. Ein(e) erfolgreiche(r) Unternehmer*in lernt, Fehler als wertvolle Lektionen zu sehen. Die größte Herausforderung besteht darin, sich immer wieder aus der Komfortzone herauszubewegen – egal ob als Sportler*in oder Unternehmer*in.

Ein weiteres Prinzip aus dem Leistungssport: Es ist nicht erfolgreich, wer am meisten Talent hat, sondern wer über Jahre hinweg konstant dranbleibt. Denn eines muss man wissen: Konstanz schlägt Talent. Viele Menschen überschätzen, was sie an einem Tag erreichen können, aber unterschätzen, was sie in einem Jahr oder Jahrzehnt schaffen können.

Wenn du dich jeden Tag nur um ein Prozent verbesserst, wirst du in einem Jahr eine völlig neue Ausgangssituation haben.

Der richtige Rhythmus: Balance zwischen Anspannung und Entspannung

Häufig wird Erfolg mit einem Marathon verglichen. Doch in Wahrheit ist das Leben kein gleichmäßiger Dauerlauf, sondern eine Abfolge von intensiven Phasen und bewussten Erholungsmomenten. Im Sport ist die Superkompensation – der Wechsel zwischen Belastung und Erholung – entscheidend für langfristige Leistungssteigerung.

Dasselbe gilt im Unternehmertum: Wer dauerhaft auf Höchstleistung fährt, ohne Pausen einzuplanen, riskiert langfristig einen Einbruch. Erfolgreiche Unternehmer*innen wissen, wann es Zeit ist, sich zu fordern – und wann es wichtig ist, sich zurückzulehnen, Energie zu tanken und mit neuer Kraft weiterzumachen. Methoden wie die Pomodoro-Technik (eine Zeitmanagement-Methode des Italieners Francesco Cirillo) helfen dabei, fokussierte Arbeit mit bewussten Pausen zu kombinieren.

Fehler sind keine Hindernisse – sie sind der Weg

Viele Menschen haben Angst vor Fehlern. Doch wer sich weiterentwickeln will, muss Fehler nicht nur akzeptieren, sondern aktiv annehmen. Ich sehe Fehler als Indikatoren für Wachstum. Jeder Fehltritt, jede Herausforderung bringt mich weiter – im Sport genauso wie im Business.

Unternehmer*innen, die Angst vor Problemen haben, bleiben stehen. Doch wer versteht, dass Herausforderungen zum Prozess dazugehören, kann sie sogar willkommen heißen. Es geht nicht darum, Probleme zu vermeiden, sondern sie als Chancen zu nutzen, um sich weiterzuentwickeln.

Erfolg beginnt im Kopf – glaube an dich selbst

Einer der größten Erfolgsfaktoren ist die mentale Haltung. Unsere Glaubenssätze bestimmen, was wir für möglich halten – und was nicht. Wer sich selbst kleinredet, wird niemals seine vollen Potenziale ausschöpfen. Wer jedoch an sich glaubt und seine inneren Blockaden überwindet, kann unglaubliche Erfolge erzielen.

Als ich meinen ersten IRONMAN startete, hatte ich keinen Beweis, dass ich jemals 17 Finishes erreichen würde. Aber ich hatte den Glauben daran. Genauso ist es im Unternehmertum: Nur wer daran glaubt, sein Unternehmen groß zu machen, wird auch Wege finden, um genau das zu erreichen.

Erfolg ist eine bewusste Entscheidung

Letztendlich ist Erfolg kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung. Die Frage ist nicht, ob du erfolgreich sein kannst, sondern ob du bereit bist, den Preis dafür zu zahlen – mit Disziplin, Durchhaltevermögen und der Fähigkeit, immer wieder aufzustehen.

Wer bereit ist, langfristig zu investieren, sich immer wieder aus der Komfortzone zu bewegen, an seine Vision zu glauben und Rückschläge als Teil des Weges zu akzeptieren, wird außergewöhnliche Erfolge erzielen. Denn am Ende sind es nicht die äußeren Umstände, die über Erfolg entscheiden, sondern die innere Einstellung und die täglichen Handlungen, die wir wählen.

Der Autor Slatco Sterzenbach ist Experte für mentale und physische Peak Performance für Unternehmer*innen sowie Buchautor von: „Iron Mind – Die 55 geheimen Gesetze der Peak Performance“, https://go.iron-mind.de

Neue Narrative gesucht

Warum es sich für Start-ups auszahlt, Unternehmensbotschaften in einen wertstiftenden Kontext zu setzen – insbesondere in medial übererregten Zeiten.

In Zeiten multipler Krisen, geopolitischer Turbulenzen und wirtschaftlicher Unsicherheiten verwundert es wenig, dass bisherige Gewissheiten infrage gestellt werden. Selbstverständliche Narrative und Regelwerke, die uns als Gesellschaft verbinden, drohen auseinanderzubrechen. Kohärente Zukunftsbilder, basierend auf einem dem Menschen dienenden Fortschritt, scheinen sich partiell in Sehnsüchte nach der Vergangenheit aufzulösen.

Im zunehmend komplexen, polarisierten, politisierten und moralisierten öffentlich-medialen Raum eröffnen sich für Start-ups bzw. deren Gründer*innen interessante Möglichkeiten, ein auf die Unternehmensziele einzahlendes Narrativ aufzubauen. Eines, das zugleich Zuversicht in gesellschaftliche Narrative einwebt. Voraussetzung hierfür ist die Bereitschaft, über den Tellerrand hinaus in größeren Zusammenhängen vernetzt zu denken und zu kommunizieren.

Den altlastenfreien Innovationsweitblick nutzen

Start-ups sind auf Medienarbeit und Öffentlichkeitswirkung angewiesen, sei es für die Erklärung einer neuen Technologie, die Bekanntmachung der eigenen Marke, Produkte oder Dienstleistungen, die Gewinnung neuer Mitarbeitenden oder auch Investor*innen, die eine Finanzierungsrunde ermöglichen.

Sie sind per definitionem Unternehmen, die sich durch eine neue, innovative Geschäftsidee und hohes Wachstumspotenzial auszeichnen. Nicht wenige von ihnen wirken disruptiv auf traditionelle Geschäftsmodelle ein. Und sie befinden sich in Gründung, sind im Neu-Erfinden, mit Blick nach vorne, mit einer Vision, frei von in der Vergangenheit eingegangenen und heute einschränkenden Verbindlichkeiten sowie frei von zukunftserschwerenden internen Strukturen. Ganz anders als zahlreiche Großkonzerne, die sich in Krisen- oder unsicheren Zeiten nicht selten mit hohem Zeit-, Geld- und Erklärungsaufwand um den Abbau (von Mitarbeitenden, Strukturen etc.) und nicht um zukunftsgestaltenden Aufbau kümmern dürfen.

Start-ups beschäftigen sich tagein, tagaus mit Zukunft. Es geht um Wachstum, das Erreichen der nächsten Unternehmensphase, der nächsten Finanzierungsrunde bzw. der nächsten zu finanzierenden Wachstumsphase – immer mit dem Ziel, die Unternehmensvision wirklicher werden zu lassen. Sie sind daher prädestiniert, in Zeiten des „krassen Wandels“ neue Narrative, neue Zukunftserzählungen, gesellschaftlich positiv wirkend mitzuschreiben.

Häufig sind Start-ups im Internet- oder Technologiebereich tätig, einem Sektor, der auf die derzeitige sogenannte Zeitenwende sehr beschleunigend einwirkt. Ihr altlastenfreier Innovationsweitblick ermöglicht es ihnen, mit ihrer Expertise sinn- und wertstiftend für ihr Unternehmen in den öffentlichen Diskurs einzusteigen und dadurch auch gesellschaftlich lösungsorientiert sowie sinn- und wertvoll zu kommunizieren – wenn sie denn strategisch vorgehen bzw. die Möglichkeiten, die Kommunikation insbesondere im jetzigen Zeitfenster bietet, intelligent nutzen.

Die Möglichkeiten intelligent umsetzen

Kommunikation sollte von Beginn an so angelegt sein, dass sie kontinuierlich und besonnen als integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, des Businessplans, die Unternehmenszielsetzung zu unterstützen vermag und nicht für ein kurzzeitig zwar helles, aber letztlich inszeniertes, geld- und zeitverbrennendes Strohfeuer missbraucht wird.

Kommunikationsarbeit kann heute in Teilen effizient mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) erledigt werden. Erkennbar ist inzwischen jedoch, dass mit der Automatisierung der Kommunikationswerkbank bzw. der Erledigung der handwerklichen Aufgaben durch KI vieles, das der strategischen Differenzierung, Positionierung, Abgrenzung zum Mitbewerb im öffentlich medialen Raum und somit dem Wettbewerbsvorteil dient, vernachlässigt wird. Denn KI ist zur Lösung dieser strategischen Aufgabe, diesem vernetzten Denken sowie der Kontextualisierung nicht in der Lage. Gründer*innen sollten aber auf diese strategische Möglichkeit des intelligent vernetzten Kommunizierens nicht verzichten und sich gerade im Hinblick auf das Narrativ sehr bewusst mit dem medialen „In-Kontext-Setzen“ der eigenen Unternehmensbotschaften beschäftigen.

Die Einordnung von Unternehmensbotschaften in einen größeren medialen und gesellschaftlichen Kontext ist nicht zu unterschätzen. Innovative Ideen und Botschaften genialer Gründer*innen können im individuell gewählten Kontext mit Impulsen der Märkte, aber auch gesellschaftlichen Entwicklungen und eventuell regulatorischen Anforderungen medial verbunden werden. In der jetzigen Zeitenwende, die neue gesellschaftliche Narrative erst noch finden muss, ist das eine spannende Perspektive für Start-ups im Hinblick auf ihr zu hebelndes Entwicklungspotenzial.

Es ist immens hilfreich, sich in einer sehr frühen Entwicklungsphase zu überlegen, in welchem inhaltlichen Kontext das eigene Start-up mit seinen Produkten, Dienstleistungen, Anliegen und seinem Know-how sichtbar werden möchte. Weitere wertvolle Fragestellungen sind beispielsweise: Welcher Kontext macht potenzielle Kund*innen neugierig und unterstützt bei der Wertschaffung? Welche Medienkanäle und -formate können dabei helfen? Wie lässt sich das Risiko minimieren, einem intransparenten Kontext ausgeliefert zu sein, der im schlimmsten Fall dem Unternehmen oder schlichtweg der Reputation schadet?

Was gilt es zu beachten, was zu vermeiden?

Es birgt Risiken, sich bei der Medienauswahl zum Beispiel nur auf einen einzigen trendigen Social-Media-Kanal zu fokussieren. Aufgrund der aktuellen Algorithmus-Politik der digitalen Plattformbetreibenden ist es für die Nutzer*innen von Social-Media-Kanälen weder vorhersehbar noch transparent, geschweige denn planbar, wem in welchem Kontext die eigenen Botschaften zugespielt werden. Es ist der Algorithmus, der Zielgruppe und Kontext bestimmt.

Wichtig ist daher, in größtmöglicher Unabhängigkeit von einzelnen Social-Media-Kanälen zu kommunizieren, auch aufgrund der in mancher Hinsicht verwirrenden Verschiebungen bei Regularien, beim Common Sense im Tech getriebenen medialen Raum sowie bei den Geschäftspraktiken der Tech-Konzerne. Fokussiert sich ein Start-up zu stark auf einen einzelnen dieser Kanäle, kann es zudem ohne eigenes Verschulden in eine missliche Lage geraten, wenn beispielsweise die Plattform einen Reputationsschaden erleidet oder nicht mehr en vogue ist – wofür es reale Beispiele gibt.

Social-Media-Kanäle unreflektiert ganz zu meiden, wäre (Stand heute) ein falsch gezogener Schluss; es gilt vielmehr, die für das eigene Anliegen geeigneten Plattformen – so weit sie sich wirklich eignen – zu durchschauen, um sie klug neben anderen, auch klassischen Medien im wohl durchdachten Medienmix zu nutzen.

Aktuelle Entwicklungen in der Social-Media-Welt zeigen, dass der Glaube naiv ist, auf den digitalen Plattformen der großen Tech-Giganten einen erkenntnisgewinnenden Diskurs mitgestalten zu können, der auf Inhalten sowie sich gegenseitig beziehenden Argumenten basiert und das eigene Narrativ losgelöst von den Interessen der Plattformanbietenden aufbaut. Dabei verkannt werden die mit dem Geschäftsmodell der Tech-Konzerne verbundene Architektur sowie die dahinterstehende Monetarisierung und Marktlogik. Die Art und Weise, in der sich deren Algorithmen auf die Verbreitung eingespielter Botschaften, Kommentare und Bewertungen auswirkt, bedient primär das Anliegen der Tech-Konzerne, verwertbare Daten für das eigene Geschäftsmodell zu generieren, und zahlt bestenfalls eingeschränkt auf die Kommunikationsstrategie der Nutzer*innen ein.

Fazit

Professionelle Unternehmenskommunikation in den heutigen einerseits Paradigmen verändernden und andererseits medial übererregten Zeiten heißt für Start-ups vor allem, klare Botschaften, die eine stringente Unternehmensentwicklung bzw. -vision vermitteln, in einen für das Unternehmen transparenten sowie inhaltlich relevanten medialen Kontext zu setzen. Selbstbestimmt und Stakeholder-orientiert, jedoch nicht Algorithmus geleitet, lassen sich so unternehmerische Handlungsspielräume kommunikativ kreieren und vergrößern – eine große Chance in der nach neuen Narrativen suchenden Zeitenwende.

Die Autorin Christiane L. Döhler ist Inhaberin von DOEHLER Communications in München und verfügt über langjährige Erfahrung sowohl in der Private-Equity-/Venture-Capital-Branche als auch in der Beratung zu Strategie, Positionierung und Kommunikation.

Schneller und innovativer denken – digitaler handeln

Hotspot Südostasien: Warum sich Gründer*innen und Start-ups im Handel stärker am südostasiatischen E-Commerce-Markt orientieren sollten.

Der E-Commerce befindet sich in einem rasanten Wandel – und nirgendwo wächst er derzeit so stark wie in Süd- und Nordasien. Dazu zählen dynamische Märkte wie Südkorea, Taiwan, Japan sowie die boomenden Wirtschaftsräume Südostasiens, darunter die Philippinen, Malaysia, Indonesien, Vietnam und Thailand. Während deutsche Start-ups oft noch auf klassische Handelsstrukturen setzen, hat sich diese Region zu einem globalen Wachstumsmotor entwickelt, in dem digitale und physische Vertriebskanäle nahtlos miteinander verschmelzen.

Für hiesige Gründer*innen und Start-ups eröffnet das enorme Chancen: Wer sich von den innovativen Geschäftsmodellen dieser Märkte inspirieren lässt, wird nicht nur im Wettbewerb besser mithalten, sondern kann selbst neue Maßstäbe setzen.

Ein Blick ins Innovationslabor

Südostasien steht exemplarisch für eine Region, in der besonders im Bereich Commerce Fortschritt und Anpassungsfähigkeit Hand in Hand gehen. Von Livestream-Commerce über die Integration von Finanzlösungen bis hin zur Nutzung von Super-Apps als Zahlungsmittel – die Region zeigt, wie Handel im digitalen Zeitalter neu gedacht werden kann. Plattformen wie Shopee und Lazada setzen auf hochpersonalisierte Kund*innenerlebnisse und nutzen dabei künstliche Intelligenz (KI) und Big Data, um Echtzeit-Lösungen zu bieten.

Das wirtschaftliche Potenzial der Region ist beeindruckend: Laut einer Analyse von Statista wird der Umsatz im E-Commerce-Markt Südostasiens im Jahr 2024 auf etwa 108 Milliarden Euro geschätzt. Bis 2029 soll der Markt mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10,42 Prozent auf ein Volumen von rund 179,1 Milliarden Euro anwachsen. Diese Zahlen verdeutlichen nicht nur das enorme Wachstum, sondern auch die Innovationskraft der Region. Die Philippinen und Vietnam gehören zu den Ländern mit den höchsten Online-Nutzungsraten der Welt.

Wichtige Trends aus Südostasien

Deutsche Gründer*innen können von diesem Pioniergeist lernen und ihre eigenen Ansätze radikal hinterfragen. Welche Trends entstehen in Südostasien, die auch hierzulande das Potenzial haben, traditionelle Ansätze zu transformieren?

Mobile First: Die Zukunft ist mobil

Einer der markantesten Pfeiler der südostasiatischen Märkte ist der konsequente Fokus auf mobile Technologien. Smartphones sind dort nicht nur Kommunikationsmittel, sondern zentrale Plattformen für Handel, Unterhaltung und Banking. Laut einer Studie von Meta und Bain tätigen Konsument*innen bereits einen Großteil der Online-Käufe über mobile Endgeräte. In Südostasien sind Apps wie TikTok Shop, auf denen Verkauf, Unterhaltung und soziale Interaktion miteinander verschmelzen, schon fest etabliert.

Hierzulande wird Social Media bislang primär als Marketingkanal genutzt – ein Ansatz, der überdacht werden sollte. Gründer*innen müssen digitale Strategien entwickeln, die soziale Plattformen als integrale Vertriebskanäle nutzen. Dies erfordert nicht nur technologische Anpassungen, sondern auch ein tiefes Verständnis dafür, wie sich Konsumverhalten im digitalen Raum entwickelt.

Super-Apps: Die Macht der Integration

Ein weiterer Trend in Südostasien sind Super-Apps wie Zalo, Grab und Gojek. Diese vereinen eine Vielzahl von Dienstleistungen – von Essenslieferungen über Mobilität bis hin zu Finanzdienstleistungen – in einer einzigen Plattform. Der Vorteil: Nutzer*innen bleiben länger innerhalb des Ökosystems, was die Kund*innenbindung stärkt und zusätzliche Einnahmequellen erschließt.

In Deutschland und Europa gibt es noch keine Super-App auf dem Markt, auch wenn viele FinTechs wie Revolut, Vivid oder Klarna daran arbeiten. Mit den Vorbildern aus Südostasien sollten sich deutsche Start-ups häufiger die Frage stellen: Wie lassen sich verschiedene Angebote sinnvoll miteinander verknüpfen?

Statt einzelne Produkte oder Dienstleistungen isoliert anzubieten, sollten sie umfassende Lösungen schaffen, die den Alltag der Kund*innen effizienter gestalten. Dieser Ansatz erfordert zwar oftmals eine strategische Neuausrichtung, bietet jedoch erhebliches Potenzial für Wachstum und Differenzierung.

Künstliche Intelligenz: Mehr als nur ein Buzzword

Auch wenn KI mittlerweile im deutschen Handel angekommen ist, verläuft die Umsetzung noch schleppend. Oftmals fehlt das Know-how, was mit KI überhaupt alles möglich ist und wie sie sich in die vorhandenen Prozesse integrieren lässt. Der südostasiatische Handel ist da schon einige Schritte voraus: Zum Beispiel nutzen Plattformen wie Shopee maschinelles Lernen, um Kaufentscheidungen in Echtzeit zu analysieren und personalisierte Empfehlungen auszusprechen. Dies verbessert nicht nur das Nutzer*innenerlebnis, sondern steigert auch die Conversion Rate und reduziert Retouren.

Für Gründer*innen ist dies ein klarer Appell, KI nicht nur als Werkzeug zur Effizienzsteigerung zu betrachten, sondern als Herzstück ihrer Geschäftsmodelle zu integrieren. Von der Logistik bis hin zur Kund*innenansprache bietet KI die Möglichkeit, Prozesse zu optimieren und gleichzeitig die Kund*innenzufriedenheit zu erhöhen. Da lohnt sich der Blick über den nationalen Tellerrand, um einfacher und vor allem schneller in die tatsächliche Nutzung zu kommen.

Online und Offline: Die Grenzen verschwimmen

Ein zentraler Erfolgsfaktor im südostasiatischen Handel ist die Fähigkeit, Online- und Offline-Kanäle auf kreative und einzigartige Weise miteinander zu verbinden. Besonders herausragend ist das Livestream-Shopping auf Plattformen wie Shopee oder Lazada, bei dem Produkte in Echtzeit vorgestellt und Kund*innen durch exklusive Angebote und Interaktion mit den Verkäufer*innen zum Kauf angeregt werden. Diese Kombination aus Unterhaltung und direkter Kaufmöglichkeit ist weit mehr als ein Trend – sie hat sich als fester Bestandteil des Shopping-Erlebnisses in der Region etabliert.

Auch innovative Ansätze im stationären Handel stechen hervor. So setzen Einzelhändler*innen in Städten wie Bangkok oder Jakarta auf Technologien wie interaktive QR-Codes, die detaillierte Produktinformationen, Bewertungen und Videos direkt auf das Smartphone der Kund*innen bringen.

Für Start-ups bietet die Verbindung von digitalem und physischem Handel somit immense Chancen, insbesondere durch den Einsatz technologiegetriebener Lösungen. Entscheidend ist, dass Unternehmen ein durchgängiges, kanalübergreifendes Erlebnis schaffen, das Kund*innenbedürfnisse und Bequemlichkeit in den Mittelpunkt stellt – sei es online, vor Ort oder mithilfe hybrider Modelle.

Fazit: Lernen von den Besten

Südostasien zeigt eindrucksvoll, wie Innovation und Anpassungsfähigkeit den E-Commerce der Zukunft gestalten. Deutsche Gründer*innen und Start-ups haben die Chance, von diesen Modellen zu profitieren, indem sie mutig neue Wege gehen und traditionelle Ansätze hinterfragen. Sei es durch Mobile-first-Strategien, die Integration von KI oder die Schaffung ganzheitlicher Ökosysteme – der Blick über den Tellerrand lohnt sich.

Der Autor Alexander Friedhoff ist Gründer und CEO von etaily, einer 2020 gegründeten Plattform, die internationale Marken mit Konsument*innen in Südostasien durch Markenmanagement, digitales Marketing und Vertrieb verbindet.

7 Dinge, die Wachstums-Champions erfolgreicher machen als andere

Wer schneller wächst, signalisiert, dass er etwas besser kann als andere. Doch wie gelingt es manchen Unternehmen, dies regelmäßig, über Jahre hinweg, besser zu schaffen als andere aus der Branche? Was zeichnet diese Wachstums-Champions aus und worin sind sie exzellent? Wir haben 7 Faktoren herausgearbeitet. Diese können Sie als Gründer und Unternehmen in der Startphase nutzen, um ein schlagkräftiges Marktkonzept auf die Beine zu stellen und Ihre eigene Wachstumsstrategie zu entwickeln.

Das macht die Wachstums-Champions erfolgreicher als andere:

1. Stärken stärken und perfektionieren

Wachstums-Champions sind reflektiert. Sie wissen, welche Stärken ihnen dabei helfen, am Markt Erfolg zu haben, und versuchen, diese zu perfektionieren. Ob Tempo und Durchsetzungsvermögen, Innovationskraft, Qualität oder Beziehungsfähigkeit: Wachstums-Champions beherrschen jede dieser Eigenschaften nahezu perfekt und arbeiten regelmäßig daran, sich auch in Kleinigkeiten zu verbessern, sofern es in ihrem Marktumfeld von Bedeutung ist. Dabei kennen sie ihre Wettbewerber sie und unternehmen viel, um ihnen immer einen Schritt voraus zu sein.

2. Marktanteile hinzugewinnen

In einem Punkt sind sich die Wachstums-Champions einig: Sie wollen ständig Marktanteile hinzugewinnen. Dieses Ziel treibt sie an. Und sie wissen, dass dies nur mit klaren Kompetenzen sowie segmentierten und eindeutig definierten Märkten gelingt. Die Wachstums-Champions kennen ihren Markt, ihr „Spielfeld“, auf dem sie sich bewegen, genau.

3. Aktionsradius ausdehnen

Wachstums-Champions wissen, dass ihre Produkte und Leistungen sehr gut sind. Aus diesem Grund sehen sie die räumliche Ausdehnung als einen logischen Weg, um selbst zu wachsen und andererseits Mitbewerbern keine Freiräume zu überlassen, in denen sich diese entwickeln können. Sie sind sehr kundenorientiert und haben deshalb im Lauf der Zeit ihre ursprüngliche Problemlösung um eine Fülle an Leistungen und Komponenten erweitert.

4. Kommunikation mit Wachstums-Turbos

Wachstums-Champions führen ihr Unternehmen sehr behutsam als Marke. Sie haben eine klare Vorstellung davon, wie sie von Mitarbeitern, Kunden und externen Partnern gesehen werden wollen. Modische Trends sind ihnen fremd, sie setzen auf Langfristigkeit und Authentizität. Ein großer Teil der Wachstums-Champions nutzt das Instrument der Wachstums-Turbos als „Slogans“, die als Handlungsmaxime dienen, nach innen und außen umgesetzt werden und so dem authentischen Aufbau der Unternehmensmarke eine klare Richtung geben.

5. Unkonventionelle Wege zum Kunden

Die meisten Wachstums-Champions sind in ihrem Markt bekannt und pflegen sehr enge Kontakte zu ihren Stammkunden. Ein Teil der Wachstums-Champions wächst vor allem über seine Stammkunden, ein Teil durch die Gewinnung von Neukunden. In beiden Gruppen gibt es Wachstums-Champions, die dabei auch unkonventionelle Wege nutzen, sog. Guerilla-Wachstumswege. Dies sind Wege, auf denen sie mit Stammkunden noch besser ins Geschäft kommen oder mit Neukunden von Anfang an in einen engen Kontakt treten. Wachstums-Champions lassen nichts unversucht, um sich ständig weiterzuentwickeln.

6. Balance zwischen Vertrieb und Produkt

Wachstums-Champions kennen die Bedeutung einer ausgewogenen Situation in der Ressourcenverteilung zwischen Vertrieb und Produkt. Sie wissen, dass eine zu einseitige Produktorientierung zur Gefahr werden kann, wenn der Vertrieb vernachlässigt wird, und dass der Vertrieb andererseits ohne attraktive Problemlösungen einen schweren Stand hat. Im Streben um kontinuierliche Verbesserungen spielt diese Balance eine wichtige Rolle.

7. Hürden erkennen und meistern

Wachstums-Champions beschäftigen sich frühzeitig mit den Themen, die ihnen das Geschäft heute, morgen oder übermorgen erschweren könnten. Die Unternehmenslenker und ihre Teams sind es gewohnt, die Probleme in die Hand zu nehmen, die Initiative zu ergreifen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten diese Hürden zu meistern, bspw. mithilfe einer digitalen Beschaffungsstrategie.

Es ist auffällig, dass die ersten drei Erfolgsfaktoren bei allen Wachstums-Champions gleichermaßen vorhanden und ausgeprägt sind. Deshalb ist anzunehmen, dass in ihnen der Schlüssel zur Nachhaltigkeit im Wachstum der Unternehmen liegt.

Der Autor Christian Kalkbrenner ist Fachbuchautor, Berater, Speaker und Experte für Unternehmenswachstum, www.ub-kalkbrenner.de

10 Regeln fürs schnelle und günstige Testen von Ideen

Wer eine Geschäfts- oder Produktidee hat und diese schnell und ohne großen finanziellen Aufwand testen möchte, kommt am Lean-Ansatz kaum vorbei.

Der Lean-Ansatz zeichnet sich durch die ständige Wiederholung des Dreischritts Bauen-Messen-Lernen aus. Zunächst baut man ein Minimum Viable Product (MVP), also einen ersten, stark abgespeckten Prototypen des eigentlichen Produktes. Daran lassen sich dann verschiedene Parameter messen und man lernt, was funktioniert und was nicht. So lässt sich das Produkt verbessern und an die Anforderungen des Marktes anpassen. Die (Kunden-)Entwicklung erfolgt parallel zur Produktentwicklung, sodass eine optimale Kombination aus Kunde-Problem-Lösung entsteht.

Der Autor Kalle Eberhardt ist Mitgründer und Geschäftsführer einiger Unternehmen, die alle nach dem Lean-Ansatz ohne Startkapital gegründet wurden. Eines davon ist das IdeaCamp. Hier lernen die Teilnehmer in Wochenend-Workshops, wie man an nur einem Wochenende mit einer Idee durchstarten kann. Für StartingUp hat Eberhardt die 10 Grundregeln fürs schnelle und günstige Testen von neuen Ideen zusammengestellt.

Die 10 Grundregeln fürs schnelle und günstige Testen von Ideen

1. Schmeiße den Perfektionismus über Bord

Die erste und wichtigste Regel beim schnellen Testen von Ideen ist, dass du dich von Perfektionismus verabschiedest. Schnell testen und dabei keine Fehler machen, ist einfach unmöglich. Allerdings ist ein perfekter Markttest per se unmöglich, weil dein finales Produkt erst mit Hilfe des Kundenfeedbacks gebaut werden sollte. Verschwende also keine Zeit mit der perfekten Homepage, feile keine Stunden an Formulierungen auf der Seite und auch die Partneransprache und das Marketing werden sich mit der Zeit entwickeln. Sei schnell aber gründlich und passe dein Produkt und die Ausgestaltung der Idee anhand des Kundenfeedbacks an.

2. Mache erst Marketing, baue dann dein Produkt fertig

Ich persönlich habe noch nie das Produkt fertig gehabt, bevor ich es zum ersten Mal verkauft habe. Das heißt, ich baue eine Homepage für ein Produkt, wie ich es mir vorstelle. Das kann ein physisches Produkt sein, aber auch ein Event oder ähnliches. Dabei ist es natürlich wichtig, dass man nach den ersten Verkäufen, das Produkt auch wirklich relativ zeitnah bereitstellen kann. Da erst mit dem ersten Feedback von potenziellen Kunden wirklich feststeht, ob diese das Produkt wollen, biete ich das Produkt zunächst einmal an und definiere es dann final. Wenn kein Interesse besteht, muss ich das Angebot ändern oder das Projekt fallen lassen. So habe ich mir aber viel unnötige Zeit für die Produktentwicklung gespart, wenn niemand Interesse hat. Wenn allerdings Interesse besteht und Leute erstes Geld gezahlt haben, dann kann ich das Produkt fertig stellen und werde quasi für die Produkterstellung gezahlt. Und ist es nicht schöner Zeit in etwas zu stecken, wo du schon weißt, dass es funktioniert?

3. Marketing, Marketing, Marketing

Mindestens 80 Prozent der Start-ups scheitern meiner Erfahrung nach am Marketing. Die Angst, mit der eigenen Idee rauszugehen und sich angreifbar zu machen, ist oft unüberwindbar groß. Überwinde diese Angst und investiere 80 % deiner Zeit in Marketing. So weißt du schon nach ein paar Tagen, ob deine Idee tatsächlich ankommt, du kannst schon erste Umsätze erzielen und du erzielst schnelle Erfolgserlebnisse. Marketing macht sehr häufig den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg eines Projektes aus. Wenn ich ein paar Monate an einer Homepage bastle, diese dann online stelle und kein Mensch meine Produkte kauft, darf ich nicht enttäuscht sein. Dann ist es eben die Aufgabe von Marketing Leute auf meine Seite zu bringen. Eine Homepage alleine lockt noch keine Leute an. Beim Marketing gilt vor allem eines: Mehr ist immer besser! Investiere also mehr Zeit in Marketing und weniger Zeit in die vielen kleinen Dinge, die anfallen, dich aber nicht wirklich voran bringen.

4. Suche Mitgründer

Alleine Arbeiten ist schwer und erfordert eine Menge Selbstdisziplin. Alleine Gründen ist noch ungleich schwerer, weil in der Gründungsphase häufig viele verschiedene Dinge auf dich einprasseln. Wenn du da niemanden hast, der das gemeinsam mit dir durchsteht, ist das ungleich schwieriger. Gerade in den kleinen (oder großen) Phasen des Misserfolges ist ein Partner Gold wert. Suche dir also Jemanden, der auch für die Idee brennt und mit dem du gern arbeitest. Ich habe selbst einmal vorher versucht ganz alleine zu gründen, fand es allerdings ziemlich schwierig und habe mir dann immer nachträglich einen Partner gesucht.

5. Hole Partner an Bord

Hier geht es nicht um Gründungsmitglieder, sondern um Menschen oder Firmen, die schon Zugang zu deinen Kunden haben. Es gibt Leute da draußen, die bereits deine Kunden haben. Nutze diese als Partner. So kannst du viel schneller eine größere Gruppe an Menschen erreichen. Mache dir dabei Gedanken, was du diesen Partnern anbieten kannst, dass sie gern mit dir zusammen arbeiten wollen. Das kann Geld sein, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Da kennst du dein Projekt und die Möglichkeiten am Besten. Sei da also kreativ und mache dir Gedanken, wie du gut das Angebot von Anderen ergänzen kannst oder wie du noch etwas dort draufsetzen kannst, was diese bisher noch nicht haben.

6. Telefoniere und erhalte direktes Feedback

Gerade in der Partnerakquise und in der Kontaktaufnahme von Journalisten ist der schnellste und einfachste Weg häufig übers Telefon. Am Telefon kannst du viel direkter deine Botschaft transportieren und dein Gegenüber muss direkt auf dich reagieren und kann dich nicht einfach ignorieren. So kommt man viel schneller zu Antworten und kann erste Erfolgserlebnisse feiern oder wertvolles Feedback einsammeln. Das erfordert für viele Leute einige Überwindung, Du solltest es aber trotzdem einmal probieren.

7. Hole Feedback ein und lerne

Sobald du auch nur darüber nachdenkst etwas zu starten, solltest du anfangen, Leuten davon zu erzählen, um erstes Feedback zu bekommen. So kannst du schon von Tag eins an anfangen, Ideen mit aufzunehmen, die dein Projekt oder dein Produkt besser machen.

8. Benutze kostenlose Tools

Da draußen gibt es eine Vielzahl an kostenlosen Tools, die du für einen ersten Markttest nutzen kannst. Mit Weebly kannst du zum Beispiel, komplett ohne Vorerfahrung, innerhalb von zwei Stunden eine erste funktionierende und gut aussehende Homepage bauen. Anstatt eines Kontaktformulars kann am Anfang vielleicht auch ein Google Form reichen und anstatt eines CRM Systems, kann man zum Start auch eine Excel-Liste oder Google Drive nutzen. Auch ein Büro ist am Anfang absolut unnötig. Entweder man arbeitet zum Start von zu Hause aus, in Cafés oder man mietet sich in einem Co-Working-Space ein. Mache alles so einfach wie möglich und professionalisiere mit der Zeit.

9. Habe Spaß

Das Wichtigste bei deiner Gründung ist, dass du damit Spaß hast. Genieße den Fortschritt, genieße es Aufmerksamkeit auf dein Projekt zu ziehen. Koste es aus, wenn du etwas Neues lernst. Nur wenn du dein Projekt liebst und Spaß daran hast, wirst du auch schwere Zeiten durchlaufen. Ohne Freude am Projekt ist es viel zu einfach aufzugeben, wenn es mal nicht so gut läuft. Wenn dir dein Projekt von Anfang an nicht viel Spaß macht, dann solltest du es gar nicht erst anfangen.

10. Feiere Erfolgserlebnisse

Wer viel Geld in eine Idee steckt, der ist zum Erfolg verdammt, aber es wird ihm oft auch leichter fallen, sich seine ersten Kunden zu kaufen. Wer ohne Geld an den Start geht, bei dem sind Erfolge noch etwas Spezielleres. Feiere diese Erfolge also entsprechend. Das gibt dir noch einmal einen Push und neue Motivation. Wer seine Erfolge richtig feiert, der kann danach auch mit schweren Zeiten besser umgeben. Geh also mit deinem Geschäftspartner raus und trinkt ein Bier oder lade deinen Freund oder deine Freundin gut zum Essen ein. Es wird sich auszahlen.

Skalieren im eCommerce

Jeder, der im Bereich eCommerce mit seinem Unternehmen dauerhaften Erfolg haben möchte, muss sich früher oder später die Frage stellen, wie das Ganze am besten skaliert werden soll. Hierfür bietet sich eine Vorgehensweise an, die planvoll und in mehreren Schritten geschieht. Wie das funktioniert.

Selbständige Abwicklung beenden und bestehende Kunden nutzen

Ein eCommerce-Unternehmen hochzuskalieren und dieses auch international nach vorne zu bringen, ist kein leichtes Unterfangen. Glücklich schätzen können sich da diejenigen Personen, die einen genauen Plan vor Augen haben. Andere Länder bedeuten nämlich nicht nur andere Vertriebswege, sondern auch anders gelagerte Bedürfnisse der Kunden.

Will man so richtig durchstarten, sollten die beiden folgenden Adaptierungen zuallererst angestrebt werden:

- Das selbständige Abwickeln der Bestellungen muss so weit wie möglich aufgegeben werden.

- Das Verhältnis zu bestehenden Kunden muss bestmöglich genutzt werden.

Wer also selbst zur Post fährt und sich um Verpackung und Versand als Geschäftsführer kümmert, der stößt zwangsläufig schnell an seine Grenzen. Besser ist es daher an dieser Stelle, zum Beispiel Dropshipping zu nutzen. Dabei arbeitet der Unternehmer eng mit einem Lieferunternehmen zusammen, welches sich darum kümmert, dass die Produkte so schnell wie möglich zum Kunden gelangen. Punkt zwei zielt hingegen auf geschicktes Marketing ab. Bestehende Kunden können für effektive Marketingketten benutzt werden. Das gilt vor allem dann, wenn sich unter Ihnen gegebenenfalls bekannte Social Media-Influencer befinden.

Prozesse automatisieren und Vorteile des Outsourcings verwenden

Im nächsten Schritt geht es darum, das eigene Business so weit wie möglich zu automatisieren. Dies kennt im Prinzip auch jeder von seinen eigenen Online-Bestellungen bei großen Versandhäusern. Hier läuft alles automatisiert ab, denn das spart wertvolle Zeit. Beispiele dafür, was man im Einzelnen automatisieren kann:

- Chat-Funktionen auf der eigenen Webseite

- Bestandteile des E-Mail-Marketings

- Die Bestellbestätigung

- Die Versandbestätigung

Noch einen Schritt weiter geht die automatisierte Anpassung der Preise. Das bietet sich vor allem dann an, wenn etwa während der Black Week entsprechende Aktionen geplant sind oder zum Jahresende hin noch ein wenig Platz in den eigenen Lagern geschaffen werden soll. Zusammen mit dem Outsourcing, das an kompetente Partner stattfinden sollte, ergibt sich eine massive Zeitersparnis ohne allzu viele Zusatzkosten.

Beispiel: expondo expandiert nach Polen

Wie man erfolgreich expandiert und das eigene Geschäft passend skaliert, wird mit Blick auf das Unternehmen expondo deutlich. Expondo, Anbieter von professionellem Equipment für Gasztronomie und Industrie, wurde von Piotr Stach und Waldemar Moss gegründet, welche sich vor allem mit der Bewältigung der Schwierigkeiten bei der Internationalisierung eingehend beschäftigt haben. Sie sind der Meinung, dass es massive Unterschiede bei den Käuferstrukturen in unterschiedlichen Ländern gibt. Vergliche man beispielsweise deutsche und polnische Kunden, so ergäben sich mitunter die folgenden Unterschiede: Zum einen seien polnische Käufer im Gastronomie-Bereich sehr preisempfindlich, und zum anderen änderten sie bei günstigeren Preisen schnell den Ort des Kaufs.

Dazu Piotr Stach: „Wir haben in Deutschland angefangen, einem Markt, der in der EU zusammen mit Großbritannien führend im Bereich eCommerce ist. Was wir dort gelernt haben, haben wir in Polen angewendet.“ Eine wichtige Sache in Polen sei zum Beispiel die Lieferung per Nachnahme. Außerdem benötigten polnische Kunden mehr Hilfe am Telefon und lägen viel Wert auf die Vertrauensbildung in einem Shop vor Ort. In Polen werde darüber hinaus seltener von Mitbewerbern abgemahnt, als das in Deutschland der Fall sei. Steuerprüfungen fänden in Deutschland ebenfalls häufiger statt. Jacek Powalka, der Head of Marketing bei expondo, führte zu dem Thema noch aus: „Die Ausbildungskosten und Löhne sind in Polen niedriger. Es gibt bei den Käufern in Polen und Deutschland auch kulturelle Unterschiede. Darüber hinaus finden wir in Polen leichter Spezialisten, die für uns arbeiten wollen."

Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil

Wie Start-ups aus der Circular Economy zur nachhaltigen Wertschöpfung beitragen und so eine Alternative zur Linear Economy darstellen können.

Vor einigen Jahren sorgte ein Commerzbank-Fernsehspot mit einer durch das morgendliche Frankfurt joggenden Filialleiterin für Aufsehen. Er beginnt mit der Frage: „Woran liegt das, dass man den Banken nicht mehr vertraut?“ Die Antwort kommt aus dem Off: Spekulation mit Grundnahrungsmitteln wird es mit der Commerzbank nicht geben. Stattdessen wolle man erneuerbare Energien und mittelständische Unternehmen fördern, so das Kreditinstitut. Der Spot stellt dabei die Gretchenfrage der Nachhaltigkeit: Dürfen – und können – Unternehmen mit Werbespots überhaupt um Vertrauen werben?

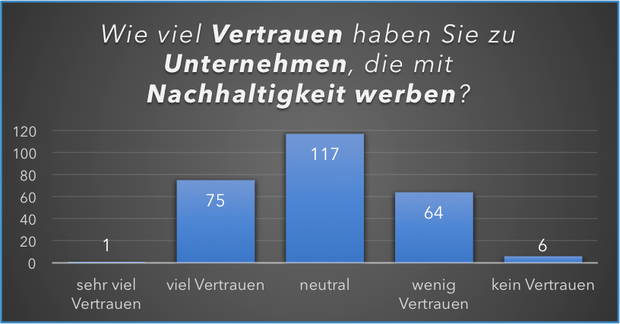

Vertrauensvorschuss gibt es nicht

Im Rahmen eines von der Deutschen Handelsbank in Auftrag gegebenen Whitepapers „Nachhaltigkeit & Start-ups“ der Macromedia Hochschule Stuttgart wurden 263 Verbraucher befragt, ob sie stärkeres Vertrauen in jene Unternehmen haben, die mit Nachhaltigkeit werben. Die Befragung ergab: Einen Vertrauensvorschuss gibt es nicht. Das Ergebnis zeigt eine Gaußsche Glockenverteilung mit einer überwiegenden neutralen Haltung von 45 Prozent der Befragten, während je 29 bzw. 24 Prozent angaben, dass sie viel bzw. wenig Vertrauen in Unternehmen hätten, die mit Nachhaltigkeit werben. Für die beiden extremsten Möglichkeiten „sehr viel Vertrauen“ bzw. „kein Vertrauen“ entschied sich nur ein verschwindend kleiner Bruchteil der Befragten.

Abgesehen von moralischen und juristischen Gesichtspunkten, kann diese Form der Werbung aus unternehmerischer Sicht getrost als wirkungslos bezeichnet werden. Weitaus wirkungsvoller ist es, Nachhaltigkeit in den Unternehmensprozess zu integrieren. Gerade für Start-up-Unternehmen bietet sich dadurch eine einmalige Chance, an etablierten Unternehmen vorbeizuziehen, deren Legacy-Systeme oft als starr und verkrustet wahrgenommen werden. Ein Beispiel dafür liefert die Circular Economy (CE).

5 Tipps, wie Nachhaltigkeit im E-Commerce gelingt

So baust du dir mit ressourcenschonenden und sozial verantwortungsbewussten Alternativen ein wirklich nachhaltiges E-Commerce-Business auf.

Schaut man auf die marktbeherrschenden E-Commerce-Unternehmen, scheint eine Verbindung von wirtschaftlich tragfähigem Online-Shopping und ernstgemeinter Nachhaltigkeit kaum möglich. Mit der Regenbogenkreis GmbH und unserem sorgfältig zusammengestellten Produktsortiment beweisen wir tagtäglich das Gegenteil. Fünf Aspekte solltest du unserer Erfahrung nach genau im Blick behalten, um ebenfalls ein wirklich nachhaltiges E-Commerce-Business betreiben zu können.

Erfolgreiches E-Commerce wird nicht selten mit rein gewinnorientiertem, ökologisch ignorantem und sozial unverträglichem Anbieten und Versenden von kurzlebigen, möglichst billigen Artikeln verbunden. Diese werden dann oft unter unerträglichen Bedingungen produziert und mit umweltschädlichen Containerriesen um die halbe Welt geschifft, um dann bereits innerhalb kürzester Zeit wieder in den Mülleimer zu wandern. Nichtsdestotrotz lässt sich eine nachhaltige Lebens- und Geschäftsphilosophie auch in der Online-Shopping-Branche verwirklichen. Mittlerweile findet man in den allermeisten Fällen nachhaltige, ressourcenschonende und sozial verantwortungsbewusste Alternativen zu den branchenüblichen Standards. Worauf sollten Sie also achten, wenn Sie ein nachhaltiges und gleichzeitig wirtschaftlich tragfähiges E-Commerce-Unternehmen gründen und betreiben wollen?

1. Ökostrom – Server und Rechner für Firma, Shop und Büros mit Ökostrom versorgen

Wer einen Web-Shop, einen Unternehmensstandort mit Büro-, Lager- und Versandräumen unterhält, verbraucht natürlich auch elektrische Energie. Diese sollte daher komplett von Ökostrom-Anbietern, wie Greenpeace Energy oder Lichtblick stammen, die ihre Kontingente nachweislich aus regenerativen Quellen beziehen – und eben nicht nur über eine grüne Fassade verfügen und sich gleichzeitig an Atom- und Kohlestrom-Pools bedienen. Der Regenbogenkreis legt hier sehr strenge Kriterien an, kann dann aber auch sicherstellen, dass "Green-Washer" bei der Energieversorgung des Unternehmens außen vor bleiben.

2. Geschäftskonto bei einer Ökobank

Typischerweise läuft der gesamte Zahlungsverkehr eines E-Commerce-Unternehmens vollständig digital ab, entsprechend eng und vertrauensvoll arbeitet man als Betreiber eines Online-Shops mit seiner Hausbank zusammen. Verfolgt man eine klar nachhaltig orientierte und sozial verantwortungsbewusste Lebens- und Firmenphilosophie, verbietet sich die Kooperation mit einem Institut, das direkt oder indirekt über Partner bzw. Beteiligungen Chemie- oder Rüstungsunternehmen finanziert. Weiterhin gelten auch Spekulationsgeschäfte als klares KO-Kriterium. Arbeitet man mit entsprechend aufgestellten Öko- oder Gemeinwohl-Banken, wie der GLS Gemeinschaftsbank oder der Ethikbank, zusammen, entstehen Synergieeffekte die man sich zu nutze machen kann. E-Commerce-Unternehmen die es mit der Nachhaltigkeit ernst meinen, können die Kooperation als weiteres Siegel ihrer Arbeit und Mission nutzen.

3. Ausschließliche Verwendung von Recyclingpapier

Leider ist es auch in einem modernen und technisch gut aufgestellten E-Commerce-Unternehmen noch immer nicht möglich, komplett auf Papier zu verzichten. Das fängt bei Lieferscheinen, Adressaufklebern und in analoger Form vorzuhaltenden Formularen und Dokumenten an und hört bei Toilettenpapier noch lange nicht auf. Wir bemühen uns zwar nach Kräften, kaum noch Papier zu verwenden, achten dann aber auch darauf, dass es sich ausschließlich um hundertprozentige Recyclingqualität handelt. Es werden leider immer noch viel zu viele Wälder für die Papierproduktion abgeholzt – diesem Raubbau an der grünen Lunge unseres Planeten muss dringend Einhalt geboten werden. Regenbogenkreis wurde übrigens ursprünglich gegründet, um mit dem Verkauf von Regenwaldprodukten aus Wildsammlung zum Schutz dieser so wichtigen Waldflächen beizutragen – im Laufe der Zeit haben wir dann unser Sortiment Schritt für Schritt erweitert, aber den Fokus nicht aus den Augen verloren.

4. Verwendung nachhaltiger Verpackungslösungen

Damit unsere Kunden unsere hochwertigen Produkte auch im einwandfreien Zustand erhalten können, müssen diese natürlich sicher und umfassend geschützt verpackt werden. Wer sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hat, dann aber rohölbasierte Plastikbehältnisse verwendet und die Leerräume der Kartonagen mit Styroporflocken flutet, verspielt komplett seine Glaubwürdigkeit. Wir setzen bei der Regenbogenkreis GmbH daher auf Recyclingkartons und polstern die Leerräume mit biologisch abbaubaren Verpackungs-Chips aus. Auf diese Weise sorgen wir nicht nur für eine widerstandsfähige und sichere Verpackung, die auch eine ruppigere Behandlung überlebt, sondern schonen gleichzeitig auch die begrenzten Ressourcen unseres Planeten. Die Produkte selbst befinden sich in wiederverwendbaren Violettgläsern (die wir übrigens auch unbestückt und "pur" anbieten) oder in Dosen aus Green PE, das aus Zuckerrohr gewonnen wurde.

5. Umsatzanteil als Spende der Erde zurückgeben

Seien wir ehrlich – selbst das ressourcenschonendste Unternehmen muss Umsatz erzielen, um Mitarbeiter entlohnen, Miete zahlen und Rücklagen bilden zu können. Ansonsten tendiert der Grad der Nachhaltigkeit gegen null, da eben keine ökologisch relevante Wirkung erzielt werden kann. Nichtsdestotrotz sollte aber auch ein gewisser Anteil des erzielten Umsatzes wieder direkt zurückfließen, um der Erde und der Natur unmittelbar zugute zu kommen. Die Auswahl passender und wirklich sinnvoller Projekte und Initiativen mag einen auf den ersten Blick erschlagen, dementsprechend sollte man sich von Beginn an bei der Recherche auf Aspekte konzentrieren, die einem besonders wichtig sind. Wir engagieren uns zum Beispiel bei der Tropenwaldstiftung Oroverde und kaufen kontinuierlich Regenwald auf, der dann nicht mehr rein gewinnorientierten Interessen zum Opfer fällt. Auf diese Weise konnten wir bereits mehr als 94 Millionen Quadratmeter Regenwald nachhaltig schützen.

Bei aller Fokussierung auf einem möglichst hohen Grad an Nachhaltigkeit sollte man aber auch keinen perfektionistischen Tunnelblick entwickeln. Oftmals bedarf es etlicher Schritte, die gewünschte Nachhaltigkeit zu erreichen – was aber nicht davon abhalten sollte, überhaupt den ersten Schritt zu gehen.

Der Autor Matthias Langwasser ist Gründer und Geschäftsführer des ganzheitlichen Unternehmens Regenbogenkreis, dessen Kerngeschäft ein veganer Online-Shop ist. Regenbogenkreis wurde 2011 gegründet.

Start-up Erfolgsfaktoren

Wie gelingt der Brückenschlag zwischen der Agilität eines Unternehmens in der Frühphase und der damit einhergehenden Fragilität?

Wer Start-ups gründet oder in sie investiert, weiß: Egal wie gut die Idee sein mag – nicht jedes Start-up ist erfolgreich. Entscheidend ist die Frage: Wie gelingt der Brückenschlag zwischen der Agilität eines Unternehmens in der Frühphase und der damit einhergehenden Fragilität?

In meinen ersten sechs Monaten bei der Next Big Thing AG (NBT) habe ich als Teil des Venture Development-Teams (VD) unzählige Ideen gefiltert, Hunderte von Pitch Decks gelesen, viele leidenschaftliche Gründer getroffen und war schließlich am Aufbau von sechs Unternehmen beteiligt. Jede Unternehmensgründung ist auch eine Lernerfahrung. Aber wie gelingt ein Exit, was macht ein Start-up erfolgreich? Dieser Frage bin ich als Venture Director bei NBT, dem Venture Studio und Frühphaseninvestor der Machine Economy, intensiver nachgegangen. Folgende drei elementare Erfolgsfaktoren haben wir identifiziert.

Faktor 1: Gründer werden integraler Bestandteil des Konzeptes

Im ersten Schritt sollten Gründer verstehen: Wenn sie Teil eines Ventures werden oder Geld von einem VC annehmen, werden sie Teil des Investitionsmodells dieses Unternehmens. Es klingt vielleicht hart – aber in der Welt des Kapitals gibt es einige einfache Regeln. Als Gründer musst du deshalb ein paar grundlegende Rechenmodelle verstehen. Geht es um finanziellen Erfolg bei der Gründung eines Unternehmens, lautet die Kernfrage aus Investorensicht: Wie maximieren die Gründer den Wert und minimieren unser Risiko?