Aktuelle Events

Die Macht des Brand Buildings

Wer bist du? Was machst du? Und warum sollte mich, den Kunden, das interessieren? Wer? Was? Warum? Drei kleine Fragen – drei kleine Wörter, die über das Fortbestehen bzw. den Erfolg (d)eines Unternehmens mitentscheiden können.

Ein kurzer Blick in die Vergangenheit zeigt, dass sich unser Entscheidungsverhalten stetig verändert hat. Während zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch die Funktionen des Produkts im Vordergrund standen, wurden bereits ab Mitte der Zwanzigerjahre die Vorteile des Produkts immer wichtiger. Die Wandlung erfolgte von der Fragestellung „Was hat es und was kann es?“ hin zu „Was macht es und was habe ich davon?“. Das änderte sich schließlich zu „Was fühle ich dabei?“ – plötzlich redete man über die Erfahrung, die ein Produkt dem Kunden bietet.

Und heute? Heute möchten sich Kunden mit dem Produkt, das sie besitzen, identifizieren können. Der Ursprung dieser Entwicklung liegt darin, dass wir uns als Gesellschaft weg von der Massenproduktion hin zur Massenanpassung an die Kundenbedürfnisse bewegt haben. Die Auswahl hat sich mit der Zeit mehrfach multipliziert. Wir leben heute in einer Welt der absoluten Informationsüberflutung bei gleichzeitiger Dürre an Zeit.

Bedeutet: Kunden haben einfach keine Zeit mehr, sich mit den Produkten zu beschäftigen. Die Differenzierung alleine über einzelne Features und Benefits ist also nicht mehr möglich. Und was passiert, wenn dein Konkurrent deine Features und Benefits einfach kopiert? Wie kann man sich also sonst noch unterscheiden? Durch den symbolischen Wert!

Die bessere Version des Kunden

Damit ist Ästhetik, Gefühl, Kontrast und Charisma gemeint. Unser Gehirn ist darauf programmiert, uns vor unwichtigen Informationen zu schützen. Es wird einer ständigen Reizüberflutung ausgesetzt und hat daher die Aufgabe zu filtern. Alles, was nicht wichtig genug erscheint, fliegt raus. Die Eindrücke, die es bis zu unserem Bewusstsein schaffen, werden mit unseren bisherigen Erfahrungen verglichen und schließlich bestimmten Kategorien zugeordnet. Unser Sehsinn spielt dabei die wichtigste Rolle. Und dieser sucht vor allem nach den klarsten und größten Kontrasten – weiß und schwarz, groß und klein, dick und dünn. Erfolgreiche Marken wie Coca Cola, Red Bull, Apple, Nike und Co. haben das verstanden und setzen dieses Wissen ganz gezielt für sich ein.

Jedes dieser Unternehmen weiß, wer es ist, was es macht und vor allem warum es den Kunden interessieren sollte. Sie stehen für etwas ganz bestimmtes und kommunizieren das mit laserscharfem Fokus! Jeder Mensch hat andere Bilder vor seinem geistigen Auge, wenn man ihm bestimmte Begriffe zuwirft. An welche Marken denkst du, wenn ich Energiedrink sage? Oder Sportschuhe? Oder Auto? Und was dabei viel wichtiger ist, welches Gefühl hast du dabei? Ist es Lebensfreude, Freiheit, Unabhängigkeit, Gemeinschaft? Denn Gefühle haben einen viel größeren Wert als einfache, rationale Informationen.

Menschen kaufen nämlich keine Produkte, sondern bessere Versionen ihrer selbst! Wie sieht das Produkt also aus? Wer produziert es? Was sind die Werte des Herstellers? Wer kauft sonst noch dieses Produkt? Was sagen die Menschen in meiner Umgebung zu diesem Produkt? Welcher Gruppe schließe ich mich damit an? Frage dich selbst: Welches Bild hat dein Kunde im Kopf, wenn er deinen Unternehmensnamen hört?

Auf der Suche nach Zugehörigkeit

Während die Globalisierung Grenzen immer weiter außer Kraft setzt, suchen Menschen nach neuen Grenzen, da sie sich von ihnen Schutz und Sicherheit versprechen, was unser Gehirn unbedingt benötigt. Sie bauen sich also eine eigene Welt auf, die sie selbst verstehen und in der sie jemand sein können. Menschen bilden deswegen Gruppen, in der sie sich nach Zugehörigkeit sehnen. Ein tiefes Bedürfnis für uns als soziales Wesen.

Brands bilden genau solche Gruppen, in denen Menschen sich zugehörig fühlen, sind sie doch Teil eines auserwählten Clans. Sogar mit dem Vorteil der völligen Kontrolle. Sollte einem die Marke nicht mehr zusagen, kann man sie schließlich einfach wechseln. Damit ein Kunde sich jedoch einer Brand so zugehörig fühlen kann, muss er dieser voll und ganz vertrauen. Tiefgreifendes Vertrauen, wofür er im Gegenzug Qualität und ein Wertversprechen erhalten möchte. Man könnte also sagen, dass Vertrauen das fundamentale Ziel einer jeden Brand sein muss. Wichtig für die Marke ist hier, vor allem einen ganz klaren Fokus zu haben.

Eine Marke muss für etwas vollkommen Eindeutiges stehen, eine einzige Sache. Egal ob Sicherheit, Geschwindigkeit, Kraft oder Lifestyle. Eine einzige Sache. Steht die Marke für zu viele Dinge, steht sie für nichts. Ist blass. Eine starke Marke weiß, was sie ist, warum sie anders ist und warum ihre Kunden das möchten, was sie anbietet.

Premium oder Kampfpreis – Nische oder Breite

Viele Unternehmen fürchten sich aber genau vor diesem Punkt, denn sich zu fokussieren bedeutet, auf andere Bereiche zu verzichten. Sie haben Angst, eine zu kleine Zielgruppe anzusprechen und damit einen zu niedrigen Umsatz zu erwirtschaften. Aber mal ehrlich, was fändest du besser – die Nummer 1 in deiner Nische zu sein oder Nummer 5 in der Breite? Hast du keinen klaren Fokus, keine klare Differenzierung, dann bist du austauschbar und damit vergleichbar. Du kannst dich also nur über Rabatte und niedrigere Preise differenzieren. Man schaue sich nur die Möbelbranche an. Wann hast du zum letzten Mal Möbel zum Vollpreis gekauft? Marken gibt es hier kaum.

Und die Nummer 1? Die Nummer 1 in einer Nische hat die Erlaubnis, Premiumpreise zu verlangen, denn schließlich ist sie die Nummer 1. Die Kunden kaufen es, weil sie sich damit identifizieren können! Weil sie daran glauben, woran das Unternehmen glaubt. Sie fühlen sich zugehörig. Bist du die Nummer 3, 4 oder 5 in deiner Branche? Dann ändere einfach mal deinen Fokus!

Brands sind Organismen, keine Organisationen

Wenn du bis hierhin gelesen hast, bist du schon um einiges schlauer als die Unternehmen, die immer noch glauben, dass ihre Brand allein durch ihr Logo repräsentiert wird. Ihre Corporate Identity, in der ihre Farben, Typographien und sonstiges festgelegt werden. Eine Marke benötigt natürlich eine starke visuelle Sprache, doch Ästhetik ist nicht nur das, was wir sehen. Es ist das Gesamtkonzept, das uns ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen gibt. Branding ist ein Bauchgefühl, das Kunden mit einer Marke verbinden. Es ist nicht das, was du sagst, das es sei. Es ist das, was die Kunden sagen, das es ist. Dementsprechend ist das Ergebnis des Brand Buildings nicht steuerbar, sondern nur der Prozess dorthin.

Lass deine Brand also wachsen, atmen, leben und auch Fehler machen. Deine Brand kann und soll Menschlichkeit zeigen, einen eigenen dreidimensionalen Charakter entwickeln. Starke Brands verändern sich ständig, passen sich den Veränderungen an: im Markt, der Industrie, der Ökonomie und der Kultur. Brands sind keine Organisationen, Brands sind Organismen, lebendig und dynamisch. Zu ihren Schülern ruft die Schauspielerin Stella Adler immer wieder „Don’t act. Behave.“ Sei also jemand, habe ein Statement und behalte deinen Fokus. Aber vergiss dabei nicht zu atmen, zu leben und zu wachsen.

Der Autor Andreas Roppel ist Mitgründer der Agentur Koshka und gründete bereits während des Architekturstudiums sein erstes Start-up. Gemeinsam mit seiner Partnerin Natascha Naumann unterstützt er Unternehmen und Start-ups in ihrer Brand Strategy und ihrem Product Design.

Sie möchten selbst ein Unternehmen gründen oder sich nebenberuflich selbständig machen? Nutzen Sie jetzt Gründerberater.de. Dort erhalten Sie kostenlos u.a.:

- Rechtsformen-Analyser zur Überprüfung Ihrer Entscheidung

- Step-by-Step Anleitung für Ihre Gründung

- Fördermittel-Sofort-Check passend zu Ihrem Vorhaben

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

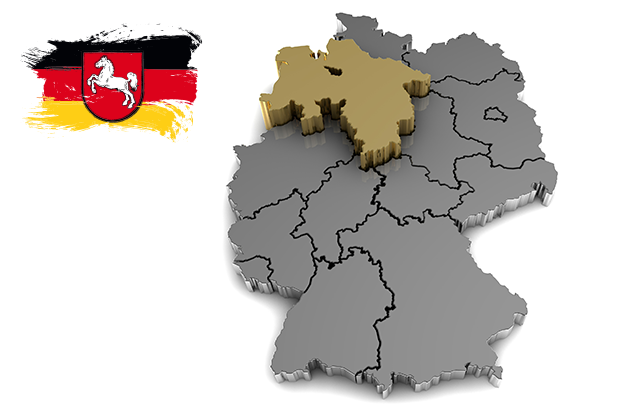

Niedersachsens Labor der Zukunft ist digital

Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.

Die medizinische Diagnostik steht an einem Wendepunkt. Digitale wissenschaftliche Werkzeuge helfen beispielsweise dabei, Tumore besser und schneller zu erkennen sowie gezielter zu therapieren. Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen, Histomography und GliTTher, zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.

Histomography digitalisiert komplette Pathologie-Proben zerstörungsfrei in 3D. Dazu nutzt das Laborsystem Röntgen-Phasenkontrast-Tomographie, eine Technologie, die feinste Strukturen sichtbar macht – ohne Gewebe zu färben oder zu schneiden. Die entstehenden 3D-Datensätze lassen sich direkt im Browser erkunden und auswerten. So werden kleinste Veränderungen und Tumore im Gewebe erkannt, die in 2D-Schnitten leicht übersehen werden. Histomography entwickelt dafür eine durchgängige Plattform: kompakter 3D-Scanner, Cloud-Infrastruktur und KI-gestützte Analysen greifen nahtlos ineinander. Langfristig soll die Technologie in Kliniken Routineuntersuchungen standardisieren – und die Diagnostik von der subjektiven Mikroskopie zu objektiven, datengetriebenen Entscheidungen führen.

Kleine Budgets, große Wirkung: Erfolgsstrategien für Start-ups im Online-Marketing

David gegen Goliath im Digitalmarketing: Wie kleine Unternehmen sich gegen größere Player durchsetzen können.

Der Online-Werbemarkt wirkt gerade für viele kleinere Unternehmen wie ein ungleicher Kampf. Auf der einen Seite stehen die großen Konzerne und bekannten Marken, die mit Millionenbudgets nahezu jeden Kanal mühelos bespielen und so hohe Reichweite und Markenwahrnehmung erzielen. Auf der anderen Seite finden sich dagegen Start-ups, Selbständige und regionale Händler*innen, die mit begrenzten Mitteln Sichtbarkeit aufbauen müssen. Doch dieser Kampf ist keineswegs so aussichtslos wie er scheint. Denn wer seine Nische kennt, die richtigen Kanäle bespielt und clever mit Daten arbeitet, kann auch mit einem überschaubaren Budget eine starke Präsenz auf Google, Amazon oder bei Microsoft aufbauen – und dort Kund*innen gewinnen, wo große Player oft unflexibel bleiben.

Interessant ist aber, dass viele Start-ups und kleinere Marken die Möglichkeiten unterschätzen, die sie im Onlinemarketing haben. Aus meiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit kleinen und mittleren Unternehmen lassen sich fünf zentrale Erfolgsfaktoren ableiten:

1. Fokussieren statt verzetteln: Die eigenen Möglichkeiten kennen und die Chancen nutzen

Gerade Start-ups haben selten die Ressourcen, um alle Kanäle gleichzeitig zu bedienen. Das ist aber auch gar nicht notwendig, vielmehr entscheidend ist, das Budget gezielt einzusetzen und zu prüfen, welche Plattformen wirklich zu den eigenen Zielen passen. Neben klassischer Suchmaschinenwerbung kommen hier oftmals bestimmte, zur Marke passende Social-Media-Plattformen, Video- sowie E-Commerce-Plattformen in Betracht. Wer lokal stark ist, kann etwa mit Google Local Campaigns oder standortbezogenen Anzeigen sofort ohne größere Streuverluste sichtbarer werden. Auf Amazon reicht es, zunächst mit ausgewählten Produkten optimal aufgestellt zu sein, statt eine riesige Produktpalette halbherzig zu bewerben. Weniger ist hier tatsächlich mehr.

2. Die Zielgruppe verstehen – und besser ansprechen als die Konkurrenz

Ein klar definiertes virtuelles Schaufenster ist Gold wert. Dazu gehört, die eigenen Kund*innen wirklich zu kennen und zu verstehen: Welche Produkte oder Dienstleistungen passen zu ihnen und wie preissensibel sind sie? Welche Ansprache trifft bei meiner Zielgruppe den richtigen Ton? Wer diese Fragen konsequent beantwortet, kann selbst gegen etablierte Anbieter*innen punkten, indem er/sie den Kund*innen signalisiert, dass er/sie sie versteht und ihnen den gewünschten USP bietet. Denn während große Marken oft standardisierte Kampagnen ausrollen, können kleine Unternehmen ihre Kommunikation viel persönlicher, lokaler und relevanter gestalten. Dabei wird es zunächst darum gehen, als Startup Awareness zu schaffen, also im Relevant Set der Kund*innen vorzukommen – danach erst geht es um das Verkaufen konkreter Produkte.

3. Profitabilität im Blick behalten: Kosten und Margen kennen und den Shop optimieren

Effizientes Digitalmarketing heißt, nicht nur Reichweite zu kaufen, sondern wirklich rentabel zu wirtschaften. Gerade kleine Unternehmen sollten dabei ihre Kostenstruktur genau kennen, ihre Margen kalkulieren und daraus ableiten, welche Kampagnen wirklich profitabel sind. Conversion-Optimierung (CRO) ist hier ein entscheidender Hebel, denn schon kleine Anpassungen im Online-Shop oder auf der Landingpage können dafür sorgen, dass aus (mehr) Klicks auch Käufe resultieren. Wer hier erfolgreich sein will, muss verstehen, dass eine Website immer wieder dem Markt und seinen Bedürfnissen angepasst werden muss. Der optimierte Shop und die bestmögliche Website sind aber gleichzeitig ein entscheidender Faktor für den Erfolg.

4. Technik und Daten clever nutzen: Kampagnen KI-gestützt optimieren und mit spezifischen Kombinationen punkten

Bevor die Ads gebucht werden, sollten Start-ups ihre anderen Hausaufgaben machen und Zugriffszahlen und Rankings analysieren, um nicht teuer eingekauftes Budget zu verschwenden. Die dafür nötigen digitalen Werkzeuge, die lange nur großen Playern vorbehalten waren, stehen heute auch kleinen Unternehmen zur Verfügung. KI-gestützte Kampagnenoptimierung (etwa per Google Performance Max), automatisierte Gebotsstrategien oder Tools zur Conversion-Analyse lassen sich mittlerweile auch mit kleinen Budgets nutzen. Wichtig ist aber, die Basis sauber aufzusetzen – etwa die Produktdaten für Amazon oder Google Shopping – und diese dann regelmäßig zu pflegen und nachzubessern. So wird die eigene Präsenz Schritt für Schritt professioneller. Auch beim Keyword-Set gilt: Mit Longtail-Keywords und spezifischeren Kombinationen, die spezifisch auf Kund*innenbedürfnisse eingehen, erzielen kleine Anbieter*innen bessere Ergebnisse als mit teuren, generischen Begriffen.

5. Kund*innenbindung als unterschätzter Hebel: Gewonnenes Vertrauen als Potenzial für die Zukunft

Nach dem Kauf ist vor dem Kauf – und eine(n) Kund*in, dessen/deren Vertrauen man schon einmal gewonnen hatte, kann man auch deutlich einfacher erneut ansprechen. Für kleine Unternehmen ist Kund*innenbindung daher oft der effizienteste Weg, um Marketingbudgets nachhaltig einzusetzen. Bewertungen und Feedback sollten gerade Start-ups und kleinere Marken erbitten, denn sie helfen nicht nur, das Angebot zu verbessern, sondern erhöhen auch die Sichtbarkeit in Suchmaschinen und Plattformen. Schließlich eignen sich Newsletter, personalisierte Mailings mit Gutscheinen und Rabatten gut für die Wiederansprache der Bestandskund*innen. Wer das Potenzial seiner Kund*innendaten nutzt, baut sich somit einen organischen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteil auf, den große Player oft gar nicht konsequent ausschöpfen.

Fazit: Cleveres und gezielt schlägt laut und unpräzise

Kleine Unternehmen werden große Marken im Online-Marketing nie über das Budget und nur kurzfristig (und nicht nachhaltig) über den Preis schlagen. Sie können aber gewinnen, indem sie ihre Stärken ausspielen: Nähe zu den Kund*innen, Fokus auf die relevanten Kanäle und die Fähigkeit, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Wer sein digitales Schaufenster mit Strategie gestaltet, seine Daten nutzt und Kund*innen langfristig bindet, muss den Vergleich mit den Großen des Marktes nicht scheuen.

Der Autor Janosch Jahn ist Head of Business Unit bei AdsXpress. Die zur Smarketer Group gehörende Agentur berät umfassend und transparent zu Werbelösungen rund um Google, Microsoft & Amazon Ads.

Online unsichtbar?

Basics für Gründer*innen: Wie du deine Zielgruppe online effektiv erreichst und mit welchen Tools du die Sichtbarkeit deiner Website gezielt steigern kannst.

Viele Gründer*innen kämpfen damit, ihre Zielgruppe (auch) online zu erreichen. Wer es dabei versäumt, seine Kund*innen gezielt über Suchmaschinen anzusprechen, verschenkt enormes Potenzial. Um online sichtbar zu werden, braucht es zu Beginn kein großes Budget, sondern vor allem ein tiefgreifendes Verständnis für die eigene Zielgruppe. Mit diesem Wissen und den richtigen Tools lässt sich eine fundierte Online-Strategie entwickeln und die Sichtbarkeit Schritt für Schritt steigern.

1. Der wichtigste Schritt: Die eigene Zielgruppe kennen

Ob es um SEO, Paid Media oder Social Media geht – wenn du nicht weißt, wen du erreichen willst, verpufft jede Maßnahme. Es gilt: erst verstehen, dann vermarkten. Folgende Fragen helfen dir dabei: „Welche Herausforderungen hat mein(e) Kund*in und wie kann ich sie lösen? Was möchte mein(e) Kund*in unbedingt erreichen und wieso möchte er/sie dafür mein Produkt nutzen?“ Nur wer die Bedürfnisse und Pain Points seiner Kund*innen kennt, kann diese auch online gezielter ansprechen – ohne Streuverluste.

Tipps, um ein tiefes Verständnis für die eigene Zielgruppe zu entwickeln:

- Erstelle Buyer Personas: Wer genau ist dein(e) Wunschkund*in? Was braucht diese Person, wo informiert sie sich und welche Sprache spricht sie? Welche Probleme hat deine Zielgruppe und wie löst du diese?

- Sprich mit echten Menschen: Führe drei bis fünf Gespräche mit potenziellen oder bestehenden Kund*innen, um ihre Bedürfnisse genauer zu verstehen.

- Nutze Tools wie Google Trends, ChatGPT, AnswerThePublic oder Ubersuggest, um typische Fragen und Suchbegriffe herauszufinden.

2. Die Website als digitale Basis – SEO von Anfang an mitdenken

Die Website ist mehr als nur deine Visitenkarte – sie ist deine zentrale Anlaufstelle. Damit sie jedoch gefunden wird, muss sie suchmaschinenoptimiert sein. 99 Prozent aller Kund*innen, die mit einem Unternehmen in Kontakt kommen, starten mit einer Google Suche. Das gilt auch, wenn sie über eine Empfehlung, Anzeige oder ein persönliches Treffen aufmerksam werden: Sie schauen stets online, wer hinter dem Unternehmen steckt und was es macht.

So kannst du SEO nutzen:

- Recherchiere passende Keywords: Nutze Tools wie Ubersuggest, Sistrix, Seobility oder den Google Keyword Planner.

- Optimiere jede Seite auf ein Haupt-Keyword: z.B. „Finanzberatung für Start-ups“ statt „Leistungen“.

- Achte auf technische Basics: schnelle Ladezeiten, mobile Optimierung, klare Seitenstruktur, sprechende URLs (z.B. „/startup-beratung“ statt „/seite-1“).

- Greife die Probleme deiner Zielgruppe auf und zeige ihr auf, wie du sie mit deinem Produkt deiner Dienstleistung löst.

Tipp: Mit der Google Search Console erkennst du, über welche Suchbegriffe Besucher*innen bereits auf deine Website gelangt sind und wo noch Potenzial liegt.

3. Content mit Mehrwert: Sichtbarkeit durch Relevanz

Content ist nicht gleich Content. Wer Sichtbarkeit aufbauen will, muss Inhalte liefern, die der Zielgruppe weiterhelfen: informativ, praxisnah und gut lesbar. Es ist wichtig, nicht einfach eine Content-Masse mit KI-Tools zu erstellen, sondern wirklich auf den Nutzen für die Zielgruppe im Zusammenhang mit dem eigenen Angebot/Produkt einzugehen. Es ist besser, weniger Content mit echtem Mehrwert zu erstellen, statt Masse, die keine Relevanz hat.

So erstellst du Content mit Mehrwert:

- Entwickle eine Content-Strategie, die auf die Fragen, Bedürfnisse und Probleme deiner Zielgruppe eingeht.

- Erstelle Evergreen-Content: z.B. „10 Tipps für die Nutzung von Produkt XY“ oder „So funktioniert Google My Business für lokale Sichtbarkeit“.

- Nutze unterschiedliche Inhaltsformate: Blogartikel, Schritt-fürSchritt-Guides, Branchen-News oder Infografiken.

4. Social Media gezielt nutzen – statt überall ein bisschen

Social Media ist ein starker Hebel für digitale Sichtbarkeit, wenn du weißt, wo deine Zielgruppe aktiv ist und welche Inhalte sie dort sehen möchte. Ein Unternehmen muss nicht überall präsent sein, sondern dort, wo sich die eigene Zielgruppe aufhält. Für ein B2B-Business ist LinkedIn sinnvoller als Meta. Start-ups, die mit D2C-Produkten handeln, erreichen ihre Zielgruppe hingegen eher auf Meta oder TikTok.

Tipps zur Social-Media-Nutzung:

- Wo ist deine Zielgruppe wirklich unterwegs? Wo informiert und wo kauft sie?

- Wähle ein bis zwei passende Plattformen aus: für B2B z.B. LinkedIn, für visuelle Themen Instagram oder TikTok.

- Entwickle einen regelmäßigen Posting-Rhythmus.

Soziale Medien bringen nicht nur Reichweite, sondern auch Vertrauen, wenn du authentisch bleibst. Sei realistisch bei der Planung: Nutze lieber nur einen Kanal, dafür aber richtig.

5. Google Ads: Planbare Performance für dein Business

Google Ads liefert Start-ups, die wissen, wonach ihre Zielgruppe sucht und welche Begriffe wirklich konvertieren, sofortige Sichtbarkeit. Für Google Ads benötigst du eine klare Strategie und eine Zielseite, die überzeugt. „Einfach nur“ eine Kampagne zu starten und Budget einzusetzen, bringt selten den gewünschten Erfolg. Im B2B-Bereich lohnen sich Keywords rund um Beratung, Dienstleistung oder Softwarelösungen, bei D2C-Produkten Keywords rund um Produktsuchen oder Markenvergleiche.

Erste Schritte für Google Ads:

- Starte mit fünf bis zehn konkreten Suchbegriffen, die direkt zu deinem Angebot passen.

- Setze ein kleines Tagesbudget ein und teste gezielt verschiedene Anzeigentexte.

- Nutze Conversion-Tracking, um zu sehen, welche Anzeige wirklich Verkäufe generiert.

Wichtig: Starte schlank, teste, lerne und optimiere regelmäßig. Such dir Profis, wenn du dabei Hilfe benötigst.

Google Ads ist kein Selbstläufer, aber ein starker Turbo, wenn du gezielt damit arbeitest. Wichtig: Nicht der Klick zählt, sondern das Ergebnis.

Die richtigen Tools für mehr digitale Sichtbarkeit

Um die digitale Sichtbarkeit zu erhöhen, gibt es viele Tools. Gründer*innen stellen sich oft die Frage, welche davon sie wirklich brauchen. Hier sind die wichtigsten Basic-Tools, die deine digitale Sichtbarkeit steigern helfen:

- Google Search Console zeigt dir, wie Google deine Seite sieht, inklusive Fehlern, Rankings und Klicks.

- Google Analytics 4 analysiert das Nutzungsverhalten: Wer kommt, bleibt und konvertiert?

- Seobility für Keyword-Recherchen und SEO-Einblicke.

- Google Keyword Planner: Hier kannst du, ohne Ads zu schalten, Prognosen und historische Daten für Keywords abrufen und so Keywords analysieren.

Ein regelmäßiger Blick in diese Tools lohnt sich, denn die dort enthaltenen Daten helfen dir, bessere Entscheidungen für deinen zukünftigen Content und geplante Kampagnen zu treffen.

Sichtbarkeit ist kein Zufall

Digitale Sichtbarkeit entsteht, wenn du genau weißt, wen du ansprechen willst, relevante Inhalte produzierst und die richtigen Tools einsetzt. Als Einsteiger*in kannst du klein, aber mit Strategie starten und anschließend regelmäßig optimieren. Es gilt: Wer mehr Zeit als Geld hat, fokussiert sich auf SEO und Content. Wer mehr Geld als Zeit hat, investiert in Anzeigen.

Die Autorin Katharina Vogt ist Geschäftsführerin der Vogt digital GmbH. Ihr Spezialgebiet ist das suchmaschinenbasierte Marketing.

SEO-Strategie für TikTok

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Wie du gezielt mehr Sichtbarkeit und Reichweite via TikTok generieren kannst.

Für Gründer*innen und junge Unternehmen ist Sichtbarkeit entscheidend für den Erfolg. In der digitalen Welt, die von unzähligen Inhalten überflutet wird, reicht es nicht mehr aus, großartige Produkte oder Dienstleistungen anzubieten. Es ist unerlässlich, gefunden zu werden. Während Suchmaschinenoptimierung (SEO) auf Google vielen bereits bekannt ist, verändert sich die Landschaft der Online-Suche rasant.

Eine Plattform, die hier zunehmend an Bedeutung gewinnt und besonders für die Generation Z zur ersten Anlaufstelle für Suchen wird, ist TikTok. Ursprünglich als reine Unterhaltungs-App bekannt, hat sich TikTok in den letzten Jahren zu einer mächtigen Suchmaschine entwickelt. Für Start-ups bietet dies die Chance, die Zielgruppe direkt und organisch zu erreichen. Doch wie funktioniert SEO auf TikTok? Und wie lassen sich diese Mechanismen nutzen, um Inhalte prominenter zu platzieren und Reichweite massiv zu steigern?

Dieser Leitfaden bietet dir umfassende Einblicke und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um mit einer intelligenten TikTok-SEO-Strategie deine Unternehmensziele zu erreichen.

Was ist TikTok-SEO und warum ist es so wichtig?

Im Kern geht es bei TikTok-SEO darum, Inhalte – insbesondere Videos – so zu optimieren, dass sie in der TikTok-Suche und auf der „Für dich“-Seite (FYP) besser auffindbar sind. Es handelt sich um die Kunst, den TikTok-Algorithmus und die Suchfunktionen der Plattform zu nutzen, um die Sichtbarkeit von Videos zu erhöhen und die richtigen Nutzer*innen anzusprechen.

Im Gegensatz zur traditionellen Google-SEO, die auf Websites und Textinhalten basiert, konzentriert sich TikTok-SEO auf visuelle Inhalte, gesprochene Keywords und Hashtags innerhalb der App. Dies ist von unschätzbarem Wert für junge Unternehmen:

Direkter Zugang zu jungen Zielgruppen: TikTok ist die Heimat der Gen Z und vieler junger Millennials. Gehören diese zu deiner Zielgruppe, ist TikTok unverzichtbar.

Organisches Wachstumspotenzial: Eine effektive TikTok-SEO-Strategie ermöglicht es, organische Reichweite zu erzielen, ohne sofort große Summen in TikTok Ads investieren zu müssen. Das ist besonders für Start-ups mit begrenztem Marketingbudget attraktiv.

Steigende Bedeutung als Suchmaschine: Immer mehr Menschen nutzen TikTok, um nach Informationen, Produktbewertungen, Tutorials und Inspirationen zu suchen.

Vorteil gegenüber der Konkurrenz: Viele Unternehmen haben TikTok-SEO noch nicht vollständig auf dem Schirm. Wer frühzeitig eine solide Strategie implementiert, verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil.

Ja, TikTok ist wertvoll für SEO, besonders angesichts der steigenden Nutzung der Plattform als Suchmaschine und der Möglichkeiten zur direkten Interaktion mit der Zielgruppe. Mit den richtigen Techniken lässt sich SEO auf TikTok betreiben und können Inhalte optimiert werden.

Warum sich die Art der Suche verändert

Immer mehr Menschen nutzen TikTok, um nach Lösungen, Produkten oder Dienstleistungen zu suchen. Die Plattform bietet visuelle, oft kurzweilige und unterhaltsame Antworten. Ein 60-sekündiges Video, das Schritt für Schritt zeigt, wie ein Rezept funktioniert, ist oft intuitiver und ansprechender als ein langer Blogbeitrag. Dies gilt auch für Anleitungen, Produktdemos und Lifestyle-Tipps.

Für Start-ups bedeutet dies: Potenzielle Kund*innen suchen aktiv nach Angeboten. Wenn Inhalte für diese Suchanfragen optimiert sind, lässt sich Expertise in der Nische positionieren und direkt in den Suchergebnissen der Plattform erscheinen. Es geht nicht mehr nur darum, dass Videos auf der FYP erscheinen, sondern auch darum, dass sie gefunden werden, wenn gezielt danach gesucht wird.

Der Algorithmus entschlüsselt: Wie Videos gefunden werden

Der TikTok-Algorithmus ist das Herzstück der Plattform und entscheidet, welche Videos Nutzer*innen auf ihrer FYP angezeigt werden und welche in den Suchergebnissen erscheinen. Zu verstehen, wie dieser Algorithmus funktioniert, ist der Schlüssel zur Steigerung der Sichtbarkeit. Der Algorithmus ist darauf ausgelegt, jedem/jeder Nutzer*in personalisierte Inhalte bereitzustellen und berücksichtigt folgende Rankingfaktoren:

User Interactions

Dies ist der wichtigste Faktor. Der Algorithmus lernt aus dem Nutzungsverhalten und hinterfragt:

- Abgeschlossene Wiedergabe (Watch Time): Wird ein Video bis zum Ende angesehen? Es gilt: Langes Wiedergabeverhalten signalisiert hohe Relevanz und Engagement.

- Wiederholte Wiedergabe: Wird ein Video mehrmals angesehen?

- Likes, Kommentare, Shares: Diese liefern direkte Signale für Beliebtheit und Relevanz.

- Folgt ein(e) Nutzer*in dem Profil, nachdem er/sie ein Video gesehen hat?

- Nutzt ein(e) Nutzer*in den Sound oder teilt das Video auf anderen Plattformen?

Video Information

Dies sind Signale, die gesetzt werden können, um dem Algorithmus zu helfen, Inhalte zu verstehen:

- Keywords: Wörter und Phrasen im Videotitel, in den Bildunterschriften (Captions) und im gesprochenen Text (Voiceover).

- Hashtags: Relevante Hashtags helfen, den Kontext der Inhalte zu erfassen.

- Sounds und Musik: Trendige Sounds können Reichweite erhöhen, wenn sie zum Thema passen.

- Visueller Inhalt: Der Algorithmus kann auch den visuellen Inhalt analysieren, um Themen und Objekte zu erkennen.

Device & Account Settings

Diese Faktoren sind weniger direkt beeinflussbar:

- Spracheinstellung des/der Nutzer*in.

- Standort des/der Nutzer*in.

- Gerätetyp.

- Bevorzugte Inhaltskategorien des/der Nutzer*in.

Der TikTok-Algorithmus versucht, eine Balance zwischen Inhalten von Accounts, denen Nutzer*innen folgen, und neuen, potenziell interessanten Inhalten zu finden. Die Aufgabe besteht darin, dem Algorithmus durch optimierte

Videoinformationen und Engagement-Faktoren möglichst viele positive Signale zu geben, damit passende Zielgruppen angesprochen werden – sowohl auf der FYP als auch in den Suchergebnissen. Die Plattform zeigt passende Videos durch die Analyse von Nutzer*innenverhalten und Videoinformationen.

TikTok-SEO-Strategie: Schritt für Schritt zu mehr Sichtbarkeit

Eine effektive TikTok-SEO-Strategie ist keine einmalige Angelegenheit, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Hier sind die wichtigsten Schritte, um Videos für die TikTok-Suche zu optimieren und die Reichweite systematisch zu steigern.

1. Keyword-Recherche: Die Basis der Strategie

Ähnlich wie bei Google-SEO beginnt alles mit der Keyword-Recherche. Auf TikTok unterscheidet sich diese jedoch. Es wird nicht nur nach textbasierten Suchbegriffen, sondern auch nach „Sprach-Keywords“ und Themen gesucht, die die Zielgruppe verwendet:

- Nutzung der Suchleiste: Suche direkt in der TikTok-App nach Keywords, die mit dem Unternehmen oder der Nische zu tun haben. Die Auto-Vervollständigungsfunktion zeigt beliebte und relevante Suchanfragen an. Diese sind wertvoll. Beispiel: Ein Start-up für nachhaltige Mode könnte Begriffe wie „nachhaltige Mode Tipps“ oder „eco-friendly brands“ verwenden.

- Analyse von Top-Videos: Erfolgreiche Videos in der Nische analysieren. Welche Keywords und Hashtags verwenden diese Content Creator in Captions, Titeln und Voiceovers?

- User*in-Intention bedenken: Wonach sucht ein(e) TikTok-Nutzer*in? Anleitung, Inspiration, Produktinformationen oder Unterhaltung? Inhalte sind an diese Intention anzupassen.

- Google Trends und andere Tools: Auch wenn es um TikTok geht, können Google Trends und andere Tools helfen, saisonale oder allgemeine Trendthemen zu identifizieren, die adaptiert werden können.

- Nischenbezug behalten: Wähle wichtige Keywords, die für das Start-up spezifisch sind. Bei Software für Grafikdesigner*innen sollen beispielsweise Keywords angesprochen werden, die diese Zielgruppe betreffen.

2. Optimierung der Videos für die Suche

Mit einer Liste relevanter Keywords geht es darum, diese strategisch in die TikTok-Videos zu integrieren. Das sind die Schlüsselelemente:

- Keywords im Videotitel und in den Captions (das wichtigste Textfeld): Keywords und Long-Tail-Keywords werden natürlich in den ersten Sätzen der Bildunterschrift platziert. Die maximale Zeichenanzahl für Captions ist erhöht, diesen Platz gilt es, sinnvoll zu nutzen. Vermeide Keyword-Stuffing.

- Hashtags richtig nutzen: Hashtags sind essentiell für TikTok. Sie kategorisieren das Video und helfen Nutzer*innen, verwandte Inhalte zu finden.

- Voiceover und Text-Overlay: TikTok transkribiert gesprochene Inhalte. Das bedeutet, dass Keywords im gesprochenen Text erkannt werden. Plane Video-Skripte so, dass wichtige Keywords enthalten sind. Verwende Text-Overlays, um Keywords und Phrasen hervorzuheben.

- Videoinhalte: Der Algorithmus analysiert auch den visuellen Inhalt. Qualitativ hochwertige Videos signalisieren wertvollen Inhalt.

- Sounds und Musik: Trendige Sounds können die Reichweite erhöhen. Wähle Sounds, die zum Videoinhalt passen.

- Geotagging: Nutze bei lokalem Bezug das Geotagging, um den Standort hinzuzufügen.

- Call to Action (CTA): Fordere Zuschauer*innen durch Kommentare oder Fragen zur Interaktion auf. Das erhöht das Engagement.

3. Profil optimieren: Der erste Eindruck zählt

Das TikTok-Profil ist die digitale Visitenkarte und ein wichtiger SEO-Faktor:

- Profilbild und Name: Das Profilbild sollte professionell und wiedererkennbar sein. Der Name sollte relevante Keywords oder den Namen des Start-ups enthalten.

- Bio-Optimierung: Die Bio bietet Platz, um kurz zu beschreiben, wer man ist und welche Vorteile angeboten werden. Beziehe wichtige Keywords ein. Füge einen Link zur Website oder zu anderen Social-Media-Kanälen hinzu, um den Traffic von TikTok auf andere Plattformen zu lenken.

4. Engagement fördern: Der Algorithmus liebt Interaktion

Engagement ist der Treibstoff für den Algorithmus. Je mehr Interaktionen Videos erhalten, desto höher schätzt der Algorithmus die Relevanz der Inhalte ein:

- Interaktion mit der Community: Beantworte Kommentare und baue Fragen in deine Videos oder Captions ein. Dies fördert das Engagement und schafft eine loyale Community.

- Duette und Stitches nutzen: Interagiere mit den Inhalten anderer Creator*innen. Das erhöht die Reichweite, indem auf etablierte Inhalte aufgebaut wird.

- Trends oder Challenges starten: Initiiere eigene Challenges oder Trends, sofern passend. Dies bietet hervorragende Möglichkeiten, nutzer*innengenerierte Inhalte zu fördern.

Profi-SEO-Tipps für maximale Reichweite

Um die TikTok-SEO-Strategie zu verfeinern und das volle Potenzial auszuschöpfen, gibt es weitere Hebel:

Regelmäßigkeit und Konsistenz

Der Algorithmus bevorzugt Accounts, die regelmäßig neue Inhalte posten. Konsistenz signalisiert Engagement und Relevanz. Ein realistischer Veröffentlichungsplan ist hierbei wichtig.

Analyse der Performance

TikTok bietet robuste Analyse-Tools für Business-Accounts. Diese Daten helfen dir bei der kontinuierlichen Optimierung:

- Video-Performance: Welche Videos schneiden am besten ab? Was ist gemeinsam? Keywords, Hashtags, Themen, Formate analysieren.

- Traffic-Quellen: Woher kommen die Zuschauer*innen? Diese Informationen helfen, die SEO-Anstrengungen zu verfeinern.

- Publikumsdaten: Wer sind die Zuschauer*innen? Diese Daten helfen, die Inhalte besser anzupassen. Die Analyse der Daten zeigt, was ankommt, und ermöglicht Anpassungen der zukünftigen TikTok-Inhalte.

- Trends clever nutzen: Verständnis und Adaption aktueller Trends sind entscheidend.

- Identifikation: Achte auf „Trend-Sounds“ und beliebte Hashtags.

Cross-Promotion

Es empfiehlt sich, andere Social-Media-Kanäle zu nutzen, um die TikTok-Präsenz zu stärken. Dies lenkt „neue Augen“ auf deine Inhalte.

A/B-Testing

Experimentiere mit verschiedenen Videotiteln, Captions oder Hashtag-Kombinationen. A/B-Testing zeigt, was am besten funktioniert.

Qualität vor Quantität

Die Qualität der TikTok-Videos sollte vor deren Quantität gehen. Gut produzierte, informative und unterhaltsame Videos performen besser.

Häufig gestellte Fragen zu TikTok-SEO

Ist SEO für Social Media ein Ding?

Ja! Früher wurde SEO fast ausschließlich mit Google und Websites in Verbindung gebracht. Doch Social Media, allen voran TikTok, wird zunehmend zur Suchmaschine, womit „Social- Media-SEO“ immer relevanter wird. Inhalte müssen auf jeder Plattform für deren interne Suchfunktionen und Algorithmen optimiert werden.

Was ist der Unterschied zwischen Google-SEO und TikTok-SEO?

Beide zielen darauf ab, Sichtbarkeit zu steigern, jedoch gibt es Unterschiede:

- Inhaltsformat: Google-SEO fokussiert auf Text, Bilder und traditionelle Webseiten. TikTok-SEO dreht sich um kurze, vertikale Videos und gesprochene Inhalte.

- Suchintention: Auf Google werden oft detaillierte Informationen gesucht, auf TikTok visuelle Anleitungen oder schnelle Produkt-Demos.

- Algorithmusfaktoren: Google bewertet Backlinks, während TikTok die Wiedergabezeit, Interaktion und Video-Informationen berücksichtigt.

Wie lange dauert es, bis TikTok-SEO Ergebnisse zeigt?

Im Vergleich zu Google-SEO können auf TikTok oft schneller erste Ergebnisse gesehen werden, da die Plattform darauf ausgelegt ist, neuen Inhalten schnell eine Chance zu geben. Kontinuität und Analyse sind jedoch entscheidend. Es kann Wochen oder Monate dauern, bis eine signifikante Steigerung der Sichtbarkeit erreicht wird.

Fazit: Eine Chance für Start-ups

TikTok-SEO ist eine essenzielle Strategie für Start-ups, die in der heutigen digitalen Landschaft erfolgreich sein wollen. Durch systematische Optimierung der TikTok-Videos und des Profils für die interne Suche und den Algorithmus lässt sich die Sichtbarkeit und Reichweite steigern, oft ohne großen Budgeteinsatz.

Der Autor Julian Strote ist Geschäftsführer der auf Digital-Marketing-Strategien spezialisierten rankeffect digital GmbH aus München.

Vom Elevator Pitch zum echten Kontakt: So bleibst du auf Events in Erinnerung

Events sind voll, laut und schnell. Viele Pitches klingen gleich. Was bleibt, sind oft die Zweifel, ob jemand zuhört und ob die Story hängen bleibt. Hier ist ein klarer Plan, mit dem du als Gründer*in nicht nur sprichst, sondern auch lange in Erinnerung bleibst.

Welche Events für Start-ups wichtig sind

Nicht jedes Event bringt dir Reichweite. Große Messen sind gut, um Trends zu sehen und zufällig Investor*innen zu treffen. Kleine Meetups sind oft besser, um echte Gespräche zu führen. Pitch-Wettbewerbe helfen, deine Story zu testen und Sichtbarkeit zu bekommen. Branchenevents bringen dich nah an Kund*innen, die deine Lösung wirklich gebrauchen können. Und dann gibt es noch Netzwerktreffen von Acceleratoren oder Coworking-Spaces - da findest du oft Mentor*innen oder erste Geschäftspartner*innen. Überlege dir vorher: Willst du Investor*innen, Kund*innen oder Sparringspartner*innen treffen? Danach entscheidest du, wo du hingehst.

Vor dem Event: Ziele setzen, Fokus halten

Ein Event ist keine Bühne für endlose Pitches. Es ist ein Spielfeld für Beziehungen. Wer ohne Plan kommt, wirkt schnell beliebig. Deshalb gilt: Vorbereitung ist deine größte Stärke.

Strategische To-dos

1. Definiere dein Ziel: Willst du Investor*innen ansprechen, Kund*innen gewinnen oder Geschäftspartner*innen finden? Du kannst nicht alles gleichzeitig schaffen. Konzentriere dich auf maximal zwei Ziele. So weißt du, wen du ansprechen solltest und wen nicht.

2. Recherchiere die Gästeliste: Viele Events veröffentlichen Speaker*innen oder Sponsor*innen vorab. Schau dir an, wer interessant für dich ist. Markiere drei bis fünf Personen, die du wirklich treffen willst. Bereite eine kurze, persönliche Anknüpfung für jede Person vor. So bist du nicht eine/r von vielen, sondern jemand, die/der sich Mühe gibt.

3. Arbeite an deinem Auftritt: Damit ist nicht nur dein Pitch gemeint. Denk an dein Gesamtbild: Kleidung, Körpersprache, wie du dich vorstellst. Professionell wirkt nicht steif, sondern klar. Auch kleine Dinge zählen, zum Beispiel, ob du leicht erklärst, was dein Startup macht, oder ob du dich in Fachjargon verstrickst.

4. Trainiere deinen Pitch – aber nicht auswendig: Du brauchst keine perfekte Rede. Besser ist, wenn du deine Kernbotschaft so verinnerlicht hast, dass du sie flexibel rüberbringen kannst. Drei klare Punkte reichen: Problem - Lösung - Nutzen. Wenn du das frei variieren kannst, wirkst du authentisch und nicht einstudiert.

5. Plane deinen Erinnerungsanker: Menschen erinnern sich an kleine, konkrete Dinge. Das kann eine Zahl sein, eine kurze Story oder ein visueller Anker wie ein ungewöhnliches Beispiel. Überlege dir vorher, was du nutzen willst, damit dein Gegenüber dich später noch zuordnen kann.

6. Bereite dein Material vor: Visitenkarten wirken altmodisch, sind aber praktisch. Smarter wird es mit einem QR-Code: der führt direkt zu deiner Webseite, deinem Kalender oder einer One-Pager-Landingpage. Wenn du kleine Giveaways einsetzt, dann nur Dinge, die wirklich nützlich sind, z. B. Kugelschreiber oder Notizbücher. Weitere Inspiration findest du hier.

Auf dem Event: Präsenz zeigen, Kontakte knüpfen

Ein Event ist kein Marathon, bei dem du möglichst viele Visitenkarten einsammeln musst. Es geht darum, wie du dich präsentierst, wie du zuhörst und ob andere dich in Erinnerung behalten. Qualität schlägt Quantität – drei gute Kontakte bringen dir mehr als dreißig flüchtige Gespräche.

Sichtbar sein, ohne zu nerven

Stell dich nicht in die Ecke und warte darauf, dass dich jemand anspricht. Such dir bewusst Momente, um auf Leute zuzugehen. Gleichzeitig: niemand mag aufdringliche Monologe oder aggressive Visitenkartenverteilung. Halte die Balance zwischen aktiv und angenehm.

- Stell dich in die Nähe des Buffets oder der Kaffeemaschine. Dort entstehen oft spontane Gespräche.

- Lieber fragen „Kann ich mich kurz dazu stellen?“ als ungefragt in eine Gruppe platzen.

Mit einfachen Fragen starten

Small Talk ist nicht belanglos, er ist der Türöffner. Eine einfache Frage reicht, um ins Gespräch zu kommen: „Was hat dich heute hergebracht?“ oder „Welche Session war für dich bisher die spannendste?“. So entsteht ein natürlicher Einstieg, ohne dass du sofort pitchen musst.

Den Pitch flexibel einsetzen

Dein Kurzpitch bleibt wichtig, aber er sollte sich an die Situation anpassen. Investor*innen wollen etwas anderes hören als potenzielle Kund*innen oder Mentor*innen. Die Grundstruktur ist immer gleich – Problem, Lösung, Ergebnis - aber die Betonung wählst du passend zur Person.

- Beispiel für Investor*innen: „Wir adressieren einen Markt von 2,5 Mrd. € und wachsen aktuell 20% pro Monat.“

- Beispiel für Kund*innen: „Du verlierst weniger Zeit mit Bestandsplanung, weil alles automatisch läuft.“

- Beispiel für Mentor*innen: „Wir haben es geschafft, unser MVP in 6 Wochen zu launchen - aber das Onboarding ist noch unser Schwachpunkt.“

Geschichten bleiben hängen

Zahlen sind nützlich, aber Geschichten prägen sich ein. Ein Beispiel aus dem Alltag deiner Nutzer*innen macht dich viel greifbarer als jede Statistik. „Eine Bäckerei, die wir betreuen, musste keine Kund*innen mehr wegschicken, weil die Croissants nie mehr ausgingen.“ Solche Bilder bleiben im Kopf.

Gespräche klar beenden

Viele Gründer*innen wissen nicht, wann sie ein Gespräch beenden sollen. Aber genau das macht dich professionell: Bedanke dich kurz, kündige an, dass du dich meldest, und geh den nächsten Schritt. Zum Beispiel: „Schön, dich kennenzulernen. Ich schicke dir morgen den Link, wie besprochen.“ oder „Ich will dich nicht länger aufhalten, lass uns gern später weiterreden.”. Das zeigt Respekt und macht den Weg frei für ein Follow-up.

Nach dem Event: Dranbleiben statt abtauchen

Das Wichtigste passiert oft erst nach dem Event. Melde dich innerhalb von ein bis zwei Tagen, solange ihr euch beide noch erinnert. Halte deine Zusagen ein und mach es konkret: ein Link, eine Case Study oder ein Termin. Schreib persönlich und nicht generisch. Ein kurzer Bezug zum Gespräch reicht. Und bleib locker: Nicht jede Begegnung führt sofort zu einem Deal, aber wer sich verlässlich meldet, bleibt im Kopf. So machst du aus einem ersten Pitch eine echte Verbindung, die weit über das Event hinausgeht.

Fünf Schritte zum Inhouse-Online-Marketing

Der Trend geht in Richtung Inhouse: Wie der Weg von der externen Agentur zum Inhouse Online-Marketing gelingen kann.

Immer mehr Unternehmen erkennen, dass sich digitales Marketing zu einem zentralen Wachstumstreiber entwickelt hat, den sie nicht dauerhaft an Agenturen auslagern sollten. Die Abhängigkeit von externen Dienstleister*innen, langsame Abstimmungswege und fehlende Datenhoheit hemmen oft die Geschwindigkeit und Qualität der Maßnahmen.

Der Trend geht in Richtung Inhouse: Wer sich schon jetzt eine eigene Online-Marketing-Abteilung aufbaut, schafft seinem Unternehmen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Damit dieser Schritt gelingt, braucht es jedoch mehr als nur eine impulsive Idee und blinden Aktionismus. Es erfordert Struktur, externes Know-how und strategische Planung.

Folgende fünf Schritte zeigen, wie Inhouse-Online-Marketing funktioniert – effizient, skalierbar und zukunftssicher.

1. Klare Zieldefinition als Fundament

Der erste Schritt auf dem Weg zu einem funktionierenden Inhouse-Marketing liegt in der präzisen Definition von Zielen und Rollen. Viele Unternehmen scheitern daran, weil sie ein Team aufbauen, ohne eine klare Vorstellung zu haben, welche Aufgaben intern übernommen werden sollen und welche Rolle Marketing im Unternehmen langfristig spielen soll. Hier ist es entscheidend, KPIs, Zielgruppen und Prioritäten festzulegen, um die Ausrichtung des Teams mit der Unternehmensstrategie zu verzahnen. Ein Inhouse-Team wird nur dann effizient arbeiten, wenn es weiß, welche Ziele es verfolgt, welche Kanäle entscheidend sind und wie sich Erfolg messen lässt.

2. Kompetenzen strategisch aufbauen

Der zweite Schritt ist der gezielte Kompetenzaufbau. Anders als in der Zusammenarbeit mit Agenturen, die Fachwissen bereitstellen, muss ein internes Team selbst die Expertise entwickeln, um erfolgreich Kampagnen zu steuern, Inhalte zu erstellen und Daten auszuwerten. Dies erfordert strategische Entscheidungen: Welche Positionen sind notwendig, welche Skills werden gebraucht und wie können bestehende Mitarbeiter weiterentwickelt werden? Weiterbildung, Schulungen und gezielte Spezialisierung erweisen sich als Schlüssel, damit das Team eigenständig agieren kann, ohne in technischen oder kreativen Details von externen Dienstleistern abhängig zu bleiben.

3. Prozesse und Tools standardisieren

Effizienz entsteht nicht allein durch ein motiviertes Team, sondern durch saubere Prozesse und passende Werkzeuge. Wer Inhouse-Online-Marketing erfolgreich betreiben möchte, muss Workflows definieren, Briefing-Prozesse intern abbilden und Tools für Projektmanagement, Reporting und Content-Erstellung etablieren. Während Agenturen oft mit eigenen Systemen arbeiten, müssen Unternehmen ihre Prozesse so gestalten, dass sie mit ihren internen Systemen kompatibel sind und alle Beteiligten einen klaren Überblick behalten. Automatisierungen im Kampagnenmanagement, Content-Kalender und einheitliche Datenstrukturen schaffen Transparenz und sparen Zeit, die sich in Kreativität und Optimierung investieren lässt.

4. Datenhoheit und Testing-Kultur verankern

Ein funktionierendes Inhouse-Marketing lebt von der Fähigkeit, datengetrieben zu arbeiten und Ergebnisse kontinuierlich zu optimieren. Dazu gehört, dass Unternehmen alle relevanten Tracking-Setups und Analytics-Systeme selbst verwalten und verstehen, um Learnings nicht nur zu konsumieren, sondern auch in eigene Strategien umzusetzen. Testings werden dabei zur Routine: Headlines, Creatives, Landingpages und Zielgruppenansprachen sollten regelmäßig überprüft und weiterentwickelt werden. Unternehmen, die eine Testing-Kultur etablieren, können ihre Kampagnen stetig verbessern und eigene Benchmarks entwickeln, die ihnen helfen, schneller und präziser zu agieren als Wettbewerber, die ausschließlich auf externe Analysen zurückgreifen können.

5. Enge Verzahnung mit Produkt und Vertrieb schaffen

Der letzte Schritt für funktionierendes Inhouse-Marketing liegt in der aktiven Integration in die Unternehmensprozesse. Während Agenturen oft von außen auf eine Marke blicken, kann ein internes Team direkten Austausch mit Produktentwicklung und Vertrieb nutzen, um Kampagnen an aktuellen Pain Points und Feature-Releases auszurichten. Diese Nähe ermöglicht es, Marketingbotschaften präziser zu formulieren und Kampagnen so aufzubauen, dass sie tatsächliche Kundenbedürfnisse adressieren. Auch Feedbackschleifen aus dem Vertrieb können schneller in die Kampagnenoptimierung einfließen, wodurch sich Werbebotschaften und Sales-Argumente ideal ergänzen und die Effizienz der Leadgenerierung steigt.

Der Autor Bastian Sens ist Marketing-Experte und Gründer der Sensational GmbH.

Brand meets Performance

Brigitte Streibich, Gründerin der Boutique-Agentur CONTEGY., erklärt im Interview, warum sich Brand und Performance perfekt ergänzen – und wie eine ganzheitliche Content-Strategie beide Zielsetzungen vereint.

Du hast viel Erfahrung mit B2B- und Tech-Start-ups. Was ist da State-of-the-Art in Sachen Marketing?

Viele Start-ups schwören auf Performance Marketing, weil sie damit ganz einfach die Ergebnisse ihrer Strategien und Kampagnen messen können. Gerade bei jungen Tech-Unternehmen ist eine gewisse Affinität für datengetriebene Ansätze da. Dank digitaler Kommunikationskanäle und Big Data Analytics sehen Marketingverantwortliche in Echtzeit, welche Formate bei ihrer Zielgruppe gut ankommen. Deshalb jagen sie Kennzahlen wie Reichweite, Cost-per-Click (CPC), Click-Through-Rate (CTR) und Return on Advertising Spend (ROAS) hinterher. Diese Transparenz ist ein riesiger Vorteil, weil Start-ups so schnell auf Veränderungen am Markt reagieren und ihre Strategien anpassen können. Das ist besonders wichtig für VC-finanzierte Start-ups, die oft unter großem Druck stehen und sofort messbare Erfolge zeigen müssen, um Investoren zu überzeugen und ihr Geschäftsmodell zu skalieren.

Spielt Brand Marketing dann überhaupt schon eine Rolle für Start-ups?

Vor allem im B2B-Umfeld wird das Thema sehr stiefmütterlich behandelt. Viele denken immer noch, dass Branding nur aus Logo, Schrift und Farben besteht. Doch Brand Marketing ist so viel mehr: Es geht um die Markenidentität, den Markenkern und Werte – und auch darum, eine konsistente Marke mit Wiedererkennungswert aufzubauen. Gerade bei komplexen und erklärungsbedürftigen Themen sind eine klare Kommunikation und das Vertrauen der Kunden entscheidend. Natürlich ist es verständlich, dass Start-ups anfangs ihre Zeit und ihr Geld in Performance Marketing stecken, um erste Erfolge zu erzielen und Ideen zu testen. Aber spätestens, wenn das Produkt entwickelt und die ersten Kunden da sind, sollte man anfangen, sich um die Marke zu kümmern.

Heißt das, man muss sich irgendwann zwischen Performance und Brand Marketing entscheiden?

Nicht unbedingt. Brand und Performance stehen eigentlich gar nicht im Widerspruch zueinander, sondern ergänzen sich perfekt. Unsere Erfahrung aus zahlreichen Projekten hat gezeigt, dass B2B-Start-ups beides brauchen, um langfristig erfolgreich zu sein.

Wie lassen sich Performance und Brand Marketing miteinander verheiraten?

Content! Hochwertiger Content trägt dazu bei, dass die KPIs im Performance Marketing erreicht werden und stärkt gleichzeitig die emotionale Bindung sowie den Wiedererkennungswert der Marke. Mit einer durchdachten Content-Strategie können Start-ups sowohl kurzfristige Erfolge einfahren als auch langfristig eine starke und vertrauenswürdige Marke aufbauen. Es geht darum, Inhalte zu schaffen, die sofort ansprechen und die Conversion fördern, gleichzeitig aber die Markenwerte klar rüberbringen.

Welche typischen Fehler beobachtest du bei Start-ups im Bereich Content Marketing?

Viele Start-ups arbeiten nach einem MVP-Ansatz: Sie konzentrieren sich auf schnelle, messbare Ergebnisse und produzieren deshalb Content, der für erste Tests genügt, aber qualitativ nur mittelmäßig ist. Diese Herangehensweise mag bei der Produktentwicklung helfen, würde ich beim Content aber nicht empfehlen. Zum einen wirkt sich schlechter Content negativ auf die Performance aus. Zum anderen zahlt alles, was produziert und kommuniziert wird, auf die Wahrnehmung der Marke ein. Das heißt ganz konkret: Wenn ich mein Produkt als Quality Leader am Markt positionieren möchte, kann ich nicht schlechten oder sogar fehlerhaften Content ausspielen – das ist kontraproduktiv.

Was macht eine gute Content-Strategie aus?

Da sind zum einen die Basics – Klarheit und Konsistenz im Messaging, die Balance zwischen kurz- und langfristigen Zielen sowie eine Ausrichtung an den übergeordneten Unternehmenszielen. Wichtig ist aber vor allem, Storytelling und Messbarkeit im Content Marketing richtig zusammenzubringen. Ein Beispiel dafür ist das B2B-Scale-up remberg. Dort arbeitet das Marketingteam eng mit dem Vertrieb zusammen und produziert hochwertigen Content für jede Phase des Sales Funnels – Blogartikel, Whitepaper, eBooks und Customer Success Stories. Mit strategischem Storytelling vermitteln die Assets das Potenzial der komplexen, KI-basierten Plattform und unterstützen damit direkt den Vertrieb dabei, seine Umsatzziele zu erreichen. Die Ergebnisse misst das Team mit klaren Performance-KPIs. Das hilft ihnen, ihre Strategie ständig zu verbessern: Was gut funktioniert, wird skaliert, weniger effektive Maßnahmen werden optimiert.

Wie bringt man dann die Marke ins Spiel?

Ein Beispiel dafür ist PIONIX, ein Start-up, das auf Basis von Open Source ein Betriebssystem für E-Ladestationen entwickelt. Schon in einer frühen Wachstumsphase hat sich das Gründungsteam entschieden, an seiner Markenstrategie zu arbeiten. Nach einer intensiven Assessment-Phase wurden Brand Core, Framework und Manifesto entwickelt. Gerade läuft ein großer Brand Relaunch mit einer 360°-Kampagne, einem überarbeiteten Corporate Design, einer neuen Website und neuen Brand Assets.

Damit die Markenkommunikation nicht stillsteht, werden im Rahmen einer ganzheitlichen Content-Strategie schon jetzt Maßnahmen umgesetzt, wie zum Beispiel eine PR-Kampagne, Whitepaper und Blogartikel. Sie stärken Stück für Stück die Wahrnehmung der Marke und unterstützen das langfristige Branding.

Was können wir aus den Erfolgsbeispielen lernen?

Die Beispiele von remberg und PIONIX zeigen, dass eine gut durchdachte Content-Strategie sowohl Performance-Marketing-Ziele als auch Branding-Ziele erfolgreich verbindet. Die Start-ups könnten unterschiedlicher nicht sein und verfolgen völlig verschiedene Marketingstrategien. Aber sie setzen beide auf strategisches Storytelling mit hochwertigem Content. Sie machen deutlich, wie wichtig es ist, eine klare Markenidentität zu entwickeln und diese durchgehend zu kommunizieren, während man die Wirksamkeit der Maßnahmen ständig misst und sie entsprechend optimiert. Ganzheitliches Content Marketing wird zum Erfolgsfaktor für Start-ups, um ihre Marketingziele zu erreichen und sich im Wettbewerb zu behaupten.

Das klingt nach viel Aufwand und großen Budgets.

Start-ups können definitiv auch ohne große Budgets viel erreichen. Es kommt darauf an, gezielt und strategisch vorzugehen – dann sind auch organische Maßnahmen wirkungsvoll. Hochwertiger Content, der genau auf die Bedürfnisse und Interessen der Zielgruppe abgestimmt ist, lässt sich auch mit begrenzten Mitteln erstellen. Wichtig ist, den richtigen Zeitpunkt abzupassen und die vorhandenen Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Meine Empfehlung: Qualität statt Quantität!

Brigitte, danke für deine Insights

Google Update am 26.03.2025 mit gravierenden Folgen

Am 26. März 2025 hat sich die digitale Welt in einer einzigen Nacht verändert. Google zeigt keine Links mehr – und viele Unternehmen fliegen raus: Wie die neue KI-Suche alles verändert.

Am 26. März 2025 hat sich die digitale Welt in einer einzigen Nacht verändert. Google hat in Deutschland ein umfassendes Update ausgerollt – mit gravierenden Folgen: Statt wie gewohnt eine Liste mit Websites auszuspielen, liefert Google bei immer mehr Suchanfragen jetzt direkt generierte KI-Antworten. Klassische Suchergebnisse? Rutschen nach unten oder verschwinden ganz.

Was für Nutzer*innen praktisch klingt, ist für Unternehmen – vor allem kleine und mittlere Betriebe – ein echter Schock. Denn wer in den neuen „KI-Übersichten“ nicht auftaucht, verliert Sichtbarkeit, Klicks und im schlimmsten Fall seine wichtigste digitale Einnahmequelle.

Die neue Realität: Antworten statt Klicks

Früher klickten rund 80 Prozent der Nutzer*innen auf ein Suchergebnis. Heute sind es laut ersten US-Daten nur noch 20 bis 30 Prozent. Der Grund: Google beantwortet viele Fragen selbst – direkt in der Suche, ohne dass User*innen eine Website aufrufen müssen. Ob „Bester Steuerberater in Berlin“ oder „Wie behebe ich einen Wasserschaden?“ – Die KI liefert die Antwort gleich mit. Für viele Websites bedeutet das: kaum noch Traffic.

Besonders betroffen sind KMUs, deren Online-Marketing bisher auf organische Sichtbarkeit setzte. Dazu gehören Handwerksbetriebe, Arztpraxen oder lokale Händler*innen. Wer nicht mehr erscheint, wird im digitalen Raum quasi unsichtbar. Für viele ist das eine existenzielle Bedrohung.

Das klassische SEO ist tot

Das Urteil fällt deutlich aus: Das klassische SEO ist tot. Wer jetzt nicht in Googles KI-Antworten auftaucht, verliert bis zu 60 Prozent seines Traffics. Mein Unternehmen berät Mittelständler*innen ab April 2025 genau zu diesem Thema: Wie man als Marke oder Dienstleister*in in der neuen Google-Welt sichtbar bleibt. Denn Sichtbarkeit entsteht heute nicht mehr über Platz 1 bei den Suchergebnissen – sondern über die Frage, ob man in der Antwort der KI vorkommt.

Answer Engine Optimization statt SEO

Das neue Zauberwort heißt AEO: Answer Engine Optimization. Statt nur darauf zu achten, ob eine Website technisch sauber und mit Keywords bestückt ist, geht es jetzt darum, Inhalte so zu gestalten, dass sie von der KI als vertrauenswürdig erkannt und zitiert werden. Und das ist komplexer als herkömmliche SEO-Optimierung.

Was jetzt zählt:

- Strukturierte Daten: Inhalte müssen mit sogenannten Schema.org-Tags markiert sein, damit die KI sie korrekt einordnen kann.

- Online-Reputation: Positive Bewertungen auf Google, Trustpilot & Co. senden wichtige Signale. Auch Inhalte auf Plattformen wie Reddit, gutefrage.net oder Fachforen spielen eine Rolle.

- E-E-A-T-Faktoren: Expertise, Erfahrung, Autorität und Vertrauenswürdigkeit – diese vier Kriterien entscheiden darüber, ob ein Unternehmen in der KI-Antwort landet.

Beispiel aus der Praxis: IT-Dienstleister trotzt der KI-Welle

Ein IT-Dienstleister aus Münster hat mithilfe von OnRep Consulting früh reagiert. Drei Maßnahmen reichten, um seine Sichtbarkeit nicht nur zu halten, sondern sogar zu steigern:

- Content-Revamp: Statt langer Blogbeiträge setzt das Unternehmen jetzt auf prägnante FAQ-Seiten in Dialogform („Wie erkenne ich einen Hackerangriff?“).

- Reputationsmanagement: Kund*innen wurden aktiv gebeten, neue Bewertungen zu hinterlassen. Die durchschnittliche Bewertung auf Google stieg innerhalb von zwei Monaten von 4,1 auf 4,7 Sterne.

- Technische Optimierung: Alle Inhalte wurden mit strukturierten Daten versehen – ein Muss, damit die KI sie korrekt verarbeitet.

Wie Unternehmen jetzt handeln müssen

Die Umstellung auf KI-gerechte Inhalte ist keine Option, sondern Pflicht. Laut Bitkom nutzen 70 Prozent der KMUs organischen Traffic als Hauptquelle für Neukundengewinnung. Wer jetzt nicht reagiert, riskiert, dass diese Quelle versiegt. Auf den Punkt gebracht bedeutet dies: Die nächsten sechs Monate entscheiden, welche Unternehmen die KI-Wende überleben.

Was Unternehmen jetzt tun sollten:

- Website-Inhalte überarbeiten: Dialogorientierte Texte, konkrete Antworten auf häufige Fragen, klare Struktur.

- Reputation aktiv steuern: Bewertungsplattformen nicht dem Zufall überlassen – aktiv mit Kunden arbeiten.

- Medienmix nutzen: Video-Referenzen, Podcasts, Presseartikel – alles, was Autorität und Vertrauen schafft, wird von der KI positiv gewertet.

- Social Media einbinden: Auch Inhalte auf TikTok oder LinkedIn beeinflussen die Wahrnehmung und Relevanz.

Fazit: Wer nicht in der Antwort ist, existiert nicht

Mit dem Google-Update vom 26. März 2025 hat sich das digitale Spielfeld radikal verändert. Unternehmen, die weiterhin auf klassisches SEO setzen, werden mittelfristig verlieren. Wer hingegen AEO versteht, seine Online-Reputation aktiv aufbaut und Inhalte für Mensch und Maschine erstellt, hat die Chance, als Gewinner aus der KI-Revolution hervorzugehen.

Oder anders formuliert: Wer heute nichts tut, zahlt morgen das Zehnfache für Werbung.

Der Autor Jonas Paul Klatt ist Gründer von OnRep Consulting – einem Start-up mit Mission: deutschen KMUs dabei zu helfen, ihre wahre Qualität online sichtbar zu machen. Getrieben von traditionellen Werten wie Qualität, Verlässlichkeit und Präzision entwickelt er mit OnRep Consulting ab April 2025 maßgeschneiderte Lösungen für die KI-gerechte Online-Reputation.

Vier smarte Umsatzhebel

Wie du durch cleveres Handeln, Einführen intelligenter Strukturen, Tools und Prozesse für mehr freie Zeit bei gleichzeitig höherem Umsatz sorgen kannst.

Dein Unternehmen ist jung, das Team klein und das Geld knapp? Dann befindest du dich in großer Gesellschaft. Gerade am Anfang ist fehlende Liquidität für junge Unternehmer*innen häufig ein kritischer Faktor. Doch auch wenn Rücklagen derzeit noch genauso fehlen wie ein Finanztopf für den Einkauf teurer Tools oder feste Mitarbeitende, kannst du durch gute Strukturierung und Verschlankung in allen Bereichen deine Umsätze erhöhen und gleichzeitig weniger arbeiten. Smart statt hart, ist die Devise. In diesen vier Bereichen kannst du die Hebel nutzen:

- Lieferung deiner Leistung,

- Vertrieb,

- Marketing,

- alle unterstützenden Prozesse.

Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Warum? Weil sonst die Gefahr von Chaos und Mehraufwand besteht. Angenommen, du startest damit, den Hebel zuerst im Marketing anzusetzen. Super, das funktioniert, die Verkaufszahlen steigen. Aber kannst du in der so entstandenen Größenordnung auch liefern? Kannst du die versprochene Qualität bringen und halten?

Wenn nicht, produzierst du Chaos und, noch schlimmer, Unzufriedenheit bei deinen Kund*innen. Also: Optimiere zuerst die Lieferung deiner Leistung. Erst danach kommen Vertrieb, Marketing und die unterstützenden Prozesse.

1. Leichte Lieferung, wertvolle Leistung

Angenommen, du bist Webdesigner*in. Du holst einen Kunden an Bord, führst das Analysegespräch. Hast du dafür eine Struktur, einen standardisierten Fragebogen, dann geht das schnell, es wird nichts Wichtiges vergessen und du kannst deine Arbeit für den Kunden ohne lange Rückfragen und Telefonate umsetzen. Auch für das Angebot, die Rechnungsstellung, das Mahnwesen und so weiter gilt: je strukturierter und automatisierter, desto zeitersparender.

Egal, ob du online oder offline arbeitest, es geht immer darum, dir als Unternehmer*in das Leben leichter zu machen und Zeit zu sparen. Zeit, die du nutzen kannst, um zu verkaufen und für deine Kund*innen da zu sein. Sie werden es dir danken.

Auch bei der Art deiner Angebote kann angesetzt werden. Bietest du Einzel- oder Gruppeangebote an? Ein Produkt oder ein Paket? Welches Problem löst du für deine Kund*innen? Frage dich: Was ist es ihnen wert? Und nicht: Wie viel kostet es mich?

Vielleicht bietet es sich an, deine Service-Leistung durch hilfreiche Materialien wie Videos, Arbeitsbücher oder Checklisten zu erweitern. Dadurch würdest du den Wert für deine Kund*innen erhöhen und gleichzeitig den eigenen Aufwand verringern.

Je nach Geschäftsmodell kann es eine Option sein, den Fokus nicht ausschließlich auf die Neukund*innenakquise zu setzen. Um beim Beispiel Website-Design zu bleiben: Wie wäre es, im Anschluss an den Erstauftrag On-/Off-Page-Optimierung, Social-Media-Marketing und Linkbuilding anzubieten?

2. Das passende Vertriebssystem

Es ist ein Unterschied, ob du für fünf Euro Kaugummis verkaufst oder für 5000 Euro Interior Design für Bauherren. Beim Bubblegum reicht für den Vertrieb ein Automat in der Stadt, beim Design braucht es ein Beratungsgespräch mit dem Bauherrn. Um zu entscheiden, welche Vertriebsstrategie die richtige ist, muss dir glasklar sein, welche Probleme oder Wünsche deine Zielgruppe hat und wie du die Verkaufsentscheidung zu deinen Gunsten beeinflussen kannst.

Wenn du es mit Menschen zu tun hast, die ihren Bedarf kennen und nur noch den/die passende(n) Anbieter*in suchen, kannst du relativ schnell zum Verkaufsprozess kommen. Geht es um eine Zielgruppe, die sich ihres Bedarfs nicht bewusst ist, muss mehr Zeit in das Erklären des Problems und der Lösung investiert werden.

Auch wenn dein Business noch jung ist und du nicht gleich ein teures CRM-System einführen kannst, strukturiere von Anfang an deine Kund*innenkontakte, deine Interessent*innen und notiere dir, was du mit ihnen besprochen hast, damit du sie erneut kontaktieren kannst, ohne die gleichen Fragen wieder zu stellen. Finde heraus, was sie brauchen, wie du ihnen helfen kannst. Lege dir die Themen auf Wiedervorlage und frage nach. Ist der Verkauf deine schwache Seite, denke über eine virtuelle Assistenz nach, die das für dich übernimmt.

Voraussetzung dafür ist eine klare Vertriebsstruktur und -strategie passend zu deinem Angebot und deinen Kund*innen. Hast du also eine gute Stammdatenverwaltung und Standards bei der Kommunikation wie E-Mail-Vorlagen und Gesprächsleitfäden, fällt das Abgeben an Dritte oder die Automatisierung leicht.

3. Marketing: gezielt investieren

Erst wenn klar ist, was du für wen und wie verkaufst, ist es sinnvoll, deine Energie und Zeit in Marketing zu stecken. Und zwar gezielt. Das Gießkannenprinzip taugt nicht für Marketing. Investiere nur auf deine Nische bezogen, also dort, wo deine Kund*innen unterwegs sind. Nicht für alle Unternehmen lohnen sich Instagram oder TikTok. Du musst auch nicht auf jeden Zug aufspringen, der gerade im Trend ist. Frag dich: Wo erwarte ich meinen Return on Investment? Dort solltest du spielen und punkten.

Im Content-Marketing kannst du Zeit und Geld durch Recycling sparen. All deine Inhalte sind in verschiedenen Formaten (Text, Audio, Video, Bild) und auf diversen Plattformen (Print, Website, Google, Social Networks, Podcast, YouTube …) nutzbar. Behalte die Frage im Kopf, wie beispielsweise ein Blogbeitrag auch als Instagram-Post oder Story gut platziert werden oder als Vorlage für Ads bei Facebook dienen kann. Vielleicht lässt sich aus den wichtigsten Punkten schnell eine Mindmap machen und posten? Du musst das Rad nicht ständig neu erfinden. Wiederholungen sind sogar wichtig, um dich und dein Angebot immer wieder in Erinnerung zu rufen.

Schau regelmäßig, ob du mit deinem Marketing deine Unternehmensziele erreicht hast und was du machen kannst, um besser zu werden. So, wie du auch regelmäßig deine Ausgaben checkst und hinterfragst, welche wirklich sinnvoll und nötig sind.

4. Weg mit den Zeitfressern im Hintergrund

Egal welche Branche, egal welches Businessmodell, egal wie individuell die Leistung – immer gibt es Prozesse, die sich wiederholen. Sie sind nötig, lassen sich aber optimieren. Finde die Stellen in deinem Unternehmen, an denen du der/die Flugbegleiter*in bist, der/die zu Beginn des Fluges stets die gleiche Sicherheitseinweisung gibt. Buchhaltung, Recruiting, Finanzen sind klassische Bereiche für solche Zeitfresser, die leicht automatisiert oder ausgelagert werden können. Mit einem guten Buchhaltungsprogramm zum Beispiel sparst du nicht nur Zeit, sondern auch Papier und schonst die Umwelt. Auch die Kosten für die Steuerberatung sinken häufig, weil die Programme immer intelligenter werden.

Alles, was Zeit spart, gibt dir mehr Zeit für den Vertrieb oder für deine Kund*innen. Dein interner Stundensatz erhöht sich, weil du für das gleiche Ergebnis weniger Zeit und Ressourcen brauchst. Das lässt sich mit Hebeln wie skalierbaren Problemlösungsprozessen, Automatisierung und Standardisierung in den vier genannten Bereichen erreichen.

Aber es gibt noch einen weiteren Hebel, nämlich den wichtigsten. Ihn brauchst du immer und überall in deinem wachsenden Unternehmen. Es ist das Wissen um die Wandelbarkeit. Nichts ist in Stein gemeißelt. Probieren, beobachten, anpassen – das ist die einzig richtige Strategie in unserer komplexen Welt. Aber Vorsicht: Das Wissen um die Wandelbarkeit der Welt reicht natürlich nicht. Es ist wichtig, sich diesen Wandel immer wieder bewusst zu machen und vorhandene Prozesse, Produkte und Strukturen immer wieder auf den Prüfstand zu stellen.

Während des Wachstumsprozesses ändern sich Strukturen, Tools, Prozesse, das Team. Das heißt nicht, dass bisher etwas falsch gemacht wurde. Das heißt nur, dass jetzt etwas Neues dran ist. Wandelbarkeit bringt langfristig Erfolg, Leichtigkeit, Umsatz und Freude ins Business.

Die Autorin Anne Fiedler hilft aufstrebenden Solo-Selbständigen und kleinen Unternehmen dabei, noch erfolgreicher zu werden und den Spaß dabei nicht zu verlieren.

Digital Marketing

Basics für den Start: Schritt für Schritt zur digitalen Marketingstrategie.

Was ist digitales Marketing?

Digitales Marketing verfolgt das Ziel, Konsument*innen an allen digitalen Touchpoints anzusprechen, um ihnen Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Dieses kanalübergreifende Marketing kann über Suchmaschinen, soziale Netzwerke, Videoplattformen oder Display-Anzeigen und auf sämtlichen digitalen Geräten wie Computern, Smartphones oder Tablets verfolgt werden. Unternehmer*innen können auf folgende Marketing-Kanäle zurückgreifen:

- E-Mail-Marketing,

- Whats App,

- Suchmaschinenanzeigen,

- Social-Media-Marketing,

- Video-Marketing,

- Content-Marketing,

- Website,

- Affiliate-Marketing.

Step-by-Step zur digitalen Marketingstrategie

Step 1. Messbare Ziele setzen

Ein Unternehmen hat unterschiedliche Ziele, die es verfolgt: übergeordnet die normativen Ziele, welche die Vision und Unternehmenswerte formulieren. Die nachgelagerten strategischen Ziele streben die langfristige Erfüllung dieser normativen Ziele an, die dann täglich auf operativer Ebene (operative Ziele) verfolgt werden sollen.

Es ist unabdingbar, dass die Marketingziele mit den Unternehmenszielen übereinstimmen; noch wichtiger ist es, diese klar zu formulieren. Hier ist das SMART-Konzept – spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert – eine bewährte Methode, um jede Form von Zielen deutlich zu formulieren und messbar zu machen.

Bevor du allerdings mit der Formulierung beginnst, solltest du die KPIs auswählen, die für das jeweilige digitale Marketinginstrument relevant sind:

- bei E-Mail-Marketing bspw. die Öffnungsrate,

- bei Social-Media-Marketing bspw. die Engagement-Raten,

- bei SEO bspw. der organische Traffic und die Sitzungsdauer der Nutzer*innen.

Um über diese Daten zu verfügen und Effizienzen zu gewährleisten, sollten solche Plattformen eingesetzt werden, die diese Daten automatisch sammeln, clustern, auswerten und vergleichen.

Step 2. Das Publikum analysieren, segmentieren und verstehen

Was bringen dir Ziele, wenn nicht klar ist, wen die einzelnen digitalen Touchpoints ansprechen sollen? Hier dienen sogenannte Buyer Personas als Framework, um verschiedene Zielgruppensegmente zu charakterisieren und darauf basierend Marketingbotschaften anzupassen. Demografische Daten, präferierte Geräte und Kontaktmöglichkeiten, aber auch etwas abstrakter Ziele, Wünsche, Bedürfnisse und Sorgen helfen dir dabei, die Zielgruppe zu verstehen.

Hierzu dienen sowohl quantitative als auch qualitative Datenerhebungsmethoden in Form von Umfragen und Feedbacks wie bspw. Google-Bewertungen. Genauso sind Gespräche mit internen Stakeholder*innen, wie den Mitarbeitenden und dem Vertrieb hilfreich.

Du darfst nicht vergessen, dass die Personas von der Art deines Unternehmens (B2B/B2C) und den Produkten oder deiner Dienstleistung abhängen. Schließlich dienen die Personas dazu, Inhalte, Tonalität und Kanäle für das jeweilige Segment zu spezifizieren.

Step 3. Bisherige Bemühungen: Evaluierung bestehender digitaler Kanäle

Oft ist es so, dass man hier und da schon mal etwas gemacht hat und Kanäle pflegt, die bereits erfolgreich sind. Deswegen ist es wichtig, dass du erstmal schaust, was bereits existiert und dies vor dem Hintergrund der gesteckten Ziele evaluierst. Hier lohnt es sich, zwischen organischen Plattformen und bezahlten Kampagnen zu unterscheiden:

- Organische Plattformen, wie die Website, Social-Media-Profile, Artikel, Online-Rezensionen etc., sollten im Hinblick auf ihre Aktualität und Effektivität geprüft werden. Leider gehen diese Themen im Tagesgeschäft meist unter und entsprechen nicht mehr den ästhetischen und modernen Standards unserer Zeit. Wie viel Traffic haben einzelne Artikel generiert, ergo, welche waren erfolgreich? Welche können aktualisiert werden? Passt der Auftritt noch zu meiner Marke und ihren normativen Zielen? Ist er SEO-freundlich gestaltet?

- Bei bezahlten Kampagnen und Anzeigen sollte zuallererst geschaut werden, welche noch aktiv und im schlimmsten Fall nicht erfolgreich sind. Sind die gewählten Schlüsselwörter relevant für das Unternehmen und erfolgsversprechend für hochqualitative Leads? Beide Säulen helfen dir dabei, zu erkennen, welche Bemühungen hohe Reichweite und hohes Engagement erzielt haben, und gleichzeitig mögliche Lücken zu identifizieren.

Step 4. Zielgruppengerichtete Inhalte erstellen

Nun geht es von der Analyse in die Umsetzung. Bei der Inhaltserstellung solltest du folgende Fragen im Hinterkopf haben:

- Welche Kanäle werden bespielt?

- Werden die gesetzten Ziele verfolgt?

- Wie müssen Form und Inhalt der Posts und Anzeigen für die jeweilige Plattform optimiert werden?

Mach dich mit der Tonalität und der Rangordnung von relevanten Inhalten auf den unterschiedlichen Plattformen vertraut, um dann einzelne Strategien zu formulieren. Instagram ist nicht Facebook, Facebook nicht LinkedIn und LinkedIn nicht TikTok. Ein Content Calendar kann hier Konsistenz garantieren, viel Zeit sparen und trotzdem einzigartige und relevante Inhalte ermöglichen. Auch hier sollte eine Trennung zwischen organischen und bezahlten Posts vorgenommen werden, damit klare Sollwerte für jeden Kanal definiert werden können. Man darf ruhig auch bei der Konkurrenz spicken, um sich inspirieren zu lassen und Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was in der Branche funktioniert.

Step 5. Ready, Set, Go: Die Kampagne live schalten

Nun ist der Moment gekommen, die digitale Marketingkampagne live zu schalten. Smarte Ziele sind gesetzt, Rechercheergebnisse da, Buyer Personas identifiziert, digitale Kanäle bewertet und strategische Inhalte für jede Social-Media-Plattform erstellt.

Gesagtes kann man nicht mehr zurücknehmen. Im digitalen Marketing ist es etwas anders, hier kann man im Nachhinein immer noch Änderungen vornehmen. Dennoch sollte hier so detailliert und sorgfältig wie möglich gearbeitet werden. Die Rechtschreibung in den Inhalten, Titeln und Captions ist zwar ein kleiner Part, hat jedoch direkten Einfluss auf das Gesamtbild von Marken und Unternehmen.

Du solltest mehrere Kanäle gleichzeitig verwenden, um die Marketingziele zu maximieren. So kann ein Blogartikel in den sozialen Medien und im E-Mail-Marketing beworben werden. Der erhöhte Traffic zum Blogartikel führt zu erhöhtem organischen Traffic und beeinflusst die SEO-Bemühungen effektiv. Man merkt: Vieles hängt miteinander zusammen.

Step 6. Vertrauen ist gut, Kontrolle besser: Überwachung und Optimierung

Wäre es nicht schön, wenn nun an dieser Stelle Feierabend wäre? Ist es aber nicht. Denn nach der LiveSchaltung hört die Arbeit nicht auf. Wie bei Schritt vier ist es hier nun genauso wichtig, die Effektivität anhand der vorher gesetzten KPIs zu messen. Das Schöne ist, dass „Gesagtes kann man nicht mehr zurücknehmen“ hier nun wirklich nicht mehr gilt: Strategien können bei Bedarf stets geändert und angepasst werden.

Liefert die digitale Marketingkampagne nicht die gewünschten Ergebnisse (natürlich sollte man sich schon etwas gedulden), kannst du die Kampagne pausieren, offline schalten und/oder überarbeiten. Im besten Fall passiert so etwas selten. Ein A/B-Test im Voraus kann dabei helfen, Letzteres zu vermeiden, indem gemessen wird, welche Form von Inhalten eine höhere Resonanz genießt. Analysetools helfen dabei, Entwicklungen regelmäßig zu verfolgen und valide Berichte zu erstellen.

Hier lohnt es sich, das Thema „normative Ziele“ nochmal zu betonen. Es ist wichtig, dass die digitalen Marketingbemühungen mit der Unternehmensidentität übereinstimmen. Sonst führt dies zu Verwirrung und weniger Akzeptanz in der Zielgruppe. Ein Marken-Audit kann Klarheit schaffen.

Abschließend lässt sich sagen: Der Erfolg von digitalen Marketingstrategien hängt maßgeblich von der Präzision und Genauigkeit der oben genannten Schritte ab. Kurzfristige und zufällige Erfolge können immer erzielt werden. Wenn jedoch langfristiges Wachstum, Konsistenz und Planbarkeit angestrebt werden, ist eine digitale Marketingstrategie unerlässlich.

Der Autor Anton Klein ist Brand Storyteller und Communications Specialist bei der Kreativagentur Tiny Giants Co GmbH.

Inside Sales: Den Innendienst verkaufsaktiv aufstellen

Als Gründer*in bist du auf einen verkaufsaktiven Innendienst angewiesen, der offensiv zu Ertrag und Gewinn beiträgt. Welche Möglichkeiten gibt es, Verkaufsenergie im Innendienst zu entfalten?

Traditionelles Denken verabschieden

Klassischer Innendienst hat ausgedient. Die Zeiten, in denen Mitarbeiter*innen im Innendienst lediglich die Termine der Außendienstmitarbeiter*innen planen und als reaktive Auftragsabwickler*innen reagieren, gehören der Vergangenheit an. Moderner Innendienst trägt zu Umsatz- und Gewinnsteigerungen bei. Ein verkaufsaktiver Innendienst unterstützt dich bereits in der Gründungsphase dabei, schwarze Zahlen zu schreiben. Denn Inside Sales bedeutet, dass der Innendienst die kleineren Kund*innen verkaufsaktiv betreut, während sich die Außendienstmitarbeiter*innen den betreuungs- und beratungsintensiven Wachstums- und Premiumkund*innen widmen.

Neue Aufgaben meistern

Zu den neuen Tätigkeitsfeldern der Inside-Sales-Mitarbeiter*innen gehört es, Interessent*innen zu Kund*innen zu entwickeln, diese zu beraten, auf die qualifizierte Suche nach möglichen Engpassfaktoren zu gehen und erste Problemlösungen zu diskutieren. Darum: Deine Mitarbeiter*innen im Innendienst sollten die Kompetenz besitzen, die Beziehung zu den Kund*innen zu stärken und den Innendienst als emotionale Schaltzentrale zu etablieren. Gleichzeitig sollten sie Profis sein in den Bereichen Cross-Selling, Up-Selling, Zusatzverkauf, Einwandbehandlung und Abschluss.