Aktuelle Events

Limited (Ltd.)

Hier erfahren Sie alles über die Gründung einer Limited

Alles, was Sie über die Rechtsform der Limited wissen müssen. Mit folgenden Abschnitten: Haftung, Startkapital, Geschäftsführung, weitere Organe, Sitz, Steuern, Buchführung, Name, Gründung, Varianten und Alternativen.

Definition: Was ist eine Limited?

Bevor in Deutschland mit der UG (haftungsbeschränkt) eine kostengünstig und schnell zu gründende Kapitalgesellschaft eingeführt wurde, hatte die Ltd. als haftungsbeschränkte Rechtsform sehr starken Zulauf auch von deutschen Gründern. Die Ltd. wird in England im englischen Unternehmensregister, dem Companies House, eingetragen. Gründer, die eine Ltd. in Deutschland einsetzen wollen, müssen eine Zweigniederlassung in Deutschland gründen, während offiziell der Hauptfirmensitz mit Büroadresse in England besteht.

Weitere Artikel zur Limited

Steckbrief zur Limited

Rechtsformen-Typ: Kapitalgesellschaft, juristische Person.

Geeignet für: Gründer, die schnell eine Kapitalgesellschaft gründen wollen. Auch für einen Neustart nach Insolvenz, für Auslagerung risikoreicher Geschäfte, für Branchen mit internationalem Bezug und Markttests. Auch als Komplementär einer Ltd. & Co. KG.

Anzahl der Gesellschafter/Partner: Mindestens eine natürliche Person, weitere natürliche oder juristische Personen (also Gesellschaften) möglich.

Gegenstand des Unternehmens: Fast alle gesetzlich zulässigen Zwecke, auch genehmigungspflichtiges Gewerbe aller Branchen. Bedingt auch für Freiberufler, jedoch nicht für Apotheken, Notare, Ärzte.

Sitz der Limited: In GB sowie als aktive Zweigniederlassung in D.

Haftung: In der Höhe der Stammeinlage bzw. in Höhe des Gesellschaftsvermögens. Gesellschafter sind i.d.R. von der privaten Haftung befreit.

Stammkapital: Ab 1 britischem Pfund.

Gesellschaftsvertrag/Satzung: Verpflichtend sind die sog. Articles of Association (Gesellschaftsvertrag), meist wird eine Mustersatzung verwendet (Model Articles).

Sachgründung: möglich.

Gründungskosten: Ab ca. 100 Euro für einmalige Gründungsformalitäten durch Agentur; zzgl. ab ca. 200 Euro/Jahr laufende Servicegebühren (z.B. für Registered Office); zzgl. Anmeldung in dt. Handelsregister ab ca. 100 Euro zzgl. Notarkosten: ab ca. 60 Euro; zzgl. beglaubigte Übersetzung Gesellschaftsvertrag: ab ca. 80 Euro; Gewerbeanmeldung: ca. 30 Euro. D.h, gesamt ab knapp 600 Euro. Hinweis: Die Preise können je nach Anbieter wesentlich darüber liegen.

Eintrag ins Handelsregister: Ja, Eintrag im Companies House (brit. Handelsregister) sowie Eintrag der Zweigniederlassung in D im deutschen Handelsregister, Abteilung B.

Wichtigste Anmeldungen bei: Companies House, für die deutsche Zweigniederlassung zusätzlich: Handelsregister, Gewerbeamt, Finanzamt, IHK bzw. HWK.

Publizitätspflicht: Für in D aktive Limited: Jahresabschlüsse müssen im deutschen Bundesanzeiger veröffentlicht bzw. hinterlegt werden. Ferner umfangreiche Berichtspflicht gegenüber dem britischen Handelsregister und ggfls. den britischen Steuerbehörden. Hinterlegung wichtiger Dokumente im Registered Office.

Kaufmannseigenschaft: Ja.

Buchführung: Für die Zweigniederlassung in D besteht Buchführungspflicht nach deutschen Recht (HGB), also Pflicht zur Bilanzierung, doppelten Buchführung, Inventur. Zusätzlich gilt britisches Recht nach UK-GAAP.

Rechtsfähigkeit: Ja, nach Ausstellung des Certificate of Incorporation (Gründungsurkunde) durch das Companies House (Handelsregister) ist die Gesellschaft voll rechtsfähig, d.h., sie kann Rechte erwerben, klagen und verklagt werden.

Steuern: Die überwiegend in D aktive Limited zahlt ausschließlich Steuern in Deutschland. Das sind wie bei der GmbH Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer, Kapitalertragssteuer bei Ausschüttungen, Umsatzsteuer, Lohnsteuer.

Organe: Shareholder (Gesellschafter), Directors (Geschäftsführer), optional: Company Secretary (Schriftführer).

Bezeichnung: Firma (Wunschname) mit Zusatz Ltd. oder Limited.

Rechtsgrundlage: Companies Act 2006, HGB, GewO.

Hinweis:

Sie interessieren sich für eine Limited (Ltd.)? Nutzen Sie jetzt Gründerberater.de. Dort erhalten Sie kostenlos u.a.:

- Rechtsformen-Analyser zur Überprüfung Ihrer Entscheidung

- Step-by-Step Anleitung für Ihre Gründung

- Fördermittel-Sofort-Check passend zu Ihrem Vorhaben

Haftung in der Limited

Wie eine deutsche GmbH oder UG (haftungsbeschränkt) haftet die Limited nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen bzw. dem eingezahlten Stammkapital. Die persönliche Haftung der Gesellschafter ist ausgeschlossen. Allerdings haben die Directors ein erhöhtes Risiko wegen Insolvenzverschleppung persönlich belangt zu werden. Werden etwa Aufträge vergeben, obwohl die Limited zahlungsunfähig ist, so haftet der Director für die entstandenen Ausfälle persönlich. Das englische Recht spricht von „Wrongful Trading“. Mehr zur Haftung der Directors im Abschnitt über den Director der Ltd..

Wichtiger Hinweis: Banken und andere Investoren verlangen grundsätzlich die persönliche Haftung der Gesellschafter, wenn sie Kredite zur Verfügung stellen. Das bedeutet: Sie müssen als Gesellschafter dafür gerade stehen, dass Kredite der Limited an ihre Gläubiger zurückgezahlt werden. Die Haftungsbegrenzung wird also in der Praxis gegenüber Kreditgebern fast immer eingeschränkt. Sie bleibt wirksam nur gegenüber weiteren Geschäftspartnern. Allerdings ist die Limited ohnehin keine sonderlich geeignete Rechtsform, wenn die Gründer beabsichtigen, Darlehen zur Unternehmensfinanzierung aufzunehmen.

Startkapital und Anteile in der Limited

Das theoretische Mindeststammkapital für die Gründung einer Limited beträgt 1 britisches Pfund. Allerdings wäre eine Limited mit derartig geringer Kapitalausstattung von Anfang an unterfinanziert und von der Insolvenz bedroht. Denn allein die Gründungskosten und Servicegebühren für das erste Geschäftsjahr einer Gründungsagentur belaufen sich auf mindestens knapp 600 Euro (siehe Steckbrief). Wenigstens diese Gründungskosten und die Anlaufkosten für die Startphase müssen in jedem Fall gedeckt sein.

Im Gesellschaftsvertrag (Articles of Association) wird das Nominalkapital der Limited festgelegt. Dies ist das gezeichnete Kapital, das als Haftsumme im Fall der Insolvenz dient. Es muss von den Gesellschaftern (Shareholdern) nicht sofort zu 100 Prozent erbracht werden. Auch kann diese eingebrachte Summe durch Sach- oder Arbeitsleistungen erbracht werden.

Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter werden entsprechend der Höhe ihrer Anteile vorgenommen, nachdem der oder die Geschäftsführer (Directors) den Jahresgewinn festgestellt haben.

Geschäftsführung in der Limited: der Director

Das Gegenstück zum deutschen Geschäftsführer ist der Director. Wenn es mehrere Geschäftsführer gibt, sind diese im Board of Directors organisiert. Mindestens ein Director muss eine natürliche Person sein. Weitere Directors können dann auch juristische Personen, also z.B. andere Kapitalgesellschaften sein.

Nach britischem Gesellschaftsrecht sind die Directors gemeinsam vertretungsberechtigt. Eine Einzelvertretungsberechtigung kann aber notariell im britischen Companies House (Handelsregister) eingetragen werden.

Zu den Aufgaben des Director gehört neben der Vertretung der Ltd. in allen geschäftlichen Belangen die fristgerechte Erstellung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses (Annual Account) sowie des Lageberichts (Annual Return). Außerdem muss er alle Änderungen des Gesellschafterbestands umgehend an das Companies House melden. Versäumt der Director die Einhaltung der jeweiligen Meldefristen an das Companies House, so kann dies empfindliche Strafen und Säumniszuschläge nach sich ziehen.

Besondere Voraussetzungen an den Director bestehen nicht: Die natürliche Person muss mindestens 16 Jahre alt sein, eine bestimmte Nationalität ist nicht vorgeschrieben. Personen, über deren Vermögen jedoch ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, können nicht Director werden.

Allerdings hat diese Regelung keine direkte Wirkung auf die „deutsche Ltd.“, da diese von der hier relevanten britischen Gewerbeordnung nicht betroffen ist. Probleme entstehen jedoch regelmäßig bei der Anmeldung der Zweigniederlassung beim deutschen Handelsregister. Falls in Deutschland für den Anmeldenden ein Gewerbeverbot besteht, wird die Eintragung in den meisten Fällen abgelehnt. Umgehen lässt sich das z.B. durch einen Treuhand-Director – dieser kann u.U. durch eine Gründungsagentur gestellt werden.

Wie schon zuvor erwähnt, besteht für den Director ein erhöhtes Haftungsrisiko. Falls die Limited in eine Krise gerät, muss er rechtzeitig Insolvenz anmelden, um Schäden von den Gläubigern abzuwenden und eine Durchgriffshaftung auf sein Privatvermögen zu vermeiden.

Für den Director kann ein schriftlicher Anstellungsvertrag geschlossen werden. Sein Gehalt kann dann steuerlich als Betriebsausgabe geltend gemacht werden. Für die Höhe des Gehalts gilt jedoch der Grundsatz der Angemessenheit wie bei einem deutschen GmbH-Geschäftsführer. Falls es nur einen Director gibt, sollte dieser vom Verbot der Insichgeschäfte ausgenommen werden.

Gesellschafter in der Limited: die Shareholder

Das zweite wesentliche Organ der Ltd. stellen die Gesellschafter (Shareholder) dar. Sie haben die Aufgabe, den oder die Directors zu bestimmen und können in der Gesellschafterversammlung (General Meeting) ferner über die Verwendung von Gewinnen, die Änderung des Gesellschaftsnamens oder die Auflösung der Limited entscheiden. Das Haftungsrisiko der Gesellschafter ist auf die Höhe ihrer im Gesellschaftsvertrag gezeichneten Anteile begrenzt. Falls Shareholder und Director personengleich sind, entsteht eine Ein-Personen-Limited, die nach dem Prinzip der Selbstorganschaft arbeitet.

Ein Gesellschafterwechsel kann in England durch einfachen Verkauf der Anteile ohne notarielle Eintragung erledigt werden.

Der Company Secretary

Der Company Secretary fungiert als Verwalter oder Schriftführer der Limited und ist zuständig für die Kommunikation mit dem Companies House. Der Secretary besitzt kein Vertretungsrecht, darf also keine Verträge für die Limited abschließen. Seit der Reform des britischen Gesellschaftsrechts (Companies Act 2006) ist die Bestellung eines Secretary für die Gründung einer Limited nicht mehr verpflichtend. Somit wurde hier der Weg für die Ein-Personen-Limited freigemacht. Die Aufgaben des Secretary sind allerdings nicht entfallen, diese werden i.d.R. von einer Gründungsagentur kostenpflichtig übernommen.

Das Registered Office der Limited

Jede britische Limited benötigt einen offiziellen Sitz in England. Dies ist das Registered Office, der satzungsgemäße Sitz der Gesellschaft. Hier muss das Unternehmen postalisch erreichbar sein und hier muss auch ein Ansprechpartner (Secretary) vorhanden sein, der Einblicke in die Liste der Directors und Shareholders ermöglicht. Auch diese Funktion wird von Gründungsagenturen als Dienstleistung übernommen.

Steuerliche Pflichten und Buchhaltung in der Limited

Für die überwiegend in Deutschland aktive Limited gelten die deutschen Steuergesetze sowie die Pflicht zur Rechnungslegung nach HGB. D.h., die Limited ist in Deutschland voll steuerpflichtig und wird vom Fiskus wie eine GmbH oder UG haftungsbeschränkt behandelt. Das bedeutet weiterhin: Die in Deutschland geführte Limited (und nur von der ist hier die Rede) muss eine doppelte Buchführung sowie einen Jahresabschluss erstellen.

Andererseits können Buchführung und Jahresabschluss in deutscher Sprache erledigt werden, und auch ein „normaler“ deutscher Steuerberater kann sie anfertigen.

Ebenfalls ist die Ltd. von den deutschen Richtlinien zur Publizität betroffen wie jede andere Kapitalgesellschaft. D.h. ihr Jahresabschluss muss wie der einer GmbH oder UG haftungsbeschränkt im deutschen Handelsregister veröffentlicht bzw. hinterlegt werden.

Zusätzlich besteht bei der Limited die Verpflichtung zur Veröffentlichung beim britischen Companies House. Hier müssen die Accounts (Bilanz mit GuV) sowie ein Directors Report hinterlegt werden. Die hierfür erforderlichen Zahlen können aus den in Deutschland angefertigten Jahresabschlüssen entnommen werden. Allerdings laufen das britische Geschäftsjahr und das deutsche Geschäftsjahr häufig nicht synchron. In GB startet dieses meistens zum Zeitpunkt der Gründung, in Deutschland hingegen bezieht es sich in der Regel auf das Kalenderjahr. Das verursacht einen zusätzlich Aufwand im Reporting, da die Zahlen nicht einfach aus dem deutschen Jahresabschluss abgelesen werden können. Der erste Jahresabschluss muss spätestens 22 Monate nach Gründung beim Companies House eingereicht werden.

Gegenüber dem britischen Finanzamt kann eine in Deutschland geführte Limited von der Abgabe einer Steuererklärung befreit werden. Hier greift das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und England, das besagt, dass man nur in dem Land der überwiegenden Aktivität einkommensteuerpflichtig ist.

Fazit: Alle Steuerarten einer deutschen Kapitalgesellschaft gelten in vollem Umfang auch für die in Deutschland aktive Limited. Steuervorteile bietet die Gründung einer Ltd. also nicht. Probleme ergeben sich allerdings aus den umfangreichen (und doppelten) Berichtspflichten gegenüber dem deutschen Handelsregister und dem britischen Companies House.

Der Name der Limited

Für die in Deutschland aktive Limited gilt neben dem englischen Recht auch das deutsche Namensrecht, inklusive des deutschen Marken- und Wettbewerbsrechts. In jedem Fall muss das Kürzel „Ltd.“ oder ausgeschrieben „Limited“ angefügt werden. Zusätze zum Wunschnamen wie „Group“ oder „Holding“ führen zu einer Überprüfung in England und ggfls. zur Ablehnung durch das Companies House, falls keine entsprechenden Gesellschaftsstrukturen nachgewiesen werden können.

Außerdem dürfen durch die Bezeichnung keine Rechte Dritter verletzt werden. Zu prüfen ist also, ob die Ltd. mit dem Wunschnamen im Companies House noch verfügbar ist. Die Recherche kann man auf der Webseite des » Companies House erledigen.

Aber auch die deutschen Namensrechte müssen beachtet werden. Beispiel: Ein Unternehmen unter der Bezeichnung „Sparkasse Ltd.“ wäre nicht zulässig und würde nicht ins Handelsregister eingetragen.

Die Anmeldung einer Limited in Deutschland

In Deutschland müssen zusätzlich folgende Anmeldungen vorgenommen werden:

- Notarielle Anmeldung als Zweigniederlassung beim Handelsregister unter Vorlage einer beglaubigten Übersetzung des Gesellschaftervertrages.

- Anmeldung beim Finanzamt mit Erteilung einer Steuernummer.

- Gewerbeanmeldung beim zuständigen Gewerbeamt.

- Anmeldung bei der IHK oder HWK.

- Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft.

Bei Arbeitnehmern: Zusätzlich Anmeldung bei der Arbeitsagentur.

Hinweis: Natürlich benötigt die Limited ein deutsches Firmenkonto. Manche Banken verweigern der Ltd. die Kontoeröffnung. Klären Sie diese Frage also rechtzeitig. Ein Bankkonto in England wird hingegen nicht benötigt.

Variante: Ltd. & Co. KG

Bei einer Ltd. & Co. KG wird eine Personengesellschaft gegründet, bei der der voll haftende Komplementär durch eine Limited ausgefüllt wird. Hiermit entsteht eine voll haftungsbeschränkte Personengesellschaft, deren Gründung vor allem aus steuerlichen Überlegungen Sinn machen kann. Die Konstruktion entspricht einer GmbH & Co. KG bzw. einer UG haftungsbeschränkt & Co. KG. Voraussetzung hierfür ist die Gründung einer britischen Limited, die dann mit der deutschen KG zur Ltd. & Co. KG verbunden wird.

Fazit und Alternativen zur Limited

Zwar ist die Gründung einer Limited sehr schnell erledigt. Auch sind die reinen Gründungs- und Registrierungskosten überschaubar, da in England keine notarielle Beglaubigung notwendig ist. Doch darf man nicht übersehen, dass die Folgekosten und der Folgeaufwand einer Limited erheblich sind. Auch ist die Reputation bei Geldgebern und Lieferanten in Deutschland grundsätzlich recht niedrig.

Es muss also ein ganz bestimmter Grund vorliegen, warum gerade eine Limited gewählt wird.

Die sog. „Vorteile“, die in der Werbung von manchen Gründungsagenturen herausgestellt werden, entpuppen sich oft genug als Illusion. Wer Steuervorteile oder Bürokratieentlastung sucht, wird mit der Limited jedenfalls nicht glücklich werden. Auch das niedrige Stammkapital ist kein Argument mehr für die Limited.

Daher sind auch die Ltd.-Gründungszahlen seit Einführung der UG haftungsbeschränkt stark zurückgegangen.

Was sich 2026 für Freelancer*innen ändert

2026 wird zum Prüfstein: Zentrale Reformen aus dem Koalitionsvertrag sollen greifen, viele Details bleiben jedoch offen.

Sechs Monate nach dem Start der neuen Bundesregierung rücken die ersten Umsetzungen des Koalitionsvertrags in Sichtweite. Ab dem 1. Januar 2026 sollen zentrale Reformen greifen, die auch Auswirkungen auf Freelancer*innen und Solo-Selbständige haben. Doch während einige Maßnahmen konkrete Entlastungen versprechen, bleiben viele Ankündigungen bislang Absichtserklärungen. Freelancermap hat zusammengetragen, welche Vorhaben tatsächlich relevant werden und wo noch Unsicherheit herrscht. Eine Tabelle gibt hier einen Überblick.

Koalitionsvertrag 2025: Viel vor, aber wenig umgesetzt

Der Koalitionsvertrag 2025 markierte erstmals eine politische Schwerpunktsetzung für Selbständige. Zentrale Punkte, die Freelancer*innen direkt betreffen, sind:

- eine Reform des Statusfeststellungsverfahrens, um mehr Rechtssicherheit bei der Abgrenzung von Beschäftigung und Selbständigkeit zu schaffen,

- der Abbau bürokratischer Hürden durch digitale Verwaltungsprozesse, Genehmigungsfiktionen und ein „Once-Only“-Prinzip,

- eine Altersvorsorgepflicht für neue Selbstständige mit freier Wahl der Vorsorgeform,

- die Einführung des Mutterschutzes auch für Solo-Selbstständige,

- sowie steuerliche Anpassungen und Abschreibungsoptionen zur Entlastung kleiner Unternehmen und Einzelunternehmer*innen.

Laut Freelancer-Kompass 2025 sehen 79 Prozent der Befragten fehlende politische Rahmenbedingungen als Problem, fast die Hälfte empfindet strukturelle Nachteile gegenüber Angestellten. Die Unsicherheit über Scheinselbständigkeit bleibt eines der drängendsten Themen: 60 Prozent der Freelancer*innen nannten sie als größten strukturellen Nachteil ihrer Arbeit.

Viele Pläne, wenig Praxis: Reformen kommen nur schleppend voran

Während steuerliche Anpassungen und Mobilitätsentlastungen bereits 2026 greifen, bleiben die strukturell entscheidenden Fragen wie Scheinselbständigkeit, Sozialversicherungspflicht und Bürokratieabbau weiter offen. Zwar wurde im Oktober mit der sogenannten Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung ein Entlastungsprogramm vorgestellt, das Bürokratie abbauen soll. Doch Freelancer*innen bleiben davon bislang weitgehend unberührt. Zentrale Maßnahmen wie die angekündigte Genehmigungsfiktion wurden nicht umgesetzt oder lassen offen, ob Solo-Selbständige überhaupt profitieren. Auch das Statusfeststellungsverfahren, ein großes strukturelles Problem, ist noch nicht reformiert.

Thomas Maas, CEO von freelancermap: „Die Politik erkennt die Bedeutung von Selbständigen zwar auf dem Papier an, schafft aber in der Praxis keine Verlässlichkeit. Wer die Arbeitswelt modernisieren will, muss endlich Rechtssicherheit schaffen - gerade beim Thema Scheinselbständigkeit. Solange Freelancer nicht wissen, woran sie sind, bleibt Deutschland kein attraktiver Standort für sie.”

Die anhaltende Unsicherheit unter Freien bleibt nicht ohne Konsequenzen: Laut einer Umfrage denken 56 Prozent der Solo-Selbständigen über eine Auswanderung nach, auch wegen Bürokratie, Steuerlast und mangelnder Rechtssicherheit. Besonders kritisch: 93 Prozent dieser Auswanderungswilligen arbeiten im Bereich künstliche Intelligenz. Fachkräfte, die der Standort dringend braucht.

2026 als Prüfstein für die Selbständigkeit in Deutschland

Für Freelancer*innen bleibt 2026 ein Jahr mit Chancen und offenen Fragen. Viele Vorhaben können den Alltag freier Expert*innen langfristig erleichtern, wenn sie rechtzeitig und praxistauglich umgesetzt werden.

NOI Techpark – ein europäischer Playground of Opportunities

2017 an den Start gegangen, ist der in Südtirol beheimatete NOI Techpark ein synergiereicher Mikrokosmos aus Universität, Forschung, Unternehmen und Start-ups und hat sich als eine All-in-one-Anlaufstelle etabliert, die man in dieser Form europaweit kaum ein weiteres Mal findet. Mehr zum Selbstverständnis und den vielschichtigen Aktivitäten des NOI Techpark erfahren wir im Interview mit Pia-Maria Zottl, der Leiterin des Incubators im NOI.

StartingUp: NOI Techpark ist Südtirols Innovationsviertel. Was kann man sich darunter genau vorstellen?

Pia-Maria Zottl: Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem Ideen kurze Wege haben. Auf dem Gelände einer ehemaligen Aluminiumfabrik in Bozen wächst seit 2017 Südtirols Wissenschafts- und Technologiepark, der NOI Techpark. Hier arbeiten und forschen aktuell 2.400 Start-upper, Unternehmerinnen, Lehrende und Studierende. Hier wird täglich Wissen geteilt und gemeinsam an Lösungen für eine lebenswerte Zukunft gefeilt. Der Name NOI ist dabei Programm. Er steht für Nature of Innovation und verkörpert die Art, wie wir Innovation verstehen und leben: keine Innovation zum Selbstzweck, sondern eine, die eine positive Wirkung auf Mensch und Umwelt hat.

StartingUp: Was macht Bozen als Innovationsstandort so besonders?Pia-Maria Zottl: Wir liegen in Südtirol an einem strategisch wichtigen Dreh- und Angelpunkt zwischen Italien und dem DACH-Raum und an der Achse zweier starker Start-up-Ökosysteme in Europa: München und Mailand. Bozen war schon immer ein zentraler Knotenpunkt zwischen Nord und Süd. Und genauso ist NOI ein strategischer Knotenpunkt zwischen Forschung und Unternehmen. Hier kommen die richtigen Partner schnell zusammen und arbeiten unkompliziert miteinander. Jungunternehmen aus dem deutschen Raum finden im NOI die nötigen Netzwerke und Rahmenbedingungen für den Sprung in den italienischen Markt und umgekehrt. Und wir sind auch ein Tor zu Europa, wenn es darum geht, passende Forschungs- oder Industriepartner zu finden und EU-Förderungen für die eigene Geschäftsidee zu mobilisieren.

StartingUp: Was bieten Sie Gründerinnen und Gründern, was diese anderswo nicht finden, sprich was unterscheidet NOI von anderen Gründerzentren?

Pia-Maria Zottl: Wir sind mehr als ein reines Gründerzentrum. Der NOI Techpark ist ein synergiereicher Mikrokosmos aus Universität, Forschung, Unternehmen und Start-ups. Eine All-in-one-Anlaufstelle, die enorme Vorteile bringt und ein Unikum ist, das man anderswo in Europa in dieser Form nicht so leicht findet. Zudem haben Gründerinnen und Gründer im NOI Techpark Zugriff auf Know-how und Forschungslabore in Feldern wie grüne Technologien, Lebensmittel und Gesundheit, Digital und Automation in Industrie und Landwirtschaft. Dieser Mischung ist es zu verdanken, dass NOI immer mehr zu einem internationalen Anziehungspunkt für innovationswillige Start-ups, Scale-ups und Spin-offs wird. Teams arbeiten hier Tür an Tür mit Forschungsgruppen und Fachleuten unterschiedlichster Branchen. Pilotprojekte, Prototypen oder Nutzerfeedback lassen sich so viel schneller organisieren. Start-ups können ihre Produkte in einem unserer 70 Labore testen, mit passenden Forschungspartnern verfeinern und zugleich den Marktzugang mit potenziellen Kunden vorbereiten. Kurz gesagt: Wir sind ein wahrer „playground of opportunities“.

StartingUp: Wie viele Start-ups betreuen Sie und welche Themen und Branchen sind vorherrschend?

Pia-Maria Zottl: Aktuell betreuen wir 43 Start-ups, fünf davon haben wir erst vor wenigen Wochen aufgenommen. Im NOI dominieren, wie bereits erwähnt, besonders die Technologiefelder Green, Food & Health, Digital und Automotive & Automation. Der NOI Techpark hat sich in diesen Bereichen eine hohe Glaubwürdigkeit aufgebaut, weshalb viele Start-ups in diesen Sektoren angesiedelt sind. Besonders KI-gestützte Lösungen, etwa im Agrarbereich, stehen im Trend. Nachhaltige Innovationen und der Fokus auf Kreislaufwirtschaft sind ebenfalls stark vertreten, was den regionalen Bezug zur Natur und den Ressourcen Südtirols widerspiegelt. Ein ganz großes Thema ist schließlich die Lebensmittelfermentation. Darin haben wir hier im NOI ein international anerkanntes Know-how, dank des ICOFF – International Centre on Food Fermentations und mehrerer Forschungsgruppen und Unternehmen. Start-ups wie Looops, das eine Zuckeralternative aus fermentierten Lebensmittelnebenprodukten entwickelt, haben sich genau aus diesem Grund im NOI angesiedelt und profitieren vom Wissen und dem vorhandenen Netzwerk.

StartingUp: Was bieten Sie Start-ups, die sich im NOI Techpark ansiedeln?

Pia-Maria Zottl: Wir begleiten Gründerinnen und Gründer ganzheitlich – von der ersten Validierung bis zum Skalierungsschub. Unsere drei aufeinander aufbauenden Programme führen zielgerichtet durch die wichtigsten Phasen der Unternehmensentwicklung: Wir schärfen Problem-/Solution- und Product-/Market-Fit, entwickeln gemeinsam belastbare Geschäftsmodelle und bereiten Teams systematisch auf Wachstum und Markteintritt vor. Ergänzt wird das durch ein starkes Alumni-Format sowie Initiativen wie Female Founders, die spezifisch auf weibliche Start-ups zugeschnitten sind, und Future Founders, die Nachwuchs-Talente früh abholen sollen. Zu unserem Service-Portfolio gehören Performance-Analysen, individuelle Coachings und Mentorings mit erfahrenen Unternehmern und Expertinnen, Workshops und Academies zu Themen von Go-to-Market bis Finanzierung – und vor allem der direkte Zugang zu einem außergewöhnlich dichten Netzwerk aus Forschung, Industrie, Universität und Investoren.

Unternehmensnachfolge per Search Funds

Kaum jemand hat beim Thema Gründen sofort die Übernahme eines etablierten Betriebs vor Augen. Doch gerade das kann eine spannende Alternative sein.

Deutschland hat ein massives Problem. Und nein, gemeint ist nicht die Bahn, sondern der demografische Wandel. 31 Prozent aller Unternehmensinhaber*innen sind über 60 Jahre, und wenn sie in Rente gehen, droht uns eine massive Nachfolgewelle. Schon jetzt suchen laut KfW jährlich rund 125.000 mittelständische Unternehmen in Deutschland eine Nachfolge.

Genau darin liegt auch eine Chance, und zwar für junge Menschen, die den Weg ins Unternehmertum suchen. Statt der Ungewissheit einer Neugründung, bieten diese Betriebe bewährte Geschäftsmodelle, solide Kund*innenbeziehungen und ein erprobtes Team. Die größte Sorge junger Unternehmer*innen, ob das Produkt wirklich am Markt ankommt, ist hier bereits überwunden. Der/die Käufer*in übernimmt eine funktionierende Firma und kann direkt damit beginnen, das Wachstum mit kleinen Verbesserungen anzukurbeln.

Nachfolge – oft günstiger als vermutet

Allerdings herrscht häufig der Irrglaube, dass ein Unternehmenskauf nur für finanzstarke Investor*innen infrage kommt. Ein genauerer Blick auf Marktdaten, etwa von der Deutschen Unternehmerbörse (DUB), widerlegt dies klar. Kleine und mittelgroße Unternehmen wechseln den/die Eigentümer*in typischerweise zu Preisen zwischen dem vier- und achtfachen ihres jährlichen Gewinns (EBIT).

Das lässt sich an einem einfachen Beispiel verdeutlichen: Ein profitables Unternehmen mit einem EBIT von beispielsweise 250.000 Euro könnte bereits für rund eine Millionen Euro erworben werden – viel Geld, aber mithilfe von Banken durchaus finanzierbar. Denn das Risiko ist überschaubar.

Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen und langfristigen Verträgen, beispielsweise aus den Bereichen IT-Service, Facility Management oder Logistik, sind besonders beliebt. Rund 75 Prozent des Kaufpreises können so häufig über Fremdkapital abgedeckt werden. Der/die Käufer*in benötigt also nur etwa ein Viertel des Kaufpreises an Eigenkapital – in unserem Beispiel etwa 250.000 Euro. Die Zins- und Tilgungszahlungen erfolgen dabei typischerweise direkt aus dem laufenden Betriebsergebnis. Innerhalb weniger Jahre gehört das Unternehmen somit vollständig dem/der Käufer*in.

Search Funds – Einstieg ohne Eigenkapital

Doch nicht jede(r) verfügt über entsprechendes Eigenkapital. Insbesondere junge Absolvent*innen oder Manager*innen, die ins Unternehmertum wechseln wollen, haben selten mehrere Hunderttausend Euro zur Verfügung. Eine spannende Lösung bieten daher sogenannte Search Funds, ein in den USA bereits etabliertes Finanzierungsmodell.

Dabei finanzieren Investor*innen zunächst die Suche nach einem passenden Unternehmen und anschließend auch den Eigenkapitalanteil des Kaufpreises. Der sogenannte Searcher führt das Unternehmen operativ und hält eine Minderheitsbeteiligung von rund 30 Prozent, während die Investor*innen etwa 70 Prozent besitzen.

Beide Seiten profitieren: Der Searcher steigt praktisch ohne eigenes finanzielles Risiko ins Unternehmertum ein und beteiligt sich langfristig am Erfolg. Investor*innen wiederum setzen auf motivierte Unternehmer*innen, die durch ihren Anteil eng an den Erfolg des Unternehmens gekoppelt sind. Laut Studien der Stanford Graduate School of Business erzielen Search Funds eine interne Rendite (IRR) von durchschnittlich 35 Prozent und einen Return on Investment (ROI) von etwa 4,5-mal des eingesetzten Kapitals. Solche Renditen entstehen häufig bei klassischen Mittelständler*innen wie Handwerksbetrieben, Dienstleistenden oder kleineren Produktionsunternehmen. Viele dieser Unternehmen wurden lange von denselben Eigentümer*innen geführt, die eher Stabilität als Wachstum im Blick hatten. Ein(e) neue(r) Eigentümer*in mit frischen Ideen in den Bereichen Digitalisierung, Marketing oder Prozessoptimierung kann erhebliches Potenzial freisetzen.

Soweit die Theorie. Doch worauf kommt es bei der Unternehmensnachfolge in der Praxis an?

- Das richtige Target finden: Wer ein Unternehmen übernehmen möchte, sollte zunächst das richtige finden, das sowohl wirtschaftlich attraktiv als auch zur eigenen Erfahrung und Vision passt. Unerfahrene Käufer*innen sollten beispielsweise kein insolventes Unternehmen ins Auge fassen. Besonders attraktiv sind Firmen, die sich durch digitale Transformation und Prozessoptimierung weiterentwickeln lassen. Wichtig ist es, die Branche, die Marktposition und die Zukunftschancen genau zu analysieren.

- Veränderungen mit Bedacht umsetzen: Käufer*innen sollten nicht der Hybris unterliegen, ab Tag eins an alles verändern zu wollen, indem sie etwa etablierte Prozesse umwerfen oder die Preise radikal erhöhen. Deutlich sinnvoller: Sich das Unternehmen mit seinen Abläufen erstmal gründlich anzuschauen und zu verstehen. Veränderungen sollten gut geplant und transparent kommuniziert werden – sowohl gegenüber den Mitarbeitenden als auch den Kund*innen und Lieferant*innen. Denn wer das Unternehmen zu schnell umkrempelt, gefährdet im schlimmsten Fall bestehende Kund*innenbeziehungen und demotiviert das Team.

- Mitarbeitende eng einzubinden: Das Team eines Unternehmens verfügt über das operative Wissen und prägt die Unternehmenskultur. Ihre Unterstützung ist daher für einen erfolgreichen Übergang unerlässlich. Wer die Nachfolge antritt, sollte daher auf offene Gespräche, klare Perspektiven und echte Wertschätzung setzen. Denn nur so entsteht Vertrauen in die neue Geschäftsführung.

- Übergangsphase mit dem/der Alteigentümer*in: Ebenfalls zentral für den Erfolg einer Nachfolge ist der/die frühere Eigentümer*in. Mit ihm/ihr sollte eine Übergangszeit vereinbart werden. Eine solche kann helfen, bestehende Beziehungen zu Kund*innen und Lieferant*innen sowie das implizite Wissen über das Unternehmen zu bewahren. Der/die Alteigentümer*in kann den/die neue(n) Eigentümer*in noch begleiten und schrittweise einführen, was Unsicherheiten bei allen Beteiligten reduziert. Aus diesem Grund werden Unternehmensverkäufe oft so strukturiert, dass ein Teil des Kaufpreises erst nach einer erfolgreichen Übergabe ausgezahlt wird. Dies schafft eine zusätzliche Sicherheit für Käufer*innen – und einen sanften Übergang.

- Kund*innen persönlich kennenlernen: Um Beziehungen zu festigen, Bedürfnisse besser zu verstehen und Vertrauen aufzubauen, sollte der/die neue Inhabende die wichtigsten Kund*innen persönlich kennenlernen. Der direkte Kontakt schafft eine Basis für künftige Geschäftsentwicklung und signalisiert Kontinuität.

Ein zusätzlicher Hebel zur Renditesteigerung bei der Nachfolge ist das Buy-and-Build-Prinzip. Dabei werden mehrere kleinere Unternehmen einer Branche übernommen und zusammengeschlossen. Skaleneffekte und die Möglichkeit, größere Unternehmen zu höheren Multiples weiterzuverkaufen, erhöhen die Profitabilität erheblich. Neben wirtschaftlichem Erfolg trägt dies dazu bei, die mittelständische Struktur unserer Wirtschaft zu stärken und langfristig zu sichern.

Nachfolge als echte Alternative positionieren

Die Herausforderung bleibt dennoch groß: Weil viele Unternehmen keine Nachfolge finden, müssen noch immer etliche Betriebe schließen. Dadurch gehen Arbeitsplätze und wertvolles Know-how verloren – mit erheblichen Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wenn wir als Gesellschaft die Unternehmensnachfolge als echte Alternative zur Gründung positionieren, können wir das verhindern. Wirtschaftliche Substanz würde bewahrt und sogar gestärkt werden, weil junge Unternehmer*innen neue Ideen einbringen. Dafür müssen aber mehr Menschen darauf aufmerksam gemacht und das Zusammenfinden von Käufer*- und Verkäufer*innen effizienter gestaltet werden. Denn die Unternehmensnachfolge hat viel zu bieten: Sie ist eine echte Chance, Bewährtes mit neuen Impulsen zu verbinden und Innovation aus der Stabilität heraus zu entwickeln.

Der Autor Florian Adomeit ist Mitgründer von AMBER, dem Online-Marktplatz für Unternehmensnachfolge und Firmenübernahmen, sowie Bestseller-Autor und Host des Podcasts Alles Coin, Nichts Muss.

GmbH-Gründung per Video

Online zum Notariat – notarielle Videobeurkundungen sparen Gründer*innen und Start-ups Zeit und Aufwand. So geht’s.

Die fortschreitende Digitalisierung des Notariats bietet Verbraucher*innen große Vorteile. Notarielle Angelegenheiten wie Beurkundungen und Beglaubigungen können auch online am Bildschirm gemeinsam mit dem Notar bzw. der Notarin des Vertrauens erledigt werden.

GmbH-Gründung und weitere Rechtsgeschäfte per Video - auch im Ausland

Die Bundesnotarkammer stellt eine zentrale Plattform für notarielle Videokonferenzen zur Verfügung. Auf dieser können beispielsweise die Gründung einer GmbH, satzungsändernde Gesellschafterbeschlüsse sowie Anmeldungen zum Handelsregister, Partnerschaftsregister, Genossenschaftsregister, Vereinsregister und Gesellschaftsregister schnell und einfach durchgeführt werden.

Die sichere Identifizierung der Beteiligten erfolgt über die Onlinefunktionen der Personalausweise. Hierbei kann es sich um inländische oder ausländische Dokumente handeln. In der Videokonferenz wird die Urkunde verlesen beziehungsweise bei Unterschriftsbeglaubigungen besprochen. Dann unterschreiben die Beteiligten und der Notar bzw. die Notarin mithilfe einer qualifizierten elektronischen Signatur. Diese wird mit der kostenfreien Notar-App der Bundesnotarkammer auf dem Handy erzeugt. So können Verbraucher*innen von überall und auch aus dem Ausland an notariellen Beurkundungs- oder Beglaubigungsverfahren teilnehmen.

Weitere Infos zur Beurkundung im Onlineverfahren unter https://online.notar.de

Gründen einer Mini-GmbH – dein Weg zum Erfolg

Wer ein Start-up gründet, wird auf dem Weg zum eigenen Unternehmen irgendwann unausweichlich mit der Frage konfrontiert: „Welche Rechtsform soll es sein?“ Zu den bekannten Optionen zählen allen voran die offene Handelsgesellschaft (OHG), die Kommanditgesellschaft (KG) oder die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Doch auf der großen Bühne der Unternehmensrechtsformen scheint sich ein neuer Star breit zu machen: Die Mini-GmbH. Wir erklären dir hier, was diese Gattung besonders macht und wie du mit ihr zusammen dein Start-up auf die Überholspur bringst.

Mini-GmbH: Die kleine Unbekannte

Okay, wir geben es ja zu. So neu ist diese Rechtsform auch wieder nicht. Schließlich existiert sie bereits seit dem 1. November 2008 und wurde in erster Linie ins Leben gerufen, um dem GmbH-Recht eine kleine Verjüngungskur zu verpassen. Doch erst in den vergangenen Jahren, seitdem die Digitalisierung massiv an Fahrt aufgenommen hat, entscheiden sich auch immer mehr Jungunternehmer für die Mini-GmbH – und zwar aus einem bestimmten Grund: Das extrem niedrige Stammkapital. Müssen zukünftige Geschäftsführer bei der Gründung einer normalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung in der Regel über finanzielle Reserven in Höhe von 25.000 Euro verfügen, reicht bei der Mini-Version schon ein Euro aus. Zudem geht der Gründungsprozess schnell vonstatten. Neben der Beglaubigung vom Notar musst du deine Firma nur noch ins Handelsregister eintragen lassen und schon kann es losgehen.

Damit aus deiner Idee eine Erfolgsgeschichte wird

Die Entscheidung für eine Rechtsform allein bringt leider noch kein Geld ein. Damit es aber schon bald in deiner Kasse klingelt, darfst du wichtige Vorbereitungen nicht vernachlässigen. Darum sollten ebenfalls folgende Punkte auf deiner To-do-Liste stehen:

- Büroraum: Effizient arbeiten – von der Couch oder dem Bett aus ist das in den seltensten Fällen möglich. Sei dir also von Beginn an über die wichtigsten Eckpunkte im Klaren. Arbeitest du alleine oder benötigst du Mitarbeiter? Je nachdem reicht dir entweder eine kleine Nische zu Hause als Office aus oder du musst gleich nach mietbaren Büroflächen Ausschau halten. Falls du dir noch unsicher bist, wo genau die Reise hingehen soll, sind vielleicht Coworking Spaces, wo sich mehrere Selbstständige Arbeitsflächen teilen, das richtige für dich.

- Businessplan: Unverzichtbar, wenn du bei deiner Hausbank oder einem Direktanbieter wegen eines Kredits anklopfst. Mit ihm bringst du deine Geschäftsidee überzeugend auf den Punkt und stellst so einen konkreten Fahrplan für die kommenden Jahre auf.

- Software: Es gibt Aufgaben, die Gründer gerne einmal unterschätzen. Bestes Beispiel: die Buchhaltung. Schließlich gibt es vieles, was man über die korrekte Buchführung wissen muss, um nicht gleich direkte Bekanntschaft mit dem Finanzamt zu machen. Mittlerweile gibt es auf dem Markt jedoch zahlreiche Anwendungen, die dir zahlenlastige sowie umfangreiche Aufgaben wie diese erleichtern können. Mache dir deshalb schon im Vorfeld Gedanken darüber, bei welchen deiner unternehmerischen Pflichten dich digitale Tools tagtäglich entlasten können.

Ohne Kunden geht es nicht

Oder warum sonst lautet ein bekanntes Sprichwort: „Der Kunde ist König“? Das Problem ist jedoch, dass zahlende Klienten nicht wie Äpfel an den Bäumen hängen. Viel mehr ist die Gewinnung von Geschäftspartnern ein langwieriger Prozess, der viel Geduld erfordert. Doch mit unseren Tipps ziehst du sicher ganz schnell erste Aufträge für deine Mini-GmbH an Land:

Wer sind deine Kunden?

Was charakterisiert deinen Idealkunden? Was sind seine Wünsche und was ist ihm im Leben wichtig? Auf Fragen wie diese, solltest du die nötigen Antworten haben. Denn nur so kannst du die Kundengewinnung strategisch angehen, um deine letztendlichen Maßnahmen genau auf deine Zielgruppe abzustimmen. Versetze dich daher auch in die Nutzer deiner Produkte oder Leistungen hinein und ziehe daraus Inspiration für die Kundengewinnung.

Werbung machen

Hört sich einfach an, ist es aber nicht. Zum einen ist Geld bei jungen Startups oft knapp gesät. Um dennoch potenzielle Kunden auf dich aufmerksam zu machen, ist das Internet dein Freund und Helfer. Profile in den sozialen Netzwerken sind kostenlos. Zudem kannst du dort deinen Bekanntenkreis zum Teilen deiner Botschaften animieren. Neben Webseite und Social Media solltest du aber auch Printwerbung nicht vernachlässigen. Plakate, Flyer und Co. sprechen in vielen Fällen mehrere Zielgruppen auf einmal an.

Basis für die Corporate Design legen

Farben können Stimmungen erzeugen und in der Geschäftswelt für Professionalität stehen. Das Zaubermittel lautet hier Corporate Design – bedeutet, dass du für Logo sowie Giveaways oder Kundenprospekte ein klares Farbschema festlegst. Dadurch unterscheidest du dich nicht nur optisch von der Konkurrenz, sondern erzeugst gleichzeitig ein harmonisches Gesamtbild, was von Zuverlässigkeit und Kompetenz zeugt. Werte wie diese bringen Kunden im Bestfall mit deinen Produkten und Leistungen in Verbindung.

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass die Mini-GmbH gerade für Jungunternehmer eine attraktive Unternehmensform ist, schließlich kannst du so im Idealfall bereits mit einem kleinen Budget Großes erreichen. Dennoch haben auch Mini-Gründer mit den gleichen Anfangsschwierigkeiten, wie die alteingesessene Konkurrenz zu kämpfen. Auf dem Weg zum Erfolg wartet auf dich zunächst ein herausfordernder Aufgabenberg, den du erklimmen musst. Investiere deshalb im Vorfeld ausreichend Zeit in Planung und Vorbereitung, um so mit deinem Startup schnell durchzustarten.

Selbstständig machen als Fitnesscoach

So gelingt es, als Fitnesstrainer Karriere zu machen!

Fitness und gesunde Ernährung nehmen im heutigen Gesellschaftsbild einen großen Stellenwert ein. Mehr als 12 Millionen Menschen haben eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio abgeschlossen oder trainieren regelmäßig Zuhause im heimischen Fitnessstudio. Den Körper gesund und in Form zu halten, ist demnach immer mehr Menschen hierzulande deutlich wichtiger geworden. Durch die gestiegene Nachfrage im Fitness- und Ernährungsbereich sind Fitnesstrainer gefragter denn je. In vielen Großstädten herrscht ein großer Mangel an gut ausgebildeten und lizenzierten Fitnessstrainern. So liegt die Gunst der Stunde auf dem Arbeitsmarkt derzeit auch im Fitnessbereich. Wer selbst schon lange Erfahrung mit Fitness und einer begleitenden Ernährung gesammelt hat, dem stehen als Fitnesstrainer rosige Zeiten bevor.

Doch kann längst nicht jeder Fitness-Profi ein professionelles Training in einem Fitnessstudio abhalten. Um einen Trainingsprogramm zu leiten, ist eine entsprechende Trainerlizenz notwendig. Diese lässt sich heutzutage ganz unkompliziert und zeitlich flexibel bei diversen Online-Kursen erlangen. Demnach lässt sich eine Karriere im Fitnessbereich ohne große Schwierigkeiten einleiten. Allerdings benötigt man neben einer Trainerlizenz noch ein paar weitere Fähigkeiten, um als Fitnesstrainer wirklich erfolgreich durchzustarten.

Aus diesem Grund haben wir Ihnen im Folgenden einen Ratgeber entworfen, der Sie mit einer Reihe von praktischen Tipps und Tricks auf dem Weg zum Fitnesslehrer unterstützt. So bekommen Sie hier einen Einblick in die Voraussetzungen und Qualifikationen, die Anwärter auf den Beruf des Fitnesstrainers mitbringen müssen.

Trainerlizenz Grundvoraussetzung für Selbstständigkeit als Fitnesscoach

Um selbstständiger Fitnesstrainer werden zu können, benötigt man eine entsprechende Trainerlizenz. Dabei handelt es sich bei der Grundausbildung als Fitnesstrainer um die B-Lizenz, die sich heutzutage auch bei freier Zeiteinteilung in einem Online-Seminar wie auf online-trainer-lizenz.de absolvieren lässt. In Online-Kursen werden dem Teilnehmer dabei einige Abläufe von Trainingsmethoden sowie Funktionen des menschlichen Körpers beigebracht, die als Basisqualifikation für die Arbeit als Fitnesscoach dienen. Neben einigen Grundkenntnissen für Trainingsprogramme sind es auch wichtige Anleitungen in der Ernährungslehre zu lernen. Die Trainerlizenz im Online-Bereich für angehende selbstständige Fitnesstrainer, die haupt- oder nebenberuflich in der Fitnessbranche Fuß fassen wollen, lässt sich dabei zeitlich sehr flexibel einplanen.

Fitnesstrainer sind auch Motivationscoaches

Neben Fitness und Ernährung müssen Fitnesstrainer auch ein Talent dafür besitzen, andere Menschen zu motivieren. Denn die Arbeit als Fitnesscoach in einem Fitnessstudio oder während eines Privattrainings erfordert eine Menge Hingebung und Motivation im Umgang und Training mit seinen Klienten. Die richtigen Ansprachen und Motivationsreden verhelfen zu mehr Erfolg während des Fitnesstrainings. Demnach haben vor allem extrovertierte Persönlichkeiten gute Grundvoraussetzungen, um sich ein Standbein in der Fitnessbranche aufzubauen. Klienten in einem Fitnessstudio erwarten von ihrem Fitnesstrainer mit allen Mitteln zum Sportprogamm motiviert zu werden.

Kompetenz und Erfahrung mitbringen

Wer von der Selbstständigkeit und beruflichen Unabhängigkeit als Fitnesstrainer träumt, sollte die nötige Erfahrung und Kompetenz mitbringen. So sollte man selbst schon einige Jahre im Fitnessbereich hinter sich haben, ehe man sich zutrauen sollte, andere Menschen zu trainieren. Denn Hand auf Herz: Würden Sie einen Fitnesstrainer mit Bierbauch und untrainierten Beinen seriös finden? Wahrscheinlich nicht. Demnach ist auch das Erscheinungsbild eines Fitnesstrainers wichtig. Nur wer selbst in Form und auf einem guten Fitness-Level ist, hat die Möglichkeit, langfristig erfolgreich im Business als Fitnesstrainer tätig zu sein. So müssen Fitnesstrainer auch abseits des Jobs den eigenen Körper ständig in Form halten, um als seriöser Fitnesstrainer durchzugehen.

Selbstständig machen als Immobilienmakler

Wenn Sie sich als Immobilienmakler selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, auf was Sie bei der Gründung Ihres Maklerbüros achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Ob Berufsanfänger oder Quereinsteiger – jeder kann sich als Immobilienmakler selbstständig. Seriöse Immobilienmaklerinnen und -makler müssen allerdings gewisse Voraussetzungen erfüllen. Diese Checkliste bietet einen Überblick über die notwendigen Fähigkeiten und Qualifikationen sowie über die gesetzlichen Anforderungen, die es als selbstständiger Immobilienmakler zu erfüllen gilt.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 1: Soziale Kompetenz

Der Alltag eines Immobilienmaklers ist durchaus fordernd. Aufgaben wie private Immobilien oder Gewerbeimmobilien besichtigen, Telefonate führen und E-Mails beantworten sind regelmäßig auch abends und am Wochenende zu erledigen. Neben Durchhaltevermögen benötigen erfolgreiche Makler vor allem zwei grundlegende soziale Fähigkeiten:

- Einfühlungsvermögen: Immobilienmakler sind Berater für Menschen in verschiedenen Lebenslagen. Auf jeden Kunden richtig einzugehen, erfordert Empathie und Menschenkenntnis. Hinter jedem Immobilienverkauf steht eine Geschichte – jemand will oder muss sein Leben ändern. Eine Stärke des Immobilienmaklers sollte daher sein, die Ängste, Wünsche und Bedürfnisse anderer Menschen schnell zu erkennen. Dazu gehört es auch, keine Scheu vor dem Gespräch mit einem fremden Gegenüber zu haben.

- Selbstbewusstsein: Gleichzeitig gilt es, als Verkäufer selbstbewusst aufzutreten. Das Ziel ist die erfolgreiche Akquise und Vermarktung der Immobilie. Immobilienmakler sollten kontaktfreudig sein und Menschen für sich einnehmen können. Wichtig ist dabei ein authentisches und vertrauenswürdiges Auftreten.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 2: Anerkannte Qualifikation

Die Berufsbezeichnung „Immobilienmakler“ ist in Deutschland nicht geschützt. Das bedeutet, dass jeder sich so nennen darf, auch ohne passende Ausbildung. Doch wer die Tätigkeit seriös ausüben will, muss durch eine angemessene Qualifikation überzeugen. Verschiedene Wege führen zum Maklerberuf:

- Studium: Sowohl private als auch öffentliche Universitäten und Hochschulen bieten verschiedene Studiengänge für die Immobilienbranche an, darunter beispielsweise Bau- und Immobilienmanagement, Betriebswirtschaft und Immobilienmanagement, Immobilienbewertung, Immobilienwirtschaft und Real Estate Management. Einige dieser Fächer werden ausschließlich als Masterstudium angeboten. Eine Auflistung des Studienangebots bietet zum Beispiel Studycheck.de.

- Ausbildung: Neben einem Hochschulstudium bietet sich eine klassische Ausbildung als Immobilienkaufmann/-kauffrau an. Die Ausbildung dauert drei Jahre, lässt sich unter Umständen aber auch verkürzen. Der Vorteil: In der Regel übernimmt das Maklerbüro seine Azubis. Diese profitieren von der Sicherheit einer Anstellung und können auf einen vorhandenen Kundenbestand zurückgreifen.

- Lehrgänge und Fortbildungen: Die Industrie- und Handelskammern (IHK) sowie private Institute veranstalten Lehrgänge in Kooperation mit dem Immobilienverband Deutschland (IVD). Diese vermitteln in rund 120 Unterrichtsstunden das erforderliche Basiswissen. Ob und welche Lehrgänge angeboten werden, erfahren Interessierte auf der Website ihrer örtlichen IHK. Achtung: Mit Vorsicht zu genießen sind Lockangebote für Intensivkurse bei Privatanbietern, die angeblich innerhalb weniger Tage umfassendes Wissen vermitteln. Die Qualität solcher Angebote liegt oft weit unter der der IHK-Lehrgänge.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 3: Maklerzulassung nach §34c GewO

Bevor sie durchstarten können, benötigen angehende selbstständige Immobilienmakler eine behördliche Erlaubnis nach §34c der Gewerbeordnung (GewO). Die Ausstellung der Gewerbeerlaubnis unterliegt der jeweiligen Kreisverwaltung. Bei Landkreisen ist dies das Landratsamt, bei kreisfreien Städten ist das Ordnungsamt zuständig. Der Antragsteller muss seine Zuverlässigkeit nachweisen. Trifft einer der folgenden drei Punkte zu, kann die Behörde die Zulassung verweigern:

- Der Antragsteller ist in den letzten fünf Jahren „wegen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwäsche, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wuchers oder einer Insolvenzstraftat rechtskräftig verurteilt worden“.

- Der Antragsteller ist aktuell in ein Insolvenzverfahren verwickelt.

- Der Antragsteller besitzt keine Berufshaftpflichtversicherung (für Wohnimmobilienverwalter).

Folgende Unterlagen sind einzureichen, wenn Sie sich als Immobilienmakler selbstständig machen wollen:

- Der ausgefüllte „Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach §34c Gewerbeordnung“, erhältlich in der Kreisverwaltungsbehörde oder online

- Kopie des gültigen Personalausweises oder Reisepasses

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Steueramts

- Auszug aus der Schuldnerkartei des zuständigen Amtsgerichts

- Bescheinigung des Insolvenzgerichts

- Polizeiliches Führungszeugnis

- Auszug aus dem Gewerbezentralregister

Die Kosten sind abhängig von Anzahl und Umfang der Tätigkeiten, der zuständigen Behörde und der Rechtspersönlichkeit des Antragstellers. In der Regel belaufen sie sich auf einige hundert bis zu 2.000 Euro.

Selbstständiger Immobilienmakler - Voraussetzung 4: Lust auf die Selbstständigkeit

Wer sich als Immobilienmakler selbstständig machen will, sollte davon so viel wie möglich mitbringen: Motivation und das Vermögen, Probleme eigenständig zu lösen. Um typische Fehler zu vermeiden, ist es sinnvoll, sich zum Einstieg von einem Experten beraten zu lassen.

- Welche Unternehmensform ist die richtige?

- Welche Fördermittel gibt es?

- Worauf ist bei der Einrichtung einer eigenen Website zu achten?

- Wie konzipiert man Marketingaktivitäten – online und offline?

- Was ist ein Kapitalbedarfsplan?

Für das Maklergeschäft sind zwei Ressourcen unabdingbar: Immobilien und Kunden. Sobald beide eine gewisse Anzahl übersteigen, wird es ohne Hilfsmittel unübersichtlich. Deshalb ist es empfehlenswert, sich früh eine entsprechende CRM- bzw. Immobiliensoftware zuzulegen. Mit einem solchen Tool behalten Immobilienmakler den Überblick und sparen viel Zeit im turbulenten Arbeitsalltag.

Die ersten Schritte als selbstständiger Immobilienmakler

Sind all diese Voraussetzungen erfüllt, steht einer erfolgreichen Laufbahn als selbstständiger Immobilienmakler nichts mehr im Weg. Neulinge treibt vor allem eine Frage um: Wie akquiriere ich neue Immobilien für mein Portfolio?

- Ein eigenes Netzwerk aufbauen: Immobilienmakler leben vom Kontakt zu ihren Kunden, Geschäftspartnern und zur lokalen Umgebung. Daher ist jetzt aktives Networking angesagt. Ein guter Ort, um neue Kontakte zu knüpfen, sind beispielsweise örtliche Vereine und Gesellschaften. Hinterlässt man bei den Menschen vor Ort einen guten Eindruck, steigt die Chance, dass diese Personen sich später an einen wenden, wenn sie eine Immobilie verkaufen oder erwerben wollen. Ein neuer Immobilienmakler in der Region fällt früher oder später auch den Mitbewerbern auf. Eine gute Idee ist es, sich frühzeitig den Kollegen vorzustellen. Bestenfalls ergibt sich die Gelegenheit, von den etablierten Maklern zu lernen – oder sogar mit ihnen zusammenzuarbeiten.

- Gemeinschaftsgeschäfte tätigen: Wenn sich zwei Immobilienmakler für ein Geschäft zusammentun, profitieren davon alle Beteiligten. Hat ein Anfänger etwa eine tolle Immobilie im Portfolio, verfügt aber noch nicht über genügend qualifizierte Interessenten, kann möglicherweise ein Kollege mit genau dem passenden Käufer aushelfen. Die Kunden sind zufrieden, die beiden Makler teilen sich die Provision und schließen eine gute Geschäftsbeziehung für die Zukunft. Um das Potenzial solcher Kooperationen voll auszuschöpfen, bietet es sich an, einen Multi Listing Service (MLS) zu nutzen: einen Online-Marktplatz, über den angeschlossene Makler einander Einsicht in Objektbestände gewähren und Gemeinschaftsgeschäfte initiieren können.

- Unternehmenspartnerschaften schließen: Neben anderen Immobilienmaklern kommen weitere lokale Unternehmen für eine Partnerschaft in Frage, wie etwa Banken, Versicherer oder Notare. Will beispielsweise ein Bankkunde eine Immobilie verkaufen, kann ihm die Bank ihren Partnermakler empfehlen. Das schafft Vertrauen und stärkt die Reputation des Immobilienmaklers in der Region.

- In einem Berufsverband Mitglied werden: Die Mitgliedschaft in einem Berufsverband hat mehrere Vorteile, allen voran den eindeutigen Qualitätsnachweis. Der IVD und der BVFI (Bundesverband für die Immobilienwirtschaft) stellen hohe Anforderungen an ihre Mitglieder. Dafür erhalten sie wertvolle Förderung, wie etwa unterstützende Marketingaktivitäten, kostengünstige Fortbildungen oder Zugang zum verbandseigenen Immobilienportal.

Auf einen Blick: Selbstständiger Immobilienmakler - was braucht es für eine Maklerkarriere?

- Zulassung durch §34c GewO (Kosten: einige hundert bis zu 2.000 Euro)

- Studium, betriebliche Ausbildung oder Fortbildung, z. B. bei der IHK

- Einfühlungsvermögen kombiniert mit Verkaufstalent

- Elan für die Selbstständigkeit

- Aufbau eines Immobilien- und Interessentenstamms

- Partnerschaften mit Kollegen und Unternehmen

- Mitgliedschaft in einem Berufsverband

- Softwarelösungen für effizientes Makeln

Wichtige Kontakte für Immoblienmakler-Gründer

IVD Immobilienverband

Bundesverband für die Immobilienwirtschaft (BVFI)

BVFI Bundeskongress für die Immobilienwirtschaft

Immobilienmakler IHK

Makler als Franchise-Nehmer

Der Autor Ingo Lorbach ist Department Manager Marketing bei onOffice Software, das eine online CRM Immobilienmakler Software zur Verwaltung der Objekt- & Kontaktdaten bietet.

Gründen im E-Commerce - so klappt der Onlinehandel

Im E-Commerce selbstständig machen: Erfahren Sie Schritt für Schritt, was Sie beachten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig einen Online-Shop zu eröffnen.

Zahlen, Daten, Fakten für E-Commerce-Gründer

Wachstum: Der Online-Handel legt rasant zu (2016: + 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), (Quelle: Studie shopanbieter.de)

Perspektive: 2017 werden im deutschen Online-Handel 58,5 Mrd. Euro Umsatz erwartet, das ist ein Plus von 11 Prozent gegenüber 2016 (Quelle: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel, bevh)

Starkes Segment: Der Sektor „Möbel, Leuchten, Deko“ ist am stärksten gewachsen (2016: + 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), (Quelle: Studie shopanbieter.de)

Starker Marketingkanal: E-Mail ist der verkaufsstärkste Marketingkanal: über 58 Prozent der durchschnittlichen Konversionsraten, (Quelle: Studie shopanbieter.de)

Schwacher Marketingkanal: Displaywerbung ist der schwächste Marketingkanal: 69 Prozent unter der durchschnittlichen Konversionsraten, (Quelle: Studie shopanbieter.de)

Konversionen mobil: Mobile Plattformen haben die schlechtesten Konversionsraten: Desktop-User konvertieren 53 Prozent besser als der Durchschnitt, mobile Nutzer 41 Prozent schlechter, (Quelle: Studie shopanbieter.de)

Webshop-Installationen: Jedes dritte Unternehmen in Deutschland betreibt einen Webshop (Bitkom 2016)

Bedeutung Marktplätze: Jedes vierte Unternehmen in Deutschland verkauft über Online-Marktplätze wie Amazon, Ebay (Bitkom 2016)

Shops in Apps: Smartphone-Apps werden von 6 Prozent aller Unternehmen für den Vertrieb genutzt (Bitkom 2016)

Digitalisierung: Große Unternehmen haben gegenüber mittleren und kleinen Unternehmen einen Vorsprung bei der Nutzung von Online-Vertriebswegen (Bitkom 2016)

Was versteht man unter E-Commerce bzw. Onlinehandel?

E-Commerce bezeichnet den Verkauf von Waren und Dienstleistungen über das Internet über einen Online-Shop. Die rasante Entwicklung des World Wide Web hat ein enormes Wachstum des E-Commerce ausgelöst. In praktisch allen Lebensbereichen kann man heute Waren und Leistungen über den Vertriebskanal Internet erwerben.

Selbstständig machen als IT-Berater

Wenn Sie sich als IT-Berater selbstständig machen wollen, erfahren Sie hier, auf was Sie bei der Gründung Ihres IT-Beratungs-Unternehmens achten müssen, um möglichst rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu starten.

Zahlen, Daten, Fakten für selbstständige IT-Berater

Investitionen dt. Unternehmen in IT-Services: 39 Mrd. Euro (2017, Quelle Bitkom, Wachstumsrate: +2,3% gegenüber 2016)

Marktvolumen im IT-Beratungsbereich: ca. 7,8 Mrd. Euro (2015, Quelle: VR-Branchenbriefe, Lünendonk Studie 2015)

Durchschnittlicher Stundensatz IT-Freelancer: 83,48 € (2016, GULP Freelancer Studie 2016)

Durchschnittlicher Jahresumsatz IT-Freelancer: 139.087 € (2016, + 10,8% gegenüber Vorjahr, GULP Freelancer Studie 2016)

Nachfrage nach IT-Beratung: 2016: 21% der befragten Unternehmen, 2015: 14% der befragten Unternehmen (Bitkom 2016)

Digitalisierungsdienstleistung: 67% der Unternehmen vertrauen den IT-Beratern als Partner für die digitale Transformation (Lünendonk Studie 2015)

Wichtigster Geschäftsbereich: die Modernisierung von Altsoftware und Standardisierung der IT-Landschaft werden aus Kundensicht am häufigsten nachgefragt (Lünendonk Studie 2015)

Wichtigste Kundengruppen: Banken, Automobilwirtschaft, Telekommunikation, öffentlicher Dienst (Lünendonk Studie 2015)

Was versteht man unter IT-Beratung?

Im Wesentlichen geht es um die Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie, worunter Programmiertätigkeiten, Planung und Entwurf von IT-Systemen, der Betrieb von Datenverarbeitungsanlagen für Dritte und sonstige IT-Dienstleistungen, z. B. Tätigkeiten wie Software-Installation oder Datenwiederherstellung, fallen.

Folgende Geschäftsfelder gehören in den Sektor der IT-Beratung:

- Problemanalyse und Planung für vorhandene und neue IT-Infrastrukturen

- Kundenspezifische Software-Entwicklung

- Planung und Durchführung von IT-Projekten

Gründen als Familiengesellschaft

Was ist eine Familiengesellschaft und welchen Wert hat sie als strategisches Element der Unternehmensgründung?

Mit welchen Strategien lassen sich gute Wege bei der Unternehmensgründung bahnen? Manchmal liegt die Lösung ganz nah, nämlich in einer Gesellschaft mit der eigenen Familie. Sie kann eine generationenübergreifende Basis für Start-ups liefern.

Für die Gründung einer Familiengesellschaft sprechen grundsätz- liche Vorteile wie Vertrauen, gemeinsame Interessen sowie die Möglichkeit, das Vermögen vor Zersplitterung zu sichern. Der nächsten Generation können Prozentsätze an der Gesellschaft und damit mittelbar Prozentsätze an ihrem Vermögen übergeben werden. Gemeinsam werden auch die Regelungen für den Erbfall und die Unternehmensnachfolge getroffen.

Diese Gewichtung – Beteiligungen als Gegenstand – kennzeichnet eine Familiengesellschaft. Sie ist in der Regel keine operative Gesellschaft, sondern arbeitet rein vermögensverwaltend. Folglich liegt im Gesellschaftsvertrag der Schwerpunkt auf der Nachfolgeregelung, die bei einer Gesellschaft dem Erbrecht vorgeht. In den meisten Fällen ist daher die Familiengesellschaft nicht das Start-up selbst, sondern fungiert als zukunftssichernde Holding. Sie gründet das Start-up als operative Tochtergesellschaft.

Wenn das Geschäftsmodell erfolgreich ist, lassen sich erhebliche Vorteile für Schenkung- und Erbschaftsteuer generieren. Weil die Erben selbst schon mittelbar Gesellschafter des Start-ups sind, werden die Wertzuwächse nicht mehr isoliert auf die Nachfolger verschenkt oder vererbt. Damit unterliegt der Wertzuwachs keiner schenkung- oder erbschaftsteuerlichen Regelung mehr.

Der Familiengesellschafts-Klassiker: Familien-GmbH

Die Gründung einer Familiengesellschaft ist in unterschiedlichen Konstellationen möglich, etwa als Team aus Mann-Frau-Kind oder Großeltern-Eltern-Kinder-Enkel. Minderjährige Familienmitglieder sollten möglichst nicht eingebunden werden, weil dafür spezielle vormundschaftsrechliche Regelungen erforderlich sind.

Die Rechtsformen von Familiengesellschaften entsprechen den klassischen Varianten. Sie reichen von GmbH über GbR und KG bis hin zur GmbH & Co. KG und KGaA. Die KGaA, bei der die Nachfolger Aktionäre werden, ist eine besonders geeignete Rechtsform für vermögende Personen. Der Steuersatz liegt wegen der Abgeltungssteuer bei nur 25 Prozent und der Übergeber behält die uneingeschränkte Entscheidungsbefugnis im Unternehmen. Eine häufig gewählte Form ist die Familien-GmbH. Hier entfällt die Gewerbesteuerpflicht auf Ertrag des eigenen Grundbesitzes. Von Vorteil ist auch die erbrechtliche Regelung von nur einem Vermögensgegenstand.

Wichtig: Damit später weder Gläubiger noch Schwiegerkinder oder auch geschiedene Ehepartner auf das Vermögen zugreifen können, müssen die Gesellschafter der Familien-GmbH spezielle Regelungen in ihren Vertrag aufnehmen. Für die Form einer GmbH spricht auch, dass Gewinnausschüttungen an die Familiengesellschafter möglich sind, bei denen sich die Steuerbelastung minimieren lässt. Als nachteilig werden oft die Veröffentlichungspflicht oder die Kosten für den Jahresabschluss empfunden, die auf Höhe eines klassischen GmbH-Abschlusses liegen.

Bei einer professionellen Vertragsgestaltung werden auch Konflikte antizipiert, die typisch für die Gründungssituation und für die jeweils vorliegende Familienkonstellation sind. Einzelregelungen dazu ergänzen den Kern des Gesellschaftervertrags, der bei einer Familien-GmbH folgende Punkte umfassen sollte: Alle Unterzeichner und ihre Kinder verpflichten sich, einen auf die GmbH bezogenen Ehevertrag abzuschließen. Zudem wird eine Abtretungs- oder Einziehungsregelung für den Fall „X“ getroffen, in dem zum Beispiel ein Gesellschafter in Rente geht oder aus anderen Gründen die Familien-GmbH verlässt. Auch eine Abfindung für diesen Fall ist genau zu regeln – bestenfalls über den Buchwert und nicht über den Unternehmenswert.

Um mögliche Streitfälle innerhalb der GmbH schnell lösen zu können, empfiehlt es sich, schon in einvernehmlicher Situation ein Schiedsverfahren zu bestimmen, das vertraglich fixiert wird. Der Gesellschaftsvertrag sollte zudem mit dem Testament jedes Gesellschafters abgestimmt sein. Mit einer sorgfältigen Ausgestaltung dieser Zukunftsthemen beweisen bereits die Gründer unternehmerische Verantwortung.

Familiengesellschaft: Öffentliche Finanzierungen, Pluspunkte beim Rating

Warum ist eine Familiengesellschaft hilfreich, wenn Start-ups ihre Gründungsphase finanzieren? Hintergrund: Banken geben Start-ups in der Regel keine Kredite in den ersten drei Jahren, was oftmals regulatorische Gründe – KWG Kreditwesengesetz und Basel III – hat. Durch die Familiengesellschaft besteht häufig bereits Kapital oder Vermögen, auf das Finanzierungen aufbauen können. Hinzu kommt, dass die Bonität höher bewertet wird, weil es mehrere Gesellschafter gibt und die Nachfolge geregelt ist.

Als Alternative oder Ergänzung zu Eigenmitteln der Familie bieten sich KfW-Mittel oder andere öffentliche Finanzierungsinstrumente an, etwa Invest-Zuschüsse für Wagniskapital, die das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) anbietet. Mit der Registrierung im BAFA-Programm bekommt jeder Business Angel oder private Investor 20 Prozent des Ausgabepreises seiner Anteile als Erwerbszuschuss zurückerstattet, was diese Finanzierungsform auch für den Kapitalgeber sehr attraktiv macht.

Sollte das Start-up über eine unique Geschäftsidee verfügen, die beim Patentamt registriert ist, eröffnet sich ein weiterer Finanzierungsbaustein. Der Patenthalter kann diesen selbstgeschaffenen Wertfaktor mit dem beizulegenden Wert aus prognostizierten Erträgen in der Bilanz ausweisen und zahlt keine Steuern darauf.

Familiengesellschaft: Steuern und Reporting mit digitalen Strukturen

Für die Kommunikation mit Investoren und Banken empfiehlt sich ein Reporting, das digital generiert und übermittelt werden kann. Basis ist eine digitale Buchhaltung, idealerweise mit angeschlossenem Tax Compliance Management System (Tax CMS). Mit dem System lassen sich steuerliche Anforderungen abbilden und regelkonform abwickeln. So entsteht hohe Haftungssicherheit, denn per Tax CMS können Unternehmer alle steuerrelevanten Prozesse belegen und sich vor dem Vorwurf einer versuchten Steuerhinterziehung schützen. Viele Finanzentscheider in Start-ups vermuten, automatisierte Verwaltungsprozesse seien zu aufwendig für ihre Firmengröße. Aber gerade in der Aufbauphase eines Unternehmens ist die Installation schnell umzusetzen und spart von Beginn an administrative Kosten.

Das Tax CMS lässt sich in ein internes Kontrollsystem (IKS) einbinden, das betriebswirtschaftliche Strukturen abbildet. Damit haben Unternehmer ein wichtiges Informationstool für die Finanzpartner und Versicherungen, den Steuerberater und die Finanzverwaltung an der Hand. Zudem bewährt sich das interne Controlling, um bereits in der Gründungsphase hocheffiziente Prozesse anzulegen – für alle Familiengesellschafter eine lohnende Investition.

Der Autor Thomas Breit ist Inhaber der Steuerberatung Thomas Breit und Dozent auf den Gebieten Unternehmensumwandlung, Due Diligence, Unternehmensbewertung und zivilrechtliches Erbrecht.

Marktsegmentierung – Pflichtübung für Start-ups

Wie Sie mit Hilfe einer konsequenten Marktsegmentierung Ihren Markt oder Ihre Märkte besser verstehen und darauf basierend gezielter bearbeiten können.

„20 Reasons Why Startups Fail“ – unter diesem Motto analysiert die US-Amerikanische Plattform CB Insights seit mehreren Jahren neugegründete Unternehmen, die sich nicht erfolgreich am Markt platzieren konnten. Die Gründe, warum junge Unternehmen scheitern, sind dabei vielfältig – auf Platz 1 rangiert jedoch mit weitem Abstand die Aussage „No Market – No Need“. 42 % der untersuchten Start-ups scheiterten daran.

Die präzise Kenntnis des Kundenproblems und der Kundenanforderungen ist also eine Kernvoraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung eines jungen Unternehmens. „Wer ist Ihre Zielgruppe, wer ist Ihr Markt und welches Problem kann Ihr Unternehmen bei dieser Zielgruppe lösen?“ ist daher auch eine häufig gestellte Frage bei Investoren und Förderinstituten, die Start-ups durchleuchten.

Vor diesem Hintergrund ist es gerade für junge Unternehmen wichtig, den Zielmarkt und dessen Anforderungen präzise zu verstehen. Da der Ansatz „One Size Fits All“ – also eine Lösung für alle Zielgruppen eines Marktes, in anspruchsvollen Marktumfeldern nicht mehr ausreicht, müssen sich Start-ups und junge Unternehmen auf die unterschiedlichen Anforderungen von einzelnen Zielgruppen einstellen. Häufig ist die Marktsegmentierung, also die Einteilung des relevanten Marktumfelds in seine Untergruppen, der erste Schritt für die saubere Definition und Analyse der relevanten Zielgruppen sowie ihrer Anforderungen.

Typische Kriterien zur Marktsegmentierung

Marktsegmentierung kann dabei anhand verschiedener Segmentierungskriterien erfolgen. Welche Kriterien dabei zur Anwendung kommen, ist abhängig von der jeweiligen Branche des jungen Unternehmens. Beispiele für typische Kriterien zur Marktsegmentierung sind:

- Produkt-/ Leistungsbasierte Marktsegmentierung: Der Markt wird zerlegt anhand wichtiger Leistungs-merkmale des Produktes. Dies können z.B. technische Leistungsklassen oder Größenkategorien sein. Bei Fahrzeugen unterscheidet man anhand der Fahrzeuggröße und Ausstattung z.B. typischerweise ein Marktsegment der Kleinwagen, Mitteklasse, oberen Mitteklasse oder Oberklasse.

- Kundeneigenschaften: Der Markt wird zerlegt anhand relevanter Kundengruppen. So werden z.B. sozio-demographische Merkmale (Alter, Geschlecht, Einkommensgruppen etc.) herangezogen, um Marktsegmente zu bilden, die für das Unternehmen besonders relevant sind. Im Modebereich werden z.B. zur Kundensegmentierung Zielgruppen anhand des Alters und der Ausgaben für Kleidung definiert.

- Anwendungen: Im industriellen Bereich bzw. bei Business-to-Business Unternehmen können auch wichtige Anwendungsbereiche des Produktes als Segmentierungsmerkmal genutzt werden. So unterscheidet ein Entwickler von Software für den industriellen Einsatz z.B. nach den Marktsegmenten Automotive, Maschinenbaubranche, Luftfahrt- und Elektroindustrie.

- Regionale Merkmale: Häufig werden auch Marktsegmente nach Wohnort bzw. Ländern oder Zielregionen gebildet. So unterscheiden sich in manchen Märkten die Anforderungen und Marktgegebenheiten deutlich innerhalb verschiedener Regionen Deutschlands oder Europas, so dass diese Marktsegmente separate betrachtet werden müssen.

- Preisgruppen: Märkte werden auch hinsichtlich Preisklassen unterteilt. So können z.B. untere, mittlere und gehobene Preissegmente definiert werden.

Beispiel für eine einfache Marktsegmentierung eines Software-Start-ups

In vielen Fällen bietet sich eine sinnvolle Kombination mehrerer der oben genannten Kriterien der Marktsegmentierung an, um den eigenen Zielmarkt in klar definierte Marktsegmente zu unterteilen und präzise zu umreißen. Gerade für Investoren und Förderinstitute empfiehlt sich aus unserer Erfahrung eine graphische Darstellung der gewählten Marktsegmentierung, aus der auf einen Blick der relevante Zielmarkt des Unternehmens hervorgeht. Ein Beispiel für die kundenseitige Marktsegmentierung eines jungen Software-Unternehmens, das mit einer Lösung zur Kommunikations-Verschlüsselung auf Geschäftskunden abzielt, zeigt die nachfolgende Abbildung:

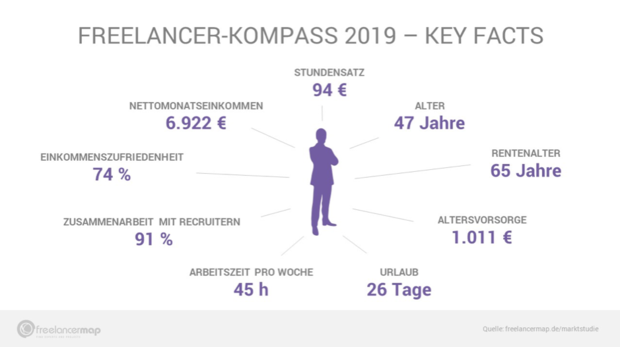

Freelancer-Kompass 2019

Der Freelancer-Kompass 2019 analysiert, wie es um die Freelancing-Branche steht. Über 1.300 Teilnehmer gaben Auskunft über ihr Leben als Freelancer. Wichtige Ergebnisse: Mit fast 94 Euro pro Stunde verdienen Freelancer mehr als jemals zuvor, gleichzeitig steigt das Nettoeinkommen und auch die die Gender Pay Gap verringert sich weiter. Dennoch äußern die Freelancer erstmals deutlich Kritik an die Politik und fordern radikale Änderungen. Hier erfahrt ihr mehr.

Vier von fünf deutsche Unternehmen sind laut dem Institut der deutschen Wirtschaft vom Fachkräftemangel betroffen. Doch welche zusätzlichen Kosten kommen auf Unternehmen mit der Beschäftigung freier Mitarbeiter zu? Der Freelancer-Kompass 2019, die jährliche Marktstudie der Projektplattform freelancermap, gibt Aufschlüsse über die Bezahlung und Arbeitsweise freier Mitarbeiter und zeigt: Freelancer verdienen im Schnitt 93,89 Euro pro Stunde und sind meistens drei bis zwölf Monate in ein Projekt involviert. Insgesamt befragte das Nürnberger Unternehmen 1.347 Teilnehmer zu über 70 Fragen rund um ihren Arbeitsalltag – dem Freelancing im Bereich IT- und Engineering. Die Ergebnisse sollten Unternehmen aufhorchen lassen.

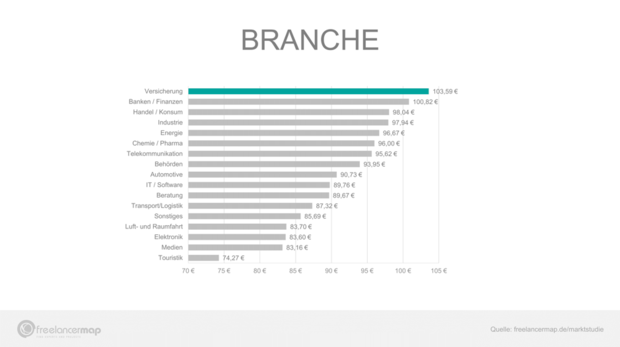

Stundensätze für Freelancer steigen

Der Stundensatz für Freelancer im DACH-Raum liegt durchschnittlich bei 93,89 Euro und stieg somit, verglichen mit dem Vorjahr, um knapp drei Euro an. Auch bei Betrachtung früherer Einkommen fällt auf, dass Unternehmen im Jahr 2016 deutlich weniger tief in die Tasche greifen mussten und heute im Schnitt fast zwölf Euro mehr pro 60 Minuten bezahlen. Besonders in den Branchen SAP und Beratung/ Management kostet es Unternehmen mehr, auf qualifizierte Freiberufler zu setzen. Hier bekommen freie Experten durchschnittlich 112 Euro bzw. 108 Euro pro Stunde Arbeitszeit. Geographisch betrachtet sind Freelancer aus Schleswig-Holstein mit einem Stundensatz von fast 99 Euro am teuersten, wobei Freiberufler in Thüringen mit 72,06 Euro am wenigsten verdienen. Allerdings kommen auf Unternehmen, abgesehen vom Stundensatz, keine Zusatzkosten in Form von Versicherungs- und Rentenbeiträgen oder der Bezahlung im Krankheitsfall hinzu.

10 Basics für Nebenerwerbsgründer

Mehr Spaß an der eigenen Arbeit sowie mehr Geld oder auch Sicherheit durch ein zweites Standbein. Viele Angestellte machen sich auch deshalb nebenberuflich selbständig. Wir zeigen wichtige Vorab-Überlegungen für alle, die als Nebenerwerbsgründer starten wollen.

1. Wer darf, wer nicht?

Es gibt nur zwei Gründe, die Ihrer nebenberuflichen Selbstständigkeit im Weg stehen könnten. Erstens: Wenn Sie Ihrem Chef Konkurrenz machen, darf er das untersagen. Zweitens: Beeinträchtigt der Nebenjob Sie so sehr, dass Ihnen im Büro die Augen zufallen, kann Ihr Chef ebenfalls intervenieren. Auch wichtig zu klären ist: Kann die Nebentätigkeit räumlich und organisatorisch getrennt von Ihrem Angestellten-Job ausgeführt werden?

Test: Wie viel Unternehmergeist besitzen Sie?

2. Professionalität

Gehen Sie Ihre Nebenerwerbsgründung genauso professionell an, als würden Sie voll davon leben wollen.

3. Beraten und Informieren

Nutzen Sie so früh wie möglich Beratungsangebote vor Ort. Viele sind kostenlos. Weiterhin gibt es gute Fachliteratur zum Thema. Tipp: Lutz/Luck, Selbstständig in Teilzeit, Linde Verlag, 19,90 EUR.

4. Ziele und Strategie festlegen

Machen Sie sich über Ihre Ziele und die Strategien in den nächsten drei bis fünf Jahren Gedanken und halten das schriftlich fest. Dazu zählt auch die Frage, ob sich Ihre Nebenerwerbs-Geschäftsidee zu einer Vollerwerbs-Selbständigkeit ausbauen lässt bzw. diese sich dafür eignet.

5. Offenheit von Anfang an

Arbeiten Sie von Anfang an mit offenen Karten. Es gilt: Nur ein legaler Start ist ein guter Start. Mehr als drei Formulare braucht es fürs Erste selten. Beratungsstellen helfen dabei. Sobald Geld fließt, muss das Finanzamt informiert werden. Wer mit Lebensmitteln arbeitet, braucht einen Gesundheitspass.

6. Unterstützer ins Boot holen

Planen Sie Ihre Zeit genau, die Ihnen neben Arbeit und Familie für die Gründung bleibt. Sprechen Sie mit Ihrer Familie und sichern Sie sich deren Unterstützung.

7. Netzwerken

Schaffen Sie sich Netzwerke! Sie werden bald Partner brauchen, auf die Sie sich verlassen können müssen. Wer gleich im Team gründet, ist oft erfolgreicher. In vielen Orten gibt es Vereine und Gründer-Netzwerke.

Mehr dazu: 5 unschlagbare Networking-Tipps

8. Angebote kalkulieren

Kalkulieren Sie die Preise für Ihr Angebot nicht zu niedrig. Das wirkt unprofessionell und führt zur Selbstausbeutung. Finden Sie heraus: Was kostet es bei den Wettbewerbern und warum? Was würde Ihre Arbeitsstunde kosten, wenn Sie angestellt wären?

9. Kosten kalkulieren

Klären Sie vorab, ob Sie die Anfangsinvestitionen und die anfallenden Fixkosten überschaubar, also niedrig halten können.

10. Praxis-Know-how sammeln

Es ist schwierig in einer Branche, die man nicht gut kennt, nebenerwerblich zu gründen. Machen Sie erst ein Praktikum oder bewerben Sie sich als Aushilfe in einer Firma in dem Bereich – so bekommen Sie auch gleich wertvolle Kontakte.