Aktuelle Events

Ab in die Gewinn-Zone

Die wichtigsten Unternehmens-Kennzahlen

Autor: Jan-Marc KöpWie Sie Ihre fixen und variablen Kosten ermitteln und darauf basierend die Gewinnschwelle berechnen, erläutert Gründungscoach Jan-Marc Köp am Beispiel der Gründerin Elise Higgins.

In den ersten beiden Folgen unserer kurzen Einführung in die BWL konnten Sie mitverfolgen, wie Elise Higgins von ersten zögerlichen Schritten in die Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR) zu einer überzeugten Anwenderin ebendieser geworden ist. Da sie nunmehr erkannt hat, dass die KLR ihr helfen kann, ein zahlenbasiertes Unternehmenssteuerungssystem einzuführen, möchte sie nun damit beginnen. Und da Elise zu den Menschen gehört, die, wenn sie sich einmal für etwas entschieden haben, dies auch ganz und gar machen, entscheidet sie sich, ihr Controlling auf Basis der Teilkostenkalkulation durchzuführen.

Variable und fixe Kosten ermitteln

Um dieses einführen zu können, unterteilen wir ihre Kosten erst einmal in fixe Kosten und variable Kosten. Zur Unterscheidung der beiden Kostenarten lautet die entscheidende Frage: Sind die Kosten abhängig von der „ausgebrachten Ausbringungsmenge“ oder nicht? Die Kosten, deren Höhe sich nach der erbrachten Leistung richtet, nennt man variable Kosten; die, die sich hiernach nicht richten, nennt man fixe Kosten.

Entscheidend ist hierbei nicht die Frage, wie regelmäßig die Kosten anfallen oder ob sie immer in der gleichen Höhe anfallen. Die entscheidende Frage ist, ob sie sich alleine durch eine Veränderung der Ausbringungsmenge ändern. Die BWL bietet verschiedene mathematische Ansätze, fixe von variablen Kosten zu unterscheiden. Sie kennt aber auch die buchhalterische Methode, die besagt, dass ich als Unternehmer (gemeinsam mit einem Buchhalter) festlege, welche Kosten fix und welche variabel sind. Diese Methode ist zwar durchaus willkürlich, führt aber bei guter Festlegung auch zu entsprechend guten Ergebnissen. Elise und ich wenden diese Methode an und legen gemeinsam die folgenden Fixkosten fest:

Personalkosten 5000 Euro, Miete 2000 Euro, Bürobedarf 50 Euro, Telefon 100 Euro, Werbung 200 Euro, Steuerberatung 100 Euro, Versicherungen und Sonstiges 550 Euro, kalkulatorischer Unternehmerlohn 2500 Euro, Abschlag für Übernahme 2000 Euro. Das ergibt eine fixe Summe von 12.500 Euro.

Variable Kosten fallen bei Elise nur für das von ihr verbrauchte Material wie Blumen, Dekoartikel etc. an. Elise, die ja die Zahlen ihrer Vorgängerin kennt, ermittelt nun einen durchschnittlichen Verkaufspreis und die dazu gehörigen durchschnittlichen variablen Kosten. Unter der Berücksichtigung des neu aufzunehmenden Bereiches Ikebana ermittelt Elise einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 30 Euro. Dem stehen im Durchschnitt variable Kosten in Höhe von 10 Euro gegenüber. Das Rechnen mit Durchschnittswerten führt natürlich zu Unschärfen, wie Elise sofort feststellt. Diese wollen und werden wir in der nächsten Folge der Kolumne mit der mehrstufigen Deckungsbeitragskalkulation auf Teilkostenbasis ausgleichen.

Die jetzt ermittelten Zahlen nutzen wir erst einmal, um den Deckungsbeitrag I pro verkauftem Strauß zu ermitteln: Verkaufspreis 30 Euro – variable Kosten 10 Euro = Deckungsbeitrag I 20 Euro.

Wie viele Blumensträuße muss Elise verkaufen?

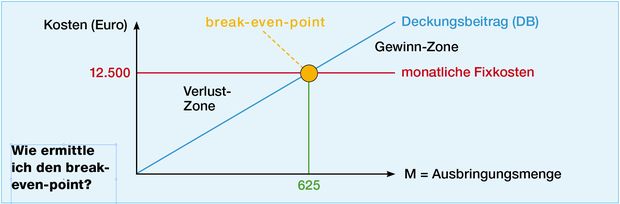

Die spannende Frage lautet nun: Wie viele Sträuße muss Elise monatlich verkaufen, um ihre gesamten Kosten decken zu können? Diese Frage wollen wir grafisch beantworten, wozu wir zunächst ein Koordinatensystem aufzeichnen (Vgl. die Grafik auf dieser Seite). In dieses tragen wir nun die monatlichen Fixkosten (12.500 Euro) ein. Sie erinnern sich: Fixkosten sind unabhängig von der „erbrachten Ausbringung“.

Selbst wenn Sie einen Monat nicht arbeiten, somit nichts produzieren, fallen Ihre Fixkosten in voller Höhe an. Und egal, wann Sie die einzelnen Rechnungen bezahlen: Wenn Sie am Monatsersten aufstehen, sind die Kosten in voller Höhe da. Da sie sich aber durch Ihre Ausbringungsmenge M nicht ändern, können wir sie wie folgt eintragen. Wenn Elise am Monatsersten aufsteht, hat sie noch nichts verkauft, ihr Deckungsbeitrag kann daher nur 0 Euro sein. Mit jedem verkauften Blumenstrauß erhöht dieser sich nun um 20 Euro, sodass wir als weitere Gerade die Gerade DB eintragen können.

Ziehen wir nun eine Hilfslinie vom Schnittpunkt der beiden Geraden nach unten zur Achse Ausbringungsmenge, so sehen wir, dass wir diese bei der Menge M=625 schneiden.

Seite 1 von 2

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

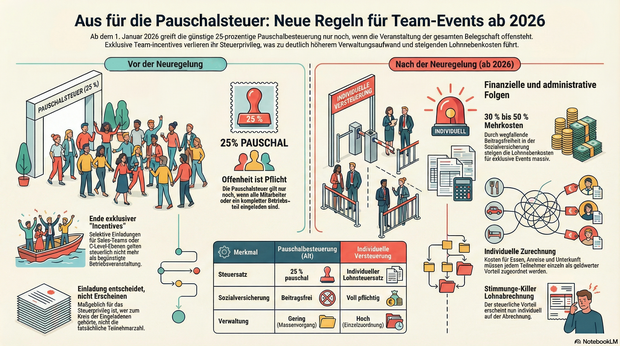

Teures Nachspiel: Pauschalsteuer für exklusive Team-Events fällt weg

Seit dem 1. Januar 2026 gelten verschärfte Regeln für Firmenveranstaltungen. Mit dem Steueränderungsgesetz hat der Gesetzgeber ein beliebtes Schlupfloch geschlossen: Die günstige Pauschalbesteuerung greift nur noch, wenn wirklich alle Mitarbeiter eingeladen sind. Für Start-ups, die auf Team-Incentives und Offsites setzen, bedeutet das nicht nur höhere Kosten, sondern vor allem mehr Bürokratie.

Wer in diesem Jahr ein Offsite für das Sales-Team plant oder ein exklusives „Coder-Retreat“ in den Alpen buchen will, sollte das Budget neu kalkulieren. Der Gesetzgeber hat zum Jahreswechsel auf eine rechtsprechungsfreundliche Auslegung des Bundesfinanzhofs (BFH) reagiert und die Zügel spürbar angezogen. Die bisherige Praxis, auch Events für geschlossene Kreise pauschal mit 25 Prozent zu versteuern, ist damit Geschichte.

Gesetzgeber kassiert BFH-Urteil

Hintergrund der Neuregelung ist ein „Korrektiv“ der Politik. Der BFH hatte in der Vergangenheit entschieden, dass auch Feiern mit begrenztem Teilnehmerkreis als Betriebsveranstaltung gelten können. Dies ermöglichte es Unternehmen bislang, die vereinfachte Pauschalsteuer auch für Department-Events oder Founder-Offsites anzuwenden.

Diese weite Auslegung widerspricht jedoch nach Ansicht des Gesetzgebers dem ursprünglichen Sinn der Pauschalierung nach § 40 Abs. 2 EStG. Das Ziel der Regelung sei die Vereinfachung von Massenvorgängen – und das setze voraus, dass die Veranstaltung der gesamten Belegschaft offensteht.

„Der BFH hat den Begriff der Betriebsveranstaltung sehr weit ausgelegt. Nach dieser Rechtsprechung konnten auch exklusive Feiern pauschal besteuert werden, obwohl nur ein kleiner Kreis eingeladen war“, erklärt Gabriele Busch, Steuerberaterin bei Ecovis in Nürnberg.

Wer nicht alle einlädt, zahlt voll

- Die neue Marschroute ist klar: Die 25-Prozent-Pauschalsteuer ist ab sofort an die Offenheit der Teilnahme gekoppelt.

- Die Regel: Die Veranstaltung muss allen Beschäftigten des Unternehmens oder eines klar abgegrenzten Betriebsteils offenstehen.

- Das Detail: Entscheidend ist nicht, wer tatsächlich kommt, sondern wer kommen durfte.

Sobald eine Einladung von vornherein selektiv ausgesprochen wird – etwa das „Sales-Dinner“ nach einem erfolgreichen Quartal oder das strategische Wochenende nur für die C-Level-Ebene – entfällt das Steuerprivileg. Zwar gelten solche Events lohnsteuerlich weiterhin als Betriebsveranstaltung, doch die finanzielle Begünstigung wird gestrichen.

Bürokratie-Falle für schlanke Strukturen

Für Gründer*innen wiegt der Wegfall der Pauschalierung doppelt schwer. Zum einen erhöht sich die Steuerlast, zum anderen entsteht ein erheblicher Verwaltungsaufwand, der gerade in schlanken Organisationen ohne große HR-Abteilung schmerzt.

Bisher sorgte die Pauschalsteuer dafür, dass die Aufwendungen beitragsfrei in der Sozialversicherung blieben und nicht individuell zugeordnet werden mussten. Dieser „Clean-Cut“ ist bei geschlossenen Team-Events nun vorbei.

Die Konsequenzen für die Administration:

- Individuelle Zurechnung: Die Kosten (Essen, Anreise, Unterkunft) müssen jedem teilnehmenden Mitarbeiter einzeln als geldwerter Vorteil zugerechnet werden.

- Sozialversicherungspflicht: Der Vorteil wird voll sozialversicherungspflichtig.

- Stimmungs-Killer Lohnabrechnung: Die Beträge tauchen auf der individuellen Lohnabrechnung der Mitarbeiter auf – was bei reinen „Belohnungs-Events“ oft zu Irritationen führt, wenn plötzlich Steuern auf das Firmenessen anfallen.

Fazit: Incentives neu denken

Die Neuregelung trifft die Start-up-Kultur, in der Teamevents oft gezielt als Incentive eingesetzt werden, besonders hart. Wer weiterhin exklusive Events für einzelne Teams durchführen möchte, muss sich auf höhere Lohnnebenkosten (ca. 30 bis 50 % Aufschlag durch Sozialabgaben) und komplexere Abrechnungsprozesse mit dem Steuerberater einstellen.

„Arbeitgeber sollten bestehende Konzepte für Betriebsfeiern überprüfen und rechtzeitig anpassen“, rät Expertin Busch. Nur durch eine vorausschauende Planung lassen sich böse Überraschungen bei der nächsten Lohnsteuerprüfung – und schlechte Stimmung im Team – vermeiden.

Deine Checkliste zur rechtssicheren Eventplanung

Nutze diese Liste VOR jeder Buchung, damit du später keinen Stress mit dem Finanzamt oder der Lohnbuchhaltung bekommst.

Phase 1: Der Teilnehmerkreis (dein wichtigster Checkpoint)

Das ist ab sofort der entscheidende Hebel. Hier legst du fest, ob es teuer oder günstig wird.

- Zielgruppe definieren: Wer ist eingeladen?

- Option A: Die gesamte Belegschaft (Alle).

- Option B: Ein klar abgegrenzter Betriebsteil (z. B. „Alle aus der Filiale X“ oder „Das ganze Lager-Team“).

- Option C: Ein selektiver Kreis (z.B. „Nur High-Performer“, „Sales-Team nach Zielerreichung“, „C-Level“).

- Check „Offenheit“: Hatte wirklich jede(r) aus Gruppe A oder B theoretisch die Chance teilzunehmen? (Denk dran: Es geht ums „Dürfen“, nicht ums „Kommen“).

- Entscheidung:

- Bei A oder B: Pauschalsteuer (25 %) möglich. -> Alles entspannt.

- Bei C: Keine Pauschalierung. -> Volle Steuer- und Sozialversicherungspflicht.

Phase 2: Budgetierung (Kostenwahrheit)

Wenn du dich für Exklusivität (Option C) entschieden hast, musst du neu rechnen.

- Kosten pro Kopf ermitteln: Gesamtkosten (Location, Essen, Drinks, Anreise, Hotel) geteilt durch Anzahl der Teilnehmer.

- Bei „Exklusiv-Events“ (Option C):

- Hast du ca. 30–50 % Puffer für Lohnnebenkosten eingeplant? (Arbeitgeberanteile SV + Übernahme der Lohnsteuer).

- Hast du geklärt, ob die Firma die Lohnsteuer übernimmt (Netto-Lohn-Vereinbarung)? Damit das Event für deine Kollegen netto kostenlos bleibt.

- Freibetrag checken: Liegen die Kosten (bei offenen Events, A & B) unter 110 Euro pro Nase? (Falls ja: steuerfrei. Falls nein: Der übersteigende Betrag kann pauschaliert werden – aber nur, wenn das Event „offen“ war).

Phase 3: Dokumentation (Sichere dich ab)

Damit du bei der nächsten Lohnsteuerprüfung entspannt bleibst.

- Einladung speichern: Archiviere die Einladungs-Mail oder den Aushang. Das ist dein Beweis, an wen sich das Event gerichtet hat (Nachweis der „Offenheit“).

- Teilnehmerliste führen: Schreib genau auf, wer wirklich da war.

- Zuordnung für die Payroll:

- Bei offenen Events: Gesamtsumme und Teilnehmerzahl reichen meist.

- Bei exklusiven Events: Erstelle eine Liste, die jedem Kollegen exakt seine Kosten zuordnet (Wer hatte das Einzelzimmer? Wer ist Bahn gefahren?).

Phase 4: Interne Kommunikation & HR

Vermeide Frust im Team und in der Personalabteilung.

- Payroll briefen: Schick die Infos (Liste, Kosten, Art des Events) vor dem Abrechnungslauf an die Lohnbuchhaltung. Nicht erst danach!

- Kollegen informieren (nur bei exklusiven Events): Falls die Versteuerung auf der Gehaltsabrechnung auftaucht (selbst wenn die Firma zahlt, sieht man das oft als „durchlaufenden Posten“), sag den Leuten vorher Bescheid: „Auf eurer Abrechnung steht Posten X – keine Sorge, das kostet euch netto nichts, muss aber steuerlich draufstehen.“

Die Steuer-Ampel für deine Planung

Fundraising-Plattform Tokenize.it startet eigenen Sekundärmarkt für Handel mit Start-up-Beteiligungen

Tokenize.it ermöglicht Start-ups digitale Unternehmensbeteiligung per Blockchain an Investor*innen oder Mitarbeitende, ohne dass diese ins Handelsregister als Gesellschafter eingetragen werden oder Stimmrechte erhalten.

Mit der Eröffnung eines eigenen Sekundärmarkts erreicht Tokenize.it einen weiteren Meilenstein seiner Roadmap. Auf diesem Zweitmarkt können die auf der Plattform an Investor*innen ausgegebenen virtuellen Anteile an Start-ups jederzeit in Form von direkten P2P-Transaktionen zwischen Investor*innen gehandelt werden – die Start-ups können dabei selbst entscheiden, ob ihre virtuellen Anteile auf dem Sekundärmarkt handelbar sind oder nicht.

In Zeiten, in denen Börsengänge und Exits immer seltener werden, bietet sich Investor*innen so die Möglichkeit, unabhängig von einem Exit oder Börsengang der Start-ups ihre Investments zu veräußern. Daraus ergibt sich für die Start-ups keine Nachteile, da es sich um virtuelle Anteile ohne Stimmrechte handelt und Investor*innen nicht Teil der Gesellschafter im Handelsregister sind. Durch die innovative Gestaltung der Genussrechte sind sie jedoch wirtschaftlich mit Gesellschaftern gleichgestellt.

Der Sekundärmarkt richtet sich an Investor*innen aus Deutschland und Österreich, die mit den Risiken von Early-Stage-Investments vertraut sind, und wird mit einer Anlagevermittlungslizenz betrieben. Teilnehmen können alle verifizierten Nutzer*innen, die das Onboarding erfolgreich abgeschlossen haben. Identitätsprüfung und Angaben zur Investmenterfahrung sind dabei Teil des Compliance-Prozesses. Bei jedem Handel fällt eine Transaktionsgebühr von zwei Prozent des Transaktionsvolumens an, die stets von dem/der Verkäufer*in der virtuellen Anteile getragen wird.

„Der Sekundärmarkt sendet ein klares Signal an die deutsche Start-up- und Investoren-Szene: Nach dem Fundraising ist jetzt auch der Handel mit Start-up-Beteiligungen endlich jederzeit und komplett digital möglich“, sagt Tokenize.it-CEO Christoph Jentzsch. „Ausgehend hiervon werden wir 2026 sukzessive neue Features für Investoren launchen, die alle darauf abzielen, dass Start-up-Investments wieder klar und einfach werden.“

Investor ready?

Die sechs größten Stolperfallen bei der Investor*innensuche und wie du sie bestmöglich vermeiden kannst.

Die Suche nach Kapital gehört zu den größten Herausforderungen auf dem Weg zum unternehmerischen Erfolg. Investor*innen suchen nicht nur nach innovativen Ideen, sondern vor allem nach überzeugenden Geschäftsmodellen, die eine klare Strategie, eine starke Vision und realistische Finanzprognosen bieten. Doch in der Praxis kommen immer wieder ähnliche Fehler vor, die den Kapitalbeschaffungsprozess gefährden.

1. Unklare Kommunikation von Strategie und Wachstumspotenzial

Viele Gründer*innen haben Schwierigkeiten, ihre Vision und das Wachstumspotenzial ihres Unternehmens überzeugend oder klar genug zu vermitteln. Eine zu vage oder austauschbare Vision lässt Investor*innen zweifeln, ob das Unternehmen tatsächlich einen nachhaltigen Mehrwert schafft. Ebenso fehlt oft eine nachvollziehbare Wachstumslogik, die erklärt, warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt für das Investment ist. Das Marktpotenzial wird häufig nur geschätzt und nicht mit handfesten Daten und Fakten untermauert. Auch eine klare Abgrenzung vom Wettbewerb bleibt aus, und viele Gründer*innen vergessen, ihre Ziele messbar zu machen, was die Glaubwürdigkeit beeinträchtigt.

Ausweg: Um Investor*innen zu überzeugen, musst du deine Vision konkretisieren: Wo steht dein Unternehmen in drei bis fünf Jahren? Was sind die langfristigen Ziele und wie willst du diese erreichen? Entwickle eine klare Wachstumsstory. Belege das Marktpotenzial mit konkreten Zahlen, Trends und Wettbewerbsvorteilen. Die Abgrenzung zum Wettbewerb sollte klar und nachvollziehbar sein. Zudem sollten alle Ziele realistisch und messbar formuliert werden, damit Investor*innen den Fortschritt deines Unternehmens verfolgen können. Schaffe eine emotionale Erzählung, die das „Why now?“ überzeugend beantwortet.

2. Unrealistische Aufbereitung von Businessplan und Finanzkennzahlen

Ein häufiger Fehler ist es, den Businessplan und die Finanzprognosen zu optimistisch oder unrealistisch zu gestalten. Gründer*innen stellen oft Zahlen vor, die nicht auf klaren Annahmen basieren. Es fehlen transparente Erläuterungen zu den geplanten Umsätzen und Ergebnissen. Auch die Wachstumsraten sind in vielen Fällen zu hoch angesetzt. Ein weiteres Problem ist das Fehlen von verschiedenen Szenarien, die den finanziellen Verlauf unter Berücksichtigung von Unsicherheiten und Risiken abbilden. Die Cashflow-Planung wird häufig vernachlässigt und der Kapitalbedarf nicht nachvollziehbar begründet. Gründer*innen neigen zudem dazu, die Kosten zu niedrig anzusetzen und die Finanzierungsmöglichkeiten zu überschätzen.

Ausweg: Ein gut strukturierter Businessplan sollte eine detaillierte Umsatz- und Ergebnisplanung für mindestens drei Jahre beinhalten, die realistisch und nachvollziehbar ist. Denke in Szenarien: Erstelle nicht nur eine Best-Case-Planung, sondern auch konservative und realistische Szenarien. Achte besonders auf die Cashflow-Planung und leite den Kapitalbedarf klar und nachvollziehbar ab. Gib an, wie viel Geld wann und wofür benötigt wird. Alle Annahmen müssen transparent und plausibel erklärt werden. Vermeide es, unrealistische Wachstumsraten zu präsentieren, und stelle sicher, dass deine Planung mit der Strategie deines Unternehmens übereinstimmt. Zahlen sind nicht nur dazu da, Vertrauen zu gewinnen, sondern auch, um Klarheit über die finanzielle Stabilität zu schaffen.

3. Vernachlässigung der rechtlichen und organisatorischen Strukturen

Ein großes Hindernis auf dem Weg zur Kapitalbeschaffung sind unklare oder veraltete Gesellschafterverhältnisse. Ein unorganisierter oder unvollständiger Datenraum ist ebenfalls ein häufiges Problem. Gründer*innen vernachlässigen oft die ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen oder IP-Rechten. Dies führt nicht nur zu potenziellen rechtlichen Problemen, sondern auch zu einem Vertrauensverlust bei den Investor*innen. Zudem ist es häufig der Fall, dass keine klare Trennung zwischen Gründer*in und Unternehmen existiert, was für Investor*innen ein Risikofaktor sein kann.

Ausweg: Überprüfe regelmäßig die Gesellschafterverhältnisse und stelle sicher, dass alle Anteile klar dokumentiert und aktuell sind. Alle relevanten Verträge – etwa Arbeitsverträge, Partnerschaftsvereinbarungen oder Lizenzverträge – sollten ordentlich und rechtssicher dokumentiert sein. Achte darauf, dass deine IP-Rechte und Marken rechtlich abgesichert sind und du über die notwendigen Lizenzen verfügst, um dein Geschäftsmodell erfolgreich zu betreiben. Stelle sicher, dass der Datenraum für die Due Diligence geordnet, vollständig und digital verfügbar ist. Wenn möglich, sollten alle relevanten Informationen über die Struktur des Unternehmens, Rechte und Pflichten der Gesellschafter*innen sowie der aktuelle Status von IP und Marken schnell und unkompliziert zugänglich sein.

4. Unprofessionelle Gestaltung von Pitch Deck und Unterlagen

Ein häufiges Problem bei der Erstellung von Pitch Decks ist die Überladung mit zu vielen Folien und zu viel Text. Gründer*innen tendieren oft dazu, das gesamte Produkt oder die technische Komplexität detailliert darzustellen, was das Pitch Deck unnötig aufbläht. Eine klare Storyline fehlt häufig, und es wird keine überzeugende Erzählung aufgebaut, die das Interesse der Investor*innen weckt. Zudem fehlt oftmals ein klares „Investment-Narrativ“, das die Investor*innen dazu motiviert, in das Unternehmen zu investieren. Zahlen werden entweder nicht integriert oder sind unrealistisch, und das „Why now“ bleibt ohne Antwort.

Ausweg: Gestalte dein Pitch Deck mit maximal 15 Folien und konzentriere dich auf die wesentlichen Punkte: Problem – Lösung – Markt – Geschäftsmodell – Team – Zahlen – Investment. Deine Präsentation sollte eine klare Storyline und einen roten Faden aufweisen. Vermeide zu viele technische Details und konzentriere dich darauf, was dein Unternehmen einzigartig macht. Visualisiere deine Konzepte und Daten, um die Präsentation ansprechend und verständlich zu gestalten. Baue ein klares und überzeugendes „Why now?“ ein, das den Investor*innen zeigt, warum sie jetzt investieren sollten. Am Ende sollte ein klarer Call to Action stehen.

5. Identifizierung der falschen Investor*innen

Ein häufiger Fehler ist, dass Gründer*innen keine klare Vorstellung davon haben, welche Investor*innen zu ihrem Unternehmen passen. Statt gezielt zu suchen, wird nur nach „dem großen Namen“ Ausschau gehalten. In vielen Fällen passen die Phase oder die Ticketgröße der Investor*innen nicht zu den Bedürfnissen des Unternehmens. Auch Branchenunabhängigkeit oder fehlende Vorbereitung auf die Ansprache führen zu einer ineffizienten Suche. Gründer*innen suchen zu wenig strategisch und nutzen ihre Netzwerke nicht, um potenzielle Investor*innen zu finden.

Ausweg: Definiere gezielt, welche Art von Investor*in für dein Unternehmen am besten geeignet ist. Überlege, ob du strategische Investor*innen, Family Offices oder Beteiligungsgesellschaften ansprechen möchtest, und achte darauf, dass diese zu deiner Unternehmensphase und Branche passen. Nutze Netzwerke wie M&A-Berater*innen, Wirtschaftsprüfer*innen oder Industrieverbände, um potenzielle Investor*innen zu finden. Mach dir klar, dass nicht nur das Geld, sondern auch die Werte und Erwartungen der Investor*innen entscheidend sind. Die Chemie zwischen dir und dem/der Investor*in sollte stimmen.

6. Vernachlässigung der Kommunikation und Einbüßen von Vertrauen

Viele Gründer*innen kommunizieren zu wenig oder nur dann mit Investor*innen, wenn alles gut läuft. Dies kann dazu führen, dass sich Investor*innen im Unklaren über die tatsächliche Entwicklung des Unternehmens fühlen. Zu viel Marketing und zu wenig Realität schaffen Misstrauen, eine unstrukturierte oder unregelmäßige Kommunikation erschwert den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung. Auch eine abwehrende Haltung bei Kritik oder ein Mangel an emotionaler Intelligenz kann die Kommunikation belasten.

Ausweg: Baue eine offene und regelmäßige Kommunikation auf. Halte deine Investor*innen auch bei Rückschlägen auf dem Laufenden und sei transparent in deinen Updates. Zeige dich ehrlich, strukturiert und verbindlich. Achte darauf, dass deine Kommunikation nicht nur positiv, sondern auch realistisch und authentisch ist. Der Aufbau einer persönlichen Beziehung zu Investor*innen ist ebenso wichtig wie die sachliche Kommunikation. Zeige Verständnis und nimm konstruktive Kritik an.

Die Autorinnen:

Martina Lackner ist Psychologin und Inhaberin der PR-Agentur cross M., https://crossm.de

Nela Novakovic ist Specialist in Business Strategy, Investor Pitching & Capital Acquisition, www.eyodwa.com

Blockchain-Technologie und Fundraising

Wie GmbH-Token das Fundraising für Start-ups vereinfachen.

Bitcoin und die Blockchain – Begriffe, die man heute alltäglich bei einem Spaziergang aufschnappen kann. Geht es um Token, gibt es bereits deutlich weniger Personen, die erklären können, worum es geht. Und bei ICOs zucken die meisten vermutlich nur noch mit den Schultern. Und doch sind es Token, die heute ermöglichen, dass man so einfach wie nie in Start-ups investieren kann. Und es waren ICOs, die uns gezeigt haben, dass die Zukunft des Fundraising auf der Blockchain basieren muss.

Warum das so ist, was die Handelbarkeit damit zu tun hat und wie Start-ups heute kontinuierlich Fundraising können – ganz ohne Notar –, erkläre ich dir im Folgenden. Bevor wir jedoch über das Hier und Jetzt reden können, bedarf es einer kleinen Geschichtsstunde, die uns zurück in das Jahr 2017 führt. Es ist die Blütezeit der ICOs. Aber was ist das eigentlich genau – ein ICO?

ICO – Blütezeit und Niedergang

ICO steht für „Initial Coin Offering“, was übersetzt in etwa so viel bedeutet wie „initiales Coin-Angebot“. Also der Zeitpunkt, zu dem ein Coin das erste Mal käuflich erworben werden kann – der Coin steht dabei für einen Token, also eine eigene Währung, die auf einer Blockchain basiert. Am besten kann man einen ICO mit einem Börsengang vergleichen – nur, dass der Börsengang eben auf der Blockchain stattfindet und die Investoren statt Aktien eben Token erwerben. Was viele damals noch nicht verstanden hatten: Die bei ICOs angebotenen Token waren fast ausschließlich Utility-Token, also Token, die nur einen Gutschein repräsentierten – keinerlei Stimmrechte, keinerlei Anteile an Gewinnen oder Exit-Erlösen. Die Ökonomie solcher Token basierte letztlich nur auf Angebot und Nachfrage. Ihr einziger wirklicher Nutzen wurde von den Blockchain-Start-ups bestimmt, die sie ausgegeben hatten.

Trotzdem sammelten Hunderte Blockchain-Projekte über ICOs insgesamt mehrere Milliarden US-Dollar ein. Telegram, der Messenger, erhielt etwa 1,7 Milliarden Dollar von Blockchain-Investoren. Andere Projekte wie etwa der Brave-Browser sammelten Multi-Millionen-Beträge in wenigen Sekunden ein! Teilweise hatten diese Start-ups nicht mehr vorzuweisen als ein Whitepaper – also einen Plan, wie ihr Produkt denn eines Tages aussehen soll. Dass so etwas langfristig nicht gut gehen konnte, ist klar. Ende 2018 war die ICO-Blase geplatzt. Die meisten Start-ups gibt es heute nicht mehr, die meisten Token sind völlig wertlos. Und selbst die Token der Projekte, die ein erfolgreiches Produkt gelauncht haben, liegen preislich oft weit unter den Preisen von 2017/2018. Der Niedergang der ICOs schadete damals dem Ansehen der Blockchain-Technologie in der Gesellschaft nachhaltig – verständlicherweise, schließlich verloren zahlreiche Investoren und Anleger ihr Geld. Es kristallisierte sich aber auch heraus, dass keine Technologie so gut für Fundraising geeignet war wie die Blockchain. Denn über die Blockchain konnte jeder von jedem Winkel der Welt aus in wenigen Sekunden mit dabei sein – auch mit kleinen Beträgen.

Das Beste aus zwei Welten kombiniert

Ganz anders funktioniert Fundraising heute in der traditionellen Welt. Start-up-Gründende arbeiten wochenlang schlaflos daran, eine Runde zu closen. Das bedeutet übersetzt: Investoren zu finden, sich mit allen gleichzeitig über die Bedingungen des Investments zu einigen und einen Termin zu finden, an dem alle beim Notar sein können (vorausgesetzt, es geht um Gesellschaftsanteile). Der Notartermin wiederum kostet meist einige tausend Euro; dazu kommen die Anwaltskosten zur Erstellung der Verträge. Anders als bei ICOs erhalten die Investoren aber auch keine Utility-Token, sondern echte Anteile, die sie am Erfolg des Start-ups beteiligen und ihnen Stimm- und Informationsrechte einräumen.

Die zwei Welten scheinen unterschiedlicher nicht sein zu können. Ich kenne sie als einer der ersten Mitarbeiter von Ethereum, Seriengründer und Business Angel von allen möglichen Blickwinkeln aus. Und doch kann man sie kombinieren. Genau das haben wir mit der Tokenize.it-Plattform geschafft – mit einer juristischen und einer technischen Innovation. Die technische Innovation habt ihr bereits kennengelernt: Sie ist ein Token, der auf der Ethereum-Blockchain basiert und den jedes Unternehmen auf der Plattform beim Fundraising an Investoren ausgibt. Anders als bei ICOs repräsentieren diese Token aber nicht nur einen Gutschein, sondern die juristische Innovation: ein spezielles Genussrecht.

Genussrechte als Möglichkeit zur Investition

Genussrechte stellen – genau wie Wandeldarlehen oder Gesellschaftsanteile – eine Möglichkeit dar, in Start-ups bzw. Unternehmen zu investieren. Anders als Gesellschaftsanteile sind sie relativ frei gestaltbar in ihren Konditionen. Sie beinhalten dabei zwangsweise keinerlei Stimmrechte, denn die Investoren werden durch sie nur Teil des wirtschaftlichen Cap Tables, nicht aber des Handelsregisters, in das jeder Investor, der Gesellschaftsanteile (und damit Stimmrechte) hält, durch einen Notar eingetragen werden muss.

Wir haben nun mit Tokenize.it ein Genussrecht gemeinsam mit der Anwaltskanzlei CMS so entwickelt, dass es Investoren wirtschaftlich mit Gesellschaftern gleichstellt. Wann immer also die Halter von Gesellschaftsanteilen profitieren (etwa durch einen Exit oder Dividendenzahlungen), profitieren auch die Genussrechts-Investoren. Dass Letztere keine Stimmrechte haben, klingt zunächst nach einem Nachteil, hat aber auch zwei wesentliche Vorteile für beide Seiten.

Denn dadurch müssen Genussrechts-Investoren keine Gesellschaftervereinbarungen unterschreiben (dies ist öfter notwendig, als man zunächst annehmen würde) – Startup und Investor haben dadurch deutlich weniger bürokratischen Aufwand. Meist hätten Familie, Freunde oder Business Angels sowieso nicht genug Anteile, um Entscheidungen signifikant zu beeinflussen. Außerdem bleibt das Startup so interessant für spätere Investments durch Venture-Capital-Fonds, denen es meist wichtig ist, dass so wenige Personen wie möglich im Handelsregistereintrag des Start-ups als Gesellschafter eingetragen sind (der Grund hierfür liegt im erhöhten Aufwand, der mit mehr stimmberechtigten Investoren ansteigt).

Ein weiterer – und der wesentliche – Vorteil: Für eine Investition über Genussrechte wird kein Notar benötigt, und das Start-up kann unsere Vertragsvorlagen nutzen und Anwaltsgebühren sparen. Das Ergebnis ist „kontinuierliches“ Fundraising. Denn die Gründerinnen und Gründer können nun jederzeit Investoren closen (auch mit kleinen Beträgen): auf Events, über Friends & Family oder einfach Webseitenbesucher über den Invest-Now-Button, der ebenfalls von uns bei Tokenize.it bereitgestellt wird. Fundraising lässt sich so endlich wirklich mit Sales vergleichen: Es wird komplett digital und ist kein einzelnes Event mehr im Jahr!

Der Autor Christoph Jentzsch ist achtfacher Vater, Serial Entrepreneur und Business Angel. Er gilt als einer der ersten Mitarbeiter der heute zweitgrößten Blockchain, Ethereum, und führte 2016 die zum damaligen Zeitpunkt weltweit größte Crowdinvesting-Kampagne durch (TheDAO).

Crowdinvesting: Das Kapital von der Crowd

Welchen Wert hat Crowdinvesting als alternative Finanzierungsquelle, für welche Start-ups ist es geeignet und wie läuft eine Crowdkampagne idealerweise ab? Hier die Antworten dazu.

Der Kapitalbedarf von Start-ups ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Dem aktuellen Start-up-Monitor 2024 des Bundesverbands Deutsche Start-ups zufolge planen über 70 Prozent der Start-ups, mehr als 500.000 Euro einzusammeln; ein Plus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zugangsmöglichkeiten zu Kapital sieht dabei nur eine Minderheit der Gründer*innen als positiv. Auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage müssen folglich zusätzliche Finanzierungsquellen wie beispielsweise das Crowdinvesting ausfindig gemacht werden.

Diese Förderungen verspricht die neue Bundesregierung

Staatliche Fördermittel stehen weiterhin an vorderster Stelle der Kapitalquellen für Start-ups – der Blick auf die Pläne der neuen Bundesregierung lohnt also. Grundsätzlich lobt Verena Pausder, Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands, dass der Koalitionsvertrag „das Potenzial von Start-ups als Innovationsmotoren unserer Wirtschaft“ hervorhebt. Im Koalitionsvertrag selbst werden Start-ups als „Hidden Champions und DAX-Konzerne von morgen“ gefeiert.

Doch wie sehen mögliche Unterstützungsmaßnahmen konkret aus?

Die Bundesregierung strebt zunächst eine vereinfachte Unternehmensgründung und bessere Rahmenbedingungen in der Kapitalmarktregulierung an. Der bestehende Zukunftsfonds, der besonders auf die Technologiebranche fokussiert ist, soll über 2030 hinaus verstetigt werden. Außerdem will die große Koalition einen Zukunftsfonds II schaffen, der DeepTech und BioTech finanziell fördert. Darüber hinaus soll ein neuer Deutschlandfonds mit zehn Milliarden Euro vom Bund ausgestattet werden und weitere 90 Milliarden Euro durch privates Kapital und Garantien mobilisieren – allerdings speziell für Mittelständler*innen und Scale-ups. Im Koalitionsvertrag aufgenommen wurde zudem der Plan, die Investitionen der WIN-Initiative – einem breiten Bündnis aus Wirtschaft, Verbänden, Politik und KfW, deren teilnehmende Unternehmen rund 12 Milliarden Euro zur Stärkung des Venture-Capital-Ökosystems in Deutschland bereitstellen – mit Garantien des Bundes zu hebeln.

Allerdings enthält der Koalitionsvertrag auch eine mögliche Einschränkung: Die gesamte Start-up-Finanzierungsarchitektur soll einem „Effizienz-Check“ unterzogen werden. Das deutet eher weniger auf eine Erhöhung der Finanzmittel hin. Die Bundesregierung plant jedoch, öffentliche Finanzierungsprogramme für die Rüstungsindustrie zu öffnen, möchte die Raumfahrt über „meilensteinbasierte Finanzierungsinstrumente“ unterstützen und zudem spezielle Förderungen für Gründerinnen ausbauen, da diese Gruppe derzeit unterrepräsentiert ist.

Für wen eignet sich Crowdinvesting?

Während Jungunternehmen aus DeepTech, Raumfahrt und der Rüstungsbranche also auf große Förderprogramme hoffen können, müssen sich Start-ups anderer Branchen nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten umschauen. Das betrifft auch nachhaltige Start-ups, die zur Bekämpfung des Klimawandels so dringend benötigt werden und trotzdem kein dezidiertes Förderprogramm erhalten. Insbesondere für grüne Jungunternehmer*innen könnte als Alternative zu staatlicher Förderung oder klassischen Mitteln wie Business Angels und Venture Capital das Crowdinvesting einen Blick wert sein.

Beim Crowdinvesting investieren viele private Kleinanleger*innen über eine entsprechende Investmentplattform in ein konkretes Projekt oder Unternehmen ihrer Wahl. Im Gegensatz zum Crowdfunding verfolgt Crowdinvesting den Ansatz, dass Anleger*innen eine Rendite aus dem investierten Kapital ziehen. Grundsätzlich lassen Crowdinvesting-Kampagnen den Unternehmen einen großen Freiraum, was die individuelle Ausgestaltung in Bezug auf Zins, Tilgung und Laufzeit angeht. Auch zusätzliche Exit-Beteiligungen oder eine kontinuierliche Gewinnbeteiligung sind möglich. Ein Crowdinvesting lässt sich gut mit anderen Finanzierungsformen kombinieren, beispielsweise mit Venture Capital.

Dass Crowdinvestments in Start-ups immer weiter in den Fokus rücken, zeigen beispielsweise die Zahlen der nachhaltigen Crowdinvesting-Plattform WIWIN. Hier ist der Anteil von Investments in Start-up-Crowdkampagnen gemessen am gesamten vermittelten Volumen im vergangenen Jahr von zuvor 13 auf 51 Prozent gestiegen.

Demokratisierung der Start-up-Finanzierung

Crowdinvesting eignet sich jedoch nicht für alle Start-ups gleichermaßen. Finanzierungssummen, die Start-ups via Crowdinvesting decken können, liegen für gewöhnlich im einstelligen Millionenbereich. Das Start-up The Female Company hat beispielsweise erfolgreich 1,5 Millionen Euro eingesammelt, bei Vytal waren es 2,9 Millionen Euro und beim nachhaltigen Banking-Start-up Tomorrow sogar 8 Millionen Euro. Besonders gute Chancen, ihren Kapitalbedarf über Privatinvestor*innen zu finanzieren, haben B2C-Unternehmen, die entweder über ein einfach zu erklärendes Geschäftsmodell verfügen oder ein emotionalisierendes Thema bedienen. Auch für Start-ups aus dem B2B-Umfeld ist Crowdinvesting eine attraktive Finanzierungsmöglichkeit, wobei hier die Investmentpower dann in erster Linie von der Plattform selbst kommt und nicht über das Start-up. Crowdinvesting passt speziell auch zu nachhaltigen Start-ups, da sowohl Gründer*innen als auch Investor*innen eine starke inhaltliche Bindung zum Thema und persönliche Überzeugung vom Produkt oder der Anwendung verbindet und sie die Mission teilen, die Zukunft nachhaltiger gestalten zu wollen.

Für nachhaltige Gründer*innen zählt darüber hinaus besonders stark der Vorteil, beim Crowdinvesting ihre unternehmerische Unabhängigkeit bewahren zu können. Im Gegensatz zur Finanzierung mit Business Angels oder Venture Capital, müssen Gründer*innen beim Crowdinvesting nämlich keine Stimmrechte an Investor*innen abgeben. Denn sie sammeln hierbei bilanzielles Fremdkapital ein, das sie wie Eigenkapital nutzen können, sogenanntes Mezzanine-Kapital. Die Crowd hat also per se kein Mitspracherecht, sondern gestaltet „nur“ als Geldgeberin die nachhaltige Transformation mit. Crowdinvesting ermöglicht demnach eine Demokratisierung der Start-up-Finanzierung. Privatpersonen haben bereits mit kleinen Beträgen, in der Regel ab 250 Euro, die Chance, Jungunternehmen finanziell zu unterstützen und im Gegenzug an deren Weiterentwicklung zu partizipieren.

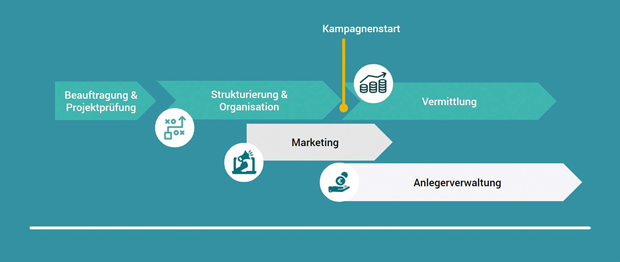

Ablauf einer Crowdinvesting-Kampagne

Für Gründer*innen stellt sich zu Beginn die Frage, zu welchem Zeitpunkt sie ein Crowdinvesting sinnvoll einsetzen können. Eine Beschränkung gibt es hier teilweise durch die Investmentplattformen: Nicht jede erlaubt es Start-ups in der Frühphase, eine Crowdkampagne zu platzieren. Grund hierfür ist, dass das Risiko für Anleger*innen zu diesem Zeitpunkt besonders hoch sein kann, denn die mögliche wirtschaftliche Entwicklung des Jungunternehmens ist noch sehr schwer vorauszusehen. Manche Plattformen setzen daher voraus, dass die Pre-Seed- und Seed-Phasen bereits abgeschlossen sind. In der darauffolgenden Wachstumsphase können Start-ups wiederum für gewöhnlich einerseits relevante Umsätze und Erfolge vorweisen, andererseits wächst der Kapitalbedarf. Hilfreich ist zudem, wenn neben den Gründer*innen schon ein Team bereitsteht und die Crowdkampagne gezielt unterstützen kann – insbesondere in den Bereichen Marketing und Kommunikation. Sollen über Social-Media-Kampagnen oder eigene Newsletter potenzielle Crowdinvestor*innen aktiviert werden, müssen diese Kanäle im Vorhinein aufgebaut worden sein.

Der Ablauf eines Crowdinvestings beginnt für Start-ups mit der Wahl einer geeigneten Plattform. Neben den formellen Vorgaben können Start-ups in dieser Phase besonders darauf achten, ob andere Unternehmen derselben Branche oder mit ähnlichen Themenbereichen bereits erfolgreich auf der Plattform finanziert wurden. Haben sich Gründer*innen für eine Plattform entschieden, beginnt eine Art Bewerbungsphase. Zum einen wird geprüft, ob die Interessen der Crowd zu den Werten und zur Orientierung des Start-ups passen und ob dessen Geschäftsmodell für Anleger*innen nachvollziehbar ist. Um das Risikoprofil eines Finanzprodukts möglichst gering zu halten, werden von den Plattformen außerdem unterschiedlich detaillierte Prüfungen durchgeführt. Bei Impact-orientierten Plattformen schließt dies beispielsweise auch eine Bewertung der Nachhaltigkeit des Start-ups mit ein.

Daraufhin erfolgt ein erstes Angebot seitens der Plattform, das einen Überblick über die Kosten des Finanzprodukts gibt. Es folgen die Due Diligence und – falls diese erfolgreich verlaufen ist – die Strukturierung des Finanzprodukts sowie die Erstellung der Emissionsdokumente. Gemeinsam wird darüber hinaus ein Kampagnenplan entwickelt, um die Anleger*innen der Plattform und die Community des Unternehmens umfassend abzuholen.

Danach kann das Crowdinvesting starten. Grob können Start-ups mit einer Vorbereitungszeit von etwa acht bis zwölf Wochen rechnen, bis ein Crowdinvesting starten kann. Hinzu kommt die Zeit, in der das Kapital eingesammelt wird. Diese Vermittlungsphase kann stark variieren und ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie der Attraktivität des Finanzprodukts, der eigenen Crowd-Größe oder auch dem Unternehmens-Impact. Bei den oben genannten Start-ups The Female Company, Vytal und Tomorrow haben die Vermittlungsphasen beispielsweise von weniger als 24 Stunden bis vier Wochen gereicht.

Während dieser Zeit arbeiten Plattform und Start-up gemeinsam an einem möglichst erfolgreichen Kampagnenausgang. Die Plattform kann beispielsweise bei der Vorbereitung der Emissionsdokumente und der Abstimmung mit verschiedenen externen Dienstleister*innen wie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder auf Kapitalmarktrecht spezialisierten Anwält*innen unterstützen. Einige Plattformen übernehmen ebenfalls die administrative und technische Betreuung bei der Vermittlung des Kapitals. Auch im späteren Verlauf der Anlageverwaltung kann die Crowdinvesting-Plattform dem Start-up einige Aufgaben abnehmen, beispielsweise das Erfassen der Anleger*innen im Abrechnungssystem, das Management von Zinsrückstellungen, Ausschüttungen und Tilgungen.

Die Kommunikation mit Anleger*innen kann während der gesamten Laufzeit über ein Support Center der Plattform übernommen werden. Das spart dem Start-up einiges an Aufwand und stellt sicher, dass sich das junge Unternehmen auf seine wesentlichen Aufgaben konzentrieren kann.

Kommunikation zum Crowdinvesting sorgt für Markenbekanntheit und neue Kund*innen

Entscheidend für ein erfolgreiches Crowdinvesting ist eine gut durchdachte Marketing- und Kommunikationskampagne. Den Kampagnenplan sollten Start-up und Plattform im Idealfall miteinander abstimmen, um möglichst effizient die maximale Aufmerksamkeit bei potenziellen Investor*innen zu erzeugen. Wie viel dabei die Plattform übernimmt und wie viel Arbeit das Start-up in die Kommunikation investiert, variiert. Die Plattform kann mit eigenen Newsletter- und Social-Media-Kampagnen primär Menschen erreichen, die zuvor Interesse am Crowdinvesting gezeigt haben oder womöglich bereits in anderen Projekten investiert haben. Gleichzeitig sollte das Start-up zusätzlich die eigene Kund*innenbasis adressieren. Denn wer in der Vergangenheit bereits Interesse am Produkt oder Service gezeigt hat oder überzeugter Fan der Marke ist, möchte womöglich auch zu einem echten Stakeholder für das weitere Unternehmenswachstum werden.

Zusätzlich werden über breit angelegte Kommunikationsmaßnahmen noch weitere Menschen erreicht. Hier zeigt sich deutlich ein hilfreicherer Nebeneffekt von Crowdkampagnen: Sie sorgen über die Gewinnung von Investor*innen hinaus für eine gesteigerte Brand Awareness, dienen dem Aufbau oder der Stärkung einer bestehenden Community rund um das Start-up und bringen eine wertvolle Basis an potenziellen Neukund*innen hervor. Dabei kann gemeinsame Pressearbeit ein hilfreiches Tool sein, um noch mehr Aufmerksamkeit auf die Kampagne zu lenken und so mehr Investor*innen zu finden.

Crowdinvesting eignet sich also besonders für Start-ups, die:

- ein einfach erklärbares B2C-Geschäftsmodell verfolgen, ein emotionales Thema bedienen oder Impact-orientiert sind,

- ihre unternehmerische Unabhängigkeit bewahren wollen,

- erste Umsatzerfolge nachweisen können,

- eine starke Community haben und

- nicht nur Geld einwerben, sondern gleichzeitig Bekanntheit und Kund*innenstamm ausbauen wollen.

Die Autorin Sarah Hübsch ist Business Development Managerin bei WIWIN, einer deutschen Online-Plattformen für nachhaltiges Crowdinvesting mit Sitz in Mainz

Die 7 häufigsten Buchhaltungsfehler von Selbständigen

Wer seine Belege selbst sortiert, aber nicht weiß, wie Einfuhrumsatzsteuer, Reisekosten oder GWG korrekt gehandhabt werden, riskiert mehr als ein Stirnrunzeln vom Finanzamt. Diese teuren Fallen gilt es zu meiden.

Das bisschen Belege schaffe ich schon selbst. Ein Satz, den viele Selbständige mit Stolz sagen, der sie Jahr für Jahr aber tausende Euro kosten kann. Wer sich allein durch den steuerlichen Dschungel kämpft, dabei aber die Feinheiten der Buchhaltung missachtet, riskiert nicht nur Nachzahlungen, sondern auch Strafen. Die Praxis zeigt: Nicht die großen Betrugsfälle gehen besonders häufig ins Geld, sondern vor allem die kleinen, alltäglichen Fehler.

Daher gut zu wissen: Die sieben häufigsten Buchhaltungsfehler von Selbständigen und was sie kosten können.

1. Buchhaltungsfehler: Wenn Bargeld zur Falle wird

Kleine Betriebe, wie Cafés, Friseursalons oder Marktstände, arbeiten noch oft mit Bargeld. Was auf den ersten Blick einfach erscheint, wird schnell zur steuerlichen Problemzone. Die ordnungsgemäße Kassenführung ist Pflicht. Das heißt, jeder Umsatz muss einzeln, nachvollziehbar und unveränderbar aufgezeichnet werden. Fehlt die technische Ausstattung, muss das Kassenbuch "von Hand" geführt werden. Vom Finanzamt wird dies allerdings besonders kritisch beäugt.

Noch gravierender sind Fehler im Umgang mit Aushilfen: Barzahlungen ohne Vertrag, fehlende Anmeldung bei der Minijob-Zentrale oder keine Erfassung der Personalien sind keine Kavaliersdelikte. Im Fall einer Prüfung droht nicht nur die Nachzahlung von Lohnnebenkosten, sondern auch ein Bußgeld wegen Schwarzarbeit. Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Imbissbetreiber bezahlte seine Aushilfe in bar ohne vertraglichen Rahmen. Die Folge sind Nachforderungen von Sozialabgaben, ein Bußgeld sowie der Verdacht auf Scheinselbständigkeit. Der finanzielle Schaden lag bei über 3.000 Euro.

2. Buchhaltungsfehler: Auslandsbestellungen: unscheinbar, aber teuer

Viele Selbständige bestellen Produkte online, beispielsweise über Plattformen wie Temu, Amazon Marketplace oder direkt bei chinesischen Händlern. Auf den ersten Blick wirken die Bestellungen banal, die Rechnung wird einfach abgeheftet, der Betrag als Betriebsausgabe verbucht, fertig. Doch was viele nicht wissen: Werden Waren aus Drittländern eingeführt, muss Einfuhrumsatzsteuer entrichtet werden. Wird sie weder abgeführt noch korrekt gebucht, wird es teuer.

Hinzu kommt das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren bei innergemeinschaftlichen Leistungen, etwa bei Software-Abos oder digitalen Tools aus dem EU-Ausland. Ohne korrekte Buchung kann das Finanzamt die Vorsteuerabzüge verweigern. Eine Designerin, die ihre Drucksachen aus China bezog, überblickte die Einfuhrvorschriften nicht und hatte über mehrere Jahre keine Einfuhrumsatzsteuer deklariert. Das kostete 1.800 Euro Nachzahlung plus Korrekturaufwand.

3. Buchhaltungsfehler: Immobilien und Fahrzeuge falsch verbucht

Firmenwagen oder das heimische Arbeitszimmer sind typische Betriebsmittel, aber steuerlich heikel. Ob ein Auto dem Betriebsvermögen zugeordnet werden darf, hängt von der Nutzung ab. Wer ein Fahrzeug sowohl privat als auch geschäftlich nutzt, muss dies mit einem Fahrtenbuch oder durch Anwendung der 1-%-Regelung belegen. Ohne Dokumentation wird geschätzt – meist zum Nachteil des Unternehmers.

Noch komplexer wird es bei Immobilien. Ein Arbeitszimmer im eigenen Haus lässt sich nur absetzen, wenn es ausschließlich betrieblich genutzt wird und kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Bei einem späteren Verkauf der Immobilie kann dieser Raum zudem steuerpflichtig werden. Eine Heilpraktikerin, die ihr Arbeitszimmer in der Steuererklärung geltend gemacht hatte, musste beim Verkauf ihres Hauses einen anteiligen Verkaufsgewinn versteuern – über 7.000 Euro Steuernachzahlung.

4. Buchhaltungsfehler: Dienstreisen: Absetzbar nur mit Belegen

Geschäftsreisen gehören für viele Selbständige wieder zum Alltag. Doch was steuerlich als Dienstreise anerkannt wird, ist streng geregelt. Notwendig sind genaue Angaben zum Reisezweck, Datum, Ziel, Teilnehmer sowie die Aufbewahrung aller Belege. Hotelrechnungen müssen auf die Firmenadresse ausgestellt sein, private Anteile an der Reise (z.B. ein verlängertes Wochenende) müssen klar getrennt werden.

Ein IT-Berater fuhr für einen Kundentermin nach Hamburg. Die Hotelrechnung war privat gebucht, der Termin nicht nachweisbar. Das Finanzamt erkannte die Kosten nicht an. Verlust: 420 Euro plus zusätzliche Prüfung weiterer Reisen. Es wird daher empfohlen, jede Reise wie ein kleines Projekt mit Checkliste und Nachweisen zu dokumentieren.

5. Buchhaltungsfehler: GWG oder Investition? Der Unterschied macht's

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) dürfen bis zu einem Nettowert von 800 Euro sofort abgeschrieben werden. Alles darüber muss über mehrere Jahre verteilt werden. Was viele nicht wissen: Auch zusammengehörige Güter können steuerlich als "ein Ganzes" gelten. Drei Möbelstücke, die ein Büro einrichten, gelten nicht als Einzelgegenstände.

Ein Fotograf kaufte Tisch, Stuhl und Schrank bei IKEA für je 300 Euro und verbuchte sie als einzelne GWG. Bei der Prüfung wurden sie als Gesamteinheit gewertet, damit lag der Wert über der Grenze. Die Sofortabschreibung wurde gestrichen, eine lineare Abschreibung über 5 Jahre angeordnet. Daraus folgte im Jahr der Anschaffung ein steuerlicher Verlust von über 600 Euro.

6. Buchhaltungsfehler: Gutscheine und Sonderregeln richtig handhaben

Gutscheine sind im Berufsalltag beliebt – als Kundengeschenke, Mitarbeiteranreize oder als Teil von Werbeaktionen. Doch steuerlich sind sie kompliziert. Unterschieden wird zwischen Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen. Beim Einzweck-Gutschein entsteht die Umsatzsteuerpflicht beim Verkauf des Gutscheins, beim Mehrzweck-Gutschein erst bei der Einlösung. Wer das verwechselt, gerät in Erklärungsnot.

Ein Coach verschenkte einen 100-Euro-Gutschein für eine lokale Wellnesspraxis an eine Kundin. Verbucht wurde er als Werbeausgabe ohne Umsatzsteuer. Tatsächlich handelte es sich um einen Einzweck-Gutschein, der umsatzsteuerpflichtig ist. Folge: Nachzahlung inklusive Zinsen. Noch sensibler ist das Thema bei Mitarbeitenden: Überschreitungen der 50-Euro-Grenze oder unvollständige Dokumentationen machen aus einer steuerfreien Sachzuwendung schnell einen steuerpflichtigen Vorteil.

7. Buchhaltungsfehler: "Ich hab's gegoogelt" reicht nicht

Gründende gelten als pragmatisch und technikaffin. Viele vertrauen auf KI-Tools, YouTube oder ChatGPT, um steuerliche Fragen selbst zu beantworten. Doch so hilfreich diese Hilfsmittel auch sind, sie ersetzen keine steuerliche Ausbildung oder individuelle Beratung. Besonders tückisch ist, dass manche Informationen in der Theorie zwar stimmen, aber für den Einzelfall nicht anwendbar sind.

Ein Start-up-Gründer machte seine Buchhaltung eigenhändig mit Unterstützung von KI. Fehler bei der Umsatzsteuervoranmeldung, falsche Rechnungsstellungen und unvollständige Buchungen führten zu einer Nachzahlung von über 4.800 Euro. Hinzu kamen Honorare für die nachträgliche Korrektur durch einen Steuerberater. Es empfiehlt sich deshalb: Weiterbildung statt Wikipedia. Wer in steuerlichen Fragen sicher agieren will, braucht fundiertes Wissen.

Die Autorin Antje Faaß ist Steuerexpertin bei TeleTax. Die TeleTax GmbH mit Sitz in Berlin wurde 2001 gegründet und ist ein führender Anbieter für Online-Fortbildungen im Steuerwesen.

Fehler in der Buchhaltung frühzeitig erkennen

Wer die Buchhaltung zu Beginn unterschätzt, gerät schnell in einen Verwaltungsmodus, der auf Zuruf funktioniert – ohne System, ohne feste Abläufe. Genau dadurch entstehen typische Fehler wie fehlende Belege, verpasste Fristen oder falsch gebuchte Ausgaben. Häufig fehlt es nicht an Wissen, sondern an klaren Zuständigkeiten und verlässlichen Abläufen.

Buchhaltungsfehler entstehen nicht, weil Gründer unachtsam sind, sondern weil Prozesse oft unstrukturiert bleiben. Wer direkt Ordnung schafft, reduziert das Fehlerrisiko und stärkt die Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Investoren oder dem Finanzamt.

Hier passieren in der Praxis die meisten Fehler

Gerade wenn die Buchhaltung ohne klare Struktur läuft, schleichen sich typische Stolperfallen ein – oft unbemerkt und mit spürbaren Folgen. An diesen Stellen schleichen sich typische Fehler besonders schnell ein:

- Private und geschäftliche Ausgaben werden über dasselbe Konto abgewickelt

- Belege fehlen, sind unvollständig oder werden nicht archiviert

- Umsatzsteuer wird falsch berechnet oder zu spät gemeldet

- Buchhaltung erfolgt ohne klare Struktur oder mit ungeeigneten Mitteln

- Verantwortlichkeiten und Routinen sind nicht definiert

Private und geschäftliche Ausgaben konsequent trennen

Ein häufiger Anfängerfehler ist die fehlende Trennung zwischen privaten und geschäftlichen Ausgaben. Was zunächst praktisch erscheint, führt im Alltag schnell zu unübersichtlichen Buchungen und steuerlichen Problemen.

Wer private Einkäufe über das Firmenkonto abwickelt oder geschäftliche Ausgaben vom Privatkonto bezahlt, erschwert die korrekte Verbuchung und läuft Gefahr, dass Betriebsausgaben bei einer Prüfung aberkannt und nachträglich besteuert werden. Ein typischer Fall ist etwa ein privat gekaufter Laptop, der nachträglich als Betriebsausgabe angesetzt wird – ohne nachvollziehbare Dokumentation lässt sich dieser Aufwand steuerlich nicht geltend machen.

Belege lückenlos und revisionssicher aufbewahren

Jede Buchung braucht einen nachvollziehbaren Beleg – das ist Grundlage für jede steuerliche Anerkennung. In der Praxis fehlen jedoch häufig Kassenzettel, digitale Rechnungen werden nicht systematisch erfasst oder Barbelege landen ungeordnet in Papierstapeln.

Die GoBD (Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form) verlangen eine revisionssichere Ablage. Das gilt auch für digital erfasste Belege. Diese müssen vollständig, nachvollziehbar und dauerhaft unveränderbar aufbewahrt werden. Wer darauf nicht achtet, riskiert bei einer Betriebsprüfung die Streichung betroffener Ausgaben.

Umsatzsteuer korrekt behandeln und Fristen zuverlässig einhalten

Viele Gründer entscheiden sich zunächst für die Kleinunternehmerregelung, ohne die Auswirkungen auf Rechnungsstellung und Steuerpflicht im Detail zu kennen. Ein häufiger Fehler besteht darin, dass Umsatzsteuer ausgewiesen wird, obwohl dafür keine Berechtigung vorliegt. In diesem Fall muss die Steuer dennoch abgeführt werden.

Rechnungen mit ausgewiesener Umsatzsteuer müssen zudem bestimmte Pflichtangaben enthalten, etwa den vollständigen Namen und die Anschrift des Leistungserbringers, eine fortlaufende Rechnungsnummer und den korrekten Steuersatz. Auch die regelmäßige Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung wird oft unterschätzt. Wer Termine verpasst, riskiert Mahngebühren oder Schätzungen seitens des Finanzamts – und das bereits im ersten Jahr.

Buchhaltungssoftware gezielt einsetzen

Viele Gründer beginnen mit einfachen Tabellen oder handschriftlichen Notizen. Diese Methoden reichen aber schnell nicht mehr aus. Sie erhöhen die Fehleranfälligkeit und erschweren die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater erheblich.

Digitale Buchhaltungstools bieten eine echte Entlastung. Sie ermöglichen automatische Belegzuordnung, eine integrierte Bankanbindung und aussagekräftige Auswertungen. Wer diese Systeme einsetzt, reduziert den zeitlichen Aufwand deutlich und vermeidet doppelte Arbeit sowie unnötige Rückfragen. Besonders effektiv ist es, Belege laufend zu erfassen statt alles gebündelt am Jahresende aufzuarbeiten.

Buchhaltungsprozesse strukturiert und sicher gestalten

Damit sich typische Buchhaltungsfehler gar nicht erst einschleichen, braucht es klare Prozesse und einfache Werkzeuge, die sich gut in den Arbeitsalltag integrieren lassen – etwa für die Erstellung einer Einnahmenüberschussrechnung, wie sie für viele Gründer als Standardverfahren gilt.

Die folgenden Maßnahmen haben sich für Gründer in der Praxis bewährt:

- Ein separates Geschäftskonto einrichten und private Ausgaben konsequent vermeiden

- Belege direkt nach dem Kauf digital erfassen und systematisch ablegen

- Umsatzsteuerpflicht regelmäßig prüfen und relevante Fristen aktiv im Kalender verfolgen

- Digitale Buchhaltungstools einsetzen, um Abläufe zu automatisieren und Zeit zu sparen

- Feste Buchhaltungszeiten definieren und Aufgaben intern oder mit dem Steuerberater verteilen

Firmenkonto nutzen und Zahlungswege klar definieren

Ein separates Geschäftskonto ist die Basis für jede saubere Buchhaltung. Es trennt private und unternehmerische Finanzflüsse und sorgt für nachvollziehbare Buchungen gegenüber dem Finanzamt.

Barzahlungen sollten vermieden werden, stattdessen bieten digitale Transaktionen mit Belegnachweis die nötige Transparenz. Firmenkreditkarten mit automatischer Kategorisierung helfen zusätzlich, die Buchführung zu entlasten.

Digitale Belegerfassung in den Alltag integrieren

Digitale Buchhaltungslösungen ermöglichen eine einfache und systematische Belegerfassung – per App, Scanner oder E-Mail-Upload. Belege werden automatisch erkannt, kategorisiert und archiviert. Das spart wertvolle Zeit beim Monatsabschluss und reduziert Fehlerquellen deutlich.

Zudem entsteht eine lückenlose Dokumentation, die bei Rückfragen durch das Finanzamt jederzeit abrufbar ist. Durch die Integration in bestehende Workflows – etwa direkt nach dem Einkauf oder dem Rechnungseingang – wird die Belegerfassung zur Routine statt zur Nacharbeit.

Umsatzsteuerpflicht regelmäßig prüfen und dokumentieren

Die Entscheidung für die Kleinunternehmerregelung sollte bewusst getroffen und im weiteren Verlauf regelmäßig überprüft werden. Gerade bei wachsendem Umsatz ist es entscheidend, die Umsatzgrenze im Blick zu behalten, um steuerliche Konsequenzen frühzeitig einschätzen zu können.

Hilfreich sind digitale Kalender mit Erinnerungsfunktionen, um relevante Schwellenwerte rechtzeitig zu prüfen. Ergänzend dazu empfiehlt sich eine regelmäßige Abstimmung mit dem Steuerberater – idealerweise einmal pro Quartal –, um frühzeitig Klarheit über mögliche Anpassungen zu erhalten. So lassen sich Nachzahlungen vermeiden und steuerliche Pflichten zuverlässig erfüllen.

Buchhaltung mit festen Abläufen organisieren

Ohne feste Routinen bleibt die Buchhaltung oft liegen – mit steigender Fehleranfälligkeit. Eine klare Zeitstruktur, zum Beispiel wöchentliche Buchhaltungsstunden, schafft Übersicht und verhindert Nachlässigkeiten.

Aufgaben wie Belegprüfung, offene Rechnungen oder Kontenabstimmung sollten intern klar verteilt und mit dem Steuerberater abgestimmt werden. Checklisten für Monats- und Jahresabschluss sichern zusätzlich den Überblick.

Buchhaltung selbst steuern oder gezielt auslagern

Die Buchhaltung muss kein Bremsklotz sein – sie lässt sich mit wenigen Mitteln dauerhaft in den Griff bekommen. Wer sich um Struktur, Tools und Zuständigkeiten kümmert, legt das Fundament für ein stabiles Rechnungswesen und spart langfristig Zeit und Kosten.

Nicht alles muss intern erledigt werden. Viele Aufgaben lassen sich digitalisieren oder gezielt an den Steuerberater übergeben. Entscheidend ist, den Überblick zu behalten und die Verantwortung bewusst zu steuern.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, erste Prozesse aufzusetzen oder bestehende Abläufe zu verbessern. Schon kleine Veränderungen bringen spürbare Erleichterung – und verhindern, dass Steuerfehler zum unnötigen Risiko werden.

10 Wege, wie sich Start-ups Kapital sichern

Von Bootstrapping bis Bankkredit und Business Angel – welche Finanzierungsstrategie passt zu deinem Unternehmen?

Jedes erfolgreiche Start-up beginnt mit einer Idee. Doch zwischen der ersten Skizze auf einer Serviette und einem tragfähigen Geschäftsmodell liegt eine oft unterschätzte Hürde: die Finanzierung. Viele Gründerinnen und Gründer stehen früher oder später vor der gleichen Frage: Wie kann ich mein Start-up solide finanzieren, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren oder Monate auf eine Bankentscheidung zu warten?

Das Fundament der Finanzierung: ein überzeugendes Geschäftsmodell

Ob Bankkredit oder Beteiligungskapital – Kapitalgeber*innen wollen Risiken minimieren. Banken orientieren sich an Vergangenheitswerten, Investor*innen an Zukunftsperspektiven. In beiden Fällen gilt: Ohne belastbares Geschäftsmodell mit klarem Marktansatz, durchdachter Finanzplanung und realistischem Wachstumsszenario bleibt das Nein nicht aus. Stehen diese Voraussetzungen, sind dieses Optionen bei der Start-up-Finanzierung grundlegend zu erwägen:

10 Finanzierungswege für Start-ups

Bootstrapping & Family & Friends

Hierbei nutzen Gründerinnen und Gründer eigene Mittel oder finanzielle Unterstützung aus dem persönlichen Umfeld. Diese Variante bietet maximale Kontrolle und Stärkung des Eigenkapitals. Gleichzeitig birgt sie das Risiko persönlicher Konflikte, wenn klare vertragliche Regelungen fehlen oder Erwartungen auseinandergehen.

Gründungszuschüsse & öffentliche Fördermittel

Förderprogramme wie der Gründungszuschuss der Agentur für Arbeit oder Innovationszuschüsse von Bund und Ländern bieten Startkapital ohne Rückzahlungspflicht. Sie sind besonders attraktiv für die Vorbereitungs- und Markteintrittsphase, erfordern aber umfassende Anträge, Nachweise und Geduld bei der Bewilligung.

Crowdfunding

Ideal für Geschäftsmodelle mit Konsumentennähe und einer klaren, emotionalen Botschaft. Erfolgreiches Crowdfunding bietet nicht nur Kapital, sondern auch Sichtbarkeit und Community-Aufbau. Der Nachteil: Hoher Aufwand für Kampagnengestaltung, Marketing und Gegenleistungen sowie das Risiko des öffentlichen Scheiterns.

Mikrokredite

Diese Kredite zwischen 10.000 und 25.000 EUR sind eine gute Lösung für erste Investitionen in Ausstattung oder Warenlager. Sie haben niedrigere Anforderungen an Sicherheiten als Bankkredite, aber auch höhere Zinsen. Für den Aufbau einer Bonität und als Übergangslösung können sie sinnvoll sein.

Bankkredit

Ein klassischer Weg zur Finanzierung von Betriebsmitteln, Maschinen oder Marketingmaßnahmen. Voraussetzung ist meist eine gute Bonität und Sicherheiten – beides fehlt vielen Start-ups. Lösung: Es gibt Anbieter wie smartaxxess, die Start-ups mit einer 100 Prozent Ausfallbürgschaft für Bankkredite bis 250.000 EUR unterstützen, was den Zugang zu Bankfinanzierungen deutlich erleichtert.

Förderkredite (z.B. KfW)

Förderdarlehen bieten besonders günstige Konditionen und lange Laufzeiten, sind aber meist nur über die Hausbank erhältlich. Die Antragswege sind komplex, dafür gibt es oft Tilgungszuschüsse. Wichtig ist eine solide Vorbereitung mit Finanzplan, Marktanalyse und klarer Investitionsplanung.

Bürgschaftsbanken

Bürgschaftsbanken der Bundesländer bieten Bürgschaften für Unternehmen, die keinen ausreichenden Sicherheiten für Bankkredite vorweisen können. Die Zusage der Bank bleibt aber Voraussetzung, und der Prozess ist formal und zeitlich aufwendig. Kombinierbar mit Förderkrediten.

Kreditplattformen

Digitale Anbieter wie Fincompare, YouLend oder Iwoca haben schnelle Prozesse und oft geringere Einstiegshürden. Sie sind für Start-ups attraktiv, die kurzfristig Kapital benötigen, müssen aber mit höheren Zinsen und intensiver Datenfreigabe rechnen.

Business Angels & Private Equity

Business Angels bringen Kapital, Know-how und wertvolle Kontakte ein. Besonders in der Frühphase sind sie wertvolle Partner*innen. Allerdings bedeutet das auch: Mitspracherechte, strategische Einflussnahme und der Verlust von Anteilen. Ein starker Pitch und ein stimmiges Teamprofil sind Pflicht.

Venture Capital (VC)

VC eignet sich für skalierbare, wachstumsstarke Modelle mit großem Marktpotenzial. Der Zugang ist kompetitiv, der Druck hoch. VCs denken in Renditen, nicht in Missionen. Wer diesen Weg geht, sollte professionell vorbereitet sein – und seine Unternehmensziele klar definieren.

Die richtige Finanzierungsstrategie finden

Vor der Entscheidung für eine Finanzierungsform sollten Gründerinnen und Gründer folgende Fragen beantworten:

- Wie hoch ist der Kapitalbedarf?

- Welche Sicherheiten können gestellt werden?

- Wie schnell wird das Kapital benötigt?

- Wie hoch ist der Aufwand für die Antragstellung oder Investorensuche?

Fazit

Eine durchdachte Finanzierung ist der entscheidende Schritt von der Idee zum skalierbaren Unternehmen. Wer strategisch plant und sich professionell aufstellt, verschafft sich nicht nur Zugang zu Kapital, sondern legt den Grundstein für nachhaltigen Erfolg.

Die Autorin Ruth Schöllhammer ist Co-Founderin und CMO von smartaxxess. Zudem unterstützt sie als Vorständin des Deutschen Gründerverbands Start-ups und junge Unternehmen auf dem Weg zu fundierter Finanzierung und nachhaltigem Wachstum.

Kredit ohne Vorkosten

Ein Kredit ohne Vorkosten kann eine interessante Option für Sie als Kreditnehmer sein, wenn Sie faire Kreditkonditionen suchen. Bei einem solchen Darlehen fallen keine zusätzlichen Gebühren für die Beantragung oder Bearbeitung an. Eine kostenlose Kreditanfrage ermöglicht es Ihnen, verschiedene Angebote zu vergleichen und das beste Darlehen ohne Gebühren zu finden. In diesem Artikel erfahren Sie, worauf Sie bei einem Kredit ohne Vorkosten achten sollten und wie Sie das beste Angebot finden können.

Was bedeutet ein Kredit ohne Vorkosten?

Ein Kredit ohne Vorkosten ist eine vorteilhafte Finanzierungsoption, bei der keine zusätzlichen Gebühren für die Kreditaufnahme anfallen. Dies bedeutet, dass Sie als Kreditnehmer keine versteckten Kosten oder Überraschungen befürchten müssen. Stattdessen profitieren Sie von transparenten Kreditkonditionen, die Ihnen einen klaren Überblick über die tatsächlichen Kosten des Darlehens geben.

Bei einem Kredit ohne Vorkosten entfallen typischerweise folgende Gebühren:

- Bearbeitungsgebühren

- Kontoführungsgebühren

- Bereitstellungszinsen

- Sondertilgungsgebühren

Durch den Wegfall dieser Kosten können Sie als Kreditnehmer erheblich sparen und Ihre finanzielle Belastung reduzieren. Die Gesamtkosten des Kredits werden somit überschaubarer und planbarer. Allerdings ist es wichtig, dass Sie die Kreditkonditionen sorgfältig prüfen und Angebote verschiedener Anbieter vergleichen, um wirklich von einem Kredit ohne Vorkosten zu profitieren.

Transparenz ist bei der Aufnahme eines Kredits ohne Vorkosten besonders wichtig. Seriöse Kreditgeber legen alle anfallenden Kosten und Konditionen offen dar, sodass Sie als potenzieller Kreditnehmer eine fundierte Entscheidung treffen können.

Vorteile eines Kredits ohne Vorkosten

Die Entscheidung für einen Kredit ohne Vorkosten bringt mehrere Vorteile mit sich:

- Kosteneinsparung: Durch den Wegfall zusätzlicher Gebühren sparen Sie bares Geld.

- Transparenz: Alle Kosten sind von Anfang an ersichtlich, was die Planung erleichtert.

- Flexibilität: Oft bieten solche Kredite mehr Spielraum bei Rückzahlungen oder Sondertilgungen.

- Vergleichbarkeit: Es fällt leichter, verschiedene Angebote direkt miteinander zu vergleichen.

Darlehen ohne Gebühren finden

Es ist möglich, ein Darlehen ohne zusätzliche Gebühren zu finden. Dafür ist es wichtig, dass Sie seriöse Kreditanbieter suchen und verschiedene Finanzierungsoptionen vergleichen. So können Sie die beste Option für Ihre persönliche Situation finden.

Ein guter Ausgangspunkt für die Suche nach einem Darlehen ohne Gebühren sind Vergleichsportale im Internet. Hier können Sie schnell und einfach verschiedene Angebote von Banken und Kreditvermittlern vergleichen. Achten Sie dabei auf folgende Punkte:

- Transparente Darstellung aller Kosten und Gebühren

- Keine versteckten Kosten oder Überraschungen im Kleingedruckten

- Seriöse und bekannte Anbieter mit guten Bewertungen

Eine weitere Möglichkeit ist es, direkt bei Ihrer Hausbank oder anderen Banken in Ihrer Nähe nach einem Darlehen ohne Gebühren zu fragen. Oft bieten Banken spezielle Konditionen für langjährige Kunden oder für bestimmte Verwendungszwecke an. Ein persönliches Gespräch kann Ihnen helfen, die individuell beste Lösung zu finden.

Online-Kreditvergleich: Vor- und Nachteile

Der Online-Kreditvergleich bietet einige Vorteile, aber auch potenzielle Nachteile:

Voraussetzungen für einen Kredit ohne Vorkosten

Wenn Sie einen Kredit ohne Vorkosten aufnehmen möchten, müssen Sie in der Regel bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Eine der wichtigsten Anforderungen ist eine gute Bonität. Diese wird durch eine Bonitätsprüfung ermittelt, bei der Ihre Kreditwürdigkeit überprüft wird.

Die Bonitätsprüfung berücksichtigt verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel:

- Einkommenssituation

- Beschäftigungsstatus

- Kredithistorie

- Ausgaben und Verbindlichkeiten

Neben einer guten Bonität können Kreditgeber auch Sicherheiten verlangen. Diese dienen dazu, das Risiko für den Kreditgeber zu minimieren. Häufig akzeptierte Sicherheiten sind Immobilien, Sparguthaben oder Wertpapiere. Allerdings gibt es auch Kredite ohne Vorkosten, die keine Sicherheiten erfordern.

Schufa-Auskunft und ihre Bedeutung

Die Schufa-Auskunft spielt eine zentrale Rolle bei der Kreditvergabe:

- Sie gibt Aufschluss über Ihr bisheriges Zahlungsverhalten

- Ein guter Schufa-Score erhöht Ihre Chancen auf günstige Konditionen

- Negative Einträge können die Kreditvergabe erschweren oder verhindern

- Sie haben das Recht auf eine kostenlose Selbstauskunft pro Jahr

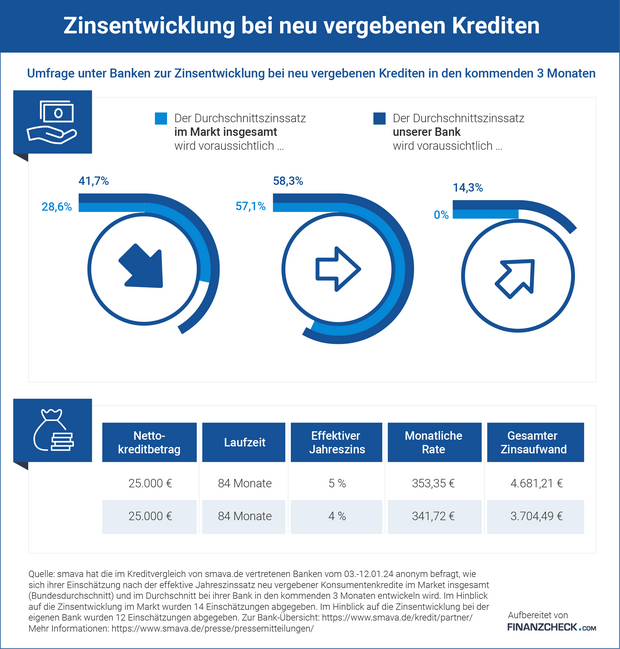

Kreditkonditionen vergleichen

Beim Vergleich von Kreditangeboten ist es wichtig, dass Sie die Kreditkonditionen genau unter die Lupe nehmen. Zwei zentrale Faktoren sind dabei der effektive Jahreszins und die Laufzeit des Darlehens. Der effektive Jahreszins gibt die tatsächlichen Kosten des Kredits auf Jahresbasis an, einschließlich aller Gebühren und Nebenkosten. Je niedriger der effektive Jahreszins, desto günstiger ist der Kredit.

Die Laufzeit bestimmt, über welchen Zeitraum der Kredit zurückgezahlt werden muss. Eine längere Laufzeit bedeutet in der Regel niedrigere monatliche Raten, aber auch höhere Gesamtkosten aufgrund der länger anfallenden Zinsen.

Beim Kreditkonditionen vergleichen sollten Sie auf folgende Punkte achten:

- Effektiver Jahreszins: Je niedriger, desto besser

- Laufzeit: Wählen Sie eine Laufzeit, die zu Ihren finanziellen Möglichkeiten passt

- Zusatzkosten: Achten Sie auf versteckte Gebühren oder Zusatzkosten

- Flexibilität: Prüfen Sie, ob Sondertilgungen oder vorzeitige Rückzahlung möglich sind

Kreditrechner: Ein nützliches Tool

Kreditrechner können Ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen:

- Sie ermöglichen eine schnelle Berechnung verschiedener Szenarien

- Visualisierung der Auswirkungen von Laufzeit und Zinssatz

- Hilfe bei der Ermittlung der optimalen Kredithöhe und Laufzeit

- Oft kostenlos auf Vergleichsportalen oder Bankwebseiten verfügbar

Alternative Finanzierungsoptionen

Neben einem klassischen Kredit ohne Vorkosten gibt es weitere Möglichkeiten, um eine Finanzierung zu erhalten. Eine beliebte Alternative ist die Ratenzahlung, bei der der Gesamtbetrag in kleinere, regelmäßige Zahlungen aufgeteilt wird. Diese Option bietet oft mehr Flexibilität und ermöglicht es Ihnen, größere Anschaffungen über einen längeren Zeitraum zu finanzieren.

Eine weitere Alternative ist der Konsumentenkredit, der speziell für private Ausgaben wie Haushaltsgeräte oder Urlaube gedacht ist. Diese Kredite haben oft niedrigere Zinssätze als herkömmliche Darlehen und können eine attraktive Option für kleinere Finanzierungen sein. Finanzielle Absicherung sollte bei jeder Kreditentscheidung eine wichtige Rolle spielen.

Bei der Wahl der passenden Finanzierung spielen individuelle Faktoren eine wichtige Rolle:

- Höhe des benötigten Betrags

- Gewünschte Laufzeit

- Ihre eigene finanzielle Situation und Bonität

Peer-to-Peer-Kredite als moderne Alternative

Peer-to-Peer-Kredite gewinnen zunehmend an Popularität:

- Direkte Vermittlung zwischen Kreditnehmern und privaten Geldgebern

- Oft günstigere Konditionen als bei traditionellen Banken

- Schnellere und flexiblere Kreditvergabe

- Risiko: Weniger reguliert als klassische Bankenkredite

Fazit

Ein Darlehen ohne Gebühren kann eine praktische Option für Sie sein, wenn Sie eine günstige Finanzierung suchen. Durch den Wegfall von Bearbeitungs-, Bereitstellungs- oder Kontoführungsgebühren lassen sich die Gesamtkosten des Kredits deutlich reduzieren. Allerdings ist es wichtig, dass Sie die Konditionen verschiedener Anbieter sorgfältig vergleichen, um das beste Angebot zu finden. Bei der Suche nach einem Darlehen ohne Gebühren sollten Sie nicht nur auf die Kosten, sondern auch auf die Zinssätze und die Laufzeit achten. Insgesamt bietet ein Darlehen ohne Gebühren eine gute Möglichkeit, Geld zu günstigen Konditionen aufzunehmen. Sie sollten jedoch immer Ihre individuelle Situation berücksichtigen und verantwortungsvoll mit dem Kredit umgehen.

Überleben im VC-Game 2025

Was Gründer*innen im VC-Game ändern müssen, um nicht ins Abseits zu geraten.

Zurückhaltung aufseiten der Investor*innen und sinkende Bewertungen prägen die aktuelle Finanzierungslandschaft für Start-ups – der Boom der Jahre 2021 und 2022 ist längst vorbei. Gerade jetzt brauchst du als Gründer*in Mut, damit dein Vorhaben nicht an fehlendem Kapital scheitert.

Denn Start-ups stoßen zunehmend auf kritische Kapitalgeber*innen und haben Probleme, Venture Capital (VC) einzusammeln. Ein Blick auf die Finanzierungsrunden im ersten Halbjahr 2024 verdeutlicht das: Fast 23 Prozent der europäischen Start-ups verloren an Wert. So hoch war der Anteil an Downrounds zuletzt im Jahr 2014, wie die Datenexpert*innen von PitchBook aufzeigen.

Investor*innen legen ihren Fokus verstärkt auf Profitabilität und ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Das Wachstumspotenzial ist nicht länger der alles entscheidende Faktor, Due DiligencePrüfungen werden zunehmend anspruchsvoller. Dadurch rücken Kennzahlen wie Vertriebseffizienz und Kund*innenabwanderungsrate (Churn) verstärkt in den Mittelpunkt.

Das deutsche Finanzierungsklima: zu viel Zögern

In Deutschland herrscht aktuell eine auffallende Vorsicht unter Investor*innen. Risikofreudigere Kapitalgeber*innen aus dem Ausland halten sich zurück, was zu einer deutlichen Verlangsamung des Kapitalflusses führt. Nationale Investor*innen und staatliche Förderprogramme konzentrieren sich vornehmlich auf die Frühphasenfinanzierung von Start-ups.

Dadurch entstehen Finanzierungslücken, besonders in den späteren Wachstumsphasen, wie der aktuelle Deutsche Startup Monitor des Bundesverbands Deutsche Startups belegt.

Diese Zurückhaltung erschwert es vielen Start-ups, große Finanzierungsrunden abzuschließen und den Sprung in die nächste Wachstumsstufe zu schaffen. Die gestiegenen Anforderungen an Due-Diligence-Prüfungen und der verstärkte Fokus auf Profitabilität und Nachhaltigkeit verstärken diese Tendenz.

Vor diesem Hintergrund zögern viele Gründer*innen, große Summen an Wagniskapital aufzunehmen. Die Sorge vor einer möglichen Verwässerung der Unternehmensanteile bei niedrigeren Bewertungen und dem damit potenziell einhergehenden Kontrollverlust ist groß. Einige scheuen auch das Risiko, da umfangreiche Finanzierungsrunden mit einer größeren Fallhöhe einhergehen.

Doch trotz dieser Herausforderungen sollten deutsche Gründer*innen den Mut nicht verlieren. Wer eine wirklich bahnbrechende Geschäftsidee hat, die aktuelle Themen wie die Klimakrise oder die Digitalisierung adressiert, hat weiterhin Chancen, Kapital zu sichern. Start-ups sollten den Anspruch haben, das Unternehmen mutig zu skalieren und sich auf größere Finanzierungsrunden einzulassen.

Ein Blick in die USA zeigt, dass es möglich ist: Dort hat die Gründerkultur 2024 ein Comeback großvolumiger Finanzierungsrunden erlebt. Laut Crunchbase News konnten US-Start-ups zirka 240 Megadeals – Finanzierungen über 100 Millionen US-Dollar – erfolgreich abschließen. Dies beweist, dass Investor*innen bereit sind, hohe Summen zu investieren, wenn die Geschäftsidee überzeugt.

Warum mehr Risikokapital für dein Start-up sinnvoll ist

Doch wann solltest du eigentlich darüber nachdenken, Risikokapital für dein Unternehmen zu beschaffen? Entscheidend ist, dass dein Start-up das Potenzial hat, ein exponentielles Wachstum aufzuweisen. Du brauchst ein vielversprechendes Geschäftsmodell und die Bereitschaft, schnell skalieren zu wollen. Dann ist es sinnvoll, die Aufnahme von Risikokapital anzustreben.

Denn grundsätzlich lässt sich festhalten, dass ein größerer Finanzrahmen eine Reihe von Vorteilen bietet. Zuvorderst ermöglicht Wagniskapital, das Wachstum des eigenen Start-ups signifikant zu beschleunigen und wichtige Marktanteile zu gewinnen. Dadurch kannst du in die Produktentwicklung, das Marketing und den Vertrieb investieren und erhöhst so deine Chancen, in dynamischen Märkten zu bestehen. Wettbewerbsfähigkeit und Handlungsfähigkeit sind hier die entscheidenden Schlagworte.

Durch die gezielte Auswahl von VC-Investor*innen bekommen Start-ups zudem wertvollen Zugang zu Know-how und können die Expertise der Kapitalgeber*innen nutzen. Die neuen Partner*innen bringen nicht nur Kapital, sondern auch wichtige Netzwerke und Erfahrungen aus anderen Investitionen mit.

Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist dabei auch, dass Gründer*innen von der Reputation eines VC-Unternehmens profitieren können. Stehen namhafte Investor*innen hinter einem Start-up, erhöht das dessen Glaubwürdigkeit und kann die Basis für neue Partnerschaften und weitere Finanzierungsrunden bilden.

So findest du geeignete Investor*innen

Damit sich diese positiven Aspekte voll entfalten können, solltest du genau darauf achten, mit welchen Kapitalgeber*innen du zusammenarbeitest. Branchenerfahrung ist dabei ein wichtiges Kriterium. Investor*innen sollten sich auf deinem Geschäftsfeld auskennen, um strategische Ratschläge geben und relevante Kontakte vermitteln zu können. Darüber hinaus sollte auch die Investmentstrategie der VC-Unternehmen mit den Zielen und Werten des Start-ups übereinstimmen. Gründer*innen sollten darauf achten, dass die Kapitalgeber*innen ihre langfristige Vision unterstützen und eine nachhaltige Kooperation anstreben.

Auf dieser Basis lässt sich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Partner*innen aufbauen, die dein Business verstehen und den Markt kennen. So lassen sich nachhaltige KPIs festlegen, die nicht auf kurzfristige Gewinne, sondern auf langfristige Strategien einzahlen. Dieser Punkt zeigt deutlich: Wer die passenden Investor*innen findet, muss vor großen Finanzierungsrunden nicht zurückschrecken. Richtig eingesetzt bietet Wagniskapital vielmehr die Chance, das eigene Business sinnvoll auszubauen.

Wie du mehr Risikokapital akquirieren kannst

Es lohnt sich also, über VC-Partnerschaften nachzudenken, wenn man überzeugt davon ist und glaubhaft verkaufen kann, dass das eigene Unternehmen exponentiell wachsen kann. Die einleitende Analyse der aktuellen Finanzierungslandschaft in Deutschland zeigt jedoch, dass die Beschaffung von Wagniskapital durchaus knifflig werden kann. Um derzeit erfolgreiche Deals abzuschließen, ist es wichtig, sich mit den veränderten Anforderungen von Investor*innen genauer auseinanderzusetzen. Du solltest vor allem auf folgende Punkte achten, wenn du dich auf eine Finanzierungsrunde vorbereiten willst:

Wertversprechen und Differenzierung

- USP: Kommuniziere klar, was dein Produkt von der Konkurrenz abhebt.

- Marktbedarf: Zeige, warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist.

Finanzkennzahlen

- Prognosen: Realistische Modelle für Umsatz, Kosten und Cashflow sind entscheidend.

- Benchmarking: Zahlen sollten sich positiv von der Konkurrenz abheben.

Proof of Concept

- Pilotprojekte: Belege die Machbarkeit durch Tests und erste Erfolge.

- Markteintrittsstrategie: Zeige einen klaren Expansionsplan in einem großen Markt.

Teamstärke

- Erfahrung: Stelle ein kompetentes Team mit relevanter Expertise vor.

- Führung: Beispiele früherer Erfolge stärken das Vertrauen.

Kund*innengewinnung