Aktuelle Events

Finanzierung und Bewertung von Start-ups – ohne Verlust von Anteilen und Kontrolle

Neben einer guten Idee, einem guten Produkt und einem leistungsfähigen Team ist vor allem die richtige Finanzierung das Zünglein an der Waage zum Erfolg für ein Start-up. Was ein junges Unternehmen beachten sollte, erklärt Ariyan Seyed Nassir von Uplift1.

Wann sollte sich ein Start-up um die Finanzierung bzw. die Erhöhung seiner Bewertung kümmern?

Für das Fundraising eines Start-ups ist es nie zu früh, denn „Nach der Runde ist vor der Runde“. Für jede Phase in der Entwicklung ist Kapital erforderlich. Beziehungen mit Investoren sollten so früh wie möglich aufgebaut werden. Je länger und besser die Investoren das Unternehmen kennen, desto einfacher ist die Investmententscheidung für sie, wenn es konkret wird.

Wie werden Start-ups bewertet?

Eine pauschale Antwort dafür gibt es nicht. Die Bewertung eines Start-ups hängt von vielen Faktoren ab, die je nach Entwicklungsstufe des Start-ups anders gewichtet werden. Während bei sehr frühphasigen Pre-Seed Investments bspw. noch stark das Team im Vordergrund steht, wird bei der Series A schon verstärkt auf Performance-KPIs geschaut und es werden klare Anzeichen für einen „Product-Market Fit“ erwartet. Generell gesprochen sind wichtige Kriterien aber so gut wie immer: Die Erfahrung des Teams, die Marktgröße und das Marktwachstum, die Höhe der ggf. bereits generierten Umsätze, die Akquisitionskosten für Neukunden im Verhältnis zum „Lifetime-Value“ eines einzelnen Kunden etc. Je nach Industrie und Business Model gibt es aber immer spezifische Kennzahlen und Benchmarks, die den Investoren besonders wichtig sind.

Wie können Founder den Zugriff auf das Eigenkapital verhindern?

Für traditionelle Bankkredite sind Start-ups oft noch zu jung und zu risikobehaftet. Factoring oder Finetrading-Provider bieten aber auch frühphasigen Start-ups schon die Möglichkeit, Betriebsmittel über Fremdkapital zu finanzieren. Revenue-based Financing kann ebenfalls eine gute Option sein. Bei Uplift1 finanzieren wir Start-ups bspw. zeitnah mit Beträgen in Höhe von bis zu drei Monatsumsätzen, ohne, dass die Unternehmen dafür Eigenkapital aufgeben oder die Gründer dafür persönlich bürgen. Wenn es um größere Summen geht, kommt oft Venture Debt ins Spiel. Hier ist der Finanzierungsprozess aber meist ähnlich komplex wie bei Equity-Finanzierungen und ohne eine gewisse Dilution kommen die Gründer hier ebenfalls nicht aus. Jede Finanzierungsform hat Vor- und Nachteile. Als Gründer würde ich deshalb einen smarten Mix aus Eigen- und Fremdkapital sowie alternativen Finanzierungsformen anstreben.

Was riskieren junge Unternehmen, die die Finanzierung in fremde Hände geben?

Ich würde Gründern davon abraten, das Fundraising für ihr Start-up in fremde Hände zu geben. Investoren erwarten hier das direkte Involvement der Gründer. Zudem kann eine dritte Person die Leidenschaft für das Unternehmen und dessen Mission nicht so authentisch kommunizieren, wie das Gründerteam selbst. Support beim Fundraising durch Mitarbeiter oder externe Berater macht definitiv Sinn. Die Gründer sollten aber in jedem Fall federführend involviert sein.

Welche Fehler machen Start-ups bei ihren Finanzierungen?

Beim Fundraising können viele verschiedene Fehler passieren. Oft optimieren Gründer beim Fundraising ausschließlich auf die Höhe der Unternehmensbewertung, wobei die Qualität der Investoren außer Acht gelassen wird. Ein guter Investor kann dem Start-up neben Kapital und einer guten Bewertung aber auch andere signifikante Vorteile verschaffen, wie z. B. ein wertvolles Netzwerk zu potenziellen Kunden oder tiefe Branchenexpertise. Gleichzeitig sollte man mit seinen Investoren vor dem Investment auch ein sehr ehrliches und offenes Gespräch über die beidseitigen Erwartungen bzgl. der Unternehmensentwicklung haben. Es kann Sinn machen, auch die Downside-Szenarien durchzuspielen, so dass es im Worst-Case keine Überraschungen gibt. Wenn man einen Investor gefunden hat, der die eigene Vision für das Unternehmen teilt, voll hinter dem Gründerteam steht und eine langfristige, partnerschaftliche Zusammenarbeit anstrebt, dann hat man schon viel gewonnen.

Wie können junge Firmen eine höhere Bewertung erreichen?

Je weiter fortgeschritten das Start-up zum Zeitpunkt der Kapitalaufnahme ist, desto höher ist tendenziell auch die Bewertung. Der Fortschritt kann sich in vieler Hinsicht bemerkbar machen, bspw. durch höhere Umsätze, einen höheren Marktanteil, mehr (wiederkehrende) Nutzer, ein ausgereifteres Produkt, errungene Partnerschaften, ein starkes Leadership-Team usw. Um diesen Fortschritt zu erreichen, ist natürlich auch genügend Zeit notwendig. Da viele Startups insbesondere zu Beginn unprofitabel sind, trägt dementsprechend auch alles zu einer höheren Bewertung bei, was den „Runway“ verlängert – also die verfügbare Zeit bis zur nächsten Finanzierungsrunde. Bestimmte Ausgaben über Fremdkapital oder alternative Finanzierungsmethoden wie bspw. auch Revenue-based Financing abzudecken, kann deshalb sehr viel Sinn machen.

Welchen persönlichen Ratschlag haben Sie für junge Gründer?

Fundraising und insbesondere die Auswahl der richtigen Investoren ist ein wichtiges Thema. Baut früh Beziehungen zu Investoren auf und pflegt diese Beziehungen durch kontinuierliche Updates. Sobald es konkret wird, baut ein kompaktes Pitch Deck und geht selbstbewusst und optimistisch in den Markt, seid aber auch offen für Feedback. In den Gesprächen mit Investoren lernt man auch viel Neues über das eigene Unternehmen und den eigenen Markt. Zieht auch gerne erfahrene Gründer aus eurem Netzwerk zu Rate, die den Fundraising-Prozess schon einmal durchgemacht haben. Es gibt viele Details, die einem insbesondere als First-Time Founder nicht unbedingt bewusst sind. Das Thema Fundraising wird euch durch eure gesamte Gründerlaufbahn begleiten und sollte zu euren Top-Prioritäten gehören. Die Investoren investieren am Ende nicht in euer Produkt oder euren Performance Track-Record, sondern in euch als Team.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Krypto-Handel vs. Glücksspiel: Getrennte Branchen und rechtlich inkompatibel

Warum Krypto-Handel, der von Marktmechanismen und der kollektiven Aktivität der Händler bestimmt wird, und Glücksspiel, obwohl sie in der Wahrnehmung oft verschwimmen, rechtlich strikt voneinander getrennte Bereiche sind.

Der Handel mit Kryptowährungen wird von vielen Menschen als reines Glücksspiel empfunden. Gerade im Internet scheinen die Grenzen oft zu verschwimmen und dieser Eindruck entsteht nicht ohne Grund. Während sich auf der einen Seite Glücksspiel-ähnliche Mechanismen in den Krypto-Sektor einschleichen, reihen sich Krypto-Währungen teils in die verfügbaren Zahlungsmethoden in Online-Casinos ein.

Rein rechtlich gesehen sind der Krypto-Handel und das Glücksspiel in Deutschland allerdings zwei strikt voneinander getrennte Bereiche. Überschneidungen im legalen Raum gibt es nicht. Weder darf beim legalen Online-Glücksspiel eine Einzahlung oder ein Einsatz mit Krypto-Währung getätigt werden, noch darf der Handel mit digitalen Assets die Kriterien eines Glücksspiels erfüllen.

MiCA-Regulierung vs. Glücksspielstaatsvertrag

In Deutschland und allen anderen EU-Ländern unterliegen Krypto-Börsen, Wallet-Anbieter und die Emittenten von Stablecoins und anderen Tokens seit 2024/25 der sogenannten MiCA-Verordnung. MiCA steht für Markets in Crypto-Assets und legt erstmals EU-weit verbindliche Regeln für den Krypto-Markt fest.

Bislang benötigten die genannten Akteur*innen eine Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), um Kund*innen aus Deutschland ihre Dienstleistungen anzubieten. MiCA soll das nun ersetzen und international einheitliche Wettbewerbsbedingungen schaffen.

Im Glücksspiel-Sektor hingegen wird ein paneuropäischer Ansatz bislang nicht angestrebt. Jedes EU-Land verfügt über eigenständige Glücksspielgesetze. Lizenzen aus Ländern wie Malta oder Gibraltar werden oft fälschlicherweise als „EU-Lizenz” bezeichnet, mit der Betreiber*innen auch in Bezugnahme auf die EU-Dienstleistungsfreiheit ihre internationalen Aktivitäten rechtfertigen.

Um in Deutschland legal Online-Glücksspiele anzubieten, reicht eine solche Lizenz keinesfalls aus. Hierzulande gilt ausschließlich der 2021 in Kraft getretene Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV), der unter anderem festlegt, dass Anbieter*innen von Online-Glücksspielen eine Erlaubnis der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) benötigen.

Die allererste Lizenz der GGL ging im April 2022 an das Online Casino JackpotPiraten. Mittlerweile gibt es auch viele andere legale Online-Glücksspiel-Plattformen, die in der sogenannten Whitelist der GGL aufgeführt werden. Einzahlungen oder Einsätze mit Krypto-Währungen sind auf keiner der legalen Plattformen möglich.

Darum sind Krypto-Zahlungen im Online-Glücksspiel verboten

Das liegt unter anderem daran, dass der Glücksspielstaatsvertrag vorschreibt, dass Einsätze und Gewinne ausschließlich in Euro und Cent auszuweisen sind. Diese Vorgabe stellt das erste rechtliche Hindernis für die Nutzung von Krypto-Währungen im Online-Glücksspiel dar. Darüber hinaus greift aber auch das Geldwäschegesetz (GwG), welchem alle deutschen Glücksspiel-Anbieter*innen verpflichtet sind.

Das GwG schreibt vor, dass alle Geldtransaktionen transparent und nachvollziehbar sein müssen, Kund*innen eine Identifikation durchlaufen müssen und auffällige Zahlungen gemeldet werden. Bei Krypto-Zahlungen können diese Aspekte aktuell nicht bzw. nur mit großem Aufwand gewährleistet werden.

Wenn du also im Internet auf Online-Casinos oder Sportwetten-Portale triffst, die Kryptowährungen als Zahlungsart anbieten, handelt es sich ausnahmslos um in Deutschland illegale Glücksspiel-Plattformen und die Teilnahme am solchen illegalen Glücksspielen ist sogar strafbar.

Glück, Zufall, Risiko – Warum Krypto-Handel (k)ein Glücksspiel ist

Krypto-Währungen haben in der Welt des regulierten Glücksspiels also nichts zu suchen. Doch wie sieht es andersherum aus? Wer sich noch nie oder nur oberflächlich mit dem Thema Krypto-Handel beschäftigt hat, denkt bei einer spontanen Beschreibung meist an Begriffe wie „riskant“ oder „volatil“ – also an Eigenschaften, die dem Glücksspiel eigen sind.

Tatsächlich sind die augenscheinlichen Gemeinsamkeiten auch einfacher greifbar als die umso wichtigeren Unterschiede. Als Basis für den Kauf von Krypto-Assets sowie für den Einsatz beim Glücksspiel dient Fiat-Geld, also eine gängige Echtgeld-Währung wie der Euro.

Du nimmst also einen festen Euro-Betrag, bspw. 50 €, und setzt diesen ein bzw. oder tauscht diesen um, mit dem Ziel, zu einem späteren Zeitpunkt einen höheren Euro-Betrag wieder zurück zu bekommen. Es geht also in beiden Fällen darum, Gewinn zu machen. Eine Garantie, dass diese Strategie aufgeht, gibt es nicht. Im ärgerlichsten Fall verlierst du die kompletten 50 € wieder.

Beim Glücksspiel allerdings ist dies tatsächlich reiner Zufall, bzw. Glück, wie der Name Glücksspiel schon sagt. Weder du noch andere Menschen können den Ausgang eines Glücksspiels beeinflussen.

Nicht manipulierbare RNG-Technologie vs. freier Markt

Im Falle von Spielautomaten oder Spielen wie Online-Roulette, basiert der gesamte Mechanismus auf Zufallsgeneratoren (Random Number Generators, RNG). Letzten Endes sind diese immer so konzipiert, dass die Betreiber*innen mehr gewinnen als die Summe der Spieler*innen.

Beim Krypto-Handel kannst du allein zwar ebenfalls nicht bestimmen, ob der Wert eines Assets sinkt oder steigt. Aber hier wird der Preis nicht vom Zufall bestimmt, sondern vom Markt geregelt – also von der Summe aller am Handel beteiligten Menschen. Wenn die Masse „bullish” (also super optimistisch) ist oder in Gier verfällt und kräftig einkauft, steigt der Wert. Im „Bärenmarkt” oder Momenten großer Panik und Abverkäufe fällt der Preis.

Das ist im Grunde nicht viel anders als am Kapitalmarkt, wo mit Aktien oder Derivaten gehandelt wird, oder auch beim Kauf bzw. Handel mit Edelmetallen wie Gold oder Silber. Nicht umsonst wird der Bitcoin – der Vorreiter digitaler Assets – von vielen als „digitales Gold” bezeichnet.

Wenn du deine Coins auf einer Börse hältst, kannst du diese jederzeit wieder in Euro oder andere Fiat-Währungen umtauschen und auch automatische Verkäufe, sogenannte Stop-Loss-Aufträge, einrichten, um größere Verluste zu verhindern. Diese Funktion gibt es im Glücksspiel nicht – einmal gesetzt ist gesetzt und das Glück entscheidet, wie viel du gewinnst oder eben verlierst.

Crowdinvesting: Das Kapital von der Crowd

Welchen Wert hat Crowdinvesting als alternative Finanzierungsquelle, für welche Start-ups ist es geeignet und wie läuft eine Crowdkampagne idealerweise ab? Hier die Antworten dazu.

Der Kapitalbedarf von Start-ups ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Dem aktuellen Start-up-Monitor 2024 des Bundesverbands Deutsche Start-ups zufolge planen über 70 Prozent der Start-ups, mehr als 500.000 Euro einzusammeln; ein Plus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zugangsmöglichkeiten zu Kapital sieht dabei nur eine Minderheit der Gründer*innen als positiv. Auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage müssen folglich zusätzliche Finanzierungsquellen wie beispielsweise das Crowdinvesting ausfindig gemacht werden.

Diese Förderungen verspricht die neue Bundesregierung

Staatliche Fördermittel stehen weiterhin an vorderster Stelle der Kapitalquellen für Start-ups – der Blick auf die Pläne der neuen Bundesregierung lohnt also. Grundsätzlich lobt Verena Pausder, Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands, dass der Koalitionsvertrag „das Potenzial von Start-ups als Innovationsmotoren unserer Wirtschaft“ hervorhebt. Im Koalitionsvertrag selbst werden Start-ups als „Hidden Champions und DAX-Konzerne von morgen“ gefeiert.

Doch wie sehen mögliche Unterstützungsmaßnahmen konkret aus?

Die Bundesregierung strebt zunächst eine vereinfachte Unternehmensgründung und bessere Rahmenbedingungen in der Kapitalmarktregulierung an. Der bestehende Zukunftsfonds, der besonders auf die Technologiebranche fokussiert ist, soll über 2030 hinaus verstetigt werden. Außerdem will die große Koalition einen Zukunftsfonds II schaffen, der DeepTech und BioTech finanziell fördert. Darüber hinaus soll ein neuer Deutschlandfonds mit zehn Milliarden Euro vom Bund ausgestattet werden und weitere 90 Milliarden Euro durch privates Kapital und Garantien mobilisieren – allerdings speziell für Mittelständler*innen und Scale-ups. Im Koalitionsvertrag aufgenommen wurde zudem der Plan, die Investitionen der WIN-Initiative – einem breiten Bündnis aus Wirtschaft, Verbänden, Politik und KfW, deren teilnehmende Unternehmen rund 12 Milliarden Euro zur Stärkung des Venture-Capital-Ökosystems in Deutschland bereitstellen – mit Garantien des Bundes zu hebeln.

Allerdings enthält der Koalitionsvertrag auch eine mögliche Einschränkung: Die gesamte Start-up-Finanzierungsarchitektur soll einem „Effizienz-Check“ unterzogen werden. Das deutet eher weniger auf eine Erhöhung der Finanzmittel hin. Die Bundesregierung plant jedoch, öffentliche Finanzierungsprogramme für die Rüstungsindustrie zu öffnen, möchte die Raumfahrt über „meilensteinbasierte Finanzierungsinstrumente“ unterstützen und zudem spezielle Förderungen für Gründerinnen ausbauen, da diese Gruppe derzeit unterrepräsentiert ist.

Für wen eignet sich Crowdinvesting?

Während Jungunternehmen aus DeepTech, Raumfahrt und der Rüstungsbranche also auf große Förderprogramme hoffen können, müssen sich Start-ups anderer Branchen nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten umschauen. Das betrifft auch nachhaltige Start-ups, die zur Bekämpfung des Klimawandels so dringend benötigt werden und trotzdem kein dezidiertes Förderprogramm erhalten. Insbesondere für grüne Jungunternehmer*innen könnte als Alternative zu staatlicher Förderung oder klassischen Mitteln wie Business Angels und Venture Capital das Crowdinvesting einen Blick wert sein.

Beim Crowdinvesting investieren viele private Kleinanleger*innen über eine entsprechende Investmentplattform in ein konkretes Projekt oder Unternehmen ihrer Wahl. Im Gegensatz zum Crowdfunding verfolgt Crowdinvesting den Ansatz, dass Anleger*innen eine Rendite aus dem investierten Kapital ziehen. Grundsätzlich lassen Crowdinvesting-Kampagnen den Unternehmen einen großen Freiraum, was die individuelle Ausgestaltung in Bezug auf Zins, Tilgung und Laufzeit angeht. Auch zusätzliche Exit-Beteiligungen oder eine kontinuierliche Gewinnbeteiligung sind möglich. Ein Crowdinvesting lässt sich gut mit anderen Finanzierungsformen kombinieren, beispielsweise mit Venture Capital.

Dass Crowdinvestments in Start-ups immer weiter in den Fokus rücken, zeigen beispielsweise die Zahlen der nachhaltigen Crowdinvesting-Plattform WIWIN. Hier ist der Anteil von Investments in Start-up-Crowdkampagnen gemessen am gesamten vermittelten Volumen im vergangenen Jahr von zuvor 13 auf 51 Prozent gestiegen.

Demokratisierung der Start-up-Finanzierung

Crowdinvesting eignet sich jedoch nicht für alle Start-ups gleichermaßen. Finanzierungssummen, die Start-ups via Crowdinvesting decken können, liegen für gewöhnlich im einstelligen Millionenbereich. Das Start-up The Female Company hat beispielsweise erfolgreich 1,5 Millionen Euro eingesammelt, bei Vytal waren es 2,9 Millionen Euro und beim nachhaltigen Banking-Start-up Tomorrow sogar 8 Millionen Euro. Besonders gute Chancen, ihren Kapitalbedarf über Privatinvestor*innen zu finanzieren, haben B2C-Unternehmen, die entweder über ein einfach zu erklärendes Geschäftsmodell verfügen oder ein emotionalisierendes Thema bedienen. Auch für Start-ups aus dem B2B-Umfeld ist Crowdinvesting eine attraktive Finanzierungsmöglichkeit, wobei hier die Investmentpower dann in erster Linie von der Plattform selbst kommt und nicht über das Start-up. Crowdinvesting passt speziell auch zu nachhaltigen Start-ups, da sowohl Gründer*innen als auch Investor*innen eine starke inhaltliche Bindung zum Thema und persönliche Überzeugung vom Produkt oder der Anwendung verbindet und sie die Mission teilen, die Zukunft nachhaltiger gestalten zu wollen.

Für nachhaltige Gründer*innen zählt darüber hinaus besonders stark der Vorteil, beim Crowdinvesting ihre unternehmerische Unabhängigkeit bewahren zu können. Im Gegensatz zur Finanzierung mit Business Angels oder Venture Capital, müssen Gründer*innen beim Crowdinvesting nämlich keine Stimmrechte an Investor*innen abgeben. Denn sie sammeln hierbei bilanzielles Fremdkapital ein, das sie wie Eigenkapital nutzen können, sogenanntes Mezzanine-Kapital. Die Crowd hat also per se kein Mitspracherecht, sondern gestaltet „nur“ als Geldgeberin die nachhaltige Transformation mit. Crowdinvesting ermöglicht demnach eine Demokratisierung der Start-up-Finanzierung. Privatpersonen haben bereits mit kleinen Beträgen, in der Regel ab 250 Euro, die Chance, Jungunternehmen finanziell zu unterstützen und im Gegenzug an deren Weiterentwicklung zu partizipieren.

Ablauf einer Crowdinvesting-Kampagne

Für Gründer*innen stellt sich zu Beginn die Frage, zu welchem Zeitpunkt sie ein Crowdinvesting sinnvoll einsetzen können. Eine Beschränkung gibt es hier teilweise durch die Investmentplattformen: Nicht jede erlaubt es Start-ups in der Frühphase, eine Crowdkampagne zu platzieren. Grund hierfür ist, dass das Risiko für Anleger*innen zu diesem Zeitpunkt besonders hoch sein kann, denn die mögliche wirtschaftliche Entwicklung des Jungunternehmens ist noch sehr schwer vorauszusehen. Manche Plattformen setzen daher voraus, dass die Pre-Seed- und Seed-Phasen bereits abgeschlossen sind. In der darauffolgenden Wachstumsphase können Start-ups wiederum für gewöhnlich einerseits relevante Umsätze und Erfolge vorweisen, andererseits wächst der Kapitalbedarf. Hilfreich ist zudem, wenn neben den Gründer*innen schon ein Team bereitsteht und die Crowdkampagne gezielt unterstützen kann – insbesondere in den Bereichen Marketing und Kommunikation. Sollen über Social-Media-Kampagnen oder eigene Newsletter potenzielle Crowdinvestor*innen aktiviert werden, müssen diese Kanäle im Vorhinein aufgebaut worden sein.

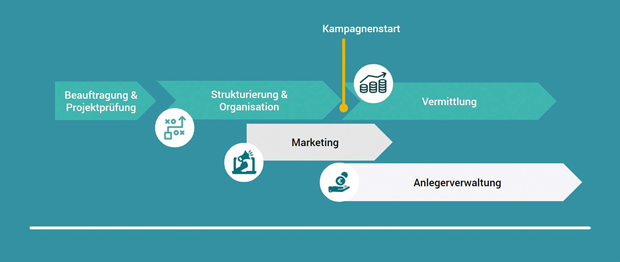

Der Ablauf eines Crowdinvestings beginnt für Start-ups mit der Wahl einer geeigneten Plattform. Neben den formellen Vorgaben können Start-ups in dieser Phase besonders darauf achten, ob andere Unternehmen derselben Branche oder mit ähnlichen Themenbereichen bereits erfolgreich auf der Plattform finanziert wurden. Haben sich Gründer*innen für eine Plattform entschieden, beginnt eine Art Bewerbungsphase. Zum einen wird geprüft, ob die Interessen der Crowd zu den Werten und zur Orientierung des Start-ups passen und ob dessen Geschäftsmodell für Anleger*innen nachvollziehbar ist. Um das Risikoprofil eines Finanzprodukts möglichst gering zu halten, werden von den Plattformen außerdem unterschiedlich detaillierte Prüfungen durchgeführt. Bei Impact-orientierten Plattformen schließt dies beispielsweise auch eine Bewertung der Nachhaltigkeit des Start-ups mit ein.

Daraufhin erfolgt ein erstes Angebot seitens der Plattform, das einen Überblick über die Kosten des Finanzprodukts gibt. Es folgen die Due Diligence und – falls diese erfolgreich verlaufen ist – die Strukturierung des Finanzprodukts sowie die Erstellung der Emissionsdokumente. Gemeinsam wird darüber hinaus ein Kampagnenplan entwickelt, um die Anleger*innen der Plattform und die Community des Unternehmens umfassend abzuholen.

Danach kann das Crowdinvesting starten. Grob können Start-ups mit einer Vorbereitungszeit von etwa acht bis zwölf Wochen rechnen, bis ein Crowdinvesting starten kann. Hinzu kommt die Zeit, in der das Kapital eingesammelt wird. Diese Vermittlungsphase kann stark variieren und ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie der Attraktivität des Finanzprodukts, der eigenen Crowd-Größe oder auch dem Unternehmens-Impact. Bei den oben genannten Start-ups The Female Company, Vytal und Tomorrow haben die Vermittlungsphasen beispielsweise von weniger als 24 Stunden bis vier Wochen gereicht.

Während dieser Zeit arbeiten Plattform und Start-up gemeinsam an einem möglichst erfolgreichen Kampagnenausgang. Die Plattform kann beispielsweise bei der Vorbereitung der Emissionsdokumente und der Abstimmung mit verschiedenen externen Dienstleister*innen wie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder auf Kapitalmarktrecht spezialisierten Anwält*innen unterstützen. Einige Plattformen übernehmen ebenfalls die administrative und technische Betreuung bei der Vermittlung des Kapitals. Auch im späteren Verlauf der Anlageverwaltung kann die Crowdinvesting-Plattform dem Start-up einige Aufgaben abnehmen, beispielsweise das Erfassen der Anleger*innen im Abrechnungssystem, das Management von Zinsrückstellungen, Ausschüttungen und Tilgungen.

Die Kommunikation mit Anleger*innen kann während der gesamten Laufzeit über ein Support Center der Plattform übernommen werden. Das spart dem Start-up einiges an Aufwand und stellt sicher, dass sich das junge Unternehmen auf seine wesentlichen Aufgaben konzentrieren kann.

Kommunikation zum Crowdinvesting sorgt für Markenbekanntheit und neue Kund*innen

Entscheidend für ein erfolgreiches Crowdinvesting ist eine gut durchdachte Marketing- und Kommunikationskampagne. Den Kampagnenplan sollten Start-up und Plattform im Idealfall miteinander abstimmen, um möglichst effizient die maximale Aufmerksamkeit bei potenziellen Investor*innen zu erzeugen. Wie viel dabei die Plattform übernimmt und wie viel Arbeit das Start-up in die Kommunikation investiert, variiert. Die Plattform kann mit eigenen Newsletter- und Social-Media-Kampagnen primär Menschen erreichen, die zuvor Interesse am Crowdinvesting gezeigt haben oder womöglich bereits in anderen Projekten investiert haben. Gleichzeitig sollte das Start-up zusätzlich die eigene Kund*innenbasis adressieren. Denn wer in der Vergangenheit bereits Interesse am Produkt oder Service gezeigt hat oder überzeugter Fan der Marke ist, möchte womöglich auch zu einem echten Stakeholder für das weitere Unternehmenswachstum werden.

Zusätzlich werden über breit angelegte Kommunikationsmaßnahmen noch weitere Menschen erreicht. Hier zeigt sich deutlich ein hilfreicherer Nebeneffekt von Crowdkampagnen: Sie sorgen über die Gewinnung von Investor*innen hinaus für eine gesteigerte Brand Awareness, dienen dem Aufbau oder der Stärkung einer bestehenden Community rund um das Start-up und bringen eine wertvolle Basis an potenziellen Neukund*innen hervor. Dabei kann gemeinsame Pressearbeit ein hilfreiches Tool sein, um noch mehr Aufmerksamkeit auf die Kampagne zu lenken und so mehr Investor*innen zu finden.

Crowdinvesting eignet sich also besonders für Start-ups, die:

- ein einfach erklärbares B2C-Geschäftsmodell verfolgen, ein emotionales Thema bedienen oder Impact-orientiert sind,

- ihre unternehmerische Unabhängigkeit bewahren wollen,

- erste Umsatzerfolge nachweisen können,

- eine starke Community haben und

- nicht nur Geld einwerben, sondern gleichzeitig Bekanntheit und Kund*innenstamm ausbauen wollen.

Die Autorin Sarah Hübsch ist Business Development Managerin bei WIWIN, einer deutschen Online-Plattformen für nachhaltiges Crowdinvesting mit Sitz in Mainz

Die Mischung schafft ein stabiles Finanzierungsumfeld für Start-ups

Wie Start-ups ihre Risikokapital-Finanzierungen mit öffentlichen Fördermitteln strategisch ergänzen können, erfahren wir im Doppel-Interview mit Dr. Philipp Nägelein, Mitgründer von Zebra Embassy, und Dr. Sophie Ahrens-Gruber, Investorin und Principal bei ACTON Capital.

Laut dem aktuellen Deutschen Startup Monitor nutzten zuletzt 48,8 Prozent der Start-ups staatliche Fördermittel, während nur 18,9 Prozent auf Venture Capital zurückgriffen. Welche Bedeutung haben öffentliche Fördermittel damit für Innovation und Wachstum in der Start-up-Szene?

Philipp Nägelein: Isoliert betrachtet ergeben diese Datenpunkte noch keinen klaren Trend. Was wir aber verstärkt beobachten, ist, dass immer mehr Tech-Start-ups und Scale-ups einen Finanzierungsmix nutzen. Neben Venture Capital, Venture Debt und operativem Cashflow werden öffentliche Fördermittel zunehmend als weiterer Finanzierungsbaustein nachgefragt. Diese Mittel ermöglichen Innovationen, die sonst möglicherweise nicht umgesetzt würden. Dennoch sollten ergänzend private Investitionen gestärkt werden, um nachhaltiges Wachstum und Skalierung zu fördern.

Warum tut sich Deutschland mit der Finanzierung durch Risikokapital so schwer?

Sophie Ahrens-Gruber: 2023 gab es einen Rückgang von etwa 30 Prozent bei Wagniskapitalfinanzierungen in Deutschland. Das kann man kritisch sehen – oder als natürliche Korrektur nach dem Bewertungsboom der Niedrigzinsperiode. Seit 2020 ist der Sektor dennoch um 20 Prozent gewachsen. Die Fundamentaldaten zeigen folglich, dass mehr Kapital zur Verfügung steht. Der Hauptpunkt ist, dass die großen nationalen Kapitalsammelstellen, wie zum Beispiel Pensionskassen, im Gegensatz zu anderen Ländern nicht in diese Assetklasse investieren können. Daher ist die Abhängigkeit bei großen Finanzierungsrunden von internationalem Wachstumskapital höher. In den letzten Jahren sind diese Investitionen rückläufig. Das erschwert die Finanzierung großer Kapitalbedarfe mit Risikokapital.

Welchen Stellenwert hat vor diesem Hintergrund die Kombination aus öffentlichen Fördermitteln und privatem Kapital?

Philipp Nägelein: Die Mischung aus öffentlichen Fördermitteln und privatem Kapital schafft ein stabiles Finanzierungsumfeld für Start-ups. Fördergelder senken das Innovationsrisiko, erleichtern den Start und ziehen private Investitionen an, die wiederum schnelleres Wachstum und Internationalisierung ermöglichen. Eine enge Verzahnung beider Finanzierungsformen stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Start-up-Ökosystems nachhaltig.

Sophie Ahrens-Gruber: Wie erfolgreich die Mischung aus privaten und öffentlichen Fördermitteln ist, zeigt das Beispiel der DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Diese Behörde hat zahlreiche bahnbrechende Technologien gefördert, darunter Internetprotokolle, GPS und selbstfahrende Autos. In den USA investiert die Regierung durch Fördermaßnahmen etwa 0,5 Prozent des BIP, während die Venture-Capital-Industrie 0,7 Prozent ausmacht. Diese Partnerschaft hat eine riesige Industrie hervorgebracht – Apple, NVIDIA, Microsoft, Alphabet und Amazon sind heute die fünf wertvollsten Unternehmen der Welt.

Welche Fehler machen Start-ups bei der Fördermittelbeschaffung – und wie können sie diese vermeiden?

Philipp Nägelein: Der gravierendste Fehler ist, öffentliche Fördermittel isoliert und nachrangig zu behandeln. Das kostet bares Geld. Darum: Jedes Start-up braucht eine Public-Funding-Strategie. Alle Finanzierungsbausteine sollten strategisch kombiniert werden, um nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Weiterhin darf die Compliance nicht unterschätzt werden. Wer mit Steuergeldern gefördert wird, muss Rechenschaft ablegen. Hier stößt das agile 80/20-Prinzip vieler Start-ups an seine Grenzen. Gerade bei komplexen Förderstrukturen kann professionelle Unterstützung entscheidend sein.

Was muss sich ändern, damit Start-ups bessere Finanzierungsmöglichkeiten erhalten?

Philipp Nägelein: Mehr „Financial Literacy“ außerhalb der bekannten Start-up-Zentren ist dringend notwendig. Viele Gründerteams wählen die falsche Finanzierungsform oder verpassen Chancen, weil ihnen das Wissen über öffentliche und private Kapitalquellen fehlt. Hier braucht es mehr Aufklärung und gezielte Beratung.

Sophie Ahrens-Gruber: Deutschland muss mehr Anreize für institutionelle Investoren schaffen, in Venture Capital zu investieren. Der VC-Anteil am BIP liegt in Deutschland nur bei 0,047 Prozent – etwa 31 Prozent unter dem französischen Niveau und sogar über 50 Prozent unter dem britischen Anteil. In den USA ist der Anteil fünfzehn Mal höher (0,72 Prozent im Jahr 2019). Hier gibt es erheblichen Nachholbedarf.

Frau Dr. Ahrens-Gruber, Herr Dr. Nägelein – danke für die Insights

Von 7 auf 70: Mehr Kapital für Deutschlands Start-ups

Warum unsere Start-ups dringend mehr Kapital benötigen und wie du mithilfe digitaler Anteile neue Investor*innen gewinnen oder selbst in junge Unternehmen investieren kannst.

Wusstest du, dass in Deutschland mehr in Lotto als in Start-ups investiert wird? Klingt verrückt, stimmt aber tatsächlich. Denn wir Deutschen geben 8,65 Milliarden Euro für Lotto aus (~98 Euro pro Kopf; Quelle) – während gleichzeitig nur 7 Milliarden Euro in Start-ups investiert werden (~86 Euro pro Kopf; Quelle). In den USA hingegen werden beeindruckende 209 Milliarden Dollar (~611 Dollar pro Kopf; Quelle) in Start-ups investiert.

Das ist mehr als nur eine Lücke. In Zeiten, in denen transatlantische Zusammenarbeit nicht mehr selbstverständlich ist, ist dies auch fahrlässig. Denn wirtschaftliche Stärke und ein starker deutscher und europäischer Standort sind wichtiger denn je. Dafür sind eine florierende Start-up-Kultur und genügend Risikokapital unabdingbar.

Wer nun sagt, dass wir nicht genügend Kapital hätten, um unsere jährlichen Start-up-Investments von 7 auf 70 Milliarden Euro zu steigern, irrt sich. Sicher, dies wird nicht allein durch VCs oder staatliche Unterstützung funktionieren. Aber auf deutschen Bankkonten liegen etwa 2800 Milliarden Euro. Wenn nur 2,3 Prozent davon in Start-ups fließen würden, wäre die Innovationskraft kaum aufzuhalten – und zusätzlich würden langfristig auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Herausforderung: existierende Strukturen machen es quasi unmöglich, dass das Geld privater Kleinanleger*innen in Start-ups fließen kann.

Ein Beispiel aus der Praxis

Nimm das fiktive Start-up GreenPack, das recycelbare Verpackungen für den Onlinehandel entwickelt. Das Gründer*innen-Team tüftelt an mehrfach verwendbaren Versandboxen, um Abfall zu reduzieren und wertvolle Ressourcen zu schonen. Nach erfolgreichem Markttest wollen sie nun ihre Produktion skalieren, ihre Marketingaktivitäten ausbauen und neue Mitarbeiter*innen für Vertrieb und Kommunikation einstellen.

Für all diese Schritte benötigt GreenPack frisches Kapital. Doch klassische Finanzierungsrunden dauern lange, erzeugen hohe Nebenkosten für Anwalt und Notar und binden viel Energie, die eigentlich ins operative Geschäft fließen sollte. Was wäre, wenn GreenPack jederzeit flexibel auf Kapital zugreifen könnte, genau dann, wenn es gebraucht wird?

Der Invest-Now-Button als Antwort

Hier setzt die Tokenize.it-Plattform an. Du als Gründer*in erhältst mit wenigen Schritten einen Invest-Now-Button, der auf deiner eigenen Website oder in deiner Kommunikation, z.B. E-Mails, eingebunden werden kann. Interessierte Investor*innen können auf den Button klicken und investieren – in digitale Anteile, genauer gesagt Genussrechte, die sie wirtschaftlich mit Gesellschafter*innen gleichstellen. Das Besondere: Im Vergleich zu herkömmlichen Finanzierungsrunden ist kein Notar-Termin notwendig und der Prozess dauert nur wenige Minuten. Die Plattform kümmert sich um sämtliche rechtlichen Rahmenbedingungen – so werden auch deine Anwaltskosten reduziert. Du bestimmst dabei flexibel deine Konditionen: Wie hoch ist deine Unternehmensbewertung? Wie viele Genussrechte möchtest du erstellen? Ab welcher Investitionssumme können Investor*innen einsteigen?

Der Invest-Now-Button kann dabei auf zwei verschiedene Arten genutzt werden, die im Folgenden erklärt werden und die es dir ermöglichen, dein Fundraising flexibel zu gestalten.

- Private Fundraise: Mit dieser Option kannst du gezielt bis zu 149 Investor*innen ansprechen, ohne der Prospektpflicht der BaFin zu unterliegen. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Gerade in frühen Phasen wie Pre-Seed oder Series A kannst du so unkompliziert Business Angels, Familie und Freund*innen aus deinem Netzwerk in dein Start-up investieren lassen. Wie viel Kapital du insgesamt aufnimmst, spielt dabei keine Rolle. Im Fall des Private Fundraise können sich natürlich auch Investor*innen über den Invest-Now-Button melden und dir eine Mitteilung senden, über welche Höhe sie gerne investieren würden. Diese Anfrage siehst du auf der Plattform und du kannst entscheiden, ob du ihnen ein Angebot sendest oder nicht.

- Public Fundraise: Dieses Upgrade zum Private Fundraise benötigst du, wenn du mehr als 149 Investor*innen gewinnen willst. In diesem Fall kannst du deine Investmentbedingungen auch öffentlich bewerben und erhältst Zugang zu einer breiten Masse an Investor*innen, die bereits ab 50 Euro investieren können. Dies ermöglicht dir, eine engagierte Community rund um dein Produkt oder deine Marke aufzubauen. Der Invest-Now-Button leitet Interessierte in diesem Fall direkt auf eine Unterseite mit allen wichtigen Informationen, auf der sie komplett eigenständig investieren können – ganz ohne Zeitaufwand deinerseits.

- Mitarbeiterbeteiligungen on top: Neben der Kapitalbeschaffung bietet die Plattform eine effiziente Lösung für Mitarbeiterbeteiligungen an. Deine Mitarbeitenden erhalten digitale Anteile, die sie automatisch auch an Dividendenzahlungen beteiligen. Anders als bei traditionellen ESOP- oder VSOP-Modellen profitieren Mitarbeitende von steuerlichen Vorteilen, da sie den Zeitpunkt ihres Anteilerhalts selbst bestimmen können. Außerdem lassen sich über diese Funktion auch Kund*innen oder Influencer*innen belohnen – etwa für Treue oder besonderen Einsatz.

Die Blockchain-Technologie im Hintergrund

Im Hintergrund setzt Tokenize.it auf die Ethereum Blockchain. Die Verwendung von Ethereum bietet drei entscheidende Vorteile:

- Sicherheit: Alle Rechte und Pflichten sind über Smart Contracts eindeutig definiert und transparent gesichert. Sollte es Tokenize.it einmal nicht mehr geben, bleiben sämtliche Verträge zwischen dir und deinen Investor*innen weiterhin gültig. Über die Blockchain kannst du jederzeit alle wichtigen Funktionen direkt abrufen und verwalten.

- Einfaches Onboarding für ausländische Investor*innen: Dank digitaler Abwicklung können Investor*innen ausserhalb Deutschlands problemlos Anteile erwerben, ohne dafür einen Notartermin in Deutschland wahrnehmen zu müssen. Das bedeutet weniger Aufwand, niedrigere Kosten und eröffnet dir als Startup den Zugang zu internationalem Kapital, das ansonsten kaum erreichbar wäre.

- Handelbarkeit: Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die zukünftige Handelbarkeit digitaler Anteile. Erste Plattformen für den Handel mit Security-Token entstehen bereits, wodurch Investor*innen ihre Anteile deutlich einfacher weiterverkaufen können. Tokenize.it plant ebenfalls einen Sekundärmarkt, um die Liquidität und damit die Attraktivität für Investor*innen langfristig zu erhöhen.

Höchste Zeit für mehr Start-up-Investments

Ob nachhaltige Verpackungen, innovative Apps oder wegweisende Technologien – in Deutschland gibt es genügend Ideen, die unser Leben und unsere Gesellschaft langfristig verbessern könnten. Viele dieser Innovationen benötigen jedoch deutlich mehr Kapital, um sich erfolgreich am Markt durchzusetzen.

Es ist höchste Zeit, dass wir unser Geld sinnvoller investieren und unsere Zukunft aktiv gestalten. Der Sprung von 7 auf 70 Milliarden Euro Start-up-Finanzierung mag ambitioniert klingen, ist aber durchaus realistisch – und notwendig. Gemeinsam können wir diesen Weg einschlagen und Deutschlands Start-up-Ökosystem entscheidend stärken, indem wir die Barriere zum Investieren deutlich senken und Start-up-Investments einer breiten Masse zugänglich machen.

Der Autor Christoph Jentzsch ist Gründer und CEO von tokenize.it

E-Rechnungsformate: XRechnung und ZUGFeRD im Vergleich

Seit dem 1. Januar 2025 gilt in Deutschland die E-Rechnungspflicht für alle Unternehmen, die mit öffentlichen Auftraggebern zusammenarbeiten. Das bedeutet, dass auch Selbständige, Gründer*innen oder Start-ups Rechnungen an öffentliche Einrichtungen ausschließlich in einem elektronischen Format übermitteln dürfen.

Zwei der gängigsten Formate für diesen Zweck sind die XRechnung und ZUGFeRD. Doch was sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Formaten, und welches eignet sich besser für dein Unternehmen? In diesem Artikel werden die Vorteile und Unterschiede von XRechnung und ZUGFeRD thematisiert, damit du die passende Wahl für dein Unternehmen leichter treffen kannst.

XRechnung: Der Standard für öffentliche Aufträge

Die XRechnung ist das offiziell vorgeschriebene Format für die elektronische Rechnungsstellung an öffentliche Auftraggeber in Deutschland. Seit November 2020 müssen alle Unternehmen, die Rechnungen an den Bund senden, diese im XRechnung-Format übermitteln. Seit dem 1. Januar 2025 gilt diese Regelung nun auch für alle öffentlichen Auftraggeber. Wer mit öffentlichen Institutionen zusammenarbeitet, ist also gesetzlich verpflichtet, dieses Format zu nutzen.

Das Besondere an der XRechnung ist, dass sie auf XML basiert. Das bedeutet, dass die Rechnungsdaten maschinenlesbar sind und direkt in die IT-Systeme des Empfängers eingelesen werden können. Die XRechnung stellt sicher, dass alle erforderlichen Rechnungsinformationen in standardisierter Form übermittelt werden, was den gesamten Prozess von der Rechnungserstellung bis zur Prüfung durch den öffentlichen Auftraggeber vereinfacht. Es entfällt die Notwendigkeit der manuellen Dateneingabe oder der fehleranfälligen Prüfung durch den Empfänger.

Falls du regelmäßig mit öffentlichen Auftraggebern arbeitest, bedeutet dies einen klaren Vorteil: Du kannst sicher sein, dass deine Rechnungen den rechtlichen Anforderungen entsprechen und ohne Verzögerungen akzeptiert werden. Die XRechnung ist in diesem Kontext nicht nur eine Pflicht, sondern auch eine Chance, administrative Prozesse zu automatisieren und Fehlerquellen zu reduzieren.

Allerdings erfordert die Nutzung der XRechnung den Einsatz einer speziellen Software, die XML-Daten verarbeiten kann. Die meisten gängigen Buchhaltungsprogramme bieten inzwischen Lösungen, die XRechnungen erstellen und versenden können. Dennoch ist es wichtig, sicherzustellen, dass deine Software aktuell ist und die entsprechenden Formate unterstützt. Gerade für kleinere Unternehmen und Start-ups, die noch keine umfangreiche Rechnungssoftware nutzen, kann die Einführung von XRechnung mit gewissen Anfangsinvestitionen verbunden sein. Aber langfristig gesehen wird dieser Schritt deine Rechnungsabwicklung erheblich effizienter und sicherer machen.

ZUGFeRD: Flexibilität für den B2B-Bereich

Das ZUGFeRD-Format bietet eine flexible Lösung für den Austausch von Rechnungen im B2B-Bereich und eignet sich ebenfalls für die Kommunikation mit öffentlichen Auftraggebern. ZUGFeRD kombiniert eine PDF/A-3-Datei, die den klassischen Rechnungsaufbau enthält und für den Empfänger gut lesbar ist, mit eingebetteten XML-Daten, die für die automatische Verarbeitung durch Rechnungssoftware genutzt werden können. Diese hybride Struktur ermöglicht es, die Rechnung sowohl für Menschen als auch für Maschinen zugänglich zu machen – und zwar in einer Datei.

Ein großer Vorteil von ZUGFeRD ist die hohe Flexibilität. Du kannst das Format sowohl an Geschäftspartner schicken, die eine vollständig automatisierte Rechnungsbearbeitung haben, als auch an solche, die noch keine elektronischen Systeme nutzen und die Rechnung einfach im PDF-Format lesen. Dadurch sparst du dir den Aufwand, für verschiedene Empfänger unterschiedliche Rechnungsformate zu erstellen. Ein weiteres Plus: ZUGFeRD lässt sich ohne umfangreiche technische Anforderungen nutzen, da viele gängige Buchhaltungssoftwarelösungen bereits eine ZUGFeRD-konforme Rechnungsstellung unterstützen.

Es gibt außerdem mehrere Profile, die sich in der Komplexität der eingebetteten XML-Daten unterscheiden. Die ZUGFeRD 2.0-Version beispielsweise bietet ein Profil, das vollständig kompatibel mit der XRechnung ist. Das bedeutet, dass du ZUGFeRD sowohl im B2B-Bereich als auch im öffentlichen Sektor nutzen kannst, ohne dich um die Formatierung der Rechnung sorgen zu müssen. Diese Vielseitigkeit macht ZUGFeRD zu einer idealen Wahl, wenn du mit unterschiedlichen Partnern zusammenarbeitest – egal, ob mit großen Unternehmen oder anderen kleinen Start-ups.

Die Unterschiede zusammengefasst auf einem Blick

- Format: Der größte Unterschied zwischen XRechnung und ZUGFeRD ist das Format der Rechnungsübermittlung. XRechnung basiert ausschließlich auf XML-Daten, was bedeutet, dass es für die Nutzung in automatisierten Systemen erforderlich ist. ZUGFeRD hingegen kombiniert eine PDF-Datei mit einer eingebetteten XML-Datei, die für maschinelle Auswertung genutzt werden kann, aber gleichzeitig auch visuell für den Empfänger sichtbar bleibt.

- Zielgruppen: XRechnung richtet sich vor allem an Unternehmen, die regelmäßig mit öffentlichen Auftraggebern zusammenarbeiten und deren Anforderungen an die Rechnungsstellung erfüllen müssen. ZUGFeRD ist hingegen flexibel und eignet sich sowohl für den B2B-Bereich als auch für die Kommunikation mit öffentlichen Auftraggebern, da es die Möglichkeit bietet, das Format an verschiedene Bedürfnisse anzupassen.

- Technische Anforderungen: Die XRechnung verlangt, dass du eine XML-Datei generierst und diese an den öffentlichen Auftraggeber übermittelst. Das erfordert in der Regel spezielle Softwarelösungen, die XML-Daten verarbeiten können. ZUGFeRD ist etwas flexibler und erlaubt die Nutzung einer Kombination aus PDF und XML, wodurch du Rechnungen auch ohne spezialisierte Software versenden kannst.

- Rechtssicherheit und Kompatibilität: XRechnung ist die gesetzlich vorgeschriebene Lösung für öffentliche Aufträge in Deutschland, während ZUGFeRD eine breitere Anwendung findet und insbesondere im B2B-Bereich von Vorteil ist. Beide Formate sind rechtlich abgesichert, aber XRechnung ist speziell auf die Bedürfnisse der öffentlichen Hand zugeschnitten.

Kredit ohne Vorkosten

Ein Kredit ohne Vorkosten kann eine interessante Option für Sie als Kreditnehmer sein, wenn Sie faire Kreditkonditionen suchen. Bei einem solchen Darlehen fallen keine zusätzlichen Gebühren für die Beantragung oder Bearbeitung an. Eine kostenlose Kreditanfrage ermöglicht es Ihnen, verschiedene Angebote zu vergleichen und das beste Darlehen ohne Gebühren zu finden. In diesem Artikel erfahren Sie, worauf Sie bei einem Kredit ohne Vorkosten achten sollten und wie Sie das beste Angebot finden können.

Was bedeutet ein Kredit ohne Vorkosten?

Ein Kredit ohne Vorkosten ist eine vorteilhafte Finanzierungsoption, bei der keine zusätzlichen Gebühren für die Kreditaufnahme anfallen. Dies bedeutet, dass Sie als Kreditnehmer keine versteckten Kosten oder Überraschungen befürchten müssen. Stattdessen profitieren Sie von transparenten Kreditkonditionen, die Ihnen einen klaren Überblick über die tatsächlichen Kosten des Darlehens geben.

Bei einem Kredit ohne Vorkosten entfallen typischerweise folgende Gebühren:

- Bearbeitungsgebühren

- Kontoführungsgebühren

- Bereitstellungszinsen

- Sondertilgungsgebühren

Durch den Wegfall dieser Kosten können Sie als Kreditnehmer erheblich sparen und Ihre finanzielle Belastung reduzieren. Die Gesamtkosten des Kredits werden somit überschaubarer und planbarer. Allerdings ist es wichtig, dass Sie die Kreditkonditionen sorgfältig prüfen und Angebote verschiedener Anbieter vergleichen, um wirklich von einem Kredit ohne Vorkosten zu profitieren.

Transparenz ist bei der Aufnahme eines Kredits ohne Vorkosten besonders wichtig. Seriöse Kreditgeber legen alle anfallenden Kosten und Konditionen offen dar, sodass Sie als potenzieller Kreditnehmer eine fundierte Entscheidung treffen können.

Vorteile eines Kredits ohne Vorkosten

Die Entscheidung für einen Kredit ohne Vorkosten bringt mehrere Vorteile mit sich:

- Kosteneinsparung: Durch den Wegfall zusätzlicher Gebühren sparen Sie bares Geld.

- Transparenz: Alle Kosten sind von Anfang an ersichtlich, was die Planung erleichtert.

- Flexibilität: Oft bieten solche Kredite mehr Spielraum bei Rückzahlungen oder Sondertilgungen.

- Vergleichbarkeit: Es fällt leichter, verschiedene Angebote direkt miteinander zu vergleichen.

Darlehen ohne Gebühren finden

Es ist möglich, ein Darlehen ohne zusätzliche Gebühren zu finden. Dafür ist es wichtig, dass Sie seriöse Kreditanbieter suchen und verschiedene Finanzierungsoptionen vergleichen. So können Sie die beste Option für Ihre persönliche Situation finden.

Ein guter Ausgangspunkt für die Suche nach einem Darlehen ohne Gebühren sind Vergleichsportale im Internet. Hier können Sie schnell und einfach verschiedene Angebote von Banken und Kreditvermittlern vergleichen. Achten Sie dabei auf folgende Punkte:

- Transparente Darstellung aller Kosten und Gebühren

- Keine versteckten Kosten oder Überraschungen im Kleingedruckten

- Seriöse und bekannte Anbieter mit guten Bewertungen

Eine weitere Möglichkeit ist es, direkt bei Ihrer Hausbank oder anderen Banken in Ihrer Nähe nach einem Darlehen ohne Gebühren zu fragen. Oft bieten Banken spezielle Konditionen für langjährige Kunden oder für bestimmte Verwendungszwecke an. Ein persönliches Gespräch kann Ihnen helfen, die individuell beste Lösung zu finden.

Online-Kreditvergleich: Vor- und Nachteile

Der Online-Kreditvergleich bietet einige Vorteile, aber auch potenzielle Nachteile:

Voraussetzungen für einen Kredit ohne Vorkosten

Wenn Sie einen Kredit ohne Vorkosten aufnehmen möchten, müssen Sie in der Regel bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Eine der wichtigsten Anforderungen ist eine gute Bonität. Diese wird durch eine Bonitätsprüfung ermittelt, bei der Ihre Kreditwürdigkeit überprüft wird.

Die Bonitätsprüfung berücksichtigt verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel:

- Einkommenssituation

- Beschäftigungsstatus

- Kredithistorie

- Ausgaben und Verbindlichkeiten

Neben einer guten Bonität können Kreditgeber auch Sicherheiten verlangen. Diese dienen dazu, das Risiko für den Kreditgeber zu minimieren. Häufig akzeptierte Sicherheiten sind Immobilien, Sparguthaben oder Wertpapiere. Allerdings gibt es auch Kredite ohne Vorkosten, die keine Sicherheiten erfordern.

Schufa-Auskunft und ihre Bedeutung

Die Schufa-Auskunft spielt eine zentrale Rolle bei der Kreditvergabe:

- Sie gibt Aufschluss über Ihr bisheriges Zahlungsverhalten

- Ein guter Schufa-Score erhöht Ihre Chancen auf günstige Konditionen

- Negative Einträge können die Kreditvergabe erschweren oder verhindern

- Sie haben das Recht auf eine kostenlose Selbstauskunft pro Jahr

Kreditkonditionen vergleichen

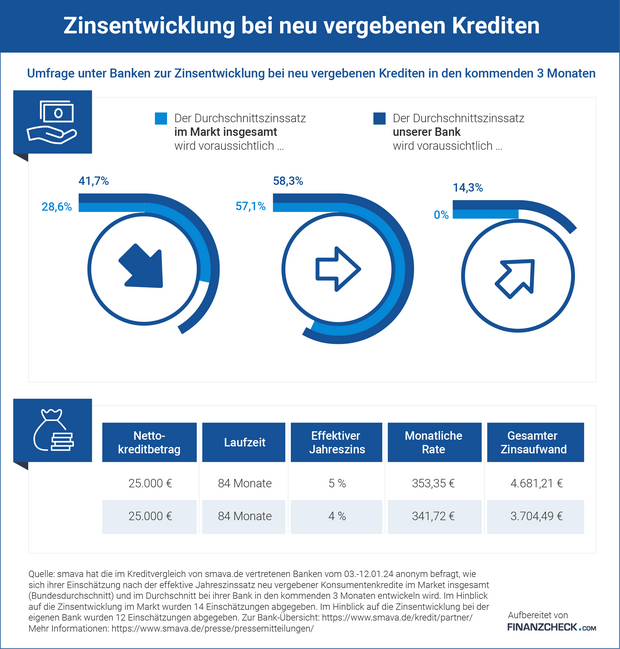

Beim Vergleich von Kreditangeboten ist es wichtig, dass Sie die Kreditkonditionen genau unter die Lupe nehmen. Zwei zentrale Faktoren sind dabei der effektive Jahreszins und die Laufzeit des Darlehens. Der effektive Jahreszins gibt die tatsächlichen Kosten des Kredits auf Jahresbasis an, einschließlich aller Gebühren und Nebenkosten. Je niedriger der effektive Jahreszins, desto günstiger ist der Kredit.

Die Laufzeit bestimmt, über welchen Zeitraum der Kredit zurückgezahlt werden muss. Eine längere Laufzeit bedeutet in der Regel niedrigere monatliche Raten, aber auch höhere Gesamtkosten aufgrund der länger anfallenden Zinsen.

Beim Kreditkonditionen vergleichen sollten Sie auf folgende Punkte achten:

- Effektiver Jahreszins: Je niedriger, desto besser

- Laufzeit: Wählen Sie eine Laufzeit, die zu Ihren finanziellen Möglichkeiten passt

- Zusatzkosten: Achten Sie auf versteckte Gebühren oder Zusatzkosten

- Flexibilität: Prüfen Sie, ob Sondertilgungen oder vorzeitige Rückzahlung möglich sind

Kreditrechner: Ein nützliches Tool

Kreditrechner können Ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen:

- Sie ermöglichen eine schnelle Berechnung verschiedener Szenarien

- Visualisierung der Auswirkungen von Laufzeit und Zinssatz

- Hilfe bei der Ermittlung der optimalen Kredithöhe und Laufzeit

- Oft kostenlos auf Vergleichsportalen oder Bankwebseiten verfügbar

Alternative Finanzierungsoptionen

Neben einem klassischen Kredit ohne Vorkosten gibt es weitere Möglichkeiten, um eine Finanzierung zu erhalten. Eine beliebte Alternative ist die Ratenzahlung, bei der der Gesamtbetrag in kleinere, regelmäßige Zahlungen aufgeteilt wird. Diese Option bietet oft mehr Flexibilität und ermöglicht es Ihnen, größere Anschaffungen über einen längeren Zeitraum zu finanzieren.

Eine weitere Alternative ist der Konsumentenkredit, der speziell für private Ausgaben wie Haushaltsgeräte oder Urlaube gedacht ist. Diese Kredite haben oft niedrigere Zinssätze als herkömmliche Darlehen und können eine attraktive Option für kleinere Finanzierungen sein. Finanzielle Absicherung sollte bei jeder Kreditentscheidung eine wichtige Rolle spielen.

Bei der Wahl der passenden Finanzierung spielen individuelle Faktoren eine wichtige Rolle:

- Höhe des benötigten Betrags

- Gewünschte Laufzeit

- Ihre eigene finanzielle Situation und Bonität

Peer-to-Peer-Kredite als moderne Alternative

Peer-to-Peer-Kredite gewinnen zunehmend an Popularität:

- Direkte Vermittlung zwischen Kreditnehmern und privaten Geldgebern

- Oft günstigere Konditionen als bei traditionellen Banken

- Schnellere und flexiblere Kreditvergabe

- Risiko: Weniger reguliert als klassische Bankenkredite

Fazit

Ein Darlehen ohne Gebühren kann eine praktische Option für Sie sein, wenn Sie eine günstige Finanzierung suchen. Durch den Wegfall von Bearbeitungs-, Bereitstellungs- oder Kontoführungsgebühren lassen sich die Gesamtkosten des Kredits deutlich reduzieren. Allerdings ist es wichtig, dass Sie die Konditionen verschiedener Anbieter sorgfältig vergleichen, um das beste Angebot zu finden. Bei der Suche nach einem Darlehen ohne Gebühren sollten Sie nicht nur auf die Kosten, sondern auch auf die Zinssätze und die Laufzeit achten. Insgesamt bietet ein Darlehen ohne Gebühren eine gute Möglichkeit, Geld zu günstigen Konditionen aufzunehmen. Sie sollten jedoch immer Ihre individuelle Situation berücksichtigen und verantwortungsvoll mit dem Kredit umgehen.

Finanzierungsfallen erkennen und vermeiden

Die sieben größten Finanzfallen, die schnell wachsende Start-ups 2026 auf jeden Fall auf dem Plan haben sollten.

Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Das zeigt sich unter anderem eindrucksvoll an der steigenden Zahl von Insolvenzen. Sowohl Start-ups als auch etablierte Unternehmen geraten zunehmend in finanzielle Schieflagen. Obwohl die Inflation voraussichtlich sinken wird, ist für 2026 noch keine wirkliche Verbesserung zu erwarten.

Umso entscheidender ist es, dass sich Start-ups wappnen – auch wenn sie aktuell noch keine Anzeichen für eine Krise sehen. Denn gerade Start-ups, die in den letzten Jahren schnelle Erfolge feierten, haben es oftmals versäumt, ein stabiles Finanzfundament zu legen. Sie machten Fehler, die sich jetzt rächen und ihr Unternehmen plötzlich vor massive Herausforderungen stellen könnten. Umso wichtiger ist, die häufigsten Finanzfallen zu kennen und zu vermeiden, die Start-ups teuer zu stehen kommen können.

1. Nicht umsatzrelevante Kostenstruktur

Egal ob bei der Findung von Themenideen oder der Erstellung ganzer Texte, mit dem richtigen Briefing kann KI ein richtiger Gamechanger sein: Start-ups stehen oft unter hohem Druck, ihre Strukturen möglichst rasch auszubauen, um mit dem Wachstum Schritt halten zu können. Das kann dazu führen, dass Ausgaben getätigt werden, bevor diese tatsächlich notwendig sind oder das Unternehmen ausreichend Umsätze generiert, um sie leicht zu bezahlen.

Sie stecken beispielsweise Geld in schicke Büros, teure Software oder stellen Personal in Bereichen wie HR und Administration ein – alles Extras, die nicht zum Umsatz beitragen. Der Schlüssel zum langfristigen Erfolg liegt darin, die richtigen Prioritäten zu setzen: Gerade in den ersten Jahren müssen Gründer*innen sicherstellen, dass jeder Euro in die Bereiche investiert wird, die tatsächlich zum Umsatzwachstum beitragen.

2. Fehlende Kostenstellenstruktur

Ohne eine Kostenstellenstruktur verlieren Start-ups den detaillierten Überblick über ihre Ausgaben und Gewinne. Anstatt die einzelnen Geschäftsbereiche, Projekte oder Produkte im Detail zu analysieren, um zu wissen, welche Produkte oder Dienstleistungen profitabel sind, wird oft nur das Gesamtbild betrachtet.

Die fehlende Transparenz über die Profitabilität einzelner Geschäftsbereiche führt dazu, dass unrentable Projekte weiter finanziert werden. Währenddessen erhalten die profitablen Bereiche nicht die Aufmerksamkeit oder Ressourcen, die sie benötigen. Eine detaillierte und sinnvolle Kostenstellenstruktur hilft Gründer*innen, besser zu verstehen, welche Bereiche profitabel sind und welche nicht. Dadurch wissen sie auch, wo investiert oder gespart werden sollte.

3. Unkontrollierte Kosten

Ein weiteres typisches Problem schnell wachsender Start-ups ist der fehlende Überblick über die eigenen Ausgaben. In ihrer dynamischen Wachstumsphase verlieren Start-ups häufig den Überblick über ihre Ausgaben, da die Geschäftstätigkeiten und die damit verbundenen Kosten schnell variieren oder sich ausweiten. Dies kann zu finanziellen Engpässen am Monatsende und langfristig zu ernsten finanziellen Schwierigkeiten führen.

Gründer*innen müssen proaktive Maßnahmen ergreifen, um ihre Kosten im Griff zu behalten. Auch hier hilft eine gute Kostenstellenstruktur. Zudem trägt eine regelmäßige Ausgabenanalyse dazu bei, unangenehme Überraschungen zu vermeiden, die Kontrolle zu behalten und rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen.

4. Liquiditätsengpässe

Liquidität ist für jedes Unternehmen von zentraler Bedeutung. Doch gerade schnell wachsende Unternehmen unterschätzen oft die Bedeutung einer sorgfältigen Liquiditätsplanung. Sie konzentrieren sich stark auf Wachstum und Umsatzsteigerungen, ohne darauf zu achten, ob genügend liquide Mittel vorhanden sind, um laufende Kosten zu decken. Dies führt nicht selten zu Liquiditätsengpässen. Dadurch hat ein Start-up kurzfristig nicht genügend Mittel zur Verfügung, um seine Verbindlichkeiten wie Gehälter, Lieferant*innenrechnungen oder Mieten zu bezahlen.

Selbst Start-ups, die auf den ersten Blick erfolgreich sind und stark wachsen, können von Liquiditätsengpässen betroffen sein: Beispielsweise, wenn ein Ungleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben besteht, oder Kund*innen eine zu lange Zahlungsfrist eingeräumt wird. Daraus entstehende Liquiditätsengpässe können das Tagesgeschäft stören, Geschäftsmöglichkeiten behindern und im schlimmsten Fall zur Insolvenz führen. Mit einer vorausschauenden Liquiditätsplanung, effektiven Tools zum Cashflow-Management und einem gut organisierten Forderungsmanagement lassen sich solche Engpässe verhindern.

5. Investitionen ohne klare Grenzen

Investitionen sind in einem Start-up unumgänglich. Jedoch investieren Gründer*innen von schnell wachsenden Start-ups häufig weiter in Projekte, obwohl diese nicht rentabel sind. Sei es die emotionale Bindung oder die Hoffnung, dass sich bereits getätigte Investitionen noch lohnen: Es führt dazu, dass wertvolle Ressourcen in wenig erfolgversprechende Projekte fließen, anstatt strategisch besser eingesetzt zu werden.

Beispiel: Eine Agentur möchte eine App unbedingt selbst entwickeln und investiert über die Zeit deutlich mehr als geplant, obwohl es sinnvoller wäre, das Vorhaben abzubrechen. So fließen immer mehr wertvolle Ressourcen in ein aussichtsloses Projekt, anstatt in ein rentables Projekt investiert zu werden. Die Sunk Costs steigen immer weiter.

Um nicht in diese Finanzfalle zu tappen, ist es wichtig, klare Strategien und Prozesse zu implementieren, die das Start-up vor irrationalen Entscheidungen schützen. Dazu gehören regelmäßige Projektbewertungen und klare Investitionsbudgets mit Abbruchkriterien.

6. Unrealistisches Budget

Viele Start-ups setzen sich hohe Umsatzziele, ohne zu wissen, welche Investitionen und Ressourcen dafür tatsächlich notwendig sind. Die fehlende Ausarbeitung eines fundierten Budgets kann zu einer Fehleinschätzung der Unternehmenssituation führen und das Wachstum gefährden.

Ein realistisches Budget, das den aktuellen Stand des Unternehmens und die erforderlichen Maßnahmen für Wachstum abbildet, ist unerlässlich. Um ein solches Budget zu erstellen, brauchen Gründer*innen eine detaillierte Finanzplanung und ein klares Verständnis der finanziellen Grundlagen.

Die fertige Budgetplanung ist ein wichtiges Tool zur Unternehmenssteuerung: Es geht nicht darum, am Anfang des Jahres einmal ein Budget zu erstellen, sondern dieses über das Jahr hinweg immer wieder für Analysen heranzuziehen und anzupassen. Wichtig dabei ist, dass die Anpassung des Budgets kein Rückschlag ist. Vielmehr wird so sichergestellt, dass das Start-up auf Veränderungen reagiert und rechtzeitig Änderungen vornehmen kann.

7. Das Schönreden von Margen

Die letzte Finanzfalle ist die Selbsttäuschung von Gründer*innen hinsichtlich der eigenen Margen. Gerade wenn es um Herzensprojekte oder -produkte geht, neigen sie dazu, die tatsächlichen Kosten zu ignorieren oder zu beschönigen.

Dafür schmälern sie wesentliche Kostenfaktoren, die den tatsächlichen Gewinn schmälern würden. Beispielsweise werden zusätzliche Nebenkosten wie Reise- oder Bewirtungskosten sowie die eigene Arbeitszeit der Gründer*innen in der Kostenaufstellung nicht berücksichtigt. Das Ergebnis ist die verzerrte Sicht auf die Rentabilität der Projekte.

Eine realistische und umfassende Kostenkalkulation, ehrliche Selbstreflexion und regelmäßige Margenüberprüfungen sind essenziell, um diese Verzerrung zu vermeiden und langfristig erfolgreich zu sein.

Die Autorin Rebecca Troch ist Finanzexpertin und Virtual CFO. 2018 gründete sie Counting the Apples Consulting und hilft seitdem Unternehmer*innen, ihre Zahlen endlich zu verstehen und faktenbasierte Entscheidungen zu treffen.

Die Hürden sind hoch

Leasing-Gesellschaften machen oft einen Bogen um Gründer. Dennoch kann Leasing in Einzelfällen interessant sein. Für wen die Finanzierungsform in Frage kommt.

Es gibt kaum ein Wirtschaftsmagazin, das nicht regelmäßig über Leasing berichtet. In den Artikeln werden meist die Vorteile dieser Finanzierungsform gepriesen: Als einer der großen Vorteile gilt, dass Leasing Steuern spart, weil die Raten als Betriebsausgaben voll absetzbar sind. Außerdem erscheinen die Leasing-Gegenstände nicht in der Bilanz des Unternehmers, was wiederum der Eigenkapitalquote und dem Verschuldungsgrad zugutekommt.

Als Pluspunkt gilt ferner, dass Leasing die Abhängigkeit von Kreditinstituten verringert und dem Leasing-Nehmer ein breiterer finanzieller Handlungsspielraum zur Verfügung steht. Auch das Argument, mit Leasing sei man immer auf dem neuesten Stand der Technik, weil man alle paar Jahre ein neues Produkt erhält, wird meist als Vorteil aufgeführt. Vor allem aber spricht der „Pay-as-you-earn-Gedanke“ fürs Leasing, also die Tatsache, dass die Leasing-Raten parallel zur Nutzung des Gegenstands anfallen, sodass sich das Objekt quasi selbst finanziert.

Franchise-Nehmer relevant

Das ist alles richtig. Und doch ist es nur die halbe Wahrheit. Denn Leasing ist nicht per se das beste Finanzierungsinstrument. Den Vorteilen stehen auch Nachteile wie beispielsweise relativ hohe Kosten entgegen. Und es ist schon gar nicht für jeden das Instrument der Wahl. Denn eine Gruppe von Unternehmern wird fast gänzlich vom Leasing ausgeschlossen: Gründer. „Für Existenzgründer ist Leasing eine eingeschränkte Option“, sagt Frank Hagmann, Geschäftsführer der UVW-Leasing GmbH im badischen Ettlingen. „Wir finanzieren Gründer selten und wenn, dann nur unter bestimmten Voraussetzungen.“ Die größten Chancen auf eine Leasing-Finanzierung hätten Franchise-Nehmer. „Franchise-Nehmer lehnen wir selten ab“, sagt Hagmann. „Allerdings müssen wir vom Franchise-Konzept überzeugt sein.“ Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Franchise-Geber bereits mehrere Standorte erfolgreich betreibt bzw. von einem Franchise-Nehmer betreiben lässt.

So wie etwa die Enchilada Franchise GmbH mit Sitz in Gräfelfing bei München. Mit rund 100 Betrieben zählt die Gruppe nach eigenen Angaben zu den erfolgreichsten Unternehmen im Bereich der Erlebnis- und Freizeitgastronomie in Deutschland. Eines der neuesten Häuser ist das „Enchilada“ in Bruchsal. Im Oktober 2012 wurde es von Geschäftsführer Frederik Nagel eröffnet. Franchise-Nehmer Nagel gehört zu den Gründern, für die Leasing eine Option ist – und der sich für die Zusammenarbeit mit der UVW-Leasing entschieden hat. „Ich brauchte Kapital in Höhe eines sechsstelligen Betrags“, sagt der 24-Jährige. Ein Großteil sei in Form von Gesellschafterdarlehen bereitgestellt worden. Den Rest, einen fünfstelligen Betrag, habe er per Leasing finanziert.

Dies ist ein Auszug aus einem aktuellen Artikel unseres Print-Objekts StartingUp:

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der aktuellen StartingUp - Heft 04/13 - ab dem 07. November 2013 im Handel oder jederzeit online bestellbar in unserem Bestellservice-Bereich

Steuerfreie Gehaltsextras für Mitarbeiter

Incentives in Form von steuerfreien Gehaltsextras für Arbeitnehmer werden immer gefragter. Immerhin entsteht hierdurch ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Welche Möglichkeiten gibt es dabei aber eigentlich?

Arbeitgeber können ihren eigenen Angestellten Zuwendungen in verschiedenen Lebensbereichen bieten, wobei hier besonders steuerfreie Sachbezüge im Vordergrund stehen. Ein begehrtes Mittel dafür stellen die sogenannten Sachbezugskarten dar. Sie sind für Unternehmer das ideale Mittel, um ihre Mitarbeiter zu belohnen, aber auch zu fördern und in gewisser Weise auch ans Unternehmen zu binden. Eine Sachbezugskarte hat für beide Seiten zahlreiche Vorteile.

Damit können Mitarbeiter motiviert und zugleich für gute Leistungen belohnt werden. Unternehmer genießen den Vorteil, dass mit Sachbezugskarten einzigartige Steuervorteile in Anspruch genommen werden können und somit die Lohnkosten optimiert werden. Als Mitarbeitergeschenk sorgt diese in Form eines steuerfreien Geschenkes für Freude bei den Mitarbeitern, wenn sie sie zu persönlichen Anlässen

eine Aufladung der Sachbezugskarte erhalten. Die Karte kann nämlich gleichzeitig für unterschiedliche Zwecke genutzt werden (z.B. 44€ + Sachgeschenk zum Geburtstag). Besitzt der Mitarbeiter bereits eine Karte, muss zu diesem Zweck keine neue Karte ausgestellt werden. Im Gegensatz zu Tankgutscheinen oder anderen Zuwendungen sind sie flexibler einsetzbar.

Zusammengefasst ergeben sich die nachstehenden Vorteile:

- Arbeitgeber können Sachbezüge optimal und flexibel nutzen.

- Lohn- und Lohnnebenkosten werden verringert.

- Die Mitarbeitermotivation wird gesteigert.

- Die Sachbezugskarten lassen sich individuell gestalten und problemlos per Überweisung aufladen.

- Arbeitnehmer können die Karte deutschlandweit einsetzen und somit verschiedenste Verfügungsmöglichkeiten nutzen.

- Die Handhabung ist sehr einfach.

- Sachbezugskarten können auch von den Arbeitnehmern über eine Smartphone-App verwaltet werden.

- Für den Mitarbeiter erhöht sich der Nettolohn.

- Die Karte eignet sich auch zum kontaktlosen Bezahlen.

Das ist seit Corona neu

Seit Ausbruch der Pandemie sind viele Anforderungen an Mitarbeiter erheblich gestiegen. Daher hat die Regierung im April dieses Jahres beschlossen, dass Arbeitgeber ihren Angestellten Beihilfen oder auch Sachleistungen bis zu einem Wert von maximal 1.500 Euro als Corona-Prämie gewähren können. Als möglicher Zeitraum für diese Sonderleistungen wurde der 1. März bis 31. Dezember 2020 angesetzt.

Eine Besonderheit dieser Bonuszahlungen liegt darin, dass diese nicht steuerpflichtig sind. Sämtliche Gehaltsextras, die aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation gewährt werden, müssen unabhängig vom vertraglich vereinbarten Weihnachts- und Urlaubsgeld geleistet werden. Denn diese Sonderzahlungen müssen nach wie vor versteuert werden. Außerdem dürfen die steuerfreien Extras nicht dafür verwendet werden, um geleistete Überstunden auszubezahlen. Die steuerfreien Bonuszahlungen dienen derzeit insbesondere dazu, all jene Arbeitnehmer zu belohnen, die in der Corona-Krise Außergewöhnliches leisten. Daher muss darauf geachtet werden, dass zum Beispiel nicht der Lohn gekürzt wird, um stattdessen steuerfreie Sachbezüge in Anspruch zu nehmen. Denn dies ist rechtlich gesehen nicht erlaubt. Um eine Überprüfung jederzeit zu ermöglichen, müssen die steuerfreien Leistungen im Lohnkonto angeführt werden.

Fazit

Unternehmer haben die Möglichkeit, mit steuerfreien Sachbezügen die Löhne und Gehälter ihrer Mitarbeiter zu erhöhen. Diesbezügliche Zuwendungen stehen für zahlreiche Lebensbereiche zur Verfügung. Die Sachbezugskarte ist eine Variante, die Vorteile für den Arbeitnehmer ebenso wie für den Arbeitgeber mit sich bringt. Insbesondere die Flexibilität dieser Karte wird von beiden Seiten sehr geschätzt. Mitarbeiter werden damit zusätzlich motiviert, was wiederum dem Arbeitgeber zu Gute kommt. Denn motivierte und positiv eingestellte Mitarbeiter sind ein Mehrwert für jedes Unternehmen. Nicht nur in der Corona-Krise ist es sinnvoll, Mitarbeiter mit steuerfreien Gehaltsextras zu belohnen.

Berater-Honorare kalkulieren

Welches Honorar sollte beziehungsweise muss ich für meine Beratungsleistungen fordern, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren? Das fragen sich viele Unternehmensberater gleich welcher Couleur – insbesondere solche, die erst vor kurzer Zeit den Schritt in die Selbstständigkeit wagten. Wir geben konkrete Hilfestellung.

Generell gilt: Sie können für Ihre Beratungsleistungen jeden Preis fordern. Also zum Beispiel einen Stunden- oder Tagessatz von 5, 50, 500, 5.000 oder gar 50.000 Euro. Niemand macht Ihnen diesbezüglich irgendwelche Vorschriften. Doch angenommen, Sie würden für eine einstündige Beratung zum Beispiel nur 5 Euro verlangen? Dann könnten Sie hiermit vermutlich nicht Ihren Lebensunterhalt finanzieren – außer Sie leben wie Diogenes in einer Tonne. Und wenn Sie hierfür 50.000 Euro verlangen würden? Dann hätten Sie vermutlich keine Kunden – außer Sie hießen zum Beispiel Mark Zuckerberg und Ihren potenziellen Klienten würde sozusagen das Geld aus den Ohren quellen.

Folgende Fragen sollten Sie sich stellen, um realistische Honorare kalkulieren zu können:

Frage 1: Welchen Umsatz will, muss ich erzielen?

Doch Sie sind nicht Mark Zuckerberg. Also stehen Sie vor der Herausforderung, einen Preis für Ihre Beratungsleistungen zu fixieren, der es Ihnen ermöglicht, den Umsatz zu erzielen, den Sie zum Finanzieren Ihres Lebensunterhalts brauchen, und bei dem Sie noch ausreichend Kunden finden, trotz Ihrer vielen Mitbewerber.

Hier einige Tipps, wie Ihnen dies als (relativer) Newcomer im Markt mittelfristig gelingt. Angenommen Sie möchten pro Monat einen Brutto-Erlös, also ein zu versteuerndes Einkommen von 5.000 Euro erzielen. Dann sollten Sie hierzu zunächst den Betrag addieren, den Sie als Selbstständiger Monat für Monat für Ihre Krankenversicherung bezahlen müssen und den Sie in Ihre Altersvorsorge investieren möchten. Also sagen wir beispielsweise 1.500 Euro/Monat. Hierzu sollten Sie dann noch Ihre monatlichen Büro- und Administrationskosten (Miete, IT, Telefon, Steuerberater usw.) addieren – also zum Beispiel 1.500 Euro, womit wir bei einer Zwischensumme von 8.000 Euro wären.

Doch damit sind wir noch nicht am Ende. Denn gerade in der Phase des Auf- und Ausbaus Ihrer Unternehmung müssen Sie auch Geld in Ihr Marketing und in Ihre Werbung investieren. Außerdem wollen Sie sich als echter Profi vermutlich in einem gewissen Umfang weiterbilden. Also addieren wir zu der Zwischensumme nochmals 1.000 Euro, so dass wir auf einen Endbetrag von ca. 9.000 Euro gelangen, den Sie Monat für Monat erwirtschaften müssen, um ein zu versteuerndes Einkommen von 4.500 Euro zu erzielen.

Frage 2: Wie viele Beratungstage kann ich pro Monat maximal fakturieren?

Wie viel muss, um dieses Ziel zu erreichen, ein Beratungstag beziehungsweise eine Beratungsstunde bei Ihnen kosten? Das können Sie, wie folgt ausrechnen. Ausgangspunkt ist, dass ein Monat im Schnitt nur 18 Arbeitstage hat. Auf diese Zahl kommt man, wenn man von der Zahl von 30 Tagen/Monat, die Wochenenden, die Feiertage, die Urlaubstage und eventuell noch einen Weiterbildungs- oder Krankheitstag/Monat abzieht.

Und wie viele Tagessätze können Sie als Berater, der seine Leistungen beispielsweise in Tagessätzen abrechnet, maximal pro Monat fakturieren? Mehr als neun Beratertage sind dies bei Beratern, die ohne ein größeres Backoffice arbeiten, im Monatsschnitt meist nicht. Denn neben Ihrer eigentlichen Beraterarbeit müssen Sie gerade in der Aufbauphase Ihrer Unternehmung auch noch Zeit für administrative Tätigkeiten, für die Konzeptentwicklung fürs Marketing, für die Akquise von Kunden usw. aufwenden. Und auch die Reisezeiten sollten Sie nicht unterschätzen.

Unterm Strich bedeutet dies: Sie müssen pro Beratungstag ein Honorar von 1.000 Euro erzielen, um einen monatlichen Umsatz von 9.000 Euro zu erwirtschaften.

Keine Dumping-Preise – auch nicht bei schlechter Auslastung

Neun Beratertags pro Monat fakturieren – das ist für die meisten Berater in der Start- und Aufbauphase ihrer Unternehmung, wenn ihre Bekanntheit in ihrer Zielgruppe noch recht niedrig ist und sie noch wenig Kunden haben, eher unrealistisch – außer sie arbeiten sozusagen als „Sub-Unternehmer“ für andere Beratungsunternehmen.

Daraus folgt für fast alle Newcomer im Beratungsunternehmen: Sie sollten entweder ein gewisses finanzielles Polster haben oder bereit sein, einen Kredit aufzunehmen, um ihre Existenzgründung und den Aufbau ihrer Unternehmung zu finanzieren (wie dies auch fast alle Existenzgründer tun, die eine Imbissbude oder ein Café eröffnen). Und: Sie sollten bereit sein, für einen Zeitraum von zwei, drei Jahren überdurchschnittlich viel und lange zu arbeiten, selbst wenn sie in dieser Zeit nur ein recht „mickriges“ Einkommen erzielen (ebenso wie fast alle anderen Existenzgründer) – bis ihr Unternehmen im Markt einigermaßen etabliert ist.

Auf keinen Fall sollten Sie als (relativer) Newcomer Ihre Leistung jedoch unter dem Preis anbieten, den Sie erzielen müssen, um den angestrebten monatlichen Umsatz zu erzielen (außer Sie möchten oder müssen als „Berufseinsteiger“ noch Felderfahrung im Beraten sammeln) – selbst wenn Sie dann nur ein, zwei Kunden haben. Investieren Sie Ihre freie Zeit lieber in den Aufbau Ihrer Bekanntheit und Ihres Beziehungsnetzwerks zu den Milieus, in denen sich Ihre Zielkunden bewegen. Denn Ihre Leistung hat ihren Wert. Und wenn Sie mit Dumping-Preisen im Markt agieren, dann erreichen Sie Ihr Ziel mindestens 9.000 Euro Umsatz/Monat nie. Denn dann haben Sie irgendwann zwar eigentlich ausreichend viele Kunden. Doch leider sind diese daran gewöhnt, dass Sie sozusagen der „billige Jakob“ unter den Beratern sind.

Das heißt: Sie akzeptieren zähneknirschend zwar kleine Preisanpassungen – sagen wir zum Beispiel von 500 auf 600 Euro, wenn sie mit Ihrer Leistung zufrieden sind. Doch keinesfalls sind sie bereit, für ein- und dieselbe Leistung statt 500 Euro plötzlich 1.000 oder gar 1.500 Euro pro Tag zu bezahlen. Das heißt: Sie werden ein Billiganbieter sein und bleiben.

Mission Best-Price: Ihre Lizenz zum Abschluss

Preisverhandlungen beginnen beim ersten Kontakt mit Ihrem potenziellen Kunden - wie Sie Ihre Preisvorstellungen mit der richtigen Strategie zum Abschluss bringen.

Preisverhandlungen beginnen mit dem ersten Kontakt zu Ihrem Geschäftspartner. Welchen Eindruck erweckt Ihr Internet-Auftritt, welche Wertigkeit geht von Ihren Produkten und Dienstleistun gen aus, wie wird Ihr Kunde angesprochen und behandelt, wenn er das erste Mal Kontakt zu Ihrem Unternehmen hat? Die ersten Informationen sind immer die prägendsten. Häufig entscheidet sich schon hier, ob der Kunde am Ende der Verhandlungen Ihren Preis als stimmig erachtet – oder nicht. Auch die anderen Phasen in Preisverhandlungsgesprächen haben einen Einfluss: das persönliche Kennenlernen ebenso wie die Analyse des Kundenbedarfs, die Präsentation Ihrer Produkte oder Dienstleistungen genauso wie die Art und Weise, wie Sie mit Fragen, Einwänden und Wettbewerbsvergleichen umgehen. Sie haben immer die Chance, Ihren Gesprächspartner gut, wertschätzend und respektvoll zu behandeln – oder durch Nachlässigkeiten und Versäumnisse Beziehungspunkte zu verschenken. Die allerwenigsten Kunden und Gesprächspartner machen Sie jedoch darauf aufmerksam. Vergessen tut es allerdings auch niemand. Abgerechnet wird, wenn es um den Preis geht – ganz am Ende. Dort bekommen Sie die Quittung für alles, was vorher gelaufen ist.

Nicht um den heißen Brei herumreden

Deswegen beginnen Preisverhandlungen in dem Moment, in dem Ihr Gegenüber auf Sie aufmerksam wird. Anstatt das Thema Preis zu vermeiden und wie ein Kater um den heißen Brei herumzuschleichen, empfehlen wir Ihnen, sich möglichst früh nach dem Budget Ihres Gesprächspartners zu erkundigen – und gegebenenfalls eine Frage nachzuschieben wie: Sagen Sie, wenn ich jetzt etwas habe, dass Ihren Vorstellungen genau entspricht, aber über Ihrem Budget liegt – soll ich Ihnen das dann zeigen oder nicht?

Sicherheit durch Testabschluss-Fragen

Im weiteren Verlauf des Gesprächs sind Sie gut beraten, immer wieder nachzufragen, ob Sie mit Ihrem Angebot und Ihren Ideen auf dem richtigen Weg sind, ob es das ist, was Ihr Kunde braucht. Man spricht bei solchen Fragen von Test-Abschlussfragen. Sie sollen verhindern, dass Sie sich stundenlang Mühe geben, ein Geschäft zum Abschluss zu bringen, der Kunde dann aber ganz am Ende sagt: Nein, das ist doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Oder mit einem kurzen: „Vielen Dank, aber das ist mir zu teuer“ – seine schnelle Verabschiedung einleitet. Probieren Sie sie es doch einmal aus. Auch wenn Sie anspruchsvollen Einwänden begegnen, können Sie vor der Argumentationsarbeit durchaus einmal nachfragen: „Sagen Sie, wenn wir diesen Einwand ausräumen, sind Ihre Zweifel dann beseitigt?"

Rabatte sind schnell verschenkter Profit

Erstaunlicherweise ist es vielen Verkäufern nicht klar, wie stark sich Preisnachlässe auf den Gewinn ihres Unternehmens auswirken. Wenn ich als Kunde im Fachhandel einen Fernseher für 1000 Euro im Visier habe und dazu einen zehnprozentigen Nachlass fordere, denke ich: Zehn Prozent, das sind gerade mal hundert Euro, da bleiben für die andere Seite immer noch 900 übrig, das ist doch auch eine hübsche Summe, zumal ja alles in großen Stückzahlen industriell gefertigt wird. Für den Fachhandel hingegen sieht die Situation vollkommen anders aus: Weil seine Anschaffungs-, Raum-, Personal- und alle weiteren Kosten gleichbleiben, gehen diese hundert Euro direkt von seinem Gewinn ab. Nehmen wir einmal an, er würde an dem Fernseher, den er für tausend Euro verkauft, 150 Euro verdienen. Dann würden die hundert Euro Preisnachlass seinen Bruttogewinn um zwei Drittel reduzieren und einen erheblichen Mehrumsatz erfordern, um das wieder reinzuholen. Diese einfachen Zusammenhänge sollten sich Verkäufer immer wieder vor Augen halten. Wenn Unternehmen hingegen dauerhaft hohe Rabatte geben, sollte klar sein, dass diese in der Preiskalkulation berücksichtigt sein müssen. Der Preis ist also von vornherein so berechnet, dass auch nach der Rabattierung noch ein ausreichender Deckungsbeitrag übrig bleibt. Bei vielen Geiz-ist-geil-Aktionen wird den Kunden da kiloweise Sand in die Augen gestreut.

Das ist zu teuer!

„Das ist zu teuer!“ ist ein beliebter Einstiegssatz in Preisverhandlungen. Aus Käufersicht ist so ein Statement ja auch absolut okay. Warum also sollte man nicht versuchen, den Spielraum der anderen Seite auszuloten? Einkäufer würden ihrer Funktion nicht gerecht, wenn sie das nicht zumindest versuchen würden. Überraschend für uns ist, dass bei Befragungen „off the records“ auch viele Verkäufer der Meinung sind, dass ihre Produkte oder Dienstleistungen zu teuer sind. Wie aber bitte will jemand einen Preis verteidigen, hinter dem er nicht wirklich steht.

Innere Preissolidarität

Ihre Preise können Sie nur durch eine hohe innere Preissolidarität durchsetzen. Das bedeutet, dass Sie selbst voll und ganz von der Angemessenheit des Preises überzeugt sein müssen. Es gibt keinen Zweifel in Ihnen, dass der Preis gerechtfertigt ist. Wenn Sie selbst diese Zweifel haben, spürt Ihr Kunde das. Spürt er Ihre Unsicherheit, wecken Sie seinen Jagdinstinkt. Und besonders bei Einkäufern ist dieser siebte Sinn sehr ausgeprägt. Jetzt wollen sie etwas aus Ihnen rausholen. Spürbar ist auch das Gegenteil: Ihre Überzeugung, dass Ihre Leistung und Sie den Preis wert sind, den Sie verlangen. Im Preis drückt sich die Anerkennung des Kunden für Sie und für Ihre Leistung aus. Diese Überzeugung kann man als innere Preissolidarität bezeichnen.

Die wichtigsten Mehrwertfelder in Preisgesprächen