Aktuelle Events

Wie Start-ups von Business Ökosystemen profitieren

Von der ersten Idee über die Entwicklung bis zur Skalierung: Start-ups stehen auf dieser Reise vor vielen Herausforderungen. Da hilft es, sich an eine(n) erfahrene(n) Partner*in anzudocken und Teil eines weit verzweigten Ökosystems zu werden, um Lösungen zügig in die Anwendung zu bringen. Welche Möglichkeiten es dazu gibt und was Jungunternehmer*innen erwartet, zeigt das Beispiel des weltweiten Systemintegrators VINCI Energies.

Viele Gründer*innen leben den Geist der Innovation – geprägt von neuen Ideen und unbeschrittenen Pfaden. Das zeichnet sie aus. Sobald sie die ersten Hürden der Unternehmensgründung genommen haben und ihre Produkte und Services ausgereift sind, kommt es darauf an, sich am Markt zu etablieren. Für den mittel- und langfristigen Erfolg müssen Umsätze erzielt werden, die es dem Start-up ermöglichen, weiter zu wachsen. Doch stellt gerade für Tech-Start-ups der Zugang zu zahlenden Kund*innen eine Herausforderung dar.

Insbesondere digitale Technologien leiten in immer kurzfristigeren Intervallen einen Wandel ein. Daher müssen vor allem auch etablierte Unternehmen offen sein für aufstrebende neue Technologien und eine agile Geschäftsentwicklung. Unerlässlich dafür sind vertiefte Kooperationen mit Start-ups, bei denen sich die beteiligten Partner*innen gegenseitig ergänzen und so voneinander profitieren.

Eine fruchtbare Umgebung dafür stellen auf die gemeinsame Umsetzung fokussierte Business Ökosysteme dar. Sie entstehen durch Zusammenarbeit und den Willen aller Beteiligten, die passenden Partner*innen und Lösungen miteinander zu verbinden, um so gemeinsam Mehrwerte für Kund*innen zu stiften. Dazu braucht es Konnektoren wie „Startup Connect“ von VINCI Energies. Es nimmt die Aufgabe wahr, aktiv als Andockstation für Start-ups am Konzern, dessen verschiedener Marken und Business Units sowie schließlich deren Kund*innen und Partner*innen zu fungieren. Dabei werden junge innovative Unternehmen mittels verschiedener Maßnahmen Teil des wachsenden Ökosystems, das selbst als ergänzendes Kompetenznetzwerk agiert.

Der multi-technische Systemintegrator VINCI Energies unterstützt Kund*innen im Umfeld der Energiewende und Digitalisierung mit technischen Infrastrukturdienstleistungen. Unter seinem Dach vereint er die vier Marken Actemium, Axians, Building Solutions und Omexom. In der DACH-Region teilen sie sich in über 400 regionale Business Units auf und bilden so bereits ein internes Kompetenznetzwerk. Neben Energie-, IT- und Elektro- gehört auch die Automatisierungstechnik zum Dienstleistungsportfolio. Die Digitalschmiede, das konzerneigene Digital Lab, hauseigene Programme innerhalb der VINCI Energies Academy sowie die Anbindung an konzernweite Förderprogramme wie VINCI Leonard helfen, innovative Ansätze zu skalieren. Zudem bestehen Kooperationen mit externen Partner*innen wie dem Startup Accelerator SpinLab oder Forschungs- und Lehreinrichtungen wie dem Schwarzwald Campus.

Blick auf die aktuelle Situation

Laut Bundesverband Deutscher Startups e.V. gab es rund 1.300 Neugründungen im ersten Halbjahr 2023 – 16 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2022. Mittelfristig entstehen daraus wieder Startups auf dem Sprung in die Growth-Phase – spannende Kandidat*innen für eine Zusammenarbeit in Projekten. Besonders interessant: der Bereich Digitalisierung und hier vor allem Green Start-ups mit Lösungen zur Energiewende. Gerade bei Letztgenannten wächst das Interesse von Investoren. Laut der Unternehmensberatung Oliver Wyman steckten diese 2022 weltweit über 12,3 Milliarden US-Dollar in Greentech-Lösungen – 2015 waren es dagegen nur 0,7 Milliarden.

Der Onboarding Prozess

Auch VINCI Energies möchte den Einsatz neuer Technologien in der Praxis beschleunigen. So werden bei Startup Connect nach dem Venture-Clienting-Ansatz Pull- und Push-Faktoren genutzt: Während die Business Units von VINCI Energies neue Technologien und Lösungen nachfragen (Pull), sind Start-ups auf der Suche nach Zugang zu Kund*innen (Push). Das Programm bringt beide Seiten punktgenau zusammen. So scannt es die Start-up-Landschaft aktiv nach interessanten Kandidat*innen für Kooperationen und ist damit erster Ansprechpartner für sie. Diese verfügen beispielsweise über einen ersten Prototypen oder können bereits erste Referenzkund*innen mit obendrein skalierbaren Lösungen vorweisen. Um noch schneller die Aufmerksamkeit von VINCI Energies zu wecken, haben Start-ups zwei Möglichkeiten:

1. Das „VINCI Energies Startup Speed Dating“

Gemeinsam mit den Business Units verfolgt Startup Connect einen Portfolioansatz. Auf dieser Basis entstehen Challenges, auf die sich Start-ups mit Interesse an der Zusammenabeit in diesem Themenfeld aktiv anmelden können. Sie treten so auf dem jährlich stattfindenden Start-up Speed Dating direkt in Kontakt mit Entscheider*innen der Marken.

2. Aktiv bei Startup Connet melden

Junge Unternehmen können selbst direkt auf das Programm zukommen, wenn sie an einer konkreten Zusammenarbeit interessiert sind. Sie haben so die Chance, ihre Lösung vorzustellen und im Startup-Pool aufgenommen zu werden. Das Team von Startup Connect prüft die Passgenauigkeit und stellt bei Eignung den direkten Kontakt zu einer Business Unit her.

Gemeinsam Wert stiften

Kerngedanke einer Ökosystem-orientierten Organisation ist das Verständnis, in einer immer komplexeren Welt nicht alle Expertisen selbst vorhalten zu können. Daher werden seitens VINCI Energies drei Formen der Venture-Client-Kooperation angeboten.

- Ein Start-up wird unmittelbar Partner eines laufenden oder geplanten Kund*innenprojekts: Indem dessen Lösung direkt genutzt wird, erfolgt die Anwendung auf eine reale Anforderung, was zu Umsätzen und neuen Impulsen für die weitere Entwicklung führt.

- VINCI Energies integriert die Lösung eines Start-ups bei sich und den Marken: Neben den so erzielten Umsätzen kann sie zudem innerhalb des Netzwerks skaliert werden.

- Eine Lösung stellt eine kluge Ergänzung des Porfolios von VINCI Energies oder einer ihrer Marken dar: Know-how und Ressourcen werden in einer Go-To-Market-Partnerschaft gebündelt, über die Kund*innen eine gemeinsame Lösung angeboten wird.

Auch stehen die VINCI Energies Experten*innen mit ihrem Infrastruktur-Know-how als Sparringspartner und Venture Supplier, also Dienstleistungspartner*innen zur Verfügung, wenn Start-ups konkrete Anforderungen bzw. Anfragen auf dem Tisch haben.

Im Verlauf der vergangenen drei Jahre sind bereits mehr als 50 Onboarding-Prozesse mit Start-ups erfolgt, aus denen eine Zusammenarbeit in zahlreichen und jeweils ganz unterschiedlichen Konstellationen entstanden ist. Um die eigenen Chancen zu erhöhen, sollten sich Start-ups zunächst einen genauen Überblick über die Aktivitäten eines möglichen Partners verschaffen. Anhand konkreter Projekte können sie dann selbst Anknüpfungspunkte deutlich machen, was auch den Entscheidungsprozess im Netzwerk des Systemintegrators erleichtert.

Im Ökosystem weiterwachsen

Zu den fruchtbaren Partnerschaften gehören unter anderem die zwei folgenden Unternehmen: Enapter stellt hocheffiziente Elektrolyseure zur nachhaltigen Erzeugung von grünem Wasserstoff etwa zur Nutzung als Energiespeicher oder Treibstoff her. Neben einem gemeinsamen Marktangang unterstützten Actemium und Omexom das Start-up im Bereich Engineering und Inbetriebnahme der Enapter-eigenen Produktionsstätte in Saerbeck bei Münster. Das Start-up Instagrid entwickelt tragbare Akkusysteme für die Stromversorgung etwa von Elektrogeräten – von Sägen bis hin zu Schweißgeräten. Business Units und Marken aus dem VINCI Energies-Netzwerk setzen die Lösung selbst ein, um die Arbeit auf Baustellen effizienter, umweltschonender und nachhaltiger durchzuführen.

Neben Lösungen für die Energiewende bietet auch die Digitalisierung ein weiteres spannendes Feld für die Zusammenarbeit mit Start-ups. So hilft Narrowin, ein Schweizer Cybersecurity-Start-up, Unternehmen, Transparenz in ihre IT- und OT-Netzwerke zu bringen. Ihr Produkt „lightweight Network Explorer“ erstellt automatisiert einen Digital Twin des Netzwerks und verschafft Unternehmen so eine schnelle und genaue Übersicht über die Netzwerktopologie und die Geräte im Netzwerk. Der innovative Ansatz erleichtert die Umsetzung von regulatorischen Sicherheitsstandards und die Identifizierung von Sicherheitslücken und potenziellen Bedrohungen. Der Managed-Services-Anbieter Axians wiederum erweitert durch die Partnerschaft seine Dienstleistungen rund um das Cyber Security Operations Center (SOC).

Ökosysteme als Beschleuniger der Transformation

Alle Organisationen werden ihre internen wie externen Strukturen nach dem Ökosystem-Prinzip umgestalten müssen, wollen sie auch in Zukunft erfolgreich sein. Die zunehmende Komplexität der Herausforderungen – ob Energiewende oder Digitalisierung – bedingt umfangreiche und engmaschige Netzwerke mit Partner*innen auf Augenhöhe: Nur aus Ökosystem-basierten Business-Infrastrukturen heraus, in denen sich Synergien multiplizieren, lassen sich Ideen für die Infrastrukturen der Zukunft entwickeln und praktisch umsetzen – von der Energie bis zur Mobilität. Start-ups, etablierte Unternehmen und große Konzerne sind darin Impulsgebende und Resonanzkörper gleichermaßen.

Für Start-ups ergeben sich daraus große Chancen – genauso wie für etablierte Unternehmen. Gehen sie beide aktiv aufeinander zu, beteiligen sich an Ökosystemen oder bauen eigene auf, können große Potenziale erschlossen werden. Nicht nur wirtschaftliche, sondern auch gesellschaftliche, um die Transformation zu einer sektorübergreifenden nachhaltigen Infrastruktur zu forcieren.

Die Autorin Katharina Hickel ist Head of Digital Ecosystem bei VINCI Energies

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Niedersachsens Labor der Zukunft ist digital

Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.

Die medizinische Diagnostik steht an einem Wendepunkt. Digitale wissenschaftliche Werkzeuge helfen beispielsweise dabei, Tumore besser und schneller zu erkennen sowie gezielter zu therapieren. Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen, Histomography und GliTTher, zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.

Histomography digitalisiert komplette Pathologie-Proben zerstörungsfrei in 3D. Dazu nutzt das Laborsystem Röntgen-Phasenkontrast-Tomographie, eine Technologie, die feinste Strukturen sichtbar macht – ohne Gewebe zu färben oder zu schneiden. Die entstehenden 3D-Datensätze lassen sich direkt im Browser erkunden und auswerten. So werden kleinste Veränderungen und Tumore im Gewebe erkannt, die in 2D-Schnitten leicht übersehen werden. Histomography entwickelt dafür eine durchgängige Plattform: kompakter 3D-Scanner, Cloud-Infrastruktur und KI-gestützte Analysen greifen nahtlos ineinander. Langfristig soll die Technologie in Kliniken Routineuntersuchungen standardisieren – und die Diagnostik von der subjektiven Mikroskopie zu objektiven, datengetriebenen Entscheidungen führen.

Intralogistik skalieren ohne Chaos

Wie Start-ups Materialflüsse früh professionalisieren und so typische Stolperfallen vermeiden können.

Effiziente Intralogistik ist ein unterschätzter Erfolgsfaktor für wachsende Start-ups. Wer Materialflüsse erst optimiert, wenn das Lager überläuft, handelt zu spät. Schon in der Aufbauphase lassen sich Strukturen schaffen, die Wachstum ermöglichen, statt es zu bremsen. Transparente Prozesse, digitale Schnittstellen und ergonomische Abläufe senken nicht nur Kosten, sondern sichern auch Qualität und Liefertreue. Der folgende Leitfaden zeigt, wie junge Unternehmen ihre Intralogistik schrittweise professionalisieren und typische Stolperfallen vermeiden können.

Frühzeitige Planung schafft Spielräume

Ein häufiger Fehler junger Unternehmen ist, Lager und Logistik nur als Nebenaufgabe zu betrachten. Dabei werden hier die Grundlagen für Liefergeschwindigkeit und Kundenzufriedenheit gelegt. Wer früh Flächenbedarf, Materialflusswege und Schnittstellen plant, spart später hohe Anpassungskosten. Auch einfache Tools wie Prozessdiagramme oder Lagerlayouts helfen, Engpässe zu erkennen. Besonders in der Wachstumsphase lohnt sich der Austausch mit spezialisierten Anbietern wie Toppy Deutschland, um geeignete Lösungen für Palettenhandling und Materialumschlag zu identifizieren.

Skalierbare Prozesse statt Ad-hoc-Lösungen

Wachstum bringt Komplexität. Viele Start-ups kompensieren diese mit mehr Personal, statt Abläufe zu automatisieren. Das führt langfristig zu Ineffizienz. Besser ist es, skalierbare Prozesse zu schaffen, die auch bei steigenden Stückzahlen stabil bleiben. Automatische Fördertechnik, modulare Regalsysteme und digitale Lagerverwaltungssysteme können hier entscheidend sein. Wichtig ist, in Prozessketten zu denken: Wareneingang, Kommissionierung, Verpackung und Versand müssen aufeinander abgestimmt sein. Nur so entstehen reibungslose Abläufe, die ohne ständige manuelle Eingriffe funktionieren.

Ergonomie und Arbeitssicherheit als Produktivitätsfaktor

In der Intralogistik entscheidet nicht nur Technik über Effizienz, sondern auch die Gestaltung der Arbeitsplätze. Zu hohe oder zu tiefe Greifpositionen, schwere Lasten und unübersichtliche Laufwege führen schnell zu Fehlern oder Ausfällen. Ergonomische Lösungen steigern Produktivität, weil sie Mitarbeitende entlasten. Mobile Palettenwechsler, höhenverstellbare Tische und automatische Hubsysteme reduzieren körperliche Belastungen und steigern gleichzeitig den Durchsatz. Ein ergonomisches Lager ist keine Kostenstelle, sondern ein zentraler Baustein für nachhaltige Effizienzsteigerung.

Digitalisierung gezielt einsetzen

Nicht jede digitale Lösung lohnt sich für jedes Start-up. Wichtig ist, zunächst die Prozesse zu verstehen, bevor Software eingeführt wird. Ein digitales Lagerverwaltungssystem bringt nur dann Vorteile, wenn Stammdaten gepflegt und Abläufe klar definiert sind. Sensoren, Scanner oder mobile Endgeräte können Fehlerquoten senken und Bestände in Echtzeit sichtbar machen. Entscheidend ist die Schnittstellenfähigkeit: Systeme müssen Daten austauschen können, um Medienbrüche zu vermeiden.

Kennzahlen und kontinuierliche Verbesserung

Effiziente Intralogistik lebt von Messbarkeit. Nur wer Prozesse kennt, kann sie verbessern. Relevante Kennzahlen sind unter anderem Durchlaufzeiten, Kommissionierfehler, Flächenauslastung und Lagerumschlag. Diese Daten liefern wertvolle Hinweise, wo Bottlenecks entstehen. Regelmäßige Auswertungen und kleine Anpassungen verhindern, dass sich Ineffizienzen einschleichen. Ein einfacher PDCA-Zyklus (Plan–Do–Check–Act) hilft, systematisch zu optimieren und schnell auf Marktveränderungen zu reagieren.

Investitionsentscheidungen mit System treffen

Investitionen in Lagertechnik oder Automatisierung sollten nie aus dem Bauch heraus erfolgen. Eine strukturierte Entscheidungsbasis ist unverzichtbar. Dazu gehören Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Vergleich von Alternativen und Berücksichtigung von Wartungs- und Schulungskosten. Leasingmodelle oder Mietoptionen können sinnvoll sein, um Liquidität zu schonen. Ein Business Case zeigt, wann sich Investitionen amortisieren und welche Produktivitätsgewinne realistisch sind.

Beispielhafte Prüfkriterien vor einer Anschaffung:

- Reduziert die Lösung manuelle Arbeit oder Durchlaufzeit?

- Ist sie modular erweiterbar?

- Wie hoch sind Schulungs- und Wartungsaufwände?

- Passt sie zu vorhandenen Systemen?

- Gibt es eine messbare Effizienzsteigerung?

Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz

Auch im Lager ist Nachhaltigkeit längst ein Wettbewerbsfaktor. Energieeffiziente Fördertechnik, Mehrwegverpackungen und kurze Wege sparen Ressourcen und senken Kosten. Moderne Anlagen erfassen Energieverbrauch und Laufzeiten automatisch, um Optimierungspotenziale sichtbar zu machen. Ebenso wichtig: Mitarbeiter sensibilisieren, Abfall vermeiden und Materialflüsse gezielt steuern. Wer Nachhaltigkeit in die Intralogistik integriert, stärkt nicht nur das eigene Image, sondern profitiert von langfristig stabilen Betriebskosten.

Zusammenarbeit zwischen Produktion und Logistik

Häufig arbeiten Produktion und Logistik nebeneinander statt miteinander. Dabei entsteht Wertschöpfung nur, wenn Materialfluss und Fertigungsplanung ineinandergreifen. Kurze Abstimmungswege, klare Verantwortlichkeiten und gemeinsame Kennzahlen schaffen Transparenz. In kleineren Teams kann schon eine wöchentliche Abstimmung große Effekte bringen. Besonders bei der Einführung neuer Produkte sollten Materialfluss, Verpackung und Lagerstrategie von Beginn an gemeinsam gedacht werden. So lassen sich spätere Korrekturen und teure Nachrüstungen vermeiden.

Skalierung als Daueraufgabe verstehen

Intralogistik ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Mit wachsendem Auftragsvolumen ändern sich Anforderungen, Lieferketten und Kundenerwartungen. Wer regelmäßig prüft, ob Prozesse und Technik noch passen, bleibt wettbewerbsfähig. Auch Schulungen und Wissenstransfer sind wichtig, damit Teams Veränderungen mittragen. Der Aufwand zahlt sich aus: Eine skalierbare, flexible Logistikstruktur ist die Basis für stabiles Wachstum.

Methoden und Didaktik im Führungstraining: Interessante Ansätze und spannende Fakten

Entdecken Sie spannende Ansätze und Fakten zu Methoden und Didaktik im Führungstraining.

Moderne Führungstrainings setzen auf eine neue Didaktik: wissenschaftlich fundiert, praxisnah und individuell. Statt Frontalunterricht dominieren heute interaktive Formate und maßgeschneiderte Lernpfade. Ziel ist es, Führungskompetenzen nicht nur theoretisch zu vermitteln, sondern im konkreten Handeln zu verankern – für bessere Führungsergebnisse und eine stärkere Mitarbeiterbindung.

Gerade in dynamischen Märkten wie Deutschland, wo Unternehmen wie Siemens, Bosch oder die Deutsche Telekom auf agile Strukturen setzen, gewinnt adaptives Lernen an Bedeutung. Blended Learning – die Kombination aus Präsenz- und Onlineformaten – bietet dabei maximale Flexibilität und berücksichtigt unterschiedliche Lerntypen.

Die folgenden Abschnitte zeigen, dass und wie erfolgreiche Führungstrainings Lernräume für Reflexion, Austausch und Feedback schaffen.

Maßgeschneiderte Führungskräfteseminare von flow

Gute Führung entscheidet über Motivation, Leistung und Wandel in Organisationen. Die maßgeschneiderten Führungskräfteseminare von flow sind praxisnah, wissenschaftlich fundiert und individuell auf Unternehmensziele abgestimmt.

Ob klassisches Seminar oder ganzheitliches Entwicklungsprogramm – Management- und Leadershipkompetenzen werden gezielt aufgebaut. Der Fokus liegt auf nachhaltigem Praxistransfer, klarer Rollenklärung und konkreten Alltagssituationen.

- Das PowerPotentialProfile® unterstützt bei der fundierten Analyse von Stärken und Entwicklungsfeldern.

- Persönlichkeitsentwicklung, Mindset-Arbeit und moderne Didaktik schaffen die Grundlage für wirksame Führung und starke Teams.

Dank eines erfahrenen Trainer-Teams und skalierbarer Programme lassen sich auch größere Entwicklungsmaßnahmen effizient umsetzen – national wie international.

Eine kostenlose Erstberatung bietet den idealen Einstieg in passgenaue Führungskräfteentwicklung.

Die Rolle der Didaktik in der Führungskräfteentwicklung: Was hat sich verändert?

Didaktik bezeichnet die gezielte Planung und Gestaltung von Lernprozessen – also, wie Wissen vermittelt und Kompetenzen aufgebaut werden. In der Entwicklung von Führungskräften bedeutet das, Lernformate so zu gestalten, dass sie Verhalten langfristig verändern.

Zentrale Elemente sind strukturierte Lernphasen: vom Wissenserwerb über die Anwendung bis hin zur Reflexion. Modelle wie das 70-20-10-Prinzip oder Kolbs Lernzyklus machen deutlich, wie wirkungsvolles Lernen gelingt – durch eine ausgewogene Kombination aus Erfahrung, Austausch und formaler Weiterbildung.

Entscheidend ist dabei die didaktische Kohärenz: Lernziele, Methoden und Evaluation greifen sinnvoll ineinander. Das schafft Klarheit, fördert Motivation und verbessert den Transfer in die Praxis. Empirische Studien belegen: Durchdachte Didaktik erhöht die Wirksamkeit von Trainings deutlich. Sie bildet damit die Grundlage für nachhaltige Führungskräfteentwicklung – praxisnah, fundiert und zukunftsorientiert und auch in Zeiten von Krisen.

Klassische und moderne Methoden im Vergleich: Ein „Besser“ oder „Schlechter“ gibt es nicht – oder doch?

Lange prägten klassische Formate wie Seminare und Vorträge die Weiterbildung. Sie eignen sich gut zur Vermittlung von Grundlagen, stoßen jedoch an Grenzen, wenn es um komplexe Handlungskompetenz geht.

Moderne Lernansätze setzen stärker auf Eigenverantwortung, Erfahrung und Kontext. Methoden wie Action Learning, Design Thinking oder Coaching fördern praxisnahes Lernen und kreative Problemlösung. Hybride Formate, die Theorie mit Anwendung verbinden, unterstützen einen wirksamen Lerntransfer – und steigern die Motivation.

Statt reiner Wissensvermittlung rücken Reflexion, Austausch und konkrete Anwendung in den Fokus. Simulationen, Fallstudien oder Peer-Learning schaffen Raum für gemeinsames Lernen und stärken soziale sowie kommunikative Kompetenzen.

Klassische Methoden, zum Beispiel auch rund um kritisches Hinterfragen, behalten ihren Wert – vorausgesetzt, sie sind didaktisch sinnvoll eingebettet. Entscheidend ist die Balance: Struktur und Flexibilität, Praxisnähe und Individualisierung. So entsteht ein Lernumfeld, das Führungskräfte befähigt, ihr Verhalten nachhaltig und authentisch weiterzuentwickeln.

Interaktive Lernformen und ihre Wirkung

Interaktive Lernformate wie Workshops, Planspiele oder Rollenspiele fördern aktives Mitdenken, Beteiligung und unmittelbares Feedback. Sie schaffen erfahrungsbasierte Lernräume, in denen neues Verhalten nicht nur verstanden, sondern auch erlebt und reflektiert wird.

Durch gemeinsame Aufgaben und Rückmeldungen entsteht ein vertieftes Verständnis für Führungsaufgaben. Simulationen – etwa von Konfliktgesprächen oder Entscheidungsprozessen – ermöglichen realitätsnahe Übungsszenarien, die Problemlösungsfähigkeit, Selbstreflexion und Teamverhalten stärken.

Wenn Teilnehmende eigene Erfahrungen einbringen, steigt nicht nur die Relevanz der Inhalte, sondern auch die Nachhaltigkeit des Lernens. Studien zeigen: Interaktive Formate aktivieren emotionale und kognitive Prozesse stärker als klassische Vermittlungsformate – mit spürbar höherer Motivation und langfristigerem Lernerfolg.

So entstehen lebendige Trainings, die nicht nur Wissen vermitteln, sondern echte Veränderung ermöglichen – wirkungsvoll, praxisnah und passgenau für moderne Führungsanforderungen.

Was hat die Digitalisierung in Bezug auf das Führungskräftetraining verändert?

Digitale Lernformate haben die Entwicklung von Führungskräften grundlegend verändert. Sie ermöglichen orts- und zeitunabhängiges Lernen – individuell, skalierbar und anschlussfähig an den Arbeitsalltag.

Hybride Konzepte verbinden Online-Lernen mit Präsenzformaten und schaffen so eine optimale Balance aus Flexibilität und persönlichem Austausch. Virtuelle Klassenzimmer, Video-Coachings und digitale Tools fördern Interaktion und Reflexion, auch im digitalen Raum.

Learning-Analytics unterstützen die gezielte Steuerung individueller Lernpfade und machen Fortschritte sichtbar. Digitale Lernökosysteme schaffen kontinuierlichen Zugang zu Inhalten und fördern eigenverantwortliches Lernen im Flow.

Wichtig bleibt: Technologie ersetzt nicht den zwischenmenschlichen Kontakt. Entscheidend ist die didaktische Qualität … also wie Inhalte strukturiert, angewendet und reflektiert werden. Nur so entsteht ein digitales Lernumfeld, das Führung stärkt, Innovation unterstützt und nachhaltige Entwicklung ermöglicht.

Nach wie vor: Feedback und Reflexion als wichtige Lerninstrumente

Reflexion und Feedback sind essenziell für eine wirksame Führungskräfteentwicklung. Sie fördern Selbsterkenntnis, schaffen Orientierung und unterstützen den Transfer in den Arbeitsalltag.

Professionelles Feedback – etwa durch Peer-Coaching, kollegiale Beratung oder strukturierte Rückmeldeschleifen – macht Stärken sichtbar und zeigt Entwicklungspotenziale auf. Reflexionsphasen ermöglichen es, Erfahrungen gezielt zu analysieren und in Handlungsstrategien zu überführen.

Die Verknüpfung von Theorie und Praxis wird gestärkt, nachhaltiges Lernen gefördert. Modelle wie der Lernzyklus nach Kolb veranschaulichen, wie regelmäßige Reflexion Lernprozesse vertieft und den Kompetenzaufbau unterstützt. Besonders wirkungsvoll sind Lernformate, die Feedback nicht als Bewertung, sondern als Entwicklungschance begreifen. Entscheidend ist eine offene Lernkultur, in der Fragen erlaubt und Fehler Teil des Prozesses sind.

So entstehen Führungspersönlichkeiten, die sich selbst und andere wirksam weiterentwickeln können.

Auch wichtig: Die Teamdynamik und gruppenbezogene Lernprozesse

Lernprozesse in Gruppen fördern wichtige soziale Kompetenzen und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit. In Führungstrainings spielt die Dynamik innerhalb von Teams eine zentrale Rolle, da Führung stets im Zusammenspiel mit anderen erfolgt.

Gemeinsame Übungen, Projektarbeiten und kollektive Reflexionen schaffen ein Umfeld, in dem Vertrauen wächst und offener Austausch möglich ist. Durch das gemeinsame Lösen von Problemen entstehen neue Perspektiven und kreative Lösungsansätze.

Gruppenlernen macht Lernprozesse sichtbar und unterstützt gegenseitige Hilfe. Studien zeigen, dass das gemeinsame Lernen Motivation und Behaltensleistung deutlich verbessert. Modelle wie das Phasenmodell der Gruppenentwicklung – Forming, Storming, Norming, Performing – veranschaulichen, wie sich Gruppen im Lernprozess entwickeln und welchen Einfluss das auf den Lernerfolg hat.

Eine teamorientierte Didaktik verbindet den Wissensaufbau mit sozialem Lernen und stärkt so nachhaltig Führungsfähigkeiten und den Erfolg von Führungsteams.

Kulturelle und emotionale Faktoren: Welche Rolle spielen sie im Lernprozess?

Kulturelle und emotionale Aspekte beeinflussen maßgeblich, wie Führungskräfte lernen und handeln.

- Unterschiedliche Werte, Kommunikationsstile und Erwartungen formen Lernprozesse und erfordern eine bewusste Berücksichtigung kultureller Unterschiede, besonders in internationalen Trainings.

- Gleichzeitig spielt emotionale Intelligenz eine zentrale Rolle. Sie umfasst die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle zu erkennen und zu steuern, fördert Empathie, Selbstwahrnehmung und den Aufbau vertrauensvoller Beziehungen.

- Didaktische Konzepte, die emotionale Faktoren integrieren, ermöglichen intensivere Lernerfahrungen. Studien belegen, dass emotionale Aktivierung die Gedächtnisleistung und Motivation steigert, da sie wichtige neuronale Netzwerke aktiviert.

- Lernumgebungen, die Vertrauen, Offenheit und kulturelle Sensibilität fördern, also den bewussten Umgang mit verschiedenen Normen und Kommunikationsweisen, unterstützen die Entwicklung von Führungskompetenzen besonders effektiv.

So entsteht ein ganzheitliches Lernen, das kulturelle und emotionale Grenzen überwindet.

Wie wird sich das moderne Führungskräftetraining in Zukunft weiterentwickeln?

Die Führungskräftebildung der Zukunft wird geprägt von Personalisierung, technologischen Innovationen und einem Fokus auf Nachhaltigkeit. Adaptive Lernsysteme, künstliche Intelligenz und datenbasierte Analysen ermöglichen individuell zugeschnittene Lernwege und fördern kontinuierliches Lernen.

Gleichzeitig gewinnt sinnorientierte Unternehmensführung zunehmend an Bedeutung. Trainings zielen nicht nur auf den Kompetenzaufbau, sondern auch auf die Vermittlung von Werten ab.

Spielerische Elemente wie Gamification und virtuelle Realität erweitern die didaktischen Möglichkeiten und schaffen neue Lernerfahrungen. Kooperationen zwischen Wissenschaft und Praxis fördern innovative Forschungsansätze und Pilotprojekte.

Zukunftsorientierte Führungstrainings verbinden digitale Innovationen mit der persönlichen Entwicklung der Lernenden. Dieser Wandel erfordert eine flexible Didaktik, die Lernen als lebenslangen Prozess begreift. So bleibt die Führungsausbildung ein wesentlicher Erfolgsfaktor moderner Organisationen und Ausdruck einer lebendigen, lernenden Unternehmenskultur.

Abschließendes: Darum ist es so wichtig, das Thema „Führungskräftetraining“ immer wieder anzugehen

Führungskräftetraining ist ein unverzichtbarer Bestandteil erfolgreicher Organisationsentwicklung. Die Anforderungen an Führungskräfte verändern sich stetig – durch technologische Innovationen, globale Vernetzung und neue Werteorientierungen. Um den komplexen Herausforderungen gerecht zu werden, braucht es kontinuierliche Weiterbildung, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch praktische Kompetenzen fördert. Nur so können Führungskräfte flexibel und wirksam agieren.

Zudem sorgt regelmäßiges Training dafür, dass Führungskräfte ihre eigene Rolle reflektieren, ihre sozialen Fähigkeiten stärken und sich auf wechselnde Teams und Märkte einstellen. Führung ist immer auch Beziehungsarbeit, die eine kontinuierliche Entwicklung verlangt. Wer diesen Prozess vernachlässigt, riskiert nicht nur den Erfolg der Organisation, sondern auch die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeitenden.

Deshalb ist es entscheidend, das Thema Führungskräftetraining immer wieder aufzugreifen und den Lernprozess als festen Bestandteil der Unternehmenskultur zu verankern.

Jetzt erst recht: Wie Krisen echte Gründer*innen hervorbringen

Deutschland erlebt ein Gründungs-Revival: 2024 wurden rund 585.000 neue Unternehmen registriert – ein Plus von 3 Prozent nach Jahren des Rückgangs. Dabei entstehen in Krisenzeiten oft die stärksten Innovationen: BioNTech, Flix oder 1komma5° wurden in Umbruchsphasen gegründet und sind heute Marktführer. Doch warum zögerten viele gerade während Pandemie und Energiekrise? Es fehlt nicht nur an Risikokapital, sondern auch am Mut, neue Wege zu gehen. Jetzt ist ein radikales Umdenken gefordert: weniger Angst vor dem Scheitern, mehr Fokus auf nachhaltige Geschäftsmodelle und Zukunftsmärkte. Warum Krisen der beste Zeitpunkt sind, um groß zu denken, liest du im Folgenden.

Inflation, Unsicherheit, Strukturwandel: Viele Menschen schrecken aktuell vor dem Schritt in die Selbstständigkeit zurück. Steigende Preise, schwankende Märkte und unklare Zukunftsaussichten lassen viele potenzielle Gründer*innen zögern. Doch genau in solchen Umbruchsphasen entstehen traditionell die stärksten Innovationen. Während der Finanzkrise 2008–2010 entstanden weltweit Startups wie Airbnb und Uber, die heute Milliardenunternehmen sind. Auch in Deutschland gibt es Beispiele: BioNTech (2008) stellte mitten in unsicheren Märkten die Weichen für mRNA-Forschung und rettete während Corona Millionen Leben. Flix (2013) nutzte die Krise und die Fernbus-Liberalisierung, um ein global führendes Mobilitätsunternehmen aufzubauen. Auch jüngere Unicorns wie Personio (HR-Tech) oder 1komma5° (Solar) zeigen: Krisen eröffnen enorme Chancen für diejenigen, die mutig handeln.

Paradox ist jedoch, dass ausgerechnet in den Hochzeiten der jüngsten Krisen – Pandemie, Energiepreisschock, geopolitische Unsicherheit – die Gründungsquote in Deutschland zunächst eingebrochen ist. Viele hielten sich zurück, aus Angst vor Risiko. Doch genau das macht die aktuelle Entwicklung so spannend: Nach Jahren des Rückgangs deutet sich eine Trendwende an. 2024 wurden in Deutschland rund 585.000 neue Unternehmen registriert – ein Plus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wenn alte Geschäftsmodelle ins Wanken geraten und bestehende Strukturen nicht mehr funktionieren, öffnet sich Raum für neue Ideen, kreative Geschäftsansätze und disruptive Technologien.

Wer heute gründet, baut nicht nur ein Unternehmen auf, sondern gestaltet aktiv die Zukunft mit. Die aktuelle Krise ist kein Hindernis, sondern ein Katalysator für Fortschritt. Doch warum ist die Gründungsquote in Deutschland in den Hochzeiten der letzten Krisen nicht gestiegen, sondern sogar gesunken? Die Gründe sind vor allem im Mindset zu sehen: zu viel Vorsicht, zu wenig Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Viele lassen sich von gescheiterten Start-up-Stories entmutigen – anstatt von erfolgreichen Beispielen inspirieren. Hinzu kommt die Finanzierungslücke: Während in den USA oder UK auch Frühphasen-Investments leichter zugänglich sind, stoßen Gründer*innen hierzulande oft auf Hürden.

Ein neues Narrativ für Gründer*innen

Laut KfW-Gründungsmonitor 2025 bevorzugen 36 Prozent der 18- bis 29-Jährigen Selbständigkeit gegenüber einer Anstellung. Die Planungsquote für Gründungen ist nach einem Tief im Jahr 2023 wieder gestiegen – aktuell verfolgen 4,9 Prozent der Bevölkerung konkrete Gründungspläne. Gefordert ist ein Umdenken im Gründungsdiskurs: weg vom Businessplan-Dogma, hin zu Haltung, Resilienz und echten Netzwerken. „Zu viele bleiben in ihrer Idee stecken, anstatt ins Handeln zu kommen. Gerade in aktuellen Krisenzeiten zeigt sich, wer bereit ist, Systeme zu hinterfragen – und bessere aufzubauen. Wir brauchen Gründer*innen, die nicht nur an kurzfristigen Profit denken, sondern langfristig nachhaltige Unternehmen schaffen. Dabei zeigen die vergangenen Jahre, wie wertvoll Gründungen für eine ganze Volkswirtschaft sind. Weltweit wurden in Krisen neue Branchen geformt: Mobility (Flix), HealthTech (BioNTech), Renewable Energy (Enpal) oder HR-Tech (Personio). In unsicheren Zeiten wächst der Innovationsdruck dort am stärksten, wo alte Strukturen versagen – etwa im Gesundheitswesen, im Energiesektor oder in der digitalen Infrastruktur. Wer hier investiert, schafft nicht nur neue Geschäftsmodelle, sondern stärkt zentrale Zukunftsfelder.

Wirtschaftliche Bedeutung von Gründungen

Unternehmensgründungen sind weit mehr als individuelle Erfolgsgeschichten. Sie schaffen jedes Jahr Hunderttausende neuer Arbeitsplätze, treiben Innovationen voran und stärken den Wettbewerb – ganz nebenbei entlasten sie auch die öffentlichen Haushalte durch Steuererträge. Laut KfW Research tragen Start-ups entscheidend dazu bei, neue Technologien schneller in den Markt zu bringen und so die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu sichern. Auf den Punkt gebracht: Wer gründet, schafft nicht nur für sich selbst neue Chancen, sondern immer auch für andere: Arbeitsplätze, Perspektiven und Impulse für ganze Branchen. Gründungen sind kein Nischenphänomen – sie sind ein zentraler Motor unserer Wirtschaft.

Auch im internationalen Vergleich zeigt sich Nachholbedarf: Nach OECD-Daten lag der Anteil von Venture Capital am deutschen Bruttoinlandsprodukt 2021 bei lediglich rund 0,11 Prozent – in den USA war er fast fünfmal so hoch. Wenn wir international mithalten wollen, müssen wir mutiger werden – und Krisen endlich als das sehen, was sie sind: der beste Zeitpunkt für neue Ideen und starke Unternehmen. Ich kenne diese Dynamik aus erster Hand: Mit meiner Beteiligung an GreenTech-Unternehmen wie Febesol und Thermondo will ich auch zeigen, dass nachhaltige Geschäftsmodelle gerade in Krisenzeiten enorme Relevanz gewinnen können – für die Umwelt, für Investor*innen und für ganze Wirtschaftszweige.

Generation Z denkt Gründen neu

Gerade die Generation Z bringt frischen Wind in die Gründungsszene. Studien zeigen, dass viele junge Menschen heute bereits unternehmerisch denken – aber zu eigenen Bedingungen: digital, flexibel und sinnorientiert. Laut der Bertelsmann-Studie „Pioneering Gen Z Entrepreneurs“ streben Gen Z-Gründer*innen bewusst nach Nachhaltigkeit, Anpassungsfähigkeit und kollaborativen Arbeitsweisen. Dabei verbinden sie wirtschaftlichen Erfolg mit Selbstbestimmung, Work-Life-Balance und Purpose – und schaffen so ein neues Gründer-Mindset.

Diese neuen Gründer*innen fragen nicht nur nach Rendite, sondern auch nach Sinn und Selbstbestimmung. Doch um dieses Potenzial freizusetzen, braucht es Rückenwind: weniger Bürokratie, bessere Förderprogramme, Steuererleichterungen, Zugang zu Risikokapital. Denn ohne den finanziellen Spielraum laufen viele gute Ideen Gefahr, in der Konzeptphase stecken zu bleiben. Deutschland kann es sich nicht leisten, Gründungstalente mit Purpose-Mindset zu verlieren. Wir brauchen mutige Anreize für die Generation, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.

Der Autor Daniel Fellhauer ist Seriengründer, Transformationsexperte und Buchautor. 2009 gründete er während der Finanzkrise die FEBESOL GmbH und baute in den Folgejahren mehrere Unternehmen im Bereich Solar, Wärmepumpen und erneuerbare Energien auf. Heute ist er Chief Transformation Officer bei Thermondo und eingesetzter CEO bei FEBESOL.

Mit wenig Geld groß denken

Wie Substanz statt Show zum Skalierungs-Booster werden kann, schildert Mladen Milicevic, Gründer und CEO von Unchained Robotics, aus eigener Start-up-Erfahrung.

In der Start-up-Welt gilt Venture Capital als der einzig wahre Wachstumsmotor. Doch ist das wirklich so? Die Entwicklung von Unchained Robotics zeigt etwas anderes: fünf Jahre, über 300 Kund*innen, zweistelliger Millionenumsatz – und das mit nur 7,7 Millionen Euro Funding. Schnelles Wachstum ist also auch ohne VC-Millionen möglich – mit Fokus auf Substanz statt Show und auf organisches Wachstum.

Mit wenig Geld skaliert es sich oft besser

Wenn ich eines in den vergangenen fünf Jahren gelernt habe, dann das: Mit wenig Geld skaliert es sich oft besser. Wer wenig hat, denkt schärfer und hinterfragt strenger, ob eine Investition wirklich langfristig trägt. Ob sie dem Produkt dient – oder nur dem Pitchdeck. Bei uns war von Anfang an klar: Jeder Euro muss in Richtung Vision fließen. Und die heißt in unserem Fall: Roboter sollen so einfach bedienbar sein wie Smartphones.

Zudem können Start-ups, die sich zu früh dem VC-Spiel hingeben, schnell in eine Tretmühle geraten: nächste Runde, nächste Bewertung, nächste Targets. Wer diese nicht erreicht, fällt durchs Raster, egal wie gut das Produkt ist. Das liegt in der Natur der VCs: Sie möchten durch einen Exit eine möglichst hohe Rendite auf ihr Investment erzielen. Für die geldwerte Unterstützung bekommt der VC ein Mitspracherecht am Kurs des Unternehmens. Kurz gesagt: Es muss skaliert werden. Und das möglichst schnell.

Die Robotikbranche ist für sich direkt hoch kapitalintensiv. Dagegen steht unser selbst gesetztes Ziel: ein skalierbares Produkt mit Marktreife entwickeln, bevor wir überhaupt über große Finanzierungsrunden sprechen. Und dabei ging es nicht um ein Minimal Viable Product, also die erste minimal funktionsfähige Iteration eines Produkts, die vielleicht für drei Kund*innen am Markt einsetzbar ist. Es ging um einen echten Product Market Fit. Wir haben also mit vergleichsweise wenig Kapital Produkte entwickelt, die das Marktproblem „fehlende Automatisierung in der Fertigung“ lösen, gleichzeitig unsere Zielgruppen analysiert und systematische Kund*innengewinnung betrieben. Das gestaltete den Einstieg in die Branche vielleicht zeitintensiver, aber gleichzeitig nachhaltiger.

Ganz bewusst haben wir uns in der Skalierung mehr Zeit gelassen als andere Unternehmen in der Branche, auf ein marktreifes Produkt und einen Kund*innenstamm gesetzt, der organisch wächst, statt auf schnelles VC-Wachstum.

Damit wir als Gründer das größte Mitspracherecht an der Richtung unseres Unternehmens behalten – und unsere Produkte nicht aufgrund von VC-Dynamiken langfristig vom Markt verschwinden. Um das generell zu vermeiden, müsste die Erfolgsformel für Start-ups „erst Substanz, dann Wachstum“ heißen, statt sich von Venture Capital als einzig wahrem Wachstumsmotor abhängig zu machen.

Wachstumskapital, aber richtig

Ich sehe Wachstumskapital nicht als Selbstzweck, sondern als ein gezieltes Werkzeug. Die entscheidende Frage ist nicht wie viel, sondern wann und wofür. In der Frühphase haben wir mit Family Offices und Fördermitteln gearbeitet, um unser Fundament zu legen: Technologie entwickeln, den Product Market Fit validieren, echte Kund*innenprobleme lösen. Erst als klar war, dass jeder in das Marketing investierte Euro einen mehrfachen Return bringt, waren wir bereit für Venture Capital – zu unseren Bedingungen.

Drei Entwicklungen prägen unsere Reise

- 2020: Launch unserer Plattform unchainedrobotics.de – der erste Online-Marktplatz für Automatisierung in Europa.

- 2023: Markteinführung des MalocherBots mit unserer eigenen Software LUNA – ein entscheidender technologischer Durchbruch.

- 2024: Der Sprung in die USA – mit mittlerweile fast 20 aktiven Robotersystemen in Tennessee und Umgebung.

Diese Meilensteine markieren mehr als nur Wachstum. Sie zeigen, dass unsere Strategie aufgeht: organisches Wachstum, technologische Unabhängigkeit, internationaler Relevanzgewinn.

Eine Software für alle Roboter

Das Herzstück unseres USP ist LUNA – unsere eigens entwickelte Roboter-Software. Sie ermöglicht es, Roboter herstellerunabhängig mit derselben Benutzeroberfläche zu steuern – ohne Programmierkenntnisse und lange Einarbeitung.

Gerade in Zeiten, in denen kein Unternehmen mehr langfristig planen kann, ist Flexibilität das höchste Gut. Ein besonders prägnanter Anwendungsfall für den praktischen Einsatz ist das Projekt mit der ELHA Maschinenbau Liemke KG. Das mittelständische familiengeführte Unternehmen aus Ostwestfalen ist spezialisiert auf hochpräzise Werkzeugmaschinen für die metallverarbeitende Industrie. Schon während der Corona-Pandemie wurde dort deutlich, dass Automatisierung nicht länger ein Nice-to-have, sondern ein Muss für die Zukunftsfähigkeit des Betriebs ist. Der akute Fachkräftemangel machte es unmöglich, alle Produktionsprozesse durchgängig personell zu besetzen.

Gemeinsam haben wir eine automatisierte Anlage entwickelt, die mit dem MalocherBot und der Software LUNA einen zentralen in Schritt Richtung mannlose Fertigung ermöglichte.

Mit dem German Accelerator haben wir im Februar nun unser US-Netzwerk ausgebaut. In einem nächsten Schritt wollen wir lokale Supply Chains schaffen, Partnerschaften etablieren und Produktion ins Land holen. Denn während die USA ihre Industriepolitik neu ausrichten, entsteht ein Riesenbedarf an Automatisierung. Robotik wird dort zur Schlüsseltechnologie. Zugleich investieren wir massiv in KI – damit Roboter künftig nicht nur Befehle ausführen, sondern auch Entscheidungen treffen. Von der Teileerkennung bis hin zum Greifverhalten: für maximale Autonomie bei maximaler Einfachheit.

Substanz schlägt Show – wenn man es richtig macht

Unser Weg zeigt: Es geht auch ohne frühes Venture Capital. Wir sind kein klassisches VC-gepushtes Start-up. Und genau das ist unsere Stärke. Wir haben gelernt, mit wenig viel zu erreichen – weil wir den Fokus behalten haben: auf das Produkt, auf die Kund*innen – und auf nachhaltige Skalierung.

Gleichzeitig haben wir ein Netzwerk aufgebaut – ebenfalls ein wichtiges Learning: Netzwerken ist alles. Die richtigen Menschen zur richtigen Zeit können ein ganzes Unternehmen transformieren. Oft kam der entscheidende Kontakt auf einem Event zustande, zu dem ich eigentlich gar nicht gehen wollte. Ob Gründer*innen, Mentor*innen oder Kund*innen – ohne diese Menschen wären wir heute nicht da, wo wir sind.

Schneller und innovativer denken – digitaler handeln

Hotspot Südostasien: Warum sich Gründer*innen und Start-ups im Handel stärker am südostasiatischen E-Commerce-Markt orientieren sollten.

Der E-Commerce befindet sich in einem rasanten Wandel – und nirgendwo wächst er derzeit so stark wie in Süd- und Nordasien. Dazu zählen dynamische Märkte wie Südkorea, Taiwan, Japan sowie die boomenden Wirtschaftsräume Südostasiens, darunter die Philippinen, Malaysia, Indonesien, Vietnam und Thailand. Während deutsche Start-ups oft noch auf klassische Handelsstrukturen setzen, hat sich diese Region zu einem globalen Wachstumsmotor entwickelt, in dem digitale und physische Vertriebskanäle nahtlos miteinander verschmelzen.

Für hiesige Gründer*innen und Start-ups eröffnet das enorme Chancen: Wer sich von den innovativen Geschäftsmodellen dieser Märkte inspirieren lässt, wird nicht nur im Wettbewerb besser mithalten, sondern kann selbst neue Maßstäbe setzen.

Ein Blick ins Innovationslabor

Südostasien steht exemplarisch für eine Region, in der besonders im Bereich Commerce Fortschritt und Anpassungsfähigkeit Hand in Hand gehen. Von Livestream-Commerce über die Integration von Finanzlösungen bis hin zur Nutzung von Super-Apps als Zahlungsmittel – die Region zeigt, wie Handel im digitalen Zeitalter neu gedacht werden kann. Plattformen wie Shopee und Lazada setzen auf hochpersonalisierte Kund*innenerlebnisse und nutzen dabei künstliche Intelligenz (KI) und Big Data, um Echtzeit-Lösungen zu bieten.

Das wirtschaftliche Potenzial der Region ist beeindruckend: Laut einer Analyse von Statista wird der Umsatz im E-Commerce-Markt Südostasiens im Jahr 2024 auf etwa 108 Milliarden Euro geschätzt. Bis 2029 soll der Markt mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10,42 Prozent auf ein Volumen von rund 179,1 Milliarden Euro anwachsen. Diese Zahlen verdeutlichen nicht nur das enorme Wachstum, sondern auch die Innovationskraft der Region. Die Philippinen und Vietnam gehören zu den Ländern mit den höchsten Online-Nutzungsraten der Welt.

Wichtige Trends aus Südostasien

Deutsche Gründer*innen können von diesem Pioniergeist lernen und ihre eigenen Ansätze radikal hinterfragen. Welche Trends entstehen in Südostasien, die auch hierzulande das Potenzial haben, traditionelle Ansätze zu transformieren?

Mobile First: Die Zukunft ist mobil

Einer der markantesten Pfeiler der südostasiatischen Märkte ist der konsequente Fokus auf mobile Technologien. Smartphones sind dort nicht nur Kommunikationsmittel, sondern zentrale Plattformen für Handel, Unterhaltung und Banking. Laut einer Studie von Meta und Bain tätigen Konsument*innen bereits einen Großteil der Online-Käufe über mobile Endgeräte. In Südostasien sind Apps wie TikTok Shop, auf denen Verkauf, Unterhaltung und soziale Interaktion miteinander verschmelzen, schon fest etabliert.

Hierzulande wird Social Media bislang primär als Marketingkanal genutzt – ein Ansatz, der überdacht werden sollte. Gründer*innen müssen digitale Strategien entwickeln, die soziale Plattformen als integrale Vertriebskanäle nutzen. Dies erfordert nicht nur technologische Anpassungen, sondern auch ein tiefes Verständnis dafür, wie sich Konsumverhalten im digitalen Raum entwickelt.

Super-Apps: Die Macht der Integration

Ein weiterer Trend in Südostasien sind Super-Apps wie Zalo, Grab und Gojek. Diese vereinen eine Vielzahl von Dienstleistungen – von Essenslieferungen über Mobilität bis hin zu Finanzdienstleistungen – in einer einzigen Plattform. Der Vorteil: Nutzer*innen bleiben länger innerhalb des Ökosystems, was die Kund*innenbindung stärkt und zusätzliche Einnahmequellen erschließt.

In Deutschland und Europa gibt es noch keine Super-App auf dem Markt, auch wenn viele FinTechs wie Revolut, Vivid oder Klarna daran arbeiten. Mit den Vorbildern aus Südostasien sollten sich deutsche Start-ups häufiger die Frage stellen: Wie lassen sich verschiedene Angebote sinnvoll miteinander verknüpfen?

Statt einzelne Produkte oder Dienstleistungen isoliert anzubieten, sollten sie umfassende Lösungen schaffen, die den Alltag der Kund*innen effizienter gestalten. Dieser Ansatz erfordert zwar oftmals eine strategische Neuausrichtung, bietet jedoch erhebliches Potenzial für Wachstum und Differenzierung.

Künstliche Intelligenz: Mehr als nur ein Buzzword

Auch wenn KI mittlerweile im deutschen Handel angekommen ist, verläuft die Umsetzung noch schleppend. Oftmals fehlt das Know-how, was mit KI überhaupt alles möglich ist und wie sie sich in die vorhandenen Prozesse integrieren lässt. Der südostasiatische Handel ist da schon einige Schritte voraus: Zum Beispiel nutzen Plattformen wie Shopee maschinelles Lernen, um Kaufentscheidungen in Echtzeit zu analysieren und personalisierte Empfehlungen auszusprechen. Dies verbessert nicht nur das Nutzer*innenerlebnis, sondern steigert auch die Conversion Rate und reduziert Retouren.

Für Gründer*innen ist dies ein klarer Appell, KI nicht nur als Werkzeug zur Effizienzsteigerung zu betrachten, sondern als Herzstück ihrer Geschäftsmodelle zu integrieren. Von der Logistik bis hin zur Kund*innenansprache bietet KI die Möglichkeit, Prozesse zu optimieren und gleichzeitig die Kund*innenzufriedenheit zu erhöhen. Da lohnt sich der Blick über den nationalen Tellerrand, um einfacher und vor allem schneller in die tatsächliche Nutzung zu kommen.

Online und Offline: Die Grenzen verschwimmen

Ein zentraler Erfolgsfaktor im südostasiatischen Handel ist die Fähigkeit, Online- und Offline-Kanäle auf kreative und einzigartige Weise miteinander zu verbinden. Besonders herausragend ist das Livestream-Shopping auf Plattformen wie Shopee oder Lazada, bei dem Produkte in Echtzeit vorgestellt und Kund*innen durch exklusive Angebote und Interaktion mit den Verkäufer*innen zum Kauf angeregt werden. Diese Kombination aus Unterhaltung und direkter Kaufmöglichkeit ist weit mehr als ein Trend – sie hat sich als fester Bestandteil des Shopping-Erlebnisses in der Region etabliert.

Auch innovative Ansätze im stationären Handel stechen hervor. So setzen Einzelhändler*innen in Städten wie Bangkok oder Jakarta auf Technologien wie interaktive QR-Codes, die detaillierte Produktinformationen, Bewertungen und Videos direkt auf das Smartphone der Kund*innen bringen.

Für Start-ups bietet die Verbindung von digitalem und physischem Handel somit immense Chancen, insbesondere durch den Einsatz technologiegetriebener Lösungen. Entscheidend ist, dass Unternehmen ein durchgängiges, kanalübergreifendes Erlebnis schaffen, das Kund*innenbedürfnisse und Bequemlichkeit in den Mittelpunkt stellt – sei es online, vor Ort oder mithilfe hybrider Modelle.

Fazit: Lernen von den Besten

Südostasien zeigt eindrucksvoll, wie Innovation und Anpassungsfähigkeit den E-Commerce der Zukunft gestalten. Deutsche Gründer*innen und Start-ups haben die Chance, von diesen Modellen zu profitieren, indem sie mutig neue Wege gehen und traditionelle Ansätze hinterfragen. Sei es durch Mobile-first-Strategien, die Integration von KI oder die Schaffung ganzheitlicher Ökosysteme – der Blick über den Tellerrand lohnt sich.

Der Autor Alexander Friedhoff ist Gründer und CEO von etaily, einer 2020 gegründeten Plattform, die internationale Marken mit Konsument*innen in Südostasien durch Markenmanagement, digitales Marketing und Vertrieb verbindet.

Die Kunst der Ideenfindung: Wie Gründer*innen Kreativität entfachen können

Wie Gründer*innen mit der richtigen Kombination aus Strategie, Umfeld und persönlichem Engagement den kreativen Prozess der Ideenfindung erfolgreich meistern können.

Für Gründer*innen und Start-ups ist die Fähigkeit, innovative Geschäftsideen zu entwickeln, entscheidend für den langfristigen Erfolg. Doch die Suche nach einer zündenden Idee erweist sich häufig als herausfordernd. Kreativität ist kein Zustand, den man einfach aktivieren kann. Stattdessen erfordert es eine Kombination aus Techniken, Inspirationen und einem geeigneten Umfeld, um die besten Ergebnisse zu erzielen. In diesem Artikel werfen wir einen Blick darauf, wie Gründer ihre kreative Energie freisetzen und effektiv nutzen können. Es gibt zahlreiche Strategien, um die persönliche Kreativität anzuregen und dabei auch langfristig ein inspirierendes Arbeitsumfeld zu schaffen.

Die richtigen Rahmenbedingungen für Kreativität schaffen

Der erste Schritt, um Kreativität zu fördern, besteht darin, das richtige Umfeld zu schaffen. Eine entspannte Atmosphäre und ausreichend Zeit sind Schlüsselfaktoren, um gedankliche Blockaden zu lösen. Offene Räume, inspirierende Designs oder bewusst eingeplante Pausen können dabei hilfreich sein, den Fokus zu schärfen und neue Perspektiven zu eröffnen. So können auch vermeintlich festgefahrene Situationen überwunden werden. Besonders die Gestaltung des Arbeitsumfeldes, sei es durch Pflanzen, angenehme Beleuchtung oder kreative Rückzugsorte, trägt dazu bei, das Wohlbefinden zu steigern und die Gedanken zu beflügeln.

Ein hilfreicher Ansatz ist zudem die Anwendung von Kreativitätstechniken. Ob Brainstorming, Mind-Mapping oder Design Thinking – der strukturierte Einsatz solcher Methoden kann den Weg zu innovativen Ideen ebnen. Diese Techniken fördern nicht nur den Ideenfluss, sondern helfen auch, bereits entwickelte Konzepte miteinander zu kombinieren und weiterzuentwickeln. Zusätzlich sollten Gründer*innen sich bewusst machen, dass es nicht nur um Masse geht, sondern die Qualität der Ideen ebenfalls entscheidend ist – dies lässt sich durch die richtige Priorisierung der Techniken verbessern. Es lohnt sich dabei, verschiedene Ansätze auszuprobieren, um den jeweils passendsten für das eigene Team oder die jeweilige Situation zu finden.

Darüber hinaus profitieren Gründer*innen von Netzwerken und Communities, um ihre Ideen auf die Probe zu stellen. Plattformen speziell für Gründer*innen bieten Raum, um sich über Herausforderungen und Lösungen auszutauschen. Kreative Impulse können oft auch aus der Interaktion mit anderen Gleichgesinnten erwachsen. Die richtige Balance zwischen ruhigem Nachdenken und aktivem Austausch ist entscheidend, um strategisch wertvolle Innovationen zu entwickeln. Ein gut gepflegtes Netzwerk kann zudem als wertvolle Ressource bei der Suche nach Experten oder Kooperationspartnern dienen. Besonders Mentoring-Programme oder Events, wie Start-up-Wettbewerbe, können dabei helfen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und gegenseitig voneinander zu lernen.

Strategien zur Inspiration: Der Blick über den Tellerrand

Inspiration ist ein wesentlicher Treiber für neue Geschäftsideen. Allerdings funktioniert sie nicht auf Knopfdruck. Eine interessante Möglichkeit, frischen Wind in den Denkprozess zu bringen, besteht beispielsweise im Einsatz einer speziellen Werbeagentur für Social Media, die kreative Werbelösungen liefert. Sie öffnen Türen zu innovativen Ansätzen, die für Gründer besonders wertvoll sein können – sei es bei der Markenbildung oder der Kundenansprache. Kreativität kann nämlich auch stark von Außenstehenden profitieren, die einen Blick auf die Ideen werfen und neue Aspekte einbringen.

Auch die Nutzung moderner Technologien wie einem effektiven Facebook Ads Tool kann neue Perspektiven eröffnen. Die Analyse von Nutzerverhalten und Trends liefert oft wertvolle Daten, die zur Entwicklung kreativer Ideen beitragen. Moderne Tools und Plattformen erleichtern es Gründern, relevante Zielgruppen zu identifizieren, die individuelle Bedürfnisse und Wünsche haben, auf die sich eine Geschäftsidee stützen kann. Besonders datenbasierte Ansätze können helfen, Ideen stärker an den realen Bedürfnissen der Zielgruppe auszurichten und so langfristigen Erfolg zu sichern. Dabei profitieren Gründer*innen nicht nur von Effizienz, sondern auch von frischen Daten, die regelmäßig aktualisiert werden können, um Anpassungen vorzunehmen.

Ein weiterer Schlüssel zur Inspiration liegt in der Analyse bestehender Branchen. Das Studium alternativer Geschäftsfelder, aktueller Innovationen und sogar historischer Erfolge anderer Startups kann frische Denkanstöße bieten. Auch hier hilft ein analytischer Blick, um etwa Nischen zu entdecken oder bestehende Lösungen mit neuer Raffinesse weiterzuentwickeln. Wer offen für neue Impulse ist, profitiert oft entscheidend bei der Ideenfindung und kann unter Umständen völlig neue Märkte erschließen. Dazu gehört auch das bewusste Hinterfragen von bestehenden Prozessen, um neue Ansätze zu testen. Ein wenig Mut zur Veränderung sowie kontinuierliches Experimentieren sind hierbei genauso wichtig wie analytische Fähigkeiten, die helfen, Risiken zu minimieren.

Last but not least: die Praxis der Innovation. Besonders in Bereichen wie dem Innovationsmanagement finden sich zahlreiche Anregungen, wie kreative Herangehensweisen systematisch entwickelt und optimiert werden können. Kreativität und Innovation sind entscheidende Pfeiler, um sich langfristig von Konkurrenz abzuheben. Besonders im Innovationsmanagement gibt es viele Fallstudien und Best Practices, die inspirierend wirken können.

Doch nicht nur über den eigenen Tellerrand zu blicken, sondern auch ungewöhnliche Verknüpfungen herzustellen, führt häufig zu bahnbrechenden Ergebnissen. Ein bekannter Ansatz hierbei ist das „Laterale Denken“, bei dem logische Lösungswege verlassen werden, um kreative Assoziationen zu fördern. Unternehmer*innen können durch diesen Perspektivwechsel neue Verbindungen entdecken und scheinbar unvereinbare Ideen miteinander verknüpfen. Besonders bei scheinbaren Sackgassen können solche Denkmethoden sehr wertvoll sein. Es lohnt sich, diese Methode auch in Teams zu integrieren, um unterschiedliche Perspektiven und Denkweisen zu kombinieren – oft entstehen auf diese Weise besonders innovative Ergebnisse.

Zuletzt sei erwähnt, wie wichtig es für Gründer*innen ist, sich beim Prozess der Ideenfindung Feedback von außen zu holen. Feedback von potenziellen Kund*innen oder die gezielte Diskussion der Ideen in Gründungsforen kann sowohl wertvolle Erkenntnisse liefern als auch ein Gefühl dafür geben, wo die größte Begeisterung liegt. Die Verwendung offener Plattformen, wie speziell für Geschäftsideen, ist hierbei ein guter Anfang. Weitere Anregungen und Beispiele finden sich bei verschiedenen Ideen, die bereits erfolgreich umgesetzt wurden. Auch der direkte Kontakt zu potenziellen Investor*innen, die möglicherweise andere Sichtweisen einbringen, kann ein entscheidender Faktor sein. Austausch mit solchen externen Partner*innen erweitert den Horizont und hilft oft, die eigenen Ideen weiter zu verfeinern.

Zusätzlich bieten sich gezielte Workshops oder Veranstaltungen an, insbesondere in den Gründungsphasen. Wer sich mit Gleichgesinnten austauscht, gemeinsam Probleme analysiert und erarbeitet, kann ebenfalls eine solide Basis finden. Die Wahl der passenden Ressourcen, ob Mentor*innen oder spezialisierte Plattformen für das Gründen, erweitert schließlich den Spielraum für Inspiration und wissensbasierte Entscheidungen. Mit der richtigen Kombination aus Strategie, Umfeld und persönlichem Engagement können Gründer*innen den Prozess der Ideenfindung erfolgreich meistern. Abschließend ist es wichtig, sich stets Raum für Reflexion und Weiterentwicklung zu geben, um langfristig erfolgreich zu sein.

Die größten Strategie-Fallen

Sie haben eine tolle Geschäftsidee und eine Strategie, wie Sie die Idee realisieren wollen. Doch nach kurzer Zeit stellen Sie fest: Die Idee ist gut – die Strategie aber nicht. Sie beschließen, das Strategiepferd zu wechseln. Dabei lauern viele Fallen, die sich vermeiden lassen.

Es gibt viele Gründe bzw. Notwendigkeiten für Strategiewechsel in der Gründungsphase: die wirtschaftliche Situation verändert sich oder das Kundenverhalten, oder Sie expandieren rasch. Für die meisten Gründer steht zu Beginn der Selbständigkeit das operative Geschäft im Fokus, sie müssen die gegenwärtigen Herausforderungen bewältigen.

Eine klare Unternehmensstrategie, geschweige denn strategische Überlegungen erfolgt bzw. erfolgen „zwischen Tür und Angel“, eher nebenbei und zufällig. Erst nachträglich geraten die langfristigen Zielsetzungen des jungen Unternehmens in den Blickpunkt. Erfolgt dann der Strategiewechsel, sollten Sie folgende Stolpersteine umschiffen.

1. Mangelnde Flexibilität

Sie sind nicht flexibel genug und „kleben“ an Ihren ersten strategischen Überlegungen fest. Die Leimrute Ihrer Ursprungsstrategie lässt Sie nicht mehr los. Eine Weisheit der Dakota-Indianer lautet: „Wenn Du merkst, dass Du ein totes Pferd reitest, steige ab.“ In aller Regel jedoch sagen Gründer: „Besorgen wir uns doch lieber eine stärkere Peitsche.“ Sie sollten den Mut aufbringen, Ihre bisherige Strategie unter die kritische Lupe zu legen und den Strategiewechsel ins Kalkül ziehen. Um sich von der Leimrute zu befreien, benötigen Sie strategischen Weitblick. Dieser lässt sich nicht erlernen oder herbeizitieren – gehen Sie mit einem strategieerfahrenen Partner Ihres Vertrauens in Klausur und legen Sie alles auf den Prüfstand. Verlassen Sie sich dabei nicht allein auf Ihr Bauchgefühl – nutzen Sie das Handwerkszeug der Strategieexperten.

2. Fehlendes belastbares Zahlenmaterial

Zu diesem Experten-Handwerkszeug gehören die Instrumente der Unternehmensanalyse. Überprüfen Sie die Chancen und Möglichkeiten sowie die Risiken und Gefahren Ihrer Geschäftsidee. Berücksichtigen Sie die Faktoren, auf die Sie keinen Einfluss haben, etwa wirtschaftspolitische Entwicklungen. Wichtig ist eine detaillierte Branchenanalyse: Welche Wettbewerber haben Sie, welche Schwächen der Konkurrenten können Sie nutzen, welche Abhängigkeiten etwa von Lieferanten sind zu beachten? Entscheidend ist die Kundenanalyse, hier hilft eine Kundenbefragung weiter: „Warum gehen Kunden zu einem Konkurrenzunternehmen und nicht zu mir?“ Der Zwang zum Strategiewechsel darf nicht zu Hektik und Aktionismus führen. Ein gelungener Strategiewechsel baut auf sauberem Zahlenmaterial zu Ihrem unternehmerischen Ist-Zustand auf. Diese Zahlen liefert auch die interne Unternehmensanalyse, bei der Sie Ihre Kernfähigkeiten, Kernschwächen und kritischen Erfolgsfaktoren überprüfen. Letztere gilt es in positive Erfolgsfaktoren zu verwandeln. Dies gelingt, indem Sie die Unternehmensprozesse in den Mittelpunkt rücken, die in der Wahrnehmung der Kunden eine dominante Rolle spielen.

3. Falscher Blickwinkel

Strategien scheitern deswegen so oft, weil die Entwickler der Strategie dabei primär die Brille des Unternehmens tragen. Beispiel Zielgruppenbestimmung: „Welche Kunden wollen wir?“, lautet die Frage, die zu einer egozentrischen Vertriebskultur führt. Notwendig ist ein Perspektivenwechsel, durch den die Frage: „Was kann unser Vertrieb für unsere Kunden tun?“ in den Mittelpunkt der strategischen Überlegungen rückt. Pointiert ausgedrückt: Setzen Sie beim Strategiewechsel und der Strategieentwicklung immer die Brille des Kunden auf!

4. Keine konkrete Vision

In der hektischen Gründungsphase fehlt es bei der Strategieorientierung oft an der Fundierung. Spätestens beim Strategiewechsel sollten Sie den Strategieprozess sauber aufsetzen. Dazu gehört die Visionsfindung: Strategische Planung ohne Vision ist weitgehend wertlos – und eine Vision ohne umsetzungsorientierte Strategie ebenso. Vision und Strategie gehören zusammen wie die zwei Seiten einer Medaille. Nehmen Sie sich die Zeit, um den Strategiewechsel im Detail vorzubereiten, indem Sie zunächst einmal eine Vision formulieren. Mit der Szenario-Technik lassen sich realistische, weil aus der gegenwärtigen Situation und der Ist-Analyse abgeleitete, mögliche und alternative Zukunftsbilder entwickeln. Eine Vision hilft, die Black Box des Alltagsgeschäftes zu verlassen, sie befreit von den Fesseln des operativen Geschäfts, sie weitet den Blick und eröffnet das Panorama auf Ihr Unternehmen, wie es in fünf oder zehn Jahren ausschauen könnte. Also: Gründen Sie eine Visions- und Strategie-Task-Force mit Mitgliedern, die es wagen, über den operativen Tellerrand hinauszuschauen.

From free to fee

Die Monetarisierung einer Internet-Plattform ist eine der schwierigsten und zugleich faszinierendsten Aufgaben für Gründer.

Der einem Plattformunternehmen zugrunde liegende Wert besteht zunächst aus den Netzwerkeffekten, die es erzeugt. Die daraus resultierende Notwendigkeit, Netzwerkeffekte zu erzeugen und zu fördern, veranlasst die Plattformbetreiber, ihre Dienste zunächst einmal kostenlos anzubieten.

Den Usern einen Mehrwert bereitzustellen, ohne eine Gegenleistung dafür zu fordern, ist oft eine gute Methode, um Mitglieder anzuziehen und zur Teilnahme zu bewegen. Das Motto lautet: Erst die User, dann die Monetarisierung. Oder wie es der Plattformstratege des chinesischen Fertigungsunternehmens Haier Group ausgedrückt hat: „Man verlangt niemals zuallerst Geld.“

Soll heißen: Erst nachdem Werteinheiten erzeugt und ausgetauscht worden sind und das Ergebnis sowohl den Anbieter als auch den Kunden zufriedenstellt, sollte das Plattformunternehmen versuchen, einen Teile dieses Wertes einzubehalten. Es sind schon einige äußerst vielversprechende Plattformen erfolglos geblieben, weil sie diese Regel missachtet und stattdessen versucht haben, ihr Angebot verfrüht zu monetarsisieren.

Kosten sind Killerfaktoren

Die Monetarisierung stellt allerdings eine besondere Herausforderung für sich dar. Netzwerkeffekte beschreiben die Attraktivität einer Plattform, indem sie selbstverstärkende sog. Feedbackschleifen erzeugen, die die Userbasis vergrößern, häufig sogar ohne nennenswerten Aufwand auf Seiten des Betreibers. Eine umfassendere Wertschöpfung durch die Anbieter auf einer Plattform zieht weitere Kunden an, die ihrerseits neue Anbieter anlocken und so wiederum für zusätzliche Wertschöpfung sorgen. Dennoch gestaltet diese außerordentlich positive Wachstumsdynamik die Monetarisierung paradoxerweise sehr knifflig.

Jede Form von Kosten, die den Usern auferlegt werden, trägt dazu bei, dass diese möglicherweise ganz von einer Teilnahme an der Plattform absehen: Eine Gebühr für den Zugang zu einer Plattform zu erheben, könnte dazu führen, dass die User sie ganz meiden, während eine Nutzungsgebühr eine häufigere Teilnahme verhindern könnte. Gebührenzahlungen von Anbietern zu fordern, reduziert die Wertschöpfung und macht die Plattform für Kunden weniger attraktiv – und die Berechnung von Nutzungsgebühren wirkt sich nachteilig auf den Konsum aus und macht die Plattform folglich auch für Anbieter weniger attraktiv. Hierbei handelt es sich um genau das Dilemma, mit dem viele E-Commerce-Gründer heftig zu kämpfen haben.

From free to fee

Wie also monetarisiert man eine Plattform, ohne die Netzwerkeffekte, deren Aufbau so mühsam war, zu beeinträchtigen oder sogar zunichte zu machen? Manche Beobachter des Plattform-Business kommen zu dem Schluss, dass online vertriebene Waren und Dienstleistungen aufgrund der von Zusammenarbeit geprägten Art der Wertschöpfung im Internet naturgemäß kostenlos zu haben sein sollten. Allerdings wird ein Unternehmen, das für die Vorteile, die es bietet, kein Geld verlangt, natürlich kaum sehr lange überleben, da es keine für die Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Geschäftstätigkeit erforderlichen Ressourcen generiert. Und für Investoren besteht kein Anreiz, das für ein Wachstum der Plattform benötigte Kapital bereitzustellen.

Razor-and-Blade

Manche Elemente einer solchen Gratiskultur können beim Aufbau von Netzwerkeffekten für ein Plattformunternehmen durchaus nützlich sein. Man sollte jedoch die verschiedenen Modelle kennen, in deren Kontext eine teilweise kostenlose Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen das Wachstum vorantreiben kann. Jeder Student der Betriebswirtschaft kennt das Verkaufsmodell für Rasierapparate, das 1901 von dem Unternehmer King Gillette begründet wurde: Die Rasierapparate selbst werden verschenkt – oder zu einem sehr geringen, subventionierten Preis abgegeben –, die Rasierklingen kosten hingegen Geld.

Eine Untersuchung von Randal C. Picker, Rechtsprofessor an der University of Chicago Law School, stellt die wohlbekannte Geschichte von Gillettes Preisgestaltung für Rasierapparate und -klingen übrigens infrage: Picker konstatierte, dass weder die Zeitpunkte der Preisänderungen für Gillette-Rasierapparate und -Rasierklingen, noch das Ablaufdatum des Patents für Gillettes Sicherheitsrasierer die These belegen, dass sein Unternehmen das sog. Köder-und-Haken-Geschäftsmodell (auch Razor-and-Blade genannt) tatsächlich in der Form angewandt hat, wie man bislang annahm. Dessen ungeachtet symbolisiert die vertraute Geschichte jedoch in anschaulicher Weise eine Strategie, die in einer Reihe von Märkten verfolgt wird, beispielsweise auch im Druckersegment: Die Verkäufe der kostspieligen Tonerkartuschen erzielen höhere Gewinne als die im Verhältnis dazu preiswerten Drucker.

Freemium-Varianten

Eine andere Variante dieser Strategie ist das Freemium-Modell, bei dem die Grundausführung eines Dienstes bzw. Produkts zunächst einmal kostenlos zur Verfügung gestellt wird, um User anzulocken, während die vollumfängliche Nutzung sowie Erweiterungen kostenpflichtig sind. Viele Plattformen für Online-Dienste gehen auf diese Weise vor, z.B. Dropbox und MailChimp. Sowohl das Razor-and-Blade-Modell als auch das Freemium-Modell monetarisieren dieselbe Userbasis (oder Teile davon). Mitunter verhält es sich auch so, dass Plattformen einer bestimmten Usergruppe kostenlose oder subventionierte Dienste und Produkte anbieten, für die sie einem völlig anders zusammengesetzten Userkreis den vollen Preis berechnen. Durch diese Verfahrensweise wird die Gestaltung von Monetarisierungsmodellen allerdings verkompliziert, denn hierbei muss die Plattform gewährleisten, dass die auf der einen Seite verschenkten Werte auf der anderen Seite gewinnbringend einsetzbar sind.

Auf diesem Gebiet wurde bis heute beträchtliche wissenschaftliche Arbeit geleistet. Geoff Parker und Marshall Van Alstyne gehörten zu den Ersten, die eine Theorie der Preisgestaltung in zweiseitigen Märkten entwickelten. Diese Theorie führte unter anderem auch zu der Verleihung des Wirtschaftsnobelpreises 2014 an Jean Tirole, einen weiteren Wegbereiter auf dem Gebiet der Ökonomie zweiseitiger Märkte. Ein ausgewogenes Verhältnis für all die komplizierten Faktoren zu finden, die bei der Preisgestaltung in zweiseitigen Märkten eine Rolle spielen, ist nicht ganz einfach. Netscape, einer der Pioniere des Internetzeitalters, „verschenkte“ seine Browser in der Hoffnung, dadurch die hauseigenen Webserver zu verkaufen. Leider gab es jedoch keine proprietäre Verknüpfung zwischen Browsern und Servern, die das Unternehmen verlässlich hätte steuern können.

Stattdessen konnten die User genauso gut den Webserver von Microsoft oder den kostenlosen Apache-Webserver einsetzen – und deshalb ist es Netscape auch nie gelungen, die andere Seite des Browsergeschäfts zu monetarisieren. Wie dieses Beispiel zeigt, müssen Plattformunternehmen, deren Strategie eine teilweise kostenlose Bereitstellung ihrer Waren und Dienstleistungen vorsieht, gewährleisten können, dass die geschaffenen Werte, die sie zu monetarisieren hoffen, auch tatsächlich vollständig unter der Kontrolle der Plattform stehen.

Welche Werte bietest du?

Um die Herausforderung, welche die Monetarisierung einer Plattform darstellt, annehmen zu können, muss zuallererst eine Analyse der von der Plattform erzeugten Werte erstellt werden. Traditionelle Geschäftsmodelle ohne Plattformkonzept – sprich sog. Pipelines – liefern den Kunden Werte in Form von Produkten oder Dienstleistungen, das heißt, sie verlangen zum Beispiel für die Ware selbst Geld, wie es etwa die Firma Whirlpool tut, wenn sie einen Geschirrspüler verkauft, oder aber für den Gebrauch des Produkts, wie beispielsweise GE Aviations, die sich die Montage und regelmäßige Wartung ihrer Flugzeugtriebwerke bezahlen lässt. Ebenso wie Whirlpool und GE sind auch Plattformunternehmen mit der Gestaltung und Entwicklung von Technologie befasst. Doch statt die Technologie kostenpflichtig anzubieten, fordern sie die User auf, der Plattform beizutreten – und versuchen dann, Letztere zu monetarisieren, indem sie für die Werte, die die Plattformtechnologie den Usern bietet, eine Bezahlung verlangen.

(Mehr-)Wert-Quellen

Diese Werte lassen sich in vier umfassende Kategorien unterteilen:

Für User: Zugang zu den auf der Plattform erzeugten Werten. Für die Zuschauer sind die Videos auf YouTube von Wert. Android-User finden Gefallen an den verschiedenen Aktivitäten, die Apps ihnen ermöglichen. Und für Schüler stellen die bei Skillshare angebotenen Kurse einen Wert dar.

Für Anbieter oder Drittanbieter: Zugang zu einer Community oder einem Markt. Airbnb ist für Gastgeber von Wert, weil es den Zugang zu einem globalen Markt von Reisenden bereitstellt. LinkedIn ist für Personalvermittler wertvoll, weil es ihnen ermöglicht, mit potenziellen Arbeitskräften in Kontakt zu treten. Und Alibaba bringt Händlern einen Mehrwert, weil sie ihre Waren mithilfe dieser Plattform an Kunden in der ganzen Welt verkaufen können.

Sowohl für User als auch für Anbieter: Zugang zu Tools und Dienstleistungen, die Interaktionen ermöglichen. Plattformen erzeugen Werte, indem sie Reibungspunkte und Hürden abbauen, die Anbieter und User an der wechselseitigen Interaktion hindern. Kickstarter hilft kreativen Firmengründern dabei, Kapital für neue Projekte zu sammeln. eBay ermöglicht in Kombination mit PayPal jedem Interessierten, einen Online-Shop zu eröffnen, auf den User weltweit zugreifen können. YouTube gestattet es Musikern, ihre Fans mit Videos von ihren Auftritten zu versorgen, ohne physische Produkte (CDs oder DVDs) produzieren und über Zwischenhändler verkaufen zu müssen.

Sowohl für User als auch für Anbieter: Zugang zu Kuratierungsverfahren zur Qualitätsverbesserung von Interaktionen. Die User wissen den Zugang zu hochwertigen Waren und Dienstleistungen zu schätzen, die ihre persönlichen Bedürfnisse und Interessen bedienen. Für Anbieter ist wiederum der Zugang zu Usern von Wert, die auf ihre Angebote zugreifen möchten und bereit sind, dafür faire Preise zu bezahlen. Intelligent betriebene Plattformen entwickeln und pflegen sog. Kuratierungssysteme, die User schnell und einfach mit geeigneten Anbietern zusammenbringen.

Diese vier Wertarten könnten auch als die Quellen des außerordentlichen Mehrwerts beschrieben werden, den die Plattform generiert. Die meisten vernünftig gestalteten Plattformen erzeugen viel mehr Werte, als sie unmittelbar erfassen – und ziehen so eine große Zahl von Usern an, die sich darüber freuen, die Vorteile dieser „kostenlos“ dargebotenen Werte nutzen zu können. Eine clevere Strategie zur Monetarisierung berücksichtigt zunächst alle Wertarten und ermittelt dann, welche Quellen des außerordentlichen Mehrwerts von der Plattform genutzt werden können, ohne dass das kontinuierliche Wachstum der Netzwerkeffekte behindert wird.

Die Autoren dieses Beitrags – Geoffrey G. Parker, Marshall W. Van Alstyne und Sangeet P. Choudary – haben das Buch verfasst: Die Plattform Revolution – Methoden und Strategien für Start-ups und Unternehmen, ISBN: 978-3-958455-19-1, mitp 2017, 28 EUR

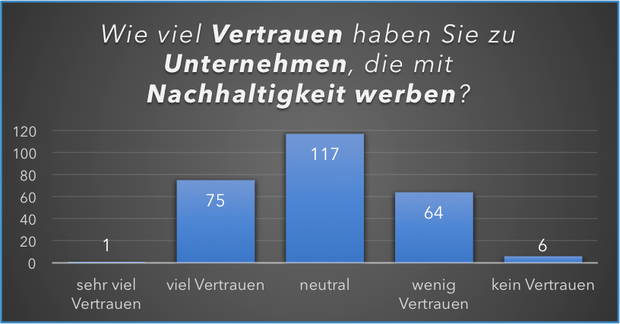

Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil

Wie Start-ups aus der Circular Economy zur nachhaltigen Wertschöpfung beitragen und so eine Alternative zur Linear Economy darstellen können.

Vor einigen Jahren sorgte ein Commerzbank-Fernsehspot mit einer durch das morgendliche Frankfurt joggenden Filialleiterin für Aufsehen. Er beginnt mit der Frage: „Woran liegt das, dass man den Banken nicht mehr vertraut?“ Die Antwort kommt aus dem Off: Spekulation mit Grundnahrungsmitteln wird es mit der Commerzbank nicht geben. Stattdessen wolle man erneuerbare Energien und mittelständische Unternehmen fördern, so das Kreditinstitut. Der Spot stellt dabei die Gretchenfrage der Nachhaltigkeit: Dürfen – und können – Unternehmen mit Werbespots überhaupt um Vertrauen werben?

Vertrauensvorschuss gibt es nicht

Im Rahmen eines von der Deutschen Handelsbank in Auftrag gegebenen Whitepapers „Nachhaltigkeit & Start-ups“ der Macromedia Hochschule Stuttgart wurden 263 Verbraucher befragt, ob sie stärkeres Vertrauen in jene Unternehmen haben, die mit Nachhaltigkeit werben. Die Befragung ergab: Einen Vertrauensvorschuss gibt es nicht. Das Ergebnis zeigt eine Gaußsche Glockenverteilung mit einer überwiegenden neutralen Haltung von 45 Prozent der Befragten, während je 29 bzw. 24 Prozent angaben, dass sie viel bzw. wenig Vertrauen in Unternehmen hätten, die mit Nachhaltigkeit werben. Für die beiden extremsten Möglichkeiten „sehr viel Vertrauen“ bzw. „kein Vertrauen“ entschied sich nur ein verschwindend kleiner Bruchteil der Befragten.

Abgesehen von moralischen und juristischen Gesichtspunkten, kann diese Form der Werbung aus unternehmerischer Sicht getrost als wirkungslos bezeichnet werden. Weitaus wirkungsvoller ist es, Nachhaltigkeit in den Unternehmensprozess zu integrieren. Gerade für Start-up-Unternehmen bietet sich dadurch eine einmalige Chance, an etablierten Unternehmen vorbeizuziehen, deren Legacy-Systeme oft als starr und verkrustet wahrgenommen werden. Ein Beispiel dafür liefert die Circular Economy (CE).

5 Tipps, wie Nachhaltigkeit im E-Commerce gelingt

So baust du dir mit ressourcenschonenden und sozial verantwortungsbewussten Alternativen ein wirklich nachhaltiges E-Commerce-Business auf.

Schaut man auf die marktbeherrschenden E-Commerce-Unternehmen, scheint eine Verbindung von wirtschaftlich tragfähigem Online-Shopping und ernstgemeinter Nachhaltigkeit kaum möglich. Mit der Regenbogenkreis GmbH und unserem sorgfältig zusammengestellten Produktsortiment beweisen wir tagtäglich das Gegenteil. Fünf Aspekte solltest du unserer Erfahrung nach genau im Blick behalten, um ebenfalls ein wirklich nachhaltiges E-Commerce-Business betreiben zu können.

Erfolgreiches E-Commerce wird nicht selten mit rein gewinnorientiertem, ökologisch ignorantem und sozial unverträglichem Anbieten und Versenden von kurzlebigen, möglichst billigen Artikeln verbunden. Diese werden dann oft unter unerträglichen Bedingungen produziert und mit umweltschädlichen Containerriesen um die halbe Welt geschifft, um dann bereits innerhalb kürzester Zeit wieder in den Mülleimer zu wandern. Nichtsdestotrotz lässt sich eine nachhaltige Lebens- und Geschäftsphilosophie auch in der Online-Shopping-Branche verwirklichen. Mittlerweile findet man in den allermeisten Fällen nachhaltige, ressourcenschonende und sozial verantwortungsbewusste Alternativen zu den branchenüblichen Standards. Worauf sollten Sie also achten, wenn Sie ein nachhaltiges und gleichzeitig wirtschaftlich tragfähiges E-Commerce-Unternehmen gründen und betreiben wollen?

1. Ökostrom – Server und Rechner für Firma, Shop und Büros mit Ökostrom versorgen

Wer einen Web-Shop, einen Unternehmensstandort mit Büro-, Lager- und Versandräumen unterhält, verbraucht natürlich auch elektrische Energie. Diese sollte daher komplett von Ökostrom-Anbietern, wie Greenpeace Energy oder Lichtblick stammen, die ihre Kontingente nachweislich aus regenerativen Quellen beziehen – und eben nicht nur über eine grüne Fassade verfügen und sich gleichzeitig an Atom- und Kohlestrom-Pools bedienen. Der Regenbogenkreis legt hier sehr strenge Kriterien an, kann dann aber auch sicherstellen, dass "Green-Washer" bei der Energieversorgung des Unternehmens außen vor bleiben.

2. Geschäftskonto bei einer Ökobank