Aktuelle Events

Das erste Investor*innengeld - was nun?

Wie du als Jungunternehmer*in mit dem ersten Geldsegen möglichst sinnvoll umgehst.

Gleich vorweg: Um ein erfolgreiches Start-up zu gründen, muss man nicht zwangsläufig fremdes Geld auftreiben. Viele Gründer*innen haben es ohne Hilfe und Kapital von Investor*innen geschafft, ihre Geschäftsidee zu verwirklichen. Dabei setzen die Unternehmer*innen auf Bootstrapping: Beim Bootstrapping finanziert sich das Start-up aus Eigenmitteln des Gründungsteams und aus den Erträgen des operativen Geschäfts.

Die wichtigste Frage zuerst: Soll ich Geld von Investor*innen aufnehmen?

Eine Start-up-Gründung ist keine Einbahnstraße. Viele Wege führen ans Ziel. Die Entscheidung zwischen Bootstrapping oder Fremdkapital hängt stark von der Geschäftsidee ab.

Wenn sich die Idee mit geringeren finanziellen Kosten umsetzen lässt, sich diese also im fünfstelligen Bereich befinden, ist die Finanzierung aus Ersparnissen oder mithilfe von Family & Friends oft die sinnvollere Alternative. Denn alle Anteile am Unternehmen bleiben bei dem/der Gründer*in. Damit behält man als Gründer*in die gesamte Kontrolle und keiner kann einem etwas aufzwingen. Außerdem ist man dadurch angehalten, sehr sorgsam mit den finanziellen Mitteln zu haushalten und effizient zu wirtschaften. Dadurch kann das unnötige Verschwenden von Ressourcen vermieden werden.

Sobald deutlich mehr Kapital benötigt oder ein sehr riskantes Geschäftsmodell verfolgt wird, führt oft kein Weg an externen Geldgeber*innen vorbei. Die Wahl der passenden Geldgeber*innen ist dabei ungemein wichtig: Ähnlich wie bei der Partner*innenwahl sollte man besser keine voreiligen Entscheidungen treffen. Ein Investment ist schließlich fast wie eine Ehe – man entscheidet sich dafür, die Höhen und Tiefen des Unternehmertums gemeinsam zu meistern. Es ist daher sinnvoll, Investor*innen zu finden, die zu den Gründenden und zur Geschäftsidee gleichermaßen passen.

Investor*innen können schlussendlich eine große Chance für jedes Start-up sein: Sie sind nicht nur dazu bereit, das Risiko einzugehen und ihr Geld zu investieren, sondern sie bringen auch viel Erfahrung und Kontakte mit, und sind damit potenzielle Multiplikator*innen sowie Türöffner*innen. Im Gegenzug für das Investment muss man als Gründer*in eben bereit sein, Unternehmensanteile und daher Kontrolle abzugeben.

Wie sehen die Finanzierungsphasen eines Start-ups aus?

Welche Art von Investor*in für ein Start-up geeignet ist, ist vor allem auch von der Unternehmensphase abhängig. Daher sollte sich jede(r) Unternehmer*in mit den typischen Phasen eines Start-ups auseinandersetzen.

- In der Pre-Seed-Phase existiert meist nur die Geschäftsidee. Hier stehen vor allem die Planung der Unternehmensgründung und eine Überprüfung der Umsetzbarkeit im Vordergrund. Es werden die ersten Samen für das Start-up gesät. Anfangs wird noch wenig Kapital benötigt. Daher wird diese Phase meist vom Gründungsteam selbst finanziert, aus den eigenen Ersparnissen oder durch Kredite von Family & Friends.

- Nach der Pre-Seed-Phase beginnt die Seed-Phase. Die ersten Kund*innen werden akquiriert und Umsätze erzielt. Die ersten Mitarbeitenden werden eingestellt und das Unternehmen muss umorganisiert werden. Nun ist es essenziell, die Kundschaft zufriedenzustellen. Dafür ist der ständige Austausch mit Kund*innen entscheidend, um das Produkt mithilfe des Feedbacks kontinuierlich zu verbessern und weiterzuentwickeln. Diese Phase erfordert meist zusätzliches Kapital im sechsstelligen oder sogar siebenstelligen Bereich. Nun sind vor allem Business Angels interessant, aber auch einige Risikokapitalfonds sind bereit, in frühphasige Unternehmen zu investieren.

- Sobald sich das Start-up mit seinem Produkt und Geschäftsmodell am Markt etabliert hat, startet die Wachstumsphase. Das Ziel ist es, so schnell wie möglich zu wachsen, neue Märkte zu erschließen und das Produkt stetig weiterzuentwickeln.

Investor*innen sind deutlich offener gegenüber Investments in schnellwachsende Start-ups. Der Grund dafür ist, dass die Erfolgsaussichten besser absehbar sind als in der Gründungsphase, da bereits ein Kund*innenstamm und vor allem relevante Finanzkennzahlen vorgewiesen werden können.

Wie finde ich die richtigen Investor*innen?

Investor*innen können die Entwicklung eines Start-ups signifikant beeinflussen. Die Unternehmensphase ist nur ein Kriterium bei der Wahl der Investor*innen. Folgende Punkte sollten nicht vernachlässigt werden:

- Gute Vorbereitung ist die halbe Miete: Beginnen sollte man erst, wenn die Ziele geklärt sind. Bereits im Vorfeld sollte klar sein, wo das Start-up in fünf Jahren stehen soll, wie viel Kontrolle man bereit ist abzugeben und vor allem, wie viel Geld benötigt wird, um seine Ziele zu erreichen. Ein klarer Finanzplan ist daher essenziell.

- Gründliche Recherche ist das A und O: In welche Unternehmen hat der/die Investor*in bereits investiert? Wer hilft tatsächlich mit Kontakten und Intros zu potenziellen Partner*innen? Wer ist komplett passiv? Wer mischt sich pausenlos ein? Für diese Recherche sollte man sich wirklich Zeit nehmen. Zudem sollte man auch die Gründer*innen, die bereits mit dem/der Investor*in zusammengearbeitet haben, kontaktieren und nach ihren Erfahrungen fragen.

- Genug Zeit einplanen: Die Investor*innensuche ist ein langwieriger und nervenaufreibender Prozess. Meistens dauert diese länger als geplant. Selbst wenn potenzielle Geldgeber*innen ausfindig gemacht wurden, folgen noch Präsentationen, Meetings, Due-Diligence-Prüfungen und Vertragsverhandlungen. Im Schnitt sollten sechs bis 12 Monate eingeplant werden.

- Stimmt die Chemie? Man sollte sich nicht unbedingt für den/die Investor*in mit dem größten Portemonnaie entscheiden. Nicht zu unterschätzen ist, wie wichtig es ist, dass es auch menschlich funktioniert. Wenn man der Meinung ist, dass die Zusammenarbeit problematisch werden könnte, sollte man sich anderweitig umsehen.

Eine Frage des Budgets: Wie sieht ein guter Finanzplan aus?

Ein gut durchdachter Finanzplan ist eines der wichtigsten Unterlagen für Gründer*innen, um die Geschäftsentwicklung zu planen und Investor*innen an Bord zu holen. Dieser zeigt in klaren Zahlen, welche Kosten anfallen und welche Umsatzziele erreicht wurden bzw. geplant sind. Diese Annahmen zu den Umsätzen und Kosten benötigt man einerseits für die Rentabilitätsrechnung und andererseits für die Liquiditätsplanung.

Die Rentabilitätsrechnung ist essenziell, um zu erkennen, wie ertragreich die Geschäftsidee tatsächlich ist und ob sie auch konkurrenzfähig ist. Denn sie gibt an, wie hoch die Gewinnspannen der geplanten Umsätze sind.

Die Liquiditätsplanung ist eine Übersicht deines Cashflows. Oft werden Rechnungen erst zu einem späteren Zeitpunkt beglichen, obwohl das Produkt oder der Service bereits verkauft wurde. Daher müssen zu jedem Zeitpunkt genügend liquide Mittel für das operative Geschäft vorhanden sein.

Mithilfe des Finanzplans evaluieren potenzielle Kapitalgeber*innen, ob sich ein Investment auszahlt. Aber auch den Gründer*innen selbst helfen die Zahlen, die Entwicklung des Unternehmens im Blick zu behalten und so eventuellen Risiken frühzeitig vorzubeugen. Natürlich ist ein Finanzplan nicht in Stein gemeißelt und nur eine Prognose. Trotzdem gibt dieser Prozess Aufschluss darüber, ob vernünftige Annahmen getroffen und ordentlich recherchiert wurde.

Geld für nichts: Diese Fehler solltest du tunlichst vermeiden

- Zu schnell zu viele Leute einstellen: Viele Unternehmer*innen glauben, der Schlüssel zum Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens ist es, schnell eine Menge Leute einzustellen. Personalwachstum ist gut, aber Wachstum muss nachhaltig sein. Es ist besser, mehr Zeit damit zu verbringen, die richtigen Leute zu finden, als dutzende neue Leute auf einmal einzustellen. „Hire slowly, fire fast“ lautet die Devise.

- Zu hohe Ausgaben für PR und Marketing, anstatt in das Produkt zu investieren: Häufig wird viel Geld für Marketingkampagnen und PR ausgegeben, auch wenn das Produkt noch nicht genug ausgereift ist. Diese Aufmerksamkeit zieht automatisch mehr Kund*innen an, aber wenn das Produkt noch fehlerhaft oder noch nicht bereit ist für die wachsende Anzahl an Nutzer*innen, kann das auch einmal nach hinten losgehen.

- Zu hohe und unnötige Konsumausgaben für z.B. schicke Büroausstattung: Oft wird viel Geld für Equipment oder coole Büros in guter Lage ausgegeben. All dies ist zwar schön und gut, aber Gründer*innen sollten sich nicht vorrangig darauf konzentrieren, besonders nicht in der Anfangsphase. Ein besserer Rat ist es, stattdessen ins Produkt und den Customer Support zu investieren, um die vorhandenen Kund*innen bestmöglich zufriedenzustellen.

Der Autor Lin Liu ist Investment Manager mit Fokus auf Mergers & Acquisitions (M&A), Software as a Service (SaaS), Financial and Business Analysis bei Gateway Ventures und zertifizierter Financial Advisor.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Retourendaten als ungenutztes Potenzial

Retouren sind dein größter Kostenfaktor – aber auch eine wertvolle Datenquelle. Unser Artikel samt Praxis-Checkliste zeigt dir, wie du sie strategisch zum Marketing-Booster machst!

Retouren kosten den Handel jedes Jahr Millionen Euro. Dabei wird oft verkannt, dass sie auch eine wertvolle Quelle für mehr Umsatz und eine bessere Customer Journey sind. Aktuelle Daten aus dem Jahr 2025 zeigen, wie sich das Retourenverhalten von Verbrauchern entwickelt – und welche ungenutzten Chancen hierbei für dich und dein E-Commerce-Unternehmen liegen.

Die wichtigste Erkenntnis aus dem aktuellen Retouren-Report 2025: Immer weniger Kunden senden ihre Einkäufe zurück. Im Jahr 2025 waren es nur noch 46 Prozent – im Vergleich zu 51 Prozent in 2024 und 67 Prozent im gleichen Zeitraum 2023.

Trotz dieser sinkenden individuellen Retourenneigung prognostiziert die Universität Bamberg für Deutschland im Jahr 2025 ein neues Rekordvolumen von 550 Millionen Paketen. Um dieser Diskrepanz zu begegnen, musst du als Online-Händler deine Zielgruppen basierend auf den bei der Retoure gewonnenen Einsichten künftig präziser ansprechen.

Wenn Daten ungenutzt verpuffen

Noch immer ignorieren viele Online-Shops, wer welche Produkte warum zurückschickt. Betrachtest auch du Retouren oft ausschließlich aus der reinen Umsatzperspektive und übersiehst die damit verbundenen wertvollen Details zu Zielgruppen, Produkten und Kanälen? Viele erfassen zwar Retourengründe, doch nur ein Bruchteil wertet diese systematisch und automatisiert aus. Dabei könntest du genau diese Daten nutzen, um ein tiefgreifendes Verständnis für das Kauf- und Retourenverhalten deiner Kunden zu gewinnen.

Ohne diese Analyse gehst du das Risiko ein, dass beispielsweise Produkte mit einer hohen Retourenquote weiterhin bei Zielgruppen beworben werden, die sie überdurchschnittlich oft zurücksenden. Nutze deine Tools konsequent und schließe Kundengruppen, die deine Marge gefährden, vom Targeting aus. Bei durchschnittlichen Bearbeitungskosten von 5 bis 20 Euro pro Retoure – im komplexen Sortiment sogar bis zu 50 Euro – entstehen dir sonst erhebliche, aber vermeidbare Verluste.

Ein weiteres Beispiel für verpasste Chancen zeigt ein Blick auf die Rückgabepräferenzen. Demnach wünschen sich Frauen deutlich häufiger alternative Rückgabeoptionen als Männer (63 Prozent versus 53 Prozent). Ein klarer Hinweis darauf, dass Standardangebote hier weniger gut ankommen. Dennoch sprichst du in der Praxis vermutlich beide Zielgruppen identisch an.

Retourendaten als Marketing-Kompass

Die Lösung hast du paradoxerweise wahrscheinlich bereits im Haus: deine Retourendaten. Durch eine systematische und strategische Auswertung lassen sie sich als wertvolle Marketing-Intelligence nutzen. Ein zentraler Baustein sind datenbasierte Analysen, die Kaufhistorie, Kontaktpunkte, Retourenmuster sowie bevorzugte Produktkategorien verknüpfen.

Eine gezielte Steuerung der Kundenansprache und der Produktpositionierung nimmt unmittelbar Einfluss auf das Retourenverhalten. So wird es dir möglich, Produkte mit hoher Retourenquote für bestimmte Zielgruppen aus dem Fokus zu nehmen. Wird beispielsweise ein bestimmtes Schuhmodell bei den über 45-Jährigen überdurchschnittlich oft retourniert, solltest du es für diese Altersgruppe nicht mehr in Marketingkampagnen ausspielen.

Ebenso wie dein Produktportfolio kannst du auch deine Services an klare Kundenwünsche anpassen: 58 Prozent der Kunden wünschen sich neben der klassischen „Retoure gegen Erstattung“ auch andere Optionen wie Umtausch, Gutscheine oder Reparaturen. Diese Erkenntnis ermöglicht dir differenzierte, zielgruppengerechte Serviceangebote und schützt dich vor einem kompletten Umsatzverlust.

Auch eine datenbasierte Kanalbewertung wird möglich: Während 33 Prozent der 18- bis 34-Jährigen Social Commerce als Einkaufskanal nutzen, sind es bei den über 55-Jährigen nur rund 15 Prozent. Retourendaten zeigen dir präzise, welche Kanäle für bestimmte Produkte problematisch sind und wo du Budgets umschichten musst.

Erst eine konsequente Analyse der Retourengründe macht es dir möglich, Produktinformationen zu optimieren und Vertriebskanäle belastbar zu bewerten. Statt Millionen für Streuverluste auszugeben, kannst du deine Customer Journey gezielt verbessern.

Silos ade: Zusammenarbeit von Marketing, E-Commerce und Produktteams

Entscheidend für die optimale Nutzung dieser Einsichten ist der regelmäßige Austausch zwischen deinen Marketing-, E-Commerce- und Produktteams. Im Zusammenspiel können Erkenntnisse aus Retourengründen nahtlos in Produktbeschreibungen und Kampagnenbotschaften einfließen.

Wenn dein E-Commerce-Team beispielsweise feststellt, dass bestimmte Farbvarianten bei spezifischen Altersgruppen besonders oft mit dem Grund „sieht anders aus als erwartet“ retourniert werden, können Marketing und Produktentwicklung sofort reagieren: durch bessere Produktfotos, angepasste Beschreibungen und eine differenzierte Zielgruppenansprache.

Diese abteilungsübergreifende Verschränkung erfordert jedoch neue Prozesse: Wöchentliche Retourendaten-Reviews, gemeinsame KPIs und automatisierte Alerts bei auffälligen Retourenmustern sind Pflicht. Nur so wird aus der reaktiven Kostenstelle ein proaktives Steuerungsinstrument.

Daten bringen nachhaltigen Erfolg

Wenn du Retourendaten strategisch nutzt, sparst du nicht nur Kosten. Du steigerst die Konversion, senkst Streuverluste und reduzierst den Kundenfrust. Echter Erfolg stellt sich schließlich erst dann ein, wenn der Kunde sich nicht nur für den Kauf entscheidet, sondern das Produkt am Ende auch behält.

Begreife Retouren daher noch stärker als präzise Datenquelle für eine bessere Kundenbeziehung. Wenn du deine Retourendatenanalyse jetzt professionalisierst, verwandelst du den Kostenfaktor endgültig in deinen Marketing-Booster.

Der Autor Artjom Bruch ist CEO der Trusted Returns GmbH

StartingUp-Checkliste: So machst du deine Retourendaten zum Marketing-Booster

Prüfe dein aktuelles E-Commerce-Setup. Wie viele dieser Fragen kannst du bereits mit „Ja“ beantworten?

- [ ] Präzise Datenerfassung: Erfasst du detaillierte Retourengründe (über ein Dropdown-Menü im Retourenportal) statt nur eines pauschalen „Gefällt nicht“?

- [ ] Dynamisches Targeting: Schließt du Kunden oder Segmente, die ein bestimmtes Produkt überdurchschnittlich oft retournieren, automatisch von der weiteren Bewerbung dieses Artikels aus?

- [ ] Zielgruppengerechte Rückgabe-Optionen: Bietest du im Retourenprozess aktiv Alternativen wie Direkt-Umtausch, Store-Credit (Gutschein) oder Reparatur an, anstatt sofort den Kaufpreis zu erstatten?

- [ ] Kanal-Rentabilitäts-Check: Analysierst du, ob Kunden, die über Plattformen wie TikTok oder Instagram kaufen, eine signifikant höhere Retourenquote aufweisen als Käufer aus dem E-Mail-Marketing?

- [ ] Silos aufbrechen: Gibt es ein regelmäßiges (z. B. wöchentliches) Meeting zwischen Marketing, E-Commerce und Produktmanagement, um auffällige Retourenmuster zu besprechen?

- [ ] Automatisierte Warnsysteme: Erhält dein Team einen automatischen Alert, wenn die Retourenquote eines neu gelaunchten Produkts innerhalb der ersten 48 Stunden einen definierten Schwellenwert übersteigt?

Je mehr Haken du setzen kannst, desto näher bist du am profitablen Retouren-Management.

Warum internationale Unternehmen Österreich als F&E-Standort wählen

Weshalb internationale Unternehmen ihre F&E-Aktivitäten in Österreich ausbauen, welche Rolle Kooperationen mit Forschungseinrichtungen und Start-ups spielen und wie die Austrian Business Agency (ABA) dabei unterstützt, erzählen Martin Gruber (NXP Semiconductors), Stefan Poledna (TTTech Auto) und Gerald Seifriedsberger (GE HealthCare Austria) im Interview.

Österreich zählt zu den innovationsstärksten Ländern Europas und gehört im European Innovation Scoreboard zur Gruppe der „Strong Innovators“. „Maßgeblich zu unserer Position tragen internationale Unternehmen bei, die Österreich gezielt als Standort für Forschung und Entwicklung (F&E) nutzen und zahlreiche Innovationen hervorbringen. Die österreichischen Niederlassungen internationaler Konzerne leisten einen maßgeblichen Beitrag für den Innovationsstandort Österreich – sie sind mit 2,6 Milliarden Euro für mehr als die Hälfte der unternehmensfinanzierten F&E-Ausgaben verantwortlich”, so Marion Biber, Head of INVEST in AUSTRIA bei der Standortagentur ABA.

Österreich ist in den letzten Jahrzehnten generell viel innovativer geworden: Zwischen 2000 und 2023 wuchsen die F&E-Ausgaben hierzulande um 73 Prozent – deutlich stärker als im EU-Durchschnitt mit 24 Prozent.

Forschung und Entwicklung

Forschung und Entwicklung sind zentrale Treiber für wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt. Österreich bietet für beide Bereiche optimale Rahmenbedingungen – nicht zuletzt durch ein europaweit einzigartiges Fördermodell, das direkte (durch die FFG) und indirekte Forschungsförderung (durch die Forschungsprämie) kombiniert.

Internationale Unternehmen treffen hier außerdem auf eine dichte Forschungslandschaft, und ein Ökosystem, in dem Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Start-ups nicht Ausnahme, sondern Alltag ist.

Steirischer Ort mit globaler Wirkung

Viele der Unternehmen, die in Österreich forschen und entwickeln, agieren im B2B-Bereich und bleiben daher für Endkonsument*innen oft unsichtbar. Einer dieser Player ist NXP Semiconductors, ein niederländischer Halbleiterkonzern mit rund 35.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Einer der wichtigsten F&E-Standorte befindet sich im steirischen Gratkorn.

Dort arbeiten heute rund 650 Expert*vinnen aus 45 Nationen an Zukunftsthemen wie Edge AI, Cybersecurity und Post Quantum Cryptography. “Der Standort Österreich ist ganz essentiell für uns und für die Entwicklung von innovativen, neuartigen Halbleiterprodukten. NXP Österreich ist für uns als internationalen Konzern ein sehr wichtiger Forschungs- und Entwicklungsstandort”, so Martin Gruber, Vice President Corporate Strategy bei NXP Semiconductors. Besonders stark vertreten ist NXP im Mobility- und Automotive-Bereich, aber auch in Industrial- und IoT-Anwendungen.

Wie die ABA Österreich als Forschungsstandort und HQ-Drehscheibe positioniert

Interview: René Tritscher, Geschäftsführer der Austrian Business Agency (ABA) erklärt, was Österreich als Standort für internationale Unternehmen, Forschung und Fachkräfte attraktiv macht.

Die Austrian Business Agency (ABA) ist die zentrale Standortagentur von Österreich und berät mit ihren Geschäftsbereichen INVEST in AUSTRIA, WORK in AUSTRIA und FILM in AUSTRIA kostenlos internationale Unternehmen, Fachkräfte und Filmproduktionen. Sie macht das Land weltweit als Wirtschafts-, Forschungs- und Arbeitsstandort sichtbar und begleitet Betriebe von der ersten Standortfrage bis zur Ansiedlung und Erweiterung. Im StartingUp-Interview spricht Geschäftsführer René Tritscher darüber, warum Österreich für forschungsintensive Unternehmen und Headquarters attraktiv ist und welche Rolle Talente und Forschungsökosysteme dabei spielen.

StartingUp: Österreich wird international als forschungsstarker Innovationsstandort wahrgenommen. Was macht aus deiner Sicht die besondere Attraktivität Österreichs (speziell für forschungsintensive internationale Unternehmen) aus?

René Tritscher: Österreich als innovativer Industrie- und Forschungsstandort bietet ein stimmiges Gesamtpaket und ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Wir haben eine Forschungsquote von über 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und eine steuerliche Forschungsprämie von 14 Prozent. Dazu kommen exzellente Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitäre Institute sowie Cluster, in denen Unternehmen und Forschungseinrichtungen eng zusammenarbeiten.

Besonders stark ist Österreich in Bereichen wie Green Tech, Digitalisierung mit Schwerpunkten wie Künstlicher Intelligenz, Quantentechnologie sowie Life Sciences – bei MINT-Absolvent:innen liegen wir mit rund 32 Prozent im europäischen Spitzenfeld und deutlich über OECD- und EU-Durchschnitt. Außerdem bietet Österreich hohe Planungs- und Rechtssicherheit, eine zentrale Lage in Europa und eine Lebensqualität, die internationale Talente anzieht.

Die ABA positioniert Österreich weltweit als Forschungs- und Investitionsstandort. Wie genau unterstützt die ABA Unternehmen beim Markteintritt, bei der Expansion und beim Aufbau regionaler oder divisionaler Headquarters?

Mit „INVEST in AUSTRIA“ und „WORK in AUSTRIA“ machen wir den Wirtschafts-, Forschungs- und Arbeitsstandort Österreich international sichtbar und sprechen Unternehmen sowie Fachkräfte gezielt an. Wir beraten Unternehmen kostenlos bei der Evaluierung des Standortes, bereiten Kennzahlen und Standortvergleiche auf und identifizieren passende Regionen, Immobilien und Förderprogramme. Ein wichtiger Teil ist die Vernetzung mit Clustern, Forschungszentren, Ausbildungspartner*innen und Behörden, damit Unternehmen rasch in die relevanten Ökosysteme hineinfinden.

Bei Erweiterungen unterstützen wir das lokale Management dabei, den Business Case für Österreich im Konzern zu argumentieren und mit Fakten zur Lage im Herzen Europas, zur Wertschöpfung sowie zum Talentangebot. 2024 haben wir 309 Ansiedlungen und Erweiterungen mit einem Investitionsvolumen von rund 1,1 Milliarden Euro und mehr als 2.200 geplanten Arbeitsplätzen begleitet und bleiben auch nach der Ansiedlung als Partnerin in allen Belangen an der Seite der Unternehmen.

Ein wichtiges Argument für einen Standort ist der Zugang zu Fachkräften, gerade in MINT-Bereichen. Wie unterstützt WORK in AUSTRIA Unternehmen beim Recruiting internationaler Talente?

Der Geschäftsbereich „WORK in AUSTRIA“ der ABA unterstützt Unternehmen in Österreich beim Recruiting internationaler Fachkräfte und vernetzt sie kostenlos mit Kandidat*innen weltweit. Im Mittelpunkt steht unsere digitale Plattform (Talent Hub), auf der Unternehmen ihre Stellen inserieren, Suchprofile anlegen und passende Kandidat*innen vorgeschlagen bekommen.

Daneben setzen wir auf zielgruppenspezifische Kommunikationsmaßnahmen in ausgewählten Fokusländern wie Rumänien, Kroatien, Brasilien oder Indonesien, kooperieren mit Hochschulen und organisieren Karriere-Events sowie Formate wie virtuelle Talent- oder Research-Talks. In unseren Beratungen geht es auch um praktische Fragen zu Arbeitsrecht, Anerkennung von Qualifikationen oder zu Standortfaktoren. Unser Ziel ist, dass der Zugang zum globalen Talentpool für österreichische Unternehmen im HR-Alltag gut handhabbar wird.

Neben Unternehmen unterstützt die ABA auch internationale Fachkräfte und ihre Familien beim Weg nach Österreich. Welche Rolle spielt diese Serviceleistung im Wettbewerb um globale Talente?

Internationale Fachkräfte entscheiden sich nicht nur für einen Job, sondern für ein Land zum Leben. Unsere Servicestelle Einwanderung und Aufenthalt berät Fachkräfte, Forscher*innen, ihre Angehörigen und Unternehmen persönlich zu Aufenthaltstiteln wie der Rot-Weiß-Rot-Karte, zu Verfahren, Fristen und Unterlagen und begleitet den gesamten Prozess von der ersten Anfrage bis zur Ankunft.

Ergänzt wird das durch digitale Tools wie dem „Immigration Guide“ und dem „Personal Guide to Living and Working in Austria“ sowie durch Relocation- und Onboarding-Services zu Themen wie Wohnen, Schule oder Gesundheitsversorgung auf workinaustria.com. So verbinden wir die internationale Bewerbung des Forschungs- und Arbeitsstandorts Österreich mit sehr konkreter Unterstützung auf dem Weg hierher. Dieses Gesamtpaket aus Karriereperspektive, Forschungsumfeld und Lebensqualität ist im Wettbewerb um globale Talente ein wichtiger Standortvorteil.

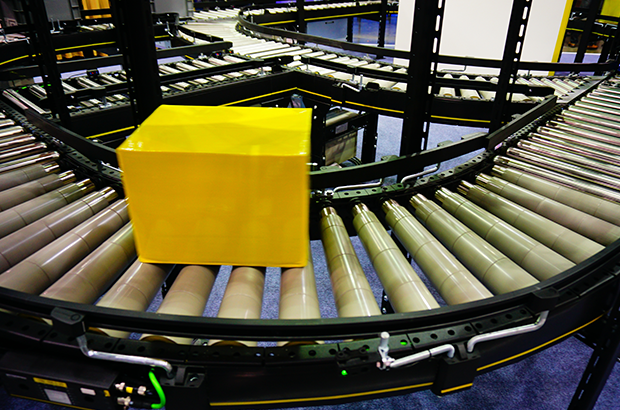

Intralogistik skalieren ohne Chaos

Wie Start-ups Materialflüsse früh professionalisieren und so typische Stolperfallen vermeiden können.

Effiziente Intralogistik ist ein unterschätzter Erfolgsfaktor für wachsende Start-ups. Wer Materialflüsse erst optimiert, wenn das Lager überläuft, handelt zu spät. Schon in der Aufbauphase lassen sich Strukturen schaffen, die Wachstum ermöglichen, statt es zu bremsen. Transparente Prozesse, digitale Schnittstellen und ergonomische Abläufe senken nicht nur Kosten, sondern sichern auch Qualität und Liefertreue. Der folgende Leitfaden zeigt, wie junge Unternehmen ihre Intralogistik schrittweise professionalisieren und typische Stolperfallen vermeiden können.

Frühzeitige Planung schafft Spielräume

Ein häufiger Fehler junger Unternehmen ist, Lager und Logistik nur als Nebenaufgabe zu betrachten. Dabei werden hier die Grundlagen für Liefergeschwindigkeit und Kundenzufriedenheit gelegt. Wer früh Flächenbedarf, Materialflusswege und Schnittstellen plant, spart später hohe Anpassungskosten. Auch einfache Tools wie Prozessdiagramme oder Lagerlayouts helfen, Engpässe zu erkennen. Besonders in der Wachstumsphase lohnt sich der Austausch mit spezialisierten Anbietern wie Toppy Deutschland, um geeignete Lösungen für Palettenhandling und Materialumschlag zu identifizieren.

Skalierbare Prozesse statt Ad-hoc-Lösungen

Wachstum bringt Komplexität. Viele Start-ups kompensieren diese mit mehr Personal, statt Abläufe zu automatisieren. Das führt langfristig zu Ineffizienz. Besser ist es, skalierbare Prozesse zu schaffen, die auch bei steigenden Stückzahlen stabil bleiben. Automatische Fördertechnik, modulare Regalsysteme und digitale Lagerverwaltungssysteme können hier entscheidend sein. Wichtig ist, in Prozessketten zu denken: Wareneingang, Kommissionierung, Verpackung und Versand müssen aufeinander abgestimmt sein. Nur so entstehen reibungslose Abläufe, die ohne ständige manuelle Eingriffe funktionieren.

Ergonomie und Arbeitssicherheit als Produktivitätsfaktor

In der Intralogistik entscheidet nicht nur Technik über Effizienz, sondern auch die Gestaltung der Arbeitsplätze. Zu hohe oder zu tiefe Greifpositionen, schwere Lasten und unübersichtliche Laufwege führen schnell zu Fehlern oder Ausfällen. Ergonomische Lösungen steigern Produktivität, weil sie Mitarbeitende entlasten. Mobile Palettenwechsler, höhenverstellbare Tische und automatische Hubsysteme reduzieren körperliche Belastungen und steigern gleichzeitig den Durchsatz. Ein ergonomisches Lager ist keine Kostenstelle, sondern ein zentraler Baustein für nachhaltige Effizienzsteigerung.

Digitalisierung gezielt einsetzen

Nicht jede digitale Lösung lohnt sich für jedes Start-up. Wichtig ist, zunächst die Prozesse zu verstehen, bevor Software eingeführt wird. Ein digitales Lagerverwaltungssystem bringt nur dann Vorteile, wenn Stammdaten gepflegt und Abläufe klar definiert sind. Sensoren, Scanner oder mobile Endgeräte können Fehlerquoten senken und Bestände in Echtzeit sichtbar machen. Entscheidend ist die Schnittstellenfähigkeit: Systeme müssen Daten austauschen können, um Medienbrüche zu vermeiden.

Kennzahlen und kontinuierliche Verbesserung

Effiziente Intralogistik lebt von Messbarkeit. Nur wer Prozesse kennt, kann sie verbessern. Relevante Kennzahlen sind unter anderem Durchlaufzeiten, Kommissionierfehler, Flächenauslastung und Lagerumschlag. Diese Daten liefern wertvolle Hinweise, wo Bottlenecks entstehen. Regelmäßige Auswertungen und kleine Anpassungen verhindern, dass sich Ineffizienzen einschleichen. Ein einfacher PDCA-Zyklus (Plan–Do–Check–Act) hilft, systematisch zu optimieren und schnell auf Marktveränderungen zu reagieren.

Investitionsentscheidungen mit System treffen

Investitionen in Lagertechnik oder Automatisierung sollten nie aus dem Bauch heraus erfolgen. Eine strukturierte Entscheidungsbasis ist unverzichtbar. Dazu gehören Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Vergleich von Alternativen und Berücksichtigung von Wartungs- und Schulungskosten. Leasingmodelle oder Mietoptionen können sinnvoll sein, um Liquidität zu schonen. Ein Business Case zeigt, wann sich Investitionen amortisieren und welche Produktivitätsgewinne realistisch sind.

Beispielhafte Prüfkriterien vor einer Anschaffung:

- Reduziert die Lösung manuelle Arbeit oder Durchlaufzeit?

- Ist sie modular erweiterbar?

- Wie hoch sind Schulungs- und Wartungsaufwände?

- Passt sie zu vorhandenen Systemen?

- Gibt es eine messbare Effizienzsteigerung?

Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz

Auch im Lager ist Nachhaltigkeit längst ein Wettbewerbsfaktor. Energieeffiziente Fördertechnik, Mehrwegverpackungen und kurze Wege sparen Ressourcen und senken Kosten. Moderne Anlagen erfassen Energieverbrauch und Laufzeiten automatisch, um Optimierungspotenziale sichtbar zu machen. Ebenso wichtig: Mitarbeiter sensibilisieren, Abfall vermeiden und Materialflüsse gezielt steuern. Wer Nachhaltigkeit in die Intralogistik integriert, stärkt nicht nur das eigene Image, sondern profitiert von langfristig stabilen Betriebskosten.

Zusammenarbeit zwischen Produktion und Logistik

Häufig arbeiten Produktion und Logistik nebeneinander statt miteinander. Dabei entsteht Wertschöpfung nur, wenn Materialfluss und Fertigungsplanung ineinandergreifen. Kurze Abstimmungswege, klare Verantwortlichkeiten und gemeinsame Kennzahlen schaffen Transparenz. In kleineren Teams kann schon eine wöchentliche Abstimmung große Effekte bringen. Besonders bei der Einführung neuer Produkte sollten Materialfluss, Verpackung und Lagerstrategie von Beginn an gemeinsam gedacht werden. So lassen sich spätere Korrekturen und teure Nachrüstungen vermeiden.

Skalierung als Daueraufgabe verstehen

Intralogistik ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Mit wachsendem Auftragsvolumen ändern sich Anforderungen, Lieferketten und Kundenerwartungen. Wer regelmäßig prüft, ob Prozesse und Technik noch passen, bleibt wettbewerbsfähig. Auch Schulungen und Wissenstransfer sind wichtig, damit Teams Veränderungen mittragen. Der Aufwand zahlt sich aus: Eine skalierbare, flexible Logistikstruktur ist die Basis für stabiles Wachstum.

Interview mit Ole Dening: Wie digitalisieren Unternehmen ihre langfristigen Beschaffungsstrategien?

Ole Dening, Co-Founder der Partbase GmbH und Experte für digitale Einkaufslösungen, erklärt, wie Unternehmen mit digitalen Tools ihre langfristigen Beschaffungsstrategien effizienter gestalten.

Lieferketten, Einkauf und Beschaffung befinden sich im Wandel. Steigende Kosten, volatile Märkte und geopolitische Unsicherheiten zwingen Unternehmen dazu, ihre Strategien neu zu denken. Besonders im Einkauf zeigt sich, dass digitale Lösungen nicht mehr nur eine Option sind, sondern zur Notwendigkeit werden. Sie schaffen Transparenz, senken Risiken und ermöglichen eine strategische Planung, die weit über kurzfristige Bedarfsdeckung hinausgeht.

Wir haben mit Ole Dening über die Digitalisierung langfristiger Beschaffungsstrategien gesprochen. Er ist Experte für digitale Einkaufslösungen und weiß, wie Unternehmen moderne Plattformen in ihre Prozesse integrieren können. Ein Beispiel dafür ist die Partbase Plattform, die es ermöglicht, Rahmenverträge effizient zu verwalten, Lieferantenbeziehungen zu pflegen und Bestellprozesse zu automatisieren – ohne dabei den individuellen Charakter der Beschaffung zu verlieren.

Ziel solcher Systeme ist es, Einkäufern mehr Handlungsspielraum zu geben und sie von administrativen Aufgaben zu entlasten. Während früher Excel-Tabellen, E-Mails und Telefonate dominierten, setzen heute immer mehr Unternehmen auf zentrale Plattformen, die alle Informationen bündeln und die Kommunikation mit Lieferanten digital abbilden.

Ole Dening erklärt, warum langfristige Beschaffungsstrategien nur dann erfolgreich sind, wenn Technologie, Daten und persönliche Beziehungen sinnvoll kombiniert werden. Wir haben mit ihm über Herausforderungen, Erfolgsfaktoren und Zukunftsperspektiven des digitalen Einkaufs gesprochen.

StartingUp: Herr Dening, warum ist die Digitalisierung im Einkauf heute wichtiger denn je?

Ole Dening: Weil Unternehmen in einem Umfeld agieren, das von Unsicherheiten geprägt ist – Inflation, Lieferengpässe, geopolitische Risiken. Früher reichte Erfahrung, heute braucht es Daten, Automatisierung und Transparenz.

Gerade im MRO-Bereich (Maintenance, Repair & Operations) laufen viele Beschaffungsprozesse noch manuell ab – mit Excel-Listen, E-Mails und Telefonaten. Das kostet Zeit, Geld und ist fehleranfällig. Unsere Plattform Partbase digitalisiert diesen Prozess vollständig: Rahmenverträge, Lieferantenmanagement und Bestellungen werden automatisiert, Echtzeitdaten zu Preisen und Verfügbarkeiten integriert. Unternehmen reduzieren so ihre Prozesskosten um bis zu 30 % und gewinnen Zeit für strategische Aufgaben.

Ohne Digitalisierung droht Stillstand – und in dynamischen Märkten bedeutet das Wettbewerbsverlust.

StartingUp: Welche Rolle spielt Transparenz bei langfristigen Beschaffungsstrategien?

Ole Dening: Transparenz ist das Fundament jeder nachhaltigen Beschaffungsstrategie. Nur wer seine Lieferantenstruktur, Vertragslaufzeiten und Preisentwicklungen kennt, kann Risiken steuern und Chancen nutzen.

Partbase bietet dafür umfassende Transparenz: Aktuell knapp eine halbe Millionen Artikel, perspektivisch mehrere Millionen Artikel aus dem Bereich der Fluidtechnik (Hydraulik, Pneumatik und Drucklufttechnik), automatisierte Vertragsverwaltung, ERP-Anbindung (z. B. SAP) und Echtzeit-Dashboards zu Lagerbeständen und Lieferantenperformance.

Ein Kunde aus dem Maschinenbau stellte mit Partbase fest, dass 40 % seiner Komponenten von Single-Source-Lieferanten stammten – ein erhebliches Risiko. Durch alternative Angebote sank seine Ausfallquote um 25 %.

Transparente Daten schaffen Planungssicherheit, und Planungssicherheit ist die Grundlage strategischer Beschaffung.

StartingUp: Wie helfen Plattformen wie Partbase, ohne den persönlichen Kontakt zu Lieferanten zu verlieren?

Ole Dening: Digitale Plattformen ersetzen den persönlichen Kontakt nicht – sie verstärken ihn. Indem Routineaufgaben automatisiert werden, bleibt mehr Zeit für strategische Gespräche.

Bei Partbase nutzen Einkäufer Features wie das Collective Cart (teilbare Warenkörbe), mit dem Teams Bestellungen gemeinsam verwalten. Automatisierte Angebotserstellungen und ERP-Schnittstellen reduzieren den administrativen sowie kommunikativen Aufwand erheblich. Ein Kunde aus der Fertigung beschleunigte so seinen Bestellprozess um 40 %.

Gleichzeitig bleibt die persönliche Betreuung zentral: Unser Support reagiert innerhalb von 30 Minuten, und über Partner wie WK Hydraulik bieten wir technische Beratung, Reparaturen und Schulungen direkt vor Ort.

Kurz gesagt: Partbase digitalisiert Abläufe – nicht Beziehungen.

StartingUp: Warum ist die digitale Verwaltung von Rahmenverträgen so entscheidend?

Ole Dening: Rahmenverträge sind das Rückgrat jeder professionellen Beschaffung. Ihre Digitalisierung macht sie effizient, transparent und steuerbar.

Mit Partbase werden Verträge zentral verwaltet – mit Preisen, Laufzeiten und Konditionen in Echtzeit. Automatische Erinnerungen vermeiden Fristenversäumnisse, ERP-Anbindungen verknüpfen Verträge direkt mit Bestellungen.

So reduzieren Unternehmen den Verwaltungsaufwand um bis zu 50 % und erhöhen gleichzeitig die Preistreue. Dashboards liefern zudem Leistungsanalysen von Lieferanten, was gezielte Verhandlungen ermöglicht.

Das Ergebnis: weniger Aufwand, bessere Kontrolle, niedrigere Kosten.

StartingUp: Wo liegen die größten Herausforderungen bei der Einführung solcher Systeme?

Ole Dening: Vier Punkte treten regelmäßig auf:

1. Change-Management: Viele Mitarbeitende hängen an gewohnten Prozessen. Hier braucht es Schulung und Kommunikation, um den Mehrwert digitaler Tools zu vermitteln.

2. Datenqualität: Unvollständige oder veraltete Stammdaten bremsen die Automatisierung. Wir unterstützen Kunden bei der Bereinigung, bevor sie live gehen.

3. Systemintegration: Alte ERP-Systeme sind oft nicht standardisiert. Unsere APIs machen Anbindungen flexibel, erfordern aber initiale Abstimmung.

4. ROI-Verständnis: Manche Unternehmen zögern bei der Investition. Pilotprojekte zeigen schnell, dass sich die Einführung lohnt – häufig mit Einsparungen von 15 bis 25 %.

Mit klarem Projektplan, interner Kommunikation und starker Partnerbegleitung wird der Umstieg meist in wenigen Monaten erfolgreich abgeschlossen.

StartingUp: Wie wird sich die Beschaffung in den nächsten Jahren verändern?

Ole Dening: Die Zukunft des Einkaufs ist automatisiert, vernetzt und intelligent.

Digitale Plattformen übernehmen künftig viele operative Aufgaben: KI-gestützte Bedarfsplanung, Preisverhandlungen und Risikomanagement werden zum Standard. Partbase arbeitet bereits daran, diese Funktionen in seine Plattform zu integrieren.

Unsere Vision: Einkäufer konzentrieren sich auf strategische Themen –Lieferantenentwicklung, Innovationspartnerschaften, Nachhaltigkeit – während das System den Rest übernimmt.

Der menschliche Faktor bleibt entscheidend: Technologie ist nur dann erfolgreich, wenn sie den Menschen stärkt, nicht ersetzt.

Unternehmen, die jetzt digitalisieren, sichern sich nicht nur Effizienz, sondern Zukunftsfähigkeit.

StartingUp: Herr Dening, vielen Dank für das Gespräch.

Fazit: Digitale Plattformen wie Partbase zeigen, wie moderne Beschaffung funktioniert: transparent, automatisiert, aber dennoch menschlich. Sie verwandeln den Einkauf von einer reaktiven Kostenstelle in einen strategischen Werttreiber – besonders in der Industrie, wo Hydraulik, Pneumatik und Ersatzteilbeschaffung komplexe Prozesse sind.

Sportive Learnings für dein Business

3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen – das ist die zu bewältigende Distanz beim legendären IRONMAN-Triathlon. Slatco Sterzenbach hat diesen Wettkampf 17 Mal absolviert und zeigt, was Höchstleistung im Sport und Erfolg im Business gemeinsam haben.

Siebzehnmal an die eigenen Grenzen gehen, 17 Mal durch Höhen und Tiefen kämpfen, 17 Mal über die Ziellinie kommen – doch die wichtigste Erkenntnis aus diesen Wettkämpfen hat nichts mit Sport zu tun. Es geht um weit mehr als körperliche Ausdauer: Es geht um mentale Stärke, strategische Planung und die Fähigkeit, mit Rückschlägen umzugehen. Diese Prinzipien sind universell und lassen sich auf nahezu alle Lebensbereiche übertragen – insbesondere auf Unternehmertum und persönliche Entwicklung.

Die wahre Herausforderung beginnt lange vor dem Wettkampftag

Viele bewundern Athlet*innen für ihre Leistung am Wettkampftag. Doch die wahre Herausforderung beginnt nicht erst an diesem Tag, sondern in den Jahren und Jahrzehnten davor. Es sind die unzähligen Stunden des Trainings, die Überwindung von Müdigkeit und der Verzicht auf Bequemlichkeit, die letztlich über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Viele fragen mich: Wie schafft man es, einen IRONMANTriathlon oder gar 17 solcher Wettkämpfe zu absolvieren? Die eigentlich spannende Frage lautet aber: Wie hält man 25 Jahre Leistungssport durch? Wie schafft man es, fast jeden Tag mehrere Stunden zu trainieren – auch wenn das Wetter schlecht ist, der Körper müde oder das Leben gerade andere Herausforderungen bereithält? Wie kann man täglich Höchstleistung erbringen, auch wenn niemand zuschaut?

Genau hier liegt die essenzielle Verbindung zum Unternehmertum.

Unternehmer*innen und Extremsportler*innen brauchen eine starke Vision

Jeder große Erfolg beginnt mit einer klaren Vision. Als ich damals mit dem Triathlon begann, war mein Ziel eindeutig: Ich wollte zur Weltmeisterschaft nach Hawaii. Diese Vision hat mich durch die Jahre getragen, mich motiviert, wenn es schwierig wurde, und mir geholfen, dranzubleiben.

Genauso braucht ein(e) Unternehmer*in eine klare Vorstellung davon, wo er/sie in drei, fünf oder zehn Jahren stehen will. Ohne diese langfristige Perspektive wird es schwer, schwierige Phasen zu überstehen und durchzuhalten, wenn Rückschläge kommen. Wer nicht weiß, warum er/sie morgens aufsteht und worauf er/sie hinarbeitet, verliert schnell den Antrieb. Eine starke Vision ist der Kompass, der durch stürmische Zeiten leitet.

Klare Ziele und messbare Fortschritte sind entscheidend

Visionen sind wichtig, doch ohne klare Ziele bleiben sie nur Träume. Als Leistungssportler wusste ich jeden Tag genau, was ich trainieren musste, welche Herzfrequenz, welche Wattzahl oder welche Kilometerleistung zu erreichen war. Ich habe alles getrackt – Ernährung, Trainingseinheiten, Erholungsphasen.

Im Business ist es genauso: Ohne messbare KPIs kann kein Unternehmen langfristig wachsen. Tägliche, wöchentliche und monatliche Ziele sind essenziell, um Fortschritte zu erkennen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Eine große Vision allein reicht nicht – es braucht auch eine Strategie, präzise Meilensteine und das konsequente Überprüfen der Zwischenergebnisse.

Wachstum entsteht durch Herausforderungen und bewusstes Scheitern

Jede Trainingseinheit bedeutet in gewisser Weise ein Scheitern. Beim Krafttraining gehen wir ans Muskelversagen, beim Ausdauertraining erleben wir Momente der totalen Erschöpfung. Doch genau in diesen Phasen wächst der Körper – und genauso wächst auch ein Unternehmen oder eine Persönlichkeit durch Herausforderungen.

Viele scheuen sich davor, Fehler zu machen oder Rückschläge zu erleben. Doch in Wahrheit sind diese Momente essenziell für den Fortschritt. Ein(e) erfolgreiche(r) Unternehmer*in lernt, Fehler als wertvolle Lektionen zu sehen. Die größte Herausforderung besteht darin, sich immer wieder aus der Komfortzone herauszubewegen – egal ob als Sportler*in oder Unternehmer*in.

Ein weiteres Prinzip aus dem Leistungssport: Es ist nicht erfolgreich, wer am meisten Talent hat, sondern wer über Jahre hinweg konstant dranbleibt. Denn eines muss man wissen: Konstanz schlägt Talent. Viele Menschen überschätzen, was sie an einem Tag erreichen können, aber unterschätzen, was sie in einem Jahr oder Jahrzehnt schaffen können.

Wenn du dich jeden Tag nur um ein Prozent verbesserst, wirst du in einem Jahr eine völlig neue Ausgangssituation haben.

Der richtige Rhythmus: Balance zwischen Anspannung und Entspannung

Häufig wird Erfolg mit einem Marathon verglichen. Doch in Wahrheit ist das Leben kein gleichmäßiger Dauerlauf, sondern eine Abfolge von intensiven Phasen und bewussten Erholungsmomenten. Im Sport ist die Superkompensation – der Wechsel zwischen Belastung und Erholung – entscheidend für langfristige Leistungssteigerung.

Dasselbe gilt im Unternehmertum: Wer dauerhaft auf Höchstleistung fährt, ohne Pausen einzuplanen, riskiert langfristig einen Einbruch. Erfolgreiche Unternehmer*innen wissen, wann es Zeit ist, sich zu fordern – und wann es wichtig ist, sich zurückzulehnen, Energie zu tanken und mit neuer Kraft weiterzumachen. Methoden wie die Pomodoro-Technik (eine Zeitmanagement-Methode des Italieners Francesco Cirillo) helfen dabei, fokussierte Arbeit mit bewussten Pausen zu kombinieren.

Fehler sind keine Hindernisse – sie sind der Weg

Viele Menschen haben Angst vor Fehlern. Doch wer sich weiterentwickeln will, muss Fehler nicht nur akzeptieren, sondern aktiv annehmen. Ich sehe Fehler als Indikatoren für Wachstum. Jeder Fehltritt, jede Herausforderung bringt mich weiter – im Sport genauso wie im Business.

Unternehmer*innen, die Angst vor Problemen haben, bleiben stehen. Doch wer versteht, dass Herausforderungen zum Prozess dazugehören, kann sie sogar willkommen heißen. Es geht nicht darum, Probleme zu vermeiden, sondern sie als Chancen zu nutzen, um sich weiterzuentwickeln.

Erfolg beginnt im Kopf – glaube an dich selbst

Einer der größten Erfolgsfaktoren ist die mentale Haltung. Unsere Glaubenssätze bestimmen, was wir für möglich halten – und was nicht. Wer sich selbst kleinredet, wird niemals seine vollen Potenziale ausschöpfen. Wer jedoch an sich glaubt und seine inneren Blockaden überwindet, kann unglaubliche Erfolge erzielen.

Als ich meinen ersten IRONMAN startete, hatte ich keinen Beweis, dass ich jemals 17 Finishes erreichen würde. Aber ich hatte den Glauben daran. Genauso ist es im Unternehmertum: Nur wer daran glaubt, sein Unternehmen groß zu machen, wird auch Wege finden, um genau das zu erreichen.

Erfolg ist eine bewusste Entscheidung

Letztendlich ist Erfolg kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung. Die Frage ist nicht, ob du erfolgreich sein kannst, sondern ob du bereit bist, den Preis dafür zu zahlen – mit Disziplin, Durchhaltevermögen und der Fähigkeit, immer wieder aufzustehen.

Wer bereit ist, langfristig zu investieren, sich immer wieder aus der Komfortzone zu bewegen, an seine Vision zu glauben und Rückschläge als Teil des Weges zu akzeptieren, wird außergewöhnliche Erfolge erzielen. Denn am Ende sind es nicht die äußeren Umstände, die über Erfolg entscheiden, sondern die innere Einstellung und die täglichen Handlungen, die wir wählen.

Der Autor Slatco Sterzenbach ist Experte für mentale und physische Peak Performance für Unternehmer*innen sowie Buchautor von: „Iron Mind – Die 55 geheimen Gesetze der Peak Performance“, https://go.iron-mind.de

Neue Narrative gesucht

Warum es sich für Start-ups auszahlt, Unternehmensbotschaften in einen wertstiftenden Kontext zu setzen – insbesondere in medial übererregten Zeiten.

In Zeiten multipler Krisen, geopolitischer Turbulenzen und wirtschaftlicher Unsicherheiten verwundert es wenig, dass bisherige Gewissheiten infrage gestellt werden. Selbstverständliche Narrative und Regelwerke, die uns als Gesellschaft verbinden, drohen auseinanderzubrechen. Kohärente Zukunftsbilder, basierend auf einem dem Menschen dienenden Fortschritt, scheinen sich partiell in Sehnsüchte nach der Vergangenheit aufzulösen.

Im zunehmend komplexen, polarisierten, politisierten und moralisierten öffentlich-medialen Raum eröffnen sich für Start-ups bzw. deren Gründer*innen interessante Möglichkeiten, ein auf die Unternehmensziele einzahlendes Narrativ aufzubauen. Eines, das zugleich Zuversicht in gesellschaftliche Narrative einwebt. Voraussetzung hierfür ist die Bereitschaft, über den Tellerrand hinaus in größeren Zusammenhängen vernetzt zu denken und zu kommunizieren.

Den altlastenfreien Innovationsweitblick nutzen

Start-ups sind auf Medienarbeit und Öffentlichkeitswirkung angewiesen, sei es für die Erklärung einer neuen Technologie, die Bekanntmachung der eigenen Marke, Produkte oder Dienstleistungen, die Gewinnung neuer Mitarbeitenden oder auch Investor*innen, die eine Finanzierungsrunde ermöglichen.

Sie sind per definitionem Unternehmen, die sich durch eine neue, innovative Geschäftsidee und hohes Wachstumspotenzial auszeichnen. Nicht wenige von ihnen wirken disruptiv auf traditionelle Geschäftsmodelle ein. Und sie befinden sich in Gründung, sind im Neu-Erfinden, mit Blick nach vorne, mit einer Vision, frei von in der Vergangenheit eingegangenen und heute einschränkenden Verbindlichkeiten sowie frei von zukunftserschwerenden internen Strukturen. Ganz anders als zahlreiche Großkonzerne, die sich in Krisen- oder unsicheren Zeiten nicht selten mit hohem Zeit-, Geld- und Erklärungsaufwand um den Abbau (von Mitarbeitenden, Strukturen etc.) und nicht um zukunftsgestaltenden Aufbau kümmern dürfen.

Start-ups beschäftigen sich tagein, tagaus mit Zukunft. Es geht um Wachstum, das Erreichen der nächsten Unternehmensphase, der nächsten Finanzierungsrunde bzw. der nächsten zu finanzierenden Wachstumsphase – immer mit dem Ziel, die Unternehmensvision wirklicher werden zu lassen. Sie sind daher prädestiniert, in Zeiten des „krassen Wandels“ neue Narrative, neue Zukunftserzählungen, gesellschaftlich positiv wirkend mitzuschreiben.

Häufig sind Start-ups im Internet- oder Technologiebereich tätig, einem Sektor, der auf die derzeitige sogenannte Zeitenwende sehr beschleunigend einwirkt. Ihr altlastenfreier Innovationsweitblick ermöglicht es ihnen, mit ihrer Expertise sinn- und wertstiftend für ihr Unternehmen in den öffentlichen Diskurs einzusteigen und dadurch auch gesellschaftlich lösungsorientiert sowie sinn- und wertvoll zu kommunizieren – wenn sie denn strategisch vorgehen bzw. die Möglichkeiten, die Kommunikation insbesondere im jetzigen Zeitfenster bietet, intelligent nutzen.

Die Möglichkeiten intelligent umsetzen

Kommunikation sollte von Beginn an so angelegt sein, dass sie kontinuierlich und besonnen als integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, des Businessplans, die Unternehmenszielsetzung zu unterstützen vermag und nicht für ein kurzzeitig zwar helles, aber letztlich inszeniertes, geld- und zeitverbrennendes Strohfeuer missbraucht wird.

Kommunikationsarbeit kann heute in Teilen effizient mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) erledigt werden. Erkennbar ist inzwischen jedoch, dass mit der Automatisierung der Kommunikationswerkbank bzw. der Erledigung der handwerklichen Aufgaben durch KI vieles, das der strategischen Differenzierung, Positionierung, Abgrenzung zum Mitbewerb im öffentlich medialen Raum und somit dem Wettbewerbsvorteil dient, vernachlässigt wird. Denn KI ist zur Lösung dieser strategischen Aufgabe, diesem vernetzten Denken sowie der Kontextualisierung nicht in der Lage. Gründer*innen sollten aber auf diese strategische Möglichkeit des intelligent vernetzten Kommunizierens nicht verzichten und sich gerade im Hinblick auf das Narrativ sehr bewusst mit dem medialen „In-Kontext-Setzen“ der eigenen Unternehmensbotschaften beschäftigen.

Die Einordnung von Unternehmensbotschaften in einen größeren medialen und gesellschaftlichen Kontext ist nicht zu unterschätzen. Innovative Ideen und Botschaften genialer Gründer*innen können im individuell gewählten Kontext mit Impulsen der Märkte, aber auch gesellschaftlichen Entwicklungen und eventuell regulatorischen Anforderungen medial verbunden werden. In der jetzigen Zeitenwende, die neue gesellschaftliche Narrative erst noch finden muss, ist das eine spannende Perspektive für Start-ups im Hinblick auf ihr zu hebelndes Entwicklungspotenzial.

Es ist immens hilfreich, sich in einer sehr frühen Entwicklungsphase zu überlegen, in welchem inhaltlichen Kontext das eigene Start-up mit seinen Produkten, Dienstleistungen, Anliegen und seinem Know-how sichtbar werden möchte. Weitere wertvolle Fragestellungen sind beispielsweise: Welcher Kontext macht potenzielle Kund*innen neugierig und unterstützt bei der Wertschaffung? Welche Medienkanäle und -formate können dabei helfen? Wie lässt sich das Risiko minimieren, einem intransparenten Kontext ausgeliefert zu sein, der im schlimmsten Fall dem Unternehmen oder schlichtweg der Reputation schadet?

Was gilt es zu beachten, was zu vermeiden?

Es birgt Risiken, sich bei der Medienauswahl zum Beispiel nur auf einen einzigen trendigen Social-Media-Kanal zu fokussieren. Aufgrund der aktuellen Algorithmus-Politik der digitalen Plattformbetreibenden ist es für die Nutzer*innen von Social-Media-Kanälen weder vorhersehbar noch transparent, geschweige denn planbar, wem in welchem Kontext die eigenen Botschaften zugespielt werden. Es ist der Algorithmus, der Zielgruppe und Kontext bestimmt.

Wichtig ist daher, in größtmöglicher Unabhängigkeit von einzelnen Social-Media-Kanälen zu kommunizieren, auch aufgrund der in mancher Hinsicht verwirrenden Verschiebungen bei Regularien, beim Common Sense im Tech getriebenen medialen Raum sowie bei den Geschäftspraktiken der Tech-Konzerne. Fokussiert sich ein Start-up zu stark auf einen einzelnen dieser Kanäle, kann es zudem ohne eigenes Verschulden in eine missliche Lage geraten, wenn beispielsweise die Plattform einen Reputationsschaden erleidet oder nicht mehr en vogue ist – wofür es reale Beispiele gibt.

Social-Media-Kanäle unreflektiert ganz zu meiden, wäre (Stand heute) ein falsch gezogener Schluss; es gilt vielmehr, die für das eigene Anliegen geeigneten Plattformen – so weit sie sich wirklich eignen – zu durchschauen, um sie klug neben anderen, auch klassischen Medien im wohl durchdachten Medienmix zu nutzen.

Aktuelle Entwicklungen in der Social-Media-Welt zeigen, dass der Glaube naiv ist, auf den digitalen Plattformen der großen Tech-Giganten einen erkenntnisgewinnenden Diskurs mitgestalten zu können, der auf Inhalten sowie sich gegenseitig beziehenden Argumenten basiert und das eigene Narrativ losgelöst von den Interessen der Plattformanbietenden aufbaut. Dabei verkannt werden die mit dem Geschäftsmodell der Tech-Konzerne verbundene Architektur sowie die dahinterstehende Monetarisierung und Marktlogik. Die Art und Weise, in der sich deren Algorithmen auf die Verbreitung eingespielter Botschaften, Kommentare und Bewertungen auswirkt, bedient primär das Anliegen der Tech-Konzerne, verwertbare Daten für das eigene Geschäftsmodell zu generieren, und zahlt bestenfalls eingeschränkt auf die Kommunikationsstrategie der Nutzer*innen ein.

Fazit

Professionelle Unternehmenskommunikation in den heutigen einerseits Paradigmen verändernden und andererseits medial übererregten Zeiten heißt für Start-ups vor allem, klare Botschaften, die eine stringente Unternehmensentwicklung bzw. -vision vermitteln, in einen für das Unternehmen transparenten sowie inhaltlich relevanten medialen Kontext zu setzen. Selbstbestimmt und Stakeholder-orientiert, jedoch nicht Algorithmus geleitet, lassen sich so unternehmerische Handlungsspielräume kommunikativ kreieren und vergrößern – eine große Chance in der nach neuen Narrativen suchenden Zeitenwende.

Die Autorin Christiane L. Döhler ist Inhaberin von DOEHLER Communications in München und verfügt über langjährige Erfahrung sowohl in der Private-Equity-/Venture-Capital-Branche als auch in der Beratung zu Strategie, Positionierung und Kommunikation.

Eine verrückte Utopie aus der Zukunft?

Die Wirtschaft der Zukunft wird zwangsläufig eine andere sein: Angesichts der Klimakrise bzw. der massiven Überbeanspruchung fast aller Ressourcen genügt es längst nicht mehr, nur weniger umweltschädlich zu handeln. Jan Schmirmund, Experte für regenerative Transformation und Innovation, will mit seinem neuen Buch „Regenerative Wirtschaft – Wie Pioniere eine lebenswerte Ökonomie gestalten“ (Murrmann Verlag) Mut machen, neue Wege zu gehen. Mehr dazu im Interview mit Jan.

Als Startup Advisor begleitest du auch junge Unternehmen auf ihrem Weg zu einer regenerativen Wirtschaftsweise. Was genau meint regeneratives Wirtschaften?

Regeneratives Wirtschaften bedeutet zunächst einmal, die Erkenntnis zuzulassen, dass wir als Menschen mitsamt unseren Organisationen untrennbar mit dem ökologischen System dieses Planeten verbunden und damit von ihm abhängig sind. Daraus folgt zwangsläufig, dass wir uns selbst schaden, wenn wir das System weiter zerstören – und dabei reicht es eben nicht aus, die Zerstörung nur etwas langsamer zu betreiben. Sprich: etwas weniger CO₂ auszustoßen, weniger Müll zu produzieren oder – um es mal pointiert zu sagen – die Kinder, die in deiner Lieferkette Produkte herstellen, nur noch bis zu den Knöcheln in der giftigen Chemiesuppe stehen zu lassen, statt vorher bis zu den Knien.

Der zweite Schritt ist dann, das eigene Handeln nach dieser Erkenntnis auszurichten. Mit reinen Optimierungsmaßnahmen im Sinne von „Do less harm“ wird man das Ziel nicht erreichen. Insbesondere dann nicht, wenn wir für ein Produkt zwar weniger Ressourcen benötigen, dafür aber umso mehr dieser Produkte herstellen. Am Ende wird der Schaden größer statt kleiner sein. Regeneratives Wirtschaften basiert daher auf einem anderen Ansatz: nämlich die Dinge von Grund auf anders zu machen – so, dass sie für den Planeten nützlich sind.

Ein Ansatz, der dieses Prinzip perfekt illustriert, ist Cradle to Cradle – also „von der Wiege zur Wiege“. Es geht dabei darum, Produkte so zu designen, dass die dort verwendeten Rohstoffe in perfekten Kreisläufen – biologischen oder technischen – unendlich oft wiederverwertet werden können. Das heißt: Jedes Material, das verbaut wurde, wird zum Rohstoff für neue Produkte. So soll ein ewiger Kreislauf ohne Müll entstehen.

In meinem Buch nutzt Michael Braungart, der Erfinder des Cradle-to-Cradle-Ansatzes und Professor an der Leuphana Universität in Lüneburg, das Beispiel eines Kirschbaums: Ein Kirschbaum reduziert nichts. Er spart auch nichts ein. Im Gegenteil: Er wuchert sogar mit Blüten und Früchten. Der Unterschied ist, dass diese nützlich für das ökologische System sind. Nach diesem Prinzip würde man auch nicht versuchen, Autoreifen zu produzieren, die weniger Mikroplastik abgeben, sondern der Abrieb wäre eben Rohstoff für die Natur. Das ist der Grundgedanke des gesamten regenerativen Wirtschaftens: ein nützlicher Teil des Gesamtsystems sein, der mit, vom und für das System wirkt – wie ein Baum im Wald.

Was dabei noch wichtig ist: Wachstum ist nichts Schlechtes, aber eben nicht unbegrenzt, so wie es gerade noch das Paradigma der degenerativen Wirtschaft ist. Wir sprechen in unserer Community daher auch lieber von Gedeihen als von Wachsen. Eine gedeihende regenerative Wirtschaft blüht wie ein Kirschbaum und bleibt dabei innerhalb der planetaren Grenzen und oberhalb der sozialen Fundamente, wie es Kate Raworth eindrucksvoll in ihrem Werk „Doughnut Economics“ beschreibt.

Gibt es Branchen, die für eine regenerative Transformation besonders gut geeignet sind?

Nicht in allen Branchen oder allen Unternehmen ist es gleich leicht. In der Landwirtschaft gibt es schon viele Betriebe, die regenerativ wirtschaften und Böden sowie Humus aufbauen, statt sie auszulaugen, oder zu einer Verbesserung der Biodiversität beitragen, statt nur weniger Arten auszurotten. Für andere Unternehmen, die beispielsweise Pflastersteine herstellen, liegen die Lösungen nicht direkt auf der Hand. Dennoch kann man sich auf den Weg machen. So zeigt etwa Luisa Rinn mit ihrem Unternehmen Rinn Betonsteine aus Gießen, dass auch hier vieles möglich ist.

Ja, es dauert vielleicht länger und ist mit Anstrengung verbunden. Das gilt für alle Branchen. Am Ende kommt es auf die individuelle Situation des Unternehmens an, wie leicht oder schwer es ist.

Wie können Start-ups als Innovationsträger aktiv zur regenerativen Transformation beitragen?

Da gibt es wirklich viele Wege. Start-ups haben es leichter als etablierte Unternehmen, weil sie die Chance haben, die Dinge von Grund auf richtig zu machen. Man kann sich als Start-up zum Beispiel direkt einen gemeinwohlorientierten und regenerativ ausgerichteten Purpose geben und das Unternehmen danach ausrichten. Und/oder man kann Leistungen anbieten, die es anderen Unternehmen erleichtern, regenerativ zu wirtschaften. In meinem Buch gibt es das Beispiel von Torsten Becker und seinem Start-up carbonauten aus Eberswalde. Torsten und sein Team produzieren über einen Pflanzenkohle-Ansatz Rohstoffe für Branchen wie Landwirtschaft, Bau oder Chemie, die es ermöglichen, CO₂-negative Produkte zu entwickeln. Oder nehmen wir das von Alma Spribille, Andreas Schmucker und Nico Tucher gegründete WEtell, einem Anbieter von Mobilfunkleistungen aus Freiburg, der regenerativ agiert, da durch das Design des Geschäftsmodells unter anderem mehr grüne Energie erzeugt wird, als durch die Nutzung der Mobilfunk-Infrastruktur entsteht.

Welche Schritte können Start-ups konkret gehen, um eine regenerative Wirtschaftsweise zu implementieren?

In einem vom BMWK geförderten Inkubatorprogramm, in dem ich mitwirke, zu finden unter www.reconnect-inkubator.org, helfen wir gemeinwohlorientierten Start-ups und KMU dabei, die drei wesentlichen Hebel für regeneratives Wirtschaften zu stärken. Dazu gehören neben der Kultur und dem Organisationsdesign auch das Geschäftsmodell und drittens – und ganz besonders – der Aufbau eines regenerativ ausgerichteten Business-Ökosystems, das ein Netzwerk bildet, das insgesamt regenerativ auf unsere ökologischen und sozialen Systeme wirkt.

Außer der Teilnahme an einem Inkubatorprogramm (und davon gibt es aktuell mehrere) kann man sich auch einen erfahrenen Berater ins Boot holen, sich um einen Platz in einem der Impact Hubs weltweit bemühen oder man startet erstmal ganz niederschwellig mit einem Buch. Das kann meines sein, wenn man ganz am Anfang steht, oder auch ein so tolles Werk wie „The Stellar Approach“ von TheDive in Berlin. Insbesondere als größeres Unternehmen sollte man sich aus meiner Sicht an eine erfahrene Transformationsberatung wenden.

Hast du Beispiele von jungen Unternehmen, die erfolgreich regenerative Ansätze verfolgen?

Oben habe ich ja schon ein paar Beispiele genannt. Weitere wären der Interior-Designer Sven Urselmann, der Zukunftsort „Wir Bauen Zukunft“ in Mecklenburg-Vorpommern, der Landwirtschaftsbetrieb Jucker Farm aus der Schweiz oder auch das Franz!Werk in Tübingen, das nach dem Prinzip gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens, ähnlich dem bekannten Prinzip der solidarischen Landwirtschaft, arbeitet.

Weitere bekannte Beispiele sind die von Anna und Ran Yona gegründete Schuhmanufaktur Wildling aus Engelskirchen, die Suchmaschine Ecosia, die Firma hinter der Zeitschrift Neue Narrative (NN Publishing GmbH), der Verein Reinventing Society e.V. oder auch das 2021 von Dr. Joel Eichmann und Felix Wollenhaupt in Gießen gegründete Green Elephant Biotech. Es gäbe noch viel mehr Beispiele aufzuzählen; sie sind dabei alle unterschiedlich im Ansatz und auch im Fokus. Dennoch ist ihnen gemeinsam, dass sie als Vorbilder für eine neue Art des Wirtschaftens agieren und zeigen, dass es eben auch anders geht.

Umfragen zeigen, dass mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen die Umsetzung ethischer und nachhaltiger Ausgaben für zu kostspielig hält bzw. sich sorgt, dabei die finanzielle Stabilität aufs Spiel zu setzen. Was muss sich ändern, damit regenerative Transformation als wichtiger Schlüssel zu einer zukunftsfähigen und prosperierenden Wirtschaft erkannt und gelebt wird?

Puh. Komplexe Frage. Katrina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltiges Wirtschaften, vertritt die Auffassung, dass das Prinzip Freiwilligkeit bei Unternehmen gescheitert ist. Ich würde dem insofern zustimmen, als es ohne Leitplanken aus der Politik sehr schwer wird. Was wir aber vor allem auch brauchen, sind viele positive Beispiele, die anderen Unternehmer*innen zurufen: „Seht her, es geht. Auch für dich, denn die regenerative Wirtschaft ist keine verrückte Utopie aus ferner Zukunft, sondern sie ist schon da. Klein zwar, aber kraftvoll und deutlich anschlussfähiger an das Bestehende, als viele denken.“

Und, ganz wichtig: Regenerativ zu wirtschaften bedeutet nicht, auf irgendetwas zu verzichten. Im Gegenteil. Man tauscht vielmehr einen Haufen negativer Dinge gegen genauso viele positive ein. Und Geld darf man auch weiterhin verdienen. Viele der hier genannten Protagonisten zeigen das sehr deutlich und dokumentieren damit eindrucksvoll: Regeneratives Wirtschaften ist möglich.

Danke, Jan, für deine Insights

Beobachten statt Berechnen

Rechnerische Planspiele und das Wissen um aktuelle Trends bringen Gründern erste Erkenntnisse über die Zukunft. Wichtiger ist das systematische Beobachten des konkreten Marktes, um ihn zu verstehen und aktiv mitzugestalten.

Natürlich gehört das Glänzen auf dem Theorie-Parkett und das Schreiben von zahlenbasierten Businessplänen für Gründer zum Pflichtprogramm, um beispielsweise der Hausbank zu zeigen, wie man am Markt einsteigen und bestehen will; aber es kann und darf nicht zum Selbstzweck werden und vollständig das überlagern, weswegen der ganze Aufwand eigentlich betrieben wird: Nämlich mit vollem Einsatz ein unternehmerisches Konzept zu erarbeiten, es umzusetzen und unermüdlich weiterzuentwickeln.

Denn nicht nur für aus der Not heraus geborene Gründungen gilt, dass sie stets ein Wagnis darstellen; und zwar eben nicht nur ein betriebswirtschaftliches. Dass sie mit der Person des Gründers oder der Gründerin untrennbar zusammenhängen. Und dass sie entscheidend darauf beruhen, dass die Neu-Unternehmer den Einsatz und Willen haben, etwas zu gestalten!

Wie geht das, ein spezielles Markt-Umfeld – in der Regel eine Nische, ein Regionalmarkt oder ein enger Zielgruppen-Fokus – langsam und stetig (erstens) entlang klarer, konkreter, auf das eigene Unternehmen zugeschnittener Marktqualitätskriterien zu entwickeln und (zweitens) anhand von Indikatoren für eine Marktdynamik auch in der Richtung, in die man selber will, zu lenken? Dieser Kernfrage wollen wir uns im Folgenden widmen.

Strategic Foresight

Im angelsächsischen Kulturkreis ist für derlei Fragestellungen bereits seit Jahrzehnten eine Profession zuständig – und bestens etabliert –, die sich ausschließlich um genau solche Markt-Taktik und Business-Manöver kümmert: Strategic Foresight, die Zukunftsforschung. Hierzulande ist allerdings, wenn überhaupt, eher der Ableger der Trendforschung bekannt. Und das auch fast nur in Großunternehmen oder einigen Lifestyle-Branchen, die sich’s leisten können. Ansonsten stößt Zukunftsforschung auf Skepsis – nicht zuletzt dank einiger Trend-Gurus, die unverdrossen am eigenen Ruf basteln und lustige Trend-Labels und vielerlei Spielchen erfinden. Mit durchaus hohem Unterhaltungs-, aber allem Anschein nach wenig Gebrauchswert. Zukunftsforschung rangiert daher in der Einschätzung vieler gleich hinter „Astrologie 2.0“. Was aber ist wirklich dran an dieser scheinbar exotischen Disziplin?

7 Dinge, die Wachstums-Champions erfolgreicher machen als andere

Wer schneller wächst, signalisiert, dass er etwas besser kann als andere. Doch wie gelingt es manchen Unternehmen, dies regelmäßig, über Jahre hinweg, besser zu schaffen als andere aus der Branche? Was zeichnet diese Wachstums-Champions aus und worin sind sie exzellent? Wir haben 7 Faktoren herausgearbeitet. Diese können Sie als Gründer und Unternehmen in der Startphase nutzen, um ein schlagkräftiges Marktkonzept auf die Beine zu stellen und Ihre eigene Wachstumsstrategie zu entwickeln.

Das macht die Wachstums-Champions erfolgreicher als andere:

1. Stärken stärken und perfektionieren

Wachstums-Champions sind reflektiert. Sie wissen, welche Stärken ihnen dabei helfen, am Markt Erfolg zu haben, und versuchen, diese zu perfektionieren. Ob Tempo und Durchsetzungsvermögen, Innovationskraft, Qualität oder Beziehungsfähigkeit: Wachstums-Champions beherrschen jede dieser Eigenschaften nahezu perfekt und arbeiten regelmäßig daran, sich auch in Kleinigkeiten zu verbessern, sofern es in ihrem Marktumfeld von Bedeutung ist. Dabei kennen sie ihre Wettbewerber sie und unternehmen viel, um ihnen immer einen Schritt voraus zu sein.

2. Marktanteile hinzugewinnen

In einem Punkt sind sich die Wachstums-Champions einig: Sie wollen ständig Marktanteile hinzugewinnen. Dieses Ziel treibt sie an. Und sie wissen, dass dies nur mit klaren Kompetenzen sowie segmentierten und eindeutig definierten Märkten gelingt. Die Wachstums-Champions kennen ihren Markt, ihr „Spielfeld“, auf dem sie sich bewegen, genau.

3. Aktionsradius ausdehnen

Wachstums-Champions wissen, dass ihre Produkte und Leistungen sehr gut sind. Aus diesem Grund sehen sie die räumliche Ausdehnung als einen logischen Weg, um selbst zu wachsen und andererseits Mitbewerbern keine Freiräume zu überlassen, in denen sich diese entwickeln können. Sie sind sehr kundenorientiert und haben deshalb im Lauf der Zeit ihre ursprüngliche Problemlösung um eine Fülle an Leistungen und Komponenten erweitert.

4. Kommunikation mit Wachstums-Turbos

Wachstums-Champions führen ihr Unternehmen sehr behutsam als Marke. Sie haben eine klare Vorstellung davon, wie sie von Mitarbeitern, Kunden und externen Partnern gesehen werden wollen. Modische Trends sind ihnen fremd, sie setzen auf Langfristigkeit und Authentizität. Ein großer Teil der Wachstums-Champions nutzt das Instrument der Wachstums-Turbos als „Slogans“, die als Handlungsmaxime dienen, nach innen und außen umgesetzt werden und so dem authentischen Aufbau der Unternehmensmarke eine klare Richtung geben.

5. Unkonventionelle Wege zum Kunden

Die meisten Wachstums-Champions sind in ihrem Markt bekannt und pflegen sehr enge Kontakte zu ihren Stammkunden. Ein Teil der Wachstums-Champions wächst vor allem über seine Stammkunden, ein Teil durch die Gewinnung von Neukunden. In beiden Gruppen gibt es Wachstums-Champions, die dabei auch unkonventionelle Wege nutzen, sog. Guerilla-Wachstumswege. Dies sind Wege, auf denen sie mit Stammkunden noch besser ins Geschäft kommen oder mit Neukunden von Anfang an in einen engen Kontakt treten. Wachstums-Champions lassen nichts unversucht, um sich ständig weiterzuentwickeln.

6. Balance zwischen Vertrieb und Produkt

Wachstums-Champions kennen die Bedeutung einer ausgewogenen Situation in der Ressourcenverteilung zwischen Vertrieb und Produkt. Sie wissen, dass eine zu einseitige Produktorientierung zur Gefahr werden kann, wenn der Vertrieb vernachlässigt wird, und dass der Vertrieb andererseits ohne attraktive Problemlösungen einen schweren Stand hat. Im Streben um kontinuierliche Verbesserungen spielt diese Balance eine wichtige Rolle.

7. Hürden erkennen und meistern

Wachstums-Champions beschäftigen sich frühzeitig mit den Themen, die ihnen das Geschäft heute, morgen oder übermorgen erschweren könnten. Die Unternehmenslenker und ihre Teams sind es gewohnt, die Probleme in die Hand zu nehmen, die Initiative zu ergreifen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten diese Hürden zu meistern, bspw. mithilfe einer digitalen Beschaffungsstrategie.

Es ist auffällig, dass die ersten drei Erfolgsfaktoren bei allen Wachstums-Champions gleichermaßen vorhanden und ausgeprägt sind. Deshalb ist anzunehmen, dass in ihnen der Schlüssel zur Nachhaltigkeit im Wachstum der Unternehmen liegt.

Der Autor Christian Kalkbrenner ist Fachbuchautor, Berater, Speaker und Experte für Unternehmenswachstum, www.ub-kalkbrenner.de

Wie viel Wachstum verträgst du?

Worauf es grundlegend ankommt, wenn dein Ziel nicht nur ein schnelles, sondern ein gesundes, d.h. stabiles Unternehmenswachstum ist.

Ein jedes Unternehmen durchläuft ab dem Zeitpunkt der Gründung verschiedene Phasen. Gerade in den ersten Jahren kann neben allen üblicherweise auftretenden Spannungsfeldern einiges dafür getan werden, damit sich mittel- und langfristig ein gesundes Unternehmenswachstum einstellt.

Es gilt: Gesundes Wachstum geht immer von innen nach außen!

Die Wachstumswege

Als Wachstum bezeichnen wir alles, was mit einer Entwicklung zu tun hat. Ein Unternehmen kann sich dabei im gesunden Wachstum befinden, im Wachstum gehemmt sein, in krankes Wachstum abrutschen oder sich komplett vom Markt verabschieden. Dann heißt es „Game over“. Allein das Wissen, dass es grundsätzlich drei Wege für Wachstum gibt und einen Zustand, den es zu vermeiden gilt, sollte auf Gründer befreiend wirken. Jedes Unternehmen lässt sich einer dieser Wachstums-Kategorien zuordnen. Diese Standortbestimmung ist entscheidend, wenn sich ein Unternehmer mit der Frage befasst, was zu tun ist, um im gesunden Wachstum zu bleiben oder Wege dorthin zu finden.

Ein Start-up ist zumeist dadurch gekennzeichnet, dass es eine neue Idee für ein Produkt, eine Lösung oder einen Service gibt. Bis zu einer Größe von zehn bis 15 Mitarbeitern funktioniert die Gleichung „Wachstum = Mitarbeiter“. Umso mehr Menschen für das Unternehmen arbeiten, desto mehr Ideen- und Umsetzungspower entsteht. Sobald es allerdings größer wird oder nicht mehr alle Mitarbeiter an einem Standort sitzen, kommen neue Fragestellungen auf. Jetzt sind vor allem die inneren Wachstumsparameter von Bedeutung: Es braucht nun für einen reibungslosen Ablauf eine Organisation und für den Zusammenhalt eine gute Firmenkultur. Dabei reicht es nicht aus, dass Menschen in Unternehmen zusammenkommen, die sich lediglich auf der Arbeitsebene gut verstehen.

Stabil wird eine Organisation erst dann, wenn gemeinsame Werte und Motivationen ziel- und ergebnisgerichtet eingesetzt werden. Ansonsten wird das Team gehemmt oder stürzt sogar – nicht sofort, aber perspektivisch – in ein krankes Wachstum.

Ohne Wachstumsschmerzen geht’s nicht!

Gesund ist ein Unternehmen immer dann, wenn die äußeren Parameter wie etwa Umsatz, Erträge und Marktanteile stimmen und das Unternehmen im Inneren von einem innovationsfreudigen Team getragen wird, dessen Mitglieder sich in ihren Stärken ergänzen. In einem Start-up kommt es häufig zu der Situation, dass bei näherer Betrachtung alle inneren Parameter auf Grün stehen, nur fehlen die ersten Kunden, und damit die dringend benötigten Umsätze und Erträge. Jetzt kommt Druck auf – und dieser verändert Menschen. Bisher funktionsfähige Teams erleben, was es bedeutet, wenn Teammitglieder dem nicht gewachsen sind. Im Start-up arbeiten heißt für jeden, täglich „zu wachsen“, und als Unternehmen „er-wachsen“ zu werden, sich also aus einer Idee und einem kleinen Team zu einem funktionierenden und nachhaltig erfolgreichen Unternehmen zu entwickeln.

Dabei sind Wachstumsschmerzen an der Tagesordnung. Sie resultieren aus dem permanenten Spannungsfeld, das aus Budget, Zeit und Qualität besteht. Irgendein Parameter ist immer zu wenig vorhanden oder nicht optimal – zumindest so lange, bis das Geschäftsmodell den Nachweis seiner Tragfähigkeit erbracht hat.

So entsteht gesundes Wachstum

Da weder die Vertreter des Gründerteams noch einzelne Schlüsselpersonen alles gleichzeitig entwickeln können, erfolgt die Entwicklung in Phasen – was aber sollte der Gründer bereits beim Start beachten? Fünf Gesetzmäßigkeiten geben Aufschluss darüber, auf was es ankommt, wenn das Ziel nicht nur ein schnelles, sondern ein gesundes Unternehmenswachstum ist.

Greifbarer Umsatz schlägt große Visionen

Gründer haben in der Regel eine große Vorstellungskraft. Eine Vision trägt sie – das ist klasse, hat jedoch auch wachstumsgefährdende Nachteile. Große Visionen und große Umsatz-Wunschvorstellungen allein führen selten zu etwas Greifbarem, das sofort Kunden und Umsätze nach sich zieht. Neben allem Enthusiasmus braucht ein Start-up kurzfristig den Filter „viel Geld, schnell Geld“, um Produkte und Dienstleistungen so zu entwickeln und marktkonform anbieten zu können, dass die Probleme einer klar definierten Kundenzielgruppe gelöst werden können.

Diese Vorgehensweise ist notwendig, um zügig das passende Geschäftsmodell zu finden. Sobald es da ist, ist es wichtig, bei der Skalierung nicht nur auf Umsatz zu schauen, sondern alle anderen Parameter ständig mit zu orchestrieren, um gesundes Wachstums zu erreichen. Unternehmen, denen es nicht gelingt, schnell gute und zahlende Kunden zu generieren, über die sich das Unternehmen in den nächsten Jahren entwickeln kann, bleiben häufig im gehemmten Wachstum gefangen oder verschwinden vom Markt.

Wenig von viel ist mehr als viel von wenig

Viele Start-ups ringen um eine „Zwischenfinanzierung“. Sie brauchen einen klaren Plan, um den Eintritt in die „Todeszone“ zu verhindern. Gestartet werden die meisten Vorhaben mit Geld von Family & Friends, aber wenn die ersten paar hunderttausend Euro verbrannt sind und das Geschäftsmodell noch nicht auf sicheren Füßen steht, kommt Druck auf. Für große Investoren ist das Vorhaben – trotz der großen Vision des Gründers – jedoch nicht attraktiv. Und bei Investoren, die zwischen 500.000 bis 5 Mio. Euro investieren würden, ist ein Gründer zumeist mit den Bedingungen, die der Investor stellt, nicht einverstanden. Im Ergebnis kommen die meisten Start-ups so nicht aus den Startlöchern heraus.

Der Gründer muss dann die wirklich große Entscheidung treffen, ob es ggf. notwendig ist, erhebliche Anteile des Unternehmens abzugeben, um die lebensnotwendige und sinnvolle Finanzierung in Kombination mit dem richtigen strategischen Partner hinzubekommen. Für das gesunde Unternehmenswachstum heißt das, einen Partner zu finden, der hilft, notwendige Umsätze und Erträge mit zu realisieren und/oder organisatorisch Sicherheit in das Geschäftsmodell zu bringen.

Energie folgt der Aufmerksamkeit

Ein „bisschen gründen“ ist wie ein bisschen schwanger sein – eher schwierig. Ein Start-up zeichnet sich dadurch aus, dass es zu jedem Zeitpunkt flexibel ist, was nicht bedeutet, dass es seine Grundeinstellungen regelmäßig über den Haufen werfen sollte. Es geht darum, alle auftretenden Engpässe im Unternehmen in Ruhe und möglichst im Zusammenhang zu betrachten. In Start-ups sind Wellenbewegungen zu beobachten, in denen es Probleme mal mit Kunden, dann mit Mitarbeitern, dann mit den Produkten oder auch mit dem Geschäftsmodell an sich gibt. Diese Zyklen durchläuft jede Firma, nur sind sie in jungen Unternehmen häufig zeitlich viel enger getaktet. Es geht um ein ständiges Ausbalancieren und Dazu-Lernen, um herauszufinden, wie das Optimum aussehen muss, damit eine gesunde Skalierung möglich ist.

Hier ist die volle Konzentration auf die aktuell anliegende Fragestellung relevant. Anderenfalls läuft das Start-up Gefahr, sich zu verzetteln oder wichtige Hinweise zu übersehen. Menschen, die als Gründer alles auf eine Karte gesetzt haben, sind meistens in der Lage, sich darauf zu konzentrieren, Problemlösungen zu entwickeln und Rückschläge auszuhalten. Gesundes Wachstum geht immer von innen nach außen.

Kultur frisst Strategie

Die beste Unternehmensstrategie hilft nichts, wenn die Firmenkultur nicht getragen ist von Menschen, die miteinander arbeiten können und wollen. In Zeiten, in denen es in vielen Branchen einen Fachkräftemangel gibt, sollten sich Gründer gleich zu Beginn Gedanken machen, warum es sich lohnt, bei ihnen zu arbeiten, und nicht woanders. Das ist auch ein Verkaufsprozess, der im Aufbau einer Arbeitgebermarke mündet. Viele Start-ups sind angewiesen auf Top-Leute, die über das normale Pensum hinaus arbeiten, dafür allerdings zu Beginn nicht viel verdienen dürfen, weil es die Kapitalisierung nicht hergibt.

Das klingt erst einmal schwierig, ist aber lösbar über ein klares Konzept zur Entwicklung der Organisation, bei dem die Frage beantwortet wird, wie zusammengearbeitet werden soll. Zudem sollte eine unverwechselbare Firmenkultur etabliert werden, die erlebbar macht, warum die Menschen gern für das Unternehmen arbeiten, auch um so einen Sog auf neue und qualifizierte Mitarbeiter zu erzeugen.