Aktuelle Events

Von der Idee zur Innovation

Wie du deine Geschäftsidee verwirklichst und andere dafür begeisterst.

Für den Anfang braucht jedes Start-up vor allem eines: eine gute Idee. Egal in welcher Branche du unterwegs bist und wie gern du Unternehmer*in sein möchtest, ohne die zündende Idee fehlt die Basis. Das ist aber leichter gesagt als getan. Schließlich fallen gute Ideen nicht vom Himmel. Selbst Gründer*innen, die bereits einen ersten Geistesblitz haben, stehen noch ganz am Anfang. Denn nicht jede Idee hat tatsächlich das Zeug dazu, potenzielle Kund*innen zu begeistern. Konzerne setzen daher auf professionelles Innovationsmanagement, um neue Ideen ins Boot zu holen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Doch auch Gründer*innen können Schritt für Schritt lernen, Ideen zu erkennen, zu hinterfragen und in ein Produkt zu verwandeln.

Diese Tipps können dir dabei helfen, deine Idee zu realisieren:

1. Die richtigen Fragen stellen

Ein kleines Experiment: Du wirst gefragt, wie viele Ideen du in deinem Leben schon hattest. Wie lautet deine Antwort darauf? Anders gefragt: Wie oft denkst du dir „Jemand müsste mal etwas erfinden oder verbessern“? Vermutlich fallen dir dazu sofort mehrere Situationen ein.

Innovation beginnt damit, die richtigen Fragen zu stellen. Vor allem an sich selbst. Statt zwanghaft darauf zu warten, dass dir ein erster Geistesblitz unter der Dusche kommt, stelle dir lieber die Frage: Welches Problem hat mich zuletzt so richtig geärgert? Welche Funktion, welches Hilfsmittel habe ich mir zuletzt gewünscht, um etwas besser oder einfacher erledigen zu können? Mit diesen Alltagshürden bist du meist nicht allein. Kein Mensch ist der erste oder einzige mit einem bestimmten Problem. Aber nicht jede(r) erkennt, welches Innovationspotenzial in solchen Problemen steckt, und noch weniger Menschen lösen es tatsächlich.

Du hast bereits einen Einfall? Stelle dir erneut ein paar Fragen: Gibt es bereits eine Lösung für dieses Problem? Wenn ja, bin ich mit dieser Lösung zufrieden oder kann ich es besser? Womöglich ist jetzt bereits die Idee für ein zukünftiges Produkt geboren.

2. Den „Ohrwurm“ unter deinen Ideen erkennen

Du hast bereits eine Idee im Kopf: Doch wie kannst du wissen, ob sie spannend genug ist, um daraus ein Produkt oder ein Unternehmen umzusetzen?

Folgender Vergleich zur Musik kann dir helfen: Ein bestimmtes Lied schwirrt dir schon seit Tagen im Kopf herum und lässt dich einfach nicht mehr los. Ein echter Ohrwurm eben. Doch nicht jedes Lied, das jemals komponiert wurde, hat das Zeug zu solch einem Hit. Genauso ist es mit guten Ideen. Versuche den Ohrwurm unter den Ideen zu finden.

Eine Idee zu haben, ist genial, doch wie lange beschäftigt sie dich wirklich? Geht sie dir auch ein paar Tage später nicht mehr aus dem Kopf? Und möchtest du sofort mit der Umsetzung loslegen? Ein Einfall, der dir so intensiv im Gedächtnis bleibt, hat höchstwahrscheinlich auch das Potenzial, auch für andere ein Ohrwurm zu werden. Denn eines ist klar: Aus einer Idee kann nur ein Erfolg werden, wenn sie wirklich Nutzen stiftet.

Dass du für deine Idee brennst, hat noch einen weiteren Vorteil: Du bleibst motiviert, auch tatsächlich daran zu arbeiten. Und das macht in dieser frühen Phase den Unterschied. Also leg los und reite die Welle, solange du euphorisch bist. Wenn du selbst begeistert bist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, auch andere Menschen zu finden, die du mit deiner Idee ansteckst.

3. Rausgehen und Feedback einholen

Damit du eine Idee vermarkten und daraus ein Start-up aufbauen kannst, muss es Menschen geben, die dein Produkt tatsächlich haben möchten. Bevor du also viele Stunden und eine große Summe in die Umsetzung investierst, musst du deine Idee validieren. Geh raus, sprich mit Menschen und finde heraus, ob das Problem, das du lösen willst, auch wirklich als solches wahrgenommen wird. Gegebenenfalls musst du deine Idee noch etwas verfeinern, damit sie ankommt. Erst wenn du deine Vision oder das Leistungsversprechen auch an andere transportieren kannst, gibt es tatsächlich Innovationspotenzial. Nutze dafür dein Netzwerk: Suche Menschen, die dir helfen, das Problem und die Lösung zu beleuchten, die andere Blickwinkel aufmachen können und im besten Fall vielleicht sogar bei der Umsetzung behilflich sein möchten.

4. Ideen ausbauen

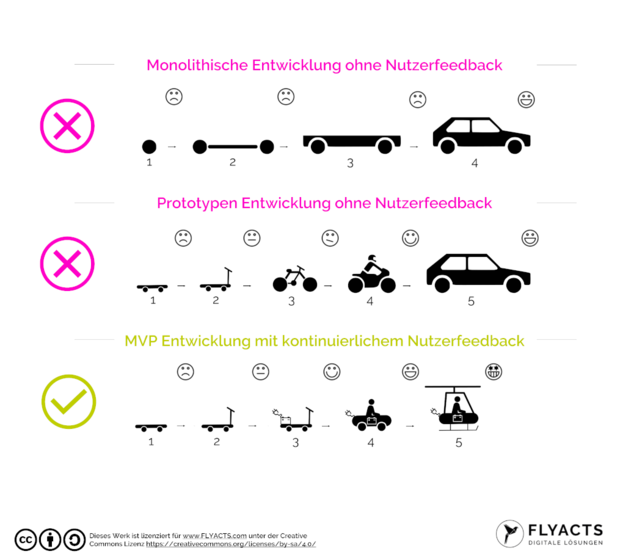

Sobald du Feedback erhalten hast, kannst du deine Idee weiter ausarbeiten. In diesem Schritt geht es darum, den Wert deiner Produkt- oder Projektideen zu steigern. Dafür solltest du sie greifbarer machen und ein Stück weit Realität werden lassen. Gründer*innen, die beispielsweise eine Software-Plattform planen, sollten eine Demo- oder Beta-Version entwickeln. Steht ein physisches Produkt auf dem Plan, können Gründer*innen ein erstes MVP oder Musterexemplar anfertigen.

Wichtig dabei: Du musst nicht jeden Schritt allein meistern. Partner*innen können dabei helfen, die Idee zu verwirklichen. Das spart Zeit und du kannst dich auf deine Stärken fokussieren. In strategischen Partnerschaften lässt sich meist viel mehr Potenzial auf die Straße bringen als allein. An dieser Stelle kommt wiederum das eigene Netzwerk ins Spiel: Hier findest du Mitstreiter*innen, die dich unterstützen können. Überlege dir dazu vorab, was du von deinem Netzwerk brauchst. Suchst du Grafiker*innen oder Programmierer*innen, die deinem Produkt das passende Look & Feel verpassen? Willst du dich mit Menschen vernetzen, die über Kontakte und Know-how in einer bestimmten Branche verfügen? Oder suchst du Sales-Partner*innen, die dein Produkt vertreiben können? Vielleicht haben deine Netzwerkkontakte auch selbst gute Ideen, die sich mit deinen eigenen zusammenführen lassen. Wichtig ist: Nur wenn du deinem Netzwerk konkret sagst, was du brauchst, kann es dir auch behilflich sein.

5. Vom Funken zum Feuerwerk

Auch wenn Gründer*innen viel Zeit in die Umsetzung ihrer Idee stecken, ist das noch längst keine Garantie für ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Denn eine Idee reicht nicht aus, wenn es niemanden gibt, der das Endprodukt tatsächlich haben will. Um genügend Menschen zu begeistern, muss der Funke überspringen. Du musst Emotionen auslösen. Das gelingt am besten mithilfe von Storytelling.

Fokussiere dich dabei vor allem auf die Geschichte hinter deiner Idee und verzichte auf zu viele technische Details (soweit möglich). Denn gute Geschichten begeistern, fesseln und wecken Emotionen. Denke dafür lösungs-, statt produktorientiert und suche das „Warum?“, das deine Idee antreibt. Heißt konkret: Welchen Mehrwert bietet dein Produkt für deine Zielgruppe? Stelle dir dafür folgende Fragen: Was hat dich selbst motiviert, deine Idee umzusetzen? Welches Problem kann dein Produkt lösen? Und wie kannst du diese Informationen in einer Geschichte transportieren?

Das Ziel: Andere müssen deine Idee verstehen, ihren Mehrwert erkennen und neugierig werden. Kund*innen interessiert es zum Beispiel nicht, wie neuartige Putzmitteltabletten chemisch zusammengesetzt sind. Ihnen ist aber wichtig, welchen Benefit so ein Putzmittel für die Umwelt hat, wie viel CO2 es beim Transport einspart oder dass sie selbst keine schweren Kanister mehr tragen müssen. Nutze sämtliche Kanäle, um deine Geschichte zu erzählen – ob im persönlichen Gespräch oder über die sozialen Medien. Im besten Fall gelingt es dir, den eigenen Ohrwurm weiterzugeben, sodass deine Follower*innen deine Message verbreiten.

Ein weiterer Tipp dabei: Wenn Gründer*innen ihre Zielgruppe definieren, sollten sie unbedingt einen Blick über ihre eigene Branche hinauswerfen. Überlege früh, in welchen Bereichen deine Idee noch anwendbar ist und zeige den Mehrwert auf.

Der Autor Christian Preis ist Innovationsmanager, Dozent für digitale Geschäftsmodelle und mehrfacher Gründer. Mit seiner Innovationsplattform „Jemand-müsste-mal“ bringt er Ideen und Unternehmen zusammen.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

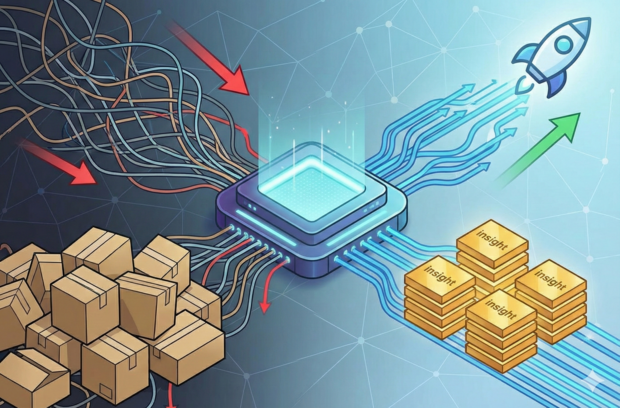

Retourendaten als ungenutztes Potenzial

Retouren sind dein größter Kostenfaktor – aber auch eine wertvolle Datenquelle. Unser Artikel samt Praxis-Checkliste zeigt dir, wie du sie strategisch zum Marketing-Booster machst!

Retouren kosten den Handel jedes Jahr Millionen Euro. Dabei wird oft verkannt, dass sie auch eine wertvolle Quelle für mehr Umsatz und eine bessere Customer Journey sind. Aktuelle Daten aus dem Jahr 2025 zeigen, wie sich das Retourenverhalten von Verbrauchern entwickelt – und welche ungenutzten Chancen hierbei für dich und dein E-Commerce-Unternehmen liegen.

Die wichtigste Erkenntnis aus dem aktuellen Retouren-Report 2025: Immer weniger Kunden senden ihre Einkäufe zurück. Im Jahr 2025 waren es nur noch 46 Prozent – im Vergleich zu 51 Prozent in 2024 und 67 Prozent im gleichen Zeitraum 2023.

Trotz dieser sinkenden individuellen Retourenneigung prognostiziert die Universität Bamberg für Deutschland im Jahr 2025 ein neues Rekordvolumen von 550 Millionen Paketen. Um dieser Diskrepanz zu begegnen, musst du als Online-Händler deine Zielgruppen basierend auf den bei der Retoure gewonnenen Einsichten künftig präziser ansprechen.

Wenn Daten ungenutzt verpuffen

Noch immer ignorieren viele Online-Shops, wer welche Produkte warum zurückschickt. Betrachtest auch du Retouren oft ausschließlich aus der reinen Umsatzperspektive und übersiehst die damit verbundenen wertvollen Details zu Zielgruppen, Produkten und Kanälen? Viele erfassen zwar Retourengründe, doch nur ein Bruchteil wertet diese systematisch und automatisiert aus. Dabei könntest du genau diese Daten nutzen, um ein tiefgreifendes Verständnis für das Kauf- und Retourenverhalten deiner Kunden zu gewinnen.

Ohne diese Analyse gehst du das Risiko ein, dass beispielsweise Produkte mit einer hohen Retourenquote weiterhin bei Zielgruppen beworben werden, die sie überdurchschnittlich oft zurücksenden. Nutze deine Tools konsequent und schließe Kundengruppen, die deine Marge gefährden, vom Targeting aus. Bei durchschnittlichen Bearbeitungskosten von 5 bis 20 Euro pro Retoure – im komplexen Sortiment sogar bis zu 50 Euro – entstehen dir sonst erhebliche, aber vermeidbare Verluste.

Ein weiteres Beispiel für verpasste Chancen zeigt ein Blick auf die Rückgabepräferenzen. Demnach wünschen sich Frauen deutlich häufiger alternative Rückgabeoptionen als Männer (63 Prozent versus 53 Prozent). Ein klarer Hinweis darauf, dass Standardangebote hier weniger gut ankommen. Dennoch sprichst du in der Praxis vermutlich beide Zielgruppen identisch an.

Retourendaten als Marketing-Kompass

Die Lösung hast du paradoxerweise wahrscheinlich bereits im Haus: deine Retourendaten. Durch eine systematische und strategische Auswertung lassen sie sich als wertvolle Marketing-Intelligence nutzen. Ein zentraler Baustein sind datenbasierte Analysen, die Kaufhistorie, Kontaktpunkte, Retourenmuster sowie bevorzugte Produktkategorien verknüpfen.

Eine gezielte Steuerung der Kundenansprache und der Produktpositionierung nimmt unmittelbar Einfluss auf das Retourenverhalten. So wird es dir möglich, Produkte mit hoher Retourenquote für bestimmte Zielgruppen aus dem Fokus zu nehmen. Wird beispielsweise ein bestimmtes Schuhmodell bei den über 45-Jährigen überdurchschnittlich oft retourniert, solltest du es für diese Altersgruppe nicht mehr in Marketingkampagnen ausspielen.

Ebenso wie dein Produktportfolio kannst du auch deine Services an klare Kundenwünsche anpassen: 58 Prozent der Kunden wünschen sich neben der klassischen „Retoure gegen Erstattung“ auch andere Optionen wie Umtausch, Gutscheine oder Reparaturen. Diese Erkenntnis ermöglicht dir differenzierte, zielgruppengerechte Serviceangebote und schützt dich vor einem kompletten Umsatzverlust.

Auch eine datenbasierte Kanalbewertung wird möglich: Während 33 Prozent der 18- bis 34-Jährigen Social Commerce als Einkaufskanal nutzen, sind es bei den über 55-Jährigen nur rund 15 Prozent. Retourendaten zeigen dir präzise, welche Kanäle für bestimmte Produkte problematisch sind und wo du Budgets umschichten musst.

Erst eine konsequente Analyse der Retourengründe macht es dir möglich, Produktinformationen zu optimieren und Vertriebskanäle belastbar zu bewerten. Statt Millionen für Streuverluste auszugeben, kannst du deine Customer Journey gezielt verbessern.

Silos ade: Zusammenarbeit von Marketing, E-Commerce und Produktteams

Entscheidend für die optimale Nutzung dieser Einsichten ist der regelmäßige Austausch zwischen deinen Marketing-, E-Commerce- und Produktteams. Im Zusammenspiel können Erkenntnisse aus Retourengründen nahtlos in Produktbeschreibungen und Kampagnenbotschaften einfließen.

Wenn dein E-Commerce-Team beispielsweise feststellt, dass bestimmte Farbvarianten bei spezifischen Altersgruppen besonders oft mit dem Grund „sieht anders aus als erwartet“ retourniert werden, können Marketing und Produktentwicklung sofort reagieren: durch bessere Produktfotos, angepasste Beschreibungen und eine differenzierte Zielgruppenansprache.

Diese abteilungsübergreifende Verschränkung erfordert jedoch neue Prozesse: Wöchentliche Retourendaten-Reviews, gemeinsame KPIs und automatisierte Alerts bei auffälligen Retourenmustern sind Pflicht. Nur so wird aus der reaktiven Kostenstelle ein proaktives Steuerungsinstrument.

Daten bringen nachhaltigen Erfolg

Wenn du Retourendaten strategisch nutzt, sparst du nicht nur Kosten. Du steigerst die Konversion, senkst Streuverluste und reduzierst den Kundenfrust. Echter Erfolg stellt sich schließlich erst dann ein, wenn der Kunde sich nicht nur für den Kauf entscheidet, sondern das Produkt am Ende auch behält.

Begreife Retouren daher noch stärker als präzise Datenquelle für eine bessere Kundenbeziehung. Wenn du deine Retourendatenanalyse jetzt professionalisierst, verwandelst du den Kostenfaktor endgültig in deinen Marketing-Booster.

Der Autor Artjom Bruch ist CEO der Trusted Returns GmbH

StartingUp-Checkliste: So machst du deine Retourendaten zum Marketing-Booster

Prüfe dein aktuelles E-Commerce-Setup. Wie viele dieser Fragen kannst du bereits mit „Ja“ beantworten?

- [ ] Präzise Datenerfassung: Erfasst du detaillierte Retourengründe (über ein Dropdown-Menü im Retourenportal) statt nur eines pauschalen „Gefällt nicht“?

- [ ] Dynamisches Targeting: Schließt du Kunden oder Segmente, die ein bestimmtes Produkt überdurchschnittlich oft retournieren, automatisch von der weiteren Bewerbung dieses Artikels aus?

- [ ] Zielgruppengerechte Rückgabe-Optionen: Bietest du im Retourenprozess aktiv Alternativen wie Direkt-Umtausch, Store-Credit (Gutschein) oder Reparatur an, anstatt sofort den Kaufpreis zu erstatten?

- [ ] Kanal-Rentabilitäts-Check: Analysierst du, ob Kunden, die über Plattformen wie TikTok oder Instagram kaufen, eine signifikant höhere Retourenquote aufweisen als Käufer aus dem E-Mail-Marketing?

- [ ] Silos aufbrechen: Gibt es ein regelmäßiges (z. B. wöchentliches) Meeting zwischen Marketing, E-Commerce und Produktmanagement, um auffällige Retourenmuster zu besprechen?

- [ ] Automatisierte Warnsysteme: Erhält dein Team einen automatischen Alert, wenn die Retourenquote eines neu gelaunchten Produkts innerhalb der ersten 48 Stunden einen definierten Schwellenwert übersteigt?

Je mehr Haken du setzen kannst, desto näher bist du am profitablen Retouren-Management.

Warum internationale Unternehmen Österreich als F&E-Standort wählen

Weshalb internationale Unternehmen ihre F&E-Aktivitäten in Österreich ausbauen, welche Rolle Kooperationen mit Forschungseinrichtungen und Start-ups spielen und wie die Austrian Business Agency (ABA) dabei unterstützt, erzählen Martin Gruber (NXP Semiconductors), Stefan Poledna (TTTech Auto) und Gerald Seifriedsberger (GE HealthCare Austria) im Interview.

Österreich zählt zu den innovationsstärksten Ländern Europas und gehört im European Innovation Scoreboard zur Gruppe der „Strong Innovators“. „Maßgeblich zu unserer Position tragen internationale Unternehmen bei, die Österreich gezielt als Standort für Forschung und Entwicklung (F&E) nutzen und zahlreiche Innovationen hervorbringen. Die österreichischen Niederlassungen internationaler Konzerne leisten einen maßgeblichen Beitrag für den Innovationsstandort Österreich – sie sind mit 2,6 Milliarden Euro für mehr als die Hälfte der unternehmensfinanzierten F&E-Ausgaben verantwortlich”, so Marion Biber, Head of INVEST in AUSTRIA bei der Standortagentur ABA.

Österreich ist in den letzten Jahrzehnten generell viel innovativer geworden: Zwischen 2000 und 2023 wuchsen die F&E-Ausgaben hierzulande um 73 Prozent – deutlich stärker als im EU-Durchschnitt mit 24 Prozent.

Forschung und Entwicklung

Forschung und Entwicklung sind zentrale Treiber für wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt. Österreich bietet für beide Bereiche optimale Rahmenbedingungen – nicht zuletzt durch ein europaweit einzigartiges Fördermodell, das direkte (durch die FFG) und indirekte Forschungsförderung (durch die Forschungsprämie) kombiniert.

Internationale Unternehmen treffen hier außerdem auf eine dichte Forschungslandschaft, und ein Ökosystem, in dem Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Start-ups nicht Ausnahme, sondern Alltag ist.

Steirischer Ort mit globaler Wirkung

Viele der Unternehmen, die in Österreich forschen und entwickeln, agieren im B2B-Bereich und bleiben daher für Endkonsument*innen oft unsichtbar. Einer dieser Player ist NXP Semiconductors, ein niederländischer Halbleiterkonzern mit rund 35.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Einer der wichtigsten F&E-Standorte befindet sich im steirischen Gratkorn.

Dort arbeiten heute rund 650 Expert*vinnen aus 45 Nationen an Zukunftsthemen wie Edge AI, Cybersecurity und Post Quantum Cryptography. “Der Standort Österreich ist ganz essentiell für uns und für die Entwicklung von innovativen, neuartigen Halbleiterprodukten. NXP Österreich ist für uns als internationalen Konzern ein sehr wichtiger Forschungs- und Entwicklungsstandort”, so Martin Gruber, Vice President Corporate Strategy bei NXP Semiconductors. Besonders stark vertreten ist NXP im Mobility- und Automotive-Bereich, aber auch in Industrial- und IoT-Anwendungen.

Wie die ABA Österreich als Forschungsstandort und HQ-Drehscheibe positioniert

Interview: René Tritscher, Geschäftsführer der Austrian Business Agency (ABA) erklärt, was Österreich als Standort für internationale Unternehmen, Forschung und Fachkräfte attraktiv macht.

Die Austrian Business Agency (ABA) ist die zentrale Standortagentur von Österreich und berät mit ihren Geschäftsbereichen INVEST in AUSTRIA, WORK in AUSTRIA und FILM in AUSTRIA kostenlos internationale Unternehmen, Fachkräfte und Filmproduktionen. Sie macht das Land weltweit als Wirtschafts-, Forschungs- und Arbeitsstandort sichtbar und begleitet Betriebe von der ersten Standortfrage bis zur Ansiedlung und Erweiterung. Im StartingUp-Interview spricht Geschäftsführer René Tritscher darüber, warum Österreich für forschungsintensive Unternehmen und Headquarters attraktiv ist und welche Rolle Talente und Forschungsökosysteme dabei spielen.

StartingUp: Österreich wird international als forschungsstarker Innovationsstandort wahrgenommen. Was macht aus deiner Sicht die besondere Attraktivität Österreichs (speziell für forschungsintensive internationale Unternehmen) aus?

René Tritscher: Österreich als innovativer Industrie- und Forschungsstandort bietet ein stimmiges Gesamtpaket und ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Wir haben eine Forschungsquote von über 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und eine steuerliche Forschungsprämie von 14 Prozent. Dazu kommen exzellente Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitäre Institute sowie Cluster, in denen Unternehmen und Forschungseinrichtungen eng zusammenarbeiten.

Besonders stark ist Österreich in Bereichen wie Green Tech, Digitalisierung mit Schwerpunkten wie Künstlicher Intelligenz, Quantentechnologie sowie Life Sciences – bei MINT-Absolvent:innen liegen wir mit rund 32 Prozent im europäischen Spitzenfeld und deutlich über OECD- und EU-Durchschnitt. Außerdem bietet Österreich hohe Planungs- und Rechtssicherheit, eine zentrale Lage in Europa und eine Lebensqualität, die internationale Talente anzieht.

Die ABA positioniert Österreich weltweit als Forschungs- und Investitionsstandort. Wie genau unterstützt die ABA Unternehmen beim Markteintritt, bei der Expansion und beim Aufbau regionaler oder divisionaler Headquarters?

Mit „INVEST in AUSTRIA“ und „WORK in AUSTRIA“ machen wir den Wirtschafts-, Forschungs- und Arbeitsstandort Österreich international sichtbar und sprechen Unternehmen sowie Fachkräfte gezielt an. Wir beraten Unternehmen kostenlos bei der Evaluierung des Standortes, bereiten Kennzahlen und Standortvergleiche auf und identifizieren passende Regionen, Immobilien und Förderprogramme. Ein wichtiger Teil ist die Vernetzung mit Clustern, Forschungszentren, Ausbildungspartner*innen und Behörden, damit Unternehmen rasch in die relevanten Ökosysteme hineinfinden.

Bei Erweiterungen unterstützen wir das lokale Management dabei, den Business Case für Österreich im Konzern zu argumentieren und mit Fakten zur Lage im Herzen Europas, zur Wertschöpfung sowie zum Talentangebot. 2024 haben wir 309 Ansiedlungen und Erweiterungen mit einem Investitionsvolumen von rund 1,1 Milliarden Euro und mehr als 2.200 geplanten Arbeitsplätzen begleitet und bleiben auch nach der Ansiedlung als Partnerin in allen Belangen an der Seite der Unternehmen.

Ein wichtiges Argument für einen Standort ist der Zugang zu Fachkräften, gerade in MINT-Bereichen. Wie unterstützt WORK in AUSTRIA Unternehmen beim Recruiting internationaler Talente?

Der Geschäftsbereich „WORK in AUSTRIA“ der ABA unterstützt Unternehmen in Österreich beim Recruiting internationaler Fachkräfte und vernetzt sie kostenlos mit Kandidat*innen weltweit. Im Mittelpunkt steht unsere digitale Plattform (Talent Hub), auf der Unternehmen ihre Stellen inserieren, Suchprofile anlegen und passende Kandidat*innen vorgeschlagen bekommen.

Daneben setzen wir auf zielgruppenspezifische Kommunikationsmaßnahmen in ausgewählten Fokusländern wie Rumänien, Kroatien, Brasilien oder Indonesien, kooperieren mit Hochschulen und organisieren Karriere-Events sowie Formate wie virtuelle Talent- oder Research-Talks. In unseren Beratungen geht es auch um praktische Fragen zu Arbeitsrecht, Anerkennung von Qualifikationen oder zu Standortfaktoren. Unser Ziel ist, dass der Zugang zum globalen Talentpool für österreichische Unternehmen im HR-Alltag gut handhabbar wird.

Neben Unternehmen unterstützt die ABA auch internationale Fachkräfte und ihre Familien beim Weg nach Österreich. Welche Rolle spielt diese Serviceleistung im Wettbewerb um globale Talente?

Internationale Fachkräfte entscheiden sich nicht nur für einen Job, sondern für ein Land zum Leben. Unsere Servicestelle Einwanderung und Aufenthalt berät Fachkräfte, Forscher*innen, ihre Angehörigen und Unternehmen persönlich zu Aufenthaltstiteln wie der Rot-Weiß-Rot-Karte, zu Verfahren, Fristen und Unterlagen und begleitet den gesamten Prozess von der ersten Anfrage bis zur Ankunft.

Ergänzt wird das durch digitale Tools wie dem „Immigration Guide“ und dem „Personal Guide to Living and Working in Austria“ sowie durch Relocation- und Onboarding-Services zu Themen wie Wohnen, Schule oder Gesundheitsversorgung auf workinaustria.com. So verbinden wir die internationale Bewerbung des Forschungs- und Arbeitsstandorts Österreich mit sehr konkreter Unterstützung auf dem Weg hierher. Dieses Gesamtpaket aus Karriereperspektive, Forschungsumfeld und Lebensqualität ist im Wettbewerb um globale Talente ein wichtiger Standortvorteil.

Ganzheitliche Unternehmensführung: Das große Ganze im Blick behalten

Gründer*innen und junge Selbständige sollen ganzheitlich denken und handeln. Sicherlich: Das ist gerade zu Beginn der Selbständigkeit eine Herausforderung, aber das langfristige Denken zahlt sich auf der Strecke aus. Die folgenden Impulse geben erste Anstöße zu einer ganzheitlichen Unternehmensführung, durch die du deine Unternehmensperformance steigerst.

Eine junge Gründerin brennt für ihre Geschäftsidee. Sie geht in die Umsetzung – und arbeitet. Und arbeitet. Und arbeitet. An sich selbst denkt sie dabei zuallerletzt. Oder gar nicht.

Gründer Nummer 2 beschäftigt sich Tag und Nacht mit seinen Werten, die er als Unternehmer auf jeden Fall beachten will. Dabei „vergisst“ er den (sowie erstaunlich überschaubaren) Businessplan.

Eine weitere Gründerin glaubt, alles allein stemmen zu müssen. Und denkt nicht daran, dass sie „irgendwann“ auf Mitarbeiter*innen angewiesen sein könnte, die zum Unternehmen und zu ihr passen. So kommt es zu Fehleinstellungen. Mit der Teamführung fremdelt die introvertierte Einzelgängerin gewaltig. Sie führt und motiviert alle gleich.

Und Gründer Nummer 4, der ein moralisch angreifbares Produkt anbietet, merkt zu spät, dass er mehr Zeit und Geld in die Lobbyarbeit und die Öffentlichkeitsarbeit hätte investieren sollen.

Impuls 1: Denke ganzheitlich und sei erfolgreich

Erkennst du dich in den (freilich etwas übertriebenen) Beispielen wieder? Gemeinsam ist den vier Gründer*innen die oft allzu eindimensionale Perspektive: Es fehlt an der Überzeugung, geschäftlicher Erfolg und ein performantes Unternehmen seien möglich, wenn von Anfang an alle – oder zumindest viele – Aspekte in den Fokus rücken. Aus meiner Sicht ist bei der Unternehmensführung die Fähigkeit entscheidend, ganzheitlich zu denken, über den Tellerrand des operativen Geschäfts hinauszublicken und die Kreativität auf die Verbesserung des Kernbusiness zu richten. Alles Weitere – wie das Management der Prozesse in den unterschiedlichen Unternehmensbereichen (Produktion, Verkauf, Marketing, Werbung, Forschung & Entwicklung, Controlling) – hängt von deiner Befähigung zur ganzheitlichen Unternehmensführung ab.

Impuls 2: Setze im systemischen Rahmen Prioritäten

Die Gründung gelingt eher, wenn du die Kompetenz aufbaust, dich selbst, die Mitarbeiter*innen und das Unternehmen souverän zu führen. Hinzukommen sollte der konstruktive Umgang mit Vertretern aus Öffentlichkeit, Politik und Medien, mit Lieferanten und Kund*innen. Das heißt: Es geht um Selbstführung, Mitarbeiter*innen- und Teamführung, Unternehmensführung und Stakeholderführung.

Klar ist: Nicht zu jeder Zeit musst und sollst du allen Bereichen dieselbe Aufmerksamkeit zukommen lassen. Alles hat seine Zeit. Darum: Setze Prioritäten, fokussiere dich auf das, was hier und heute von elementarer Wichtigkeit ist. Das ist nicht immer so leicht und sofort zu erkennen. Wer jedoch alle Aspekte in den Blick nimmt und dann Schwerpunkte setzt, ist der Konkurrenz oft einen Schritt voraus.

Impuls 3: Beweise strategischen Weitblick

Zu Beginn der Gründung ist wahrscheinlich die Unternehmensführung von besonderer Relevanz. Zentral ist eine ganzheitliche, strategische und zielorientierte Vorgehensweise. Plane jeden Entwicklungsschritt möglichst exakt, sorge aber auch für kreative Frei- und Spielräume. Triff Entscheidungen stets auf einer faktenbasierten Grundlage. Bedenke die Auswirkungen und Konsequenzen deiner Entscheidungen sowie deines Handelns auf alle Bereiche und alle beteiligten Personen – Mitarbeiter*innen, Kund*innen, Lieferanten. Schau nach vorn, und das möglichst weit.

Impuls 4: Führe Markt-, Branchen-, Kund*innen- und Konkurrenzanalysen durch

Die Forderung nach einem strategischen Weitblick ist rasch erhoben. Was kannst du konkret tun? Analysiere, welche Chancen und Möglichkeiten dein Markt und deine Branche bieten. Bedenke zugleich die Engpässe, Risiken und Gefahren. Wie ist es um den Bedarf und die Wünsche und Erwartungen deiner Zielgruppen und Kund*innen bestellt? Und was treibt die Konkurrenz? Gibt es Kooperationsoptionen? Wo kannst du etwas vom Wettbewerb lernen und übernehmen?

Viele Firmen sind im Verkaufsbereich gut aufgestellt, vernachlässigen jedoch die Einkaufsseite und das Beschaffungsmanagement. Darum: Beobachte die Einkaufsseite, um frühzeitig Lieferengpässe und Abhängigkeiten von Lieferanten zu identifizieren. Greift im Supply Chain ein Rädchen nicht mehr in das andere, entstehen rasch Engpässe – und so geraten Just-in-Time-Produktionen in Gefahr.

Impuls 5: Pflege Beziehungen und networke

Stakeholdersouveränität setzt das Management des eher indirekten Umfeldes voraus, in dem du dich bewegst. Es geht nicht nur um Kund*innen und andere Marktteilnehmer*innen, sondern ebenso um Öffentlichkeit, Verbände, Medien, Politik und Gesellschaft im weitesten Sinn. Prüfe, welche gesellschaftlichen Trends und politischen Entwicklungen sich mittel- und langfristig auf dein Business auswirken könnten. Konkret: Werden in naher Zukunft Gesetze, Richtlinien oder Ähnliches erlassen, die du beachten solltest, etwa Steuergesetze?

Überlege, ob es zielführend für dich ist, Pressekontakte zu knüpfen, Lobbyarbeit zu betreiben, die Mühsal der Verbandsarbeit auf dich zu nehmen und dein Netzwerk kontinuierlich auszubauen. Indem du mit Gleichgesinnten, die vor ähnlichen Herausforderungen wie du stehen, kooperierst, lassen sich gemeinsame (Branchen)Interessen mit einer größeren Schlagkraft vertreten.

Impuls 6: Führe Mitarbeiter*innen und Teams in den Flow

Für Gründer*innen ist bei der Mitarbeiter*innen- und Teamführung entscheidend, zunächst einmal die besten Leute zu interessieren und zu gewinnen. Arbeite an deiner Arbeitgeberattraktivität. Kümmere dich vom ersten Tag der Einstellung an um die Menschen, sodass sie spüren, wie wichtig es für dich ist, gemeinsam mit ihnen Ziele zu erreichen. Frage nicht nur, was sie für dein Unternehmen und dich leisten können, sondern auch, was du für sie tun kannst.

Versuche, jeden dort abzuholen, wo er steht – erwirb dazu ein Führungswissen, mit dem gelingt, auf alle Mitarbeiter*innen individuell einzugehen. So entsteht Flow.

Co-Active-Coaches geben mit stärkenfokussiertem Coaching Hilfe zur Selbsthilfe, entwickeln die Potenziale der Mitarbeiter*innen weiter und unterstützen sie bei der Persönlichkeitsentfaltung. Co-Active-Coach – könnte das dein langfristiges Ziel sein? Denn nicht alle sieben Impulse müssen zugleich umgesetzt werden. Beginne damit, als aufmerksame*r und verstehende*r Zuhörer*in vor allem Fragen zu stellen und ein Vertrauensverhältnis in Gang zu setzen.

Impuls 7: Denke auch mal an dich selbst

„Irgendwann“ ist es an der Zeit, bei allem Elan und Engagement für die Gründung zu prüfen, wo du als Unternehmer*in und als Mensch und Person bleibst. Halte Rückschau und frage dich, ob die Selbstständigkeit (noch immer) in dein und zu deinem Lebenskonzept passt. Gibt es einen Match zwischen den unternehmerischen Zielen und deinen persönlichen Lebenszielen? Finden sich deine individuellen Werte in deinem Unternehmen wieder? Kannst du sie dort leben? Macht dich deine Arbeit auch persönlich stärker?

Fazit: Versuche stets, systemisch zu denken und zu handeln und alle vier Führungsbereiche zu berücksichtigen. Dann ist die Unternehmensperformance oft die logische Folge.

Tipp zum Weiterlesen und -arbeiten

Der Autor Christian Polz, Inhaber und Geschäftsführer von Team-Polz, hat als Experte für Transformation, Agilität, Führung, Teamentwicklung, Changemanagement und Konfliktmanagement den TaschenGuide „Souveräne Unternehmensführung. Inspirationen für herausfordernde Zeiten“ im Haufe Verlag (Freiburg 2025, 128 Seiten, 14,99 Euro, ISBN 978-3-648-18736-4) veröffentlicht.

Interview mit Ole Dening: Wie digitalisieren Unternehmen ihre langfristigen Beschaffungsstrategien?

Ole Dening, Co-Founder der Partbase GmbH und Experte für digitale Einkaufslösungen, erklärt, wie Unternehmen mit digitalen Tools ihre langfristigen Beschaffungsstrategien effizienter gestalten.

Lieferketten, Einkauf und Beschaffung befinden sich im Wandel. Steigende Kosten, volatile Märkte und geopolitische Unsicherheiten zwingen Unternehmen dazu, ihre Strategien neu zu denken. Besonders im Einkauf zeigt sich, dass digitale Lösungen nicht mehr nur eine Option sind, sondern zur Notwendigkeit werden. Sie schaffen Transparenz, senken Risiken und ermöglichen eine strategische Planung, die weit über kurzfristige Bedarfsdeckung hinausgeht.

Wir haben mit Ole Dening über die Digitalisierung langfristiger Beschaffungsstrategien gesprochen. Er ist Experte für digitale Einkaufslösungen und weiß, wie Unternehmen moderne Plattformen in ihre Prozesse integrieren können. Ein Beispiel dafür ist die Partbase Plattform, die es ermöglicht, Rahmenverträge effizient zu verwalten, Lieferantenbeziehungen zu pflegen und Bestellprozesse zu automatisieren – ohne dabei den individuellen Charakter der Beschaffung zu verlieren.

Ziel solcher Systeme ist es, Einkäufern mehr Handlungsspielraum zu geben und sie von administrativen Aufgaben zu entlasten. Während früher Excel-Tabellen, E-Mails und Telefonate dominierten, setzen heute immer mehr Unternehmen auf zentrale Plattformen, die alle Informationen bündeln und die Kommunikation mit Lieferanten digital abbilden.

Ole Dening erklärt, warum langfristige Beschaffungsstrategien nur dann erfolgreich sind, wenn Technologie, Daten und persönliche Beziehungen sinnvoll kombiniert werden. Wir haben mit ihm über Herausforderungen, Erfolgsfaktoren und Zukunftsperspektiven des digitalen Einkaufs gesprochen.

StartingUp: Herr Dening, warum ist die Digitalisierung im Einkauf heute wichtiger denn je?

Ole Dening: Weil Unternehmen in einem Umfeld agieren, das von Unsicherheiten geprägt ist – Inflation, Lieferengpässe, geopolitische Risiken. Früher reichte Erfahrung, heute braucht es Daten, Automatisierung und Transparenz.

Gerade im MRO-Bereich (Maintenance, Repair & Operations) laufen viele Beschaffungsprozesse noch manuell ab – mit Excel-Listen, E-Mails und Telefonaten. Das kostet Zeit, Geld und ist fehleranfällig. Unsere Plattform Partbase digitalisiert diesen Prozess vollständig: Rahmenverträge, Lieferantenmanagement und Bestellungen werden automatisiert, Echtzeitdaten zu Preisen und Verfügbarkeiten integriert. Unternehmen reduzieren so ihre Prozesskosten um bis zu 30 % und gewinnen Zeit für strategische Aufgaben.

Ohne Digitalisierung droht Stillstand – und in dynamischen Märkten bedeutet das Wettbewerbsverlust.

StartingUp: Welche Rolle spielt Transparenz bei langfristigen Beschaffungsstrategien?

Ole Dening: Transparenz ist das Fundament jeder nachhaltigen Beschaffungsstrategie. Nur wer seine Lieferantenstruktur, Vertragslaufzeiten und Preisentwicklungen kennt, kann Risiken steuern und Chancen nutzen.

Partbase bietet dafür umfassende Transparenz: Aktuell knapp eine halbe Millionen Artikel, perspektivisch mehrere Millionen Artikel aus dem Bereich der Fluidtechnik (Hydraulik, Pneumatik und Drucklufttechnik), automatisierte Vertragsverwaltung, ERP-Anbindung (z. B. SAP) und Echtzeit-Dashboards zu Lagerbeständen und Lieferantenperformance.

Ein Kunde aus dem Maschinenbau stellte mit Partbase fest, dass 40 % seiner Komponenten von Single-Source-Lieferanten stammten – ein erhebliches Risiko. Durch alternative Angebote sank seine Ausfallquote um 25 %.

Transparente Daten schaffen Planungssicherheit, und Planungssicherheit ist die Grundlage strategischer Beschaffung.

StartingUp: Wie helfen Plattformen wie Partbase, ohne den persönlichen Kontakt zu Lieferanten zu verlieren?

Ole Dening: Digitale Plattformen ersetzen den persönlichen Kontakt nicht – sie verstärken ihn. Indem Routineaufgaben automatisiert werden, bleibt mehr Zeit für strategische Gespräche.

Bei Partbase nutzen Einkäufer Features wie das Collective Cart (teilbare Warenkörbe), mit dem Teams Bestellungen gemeinsam verwalten. Automatisierte Angebotserstellungen und ERP-Schnittstellen reduzieren den administrativen sowie kommunikativen Aufwand erheblich. Ein Kunde aus der Fertigung beschleunigte so seinen Bestellprozess um 40 %.

Gleichzeitig bleibt die persönliche Betreuung zentral: Unser Support reagiert innerhalb von 30 Minuten, und über Partner wie WK Hydraulik bieten wir technische Beratung, Reparaturen und Schulungen direkt vor Ort.

Kurz gesagt: Partbase digitalisiert Abläufe – nicht Beziehungen.

StartingUp: Warum ist die digitale Verwaltung von Rahmenverträgen so entscheidend?

Ole Dening: Rahmenverträge sind das Rückgrat jeder professionellen Beschaffung. Ihre Digitalisierung macht sie effizient, transparent und steuerbar.

Mit Partbase werden Verträge zentral verwaltet – mit Preisen, Laufzeiten und Konditionen in Echtzeit. Automatische Erinnerungen vermeiden Fristenversäumnisse, ERP-Anbindungen verknüpfen Verträge direkt mit Bestellungen.

So reduzieren Unternehmen den Verwaltungsaufwand um bis zu 50 % und erhöhen gleichzeitig die Preistreue. Dashboards liefern zudem Leistungsanalysen von Lieferanten, was gezielte Verhandlungen ermöglicht.

Das Ergebnis: weniger Aufwand, bessere Kontrolle, niedrigere Kosten.

StartingUp: Wo liegen die größten Herausforderungen bei der Einführung solcher Systeme?

Ole Dening: Vier Punkte treten regelmäßig auf:

1. Change-Management: Viele Mitarbeitende hängen an gewohnten Prozessen. Hier braucht es Schulung und Kommunikation, um den Mehrwert digitaler Tools zu vermitteln.

2. Datenqualität: Unvollständige oder veraltete Stammdaten bremsen die Automatisierung. Wir unterstützen Kunden bei der Bereinigung, bevor sie live gehen.

3. Systemintegration: Alte ERP-Systeme sind oft nicht standardisiert. Unsere APIs machen Anbindungen flexibel, erfordern aber initiale Abstimmung.

4. ROI-Verständnis: Manche Unternehmen zögern bei der Investition. Pilotprojekte zeigen schnell, dass sich die Einführung lohnt – häufig mit Einsparungen von 15 bis 25 %.

Mit klarem Projektplan, interner Kommunikation und starker Partnerbegleitung wird der Umstieg meist in wenigen Monaten erfolgreich abgeschlossen.

StartingUp: Wie wird sich die Beschaffung in den nächsten Jahren verändern?

Ole Dening: Die Zukunft des Einkaufs ist automatisiert, vernetzt und intelligent.

Digitale Plattformen übernehmen künftig viele operative Aufgaben: KI-gestützte Bedarfsplanung, Preisverhandlungen und Risikomanagement werden zum Standard. Partbase arbeitet bereits daran, diese Funktionen in seine Plattform zu integrieren.

Unsere Vision: Einkäufer konzentrieren sich auf strategische Themen –Lieferantenentwicklung, Innovationspartnerschaften, Nachhaltigkeit – während das System den Rest übernimmt.

Der menschliche Faktor bleibt entscheidend: Technologie ist nur dann erfolgreich, wenn sie den Menschen stärkt, nicht ersetzt.

Unternehmen, die jetzt digitalisieren, sichern sich nicht nur Effizienz, sondern Zukunftsfähigkeit.

StartingUp: Herr Dening, vielen Dank für das Gespräch.

Fazit: Digitale Plattformen wie Partbase zeigen, wie moderne Beschaffung funktioniert: transparent, automatisiert, aber dennoch menschlich. Sie verwandeln den Einkauf von einer reaktiven Kostenstelle in einen strategischen Werttreiber – besonders in der Industrie, wo Hydraulik, Pneumatik und Ersatzteilbeschaffung komplexe Prozesse sind.

Jetzt erst recht: Wie Krisen echte Gründer*innen hervorbringen

Deutschland erlebt ein Gründungs-Revival: 2024 wurden rund 585.000 neue Unternehmen registriert – ein Plus von 3 Prozent nach Jahren des Rückgangs. Dabei entstehen in Krisenzeiten oft die stärksten Innovationen: BioNTech, Flix oder 1komma5° wurden in Umbruchsphasen gegründet und sind heute Marktführer. Doch warum zögerten viele gerade während Pandemie und Energiekrise? Es fehlt nicht nur an Risikokapital, sondern auch am Mut, neue Wege zu gehen. Jetzt ist ein radikales Umdenken gefordert: weniger Angst vor dem Scheitern, mehr Fokus auf nachhaltige Geschäftsmodelle und Zukunftsmärkte. Warum Krisen der beste Zeitpunkt sind, um groß zu denken, liest du im Folgenden.

Inflation, Unsicherheit, Strukturwandel: Viele Menschen schrecken aktuell vor dem Schritt in die Selbstständigkeit zurück. Steigende Preise, schwankende Märkte und unklare Zukunftsaussichten lassen viele potenzielle Gründer*innen zögern. Doch genau in solchen Umbruchsphasen entstehen traditionell die stärksten Innovationen. Während der Finanzkrise 2008–2010 entstanden weltweit Startups wie Airbnb und Uber, die heute Milliardenunternehmen sind. Auch in Deutschland gibt es Beispiele: BioNTech (2008) stellte mitten in unsicheren Märkten die Weichen für mRNA-Forschung und rettete während Corona Millionen Leben. Flix (2013) nutzte die Krise und die Fernbus-Liberalisierung, um ein global führendes Mobilitätsunternehmen aufzubauen. Auch jüngere Unicorns wie Personio (HR-Tech) oder 1komma5° (Solar) zeigen: Krisen eröffnen enorme Chancen für diejenigen, die mutig handeln.

Paradox ist jedoch, dass ausgerechnet in den Hochzeiten der jüngsten Krisen – Pandemie, Energiepreisschock, geopolitische Unsicherheit – die Gründungsquote in Deutschland zunächst eingebrochen ist. Viele hielten sich zurück, aus Angst vor Risiko. Doch genau das macht die aktuelle Entwicklung so spannend: Nach Jahren des Rückgangs deutet sich eine Trendwende an. 2024 wurden in Deutschland rund 585.000 neue Unternehmen registriert – ein Plus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wenn alte Geschäftsmodelle ins Wanken geraten und bestehende Strukturen nicht mehr funktionieren, öffnet sich Raum für neue Ideen, kreative Geschäftsansätze und disruptive Technologien.

Wer heute gründet, baut nicht nur ein Unternehmen auf, sondern gestaltet aktiv die Zukunft mit. Die aktuelle Krise ist kein Hindernis, sondern ein Katalysator für Fortschritt. Doch warum ist die Gründungsquote in Deutschland in den Hochzeiten der letzten Krisen nicht gestiegen, sondern sogar gesunken? Die Gründe sind vor allem im Mindset zu sehen: zu viel Vorsicht, zu wenig Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Viele lassen sich von gescheiterten Start-up-Stories entmutigen – anstatt von erfolgreichen Beispielen inspirieren. Hinzu kommt die Finanzierungslücke: Während in den USA oder UK auch Frühphasen-Investments leichter zugänglich sind, stoßen Gründer*innen hierzulande oft auf Hürden.

Ein neues Narrativ für Gründer*innen

Laut KfW-Gründungsmonitor 2025 bevorzugen 36 Prozent der 18- bis 29-Jährigen Selbständigkeit gegenüber einer Anstellung. Die Planungsquote für Gründungen ist nach einem Tief im Jahr 2023 wieder gestiegen – aktuell verfolgen 4,9 Prozent der Bevölkerung konkrete Gründungspläne. Gefordert ist ein Umdenken im Gründungsdiskurs: weg vom Businessplan-Dogma, hin zu Haltung, Resilienz und echten Netzwerken. „Zu viele bleiben in ihrer Idee stecken, anstatt ins Handeln zu kommen. Gerade in aktuellen Krisenzeiten zeigt sich, wer bereit ist, Systeme zu hinterfragen – und bessere aufzubauen. Wir brauchen Gründer*innen, die nicht nur an kurzfristigen Profit denken, sondern langfristig nachhaltige Unternehmen schaffen. Dabei zeigen die vergangenen Jahre, wie wertvoll Gründungen für eine ganze Volkswirtschaft sind. Weltweit wurden in Krisen neue Branchen geformt: Mobility (Flix), HealthTech (BioNTech), Renewable Energy (Enpal) oder HR-Tech (Personio). In unsicheren Zeiten wächst der Innovationsdruck dort am stärksten, wo alte Strukturen versagen – etwa im Gesundheitswesen, im Energiesektor oder in der digitalen Infrastruktur. Wer hier investiert, schafft nicht nur neue Geschäftsmodelle, sondern stärkt zentrale Zukunftsfelder.

Wirtschaftliche Bedeutung von Gründungen

Unternehmensgründungen sind weit mehr als individuelle Erfolgsgeschichten. Sie schaffen jedes Jahr Hunderttausende neuer Arbeitsplätze, treiben Innovationen voran und stärken den Wettbewerb – ganz nebenbei entlasten sie auch die öffentlichen Haushalte durch Steuererträge. Laut KfW Research tragen Start-ups entscheidend dazu bei, neue Technologien schneller in den Markt zu bringen und so die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu sichern. Auf den Punkt gebracht: Wer gründet, schafft nicht nur für sich selbst neue Chancen, sondern immer auch für andere: Arbeitsplätze, Perspektiven und Impulse für ganze Branchen. Gründungen sind kein Nischenphänomen – sie sind ein zentraler Motor unserer Wirtschaft.

Auch im internationalen Vergleich zeigt sich Nachholbedarf: Nach OECD-Daten lag der Anteil von Venture Capital am deutschen Bruttoinlandsprodukt 2021 bei lediglich rund 0,11 Prozent – in den USA war er fast fünfmal so hoch. Wenn wir international mithalten wollen, müssen wir mutiger werden – und Krisen endlich als das sehen, was sie sind: der beste Zeitpunkt für neue Ideen und starke Unternehmen. Ich kenne diese Dynamik aus erster Hand: Mit meiner Beteiligung an GreenTech-Unternehmen wie Febesol und Thermondo will ich auch zeigen, dass nachhaltige Geschäftsmodelle gerade in Krisenzeiten enorme Relevanz gewinnen können – für die Umwelt, für Investor*innen und für ganze Wirtschaftszweige.

Generation Z denkt Gründen neu

Gerade die Generation Z bringt frischen Wind in die Gründungsszene. Studien zeigen, dass viele junge Menschen heute bereits unternehmerisch denken – aber zu eigenen Bedingungen: digital, flexibel und sinnorientiert. Laut der Bertelsmann-Studie „Pioneering Gen Z Entrepreneurs“ streben Gen Z-Gründer*innen bewusst nach Nachhaltigkeit, Anpassungsfähigkeit und kollaborativen Arbeitsweisen. Dabei verbinden sie wirtschaftlichen Erfolg mit Selbstbestimmung, Work-Life-Balance und Purpose – und schaffen so ein neues Gründer-Mindset.

Diese neuen Gründer*innen fragen nicht nur nach Rendite, sondern auch nach Sinn und Selbstbestimmung. Doch um dieses Potenzial freizusetzen, braucht es Rückenwind: weniger Bürokratie, bessere Förderprogramme, Steuererleichterungen, Zugang zu Risikokapital. Denn ohne den finanziellen Spielraum laufen viele gute Ideen Gefahr, in der Konzeptphase stecken zu bleiben. Deutschland kann es sich nicht leisten, Gründungstalente mit Purpose-Mindset zu verlieren. Wir brauchen mutige Anreize für die Generation, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.

Der Autor Daniel Fellhauer ist Seriengründer, Transformationsexperte und Buchautor. 2009 gründete er während der Finanzkrise die FEBESOL GmbH und baute in den Folgejahren mehrere Unternehmen im Bereich Solar, Wärmepumpen und erneuerbare Energien auf. Heute ist er Chief Transformation Officer bei Thermondo und eingesetzter CEO bei FEBESOL.

Mit wenig Geld groß denken

Wie Substanz statt Show zum Skalierungs-Booster werden kann, schildert Mladen Milicevic, Gründer und CEO von Unchained Robotics, aus eigener Start-up-Erfahrung.

In der Start-up-Welt gilt Venture Capital als der einzig wahre Wachstumsmotor. Doch ist das wirklich so? Die Entwicklung von Unchained Robotics zeigt etwas anderes: fünf Jahre, über 300 Kund*innen, zweistelliger Millionenumsatz – und das mit nur 7,7 Millionen Euro Funding. Schnelles Wachstum ist also auch ohne VC-Millionen möglich – mit Fokus auf Substanz statt Show und auf organisches Wachstum.

Mit wenig Geld skaliert es sich oft besser

Wenn ich eines in den vergangenen fünf Jahren gelernt habe, dann das: Mit wenig Geld skaliert es sich oft besser. Wer wenig hat, denkt schärfer und hinterfragt strenger, ob eine Investition wirklich langfristig trägt. Ob sie dem Produkt dient – oder nur dem Pitchdeck. Bei uns war von Anfang an klar: Jeder Euro muss in Richtung Vision fließen. Und die heißt in unserem Fall: Roboter sollen so einfach bedienbar sein wie Smartphones.

Zudem können Start-ups, die sich zu früh dem VC-Spiel hingeben, schnell in eine Tretmühle geraten: nächste Runde, nächste Bewertung, nächste Targets. Wer diese nicht erreicht, fällt durchs Raster, egal wie gut das Produkt ist. Das liegt in der Natur der VCs: Sie möchten durch einen Exit eine möglichst hohe Rendite auf ihr Investment erzielen. Für die geldwerte Unterstützung bekommt der VC ein Mitspracherecht am Kurs des Unternehmens. Kurz gesagt: Es muss skaliert werden. Und das möglichst schnell.

Die Robotikbranche ist für sich direkt hoch kapitalintensiv. Dagegen steht unser selbst gesetztes Ziel: ein skalierbares Produkt mit Marktreife entwickeln, bevor wir überhaupt über große Finanzierungsrunden sprechen. Und dabei ging es nicht um ein Minimal Viable Product, also die erste minimal funktionsfähige Iteration eines Produkts, die vielleicht für drei Kund*innen am Markt einsetzbar ist. Es ging um einen echten Product Market Fit. Wir haben also mit vergleichsweise wenig Kapital Produkte entwickelt, die das Marktproblem „fehlende Automatisierung in der Fertigung“ lösen, gleichzeitig unsere Zielgruppen analysiert und systematische Kund*innengewinnung betrieben. Das gestaltete den Einstieg in die Branche vielleicht zeitintensiver, aber gleichzeitig nachhaltiger.

Ganz bewusst haben wir uns in der Skalierung mehr Zeit gelassen als andere Unternehmen in der Branche, auf ein marktreifes Produkt und einen Kund*innenstamm gesetzt, der organisch wächst, statt auf schnelles VC-Wachstum.

Damit wir als Gründer das größte Mitspracherecht an der Richtung unseres Unternehmens behalten – und unsere Produkte nicht aufgrund von VC-Dynamiken langfristig vom Markt verschwinden. Um das generell zu vermeiden, müsste die Erfolgsformel für Start-ups „erst Substanz, dann Wachstum“ heißen, statt sich von Venture Capital als einzig wahrem Wachstumsmotor abhängig zu machen.

Wachstumskapital, aber richtig

Ich sehe Wachstumskapital nicht als Selbstzweck, sondern als ein gezieltes Werkzeug. Die entscheidende Frage ist nicht wie viel, sondern wann und wofür. In der Frühphase haben wir mit Family Offices und Fördermitteln gearbeitet, um unser Fundament zu legen: Technologie entwickeln, den Product Market Fit validieren, echte Kund*innenprobleme lösen. Erst als klar war, dass jeder in das Marketing investierte Euro einen mehrfachen Return bringt, waren wir bereit für Venture Capital – zu unseren Bedingungen.

Drei Entwicklungen prägen unsere Reise

- 2020: Launch unserer Plattform unchainedrobotics.de – der erste Online-Marktplatz für Automatisierung in Europa.

- 2023: Markteinführung des MalocherBots mit unserer eigenen Software LUNA – ein entscheidender technologischer Durchbruch.

- 2024: Der Sprung in die USA – mit mittlerweile fast 20 aktiven Robotersystemen in Tennessee und Umgebung.

Diese Meilensteine markieren mehr als nur Wachstum. Sie zeigen, dass unsere Strategie aufgeht: organisches Wachstum, technologische Unabhängigkeit, internationaler Relevanzgewinn.

Eine Software für alle Roboter

Das Herzstück unseres USP ist LUNA – unsere eigens entwickelte Roboter-Software. Sie ermöglicht es, Roboter herstellerunabhängig mit derselben Benutzeroberfläche zu steuern – ohne Programmierkenntnisse und lange Einarbeitung.

Gerade in Zeiten, in denen kein Unternehmen mehr langfristig planen kann, ist Flexibilität das höchste Gut. Ein besonders prägnanter Anwendungsfall für den praktischen Einsatz ist das Projekt mit der ELHA Maschinenbau Liemke KG. Das mittelständische familiengeführte Unternehmen aus Ostwestfalen ist spezialisiert auf hochpräzise Werkzeugmaschinen für die metallverarbeitende Industrie. Schon während der Corona-Pandemie wurde dort deutlich, dass Automatisierung nicht länger ein Nice-to-have, sondern ein Muss für die Zukunftsfähigkeit des Betriebs ist. Der akute Fachkräftemangel machte es unmöglich, alle Produktionsprozesse durchgängig personell zu besetzen.

Gemeinsam haben wir eine automatisierte Anlage entwickelt, die mit dem MalocherBot und der Software LUNA einen zentralen in Schritt Richtung mannlose Fertigung ermöglichte.

Mit dem German Accelerator haben wir im Februar nun unser US-Netzwerk ausgebaut. In einem nächsten Schritt wollen wir lokale Supply Chains schaffen, Partnerschaften etablieren und Produktion ins Land holen. Denn während die USA ihre Industriepolitik neu ausrichten, entsteht ein Riesenbedarf an Automatisierung. Robotik wird dort zur Schlüsseltechnologie. Zugleich investieren wir massiv in KI – damit Roboter künftig nicht nur Befehle ausführen, sondern auch Entscheidungen treffen. Von der Teileerkennung bis hin zum Greifverhalten: für maximale Autonomie bei maximaler Einfachheit.

Substanz schlägt Show – wenn man es richtig macht

Unser Weg zeigt: Es geht auch ohne frühes Venture Capital. Wir sind kein klassisches VC-gepushtes Start-up. Und genau das ist unsere Stärke. Wir haben gelernt, mit wenig viel zu erreichen – weil wir den Fokus behalten haben: auf das Produkt, auf die Kund*innen – und auf nachhaltige Skalierung.

Gleichzeitig haben wir ein Netzwerk aufgebaut – ebenfalls ein wichtiges Learning: Netzwerken ist alles. Die richtigen Menschen zur richtigen Zeit können ein ganzes Unternehmen transformieren. Oft kam der entscheidende Kontakt auf einem Event zustande, zu dem ich eigentlich gar nicht gehen wollte. Ob Gründer*innen, Mentor*innen oder Kund*innen – ohne diese Menschen wären wir heute nicht da, wo wir sind.

Unternehmensbewertung: Der Zweck bestimmt den Wert

Das Thema Unternehmensbewertung wird spätestens dann für Gründer*innen relevant, wenn eine Finanzierungsrunde oder ein möglicher Verkauf des Unternehmens geplant wird. Dass es bei der Bewertung gravierende Unterschiede gibt, je nachdem, welchen Zweck die Eigentümer*innen verfolgen und wie sie ihr Unternehmen positionieren, ist längst nicht allen bewusst. Diese Details sollten Start-ups für ihre strategischen Überlegungen kennen.

Das Wichtigste zuerst: Kapitalerhöhungen sind keine (Anteils-)Verkäufe

Der essenzielle Unterschied zwischen der Bewertung bei Start-up-Finanzierungsrunden und Unternehmensverkäufen ist mit einer Analogie einfach zu erklären: Man stelle sich dazu ein Schiff (stellvertretend für ein Unternehmen) und einen Kapitän (stellvertretend für den Gründer oder die Gründerin) vor.

Finanzierungsrunde

Bei einer Start-up-Finanzierungsrunde handelt es sich strukturell um eine Kapitalerhöhung: Das heißt, das frische Kapital fließt in das Unternehmen, nicht an die Gründer*innen. Um nun innerhalb der Analogie zu bleiben: Der Kapitän geht auf Investor*innen zu und bietet diesen an, seine nächste große Handelsreise mit frischem Kapital zu finanzieren. Im Gegenzug dafür erhalten die Investor*innen zirka 20 Prozent der Anteile am Schiff samt aller Gewinne, die er durch den Handel der Waren auf allen zukünftigen Reisen erzielt. Das frische Kapital steht nun für die Finanzierung der Handelsreise, nicht jedoch für den privaten Gebrauch zur Verfügung. Die Zukunft des Schiffs liegt weiterhin in den Händen des Kapitäns, der nun durch die Investor*innen überwacht wird und ihnen regelmäßig Bericht erstatten muss.

Unternehmensverkauf

Bei einem Unternehmensverkauf handelt es sich strukturell um einen Anteils- oder unter Umständen auch Asset-Verkauf: Das heißt, das Geld fließt an die Eigentümer*innen, nicht an das Unternehmen. Um erneut unser maritimes Bild zu bemühen: Der Kapitän geht auf mögliche Käufer*innen zu und bietet diesen an, sein Schiff, seine Reisetagebücher, die über die Zeit entstandenen Karten und Aufzeichnungen sowie bestehende Handelsbeziehungen vollständig zu übernehmen. Dazu können die Käufer*innen auch die Crew übernehmen, wobei keine Garantie besteht, dass die Crew auch wirklich erneut an Bord gehen möchte. Das Kapital fließt in Form des Kaufpreises an den Kapitän, nicht aber in die nächsten Handelsreisen. Diese müssen die Käufer*innen selbst finanzieren. Die Zukunft des Schiffs liegt nun in den Händen der Käufer*innen, die damit tun und lassen können, was sie möchten, gleichzeitig aber auch alle Risiken tragen.

Anhand dieses kurzen Beispiels wird klar: Die Ausgangsbasis für die Bewertung bei Start-up-Finanzierungsrunden und Unternehmensverkäufen ist eine fundamental andere: Ob VC-Investor*innen zu 20 Prozent in einen „Kapitän mit Schiff“ investieren oder ob Käufer*innen ein „vollständiges Schiff ohne Kapitän“ kaufen, hat dementsprechend auch große Auswirkungen auf die Herleitung und Höhe der Bewertung.

Welche Faktoren haben Einfluss auf die Unternehmensbewertung?

Das Gründungsteam muss für mehrere Jahre incentiviert werden, die volle Energie in den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens mit Unicorn-Potenzial zu investieren. Ist die voraussichtliche Beteiligung am Exit-Erlös – gemessen am Arbeitsaufwand pro Kopf – zu gering, hat das Gründungsteam zu hohe Opportunitätskosten. Die Beteiligungsquote wird über die Pre-Money-Bewertung – also die Bewertung des Unternehmens vor der Finanzierung – und über die Beteiligungshöhe gesteuert.

Da diese meist dem geschätzten Kapitalbedarf für die nächsten 18 bis 24 Monate entspricht, kann nur eine verhältnismäßig hohe Pre-Money-Bewertung garantieren, dass das Gründungsteam – auch über mehrere aufeinander folgende Finanzierungsrunden – eine ausreichend hohe Beteiligungsquote behält und incentiviert bleibt, die Bewertung des Unternehmens bis zum Exit zu maximieren. Mitunter ist das einer der Gründe, warum Frühphasen-VC-Fonds unvorteilhaft strukturierte Cap Tables (meist ein in Tabellenform aufbereitetes Steuerungsinstrument zur Planung von Finanzierungsrunden bis hin zum Exit) von vornherein ablehnen. Um sich zusätzlich abzusichern, bestehen viele VC-Fonds zusätzlich auf ein Vesting (darin wird u.a. geregelt, was mit den Anteilen eines/einer Gründer*in geschieht, sobald er/sie das Start-up verlässt) der Anteile über einen festgelegten Zeitraum.

Die Investor*innen haben bei ihrer Investition keine operative Verantwortung. Diese liegt beim Gründungsteam, das für alle Beteiligten die Renditen über die nächsten Jahre erzielen soll und dafür (im Vergleich zum Unternehmensverkauf) mithilfe der höheren Bewertung kompensiert werden kann. Deshalb spielt im VC-Finanzierungszyklus eines Unternehmens auch die Signalwirkung einer hohen Bewertung eine wichtige Rolle. Ein maßgebliches Ziel für Frühphasen-Investor*innen ist die Gewinnung weiterer Investor*innen, die den Großteil des bis zum Exit benötigten Kapitals einbringen. Eine gute Bewertung professioneller Investor*innen zu einem frühen Zeitpunkt ist somit ein positives Signal an andere professionelle Investor*innen und erhöht die Chancen, dass ein Unternehmen erfolgreich bis zum Exit durchfinanziert werden kann.

Betrachtet man das auf Outlier (Ausreißererkennung) ausgerichtete Investitionsverhalten von VC-Fonds, ist eine niedrige Einstiegsbewertung viel weniger wichtig, als bei den richtigen Investments an Bord gewesen zu sein. Dieser Umstand führt zu mehr Akzeptanz bei den Investor*innen bezüglich höherer Bewertungen. Trotzdem müssen Unternehmer*innen weiter zwischen den sehr unterschiedlichen Vorhaben Unternehmensverkauf und Finanzierung differenzieren, um das Unternehmen angemessen bewerten zu können.

Warum werden Unternehmensverkäufe anders bewertet als Finanzierungsrunden?

Viele Eigentümer*innen etablierter Unternehmen halten die hohen Bewertungsniveaus bei Start-up-Finanzierungsrunden für nicht gerechtfertigt, wenn nicht sogar absurd. Dennoch geben sie sich oft der Versuchung hin, die hohen Bewertungen der „noch jungen, unausgereiften Unternehmen“ bei Finanzierungsrunden auf den Verkauf ihres profitablen, etablierten Unternehmens zu übertragen. Schließlich hat das eigene Unternehmen ja zu Teilen bereits erreicht, wovon das junge Start-up noch träumt. Dies führt in der Praxis dazu, dass viele Eigentümer*innen Bewertungsmultiples von „3-5x Umsatz“ – die durchaus bei Finanzierungsrunden vorkommen – auf ihr eigenes Unternehmen anwenden und mit unrealistischen Erwartungen in den Verkaufsprozess starten.

Beim Blick auf vergleichbare Unternehmenstransaktionen folgt dann die Ernüchterung, wenn statt „3-5x Umsatz“ eher „6-8x EBIT“ (das operative Ergebnis des Unternehmens) im Markt gezahlt werden. Der entscheidende Fehler liegt darin, dass Verkäufer*innen hier die sprichwörtlichen Äpfel mit Birnen vergleichen: Die Bewertungslogik eines Unternehmensverkaufs unterscheidet sich nun mal erheblich von der oben bereits skizzierten Bewertungslogik einer Kapitalerhöhung im Rahmen einer Finanzierungsrunde. Die Unterschiede liegen vor allem in den folgenden drei Punkten:

- Bei einem Unternehmensverkauf übernehmen die Käufer*innen üblicherweise die (deutliche) Mehrheit am Unternehmen. Damit liegt auch das operative Risiko der zukünftigen Unternehmensführung grundsätzlich bei den Käufer*innen. Viele Käufer*innen versuchen zudem, die Alteigentümer*innen von Unternehmen noch mindestens für 6 bis 24 Monate nach Verkauf an das Unternehmen zu binden, um einen erfolgreichen Übergang an eine neue Geschäftsführung zu gewährleisten. Dazu dienen mitunter auch Earn-Out-Strukturen, bei denen die Alteigentümer*innen teilweise erst bei Erreichung gewisser Meilensteine unter den neuen Eigentümer*innen (zum Beispiel Umsatz- und Ergebnissteigerungen) vollständig vergütet werden.

- Des Weiteren spielt der Verkaufsgrund eine maßgebliche Rolle. Die Frage, die allen Käufer*innen, oft auch direkt beim ersten Gespräch mit den Alteigentümer*innen, auf der Zunge brennt: Wenn Ihr Unternehmen so attraktiv ist, wie Sie sagen, wieso verkaufen Sie dann jetzt? Auch wenn es einige gute Gründe für Unternehmensverkäufe gibt, besteht meist nicht dasselbe Alignment (strategische Ausrichtung) zwischen beiden Parteien wie bei einer Finanzierungsrunde bzw. Kapitalerhöhung. Entsprechend skeptisch und vorsichtig agieren Käufer*innen – was sich zwangsläufig in niedrigeren Bewertungsniveaus äußert.

- Die Steigerungspotenziale in der Bewertung sind weniger stark ausgeprägt als bei Finanzierungsrunden: Während bei einem VC-finanzierten Start-up im Laufe der Zeit immer höhere Bewertungen im Zuge der folgenden Finanzierungsrunden erwartet werden, gestaltet sich das Steigerungspotenzial der Bewertung für Unternehmenskäufer*innen weniger kalkulierbar.

Fazit

Eigentümer*innen können im Verkaufsprozess einige Maßnahmen treffen, um die eigene Unternehmensbewertung zu optimieren. Hauptsächlich erreichen die Verkäufer*innen ihr Ziel, indem sie frühzeitig mit einer gesunden Erwartungshaltung in den Verkauf starten und dann die notwendigen Weichen stellen. Dazu lohnt es sich, saubere Controlling-Strukturen zu definieren, Wachstumspotenziale zu quantifizieren und SOPs (Standard Operating Procedures in Form eines Leitfadens) vorzubereiten.

Zu guter Letzt sollten Eigentümer*innen über qualifizierte M&A-Berater*innen gezielt potenzielle Käufer*innen mit hohem Synergiepotenzial ansprechen. So rückt die Vision eines erfolgreichen Unternehmensverkaufs zu einer attraktiven Bewertung in greifbare Nähe.

Der Autor Peter Nadolinski ist Gründer und Managing Partner bei Venture Advisory Partners und berät Wachstumsunternehmen bei der Finanzierung und erfolgreichen Umsetzung ihres Unternehmensverkaufs.

Die Kunst der Ideenfindung: Wie Gründer*innen Kreativität entfachen können

Wie Gründer*innen mit der richtigen Kombination aus Strategie, Umfeld und persönlichem Engagement den kreativen Prozess der Ideenfindung erfolgreich meistern können.

Für Gründer*innen und Start-ups ist die Fähigkeit, innovative Geschäftsideen zu entwickeln, entscheidend für den langfristigen Erfolg. Doch die Suche nach einer zündenden Idee erweist sich häufig als herausfordernd. Kreativität ist kein Zustand, den man einfach aktivieren kann. Stattdessen erfordert es eine Kombination aus Techniken, Inspirationen und einem geeigneten Umfeld, um die besten Ergebnisse zu erzielen. In diesem Artikel werfen wir einen Blick darauf, wie Gründer ihre kreative Energie freisetzen und effektiv nutzen können. Es gibt zahlreiche Strategien, um die persönliche Kreativität anzuregen und dabei auch langfristig ein inspirierendes Arbeitsumfeld zu schaffen.

Die richtigen Rahmenbedingungen für Kreativität schaffen

Der erste Schritt, um Kreativität zu fördern, besteht darin, das richtige Umfeld zu schaffen. Eine entspannte Atmosphäre und ausreichend Zeit sind Schlüsselfaktoren, um gedankliche Blockaden zu lösen. Offene Räume, inspirierende Designs oder bewusst eingeplante Pausen können dabei hilfreich sein, den Fokus zu schärfen und neue Perspektiven zu eröffnen. So können auch vermeintlich festgefahrene Situationen überwunden werden. Besonders die Gestaltung des Arbeitsumfeldes, sei es durch Pflanzen, angenehme Beleuchtung oder kreative Rückzugsorte, trägt dazu bei, das Wohlbefinden zu steigern und die Gedanken zu beflügeln.

Ein hilfreicher Ansatz ist zudem die Anwendung von Kreativitätstechniken. Ob Brainstorming, Mind-Mapping oder Design Thinking – der strukturierte Einsatz solcher Methoden kann den Weg zu innovativen Ideen ebnen. Diese Techniken fördern nicht nur den Ideenfluss, sondern helfen auch, bereits entwickelte Konzepte miteinander zu kombinieren und weiterzuentwickeln. Zusätzlich sollten Gründer*innen sich bewusst machen, dass es nicht nur um Masse geht, sondern die Qualität der Ideen ebenfalls entscheidend ist – dies lässt sich durch die richtige Priorisierung der Techniken verbessern. Es lohnt sich dabei, verschiedene Ansätze auszuprobieren, um den jeweils passendsten für das eigene Team oder die jeweilige Situation zu finden.

Darüber hinaus profitieren Gründer*innen von Netzwerken und Communities, um ihre Ideen auf die Probe zu stellen. Plattformen speziell für Gründer*innen bieten Raum, um sich über Herausforderungen und Lösungen auszutauschen. Kreative Impulse können oft auch aus der Interaktion mit anderen Gleichgesinnten erwachsen. Die richtige Balance zwischen ruhigem Nachdenken und aktivem Austausch ist entscheidend, um strategisch wertvolle Innovationen zu entwickeln. Ein gut gepflegtes Netzwerk kann zudem als wertvolle Ressource bei der Suche nach Experten oder Kooperationspartnern dienen. Besonders Mentoring-Programme oder Events, wie Start-up-Wettbewerbe, können dabei helfen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und gegenseitig voneinander zu lernen.

Strategien zur Inspiration: Der Blick über den Tellerrand

Inspiration ist ein wesentlicher Treiber für neue Geschäftsideen. Allerdings funktioniert sie nicht auf Knopfdruck. Eine interessante Möglichkeit, frischen Wind in den Denkprozess zu bringen, besteht beispielsweise im Einsatz einer speziellen Werbeagentur für Social Media, die kreative Werbelösungen liefert. Sie öffnen Türen zu innovativen Ansätzen, die für Gründer besonders wertvoll sein können – sei es bei der Markenbildung oder der Kundenansprache. Kreativität kann nämlich auch stark von Außenstehenden profitieren, die einen Blick auf die Ideen werfen und neue Aspekte einbringen.

Auch die Nutzung moderner Technologien wie einem effektiven Facebook Ads Tool kann neue Perspektiven eröffnen. Die Analyse von Nutzerverhalten und Trends liefert oft wertvolle Daten, die zur Entwicklung kreativer Ideen beitragen. Moderne Tools und Plattformen erleichtern es Gründern, relevante Zielgruppen zu identifizieren, die individuelle Bedürfnisse und Wünsche haben, auf die sich eine Geschäftsidee stützen kann. Besonders datenbasierte Ansätze können helfen, Ideen stärker an den realen Bedürfnissen der Zielgruppe auszurichten und so langfristigen Erfolg zu sichern. Dabei profitieren Gründer*innen nicht nur von Effizienz, sondern auch von frischen Daten, die regelmäßig aktualisiert werden können, um Anpassungen vorzunehmen.

Ein weiterer Schlüssel zur Inspiration liegt in der Analyse bestehender Branchen. Das Studium alternativer Geschäftsfelder, aktueller Innovationen und sogar historischer Erfolge anderer Startups kann frische Denkanstöße bieten. Auch hier hilft ein analytischer Blick, um etwa Nischen zu entdecken oder bestehende Lösungen mit neuer Raffinesse weiterzuentwickeln. Wer offen für neue Impulse ist, profitiert oft entscheidend bei der Ideenfindung und kann unter Umständen völlig neue Märkte erschließen. Dazu gehört auch das bewusste Hinterfragen von bestehenden Prozessen, um neue Ansätze zu testen. Ein wenig Mut zur Veränderung sowie kontinuierliches Experimentieren sind hierbei genauso wichtig wie analytische Fähigkeiten, die helfen, Risiken zu minimieren.

Last but not least: die Praxis der Innovation. Besonders in Bereichen wie dem Innovationsmanagement finden sich zahlreiche Anregungen, wie kreative Herangehensweisen systematisch entwickelt und optimiert werden können. Kreativität und Innovation sind entscheidende Pfeiler, um sich langfristig von Konkurrenz abzuheben. Besonders im Innovationsmanagement gibt es viele Fallstudien und Best Practices, die inspirierend wirken können.

Doch nicht nur über den eigenen Tellerrand zu blicken, sondern auch ungewöhnliche Verknüpfungen herzustellen, führt häufig zu bahnbrechenden Ergebnissen. Ein bekannter Ansatz hierbei ist das „Laterale Denken“, bei dem logische Lösungswege verlassen werden, um kreative Assoziationen zu fördern. Unternehmer*innen können durch diesen Perspektivwechsel neue Verbindungen entdecken und scheinbar unvereinbare Ideen miteinander verknüpfen. Besonders bei scheinbaren Sackgassen können solche Denkmethoden sehr wertvoll sein. Es lohnt sich, diese Methode auch in Teams zu integrieren, um unterschiedliche Perspektiven und Denkweisen zu kombinieren – oft entstehen auf diese Weise besonders innovative Ergebnisse.

Zuletzt sei erwähnt, wie wichtig es für Gründer*innen ist, sich beim Prozess der Ideenfindung Feedback von außen zu holen. Feedback von potenziellen Kund*innen oder die gezielte Diskussion der Ideen in Gründungsforen kann sowohl wertvolle Erkenntnisse liefern als auch ein Gefühl dafür geben, wo die größte Begeisterung liegt. Die Verwendung offener Plattformen, wie speziell für Geschäftsideen, ist hierbei ein guter Anfang. Weitere Anregungen und Beispiele finden sich bei verschiedenen Ideen, die bereits erfolgreich umgesetzt wurden. Auch der direkte Kontakt zu potenziellen Investor*innen, die möglicherweise andere Sichtweisen einbringen, kann ein entscheidender Faktor sein. Austausch mit solchen externen Partner*innen erweitert den Horizont und hilft oft, die eigenen Ideen weiter zu verfeinern.

Zusätzlich bieten sich gezielte Workshops oder Veranstaltungen an, insbesondere in den Gründungsphasen. Wer sich mit Gleichgesinnten austauscht, gemeinsam Probleme analysiert und erarbeitet, kann ebenfalls eine solide Basis finden. Die Wahl der passenden Ressourcen, ob Mentor*innen oder spezialisierte Plattformen für das Gründen, erweitert schließlich den Spielraum für Inspiration und wissensbasierte Entscheidungen. Mit der richtigen Kombination aus Strategie, Umfeld und persönlichem Engagement können Gründer*innen den Prozess der Ideenfindung erfolgreich meistern. Abschließend ist es wichtig, sich stets Raum für Reflexion und Weiterentwicklung zu geben, um langfristig erfolgreich zu sein.

10 Regeln fürs schnelle und günstige Testen von Ideen

Wer eine Geschäfts- oder Produktidee hat und diese schnell und ohne großen finanziellen Aufwand testen möchte, kommt am Lean-Ansatz kaum vorbei.

Der Lean-Ansatz zeichnet sich durch die ständige Wiederholung des Dreischritts Bauen-Messen-Lernen aus. Zunächst baut man ein Minimum Viable Product (MVP), also einen ersten, stark abgespeckten Prototypen des eigentlichen Produktes. Daran lassen sich dann verschiedene Parameter messen und man lernt, was funktioniert und was nicht. So lässt sich das Produkt verbessern und an die Anforderungen des Marktes anpassen. Die (Kunden-)Entwicklung erfolgt parallel zur Produktentwicklung, sodass eine optimale Kombination aus Kunde-Problem-Lösung entsteht.

Der Autor Kalle Eberhardt ist Mitgründer und Geschäftsführer einiger Unternehmen, die alle nach dem Lean-Ansatz ohne Startkapital gegründet wurden. Eines davon ist das IdeaCamp. Hier lernen die Teilnehmer in Wochenend-Workshops, wie man an nur einem Wochenende mit einer Idee durchstarten kann. Für StartingUp hat Eberhardt die 10 Grundregeln fürs schnelle und günstige Testen von neuen Ideen zusammengestellt.

Die 10 Grundregeln fürs schnelle und günstige Testen von Ideen

1. Schmeiße den Perfektionismus über Bord

Die erste und wichtigste Regel beim schnellen Testen von Ideen ist, dass du dich von Perfektionismus verabschiedest. Schnell testen und dabei keine Fehler machen, ist einfach unmöglich. Allerdings ist ein perfekter Markttest per se unmöglich, weil dein finales Produkt erst mit Hilfe des Kundenfeedbacks gebaut werden sollte. Verschwende also keine Zeit mit der perfekten Homepage, feile keine Stunden an Formulierungen auf der Seite und auch die Partneransprache und das Marketing werden sich mit der Zeit entwickeln. Sei schnell aber gründlich und passe dein Produkt und die Ausgestaltung der Idee anhand des Kundenfeedbacks an.

2. Mache erst Marketing, baue dann dein Produkt fertig

Ich persönlich habe noch nie das Produkt fertig gehabt, bevor ich es zum ersten Mal verkauft habe. Das heißt, ich baue eine Homepage für ein Produkt, wie ich es mir vorstelle. Das kann ein physisches Produkt sein, aber auch ein Event oder ähnliches. Dabei ist es natürlich wichtig, dass man nach den ersten Verkäufen, das Produkt auch wirklich relativ zeitnah bereitstellen kann. Da erst mit dem ersten Feedback von potenziellen Kunden wirklich feststeht, ob diese das Produkt wollen, biete ich das Produkt zunächst einmal an und definiere es dann final. Wenn kein Interesse besteht, muss ich das Angebot ändern oder das Projekt fallen lassen. So habe ich mir aber viel unnötige Zeit für die Produktentwicklung gespart, wenn niemand Interesse hat. Wenn allerdings Interesse besteht und Leute erstes Geld gezahlt haben, dann kann ich das Produkt fertig stellen und werde quasi für die Produkterstellung gezahlt. Und ist es nicht schöner Zeit in etwas zu stecken, wo du schon weißt, dass es funktioniert?

3. Marketing, Marketing, Marketing

Mindestens 80 Prozent der Start-ups scheitern meiner Erfahrung nach am Marketing. Die Angst, mit der eigenen Idee rauszugehen und sich angreifbar zu machen, ist oft unüberwindbar groß. Überwinde diese Angst und investiere 80 % deiner Zeit in Marketing. So weißt du schon nach ein paar Tagen, ob deine Idee tatsächlich ankommt, du kannst schon erste Umsätze erzielen und du erzielst schnelle Erfolgserlebnisse. Marketing macht sehr häufig den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg eines Projektes aus. Wenn ich ein paar Monate an einer Homepage bastle, diese dann online stelle und kein Mensch meine Produkte kauft, darf ich nicht enttäuscht sein. Dann ist es eben die Aufgabe von Marketing Leute auf meine Seite zu bringen. Eine Homepage alleine lockt noch keine Leute an. Beim Marketing gilt vor allem eines: Mehr ist immer besser! Investiere also mehr Zeit in Marketing und weniger Zeit in die vielen kleinen Dinge, die anfallen, dich aber nicht wirklich voran bringen.

4. Suche Mitgründer

Alleine Arbeiten ist schwer und erfordert eine Menge Selbstdisziplin. Alleine Gründen ist noch ungleich schwerer, weil in der Gründungsphase häufig viele verschiedene Dinge auf dich einprasseln. Wenn du da niemanden hast, der das gemeinsam mit dir durchsteht, ist das ungleich schwieriger. Gerade in den kleinen (oder großen) Phasen des Misserfolges ist ein Partner Gold wert. Suche dir also Jemanden, der auch für die Idee brennt und mit dem du gern arbeitest. Ich habe selbst einmal vorher versucht ganz alleine zu gründen, fand es allerdings ziemlich schwierig und habe mir dann immer nachträglich einen Partner gesucht.

5. Hole Partner an Bord

Hier geht es nicht um Gründungsmitglieder, sondern um Menschen oder Firmen, die schon Zugang zu deinen Kunden haben. Es gibt Leute da draußen, die bereits deine Kunden haben. Nutze diese als Partner. So kannst du viel schneller eine größere Gruppe an Menschen erreichen. Mache dir dabei Gedanken, was du diesen Partnern anbieten kannst, dass sie gern mit dir zusammen arbeiten wollen. Das kann Geld sein, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Da kennst du dein Projekt und die Möglichkeiten am Besten. Sei da also kreativ und mache dir Gedanken, wie du gut das Angebot von Anderen ergänzen kannst oder wie du noch etwas dort draufsetzen kannst, was diese bisher noch nicht haben.

6. Telefoniere und erhalte direktes Feedback

Gerade in der Partnerakquise und in der Kontaktaufnahme von Journalisten ist der schnellste und einfachste Weg häufig übers Telefon. Am Telefon kannst du viel direkter deine Botschaft transportieren und dein Gegenüber muss direkt auf dich reagieren und kann dich nicht einfach ignorieren. So kommt man viel schneller zu Antworten und kann erste Erfolgserlebnisse feiern oder wertvolles Feedback einsammeln. Das erfordert für viele Leute einige Überwindung, Du solltest es aber trotzdem einmal probieren.

7. Hole Feedback ein und lerne

Sobald du auch nur darüber nachdenkst etwas zu starten, solltest du anfangen, Leuten davon zu erzählen, um erstes Feedback zu bekommen. So kannst du schon von Tag eins an anfangen, Ideen mit aufzunehmen, die dein Projekt oder dein Produkt besser machen.

8. Benutze kostenlose Tools

Da draußen gibt es eine Vielzahl an kostenlosen Tools, die du für einen ersten Markttest nutzen kannst. Mit Weebly kannst du zum Beispiel, komplett ohne Vorerfahrung, innerhalb von zwei Stunden eine erste funktionierende und gut aussehende Homepage bauen. Anstatt eines Kontaktformulars kann am Anfang vielleicht auch ein Google Form reichen und anstatt eines CRM Systems, kann man zum Start auch eine Excel-Liste oder Google Drive nutzen. Auch ein Büro ist am Anfang absolut unnötig. Entweder man arbeitet zum Start von zu Hause aus, in Cafés oder man mietet sich in einem Co-Working-Space ein. Mache alles so einfach wie möglich und professionalisiere mit der Zeit.

9. Habe Spaß

Das Wichtigste bei deiner Gründung ist, dass du damit Spaß hast. Genieße den Fortschritt, genieße es Aufmerksamkeit auf dein Projekt zu ziehen. Koste es aus, wenn du etwas Neues lernst. Nur wenn du dein Projekt liebst und Spaß daran hast, wirst du auch schwere Zeiten durchlaufen. Ohne Freude am Projekt ist es viel zu einfach aufzugeben, wenn es mal nicht so gut läuft. Wenn dir dein Projekt von Anfang an nicht viel Spaß macht, dann solltest du es gar nicht erst anfangen.

10. Feiere Erfolgserlebnisse

Wer viel Geld in eine Idee steckt, der ist zum Erfolg verdammt, aber es wird ihm oft auch leichter fallen, sich seine ersten Kunden zu kaufen. Wer ohne Geld an den Start geht, bei dem sind Erfolge noch etwas Spezielleres. Feiere diese Erfolge also entsprechend. Das gibt dir noch einmal einen Push und neue Motivation. Wer seine Erfolge richtig feiert, der kann danach auch mit schweren Zeiten besser umgeben. Geh also mit deinem Geschäftspartner raus und trinkt ein Bier oder lade deinen Freund oder deine Freundin gut zum Essen ein. Es wird sich auszahlen.

From free to fee

Die Monetarisierung einer Internet-Plattform ist eine der schwierigsten und zugleich faszinierendsten Aufgaben für Gründer.

Der einem Plattformunternehmen zugrunde liegende Wert besteht zunächst aus den Netzwerkeffekten, die es erzeugt. Die daraus resultierende Notwendigkeit, Netzwerkeffekte zu erzeugen und zu fördern, veranlasst die Plattformbetreiber, ihre Dienste zunächst einmal kostenlos anzubieten.