Aktuelle Events

Für eine Handvoll Euro

Konfliktlösung durch Mediation

Wenn Streitigkeiten mit Geschäftspartnern oder Kunden drohen, bietet die Mediation eine sinnvolle und günstige Alternative zum teuren Rechtsstreit.

Wenn man Gründer fragt, worauf sie besonders stolz sind, dann sprechen sie vielleicht über den ersten großen Auftrag, über die reibungslose Finanzierung durch die Bank oder sie erzählen von der super Stimmung im Gründer-Team. A. Meier und H. Habermehl (Namen von der Redaktion geändert), seit Juli 2010 Inhaber einer eigenen Firma, verweisen hingegen auf einen Passus in ihrem Gesellschaftervertrag. Auf diesen Passus sind sie stolz, denn er beugt vor, falls die beiden Geschäftsführer und Gesellschafter sich einmal nicht mehr so gut verstehen.

Wenn sie sich einmal nicht einigen können oder gar Streit entsteht. Dann, so steht in dem Papier, werde man keinesfalls direkt vor den Kadi ziehen, sondern erst einmal einen unparteiischen Dritten, einen sogenannten Mediator, zu Rate ziehen.„Wir halten beide 50 Prozent der Gesellschafteranteile, da kann es nun einmal zu Patt-Situationen kommen“, erklärt Meier. Und weil solche Situationen der Firma bzw. der Unternehmung nicht schaden sollen, musste das Gründerduo eine Lösung finden – die Mediation.

Killerfaktor Dauerstreit

Bei der Mediation handelt es sich um ein alternatives Konfliktlösungsverfahren, das auf vermittelnden Gesprächen basiert. So soll etwa der Gang vor den Kadi und die damit verbundenen negativen Begleiterscheinungen abgewendet werden. Zumal Rechtsstreitigkeiten in der Regel lange, oft zu lange dauern. Denn während die Streithähne ihre Energie vor Gericht verpulvern, kocht das Unternehmen auf Sparflamme, wichtige Entscheidungen unterbleiben. Außerdem zerrt ein Prozess derart an den Nerven der Beteiligten, dass das angeknackste Verhältnis zwischen den Streithähnen am Ende meist ganz zerrüttet ist. Auch das zieht negative Konsequenzen für die Firma nach sich, etwa wenn sich ein einst funktionierendes Geschäftsführerduo trennt oder ein wichtiger Geschäftspartner abspringt. Zu dem wirtschaftlichen Schaden kommt hinzu, dass der Ruf ruiniert wird. Am Ende wenden sich Kunden und Mitarbeiter ab. Wenn es richtig schlecht läuft, kann die Firma nach dem Prozess einpacken.

Dieses Risiko können Unternehmen mit Hilfe der Mediation vermeiden. Schließlich geht es hierbei – anders als beim Gerichtsverfahren – nicht darum, um jeden Preis Recht zu bekommen, sondern ganz im Gegenteil darum, zu kooperieren. „Es ist wie mit den Kindern und der Orange“, erklärt Volker Schlehe, Leiter des IHK-MediationsZentrums München die Arbeitsweise: Wenn sich zwei Kinder um eine Orange streiten, würde ein Richter jedem Kind die Hälfte der Frucht zuteilen. Der Mediator aber fragt, was die Kinder mit der Orange machen wollen. „Und dann kommt vielleicht heraus, dass ein Kind den Saft will und das andere die Schale.“

Die Mediation als bessere Alternative der Konfliktlösung:

Das gilt auch – und gerade – für Gründer. Schließlich ist die Gründung der beste Zeitpunkt, sich über Mediation

Gedanken zu machen.

Vertraglich festschreiben

Auch wenn Unternehmer keine Kinder mehr sind und der Streitwert höher ist als der einer Apfelsine – eine erfolgreich abgeschlossene Mediation erzeugt immer eine „Win-Win-Situation“, sagt Ulrike Hinrichs, Rechtsanwältin und Mediatorin aus Berlin. „Beide Parteien gehen als Sieger hervor.“ Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass immer mehr Unternehmen auf diese alternative Form der Konfliktlösung setzen. „Die Akzeptanz gegenüber der Mediation hat in den letzten Jahren spürbar zugenommen“, beobachtet Hinrichs. Vor allem in größeren Unternehmen sei man dem Verfahren gegenüber offen. Das liegt nicht nur an der Erfolgsquote von rund 80 Prozent. Die Unternehmer haben erkannt, dass eine Mediation schneller und preiswerter ist als ein Gerichtsprozess und die Beziehungen zwischen den Parteien schont. „Niemand hat mehr Interesse an einem Gerichtsverfahren, an dessen Ende dann auch noch ein fauler Vergleich steht“, so Hinrichs.

Seite 1 von 2

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung

Recht für Gründer*innen: Wie das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung Unternehmen neue Perspektiven in schwierigen Zeiten aufzeigen kann.

Start-ups stehen in einer immer komplexeren und dynamischeren Wirtschaftswelt vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Globalisierte Märkte, technologische Umwälzungen, volatile Lieferketten und unerwartete Krisen erhöhen den Druck, flexibel zu agieren und Strategien kontinuierlich anzupassen. Gerät ein Jungunternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten, erscheint der Weg in die Insolvenz oft unausweichlich. Dabei wird dieser Begriff häufig mit dem Ende assoziiert – Betriebsschließungen, Entlassungen und der Verlust von Jahren harter Arbeit.

Die Insolvenz in Eigenverwaltung eröffnet eine Alternative, die statt Stillstand neue Möglichkeiten offeriert. Dieses Verfahren schafft nicht nur den Raum für eine aktive Neuausrichtung, sondern bietet die Chance, Unternehmen zukunftsfähig zu gestalten. Im Unterschied zur klassischen Regelinsolvenz, bei der ein(e) externe(r) Insolvenzverwalter*in die vollständige Kontrolle übernimmt, bleibt die operative Leitung bei Schutzschirm und Eigenverwaltung in den Händen der Geschäftsführung. In diesem Zuge gewährleistet ein(e) Sachverwalter*in die gerichtliche Kontrolle zum Schutz der Interessen der Gläubiger*innen und zur Sicherstellung der Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben. Dieses Modell vereint unternehmerische Handlungsfreiheit mit gerichtlicher Aufsicht und ermöglicht eine individuell angepasste Sanierung, bei der nicht die Zerschlagung, sondern die langfristige Stabilisierung und Wettbewerbsfähigkeit des Start-ups im Fokus stehen.

Präzise Vorbereitung als Schlüssel

Die Insolvenz in Eigenverwaltung setzt eine sorgfältige Planung und Vorbereitung voraus. Bereits bei der Antragstellung braucht es ein schlüssiges Konzept, das die Ursachen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten klar analysiert und realistische Lösungsansätze präsentiert. Eines der zentralen Elemente ist dabei der Sanierungsplan. Er legt dar, wie der Betrieb finanzielle Stabilität erreichen, die Liquidität sichern und die Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen kann. Neben Kostensenkungen und der Optimierung von Prozessen umfasst der Plan häufig auch Maßnahmen wie die Neuausrichtung des Geschäftsmodells oder die Fokussierung auf profitablere Kernbereiche. Ergibt eine gerichtliche Prüfung, dass das Management in der Lage ist, den Betrieb erfolgreich zu führen, und erscheint der Sanierungsplan glaubwürdig und realistisch, erfolgt eine Genehmigung des Verfahrens. Unternehmen, die hier frühzeitig eine Restrukturierungsberatung hinzuziehen, erhöhen ihre Erfolgsaussichten deutlich. Denn das Expert*innenwissen trägt stark dazu bei, mögliche Schwächen des Konzepts zu identifizieren und die Anforderungen des Insolvenzgerichts genau zu erfüllen.

In der Krise aktiv gestalten, statt aufzugeben

Nach der Anmeldung des Insolvenzverfahrens tritt der sogenannte Schutzschirm beziehungsweise die vorläufige Eigenverwaltung in Kraft, die das Start-up vor Zwangsvollstreckung durch Gläubiger*innen schützt. Mit diesem rechtlichen Rahmen verschafft sich die Geschäftsführung den notwendigen Spielraum, um geplante Restrukturierungsmaßnahmen umzusetzen. In dieser Phase steht nicht nur die kurzfristige Sicherung der Liquidität im Vordergrund, sondern auch die strategische Neuausrichtung des Unternehmens. Zudem schafft der Schutzschirm eine konstruktive Verhandlungsbasis mit den Gläubiger*innen.

Langjährige Partner*innen schätzen es eher, wenn die Gründer*innen aktiv an einer Lösung arbeiten, statt passiv auf eine Regelinsolvenz zuzusteuern. Damit stärken sie das Vertrauen und erleichtern Verhandlungen über Stundungen, Forderungsschnitte oder andere Maßnahmen, die für den Sanierungsprozess notwendig sind.

Individuell statt standardisiert

Die Insolvenz in Eigenverwaltung erlaubt es Gründer*innen, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und diese auf ihre spezifischen Unternehmensbedürfnisse zuzuschneiden. Im Gegensatz zur klassischen Insolvenz, bei der standardisierte Prozesse oft wenig Raum für individuelle Anpassungen lassen, eröffnen Schutzschirmverfahren und Eigenverwaltung die Möglichkeit, flexibel auf die Anforderungen des Markts und die internen Gegebenheiten zu reagieren. Zu den typischen Maßnahmen zählen beispielsweise die Reduktion von Fixkosten, die Umstrukturierung von Verbindlichkeiten und die Optimierung betrieblicher Abläufe. Häufig entscheiden sich Unternehmen auch dafür, unrentable Geschäftsbereiche aufzugeben und stattdessen ihre Ressourcen auf profitable Kernsegmente zu konzentrieren. Gleichzeitig bietet das Verfahren Raum für Innovationen und Investitionen, die langfristige Wachstumschancen eröffnen. Digitalisierung, neue Technologien und die Entwicklung zukunftsorientierter Produkte und Dienstleistungen spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Positive Effekte auf Unternehmenskultur und Motivation

Die aktive Rolle der Geschäftsführung wirkt sich nicht nur auf den Restrukturierungsprozess aus, sondern auch auf die Unternehmenskultur. Mitarbeitende erleben, dass das Management Verantwortung übernimmt und entschlossen handelt, um die Krise zu bewältigen. Dies stärkt nicht nur das Vertrauen in die Gründer*innen, sondern auch den Zusammenhalt innerhalb der Belegschaft. Unsicherheiten, die in Krisensituationen häufig zu einem Rückgang der Motivation führen, lassen sich durch eine transparente Kommunikation und sichtbare Fortschritte deutlich reduzieren. Kund*innen und Lieferant*innen schätzen die Kontinuität, die durch diese Verfahren gewährleistet bleibt. Im Gegensatz zur Regelinsolvenz, bei der externe Verwalter*innen oft wenig Kenntnis über bestehende Geschäftsbeziehungen haben, bleiben in Schutzschirm und Eigenverwaltung die direkten Ansprechpartner*innen erhalten. Dies sichert den Erhalt wichtiger Kooperationen für die Zukunft.

Langfristig stabil und wettbewerbsfähig

Neben der Stabilisierung der finanziellen Lage eröffnen Schutzschirm und Eigenverwaltung strategische Chancen, die weit über die Bewältigung der akuten Krise hinausreichen. Viele nutzen diese Phase beispielsweise, um ihre Marktposition neu zu bewerten, ungenutzte Potenziale zu erschließen und sich auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Dazu gehören beispielsweise gezielte Weiterentwicklungen des Geschäftsmodells, die Integration neuer Technologien und die Erschließung neuer Märkte. Auch Gläubiger*innen profitieren von dieser Vorgehensweise. Statt sich mit einer möglicherweise geringen Quote zufriedenzugeben, erhalten sie durch die Eigenverwaltung die Aussicht auf eine deutlich höhere Rückzahlung ihrer Forderungen. Dieses Win-win-Prinzip zeigt, dass die Eigenverwaltung nicht nur für das Start-up, sondern auch für dessen Partner*innen eine attraktive Lösung darstellt.

Neuanfang mit Perspektive

Jungunternehmen, die frühzeitig auf die Eigenverwaltung setzen, schaffen sich den notwendigen Handlungsspielraum, um die Krise effektiv zu bewältigen. Je länger gewartet wird, desto schwieriger wird es, das Vertrauen von Gläubiger*innen, Mitarbeitenden und Geschäftspartner*innen zu erhalten. Frühzeitiges Handeln ermöglicht es, Schwachstellen gezielt zu adressieren und die Erfolgsaussichten des Verfahrens erheblich zu steigern. Erfolgreich abgeschlossene Verfahren zeigen, dass die Insolvenz in Eigenverwaltung nicht das Ende, sondern einen Neuanfang bedeuten kann. Unternehmen, die diesen Weg wählen, nutzen die Krise, um sich neu zu positionieren, ihre Strukturen zu modernisieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Mit einem klaren Plan, einer engagierten Führung und externer Unterstützung lassen sich so nicht nur kurzfristige Probleme bewältigen, sondern auch langfristige Erfolge erzielen.

Der Autor Ulrich Kammerer ist geprüfter ESUG- und StaRUG-Berater sowie Vorstand von UKMC eG – Die Unternehmer-Retter by Ulrich Kammerer.

Stellenausschreibung – so entgehen Sie der Diskriminierungsfalle

Wer bei der Formulierung einer Stellenausschreibung nicht wirklich gut aufpasst, verstößt schnell gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und muss mit einer Klage wegen Diskriminierung rechnen. Das kann letztlich teuer werden. Hier lesen Sie, worauf es bei einer rechtssicheren Stellenausschreibung ankommt.

Was ist eigentlich das AGG?

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist als Verhinderungsgesetz vor allem von geschlechts- und sexualbezogenen arbeitsrechtlichen Benachteiligungs- und Belästigungsverboten anzusehen. Ziel des AGG ist es Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern bzw. zu beseitigen (vgl. § 1 AGG).

Für wen gilt das AGG?

Kurz: Es gilt für alle Beschäftigten. Konkret verbietet das AGG Benachteiligungen aller Beschäftigten. Dazu gehören gem. § 6 Abs. 1 S. 1 AGG folgende Personengruppen:

- Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen,

- die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten sowie

- arbeitnehmerähnliche Personen.

- Als Beschäftigte gem. § 6 Abs. 1 S. 2 AGG gelten aber auch Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis.

Was hat das AGG mit einer Stellenausschreibung zu tun?

Leider eine ganze Menge! Im Gerichtsalltag machen die Klagen mit Fällen des Diskriminierungsvorwurfes in Stellenausschreibungen den größten Teil der AGG-Gerichtsverfahren aus.

Wie sensibilisiert sind Sie?

Würden Sie über die nachstehenden Formulierungen stolpern?

„suchen wir einen Verkäufer …“, „suchen wir eine Steuerberaterin …“, „dann sind Sie unser Mann …“, „dann sind Sie der ideale Kandidat“, „Vollzeitstelle“

O.k. Das war einfach. Die Formulierungen sind allesamt nicht geschlechtsneutral! Und ja, das gilt auch für die Vollzeitstelle. Diese Formulierung impliziert nämlich nach Ansicht der Gerichte eine mittelbare Benachteiligung insbesondere von Frauen.

Daher beachten Sie immer: Eignet sich der Arbeitsplatz für Teilzeit, sind Sie verpflichtet, ihn auch als Teilzeitarbeitsplatz auszuschreiben (§ 7 I TzBfG).

Wie sieht es mit den nachstehenden Formulierungen aus? Würde man die in Ihren Stellenanzeigen lesen?

„langjährige Berufserfahrung“, „jung und dynamisch“, „für unser junges Team“, „Sie sind körperlich belastbar …“, „mobil“, „geistig flexibel“, „Muttersprache Deutsch“

Richtig! Diese Formulierungen sind allesamt problematisch.

Worauf sollten Sie also achten?

Achten Sie auf Neutralität! Jede Art von Floskeln kann schnell zum Problem werden.

Die Rechtsprechung befasst sich in Fällen mit fehlerhaften Stellenausschreibungen am häufigsten mit Indizien, die eine Diskriminierung wegen des Alters nahelegen. Hier ist also besondere Vorsicht geboten. Selten liest man heutzutage noch Stellenausschreibungen, die nicht geschlechtsneutral formuliert sind und auch Indizien für Diskriminierungen wegen der Religion und der ethnischen Herkunft sind eher die Ausnahme. Auf Nummer sicher gehen Sie, wenn Sie einfach alles weglassen, was nicht direkt mit der Qualifikation und den gewünschten Eigenschaften des Bewerbers zu tun hat. Sogar bei den gewünschten Eigenschaften sollten Sie sich eher bedeckt halten, weil die Formulierung „jung und dynamisch“ bereits Rückschlüsse auf eine Alterdiskriminierung zulässt.

Welche Fehler sollten Sie unbedingt vermeiden?

- Formulieren Sie immer geschlechtsneutral, also keinen Geschäftsführer sondern mindestens einen Geschäftsführer w/m suchen.

- Bitten Sie um aussagekräftige Bewerbungsunterlagen und nicht um ein Lichtbild.

- Setzen Sie eine für die Position angemessene Berufserfahrung voraus und suchen Sie weder einen Berufsanfänger noch jemanden mit langjähriger Berufserfahrung.

- Erwarten Sie sehr gute Deutschkenntnisse, aber nicht Deutsch als Muttersprache.

- Beschreiben Sie die Tätigkeit spezifisch und nicht die körperlichen bzw. geistigen Anforderungen an den Bewerber.

Wie teuer kann eine Diskriminierung werden?

Dem vermeintlich Diskriminierten kann bis zu drei Bruttomonatsgehälter Schadensersatz zugesprochen werden. Geld, das Sie sicher besser verwenden können. Hinzu kommen hier ja dann auch noch Anwalts- und Gerichtskosten.

Was können Sie tun, wenn Sie verklagt werden?

Ist eine Benachteiligung wegen einer problematischen Formulierung in einer Stellenanzeige zu vermuten, müssen Sie als das ausschreibende Unternehmen nachweisen, dass die betroffene Person nicht tatsächlich benachteiligt worden ist, ihr Geschlecht, ihr Alter oder ihre Religion also bei der Auswahl überhaupt keine Rolle gespielt hat. Hierbei müssen Sie sich gegebenenfalls vom Gericht in die Karten sehen lassen. Sie müssen auf jeden Fall nachweisen können, dass Sie eine sachlich begründete Entscheidung getroffen haben. Ihre Behauptung allein wird dabei allerdings nicht genügen. Haben Sie eine „junge und dynamische“ Person gesucht und einen 45-Jährigen mit entsprechenden Qualifikationen nicht einmal zum Vorstellungsgespräch eingeladen, dürfte es eng werden.

Insidertipp

Lassen Sie sich nicht erwischen! Sie dürfen ja einstellen, wen Sie wollen. Kein Mensch kann und darf Sie zwingen, jemanden einzustellen, den Sie nicht haben möchten. Formulieren Sie Ihre Stellenanzeige demzufolge absolut neutral und sieben Sie im weiteren Verfahren alles aus, was Sie nicht haben wollen. Beabsichtigen Sie eher die Einstellung einer Frau als die eines Mannes, dann laden Sie einfach nur die weiblichen Bewerber ein. Solange Sie in der Stellenanzeige kein Diskriminierungsindiz geliefert haben, ist das völlig unschädlich.

Die Autorin: Elishewa Patterson-Baysal ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht bei der MEIDES Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Sie ist zudem Geschäftsführerin der Online-ArbeitsrechtsAkademie.

Barrierefreiheit im E-Commerce

Die EU hat den European Accessibility Act, kurz EAA, in die Welt gerufen, der Shopbetreiber*innen dazu verpflichtet, ab 2025 barrierefreie Inhalte zu betreiben. 2025? Es gilt: Nicht warten, sondern jetzt planen und handeln.

Während bei dem Begriff Barrierefreiheit in erster Linie über zugängliche öffentliche Verkehrsmittel, angepasste Wohnmöglichkeiten und rollstuhlgerechte Gebäude gesprochen wird, geraten Hindernisse der digitalen Welt schnell in Vergessenheit. Landläufig besteht sogar der Irrglaube, dass mit einer Zoom-Funktion bereits alle Barrieren überwunden sind. Unübersichtliche Layouts, komplizierte Produktbeschreibungen, schlecht positionierte Bilder und zu kleine Zeilenabstände – für den Großteil der Menschen stellen diese Aspekte keine entscheidenden Kriterien für die Nutzung eines Onlineshops dar. Anders sieht es für Menschen mit Einschränkungen aus. Aus diesem Grund hat die Europäische Union den sogenannten European Accessibility Act, kurz EAA, in die Welt gerufen, der Shopbetreiber*innen dazu verpflichtet, ab 2025 barrierefreie Inhalte zu betreiben.

Kleine Ursache, große Wirkung

Nach Angaben des statistischen Bundesamtes galten zum Jahresende 2019 rund 7,9 Millionen Menschen als schwerbehindert. Für ebenjene Personen bietet die digitale Welt eine Möglichkeit, ihr Leben selbstbestimmt zu führen. Aufgrund dessen heißt es im E-Commerce eine Grundlage zu schaffen, die dies ermöglicht. So müssen in einem Onlineshop auch dann alle Funktionen und Services uneingeschränkt nutzbar sein, wenn eine visuelle oder körperliche Beeinträchtigung besteht. Dazu gehören auch eine Farbsehschwäche, Fehlsichtigkeit, Epilepsie sowie motorische Einschränkungen.

Mit der neusten Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung, kurz BITV 2.0, wurde unter anderem die Barrierefreiheit im Netz vorgegeben. Diese wurde anschließend novelliert und an den internationalen Standard „Web Content Accesibility Guidelines“ angepasst. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es unterschiedliche Prioritäten der Richtlinien gibt. Laut WCAG gehören die Punkte Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit sowie Robustheit zu den vier Kernaspekten. Dabei unterscheiden die international geltenden Standards drei unterschiedliche Stufen, die den Grad der Barrierefreiheit beschreiben. Während grundlegende Maßnahmen wie Textalternativen oder Untertitel ein A-Ranking bedeuten, gilt eine AAA-Einstufung als vollkommen hindernisfrei. Für Unternehmen empfiehlt es sich, mindestens die AA-Standards zu erfüllen. Wer einen langfristigen Erfolg verzeichnen möchte, kommt nicht darum herum, die Aspekte der WCAG zu berücksichtigen.

Trügerische Fehleinschätzung

Auch wenn Shopbetreiber*innen oft davon ausgehen, dass der eigene Webauftritt barrierefrei gestaltet ist, sieht die Realität häufig anders aus. Wer sich genauer mit der Materie beschäftigt, findet in den meisten Fällen gravierende Defizite. So benötigt gute Wahrnehmbarkeit eine einfache und strukturierte Navigation auf der Website, die beispielsweise per Tab-Taste sinnvoll bedienbar sein muss. Dabei darf der Besucher/die Besucherin nicht von irreführenden Werbebotschaften, Bannern oder anderweitigen Inhalten abgelenkt werden. Hierzu gehören Themen wie Farbe, Bewegung und Animationsgeschwindigkeit.

Etwa 9 Prozent aller Männer leiden unter ein Rotgrünschwäche, die im Netz schnell zum Hindernis werden kann. Außerdem gelten sich zu schnell bewegende Anzeigen als Auslöser für Epilepsie. Darüber hinaus zählen Funktionen wie Textalternativen für grafische Inhalte sowie eine Anpassbarkeit der Typografie zu wichtigen Aspekten. Ohne diese Strukturen können Screenreader nicht zum Einsatz kommen, sodass Menschen mit eingeschränkter oder nicht vorhandener Sehkraft den Shop nicht nutzen können. Auch die Verwendung einer einfachen Sprache erleichtert den Zugang zu den eigenen Inhalten. Eine klare sowie verständliche Wortwahl senkt das Frustrationsrisiko. Komplizierte und verschachtelte Satzkonstruktionen können dagegen schnell abschreckend wirken. Externe, auf E-Commerce spezialisierte Agenturen helfen dabei, effizient die vorherrschenden Schwachstellen zu erkennen und diese zu beheben.

Win-win-Situation

Nicht nur, dass mit einem barrierefreien E-Commerce-Kanal das volle Vertriebspotenzial ausgeschöpft werden kann, er trägt ebenso zur Einhaltung der eigenen Qualitätsstandards bei. Im Rahmen eines übersichtlichen Gesamtbildes, dass durch den angepassten Content entsteht, verbessern sich die Struktur, Übersichtlichkeit sowie die Wiederverwendbarkeit des Codes. Auch wer Barrierefreiheit als „Auflage“ empfindet, wird sich früher oder später darum kümmern müssen. Ein grenzenlos nutzbarer Onlineshop stellt hohe Anforderungen an die Umsetzungsqualität. Die Informationsarchitektur, Bedienbarkeit, Gestaltung sowie die Programmierung und Umsetzung müssen in hoher Qualität bearbeitet werden. Dies führt automatisch zu besseren Google-Rankings, da der Konzern relevante Inhalte in einer technisch sauberen und strukturierten Form belohnt.

Netter Nebeneffekt: Ein im Kern stabiler Quelltext erhöht die Erreichbarkeit von verschiedenen Plattformen – sowohl im Hinblick auf das Betriebssystem als auch auf den aktiven Browser. Darüber hinaus schafft es aufgrund der strukturierten Prozesse eine deutlich bessere Wartbarkeit.

Der Autor Andreas Köninger ist App-Entwickler und Vorstand der SinkaCom AG, die mittelständische Kund*innen dabei unterstützt, ihre Strategie, Business- und Kommunikationsziele erfolgreich in Systemen, Prozessen und Organisationen umzusetzen und zu erreichen.

Letzter Wille zu Passwörtern und Co.

Viele Firmeninhaber regeln zwar ihren Nachlass, doch an ihr digitales Erbe denken die wenigsten. Dies birgt hohe Risiken für persönliche und unternehmerische Interessen. Welche Vorkehrungen Entscheider treffen sollten.

Die meisten Menschen verstehen ihren Nachlass rein materiell: Immobilien, Bankvermögen oder Unternehmensanteile. Sie übersehen dabei digitale Nachlasswerte wie den Zugriff auf Mail-Accounts, den Firmen-Server, Daten in einer Cloud, Inhalte sozialer Netzwerke oder Online-Konten. Ohne Zugangsrechte sind Unternehmen von vielen Informationen abgenabelt, die elementar für den Firmenerfolg sind. Es drohen weitreichende Folgen für den Betrieb, die Mitarbeiter und die Unternehmerfamilie.

Gerade Firmeninhaber sollten Vorsorge für ihren digitalen Nachlass treffen. Nur so können sie den Fortbestand des Unternehmens auch weitgehend unabhängig von ihrer Person sichern. Schließlich tragen Chefs nicht nur einen Großteil des Firmenwissens in sich, sondern besitzen meist exklusive Zugriffsrechte, Passwörter und PINs. Das digitale Erbe lässt sich per Unternehmertestament, Erbvertrag oder Vollmacht regeln. In vielen Fällen ist auch eine Kombination sinnvoll.

Das digitale Erbe per Testament regeln

Firmeninhaber sollten ihr Testament oder ihren Erbvertrag in puncto digitales Erbe auf den Prüfstand stellen und gezielt ergänzen. Gerade bei Kleinunternehmen verläuft die Grenze zwischen privaten und unternehmerischen Interessen oft fließend. Ohne klare Regelungen drohen Interessenskonflikte. Erben treten als Rechtsnachfolger des Erblassers automatisch auch in dessen Providerverträge ein und übernehmen alle Rechte und Pflichten. Damit verfügen sie grundsätzlich auch über das Zugangsrecht zu allen digitalen Daten. Sind die erforderlichen Passwörter nicht bekannt, können sie diese zurücksetzen lassen. Hierzu zählen womöglich auch der Zugang zu geschäftlich genutzten Mail-Accounts, Business-Netzwerken wie Xing oder Domain-Verträgen.

Firmeninhaber können ihren Erben auftragen, wie sie mit dem digitalen Nachlass verfahren sollen. Sie können beispielsweise für bestimmte Daten eine alleinige Nutzung für betriebliche Zwecke oder eine unverzügliche Löschung festschreiben. Eine angeordnete Testamentsvollstreckung stellt sicher, dass diese Verfügungen auch umgesetzt werden.

Allerdings kann es bei der Rechtsnachfolge zu Problemen kommen. Viele Provider prüfen zunächst, ob der Anspruch auf Datenzugang nicht mit dem Datenschutz, Telekommunikationsrecht oder Persönlichkeitsrecht kollidiert. Einige verweigern Erben jeglichen Datenzugang unter Hinweis auf ihre AGB, andere löschen bei Tod eines Kunden sogar alle Daten, wie etwa Yahoo.

Problematisch ist die Rechtsnachfolge für digitale Daten vor allem dann, wenn nicht die nächsten Angehörigen die Erben sind. In diesen Fällen wirkt der Persönlichkeitsschutz des Erblassers über den Tod hinaus. Noch gibt es hierzu keine gesicherte Rechtsprechung. Der Persönlichkeitsschutz umfasst unter Umständen auch E-Mails und Inhalte in sozialen Medien. Die Folge: Erben dürfen diese Inhalte nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

In jedem Fall ist die Umsetzung der erbrechtlichen Verfügungen zeitraubend. Nicht selten können die Ausstellung des Erbscheins und die Kommunikation mit zumeist ausländischen Providern Monate in Anspruch nehmen. Es drohen zudem überlange Wartezeiten oder auch Pattsituationen, weil sich Erben uneins sind. Daher ist es ratsam, nicht allein auf testamentarische Verfügungen zu setzen, insbesondere wenn auch unternehmerische Interessen im Spiel sind.

Vollmacht für den Fall der Fälle

Eine schnelle und gezielte Nutzung des digitalen Nachlasses ermöglicht eine sogenannte postmortale Vollmacht. Hierbei bevollmächtigt der Firmeninhaber eine Vertrauensperson im Todesfall im Rahmen der bestehenden Providerverträge über den digitalen Nachlass zu verfügen. Der Bevollmächtigte muss nicht zu den Erben zählen, ihre Interessen aber berücksichtigen. So ist der Fortgang aller unternehmerischen Aktivitäten gewährleistet, ohne Zugangsbeschränkungen in Kauf nehmen zu müssen (siehe Infokasten „Für den Ernstfall vorsorgen“). Gleichzeitig bleiben aber alle erbrechtlichen Verfügungen gewahrt.

Von zentraler Bedeutung für mittelständische Unternehmen ist etwa der jederzeitige Zugang zum Server, zur Cloud oder zum Online-Banking. Gleiches gilt für wichtige E-Mail-Accounts, die oft Chefsache sind. Hier laufen viele Anfragen und Angebote auf. Landen Mails im verwaisten Mail-Postfach, bleiben viele Geschäftschancen ungenutzt.

Die Verantwortung des Firmeninhabers geht weit über seinen Tod hinaus. Wer das digitale Erbe mit Weitblick regelt, wahrt nicht nur den unternehmerischen Erfolg, sondern beugt auch privaten Streitigkeiten vor. Schnell werden digitale Nachlässe wie E-Mails, Fotos oder der Facebook-Account zum Zankapfel. Vorausschauende Verfügungen sorgen für klare Verhältnisse unter den Erben und sichern den Fortbestand des Unternehmens.

So gilt es für den Ernstfall vorzusorgen

Eine postmortale Vollmacht stellt im Todesfall den Zugriff auf wichtige digitale Daten sicher. So gehen Firmeninhaber am besten vor:

- Accounts auflisten: Mehrere Dutzend Accounts sind keine Seltenheit. Ratsam ist das Anfertigen einer vollständigen Liste, und zwar jeweils mit Benutzername und Kennwort. So gewinnen Vertraute einen schnellen Überblick und können gezielt tätig werden.

- Liste deponieren: Die Liste der Accounts sollte passwortgeschützt auf einem USB-Stick an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Hierfür kommen ein Banksafe oder Tresor in Frage. Man sollte die Auflistung regelmäßig kontrollieren und auf den neusten Stand bringen

- Vertrauensperson bestimmen: Firmeninhaber sollten eine Vertrauensperson als digitalen Nachlassverwalter einsetzen. Hierzu informieren sie die Person vorab über ihre Pläne und den Aufbewahrungsort der Liste

- Vollmacht erteilen: Durch eine postmortale Vollmacht lässt sich der Umgang mit digitalen Daten detailliert regeln. Hierzu sollten Firmeninhaber vorab fachlichen Rat einholen. Anschließend übergeben sie die Vollmacht an ihre Vertrauensperson.

Werbe-E-Mails rechtssicher versenden

Wer potenzielle Kunden per E-Mail anspricht, sollte die Rechtslage kennen. In bestimmten Fällen ist der Versand von Werbe-E-Mails nämlich nur bedingt erlaubt oder sogar verboten.

Wenn Unternehmen Kunden akquirieren und Kontakt zu diesen aufnehmen, nutzen sie dafür oft das Internet, um an die entsprechenden Daten - vorzugsweise E-Mail-Adressen - zu gelangen. Doch statt einen Marketing- oder Vertriebsmitarbeiter einzusetzen, der sich um professionelle Kundenakquise kümmert und dafür ein bestimmtes Budget benötigt, werden in vielen Fällen selbst Adressdaten recherchiert und potenzielle Kunden mittels Werbe-E-Mails angeschrieben.

Diese kurzsichtige Vorgehensweise ist aus rechtlicher Sicht gefährlich, denn wann solche E-Mails überhaupt versendet werden dürfen, wann nur bedingt und in welchen Fällen überhaupt nicht, wissen in der Regel nur die wenigsten Unternehmen beziehungsweise deren Marketing-Abteilungen. Die Problematik dabei: Werbe-E-Mails können in bestimmten Fällen unzulässige Werbung sein.

Wann Werbe-E-Mails erlaubt sind

Folgende Voraussetzungen müssen für den rechtmäßigen Versand von Werbe-E-Mails vorliegen:

Der Empfänger hat dem Empfang von Werbe-E-Mails zugestimmt und der Inhalt der Werbe-E-Mail passt zur Produktkategorie, für die er Werbung erhalten möchte. Handelt es sich um einen Newsletter, muss dafür eine Anmeldung vorliegen. Der Empfänger hat seine E-Mail-Adresse per Double-Opt-In-Verfahren über ein Anmeldeformular auf der Webseite des Unternehmens bestätigt. Um die Einwilligung zu beweisen, müssen dem Unternehmen sowohl die Einwilligung (Text und Klick auf "Bestätigen") als auch die positive Bestätigung der E-Mail-Adresse im Double-Opt-In-Verfahren vorliegen (jeweils Datum und Uhrzeit in der Datenbank).

Arbeitszeiten – so klappt es mit dem Gesetz

In Deutschland herrschen strenge Regelungen zu Arbeitszeiten. Wie schaffen es junge Unternehmer, rechtliche Probleme damit zu vermeiden?

Früh anfangen und bis spät in die Nacht arbeiten, das Wochenende durch. Wer ein Unternehmen gründet, klotzt erst einmal ran. Überdurchschnittliche Motivation und Einsatz erwarten Gründer meist auch von ihren Mitarbeitern. Doch in Deutschland herrschen strenge Regelungen zu Arbeitszeiten, die Arbeitnehmer schützen sollen. Wie schaffen junge Unternehmer es, rechtliche Probleme zu vermeiden? Und welche Möglichkeiten haben sie zur freien Gestaltung bei den Arbeitszeiten?

Welche Regeln gelten für Gründer?

In Deutschland unterliegen Mitarbeiterverhältnisse einer starken Reglementierung, für die größere Unternehmen eigens Juristen einstellen. Sicher nicht der erste Schritt in jungen Unternehmen, doch gelten für sie in Bezug auf das Arbeitsrecht genau die gleichen Gesetze wie für DAX-Konzerne. Ausnahmeregelungen gibt es nicht. Unabhängig von der Unternehmensgröße müssen Arbeitgeber bestimmte Mindestanforderungen einhalten:

- Mitarbeiter dürfen die tägliche (8h) und wöchentliche Höchstarbeitszeit (48h) nicht überschreiten. Zeitweise bis zu 10h täglich und 60 Stunden wöchentlich ist ohne besondere Begründung möglich, wenn die Arbeitszeit in sechs Monaten durchschnittlich höchstens acht Stunden pro Tag beträgt. Solche phasenweisen Anstrengungen durch hohe tägliche Arbeitszeiten müssen also zeitnah durch weniger Arbeit wieder ausgeglichen werden.

- Arbeitnehmer müssen Pausen und Ruhezeiten einhalten. Am Stück dürfen sie maximal sechs 6 Stunden arbeiten. Wer zwischen sechs und neun Stunden am Schreibtisch sitzt, muss mindestens 30 Minuten pausieren, bei über neun Stunden mindestens 45 Minuten. Und zwischen den Arbeitszeiten müssen mindestens ununterbrochen 11 Stunden liegen (mit Ausnahmen in einzelnen Branchen und bei Bereitschaft).

- Für Sonn- und Feiertage gilt ein Beschäftigungsverbot, ebenfalls mit branchenspezifischen Ausnahmen.

Für Gründer ist es ratsam, sich mit dem Wachsen der Firma frühzeitig über die Dos und Don'ts bei Arbeitszeiten zu informieren, denn es können spürbare Strafen drohen. Die gesetzliche Grundlage kann man zunächst im Arbeitszeitgesetz nachlesen. Vorsicht jedoch vor der eigenständigen Auslegung, das kann nach hinten losgehen. Die bessere Wahl, um sich einen Überblick zu verschaffen, sind zuverlässige Internetquellen aus Fachkreisen. Wer einen konkreten Fall klären will oder generell Lösungen für sein Unternehmen schaffen möchte, wendet sich am besten an einen Fachanwalt für Arbeitsrecht.

Die typischen Fallstricke

Für Jungunternehmer ist es nicht immer leicht, im Dickicht der Vorschriften den passenden Weg zu finden und angesichts der hohen eigenen Motivation für die Firma alle gesetzlichen Vorschriften zu befolgen.In der Praxis bekommen Gründer deshalb meist aus zwei Gründen Probleme:

1. Das Unternehmen versucht das Arbeitszeitgesetz zu umgehen, indem es Beschäftigte nicht als Arbeitnehmer einstuft, für die das Gesetz ausschließlich gilt. Das passiert häufig mit freien Mitarbeitern, die eigentlich normale Angestellte und somit scheinselbständig sind. Oder Mitarbeiter werden als leitende Angestellte ausgewiesen, weil für diese nicht alle Regelungen des Arbeitszeitgesetzes relevant sind. So entstehen auf einmal Teams, die ausschließlich aus leitenden Angestellten bestehen. Ob jemand jedoch in diese Kategorie fällt, entscheidet nicht der Arbeitgeber selbst durch die Vergabe einer Jobbezeichnung. Den Status bestimmen vielmehr Kriterien wie zum Beispiel die Weisungsgebundenheit des Mitarbeiters.

Gründer, die sich von diesem vermeintlichen Schlupfloch locken lassen, laufen Gefahr nachträglich Sozialabgaben und Steuern zahlen zu müssen. Und noch schlimmer: Der Beschäftigte könnte über seinen Arbeitnehmerstatus klagen.

2. Mitarbeiter machen zu viele Überstunden. Wer die Vorschriften zu den Arbeitszeiten in seiner Belegschaft missachtet, dem drohen Bußgelder, Nachzahlungen an den Arbeitnehmer und sogar Freiheitsstrafe.

Also Achtung, denn die Folgen sind ernst für Gründer! In der Regel haben junge Unternehmen keine finanziellen und zeitlichen Ressourcen für finanziellen Ahndungen oder kräftezehrende Gerichtsverfahren. Doch es gibt eine vollkommen legitime Möglichkeit, um nicht in die Falle zu tappen: Wer ganz legal Freelancer beschäftigt statt Mitarbeiter an sich zu binden, schafft sich viele Freiheiten vor allem in der Gründungsphase.

Homeoffice als Alternative?

Arbeiten von zuhause und nach individuellen Zeitvorstellungen, das ist längst keine Ausnahme mehr. In vielen Branchen ist Arbeiten im Homeoffice gut umsetzbar und sowohl für den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer mit vielen Vorteilen verbunden. Doch auch hier gelten Vorschriften für den Arbeitsschutz, auch wenn die Einhaltung schwerer zu kontrollieren ist. Arbeitnehmer, die zum Beispiel am Nachmittag ihr Kind versorgen und dann abends bis spät arbeiten, laufen Gefahr, die Ruhezeiten nicht einzuhalten. Und die Verantwortung liegt auch hier beim Arbeitgeber. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter im Homeoffice beschäftigen, können sich aber absichern, indem sie

- eine Regelung zur Zeiterfassung finden,

- mit dem Mitarbeiter eine Vereinbarung über Arbeitsumfang und Ruhezeiten treffen und

- über feste Arbeitstage und Kernarbeitszeiten. Das erleichtert die Erreichbarkeit für Emails und Anrufe. Denn: Arbeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr gilt per Gesetz als Nachtarbeit.

Flexiblere Arbeitszeitmodelle – sind Anpassungen des Gesetzes in Sicht?

Mancher mag sich fragen, wie das deutsche Arbeitszeitgesetz eigentlich mit dem Geist in Start-up-Unternehmen zusammenzubringen ist. Tatsächlich stammt es aus dem Jahr 1994, und seither hat sich die Arbeitswelt stark verändert. Eine Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes tut daher auch aus anwaltlicher Sicht dringend Not, um es ins digitale Zeitalter zu überführen und an die Bedürfnisse von New Work und einen veränderten Arbeitsmarkt anzupassen. Im vergangenen Jahr gab es dazu Anregungen von Parteien, doch im Bundestagsausschuss kam es dann zu keiner Einigung.

Beispielsweise diskutierten die Politiker, die deutschen Regelungen an die Europäische Arbeitszeitrichtlinien anzugleichen. Konkrete Ideen sind, statt tägliche Höchstarbeitsstunden wöchentliche Grenzen bei der Arbeitszeit einzuführen. Alternativ könnten die täglichen Höchstgrenzen erhöht werden, ohne gleichzeitig die wöchentliche Arbeitszeit hochzuschrauben. Beide Ansätze verhindern die dauerhafte Überlastung von Mitarbeitern. Und sie erhöhen die Flexibilität für Betriebe, zum Beispiel wenn es in Phasen kurzzeitig viel zu tun gibt. Noch scheinen nicht alle Bundestagsfraktionen bereit für den Wandel zu sein. Klar ist aber: Früher oder später wird es Änderung beim Arbeitszeitgesetz geben müssen, um dem digitalen Zeitalter zu gerecht zu werden.

Weniger Stunden, mehr Produktivität – möglich für Gründer?

Die engen Grenzen des Arbeitszeitgesetzes werden von Gründern nicht selten als hinderlich empfunden. Doch es gibt auch ganz andere Ansätze, die dem Pioniergeist von jungen Unternehmen entgegen kommen könnten. Beispiel Sechsstundentag: Menschen, die weniger arbeiten, sind deutlich produktiver und gleichzeitig weniger anfällig für Fehler und Krankheiten. Das zeigen zahlreiche Versuche mit einem Sechsstundentag in Unternehmen und Einrichtungen in Schweden. Die zunächst höheren Kosten zahlten sich dabei schnell durch die gesteigerte Produktivität und zufriedenere Mitarbeiter aus. Ist das vereinbar mit dem deutschen Recht? Ja, denn es gibt keine gesetzliche Mindestarbeitszeitdauer, geregelt ist nur die Höchstdauer. Arbeitgeber sind also frei, ob sie ihre Angestellten 8 Stunden oder eben weniger arbeiten lassen.

Fazit

An der Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes führt auch für Gründer kein Weg vorbei. Vermeintliche Hintertüren des Gesetzes auszunutzen, birgt erhebliche Gefahren mit empfindlichen Folgen für Unternehmen und Verantwortliche. Es gibt jedoch auch innerhalb der Grenzen legitime Möglichkeiten, die Arbeitszeit für Mitarbeiter flexibler zu gestalten und ihre Motivation und den Enthusiasmus für das Unternehmen zu unterstützen. Und nicht zuletzt besteht Aussicht darauf, dass das Arbeitszeitgesetz in absehbarer Zukunft auch den Gegebenheiten des digitalen Zeitalters angepasst wird.

Die Autorin Franziska Hasselbach ist Rechtsanwältin bei der auf Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei Hasselbach in Köln, Frankfurt und Bonn.

Schutzschirm gegen Haftungssturm

Unter welchen Umständen Sie persönlich für Ihre Kapitalgesellschaft haften und wie Sie sich und Ihr Unternehmen – schon vor der Gründung – bestmöglich schützen.

Kapitalgesellschaften sind auf einem Gesellschaftsvertrag beruhende Körperschaften des privaten Rechts. Als juristische Personen mit eigener Rechtsfähigkeit, Grundbuchfähigkeit und Parteifähigkeit in Prozessen sowie Insolvenzfähigkeit können sie zu jedem gesetzlich zugelassenen Zweck betrieben werden.

Wenn der Gründer alle rechtlichen Bestimmungen zur wirksamen Errichtung der Kapitalgesellschaft erfüllt hat und die Gesellschaft im Handelsregister eingetragen ist, kann er seine Geschäftstätigkeit auf der Grundlage dieses „Sondervermögens“ ausüben, ohne grundsätzlich befürchten zu müssen, bei einem Misserfolg mit seinem Privatvermögen für die Schulden des Unternehmens gerade stehen zu müssen.

Gründerhaftung

Der oder die Gründer einer Kapitalgesellschaft unterliegen der sogenannten Gründerhaftung, bis die Vorstufe – verkörpert durch einen Einzelunternehmer oder eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts – abgeschlossen ist und das Unternehmen als GmbH, UG (haftungsbeschränkt) oder AG in das Handelsregister eingetragen ist. Der oder die Gründer haften dabei gesamtschuldnerisch mit ihrem Privatvermögen neben einem etwaigen schon bestehendem Vermögen der Vorgesellschaft.

Wirken bei der Gründung einer AG nicht nur Aktionäre, sondern auch der Vorstand oder der Aufsichtsrat mit oder gibt es Sacheinlagen, ist eine Gründungsprüfung im Sinne der §§ 33 ff AktG gesetzlich vorgeschrieben. Stellt sich dabei heraus, dass die Gesellschaft von Gründern durch Einlagen, Sachübernahmen oder den Gründungsaufwand vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit geschädigt wurde, so sind der AG alle Gründer als Gesamtschuldner zum Ersatz persönlich verpflichtet. Bei der GmbH gibt es nach § 11 II GmbHG die Handelndenhaftung mit dem Privatvermögen.

Schutz vor Piraten und Raubrittern

Wer sich gegen Nachahmer schützen will, sollte überlegen, sein Produkt als Marke zu registrieren. Lesen Sie, was man bei der Markenanmeldung zu beachten hat.

Das hätte er wohl nicht geglaubt. Im Jahr 1886 erfand John Pemberton ein zuckerhaltiges Wohlfühl-Getränk gegen Depression. Pemberton verfeinerte es mit Wein, Sodawasser und Stoffen der Koka-Pflanze. Ein unvergleichlicher Aufstieg begann. Unter dem Namen Coca-Cola kennt heute fast jeder die braune Brause. Es ist die bekannteste Marke weltweit. Mit einem geschätzten Wert von 67 Milliarden US-Dollar verweist Coca-Cola Unternehmen wie Microsoft, Daimler-Chrysler oder Google auf die Plätze. Großunternehmen wie Coca-Cola, aber ebenso auch viele Existenzgründer und Mittelständler leben von der Vermarktung ihrer Ideen und Erfindungen. Damit erobern sie Märkte und erzielen Gewinne.

Der Staat hilft dabei, indem er kreative und einmalige Kennzeichen, Produkte und Verfahren schützt. Zum Beispiel mit Hilfe eines Patents oder einer Marke. Der Inhaber einer Marke erhält das exklusive Recht, ein bestimmtes Zeichen im Geschäftsverkehr zu nutzen. Wie zum Beispiel Coca-Cola. Bereits im Jahr 1887 beantragte dessen Erfinder John Pemberton in Amerika den Schutz des Schriftzuges. In Deutschland wurde Coca-Cola im Jahr 1926 als Marke angemeldet. Heute verdient der gleichnamige Getränkekonzern Milliarden. Nachahmer und Raubritter haben keine Chance. Im Folgenden zeigen wir anhand von Beispielen, was eine Marke ist, wie ein Kennzeichen geschützt werden kann und was dabei zu beachten ist.

Beispiel Möbel-Marke

Als Werbekauffrau weiß Laura Faltz, was ankommt. Die 30-Jährige ist Geschäftsführerin der ecomoebel GmbH. Das Unternehmen vertreibt individuell gestaltete Möbel, die ganz pder teilweise aus Altmöbeln produziert werden. Die alten Stücke werden sogar auf Schadstoffe getestet, bevor sie nach Wunsch „aufgemöbelt“ werden.

Jeder Kunde erhält sein ganz persönliches Möbel, das gesundheitlich unbedenklich ist. Bestätigt wird das mit dem ecomoebel-Zertifikat. Aus Betten werden Bänke, aus Fenstern Vitrinen, oder es wird Schränken einfach ein neuer Anstrich verpasst. Seit August 2003 ist ecomoebel als Marke registriert und geschützt. Nur die Dortmunder Firma und die mit Lizenzen ausgestatteten Partner dürfen das Möbel-Zeichen benutzen. Der Wert der Firma ist damit bis heute weiter gestiegen.

Der Allianz Unternehmensschutz erweitert sein Angebot

Schadensersatz, Einbruch oder Brand – Unternehmen sichern vieles gegen existentielle Risiken ab. Aber was ist, wenn man sich mit Lieferanten oder Kunden mal nicht einig ist? Der Unternehmensschutz bietet auch Absicherung bei Rechtsstreitigkeiten.

Mit dem Unternehmensschutz der Allianz schützen sich kleine und mittlere Betriebe bis 5 Millionen Euro Umsatz bzw. bis zu 10 Millionen Euro Versicherungssumme gegen zahlreiche typische Geschäftsrisiken ab. Vier Produktlinien bieten dabei für jeden die passende Absicherung mit unterschiedlichen Leistungs- und Preisniveaus – von der Basis-Deckung bis hin zum Premium-Produkt.

Haus und Hof mit Hab und Gut richtig absichern

Nach der Neueinführung der Betriebs- und Berufshaftpflicht- im Jahr 2022 sowie der Inhaltsversicherung folgte 2023 die Firmen Immobilienversicherung, welche sich durch zahlreiche neue Einschlüsse und Deckungserweiterungen sowie reduzierte Selbstbehalte auszeichnet. Wie bei der Haftpflicht- und Inhaltsversicherung ist bei ihr auch grobe Fahrlässigkeit mit abgesichert. Weiterhin setzt die Firmen Immobilienversicherung mit einem neuen Umwelt- und Nachhaltigkeitsbaustein echte Maßstäbe. So gibt es zum Beispiel eine echte Allgefahrendeckung für Anlagen zur nachhaltigen Energiegewinnung und -versorgung. Darunter fallen Klein-Windkraftanlagen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder Vorrichtungen zur Regenwassernutzung, die im Versicherungsumfang automatisch bis 25.000 EUR enthalten sind. Zusätzlich können Photovoltaikanlagen entsprechend Ihrer Leistung mitversichert werden. Darüber hinaus erhalten Unternehmen im Schadenfall zusätzlich zur vertraglich vereinbarten Schadenzahlung bis zu 25.000 Euro an Mehrleistungen, wenn zum Beispiel bei einem Heizungstausch eine herkömmliche Ölheizung gegen eine Wärmepumpe ersetzt wird oder bei einer Reparatur die Außendämmung erneuert wird. Ebenso können behinderten- und altersgerechte Umbauten im Gebäude oder in den einzelnen Wohneinheiten durch die Zusatzleistungen des Umwelt- und Nachhaltigkeitsbausteins vorgenommen werden.

Recht haben ist nicht Recht bekommen

Auch wenn man selbst eigentlich kein „Streithansel“ ist: Sind Kund:innen unzufrieden oder fühlen sich Mitarbeiter:innen ungerecht behandelt, hat man schnell eine Klage am Hals. Oder man selbst ist mit den Leistungen eines Lieferanten unzufrieden und möchte sich dagegen wehren und sein Recht durchsetzen. Egal worum es geht – immer sind Rechtsstreitigkeiten vor allem mit Unsicherheiten über ihren Ausgang verbunden – und guter Rat ist sowieso teuer.

Mit der jetzt neu aufgelegten Allianz Firmen-Rechtsschutzversicherung schützen sich Unternehmen vor hohen Kosten bei Rechtsstreitigkeiten und erhalten in ihren Angelegenheiten fundierte juristische Beratung. Denn wie die übrigen Unternehmensschutzprodukte steht die Allianz Firmen-Rechtsschutzversicherung für umfangreiche Leistungen und Services. Zum Beispiel werden im Falle von fünf Jahren Schadenfreiheit in den Produktlinien Komfort und Premium auch bei nicht versicherten oder nicht versicherbaren Fällen einmalig bis zu 1000 Euro übernommen. Oder die Unternehmen können sich im Rahmen einer telefonischen Erstberatung immer über ihre Chancen und Rechte ausführlich informieren – auch bei nicht versicherten Angelegenheiten. In einem versicherten Fall können die Parteien jederzeit zur Schlichtung eine Mediation in Anspruch nehmen und versuchen, ihren Streit außergerichtlich zu lösen. Die Allianz deckt Arbeits-, Vertrags- und Sachenrecht sowie Wohnungs- und Grundstücksrecht und damit wichtige Rechtsgebiete im Tagesgeschäft ab. In der Produktlinie Premium ist ab sofort sogar die Abwehr von Schadenersatzansprüchen um Wettbewerbs- und Markenrechte sowie (gerichtliche) Auseinandersetzungen um Urheberrechte bis 10.000 EUR abgesichert.

Die neue Rechtsschutzversicherung für Firmen komplettiert den Allianz Unternehmensschutz und fügt sich dabei nahtlos in das bewährte Konzept ein. Das einfache Vier-Linienkonzept mit passenden Bausteinen bietet Absicherung nach Maß, die Produkte sind einfach, wettbewerbsfähig und rasch abschließbar. Und kleine und mittlere Firmen können sich sicher und rundum geschützt fühlen – jetzt erst recht! Starker Schutz für starke Unternehmen.

Weitere Infos finden Sie hier

Workation: Rechte und Pflichten

Wer Mobile Working im Ausland plant, muss einiges beachten. Denn der Megatrend Workation birgt einige Tücken – vor allem in puncto Steuern. Steuerrechtler Prof. Dr. Christoph Juhn klärt auf.

Wehende Palmen, weißer Strand, kristallklares Wasser und blauer Himmel, so weit das Auge reicht – an solch paradiesischen Sehnsuchtsorten steigt sogar im grauen Arbeitsalltag der Gute-Laune-Faktor. Also auf die Koffer, fertig, los? Nicht so schnell! Wer das Büro gegen den Beach tauschen möchte, muss einiges beachten. Denn der Megatrend Workation kann einige Tücken bergen – vor allem in puncto Steuern.

Einfach mal weg

Arbeiten, wo andere Urlaub machen? Dank digitaler Vernetzung und zunehmend flexibler Arbeitsmodelle wird Workation immer beliebter – und das selbst in wirtschaftlich volatilen Zeiten. Wie eine aktuelle PwC-Studie zeigt, erwarten viele Beschäftigte mittlerweile von ihren Arbeitgebenden, dass sie es ihnen gestatten, ihre Tätigkeit mobil im Ausland zu verrichten. Dabei sind längst nicht nur Jüngere Workation-affin. Mehr als die Hälfte der Befragten (57 Prozent) gibt an, dass ein vorhandenes Workation-Angebot ein wichtiges Kriterium bei der Jobwahl sei. Beinahe jeder Dritte (30 Prozent) würde sogar ein Stellenangebot ausschlagen, sollte die Firma keine Remote-Work-Optionen im Ausland bieten. Bei den 18- bis 29-Jährigen steigt die Zahl auf 45 Prozent. Entsprechend wichtig ist es, sich möglichst umfassend mit Workation zu befassen und das Thema transparent zu kommunizieren.

Nicht alles ist überall möglich

Wollen arbeitswütige Sommerfrischler*innen ihren Job im Anschluss an den zweiwöchigen Mittelmeertrip im Strandhotel ausüben, bedarf es zunächst der Zustimmung des Arbeitgebenden. Während Mitarbeitende zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Workation haben, existieren in zahlreichen Firmen bereits standardisierte Prozesse und Guidelines, über die etwa die Personalabteilung Auskunft geben kann. Allerdings zeigt die bereits erwähnte PwC-Studie auch, dass in Unternehmen, die mobiles Arbeiten am Ferienort anbieten, nur eine knappe Mehrheit der Angestellten (52 Prozent) den festgelegten Antragsprozess kennt. Etwa ein Viertel (28 Prozent) weiß zwar, dass es einen Prozess gibt, kennt aber nicht die genauen Schritte, die zum Arbeiten vom Büro an den Strand führen. Und fast jede(r) fünfte Arbeitnehmende (19 Prozent) weiß nicht einmal, ob es überhaupt einen festgelegten Antragsprozess gibt. Dadurch ergibt sich sowohl für Unternehmen als auch für Beschäftigte eine Reihe von Risken. Diese lassen sich jedoch leicht managen – insbesondere, wenn sich beide Parteien neben Arbeits-, Aufenthalts- und Sozialversicherungsfragen auch mit steuerrechtlichen Aspekten auseinandersetzen.

Wo soll’s denn hingehen?

Für Arbeitgebende spielt vor allem der Ort des „Arbeitsurlaubs“ eine entscheidende Rolle. Nicht für jedes Unternehmen kommt Mobile Working am Urlaubsort in einem der weltweit 195 Länder infrage. Anders als bei normalen Dienstreisen beschränken zahlreiche Firmen die Workation-Destination auf die Europäische Union oder Mitglieder des Europäischen Wirtschaftsraums. Der Grund: Aufenthalte in sogenannten Drittstaaten benötigen häufig eine Aufenthaltsgenehmigung. Zwar existieren in einigen Ländern Workation- oder Remote-Work-Visa, allerdings ist die Antragsstellung für einen Aufenthaltstitel beziehungsweise eine Arbeitserlaubnis nicht nur langwierig, sondern oft auch mit Extrakosten verbunden. Innerhalb der EU genießen alle Bürger*innen hingegen eine Niederlassungsfreiheit, wodurch sie in jedem der 27 Mitgliedstaaten sesshaft werden und arbeiten können. Das macht den Prozess sowohl für die verantwortliche Personalabteilung als auch für die „Workationeers“ insgesamt einfacher.

In der Regel reicht hier eine Anmeldung beim Ausländeramt beziehungsweise bei der Gemeinde sowie eine A1-Bescheinigung, die Angestellte in ihren Arbeitsferien immer mit sich führen sollten. Denn mit Letzterem weisen sie nach, dass sie während ihrer Workaway-Tätigkeit über ihr Heimatland sozialversichert sind, und müssen keine doppelten Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Ausnahmen bestätigen allerdings auch in der Bürokratie die Regel. So verlangt beispielsweise Belgiens Arbeitnehmerentsendegesetz eine sogenannte LIMOSA-Meldung für alle, die hier temporär arbeiten. Das Online-System erfasst detaillierte Informationen über den Arbeitnehmenden, den Arbeitgebenden, die Art der Tätigkeit und die Dauer des Aufenthaltes. Ziel ist es vor allem, Schwarzarbeit zu verhindern und den sozialen Schutz der entsandten Beschäftigten zu gewährleisten, was mit der ordnungsgemäßen Anwendung des belgischen Arbeits- und Sozialrechts einhergeht.

Andere Länder, andere Regeln

Grundsätzlich fallen Bundesbürger*innen, die nur vorübergehend mobil in der Welt arbeiten, unter das deutsche Arbeitsrecht. Entsprechend müssen sich Arbeitnehmende auch bei zirka vier Wochen Meeresblick und Schirmchendrinks an Vorschriften etwa bezüglich der sicheren Ausstattung des Arbeitsplatzes in einem Co-Working-Space oder der täglich zulässigen Arbeitszeiten richten. Mit einer Ausnahme: Ist eine ausländische Bestimmung günstiger für Arbeitnehmende, gilt mit dem sogenannten Günstigkeitsprinzip immer die für den Workationeer vorteilhaftere Vorschrift. Entsprechend kritisch sollten Unternehmen und Mitarbeitende hier nicht nur im Einzelfall prüfen, ob und unter welchen Umständen ausländisches Arbeitsrecht greift. Die wichtigsten Punkte sollten in einer Zusatzvereinbarung festgehalten werden.

Die Zeit und die Steuern

Zahlreiche Firmen beschränken ihre Workation-Optionen zudem in zeitlicher Hinsicht. So kann in manchen Unternehmen 54 Tage remote aus 50 Ländern gearbeitet werden, während andere lediglich 20 Tage in 27 Staaten genehmigen. Das hat nicht zuletzt auch steuerliche Gründe, denn Arbeiten aus dem Ausland kann sowohl eine Einkommensteuerpflicht der/des Arbeitnehmenden als auch eine Lohnsteuerverpflichtung des Arbeitgebenden im Ausland auslösen. Ob zusätzliche Abgaben an die Finanzbehörde des Gastlands abgeführt werden müssen, hängt vorrangig davon ab, wie lange die Tätigkeit dort ausgeübt wird. Für gewöhnlich können in Deutschland steuerlich ansässige Arbeitnehmende bis zu 183 Tage im Jahr remote auf Reisen arbeiten, ohne dass es sich steuerlich auswirkt, wobei dies auch von der individuellen Einschätzung des jeweiligen Finanzamts abhängt. Menschen, die mehr als die Hälfte des Jahres mobil in der Welt tätig sind, gelten auch im Gastland als steuerlich ansässig, wodurch eine doppelte Erklärungspflicht entsteht. Die genaue Höhe der Abgaben ist dabei individuell und unter Berücksichtigung des jeweiligen Rechts sowie der einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommen zu klären.

Achtung: Betriebsstätte

Mobile Working im Ausland kann bei Arbeitgebenden auch für einen hohen administrativen Aufwand sorgen, beispielsweise in Form von Registrierungs-, Erklärungs-, Buchführungs- und sonstigen Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten. Und diese sollten sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Steuerbehörden legen bei Prüfungen mittlerweile vermehrt Augenmerk auf mögliche Betriebsstättengründungen durch Beschäftigte, die vorübergehend mobil in der Welt arbeiten. Unter bestimmten Voraussetzungen kann im Rahmen eines Workation-Aufenthalts eine neue Betriebstätte begründet werden. Besondere Aufmerksamkeit schenken Kontrolleur*innen dabei Mitarbeitenden, die befugt sind, Verträge im Namen des Unternehmens zu schließen – also Organmitglieder oder Führungskräfte, die beispielsweise Projekte leiten oder anderen wesentlichen Geschäftstätigkeiten nachgehen. Sollte hier die Gründung einer Betriebsstätte im Ausland festgestellt werden, hat das nicht nur bürokratische und rechtliche Folgen, sondern potenziell auch steuerliche. Im Ernstfall kann es sogar zu einer Verlagerung der Erträge ins Ausland und einer doppelten Besteuerung der Unternehmensgewinne kommen.

Der Autor Prof. Dr. Christoph Juhn ist Professor für Steuerrecht, Steuerberater und besitzt einen Master of Laws. 2015 gründete er die JUHN Partner GmbH und 2017 die JUHN BESAU GmbH. Parallel dazu betreibt der Steuerprofi unter @juhnsteuerberater einen erfolgreichen YouTube-Kanal.

EXIST und Hochschul-IP

Recht für Gründer*innen: Wer ein EXIST-Gründungsstipendium in Aussicht hat, sollte sich rechtzeitig mit den Themen geistiges Eigentum (IP) und Lizensierung von Hochschul-IP auseinandersetzen. Wir klären auf.

Alljährlich werden über 100 EXIST-Gründungsstipendien (im Folgenden nur „Stipendien“) zur Förderung innovativer Spinn-offs aus Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen (im Folgenden nur „Hochschulen“) vergeben. In der aktuellen Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) vom 18. April 2023 wird von den Hochschulen auch die Überlassung von IP an die Unternehmensgründungen erwartet. „IP“ – kurz für Intellectual Property (geistiges Eigentum) – umfasst Immaterialgüter wie z.B. Erfindungen, Software und Designs sowie die für diese erhältlichen Schutzrechte, z.B. Patente, Urheberrechte und Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Warum IP-Abgrenzung gegenüber Hochschulen?

Konkret sollen die Hochschulen während der Projektlaufzeiten u.a. „der Unternehmensgründung einen Zugriff auf das notwendige geistige Eigentum zu marktüblichen Konditionen gewähren“. Marktübliche Konditionen beinhalten oft Lizenzgebühren. Die Aussicht auf Lizenzeinnahmen kann bei Hochschulen Begehrlichkeiten wecken und dazu führen, auch IP für sich zu beanspruchen, das originär den EXIST-Stipendiat*innen (im Folgenden nur „Stipendiat*innen“) zusteht. Daher sollten Stipendiat*innen ihre IP-Position kennen. Diese ist stark und wird im Folgenden zusammengefasst.

Hintergrund: EXIST-Stipendien

Die EXIST-Programme des BMWK fördern innovative Gründungsprojekte aus der Wissenschaft in deren Frühphase. Förderfähige Mitglieder eines Gründungsteams können insbesondere Absolvent*innen, Wissenschaftler*innen und Studierende sein, die im Rahmen von Vorarbeiten bereits Grundlagen des Gründungsprojekts erarbeitet haben. Um die Förderung zu erhalten, muss noch kein Businessplan ausgearbeitet sein und es darf weder eine Geschäftstätigkeit aufgenommen noch eine Kapitalgesellschaft gegründet worden sein.

Die Stipendien werden auf Antrag von Hochschulen gewährt. Diese müssen die Gründungsteams während der Projektlaufzeit unter anderem durch Mentoring und Bereitstellung von Arbeitsmöglichkeiten (z.B. Laboreinrichtungen) unterstützen und die Fördermittel verwalten. Die Fördermittel umfassen nicht nur die zur Finanzierung der Stipendien erforderlichen Beträge – abhängig von der jeweiligen Qualifikation je Teammitglieder ein Jahr lang zwischen 1000 und 3000 Euro monatlich zuzüglich Zuschläge für unterhaltsberechtigte Kinder. Auf Antrag der Hochschulen kommen bis zu 30.000 Euro für Sachmittel und 5000 Euro für Coaching/Beratung des Gründungsteams hinzu. Zur Umsetzung schließen die Hochschulen mit den Mitgliedern der Gründungsteams Stipendiatenverträge. IP-rechtlich besonders relevant ist dabei:

Dass Hochschulen Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und Geld an die Stipendiat*innen auszahlen, macht die Stipendiat*innen nicht zu Arbeitnehmer*innen der Hochschulen. Stipendiat*innen sind keine Arbeitnehmer*innen, sondern „Begünstigte“. Sie müssen nicht für die Hochschule arbeiten, sondern nur für sich selbst. Das wird von Hochschulverwaltungen gelegentlich missverstanden. Aber für die IP-Zuordnung ist dieser Status der Stipendiat*innen entscheidend.

Basics der IP-Zuordnung: Schutzfähiges gehört den Kreativen

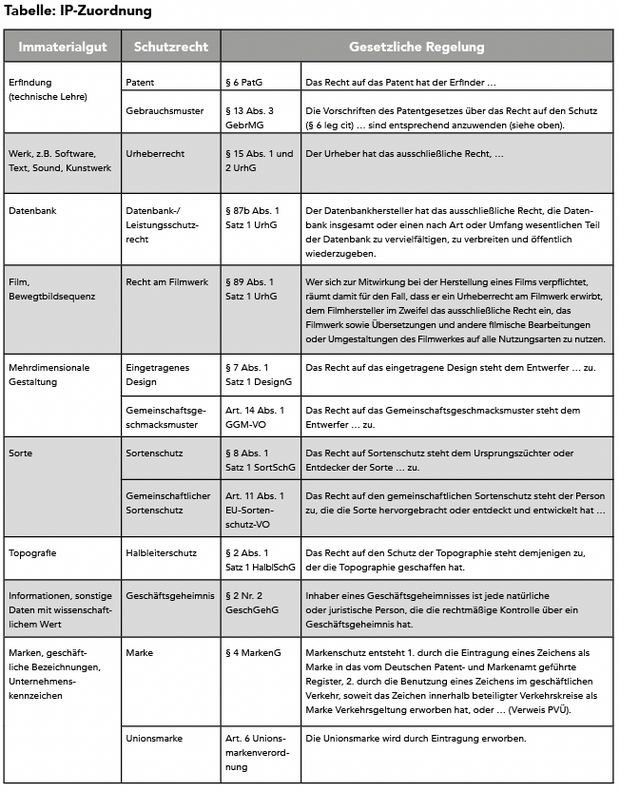

Sowohl im deutschen als auch im EU-Recht gilt ein wichtiger Grundsatz: Die schutzfähigen Ergebnisse kreativer menschlicher Tätigkeiten stehen grundsätzlich der/dem Kreativen zu, also der/dem Schöpfer*in, Urheber*in, Entwerfer*in, Erfinder*in oder Züchter*in. Dies folgt unmittelbar aus den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in §§ 7, 15 Urheberrechtsgesetz (UrhG), § 7 Abs. 1 Satz 1 Designgesetz (DesignG), § 6 Patentgesetz (PatG), § 13 Abs. 3 Gebrauchsmustergesetz (GebrMG), § 8 Abs. 1 Satz 1 Sortenschutzgesetz (SortSchG), § 2 Abs. 1 Satz 1 Halbleiterschutzgesetz (HalblSchG) und §§ 4, 14 Markengesetz sowie aus Art. 14 Abs. 1 EU-Gemeinschaftsgeschmacksmuster-VO (GGV) und Art. 11 Abs. 1 EU-Sortenschutz-VO (siehe dazu auch die Tabelle „IP-Zuordnung“).

Keine Geltung arbeitsrechtlicher Bestimmungen für Stipendiat*innen

Ausnahmen von diesem Grundsatz gelten in Arbeitsverhältnissen und bei Herstellung von Software auch im Rahmen sonstiger Dienstverhältnisse. Entwickeln Arbeitnehmer*innen in Erfüllung ihres Arbeitsvertrags schutzfähige Immaterialgüter, z.B. eine neue technische Lehre (Erfindung) oder eine Software, dann stehen diese der/dem Arbeitgeber*in zu. Dies folgt aus § 2 Abs. 2 HalblSchG, § 7 Abs. 2 DesignG, 43, § 69b UrhG (in Abs. 2 auch für sonstige Dienstverhältnisse), Art. 14 Abs. 3 GGV, Art. 11 Abs. 3 EU-Sortenschutz-VO und aus dem Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG). Da Stipendiat*innen als solche aber gerade keine Arbeitnehmer*innen sind, wird das IP, das sie im Rahmen ihrer Gründungsvorbereitungen generieren, nicht von diesen Regelungen erfasst. Deshalb erwerben Stipendiat*innen, die

- technische Lehren (Erfindungen), Topografien oder Designs entwickeln,

- Sorten züchten,

- Datenbanken erstellen,

- Software oder andere Werke (z.B. Filmwerke) herstellen,

- Marken mit Unterscheidungskraft entwickeln sowie anmelden und/oder

- Geschäftsgeheimnisse entwickeln und kontrollieren, unmittelbar selbst die Rechte an diesen Immaterialgütern.

Diese können die Stipendiat*innen ohne Mitspracherechte und Lizenzansprüche der Hochschule nutzen. Die Stipendiat*innen können auch allein entscheiden, ob dafür Schutzrechte beantragt werden sollen (Urheberrechts- und kurzfristiger EU-Geschmacksmusterschutz entsteht auch ohne Antrag automatisch). Wichtig ist, dass den Stipendiat*innen bewusst ist, dass ihnen nach den gesetzlichen Bestimmungen das IP zusteht, das sie während des EXIST-Förderzeitraums als Stipendiat*innen generieren. Denn vor diesem Hintergrund bleibt oft kein oder zumindest nur wenig IP übrig, für das sie eine Lizenz der Hochschule benötigen.

Welches Hochschul-IP bleibt relevant?

Die IP- und Transfer-Strategien deutscher Hochschulen sind primär auf Wissens- und Technologietransfer sowie die Verwertung von Erfindungen ausgerichtet. Deshalb verfügen die wenigsten Hochschulen über Design-, Marken- oder Softwareportfolios, die für Gründer*innen interessant sind. In der Praxis verengt sich das für Stipendiat*innen relevante Hochschul-IP daher im Wesentlichen auf folgende zwei Gruppen:

- Erfindungen, für die die Hochschule ein Patent hält oder beanspruchen kann (sowie, in seltenen Fällen, von Hochschulen geschützte Sorten);

- IP, das Stipendiat*innen bereits vor Beginn der Förderung noch als Arbeitnehmer*innen der Hochschule in Erfüllung ihrer Dienstpflichten generiert haben und nunmehr selbst unternehmerisch nutzen wollen. Denn solches IP steht der Hochschule als (zu diesem Zeitpunkt noch) Arbeitgeberin zu (siehe oben) – wobei für Diensterfindungen gemäß § 42 ArbnErfG bestimmte Besonderheiten gelten.

Die Schnittmenge der beiden Gruppen bilden von Hochschulen nach dem ArbnErfG in Anspruch genommene Diensterfindungen, die Mitglieder eines Gründungsteams zuvor (noch) als Hochschulbeschäftigte gemacht haben und anschließend EXIST-gefördert auf eigene Rechnung verwerten wollen. Wenn Stipendiat*innen ihre IP-Position vor diesem Hintergrund optimieren wollen, sollten sie Folgendes nicht vergessen:

Woran Stipendiat*innen bei Lizensierung von Hochschul-IP denken sollten

Wenn Hochschulen entsprechend der Förderrichtlinie Lizenzgebühren für die Nutzung von Hochschul-IP verlangen, sollten die Stipendiat*innen versuchen, absatzabhängige Lizenzgebühren auszuhandeln. Auch absatzabhängige Lizenzgebühren sind marktüblich. Diese fallen aber nur dann an, wenn das Start-up durch die Nutzung des Hochschul-IP auch tatsächlich selbst Einnahmen erzielt. Das ist für die Stipendiat*innen liquiditätsschonend und risikoärmer.

Und wenn Stipendiat*innen Lizenzgebühren für eine frühere Diensterfindung (Schnittmenge oben) eines Mitglieds ihres Gründungsteams an die Hochschule zahlen, gilt § 42 Nr. 4 ArbnErfG. Danach muss die Hochschule 30 Prozent der vereinnahmten Lizenzgebühren direkt wieder an dasjenige Mitglied des Gründungsteams auskehren, das die Diensterfindung gemacht hat.

Der Autor Prof. Dr. Nicolai Schädel ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) und of Counsel bei der Rechtsanwaltssozietät Kurz Pfitzer Wolf & Partner (KPW) in Stuttgart

Darknet Deals: Identitätshandel im Darknet

Datenkriminalität im Schatten: Wie ein Anruf zu Identitätshandel im Darknet führt.

Die Sicherheit und der Schutz von sensiblen Daten sind in einer wachsenden digitalen Welt von größter Bedeutung. Denn leider sind Betrüger*innen ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, an diese persönlichen Informationen zu gelangen. Dabei hat sich das Darknet zu einer der Hauptschnittstellen für den illegalen Handel mit gestohlenen Daten etabliert. Auch die Methoden der Betrüger zur Datenbeschaffung werden immer dreister und ausgeklügelter. Im Folgenden erfährst du, wie unsere Daten ins Darknet gelangen und wie sich Besorgte davor schützen können.

Die dunkle Seite des Internets und kriminellen Handlungen

Das Darknet ist ein abgeschotteter Bereich im Internet, der nicht über herkömmliche Suchmaschinen zugänglich ist. Hier können Nutzende ihre Identität verschleiern und anonym kommunizieren. Es wird für verschiedenste Zwecke genutzt, darunter illegale Aktivitäten wie der Austausch gestohlener Daten. Normalerweise gibt es verantwortliche Stellen bzw. spezielle Aufsichtsbehörden, die kontaktiert werden können, um gegen Datenschutzverletzungen im World Wide Web vorzugehen. Doch in diesem abgeschirmten Bereich des Internets wird alles dafür getan, um vor den entsprechenden Zuständigkeiten ungesehen zu bleiben. So befinden sich die Betreiber*innen der Server in der Regel außerhalb Europas, was es für Strafverfolgungsbehörden äußerst schwierig macht, einmal gestohlene Daten zu löschen oder Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Erst im Darknet veröffentlicht, können solche Datensätze mehrfach betrügerisch genutzt oder verkauft werden, was die Sicherheit und Privatsphäre der Betroffenen langfristig gefährdet. Auch können die Personen schwerer ausfindig gemacht werden, da sie die entwendeten Informationen nicht selbst nutzen und ihre rechtswidrigen Aktivitäten schwer auf sie zurückzuführen sind. Auf dem digitalen Schwarzmarkt zahlen Käufer*innen für solche gestohlene Daten und damit verbundene Dienstleistungen in Kryptowährungen wie Bitcoin. Diese Währungen führen auch dazu, dass die Bezahlvorgänge kaum nachvollziehbar sind.

Von Phishing bis Europol-Masche: Wie Betrüger*innen an die Daten kommen

Zu den bekanntesten Methoden, um an die begehrten Informationen zu kommen, zählt Phishing. Diese Masche ist vor allem für ihre Spam-Mails bekannt, bei denen die Betroffenen dazu verleitet werden, auf einen Link zu klicken und vertrauliche Daten preiszugeben. Jedoch findet diese Methode inzwischen auch über das Telefon statt. Die Betrüger*innen tarnen sich beispielsweise als Europol-Mitarbeitende und fordern ihre Gesprächspartner*innen dazu auf, ihre IBAN-Nummer zu nennen. Mittlerweile ist selbst die Suche nach einer Wohnung oder einem Job nicht mehr sicher. So verwenden Trickser gefälschte Angebote und stellen ein vorgetäuschtes Identitätsverfahren vor, um Suchende dazu zu bringen, Fotos ihrer Ausweise zu übermitteln.

Eine weitere dreiste Masche besteht darin, Leidtragende während eines Gesprächs schnell zu einem eindeutigen „Ja“ zu animieren. Wenn die Person zum Beispiel zustimmt, dass das Telefonat aufgezeichnet wird, haben die Betrüger bereits fast alles erreicht, was sie wollten. Danach stellen sie einige harmlose Fragen, und schon haben sie genug Material gesammelt, um das Gespräch beliebig zusammenschneiden zu können. Dann scheint es, als hätten die Betroffenen mit ihrem „Ja“ einem Kaufvertrag oder einem Abonnement zugestimmt.

Finanzielle Ausbeute: So viel bis du wert

Im Darknet existiert bereits ein florierender Handel mit gestohlenen Identitäten, die es Käufer*innen ermöglichen, verschiedene kriminelle Aktivitäten durchzuführen. Doch wie viel Gewinn können die Betrüger*innen damit überhaupt erreichen? Im Report des auf Antiviren-Programme spezialisierten Herstellers Bitdefender wird deutlich, dass eine gestohlene Identität in Form eines biometrischen EU-Passes auf dem Schwarzmarkt bis zu 4.500 Euro bringen kann. Die McAfee-Studie „The Hidden Data Economy“ von 2018 enthüllte wiederum, dass Darknet-Händler*innen in der Europäischen Union bis zu 40 Euro für vollständige Kreditkartendaten verlangen können. Auch Konten von Online-Zahlungsdiensten werden hier gehandelt. Dabei ist jedoch der Preis abhängig vom Guthaben des gehackten Kontos und variiert zwischen 20 und 300 Euro. Um also Betrüger*innen nicht auf den Leim zu gehen und sich den Ärger mit geklauten Daten zu ersparen, ist der Datenschutz im digitalen Zeitalter auch für Privatpersonen wichtiger denn je!

Praktische Maßnahmen: Wie entgehe ich der Täuschung?

Identitätsklau per Telefon ist nach wie vor eine weitverbreitete Methode für Datenhändler*innen, über die jede(r) informiert sein sollte. Um die persönlichen Daten zu schützen, ist es wichtig, bei der Weitergabe sensibler Informationen generell vorsichtig zu sein. Hier sind einige wichtige Maßnahmen, die ergriffen werden können, um einem möglichen Betrugsversuch vorzubeugen: Wenn ein Anruf verdächtig erscheint oder eine unbekannte Person Geld verlangt, handelt es sich in den meisten Fällen um einen Schwindel. Die größte Sicherheit besteht darin, das Gespräch sofort zu beenden. Um Datenverluste und finanzielle Schäden zu vermeiden, sollten niemals persönliche Informationen wie Anschrift, E-Mail-Adresse, Geburtstag, Passwörter oder Bankdaten an Fremde weitergegeben werden. Seriöse Behörden oder Unternehmen werden am Telefon unter keinen Umständen nach solchen Angaben fragen.

Ist der Schaden bereits entstanden und die Daten wurden preisgegeben, sollte die Bundesnetzagentur eingeschaltet werden. Auch die Polizei sollte unter der Rufnummer 110 kontaktiert werden. Wurde beispielsweise Geld illegal vom eigenen Konto abgebucht, kann die Bank dieses innerhalb von vier Wochen zurückholen. Hier gilt es jedoch zu beachten, dass dies nur funktioniert, wenn die Überweisung nicht von der betroffenen Person selbst getätigt wurde. Daher sollten niemals Zahlungen an eine unbekannte Person getätigt werden. Häufig kommen betrügerische Anrufe aus dem Ausland. Daher ist besondere Vorsicht bei folgenden Vorwahlen geboten: +88 (Globales Navigationssatellitensystem), +225 (Elfenbeinküste), +231 (Liberia), +252 (Somalia), +257 (Burundi), +261 (Madagaskar) oder +370 (Litauen). Schließlich kann es auch helfen, sich regelmäßig über die neuesten Betrugsmaschen zu informieren und somit im Falle eines entsprechenden Anrufs sensibilisiert zu sein.

Der Autor Thomas Wrobel ist Spam-Schutz-Experte, CTO der Müller Medien-Tochter validio und Gründer von Clever Dialer. Die App liefert verlässliche Anrufinformationen und schützt Verbraucher*innen vor Spam-Telefonaten.

Alle wollen grenzenloses Remote-Arbeiten, außer die Regierungen der meisten Länder

Fernarbeit beweist, dass die Welt noch nicht global ist. Von überall aus zu arbeiten ist der einfache Teil; sich mit Arbeitsgenehmigungen, Versand-Fragen, Zahlungen, Steuern und Versicherungen in der ganzen Welt zu befassen, ist der schwierige Teil – und zwar sowohl auf Seite der Arbeitgebenden als auch der Arbeitnehmenden. Doch trotz der Probleme lohnt sich das Recruiting über die Grenzen hinaus. Aber: Überwiegen die Vorteile den Nachteilen? Und wie kann man den Herausforderungen der internationalen Gesetze effektiv begegnen?

Nicht zuletzt die Covid-19 Pandemie hat gezeigt, dass sich der Arbeitsmarkt verändert. Zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten wird mehr gefordert denn je – sei es von Arbeitnehmenden oder Arbeitgebenden. Die tatsächliche Umsetzung von Remote Work über Ländergrenzen hinweg ist jedoch auf dem Papier leichter als in der Arbeitswelt. Während Prozesse und Strukturen vergleichsweise unkompliziert angepasst werden können, stellen komplexe, rechtliche Anforderungen in den jeweiligen Ländern die größere Herausforderung dar. Konkret lohnt sich für Unternehmen daher zunächst die Frage: Welche Compliance Aspekte gibt es zu beachten?

Andere Länder, andere Sitten

Angefangen bei Arbeitserlaubnissen, müssen Unternehmen die rechtlichen Gegebenheiten individuell für jedes Land prüfen. Sobald die Arbeitsgenehmigung vorhanden ist, warten aber weitere Herausforderungen, die viel Bürokratie und wenig Gestaltungsfreiraum mitbringen. Steuervorgaben, Sozialversicherungen und Arbeitsschutzregelungen unterscheiden sich oft von Land zu Land, insbesondere außerhalb der EU. Bevor also ein Arbeitsverhältnis zwischen Unternehmen und Mitarbeitende aus dem Ausland eingegangen wird, müssen beide Parteien sich mit Fragen zu Probezeiten, verpflichtenden Sozialleistungen und Mindesturlaub auseinandersetzen oder – bestenfalls – bereits auseinandergesetzt haben.

Da die Anforderungen und Informationen zu internationalen Arbeitsbedingungen sehr vielfältig und komplex oder zum Teil auch schwer zugänglich sind, empfiehlt sich eine Employer of Record-Lösung. Diese ermöglicht Unternehmen, Mitarbeitende weltweit einzustellen, ohne dafür Niederlassungen oder Tochtergesellschaften zu gründen und verantwortet zudem Personalprozesse. Ab einer gewissen Größe können EOR-Lösungen jedoch sehr kostspielig werden. Deshalb müssen Unternehmen abwägen, inwiefern sich der Einsatz der finanziellen Ressourcen für den grenzübergreifenden Zugang zu qualifizierten Mitarbeitenden lohnt. Und erst, wenn sichergestellt wurde, dass alle rechtlichen Bedingungen erfüllt werden können, folgt der nächste Punkt auf der Agenda: Mitarbeitende weltweit mit dem richtigen aber auch sicherem Equipment ausstatten.

Einheitliches Equipment überall – aber bitte nur mit sicheren Daten

Um ihrer Tätigkeit – zumindest technisch – überhaupt erst nachgehen zu können, benötigen Arbeitnehmende die nötige Ausstattung. Laptops, Smartphones und alle weiteren erforderlichen Endgeräte müssen dementsprechend an Orte auf der ganzen Welt verschickt werden. Als weniger problematisch erweisen sich dabei Lieferungen in die USA, EU oder UK. Der Versand in Drittstaaten hingegen ist aufgrund von hohen Zöllen und damit verbundenen Auflagen oft mit hohem logistischem Aufwand verbunden. Um Lieferungen auf globaler Ebene zu vereinfachen und zu automatisieren, bieten sich auf dem Markt verschiedene Software-Lösungen an.

Als weitere Herausforderung kommt die Sicherheit der Daten hinzu, mit denen Arbeitnehmende und Arbeitgebende von überall aus arbeiten. Anders als bei einem festen Bürostandort mit stationären Computern, lassen sich Daten in remote-first Unternehmen nur schwer überwachen. Um die Datensicherheit trotzdem zu gewährleisten, setzen an dieser Stelle Mobile-Device-Management-Systeme an. Damit werden Computerdaten unabhängig von Zeit und Ort sicher verwaltet – auch bei Offboarding-Prozessen. Sind die Mitarbeitenden erst einmal ausgestattet, die Daten gesichert und die Arbeit erledigt, stehen Gehaltszahlungen an.

Die nächste Herausforderung: Währungen weltweit

Sobald Arbeitnehmende von unterschiedlichen Ländern aus arbeiten, bedeutet das für Unternehmen häufig, die Gehälter in lokalen Währungen auszuzahlen. Damit sind gleichzeitig Wechselkursrisiken und hohe Spesen verbunden. Ein Lösungsansatz, um Spesen zu reduzieren, stellt die aktive Zusammenarbeit mit Banken dar. Insbesondere moderne Online-Banken wie Revolut, Wise, n24 bieten den zusätzlichen Vorteil, Überweisungen mit verringerten Wechselkursrisiken zu tätigen. Doch neben der rechtmäßigen Bezahlung von Gehältern sehen sich viele Unternehmen mit einer weiteren Schwierigkeit konfrontiert: Alle Mitarbeitenden gleich zu behandeln.

Gleichbehandlung vs. Gesetze

Arbeitskräfte in der ganzen Welt einzustellen, hat zur Folge, dass für diese unterschiedliche Gesetze gelten. Auch wenn Unternehmen den Anspruch haben, alle Mitarbeitenden gleich zu behandeln, stoßen sie spätestens bei dem Thema Urlaubs- und Feiertage an ihre Grenzen. Die Anzahl der gesetzlichen Urlaubstage ist in jedem Land individuell festgelegt. Auch die gesetzlichen Feiertage unterscheiden sich von Land zu Land. Hinzu kommen Ausnahmen, in denen Länder zu besonderem Anlass zusätzliche Feiertage vergeben, wie beispielsweise am Todestag von Queen Elizabeth in den UK. Außerdem werden Feiertage, die auf einen Sonntag fallen, in manchen Ländern laut Gesetz mit einem Urlaubstag ausgeglichen oder sogenannte ‘Floating Holidays’ vergeben, an die sich gehalten werden muss. Und Zuschläge, zum Beispiel für Nacht- oder Wochenendarbeit, variieren ebenfalls. Da nicht alle Länder einheitliche Regelungen haben, sind Unternehmen also gezwungen, eine gerechte Lösung unter Einhaltung aller Gesetze zu finden. Ein Lösungsansatz hierfür sind beispielsweise individuelle Benefits für alle Mitarbeitende, damit ungleiche Gesetze kompensiert werden. Und obwohl eine Reihe von Schwierigkeiten auf remote-first Unternehmen zukommen, weist Fernarbeit trotzdem zentrale Vorteile auf.

Wo Herausforderungen liegen, warten auch Chancen

In Zeiten von Fachkräftemangel ermöglicht es Remote Work, qualifizierte Mitarbeitende auf der ganzen Welt zu finden. Die Suche nach Personal muss nicht mehr nur auf ein Land oder eine Stadt, in der Unternehmen sitzen, beschränkt werden, sondern kann international ausgedehnt werden. Auf der anderen Seite haben Arbeitnehmende, die aufgrund ihrer familiären Situation oder anderer Ursachen ortsgebunden sind, genauso die Möglichkeit, ein passendes Unternehmen zu finden.