Aktuelle Events

Genussrechte – eine bessere Alternative der Mitarbeitendenbeteiligung?

Seit der Verabschiedung des Zukunftsfinanzierungsgesetzes wird eine bisher wenig beachtete Methode der Mitarbeitendenbeteiligung für Jungunternehmen interessant: Genussrechte. Warum es sich lohnt, diese Alternative genauer zu betrachten.

Beteiligungen für Mitarbeitende sind für junge Unternehmen essentiell, um auf dem Arbeitsmarkt um die besten Talente konkurrieren zu können. Arbeitnehmende müssen sich dank gut ausgestalteter Beteiligungsprogramme nicht mehr zwischen lukrativem Gehalt und innovativem Arbeitgebenden entscheiden – wovon insbesondere Start-ups profitieren.

Die technische Umsetzung eines Beteiligungsprogramms für Mitarbeitende kann auf unterschiedliche Arten und Weisen erfolgen. Aktuell sind in Deutschland Virtual Stock Option Plans (VSOPs) die gängige Form in der Praxis. Doch seit der Verabschiedung des Zukunftsfinanzierungsgesetzes wird eine weitere – bisher wenig beachtete – Methode für Jungunternehmen interessant: Genussrechte. Doch welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede haben Genussrechte und VSOPs und warum lohnt es sich, diese Alternative genauer zu betrachten?

Virtuelle Beteiligung

Im deutschen Venture Capital-Markt werden Mitarbeitendenbeteiligungen typischerweise durch virtuelle Anteile abgebildet (VSOPs). Mitarbeiter*innen werden dabei wirtschaftlich so gestellt, als hätten sie eine echte (gesellschaftsrechtliche) Beteiligung am Unternehmen erhalten. Allerdings erhalten Beschäftigte bei VSOPs nur einen schuldrechtlichen Anspruch gegen das Unternehmen. Das bedeutet, dass sie im Falle eines Exits eine Sonderzahlung erhalten. Dabei ist der Strukturierungs- und Verwaltungsaufwand gering, da Unternehmen zur vertraglichen Beteiligung in der Regel auf standardisierte Verträge zurückgreifen können. Da keine Gesellschaftsanteile übertragen werden, gelangen keine Mitarbeiter*innen in das Cap Table und der Gang zum Notariat bleibt erspart. Nachteilig sind hingegen die steuerlichen Konsequenzen für die Mitarbeitenden: Bei entsprechender Ausgestaltung kommt es zwar zum Zeitpunkt der Ausgabe der virtuellen Beteiligung nicht zu einer Besteuerung der Mitarbeiter*innen. Allerdings unterliegt der Erlös dann bei Zahlung der normalen Lohnversteuerung mit einem Spitzensteuersatz von 45 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer.

Genussrechte als Alternative?

Aufgrund aktueller steuerlicher Gesetzesänderungen rückt eine andere Gestaltungsmöglichkeit (wieder) in den Fokus: eigenkapitalähnliche Genussrechte. Im Folgenden werfen wir einen detaillierten Blick auf das Beteiligungsmodell.

Ausgestaltung

Genussrechte können inhaltlich annähernd genauso flexibel ausgestaltet werden wie VSOPs und stellen aus juristischer Sicht ebenfalls keine reale Beteiligung dar, sondern nur einen schuldrechtlichen Anspruch gegen das Unternehmen auf die Beteiligung am Gewinn. Aber auch eine Teilhabe am klassischen Exit-Erlös kann vereinbart werden. Bei der Ausgabe der Genussrechte leistet der Arbeitnehmende entweder eine Kapitaleinlage oder er erhält das Genussrecht schlicht unentgeltlich/verbilligt. Genussrechte können vom Arbeitgeber zu einem beliebigen Nennwert ausgegeben werden und eine Teilhabe am Gewinn und/ oder einem Liquidations-/Exiterlös mit oder ohne Verzinsung sowie mit oder ohne Verlustbeteiligung vermitteln.

Aufwand und praktische Umsetzung

Verträge für Genussrechte können für nahezu jede Gesellschaft maßgeschneidert gestaltet werden. Die Ausgabe obliegt – wie auch bei VSOPs – grundsätzlich der Geschäftsführung. In der Praxis sollte bei der Ausgabe ein entsprechender Gesellschafterbeschluss die Geschäftsführungsmaßnahme flankieren, um mögliche Streitigkeiten in Bezug auf die Wirksamkeit der Maßnahme vorzubeugen. Oftmals ist dies aufgrund von satzungsrechtlichen Zustimmungsvorbehalten ohnehin notwendig.

Der Beteiligungs- und Verwaltungsaufwand ist gering, da Unternehmen – wie bei den VSOPs – auf standardisierte Verträge zurückgreifen können. Formerfordernisse sind nicht gegeben und ein Gang zum Notar ist ebenfalls nicht notwendig.

Die für Mitarbeitendenbeteiligungen üblichen Vesting- bzw. Leaver-Regelungen unterscheiden sich bei den Genussrechten von den VSOPs kaum. Ein Augenmerk sollte bei einem Verfall aufgrund eines Leaver-Events auf die Rückübertragung von Genussrechten an den Arbeitgebenden gelegt werden. Dies sollte im Beteiligungsprogramm geregelt werden.

Steuerliche Vorteile der Genussrechte

Die Gewährung von Genussrechten (wie auch von echten Anteilen) führte bislang zum Zeitpunkt der Zuteilung zu einer lohnsteuerpflichtigen Sachzuwendung in Höhe des Marktwerts der gewährten Beteiligung, auch wenn noch kein Exit-Erlös erzielt wurde (Dry-Income-Problematik). Dafür profitieren echte Anteile sowie Genussrechte von einem linearen Steuertarif für Kapitaleinkünfte mit einem maximalen Steuersatz von 25 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer (§ 32d EStG).

Zukunftsfinanzierungsgesetz – Steuerliche Begünstigung von Genussrechten

Mit Inkrafttreten des Zukunftsfinanzierungsgesetz (ZuFinG) am 1. Januar 2024 hat der Gesetzgeber die Regelungen des § 19a EStG überarbeitet, um die genannte Dry-Income-Problematik zu mildern und um Beteiligungen für Mitarbeitende im Venture Capital-Bereich attraktiver zu machen. Die Vorschrift findet sowohl auf echte Anteile wie auch auf Genussrechte Anwendung.

Eine Dry-Income-Problematik besteht zwar bei VSOPs nicht, denn die Lohnsteuerpflicht fällt bei entsprechender Strukturierung bei VSOPs erst zum Zeitpunkt eines Exits in Höhe des individuellen (progressiven) Steuersatzes mit maximal 45 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer an. Der lineare Steuertarif für Kapitaleinkünfte (max. 25 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) auf etwaige Wertzuwächse findet im Rahmen der VSOPs jedoch gerade keine Anwendung – im Gegensatz zu eigenkapitalähnlich ausgestalteten Genussrechten. Damit können Genussrechte bei entsprechender Ausgestaltung das „Beste aus beiden Welten“ vereinen: Einen Besteuerungsaufschub im Rahmen der Lohnsteuer für die unentgeltliche/verbilligte Einräumung des Genussrechts und einen niedrigen Steuertarif für Kapitaleinkünfte bei der Realisierung des Wertzuwachses beim Exit. Sollte der Wert des Genussrechts dann niedriger sein als zum Zeitpunkt der Gewährung, ist für die aufgeschobene Lohnsteuer dann auch nur der niedrigere Wert maßgebend.

Bedingungen für den Besteuerungsaufschub

Der Besteuerungsaufschub für etwaig anfallende Lohnsteuer im Zusammenhang mit der unentgeltlichen/verbilligten Einräumung wird unter bestimmten Voraussetzungen gewährt: Zu diesen zählt, dass eine qualifizierte Unternehmensbeteiligung vom Arbeitgebenden zusätzlich zum regulären Arbeitslohn unentgeltlich oder vergünstigt am Unternehmen eingeräumt wird (keine bloße Entgeltumwandlung), die Gründung des Unternehmens nicht länger als 20 Jahre zurückliegt und das Unternehmen zum Zeitpunkt der Einräumung des Genussrechts einen Jahresumsatz von EUR 100 Mio. oder eine Jahresbilanzsumme von EUR 86 Mio. nicht überschreitet sowie nicht mehr als 1.000 Mitarbeitende hat.

Dies stellt ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der eigenkapitalähnlichen Genussrechte gegenüber den VSOPs dar. Denn eine Beteiligung über virtuelle Anteile an einem Unternehmen gilt gerade nicht als Vermögensbeteiligung im Sinne des § 19a EstG i.V.m. dem 5. VermBG und profitiert somit – anders als die Genussrechte – nicht von der Begünstigung des § 19a EStG.

Der Besteuerungsaufschub endet nach § 19a EStG erst, wenn entweder das Genussrecht ganz oder teilweise entgeltlich oder unentgeltlich übertragen wird (Exit) oder das Dienstverhältnis beendet wird, spätestens aber nach 15 Jahre. Sofern das Unternehmen gegenüber dem Finanzamt unwiderruflich erklärt, im Exit-Fall für die Lohnsteuer zu haften, endet der Besteuerungsaufschub auch nicht beim Wechsel des Arbeitgebenden oder spätestens nach 15 Jahren, sondern tatsächlich erst beim Exit.

Fazit

Für die Einführung eines Beteiligungsprogramms für Mitarbeitende in Form von eigenkapitalähnlichen Genussrechten bzw. die Umstellung eines bestehenden virtuellen Mitarbeitendenbeteiligungsprogramms (VSOP) auf eigenkapitalähnliche Genussrechte sprechen steuerrechtliche Vorteile. Dazu zählt insbesondere der Besteuerungsaufschub für etwaig anfallende Lohnsteuer im Zusammenhang mit der unentgeltlichen/ verbilligten Einräumung und die Anwendung des linearen Steuersatzes für Kapitaleinkünfte auf etwaige Wertzuwächse. Hierdurch bekommen Start-ups im umkämpften Arbeitsmarkt um die besten Talente starke Argumente im Vergleich zur Konkurrenz.

Allerdings sollten sich Unternehmer*innen durch eine fachkundige Beratung absichern, um Risiken von eigenkapitalähnlichen Genussrechten vorzubeugen. Dazu zählen insbesondere die saubere Strukturierung zur Einhaltung der steuerlichen Erfordernisse sowie die Abwägung mit alternativen Modellen, insbesondere virtuelle und reale Beteiligungsmodelle für Mitarbeitende.

Die Autoren:

Dr. Andreas Demleitner ist Rechtsanwalt & Steuerberater im Bereich Corporate Tax bei PwC und berät als Partner sowohl Start-ups als auch Investor*innen im Venture Capital-Umfeld mit den Schwerpunkten Durchführung von Finanzrunden und Implementierung von Mitarbeiterbeteiligungsmodellen, Andreas.demleitner@pwc.com

Dr. Minkus Fischer, EMBA, ist Local Partner bei PwC Legal im Bereich Legal Deals im Stuttgarter Büro. Er berät seit über zehn Jahren in den Bereichen Corporate/M&A, mit einem Schwerpunkt in Venture Capital-Transaktionen, Minkus.fischer@pwc.com

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Minijob und Midijob: Was sind die Vor- und Nachteile?

Minijobs gelten als besonders einfache Beschäftigungsform – doch auch Midijobs bieten bei flexiblem Personalbedarf Vorteile. Die Ecovis-Expert*innen Evelyn Karstädt und Andreas Islinger erklären die Unterschiede und nennen Vor- und Nachteile beider Modelle für Unternehmen und Beschäftigte.

Bei Minijobs liegt die aktuelle Verdienstgrenze seit dem 1. Januar 2025 bei 556 Euro im Monat, also bei insgesamt 6.672 Euro im Jahr. Wann, wie oft und wie lange ein Mitarbeitender arbeitet, spielt dabei keine Rolle und lässt sich flexibel gestalten, solange der Arbeitgeber den Mindestlohn einhält.

Minijobs sind mit Ausnahme der Rentenversicherung nicht sozialversicherungspflichtig. Der Arbeitgeber leistet einen Pauschalbeitrag in Höhe von 15 Prozent, der Arbeitnehmende trägt die Differenz zum regulären Beitragssatz von aktuell 3,6 Prozent. Zusätzlich zahlen Arbeitgeber pauschal 13 Prozent an Krankenversicherungsbeiträgen, wenn der Arbeitnehmende gesetzlich krankenversichert ist. Nachteil für Arbeitnehmende: Der Minijob begründet keine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung.

Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, den Arbeitslohn aus dem Minijob pauschal mit zwei Prozent zu versteuern. „Minijobs sind gerade für Unternehmen, die bei Arbeitsspitzen Personal flexibel einsetzen müssen, im Niedriglohnbereich attraktiv. Sie profitieren von geringen Lohnkosten, führen aber zu einem höheren administrativen Aufwand“, sagt Ecovis-Steuerberater und Rentenberater Andreas Islinger in München.

Wie attraktiv sind Minijobs für Arbeitnehmende? Islinger sagt: „Ein Minijob kann günstig erscheinen. Es fehlt jedoch der volle Versicherungsschutz, insbesondere mit Blick auf die nur eingeschränkten Rentenansprüche bei einem fehlenden Eigenbeitrag.“ Und: Bei mehreren Minijobs sind die Verdienste zusammenzurechnen. Überschreitet der/die Arbeitnehmer*in die Grenze, werden alle Jobs sozialversicherungspflichtig. Daher müssen sich Arbeitgebende von dem/der Arbeitnehmenden bestätigen lassen, ob weitere Beschäftigungen vorliegen. Zudem sind für Minijobs Stundenaufzeichnungen zu führen. Beginn, Dauer und Ende der täglichen Arbeitszeit sind zeitnah aufzuzeichnen.

Midijob – günstiger Schutz mit voller Leistung

Der Midijob beginnt dort, wo der Minijob aufhört: ab 556,01 Euro bis 2.000 Euro monatlichem Verdienst. „Gerade bei der Beschäftigung von Teilzeitkräften finden sich oft Midijobs“, sagt Evelyn Karstädt, Steuerberaterin bei Ecovis in Ahlbeck. Der Übergangsbereich gilt verpflichtend: „Ein Verzicht wie früher ist nicht möglich. Bei schwankender Vergütung, etwa aufgrund von flexiblem Einsatz der Beschäftigten oder auch Prämien und Provisionszahlungen, müssen Unternehmen eine valide Prognose machen“, erklärt Islinger. Im Unternehmensalltag schwankt der Bedarf an Arbeitskräften häufig, etwa in der Gastronomie. „Eine genaue Steuerung der Verdienstgrenzen ist für viele Betriebe daher kaum machbar“, sagt Karstädt. Damit bei Überschreitung der Minijob-Grenze nicht gleich die vollen Sozialversicherungsbeiträge anfallen, hat der Gesetzgeber für eine gleitende Anpassung der Beiträge gesorgt. „Mit steigender Vergütung steigen also auch die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmenden.“

Früher führten die reduzierten Beiträge zu niedrigeren Rentenansprüchen. Doch seit 2019 wird der volle Verdienst bei der Rente berücksichtigt – auch wenn der Arbeitnehmerbeitrag geringer ausfällt. „Für Beschäftigte bedeutet das: Midijobs bieten ihnen das volle Leistungspaket der Sozialversicherung für alle Bereiche – also Renten-, Kranken-, Pflege- sowie Arbeitslosenversicherung – zu vergünstigten Beiträgen“, erklärt Islinger.

Anders als beim Minijob gibt es im Übergangsbereich keine pauschale Besteuerung. Die Lohnsteuer richtet sich nach der Steuer klasse des Beschäftigten. Bis etwa 1.000 Euro fallen allerdings keine oder kaum Steuern für Beschäftigte in den Steuerklassen I bis IV an. „Allerdings gilt der Midijob nicht für alle Beschäftigungsgruppen“, sagt Karstädt. Für Auszubildende und Mitarbeitende in Kurzarbeit finden die Regelungen keine Anwendung. Bei Midijobs gelten nicht in allen Branchen die gleichen Aufzeichnungspflichten wie für Minijobs.

Für Arbeitgebende kann der Midijob zudem administrative Vorteile bieten. Insbesondere besteht auch kein Risiko, dass die Geringfügigkeitsgrenze versehentlich überschritten wird und der Arbeitgeber dann im Rahmen der Prüfung durch die Deutsche Rentenversicherung erhebliche Nachzahlungen leisten muss.

Das Arbeitsrecht beachten

„Unterschiede im Arbeitsrecht bringen die Jobverhältnisse übrigens nicht mit sich“, erklärt Ecovis-Expertin Karstädt. Mini- und Midijobber haben Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaub (mindestens 24 Werktage bei einer Sechs-Tage-Woche) und Gleichbehandlung mit vergleichbaren Beschäftigten. „Nur bei sachlichen Gründen, etwa der Qualifikation, sind Unterschiede zulässig.“

Auf das Gesamtpaket kommt es an

Ein Minijob ist weiterhin attraktiv, wenn es auf Flexibilität ankommt – zum Beispiel bei kurzfristigen Tätigkeiten oder für Studierende oder Rentnerinnen und Rentner mit begrenztem Arbeitsumfang. Wer jedoch langfristig auf Teilzeitkräfte baut, sollte den Midijob in Betracht ziehen. „Im unteren Entgeltbereich entstehen für Betriebe kaum höhere Kosten im Vergleich zum Minijob“, erklärt Karstädt. Dafür bieten sie aber ihren Beschäftigten im Übergangsbereich umfassenden Schutz bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder Arbeitslosigkeit. „Das Festhalten am Minijob als besonders einfache Lösung lohnt sich daher in der Regel nicht“, fasst Islinger zusammen.

Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung

Recht für Gründer*innen: Wie das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung Unternehmen neue Perspektiven in schwierigen Zeiten aufzeigen kann.

Start-ups stehen in einer immer komplexeren und dynamischeren Wirtschaftswelt vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Globalisierte Märkte, technologische Umwälzungen, volatile Lieferketten und unerwartete Krisen erhöhen den Druck, flexibel zu agieren und Strategien kontinuierlich anzupassen. Gerät ein Jungunternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten, erscheint der Weg in die Insolvenz oft unausweichlich. Dabei wird dieser Begriff häufig mit dem Ende assoziiert – Betriebsschließungen, Entlassungen und der Verlust von Jahren harter Arbeit.

Die Insolvenz in Eigenverwaltung eröffnet eine Alternative, die statt Stillstand neue Möglichkeiten offeriert. Dieses Verfahren schafft nicht nur den Raum für eine aktive Neuausrichtung, sondern bietet die Chance, Unternehmen zukunftsfähig zu gestalten. Im Unterschied zur klassischen Regelinsolvenz, bei der ein(e) externe(r) Insolvenzverwalter*in die vollständige Kontrolle übernimmt, bleibt die operative Leitung bei Schutzschirm und Eigenverwaltung in den Händen der Geschäftsführung. In diesem Zuge gewährleistet ein(e) Sachverwalter*in die gerichtliche Kontrolle zum Schutz der Interessen der Gläubiger*innen und zur Sicherstellung der Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben. Dieses Modell vereint unternehmerische Handlungsfreiheit mit gerichtlicher Aufsicht und ermöglicht eine individuell angepasste Sanierung, bei der nicht die Zerschlagung, sondern die langfristige Stabilisierung und Wettbewerbsfähigkeit des Start-ups im Fokus stehen.

Präzise Vorbereitung als Schlüssel

Die Insolvenz in Eigenverwaltung setzt eine sorgfältige Planung und Vorbereitung voraus. Bereits bei der Antragstellung braucht es ein schlüssiges Konzept, das die Ursachen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten klar analysiert und realistische Lösungsansätze präsentiert. Eines der zentralen Elemente ist dabei der Sanierungsplan. Er legt dar, wie der Betrieb finanzielle Stabilität erreichen, die Liquidität sichern und die Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen kann. Neben Kostensenkungen und der Optimierung von Prozessen umfasst der Plan häufig auch Maßnahmen wie die Neuausrichtung des Geschäftsmodells oder die Fokussierung auf profitablere Kernbereiche. Ergibt eine gerichtliche Prüfung, dass das Management in der Lage ist, den Betrieb erfolgreich zu führen, und erscheint der Sanierungsplan glaubwürdig und realistisch, erfolgt eine Genehmigung des Verfahrens. Unternehmen, die hier frühzeitig eine Restrukturierungsberatung hinzuziehen, erhöhen ihre Erfolgsaussichten deutlich. Denn das Expert*innenwissen trägt stark dazu bei, mögliche Schwächen des Konzepts zu identifizieren und die Anforderungen des Insolvenzgerichts genau zu erfüllen.

In der Krise aktiv gestalten, statt aufzugeben

Nach der Anmeldung des Insolvenzverfahrens tritt der sogenannte Schutzschirm beziehungsweise die vorläufige Eigenverwaltung in Kraft, die das Start-up vor Zwangsvollstreckung durch Gläubiger*innen schützt. Mit diesem rechtlichen Rahmen verschafft sich die Geschäftsführung den notwendigen Spielraum, um geplante Restrukturierungsmaßnahmen umzusetzen. In dieser Phase steht nicht nur die kurzfristige Sicherung der Liquidität im Vordergrund, sondern auch die strategische Neuausrichtung des Unternehmens. Zudem schafft der Schutzschirm eine konstruktive Verhandlungsbasis mit den Gläubiger*innen.

Langjährige Partner*innen schätzen es eher, wenn die Gründer*innen aktiv an einer Lösung arbeiten, statt passiv auf eine Regelinsolvenz zuzusteuern. Damit stärken sie das Vertrauen und erleichtern Verhandlungen über Stundungen, Forderungsschnitte oder andere Maßnahmen, die für den Sanierungsprozess notwendig sind.

Individuell statt standardisiert

Die Insolvenz in Eigenverwaltung erlaubt es Gründer*innen, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und diese auf ihre spezifischen Unternehmensbedürfnisse zuzuschneiden. Im Gegensatz zur klassischen Insolvenz, bei der standardisierte Prozesse oft wenig Raum für individuelle Anpassungen lassen, eröffnen Schutzschirmverfahren und Eigenverwaltung die Möglichkeit, flexibel auf die Anforderungen des Markts und die internen Gegebenheiten zu reagieren. Zu den typischen Maßnahmen zählen beispielsweise die Reduktion von Fixkosten, die Umstrukturierung von Verbindlichkeiten und die Optimierung betrieblicher Abläufe. Häufig entscheiden sich Unternehmen auch dafür, unrentable Geschäftsbereiche aufzugeben und stattdessen ihre Ressourcen auf profitable Kernsegmente zu konzentrieren. Gleichzeitig bietet das Verfahren Raum für Innovationen und Investitionen, die langfristige Wachstumschancen eröffnen. Digitalisierung, neue Technologien und die Entwicklung zukunftsorientierter Produkte und Dienstleistungen spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Positive Effekte auf Unternehmenskultur und Motivation

Die aktive Rolle der Geschäftsführung wirkt sich nicht nur auf den Restrukturierungsprozess aus, sondern auch auf die Unternehmenskultur. Mitarbeitende erleben, dass das Management Verantwortung übernimmt und entschlossen handelt, um die Krise zu bewältigen. Dies stärkt nicht nur das Vertrauen in die Gründer*innen, sondern auch den Zusammenhalt innerhalb der Belegschaft. Unsicherheiten, die in Krisensituationen häufig zu einem Rückgang der Motivation führen, lassen sich durch eine transparente Kommunikation und sichtbare Fortschritte deutlich reduzieren. Kund*innen und Lieferant*innen schätzen die Kontinuität, die durch diese Verfahren gewährleistet bleibt. Im Gegensatz zur Regelinsolvenz, bei der externe Verwalter*innen oft wenig Kenntnis über bestehende Geschäftsbeziehungen haben, bleiben in Schutzschirm und Eigenverwaltung die direkten Ansprechpartner*innen erhalten. Dies sichert den Erhalt wichtiger Kooperationen für die Zukunft.

Langfristig stabil und wettbewerbsfähig

Neben der Stabilisierung der finanziellen Lage eröffnen Schutzschirm und Eigenverwaltung strategische Chancen, die weit über die Bewältigung der akuten Krise hinausreichen. Viele nutzen diese Phase beispielsweise, um ihre Marktposition neu zu bewerten, ungenutzte Potenziale zu erschließen und sich auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Dazu gehören beispielsweise gezielte Weiterentwicklungen des Geschäftsmodells, die Integration neuer Technologien und die Erschließung neuer Märkte. Auch Gläubiger*innen profitieren von dieser Vorgehensweise. Statt sich mit einer möglicherweise geringen Quote zufriedenzugeben, erhalten sie durch die Eigenverwaltung die Aussicht auf eine deutlich höhere Rückzahlung ihrer Forderungen. Dieses Win-win-Prinzip zeigt, dass die Eigenverwaltung nicht nur für das Start-up, sondern auch für dessen Partner*innen eine attraktive Lösung darstellt.

Neuanfang mit Perspektive

Jungunternehmen, die frühzeitig auf die Eigenverwaltung setzen, schaffen sich den notwendigen Handlungsspielraum, um die Krise effektiv zu bewältigen. Je länger gewartet wird, desto schwieriger wird es, das Vertrauen von Gläubiger*innen, Mitarbeitenden und Geschäftspartner*innen zu erhalten. Frühzeitiges Handeln ermöglicht es, Schwachstellen gezielt zu adressieren und die Erfolgsaussichten des Verfahrens erheblich zu steigern. Erfolgreich abgeschlossene Verfahren zeigen, dass die Insolvenz in Eigenverwaltung nicht das Ende, sondern einen Neuanfang bedeuten kann. Unternehmen, die diesen Weg wählen, nutzen die Krise, um sich neu zu positionieren, ihre Strukturen zu modernisieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Mit einem klaren Plan, einer engagierten Führung und externer Unterstützung lassen sich so nicht nur kurzfristige Probleme bewältigen, sondern auch langfristige Erfolge erzielen.

Der Autor Ulrich Kammerer ist geprüfter ESUG- und StaRUG-Berater sowie Vorstand von UKMC eG – Die Unternehmer-Retter by Ulrich Kammerer.

Mindestlohn 2025 - das musst du wissen!

Was sich seit dem 1.1.2025 rund um den gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland geändert hat und was jetzt steuerrechtlich zu beachten ist.

Seit dem 1. Januar 2025 gilt ein höherer gesetzlicher Mindestlohn in Deutschland. Die Erhöhung bringt nicht nur Anpassungen beim Stundenlohn mit sich, sondern wirkt sich auch auf Minijobs und spezielle Regelungen für bestimmte Personengruppen aus. Im Folgenden liest du, was der neue Mindestlohn konkret bedeutet, wer davon profitiert und wie sich die Änderungen auf die Aufzeichnungspflichten auswirken.

Mindestlohn 2025: Höhe und Bedeutung

Seit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns im Jahr 2015 wurde dieser von damals 8,50 Euro auf 12,41 Euro im Jahr 2024 schrittweise gesteigert. Zum Jahresbeginn 2025 gilt ein erhöhter gesetzlicher Mindestlohn von 12,82 Euro pro Stunde. Dieser Betrag gilt grundsätzlich für alle Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland – unabhängig von der Staatsangehörigkeit der Arbeitnehmer*innen, dem Unternehmenssitz des Arbeitgebenden oder dem Wohnsitz des/der Beschäftigten. Damit fallen auch grenzüberschreitend tätige Arbeitskräfte und Saisonarbeitenden unter den Schutz des Mindestlohns.

Bei monatlichen Festvergütungen, Akkord- oder Stücklöhnen müssen Arbeitgebende den Stundenlohn rechnerisch ermitteln. Denn auch in diesen Fällen dürfen Arbeitgebende den Mindestlohn nicht unterschreiten.

Mindestlohn 2025: Auswirkungen auf Minijobs

Seit 2022 ist die Verdienstgrenze für Minijobs dynamisch an den Mindestlohn gekoppelt. Das bedeutet, dass mit jeder Mindestlohnerhöhung auch die Obergrenze für Minijob-Einkünfte angepasst wird. Ab Januar 2025 dürfen Minijobber*innen bis zu 556 Euro monatlich verdienen, was einer Arbeitszeit von etwa 43,3 Stunden pro Monat entspricht. Diese Anpassung sorgt dafür, dass Minijobber*innen nicht mit steigendem Mindestlohn ihre Arbeitszeit reduzieren müssen.

Für Minijobber*innen ist es besonders wichtig, die Auswirkungen des Mindestlohns auf ihre Arbeitszeit und das monatliche Einkommen im Blick zu behalten. Arbeitgebende und Arbeitnehmende sollten vor Jahreswechsel die Stunden und den Stundenlohn überprüfen, um sicherzustellen, dass die Verdienstgrenze eingehalten wird und es nicht zu ungewollten Überschreitungen kommt.

Da sich mit der Erhöhung des Mindestlohns auch die Verdienstgrenzen für Minijobs und Midijobs verändern, ist es für Arbeitgebende und Beschäftigte wichtig, die aktuellen Regelungen genau zu kennen. Besonders Midijobber*innen profitieren von den neuen Einkommensgrenzen, da sie durch angepasste Sozialversicherungsbeiträge netto oft mehr verdienen.

Wer ist vom Mindestlohn ausgenommen?

Obwohl der Mindestlohn fast flächendeckend in Deutschland gilt, gibt es einige gesetzlich festgelegte Ausnahmen. Die Regelungen des Mindestlohngesetzes gelten nicht

- bei Praktikant*innen, die ein Pflichtpraktikum im Rahmen ihrer Schul- oder Berufsausbildung oder eines Studiums absolvieren,

- für Orientierungspraktika bis drei Monaten,

- für freiwillige Praktika während eines Studiums oder einer Ausbildung. Sie sind für maximal drei Monate vom Mindestlohn ausgenommen. Das gilt jedoch nur, wenn kein vorheriges Praktikumsverhältnis mit dem Unternehmen bestanden hat,

- für Personen unter 18 Jahren, die noch keine Berufsausbildung abgeschlossen haben,

- für Auszubildende, denn für sie gibt es seit 2020 spezielle Mindestausbildungsvergütungen,

- für ehrenamtlich Tätige und Langzeitarbeitslose: Letztere sind in den ersten sechs Monaten ihrer Beschäftigung vom Mindestlohn befreit.

Diese Ausnahmen berücksichtigen die besonderen Bildungs- und Berufsorientierungsbedürfnisse der jeweiligen Gruppen und sind darauf ausgelegt, zusätzliche Hürden auf dem Weg in den Arbeitsmarkt zu vermeiden.

Mindestlohn 2025: Aufzeichnungspflichten für Arbeitgebende

Ein wichtiger Bestandteil des Mindestlohngesetzes ist die umfassende Dokumentationspflicht für Arbeitgebende. Sie ist besonders wichtig für Minijobs, kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse und Beschäftigte in bestimmten Branchen mit erhöhtem Risiko für Lohnunterschreitungen, zum Beispiel im Baugewerbe, in der Fleischwirtschaft, im Gaststättengewerbe oder im Wach- und Sicherheitsgewerbe. Arbeitgebende müssen Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit aufzeichnen oder aufzeichnen lassen. Die Dokumentationen sind spätestens sieben Tage nach der jeweiligen Arbeitsleistung beim Arbeitgebenden zu hinterlegen. Die Dokumentationen sind für mindestens zwei Jahre – besser vier Jahre – aufzubewahren.

Mindestlohn 2025: Bußgelder bei Verstößen

Die Pflicht zur Aufzeichnung soll die Kontrolle der Einhaltung des Mindestlohns durch den Zoll erleichtern. Arbeitgebende, die diese Vorschriften nicht einhalten, riskieren hohe Bußgelder, die bis zu 30.000 Euro betragen können. Ein Bußgeld von über 2.500 Euro kann zudem zum Ausschluss von öffentlichen Aufträgen führen. Auch Verstöße gegen den Mindestlohn sind Ordnungswidrigkeiten und streng sanktioniert. Arbeitgeber*innen, die den Mindestlohn nicht einhalten, drohen Bußgelder von bis zu 500.000 Euro.

Arbeitgebende müssen genau prüfen

Die Erhöhung des Mindestlohns bedeutet für Arbeitgebende, dass sie prüfen müssen, ob bei ihren Minijobber*innen und Geringverdiener*innen der gesetzliche Mindestlohn von 12,82 Euro eingehalten ist. Dazu sollten sie die bestehenden Arbeitsverträge prüfen lassen. Denn Fehler können schnell zu Nachforderungen von Sozialversicherungsbeiträgen und Bußgeldern führen.

Der Autor Andreas Islinger ist Rentenberater und Steuerberater bei Ecovis in München.

Endgültiges Aus für die e-Privacy-Verordnung?

Anfang November hat die Bundesregierung einen Entwurf für eine neue ePrivacy-Verordnung in den Rat der Europäischen Union eingebracht. Da sich der Entwurf nicht als konsensfähig erwiesen hat, droht das Aus der Neuregelung.

Ziel der ePrivacy-Verordnung ist die Neuregelung der Nutzung und Bereitstellung elektronischer Kommunikationsdienste. Eine neue ePrivacy-Verordnung hätte erhebliche Auswirkungen auf digitale Geschäftsmodelle. Da sich der Entwurf der Bundesregierung nicht als konsensfähig erwiesen hat, hat das lange Ringen um eine Neuregelung allerdings vorerst kein Ende. Unternehmen sollten sich darauf einstellen, dass die bisherigen Regelungen womöglich noch etliche Jahre gelten werden.

ePrivacy-Verordnung: Neue Regeln für digitale Geschäftsmodelle

Parallel zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sollte am 25. Mai 2018 eigentlich eine weitere europäische Verordnung zum Thema Datenschutz in Kraft treten. Die „Verordnung über Privatsphäre und elektronische Kommunikation“ (kurz: ePrivacy-Verordnung) soll die Privatsphäre der Nutzer im Rahmen elektronischer Kommunikation schützen und die veraltete ePrivacy-Richtlinie ablösen. Als Ergänzung der DSGVO soll die ePrivacy-Verordnung unter anderem die Kommunikation über Messengerdienste und E-Mail regeln. Zudem sollen Anrufe und Nachrichten über internetbasiert Kommunikationsdienste gleichermaßen geschützt werden wie Telefonanrufe und SMS.

Für viele Start-ups ist das Thema ePrivacy relevant, weil die Verordnung neben der Werbung mittels elektronischer Nachrichten (E-Mail, SMS, Messenger) auch das Online-Marketing, einschließlich Tracking, neu regeln soll.

Wirtschaftsverbände warnen bereits seit 2017 vor restriktiven Neuregelungen

Die EU-Kommission und das Europäische Parlament haben bereits im Jahr 2017 eigene Entwürfe für eine ePrivacy-Verordnung vorgelegt. Vor allem der Entwurf des Parlaments fiel vergleichsweise nutzer- und datenschutzfreundlich aus und stieß in der Wirtschaft daher auf heftige Kritik. So sah der Entwurf des Parlaments zum Beispiel eine „Do Not Track“-Einstellung als zwingendes Default-Setting für Browser vor.

Neben den großen Technologie- und Telekommunikationskonzernen warnen auch Verlage und die Werbewirtschaft bereits seit Längerem vor derart restriktiven Neuregelungen. Sie befürchten irreparable Schäden für digitale Geschäftsmodelle – unter anderem weil weitere Einschränkungen beim Tracking die Werbefinanzierung im Internet zerstören könnten. Angesichts der erheblichen Kritik aus der Wirtschaft konnten sich die Mitgliedstaaten im Rat der Europäischen Union bislang nicht auf einen eigenen Entwurf einigen. In diesem Rat sitzen die Fachminister der EU-Mitgliedstaaten. Ein (Gegen-)Entwurf des Rats ist aber erforderlich, damit der Rat mit der EU Kommission und dem Europäischen Parlament in das weitere Gesetzgebungsverfahren eintreten kann (sogenanntes Trilog-Verfahren).

Seit Dezember 2017 hat der Rat unter der Führung von Estland, Bulgarien, Österreich, Rumänien, Finnland und Kroatien im Halbjahresturnus jeweils unterschiedliche Entwurfsfassungen veröffentlicht, von denen allerdings keine konsensfähig war. Wechselseitig wurden die Entwürfe von Beobachtern entweder als zu restriktiv für digitale Geschäftsmodelle oder als zu wirtschaftsfreundlich kritisiert.

Aktueller deutscher Kompromissvorschlag scheitert ebenfalls

Angesichts dieser festgefahrenen Situation hatte sich die seit dem 1. Juli 2020 amtierende deutsche Ratspräsidentschaft vorgenommen, mit ihrem Entwurf vom 4. November 2020 endlich einen zustimmungsfähigen Kompromiss zwischen den unterschiedlichen Interessen von Verbraucherschützern und digitaler Wirtschaft zu finden. Etliche Beobachter bezeichneten den deutschen Entwurf im Vorfeld als letzte Chance für eine Einigung.

Mit seinem Vorschlag wich Deutschland von dem eher wirtschaftsfreundlichen Entwurf der kroatischen Präsidentschaft ab und kam den Bedenken der Verbraucherverbände und Daten-schützer entgegen. Vor allem schlug Deutschland vor, das sogenannte berechtigte Interesse als Rechtsgrundlage für Online-Tracking zu Werbezwecken aus dem Entwurf zu streichen. Dies hätte zur Folge gehabt, dass Tracking und Retargeting – also die gezielte werbliche Wiederansprache der Nutzer in den Online-Angeboten Dritter – auch in Zukunft nur mit einer ausdrücklichen Einwilligung der Nutzer möglich gewesen wären. Eine Ausnahme von dieser Grundregel sollte laut Entwurf lediglich für Presseverlage gelten.

Diverse Verbraucherverbände hatten vor dem Treffen der entscheidungsbefugten Arbeits-gruppe für Telekommunikation signalisiert, mit dem deutschen Vorschlag leben zu können. Bei den Vertretern der Werbe-, Verlags- und Technologie-Unternehmen stieß der Entwurf – und insbesondere die Streichung des berechtigten Interesses als Rechtsgrundlage für Tracking zu Werbezwecken – dagegen auf wenig Gegenliebe. Diese Kritik fand in einigen Mitgliedstaaten Gehör. Und so gelang es letztlich auch der deutschen Ratspräsidentschaft nicht, die so gegensätzlichen Interessen miteinander zu versöhnen.

Unternehmen sollten sich auf Fortgeltung der aktuellen Regeln einstellen

Nach dem Scheitern des deutschen Entwurfs liegt der sprichwörtliche Ball ab dem 1. Januar 2021 bei der neuen portugiesischen Ratspräsidentschaft. Dass noch ein Kompromiss zwischen den Mitgliedstaaten erzielt werden kann, erscheint allerdings fraglich. Derzeit ist nicht ersichtlich, warum den Portugiesen gelingen sollte, woran bereits ein gutes Dutzend anderer Länder gescheitert ist. Selbst wenn der Rat unter der portugiesischen Präsidentschaft einen gemeinsamen Entwurf verabschieden sollte, bedarf es zudem viel Fantasie, um sich einen sowohl für das Parlament als auch für den Rat zustimmungsfähigen Gesamtkompromiss auszumalen. Die Zeichen sprechen also eher für ein endgültiges Aus der ePrivacy-Verordnung.

Welche Folgen hätte ein solches Scheitern für digitale Unternehmen?

Ohne Neuregelung würden bis auf Weiteres die aktuellen Bestimmungen der ePrivacy-Richtlinie anwendbar bleiben. Diese sind in Deutschland vor allem im Telemediengesetz (TMG) und im Telekommunikationsgesetz (TKG) umgesetzt. Danach ist das Setzen und Auslesen von Cookies zu Werbezwecken ohnehin nur mit vorheriger Einwilligung der Nutzer zulässig. Dies hat der Bundesgerichtshof vor Kurzem bestätigt. Dasselbe gilt, nach Auffassung der Datenschutzbehörden, auch für den Einsatz bekannter Analysetools wie Google Analytics.

Aus Unternehmenssicht ist das Scheitern der ePrivacy-Verordnung daher nicht nur Anlass zur Freude. Es bestand zumindest die Hoffnung, das vergleichsweise starre aktuelle Regelungskorsett durch einen progressiven Entwurf stärker an die Bedürfnisse der digitalen Wirtschaft anpassen zu können. Diese Hoffnung hat sich nun zerschlagen. Anderseits kann die Werbewirtschaft nach der flächendeckenden Implementierung der bekannten Cookie-Banner mit dem Status quo sicher deutlich besser leben als mit den restriktiven Vorschlägen des Europäischen Parlaments. Insofern bleibt der Trost, dass der Rat der Europäischen Union bis auf Weiteres größeres Unheil verhindert hat.

Der Autor, Dr. Lukas Stelten, ist Rechtsanwalt bei der Wirtschaftskanzlei CMS in Deutschland. Er berät deutsche und internationale Unternehmen zu sämtlichen datenschutzrechtlichen Fragestellungen, einschließlich internationalen Datentransfers, der Verwendung von Beschäftigten- und Sozialdaten sowie der Nutzung von Kundendaten.

Plattformen rechtssicher gestalten: Neue rechtliche Vorgaben aus Brüssel

Was Unternehmer bei Aufbau und Gestaltung von Plattformen rechtlich beachten sollten, damit sie EU-rechtskonform bleiben.

Die EU hat den Digital-Markt für sich „entdeckt“: Schlag auf Schlag kommen neue Richtlinien und Verordnungen – also „EU-Gesetzestexte“ – mit spezifischen Anforderungen, die von Plattformen und anderen digitalen Produkten und Dienstleistungen erfüllt werden müssen. Das Ziel ist ein Europa, das „fit“ ist für das digitale Zeitalter. Gerade bei Aufbau und Gestaltung von Plattformen hat es jüngst einige Neuerungen gegeben, die Du beachten solltest.

Wer ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung entwickelt, muss auch etliche rechtliche Vorgaben beachten. Digitale Plattformen bergen dabei rechtlich einige besondere Hindernisse. Denn eine Plattform bringt nicht nur dein Unternehmen mit Endkunden zusammen, sondern eröffnet eine Interaktionsmöglichkeit zwischen den verschiedenen Playern auf deiner Plattform. Die großen Plattformen stehen deshalb gerade auch unter besonderer Beobachtung der Wettbewerbshüter. Dafür ist aber schon eine ganz starke Marktdurchdringung erforderlich.

Bei der Entwicklung einer Plattform ist es ratsam, die rechtskonforme Gestaltung möglichst früh in die Planungen einzubeziehen. Dies verhindert böse Überraschungen zu einem Zeitpunkt, zu dem die Entwicklung bereits weit vorangeschritten ist. Oft wäre es zu Beginn sogar ein Leichtes gewesen, die rechtlich benötigten Buttons, Checkboxen und „Klicks“ einzubauen. Dies nachträglich zu tun, bindet (eigentlich nicht vorhandene) Ressourcen und verzögert im Worst Case den Launch der Plattform.

Besonders wichtig ist dabei:

1. Datenflüsse bestimmen und rechtskonform gestalten: Für jede Verarbeitung personenbezogener Daten muss eine Erlaubnisgrundlage gefunden werden. Das kann die Nutzungsvereinbarung sein, eine Einwilligung oder auch dein überwiegendes unternehmerisches Interesse. Das Ganze muss transparent in der Datenschutzerklärung beschrieben werden.

2. Nutzungsvereinbarung aufsetzen: Was kann und will ich verbindlich zusagen? Und welche Klauseln muss ich von Rechtswegen aufnehmen? Hier gibt es ganz aktuell neue Vorgaben aus der EU, wenn auf deiner Plattform Verträge geschlossen werden können zwischen Unternehmen und Verbrauchern.

3. Registrierungsprozess rechtskonform gestalten: Was muss ich tun, um die Nutzungsvereinbarung wirksam einzubeziehen? Und wie weise ich auf die Datenschutzerklärung hin? Benötige ich noch zusätzliche Einwilligungen? Muss ein Double Opt-In implementiert werden? Mit welchem Text?

4. Pflichtangaben beachten: Was muss ich auf meiner Plattform wie angeben, z.B. das Impressum oder Hinweise auf Streitschlichtung?

Datenflüsse gestalten und beschreiben

Plattformen leben von der Verarbeitung (auch) personenbezogener Daten. Sie stehen damit im Kreuzfeuer von EU-Datenschutzgrundverordnung und ePrivacy-Recht. Da hier bei Verstößen hohe Bußgelder drohen, ist es besonders wichtig, die Anforderungen von Anfang an eng im Blick zu halten. Das verschärfte EU-Recht im Datenschutz gilt inzwischen schon seit über zwei Jahren. Viele Einzelfragen sind trotzdem noch nicht geklärt und im Fluss, die datenschutzkonforme Gestaltung ist damit in jedem Einzelfall eine große Herausforderung. Mit transparent aufbereiteten Datenflüssen und einem frühzeitigen Abgleich, was zulässig ist, ist diese Herausforderung in der Praxis aber zumeist gut zu managen. Ressourcen sollten dafür aber unbedingt eingeplant werden.

Dies gilt gerade auch deshalb, weil das Datenschutzrecht umfassende Dokumentationen fordert: Die Prozesse müssen in sog. Verarbeitungsverzeichnissen beschrieben werden, die Risiken sind zu analysieren und womöglich in einer Datenschutzfolgenabschätzung umfassend aufzubereiten, den Plattformnutzern muss die Datenverarbeitung transparent in einer Datenschutzerklärung erläutert werden u.v.m.

Und auch für nicht personenbezogene Daten sind einige Spezialvorgaben der EU zu berücksichtigen, allen voran die Geoblocking-Verordnung (EU) 2018/302. Ihr Ziel ist es, dass alle EU-Bürger von überall her „like-a-local“ shoppen können. Der Online-Zugang zu einem Angebot darf deshalb nicht durch technische Mittel gesperrt werden, weil der Besucher von einem anderen Ort aus zugreifen möchte. In eine ähnliche Richtung zielt die Verordnung (EU) 2018/1807 über einen Rahmen für den freien Verkehr nicht-personenbezogener Daten in der EU, die Datenlokalisierungsauflagen grundsätzlich ebenso verbietet.

Nutzungsvereinbarungen im Einklang mit den EU-Vorgaben: die neue Platform-to-Business-Verordnung

Bevor die Plattform den Nutzern geöffnet wird, sollten zudem passende Nutzungsbedingungen geschrieben werden. Hierbei sind zwei Elemente ganz zentral:

- Du musst sehr klar festlegen, was du versprechen kannst und möchtest. Daran bist du nämlich gebunden und die wesentlichen Versprechen können nachträglich nicht mehr einseitig geändert werden. Was muss ich außerdem wegen der von mir genutzten Vorprodukte aufnehmen? Wenn ich Plattformen etwa auf Azure aufbaue, verpflichtet mich Microsoft, für eine ordnungsgemäße Nutzung zu sorgen und meinen Kunden bestimmte Pflichten aufzuerlegen, z.B. mit Passwörtern sorgfältig umzugehen. Und welche Open Source Elemente habe ich in meiner App integriert, für die ich die Lizenzbedingungen einhalten muss?

- Außerdem ist auf eine Reihe rechtlicher Vorgaben zu achten. Das deutsche AGB-Recht ist dabei sicherlich vielen geläufig. Anlass dieses Artikels ist dagegen ein anderer Rechtskreis: Die EU ist gerade sehr aktiv mit neuen Vorschriften für digitale Angebote. Das bringt neue Herausforderungen mit sich, da zunächst einmal identifiziert werden muss, welche Texte aus Brüssel nun für das eigene Produkt, die eigene Dienstleistung überhaupt relevant sind. Zahlenmäßig werden es immer mehr. Allerdings ist dies auch mit einer großen Chance verbunden, denn die Vorgaben der EU gelten regelmäßig auch gleichermaßen in der ganzen EU: Der Rollout über verschiedene Länder hinweg wird so (rechtlich) deutlich einfacher.

Für Plattformen gilt nun seit dem 12. Juli 2020 die sog. „P2B-Verordnung“. Mit vollem Namen heißt sie Verordnung (EU) 2019/1150 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten. Als EU-Verordnung müssen sich Unternehmen direkt an ihre Vorgaben halten. Anders, als bei EU-Richtlinien, können wir also nicht erst auf ein nationales Umsetzungsgesetz warten.

Die P2B-Verordnung richtet sich an alle Betreiber von Plattformen, auf denen Verträge zwischen gewerblichen und privaten Nutzern vermittelt werden oder die bei der Suche helfen. Paradebeispiele sind eBay, Amazon oder auch etsy. Die Größe ist der P2B-Verordnung egal: Auch Startups sind vom ersten Tag an erfasst, wenn sie auf ihrer Plattform Unternehmer und Verbraucher zusammenbringen.

Inhaltlich schreibt die P2B-Verordnung vor, wie der Plattformbetreiber seine Nutzungsbedingungen zu gestalten hat. Gerade bei jungen Projekten sticht hier etwa heraus, dass eine 30tägige Kündigungsfrist vorgesehen werden muss, um gewerbliche Nutzer von der Plattformnutzung ausschließen zu dürfen (mit Begründung). Das kann bei kurzen Entwicklungszyklen erheblich ausbremsen und sollte frühzeitig bedacht werden. Auch ist ein Beschwerdemanagement einzurichten. Bei Suchen oder Rankings muss erklärt werden, nach welchen Parametern gelistet wird.

Geschützt werden sollen durch diese Verordnung vor allem die gewerblichen Anbieter: Plattformbetreibern soll es nicht (mehr) möglich sein, durch undurchsichtige Listings oder intransparente Regelungen manche Anbieter zu befördern, andere dagegen auszubremsen. Das ist für große Plattformanbieter nachvollziehbar, für kleinere dagegen weniger.

Im Wesentlichen ist die Umsetzung der P2B-Verordnung mehr Fleißarbeit denn Hexenwerk. Gerade bei Neuentwicklungen kann sie hemmend wirken, jedenfalls in der trial and error-Phase. Wird sie nicht eingehalten, droht die Nichtigkeit der einzelnen Nutzungsbestimmung.

Wenn der Wald vor lauter Bäumen verschwindet

Bleibt zusammenfassend festzuhalten, dass eine rechtskonforme Plattformgestaltung durchaus kein leichtes Unterfangen ist. Gerade von der EU sind in den letzten Monaten etliche Vorgaben gekommen, die sich in vielen verschiedenen Texten finden. Bei einer systematischen Herangehensweise ist aber auch dieser Herausforderung mit etwas Fleißarbeit und Liebe zum Detail gut zu meistern. Die vorstehende Übersicht möge hier dem ersten Zugang dienen.

Für das 4. Quartal 2020 hat die EU-Kommission übrigens noch einen neuen Digital Services Act angekündigt, der sich insbesondere mit Haftungsthemen und Verantwortlichkeiten bei illegalen Inhalten beschäftigen soll, erneut ein Plattformthema. Die Reise ist mithin noch nicht zu Ende und wird es wohl auch noch lange nicht sein. Dies kennen Sie vermutlich schon bestens vom Datenschutzrecht, das seit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 auch fortlaufend mit neuen Erkenntnissen „Prozessoptimierungen“ erfordert. Es gilt daher: Wachsam bleiben. Die wirklich relevanten Anforderungen werden kommuniziert. Wer diese mit offenen Augen und Ohren aufnimmt, wird selten ins offene Messer laufen.

Die Autorin Dr. Kristina Schreiber ist auf die rechtliche Begleitung von Digitalisierungsprojekten spezialisiert und Partnerin bei Loschelder Rechtsanwälte

Abmahn(un)wesen: Was ist Recht – was Abzocke?

Nahezu täglich tauchen neue Berichte über teure Abmahnungen gegen Betreiber geschäftlicher Internet-Präsenzen auf. Viele Betroffene wissen nicht, was es mit diesen Forderungen auf sich hat und zahlen sofort, statt sich erst schlau zu machen. Wir klären auf.

Ob HomepageBetreiber, eBay-Verkäufer, Chat-User oder Tauschbörsennutzer, keiner scheint vor kostenintensiven Abmahnungen durch Rechtsanwälte sicher. Häufig sind sich die Betroffenen dabei keiner Schuld bewusst und fallen bei Erhalt einer Abmahnung aus allen Wolken.

Was steckt hinter dem Phänomen „Abmahnung“, warum sind so viele Internetnutzer davon betroffen und was ist daran rechtens? StartingUp bringt mit Hilfe des im Internetrecht erfahrenen Berliner Rechtsanwalts Timothy Ahrens Licht in diesen für Nichtjuristen schnell undurchschaubaren und im Zweifelsfall teuer werdenden Sachverhalt:

Definition: Was ist eine Abmahnung?

- Die Abmahnung ist eine außergerichtliche Aufforderung, also ein Mahnschreiben eines vermeintlichen Anspruchsinhabers an den Adressaten, in dem dieser aufgefordert wird, eine behauptete Rechtsverletzung unverzüglich einzustellen und zukünftig zu unterlassen.

- In dem Mahnschreiben wird der behauptete Rechtsverstoß beschrieben, und es wird erklärt, wogegen verstoßen wurde. Unter Setzung einer kurzen Frist (zirka eine Woche) wird dann die Beseitigung des Rechtsverstoßes und die Unterlassung für die Zukunft verlangt.

- Üblicherweise wird in der Abmahnung gleich auch Schadensersatz geltend gemacht und die Gebührenrechnung des abmahnenden Rechtsanwalts beigelegt.

Arbeitszeiten – so klappt es mit dem Gesetz

In Deutschland herrschen strenge Regelungen zu Arbeitszeiten. Wie schaffen es junge Unternehmer, rechtliche Probleme damit zu vermeiden?

Früh anfangen und bis spät in die Nacht arbeiten, das Wochenende durch. Wer ein Unternehmen gründet, klotzt erst einmal ran. Überdurchschnittliche Motivation und Einsatz erwarten Gründer meist auch von ihren Mitarbeitern. Doch in Deutschland herrschen strenge Regelungen zu Arbeitszeiten, die Arbeitnehmer schützen sollen. Wie schaffen junge Unternehmer es, rechtliche Probleme zu vermeiden? Und welche Möglichkeiten haben sie zur freien Gestaltung bei den Arbeitszeiten?

Welche Regeln gelten für Gründer?

In Deutschland unterliegen Mitarbeiterverhältnisse einer starken Reglementierung, für die größere Unternehmen eigens Juristen einstellen. Sicher nicht der erste Schritt in jungen Unternehmen, doch gelten für sie in Bezug auf das Arbeitsrecht genau die gleichen Gesetze wie für DAX-Konzerne. Ausnahmeregelungen gibt es nicht. Unabhängig von der Unternehmensgröße müssen Arbeitgeber bestimmte Mindestanforderungen einhalten:

- Mitarbeiter dürfen die tägliche (8h) und wöchentliche Höchstarbeitszeit (48h) nicht überschreiten. Zeitweise bis zu 10h täglich und 60 Stunden wöchentlich ist ohne besondere Begründung möglich, wenn die Arbeitszeit in sechs Monaten durchschnittlich höchstens acht Stunden pro Tag beträgt. Solche phasenweisen Anstrengungen durch hohe tägliche Arbeitszeiten müssen also zeitnah durch weniger Arbeit wieder ausgeglichen werden.

- Arbeitnehmer müssen Pausen und Ruhezeiten einhalten. Am Stück dürfen sie maximal sechs 6 Stunden arbeiten. Wer zwischen sechs und neun Stunden am Schreibtisch sitzt, muss mindestens 30 Minuten pausieren, bei über neun Stunden mindestens 45 Minuten. Und zwischen den Arbeitszeiten müssen mindestens ununterbrochen 11 Stunden liegen (mit Ausnahmen in einzelnen Branchen und bei Bereitschaft).

- Für Sonn- und Feiertage gilt ein Beschäftigungsverbot, ebenfalls mit branchenspezifischen Ausnahmen.

Für Gründer ist es ratsam, sich mit dem Wachsen der Firma frühzeitig über die Dos und Don'ts bei Arbeitszeiten zu informieren, denn es können spürbare Strafen drohen. Die gesetzliche Grundlage kann man zunächst im Arbeitszeitgesetz nachlesen. Vorsicht jedoch vor der eigenständigen Auslegung, das kann nach hinten losgehen. Die bessere Wahl, um sich einen Überblick zu verschaffen, sind zuverlässige Internetquellen aus Fachkreisen. Wer einen konkreten Fall klären will oder generell Lösungen für sein Unternehmen schaffen möchte, wendet sich am besten an einen Fachanwalt für Arbeitsrecht.

Die typischen Fallstricke

Für Jungunternehmer ist es nicht immer leicht, im Dickicht der Vorschriften den passenden Weg zu finden und angesichts der hohen eigenen Motivation für die Firma alle gesetzlichen Vorschriften zu befolgen.In der Praxis bekommen Gründer deshalb meist aus zwei Gründen Probleme:

1. Das Unternehmen versucht das Arbeitszeitgesetz zu umgehen, indem es Beschäftigte nicht als Arbeitnehmer einstuft, für die das Gesetz ausschließlich gilt. Das passiert häufig mit freien Mitarbeitern, die eigentlich normale Angestellte und somit scheinselbständig sind. Oder Mitarbeiter werden als leitende Angestellte ausgewiesen, weil für diese nicht alle Regelungen des Arbeitszeitgesetzes relevant sind. So entstehen auf einmal Teams, die ausschließlich aus leitenden Angestellten bestehen. Ob jemand jedoch in diese Kategorie fällt, entscheidet nicht der Arbeitgeber selbst durch die Vergabe einer Jobbezeichnung. Den Status bestimmen vielmehr Kriterien wie zum Beispiel die Weisungsgebundenheit des Mitarbeiters.

Gründer, die sich von diesem vermeintlichen Schlupfloch locken lassen, laufen Gefahr nachträglich Sozialabgaben und Steuern zahlen zu müssen. Und noch schlimmer: Der Beschäftigte könnte über seinen Arbeitnehmerstatus klagen.

2. Mitarbeiter machen zu viele Überstunden. Wer die Vorschriften zu den Arbeitszeiten in seiner Belegschaft missachtet, dem drohen Bußgelder, Nachzahlungen an den Arbeitnehmer und sogar Freiheitsstrafe.

Also Achtung, denn die Folgen sind ernst für Gründer! In der Regel haben junge Unternehmen keine finanziellen und zeitlichen Ressourcen für finanziellen Ahndungen oder kräftezehrende Gerichtsverfahren. Doch es gibt eine vollkommen legitime Möglichkeit, um nicht in die Falle zu tappen: Wer ganz legal Freelancer beschäftigt statt Mitarbeiter an sich zu binden, schafft sich viele Freiheiten vor allem in der Gründungsphase.

Homeoffice als Alternative?

Arbeiten von zuhause und nach individuellen Zeitvorstellungen, das ist längst keine Ausnahme mehr. In vielen Branchen ist Arbeiten im Homeoffice gut umsetzbar und sowohl für den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer mit vielen Vorteilen verbunden. Doch auch hier gelten Vorschriften für den Arbeitsschutz, auch wenn die Einhaltung schwerer zu kontrollieren ist. Arbeitnehmer, die zum Beispiel am Nachmittag ihr Kind versorgen und dann abends bis spät arbeiten, laufen Gefahr, die Ruhezeiten nicht einzuhalten. Und die Verantwortung liegt auch hier beim Arbeitgeber. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter im Homeoffice beschäftigen, können sich aber absichern, indem sie

- eine Regelung zur Zeiterfassung finden,

- mit dem Mitarbeiter eine Vereinbarung über Arbeitsumfang und Ruhezeiten treffen und

- über feste Arbeitstage und Kernarbeitszeiten. Das erleichtert die Erreichbarkeit für Emails und Anrufe. Denn: Arbeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr gilt per Gesetz als Nachtarbeit.

Flexiblere Arbeitszeitmodelle – sind Anpassungen des Gesetzes in Sicht?

Mancher mag sich fragen, wie das deutsche Arbeitszeitgesetz eigentlich mit dem Geist in Start-up-Unternehmen zusammenzubringen ist. Tatsächlich stammt es aus dem Jahr 1994, und seither hat sich die Arbeitswelt stark verändert. Eine Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes tut daher auch aus anwaltlicher Sicht dringend Not, um es ins digitale Zeitalter zu überführen und an die Bedürfnisse von New Work und einen veränderten Arbeitsmarkt anzupassen. Im vergangenen Jahr gab es dazu Anregungen von Parteien, doch im Bundestagsausschuss kam es dann zu keiner Einigung.

Beispielsweise diskutierten die Politiker, die deutschen Regelungen an die Europäische Arbeitszeitrichtlinien anzugleichen. Konkrete Ideen sind, statt tägliche Höchstarbeitsstunden wöchentliche Grenzen bei der Arbeitszeit einzuführen. Alternativ könnten die täglichen Höchstgrenzen erhöht werden, ohne gleichzeitig die wöchentliche Arbeitszeit hochzuschrauben. Beide Ansätze verhindern die dauerhafte Überlastung von Mitarbeitern. Und sie erhöhen die Flexibilität für Betriebe, zum Beispiel wenn es in Phasen kurzzeitig viel zu tun gibt. Noch scheinen nicht alle Bundestagsfraktionen bereit für den Wandel zu sein. Klar ist aber: Früher oder später wird es Änderung beim Arbeitszeitgesetz geben müssen, um dem digitalen Zeitalter zu gerecht zu werden.

Weniger Stunden, mehr Produktivität – möglich für Gründer?

Die engen Grenzen des Arbeitszeitgesetzes werden von Gründern nicht selten als hinderlich empfunden. Doch es gibt auch ganz andere Ansätze, die dem Pioniergeist von jungen Unternehmen entgegen kommen könnten. Beispiel Sechsstundentag: Menschen, die weniger arbeiten, sind deutlich produktiver und gleichzeitig weniger anfällig für Fehler und Krankheiten. Das zeigen zahlreiche Versuche mit einem Sechsstundentag in Unternehmen und Einrichtungen in Schweden. Die zunächst höheren Kosten zahlten sich dabei schnell durch die gesteigerte Produktivität und zufriedenere Mitarbeiter aus. Ist das vereinbar mit dem deutschen Recht? Ja, denn es gibt keine gesetzliche Mindestarbeitszeitdauer, geregelt ist nur die Höchstdauer. Arbeitgeber sind also frei, ob sie ihre Angestellten 8 Stunden oder eben weniger arbeiten lassen.

Fazit

An der Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes führt auch für Gründer kein Weg vorbei. Vermeintliche Hintertüren des Gesetzes auszunutzen, birgt erhebliche Gefahren mit empfindlichen Folgen für Unternehmen und Verantwortliche. Es gibt jedoch auch innerhalb der Grenzen legitime Möglichkeiten, die Arbeitszeit für Mitarbeiter flexibler zu gestalten und ihre Motivation und den Enthusiasmus für das Unternehmen zu unterstützen. Und nicht zuletzt besteht Aussicht darauf, dass das Arbeitszeitgesetz in absehbarer Zukunft auch den Gegebenheiten des digitalen Zeitalters angepasst wird.

Die Autorin Franziska Hasselbach ist Rechtsanwältin bei der auf Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei Hasselbach in Köln, Frankfurt und Bonn.

Gewerberaum mieten

Der Mietvertrag über Gewerberaum weicht von den Regelungen des Wohnraummietvertrages ab. Hauptunterschied: Dem Gewerberaummietvertrag sind grundsätzlich keine gesetzlichen Schranken gesetzt. Daher sind vielfältige Ausgestaltungen im Gewerbemietrecht möglich, sofern die Vertragsparteien darüber Einigkeit erzielen. Es gilt umso mehr der stets aktuelle Grundsatz nach Friedrich Schiller: "Drum prüfe wer sich (ewig) bindet."

Denn der Gründer verliert als Gewerbetreibender oder auch als Freiberufler den Schutz des Verbraucherrechts, wenn er im Sinne seines Unternehmens handelt. Andererseits eröffnen sich jedoch für beide Vertragsparteien im Gewerbemietrecht flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten. Über Inhalt und Abschluss des Mietvertrages entscheidet im Fall der Gewerberaummiete damit in gleichem Maße die Sympathie, die Marktsituation wie auch das Verhandlungsgeschick der Vertragspartner bzw. deren jeweiliger Interessenvertreter.

Definition: Wohnraum und/oder Gewerberaum?

Die Abgrenzung, ob es sich um einen Mietvertrag über Wohnraum oder Gewerberaum handelt, kann schwierig werden, wenn die vermieteten Räume zugleich zu Wohn- und Betriebszwecken genutzt werden sollen. Gerade bei Gründern und insbesondere bei Freiberuflern fällt die klare Abgrenzung des Gewerbemietrechts zum privaten Mietrecht oft nicht leicht.

Typische Beispiele im freiberuflichen Bereich sind der Arzt oder Steuerberater, der vorn in den Räumlichkeiten seine Praxis bzw. sein Büro einrichtet und den hinteren Teil der Räume als privaten Wohnraum nutzt. In erster Linie kommt es darauf an, was nach dem übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien – wie er im Vertrag festgelegt wird – den Schwerpunkt des Vertrages bilden soll. Soll also ein Wohnraum- oder Gewerberaummietverhältnis begründet werden?

Zweckentfremdung von Wohnraum kann teuer werden.

Die Fälle sind jedoch nicht immer so klar: wie im Beispiel eines Online-Händlers, der aus seiner Wohnung kurzerhand ein Warenlager macht. Besonders im letztgenannten Beispiel droht allerdings die außerordentliche fristlose Kündigung, da die Aufnahme eines Gewerbebetriebes in einem Wohnraum ohne die Zustimmung des Vermieters die Rechte des Vermieters erheblich verletzt. Man spricht in diesem Fall von einer Zweckentfremdung durch den Mieter.

Zudem drohen ordnungsrechtliche Sanktionen: In Zeiten immer knapper werdenden Wohnraums haben die Städte und Kommunen ihre Bußgelder teilweise drastisch erhöht. Bis zu 100.000 Euro sind beispielsweise nach dem Zweckentfremdungsverbot-Gesetz des Landes Berlin für diese Ordnungswidrigkeit durch den Verursacher zu entrichten. Wird dem Vermieter eine Zweckentfremdung seiner Mietsache bekannt, wird er diese schnellstens unterbinden wollen, um seine Haftung zu vermeiden, und da ist die außerordentliche fristlose Kündigung meist das Mittel der Wahl.

Doch so weit muss es nicht kommen: Wer die eventuell negative Reaktion seines Vermieters nicht scheut, kann auf Verständnis hoffen und diesen fragen. Lässt sich der Vermieter ein, sollte das gemeinsam gefundene Verständnis schriftlich fixiert werden. Zur rechtssicheren Formulierung sollte ein Anwalt hinzugezogen werden.

Vertragslaufzeit im Gewerbemietrecht: endlos?

Mietverträge über Gewerberaum werden häufig auf Zeit geschlossen (3, 5 oder mehr Jahre). Nach der Konzeption des Gesetzgebers ist eine Beendigung vor Ablauf der vorbestimmten Zeit nur schwer möglich. Bei einem auf unbestimmte Zeit geschlossenen Gewerberaummietvertrag kann jedoch zum Ende eines jeden Quartals ohne Angabe eines Grundes unter Einhaltung der Kündigungsfrist (regelmäßig 6 Monate) gekündigt werden.

Die Vor- und Nachteile beider Regelungsmöglichkeiten sollten frühzeitig abgewogen werden. Gemeinsam mit einem Berater können die verschiedenen Konzepte zu bedarfsgerechten, flexiblen Regelungen besprochen werden. Soll der Mietvertrag ein vorbestimmtes Ende haben, so ist die Formvorschrift des § 550 BGB zu berücksichtigen. Diese Vorschrift ordnet für Zeitmietverträge zwingend die Schriftform an. Wird bei Vertragsabschluss hiergegen verstoßen, so gilt der Vertrag als auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Wer trägt Rechte und Pflichten beim Gewerbemietvertrag?

Im Hinblick auf die gesetzlichen Mängelrechte können diese durch beide Vertragspartner einvernehmlich ausgeschlossen werden. Mit den sogenannten "Dach-und-Fach-Klauseln" kann es sogar noch einen Schritt weiter gehen: Dem Mieter kann vertraglich die Pflicht auferlegt werden, für die Instandsetzung und Instandhaltung des Gewerberaumes verantwortlich zu sein. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, macht sich der Mieter gegenüber dem Vermieter schadensersatzpflichtig. Dies hat die Rechtsprechung dann als zulässig angesehen, wenn dem Mieter im Gegenzug weitreichende Rechte ähnlich eines Eigentümers eingeräumt werden.

Wenn der Mieter durch den Vermieter also z.B. das Recht eingeräumt bekommt, erhebliche bauliche Veränderungen nach seinen eigenen, für den Gewerbebetrieb vorteilhaften Wünschen vorzunehmen, dann kann er grundsätzlich auch dazu verpflichtet werden, diese wirtschaftlich zu unterhalten. Gleichzeitig ist es möglich, von der gesetzlichen Verpflichtung des Mieters, die von ihm vorgenommenen baulichen Maßnahmen bei Beendigung des Mietverhältnisses wieder auszubauen, durch Vertrag abzuweichen.

Achtung: Mietrückstand!

Anders als im Wohnraummietrecht genießt der Mieter von Gewerberaum keinen besonderen Schutz, da dieser unter sozialen Gesichtspunkten nicht geboten ist. Dies hat letztendlich auch zur Folge, dass dem Mieter grundsätzlich auch schon bei Rückstand von weniger als einer Monatsmiete gekündigt werden kann.

Dies geht jedenfalls nach der Rechtsprechung dann, wenn besondere Umstände des Einzelfalles hinzukommen, die die Interessen des Vermieters gegenüber jenen des Mieters überwiegen lassen. Denkbar sind nach dem Bundesgerichtshof eine geringe Kreditwürdigkeit des Mieters oder eine kritische finanzielle Situation des Vermieters, die durch den Mietrückstand herbeigeführt wurde oder sie verschlimmert hat.

Abschließend lässt sich festhalten, dass Unternehmenserfolg neben wirtschaftlichem Sachverstand oft auch solide Kenntnisse der aktuellen Rechtslage erfordert. Und das fängt spätestens bei der Gestaltung des Gewerbemietvertrages an.

Der Autor, Mag. iur. Dennis Kallabis, ist als Jurist in einer Wirtschaftskanzlei in Düsseldorf tätig. Im Schwerpunkt hat er deutsches und europäisches Unternehmensrecht studiert.

Einkaufen mit Köpfchen

Was ist beim Wareneinkauf zu beachten? Welche Geschäftsbedingungen des Lieferanten müssen Sie akzeptieren? Was sollte im Einkaufsvertrag auf jeden Fall geregelt sein?

Professioneller Einkauf

Der Einkauf qualitativ sehr hochwertiger Ware zum günstigen Einkaufspreis entscheidet oft über den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Dabei kommt es nicht nur auf die Warenbeschaffenheit selbst an, sondern auch auf die Rahmenbedingungen, die dem Einkauf zugrunde gelegt werden. Der Einkauf kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Im Handel ist Schriftform sinnvoll, da beide Seiten die Belege für ihre Buchhaltung und die Abführung von Steuern brauchen.

Rahmenliefervertrag

Nimmt der einkaufende Unternehmer regelmäßig größere Mengen von Waren bei einem bestimmten Hersteller, Großhändler oder Lieferanten ab, verfügt er über eine stärkere Position im Markt und kann den Abschluss eines Rahmenliefervertrages vorschlagen. Ein solcher individuell verhandelter Rahmenliefervertrag legt alle wichtigen Themen fest und sichert die regelmäßige fristgerechte Belieferung des einkaufenden Unternehmens umfassend ab, da viele zusätzliche Themen aufgenommen werden können, die von großer praktischer Bedeutung sein können. Der Rahmenvertrag gilt dann dauerhaft für die Geschäftsbeziehung.

Produktbeschaffenheit und Pflichtenheft

Bezüglich komplexer Produkte ist die Vereinbarung aller Beschaffenheitsmerkmale sehr wichtig, damit die Ware auch genau den Anforderungen entspricht, die man als Einkäufer für den eigenen Weiterverkauf benötigt. Sorgfältige Produktbeschreibungen werden als „Pflichtenhefte“ bezeichnet. Diese sind sehr zu empfehlen, um spätere Enttäuschungen und Auseinandersetzungen zu vermeiden. Empfehlenswert ist auch die zusätzliche Klarstellung, dass die Ware allen in Deutschland zum Zeitpunkt der Auslieferung geltenden einschlägigen nationalen und EU-rechtlichen Rechtsnormen zu entsprechen hat.

Gewährleistung und Haftung

Wichtig ist es, dass für die Gewährleistung die gesetzlichen Regeln gelten, und der Hersteller, Lieferant oder Großhändler diese nicht wesentlich einschränkt. Viele Hersteller versuchen, die Gewährleistungsfrist auf ein Jahr ab Warenauslieferung zu beschränken, was über allgemeine Geschäftsbedingungen im Verhältnis zu Unternehmern als Einkäufern zulässig ist. Hier lohnt es sich zu verhandeln, denn günstiger ist es für den Einkäufer, wenn die Gewährleistungsfrist von den gesetzlich vorgesehenen zwei Jahren bestehen bleibt oder sogar auf drei Jahre verlängert wird, was zulässig ist. Insgesamt empfiehlt sich beim regelmäßigen Bezug größerer Warenmengen ein sehr gut verhandelter individueller Rahmenliefervertrag, um für den Einkäufer ungünstige Verkaufsbedingungen des Herstellers, Lieferanten oder Großhändlers wegzuverhandeln.

Für eine Handvoll Euro

Wenn Streitigkeiten mit Geschäftspartnern oder Kunden drohen, bietet die Mediation eine sinnvolle und günstige Alternative zum teuren Rechtsstreit.

Wenn man Gründer fragt, worauf sie besonders stolz sind, dann sprechen sie vielleicht über den ersten großen Auftrag, über die reibungslose Finanzierung durch die Bank oder sie erzählen von der super Stimmung im Gründer-Team. A. Meier und H. Habermehl (Namen von der Redaktion geändert), seit Juli 2010 Inhaber einer eigenen Firma, verweisen hingegen auf einen Passus in ihrem Gesellschaftervertrag. Auf diesen Passus sind sie stolz, denn er beugt vor, falls die beiden Geschäftsführer und Gesellschafter sich einmal nicht mehr so gut verstehen.

Wenn sie sich einmal nicht einigen können oder gar Streit entsteht. Dann, so steht in dem Papier, werde man keinesfalls direkt vor den Kadi ziehen, sondern erst einmal einen unparteiischen Dritten, einen sogenannten Mediator, zu Rate ziehen.„Wir halten beide 50 Prozent der Gesellschafteranteile, da kann es nun einmal zu Patt-Situationen kommen“, erklärt Meier. Und weil solche Situationen der Firma bzw. der Unternehmung nicht schaden sollen, musste das Gründerduo eine Lösung finden – die Mediation.

Killerfaktor Dauerstreit

Bei der Mediation handelt es sich um ein alternatives Konfliktlösungsverfahren, das auf vermittelnden Gesprächen basiert. So soll etwa der Gang vor den Kadi und die damit verbundenen negativen Begleiterscheinungen abgewendet werden. Zumal Rechtsstreitigkeiten in der Regel lange, oft zu lange dauern. Denn während die Streithähne ihre Energie vor Gericht verpulvern, kocht das Unternehmen auf Sparflamme, wichtige Entscheidungen unterbleiben. Außerdem zerrt ein Prozess derart an den Nerven der Beteiligten, dass das angeknackste Verhältnis zwischen den Streithähnen am Ende meist ganz zerrüttet ist. Auch das zieht negative Konsequenzen für die Firma nach sich, etwa wenn sich ein einst funktionierendes Geschäftsführerduo trennt oder ein wichtiger Geschäftspartner abspringt. Zu dem wirtschaftlichen Schaden kommt hinzu, dass der Ruf ruiniert wird. Am Ende wenden sich Kunden und Mitarbeiter ab. Wenn es richtig schlecht läuft, kann die Firma nach dem Prozess einpacken.

Dieses Risiko können Unternehmen mit Hilfe der Mediation vermeiden. Schließlich geht es hierbei – anders als beim Gerichtsverfahren – nicht darum, um jeden Preis Recht zu bekommen, sondern ganz im Gegenteil darum, zu kooperieren. „Es ist wie mit den Kindern und der Orange“, erklärt Volker Schlehe, Leiter des IHK-MediationsZentrums München die Arbeitsweise: Wenn sich zwei Kinder um eine Orange streiten, würde ein Richter jedem Kind die Hälfte der Frucht zuteilen. Der Mediator aber fragt, was die Kinder mit der Orange machen wollen. „Und dann kommt vielleicht heraus, dass ein Kind den Saft will und das andere die Schale.“

Spar-Tipp: gebrauchte Software-Lizenzen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat dem Handel mit gebrauchten Software-Lizenzen grünes Licht gegeben. Hersteller können nun auch den Download ihrer Software übers Internet nicht mehr verhindern. Was Sie bei der Anschaffung und Nutzung gebrauchter Software rechtlich beachten sollten.

Nicht jedes Unternehmen kann es sich leisten, seine Rechner alle paar Jahre mit der neuesten Software, wie beispielsweise CRM-Systemen oder Datenverarbeitungsprogrammen, auszustatten. Dann stellt sich die Frage, ob es nicht auch gebrauchte Software tut. Dies kann eine lohnende Alternative sein, da oftmals auch ältere Programme den angestrebten Zweck erfüllen.

Wegweisendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH)

Gebrauchte Software-Lizenzen stammen meist aus Umstrukturierungsmaßnahmen in Unternehmen, Insolvenzen oder Geschäftsaufgaben. Aufgrund schneller werdender Datenverbindungen im Internet werden mittlerweile auch komplexe Softwaresysteme immer häufiger als Download vertrieben. Die klassische Kopie auf physischen Datenträgern tritt damit immer stärker in den Hintergrund. Klingt nach einer einfachen und vor allem kostengünstigen Lösung.

Die Frage, ob der Handel mit gebrauchter Software zulässig ist oder nicht, beschäftigt deutsche und europäische Gerichte schon seit Jahren. Berechtigte ökonomische Interessen der Softwarehersteller, einen Markt für gebrauchte Software zu verhindern, stehen denen von Softwarehändlern gegenüber. Ein erstes wegweisendes Urteil fällte 2012 der EuGH, als er zahlreiche bis dahin offene Fragen des Handels mit gebrauchten Softwarelizenzen beantwortete.

2013 entschied der BGH über die Klage des Softwareherstellers Oracle gegen Händler für Gebrauchtsoftware UsedSoft. Hintergrund: UsedSoft hatte zahlreiche Lizenzen von Oracle-Software gekauft und weiterveräußert. Das Unternehmen rief seine Kunden dazu auf, die entsprechende Software von der Webseite des Herstellers herunterzuladen. Daraufhin klagte Oracle mit dem Argument der unzulässigen Vervielfältigung und Verbreitung seiner Programme.

EXIST und Hochschul-IP

Recht für Gründer*innen: Wer ein EXIST-Gründungsstipendium in Aussicht hat, sollte sich rechtzeitig mit den Themen geistiges Eigentum (IP) und Lizensierung von Hochschul-IP auseinandersetzen. Wir klären auf.

Alljährlich werden über 100 EXIST-Gründungsstipendien (im Folgenden nur „Stipendien“) zur Förderung innovativer Spinn-offs aus Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen (im Folgenden nur „Hochschulen“) vergeben. In der aktuellen Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) vom 18. April 2023 wird von den Hochschulen auch die Überlassung von IP an die Unternehmensgründungen erwartet. „IP“ – kurz für Intellectual Property (geistiges Eigentum) – umfasst Immaterialgüter wie z.B. Erfindungen, Software und Designs sowie die für diese erhältlichen Schutzrechte, z.B. Patente, Urheberrechte und Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Warum IP-Abgrenzung gegenüber Hochschulen?

Konkret sollen die Hochschulen während der Projektlaufzeiten u.a. „der Unternehmensgründung einen Zugriff auf das notwendige geistige Eigentum zu marktüblichen Konditionen gewähren“. Marktübliche Konditionen beinhalten oft Lizenzgebühren. Die Aussicht auf Lizenzeinnahmen kann bei Hochschulen Begehrlichkeiten wecken und dazu führen, auch IP für sich zu beanspruchen, das originär den EXIST-Stipendiat*innen (im Folgenden nur „Stipendiat*innen“) zusteht. Daher sollten Stipendiat*innen ihre IP-Position kennen. Diese ist stark und wird im Folgenden zusammengefasst.

Hintergrund: EXIST-Stipendien

Die EXIST-Programme des BMWK fördern innovative Gründungsprojekte aus der Wissenschaft in deren Frühphase. Förderfähige Mitglieder eines Gründungsteams können insbesondere Absolvent*innen, Wissenschaftler*innen und Studierende sein, die im Rahmen von Vorarbeiten bereits Grundlagen des Gründungsprojekts erarbeitet haben. Um die Förderung zu erhalten, muss noch kein Businessplan ausgearbeitet sein und es darf weder eine Geschäftstätigkeit aufgenommen noch eine Kapitalgesellschaft gegründet worden sein.

Die Stipendien werden auf Antrag von Hochschulen gewährt. Diese müssen die Gründungsteams während der Projektlaufzeit unter anderem durch Mentoring und Bereitstellung von Arbeitsmöglichkeiten (z.B. Laboreinrichtungen) unterstützen und die Fördermittel verwalten. Die Fördermittel umfassen nicht nur die zur Finanzierung der Stipendien erforderlichen Beträge – abhängig von der jeweiligen Qualifikation je Teammitglieder ein Jahr lang zwischen 1000 und 3000 Euro monatlich zuzüglich Zuschläge für unterhaltsberechtigte Kinder. Auf Antrag der Hochschulen kommen bis zu 30.000 Euro für Sachmittel und 5000 Euro für Coaching/Beratung des Gründungsteams hinzu. Zur Umsetzung schließen die Hochschulen mit den Mitgliedern der Gründungsteams Stipendiatenverträge. IP-rechtlich besonders relevant ist dabei:

Dass Hochschulen Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und Geld an die Stipendiat*innen auszahlen, macht die Stipendiat*innen nicht zu Arbeitnehmer*innen der Hochschulen. Stipendiat*innen sind keine Arbeitnehmer*innen, sondern „Begünstigte“. Sie müssen nicht für die Hochschule arbeiten, sondern nur für sich selbst. Das wird von Hochschulverwaltungen gelegentlich missverstanden. Aber für die IP-Zuordnung ist dieser Status der Stipendiat*innen entscheidend.

Basics der IP-Zuordnung: Schutzfähiges gehört den Kreativen

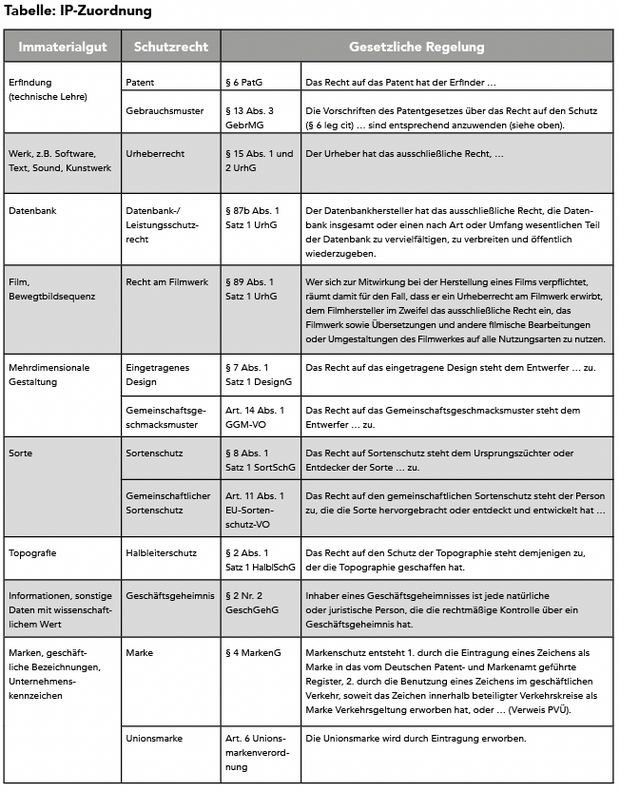

Sowohl im deutschen als auch im EU-Recht gilt ein wichtiger Grundsatz: Die schutzfähigen Ergebnisse kreativer menschlicher Tätigkeiten stehen grundsätzlich der/dem Kreativen zu, also der/dem Schöpfer*in, Urheber*in, Entwerfer*in, Erfinder*in oder Züchter*in. Dies folgt unmittelbar aus den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in §§ 7, 15 Urheberrechtsgesetz (UrhG), § 7 Abs. 1 Satz 1 Designgesetz (DesignG), § 6 Patentgesetz (PatG), § 13 Abs. 3 Gebrauchsmustergesetz (GebrMG), § 8 Abs. 1 Satz 1 Sortenschutzgesetz (SortSchG), § 2 Abs. 1 Satz 1 Halbleiterschutzgesetz (HalblSchG) und §§ 4, 14 Markengesetz sowie aus Art. 14 Abs. 1 EU-Gemeinschaftsgeschmacksmuster-VO (GGV) und Art. 11 Abs. 1 EU-Sortenschutz-VO (siehe dazu auch die Tabelle „IP-Zuordnung“).

Keine Geltung arbeitsrechtlicher Bestimmungen für Stipendiat*innen

Ausnahmen von diesem Grundsatz gelten in Arbeitsverhältnissen und bei Herstellung von Software auch im Rahmen sonstiger Dienstverhältnisse. Entwickeln Arbeitnehmer*innen in Erfüllung ihres Arbeitsvertrags schutzfähige Immaterialgüter, z.B. eine neue technische Lehre (Erfindung) oder eine Software, dann stehen diese der/dem Arbeitgeber*in zu. Dies folgt aus § 2 Abs. 2 HalblSchG, § 7 Abs. 2 DesignG, 43, § 69b UrhG (in Abs. 2 auch für sonstige Dienstverhältnisse), Art. 14 Abs. 3 GGV, Art. 11 Abs. 3 EU-Sortenschutz-VO und aus dem Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG). Da Stipendiat*innen als solche aber gerade keine Arbeitnehmer*innen sind, wird das IP, das sie im Rahmen ihrer Gründungsvorbereitungen generieren, nicht von diesen Regelungen erfasst. Deshalb erwerben Stipendiat*innen, die

- technische Lehren (Erfindungen), Topografien oder Designs entwickeln,

- Sorten züchten,

- Datenbanken erstellen,

- Software oder andere Werke (z.B. Filmwerke) herstellen,

- Marken mit Unterscheidungskraft entwickeln sowie anmelden und/oder

- Geschäftsgeheimnisse entwickeln und kontrollieren, unmittelbar selbst die Rechte an diesen Immaterialgütern.

Diese können die Stipendiat*innen ohne Mitspracherechte und Lizenzansprüche der Hochschule nutzen. Die Stipendiat*innen können auch allein entscheiden, ob dafür Schutzrechte beantragt werden sollen (Urheberrechts- und kurzfristiger EU-Geschmacksmusterschutz entsteht auch ohne Antrag automatisch). Wichtig ist, dass den Stipendiat*innen bewusst ist, dass ihnen nach den gesetzlichen Bestimmungen das IP zusteht, das sie während des EXIST-Förderzeitraums als Stipendiat*innen generieren. Denn vor diesem Hintergrund bleibt oft kein oder zumindest nur wenig IP übrig, für das sie eine Lizenz der Hochschule benötigen.

Welches Hochschul-IP bleibt relevant?

Die IP- und Transfer-Strategien deutscher Hochschulen sind primär auf Wissens- und Technologietransfer sowie die Verwertung von Erfindungen ausgerichtet. Deshalb verfügen die wenigsten Hochschulen über Design-, Marken- oder Softwareportfolios, die für Gründer*innen interessant sind. In der Praxis verengt sich das für Stipendiat*innen relevante Hochschul-IP daher im Wesentlichen auf folgende zwei Gruppen:

- Erfindungen, für die die Hochschule ein Patent hält oder beanspruchen kann (sowie, in seltenen Fällen, von Hochschulen geschützte Sorten);

- IP, das Stipendiat*innen bereits vor Beginn der Förderung noch als Arbeitnehmer*innen der Hochschule in Erfüllung ihrer Dienstpflichten generiert haben und nunmehr selbst unternehmerisch nutzen wollen. Denn solches IP steht der Hochschule als (zu diesem Zeitpunkt noch) Arbeitgeberin zu (siehe oben) – wobei für Diensterfindungen gemäß § 42 ArbnErfG bestimmte Besonderheiten gelten.

Die Schnittmenge der beiden Gruppen bilden von Hochschulen nach dem ArbnErfG in Anspruch genommene Diensterfindungen, die Mitglieder eines Gründungsteams zuvor (noch) als Hochschulbeschäftigte gemacht haben und anschließend EXIST-gefördert auf eigene Rechnung verwerten wollen. Wenn Stipendiat*innen ihre IP-Position vor diesem Hintergrund optimieren wollen, sollten sie Folgendes nicht vergessen:

Woran Stipendiat*innen bei Lizensierung von Hochschul-IP denken sollten

Wenn Hochschulen entsprechend der Förderrichtlinie Lizenzgebühren für die Nutzung von Hochschul-IP verlangen, sollten die Stipendiat*innen versuchen, absatzabhängige Lizenzgebühren auszuhandeln. Auch absatzabhängige Lizenzgebühren sind marktüblich. Diese fallen aber nur dann an, wenn das Start-up durch die Nutzung des Hochschul-IP auch tatsächlich selbst Einnahmen erzielt. Das ist für die Stipendiat*innen liquiditätsschonend und risikoärmer.

Und wenn Stipendiat*innen Lizenzgebühren für eine frühere Diensterfindung (Schnittmenge oben) eines Mitglieds ihres Gründungsteams an die Hochschule zahlen, gilt § 42 Nr. 4 ArbnErfG. Danach muss die Hochschule 30 Prozent der vereinnahmten Lizenzgebühren direkt wieder an dasjenige Mitglied des Gründungsteams auskehren, das die Diensterfindung gemacht hat.

Der Autor Prof. Dr. Nicolai Schädel ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) und of Counsel bei der Rechtsanwaltssozietät Kurz Pfitzer Wolf & Partner (KPW) in Stuttgart

Darknet Deals: Identitätshandel im Darknet

Datenkriminalität im Schatten: Wie ein Anruf zu Identitätshandel im Darknet führt.