Aktuelle Events

Arbeitszeiten – so klappt es mit dem Gesetz

In Deutschland herrschen strenge Regelungen zu Arbeitszeiten. Wie schaffen es junge Unternehmer, rechtliche Probleme damit zu vermeiden?

Früh anfangen und bis spät in die Nacht arbeiten, das Wochenende durch. Wer ein Unternehmen gründet, klotzt erst einmal ran. Überdurchschnittliche Motivation und Einsatz erwarten Gründer meist auch von ihren Mitarbeitern. Doch in Deutschland herrschen strenge Regelungen zu Arbeitszeiten, die Arbeitnehmer schützen sollen. Wie schaffen junge Unternehmer es, rechtliche Probleme zu vermeiden? Und welche Möglichkeiten haben sie zur freien Gestaltung bei den Arbeitszeiten?

Welche Regeln gelten für Gründer?

In Deutschland unterliegen Mitarbeiterverhältnisse einer starken Reglementierung, für die größere Unternehmen eigens Juristen einstellen. Sicher nicht der erste Schritt in jungen Unternehmen, doch gelten für sie in Bezug auf das Arbeitsrecht genau die gleichen Gesetze wie für DAX-Konzerne. Ausnahmeregelungen gibt es nicht. Unabhängig von der Unternehmensgröße müssen Arbeitgeber bestimmte Mindestanforderungen einhalten:

- Mitarbeiter dürfen die tägliche (8h) und wöchentliche Höchstarbeitszeit (48h) nicht überschreiten. Zeitweise bis zu 10h täglich und 60 Stunden wöchentlich ist ohne besondere Begründung möglich, wenn die Arbeitszeit in sechs Monaten durchschnittlich höchstens acht Stunden pro Tag beträgt. Solche phasenweisen Anstrengungen durch hohe tägliche Arbeitszeiten müssen also zeitnah durch weniger Arbeit wieder ausgeglichen werden.

- Arbeitnehmer müssen Pausen und Ruhezeiten einhalten. Am Stück dürfen sie maximal sechs 6 Stunden arbeiten. Wer zwischen sechs und neun Stunden am Schreibtisch sitzt, muss mindestens 30 Minuten pausieren, bei über neun Stunden mindestens 45 Minuten. Und zwischen den Arbeitszeiten müssen mindestens ununterbrochen 11 Stunden liegen (mit Ausnahmen in einzelnen Branchen und bei Bereitschaft).

- Für Sonn- und Feiertage gilt ein Beschäftigungsverbot, ebenfalls mit branchenspezifischen Ausnahmen.

Für Gründer ist es ratsam, sich mit dem Wachsen der Firma frühzeitig über die Dos und Don'ts bei Arbeitszeiten zu informieren, denn es können spürbare Strafen drohen. Die gesetzliche Grundlage kann man zunächst im Arbeitszeitgesetz nachlesen. Vorsicht jedoch vor der eigenständigen Auslegung, das kann nach hinten losgehen. Die bessere Wahl, um sich einen Überblick zu verschaffen, sind zuverlässige Internetquellen aus Fachkreisen. Wer einen konkreten Fall klären will oder generell Lösungen für sein Unternehmen schaffen möchte, wendet sich am besten an einen Fachanwalt für Arbeitsrecht.

Die typischen Fallstricke

Für Jungunternehmer ist es nicht immer leicht, im Dickicht der Vorschriften den passenden Weg zu finden und angesichts der hohen eigenen Motivation für die Firma alle gesetzlichen Vorschriften zu befolgen.In der Praxis bekommen Gründer deshalb meist aus zwei Gründen Probleme:

1. Das Unternehmen versucht das Arbeitszeitgesetz zu umgehen, indem es Beschäftigte nicht als Arbeitnehmer einstuft, für die das Gesetz ausschließlich gilt. Das passiert häufig mit freien Mitarbeitern, die eigentlich normale Angestellte und somit scheinselbständig sind. Oder Mitarbeiter werden als leitende Angestellte ausgewiesen, weil für diese nicht alle Regelungen des Arbeitszeitgesetzes relevant sind. So entstehen auf einmal Teams, die ausschließlich aus leitenden Angestellten bestehen. Ob jemand jedoch in diese Kategorie fällt, entscheidet nicht der Arbeitgeber selbst durch die Vergabe einer Jobbezeichnung. Den Status bestimmen vielmehr Kriterien wie zum Beispiel die Weisungsgebundenheit des Mitarbeiters.

Gründer, die sich von diesem vermeintlichen Schlupfloch locken lassen, laufen Gefahr nachträglich Sozialabgaben und Steuern zahlen zu müssen. Und noch schlimmer: Der Beschäftigte könnte über seinen Arbeitnehmerstatus klagen.

2. Mitarbeiter machen zu viele Überstunden. Wer die Vorschriften zu den Arbeitszeiten in seiner Belegschaft missachtet, dem drohen Bußgelder, Nachzahlungen an den Arbeitnehmer und sogar Freiheitsstrafe.

Also Achtung, denn die Folgen sind ernst für Gründer! In der Regel haben junge Unternehmen keine finanziellen und zeitlichen Ressourcen für finanziellen Ahndungen oder kräftezehrende Gerichtsverfahren. Doch es gibt eine vollkommen legitime Möglichkeit, um nicht in die Falle zu tappen: Wer ganz legal Freelancer beschäftigt statt Mitarbeiter an sich zu binden, schafft sich viele Freiheiten vor allem in der Gründungsphase.

Homeoffice als Alternative?

Arbeiten von zuhause und nach individuellen Zeitvorstellungen, das ist längst keine Ausnahme mehr. In vielen Branchen ist Arbeiten im Homeoffice gut umsetzbar und sowohl für den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer mit vielen Vorteilen verbunden. Doch auch hier gelten Vorschriften für den Arbeitsschutz, auch wenn die Einhaltung schwerer zu kontrollieren ist. Arbeitnehmer, die zum Beispiel am Nachmittag ihr Kind versorgen und dann abends bis spät arbeiten, laufen Gefahr, die Ruhezeiten nicht einzuhalten. Und die Verantwortung liegt auch hier beim Arbeitgeber. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter im Homeoffice beschäftigen, können sich aber absichern, indem sie

- eine Regelung zur Zeiterfassung finden,

- mit dem Mitarbeiter eine Vereinbarung über Arbeitsumfang und Ruhezeiten treffen und

- über feste Arbeitstage und Kernarbeitszeiten. Das erleichtert die Erreichbarkeit für Emails und Anrufe. Denn: Arbeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr gilt per Gesetz als Nachtarbeit.

Flexiblere Arbeitszeitmodelle – sind Anpassungen des Gesetzes in Sicht?

Mancher mag sich fragen, wie das deutsche Arbeitszeitgesetz eigentlich mit dem Geist in Start-up-Unternehmen zusammenzubringen ist. Tatsächlich stammt es aus dem Jahr 1994, und seither hat sich die Arbeitswelt stark verändert. Eine Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes tut daher auch aus anwaltlicher Sicht dringend Not, um es ins digitale Zeitalter zu überführen und an die Bedürfnisse von New Work und einen veränderten Arbeitsmarkt anzupassen. Im vergangenen Jahr gab es dazu Anregungen von Parteien, doch im Bundestagsausschuss kam es dann zu keiner Einigung.

Beispielsweise diskutierten die Politiker, die deutschen Regelungen an die Europäische Arbeitszeitrichtlinien anzugleichen. Konkrete Ideen sind, statt tägliche Höchstarbeitsstunden wöchentliche Grenzen bei der Arbeitszeit einzuführen. Alternativ könnten die täglichen Höchstgrenzen erhöht werden, ohne gleichzeitig die wöchentliche Arbeitszeit hochzuschrauben. Beide Ansätze verhindern die dauerhafte Überlastung von Mitarbeitern. Und sie erhöhen die Flexibilität für Betriebe, zum Beispiel wenn es in Phasen kurzzeitig viel zu tun gibt. Noch scheinen nicht alle Bundestagsfraktionen bereit für den Wandel zu sein. Klar ist aber: Früher oder später wird es Änderung beim Arbeitszeitgesetz geben müssen, um dem digitalen Zeitalter zu gerecht zu werden.

Weniger Stunden, mehr Produktivität – möglich für Gründer?

Die engen Grenzen des Arbeitszeitgesetzes werden von Gründern nicht selten als hinderlich empfunden. Doch es gibt auch ganz andere Ansätze, die dem Pioniergeist von jungen Unternehmen entgegen kommen könnten. Beispiel Sechsstundentag: Menschen, die weniger arbeiten, sind deutlich produktiver und gleichzeitig weniger anfällig für Fehler und Krankheiten. Das zeigen zahlreiche Versuche mit einem Sechsstundentag in Unternehmen und Einrichtungen in Schweden. Die zunächst höheren Kosten zahlten sich dabei schnell durch die gesteigerte Produktivität und zufriedenere Mitarbeiter aus. Ist das vereinbar mit dem deutschen Recht? Ja, denn es gibt keine gesetzliche Mindestarbeitszeitdauer, geregelt ist nur die Höchstdauer. Arbeitgeber sind also frei, ob sie ihre Angestellten 8 Stunden oder eben weniger arbeiten lassen.

Fazit

An der Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes führt auch für Gründer kein Weg vorbei. Vermeintliche Hintertüren des Gesetzes auszunutzen, birgt erhebliche Gefahren mit empfindlichen Folgen für Unternehmen und Verantwortliche. Es gibt jedoch auch innerhalb der Grenzen legitime Möglichkeiten, die Arbeitszeit für Mitarbeiter flexibler zu gestalten und ihre Motivation und den Enthusiasmus für das Unternehmen zu unterstützen. Und nicht zuletzt besteht Aussicht darauf, dass das Arbeitszeitgesetz in absehbarer Zukunft auch den Gegebenheiten des digitalen Zeitalters angepasst wird.

Die Autorin Franziska Hasselbach ist Rechtsanwältin bei der auf Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei Hasselbach in Köln, Frankfurt und Bonn.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung

Recht für Gründer*innen: Wie das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung Unternehmen neue Perspektiven in schwierigen Zeiten aufzeigen kann.

Start-ups stehen in einer immer komplexeren und dynamischeren Wirtschaftswelt vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Globalisierte Märkte, technologische Umwälzungen, volatile Lieferketten und unerwartete Krisen erhöhen den Druck, flexibel zu agieren und Strategien kontinuierlich anzupassen. Gerät ein Jungunternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten, erscheint der Weg in die Insolvenz oft unausweichlich. Dabei wird dieser Begriff häufig mit dem Ende assoziiert – Betriebsschließungen, Entlassungen und der Verlust von Jahren harter Arbeit.

Die Insolvenz in Eigenverwaltung eröffnet eine Alternative, die statt Stillstand neue Möglichkeiten offeriert. Dieses Verfahren schafft nicht nur den Raum für eine aktive Neuausrichtung, sondern bietet die Chance, Unternehmen zukunftsfähig zu gestalten. Im Unterschied zur klassischen Regelinsolvenz, bei der ein(e) externe(r) Insolvenzverwalter*in die vollständige Kontrolle übernimmt, bleibt die operative Leitung bei Schutzschirm und Eigenverwaltung in den Händen der Geschäftsführung. In diesem Zuge gewährleistet ein(e) Sachverwalter*in die gerichtliche Kontrolle zum Schutz der Interessen der Gläubiger*innen und zur Sicherstellung der Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben. Dieses Modell vereint unternehmerische Handlungsfreiheit mit gerichtlicher Aufsicht und ermöglicht eine individuell angepasste Sanierung, bei der nicht die Zerschlagung, sondern die langfristige Stabilisierung und Wettbewerbsfähigkeit des Start-ups im Fokus stehen.

Präzise Vorbereitung als Schlüssel

Die Insolvenz in Eigenverwaltung setzt eine sorgfältige Planung und Vorbereitung voraus. Bereits bei der Antragstellung braucht es ein schlüssiges Konzept, das die Ursachen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten klar analysiert und realistische Lösungsansätze präsentiert. Eines der zentralen Elemente ist dabei der Sanierungsplan. Er legt dar, wie der Betrieb finanzielle Stabilität erreichen, die Liquidität sichern und die Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen kann. Neben Kostensenkungen und der Optimierung von Prozessen umfasst der Plan häufig auch Maßnahmen wie die Neuausrichtung des Geschäftsmodells oder die Fokussierung auf profitablere Kernbereiche. Ergibt eine gerichtliche Prüfung, dass das Management in der Lage ist, den Betrieb erfolgreich zu führen, und erscheint der Sanierungsplan glaubwürdig und realistisch, erfolgt eine Genehmigung des Verfahrens. Unternehmen, die hier frühzeitig eine Restrukturierungsberatung hinzuziehen, erhöhen ihre Erfolgsaussichten deutlich. Denn das Expert*innenwissen trägt stark dazu bei, mögliche Schwächen des Konzepts zu identifizieren und die Anforderungen des Insolvenzgerichts genau zu erfüllen.

In der Krise aktiv gestalten, statt aufzugeben

Nach der Anmeldung des Insolvenzverfahrens tritt der sogenannte Schutzschirm beziehungsweise die vorläufige Eigenverwaltung in Kraft, die das Start-up vor Zwangsvollstreckung durch Gläubiger*innen schützt. Mit diesem rechtlichen Rahmen verschafft sich die Geschäftsführung den notwendigen Spielraum, um geplante Restrukturierungsmaßnahmen umzusetzen. In dieser Phase steht nicht nur die kurzfristige Sicherung der Liquidität im Vordergrund, sondern auch die strategische Neuausrichtung des Unternehmens. Zudem schafft der Schutzschirm eine konstruktive Verhandlungsbasis mit den Gläubiger*innen.

Langjährige Partner*innen schätzen es eher, wenn die Gründer*innen aktiv an einer Lösung arbeiten, statt passiv auf eine Regelinsolvenz zuzusteuern. Damit stärken sie das Vertrauen und erleichtern Verhandlungen über Stundungen, Forderungsschnitte oder andere Maßnahmen, die für den Sanierungsprozess notwendig sind.

Individuell statt standardisiert

Die Insolvenz in Eigenverwaltung erlaubt es Gründer*innen, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und diese auf ihre spezifischen Unternehmensbedürfnisse zuzuschneiden. Im Gegensatz zur klassischen Insolvenz, bei der standardisierte Prozesse oft wenig Raum für individuelle Anpassungen lassen, eröffnen Schutzschirmverfahren und Eigenverwaltung die Möglichkeit, flexibel auf die Anforderungen des Markts und die internen Gegebenheiten zu reagieren. Zu den typischen Maßnahmen zählen beispielsweise die Reduktion von Fixkosten, die Umstrukturierung von Verbindlichkeiten und die Optimierung betrieblicher Abläufe. Häufig entscheiden sich Unternehmen auch dafür, unrentable Geschäftsbereiche aufzugeben und stattdessen ihre Ressourcen auf profitable Kernsegmente zu konzentrieren. Gleichzeitig bietet das Verfahren Raum für Innovationen und Investitionen, die langfristige Wachstumschancen eröffnen. Digitalisierung, neue Technologien und die Entwicklung zukunftsorientierter Produkte und Dienstleistungen spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Positive Effekte auf Unternehmenskultur und Motivation

Die aktive Rolle der Geschäftsführung wirkt sich nicht nur auf den Restrukturierungsprozess aus, sondern auch auf die Unternehmenskultur. Mitarbeitende erleben, dass das Management Verantwortung übernimmt und entschlossen handelt, um die Krise zu bewältigen. Dies stärkt nicht nur das Vertrauen in die Gründer*innen, sondern auch den Zusammenhalt innerhalb der Belegschaft. Unsicherheiten, die in Krisensituationen häufig zu einem Rückgang der Motivation führen, lassen sich durch eine transparente Kommunikation und sichtbare Fortschritte deutlich reduzieren. Kund*innen und Lieferant*innen schätzen die Kontinuität, die durch diese Verfahren gewährleistet bleibt. Im Gegensatz zur Regelinsolvenz, bei der externe Verwalter*innen oft wenig Kenntnis über bestehende Geschäftsbeziehungen haben, bleiben in Schutzschirm und Eigenverwaltung die direkten Ansprechpartner*innen erhalten. Dies sichert den Erhalt wichtiger Kooperationen für die Zukunft.

Langfristig stabil und wettbewerbsfähig

Neben der Stabilisierung der finanziellen Lage eröffnen Schutzschirm und Eigenverwaltung strategische Chancen, die weit über die Bewältigung der akuten Krise hinausreichen. Viele nutzen diese Phase beispielsweise, um ihre Marktposition neu zu bewerten, ungenutzte Potenziale zu erschließen und sich auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Dazu gehören beispielsweise gezielte Weiterentwicklungen des Geschäftsmodells, die Integration neuer Technologien und die Erschließung neuer Märkte. Auch Gläubiger*innen profitieren von dieser Vorgehensweise. Statt sich mit einer möglicherweise geringen Quote zufriedenzugeben, erhalten sie durch die Eigenverwaltung die Aussicht auf eine deutlich höhere Rückzahlung ihrer Forderungen. Dieses Win-win-Prinzip zeigt, dass die Eigenverwaltung nicht nur für das Start-up, sondern auch für dessen Partner*innen eine attraktive Lösung darstellt.

Neuanfang mit Perspektive

Jungunternehmen, die frühzeitig auf die Eigenverwaltung setzen, schaffen sich den notwendigen Handlungsspielraum, um die Krise effektiv zu bewältigen. Je länger gewartet wird, desto schwieriger wird es, das Vertrauen von Gläubiger*innen, Mitarbeitenden und Geschäftspartner*innen zu erhalten. Frühzeitiges Handeln ermöglicht es, Schwachstellen gezielt zu adressieren und die Erfolgsaussichten des Verfahrens erheblich zu steigern. Erfolgreich abgeschlossene Verfahren zeigen, dass die Insolvenz in Eigenverwaltung nicht das Ende, sondern einen Neuanfang bedeuten kann. Unternehmen, die diesen Weg wählen, nutzen die Krise, um sich neu zu positionieren, ihre Strukturen zu modernisieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Mit einem klaren Plan, einer engagierten Führung und externer Unterstützung lassen sich so nicht nur kurzfristige Probleme bewältigen, sondern auch langfristige Erfolge erzielen.

Der Autor Ulrich Kammerer ist geprüfter ESUG- und StaRUG-Berater sowie Vorstand von UKMC eG – Die Unternehmer-Retter by Ulrich Kammerer.

Stellenausschreibung – so entgehen Sie der Diskriminierungsfalle

Wer bei der Formulierung einer Stellenausschreibung nicht wirklich gut aufpasst, verstößt schnell gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und muss mit einer Klage wegen Diskriminierung rechnen. Das kann letztlich teuer werden. Hier lesen Sie, worauf es bei einer rechtssicheren Stellenausschreibung ankommt.

Was ist eigentlich das AGG?

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist als Verhinderungsgesetz vor allem von geschlechts- und sexualbezogenen arbeitsrechtlichen Benachteiligungs- und Belästigungsverboten anzusehen. Ziel des AGG ist es Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern bzw. zu beseitigen (vgl. § 1 AGG).

Für wen gilt das AGG?

Kurz: Es gilt für alle Beschäftigten. Konkret verbietet das AGG Benachteiligungen aller Beschäftigten. Dazu gehören gem. § 6 Abs. 1 S. 1 AGG folgende Personengruppen:

- Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen,

- die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten sowie

- arbeitnehmerähnliche Personen.

- Als Beschäftigte gem. § 6 Abs. 1 S. 2 AGG gelten aber auch Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis.

Was hat das AGG mit einer Stellenausschreibung zu tun?

Leider eine ganze Menge! Im Gerichtsalltag machen die Klagen mit Fällen des Diskriminierungsvorwurfes in Stellenausschreibungen den größten Teil der AGG-Gerichtsverfahren aus.

Wie sensibilisiert sind Sie?

Würden Sie über die nachstehenden Formulierungen stolpern?

„suchen wir einen Verkäufer …“, „suchen wir eine Steuerberaterin …“, „dann sind Sie unser Mann …“, „dann sind Sie der ideale Kandidat“, „Vollzeitstelle“

O.k. Das war einfach. Die Formulierungen sind allesamt nicht geschlechtsneutral! Und ja, das gilt auch für die Vollzeitstelle. Diese Formulierung impliziert nämlich nach Ansicht der Gerichte eine mittelbare Benachteiligung insbesondere von Frauen.

Daher beachten Sie immer: Eignet sich der Arbeitsplatz für Teilzeit, sind Sie verpflichtet, ihn auch als Teilzeitarbeitsplatz auszuschreiben (§ 7 I TzBfG).

Wie sieht es mit den nachstehenden Formulierungen aus? Würde man die in Ihren Stellenanzeigen lesen?

„langjährige Berufserfahrung“, „jung und dynamisch“, „für unser junges Team“, „Sie sind körperlich belastbar …“, „mobil“, „geistig flexibel“, „Muttersprache Deutsch“

Richtig! Diese Formulierungen sind allesamt problematisch.

Worauf sollten Sie also achten?

Achten Sie auf Neutralität! Jede Art von Floskeln kann schnell zum Problem werden.

Die Rechtsprechung befasst sich in Fällen mit fehlerhaften Stellenausschreibungen am häufigsten mit Indizien, die eine Diskriminierung wegen des Alters nahelegen. Hier ist also besondere Vorsicht geboten. Selten liest man heutzutage noch Stellenausschreibungen, die nicht geschlechtsneutral formuliert sind und auch Indizien für Diskriminierungen wegen der Religion und der ethnischen Herkunft sind eher die Ausnahme. Auf Nummer sicher gehen Sie, wenn Sie einfach alles weglassen, was nicht direkt mit der Qualifikation und den gewünschten Eigenschaften des Bewerbers zu tun hat. Sogar bei den gewünschten Eigenschaften sollten Sie sich eher bedeckt halten, weil die Formulierung „jung und dynamisch“ bereits Rückschlüsse auf eine Alterdiskriminierung zulässt.

Welche Fehler sollten Sie unbedingt vermeiden?

- Formulieren Sie immer geschlechtsneutral, also keinen Geschäftsführer sondern mindestens einen Geschäftsführer w/m suchen.

- Bitten Sie um aussagekräftige Bewerbungsunterlagen und nicht um ein Lichtbild.

- Setzen Sie eine für die Position angemessene Berufserfahrung voraus und suchen Sie weder einen Berufsanfänger noch jemanden mit langjähriger Berufserfahrung.

- Erwarten Sie sehr gute Deutschkenntnisse, aber nicht Deutsch als Muttersprache.

- Beschreiben Sie die Tätigkeit spezifisch und nicht die körperlichen bzw. geistigen Anforderungen an den Bewerber.

Wie teuer kann eine Diskriminierung werden?

Dem vermeintlich Diskriminierten kann bis zu drei Bruttomonatsgehälter Schadensersatz zugesprochen werden. Geld, das Sie sicher besser verwenden können. Hinzu kommen hier ja dann auch noch Anwalts- und Gerichtskosten.

Was können Sie tun, wenn Sie verklagt werden?

Ist eine Benachteiligung wegen einer problematischen Formulierung in einer Stellenanzeige zu vermuten, müssen Sie als das ausschreibende Unternehmen nachweisen, dass die betroffene Person nicht tatsächlich benachteiligt worden ist, ihr Geschlecht, ihr Alter oder ihre Religion also bei der Auswahl überhaupt keine Rolle gespielt hat. Hierbei müssen Sie sich gegebenenfalls vom Gericht in die Karten sehen lassen. Sie müssen auf jeden Fall nachweisen können, dass Sie eine sachlich begründete Entscheidung getroffen haben. Ihre Behauptung allein wird dabei allerdings nicht genügen. Haben Sie eine „junge und dynamische“ Person gesucht und einen 45-Jährigen mit entsprechenden Qualifikationen nicht einmal zum Vorstellungsgespräch eingeladen, dürfte es eng werden.

Insidertipp

Lassen Sie sich nicht erwischen! Sie dürfen ja einstellen, wen Sie wollen. Kein Mensch kann und darf Sie zwingen, jemanden einzustellen, den Sie nicht haben möchten. Formulieren Sie Ihre Stellenanzeige demzufolge absolut neutral und sieben Sie im weiteren Verfahren alles aus, was Sie nicht haben wollen. Beabsichtigen Sie eher die Einstellung einer Frau als die eines Mannes, dann laden Sie einfach nur die weiblichen Bewerber ein. Solange Sie in der Stellenanzeige kein Diskriminierungsindiz geliefert haben, ist das völlig unschädlich.

Die Autorin: Elishewa Patterson-Baysal ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht bei der MEIDES Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Sie ist zudem Geschäftsführerin der Online-ArbeitsrechtsAkademie.

Endgültiges Aus für die e-Privacy-Verordnung?

Anfang November hat die Bundesregierung einen Entwurf für eine neue ePrivacy-Verordnung in den Rat der Europäischen Union eingebracht. Da sich der Entwurf nicht als konsensfähig erwiesen hat, droht das Aus der Neuregelung.

Ziel der ePrivacy-Verordnung ist die Neuregelung der Nutzung und Bereitstellung elektronischer Kommunikationsdienste. Eine neue ePrivacy-Verordnung hätte erhebliche Auswirkungen auf digitale Geschäftsmodelle. Da sich der Entwurf der Bundesregierung nicht als konsensfähig erwiesen hat, hat das lange Ringen um eine Neuregelung allerdings vorerst kein Ende. Unternehmen sollten sich darauf einstellen, dass die bisherigen Regelungen womöglich noch etliche Jahre gelten werden.

ePrivacy-Verordnung: Neue Regeln für digitale Geschäftsmodelle

Parallel zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sollte am 25. Mai 2018 eigentlich eine weitere europäische Verordnung zum Thema Datenschutz in Kraft treten. Die „Verordnung über Privatsphäre und elektronische Kommunikation“ (kurz: ePrivacy-Verordnung) soll die Privatsphäre der Nutzer im Rahmen elektronischer Kommunikation schützen und die veraltete ePrivacy-Richtlinie ablösen. Als Ergänzung der DSGVO soll die ePrivacy-Verordnung unter anderem die Kommunikation über Messengerdienste und E-Mail regeln. Zudem sollen Anrufe und Nachrichten über internetbasiert Kommunikationsdienste gleichermaßen geschützt werden wie Telefonanrufe und SMS.

Für viele Start-ups ist das Thema ePrivacy relevant, weil die Verordnung neben der Werbung mittels elektronischer Nachrichten (E-Mail, SMS, Messenger) auch das Online-Marketing, einschließlich Tracking, neu regeln soll.

Wirtschaftsverbände warnen bereits seit 2017 vor restriktiven Neuregelungen

Die EU-Kommission und das Europäische Parlament haben bereits im Jahr 2017 eigene Entwürfe für eine ePrivacy-Verordnung vorgelegt. Vor allem der Entwurf des Parlaments fiel vergleichsweise nutzer- und datenschutzfreundlich aus und stieß in der Wirtschaft daher auf heftige Kritik. So sah der Entwurf des Parlaments zum Beispiel eine „Do Not Track“-Einstellung als zwingendes Default-Setting für Browser vor.

Neben den großen Technologie- und Telekommunikationskonzernen warnen auch Verlage und die Werbewirtschaft bereits seit Längerem vor derart restriktiven Neuregelungen. Sie befürchten irreparable Schäden für digitale Geschäftsmodelle – unter anderem weil weitere Einschränkungen beim Tracking die Werbefinanzierung im Internet zerstören könnten. Angesichts der erheblichen Kritik aus der Wirtschaft konnten sich die Mitgliedstaaten im Rat der Europäischen Union bislang nicht auf einen eigenen Entwurf einigen. In diesem Rat sitzen die Fachminister der EU-Mitgliedstaaten. Ein (Gegen-)Entwurf des Rats ist aber erforderlich, damit der Rat mit der EU Kommission und dem Europäischen Parlament in das weitere Gesetzgebungsverfahren eintreten kann (sogenanntes Trilog-Verfahren).

Seit Dezember 2017 hat der Rat unter der Führung von Estland, Bulgarien, Österreich, Rumänien, Finnland und Kroatien im Halbjahresturnus jeweils unterschiedliche Entwurfsfassungen veröffentlicht, von denen allerdings keine konsensfähig war. Wechselseitig wurden die Entwürfe von Beobachtern entweder als zu restriktiv für digitale Geschäftsmodelle oder als zu wirtschaftsfreundlich kritisiert.

Aktueller deutscher Kompromissvorschlag scheitert ebenfalls

Angesichts dieser festgefahrenen Situation hatte sich die seit dem 1. Juli 2020 amtierende deutsche Ratspräsidentschaft vorgenommen, mit ihrem Entwurf vom 4. November 2020 endlich einen zustimmungsfähigen Kompromiss zwischen den unterschiedlichen Interessen von Verbraucherschützern und digitaler Wirtschaft zu finden. Etliche Beobachter bezeichneten den deutschen Entwurf im Vorfeld als letzte Chance für eine Einigung.

Mit seinem Vorschlag wich Deutschland von dem eher wirtschaftsfreundlichen Entwurf der kroatischen Präsidentschaft ab und kam den Bedenken der Verbraucherverbände und Daten-schützer entgegen. Vor allem schlug Deutschland vor, das sogenannte berechtigte Interesse als Rechtsgrundlage für Online-Tracking zu Werbezwecken aus dem Entwurf zu streichen. Dies hätte zur Folge gehabt, dass Tracking und Retargeting – also die gezielte werbliche Wiederansprache der Nutzer in den Online-Angeboten Dritter – auch in Zukunft nur mit einer ausdrücklichen Einwilligung der Nutzer möglich gewesen wären. Eine Ausnahme von dieser Grundregel sollte laut Entwurf lediglich für Presseverlage gelten.

Diverse Verbraucherverbände hatten vor dem Treffen der entscheidungsbefugten Arbeits-gruppe für Telekommunikation signalisiert, mit dem deutschen Vorschlag leben zu können. Bei den Vertretern der Werbe-, Verlags- und Technologie-Unternehmen stieß der Entwurf – und insbesondere die Streichung des berechtigten Interesses als Rechtsgrundlage für Tracking zu Werbezwecken – dagegen auf wenig Gegenliebe. Diese Kritik fand in einigen Mitgliedstaaten Gehör. Und so gelang es letztlich auch der deutschen Ratspräsidentschaft nicht, die so gegensätzlichen Interessen miteinander zu versöhnen.

Unternehmen sollten sich auf Fortgeltung der aktuellen Regeln einstellen

Nach dem Scheitern des deutschen Entwurfs liegt der sprichwörtliche Ball ab dem 1. Januar 2021 bei der neuen portugiesischen Ratspräsidentschaft. Dass noch ein Kompromiss zwischen den Mitgliedstaaten erzielt werden kann, erscheint allerdings fraglich. Derzeit ist nicht ersichtlich, warum den Portugiesen gelingen sollte, woran bereits ein gutes Dutzend anderer Länder gescheitert ist. Selbst wenn der Rat unter der portugiesischen Präsidentschaft einen gemeinsamen Entwurf verabschieden sollte, bedarf es zudem viel Fantasie, um sich einen sowohl für das Parlament als auch für den Rat zustimmungsfähigen Gesamtkompromiss auszumalen. Die Zeichen sprechen also eher für ein endgültiges Aus der ePrivacy-Verordnung.

Welche Folgen hätte ein solches Scheitern für digitale Unternehmen?

Ohne Neuregelung würden bis auf Weiteres die aktuellen Bestimmungen der ePrivacy-Richtlinie anwendbar bleiben. Diese sind in Deutschland vor allem im Telemediengesetz (TMG) und im Telekommunikationsgesetz (TKG) umgesetzt. Danach ist das Setzen und Auslesen von Cookies zu Werbezwecken ohnehin nur mit vorheriger Einwilligung der Nutzer zulässig. Dies hat der Bundesgerichtshof vor Kurzem bestätigt. Dasselbe gilt, nach Auffassung der Datenschutzbehörden, auch für den Einsatz bekannter Analysetools wie Google Analytics.

Aus Unternehmenssicht ist das Scheitern der ePrivacy-Verordnung daher nicht nur Anlass zur Freude. Es bestand zumindest die Hoffnung, das vergleichsweise starre aktuelle Regelungskorsett durch einen progressiven Entwurf stärker an die Bedürfnisse der digitalen Wirtschaft anpassen zu können. Diese Hoffnung hat sich nun zerschlagen. Anderseits kann die Werbewirtschaft nach der flächendeckenden Implementierung der bekannten Cookie-Banner mit dem Status quo sicher deutlich besser leben als mit den restriktiven Vorschlägen des Europäischen Parlaments. Insofern bleibt der Trost, dass der Rat der Europäischen Union bis auf Weiteres größeres Unheil verhindert hat.

Der Autor, Dr. Lukas Stelten, ist Rechtsanwalt bei der Wirtschaftskanzlei CMS in Deutschland. Er berät deutsche und internationale Unternehmen zu sämtlichen datenschutzrechtlichen Fragestellungen, einschließlich internationalen Datentransfers, der Verwendung von Beschäftigten- und Sozialdaten sowie der Nutzung von Kundendaten.

Plattformen rechtssicher gestalten: Neue rechtliche Vorgaben aus Brüssel

Was Unternehmer bei Aufbau und Gestaltung von Plattformen rechtlich beachten sollten, damit sie EU-rechtskonform bleiben.

Die EU hat den Digital-Markt für sich „entdeckt“: Schlag auf Schlag kommen neue Richtlinien und Verordnungen – also „EU-Gesetzestexte“ – mit spezifischen Anforderungen, die von Plattformen und anderen digitalen Produkten und Dienstleistungen erfüllt werden müssen. Das Ziel ist ein Europa, das „fit“ ist für das digitale Zeitalter. Gerade bei Aufbau und Gestaltung von Plattformen hat es jüngst einige Neuerungen gegeben, die Du beachten solltest.

Wer ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung entwickelt, muss auch etliche rechtliche Vorgaben beachten. Digitale Plattformen bergen dabei rechtlich einige besondere Hindernisse. Denn eine Plattform bringt nicht nur dein Unternehmen mit Endkunden zusammen, sondern eröffnet eine Interaktionsmöglichkeit zwischen den verschiedenen Playern auf deiner Plattform. Die großen Plattformen stehen deshalb gerade auch unter besonderer Beobachtung der Wettbewerbshüter. Dafür ist aber schon eine ganz starke Marktdurchdringung erforderlich.

Bei der Entwicklung einer Plattform ist es ratsam, die rechtskonforme Gestaltung möglichst früh in die Planungen einzubeziehen. Dies verhindert böse Überraschungen zu einem Zeitpunkt, zu dem die Entwicklung bereits weit vorangeschritten ist. Oft wäre es zu Beginn sogar ein Leichtes gewesen, die rechtlich benötigten Buttons, Checkboxen und „Klicks“ einzubauen. Dies nachträglich zu tun, bindet (eigentlich nicht vorhandene) Ressourcen und verzögert im Worst Case den Launch der Plattform.

Besonders wichtig ist dabei:

1. Datenflüsse bestimmen und rechtskonform gestalten: Für jede Verarbeitung personenbezogener Daten muss eine Erlaubnisgrundlage gefunden werden. Das kann die Nutzungsvereinbarung sein, eine Einwilligung oder auch dein überwiegendes unternehmerisches Interesse. Das Ganze muss transparent in der Datenschutzerklärung beschrieben werden.

2. Nutzungsvereinbarung aufsetzen: Was kann und will ich verbindlich zusagen? Und welche Klauseln muss ich von Rechtswegen aufnehmen? Hier gibt es ganz aktuell neue Vorgaben aus der EU, wenn auf deiner Plattform Verträge geschlossen werden können zwischen Unternehmen und Verbrauchern.

3. Registrierungsprozess rechtskonform gestalten: Was muss ich tun, um die Nutzungsvereinbarung wirksam einzubeziehen? Und wie weise ich auf die Datenschutzerklärung hin? Benötige ich noch zusätzliche Einwilligungen? Muss ein Double Opt-In implementiert werden? Mit welchem Text?

4. Pflichtangaben beachten: Was muss ich auf meiner Plattform wie angeben, z.B. das Impressum oder Hinweise auf Streitschlichtung?

Datenflüsse gestalten und beschreiben

Plattformen leben von der Verarbeitung (auch) personenbezogener Daten. Sie stehen damit im Kreuzfeuer von EU-Datenschutzgrundverordnung und ePrivacy-Recht. Da hier bei Verstößen hohe Bußgelder drohen, ist es besonders wichtig, die Anforderungen von Anfang an eng im Blick zu halten. Das verschärfte EU-Recht im Datenschutz gilt inzwischen schon seit über zwei Jahren. Viele Einzelfragen sind trotzdem noch nicht geklärt und im Fluss, die datenschutzkonforme Gestaltung ist damit in jedem Einzelfall eine große Herausforderung. Mit transparent aufbereiteten Datenflüssen und einem frühzeitigen Abgleich, was zulässig ist, ist diese Herausforderung in der Praxis aber zumeist gut zu managen. Ressourcen sollten dafür aber unbedingt eingeplant werden.

Dies gilt gerade auch deshalb, weil das Datenschutzrecht umfassende Dokumentationen fordert: Die Prozesse müssen in sog. Verarbeitungsverzeichnissen beschrieben werden, die Risiken sind zu analysieren und womöglich in einer Datenschutzfolgenabschätzung umfassend aufzubereiten, den Plattformnutzern muss die Datenverarbeitung transparent in einer Datenschutzerklärung erläutert werden u.v.m.

Und auch für nicht personenbezogene Daten sind einige Spezialvorgaben der EU zu berücksichtigen, allen voran die Geoblocking-Verordnung (EU) 2018/302. Ihr Ziel ist es, dass alle EU-Bürger von überall her „like-a-local“ shoppen können. Der Online-Zugang zu einem Angebot darf deshalb nicht durch technische Mittel gesperrt werden, weil der Besucher von einem anderen Ort aus zugreifen möchte. In eine ähnliche Richtung zielt die Verordnung (EU) 2018/1807 über einen Rahmen für den freien Verkehr nicht-personenbezogener Daten in der EU, die Datenlokalisierungsauflagen grundsätzlich ebenso verbietet.

Nutzungsvereinbarungen im Einklang mit den EU-Vorgaben: die neue Platform-to-Business-Verordnung

Bevor die Plattform den Nutzern geöffnet wird, sollten zudem passende Nutzungsbedingungen geschrieben werden. Hierbei sind zwei Elemente ganz zentral:

- Du musst sehr klar festlegen, was du versprechen kannst und möchtest. Daran bist du nämlich gebunden und die wesentlichen Versprechen können nachträglich nicht mehr einseitig geändert werden. Was muss ich außerdem wegen der von mir genutzten Vorprodukte aufnehmen? Wenn ich Plattformen etwa auf Azure aufbaue, verpflichtet mich Microsoft, für eine ordnungsgemäße Nutzung zu sorgen und meinen Kunden bestimmte Pflichten aufzuerlegen, z.B. mit Passwörtern sorgfältig umzugehen. Und welche Open Source Elemente habe ich in meiner App integriert, für die ich die Lizenzbedingungen einhalten muss?

- Außerdem ist auf eine Reihe rechtlicher Vorgaben zu achten. Das deutsche AGB-Recht ist dabei sicherlich vielen geläufig. Anlass dieses Artikels ist dagegen ein anderer Rechtskreis: Die EU ist gerade sehr aktiv mit neuen Vorschriften für digitale Angebote. Das bringt neue Herausforderungen mit sich, da zunächst einmal identifiziert werden muss, welche Texte aus Brüssel nun für das eigene Produkt, die eigene Dienstleistung überhaupt relevant sind. Zahlenmäßig werden es immer mehr. Allerdings ist dies auch mit einer großen Chance verbunden, denn die Vorgaben der EU gelten regelmäßig auch gleichermaßen in der ganzen EU: Der Rollout über verschiedene Länder hinweg wird so (rechtlich) deutlich einfacher.

Für Plattformen gilt nun seit dem 12. Juli 2020 die sog. „P2B-Verordnung“. Mit vollem Namen heißt sie Verordnung (EU) 2019/1150 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten. Als EU-Verordnung müssen sich Unternehmen direkt an ihre Vorgaben halten. Anders, als bei EU-Richtlinien, können wir also nicht erst auf ein nationales Umsetzungsgesetz warten.

Die P2B-Verordnung richtet sich an alle Betreiber von Plattformen, auf denen Verträge zwischen gewerblichen und privaten Nutzern vermittelt werden oder die bei der Suche helfen. Paradebeispiele sind eBay, Amazon oder auch etsy. Die Größe ist der P2B-Verordnung egal: Auch Startups sind vom ersten Tag an erfasst, wenn sie auf ihrer Plattform Unternehmer und Verbraucher zusammenbringen.

Inhaltlich schreibt die P2B-Verordnung vor, wie der Plattformbetreiber seine Nutzungsbedingungen zu gestalten hat. Gerade bei jungen Projekten sticht hier etwa heraus, dass eine 30tägige Kündigungsfrist vorgesehen werden muss, um gewerbliche Nutzer von der Plattformnutzung ausschließen zu dürfen (mit Begründung). Das kann bei kurzen Entwicklungszyklen erheblich ausbremsen und sollte frühzeitig bedacht werden. Auch ist ein Beschwerdemanagement einzurichten. Bei Suchen oder Rankings muss erklärt werden, nach welchen Parametern gelistet wird.

Geschützt werden sollen durch diese Verordnung vor allem die gewerblichen Anbieter: Plattformbetreibern soll es nicht (mehr) möglich sein, durch undurchsichtige Listings oder intransparente Regelungen manche Anbieter zu befördern, andere dagegen auszubremsen. Das ist für große Plattformanbieter nachvollziehbar, für kleinere dagegen weniger.

Im Wesentlichen ist die Umsetzung der P2B-Verordnung mehr Fleißarbeit denn Hexenwerk. Gerade bei Neuentwicklungen kann sie hemmend wirken, jedenfalls in der trial and error-Phase. Wird sie nicht eingehalten, droht die Nichtigkeit der einzelnen Nutzungsbestimmung.

Wenn der Wald vor lauter Bäumen verschwindet

Bleibt zusammenfassend festzuhalten, dass eine rechtskonforme Plattformgestaltung durchaus kein leichtes Unterfangen ist. Gerade von der EU sind in den letzten Monaten etliche Vorgaben gekommen, die sich in vielen verschiedenen Texten finden. Bei einer systematischen Herangehensweise ist aber auch dieser Herausforderung mit etwas Fleißarbeit und Liebe zum Detail gut zu meistern. Die vorstehende Übersicht möge hier dem ersten Zugang dienen.

Für das 4. Quartal 2020 hat die EU-Kommission übrigens noch einen neuen Digital Services Act angekündigt, der sich insbesondere mit Haftungsthemen und Verantwortlichkeiten bei illegalen Inhalten beschäftigen soll, erneut ein Plattformthema. Die Reise ist mithin noch nicht zu Ende und wird es wohl auch noch lange nicht sein. Dies kennen Sie vermutlich schon bestens vom Datenschutzrecht, das seit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 auch fortlaufend mit neuen Erkenntnissen „Prozessoptimierungen“ erfordert. Es gilt daher: Wachsam bleiben. Die wirklich relevanten Anforderungen werden kommuniziert. Wer diese mit offenen Augen und Ohren aufnimmt, wird selten ins offene Messer laufen.

Die Autorin Dr. Kristina Schreiber ist auf die rechtliche Begleitung von Digitalisierungsprojekten spezialisiert und Partnerin bei Loschelder Rechtsanwälte

Abmahn(un)wesen: Was ist Recht – was Abzocke?

Nahezu täglich tauchen neue Berichte über teure Abmahnungen gegen Betreiber geschäftlicher Internet-Präsenzen auf. Viele Betroffene wissen nicht, was es mit diesen Forderungen auf sich hat und zahlen sofort, statt sich erst schlau zu machen. Wir klären auf.

Ob HomepageBetreiber, eBay-Verkäufer, Chat-User oder Tauschbörsennutzer, keiner scheint vor kostenintensiven Abmahnungen durch Rechtsanwälte sicher. Häufig sind sich die Betroffenen dabei keiner Schuld bewusst und fallen bei Erhalt einer Abmahnung aus allen Wolken.

Was steckt hinter dem Phänomen „Abmahnung“, warum sind so viele Internetnutzer davon betroffen und was ist daran rechtens? StartingUp bringt mit Hilfe des im Internetrecht erfahrenen Berliner Rechtsanwalts Timothy Ahrens Licht in diesen für Nichtjuristen schnell undurchschaubaren und im Zweifelsfall teuer werdenden Sachverhalt:

Definition: Was ist eine Abmahnung?

- Die Abmahnung ist eine außergerichtliche Aufforderung, also ein Mahnschreiben eines vermeintlichen Anspruchsinhabers an den Adressaten, in dem dieser aufgefordert wird, eine behauptete Rechtsverletzung unverzüglich einzustellen und zukünftig zu unterlassen.

- In dem Mahnschreiben wird der behauptete Rechtsverstoß beschrieben, und es wird erklärt, wogegen verstoßen wurde. Unter Setzung einer kurzen Frist (zirka eine Woche) wird dann die Beseitigung des Rechtsverstoßes und die Unterlassung für die Zukunft verlangt.

- Üblicherweise wird in der Abmahnung gleich auch Schadensersatz geltend gemacht und die Gebührenrechnung des abmahnenden Rechtsanwalts beigelegt.

Schutzschirm gegen Haftungssturm

Unter welchen Umständen Sie persönlich für Ihre Kapitalgesellschaft haften und wie Sie sich und Ihr Unternehmen – schon vor der Gründung – bestmöglich schützen.

Kapitalgesellschaften sind auf einem Gesellschaftsvertrag beruhende Körperschaften des privaten Rechts. Als juristische Personen mit eigener Rechtsfähigkeit, Grundbuchfähigkeit und Parteifähigkeit in Prozessen sowie Insolvenzfähigkeit können sie zu jedem gesetzlich zugelassenen Zweck betrieben werden.

Wenn der Gründer alle rechtlichen Bestimmungen zur wirksamen Errichtung der Kapitalgesellschaft erfüllt hat und die Gesellschaft im Handelsregister eingetragen ist, kann er seine Geschäftstätigkeit auf der Grundlage dieses „Sondervermögens“ ausüben, ohne grundsätzlich befürchten zu müssen, bei einem Misserfolg mit seinem Privatvermögen für die Schulden des Unternehmens gerade stehen zu müssen.

Gründerhaftung

Der oder die Gründer einer Kapitalgesellschaft unterliegen der sogenannten Gründerhaftung, bis die Vorstufe – verkörpert durch einen Einzelunternehmer oder eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts – abgeschlossen ist und das Unternehmen als GmbH, UG (haftungsbeschränkt) oder AG in das Handelsregister eingetragen ist. Der oder die Gründer haften dabei gesamtschuldnerisch mit ihrem Privatvermögen neben einem etwaigen schon bestehendem Vermögen der Vorgesellschaft.

Wirken bei der Gründung einer AG nicht nur Aktionäre, sondern auch der Vorstand oder der Aufsichtsrat mit oder gibt es Sacheinlagen, ist eine Gründungsprüfung im Sinne der §§ 33 ff AktG gesetzlich vorgeschrieben. Stellt sich dabei heraus, dass die Gesellschaft von Gründern durch Einlagen, Sachübernahmen oder den Gründungsaufwand vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit geschädigt wurde, so sind der AG alle Gründer als Gesamtschuldner zum Ersatz persönlich verpflichtet. Bei der GmbH gibt es nach § 11 II GmbHG die Handelndenhaftung mit dem Privatvermögen.

Klug verhandelt ist die halbe Miete

Was ist bei der Anmietung von Räumen für das eigene Unternehmen zu beachten? Was sollte im Mietvertrag auf jeden Fall geregelt sein? Was muss man akzeptieren?

Geschäftsraummiete, Wohnraummiete und Pacht

Geschäftsraummiete liegt immer dann vor, wenn Räume nach dem vertraglichen Zweck zur gewerblichen oder freiberuflichen Nutzung angemietet werden. Bei Mischmietverhältnissen mit Wohn- und Gewerberaum gilt das Geschäftsraummietrecht, wenn mehr als die Hälfte der Gesamtfläche der Räume gewerblich genutzt wird. Die Rechtsvorschriften zur Pacht gelten, wenn ein komplett betriebsbereites Objekt, wie z.B. eine Gaststätte, zur Verfügung gestellt wird.

Mündlich oder schriftlich?

Um einen wirksamen Mietvertrag abzuschließen, müssen sich die Vertragsparteien über die „Gebrauchsüberlassung einer Mietsache gegen Entgelt für eine bestimmte Mietdauer“ verständigen. Ein Mietvertrag über Geschäftsräume kann auch mündlich geschlossen werden. Allerdings bedürfen Mietverträge, die für einen längeren Zeitraum als ein Jahr abgeschlossen werden, der Schriftform. Es empfiehlt sich aus Beweisgründen auf jeden Fall der Abschluss eines schriftlichen Mietvertrags.

Der inhaltlichen Gestaltung des Geschäftsraummietvertrags kommt besondere Bedeutung zu, denn der gesetzliche Schutz des Geschäftsraummieters ist nicht vergleichbar mit den gesetzlichen Schutzbestimmungen des Wohnraummieters. So gelten insbesondere weder Kündigungs- und Bestandsschutz noch die Sozialklausel noch die Vorschriften zur Regelung der Miethöhe und zum Räumungsschutz. Um sicher zu gehen, dass man als gewerblicher Mieter seine Rechtsposition sinnvoll absichert, empfiehlt es sich, anwaltliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen und den Geschäftraummietvertrag sorgfältig zu verhandeln.

Mietgegenstand und Nutzungsbestimmung

Das Gewerberaummietobjekt muss nach Anschrift, Lage und Umfang genau im Vertrag beschrieben sein. Ein Gewerberaummietvertrag enthält häufig auch eine Nutzungsbestimmung, die man aus Mietersicht möglichst weit formulieren sollte, z.B. "zur gewerblichen Nutzung".

Mietzins, Nebenkosten und Kaution

Die Miethöhe kann bei Vertragsabschluss zwischen den Vertragsparteien frei vereinbart werden, wobei ortsübliche Vergleichsmieten ein Maßstab für den geforderten Mietzins sein sollten. Mietwucher ist verboten. Gezahlt wird der Mietzins in monatlichen Beträgen, jeweils zu Beginn eines Monats im Voraus. Grundsätzlich sind nach dem Gesetz mit dem Mietzins alle Nebenkosten (also die Betriebskosten) abgegolten. In der Praxis der Geschäftsraummietverträge werden die Betriebskosten allerdings meist unter Bezugnahme auf die Betriebskosten-Verordnung ganz oder teilweise auf den Mieter umgelegt. Es ist ratsam, die Nebenkostenbestimmungen im Vertrag sehr sorgfältig zu verhandeln.

Mietzeit – am besten mit Verlängerungsoption

Die Laufzeit des Vertrags kann frei vereinbart werden. Es empfiehlt sich, im Fall eines befristeten Mietverhältnisses, eine Verlängerungsklausel vorzusehen, wonach sich das Mietverhältnis über die feste Vertragsdauer hinaus automatisch um eine bestimmte Zeitspanne verlängert, wenn es nicht zum Ablauf der Mietzeit von einer der Vertragsparteien gekündigt wird. Aus wichtigem Grund ist das Mietvertragsverhältnis für beide Parteien jederzeit kündbar.

Die Beendigung einer gewerblichen Tätigkeit oder wirtschaftliche Schwierigkeiten stellen jedoch grundsätzlich keinen wichtigen Grund dar, um das Mietverhältnis zu kündigen, es sei denn, im Vertrag ist ein Sonderkündigungsrecht für den Mieter vorgesehen für den Fall des Nichterreichens konkret genannter Mindestumsatzerwartungen über einen bestimmten Zeitraum. Insgesamt empfiehlt sich ein sehr gut verhandelter individueller Mietvertrag, um das eigene Unternehmen am gewählten Standort viele Jahrzehnte erfolgreich mit überschaubaren Mietkosten etablieren zu können.

Schutz vor Piraten und Raubrittern

Wer sich gegen Nachahmer schützen will, sollte überlegen, sein Produkt als Marke zu registrieren. Lesen Sie, was man bei der Markenanmeldung zu beachten hat.

Das hätte er wohl nicht geglaubt. Im Jahr 1886 erfand John Pemberton ein zuckerhaltiges Wohlfühl-Getränk gegen Depression. Pemberton verfeinerte es mit Wein, Sodawasser und Stoffen der Koka-Pflanze. Ein unvergleichlicher Aufstieg begann. Unter dem Namen Coca-Cola kennt heute fast jeder die braune Brause. Es ist die bekannteste Marke weltweit. Mit einem geschätzten Wert von 67 Milliarden US-Dollar verweist Coca-Cola Unternehmen wie Microsoft, Daimler-Chrysler oder Google auf die Plätze. Großunternehmen wie Coca-Cola, aber ebenso auch viele Existenzgründer und Mittelständler leben von der Vermarktung ihrer Ideen und Erfindungen. Damit erobern sie Märkte und erzielen Gewinne.

Der Staat hilft dabei, indem er kreative und einmalige Kennzeichen, Produkte und Verfahren schützt. Zum Beispiel mit Hilfe eines Patents oder einer Marke. Der Inhaber einer Marke erhält das exklusive Recht, ein bestimmtes Zeichen im Geschäftsverkehr zu nutzen. Wie zum Beispiel Coca-Cola. Bereits im Jahr 1887 beantragte dessen Erfinder John Pemberton in Amerika den Schutz des Schriftzuges. In Deutschland wurde Coca-Cola im Jahr 1926 als Marke angemeldet. Heute verdient der gleichnamige Getränkekonzern Milliarden. Nachahmer und Raubritter haben keine Chance. Im Folgenden zeigen wir anhand von Beispielen, was eine Marke ist, wie ein Kennzeichen geschützt werden kann und was dabei zu beachten ist.

Beispiel Möbel-Marke

Als Werbekauffrau weiß Laura Faltz, was ankommt. Die 30-Jährige ist Geschäftsführerin der ecomoebel GmbH. Das Unternehmen vertreibt individuell gestaltete Möbel, die ganz pder teilweise aus Altmöbeln produziert werden. Die alten Stücke werden sogar auf Schadstoffe getestet, bevor sie nach Wunsch „aufgemöbelt“ werden.

Jeder Kunde erhält sein ganz persönliches Möbel, das gesundheitlich unbedenklich ist. Bestätigt wird das mit dem ecomoebel-Zertifikat. Aus Betten werden Bänke, aus Fenstern Vitrinen, oder es wird Schränken einfach ein neuer Anstrich verpasst. Seit August 2003 ist ecomoebel als Marke registriert und geschützt. Nur die Dortmunder Firma und die mit Lizenzen ausgestatteten Partner dürfen das Möbel-Zeichen benutzen. Der Wert der Firma ist damit bis heute weiter gestiegen.

Für eine Handvoll Euro

Wenn Streitigkeiten mit Geschäftspartnern oder Kunden drohen, bietet die Mediation eine sinnvolle und günstige Alternative zum teuren Rechtsstreit.

Wenn man Gründer fragt, worauf sie besonders stolz sind, dann sprechen sie vielleicht über den ersten großen Auftrag, über die reibungslose Finanzierung durch die Bank oder sie erzählen von der super Stimmung im Gründer-Team. A. Meier und H. Habermehl (Namen von der Redaktion geändert), seit Juli 2010 Inhaber einer eigenen Firma, verweisen hingegen auf einen Passus in ihrem Gesellschaftervertrag. Auf diesen Passus sind sie stolz, denn er beugt vor, falls die beiden Geschäftsführer und Gesellschafter sich einmal nicht mehr so gut verstehen.

Wenn sie sich einmal nicht einigen können oder gar Streit entsteht. Dann, so steht in dem Papier, werde man keinesfalls direkt vor den Kadi ziehen, sondern erst einmal einen unparteiischen Dritten, einen sogenannten Mediator, zu Rate ziehen.„Wir halten beide 50 Prozent der Gesellschafteranteile, da kann es nun einmal zu Patt-Situationen kommen“, erklärt Meier. Und weil solche Situationen der Firma bzw. der Unternehmung nicht schaden sollen, musste das Gründerduo eine Lösung finden – die Mediation.

Killerfaktor Dauerstreit

Bei der Mediation handelt es sich um ein alternatives Konfliktlösungsverfahren, das auf vermittelnden Gesprächen basiert. So soll etwa der Gang vor den Kadi und die damit verbundenen negativen Begleiterscheinungen abgewendet werden. Zumal Rechtsstreitigkeiten in der Regel lange, oft zu lange dauern. Denn während die Streithähne ihre Energie vor Gericht verpulvern, kocht das Unternehmen auf Sparflamme, wichtige Entscheidungen unterbleiben. Außerdem zerrt ein Prozess derart an den Nerven der Beteiligten, dass das angeknackste Verhältnis zwischen den Streithähnen am Ende meist ganz zerrüttet ist. Auch das zieht negative Konsequenzen für die Firma nach sich, etwa wenn sich ein einst funktionierendes Geschäftsführerduo trennt oder ein wichtiger Geschäftspartner abspringt. Zu dem wirtschaftlichen Schaden kommt hinzu, dass der Ruf ruiniert wird. Am Ende wenden sich Kunden und Mitarbeiter ab. Wenn es richtig schlecht läuft, kann die Firma nach dem Prozess einpacken.

Dieses Risiko können Unternehmen mit Hilfe der Mediation vermeiden. Schließlich geht es hierbei – anders als beim Gerichtsverfahren – nicht darum, um jeden Preis Recht zu bekommen, sondern ganz im Gegenteil darum, zu kooperieren. „Es ist wie mit den Kindern und der Orange“, erklärt Volker Schlehe, Leiter des IHK-MediationsZentrums München die Arbeitsweise: Wenn sich zwei Kinder um eine Orange streiten, würde ein Richter jedem Kind die Hälfte der Frucht zuteilen. Der Mediator aber fragt, was die Kinder mit der Orange machen wollen. „Und dann kommt vielleicht heraus, dass ein Kind den Saft will und das andere die Schale.“

Mobilitätsbudget – das musst du wissen

Eine Wochenkarte für Bus und Bahn, eine kurze Fahrt mit dem E-Roller oder doch lieber das Car-Sharing-Angebot bei schlechtem Wetter? Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden dafür ein Mobilitätsbudget zur Verfügung stellen, sollen bald eine neue Möglichkeit der Pauschalbesteuerung nutzen können. Welche Voraussetzungen dazu erfüllt sein müssen, liest du hier.

Was ist das Mobilitätsbudget?

Das Mobilitätsbudget ist ein Angebot von Unternehmen für ihre Mitarbeitenden, alternative Verkehrsmitteln für privat veranlasste Reisen zu nutzen. Das Unternehmen stellt dafür einen bestimmten Betrag zur Verfügung, die Mitarbeitenden können die Verkehrsangebote je nach aktuellen Bedürfnissen, Verfügbarkeit und persönlichen Präferenzen flexibel miteinander kombinieren. Das Mobilitätsbudget ist damit eine gute Alternative zum privaten Auto oder Dienstwagen.

Was ist jetzt neu?

Im Regierungsentwurf für ein Jahressteuergesetz 2024 wurden die Rahmenbedingungen für ein Mobilitätsbudget definiert und steuerliche Anreize für dessen Nutzung geschaffen. So sollen Unternehmen die Möglichkeit erhalten, den damit verbundenen geldwerten Vorteil für Arbeitnehmende pauschal mit 25 Prozent zu versteuern. Die Regelungen zur Dienstwagenbesteuerung sollen damit nicht verändert werden.

Welche Verkehrsmittel können genutzt werden?

Unternehmen können die Angebotswahl in ihrem Mobilitätsangebot selbst bestimmen. Grundsätzlich können neben ebenfalls steuerlich geförderten Jobtickets auch Budgets für die gelegentliche Inanspruchnahme von Sharing-Angeboten wie E-Roller, Leihräder oder Carsharing-Autos, enthalten sein. Auch Einzelfahrkarten, Zeitkarten und Ermäßigungskarten für den Bus- und Bahnverkehr, also etwa der monatliche Anteil einer BahnCard, können Teil des Mobilitätsbudgets sein.

Was fällt nicht unter das Mobilitätsbudget?

Die dauerhafte und nicht nur gelegentlichen Nutzung von Pkw ist ausgeschlossen. Auf Dauer ausgelegte Mietwagen-, Leasing- oder Abo-Modelle fallen also nicht unter das Mobilitätsbudget. Gleiches gilt für Luftfahrzeuge, Privatwagen der Mitarbeitenden und dauerhaft auch zur privaten Nutzung überlassene Dienstwagen. Wird für die Arbeitnehmenden bereits eine Pauschalbesteuerung für die Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte vorgenommen, kann die Pauschalbesteuerung für ein Mobilitätsbudget nicht dafür in Anspruch genommen werden.

Wer muss das Mobilitätsbudget versteuern?

Grundsätzlich müssen die Mitarbeitenden einen solchen geldwerten Vorteil versteuern. Die Betriebe hingegen müssen entsprechende Sozialversicherungsbeiträge abführen. Werden die Pläne der Regierung umgesetzt und entschließen sich Unternehmen dann das Mobilitätsbudget künftig selbst pauschal mit 25 Prozent zu versteuern, ist dieses beitragsfrei.

Was sind die Voraussetzungen für eine Pauschalbesteuerung?

Die pauschale Versteuerung ist nur zulässig, wenn Betriebe das Mobilitätsbudget zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn gewähren. Zudem ist die Möglichkeit der Pauschalbesteuerung auf einen Höchstbetrag von 2.400 Euro im Kalenderjahr begrenzt und kann nicht für bereits pauschal versteuerte Sachbezüge oder Zuschüsse genutzt werden. Die Regelungen sind also nur alternativ anwendbar.

Tipp: Was solltest du jetzt tun?

- Behalte die geplanten Steuerbegünstigungen im Blick!

- Prüfe, ob deine Belegschaft Interesse an einem Mobilitätsbudget als Benefit hat.

- Sprich mit deinem/deiner Steuerberater*in, um zu klären, welche Vor- und Nachteile eine Pauschbesteuerung für dein Unternehmen hat.

Der Autor Andreas Islinger – LL.M. Sozialrecht, Master of Arts in Taxation – ist Partner, Steuerberater und Leiter Rentenberatung und Lohnzentrum bei ECOVIS in München.

EXIST und Hochschul-IP

Recht für Gründer*innen: Wer ein EXIST-Gründungsstipendium in Aussicht hat, sollte sich rechtzeitig mit den Themen geistiges Eigentum (IP) und Lizensierung von Hochschul-IP auseinandersetzen. Wir klären auf.

Alljährlich werden über 100 EXIST-Gründungsstipendien (im Folgenden nur „Stipendien“) zur Förderung innovativer Spinn-offs aus Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen (im Folgenden nur „Hochschulen“) vergeben. In der aktuellen Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) vom 18. April 2023 wird von den Hochschulen auch die Überlassung von IP an die Unternehmensgründungen erwartet. „IP“ – kurz für Intellectual Property (geistiges Eigentum) – umfasst Immaterialgüter wie z.B. Erfindungen, Software und Designs sowie die für diese erhältlichen Schutzrechte, z.B. Patente, Urheberrechte und Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Warum IP-Abgrenzung gegenüber Hochschulen?

Konkret sollen die Hochschulen während der Projektlaufzeiten u.a. „der Unternehmensgründung einen Zugriff auf das notwendige geistige Eigentum zu marktüblichen Konditionen gewähren“. Marktübliche Konditionen beinhalten oft Lizenzgebühren. Die Aussicht auf Lizenzeinnahmen kann bei Hochschulen Begehrlichkeiten wecken und dazu führen, auch IP für sich zu beanspruchen, das originär den EXIST-Stipendiat*innen (im Folgenden nur „Stipendiat*innen“) zusteht. Daher sollten Stipendiat*innen ihre IP-Position kennen. Diese ist stark und wird im Folgenden zusammengefasst.

Hintergrund: EXIST-Stipendien

Die EXIST-Programme des BMWK fördern innovative Gründungsprojekte aus der Wissenschaft in deren Frühphase. Förderfähige Mitglieder eines Gründungsteams können insbesondere Absolvent*innen, Wissenschaftler*innen und Studierende sein, die im Rahmen von Vorarbeiten bereits Grundlagen des Gründungsprojekts erarbeitet haben. Um die Förderung zu erhalten, muss noch kein Businessplan ausgearbeitet sein und es darf weder eine Geschäftstätigkeit aufgenommen noch eine Kapitalgesellschaft gegründet worden sein.

Die Stipendien werden auf Antrag von Hochschulen gewährt. Diese müssen die Gründungsteams während der Projektlaufzeit unter anderem durch Mentoring und Bereitstellung von Arbeitsmöglichkeiten (z.B. Laboreinrichtungen) unterstützen und die Fördermittel verwalten. Die Fördermittel umfassen nicht nur die zur Finanzierung der Stipendien erforderlichen Beträge – abhängig von der jeweiligen Qualifikation je Teammitglieder ein Jahr lang zwischen 1000 und 3000 Euro monatlich zuzüglich Zuschläge für unterhaltsberechtigte Kinder. Auf Antrag der Hochschulen kommen bis zu 30.000 Euro für Sachmittel und 5000 Euro für Coaching/Beratung des Gründungsteams hinzu. Zur Umsetzung schließen die Hochschulen mit den Mitgliedern der Gründungsteams Stipendiatenverträge. IP-rechtlich besonders relevant ist dabei:

Dass Hochschulen Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und Geld an die Stipendiat*innen auszahlen, macht die Stipendiat*innen nicht zu Arbeitnehmer*innen der Hochschulen. Stipendiat*innen sind keine Arbeitnehmer*innen, sondern „Begünstigte“. Sie müssen nicht für die Hochschule arbeiten, sondern nur für sich selbst. Das wird von Hochschulverwaltungen gelegentlich missverstanden. Aber für die IP-Zuordnung ist dieser Status der Stipendiat*innen entscheidend.

Basics der IP-Zuordnung: Schutzfähiges gehört den Kreativen

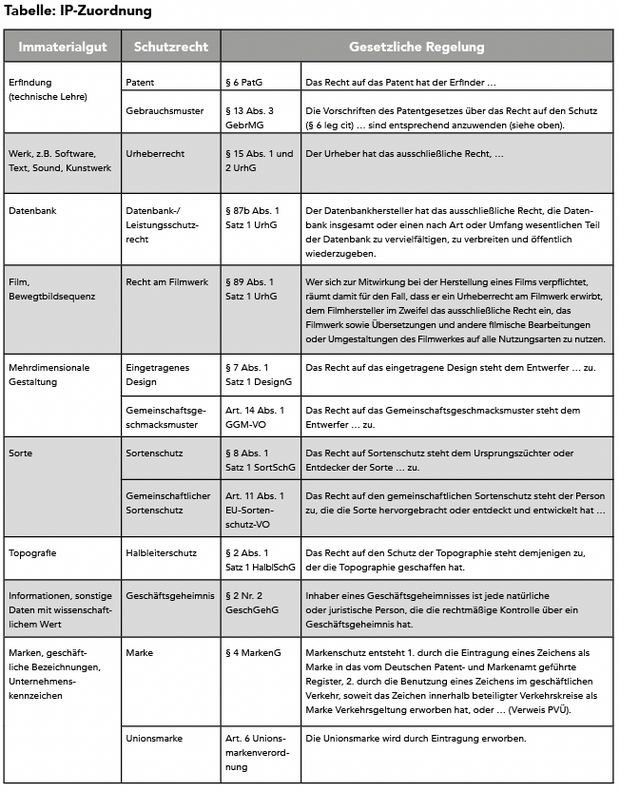

Sowohl im deutschen als auch im EU-Recht gilt ein wichtiger Grundsatz: Die schutzfähigen Ergebnisse kreativer menschlicher Tätigkeiten stehen grundsätzlich der/dem Kreativen zu, also der/dem Schöpfer*in, Urheber*in, Entwerfer*in, Erfinder*in oder Züchter*in. Dies folgt unmittelbar aus den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in §§ 7, 15 Urheberrechtsgesetz (UrhG), § 7 Abs. 1 Satz 1 Designgesetz (DesignG), § 6 Patentgesetz (PatG), § 13 Abs. 3 Gebrauchsmustergesetz (GebrMG), § 8 Abs. 1 Satz 1 Sortenschutzgesetz (SortSchG), § 2 Abs. 1 Satz 1 Halbleiterschutzgesetz (HalblSchG) und §§ 4, 14 Markengesetz sowie aus Art. 14 Abs. 1 EU-Gemeinschaftsgeschmacksmuster-VO (GGV) und Art. 11 Abs. 1 EU-Sortenschutz-VO (siehe dazu auch die Tabelle „IP-Zuordnung“).

Keine Geltung arbeitsrechtlicher Bestimmungen für Stipendiat*innen

Ausnahmen von diesem Grundsatz gelten in Arbeitsverhältnissen und bei Herstellung von Software auch im Rahmen sonstiger Dienstverhältnisse. Entwickeln Arbeitnehmer*innen in Erfüllung ihres Arbeitsvertrags schutzfähige Immaterialgüter, z.B. eine neue technische Lehre (Erfindung) oder eine Software, dann stehen diese der/dem Arbeitgeber*in zu. Dies folgt aus § 2 Abs. 2 HalblSchG, § 7 Abs. 2 DesignG, 43, § 69b UrhG (in Abs. 2 auch für sonstige Dienstverhältnisse), Art. 14 Abs. 3 GGV, Art. 11 Abs. 3 EU-Sortenschutz-VO und aus dem Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG). Da Stipendiat*innen als solche aber gerade keine Arbeitnehmer*innen sind, wird das IP, das sie im Rahmen ihrer Gründungsvorbereitungen generieren, nicht von diesen Regelungen erfasst. Deshalb erwerben Stipendiat*innen, die

- technische Lehren (Erfindungen), Topografien oder Designs entwickeln,

- Sorten züchten,

- Datenbanken erstellen,

- Software oder andere Werke (z.B. Filmwerke) herstellen,

- Marken mit Unterscheidungskraft entwickeln sowie anmelden und/oder

- Geschäftsgeheimnisse entwickeln und kontrollieren, unmittelbar selbst die Rechte an diesen Immaterialgütern.

Diese können die Stipendiat*innen ohne Mitspracherechte und Lizenzansprüche der Hochschule nutzen. Die Stipendiat*innen können auch allein entscheiden, ob dafür Schutzrechte beantragt werden sollen (Urheberrechts- und kurzfristiger EU-Geschmacksmusterschutz entsteht auch ohne Antrag automatisch). Wichtig ist, dass den Stipendiat*innen bewusst ist, dass ihnen nach den gesetzlichen Bestimmungen das IP zusteht, das sie während des EXIST-Förderzeitraums als Stipendiat*innen generieren. Denn vor diesem Hintergrund bleibt oft kein oder zumindest nur wenig IP übrig, für das sie eine Lizenz der Hochschule benötigen.

Welches Hochschul-IP bleibt relevant?

Die IP- und Transfer-Strategien deutscher Hochschulen sind primär auf Wissens- und Technologietransfer sowie die Verwertung von Erfindungen ausgerichtet. Deshalb verfügen die wenigsten Hochschulen über Design-, Marken- oder Softwareportfolios, die für Gründer*innen interessant sind. In der Praxis verengt sich das für Stipendiat*innen relevante Hochschul-IP daher im Wesentlichen auf folgende zwei Gruppen:

- Erfindungen, für die die Hochschule ein Patent hält oder beanspruchen kann (sowie, in seltenen Fällen, von Hochschulen geschützte Sorten);

- IP, das Stipendiat*innen bereits vor Beginn der Förderung noch als Arbeitnehmer*innen der Hochschule in Erfüllung ihrer Dienstpflichten generiert haben und nunmehr selbst unternehmerisch nutzen wollen. Denn solches IP steht der Hochschule als (zu diesem Zeitpunkt noch) Arbeitgeberin zu (siehe oben) – wobei für Diensterfindungen gemäß § 42 ArbnErfG bestimmte Besonderheiten gelten.

Die Schnittmenge der beiden Gruppen bilden von Hochschulen nach dem ArbnErfG in Anspruch genommene Diensterfindungen, die Mitglieder eines Gründungsteams zuvor (noch) als Hochschulbeschäftigte gemacht haben und anschließend EXIST-gefördert auf eigene Rechnung verwerten wollen. Wenn Stipendiat*innen ihre IP-Position vor diesem Hintergrund optimieren wollen, sollten sie Folgendes nicht vergessen:

Woran Stipendiat*innen bei Lizensierung von Hochschul-IP denken sollten

Wenn Hochschulen entsprechend der Förderrichtlinie Lizenzgebühren für die Nutzung von Hochschul-IP verlangen, sollten die Stipendiat*innen versuchen, absatzabhängige Lizenzgebühren auszuhandeln. Auch absatzabhängige Lizenzgebühren sind marktüblich. Diese fallen aber nur dann an, wenn das Start-up durch die Nutzung des Hochschul-IP auch tatsächlich selbst Einnahmen erzielt. Das ist für die Stipendiat*innen liquiditätsschonend und risikoärmer.

Und wenn Stipendiat*innen Lizenzgebühren für eine frühere Diensterfindung (Schnittmenge oben) eines Mitglieds ihres Gründungsteams an die Hochschule zahlen, gilt § 42 Nr. 4 ArbnErfG. Danach muss die Hochschule 30 Prozent der vereinnahmten Lizenzgebühren direkt wieder an dasjenige Mitglied des Gründungsteams auskehren, das die Diensterfindung gemacht hat.

Der Autor Prof. Dr. Nicolai Schädel ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) und of Counsel bei der Rechtsanwaltssozietät Kurz Pfitzer Wolf & Partner (KPW) in Stuttgart

Stolperstein Verpackungsgesetz

Wer Verpackungen in den Umlauf bringt, muss sich laut Gesetzgeber im Anschluss finanziell an deren Verwertung beteiligen. Wir zeigen, was E-Commerce-Gründer*innen beachten sollten, um rechtssicher zu agieren.

Wer Verpackungen in den Umlauf bringt, muss sich laut Gesetzgeber im Anschluss finanziell an deren Verwertung beteiligen. Das betrifft insbesondere Gründer*innen im E-Commerce, deren Waren in den meisten Fällen per Paketdienst oder Spedition zugestellt werden. Denn das Verpackungsgesetz, das am 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist, gilt für die meisten Unternehmer*innen, die mit Ware befüllte und beim Endverbrauchenden anfallende Verpackungen inklusive Füllmaterial in Verkehr bringen. Vielen Gründer*innen ist nicht bewusst, dass sie als Onlinehändler*in vom Prinzip der erweiterten Produktverantwortung betroffen sind. Und das bedeutet konkret, dass sie für die Rücknahme und Verwertung zu sorgen haben.

Konkret statt abstrakt

Besteht Unsicherheit, ob ein Unternehmen ein sogenannter Erstinverkehrbringer ist, sind ein paar einfache Fragen zu beantworten. Zunächst einmal muss geklärt sein, ob die Ware von einem anderen Händler erhalten oder zuerst in den Umlauf gebracht wurde. Dann gilt es herauszufinden, ob die Verpackung systembeteiligungspflichtig ist und ob sie als Müll beim Endverbraucher anfällt. Zu den systembeteiligungspflichtigen Verpackungen gehören sowohl Um- und Verkaufsverpackungen als auch Packstoffe und Packmittel. Das umfasst Kartonagen genauso wie beispielsweise Stretchfolie. Aber auch Glas, Kunststoffe und Naturmaterialien zählen dazu. In der Praxis ist oftmals zu sehen, dass sich Gründer*innen mit der Definition des Begriffs Endverbraucher*in schwertun. In diesem konkreten Fall sind damit nicht ausschließlich Privathaushalte gemeint, der Gesetzgeber schließt auch sogenannte vergleichbare Anfallstellen mit ein. Dazu können beispielsweise Gastronomiebetriebe zählen, wenn sie ein bestimmtes Volumen an Müll nicht überschreiten. Fallen Händler*innen unter das Verpackungsgesetz, steht vor dem ersten Versand die Pflicht zur Registrierung bei der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister LUCID. Im Anschluss muss die Lizensierung durch ein duales System erfolgen. Beim Überschreiten von bestimmten Mengen schreibt der Gesetzgeber zudem eine Vollständigkeitserklärung gemäß Verpackungsgesetz vor.

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht

Erfahrungsgemäß verstehen einige Unternehmen die Nichteinhaltung des Gesetzes als eine Art Kavaliersdelikt. Dabei gilt es zu bedenken, dass es sich dabei um eine Ordnungswidrigkeit handelt, die nach § 34 Abs. 1 und Abs. 2 VerpackG mit einer Geldbuße von bis zu 200.000 Euro geahndet werden kann. Da der Gesetzgeber keine Unterschiede bei der Unternehmensgröße macht, betrifft das Großhändler*innen genauso wie Kleinunternehmen. Um Gründer*innen Support bei der Erfüllung des Verpackungsgesetzes zu geben, hilft ein(e) verlässliche(r) Partner*in, der/die weiß, wie das optimale Vorgehen ist und Tipps bei der Umsetzung geben kann.

Der Autor Jens Mühlenbruch ist Verantwortlicher für Projekt- und Vertriebsentwicklung bei der BB-Verpackungen GmbH in Stuhr.

Der Beteiligungsvertrag

Recht für Gründer*innen: Wir zeigen die wesentlichen Themen und Standards eines Beteiligungsvertrags.

Soweit Investor*innen im Rahmen einer Finanzierungsrunde Eigenkapital zur Verfügung stellen, werden die Terms üblicherweise im Rahmen eines Beteiligungsvertrages vereinbart. Strukturell umfasst ein Beteiligungsvertrag eine Beteiligungs- und Gesellschaftervereinbarung (Investment and Shareholders Agreement). Die Beteiligungsvereinbarung beinhaltet die Struktur und die Konditionen des Investments, wohingegen die Gesellschaftervereinbarung die gegenseitigen Rechte und Pflichten der künftigen Gesellschafter*innen sowie das Verhältnis zur Gesellschaft definiert.

Beteiligungsvereinbarung

Regelmäßig werden die durch die Investor*innen zu übernehmenden Geschäftsanteile im Rahmen einer Bar-Kapitalerhöhung neu ausgegeben. Die Beteiligungsvereinbarung beinhaltet die wesentlichen Konditionen der Beteiligung und der hierfür zu erbringenden Gegenleistung ausgehend von der (im Rahmen eines Cap Table) festgelegten Pre-Money-Bewertung.

Die Gegenleistung der Investor*innen besteht zunächst aus dem unmittelbar zu leistenden Nominalwert. Als weitere Leistungen werden Zuzahlungen in die Kapitalrücklage der Gesellschaft gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB, die Einbringung von Darlehensforderungen (soweit Wandeldarlehen gewandelt werden sollen), Sachleistungen (häufig bei strategischen Investor*innen) oder sonstige Leistungen vereinbart. Die Leistungspflichten können hierbei von sog. Milestones abhängig sein, mithin von bestimmten durch das Start-up zu erreichenden Zielen. Zur Vermeidung von Konflikten sind eine klare Beschreibung der Ziele und ein Konfliktlösungsmechanismus sinnvoll. Aus Sicht der Gründenden, aber auch der weiteren Gesellschafter*innen, ist ferner ein Mechanismus wichtig für den Fall, dass ein Investor seine Leistungsverpflichtung nicht (vollständig) erfüllt. Eine solche Investor-Default-Klausel sieht regelmäßig die Rückübertragung der übernommenen Anteile durch den betroffenen Investor für den Fall seiner Nichtleistung vor.

Beteiligungsvereinbarungen enthalten zudem regelmäßig eine Verwässerungsschutzklausel. Diese räumt den Investor*innen das Recht ein, weitere neu auszugebende Geschäftsanteile zum Nominalwert zu übernehmen, falls in einer späteren Finanzierungsrunde Anteile an der Gesellschaft zu einem geringeren Anteilspreis als dem der gegenwärtigen Finanzierungsrunde ausgegeben werden (sog. Downround). Die Anzahl der zusätzlich auszugebenden Geschäftsanteile berechnet sich auf Grundlage der Ausgabepreise der betreffenden Finanzierungsrunden.

Häufig wird eine Weighted-Average-Betrachtung vereinbart, bei der der gewichtete Durchschnittspreis aus dem Anteilspreis der Downround und der ursprünglichen Finanzierungsrunde gebildet wird. Die Investor*innen werden nachträglich so gestellt, als hätten sie zwar nicht zum

Anteilspreis der Downround gezeichnet (dies wäre ein recht investorenfreundlicher Full-Ratchet-Verwässerungsschutz), aber zu dem entsprechend definierten Durchschnittspreis.

Wichtig in der Beteiligungsvereinbarung sind ferner die dort beinhalteten Garantieregelungen und deren Rechtsfolgen. Hierbei zu unterscheiden sind sog. Title-Garantien, die insbesondere das Bestehen des gesellschaftsrechtlichen Status der Gesellschaft und der Geschäftsanteile betreffen, von den Business- und/oder Company-Garantien, die den (auch operativen) Status der Gesellschaft umfassen. Abhängig vom Zuschnitt des Geschäftsbetriebs und dem Sicherungsinteresse des/der Investor*in werden die operativen Themen häufig umfassend in einem Garantiekatalog abgebildet. Im Gegensatz zu Exit-Transaktionen sind Freistellungen für Themen aus einer Due Diligence grundsätzlich nicht gebräuchlich, hier können aber sog. Post-Closing-Conditions verlangt sein, durch die den Gründenden Pflichten nach Signing auferlegt werden, um bestehende rechtliche Themen zu lösen.

Gebräuchlich sind Haftungs-Cap, etwa in Höhe des Gesamtinvestments des/der betreffenden Investor*in und/oder der betreffenden Finanzierungsrunde. Für die persönliche Haftung der Gründenden (soweit etwa bei einem Early-Stage-Investment vereinbart) wird häufig auf einen Cap in der Größenordnung eines Jahresgehalts der Gründenden zurückgegriffen. Die beste Absicherung der Gründenden ist jedoch eine gewissenhafte Offenlegung der Themen gegenüber dem/der Investor*in, da die Kenntnis der Investor*innen von einem Sachverhalt einen Garantieverstoß auf dieser Grundlage ausschließt. Im Sinne der Vermeidung von Konflikten empfiehlt es sich, die Art der Offenlegung in der Beteiligungsvereinbarung zu referenzieren, etwa unter Bezugnahme auf den dokumentierten Status eines Datenraums.

Gesellschaftervereinbarung

Die Gesellschaftervereinbarung regelt im Wesentlichen die Rechte und Pflichten der Gesellschafter*innen untereinander und gegenüber der Gesellschaft. Regelmäßig unterliegen die Geschäftsanteile bestimmten Verfügungsbeschränkungen, die festlegen, ob und in welchem Umfang diese übertragen und/oder belastet werden dürfen. Die Gründenden werden häufig für einen definierten Zeitraum generell daran gehindert sein, über ihre Anteile ohne Zustimmung der Investor*innen zu verfügen (sog. Lock Up). Üblich ist zudem die Vereinbarung eines Vorerwerbsrechtes (Right of First Refusal) und eines Mitverkaufsrechts (Tag-Along). Umgekehrt sind (Minderheits-)Gesellschafter*innen beim Vorliegen bestimmter weiterer Bedingungen auf Verlangen regelmäßig verpflichtet, ihre Beteiligung an einen Dritten mitzuveräußern (Mitverkaufspflicht bzw. Drag-Along).

Mittels der sog. Liquidationspräferenz (Liquidation Preference) erhalten die Investor*innen im Rahmen eines Erlösereignisses, insbesondere eines Exits, vorrangig ihre Investitionssumme. Marktüblich ist hier derzeit ein Vorzug in Höhe des 1,0-Fachen des getätigten Investments. Verbleibende Erlöse werden anteilig auf alle Gesellschafter*innen verteilt, wobei sich die Investoren den Erlösvorzug anrechnen lassen müssen (Non-Participating-Liquidation-Preference).

Für Gründende wesentlich ist die Regelung zum Vesting. Diese legt fest, welche Konsequenzen das Ausscheiden eines Gründenden aus seiner Tätigkeit bei der Gesellschaft auf seine Beteiligung hat. Anknüpfend an ein bestehendes Beschäftigungsverhältnis (i.d.R. Geschäftsführeranstellungsvertrag) werden bestimmte Ausscheidensszenarien in sogenannte Good-Leaver- und Bad-Leaver-Fälle aufgeteilt. Da das selbstverschuldete Ausscheiden eines Gründenden sanktioniert werden soll, muss dieser in Bad-Leaver-Fällen (i.d.R. Kündigung durch die Gesellschaft aus wichtigem Grund gemäß § 626 BGB; Straftaten gegenüber der Gesellschaft) sämtliche Anteile zum Nominalwert abgeben. In Good-Leaver-Fällen wird er, abhängig von der Dauer der Zugehörigkeit zur Gesellschaft, einen Teil seiner Anteile behalten dürften (die „gevesteten“ Anteile). Mitunter sind diese treuhänderisch auf einen anderen Gesellschafter zu übertragen.

Ferner werden in der Gesellschaftervereinbarung Regelungen zur Corporate Governance und zum Wettbewerbsverbot enthalten sein. Mitsprache- und Informationsrechte stellen sicher, dass die Investor*innen bzw. die Investor*innenmehrheit bei bestimmten Grundsatzentscheidungen, ein Mitspracherecht erhält. Üblich sind Zustimmungsvorbehalte, im Einzelfall die Einrichtung eines Beirats und regelmäßig die Verabschiedung einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung.

Fazit

Ein Beteiligungsvertrag beinhaltet überwiegend Standardregelungen, wobei sich im Detail gründer*innen-/oder investor*innenfreundliche Ausgestaltungen zeigen. Bei den Verhandlungen über die Ausgestaltung dieser Regelungen ist im Einzelfall ein Ausgleich zu finden zwischen dem (Sicherungs-)Interesse der Investor*innen und den Interessen der Gründenden.

Die Autoren:

Alexander Weber, LL.M. ist Rechtsanwalt und Partner bei Heuking Kühn Lüer Wojtek in München.

Roman Ettl-Steger, LL.M. (King’s College London) ist Senior Associate im Bereich Venture Capital am Münchner Standort derselben Kanzlei, www.heuking.de