Aktuelle Events

Datenschutz ab der 1. Start-up-Stunde

Wie lästig anmutender Datenschutz zum echten Wettbewerbsvorteil wird.

Die meisten Gründer*innen denken bei Datenschutz erstmal an Cookie-Banner und Einwilligungen zur Datenerhebung. Dabei steckt viel mehr dahinter. So richtig erfolgreich werden Datenschutzpraktiken erst, wenn jedes Teammitglied auch an die Bedeutsamkeit und Notwendigkeit einer datenschutzfreundlichen Organisation glaubt. Gerade beim Aufbau eines neuen Unternehmens ist es deshalb wichtig, dass das Managementteam eine Vorbildfunktion einnimmt, wenn es um den Datenschutz geht. So wird auch für die Mitarbeitenden deutlich, wie überzeugt die Führungsriege von der Bedeutung des Datenschutzes ist. Im besten Fall zieht dann das ganze Team bei diesem komplexen Thema mit. Und das bringt eine Menge Vorteile mit sich:

- Konform mit allen Regulierungen: Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist seit einigen Jahren offiziell das gesetzliche Schutzschild der Privatsphäre europäischer Nutzer*innen. Auch in den USA gilt inzwischen der California Consumer Privacy Act (CCPA), der Datenschutzrechte und den Verbraucher*innenschutz in Kalifornien verbessert. Inzwischen gibt es Absprachen, die Bürger*innen aus Europa und den USA gleichermaßen schützen sollen. Es ist also eine rationale und rechtssichere Entscheidung, mit den wachsenden und sich ändernden Datenschutzbestimmungen Schritt zu halten.

- Niemand traut einem Datendealer: Datenkraken werden meist nur deshalb genutzt, weil ihre Verwendung so weitverbreitet ist. Man denke an die großen Messenger oder sozialen Netzwerke. Da sticht der Netzwerkeffekt die Datenschutzbedenken aus. Ansonsten gilt aber: Je weniger Daten ein Unternehmen von den Nutzer*innen sammelt, desto weniger Daten können missbraucht werden. Gerade bei Start-ups können ein Leak und der damit verbundene Reputationsverlust das Unternehmen massiv schädigen. Kommuniziert das gesamte Team jedoch das Bewusstsein für den Datenschutz klar und deutlich, gewinnt das Unternehmen eine der wichtigsten Währungen beim Markenaufbau: Vertrauen.

- Datenschutz als soziale Verantwortung: Der Schutz der Privatsphäre ist ein Gesellschaftsthema: Die vielen Skandale von den Snowden-Leaks bis hin zu Cambridge Analytica haben gezeigt, wie Daten wirklich missbraucht werden. Sich von solchen Praktiken abzugrenzen, zeugt von einem klaren moralischen Kompass und ist zugleich ein valides Arbeitgeber*innenargument am umkämpften Arbeitsmarkt.

Datenschutz zum Führungsthema machen

Datenschutz hat somit zahlreiche Qualitäten, die Gründer*innen in Betracht ziehen sollten. Nachfolgend ein paar Tipps und Denkanstöße, wie man dem Thema im Unternehmen Priorität einräumen kann.

Authentizität

Gründer*innen können ein datenschutzbewusstes Team nur dann fördern, wenn sie selbst Einsatz zeigen. Kommunizieren Gründer*innen an ihre Teams, dass sie sich persönlich für den Datenschutz einsetzen, fördert das die interne Akzeptanz. Gab es vielleicht einen Aha-Moment, den Gründer*innen im Team-Meeting teilen könnten? Wie stehen die Gründer*innen beispielsweise zu Tracking und Anzeigen, die sie über mehrere Websites hinweg verfolgen? Nutzen sie selbst Browser-Add-ons mit „Do-not-Track“-Funktion oder Cookie-Blocker? Solche persönlichen Erfahrungen und Einstellung bewegen andere oft dazu, sich bewusster mit dem Thema Datenschutz auseinanderzusetzen. Auch informelle Formate wie ein gemeinsamer Filmabend mit dem Team können Diskussion entfachen – z.B. mit dem Dokumentarfilm „Das Dilemma mit den sozialen Medien“.

Transparenz

Es ist wichtig, das ganze Team auf der Reise zu mehr Datenschutz mitzunehmen und transparent alle Bemühungen, Erfolge und Herausforderungen zu teilen. Wenn es beispielsweise zu einem Datenschutzverstoß kommt, sollte dies das Führungsteam intern rechtzeitig kommunizieren. Aber auch in der Kommunikation nach außen ist Transparenz gefragt: So sollten etwa Datenpannen offen an Benutzer*innen und Partner*innen kommuniziert werden; am besten, bevor etwas schiefgegangen ist.

Generell ist es wichtig, offen und ehrlich in Bezug auf alle erhobenen Daten zu sein, die vorübergehend verwendet, gespeichert oder an andere weitergeben werden. Es stärkt das Vertrauen, wenn Firmen offen erklären, warum welche Daten erhoben und zu welchem Zeitpunkt diese wieder gelöscht werden. Gleichzeitig ist das auch für die Mitarbeitenden eine gute, verbindliche Richtlinie

Verantwortungsvolle Technologien unterstützen

Start-ups haben im Gründungsprozess noch die Wahl, welche Kommunikations-, Zahlungs- und Abwicklungsplattformen und andere Technologien sie für den Einsatz im Unternehmen verwenden. Daher ist die Wahl der Technologieanbieter mit Sorgfalt zu treffen. Meist sind europäische Unternehmen gegenüber US-amerikanischen im Vorteil, da sie der DSGVO unterliegen und näher an den Marktanforderungen sind.

Wandel im Team

Im Tagesgeschäft sind es die Mitarbeiter*innen, die Datenschutzmaßnahmen umsetzen. So fördern etwa interne Datenschutzbeauftragte das Bewusstsein innerhalb eines Unternehmens, sind Expert*innen und Anlaufstelle für ihre Teammitglieder und entwickeln mit der Zeit ein gestärktes Verantwortungsgefühl für das Thema. Um Datenschutz in der Unternehmenskultur zu verankern, können Unternehmen Best Practices für das Tagesgeschäft etablieren. Alltägliche Praktiken wie Zoom-Anrufe sind ein guter Ansatzpunkt: Es ist eine einfache Geste, den Mitarbeiter*innen die Wahl zu lassen, ob sie mit oder ohne Kamera an Meetings teilnehmen. Auch können Gründer*innen auf datensichere Suchmaschinenalternativen hinweisen, Browsererweiterungen empfehlen oder Richtlinien im Umgang mit sozialen Medien anstoßen.

Denkanstöße für alle Unternehmensbereiche

Start-ups und kleinere Unternehmen haben häufig keinen Chief Information Security Officer (CISO), also eine Person, die für die gesamte IT-Sicherheit im Unternehmen verantwortlich ist. Für Start-ups empfiehlt es sich für den Anfang, folgende drei Abteilungen unter die Lupe zu nehmen:

- Marketing: Marketingexpert*innen setzen oft auf verhaltensorientiertes Targeting. Für sie sind alle Daten, die potenzielle Kund*innen im Internet preisgeben, ein Datenschatz, um gezielt Werbung auszuspielen. Dabei gibt es durchaus erprobte Alternativen. Das Marketingteam kann viele enger mit dem Feedback echter Kund*innen arbeiten und so auf deren direkte Wünsche eingehen – statt abstrakte Daten zu analysieren. Eine weitere Möglichkeit ist die Umstellung von verhaltensbasiertem auf kontextbasiertes Marketing. Eine weltweite Umfrage zeigt: 69 Prozent der Verbraucher*innen sind eher bereit, sich auf Werbung einzulassen, die auf dem Kontext des besuchten Seiteninhalts beruht.

- Produktentwicklung: Produktentwickler*innen und -verantwortliche sind normalerweise darauf trainiert, so viele Daten wie möglich über das Nutzer*innenverhalten zu sammeln. Ein Denkansatz für sie ist, zu hinterfragen, ob es nicht einen diskreten, datenschutzbewussten Weg gibt, um an der Produktoptimierung zu arbeiten. Eine Möglichkeit sind häufigere Iterationszyklen und Besprechungen im Team sowie mit potenziellen Kund*innen. Eigentlich eine wichtige Grundlage im Design-Thinking-Ansatz. Ein positiver Nebeneffekt: Die vielen Feedbackschleifen führen zu unkonventionellen Lösungen, geben jedem Teammitglied mehr Raum, kreativ zu werden und sich einzubringen – und stärken so das Teamgefüge.

- Kundensupport: Dieses Team verfügt über viele Informationen, um einen personalisierten Service zu bieten. Aber auch dieses Team sollte sorgfältig abwägen, welche persönlichen Informationen gesammelt werden sollten. Getreu dem Motto: So viel wie nötig, so wenig wie möglich.

Fazit

Es zeigt sich: Datenschutz spielt nicht nur in Sachen Rechtssicherheit eine entscheidende Rolle. Der Umgang mit Daten ist eine Frage der Unternehmenskultur, der viele Vorteile mit sich bringen kann. Dabei müssen besonders die Gründer*innen ihr Engagement bei dem Thema vorleben. Denn Datenschutz ist oft nicht die einfachste Lösung, aber eine langfristige Verpflichtung, die auf lange Sicht Früchte trägt. Ein vorbildlicher Umgang mit Daten schafft Vertrauen, zeigt einen stabilen Wertekompass und schützt vor Strafen und Reputationsverlust. So entwickelt sich Datenschutz, sofern alle Teams an Bord sind, von einem bürokratischen Aufwand zu einem echten Wettbewerbsvorteil.

Der Autor Robert E.G. Beens ist Mitgründer und CEO der datensicheren Suchmaschine Startpage sowie Experte und Verfechter des Datenschutzes.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Non-Disclosure Agreement: Wenn‘s geheim sein und bleiben muss

Recht für Gründer*innen: Fünf wichtige Fragen und Antworten zu Geheimhaltungsvereinbarungen, auch Non-Disclosure Agreements (NDAs) genannt.

Geheimhaltungsvereinbarungen, auch bekannt als Non-Disclosure Agreements, dienen dazu, vertrauliche Informationen zu schützen, die zwischen Geschäftspartner*innen ausgetauscht werden. Wie wertvoll eine Geheimhaltungsvereinbarung für die Parteien wirklich ist, kommt allerdings stark auf die Ausführung an – der Teufel steckt auch hier im Detail. Denn Geheimhaltungsvereinbarungen sind meist nur ein Nebenschauplatz bei Verhandlungen größerer Projekte, bisweilen geraten sie in den Hintergrund. Da ist die Versuchung groß, eine Standardvorlage aus dem Internet, aus einem früheren Projekt oder von der Konkurrenz zu übernehmen – fertig ist das NDA.

Was auf den ersten Blick wie eine schnelle, kostensparende Lösung aussieht, kann allerdings im Streitfall erhebliche Probleme verursachen. Denn ist das NDA nicht auf die Situation der Vertragsparteien zugeschnitten, fehlen häufig entscheidende Details. Zumindest diese fünf Fragen sollten sich Unternehmer*innen vor dem Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung stellen.

1. Wer sind die richtigen Vertragsparteien?

Oft läuft es in der Praxis so: Vertragspartei A sendet ihr NDA-Muster als „Lückentext“ an Partei B. Diese trägt ihren Unternehmensnamen und Firmensitz selbst ein. Ist der Vertragspartner Teil einer Konzernstruktur, wird häufig die Muttergesellschaft genannt. Abgeschlossen wird der Vertrag dann zwischen A und der Konzernmutter B. Legt A der Tochtergesellschaft B, mit der sie die Geschäfte macht, wichtige Informationen offen, ist dies von der geschlossenen Geheimhaltungsvereinbarung nicht gedeckt. Im Streitfall folgt das böse Erwachen für Partei A: Obwohl Tochtergesellschaft B alle Verhandlungen geführt hat, die Firmennamen von Mutter- und Tochtergesellschaft B ähnlich klingen, beide vielleicht sogar denselben Firmensitz haben, ist der Vertrag mit der „falschen“ Gesellschaft geschlossen worden und somit nutzlos. Die offengelegten Informationen sind im Zweifel nicht geschützt.

Teilweise sehen NDA-Muster vor, dass auch verbundene Unternehmen von der Vereinbarung umfasst sind. Dann muss vorab geklärt werden, ob die unterzeichnende Gesellschaft die relevanten Gesellschaften wirksam vertritt. Sonst kann es sein, dass die verbundenen Gesellschaften zwar geschützt, nicht aber selbst zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.

Komplexer wird es, wenn weitere Unternehmen beteiligt sind. Ein Beispiel: Partei A, B und C schließen der Einfachheit halber für ein gemeinsames Projekt ein mehrseitiges NDA. Im Grundsatz spricht nichts dagegen, solange genau geregelt ist, welche Partei welche Informationen inwieweit geheim halten muss. Doch gerade, wenn ein zweiseitiges NDA-Muster nur marginal auf diese Situation angepasst wird, fehlen häufig Regelungen, welche Informationen in welcher Beziehung ausgetauscht werden dürfen.

Ein Beispiel: A legt gegenüber B Informationen offen, B muss diese geheim halten. Tauscht B die Informationen mit C aus, ist nicht klar, ob B damit nicht bereits gegen das NDA verstößt und ob C diese Informationen dann überhaupt vertraulich behandeln muss.

2. Welche Informationen sollen geschützt werden?

Geschäftsgeheimnisse sind regelmäßig bereits nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG) geschützt. Voraussetzung ist allerdings ein „Geheimnis“ im Sinne des Gesetzes und dass das Unternehmen Maßnahmen zu dessen Geheimhaltung ergreift. Ratsam ist es daher, sensible Informationen durch entsprechende NDAs abzusichern. Aus dem NDA sollte sich zunächst klar ergeben, ob die Geheimhaltungsvereinbarung die Informationen beider Parteien schützt oder nur eine Partei einseitig zur Geheimhaltung verpflichtet ist.

Dann ist genau festzulegen, welche Informationen geschützt werden sollen – etwa nur bestimmte technische Details oder auch kaufmännische Themen. Soll die Zusammenarbeit selbst vertraulich behandelt werden? Oder soll sie beispielsweise zu Werbezwecken offengelegt werden können? Je konkreter der Umfang der vertraulichen Informationen im NDA definiert ist, umso weniger Anlass für Konflikte gibt es später. Eine sehr konkrete Geheimhaltungsvereinbarung lässt sich in den meisten Fällen nicht automatisch auf andere Projekte übertragen und hilft bei einem Folgeprojekt im Zweifel also wenig.

3. Wie werden Informationen geschützt?

Bei besonders sensiblen Informationen lohnt es sich, zu regeln, welche Personen im Unternehmen davon wissen dürfen und die interne Weitergabe auf Personen mit Need-to-know für die Durchführung des Projekts zu beschränken.

Bevor eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet wird, die die Anfertigung von Kopien und Backups verbietet, sollte geprüft werden, ob technisch überhaupt gewährleistet werden kann, dass keine automatischen Backups auf irgendeinem Server schlummern.

Auch die Laufzeit einer Geheimhaltungsvereinbarung ist oft formularmäßig vorgegeben und nicht an den Einzelfall angepasst. Sollen die Details nach erfolgreicher Durchführung eines Projekts veröffentlicht werden? Oder sind die Informationen derart sensibel, dass sie niemals weitergegeben werden sollen? Zu kurze Fristen, die unabhängig von der tatsächlichen Dauer eines Projekts vereinbart werden, sind gegebenenfalls riskant.

4. Wie schützt man sich für den Fall von Verstößen gegen das NDA?

Vertragsstrafen dienen dazu, Verstöße gegen Geheimhaltungsvereinbarungen zu ahnden – auch ohne, dass ein konkreter Schaden dargelegt werden muss. Wird die Aufnahme einer Vertragsstrafe in das NDA verabsäumt, bleibt nur der Nachweis eines tatsächlichen Schadens, der in der Praxis regelmäßig schwierig bis unmöglich zu erbringen ist.

Geheimhaltungsvereinbarungen sind in den meisten Fällen nach dem Recht über Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu bewerten. In diesen Grenzen muss sich das NDA bewegen und darf im Einzelfall nicht unangemessen sein. Für die Partei, die das NDA-Muster bereitgestellt hat, gelten hier strenge Regeln: Ist beispielsweise in einer beidseitigen Geheimhaltungsvereinbarung eine unangemessen hohe Vertragsstrafe vorgesehen, muss der/die Vertragspartner*in diese im Zweifel nicht zahlen – das Unternehmen, von dem das NDAMuster kam, bei einem eigenen Verstoß allerdings schon.

5. Passen die Schlussbestimmungen?

Schlussbestimmungen – insbesondere zu Gerichtsstand und anwendbarem Recht – werden in Verträgen gerne übersehen. Sie spielen aber auch in Geheimhaltungsvereinbarungen eine nicht unwesentliche Rolle. Sieht das NDA-Muster einen Gerichtsstand am Sitz einer Vertragspartei vor oder regelt hierzu gar nichts, hat die Partei, die eine Verletzung der Vereinbarung rügt, nur die Wahl, einen öffentlichen Rechtsstreit zu führen oder dem Verstoß gar nicht nachzugehen.

Bei internationalen Vertragsbeziehungen kommt hinzu, dass eine Entscheidung auch durchsetzbar sein muss. Hier kann eine Schiedsklausel die sachgerechte Lösung darstellen. Ist nicht die Anwendung deutschen Rechts, sondern eines anderen Landes vereinbart, können die zu beachtenden Punkte ganz anders aussehen. Ob darin ein Nachteil für die Parteien liegt, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.

Fazit

Schweigen muss, wer im NDA zur Verschwiegenheit verpflichtet wurde. Sonst niemand. Die Verschwiegenheitspflicht gilt dabei nur für die Themen, die wirksam als vertraulich erklärt wurden. Dabei ist zu bedenken, dass nicht alle unternehmens- oder projektbezogenen Informationen so schützenswert sind, dass sich viel Aufwand für die Gestaltung einzelner NDAs lohnt. Die Faustregel: je wichtiger die Information, umso wichtiger ist ein guter Vertrag über den Schutz dieser Information.

Kritisch werden die Punkte des NDA erst, wenn ein(e) Vertragspartner*in gegen die Vertraulichkeit verstößt oder ein(e) potenzielle(r) Investor*in prüft, ob die wertvollen Informationen eines Unternehmens auch ausreichend geschützt sind. Beide Szenarien sind denkbar ungünstige Zeitpunkte für die Feststellung, dass wichtige Informationen ungeschützt sind.

Die Autorin Isabelle Hörner ist Rechtsanwältin bei der Kanzlei Menold Bezler in Stuttgart und berät u.a. zum Vertrags-, Handels- und Vertriebsrecht.

Stellenausschreibung – so entgehen Sie der Diskriminierungsfalle

Wer bei der Formulierung einer Stellenausschreibung nicht wirklich gut aufpasst, verstößt schnell gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und muss mit einer Klage wegen Diskriminierung rechnen. Das kann letztlich teuer werden. Hier lesen Sie, worauf es bei einer rechtssicheren Stellenausschreibung ankommt.

Was ist eigentlich das AGG?

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist als Verhinderungsgesetz vor allem von geschlechts- und sexualbezogenen arbeitsrechtlichen Benachteiligungs- und Belästigungsverboten anzusehen. Ziel des AGG ist es Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern bzw. zu beseitigen (vgl. § 1 AGG).

Für wen gilt das AGG?

Kurz: Es gilt für alle Beschäftigten. Konkret verbietet das AGG Benachteiligungen aller Beschäftigten. Dazu gehören gem. § 6 Abs. 1 S. 1 AGG folgende Personengruppen:

- Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen,

- die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten sowie

- arbeitnehmerähnliche Personen.

- Als Beschäftigte gem. § 6 Abs. 1 S. 2 AGG gelten aber auch Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis.

Was hat das AGG mit einer Stellenausschreibung zu tun?

Leider eine ganze Menge! Im Gerichtsalltag machen die Klagen mit Fällen des Diskriminierungsvorwurfes in Stellenausschreibungen den größten Teil der AGG-Gerichtsverfahren aus.

Wie sensibilisiert sind Sie?

Würden Sie über die nachstehenden Formulierungen stolpern?

„suchen wir einen Verkäufer …“, „suchen wir eine Steuerberaterin …“, „dann sind Sie unser Mann …“, „dann sind Sie der ideale Kandidat“, „Vollzeitstelle“

O.k. Das war einfach. Die Formulierungen sind allesamt nicht geschlechtsneutral! Und ja, das gilt auch für die Vollzeitstelle. Diese Formulierung impliziert nämlich nach Ansicht der Gerichte eine mittelbare Benachteiligung insbesondere von Frauen.

Daher beachten Sie immer: Eignet sich der Arbeitsplatz für Teilzeit, sind Sie verpflichtet, ihn auch als Teilzeitarbeitsplatz auszuschreiben (§ 7 I TzBfG).

Wie sieht es mit den nachstehenden Formulierungen aus? Würde man die in Ihren Stellenanzeigen lesen?

„langjährige Berufserfahrung“, „jung und dynamisch“, „für unser junges Team“, „Sie sind körperlich belastbar …“, „mobil“, „geistig flexibel“, „Muttersprache Deutsch“

Richtig! Diese Formulierungen sind allesamt problematisch.

Worauf sollten Sie also achten?

Achten Sie auf Neutralität! Jede Art von Floskeln kann schnell zum Problem werden.

Die Rechtsprechung befasst sich in Fällen mit fehlerhaften Stellenausschreibungen am häufigsten mit Indizien, die eine Diskriminierung wegen des Alters nahelegen. Hier ist also besondere Vorsicht geboten. Selten liest man heutzutage noch Stellenausschreibungen, die nicht geschlechtsneutral formuliert sind und auch Indizien für Diskriminierungen wegen der Religion und der ethnischen Herkunft sind eher die Ausnahme. Auf Nummer sicher gehen Sie, wenn Sie einfach alles weglassen, was nicht direkt mit der Qualifikation und den gewünschten Eigenschaften des Bewerbers zu tun hat. Sogar bei den gewünschten Eigenschaften sollten Sie sich eher bedeckt halten, weil die Formulierung „jung und dynamisch“ bereits Rückschlüsse auf eine Alterdiskriminierung zulässt.

Welche Fehler sollten Sie unbedingt vermeiden?

- Formulieren Sie immer geschlechtsneutral, also keinen Geschäftsführer sondern mindestens einen Geschäftsführer w/m suchen.

- Bitten Sie um aussagekräftige Bewerbungsunterlagen und nicht um ein Lichtbild.

- Setzen Sie eine für die Position angemessene Berufserfahrung voraus und suchen Sie weder einen Berufsanfänger noch jemanden mit langjähriger Berufserfahrung.

- Erwarten Sie sehr gute Deutschkenntnisse, aber nicht Deutsch als Muttersprache.

- Beschreiben Sie die Tätigkeit spezifisch und nicht die körperlichen bzw. geistigen Anforderungen an den Bewerber.

Wie teuer kann eine Diskriminierung werden?

Dem vermeintlich Diskriminierten kann bis zu drei Bruttomonatsgehälter Schadensersatz zugesprochen werden. Geld, das Sie sicher besser verwenden können. Hinzu kommen hier ja dann auch noch Anwalts- und Gerichtskosten.

Was können Sie tun, wenn Sie verklagt werden?

Ist eine Benachteiligung wegen einer problematischen Formulierung in einer Stellenanzeige zu vermuten, müssen Sie als das ausschreibende Unternehmen nachweisen, dass die betroffene Person nicht tatsächlich benachteiligt worden ist, ihr Geschlecht, ihr Alter oder ihre Religion also bei der Auswahl überhaupt keine Rolle gespielt hat. Hierbei müssen Sie sich gegebenenfalls vom Gericht in die Karten sehen lassen. Sie müssen auf jeden Fall nachweisen können, dass Sie eine sachlich begründete Entscheidung getroffen haben. Ihre Behauptung allein wird dabei allerdings nicht genügen. Haben Sie eine „junge und dynamische“ Person gesucht und einen 45-Jährigen mit entsprechenden Qualifikationen nicht einmal zum Vorstellungsgespräch eingeladen, dürfte es eng werden.

Insidertipp

Lassen Sie sich nicht erwischen! Sie dürfen ja einstellen, wen Sie wollen. Kein Mensch kann und darf Sie zwingen, jemanden einzustellen, den Sie nicht haben möchten. Formulieren Sie Ihre Stellenanzeige demzufolge absolut neutral und sieben Sie im weiteren Verfahren alles aus, was Sie nicht haben wollen. Beabsichtigen Sie eher die Einstellung einer Frau als die eines Mannes, dann laden Sie einfach nur die weiblichen Bewerber ein. Solange Sie in der Stellenanzeige kein Diskriminierungsindiz geliefert haben, ist das völlig unschädlich.

Die Autorin: Elishewa Patterson-Baysal ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht bei der MEIDES Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Sie ist zudem Geschäftsführerin der Online-ArbeitsrechtsAkademie.

Barrierefreiheit im E-Commerce

Die EU hat den European Accessibility Act, kurz EAA, in die Welt gerufen, der Shopbetreiber*innen dazu verpflichtet, ab 2025 barrierefreie Inhalte zu betreiben. 2025? Es gilt: Nicht warten, sondern jetzt planen und handeln.

Während bei dem Begriff Barrierefreiheit in erster Linie über zugängliche öffentliche Verkehrsmittel, angepasste Wohnmöglichkeiten und rollstuhlgerechte Gebäude gesprochen wird, geraten Hindernisse der digitalen Welt schnell in Vergessenheit. Landläufig besteht sogar der Irrglaube, dass mit einer Zoom-Funktion bereits alle Barrieren überwunden sind. Unübersichtliche Layouts, komplizierte Produktbeschreibungen, schlecht positionierte Bilder und zu kleine Zeilenabstände – für den Großteil der Menschen stellen diese Aspekte keine entscheidenden Kriterien für die Nutzung eines Onlineshops dar. Anders sieht es für Menschen mit Einschränkungen aus. Aus diesem Grund hat die Europäische Union den sogenannten European Accessibility Act, kurz EAA, in die Welt gerufen, der Shopbetreiber*innen dazu verpflichtet, ab 2025 barrierefreie Inhalte zu betreiben.

Kleine Ursache, große Wirkung

Nach Angaben des statistischen Bundesamtes galten zum Jahresende 2019 rund 7,9 Millionen Menschen als schwerbehindert. Für ebenjene Personen bietet die digitale Welt eine Möglichkeit, ihr Leben selbstbestimmt zu führen. Aufgrund dessen heißt es im E-Commerce eine Grundlage zu schaffen, die dies ermöglicht. So müssen in einem Onlineshop auch dann alle Funktionen und Services uneingeschränkt nutzbar sein, wenn eine visuelle oder körperliche Beeinträchtigung besteht. Dazu gehören auch eine Farbsehschwäche, Fehlsichtigkeit, Epilepsie sowie motorische Einschränkungen.

Mit der neusten Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung, kurz BITV 2.0, wurde unter anderem die Barrierefreiheit im Netz vorgegeben. Diese wurde anschließend novelliert und an den internationalen Standard „Web Content Accesibility Guidelines“ angepasst. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es unterschiedliche Prioritäten der Richtlinien gibt. Laut WCAG gehören die Punkte Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit sowie Robustheit zu den vier Kernaspekten. Dabei unterscheiden die international geltenden Standards drei unterschiedliche Stufen, die den Grad der Barrierefreiheit beschreiben. Während grundlegende Maßnahmen wie Textalternativen oder Untertitel ein A-Ranking bedeuten, gilt eine AAA-Einstufung als vollkommen hindernisfrei. Für Unternehmen empfiehlt es sich, mindestens die AA-Standards zu erfüllen. Wer einen langfristigen Erfolg verzeichnen möchte, kommt nicht darum herum, die Aspekte der WCAG zu berücksichtigen.

Trügerische Fehleinschätzung

Auch wenn Shopbetreiber*innen oft davon ausgehen, dass der eigene Webauftritt barrierefrei gestaltet ist, sieht die Realität häufig anders aus. Wer sich genauer mit der Materie beschäftigt, findet in den meisten Fällen gravierende Defizite. So benötigt gute Wahrnehmbarkeit eine einfache und strukturierte Navigation auf der Website, die beispielsweise per Tab-Taste sinnvoll bedienbar sein muss. Dabei darf der Besucher/die Besucherin nicht von irreführenden Werbebotschaften, Bannern oder anderweitigen Inhalten abgelenkt werden. Hierzu gehören Themen wie Farbe, Bewegung und Animationsgeschwindigkeit.

Etwa 9 Prozent aller Männer leiden unter ein Rotgrünschwäche, die im Netz schnell zum Hindernis werden kann. Außerdem gelten sich zu schnell bewegende Anzeigen als Auslöser für Epilepsie. Darüber hinaus zählen Funktionen wie Textalternativen für grafische Inhalte sowie eine Anpassbarkeit der Typografie zu wichtigen Aspekten. Ohne diese Strukturen können Screenreader nicht zum Einsatz kommen, sodass Menschen mit eingeschränkter oder nicht vorhandener Sehkraft den Shop nicht nutzen können. Auch die Verwendung einer einfachen Sprache erleichtert den Zugang zu den eigenen Inhalten. Eine klare sowie verständliche Wortwahl senkt das Frustrationsrisiko. Komplizierte und verschachtelte Satzkonstruktionen können dagegen schnell abschreckend wirken. Externe, auf E-Commerce spezialisierte Agenturen helfen dabei, effizient die vorherrschenden Schwachstellen zu erkennen und diese zu beheben.

Win-win-Situation

Nicht nur, dass mit einem barrierefreien E-Commerce-Kanal das volle Vertriebspotenzial ausgeschöpft werden kann, er trägt ebenso zur Einhaltung der eigenen Qualitätsstandards bei. Im Rahmen eines übersichtlichen Gesamtbildes, dass durch den angepassten Content entsteht, verbessern sich die Struktur, Übersichtlichkeit sowie die Wiederverwendbarkeit des Codes. Auch wer Barrierefreiheit als „Auflage“ empfindet, wird sich früher oder später darum kümmern müssen. Ein grenzenlos nutzbarer Onlineshop stellt hohe Anforderungen an die Umsetzungsqualität. Die Informationsarchitektur, Bedienbarkeit, Gestaltung sowie die Programmierung und Umsetzung müssen in hoher Qualität bearbeitet werden. Dies führt automatisch zu besseren Google-Rankings, da der Konzern relevante Inhalte in einer technisch sauberen und strukturierten Form belohnt.

Netter Nebeneffekt: Ein im Kern stabiler Quelltext erhöht die Erreichbarkeit von verschiedenen Plattformen – sowohl im Hinblick auf das Betriebssystem als auch auf den aktiven Browser. Darüber hinaus schafft es aufgrund der strukturierten Prozesse eine deutlich bessere Wartbarkeit.

Der Autor Andreas Köninger ist App-Entwickler und Vorstand der SinkaCom AG, die mittelständische Kund*innen dabei unterstützt, ihre Strategie, Business- und Kommunikationsziele erfolgreich in Systemen, Prozessen und Organisationen umzusetzen und zu erreichen.

Letzter Wille zu Passwörtern und Co.

Viele Firmeninhaber regeln zwar ihren Nachlass, doch an ihr digitales Erbe denken die wenigsten. Dies birgt hohe Risiken für persönliche und unternehmerische Interessen. Welche Vorkehrungen Entscheider treffen sollten.

Die meisten Menschen verstehen ihren Nachlass rein materiell: Immobilien, Bankvermögen oder Unternehmensanteile. Sie übersehen dabei digitale Nachlasswerte wie den Zugriff auf Mail-Accounts, den Firmen-Server, Daten in einer Cloud, Inhalte sozialer Netzwerke oder Online-Konten. Ohne Zugangsrechte sind Unternehmen von vielen Informationen abgenabelt, die elementar für den Firmenerfolg sind. Es drohen weitreichende Folgen für den Betrieb, die Mitarbeiter und die Unternehmerfamilie.

Gerade Firmeninhaber sollten Vorsorge für ihren digitalen Nachlass treffen. Nur so können sie den Fortbestand des Unternehmens auch weitgehend unabhängig von ihrer Person sichern. Schließlich tragen Chefs nicht nur einen Großteil des Firmenwissens in sich, sondern besitzen meist exklusive Zugriffsrechte, Passwörter und PINs. Das digitale Erbe lässt sich per Unternehmertestament, Erbvertrag oder Vollmacht regeln. In vielen Fällen ist auch eine Kombination sinnvoll.

Das digitale Erbe per Testament regeln

Firmeninhaber sollten ihr Testament oder ihren Erbvertrag in puncto digitales Erbe auf den Prüfstand stellen und gezielt ergänzen. Gerade bei Kleinunternehmen verläuft die Grenze zwischen privaten und unternehmerischen Interessen oft fließend. Ohne klare Regelungen drohen Interessenskonflikte. Erben treten als Rechtsnachfolger des Erblassers automatisch auch in dessen Providerverträge ein und übernehmen alle Rechte und Pflichten. Damit verfügen sie grundsätzlich auch über das Zugangsrecht zu allen digitalen Daten. Sind die erforderlichen Passwörter nicht bekannt, können sie diese zurücksetzen lassen. Hierzu zählen womöglich auch der Zugang zu geschäftlich genutzten Mail-Accounts, Business-Netzwerken wie Xing oder Domain-Verträgen.

Firmeninhaber können ihren Erben auftragen, wie sie mit dem digitalen Nachlass verfahren sollen. Sie können beispielsweise für bestimmte Daten eine alleinige Nutzung für betriebliche Zwecke oder eine unverzügliche Löschung festschreiben. Eine angeordnete Testamentsvollstreckung stellt sicher, dass diese Verfügungen auch umgesetzt werden.

Allerdings kann es bei der Rechtsnachfolge zu Problemen kommen. Viele Provider prüfen zunächst, ob der Anspruch auf Datenzugang nicht mit dem Datenschutz, Telekommunikationsrecht oder Persönlichkeitsrecht kollidiert. Einige verweigern Erben jeglichen Datenzugang unter Hinweis auf ihre AGB, andere löschen bei Tod eines Kunden sogar alle Daten, wie etwa Yahoo.

Problematisch ist die Rechtsnachfolge für digitale Daten vor allem dann, wenn nicht die nächsten Angehörigen die Erben sind. In diesen Fällen wirkt der Persönlichkeitsschutz des Erblassers über den Tod hinaus. Noch gibt es hierzu keine gesicherte Rechtsprechung. Der Persönlichkeitsschutz umfasst unter Umständen auch E-Mails und Inhalte in sozialen Medien. Die Folge: Erben dürfen diese Inhalte nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

In jedem Fall ist die Umsetzung der erbrechtlichen Verfügungen zeitraubend. Nicht selten können die Ausstellung des Erbscheins und die Kommunikation mit zumeist ausländischen Providern Monate in Anspruch nehmen. Es drohen zudem überlange Wartezeiten oder auch Pattsituationen, weil sich Erben uneins sind. Daher ist es ratsam, nicht allein auf testamentarische Verfügungen zu setzen, insbesondere wenn auch unternehmerische Interessen im Spiel sind.

Vollmacht für den Fall der Fälle

Eine schnelle und gezielte Nutzung des digitalen Nachlasses ermöglicht eine sogenannte postmortale Vollmacht. Hierbei bevollmächtigt der Firmeninhaber eine Vertrauensperson im Todesfall im Rahmen der bestehenden Providerverträge über den digitalen Nachlass zu verfügen. Der Bevollmächtigte muss nicht zu den Erben zählen, ihre Interessen aber berücksichtigen. So ist der Fortgang aller unternehmerischen Aktivitäten gewährleistet, ohne Zugangsbeschränkungen in Kauf nehmen zu müssen (siehe Infokasten „Für den Ernstfall vorsorgen“). Gleichzeitig bleiben aber alle erbrechtlichen Verfügungen gewahrt.

Von zentraler Bedeutung für mittelständische Unternehmen ist etwa der jederzeitige Zugang zum Server, zur Cloud oder zum Online-Banking. Gleiches gilt für wichtige E-Mail-Accounts, die oft Chefsache sind. Hier laufen viele Anfragen und Angebote auf. Landen Mails im verwaisten Mail-Postfach, bleiben viele Geschäftschancen ungenutzt.

Die Verantwortung des Firmeninhabers geht weit über seinen Tod hinaus. Wer das digitale Erbe mit Weitblick regelt, wahrt nicht nur den unternehmerischen Erfolg, sondern beugt auch privaten Streitigkeiten vor. Schnell werden digitale Nachlässe wie E-Mails, Fotos oder der Facebook-Account zum Zankapfel. Vorausschauende Verfügungen sorgen für klare Verhältnisse unter den Erben und sichern den Fortbestand des Unternehmens.

So gilt es für den Ernstfall vorzusorgen

Eine postmortale Vollmacht stellt im Todesfall den Zugriff auf wichtige digitale Daten sicher. So gehen Firmeninhaber am besten vor:

- Accounts auflisten: Mehrere Dutzend Accounts sind keine Seltenheit. Ratsam ist das Anfertigen einer vollständigen Liste, und zwar jeweils mit Benutzername und Kennwort. So gewinnen Vertraute einen schnellen Überblick und können gezielt tätig werden.

- Liste deponieren: Die Liste der Accounts sollte passwortgeschützt auf einem USB-Stick an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Hierfür kommen ein Banksafe oder Tresor in Frage. Man sollte die Auflistung regelmäßig kontrollieren und auf den neusten Stand bringen

- Vertrauensperson bestimmen: Firmeninhaber sollten eine Vertrauensperson als digitalen Nachlassverwalter einsetzen. Hierzu informieren sie die Person vorab über ihre Pläne und den Aufbewahrungsort der Liste

- Vollmacht erteilen: Durch eine postmortale Vollmacht lässt sich der Umgang mit digitalen Daten detailliert regeln. Hierzu sollten Firmeninhaber vorab fachlichen Rat einholen. Anschließend übergeben sie die Vollmacht an ihre Vertrauensperson.

So nutzen Sie Servicemails rechtssicher für Ihre Werbung

Bestellbestätigungen oder Versandbenachrichtigungen per E-Mail können Ihnen als wertvolle Möglichkeit zur Werbung dienen. Wichtig ist hierbei zu wissen, dass diese Werbung nicht immer zulässig ist und es somit schneller als gedacht zu Wettbewerbsverstößen und juristischen Nachspielen kommen kann.

Marketer nutzen Transaktionsmails, um Kunden ergänzend über Produkte und Angebote zu informieren (Cross-Selling). Hintergrund: Nach einem Kauf sind die Kunden in besonderem Maße positiv gestimmt und auch für weiterführende Produkte offen. Gleiches gilt für hochwertigere und teurere Produkte (Up-Selling). Auch diese können in einer Transaktionsmail beworben und Kunden gezielt stimuliert werden. Rechtlich stellt sich aber die Frage, ob solche E-Mails überhaupt Werbung enthalten dürfen, denn Kunden müssen in den Erhalt von Werbe-E-Mails einwilligen.

Durch das Erfordernis der Einwilligung soll sichergestellt werden, dass E-Mail-Adressaten nicht aufgrund massenhafter und unerwünschter Werbung unzumutbar belästigt würden (Ausuferungsgefahr). Schließlich müssen sie sich mit jeder E-Mail befassen – selbst wenn es nur ums Löschen geht. Für Transaktions- oder Servicemails gilt dies jedoch nicht. Der Grund: Eine unzumutbare Belästigung der Empfänger kann überhaupt nicht vorliegen, da sie sich – wie erwähnt – mit diesen E-Mails befassen müssen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie Werbung enthalten oder nicht.

Sogenannte Transaktions- oder Systemmails kommen vor allem im E-Commerce zum Einsatz. Dabei handelt es sich um automatisierte E-Mails, deren Versand durch die Kunden im Rahmen einer Transaktion angestoßen wird. Meist geht es dabei um Bestellbestätigungen, Auftragsbestätigungen, Versandbenachrichtigungen oder Rechnungen. Für das Online-Marketing sind solche Servicemails deshalb interessant, weil der Kunde sich mit ihnen beschäftigen muss. Am Beispiel einer Rechnung wird das deutlich. Servicemails sind deshalb auch durch eine hohe Öffnungsrate gekennzeichnet. Experten sprechen von bis zu 80 Prozent.

Arbeitszeiten – so klappt es mit dem Gesetz

In Deutschland herrschen strenge Regelungen zu Arbeitszeiten. Wie schaffen es junge Unternehmer, rechtliche Probleme damit zu vermeiden?

Früh anfangen und bis spät in die Nacht arbeiten, das Wochenende durch. Wer ein Unternehmen gründet, klotzt erst einmal ran. Überdurchschnittliche Motivation und Einsatz erwarten Gründer meist auch von ihren Mitarbeitern. Doch in Deutschland herrschen strenge Regelungen zu Arbeitszeiten, die Arbeitnehmer schützen sollen. Wie schaffen junge Unternehmer es, rechtliche Probleme zu vermeiden? Und welche Möglichkeiten haben sie zur freien Gestaltung bei den Arbeitszeiten?

Welche Regeln gelten für Gründer?

In Deutschland unterliegen Mitarbeiterverhältnisse einer starken Reglementierung, für die größere Unternehmen eigens Juristen einstellen. Sicher nicht der erste Schritt in jungen Unternehmen, doch gelten für sie in Bezug auf das Arbeitsrecht genau die gleichen Gesetze wie für DAX-Konzerne. Ausnahmeregelungen gibt es nicht. Unabhängig von der Unternehmensgröße müssen Arbeitgeber bestimmte Mindestanforderungen einhalten:

- Mitarbeiter dürfen die tägliche (8h) und wöchentliche Höchstarbeitszeit (48h) nicht überschreiten. Zeitweise bis zu 10h täglich und 60 Stunden wöchentlich ist ohne besondere Begründung möglich, wenn die Arbeitszeit in sechs Monaten durchschnittlich höchstens acht Stunden pro Tag beträgt. Solche phasenweisen Anstrengungen durch hohe tägliche Arbeitszeiten müssen also zeitnah durch weniger Arbeit wieder ausgeglichen werden.

- Arbeitnehmer müssen Pausen und Ruhezeiten einhalten. Am Stück dürfen sie maximal sechs 6 Stunden arbeiten. Wer zwischen sechs und neun Stunden am Schreibtisch sitzt, muss mindestens 30 Minuten pausieren, bei über neun Stunden mindestens 45 Minuten. Und zwischen den Arbeitszeiten müssen mindestens ununterbrochen 11 Stunden liegen (mit Ausnahmen in einzelnen Branchen und bei Bereitschaft).

- Für Sonn- und Feiertage gilt ein Beschäftigungsverbot, ebenfalls mit branchenspezifischen Ausnahmen.

Für Gründer ist es ratsam, sich mit dem Wachsen der Firma frühzeitig über die Dos und Don'ts bei Arbeitszeiten zu informieren, denn es können spürbare Strafen drohen. Die gesetzliche Grundlage kann man zunächst im Arbeitszeitgesetz nachlesen. Vorsicht jedoch vor der eigenständigen Auslegung, das kann nach hinten losgehen. Die bessere Wahl, um sich einen Überblick zu verschaffen, sind zuverlässige Internetquellen aus Fachkreisen. Wer einen konkreten Fall klären will oder generell Lösungen für sein Unternehmen schaffen möchte, wendet sich am besten an einen Fachanwalt für Arbeitsrecht.

Die typischen Fallstricke

Für Jungunternehmer ist es nicht immer leicht, im Dickicht der Vorschriften den passenden Weg zu finden und angesichts der hohen eigenen Motivation für die Firma alle gesetzlichen Vorschriften zu befolgen.In der Praxis bekommen Gründer deshalb meist aus zwei Gründen Probleme:

1. Das Unternehmen versucht das Arbeitszeitgesetz zu umgehen, indem es Beschäftigte nicht als Arbeitnehmer einstuft, für die das Gesetz ausschließlich gilt. Das passiert häufig mit freien Mitarbeitern, die eigentlich normale Angestellte und somit scheinselbständig sind. Oder Mitarbeiter werden als leitende Angestellte ausgewiesen, weil für diese nicht alle Regelungen des Arbeitszeitgesetzes relevant sind. So entstehen auf einmal Teams, die ausschließlich aus leitenden Angestellten bestehen. Ob jemand jedoch in diese Kategorie fällt, entscheidet nicht der Arbeitgeber selbst durch die Vergabe einer Jobbezeichnung. Den Status bestimmen vielmehr Kriterien wie zum Beispiel die Weisungsgebundenheit des Mitarbeiters.

Gründer, die sich von diesem vermeintlichen Schlupfloch locken lassen, laufen Gefahr nachträglich Sozialabgaben und Steuern zahlen zu müssen. Und noch schlimmer: Der Beschäftigte könnte über seinen Arbeitnehmerstatus klagen.

2. Mitarbeiter machen zu viele Überstunden. Wer die Vorschriften zu den Arbeitszeiten in seiner Belegschaft missachtet, dem drohen Bußgelder, Nachzahlungen an den Arbeitnehmer und sogar Freiheitsstrafe.

Also Achtung, denn die Folgen sind ernst für Gründer! In der Regel haben junge Unternehmen keine finanziellen und zeitlichen Ressourcen für finanziellen Ahndungen oder kräftezehrende Gerichtsverfahren. Doch es gibt eine vollkommen legitime Möglichkeit, um nicht in die Falle zu tappen: Wer ganz legal Freelancer beschäftigt statt Mitarbeiter an sich zu binden, schafft sich viele Freiheiten vor allem in der Gründungsphase.

Homeoffice als Alternative?

Arbeiten von zuhause und nach individuellen Zeitvorstellungen, das ist längst keine Ausnahme mehr. In vielen Branchen ist Arbeiten im Homeoffice gut umsetzbar und sowohl für den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer mit vielen Vorteilen verbunden. Doch auch hier gelten Vorschriften für den Arbeitsschutz, auch wenn die Einhaltung schwerer zu kontrollieren ist. Arbeitnehmer, die zum Beispiel am Nachmittag ihr Kind versorgen und dann abends bis spät arbeiten, laufen Gefahr, die Ruhezeiten nicht einzuhalten. Und die Verantwortung liegt auch hier beim Arbeitgeber. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter im Homeoffice beschäftigen, können sich aber absichern, indem sie

- eine Regelung zur Zeiterfassung finden,

- mit dem Mitarbeiter eine Vereinbarung über Arbeitsumfang und Ruhezeiten treffen und

- über feste Arbeitstage und Kernarbeitszeiten. Das erleichtert die Erreichbarkeit für Emails und Anrufe. Denn: Arbeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr gilt per Gesetz als Nachtarbeit.

Flexiblere Arbeitszeitmodelle – sind Anpassungen des Gesetzes in Sicht?

Mancher mag sich fragen, wie das deutsche Arbeitszeitgesetz eigentlich mit dem Geist in Start-up-Unternehmen zusammenzubringen ist. Tatsächlich stammt es aus dem Jahr 1994, und seither hat sich die Arbeitswelt stark verändert. Eine Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes tut daher auch aus anwaltlicher Sicht dringend Not, um es ins digitale Zeitalter zu überführen und an die Bedürfnisse von New Work und einen veränderten Arbeitsmarkt anzupassen. Im vergangenen Jahr gab es dazu Anregungen von Parteien, doch im Bundestagsausschuss kam es dann zu keiner Einigung.

Beispielsweise diskutierten die Politiker, die deutschen Regelungen an die Europäische Arbeitszeitrichtlinien anzugleichen. Konkrete Ideen sind, statt tägliche Höchstarbeitsstunden wöchentliche Grenzen bei der Arbeitszeit einzuführen. Alternativ könnten die täglichen Höchstgrenzen erhöht werden, ohne gleichzeitig die wöchentliche Arbeitszeit hochzuschrauben. Beide Ansätze verhindern die dauerhafte Überlastung von Mitarbeitern. Und sie erhöhen die Flexibilität für Betriebe, zum Beispiel wenn es in Phasen kurzzeitig viel zu tun gibt. Noch scheinen nicht alle Bundestagsfraktionen bereit für den Wandel zu sein. Klar ist aber: Früher oder später wird es Änderung beim Arbeitszeitgesetz geben müssen, um dem digitalen Zeitalter zu gerecht zu werden.

Weniger Stunden, mehr Produktivität – möglich für Gründer?

Die engen Grenzen des Arbeitszeitgesetzes werden von Gründern nicht selten als hinderlich empfunden. Doch es gibt auch ganz andere Ansätze, die dem Pioniergeist von jungen Unternehmen entgegen kommen könnten. Beispiel Sechsstundentag: Menschen, die weniger arbeiten, sind deutlich produktiver und gleichzeitig weniger anfällig für Fehler und Krankheiten. Das zeigen zahlreiche Versuche mit einem Sechsstundentag in Unternehmen und Einrichtungen in Schweden. Die zunächst höheren Kosten zahlten sich dabei schnell durch die gesteigerte Produktivität und zufriedenere Mitarbeiter aus. Ist das vereinbar mit dem deutschen Recht? Ja, denn es gibt keine gesetzliche Mindestarbeitszeitdauer, geregelt ist nur die Höchstdauer. Arbeitgeber sind also frei, ob sie ihre Angestellten 8 Stunden oder eben weniger arbeiten lassen.

Fazit

An der Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes führt auch für Gründer kein Weg vorbei. Vermeintliche Hintertüren des Gesetzes auszunutzen, birgt erhebliche Gefahren mit empfindlichen Folgen für Unternehmen und Verantwortliche. Es gibt jedoch auch innerhalb der Grenzen legitime Möglichkeiten, die Arbeitszeit für Mitarbeiter flexibler zu gestalten und ihre Motivation und den Enthusiasmus für das Unternehmen zu unterstützen. Und nicht zuletzt besteht Aussicht darauf, dass das Arbeitszeitgesetz in absehbarer Zukunft auch den Gegebenheiten des digitalen Zeitalters angepasst wird.

Die Autorin Franziska Hasselbach ist Rechtsanwältin bei der auf Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei Hasselbach in Köln, Frankfurt und Bonn.

Privatvermögen schützen

Was bedeutet Inhaber-Haftung, und in welchem Ausmaß kommt sie in der Praxis zum Tragen? Und wie können Sie Ihr Privatvermögen als Unternehmer trotz gesetzlicher Haftung bestmöglich schützen? Hier finden Sie die Antworten.

Persönliche Haftung bedeutet, dass der Unternehmer mit seinem gesamten Privatvermögen für alle seine geschäftlichen Entscheidungen haftet. Zum Privatvermögen gehören nicht nur angespartes Geld, Autos, Wertpapiere, private wie geschäftliche Ausstattung und sonstige bewegliche Gegenstände, sondern auch Immobilien, die auf seinen Namen im Grundbuch eingetragen sind, ebenso wie Forderungen gegen Dritte, Anwartschaften und sonstige geldwerte Rechtspositionen. In alle diese Vermögenswerte dürfen Gläubiger vollstrecken, wenn sie einen rechtskräftigen Titel, also im Regelfall ein rechtskräftiges Urteil gegen den Unternehmer vor Gericht erstritten haben. Die persönliche Haftung bedeutet daher eine erhebliche Bedrohung für den Unternehmer und seine Angehörigen.

Wer haftet, wer nicht?

Die Haftung mit dem Privatvermögen trifft kraft Gesetzes jede Privatperson und jeden Geschäftsmann, wenn derjenige nicht durch gesetzliche Bestimmungen im Rahmen einer Gesellschaft geschützt ist, eine eintrittspflichtige Versicherung abgeschlossen hat oder im Einzelfall mit seinen Kunden oder Gläubigern eine wirksame Regelung zur Haftungsbeschränkung oder zum Haftungsausschluss getroffen hat. Gesellschaftsrechtsformen, die das Privatvermögen der Inhaber explizit schützen, sind die GmbH, die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) sowie die Aktiengesellschaft (AG).

Wird keine dieser Gesellschaftsrechtsformen gegründet, tritt der Unternehmer als Einzelunternehmer oder Einzelanbieter am Markt auf. Haben sich mindestens zwei Personen zusammengeschlossen, die ihre Waren oder Dienstleistungen gemeinsam anbieten, liegt eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR) in Sinne der §§ 705 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) vor.

Typische Gesellschaften des bürgerlichen Rechts sind Zusammenschlüsse von Freiberuflern wie Ärzten, Anwälten, Übersetzern, aber auch Beratern aller Art oder von sonstigen Anbietern. Ist Zweck der Gesellschaft der Betrieb eines Handelsgewerbes unter einer gemeinsamen Firma, so liegt eine offene Handelsgesellschaft (oHG) in Sinne der §§ 105 ff. Handelsgesetzbuch (HGB) vor, die im Handelsregister einzutragen ist. Auf die oHG findet, soweit im Handelsgesetzbuch keine Spezialregelungen enthalten sind, ersatzweise das Recht der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts Anwendung.

Klug verhandelt ist die halbe Miete

Was ist bei der Anmietung von Räumen für das eigene Unternehmen zu beachten? Was sollte im Mietvertrag auf jeden Fall geregelt sein? Was muss man akzeptieren?

Geschäftsraummiete, Wohnraummiete und Pacht

Geschäftsraummiete liegt immer dann vor, wenn Räume nach dem vertraglichen Zweck zur gewerblichen oder freiberuflichen Nutzung angemietet werden. Bei Mischmietverhältnissen mit Wohn- und Gewerberaum gilt das Geschäftsraummietrecht, wenn mehr als die Hälfte der Gesamtfläche der Räume gewerblich genutzt wird. Die Rechtsvorschriften zur Pacht gelten, wenn ein komplett betriebsbereites Objekt, wie z.B. eine Gaststätte, zur Verfügung gestellt wird.

Mündlich oder schriftlich?

Um einen wirksamen Mietvertrag abzuschließen, müssen sich die Vertragsparteien über die „Gebrauchsüberlassung einer Mietsache gegen Entgelt für eine bestimmte Mietdauer“ verständigen. Ein Mietvertrag über Geschäftsräume kann auch mündlich geschlossen werden. Allerdings bedürfen Mietverträge, die für einen längeren Zeitraum als ein Jahr abgeschlossen werden, der Schriftform. Es empfiehlt sich aus Beweisgründen auf jeden Fall der Abschluss eines schriftlichen Mietvertrags.

Der inhaltlichen Gestaltung des Geschäftsraummietvertrags kommt besondere Bedeutung zu, denn der gesetzliche Schutz des Geschäftsraummieters ist nicht vergleichbar mit den gesetzlichen Schutzbestimmungen des Wohnraummieters. So gelten insbesondere weder Kündigungs- und Bestandsschutz noch die Sozialklausel noch die Vorschriften zur Regelung der Miethöhe und zum Räumungsschutz. Um sicher zu gehen, dass man als gewerblicher Mieter seine Rechtsposition sinnvoll absichert, empfiehlt es sich, anwaltliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen und den Geschäftraummietvertrag sorgfältig zu verhandeln.

Mietgegenstand und Nutzungsbestimmung

Das Gewerberaummietobjekt muss nach Anschrift, Lage und Umfang genau im Vertrag beschrieben sein. Ein Gewerberaummietvertrag enthält häufig auch eine Nutzungsbestimmung, die man aus Mietersicht möglichst weit formulieren sollte, z.B. "zur gewerblichen Nutzung".

Mietzins, Nebenkosten und Kaution

Die Miethöhe kann bei Vertragsabschluss zwischen den Vertragsparteien frei vereinbart werden, wobei ortsübliche Vergleichsmieten ein Maßstab für den geforderten Mietzins sein sollten. Mietwucher ist verboten. Gezahlt wird der Mietzins in monatlichen Beträgen, jeweils zu Beginn eines Monats im Voraus. Grundsätzlich sind nach dem Gesetz mit dem Mietzins alle Nebenkosten (also die Betriebskosten) abgegolten. In der Praxis der Geschäftsraummietverträge werden die Betriebskosten allerdings meist unter Bezugnahme auf die Betriebskosten-Verordnung ganz oder teilweise auf den Mieter umgelegt. Es ist ratsam, die Nebenkostenbestimmungen im Vertrag sehr sorgfältig zu verhandeln.

Mietzeit – am besten mit Verlängerungsoption

Die Laufzeit des Vertrags kann frei vereinbart werden. Es empfiehlt sich, im Fall eines befristeten Mietverhältnisses, eine Verlängerungsklausel vorzusehen, wonach sich das Mietverhältnis über die feste Vertragsdauer hinaus automatisch um eine bestimmte Zeitspanne verlängert, wenn es nicht zum Ablauf der Mietzeit von einer der Vertragsparteien gekündigt wird. Aus wichtigem Grund ist das Mietvertragsverhältnis für beide Parteien jederzeit kündbar.

Die Beendigung einer gewerblichen Tätigkeit oder wirtschaftliche Schwierigkeiten stellen jedoch grundsätzlich keinen wichtigen Grund dar, um das Mietverhältnis zu kündigen, es sei denn, im Vertrag ist ein Sonderkündigungsrecht für den Mieter vorgesehen für den Fall des Nichterreichens konkret genannter Mindestumsatzerwartungen über einen bestimmten Zeitraum. Insgesamt empfiehlt sich ein sehr gut verhandelter individueller Mietvertrag, um das eigene Unternehmen am gewählten Standort viele Jahrzehnte erfolgreich mit überschaubaren Mietkosten etablieren zu können.

Fehlerfrei und rechtssicher

Welche Arten von Produkt-, Produzenten- und Verkäuferhaftung gibt es? Was muss ich beachten, damit meine Kunden keine Opfer von Produktmängeln werden und Schaden erleiden?

Gefahren der zunehmenden Technisierung

Diese und viele Fragen mehr stellen sich allen Unternehmern, die ihre Produkte entweder selbst herstellen oder die Waren von Dritten beziehen und mit oder ohne Weiterverarbeitung an ihre Endkunden verkaufen. In der heutigen Zeit steigen wegen der zunehmenden Technisierung immer mehr die Risiken, dass Personen durch Produkte zu Schaden kommen. Die internationale Gesetzgebung hat die Schutzbedürftigkeit der Warenabnehmer vor Augen, denen angesichts der Komplexität und Unüberschaubarkeit industrieller Massenproduktion der Nachweis konkreter Verantwortlichkeit für Schädigungen wesentlich erschwert ist.

Die gesetzgeberische und gerichtliche Entwicklung in Deutschland ist maßgeblich geprägt durch die Hühnerpestentscheidung aus dem Jahre 1968, in welcher die Haftung des Warenherstellers für Schäden durch fehlerhafte Produkte endgültig von vertragsrechtlichen Begrenzungen befreit wurde und abstrakt ein Schutz für alle Verbraucher geschaffen wurde, die Schaden durch mangelhafte Produkte erleiden. Also sind nunmehr nicht nur die Konsumenten geschützt, die als Käufer Vertragspartner des Herstellers sind, sondern auch diejenigen, die zufällig Schaden durch die mangelhafte Ware erlitten haben.

Folgende wesentlichen Rechtsgrundlagen werden von den Gerichten im Zusammenhang mit Sach- und Personenschäden durch problematische Produkte geprüft:

- Vertragliche Haftung, in der Regel aus dem Kaufvertrag resultierend, soweit ein Verschulden des Verkäufers in Form von Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliegt und der Anspruchsteller Käufer ist.

- Deliktrecht bei schuldhaften Pflichtverletzungen des Herstellers und des Verkäufers, die Körper- oder Eigentumsverletzungen zur Folge haben. Auch Verstöße gegen Schutzgesetze wie das Elektro- und Elektronikgerätegesetz, das Gerätesicherheitsgesetz, das Produktsicherheitsgesetz und zahlreiche weitere Normen führen zu Schadensersatz.

- Organhaftung von Vorständen, Geschäftsführern und Aufsichtsräten.

- Strafrechtliche Verantwortung für Körperverletzung, Totschlag, Sachbeschädigung etc. mit der Folge einer Geld- oder Freiheitsstrafe im Falle der Verurteilung.

- Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz bei der Verletzung von Sicherheitspflichten.

Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz

Das Produkthaftungsgesetz ist zum 1.1.1990 in Kraft getreten. Nach dem Produkthaftungsgesetz weist ein Produkt einen Fehler auf, wenn es im Zeitpunkt des In-den-Verkehr-Bringens nicht die Sicherheit bietet, die unter Berücksichtigung aller Umstände berechtigterweise erwartet werden kann. Damit ersetzt das Gesetz den Fehlerbegriff durch einen anderen unbestimmten Rechtsbegriff, nämlich denjenigen der „berechtigten Sicherheitserwartungen“ des Adressatenkreises des vermarkteten Produkts sowie Dritter, die mit der Sache in Berührung kommen. Wendet sich der Hersteller mit seiner Ware ausschließlich an Fachpersonal, wie etwa bei Investitionsgütern, aber auch bei sonstigen technischen Geräten, hat das Produkt den Sicherheitserwartungen dieser Fachkreise zu genügen.

Produktrisiken, die geschultem Personal bekannt sind und deren Realisierung durch eigenes sorgfältiges Verhalten vermieden werden kann, begründen keinen Fehler. Wird das Produkt auf unterschiedlichen Vertriebskanälen mehreren Adressatenkreisen dargeboten, hat sich der Hersteller an der am wenigsten informierten und zur Gefahrsteuerung kompetenten Gruppe zu orientieren, also den jeweils höchsten Sicherheitsstandard zu gewährleisten. Relevant ist das etwa, wenn Betonmischmaschinen über den Fachhandel an Handwerksbetriebe und über Baumärkte an Heimwerker vertrieben werden.

Mobilitätsbudget – das musst du wissen

Eine Wochenkarte für Bus und Bahn, eine kurze Fahrt mit dem E-Roller oder doch lieber das Car-Sharing-Angebot bei schlechtem Wetter? Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden dafür ein Mobilitätsbudget zur Verfügung stellen, sollen bald eine neue Möglichkeit der Pauschalbesteuerung nutzen können. Welche Voraussetzungen dazu erfüllt sein müssen, liest du hier.

Was ist das Mobilitätsbudget?

Das Mobilitätsbudget ist ein Angebot von Unternehmen für ihre Mitarbeitenden, alternative Verkehrsmitteln für privat veranlasste Reisen zu nutzen. Das Unternehmen stellt dafür einen bestimmten Betrag zur Verfügung, die Mitarbeitenden können die Verkehrsangebote je nach aktuellen Bedürfnissen, Verfügbarkeit und persönlichen Präferenzen flexibel miteinander kombinieren. Das Mobilitätsbudget ist damit eine gute Alternative zum privaten Auto oder Dienstwagen.

Was ist jetzt neu?

Im Regierungsentwurf für ein Jahressteuergesetz 2024 wurden die Rahmenbedingungen für ein Mobilitätsbudget definiert und steuerliche Anreize für dessen Nutzung geschaffen. So sollen Unternehmen die Möglichkeit erhalten, den damit verbundenen geldwerten Vorteil für Arbeitnehmende pauschal mit 25 Prozent zu versteuern. Die Regelungen zur Dienstwagenbesteuerung sollen damit nicht verändert werden.

Welche Verkehrsmittel können genutzt werden?

Unternehmen können die Angebotswahl in ihrem Mobilitätsangebot selbst bestimmen. Grundsätzlich können neben ebenfalls steuerlich geförderten Jobtickets auch Budgets für die gelegentliche Inanspruchnahme von Sharing-Angeboten wie E-Roller, Leihräder oder Carsharing-Autos, enthalten sein. Auch Einzelfahrkarten, Zeitkarten und Ermäßigungskarten für den Bus- und Bahnverkehr, also etwa der monatliche Anteil einer BahnCard, können Teil des Mobilitätsbudgets sein.

Was fällt nicht unter das Mobilitätsbudget?

Die dauerhafte und nicht nur gelegentlichen Nutzung von Pkw ist ausgeschlossen. Auf Dauer ausgelegte Mietwagen-, Leasing- oder Abo-Modelle fallen also nicht unter das Mobilitätsbudget. Gleiches gilt für Luftfahrzeuge, Privatwagen der Mitarbeitenden und dauerhaft auch zur privaten Nutzung überlassene Dienstwagen. Wird für die Arbeitnehmenden bereits eine Pauschalbesteuerung für die Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte vorgenommen, kann die Pauschalbesteuerung für ein Mobilitätsbudget nicht dafür in Anspruch genommen werden.

Wer muss das Mobilitätsbudget versteuern?

Grundsätzlich müssen die Mitarbeitenden einen solchen geldwerten Vorteil versteuern. Die Betriebe hingegen müssen entsprechende Sozialversicherungsbeiträge abführen. Werden die Pläne der Regierung umgesetzt und entschließen sich Unternehmen dann das Mobilitätsbudget künftig selbst pauschal mit 25 Prozent zu versteuern, ist dieses beitragsfrei.

Was sind die Voraussetzungen für eine Pauschalbesteuerung?

Die pauschale Versteuerung ist nur zulässig, wenn Betriebe das Mobilitätsbudget zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn gewähren. Zudem ist die Möglichkeit der Pauschalbesteuerung auf einen Höchstbetrag von 2.400 Euro im Kalenderjahr begrenzt und kann nicht für bereits pauschal versteuerte Sachbezüge oder Zuschüsse genutzt werden. Die Regelungen sind also nur alternativ anwendbar.

Tipp: Was solltest du jetzt tun?

- Behalte die geplanten Steuerbegünstigungen im Blick!

- Prüfe, ob deine Belegschaft Interesse an einem Mobilitätsbudget als Benefit hat.

- Sprich mit deinem/deiner Steuerberater*in, um zu klären, welche Vor- und Nachteile eine Pauschbesteuerung für dein Unternehmen hat.

Der Autor Andreas Islinger – LL.M. Sozialrecht, Master of Arts in Taxation – ist Partner, Steuerberater und Leiter Rentenberatung und Lohnzentrum bei ECOVIS in München.

EXIST und Hochschul-IP

Recht für Gründer*innen: Wer ein EXIST-Gründungsstipendium in Aussicht hat, sollte sich rechtzeitig mit den Themen geistiges Eigentum (IP) und Lizensierung von Hochschul-IP auseinandersetzen. Wir klären auf.

Alljährlich werden über 100 EXIST-Gründungsstipendien (im Folgenden nur „Stipendien“) zur Förderung innovativer Spinn-offs aus Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen (im Folgenden nur „Hochschulen“) vergeben. In der aktuellen Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) vom 18. April 2023 wird von den Hochschulen auch die Überlassung von IP an die Unternehmensgründungen erwartet. „IP“ – kurz für Intellectual Property (geistiges Eigentum) – umfasst Immaterialgüter wie z.B. Erfindungen, Software und Designs sowie die für diese erhältlichen Schutzrechte, z.B. Patente, Urheberrechte und Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Warum IP-Abgrenzung gegenüber Hochschulen?

Konkret sollen die Hochschulen während der Projektlaufzeiten u.a. „der Unternehmensgründung einen Zugriff auf das notwendige geistige Eigentum zu marktüblichen Konditionen gewähren“. Marktübliche Konditionen beinhalten oft Lizenzgebühren. Die Aussicht auf Lizenzeinnahmen kann bei Hochschulen Begehrlichkeiten wecken und dazu führen, auch IP für sich zu beanspruchen, das originär den EXIST-Stipendiat*innen (im Folgenden nur „Stipendiat*innen“) zusteht. Daher sollten Stipendiat*innen ihre IP-Position kennen. Diese ist stark und wird im Folgenden zusammengefasst.

Hintergrund: EXIST-Stipendien

Die EXIST-Programme des BMWK fördern innovative Gründungsprojekte aus der Wissenschaft in deren Frühphase. Förderfähige Mitglieder eines Gründungsteams können insbesondere Absolvent*innen, Wissenschaftler*innen und Studierende sein, die im Rahmen von Vorarbeiten bereits Grundlagen des Gründungsprojekts erarbeitet haben. Um die Förderung zu erhalten, muss noch kein Businessplan ausgearbeitet sein und es darf weder eine Geschäftstätigkeit aufgenommen noch eine Kapitalgesellschaft gegründet worden sein.

Die Stipendien werden auf Antrag von Hochschulen gewährt. Diese müssen die Gründungsteams während der Projektlaufzeit unter anderem durch Mentoring und Bereitstellung von Arbeitsmöglichkeiten (z.B. Laboreinrichtungen) unterstützen und die Fördermittel verwalten. Die Fördermittel umfassen nicht nur die zur Finanzierung der Stipendien erforderlichen Beträge – abhängig von der jeweiligen Qualifikation je Teammitglieder ein Jahr lang zwischen 1000 und 3000 Euro monatlich zuzüglich Zuschläge für unterhaltsberechtigte Kinder. Auf Antrag der Hochschulen kommen bis zu 30.000 Euro für Sachmittel und 5000 Euro für Coaching/Beratung des Gründungsteams hinzu. Zur Umsetzung schließen die Hochschulen mit den Mitgliedern der Gründungsteams Stipendiatenverträge. IP-rechtlich besonders relevant ist dabei:

Dass Hochschulen Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und Geld an die Stipendiat*innen auszahlen, macht die Stipendiat*innen nicht zu Arbeitnehmer*innen der Hochschulen. Stipendiat*innen sind keine Arbeitnehmer*innen, sondern „Begünstigte“. Sie müssen nicht für die Hochschule arbeiten, sondern nur für sich selbst. Das wird von Hochschulverwaltungen gelegentlich missverstanden. Aber für die IP-Zuordnung ist dieser Status der Stipendiat*innen entscheidend.

Basics der IP-Zuordnung: Schutzfähiges gehört den Kreativen

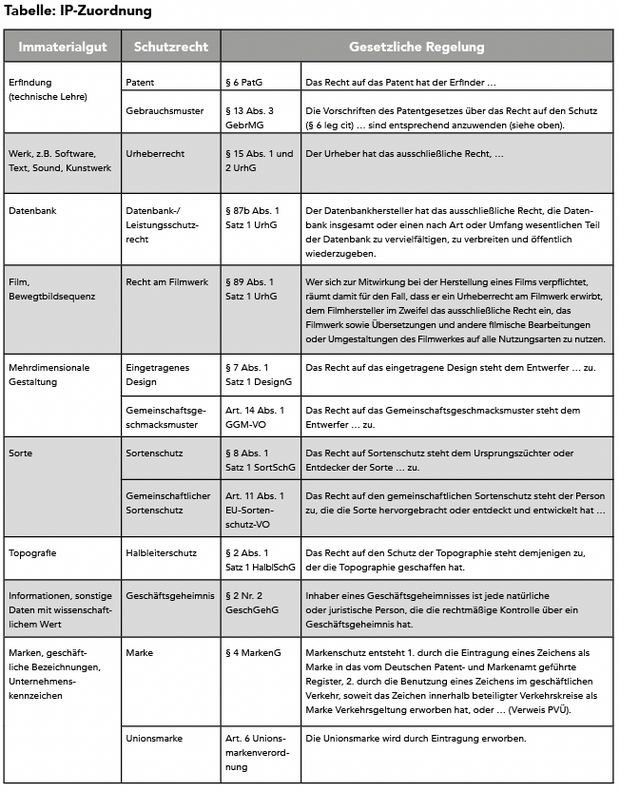

Sowohl im deutschen als auch im EU-Recht gilt ein wichtiger Grundsatz: Die schutzfähigen Ergebnisse kreativer menschlicher Tätigkeiten stehen grundsätzlich der/dem Kreativen zu, also der/dem Schöpfer*in, Urheber*in, Entwerfer*in, Erfinder*in oder Züchter*in. Dies folgt unmittelbar aus den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in §§ 7, 15 Urheberrechtsgesetz (UrhG), § 7 Abs. 1 Satz 1 Designgesetz (DesignG), § 6 Patentgesetz (PatG), § 13 Abs. 3 Gebrauchsmustergesetz (GebrMG), § 8 Abs. 1 Satz 1 Sortenschutzgesetz (SortSchG), § 2 Abs. 1 Satz 1 Halbleiterschutzgesetz (HalblSchG) und §§ 4, 14 Markengesetz sowie aus Art. 14 Abs. 1 EU-Gemeinschaftsgeschmacksmuster-VO (GGV) und Art. 11 Abs. 1 EU-Sortenschutz-VO (siehe dazu auch die Tabelle „IP-Zuordnung“).

Keine Geltung arbeitsrechtlicher Bestimmungen für Stipendiat*innen

Ausnahmen von diesem Grundsatz gelten in Arbeitsverhältnissen und bei Herstellung von Software auch im Rahmen sonstiger Dienstverhältnisse. Entwickeln Arbeitnehmer*innen in Erfüllung ihres Arbeitsvertrags schutzfähige Immaterialgüter, z.B. eine neue technische Lehre (Erfindung) oder eine Software, dann stehen diese der/dem Arbeitgeber*in zu. Dies folgt aus § 2 Abs. 2 HalblSchG, § 7 Abs. 2 DesignG, 43, § 69b UrhG (in Abs. 2 auch für sonstige Dienstverhältnisse), Art. 14 Abs. 3 GGV, Art. 11 Abs. 3 EU-Sortenschutz-VO und aus dem Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG). Da Stipendiat*innen als solche aber gerade keine Arbeitnehmer*innen sind, wird das IP, das sie im Rahmen ihrer Gründungsvorbereitungen generieren, nicht von diesen Regelungen erfasst. Deshalb erwerben Stipendiat*innen, die

- technische Lehren (Erfindungen), Topografien oder Designs entwickeln,

- Sorten züchten,

- Datenbanken erstellen,

- Software oder andere Werke (z.B. Filmwerke) herstellen,

- Marken mit Unterscheidungskraft entwickeln sowie anmelden und/oder

- Geschäftsgeheimnisse entwickeln und kontrollieren, unmittelbar selbst die Rechte an diesen Immaterialgütern.

Diese können die Stipendiat*innen ohne Mitspracherechte und Lizenzansprüche der Hochschule nutzen. Die Stipendiat*innen können auch allein entscheiden, ob dafür Schutzrechte beantragt werden sollen (Urheberrechts- und kurzfristiger EU-Geschmacksmusterschutz entsteht auch ohne Antrag automatisch). Wichtig ist, dass den Stipendiat*innen bewusst ist, dass ihnen nach den gesetzlichen Bestimmungen das IP zusteht, das sie während des EXIST-Förderzeitraums als Stipendiat*innen generieren. Denn vor diesem Hintergrund bleibt oft kein oder zumindest nur wenig IP übrig, für das sie eine Lizenz der Hochschule benötigen.

Welches Hochschul-IP bleibt relevant?

Die IP- und Transfer-Strategien deutscher Hochschulen sind primär auf Wissens- und Technologietransfer sowie die Verwertung von Erfindungen ausgerichtet. Deshalb verfügen die wenigsten Hochschulen über Design-, Marken- oder Softwareportfolios, die für Gründer*innen interessant sind. In der Praxis verengt sich das für Stipendiat*innen relevante Hochschul-IP daher im Wesentlichen auf folgende zwei Gruppen:

- Erfindungen, für die die Hochschule ein Patent hält oder beanspruchen kann (sowie, in seltenen Fällen, von Hochschulen geschützte Sorten);

- IP, das Stipendiat*innen bereits vor Beginn der Förderung noch als Arbeitnehmer*innen der Hochschule in Erfüllung ihrer Dienstpflichten generiert haben und nunmehr selbst unternehmerisch nutzen wollen. Denn solches IP steht der Hochschule als (zu diesem Zeitpunkt noch) Arbeitgeberin zu (siehe oben) – wobei für Diensterfindungen gemäß § 42 ArbnErfG bestimmte Besonderheiten gelten.

Die Schnittmenge der beiden Gruppen bilden von Hochschulen nach dem ArbnErfG in Anspruch genommene Diensterfindungen, die Mitglieder eines Gründungsteams zuvor (noch) als Hochschulbeschäftigte gemacht haben und anschließend EXIST-gefördert auf eigene Rechnung verwerten wollen. Wenn Stipendiat*innen ihre IP-Position vor diesem Hintergrund optimieren wollen, sollten sie Folgendes nicht vergessen:

Woran Stipendiat*innen bei Lizensierung von Hochschul-IP denken sollten

Wenn Hochschulen entsprechend der Förderrichtlinie Lizenzgebühren für die Nutzung von Hochschul-IP verlangen, sollten die Stipendiat*innen versuchen, absatzabhängige Lizenzgebühren auszuhandeln. Auch absatzabhängige Lizenzgebühren sind marktüblich. Diese fallen aber nur dann an, wenn das Start-up durch die Nutzung des Hochschul-IP auch tatsächlich selbst Einnahmen erzielt. Das ist für die Stipendiat*innen liquiditätsschonend und risikoärmer.

Und wenn Stipendiat*innen Lizenzgebühren für eine frühere Diensterfindung (Schnittmenge oben) eines Mitglieds ihres Gründungsteams an die Hochschule zahlen, gilt § 42 Nr. 4 ArbnErfG. Danach muss die Hochschule 30 Prozent der vereinnahmten Lizenzgebühren direkt wieder an dasjenige Mitglied des Gründungsteams auskehren, das die Diensterfindung gemacht hat.

Der Autor Prof. Dr. Nicolai Schädel ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) und of Counsel bei der Rechtsanwaltssozietät Kurz Pfitzer Wolf & Partner (KPW) in Stuttgart

Die Chancen des Zukunftsfinanzierungsgesetzes

Wenn Deutschland wieder ein Gründer*innenland werden soll, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Das hat der Gesetzgeber erkannt und zuletzt mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz einen bunten Strauß von Vorschlägen geflochten. Für Gründer*innen bieten sich so neue Chancen.

Unter steuerlichen Gesichtspunkten erwies sich bislang eine Holdingstruktur als vorteilhaft, wobei die operative Gesellschaft (GmbH) von einer ebenfalls als GmbH gestalteten Gesellschaft gehalten wurde, welche ihrerseits von dem / der Gründenden gehalten wurde. Vielfach wurde zwischen den beiden Gesellschaften noch eine Organschaft geschlossen, der ein Ergebnisabführungsvertrag zugrunde lag. Diese Struktur ermöglichte es einerseits, etwaige Gewinne lediglich mit einem kombinierten Steuersatz aus Gewerbe- und Körperschaftsteuer von circa 30% vorzubelasten, die dann als Ausschüttung von der natürlichen Person mit dem Abgeltungsteuersatz von 25% bezogen werden konnte. Andererseits war eine nahezu steuerfreie Veräußerung der operativen Gesellschaft möglich. Dieser Veräußerungserlös konnte dann wieder investiert werden und löste erst im Rahmen einer späteren Ausschüttung an den Gründer eine weitergehende Besteuerung in Höhe des Abgeltungsteuersatzes von 25% aus.

2021: Rechtsformneutralität bringt gleiche steuerliche Ergebnisse

Mit der Option zur Körperschaftsteuer können Gründende einer Personengesellschaft nunmehr das gleiche steuerliche Ergebnis erzielen, denn 2021 schuf der Gesetzgeber mit dem Körperschaftmodernisierungsgesetz eine Rechtsformneutralität bezüglich der Besteuerung von Unternehmen zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften, indem er der Personengesellschaft ein Wahlrecht zur Körperschaftsteuer eingeräumt hat. Das aus gesellschaftsrechtlicher Perspektive oft vorteilhaftere Personengesellschaftsrecht kann also gewählt werden, ohne dadurch steuerliche Nachteile gegenüber einer Kapitalgesellschaft zu erleiden.

Steuerliche Rahmenbedingungen für Mitarbeitervergütungen

Genauso wichtig sind die steuerlichen Rahmenbedingungen für Mitarbeitervergütungen. In den letzten Jahren wurden hier zwar gesetzliche Änderungen vorgenommen, diese konnten aber nur unzureichend die Realität und Bedürfnisse der Start-ups abdecken. Im Kern geht die Besteuerung davon aus, dass Arbeit jeweils gleich besteuert und nicht einer unternehmerischen Beteiligung gleichgestellt werden soll: Die Besteuerung für den/die Gründenden selbst mit seiner/ihrer Gesellschaft gilt eben nicht für die Mitarbeitenden, obwohl sie, wie der/die Gründer*innen auch, ebenfalls ihre Arbeits- und Innovationskraft einbringen.

Echte Beteiligung als Instrument immer noch realitätsfern?

Vor diesem Hintergrund scheint der einfachste Weg eine echte Beteiligung der Mitarbeitenden am Unternehmen. So erhalten sie Gewinnausschüttungen und sind an Exit-Erlösen beteiligt. Sie erlangen im Gegenzug aber auch alle mit einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung verbundenen Rechte (etwa Teilnahme- und Stimmrechte) und Pflichten (beispielsweise Treuepflichten). Ein solcher gesellschaftsrechtlicher Einfluss ist aus Sicht des Gründenden nicht immer wünschenswert, da er seine gestalterische Freiheit einschränken kann. Steuerlich stellt sich bei echten Beteiligungen das Problem, wenn die jeweilige Beteiligung unter dem Verkehrswert des Unternehmens gewährt wird. Dann liegt ein geldwerter Vorteil in Höhe der Differenz vor, der mit Zufluss einer Besteuerung wie Lohn unterliegt, obwohl keine Liquidität erlangt wird (Dry Income).

Lösung der Dry Income-Problematik

Dieses Problem hat der Gesetzgeber im Juli 2021 mit § 19a EStG abzumildern versucht, indem die Besteuerung aufgeschoben wurde. Die Einzelheiten und Anforderungen an einen solchen Steueraufschub wurden aber als realitätsfern und unzureichend angesehen. Ungewöhnlich zügig reagiert der Gesetzgeber nun mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz hierauf:

- Die Besteuerung des geldwerten Vorteils aus der Beteiligung soll mit Veräußerung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgen; ab 2024 spätestens 20 statt bisher zwölf Jahre nach deren Übertragung.

- Im Falle des Rückerwerbs der Anteile bei Verlassen des Unternehmens soll nur die tatsächlich an den/die Mitarbeitenden gezahlte Vergütung maßgeblich sein, wodurch insbesondere in Leaver-Fällen, in denen der Kaufpreis in der Regel unterhalb des Verkehrswerts der Beteiligung liegt, das Risiko einer Besteuerung von nicht realisierten Werten entschärft wird.

- Eine Besteuerung wird weitergehend bis zum Zeitpunkt des tatsächlichen Verkaufs hinausgeschoben, wenn der/die Arbeitgebende auf freiwilliger Basis unwiderruflich erklärt, dass er/sie die Haftung für die einzubehaltende und abzuführende Lohnsteuer übernimmt.

Hierzu müssen die Beteiligungen

- nicht vom Arbeitgebenden selbst, sondern können auch durch (Gründungs-)Gesellschafter*innen gewährt werden;

- nicht solche des Unternehmens des Arbeitgebenden, sondern können auch konzernangehörige Beteiligungen sein.

Des Weiteren wird der Anwendungsbereich dergestalt ausgeweitet, dass

- begünstigte Unternehmen solche mit bis zu 1.000 Mitarbeitenden sind, die einen Jahresumsatz von höchstens 100 Mio. EUR oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 86 Mio. EUR aufweisen, wobei diese Schwellenwerte im Zeitpunkt der Übertragung der Beteiligung oder in einem der sechs vorangegangenen Kalenderjahre nicht überschritten sein dürfen, und

- der maßgebliche Gründungszeitraum des Unternehmens maximal 20 Jahre vor dem Beteiligungszeitpunkt liegen darf.

Steuerliche Stärkung unter anderem durch Pauschalbesteuerung

Weitergehend kann der durch die Anteilsübertragung gewährte geldwerte Vorteil bei dem Mitarbeiter pauschal mit einem Steuersatz in Höhe von 25% besteuert werden und unterliegt nicht mehr dem persönlichen Einkommensteuersatz. Auch wird der Freibetrag für die verbilligte oder unentgeltliche Überlassung von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen vom Arbeitgeber ab 2024 von derzeit 1.440 auf 5.000 EUR jährlich erhöht, was auch zu einer Sozialversicherungsfreiheit in gleicher Höhe führt. Dies erfordert aber, dass es sich um eine freiwillige Leistung des Arbeitgebenden handelt, die grundsätzlich allen Mitarbeitenden des Unternehmens offensteht, die ein Jahr oder länger ununterbrochen in einem gegenwärtigen Dienstverhältnis zu diesem stehen. Daher ist dieses Tool für eine reine Managementbeteiligung nicht geeignet.

Was das Zukunftsfinanzierungsgesetz vermissen lässt

Bedauerlicherweise hat der Gesetzgeber keine Anpassung im Vermögensbildungsgesetz vorgenommen, auf welchem die Begünstigungen für die Mitarbeiterbeteiligungen aufbauen. Diese Regelungen kommen nicht zur Anwendung, wenn es sich beim Start-up um eine Personengesellschaft handelt, die sich für die Körperschaftsteuer entscheidet – und deshalb steuerlich wie eine Körperschaft behandelt wird.

Alternative Beteiligungsmodelle noch notwendig?

Dem Problem des Dry Income begegnete die Gestaltungspraxis bislang durch Hurdle- oder Growth Shares. Bei Hurdle Shares erfolgt lediglich eine Beteiligung an den zukünftigen Wertsteigerungen, weshalb diese im Zeitpunkt der Gewährung grundsätzlich nicht zu einem sofortigen steuerlich relevanten Lohnzufluss führen. Weiterhin haben sich Virtual Shares oder Virtual Options als Instrument der Incentivierung von Mitarbeitenden erwiesen. Mit solchen Ansprüchen vermeidet man wegen ihrer rein schuldrechtlichen Ausgestaltung eine gegebenenfalls nicht gewünschte Teilhabe an Zukunftsfragen des Unternehmens. Steuerlich betrachtet stellt lediglich die jeweilige (indirekte) Partizipation an den Gewinnen und/oder dem Exit-Erlös zu besteuernden Lohn dar. Dieser wird nach dem individuellen Steuersatz besteuert, sodass die steuerlichen Regelungen für Einkünfte aus Kapitalvermögen nicht angewendet werden. Dem/der Mitarbeitenden fließt hier nicht bereits mit Einräumung dieser Ansprüche etwas zu, sodass sich das Dry Income-Problem nicht stellt.

Fazit

Die Regierung ist das Thema verbesserter steuerlicher Rahmenbedingungen angegangen. Man ist dabei zwar noch lange nicht bei den Vergünstigungen, die andere Standorte insoweit genießen – aber es ist ein wesentlicher Schritt. Nun müssen die Gründenden die jeweiligen Weichen selbst stellen.

Zu den Autoren:

Dr. Matthias Geurts ist Partner bei der Kanzlei Schalast und berät Venture Capital-/Private Equity-Investoren in aufsichtsrechtlichen Strukturierungsfragen und Start-ups sowie Gründer bei der Optimierung ihrer Unternehmensgestaltung, deren Finanzierung und Mitarbeiter-beteiligungsmodellen.

Dr. Marc-Andre Rousseau ist Partner bei der Kanzlei Schalast für den Bereich Venture Capital/Start-ups. Er berät Venture Capital-Investoren, Family Offices und Angel-Investoren sowie Startups in allen rechtlichen Finanzierungsfragen sowie Start-ups bei Exit- und Gewinnbeteiligungsmodellen.

Wie wehre ich mich gegen Diskriminierung?

Diskriminierung hat viele Gesichter – der Zeitgeist ist für Betroffene günstig, um sich zu wehren. Welche Rechte haben Betroffene und was können sie tun?

Die Zeiten sind vorbei, in denen Diskriminierung am Arbeitsplatz achselzuckend hingenommen wurde. Mit dem 2006 in Kraft getretenem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), welches das vorherige Beschäftigtenschutzgesetz ablöste, hat der Gesetzgeber Fakten geschaffen und eine Rechtsgrundlage hergestellt, auf deren Basis sich Betroffene gegen Diskriminierung wehren können.

Wie wird Diskriminierung definiert?

Eine Diskriminierung ist eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung aufgrund bestimmter Persönlichkeitsmerkmale. Das AGG, das auch als Antidiskriminierungsgesetz bekannt ist, erhebt den Anspruch, dass niemand aufgrund seiner ethnischen Herkunft, seines Geschlechtes, Alters, seiner sexuellen Identität, Behinderung, Weltanschauung und Religion benachteiligt werden darf.

Die Chancen- und Entfaltungsfreiheit im Berufsleben gilt damit uneingeschränkt.

Eine Erweiterung des AGG wurde Anfang 2019 verabschiedet. Stellenanzeigen müssen jetzt so gestaltet sein, dass sie sich in ihrer Ansprache gleichermaßen an männliche, weibliche und diverse Personen (m/w/d) richten.

Anwälte helfen

Betroffene von Diskriminierung am Arbeitsplatz profitieren von einer erleichterten Beweisführung, die es ihnen ermöglicht, sich gegen Ungleichbehandlung zu wehren. So können schon Indizien wie die Einladung einer einzigen Frau in der zweiten Bewerbungsrunde, die Ablehnung eines Vorstellungsgesprächs bei einer Behinderung oder ein deutlich geringeres Gehalt für eine Frau gegenüber einem Mann in derselben Position dazu führen, dass man Recht erhält.

Hinzu kommt, dass Kanzleien wie rightmart längst für das Thema sensibilisiert sind und ihre Expertise als Rechtsbeistand gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz erheblich erweitern konnten. Betroffene sollten sich nicht scheuen, sich professionelle Unterstützung zu holen, wenn sich das Problem sonst nicht lösen lässt.

Ansprüche von Betroffenen

Durch das AGG sind Arbeitgeber in der Pflicht, jegliche Diskriminierung im Betrieb sofort zu unterbinden und bei Kenntnisnahme gegen diese vorzugehen. Betroffene können erwirken, dass Diskriminierung, zu der im Betriebsalltag ebenso Mobbing gehört, sofort aufgehoben wird.