Aktuelle Events

Mensch, verzettele dich nicht!

Viele Verkäufer werden von einer immensen Hektik angetrieben. Vorgegebene Umsatzziele müssen erfüllt, dafür möglichst viele Termine bzw. Gespräche absolviert und – ganz nebenbei – auch noch der tägliche organisatorische Aufwand bewältigt werden. Kein Wunder, dass sie sich manchmal verzetteln, zu viele Dinge gleichzeitig anfangen und zu wenig zu Ende bringen. Hier lesen Sie, wie Sie als Verkäufer auch in turbulenten Zeiten klar und fokussiert bleiben.

Der Ruf nach einer guten Selbstmanagementstrategie im Verkauf wird immer lauter. Das klassische Zeitmanagement kann dabei nur für einen Teil der täglichen Herausforderungen Hilfestellung leisten. Betrachten wir in diesem Zusammenhang das Zeitmanagementhaus (siehe Abbildung), findet sich in fünf Stockwerken eine klare Struktur, um als Verkäufer seine Zeit bestmöglich zu nutzen – denn Zeit ist nicht nur Geld, sondern vor allem Leben:

Im Dachgeschoss, dem 4. Stock ist das Leitbild zuhause – die persönliche Vision. In diesem „Penthouse“ haben wir einen großartigen Überblick über unser Tun. Hier geht es um die Beantwortung zentraler Fragen: Warum verkaufe ich eigentlich? Welche Werte und Grundsätze sind mir dabei wichtig? Welche Stärken bringe ich in mein tägliches Schaffen als Verkäufer ein? Die Antworten darauf sind bereits eine gute Voraussetzung dafür, dass wir im Flow verkaufen, weniger in Stress geraten und auch nicht so schnell den Überblick verlieren.

Ein Stockwerk tiefer – im 3. Stock – befinden sich unsere Ziele – idealerweise selbst gesteckt und nicht fremdgegeben. Diese Ziele tagtäglich im Blick zu behalten ist wichtig, damit man die Sinnhaftigkeit seines Tuns nicht aus den Augen verliert.

Darunter im 2. Stock „wohnen“ unsere Aufgaben, die wir z.B. mit der bekannten Eisenhower-, bzw. ABC-Methode genannt, priorisieren. Unsere Aufgaben sind im Idealfall die abgeleiteten Maßnahmen aus unseren Zielen. Sind sie das zu einem hohen Anteil nicht, verlieren wir den Fokus und verzetteln uns.

Kennen wir unsere Aufgaben und Prioritäten, können wir im 1. Stock unsere Zeit planen, indem wir die Länge der einzelnen Aufgaben abschätzen und dann die Tage sinnvoll füllen. Dabei ist es wichtig, nicht zu viel Zeit zu verplanen, um agil und flexibel zu handeln, also genügend Spielraum für schnelle Entscheidungen zu haben. Dieser „Zeitplan-Stock“ bestimmt wesentlich über unsere Produktivität. Wenn unsere Wochen- und Tagesplanung gut funktioniert, erleben wir Erfolg und Glücksgefühle.

Jetzt sind wir im Erdgeschoss angekommen, dem Stockwerk der Ressourcen. Hier werden die meisten Fehler gemacht, es wird Zeit gewonnen oder verbrannt. Unser Fundament besteht aus unseren Fähigkeiten, Arbeitsmitteln, Menschen und unserer eigenen Energie.

In fünf Stufen zum Herrn über die eigene Zeit werden

Damit Sie als Verkäufer klar und fokussiert bleiben, gilt es beim „Begehen“ der einzelnen Stockwerke ein paar wesentliche Dinge zu berücksichtigen:

1. Stufe: Klarheit über Hauptaufgaben gewinnen

Kennen Verkäufer ihre Hauptaufgaben und wissen um deren Beitrag zur Zielerreichung, bestimmen diese den Kurs der Zeitstrategie und entscheiden darüber, welche Rollen wie viel Zeitbudget im „operativen Doing“ bekommen. Wichtig ist dabei vor allem, sich einen klaren Überblick zu verschaffen. Freunde des Mindmappings machen sich eine „Landkarte der Hauptaufgaben“ und schreiben die übergeordneten Ziele farbig dazu oder kennzeichnen sie mit einem Symbol. Freunde des linearen Denkens erarbeiten einen Masterplan mit den Hauptaufgaben als Teilprojekte. Diese Masterplanung dient dann als gute Grundlage und Struktur für die Auflistung der wöchentlichen Aufgaben.

2. Stufe: Nur mit einer To Do Liste arbeiten

Um uns nicht zu verzetteln, ist es ratsam die anfallenden Aufgaben in einem Format zu sammeln, also z. B. in einem CRM-System, in den Outlook-Aktivitäten, in einer Mindmap oder eben auf einer Liste, sei es in Excel oder ganz einfach auf einem Blatt Papier bzw. in einem Notizbuch. Da wir mittlerweile hauptsächlich elektronisch arbeiten, kommt der E-Mail Eingang noch als To Do Quelle hinzu. Es gilt die Regel: E-Mails, die man in 3 - 4 Minuten beantworten kann, werden sofort erledigt, alle anderen in ein To Do verwandelt. Wichtig im Umgang mit der To-Do Liste ist: nur ein Format, immer dabei haben und stets aktuell halten!

3. Stufe: Mit der Zeitstrategie auf das Wesentliche konzentrieren

Sind alle Aufgaben aufgelistet, gibt es, um die wirklich wichtigen Dinge erledigt zu bekommen, einen Must-Termin am Ende der Woche: den Zeitpunkt der strategischen Planung der nächsten Woche. Die entscheidende Frage lautet: Was sind meine wichtigsten Projekte und Beiträge zur Zielerreichung in der nächsten Woche und wann kann ich diese strategisch gut erledigen? Jetzt wird ein Fixtermin mit sich selbst im Kalender geblockt. Die Durchführung dieses Termins ist zwingend, maximal der Zeitpunkt ist im Laufe der Woche schiebbar. So ist sichergestellt, dass die wichtigsten Aufgaben selbst in chaotisch-turbulenten Wochen erledigt werden.

4. Stufe: Den wichtigsten Zeitpunkt des Tages – die Tagesschau – nutzen

Die ALPEN Methode aus dem klassischen Zeitmanagement (Aufgaben, Termine und geplante Aktivitäten notieren; Länge schätzen; Pufferzeiten einplanen; Entscheidungen treffen; Nachkontrolle) empfiehlt am Ende eines jeden Tages zu kontrollieren, was erledigt wurde und was verschoben werden muss.

Das ist sicherlich wichtig, damit nichts vergessen wird. Leider wird dabei der Fokus auf das Negative, das Nichterledigte gerichtet. Warum fragen wir uns nicht eher, was wir heute geschafft haben und was uns geglückt ist? Ein solcher täglicher Positiv-Check im Rahmen der eigenen „Tagesschau“ hilft dabei, die positive Rückschau als Strategie für den Folgetag zu adaptieren.

5 Stufe: Schonend mit den eigenen Ressourcen umgehen

Computer können Multitasking, Menschen nicht! Wir sollten vermeiden, zu viele Dinge gleichzeitig zu tun. Das ist, als ob am Laptop diverse Anwendungen gleichzeitig geöffnet sind. Zu viele angefangene Aufgaben kosten uns zu viel Energie und wir verlieren zudem den Überblick. Was hilft, die eigene Produktivität zu steigern, ist simpel und gleichzeitig wirkungsvoll: mit der nötigen Selbstdisziplin die angefangenen Dinge zu Ende bringen. Alle am Ende eines Arbeitstages noch offenen Aufgaben werden sofort auf die To Do Liste übertragen bzw. gleich mit einem Termin zur Erledigung im Kalender versehen, außer sie können binnen drei bis vier Minuten erledigt werden. Denn sonst ist der Zeitaufwand des Notierens und Terminierens höher als der Zeitaufwand für die Erledigung der Aufgabe.

Die Autorin Sandra Schubert „schubst“ ihre Teilnehmer mit Hilfe von Vorträgen und Seminaren buchstäblich zum Verkaufserfolg. Die Keynote Speakerin ist deshalb international auch als „die SCHUBs“ bekannt, www.schubs.com

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

„Wir brauchen Kundenfeedback – aber bitte nicht so, dass es uns ausbremst!“

Wie Kundenfeedback – richtig eingeholt und aufgesetzt – für Start-ups zum Entscheidungsbeschleuniger statt zum Bremsklotz wird.

In Start-ups gibt es einen besonderen Takt. Entscheidungen werden oft zwischen zwei Meetings getroffen, Produktanpassungen noch am selben Tag live geschaltet und neue Ideen lieber ausprobiert als endlos diskutiert. Viele beschreiben das sogar als Überlebensstrategie. Feedback von Kunden und Mitarbeitern klingt dabei oft wie ein notwendiges Übel: wichtig, aber zeitaufwendig. Viele Gründerinnen und Gründer haben deshalb eine Sorge: „Wenn wir jetzt anfangen, systematisch Kundenfeedback einzuholen, verlieren wir Tempo.“

Ein Gastbeitrag von Dennis Wegner, Gründer und Geschäftsführer von easyfeedback GmbH.

Meine Erfahrung aus der Arbeit mit tausenden Unternehmen zeigt: Das Gegenteil ist der Fall. Kundenfeedback lässt sich oft innerhalb von zwei Wochen einholen und auswerten. Und richtig aufgesetzt, wird es zum Entscheidungsbeschleuniger statt zum Bremsklotz.

Ohne Feedback treffen Start-ups Entscheidungen auf Basis von Annahmen. Und Annahmen sind in frühen Wachstumsphasen besonders riskant: Man skaliert Funktionen, Prozesse oder Marketingbotschaften, ohne wirklich zu wissen, ob sie beim Kunden ankommen. Diese Logik ist beispielsweise besonders kritisch in der frühen Produktentwicklung. In der MVP-Phase entscheiden wenige Stellschrauben darüber, ob ein Produkt später relevant ist oder nicht.

Wie Struktur Tempo bringt statt es zu bremsen

Der entscheidende Hebel ist Struktur. Nicht mehr Feedback, sondern das richtige Feedback: ein klares Ziel, eine klar definierte Zielgruppe und präzise formulierte Fragen. Wenn ich weiß, was ich wissen will, kann ich Feedback gezielt einsetzen, um schneller zu einer Entscheidung zu kommen.

Ein Beispiel: Statt eine breite Zufriedenheitsumfrage zu starten, sollte die zentrale Frage etwa lauten:

„Was hat Sie fast davon abgehalten, unser Produkt zu kaufen?“

Diese eine Frage liefert oft mehr Entscheidungsrelevanz als 20 Fragen mit festgelegten Antwortstufen. Sie spart Zeit, weil sie den Fokus schärft. Teams diskutieren dann nicht mehr abstrakt über Meinungen, sondern über konkrete, wiederkehrende Muster.

Struktur reduziert also Komplexität. Und weniger Komplexität bedeutet: mehr Geschwindigkeit.

Welche Feedbacks Start-ups wirklich brauchen

Nachfolgend vier Bereiche, die für junge Unternehmen besonders wertvoll sind:

1. Kauf- und Absprunggründe

Warum entscheiden sich Kunden für oder gegen euch? Diese Erkenntnisse sind Goldwert für Produkt, Pricing und Marketing.

2. Onboarding-Erfahrungen

Wo hakt es in den ersten Tagen? Alles, was hier unklar bleibt, kostet später Zeit und Nerven.

3. Nicht genutzte Features

Was ihr entwickelt habt, aber nicht genutzt wird, bindet Ressourcen ohne Mehrwert zu schaffen.

4. Erwartungen vs. Realität

Wo klaffen Marketingversprechen und tatsächliche Nutzung auseinander? Genau hier entstehen Enttäuschung.

Wichtig dabei: Quantitative Bewertungen liefern Hinweise, aber die offenen Antworten liefern die Erklärung. Sie zeigen, warum etwas funktioniert oder scheitert.

Warum Skalierung ohne Feedback teuer wird

Viele Start-ups wachsen erst und fragen später nach Feedback. Das ist ein gefährlicher Fehler. Denn je größer ein Unternehmen wird, desto teurer werden falsche Entscheidungen. Ein schlecht erklärtes Feature mag bei 50 Kunden kaum auffallen. Bei 5.000 Kunden explodieren Supportanfragen. Bei 50.000 Kunden wird daraus ein massives Kostenproblem.

Ohne strukturiertes Feedback wird oft an Symptomen gearbeitet statt an Ursachen. Teams optimieren Prozesse und bauen neue Features, ohne zu wissen, ob sie damit das eigentliche Problem lösen. Feedback wirkt hier wie ein Frühwarnsystem. Es zeigt Schwachstellen, bevor sie teuer werden. Und es ermöglicht Kurskorrekturen, solange sie noch wenig Aufwand verursachen.

Feedback als Entscheidungsbeschleuniger

Der größte Denkfehler ist, Feedback als Diskussionsgrundlage zu sehen. Richtig eingesetzt ist es eine Entscheidungshilfe. Wenn klare Fragen gestellt werden, entstehen klare Antworten. Wenn Antworten systematisch ausgewertet werden, entstehen Muster. Und Muster schaffen Sicherheit.

Start-ups, die Feedback ernst nehmen, entscheiden nicht langsamer. Sie entscheiden besser. Und oft schneller, weil sie weniger raten müssen.

Mein Rat an Gründerinnen und Gründer

Habt keine Angst vor Feedback. Habt Angst vor Entscheidungen ohne Feedback. Startet klein. Stellt eine einzige Frage, deren Antwort ihr wirklich braucht. Hört genau hin auch wenn es unbequem ist. Und setzt das Gelernte konsequent um. Dann wird Kundenfeedback nicht zur Bremse, sondern zum Motor für Wachstum.

Der Autor Dennis Wegner ist Geschäftsführer von easyfeedback GmbH.

Marketingfallen und Auswege

Warum Marketing strategisch allzu oft ins Leere läuft und mit welchen konkreten Maßnahmen es besser funktioniert.

In vielen Start-ups gilt Marketing noch immer als verlängerte Werkbank des Vertriebs. Sichtbarkeit, Leads und Umsatz sollen schnell messbar sein. Doch was kurzfristig effizient wirkt, führt langfristig in die Sackgasse. Wer Marketing auf Performance reduziert, verzichtet auf das, was Wachstum überhaupt erst ermöglicht: eine klare strategische Marktorientierung.

Strukturelle Fehlstellungen: Wenn Marketing keine Bühne bekommt

Viele Gründer*innen denken Marketing operativ. Als Werkzeug, um ein bestehendes Produkt in den Markt zu drücken. Diese Sichtweise ignoriert, dass Marketing in der Frühphase entscheidend für die Definition von Markt, Zielgruppe und Nutzenversprechen ist.

Die Folge: Es fehlt ein strategischer Unterbau. Start-ups starten mit aggressiver Kommunikation, bevor klar ist, was sie eigentlich differenziert. Markenarchitektur, Positionierung und Kommunikationsleitlinien entstehen oft erst dann, wenn das Wachstum bereits stagniert.

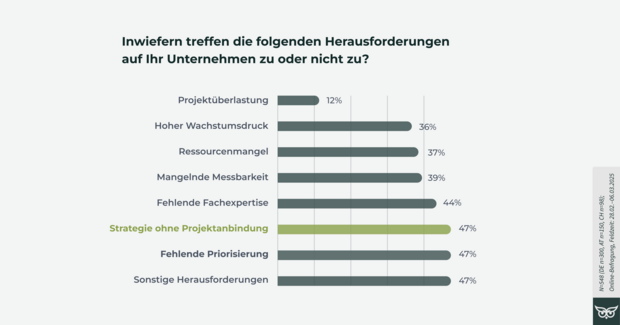

47 Prozent der befragten Marketingentscheider*innen nennen laut der CMO-Studie 2025 von Evergreen Media Projektüberlastung, Ressourcenmangel und hohen Wachstumsdruck als größte Herausforderungen – noch vor fehlender Umsetzungskompetenz. Diese Engpässe sind direkte Symptome fehlender strategischer Planung und Priorisierung.

Organisatorisches Defizit: Keine Stimme auf Managementebene

Ein weiterer Grund für das Leerlaufen des Marketings liegt in der Organisation selbst. In vielen Start-ups fehlt eine CMO-Rolle oder vergleichbare strategische Instanz. Entscheidungen über Marktauftritt, Budget oder Prioritäten werden ad hoc oder rein zahlengetrieben getroffen – meist ohne Kontext.

Marketing wird so zum operativen Dienstleister, nicht zum strategischen Partner. Das rächt sich spätestens, wenn Wachstum professionalisiert werden soll. Ohne klare Führung entsteht ein Flickenteppich aus Agenturleistungen, Kanälen und Kampagnen, aber kein konsistentes Narrativ.

Kulturelle Ursache: Die Produktzentrierung

Die DNA vieler Start-ups ist technologisch geprägt. Der Stolz auf das Produkt überlagert die Marktlogik. Doch in gesättigten Märkten reicht das bessere Produkt nicht aus. Entscheidend ist, wer als relevante(r) Akteur*in wahrgenommen wird.

Betrachten Gründer*innen Marketing als notwendiges Übel, statt als zentrale Wachstumsfunktion, bleibt das Potenzial ungenutzt. Kurzfristige Kampagnen liefern Zahlen, aber keine Markenbindung. Wachstum bleibt volatil.

Die Folgen: Wachstum ohne Fundament

Operativ stark, strategisch schwach – das ist das Muster vieler Start-ups, die nach der ersten Wachstumsphase stagnieren. Ohne klare Positionierung wird jedes Marketing zur Symptombehandlung: Man optimiert an Creatives, Budgets und Kanälen, statt an der Markendrehung. Das Ergebnis:

- steigende Customer Acquisition Costs (CAC),

- sinkende Conversion Rates trotz mehr Output,

- keine Markenloyalität oder Wiedererkennung sowie

- fehlendes Alignment zwischen Marketing, Produkt und Finance.

Learning: Wer die Marke nicht führt, verliert sie an den Wettbewerb.

Strategische Neuausrichtung: Wie Marketing wieder Wirkung entfaltet

1. Rolle neu definieren

Marketing ist keine Kampagne, sondern eine Steuerungsfunktion. Es bündelt Marktverständnis, Markenführung und Wachstumsstrategie und sollte frühzeitig als Business-Funktion mit direkter Anbindung an die Geschäftsführung etabliert werden.

2. Führungsverantwortung schaffen

Eine CMO- oder Head-of-Marketing-Rolle ist keine Luxusposition, sondern Voraussetzung für Steuerung. Ohne klare Verantwortung bleibt Strategie ein Nebenprodukt.

3. Grundlagenarbeit leisten

Positionierung ist kein Branding-Thema, sondern Geschäftsstrategie. Wer das „Warum“ seines Unternehmens klar definieren kann, führt konsistenter. Markenplattformen, Zielgruppenpriorisierung und differenzierende Kernbotschaften sind die Basis für jedes weitere Wachstum.

4. Umsetzung professionalisieren

Strategie ohne Exekution ist wertlos. Deshalb gilt: Thought Leadership statt reaktives Content-Marketing, Vertrauen statt Klickjagd. In der Praxis fließt der größte Teil von Marketingbudgets in Online-Kanäle (27 Prozent) und Performance-orientierte Maßnahmen. Für Markenstrategie und Branding werden im Schnitt nur 12 Prozent der Mittel eingesetzt. Wer Wachstum nachhaltig sichern will, muss diese Verhältnisse neu austarieren – zugunsten langfristiger Markenführung und differenzierender Kommunikation.

Handlungsempfehlungen für 2026

- Strategische Reviews: Marketingstrategie mindestens einmal jährlich auf Geschäftsziele prüfen.

- Governance-Struktur: Klare Verantwortlichkeiten und Prozesse zur Markenführung schaffen.

- Langfristige Assets priorisieren: Owned Media und SEO als zentrale Sichtbarkeitsbasis aufbauen.

- KPIs neu denken: Neben Leads auch Markenwahrnehmung, Trust und Retention messen.

- Alignment schaffen: Marketing, Finance und Produkt in einem strategischen Steuerkreis verbinden.

- Es gilt: Wer Marketing nur als Vertrieb versteht, arbeitet gegen sein eigenes Wachstum.

Fazit

Strategisches Marketing ist kein Nice-to-have, sondern der entscheidende Hebel, um Skalierung stabil zu machen. Start-ups, die früh auf Markenführung, Positionierung und Marktorientierung setzen, wachsen nachhaltiger, weil sie wissen, wofür sie investieren.

Der Autor Alexander Rus ist Gründer und CEO von Evergreen Media, einem Beratungsunternehmen für digitales Wachstum.

5 Marketing-Tipps für den Black Friday und das Vorweihnachtsgeschäft

Mit KI durch die Black-Friday-Week: Strategien für Sichtbarkeit und Wachstum im Jahresendgeschäft.

Der Countdown läuft: In Kürze erreicht der Handel mit dem Black Friday am 28. November, der Cyber Week und dem anschließenden Vorweihnachtsgeschäft den umsatzstärksten Zeitraum des Jahres. Bis zu 40 Prozent des Jahresumsatzes werden in diesen Wochen generiert – doch der Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Conversions ist so intensiv wie nie zuvor.

Performance-Marketing-Experten zeigen im Folgenden, wie Händler*innen und Marken in einem Umfeld aus Effizienzdruck, veränderten Konsument*innenbedürfnissen und KI-getriebener Marketingtransformation ihre Sichtbarkeit sichern und Wachstumspotenziale ausschöpfen können.

1. Der/die Kund*in wird zum/zur „Wert-Suchenden“ und sucht Markenbotschaften

Das Konsumklima hellt sich zwar auf, doch die Krisen und Unsicherheitsfaktoren der vergangenen Jahre haben Spuren hinterlassen. Die Kund*innen sind kritischer geworden, vergleichen stärker und achten auf ein adäquates Preis-Leistungs-Verhältnis. Rabattaktionen allein reichen daher nicht mehr aus, entscheidend sind Vertrauen und Qualität – und Erfolg hat, wer den Mehrwert einer Ware klar zu kommunizieren weiß. „Die Konsumenten haben ihr Einkaufsverhalten weiterentwickelt, nutzen gezielter Multi-Touchpoints, informieren und kaufen mittlerweile in Phasen. Außerdem achten sie nicht nur auf Rabatte, sondern wollen nachvollziehbare Qualität und sind empfänglich für verlässliche Markenbotschaften. Marken, die hier authentisch auftreten, profitieren gerade im härtesten Quartal des Jahres”, sagt Jan Honsel, Chief Division Officer der Smarketer Group.

2. SEA mit Google und Microsoft setzt auf Full-Funnel statt Last Click

Künstliche Intelligenz hat sich in alle Marketingprozesse integriert – von der Gebotssteuerung über die Erstellung hunderter Creatives bis hin zum Kampagnen-Monitoring. Doch ihr Wert steht und fällt mit den eingespeisten Daten. Dabei ist es wichtig, sicherzustellen, dass auch ohne Third-Party-Cookies stabile Daten für präzise Kampagnensteuerung zur Verfügung stehen. Gleichzeitig entwickeln sich Google und Microsoft von reinen Suchmaschinen zu Full-Funnel-Ökosystemen. Mit Hilfe von Performance Max, Demand Gen oder Audience Ads lassen sich Nutzer in allen Phasen der Customer Journey abholen – von der Inspiration bis zum finalen Kauf. Entscheidend ist dabei gerade im Vorweihnachtsgeschäft die frühe Präsenz, da die Kaufentscheidungen schon Wochen vor Black Friday Ende November vorbereitet werden – und die Suchvolumina früher anwachsen als in der Vergangenheit. „SEA ist heute kein reiner Conversion-Kanal mehr – und wer nur auf den letzten Klick optimiert, verschenkt enormes Potenzial. Erst wenn Unternehmen ihre Datenqualität sichern, intelligente Signale bereitstellen und gezielt Mid- und Upper-Funnel-Kampagnen, etwa über YouTube, einsetzen, entfaltet die Technologie ihr volles Potenzial. So lassen sich nicht nur neue Kunden effizient erreichen, sondern auch Budgets dynamisch aussteuern und der ROI nachhaltig maximieren.“, betont Marc Feiertag (Chief Revenue Officer) bei Smarketer.

3. Amazon Advertising wird zum Taktgeber im Deal-Marathon

Amazon bleibt auch im vierten Quartal der zentrale Schauplatz des Onlinehandels – mit immer längeren Deal-Phasen von Prime Day über die Black Week bis ins Weihnachtsgeschäft. Für viele Kunden ist Amazon fester Bestandteil der Einkaufsroutine und „Warensuchmaschine“ Nummer 1. Doch das Werbegeschäft des Handelsriesen hat sich gewandelt – klassisches Performance-Marketing mit den klassischen PPC-Metriken reicht alleine nicht mehr aus. Conversion Rates sind daher systematisch zu optimieren, wobei es sowohl auf Content-Qualität, Bildwelten und Produktbeschreibungen als auch auf die richtige Angebotsstrategie und eine intelligente Kampagnensteuerung ankommt. „Amazon hat sich vom reinen Verkaufskanal zu einem komplexen Ökosystem aus Suche, Produktpräsentation und Advertising entwickelt, das gerade in der Jahresendgeschäft sein volles Potenzial entfaltet und Deutschlands E-Commerce Wachstum treibt“, erklärt Robert Schulze, Geschäftsführer der Amazon-Full-Performance-Agentur Amzell. „Sichtbarkeit erfordert allerdings das perfekte Zusammenspiel von Werbung, Content und Promotions – wer das nicht findet, riskiert Umsatz- und Rankingverluste.“

4. Social & Video Advertising als Wachstumsmotor im härtesten Quartal

Social-Media-Plattformen wie Meta, TikTok und Reddit sind längst keine reinen Branding-Kanäle mehr. Sie haben sich zu Performance-Motoren entwickelt, die Kaufimpulse setzen, Interesse wecken und Produkte erklären. Neue Funktionen wie Value Optimization auf Meta, Creator-first-Strategien bei TikTok und Dynamic Product Ads bei Reddit sorgen für messbaren Umsatz und Reichweite im E-Commerce-Umfeld. „Gerade Reddit hat sich in der jüngsten Vergangenheit zu einem Kanal entwickelt, der auf Vertrauen und den persönlichen Austausch zwischen Menschen setzt. Die Plattform ist mit 14,5 Millionen wöchentlich aktiven Nutzer in Deutschland längst kein Nischenphänomen mehr und sollte nicht übersehen werden“, erklärt Josef Raasch, CEO des Social-Media-Spezialisten WLO.social. Der Schlüssel für den Erfolg liegt in der kreativen Vielfalt, in KI-gestützten Workflows und profitbasierten Kampagnenzielen. Auch Handelsunternehmen mit kleineren Teams und Budgets können so mithilfe von KI das volle Potenzial für Reichweite, Relevanz und Effizienz freisetzen.

5. KI-generierte Antworten werden zur neuen Währung der Sichtbarkeit

Ein weiterer Erfolgsfaktor, der in den nächsten Jahren zunehmend wichtig wird, ist die Präsenz in den neuen Antwortformaten wie AI Overviews und Chatbots. Immer mehr Kaufentscheidungen werden dort vorbereitet (und in Zukunft im Rahmen von Agentic Commerce auch abgewickelt). SEO nach den alten Regeln greift angesichts dieses Paradigmenwechsel vom Google-Ranking zur Antwortlogik zu kurz, ist aber weiterhin die Sichtbarkeitsgrundlage. Denn Sprachmodelle wie ChatGPT agieren nicht in Keywords und Rankings, sondern in semantischen Relevanzräumen, Entitätenbeziehungen und struktureller Klarheit. Unternehmen müssen ihre Inhalte daher neu denken – maschinenlesbar, modular aufgebaut und semantisch präzise – und sie so strukturieren, dass sie in diesen Kontexten sichtbar und zitierfähig sind. „Kaufentscheidungen beginnen zunehmend in KI-generierten Umfeldern. Wer hier nicht stattfindet, verliert in Zukunft Reichweite und Umsatz,“ erklärt Marcel Richter, Geschäftsführer der auf LLM-Sichtbarkeit spezialisierten Strategieberatung SMAWAX.

Ausblick auf 2026: Auf die richtigen strategischen Weichenstellungen kommt es an

Das diesjährige Vorweihnachtsgeschäft bietet trotz Effizienzdruck enorme Chancen – vorausgesetzt, Unternehmen denken kanalübergreifend, sichern ihre Datenhoheit und setzen die verfügbaren KI-Tools effizient und gezielt ein. „Brands, die ihre Marketingaktivitäten über alle Kanäle hinweg orchestrieren, Budgets agil und Performance-basiert steuern und auf saubere, eigene Daten setzen, können auch und gerade in der verlängerten und fragmentierten Peak-Saison sichtbar bleiben und profitabel wachsen“, fasst David Gabriel, Gründer und CEO der Smarketer Group, zusammen.

Kleine Budgets, große Wirkung: Erfolgsstrategien für Start-ups im Online-Marketing

David gegen Goliath im Digitalmarketing: Wie kleine Unternehmen sich gegen größere Player durchsetzen können.

Der Online-Werbemarkt wirkt gerade für viele kleinere Unternehmen wie ein ungleicher Kampf. Auf der einen Seite stehen die großen Konzerne und bekannten Marken, die mit Millionenbudgets nahezu jeden Kanal mühelos bespielen und so hohe Reichweite und Markenwahrnehmung erzielen. Auf der anderen Seite finden sich dagegen Start-ups, Selbständige und regionale Händler*innen, die mit begrenzten Mitteln Sichtbarkeit aufbauen müssen. Doch dieser Kampf ist keineswegs so aussichtslos wie er scheint. Denn wer seine Nische kennt, die richtigen Kanäle bespielt und clever mit Daten arbeitet, kann auch mit einem überschaubaren Budget eine starke Präsenz auf Google, Amazon oder bei Microsoft aufbauen – und dort Kund*innen gewinnen, wo große Player oft unflexibel bleiben.

Interessant ist aber, dass viele Start-ups und kleinere Marken die Möglichkeiten unterschätzen, die sie im Onlinemarketing haben. Aus meiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit kleinen und mittleren Unternehmen lassen sich fünf zentrale Erfolgsfaktoren ableiten:

1. Fokussieren statt verzetteln: Die eigenen Möglichkeiten kennen und die Chancen nutzen

Gerade Start-ups haben selten die Ressourcen, um alle Kanäle gleichzeitig zu bedienen. Das ist aber auch gar nicht notwendig, vielmehr entscheidend ist, das Budget gezielt einzusetzen und zu prüfen, welche Plattformen wirklich zu den eigenen Zielen passen. Neben klassischer Suchmaschinenwerbung kommen hier oftmals bestimmte, zur Marke passende Social-Media-Plattformen, Video- sowie E-Commerce-Plattformen in Betracht. Wer lokal stark ist, kann etwa mit Google Local Campaigns oder standortbezogenen Anzeigen sofort ohne größere Streuverluste sichtbarer werden. Auf Amazon reicht es, zunächst mit ausgewählten Produkten optimal aufgestellt zu sein, statt eine riesige Produktpalette halbherzig zu bewerben. Weniger ist hier tatsächlich mehr.

2. Die Zielgruppe verstehen – und besser ansprechen als die Konkurrenz

Ein klar definiertes virtuelles Schaufenster ist Gold wert. Dazu gehört, die eigenen Kund*innen wirklich zu kennen und zu verstehen: Welche Produkte oder Dienstleistungen passen zu ihnen und wie preissensibel sind sie? Welche Ansprache trifft bei meiner Zielgruppe den richtigen Ton? Wer diese Fragen konsequent beantwortet, kann selbst gegen etablierte Anbieter*innen punkten, indem er/sie den Kund*innen signalisiert, dass er/sie sie versteht und ihnen den gewünschten USP bietet. Denn während große Marken oft standardisierte Kampagnen ausrollen, können kleine Unternehmen ihre Kommunikation viel persönlicher, lokaler und relevanter gestalten. Dabei wird es zunächst darum gehen, als Startup Awareness zu schaffen, also im Relevant Set der Kund*innen vorzukommen – danach erst geht es um das Verkaufen konkreter Produkte.

3. Profitabilität im Blick behalten: Kosten und Margen kennen und den Shop optimieren

Effizientes Digitalmarketing heißt, nicht nur Reichweite zu kaufen, sondern wirklich rentabel zu wirtschaften. Gerade kleine Unternehmen sollten dabei ihre Kostenstruktur genau kennen, ihre Margen kalkulieren und daraus ableiten, welche Kampagnen wirklich profitabel sind. Conversion-Optimierung (CRO) ist hier ein entscheidender Hebel, denn schon kleine Anpassungen im Online-Shop oder auf der Landingpage können dafür sorgen, dass aus (mehr) Klicks auch Käufe resultieren. Wer hier erfolgreich sein will, muss verstehen, dass eine Website immer wieder dem Markt und seinen Bedürfnissen angepasst werden muss. Der optimierte Shop und die bestmögliche Website sind aber gleichzeitig ein entscheidender Faktor für den Erfolg.

4. Technik und Daten clever nutzen: Kampagnen KI-gestützt optimieren und mit spezifischen Kombinationen punkten

Bevor die Ads gebucht werden, sollten Start-ups ihre anderen Hausaufgaben machen und Zugriffszahlen und Rankings analysieren, um nicht teuer eingekauftes Budget zu verschwenden. Die dafür nötigen digitalen Werkzeuge, die lange nur großen Playern vorbehalten waren, stehen heute auch kleinen Unternehmen zur Verfügung. KI-gestützte Kampagnenoptimierung (etwa per Google Performance Max), automatisierte Gebotsstrategien oder Tools zur Conversion-Analyse lassen sich mittlerweile auch mit kleinen Budgets nutzen. Wichtig ist aber, die Basis sauber aufzusetzen – etwa die Produktdaten für Amazon oder Google Shopping – und diese dann regelmäßig zu pflegen und nachzubessern. So wird die eigene Präsenz Schritt für Schritt professioneller. Auch beim Keyword-Set gilt: Mit Longtail-Keywords und spezifischeren Kombinationen, die spezifisch auf Kund*innenbedürfnisse eingehen, erzielen kleine Anbieter*innen bessere Ergebnisse als mit teuren, generischen Begriffen.

5. Kund*innenbindung als unterschätzter Hebel: Gewonnenes Vertrauen als Potenzial für die Zukunft

Nach dem Kauf ist vor dem Kauf – und eine(n) Kund*in, dessen/deren Vertrauen man schon einmal gewonnen hatte, kann man auch deutlich einfacher erneut ansprechen. Für kleine Unternehmen ist Kund*innenbindung daher oft der effizienteste Weg, um Marketingbudgets nachhaltig einzusetzen. Bewertungen und Feedback sollten gerade Start-ups und kleinere Marken erbitten, denn sie helfen nicht nur, das Angebot zu verbessern, sondern erhöhen auch die Sichtbarkeit in Suchmaschinen und Plattformen. Schließlich eignen sich Newsletter, personalisierte Mailings mit Gutscheinen und Rabatten gut für die Wiederansprache der Bestandskund*innen. Wer das Potenzial seiner Kund*innendaten nutzt, baut sich somit einen organischen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteil auf, den große Player oft gar nicht konsequent ausschöpfen.

Fazit: Cleveres und gezielt schlägt laut und unpräzise

Kleine Unternehmen werden große Marken im Online-Marketing nie über das Budget und nur kurzfristig (und nicht nachhaltig) über den Preis schlagen. Sie können aber gewinnen, indem sie ihre Stärken ausspielen: Nähe zu den Kund*innen, Fokus auf die relevanten Kanäle und die Fähigkeit, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Wer sein digitales Schaufenster mit Strategie gestaltet, seine Daten nutzt und Kund*innen langfristig bindet, muss den Vergleich mit den Großen des Marktes nicht scheuen.

Der Autor Janosch Jahn ist Head of Business Unit bei AdsXpress. Die zur Smarketer Group gehörende Agentur berät umfassend und transparent zu Werbelösungen rund um Google, Microsoft & Amazon Ads.

GEO statt SEO?

Warum du jetzt in Generative Engine Optimization (GEO) investieren solltest statt nur in defensive Suchmaschinenoptimierung (SEO), und was dabei zu beachten ist.

Im digitalen Markt sind KI-Tools wie ChatGPT und Bing Chat mittlerweile ebenso unverzichtbar wie klassische Suchmaschinen. Nutzer*innen greifen zunehmend auf KI zurück, um direkte und personalisierte Informationen zu erhalten, ohne sich durch lange Linklisten zu klicken. Für Gründer*innen bedeutet das: Wer künftig sichtbar sein will, muss dort auftauchen, wo die Antworten entstehen: in generativen KI-Systemen. Gerade für Start-ups bietet sich hier eine historische Chance: Anstatt mühsam gegen die SEO-Dominanz etablierter Konzerne anzukämpfen, ist es möglich, mit GEO von Anfang an die Spielregeln der Sichtbarkeit zu setzen und Platzhirsch zu sein, bevor andere reagieren.

Was ist GEO, und warum ist es jetzt der Wachstumshebel?

GEO bedeutet, Inhalte gezielt so aufzubereiten, dass KI-Systeme wie ChatGPT, Perplexity oder Claude sie direkt in ihren Antworten verwenden. Sie generieren Antworten eigenständig, nicht über Links, sondern über Inhalte, die sie als relevant erkannt haben. Für Start-ups heißt das: GEO ist der Shortcut zur Autorität, unabhängig von Budget oder Historie. Während klassische SEO auf Technik, Content und Backlinks setzt, geht GEO gezielt auf Aktualität, Struktur und semantische Klarheit. Unternehmen, die jetzt optimieren, können als neue, vertrauenswürdige Quelle auftreten, bevor eingefahrene Marken überhaupt reagieren.

GEO erhöht Chancen exponentiell

SEO bleibt wichtig, keine Frage. Doch nur SEO zu machen, bedeutet, das Spiel zu spät zu beginnen. GEO ist der proaktive Hebel: Start-ups beeinflussen die Antworten von KI gezielt, statt passiv auf Rankings zu hoffen. Mit GEO gelingt es, Sichtbarkeit nicht nur zu erreichen, sondern geradezu durchzusetzen. Zu verstehen, wie generative Systeme denken, erlaubt es, ihre Antworten zu prägen und in einem Spielfeld zu spielen, das (noch) nicht von Großkonzernen dominiert ist.

Fünf handfeste Angriffstaktiken für GEO-Pionier*innen

GEO ernst zu nehmen, ermöglicht es heute, Sichtbarkeit zu erzeugen, die früher SEO-Aufwand über Jahre erforderte. Folgende Schritte sind der Werkzeugkasten, um sichtbar zu werden:

- Prompt Engineering und Nachfrageanalyse: Es ist wichtig zu erfassen, welche Prompts echte Nutzer*innen in ChatGPT und Co. verwenden. Sie bilden die datenbasierte Grundlage für Inhalte – nicht hypothetisch, sondern zielgerichtet.

- Llms.txt-Strategie: Es muss kontrolliert werden, wie KI-Systeme Inhalte interpretieren. Die llms.txt-Datei ist kein Nice-to-have, sondern der Direktkanal zur KI und damit zur Sichtbarkeit.

- Generatives Monitoring statt klassisches Ranking: Es reicht nicht mehr, nur Google-Rankings zu messen; auch das Erscheinen in KI-generierten Antworten ist relevant. Neue KPIs sind zu entwickeln und gezielt zu optimieren.

- Optimierung für KI Crawler: GPTBot, ClaudeBot und Co. brauchen technische Umgebung, die sie optimal verarbeiten können. Besonders relevant ist das bei dynamischen Seiten oder JavaScript-lästigen Inhalten.

- KI-freundliche Content-Architektur: Inhalte müssen semantisch modular, prompt-kompatibel und maschinenlesbar aufgebaut sein. Sie sind nicht nur für Menschen zu denken, sondern für Maschinen, die Antworten für Menschen generieren.

Inhalte für KI greifbar machen: Schnell handeln, strategisch gewinnen

Der Vorteil: Start-ups können GEO sofort konsequent denken. Während etablierte Unternehmen ihre Systeme umbauen müssen, können sie ihre Website heute schon KI-relevant aufsetzen:

- Strukturierte Daten, semantische Markups und präzise Meta-Daten.

- Modulare Inhalte wie FAQ-Seiten, Listen und Tabellen.

- Content mit Expert*innenwirkung statt oberflächliches „SEO-Geschrei“.

- Schnelle Ladezeiten, mobiles Design und responsives Layout.

- Visuelle Elemente wie Erklärvideos oder Grafiken, die LLMs direkt erfassen können.

GEO – der strategische Vorsprung zur Relevanz

Die Regeln der digitalen Sichtbarkeit werden gerade neu geschrieben, und Start-ups haben jetzt die Möglichkeit, den Leitfaden mitzubestimmen. GEO erlaubt es, nicht nur mitzuspielen, sondern die Spielregeln selbst zu nutzen – für Wachstum, Vertrauen und Reichweite. Junge Unternehmen sollten jetzt in GEO investieren, statt defensiv SEO zu betreiben. Indem sie heute GEO verstehen, können sie morgen in den Antworten der wichtigsten KI-Systeme präsent sein.

Die Autorin Antonia Hertlein unterstützt als Head of SXO bei der Löwenstark Online-Marketing GmbH Unternehmen dabei, online wirklich sichtbar zu werden.

Auf einen Blick

Vorteile von Generative Engine Optimization (GEO) gegenüber klassischer Suchmaschinenoptimierung (SEO)

- Automatisierte Content-Erstellung: GEO kann schnell und effizient hochwertige Inhalte generieren, während klassische SEO oft auf manuelle Content-Erstellung angewiesen ist.

- Individuelle und kontextbezogene Inhalte: GEO passt Inhalte automatisch an Nutzer*innenanfragen und Suchtrends an, was bei SEO meist manuell erfolgt und damit zeitaufwändig ist.

- Skalierbarkeit: GEO ermöglicht die schnelle Skalierung der Content-Produktion, um größere Zielgruppen zu erreichen, während SEO bei der Content-Erstellung begrenzt ist.

- Zeitersparnis: Automatisierte Prozesse reduzieren den Aufwand für Keyword-Recherche, Content-Optimierung und Aktualisierung im Vergleich zu klassischen Methoden.

- Dynamische Anpassung: GEO kann Inhalte in Echtzeit an Veränderungen im Nutzungsverhalten oder in Suchalgorithmen anpassen, während SEO oft auf statische Strategien setzt.

- Kosteneffizienz: Durch Automatisierung können Kosten für Content-Produktion und -Optimierung gesenkt werden, was bei traditioneller SEO oft mit höherem Personal- und Ressourcenaufwand verbunden ist.

- Innovationsvorsprung: GEO nutzt modernste KI-Technologien, die Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, während SEO eher auf bewährte, aber weniger flexible Methoden setzt.

- Bessere Personalisierung: GEO kann personalisierte Inhalte für unterschiedliche Nutzer*innengruppen generieren, was bei klassischer SEO meist nur eingeschränkt möglich ist.

Mögliche Stolpersteine bei der Nutzung von GEO

- Qualitätskontrolle: Automatisch generierte Inhalte können ungenau, unpassend oder minderwertig sein.

- Mangel an Originalität: KI-generierte Inhalte könnten wenig einzigartig sein und sich ähneln.

- Abhängigkeit von Technologie: Weniger Kontrolle über die Inhalte und Anfälligkeit bei technischen Problemen.

- Ethische und rechtliche Fragen: Urheberrecht, Transparenz und ethische Verantwortung können problematisch sein.

- Risiko von Suchmaschinen-Strafen: Schlechte oder Spam-artige Inhalte könnten zu Abstrafungen führen.

- Hohe Anfangsinvestitionen: Implementierung und Feinabstimmung können teuer und zeitaufwändig sein.

- Mangel an menschlicher Note: Inhalte könnten emotional oder kreativ weniger ansprechend sein.

- Schnelle Veränderungen im Algorithmus: Regelmäßige Updates der KI-Modelle sind notwendig, um Schritt zu halten.

Influencer-Marketing: Sozialabgaben und Steuerfallen

Was Influencer*innen und Auftraggebende bei ihrer Zusammenarbeit steuerrechtlich wissen und beachten sollten.

Die Reichweite von Influencer*innen und ihr Einfluss auf die Follower*innen machen sie zu einem begehrten Teil von Marketingkampagnen und Produktplatzierungen von Unternehmen. Doch die Zusammenarbeit birgt nicht nur Fallstricke für die Influencer*innen selbst, sondern auch für Auftraggebende. Das gilt gerade auch im Hinblick auf die Sozialabgaben an die Künstlersozialkasse (KSK). Was es dabei zu beachten gibt, erklärt Rechtsanwältin Nicole Golomb bei Ecovis in Regensburg.

Influencer*innen sind heute feste Größen in Werbekampagnen, bei denen teils große Summen fließen. Wie zuletzt die Fälle in Nordrhein-Westfalen und mittlerweile auch in den anderen Bundesländern zeigen, können die steuerlichen Folgen gravierend sein: Dort prüfen Ermittler*innen des Landesamts zur Bekämpfung der Finanzkriminalität ein mögliches Steuervolumen von rund 300 Millionen Euro, das Influencer*innen nicht erklärt haben sollen. Neben unklaren Einnahmen aus Klickvergütungen, Werbedeals oder Abo-Zahlungen rücken damit auch die Pflichten von Unternehmen stärker in den Fokus, etwa wann sie die Künstlersozialabgabe (KSA) an die Künstlersozialkasse (KSK) für die Zusammenarbeit mit Influencer*innen zahlen müssen.

Wann Unternehmen die KSA zahlen müssen

Die KSK verschafft selbstständigen Künstlern und Publizisten Zugang zur gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung zu ähnlichen Bedingungen, wie sie Arbeitnehmende haben. Viele Unternehmen außerhalb der klassischen Medien- und Kreativbranche sind überrascht, dass auch sie die Künstlersozialabgabe zahlen müssen, wenn sie für Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit Influencer oder andere Kreative beauftragen.

Unternehmen müssen die KSA leisten, wenn sie Aufträge an selbständige Künstler*innen oder Publizist*innen vergeben (Paragraph 24 Absatz 1 und Absatz 2 Künstlersozialversicherungsgesetz, KSVG). Dazu gehören einerseits klassische Verwerter wie Verlage, Fernsehsender oder Galerien. Andererseits trifft die Pflicht auch Unternehmen, die für ihre eigene Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit externe Kreative beauftragen. Sobald Firmen Influencer*innen beauftragen, bewegen sie sich in einem Bereich, den sie gar nicht als abgabepflichtig wahrnehmen.

Für das Auftragsvolumen gelten Bagatellgrenzen, die jedoch nicht für klassische Verwerter gilt:

- bis Ende 2025: 700 Euro pro Kalenderjahr,

- ab 2026: 1.000 Euro pro Kalenderjahr geplant.

- Unterhalb dieser Schwellen entfällt die KSA.

Wann Influencer*innen abgabepflichtig werden

Als abgabepflichtig gelten Leistungen von selbständigen Künstler*innen oder Publizist*innen, wenn natürliche Personen oder Personengesellschaften sie erbracht haben. Arbeiten juristischer Personen, etwa von einer GmbH, oder von Gesellschaften wie einer GmbH & Co. KG oder einer Offenen Handelsgesellschaft lösen dagegen keine KSA aus.

Influencer*innen lassen sich durchaus als Künstler*innen einstufen, wenn sie Videos, Fotos oder Podcasts mit eigener kreativer Gestaltung produzieren. Bereits ein geringer künstlerischer Charakter kann genügen, um die Abgabepflicht zu begründen. Keine Abgabe fällt dagegen an, wenn ein(e) Influencer*in lediglich ein Produkt empfiehlt oder verlinkt, ohne eine eigenständige kreative Leistung zu erbringen.

Grauzonen und Risiken

In der Praxis entstehen häufig Unsicherheiten – etwa bei stilistisch aufwendig gestalteten Produktpräsentationen. Im Zweifel nimmt die KSK eine eigene Bewertung vor, die auch rückwirkend erfolgen kann. Das führt nicht selten zu erheblichen Nachforderungen.

Muss ein Unternehmen die Abgabe leisten, kommen weitere Pflichten hinzu, die so im KSVG geregelt sind:

- umfassende Auskunfts- und Vorlagepflichten (Paragraph 29),

- Meldung aller an selbständige Künstler*innen gezahlten Entgelte (Paragraph 27),

- Auszeichnungspflichten (Paragraph 28)

- Vorauszahlungspflichten (Paragraph 27 Absatz 2)

Beratung zahlt sich aus

Die Beauftragung von Influencer*innen kann also weitreichende Konsequenzen haben. Influencer-Marketing wird zunehmend wichtiger, doch die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte sind in vielen Unternehmen nicht ausreichend bekannt. Eine rechtzeitige Beratung hilft, Nachzahlungen und Bußgelder zu vermeiden.

Vom Elevator Pitch zum echten Kontakt: So bleibst du auf Events in Erinnerung

Events sind voll, laut und schnell. Viele Pitches klingen gleich. Was bleibt, sind oft die Zweifel, ob jemand zuhört und ob die Story hängen bleibt. Hier ist ein klarer Plan, mit dem du als Gründer*in nicht nur sprichst, sondern auch lange in Erinnerung bleibst.

Welche Events für Start-ups wichtig sind

Nicht jedes Event bringt dir Reichweite. Große Messen sind gut, um Trends zu sehen und zufällig Investor*innen zu treffen. Kleine Meetups sind oft besser, um echte Gespräche zu führen. Pitch-Wettbewerbe helfen, deine Story zu testen und Sichtbarkeit zu bekommen. Branchenevents bringen dich nah an Kund*innen, die deine Lösung wirklich gebrauchen können. Und dann gibt es noch Netzwerktreffen von Acceleratoren oder Coworking-Spaces - da findest du oft Mentor*innen oder erste Geschäftspartner*innen. Überlege dir vorher: Willst du Investor*innen, Kund*innen oder Sparringspartner*innen treffen? Danach entscheidest du, wo du hingehst.

Vor dem Event: Ziele setzen, Fokus halten

Ein Event ist keine Bühne für endlose Pitches. Es ist ein Spielfeld für Beziehungen. Wer ohne Plan kommt, wirkt schnell beliebig. Deshalb gilt: Vorbereitung ist deine größte Stärke.

Strategische To-dos

1. Definiere dein Ziel: Willst du Investor*innen ansprechen, Kund*innen gewinnen oder Geschäftspartner*innen finden? Du kannst nicht alles gleichzeitig schaffen. Konzentriere dich auf maximal zwei Ziele. So weißt du, wen du ansprechen solltest und wen nicht.

2. Recherchiere die Gästeliste: Viele Events veröffentlichen Speaker*innen oder Sponsor*innen vorab. Schau dir an, wer interessant für dich ist. Markiere drei bis fünf Personen, die du wirklich treffen willst. Bereite eine kurze, persönliche Anknüpfung für jede Person vor. So bist du nicht eine/r von vielen, sondern jemand, die/der sich Mühe gibt.

3. Arbeite an deinem Auftritt: Damit ist nicht nur dein Pitch gemeint. Denk an dein Gesamtbild: Kleidung, Körpersprache, wie du dich vorstellst. Professionell wirkt nicht steif, sondern klar. Auch kleine Dinge zählen, zum Beispiel, ob du leicht erklärst, was dein Startup macht, oder ob du dich in Fachjargon verstrickst.

4. Trainiere deinen Pitch – aber nicht auswendig: Du brauchst keine perfekte Rede. Besser ist, wenn du deine Kernbotschaft so verinnerlicht hast, dass du sie flexibel rüberbringen kannst. Drei klare Punkte reichen: Problem - Lösung - Nutzen. Wenn du das frei variieren kannst, wirkst du authentisch und nicht einstudiert.

5. Plane deinen Erinnerungsanker: Menschen erinnern sich an kleine, konkrete Dinge. Das kann eine Zahl sein, eine kurze Story oder ein visueller Anker wie ein ungewöhnliches Beispiel. Überlege dir vorher, was du nutzen willst, damit dein Gegenüber dich später noch zuordnen kann.

6. Bereite dein Material vor: Visitenkarten wirken altmodisch, sind aber praktisch. Smarter wird es mit einem QR-Code: der führt direkt zu deiner Webseite, deinem Kalender oder einer One-Pager-Landingpage. Wenn du kleine Giveaways einsetzt, dann nur Dinge, die wirklich nützlich sind, z. B. Kugelschreiber oder Notizbücher. Weitere Inspiration findest du hier.

Auf dem Event: Präsenz zeigen, Kontakte knüpfen

Ein Event ist kein Marathon, bei dem du möglichst viele Visitenkarten einsammeln musst. Es geht darum, wie du dich präsentierst, wie du zuhörst und ob andere dich in Erinnerung behalten. Qualität schlägt Quantität – drei gute Kontakte bringen dir mehr als dreißig flüchtige Gespräche.

Sichtbar sein, ohne zu nerven

Stell dich nicht in die Ecke und warte darauf, dass dich jemand anspricht. Such dir bewusst Momente, um auf Leute zuzugehen. Gleichzeitig: niemand mag aufdringliche Monologe oder aggressive Visitenkartenverteilung. Halte die Balance zwischen aktiv und angenehm.

- Stell dich in die Nähe des Buffets oder der Kaffeemaschine. Dort entstehen oft spontane Gespräche.

- Lieber fragen „Kann ich mich kurz dazu stellen?“ als ungefragt in eine Gruppe platzen.

Mit einfachen Fragen starten

Small Talk ist nicht belanglos, er ist der Türöffner. Eine einfache Frage reicht, um ins Gespräch zu kommen: „Was hat dich heute hergebracht?“ oder „Welche Session war für dich bisher die spannendste?“. So entsteht ein natürlicher Einstieg, ohne dass du sofort pitchen musst.

Den Pitch flexibel einsetzen

Dein Kurzpitch bleibt wichtig, aber er sollte sich an die Situation anpassen. Investor*innen wollen etwas anderes hören als potenzielle Kund*innen oder Mentor*innen. Die Grundstruktur ist immer gleich – Problem, Lösung, Ergebnis - aber die Betonung wählst du passend zur Person.

- Beispiel für Investor*innen: „Wir adressieren einen Markt von 2,5 Mrd. € und wachsen aktuell 20% pro Monat.“

- Beispiel für Kund*innen: „Du verlierst weniger Zeit mit Bestandsplanung, weil alles automatisch läuft.“

- Beispiel für Mentor*innen: „Wir haben es geschafft, unser MVP in 6 Wochen zu launchen - aber das Onboarding ist noch unser Schwachpunkt.“

Geschichten bleiben hängen

Zahlen sind nützlich, aber Geschichten prägen sich ein. Ein Beispiel aus dem Alltag deiner Nutzer*innen macht dich viel greifbarer als jede Statistik. „Eine Bäckerei, die wir betreuen, musste keine Kund*innen mehr wegschicken, weil die Croissants nie mehr ausgingen.“ Solche Bilder bleiben im Kopf.

Gespräche klar beenden

Viele Gründer*innen wissen nicht, wann sie ein Gespräch beenden sollen. Aber genau das macht dich professionell: Bedanke dich kurz, kündige an, dass du dich meldest, und geh den nächsten Schritt. Zum Beispiel: „Schön, dich kennenzulernen. Ich schicke dir morgen den Link, wie besprochen.“ oder „Ich will dich nicht länger aufhalten, lass uns gern später weiterreden.”. Das zeigt Respekt und macht den Weg frei für ein Follow-up.

Nach dem Event: Dranbleiben statt abtauchen

Das Wichtigste passiert oft erst nach dem Event. Melde dich innerhalb von ein bis zwei Tagen, solange ihr euch beide noch erinnert. Halte deine Zusagen ein und mach es konkret: ein Link, eine Case Study oder ein Termin. Schreib persönlich und nicht generisch. Ein kurzer Bezug zum Gespräch reicht. Und bleib locker: Nicht jede Begegnung führt sofort zu einem Deal, aber wer sich verlässlich meldet, bleibt im Kopf. So machst du aus einem ersten Pitch eine echte Verbindung, die weit über das Event hinausgeht.

Grafikdesigntrends 2025: Mach dich unique!

Grafikdesign setzt Trend-Impulse, um dein Branding aufzufrischen, deine Marke zu inszenieren oder deine Zielgruppe auf eine frische Art und Weise emotional anzusprechen. Daher gut zu wissen: Diese zehn Grafikdesigntrends werden von den Profis aktuell favorisiert.

Das Grafikdesign ist derzeit von einer spannenden Mischung aus Minimalismus, Nostalgie und Individualität geprägt. VistaPrint hat in Zusammenarbeit mit der Designer*innen-Community von 99designs von Vista die wichtigsten Trends analysiert. Das Ergebnis: Marken setzen verstärkt auf visuelle Stile, die Nähe, Menschlichkeit und Persönlichkeit ausdrücken. Von radikal unperfekten Designs bis hin zu Retro-inspirierten Ästhetiken bieten sich jetzt neue Möglichkeiten, Markenidentitäten einzigartig und wiedererkennbar zu gestalten.

1. Unangepasst und bunt: Maximale Kontraste

Mit einer gewollten Kombination aus verschiedenen Schriftarten, Größen und kontrastreichen Farben sticht dieser Trend hervor. Inspiriert von Magazin-Layouts der 1990er-Jahre, wirkt er dennoch frisch und digital. Marken, die auf mutige Typografie, starke Kontraste und asynchrone Layouts setzen, können die Aufmerksamkeit ihres Publikums nachhaltig fesseln. Dieser Stil eignet sich hervorragend für Social-Media-Kampagnen oder Verpackungsdesigns, die laut und mutig wirken sollen.

Elemente des Trends

- Unterschiedliche Schriftarten und -größen, die bewusst kombiniert werden.

- Ungewöhnliche Farbkontraste, wie Neongelb mit tiefem Lila.

- Dynamische und asymmetrische Layouts, die Kreativität vermitteln.

Brand meets Performance

Brigitte Streibich, Gründerin der Boutique-Agentur CONTEGY., erklärt im Interview, warum sich Brand und Performance perfekt ergänzen – und wie eine ganzheitliche Content-Strategie beide Zielsetzungen vereint.

Du hast viel Erfahrung mit B2B- und Tech-Start-ups. Was ist da State-of-the-Art in Sachen Marketing?

Viele Start-ups schwören auf Performance Marketing, weil sie damit ganz einfach die Ergebnisse ihrer Strategien und Kampagnen messen können. Gerade bei jungen Tech-Unternehmen ist eine gewisse Affinität für datengetriebene Ansätze da. Dank digitaler Kommunikationskanäle und Big Data Analytics sehen Marketingverantwortliche in Echtzeit, welche Formate bei ihrer Zielgruppe gut ankommen. Deshalb jagen sie Kennzahlen wie Reichweite, Cost-per-Click (CPC), Click-Through-Rate (CTR) und Return on Advertising Spend (ROAS) hinterher. Diese Transparenz ist ein riesiger Vorteil, weil Start-ups so schnell auf Veränderungen am Markt reagieren und ihre Strategien anpassen können. Das ist besonders wichtig für VC-finanzierte Start-ups, die oft unter großem Druck stehen und sofort messbare Erfolge zeigen müssen, um Investoren zu überzeugen und ihr Geschäftsmodell zu skalieren.

Spielt Brand Marketing dann überhaupt schon eine Rolle für Start-ups?

Vor allem im B2B-Umfeld wird das Thema sehr stiefmütterlich behandelt. Viele denken immer noch, dass Branding nur aus Logo, Schrift und Farben besteht. Doch Brand Marketing ist so viel mehr: Es geht um die Markenidentität, den Markenkern und Werte – und auch darum, eine konsistente Marke mit Wiedererkennungswert aufzubauen. Gerade bei komplexen und erklärungsbedürftigen Themen sind eine klare Kommunikation und das Vertrauen der Kunden entscheidend. Natürlich ist es verständlich, dass Start-ups anfangs ihre Zeit und ihr Geld in Performance Marketing stecken, um erste Erfolge zu erzielen und Ideen zu testen. Aber spätestens, wenn das Produkt entwickelt und die ersten Kunden da sind, sollte man anfangen, sich um die Marke zu kümmern.

Heißt das, man muss sich irgendwann zwischen Performance und Brand Marketing entscheiden?

Nicht unbedingt. Brand und Performance stehen eigentlich gar nicht im Widerspruch zueinander, sondern ergänzen sich perfekt. Unsere Erfahrung aus zahlreichen Projekten hat gezeigt, dass B2B-Start-ups beides brauchen, um langfristig erfolgreich zu sein.

Wie lassen sich Performance und Brand Marketing miteinander verheiraten?

Content! Hochwertiger Content trägt dazu bei, dass die KPIs im Performance Marketing erreicht werden und stärkt gleichzeitig die emotionale Bindung sowie den Wiedererkennungswert der Marke. Mit einer durchdachten Content-Strategie können Start-ups sowohl kurzfristige Erfolge einfahren als auch langfristig eine starke und vertrauenswürdige Marke aufbauen. Es geht darum, Inhalte zu schaffen, die sofort ansprechen und die Conversion fördern, gleichzeitig aber die Markenwerte klar rüberbringen.

Welche typischen Fehler beobachtest du bei Start-ups im Bereich Content Marketing?

Viele Start-ups arbeiten nach einem MVP-Ansatz: Sie konzentrieren sich auf schnelle, messbare Ergebnisse und produzieren deshalb Content, der für erste Tests genügt, aber qualitativ nur mittelmäßig ist. Diese Herangehensweise mag bei der Produktentwicklung helfen, würde ich beim Content aber nicht empfehlen. Zum einen wirkt sich schlechter Content negativ auf die Performance aus. Zum anderen zahlt alles, was produziert und kommuniziert wird, auf die Wahrnehmung der Marke ein. Das heißt ganz konkret: Wenn ich mein Produkt als Quality Leader am Markt positionieren möchte, kann ich nicht schlechten oder sogar fehlerhaften Content ausspielen – das ist kontraproduktiv.

Was macht eine gute Content-Strategie aus?

Da sind zum einen die Basics – Klarheit und Konsistenz im Messaging, die Balance zwischen kurz- und langfristigen Zielen sowie eine Ausrichtung an den übergeordneten Unternehmenszielen. Wichtig ist aber vor allem, Storytelling und Messbarkeit im Content Marketing richtig zusammenzubringen. Ein Beispiel dafür ist das B2B-Scale-up remberg. Dort arbeitet das Marketingteam eng mit dem Vertrieb zusammen und produziert hochwertigen Content für jede Phase des Sales Funnels – Blogartikel, Whitepaper, eBooks und Customer Success Stories. Mit strategischem Storytelling vermitteln die Assets das Potenzial der komplexen, KI-basierten Plattform und unterstützen damit direkt den Vertrieb dabei, seine Umsatzziele zu erreichen. Die Ergebnisse misst das Team mit klaren Performance-KPIs. Das hilft ihnen, ihre Strategie ständig zu verbessern: Was gut funktioniert, wird skaliert, weniger effektive Maßnahmen werden optimiert.

Wie bringt man dann die Marke ins Spiel?

Ein Beispiel dafür ist PIONIX, ein Start-up, das auf Basis von Open Source ein Betriebssystem für E-Ladestationen entwickelt. Schon in einer frühen Wachstumsphase hat sich das Gründungsteam entschieden, an seiner Markenstrategie zu arbeiten. Nach einer intensiven Assessment-Phase wurden Brand Core, Framework und Manifesto entwickelt. Gerade läuft ein großer Brand Relaunch mit einer 360°-Kampagne, einem überarbeiteten Corporate Design, einer neuen Website und neuen Brand Assets.

Damit die Markenkommunikation nicht stillsteht, werden im Rahmen einer ganzheitlichen Content-Strategie schon jetzt Maßnahmen umgesetzt, wie zum Beispiel eine PR-Kampagne, Whitepaper und Blogartikel. Sie stärken Stück für Stück die Wahrnehmung der Marke und unterstützen das langfristige Branding.

Was können wir aus den Erfolgsbeispielen lernen?

Die Beispiele von remberg und PIONIX zeigen, dass eine gut durchdachte Content-Strategie sowohl Performance-Marketing-Ziele als auch Branding-Ziele erfolgreich verbindet. Die Start-ups könnten unterschiedlicher nicht sein und verfolgen völlig verschiedene Marketingstrategien. Aber sie setzen beide auf strategisches Storytelling mit hochwertigem Content. Sie machen deutlich, wie wichtig es ist, eine klare Markenidentität zu entwickeln und diese durchgehend zu kommunizieren, während man die Wirksamkeit der Maßnahmen ständig misst und sie entsprechend optimiert. Ganzheitliches Content Marketing wird zum Erfolgsfaktor für Start-ups, um ihre Marketingziele zu erreichen und sich im Wettbewerb zu behaupten.

Das klingt nach viel Aufwand und großen Budgets.

Start-ups können definitiv auch ohne große Budgets viel erreichen. Es kommt darauf an, gezielt und strategisch vorzugehen – dann sind auch organische Maßnahmen wirkungsvoll. Hochwertiger Content, der genau auf die Bedürfnisse und Interessen der Zielgruppe abgestimmt ist, lässt sich auch mit begrenzten Mitteln erstellen. Wichtig ist, den richtigen Zeitpunkt abzupassen und die vorhandenen Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Meine Empfehlung: Qualität statt Quantität!

Brigitte, danke für deine Insights

Google Update am 26.03.2025 mit gravierenden Folgen

Am 26. März 2025 hat sich die digitale Welt in einer einzigen Nacht verändert. Google zeigt keine Links mehr – und viele Unternehmen fliegen raus: Wie die neue KI-Suche alles verändert.

Am 26. März 2025 hat sich die digitale Welt in einer einzigen Nacht verändert. Google hat in Deutschland ein umfassendes Update ausgerollt – mit gravierenden Folgen: Statt wie gewohnt eine Liste mit Websites auszuspielen, liefert Google bei immer mehr Suchanfragen jetzt direkt generierte KI-Antworten. Klassische Suchergebnisse? Rutschen nach unten oder verschwinden ganz.

Was für Nutzer*innen praktisch klingt, ist für Unternehmen – vor allem kleine und mittlere Betriebe – ein echter Schock. Denn wer in den neuen „KI-Übersichten“ nicht auftaucht, verliert Sichtbarkeit, Klicks und im schlimmsten Fall seine wichtigste digitale Einnahmequelle.

Die neue Realität: Antworten statt Klicks

Früher klickten rund 80 Prozent der Nutzer*innen auf ein Suchergebnis. Heute sind es laut ersten US-Daten nur noch 20 bis 30 Prozent. Der Grund: Google beantwortet viele Fragen selbst – direkt in der Suche, ohne dass User*innen eine Website aufrufen müssen. Ob „Bester Steuerberater in Berlin“ oder „Wie behebe ich einen Wasserschaden?“ – Die KI liefert die Antwort gleich mit. Für viele Websites bedeutet das: kaum noch Traffic.

Besonders betroffen sind KMUs, deren Online-Marketing bisher auf organische Sichtbarkeit setzte. Dazu gehören Handwerksbetriebe, Arztpraxen oder lokale Händler*innen. Wer nicht mehr erscheint, wird im digitalen Raum quasi unsichtbar. Für viele ist das eine existenzielle Bedrohung.

Das klassische SEO ist tot

Das Urteil fällt deutlich aus: Das klassische SEO ist tot. Wer jetzt nicht in Googles KI-Antworten auftaucht, verliert bis zu 60 Prozent seines Traffics. Mein Unternehmen berät Mittelständler*innen ab April 2025 genau zu diesem Thema: Wie man als Marke oder Dienstleister*in in der neuen Google-Welt sichtbar bleibt. Denn Sichtbarkeit entsteht heute nicht mehr über Platz 1 bei den Suchergebnissen – sondern über die Frage, ob man in der Antwort der KI vorkommt.

Answer Engine Optimization statt SEO

Das neue Zauberwort heißt AEO: Answer Engine Optimization. Statt nur darauf zu achten, ob eine Website technisch sauber und mit Keywords bestückt ist, geht es jetzt darum, Inhalte so zu gestalten, dass sie von der KI als vertrauenswürdig erkannt und zitiert werden. Und das ist komplexer als herkömmliche SEO-Optimierung.

Was jetzt zählt:

- Strukturierte Daten: Inhalte müssen mit sogenannten Schema.org-Tags markiert sein, damit die KI sie korrekt einordnen kann.

- Online-Reputation: Positive Bewertungen auf Google, Trustpilot & Co. senden wichtige Signale. Auch Inhalte auf Plattformen wie Reddit, gutefrage.net oder Fachforen spielen eine Rolle.

- E-E-A-T-Faktoren: Expertise, Erfahrung, Autorität und Vertrauenswürdigkeit – diese vier Kriterien entscheiden darüber, ob ein Unternehmen in der KI-Antwort landet.

Beispiel aus der Praxis: IT-Dienstleister trotzt der KI-Welle

Ein IT-Dienstleister aus Münster hat mithilfe von OnRep Consulting früh reagiert. Drei Maßnahmen reichten, um seine Sichtbarkeit nicht nur zu halten, sondern sogar zu steigern:

- Content-Revamp: Statt langer Blogbeiträge setzt das Unternehmen jetzt auf prägnante FAQ-Seiten in Dialogform („Wie erkenne ich einen Hackerangriff?“).

- Reputationsmanagement: Kund*innen wurden aktiv gebeten, neue Bewertungen zu hinterlassen. Die durchschnittliche Bewertung auf Google stieg innerhalb von zwei Monaten von 4,1 auf 4,7 Sterne.

- Technische Optimierung: Alle Inhalte wurden mit strukturierten Daten versehen – ein Muss, damit die KI sie korrekt verarbeitet.

Wie Unternehmen jetzt handeln müssen

Die Umstellung auf KI-gerechte Inhalte ist keine Option, sondern Pflicht. Laut Bitkom nutzen 70 Prozent der KMUs organischen Traffic als Hauptquelle für Neukundengewinnung. Wer jetzt nicht reagiert, riskiert, dass diese Quelle versiegt. Auf den Punkt gebracht bedeutet dies: Die nächsten sechs Monate entscheiden, welche Unternehmen die KI-Wende überleben.

Was Unternehmen jetzt tun sollten:

- Website-Inhalte überarbeiten: Dialogorientierte Texte, konkrete Antworten auf häufige Fragen, klare Struktur.

- Reputation aktiv steuern: Bewertungsplattformen nicht dem Zufall überlassen – aktiv mit Kunden arbeiten.

- Medienmix nutzen: Video-Referenzen, Podcasts, Presseartikel – alles, was Autorität und Vertrauen schafft, wird von der KI positiv gewertet.

- Social Media einbinden: Auch Inhalte auf TikTok oder LinkedIn beeinflussen die Wahrnehmung und Relevanz.

Fazit: Wer nicht in der Antwort ist, existiert nicht

Mit dem Google-Update vom 26. März 2025 hat sich das digitale Spielfeld radikal verändert. Unternehmen, die weiterhin auf klassisches SEO setzen, werden mittelfristig verlieren. Wer hingegen AEO versteht, seine Online-Reputation aktiv aufbaut und Inhalte für Mensch und Maschine erstellt, hat die Chance, als Gewinner aus der KI-Revolution hervorzugehen.

Oder anders formuliert: Wer heute nichts tut, zahlt morgen das Zehnfache für Werbung.

Der Autor Jonas Paul Klatt ist Gründer von OnRep Consulting – einem Start-up mit Mission: deutschen KMUs dabei zu helfen, ihre wahre Qualität online sichtbar zu machen. Getrieben von traditionellen Werten wie Qualität, Verlässlichkeit und Präzision entwickelt er mit OnRep Consulting ab April 2025 maßgeschneiderte Lösungen für die KI-gerechte Online-Reputation.

Sales-Herausforderungen 2025

Die größten Sales-Herausforderungen und To-do’s für Gründer*innen und junge Unternehmen im kommenden Jahr.

Mehrheitlich unterschätzen junge Unternehmen und Start-ups die Wichtigkeit professioneller Verkaufsarbeit. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung von Anfang an ein Selbstläufer ist, ist sehr gering. Und Hoffnung ist bekanntlich ein schlechter Ratgeber. Es gilt, selbstkritisch folgende Punkte zu hinterfragen: Wo habe ich hier noch Luft nach oben? Was kann ich (noch) besser machen? Denke daran: Nicht dein(e) Mitbewerber*in oder der Markt ist dein(e) größte(r) Gegner*in, sondern die Unbekanntheit deines Unternehmens. Denn Kund*innen kaufen nur von jenen, die sie kennen, oder die sie bei der Recherche nach einer Lösung finden.

Wer kennt dich?

Es ist nicht leicht, in die Köpfe der Zielgruppe zu kommen. Das ist umso schmerzhafter, wenn man doch selbst als Gründer*in denkt, dass man so eine tolle und sinnvolle Idee hat.

Darum sind insbesondere zu Beginn intensivste Netzwerk- werkarbeit und Akquise nötig. Frag dich:

- Zu welchen Netzwerkveranstaltungen solltest du gehen?

- Wie willst du mit Fremden ins Gespräch kommen?

- Wer sind deine Zielkund*innen?

- Wie willst du diese originell ansprechen?

- Wer kann dir beim Netzwerken und der Akquise unter die Arme greifen?

Wieso ist eine Änderung notwendig?

Nicht das, was du zum Kunden bzw. zur Kundin sagst, ist entscheidend, sondern das, was diese aufgrund ihrer Aussagen zu sich selbst sagen. Im Idealfall sagen diese: „Stimmt, wenn ich jetzt nicht kaufe, begehe ich einen Fehler.“ Dennoch ist es nicht ganz so leicht, Kaufgewohnheiten von Kund*innen zu ändern, denn meist sind die im Markt etablierten Lösungen ja auch nicht wirklich schlecht. Frag dich:

- Was verpasst dein Zielkunde bzw. deine Zielkundin konkret, wenn er/sie nicht mit dir Geschäfte macht?

- Wie sorgst du für ausreichend Sicherheit, dass der Kauf deiner Leistung kein hohes Risiko ist?

- Wie verdeutlichst du, dass du eine gute Option bist?

Wie findet man dich?

Stellt ein Kunde bzw. eine Kundin für sich ein Problem fest, sucht diese(r) häufig über das Internet nach Lösungen. Doch was tippen Zielkund*innen ins Suchfeld ein, um im Idealfall auf ein Angebot zu stoßen? Auch die Beschaffung des Produkts selbst sollte möglichst einfach sein. Bekanntlich haben Supermärkte ja auch keine „Gummiregale“, also unendlich viel Platz, um im Idealfall auch deinem Produkt eine Chance zu geben. Frag dich:

- Wo hält sich deine Zielgruppe auf?

- Welche etablierten Anbieter*innen können dein Produkt mit aufnehmen, weil diese die gleiche Zielgruppe haben?

- Wie stellst du sicher, dass deine Kundschaft den Kauf deiner Leistung als einfach und unkompliziert empfindet?

Warum du und kein(e) andere(r)?

Das Zauberwort ist Relevanz. Vielen Anbietenden gelingt es nicht, ihre entscheidenden Mehrwerte oder auch Unterscheidungsmerkmale glasklar zu kommunizieren, am besten nicht nur emotional, sondern auch rational in harten Zahlen. Es gilt: Kund*innen wollen nun mal nicht ins Risiko gehen. Warum sollten sie also von jemandem, mit dem sie aktuell vielleicht auch nur zu 80 Prozent zufrieden sind, zu dir wechseln, wo sie doch mit dir als Newcomer*in riskieren, dass alles „noch“ schlimmer werden könnte? Frag dich:

- Wie erzeugst du gezielt Sicherheit und Sympathie – sowohl für deine Produkte und Dienstleistungen als auch für dein Unternehmen?

- Mit welchen Maßnahmen sorgst für positive Berichte, sodass beispielsweise skeptische Kund*innen im Internet nur Gutes über dich lesen?

- Können vielleicht Gütesiegel, Referenzen oder Gutachten helfen?

- Wie gestaltest du deinen Webseitenauftritt so, dass man denkt „Hier bin ich richtig, hier kaufe ich ein?“

- Durchlaufe sämtliche Kund*innenkontaktpunkte: Was kann an welcher Stelle getan werden, um Kund*innen zu einem positiven Erlebnis zu verhelfen?

Warum jetzt und nicht später?

Handlungsdruck ist im Marketing und Vertrieb ein massives Problem. Getreu dem Motto „Morgen, morgen, bloß nicht heute“ verschieben Menschen nun mal nicht nur gern ihre guten Vorsätze, sondern durchaus auch Kaufentscheidungen. Frag dich:

- Wie sorgst du für Spontankäufe?

- Wären kleine Angebote wie Testpakete eine Option, um unentschlossene Kund*innen zum Kauf zu „verführen“?

- Wie lässt sich der gesamte Auftritt so gestalten, dass der Kauf deines Angebots der einzige logische Schritt sein kann?

Wieso erneut?

So manche Kund*innen sind gern bereit, mal spontan etwas Neues auszuprobieren. Ist der erhoffte Wow-Effekt dann doch nicht so groß, beispielsweise weil die Kundschaft für sich persönlich keinen entscheidenden positiven Unterschied zur bisherigen Lösung feststellt, wird es mit dem eigenen Unternehmenswachstum schwer. Frag dich:

- Wie willst du im Falle unzufriedener Kund*innen für eine professionelle Retoure oder Reklamationsbearbeitung sorgen, um negativer Mund-zu-Mund-Propaganda und schlechten Bewertungen vorzubeugen?

- Hast du einen konkreten Up-Selling-Plan?

- Wie hältst du den Kontakt zum Kunden bzw. zur Kundin, damit diese(r) dich nicht so schnell vergisst?

Wieso überhaupt darüber sprechen?

Es ist ein riesiger Unterschied, ob ein(e) Vertriebsmitarbeitende(r) oder eine Werbeanzeige sagt „Wir sind toll, kaufe uns!“ oder begeisterte Kund*innen, die sagen: „Das habe ich gekauft, solltest du auch – ist wirklich super!“ Das eigentliche Problem ist aber, dass viele Menschen im Allgemeinen lieber über schlechte als über positive Erfahrungen im Einkaufsalltag sprechen. Frag dich:

- Wie stellst du deine Kund*innen nicht nur zufrieden, sondern begeisterst sie wirklich?

- Wäre es sinnvoll, gezielt Referenzen von Kund*innen einzufordern, um diese selbst für Marketingzwecke zu nutzen?

- Ist ein Empfehlungsprogramm „Kund*innen empfehlen Kund*innen“ zielführend?

Was sagt der Mitbewerb?

Mitbewerber*innen schlafen nie. Wenn doch, wachen sie irgendwann plötzlich auf. Nämlich dann, wenn sie den Eindruck haben, dass da ein(e) Newcomer*in ist, der/die ihnen die sprichwörtliche Butter vom Brot nimmt. Warum sollten deine bisherigen Kund*innen bei dir bleiben, und nicht beispielsweise zum günstigeren oder auch innovativeren Mitbewerb wechseln? Frag dich:

- Welche Wechselhürden solltest du für deine Kund*innen einbauen?

- Wie lässt sich der Mitbewerb abblocken?

- Was ist nötig, damit du stets die Flucht nach vorne ergreifen kannst, um deinen Mitbewerber*innen stets eine Nasenlänge voraus zu sein?

Wer hat für den Vertrieb den Hut auf?

Wer sich alleine selbständig macht, hat oft gar nicht genügend Zeit, um sich intensiv um den Aufbau von Geschäftsbeziehungen und Kund*innenstamm zu kümmern. Tun sich mehrere zusammen, gibt es auch hier oft keine klare Rollenverteilung. Ein teurer Fehler. Denn die meisten Unternehmen scheitern daran, dass sie nicht genügend verkauft haben. Frag dich:

- Wer kümmert sich um den Verkauf?

- Was sind die konkreten Verkaufsziele?

- Was wird konkret getan, wenn diese nicht erreicht werden?

Es gibt zahlreiche Ratgeber für Gründende und Start-ups. Leider geben diese in der Regel ein falsches Bild vom Gründen ab. Denn nur allzu oft sind darin Themen wie Akquise, Netzwerken, Preisverhandlung, Angebotsmanagement und Gewinnerwirtschaftung nur eine Randnotiz, sodass sich viele Gründer*innen der Komplexität und Wichtigkeit dieser Aufgaben gar nicht wirklich bewusst sind. Mach den Selbstscheck:

- Kannst du mit häufiger Ablehnung umgehen?

- Liebst du es, zu telefonieren?

- Sprichst du gern fremde Menschen an?

- Lässt du dich nicht zu schnell um den Finger wickeln?

- Verfügst du über Leidensfähigkeit und Ausdauer?

Solltest du dich erst in zwei oder drei Jahren selbständig machen wollen, gehe am besten jetzt in den Vertrieb. Suche dir keinen „schönen“ Bürojob, sondern gehe dahin, wo es echt „hart“ ist – also direkt in den Außendienst, wo du am besten jeden Tag Klinken putzen musst. Du wirst viel lernen: über dich, den Markt und über Menschen. Bereitet dir alleine schon dieser Gedanke Magenschmerzen, solltest du deine Selbständigkeit noch einmal überdenken. Denn neue Produkte und Dienstleistungen laufen niemals von alleine, sie müssen immer verkauft werden – und Vertrieb ist nun einmal Chef*innensache.

Der Autor Oliver Schumacher ist seit 2009 Verkaufstrainer, Fachbuchautor und Redner

Digital Marketing

Basics für den Start: Schritt für Schritt zur digitalen Marketingstrategie.

Was ist digitales Marketing?

Digitales Marketing verfolgt das Ziel, Konsument*innen an allen digitalen Touchpoints anzusprechen, um ihnen Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Dieses kanalübergreifende Marketing kann über Suchmaschinen, soziale Netzwerke, Videoplattformen oder Display-Anzeigen und auf sämtlichen digitalen Geräten wie Computern, Smartphones oder Tablets verfolgt werden. Unternehmer*innen können auf folgende Marketing-Kanäle zurückgreifen:

- E-Mail-Marketing,

- Whats App,

- Suchmaschinenanzeigen,

- Social-Media-Marketing,

- Video-Marketing,

- Content-Marketing,

- Website,

- Affiliate-Marketing.

Step-by-Step zur digitalen Marketingstrategie

Step 1. Messbare Ziele setzen

Ein Unternehmen hat unterschiedliche Ziele, die es verfolgt: übergeordnet die normativen Ziele, welche die Vision und Unternehmenswerte formulieren. Die nachgelagerten strategischen Ziele streben die langfristige Erfüllung dieser normativen Ziele an, die dann täglich auf operativer Ebene (operative Ziele) verfolgt werden sollen.

Es ist unabdingbar, dass die Marketingziele mit den Unternehmenszielen übereinstimmen; noch wichtiger ist es, diese klar zu formulieren. Hier ist das SMART-Konzept – spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert – eine bewährte Methode, um jede Form von Zielen deutlich zu formulieren und messbar zu machen.

Bevor du allerdings mit der Formulierung beginnst, solltest du die KPIs auswählen, die für das jeweilige digitale Marketinginstrument relevant sind:

- bei E-Mail-Marketing bspw. die Öffnungsrate,

- bei Social-Media-Marketing bspw. die Engagement-Raten,

- bei SEO bspw. der organische Traffic und die Sitzungsdauer der Nutzer*innen.

Um über diese Daten zu verfügen und Effizienzen zu gewährleisten, sollten solche Plattformen eingesetzt werden, die diese Daten automatisch sammeln, clustern, auswerten und vergleichen.

Step 2. Das Publikum analysieren, segmentieren und verstehen

Was bringen dir Ziele, wenn nicht klar ist, wen die einzelnen digitalen Touchpoints ansprechen sollen? Hier dienen sogenannte Buyer Personas als Framework, um verschiedene Zielgruppensegmente zu charakterisieren und darauf basierend Marketingbotschaften anzupassen. Demografische Daten, präferierte Geräte und Kontaktmöglichkeiten, aber auch etwas abstrakter Ziele, Wünsche, Bedürfnisse und Sorgen helfen dir dabei, die Zielgruppe zu verstehen.

Hierzu dienen sowohl quantitative als auch qualitative Datenerhebungsmethoden in Form von Umfragen und Feedbacks wie bspw. Google-Bewertungen. Genauso sind Gespräche mit internen Stakeholder*innen, wie den Mitarbeitenden und dem Vertrieb hilfreich.

Du darfst nicht vergessen, dass die Personas von der Art deines Unternehmens (B2B/B2C) und den Produkten oder deiner Dienstleistung abhängen. Schließlich dienen die Personas dazu, Inhalte, Tonalität und Kanäle für das jeweilige Segment zu spezifizieren.

Step 3. Bisherige Bemühungen: Evaluierung bestehender digitaler Kanäle

Oft ist es so, dass man hier und da schon mal etwas gemacht hat und Kanäle pflegt, die bereits erfolgreich sind. Deswegen ist es wichtig, dass du erstmal schaust, was bereits existiert und dies vor dem Hintergrund der gesteckten Ziele evaluierst. Hier lohnt es sich, zwischen organischen Plattformen und bezahlten Kampagnen zu unterscheiden:

- Organische Plattformen, wie die Website, Social-Media-Profile, Artikel, Online-Rezensionen etc., sollten im Hinblick auf ihre Aktualität und Effektivität geprüft werden. Leider gehen diese Themen im Tagesgeschäft meist unter und entsprechen nicht mehr den ästhetischen und modernen Standards unserer Zeit. Wie viel Traffic haben einzelne Artikel generiert, ergo, welche waren erfolgreich? Welche können aktualisiert werden? Passt der Auftritt noch zu meiner Marke und ihren normativen Zielen? Ist er SEO-freundlich gestaltet?

- Bei bezahlten Kampagnen und Anzeigen sollte zuallererst geschaut werden, welche noch aktiv und im schlimmsten Fall nicht erfolgreich sind. Sind die gewählten Schlüsselwörter relevant für das Unternehmen und erfolgsversprechend für hochqualitative Leads? Beide Säulen helfen dir dabei, zu erkennen, welche Bemühungen hohe Reichweite und hohes Engagement erzielt haben, und gleichzeitig mögliche Lücken zu identifizieren.

Step 4. Zielgruppengerichtete Inhalte erstellen

Nun geht es von der Analyse in die Umsetzung. Bei der Inhaltserstellung solltest du folgende Fragen im Hinterkopf haben:

- Welche Kanäle werden bespielt?

- Werden die gesetzten Ziele verfolgt?

- Wie müssen Form und Inhalt der Posts und Anzeigen für die jeweilige Plattform optimiert werden?

Mach dich mit der Tonalität und der Rangordnung von relevanten Inhalten auf den unterschiedlichen Plattformen vertraut, um dann einzelne Strategien zu formulieren. Instagram ist nicht Facebook, Facebook nicht LinkedIn und LinkedIn nicht TikTok. Ein Content Calendar kann hier Konsistenz garantieren, viel Zeit sparen und trotzdem einzigartige und relevante Inhalte ermöglichen. Auch hier sollte eine Trennung zwischen organischen und bezahlten Posts vorgenommen werden, damit klare Sollwerte für jeden Kanal definiert werden können. Man darf ruhig auch bei der Konkurrenz spicken, um sich inspirieren zu lassen und Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was in der Branche funktioniert.

Step 5. Ready, Set, Go: Die Kampagne live schalten

Nun ist der Moment gekommen, die digitale Marketingkampagne live zu schalten. Smarte Ziele sind gesetzt, Rechercheergebnisse da, Buyer Personas identifiziert, digitale Kanäle bewertet und strategische Inhalte für jede Social-Media-Plattform erstellt.

Gesagtes kann man nicht mehr zurücknehmen. Im digitalen Marketing ist es etwas anders, hier kann man im Nachhinein immer noch Änderungen vornehmen. Dennoch sollte hier so detailliert und sorgfältig wie möglich gearbeitet werden. Die Rechtschreibung in den Inhalten, Titeln und Captions ist zwar ein kleiner Part, hat jedoch direkten Einfluss auf das Gesamtbild von Marken und Unternehmen.

Du solltest mehrere Kanäle gleichzeitig verwenden, um die Marketingziele zu maximieren. So kann ein Blogartikel in den sozialen Medien und im E-Mail-Marketing beworben werden. Der erhöhte Traffic zum Blogartikel führt zu erhöhtem organischen Traffic und beeinflusst die SEO-Bemühungen effektiv. Man merkt: Vieles hängt miteinander zusammen.

Step 6. Vertrauen ist gut, Kontrolle besser: Überwachung und Optimierung

Wäre es nicht schön, wenn nun an dieser Stelle Feierabend wäre? Ist es aber nicht. Denn nach der LiveSchaltung hört die Arbeit nicht auf. Wie bei Schritt vier ist es hier nun genauso wichtig, die Effektivität anhand der vorher gesetzten KPIs zu messen. Das Schöne ist, dass „Gesagtes kann man nicht mehr zurücknehmen“ hier nun wirklich nicht mehr gilt: Strategien können bei Bedarf stets geändert und angepasst werden.