Aktuelle Events

10 Tipps für effektive PR-Arbeit in Start-ups

Tipps und Tricks für Ihre erfolgreiche Pressearbeit

Public Relations ist gerade für junge Unternehmen extrem wichtig, um auf sich und seine Angebote aufmerksam zu machen. Zehn Tipps, wie Sie mit kleinem Budget effektvoll PR-Arbeit in Ihrem Unternehmen organisieren und erfolgreich betreiben.

1. Verantwortlichkeit

PR ist keine Disziplin, die der Chef (oder ein x-beliebiger Mitarbeiter) nebenher erledigt. Eine Person, die sich damit auskennt, muss verantwortlich sein und sich voll der Aufgabe widmen.

2. Inhouse oder extern?

Man kann einen Presseverantwortlichen im Haus aufbauen oder mit einem externen Dienstleister zusammenarbeiten. Welches Modell das richtige ist, kann man pauschal nicht beantworten. Der Vorteil einer Inhouse-Lösung: Die Pressestelle ist näher dran an den anderen Mitarbeitern und an der Geschäftsführung, die Wege sind kürzer. Außerdem: Der Presseverantwortliche ist nur für seinen Arbeitgeber tätig und nicht – wie bei Agenturen üblich – für mehrere Unternehmen. Somit hat das eigene Unternehmen auch immer Priorität A. Der Vorteil beim Outsourcen: PR-Agenturen sind Spezialisten bzw. Profis. Bezüglich der Kosten kommt es auf ein Rechenexempel an, welche Variante zu bevorzugen ist.

3. Klare Auffindbarkeit

Das Start-up sollte auf seiner Webseite einen deutlich zu erkennenden, übersichtlich gestalteten Pressebereich (Pressebutton) installieren. Ganz wichtig ist, dass auf dieser Seite ein Ansprechpartner für die Journalisten mit Telefondurchwahl und E-Mail-Adresse genannt – und am besten auch mit Foto gezeigt – wird. Journalismus ist ein schnelles Geschäft, Journalisten haben daher keine Lust, im Nebel zu stochern, in der Warteschleife der Zentrale zu hängen oder an info@-Adressen zu schreiben, die im Zweifel erst nach geraumer Zeit da ankommen, wo sie ankommen sollen.

4. PR-Inhalte zum direkten Gebrauch

Der Pressebereich im Internet ist für Journalisten eine wichtige Recherchequelle. Je mehr (relevante) Information auf diesen Seiten steht, desto besser. Ganz wichtig ist ein Factsheet mit allen wichtigen Punkten zum Unternehmen (Gründungsdatum, Geschäftsführer, Anzahl Mitarbeiter, Geschäftsgegenstand etc.) Aus diesem Papier sollte unbedingt hervorgehen, was genau das Unternehmen macht und wieso es besonders ist. Dieses Papier sollte stets aktuell sein und – damit der Leser die Aktualität erkennt – mit Datum versehen sein. Zusätzlich sollten alle Pressemitteilungen online abrufbar sein, des weiteren Fotos, vor allem vom Geschäftsführer. Auch bereits erschienene Artikel, Radiobeiträge, Filme etc. über das Unternehmen sollte man veröffentlichen.

5. Pressemitteilungen

Pressemitteilungen (PM) sollten nur dann verfasst und veröffentlicht werden, wenn es wirklich etwas Neues zu vermelden gibt. Aber diese Regel können junge Unternehmen locker dehnen, schließlich passiert dauernd etwas Neues. Viel wichtiger ist, dass der Pressetext (bzw. das zusätzliche Anschreiben) in den ersten Zeilen (und schon in der Überschrift) neugierig macht. Gut ist, in die PM mindestens ein Zitat des Geschäftsführers einzubauen. Und natürlich stehen am Ende die Kontaktdaten des Ansprechpartners.

6. Bildmaterial

Häufig hapert es bei jungen Unternehmen an gutem Bildmaterial. Dabei wollen viele Redaktionen Fotos veröffentlichen. Daher gilt: Lassen Sie von einem Profi Fotos machen. Und zwar ganz unterschiedliche: Im Hoch- und im Querformat, alle Geschäftsführer auf einem Foto, jeder einzeln, das gesamte Team, eine Auswahl an Produkten. Klären Sie ab, wer die Rechte am Foto hat. Kennzeichnen Sie klar, dass diese Rechte bei Veröffentlichung genannt werden müssen.

7. Zeitnah liefern

Der Presseverantwortliche sollte die Wünsche der Journalisten erfüllen. Meist bedeutet das, schnell ein Foto zu verschicken, schnell einen Interviewtermin mit dem Gründer einzufädeln, schnell ein Zitat besorgen. Jeweils mit der Betonung auf: schnell.

8. Eigeninitiative entwickeln

Natürlich darf ein Pressesprecher nicht nur darauf warten, dass ein Journalist bei ihm anruft oder zufällig auf der Webseite vorbeikommt. Er muss sein Unternehmen aktiv bekannt machen, das heißt, auf die Medien zugehen. Und zwar auf möglichst viele, vor allem aber auf die relevanten. Welche sind das? Für Gründer sind das zuallererst Gründerformate. Außerdem lokale Medien. Aber auch die Etablierten sollte man nicht scheuen. Man muss sich immer fragen: Welches Magazin/Fernsehformat etc. könnte sich für uns bzw. unser Produkt interessieren?

9. Zielperson

Bevor man auf die Medien zugeht, sollte man herausfinden, wer der richtige Ansprechpartner in der Redaktion ist und seine Kontaktdaten erfragen. Eine Mail an info@ oder redaktion@ geht schnell unter. Besser als dem Redakteur (nur) eine Mail zu schicken ist allerdings, ihn (zudem) anzurufen.

10. Für jedes Medium die passende PR

Gehen Sie auf verschiedene Medien auch unterschiedlich zu. Das gelingt mit einem individuellen, dem Pressetext vorangestellten Anschreiben. (Genauso individuell sollte die Ansprache im Telefonat sein.) Beispiel: Ein junges Unternehmen stellt besondere Kleiderbügel her. Einem Gründermagazin sollte man die tolle Gründerstory erzählen. Eine Frauenzeitschrift hingegen interessiert sich für das Produkt. Also gilt es dann, das Produkt in den Vordergrund zu stellen.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Marketingfallen und Auswege

Warum Marketing strategisch allzu oft ins Leere läuft und mit welchen konkreten Maßnahmen es besser funktioniert.

In vielen Start-ups gilt Marketing noch immer als verlängerte Werkbank des Vertriebs. Sichtbarkeit, Leads und Umsatz sollen schnell messbar sein. Doch was kurzfristig effizient wirkt, führt langfristig in die Sackgasse. Wer Marketing auf Performance reduziert, verzichtet auf das, was Wachstum überhaupt erst ermöglicht: eine klare strategische Marktorientierung.

Strukturelle Fehlstellungen: Wenn Marketing keine Bühne bekommt

Viele Gründer*innen denken Marketing operativ. Als Werkzeug, um ein bestehendes Produkt in den Markt zu drücken. Diese Sichtweise ignoriert, dass Marketing in der Frühphase entscheidend für die Definition von Markt, Zielgruppe und Nutzenversprechen ist.

Die Folge: Es fehlt ein strategischer Unterbau. Start-ups starten mit aggressiver Kommunikation, bevor klar ist, was sie eigentlich differenziert. Markenarchitektur, Positionierung und Kommunikationsleitlinien entstehen oft erst dann, wenn das Wachstum bereits stagniert.

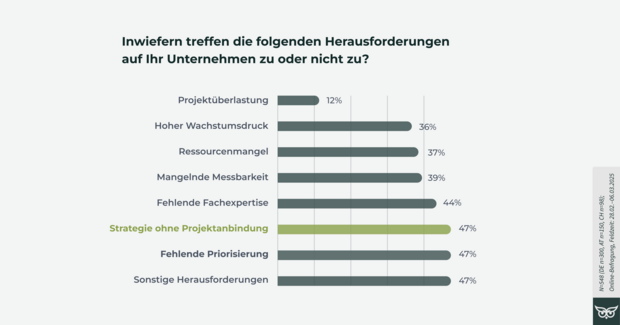

47 Prozent der befragten Marketingentscheider*innen nennen laut der CMO-Studie 2025 von Evergreen Media Projektüberlastung, Ressourcenmangel und hohen Wachstumsdruck als größte Herausforderungen – noch vor fehlender Umsetzungskompetenz. Diese Engpässe sind direkte Symptome fehlender strategischer Planung und Priorisierung.

Organisatorisches Defizit: Keine Stimme auf Managementebene

Ein weiterer Grund für das Leerlaufen des Marketings liegt in der Organisation selbst. In vielen Start-ups fehlt eine CMO-Rolle oder vergleichbare strategische Instanz. Entscheidungen über Marktauftritt, Budget oder Prioritäten werden ad hoc oder rein zahlengetrieben getroffen – meist ohne Kontext.

Marketing wird so zum operativen Dienstleister, nicht zum strategischen Partner. Das rächt sich spätestens, wenn Wachstum professionalisiert werden soll. Ohne klare Führung entsteht ein Flickenteppich aus Agenturleistungen, Kanälen und Kampagnen, aber kein konsistentes Narrativ.

Kulturelle Ursache: Die Produktzentrierung

Die DNA vieler Start-ups ist technologisch geprägt. Der Stolz auf das Produkt überlagert die Marktlogik. Doch in gesättigten Märkten reicht das bessere Produkt nicht aus. Entscheidend ist, wer als relevante(r) Akteur*in wahrgenommen wird.

Betrachten Gründer*innen Marketing als notwendiges Übel, statt als zentrale Wachstumsfunktion, bleibt das Potenzial ungenutzt. Kurzfristige Kampagnen liefern Zahlen, aber keine Markenbindung. Wachstum bleibt volatil.

Die Folgen: Wachstum ohne Fundament

Operativ stark, strategisch schwach – das ist das Muster vieler Start-ups, die nach der ersten Wachstumsphase stagnieren. Ohne klare Positionierung wird jedes Marketing zur Symptombehandlung: Man optimiert an Creatives, Budgets und Kanälen, statt an der Markendrehung. Das Ergebnis:

- steigende Customer Acquisition Costs (CAC),

- sinkende Conversion Rates trotz mehr Output,

- keine Markenloyalität oder Wiedererkennung sowie

- fehlendes Alignment zwischen Marketing, Produkt und Finance.

Learning: Wer die Marke nicht führt, verliert sie an den Wettbewerb.

Strategische Neuausrichtung: Wie Marketing wieder Wirkung entfaltet

1. Rolle neu definieren

Marketing ist keine Kampagne, sondern eine Steuerungsfunktion. Es bündelt Marktverständnis, Markenführung und Wachstumsstrategie und sollte frühzeitig als Business-Funktion mit direkter Anbindung an die Geschäftsführung etabliert werden.

2. Führungsverantwortung schaffen

Eine CMO- oder Head-of-Marketing-Rolle ist keine Luxusposition, sondern Voraussetzung für Steuerung. Ohne klare Verantwortung bleibt Strategie ein Nebenprodukt.

3. Grundlagenarbeit leisten

Positionierung ist kein Branding-Thema, sondern Geschäftsstrategie. Wer das „Warum“ seines Unternehmens klar definieren kann, führt konsistenter. Markenplattformen, Zielgruppenpriorisierung und differenzierende Kernbotschaften sind die Basis für jedes weitere Wachstum.

4. Umsetzung professionalisieren

Strategie ohne Exekution ist wertlos. Deshalb gilt: Thought Leadership statt reaktives Content-Marketing, Vertrauen statt Klickjagd. In der Praxis fließt der größte Teil von Marketingbudgets in Online-Kanäle (27 Prozent) und Performance-orientierte Maßnahmen. Für Markenstrategie und Branding werden im Schnitt nur 12 Prozent der Mittel eingesetzt. Wer Wachstum nachhaltig sichern will, muss diese Verhältnisse neu austarieren – zugunsten langfristiger Markenführung und differenzierender Kommunikation.

Handlungsempfehlungen für 2026

- Strategische Reviews: Marketingstrategie mindestens einmal jährlich auf Geschäftsziele prüfen.

- Governance-Struktur: Klare Verantwortlichkeiten und Prozesse zur Markenführung schaffen.

- Langfristige Assets priorisieren: Owned Media und SEO als zentrale Sichtbarkeitsbasis aufbauen.

- KPIs neu denken: Neben Leads auch Markenwahrnehmung, Trust und Retention messen.

- Alignment schaffen: Marketing, Finance und Produkt in einem strategischen Steuerkreis verbinden.

- Es gilt: Wer Marketing nur als Vertrieb versteht, arbeitet gegen sein eigenes Wachstum.

Fazit

Strategisches Marketing ist kein Nice-to-have, sondern der entscheidende Hebel, um Skalierung stabil zu machen. Start-ups, die früh auf Markenführung, Positionierung und Marktorientierung setzen, wachsen nachhaltiger, weil sie wissen, wofür sie investieren.

Der Autor Alexander Rus ist Gründer und CEO von Evergreen Media, einem Beratungsunternehmen für digitales Wachstum.

Reputation ist die neue Währung

Googles KI-Suche läutet das Ende des alten SEO-Zeitalters ein. Was jetzt zählt.

Googles neue KI-Suche verändert die Grundlagen digitaler Sichtbarkeit. Mit dem sogenannten Search-Generative-Experience-Modus (SGE) liefert die Suchmaschine nicht mehr einfach eine Liste von Treffern, sondern eine automatisch generierte Antwort. Sie entscheidet also selbst, welche Marken, Produkte oder Personen in den Antworten vorkommen und welche nicht.

Für Unternehmen ist das eine stille, aber tiefgreifende Revolution. Denn die Kriterien, nach denen Sichtbarkeit entsteht, haben sich verschoben: Nicht mehr Keywords und Klickzahlen bestimmen die Platzierung, sondern Glaubwürdigkeit, Reputation und Vertrauenssignale.

Vom Keyword zur Glaubwürdigkeit

Über viele Jahre funktionierte Suchmaschinenoptimierung (SEO) nach denselben Regeln: Wer die richtigen Keywords nutzte, technische Standards einhielt und Backlinks sammelte, konnte bei Google gut ranken. Webseiten wurden oft gezielt für Algorithmen geschrieben – nicht für Menschen. Entscheidend war, wie häufig ein Begriff auftauchte, nicht, ob der Inhalt wirklich hilfreich war.

Doch diese Logik verliert rasant an Bedeutung. KI-basierte Suchsysteme wie Googles „Search Generative Experience“, ChatGPT oder Perplexity denken anders. Sie lesen nicht mehr nur Schlagwörter, sondern bewerten die Qualität und Glaubwürdigkeit von Informationen im Gesamtkontext. Die neue KI-Suche kombiniert Daten aus Quellen, denen sie vertraut – etwa aus Bewertungen, Presseberichten, wissenschaftlichen Publikationen, Branchenportalen, Social-Media-Profilen oder Erwähnungen auf Partnerseiten.

Damit rücken plötzlich all jene Signale in den Fokus, die bislang eher als „weiche Faktoren“ galten. Ein Unternehmen mit vielen authentischen Bewertungen, nachvollziehbaren Projektreferenzen und einem klaren öffentlichen Profil wird von der KI als verlässlicher eingestuft, auch wenn es weniger Traffic oder ein kleineres Marketingbudget hat.

Inhalte, die keine Belege enthalten oder zu werblich wirken, werden hingegen aussortiert. KI-Systeme erkennen Muster, Tonalität und Quellenvielfalt. Sie prüfen, ob Aussagen durch andere Webseiten gestützt werden, ob Autorinnen und Autor*innen Expertise zeigen, und ob die Informationen konsistent über verschiedene Plattformen hinweg erscheinen. Ein Blogbeitrag, der reine Eigenwerbung enthält, verliert so massiv an Gewicht.

Das verändert die Spielregeln grundlegend: Künftig zählt nicht mehr, wer am lautesten ruft, sondern wer am glaubwürdigsten wirkt. Unternehmen müssen lernen, Reputation digital nachvollziehbar zu belegen – ähnlich wie früher ein Zertifikat oder eine Empfehlung.

Warum klassisches SEO nicht mehr reicht

Für viele kleine und mittlere Unternehmen war SEO bisher der einfachste Weg, um online sichtbar zu sein. Doch im KI-Zeitalter ist es nicht mehr entscheidend, an welcher Stelle man steht, sondern ob man überhaupt als vertrauenswürdige Quelle gilt. Wer keine digitale Reputation aufgebaut hat – also keine Bewertungen, Fachbeiträge, Erwähnungen oder öffentlichen Referenzen vorweisen kann – wird in den neuen KI-Antworten schlicht nicht auftauchen. Das betrifft lokale Betriebe ebenso wie Start-ups, Dienstleister*innen und Freelancer*innen.

Gerade junge Unternehmen, die noch wenige digitale Spuren hinterlassen haben, laufen Gefahr, unsichtbar zu bleiben.

Vertrauen als neuer Rankingfaktor

Google orientiert sich im neuen Modus am sogenannten E-E-A-T-Prinzip – das steht für Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness. Dieses Prinzip galt ursprünglich nur für journalistische Inhalte, wird nun aber auf Marken, Produkte und Organisationen angewendet:

- Experience (Erfahrung): Zeige, dass du wirklich weißt, wovon du sprichst – etwa durch Praxisbeispiele, Erfahrungsberichte oder Fallstudien.

- Expertise (Fachwissen): Veröffentliche Inhalte, die Substanz haben: Fachartikel, Interviews, Whitepaper oder Leitfäden, die echten Mehrwert bieten.

- Authoritativeness (Anerkennung): Werde von Dritten zitiert, erwähnt oder empfohlen – etwa in Presseartikeln, Fachmedien, Partnerportalen oder Podcasts.

- Trustworthiness (Vertrauen): Achte auf konsistente, transparente Kommunikation – von Impressum bis Bewertungsplattform. Fehlerhafte Daten oder unklare Versprechen schaden der Wahrnehmung.

Reputationsaufbau als neue Kernaufgabe

Für Gründer*innen und KMU bedeutet das: Sichtbarkeit entsteht durch belegte Qualität, nicht durch Werbeversprechen. Die digitale Reputation ist der neue Vertrauensanker, den sowohl Kund*innen als auch KI-Systeme erkennen. Drei konkrete Schritte helfen dir, um diese Reputation gezielt zu stärken:

1. Digitale Bestandsaufnahme

Analysiere, was über dein Unternehmen online sichtbar ist: Bewertungen, Erwähnungen, Presseberichte, Social-Media-Beiträge. Eine einfache Google- oder ChatGPT-Abfrage mit deinem Unternehmensnamen zeigt schnell, wie präsent du tatsächlich bist.

2. Reputation aktiv gestalten

Frage Kund*innen gezielt nach ehrlichem Feedback, veröffentliche Fachbeiträge oder Erfahrungsberichte und baue Kooperationen auf. Glaubwürdige Bewertungen, Erwähnungen in Medien oder Referenzen sind die Belege, auf die KIs künftig zugreifen.

3. Strukturierte Online-Präsenz schaffen

Pflege Profile und Daten regelmäßig: Unternehmensinfos, Öffnungszeiten, Leistungsbeschreibungen, Ansprechpartner*in. Nutze strukturierte Daten (z.B. Schema.org-Markups), damit Suchsysteme Inhalte eindeutig verstehen und zuordnen können.

Sichtbarkeit ohne großes Marketingbudget

Reputationsaufbau ist keine Frage des Geldes, sondern der Haltung. Auch kleine Unternehmen können sichtbar werden, wenn sie Belege für Qualität und Vertrauen liefern. Einige effektive Low-Budget-Maßnahmen:

- Bewertungssprint: Innerhalb weniger Wochen gezielt 20 bis 30 echte, aktuelle Kund*innenbewertungen einholen.

- Pressekontakt: Lokale Medien oder Fachportale ansprechen, um Erfahrungsberichte oder Interviews zu platzieren.

- LinkedIn oder Fachforen nutzen: Präsenz von Gründer*innen oder Führungskräften in sozialen Netzwerken stärkt die Wahrnehmung als Expert*innen.

- Website aufräumen: Alte Inhalte aktualisieren, neue Fallbeispiele einfügen, ein klares Leistungsversprechen formulieren.

Wichtig ist nicht die Masse, sondern die Glaubwürdigkeit. KI-Systeme erkennen Echtheit, Tonalität und Kontext und bevorzugen Inhalte, die konsistent, sachlich und belegbar sind.

Monitoring: Wie lässt sich AEO messen?

Answer Engine Optimization (AEO) funktioniert anders als klassische SEO-Analysen. Statt Rankings zu messen, sollten Unternehmen beobachten, ob sie in KI-Antworten erscheinen – etwa bei ChatGPT, Perplexity oder Bing Copilot. Tipps:

- Erstelle zehn typische Fragen, die potenzielle Kund*innen stellen könnten („Wer bietet nachhaltige Verpackungen in Berlin?“).

- Teste regelmäßig, ob dein Unternehmen genannt oder verlinkt wird.

- Dokumentiere die Veränderungen über Zeit.

Zusätzlich lohnen sich Metriken wie Bewertungsquote, Erwähnungen in Drittportalen und Reichweite von Fachbeiträgen.

Warum Handeln jetzt entscheidend ist

Die neue KI-Suche wird derzeit schrittweise in Deutschland ausgerollt. Schon jetzt sind viele klassische Trefferlisten durch zusammengefasste Antwortboxen ersetzt. Wer abwartet, riskiert den Verlust seiner digitalen Sichtbarkeit.

Anders gesagt: Es geht nicht mehr darum, ob KI die Online-Suche verändert, sondern wann das eigene Unternehmen davon betroffen ist. Je früher Betriebe Reputation aufbauen, desto stabiler sind sie im Wandel.

Der Autor Jonas Paul Klatt ist Gründer von OnRep Consulting und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die KI-gerechte Online-Reputation.

Pitchen impossible?

Strategien, Tipps und To-dos: Wie du dein Publikum beim Pitchen oder im Kund*innengespräch auf Englisch leichter für dich und deine Sache gewinnst.

Als gebürtiger Amerikaner lief mein erster Pitch auf Deutsch im Jahr 2013 nicht nach Plan. Stell dir vor: Sechs fremde Menschen schauen dich erwartungsvoll an und warten auf eine Botschaft, die ihr Unternehmen nachhaltig beeinflussen könnte. Und in diesem Moment denkst du nur daran, wie du verhindern kannst, dass deine Hände so stark schwitzen. Mitten in deiner Präsentation hast du einen Blackout. So liefen meine ersten beiden Pitches. Ich war unglaublich nervös, und mir wurde klar, dass mein Traum von einem erfolgreichen Unternehmen schneller enden würde als erwartet.

Ich tat, was jeder vernünftige Mensch in dieser Situation getan hätte: Ich schrieb mich in Deutschkurse ein, kaufte Bücher wie „Deutsch für Dummies“ und schloss mich Übungsgruppen in der Bibliothek an. Zwar machte ich Fortschritte, doch meine Angst, in einem beruflichen Umfeld Deutsch zu sprechen, blieb bestehen. Also begann ich, solche Situationen zu vermeiden. Aber tief in mir drin sagte der Amerikaner immer wieder: „Wenn andere es schaffen, warum nicht auch du?“

In der Welt der Kommunikation gibt es den bekannten Satz: „Du bist nur so gut, wie du dich ausdrücken kannst.“ Es gibt viele Menschen mit beeindruckendem Lebenslauf, die ihre Stärken während einer Präsentation aber nicht vermitteln können. Dann sehen sie, wie weniger kompetente Personen Deals abschließen oder Beförderungen erhalten, die eigentlich ihnen hätten zustehen sollen. Ich war einer von ihnen.

Nach unzähligen Stunden der Recherche, des Coachings und der Weiterbildung erkannte ich, dass Vokabeln zwar wichtig sind, es aber fünf weitere Elemente gibt, die entscheidend sind, um den richtigen Eindruck von dir und deinem Unternehmen in einer dir fremden Sprache zu hinterlassen.

Sechs Schlüssel, die du für einen erfolgreichen Pitch auf Englisch berücksichtigen solltest

1. Verschaffe dir echte Klarheit

Bevor du denkst, dass du mehr Vokabeln brauchst – halte kurz inne. Werde dir zunächst über deine Botschaft klar. Sobald du genau weißt, was du sagen willst, überlege dir, warum es für dein Publikum relevant ist: Wie wird es sich fühlen? Was wird es mit deiner Botschaft anfangen?

Ein Kunde von mir, der bei einer der führenden Automarken in Deutschland arbeitet, musste eine Fabrik in Asien von einer Zusammenarbeit überzeugen. Als wir seine Präsentation durchgingen, konnte er seine überzeugenden Argumente nicht klar formulieren und sagte: „Ich weiß nicht, wie ich das auf Englisch sagen soll.“ Meine Antwort: „Dann sag es auf Deutsch.“ Aber auch das viel ihm schwer. Das ist nicht ungewöhnlich und lässt sich leicht beheben. Wir identifizierten die Kernbotschaft jeder Folie, was zur Erreichung seines Ziels beitrug.

Wann immer du deine Botschaft vermittelst, stelle den Wert für deine Zuhörenden in den Mittelpunkt. Spare dir das Beste nicht für den Schluss auf, beginne mit dem größten Nutzen für dein Publikum. Wie identifizierst du den größten Wert? Denke an das Hauptproblem deines Kunden bzw. deiner Kundin und sprich es gleich am Anfang an, damit deine Zuhörenden sofort erkennen, dass du ihre Herausforderung verstehst. Denk daran: Niemand interessiert sich für dich, solange ihm/ihr nicht klar ist, dass du dich zuerst für ihn/sie interessierst. Zeige das von der ersten Sekunde an.

2. Halte es einfach

Die Zeit der ausgefallenen Wörter oder komplizierten Sätze ist vorbei. Wenn du in Europa auf Englisch präsentierst, dann sprichst du häufig mit Nichtmuttersprachler*innen. Mach es ihnen leicht, deine Botschaft zu verstehen – sie sehen dich bereits als Expert*in an; sonst würdest du nicht vor ihnen stehen.

Auch einer meiner Anfangsfehler war es, so klingen zu wollen, als ob ich gut Deutsch könnte. Aber meine falsche Aussprache und meine Unsicherheit vermittelten genau das Gegenteil. Heute konzentriere ich mich darauf, eine klare und einfache Botschaft zu vermitteln, die leicht zu verstehen ist – und ich helfe meinen Kund*innen, dasselbe zu tun. Überlege mal: Würdest du einen hochkomplexen Pitch mit ausgefallenen Wörtern bevorzugen oder möchtest du sofort wissen, wie diese Person dein Problem auf die effektivste Weise lösen kann?

3. Zeige Selbstvertrauen

Selbstvertrauen kommt von Kompetenz. Es reicht nicht aus, deine Inhalte und das Vokabular zu kennen, du benötigst gezielte Praxis in realistischen Situationen. Deshalb haben meine anfänglichen Deutschkurse für mich nicht funktioniert.

Eine meiner Kundinnen – eine IT-Abteilungsleiterin – war so nervös, ihr umfangreiches Wissen auf Englisch zu teilen, dass sie in Meetings lieber schwieg. Überlege kurz: Welchen Eindruck hat sie hinterlassen? Ich erspare dir das Raten: Es war Unsicherheit. Das hätte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein können, denn sie ist äußerst kompetent in geschäftlichen Angelegenheiten und emotionaler Intelligenz.

Wir arbeiteten daran, ihre Ideen online, persönlich und auf der Bühne zu präsentieren, wobei wir einige der Techniken verwendeten, die du hier liest. Das Ergebnis? Sie erzielte die höchste Führungsbewertung in der Geschichte ihrer Abteilung – unter mehr als 500 Mitarbeitenden. War ich das? Natürlich nicht. Die Kompetenz hatte sie doch schon und musste nicht weiter aufgebaut werden – vielmehr wurde ihr Selbstvertrauen gestärkt, um ihr die Angst zu nehmen.

Nervosität hindert dich daran, all deine Sinne zu nutzen, um dein Umfeld richtig zu deuten. Hinweise wie Körpersprache oder Mikroausdrücke von Zuhörenden helfen dir dabei, deine Botschaft effektiver zu vermitteln. Es geht nicht darum, jedes Signal auswendig zu lernen, sondern einfach darum, das Bewusstsein zu bewahren, damit du deine Kommunikation basierend auf dem anpassen kannst, was du beobachtest.

Beispiel: Wie sieht ein skeptischer Mensch im Vergleich zu jemandem aus, der das liebt, was du sagst?

4. (Er-)Kenne deine APES (Kommunikationsstile)

Während meiner ersten Geschäftsgespräche fühlte ich mich von direkten Fragen und Meinungsverschiedenheiten potenzieller Kund*innen angegriffen. Ich war mir der unterschiedlichen Kommunikationsstile nicht bewusst. Während ich in einem freundlichen und einflussnehmenden Stil auftrat, begegneten sie mir sehr analytisch und direkt – komplette Gegensätze, wenn es um Verhandlungen und große Deal-Breaker geht.

Meine Erfolge in Gesprächen verbesserten sich, als ich lernte, Kommunikationsstile zu identifizieren und meine Präsentationen entsprechend anzupassen. Sowohl deinen eigenen Kommunikationsstil als auch den der anderen zu kennen, ist während der Vorbereitung und Präsentationen entscheidend. Eine meiner größten Entdeckungen während des Coachings: Persönlichkeit ist nur eine Reihe von Denkmustern und Gewohnheiten, die im Laufe der Zeit entwickelt wurden – und wir haben die Macht, zu ändern, wie wir denken, handeln und fühlen.

Deshalb lehre ich diese vier Typen als Kommunikationsstile, nicht jedoch als feste Persönlichkeiten, wie es traditionelle Modelle oft tun:

1. direkt,

2. einflussnehmend (Influencer*in),

3. analytisch und

4. beständig (Steady).

Das Verständnis dieser Stile wird dir helfen, überall Vertrauen aufzubauen.

5. Buchstaben sind kein Essen – verschlucke sie nicht

Während jeder unterschiedliche Sprachkenntnisse besitzt, ist die Aussprache etwas, an dem wir alle arbeiten können. Beim Deutschsprechen zum Beispiel wird der Kiefer weniger bewegt als beim Sprechen auf Englisch. Ein großartiger Tipp zur Verbesserung der englischen Aussprache ist, deinen Kiefer zu entspannen und Vokallaute zu übertreiben, indem du deinen Mund weiter öffnest als gewöhnlich. Das verbessert die Verständlichkeit enorm. Übe nicht vor Kolleg*innen, sie müssen nicht wissen, was du tust.

Eine Technik auf höherem Niveau beinhaltet das Betonen wichtiger Teile eines Satzes, indem du vor wichtigen Wörtern eine Pause einlegst oder sie in einer anderen Lautstärke sprichst. Hierzu ein Beispiel:

1. The DOG ate the toy.

2. The dog ATE the toy.

3. The dog ate the TOY.

Bemerkst du, wie sich die Bedeutung verschiebt, je nachdem, welche Wörter betont werden? Stell dir vor, dass du Englisch sprichst, als würdest du ein Lied singen – verwende lange und kurze „Melodien“, um deine Zuhörer*innen zu fesseln.

6. Töte den Perfektionismus

Vergiss nicht: Menschen kaufen von denen, die sie mögen und denen sie vertrauen – nicht von Perfektionist*innen, die zu sehr versuchen, ihre Fehler zu verbergen. Wenn du zu sehr versuchst, perfekt zu erscheinen, verlierst du deine Authentizität; genau diese macht dich jedoch besonders.

Konzentriere dich stattdessen darauf, echtes Interesse an den Bedürfnissen anderer zu zeigen – nicht, indem du sie wie Übermenschen behandelst oder über schlechte Witze lachst, sondern, indem du ihre tieferen Anliegen ansprichst.

Eine großartige Möglichkeit, Perfektionismus zu überwinden, sind Visualisierungsübungen: Setze dich an einen ruhigen Ort, schließe die Augen und übe mental Schritt für Schritt deinen Vortrag. Olympische Athleten verwenden diese Technik routinemäßig; sie ist Teil des Aufbaus mentaler Stärke unter Druck.

Beachte: Deine Aufgabe ist es nicht, deinen Zuhörenden zu beweisen, dass sie falsch liegen. Stelle dein eigenes Ego hinten an. In manchen Fällen werden sie dir völlig widersprechen.

Wenn es eine Sache gibt, an die ich dich erinnern möchte, dann ist es, dass Selbstvertrauen durch Kompetenz kommt, aber nur durch zielgerichtetes Üben.

Ich weiß, wie es ist, sich unsicher zu fühlen, wenn man eine Fremdsprache im Job spricht – besonders wenn man Wert darauf legt, es gut zu machen. Aber mich daran zu erinnern, dass ich es geschafft habe und heute anderen genau dabei helfe, motiviert mich. Und allein schon, es zu versuchen, kann den Tag eines/einer anderen verbessern. Das lohnt sich immer.

Also: Wage den Sprung ins kalte Wasser. Wenn andere es können, warum nicht auch du?

Der Autor Jeury Tavares hilft als erfahrener Executive Coach Führungskräften, kulturelle Unterschiede zu überbrücken, die Teamleistung zu steigern und selbstbewusst auf Englisch zu kommunizieren.

Workshop: Souverän am Mikrofon

Auftritte in Podcasts und Videos können die Sichtbarkeit und das Vertrauen in dein Start-up erhöhen, sofern die Basis stimmt: die inhaltliche und pragmatische Vorbereitung sowie die kommunikative Wirkung.

In den letzten Jahren haben sich eine Vielzahl von Podcast-Formaten rund um Start-ups und Gründung etabliert. Das führt zu einer nicht enden wollenden Podcast-Liste in Spotify, die jedem noch so nieschigen Thema und in jeder Gründungsphase einen passenden Gesprächsrahmen bietet. Wer hier als Gründer*in authentisch und überzeugend auftritt, kann darauf hoffen, in weitere Formate eingeladen zu werden und so als junges Unternehmen oder Start-up im Gespräch zu bleiben – bei Investor*innen, Kund*innen, Medien.

Der persönliche Auftritt ist hier entscheidend. Er kann Vertrauen aufbauen und sich von anderen absetzen. Das geschieht ganz wesentlich über die Inhalte und die kommunikative Wirkung: die Art und Weise des Sprechens, der Erzählstil, die Stimme und Körpersprache. Das Auftreten sollte situativ passen, zielgruppengerecht sein und dabei authentisch bleiben.

Es gibt Naturtalente, die gefühlt jede Situation mit Bravour und Leichtigkeit meistern. Andere tun sich damit schwerer. Viele Teams schicken deshalb ihre extrovertierten Mitglieder vor. Doch oft wünschen sich auch stillere oder introvertierte Teammitglieder, sich in Interviews einzubringen. Das Verteilen der öffentlichen Auftritte auf mehrere Schultern ist meist auch im Interesse des Teams und kann eine starke Außenwirkung haben.

Egal wo du stehst, das eigene Sprechen kann ein Leben lang weiterentwickelt werden und Podcast-Auftritte, ob als Host oder als Gast, lassen sich gut vorbereiten. Worauf jede(r) dabei achten kann und sollte, erfährst du in diesem Beitrag.

Unterschiedliche Podcast-Kompetenzlevel: Ein normaler Entwicklungsweg

Um Auftritte in Podcasts oder Videos wahrzunehmen, musst du nicht perfekt sprechen. Gerade für den Anfang können kleinere Formate mit geringer Reichweite ein guter Übungsraum sein, um Stück für Stück sicherer in der Vorbereitung und Umsetzung zu werden. Wer einen eigenen Podcast hostet, kann mit etwas Vorbereitung einfach loslegen und später durch ein Stimm- und Sprechtraining mit Analyse des Ist-Zustands ins Feintuning gehen. Für eine erste Selbsteinschätzung können dir diese drei Podcast-Kompetenzlevel helfen:

- Basic: Du sprichst deutlich und in einem angemessenen Sprechtempo, außerdem intuitiv, ohne dabei bewusst die Sprechmelodie zu modulieren oder deine Erzählweise an die Zielgruppe anzupassen. Die Interviewer*innen müssen die Aufgabe übernehmen, Fachbegriffe zu übersetzen und die Anschlussfähigkeit für die Zielgruppe herzustellen. Gute Interviewer*innen beherrschen das. Außerdem stellen sie richtig gute Fragen, die dir den Auftritt erleichtern.

- Medium: Du bist ein gut „funktionierender“ Gast und sprichst nicht nur deutlich, sondern ansprechend. Du wirkst sicher in Inhalten und Ausdruck. Du variierst deine Sprechmelodie, sprichst also nicht monoton, und wirkst präsent. Du bist inhaltlich und mental vorbereitet, und du passt deinen Ausdruck der Zielgruppe an, beispielsweise mit dem Vokabular, der Tiefe des Themas, deiner Tonalität (sachlich oder persönlich oder einer Mischung).

- Pro: Du gehörst zu den sehr gern gesehenen Podcast-Gästen, die sich ihre Auftritte aussuchen können. Du bist inhaltlich und mental vorbereitet und kannst deine Nervosität regulieren. Du bist in verschiedenen Settings sicher im Umgang mit der Technik. Du kannst je nach Inhalt und Phase des Podcasts deine Sprechweise und Tonalität anpassen. Deine Mimik und deine Gestik unterstreichen das Gesagte, du hältst deine Präsenz über die gesamte Zeit aufrecht. Auch wenn du kein(e) Nachrichtensprecher*in bist, sprichst du natürlich und authentisch, angemessen deutlich und mit angenehmer Stimme.

Tipps und To-dos: Überzeugend sprechen in Podcasts und Videos

1. Die innere Sprecheinstellung

Dein Stimmklang vermittelt sehr viel mehr als nur Inhalte. Die Stimme, Sprechweise und innere Haltung weisen beispielsweise auf die Emotion, Grad der Anspannung und Motive hin. Daher gilt die Stimme als Vermittlerin von Persönlichkeit und Kompetenz. In Podcasts und Videos wirkt die stimmliche Beziehungsgestaltung in einer Dreiecksbeziehung zwischen Interviewer*in, Gast und Zuhörer*innen. Du kannst also eine bewusste innere Haltung einnehmen mit der Intention, sowohl dein Gegenüber als auch die Zuhörer*innen positiv zu erreichen. Hilfreich ist außerdem, wenn du dir deiner Kernbotschaft bewusst bist.

Tipp: In der Ausnahmesituation kannst du aktiv aus dieser inneren Sprecheinstellung heraus reden, indem du dir beispielsweise die Zielgruppe, die du erreichen möchtest, genau vorstellst.

2. Die Stimme aufwärmen

Sprechen ist nicht nur eine kognitive Leistung. Der ganze Körper ist an der Stimmgebung beteiligt, in Form von Haltung, Atmung, Kehlkopftätigkeit und Artikulation. Um präsent zu sprechen, solltest du dich vor einer Aufnahme ein paar Minuten lang stimmlich aufwärmen.

- Dazu rege deinen Körper an: Bewege dich von Kopf bis Fuß durch.

- Aktiviere deine Atmung: Atme stoßartig auf „f - f - f“ und „sch - sch - sch“ aus und lass die neue Luft von allein einfallen.

- Mobilisiere deine Artikulation: Wechsle zwischen Schnute und Lächeln, ziehe Grimassen.

- Belebe deine Stimme: Summe in bequemer Tonlage. Lass die Stimme mit einem Lippenflattern von hoch nach tief gleiten und umgekehrt.

3. Zu Gast im Podcast: Vorbereitung schenkt Sicherheit

Spontan wirken bedeutet nicht, unvorbereitet zu sein. Im Gegenteil: Oft ist eine strukturierte Vorbereitung die Grundlage, um in einer exponierten Sprechsituation frei agieren zu können. Das bedeutet einen gewissen Aufwand, der mit Podcast-Auftritten einhergeht. Dazu gehört ein Briefing-Gespräch vorab, in dem du die wichtigsten Eckdaten wie Ort und Termin klären kannst, und auch in welchem Setting die Aufnahme stattfinden wird. Es macht einen großen Unterschied, ob du in einem professionellen Studio, einem Besprechungsraum oder im Homeoffice sprechen wirst. Hieraus ergeben sich oft weitere Fragen. Du kannst als Gast aktiv herausfinden, was die Erwartungen an dich als Sprecher*in sind:

- Sollst du vortragsartig erzählen oder soll sich ein dialogisches Gespräch entwickeln?

- Wie ist die gewünschte Tonalität? Soll es sehr sachlich sein oder sind persönliche Einblicke gefragt?

- Wie ist die tatsächliche Länge des Produkts und dein Redeanteil darin.

Tipp: Halte dich bereits in der Aufnahmesituation möglichst an die Zeitvorgabe. Du vermeidest damit unnötiges Zusammenschneiden der Aufnahme und damit Aufwand sowie gegebenenfalls unnatürlich wirkende Übergänge.

4. Umgang mit Nervosität in einer Aufnahmesituation

Viele Gründer*innen haben wenig oder keine Bühnenerfahrung und empfinden Aufregung und Nervosität vor dem Mikrofon oder der Kamera. Auch wenn ein leichtes Lampenfieber ganz normal und erwünscht ist, kann es sich bei stärkerer Ausprägung negativ auf das Sprechen auswirken. Dann klingt die Stimme höher, das Sprechtempo steigt, die Sätze wollen nicht enden. Was du konkret tun kannst, um dich zu beruhigen:

- Atme aus und lass Anspannung los.

- Lass deine Stimme immer wieder bewusst fallen. Das heißt, du sprichst am Ende einer Aussage auf den Punkt und lässt eine Atempause zu.

- Versuche insgesamt möglichst mit deiner eher entspannten Stimme zu sprechen. Das kann Souveränität und Gelassenheit ausstrahlen.

- Achte auf Rahmenbedingungen, die dir guttun.

Hast du das Gefühl, dass dir deine Aufregung dennoch im Weg steht, kannst du dich mit mentalen Strategien gegen Lampenfieber befassen oder ein Coaching in Anspruch nehmen. Oft helfen professionelles Feedback, die Reflexion der Ursachen und die Entwicklung von individuellen Strategien. Lösungsansätze können auf der sprech- und stimmtechnischen Ebene und/oder mental-emotionalen Ebene liegen.

5. Das eigene Sprechen strukturiert weiterentwickeln

Wenn du deine Sprechtechnik dauerhaft verbessern möchtest, hilft neben Literatur, Trainings und Einzelcoachings das eigenständige Üben, dafür kannst du dir kleine Alltagsroutinen etablieren. So kannst du deine weiterentwickelte Stimm- und Sprechtechnik verinnerlichen und erfolgreicher in stressigeren Aufnahmesituationen abrufen:

- Erzähle täglich zwei Minuten lang einem imaginären Publikum laut ein Thema eures Unternehmens und mach dir dabei die Kernbotschaften bewusst. Nimm dich dabei auf und werte die Aufnahme wohlwollend aus. Das kannst du freisprechend oder mit Stichworten umsetzen.

- Gewöhne dir an, dich vor wichtigen Terminen einzusprechen und körperlich zu aktivieren.

Fazit

Auftritte in Podcasts und Videos können die Sichtbarkeit und Vertrauen in Start-ups und junge Unternehmen erhöhen. Damit das gelingt, solltest du sie gut vorbereiten – dazu gehören das stimmliche Aufwärmen vor einer Aufnahme und die inhaltliche, pragmatische Vorbereitung. Sprechkompetenz fällt nicht vom Himmel, sie kann aber ein Leben lang weiterentwickelt werden. Regelmäßiges Üben im Alltag oder ein gezieltes Training helfen. Dennoch gilt: Authentizität und Zielgruppenorientierung sind wichtiger als Perfektion, du musst mit deinem Podcast-Auftritt nicht warten, sondern kannst mit ein bisschen Vorbereitung einfach starten. Leichtes Lampenfieber ist dabei willkommen. Falls dich Nervosität überkommt, kannst du dir mit Atemtechniken und mentalen Strategien helfen.

Tipp zum Weiterlesen

SEO-Strategie für TikTok

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Wie du gezielt mehr Sichtbarkeit und Reichweite via TikTok generieren kannst.

Für Gründer*innen und junge Unternehmen ist Sichtbarkeit entscheidend für den Erfolg. In der digitalen Welt, die von unzähligen Inhalten überflutet wird, reicht es nicht mehr aus, großartige Produkte oder Dienstleistungen anzubieten. Es ist unerlässlich, gefunden zu werden. Während Suchmaschinenoptimierung (SEO) auf Google vielen bereits bekannt ist, verändert sich die Landschaft der Online-Suche rasant.

Eine Plattform, die hier zunehmend an Bedeutung gewinnt und besonders für die Generation Z zur ersten Anlaufstelle für Suchen wird, ist TikTok. Ursprünglich als reine Unterhaltungs-App bekannt, hat sich TikTok in den letzten Jahren zu einer mächtigen Suchmaschine entwickelt. Für Start-ups bietet dies die Chance, die Zielgruppe direkt und organisch zu erreichen. Doch wie funktioniert SEO auf TikTok? Und wie lassen sich diese Mechanismen nutzen, um Inhalte prominenter zu platzieren und Reichweite massiv zu steigern?

Dieser Leitfaden bietet dir umfassende Einblicke und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um mit einer intelligenten TikTok-SEO-Strategie deine Unternehmensziele zu erreichen.

Was ist TikTok-SEO und warum ist es so wichtig?

Im Kern geht es bei TikTok-SEO darum, Inhalte – insbesondere Videos – so zu optimieren, dass sie in der TikTok-Suche und auf der „Für dich“-Seite (FYP) besser auffindbar sind. Es handelt sich um die Kunst, den TikTok-Algorithmus und die Suchfunktionen der Plattform zu nutzen, um die Sichtbarkeit von Videos zu erhöhen und die richtigen Nutzer*innen anzusprechen.

Im Gegensatz zur traditionellen Google-SEO, die auf Websites und Textinhalten basiert, konzentriert sich TikTok-SEO auf visuelle Inhalte, gesprochene Keywords und Hashtags innerhalb der App. Dies ist von unschätzbarem Wert für junge Unternehmen:

Direkter Zugang zu jungen Zielgruppen: TikTok ist die Heimat der Gen Z und vieler junger Millennials. Gehören diese zu deiner Zielgruppe, ist TikTok unverzichtbar.

Organisches Wachstumspotenzial: Eine effektive TikTok-SEO-Strategie ermöglicht es, organische Reichweite zu erzielen, ohne sofort große Summen in TikTok Ads investieren zu müssen. Das ist besonders für Start-ups mit begrenztem Marketingbudget attraktiv.

Steigende Bedeutung als Suchmaschine: Immer mehr Menschen nutzen TikTok, um nach Informationen, Produktbewertungen, Tutorials und Inspirationen zu suchen.

Vorteil gegenüber der Konkurrenz: Viele Unternehmen haben TikTok-SEO noch nicht vollständig auf dem Schirm. Wer frühzeitig eine solide Strategie implementiert, verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil.

Ja, TikTok ist wertvoll für SEO, besonders angesichts der steigenden Nutzung der Plattform als Suchmaschine und der Möglichkeiten zur direkten Interaktion mit der Zielgruppe. Mit den richtigen Techniken lässt sich SEO auf TikTok betreiben und können Inhalte optimiert werden.

Warum sich die Art der Suche verändert

Immer mehr Menschen nutzen TikTok, um nach Lösungen, Produkten oder Dienstleistungen zu suchen. Die Plattform bietet visuelle, oft kurzweilige und unterhaltsame Antworten. Ein 60-sekündiges Video, das Schritt für Schritt zeigt, wie ein Rezept funktioniert, ist oft intuitiver und ansprechender als ein langer Blogbeitrag. Dies gilt auch für Anleitungen, Produktdemos und Lifestyle-Tipps.

Für Start-ups bedeutet dies: Potenzielle Kund*innen suchen aktiv nach Angeboten. Wenn Inhalte für diese Suchanfragen optimiert sind, lässt sich Expertise in der Nische positionieren und direkt in den Suchergebnissen der Plattform erscheinen. Es geht nicht mehr nur darum, dass Videos auf der FYP erscheinen, sondern auch darum, dass sie gefunden werden, wenn gezielt danach gesucht wird.

Der Algorithmus entschlüsselt: Wie Videos gefunden werden

Der TikTok-Algorithmus ist das Herzstück der Plattform und entscheidet, welche Videos Nutzer*innen auf ihrer FYP angezeigt werden und welche in den Suchergebnissen erscheinen. Zu verstehen, wie dieser Algorithmus funktioniert, ist der Schlüssel zur Steigerung der Sichtbarkeit. Der Algorithmus ist darauf ausgelegt, jedem/jeder Nutzer*in personalisierte Inhalte bereitzustellen und berücksichtigt folgende Rankingfaktoren:

User Interactions

Dies ist der wichtigste Faktor. Der Algorithmus lernt aus dem Nutzungsverhalten und hinterfragt:

- Abgeschlossene Wiedergabe (Watch Time): Wird ein Video bis zum Ende angesehen? Es gilt: Langes Wiedergabeverhalten signalisiert hohe Relevanz und Engagement.

- Wiederholte Wiedergabe: Wird ein Video mehrmals angesehen?

- Likes, Kommentare, Shares: Diese liefern direkte Signale für Beliebtheit und Relevanz.

- Folgt ein(e) Nutzer*in dem Profil, nachdem er/sie ein Video gesehen hat?

- Nutzt ein(e) Nutzer*in den Sound oder teilt das Video auf anderen Plattformen?

Video Information

Dies sind Signale, die gesetzt werden können, um dem Algorithmus zu helfen, Inhalte zu verstehen:

- Keywords: Wörter und Phrasen im Videotitel, in den Bildunterschriften (Captions) und im gesprochenen Text (Voiceover).

- Hashtags: Relevante Hashtags helfen, den Kontext der Inhalte zu erfassen.

- Sounds und Musik: Trendige Sounds können Reichweite erhöhen, wenn sie zum Thema passen.

- Visueller Inhalt: Der Algorithmus kann auch den visuellen Inhalt analysieren, um Themen und Objekte zu erkennen.

Device & Account Settings

Diese Faktoren sind weniger direkt beeinflussbar:

- Spracheinstellung des/der Nutzer*in.

- Standort des/der Nutzer*in.

- Gerätetyp.

- Bevorzugte Inhaltskategorien des/der Nutzer*in.

Der TikTok-Algorithmus versucht, eine Balance zwischen Inhalten von Accounts, denen Nutzer*innen folgen, und neuen, potenziell interessanten Inhalten zu finden. Die Aufgabe besteht darin, dem Algorithmus durch optimierte

Videoinformationen und Engagement-Faktoren möglichst viele positive Signale zu geben, damit passende Zielgruppen angesprochen werden – sowohl auf der FYP als auch in den Suchergebnissen. Die Plattform zeigt passende Videos durch die Analyse von Nutzer*innenverhalten und Videoinformationen.

TikTok-SEO-Strategie: Schritt für Schritt zu mehr Sichtbarkeit

Eine effektive TikTok-SEO-Strategie ist keine einmalige Angelegenheit, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Hier sind die wichtigsten Schritte, um Videos für die TikTok-Suche zu optimieren und die Reichweite systematisch zu steigern.

1. Keyword-Recherche: Die Basis der Strategie

Ähnlich wie bei Google-SEO beginnt alles mit der Keyword-Recherche. Auf TikTok unterscheidet sich diese jedoch. Es wird nicht nur nach textbasierten Suchbegriffen, sondern auch nach „Sprach-Keywords“ und Themen gesucht, die die Zielgruppe verwendet:

- Nutzung der Suchleiste: Suche direkt in der TikTok-App nach Keywords, die mit dem Unternehmen oder der Nische zu tun haben. Die Auto-Vervollständigungsfunktion zeigt beliebte und relevante Suchanfragen an. Diese sind wertvoll. Beispiel: Ein Start-up für nachhaltige Mode könnte Begriffe wie „nachhaltige Mode Tipps“ oder „eco-friendly brands“ verwenden.

- Analyse von Top-Videos: Erfolgreiche Videos in der Nische analysieren. Welche Keywords und Hashtags verwenden diese Content Creator in Captions, Titeln und Voiceovers?

- User*in-Intention bedenken: Wonach sucht ein(e) TikTok-Nutzer*in? Anleitung, Inspiration, Produktinformationen oder Unterhaltung? Inhalte sind an diese Intention anzupassen.

- Google Trends und andere Tools: Auch wenn es um TikTok geht, können Google Trends und andere Tools helfen, saisonale oder allgemeine Trendthemen zu identifizieren, die adaptiert werden können.

- Nischenbezug behalten: Wähle wichtige Keywords, die für das Start-up spezifisch sind. Bei Software für Grafikdesigner*innen sollen beispielsweise Keywords angesprochen werden, die diese Zielgruppe betreffen.

2. Optimierung der Videos für die Suche

Mit einer Liste relevanter Keywords geht es darum, diese strategisch in die TikTok-Videos zu integrieren. Das sind die Schlüsselelemente:

- Keywords im Videotitel und in den Captions (das wichtigste Textfeld): Keywords und Long-Tail-Keywords werden natürlich in den ersten Sätzen der Bildunterschrift platziert. Die maximale Zeichenanzahl für Captions ist erhöht, diesen Platz gilt es, sinnvoll zu nutzen. Vermeide Keyword-Stuffing.

- Hashtags richtig nutzen: Hashtags sind essentiell für TikTok. Sie kategorisieren das Video und helfen Nutzer*innen, verwandte Inhalte zu finden.

- Voiceover und Text-Overlay: TikTok transkribiert gesprochene Inhalte. Das bedeutet, dass Keywords im gesprochenen Text erkannt werden. Plane Video-Skripte so, dass wichtige Keywords enthalten sind. Verwende Text-Overlays, um Keywords und Phrasen hervorzuheben.

- Videoinhalte: Der Algorithmus analysiert auch den visuellen Inhalt. Qualitativ hochwertige Videos signalisieren wertvollen Inhalt.

- Sounds und Musik: Trendige Sounds können die Reichweite erhöhen. Wähle Sounds, die zum Videoinhalt passen.

- Geotagging: Nutze bei lokalem Bezug das Geotagging, um den Standort hinzuzufügen.

- Call to Action (CTA): Fordere Zuschauer*innen durch Kommentare oder Fragen zur Interaktion auf. Das erhöht das Engagement.

3. Profil optimieren: Der erste Eindruck zählt

Das TikTok-Profil ist die digitale Visitenkarte und ein wichtiger SEO-Faktor:

- Profilbild und Name: Das Profilbild sollte professionell und wiedererkennbar sein. Der Name sollte relevante Keywords oder den Namen des Start-ups enthalten.

- Bio-Optimierung: Die Bio bietet Platz, um kurz zu beschreiben, wer man ist und welche Vorteile angeboten werden. Beziehe wichtige Keywords ein. Füge einen Link zur Website oder zu anderen Social-Media-Kanälen hinzu, um den Traffic von TikTok auf andere Plattformen zu lenken.

4. Engagement fördern: Der Algorithmus liebt Interaktion

Engagement ist der Treibstoff für den Algorithmus. Je mehr Interaktionen Videos erhalten, desto höher schätzt der Algorithmus die Relevanz der Inhalte ein:

- Interaktion mit der Community: Beantworte Kommentare und baue Fragen in deine Videos oder Captions ein. Dies fördert das Engagement und schafft eine loyale Community.

- Duette und Stitches nutzen: Interagiere mit den Inhalten anderer Creator*innen. Das erhöht die Reichweite, indem auf etablierte Inhalte aufgebaut wird.

- Trends oder Challenges starten: Initiiere eigene Challenges oder Trends, sofern passend. Dies bietet hervorragende Möglichkeiten, nutzer*innengenerierte Inhalte zu fördern.

Profi-SEO-Tipps für maximale Reichweite

Um die TikTok-SEO-Strategie zu verfeinern und das volle Potenzial auszuschöpfen, gibt es weitere Hebel:

Regelmäßigkeit und Konsistenz

Der Algorithmus bevorzugt Accounts, die regelmäßig neue Inhalte posten. Konsistenz signalisiert Engagement und Relevanz. Ein realistischer Veröffentlichungsplan ist hierbei wichtig.

Analyse der Performance

TikTok bietet robuste Analyse-Tools für Business-Accounts. Diese Daten helfen dir bei der kontinuierlichen Optimierung:

- Video-Performance: Welche Videos schneiden am besten ab? Was ist gemeinsam? Keywords, Hashtags, Themen, Formate analysieren.

- Traffic-Quellen: Woher kommen die Zuschauer*innen? Diese Informationen helfen, die SEO-Anstrengungen zu verfeinern.

- Publikumsdaten: Wer sind die Zuschauer*innen? Diese Daten helfen, die Inhalte besser anzupassen. Die Analyse der Daten zeigt, was ankommt, und ermöglicht Anpassungen der zukünftigen TikTok-Inhalte.

- Trends clever nutzen: Verständnis und Adaption aktueller Trends sind entscheidend.

- Identifikation: Achte auf „Trend-Sounds“ und beliebte Hashtags.

Cross-Promotion

Es empfiehlt sich, andere Social-Media-Kanäle zu nutzen, um die TikTok-Präsenz zu stärken. Dies lenkt „neue Augen“ auf deine Inhalte.

A/B-Testing

Experimentiere mit verschiedenen Videotiteln, Captions oder Hashtag-Kombinationen. A/B-Testing zeigt, was am besten funktioniert.

Qualität vor Quantität

Die Qualität der TikTok-Videos sollte vor deren Quantität gehen. Gut produzierte, informative und unterhaltsame Videos performen besser.

Häufig gestellte Fragen zu TikTok-SEO

Ist SEO für Social Media ein Ding?

Ja! Früher wurde SEO fast ausschließlich mit Google und Websites in Verbindung gebracht. Doch Social Media, allen voran TikTok, wird zunehmend zur Suchmaschine, womit „Social- Media-SEO“ immer relevanter wird. Inhalte müssen auf jeder Plattform für deren interne Suchfunktionen und Algorithmen optimiert werden.

Was ist der Unterschied zwischen Google-SEO und TikTok-SEO?

Beide zielen darauf ab, Sichtbarkeit zu steigern, jedoch gibt es Unterschiede:

- Inhaltsformat: Google-SEO fokussiert auf Text, Bilder und traditionelle Webseiten. TikTok-SEO dreht sich um kurze, vertikale Videos und gesprochene Inhalte.

- Suchintention: Auf Google werden oft detaillierte Informationen gesucht, auf TikTok visuelle Anleitungen oder schnelle Produkt-Demos.

- Algorithmusfaktoren: Google bewertet Backlinks, während TikTok die Wiedergabezeit, Interaktion und Video-Informationen berücksichtigt.

Wie lange dauert es, bis TikTok-SEO Ergebnisse zeigt?

Im Vergleich zu Google-SEO können auf TikTok oft schneller erste Ergebnisse gesehen werden, da die Plattform darauf ausgelegt ist, neuen Inhalten schnell eine Chance zu geben. Kontinuität und Analyse sind jedoch entscheidend. Es kann Wochen oder Monate dauern, bis eine signifikante Steigerung der Sichtbarkeit erreicht wird.

Fazit: Eine Chance für Start-ups

TikTok-SEO ist eine essenzielle Strategie für Start-ups, die in der heutigen digitalen Landschaft erfolgreich sein wollen. Durch systematische Optimierung der TikTok-Videos und des Profils für die interne Suche und den Algorithmus lässt sich die Sichtbarkeit und Reichweite steigern, oft ohne großen Budgeteinsatz.

Der Autor Julian Strote ist Geschäftsführer der auf Digital-Marketing-Strategien spezialisierten rankeffect digital GmbH aus München.

Vom Elevator Pitch zum echten Kontakt: So bleibst du auf Events in Erinnerung

Events sind voll, laut und schnell. Viele Pitches klingen gleich. Was bleibt, sind oft die Zweifel, ob jemand zuhört und ob die Story hängen bleibt. Hier ist ein klarer Plan, mit dem du als Gründer*in nicht nur sprichst, sondern auch lange in Erinnerung bleibst.

Welche Events für Start-ups wichtig sind

Nicht jedes Event bringt dir Reichweite. Große Messen sind gut, um Trends zu sehen und zufällig Investor*innen zu treffen. Kleine Meetups sind oft besser, um echte Gespräche zu führen. Pitch-Wettbewerbe helfen, deine Story zu testen und Sichtbarkeit zu bekommen. Branchenevents bringen dich nah an Kund*innen, die deine Lösung wirklich gebrauchen können. Und dann gibt es noch Netzwerktreffen von Acceleratoren oder Coworking-Spaces - da findest du oft Mentor*innen oder erste Geschäftspartner*innen. Überlege dir vorher: Willst du Investor*innen, Kund*innen oder Sparringspartner*innen treffen? Danach entscheidest du, wo du hingehst.

Vor dem Event: Ziele setzen, Fokus halten

Ein Event ist keine Bühne für endlose Pitches. Es ist ein Spielfeld für Beziehungen. Wer ohne Plan kommt, wirkt schnell beliebig. Deshalb gilt: Vorbereitung ist deine größte Stärke.

Strategische To-dos

1. Definiere dein Ziel: Willst du Investor*innen ansprechen, Kund*innen gewinnen oder Geschäftspartner*innen finden? Du kannst nicht alles gleichzeitig schaffen. Konzentriere dich auf maximal zwei Ziele. So weißt du, wen du ansprechen solltest und wen nicht.

2. Recherchiere die Gästeliste: Viele Events veröffentlichen Speaker*innen oder Sponsor*innen vorab. Schau dir an, wer interessant für dich ist. Markiere drei bis fünf Personen, die du wirklich treffen willst. Bereite eine kurze, persönliche Anknüpfung für jede Person vor. So bist du nicht eine/r von vielen, sondern jemand, die/der sich Mühe gibt.

3. Arbeite an deinem Auftritt: Damit ist nicht nur dein Pitch gemeint. Denk an dein Gesamtbild: Kleidung, Körpersprache, wie du dich vorstellst. Professionell wirkt nicht steif, sondern klar. Auch kleine Dinge zählen, zum Beispiel, ob du leicht erklärst, was dein Startup macht, oder ob du dich in Fachjargon verstrickst.

4. Trainiere deinen Pitch – aber nicht auswendig: Du brauchst keine perfekte Rede. Besser ist, wenn du deine Kernbotschaft so verinnerlicht hast, dass du sie flexibel rüberbringen kannst. Drei klare Punkte reichen: Problem - Lösung - Nutzen. Wenn du das frei variieren kannst, wirkst du authentisch und nicht einstudiert.

5. Plane deinen Erinnerungsanker: Menschen erinnern sich an kleine, konkrete Dinge. Das kann eine Zahl sein, eine kurze Story oder ein visueller Anker wie ein ungewöhnliches Beispiel. Überlege dir vorher, was du nutzen willst, damit dein Gegenüber dich später noch zuordnen kann.

6. Bereite dein Material vor: Visitenkarten wirken altmodisch, sind aber praktisch. Smarter wird es mit einem QR-Code: der führt direkt zu deiner Webseite, deinem Kalender oder einer One-Pager-Landingpage. Wenn du kleine Giveaways einsetzt, dann nur Dinge, die wirklich nützlich sind, z. B. Kugelschreiber oder Notizbücher. Weitere Inspiration findest du hier.

Auf dem Event: Präsenz zeigen, Kontakte knüpfen

Ein Event ist kein Marathon, bei dem du möglichst viele Visitenkarten einsammeln musst. Es geht darum, wie du dich präsentierst, wie du zuhörst und ob andere dich in Erinnerung behalten. Qualität schlägt Quantität – drei gute Kontakte bringen dir mehr als dreißig flüchtige Gespräche.

Sichtbar sein, ohne zu nerven

Stell dich nicht in die Ecke und warte darauf, dass dich jemand anspricht. Such dir bewusst Momente, um auf Leute zuzugehen. Gleichzeitig: niemand mag aufdringliche Monologe oder aggressive Visitenkartenverteilung. Halte die Balance zwischen aktiv und angenehm.

- Stell dich in die Nähe des Buffets oder der Kaffeemaschine. Dort entstehen oft spontane Gespräche.

- Lieber fragen „Kann ich mich kurz dazu stellen?“ als ungefragt in eine Gruppe platzen.

Mit einfachen Fragen starten

Small Talk ist nicht belanglos, er ist der Türöffner. Eine einfache Frage reicht, um ins Gespräch zu kommen: „Was hat dich heute hergebracht?“ oder „Welche Session war für dich bisher die spannendste?“. So entsteht ein natürlicher Einstieg, ohne dass du sofort pitchen musst.

Den Pitch flexibel einsetzen

Dein Kurzpitch bleibt wichtig, aber er sollte sich an die Situation anpassen. Investor*innen wollen etwas anderes hören als potenzielle Kund*innen oder Mentor*innen. Die Grundstruktur ist immer gleich – Problem, Lösung, Ergebnis - aber die Betonung wählst du passend zur Person.

- Beispiel für Investor*innen: „Wir adressieren einen Markt von 2,5 Mrd. € und wachsen aktuell 20% pro Monat.“

- Beispiel für Kund*innen: „Du verlierst weniger Zeit mit Bestandsplanung, weil alles automatisch läuft.“

- Beispiel für Mentor*innen: „Wir haben es geschafft, unser MVP in 6 Wochen zu launchen - aber das Onboarding ist noch unser Schwachpunkt.“

Geschichten bleiben hängen

Zahlen sind nützlich, aber Geschichten prägen sich ein. Ein Beispiel aus dem Alltag deiner Nutzer*innen macht dich viel greifbarer als jede Statistik. „Eine Bäckerei, die wir betreuen, musste keine Kund*innen mehr wegschicken, weil die Croissants nie mehr ausgingen.“ Solche Bilder bleiben im Kopf.

Gespräche klar beenden

Viele Gründer*innen wissen nicht, wann sie ein Gespräch beenden sollen. Aber genau das macht dich professionell: Bedanke dich kurz, kündige an, dass du dich meldest, und geh den nächsten Schritt. Zum Beispiel: „Schön, dich kennenzulernen. Ich schicke dir morgen den Link, wie besprochen.“ oder „Ich will dich nicht länger aufhalten, lass uns gern später weiterreden.”. Das zeigt Respekt und macht den Weg frei für ein Follow-up.

Nach dem Event: Dranbleiben statt abtauchen

Das Wichtigste passiert oft erst nach dem Event. Melde dich innerhalb von ein bis zwei Tagen, solange ihr euch beide noch erinnert. Halte deine Zusagen ein und mach es konkret: ein Link, eine Case Study oder ein Termin. Schreib persönlich und nicht generisch. Ein kurzer Bezug zum Gespräch reicht. Und bleib locker: Nicht jede Begegnung führt sofort zu einem Deal, aber wer sich verlässlich meldet, bleibt im Kopf. So machst du aus einem ersten Pitch eine echte Verbindung, die weit über das Event hinausgeht.

Warum Entrepreneurial Marketing am Küchentisch beginnt

Viele Gründer*innen sehen in Marketing nur die Werbetätigkeit, aber nicht die strategischen Vorteile eines ganzheitlichen Ansatzes. Warum das ein fundamentaler Denkfehler ist und wie du von Anfang an bewusst gegensteuerst, erfährst du hier.

Insbesondere in der Start-up-Welt stehen Produkt und Finanzierung im Vordergrund, Marketing wird als (noch) nicht nötig eingestuft. Das wird problematisch, wenn Gründer*Innen, vor allem von Tech-Start-ups, in der Euphorie des Anfangs Marktpotenziale über- oder die Erklärungsbedürftigkeit des Produkts unterschätzen. Marketing ist jedoch weit mehr als Werbung und sollte im Gründungskontext eine essenzielle Rolle spielen. Wer ein paar Kniffe kennt und diese bewusst in die Arbeitswoche integriert, baut von Anfang an ein sicheres Verständnis für das Marktumfeld und Kund*innenwünsche auf und erhält wertvolle Informationen für die strategische Ausrichtung.

Die 4P des Marketing-Mix zeigen, wie vielfältig Marketing ist:

- Product/Produkt: Gutes Marketing ermöglicht eine genaue Kenntnis von Kundenanforderungen, Konkurrenzprodukten und sorgt für Differenzierung.

- Price/Preis: Es erleichtert die Einschätzung, welchen Preis die Zielgruppe zu zahlen bereit ist und welche Erwartungen der Markt stellt.

- Place/Distribution: Es vereinfacht die Wahl der relevanten Kanäle, auf denen man Kunden erreicht.

- Promotion/Kommunikation: Die gewonnenen Erkenntnisse unterstützen die Definition von effektiven Kommunikationsmaßnahmen, um Kunden zu gewinnen.

Man kann das beste Produkt entwickeln – wenn niemand davon erfährt, wird es sich nicht verkaufen.

Gerade für Gründer*innen sind diese Themen essenziell und sollten denselben Stellenwert einnehmen wie eine fundierte Produktentwicklung und die zur Umsetzung nötige Finanzierung. Wie kannst Du das also sinnvoll angehen? Marketing ist ein funktional sehr diverses Feld: Strategie, Produktmarketing, Branding, PR, Social Media, Performance Marketing, um nur einige zu nennen – und auch innerhalb dieser Disziplinen ist ein hoher Spezialisierungsgrad üblich. Wo schon Marketers dazu neigen, sich in einem Themenkomplex zu spezialisieren, ist es Gründer*innen unmöglich, alle diese Felder selbst abzudecken. Das Bewusstsein für die Relevanz ist jedoch der erste Schritt.

Marktkenntnis: Fakten vor Annahmen

Den Begriff Zielmarkt assoziieren viele vor allem mit Kund*innen. Tatsächlich gehören auch Konkurrent*innen, Lieferant*innen, Partner*innen und regulatorische Faktoren dazu. Es reicht nicht, den Zielmarkt nur geografisch und demografisch zu definieren. Eine umfassende Marktanalyse gleich zu Beginn schafft Klarheit über Hürden, Wettbewerb und Anzahl möglicher Kunden, deren Kaufkraft oder Sättigung. Diese Daten helfen bei Umsatzprognosen und Preisfindung.

Gerade bei innovativen Start-ups kann die Zielmarktbestimmung anfangs schwierig sein. Wenn noch keine Gespräche mit potentiellen Kund*innen geführt wurden, kann es zu Fehleinschätzungen des Produktpotenzials kommen. Zeiten gesamtwirtschaftlich starker Entwicklungen verleiten außerdem dazu, die positive Marktlage ohne kritischen Blick auf das eigene Vorhaben zu übertragen und zu optimistische unternehmerische Entscheidungen zu treffen.

Empfehlung: Eine detaillierte Analyse von Marktvolumen und -potenzialen steht am Anfang. Hierbei sollte die Datenbasis nicht älter als 12 bis 18 Monate sein.

Achtung: KI-generierte Marktanalysen sind oft zu optimistisch. Daher: Kund*innenfeedback einholen, Worst-Case-Szenarien durchspielen und Puffer einbauen, damit Dein Vorhaben von möglichst realistischen Daten gestützt ist.

Auch bei der Zielgruppendefinition solltest du dich nicht zu einer zu optimistischen Einschätzung bzgl. Anzahl, Wünschen und Kaufverhalten hinreißen lassen, sondern realistische Einschätzungen treffen. Beginne mit Annahmen zu Alter, Geschlecht, Einkommen, Ausbildung, Herkunft und Kultur. Anschließend kannst du mit dieser Gruppe in Kontakt treten, um psychografische Merkmale wie Werte, Interessen, Medienverhalten, Preissensibilität, Ängste oder Ziele zu erfassen. Diese Informationen sind nötig, um den Produkt-Markt-Fit zu klären, das Produkt bei Bedarf anzupassen und passende Marketingkanäle zu wählen.

Empfehlung: Schon früh Annahmen zur erwarteten Zielgruppe treffen und diese mit realen Erkenntnissen gegenchecken, Feedback einholen, die Annahmen validieren und die Produktentwicklung oder Marketingstrategie anpassen.

Achtung: Auch und gerade negatives Feedback ist sehr wertvoll. Ehrliche Meinungen helfen beim Erkennen von Lücken oder blinden Flecken.

Die Beschäftigung mit Wettbewerber*innen ist ebenso wichtig. Gründer*innen überschätzen in der Anfangseuphorie oft die Innovationskraft des Produkts oder ignorieren vorhandene Konkurrenz. Ohne Wettbewerbsanalyse verfehlt das Produkt womöglich den Markt oder trifft gar keine Marktlücke.

Empfehlung: Je klarer die Produktidee, desto früher kann man mit Wettbewerbsanalysen starten. Wer ist bereits aktiv? Wie wird das Konkurrenzprodukt angenommen? Wie tritt das Unternehmen auf?

Diese Informationen helfen nicht nur bei der Produktentwicklung, sondern auch bei der Positionierung. Neben Alleinstellungsmerkmalen im Produkt sind auch Design, Sprache, Stil und Werte wichtig, um sich von den Wettbewerbern abzuheben. Gerade wenn viele einander ähnliche Wettbewerber bekannt sind, kann ein bewusst gewählter Kontrast Wiedererkennung und Abgrenzung schaffen – sollte aber zur Zielgruppe und zur Markenidentität passen.

Storytelling: Pitchtraining am Küchentisch

Wenn die Nische im Markt definiert ist, braucht es eine Story. Jede Gründungsidee trägt eine einzigartige Geschichte in sich, die Du als Basis für Branding und Kommunikation nutzen kannst. Wer erst beim Verkaufsstart damit beginnt, ist zu spät dran.

Storytelling beginnt am Küchentisch, wenn du Familie oder Freunden von deiner Idee erzählst. Diese Gespräche sind erste Pitches und damit Trainingsgelegenheiten, um die deine Story zu verfeinern und Feedback einzuholen. So findest du die Sicherheit für einen selbstbewussten Auftritt, wenn es das erste Mal wirklich zählt: bei Banken und Kreditgebern, potenziellen Investor*innen, Kund*innen oder auf der Bühne.

Die Story entwickelt sich selten über Nacht. Aber mit ein paar Leitfragen kommst du ihr schrittweise näher. Beginne mit der Ausgangslage.

Bietest Du ein neues Produkt oder betrittst Du einen neuen Markt? Welche Probleme löst Dein Produkt und welche Vorteile bietet es?

Mit einer Neuheit hast Du mehr gestalterische Freiheit. Das kann Fluch und Segen zugleich sein, weil der Markt noch keine Erwartungen hat und es keinerlei Leitlinien gibt. Andererseits bietet sich damit die Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen, ohne dass der Markt bereits von Vorgängern beeinflusst wurde.

Bringst Du ein weiteres Produkt in einen bestehenden Markt?

Hier kommt es vor allem auf deine Nische im Marktgefüge an. Was unterscheidet Dein Produkt von den anderen? Was macht des besser als die Konkurrenzprodukte?

Sobald der Ausgangspunkt klar ist, gleichen die weiteren Schritte der Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch: Was ist die Story hinter dem Produkt? Wie kam es zu der Idee, bzw. was treibt dich an? Was ist der rote Faden, mit dem du die Zielgruppe treffsicher ansprichst?

Drei Beispiele, um Deine Story zu erzählen

- Gründer*innen als Marke: Positionierung als Thought Leader für ein bestimmtes Thema oder "Building in Public" sind ideal für erklärungsbedürftige Produkte. So kann man innerhalb des Gründungsprozesses immer wieder Informationen zum Produkt zu teilen und den Markt damit auf den Launch vorbereiten.

- Problemzentrierte Story: Die Geschichte beginnt mit einer gesellschaftlichen, alltäglichen oder ganz spezifischen Herausforderung der Zielgruppe und positioniert das Produkt als Lösung. Das funktioniert besonders gut, wenn lange Vorlaufzeiten notwendig sind, ist aber eher ungeeignet bei sensiblen Technologien mit Patentschutzbedarf.

- Fiktive Persona: Eine Figur steht sinnbildlich für die Zielgruppe (z.B. Smilla von IKEA). Diese Figur bildet über einige Monate einen Teil der Kommunikationsaktivitäten und positioniert das Produkt als Teil des alltäglichen Lebens der Zielgruppe.

Es gibt für deine Story kein richtig oder falsch. Wichtig ist, dass sie hängen bleibt, dass herausarbeitest, was Dein Produkt einzigartig macht, und, dass du dich damit so wohlfühlst, dass du sie natürlich und authentisch erzählen kannst.

Fazit: Erst verstehen, dann vermarkten

Marketing ist kein Verpacken eines fertigen Produkts, sondern Teil der Produktentwicklung. Trotz seiner Vielseitigkeit muss es aber nicht kompliziert sein. Es braucht Fokus und einen festen Platz im Gründungsprozess, zum Beispiel ein bestimmtes Zeitfenster pro Woche. Wer sich dabei frühzeitig die richtigen Fragen stellt, legt den Grundstein für wirksames Handeln:

- Analysen bringen Klarheit über Markt, Zielgruppe und mögliche Stolpersteine.

- Die richtige Positionierung im Marktgeschehen grenzt von der Konkurrenz ab und schafft eine Orientierungshilfe.

- Die eigene Geschichte klar haben und gezielt kommunizieren, damit Kund*innen sich langfristig an das Produkt erinnern.

Wenn du diese Schritte befolgst, baust du von Anfang an ein Marketing auf, das ins Schwarze trifft und nicht nur laut ist.

Die Autorin Kaya Schramm ist Marketingleiterin bei einem Transport- und Logistikunternehmen und gibt freiberuflich Workshops zu „Entrepreneurial Marketing“ an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Neben ihrer Leidenschaft für Marketing, Kommunikation und die zugehörigen Prozesse beschäftigt sie sich besonders gern mit Themen rund um die Startup-Welt.

Grafikdesigntrends 2025: Mach dich unique!

Grafikdesign setzt Trend-Impulse, um dein Branding aufzufrischen, deine Marke zu inszenieren oder deine Zielgruppe auf eine frische Art und Weise emotional anzusprechen. Daher gut zu wissen: Diese zehn Grafikdesigntrends werden von den Profis aktuell favorisiert.

Das Grafikdesign ist derzeit von einer spannenden Mischung aus Minimalismus, Nostalgie und Individualität geprägt. VistaPrint hat in Zusammenarbeit mit der Designer*innen-Community von 99designs von Vista die wichtigsten Trends analysiert. Das Ergebnis: Marken setzen verstärkt auf visuelle Stile, die Nähe, Menschlichkeit und Persönlichkeit ausdrücken. Von radikal unperfekten Designs bis hin zu Retro-inspirierten Ästhetiken bieten sich jetzt neue Möglichkeiten, Markenidentitäten einzigartig und wiedererkennbar zu gestalten.

1. Unangepasst und bunt: Maximale Kontraste

Mit einer gewollten Kombination aus verschiedenen Schriftarten, Größen und kontrastreichen Farben sticht dieser Trend hervor. Inspiriert von Magazin-Layouts der 1990er-Jahre, wirkt er dennoch frisch und digital. Marken, die auf mutige Typografie, starke Kontraste und asynchrone Layouts setzen, können die Aufmerksamkeit ihres Publikums nachhaltig fesseln. Dieser Stil eignet sich hervorragend für Social-Media-Kampagnen oder Verpackungsdesigns, die laut und mutig wirken sollen.

Elemente des Trends

- Unterschiedliche Schriftarten und -größen, die bewusst kombiniert werden.

- Ungewöhnliche Farbkontraste, wie Neongelb mit tiefem Lila.

- Dynamische und asymmetrische Layouts, die Kreativität vermitteln.

10 Tipps für virale Videos

Ein Traum eines jeden Unternehmens: das eigene Video verbreitet sich viral im gesamten Internet. Jeder kennt den Spot und verbindet ihn mit Ihrem Unternehmen. Doch was so schön klingt ist in der Praxis ein schwieriges Unterfangen und gelingt nur wenigen. Aber warum gehen Videos überhaupt viral? Und wie können Unternehmen diesen Vorgang beeinflussen, damit sich das eigene Video wirklich viral verbreitet?

Warum gehen Videos viral?

Wenn man davon spricht, dass sich ein Video viral verbreitet, meint man damit einen kurzen Clip, der sich wie ein Lauffeuer im Netz verbreitet. Dabei bekommt dieser Prozess eine starke Eigendynamik, auf die man selbst keinen Einfluss mehr hat. Das Video wird in den sozialen Netzwerken geteilt, Blogs und Magazine schreiben darüber und es taucht vielleicht sogar im Fernsehen auf.

Ein ansprechendes und professionell bearbeitetes Video erhöht die Chancen, dass es in den sozialen Netzwerken Aufmerksamkeit erregt und weiterverbreitet wird. Mit Tools wie Movavi Video Editor lassen sich Clips optimieren, mit Effekten versehen oder gezielt zuschneiden, um sie noch ansprechender zu gestalten. Durch eine kreative Bearbeitung kann die Botschaft eines Videos klarer vermittelt werden, sodass es leichter Emotionen weckt und zum Teilen animiert.

Hinter dem Erfolg dieser viralen Videos steckt das Prinzip, dass Menschen gern Dinge teilen, um anerkannt zu werden. Ein cooles Video zu finden und weiterzuleiten, hilft diese Anerkennung in Form von "Likes" zu erhalten. Jeder Kunde eines Onlineshops stellt sich die Frage: "Welche Vorteile erlange ich durch den Kauf und was kann ich verlieren?" Meist geschieht dies unterbewusst.

Genauso ist es auch beim Teilen von Videos im Internet.

Einem Bericht des Harvard Business Reviews zufolge sind fünf der häufigsten Gedanken, die für das Teilen verantwortlich sind:

- Meinungssuchend: "Ich möchte sehen, was meine Freunde darüber denken."

- Geteilte Interessen: "Dieses Video verbindet mich mit meinen Freunden über gemeinsame Interessen."

- Hilfsbereit: "Das könnte hilfreich für meine Freunde sein."

- Selbstdarstellung: "Dieses Video sagt etwas über mich und meine Interessen aus."

- Sozialer Nutzen: "Es ist für einen guten Zweck und ich möchte helfen."

Wenn beim Nutzer nur die geringsten Zweifel oder sogar Ängste aufkommen, dass der Empfänger seine Nachricht nicht gefallen könnte, wird es keinen Klick auf den Share-Button geben.

Was sind die Merkmale von viralen Videos?

1. Humorvoll

Das ist der Klassiker! Ein Kleinkind stolpert, ein Musikvideo wird parodiert oder eine Katze wirft eine Vase um - das alles sind Bespiele, die wirklich jeder kennt. So einfach dieses Merkmal erscheint, so schwer ist es aber auch angesichts der Vielzahl von "lustigen Videos" aufzufallen.

2. Emotional

Erzählen Sie eine Geschichte! Dazu gehören Höhen und Tiefen, denn erst diese Kurve löst die richtigen Emotionen aus. Lassen Sie Ihren Zuschauer mitfiebern, mitleiden oder mitfühlen. Das perfekte Beispiel dafür ist der Weihnachtsspot von Edeka, indem ein Großvater vorgibt verstorben zu sein, nur um seine ganze Familie zum Weihnachtsfest zu vereinen.

Sales-Herausforderungen 2025

Die größten Sales-Herausforderungen und To-do’s für Gründer*innen und junge Unternehmen im kommenden Jahr.

Mehrheitlich unterschätzen junge Unternehmen und Start-ups die Wichtigkeit professioneller Verkaufsarbeit. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung von Anfang an ein Selbstläufer ist, ist sehr gering. Und Hoffnung ist bekanntlich ein schlechter Ratgeber. Es gilt, selbstkritisch folgende Punkte zu hinterfragen: Wo habe ich hier noch Luft nach oben? Was kann ich (noch) besser machen? Denke daran: Nicht dein(e) Mitbewerber*in oder der Markt ist dein(e) größte(r) Gegner*in, sondern die Unbekanntheit deines Unternehmens. Denn Kund*innen kaufen nur von jenen, die sie kennen, oder die sie bei der Recherche nach einer Lösung finden.

Wer kennt dich?

Es ist nicht leicht, in die Köpfe der Zielgruppe zu kommen. Das ist umso schmerzhafter, wenn man doch selbst als Gründer*in denkt, dass man so eine tolle und sinnvolle Idee hat.

Darum sind insbesondere zu Beginn intensivste Netzwerk- werkarbeit und Akquise nötig. Frag dich:

- Zu welchen Netzwerkveranstaltungen solltest du gehen?

- Wie willst du mit Fremden ins Gespräch kommen?

- Wer sind deine Zielkund*innen?

- Wie willst du diese originell ansprechen?

- Wer kann dir beim Netzwerken und der Akquise unter die Arme greifen?

Wieso ist eine Änderung notwendig?

Nicht das, was du zum Kunden bzw. zur Kundin sagst, ist entscheidend, sondern das, was diese aufgrund ihrer Aussagen zu sich selbst sagen. Im Idealfall sagen diese: „Stimmt, wenn ich jetzt nicht kaufe, begehe ich einen Fehler.“ Dennoch ist es nicht ganz so leicht, Kaufgewohnheiten von Kund*innen zu ändern, denn meist sind die im Markt etablierten Lösungen ja auch nicht wirklich schlecht. Frag dich:

- Was verpasst dein Zielkunde bzw. deine Zielkundin konkret, wenn er/sie nicht mit dir Geschäfte macht?

- Wie sorgst du für ausreichend Sicherheit, dass der Kauf deiner Leistung kein hohes Risiko ist?

- Wie verdeutlichst du, dass du eine gute Option bist?

Wie findet man dich?

Stellt ein Kunde bzw. eine Kundin für sich ein Problem fest, sucht diese(r) häufig über das Internet nach Lösungen. Doch was tippen Zielkund*innen ins Suchfeld ein, um im Idealfall auf ein Angebot zu stoßen? Auch die Beschaffung des Produkts selbst sollte möglichst einfach sein. Bekanntlich haben Supermärkte ja auch keine „Gummiregale“, also unendlich viel Platz, um im Idealfall auch deinem Produkt eine Chance zu geben. Frag dich:

- Wo hält sich deine Zielgruppe auf?

- Welche etablierten Anbieter*innen können dein Produkt mit aufnehmen, weil diese die gleiche Zielgruppe haben?

- Wie stellst du sicher, dass deine Kundschaft den Kauf deiner Leistung als einfach und unkompliziert empfindet?

Warum du und kein(e) andere(r)?

Das Zauberwort ist Relevanz. Vielen Anbietenden gelingt es nicht, ihre entscheidenden Mehrwerte oder auch Unterscheidungsmerkmale glasklar zu kommunizieren, am besten nicht nur emotional, sondern auch rational in harten Zahlen. Es gilt: Kund*innen wollen nun mal nicht ins Risiko gehen. Warum sollten sie also von jemandem, mit dem sie aktuell vielleicht auch nur zu 80 Prozent zufrieden sind, zu dir wechseln, wo sie doch mit dir als Newcomer*in riskieren, dass alles „noch“ schlimmer werden könnte? Frag dich:

- Wie erzeugst du gezielt Sicherheit und Sympathie – sowohl für deine Produkte und Dienstleistungen als auch für dein Unternehmen?

- Mit welchen Maßnahmen sorgst für positive Berichte, sodass beispielsweise skeptische Kund*innen im Internet nur Gutes über dich lesen?

- Können vielleicht Gütesiegel, Referenzen oder Gutachten helfen?

- Wie gestaltest du deinen Webseitenauftritt so, dass man denkt „Hier bin ich richtig, hier kaufe ich ein?“

- Durchlaufe sämtliche Kund*innenkontaktpunkte: Was kann an welcher Stelle getan werden, um Kund*innen zu einem positiven Erlebnis zu verhelfen?

Warum jetzt und nicht später?

Handlungsdruck ist im Marketing und Vertrieb ein massives Problem. Getreu dem Motto „Morgen, morgen, bloß nicht heute“ verschieben Menschen nun mal nicht nur gern ihre guten Vorsätze, sondern durchaus auch Kaufentscheidungen. Frag dich:

- Wie sorgst du für Spontankäufe?

- Wären kleine Angebote wie Testpakete eine Option, um unentschlossene Kund*innen zum Kauf zu „verführen“?

- Wie lässt sich der gesamte Auftritt so gestalten, dass der Kauf deines Angebots der einzige logische Schritt sein kann?

Wieso erneut?

So manche Kund*innen sind gern bereit, mal spontan etwas Neues auszuprobieren. Ist der erhoffte Wow-Effekt dann doch nicht so groß, beispielsweise weil die Kundschaft für sich persönlich keinen entscheidenden positiven Unterschied zur bisherigen Lösung feststellt, wird es mit dem eigenen Unternehmenswachstum schwer. Frag dich:

- Wie willst du im Falle unzufriedener Kund*innen für eine professionelle Retoure oder Reklamationsbearbeitung sorgen, um negativer Mund-zu-Mund-Propaganda und schlechten Bewertungen vorzubeugen?

- Hast du einen konkreten Up-Selling-Plan?

- Wie hältst du den Kontakt zum Kunden bzw. zur Kundin, damit diese(r) dich nicht so schnell vergisst?

Wieso überhaupt darüber sprechen?