Aktuelle Events

Kredite für Selbständige: Das sollte beachtet werden

Selbständige stehen oft vor einer besonderen Herausforderung, wenn es darum geht, einen Kredit aufzunehmen. Der Grund? Banken und Kreditinstitute sehen die finanzielle Situation von Selbständigen häufig als volatil oder unvorhersehbar an. Dieses oft zutreffende Bild von unregelmäßigen Einnahmen, fehlenden Arbeitsverträgen oder gar der Abhängigkeit von wenigen Großkunden kann die Kreditvergabe erschweren. Sie als Unternehmer oder Freiberufler müssen deshalb Ihre Kreditwürdigkeit besonders unterstreichen und das Vertrauen der Bank gewinnen. Im folgenden Artikel erfahren Sie, worauf Sie dabei achten sollten und wie Sie Ihre Chancen auf einen Kredit für Selbständige erhöhen können.

Die Eigenheiten von Selbständigen

Selbständige und Freiberufler schätzen ihre berufliche Autonomie. Diese Unabhängigkeit ermöglicht ihnen eine flexible Arbeitsgestaltung und die Wahl ihrer Geschäftspartner. Doch genau diese Ungebundenheit kann bei der Beantragung eines Kredits zu Hürden führen. Laut der Finanzexperten von Finanzradar sind das die wesentlichen Ursachen:

1. Schwankendes Einkommen: Wer eigenverantwortlich arbeitet, erlebt oft monatliche Einkommensunterschiede. Dieses variable Einkommen ist Banken wohlbekannt, und aus ihrer Sicht kann es die Wahrscheinlichkeit von Zahlungsausfällen oder -verzögerungen erhöhen.

2. Mangelnde Einkommensgarantie: Im Gegensatz zu festangestellten Arbeitnehmern betrachten Kreditinstitute das Einkommen von Selbstständigen und Freiberuflern weniger als feste Sicherheit. Daher müssen diese oft zusätzliche Garantien oder Sicherheiten bieten.

3. Branchenabhängige Bedenken: Die Branche, in der Sie tätig sind, kann Ihre Kreditaussichten beeinflussen. So könnten beispielsweise Baugewerbetreibende aufgrund branchenspezifischer Risiken auf größere Hürden stoßen als freiberufliche Softwareentwickler.

4. Geschäftserfahrung zählt: Insbesondere für diejenigen, die erst kürzlich den Sprung in die Selbständigkeit gewagt haben, kann es herausfordernd sein, Kreditgeber zu überzeugen. Ohne umfangreiche Geschäftsdokumentation fällt es Finanzinstituten schwer, den langfristigen Erfolg und die finanzielle Stabilität einzuschätzen.

Trotz dieser spezifischen Hindernisse sollten Sie sich nicht entmutigen lassen. Mit strategischer Vorbereitung und der richtigen Herangehensweise können Sie Ihre finanziellen Ambitionen als Selbstständiger oder Freiberufler verwirklichen.

Diese Faktoren gilt es bei der Kreditsuche für Selbständige zu berücksichtigen

Wenn Sie als Selbständiger auf der Suche nach einem Kredit sind, gibt es einige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:

- Bonitätsprüfung

- Zinsen und Gebühren

- Laufzeit und Flexibilität

- Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen

- Sicherheiten bereitstellen

Banken und Kreditinstitute bewerten Ihre Bonität, um das Risiko eines Kreditausfalls zu beurteilen. Daher sollten Sie sich mit den Kriterien vertraut machen, nach denen diese Bewertung erfolgt. Eine positive Bonität erhöht Ihre Chancen auf einen Kredit zu günstigen Konditionen. Falls Ihre Bonität nicht optimal ist, können Sie Maßnahmen ergreifen, um diese zu verbessern. Dies kann beispielsweise durch die Vorlage aktueller Geschäftszahlen oder positiver Kundenbewertungen geschehen.

Bei der Suche nach einem Kredit für Selbständige werden Sie auf unterschiedliche Zinssätze und Gebührenmodelle stoßen. Nehmen Sie sich die Zeit, diese genau zu vergleichen. Ein vermeintlich günstiger Kredit kann durch hohe Bearbeitungsgebühren oder versteckte Kosten schnell teurer werden als erwartet. Überlegen Sie außerdem, wie lange Sie den Kredit benötigen und wie flexibel Sie bei der Rückzahlung sein möchten. Einige Kredite bieten die Möglichkeit für vorzeitige Rückzahlungen ohne zusätzliche Kosten oder flexible Zahlungspausen im Falle von Liquiditätsengpässen.

Für eine transparente Darstellung Ihrer wirtschaftlichen Lage gegenüber der Bank sollten Sie umfassende und aktuelle Geschäftsunterlagen bereithalten. Zum Gespräch in der Bankfiliale empfiehlt es sich, die Einkommenssteuerbescheide der letzten drei Jahre, eine ausführliche Gewinn- und Verlustrechnung, einen Überblick über Ihre aktuellen Schulden sowie die jüngste betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) mitzubringen.

Da bei einem Kredit für Selbstständige Ihr Einkommen nicht als Garantie dient, wäre es ratsam, der Bank alternative Sicherheiten zu präsentieren. Hierzu könnten Immobilien oder eine Risikolebensversicherung gehören. Mit diesen zusätzlichen Absicherungen sind Banken in der Regel eher geneigt, Ihren Wünschen entgegenzukommen und günstigere Zinssätze zu bieten. Sie sorgen dafür, dass die Bank bei unvorhergesehenen Zahlungsschwierigkeiten, sei es durch Krankheit, Tod oder Geschäftsaufgabe, ihre Forderungen dennoch beglichen bekommt.

Welche Kreditarten stehen Selbständigen zur Verfügung?

Selbständige und Freiberufler können sowohl Kredite für private Anliegen als auch für geschäftliche Belange in Anspruch nehmen. Der Hauptunterschied zwischen diesen Kreditarten liegt in ihrem Verwendungszweck.

Darlehen für persönliche Anliegen

Selbständige und Freiberufler sind mehr als nur ihre berufliche Tätigkeit. Wie jeder Mensch verfolgen sie individuelle Träume und Ambitionen, ob es nun das moderne Auto, eine topaktuelle Musikanlage oder stilsichere Einrichtung für das Eigenheim ist. Für solche Vorhaben kann ein privater Ratenkredit die ideale Lösung sein.

Wenn Sie als Selbständiger oder Freiberufler über einen privaten Kredit nachdenken, stehen Ihnen grundsätzlich zwei Optionen zur Verfügung. Sie können entweder einen flexiblen Kredit wählen, der Ihnen volle Verfügungsfreiheit bietet, oder sich für einen zweckgebundenen Kredit entscheiden, beispielsweise für den Autokauf. Zweckgebundene Kredite bieten häufig vorteilhaftere Zinsen, da sie durch den Wert des erworbenen Gegenstands - in diesem Beispiel das Auto - gesichert sind. Bei Zahlungsschwierigkeiten könnte die Bank den finanzierten Artikel veräußern, um den Kredit zu kompensieren.

Auf der anderen Seite sind Kredite zur freien Verwendung in der Regel zinstechnisch etwas kostspieliger, da sie nicht durch einen konkreten Wert gesichert sind. Es ist zu beachten, dass die Zinsen für Selbständige und Freiberufler tendenziell etwas höher ausfallen können, unabhängig von der Kreditart. Falls der Erwerb eines Eigenheims auf Ihrer Wunschliste steht: Selbständige haben durchaus die Option einer Baufinanzierung. Aufgrund des unregelmäßigen Einkommens kann dies jedoch komplexer sein als für regulär Angestellte, wobei spezielle Kriterien erfüllt werden müssen.

Darlehen für geschäftliche Anliegen

Im Geschäftskreditbereich gibt es zwei dominante Typen:

- den Betriebsmittelkredit

- den Investitionskredit

Der Betriebsmittelkredit dient hauptsächlich zur Finanzierung von alltäglichen Geschäftsausgaben wie dem Kauf von Waren oder der Überbrückung finanzieller Kurzzeitschwankungen. Er bietet Freiberuflern und Selbständigen auch die Flexibilität, ihren Kunden Zahlungsaufschübe zu gewähren. Mit dem von der Bank bereitgestellten Geld können Sie so Ihre laufenden Kosten decken, auch wenn Ihre Kunden noch nicht gezahlt haben. Ein möglicher Nachteil dieses Kredits sind jedoch die Zinssätze, die bei größeren Summen mitunter recht hoch sein können, da keine konkrete Sachwertabsicherung hinterlegt ist.

Der Investitionskredit hingegen wird genutzt, um längerfristige Anschaffungen wie Maschinen, Firmenfahrzeuge oder Produktionsanlagen zu finanzieren. Er unterstützt Unternehmen dabei, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Da solche Kredite in der Regel durch den materiellen Wert der erworbenen Güter abgesichert sind, sind die Zinssätze in der Regel günstiger als bei Betriebsmittelkrediten.

Alternativen zu traditionellen Bankkrediten für Selbständige

In der heutigen Zeit haben Selbständige eine Vielzahl von Finanzierungsoptionen zur Verfügung, die über die klassischen Bankkredite hinausgehen. Diese Alternativen bieten oft mehr Flexibilität und können besser auf die spezifischen Bedürfnisse von Selbständigen zugeschnitten sein.

1. Peer-to-Peer-Kredite (P2P-Kredite): Online-Plattformen verbinden Kreditnehmer direkt mit privaten Investoren. Als Selbständiger legen Sie Ihren Kreditbedarf und den Verwendungszweck dar. Interessierte Investoren bieten dann Geld zu festgelegten Konditionen an. Dabei profitieren Sie von oft günstigeren Zinsen und schnelleren Entscheidungsprozessen.

2. Crowdinvesting: Hier investiert eine Menge von Menschen kleine Beträge in Ihr Geschäft im Austausch für eine Beteiligung oder einen festen Zinssatz. Dies eignet sich besonders für innovative Geschäftsideen oder Projekte, die auf eine breite Unterstützung aus der Community abzielen.

3. Mikrokredite: Diese kleineren Kredite werden oft von spezialisierten Instituten oder gemeinnützigen Organisationen vergeben. Sie richten sich speziell an Gründer und Selbständige, die Schwierigkeiten haben, einen traditionellen Bankkredit zu erhalten.

4. Kredit von Online-Direktbanken: Einige Direktbanken bieten spezielle Kredite für Selbständige an. Ohne Filialnetz können diese Banken oft bessere Konditionen bieten und den Prozess dank Digitalisierung beschleunigen.

Fazit

Die Entscheidung, als Selbständiger einen Kredit aufzunehmen, bringt viele Überlegungen und Herausforderungen mit sich. Dabei steht im Vordergrund, wie Banken Ihre Bonität bewerten und welche Kreditform am besten zu Ihren individuellen Bedürfnissen passt. Eine gut durchdachte Finanzierungsentscheidung unterstützt Sie effektiv in Ihrer Selbständigkeit und ermöglicht es Ihnen, Ihre unternehmerischen Ziele zu erreichen.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Wie junge Start-ups ihre Liquidität mit smarten Kreditkarten-Workflows stabil halten

Wie Selbständige ihre Liquidität gezielt stabilisieren, interne Abläufe optimieren und das volle Potenzial von Firmenkreditkarten nutzen können.

Für junge Start-ups ist Liquidität das zentrale Kapital – sie entscheidet darüber, ob ein Unternehmen wachsen, auf Chancen reagieren oder unvorhergesehene Herausforderungen meistern kann. Doch gerade in den frühen Phasen fehlt oft die nötige Transparenz über Ausgaben, Zahlungen und finanzielle Verpflichtungen. Unübersichtliche Prozesse und manuelle Abrechnungen binden nicht nur Zeit, sondern bergen auch Risiken für den Geschäftsbetrieb.

Smarte Kreditkarten-Workflows bieten eine einfache und gleichzeitig effektive Lösung. Sie ermöglichen Start-ups, alle Ausgaben zentral zu erfassen, Limits individuell zu steuern und Auswertungen automatisiert zu generieren. Auf diese Weise behalten Gründer jederzeit die Kontrolle über ihre Finanzen, ohne sich in komplizierten Buchhaltungsprozessen zu verlieren.

In diesem Artikel zeigen wir, wie Start-ups ihre Liquidität gezielt stabilisieren, interne Abläufe optimieren und das volle Potenzial von Firmenkreditkarten nutzen können.

Die Herausforderung: Liquiditätsmanagement in jungen Unternehmen

Viele junge Start-ups stehen vor der gleichen Grundproblematik: begrenzte finanzielle Ressourcen treffen auf komplexe Ausgabenstrukturen. Hohe Fixkosten, verzögerte Zahlungen von Kunden oder unerwartete Investitionen können die Liquidität schnell belasten. Ohne klar strukturierte Prozesse fehlt Gründerinnen und Gründern oft die Übersicht, welche Mittel tatsächlich verfügbar sind und welche Verpflichtungen bald fällig werden.

Typische Stolperfallen zeigen sich vor allem in den Bereichen Reisekosten, Büromaterial, Software-Abonnements und Marketingausgaben. Werden diese Ausgaben nicht zentral erfasst oder kontrolliert, entstehen schnell Fehler in der Abrechnung, doppelte Zahlungen oder verspätete Buchungen, die Liquiditätsengpässe verschärfen.

Die Lösung liegt in strukturierten Workflows, die Ausgaben transparent machen, Freigaben vereinfachen und Abrechnungen automatisieren. So behalten Gründerinnen und Gründer jederzeit den Überblick über Cashflow, Zahlungsziele und Kostenstellen – und können Entscheidungen auf fundierter Basis treffen.

Smarte Kreditkarten als zentraler Hebel

Eine zentrale Lösung für die typischen Liquiditätsprobleme junger Start-ups sind smarte Firmenkreditkarten. Sie bieten nicht nur eine einfache Möglichkeit, alle Ausgaben zentral zu erfassen, sondern erleichtern auch die Kontrolle über Budgets und Zahlungsprozesse. Mit individuell einstellbaren Limits für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, automatisierten Benachrichtigungen bei ungewöhnlichen Ausgaben und Echtzeit-Reporting wird der Finanzalltag deutlich transparenter.

Durch die Nutzung von Firmenkreditkarten können Start-ups Zeit sparen, Fehler vermeiden und die Liquidität aktiv steuern. Alle Transaktionen lassen sich in Echtzeit überwachen, kategorisieren und für die Buchhaltung exportieren. Dies reduziert nicht nur administrative Belastungen, sondern ermöglicht auch eine bessere Planung von Investitionen und operativen Ausgaben.

Zudem bieten moderne Kreditkartenlösungen oft digitale Schnittstellen zu Buchhaltungs- und Controlling-Tools, wodurch der Workflow vollständig automatisiert werden kann. Start-ups gewinnen so mehr strategische Freiheit, um sich auf Wachstum und Innovation zu konzentrieren, statt auf manuelle Finanzprozesse.

Praxisbeispiel: Integration von Kreditkarten-Workflows im Start-up-Alltag

Um die Vorteile smarter Kreditkarten zu veranschaulichen, betrachten wir ein Start-up, das in der Technologiebranche tätig ist. In den ersten Monaten kämpfte das Unternehmen mit unübersichtlichen Ausgaben: Reisekostenabrechnungen verzögerten sich, Marketingausgaben liefen aus dem Ruder und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzten private Karten, was die Buchhaltung erheblich belastete.

Durch die Einführung eines strukturierten Kreditkarten-Workflows konnte das Start-up alle Zahlungen zentral bündeln. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhielten individuelle Karten mit festgelegten Limits, wodurch Ausgaben in Echtzeit erfasst und kategorisiert wurden. Genehmigungsprozesse wurden digitalisiert, und die Buchhaltung konnte direkt auf konsolidierte Reports zugreifen. Dies führte zu einer deutlich besseren Übersicht über den Cashflow und erleichterte die Finanzplanung für die kommenden Quartale.

Darüber hinaus nutzte das Unternehmen Informationen und Fördermöglichkeiten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz – Finanzierung von Start-ups, um passende Finanzierungsinstrumente zu identifizieren und die Liquidität langfristig zu sichern. Die Kombination aus smarten Kreditkarten und gezielter Nutzung von Förderressourcen verschaffte dem Start-up mehr Handlungsspielraum und reduzierte finanzielle Risiken erheblich.

Tipps für die optimale Nutzung von Firmenkreditkarten

Damit Start-ups die Vorteile smarter Kreditkarten voll ausschöpfen, sollten einige Praxisregeln beachtet werden:

- Individuelle Limits vergeben: Legen Sie für jeden Mitarbeiter und jede Miterabeiterin ein passendes Ausgabelimit fest. Das verhindert Überziehungen und sorgt für Budgetkontrolle.

- Automatisierte Buchhaltung nutzen: Moderne Kartenlösungen bieten Schnittstellen zu Buchhaltungs-Tools. So lassen sich Ausgaben automatisch kategorisieren und Reports generieren.

- Regelmäßige Kontrolle der Ausgaben: Auch mit digitalen Tools sollten die Transaktionen wöchentlich geprüft werden. Das hilft, Fehler oder unübliche Zahlungen frühzeitig zu erkennen.

- Integration in interne Prozesse: Verknüpfen Sie die Kreditkarten mit Freigabeprozessen, Genehmigungen und Controlling-Tools. So werden alle Ausgaben transparenter und nachvollziehbarer.

- Schulung des Teams: Sorgen Sie dafür, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Karten richtig nutzen und sich der Regeln bewusst sind. Transparenz und klare Richtlinien minimieren Fehlbuchungen und Missverständnisse.

Durch die konsequente Umsetzung dieser Tipps behalten Gründerinnen und Gründer jederzeit die Kontrolle über ihre Finanzen, reduzieren administrative Belastungen und verbessern die Planungssicherheit für Wachstum und Investitionen.

Fazit & Ausblick

Smarte Kreditkarten-Workflows sind für junge Start-ups ein entscheidender Hebel, um die Liquidität zu stabilisieren und interne Abläufe effizient zu gestalten. Sie ermöglichen kontrollierte Ausgaben, transparente Prozesse und automatisierte Reports, wodurch Gründerinnen und Gründer jederzeit den Überblick über den Cashflow behalten.

Die Kombination aus digitalisierten Kreditkartenprozessen und gezielter Nutzung von Förder- und Finanzierungsinformationen verschafft Start-ups strategische Flexibilität. So können Ressourcen gezielt für Wachstum, Innovation und Marktchancen eingesetzt werden, ohne dass die Liquidität unnötig belastet wird.

Mit dem fortschreitenden Ausbau digitaler Finanzlösungen wird es für Start-ups künftig noch einfacher, Zahlungen zu optimieren, Risiken zu minimieren und operative Entscheidungen auf fundierter Basis zu treffen. Wer diese Tools frühzeitig integriert, legt den Grundstein für nachhaltigen Erfolg und finanzielles Wachstum.

Blockchain-Technologie und Fundraising

Wie GmbH-Token das Fundraising für Start-ups vereinfachen.

Bitcoin und die Blockchain – Begriffe, die man heute alltäglich bei einem Spaziergang aufschnappen kann. Geht es um Token, gibt es bereits deutlich weniger Personen, die erklären können, worum es geht. Und bei ICOs zucken die meisten vermutlich nur noch mit den Schultern. Und doch sind es Token, die heute ermöglichen, dass man so einfach wie nie in Start-ups investieren kann. Und es waren ICOs, die uns gezeigt haben, dass die Zukunft des Fundraising auf der Blockchain basieren muss.

Warum das so ist, was die Handelbarkeit damit zu tun hat und wie Start-ups heute kontinuierlich Fundraising können – ganz ohne Notar –, erkläre ich dir im Folgenden. Bevor wir jedoch über das Hier und Jetzt reden können, bedarf es einer kleinen Geschichtsstunde, die uns zurück in das Jahr 2017 führt. Es ist die Blütezeit der ICOs. Aber was ist das eigentlich genau – ein ICO?

ICO – Blütezeit und Niedergang

ICO steht für „Initial Coin Offering“, was übersetzt in etwa so viel bedeutet wie „initiales Coin-Angebot“. Also der Zeitpunkt, zu dem ein Coin das erste Mal käuflich erworben werden kann – der Coin steht dabei für einen Token, also eine eigene Währung, die auf einer Blockchain basiert. Am besten kann man einen ICO mit einem Börsengang vergleichen – nur, dass der Börsengang eben auf der Blockchain stattfindet und die Investoren statt Aktien eben Token erwerben. Was viele damals noch nicht verstanden hatten: Die bei ICOs angebotenen Token waren fast ausschließlich Utility-Token, also Token, die nur einen Gutschein repräsentierten – keinerlei Stimmrechte, keinerlei Anteile an Gewinnen oder Exit-Erlösen. Die Ökonomie solcher Token basierte letztlich nur auf Angebot und Nachfrage. Ihr einziger wirklicher Nutzen wurde von den Blockchain-Start-ups bestimmt, die sie ausgegeben hatten.

Trotzdem sammelten Hunderte Blockchain-Projekte über ICOs insgesamt mehrere Milliarden US-Dollar ein. Telegram, der Messenger, erhielt etwa 1,7 Milliarden Dollar von Blockchain-Investoren. Andere Projekte wie etwa der Brave-Browser sammelten Multi-Millionen-Beträge in wenigen Sekunden ein! Teilweise hatten diese Start-ups nicht mehr vorzuweisen als ein Whitepaper – also einen Plan, wie ihr Produkt denn eines Tages aussehen soll. Dass so etwas langfristig nicht gut gehen konnte, ist klar. Ende 2018 war die ICO-Blase geplatzt. Die meisten Start-ups gibt es heute nicht mehr, die meisten Token sind völlig wertlos. Und selbst die Token der Projekte, die ein erfolgreiches Produkt gelauncht haben, liegen preislich oft weit unter den Preisen von 2017/2018. Der Niedergang der ICOs schadete damals dem Ansehen der Blockchain-Technologie in der Gesellschaft nachhaltig – verständlicherweise, schließlich verloren zahlreiche Investoren und Anleger ihr Geld. Es kristallisierte sich aber auch heraus, dass keine Technologie so gut für Fundraising geeignet war wie die Blockchain. Denn über die Blockchain konnte jeder von jedem Winkel der Welt aus in wenigen Sekunden mit dabei sein – auch mit kleinen Beträgen.

Das Beste aus zwei Welten kombiniert

Ganz anders funktioniert Fundraising heute in der traditionellen Welt. Start-up-Gründende arbeiten wochenlang schlaflos daran, eine Runde zu closen. Das bedeutet übersetzt: Investoren zu finden, sich mit allen gleichzeitig über die Bedingungen des Investments zu einigen und einen Termin zu finden, an dem alle beim Notar sein können (vorausgesetzt, es geht um Gesellschaftsanteile). Der Notartermin wiederum kostet meist einige tausend Euro; dazu kommen die Anwaltskosten zur Erstellung der Verträge. Anders als bei ICOs erhalten die Investoren aber auch keine Utility-Token, sondern echte Anteile, die sie am Erfolg des Start-ups beteiligen und ihnen Stimm- und Informationsrechte einräumen.

Die zwei Welten scheinen unterschiedlicher nicht sein zu können. Ich kenne sie als einer der ersten Mitarbeiter von Ethereum, Seriengründer und Business Angel von allen möglichen Blickwinkeln aus. Und doch kann man sie kombinieren. Genau das haben wir mit der Tokenize.it-Plattform geschafft – mit einer juristischen und einer technischen Innovation. Die technische Innovation habt ihr bereits kennengelernt: Sie ist ein Token, der auf der Ethereum-Blockchain basiert und den jedes Unternehmen auf der Plattform beim Fundraising an Investoren ausgibt. Anders als bei ICOs repräsentieren diese Token aber nicht nur einen Gutschein, sondern die juristische Innovation: ein spezielles Genussrecht.

Genussrechte als Möglichkeit zur Investition

Genussrechte stellen – genau wie Wandeldarlehen oder Gesellschaftsanteile – eine Möglichkeit dar, in Start-ups bzw. Unternehmen zu investieren. Anders als Gesellschaftsanteile sind sie relativ frei gestaltbar in ihren Konditionen. Sie beinhalten dabei zwangsweise keinerlei Stimmrechte, denn die Investoren werden durch sie nur Teil des wirtschaftlichen Cap Tables, nicht aber des Handelsregisters, in das jeder Investor, der Gesellschaftsanteile (und damit Stimmrechte) hält, durch einen Notar eingetragen werden muss.

Wir haben nun mit Tokenize.it ein Genussrecht gemeinsam mit der Anwaltskanzlei CMS so entwickelt, dass es Investoren wirtschaftlich mit Gesellschaftern gleichstellt. Wann immer also die Halter von Gesellschaftsanteilen profitieren (etwa durch einen Exit oder Dividendenzahlungen), profitieren auch die Genussrechts-Investoren. Dass Letztere keine Stimmrechte haben, klingt zunächst nach einem Nachteil, hat aber auch zwei wesentliche Vorteile für beide Seiten.

Denn dadurch müssen Genussrechts-Investoren keine Gesellschaftervereinbarungen unterschreiben (dies ist öfter notwendig, als man zunächst annehmen würde) – Startup und Investor haben dadurch deutlich weniger bürokratischen Aufwand. Meist hätten Familie, Freunde oder Business Angels sowieso nicht genug Anteile, um Entscheidungen signifikant zu beeinflussen. Außerdem bleibt das Startup so interessant für spätere Investments durch Venture-Capital-Fonds, denen es meist wichtig ist, dass so wenige Personen wie möglich im Handelsregistereintrag des Start-ups als Gesellschafter eingetragen sind (der Grund hierfür liegt im erhöhten Aufwand, der mit mehr stimmberechtigten Investoren ansteigt).

Ein weiterer – und der wesentliche – Vorteil: Für eine Investition über Genussrechte wird kein Notar benötigt, und das Start-up kann unsere Vertragsvorlagen nutzen und Anwaltsgebühren sparen. Das Ergebnis ist „kontinuierliches“ Fundraising. Denn die Gründerinnen und Gründer können nun jederzeit Investoren closen (auch mit kleinen Beträgen): auf Events, über Friends & Family oder einfach Webseitenbesucher über den Invest-Now-Button, der ebenfalls von uns bei Tokenize.it bereitgestellt wird. Fundraising lässt sich so endlich wirklich mit Sales vergleichen: Es wird komplett digital und ist kein einzelnes Event mehr im Jahr!

Der Autor Christoph Jentzsch ist achtfacher Vater, Serial Entrepreneur und Business Angel. Er gilt als einer der ersten Mitarbeiter der heute zweitgrößten Blockchain, Ethereum, und führte 2016 die zum damaligen Zeitpunkt weltweit größte Crowdinvesting-Kampagne durch (TheDAO).

Liquiditätsmanagement für Start-ups: Warum Tagesgeldkonten ein unterschätztes Tool sind

Einfache Instrumente wie ein Tagesgeldkonto helfen Start-ups, finanzielle Puffer flexibel und sicher aufzubauen und damit die Planbarkeit zu erhöhen. Tipps und To-dos.

Liquidität ist das Schmiermittel jedes Start-ups. Wer die Zahlungsfähigkeit nicht im Blick behält, riskiert, dass bereits kleine Verzögerungen bei Kundenzahlungen oder Investorenmitteln den gesamten Betrieb ins Wanken bringen. Gerade junge Unternehmen mit schwankenden Einnahmen brauchen daher ein sauberes Liquiditätsmanagement, um Gehälter, Mieten und andere Fixkosten zuverlässig zu bedienen. Studien und Praxisberichte zeigen immer wieder, dass viele Gründer diesen Aspekt unterschätzen, weil der Fokus auf Wachstum, Produktentwicklung oder Markteintritt liegt. Dabei können schon einfache Instrumente wie ein Tagesgeldkonto helfen, finanzielle Puffer aufzubauen und die Planbarkeit zu erhöhen. Doch warum nutzen so wenige Start-ups dieses naheliegende Tool?

Finanzielle Flexibilität als Schlüssel: Warum kurzfristige Reserven entscheidend sind

Kurzfristige Liquiditätsreserven sind für Start-ups ein Puffer gegen Unsicherheit. Sie gleichen schwankende Einnahmen aus und sichern, dass Gehälter, Mieten oder Lieferantenrechnungen pünktlich bedient werden. Dabei handelt es sich um sofort verfügbare Mittel, die nicht langfristig gebunden sind. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG betont, dass selbst wenige Wochen Verzögerung bei Investorenzahlungen oder Kundeneingängen schnell Druck aufbauen. Saisonale Schwankungen oder unerwartete Kosten verstärken diesen Effekt. Ein finanzielles Polster wirkt wie ein Airbag in turbulenten Phasen. In dynamischen Gründungszentren wie Berlin oder München zeigt sich, wie wertvoll solche Rücklagen sind. Flexibilität entsteht nicht durch Kredite, sondern durch vorbereitete Mittel auf verlässlichen Konten. Wer hier die besten Konditionen im Blick behalten will, findet mit einem Tagesgeldvergleich eine einfache Möglichkeit, passende Angebote zu prüfen und Liquiditätsreserven sinnvoll zu parken.

Tagesgeldkonten als unterschätztes Werkzeug: Was sie auszeichnet

Ein Tagesgeldkonto ist ein verzinstes Konto, auf dem Einlagen täglich verfügbar bleiben. Anders als Festgeld bindet es Kapital nicht langfristig und unterscheidet sich dadurch von Girokonten oder Fonds. Anbieter wie ING, DKB oder Santander bieten einfache Online-Verwaltung ohne versteckte Gebühren. Sicherheit entsteht durch die staatlich garantierte Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Kunde und Bank. Transparenz zeigt sich in klaren Konditionen, nachvollziehbaren Zinsgutschriften und Online-Tools, die jederzeit Überblick schaffen. Für Start-ups bedeutet das: Geld bleibt flexibel, transparent und dennoch verzinst. Gerade diese Einfachheit sorgt dafür, dass Tagesgeldkonten Stabilität ins Finanzmanagement bringen und Liquidität planbar bleibt.

Vorteile von Tagesgeldkonten: Tägliche Verfügbarkeit, Zinssicherheit und Risikoarmut

Die Vorteile eines Tagesgeldkontos lassen sich in drei Punkten zusammenfassen:

- Tägliche Verfügbarkeit: Guthaben kann jederzeit abgerufen werden – ein Pluspunkt bei spontanen Ausgaben oder Liquiditätsengpässen.

- Zinssicherheit: Die Verzinsung liegt meist über dem Nullniveau von Girokonten. Auch wenn Zinsen schwanken können, bleibt die Planung im Vergleich stabiler.

- Risikoarmut: Durch die europäische Einlagensicherung sind Einlagen bis 100.000 Euro pro Kunde und Bank geschützt.

Banken wie N26, Consorsbank, ING oder DKB werben gezielt mit dieser Kombination aus Flexibilität, Transparenz und Sicherheit. Für Start-ups entsteht dadurch ein solides Sicherheitsnetz, das Cashflow-Schwankungen abfedert und Liquidität verlässlich absichert.

Phasen von Investitionspausen clever überbrücken

Investitionspausen entstehen, wenn Projekte verschoben werden oder Finanzierungsrunden länger dauern. Statt Kapital ungenutzt auf Girokonten zu lagern, bietet sich ein Tagesgeldkonto als temporäre Parkmöglichkeit für überschüssige Liquidität an. Hier bleibt Geld verfügbar, verbunden mit einer überschaubaren Rendite von meist 2–3 % p. a. Gerade in wachstumsorientierten Branchen wie dem Technologieumfeld, wo Produktentwicklungen oft verschoben werden, hat sich diese Praxis etabliert. So bleibt Kapital nutzbar, Gehälter und laufende Kosten gesichert, bis sich neue Chancen ergeben.

Rücklagenstrategie mit Tagesgeldkonten: Sicherheit für unerwartete Situationen

Rücklagen sind ein finanzieller Schutzschild gegen das Unvorhersehbare. Ob defekte Maschinen, steigende Energiepreise oder ausgefallene Kundenaufträge – Reserven verhindern Notlagen. Ein Tagesgeldkonto ermöglicht es, diese Notfallreserven systematisch aufzubauen, indem regelmäßig kleine Beträge überwiesen werden. Viele Experten empfehlen, drei bis sechs Monatsgehälter als Liquiditätspuffer vorzuhalten. Laut Studien des ifo Instituts nutzen erfolgreiche Start-ups wie FlixBus oder Lieferando solche Strategien. Neben wissenschaftlichen Analysen zeigen auch Banken wie DKB oder ING, dass transparente Konditionen Vertrauen schaffen. Die Einlagen bleiben verfügbar und gleichzeitig getrennt vom operativen Geschäft. Diese klare Struktur stärkt Investorenvertrauen und erhöht die langfristige Stabilität.

Tagesgeld als Baustein einer ganzheitlichen Finanzplanung

Ein Tagesgeldkonto ersetzt keine umfassende Finanzstrategie, ergänzt jedoch andere Instrumente wie Business-Kredite, Beteiligungskapital oder klassische Finanzierungen. Finanzberater empfehlen, Tagesgeld bewusst als Basisbaustein einzusetzen. In Kombination mit Budgetplanung, Controlling-Software entsteht ein solides Fundament. Während Aktien oder Fonds auf Rendite abzielen, bietet das Tagesgeldkonto Sicherheit, Transparenz und Verfügbarkeit. Für Start-ups passt es in eine hybride Strategie: Wachstum durch Investments, Stabilität durch Liquiditätsreserven und Steuerpuffer. Neben Rücklagen und Parkmöglichkeiten wird so Planbarkeit geschaffen, die Wettbewerbsfähigkeit und Handlungsfähigkeit langfristig stärkt.

Fazit: Ein unterschätztes Tool mit großem Potenzial

Tagesgeldkonten sind keine spektakulären Finanzinstrumente, doch gerade ihre Einfachheit macht sie wertvoll. Start-ups profitieren von sofortiger Verfügbarkeit, überschaubarer Verzinsung mit planbarer Konstanz und hoher Sicherheit. Als Ergänzung zu anderen Finanzstrategien ermöglichen sie eine solide Basis, um flexibel auf Chancen und Krisen zu reagieren. Während Banken wie ING oder DKB dieses Produkt schon lange anbieten, nutzen inzwischen auch junge Unternehmen wie Celonis oder N26 solche Konten. Damit wird deutlich: Liquiditätsmanagement muss nicht kompliziert sein. Ein Tagesgeldkonto reicht oft, um Stabilität und Planungssicherheit nachhaltig zu unterstützen.

Erprobte Crowdfunding-Tipps für Start-ups

Sebastian Bär, Gründer der Laufschuhmarke Joe Nimble, hat drei erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen aufgesetzt – und dabei nicht nur Kapital, sondern auch unverzichtbares Wissen gesammelt. Jetzt gibt er seine 10 wichtigsten Tipps an Gründerinnen und Gründer weiter, die selbst mit der Crowd durchstarten wollen.

Wie gelingt es, ein innovatives Laufschuhkonzept am Markt zu etablieren – ganz ohne Konzernstrukturen, aber mit viel Überzeugung und einer Vision? Für Sebastian Bär, Gründer der Performance-Laufschuhmarke Joe Nimble, lautete die Antwort von Beginn an: Crowdfunding.

Inzwischen blickt Bär auf drei erfolgreiche Kampagnen zurück, mit denen er nicht nur rund 260.000 Euro an Kapital, sondern auch eine engagierte Community und wertvolle Learnings gewonnen hat. Eine vierte Kampagne läuft aktuell – und hat das Funding-Ziel nach nicht einmal der Hälfte der Laufzeit schon fast um das Fünffache übertroffen.

Weil Sebastian Bär nicht nur beim Kapital, sondern auch beim Wissen an die Crowd glaubt, teilt er seine wichtigsten Learnings der vergangenen Jahre nun in Form von zehn praxisnahen Tipps:

1. Ziel bewusst unter dem Realwert ansetzen – aber glaubwürdig

Der Algorithmus der Plattformen springt schneller an, wenn das Ziel früh erreicht wird. Wer zu hoch ansetzt, bleibt unsichtbar.

2. Leadaufbau Wochen vor Kampagnenstart beginnen

Die ersten 48 Stunden entscheiden. Deshalb: Früh mit Landingpages, E-Mail-Kampagnen und Community-Building starten.

3. Ohne Ads geht nichts

Plattform-Traffic allein reicht nicht. Paid Ads sollten eingeplant, getestet und vorab optimiert werden.

4. Kein Selbstläufer – Kampagnenführung ist Chefsache

Tägliches Monitoring, KPI-Tracking und kommunikative Feinjustierung sind essenziell.

5. Das Video ist dein Door Opener – und muss radikal auf den Punkt kommen

Ein schneller, authentischer Einstieg ist wichtiger als Hochglanz. Menschen investieren in Menschen, nicht in Marken.

6. Leidenschaft sichtbar machen

Wer nicht brennt, wird auch niemanden entzünden. Jede Zeile, jedes Bild sollte zeigen, warum dieses Projekt wichtig ist.

7. Täglich präsent sein – online wie offline

Während der Kampagne muss sich alles um die Kampagne drehen. Analyse, Interaktion und Sichtbarkeit sind Pflicht.

8. Smarte Perks statt Standard-Rabatte

Exklusivität, Storytelling und Nutzen – nicht der zehnte Prozentnachlass – machen Angebote attraktiv.

9. Updates mit Einblicken hinter die Kulissen liefern Nähe

Produktionsstart, Zwischenstände, Rückschläge – alles transparent kommuniziert, stärkt die Bindung.

10. Ehrlichkeit schlägt Perfektion

Gerade in der Krise zeigt sich Vertrauen. Offen kommunizierte Probleme erzeugen Mitgefühl – und Commitment.

“Crowdfunding ist für mich mehr als ein Finanzierungsmodell”, so das Fazit von Sebastian Bär. “Es ist ein ehrlicher Reality-Check mit der Community. Wenn du bereit bist, offen zu kommunizieren, bekommst du nicht nur Geld, sondern Vertrauen – und das ist ebenfalls viel wert.”

Von 7 auf 70: Mehr Kapital für Deutschlands Start-ups

Warum unsere Start-ups dringend mehr Kapital benötigen und wie du mithilfe digitaler Anteile neue Investor*innen gewinnen oder selbst in junge Unternehmen investieren kannst.

Wusstest du, dass in Deutschland mehr in Lotto als in Start-ups investiert wird? Klingt verrückt, stimmt aber tatsächlich. Denn wir Deutschen geben 8,65 Milliarden Euro für Lotto aus (~98 Euro pro Kopf; Quelle) – während gleichzeitig nur 7 Milliarden Euro in Start-ups investiert werden (~86 Euro pro Kopf; Quelle). In den USA hingegen werden beeindruckende 209 Milliarden Dollar (~611 Dollar pro Kopf; Quelle) in Start-ups investiert.

Das ist mehr als nur eine Lücke. In Zeiten, in denen transatlantische Zusammenarbeit nicht mehr selbstverständlich ist, ist dies auch fahrlässig. Denn wirtschaftliche Stärke und ein starker deutscher und europäischer Standort sind wichtiger denn je. Dafür sind eine florierende Start-up-Kultur und genügend Risikokapital unabdingbar.

Wer nun sagt, dass wir nicht genügend Kapital hätten, um unsere jährlichen Start-up-Investments von 7 auf 70 Milliarden Euro zu steigern, irrt sich. Sicher, dies wird nicht allein durch VCs oder staatliche Unterstützung funktionieren. Aber auf deutschen Bankkonten liegen etwa 2800 Milliarden Euro. Wenn nur 2,3 Prozent davon in Start-ups fließen würden, wäre die Innovationskraft kaum aufzuhalten – und zusätzlich würden langfristig auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Herausforderung: existierende Strukturen machen es quasi unmöglich, dass das Geld privater Kleinanleger*innen in Start-ups fließen kann.

Ein Beispiel aus der Praxis

Nimm das fiktive Start-up GreenPack, das recycelbare Verpackungen für den Onlinehandel entwickelt. Das Gründer*innen-Team tüftelt an mehrfach verwendbaren Versandboxen, um Abfall zu reduzieren und wertvolle Ressourcen zu schonen. Nach erfolgreichem Markttest wollen sie nun ihre Produktion skalieren, ihre Marketingaktivitäten ausbauen und neue Mitarbeiter*innen für Vertrieb und Kommunikation einstellen.

Für all diese Schritte benötigt GreenPack frisches Kapital. Doch klassische Finanzierungsrunden dauern lange, erzeugen hohe Nebenkosten für Anwalt und Notar und binden viel Energie, die eigentlich ins operative Geschäft fließen sollte. Was wäre, wenn GreenPack jederzeit flexibel auf Kapital zugreifen könnte, genau dann, wenn es gebraucht wird?

Der Invest-Now-Button als Antwort

Hier setzt die Tokenize.it-Plattform an. Du als Gründer*in erhältst mit wenigen Schritten einen Invest-Now-Button, der auf deiner eigenen Website oder in deiner Kommunikation, z.B. E-Mails, eingebunden werden kann. Interessierte Investor*innen können auf den Button klicken und investieren – in digitale Anteile, genauer gesagt Genussrechte, die sie wirtschaftlich mit Gesellschafter*innen gleichstellen. Das Besondere: Im Vergleich zu herkömmlichen Finanzierungsrunden ist kein Notar-Termin notwendig und der Prozess dauert nur wenige Minuten. Die Plattform kümmert sich um sämtliche rechtlichen Rahmenbedingungen – so werden auch deine Anwaltskosten reduziert. Du bestimmst dabei flexibel deine Konditionen: Wie hoch ist deine Unternehmensbewertung? Wie viele Genussrechte möchtest du erstellen? Ab welcher Investitionssumme können Investor*innen einsteigen?

Der Invest-Now-Button kann dabei auf zwei verschiedene Arten genutzt werden, die im Folgenden erklärt werden und die es dir ermöglichen, dein Fundraising flexibel zu gestalten.

- Private Fundraise: Mit dieser Option kannst du gezielt bis zu 149 Investor*innen ansprechen, ohne der Prospektpflicht der BaFin zu unterliegen. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Gerade in frühen Phasen wie Pre-Seed oder Series A kannst du so unkompliziert Business Angels, Familie und Freund*innen aus deinem Netzwerk in dein Start-up investieren lassen. Wie viel Kapital du insgesamt aufnimmst, spielt dabei keine Rolle. Im Fall des Private Fundraise können sich natürlich auch Investor*innen über den Invest-Now-Button melden und dir eine Mitteilung senden, über welche Höhe sie gerne investieren würden. Diese Anfrage siehst du auf der Plattform und du kannst entscheiden, ob du ihnen ein Angebot sendest oder nicht.

- Public Fundraise: Dieses Upgrade zum Private Fundraise benötigst du, wenn du mehr als 149 Investor*innen gewinnen willst. In diesem Fall kannst du deine Investmentbedingungen auch öffentlich bewerben und erhältst Zugang zu einer breiten Masse an Investor*innen, die bereits ab 50 Euro investieren können. Dies ermöglicht dir, eine engagierte Community rund um dein Produkt oder deine Marke aufzubauen. Der Invest-Now-Button leitet Interessierte in diesem Fall direkt auf eine Unterseite mit allen wichtigen Informationen, auf der sie komplett eigenständig investieren können – ganz ohne Zeitaufwand deinerseits.

- Mitarbeiterbeteiligungen on top: Neben der Kapitalbeschaffung bietet die Plattform eine effiziente Lösung für Mitarbeiterbeteiligungen an. Deine Mitarbeitenden erhalten digitale Anteile, die sie automatisch auch an Dividendenzahlungen beteiligen. Anders als bei traditionellen ESOP- oder VSOP-Modellen profitieren Mitarbeitende von steuerlichen Vorteilen, da sie den Zeitpunkt ihres Anteilerhalts selbst bestimmen können. Außerdem lassen sich über diese Funktion auch Kund*innen oder Influencer*innen belohnen – etwa für Treue oder besonderen Einsatz.

Die Blockchain-Technologie im Hintergrund

Im Hintergrund setzt Tokenize.it auf die Ethereum Blockchain. Die Verwendung von Ethereum bietet drei entscheidende Vorteile:

- Sicherheit: Alle Rechte und Pflichten sind über Smart Contracts eindeutig definiert und transparent gesichert. Sollte es Tokenize.it einmal nicht mehr geben, bleiben sämtliche Verträge zwischen dir und deinen Investor*innen weiterhin gültig. Über die Blockchain kannst du jederzeit alle wichtigen Funktionen direkt abrufen und verwalten.

- Einfaches Onboarding für ausländische Investor*innen: Dank digitaler Abwicklung können Investor*innen ausserhalb Deutschlands problemlos Anteile erwerben, ohne dafür einen Notartermin in Deutschland wahrnehmen zu müssen. Das bedeutet weniger Aufwand, niedrigere Kosten und eröffnet dir als Startup den Zugang zu internationalem Kapital, das ansonsten kaum erreichbar wäre.

- Handelbarkeit: Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die zukünftige Handelbarkeit digitaler Anteile. Erste Plattformen für den Handel mit Security-Token entstehen bereits, wodurch Investor*innen ihre Anteile deutlich einfacher weiterverkaufen können. Tokenize.it plant ebenfalls einen Sekundärmarkt, um die Liquidität und damit die Attraktivität für Investor*innen langfristig zu erhöhen.

Höchste Zeit für mehr Start-up-Investments

Ob nachhaltige Verpackungen, innovative Apps oder wegweisende Technologien – in Deutschland gibt es genügend Ideen, die unser Leben und unsere Gesellschaft langfristig verbessern könnten. Viele dieser Innovationen benötigen jedoch deutlich mehr Kapital, um sich erfolgreich am Markt durchzusetzen.

Es ist höchste Zeit, dass wir unser Geld sinnvoller investieren und unsere Zukunft aktiv gestalten. Der Sprung von 7 auf 70 Milliarden Euro Start-up-Finanzierung mag ambitioniert klingen, ist aber durchaus realistisch – und notwendig. Gemeinsam können wir diesen Weg einschlagen und Deutschlands Start-up-Ökosystem entscheidend stärken, indem wir die Barriere zum Investieren deutlich senken und Start-up-Investments einer breiten Masse zugänglich machen.

Der Autor Christoph Jentzsch ist Gründer und CEO von tokenize.it

E-Rechnungsformate: XRechnung und ZUGFeRD im Vergleich

Seit dem 1. Januar 2025 gilt in Deutschland die E-Rechnungspflicht für alle Unternehmen, die mit öffentlichen Auftraggebern zusammenarbeiten. Das bedeutet, dass auch Selbständige, Gründer*innen oder Start-ups Rechnungen an öffentliche Einrichtungen ausschließlich in einem elektronischen Format übermitteln dürfen.

Zwei der gängigsten Formate für diesen Zweck sind die XRechnung und ZUGFeRD. Doch was sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Formaten, und welches eignet sich besser für dein Unternehmen? In diesem Artikel werden die Vorteile und Unterschiede von XRechnung und ZUGFeRD thematisiert, damit du die passende Wahl für dein Unternehmen leichter treffen kannst.

XRechnung: Der Standard für öffentliche Aufträge

Die XRechnung ist das offiziell vorgeschriebene Format für die elektronische Rechnungsstellung an öffentliche Auftraggeber in Deutschland. Seit November 2020 müssen alle Unternehmen, die Rechnungen an den Bund senden, diese im XRechnung-Format übermitteln. Seit dem 1. Januar 2025 gilt diese Regelung nun auch für alle öffentlichen Auftraggeber. Wer mit öffentlichen Institutionen zusammenarbeitet, ist also gesetzlich verpflichtet, dieses Format zu nutzen.

Das Besondere an der XRechnung ist, dass sie auf XML basiert. Das bedeutet, dass die Rechnungsdaten maschinenlesbar sind und direkt in die IT-Systeme des Empfängers eingelesen werden können. Die XRechnung stellt sicher, dass alle erforderlichen Rechnungsinformationen in standardisierter Form übermittelt werden, was den gesamten Prozess von der Rechnungserstellung bis zur Prüfung durch den öffentlichen Auftraggeber vereinfacht. Es entfällt die Notwendigkeit der manuellen Dateneingabe oder der fehleranfälligen Prüfung durch den Empfänger.

Falls du regelmäßig mit öffentlichen Auftraggebern arbeitest, bedeutet dies einen klaren Vorteil: Du kannst sicher sein, dass deine Rechnungen den rechtlichen Anforderungen entsprechen und ohne Verzögerungen akzeptiert werden. Die XRechnung ist in diesem Kontext nicht nur eine Pflicht, sondern auch eine Chance, administrative Prozesse zu automatisieren und Fehlerquellen zu reduzieren.

Allerdings erfordert die Nutzung der XRechnung den Einsatz einer speziellen Software, die XML-Daten verarbeiten kann. Die meisten gängigen Buchhaltungsprogramme bieten inzwischen Lösungen, die XRechnungen erstellen und versenden können. Dennoch ist es wichtig, sicherzustellen, dass deine Software aktuell ist und die entsprechenden Formate unterstützt. Gerade für kleinere Unternehmen und Start-ups, die noch keine umfangreiche Rechnungssoftware nutzen, kann die Einführung von XRechnung mit gewissen Anfangsinvestitionen verbunden sein. Aber langfristig gesehen wird dieser Schritt deine Rechnungsabwicklung erheblich effizienter und sicherer machen.

ZUGFeRD: Flexibilität für den B2B-Bereich

Das ZUGFeRD-Format bietet eine flexible Lösung für den Austausch von Rechnungen im B2B-Bereich und eignet sich ebenfalls für die Kommunikation mit öffentlichen Auftraggebern. ZUGFeRD kombiniert eine PDF/A-3-Datei, die den klassischen Rechnungsaufbau enthält und für den Empfänger gut lesbar ist, mit eingebetteten XML-Daten, die für die automatische Verarbeitung durch Rechnungssoftware genutzt werden können. Diese hybride Struktur ermöglicht es, die Rechnung sowohl für Menschen als auch für Maschinen zugänglich zu machen – und zwar in einer Datei.

Ein großer Vorteil von ZUGFeRD ist die hohe Flexibilität. Du kannst das Format sowohl an Geschäftspartner schicken, die eine vollständig automatisierte Rechnungsbearbeitung haben, als auch an solche, die noch keine elektronischen Systeme nutzen und die Rechnung einfach im PDF-Format lesen. Dadurch sparst du dir den Aufwand, für verschiedene Empfänger unterschiedliche Rechnungsformate zu erstellen. Ein weiteres Plus: ZUGFeRD lässt sich ohne umfangreiche technische Anforderungen nutzen, da viele gängige Buchhaltungssoftwarelösungen bereits eine ZUGFeRD-konforme Rechnungsstellung unterstützen.

Es gibt außerdem mehrere Profile, die sich in der Komplexität der eingebetteten XML-Daten unterscheiden. Die ZUGFeRD 2.0-Version beispielsweise bietet ein Profil, das vollständig kompatibel mit der XRechnung ist. Das bedeutet, dass du ZUGFeRD sowohl im B2B-Bereich als auch im öffentlichen Sektor nutzen kannst, ohne dich um die Formatierung der Rechnung sorgen zu müssen. Diese Vielseitigkeit macht ZUGFeRD zu einer idealen Wahl, wenn du mit unterschiedlichen Partnern zusammenarbeitest – egal, ob mit großen Unternehmen oder anderen kleinen Start-ups.

Die Unterschiede zusammengefasst auf einem Blick

- Format: Der größte Unterschied zwischen XRechnung und ZUGFeRD ist das Format der Rechnungsübermittlung. XRechnung basiert ausschließlich auf XML-Daten, was bedeutet, dass es für die Nutzung in automatisierten Systemen erforderlich ist. ZUGFeRD hingegen kombiniert eine PDF-Datei mit einer eingebetteten XML-Datei, die für maschinelle Auswertung genutzt werden kann, aber gleichzeitig auch visuell für den Empfänger sichtbar bleibt.

- Zielgruppen: XRechnung richtet sich vor allem an Unternehmen, die regelmäßig mit öffentlichen Auftraggebern zusammenarbeiten und deren Anforderungen an die Rechnungsstellung erfüllen müssen. ZUGFeRD ist hingegen flexibel und eignet sich sowohl für den B2B-Bereich als auch für die Kommunikation mit öffentlichen Auftraggebern, da es die Möglichkeit bietet, das Format an verschiedene Bedürfnisse anzupassen.

- Technische Anforderungen: Die XRechnung verlangt, dass du eine XML-Datei generierst und diese an den öffentlichen Auftraggeber übermittelst. Das erfordert in der Regel spezielle Softwarelösungen, die XML-Daten verarbeiten können. ZUGFeRD ist etwas flexibler und erlaubt die Nutzung einer Kombination aus PDF und XML, wodurch du Rechnungen auch ohne spezialisierte Software versenden kannst.

- Rechtssicherheit und Kompatibilität: XRechnung ist die gesetzlich vorgeschriebene Lösung für öffentliche Aufträge in Deutschland, während ZUGFeRD eine breitere Anwendung findet und insbesondere im B2B-Bereich von Vorteil ist. Beide Formate sind rechtlich abgesichert, aber XRechnung ist speziell auf die Bedürfnisse der öffentlichen Hand zugeschnitten.

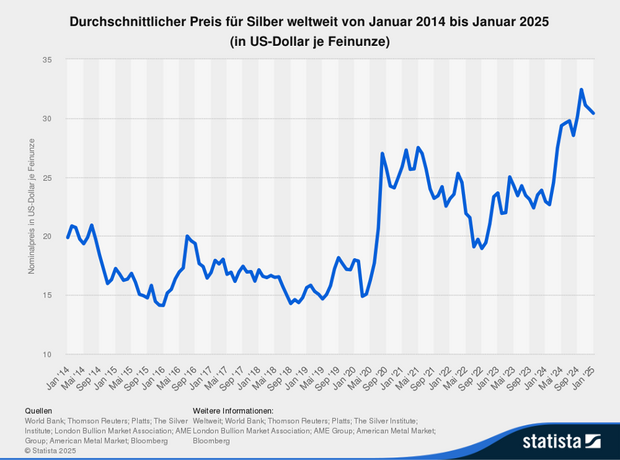

Wird Silber das neue Gold? Die unterschätzte Investmentchance

Immer mehr Investoren erkennen das Potenzial von Silber als Anlageform. Was macht Silber so besonders? Könnte es tatsächlich Gold als favorisierte Anlageform ablösen?

Silber galt lange als der kleine Bruder von Gold – eine wertvolle Ressource, aber nicht mit dem gleichen Prestige versehen. Doch in den letzten Jahren hat sich das Blatt gewendet. Immer mehr Investoren erkennen das Potenzial von Silber als Anlageform. Der Markt verändert sich, und mit ihm die Chancen für Anleger. Während Gold traditionell als Absicherung gegen wirtschaftliche Krisen und Inflation betrachtet wird, rückt Silber immer stärker als Alternative in den Fokus.

Auch institutionelle Investoren zeigen wachsendes Interesse an dem Edelmetall. Die Nachfrage steigt, getrieben durch technologische Entwicklungen, Nachhaltigkeitsaspekte und die veränderte Finanzmarktlandschaft. Was macht Silber so besonders? Könnte es tatsächlich Gold als favorisierte Anlageform ablösen?

Warum Silber? Die wichtigsten Argumente

Während Gold traditionell als sichere Anlage in Krisenzeiten gilt, bietet Silber einige entscheidende Vorteile:

- Industrienachfrage: Silber wird in der Elektronik, Medizintechnik und Solarindustrie verwendet. Besonders der Ausbau erneuerbarer Energien verstärkt die Nachfrage.

- Knappheit: Die Silbervorräte schrumpfen schneller als die von Gold. Der industrielle Verbrauch übersteigt die Neuförderung zunehmend.

- Wertsteigerungspotenzial: Silber ist historisch unterbewertet im Vergleich zu Gold. Viele Experten sehen hier noch erhebliches Aufholpotenzial.

- Erschwinglichkeit: Der Einstieg in Silber ist für Kleinanleger leichter möglich als bei Gold, da es deutlich günstiger pro Unze ist.

Diese Faktoren machen Silber zu einem interessanten Investment und gelten auch als eine strategische Ergänzung für jedes Portfolio. Während Gold oft nur als Vermögensspeicher betrachtet wird, hat Silber einen realwirtschaftlichen Nutzen, was es langfristig stabiler machen könnte.

Silber als Inflationsschutz?

In Zeiten hoher Inflation suchen Investoren nach stabilen Werten. Während Gold hier traditionell als sichere Anlage gilt, hat auch Silber ähnliche Eigenschaften. Historisch gesehen hat Silber in Inflationszeiten oft eine starke Performance gezeigt. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit könnte Silber also ein wertvoller Bestandteil eines gut diversifizierten Portfolios sein.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Volatilität. Silber neigt dazu, stärkere Kursschwankungen als Gold zu zeigen. Dies kann einerseits, als Risiko betrachtet werden, bietet andererseits aber auch Chancen für dynamische Investoren. In Phasen hoher Inflation oder wirtschaftlicher Unsicherheiten haben Edelmetalle in der Vergangenheit oft eine stabilisierende Rolle im Portfolio gespielt – und Silber könnte hier eine noch größere Rolle übernehmen.

Silber vs. Gold: Was ist die bessere Wahl?

Beide Edelmetalle haben ihre Daseinsberechtigung. Während Gold vor allem als Wertspeicher dient, bietet Silber zusätzlich industriellen Nutzen. Wer von steigender Nachfrage profitieren möchte, könnte in Silber eine interessante Alternative finden.

Ein weiterer Vorteil von Silber ist seine höhere Volatilität, die kurzfristig hohe Gewinne ermöglichen kann – natürlich verbunden mit einem höheren Risiko. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Silberpreis durch die Industrienachfrage stärker beeinflusst, wird als der Goldpreis. Während Gold oft als reines Kriseninvestment dient, kann Silber von wirtschaftlichen Aufschwüngen profitieren.

Lagerung: Ein wichtiger Faktor für Edelmetall-Investments

Beim Investieren in Edelmetalle stellt sich schnell die Frage der sicheren Lagerung. Während Gold oft in Tresoren oder Bankschließfächern aufbewahrt wird, benötigt Silber aufgrund seines höheren Volumens mehr Platz. Physische Silberbestände nehmen erheblich mehr Raum ein als Gold in gleicher Wertmenge, was die Lagerung erschwert und teurer machen kann. Zudem sind viele Schließfächer und Tresoranlagen auf Gold spezialisiert und weniger auf größere Mengen Silber ausgelegt.

Ein weiteres Thema ist die Sicherheit. Während Silber in privaten Tresoren gelagert werden kann, besteht das Risiko von Diebstahl, insbesondere bei großen Mengen. Auch die Versicherungskosten sind nicht zu unterschätzen. Wer größere Silbermengen hält, sollte sich daher über professionelle Lagerstätten wie beim Goldkontor Hamburg informieren, die speziell für Edelmetalle ausgelegt sind.

Silber als nachhaltige Investition

Neben den finanziellen Aspekten gewinnt auch die Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle bei Investmententscheidungen. Silber wird zunehmend als kritisches Material für die Energiewende angesehen. Es spielt eine wesentliche Rolle in der Produktion von Solarpanels, Batterien und anderen umweltfreundlichen Technologien. Während Gold hauptsächlich gehortet wird, hat Silber also einen klaren praktischen Nutzen, der langfristig für eine stabile Nachfrage sorgen könnte.

Gleichzeitig gibt es Herausforderungen in der Gewinnung. Der Silberbergbau kann umweltschädlich sein, weshalb nachhaltige Fördermethoden und Recyclingprogramme an Bedeutung gewinnen. Investoren, die auf ökologische Kriterien achten, sollten sich über die Herkunft ihres Silbers informieren und gegebenenfalls in recyceltes oder nachhaltig gefördertes Silber investieren.

Silber als unterschätzte Investmentchance

Ob Silber das neue Gold wird, bleibt abzuwarten. Doch die Argumente sprechen für sich: Eine steigende Industrienachfrage, begrenzte Ressourcen und ein vergleichsweise niedriger Preis machen Silber zu einer attraktiven Anlagealternative. Wer sein Portfolio diversifizieren und von den langfristigen Potenzialen profitieren möchte, sollte Silber auf dem Radar haben.

Cardano kaufen: Diese Möglichkeiten und Handelsplätze gibt es

Cardano ist die Plattform der Kryptowährung ADA und ein blockchainbasiertes Kryptoprojekt, das zugleich ein Konkurrent von Ethereum ist. Wir zeigen die Möglichkeiten von Cardano, einer der jüngsteren Digitalwährungen, auf.

Cardano ist eines von mehreren digitalen Vermögenswerten, die entwickelt wurden, um eine Reihe komplexer Transaktionen ohne die Hilfe eines Vermittlers, wie einer Bank oder eines Brokers, durchführen zu können. Eine Investition in Cardano beinhaltet in der Regel den Tausch von Euro in die Kryptowährung, auch bekannt als ADA. Cardano-Token haben verschiedene Verwendungsmöglichkeiten für ihre Besitzer, die in diesem Überblick über Kryptowährungen näher erläutert werden sollen.

Lohnt sich eine Investition in Cardano

Kryptowährungen sind ein neuer, volatiler Bereich, in dem das Schicksal eines bestimmten Vermögenswerts schwer vorherzusagen ist. Kryptowährungen sind historisch gesehen anfällig für schnelle Wertveränderungen, und Cardano ist da keine Ausnahme. Wenn Sie in Kryptowährungen investieren, ist es im Allgemeinen am besten, sie in einer kleinen Gruppe von risikoreichen Anlagen in Ihrem Portfolio zu halten.

Generell wird Anlegern empfohlen, erst dann zu investieren, wenn sie dringende finanzielle Maßnahmen ergriffen haben, wie z.B. die Stärkung des Ruhestands und die Rückzahlung kurzfristiger Schulden. Wenn Sie die Möglichkeit haben, Cardano zu kaufen, sollten Sie auch über die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens nachdenken. Wenn Cardano in der Lage ist, einen bedeutenden Marktanteil zu erobern, könnte die Nachfrage nach der ADA Kryptowährung steigen, was ihren Wert erhöhen könnte.

Cardano befindet sich jedoch noch in der Entwicklung, und wichtige Funktionen wie „intelligente Verträge“, die automatisch ausgeführt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, werden gerade erst implementiert. Konkurrierende Netzwerke wie Ethereum, Solana und andere könnten den Markt dominieren und Cardano wenig Raum für Wachstum lassen.

Zwecke für den Kauf von ADA-Tokens

Einige Menschen nutzen sie, um für Dienstleistungen zu bezahlen und Gebühren im Hauptnetzwerk der Cardano Blockchain zu decken, die für komplexe Transaktionen in Bereichen wie dem Finanzwesen konzipiert ist. Einige Leute kaufen Cardano-Token in der Hoffnung, dass ihr Wert steigen wird, entweder im kurzfristigen Handel oder aufgrund der langfristigen Nachfrage, die mit der Nutzung des Netzwerks verbunden ist. Allerdings birgt das Cardano kaufen auch ein erhebliches Risiko.

Wo und wie kann man Cardano kaufen?

Cardano ist weit verbreitet beim Kryptowährung Kaufen. Sie wird in der Regel an zentralisierten Börsen gekauft, während die Kryptowährung an Peer-to-Peer-Börsen gehandelt wird. Eine solche Option ist mit geringeren Kosten verbunden. Allerdings erfordert es in der Regel mehr technisches Know-how und kann für neue Benutzer schwierig sein. Die Plattformen, die Cardano unterstützen:

- Binance;

- Coinbase;

- Münzmama;

- Krypto.de;

- Kraken;

- SoFi;

- Webull.

Bargeld

Es gibt zwei Hauptwege, um für Kryptowährungen zu bezahlen: in bar und in Kryptowährungen. Wenn Sie ein Anfänger in Deutschland sind oder Ihre allgemeine Vertrautheit mit Kryptowährungen durch den Kauf von Cardano erweitern wollen, müssen Sie Ihr Bargeld in ADA umwandeln. Die meisten Kryptowährungsbörsen akzeptieren Fiat-Währung wie US-Dollar und Euro. Umtauschaktionen werden in der Regel akzeptiert:

- ACH-Transaktionen (Automated Clearing House) von Banken;

- Banküberweisungen;

- Debit- und Kreditkarten.

Es ist jedoch besonders riskant, hochverzinsliche Schulden, wie z.B. ein Kreditkartenguthaben, für den Kauf von Kryptowährungen zu verwenden. Wenn Ihre Anlage Geld verliert, könnten Sie mit erheblichen Zinskosten konfrontiert werden und nicht in der Lage sein, das Kapital zurückzuzahlen.

Kryptowährungen

Eine andere Möglichkeit ist, einige Ihrer bestehenden digitalen Vermögenswerte auf Cardano Kryptowährung tauschen zu lassen. Nicht alle Börsen bieten diese Möglichkeit an. Informieren Sie sich also unbedingt über die Einzelheiten der Plattform, die Sie nutzen möchten.

Auch der Handel mit bestehenden Kryptowährungen kann eine geeignete Option sein, wenn Sie Ihre Kryptowährung Anlagen diversifizieren möchten, ohne mehr von Ihrem Geld in diesem Bereich zu binden. Sie kann auch die Kosten für die Umwandlung von Bargeld in Kryptowährungen in einigen Märkten reduzieren. Ein weiterer Punkt, der beim Kauf mit Kryptos zu beachten ist, ist die Tatsache, dass der relative Wert von Kryptowährungen tendenziell noch stärker schwankt als ihr Barwert.

Die Hürden sind hoch

Leasing-Gesellschaften machen oft einen Bogen um Gründer. Dennoch kann Leasing in Einzelfällen interessant sein. Für wen die Finanzierungsform in Frage kommt.

Es gibt kaum ein Wirtschaftsmagazin, das nicht regelmäßig über Leasing berichtet. In den Artikeln werden meist die Vorteile dieser Finanzierungsform gepriesen: Als einer der großen Vorteile gilt, dass Leasing Steuern spart, weil die Raten als Betriebsausgaben voll absetzbar sind. Außerdem erscheinen die Leasing-Gegenstände nicht in der Bilanz des Unternehmers, was wiederum der Eigenkapitalquote und dem Verschuldungsgrad zugutekommt.

Als Pluspunkt gilt ferner, dass Leasing die Abhängigkeit von Kreditinstituten verringert und dem Leasing-Nehmer ein breiterer finanzieller Handlungsspielraum zur Verfügung steht. Auch das Argument, mit Leasing sei man immer auf dem neuesten Stand der Technik, weil man alle paar Jahre ein neues Produkt erhält, wird meist als Vorteil aufgeführt. Vor allem aber spricht der „Pay-as-you-earn-Gedanke“ fürs Leasing, also die Tatsache, dass die Leasing-Raten parallel zur Nutzung des Gegenstands anfallen, sodass sich das Objekt quasi selbst finanziert.

Franchise-Nehmer relevant

Das ist alles richtig. Und doch ist es nur die halbe Wahrheit. Denn Leasing ist nicht per se das beste Finanzierungsinstrument. Den Vorteilen stehen auch Nachteile wie beispielsweise relativ hohe Kosten entgegen. Und es ist schon gar nicht für jeden das Instrument der Wahl. Denn eine Gruppe von Unternehmern wird fast gänzlich vom Leasing ausgeschlossen: Gründer. „Für Existenzgründer ist Leasing eine eingeschränkte Option“, sagt Frank Hagmann, Geschäftsführer der UVW-Leasing GmbH im badischen Ettlingen. „Wir finanzieren Gründer selten und wenn, dann nur unter bestimmten Voraussetzungen.“ Die größten Chancen auf eine Leasing-Finanzierung hätten Franchise-Nehmer. „Franchise-Nehmer lehnen wir selten ab“, sagt Hagmann. „Allerdings müssen wir vom Franchise-Konzept überzeugt sein.“ Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Franchise-Geber bereits mehrere Standorte erfolgreich betreibt bzw. von einem Franchise-Nehmer betreiben lässt.

So wie etwa die Enchilada Franchise GmbH mit Sitz in Gräfelfing bei München. Mit rund 100 Betrieben zählt die Gruppe nach eigenen Angaben zu den erfolgreichsten Unternehmen im Bereich der Erlebnis- und Freizeitgastronomie in Deutschland. Eines der neuesten Häuser ist das „Enchilada“ in Bruchsal. Im Oktober 2012 wurde es von Geschäftsführer Frederik Nagel eröffnet. Franchise-Nehmer Nagel gehört zu den Gründern, für die Leasing eine Option ist – und der sich für die Zusammenarbeit mit der UVW-Leasing entschieden hat. „Ich brauchte Kapital in Höhe eines sechsstelligen Betrags“, sagt der 24-Jährige. Ein Großteil sei in Form von Gesellschafterdarlehen bereitgestellt worden. Den Rest, einen fünfstelligen Betrag, habe er per Leasing finanziert.

Dies ist ein Auszug aus einem aktuellen Artikel unseres Print-Objekts StartingUp:

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der aktuellen StartingUp - Heft 04/13 - ab dem 07. November 2013 im Handel oder jederzeit online bestellbar in unserem Bestellservice-Bereich

Steuerfreie Gehaltsextras für Mitarbeiter

Incentives in Form von steuerfreien Gehaltsextras für Arbeitnehmer werden immer gefragter. Immerhin entsteht hierdurch ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Welche Möglichkeiten gibt es dabei aber eigentlich?

Arbeitgeber können ihren eigenen Angestellten Zuwendungen in verschiedenen Lebensbereichen bieten, wobei hier besonders steuerfreie Sachbezüge im Vordergrund stehen. Ein begehrtes Mittel dafür stellen die sogenannten Sachbezugskarten dar. Sie sind für Unternehmer das ideale Mittel, um ihre Mitarbeiter zu belohnen, aber auch zu fördern und in gewisser Weise auch ans Unternehmen zu binden. Eine Sachbezugskarte hat für beide Seiten zahlreiche Vorteile.

Damit können Mitarbeiter motiviert und zugleich für gute Leistungen belohnt werden. Unternehmer genießen den Vorteil, dass mit Sachbezugskarten einzigartige Steuervorteile in Anspruch genommen werden können und somit die Lohnkosten optimiert werden. Als Mitarbeitergeschenk sorgt diese in Form eines steuerfreien Geschenkes für Freude bei den Mitarbeitern, wenn sie sie zu persönlichen Anlässen

eine Aufladung der Sachbezugskarte erhalten. Die Karte kann nämlich gleichzeitig für unterschiedliche Zwecke genutzt werden (z.B. 44€ + Sachgeschenk zum Geburtstag). Besitzt der Mitarbeiter bereits eine Karte, muss zu diesem Zweck keine neue Karte ausgestellt werden. Im Gegensatz zu Tankgutscheinen oder anderen Zuwendungen sind sie flexibler einsetzbar.

Zusammengefasst ergeben sich die nachstehenden Vorteile:

- Arbeitgeber können Sachbezüge optimal und flexibel nutzen.

- Lohn- und Lohnnebenkosten werden verringert.

- Die Mitarbeitermotivation wird gesteigert.

- Die Sachbezugskarten lassen sich individuell gestalten und problemlos per Überweisung aufladen.

- Arbeitnehmer können die Karte deutschlandweit einsetzen und somit verschiedenste Verfügungsmöglichkeiten nutzen.

- Die Handhabung ist sehr einfach.

- Sachbezugskarten können auch von den Arbeitnehmern über eine Smartphone-App verwaltet werden.

- Für den Mitarbeiter erhöht sich der Nettolohn.

- Die Karte eignet sich auch zum kontaktlosen Bezahlen.

Das ist seit Corona neu

Seit Ausbruch der Pandemie sind viele Anforderungen an Mitarbeiter erheblich gestiegen. Daher hat die Regierung im April dieses Jahres beschlossen, dass Arbeitgeber ihren Angestellten Beihilfen oder auch Sachleistungen bis zu einem Wert von maximal 1.500 Euro als Corona-Prämie gewähren können. Als möglicher Zeitraum für diese Sonderleistungen wurde der 1. März bis 31. Dezember 2020 angesetzt.

Eine Besonderheit dieser Bonuszahlungen liegt darin, dass diese nicht steuerpflichtig sind. Sämtliche Gehaltsextras, die aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation gewährt werden, müssen unabhängig vom vertraglich vereinbarten Weihnachts- und Urlaubsgeld geleistet werden. Denn diese Sonderzahlungen müssen nach wie vor versteuert werden. Außerdem dürfen die steuerfreien Extras nicht dafür verwendet werden, um geleistete Überstunden auszubezahlen. Die steuerfreien Bonuszahlungen dienen derzeit insbesondere dazu, all jene Arbeitnehmer zu belohnen, die in der Corona-Krise Außergewöhnliches leisten. Daher muss darauf geachtet werden, dass zum Beispiel nicht der Lohn gekürzt wird, um stattdessen steuerfreie Sachbezüge in Anspruch zu nehmen. Denn dies ist rechtlich gesehen nicht erlaubt. Um eine Überprüfung jederzeit zu ermöglichen, müssen die steuerfreien Leistungen im Lohnkonto angeführt werden.

Fazit

Unternehmer haben die Möglichkeit, mit steuerfreien Sachbezügen die Löhne und Gehälter ihrer Mitarbeiter zu erhöhen. Diesbezügliche Zuwendungen stehen für zahlreiche Lebensbereiche zur Verfügung. Die Sachbezugskarte ist eine Variante, die Vorteile für den Arbeitnehmer ebenso wie für den Arbeitgeber mit sich bringt. Insbesondere die Flexibilität dieser Karte wird von beiden Seiten sehr geschätzt. Mitarbeiter werden damit zusätzlich motiviert, was wiederum dem Arbeitgeber zu Gute kommt. Denn motivierte und positiv eingestellte Mitarbeiter sind ein Mehrwert für jedes Unternehmen. Nicht nur in der Corona-Krise ist es sinnvoll, Mitarbeiter mit steuerfreien Gehaltsextras zu belohnen.

(Ein)sparen mit Strategie

Mit den richtigen Verhandlungstechniken können junge und am Markt noch wenig erprobte Unternehmen ihre Erfolgschancen klar verbessern. Lesen Sie, wie Sie als Einkäufer von Waren oder Dienstleistungen strategisch geschickt agieren.

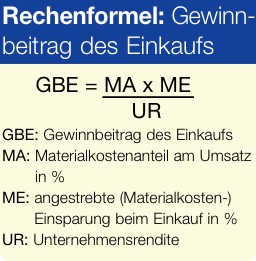

Nicht nur der richtige Verkaufspreis entscheidet über Ihren Erfolg als Unternehmer. Genauso kommt es auf den Einkauf an, der in vielen Unternehmen ein Schattendasein fristet. Das ist ein grober Fehler, denn wenn es gelingt, strategisch richtig einzukaufen und dabei die Einkaufskosten zu senken, hat das deutliche Auswirkungen auf den Gewinn. Diese Überlegung wird immer wichtiger, denn in den letzten Jahren ist der Anteil zugekaufter Produkte und Dienstleistungen gestiegen. Umso wichtiger ist es auch, die Chancen und Risiken des indirekten Einkaufs zu kennen.

Gerade junge Unternehmen haben auf die Frage „Make or Buy“ häufig den Zukauf von Waren und Dienstleistungen gewählt. Das schafft zwar mehr Flexibilität, Risikostreuung und Kostenvorteile, sorgt aber zugleich für Know-how-Verlust und Abhängigkeit von Lieferanten. Wer seinen Einkauf verbessern möchte, muss sich nicht nur mit dem eigenen Bedarf beschäftigen und den Unterschied zwischen Preis und Kosten verstehen, sondern auch versuchen, Verkäufer zu verstehen.

Wo sich das Sparen lohnt

Der praxiserprobte Einkäufer weiß: Zuverlässige Lieferanten sind rar und somit Gold wert, und die Suche nach passenden Lieferanten stellt eine besondere Herausforderung dar. Und beim Einkauf zu sparen ist ebenfalls für jeden Unternehmer wichtig. Sparpotenzial liegt nicht nur in den klassischen Einsatzfaktoren, sondern auch bei den allgemeinen Verwaltungskosten, bei Telefon- und Stromtarifen und Reisekosten.

Nicht vergessen darf man jedoch, dass die mögliche Ersparnis und der dafür nötige Aufwand im richtigen Verhältnis stehen müssen. Wie oft hat man schon lange Telefonate geführt und Stunden im Internet recherchiert, um am Ende doch nur einen um ein paar Euro günstigeren Anbieter zu finden. Große Unternehmen gehen davon aus, dass sich ein Lieferantenwechsel aufgrund der damit verbundenen Mehrarbeit in der Buchhaltung und bei der Bestellung erst ab einem Preisunterschied von zehn Prozent lohnt.

Soweit wirtschaftlich sinnvoll, sollte man möglichst wenige Lieferanten haben. Die Bestellung aus einer Hand spart Lieferkosten und der Buchhaltung viele Kleinstrechnungen. Optimal ist es, eine überschaubare Zahl von Anbietern zu nutzen, die im Durchschnitt gute Preise und guten Service bieten.

Mission Best-Price: Ihre Lizenz zum Abschluss

Preisverhandlungen beginnen beim ersten Kontakt mit Ihrem potenziellen Kunden - wie Sie Ihre Preisvorstellungen mit der richtigen Strategie zum Abschluss bringen.

Preisverhandlungen beginnen mit dem ersten Kontakt zu Ihrem Geschäftspartner. Welchen Eindruck erweckt Ihr Internet-Auftritt, welche Wertigkeit geht von Ihren Produkten und Dienstleistun gen aus, wie wird Ihr Kunde angesprochen und behandelt, wenn er das erste Mal Kontakt zu Ihrem Unternehmen hat? Die ersten Informationen sind immer die prägendsten. Häufig entscheidet sich schon hier, ob der Kunde am Ende der Verhandlungen Ihren Preis als stimmig erachtet – oder nicht. Auch die anderen Phasen in Preisverhandlungsgesprächen haben einen Einfluss: das persönliche Kennenlernen ebenso wie die Analyse des Kundenbedarfs, die Präsentation Ihrer Produkte oder Dienstleistungen genauso wie die Art und Weise, wie Sie mit Fragen, Einwänden und Wettbewerbsvergleichen umgehen. Sie haben immer die Chance, Ihren Gesprächspartner gut, wertschätzend und respektvoll zu behandeln – oder durch Nachlässigkeiten und Versäumnisse Beziehungspunkte zu verschenken. Die allerwenigsten Kunden und Gesprächspartner machen Sie jedoch darauf aufmerksam. Vergessen tut es allerdings auch niemand. Abgerechnet wird, wenn es um den Preis geht – ganz am Ende. Dort bekommen Sie die Quittung für alles, was vorher gelaufen ist.

Nicht um den heißen Brei herumreden

Deswegen beginnen Preisverhandlungen in dem Moment, in dem Ihr Gegenüber auf Sie aufmerksam wird. Anstatt das Thema Preis zu vermeiden und wie ein Kater um den heißen Brei herumzuschleichen, empfehlen wir Ihnen, sich möglichst früh nach dem Budget Ihres Gesprächspartners zu erkundigen – und gegebenenfalls eine Frage nachzuschieben wie: Sagen Sie, wenn ich jetzt etwas habe, dass Ihren Vorstellungen genau entspricht, aber über Ihrem Budget liegt – soll ich Ihnen das dann zeigen oder nicht?

Sicherheit durch Testabschluss-Fragen

Im weiteren Verlauf des Gesprächs sind Sie gut beraten, immer wieder nachzufragen, ob Sie mit Ihrem Angebot und Ihren Ideen auf dem richtigen Weg sind, ob es das ist, was Ihr Kunde braucht. Man spricht bei solchen Fragen von Test-Abschlussfragen. Sie sollen verhindern, dass Sie sich stundenlang Mühe geben, ein Geschäft zum Abschluss zu bringen, der Kunde dann aber ganz am Ende sagt: Nein, das ist doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Oder mit einem kurzen: „Vielen Dank, aber das ist mir zu teuer“ – seine schnelle Verabschiedung einleitet. Probieren Sie sie es doch einmal aus. Auch wenn Sie anspruchsvollen Einwänden begegnen, können Sie vor der Argumentationsarbeit durchaus einmal nachfragen: „Sagen Sie, wenn wir diesen Einwand ausräumen, sind Ihre Zweifel dann beseitigt?"

Rabatte sind schnell verschenkter Profit

Erstaunlicherweise ist es vielen Verkäufern nicht klar, wie stark sich Preisnachlässe auf den Gewinn ihres Unternehmens auswirken. Wenn ich als Kunde im Fachhandel einen Fernseher für 1000 Euro im Visier habe und dazu einen zehnprozentigen Nachlass fordere, denke ich: Zehn Prozent, das sind gerade mal hundert Euro, da bleiben für die andere Seite immer noch 900 übrig, das ist doch auch eine hübsche Summe, zumal ja alles in großen Stückzahlen industriell gefertigt wird. Für den Fachhandel hingegen sieht die Situation vollkommen anders aus: Weil seine Anschaffungs-, Raum-, Personal- und alle weiteren Kosten gleichbleiben, gehen diese hundert Euro direkt von seinem Gewinn ab. Nehmen wir einmal an, er würde an dem Fernseher, den er für tausend Euro verkauft, 150 Euro verdienen. Dann würden die hundert Euro Preisnachlass seinen Bruttogewinn um zwei Drittel reduzieren und einen erheblichen Mehrumsatz erfordern, um das wieder reinzuholen. Diese einfachen Zusammenhänge sollten sich Verkäufer immer wieder vor Augen halten. Wenn Unternehmen hingegen dauerhaft hohe Rabatte geben, sollte klar sein, dass diese in der Preiskalkulation berücksichtigt sein müssen. Der Preis ist also von vornherein so berechnet, dass auch nach der Rabattierung noch ein ausreichender Deckungsbeitrag übrig bleibt. Bei vielen Geiz-ist-geil-Aktionen wird den Kunden da kiloweise Sand in die Augen gestreut.

Das ist zu teuer!

„Das ist zu teuer!“ ist ein beliebter Einstiegssatz in Preisverhandlungen. Aus Käufersicht ist so ein Statement ja auch absolut okay. Warum also sollte man nicht versuchen, den Spielraum der anderen Seite auszuloten? Einkäufer würden ihrer Funktion nicht gerecht, wenn sie das nicht zumindest versuchen würden. Überraschend für uns ist, dass bei Befragungen „off the records“ auch viele Verkäufer der Meinung sind, dass ihre Produkte oder Dienstleistungen zu teuer sind. Wie aber bitte will jemand einen Preis verteidigen, hinter dem er nicht wirklich steht.

Innere Preissolidarität

Ihre Preise können Sie nur durch eine hohe innere Preissolidarität durchsetzen. Das bedeutet, dass Sie selbst voll und ganz von der Angemessenheit des Preises überzeugt sein müssen. Es gibt keinen Zweifel in Ihnen, dass der Preis gerechtfertigt ist. Wenn Sie selbst diese Zweifel haben, spürt Ihr Kunde das. Spürt er Ihre Unsicherheit, wecken Sie seinen Jagdinstinkt. Und besonders bei Einkäufern ist dieser siebte Sinn sehr ausgeprägt. Jetzt wollen sie etwas aus Ihnen rausholen. Spürbar ist auch das Gegenteil: Ihre Überzeugung, dass Ihre Leistung und Sie den Preis wert sind, den Sie verlangen. Im Preis drückt sich die Anerkennung des Kunden für Sie und für Ihre Leistung aus. Diese Überzeugung kann man als innere Preissolidarität bezeichnen.

Die wichtigsten Mehrwertfelder in Preisgesprächen

Statt im Preis nachzugeben, sollten Sie darüber nachdenken, wo Sie Ihren Kunden Mehrwert bieten. Und eben auch: Wo und wie bieten Sie ihm mehr Wert als andere? Auf drei Mehr wertfelder wollen wir genauer eingehen: Sie selbst, Ihr Produkt, und Ihre Beziehung zum Kunden.

Mehrwert: Sie!

Sie sind derjenige, bei dem der Kunde kauft. Deswegen sollten Sie derjenige sein, der sein Gegenüber versteht, der weiß, wie es in der Firma, dem Markt und dem ganzen Umfeld aussieht. Der die persönliche Situation des Kunden kennt und ihn dabei unterstützt, seine Ziele zu erreichen und erfolgreich zu sein. Was wissen Sie von Ihren Kunden?

Mehrwert: Ihr Produkt – Ihre Dienstleistung

Wo schafft Ihr Produkt Werte für den Kunden? Wo schafft Ihr Produkt mehr Werte für den Kunden, als die Produkte Ihrer Mitbewerber? Welche Facetten Ihres Produkts sind für den Kunden am wichtigsten – und wie bringen Sie den Kunden dahin, diese Vorteile möglichst schnell zu nutzen? So hat es wenig Sinn, einem Einkäufer zu berichten, dass der neue Filter um 19 Prozent im Umfang reduziert wurde. Überzeugender wäre das Argument eines einfacheren Einbaus oder dass es mehr Platz für eine größere Klimaanlage gibt, die die Temperaturregelung im Wageninneren verbessert. So „verpackt“ erkennt der Kunde seinen zusätzlichen Nutzen sofort.

Mehrwert: Kundenbeziehung

Wir können keine Sachinhalte vermitteln, ohne gleichzeitig unser Gegenüber in irgendeiner Weise zu behandeln. Sie können noch so kompetent sein, wenn Ihr Gesprächspartner Sie nicht mag, haben Sie kaum eine Chance. Wenn aber der Kontakt zwischen Ihnen stimmig ist, verläuft das Preisge- spräch fairer und sicherlich nicht so hart. Als Verkäufer sollten Sie daher echtes Interesse an der Person des Kunden zeigen. Behandeln Sie jeden Kunden als Persönlichkeit und unterlassen Sie beispielsweise Sätze wie „Unsere Kunden sind davon überzeugt, dass …“ Damit rauben Sie Ihrem Gesprächspartner sein individuelles Auftreten und machen ihn zu einem beliebigen Kunden unter vielen. Tolerieren Sie die Ecken und Kanten in den Verhaltensweisen Ihres Kunden, lassen Sie den Kunden, wie er ist, er wird es Ihnen danken. Suchen Sie nach Gemeinsamkeiten; dies ist nicht nur inhaltlich gemeint. Denn wenn Sie Ihre Köpersprache (Händedruck, Sitzhaltung etc.) oder Sprechgeschwindigkeit ein wenig nach dem Gesprächspartner ausrichten, so erhöhen sich in der Regel – meist unbewusst – die Sympathiewerte. Ihr Auftreten und Ihre Sprache sollten von Wertschätzung geprägt sein. Jeder von uns braucht Anerkennung. Bleibt die gefühlte Anerkennung beim Kunden aus, so wird er sich auf der Beziehungsebene von Ihnen tendenziell zurückziehen, was unmittelbare Auswirkungen auf die Preisverhandlung haben wird. Stimmt die Beziehungsebene, können Sie auch schwierige Preisverhandlungen kooperativ angehen.

Das ist zu teuer! – Warum?

Eine der effizientesten Entgegnungen auf den Klassiker „Das ist zu teurer!“ ist die Frage: Warum? Wieso? Und das aus vielen Gründen: Zunächst wissen Sie nicht, was dahinter steckt. Was genau ist dem Kunden zu teuer? Das ganze Paket, einzelne Teile daraus, die Garantie oder der Service? Verglichen womit ist es ihm zu teuer? Ist es ihm zu teuer – oder seiner Organisation, seinem Vorgesetzten? Ist es ihm absolut zu teuer oder relativ? Liegt es am Preis oder an seinen aktuellen pekuniären Mitteln? All das wissen Sie nicht. Deswegen ist die Frage nach dem Warum bzw. aus welchen Gründen der erste richtige Schritt. Zudem gewinnen Sie damit Zeit. Viele Kunden sind überrascht, wenn Sie um die Begründung ihres Einwands gebeten werden. Vor allem vermeiden Sie das Risiko, sich in einem Lamento über Qualität und Ausstattungen zu verlieren. Die Frage nach dem Warum hingegen zeigt, dass Sie sehr interessiert sind, was genau der Kunde im Hinterkopf hat.

Umsatzsteuer auf Rechnungen: So geht’s

Steuer-Know-how für Gründer*innen: Diese Anforderungen hast du zu erfüllen, um Rechnungen mit ausgewiesener Umsatzsteuer korrekt und effizient zu verwalten.

Die Anforderungen an Rechnungen mit ausgewiesener Umsatzsteuer sind hoch. Unternehmen, die innerhalb der Europäischen Union und über sie hinaus agieren, müssen diese Regularien unbedingt verstehen. Da es in den EU-Ländern unterschiedliche Vorschriften gibt und die elektronische Rechnungsstellung immer mehr an Bedeutung gewinnt, zählt es zum Pflichtprogramm, sich über die neuesten Vorgaben auf dem Laufenden zu halten. Nur so können sich Unternehmen vor Strafen schützen und einen reibungslosen Zahlungsverkehr gewährleisten.

Umsatzsteuer auf Rechnungen: Definition