Aktuelle Events

Skalierung durch künstliche Intelligenz?

Wie KI das Wachstum junger Start-ups nachhaltig unterstützt.

In der heutigen Ära der Digitalisierung und technologischen Fortschritte spielt künstliche Intelligenz (KI) eine immer größere Rolle im Alltag vieler Menschen, aber vor allem auch im Geschäftsumfeld. Gerade junge Start-ups stehen oft vor großen Herausforderungen: begrenzte Ressourcen, hoher Wettbewerbsdruck und die Notwendigkeit, schnell zu wachsen.

Hier tritt KI auf den Plan und bietet eine Fülle von Möglichkeiten, um diese Hürden zu überwinden und das Wachstum von Start-ups auf innovative Weise zu fördern. Natürlich sind Start-ups auch in den aufstrebenden Bereichen der Kryptowährungen und Online Spielotheken aktiv. Die sogenannten Crypto Casinos, die auch im Crypto Casino Test zu finden sind, sind das Ergebnis.

Auch bei Vergleichsportalen kann künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen. Durch eine Analyse von Nutzerverhalten und das Bereitstellen personalisierter Empfehlungen werden Anbieter oder Produkte vorselektiert. Doch Start-ups profitieren noch auf ganz andere Weise von der neuen Technologie.

Start-ups und moderne Technologie

Gerade in technikorientierten Branchen können Start-ups durch die Integration von künstlicher Intelligenz nicht nur Innovationsziele erreichen, sondern auch die Art und Weise, wie Technologie genutzt und Geschäfte getätigt werden, nachhaltig verändern. Start-ups bevorzugen oft technikaffine Branchen, wie die Technologie- und Softwareentwicklung.

In diesen Bereichen bietet die schnelle Evolution von Technologien ständig neue Möglichkeiten. Künstliche Intelligenz wird hier häufig eingesetzt – von KI-gesteuerten Chatbots für den Kundenservice bis hin zu datenbasierten Entscheidungsunterstützungssystemen. So werden ihre Anwendungen leistungsstärker und intelligenter, was die Wettbewerbsfähigkeit der Start-ups steigert.

Auch die Finanz- und Fintech-Branche sowie das moderne Gesundheitswesen gelten als attraktives Terrain für Start-ups. Hier versuchen Unternehmer, traditionelle Dienstleistungen zu modernisieren. Oft geht die Technikaffinität dieser Branchen Hand in Hand mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz.

Es geht dabei unter anderem um Risikobewertung, Automatisierung und Diagnostik. Ferner kann KI die Forschung beschleunigen, indem große Datensätze analysiert werden können, um neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Anwendungsbereiche von KI für das Wachstum von jungen Start-ups

Einer der offensichtlichsten Vorteile von KI ist die Automatisierung von wiederholenden und zeitaufwendigen Aufgaben. In einem jungen Start-up, das möglicherweise begrenzte Personalressourcen hat, kann KI eingesetzt werden, um administrative Aufgaben wie Datenverarbeitung, E-Mail-Kommunikation, Terminplanung und Kundensupport zu automatisieren. Dies ermöglicht den Mitarbeitenden, sich auf strategische und kreative Aufgaben zu konzentrieren, die das Wachstum des Unternehmens vorantreiben.

Start-ups sammeln zudem oft große Mengen an Daten – sei es von Kundeninteraktionen, Verkaufstransaktionen oder Marketingkampagnen. KI-gestützte Analysen können helfen, wertvolle Einblicke aus diesen Daten zu gewinnen. Mithilfe von maschinellem Lernen können Muster und Trends erkannt werden, die bei der Optimierung von Geschäftsstrategien und der Anpassung an Kundenbedürfnisse hilfreich sind. Dies wiederum trägt dazu bei, fundierte Entscheidungen zu treffen, die das eigene Wachstum unterstützen.

KI ermöglicht es Start-ups so, personalisierte Kundenerlebnisse anzubieten. Die durch KI erhaltenen Erkenntnisse können für gezieltes Marketing, Produktempfehlungen und sogar für die Entwicklung maßgeschneiderter Produkte oder Dienstleistungen genutzt werden. Durch die Analyse von Kundenfeedback, Markttrends und Wettbewerberdaten können junge Start-ups schneller auf sich ändernde Anforderungen reagieren und innovative Produkte entwickeln, die auf dem Markt erfolgreich sind.

Die Fähigkeit, Kunden gezielt anzusprechen, erhöht die Chancen auf Kundenbindung, was letztlich zur Umsatzsteigerung und zu Wachstum führt. Nicht zuletzt kann KI auch dabei helfen, Ressourcen effizienter zu nutzen. Zum Beispiel können durch KI erstellte Prognosen von Nachfrage und Angebot bezüglich einer optimierten Lagerverwaltung helfen. Dies minimiert Überbestände und Engpässe, was für junge Start-ups von großer Bedeutung ist, um ihre finanziellen Mittel optimal einzusetzen.

Herausforderungen bei der Nutzung von KI in Start-ups

Die Integration von künstlicher Intelligenz in jungen Start-ups bietet also zweifellos vielfältige Möglichkeiten, das Wachstum zu beschleunigen und Innovationen voranzutreiben. Doch dieser Weg ist nicht ohne Hürden. Gerade junge Start-ups stehen diesbezüglich auch vor Herausforderungen, die von der Datenbeschaffung und -qualität bis zur technischen Komplexität der Implementierung reichen.

Diese Aspekte sind essenziell, um die Wirksamkeit von KI-Anwendungen sicherzustellen und den langfristigen Erfolg dieser Technologien in den Unternehmen zu gewährleisten. So stellt die Arbeit mit künstlicher Intelligenz junge Start-ups unter anderem vor die Herausforderung, qualitativ hochwertige und ausreichende Daten zu sammeln. KI-Modelle benötigen große Mengen an Daten, um effektiv funktionieren und Muster erkennen zu können.

Gerade junge Start-ups können jedoch Schwierigkeiten haben, Zugang zu ausreichend diversifizierten und relevanten Daten zu erhalten – insbesondere, wenn in Nischenmärkten operiert wird. Zudem müssen die Daten sauber, aktuell und frei von Vorurteilen sein, um verlässliche Ergebnisse zu erzielen. Das Sammeln, Verwalten und Aufrechterhalten solcher Datenquellen erfordert erhebliche Ressourcen und Fachwissen, was für junge Start-ups mit begrenzten Mitteln eine echte Hürde darstellen kann.

Darüber hinaus kann die Implementierung von künstlicher Intelligenz für junge Start-ups technisch extrem anspruchsvoll sein. Die Auswahl und Anpassung der richtigen Algorithmen, die Trainingsphase der Modelle, die Feinabstimmung der Hyperparameter und die Integration in bestehende Systeme erfordern oft spezialisierte Fachkenntnisse. Die Komplexität des Prozesses kann zu Verzögerungen führen – insbesondere, wenn das Team nicht über die erforderliche Erfahrung verfügt.

Nicht zuletzt besteht die Gefahr, dass fehlerhafte KI-Modelle ungenaue oder sogar schädliche Ergebnisse liefern, was sich negativ auf das Geschäft auswirken kann. Es ist daher unerlässlich, talentierte KI-Experten zu finden und in Schulungen zu investieren, um diese Herausforderungen erfolgreich anzugehen und das volle Potenzial der künstlichen Intelligenz optimal zu nutzen.

Fazit: Mit Hürden auf dem Weg in eine KI-gestützte Zukunft der Start-ups

Die Anwendung von künstlicher Intelligenz in verschiedenen Aspekten eines Start-ups bietet erhebliche Vorteile, die direkt zum Wachstum und Erfolg des jungen Unternehmens beitragen können.

Die Automatisierung von Aufgaben, die Analyse von Daten, personalisierte Kundenansprache, effizientes Ressourcenmanagement und die Unterstützung der Produktentwicklung sind nur einige Bereiche, in denen KI jungen Start-ups hilft, ihre Potenziale voll auszuschöpfen und in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu florieren.

KI bietet also auf jeden Fall die Chance, das Wachstum von jungen Start-ups zu beschleunigen. Allerdings dürfen die Herausforderungen nicht unterschätzt werden – sei es die Beschaffung qualitativ hochwertiger Daten, die technische Komplexität der Implementierung oder den Mangel an Fachkräften im IT-Bereich.

Trotzdem überwiegen die Chancen, die mit der richtigen Nutzung von KI einhergehen. Durch sorgfältige Planung und gezielte Investitionen können auch junge Start-ups das volle Potenzial von künstlicher Intelligenz entfalten und ihr Wachstum maßgeblich stärken.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

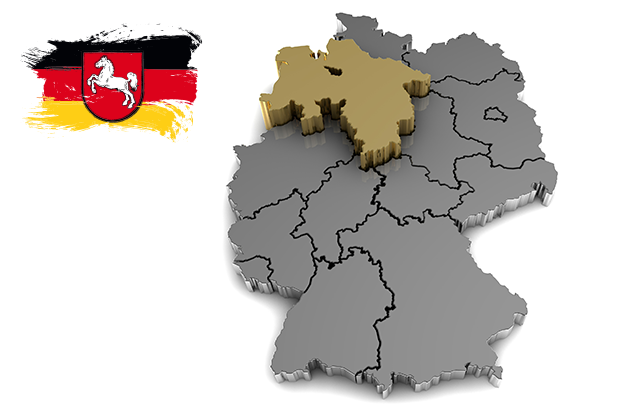

Niedersachsens Labor der Zukunft ist digital

Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.

Die medizinische Diagnostik steht an einem Wendepunkt. Digitale wissenschaftliche Werkzeuge helfen beispielsweise dabei, Tumore besser und schneller zu erkennen sowie gezielter zu therapieren. Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen, Histomography und GliTTher, zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.

Histomography digitalisiert komplette Pathologie-Proben zerstörungsfrei in 3D. Dazu nutzt das Laborsystem Röntgen-Phasenkontrast-Tomographie, eine Technologie, die feinste Strukturen sichtbar macht – ohne Gewebe zu färben oder zu schneiden. Die entstehenden 3D-Datensätze lassen sich direkt im Browser erkunden und auswerten. So werden kleinste Veränderungen und Tumore im Gewebe erkannt, die in 2D-Schnitten leicht übersehen werden. Histomography entwickelt dafür eine durchgängige Plattform: kompakter 3D-Scanner, Cloud-Infrastruktur und KI-gestützte Analysen greifen nahtlos ineinander. Langfristig soll die Technologie in Kliniken Routineuntersuchungen standardisieren – und die Diagnostik von der subjektiven Mikroskopie zu objektiven, datengetriebenen Entscheidungen führen.

Innovation Leadership

Wie du Innovative Work Behavior in deinem Start-up von Anfang an gezielt entwickelst, förderst und damit dauerhaft erhältst.

Die allermeisten Unternehmen starten mit einer leuchtenden Vision: Sie wollen für eine große Idee aufbrechen, vielleicht sogar die Welt verändern. Dahinter stecken Mut, Kreativität und Entschlossenheit. Die Köpfe sind voller Gedanken und Zukunftsbilder, die Stimmung ist enthusiastisch. Doch häufig passiert dann etwas zwischen zwei Fundings, dem Teamwachstum oder den nicht enden wollenden To-do-Listen: Diese lebendige, sprudelnde Innovationskraft, die zu Beginn ganz selbstverständlich war, geht nach und nach verloren.

Innovation entsteht nicht durch bunte Post-its an der Wand. Grundlage für Innovation in Teams ist vielmehr das innovative Verhalten der Menschen in der Organisation. Der Nährboden dafür sind Räume, in denen Ideen geäußert und Experimente gewagt werden dürfen. Ein Schlüssel dafür ist die entsprechende Führung. Dadurch kann sich eine Unternehmenskultur etablieren, die innovatives Verhalten nicht nur kurzfristig bedient, sondern langfristig für Ideen, Weiter- und Neuentwicklungen sorgt. Doch was braucht es nun konkret, damit dieses innovative Verhalten entsteht und auch dauerhaft bleibt? Und wie können Gründer*innen von Anfang an genau diesen Rahmen schaffen?

Innovatives Verhalten dauerhaft verankern

Innovation wird häufig mit einem neuen Produkt oder einer neuen Dienstleistung gleichgesetzt. Doch ganz wenige machen sich Gedanken, wie der Weg dorthin verläuft: Was braucht es, um innovativ zu sein? Was ist notwendig, damit es nicht bei einer einzigen Idee bleibt, sondern sich daraus ein dauerhaftes innovatives Verhalten entwickelt, das den gesamten Unternehmensalltag prägt? Genau hier setzt der wissenschaftliche Begriff „Innovative Work Behavior“ an: Er beschreibt die Fähigkeit und Bereitschaft von Mitarbeiter*innen, aktiv neue Ideen einzubringen, Bestehendes zu hinterfragen und Lösungen jenseits ausgetretener Pfade zu entwickeln.

Dieses Verhalten ist in jedem Unternehmen wichtig. Besonders in Organisationen, die stark auf Innovation angewiesen sind, ist es überlebenswichtig. Häufig müssen sich diese Unternehmen neuen Herausforderungen stellen, sich schnell anpassen und mit knappen Ressourcen arbeiten. Ohne ein Team, das immer wieder bereit ist, kreativ zu denken und mutig zu handeln, bleibt Innovation nur ein Buzzword an der Bürowand oder im Slide-Deck.

Innovative Work Behavior zeigt sich zum Beispiel, wenn Teammitglieder proaktiv Verbesserungsvorschläge einbringen, für diese einstehen und sie auch selbst weiterentwickeln können. Es entsteht, wenn Menschen nicht nur mitdenken, sondern auch mitgestalten – und sich dabei sicher fühlen, auch mal eine ungewöhnliche und zunächst verrückt klingende Idee zu äußern.

Dieses Verhalten braucht Raum, Anerkennung und eine Kultur, die mehr belohnt als nur den reibungslosen Ablauf oder die perfekte, glänzende Endlösung. Denn genau diese kleinen, manchmal noch unfertigen Impulse sind oft die Samen für die nächste große Entwicklung.

Psychologische Sicherheit: Der unsichtbare Nährboden für mutiges Denken

Innovatives Verhalten ist eng damit verknüpft, ob sich Menschen sicher fühlen: Angst, Scham oder der Druck, „keine Fehler machen zu dürfen“, oder das Gefühl, sowieso nicht gehört zu werden, wirken wie lähmendes Gift. Das Konstrukt dahinter bezeichnen Forschende als psychologische Sicherheit: den unsichtbaren Nährboden für neue Ideen. Es ist das Gefühl, dass ich meine Meinung äußern darf, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen, dass ich Fragen stellen darf, auch wenn sie „dumm“ wirken, und dass ich Fehler machen darf und daraus lernen kann. In Teams, die psychologische Sicherheit erleben, trauen sich Menschen, unkonventionelle Gedanken auszusprechen, unbequeme Wahrheiten anzusprechen und Risiken einzugehen. Diese Räume wirken wie ein Experimentierfeld statt wie eine Fehlerfalle. Hier herrscht Offenheit für neue Ideen, Hinweise, kreative Gedankenblitze.

Die Leitung bzw. Führung eines Unternehmens spielt hier eine entscheidende Rolle: Sie bestimmt diese Kultur der Offenheit und des Vertrauens mit. Wer als Führungskraft selbst Fehler teilt, Unwissen eingesteht und aktiv nach Perspektiven fragt, öffnet die Tür für andere. Psychologische Sicherheit entsteht nicht durch schöne Werte an der Wand, sondern durch wiederholtes, gelebtes Verhalten. Dabei geht es nicht immer nur um Fehler und das Lernen daraus, sondern auch um das wertschätzende Hinterfragen: Es braucht eine Umgebung, in der Fragen gestellt werden dürfen, auch wenn sie unbequem sind. Eine Umgebung, in der nicht nur glänzende Ergebnisse zählen, sondern auch die Geschichten dahinter – die Irrwege, das Ringen und die Zweifel. Psychologische Sicherheit ist damit kein netter Soft-Faktor, sie ist die unverzichtbare Basis für innovatives Verhalten.

Freiräume für Innovation schaffen

Gleichwohl eröffnen sich ganz viele praktische Möglichkeiten: in Meetings explizit Raum für offene Fragen einplanen, „unfertige“ Ideen ausdrücklich willkommen heißen, die eigenen Irrwege sowie Zweifel teilen und immer wieder deutlich machen: „Hier darf gedacht, ausprobiert und auch mal danebengegriffen werden.“ Denn nur dort, wo Menschen mutig sein dürfen, entsteht echtes, lebendiges Innovationsverhalten.

Genau diese Freiräume sind auch ein Ort, an dem innovatives Verhalten und schlussendlich Innovationen entstehen. Diese Freiräume sind kein Luxus, den man sich irgendwann einmal leisten kann – sie sind die Voraussetzung für lebendige Innovationskraft in jedem Unternehmen. Prominente Beispiele wie 3M oder Google zeigen eine Möglichkeit: Dort dürfen Mitarbeitende einen Teil ihrer Arbeitszeit (z.B. 15 bis 20 Prozent) für eigene Projekte und Ideen nutzen. Dabei werden Räume geschaffen, in denen nicht alles kontrolliert und überwacht wird, sondern Vertrauen die Grundlage ist und Mitarbeiter*innen Dinge jenseits der Kernaufgaben ihrer Rolle ausprobieren dürfen. Statt Perfektion zu fordern, geht es darum, iterative Lernzyklen zu ermöglichen: ausprobieren, reflektieren, neu gestalten.

Jede vermeintlich „falsche“ Abzweigung wird dabei nicht als Makel angesehen, sondern als ein Baustein auf dem Weg zur nächsten besseren Lösung. Führung, die so denkt, ermöglicht genau diese iterative Weiterentwicklung. Dafür gilt es, sich bewusst Zeit und Raum zu nehmen – auch für Dinge, die nicht sofort in einem messbaren Return-on-Invest münden. Schon etliche Ideen aus solchen Freiräumen sind in großartigen Produkten und Dienstleistungen gemündet, wie zum Beispiel Gmail bei Google.

Nicht jedes Unternehmen kann und möchte nun gleich 20 Prozent Freiraum für alle einräumen. Das muss auch nicht sein: Es gibt unterschiedliche Wege, Freiräume zu schaffen – etwa durch feste Innovationsblöcke, thematische Fokus-Tage oder flexible Zeitkontingente, die situativ eingesetzt werden können. Ein entscheidender Erfolgsfaktor bei all diesen Konzepten ist jedoch, dass diese Zeiten eine fest verankerte, wenn auch variable Struktur darstellen und nicht bei der ständig währenden „Ich-muss-noch-schnell-etwas-fertig-machen“-Welle weggespült werden. Denn hinter dieser Struktur steht die feste Verbindung in der Unternehmenskultur. Diese Zeiten werden damit Ausdruck einer tiefen Überzeugung in der Organisation: Ständige Weiterentwicklung und Neugier sind nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich gewollt und verankert. Sie werden aktiv wertgeschätzt und gefördert.

Somit wird klar: Innovation ist kein linearer Sprint, sondern ein wellenartiger Prozess, der auch strategisch unterstützt werden kann. Führung, die das versteht, wird zur Quelle nachhaltiger Energie und hält die Innovationskraft langfristig lebendig. Am Ende geht es darum, dass Menschen ihr Potenzial entfalten können, dass Mitarbeitende Ideen einbringen und weiterentwickeln dürfen. Entscheidend dafür ist in einem beträchtlichen Maße die Haltung der Leitungsebene genau zu diesem Thema.

Die Autorin Katharina Lipok ist Teamentwicklerin, Leadership Coach und Lehrbeauftragte für Innovation Leadership.

Jetzt erst recht: Wie Krisen echte Gründer*innen hervorbringen

Deutschland erlebt ein Gründungs-Revival: 2024 wurden rund 585.000 neue Unternehmen registriert – ein Plus von 3 Prozent nach Jahren des Rückgangs. Dabei entstehen in Krisenzeiten oft die stärksten Innovationen: BioNTech, Flix oder 1komma5° wurden in Umbruchsphasen gegründet und sind heute Marktführer. Doch warum zögerten viele gerade während Pandemie und Energiekrise? Es fehlt nicht nur an Risikokapital, sondern auch am Mut, neue Wege zu gehen. Jetzt ist ein radikales Umdenken gefordert: weniger Angst vor dem Scheitern, mehr Fokus auf nachhaltige Geschäftsmodelle und Zukunftsmärkte. Warum Krisen der beste Zeitpunkt sind, um groß zu denken, liest du im Folgenden.

Inflation, Unsicherheit, Strukturwandel: Viele Menschen schrecken aktuell vor dem Schritt in die Selbstständigkeit zurück. Steigende Preise, schwankende Märkte und unklare Zukunftsaussichten lassen viele potenzielle Gründer*innen zögern. Doch genau in solchen Umbruchsphasen entstehen traditionell die stärksten Innovationen. Während der Finanzkrise 2008–2010 entstanden weltweit Startups wie Airbnb und Uber, die heute Milliardenunternehmen sind. Auch in Deutschland gibt es Beispiele: BioNTech (2008) stellte mitten in unsicheren Märkten die Weichen für mRNA-Forschung und rettete während Corona Millionen Leben. Flix (2013) nutzte die Krise und die Fernbus-Liberalisierung, um ein global führendes Mobilitätsunternehmen aufzubauen. Auch jüngere Unicorns wie Personio (HR-Tech) oder 1komma5° (Solar) zeigen: Krisen eröffnen enorme Chancen für diejenigen, die mutig handeln.

Paradox ist jedoch, dass ausgerechnet in den Hochzeiten der jüngsten Krisen – Pandemie, Energiepreisschock, geopolitische Unsicherheit – die Gründungsquote in Deutschland zunächst eingebrochen ist. Viele hielten sich zurück, aus Angst vor Risiko. Doch genau das macht die aktuelle Entwicklung so spannend: Nach Jahren des Rückgangs deutet sich eine Trendwende an. 2024 wurden in Deutschland rund 585.000 neue Unternehmen registriert – ein Plus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wenn alte Geschäftsmodelle ins Wanken geraten und bestehende Strukturen nicht mehr funktionieren, öffnet sich Raum für neue Ideen, kreative Geschäftsansätze und disruptive Technologien.

Wer heute gründet, baut nicht nur ein Unternehmen auf, sondern gestaltet aktiv die Zukunft mit. Die aktuelle Krise ist kein Hindernis, sondern ein Katalysator für Fortschritt. Doch warum ist die Gründungsquote in Deutschland in den Hochzeiten der letzten Krisen nicht gestiegen, sondern sogar gesunken? Die Gründe sind vor allem im Mindset zu sehen: zu viel Vorsicht, zu wenig Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Viele lassen sich von gescheiterten Start-up-Stories entmutigen – anstatt von erfolgreichen Beispielen inspirieren. Hinzu kommt die Finanzierungslücke: Während in den USA oder UK auch Frühphasen-Investments leichter zugänglich sind, stoßen Gründer*innen hierzulande oft auf Hürden.

Ein neues Narrativ für Gründer*innen

Laut KfW-Gründungsmonitor 2025 bevorzugen 36 Prozent der 18- bis 29-Jährigen Selbständigkeit gegenüber einer Anstellung. Die Planungsquote für Gründungen ist nach einem Tief im Jahr 2023 wieder gestiegen – aktuell verfolgen 4,9 Prozent der Bevölkerung konkrete Gründungspläne. Gefordert ist ein Umdenken im Gründungsdiskurs: weg vom Businessplan-Dogma, hin zu Haltung, Resilienz und echten Netzwerken. „Zu viele bleiben in ihrer Idee stecken, anstatt ins Handeln zu kommen. Gerade in aktuellen Krisenzeiten zeigt sich, wer bereit ist, Systeme zu hinterfragen – und bessere aufzubauen. Wir brauchen Gründer*innen, die nicht nur an kurzfristigen Profit denken, sondern langfristig nachhaltige Unternehmen schaffen. Dabei zeigen die vergangenen Jahre, wie wertvoll Gründungen für eine ganze Volkswirtschaft sind. Weltweit wurden in Krisen neue Branchen geformt: Mobility (Flix), HealthTech (BioNTech), Renewable Energy (Enpal) oder HR-Tech (Personio). In unsicheren Zeiten wächst der Innovationsdruck dort am stärksten, wo alte Strukturen versagen – etwa im Gesundheitswesen, im Energiesektor oder in der digitalen Infrastruktur. Wer hier investiert, schafft nicht nur neue Geschäftsmodelle, sondern stärkt zentrale Zukunftsfelder.

Wirtschaftliche Bedeutung von Gründungen

Unternehmensgründungen sind weit mehr als individuelle Erfolgsgeschichten. Sie schaffen jedes Jahr Hunderttausende neuer Arbeitsplätze, treiben Innovationen voran und stärken den Wettbewerb – ganz nebenbei entlasten sie auch die öffentlichen Haushalte durch Steuererträge. Laut KfW Research tragen Start-ups entscheidend dazu bei, neue Technologien schneller in den Markt zu bringen und so die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu sichern. Auf den Punkt gebracht: Wer gründet, schafft nicht nur für sich selbst neue Chancen, sondern immer auch für andere: Arbeitsplätze, Perspektiven und Impulse für ganze Branchen. Gründungen sind kein Nischenphänomen – sie sind ein zentraler Motor unserer Wirtschaft.

Auch im internationalen Vergleich zeigt sich Nachholbedarf: Nach OECD-Daten lag der Anteil von Venture Capital am deutschen Bruttoinlandsprodukt 2021 bei lediglich rund 0,11 Prozent – in den USA war er fast fünfmal so hoch. Wenn wir international mithalten wollen, müssen wir mutiger werden – und Krisen endlich als das sehen, was sie sind: der beste Zeitpunkt für neue Ideen und starke Unternehmen. Ich kenne diese Dynamik aus erster Hand: Mit meiner Beteiligung an GreenTech-Unternehmen wie Febesol und Thermondo will ich auch zeigen, dass nachhaltige Geschäftsmodelle gerade in Krisenzeiten enorme Relevanz gewinnen können – für die Umwelt, für Investor*innen und für ganze Wirtschaftszweige.

Generation Z denkt Gründen neu

Gerade die Generation Z bringt frischen Wind in die Gründungsszene. Studien zeigen, dass viele junge Menschen heute bereits unternehmerisch denken – aber zu eigenen Bedingungen: digital, flexibel und sinnorientiert. Laut der Bertelsmann-Studie „Pioneering Gen Z Entrepreneurs“ streben Gen Z-Gründer*innen bewusst nach Nachhaltigkeit, Anpassungsfähigkeit und kollaborativen Arbeitsweisen. Dabei verbinden sie wirtschaftlichen Erfolg mit Selbstbestimmung, Work-Life-Balance und Purpose – und schaffen so ein neues Gründer-Mindset.

Diese neuen Gründer*innen fragen nicht nur nach Rendite, sondern auch nach Sinn und Selbstbestimmung. Doch um dieses Potenzial freizusetzen, braucht es Rückenwind: weniger Bürokratie, bessere Förderprogramme, Steuererleichterungen, Zugang zu Risikokapital. Denn ohne den finanziellen Spielraum laufen viele gute Ideen Gefahr, in der Konzeptphase stecken zu bleiben. Deutschland kann es sich nicht leisten, Gründungstalente mit Purpose-Mindset zu verlieren. Wir brauchen mutige Anreize für die Generation, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.

Der Autor Daniel Fellhauer ist Seriengründer, Transformationsexperte und Buchautor. 2009 gründete er während der Finanzkrise die FEBESOL GmbH und baute in den Folgejahren mehrere Unternehmen im Bereich Solar, Wärmepumpen und erneuerbare Energien auf. Heute ist er Chief Transformation Officer bei Thermondo und eingesetzter CEO bei FEBESOL.

Mit Vision zum Ziel: die Bedeutung einer klaren Strategie für jedes Unternehmen

Warum eine klare Unternehmensstrategie das Fundament für Wachstum, effiziente Entscheidungen und motivierte Mitarbeiter ist.

In der heutigen Geschäftswelt, die von schnellem Wandel und ständigem Wettbewerb geprägt ist, ist es leicht, den Fokus zu verlieren. Viele Unternehmen sind sehr beschäftigt und arbeiten hart, aber ohne eine klare Richtung, in die sie sich bewegen. Sie ähneln einem Schiff, das ohne Kompass aufs Meer sticht: Es mag viel Energie investieren, um voranzukommen, doch ohne einen festen Kurs wird es sein Ziel womöglich nie erreichen.

Genau hier kommt die Unternehmensstrategie ins Spiel. Sie ist wie ein Kompass und eine Landkarte zugleich. Sie definiert nicht nur, wohin das Unternehmen will, sondern auch, wie es dorthin gelangen kann. Eine gut durchdachte Strategie gibt allen Beteiligten Orientierung und stellt sicher, dass alle Anstrengungen in die gleiche Richtung zielen.

In diesem Artikel erfahren Sie, warum eine klare Strategie nicht nur ein nettes Beiwerk, sondern der entscheidende Grundpfeiler für den langfristigen Erfolg eines jeden Unternehmens ist.

Strategie als Kompass: Ziele klar definieren

Eine Unternehmensstrategie ist der Kompass, der sicherstellt, dass alle Anstrengungen in die richtige Richtung gehen. Sie hilft, eine klare Richtung und ein festes Ziel zu definieren. Ohne diese Orientierung laufen Unternehmen Gefahr, sich in Alltagsaufgaben zu verzetteln und den Blick für das Wesentliche zu verlieren. Es ist nicht genug, einfach nur hart zu arbeiten; man muss auch intelligent arbeiten. Die strategische Planung zwingt dazu, sich zu fragen: Was wollen wir in den nächsten fünf Jahren erreichen? Wer sind unsere Kunden? Was macht uns besser als die Konkurrenz?

Sobald diese Fragen beantwortet sind, kann man die Vision in messbare Ziele umwandeln. Ein hilfreiches Instrument dafür ist die Balanced Score Card. Sie übersetzt die übergeordnete Strategie in konkrete Kennzahlen, die alle Bereiche des Unternehmens – von den Finanzen über die Kunden bis hin zu den internen Prozessen – miteinander verbinden. So wird sichergestellt, dass beispielsweise eine Steigerung des Umsatzes nicht zu Lasten der Kundenzufriedenheit geht. Die Balanced Score Card hilft, das große Ganze im Blick zu behalten und die Strategie für alle Mitarbeiter verständlich zu machen. Sie dient als eine Art Checkliste, um zu überprüfen, ob alle Aktivitäten wirklich zur Erreichung der gesetzten Ziele beitragen.

Entscheidungsfindung und Ressourcenallokation

Ohne eine klare Unternehmensstrategie gleichen Entscheidungen oft einem Schuss ins Blaue. Manager und Mitarbeiter sind gezwungen, aus dem Bauch heraus zu handeln, was zu widersprüchlichen Ergebnissen und Ineffizienz führen kann. Eine gut definierte Strategie hingegen dient als Filter für alle Entscheidungen. Jede Idee, jedes Projekt und jede Investition kann danach bewertet werden, ob es die Unternehmensziele unterstützt. Das vereinfacht und beschleunigt den Entscheidungsprozess erheblich.

Eine Strategie hilft auch, Ressourcen – seien es finanzielle Mittel, Arbeitskraft oder Zeit – effizient zu verteilen. Anstatt Budget für verschiedene Projekte zu verschwenden, die möglicherweise nicht zum Erfolg beitragen, ermöglicht eine klare Strategie die Konzentration auf die wichtigsten Bereiche. Sie gibt den Rahmen vor, welche Prioritäten gesetzt werden müssen und wo Investitionen den größten Nutzen bringen. So wird sichergestellt, dass die knappen Mittel dort eingesetzt werden, wo sie die größte Wirkung entfalten.

Motivation und Mitarbeiterengagement

Eine klar kommunizierte Unternehmensstrategie ist ein starker Motivationsfaktor. Wenn Mitarbeiter die übergeordneten Ziele kennen, verstehen sie auch den Sinn ihrer eigenen Arbeit. Es ist ein großer Unterschied, ob man einfach nur Aufgaben abarbeitet oder weiß, wie der eigene Beitrag zum Gesamterfolg des Unternehmens beiträgt. Dieses Gefühl der Wichtigkeit und des Zusammenhalts stärkt das Engagement und die Loyalität.

Wenn alle im Team auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, entsteht eine starke Gemeinschaft. Es beugt auch internen Konflikten vor, da alle Entscheidungen im Lichte der Strategie getroffen werden können. Eine Belegschaft, die sich mit der Vision des Unternehmens identifiziert, ist nicht nur produktiver, sondern auch kreativer und widerstandsfähiger gegenüber Herausforderungen.

Fazit: der Schlüssel zu nachhaltigem Wachstum

Eine klare Unternehmensstrategie ist das Herzstück für nachhaltigen Erfolg. Sie ist weitaus mehr als ein bloßes Dokument – sie ist der entscheidende Kompass, der dem Unternehmen eine Richtung gibt und sicherstellt, dass alle Anstrengungen in eine gemeinsame Richtung gehen. Eine Strategie schafft Fokus, vereinfacht die tägliche Entscheidungsfindung und ermöglicht es, die knappen Ressourcen effizient einzusetzen.

Vor allem aber ist eine Strategie ein starkes Werkzeug für die Mitarbeiter. Sie motiviert, stärkt das Engagement und schafft ein Gefühl der gemeinsamen Mission. Ohne diese klare Vision läuft ein Unternehmen Gefahr, sich in den Turbulenzen des Marktes zu verlieren. Eine strategische Planung mag anfangs aufwändig erscheinen, aber die Investition in eine klare Strategie ist letztlich die beste Investition in die Zukunft eines jeden Unternehmens.

Das Einfamilienhaus: Investition in Unabhängigkeit und Lebensqualität

Das Einfamilienhaus bleibt ein Symbol für Freiheit, Stabilität und Individualität. Wie modernes Bauen neue Maßstäbe setzt.

Der Traum vom eigenen Haus ist nach wie vor lebendig. Gerade für Gründer*innen und unternehmerisch denkende Menschen steht das Einfamilienhaus sinnbildlich für Erfolg, Unabhängigkeit und Lebensqualität. Doch ein Eigenheim ist heute weit mehr als nur ein Dach über dem Kopf – es ist eine Investition in die eigene Zukunft und ein Ausdruck individueller Lebensentwürfe.

In einer Zeit, in der Werte wie Beständigkeit, Nachhaltigkeit und persönliche Freiheit an Bedeutung gewinnen, rückt das Einfamilienhaus als Lebens- und Arbeitsraum zunehmend in den Fokus.

Warum das eigene Haus mehr als nur ein Wohnraum ist

Ein Eigenheim bietet weitreichende Vorteile, die über das reine Wohnen hinausgehen:

- Unabhängigkeit: Keine Mietsteigerungen, keine Abhängigkeit von Vermieter*innen.

- Sicherheit: Eine Immobilie kann als wichtige Säule der Altersvorsorge dienen.

- Individualität: Architektur, Ausstattung und Raumaufteilung lassen sich den eigenen Vorstellungen anpassen.

- Wertsteigerung: Gerade in begehrten Lagen entwickeln sich Einfamilienhäuser oft positiv in ihrem Marktwert.

Nicht zuletzt schafft ein eigenes Haus Raum für Entfaltung – sei es für die Familie, für Hobbys oder für berufliche Aktivitäten im Homeoffice.

Moderne Anforderungen an das Einfamilienhaus

Der Anspruch an das Einfamilienhaus hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Heute zählen nicht nur Größe und Lage, sondern auch:

- Energieeffizienz: Häuser sollen den Energieverbrauch minimieren und gleichzeitig den Wohnkomfort maximieren.

- Nachhaltige Baustoffe: Umweltbewusstes Bauen rückt stärker in den Fokus.

- Flexibilität: Grundrisse sollten an veränderte Lebensphasen anpassbar sein.

- Technische Ausstattung: Smart-Home-Technologien gehören zunehmend zum Standard.

Wer heute baut oder kauft, achtet darauf, dass das Haus nicht nur den aktuellen Bedürfnissen entspricht, sondern auch zukünftige Anforderungen abdeckt.

Wege zum eigenen Einfamilienhaus: Planung und Umsetzung

Der Weg zum Einfamilienhaus beginnt mit einer gründlichen Planung. Wichtige Schritte sind:

1. Bedarfsanalyse: Wie viele Räume werden benötigt? Welche Flächen sind gewünscht? Welche Zukunftsszenarien sollen berücksichtigt werden?

2. Budgetplanung: Neben den Baukosten müssen Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notargebühren und Außenanlagen einkalkuliert werden.

3. Grundstückssuche: Lage, Größe, Erschließung und Umfeld sind entscheidende Faktoren für den späteren Wert und die Lebensqualität.

4. Partnerwahl: Ob Architekt*in, Bauträger oder Fertighausanbieter – die Wahl der richtigen Partner*innen beeinflusst Zeitplan, Qualität und Kosten erheblich.

Viele Bauinteressierte setzen dabei auf erfahrene Anbieter, die nicht nur Bauleistungen liefern, sondern auch Unterstützung bei der Finanzierung, Fördermittelberatung und Bauabwicklung bieten.

Zukunftsfähiges Bauen: Nachhaltigkeit, Technik, Individualität

Das Einfamilienhaus von heute muss mehr können als nur Schutz bieten. Gefragt sind zukunftssichere Konzepte, die ökologisches Bauen, moderne Technik und persönliche Wünsche in Einklang bringen.

Wichtige Trends:

- Effizienzhaus-Standards: Wer heute baut, orientiert sich oft an Standards wie KfW-40 oder KfW-55, um von Förderprogrammen zu profitieren und Energiekosten dauerhaft zu senken.

- Smart Home: Intelligente Heizungs-, Licht- und Sicherheitssysteme sorgen für Komfort und optimieren den Energieverbrauch.

- Nachhaltige Materialien: Holz, Naturdämmstoffe und ressourcenschonende Bauweisen stehen hoch im Kurs.

- Flexible Nutzungskonzepte: Häuser mit Homeoffice-Möglichkeiten, Einliegerwohnungen oder variablen Grundrissen passen sich wandelnden Lebenssituationen an.

Besonders zukunftsorientierte Anbieter kombinieren diese Trends zu Gesamtkonzepten, die sowohl ökonomische als auch ökologische Aspekte berücksichtigen.

Herausforderungen und Chancen

Natürlich bringt der Bau eines Einfamilienhauses auch Herausforderungen mit sich:

- Baurechtliche Vorgaben können die Gestaltungsspielräume beeinflussen.

- Baukosten sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

- Energie- und Klimaschutzauflagen erfordern vorausschauende Planung.

Doch die Chancen überwiegen: Wer sich intensiv vorbereitet, kluge Entscheidungen trifft und auf erfahrene Partner setzt, schafft Werte, die über Generationen Bestand haben können.

Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten bietet ein selbstgenutztes Einfamilienhaus eine stabile Grundlage und eröffnet neue Möglichkeiten – von familiärer Geborgenheit bis hin zur flexiblen Nutzung als Arbeitsplatz.

Das Einfamilienhaus als Fundament für die Zukunft

Das Einfamilienhaus bleibt ein zeitloser Klassiker – und entwickelt sich gleichzeitig weiter. Es vereint individuelle Freiheit, wirtschaftliche Stabilität und nachhaltige Lebensqualität unter einem Dach.

Ob als Lebensmittelpunkt, Wertanlage oder Rückzugsort: Wer heute in ein eigenes Haus investiert, investiert in seine Unabhängigkeit und die Gestaltung der eigenen Zukunft.

Dabei geht es nicht nur um Quadratmeter und Grundrisse, sondern um ein Zuhause, das mit den eigenen Lebensplänen mitwächst. Ein Einfamilienhaus bietet die Möglichkeit, persönliche Werte wie Nachhaltigkeit, Komfort und Beständigkeit in konkrete Architektur zu übersetzen – und schafft damit einen Ort, an dem sich Wohnen, Arbeiten und Leben harmonisch verbinden lassen.

Schneller und innovativer denken – digitaler handeln

Hotspot Südostasien: Warum sich Gründer*innen und Start-ups im Handel stärker am südostasiatischen E-Commerce-Markt orientieren sollten.

Der E-Commerce befindet sich in einem rasanten Wandel – und nirgendwo wächst er derzeit so stark wie in Süd- und Nordasien. Dazu zählen dynamische Märkte wie Südkorea, Taiwan, Japan sowie die boomenden Wirtschaftsräume Südostasiens, darunter die Philippinen, Malaysia, Indonesien, Vietnam und Thailand. Während deutsche Start-ups oft noch auf klassische Handelsstrukturen setzen, hat sich diese Region zu einem globalen Wachstumsmotor entwickelt, in dem digitale und physische Vertriebskanäle nahtlos miteinander verschmelzen.

Für hiesige Gründer*innen und Start-ups eröffnet das enorme Chancen: Wer sich von den innovativen Geschäftsmodellen dieser Märkte inspirieren lässt, wird nicht nur im Wettbewerb besser mithalten, sondern kann selbst neue Maßstäbe setzen.

Ein Blick ins Innovationslabor

Südostasien steht exemplarisch für eine Region, in der besonders im Bereich Commerce Fortschritt und Anpassungsfähigkeit Hand in Hand gehen. Von Livestream-Commerce über die Integration von Finanzlösungen bis hin zur Nutzung von Super-Apps als Zahlungsmittel – die Region zeigt, wie Handel im digitalen Zeitalter neu gedacht werden kann. Plattformen wie Shopee und Lazada setzen auf hochpersonalisierte Kund*innenerlebnisse und nutzen dabei künstliche Intelligenz (KI) und Big Data, um Echtzeit-Lösungen zu bieten.

Das wirtschaftliche Potenzial der Region ist beeindruckend: Laut einer Analyse von Statista wird der Umsatz im E-Commerce-Markt Südostasiens im Jahr 2024 auf etwa 108 Milliarden Euro geschätzt. Bis 2029 soll der Markt mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10,42 Prozent auf ein Volumen von rund 179,1 Milliarden Euro anwachsen. Diese Zahlen verdeutlichen nicht nur das enorme Wachstum, sondern auch die Innovationskraft der Region. Die Philippinen und Vietnam gehören zu den Ländern mit den höchsten Online-Nutzungsraten der Welt.

Wichtige Trends aus Südostasien

Deutsche Gründer*innen können von diesem Pioniergeist lernen und ihre eigenen Ansätze radikal hinterfragen. Welche Trends entstehen in Südostasien, die auch hierzulande das Potenzial haben, traditionelle Ansätze zu transformieren?

Mobile First: Die Zukunft ist mobil

Einer der markantesten Pfeiler der südostasiatischen Märkte ist der konsequente Fokus auf mobile Technologien. Smartphones sind dort nicht nur Kommunikationsmittel, sondern zentrale Plattformen für Handel, Unterhaltung und Banking. Laut einer Studie von Meta und Bain tätigen Konsument*innen bereits einen Großteil der Online-Käufe über mobile Endgeräte. In Südostasien sind Apps wie TikTok Shop, auf denen Verkauf, Unterhaltung und soziale Interaktion miteinander verschmelzen, schon fest etabliert.

Hierzulande wird Social Media bislang primär als Marketingkanal genutzt – ein Ansatz, der überdacht werden sollte. Gründer*innen müssen digitale Strategien entwickeln, die soziale Plattformen als integrale Vertriebskanäle nutzen. Dies erfordert nicht nur technologische Anpassungen, sondern auch ein tiefes Verständnis dafür, wie sich Konsumverhalten im digitalen Raum entwickelt.

Super-Apps: Die Macht der Integration

Ein weiterer Trend in Südostasien sind Super-Apps wie Zalo, Grab und Gojek. Diese vereinen eine Vielzahl von Dienstleistungen – von Essenslieferungen über Mobilität bis hin zu Finanzdienstleistungen – in einer einzigen Plattform. Der Vorteil: Nutzer*innen bleiben länger innerhalb des Ökosystems, was die Kund*innenbindung stärkt und zusätzliche Einnahmequellen erschließt.

In Deutschland und Europa gibt es noch keine Super-App auf dem Markt, auch wenn viele FinTechs wie Revolut, Vivid oder Klarna daran arbeiten. Mit den Vorbildern aus Südostasien sollten sich deutsche Start-ups häufiger die Frage stellen: Wie lassen sich verschiedene Angebote sinnvoll miteinander verknüpfen?

Statt einzelne Produkte oder Dienstleistungen isoliert anzubieten, sollten sie umfassende Lösungen schaffen, die den Alltag der Kund*innen effizienter gestalten. Dieser Ansatz erfordert zwar oftmals eine strategische Neuausrichtung, bietet jedoch erhebliches Potenzial für Wachstum und Differenzierung.

Künstliche Intelligenz: Mehr als nur ein Buzzword

Auch wenn KI mittlerweile im deutschen Handel angekommen ist, verläuft die Umsetzung noch schleppend. Oftmals fehlt das Know-how, was mit KI überhaupt alles möglich ist und wie sie sich in die vorhandenen Prozesse integrieren lässt. Der südostasiatische Handel ist da schon einige Schritte voraus: Zum Beispiel nutzen Plattformen wie Shopee maschinelles Lernen, um Kaufentscheidungen in Echtzeit zu analysieren und personalisierte Empfehlungen auszusprechen. Dies verbessert nicht nur das Nutzer*innenerlebnis, sondern steigert auch die Conversion Rate und reduziert Retouren.

Für Gründer*innen ist dies ein klarer Appell, KI nicht nur als Werkzeug zur Effizienzsteigerung zu betrachten, sondern als Herzstück ihrer Geschäftsmodelle zu integrieren. Von der Logistik bis hin zur Kund*innenansprache bietet KI die Möglichkeit, Prozesse zu optimieren und gleichzeitig die Kund*innenzufriedenheit zu erhöhen. Da lohnt sich der Blick über den nationalen Tellerrand, um einfacher und vor allem schneller in die tatsächliche Nutzung zu kommen.

Online und Offline: Die Grenzen verschwimmen

Ein zentraler Erfolgsfaktor im südostasiatischen Handel ist die Fähigkeit, Online- und Offline-Kanäle auf kreative und einzigartige Weise miteinander zu verbinden. Besonders herausragend ist das Livestream-Shopping auf Plattformen wie Shopee oder Lazada, bei dem Produkte in Echtzeit vorgestellt und Kund*innen durch exklusive Angebote und Interaktion mit den Verkäufer*innen zum Kauf angeregt werden. Diese Kombination aus Unterhaltung und direkter Kaufmöglichkeit ist weit mehr als ein Trend – sie hat sich als fester Bestandteil des Shopping-Erlebnisses in der Region etabliert.

Auch innovative Ansätze im stationären Handel stechen hervor. So setzen Einzelhändler*innen in Städten wie Bangkok oder Jakarta auf Technologien wie interaktive QR-Codes, die detaillierte Produktinformationen, Bewertungen und Videos direkt auf das Smartphone der Kund*innen bringen.

Für Start-ups bietet die Verbindung von digitalem und physischem Handel somit immense Chancen, insbesondere durch den Einsatz technologiegetriebener Lösungen. Entscheidend ist, dass Unternehmen ein durchgängiges, kanalübergreifendes Erlebnis schaffen, das Kund*innenbedürfnisse und Bequemlichkeit in den Mittelpunkt stellt – sei es online, vor Ort oder mithilfe hybrider Modelle.

Fazit: Lernen von den Besten

Südostasien zeigt eindrucksvoll, wie Innovation und Anpassungsfähigkeit den E-Commerce der Zukunft gestalten. Deutsche Gründer*innen und Start-ups haben die Chance, von diesen Modellen zu profitieren, indem sie mutig neue Wege gehen und traditionelle Ansätze hinterfragen. Sei es durch Mobile-first-Strategien, die Integration von KI oder die Schaffung ganzheitlicher Ökosysteme – der Blick über den Tellerrand lohnt sich.

Der Autor Alexander Friedhoff ist Gründer und CEO von etaily, einer 2020 gegründeten Plattform, die internationale Marken mit Konsument*innen in Südostasien durch Markenmanagement, digitales Marketing und Vertrieb verbindet.

Beobachten statt Berechnen

Rechnerische Planspiele und das Wissen um aktuelle Trends bringen Gründern erste Erkenntnisse über die Zukunft. Wichtiger ist das systematische Beobachten des konkreten Marktes, um ihn zu verstehen und aktiv mitzugestalten.

Natürlich gehört das Glänzen auf dem Theorie-Parkett und das Schreiben von zahlenbasierten Businessplänen für Gründer zum Pflichtprogramm, um beispielsweise der Hausbank zu zeigen, wie man am Markt einsteigen und bestehen will; aber es kann und darf nicht zum Selbstzweck werden und vollständig das überlagern, weswegen der ganze Aufwand eigentlich betrieben wird: Nämlich mit vollem Einsatz ein unternehmerisches Konzept zu erarbeiten, es umzusetzen und unermüdlich weiterzuentwickeln.

Denn nicht nur für aus der Not heraus geborene Gründungen gilt, dass sie stets ein Wagnis darstellen; und zwar eben nicht nur ein betriebswirtschaftliches. Dass sie mit der Person des Gründers oder der Gründerin untrennbar zusammenhängen. Und dass sie entscheidend darauf beruhen, dass die Neu-Unternehmer den Einsatz und Willen haben, etwas zu gestalten!

Wie geht das, ein spezielles Markt-Umfeld – in der Regel eine Nische, ein Regionalmarkt oder ein enger Zielgruppen-Fokus – langsam und stetig (erstens) entlang klarer, konkreter, auf das eigene Unternehmen zugeschnittener Marktqualitätskriterien zu entwickeln und (zweitens) anhand von Indikatoren für eine Marktdynamik auch in der Richtung, in die man selber will, zu lenken? Dieser Kernfrage wollen wir uns im Folgenden widmen.

Strategic Foresight

Im angelsächsischen Kulturkreis ist für derlei Fragestellungen bereits seit Jahrzehnten eine Profession zuständig – und bestens etabliert –, die sich ausschließlich um genau solche Markt-Taktik und Business-Manöver kümmert: Strategic Foresight, die Zukunftsforschung. Hierzulande ist allerdings, wenn überhaupt, eher der Ableger der Trendforschung bekannt. Und das auch fast nur in Großunternehmen oder einigen Lifestyle-Branchen, die sich’s leisten können. Ansonsten stößt Zukunftsforschung auf Skepsis – nicht zuletzt dank einiger Trend-Gurus, die unverdrossen am eigenen Ruf basteln und lustige Trend-Labels und vielerlei Spielchen erfinden. Mit durchaus hohem Unterhaltungs-, aber allem Anschein nach wenig Gebrauchswert. Zukunftsforschung rangiert daher in der Einschätzung vieler gleich hinter „Astrologie 2.0“. Was aber ist wirklich dran an dieser scheinbar exotischen Disziplin?

10 Regeln fürs schnelle und günstige Testen von Ideen

Wer eine Geschäfts- oder Produktidee hat und diese schnell und ohne großen finanziellen Aufwand testen möchte, kommt am Lean-Ansatz kaum vorbei.

Der Lean-Ansatz zeichnet sich durch die ständige Wiederholung des Dreischritts Bauen-Messen-Lernen aus. Zunächst baut man ein Minimum Viable Product (MVP), also einen ersten, stark abgespeckten Prototypen des eigentlichen Produktes. Daran lassen sich dann verschiedene Parameter messen und man lernt, was funktioniert und was nicht. So lässt sich das Produkt verbessern und an die Anforderungen des Marktes anpassen. Die (Kunden-)Entwicklung erfolgt parallel zur Produktentwicklung, sodass eine optimale Kombination aus Kunde-Problem-Lösung entsteht.

Der Autor Kalle Eberhardt ist Mitgründer und Geschäftsführer einiger Unternehmen, die alle nach dem Lean-Ansatz ohne Startkapital gegründet wurden. Eines davon ist das IdeaCamp. Hier lernen die Teilnehmer in Wochenend-Workshops, wie man an nur einem Wochenende mit einer Idee durchstarten kann. Für StartingUp hat Eberhardt die 10 Grundregeln fürs schnelle und günstige Testen von neuen Ideen zusammengestellt.

Die 10 Grundregeln fürs schnelle und günstige Testen von Ideen

1. Schmeiße den Perfektionismus über Bord

Die erste und wichtigste Regel beim schnellen Testen von Ideen ist, dass du dich von Perfektionismus verabschiedest. Schnell testen und dabei keine Fehler machen, ist einfach unmöglich. Allerdings ist ein perfekter Markttest per se unmöglich, weil dein finales Produkt erst mit Hilfe des Kundenfeedbacks gebaut werden sollte. Verschwende also keine Zeit mit der perfekten Homepage, feile keine Stunden an Formulierungen auf der Seite und auch die Partneransprache und das Marketing werden sich mit der Zeit entwickeln. Sei schnell aber gründlich und passe dein Produkt und die Ausgestaltung der Idee anhand des Kundenfeedbacks an.

2. Mache erst Marketing, baue dann dein Produkt fertig

Ich persönlich habe noch nie das Produkt fertig gehabt, bevor ich es zum ersten Mal verkauft habe. Das heißt, ich baue eine Homepage für ein Produkt, wie ich es mir vorstelle. Das kann ein physisches Produkt sein, aber auch ein Event oder ähnliches. Dabei ist es natürlich wichtig, dass man nach den ersten Verkäufen, das Produkt auch wirklich relativ zeitnah bereitstellen kann. Da erst mit dem ersten Feedback von potenziellen Kunden wirklich feststeht, ob diese das Produkt wollen, biete ich das Produkt zunächst einmal an und definiere es dann final. Wenn kein Interesse besteht, muss ich das Angebot ändern oder das Projekt fallen lassen. So habe ich mir aber viel unnötige Zeit für die Produktentwicklung gespart, wenn niemand Interesse hat. Wenn allerdings Interesse besteht und Leute erstes Geld gezahlt haben, dann kann ich das Produkt fertig stellen und werde quasi für die Produkterstellung gezahlt. Und ist es nicht schöner Zeit in etwas zu stecken, wo du schon weißt, dass es funktioniert?

3. Marketing, Marketing, Marketing

Mindestens 80 Prozent der Start-ups scheitern meiner Erfahrung nach am Marketing. Die Angst, mit der eigenen Idee rauszugehen und sich angreifbar zu machen, ist oft unüberwindbar groß. Überwinde diese Angst und investiere 80 % deiner Zeit in Marketing. So weißt du schon nach ein paar Tagen, ob deine Idee tatsächlich ankommt, du kannst schon erste Umsätze erzielen und du erzielst schnelle Erfolgserlebnisse. Marketing macht sehr häufig den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg eines Projektes aus. Wenn ich ein paar Monate an einer Homepage bastle, diese dann online stelle und kein Mensch meine Produkte kauft, darf ich nicht enttäuscht sein. Dann ist es eben die Aufgabe von Marketing Leute auf meine Seite zu bringen. Eine Homepage alleine lockt noch keine Leute an. Beim Marketing gilt vor allem eines: Mehr ist immer besser! Investiere also mehr Zeit in Marketing und weniger Zeit in die vielen kleinen Dinge, die anfallen, dich aber nicht wirklich voran bringen.

4. Suche Mitgründer

Alleine Arbeiten ist schwer und erfordert eine Menge Selbstdisziplin. Alleine Gründen ist noch ungleich schwerer, weil in der Gründungsphase häufig viele verschiedene Dinge auf dich einprasseln. Wenn du da niemanden hast, der das gemeinsam mit dir durchsteht, ist das ungleich schwieriger. Gerade in den kleinen (oder großen) Phasen des Misserfolges ist ein Partner Gold wert. Suche dir also Jemanden, der auch für die Idee brennt und mit dem du gern arbeitest. Ich habe selbst einmal vorher versucht ganz alleine zu gründen, fand es allerdings ziemlich schwierig und habe mir dann immer nachträglich einen Partner gesucht.

5. Hole Partner an Bord

Hier geht es nicht um Gründungsmitglieder, sondern um Menschen oder Firmen, die schon Zugang zu deinen Kunden haben. Es gibt Leute da draußen, die bereits deine Kunden haben. Nutze diese als Partner. So kannst du viel schneller eine größere Gruppe an Menschen erreichen. Mache dir dabei Gedanken, was du diesen Partnern anbieten kannst, dass sie gern mit dir zusammen arbeiten wollen. Das kann Geld sein, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Da kennst du dein Projekt und die Möglichkeiten am Besten. Sei da also kreativ und mache dir Gedanken, wie du gut das Angebot von Anderen ergänzen kannst oder wie du noch etwas dort draufsetzen kannst, was diese bisher noch nicht haben.

6. Telefoniere und erhalte direktes Feedback

Gerade in der Partnerakquise und in der Kontaktaufnahme von Journalisten ist der schnellste und einfachste Weg häufig übers Telefon. Am Telefon kannst du viel direkter deine Botschaft transportieren und dein Gegenüber muss direkt auf dich reagieren und kann dich nicht einfach ignorieren. So kommt man viel schneller zu Antworten und kann erste Erfolgserlebnisse feiern oder wertvolles Feedback einsammeln. Das erfordert für viele Leute einige Überwindung, Du solltest es aber trotzdem einmal probieren.

7. Hole Feedback ein und lerne

Sobald du auch nur darüber nachdenkst etwas zu starten, solltest du anfangen, Leuten davon zu erzählen, um erstes Feedback zu bekommen. So kannst du schon von Tag eins an anfangen, Ideen mit aufzunehmen, die dein Projekt oder dein Produkt besser machen.

8. Benutze kostenlose Tools

Da draußen gibt es eine Vielzahl an kostenlosen Tools, die du für einen ersten Markttest nutzen kannst. Mit Weebly kannst du zum Beispiel, komplett ohne Vorerfahrung, innerhalb von zwei Stunden eine erste funktionierende und gut aussehende Homepage bauen. Anstatt eines Kontaktformulars kann am Anfang vielleicht auch ein Google Form reichen und anstatt eines CRM Systems, kann man zum Start auch eine Excel-Liste oder Google Drive nutzen. Auch ein Büro ist am Anfang absolut unnötig. Entweder man arbeitet zum Start von zu Hause aus, in Cafés oder man mietet sich in einem Co-Working-Space ein. Mache alles so einfach wie möglich und professionalisiere mit der Zeit.

9. Habe Spaß

Das Wichtigste bei deiner Gründung ist, dass du damit Spaß hast. Genieße den Fortschritt, genieße es Aufmerksamkeit auf dein Projekt zu ziehen. Koste es aus, wenn du etwas Neues lernst. Nur wenn du dein Projekt liebst und Spaß daran hast, wirst du auch schwere Zeiten durchlaufen. Ohne Freude am Projekt ist es viel zu einfach aufzugeben, wenn es mal nicht so gut läuft. Wenn dir dein Projekt von Anfang an nicht viel Spaß macht, dann solltest du es gar nicht erst anfangen.

10. Feiere Erfolgserlebnisse

Wer viel Geld in eine Idee steckt, der ist zum Erfolg verdammt, aber es wird ihm oft auch leichter fallen, sich seine ersten Kunden zu kaufen. Wer ohne Geld an den Start geht, bei dem sind Erfolge noch etwas Spezielleres. Feiere diese Erfolge also entsprechend. Das gibt dir noch einmal einen Push und neue Motivation. Wer seine Erfolge richtig feiert, der kann danach auch mit schweren Zeiten besser umgeben. Geh also mit deinem Geschäftspartner raus und trinkt ein Bier oder lade deinen Freund oder deine Freundin gut zum Essen ein. Es wird sich auszahlen.

Skalieren im eCommerce

Jeder, der im Bereich eCommerce mit seinem Unternehmen dauerhaften Erfolg haben möchte, muss sich früher oder später die Frage stellen, wie das Ganze am besten skaliert werden soll. Hierfür bietet sich eine Vorgehensweise an, die planvoll und in mehreren Schritten geschieht. Wie das funktioniert.

Selbständige Abwicklung beenden und bestehende Kunden nutzen

Ein eCommerce-Unternehmen hochzuskalieren und dieses auch international nach vorne zu bringen, ist kein leichtes Unterfangen. Glücklich schätzen können sich da diejenigen Personen, die einen genauen Plan vor Augen haben. Andere Länder bedeuten nämlich nicht nur andere Vertriebswege, sondern auch anders gelagerte Bedürfnisse der Kunden.

Will man so richtig durchstarten, sollten die beiden folgenden Adaptierungen zuallererst angestrebt werden:

- Das selbständige Abwickeln der Bestellungen muss so weit wie möglich aufgegeben werden.

- Das Verhältnis zu bestehenden Kunden muss bestmöglich genutzt werden.

Wer also selbst zur Post fährt und sich um Verpackung und Versand als Geschäftsführer kümmert, der stößt zwangsläufig schnell an seine Grenzen. Besser ist es daher an dieser Stelle, zum Beispiel Dropshipping zu nutzen. Dabei arbeitet der Unternehmer eng mit einem Lieferunternehmen zusammen, welches sich darum kümmert, dass die Produkte so schnell wie möglich zum Kunden gelangen. Punkt zwei zielt hingegen auf geschicktes Marketing ab. Bestehende Kunden können für effektive Marketingketten benutzt werden. Das gilt vor allem dann, wenn sich unter Ihnen gegebenenfalls bekannte Social Media-Influencer befinden.

Prozesse automatisieren und Vorteile des Outsourcings verwenden

Im nächsten Schritt geht es darum, das eigene Business so weit wie möglich zu automatisieren. Dies kennt im Prinzip auch jeder von seinen eigenen Online-Bestellungen bei großen Versandhäusern. Hier läuft alles automatisiert ab, denn das spart wertvolle Zeit. Beispiele dafür, was man im Einzelnen automatisieren kann:

- Chat-Funktionen auf der eigenen Webseite

- Bestandteile des E-Mail-Marketings

- Die Bestellbestätigung

- Die Versandbestätigung

Noch einen Schritt weiter geht die automatisierte Anpassung der Preise. Das bietet sich vor allem dann an, wenn etwa während der Black Week entsprechende Aktionen geplant sind oder zum Jahresende hin noch ein wenig Platz in den eigenen Lagern geschaffen werden soll. Zusammen mit dem Outsourcing, das an kompetente Partner stattfinden sollte, ergibt sich eine massive Zeitersparnis ohne allzu viele Zusatzkosten.

Beispiel: expondo expandiert nach Polen

Wie man erfolgreich expandiert und das eigene Geschäft passend skaliert, wird mit Blick auf das Unternehmen expondo deutlich. Expondo, Anbieter von professionellem Equipment für Gasztronomie und Industrie, wurde von Piotr Stach und Waldemar Moss gegründet, welche sich vor allem mit der Bewältigung der Schwierigkeiten bei der Internationalisierung eingehend beschäftigt haben. Sie sind der Meinung, dass es massive Unterschiede bei den Käuferstrukturen in unterschiedlichen Ländern gibt. Vergliche man beispielsweise deutsche und polnische Kunden, so ergäben sich mitunter die folgenden Unterschiede: Zum einen seien polnische Käufer im Gastronomie-Bereich sehr preisempfindlich, und zum anderen änderten sie bei günstigeren Preisen schnell den Ort des Kaufs.

Dazu Piotr Stach: „Wir haben in Deutschland angefangen, einem Markt, der in der EU zusammen mit Großbritannien führend im Bereich eCommerce ist. Was wir dort gelernt haben, haben wir in Polen angewendet.“ Eine wichtige Sache in Polen sei zum Beispiel die Lieferung per Nachnahme. Außerdem benötigten polnische Kunden mehr Hilfe am Telefon und lägen viel Wert auf die Vertrauensbildung in einem Shop vor Ort. In Polen werde darüber hinaus seltener von Mitbewerbern abgemahnt, als das in Deutschland der Fall sei. Steuerprüfungen fänden in Deutschland ebenfalls häufiger statt. Jacek Powalka, der Head of Marketing bei expondo, führte zu dem Thema noch aus: „Die Ausbildungskosten und Löhne sind in Polen niedriger. Es gibt bei den Käufern in Polen und Deutschland auch kulturelle Unterschiede. Darüber hinaus finden wir in Polen leichter Spezialisten, die für uns arbeiten wollen."

Strategiearbeit in Start-ups

Damit dein Start-up kein „Go-down“ wird. Worauf du bei deiner Strategiearbeit achten musst.

Start-ups sind innovativ, jung, experimentierfreudig und risikobereit. Das braucht es, um erfolgreich zu sein – zum einen. Zum anderen braucht es strukturiertes Vorgehen und Organisation. Start-ups stehen jedoch unter dem Druck, mit begrenzten Ressourcen schnell wachsen zu müssen. Die strategische Arbeit fällt dabei schnell hinten runter. Viele Jungunternehmen, die weitgehend blind starten, landen dabei schnell im Sand oder gar im Desaster. Wo liegen die größten Hindernisse und wo führt der Weg zu nachhaltigem Erfolg?

Bürokratie, unausgereifte Geschäftsmodelle mit nebligen Vorstellungen über künftige Kunden, unausgereifte Produkte und überhöhte Umsatzerwartungen sind häufig die Ursachen, dass Unternehmensgründungen schon bei der Planung scheitern oder Start-ups bereits in der Frühphase lautlos untergehen. Der DIHK-Gründerreport 2019 titelte aufgrund dessen: "Trotz regen Gründungsinteresses – der Funke zündet nicht".

367.000 Existenzgründungen zählte das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) letztes Jahr. Mehr als die Hälfte der Unternehmen geben jedoch laut Statistik innerhalb der ersten drei bis fünf Jahre nach ihrer Gründung erschöpft auf. Die Gründe für das Scheitern mögen ganz unterschiedlich sein – dennoch gibt es durchaus Gemeinsamkeiten. Das konnte nicht nur ich als langjähriger strategischer Berater beobachten, sondern davon ist auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer überzeugt.

„Ich habe eine tolle Idee“, reicht nicht

So macht fast die Hälfte der Gründer den Fehler, vor lauter Euphorie über die eigene Idee den Kunden zu vergessen. Braucht er das Produkt überhaupt und wenn ja, wer ist „der Kunde“? Wie groß ist die Zielgruppe und wo ist sie? Was unterscheidet das Produkt von der Konkurrenz? „Ich habe eine tolle Idee“, reicht nicht.

Wiederum knapp die Hälfte ist nach DHIK-Angaben nicht in der Lage, ihre Zielgruppe genau einzugrenzen, über ein Drittel der Gründer arbeiten mit einem zu kurzen Planungshorizont. Weitere Fehler in der Strategiearbeit sind Fehlinvestitionen, nicht kostendeckende Preise und ein riskantes Wachstum. Viele Start-ups verfolgen keine konsistente Strategie.

Schon mal Schach gespielt?

Der Erfolg deines Unternehmens hängt jedoch stark von deinen strategischen Entscheidungen ab. Schon mal Schach gespielt? Wie beim Schach ist es nicht genug, das Ziel zu benennen. „Ich will gewinnen“, braucht strategisches Denken.

Genauso wie beim Schachspiel nie das Ziel (den König zu schlagen) aus den Augen verloren wird, sollte der Unternehmer seine Vision stets im Blick behalten. Dabei ist ein vollständiger Überblick über die strategischen Optionen notwendig, um sich für den besten Schritt entscheiden zu können. Das gilt für den Schachspieler genauso wie für den Gründer bzw. Manager. Damit du nicht plötzlich überrascht im Schachmatt sitzt, solltest du deinen nächsten Zug also immer sorgfältig planen.

Merkmale erfolgreicher Strategiearbeit

Strategien gestalten die Zukunft deines Unternehmens. Die eine Strategie, die dich erfolgreich gründen lässt, gibt es nicht. Unternehmen sind so individuell wie die Menschen, die sie gründen. Aber es gibt typische Fehler, die für ein Scheitern verantwortlich sind und es gibt Merkmale erfolgreicher Strategiearbeit.

Deine Strategiearbeit sollte:

- die Vision deines Unternehmens in den Vordergrund stellen. Produkte und Strategie können sich häufig ändern. Die Vision deines Unternehmens jedoch nicht. Sie bildet das Entwicklungsfundament. Daher sollte die Frage nach der angestrebten einzigartigen strategischen Position deines Start-ups gründlich durchdacht und klar beantwortet sein;

- ambidextriefähig sein. Ambidextrie klingt zwar eher nach einer Krankheit, steht aber für eine Fähigkeit, die nur etwa ein Prozent der Weltbevölkerung besitzt. Jemand mit Ambidextrie, ist weder links- noch rechts-, sondern beidhändig. In der Wirtschaft soll der Begriff Ambidextrie darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass Unternehmen sowohl Exploration (Innovation / Erkundung von Neuem) als auch Exploitation (Effizienz / Ausnutzung von Bestehendem) integrieren. Diese unterschiedlichen Modi solltest du in deiner Strategiearbeit zulassen;

- in kurzen Zeitabschnitten (kurzfristige Strategieschleifen) stattfinden. Nur so kannst du agil reagieren und die Strategie ggf. an sich verändernde Umstände anpassen;

- sich auf Business Model Innovation konzentrieren. Du solltest dein Geschäftsmodell beständig infrage stellen und verbessern. Negativbeispiele zahlreicher global agierender Unternehmen wie AirBerlin, Kodak oder Nokia zeigen, wie Marktanteile an Konkurrenten mit innovativeren Geschäftsmodellen abgegeben werden mussten. Die Fähigkeit, ein innovatives Geschäftsmodell zu entwickeln und das bestehende Modell an die Umstände anzupassen, ist der Schlüssel für die erfolgreiche nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit;

- kontinuierlich Aufmerksamkeit erhalten. Ein jährliches Strategiemeeting reicht in der sich schnell wandelnden Geschäftswelt nicht aus – Start-ups sollten daher routinemäßig in Meetings und Gesprächen immer wieder ihre Strategie überprüfen;

- in Geschichten erzählt werden können. Eine Strategie erarbeitet zu haben, ist das eine, das andere ist, sie „rüberzubringen“, um sie umzusetzen. „Rüber“ z. B. zu den Investoren (wenn Geld benötigt wird) und vor allem zu den Mitarbeitern. Das funktioniert nicht mit Power Point, sondern über Storytelling. Mit Geschichten, die mitreißen, überzeugen und involvieren;

- die für die Strategiearbeit nötigen Tools kontinuierlich nutzen. Als Gründer brauchst du das richtige strategische Gespür, das notwendige Wissen und die passenden methodischen Werkzeuge für deine Strategiearbeit.

Zu allen Punkten, die dich verunsichern, solltest du dir Wissen einholen oder dich beraten lassen. Mehr als neunzig Prozent der Existenzgründer starten ohne jegliche Beratung in die Selbständigkeit – „und tappt in typische Fallen“, heißt es im „Liquidationsreport Existenzgründung 2019“ des Instituts für Unternehmenserfolg. Unternehmen, die eine Beratungsleistung in Anspruch genommen haben, sind zu 80 Prozent erfolgreich. Je strategischer du vorgehst, desto sicherer wird dein Handeln – und desto mehr Spaß macht dir die Entwicklung deines Unternehmens!

Der Autor Claudio Catrini ist strategischer Berater und einer der führenden Verhandlungs- und Verkaufsexperten innerhalb der D-A-CH-Region.

5 Tipps, wie Nachhaltigkeit im E-Commerce gelingt

So baust du dir mit ressourcenschonenden und sozial verantwortungsbewussten Alternativen ein wirklich nachhaltiges E-Commerce-Business auf.

Schaut man auf die marktbeherrschenden E-Commerce-Unternehmen, scheint eine Verbindung von wirtschaftlich tragfähigem Online-Shopping und ernstgemeinter Nachhaltigkeit kaum möglich. Mit der Regenbogenkreis GmbH und unserem sorgfältig zusammengestellten Produktsortiment beweisen wir tagtäglich das Gegenteil. Fünf Aspekte solltest du unserer Erfahrung nach genau im Blick behalten, um ebenfalls ein wirklich nachhaltiges E-Commerce-Business betreiben zu können.

Erfolgreiches E-Commerce wird nicht selten mit rein gewinnorientiertem, ökologisch ignorantem und sozial unverträglichem Anbieten und Versenden von kurzlebigen, möglichst billigen Artikeln verbunden. Diese werden dann oft unter unerträglichen Bedingungen produziert und mit umweltschädlichen Containerriesen um die halbe Welt geschifft, um dann bereits innerhalb kürzester Zeit wieder in den Mülleimer zu wandern. Nichtsdestotrotz lässt sich eine nachhaltige Lebens- und Geschäftsphilosophie auch in der Online-Shopping-Branche verwirklichen. Mittlerweile findet man in den allermeisten Fällen nachhaltige, ressourcenschonende und sozial verantwortungsbewusste Alternativen zu den branchenüblichen Standards. Worauf sollten Sie also achten, wenn Sie ein nachhaltiges und gleichzeitig wirtschaftlich tragfähiges E-Commerce-Unternehmen gründen und betreiben wollen?

1. Ökostrom – Server und Rechner für Firma, Shop und Büros mit Ökostrom versorgen

Wer einen Web-Shop, einen Unternehmensstandort mit Büro-, Lager- und Versandräumen unterhält, verbraucht natürlich auch elektrische Energie. Diese sollte daher komplett von Ökostrom-Anbietern, wie Greenpeace Energy oder Lichtblick stammen, die ihre Kontingente nachweislich aus regenerativen Quellen beziehen – und eben nicht nur über eine grüne Fassade verfügen und sich gleichzeitig an Atom- und Kohlestrom-Pools bedienen. Der Regenbogenkreis legt hier sehr strenge Kriterien an, kann dann aber auch sicherstellen, dass "Green-Washer" bei der Energieversorgung des Unternehmens außen vor bleiben.

2. Geschäftskonto bei einer Ökobank

Typischerweise läuft der gesamte Zahlungsverkehr eines E-Commerce-Unternehmens vollständig digital ab, entsprechend eng und vertrauensvoll arbeitet man als Betreiber eines Online-Shops mit seiner Hausbank zusammen. Verfolgt man eine klar nachhaltig orientierte und sozial verantwortungsbewusste Lebens- und Firmenphilosophie, verbietet sich die Kooperation mit einem Institut, das direkt oder indirekt über Partner bzw. Beteiligungen Chemie- oder Rüstungsunternehmen finanziert. Weiterhin gelten auch Spekulationsgeschäfte als klares KO-Kriterium. Arbeitet man mit entsprechend aufgestellten Öko- oder Gemeinwohl-Banken, wie der GLS Gemeinschaftsbank oder der Ethikbank, zusammen, entstehen Synergieeffekte die man sich zu nutze machen kann. E-Commerce-Unternehmen die es mit der Nachhaltigkeit ernst meinen, können die Kooperation als weiteres Siegel ihrer Arbeit und Mission nutzen.

3. Ausschließliche Verwendung von Recyclingpapier

Leider ist es auch in einem modernen und technisch gut aufgestellten E-Commerce-Unternehmen noch immer nicht möglich, komplett auf Papier zu verzichten. Das fängt bei Lieferscheinen, Adressaufklebern und in analoger Form vorzuhaltenden Formularen und Dokumenten an und hört bei Toilettenpapier noch lange nicht auf. Wir bemühen uns zwar nach Kräften, kaum noch Papier zu verwenden, achten dann aber auch darauf, dass es sich ausschließlich um hundertprozentige Recyclingqualität handelt. Es werden leider immer noch viel zu viele Wälder für die Papierproduktion abgeholzt – diesem Raubbau an der grünen Lunge unseres Planeten muss dringend Einhalt geboten werden. Regenbogenkreis wurde übrigens ursprünglich gegründet, um mit dem Verkauf von Regenwaldprodukten aus Wildsammlung zum Schutz dieser so wichtigen Waldflächen beizutragen – im Laufe der Zeit haben wir dann unser Sortiment Schritt für Schritt erweitert, aber den Fokus nicht aus den Augen verloren.

4. Verwendung nachhaltiger Verpackungslösungen

Damit unsere Kunden unsere hochwertigen Produkte auch im einwandfreien Zustand erhalten können, müssen diese natürlich sicher und umfassend geschützt verpackt werden. Wer sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hat, dann aber rohölbasierte Plastikbehältnisse verwendet und die Leerräume der Kartonagen mit Styroporflocken flutet, verspielt komplett seine Glaubwürdigkeit. Wir setzen bei der Regenbogenkreis GmbH daher auf Recyclingkartons und polstern die Leerräume mit biologisch abbaubaren Verpackungs-Chips aus. Auf diese Weise sorgen wir nicht nur für eine widerstandsfähige und sichere Verpackung, die auch eine ruppigere Behandlung überlebt, sondern schonen gleichzeitig auch die begrenzten Ressourcen unseres Planeten. Die Produkte selbst befinden sich in wiederverwendbaren Violettgläsern (die wir übrigens auch unbestückt und "pur" anbieten) oder in Dosen aus Green PE, das aus Zuckerrohr gewonnen wurde.

5. Umsatzanteil als Spende der Erde zurückgeben

Seien wir ehrlich – selbst das ressourcenschonendste Unternehmen muss Umsatz erzielen, um Mitarbeiter entlohnen, Miete zahlen und Rücklagen bilden zu können. Ansonsten tendiert der Grad der Nachhaltigkeit gegen null, da eben keine ökologisch relevante Wirkung erzielt werden kann. Nichtsdestotrotz sollte aber auch ein gewisser Anteil des erzielten Umsatzes wieder direkt zurückfließen, um der Erde und der Natur unmittelbar zugute zu kommen. Die Auswahl passender und wirklich sinnvoller Projekte und Initiativen mag einen auf den ersten Blick erschlagen, dementsprechend sollte man sich von Beginn an bei der Recherche auf Aspekte konzentrieren, die einem besonders wichtig sind. Wir engagieren uns zum Beispiel bei der Tropenwaldstiftung Oroverde und kaufen kontinuierlich Regenwald auf, der dann nicht mehr rein gewinnorientierten Interessen zum Opfer fällt. Auf diese Weise konnten wir bereits mehr als 94 Millionen Quadratmeter Regenwald nachhaltig schützen.

Bei aller Fokussierung auf einem möglichst hohen Grad an Nachhaltigkeit sollte man aber auch keinen perfektionistischen Tunnelblick entwickeln. Oftmals bedarf es etlicher Schritte, die gewünschte Nachhaltigkeit zu erreichen – was aber nicht davon abhalten sollte, überhaupt den ersten Schritt zu gehen.

Der Autor Matthias Langwasser ist Gründer und Geschäftsführer des ganzheitlichen Unternehmens Regenbogenkreis, dessen Kerngeschäft ein veganer Online-Shop ist. Regenbogenkreis wurde 2011 gegründet.

Scale-ups: Lernen auf Speed

Worauf Verantwortliche achten sollten, wenn das eigene Start-up endlich abhebt und fliegt.

Ein Traum für jeden Gründer: Das eigene Start-up hebt endlich ab und fliegt. Wettbewerber sind abgehängt, Investorengelder fließen und die radikale Wachstumsphase beginnt. Doch plötzlich geht alles extrem schnell. Das Tagesgeschäft platzt aus allen Nähten, Organisationsstrukturen müssen kontinuierlich um- und ausgebaut, neue Mitarbeiter fortwährend „an Bord geholt“ werden. Und ehe man sich versieht, ist der Fünf-Mann-Laden zu einem Unternehmen mit 200 Mitarbeitern angewachsen. Eine Zerreißprobe für jeden Verantwortlichen.

Change is the natural state of business

Im Wachstum durchlaufen Scale-ups in kürzester Zeit unterschiedliche Organisationsphasen. Brian Roberts, CFO des Uber-Konkurrenten Lyft, sagte passend dazu: “Change is the natural state of business. So be ready“. Im ständigen Wandel liegt ein enormer Entwicklungsdruck auf den jungen Führungskräften. Denen fehlt in der Regel eine komplexe Organisations- und Führungserfahrung. Und je mehr Mitarbeiter an Bord kommen, desto komplexer werden die Strukturen im Unternehmen.

Auch Hauke Windmüller, Co-Gründer des Hamburger Start-ups Familonet und ehemaliger Head of Growth der Daimler-Tocher Moovel, kennt dieses Phänomen. Familonet legte die begehrte, aber alles andere als organische Hockeystick-Wachstumskurve hin. Daimler-Tochter Moovel wurde auf das Start-up aufmerksam und übernahm es 2017. Windmüller erzählt: „In einem kleinen Team von fünf Leuten machst du noch viel selber in deinen Bereichen. Dann kommen irgendwann ein paar Mitarbeiter hinzu, die dich unterstützen – aber du behältst die Oberhand und die Übersicht. Doch dein Laden wächst und wächst und irgendwann kannst du nicht mehr allein für alles verantwortlich sein. Die erste große Herausforderung ist dann: Loslassen und Verantwortung abgeben können.“

Mein Baby

Verantwortung abgeben fällt vielen Gründern schwer. Das ist verständlich. Schließlich haben sie die Geschäftsidee entwickelt, sie haben das Ding auf die Beine gestellt und zum Laufen gebracht. Und jetzt sollen sie das, was sie doch am besten können, an andere abgeben? Ihr Baby in die Arme anderer legen? Windmüller erinnert sich: „Das hat ganz viel mit dem eigenen Ego zu tun. Doch wenn dir deine Unternehmung wirklich wichtig ist, siehst du irgendwann ein: Der Tag hat nur 24 Stunden. Wenn du ständig alles selber machst, leidet sowohl die professionelle, als auch die eigene Lebensqualität darunter.“

Wie viele junge erfolgreiche Gründer musste auch Windmüller lernen, sein Ego hintenanzustellen, Verantwortung abzugeben und Mitarbeiten mehr Vertrauen beim Bearbeiten von Aufgaben zu geben. „Sich einfach mal zurücknehmen, klingt leicht. Doch es ist ein schmerzhafter Prozess“, so der Gründer.

Vermeintlicher Kontrollverlust ist in kritischen Wachstumsphasen ein häufiges Problem für junge Leader. Sie müssen lernen, dass ihre Mitarbeiter unterschiedliche Herangehensweisen haben, als sie selbst – und Fehler ihrer Mitarbeiter akzeptieren. Und kaum hat man sich daran gewöhnt, erreicht das Unternehmen schon die nächste Wachstumsphase.

Abteilungen? Wie uncool!

Bei 30 bis 50 Mitarbeitern erstarrt die gewohnte Agilität ganz schnell zugunsten fixer Regelprozesse der wachsenden Organisation. Unsicherheit und Zweifel können sich bei den Gründern breit machen, was sich auch auf die Mitarbeiter auswirken kann:

- Was ist nur aus dem coolen Gründerteam geworden?

- Wie können wir das agile Mindset der Gründungsphase bewahren und adaptieren?

- Wie bekommen wir das „Lernen auf Speed“ in den Griff?

Diese neue Situation verlangt den Entscheidern ein extrem hohes Maß an Veränderungskompetenz ab.

Windmüller bestätigt: „Der nächste kritische Punkt kam, als wir knapp 20 Mitarbeiter hatten und eine zweite Führungsebene zwischen uns Gründern und unseren Mitarbeitern etablieren mussten. Plötzlich gab es Abteilungen und Abteilungsleiter. Das distanziert dich von deinen Leuten. Du gibst nur noch Ziele vor, die die zweite Führungsebene an die Mitarbeiter weitergibt. Hier ist es ganz wichtig, Leader zu finden, die ein ähnliches Mindset haben, in die Kultur deines Unternehmens passen, und neben den fachlichen Anforderungen auch einen passenden Führungsstil mitbringen.“

Prozesse etablieren

Im rasanten Wachstum müssen Gründer ständig neue Aufgaben übernehmen, um sich selbst sowie das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickeln zu können. Auf der einen Seite müssen sie sehr flexibel sein und sich regelmäßig neu orientieren können. Auf der anderen Seite müssen sie ihren Mitarbeiten Stabilität bieten und Routine in die Abläufe bringen. Ab einer gewissen Größe ist es überlebenswichtig, klare Strukturen und Prozesse zu etablieren. „Das Problem schnell wachsender Organisationen ist oftmals die Kommunikation. Jeder arbeitet in seinem Silo und Abteilung A bekommt gar nicht mehr mit, was Abteilung B macht. Du musst dafür sorgen, dass alle am selben Strang ziehen, damit nicht jeder in eine andere Richtung läuft. Wenn du hier den Überblick behalten willst, hilft es, ein Management-Zielsystem einzuführen“, erklärt Windmüller.

Dass es ohne an die wachsende Organisation angepasste Prozesse schnell knallen kann, musste das erfolgreiche Start-up Jimdo am eigenen Leib erfahren. 2015 hatte der Website-Baukasten-Anbieter Probleme damit, seine Organisationsstruktur anzupassen. Auch mit über 200 Mitarbeitern war man immer noch wie ein Start-up organisiert. Nach einem gescheiterten Versuch der Reorganisation setzte der CEO Mathias Henze den Rotstift an, strich 25 Prozent der Mitarbeiter und strukturierte die Entwicklerteams straffer – ohne deren Freiräume komplett zu beschneiden. Ein harter, aber notwendiger Cut. Seit 2018 macht das Unternehmen wieder Gewinn.

Gestaltungsfreiräume geben

Den Gründern von Familonet war frühzeitig klar, dass sie bei Wachstum ihre Strukturen anpassen und ihren Mitarbeitern gleichzeitig Freiräume in der Herangehensweise geben mussten. Also bedienten sie sich des Management-Systems OKRs (Objective Key Results): Aus der Vision und Mission werden Ziele für ein Quartal festgelegt und Einzelmaßnahmen daraus abgeleitet. „Dann können die Mitarbeiter loslaufen und du als Leader bist nur noch dafür verantwortlich, deiner Mannschaft Steine aus dem Weg zu räumen und ihnen den Rücken freizuhalten“, so Hauke Windmüller.

Ein großes Problem ist auch hierbei das Loslassen. Oftmals wollen die Gründer ihre Mitarbeiter kontrollieren und verfallen in Mikromanagement. Doch das ist ein Kreativitätskiller. Mitarbeiter fühlen sich bevormundet und verlieren schnell ihre Motivation und somit an Produktivität. Wichtig ist darum, seinen Leuten lediglich die Ziele und einen groben Rahmen vorzugeben. Wie sie dann die Ziele erreichen, steht ihnen frei.

Mit Veränderung umgehen?

Mit all diesen Herausforderungen im Wachstum alleine fertig zu werden, kann eine große Belastung für Gründer sein, die vielen über den Kopf wächst. Dass junge Führungskräfte solche enormen und schnellen Veränderungen nicht immer leichtfertig handhaben, ist völlig normal. Darum nehmen auch immer mehr Gründer und Verantwortliche in Scale-ups Coaching in Anspruch. Denn: Coaching hilft Führungskräften, neben den technischen und ökonomischen Aspekten im Wachstum, sich auf die psychologischen und sozio-kulturellen Herausforderungen zu fokussieren. Beispielsweise hat die erfolgreiche Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer in der Wachstumsphase ihres Unternehmens Coaching in Anspruch genommen.

Hilfreich sei laut Hauke Windmüller auch aktiver Austausch mit anderen Gründern: „Ich bin Mitglied bei EO (Entrepreneurs' Organization), einem weltweiten Gründernetzwerk. Einmal im Monat treffe ich mich mit anderen Gründern und tausche mich aus. Das war auch in der Wachstumsphase von Familonet extrem hilfreich, weil du unter Gleichen bist, die die Wechselwirkungen von Beruf und Privatem in stressigen Phasen verstehen und dir hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben, wie du damit fertig wirst.“

Fazit: An sich als Gründer arbeiten!