Aktuelle Events

Nicht ohne Kosten: Die kostenlose Retoure

Gastkommentar: Artjom Bruch, CEO von Trusted Returns, beleuchtet die wahren Kosten der kostenlosen Retoure und erläuert, warum sich im Retourenmanagement wohl bald einiges ändern wird.

Die Wirtschaft schwächelt, Lieferketten sind instabil und neue Richtlinien wie das Recht auf Reparatur oder die EU-Öko-Designrichtlinie führen zu zusätzlichen Kosten, die Händler*innen einpreisen müssen. Viele sehen sich zusätzlich dazu gezwungen, stärker auf Profitabilität zu achten, was unweigerlich auch zu Kosteneinsparungen führen wird. Die Retoure als reiner Kostenpunkt bietet hier natürlich besonders großes Potenzial für Einsparungen und allein der Rückversand ist laut Daten des EHI für Onlinehändler*innen der zweitgrößte Kostentreiber bei Retouren. Wirklich kostenfrei ist eine kostenfreie Retoure daher nicht – weder für Käufer*innen noch für Händler*innen.

Die Kosten, die Seitens der Händler*innen durch Retouren ausgelöst werden, sind leicht nachzuvollziehen: Retournierte Ware muss transportiert, gelagert und geprüft werden. All diese Schritte lösen Kosten aus und binden Ressourcen – Mitarbeitendenzeit, Lagerplatz und mehr. Dadurch kann der Retourenprozess eines Produkts im Extremfall sogar zu einem Negativergebnis in der Gesamtbilanz führen. Und besonders ärgerlich: Wenn bei der Prüfung des retournierten Produkts im Lager festgestellt wird, dass es sich nicht zum Wiederverkauf eignet, muss es auch noch entsorgt werden – auch das ist wieder mit Kosten verbunden. Händler*innen antizipieren diese Kosten wiederum und reagieren dementsprechend. Zwar sind sich nicht viele Verbraucher*innen dessen bewusst, aber das Retourenrisiko samt Kosten wurde natürlich eingepreist.

Kostenfreier Rückversand ist kundenorientiert – ein Trugbild?

Das Risiko, dass der Versand eines Produkts möglicherweise nachgelagerte Kosten auslöst, wenn dieses zurückgeschickt wird, ist von dem/der Händler*in bei der Preisgestaltung in der Regel berücksichtigt worden. Dadurch tragen die Kund*innen als Kollektiv die versteckten Kosten der kostenlosen Retoure mit: Der Produktpreis ist für alle gleich, auch wenn nicht alle auf die Retoure zurückgreifen – von Kleidung, die in unterschiedlichen Größen bestellt wird, um nur die passende zu behalten, bis hin zu Produkten, die gekauft wurden, nur um die tatsächliche Kaufentscheidung beim Erhalt zu treffen. In diesem Modell werden jene Kund*innen belohnt, die Produkte häufig retournieren. Diejenigen, die sich jeden Kauf gut überlegen und bestellte Produkte nur bei einem wirklichen Problem zurückschicken, zahlen de facto drauf.

Dass dieses Retouren-Modell so großen Anklang fand, liegt größtenteils an einer Art Gruppenzwang: Unter den 100 größten Onlineshops in Deutschland bieten knapp 87 Prozent kostenlose Retouren an. In Zeiten der absoluten Kund*innenorientierung, wenn Kund*innenbindung und Neukund*innengewinn wichtiger ist als Effizienz und Wirtschaftlichkeit, ist dies auch völlig legitim. Da sich nun aber abzeichnet, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich verschlechtern und Profitabilität das Gebot der Stunde für Onlinehändler*innen ist, lohnt es sich, diese Strategie kritisch zu evaluieren. Denn bei Versandkosten zeichnet sich bereits ein starker Trend weg vom kostenlosen Versand ab: Nur noch 4 Prozent der Onlinehändler*innen im DACH-Raum bieten ihn aktuell an.

Versandkosten wurden schon jeher differenzierter betrachtet als Retourenkosten, jedoch kann es ratsam sein, auch diese Zweiteilung zu überdenken, wenn ohnehin ein strategischer Wechsel mit Fokus auf Profitabilität bevorsteht.

Eine Re-Positionierung der Retoure und ihres Stellenwerts könnte bei Kund*innen gut ankommen. Frei nach dem Motto „Was nichts kostet, ist nichts wert“ bietet sie heutzutage als Schnittstelle zum Kund*innen wenig Services an, während in der Vergangenheit lebenslange Garantien und ein erstklassiger Kund*innenservice USPs waren. Zwar ist eine Kehrtwende in dieser Größenordnung nicht zwingend der einzige Weg, aber eine selektive und gezielte Diversifizierung bei Retouren anhand von Unterschieden wie Retouren aus dem heimischen Markt oder dem Ausland, Retouren aus Kulanz im Kontrast zu rechtlichen Gründen wie Widerrufsretouren, oder auch eine Segmentierung nach Kund*innengruppen sind Möglichkeiten der Diversifizierung.

Sobald nicht jede Retoure kategorisch kostenlos für Verbraucher*innen ist, wird die Retourenquote fallen, und Onlinehändler*innen werden sich viele der nachgelagerten Kosten sparen. Ferner ist die Retoure auch nicht zwingend für jedes Problem, das ein(e) Käufer*in mit einem Produkt hat, die optimale Lösung. Und besonders wenn die EU-Ökodesign-Richtlinie die Vernichtung von Retouren in einigen Produktkategorien verbietet, könnten Händler*innen in eine Zwickmühle geraten, wenn sie bei einer hohen Retourenquote auf der zurückgeschickten Ware sitzenbleiben.

Diversifizierung der Retourenstrategie: Ein Schritt in Richtung Fairness und Effizienz

Die Änderungen in der Retourenstrategie von Online-Riesen wie Amazon im letzten Jahr können durchaus Testläufe gewesen sein und zusammen mit der Trendumkehr bei Versandkosten zumindest im DACH-Raum einen echten Paradigmenwechsel für den Onlinehandel signalisieren. Denn der Gruppenzwang wird allein durch Amazons Änderung gelockert.

Kund*innenorientierung muss neu gedacht werden. Eine Diversifizierung der Retouren-Möglichkeiten ergibt wirtschaftlich Sinn und erlaubt es Händler*innen, auch passgenauer auf Kund*innenbedürfnisse einzugehen. Den Rückversand als Schnittstelle zur Kundschaft zu verstehen und auch zu nutzen, könnte in der Zukunft einen echten Unterschied darin machen, wie ein(e) Kund*in eine(n) Händler*in wahrnimmt. Denn wenn die Retourenstrategie eine Auswahl an Möglichkeiten bietet, fühlt sich der Service individueller an und Probleme können mit mehr Präzision gelöst werden als es der heutige One-Size-Fits-All-Ansatz erlaubt. Auch Extremfälle wie die fehlende Schraube, die trotz allem dazu führt, dass das ganze Produkt zurückgeschickt werden muss, könnten der Vergangenheit angehören. Der simple Umstand, mehr als eine Möglichkeit der Retoure anzubieten, gibt Verbraucher*innen einen größeren Handlungsspielraum. Wenn sich dadurch sogar Kosten einsparen lassen, ist gut durchdachtes Retourenmanagement ein mächtiges Werkzeug für Profitabilität und Kund*innenzufriedenheit gleichzeitig.

Der Autor Gründer Artjom Bruch ist Gründer und Geschäftsführer von Trusted Returns, einer IT-Plattform für das Retourenmanagement.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Warum internationale Unternehmen Österreich als F&E-Standort wählen

Weshalb internationale Unternehmen ihre F&E-Aktivitäten in Österreich ausbauen, welche Rolle Kooperationen mit Forschungseinrichtungen und Start-ups spielen und wie die Austrian Business Agency (ABA) dabei unterstützt, erzählen Martin Gruber (NXP Semiconductors), Stefan Poledna (TTTech Auto) und Gerald Seifriedsberger (GE HealthCare Austria) im Interview.

Österreich zählt zu den innovationsstärksten Ländern Europas und gehört im European Innovation Scoreboard zur Gruppe der „Strong Innovators“. „Maßgeblich zu unserer Position tragen internationale Unternehmen bei, die Österreich gezielt als Standort für Forschung und Entwicklung (F&E) nutzen und zahlreiche Innovationen hervorbringen. Die österreichischen Niederlassungen internationaler Konzerne leisten einen maßgeblichen Beitrag für den Innovationsstandort Österreich – sie sind mit 2,6 Milliarden Euro für mehr als die Hälfte der unternehmensfinanzierten F&E-Ausgaben verantwortlich”, so Marion Biber, Head of INVEST in AUSTRIA bei der Standortagentur ABA.

Österreich ist in den letzten Jahrzehnten generell viel innovativer geworden: Zwischen 2000 und 2023 wuchsen die F&E-Ausgaben hierzulande um 73 Prozent – deutlich stärker als im EU-Durchschnitt mit 24 Prozent.

Forschung und Entwicklung

Forschung und Entwicklung sind zentrale Treiber für wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt. Österreich bietet für beide Bereiche optimale Rahmenbedingungen – nicht zuletzt durch ein europaweit einzigartiges Fördermodell, das direkte (durch die FFG) und indirekte Forschungsförderung (durch die Forschungsprämie) kombiniert.

Internationale Unternehmen treffen hier außerdem auf eine dichte Forschungslandschaft, und ein Ökosystem, in dem Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Start-ups nicht Ausnahme, sondern Alltag ist.

Steirischer Ort mit globaler Wirkung

Viele der Unternehmen, die in Österreich forschen und entwickeln, agieren im B2B-Bereich und bleiben daher für Endkonsument*innen oft unsichtbar. Einer dieser Player ist NXP Semiconductors, ein niederländischer Halbleiterkonzern mit rund 35.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Einer der wichtigsten F&E-Standorte befindet sich im steirischen Gratkorn.

Dort arbeiten heute rund 650 Expert*vinnen aus 45 Nationen an Zukunftsthemen wie Edge AI, Cybersecurity und Post Quantum Cryptography. “Der Standort Österreich ist ganz essentiell für uns und für die Entwicklung von innovativen, neuartigen Halbleiterprodukten. NXP Österreich ist für uns als internationalen Konzern ein sehr wichtiger Forschungs- und Entwicklungsstandort”, so Martin Gruber, Vice President Corporate Strategy bei NXP Semiconductors. Besonders stark vertreten ist NXP im Mobility- und Automotive-Bereich, aber auch in Industrial- und IoT-Anwendungen.

Warum DeepTechs wie planqc und infrared.city auf Österreich setzen

Warum Österreich für führende DeepTech-Entrepreneure immer attraktiver wird, erklären planqc-CEO Alexander Glätzle und Angelos Chronis, CEO von infrared.city. Welche Rolle Forschungsexzellenz, Talente und die Unterstützung der Austrian Business Agency (ABA) dabei spielen, schildern sie im Interview.

Österreich entwickelt sich rasant zu einem Hotspot für DeepTech-Technologien, getragen von einem Innovationsökosystem, das hierzulande Forschung und Entwicklung vorantreibt. Von künstlicher Intelligenz über Quantentechnologien bis zur klimaresilienten Stadtentwicklung entsteht ein Ökosystem, das in Europa Maßstäbe setzt. Österreich hat sich hier in den vergangenen Jahren weit vorne positioniert.

Forschung und Anwendung wachsen eng zusammen

Vor allem in der Quantentechnologie zählt das Land zur internationalen Spitzengruppe. Die Universität Innsbruck, das IQOQI der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die Universität Wien und das ISTA sind seit Jahren wissenschaftliche Schwergewichte und ziehen Talente wie Unternehmen gleichermaßen an.

Diese Stärke spiegelt sich auch im Start-up-Ökosystem wider: 17 Prozent aller österreichischen Start-ups werden dem DeepTech-Bereich zugeordnet, womit rund jedes sechste junge Unternehmen auf besonders forschungsintensive Technologien setzt (brutkasten berichtete). Gleichzeitig zeigt sich die hohe Reife dieser Unternehmen in der Finanzierung: Laut dem aktuellen Austrian Startup Monitor haben 36 Prozent der DeepTech-Start-ups bereits mehr als 500.000 Euro an externem Kapital aufgenommen. Für immer mehr internationale Gründer*innen und Scale-ups positioniert sich Österreich damit nicht nur als exzellenter Forschungsstandort, sondern zunehmend als strategischer Unternehmens- und Skalierungshub.

Hohe Talent- und Forschungsdichte

Eines dieser Unternehmen ist planqc, ein Spin-off des Münchner Max-Planck-Instituts. Der Quantencomputing-Hersteller holte dafür im Juli 2024 ein Series-A-Investment in Höhe von 50 Millionen Euro (StartingUp berichtete). Für den Tiroler Co-Founder und CEO Alexander Glätzle war Innsbruck nicht nur eine emotionale, sondern eine fachliche Entscheidung: Er habe hier studiert und promoviert. „In dieser Zeit erlebte ich, wie stark die Quantenforschung in Österreich ist”, erzählt er im Interview mit brutkasten.

Rund um Universität und IQOQI sei eine Community entstanden, die weltweit Maßstäbe setze. Viele Ideen und Talente, auf denen planqc heute aufbaut, stammten genau aus diesem Umfeld, sagt Alexander. “Gleichzeitig ist der Talentpool in Österreich insgesamt außergewöhnlich stark, was für ein wachsendes Quantenunternehmen wie unseres ein großer Vorteil ist“.

Diese wissenschaftliche Dichte wirkt sich unmittelbar auf die Technologieentwicklung aus. Durch die enge Vernetzung mit heimischen Forschungsgruppen könne planqc laut Alexander in Innsbruck „direkt auf eines der weltweit führenden Ökosysteme für Quantenphysik zugreifen“. Viele Mitarbeitende kenne man seit Studienzeiten, gemeinsame Projekte beschleunigten den Transfer von Laborergebnissen in industrielle Anwendungen. Dadurch verkürze sich der Weg von einem Experiment zu einem einsatzfähigen Quantencomputer erheblich – ein zentraler Faktor für die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

Kollaborationsnetzwerke

Auch infrared.city hat in Österreich seinen Ursprung. Das Unternehmen entwickelte eine Software, mit der Städte, Architekt*innen und Planer*innen Mikroklimabedingungen wie Hitze, Wind, Schatten oder thermischen Komfort in Echtzeit simulieren können. Die Technologie wurde am AIT City Intelligence Lab entwickelt – ein Umfeld, das laut CEO Angelos Chronis entscheidend war. Wien habe die idealen Voraussetzungen geboten. “Das starke Forschungsökosystem der Stadt, kombiniert mit Österreichs unterstützender Infrastruktur für DeepTech-Innovation, ermöglichte es uns, den Schritt von der akademischen Forschung zu einer kommerziellen Plattform zu vollziehen – mit fortlaufendem Zugang zu erstklassigem Fachwissen und starken Kollaborationsnetzwerken”, erklärt der gebürtige Grieche.

Intralogistik skalieren ohne Chaos

Wie Start-ups Materialflüsse früh professionalisieren und so typische Stolperfallen vermeiden können.

Effiziente Intralogistik ist ein unterschätzter Erfolgsfaktor für wachsende Start-ups. Wer Materialflüsse erst optimiert, wenn das Lager überläuft, handelt zu spät. Schon in der Aufbauphase lassen sich Strukturen schaffen, die Wachstum ermöglichen, statt es zu bremsen. Transparente Prozesse, digitale Schnittstellen und ergonomische Abläufe senken nicht nur Kosten, sondern sichern auch Qualität und Liefertreue. Der folgende Leitfaden zeigt, wie junge Unternehmen ihre Intralogistik schrittweise professionalisieren und typische Stolperfallen vermeiden können.

Frühzeitige Planung schafft Spielräume

Ein häufiger Fehler junger Unternehmen ist, Lager und Logistik nur als Nebenaufgabe zu betrachten. Dabei werden hier die Grundlagen für Liefergeschwindigkeit und Kundenzufriedenheit gelegt. Wer früh Flächenbedarf, Materialflusswege und Schnittstellen plant, spart später hohe Anpassungskosten. Auch einfache Tools wie Prozessdiagramme oder Lagerlayouts helfen, Engpässe zu erkennen. Besonders in der Wachstumsphase lohnt sich der Austausch mit spezialisierten Anbietern wie Toppy Deutschland, um geeignete Lösungen für Palettenhandling und Materialumschlag zu identifizieren.

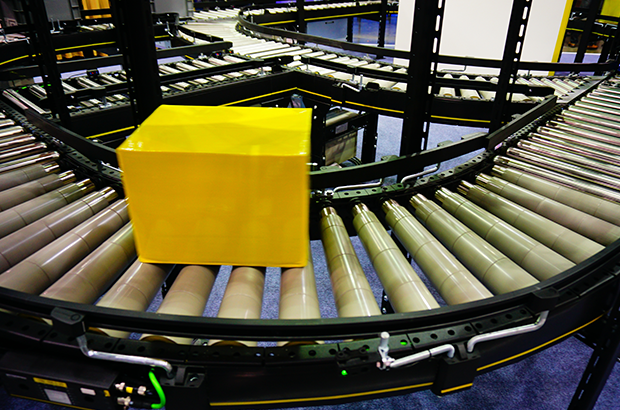

Skalierbare Prozesse statt Ad-hoc-Lösungen

Wachstum bringt Komplexität. Viele Start-ups kompensieren diese mit mehr Personal, statt Abläufe zu automatisieren. Das führt langfristig zu Ineffizienz. Besser ist es, skalierbare Prozesse zu schaffen, die auch bei steigenden Stückzahlen stabil bleiben. Automatische Fördertechnik, modulare Regalsysteme und digitale Lagerverwaltungssysteme können hier entscheidend sein. Wichtig ist, in Prozessketten zu denken: Wareneingang, Kommissionierung, Verpackung und Versand müssen aufeinander abgestimmt sein. Nur so entstehen reibungslose Abläufe, die ohne ständige manuelle Eingriffe funktionieren.

Ergonomie und Arbeitssicherheit als Produktivitätsfaktor

In der Intralogistik entscheidet nicht nur Technik über Effizienz, sondern auch die Gestaltung der Arbeitsplätze. Zu hohe oder zu tiefe Greifpositionen, schwere Lasten und unübersichtliche Laufwege führen schnell zu Fehlern oder Ausfällen. Ergonomische Lösungen steigern Produktivität, weil sie Mitarbeitende entlasten. Mobile Palettenwechsler, höhenverstellbare Tische und automatische Hubsysteme reduzieren körperliche Belastungen und steigern gleichzeitig den Durchsatz. Ein ergonomisches Lager ist keine Kostenstelle, sondern ein zentraler Baustein für nachhaltige Effizienzsteigerung.

Digitalisierung gezielt einsetzen

Nicht jede digitale Lösung lohnt sich für jedes Start-up. Wichtig ist, zunächst die Prozesse zu verstehen, bevor Software eingeführt wird. Ein digitales Lagerverwaltungssystem bringt nur dann Vorteile, wenn Stammdaten gepflegt und Abläufe klar definiert sind. Sensoren, Scanner oder mobile Endgeräte können Fehlerquoten senken und Bestände in Echtzeit sichtbar machen. Entscheidend ist die Schnittstellenfähigkeit: Systeme müssen Daten austauschen können, um Medienbrüche zu vermeiden.

Kennzahlen und kontinuierliche Verbesserung

Effiziente Intralogistik lebt von Messbarkeit. Nur wer Prozesse kennt, kann sie verbessern. Relevante Kennzahlen sind unter anderem Durchlaufzeiten, Kommissionierfehler, Flächenauslastung und Lagerumschlag. Diese Daten liefern wertvolle Hinweise, wo Bottlenecks entstehen. Regelmäßige Auswertungen und kleine Anpassungen verhindern, dass sich Ineffizienzen einschleichen. Ein einfacher PDCA-Zyklus (Plan–Do–Check–Act) hilft, systematisch zu optimieren und schnell auf Marktveränderungen zu reagieren.

Investitionsentscheidungen mit System treffen

Investitionen in Lagertechnik oder Automatisierung sollten nie aus dem Bauch heraus erfolgen. Eine strukturierte Entscheidungsbasis ist unverzichtbar. Dazu gehören Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Vergleich von Alternativen und Berücksichtigung von Wartungs- und Schulungskosten. Leasingmodelle oder Mietoptionen können sinnvoll sein, um Liquidität zu schonen. Ein Business Case zeigt, wann sich Investitionen amortisieren und welche Produktivitätsgewinne realistisch sind.

Beispielhafte Prüfkriterien vor einer Anschaffung:

- Reduziert die Lösung manuelle Arbeit oder Durchlaufzeit?

- Ist sie modular erweiterbar?

- Wie hoch sind Schulungs- und Wartungsaufwände?

- Passt sie zu vorhandenen Systemen?

- Gibt es eine messbare Effizienzsteigerung?

Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz

Auch im Lager ist Nachhaltigkeit längst ein Wettbewerbsfaktor. Energieeffiziente Fördertechnik, Mehrwegverpackungen und kurze Wege sparen Ressourcen und senken Kosten. Moderne Anlagen erfassen Energieverbrauch und Laufzeiten automatisch, um Optimierungspotenziale sichtbar zu machen. Ebenso wichtig: Mitarbeiter sensibilisieren, Abfall vermeiden und Materialflüsse gezielt steuern. Wer Nachhaltigkeit in die Intralogistik integriert, stärkt nicht nur das eigene Image, sondern profitiert von langfristig stabilen Betriebskosten.

Zusammenarbeit zwischen Produktion und Logistik

Häufig arbeiten Produktion und Logistik nebeneinander statt miteinander. Dabei entsteht Wertschöpfung nur, wenn Materialfluss und Fertigungsplanung ineinandergreifen. Kurze Abstimmungswege, klare Verantwortlichkeiten und gemeinsame Kennzahlen schaffen Transparenz. In kleineren Teams kann schon eine wöchentliche Abstimmung große Effekte bringen. Besonders bei der Einführung neuer Produkte sollten Materialfluss, Verpackung und Lagerstrategie von Beginn an gemeinsam gedacht werden. So lassen sich spätere Korrekturen und teure Nachrüstungen vermeiden.

Skalierung als Daueraufgabe verstehen

Intralogistik ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Mit wachsendem Auftragsvolumen ändern sich Anforderungen, Lieferketten und Kundenerwartungen. Wer regelmäßig prüft, ob Prozesse und Technik noch passen, bleibt wettbewerbsfähig. Auch Schulungen und Wissenstransfer sind wichtig, damit Teams Veränderungen mittragen. Der Aufwand zahlt sich aus: Eine skalierbare, flexible Logistikstruktur ist die Basis für stabiles Wachstum.

Innovation Leadership

Wie du Innovative Work Behavior in deinem Start-up von Anfang an gezielt entwickelst, förderst und damit dauerhaft erhältst.

Die allermeisten Unternehmen starten mit einer leuchtenden Vision: Sie wollen für eine große Idee aufbrechen, vielleicht sogar die Welt verändern. Dahinter stecken Mut, Kreativität und Entschlossenheit. Die Köpfe sind voller Gedanken und Zukunftsbilder, die Stimmung ist enthusiastisch. Doch häufig passiert dann etwas zwischen zwei Fundings, dem Teamwachstum oder den nicht enden wollenden To-do-Listen: Diese lebendige, sprudelnde Innovationskraft, die zu Beginn ganz selbstverständlich war, geht nach und nach verloren.

Innovation entsteht nicht durch bunte Post-its an der Wand. Grundlage für Innovation in Teams ist vielmehr das innovative Verhalten der Menschen in der Organisation. Der Nährboden dafür sind Räume, in denen Ideen geäußert und Experimente gewagt werden dürfen. Ein Schlüssel dafür ist die entsprechende Führung. Dadurch kann sich eine Unternehmenskultur etablieren, die innovatives Verhalten nicht nur kurzfristig bedient, sondern langfristig für Ideen, Weiter- und Neuentwicklungen sorgt. Doch was braucht es nun konkret, damit dieses innovative Verhalten entsteht und auch dauerhaft bleibt? Und wie können Gründer*innen von Anfang an genau diesen Rahmen schaffen?

Innovatives Verhalten dauerhaft verankern

Innovation wird häufig mit einem neuen Produkt oder einer neuen Dienstleistung gleichgesetzt. Doch ganz wenige machen sich Gedanken, wie der Weg dorthin verläuft: Was braucht es, um innovativ zu sein? Was ist notwendig, damit es nicht bei einer einzigen Idee bleibt, sondern sich daraus ein dauerhaftes innovatives Verhalten entwickelt, das den gesamten Unternehmensalltag prägt? Genau hier setzt der wissenschaftliche Begriff „Innovative Work Behavior“ an: Er beschreibt die Fähigkeit und Bereitschaft von Mitarbeiter*innen, aktiv neue Ideen einzubringen, Bestehendes zu hinterfragen und Lösungen jenseits ausgetretener Pfade zu entwickeln.

Dieses Verhalten ist in jedem Unternehmen wichtig. Besonders in Organisationen, die stark auf Innovation angewiesen sind, ist es überlebenswichtig. Häufig müssen sich diese Unternehmen neuen Herausforderungen stellen, sich schnell anpassen und mit knappen Ressourcen arbeiten. Ohne ein Team, das immer wieder bereit ist, kreativ zu denken und mutig zu handeln, bleibt Innovation nur ein Buzzword an der Bürowand oder im Slide-Deck.

Innovative Work Behavior zeigt sich zum Beispiel, wenn Teammitglieder proaktiv Verbesserungsvorschläge einbringen, für diese einstehen und sie auch selbst weiterentwickeln können. Es entsteht, wenn Menschen nicht nur mitdenken, sondern auch mitgestalten – und sich dabei sicher fühlen, auch mal eine ungewöhnliche und zunächst verrückt klingende Idee zu äußern.

Dieses Verhalten braucht Raum, Anerkennung und eine Kultur, die mehr belohnt als nur den reibungslosen Ablauf oder die perfekte, glänzende Endlösung. Denn genau diese kleinen, manchmal noch unfertigen Impulse sind oft die Samen für die nächste große Entwicklung.

Psychologische Sicherheit: Der unsichtbare Nährboden für mutiges Denken

Innovatives Verhalten ist eng damit verknüpft, ob sich Menschen sicher fühlen: Angst, Scham oder der Druck, „keine Fehler machen zu dürfen“, oder das Gefühl, sowieso nicht gehört zu werden, wirken wie lähmendes Gift. Das Konstrukt dahinter bezeichnen Forschende als psychologische Sicherheit: den unsichtbaren Nährboden für neue Ideen. Es ist das Gefühl, dass ich meine Meinung äußern darf, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen, dass ich Fragen stellen darf, auch wenn sie „dumm“ wirken, und dass ich Fehler machen darf und daraus lernen kann. In Teams, die psychologische Sicherheit erleben, trauen sich Menschen, unkonventionelle Gedanken auszusprechen, unbequeme Wahrheiten anzusprechen und Risiken einzugehen. Diese Räume wirken wie ein Experimentierfeld statt wie eine Fehlerfalle. Hier herrscht Offenheit für neue Ideen, Hinweise, kreative Gedankenblitze.

Die Leitung bzw. Führung eines Unternehmens spielt hier eine entscheidende Rolle: Sie bestimmt diese Kultur der Offenheit und des Vertrauens mit. Wer als Führungskraft selbst Fehler teilt, Unwissen eingesteht und aktiv nach Perspektiven fragt, öffnet die Tür für andere. Psychologische Sicherheit entsteht nicht durch schöne Werte an der Wand, sondern durch wiederholtes, gelebtes Verhalten. Dabei geht es nicht immer nur um Fehler und das Lernen daraus, sondern auch um das wertschätzende Hinterfragen: Es braucht eine Umgebung, in der Fragen gestellt werden dürfen, auch wenn sie unbequem sind. Eine Umgebung, in der nicht nur glänzende Ergebnisse zählen, sondern auch die Geschichten dahinter – die Irrwege, das Ringen und die Zweifel. Psychologische Sicherheit ist damit kein netter Soft-Faktor, sie ist die unverzichtbare Basis für innovatives Verhalten.

Freiräume für Innovation schaffen

Gleichwohl eröffnen sich ganz viele praktische Möglichkeiten: in Meetings explizit Raum für offene Fragen einplanen, „unfertige“ Ideen ausdrücklich willkommen heißen, die eigenen Irrwege sowie Zweifel teilen und immer wieder deutlich machen: „Hier darf gedacht, ausprobiert und auch mal danebengegriffen werden.“ Denn nur dort, wo Menschen mutig sein dürfen, entsteht echtes, lebendiges Innovationsverhalten.

Genau diese Freiräume sind auch ein Ort, an dem innovatives Verhalten und schlussendlich Innovationen entstehen. Diese Freiräume sind kein Luxus, den man sich irgendwann einmal leisten kann – sie sind die Voraussetzung für lebendige Innovationskraft in jedem Unternehmen. Prominente Beispiele wie 3M oder Google zeigen eine Möglichkeit: Dort dürfen Mitarbeitende einen Teil ihrer Arbeitszeit (z.B. 15 bis 20 Prozent) für eigene Projekte und Ideen nutzen. Dabei werden Räume geschaffen, in denen nicht alles kontrolliert und überwacht wird, sondern Vertrauen die Grundlage ist und Mitarbeiter*innen Dinge jenseits der Kernaufgaben ihrer Rolle ausprobieren dürfen. Statt Perfektion zu fordern, geht es darum, iterative Lernzyklen zu ermöglichen: ausprobieren, reflektieren, neu gestalten.

Jede vermeintlich „falsche“ Abzweigung wird dabei nicht als Makel angesehen, sondern als ein Baustein auf dem Weg zur nächsten besseren Lösung. Führung, die so denkt, ermöglicht genau diese iterative Weiterentwicklung. Dafür gilt es, sich bewusst Zeit und Raum zu nehmen – auch für Dinge, die nicht sofort in einem messbaren Return-on-Invest münden. Schon etliche Ideen aus solchen Freiräumen sind in großartigen Produkten und Dienstleistungen gemündet, wie zum Beispiel Gmail bei Google.

Nicht jedes Unternehmen kann und möchte nun gleich 20 Prozent Freiraum für alle einräumen. Das muss auch nicht sein: Es gibt unterschiedliche Wege, Freiräume zu schaffen – etwa durch feste Innovationsblöcke, thematische Fokus-Tage oder flexible Zeitkontingente, die situativ eingesetzt werden können. Ein entscheidender Erfolgsfaktor bei all diesen Konzepten ist jedoch, dass diese Zeiten eine fest verankerte, wenn auch variable Struktur darstellen und nicht bei der ständig währenden „Ich-muss-noch-schnell-etwas-fertig-machen“-Welle weggespült werden. Denn hinter dieser Struktur steht die feste Verbindung in der Unternehmenskultur. Diese Zeiten werden damit Ausdruck einer tiefen Überzeugung in der Organisation: Ständige Weiterentwicklung und Neugier sind nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich gewollt und verankert. Sie werden aktiv wertgeschätzt und gefördert.

Somit wird klar: Innovation ist kein linearer Sprint, sondern ein wellenartiger Prozess, der auch strategisch unterstützt werden kann. Führung, die das versteht, wird zur Quelle nachhaltiger Energie und hält die Innovationskraft langfristig lebendig. Am Ende geht es darum, dass Menschen ihr Potenzial entfalten können, dass Mitarbeitende Ideen einbringen und weiterentwickeln dürfen. Entscheidend dafür ist in einem beträchtlichen Maße die Haltung der Leitungsebene genau zu diesem Thema.

Die Autorin Katharina Lipok ist Teamentwicklerin, Leadership Coach und Lehrbeauftragte für Innovation Leadership.

Sportive Learnings für dein Business

3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen – das ist die zu bewältigende Distanz beim legendären IRONMAN-Triathlon. Slatco Sterzenbach hat diesen Wettkampf 17 Mal absolviert und zeigt, was Höchstleistung im Sport und Erfolg im Business gemeinsam haben.

Siebzehnmal an die eigenen Grenzen gehen, 17 Mal durch Höhen und Tiefen kämpfen, 17 Mal über die Ziellinie kommen – doch die wichtigste Erkenntnis aus diesen Wettkämpfen hat nichts mit Sport zu tun. Es geht um weit mehr als körperliche Ausdauer: Es geht um mentale Stärke, strategische Planung und die Fähigkeit, mit Rückschlägen umzugehen. Diese Prinzipien sind universell und lassen sich auf nahezu alle Lebensbereiche übertragen – insbesondere auf Unternehmertum und persönliche Entwicklung.

Die wahre Herausforderung beginnt lange vor dem Wettkampftag

Viele bewundern Athlet*innen für ihre Leistung am Wettkampftag. Doch die wahre Herausforderung beginnt nicht erst an diesem Tag, sondern in den Jahren und Jahrzehnten davor. Es sind die unzähligen Stunden des Trainings, die Überwindung von Müdigkeit und der Verzicht auf Bequemlichkeit, die letztlich über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Viele fragen mich: Wie schafft man es, einen IRONMANTriathlon oder gar 17 solcher Wettkämpfe zu absolvieren? Die eigentlich spannende Frage lautet aber: Wie hält man 25 Jahre Leistungssport durch? Wie schafft man es, fast jeden Tag mehrere Stunden zu trainieren – auch wenn das Wetter schlecht ist, der Körper müde oder das Leben gerade andere Herausforderungen bereithält? Wie kann man täglich Höchstleistung erbringen, auch wenn niemand zuschaut?

Genau hier liegt die essenzielle Verbindung zum Unternehmertum.

Unternehmer*innen und Extremsportler*innen brauchen eine starke Vision

Jeder große Erfolg beginnt mit einer klaren Vision. Als ich damals mit dem Triathlon begann, war mein Ziel eindeutig: Ich wollte zur Weltmeisterschaft nach Hawaii. Diese Vision hat mich durch die Jahre getragen, mich motiviert, wenn es schwierig wurde, und mir geholfen, dranzubleiben.

Genauso braucht ein(e) Unternehmer*in eine klare Vorstellung davon, wo er/sie in drei, fünf oder zehn Jahren stehen will. Ohne diese langfristige Perspektive wird es schwer, schwierige Phasen zu überstehen und durchzuhalten, wenn Rückschläge kommen. Wer nicht weiß, warum er/sie morgens aufsteht und worauf er/sie hinarbeitet, verliert schnell den Antrieb. Eine starke Vision ist der Kompass, der durch stürmische Zeiten leitet.

Klare Ziele und messbare Fortschritte sind entscheidend

Visionen sind wichtig, doch ohne klare Ziele bleiben sie nur Träume. Als Leistungssportler wusste ich jeden Tag genau, was ich trainieren musste, welche Herzfrequenz, welche Wattzahl oder welche Kilometerleistung zu erreichen war. Ich habe alles getrackt – Ernährung, Trainingseinheiten, Erholungsphasen.

Im Business ist es genauso: Ohne messbare KPIs kann kein Unternehmen langfristig wachsen. Tägliche, wöchentliche und monatliche Ziele sind essenziell, um Fortschritte zu erkennen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Eine große Vision allein reicht nicht – es braucht auch eine Strategie, präzise Meilensteine und das konsequente Überprüfen der Zwischenergebnisse.

Wachstum entsteht durch Herausforderungen und bewusstes Scheitern

Jede Trainingseinheit bedeutet in gewisser Weise ein Scheitern. Beim Krafttraining gehen wir ans Muskelversagen, beim Ausdauertraining erleben wir Momente der totalen Erschöpfung. Doch genau in diesen Phasen wächst der Körper – und genauso wächst auch ein Unternehmen oder eine Persönlichkeit durch Herausforderungen.

Viele scheuen sich davor, Fehler zu machen oder Rückschläge zu erleben. Doch in Wahrheit sind diese Momente essenziell für den Fortschritt. Ein(e) erfolgreiche(r) Unternehmer*in lernt, Fehler als wertvolle Lektionen zu sehen. Die größte Herausforderung besteht darin, sich immer wieder aus der Komfortzone herauszubewegen – egal ob als Sportler*in oder Unternehmer*in.

Ein weiteres Prinzip aus dem Leistungssport: Es ist nicht erfolgreich, wer am meisten Talent hat, sondern wer über Jahre hinweg konstant dranbleibt. Denn eines muss man wissen: Konstanz schlägt Talent. Viele Menschen überschätzen, was sie an einem Tag erreichen können, aber unterschätzen, was sie in einem Jahr oder Jahrzehnt schaffen können.

Wenn du dich jeden Tag nur um ein Prozent verbesserst, wirst du in einem Jahr eine völlig neue Ausgangssituation haben.

Der richtige Rhythmus: Balance zwischen Anspannung und Entspannung

Häufig wird Erfolg mit einem Marathon verglichen. Doch in Wahrheit ist das Leben kein gleichmäßiger Dauerlauf, sondern eine Abfolge von intensiven Phasen und bewussten Erholungsmomenten. Im Sport ist die Superkompensation – der Wechsel zwischen Belastung und Erholung – entscheidend für langfristige Leistungssteigerung.

Dasselbe gilt im Unternehmertum: Wer dauerhaft auf Höchstleistung fährt, ohne Pausen einzuplanen, riskiert langfristig einen Einbruch. Erfolgreiche Unternehmer*innen wissen, wann es Zeit ist, sich zu fordern – und wann es wichtig ist, sich zurückzulehnen, Energie zu tanken und mit neuer Kraft weiterzumachen. Methoden wie die Pomodoro-Technik (eine Zeitmanagement-Methode des Italieners Francesco Cirillo) helfen dabei, fokussierte Arbeit mit bewussten Pausen zu kombinieren.

Fehler sind keine Hindernisse – sie sind der Weg

Viele Menschen haben Angst vor Fehlern. Doch wer sich weiterentwickeln will, muss Fehler nicht nur akzeptieren, sondern aktiv annehmen. Ich sehe Fehler als Indikatoren für Wachstum. Jeder Fehltritt, jede Herausforderung bringt mich weiter – im Sport genauso wie im Business.

Unternehmer*innen, die Angst vor Problemen haben, bleiben stehen. Doch wer versteht, dass Herausforderungen zum Prozess dazugehören, kann sie sogar willkommen heißen. Es geht nicht darum, Probleme zu vermeiden, sondern sie als Chancen zu nutzen, um sich weiterzuentwickeln.

Erfolg beginnt im Kopf – glaube an dich selbst

Einer der größten Erfolgsfaktoren ist die mentale Haltung. Unsere Glaubenssätze bestimmen, was wir für möglich halten – und was nicht. Wer sich selbst kleinredet, wird niemals seine vollen Potenziale ausschöpfen. Wer jedoch an sich glaubt und seine inneren Blockaden überwindet, kann unglaubliche Erfolge erzielen.

Als ich meinen ersten IRONMAN startete, hatte ich keinen Beweis, dass ich jemals 17 Finishes erreichen würde. Aber ich hatte den Glauben daran. Genauso ist es im Unternehmertum: Nur wer daran glaubt, sein Unternehmen groß zu machen, wird auch Wege finden, um genau das zu erreichen.

Erfolg ist eine bewusste Entscheidung

Letztendlich ist Erfolg kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung. Die Frage ist nicht, ob du erfolgreich sein kannst, sondern ob du bereit bist, den Preis dafür zu zahlen – mit Disziplin, Durchhaltevermögen und der Fähigkeit, immer wieder aufzustehen.

Wer bereit ist, langfristig zu investieren, sich immer wieder aus der Komfortzone zu bewegen, an seine Vision zu glauben und Rückschläge als Teil des Weges zu akzeptieren, wird außergewöhnliche Erfolge erzielen. Denn am Ende sind es nicht die äußeren Umstände, die über Erfolg entscheiden, sondern die innere Einstellung und die täglichen Handlungen, die wir wählen.

Der Autor Slatco Sterzenbach ist Experte für mentale und physische Peak Performance für Unternehmer*innen sowie Buchautor von: „Iron Mind – Die 55 geheimen Gesetze der Peak Performance“, https://go.iron-mind.de

Mit wenig Geld groß denken

Wie Substanz statt Show zum Skalierungs-Booster werden kann, schildert Mladen Milicevic, Gründer und CEO von Unchained Robotics, aus eigener Start-up-Erfahrung.

In der Start-up-Welt gilt Venture Capital als der einzig wahre Wachstumsmotor. Doch ist das wirklich so? Die Entwicklung von Unchained Robotics zeigt etwas anderes: fünf Jahre, über 300 Kund*innen, zweistelliger Millionenumsatz – und das mit nur 7,7 Millionen Euro Funding. Schnelles Wachstum ist also auch ohne VC-Millionen möglich – mit Fokus auf Substanz statt Show und auf organisches Wachstum.

Mit wenig Geld skaliert es sich oft besser

Wenn ich eines in den vergangenen fünf Jahren gelernt habe, dann das: Mit wenig Geld skaliert es sich oft besser. Wer wenig hat, denkt schärfer und hinterfragt strenger, ob eine Investition wirklich langfristig trägt. Ob sie dem Produkt dient – oder nur dem Pitchdeck. Bei uns war von Anfang an klar: Jeder Euro muss in Richtung Vision fließen. Und die heißt in unserem Fall: Roboter sollen so einfach bedienbar sein wie Smartphones.

Zudem können Start-ups, die sich zu früh dem VC-Spiel hingeben, schnell in eine Tretmühle geraten: nächste Runde, nächste Bewertung, nächste Targets. Wer diese nicht erreicht, fällt durchs Raster, egal wie gut das Produkt ist. Das liegt in der Natur der VCs: Sie möchten durch einen Exit eine möglichst hohe Rendite auf ihr Investment erzielen. Für die geldwerte Unterstützung bekommt der VC ein Mitspracherecht am Kurs des Unternehmens. Kurz gesagt: Es muss skaliert werden. Und das möglichst schnell.

Die Robotikbranche ist für sich direkt hoch kapitalintensiv. Dagegen steht unser selbst gesetztes Ziel: ein skalierbares Produkt mit Marktreife entwickeln, bevor wir überhaupt über große Finanzierungsrunden sprechen. Und dabei ging es nicht um ein Minimal Viable Product, also die erste minimal funktionsfähige Iteration eines Produkts, die vielleicht für drei Kund*innen am Markt einsetzbar ist. Es ging um einen echten Product Market Fit. Wir haben also mit vergleichsweise wenig Kapital Produkte entwickelt, die das Marktproblem „fehlende Automatisierung in der Fertigung“ lösen, gleichzeitig unsere Zielgruppen analysiert und systematische Kund*innengewinnung betrieben. Das gestaltete den Einstieg in die Branche vielleicht zeitintensiver, aber gleichzeitig nachhaltiger.

Ganz bewusst haben wir uns in der Skalierung mehr Zeit gelassen als andere Unternehmen in der Branche, auf ein marktreifes Produkt und einen Kund*innenstamm gesetzt, der organisch wächst, statt auf schnelles VC-Wachstum.

Damit wir als Gründer das größte Mitspracherecht an der Richtung unseres Unternehmens behalten – und unsere Produkte nicht aufgrund von VC-Dynamiken langfristig vom Markt verschwinden. Um das generell zu vermeiden, müsste die Erfolgsformel für Start-ups „erst Substanz, dann Wachstum“ heißen, statt sich von Venture Capital als einzig wahrem Wachstumsmotor abhängig zu machen.

Wachstumskapital, aber richtig

Ich sehe Wachstumskapital nicht als Selbstzweck, sondern als ein gezieltes Werkzeug. Die entscheidende Frage ist nicht wie viel, sondern wann und wofür. In der Frühphase haben wir mit Family Offices und Fördermitteln gearbeitet, um unser Fundament zu legen: Technologie entwickeln, den Product Market Fit validieren, echte Kund*innenprobleme lösen. Erst als klar war, dass jeder in das Marketing investierte Euro einen mehrfachen Return bringt, waren wir bereit für Venture Capital – zu unseren Bedingungen.

Drei Entwicklungen prägen unsere Reise

- 2020: Launch unserer Plattform unchainedrobotics.de – der erste Online-Marktplatz für Automatisierung in Europa.

- 2023: Markteinführung des MalocherBots mit unserer eigenen Software LUNA – ein entscheidender technologischer Durchbruch.

- 2024: Der Sprung in die USA – mit mittlerweile fast 20 aktiven Robotersystemen in Tennessee und Umgebung.

Diese Meilensteine markieren mehr als nur Wachstum. Sie zeigen, dass unsere Strategie aufgeht: organisches Wachstum, technologische Unabhängigkeit, internationaler Relevanzgewinn.

Eine Software für alle Roboter

Das Herzstück unseres USP ist LUNA – unsere eigens entwickelte Roboter-Software. Sie ermöglicht es, Roboter herstellerunabhängig mit derselben Benutzeroberfläche zu steuern – ohne Programmierkenntnisse und lange Einarbeitung.

Gerade in Zeiten, in denen kein Unternehmen mehr langfristig planen kann, ist Flexibilität das höchste Gut. Ein besonders prägnanter Anwendungsfall für den praktischen Einsatz ist das Projekt mit der ELHA Maschinenbau Liemke KG. Das mittelständische familiengeführte Unternehmen aus Ostwestfalen ist spezialisiert auf hochpräzise Werkzeugmaschinen für die metallverarbeitende Industrie. Schon während der Corona-Pandemie wurde dort deutlich, dass Automatisierung nicht länger ein Nice-to-have, sondern ein Muss für die Zukunftsfähigkeit des Betriebs ist. Der akute Fachkräftemangel machte es unmöglich, alle Produktionsprozesse durchgängig personell zu besetzen.

Gemeinsam haben wir eine automatisierte Anlage entwickelt, die mit dem MalocherBot und der Software LUNA einen zentralen in Schritt Richtung mannlose Fertigung ermöglichte.

Mit dem German Accelerator haben wir im Februar nun unser US-Netzwerk ausgebaut. In einem nächsten Schritt wollen wir lokale Supply Chains schaffen, Partnerschaften etablieren und Produktion ins Land holen. Denn während die USA ihre Industriepolitik neu ausrichten, entsteht ein Riesenbedarf an Automatisierung. Robotik wird dort zur Schlüsseltechnologie. Zugleich investieren wir massiv in KI – damit Roboter künftig nicht nur Befehle ausführen, sondern auch Entscheidungen treffen. Von der Teileerkennung bis hin zum Greifverhalten: für maximale Autonomie bei maximaler Einfachheit.

Substanz schlägt Show – wenn man es richtig macht

Unser Weg zeigt: Es geht auch ohne frühes Venture Capital. Wir sind kein klassisches VC-gepushtes Start-up. Und genau das ist unsere Stärke. Wir haben gelernt, mit wenig viel zu erreichen – weil wir den Fokus behalten haben: auf das Produkt, auf die Kund*innen – und auf nachhaltige Skalierung.

Gleichzeitig haben wir ein Netzwerk aufgebaut – ebenfalls ein wichtiges Learning: Netzwerken ist alles. Die richtigen Menschen zur richtigen Zeit können ein ganzes Unternehmen transformieren. Oft kam der entscheidende Kontakt auf einem Event zustande, zu dem ich eigentlich gar nicht gehen wollte. Ob Gründer*innen, Mentor*innen oder Kund*innen – ohne diese Menschen wären wir heute nicht da, wo wir sind.

Eine verrückte Utopie aus der Zukunft?

Die Wirtschaft der Zukunft wird zwangsläufig eine andere sein: Angesichts der Klimakrise bzw. der massiven Überbeanspruchung fast aller Ressourcen genügt es längst nicht mehr, nur weniger umweltschädlich zu handeln. Jan Schmirmund, Experte für regenerative Transformation und Innovation, will mit seinem neuen Buch „Regenerative Wirtschaft – Wie Pioniere eine lebenswerte Ökonomie gestalten“ (Murrmann Verlag) Mut machen, neue Wege zu gehen. Mehr dazu im Interview mit Jan.

Als Startup Advisor begleitest du auch junge Unternehmen auf ihrem Weg zu einer regenerativen Wirtschaftsweise. Was genau meint regeneratives Wirtschaften?

Regeneratives Wirtschaften bedeutet zunächst einmal, die Erkenntnis zuzulassen, dass wir als Menschen mitsamt unseren Organisationen untrennbar mit dem ökologischen System dieses Planeten verbunden und damit von ihm abhängig sind. Daraus folgt zwangsläufig, dass wir uns selbst schaden, wenn wir das System weiter zerstören – und dabei reicht es eben nicht aus, die Zerstörung nur etwas langsamer zu betreiben. Sprich: etwas weniger CO₂ auszustoßen, weniger Müll zu produzieren oder – um es mal pointiert zu sagen – die Kinder, die in deiner Lieferkette Produkte herstellen, nur noch bis zu den Knöcheln in der giftigen Chemiesuppe stehen zu lassen, statt vorher bis zu den Knien.

Der zweite Schritt ist dann, das eigene Handeln nach dieser Erkenntnis auszurichten. Mit reinen Optimierungsmaßnahmen im Sinne von „Do less harm“ wird man das Ziel nicht erreichen. Insbesondere dann nicht, wenn wir für ein Produkt zwar weniger Ressourcen benötigen, dafür aber umso mehr dieser Produkte herstellen. Am Ende wird der Schaden größer statt kleiner sein. Regeneratives Wirtschaften basiert daher auf einem anderen Ansatz: nämlich die Dinge von Grund auf anders zu machen – so, dass sie für den Planeten nützlich sind.

Ein Ansatz, der dieses Prinzip perfekt illustriert, ist Cradle to Cradle – also „von der Wiege zur Wiege“. Es geht dabei darum, Produkte so zu designen, dass die dort verwendeten Rohstoffe in perfekten Kreisläufen – biologischen oder technischen – unendlich oft wiederverwertet werden können. Das heißt: Jedes Material, das verbaut wurde, wird zum Rohstoff für neue Produkte. So soll ein ewiger Kreislauf ohne Müll entstehen.

In meinem Buch nutzt Michael Braungart, der Erfinder des Cradle-to-Cradle-Ansatzes und Professor an der Leuphana Universität in Lüneburg, das Beispiel eines Kirschbaums: Ein Kirschbaum reduziert nichts. Er spart auch nichts ein. Im Gegenteil: Er wuchert sogar mit Blüten und Früchten. Der Unterschied ist, dass diese nützlich für das ökologische System sind. Nach diesem Prinzip würde man auch nicht versuchen, Autoreifen zu produzieren, die weniger Mikroplastik abgeben, sondern der Abrieb wäre eben Rohstoff für die Natur. Das ist der Grundgedanke des gesamten regenerativen Wirtschaftens: ein nützlicher Teil des Gesamtsystems sein, der mit, vom und für das System wirkt – wie ein Baum im Wald.

Was dabei noch wichtig ist: Wachstum ist nichts Schlechtes, aber eben nicht unbegrenzt, so wie es gerade noch das Paradigma der degenerativen Wirtschaft ist. Wir sprechen in unserer Community daher auch lieber von Gedeihen als von Wachsen. Eine gedeihende regenerative Wirtschaft blüht wie ein Kirschbaum und bleibt dabei innerhalb der planetaren Grenzen und oberhalb der sozialen Fundamente, wie es Kate Raworth eindrucksvoll in ihrem Werk „Doughnut Economics“ beschreibt.

Gibt es Branchen, die für eine regenerative Transformation besonders gut geeignet sind?

Nicht in allen Branchen oder allen Unternehmen ist es gleich leicht. In der Landwirtschaft gibt es schon viele Betriebe, die regenerativ wirtschaften und Böden sowie Humus aufbauen, statt sie auszulaugen, oder zu einer Verbesserung der Biodiversität beitragen, statt nur weniger Arten auszurotten. Für andere Unternehmen, die beispielsweise Pflastersteine herstellen, liegen die Lösungen nicht direkt auf der Hand. Dennoch kann man sich auf den Weg machen. So zeigt etwa Luisa Rinn mit ihrem Unternehmen Rinn Betonsteine aus Gießen, dass auch hier vieles möglich ist.

Ja, es dauert vielleicht länger und ist mit Anstrengung verbunden. Das gilt für alle Branchen. Am Ende kommt es auf die individuelle Situation des Unternehmens an, wie leicht oder schwer es ist.

Wie können Start-ups als Innovationsträger aktiv zur regenerativen Transformation beitragen?

Da gibt es wirklich viele Wege. Start-ups haben es leichter als etablierte Unternehmen, weil sie die Chance haben, die Dinge von Grund auf richtig zu machen. Man kann sich als Start-up zum Beispiel direkt einen gemeinwohlorientierten und regenerativ ausgerichteten Purpose geben und das Unternehmen danach ausrichten. Und/oder man kann Leistungen anbieten, die es anderen Unternehmen erleichtern, regenerativ zu wirtschaften. In meinem Buch gibt es das Beispiel von Torsten Becker und seinem Start-up carbonauten aus Eberswalde. Torsten und sein Team produzieren über einen Pflanzenkohle-Ansatz Rohstoffe für Branchen wie Landwirtschaft, Bau oder Chemie, die es ermöglichen, CO₂-negative Produkte zu entwickeln. Oder nehmen wir das von Alma Spribille, Andreas Schmucker und Nico Tucher gegründete WEtell, einem Anbieter von Mobilfunkleistungen aus Freiburg, der regenerativ agiert, da durch das Design des Geschäftsmodells unter anderem mehr grüne Energie erzeugt wird, als durch die Nutzung der Mobilfunk-Infrastruktur entsteht.

Welche Schritte können Start-ups konkret gehen, um eine regenerative Wirtschaftsweise zu implementieren?

In einem vom BMWK geförderten Inkubatorprogramm, in dem ich mitwirke, zu finden unter www.reconnect-inkubator.org, helfen wir gemeinwohlorientierten Start-ups und KMU dabei, die drei wesentlichen Hebel für regeneratives Wirtschaften zu stärken. Dazu gehören neben der Kultur und dem Organisationsdesign auch das Geschäftsmodell und drittens – und ganz besonders – der Aufbau eines regenerativ ausgerichteten Business-Ökosystems, das ein Netzwerk bildet, das insgesamt regenerativ auf unsere ökologischen und sozialen Systeme wirkt.

Außer der Teilnahme an einem Inkubatorprogramm (und davon gibt es aktuell mehrere) kann man sich auch einen erfahrenen Berater ins Boot holen, sich um einen Platz in einem der Impact Hubs weltweit bemühen oder man startet erstmal ganz niederschwellig mit einem Buch. Das kann meines sein, wenn man ganz am Anfang steht, oder auch ein so tolles Werk wie „The Stellar Approach“ von TheDive in Berlin. Insbesondere als größeres Unternehmen sollte man sich aus meiner Sicht an eine erfahrene Transformationsberatung wenden.

Hast du Beispiele von jungen Unternehmen, die erfolgreich regenerative Ansätze verfolgen?

Oben habe ich ja schon ein paar Beispiele genannt. Weitere wären der Interior-Designer Sven Urselmann, der Zukunftsort „Wir Bauen Zukunft“ in Mecklenburg-Vorpommern, der Landwirtschaftsbetrieb Jucker Farm aus der Schweiz oder auch das Franz!Werk in Tübingen, das nach dem Prinzip gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens, ähnlich dem bekannten Prinzip der solidarischen Landwirtschaft, arbeitet.

Weitere bekannte Beispiele sind die von Anna und Ran Yona gegründete Schuhmanufaktur Wildling aus Engelskirchen, die Suchmaschine Ecosia, die Firma hinter der Zeitschrift Neue Narrative (NN Publishing GmbH), der Verein Reinventing Society e.V. oder auch das 2021 von Dr. Joel Eichmann und Felix Wollenhaupt in Gießen gegründete Green Elephant Biotech. Es gäbe noch viel mehr Beispiele aufzuzählen; sie sind dabei alle unterschiedlich im Ansatz und auch im Fokus. Dennoch ist ihnen gemeinsam, dass sie als Vorbilder für eine neue Art des Wirtschaftens agieren und zeigen, dass es eben auch anders geht.

Umfragen zeigen, dass mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen die Umsetzung ethischer und nachhaltiger Ausgaben für zu kostspielig hält bzw. sich sorgt, dabei die finanzielle Stabilität aufs Spiel zu setzen. Was muss sich ändern, damit regenerative Transformation als wichtiger Schlüssel zu einer zukunftsfähigen und prosperierenden Wirtschaft erkannt und gelebt wird?

Puh. Komplexe Frage. Katrina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltiges Wirtschaften, vertritt die Auffassung, dass das Prinzip Freiwilligkeit bei Unternehmen gescheitert ist. Ich würde dem insofern zustimmen, als es ohne Leitplanken aus der Politik sehr schwer wird. Was wir aber vor allem auch brauchen, sind viele positive Beispiele, die anderen Unternehmer*innen zurufen: „Seht her, es geht. Auch für dich, denn die regenerative Wirtschaft ist keine verrückte Utopie aus ferner Zukunft, sondern sie ist schon da. Klein zwar, aber kraftvoll und deutlich anschlussfähiger an das Bestehende, als viele denken.“

Und, ganz wichtig: Regenerativ zu wirtschaften bedeutet nicht, auf irgendetwas zu verzichten. Im Gegenteil. Man tauscht vielmehr einen Haufen negativer Dinge gegen genauso viele positive ein. Und Geld darf man auch weiterhin verdienen. Viele der hier genannten Protagonisten zeigen das sehr deutlich und dokumentieren damit eindrucksvoll: Regeneratives Wirtschaften ist möglich.

Danke, Jan, für deine Insights

Beobachten statt Berechnen

Rechnerische Planspiele und das Wissen um aktuelle Trends bringen Gründern erste Erkenntnisse über die Zukunft. Wichtiger ist das systematische Beobachten des konkreten Marktes, um ihn zu verstehen und aktiv mitzugestalten.

Natürlich gehört das Glänzen auf dem Theorie-Parkett und das Schreiben von zahlenbasierten Businessplänen für Gründer zum Pflichtprogramm, um beispielsweise der Hausbank zu zeigen, wie man am Markt einsteigen und bestehen will; aber es kann und darf nicht zum Selbstzweck werden und vollständig das überlagern, weswegen der ganze Aufwand eigentlich betrieben wird: Nämlich mit vollem Einsatz ein unternehmerisches Konzept zu erarbeiten, es umzusetzen und unermüdlich weiterzuentwickeln.

Denn nicht nur für aus der Not heraus geborene Gründungen gilt, dass sie stets ein Wagnis darstellen; und zwar eben nicht nur ein betriebswirtschaftliches. Dass sie mit der Person des Gründers oder der Gründerin untrennbar zusammenhängen. Und dass sie entscheidend darauf beruhen, dass die Neu-Unternehmer den Einsatz und Willen haben, etwas zu gestalten!

Wie geht das, ein spezielles Markt-Umfeld – in der Regel eine Nische, ein Regionalmarkt oder ein enger Zielgruppen-Fokus – langsam und stetig (erstens) entlang klarer, konkreter, auf das eigene Unternehmen zugeschnittener Marktqualitätskriterien zu entwickeln und (zweitens) anhand von Indikatoren für eine Marktdynamik auch in der Richtung, in die man selber will, zu lenken? Dieser Kernfrage wollen wir uns im Folgenden widmen.

Strategic Foresight

Im angelsächsischen Kulturkreis ist für derlei Fragestellungen bereits seit Jahrzehnten eine Profession zuständig – und bestens etabliert –, die sich ausschließlich um genau solche Markt-Taktik und Business-Manöver kümmert: Strategic Foresight, die Zukunftsforschung. Hierzulande ist allerdings, wenn überhaupt, eher der Ableger der Trendforschung bekannt. Und das auch fast nur in Großunternehmen oder einigen Lifestyle-Branchen, die sich’s leisten können. Ansonsten stößt Zukunftsforschung auf Skepsis – nicht zuletzt dank einiger Trend-Gurus, die unverdrossen am eigenen Ruf basteln und lustige Trend-Labels und vielerlei Spielchen erfinden. Mit durchaus hohem Unterhaltungs-, aber allem Anschein nach wenig Gebrauchswert. Zukunftsforschung rangiert daher in der Einschätzung vieler gleich hinter „Astrologie 2.0“. Was aber ist wirklich dran an dieser scheinbar exotischen Disziplin?

Die größten Strategie-Fallen

Sie haben eine tolle Geschäftsidee und eine Strategie, wie Sie die Idee realisieren wollen. Doch nach kurzer Zeit stellen Sie fest: Die Idee ist gut – die Strategie aber nicht. Sie beschließen, das Strategiepferd zu wechseln. Dabei lauern viele Fallen, die sich vermeiden lassen.

Es gibt viele Gründe bzw. Notwendigkeiten für Strategiewechsel in der Gründungsphase: die wirtschaftliche Situation verändert sich oder das Kundenverhalten, oder Sie expandieren rasch. Für die meisten Gründer steht zu Beginn der Selbständigkeit das operative Geschäft im Fokus, sie müssen die gegenwärtigen Herausforderungen bewältigen.

Eine klare Unternehmensstrategie, geschweige denn strategische Überlegungen erfolgt bzw. erfolgen „zwischen Tür und Angel“, eher nebenbei und zufällig. Erst nachträglich geraten die langfristigen Zielsetzungen des jungen Unternehmens in den Blickpunkt. Erfolgt dann der Strategiewechsel, sollten Sie folgende Stolpersteine umschiffen.

1. Mangelnde Flexibilität

Sie sind nicht flexibel genug und „kleben“ an Ihren ersten strategischen Überlegungen fest. Die Leimrute Ihrer Ursprungsstrategie lässt Sie nicht mehr los. Eine Weisheit der Dakota-Indianer lautet: „Wenn Du merkst, dass Du ein totes Pferd reitest, steige ab.“ In aller Regel jedoch sagen Gründer: „Besorgen wir uns doch lieber eine stärkere Peitsche.“ Sie sollten den Mut aufbringen, Ihre bisherige Strategie unter die kritische Lupe zu legen und den Strategiewechsel ins Kalkül ziehen. Um sich von der Leimrute zu befreien, benötigen Sie strategischen Weitblick. Dieser lässt sich nicht erlernen oder herbeizitieren – gehen Sie mit einem strategieerfahrenen Partner Ihres Vertrauens in Klausur und legen Sie alles auf den Prüfstand. Verlassen Sie sich dabei nicht allein auf Ihr Bauchgefühl – nutzen Sie das Handwerkszeug der Strategieexperten.

2. Fehlendes belastbares Zahlenmaterial

Zu diesem Experten-Handwerkszeug gehören die Instrumente der Unternehmensanalyse. Überprüfen Sie die Chancen und Möglichkeiten sowie die Risiken und Gefahren Ihrer Geschäftsidee. Berücksichtigen Sie die Faktoren, auf die Sie keinen Einfluss haben, etwa wirtschaftspolitische Entwicklungen. Wichtig ist eine detaillierte Branchenanalyse: Welche Wettbewerber haben Sie, welche Schwächen der Konkurrenten können Sie nutzen, welche Abhängigkeiten etwa von Lieferanten sind zu beachten? Entscheidend ist die Kundenanalyse, hier hilft eine Kundenbefragung weiter: „Warum gehen Kunden zu einem Konkurrenzunternehmen und nicht zu mir?“ Der Zwang zum Strategiewechsel darf nicht zu Hektik und Aktionismus führen. Ein gelungener Strategiewechsel baut auf sauberem Zahlenmaterial zu Ihrem unternehmerischen Ist-Zustand auf. Diese Zahlen liefert auch die interne Unternehmensanalyse, bei der Sie Ihre Kernfähigkeiten, Kernschwächen und kritischen Erfolgsfaktoren überprüfen. Letztere gilt es in positive Erfolgsfaktoren zu verwandeln. Dies gelingt, indem Sie die Unternehmensprozesse in den Mittelpunkt rücken, die in der Wahrnehmung der Kunden eine dominante Rolle spielen.

3. Falscher Blickwinkel

Strategien scheitern deswegen so oft, weil die Entwickler der Strategie dabei primär die Brille des Unternehmens tragen. Beispiel Zielgruppenbestimmung: „Welche Kunden wollen wir?“, lautet die Frage, die zu einer egozentrischen Vertriebskultur führt. Notwendig ist ein Perspektivenwechsel, durch den die Frage: „Was kann unser Vertrieb für unsere Kunden tun?“ in den Mittelpunkt der strategischen Überlegungen rückt. Pointiert ausgedrückt: Setzen Sie beim Strategiewechsel und der Strategieentwicklung immer die Brille des Kunden auf!

4. Keine konkrete Vision

In der hektischen Gründungsphase fehlt es bei der Strategieorientierung oft an der Fundierung. Spätestens beim Strategiewechsel sollten Sie den Strategieprozess sauber aufsetzen. Dazu gehört die Visionsfindung: Strategische Planung ohne Vision ist weitgehend wertlos – und eine Vision ohne umsetzungsorientierte Strategie ebenso. Vision und Strategie gehören zusammen wie die zwei Seiten einer Medaille. Nehmen Sie sich die Zeit, um den Strategiewechsel im Detail vorzubereiten, indem Sie zunächst einmal eine Vision formulieren. Mit der Szenario-Technik lassen sich realistische, weil aus der gegenwärtigen Situation und der Ist-Analyse abgeleitete, mögliche und alternative Zukunftsbilder entwickeln. Eine Vision hilft, die Black Box des Alltagsgeschäftes zu verlassen, sie befreit von den Fesseln des operativen Geschäfts, sie weitet den Blick und eröffnet das Panorama auf Ihr Unternehmen, wie es in fünf oder zehn Jahren ausschauen könnte. Also: Gründen Sie eine Visions- und Strategie-Task-Force mit Mitgliedern, die es wagen, über den operativen Tellerrand hinauszuschauen.

Skalieren im eCommerce

Jeder, der im Bereich eCommerce mit seinem Unternehmen dauerhaften Erfolg haben möchte, muss sich früher oder später die Frage stellen, wie das Ganze am besten skaliert werden soll. Hierfür bietet sich eine Vorgehensweise an, die planvoll und in mehreren Schritten geschieht. Wie das funktioniert.

Selbständige Abwicklung beenden und bestehende Kunden nutzen

Ein eCommerce-Unternehmen hochzuskalieren und dieses auch international nach vorne zu bringen, ist kein leichtes Unterfangen. Glücklich schätzen können sich da diejenigen Personen, die einen genauen Plan vor Augen haben. Andere Länder bedeuten nämlich nicht nur andere Vertriebswege, sondern auch anders gelagerte Bedürfnisse der Kunden.

Will man so richtig durchstarten, sollten die beiden folgenden Adaptierungen zuallererst angestrebt werden:

- Das selbständige Abwickeln der Bestellungen muss so weit wie möglich aufgegeben werden.

- Das Verhältnis zu bestehenden Kunden muss bestmöglich genutzt werden.

Wer also selbst zur Post fährt und sich um Verpackung und Versand als Geschäftsführer kümmert, der stößt zwangsläufig schnell an seine Grenzen. Besser ist es daher an dieser Stelle, zum Beispiel Dropshipping zu nutzen. Dabei arbeitet der Unternehmer eng mit einem Lieferunternehmen zusammen, welches sich darum kümmert, dass die Produkte so schnell wie möglich zum Kunden gelangen. Punkt zwei zielt hingegen auf geschicktes Marketing ab. Bestehende Kunden können für effektive Marketingketten benutzt werden. Das gilt vor allem dann, wenn sich unter Ihnen gegebenenfalls bekannte Social Media-Influencer befinden.

Prozesse automatisieren und Vorteile des Outsourcings verwenden

Im nächsten Schritt geht es darum, das eigene Business so weit wie möglich zu automatisieren. Dies kennt im Prinzip auch jeder von seinen eigenen Online-Bestellungen bei großen Versandhäusern. Hier läuft alles automatisiert ab, denn das spart wertvolle Zeit. Beispiele dafür, was man im Einzelnen automatisieren kann:

- Chat-Funktionen auf der eigenen Webseite

- Bestandteile des E-Mail-Marketings

- Die Bestellbestätigung

- Die Versandbestätigung

Noch einen Schritt weiter geht die automatisierte Anpassung der Preise. Das bietet sich vor allem dann an, wenn etwa während der Black Week entsprechende Aktionen geplant sind oder zum Jahresende hin noch ein wenig Platz in den eigenen Lagern geschaffen werden soll. Zusammen mit dem Outsourcing, das an kompetente Partner stattfinden sollte, ergibt sich eine massive Zeitersparnis ohne allzu viele Zusatzkosten.

Beispiel: expondo expandiert nach Polen

Wie man erfolgreich expandiert und das eigene Geschäft passend skaliert, wird mit Blick auf das Unternehmen expondo deutlich. Expondo, Anbieter von professionellem Equipment für Gasztronomie und Industrie, wurde von Piotr Stach und Waldemar Moss gegründet, welche sich vor allem mit der Bewältigung der Schwierigkeiten bei der Internationalisierung eingehend beschäftigt haben. Sie sind der Meinung, dass es massive Unterschiede bei den Käuferstrukturen in unterschiedlichen Ländern gibt. Vergliche man beispielsweise deutsche und polnische Kunden, so ergäben sich mitunter die folgenden Unterschiede: Zum einen seien polnische Käufer im Gastronomie-Bereich sehr preisempfindlich, und zum anderen änderten sie bei günstigeren Preisen schnell den Ort des Kaufs.

Dazu Piotr Stach: „Wir haben in Deutschland angefangen, einem Markt, der in der EU zusammen mit Großbritannien führend im Bereich eCommerce ist. Was wir dort gelernt haben, haben wir in Polen angewendet.“ Eine wichtige Sache in Polen sei zum Beispiel die Lieferung per Nachnahme. Außerdem benötigten polnische Kunden mehr Hilfe am Telefon und lägen viel Wert auf die Vertrauensbildung in einem Shop vor Ort. In Polen werde darüber hinaus seltener von Mitbewerbern abgemahnt, als das in Deutschland der Fall sei. Steuerprüfungen fänden in Deutschland ebenfalls häufiger statt. Jacek Powalka, der Head of Marketing bei expondo, führte zu dem Thema noch aus: „Die Ausbildungskosten und Löhne sind in Polen niedriger. Es gibt bei den Käufern in Polen und Deutschland auch kulturelle Unterschiede. Darüber hinaus finden wir in Polen leichter Spezialisten, die für uns arbeiten wollen."

Waren-Einfuhr aus Fernost

7 Tipps, die E-Commerce-Start-ups beim Direktimport von Waren aus China beachten sollten.

Die Produktionskosten in China sind niedrig, die Gewinnspanne beim Verkauf der in Fernost hergestellten Ware in Europa entsprechend hoch. Wer erfolgreich mit seinem E-Commerce durchstarten will, tut das durch den Direktimport aus China. Doch Importbedingungen, Zollverfahren und Vorschriften beschränken den Handel, und die Auswahl von Lieferanten und Produkten gestaltet sich oft schwieriger als gedacht. Was ist bei der Einfuhr von Waren aus China also zu beachten? Wir haben die wichtigsten Tipps zusammengestellt.

1. So findest du Lieferanten aus China

Tradeshows sind die mit Abstand beste Quelle, um Lieferanten zu finden. Es lohnt sich nicht nur die größte chinesische Handelsmesse Canton Fair zu besuchen, sondern auch branchenspezifische Tradeshows. So besteht die Möglichkeit, auf aus- und inländischen Fachmessen direkt mit potenziellen Lieferanten persönlich zu sprechen. Eine Faustregel besagt: Wenn das entsprechende Unternehmen sich mit einem Messestand präsentieren kann, hat es eine bestimmte Größe erreicht und kann damit im angemessenen europäischen Standard produzieren. Allerdings sollte beachtet werden, dass keinesfalls immer der ideale Lieferant den größten Messestand besitzt. Oft stellen auf den Fachmessen ebenso Agenten aus. Dabei handelt es sich um Zwischenhändler, welche beim tatsächlichen Hersteller dropshippen oder einkaufen. Daher ist beim Aufbau eines Auditverfahrens eine saubere Firmen- und Warenprüfung notwendig.

Zwar machen es B2B-Plattformen wie Globalsources.com oder Alibaba.com leicht, ohne viel Aufwand Produkte zu finden. Aber: Hier kann sich jeder registrieren. Es erfolgt keine Qualitätskontrolle der Waren oder der Unternehmen. Auf Alibaba sind auch Allround-Firmen stark verbreitet, die nahezu alles anbieten. Tatsächlich eignen sich diese Händler lediglich dafür, um eine Übersicht über Produktpaletten und potenzielle Preise zu erhalten. Allerdings sollte man dort nicht kaufen, da umso breit gefächerter und größer das Sortiment, desto höher ist die Chance, dass die meisten Produkte zugekauft werden. Dabei sind Kontinuität und Qualität nicht zu garantieren.

2. Bei der Lieferantenauswahl auf die Details achten

Was weist auf einen hervorragenden Lieferanten hin? Dabei empfiehlt es sich, die Details zu beachten. Renommierte Lieferanten bieten gute Dokumente wie Typenschilder und Anleitungen. Sind die Anleitungen nur im schlechten Scan vorhanden, sollte man die Finger von dem Unternehmen lassen. Häufig bedeutet das nämlich, dass es Produkte vom Lieferanten lediglich zukauft. Bei der Lieferantenauswahl ist es wichtig, keinesfalls am falschen Ende zu sparen. Bei wenig Erfahrung ist es sinnvoll, für Firmen- und Warenprüfungen externe Dienstleister zu betrauen. Gut bewertete sind auf Alibaba.com zu finden.

3. Die Produkte für dein E-Commerce prüfen

Es empfiehlt sich vor der ersten großen Auftragsvergabe, die Ware in den Händen zu halten und zu überprüfen, wie sie produziert wurde: Was die Produktionskette angeht, ist es entscheidend, sich über den Ablauf der Fertigung, die eingesetzten Materialien und das Personal dahinter zu erkundigen. Findet eine Qualitätssicherung statt? Kümmern sich echte Fachleute um die Entwicklung? Hier sollte alles über die Herstellung herausgefunden werden.

Beim Einkauf größerer Mengen sind Produktproben ein Muss. Daher ist es wichtig, sich zuvor mehrmals Einzelproben zusenden zu lassen und zu kontrollieren, ob diese die gewünschte Qualität bieten.

Geht es um ein völlig neues Produkt, sollte man sich im Vorfeld unbedingt einen Prototypen anfordern. Mit dem Lieferanten oder Produzenten empfiehlt es sich, Rücksprache zu halten, damit die Wünsche umgesetzt werden können.

Entscheidend ist auch die Prüfung der Ware und, ob diese deutschen Normen einhält. Das Entsprechen deutscher Standards gilt nicht als selbstverständlich. Hierzu helfen Fragen, wie etwa: Beliefert das Unternehmen schon europäische Kunden? Sind auch deutsche Firmen darunter? Kennt der Lieferant die europäischen Anforderungen?

Je nach Art des Produktes kann es sinnvoll sein, seine Musterprodukte in Europa oder Deutschland zu bestellen, da das schneller geht und günstiger ist.

4. Jedes Detail vertraglich festhalten

Vor allem bei Verhandlungen machen sich nicht nur Verständigungsprobleme, sondern auch die kulturellen Unterschiede deutlich bemerkbar. Es gibt einige Besonderheiten bei Verhandlungen und Vertragsabschlüssen, die zu beachten sind:

- Den Firmen in China sind langfristige Beziehungen wichtiger als einzelne Geschäfte. Deswegen kann es vorkommen, dass sich Verhandlungen entsprechend in die Länge ziehen. Hier ist Geduld gefragt!

- Häufig stellen Aussagen in Verhandlungen einen Richtwert dar, ohne dass sie völlig verbindlich sind.

- Die Beziehung hat mehr Bestand als die Verträge. Chinesen ist der persönliche Kontakt sehr wichtig. Zudem sollten Verhandlungen stets auf derselben Hierarchieebene geführt werden.

Beim Verhandeln darf der Geschäftspartner niemals "das Gesicht verlieren". Bei den chinesischen Landsleuten gilt dies als einer der größten Übel. Während der Konversationen kann es auch passieren, dass das Bejahen einer Aussage nicht uneingeschränkt ein "Ja" heißt, weil ein "Nein" seitens der Chinesen nicht denkbar ist.

Damit schließlich bei den eigenen Geschäften Sicherheit besteht, ist der Abschluss von Verträgen unverzichtbar. Bei diesen empfiehlt es sich, alle einzelnen Kriterien exakt aufzuführen. Nur wenn für beide Seiten jedes Detail klar ist, besteht die Möglichkeit, dass die kulturellen Feinheiten und Unterschiede letztlich nicht für beide Gesprächspartner ein Problem darstellen.

5. Logistikpartner für den Warenversand beauftragen

Das Versenden der Ware sollte keinesfalls der Lieferant übernehmen. Besser ist es, einen eigenen Logistikpartner zu finden, der mit dem Import aus China erfahren ist und um sämtliche Feinheiten der Kooperation Bescheid weiß.

Für den Fall, dass lediglich geringe Mengen eingeführt werden sollen beziehungsweise falls die Ware leicht und klein ist, rentiert sich das Versenden per Express von Dienstleistern, wie etwa FedEx, UPS oder DHL. Im Übrigen sollte immer eine Transportversicherung abgeschlossen werden, da einfach zu viel Unwägbares vorkommen kann.

6. Importvorschriften kennen und Dokumente prüfen

In die Bundesrepublik dürfen nicht alle Waren völlig ohne Kontrolle importiert werden. Hierbei geht es nicht um Zoll- oder Sicherheitsbestimmungen, sondern mehr um Beschränkungen gesamter Branchen. In den Bereichen Chemie, Stahl und Technologie sind vereinzelt klare Einfuhrbestimmungen gegeben. Da sich die Feinheiten dieser Regelungen stark unterscheiden können, empfiehlt es sich, sich hier von außen beraten zu lassen. Es liegt im eigenen Interesse, dass man bei einer Einfuhr alle Unterlagen vollständig und griffbereit hat. Denn, sobald die Ware am deutschen Zoll ist, trägt der Empfänger die ganze Verantwortung.

7. Steuern und Zölle korrekt einkalkulieren

Beim Einführen von Produkten aus China sind zusätzlich Zollgebühren, Importabgaben und inländische Abgaben, wie etwa die Einfuhrumsatzsteuer, zu bezahlen. Zum Zeitpunkt des Erwerbs denkt nicht jeder gleich an diese Abgaben, teilweise werden diese auch völlig vergessen. Gerade Zölle sind dabei ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor. Deswegen sollte vor dem Kauf von Waren geklärt werden, ob sich die Einfuhr überhaupt rechnet. Nicht selten müssen, je nach Produkt, mehrere tausend Euro Schutzgebühr beim Staat hinterlegt werden. Dafür gibt es aber wenigstens die Möglichkeit, die Einfuhrumsatzsteuer später beim Finanzamt geltend zu machen.

Der Autor Michael Seibold ist CEO und Gründer von Trading EU GmbH. Über seine Plattform Hubtechnik24.de vertreibt er Hubwagen, Lager- und Transporttechnik an Firmen und Privatpersonen in ganz Europa.

5 Tipps, wie Nachhaltigkeit im E-Commerce gelingt

So baust du dir mit ressourcenschonenden und sozial verantwortungsbewussten Alternativen ein wirklich nachhaltiges E-Commerce-Business auf.

Schaut man auf die marktbeherrschenden E-Commerce-Unternehmen, scheint eine Verbindung von wirtschaftlich tragfähigem Online-Shopping und ernstgemeinter Nachhaltigkeit kaum möglich. Mit der Regenbogenkreis GmbH und unserem sorgfältig zusammengestellten Produktsortiment beweisen wir tagtäglich das Gegenteil. Fünf Aspekte solltest du unserer Erfahrung nach genau im Blick behalten, um ebenfalls ein wirklich nachhaltiges E-Commerce-Business betreiben zu können.

Erfolgreiches E-Commerce wird nicht selten mit rein gewinnorientiertem, ökologisch ignorantem und sozial unverträglichem Anbieten und Versenden von kurzlebigen, möglichst billigen Artikeln verbunden. Diese werden dann oft unter unerträglichen Bedingungen produziert und mit umweltschädlichen Containerriesen um die halbe Welt geschifft, um dann bereits innerhalb kürzester Zeit wieder in den Mülleimer zu wandern. Nichtsdestotrotz lässt sich eine nachhaltige Lebens- und Geschäftsphilosophie auch in der Online-Shopping-Branche verwirklichen. Mittlerweile findet man in den allermeisten Fällen nachhaltige, ressourcenschonende und sozial verantwortungsbewusste Alternativen zu den branchenüblichen Standards. Worauf sollten Sie also achten, wenn Sie ein nachhaltiges und gleichzeitig wirtschaftlich tragfähiges E-Commerce-Unternehmen gründen und betreiben wollen?

1. Ökostrom – Server und Rechner für Firma, Shop und Büros mit Ökostrom versorgen

Wer einen Web-Shop, einen Unternehmensstandort mit Büro-, Lager- und Versandräumen unterhält, verbraucht natürlich auch elektrische Energie. Diese sollte daher komplett von Ökostrom-Anbietern, wie Greenpeace Energy oder Lichtblick stammen, die ihre Kontingente nachweislich aus regenerativen Quellen beziehen – und eben nicht nur über eine grüne Fassade verfügen und sich gleichzeitig an Atom- und Kohlestrom-Pools bedienen. Der Regenbogenkreis legt hier sehr strenge Kriterien an, kann dann aber auch sicherstellen, dass "Green-Washer" bei der Energieversorgung des Unternehmens außen vor bleiben.

2. Geschäftskonto bei einer Ökobank

Typischerweise läuft der gesamte Zahlungsverkehr eines E-Commerce-Unternehmens vollständig digital ab, entsprechend eng und vertrauensvoll arbeitet man als Betreiber eines Online-Shops mit seiner Hausbank zusammen. Verfolgt man eine klar nachhaltig orientierte und sozial verantwortungsbewusste Lebens- und Firmenphilosophie, verbietet sich die Kooperation mit einem Institut, das direkt oder indirekt über Partner bzw. Beteiligungen Chemie- oder Rüstungsunternehmen finanziert. Weiterhin gelten auch Spekulationsgeschäfte als klares KO-Kriterium. Arbeitet man mit entsprechend aufgestellten Öko- oder Gemeinwohl-Banken, wie der GLS Gemeinschaftsbank oder der Ethikbank, zusammen, entstehen Synergieeffekte die man sich zu nutze machen kann. E-Commerce-Unternehmen die es mit der Nachhaltigkeit ernst meinen, können die Kooperation als weiteres Siegel ihrer Arbeit und Mission nutzen.

3. Ausschließliche Verwendung von Recyclingpapier

Leider ist es auch in einem modernen und technisch gut aufgestellten E-Commerce-Unternehmen noch immer nicht möglich, komplett auf Papier zu verzichten. Das fängt bei Lieferscheinen, Adressaufklebern und in analoger Form vorzuhaltenden Formularen und Dokumenten an und hört bei Toilettenpapier noch lange nicht auf. Wir bemühen uns zwar nach Kräften, kaum noch Papier zu verwenden, achten dann aber auch darauf, dass es sich ausschließlich um hundertprozentige Recyclingqualität handelt. Es werden leider immer noch viel zu viele Wälder für die Papierproduktion abgeholzt – diesem Raubbau an der grünen Lunge unseres Planeten muss dringend Einhalt geboten werden. Regenbogenkreis wurde übrigens ursprünglich gegründet, um mit dem Verkauf von Regenwaldprodukten aus Wildsammlung zum Schutz dieser so wichtigen Waldflächen beizutragen – im Laufe der Zeit haben wir dann unser Sortiment Schritt für Schritt erweitert, aber den Fokus nicht aus den Augen verloren.

4. Verwendung nachhaltiger Verpackungslösungen

Damit unsere Kunden unsere hochwertigen Produkte auch im einwandfreien Zustand erhalten können, müssen diese natürlich sicher und umfassend geschützt verpackt werden. Wer sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hat, dann aber rohölbasierte Plastikbehältnisse verwendet und die Leerräume der Kartonagen mit Styroporflocken flutet, verspielt komplett seine Glaubwürdigkeit. Wir setzen bei der Regenbogenkreis GmbH daher auf Recyclingkartons und polstern die Leerräume mit biologisch abbaubaren Verpackungs-Chips aus. Auf diese Weise sorgen wir nicht nur für eine widerstandsfähige und sichere Verpackung, die auch eine ruppigere Behandlung überlebt, sondern schonen gleichzeitig auch die begrenzten Ressourcen unseres Planeten. Die Produkte selbst befinden sich in wiederverwendbaren Violettgläsern (die wir übrigens auch unbestückt und "pur" anbieten) oder in Dosen aus Green PE, das aus Zuckerrohr gewonnen wurde.

5. Umsatzanteil als Spende der Erde zurückgeben

Seien wir ehrlich – selbst das ressourcenschonendste Unternehmen muss Umsatz erzielen, um Mitarbeiter entlohnen, Miete zahlen und Rücklagen bilden zu können. Ansonsten tendiert der Grad der Nachhaltigkeit gegen null, da eben keine ökologisch relevante Wirkung erzielt werden kann. Nichtsdestotrotz sollte aber auch ein gewisser Anteil des erzielten Umsatzes wieder direkt zurückfließen, um der Erde und der Natur unmittelbar zugute zu kommen. Die Auswahl passender und wirklich sinnvoller Projekte und Initiativen mag einen auf den ersten Blick erschlagen, dementsprechend sollte man sich von Beginn an bei der Recherche auf Aspekte konzentrieren, die einem besonders wichtig sind. Wir engagieren uns zum Beispiel bei der Tropenwaldstiftung Oroverde und kaufen kontinuierlich Regenwald auf, der dann nicht mehr rein gewinnorientierten Interessen zum Opfer fällt. Auf diese Weise konnten wir bereits mehr als 94 Millionen Quadratmeter Regenwald nachhaltig schützen.

Bei aller Fokussierung auf einem möglichst hohen Grad an Nachhaltigkeit sollte man aber auch keinen perfektionistischen Tunnelblick entwickeln. Oftmals bedarf es etlicher Schritte, die gewünschte Nachhaltigkeit zu erreichen – was aber nicht davon abhalten sollte, überhaupt den ersten Schritt zu gehen.

Der Autor Matthias Langwasser ist Gründer und Geschäftsführer des ganzheitlichen Unternehmens Regenbogenkreis, dessen Kerngeschäft ein veganer Online-Shop ist. Regenbogenkreis wurde 2011 gegründet.

Scale-ups: Lernen auf Speed

Worauf Verantwortliche achten sollten, wenn das eigene Start-up endlich abhebt und fliegt.

Ein Traum für jeden Gründer: Das eigene Start-up hebt endlich ab und fliegt. Wettbewerber sind abgehängt, Investorengelder fließen und die radikale Wachstumsphase beginnt. Doch plötzlich geht alles extrem schnell. Das Tagesgeschäft platzt aus allen Nähten, Organisationsstrukturen müssen kontinuierlich um- und ausgebaut, neue Mitarbeiter fortwährend „an Bord geholt“ werden. Und ehe man sich versieht, ist der Fünf-Mann-Laden zu einem Unternehmen mit 200 Mitarbeitern angewachsen. Eine Zerreißprobe für jeden Verantwortlichen.

Change is the natural state of business

Im Wachstum durchlaufen Scale-ups in kürzester Zeit unterschiedliche Organisationsphasen. Brian Roberts, CFO des Uber-Konkurrenten Lyft, sagte passend dazu: “Change is the natural state of business. So be ready“. Im ständigen Wandel liegt ein enormer Entwicklungsdruck auf den jungen Führungskräften. Denen fehlt in der Regel eine komplexe Organisations- und Führungserfahrung. Und je mehr Mitarbeiter an Bord kommen, desto komplexer werden die Strukturen im Unternehmen.

Auch Hauke Windmüller, Co-Gründer des Hamburger Start-ups Familonet und ehemaliger Head of Growth der Daimler-Tocher Moovel, kennt dieses Phänomen. Familonet legte die begehrte, aber alles andere als organische Hockeystick-Wachstumskurve hin. Daimler-Tochter Moovel wurde auf das Start-up aufmerksam und übernahm es 2017. Windmüller erzählt: „In einem kleinen Team von fünf Leuten machst du noch viel selber in deinen Bereichen. Dann kommen irgendwann ein paar Mitarbeiter hinzu, die dich unterstützen – aber du behältst die Oberhand und die Übersicht. Doch dein Laden wächst und wächst und irgendwann kannst du nicht mehr allein für alles verantwortlich sein. Die erste große Herausforderung ist dann: Loslassen und Verantwortung abgeben können.“

Mein Baby