Aktuelle Events

Made-to-order: das (Mode)-Konzept der Zukunft?

Fast Fashion schadet Umwelt und Menschen auf lange Sicht. Die 2022 von Brenda Mäder und Daniel Leuthard gegründete Fashion Brand APPOLINE setzt daher auf das Made-to-order-Konzept.

Fast Fashion ist nach wie vor dominant und unumstritten ein Geschäftsmodel, welches Umwelt und Menschen auf lange Sicht schadet. Es sind in jeglicher Hinsicht vor allem die schnellen Zyklen, die zum Problem werden. Der hohe Ressourcenverbrauch, das gesteigerte Müllaufkommen und oft lange Transportwege belasten die Umwelt auf der einen Seite. Niedrige Löhne, fehlende Arbeitssicherheit, unbezahlte Überstunden sorgen auf der anderen Seite für unfaire Bedingungen für Arbeitende in Niedriglohnländern.

Langsam rücken nun vermehrt auch alternative Shopping-Konzepte in den Vordergrund. Ob Secondhand-Fashion, Modeverleih oder das Konzept Made-to-order. Immer mehr Konsument*innen begrüßen neue Businessmodelle und die Möglichkeit, mit der Art ihres Konsums mitbestimmen zu dürfen. Eine positive Entwicklung, auch wenn der Marktanteil dieser alternativen Modelle noch vergleichsweise gering ausfällt.

Mehr Wertschätzung für Mode

Brenda Mäder und Daniel Leuthard haben mit ihrer 2022 gegründeten Fashion Brand APPOLINE eine wirksame Antwort auf die Überproduktion in der Modeindustrie gefunden. Denn APPOLINE stellt Kleidung nur auf Kund*innenbestellung her – und löst mit ihren Geschäftsstrukturen nicht nur viele der oben genannten Probleme der Modeindustrie, sondern auch einige Themen, die im öffentlichen Diskurs relativ neu sind. Nämlich die Wertschätzung von Mode und das Motto „Qualität vor Quantität“.

Fairly made und im Sinne kurzer Transportwege erfolgt auch die Produktion ausschließlich in Europa bei Produzent*innen, die unter den Standards von APPOLINE arbeiten. „Während meiner Arbeit in der Modeindustrie als COO hat mich ein Thema nie losgelassen: Overstock und Nachhaltigkeit in der Branche. Unsere Vision mit APPOLINE ist deshalb eine Modelinie, die nur auf Bestellung erhältlich ist. Das vermeidet Überproduktion und Verschwendung, was im Modemarkt leider noch dominant ist“, sagt Brenda Mäder, Co-Founder von APPOLINE.Das Made-to-order-Konzept ist ein weitaus ethischerer und nachhaltigerer Ansatz, da es keine Überproduktion gibt und das Risiko, dass überschüssige Ware auf der Mülldeponie landet, gleich null ist. Es vermeidet die Förderung einer Kultur, die immer mehr und schneller Neues will und fördert stattdessen den Slow-Fashion-Ansatz, Qualität, Wertschätzung und die Liebe zu einem hochwertigen Kleidungsstück. „Um den Ausgleich von gesellschaftlichen, ökologischen und unternehmerischen Aspekten in der Fashion Industrie herbeizuführen, sind neue Geschäfts- und Konsummodelle notwendig. APPOLINE ist ein solches“, erklärt Co-Founder Daniel Leuthard.

Ein Blick auf die Rentabilität hinter dem Made-to-Order-Konzept

„Aktuell sehen wir, dass einige Brands, die unter dem 'üblichen' Modell operieren, mit der Profitabilität und v.a. dem Cashflow und der Finanzierung zu kämpfen haben. Das liegt natürlich am aktuell schwierigen Marktumfeld. Bei schwankender Nachfrage sind hohe Bestände entsprechend risikoreich, da sie Cash binden. Dieses Risiko vermeiden wir zu großen Teilen bei Made-to-order. Die Profitabilität des Modells hängt, wie so oft, von der Menge ab. Bei auskömmlicher Bestellmenge gibt es keinen Grund, nicht die benötigten Bruttomargen zu erzielen – zumal keine Rabatte für das Abschleusen von Ware finanziert werden müssen. Allerdings erfordert das Modell, gerade zu Beginn, eine gewisse Flexibilität innerhalb der Wertschöpfungskette,“ so Brenda Mäder.

Es gibt zahlreiche Argumente, bei der Modeauswahl genauer hinzuschauen. APPOLINE steht im Sinne der Nachhaltigkeit für einen verlängerten Produktlebenszyklus und geht mit Made-to-order einen noch unkonventionellen Weg. Ein Gesamtkonzept, das nicht nur einem kurzfristigen Trend folgt, sondern einen aktiven Beitrag für einen langfristigen Wandel in der Modeindustrie leistet.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Wie Flexibilisierung zum Gamechanger der Energiebranche wird

encentive-CEO Nicolás Juhl im Interview: Wo die größten Hebel der Energiewende liegen, wie schwierig es ist, als Start-up in industrielle Kernprozesse vorzudringen und wie KI im Energiesektor überzeugen kann.

Die Energiewende ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern tägliche Realität für Wirtschaft, Politik und Verbraucher. Während der Ausbau erneuerbarer Energien sichtbar voranschreitet, bleiben anderswo zentrale Fragen oft unbeantwortet: Wie wird aus politischen Ideen wie dem Industriestrompreis ein verlässliches, zukunftsorientiertes System? Und welche Rolle spielen junge Technologieunternehmen dabei?

Das Start-up encentive setzt genau an dieser Stelle an. Statt neue Hardware zu bauen, entwickelt das Team Software, die industrielle Stromverbräuche intelligent steuert und damit neue Spielräume im Energiesystem eröffnet. Ein Ansatz, der gleichermaßen Industrie, Energieversorger und Investoren aufhorchen lässt.

Im Interview spricht CEO Nicolás Juhl darüber, warum die größten Hebel der Energiewende nicht ausschließlich auf dem Acker oder dem Dach liegen, wie schwierig es ist, als Start-up in industrielle Kernprozesse vorzudringen und weshalb Künstliche Intelligenz im Energiesektor nur dann überzeugt, wenn sie messbare Ergebnisse liefert.

Nicolás Juhl, was macht den Einsatz von KI in industriellen Energieprozessen so komplex und warum haben sich hier bisher nur wenige Start-ups erfolgreich durchgesetzt?

Der Einsatz von KI im industriellen Energiemanagement ist deutlich komplexer als in vielen anderen Bereichen. Wirklich wirksam wird KI in der Industrie erst dann, wenn sie mehr kann als reines Monitoring oder Analyse. Sie muss direkt im Maschinenraum ansetzen und Industrieanlagen automatisch steuern können. Dafür braucht es ein tiefes Verständnis gleich mehrerer Welten: der industriellen Anlagen, der Produktionsprozesse, des Energiesystems und gleichzeitig hochentwickelte Software- und KI-Kompetenz. Diese Kombination ist selten. Viele Start-ups bleiben deshalb bei Dashboards stehen. Der eigentliche Mehrwert entsteht aber erst dort, wo KI aktiv eingreift und genau diese Hürde haben bislang nur wenige erfolgreich genommen.

Viele Diskussionen zur Energiewende drehen sich um neue Kraftwerke, Netze oder Speicher. Wo sehen Sie heute die größten strukturellen Engpässe im Energiesystem und warum werden sie in der öffentlichen Debatte oft übersehen?

Durch den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien ist das Energiesystem heute deutlich volatiler geworden. Es gibt Phasen mit sehr viel Strom und niedrigen Preisen – und andere, in denen Energie knapp ist. Das führt zu Netzüberlastungen auf der einen und Versorgungsengpässen auf der anderen Seite. Politisch wird aktuell stark auf neue Gaskraftwerke als Absicherung gesetzt. Kurzfristig ist das verständlich, langfristig löst es das Problem aber nicht. Der zentrale Hebel liegt auf der Verbraucherseite: Energie muss dann genutzt werden, wenn sie verfügbar und günstig ist. Flexible Stromnutzung, unterstützt durch Speicher und Puffermöglichkeiten, ist aus unserer Sicht der nachhaltigste Weg. Viele Unternehmen haben das bereits erkannt.

Industrieunternehmen gelten als träge, sicherheitsgetrieben und wenig experimentierfreudig. Wie gelingt es einem jungen Unternehmen wie encentive, in kritische Prozesse großer Industrieanlagen vorzudringen?

Dieses Bild trifft nicht pauschal zu. Es gibt viele sehr innovationsorientierte Industrieunternehmen, die aktiv nach Lösungen suchen, weil Energie inzwischen ein zentraler Wettbewerbsfaktor geworden ist. Bei eher konservativ aufgestellten Unternehmen ist Vertrauen entscheidend. Das entsteht durch intensive Gespräche, durch unser Team, das teilweise selbst aus der Industrie kommt, und durch transparente Kommunikation. Zudem arbeiten wir schrittweise: Häufig starten wir mit einem Pilotstandort und rollen die Lösung dann auf weitere Werke aus. Referenzen aus der gleichen Branche helfen zusätzlich, die Einstiegshürde zu senken.

Auch Energieversorger stehen unter Transformationsdruck, ihr Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Welche Rolle können digitale Lösungen dabei spielen und was erwarten Versorger heute konkret von Technologiepartnern?

Energieversorger verfügen über stabile Kundenbeziehungen, stehen aber zunehmend unter Druck, innovative Lösungen anzubieten – insbesondere im Bereich Flexibilität. Kunden erwarten heute mehr als reine Energiebelieferung. Digitale Lösungen ermöglichen es Versorgern, ihr Portfolio schnell zu erweitern, ohne alles selbst entwickeln zu müssen. Wir stellen unsere Plattform als Lösung zur Verfügung und entlasten sie so bei Entwicklung und Betrieb. Im Gegenzug erwarten Versorger von Technologiepartnern vor allem Zuverlässigkeit, Integration in bestehende Prozesse und Unterstützung im Vertrieb. Genau das setzen wir bereits erfolgreich mit ersten Partnern um.

Für viele Investoren wirkt der Energiesektor gleichzeitig hochrelevant und schwer zugänglich. Was müssen Kapitalgeber verstehen, wenn sie in Software-basierte Lösungen für die Energiewende investieren wollen?

Investoren sollten genau prüfen, ob eine Lösung echten strukturellen Impact hat oder nur ein kurzfristiges Optimierungstool ist. Entscheidend ist, ob das Geschäftsmodell auch unter zukünftigen Markt- und Regulierungsbedingungen relevant bleibt. Softwarelösungen, die aktiv ins System eingreifen, flexibel skalierbar sind und reale wirtschaftliche Anreize schaffen, haben aus unserer Sicht die besten Chancen. Die Energiewende ist kein kurzfristiger Trend, sie verändert das System dauerhaft.

Blick nach vorn: Wenn wir in fünf bis zehn Jahren auf das heutige Energiesystem zurückschauen: Welche Veränderungen würden Sie als echten Durchbruch bezeichnen, und welchen Beitrag kann die Start-up-Szene dazu leisten?

Ein echter Durchbruch ist erreicht, wenn flexibler Energieverbrauch in Industrie und bei Endverbrauchern der Standard ist. Wenn es selbstverständlich ist, dass Verbrauch, Erzeugung und Preise intelligent aufeinander abgestimmt werden. Die Start-up-Szene kann dazu beitragen, indem sie pragmatische, skalierbare Geschäftsmodelle entwickelt und eng mit etablierten Akteuren zusammenarbeitet. Gleichzeitig ist es wichtig, gemeinsam mit Politik und Regulierung Rahmenbedingungen zu schaffen, die Flexibilität belohnen. Nur so kann aus Innovation echte Systemveränderung werden.

Fokussieren statt Feuerlöschen

Mit den richtigen Hilfsmitteln zu mehr Klarheit im Gründungsalltag – so geht’s.

Gründer*innen bewegen sich häufig in einem Dreieck des Mangels. Geld, Zeit oder schlichtweg Manpower: Irgendetwas fehlt immer. Vielleicht hast du gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und willst Mitarbeitende einstellen, Prototypen fertigstellen oder Tools einkaufen – und das am liebsten gleichzeitig. Der finanzielle Spielraum verschafft einen Moment des Durchschnaufens, der schon bald von Zeitknappheit abgelöst wird. Es soll schließlich mit dem Kapital schnell etwas auf die Beine gestellt werden, das einen gewissen ROI bringt. Oder du hast all das umgesetzt, das Team steht, erste Schritte sind gemacht. Doch das vorhandene Kapital schmilzt schneller als gedacht und der Druck verschiebt sich wieder auf die Finanzen.

Was du tun kannst, damit neben dem Feuerlöschen Zeit für Strategiearbeit und Marketing bleibt, erfährst du hier.

Zwischen Idealvorstellung und Realität

Es klingt einfach: Produkt entwickeln, Markt und Zielgruppe analysieren, Strategie ableiten, und los geht’s. Schön wär’s. In der Realität läuft im Gründungsprozess alles gleichzeitig. Entwicklung, Teamaufbau, erste Kund*innen, operative Themen und mittendrin persönliche Vorlieben. Manche Gründer*innen sind stark in der Produktentwicklung, andere im Vertrieb oder Investor*innengespräch, wieder andere gestalten leidenschaftlich gern ihre Marke. Doch wenn es sich nicht gerade um ein eingespieltes Team mit klarer Stärkenverteilung handelt, lasten alle Aufgaben auf einer Person. Neben den unterschiedlichen Themenfeldern kommt noch hinzu, dass jede Phase im Gründungsprozess neue Herausforderungen mit sich bringt.

Zu Beginn bleiben einem/einer gründenden Angestellten oder Student*in nur Feierabend und Wochenende, um an der Idee zu arbeiten. Und das häufig allein.

Später kommt Kapital ins Spiel und Investor*innen steigen ein. Damit ergeben sich mehr Möglichkeiten in der Produktentwicklung, aber auch im Aufsetzen von Systemen zur Automatisierung.

Das schafft wiederum Klarheit und Zeit, um erste Mitarbeiter*innen einzustellen, die Aufgaben übernehmen und damit etwas Luft verschaffen. Doch mit den steigenden Ausgaben werden die finanziellen Mittel wieder knapper. Oder es wird eine Agentur beauftragt, die ein Top-Marketingkonzept erstellt, welches schlimmstenfalls wochenlang in der Schublade wartet, weil durch einen plötzlichen Anstieg an Aufträgen keine Zeit mehr bleibt, es umzusetzen.

Wo bleibt da die Strategiearbeit?

Inmitten aller Feuer, die gelöscht werden wollen, stellt sich die Frage: Wie soll man die mentale Freiheit für strategische Arbeit behalten? Dabei geht es vor allem um Positionierung, Story, Vision und Mission. Diese Grundlagen dienen nicht nur als Fundament für das Marketing, sondern auch als Nordstern für Entscheidungen und Aktivitäten des gesamten Teams.

Auf die Relevanz dieser strategischen Basis wurde im einleitenden Online-Beitrag „Entrepreneurial Marketing“ bereits hingewiesen (nachzulesen unter t1p.de/n7dv5) und darin empfohlen, sich ein festes Zeitfenster pro Woche für die Strategiearbeit zu blocken. Wer das schafft, ist schon ziemlich weit. Denn es braucht zwar Zeit, spart langfristig aber enorm viele Ressourcen und sorgt für Klarheit im Handeln.

Kann das nicht einfach KI übernehmen?

Neben der Herausforderung, die anfallenden Aufgaben zu managen, stehen Gründer*innen zusätzlich vor einer Flut an Optionen: Informationen, Lernangebote und Quellen für Ideen prasseln über Social Media, Newsletter oder Podcasts auf uns alle ein. Man hat Zugang zu einer Fülle von Tools, um Ideen zu generieren, die in eine stimmige Marke mit konsistenter Sprache und durchdachter Strategie einfließen sollen. Dazu kommt ein bunter Strauß an Tools, den ein Unternehmen vermeintlich „von allein“ aufbauen kann und der auf Knopfdruck Texte, Bildwelten, Produktnamen oder Content-Pläne liefert. Eine berechtigte Frage drängt sich auf: Ist es in Zeiten künstlicher Intelligenz (KI), die Assistenten für fast alles bietet, wirklich nötig, sich noch selbst hinzusetzen?

FOMO und Tool-Fatigue

KI ist ein wunderbares Hilfsmittel, um Gedanken zu strukturieren, einen kreativen Schubs zu erhalten oder Arbeitsschritte zu automatisieren. Sich allerdings ausschließlich darauf zu verlassen, ist trügerisch. Es gibt mittlerweile eine fast unüberschaubare Zahl an Anwendungen für sämtliche Aufgaben, und viele der Tools sind kostenlos verfügbar. Das verführt dazu, sich bei möglichst vielen anzumelden und herumzuprobieren. Was folgt, ist selten effektiv. Statt Klarheit entsteht ein Gefühl des Zuviel. Zu viele Tools, zu viele unterschiedliche Features, zu viel hin und her springen zwischen den Anwendungen. Dazu kommt FOMO, die Angst, etwas zu verpassen. Was, wenn genau dieses Tool das Start-up skalieren könnte? Oder jenes die perfekte Markenidentität liefert?

Dieses „noch kurz Ausprobieren“ kostet Zeit und bringt selten substanziellen Fortschritt. Im Gegenteil, kann es sogar zur sogenannten Tool-Fatigue führen. Das Management bzw. der ständige Wechsel zwischen verschiedenen User Interfaces und die Fragmentierung der Informationen führen zu Überforderung. Neben dem Überblick verliert man so die Klarheit, welches Werkzeug welchem Nutzen dient und das Unternehmen seinem eigentlichen Ziel näherbringt.

Was also tun?

1. Systeme schlank halten

Wenn das Gefühl aufkommt, sich in der Fülle an Plattformen und Möglichkeiten zu verlieren, hilft es, einen Schritt zurückzutreten und sich auf das Ziel zu besinnen. Was ist aktuell der wichtigste Schritt? Soll die Story geschärft werden? Müssen Investor*innen oder Kund*innen angesprochen werden? Geht es darum, die eigene Präsenz weiter auszubauen? Je nachdem, wo das Unternehmen steht, kannst du die sinnvollsten Aktivitäten ableiten und gezielt Tools auswählen.

Mindestens genauso wichtig ist es, regelmäßig die Abos zu prüfen. Welche Tools wurden in den letzten drei Monaten nicht genutzt und sind diese wirklich noch relevant? Lautet die Antwort nein, kann man sie getrost kündigen. So bleiben das Set-up und der Passwort-Safe schlank.

2. Die passenden Tools wählen

Wähle deine Systeme von Anfang an mit Weitblick. Gerade zu Beginn neigen Gründer*innen dazu, sich auf akuten Bedarf und möglichst geringe Kosten zu konzentrieren. Für langfristigen Erfolg empfiehlt sich aber, sowohl die nächsten Entwicklungsstufen deines Unternehmens als auch des Systems mitzudenken. Ein mitwachsendes System macht sich langfristig bezahlt. Ein späterer Wechsel kostet hingegen nicht nur Geld, sondern auch Zeit, insbesondere wenn Schnittstellen betroffen sind oder Daten migriert werden müssen.

3. Die richtigen Dinge tunAuch bei KI kommt es auf den richtigen Einsatz an. Gute Ergebnisse beginnen mit einem guten Prompt. Dafür gibt es inzwischen unzählige Kurse und Vorlagen. Je klarer und durchdachter der Prompt, desto besser das Ergebnis. Aber: Ein guter Prompt allein reicht nicht. Selbst das schönste Ergebnis erfordert eingehende Prüfung. Denn KI erschafft nichts wirklich Neues, sondern greift auf Bestehendes zurück. Hinzu kommt, dass Suchmaschinen rein KI-generierte Inhalte erkennen. Von Menschen angepasste, individualisierte Inhalte performen meist besser. Verlass dich außerdem nicht blind auf Fakten und Quellen. Viele KIs halluzinieren und neigen zur Übertreibung. Ein Faktencheck und die Prüfung der Quellen gehören unbedingt in den Workflow.

Niedersachsens Labor der Zukunft ist digital

Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.

Die medizinische Diagnostik steht an einem Wendepunkt. Digitale wissenschaftliche Werkzeuge helfen beispielsweise dabei, Tumore besser und schneller zu erkennen sowie gezielter zu therapieren. Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen, Histomography und GliTTher, zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.

Histomography digitalisiert komplette Pathologie-Proben zerstörungsfrei in 3D. Dazu nutzt das Laborsystem Röntgen-Phasenkontrast-Tomographie, eine Technologie, die feinste Strukturen sichtbar macht – ohne Gewebe zu färben oder zu schneiden. Die entstehenden 3D-Datensätze lassen sich direkt im Browser erkunden und auswerten. So werden kleinste Veränderungen und Tumore im Gewebe erkannt, die in 2D-Schnitten leicht übersehen werden. Histomography entwickelt dafür eine durchgängige Plattform: kompakter 3D-Scanner, Cloud-Infrastruktur und KI-gestützte Analysen greifen nahtlos ineinander. Langfristig soll die Technologie in Kliniken Routineuntersuchungen standardisieren – und die Diagnostik von der subjektiven Mikroskopie zu objektiven, datengetriebenen Entscheidungen führen.

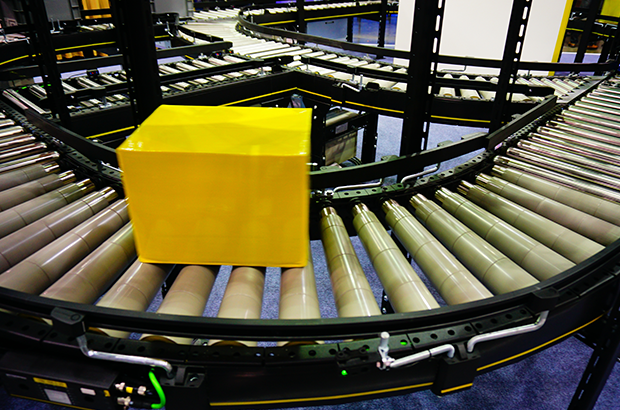

Intralogistik skalieren ohne Chaos

Wie Start-ups Materialflüsse früh professionalisieren und so typische Stolperfallen vermeiden können.

Effiziente Intralogistik ist ein unterschätzter Erfolgsfaktor für wachsende Start-ups. Wer Materialflüsse erst optimiert, wenn das Lager überläuft, handelt zu spät. Schon in der Aufbauphase lassen sich Strukturen schaffen, die Wachstum ermöglichen, statt es zu bremsen. Transparente Prozesse, digitale Schnittstellen und ergonomische Abläufe senken nicht nur Kosten, sondern sichern auch Qualität und Liefertreue. Der folgende Leitfaden zeigt, wie junge Unternehmen ihre Intralogistik schrittweise professionalisieren und typische Stolperfallen vermeiden können.

Frühzeitige Planung schafft Spielräume

Ein häufiger Fehler junger Unternehmen ist, Lager und Logistik nur als Nebenaufgabe zu betrachten. Dabei werden hier die Grundlagen für Liefergeschwindigkeit und Kundenzufriedenheit gelegt. Wer früh Flächenbedarf, Materialflusswege und Schnittstellen plant, spart später hohe Anpassungskosten. Auch einfache Tools wie Prozessdiagramme oder Lagerlayouts helfen, Engpässe zu erkennen. Besonders in der Wachstumsphase lohnt sich der Austausch mit spezialisierten Anbietern wie Toppy Deutschland, um geeignete Lösungen für Palettenhandling und Materialumschlag zu identifizieren.

Skalierbare Prozesse statt Ad-hoc-Lösungen

Wachstum bringt Komplexität. Viele Start-ups kompensieren diese mit mehr Personal, statt Abläufe zu automatisieren. Das führt langfristig zu Ineffizienz. Besser ist es, skalierbare Prozesse zu schaffen, die auch bei steigenden Stückzahlen stabil bleiben. Automatische Fördertechnik, modulare Regalsysteme und digitale Lagerverwaltungssysteme können hier entscheidend sein. Wichtig ist, in Prozessketten zu denken: Wareneingang, Kommissionierung, Verpackung und Versand müssen aufeinander abgestimmt sein. Nur so entstehen reibungslose Abläufe, die ohne ständige manuelle Eingriffe funktionieren.

Ergonomie und Arbeitssicherheit als Produktivitätsfaktor

In der Intralogistik entscheidet nicht nur Technik über Effizienz, sondern auch die Gestaltung der Arbeitsplätze. Zu hohe oder zu tiefe Greifpositionen, schwere Lasten und unübersichtliche Laufwege führen schnell zu Fehlern oder Ausfällen. Ergonomische Lösungen steigern Produktivität, weil sie Mitarbeitende entlasten. Mobile Palettenwechsler, höhenverstellbare Tische und automatische Hubsysteme reduzieren körperliche Belastungen und steigern gleichzeitig den Durchsatz. Ein ergonomisches Lager ist keine Kostenstelle, sondern ein zentraler Baustein für nachhaltige Effizienzsteigerung.

Digitalisierung gezielt einsetzen

Nicht jede digitale Lösung lohnt sich für jedes Start-up. Wichtig ist, zunächst die Prozesse zu verstehen, bevor Software eingeführt wird. Ein digitales Lagerverwaltungssystem bringt nur dann Vorteile, wenn Stammdaten gepflegt und Abläufe klar definiert sind. Sensoren, Scanner oder mobile Endgeräte können Fehlerquoten senken und Bestände in Echtzeit sichtbar machen. Entscheidend ist die Schnittstellenfähigkeit: Systeme müssen Daten austauschen können, um Medienbrüche zu vermeiden.

Kennzahlen und kontinuierliche Verbesserung

Effiziente Intralogistik lebt von Messbarkeit. Nur wer Prozesse kennt, kann sie verbessern. Relevante Kennzahlen sind unter anderem Durchlaufzeiten, Kommissionierfehler, Flächenauslastung und Lagerumschlag. Diese Daten liefern wertvolle Hinweise, wo Bottlenecks entstehen. Regelmäßige Auswertungen und kleine Anpassungen verhindern, dass sich Ineffizienzen einschleichen. Ein einfacher PDCA-Zyklus (Plan–Do–Check–Act) hilft, systematisch zu optimieren und schnell auf Marktveränderungen zu reagieren.

Investitionsentscheidungen mit System treffen

Investitionen in Lagertechnik oder Automatisierung sollten nie aus dem Bauch heraus erfolgen. Eine strukturierte Entscheidungsbasis ist unverzichtbar. Dazu gehören Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Vergleich von Alternativen und Berücksichtigung von Wartungs- und Schulungskosten. Leasingmodelle oder Mietoptionen können sinnvoll sein, um Liquidität zu schonen. Ein Business Case zeigt, wann sich Investitionen amortisieren und welche Produktivitätsgewinne realistisch sind.

Beispielhafte Prüfkriterien vor einer Anschaffung:

- Reduziert die Lösung manuelle Arbeit oder Durchlaufzeit?

- Ist sie modular erweiterbar?

- Wie hoch sind Schulungs- und Wartungsaufwände?

- Passt sie zu vorhandenen Systemen?

- Gibt es eine messbare Effizienzsteigerung?

Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz

Auch im Lager ist Nachhaltigkeit längst ein Wettbewerbsfaktor. Energieeffiziente Fördertechnik, Mehrwegverpackungen und kurze Wege sparen Ressourcen und senken Kosten. Moderne Anlagen erfassen Energieverbrauch und Laufzeiten automatisch, um Optimierungspotenziale sichtbar zu machen. Ebenso wichtig: Mitarbeiter sensibilisieren, Abfall vermeiden und Materialflüsse gezielt steuern. Wer Nachhaltigkeit in die Intralogistik integriert, stärkt nicht nur das eigene Image, sondern profitiert von langfristig stabilen Betriebskosten.

Zusammenarbeit zwischen Produktion und Logistik

Häufig arbeiten Produktion und Logistik nebeneinander statt miteinander. Dabei entsteht Wertschöpfung nur, wenn Materialfluss und Fertigungsplanung ineinandergreifen. Kurze Abstimmungswege, klare Verantwortlichkeiten und gemeinsame Kennzahlen schaffen Transparenz. In kleineren Teams kann schon eine wöchentliche Abstimmung große Effekte bringen. Besonders bei der Einführung neuer Produkte sollten Materialfluss, Verpackung und Lagerstrategie von Beginn an gemeinsam gedacht werden. So lassen sich spätere Korrekturen und teure Nachrüstungen vermeiden.

Skalierung als Daueraufgabe verstehen

Intralogistik ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Mit wachsendem Auftragsvolumen ändern sich Anforderungen, Lieferketten und Kundenerwartungen. Wer regelmäßig prüft, ob Prozesse und Technik noch passen, bleibt wettbewerbsfähig. Auch Schulungen und Wissenstransfer sind wichtig, damit Teams Veränderungen mittragen. Der Aufwand zahlt sich aus: Eine skalierbare, flexible Logistikstruktur ist die Basis für stabiles Wachstum.

Interview mit Ole Dening: Wie digitalisieren Unternehmen ihre langfristigen Beschaffungsstrategien?

Ole Dening, Co-Founder der Partbase GmbH und Experte für digitale Einkaufslösungen, erklärt, wie Unternehmen mit digitalen Tools ihre langfristigen Beschaffungsstrategien effizienter gestalten.

Lieferketten, Einkauf und Beschaffung befinden sich im Wandel. Steigende Kosten, volatile Märkte und geopolitische Unsicherheiten zwingen Unternehmen dazu, ihre Strategien neu zu denken. Besonders im Einkauf zeigt sich, dass digitale Lösungen nicht mehr nur eine Option sind, sondern zur Notwendigkeit werden. Sie schaffen Transparenz, senken Risiken und ermöglichen eine strategische Planung, die weit über kurzfristige Bedarfsdeckung hinausgeht.

Wir haben mit Ole Dening über die Digitalisierung langfristiger Beschaffungsstrategien gesprochen. Er ist Experte für digitale Einkaufslösungen und weiß, wie Unternehmen moderne Plattformen in ihre Prozesse integrieren können. Ein Beispiel dafür ist die Partbase Plattform, die es ermöglicht, Rahmenverträge effizient zu verwalten, Lieferantenbeziehungen zu pflegen und Bestellprozesse zu automatisieren – ohne dabei den individuellen Charakter der Beschaffung zu verlieren.

Ziel solcher Systeme ist es, Einkäufern mehr Handlungsspielraum zu geben und sie von administrativen Aufgaben zu entlasten. Während früher Excel-Tabellen, E-Mails und Telefonate dominierten, setzen heute immer mehr Unternehmen auf zentrale Plattformen, die alle Informationen bündeln und die Kommunikation mit Lieferanten digital abbilden.

Ole Dening erklärt, warum langfristige Beschaffungsstrategien nur dann erfolgreich sind, wenn Technologie, Daten und persönliche Beziehungen sinnvoll kombiniert werden. Wir haben mit ihm über Herausforderungen, Erfolgsfaktoren und Zukunftsperspektiven des digitalen Einkaufs gesprochen.

StartingUp: Herr Dening, warum ist die Digitalisierung im Einkauf heute wichtiger denn je?

Ole Dening: Weil Unternehmen in einem Umfeld agieren, das von Unsicherheiten geprägt ist – Inflation, Lieferengpässe, geopolitische Risiken. Früher reichte Erfahrung, heute braucht es Daten, Automatisierung und Transparenz.

Gerade im MRO-Bereich (Maintenance, Repair & Operations) laufen viele Beschaffungsprozesse noch manuell ab – mit Excel-Listen, E-Mails und Telefonaten. Das kostet Zeit, Geld und ist fehleranfällig. Unsere Plattform Partbase digitalisiert diesen Prozess vollständig: Rahmenverträge, Lieferantenmanagement und Bestellungen werden automatisiert, Echtzeitdaten zu Preisen und Verfügbarkeiten integriert. Unternehmen reduzieren so ihre Prozesskosten um bis zu 30 % und gewinnen Zeit für strategische Aufgaben.

Ohne Digitalisierung droht Stillstand – und in dynamischen Märkten bedeutet das Wettbewerbsverlust.

StartingUp: Welche Rolle spielt Transparenz bei langfristigen Beschaffungsstrategien?

Ole Dening: Transparenz ist das Fundament jeder nachhaltigen Beschaffungsstrategie. Nur wer seine Lieferantenstruktur, Vertragslaufzeiten und Preisentwicklungen kennt, kann Risiken steuern und Chancen nutzen.

Partbase bietet dafür umfassende Transparenz: Aktuell knapp eine halbe Millionen Artikel, perspektivisch mehrere Millionen Artikel aus dem Bereich der Fluidtechnik (Hydraulik, Pneumatik und Drucklufttechnik), automatisierte Vertragsverwaltung, ERP-Anbindung (z. B. SAP) und Echtzeit-Dashboards zu Lagerbeständen und Lieferantenperformance.

Ein Kunde aus dem Maschinenbau stellte mit Partbase fest, dass 40 % seiner Komponenten von Single-Source-Lieferanten stammten – ein erhebliches Risiko. Durch alternative Angebote sank seine Ausfallquote um 25 %.

Transparente Daten schaffen Planungssicherheit, und Planungssicherheit ist die Grundlage strategischer Beschaffung.

StartingUp: Wie helfen Plattformen wie Partbase, ohne den persönlichen Kontakt zu Lieferanten zu verlieren?

Ole Dening: Digitale Plattformen ersetzen den persönlichen Kontakt nicht – sie verstärken ihn. Indem Routineaufgaben automatisiert werden, bleibt mehr Zeit für strategische Gespräche.

Bei Partbase nutzen Einkäufer Features wie das Collective Cart (teilbare Warenkörbe), mit dem Teams Bestellungen gemeinsam verwalten. Automatisierte Angebotserstellungen und ERP-Schnittstellen reduzieren den administrativen sowie kommunikativen Aufwand erheblich. Ein Kunde aus der Fertigung beschleunigte so seinen Bestellprozess um 40 %.

Gleichzeitig bleibt die persönliche Betreuung zentral: Unser Support reagiert innerhalb von 30 Minuten, und über Partner wie WK Hydraulik bieten wir technische Beratung, Reparaturen und Schulungen direkt vor Ort.

Kurz gesagt: Partbase digitalisiert Abläufe – nicht Beziehungen.

StartingUp: Warum ist die digitale Verwaltung von Rahmenverträgen so entscheidend?

Ole Dening: Rahmenverträge sind das Rückgrat jeder professionellen Beschaffung. Ihre Digitalisierung macht sie effizient, transparent und steuerbar.

Mit Partbase werden Verträge zentral verwaltet – mit Preisen, Laufzeiten und Konditionen in Echtzeit. Automatische Erinnerungen vermeiden Fristenversäumnisse, ERP-Anbindungen verknüpfen Verträge direkt mit Bestellungen.

So reduzieren Unternehmen den Verwaltungsaufwand um bis zu 50 % und erhöhen gleichzeitig die Preistreue. Dashboards liefern zudem Leistungsanalysen von Lieferanten, was gezielte Verhandlungen ermöglicht.

Das Ergebnis: weniger Aufwand, bessere Kontrolle, niedrigere Kosten.

StartingUp: Wo liegen die größten Herausforderungen bei der Einführung solcher Systeme?

Ole Dening: Vier Punkte treten regelmäßig auf:

1. Change-Management: Viele Mitarbeitende hängen an gewohnten Prozessen. Hier braucht es Schulung und Kommunikation, um den Mehrwert digitaler Tools zu vermitteln.

2. Datenqualität: Unvollständige oder veraltete Stammdaten bremsen die Automatisierung. Wir unterstützen Kunden bei der Bereinigung, bevor sie live gehen.

3. Systemintegration: Alte ERP-Systeme sind oft nicht standardisiert. Unsere APIs machen Anbindungen flexibel, erfordern aber initiale Abstimmung.

4. ROI-Verständnis: Manche Unternehmen zögern bei der Investition. Pilotprojekte zeigen schnell, dass sich die Einführung lohnt – häufig mit Einsparungen von 15 bis 25 %.

Mit klarem Projektplan, interner Kommunikation und starker Partnerbegleitung wird der Umstieg meist in wenigen Monaten erfolgreich abgeschlossen.

StartingUp: Wie wird sich die Beschaffung in den nächsten Jahren verändern?

Ole Dening: Die Zukunft des Einkaufs ist automatisiert, vernetzt und intelligent.

Digitale Plattformen übernehmen künftig viele operative Aufgaben: KI-gestützte Bedarfsplanung, Preisverhandlungen und Risikomanagement werden zum Standard. Partbase arbeitet bereits daran, diese Funktionen in seine Plattform zu integrieren.

Unsere Vision: Einkäufer konzentrieren sich auf strategische Themen –Lieferantenentwicklung, Innovationspartnerschaften, Nachhaltigkeit – während das System den Rest übernimmt.

Der menschliche Faktor bleibt entscheidend: Technologie ist nur dann erfolgreich, wenn sie den Menschen stärkt, nicht ersetzt.

Unternehmen, die jetzt digitalisieren, sichern sich nicht nur Effizienz, sondern Zukunftsfähigkeit.

StartingUp: Herr Dening, vielen Dank für das Gespräch.

Fazit: Digitale Plattformen wie Partbase zeigen, wie moderne Beschaffung funktioniert: transparent, automatisiert, aber dennoch menschlich. Sie verwandeln den Einkauf von einer reaktiven Kostenstelle in einen strategischen Werttreiber – besonders in der Industrie, wo Hydraulik, Pneumatik und Ersatzteilbeschaffung komplexe Prozesse sind.

Mit Vision zum Ziel: die Bedeutung einer klaren Strategie für jedes Unternehmen

Warum eine klare Unternehmensstrategie das Fundament für Wachstum, effiziente Entscheidungen und motivierte Mitarbeiter ist.

In der heutigen Geschäftswelt, die von schnellem Wandel und ständigem Wettbewerb geprägt ist, ist es leicht, den Fokus zu verlieren. Viele Unternehmen sind sehr beschäftigt und arbeiten hart, aber ohne eine klare Richtung, in die sie sich bewegen. Sie ähneln einem Schiff, das ohne Kompass aufs Meer sticht: Es mag viel Energie investieren, um voranzukommen, doch ohne einen festen Kurs wird es sein Ziel womöglich nie erreichen.

Genau hier kommt die Unternehmensstrategie ins Spiel. Sie ist wie ein Kompass und eine Landkarte zugleich. Sie definiert nicht nur, wohin das Unternehmen will, sondern auch, wie es dorthin gelangen kann. Eine gut durchdachte Strategie gibt allen Beteiligten Orientierung und stellt sicher, dass alle Anstrengungen in die gleiche Richtung zielen.

In diesem Artikel erfahren Sie, warum eine klare Strategie nicht nur ein nettes Beiwerk, sondern der entscheidende Grundpfeiler für den langfristigen Erfolg eines jeden Unternehmens ist.

Strategie als Kompass: Ziele klar definieren

Eine Unternehmensstrategie ist der Kompass, der sicherstellt, dass alle Anstrengungen in die richtige Richtung gehen. Sie hilft, eine klare Richtung und ein festes Ziel zu definieren. Ohne diese Orientierung laufen Unternehmen Gefahr, sich in Alltagsaufgaben zu verzetteln und den Blick für das Wesentliche zu verlieren. Es ist nicht genug, einfach nur hart zu arbeiten; man muss auch intelligent arbeiten. Die strategische Planung zwingt dazu, sich zu fragen: Was wollen wir in den nächsten fünf Jahren erreichen? Wer sind unsere Kunden? Was macht uns besser als die Konkurrenz?

Sobald diese Fragen beantwortet sind, kann man die Vision in messbare Ziele umwandeln. Ein hilfreiches Instrument dafür ist die Balanced Score Card. Sie übersetzt die übergeordnete Strategie in konkrete Kennzahlen, die alle Bereiche des Unternehmens – von den Finanzen über die Kunden bis hin zu den internen Prozessen – miteinander verbinden. So wird sichergestellt, dass beispielsweise eine Steigerung des Umsatzes nicht zu Lasten der Kundenzufriedenheit geht. Die Balanced Score Card hilft, das große Ganze im Blick zu behalten und die Strategie für alle Mitarbeiter verständlich zu machen. Sie dient als eine Art Checkliste, um zu überprüfen, ob alle Aktivitäten wirklich zur Erreichung der gesetzten Ziele beitragen.

Entscheidungsfindung und Ressourcenallokation

Ohne eine klare Unternehmensstrategie gleichen Entscheidungen oft einem Schuss ins Blaue. Manager und Mitarbeiter sind gezwungen, aus dem Bauch heraus zu handeln, was zu widersprüchlichen Ergebnissen und Ineffizienz führen kann. Eine gut definierte Strategie hingegen dient als Filter für alle Entscheidungen. Jede Idee, jedes Projekt und jede Investition kann danach bewertet werden, ob es die Unternehmensziele unterstützt. Das vereinfacht und beschleunigt den Entscheidungsprozess erheblich.

Eine Strategie hilft auch, Ressourcen – seien es finanzielle Mittel, Arbeitskraft oder Zeit – effizient zu verteilen. Anstatt Budget für verschiedene Projekte zu verschwenden, die möglicherweise nicht zum Erfolg beitragen, ermöglicht eine klare Strategie die Konzentration auf die wichtigsten Bereiche. Sie gibt den Rahmen vor, welche Prioritäten gesetzt werden müssen und wo Investitionen den größten Nutzen bringen. So wird sichergestellt, dass die knappen Mittel dort eingesetzt werden, wo sie die größte Wirkung entfalten.

Motivation und Mitarbeiterengagement

Eine klar kommunizierte Unternehmensstrategie ist ein starker Motivationsfaktor. Wenn Mitarbeiter die übergeordneten Ziele kennen, verstehen sie auch den Sinn ihrer eigenen Arbeit. Es ist ein großer Unterschied, ob man einfach nur Aufgaben abarbeitet oder weiß, wie der eigene Beitrag zum Gesamterfolg des Unternehmens beiträgt. Dieses Gefühl der Wichtigkeit und des Zusammenhalts stärkt das Engagement und die Loyalität.

Wenn alle im Team auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, entsteht eine starke Gemeinschaft. Es beugt auch internen Konflikten vor, da alle Entscheidungen im Lichte der Strategie getroffen werden können. Eine Belegschaft, die sich mit der Vision des Unternehmens identifiziert, ist nicht nur produktiver, sondern auch kreativer und widerstandsfähiger gegenüber Herausforderungen.

Fazit: der Schlüssel zu nachhaltigem Wachstum

Eine klare Unternehmensstrategie ist das Herzstück für nachhaltigen Erfolg. Sie ist weitaus mehr als ein bloßes Dokument – sie ist der entscheidende Kompass, der dem Unternehmen eine Richtung gibt und sicherstellt, dass alle Anstrengungen in eine gemeinsame Richtung gehen. Eine Strategie schafft Fokus, vereinfacht die tägliche Entscheidungsfindung und ermöglicht es, die knappen Ressourcen effizient einzusetzen.

Vor allem aber ist eine Strategie ein starkes Werkzeug für die Mitarbeiter. Sie motiviert, stärkt das Engagement und schafft ein Gefühl der gemeinsamen Mission. Ohne diese klare Vision läuft ein Unternehmen Gefahr, sich in den Turbulenzen des Marktes zu verlieren. Eine strategische Planung mag anfangs aufwändig erscheinen, aber die Investition in eine klare Strategie ist letztlich die beste Investition in die Zukunft eines jeden Unternehmens.

Das Einfamilienhaus: Investition in Unabhängigkeit und Lebensqualität

Das Einfamilienhaus bleibt ein Symbol für Freiheit, Stabilität und Individualität. Wie modernes Bauen neue Maßstäbe setzt.

Der Traum vom eigenen Haus ist nach wie vor lebendig. Gerade für Gründer*innen und unternehmerisch denkende Menschen steht das Einfamilienhaus sinnbildlich für Erfolg, Unabhängigkeit und Lebensqualität. Doch ein Eigenheim ist heute weit mehr als nur ein Dach über dem Kopf – es ist eine Investition in die eigene Zukunft und ein Ausdruck individueller Lebensentwürfe.

In einer Zeit, in der Werte wie Beständigkeit, Nachhaltigkeit und persönliche Freiheit an Bedeutung gewinnen, rückt das Einfamilienhaus als Lebens- und Arbeitsraum zunehmend in den Fokus.

Warum das eigene Haus mehr als nur ein Wohnraum ist

Ein Eigenheim bietet weitreichende Vorteile, die über das reine Wohnen hinausgehen:

- Unabhängigkeit: Keine Mietsteigerungen, keine Abhängigkeit von Vermieter*innen.

- Sicherheit: Eine Immobilie kann als wichtige Säule der Altersvorsorge dienen.

- Individualität: Architektur, Ausstattung und Raumaufteilung lassen sich den eigenen Vorstellungen anpassen.

- Wertsteigerung: Gerade in begehrten Lagen entwickeln sich Einfamilienhäuser oft positiv in ihrem Marktwert.

Nicht zuletzt schafft ein eigenes Haus Raum für Entfaltung – sei es für die Familie, für Hobbys oder für berufliche Aktivitäten im Homeoffice.

Moderne Anforderungen an das Einfamilienhaus

Der Anspruch an das Einfamilienhaus hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Heute zählen nicht nur Größe und Lage, sondern auch:

- Energieeffizienz: Häuser sollen den Energieverbrauch minimieren und gleichzeitig den Wohnkomfort maximieren.

- Nachhaltige Baustoffe: Umweltbewusstes Bauen rückt stärker in den Fokus.

- Flexibilität: Grundrisse sollten an veränderte Lebensphasen anpassbar sein.

- Technische Ausstattung: Smart-Home-Technologien gehören zunehmend zum Standard.

Wer heute baut oder kauft, achtet darauf, dass das Haus nicht nur den aktuellen Bedürfnissen entspricht, sondern auch zukünftige Anforderungen abdeckt.

Wege zum eigenen Einfamilienhaus: Planung und Umsetzung

Der Weg zum Einfamilienhaus beginnt mit einer gründlichen Planung. Wichtige Schritte sind:

1. Bedarfsanalyse: Wie viele Räume werden benötigt? Welche Flächen sind gewünscht? Welche Zukunftsszenarien sollen berücksichtigt werden?

2. Budgetplanung: Neben den Baukosten müssen Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notargebühren und Außenanlagen einkalkuliert werden.

3. Grundstückssuche: Lage, Größe, Erschließung und Umfeld sind entscheidende Faktoren für den späteren Wert und die Lebensqualität.

4. Partnerwahl: Ob Architekt*in, Bauträger oder Fertighausanbieter – die Wahl der richtigen Partner*innen beeinflusst Zeitplan, Qualität und Kosten erheblich.

Viele Bauinteressierte setzen dabei auf erfahrene Anbieter, die nicht nur Bauleistungen liefern, sondern auch Unterstützung bei der Finanzierung, Fördermittelberatung und Bauabwicklung bieten.

Zukunftsfähiges Bauen: Nachhaltigkeit, Technik, Individualität

Das Einfamilienhaus von heute muss mehr können als nur Schutz bieten. Gefragt sind zukunftssichere Konzepte, die ökologisches Bauen, moderne Technik und persönliche Wünsche in Einklang bringen.

Wichtige Trends:

- Effizienzhaus-Standards: Wer heute baut, orientiert sich oft an Standards wie KfW-40 oder KfW-55, um von Förderprogrammen zu profitieren und Energiekosten dauerhaft zu senken.

- Smart Home: Intelligente Heizungs-, Licht- und Sicherheitssysteme sorgen für Komfort und optimieren den Energieverbrauch.

- Nachhaltige Materialien: Holz, Naturdämmstoffe und ressourcenschonende Bauweisen stehen hoch im Kurs.

- Flexible Nutzungskonzepte: Häuser mit Homeoffice-Möglichkeiten, Einliegerwohnungen oder variablen Grundrissen passen sich wandelnden Lebenssituationen an.

Besonders zukunftsorientierte Anbieter kombinieren diese Trends zu Gesamtkonzepten, die sowohl ökonomische als auch ökologische Aspekte berücksichtigen.

Herausforderungen und Chancen

Natürlich bringt der Bau eines Einfamilienhauses auch Herausforderungen mit sich:

- Baurechtliche Vorgaben können die Gestaltungsspielräume beeinflussen.

- Baukosten sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

- Energie- und Klimaschutzauflagen erfordern vorausschauende Planung.

Doch die Chancen überwiegen: Wer sich intensiv vorbereitet, kluge Entscheidungen trifft und auf erfahrene Partner setzt, schafft Werte, die über Generationen Bestand haben können.

Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten bietet ein selbstgenutztes Einfamilienhaus eine stabile Grundlage und eröffnet neue Möglichkeiten – von familiärer Geborgenheit bis hin zur flexiblen Nutzung als Arbeitsplatz.

Das Einfamilienhaus als Fundament für die Zukunft

Das Einfamilienhaus bleibt ein zeitloser Klassiker – und entwickelt sich gleichzeitig weiter. Es vereint individuelle Freiheit, wirtschaftliche Stabilität und nachhaltige Lebensqualität unter einem Dach.

Ob als Lebensmittelpunkt, Wertanlage oder Rückzugsort: Wer heute in ein eigenes Haus investiert, investiert in seine Unabhängigkeit und die Gestaltung der eigenen Zukunft.

Dabei geht es nicht nur um Quadratmeter und Grundrisse, sondern um ein Zuhause, das mit den eigenen Lebensplänen mitwächst. Ein Einfamilienhaus bietet die Möglichkeit, persönliche Werte wie Nachhaltigkeit, Komfort und Beständigkeit in konkrete Architektur zu übersetzen – und schafft damit einen Ort, an dem sich Wohnen, Arbeiten und Leben harmonisch verbinden lassen.

Unternehmensbewertung: Der Zweck bestimmt den Wert

Das Thema Unternehmensbewertung wird spätestens dann für Gründer*innen relevant, wenn eine Finanzierungsrunde oder ein möglicher Verkauf des Unternehmens geplant wird. Dass es bei der Bewertung gravierende Unterschiede gibt, je nachdem, welchen Zweck die Eigentümer*innen verfolgen und wie sie ihr Unternehmen positionieren, ist längst nicht allen bewusst. Diese Details sollten Start-ups für ihre strategischen Überlegungen kennen.

Das Wichtigste zuerst: Kapitalerhöhungen sind keine (Anteils-)Verkäufe

Der essenzielle Unterschied zwischen der Bewertung bei Start-up-Finanzierungsrunden und Unternehmensverkäufen ist mit einer Analogie einfach zu erklären: Man stelle sich dazu ein Schiff (stellvertretend für ein Unternehmen) und einen Kapitän (stellvertretend für den Gründer oder die Gründerin) vor.

Finanzierungsrunde

Bei einer Start-up-Finanzierungsrunde handelt es sich strukturell um eine Kapitalerhöhung: Das heißt, das frische Kapital fließt in das Unternehmen, nicht an die Gründer*innen. Um nun innerhalb der Analogie zu bleiben: Der Kapitän geht auf Investor*innen zu und bietet diesen an, seine nächste große Handelsreise mit frischem Kapital zu finanzieren. Im Gegenzug dafür erhalten die Investor*innen zirka 20 Prozent der Anteile am Schiff samt aller Gewinne, die er durch den Handel der Waren auf allen zukünftigen Reisen erzielt. Das frische Kapital steht nun für die Finanzierung der Handelsreise, nicht jedoch für den privaten Gebrauch zur Verfügung. Die Zukunft des Schiffs liegt weiterhin in den Händen des Kapitäns, der nun durch die Investor*innen überwacht wird und ihnen regelmäßig Bericht erstatten muss.

Unternehmensverkauf

Bei einem Unternehmensverkauf handelt es sich strukturell um einen Anteils- oder unter Umständen auch Asset-Verkauf: Das heißt, das Geld fließt an die Eigentümer*innen, nicht an das Unternehmen. Um erneut unser maritimes Bild zu bemühen: Der Kapitän geht auf mögliche Käufer*innen zu und bietet diesen an, sein Schiff, seine Reisetagebücher, die über die Zeit entstandenen Karten und Aufzeichnungen sowie bestehende Handelsbeziehungen vollständig zu übernehmen. Dazu können die Käufer*innen auch die Crew übernehmen, wobei keine Garantie besteht, dass die Crew auch wirklich erneut an Bord gehen möchte. Das Kapital fließt in Form des Kaufpreises an den Kapitän, nicht aber in die nächsten Handelsreisen. Diese müssen die Käufer*innen selbst finanzieren. Die Zukunft des Schiffs liegt nun in den Händen der Käufer*innen, die damit tun und lassen können, was sie möchten, gleichzeitig aber auch alle Risiken tragen.

Anhand dieses kurzen Beispiels wird klar: Die Ausgangsbasis für die Bewertung bei Start-up-Finanzierungsrunden und Unternehmensverkäufen ist eine fundamental andere: Ob VC-Investor*innen zu 20 Prozent in einen „Kapitän mit Schiff“ investieren oder ob Käufer*innen ein „vollständiges Schiff ohne Kapitän“ kaufen, hat dementsprechend auch große Auswirkungen auf die Herleitung und Höhe der Bewertung.

Welche Faktoren haben Einfluss auf die Unternehmensbewertung?

Das Gründungsteam muss für mehrere Jahre incentiviert werden, die volle Energie in den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens mit Unicorn-Potenzial zu investieren. Ist die voraussichtliche Beteiligung am Exit-Erlös – gemessen am Arbeitsaufwand pro Kopf – zu gering, hat das Gründungsteam zu hohe Opportunitätskosten. Die Beteiligungsquote wird über die Pre-Money-Bewertung – also die Bewertung des Unternehmens vor der Finanzierung – und über die Beteiligungshöhe gesteuert.

Da diese meist dem geschätzten Kapitalbedarf für die nächsten 18 bis 24 Monate entspricht, kann nur eine verhältnismäßig hohe Pre-Money-Bewertung garantieren, dass das Gründungsteam – auch über mehrere aufeinander folgende Finanzierungsrunden – eine ausreichend hohe Beteiligungsquote behält und incentiviert bleibt, die Bewertung des Unternehmens bis zum Exit zu maximieren. Mitunter ist das einer der Gründe, warum Frühphasen-VC-Fonds unvorteilhaft strukturierte Cap Tables (meist ein in Tabellenform aufbereitetes Steuerungsinstrument zur Planung von Finanzierungsrunden bis hin zum Exit) von vornherein ablehnen. Um sich zusätzlich abzusichern, bestehen viele VC-Fonds zusätzlich auf ein Vesting (darin wird u.a. geregelt, was mit den Anteilen eines/einer Gründer*in geschieht, sobald er/sie das Start-up verlässt) der Anteile über einen festgelegten Zeitraum.

Die Investor*innen haben bei ihrer Investition keine operative Verantwortung. Diese liegt beim Gründungsteam, das für alle Beteiligten die Renditen über die nächsten Jahre erzielen soll und dafür (im Vergleich zum Unternehmensverkauf) mithilfe der höheren Bewertung kompensiert werden kann. Deshalb spielt im VC-Finanzierungszyklus eines Unternehmens auch die Signalwirkung einer hohen Bewertung eine wichtige Rolle. Ein maßgebliches Ziel für Frühphasen-Investor*innen ist die Gewinnung weiterer Investor*innen, die den Großteil des bis zum Exit benötigten Kapitals einbringen. Eine gute Bewertung professioneller Investor*innen zu einem frühen Zeitpunkt ist somit ein positives Signal an andere professionelle Investor*innen und erhöht die Chancen, dass ein Unternehmen erfolgreich bis zum Exit durchfinanziert werden kann.

Betrachtet man das auf Outlier (Ausreißererkennung) ausgerichtete Investitionsverhalten von VC-Fonds, ist eine niedrige Einstiegsbewertung viel weniger wichtig, als bei den richtigen Investments an Bord gewesen zu sein. Dieser Umstand führt zu mehr Akzeptanz bei den Investor*innen bezüglich höherer Bewertungen. Trotzdem müssen Unternehmer*innen weiter zwischen den sehr unterschiedlichen Vorhaben Unternehmensverkauf und Finanzierung differenzieren, um das Unternehmen angemessen bewerten zu können.

Warum werden Unternehmensverkäufe anders bewertet als Finanzierungsrunden?

Viele Eigentümer*innen etablierter Unternehmen halten die hohen Bewertungsniveaus bei Start-up-Finanzierungsrunden für nicht gerechtfertigt, wenn nicht sogar absurd. Dennoch geben sie sich oft der Versuchung hin, die hohen Bewertungen der „noch jungen, unausgereiften Unternehmen“ bei Finanzierungsrunden auf den Verkauf ihres profitablen, etablierten Unternehmens zu übertragen. Schließlich hat das eigene Unternehmen ja zu Teilen bereits erreicht, wovon das junge Start-up noch träumt. Dies führt in der Praxis dazu, dass viele Eigentümer*innen Bewertungsmultiples von „3-5x Umsatz“ – die durchaus bei Finanzierungsrunden vorkommen – auf ihr eigenes Unternehmen anwenden und mit unrealistischen Erwartungen in den Verkaufsprozess starten.

Beim Blick auf vergleichbare Unternehmenstransaktionen folgt dann die Ernüchterung, wenn statt „3-5x Umsatz“ eher „6-8x EBIT“ (das operative Ergebnis des Unternehmens) im Markt gezahlt werden. Der entscheidende Fehler liegt darin, dass Verkäufer*innen hier die sprichwörtlichen Äpfel mit Birnen vergleichen: Die Bewertungslogik eines Unternehmensverkaufs unterscheidet sich nun mal erheblich von der oben bereits skizzierten Bewertungslogik einer Kapitalerhöhung im Rahmen einer Finanzierungsrunde. Die Unterschiede liegen vor allem in den folgenden drei Punkten:

- Bei einem Unternehmensverkauf übernehmen die Käufer*innen üblicherweise die (deutliche) Mehrheit am Unternehmen. Damit liegt auch das operative Risiko der zukünftigen Unternehmensführung grundsätzlich bei den Käufer*innen. Viele Käufer*innen versuchen zudem, die Alteigentümer*innen von Unternehmen noch mindestens für 6 bis 24 Monate nach Verkauf an das Unternehmen zu binden, um einen erfolgreichen Übergang an eine neue Geschäftsführung zu gewährleisten. Dazu dienen mitunter auch Earn-Out-Strukturen, bei denen die Alteigentümer*innen teilweise erst bei Erreichung gewisser Meilensteine unter den neuen Eigentümer*innen (zum Beispiel Umsatz- und Ergebnissteigerungen) vollständig vergütet werden.

- Des Weiteren spielt der Verkaufsgrund eine maßgebliche Rolle. Die Frage, die allen Käufer*innen, oft auch direkt beim ersten Gespräch mit den Alteigentümer*innen, auf der Zunge brennt: Wenn Ihr Unternehmen so attraktiv ist, wie Sie sagen, wieso verkaufen Sie dann jetzt? Auch wenn es einige gute Gründe für Unternehmensverkäufe gibt, besteht meist nicht dasselbe Alignment (strategische Ausrichtung) zwischen beiden Parteien wie bei einer Finanzierungsrunde bzw. Kapitalerhöhung. Entsprechend skeptisch und vorsichtig agieren Käufer*innen – was sich zwangsläufig in niedrigeren Bewertungsniveaus äußert.

- Die Steigerungspotenziale in der Bewertung sind weniger stark ausgeprägt als bei Finanzierungsrunden: Während bei einem VC-finanzierten Start-up im Laufe der Zeit immer höhere Bewertungen im Zuge der folgenden Finanzierungsrunden erwartet werden, gestaltet sich das Steigerungspotenzial der Bewertung für Unternehmenskäufer*innen weniger kalkulierbar.

Fazit

Eigentümer*innen können im Verkaufsprozess einige Maßnahmen treffen, um die eigene Unternehmensbewertung zu optimieren. Hauptsächlich erreichen die Verkäufer*innen ihr Ziel, indem sie frühzeitig mit einer gesunden Erwartungshaltung in den Verkauf starten und dann die notwendigen Weichen stellen. Dazu lohnt es sich, saubere Controlling-Strukturen zu definieren, Wachstumspotenziale zu quantifizieren und SOPs (Standard Operating Procedures in Form eines Leitfadens) vorzubereiten.

Zu guter Letzt sollten Eigentümer*innen über qualifizierte M&A-Berater*innen gezielt potenzielle Käufer*innen mit hohem Synergiepotenzial ansprechen. So rückt die Vision eines erfolgreichen Unternehmensverkaufs zu einer attraktiven Bewertung in greifbare Nähe.

Der Autor Peter Nadolinski ist Gründer und Managing Partner bei Venture Advisory Partners und berät Wachstumsunternehmen bei der Finanzierung und erfolgreichen Umsetzung ihres Unternehmensverkaufs.

Den technologischen Wandel stemmen

Wie wir unsere Zukunft durch gezielte Fachausbildung in der Region sichern können.

Die Welt steht mitten in einem rasanten technologischen Wandel. Künstliche Intelligenz, Automatisierung und digitale Transformation prägen unsere Arbeitswelt und unseren Alltag. Die Frage, wie wir junge Menschen zu fähigen Fachkräften ausbilden können, wird immer drängender. Die technologischen Entwicklungen eröffnen auch für die Region und ihre Umgebung große Chancen, erfordern jedoch auch gezielte Bildungsangebote und ethisches Bewusstsein.

Regionale Perspektiven

Technologien wie maschinelles Lernen, Big Data, Robotik und das Internet der Dinge (IoT) eröffnen neue Möglichkeiten in der Industrie, im Dienstleistungssektor und darüber hinaus. Gleichzeitig verändern sie Berufsbilder grundlegend. Es ist daher von großer Bedeutung, die Weichen für eine zukunftsorientierte Ausbildung zu stellen.

In Kamen selbst gibt es keine eigenständige Hochschule, doch die Nähe zu Bildungseinrichtungen wie der Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL) und der Technischen Universität Dortmund bietet jungen Menschen Zugang zu innovativen Studiengängen mit technischem Fokus. Die HSHL bietet praxisnahe Studiengänge wie "Mechatronik" und "Angewandte Informatik", die auf die Anforderungen moderner Arbeitsmärkte abgestimmt sind. Die TU Dortmund hingegen überzeugt mit Studiengängen wie "Elektrotechnik und Informationstechnik" und "Maschinenbau". Diese Ausbildungen kombinieren theoretische Grundlagen mit praktischen Anwendungen und sind damit ein entscheidender Schlüssel zur Förderung von Fachkräften in der Region.

Ethische Fragen im neuen Zeitalter

Neben den Chancen, die der technologische Fortschritt bietet, werfen diese Entwicklungen auch ethische Fragen auf. Themen wie Datenschutz, digitale Regulierung und der Schutz vor einem “gläsernen Menschen“ werden immer wichtiger.

Ein Großteil der Datenerhebung findet bereits im alltäglichen Freizeitverhalten statt – oft, ohne dass sich die Nutzer dessen bewusst sind. Jede Interaktion im Internet hinterlässt Spuren: Beim Surfen akzeptieren viele Nutzer Cookies, die ihre Aktivitäten auf Webseiten verfolgen, um gezielte Werbung auszuspielen. Nur wenige bemühen sich, individuelle Einstellungen vorzunehmen, denn in Zeiten sofortiger Verfügbarkeit erwarten die meisten, dass alles im Handumdrehen geschehen soll.

Nicht zuletzt deswegen sind auch Registrierungsvorgänge bei Online-Diensten oder in Apps häufig unbeliebt. Dienstleister mit beschleunigten Verfahren, wie zum Beispiel Casinos ohne Anmeldung für schnelles Spielen, gewinnen an Beliebtheit. Außerdem sind hier umfassende Datenangaben nicht erforderlich und viele Nutzer fühlen sich dadurch wohler.

Auch in anderen Sektoren erfordern Anmeldeprozesse häufig die Preisgabe von persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum, Interessen und manchmal sogar Standortinformationen. Hinzu kommt die massive Datenerhebung durch mobile Geräte, die Bewegungsprofile aufzeichnen, Apps, die Zugriff auf Kontakte und Kameras fordern, und Sprachassistenten wie Alexa oder Google Assistant, die rund um die Uhr Sprachdaten sammeln können.

Solche Datenströme werden nicht nur für individuelle Dienste genutzt, sondern unter Umständen auch an Drittanbieter weitergegeben, was die Kontrolle über die eigenen Informationen erschwert. Mit der zunehmenden Nutzung von Daten zur Personalisierung von Dienstleistungen oder zur Effizienzsteigerung in Unternehmen wächst auch die Gefahr des Missbrauchs.

Ein weiterer bedenklicher Aspekt ist die gesellschaftliche Ungleichheit. Die digitale Transformation birgt die Gefahr, dass jene, die keinen Zugang zu moderner Technologie oder entsprechender Ausbildung haben, zurückgelassen werden. Daher müssen Ausbildungseinrichtungen nicht nur technische Kompetenzen vermitteln, sondern auch kritisches Denken und ethisches Bewusstsein fördern.

Lösungsansätze durch Bildung schaffen

Die Hochschulen der Region gehen hier mit gutem Beispiel voran: Die TU Dortmund bietet interdisziplinäre Ansätze, die ethische und gesellschaftliche Aspekte der Technologieentwicklung in den Fokus rücken. Die TU Dortmund legt großen Wert auf die Integration ethischer Reflexion in die Forschungspraxis. Auf Initiative von Prof. Dr. Christian Neuhäuser wird derzeit ein gemeinsamer Ethikrat für die Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr) vorbereitet, der die ethische Reflexion der Forschungspraxis fördern soll.

Zudem bietet die TU Dortmund Studiengänge und Projekte an, die über Fachgrenzen hinausgehen und ein Verständnis für komplexe Zusammenhänge fördern. Ein Beispiel hierfür ist das “studium oecologicum", ein Zertifikatsprogramm, das es Studierenden ermöglicht, sich intensiv und interdisziplinär mit Fragen der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.

Studiengänge wie Soziologie oder Gesellschaftslehre an der Universität Duisburg-Essen und der Ruhr-Universität Bochum ermöglichen es, gesellschaftliche Veränderungen zu verstehen und aktiv mitzugestalten.

Diese Bildungsangebote sind von großer Bedeutung, da sie Studierenden nicht nur technisches Wissen, sondern auch ein tiefes Verständnis für die gesellschaftlichen und ethischen Implikationen der Technologieentwicklung vermitteln. Durch die Kombination von technischen und sozialwissenschaftlichen Studieninhalten werden zukünftige Fachkräfte darauf vorbereitet, technologische Innovationen verantwortungsbewusst zu gestalten und die gesellschaftlichen Auswirkungen ihrer Arbeit zu berücksichtigen.

Zukunft bewusst gestalten

Die jungen Menschen von heute stehen im Mittelpunkt dieses Wandels. Es ist unbedingt erforderlich, ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um nicht nur kompetente Fachkräfte, sondern auch verantwortungsbewusste Gestalterinnen und Gestalter der Zukunft zu werden.

Es bleibt die Aufgabe von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, diese Bemühungen zu unterstützen und den jungen Menschen eine Zukunftsperspektive zu bieten, die sowohl technologisch als auch ethisch nachhaltig ist.

Die größten Strategie-Fallen

Sie haben eine tolle Geschäftsidee und eine Strategie, wie Sie die Idee realisieren wollen. Doch nach kurzer Zeit stellen Sie fest: Die Idee ist gut – die Strategie aber nicht. Sie beschließen, das Strategiepferd zu wechseln. Dabei lauern viele Fallen, die sich vermeiden lassen.

Es gibt viele Gründe bzw. Notwendigkeiten für Strategiewechsel in der Gründungsphase: die wirtschaftliche Situation verändert sich oder das Kundenverhalten, oder Sie expandieren rasch. Für die meisten Gründer steht zu Beginn der Selbständigkeit das operative Geschäft im Fokus, sie müssen die gegenwärtigen Herausforderungen bewältigen.

Eine klare Unternehmensstrategie, geschweige denn strategische Überlegungen erfolgt bzw. erfolgen „zwischen Tür und Angel“, eher nebenbei und zufällig. Erst nachträglich geraten die langfristigen Zielsetzungen des jungen Unternehmens in den Blickpunkt. Erfolgt dann der Strategiewechsel, sollten Sie folgende Stolpersteine umschiffen.

1. Mangelnde Flexibilität

Sie sind nicht flexibel genug und „kleben“ an Ihren ersten strategischen Überlegungen fest. Die Leimrute Ihrer Ursprungsstrategie lässt Sie nicht mehr los. Eine Weisheit der Dakota-Indianer lautet: „Wenn Du merkst, dass Du ein totes Pferd reitest, steige ab.“ In aller Regel jedoch sagen Gründer: „Besorgen wir uns doch lieber eine stärkere Peitsche.“ Sie sollten den Mut aufbringen, Ihre bisherige Strategie unter die kritische Lupe zu legen und den Strategiewechsel ins Kalkül ziehen. Um sich von der Leimrute zu befreien, benötigen Sie strategischen Weitblick. Dieser lässt sich nicht erlernen oder herbeizitieren – gehen Sie mit einem strategieerfahrenen Partner Ihres Vertrauens in Klausur und legen Sie alles auf den Prüfstand. Verlassen Sie sich dabei nicht allein auf Ihr Bauchgefühl – nutzen Sie das Handwerkszeug der Strategieexperten.

2. Fehlendes belastbares Zahlenmaterial

Zu diesem Experten-Handwerkszeug gehören die Instrumente der Unternehmensanalyse. Überprüfen Sie die Chancen und Möglichkeiten sowie die Risiken und Gefahren Ihrer Geschäftsidee. Berücksichtigen Sie die Faktoren, auf die Sie keinen Einfluss haben, etwa wirtschaftspolitische Entwicklungen. Wichtig ist eine detaillierte Branchenanalyse: Welche Wettbewerber haben Sie, welche Schwächen der Konkurrenten können Sie nutzen, welche Abhängigkeiten etwa von Lieferanten sind zu beachten? Entscheidend ist die Kundenanalyse, hier hilft eine Kundenbefragung weiter: „Warum gehen Kunden zu einem Konkurrenzunternehmen und nicht zu mir?“ Der Zwang zum Strategiewechsel darf nicht zu Hektik und Aktionismus führen. Ein gelungener Strategiewechsel baut auf sauberem Zahlenmaterial zu Ihrem unternehmerischen Ist-Zustand auf. Diese Zahlen liefert auch die interne Unternehmensanalyse, bei der Sie Ihre Kernfähigkeiten, Kernschwächen und kritischen Erfolgsfaktoren überprüfen. Letztere gilt es in positive Erfolgsfaktoren zu verwandeln. Dies gelingt, indem Sie die Unternehmensprozesse in den Mittelpunkt rücken, die in der Wahrnehmung der Kunden eine dominante Rolle spielen.

3. Falscher Blickwinkel

Strategien scheitern deswegen so oft, weil die Entwickler der Strategie dabei primär die Brille des Unternehmens tragen. Beispiel Zielgruppenbestimmung: „Welche Kunden wollen wir?“, lautet die Frage, die zu einer egozentrischen Vertriebskultur führt. Notwendig ist ein Perspektivenwechsel, durch den die Frage: „Was kann unser Vertrieb für unsere Kunden tun?“ in den Mittelpunkt der strategischen Überlegungen rückt. Pointiert ausgedrückt: Setzen Sie beim Strategiewechsel und der Strategieentwicklung immer die Brille des Kunden auf!

4. Keine konkrete Vision

In der hektischen Gründungsphase fehlt es bei der Strategieorientierung oft an der Fundierung. Spätestens beim Strategiewechsel sollten Sie den Strategieprozess sauber aufsetzen. Dazu gehört die Visionsfindung: Strategische Planung ohne Vision ist weitgehend wertlos – und eine Vision ohne umsetzungsorientierte Strategie ebenso. Vision und Strategie gehören zusammen wie die zwei Seiten einer Medaille. Nehmen Sie sich die Zeit, um den Strategiewechsel im Detail vorzubereiten, indem Sie zunächst einmal eine Vision formulieren. Mit der Szenario-Technik lassen sich realistische, weil aus der gegenwärtigen Situation und der Ist-Analyse abgeleitete, mögliche und alternative Zukunftsbilder entwickeln. Eine Vision hilft, die Black Box des Alltagsgeschäftes zu verlassen, sie befreit von den Fesseln des operativen Geschäfts, sie weitet den Blick und eröffnet das Panorama auf Ihr Unternehmen, wie es in fünf oder zehn Jahren ausschauen könnte. Also: Gründen Sie eine Visions- und Strategie-Task-Force mit Mitgliedern, die es wagen, über den operativen Tellerrand hinauszuschauen.

Skalieren im eCommerce

Jeder, der im Bereich eCommerce mit seinem Unternehmen dauerhaften Erfolg haben möchte, muss sich früher oder später die Frage stellen, wie das Ganze am besten skaliert werden soll. Hierfür bietet sich eine Vorgehensweise an, die planvoll und in mehreren Schritten geschieht. Wie das funktioniert.

Selbständige Abwicklung beenden und bestehende Kunden nutzen

Ein eCommerce-Unternehmen hochzuskalieren und dieses auch international nach vorne zu bringen, ist kein leichtes Unterfangen. Glücklich schätzen können sich da diejenigen Personen, die einen genauen Plan vor Augen haben. Andere Länder bedeuten nämlich nicht nur andere Vertriebswege, sondern auch anders gelagerte Bedürfnisse der Kunden.

Will man so richtig durchstarten, sollten die beiden folgenden Adaptierungen zuallererst angestrebt werden:

- Das selbständige Abwickeln der Bestellungen muss so weit wie möglich aufgegeben werden.

- Das Verhältnis zu bestehenden Kunden muss bestmöglich genutzt werden.

Wer also selbst zur Post fährt und sich um Verpackung und Versand als Geschäftsführer kümmert, der stößt zwangsläufig schnell an seine Grenzen. Besser ist es daher an dieser Stelle, zum Beispiel Dropshipping zu nutzen. Dabei arbeitet der Unternehmer eng mit einem Lieferunternehmen zusammen, welches sich darum kümmert, dass die Produkte so schnell wie möglich zum Kunden gelangen. Punkt zwei zielt hingegen auf geschicktes Marketing ab. Bestehende Kunden können für effektive Marketingketten benutzt werden. Das gilt vor allem dann, wenn sich unter Ihnen gegebenenfalls bekannte Social Media-Influencer befinden.

Prozesse automatisieren und Vorteile des Outsourcings verwenden

Im nächsten Schritt geht es darum, das eigene Business so weit wie möglich zu automatisieren. Dies kennt im Prinzip auch jeder von seinen eigenen Online-Bestellungen bei großen Versandhäusern. Hier läuft alles automatisiert ab, denn das spart wertvolle Zeit. Beispiele dafür, was man im Einzelnen automatisieren kann:

- Chat-Funktionen auf der eigenen Webseite

- Bestandteile des E-Mail-Marketings

- Die Bestellbestätigung

- Die Versandbestätigung

Noch einen Schritt weiter geht die automatisierte Anpassung der Preise. Das bietet sich vor allem dann an, wenn etwa während der Black Week entsprechende Aktionen geplant sind oder zum Jahresende hin noch ein wenig Platz in den eigenen Lagern geschaffen werden soll. Zusammen mit dem Outsourcing, das an kompetente Partner stattfinden sollte, ergibt sich eine massive Zeitersparnis ohne allzu viele Zusatzkosten.

Beispiel: expondo expandiert nach Polen

Wie man erfolgreich expandiert und das eigene Geschäft passend skaliert, wird mit Blick auf das Unternehmen expondo deutlich. Expondo, Anbieter von professionellem Equipment für Gasztronomie und Industrie, wurde von Piotr Stach und Waldemar Moss gegründet, welche sich vor allem mit der Bewältigung der Schwierigkeiten bei der Internationalisierung eingehend beschäftigt haben. Sie sind der Meinung, dass es massive Unterschiede bei den Käuferstrukturen in unterschiedlichen Ländern gibt. Vergliche man beispielsweise deutsche und polnische Kunden, so ergäben sich mitunter die folgenden Unterschiede: Zum einen seien polnische Käufer im Gastronomie-Bereich sehr preisempfindlich, und zum anderen änderten sie bei günstigeren Preisen schnell den Ort des Kaufs.

Dazu Piotr Stach: „Wir haben in Deutschland angefangen, einem Markt, der in der EU zusammen mit Großbritannien führend im Bereich eCommerce ist. Was wir dort gelernt haben, haben wir in Polen angewendet.“ Eine wichtige Sache in Polen sei zum Beispiel die Lieferung per Nachnahme. Außerdem benötigten polnische Kunden mehr Hilfe am Telefon und lägen viel Wert auf die Vertrauensbildung in einem Shop vor Ort. In Polen werde darüber hinaus seltener von Mitbewerbern abgemahnt, als das in Deutschland der Fall sei. Steuerprüfungen fänden in Deutschland ebenfalls häufiger statt. Jacek Powalka, der Head of Marketing bei expondo, führte zu dem Thema noch aus: „Die Ausbildungskosten und Löhne sind in Polen niedriger. Es gibt bei den Käufern in Polen und Deutschland auch kulturelle Unterschiede. Darüber hinaus finden wir in Polen leichter Spezialisten, die für uns arbeiten wollen."

Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil

Wie Start-ups aus der Circular Economy zur nachhaltigen Wertschöpfung beitragen und so eine Alternative zur Linear Economy darstellen können.

Vor einigen Jahren sorgte ein Commerzbank-Fernsehspot mit einer durch das morgendliche Frankfurt joggenden Filialleiterin für Aufsehen. Er beginnt mit der Frage: „Woran liegt das, dass man den Banken nicht mehr vertraut?“ Die Antwort kommt aus dem Off: Spekulation mit Grundnahrungsmitteln wird es mit der Commerzbank nicht geben. Stattdessen wolle man erneuerbare Energien und mittelständische Unternehmen fördern, so das Kreditinstitut. Der Spot stellt dabei die Gretchenfrage der Nachhaltigkeit: Dürfen – und können – Unternehmen mit Werbespots überhaupt um Vertrauen werben?

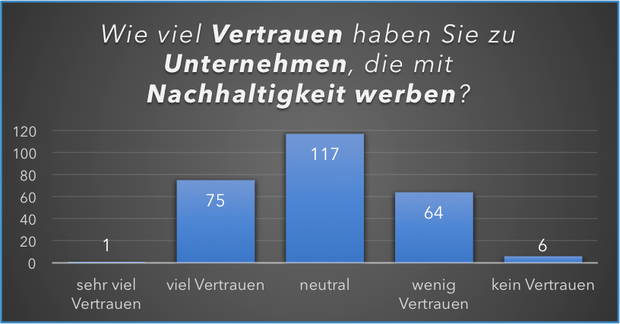

Vertrauensvorschuss gibt es nicht

Im Rahmen eines von der Deutschen Handelsbank in Auftrag gegebenen Whitepapers „Nachhaltigkeit & Start-ups“ der Macromedia Hochschule Stuttgart wurden 263 Verbraucher befragt, ob sie stärkeres Vertrauen in jene Unternehmen haben, die mit Nachhaltigkeit werben. Die Befragung ergab: Einen Vertrauensvorschuss gibt es nicht. Das Ergebnis zeigt eine Gaußsche Glockenverteilung mit einer überwiegenden neutralen Haltung von 45 Prozent der Befragten, während je 29 bzw. 24 Prozent angaben, dass sie viel bzw. wenig Vertrauen in Unternehmen hätten, die mit Nachhaltigkeit werben. Für die beiden extremsten Möglichkeiten „sehr viel Vertrauen“ bzw. „kein Vertrauen“ entschied sich nur ein verschwindend kleiner Bruchteil der Befragten.

Abgesehen von moralischen und juristischen Gesichtspunkten, kann diese Form der Werbung aus unternehmerischer Sicht getrost als wirkungslos bezeichnet werden. Weitaus wirkungsvoller ist es, Nachhaltigkeit in den Unternehmensprozess zu integrieren. Gerade für Start-up-Unternehmen bietet sich dadurch eine einmalige Chance, an etablierten Unternehmen vorbeizuziehen, deren Legacy-Systeme oft als starr und verkrustet wahrgenommen werden. Ein Beispiel dafür liefert die Circular Economy (CE).

Minimum Viable Product

Wie ihr neue Produkte als Minimum Viable Product (MVP) entwickelt und damit letztlich schneller an den Markt kommt.

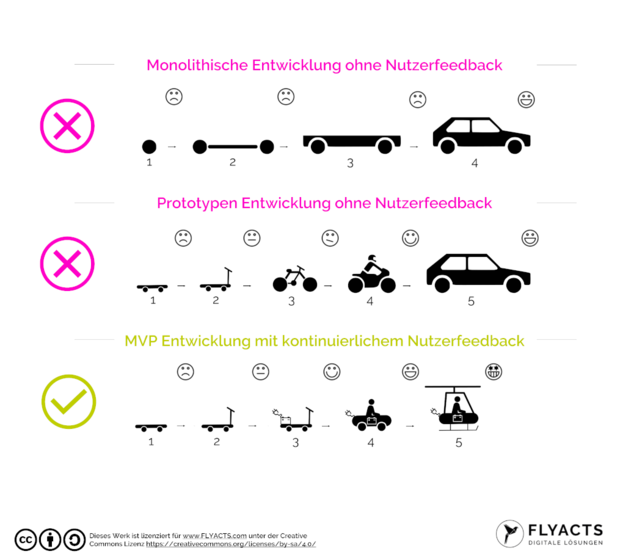

Wer innovativ sein will, muss kreativ sein - und schnell. Nur wer die aktuellen Bedürfnisse der Kunden und die Gegebenheiten des Marktes genau dann erfüllt, wenn sie gefragt sind, hat eine Chance erfolgreich zu sein. Start-ups haben gestandenen Unternehmen in dieser Hinsicht einiges voraus. Denn sie sind noch nicht von starren Strukturen gelähmt und können agil handeln. Die beste Voraussetzung also, um neue Produkte als Minimum Viable Product (MVP) zu entwickeln.

Die MVP Methode ermöglicht es Produktideen schnell in der ersten minimal funktionalen Version auf den Markt zu bringen und so wertvolles Kundenfeedback zu sammeln, auf dem die Weiterentwicklung aufbauen kann - hin zum perfekten Kundenliebling. Schneller und näher am Markt geht nicht.

Wer diese Herangehensweise noch nicht kennt, findet im Web gute Erklärungen dazu und auch eine Grafik von Henrik Kniberg, die am Beispiel der Entwicklung eines Autos das Vorgehen der MVP Entwicklung beschreibt. Ausgehend von einem Skateboard wird dabei das Produkt schrittweise immer wieder neu erfunden, bis am Ende ein Auto heraus kommt. Genauer betrachtet, ist der darin beschriebene Weg vom Skateboard zum Roller, übers Fahrrad und Motorrad bis hin zum Auto jedoch nicht MVP, sondern eine Prototypenentwicklung.

Die Denkfehler der Grafik hat FLYACTS zum anlss genommen, um eine neue Darstellung zu entwickeln, die zeigt, was MVP wirklich bedeutet. Hier seht ihr, worauf es tatsächlich ankommt, wenn ihr ein Minimum Viable Product entwickeln wollt.

Nichts zu verzollen?

Zollberatung für Start-ups? Warum das? Oder: Was dir ein Steuerberater dazu meist nicht sagen kann.

Wer Handel über die Grenzen der EU hinaus betreibt oder Waren importiert, die zwar innerhalb der EU gefertigt wurden, aber dennoch den außenwirtschaftlich relevanten deutschen Bestimmungen unterliegen, sollte den Rat eines Zoll- und Außenwirtschaftsrechtsexperten einholen. Tust du dies nicht und handelst stattdessen nach bestem Wissen und Gewissen, schützt dich das nicht vor Nachzahlungen, Ordnungswidrigkeiten und Strafen.

Als Unternehmer wirst du es früher oder später auf jeden Fall mit Zollämtern und anderen Kontrollbehörden zu tun bekommen. Im ersten Moment scheint die Beratung durch einen Zollexperten teuer zu sein und passt eine solche nicht in das meist knappe Start-up-Budget. „Mir passiert schon nichts.“ Mit dieser Floskel versuchen viele, sich zu beruhigen. Wir zeigen dir stattdessen lieber einige teure Stolperfallen auf.

Was, woher, wohin und zu welchem Preis?

Führst du Waren nach Deutschland ein, die außerhalb der EU gefertigt oder abgebaut wurden, müssen diese mit einer Anmeldung beim Zoll bekannt gegeben werden. Waren, die in der EU gefertigt oder abgebaut wurden, müssen ebenfalls dem Zoll gemeldet werden, wenn du diese in Drittländer exportierst. Mit den Angaben in deiner Zollanmeldung meldest du den zuständigen Behörden, was du woher beziehst und was es gekostet hat, bzw. was du wohin versendest und was es kostet. Auch wenn du die Anmeldung beim Zoll einem Dienstleister überlässt, z.B. einer Spedition oder einem Paketdienstleister, bist du allein für den Inhalt verantwortlich und haftest für fehlerhafte Zollanmeldungen. Die Punkte „Wohin/Woher?“ und „Zu welchem Preis?“ kannst du in der Regel benennen. Für den Punkt „Was?“ stellt dir der deutsche Zoll den elektronischer Zolltarif (EZT) zur Verfügung. Mithilfe des EZT können deine Waren in den europäischen Zolltarif eingereiht werden.

Fehlerhafte Einreihung in den Zolltarif

Selbst mithilfe des EZT ist es für Laien schwierig, die richtige Zolltarifnummer zu benennen. Importierst du z.B. Drohnen, können diese als Spielzeug oder als zivile Luftfahrzeuge deklariert werden. Der Einfuhrzoll für Spielzeugdrohnen liegt derzeit bei 4,7 Prozent. Für Drohnen der Kategorie zivile Luftfahrzeuge liegt er hingegen bei null Prozent Einfuhrzoll. Sind deine Drohnen also für eine bestimmte Aufgabe gedacht, z.B. zur Beförderung von Lasten, oder überschreiten sie eine gewisse Leistung, handelt es sich nicht mehr um Spielzeug, dessen Hauptmerkmale die kindliche Unterhaltung ist, sondern um ein ziviles Luftfahrzeug. Importierst du also jeden Monat zehn Drohnen für je 1000 Euro, kannst du dabei 470 Euro sparen. Viele Dienstleister kennen diese Unterscheidung gar nicht. Deklarierst du deine Drohne jedoch als ziviles Luftfahrzeug und nicht als Spielzeug, obwohl es sich rechtlich betrachtet um Spielzeug handelt, musst du den so gesparten Einfuhrzoll nachzahlen. Weitere Konsequenzen können ein Ordnungswidrigkeiten- oder sogar Strafverfahren sein.

Besondere Bestimmungen

Nur die richtige Einreihung in den Zolltarif reicht für einen reibungslosen Im- und Export leider nicht aus. Einige Waren unterliegen besonderen Bestimmungen. Beispielhaft dafür sind Waren aus Papier: Um einen rechtlich einwandfreien Import zu gewährleisten, benötigst du im Vorfeld ein Zertifikat, welches bestätigt, dass für die Herstellung deiner Waren keine tropischen Hölzer genutzt wurden. Auch beim Export begegnen dir besondere Bestimmungen, die du einhalten musst. Verkaufst du beispielsweise technische Bauteile für Fahrzeuge oder Maschinen, unterliegt deine Ware der sogenannten Dual-Use-Verordnung. Für diese Warengruppe benötigst du zwingend eine Ausfuhrgenehmigung. Das ist immer dann der Fall, wenn deine Komponenten sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke genutzt werden könnten. Um deine Ausfuhr also rechtssicher versenden zu können, musst du vorher prüfen, ob das Bestimmungsland ein sogenanntes Embargoland und dein Kunde Mitglied in einer terroristischen Vereinigung ist. Um diese Prüfung vornehmen zu können, gibt es spezielle Softwareprogramme, die von den deutschen Behörden als Prüfsoftware anerkannt sind.

Nationale Besonderheiten

In keinem anderen EU-Land, außer in Deutschland und Polen, wird eine Steuer auf Kaffee oder kaffeehaltige Produkte erhoben. Importierst du Waren, die Kaffee enthalten, musst du dies stets vor dem Import anmelden. Dies gilt auch, wenn du dieses Produkt innerhalb der EU beziehst. Verkaufst du deine Ware mit deutschem Ursprung, musst du dabei ebenfalls ein paar Dinge beachten. Denn auch mit Bestandteilen aus Drittländern kann deine Ware noch deutschen Ursprungs sein, sofern der Bearbeitungs- bzw. Veredelungsbestandteil 51 Prozent des Warenwerts ausmacht.

Elektronische Daten

Auch elektronische Daten unterliegen den Außenwirtschaftsbestimmungen des Im- und Exports. Beziehst du also deine Website aus Indien oder verkaufst deine Software nach Amerika, ist eine Anmeldung beim Zoll Pflicht.

Kosten sparen leicht gemacht

Durch sogenannte Präferenzabkommen sparst du bares Geld. Bei der Einfuhr von Kleidung zahlst du in der Regel 12 Prozent Einfuhrzoll. Beziehst du deine Ware jedoch in Pakistan, sinkt der Zollsatz auf null Prozent, da mit Pakistan ein Präferenzabkommen geschlossen wurde. Auch wenn der Preis pro Stück in einem Präferenzland etwas höher ist, lohnt sich das Geschäft aufgrund niedrigerer Zollabgaben trotzdem. Der größte Posten in den Unternehmen ist zumeist das Personal. Durch verschiedene Bewilligungen und die Zertifizierung, wie bspw. zum zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (AEO), können die internen Abläufe in deinem Unternehmen optimiert und Arbeitszeit eingespart werden. Die Anträge dafür können kostenlos bei dem für dich zuständigen Hauptzollamt eingereicht werden.

Exportkontrolle