Aktuelle Events

Effizientes Zeitmanagement für Start-ups

Wir stellen dir erprobte Zeitmanagement-Methoden vor, die dir dabei helfen, Prioritäten zu setzen, Ablenkungen zu minimieren und dein Start-up noch besser zu führen.

Effizientes Zeitmanagement ist in der schnelllebigen Welt der Start-ups einer der Schlüssel zum Erfolg. Als Gründer weißt du, dass jede Sekunde zählt und dass es entscheidend ist, die vorhandene Zeit optimal zu nutzen. In diesem Artikel stellen wir dir verschiedene Methoden des Zeitmanagements vor, die sich besonders für die Anforderungen von Start-ups eignen. Diese Techniken helfen dabei, Prioritäten zu setzen, Ablenkungen zu minimieren und dein Unternehmen besser zu führen.

Vorteile von Zeitmanagement

Effizientes Zeitmanagement ist mehr, als nur eine Liste von Aufgaben abzuarbeiten. Es geht darum, den Wert jeder Arbeitsstunde zu maximieren. Und du stellst sicher, dass jeder Mitarbeiter sich auf die Aktivitäten konzentriert, die dem Unternehmen den größten Nutzen bringen – denn es ist nachgewiesen, dass sich fast jeder am Arbeitsplatz schnell ablenken lässt.

Die Vorteile eines guten Zeitmanagements sind umfangreich und können den Unterschied zwischen Erfolg und Stillstand bedeuten. Hier sind einige Schlüsselvorteile des Einsatzes von Zeitmanagement-Methoden, die besonders für Start-up-Gründer relevant sind:

- Gesteigerte Produktivität und Effizienz: Mehr Arbeit in weniger Zeit zu schaffen – das ist in einer Welt, in der Ressourcen oft begrenzt sind, sehr wertvoll. Die klare Strukturierung des Tages und das Priorisieren der Aufgaben führen dazu, dass Ziele schneller erreicht werden. Zeitfresser werden vermieden.

- Verbesserte Arbeitsqualität: Zeitmanagement fördert nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Arbeit. Durch die Zuweisung angemessener Zeitblöcke für jede Aufgabe stellst du sicher, dass du jeder Aufgabe die Aufmerksamkeit und Sorgfalt widmest, die sie verdient. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit von Fehlern und steigert die Gesamtqualität des Outputs.

- Reduzierter Stress: Gründer stehen oft unter enormem Druck, ihr Start-up zum Erfolg zu führen. Effektives Zeitmanagement kann helfen, diesen Stress zu mindern. Indem du Überarbeitung vermeidest und für ausreichend Pausen und Pufferzeiten sorgst, reduzierst du das Risiko von Burn-out und hältst dich und dein Team langfristig motiviert und produktiv.

- Bessere Entscheidungsfindung: Mit einer klaren Vorstellung davon, wie deine Zeit genutzt wird, kannst du bessere Entscheidungen darüber treffen, welche Projekte oder Aufgaben Priorität haben. Dies ist entscheidend für Start-ups, da Ressourcen klug eingesetzt werden müssen, um Wachstum und Entwicklung voranzutreiben. Zeitmanagement hilft dir, den Überblick zu behalten und strategische Entscheidungen zu treffen, die dein Start-up voranbringen.

Die besten Zeitmanagement-Methoden

Die folgenden bewährten Techniken für effizientes Zeitmanagement eignen sich besonders für die Bedürfnisse und Herausforderungen von Start-ups:

Das Eisenhower-Prinzip

Diese Methode ist auch bekannt als Eisenhower-Matrix und hilft insbesondere bei der Priorisierung von Aufgaben. Hierzu werden To-do‘s in vier Kategorien eingeteilt: dringend und wichtig; wichtig, aber nicht dringend; dringend, aber nicht wichtig und weder dringend noch wichtig. Für Start-ups ist dieses Prinzip besonders wertvoll, weil es hilft, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist, und nicht nur auf das, was dringend erscheint. Dies fördert das strategische Denken und die Entscheidungsfindung. Das Eisenhower-Prinzip verdeutlicht, welche Aufgaben sofortige Aufmerksamkeit benötigen und welche du delegieren oder sogar ignorieren kannst. So unterstützt es Start-up-Gründer dabei, ihre begrenzten Ressourcen effektiv einzusetzen und ihre langfristigen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.

Die ABC-Analyse

Die ABC-Analyse ist eine Methode zur Kategorisierung von Aufgaben basierend auf ihrer Wichtigkeit. 'A'-Aufgaben sind sehr wichtig, 'B'-Aufgaben sind wichtig, aber weniger kritisch, und 'C'-Aufgaben sind diejenigen mit der geringsten Wichtigkeit. Für Start-ups bietet das Zeitmanagement durch die ABC-Analyse eine einfache und effektive Möglichkeit, Prioritäten zu setzen. Sie zwingt Gründer dazu, über die relative Bedeutung jeder Aufgabe nachzudenken. So wird sichergestellt, dass das Team seine Energie auf die Aufgaben konzentriert, die den größten Einfluss auf das Unternehmen haben. Dies kann besonders nützlich sein, um Ressourcen sinnvoll zu verteilen und Schlüsselinitiativen voranzutreiben. Weniger wichtige Aufgaben kannst du dagegen entsprechend delegieren oder zurückstellen.

Die Pomodoro-Technik

Die Pomodoro-Technik ist eine Zeitmanagement-Methode, bei der die Arbeit in kurze, fokussierte Intervalle (traditionell 25 Minuten), gefolgt von kurzen Pausen (in der Regel 5 Minuten), unterteilt wird. Dieser Ansatz ist ideal für Start-ups, da er hilft, die Konzentration zu maximieren und Ermüdung zu vermeiden. Indem man die Arbeit in „Pomodori“ aufteilt, wird ein Gefühl der Dringlichkeit geschaffen, das dazu motiviert, in den festgelegten Zeiträumen so viel wie möglich zu erledigen. Für Start-up-Teams kann die Pomodoro-Technik auch eine einfache Möglichkeit sein, die Zusammenarbeit zu synchronisieren und sicherzustellen, dass alle regelmäßige Pausen einlegen, was langfristig zur Produktivität und zum Wohlbefinden beiträgt.

Getting Things Done (GTD)

Die Getting-Things-Done-Methode ist ein umfassendes Zeitmanagement-System, das darauf abzielt, den Geist zu klären und die Produktivität zu erhöhen. Hierzu werden alle Aufgaben in einem externen System erfasst und organisiert. Für Start-ups ist GTD besonders wertvoll, weil es hilft, den Überblick über multiple Projekte und Verantwortlichkeiten zu behalten. Durch das Erfassen aller Aufgaben außerhalb des Kopfes und das Festlegen des nächsten konkreten Schrittes für jede Aufgabe können Gründer und ihre Teams sich auf die Ausführung konzentrieren, anstatt Zeit damit zu verschwenden, sich zu erinnern, was als Nächstes zu tun ist. GTD fördert eine proaktive Haltung gegenüber Aufgaben und Projekten und kann dabei helfen, die Komplexität des Start-up-Lebens zu bewältigen.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

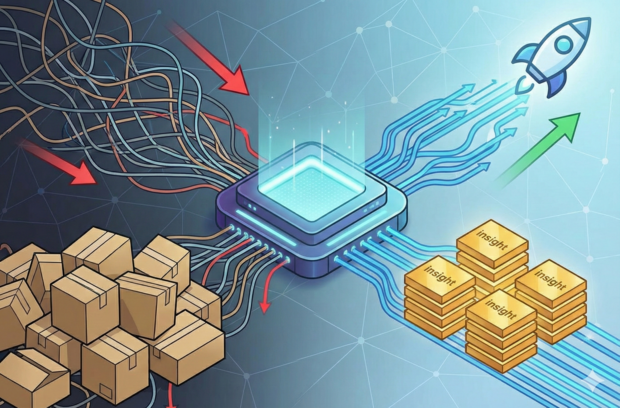

Retourendaten als ungenutztes Potenzial

Retouren sind dein größter Kostenfaktor – aber auch eine wertvolle Datenquelle. Unser Artikel samt Praxis-Checkliste zeigt dir, wie du sie strategisch zum Marketing-Booster machst!

Retouren kosten den Handel jedes Jahr Millionen Euro. Dabei wird oft verkannt, dass sie auch eine wertvolle Quelle für mehr Umsatz und eine bessere Customer Journey sind. Aktuelle Daten aus dem Jahr 2025 zeigen, wie sich das Retourenverhalten von Verbrauchern entwickelt – und welche ungenutzten Chancen hierbei für dich und dein E-Commerce-Unternehmen liegen.

Die wichtigste Erkenntnis aus dem aktuellen Retouren-Report 2025: Immer weniger Kunden senden ihre Einkäufe zurück. Im Jahr 2025 waren es nur noch 46 Prozent – im Vergleich zu 51 Prozent in 2024 und 67 Prozent im gleichen Zeitraum 2023.

Trotz dieser sinkenden individuellen Retourenneigung prognostiziert die Universität Bamberg für Deutschland im Jahr 2025 ein neues Rekordvolumen von 550 Millionen Paketen. Um dieser Diskrepanz zu begegnen, musst du als Online-Händler deine Zielgruppen basierend auf den bei der Retoure gewonnenen Einsichten künftig präziser ansprechen.

Wenn Daten ungenutzt verpuffen

Noch immer ignorieren viele Online-Shops, wer welche Produkte warum zurückschickt. Betrachtest auch du Retouren oft ausschließlich aus der reinen Umsatzperspektive und übersiehst die damit verbundenen wertvollen Details zu Zielgruppen, Produkten und Kanälen? Viele erfassen zwar Retourengründe, doch nur ein Bruchteil wertet diese systematisch und automatisiert aus. Dabei könntest du genau diese Daten nutzen, um ein tiefgreifendes Verständnis für das Kauf- und Retourenverhalten deiner Kunden zu gewinnen.

Ohne diese Analyse gehst du das Risiko ein, dass beispielsweise Produkte mit einer hohen Retourenquote weiterhin bei Zielgruppen beworben werden, die sie überdurchschnittlich oft zurücksenden. Nutze deine Tools konsequent und schließe Kundengruppen, die deine Marge gefährden, vom Targeting aus. Bei durchschnittlichen Bearbeitungskosten von 5 bis 20 Euro pro Retoure – im komplexen Sortiment sogar bis zu 50 Euro – entstehen dir sonst erhebliche, aber vermeidbare Verluste.

Ein weiteres Beispiel für verpasste Chancen zeigt ein Blick auf die Rückgabepräferenzen. Demnach wünschen sich Frauen deutlich häufiger alternative Rückgabeoptionen als Männer (63 Prozent versus 53 Prozent). Ein klarer Hinweis darauf, dass Standardangebote hier weniger gut ankommen. Dennoch sprichst du in der Praxis vermutlich beide Zielgruppen identisch an.

Retourendaten als Marketing-Kompass

Die Lösung hast du paradoxerweise wahrscheinlich bereits im Haus: deine Retourendaten. Durch eine systematische und strategische Auswertung lassen sie sich als wertvolle Marketing-Intelligence nutzen. Ein zentraler Baustein sind datenbasierte Analysen, die Kaufhistorie, Kontaktpunkte, Retourenmuster sowie bevorzugte Produktkategorien verknüpfen.

Eine gezielte Steuerung der Kundenansprache und der Produktpositionierung nimmt unmittelbar Einfluss auf das Retourenverhalten. So wird es dir möglich, Produkte mit hoher Retourenquote für bestimmte Zielgruppen aus dem Fokus zu nehmen. Wird beispielsweise ein bestimmtes Schuhmodell bei den über 45-Jährigen überdurchschnittlich oft retourniert, solltest du es für diese Altersgruppe nicht mehr in Marketingkampagnen ausspielen.

Ebenso wie dein Produktportfolio kannst du auch deine Services an klare Kundenwünsche anpassen: 58 Prozent der Kunden wünschen sich neben der klassischen „Retoure gegen Erstattung“ auch andere Optionen wie Umtausch, Gutscheine oder Reparaturen. Diese Erkenntnis ermöglicht dir differenzierte, zielgruppengerechte Serviceangebote und schützt dich vor einem kompletten Umsatzverlust.

Auch eine datenbasierte Kanalbewertung wird möglich: Während 33 Prozent der 18- bis 34-Jährigen Social Commerce als Einkaufskanal nutzen, sind es bei den über 55-Jährigen nur rund 15 Prozent. Retourendaten zeigen dir präzise, welche Kanäle für bestimmte Produkte problematisch sind und wo du Budgets umschichten musst.

Erst eine konsequente Analyse der Retourengründe macht es dir möglich, Produktinformationen zu optimieren und Vertriebskanäle belastbar zu bewerten. Statt Millionen für Streuverluste auszugeben, kannst du deine Customer Journey gezielt verbessern.

Silos ade: Zusammenarbeit von Marketing, E-Commerce und Produktteams

Entscheidend für die optimale Nutzung dieser Einsichten ist der regelmäßige Austausch zwischen deinen Marketing-, E-Commerce- und Produktteams. Im Zusammenspiel können Erkenntnisse aus Retourengründen nahtlos in Produktbeschreibungen und Kampagnenbotschaften einfließen.

Wenn dein E-Commerce-Team beispielsweise feststellt, dass bestimmte Farbvarianten bei spezifischen Altersgruppen besonders oft mit dem Grund „sieht anders aus als erwartet“ retourniert werden, können Marketing und Produktentwicklung sofort reagieren: durch bessere Produktfotos, angepasste Beschreibungen und eine differenzierte Zielgruppenansprache.

Diese abteilungsübergreifende Verschränkung erfordert jedoch neue Prozesse: Wöchentliche Retourendaten-Reviews, gemeinsame KPIs und automatisierte Alerts bei auffälligen Retourenmustern sind Pflicht. Nur so wird aus der reaktiven Kostenstelle ein proaktives Steuerungsinstrument.

Daten bringen nachhaltigen Erfolg

Wenn du Retourendaten strategisch nutzt, sparst du nicht nur Kosten. Du steigerst die Konversion, senkst Streuverluste und reduzierst den Kundenfrust. Echter Erfolg stellt sich schließlich erst dann ein, wenn der Kunde sich nicht nur für den Kauf entscheidet, sondern das Produkt am Ende auch behält.

Begreife Retouren daher noch stärker als präzise Datenquelle für eine bessere Kundenbeziehung. Wenn du deine Retourendatenanalyse jetzt professionalisierst, verwandelst du den Kostenfaktor endgültig in deinen Marketing-Booster.

Der Autor Artjom Bruch ist CEO der Trusted Returns GmbH

StartingUp-Checkliste: So machst du deine Retourendaten zum Marketing-Booster

Prüfe dein aktuelles E-Commerce-Setup. Wie viele dieser Fragen kannst du bereits mit „Ja“ beantworten?

- [ ] Präzise Datenerfassung: Erfasst du detaillierte Retourengründe (über ein Dropdown-Menü im Retourenportal) statt nur eines pauschalen „Gefällt nicht“?

- [ ] Dynamisches Targeting: Schließt du Kunden oder Segmente, die ein bestimmtes Produkt überdurchschnittlich oft retournieren, automatisch von der weiteren Bewerbung dieses Artikels aus?

- [ ] Zielgruppengerechte Rückgabe-Optionen: Bietest du im Retourenprozess aktiv Alternativen wie Direkt-Umtausch, Store-Credit (Gutschein) oder Reparatur an, anstatt sofort den Kaufpreis zu erstatten?

- [ ] Kanal-Rentabilitäts-Check: Analysierst du, ob Kunden, die über Plattformen wie TikTok oder Instagram kaufen, eine signifikant höhere Retourenquote aufweisen als Käufer aus dem E-Mail-Marketing?

- [ ] Silos aufbrechen: Gibt es ein regelmäßiges (z. B. wöchentliches) Meeting zwischen Marketing, E-Commerce und Produktmanagement, um auffällige Retourenmuster zu besprechen?

- [ ] Automatisierte Warnsysteme: Erhält dein Team einen automatischen Alert, wenn die Retourenquote eines neu gelaunchten Produkts innerhalb der ersten 48 Stunden einen definierten Schwellenwert übersteigt?

Je mehr Haken du setzen kannst, desto näher bist du am profitablen Retouren-Management.

Fokussieren statt Feuerlöschen

Mit den richtigen Hilfsmitteln zu mehr Klarheit im Gründungsalltag – so geht’s.

Gründer*innen bewegen sich häufig in einem Dreieck des Mangels. Geld, Zeit oder schlichtweg Manpower: Irgendetwas fehlt immer. Vielleicht hast du gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und willst Mitarbeitende einstellen, Prototypen fertigstellen oder Tools einkaufen – und das am liebsten gleichzeitig. Der finanzielle Spielraum verschafft einen Moment des Durchschnaufens, der schon bald von Zeitknappheit abgelöst wird. Es soll schließlich mit dem Kapital schnell etwas auf die Beine gestellt werden, das einen gewissen ROI bringt. Oder du hast all das umgesetzt, das Team steht, erste Schritte sind gemacht. Doch das vorhandene Kapital schmilzt schneller als gedacht und der Druck verschiebt sich wieder auf die Finanzen.

Was du tun kannst, damit neben dem Feuerlöschen Zeit für Strategiearbeit und Marketing bleibt, erfährst du hier.

Zwischen Idealvorstellung und Realität

Es klingt einfach: Produkt entwickeln, Markt und Zielgruppe analysieren, Strategie ableiten, und los geht’s. Schön wär’s. In der Realität läuft im Gründungsprozess alles gleichzeitig. Entwicklung, Teamaufbau, erste Kund*innen, operative Themen und mittendrin persönliche Vorlieben. Manche Gründer*innen sind stark in der Produktentwicklung, andere im Vertrieb oder Investor*innengespräch, wieder andere gestalten leidenschaftlich gern ihre Marke. Doch wenn es sich nicht gerade um ein eingespieltes Team mit klarer Stärkenverteilung handelt, lasten alle Aufgaben auf einer Person. Neben den unterschiedlichen Themenfeldern kommt noch hinzu, dass jede Phase im Gründungsprozess neue Herausforderungen mit sich bringt.

Zu Beginn bleiben einem/einer gründenden Angestellten oder Student*in nur Feierabend und Wochenende, um an der Idee zu arbeiten. Und das häufig allein.

Später kommt Kapital ins Spiel und Investor*innen steigen ein. Damit ergeben sich mehr Möglichkeiten in der Produktentwicklung, aber auch im Aufsetzen von Systemen zur Automatisierung.

Das schafft wiederum Klarheit und Zeit, um erste Mitarbeiter*innen einzustellen, die Aufgaben übernehmen und damit etwas Luft verschaffen. Doch mit den steigenden Ausgaben werden die finanziellen Mittel wieder knapper. Oder es wird eine Agentur beauftragt, die ein Top-Marketingkonzept erstellt, welches schlimmstenfalls wochenlang in der Schublade wartet, weil durch einen plötzlichen Anstieg an Aufträgen keine Zeit mehr bleibt, es umzusetzen.

Wo bleibt da die Strategiearbeit?

Inmitten aller Feuer, die gelöscht werden wollen, stellt sich die Frage: Wie soll man die mentale Freiheit für strategische Arbeit behalten? Dabei geht es vor allem um Positionierung, Story, Vision und Mission. Diese Grundlagen dienen nicht nur als Fundament für das Marketing, sondern auch als Nordstern für Entscheidungen und Aktivitäten des gesamten Teams.

Auf die Relevanz dieser strategischen Basis wurde im einleitenden Online-Beitrag „Entrepreneurial Marketing“ bereits hingewiesen (nachzulesen unter t1p.de/n7dv5) und darin empfohlen, sich ein festes Zeitfenster pro Woche für die Strategiearbeit zu blocken. Wer das schafft, ist schon ziemlich weit. Denn es braucht zwar Zeit, spart langfristig aber enorm viele Ressourcen und sorgt für Klarheit im Handeln.

Kann das nicht einfach KI übernehmen?

Neben der Herausforderung, die anfallenden Aufgaben zu managen, stehen Gründer*innen zusätzlich vor einer Flut an Optionen: Informationen, Lernangebote und Quellen für Ideen prasseln über Social Media, Newsletter oder Podcasts auf uns alle ein. Man hat Zugang zu einer Fülle von Tools, um Ideen zu generieren, die in eine stimmige Marke mit konsistenter Sprache und durchdachter Strategie einfließen sollen. Dazu kommt ein bunter Strauß an Tools, den ein Unternehmen vermeintlich „von allein“ aufbauen kann und der auf Knopfdruck Texte, Bildwelten, Produktnamen oder Content-Pläne liefert. Eine berechtigte Frage drängt sich auf: Ist es in Zeiten künstlicher Intelligenz (KI), die Assistenten für fast alles bietet, wirklich nötig, sich noch selbst hinzusetzen?

FOMO und Tool-Fatigue

KI ist ein wunderbares Hilfsmittel, um Gedanken zu strukturieren, einen kreativen Schubs zu erhalten oder Arbeitsschritte zu automatisieren. Sich allerdings ausschließlich darauf zu verlassen, ist trügerisch. Es gibt mittlerweile eine fast unüberschaubare Zahl an Anwendungen für sämtliche Aufgaben, und viele der Tools sind kostenlos verfügbar. Das verführt dazu, sich bei möglichst vielen anzumelden und herumzuprobieren. Was folgt, ist selten effektiv. Statt Klarheit entsteht ein Gefühl des Zuviel. Zu viele Tools, zu viele unterschiedliche Features, zu viel hin und her springen zwischen den Anwendungen. Dazu kommt FOMO, die Angst, etwas zu verpassen. Was, wenn genau dieses Tool das Start-up skalieren könnte? Oder jenes die perfekte Markenidentität liefert?

Dieses „noch kurz Ausprobieren“ kostet Zeit und bringt selten substanziellen Fortschritt. Im Gegenteil, kann es sogar zur sogenannten Tool-Fatigue führen. Das Management bzw. der ständige Wechsel zwischen verschiedenen User Interfaces und die Fragmentierung der Informationen führen zu Überforderung. Neben dem Überblick verliert man so die Klarheit, welches Werkzeug welchem Nutzen dient und das Unternehmen seinem eigentlichen Ziel näherbringt.

Was also tun?

1. Systeme schlank halten

Wenn das Gefühl aufkommt, sich in der Fülle an Plattformen und Möglichkeiten zu verlieren, hilft es, einen Schritt zurückzutreten und sich auf das Ziel zu besinnen. Was ist aktuell der wichtigste Schritt? Soll die Story geschärft werden? Müssen Investor*innen oder Kund*innen angesprochen werden? Geht es darum, die eigene Präsenz weiter auszubauen? Je nachdem, wo das Unternehmen steht, kannst du die sinnvollsten Aktivitäten ableiten und gezielt Tools auswählen.

Mindestens genauso wichtig ist es, regelmäßig die Abos zu prüfen. Welche Tools wurden in den letzten drei Monaten nicht genutzt und sind diese wirklich noch relevant? Lautet die Antwort nein, kann man sie getrost kündigen. So bleiben das Set-up und der Passwort-Safe schlank.

2. Die passenden Tools wählen

Wähle deine Systeme von Anfang an mit Weitblick. Gerade zu Beginn neigen Gründer*innen dazu, sich auf akuten Bedarf und möglichst geringe Kosten zu konzentrieren. Für langfristigen Erfolg empfiehlt sich aber, sowohl die nächsten Entwicklungsstufen deines Unternehmens als auch des Systems mitzudenken. Ein mitwachsendes System macht sich langfristig bezahlt. Ein späterer Wechsel kostet hingegen nicht nur Geld, sondern auch Zeit, insbesondere wenn Schnittstellen betroffen sind oder Daten migriert werden müssen.

3. Die richtigen Dinge tunAuch bei KI kommt es auf den richtigen Einsatz an. Gute Ergebnisse beginnen mit einem guten Prompt. Dafür gibt es inzwischen unzählige Kurse und Vorlagen. Je klarer und durchdachter der Prompt, desto besser das Ergebnis. Aber: Ein guter Prompt allein reicht nicht. Selbst das schönste Ergebnis erfordert eingehende Prüfung. Denn KI erschafft nichts wirklich Neues, sondern greift auf Bestehendes zurück. Hinzu kommt, dass Suchmaschinen rein KI-generierte Inhalte erkennen. Von Menschen angepasste, individualisierte Inhalte performen meist besser. Verlass dich außerdem nicht blind auf Fakten und Quellen. Viele KIs halluzinieren und neigen zur Übertreibung. Ein Faktencheck und die Prüfung der Quellen gehören unbedingt in den Workflow.

Wie die ABA Österreich als Forschungsstandort und HQ-Drehscheibe positioniert

Interview: René Tritscher, Geschäftsführer der Austrian Business Agency (ABA) erklärt, was Österreich als Standort für internationale Unternehmen, Forschung und Fachkräfte attraktiv macht.

Die Austrian Business Agency (ABA) ist die zentrale Standortagentur von Österreich und berät mit ihren Geschäftsbereichen INVEST in AUSTRIA, WORK in AUSTRIA und FILM in AUSTRIA kostenlos internationale Unternehmen, Fachkräfte und Filmproduktionen. Sie macht das Land weltweit als Wirtschafts-, Forschungs- und Arbeitsstandort sichtbar und begleitet Betriebe von der ersten Standortfrage bis zur Ansiedlung und Erweiterung. Im StartingUp-Interview spricht Geschäftsführer René Tritscher darüber, warum Österreich für forschungsintensive Unternehmen und Headquarters attraktiv ist und welche Rolle Talente und Forschungsökosysteme dabei spielen.

StartingUp: Österreich wird international als forschungsstarker Innovationsstandort wahrgenommen. Was macht aus deiner Sicht die besondere Attraktivität Österreichs (speziell für forschungsintensive internationale Unternehmen) aus?

René Tritscher: Österreich als innovativer Industrie- und Forschungsstandort bietet ein stimmiges Gesamtpaket und ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Wir haben eine Forschungsquote von über 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und eine steuerliche Forschungsprämie von 14 Prozent. Dazu kommen exzellente Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitäre Institute sowie Cluster, in denen Unternehmen und Forschungseinrichtungen eng zusammenarbeiten.

Besonders stark ist Österreich in Bereichen wie Green Tech, Digitalisierung mit Schwerpunkten wie Künstlicher Intelligenz, Quantentechnologie sowie Life Sciences – bei MINT-Absolvent:innen liegen wir mit rund 32 Prozent im europäischen Spitzenfeld und deutlich über OECD- und EU-Durchschnitt. Außerdem bietet Österreich hohe Planungs- und Rechtssicherheit, eine zentrale Lage in Europa und eine Lebensqualität, die internationale Talente anzieht.

Die ABA positioniert Österreich weltweit als Forschungs- und Investitionsstandort. Wie genau unterstützt die ABA Unternehmen beim Markteintritt, bei der Expansion und beim Aufbau regionaler oder divisionaler Headquarters?

Mit „INVEST in AUSTRIA“ und „WORK in AUSTRIA“ machen wir den Wirtschafts-, Forschungs- und Arbeitsstandort Österreich international sichtbar und sprechen Unternehmen sowie Fachkräfte gezielt an. Wir beraten Unternehmen kostenlos bei der Evaluierung des Standortes, bereiten Kennzahlen und Standortvergleiche auf und identifizieren passende Regionen, Immobilien und Förderprogramme. Ein wichtiger Teil ist die Vernetzung mit Clustern, Forschungszentren, Ausbildungspartner*innen und Behörden, damit Unternehmen rasch in die relevanten Ökosysteme hineinfinden.

Bei Erweiterungen unterstützen wir das lokale Management dabei, den Business Case für Österreich im Konzern zu argumentieren und mit Fakten zur Lage im Herzen Europas, zur Wertschöpfung sowie zum Talentangebot. 2024 haben wir 309 Ansiedlungen und Erweiterungen mit einem Investitionsvolumen von rund 1,1 Milliarden Euro und mehr als 2.200 geplanten Arbeitsplätzen begleitet und bleiben auch nach der Ansiedlung als Partnerin in allen Belangen an der Seite der Unternehmen.

Ein wichtiges Argument für einen Standort ist der Zugang zu Fachkräften, gerade in MINT-Bereichen. Wie unterstützt WORK in AUSTRIA Unternehmen beim Recruiting internationaler Talente?

Der Geschäftsbereich „WORK in AUSTRIA“ der ABA unterstützt Unternehmen in Österreich beim Recruiting internationaler Fachkräfte und vernetzt sie kostenlos mit Kandidat*innen weltweit. Im Mittelpunkt steht unsere digitale Plattform (Talent Hub), auf der Unternehmen ihre Stellen inserieren, Suchprofile anlegen und passende Kandidat*innen vorgeschlagen bekommen.

Daneben setzen wir auf zielgruppenspezifische Kommunikationsmaßnahmen in ausgewählten Fokusländern wie Rumänien, Kroatien, Brasilien oder Indonesien, kooperieren mit Hochschulen und organisieren Karriere-Events sowie Formate wie virtuelle Talent- oder Research-Talks. In unseren Beratungen geht es auch um praktische Fragen zu Arbeitsrecht, Anerkennung von Qualifikationen oder zu Standortfaktoren. Unser Ziel ist, dass der Zugang zum globalen Talentpool für österreichische Unternehmen im HR-Alltag gut handhabbar wird.

Neben Unternehmen unterstützt die ABA auch internationale Fachkräfte und ihre Familien beim Weg nach Österreich. Welche Rolle spielt diese Serviceleistung im Wettbewerb um globale Talente?

Internationale Fachkräfte entscheiden sich nicht nur für einen Job, sondern für ein Land zum Leben. Unsere Servicestelle Einwanderung und Aufenthalt berät Fachkräfte, Forscher*innen, ihre Angehörigen und Unternehmen persönlich zu Aufenthaltstiteln wie der Rot-Weiß-Rot-Karte, zu Verfahren, Fristen und Unterlagen und begleitet den gesamten Prozess von der ersten Anfrage bis zur Ankunft.

Ergänzt wird das durch digitale Tools wie dem „Immigration Guide“ und dem „Personal Guide to Living and Working in Austria“ sowie durch Relocation- und Onboarding-Services zu Themen wie Wohnen, Schule oder Gesundheitsversorgung auf workinaustria.com. So verbinden wir die internationale Bewerbung des Forschungs- und Arbeitsstandorts Österreich mit sehr konkreter Unterstützung auf dem Weg hierher. Dieses Gesamtpaket aus Karriereperspektive, Forschungsumfeld und Lebensqualität ist im Wettbewerb um globale Talente ein wichtiger Standortvorteil.

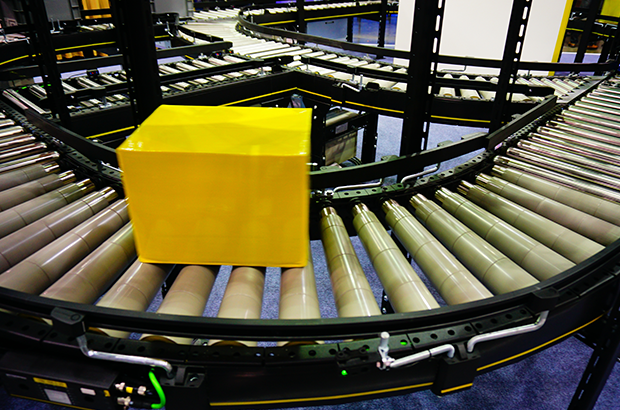

Intralogistik skalieren ohne Chaos

Wie Start-ups Materialflüsse früh professionalisieren und so typische Stolperfallen vermeiden können.

Effiziente Intralogistik ist ein unterschätzter Erfolgsfaktor für wachsende Start-ups. Wer Materialflüsse erst optimiert, wenn das Lager überläuft, handelt zu spät. Schon in der Aufbauphase lassen sich Strukturen schaffen, die Wachstum ermöglichen, statt es zu bremsen. Transparente Prozesse, digitale Schnittstellen und ergonomische Abläufe senken nicht nur Kosten, sondern sichern auch Qualität und Liefertreue. Der folgende Leitfaden zeigt, wie junge Unternehmen ihre Intralogistik schrittweise professionalisieren und typische Stolperfallen vermeiden können.

Frühzeitige Planung schafft Spielräume

Ein häufiger Fehler junger Unternehmen ist, Lager und Logistik nur als Nebenaufgabe zu betrachten. Dabei werden hier die Grundlagen für Liefergeschwindigkeit und Kundenzufriedenheit gelegt. Wer früh Flächenbedarf, Materialflusswege und Schnittstellen plant, spart später hohe Anpassungskosten. Auch einfache Tools wie Prozessdiagramme oder Lagerlayouts helfen, Engpässe zu erkennen. Besonders in der Wachstumsphase lohnt sich der Austausch mit spezialisierten Anbietern wie Toppy Deutschland, um geeignete Lösungen für Palettenhandling und Materialumschlag zu identifizieren.

Skalierbare Prozesse statt Ad-hoc-Lösungen

Wachstum bringt Komplexität. Viele Start-ups kompensieren diese mit mehr Personal, statt Abläufe zu automatisieren. Das führt langfristig zu Ineffizienz. Besser ist es, skalierbare Prozesse zu schaffen, die auch bei steigenden Stückzahlen stabil bleiben. Automatische Fördertechnik, modulare Regalsysteme und digitale Lagerverwaltungssysteme können hier entscheidend sein. Wichtig ist, in Prozessketten zu denken: Wareneingang, Kommissionierung, Verpackung und Versand müssen aufeinander abgestimmt sein. Nur so entstehen reibungslose Abläufe, die ohne ständige manuelle Eingriffe funktionieren.

Ergonomie und Arbeitssicherheit als Produktivitätsfaktor

In der Intralogistik entscheidet nicht nur Technik über Effizienz, sondern auch die Gestaltung der Arbeitsplätze. Zu hohe oder zu tiefe Greifpositionen, schwere Lasten und unübersichtliche Laufwege führen schnell zu Fehlern oder Ausfällen. Ergonomische Lösungen steigern Produktivität, weil sie Mitarbeitende entlasten. Mobile Palettenwechsler, höhenverstellbare Tische und automatische Hubsysteme reduzieren körperliche Belastungen und steigern gleichzeitig den Durchsatz. Ein ergonomisches Lager ist keine Kostenstelle, sondern ein zentraler Baustein für nachhaltige Effizienzsteigerung.

Digitalisierung gezielt einsetzen

Nicht jede digitale Lösung lohnt sich für jedes Start-up. Wichtig ist, zunächst die Prozesse zu verstehen, bevor Software eingeführt wird. Ein digitales Lagerverwaltungssystem bringt nur dann Vorteile, wenn Stammdaten gepflegt und Abläufe klar definiert sind. Sensoren, Scanner oder mobile Endgeräte können Fehlerquoten senken und Bestände in Echtzeit sichtbar machen. Entscheidend ist die Schnittstellenfähigkeit: Systeme müssen Daten austauschen können, um Medienbrüche zu vermeiden.

Kennzahlen und kontinuierliche Verbesserung

Effiziente Intralogistik lebt von Messbarkeit. Nur wer Prozesse kennt, kann sie verbessern. Relevante Kennzahlen sind unter anderem Durchlaufzeiten, Kommissionierfehler, Flächenauslastung und Lagerumschlag. Diese Daten liefern wertvolle Hinweise, wo Bottlenecks entstehen. Regelmäßige Auswertungen und kleine Anpassungen verhindern, dass sich Ineffizienzen einschleichen. Ein einfacher PDCA-Zyklus (Plan–Do–Check–Act) hilft, systematisch zu optimieren und schnell auf Marktveränderungen zu reagieren.

Investitionsentscheidungen mit System treffen

Investitionen in Lagertechnik oder Automatisierung sollten nie aus dem Bauch heraus erfolgen. Eine strukturierte Entscheidungsbasis ist unverzichtbar. Dazu gehören Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Vergleich von Alternativen und Berücksichtigung von Wartungs- und Schulungskosten. Leasingmodelle oder Mietoptionen können sinnvoll sein, um Liquidität zu schonen. Ein Business Case zeigt, wann sich Investitionen amortisieren und welche Produktivitätsgewinne realistisch sind.

Beispielhafte Prüfkriterien vor einer Anschaffung:

- Reduziert die Lösung manuelle Arbeit oder Durchlaufzeit?

- Ist sie modular erweiterbar?

- Wie hoch sind Schulungs- und Wartungsaufwände?

- Passt sie zu vorhandenen Systemen?

- Gibt es eine messbare Effizienzsteigerung?

Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz

Auch im Lager ist Nachhaltigkeit längst ein Wettbewerbsfaktor. Energieeffiziente Fördertechnik, Mehrwegverpackungen und kurze Wege sparen Ressourcen und senken Kosten. Moderne Anlagen erfassen Energieverbrauch und Laufzeiten automatisch, um Optimierungspotenziale sichtbar zu machen. Ebenso wichtig: Mitarbeiter sensibilisieren, Abfall vermeiden und Materialflüsse gezielt steuern. Wer Nachhaltigkeit in die Intralogistik integriert, stärkt nicht nur das eigene Image, sondern profitiert von langfristig stabilen Betriebskosten.

Zusammenarbeit zwischen Produktion und Logistik

Häufig arbeiten Produktion und Logistik nebeneinander statt miteinander. Dabei entsteht Wertschöpfung nur, wenn Materialfluss und Fertigungsplanung ineinandergreifen. Kurze Abstimmungswege, klare Verantwortlichkeiten und gemeinsame Kennzahlen schaffen Transparenz. In kleineren Teams kann schon eine wöchentliche Abstimmung große Effekte bringen. Besonders bei der Einführung neuer Produkte sollten Materialfluss, Verpackung und Lagerstrategie von Beginn an gemeinsam gedacht werden. So lassen sich spätere Korrekturen und teure Nachrüstungen vermeiden.

Skalierung als Daueraufgabe verstehen

Intralogistik ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Mit wachsendem Auftragsvolumen ändern sich Anforderungen, Lieferketten und Kundenerwartungen. Wer regelmäßig prüft, ob Prozesse und Technik noch passen, bleibt wettbewerbsfähig. Auch Schulungen und Wissenstransfer sind wichtig, damit Teams Veränderungen mittragen. Der Aufwand zahlt sich aus: Eine skalierbare, flexible Logistikstruktur ist die Basis für stabiles Wachstum.

Methoden und Didaktik im Führungstraining: Interessante Ansätze und spannende Fakten

Entdecken Sie spannende Ansätze und Fakten zu Methoden und Didaktik im Führungstraining.

Moderne Führungstrainings setzen auf eine neue Didaktik: wissenschaftlich fundiert, praxisnah und individuell. Statt Frontalunterricht dominieren heute interaktive Formate und maßgeschneiderte Lernpfade. Ziel ist es, Führungskompetenzen nicht nur theoretisch zu vermitteln, sondern im konkreten Handeln zu verankern – für bessere Führungsergebnisse und eine stärkere Mitarbeiterbindung.

Gerade in dynamischen Märkten wie Deutschland, wo Unternehmen wie Siemens, Bosch oder die Deutsche Telekom auf agile Strukturen setzen, gewinnt adaptives Lernen an Bedeutung. Blended Learning – die Kombination aus Präsenz- und Onlineformaten – bietet dabei maximale Flexibilität und berücksichtigt unterschiedliche Lerntypen.

Die folgenden Abschnitte zeigen, dass und wie erfolgreiche Führungstrainings Lernräume für Reflexion, Austausch und Feedback schaffen.

Maßgeschneiderte Führungskräfteseminare von flow

Gute Führung entscheidet über Motivation, Leistung und Wandel in Organisationen. Die maßgeschneiderten Führungskräfteseminare von flow sind praxisnah, wissenschaftlich fundiert und individuell auf Unternehmensziele abgestimmt.

Ob klassisches Seminar oder ganzheitliches Entwicklungsprogramm – Management- und Leadershipkompetenzen werden gezielt aufgebaut. Der Fokus liegt auf nachhaltigem Praxistransfer, klarer Rollenklärung und konkreten Alltagssituationen.

- Das PowerPotentialProfile® unterstützt bei der fundierten Analyse von Stärken und Entwicklungsfeldern.

- Persönlichkeitsentwicklung, Mindset-Arbeit und moderne Didaktik schaffen die Grundlage für wirksame Führung und starke Teams.

Dank eines erfahrenen Trainer-Teams und skalierbarer Programme lassen sich auch größere Entwicklungsmaßnahmen effizient umsetzen – national wie international.

Eine kostenlose Erstberatung bietet den idealen Einstieg in passgenaue Führungskräfteentwicklung.

Die Rolle der Didaktik in der Führungskräfteentwicklung: Was hat sich verändert?

Didaktik bezeichnet die gezielte Planung und Gestaltung von Lernprozessen – also, wie Wissen vermittelt und Kompetenzen aufgebaut werden. In der Entwicklung von Führungskräften bedeutet das, Lernformate so zu gestalten, dass sie Verhalten langfristig verändern.

Zentrale Elemente sind strukturierte Lernphasen: vom Wissenserwerb über die Anwendung bis hin zur Reflexion. Modelle wie das 70-20-10-Prinzip oder Kolbs Lernzyklus machen deutlich, wie wirkungsvolles Lernen gelingt – durch eine ausgewogene Kombination aus Erfahrung, Austausch und formaler Weiterbildung.

Entscheidend ist dabei die didaktische Kohärenz: Lernziele, Methoden und Evaluation greifen sinnvoll ineinander. Das schafft Klarheit, fördert Motivation und verbessert den Transfer in die Praxis. Empirische Studien belegen: Durchdachte Didaktik erhöht die Wirksamkeit von Trainings deutlich. Sie bildet damit die Grundlage für nachhaltige Führungskräfteentwicklung – praxisnah, fundiert und zukunftsorientiert und auch in Zeiten von Krisen.

Klassische und moderne Methoden im Vergleich: Ein „Besser“ oder „Schlechter“ gibt es nicht – oder doch?

Lange prägten klassische Formate wie Seminare und Vorträge die Weiterbildung. Sie eignen sich gut zur Vermittlung von Grundlagen, stoßen jedoch an Grenzen, wenn es um komplexe Handlungskompetenz geht.

Moderne Lernansätze setzen stärker auf Eigenverantwortung, Erfahrung und Kontext. Methoden wie Action Learning, Design Thinking oder Coaching fördern praxisnahes Lernen und kreative Problemlösung. Hybride Formate, die Theorie mit Anwendung verbinden, unterstützen einen wirksamen Lerntransfer – und steigern die Motivation.

Statt reiner Wissensvermittlung rücken Reflexion, Austausch und konkrete Anwendung in den Fokus. Simulationen, Fallstudien oder Peer-Learning schaffen Raum für gemeinsames Lernen und stärken soziale sowie kommunikative Kompetenzen.

Klassische Methoden, zum Beispiel auch rund um kritisches Hinterfragen, behalten ihren Wert – vorausgesetzt, sie sind didaktisch sinnvoll eingebettet. Entscheidend ist die Balance: Struktur und Flexibilität, Praxisnähe und Individualisierung. So entsteht ein Lernumfeld, das Führungskräfte befähigt, ihr Verhalten nachhaltig und authentisch weiterzuentwickeln.

Interaktive Lernformen und ihre Wirkung

Interaktive Lernformate wie Workshops, Planspiele oder Rollenspiele fördern aktives Mitdenken, Beteiligung und unmittelbares Feedback. Sie schaffen erfahrungsbasierte Lernräume, in denen neues Verhalten nicht nur verstanden, sondern auch erlebt und reflektiert wird.

Durch gemeinsame Aufgaben und Rückmeldungen entsteht ein vertieftes Verständnis für Führungsaufgaben. Simulationen – etwa von Konfliktgesprächen oder Entscheidungsprozessen – ermöglichen realitätsnahe Übungsszenarien, die Problemlösungsfähigkeit, Selbstreflexion und Teamverhalten stärken.

Wenn Teilnehmende eigene Erfahrungen einbringen, steigt nicht nur die Relevanz der Inhalte, sondern auch die Nachhaltigkeit des Lernens. Studien zeigen: Interaktive Formate aktivieren emotionale und kognitive Prozesse stärker als klassische Vermittlungsformate – mit spürbar höherer Motivation und langfristigerem Lernerfolg.

So entstehen lebendige Trainings, die nicht nur Wissen vermitteln, sondern echte Veränderung ermöglichen – wirkungsvoll, praxisnah und passgenau für moderne Führungsanforderungen.

Was hat die Digitalisierung in Bezug auf das Führungskräftetraining verändert?

Digitale Lernformate haben die Entwicklung von Führungskräften grundlegend verändert. Sie ermöglichen orts- und zeitunabhängiges Lernen – individuell, skalierbar und anschlussfähig an den Arbeitsalltag.

Hybride Konzepte verbinden Online-Lernen mit Präsenzformaten und schaffen so eine optimale Balance aus Flexibilität und persönlichem Austausch. Virtuelle Klassenzimmer, Video-Coachings und digitale Tools fördern Interaktion und Reflexion, auch im digitalen Raum.

Learning-Analytics unterstützen die gezielte Steuerung individueller Lernpfade und machen Fortschritte sichtbar. Digitale Lernökosysteme schaffen kontinuierlichen Zugang zu Inhalten und fördern eigenverantwortliches Lernen im Flow.

Wichtig bleibt: Technologie ersetzt nicht den zwischenmenschlichen Kontakt. Entscheidend ist die didaktische Qualität … also wie Inhalte strukturiert, angewendet und reflektiert werden. Nur so entsteht ein digitales Lernumfeld, das Führung stärkt, Innovation unterstützt und nachhaltige Entwicklung ermöglicht.

Nach wie vor: Feedback und Reflexion als wichtige Lerninstrumente

Reflexion und Feedback sind essenziell für eine wirksame Führungskräfteentwicklung. Sie fördern Selbsterkenntnis, schaffen Orientierung und unterstützen den Transfer in den Arbeitsalltag.

Professionelles Feedback – etwa durch Peer-Coaching, kollegiale Beratung oder strukturierte Rückmeldeschleifen – macht Stärken sichtbar und zeigt Entwicklungspotenziale auf. Reflexionsphasen ermöglichen es, Erfahrungen gezielt zu analysieren und in Handlungsstrategien zu überführen.

Die Verknüpfung von Theorie und Praxis wird gestärkt, nachhaltiges Lernen gefördert. Modelle wie der Lernzyklus nach Kolb veranschaulichen, wie regelmäßige Reflexion Lernprozesse vertieft und den Kompetenzaufbau unterstützt. Besonders wirkungsvoll sind Lernformate, die Feedback nicht als Bewertung, sondern als Entwicklungschance begreifen. Entscheidend ist eine offene Lernkultur, in der Fragen erlaubt und Fehler Teil des Prozesses sind.

So entstehen Führungspersönlichkeiten, die sich selbst und andere wirksam weiterentwickeln können.

Auch wichtig: Die Teamdynamik und gruppenbezogene Lernprozesse

Lernprozesse in Gruppen fördern wichtige soziale Kompetenzen und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit. In Führungstrainings spielt die Dynamik innerhalb von Teams eine zentrale Rolle, da Führung stets im Zusammenspiel mit anderen erfolgt.

Gemeinsame Übungen, Projektarbeiten und kollektive Reflexionen schaffen ein Umfeld, in dem Vertrauen wächst und offener Austausch möglich ist. Durch das gemeinsame Lösen von Problemen entstehen neue Perspektiven und kreative Lösungsansätze.

Gruppenlernen macht Lernprozesse sichtbar und unterstützt gegenseitige Hilfe. Studien zeigen, dass das gemeinsame Lernen Motivation und Behaltensleistung deutlich verbessert. Modelle wie das Phasenmodell der Gruppenentwicklung – Forming, Storming, Norming, Performing – veranschaulichen, wie sich Gruppen im Lernprozess entwickeln und welchen Einfluss das auf den Lernerfolg hat.

Eine teamorientierte Didaktik verbindet den Wissensaufbau mit sozialem Lernen und stärkt so nachhaltig Führungsfähigkeiten und den Erfolg von Führungsteams.

Kulturelle und emotionale Faktoren: Welche Rolle spielen sie im Lernprozess?

Kulturelle und emotionale Aspekte beeinflussen maßgeblich, wie Führungskräfte lernen und handeln.

- Unterschiedliche Werte, Kommunikationsstile und Erwartungen formen Lernprozesse und erfordern eine bewusste Berücksichtigung kultureller Unterschiede, besonders in internationalen Trainings.

- Gleichzeitig spielt emotionale Intelligenz eine zentrale Rolle. Sie umfasst die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle zu erkennen und zu steuern, fördert Empathie, Selbstwahrnehmung und den Aufbau vertrauensvoller Beziehungen.

- Didaktische Konzepte, die emotionale Faktoren integrieren, ermöglichen intensivere Lernerfahrungen. Studien belegen, dass emotionale Aktivierung die Gedächtnisleistung und Motivation steigert, da sie wichtige neuronale Netzwerke aktiviert.

- Lernumgebungen, die Vertrauen, Offenheit und kulturelle Sensibilität fördern, also den bewussten Umgang mit verschiedenen Normen und Kommunikationsweisen, unterstützen die Entwicklung von Führungskompetenzen besonders effektiv.

So entsteht ein ganzheitliches Lernen, das kulturelle und emotionale Grenzen überwindet.

Wie wird sich das moderne Führungskräftetraining in Zukunft weiterentwickeln?

Die Führungskräftebildung der Zukunft wird geprägt von Personalisierung, technologischen Innovationen und einem Fokus auf Nachhaltigkeit. Adaptive Lernsysteme, künstliche Intelligenz und datenbasierte Analysen ermöglichen individuell zugeschnittene Lernwege und fördern kontinuierliches Lernen.

Gleichzeitig gewinnt sinnorientierte Unternehmensführung zunehmend an Bedeutung. Trainings zielen nicht nur auf den Kompetenzaufbau, sondern auch auf die Vermittlung von Werten ab.

Spielerische Elemente wie Gamification und virtuelle Realität erweitern die didaktischen Möglichkeiten und schaffen neue Lernerfahrungen. Kooperationen zwischen Wissenschaft und Praxis fördern innovative Forschungsansätze und Pilotprojekte.

Zukunftsorientierte Führungstrainings verbinden digitale Innovationen mit der persönlichen Entwicklung der Lernenden. Dieser Wandel erfordert eine flexible Didaktik, die Lernen als lebenslangen Prozess begreift. So bleibt die Führungsausbildung ein wesentlicher Erfolgsfaktor moderner Organisationen und Ausdruck einer lebendigen, lernenden Unternehmenskultur.

Abschließendes: Darum ist es so wichtig, das Thema „Führungskräftetraining“ immer wieder anzugehen

Führungskräftetraining ist ein unverzichtbarer Bestandteil erfolgreicher Organisationsentwicklung. Die Anforderungen an Führungskräfte verändern sich stetig – durch technologische Innovationen, globale Vernetzung und neue Werteorientierungen. Um den komplexen Herausforderungen gerecht zu werden, braucht es kontinuierliche Weiterbildung, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch praktische Kompetenzen fördert. Nur so können Führungskräfte flexibel und wirksam agieren.

Zudem sorgt regelmäßiges Training dafür, dass Führungskräfte ihre eigene Rolle reflektieren, ihre sozialen Fähigkeiten stärken und sich auf wechselnde Teams und Märkte einstellen. Führung ist immer auch Beziehungsarbeit, die eine kontinuierliche Entwicklung verlangt. Wer diesen Prozess vernachlässigt, riskiert nicht nur den Erfolg der Organisation, sondern auch die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeitenden.

Deshalb ist es entscheidend, das Thema Führungskräftetraining immer wieder aufzugreifen und den Lernprozess als festen Bestandteil der Unternehmenskultur zu verankern.

Sportive Learnings für dein Business

3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen – das ist die zu bewältigende Distanz beim legendären IRONMAN-Triathlon. Slatco Sterzenbach hat diesen Wettkampf 17 Mal absolviert und zeigt, was Höchstleistung im Sport und Erfolg im Business gemeinsam haben.

Siebzehnmal an die eigenen Grenzen gehen, 17 Mal durch Höhen und Tiefen kämpfen, 17 Mal über die Ziellinie kommen – doch die wichtigste Erkenntnis aus diesen Wettkämpfen hat nichts mit Sport zu tun. Es geht um weit mehr als körperliche Ausdauer: Es geht um mentale Stärke, strategische Planung und die Fähigkeit, mit Rückschlägen umzugehen. Diese Prinzipien sind universell und lassen sich auf nahezu alle Lebensbereiche übertragen – insbesondere auf Unternehmertum und persönliche Entwicklung.

Die wahre Herausforderung beginnt lange vor dem Wettkampftag

Viele bewundern Athlet*innen für ihre Leistung am Wettkampftag. Doch die wahre Herausforderung beginnt nicht erst an diesem Tag, sondern in den Jahren und Jahrzehnten davor. Es sind die unzähligen Stunden des Trainings, die Überwindung von Müdigkeit und der Verzicht auf Bequemlichkeit, die letztlich über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Viele fragen mich: Wie schafft man es, einen IRONMANTriathlon oder gar 17 solcher Wettkämpfe zu absolvieren? Die eigentlich spannende Frage lautet aber: Wie hält man 25 Jahre Leistungssport durch? Wie schafft man es, fast jeden Tag mehrere Stunden zu trainieren – auch wenn das Wetter schlecht ist, der Körper müde oder das Leben gerade andere Herausforderungen bereithält? Wie kann man täglich Höchstleistung erbringen, auch wenn niemand zuschaut?

Genau hier liegt die essenzielle Verbindung zum Unternehmertum.

Unternehmer*innen und Extremsportler*innen brauchen eine starke Vision

Jeder große Erfolg beginnt mit einer klaren Vision. Als ich damals mit dem Triathlon begann, war mein Ziel eindeutig: Ich wollte zur Weltmeisterschaft nach Hawaii. Diese Vision hat mich durch die Jahre getragen, mich motiviert, wenn es schwierig wurde, und mir geholfen, dranzubleiben.

Genauso braucht ein(e) Unternehmer*in eine klare Vorstellung davon, wo er/sie in drei, fünf oder zehn Jahren stehen will. Ohne diese langfristige Perspektive wird es schwer, schwierige Phasen zu überstehen und durchzuhalten, wenn Rückschläge kommen. Wer nicht weiß, warum er/sie morgens aufsteht und worauf er/sie hinarbeitet, verliert schnell den Antrieb. Eine starke Vision ist der Kompass, der durch stürmische Zeiten leitet.

Klare Ziele und messbare Fortschritte sind entscheidend

Visionen sind wichtig, doch ohne klare Ziele bleiben sie nur Träume. Als Leistungssportler wusste ich jeden Tag genau, was ich trainieren musste, welche Herzfrequenz, welche Wattzahl oder welche Kilometerleistung zu erreichen war. Ich habe alles getrackt – Ernährung, Trainingseinheiten, Erholungsphasen.

Im Business ist es genauso: Ohne messbare KPIs kann kein Unternehmen langfristig wachsen. Tägliche, wöchentliche und monatliche Ziele sind essenziell, um Fortschritte zu erkennen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Eine große Vision allein reicht nicht – es braucht auch eine Strategie, präzise Meilensteine und das konsequente Überprüfen der Zwischenergebnisse.

Wachstum entsteht durch Herausforderungen und bewusstes Scheitern

Jede Trainingseinheit bedeutet in gewisser Weise ein Scheitern. Beim Krafttraining gehen wir ans Muskelversagen, beim Ausdauertraining erleben wir Momente der totalen Erschöpfung. Doch genau in diesen Phasen wächst der Körper – und genauso wächst auch ein Unternehmen oder eine Persönlichkeit durch Herausforderungen.

Viele scheuen sich davor, Fehler zu machen oder Rückschläge zu erleben. Doch in Wahrheit sind diese Momente essenziell für den Fortschritt. Ein(e) erfolgreiche(r) Unternehmer*in lernt, Fehler als wertvolle Lektionen zu sehen. Die größte Herausforderung besteht darin, sich immer wieder aus der Komfortzone herauszubewegen – egal ob als Sportler*in oder Unternehmer*in.

Ein weiteres Prinzip aus dem Leistungssport: Es ist nicht erfolgreich, wer am meisten Talent hat, sondern wer über Jahre hinweg konstant dranbleibt. Denn eines muss man wissen: Konstanz schlägt Talent. Viele Menschen überschätzen, was sie an einem Tag erreichen können, aber unterschätzen, was sie in einem Jahr oder Jahrzehnt schaffen können.

Wenn du dich jeden Tag nur um ein Prozent verbesserst, wirst du in einem Jahr eine völlig neue Ausgangssituation haben.

Der richtige Rhythmus: Balance zwischen Anspannung und Entspannung

Häufig wird Erfolg mit einem Marathon verglichen. Doch in Wahrheit ist das Leben kein gleichmäßiger Dauerlauf, sondern eine Abfolge von intensiven Phasen und bewussten Erholungsmomenten. Im Sport ist die Superkompensation – der Wechsel zwischen Belastung und Erholung – entscheidend für langfristige Leistungssteigerung.

Dasselbe gilt im Unternehmertum: Wer dauerhaft auf Höchstleistung fährt, ohne Pausen einzuplanen, riskiert langfristig einen Einbruch. Erfolgreiche Unternehmer*innen wissen, wann es Zeit ist, sich zu fordern – und wann es wichtig ist, sich zurückzulehnen, Energie zu tanken und mit neuer Kraft weiterzumachen. Methoden wie die Pomodoro-Technik (eine Zeitmanagement-Methode des Italieners Francesco Cirillo) helfen dabei, fokussierte Arbeit mit bewussten Pausen zu kombinieren.

Fehler sind keine Hindernisse – sie sind der Weg

Viele Menschen haben Angst vor Fehlern. Doch wer sich weiterentwickeln will, muss Fehler nicht nur akzeptieren, sondern aktiv annehmen. Ich sehe Fehler als Indikatoren für Wachstum. Jeder Fehltritt, jede Herausforderung bringt mich weiter – im Sport genauso wie im Business.

Unternehmer*innen, die Angst vor Problemen haben, bleiben stehen. Doch wer versteht, dass Herausforderungen zum Prozess dazugehören, kann sie sogar willkommen heißen. Es geht nicht darum, Probleme zu vermeiden, sondern sie als Chancen zu nutzen, um sich weiterzuentwickeln.

Erfolg beginnt im Kopf – glaube an dich selbst

Einer der größten Erfolgsfaktoren ist die mentale Haltung. Unsere Glaubenssätze bestimmen, was wir für möglich halten – und was nicht. Wer sich selbst kleinredet, wird niemals seine vollen Potenziale ausschöpfen. Wer jedoch an sich glaubt und seine inneren Blockaden überwindet, kann unglaubliche Erfolge erzielen.

Als ich meinen ersten IRONMAN startete, hatte ich keinen Beweis, dass ich jemals 17 Finishes erreichen würde. Aber ich hatte den Glauben daran. Genauso ist es im Unternehmertum: Nur wer daran glaubt, sein Unternehmen groß zu machen, wird auch Wege finden, um genau das zu erreichen.

Erfolg ist eine bewusste Entscheidung

Letztendlich ist Erfolg kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung. Die Frage ist nicht, ob du erfolgreich sein kannst, sondern ob du bereit bist, den Preis dafür zu zahlen – mit Disziplin, Durchhaltevermögen und der Fähigkeit, immer wieder aufzustehen.

Wer bereit ist, langfristig zu investieren, sich immer wieder aus der Komfortzone zu bewegen, an seine Vision zu glauben und Rückschläge als Teil des Weges zu akzeptieren, wird außergewöhnliche Erfolge erzielen. Denn am Ende sind es nicht die äußeren Umstände, die über Erfolg entscheiden, sondern die innere Einstellung und die täglichen Handlungen, die wir wählen.

Der Autor Slatco Sterzenbach ist Experte für mentale und physische Peak Performance für Unternehmer*innen sowie Buchautor von: „Iron Mind – Die 55 geheimen Gesetze der Peak Performance“, https://go.iron-mind.de

Mit wenig Geld groß denken

Wie Substanz statt Show zum Skalierungs-Booster werden kann, schildert Mladen Milicevic, Gründer und CEO von Unchained Robotics, aus eigener Start-up-Erfahrung.

In der Start-up-Welt gilt Venture Capital als der einzig wahre Wachstumsmotor. Doch ist das wirklich so? Die Entwicklung von Unchained Robotics zeigt etwas anderes: fünf Jahre, über 300 Kund*innen, zweistelliger Millionenumsatz – und das mit nur 7,7 Millionen Euro Funding. Schnelles Wachstum ist also auch ohne VC-Millionen möglich – mit Fokus auf Substanz statt Show und auf organisches Wachstum.

Mit wenig Geld skaliert es sich oft besser

Wenn ich eines in den vergangenen fünf Jahren gelernt habe, dann das: Mit wenig Geld skaliert es sich oft besser. Wer wenig hat, denkt schärfer und hinterfragt strenger, ob eine Investition wirklich langfristig trägt. Ob sie dem Produkt dient – oder nur dem Pitchdeck. Bei uns war von Anfang an klar: Jeder Euro muss in Richtung Vision fließen. Und die heißt in unserem Fall: Roboter sollen so einfach bedienbar sein wie Smartphones.

Zudem können Start-ups, die sich zu früh dem VC-Spiel hingeben, schnell in eine Tretmühle geraten: nächste Runde, nächste Bewertung, nächste Targets. Wer diese nicht erreicht, fällt durchs Raster, egal wie gut das Produkt ist. Das liegt in der Natur der VCs: Sie möchten durch einen Exit eine möglichst hohe Rendite auf ihr Investment erzielen. Für die geldwerte Unterstützung bekommt der VC ein Mitspracherecht am Kurs des Unternehmens. Kurz gesagt: Es muss skaliert werden. Und das möglichst schnell.

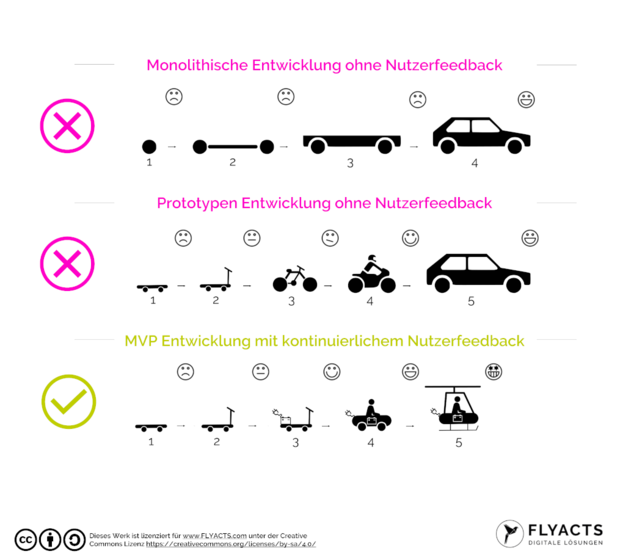

Die Robotikbranche ist für sich direkt hoch kapitalintensiv. Dagegen steht unser selbst gesetztes Ziel: ein skalierbares Produkt mit Marktreife entwickeln, bevor wir überhaupt über große Finanzierungsrunden sprechen. Und dabei ging es nicht um ein Minimal Viable Product, also die erste minimal funktionsfähige Iteration eines Produkts, die vielleicht für drei Kund*innen am Markt einsetzbar ist. Es ging um einen echten Product Market Fit. Wir haben also mit vergleichsweise wenig Kapital Produkte entwickelt, die das Marktproblem „fehlende Automatisierung in der Fertigung“ lösen, gleichzeitig unsere Zielgruppen analysiert und systematische Kund*innengewinnung betrieben. Das gestaltete den Einstieg in die Branche vielleicht zeitintensiver, aber gleichzeitig nachhaltiger.

Ganz bewusst haben wir uns in der Skalierung mehr Zeit gelassen als andere Unternehmen in der Branche, auf ein marktreifes Produkt und einen Kund*innenstamm gesetzt, der organisch wächst, statt auf schnelles VC-Wachstum.

Damit wir als Gründer das größte Mitspracherecht an der Richtung unseres Unternehmens behalten – und unsere Produkte nicht aufgrund von VC-Dynamiken langfristig vom Markt verschwinden. Um das generell zu vermeiden, müsste die Erfolgsformel für Start-ups „erst Substanz, dann Wachstum“ heißen, statt sich von Venture Capital als einzig wahrem Wachstumsmotor abhängig zu machen.

Wachstumskapital, aber richtig

Ich sehe Wachstumskapital nicht als Selbstzweck, sondern als ein gezieltes Werkzeug. Die entscheidende Frage ist nicht wie viel, sondern wann und wofür. In der Frühphase haben wir mit Family Offices und Fördermitteln gearbeitet, um unser Fundament zu legen: Technologie entwickeln, den Product Market Fit validieren, echte Kund*innenprobleme lösen. Erst als klar war, dass jeder in das Marketing investierte Euro einen mehrfachen Return bringt, waren wir bereit für Venture Capital – zu unseren Bedingungen.

Drei Entwicklungen prägen unsere Reise

- 2020: Launch unserer Plattform unchainedrobotics.de – der erste Online-Marktplatz für Automatisierung in Europa.

- 2023: Markteinführung des MalocherBots mit unserer eigenen Software LUNA – ein entscheidender technologischer Durchbruch.

- 2024: Der Sprung in die USA – mit mittlerweile fast 20 aktiven Robotersystemen in Tennessee und Umgebung.

Diese Meilensteine markieren mehr als nur Wachstum. Sie zeigen, dass unsere Strategie aufgeht: organisches Wachstum, technologische Unabhängigkeit, internationaler Relevanzgewinn.

Eine Software für alle Roboter

Das Herzstück unseres USP ist LUNA – unsere eigens entwickelte Roboter-Software. Sie ermöglicht es, Roboter herstellerunabhängig mit derselben Benutzeroberfläche zu steuern – ohne Programmierkenntnisse und lange Einarbeitung.

Gerade in Zeiten, in denen kein Unternehmen mehr langfristig planen kann, ist Flexibilität das höchste Gut. Ein besonders prägnanter Anwendungsfall für den praktischen Einsatz ist das Projekt mit der ELHA Maschinenbau Liemke KG. Das mittelständische familiengeführte Unternehmen aus Ostwestfalen ist spezialisiert auf hochpräzise Werkzeugmaschinen für die metallverarbeitende Industrie. Schon während der Corona-Pandemie wurde dort deutlich, dass Automatisierung nicht länger ein Nice-to-have, sondern ein Muss für die Zukunftsfähigkeit des Betriebs ist. Der akute Fachkräftemangel machte es unmöglich, alle Produktionsprozesse durchgängig personell zu besetzen.

Gemeinsam haben wir eine automatisierte Anlage entwickelt, die mit dem MalocherBot und der Software LUNA einen zentralen in Schritt Richtung mannlose Fertigung ermöglichte.

Mit dem German Accelerator haben wir im Februar nun unser US-Netzwerk ausgebaut. In einem nächsten Schritt wollen wir lokale Supply Chains schaffen, Partnerschaften etablieren und Produktion ins Land holen. Denn während die USA ihre Industriepolitik neu ausrichten, entsteht ein Riesenbedarf an Automatisierung. Robotik wird dort zur Schlüsseltechnologie. Zugleich investieren wir massiv in KI – damit Roboter künftig nicht nur Befehle ausführen, sondern auch Entscheidungen treffen. Von der Teileerkennung bis hin zum Greifverhalten: für maximale Autonomie bei maximaler Einfachheit.

Substanz schlägt Show – wenn man es richtig macht

Unser Weg zeigt: Es geht auch ohne frühes Venture Capital. Wir sind kein klassisches VC-gepushtes Start-up. Und genau das ist unsere Stärke. Wir haben gelernt, mit wenig viel zu erreichen – weil wir den Fokus behalten haben: auf das Produkt, auf die Kund*innen – und auf nachhaltige Skalierung.

Gleichzeitig haben wir ein Netzwerk aufgebaut – ebenfalls ein wichtiges Learning: Netzwerken ist alles. Die richtigen Menschen zur richtigen Zeit können ein ganzes Unternehmen transformieren. Oft kam der entscheidende Kontakt auf einem Event zustande, zu dem ich eigentlich gar nicht gehen wollte. Ob Gründer*innen, Mentor*innen oder Kund*innen – ohne diese Menschen wären wir heute nicht da, wo wir sind.

Eine verrückte Utopie aus der Zukunft?

Die Wirtschaft der Zukunft wird zwangsläufig eine andere sein: Angesichts der Klimakrise bzw. der massiven Überbeanspruchung fast aller Ressourcen genügt es längst nicht mehr, nur weniger umweltschädlich zu handeln. Jan Schmirmund, Experte für regenerative Transformation und Innovation, will mit seinem neuen Buch „Regenerative Wirtschaft – Wie Pioniere eine lebenswerte Ökonomie gestalten“ (Murrmann Verlag) Mut machen, neue Wege zu gehen. Mehr dazu im Interview mit Jan.

Als Startup Advisor begleitest du auch junge Unternehmen auf ihrem Weg zu einer regenerativen Wirtschaftsweise. Was genau meint regeneratives Wirtschaften?

Regeneratives Wirtschaften bedeutet zunächst einmal, die Erkenntnis zuzulassen, dass wir als Menschen mitsamt unseren Organisationen untrennbar mit dem ökologischen System dieses Planeten verbunden und damit von ihm abhängig sind. Daraus folgt zwangsläufig, dass wir uns selbst schaden, wenn wir das System weiter zerstören – und dabei reicht es eben nicht aus, die Zerstörung nur etwas langsamer zu betreiben. Sprich: etwas weniger CO₂ auszustoßen, weniger Müll zu produzieren oder – um es mal pointiert zu sagen – die Kinder, die in deiner Lieferkette Produkte herstellen, nur noch bis zu den Knöcheln in der giftigen Chemiesuppe stehen zu lassen, statt vorher bis zu den Knien.

Der zweite Schritt ist dann, das eigene Handeln nach dieser Erkenntnis auszurichten. Mit reinen Optimierungsmaßnahmen im Sinne von „Do less harm“ wird man das Ziel nicht erreichen. Insbesondere dann nicht, wenn wir für ein Produkt zwar weniger Ressourcen benötigen, dafür aber umso mehr dieser Produkte herstellen. Am Ende wird der Schaden größer statt kleiner sein. Regeneratives Wirtschaften basiert daher auf einem anderen Ansatz: nämlich die Dinge von Grund auf anders zu machen – so, dass sie für den Planeten nützlich sind.

Ein Ansatz, der dieses Prinzip perfekt illustriert, ist Cradle to Cradle – also „von der Wiege zur Wiege“. Es geht dabei darum, Produkte so zu designen, dass die dort verwendeten Rohstoffe in perfekten Kreisläufen – biologischen oder technischen – unendlich oft wiederverwertet werden können. Das heißt: Jedes Material, das verbaut wurde, wird zum Rohstoff für neue Produkte. So soll ein ewiger Kreislauf ohne Müll entstehen.

In meinem Buch nutzt Michael Braungart, der Erfinder des Cradle-to-Cradle-Ansatzes und Professor an der Leuphana Universität in Lüneburg, das Beispiel eines Kirschbaums: Ein Kirschbaum reduziert nichts. Er spart auch nichts ein. Im Gegenteil: Er wuchert sogar mit Blüten und Früchten. Der Unterschied ist, dass diese nützlich für das ökologische System sind. Nach diesem Prinzip würde man auch nicht versuchen, Autoreifen zu produzieren, die weniger Mikroplastik abgeben, sondern der Abrieb wäre eben Rohstoff für die Natur. Das ist der Grundgedanke des gesamten regenerativen Wirtschaftens: ein nützlicher Teil des Gesamtsystems sein, der mit, vom und für das System wirkt – wie ein Baum im Wald.

Was dabei noch wichtig ist: Wachstum ist nichts Schlechtes, aber eben nicht unbegrenzt, so wie es gerade noch das Paradigma der degenerativen Wirtschaft ist. Wir sprechen in unserer Community daher auch lieber von Gedeihen als von Wachsen. Eine gedeihende regenerative Wirtschaft blüht wie ein Kirschbaum und bleibt dabei innerhalb der planetaren Grenzen und oberhalb der sozialen Fundamente, wie es Kate Raworth eindrucksvoll in ihrem Werk „Doughnut Economics“ beschreibt.

Gibt es Branchen, die für eine regenerative Transformation besonders gut geeignet sind?

Nicht in allen Branchen oder allen Unternehmen ist es gleich leicht. In der Landwirtschaft gibt es schon viele Betriebe, die regenerativ wirtschaften und Böden sowie Humus aufbauen, statt sie auszulaugen, oder zu einer Verbesserung der Biodiversität beitragen, statt nur weniger Arten auszurotten. Für andere Unternehmen, die beispielsweise Pflastersteine herstellen, liegen die Lösungen nicht direkt auf der Hand. Dennoch kann man sich auf den Weg machen. So zeigt etwa Luisa Rinn mit ihrem Unternehmen Rinn Betonsteine aus Gießen, dass auch hier vieles möglich ist.

Ja, es dauert vielleicht länger und ist mit Anstrengung verbunden. Das gilt für alle Branchen. Am Ende kommt es auf die individuelle Situation des Unternehmens an, wie leicht oder schwer es ist.

Wie können Start-ups als Innovationsträger aktiv zur regenerativen Transformation beitragen?

Da gibt es wirklich viele Wege. Start-ups haben es leichter als etablierte Unternehmen, weil sie die Chance haben, die Dinge von Grund auf richtig zu machen. Man kann sich als Start-up zum Beispiel direkt einen gemeinwohlorientierten und regenerativ ausgerichteten Purpose geben und das Unternehmen danach ausrichten. Und/oder man kann Leistungen anbieten, die es anderen Unternehmen erleichtern, regenerativ zu wirtschaften. In meinem Buch gibt es das Beispiel von Torsten Becker und seinem Start-up carbonauten aus Eberswalde. Torsten und sein Team produzieren über einen Pflanzenkohle-Ansatz Rohstoffe für Branchen wie Landwirtschaft, Bau oder Chemie, die es ermöglichen, CO₂-negative Produkte zu entwickeln. Oder nehmen wir das von Alma Spribille, Andreas Schmucker und Nico Tucher gegründete WEtell, einem Anbieter von Mobilfunkleistungen aus Freiburg, der regenerativ agiert, da durch das Design des Geschäftsmodells unter anderem mehr grüne Energie erzeugt wird, als durch die Nutzung der Mobilfunk-Infrastruktur entsteht.

Welche Schritte können Start-ups konkret gehen, um eine regenerative Wirtschaftsweise zu implementieren?

In einem vom BMWK geförderten Inkubatorprogramm, in dem ich mitwirke, zu finden unter www.reconnect-inkubator.org, helfen wir gemeinwohlorientierten Start-ups und KMU dabei, die drei wesentlichen Hebel für regeneratives Wirtschaften zu stärken. Dazu gehören neben der Kultur und dem Organisationsdesign auch das Geschäftsmodell und drittens – und ganz besonders – der Aufbau eines regenerativ ausgerichteten Business-Ökosystems, das ein Netzwerk bildet, das insgesamt regenerativ auf unsere ökologischen und sozialen Systeme wirkt.

Außer der Teilnahme an einem Inkubatorprogramm (und davon gibt es aktuell mehrere) kann man sich auch einen erfahrenen Berater ins Boot holen, sich um einen Platz in einem der Impact Hubs weltweit bemühen oder man startet erstmal ganz niederschwellig mit einem Buch. Das kann meines sein, wenn man ganz am Anfang steht, oder auch ein so tolles Werk wie „The Stellar Approach“ von TheDive in Berlin. Insbesondere als größeres Unternehmen sollte man sich aus meiner Sicht an eine erfahrene Transformationsberatung wenden.

Hast du Beispiele von jungen Unternehmen, die erfolgreich regenerative Ansätze verfolgen?

Oben habe ich ja schon ein paar Beispiele genannt. Weitere wären der Interior-Designer Sven Urselmann, der Zukunftsort „Wir Bauen Zukunft“ in Mecklenburg-Vorpommern, der Landwirtschaftsbetrieb Jucker Farm aus der Schweiz oder auch das Franz!Werk in Tübingen, das nach dem Prinzip gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens, ähnlich dem bekannten Prinzip der solidarischen Landwirtschaft, arbeitet.

Weitere bekannte Beispiele sind die von Anna und Ran Yona gegründete Schuhmanufaktur Wildling aus Engelskirchen, die Suchmaschine Ecosia, die Firma hinter der Zeitschrift Neue Narrative (NN Publishing GmbH), der Verein Reinventing Society e.V. oder auch das 2021 von Dr. Joel Eichmann und Felix Wollenhaupt in Gießen gegründete Green Elephant Biotech. Es gäbe noch viel mehr Beispiele aufzuzählen; sie sind dabei alle unterschiedlich im Ansatz und auch im Fokus. Dennoch ist ihnen gemeinsam, dass sie als Vorbilder für eine neue Art des Wirtschaftens agieren und zeigen, dass es eben auch anders geht.

Umfragen zeigen, dass mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen die Umsetzung ethischer und nachhaltiger Ausgaben für zu kostspielig hält bzw. sich sorgt, dabei die finanzielle Stabilität aufs Spiel zu setzen. Was muss sich ändern, damit regenerative Transformation als wichtiger Schlüssel zu einer zukunftsfähigen und prosperierenden Wirtschaft erkannt und gelebt wird?

Puh. Komplexe Frage. Katrina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltiges Wirtschaften, vertritt die Auffassung, dass das Prinzip Freiwilligkeit bei Unternehmen gescheitert ist. Ich würde dem insofern zustimmen, als es ohne Leitplanken aus der Politik sehr schwer wird. Was wir aber vor allem auch brauchen, sind viele positive Beispiele, die anderen Unternehmer*innen zurufen: „Seht her, es geht. Auch für dich, denn die regenerative Wirtschaft ist keine verrückte Utopie aus ferner Zukunft, sondern sie ist schon da. Klein zwar, aber kraftvoll und deutlich anschlussfähiger an das Bestehende, als viele denken.“

Und, ganz wichtig: Regenerativ zu wirtschaften bedeutet nicht, auf irgendetwas zu verzichten. Im Gegenteil. Man tauscht vielmehr einen Haufen negativer Dinge gegen genauso viele positive ein. Und Geld darf man auch weiterhin verdienen. Viele der hier genannten Protagonisten zeigen das sehr deutlich und dokumentieren damit eindrucksvoll: Regeneratives Wirtschaften ist möglich.

Danke, Jan, für deine Insights

Den technologischen Wandel stemmen

Wie wir unsere Zukunft durch gezielte Fachausbildung in der Region sichern können.

Die Welt steht mitten in einem rasanten technologischen Wandel. Künstliche Intelligenz, Automatisierung und digitale Transformation prägen unsere Arbeitswelt und unseren Alltag. Die Frage, wie wir junge Menschen zu fähigen Fachkräften ausbilden können, wird immer drängender. Die technologischen Entwicklungen eröffnen auch für die Region und ihre Umgebung große Chancen, erfordern jedoch auch gezielte Bildungsangebote und ethisches Bewusstsein.

Regionale Perspektiven

Technologien wie maschinelles Lernen, Big Data, Robotik und das Internet der Dinge (IoT) eröffnen neue Möglichkeiten in der Industrie, im Dienstleistungssektor und darüber hinaus. Gleichzeitig verändern sie Berufsbilder grundlegend. Es ist daher von großer Bedeutung, die Weichen für eine zukunftsorientierte Ausbildung zu stellen.

In Kamen selbst gibt es keine eigenständige Hochschule, doch die Nähe zu Bildungseinrichtungen wie der Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL) und der Technischen Universität Dortmund bietet jungen Menschen Zugang zu innovativen Studiengängen mit technischem Fokus. Die HSHL bietet praxisnahe Studiengänge wie "Mechatronik" und "Angewandte Informatik", die auf die Anforderungen moderner Arbeitsmärkte abgestimmt sind. Die TU Dortmund hingegen überzeugt mit Studiengängen wie "Elektrotechnik und Informationstechnik" und "Maschinenbau". Diese Ausbildungen kombinieren theoretische Grundlagen mit praktischen Anwendungen und sind damit ein entscheidender Schlüssel zur Förderung von Fachkräften in der Region.

Ethische Fragen im neuen Zeitalter

Neben den Chancen, die der technologische Fortschritt bietet, werfen diese Entwicklungen auch ethische Fragen auf. Themen wie Datenschutz, digitale Regulierung und der Schutz vor einem “gläsernen Menschen“ werden immer wichtiger.

Ein Großteil der Datenerhebung findet bereits im alltäglichen Freizeitverhalten statt – oft, ohne dass sich die Nutzer dessen bewusst sind. Jede Interaktion im Internet hinterlässt Spuren: Beim Surfen akzeptieren viele Nutzer Cookies, die ihre Aktivitäten auf Webseiten verfolgen, um gezielte Werbung auszuspielen. Nur wenige bemühen sich, individuelle Einstellungen vorzunehmen, denn in Zeiten sofortiger Verfügbarkeit erwarten die meisten, dass alles im Handumdrehen geschehen soll.

Nicht zuletzt deswegen sind auch Registrierungsvorgänge bei Online-Diensten oder in Apps häufig unbeliebt. Dienstleister mit beschleunigten Verfahren, wie zum Beispiel Casinos ohne Anmeldung für schnelles Spielen, gewinnen an Beliebtheit. Außerdem sind hier umfassende Datenangaben nicht erforderlich und viele Nutzer fühlen sich dadurch wohler.

Auch in anderen Sektoren erfordern Anmeldeprozesse häufig die Preisgabe von persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum, Interessen und manchmal sogar Standortinformationen. Hinzu kommt die massive Datenerhebung durch mobile Geräte, die Bewegungsprofile aufzeichnen, Apps, die Zugriff auf Kontakte und Kameras fordern, und Sprachassistenten wie Alexa oder Google Assistant, die rund um die Uhr Sprachdaten sammeln können.

Solche Datenströme werden nicht nur für individuelle Dienste genutzt, sondern unter Umständen auch an Drittanbieter weitergegeben, was die Kontrolle über die eigenen Informationen erschwert. Mit der zunehmenden Nutzung von Daten zur Personalisierung von Dienstleistungen oder zur Effizienzsteigerung in Unternehmen wächst auch die Gefahr des Missbrauchs.

Ein weiterer bedenklicher Aspekt ist die gesellschaftliche Ungleichheit. Die digitale Transformation birgt die Gefahr, dass jene, die keinen Zugang zu moderner Technologie oder entsprechender Ausbildung haben, zurückgelassen werden. Daher müssen Ausbildungseinrichtungen nicht nur technische Kompetenzen vermitteln, sondern auch kritisches Denken und ethisches Bewusstsein fördern.

Lösungsansätze durch Bildung schaffen

Die Hochschulen der Region gehen hier mit gutem Beispiel voran: Die TU Dortmund bietet interdisziplinäre Ansätze, die ethische und gesellschaftliche Aspekte der Technologieentwicklung in den Fokus rücken. Die TU Dortmund legt großen Wert auf die Integration ethischer Reflexion in die Forschungspraxis. Auf Initiative von Prof. Dr. Christian Neuhäuser wird derzeit ein gemeinsamer Ethikrat für die Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr) vorbereitet, der die ethische Reflexion der Forschungspraxis fördern soll.

Zudem bietet die TU Dortmund Studiengänge und Projekte an, die über Fachgrenzen hinausgehen und ein Verständnis für komplexe Zusammenhänge fördern. Ein Beispiel hierfür ist das “studium oecologicum", ein Zertifikatsprogramm, das es Studierenden ermöglicht, sich intensiv und interdisziplinär mit Fragen der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.

Studiengänge wie Soziologie oder Gesellschaftslehre an der Universität Duisburg-Essen und der Ruhr-Universität Bochum ermöglichen es, gesellschaftliche Veränderungen zu verstehen und aktiv mitzugestalten.

Diese Bildungsangebote sind von großer Bedeutung, da sie Studierenden nicht nur technisches Wissen, sondern auch ein tiefes Verständnis für die gesellschaftlichen und ethischen Implikationen der Technologieentwicklung vermitteln. Durch die Kombination von technischen und sozialwissenschaftlichen Studieninhalten werden zukünftige Fachkräfte darauf vorbereitet, technologische Innovationen verantwortungsbewusst zu gestalten und die gesellschaftlichen Auswirkungen ihrer Arbeit zu berücksichtigen.

Zukunft bewusst gestalten

Die jungen Menschen von heute stehen im Mittelpunkt dieses Wandels. Es ist unbedingt erforderlich, ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um nicht nur kompetente Fachkräfte, sondern auch verantwortungsbewusste Gestalterinnen und Gestalter der Zukunft zu werden.

Es bleibt die Aufgabe von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, diese Bemühungen zu unterstützen und den jungen Menschen eine Zukunftsperspektive zu bieten, die sowohl technologisch als auch ethisch nachhaltig ist.

7 Dinge, die Wachstums-Champions erfolgreicher machen als andere

Wer schneller wächst, signalisiert, dass er etwas besser kann als andere. Doch wie gelingt es manchen Unternehmen, dies regelmäßig, über Jahre hinweg, besser zu schaffen als andere aus der Branche? Was zeichnet diese Wachstums-Champions aus und worin sind sie exzellent? Wir haben 7 Faktoren herausgearbeitet. Diese können Sie als Gründer und Unternehmen in der Startphase nutzen, um ein schlagkräftiges Marktkonzept auf die Beine zu stellen und Ihre eigene Wachstumsstrategie zu entwickeln.

Das macht die Wachstums-Champions erfolgreicher als andere:

1. Stärken stärken und perfektionieren

Wachstums-Champions sind reflektiert. Sie wissen, welche Stärken ihnen dabei helfen, am Markt Erfolg zu haben, und versuchen, diese zu perfektionieren. Ob Tempo und Durchsetzungsvermögen, Innovationskraft, Qualität oder Beziehungsfähigkeit: Wachstums-Champions beherrschen jede dieser Eigenschaften nahezu perfekt und arbeiten regelmäßig daran, sich auch in Kleinigkeiten zu verbessern, sofern es in ihrem Marktumfeld von Bedeutung ist. Dabei kennen sie ihre Wettbewerber sie und unternehmen viel, um ihnen immer einen Schritt voraus zu sein.

2. Marktanteile hinzugewinnen

In einem Punkt sind sich die Wachstums-Champions einig: Sie wollen ständig Marktanteile hinzugewinnen. Dieses Ziel treibt sie an. Und sie wissen, dass dies nur mit klaren Kompetenzen sowie segmentierten und eindeutig definierten Märkten gelingt. Die Wachstums-Champions kennen ihren Markt, ihr „Spielfeld“, auf dem sie sich bewegen, genau.

3. Aktionsradius ausdehnen

Wachstums-Champions wissen, dass ihre Produkte und Leistungen sehr gut sind. Aus diesem Grund sehen sie die räumliche Ausdehnung als einen logischen Weg, um selbst zu wachsen und andererseits Mitbewerbern keine Freiräume zu überlassen, in denen sich diese entwickeln können. Sie sind sehr kundenorientiert und haben deshalb im Lauf der Zeit ihre ursprüngliche Problemlösung um eine Fülle an Leistungen und Komponenten erweitert.

4. Kommunikation mit Wachstums-Turbos

Wachstums-Champions führen ihr Unternehmen sehr behutsam als Marke. Sie haben eine klare Vorstellung davon, wie sie von Mitarbeitern, Kunden und externen Partnern gesehen werden wollen. Modische Trends sind ihnen fremd, sie setzen auf Langfristigkeit und Authentizität. Ein großer Teil der Wachstums-Champions nutzt das Instrument der Wachstums-Turbos als „Slogans“, die als Handlungsmaxime dienen, nach innen und außen umgesetzt werden und so dem authentischen Aufbau der Unternehmensmarke eine klare Richtung geben.

5. Unkonventionelle Wege zum Kunden

Die meisten Wachstums-Champions sind in ihrem Markt bekannt und pflegen sehr enge Kontakte zu ihren Stammkunden. Ein Teil der Wachstums-Champions wächst vor allem über seine Stammkunden, ein Teil durch die Gewinnung von Neukunden. In beiden Gruppen gibt es Wachstums-Champions, die dabei auch unkonventionelle Wege nutzen, sog. Guerilla-Wachstumswege. Dies sind Wege, auf denen sie mit Stammkunden noch besser ins Geschäft kommen oder mit Neukunden von Anfang an in einen engen Kontakt treten. Wachstums-Champions lassen nichts unversucht, um sich ständig weiterzuentwickeln.

6. Balance zwischen Vertrieb und Produkt

Wachstums-Champions kennen die Bedeutung einer ausgewogenen Situation in der Ressourcenverteilung zwischen Vertrieb und Produkt. Sie wissen, dass eine zu einseitige Produktorientierung zur Gefahr werden kann, wenn der Vertrieb vernachlässigt wird, und dass der Vertrieb andererseits ohne attraktive Problemlösungen einen schweren Stand hat. Im Streben um kontinuierliche Verbesserungen spielt diese Balance eine wichtige Rolle.

7. Hürden erkennen und meistern

Wachstums-Champions beschäftigen sich frühzeitig mit den Themen, die ihnen das Geschäft heute, morgen oder übermorgen erschweren könnten. Die Unternehmenslenker und ihre Teams sind es gewohnt, die Probleme in die Hand zu nehmen, die Initiative zu ergreifen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten diese Hürden zu meistern, bspw. mithilfe einer digitalen Beschaffungsstrategie.

Es ist auffällig, dass die ersten drei Erfolgsfaktoren bei allen Wachstums-Champions gleichermaßen vorhanden und ausgeprägt sind. Deshalb ist anzunehmen, dass in ihnen der Schlüssel zur Nachhaltigkeit im Wachstum der Unternehmen liegt.

Der Autor Christian Kalkbrenner ist Fachbuchautor, Berater, Speaker und Experte für Unternehmenswachstum, www.ub-kalkbrenner.de

Skalieren im eCommerce