Aktuelle Events

Infos und Tipps zum Verkauf von Gewerbeimmobilien

Was erfolgreiche Start-ups in der Expansionsphase beim Verkauf ihrer (zu klein gewordenen) Gewerbeimmobilie beachten sollten.

In erfolgreichen Start-ups ist es keine Seltenheit, dass schon wenige Jahre nach der Gründung der Umzug in ein größeres Büro ansteht. Neben den eigentlichen Umzugsarbeiten muss dabei auch der Verkauf der zu klein gewordenen Gewerbeimmobilie organisiert werden, wenn diese sich im Eigentum des Unternehmens befindet.

Verkauf von Gewerbeimmobilien im Überblick

- Ein Objekt gilt laut Steuerrecht als Gewerbeimmobilie, wenn es mindestens zu 80 Prozent gewerblich genutzt wird.

- Die Wertermittlung bei einem Gewerbeobjekt erfolgt anhand des Ertragswertverfahrens, das auf dem Bodenwert und dem Gebäudeertragswert basiert.

- Um kostspielige Fehler zu vermeiden und schnell einen passenden Käufer zu finden, ist es empfehlenswert, einen Gewerbemakler zu beauftragen.

Ist das Objekt eine gewerbliche Immobilie?

Das Steuerrecht (§ 181 Abs. 6 BewG) definiert Gewerbeimmobilien als Immobilien, deren Verhältnis aus Nutz- und Gewerbefläche eine überwiegend gewerbliche Nutzung (mindestens 80 %) vorsieht und die kein Teileigentum sind. Die Unterscheidung zwischen Gewerbe- und selbstgenutzten Wohnimmobilien ist besonders aus Gründen der Bewertung und der Besteuerung wichtig.

Typen von Gewerbeimmobilien

In Deutschland unterscheidet man zwischen folgenden Typen von Gewerbeimmobilien:

- Büroimmobilien – Büroräume, die die Verwaltung eines Unternehmens (z.B. Buchhaltung, Personalabteilung …) nutzt.

- Produktionsimmobilien – Gebäude, die der Produktion von Waren dienen. Meist handelt es sich dabei um Hallen mit einem Stockwerk.

- Freizeitimmobilien – Gebäude für Freizeitaktivitäten wie Golfanlagen, Bootshäuser usw.

- Handelsimmobilien – Einkaufszentren, Ladengeschäfte, Supermärkte und andere Objekte, in denen gehandelt wird.

- Logistikimmobilien – Objekte, in denen Waren (Endprodukte und Zwischenprodukte) gelagert und verteilt werden.

- Spezialgewerbeimmobilien – Spezielle Objekte wie Kraftwerke und Flughäfen, die nicht in die übrigen Kategorien passen.

Gewerbeimmobilien richtig verkaufen

In der Regel werden Gewerbeimmobilien in Zusammenarbeit mit einem Gewerbemakler verkauft. Dieser hilft dem Eigentümer mit seinem Fachwissen bei den folgenden Teilschritten.

Die Marktanalyse

Die Marktanalyse ist essenziell für den Verkauf einer Gewerbeimmobilie. Dabei haben folgende Fragen eine grundlegende Bedeutung:

- Welche Käufer könnte das Objekt interessieren?

- Welche Arten von Gewerbe passen zur Immobilie?

- Welcher Teilmarkt sollte speziell angesprochen werden?

- Unterliegt der Teilmarkt saisonalen oder konjunkturellen Schwankungen?

- Spricht die vorhandene Ausstattung des Objekts spezielle Gewerbe an?

- Existieren Probleme, die potenzielle Käufer oder Investoren abschrecken könnten?

Die Wertermittlung

Die Wertermittlung sollte stets mithilfe eines professionellen Wertgutachtens erfolgen. Der Verkäufer erhält dadurch alle nötigen Informationen, um einen angemessenen Preis für seine Gewerbeimmobilie festzulegen. Besonders bei teureren Objekten sind verfügen auch die Käufer über Informationen zur aktuellen Marktlage und zum Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Um gut in die Verhandlungen zu starten, ist es aus Käufersicht deshalb essenziell, den realistischen Verkaufspreis zu kennen. Weil Gewerbeobjekte oft als Kapitalanlage dienen, mit der eine gute Rendite erwirtschaftet werden soll, erfolgt die Wertermittlung meist mit dem Ertragswertverfahren.

Unterlagen für den Verkauf

Zudem sollte der Verkäufer neben dem Wertgutachten Interessenten möglichst umfassende Informationen zur Verfügung stellen. Bei Gewerbeobjekten sind die folgenden Dokumente wichtig:

- Lageplan und Flurkartenauszug

- Grundbuchauszug, der alle Belastungen und Rechte Dritter am Objekt zeigt

- Kubaturberechnung

- Nutzflächenberechnung

- Bebauungsplan

- Baupläne (Maßstab 1:100) und Werkpläne (Maßstab 1:50)

- Auszug aus dem Baulastenverzeichnis

- Belege zu Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten der letzten Jahre

- Baubeschreibungen (besonders zu Umbauten)

- Betriebskostenaufstellung und Nebenkostenabrechnungen der letzten Jahre

- Mietverträge der letzten Jahre

- Energieausweis des Gebäudes

Ein Großteil der Dokumente kann beim Bauordnungsamt bezogen werden. Gewerbemakler helfen gern bei der Beschaffung und der Zusammenstellung der Unterlagen.

Preisbildungsfaktoren bei einer Gewerbeimmobilie

Der Wert einer Gewerbeimmobilie hängt von unterschiedlichen Preisbildungsfaktoren ab. Diese unterscheiden sich in Abhängigkeit vom Gewerbeteilmarkt teilweise stark voneinander. Es ist deshalb empfehlenswert, die Wertermittlung durch einen Immobilienexperten durchführen zu lassen.

In der Regel kommt bei Gewerbeimmobilien das sogenannte Ertragswertverfahren zum Einsatz. Die Preisbestimmung erfolgt bei diesem Verfahren anhand des Bodenwertes und des Gebäudeertragswerts, der sich primär aus den Mieteinnahmen und den Bewirtschaftungskosten zusammensetzt. Außerdem spielen folgende Kaufpreisfaktoren eine entscheidende Rolle:

- Zustand – Ein guter Zustand, bei dem in den kommenden Jahren eher geringe Instandhaltungs- und Renovierungskosten anstehen, kann den Wert einer Gewerbeimmobilie deutlich erhöhen.

- Lage – Die Lage und die Infrastruktur einer Gewerbeimmobilie beeinflussen deren Wert stark. Besonders Objekte in Großstädten oder deren unmittelbarer Nähe mit einer guten Verkehrsanbindung finden oft schnell einen zahlungskräftigen Käufer.

- Vermietet oder unvermietet – Bei Gewerbeimmobilien erzielen vermietete Objekte meist einen höheren Wert, weil der Käufer dadurch eine finanzielle Sicherheit hat. Bei einem Leerstand stellt sich daher die Frage, warum und wie lange dieser bereits besteht und wie gut das Objekt, nachdem Kauf vermietet werden kann.

- Mieteinnahmen – Bei vermieteten Gewerbeimmobilien ist neben der Höhe der Mieteinnahmen auch deren Ausfallsicherheit essenziell. Objekte, mit solventen Mietern, marktüblichen Miete und noch lange laufenden Mietverträgen erzielen die höchsten Preise.

Fazit zum Verkauf einer Gewerbeimmobilie

Der Verkauf einer Gewerbeimmobilie ist deutlich aufwendiger als bei einer Privatimmobilie. Der gesamte Prozess sollte deshalb durch einen spezialisierten Gewerbemakler betreut werden. Start-ups und andere unerfahrene Verkäufer können dadurch kostspielige Fehler vermeiden und einen marktüblichen Preis erzielen. Zudem können Immobilienmakler durch ihr großes Netzwerk aus Unternehmen und Investoren meist schnell einen passenden Käufer für die Gewerbeimmobilie finden.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Niedersachsens Labor der Zukunft ist digital

Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.

Die medizinische Diagnostik steht an einem Wendepunkt. Digitale wissenschaftliche Werkzeuge helfen beispielsweise dabei, Tumore besser und schneller zu erkennen sowie gezielter zu therapieren. Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen, Histomography und GliTTher, zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.

Histomography digitalisiert komplette Pathologie-Proben zerstörungsfrei in 3D. Dazu nutzt das Laborsystem Röntgen-Phasenkontrast-Tomographie, eine Technologie, die feinste Strukturen sichtbar macht – ohne Gewebe zu färben oder zu schneiden. Die entstehenden 3D-Datensätze lassen sich direkt im Browser erkunden und auswerten. So werden kleinste Veränderungen und Tumore im Gewebe erkannt, die in 2D-Schnitten leicht übersehen werden. Histomography entwickelt dafür eine durchgängige Plattform: kompakter 3D-Scanner, Cloud-Infrastruktur und KI-gestützte Analysen greifen nahtlos ineinander. Langfristig soll die Technologie in Kliniken Routineuntersuchungen standardisieren – und die Diagnostik von der subjektiven Mikroskopie zu objektiven, datengetriebenen Entscheidungen führen.

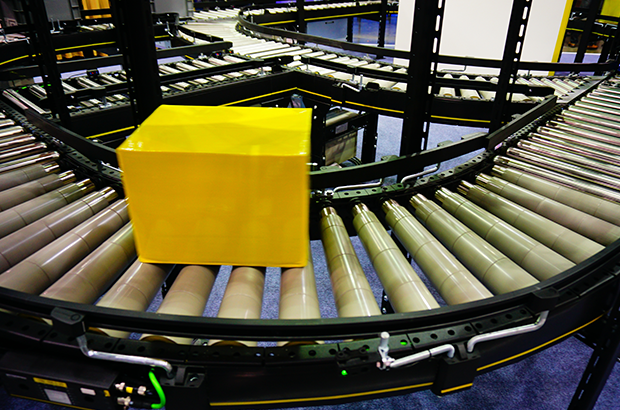

Intralogistik skalieren ohne Chaos

Wie Start-ups Materialflüsse früh professionalisieren und so typische Stolperfallen vermeiden können.

Effiziente Intralogistik ist ein unterschätzter Erfolgsfaktor für wachsende Start-ups. Wer Materialflüsse erst optimiert, wenn das Lager überläuft, handelt zu spät. Schon in der Aufbauphase lassen sich Strukturen schaffen, die Wachstum ermöglichen, statt es zu bremsen. Transparente Prozesse, digitale Schnittstellen und ergonomische Abläufe senken nicht nur Kosten, sondern sichern auch Qualität und Liefertreue. Der folgende Leitfaden zeigt, wie junge Unternehmen ihre Intralogistik schrittweise professionalisieren und typische Stolperfallen vermeiden können.

Frühzeitige Planung schafft Spielräume

Ein häufiger Fehler junger Unternehmen ist, Lager und Logistik nur als Nebenaufgabe zu betrachten. Dabei werden hier die Grundlagen für Liefergeschwindigkeit und Kundenzufriedenheit gelegt. Wer früh Flächenbedarf, Materialflusswege und Schnittstellen plant, spart später hohe Anpassungskosten. Auch einfache Tools wie Prozessdiagramme oder Lagerlayouts helfen, Engpässe zu erkennen. Besonders in der Wachstumsphase lohnt sich der Austausch mit spezialisierten Anbietern wie Toppy Deutschland, um geeignete Lösungen für Palettenhandling und Materialumschlag zu identifizieren.

Skalierbare Prozesse statt Ad-hoc-Lösungen

Wachstum bringt Komplexität. Viele Start-ups kompensieren diese mit mehr Personal, statt Abläufe zu automatisieren. Das führt langfristig zu Ineffizienz. Besser ist es, skalierbare Prozesse zu schaffen, die auch bei steigenden Stückzahlen stabil bleiben. Automatische Fördertechnik, modulare Regalsysteme und digitale Lagerverwaltungssysteme können hier entscheidend sein. Wichtig ist, in Prozessketten zu denken: Wareneingang, Kommissionierung, Verpackung und Versand müssen aufeinander abgestimmt sein. Nur so entstehen reibungslose Abläufe, die ohne ständige manuelle Eingriffe funktionieren.

Ergonomie und Arbeitssicherheit als Produktivitätsfaktor

In der Intralogistik entscheidet nicht nur Technik über Effizienz, sondern auch die Gestaltung der Arbeitsplätze. Zu hohe oder zu tiefe Greifpositionen, schwere Lasten und unübersichtliche Laufwege führen schnell zu Fehlern oder Ausfällen. Ergonomische Lösungen steigern Produktivität, weil sie Mitarbeitende entlasten. Mobile Palettenwechsler, höhenverstellbare Tische und automatische Hubsysteme reduzieren körperliche Belastungen und steigern gleichzeitig den Durchsatz. Ein ergonomisches Lager ist keine Kostenstelle, sondern ein zentraler Baustein für nachhaltige Effizienzsteigerung.

Digitalisierung gezielt einsetzen

Nicht jede digitale Lösung lohnt sich für jedes Start-up. Wichtig ist, zunächst die Prozesse zu verstehen, bevor Software eingeführt wird. Ein digitales Lagerverwaltungssystem bringt nur dann Vorteile, wenn Stammdaten gepflegt und Abläufe klar definiert sind. Sensoren, Scanner oder mobile Endgeräte können Fehlerquoten senken und Bestände in Echtzeit sichtbar machen. Entscheidend ist die Schnittstellenfähigkeit: Systeme müssen Daten austauschen können, um Medienbrüche zu vermeiden.

Kennzahlen und kontinuierliche Verbesserung

Effiziente Intralogistik lebt von Messbarkeit. Nur wer Prozesse kennt, kann sie verbessern. Relevante Kennzahlen sind unter anderem Durchlaufzeiten, Kommissionierfehler, Flächenauslastung und Lagerumschlag. Diese Daten liefern wertvolle Hinweise, wo Bottlenecks entstehen. Regelmäßige Auswertungen und kleine Anpassungen verhindern, dass sich Ineffizienzen einschleichen. Ein einfacher PDCA-Zyklus (Plan–Do–Check–Act) hilft, systematisch zu optimieren und schnell auf Marktveränderungen zu reagieren.

Investitionsentscheidungen mit System treffen

Investitionen in Lagertechnik oder Automatisierung sollten nie aus dem Bauch heraus erfolgen. Eine strukturierte Entscheidungsbasis ist unverzichtbar. Dazu gehören Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Vergleich von Alternativen und Berücksichtigung von Wartungs- und Schulungskosten. Leasingmodelle oder Mietoptionen können sinnvoll sein, um Liquidität zu schonen. Ein Business Case zeigt, wann sich Investitionen amortisieren und welche Produktivitätsgewinne realistisch sind.

Beispielhafte Prüfkriterien vor einer Anschaffung:

- Reduziert die Lösung manuelle Arbeit oder Durchlaufzeit?

- Ist sie modular erweiterbar?

- Wie hoch sind Schulungs- und Wartungsaufwände?

- Passt sie zu vorhandenen Systemen?

- Gibt es eine messbare Effizienzsteigerung?

Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz

Auch im Lager ist Nachhaltigkeit längst ein Wettbewerbsfaktor. Energieeffiziente Fördertechnik, Mehrwegverpackungen und kurze Wege sparen Ressourcen und senken Kosten. Moderne Anlagen erfassen Energieverbrauch und Laufzeiten automatisch, um Optimierungspotenziale sichtbar zu machen. Ebenso wichtig: Mitarbeiter sensibilisieren, Abfall vermeiden und Materialflüsse gezielt steuern. Wer Nachhaltigkeit in die Intralogistik integriert, stärkt nicht nur das eigene Image, sondern profitiert von langfristig stabilen Betriebskosten.

Zusammenarbeit zwischen Produktion und Logistik

Häufig arbeiten Produktion und Logistik nebeneinander statt miteinander. Dabei entsteht Wertschöpfung nur, wenn Materialfluss und Fertigungsplanung ineinandergreifen. Kurze Abstimmungswege, klare Verantwortlichkeiten und gemeinsame Kennzahlen schaffen Transparenz. In kleineren Teams kann schon eine wöchentliche Abstimmung große Effekte bringen. Besonders bei der Einführung neuer Produkte sollten Materialfluss, Verpackung und Lagerstrategie von Beginn an gemeinsam gedacht werden. So lassen sich spätere Korrekturen und teure Nachrüstungen vermeiden.

Skalierung als Daueraufgabe verstehen

Intralogistik ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Mit wachsendem Auftragsvolumen ändern sich Anforderungen, Lieferketten und Kundenerwartungen. Wer regelmäßig prüft, ob Prozesse und Technik noch passen, bleibt wettbewerbsfähig. Auch Schulungen und Wissenstransfer sind wichtig, damit Teams Veränderungen mittragen. Der Aufwand zahlt sich aus: Eine skalierbare, flexible Logistikstruktur ist die Basis für stabiles Wachstum.

Interview mit Ole Dening: Wie digitalisieren Unternehmen ihre langfristigen Beschaffungsstrategien?

Ole Dening, Co-Founder der Partbase GmbH und Experte für digitale Einkaufslösungen, erklärt, wie Unternehmen mit digitalen Tools ihre langfristigen Beschaffungsstrategien effizienter gestalten.

Lieferketten, Einkauf und Beschaffung befinden sich im Wandel. Steigende Kosten, volatile Märkte und geopolitische Unsicherheiten zwingen Unternehmen dazu, ihre Strategien neu zu denken. Besonders im Einkauf zeigt sich, dass digitale Lösungen nicht mehr nur eine Option sind, sondern zur Notwendigkeit werden. Sie schaffen Transparenz, senken Risiken und ermöglichen eine strategische Planung, die weit über kurzfristige Bedarfsdeckung hinausgeht.

Wir haben mit Ole Dening über die Digitalisierung langfristiger Beschaffungsstrategien gesprochen. Er ist Experte für digitale Einkaufslösungen und weiß, wie Unternehmen moderne Plattformen in ihre Prozesse integrieren können. Ein Beispiel dafür ist die Partbase Plattform, die es ermöglicht, Rahmenverträge effizient zu verwalten, Lieferantenbeziehungen zu pflegen und Bestellprozesse zu automatisieren – ohne dabei den individuellen Charakter der Beschaffung zu verlieren.

Ziel solcher Systeme ist es, Einkäufern mehr Handlungsspielraum zu geben und sie von administrativen Aufgaben zu entlasten. Während früher Excel-Tabellen, E-Mails und Telefonate dominierten, setzen heute immer mehr Unternehmen auf zentrale Plattformen, die alle Informationen bündeln und die Kommunikation mit Lieferanten digital abbilden.

Ole Dening erklärt, warum langfristige Beschaffungsstrategien nur dann erfolgreich sind, wenn Technologie, Daten und persönliche Beziehungen sinnvoll kombiniert werden. Wir haben mit ihm über Herausforderungen, Erfolgsfaktoren und Zukunftsperspektiven des digitalen Einkaufs gesprochen.

StartingUp: Herr Dening, warum ist die Digitalisierung im Einkauf heute wichtiger denn je?

Ole Dening: Weil Unternehmen in einem Umfeld agieren, das von Unsicherheiten geprägt ist – Inflation, Lieferengpässe, geopolitische Risiken. Früher reichte Erfahrung, heute braucht es Daten, Automatisierung und Transparenz.

Gerade im MRO-Bereich (Maintenance, Repair & Operations) laufen viele Beschaffungsprozesse noch manuell ab – mit Excel-Listen, E-Mails und Telefonaten. Das kostet Zeit, Geld und ist fehleranfällig. Unsere Plattform Partbase digitalisiert diesen Prozess vollständig: Rahmenverträge, Lieferantenmanagement und Bestellungen werden automatisiert, Echtzeitdaten zu Preisen und Verfügbarkeiten integriert. Unternehmen reduzieren so ihre Prozesskosten um bis zu 30 % und gewinnen Zeit für strategische Aufgaben.

Ohne Digitalisierung droht Stillstand – und in dynamischen Märkten bedeutet das Wettbewerbsverlust.

StartingUp: Welche Rolle spielt Transparenz bei langfristigen Beschaffungsstrategien?

Ole Dening: Transparenz ist das Fundament jeder nachhaltigen Beschaffungsstrategie. Nur wer seine Lieferantenstruktur, Vertragslaufzeiten und Preisentwicklungen kennt, kann Risiken steuern und Chancen nutzen.

Partbase bietet dafür umfassende Transparenz: Aktuell knapp eine halbe Millionen Artikel, perspektivisch mehrere Millionen Artikel aus dem Bereich der Fluidtechnik (Hydraulik, Pneumatik und Drucklufttechnik), automatisierte Vertragsverwaltung, ERP-Anbindung (z. B. SAP) und Echtzeit-Dashboards zu Lagerbeständen und Lieferantenperformance.

Ein Kunde aus dem Maschinenbau stellte mit Partbase fest, dass 40 % seiner Komponenten von Single-Source-Lieferanten stammten – ein erhebliches Risiko. Durch alternative Angebote sank seine Ausfallquote um 25 %.

Transparente Daten schaffen Planungssicherheit, und Planungssicherheit ist die Grundlage strategischer Beschaffung.

StartingUp: Wie helfen Plattformen wie Partbase, ohne den persönlichen Kontakt zu Lieferanten zu verlieren?

Ole Dening: Digitale Plattformen ersetzen den persönlichen Kontakt nicht – sie verstärken ihn. Indem Routineaufgaben automatisiert werden, bleibt mehr Zeit für strategische Gespräche.

Bei Partbase nutzen Einkäufer Features wie das Collective Cart (teilbare Warenkörbe), mit dem Teams Bestellungen gemeinsam verwalten. Automatisierte Angebotserstellungen und ERP-Schnittstellen reduzieren den administrativen sowie kommunikativen Aufwand erheblich. Ein Kunde aus der Fertigung beschleunigte so seinen Bestellprozess um 40 %.

Gleichzeitig bleibt die persönliche Betreuung zentral: Unser Support reagiert innerhalb von 30 Minuten, und über Partner wie WK Hydraulik bieten wir technische Beratung, Reparaturen und Schulungen direkt vor Ort.

Kurz gesagt: Partbase digitalisiert Abläufe – nicht Beziehungen.

StartingUp: Warum ist die digitale Verwaltung von Rahmenverträgen so entscheidend?

Ole Dening: Rahmenverträge sind das Rückgrat jeder professionellen Beschaffung. Ihre Digitalisierung macht sie effizient, transparent und steuerbar.

Mit Partbase werden Verträge zentral verwaltet – mit Preisen, Laufzeiten und Konditionen in Echtzeit. Automatische Erinnerungen vermeiden Fristenversäumnisse, ERP-Anbindungen verknüpfen Verträge direkt mit Bestellungen.

So reduzieren Unternehmen den Verwaltungsaufwand um bis zu 50 % und erhöhen gleichzeitig die Preistreue. Dashboards liefern zudem Leistungsanalysen von Lieferanten, was gezielte Verhandlungen ermöglicht.

Das Ergebnis: weniger Aufwand, bessere Kontrolle, niedrigere Kosten.

StartingUp: Wo liegen die größten Herausforderungen bei der Einführung solcher Systeme?

Ole Dening: Vier Punkte treten regelmäßig auf:

1. Change-Management: Viele Mitarbeitende hängen an gewohnten Prozessen. Hier braucht es Schulung und Kommunikation, um den Mehrwert digitaler Tools zu vermitteln.

2. Datenqualität: Unvollständige oder veraltete Stammdaten bremsen die Automatisierung. Wir unterstützen Kunden bei der Bereinigung, bevor sie live gehen.

3. Systemintegration: Alte ERP-Systeme sind oft nicht standardisiert. Unsere APIs machen Anbindungen flexibel, erfordern aber initiale Abstimmung.

4. ROI-Verständnis: Manche Unternehmen zögern bei der Investition. Pilotprojekte zeigen schnell, dass sich die Einführung lohnt – häufig mit Einsparungen von 15 bis 25 %.

Mit klarem Projektplan, interner Kommunikation und starker Partnerbegleitung wird der Umstieg meist in wenigen Monaten erfolgreich abgeschlossen.

StartingUp: Wie wird sich die Beschaffung in den nächsten Jahren verändern?

Ole Dening: Die Zukunft des Einkaufs ist automatisiert, vernetzt und intelligent.

Digitale Plattformen übernehmen künftig viele operative Aufgaben: KI-gestützte Bedarfsplanung, Preisverhandlungen und Risikomanagement werden zum Standard. Partbase arbeitet bereits daran, diese Funktionen in seine Plattform zu integrieren.

Unsere Vision: Einkäufer konzentrieren sich auf strategische Themen –Lieferantenentwicklung, Innovationspartnerschaften, Nachhaltigkeit – während das System den Rest übernimmt.

Der menschliche Faktor bleibt entscheidend: Technologie ist nur dann erfolgreich, wenn sie den Menschen stärkt, nicht ersetzt.

Unternehmen, die jetzt digitalisieren, sichern sich nicht nur Effizienz, sondern Zukunftsfähigkeit.

StartingUp: Herr Dening, vielen Dank für das Gespräch.

Fazit: Digitale Plattformen wie Partbase zeigen, wie moderne Beschaffung funktioniert: transparent, automatisiert, aber dennoch menschlich. Sie verwandeln den Einkauf von einer reaktiven Kostenstelle in einen strategischen Werttreiber – besonders in der Industrie, wo Hydraulik, Pneumatik und Ersatzteilbeschaffung komplexe Prozesse sind.

Mit wenig Geld groß denken

Wie Substanz statt Show zum Skalierungs-Booster werden kann, schildert Mladen Milicevic, Gründer und CEO von Unchained Robotics, aus eigener Start-up-Erfahrung.

In der Start-up-Welt gilt Venture Capital als der einzig wahre Wachstumsmotor. Doch ist das wirklich so? Die Entwicklung von Unchained Robotics zeigt etwas anderes: fünf Jahre, über 300 Kund*innen, zweistelliger Millionenumsatz – und das mit nur 7,7 Millionen Euro Funding. Schnelles Wachstum ist also auch ohne VC-Millionen möglich – mit Fokus auf Substanz statt Show und auf organisches Wachstum.

Mit wenig Geld skaliert es sich oft besser

Wenn ich eines in den vergangenen fünf Jahren gelernt habe, dann das: Mit wenig Geld skaliert es sich oft besser. Wer wenig hat, denkt schärfer und hinterfragt strenger, ob eine Investition wirklich langfristig trägt. Ob sie dem Produkt dient – oder nur dem Pitchdeck. Bei uns war von Anfang an klar: Jeder Euro muss in Richtung Vision fließen. Und die heißt in unserem Fall: Roboter sollen so einfach bedienbar sein wie Smartphones.

Zudem können Start-ups, die sich zu früh dem VC-Spiel hingeben, schnell in eine Tretmühle geraten: nächste Runde, nächste Bewertung, nächste Targets. Wer diese nicht erreicht, fällt durchs Raster, egal wie gut das Produkt ist. Das liegt in der Natur der VCs: Sie möchten durch einen Exit eine möglichst hohe Rendite auf ihr Investment erzielen. Für die geldwerte Unterstützung bekommt der VC ein Mitspracherecht am Kurs des Unternehmens. Kurz gesagt: Es muss skaliert werden. Und das möglichst schnell.

Die Robotikbranche ist für sich direkt hoch kapitalintensiv. Dagegen steht unser selbst gesetztes Ziel: ein skalierbares Produkt mit Marktreife entwickeln, bevor wir überhaupt über große Finanzierungsrunden sprechen. Und dabei ging es nicht um ein Minimal Viable Product, also die erste minimal funktionsfähige Iteration eines Produkts, die vielleicht für drei Kund*innen am Markt einsetzbar ist. Es ging um einen echten Product Market Fit. Wir haben also mit vergleichsweise wenig Kapital Produkte entwickelt, die das Marktproblem „fehlende Automatisierung in der Fertigung“ lösen, gleichzeitig unsere Zielgruppen analysiert und systematische Kund*innengewinnung betrieben. Das gestaltete den Einstieg in die Branche vielleicht zeitintensiver, aber gleichzeitig nachhaltiger.

Ganz bewusst haben wir uns in der Skalierung mehr Zeit gelassen als andere Unternehmen in der Branche, auf ein marktreifes Produkt und einen Kund*innenstamm gesetzt, der organisch wächst, statt auf schnelles VC-Wachstum.

Damit wir als Gründer das größte Mitspracherecht an der Richtung unseres Unternehmens behalten – und unsere Produkte nicht aufgrund von VC-Dynamiken langfristig vom Markt verschwinden. Um das generell zu vermeiden, müsste die Erfolgsformel für Start-ups „erst Substanz, dann Wachstum“ heißen, statt sich von Venture Capital als einzig wahrem Wachstumsmotor abhängig zu machen.

Wachstumskapital, aber richtig

Ich sehe Wachstumskapital nicht als Selbstzweck, sondern als ein gezieltes Werkzeug. Die entscheidende Frage ist nicht wie viel, sondern wann und wofür. In der Frühphase haben wir mit Family Offices und Fördermitteln gearbeitet, um unser Fundament zu legen: Technologie entwickeln, den Product Market Fit validieren, echte Kund*innenprobleme lösen. Erst als klar war, dass jeder in das Marketing investierte Euro einen mehrfachen Return bringt, waren wir bereit für Venture Capital – zu unseren Bedingungen.

Drei Entwicklungen prägen unsere Reise

- 2020: Launch unserer Plattform unchainedrobotics.de – der erste Online-Marktplatz für Automatisierung in Europa.

- 2023: Markteinführung des MalocherBots mit unserer eigenen Software LUNA – ein entscheidender technologischer Durchbruch.

- 2024: Der Sprung in die USA – mit mittlerweile fast 20 aktiven Robotersystemen in Tennessee und Umgebung.

Diese Meilensteine markieren mehr als nur Wachstum. Sie zeigen, dass unsere Strategie aufgeht: organisches Wachstum, technologische Unabhängigkeit, internationaler Relevanzgewinn.

Eine Software für alle Roboter

Das Herzstück unseres USP ist LUNA – unsere eigens entwickelte Roboter-Software. Sie ermöglicht es, Roboter herstellerunabhängig mit derselben Benutzeroberfläche zu steuern – ohne Programmierkenntnisse und lange Einarbeitung.

Gerade in Zeiten, in denen kein Unternehmen mehr langfristig planen kann, ist Flexibilität das höchste Gut. Ein besonders prägnanter Anwendungsfall für den praktischen Einsatz ist das Projekt mit der ELHA Maschinenbau Liemke KG. Das mittelständische familiengeführte Unternehmen aus Ostwestfalen ist spezialisiert auf hochpräzise Werkzeugmaschinen für die metallverarbeitende Industrie. Schon während der Corona-Pandemie wurde dort deutlich, dass Automatisierung nicht länger ein Nice-to-have, sondern ein Muss für die Zukunftsfähigkeit des Betriebs ist. Der akute Fachkräftemangel machte es unmöglich, alle Produktionsprozesse durchgängig personell zu besetzen.

Gemeinsam haben wir eine automatisierte Anlage entwickelt, die mit dem MalocherBot und der Software LUNA einen zentralen in Schritt Richtung mannlose Fertigung ermöglichte.

Mit dem German Accelerator haben wir im Februar nun unser US-Netzwerk ausgebaut. In einem nächsten Schritt wollen wir lokale Supply Chains schaffen, Partnerschaften etablieren und Produktion ins Land holen. Denn während die USA ihre Industriepolitik neu ausrichten, entsteht ein Riesenbedarf an Automatisierung. Robotik wird dort zur Schlüsseltechnologie. Zugleich investieren wir massiv in KI – damit Roboter künftig nicht nur Befehle ausführen, sondern auch Entscheidungen treffen. Von der Teileerkennung bis hin zum Greifverhalten: für maximale Autonomie bei maximaler Einfachheit.

Substanz schlägt Show – wenn man es richtig macht

Unser Weg zeigt: Es geht auch ohne frühes Venture Capital. Wir sind kein klassisches VC-gepushtes Start-up. Und genau das ist unsere Stärke. Wir haben gelernt, mit wenig viel zu erreichen – weil wir den Fokus behalten haben: auf das Produkt, auf die Kund*innen – und auf nachhaltige Skalierung.

Gleichzeitig haben wir ein Netzwerk aufgebaut – ebenfalls ein wichtiges Learning: Netzwerken ist alles. Die richtigen Menschen zur richtigen Zeit können ein ganzes Unternehmen transformieren. Oft kam der entscheidende Kontakt auf einem Event zustande, zu dem ich eigentlich gar nicht gehen wollte. Ob Gründer*innen, Mentor*innen oder Kund*innen – ohne diese Menschen wären wir heute nicht da, wo wir sind.

Das Einfamilienhaus: Investition in Unabhängigkeit und Lebensqualität

Das Einfamilienhaus bleibt ein Symbol für Freiheit, Stabilität und Individualität. Wie modernes Bauen neue Maßstäbe setzt.

Der Traum vom eigenen Haus ist nach wie vor lebendig. Gerade für Gründer*innen und unternehmerisch denkende Menschen steht das Einfamilienhaus sinnbildlich für Erfolg, Unabhängigkeit und Lebensqualität. Doch ein Eigenheim ist heute weit mehr als nur ein Dach über dem Kopf – es ist eine Investition in die eigene Zukunft und ein Ausdruck individueller Lebensentwürfe.

In einer Zeit, in der Werte wie Beständigkeit, Nachhaltigkeit und persönliche Freiheit an Bedeutung gewinnen, rückt das Einfamilienhaus als Lebens- und Arbeitsraum zunehmend in den Fokus.

Warum das eigene Haus mehr als nur ein Wohnraum ist

Ein Eigenheim bietet weitreichende Vorteile, die über das reine Wohnen hinausgehen:

- Unabhängigkeit: Keine Mietsteigerungen, keine Abhängigkeit von Vermieter*innen.

- Sicherheit: Eine Immobilie kann als wichtige Säule der Altersvorsorge dienen.

- Individualität: Architektur, Ausstattung und Raumaufteilung lassen sich den eigenen Vorstellungen anpassen.

- Wertsteigerung: Gerade in begehrten Lagen entwickeln sich Einfamilienhäuser oft positiv in ihrem Marktwert.

Nicht zuletzt schafft ein eigenes Haus Raum für Entfaltung – sei es für die Familie, für Hobbys oder für berufliche Aktivitäten im Homeoffice.

Moderne Anforderungen an das Einfamilienhaus

Der Anspruch an das Einfamilienhaus hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Heute zählen nicht nur Größe und Lage, sondern auch:

- Energieeffizienz: Häuser sollen den Energieverbrauch minimieren und gleichzeitig den Wohnkomfort maximieren.

- Nachhaltige Baustoffe: Umweltbewusstes Bauen rückt stärker in den Fokus.

- Flexibilität: Grundrisse sollten an veränderte Lebensphasen anpassbar sein.

- Technische Ausstattung: Smart-Home-Technologien gehören zunehmend zum Standard.

Wer heute baut oder kauft, achtet darauf, dass das Haus nicht nur den aktuellen Bedürfnissen entspricht, sondern auch zukünftige Anforderungen abdeckt.

Wege zum eigenen Einfamilienhaus: Planung und Umsetzung

Der Weg zum Einfamilienhaus beginnt mit einer gründlichen Planung. Wichtige Schritte sind:

1. Bedarfsanalyse: Wie viele Räume werden benötigt? Welche Flächen sind gewünscht? Welche Zukunftsszenarien sollen berücksichtigt werden?

2. Budgetplanung: Neben den Baukosten müssen Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notargebühren und Außenanlagen einkalkuliert werden.

3. Grundstückssuche: Lage, Größe, Erschließung und Umfeld sind entscheidende Faktoren für den späteren Wert und die Lebensqualität.

4. Partnerwahl: Ob Architekt*in, Bauträger oder Fertighausanbieter – die Wahl der richtigen Partner*innen beeinflusst Zeitplan, Qualität und Kosten erheblich.

Viele Bauinteressierte setzen dabei auf erfahrene Anbieter, die nicht nur Bauleistungen liefern, sondern auch Unterstützung bei der Finanzierung, Fördermittelberatung und Bauabwicklung bieten.

Zukunftsfähiges Bauen: Nachhaltigkeit, Technik, Individualität

Das Einfamilienhaus von heute muss mehr können als nur Schutz bieten. Gefragt sind zukunftssichere Konzepte, die ökologisches Bauen, moderne Technik und persönliche Wünsche in Einklang bringen.

Wichtige Trends:

- Effizienzhaus-Standards: Wer heute baut, orientiert sich oft an Standards wie KfW-40 oder KfW-55, um von Förderprogrammen zu profitieren und Energiekosten dauerhaft zu senken.

- Smart Home: Intelligente Heizungs-, Licht- und Sicherheitssysteme sorgen für Komfort und optimieren den Energieverbrauch.

- Nachhaltige Materialien: Holz, Naturdämmstoffe und ressourcenschonende Bauweisen stehen hoch im Kurs.

- Flexible Nutzungskonzepte: Häuser mit Homeoffice-Möglichkeiten, Einliegerwohnungen oder variablen Grundrissen passen sich wandelnden Lebenssituationen an.

Besonders zukunftsorientierte Anbieter kombinieren diese Trends zu Gesamtkonzepten, die sowohl ökonomische als auch ökologische Aspekte berücksichtigen.

Herausforderungen und Chancen

Natürlich bringt der Bau eines Einfamilienhauses auch Herausforderungen mit sich:

- Baurechtliche Vorgaben können die Gestaltungsspielräume beeinflussen.

- Baukosten sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

- Energie- und Klimaschutzauflagen erfordern vorausschauende Planung.

Doch die Chancen überwiegen: Wer sich intensiv vorbereitet, kluge Entscheidungen trifft und auf erfahrene Partner setzt, schafft Werte, die über Generationen Bestand haben können.

Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten bietet ein selbstgenutztes Einfamilienhaus eine stabile Grundlage und eröffnet neue Möglichkeiten – von familiärer Geborgenheit bis hin zur flexiblen Nutzung als Arbeitsplatz.

Das Einfamilienhaus als Fundament für die Zukunft

Das Einfamilienhaus bleibt ein zeitloser Klassiker – und entwickelt sich gleichzeitig weiter. Es vereint individuelle Freiheit, wirtschaftliche Stabilität und nachhaltige Lebensqualität unter einem Dach.

Ob als Lebensmittelpunkt, Wertanlage oder Rückzugsort: Wer heute in ein eigenes Haus investiert, investiert in seine Unabhängigkeit und die Gestaltung der eigenen Zukunft.

Dabei geht es nicht nur um Quadratmeter und Grundrisse, sondern um ein Zuhause, das mit den eigenen Lebensplänen mitwächst. Ein Einfamilienhaus bietet die Möglichkeit, persönliche Werte wie Nachhaltigkeit, Komfort und Beständigkeit in konkrete Architektur zu übersetzen – und schafft damit einen Ort, an dem sich Wohnen, Arbeiten und Leben harmonisch verbinden lassen.

Unternehmensbewertung: Der Zweck bestimmt den Wert

Das Thema Unternehmensbewertung wird spätestens dann für Gründer*innen relevant, wenn eine Finanzierungsrunde oder ein möglicher Verkauf des Unternehmens geplant wird. Dass es bei der Bewertung gravierende Unterschiede gibt, je nachdem, welchen Zweck die Eigentümer*innen verfolgen und wie sie ihr Unternehmen positionieren, ist längst nicht allen bewusst. Diese Details sollten Start-ups für ihre strategischen Überlegungen kennen.

Das Wichtigste zuerst: Kapitalerhöhungen sind keine (Anteils-)Verkäufe

Der essenzielle Unterschied zwischen der Bewertung bei Start-up-Finanzierungsrunden und Unternehmensverkäufen ist mit einer Analogie einfach zu erklären: Man stelle sich dazu ein Schiff (stellvertretend für ein Unternehmen) und einen Kapitän (stellvertretend für den Gründer oder die Gründerin) vor.

Finanzierungsrunde

Bei einer Start-up-Finanzierungsrunde handelt es sich strukturell um eine Kapitalerhöhung: Das heißt, das frische Kapital fließt in das Unternehmen, nicht an die Gründer*innen. Um nun innerhalb der Analogie zu bleiben: Der Kapitän geht auf Investor*innen zu und bietet diesen an, seine nächste große Handelsreise mit frischem Kapital zu finanzieren. Im Gegenzug dafür erhalten die Investor*innen zirka 20 Prozent der Anteile am Schiff samt aller Gewinne, die er durch den Handel der Waren auf allen zukünftigen Reisen erzielt. Das frische Kapital steht nun für die Finanzierung der Handelsreise, nicht jedoch für den privaten Gebrauch zur Verfügung. Die Zukunft des Schiffs liegt weiterhin in den Händen des Kapitäns, der nun durch die Investor*innen überwacht wird und ihnen regelmäßig Bericht erstatten muss.

Unternehmensverkauf

Bei einem Unternehmensverkauf handelt es sich strukturell um einen Anteils- oder unter Umständen auch Asset-Verkauf: Das heißt, das Geld fließt an die Eigentümer*innen, nicht an das Unternehmen. Um erneut unser maritimes Bild zu bemühen: Der Kapitän geht auf mögliche Käufer*innen zu und bietet diesen an, sein Schiff, seine Reisetagebücher, die über die Zeit entstandenen Karten und Aufzeichnungen sowie bestehende Handelsbeziehungen vollständig zu übernehmen. Dazu können die Käufer*innen auch die Crew übernehmen, wobei keine Garantie besteht, dass die Crew auch wirklich erneut an Bord gehen möchte. Das Kapital fließt in Form des Kaufpreises an den Kapitän, nicht aber in die nächsten Handelsreisen. Diese müssen die Käufer*innen selbst finanzieren. Die Zukunft des Schiffs liegt nun in den Händen der Käufer*innen, die damit tun und lassen können, was sie möchten, gleichzeitig aber auch alle Risiken tragen.

Anhand dieses kurzen Beispiels wird klar: Die Ausgangsbasis für die Bewertung bei Start-up-Finanzierungsrunden und Unternehmensverkäufen ist eine fundamental andere: Ob VC-Investor*innen zu 20 Prozent in einen „Kapitän mit Schiff“ investieren oder ob Käufer*innen ein „vollständiges Schiff ohne Kapitän“ kaufen, hat dementsprechend auch große Auswirkungen auf die Herleitung und Höhe der Bewertung.

Welche Faktoren haben Einfluss auf die Unternehmensbewertung?

Das Gründungsteam muss für mehrere Jahre incentiviert werden, die volle Energie in den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens mit Unicorn-Potenzial zu investieren. Ist die voraussichtliche Beteiligung am Exit-Erlös – gemessen am Arbeitsaufwand pro Kopf – zu gering, hat das Gründungsteam zu hohe Opportunitätskosten. Die Beteiligungsquote wird über die Pre-Money-Bewertung – also die Bewertung des Unternehmens vor der Finanzierung – und über die Beteiligungshöhe gesteuert.

Da diese meist dem geschätzten Kapitalbedarf für die nächsten 18 bis 24 Monate entspricht, kann nur eine verhältnismäßig hohe Pre-Money-Bewertung garantieren, dass das Gründungsteam – auch über mehrere aufeinander folgende Finanzierungsrunden – eine ausreichend hohe Beteiligungsquote behält und incentiviert bleibt, die Bewertung des Unternehmens bis zum Exit zu maximieren. Mitunter ist das einer der Gründe, warum Frühphasen-VC-Fonds unvorteilhaft strukturierte Cap Tables (meist ein in Tabellenform aufbereitetes Steuerungsinstrument zur Planung von Finanzierungsrunden bis hin zum Exit) von vornherein ablehnen. Um sich zusätzlich abzusichern, bestehen viele VC-Fonds zusätzlich auf ein Vesting (darin wird u.a. geregelt, was mit den Anteilen eines/einer Gründer*in geschieht, sobald er/sie das Start-up verlässt) der Anteile über einen festgelegten Zeitraum.

Die Investor*innen haben bei ihrer Investition keine operative Verantwortung. Diese liegt beim Gründungsteam, das für alle Beteiligten die Renditen über die nächsten Jahre erzielen soll und dafür (im Vergleich zum Unternehmensverkauf) mithilfe der höheren Bewertung kompensiert werden kann. Deshalb spielt im VC-Finanzierungszyklus eines Unternehmens auch die Signalwirkung einer hohen Bewertung eine wichtige Rolle. Ein maßgebliches Ziel für Frühphasen-Investor*innen ist die Gewinnung weiterer Investor*innen, die den Großteil des bis zum Exit benötigten Kapitals einbringen. Eine gute Bewertung professioneller Investor*innen zu einem frühen Zeitpunkt ist somit ein positives Signal an andere professionelle Investor*innen und erhöht die Chancen, dass ein Unternehmen erfolgreich bis zum Exit durchfinanziert werden kann.

Betrachtet man das auf Outlier (Ausreißererkennung) ausgerichtete Investitionsverhalten von VC-Fonds, ist eine niedrige Einstiegsbewertung viel weniger wichtig, als bei den richtigen Investments an Bord gewesen zu sein. Dieser Umstand führt zu mehr Akzeptanz bei den Investor*innen bezüglich höherer Bewertungen. Trotzdem müssen Unternehmer*innen weiter zwischen den sehr unterschiedlichen Vorhaben Unternehmensverkauf und Finanzierung differenzieren, um das Unternehmen angemessen bewerten zu können.

Warum werden Unternehmensverkäufe anders bewertet als Finanzierungsrunden?

Viele Eigentümer*innen etablierter Unternehmen halten die hohen Bewertungsniveaus bei Start-up-Finanzierungsrunden für nicht gerechtfertigt, wenn nicht sogar absurd. Dennoch geben sie sich oft der Versuchung hin, die hohen Bewertungen der „noch jungen, unausgereiften Unternehmen“ bei Finanzierungsrunden auf den Verkauf ihres profitablen, etablierten Unternehmens zu übertragen. Schließlich hat das eigene Unternehmen ja zu Teilen bereits erreicht, wovon das junge Start-up noch träumt. Dies führt in der Praxis dazu, dass viele Eigentümer*innen Bewertungsmultiples von „3-5x Umsatz“ – die durchaus bei Finanzierungsrunden vorkommen – auf ihr eigenes Unternehmen anwenden und mit unrealistischen Erwartungen in den Verkaufsprozess starten.

Beim Blick auf vergleichbare Unternehmenstransaktionen folgt dann die Ernüchterung, wenn statt „3-5x Umsatz“ eher „6-8x EBIT“ (das operative Ergebnis des Unternehmens) im Markt gezahlt werden. Der entscheidende Fehler liegt darin, dass Verkäufer*innen hier die sprichwörtlichen Äpfel mit Birnen vergleichen: Die Bewertungslogik eines Unternehmensverkaufs unterscheidet sich nun mal erheblich von der oben bereits skizzierten Bewertungslogik einer Kapitalerhöhung im Rahmen einer Finanzierungsrunde. Die Unterschiede liegen vor allem in den folgenden drei Punkten:

- Bei einem Unternehmensverkauf übernehmen die Käufer*innen üblicherweise die (deutliche) Mehrheit am Unternehmen. Damit liegt auch das operative Risiko der zukünftigen Unternehmensführung grundsätzlich bei den Käufer*innen. Viele Käufer*innen versuchen zudem, die Alteigentümer*innen von Unternehmen noch mindestens für 6 bis 24 Monate nach Verkauf an das Unternehmen zu binden, um einen erfolgreichen Übergang an eine neue Geschäftsführung zu gewährleisten. Dazu dienen mitunter auch Earn-Out-Strukturen, bei denen die Alteigentümer*innen teilweise erst bei Erreichung gewisser Meilensteine unter den neuen Eigentümer*innen (zum Beispiel Umsatz- und Ergebnissteigerungen) vollständig vergütet werden.

- Des Weiteren spielt der Verkaufsgrund eine maßgebliche Rolle. Die Frage, die allen Käufer*innen, oft auch direkt beim ersten Gespräch mit den Alteigentümer*innen, auf der Zunge brennt: Wenn Ihr Unternehmen so attraktiv ist, wie Sie sagen, wieso verkaufen Sie dann jetzt? Auch wenn es einige gute Gründe für Unternehmensverkäufe gibt, besteht meist nicht dasselbe Alignment (strategische Ausrichtung) zwischen beiden Parteien wie bei einer Finanzierungsrunde bzw. Kapitalerhöhung. Entsprechend skeptisch und vorsichtig agieren Käufer*innen – was sich zwangsläufig in niedrigeren Bewertungsniveaus äußert.

- Die Steigerungspotenziale in der Bewertung sind weniger stark ausgeprägt als bei Finanzierungsrunden: Während bei einem VC-finanzierten Start-up im Laufe der Zeit immer höhere Bewertungen im Zuge der folgenden Finanzierungsrunden erwartet werden, gestaltet sich das Steigerungspotenzial der Bewertung für Unternehmenskäufer*innen weniger kalkulierbar.

Fazit

Eigentümer*innen können im Verkaufsprozess einige Maßnahmen treffen, um die eigene Unternehmensbewertung zu optimieren. Hauptsächlich erreichen die Verkäufer*innen ihr Ziel, indem sie frühzeitig mit einer gesunden Erwartungshaltung in den Verkauf starten und dann die notwendigen Weichen stellen. Dazu lohnt es sich, saubere Controlling-Strukturen zu definieren, Wachstumspotenziale zu quantifizieren und SOPs (Standard Operating Procedures in Form eines Leitfadens) vorzubereiten.

Zu guter Letzt sollten Eigentümer*innen über qualifizierte M&A-Berater*innen gezielt potenzielle Käufer*innen mit hohem Synergiepotenzial ansprechen. So rückt die Vision eines erfolgreichen Unternehmensverkaufs zu einer attraktiven Bewertung in greifbare Nähe.

Der Autor Peter Nadolinski ist Gründer und Managing Partner bei Venture Advisory Partners und berät Wachstumsunternehmen bei der Finanzierung und erfolgreichen Umsetzung ihres Unternehmensverkaufs.

Die Kunst der Ideenfindung: Wie Gründer*innen Kreativität entfachen können

Wie Gründer*innen mit der richtigen Kombination aus Strategie, Umfeld und persönlichem Engagement den kreativen Prozess der Ideenfindung erfolgreich meistern können.

Für Gründer*innen und Start-ups ist die Fähigkeit, innovative Geschäftsideen zu entwickeln, entscheidend für den langfristigen Erfolg. Doch die Suche nach einer zündenden Idee erweist sich häufig als herausfordernd. Kreativität ist kein Zustand, den man einfach aktivieren kann. Stattdessen erfordert es eine Kombination aus Techniken, Inspirationen und einem geeigneten Umfeld, um die besten Ergebnisse zu erzielen. In diesem Artikel werfen wir einen Blick darauf, wie Gründer ihre kreative Energie freisetzen und effektiv nutzen können. Es gibt zahlreiche Strategien, um die persönliche Kreativität anzuregen und dabei auch langfristig ein inspirierendes Arbeitsumfeld zu schaffen.

Die richtigen Rahmenbedingungen für Kreativität schaffen

Der erste Schritt, um Kreativität zu fördern, besteht darin, das richtige Umfeld zu schaffen. Eine entspannte Atmosphäre und ausreichend Zeit sind Schlüsselfaktoren, um gedankliche Blockaden zu lösen. Offene Räume, inspirierende Designs oder bewusst eingeplante Pausen können dabei hilfreich sein, den Fokus zu schärfen und neue Perspektiven zu eröffnen. So können auch vermeintlich festgefahrene Situationen überwunden werden. Besonders die Gestaltung des Arbeitsumfeldes, sei es durch Pflanzen, angenehme Beleuchtung oder kreative Rückzugsorte, trägt dazu bei, das Wohlbefinden zu steigern und die Gedanken zu beflügeln.

Ein hilfreicher Ansatz ist zudem die Anwendung von Kreativitätstechniken. Ob Brainstorming, Mind-Mapping oder Design Thinking – der strukturierte Einsatz solcher Methoden kann den Weg zu innovativen Ideen ebnen. Diese Techniken fördern nicht nur den Ideenfluss, sondern helfen auch, bereits entwickelte Konzepte miteinander zu kombinieren und weiterzuentwickeln. Zusätzlich sollten Gründer*innen sich bewusst machen, dass es nicht nur um Masse geht, sondern die Qualität der Ideen ebenfalls entscheidend ist – dies lässt sich durch die richtige Priorisierung der Techniken verbessern. Es lohnt sich dabei, verschiedene Ansätze auszuprobieren, um den jeweils passendsten für das eigene Team oder die jeweilige Situation zu finden.

Darüber hinaus profitieren Gründer*innen von Netzwerken und Communities, um ihre Ideen auf die Probe zu stellen. Plattformen speziell für Gründer*innen bieten Raum, um sich über Herausforderungen und Lösungen auszutauschen. Kreative Impulse können oft auch aus der Interaktion mit anderen Gleichgesinnten erwachsen. Die richtige Balance zwischen ruhigem Nachdenken und aktivem Austausch ist entscheidend, um strategisch wertvolle Innovationen zu entwickeln. Ein gut gepflegtes Netzwerk kann zudem als wertvolle Ressource bei der Suche nach Experten oder Kooperationspartnern dienen. Besonders Mentoring-Programme oder Events, wie Start-up-Wettbewerbe, können dabei helfen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und gegenseitig voneinander zu lernen.

Strategien zur Inspiration: Der Blick über den Tellerrand

Inspiration ist ein wesentlicher Treiber für neue Geschäftsideen. Allerdings funktioniert sie nicht auf Knopfdruck. Eine interessante Möglichkeit, frischen Wind in den Denkprozess zu bringen, besteht beispielsweise im Einsatz einer speziellen Werbeagentur für Social Media, die kreative Werbelösungen liefert. Sie öffnen Türen zu innovativen Ansätzen, die für Gründer besonders wertvoll sein können – sei es bei der Markenbildung oder der Kundenansprache. Kreativität kann nämlich auch stark von Außenstehenden profitieren, die einen Blick auf die Ideen werfen und neue Aspekte einbringen.

Auch die Nutzung moderner Technologien wie einem effektiven Facebook Ads Tool kann neue Perspektiven eröffnen. Die Analyse von Nutzerverhalten und Trends liefert oft wertvolle Daten, die zur Entwicklung kreativer Ideen beitragen. Moderne Tools und Plattformen erleichtern es Gründern, relevante Zielgruppen zu identifizieren, die individuelle Bedürfnisse und Wünsche haben, auf die sich eine Geschäftsidee stützen kann. Besonders datenbasierte Ansätze können helfen, Ideen stärker an den realen Bedürfnissen der Zielgruppe auszurichten und so langfristigen Erfolg zu sichern. Dabei profitieren Gründer*innen nicht nur von Effizienz, sondern auch von frischen Daten, die regelmäßig aktualisiert werden können, um Anpassungen vorzunehmen.

Ein weiterer Schlüssel zur Inspiration liegt in der Analyse bestehender Branchen. Das Studium alternativer Geschäftsfelder, aktueller Innovationen und sogar historischer Erfolge anderer Startups kann frische Denkanstöße bieten. Auch hier hilft ein analytischer Blick, um etwa Nischen zu entdecken oder bestehende Lösungen mit neuer Raffinesse weiterzuentwickeln. Wer offen für neue Impulse ist, profitiert oft entscheidend bei der Ideenfindung und kann unter Umständen völlig neue Märkte erschließen. Dazu gehört auch das bewusste Hinterfragen von bestehenden Prozessen, um neue Ansätze zu testen. Ein wenig Mut zur Veränderung sowie kontinuierliches Experimentieren sind hierbei genauso wichtig wie analytische Fähigkeiten, die helfen, Risiken zu minimieren.

Last but not least: die Praxis der Innovation. Besonders in Bereichen wie dem Innovationsmanagement finden sich zahlreiche Anregungen, wie kreative Herangehensweisen systematisch entwickelt und optimiert werden können. Kreativität und Innovation sind entscheidende Pfeiler, um sich langfristig von Konkurrenz abzuheben. Besonders im Innovationsmanagement gibt es viele Fallstudien und Best Practices, die inspirierend wirken können.

Doch nicht nur über den eigenen Tellerrand zu blicken, sondern auch ungewöhnliche Verknüpfungen herzustellen, führt häufig zu bahnbrechenden Ergebnissen. Ein bekannter Ansatz hierbei ist das „Laterale Denken“, bei dem logische Lösungswege verlassen werden, um kreative Assoziationen zu fördern. Unternehmer*innen können durch diesen Perspektivwechsel neue Verbindungen entdecken und scheinbar unvereinbare Ideen miteinander verknüpfen. Besonders bei scheinbaren Sackgassen können solche Denkmethoden sehr wertvoll sein. Es lohnt sich, diese Methode auch in Teams zu integrieren, um unterschiedliche Perspektiven und Denkweisen zu kombinieren – oft entstehen auf diese Weise besonders innovative Ergebnisse.

Zuletzt sei erwähnt, wie wichtig es für Gründer*innen ist, sich beim Prozess der Ideenfindung Feedback von außen zu holen. Feedback von potenziellen Kund*innen oder die gezielte Diskussion der Ideen in Gründungsforen kann sowohl wertvolle Erkenntnisse liefern als auch ein Gefühl dafür geben, wo die größte Begeisterung liegt. Die Verwendung offener Plattformen, wie speziell für Geschäftsideen, ist hierbei ein guter Anfang. Weitere Anregungen und Beispiele finden sich bei verschiedenen Ideen, die bereits erfolgreich umgesetzt wurden. Auch der direkte Kontakt zu potenziellen Investor*innen, die möglicherweise andere Sichtweisen einbringen, kann ein entscheidender Faktor sein. Austausch mit solchen externen Partner*innen erweitert den Horizont und hilft oft, die eigenen Ideen weiter zu verfeinern.

Zusätzlich bieten sich gezielte Workshops oder Veranstaltungen an, insbesondere in den Gründungsphasen. Wer sich mit Gleichgesinnten austauscht, gemeinsam Probleme analysiert und erarbeitet, kann ebenfalls eine solide Basis finden. Die Wahl der passenden Ressourcen, ob Mentor*innen oder spezialisierte Plattformen für das Gründen, erweitert schließlich den Spielraum für Inspiration und wissensbasierte Entscheidungen. Mit der richtigen Kombination aus Strategie, Umfeld und persönlichem Engagement können Gründer*innen den Prozess der Ideenfindung erfolgreich meistern. Abschließend ist es wichtig, sich stets Raum für Reflexion und Weiterentwicklung zu geben, um langfristig erfolgreich zu sein.

From free to fee

Die Monetarisierung einer Internet-Plattform ist eine der schwierigsten und zugleich faszinierendsten Aufgaben für Gründer.

Der einem Plattformunternehmen zugrunde liegende Wert besteht zunächst aus den Netzwerkeffekten, die es erzeugt. Die daraus resultierende Notwendigkeit, Netzwerkeffekte zu erzeugen und zu fördern, veranlasst die Plattformbetreiber, ihre Dienste zunächst einmal kostenlos anzubieten.

Den Usern einen Mehrwert bereitzustellen, ohne eine Gegenleistung dafür zu fordern, ist oft eine gute Methode, um Mitglieder anzuziehen und zur Teilnahme zu bewegen. Das Motto lautet: Erst die User, dann die Monetarisierung. Oder wie es der Plattformstratege des chinesischen Fertigungsunternehmens Haier Group ausgedrückt hat: „Man verlangt niemals zuallerst Geld.“

Soll heißen: Erst nachdem Werteinheiten erzeugt und ausgetauscht worden sind und das Ergebnis sowohl den Anbieter als auch den Kunden zufriedenstellt, sollte das Plattformunternehmen versuchen, einen Teile dieses Wertes einzubehalten. Es sind schon einige äußerst vielversprechende Plattformen erfolglos geblieben, weil sie diese Regel missachtet und stattdessen versucht haben, ihr Angebot verfrüht zu monetarsisieren.

Kosten sind Killerfaktoren

Die Monetarisierung stellt allerdings eine besondere Herausforderung für sich dar. Netzwerkeffekte beschreiben die Attraktivität einer Plattform, indem sie selbstverstärkende sog. Feedbackschleifen erzeugen, die die Userbasis vergrößern, häufig sogar ohne nennenswerten Aufwand auf Seiten des Betreibers. Eine umfassendere Wertschöpfung durch die Anbieter auf einer Plattform zieht weitere Kunden an, die ihrerseits neue Anbieter anlocken und so wiederum für zusätzliche Wertschöpfung sorgen. Dennoch gestaltet diese außerordentlich positive Wachstumsdynamik die Monetarisierung paradoxerweise sehr knifflig.

Jede Form von Kosten, die den Usern auferlegt werden, trägt dazu bei, dass diese möglicherweise ganz von einer Teilnahme an der Plattform absehen: Eine Gebühr für den Zugang zu einer Plattform zu erheben, könnte dazu führen, dass die User sie ganz meiden, während eine Nutzungsgebühr eine häufigere Teilnahme verhindern könnte. Gebührenzahlungen von Anbietern zu fordern, reduziert die Wertschöpfung und macht die Plattform für Kunden weniger attraktiv – und die Berechnung von Nutzungsgebühren wirkt sich nachteilig auf den Konsum aus und macht die Plattform folglich auch für Anbieter weniger attraktiv. Hierbei handelt es sich um genau das Dilemma, mit dem viele E-Commerce-Gründer heftig zu kämpfen haben.

From free to fee

Wie also monetarisiert man eine Plattform, ohne die Netzwerkeffekte, deren Aufbau so mühsam war, zu beeinträchtigen oder sogar zunichte zu machen? Manche Beobachter des Plattform-Business kommen zu dem Schluss, dass online vertriebene Waren und Dienstleistungen aufgrund der von Zusammenarbeit geprägten Art der Wertschöpfung im Internet naturgemäß kostenlos zu haben sein sollten. Allerdings wird ein Unternehmen, das für die Vorteile, die es bietet, kein Geld verlangt, natürlich kaum sehr lange überleben, da es keine für die Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Geschäftstätigkeit erforderlichen Ressourcen generiert. Und für Investoren besteht kein Anreiz, das für ein Wachstum der Plattform benötigte Kapital bereitzustellen.

Razor-and-Blade

Manche Elemente einer solchen Gratiskultur können beim Aufbau von Netzwerkeffekten für ein Plattformunternehmen durchaus nützlich sein. Man sollte jedoch die verschiedenen Modelle kennen, in deren Kontext eine teilweise kostenlose Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen das Wachstum vorantreiben kann. Jeder Student der Betriebswirtschaft kennt das Verkaufsmodell für Rasierapparate, das 1901 von dem Unternehmer King Gillette begründet wurde: Die Rasierapparate selbst werden verschenkt – oder zu einem sehr geringen, subventionierten Preis abgegeben –, die Rasierklingen kosten hingegen Geld.

Eine Untersuchung von Randal C. Picker, Rechtsprofessor an der University of Chicago Law School, stellt die wohlbekannte Geschichte von Gillettes Preisgestaltung für Rasierapparate und -klingen übrigens infrage: Picker konstatierte, dass weder die Zeitpunkte der Preisänderungen für Gillette-Rasierapparate und -Rasierklingen, noch das Ablaufdatum des Patents für Gillettes Sicherheitsrasierer die These belegen, dass sein Unternehmen das sog. Köder-und-Haken-Geschäftsmodell (auch Razor-and-Blade genannt) tatsächlich in der Form angewandt hat, wie man bislang annahm. Dessen ungeachtet symbolisiert die vertraute Geschichte jedoch in anschaulicher Weise eine Strategie, die in einer Reihe von Märkten verfolgt wird, beispielsweise auch im Druckersegment: Die Verkäufe der kostspieligen Tonerkartuschen erzielen höhere Gewinne als die im Verhältnis dazu preiswerten Drucker.

Freemium-Varianten

Eine andere Variante dieser Strategie ist das Freemium-Modell, bei dem die Grundausführung eines Dienstes bzw. Produkts zunächst einmal kostenlos zur Verfügung gestellt wird, um User anzulocken, während die vollumfängliche Nutzung sowie Erweiterungen kostenpflichtig sind. Viele Plattformen für Online-Dienste gehen auf diese Weise vor, z.B. Dropbox und MailChimp. Sowohl das Razor-and-Blade-Modell als auch das Freemium-Modell monetarisieren dieselbe Userbasis (oder Teile davon). Mitunter verhält es sich auch so, dass Plattformen einer bestimmten Usergruppe kostenlose oder subventionierte Dienste und Produkte anbieten, für die sie einem völlig anders zusammengesetzten Userkreis den vollen Preis berechnen. Durch diese Verfahrensweise wird die Gestaltung von Monetarisierungsmodellen allerdings verkompliziert, denn hierbei muss die Plattform gewährleisten, dass die auf der einen Seite verschenkten Werte auf der anderen Seite gewinnbringend einsetzbar sind.

Auf diesem Gebiet wurde bis heute beträchtliche wissenschaftliche Arbeit geleistet. Geoff Parker und Marshall Van Alstyne gehörten zu den Ersten, die eine Theorie der Preisgestaltung in zweiseitigen Märkten entwickelten. Diese Theorie führte unter anderem auch zu der Verleihung des Wirtschaftsnobelpreises 2014 an Jean Tirole, einen weiteren Wegbereiter auf dem Gebiet der Ökonomie zweiseitiger Märkte. Ein ausgewogenes Verhältnis für all die komplizierten Faktoren zu finden, die bei der Preisgestaltung in zweiseitigen Märkten eine Rolle spielen, ist nicht ganz einfach. Netscape, einer der Pioniere des Internetzeitalters, „verschenkte“ seine Browser in der Hoffnung, dadurch die hauseigenen Webserver zu verkaufen. Leider gab es jedoch keine proprietäre Verknüpfung zwischen Browsern und Servern, die das Unternehmen verlässlich hätte steuern können.

Stattdessen konnten die User genauso gut den Webserver von Microsoft oder den kostenlosen Apache-Webserver einsetzen – und deshalb ist es Netscape auch nie gelungen, die andere Seite des Browsergeschäfts zu monetarisieren. Wie dieses Beispiel zeigt, müssen Plattformunternehmen, deren Strategie eine teilweise kostenlose Bereitstellung ihrer Waren und Dienstleistungen vorsieht, gewährleisten können, dass die geschaffenen Werte, die sie zu monetarisieren hoffen, auch tatsächlich vollständig unter der Kontrolle der Plattform stehen.

Welche Werte bietest du?

Um die Herausforderung, welche die Monetarisierung einer Plattform darstellt, annehmen zu können, muss zuallererst eine Analyse der von der Plattform erzeugten Werte erstellt werden. Traditionelle Geschäftsmodelle ohne Plattformkonzept – sprich sog. Pipelines – liefern den Kunden Werte in Form von Produkten oder Dienstleistungen, das heißt, sie verlangen zum Beispiel für die Ware selbst Geld, wie es etwa die Firma Whirlpool tut, wenn sie einen Geschirrspüler verkauft, oder aber für den Gebrauch des Produkts, wie beispielsweise GE Aviations, die sich die Montage und regelmäßige Wartung ihrer Flugzeugtriebwerke bezahlen lässt. Ebenso wie Whirlpool und GE sind auch Plattformunternehmen mit der Gestaltung und Entwicklung von Technologie befasst. Doch statt die Technologie kostenpflichtig anzubieten, fordern sie die User auf, der Plattform beizutreten – und versuchen dann, Letztere zu monetarisieren, indem sie für die Werte, die die Plattformtechnologie den Usern bietet, eine Bezahlung verlangen.

(Mehr-)Wert-Quellen

Diese Werte lassen sich in vier umfassende Kategorien unterteilen:

Für User: Zugang zu den auf der Plattform erzeugten Werten. Für die Zuschauer sind die Videos auf YouTube von Wert. Android-User finden Gefallen an den verschiedenen Aktivitäten, die Apps ihnen ermöglichen. Und für Schüler stellen die bei Skillshare angebotenen Kurse einen Wert dar.

Für Anbieter oder Drittanbieter: Zugang zu einer Community oder einem Markt. Airbnb ist für Gastgeber von Wert, weil es den Zugang zu einem globalen Markt von Reisenden bereitstellt. LinkedIn ist für Personalvermittler wertvoll, weil es ihnen ermöglicht, mit potenziellen Arbeitskräften in Kontakt zu treten. Und Alibaba bringt Händlern einen Mehrwert, weil sie ihre Waren mithilfe dieser Plattform an Kunden in der ganzen Welt verkaufen können.

Sowohl für User als auch für Anbieter: Zugang zu Tools und Dienstleistungen, die Interaktionen ermöglichen. Plattformen erzeugen Werte, indem sie Reibungspunkte und Hürden abbauen, die Anbieter und User an der wechselseitigen Interaktion hindern. Kickstarter hilft kreativen Firmengründern dabei, Kapital für neue Projekte zu sammeln. eBay ermöglicht in Kombination mit PayPal jedem Interessierten, einen Online-Shop zu eröffnen, auf den User weltweit zugreifen können. YouTube gestattet es Musikern, ihre Fans mit Videos von ihren Auftritten zu versorgen, ohne physische Produkte (CDs oder DVDs) produzieren und über Zwischenhändler verkaufen zu müssen.

Sowohl für User als auch für Anbieter: Zugang zu Kuratierungsverfahren zur Qualitätsverbesserung von Interaktionen. Die User wissen den Zugang zu hochwertigen Waren und Dienstleistungen zu schätzen, die ihre persönlichen Bedürfnisse und Interessen bedienen. Für Anbieter ist wiederum der Zugang zu Usern von Wert, die auf ihre Angebote zugreifen möchten und bereit sind, dafür faire Preise zu bezahlen. Intelligent betriebene Plattformen entwickeln und pflegen sog. Kuratierungssysteme, die User schnell und einfach mit geeigneten Anbietern zusammenbringen.

Diese vier Wertarten könnten auch als die Quellen des außerordentlichen Mehrwerts beschrieben werden, den die Plattform generiert. Die meisten vernünftig gestalteten Plattformen erzeugen viel mehr Werte, als sie unmittelbar erfassen – und ziehen so eine große Zahl von Usern an, die sich darüber freuen, die Vorteile dieser „kostenlos“ dargebotenen Werte nutzen zu können. Eine clevere Strategie zur Monetarisierung berücksichtigt zunächst alle Wertarten und ermittelt dann, welche Quellen des außerordentlichen Mehrwerts von der Plattform genutzt werden können, ohne dass das kontinuierliche Wachstum der Netzwerkeffekte behindert wird.

Die Autoren dieses Beitrags – Geoffrey G. Parker, Marshall W. Van Alstyne und Sangeet P. Choudary – haben das Buch verfasst: Die Plattform Revolution – Methoden und Strategien für Start-ups und Unternehmen, ISBN: 978-3-958455-19-1, mitp 2017, 28 EUR

Wie viel Wachstum verträgst du?

Worauf es grundlegend ankommt, wenn dein Ziel nicht nur ein schnelles, sondern ein gesundes, d.h. stabiles Unternehmenswachstum ist.

Ein jedes Unternehmen durchläuft ab dem Zeitpunkt der Gründung verschiedene Phasen. Gerade in den ersten Jahren kann neben allen üblicherweise auftretenden Spannungsfeldern einiges dafür getan werden, damit sich mittel- und langfristig ein gesundes Unternehmenswachstum einstellt.

Es gilt: Gesundes Wachstum geht immer von innen nach außen!

Die Wachstumswege

Als Wachstum bezeichnen wir alles, was mit einer Entwicklung zu tun hat. Ein Unternehmen kann sich dabei im gesunden Wachstum befinden, im Wachstum gehemmt sein, in krankes Wachstum abrutschen oder sich komplett vom Markt verabschieden. Dann heißt es „Game over“. Allein das Wissen, dass es grundsätzlich drei Wege für Wachstum gibt und einen Zustand, den es zu vermeiden gilt, sollte auf Gründer befreiend wirken. Jedes Unternehmen lässt sich einer dieser Wachstums-Kategorien zuordnen. Diese Standortbestimmung ist entscheidend, wenn sich ein Unternehmer mit der Frage befasst, was zu tun ist, um im gesunden Wachstum zu bleiben oder Wege dorthin zu finden.

Ein Start-up ist zumeist dadurch gekennzeichnet, dass es eine neue Idee für ein Produkt, eine Lösung oder einen Service gibt. Bis zu einer Größe von zehn bis 15 Mitarbeitern funktioniert die Gleichung „Wachstum = Mitarbeiter“. Umso mehr Menschen für das Unternehmen arbeiten, desto mehr Ideen- und Umsetzungspower entsteht. Sobald es allerdings größer wird oder nicht mehr alle Mitarbeiter an einem Standort sitzen, kommen neue Fragestellungen auf. Jetzt sind vor allem die inneren Wachstumsparameter von Bedeutung: Es braucht nun für einen reibungslosen Ablauf eine Organisation und für den Zusammenhalt eine gute Firmenkultur. Dabei reicht es nicht aus, dass Menschen in Unternehmen zusammenkommen, die sich lediglich auf der Arbeitsebene gut verstehen.

Stabil wird eine Organisation erst dann, wenn gemeinsame Werte und Motivationen ziel- und ergebnisgerichtet eingesetzt werden. Ansonsten wird das Team gehemmt oder stürzt sogar – nicht sofort, aber perspektivisch – in ein krankes Wachstum.

Ohne Wachstumsschmerzen geht’s nicht!

Gesund ist ein Unternehmen immer dann, wenn die äußeren Parameter wie etwa Umsatz, Erträge und Marktanteile stimmen und das Unternehmen im Inneren von einem innovationsfreudigen Team getragen wird, dessen Mitglieder sich in ihren Stärken ergänzen. In einem Start-up kommt es häufig zu der Situation, dass bei näherer Betrachtung alle inneren Parameter auf Grün stehen, nur fehlen die ersten Kunden, und damit die dringend benötigten Umsätze und Erträge. Jetzt kommt Druck auf – und dieser verändert Menschen. Bisher funktionsfähige Teams erleben, was es bedeutet, wenn Teammitglieder dem nicht gewachsen sind. Im Start-up arbeiten heißt für jeden, täglich „zu wachsen“, und als Unternehmen „er-wachsen“ zu werden, sich also aus einer Idee und einem kleinen Team zu einem funktionierenden und nachhaltig erfolgreichen Unternehmen zu entwickeln.

Dabei sind Wachstumsschmerzen an der Tagesordnung. Sie resultieren aus dem permanenten Spannungsfeld, das aus Budget, Zeit und Qualität besteht. Irgendein Parameter ist immer zu wenig vorhanden oder nicht optimal – zumindest so lange, bis das Geschäftsmodell den Nachweis seiner Tragfähigkeit erbracht hat.

So entsteht gesundes Wachstum

Da weder die Vertreter des Gründerteams noch einzelne Schlüsselpersonen alles gleichzeitig entwickeln können, erfolgt die Entwicklung in Phasen – was aber sollte der Gründer bereits beim Start beachten? Fünf Gesetzmäßigkeiten geben Aufschluss darüber, auf was es ankommt, wenn das Ziel nicht nur ein schnelles, sondern ein gesundes Unternehmenswachstum ist.

Greifbarer Umsatz schlägt große Visionen

Gründer haben in der Regel eine große Vorstellungskraft. Eine Vision trägt sie – das ist klasse, hat jedoch auch wachstumsgefährdende Nachteile. Große Visionen und große Umsatz-Wunschvorstellungen allein führen selten zu etwas Greifbarem, das sofort Kunden und Umsätze nach sich zieht. Neben allem Enthusiasmus braucht ein Start-up kurzfristig den Filter „viel Geld, schnell Geld“, um Produkte und Dienstleistungen so zu entwickeln und marktkonform anbieten zu können, dass die Probleme einer klar definierten Kundenzielgruppe gelöst werden können.

Diese Vorgehensweise ist notwendig, um zügig das passende Geschäftsmodell zu finden. Sobald es da ist, ist es wichtig, bei der Skalierung nicht nur auf Umsatz zu schauen, sondern alle anderen Parameter ständig mit zu orchestrieren, um gesundes Wachstums zu erreichen. Unternehmen, denen es nicht gelingt, schnell gute und zahlende Kunden zu generieren, über die sich das Unternehmen in den nächsten Jahren entwickeln kann, bleiben häufig im gehemmten Wachstum gefangen oder verschwinden vom Markt.

Wenig von viel ist mehr als viel von wenig

Viele Start-ups ringen um eine „Zwischenfinanzierung“. Sie brauchen einen klaren Plan, um den Eintritt in die „Todeszone“ zu verhindern. Gestartet werden die meisten Vorhaben mit Geld von Family & Friends, aber wenn die ersten paar hunderttausend Euro verbrannt sind und das Geschäftsmodell noch nicht auf sicheren Füßen steht, kommt Druck auf. Für große Investoren ist das Vorhaben – trotz der großen Vision des Gründers – jedoch nicht attraktiv. Und bei Investoren, die zwischen 500.000 bis 5 Mio. Euro investieren würden, ist ein Gründer zumeist mit den Bedingungen, die der Investor stellt, nicht einverstanden. Im Ergebnis kommen die meisten Start-ups so nicht aus den Startlöchern heraus.

Der Gründer muss dann die wirklich große Entscheidung treffen, ob es ggf. notwendig ist, erhebliche Anteile des Unternehmens abzugeben, um die lebensnotwendige und sinnvolle Finanzierung in Kombination mit dem richtigen strategischen Partner hinzubekommen. Für das gesunde Unternehmenswachstum heißt das, einen Partner zu finden, der hilft, notwendige Umsätze und Erträge mit zu realisieren und/oder organisatorisch Sicherheit in das Geschäftsmodell zu bringen.

Energie folgt der Aufmerksamkeit

Ein „bisschen gründen“ ist wie ein bisschen schwanger sein – eher schwierig. Ein Start-up zeichnet sich dadurch aus, dass es zu jedem Zeitpunkt flexibel ist, was nicht bedeutet, dass es seine Grundeinstellungen regelmäßig über den Haufen werfen sollte. Es geht darum, alle auftretenden Engpässe im Unternehmen in Ruhe und möglichst im Zusammenhang zu betrachten. In Start-ups sind Wellenbewegungen zu beobachten, in denen es Probleme mal mit Kunden, dann mit Mitarbeitern, dann mit den Produkten oder auch mit dem Geschäftsmodell an sich gibt. Diese Zyklen durchläuft jede Firma, nur sind sie in jungen Unternehmen häufig zeitlich viel enger getaktet. Es geht um ein ständiges Ausbalancieren und Dazu-Lernen, um herauszufinden, wie das Optimum aussehen muss, damit eine gesunde Skalierung möglich ist.

Hier ist die volle Konzentration auf die aktuell anliegende Fragestellung relevant. Anderenfalls läuft das Start-up Gefahr, sich zu verzetteln oder wichtige Hinweise zu übersehen. Menschen, die als Gründer alles auf eine Karte gesetzt haben, sind meistens in der Lage, sich darauf zu konzentrieren, Problemlösungen zu entwickeln und Rückschläge auszuhalten. Gesundes Wachstum geht immer von innen nach außen.

Kultur frisst Strategie

Die beste Unternehmensstrategie hilft nichts, wenn die Firmenkultur nicht getragen ist von Menschen, die miteinander arbeiten können und wollen. In Zeiten, in denen es in vielen Branchen einen Fachkräftemangel gibt, sollten sich Gründer gleich zu Beginn Gedanken machen, warum es sich lohnt, bei ihnen zu arbeiten, und nicht woanders. Das ist auch ein Verkaufsprozess, der im Aufbau einer Arbeitgebermarke mündet. Viele Start-ups sind angewiesen auf Top-Leute, die über das normale Pensum hinaus arbeiten, dafür allerdings zu Beginn nicht viel verdienen dürfen, weil es die Kapitalisierung nicht hergibt.

Das klingt erst einmal schwierig, ist aber lösbar über ein klares Konzept zur Entwicklung der Organisation, bei dem die Frage beantwortet wird, wie zusammengearbeitet werden soll. Zudem sollte eine unverwechselbare Firmenkultur etabliert werden, die erlebbar macht, warum die Menschen gern für das Unternehmen arbeiten, auch um so einen Sog auf neue und qualifizierte Mitarbeiter zu erzeugen.

Unternehmer können selbst der größte Engpass sein

Dieser Punkt klingt zugegebenermaßen hart, und doch ist er oft genau der Knackpunkt, an dem sich entscheidet, ob gesundes Wachstum möglich ist. Viele Start-ups entstehen durch Menschen, die das erste Mal eine Unternehmerrolle einnehmen. Auch wenn sie vorher viele Jahre lang erfolgreich im Management von Unternehmen gearbeitet haben, überfordert sie diese Rolle, weil sie jetzt zu 100 Prozent die Verantwortung tragen und oft genug eigenes Geld im Spiel ist.

Ein Unternehmen braucht in seinen Wachstumsphasen immer eine Leitfigur mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzen. Langfristig erfolgreiche Unternehmer prüfen deshalb regelmäßig, auf welcher Position sie dem Unternehmen am besten dienen und zu seinem gesunden Wachstum beitragen können. Es gibt auch Gründer, die am wirkungsvollsten im Hintergrund – etwa in der Technik oder in der Gesamtstrategie – agieren und deshalb ganz bewusst einen Geschäftsführer für das operative Start-up-Geschäft eingestellt haben.

Fazit

Start-ups müssen in den ersten Jahren einen starken Fokus auf die äußeren Parameter legen, um möglichst viele Kunden zu gewinnen und der Firma so eine entsprechende Marktwahrnehmung zu verschaffen und um viel Geld für weitere Investitionen zu verdienen.

Parallel dürfen aber die internen Parameter nicht aus dem Auge verloren werden. Der Gründer oder das Gründerteam sollte sich frühzeitig über die gewünschte Organisation und die Führungskultur verständigen und die entsprechenden Umsetzungsschritte zügig einleiten.

Zudem sollte sich ein Gründer bzw. das Gründerteam selbstkritisch in den verschiedenen Phasen der Unternehmensentwicklung hinterfragen, ob er bzw. es (noch) über die notwendigen Kompetenzen verfügt, um das Unternehmen erfolgreich zu führen und zu dessen gesunden Wachstum beizutragen. Ist dies nicht der Fall, sollten alle Beteiligten so schnell wie möglich die notwendigen Konsequenzen ziehen.

Der Autor Oliver Wegner verhilft als Wachstums initiator Unternehmen zu gesundem Wachstum; er ist der Autor von „Die Wachstumsformel“ (Wiley), www.oliverwegner.com

Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil

Wie Start-ups aus der Circular Economy zur nachhaltigen Wertschöpfung beitragen und so eine Alternative zur Linear Economy darstellen können.

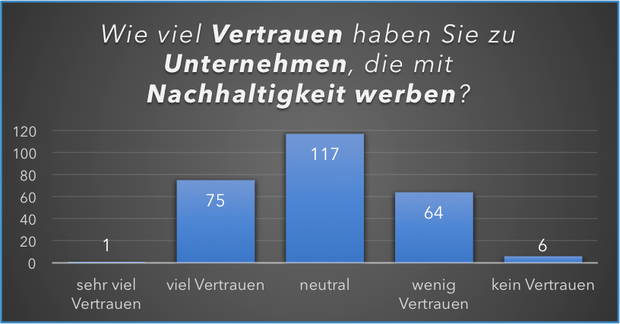

Vor einigen Jahren sorgte ein Commerzbank-Fernsehspot mit einer durch das morgendliche Frankfurt joggenden Filialleiterin für Aufsehen. Er beginnt mit der Frage: „Woran liegt das, dass man den Banken nicht mehr vertraut?“ Die Antwort kommt aus dem Off: Spekulation mit Grundnahrungsmitteln wird es mit der Commerzbank nicht geben. Stattdessen wolle man erneuerbare Energien und mittelständische Unternehmen fördern, so das Kreditinstitut. Der Spot stellt dabei die Gretchenfrage der Nachhaltigkeit: Dürfen – und können – Unternehmen mit Werbespots überhaupt um Vertrauen werben?

Vertrauensvorschuss gibt es nicht

Im Rahmen eines von der Deutschen Handelsbank in Auftrag gegebenen Whitepapers „Nachhaltigkeit & Start-ups“ der Macromedia Hochschule Stuttgart wurden 263 Verbraucher befragt, ob sie stärkeres Vertrauen in jene Unternehmen haben, die mit Nachhaltigkeit werben. Die Befragung ergab: Einen Vertrauensvorschuss gibt es nicht. Das Ergebnis zeigt eine Gaußsche Glockenverteilung mit einer überwiegenden neutralen Haltung von 45 Prozent der Befragten, während je 29 bzw. 24 Prozent angaben, dass sie viel bzw. wenig Vertrauen in Unternehmen hätten, die mit Nachhaltigkeit werben. Für die beiden extremsten Möglichkeiten „sehr viel Vertrauen“ bzw. „kein Vertrauen“ entschied sich nur ein verschwindend kleiner Bruchteil der Befragten.

Abgesehen von moralischen und juristischen Gesichtspunkten, kann diese Form der Werbung aus unternehmerischer Sicht getrost als wirkungslos bezeichnet werden. Weitaus wirkungsvoller ist es, Nachhaltigkeit in den Unternehmensprozess zu integrieren. Gerade für Start-up-Unternehmen bietet sich dadurch eine einmalige Chance, an etablierten Unternehmen vorbeizuziehen, deren Legacy-Systeme oft als starr und verkrustet wahrgenommen werden. Ein Beispiel dafür liefert die Circular Economy (CE).

Minimum Viable Product

Wie ihr neue Produkte als Minimum Viable Product (MVP) entwickelt und damit letztlich schneller an den Markt kommt.

Wer innovativ sein will, muss kreativ sein - und schnell. Nur wer die aktuellen Bedürfnisse der Kunden und die Gegebenheiten des Marktes genau dann erfüllt, wenn sie gefragt sind, hat eine Chance erfolgreich zu sein. Start-ups haben gestandenen Unternehmen in dieser Hinsicht einiges voraus. Denn sie sind noch nicht von starren Strukturen gelähmt und können agil handeln. Die beste Voraussetzung also, um neue Produkte als Minimum Viable Product (MVP) zu entwickeln.

Die MVP Methode ermöglicht es Produktideen schnell in der ersten minimal funktionalen Version auf den Markt zu bringen und so wertvolles Kundenfeedback zu sammeln, auf dem die Weiterentwicklung aufbauen kann - hin zum perfekten Kundenliebling. Schneller und näher am Markt geht nicht.

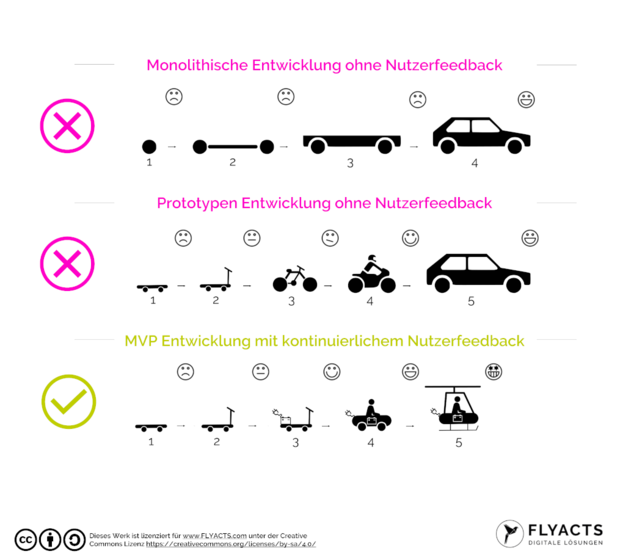

Wer diese Herangehensweise noch nicht kennt, findet im Web gute Erklärungen dazu und auch eine Grafik von Henrik Kniberg, die am Beispiel der Entwicklung eines Autos das Vorgehen der MVP Entwicklung beschreibt. Ausgehend von einem Skateboard wird dabei das Produkt schrittweise immer wieder neu erfunden, bis am Ende ein Auto heraus kommt. Genauer betrachtet, ist der darin beschriebene Weg vom Skateboard zum Roller, übers Fahrrad und Motorrad bis hin zum Auto jedoch nicht MVP, sondern eine Prototypenentwicklung.

Die Denkfehler der Grafik hat FLYACTS zum anlss genommen, um eine neue Darstellung zu entwickeln, die zeigt, was MVP wirklich bedeutet. Hier seht ihr, worauf es tatsächlich ankommt, wenn ihr ein Minimum Viable Product entwickeln wollt.

Nachfolgen statt gründen

Sieben Tipps für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge im Mittelstand.

Ein bereits laufendes Unternehmen als Nachfolger zu übernehmen, kann eine attraktive und spannende Alternative zum Selbstgründen sein. Gerade im Mittelstand stehen aktuell viele inhabergeführte Betriebe vor der Wahl: Nachfolger finden oder Aufgeben. Eine gute Chance für Jungunternehmer, ein alteingesessenes Unternehmen zu übernehmen und ihm trotzdem die eigene Handschrift zu verleihen, vor allem im Bereich Digitalisierung.

Der Mittelstand ist eine wichtige Säule der deutschen Wirtschaft. Doch viele kleine und mittlere Betriebe stehen vor einer unsicheren Zukunft, weil ihre Inhaber keine Nachfolger finden. Bereits jetzt sind über 1,5 Millionen Inhaber und Inhaberinnen 55 Jahre oder älter. Das ist eine Chance für Jungunternehmer, die gerne ein eigenes Unternehmen starten möchten, ohne den Druck und das Risiko einer Neugründung.

Ein gut am Markt positioniertes Unternehmen zu übernehmen, dabei von einem bereits existierenden Kundenstamm und langjährigen Beziehungen sowie einer eingespielten Belegschaft zu profitieren, sind gewichtige Vorteile gegenüber einer Neugründung.

Offen stehen Nachfolgern aktuell zwölf Prozent der mittelständischen Betriebe in Deutschland, die laut KfW Research in den kommenden Jahren ihre Tore schließen müssten, wenn ihre Inhaber keinen Nachfolger finden.

Nachfolgeoptionen genau prüfen