Aktuelle Events

Video-Serie: Recht für Gründer - Kleiderordnung im Büro

In Zusammenarbeit mit der Rechtsanwältin Nicole Mutschke, Gründerin und Geschäftsführerin der Mutschke Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, präsentieren wir euch in unserer Video-Serie "Recht für Gründer" wichtige Tipps und To do's zu Rechtsthemen für Gründer und junge Unternehmen.

Video-Serie: Recht für Gründer. In diesem Video erfährst du alles, was du bislang bestimmt noch nicht über das Thema Kleiderordnung im Büro gewusst hast.

Die komplette Playlist unserer Video-Serie "Recht für Gründer" findest du hier

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Minijob und Midijob: Was sind die Vor- und Nachteile?

Minijobs gelten als besonders einfache Beschäftigungsform – doch auch Midijobs bieten bei flexiblem Personalbedarf Vorteile. Die Ecovis-Expert*innen Evelyn Karstädt und Andreas Islinger erklären die Unterschiede und nennen Vor- und Nachteile beider Modelle für Unternehmen und Beschäftigte.

Bei Minijobs liegt die aktuelle Verdienstgrenze seit dem 1. Januar 2025 bei 556 Euro im Monat, also bei insgesamt 6.672 Euro im Jahr. Wann, wie oft und wie lange ein Mitarbeitender arbeitet, spielt dabei keine Rolle und lässt sich flexibel gestalten, solange der Arbeitgeber den Mindestlohn einhält.

Minijobs sind mit Ausnahme der Rentenversicherung nicht sozialversicherungspflichtig. Der Arbeitgeber leistet einen Pauschalbeitrag in Höhe von 15 Prozent, der Arbeitnehmende trägt die Differenz zum regulären Beitragssatz von aktuell 3,6 Prozent. Zusätzlich zahlen Arbeitgeber pauschal 13 Prozent an Krankenversicherungsbeiträgen, wenn der Arbeitnehmende gesetzlich krankenversichert ist. Nachteil für Arbeitnehmende: Der Minijob begründet keine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung.

Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, den Arbeitslohn aus dem Minijob pauschal mit zwei Prozent zu versteuern. „Minijobs sind gerade für Unternehmen, die bei Arbeitsspitzen Personal flexibel einsetzen müssen, im Niedriglohnbereich attraktiv. Sie profitieren von geringen Lohnkosten, führen aber zu einem höheren administrativen Aufwand“, sagt Ecovis-Steuerberater und Rentenberater Andreas Islinger in München.

Wie attraktiv sind Minijobs für Arbeitnehmende? Islinger sagt: „Ein Minijob kann günstig erscheinen. Es fehlt jedoch der volle Versicherungsschutz, insbesondere mit Blick auf die nur eingeschränkten Rentenansprüche bei einem fehlenden Eigenbeitrag.“ Und: Bei mehreren Minijobs sind die Verdienste zusammenzurechnen. Überschreitet der/die Arbeitnehmer*in die Grenze, werden alle Jobs sozialversicherungspflichtig. Daher müssen sich Arbeitgebende von dem/der Arbeitnehmenden bestätigen lassen, ob weitere Beschäftigungen vorliegen. Zudem sind für Minijobs Stundenaufzeichnungen zu führen. Beginn, Dauer und Ende der täglichen Arbeitszeit sind zeitnah aufzuzeichnen.

Midijob – günstiger Schutz mit voller Leistung

Der Midijob beginnt dort, wo der Minijob aufhört: ab 556,01 Euro bis 2.000 Euro monatlichem Verdienst. „Gerade bei der Beschäftigung von Teilzeitkräften finden sich oft Midijobs“, sagt Evelyn Karstädt, Steuerberaterin bei Ecovis in Ahlbeck. Der Übergangsbereich gilt verpflichtend: „Ein Verzicht wie früher ist nicht möglich. Bei schwankender Vergütung, etwa aufgrund von flexiblem Einsatz der Beschäftigten oder auch Prämien und Provisionszahlungen, müssen Unternehmen eine valide Prognose machen“, erklärt Islinger. Im Unternehmensalltag schwankt der Bedarf an Arbeitskräften häufig, etwa in der Gastronomie. „Eine genaue Steuerung der Verdienstgrenzen ist für viele Betriebe daher kaum machbar“, sagt Karstädt. Damit bei Überschreitung der Minijob-Grenze nicht gleich die vollen Sozialversicherungsbeiträge anfallen, hat der Gesetzgeber für eine gleitende Anpassung der Beiträge gesorgt. „Mit steigender Vergütung steigen also auch die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmenden.“

Früher führten die reduzierten Beiträge zu niedrigeren Rentenansprüchen. Doch seit 2019 wird der volle Verdienst bei der Rente berücksichtigt – auch wenn der Arbeitnehmerbeitrag geringer ausfällt. „Für Beschäftigte bedeutet das: Midijobs bieten ihnen das volle Leistungspaket der Sozialversicherung für alle Bereiche – also Renten-, Kranken-, Pflege- sowie Arbeitslosenversicherung – zu vergünstigten Beiträgen“, erklärt Islinger.

Anders als beim Minijob gibt es im Übergangsbereich keine pauschale Besteuerung. Die Lohnsteuer richtet sich nach der Steuer klasse des Beschäftigten. Bis etwa 1.000 Euro fallen allerdings keine oder kaum Steuern für Beschäftigte in den Steuerklassen I bis IV an. „Allerdings gilt der Midijob nicht für alle Beschäftigungsgruppen“, sagt Karstädt. Für Auszubildende und Mitarbeitende in Kurzarbeit finden die Regelungen keine Anwendung. Bei Midijobs gelten nicht in allen Branchen die gleichen Aufzeichnungspflichten wie für Minijobs.

Für Arbeitgebende kann der Midijob zudem administrative Vorteile bieten. Insbesondere besteht auch kein Risiko, dass die Geringfügigkeitsgrenze versehentlich überschritten wird und der Arbeitgeber dann im Rahmen der Prüfung durch die Deutsche Rentenversicherung erhebliche Nachzahlungen leisten muss.

Das Arbeitsrecht beachten

„Unterschiede im Arbeitsrecht bringen die Jobverhältnisse übrigens nicht mit sich“, erklärt Ecovis-Expertin Karstädt. Mini- und Midijobber haben Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaub (mindestens 24 Werktage bei einer Sechs-Tage-Woche) und Gleichbehandlung mit vergleichbaren Beschäftigten. „Nur bei sachlichen Gründen, etwa der Qualifikation, sind Unterschiede zulässig.“

Auf das Gesamtpaket kommt es an

Ein Minijob ist weiterhin attraktiv, wenn es auf Flexibilität ankommt – zum Beispiel bei kurzfristigen Tätigkeiten oder für Studierende oder Rentnerinnen und Rentner mit begrenztem Arbeitsumfang. Wer jedoch langfristig auf Teilzeitkräfte baut, sollte den Midijob in Betracht ziehen. „Im unteren Entgeltbereich entstehen für Betriebe kaum höhere Kosten im Vergleich zum Minijob“, erklärt Karstädt. Dafür bieten sie aber ihren Beschäftigten im Übergangsbereich umfassenden Schutz bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder Arbeitslosigkeit. „Das Festhalten am Minijob als besonders einfache Lösung lohnt sich daher in der Regel nicht“, fasst Islinger zusammen.

Non-Disclosure Agreement: Wenn‘s geheim sein und bleiben muss

Recht für Gründer*innen: Fünf wichtige Fragen und Antworten zu Geheimhaltungsvereinbarungen, auch Non-Disclosure Agreements (NDAs) genannt.

Geheimhaltungsvereinbarungen, auch bekannt als Non-Disclosure Agreements, dienen dazu, vertrauliche Informationen zu schützen, die zwischen Geschäftspartner*innen ausgetauscht werden. Wie wertvoll eine Geheimhaltungsvereinbarung für die Parteien wirklich ist, kommt allerdings stark auf die Ausführung an – der Teufel steckt auch hier im Detail. Denn Geheimhaltungsvereinbarungen sind meist nur ein Nebenschauplatz bei Verhandlungen größerer Projekte, bisweilen geraten sie in den Hintergrund. Da ist die Versuchung groß, eine Standardvorlage aus dem Internet, aus einem früheren Projekt oder von der Konkurrenz zu übernehmen – fertig ist das NDA.

Was auf den ersten Blick wie eine schnelle, kostensparende Lösung aussieht, kann allerdings im Streitfall erhebliche Probleme verursachen. Denn ist das NDA nicht auf die Situation der Vertragsparteien zugeschnitten, fehlen häufig entscheidende Details. Zumindest diese fünf Fragen sollten sich Unternehmer*innen vor dem Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung stellen.

1. Wer sind die richtigen Vertragsparteien?

Oft läuft es in der Praxis so: Vertragspartei A sendet ihr NDA-Muster als „Lückentext“ an Partei B. Diese trägt ihren Unternehmensnamen und Firmensitz selbst ein. Ist der Vertragspartner Teil einer Konzernstruktur, wird häufig die Muttergesellschaft genannt. Abgeschlossen wird der Vertrag dann zwischen A und der Konzernmutter B. Legt A der Tochtergesellschaft B, mit der sie die Geschäfte macht, wichtige Informationen offen, ist dies von der geschlossenen Geheimhaltungsvereinbarung nicht gedeckt. Im Streitfall folgt das böse Erwachen für Partei A: Obwohl Tochtergesellschaft B alle Verhandlungen geführt hat, die Firmennamen von Mutter- und Tochtergesellschaft B ähnlich klingen, beide vielleicht sogar denselben Firmensitz haben, ist der Vertrag mit der „falschen“ Gesellschaft geschlossen worden und somit nutzlos. Die offengelegten Informationen sind im Zweifel nicht geschützt.

Teilweise sehen NDA-Muster vor, dass auch verbundene Unternehmen von der Vereinbarung umfasst sind. Dann muss vorab geklärt werden, ob die unterzeichnende Gesellschaft die relevanten Gesellschaften wirksam vertritt. Sonst kann es sein, dass die verbundenen Gesellschaften zwar geschützt, nicht aber selbst zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.

Komplexer wird es, wenn weitere Unternehmen beteiligt sind. Ein Beispiel: Partei A, B und C schließen der Einfachheit halber für ein gemeinsames Projekt ein mehrseitiges NDA. Im Grundsatz spricht nichts dagegen, solange genau geregelt ist, welche Partei welche Informationen inwieweit geheim halten muss. Doch gerade, wenn ein zweiseitiges NDA-Muster nur marginal auf diese Situation angepasst wird, fehlen häufig Regelungen, welche Informationen in welcher Beziehung ausgetauscht werden dürfen.

Ein Beispiel: A legt gegenüber B Informationen offen, B muss diese geheim halten. Tauscht B die Informationen mit C aus, ist nicht klar, ob B damit nicht bereits gegen das NDA verstößt und ob C diese Informationen dann überhaupt vertraulich behandeln muss.

2. Welche Informationen sollen geschützt werden?

Geschäftsgeheimnisse sind regelmäßig bereits nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG) geschützt. Voraussetzung ist allerdings ein „Geheimnis“ im Sinne des Gesetzes und dass das Unternehmen Maßnahmen zu dessen Geheimhaltung ergreift. Ratsam ist es daher, sensible Informationen durch entsprechende NDAs abzusichern. Aus dem NDA sollte sich zunächst klar ergeben, ob die Geheimhaltungsvereinbarung die Informationen beider Parteien schützt oder nur eine Partei einseitig zur Geheimhaltung verpflichtet ist.

Dann ist genau festzulegen, welche Informationen geschützt werden sollen – etwa nur bestimmte technische Details oder auch kaufmännische Themen. Soll die Zusammenarbeit selbst vertraulich behandelt werden? Oder soll sie beispielsweise zu Werbezwecken offengelegt werden können? Je konkreter der Umfang der vertraulichen Informationen im NDA definiert ist, umso weniger Anlass für Konflikte gibt es später. Eine sehr konkrete Geheimhaltungsvereinbarung lässt sich in den meisten Fällen nicht automatisch auf andere Projekte übertragen und hilft bei einem Folgeprojekt im Zweifel also wenig.

3. Wie werden Informationen geschützt?

Bei besonders sensiblen Informationen lohnt es sich, zu regeln, welche Personen im Unternehmen davon wissen dürfen und die interne Weitergabe auf Personen mit Need-to-know für die Durchführung des Projekts zu beschränken.

Bevor eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet wird, die die Anfertigung von Kopien und Backups verbietet, sollte geprüft werden, ob technisch überhaupt gewährleistet werden kann, dass keine automatischen Backups auf irgendeinem Server schlummern.

Auch die Laufzeit einer Geheimhaltungsvereinbarung ist oft formularmäßig vorgegeben und nicht an den Einzelfall angepasst. Sollen die Details nach erfolgreicher Durchführung eines Projekts veröffentlicht werden? Oder sind die Informationen derart sensibel, dass sie niemals weitergegeben werden sollen? Zu kurze Fristen, die unabhängig von der tatsächlichen Dauer eines Projekts vereinbart werden, sind gegebenenfalls riskant.

4. Wie schützt man sich für den Fall von Verstößen gegen das NDA?

Vertragsstrafen dienen dazu, Verstöße gegen Geheimhaltungsvereinbarungen zu ahnden – auch ohne, dass ein konkreter Schaden dargelegt werden muss. Wird die Aufnahme einer Vertragsstrafe in das NDA verabsäumt, bleibt nur der Nachweis eines tatsächlichen Schadens, der in der Praxis regelmäßig schwierig bis unmöglich zu erbringen ist.

Geheimhaltungsvereinbarungen sind in den meisten Fällen nach dem Recht über Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu bewerten. In diesen Grenzen muss sich das NDA bewegen und darf im Einzelfall nicht unangemessen sein. Für die Partei, die das NDA-Muster bereitgestellt hat, gelten hier strenge Regeln: Ist beispielsweise in einer beidseitigen Geheimhaltungsvereinbarung eine unangemessen hohe Vertragsstrafe vorgesehen, muss der/die Vertragspartner*in diese im Zweifel nicht zahlen – das Unternehmen, von dem das NDAMuster kam, bei einem eigenen Verstoß allerdings schon.

5. Passen die Schlussbestimmungen?

Schlussbestimmungen – insbesondere zu Gerichtsstand und anwendbarem Recht – werden in Verträgen gerne übersehen. Sie spielen aber auch in Geheimhaltungsvereinbarungen eine nicht unwesentliche Rolle. Sieht das NDA-Muster einen Gerichtsstand am Sitz einer Vertragspartei vor oder regelt hierzu gar nichts, hat die Partei, die eine Verletzung der Vereinbarung rügt, nur die Wahl, einen öffentlichen Rechtsstreit zu führen oder dem Verstoß gar nicht nachzugehen.

Bei internationalen Vertragsbeziehungen kommt hinzu, dass eine Entscheidung auch durchsetzbar sein muss. Hier kann eine Schiedsklausel die sachgerechte Lösung darstellen. Ist nicht die Anwendung deutschen Rechts, sondern eines anderen Landes vereinbart, können die zu beachtenden Punkte ganz anders aussehen. Ob darin ein Nachteil für die Parteien liegt, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.

Fazit

Schweigen muss, wer im NDA zur Verschwiegenheit verpflichtet wurde. Sonst niemand. Die Verschwiegenheitspflicht gilt dabei nur für die Themen, die wirksam als vertraulich erklärt wurden. Dabei ist zu bedenken, dass nicht alle unternehmens- oder projektbezogenen Informationen so schützenswert sind, dass sich viel Aufwand für die Gestaltung einzelner NDAs lohnt. Die Faustregel: je wichtiger die Information, umso wichtiger ist ein guter Vertrag über den Schutz dieser Information.

Kritisch werden die Punkte des NDA erst, wenn ein(e) Vertragspartner*in gegen die Vertraulichkeit verstößt oder ein(e) potenzielle(r) Investor*in prüft, ob die wertvollen Informationen eines Unternehmens auch ausreichend geschützt sind. Beide Szenarien sind denkbar ungünstige Zeitpunkte für die Feststellung, dass wichtige Informationen ungeschützt sind.

Die Autorin Isabelle Hörner ist Rechtsanwältin bei der Kanzlei Menold Bezler in Stuttgart und berät u.a. zum Vertrags-, Handels- und Vertriebsrecht.

Mindestlohn 2025 - das musst du wissen!

Was sich seit dem 1.1.2025 rund um den gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland geändert hat und was jetzt steuerrechtlich zu beachten ist.

Seit dem 1. Januar 2025 gilt ein höherer gesetzlicher Mindestlohn in Deutschland. Die Erhöhung bringt nicht nur Anpassungen beim Stundenlohn mit sich, sondern wirkt sich auch auf Minijobs und spezielle Regelungen für bestimmte Personengruppen aus. Im Folgenden liest du, was der neue Mindestlohn konkret bedeutet, wer davon profitiert und wie sich die Änderungen auf die Aufzeichnungspflichten auswirken.

Mindestlohn 2025: Höhe und Bedeutung

Seit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns im Jahr 2015 wurde dieser von damals 8,50 Euro auf 12,41 Euro im Jahr 2024 schrittweise gesteigert. Zum Jahresbeginn 2025 gilt ein erhöhter gesetzlicher Mindestlohn von 12,82 Euro pro Stunde. Dieser Betrag gilt grundsätzlich für alle Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland – unabhängig von der Staatsangehörigkeit der Arbeitnehmer*innen, dem Unternehmenssitz des Arbeitgebenden oder dem Wohnsitz des/der Beschäftigten. Damit fallen auch grenzüberschreitend tätige Arbeitskräfte und Saisonarbeitenden unter den Schutz des Mindestlohns.

Bei monatlichen Festvergütungen, Akkord- oder Stücklöhnen müssen Arbeitgebende den Stundenlohn rechnerisch ermitteln. Denn auch in diesen Fällen dürfen Arbeitgebende den Mindestlohn nicht unterschreiten.

Mindestlohn 2025: Auswirkungen auf Minijobs

Seit 2022 ist die Verdienstgrenze für Minijobs dynamisch an den Mindestlohn gekoppelt. Das bedeutet, dass mit jeder Mindestlohnerhöhung auch die Obergrenze für Minijob-Einkünfte angepasst wird. Ab Januar 2025 dürfen Minijobber*innen bis zu 556 Euro monatlich verdienen, was einer Arbeitszeit von etwa 43,3 Stunden pro Monat entspricht. Diese Anpassung sorgt dafür, dass Minijobber*innen nicht mit steigendem Mindestlohn ihre Arbeitszeit reduzieren müssen.

Für Minijobber*innen ist es besonders wichtig, die Auswirkungen des Mindestlohns auf ihre Arbeitszeit und das monatliche Einkommen im Blick zu behalten. Arbeitgebende und Arbeitnehmende sollten vor Jahreswechsel die Stunden und den Stundenlohn überprüfen, um sicherzustellen, dass die Verdienstgrenze eingehalten wird und es nicht zu ungewollten Überschreitungen kommt.

Da sich mit der Erhöhung des Mindestlohns auch die Verdienstgrenzen für Minijobs und Midijobs verändern, ist es für Arbeitgebende und Beschäftigte wichtig, die aktuellen Regelungen genau zu kennen. Besonders Midijobber*innen profitieren von den neuen Einkommensgrenzen, da sie durch angepasste Sozialversicherungsbeiträge netto oft mehr verdienen.

Wer ist vom Mindestlohn ausgenommen?

Obwohl der Mindestlohn fast flächendeckend in Deutschland gilt, gibt es einige gesetzlich festgelegte Ausnahmen. Die Regelungen des Mindestlohngesetzes gelten nicht

- bei Praktikant*innen, die ein Pflichtpraktikum im Rahmen ihrer Schul- oder Berufsausbildung oder eines Studiums absolvieren,

- für Orientierungspraktika bis drei Monaten,

- für freiwillige Praktika während eines Studiums oder einer Ausbildung. Sie sind für maximal drei Monate vom Mindestlohn ausgenommen. Das gilt jedoch nur, wenn kein vorheriges Praktikumsverhältnis mit dem Unternehmen bestanden hat,

- für Personen unter 18 Jahren, die noch keine Berufsausbildung abgeschlossen haben,

- für Auszubildende, denn für sie gibt es seit 2020 spezielle Mindestausbildungsvergütungen,

- für ehrenamtlich Tätige und Langzeitarbeitslose: Letztere sind in den ersten sechs Monaten ihrer Beschäftigung vom Mindestlohn befreit.

Diese Ausnahmen berücksichtigen die besonderen Bildungs- und Berufsorientierungsbedürfnisse der jeweiligen Gruppen und sind darauf ausgelegt, zusätzliche Hürden auf dem Weg in den Arbeitsmarkt zu vermeiden.

Mindestlohn 2025: Aufzeichnungspflichten für Arbeitgebende

Ein wichtiger Bestandteil des Mindestlohngesetzes ist die umfassende Dokumentationspflicht für Arbeitgebende. Sie ist besonders wichtig für Minijobs, kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse und Beschäftigte in bestimmten Branchen mit erhöhtem Risiko für Lohnunterschreitungen, zum Beispiel im Baugewerbe, in der Fleischwirtschaft, im Gaststättengewerbe oder im Wach- und Sicherheitsgewerbe. Arbeitgebende müssen Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit aufzeichnen oder aufzeichnen lassen. Die Dokumentationen sind spätestens sieben Tage nach der jeweiligen Arbeitsleistung beim Arbeitgebenden zu hinterlegen. Die Dokumentationen sind für mindestens zwei Jahre – besser vier Jahre – aufzubewahren.

Mindestlohn 2025: Bußgelder bei Verstößen

Die Pflicht zur Aufzeichnung soll die Kontrolle der Einhaltung des Mindestlohns durch den Zoll erleichtern. Arbeitgebende, die diese Vorschriften nicht einhalten, riskieren hohe Bußgelder, die bis zu 30.000 Euro betragen können. Ein Bußgeld von über 2.500 Euro kann zudem zum Ausschluss von öffentlichen Aufträgen führen. Auch Verstöße gegen den Mindestlohn sind Ordnungswidrigkeiten und streng sanktioniert. Arbeitgeber*innen, die den Mindestlohn nicht einhalten, drohen Bußgelder von bis zu 500.000 Euro.

Arbeitgebende müssen genau prüfen

Die Erhöhung des Mindestlohns bedeutet für Arbeitgebende, dass sie prüfen müssen, ob bei ihren Minijobber*innen und Geringverdiener*innen der gesetzliche Mindestlohn von 12,82 Euro eingehalten ist. Dazu sollten sie die bestehenden Arbeitsverträge prüfen lassen. Denn Fehler können schnell zu Nachforderungen von Sozialversicherungsbeiträgen und Bußgeldern führen.

Der Autor Andreas Islinger ist Rentenberater und Steuerberater bei Ecovis in München.

Barrierefreiheit im E-Commerce

Die EU hat den European Accessibility Act, kurz EAA, in die Welt gerufen, der Shopbetreiber*innen dazu verpflichtet, ab 2025 barrierefreie Inhalte zu betreiben. 2025? Es gilt: Nicht warten, sondern jetzt planen und handeln.

Während bei dem Begriff Barrierefreiheit in erster Linie über zugängliche öffentliche Verkehrsmittel, angepasste Wohnmöglichkeiten und rollstuhlgerechte Gebäude gesprochen wird, geraten Hindernisse der digitalen Welt schnell in Vergessenheit. Landläufig besteht sogar der Irrglaube, dass mit einer Zoom-Funktion bereits alle Barrieren überwunden sind. Unübersichtliche Layouts, komplizierte Produktbeschreibungen, schlecht positionierte Bilder und zu kleine Zeilenabstände – für den Großteil der Menschen stellen diese Aspekte keine entscheidenden Kriterien für die Nutzung eines Onlineshops dar. Anders sieht es für Menschen mit Einschränkungen aus. Aus diesem Grund hat die Europäische Union den sogenannten European Accessibility Act, kurz EAA, in die Welt gerufen, der Shopbetreiber*innen dazu verpflichtet, ab 2025 barrierefreie Inhalte zu betreiben.

Kleine Ursache, große Wirkung

Nach Angaben des statistischen Bundesamtes galten zum Jahresende 2019 rund 7,9 Millionen Menschen als schwerbehindert. Für ebenjene Personen bietet die digitale Welt eine Möglichkeit, ihr Leben selbstbestimmt zu führen. Aufgrund dessen heißt es im E-Commerce eine Grundlage zu schaffen, die dies ermöglicht. So müssen in einem Onlineshop auch dann alle Funktionen und Services uneingeschränkt nutzbar sein, wenn eine visuelle oder körperliche Beeinträchtigung besteht. Dazu gehören auch eine Farbsehschwäche, Fehlsichtigkeit, Epilepsie sowie motorische Einschränkungen.

Mit der neusten Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung, kurz BITV 2.0, wurde unter anderem die Barrierefreiheit im Netz vorgegeben. Diese wurde anschließend novelliert und an den internationalen Standard „Web Content Accesibility Guidelines“ angepasst. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es unterschiedliche Prioritäten der Richtlinien gibt. Laut WCAG gehören die Punkte Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit sowie Robustheit zu den vier Kernaspekten. Dabei unterscheiden die international geltenden Standards drei unterschiedliche Stufen, die den Grad der Barrierefreiheit beschreiben. Während grundlegende Maßnahmen wie Textalternativen oder Untertitel ein A-Ranking bedeuten, gilt eine AAA-Einstufung als vollkommen hindernisfrei. Für Unternehmen empfiehlt es sich, mindestens die AA-Standards zu erfüllen. Wer einen langfristigen Erfolg verzeichnen möchte, kommt nicht darum herum, die Aspekte der WCAG zu berücksichtigen.

Trügerische Fehleinschätzung

Auch wenn Shopbetreiber*innen oft davon ausgehen, dass der eigene Webauftritt barrierefrei gestaltet ist, sieht die Realität häufig anders aus. Wer sich genauer mit der Materie beschäftigt, findet in den meisten Fällen gravierende Defizite. So benötigt gute Wahrnehmbarkeit eine einfache und strukturierte Navigation auf der Website, die beispielsweise per Tab-Taste sinnvoll bedienbar sein muss. Dabei darf der Besucher/die Besucherin nicht von irreführenden Werbebotschaften, Bannern oder anderweitigen Inhalten abgelenkt werden. Hierzu gehören Themen wie Farbe, Bewegung und Animationsgeschwindigkeit.

Etwa 9 Prozent aller Männer leiden unter ein Rotgrünschwäche, die im Netz schnell zum Hindernis werden kann. Außerdem gelten sich zu schnell bewegende Anzeigen als Auslöser für Epilepsie. Darüber hinaus zählen Funktionen wie Textalternativen für grafische Inhalte sowie eine Anpassbarkeit der Typografie zu wichtigen Aspekten. Ohne diese Strukturen können Screenreader nicht zum Einsatz kommen, sodass Menschen mit eingeschränkter oder nicht vorhandener Sehkraft den Shop nicht nutzen können. Auch die Verwendung einer einfachen Sprache erleichtert den Zugang zu den eigenen Inhalten. Eine klare sowie verständliche Wortwahl senkt das Frustrationsrisiko. Komplizierte und verschachtelte Satzkonstruktionen können dagegen schnell abschreckend wirken. Externe, auf E-Commerce spezialisierte Agenturen helfen dabei, effizient die vorherrschenden Schwachstellen zu erkennen und diese zu beheben.

Win-win-Situation

Nicht nur, dass mit einem barrierefreien E-Commerce-Kanal das volle Vertriebspotenzial ausgeschöpft werden kann, er trägt ebenso zur Einhaltung der eigenen Qualitätsstandards bei. Im Rahmen eines übersichtlichen Gesamtbildes, dass durch den angepassten Content entsteht, verbessern sich die Struktur, Übersichtlichkeit sowie die Wiederverwendbarkeit des Codes. Auch wer Barrierefreiheit als „Auflage“ empfindet, wird sich früher oder später darum kümmern müssen. Ein grenzenlos nutzbarer Onlineshop stellt hohe Anforderungen an die Umsetzungsqualität. Die Informationsarchitektur, Bedienbarkeit, Gestaltung sowie die Programmierung und Umsetzung müssen in hoher Qualität bearbeitet werden. Dies führt automatisch zu besseren Google-Rankings, da der Konzern relevante Inhalte in einer technisch sauberen und strukturierten Form belohnt.

Netter Nebeneffekt: Ein im Kern stabiler Quelltext erhöht die Erreichbarkeit von verschiedenen Plattformen – sowohl im Hinblick auf das Betriebssystem als auch auf den aktiven Browser. Darüber hinaus schafft es aufgrund der strukturierten Prozesse eine deutlich bessere Wartbarkeit.

Der Autor Andreas Köninger ist App-Entwickler und Vorstand der SinkaCom AG, die mittelständische Kund*innen dabei unterstützt, ihre Strategie, Business- und Kommunikationsziele erfolgreich in Systemen, Prozessen und Organisationen umzusetzen und zu erreichen.

Plattformen rechtssicher gestalten: Neue rechtliche Vorgaben aus Brüssel

Was Unternehmer bei Aufbau und Gestaltung von Plattformen rechtlich beachten sollten, damit sie EU-rechtskonform bleiben.

Die EU hat den Digital-Markt für sich „entdeckt“: Schlag auf Schlag kommen neue Richtlinien und Verordnungen – also „EU-Gesetzestexte“ – mit spezifischen Anforderungen, die von Plattformen und anderen digitalen Produkten und Dienstleistungen erfüllt werden müssen. Das Ziel ist ein Europa, das „fit“ ist für das digitale Zeitalter. Gerade bei Aufbau und Gestaltung von Plattformen hat es jüngst einige Neuerungen gegeben, die Du beachten solltest.

Wer ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung entwickelt, muss auch etliche rechtliche Vorgaben beachten. Digitale Plattformen bergen dabei rechtlich einige besondere Hindernisse. Denn eine Plattform bringt nicht nur dein Unternehmen mit Endkunden zusammen, sondern eröffnet eine Interaktionsmöglichkeit zwischen den verschiedenen Playern auf deiner Plattform. Die großen Plattformen stehen deshalb gerade auch unter besonderer Beobachtung der Wettbewerbshüter. Dafür ist aber schon eine ganz starke Marktdurchdringung erforderlich.

Bei der Entwicklung einer Plattform ist es ratsam, die rechtskonforme Gestaltung möglichst früh in die Planungen einzubeziehen. Dies verhindert böse Überraschungen zu einem Zeitpunkt, zu dem die Entwicklung bereits weit vorangeschritten ist. Oft wäre es zu Beginn sogar ein Leichtes gewesen, die rechtlich benötigten Buttons, Checkboxen und „Klicks“ einzubauen. Dies nachträglich zu tun, bindet (eigentlich nicht vorhandene) Ressourcen und verzögert im Worst Case den Launch der Plattform.

Besonders wichtig ist dabei:

1. Datenflüsse bestimmen und rechtskonform gestalten: Für jede Verarbeitung personenbezogener Daten muss eine Erlaubnisgrundlage gefunden werden. Das kann die Nutzungsvereinbarung sein, eine Einwilligung oder auch dein überwiegendes unternehmerisches Interesse. Das Ganze muss transparent in der Datenschutzerklärung beschrieben werden.

2. Nutzungsvereinbarung aufsetzen: Was kann und will ich verbindlich zusagen? Und welche Klauseln muss ich von Rechtswegen aufnehmen? Hier gibt es ganz aktuell neue Vorgaben aus der EU, wenn auf deiner Plattform Verträge geschlossen werden können zwischen Unternehmen und Verbrauchern.

3. Registrierungsprozess rechtskonform gestalten: Was muss ich tun, um die Nutzungsvereinbarung wirksam einzubeziehen? Und wie weise ich auf die Datenschutzerklärung hin? Benötige ich noch zusätzliche Einwilligungen? Muss ein Double Opt-In implementiert werden? Mit welchem Text?

4. Pflichtangaben beachten: Was muss ich auf meiner Plattform wie angeben, z.B. das Impressum oder Hinweise auf Streitschlichtung?

Datenflüsse gestalten und beschreiben

Plattformen leben von der Verarbeitung (auch) personenbezogener Daten. Sie stehen damit im Kreuzfeuer von EU-Datenschutzgrundverordnung und ePrivacy-Recht. Da hier bei Verstößen hohe Bußgelder drohen, ist es besonders wichtig, die Anforderungen von Anfang an eng im Blick zu halten. Das verschärfte EU-Recht im Datenschutz gilt inzwischen schon seit über zwei Jahren. Viele Einzelfragen sind trotzdem noch nicht geklärt und im Fluss, die datenschutzkonforme Gestaltung ist damit in jedem Einzelfall eine große Herausforderung. Mit transparent aufbereiteten Datenflüssen und einem frühzeitigen Abgleich, was zulässig ist, ist diese Herausforderung in der Praxis aber zumeist gut zu managen. Ressourcen sollten dafür aber unbedingt eingeplant werden.

Dies gilt gerade auch deshalb, weil das Datenschutzrecht umfassende Dokumentationen fordert: Die Prozesse müssen in sog. Verarbeitungsverzeichnissen beschrieben werden, die Risiken sind zu analysieren und womöglich in einer Datenschutzfolgenabschätzung umfassend aufzubereiten, den Plattformnutzern muss die Datenverarbeitung transparent in einer Datenschutzerklärung erläutert werden u.v.m.

Und auch für nicht personenbezogene Daten sind einige Spezialvorgaben der EU zu berücksichtigen, allen voran die Geoblocking-Verordnung (EU) 2018/302. Ihr Ziel ist es, dass alle EU-Bürger von überall her „like-a-local“ shoppen können. Der Online-Zugang zu einem Angebot darf deshalb nicht durch technische Mittel gesperrt werden, weil der Besucher von einem anderen Ort aus zugreifen möchte. In eine ähnliche Richtung zielt die Verordnung (EU) 2018/1807 über einen Rahmen für den freien Verkehr nicht-personenbezogener Daten in der EU, die Datenlokalisierungsauflagen grundsätzlich ebenso verbietet.

Nutzungsvereinbarungen im Einklang mit den EU-Vorgaben: die neue Platform-to-Business-Verordnung

Bevor die Plattform den Nutzern geöffnet wird, sollten zudem passende Nutzungsbedingungen geschrieben werden. Hierbei sind zwei Elemente ganz zentral:

- Du musst sehr klar festlegen, was du versprechen kannst und möchtest. Daran bist du nämlich gebunden und die wesentlichen Versprechen können nachträglich nicht mehr einseitig geändert werden. Was muss ich außerdem wegen der von mir genutzten Vorprodukte aufnehmen? Wenn ich Plattformen etwa auf Azure aufbaue, verpflichtet mich Microsoft, für eine ordnungsgemäße Nutzung zu sorgen und meinen Kunden bestimmte Pflichten aufzuerlegen, z.B. mit Passwörtern sorgfältig umzugehen. Und welche Open Source Elemente habe ich in meiner App integriert, für die ich die Lizenzbedingungen einhalten muss?

- Außerdem ist auf eine Reihe rechtlicher Vorgaben zu achten. Das deutsche AGB-Recht ist dabei sicherlich vielen geläufig. Anlass dieses Artikels ist dagegen ein anderer Rechtskreis: Die EU ist gerade sehr aktiv mit neuen Vorschriften für digitale Angebote. Das bringt neue Herausforderungen mit sich, da zunächst einmal identifiziert werden muss, welche Texte aus Brüssel nun für das eigene Produkt, die eigene Dienstleistung überhaupt relevant sind. Zahlenmäßig werden es immer mehr. Allerdings ist dies auch mit einer großen Chance verbunden, denn die Vorgaben der EU gelten regelmäßig auch gleichermaßen in der ganzen EU: Der Rollout über verschiedene Länder hinweg wird so (rechtlich) deutlich einfacher.

Für Plattformen gilt nun seit dem 12. Juli 2020 die sog. „P2B-Verordnung“. Mit vollem Namen heißt sie Verordnung (EU) 2019/1150 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten. Als EU-Verordnung müssen sich Unternehmen direkt an ihre Vorgaben halten. Anders, als bei EU-Richtlinien, können wir also nicht erst auf ein nationales Umsetzungsgesetz warten.

Die P2B-Verordnung richtet sich an alle Betreiber von Plattformen, auf denen Verträge zwischen gewerblichen und privaten Nutzern vermittelt werden oder die bei der Suche helfen. Paradebeispiele sind eBay, Amazon oder auch etsy. Die Größe ist der P2B-Verordnung egal: Auch Startups sind vom ersten Tag an erfasst, wenn sie auf ihrer Plattform Unternehmer und Verbraucher zusammenbringen.

Inhaltlich schreibt die P2B-Verordnung vor, wie der Plattformbetreiber seine Nutzungsbedingungen zu gestalten hat. Gerade bei jungen Projekten sticht hier etwa heraus, dass eine 30tägige Kündigungsfrist vorgesehen werden muss, um gewerbliche Nutzer von der Plattformnutzung ausschließen zu dürfen (mit Begründung). Das kann bei kurzen Entwicklungszyklen erheblich ausbremsen und sollte frühzeitig bedacht werden. Auch ist ein Beschwerdemanagement einzurichten. Bei Suchen oder Rankings muss erklärt werden, nach welchen Parametern gelistet wird.

Geschützt werden sollen durch diese Verordnung vor allem die gewerblichen Anbieter: Plattformbetreibern soll es nicht (mehr) möglich sein, durch undurchsichtige Listings oder intransparente Regelungen manche Anbieter zu befördern, andere dagegen auszubremsen. Das ist für große Plattformanbieter nachvollziehbar, für kleinere dagegen weniger.

Im Wesentlichen ist die Umsetzung der P2B-Verordnung mehr Fleißarbeit denn Hexenwerk. Gerade bei Neuentwicklungen kann sie hemmend wirken, jedenfalls in der trial and error-Phase. Wird sie nicht eingehalten, droht die Nichtigkeit der einzelnen Nutzungsbestimmung.

Wenn der Wald vor lauter Bäumen verschwindet

Bleibt zusammenfassend festzuhalten, dass eine rechtskonforme Plattformgestaltung durchaus kein leichtes Unterfangen ist. Gerade von der EU sind in den letzten Monaten etliche Vorgaben gekommen, die sich in vielen verschiedenen Texten finden. Bei einer systematischen Herangehensweise ist aber auch dieser Herausforderung mit etwas Fleißarbeit und Liebe zum Detail gut zu meistern. Die vorstehende Übersicht möge hier dem ersten Zugang dienen.

Für das 4. Quartal 2020 hat die EU-Kommission übrigens noch einen neuen Digital Services Act angekündigt, der sich insbesondere mit Haftungsthemen und Verantwortlichkeiten bei illegalen Inhalten beschäftigen soll, erneut ein Plattformthema. Die Reise ist mithin noch nicht zu Ende und wird es wohl auch noch lange nicht sein. Dies kennen Sie vermutlich schon bestens vom Datenschutzrecht, das seit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 auch fortlaufend mit neuen Erkenntnissen „Prozessoptimierungen“ erfordert. Es gilt daher: Wachsam bleiben. Die wirklich relevanten Anforderungen werden kommuniziert. Wer diese mit offenen Augen und Ohren aufnimmt, wird selten ins offene Messer laufen.

Die Autorin Dr. Kristina Schreiber ist auf die rechtliche Begleitung von Digitalisierungsprojekten spezialisiert und Partnerin bei Loschelder Rechtsanwälte

Werbe-E-Mails rechtssicher versenden

Wer potenzielle Kunden per E-Mail anspricht, sollte die Rechtslage kennen. In bestimmten Fällen ist der Versand von Werbe-E-Mails nämlich nur bedingt erlaubt oder sogar verboten.

Wenn Unternehmen Kunden akquirieren und Kontakt zu diesen aufnehmen, nutzen sie dafür oft das Internet, um an die entsprechenden Daten - vorzugsweise E-Mail-Adressen - zu gelangen. Doch statt einen Marketing- oder Vertriebsmitarbeiter einzusetzen, der sich um professionelle Kundenakquise kümmert und dafür ein bestimmtes Budget benötigt, werden in vielen Fällen selbst Adressdaten recherchiert und potenzielle Kunden mittels Werbe-E-Mails angeschrieben.

Diese kurzsichtige Vorgehensweise ist aus rechtlicher Sicht gefährlich, denn wann solche E-Mails überhaupt versendet werden dürfen, wann nur bedingt und in welchen Fällen überhaupt nicht, wissen in der Regel nur die wenigsten Unternehmen beziehungsweise deren Marketing-Abteilungen. Die Problematik dabei: Werbe-E-Mails können in bestimmten Fällen unzulässige Werbung sein.

Wann Werbe-E-Mails erlaubt sind

Folgende Voraussetzungen müssen für den rechtmäßigen Versand von Werbe-E-Mails vorliegen:

Der Empfänger hat dem Empfang von Werbe-E-Mails zugestimmt und der Inhalt der Werbe-E-Mail passt zur Produktkategorie, für die er Werbung erhalten möchte. Handelt es sich um einen Newsletter, muss dafür eine Anmeldung vorliegen. Der Empfänger hat seine E-Mail-Adresse per Double-Opt-In-Verfahren über ein Anmeldeformular auf der Webseite des Unternehmens bestätigt. Um die Einwilligung zu beweisen, müssen dem Unternehmen sowohl die Einwilligung (Text und Klick auf "Bestätigen") als auch die positive Bestätigung der E-Mail-Adresse im Double-Opt-In-Verfahren vorliegen (jeweils Datum und Uhrzeit in der Datenbank).

Arbeitszeiten – so klappt es mit dem Gesetz

In Deutschland herrschen strenge Regelungen zu Arbeitszeiten. Wie schaffen es junge Unternehmer, rechtliche Probleme damit zu vermeiden?

Früh anfangen und bis spät in die Nacht arbeiten, das Wochenende durch. Wer ein Unternehmen gründet, klotzt erst einmal ran. Überdurchschnittliche Motivation und Einsatz erwarten Gründer meist auch von ihren Mitarbeitern. Doch in Deutschland herrschen strenge Regelungen zu Arbeitszeiten, die Arbeitnehmer schützen sollen. Wie schaffen junge Unternehmer es, rechtliche Probleme zu vermeiden? Und welche Möglichkeiten haben sie zur freien Gestaltung bei den Arbeitszeiten?

Welche Regeln gelten für Gründer?

In Deutschland unterliegen Mitarbeiterverhältnisse einer starken Reglementierung, für die größere Unternehmen eigens Juristen einstellen. Sicher nicht der erste Schritt in jungen Unternehmen, doch gelten für sie in Bezug auf das Arbeitsrecht genau die gleichen Gesetze wie für DAX-Konzerne. Ausnahmeregelungen gibt es nicht. Unabhängig von der Unternehmensgröße müssen Arbeitgeber bestimmte Mindestanforderungen einhalten:

- Mitarbeiter dürfen die tägliche (8h) und wöchentliche Höchstarbeitszeit (48h) nicht überschreiten. Zeitweise bis zu 10h täglich und 60 Stunden wöchentlich ist ohne besondere Begründung möglich, wenn die Arbeitszeit in sechs Monaten durchschnittlich höchstens acht Stunden pro Tag beträgt. Solche phasenweisen Anstrengungen durch hohe tägliche Arbeitszeiten müssen also zeitnah durch weniger Arbeit wieder ausgeglichen werden.

- Arbeitnehmer müssen Pausen und Ruhezeiten einhalten. Am Stück dürfen sie maximal sechs 6 Stunden arbeiten. Wer zwischen sechs und neun Stunden am Schreibtisch sitzt, muss mindestens 30 Minuten pausieren, bei über neun Stunden mindestens 45 Minuten. Und zwischen den Arbeitszeiten müssen mindestens ununterbrochen 11 Stunden liegen (mit Ausnahmen in einzelnen Branchen und bei Bereitschaft).

- Für Sonn- und Feiertage gilt ein Beschäftigungsverbot, ebenfalls mit branchenspezifischen Ausnahmen.

Für Gründer ist es ratsam, sich mit dem Wachsen der Firma frühzeitig über die Dos und Don'ts bei Arbeitszeiten zu informieren, denn es können spürbare Strafen drohen. Die gesetzliche Grundlage kann man zunächst im Arbeitszeitgesetz nachlesen. Vorsicht jedoch vor der eigenständigen Auslegung, das kann nach hinten losgehen. Die bessere Wahl, um sich einen Überblick zu verschaffen, sind zuverlässige Internetquellen aus Fachkreisen. Wer einen konkreten Fall klären will oder generell Lösungen für sein Unternehmen schaffen möchte, wendet sich am besten an einen Fachanwalt für Arbeitsrecht.

Die typischen Fallstricke

Für Jungunternehmer ist es nicht immer leicht, im Dickicht der Vorschriften den passenden Weg zu finden und angesichts der hohen eigenen Motivation für die Firma alle gesetzlichen Vorschriften zu befolgen.In der Praxis bekommen Gründer deshalb meist aus zwei Gründen Probleme:

1. Das Unternehmen versucht das Arbeitszeitgesetz zu umgehen, indem es Beschäftigte nicht als Arbeitnehmer einstuft, für die das Gesetz ausschließlich gilt. Das passiert häufig mit freien Mitarbeitern, die eigentlich normale Angestellte und somit scheinselbständig sind. Oder Mitarbeiter werden als leitende Angestellte ausgewiesen, weil für diese nicht alle Regelungen des Arbeitszeitgesetzes relevant sind. So entstehen auf einmal Teams, die ausschließlich aus leitenden Angestellten bestehen. Ob jemand jedoch in diese Kategorie fällt, entscheidet nicht der Arbeitgeber selbst durch die Vergabe einer Jobbezeichnung. Den Status bestimmen vielmehr Kriterien wie zum Beispiel die Weisungsgebundenheit des Mitarbeiters.

Gründer, die sich von diesem vermeintlichen Schlupfloch locken lassen, laufen Gefahr nachträglich Sozialabgaben und Steuern zahlen zu müssen. Und noch schlimmer: Der Beschäftigte könnte über seinen Arbeitnehmerstatus klagen.

2. Mitarbeiter machen zu viele Überstunden. Wer die Vorschriften zu den Arbeitszeiten in seiner Belegschaft missachtet, dem drohen Bußgelder, Nachzahlungen an den Arbeitnehmer und sogar Freiheitsstrafe.

Also Achtung, denn die Folgen sind ernst für Gründer! In der Regel haben junge Unternehmen keine finanziellen und zeitlichen Ressourcen für finanziellen Ahndungen oder kräftezehrende Gerichtsverfahren. Doch es gibt eine vollkommen legitime Möglichkeit, um nicht in die Falle zu tappen: Wer ganz legal Freelancer beschäftigt statt Mitarbeiter an sich zu binden, schafft sich viele Freiheiten vor allem in der Gründungsphase.

Homeoffice als Alternative?

Arbeiten von zuhause und nach individuellen Zeitvorstellungen, das ist längst keine Ausnahme mehr. In vielen Branchen ist Arbeiten im Homeoffice gut umsetzbar und sowohl für den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer mit vielen Vorteilen verbunden. Doch auch hier gelten Vorschriften für den Arbeitsschutz, auch wenn die Einhaltung schwerer zu kontrollieren ist. Arbeitnehmer, die zum Beispiel am Nachmittag ihr Kind versorgen und dann abends bis spät arbeiten, laufen Gefahr, die Ruhezeiten nicht einzuhalten. Und die Verantwortung liegt auch hier beim Arbeitgeber. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter im Homeoffice beschäftigen, können sich aber absichern, indem sie

- eine Regelung zur Zeiterfassung finden,

- mit dem Mitarbeiter eine Vereinbarung über Arbeitsumfang und Ruhezeiten treffen und

- über feste Arbeitstage und Kernarbeitszeiten. Das erleichtert die Erreichbarkeit für Emails und Anrufe. Denn: Arbeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr gilt per Gesetz als Nachtarbeit.

Flexiblere Arbeitszeitmodelle – sind Anpassungen des Gesetzes in Sicht?

Mancher mag sich fragen, wie das deutsche Arbeitszeitgesetz eigentlich mit dem Geist in Start-up-Unternehmen zusammenzubringen ist. Tatsächlich stammt es aus dem Jahr 1994, und seither hat sich die Arbeitswelt stark verändert. Eine Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes tut daher auch aus anwaltlicher Sicht dringend Not, um es ins digitale Zeitalter zu überführen und an die Bedürfnisse von New Work und einen veränderten Arbeitsmarkt anzupassen. Im vergangenen Jahr gab es dazu Anregungen von Parteien, doch im Bundestagsausschuss kam es dann zu keiner Einigung.

Beispielsweise diskutierten die Politiker, die deutschen Regelungen an die Europäische Arbeitszeitrichtlinien anzugleichen. Konkrete Ideen sind, statt tägliche Höchstarbeitsstunden wöchentliche Grenzen bei der Arbeitszeit einzuführen. Alternativ könnten die täglichen Höchstgrenzen erhöht werden, ohne gleichzeitig die wöchentliche Arbeitszeit hochzuschrauben. Beide Ansätze verhindern die dauerhafte Überlastung von Mitarbeitern. Und sie erhöhen die Flexibilität für Betriebe, zum Beispiel wenn es in Phasen kurzzeitig viel zu tun gibt. Noch scheinen nicht alle Bundestagsfraktionen bereit für den Wandel zu sein. Klar ist aber: Früher oder später wird es Änderung beim Arbeitszeitgesetz geben müssen, um dem digitalen Zeitalter zu gerecht zu werden.

Weniger Stunden, mehr Produktivität – möglich für Gründer?

Die engen Grenzen des Arbeitszeitgesetzes werden von Gründern nicht selten als hinderlich empfunden. Doch es gibt auch ganz andere Ansätze, die dem Pioniergeist von jungen Unternehmen entgegen kommen könnten. Beispiel Sechsstundentag: Menschen, die weniger arbeiten, sind deutlich produktiver und gleichzeitig weniger anfällig für Fehler und Krankheiten. Das zeigen zahlreiche Versuche mit einem Sechsstundentag in Unternehmen und Einrichtungen in Schweden. Die zunächst höheren Kosten zahlten sich dabei schnell durch die gesteigerte Produktivität und zufriedenere Mitarbeiter aus. Ist das vereinbar mit dem deutschen Recht? Ja, denn es gibt keine gesetzliche Mindestarbeitszeitdauer, geregelt ist nur die Höchstdauer. Arbeitgeber sind also frei, ob sie ihre Angestellten 8 Stunden oder eben weniger arbeiten lassen.

Fazit

An der Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes führt auch für Gründer kein Weg vorbei. Vermeintliche Hintertüren des Gesetzes auszunutzen, birgt erhebliche Gefahren mit empfindlichen Folgen für Unternehmen und Verantwortliche. Es gibt jedoch auch innerhalb der Grenzen legitime Möglichkeiten, die Arbeitszeit für Mitarbeiter flexibler zu gestalten und ihre Motivation und den Enthusiasmus für das Unternehmen zu unterstützen. Und nicht zuletzt besteht Aussicht darauf, dass das Arbeitszeitgesetz in absehbarer Zukunft auch den Gegebenheiten des digitalen Zeitalters angepasst wird.

Die Autorin Franziska Hasselbach ist Rechtsanwältin bei der auf Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei Hasselbach in Köln, Frankfurt und Bonn.

Schutzschirm gegen Haftungssturm

Unter welchen Umständen Sie persönlich für Ihre Kapitalgesellschaft haften und wie Sie sich und Ihr Unternehmen – schon vor der Gründung – bestmöglich schützen.

Kapitalgesellschaften sind auf einem Gesellschaftsvertrag beruhende Körperschaften des privaten Rechts. Als juristische Personen mit eigener Rechtsfähigkeit, Grundbuchfähigkeit und Parteifähigkeit in Prozessen sowie Insolvenzfähigkeit können sie zu jedem gesetzlich zugelassenen Zweck betrieben werden.

Wenn der Gründer alle rechtlichen Bestimmungen zur wirksamen Errichtung der Kapitalgesellschaft erfüllt hat und die Gesellschaft im Handelsregister eingetragen ist, kann er seine Geschäftstätigkeit auf der Grundlage dieses „Sondervermögens“ ausüben, ohne grundsätzlich befürchten zu müssen, bei einem Misserfolg mit seinem Privatvermögen für die Schulden des Unternehmens gerade stehen zu müssen.

Gründerhaftung

Der oder die Gründer einer Kapitalgesellschaft unterliegen der sogenannten Gründerhaftung, bis die Vorstufe – verkörpert durch einen Einzelunternehmer oder eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts – abgeschlossen ist und das Unternehmen als GmbH, UG (haftungsbeschränkt) oder AG in das Handelsregister eingetragen ist. Der oder die Gründer haften dabei gesamtschuldnerisch mit ihrem Privatvermögen neben einem etwaigen schon bestehendem Vermögen der Vorgesellschaft.

Wirken bei der Gründung einer AG nicht nur Aktionäre, sondern auch der Vorstand oder der Aufsichtsrat mit oder gibt es Sacheinlagen, ist eine Gründungsprüfung im Sinne der §§ 33 ff AktG gesetzlich vorgeschrieben. Stellt sich dabei heraus, dass die Gesellschaft von Gründern durch Einlagen, Sachübernahmen oder den Gründungsaufwand vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit geschädigt wurde, so sind der AG alle Gründer als Gesamtschuldner zum Ersatz persönlich verpflichtet. Bei der GmbH gibt es nach § 11 II GmbHG die Handelndenhaftung mit dem Privatvermögen.

Einkaufen mit Köpfchen

Was ist beim Wareneinkauf zu beachten? Welche Geschäftsbedingungen des Lieferanten müssen Sie akzeptieren? Was sollte im Einkaufsvertrag auf jeden Fall geregelt sein?

Professioneller Einkauf

Der Einkauf qualitativ sehr hochwertiger Ware zum günstigen Einkaufspreis entscheidet oft über den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Dabei kommt es nicht nur auf die Warenbeschaffenheit selbst an, sondern auch auf die Rahmenbedingungen, die dem Einkauf zugrunde gelegt werden. Der Einkauf kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Im Handel ist Schriftform sinnvoll, da beide Seiten die Belege für ihre Buchhaltung und die Abführung von Steuern brauchen.

Rahmenliefervertrag

Nimmt der einkaufende Unternehmer regelmäßig größere Mengen von Waren bei einem bestimmten Hersteller, Großhändler oder Lieferanten ab, verfügt er über eine stärkere Position im Markt und kann den Abschluss eines Rahmenliefervertrages vorschlagen. Ein solcher individuell verhandelter Rahmenliefervertrag legt alle wichtigen Themen fest und sichert die regelmäßige fristgerechte Belieferung des einkaufenden Unternehmens umfassend ab, da viele zusätzliche Themen aufgenommen werden können, die von großer praktischer Bedeutung sein können. Der Rahmenvertrag gilt dann dauerhaft für die Geschäftsbeziehung.

Produktbeschaffenheit und Pflichtenheft

Bezüglich komplexer Produkte ist die Vereinbarung aller Beschaffenheitsmerkmale sehr wichtig, damit die Ware auch genau den Anforderungen entspricht, die man als Einkäufer für den eigenen Weiterverkauf benötigt. Sorgfältige Produktbeschreibungen werden als „Pflichtenhefte“ bezeichnet. Diese sind sehr zu empfehlen, um spätere Enttäuschungen und Auseinandersetzungen zu vermeiden. Empfehlenswert ist auch die zusätzliche Klarstellung, dass die Ware allen in Deutschland zum Zeitpunkt der Auslieferung geltenden einschlägigen nationalen und EU-rechtlichen Rechtsnormen zu entsprechen hat.

Gewährleistung und Haftung

Wichtig ist es, dass für die Gewährleistung die gesetzlichen Regeln gelten, und der Hersteller, Lieferant oder Großhändler diese nicht wesentlich einschränkt. Viele Hersteller versuchen, die Gewährleistungsfrist auf ein Jahr ab Warenauslieferung zu beschränken, was über allgemeine Geschäftsbedingungen im Verhältnis zu Unternehmern als Einkäufern zulässig ist. Hier lohnt es sich zu verhandeln, denn günstiger ist es für den Einkäufer, wenn die Gewährleistungsfrist von den gesetzlich vorgesehenen zwei Jahren bestehen bleibt oder sogar auf drei Jahre verlängert wird, was zulässig ist. Insgesamt empfiehlt sich beim regelmäßigen Bezug größerer Warenmengen ein sehr gut verhandelter individueller Rahmenliefervertrag, um für den Einkäufer ungünstige Verkaufsbedingungen des Herstellers, Lieferanten oder Großhändlers wegzuverhandeln.

Fehlerfrei und rechtssicher

Welche Arten von Produkt-, Produzenten- und Verkäuferhaftung gibt es? Was muss ich beachten, damit meine Kunden keine Opfer von Produktmängeln werden und Schaden erleiden?

Gefahren der zunehmenden Technisierung

Diese und viele Fragen mehr stellen sich allen Unternehmern, die ihre Produkte entweder selbst herstellen oder die Waren von Dritten beziehen und mit oder ohne Weiterverarbeitung an ihre Endkunden verkaufen. In der heutigen Zeit steigen wegen der zunehmenden Technisierung immer mehr die Risiken, dass Personen durch Produkte zu Schaden kommen. Die internationale Gesetzgebung hat die Schutzbedürftigkeit der Warenabnehmer vor Augen, denen angesichts der Komplexität und Unüberschaubarkeit industrieller Massenproduktion der Nachweis konkreter Verantwortlichkeit für Schädigungen wesentlich erschwert ist.

Die gesetzgeberische und gerichtliche Entwicklung in Deutschland ist maßgeblich geprägt durch die Hühnerpestentscheidung aus dem Jahre 1968, in welcher die Haftung des Warenherstellers für Schäden durch fehlerhafte Produkte endgültig von vertragsrechtlichen Begrenzungen befreit wurde und abstrakt ein Schutz für alle Verbraucher geschaffen wurde, die Schaden durch mangelhafte Produkte erleiden. Also sind nunmehr nicht nur die Konsumenten geschützt, die als Käufer Vertragspartner des Herstellers sind, sondern auch diejenigen, die zufällig Schaden durch die mangelhafte Ware erlitten haben.

Folgende wesentlichen Rechtsgrundlagen werden von den Gerichten im Zusammenhang mit Sach- und Personenschäden durch problematische Produkte geprüft:

- Vertragliche Haftung, in der Regel aus dem Kaufvertrag resultierend, soweit ein Verschulden des Verkäufers in Form von Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliegt und der Anspruchsteller Käufer ist.

- Deliktrecht bei schuldhaften Pflichtverletzungen des Herstellers und des Verkäufers, die Körper- oder Eigentumsverletzungen zur Folge haben. Auch Verstöße gegen Schutzgesetze wie das Elektro- und Elektronikgerätegesetz, das Gerätesicherheitsgesetz, das Produktsicherheitsgesetz und zahlreiche weitere Normen führen zu Schadensersatz.

- Organhaftung von Vorständen, Geschäftsführern und Aufsichtsräten.

- Strafrechtliche Verantwortung für Körperverletzung, Totschlag, Sachbeschädigung etc. mit der Folge einer Geld- oder Freiheitsstrafe im Falle der Verurteilung.

- Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz bei der Verletzung von Sicherheitspflichten.

Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz

Das Produkthaftungsgesetz ist zum 1.1.1990 in Kraft getreten. Nach dem Produkthaftungsgesetz weist ein Produkt einen Fehler auf, wenn es im Zeitpunkt des In-den-Verkehr-Bringens nicht die Sicherheit bietet, die unter Berücksichtigung aller Umstände berechtigterweise erwartet werden kann. Damit ersetzt das Gesetz den Fehlerbegriff durch einen anderen unbestimmten Rechtsbegriff, nämlich denjenigen der „berechtigten Sicherheitserwartungen“ des Adressatenkreises des vermarkteten Produkts sowie Dritter, die mit der Sache in Berührung kommen. Wendet sich der Hersteller mit seiner Ware ausschließlich an Fachpersonal, wie etwa bei Investitionsgütern, aber auch bei sonstigen technischen Geräten, hat das Produkt den Sicherheitserwartungen dieser Fachkreise zu genügen.

Produktrisiken, die geschultem Personal bekannt sind und deren Realisierung durch eigenes sorgfältiges Verhalten vermieden werden kann, begründen keinen Fehler. Wird das Produkt auf unterschiedlichen Vertriebskanälen mehreren Adressatenkreisen dargeboten, hat sich der Hersteller an der am wenigsten informierten und zur Gefahrsteuerung kompetenten Gruppe zu orientieren, also den jeweils höchsten Sicherheitsstandard zu gewährleisten. Relevant ist das etwa, wenn Betonmischmaschinen über den Fachhandel an Handwerksbetriebe und über Baumärkte an Heimwerker vertrieben werden.

Der Allianz Unternehmensschutz erweitert sein Angebot

Schadensersatz, Einbruch oder Brand – Unternehmen sichern vieles gegen existentielle Risiken ab. Aber was ist, wenn man sich mit Lieferanten oder Kunden mal nicht einig ist? Der Unternehmensschutz bietet auch Absicherung bei Rechtsstreitigkeiten.

Mit dem Unternehmensschutz der Allianz schützen sich kleine und mittlere Betriebe bis 5 Millionen Euro Umsatz bzw. bis zu 10 Millionen Euro Versicherungssumme gegen zahlreiche typische Geschäftsrisiken ab. Vier Produktlinien bieten dabei für jeden die passende Absicherung mit unterschiedlichen Leistungs- und Preisniveaus – von der Basis-Deckung bis hin zum Premium-Produkt.

Haus und Hof mit Hab und Gut richtig absichern

Nach der Neueinführung der Betriebs- und Berufshaftpflicht- im Jahr 2022 sowie der Inhaltsversicherung folgte 2023 die Firmen Immobilienversicherung, welche sich durch zahlreiche neue Einschlüsse und Deckungserweiterungen sowie reduzierte Selbstbehalte auszeichnet. Wie bei der Haftpflicht- und Inhaltsversicherung ist bei ihr auch grobe Fahrlässigkeit mit abgesichert. Weiterhin setzt die Firmen Immobilienversicherung mit einem neuen Umwelt- und Nachhaltigkeitsbaustein echte Maßstäbe. So gibt es zum Beispiel eine echte Allgefahrendeckung für Anlagen zur nachhaltigen Energiegewinnung und -versorgung. Darunter fallen Klein-Windkraftanlagen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder Vorrichtungen zur Regenwassernutzung, die im Versicherungsumfang automatisch bis 25.000 EUR enthalten sind. Zusätzlich können Photovoltaikanlagen entsprechend Ihrer Leistung mitversichert werden. Darüber hinaus erhalten Unternehmen im Schadenfall zusätzlich zur vertraglich vereinbarten Schadenzahlung bis zu 25.000 Euro an Mehrleistungen, wenn zum Beispiel bei einem Heizungstausch eine herkömmliche Ölheizung gegen eine Wärmepumpe ersetzt wird oder bei einer Reparatur die Außendämmung erneuert wird. Ebenso können behinderten- und altersgerechte Umbauten im Gebäude oder in den einzelnen Wohneinheiten durch die Zusatzleistungen des Umwelt- und Nachhaltigkeitsbausteins vorgenommen werden.

Recht haben ist nicht Recht bekommen

Auch wenn man selbst eigentlich kein „Streithansel“ ist: Sind Kund:innen unzufrieden oder fühlen sich Mitarbeiter:innen ungerecht behandelt, hat man schnell eine Klage am Hals. Oder man selbst ist mit den Leistungen eines Lieferanten unzufrieden und möchte sich dagegen wehren und sein Recht durchsetzen. Egal worum es geht – immer sind Rechtsstreitigkeiten vor allem mit Unsicherheiten über ihren Ausgang verbunden – und guter Rat ist sowieso teuer.

Mit der jetzt neu aufgelegten Allianz Firmen-Rechtsschutzversicherung schützen sich Unternehmen vor hohen Kosten bei Rechtsstreitigkeiten und erhalten in ihren Angelegenheiten fundierte juristische Beratung. Denn wie die übrigen Unternehmensschutzprodukte steht die Allianz Firmen-Rechtsschutzversicherung für umfangreiche Leistungen und Services. Zum Beispiel werden im Falle von fünf Jahren Schadenfreiheit in den Produktlinien Komfort und Premium auch bei nicht versicherten oder nicht versicherbaren Fällen einmalig bis zu 1000 Euro übernommen. Oder die Unternehmen können sich im Rahmen einer telefonischen Erstberatung immer über ihre Chancen und Rechte ausführlich informieren – auch bei nicht versicherten Angelegenheiten. In einem versicherten Fall können die Parteien jederzeit zur Schlichtung eine Mediation in Anspruch nehmen und versuchen, ihren Streit außergerichtlich zu lösen. Die Allianz deckt Arbeits-, Vertrags- und Sachenrecht sowie Wohnungs- und Grundstücksrecht und damit wichtige Rechtsgebiete im Tagesgeschäft ab. In der Produktlinie Premium ist ab sofort sogar die Abwehr von Schadenersatzansprüchen um Wettbewerbs- und Markenrechte sowie (gerichtliche) Auseinandersetzungen um Urheberrechte bis 10.000 EUR abgesichert.

Die neue Rechtsschutzversicherung für Firmen komplettiert den Allianz Unternehmensschutz und fügt sich dabei nahtlos in das bewährte Konzept ein. Das einfache Vier-Linienkonzept mit passenden Bausteinen bietet Absicherung nach Maß, die Produkte sind einfach, wettbewerbsfähig und rasch abschließbar. Und kleine und mittlere Firmen können sich sicher und rundum geschützt fühlen – jetzt erst recht! Starker Schutz für starke Unternehmen.

Weitere Infos finden Sie hier

EXIST und Hochschul-IP

Recht für Gründer*innen: Wer ein EXIST-Gründungsstipendium in Aussicht hat, sollte sich rechtzeitig mit den Themen geistiges Eigentum (IP) und Lizensierung von Hochschul-IP auseinandersetzen. Wir klären auf.

Alljährlich werden über 100 EXIST-Gründungsstipendien (im Folgenden nur „Stipendien“) zur Förderung innovativer Spinn-offs aus Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen (im Folgenden nur „Hochschulen“) vergeben. In der aktuellen Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) vom 18. April 2023 wird von den Hochschulen auch die Überlassung von IP an die Unternehmensgründungen erwartet. „IP“ – kurz für Intellectual Property (geistiges Eigentum) – umfasst Immaterialgüter wie z.B. Erfindungen, Software und Designs sowie die für diese erhältlichen Schutzrechte, z.B. Patente, Urheberrechte und Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Warum IP-Abgrenzung gegenüber Hochschulen?

Konkret sollen die Hochschulen während der Projektlaufzeiten u.a. „der Unternehmensgründung einen Zugriff auf das notwendige geistige Eigentum zu marktüblichen Konditionen gewähren“. Marktübliche Konditionen beinhalten oft Lizenzgebühren. Die Aussicht auf Lizenzeinnahmen kann bei Hochschulen Begehrlichkeiten wecken und dazu führen, auch IP für sich zu beanspruchen, das originär den EXIST-Stipendiat*innen (im Folgenden nur „Stipendiat*innen“) zusteht. Daher sollten Stipendiat*innen ihre IP-Position kennen. Diese ist stark und wird im Folgenden zusammengefasst.

Hintergrund: EXIST-Stipendien

Die EXIST-Programme des BMWK fördern innovative Gründungsprojekte aus der Wissenschaft in deren Frühphase. Förderfähige Mitglieder eines Gründungsteams können insbesondere Absolvent*innen, Wissenschaftler*innen und Studierende sein, die im Rahmen von Vorarbeiten bereits Grundlagen des Gründungsprojekts erarbeitet haben. Um die Förderung zu erhalten, muss noch kein Businessplan ausgearbeitet sein und es darf weder eine Geschäftstätigkeit aufgenommen noch eine Kapitalgesellschaft gegründet worden sein.

Die Stipendien werden auf Antrag von Hochschulen gewährt. Diese müssen die Gründungsteams während der Projektlaufzeit unter anderem durch Mentoring und Bereitstellung von Arbeitsmöglichkeiten (z.B. Laboreinrichtungen) unterstützen und die Fördermittel verwalten. Die Fördermittel umfassen nicht nur die zur Finanzierung der Stipendien erforderlichen Beträge – abhängig von der jeweiligen Qualifikation je Teammitglieder ein Jahr lang zwischen 1000 und 3000 Euro monatlich zuzüglich Zuschläge für unterhaltsberechtigte Kinder. Auf Antrag der Hochschulen kommen bis zu 30.000 Euro für Sachmittel und 5000 Euro für Coaching/Beratung des Gründungsteams hinzu. Zur Umsetzung schließen die Hochschulen mit den Mitgliedern der Gründungsteams Stipendiatenverträge. IP-rechtlich besonders relevant ist dabei:

Dass Hochschulen Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und Geld an die Stipendiat*innen auszahlen, macht die Stipendiat*innen nicht zu Arbeitnehmer*innen der Hochschulen. Stipendiat*innen sind keine Arbeitnehmer*innen, sondern „Begünstigte“. Sie müssen nicht für die Hochschule arbeiten, sondern nur für sich selbst. Das wird von Hochschulverwaltungen gelegentlich missverstanden. Aber für die IP-Zuordnung ist dieser Status der Stipendiat*innen entscheidend.

Basics der IP-Zuordnung: Schutzfähiges gehört den Kreativen

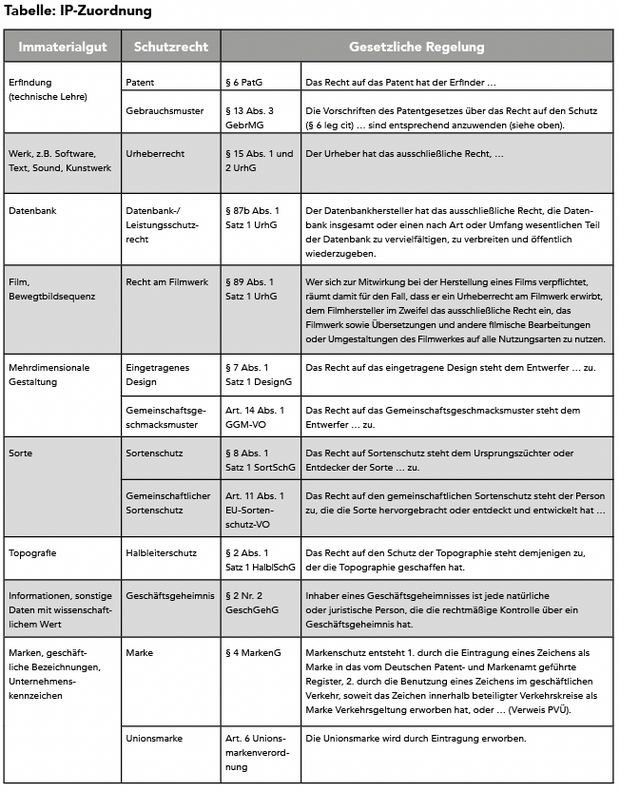

Sowohl im deutschen als auch im EU-Recht gilt ein wichtiger Grundsatz: Die schutzfähigen Ergebnisse kreativer menschlicher Tätigkeiten stehen grundsätzlich der/dem Kreativen zu, also der/dem Schöpfer*in, Urheber*in, Entwerfer*in, Erfinder*in oder Züchter*in. Dies folgt unmittelbar aus den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in §§ 7, 15 Urheberrechtsgesetz (UrhG), § 7 Abs. 1 Satz 1 Designgesetz (DesignG), § 6 Patentgesetz (PatG), § 13 Abs. 3 Gebrauchsmustergesetz (GebrMG), § 8 Abs. 1 Satz 1 Sortenschutzgesetz (SortSchG), § 2 Abs. 1 Satz 1 Halbleiterschutzgesetz (HalblSchG) und §§ 4, 14 Markengesetz sowie aus Art. 14 Abs. 1 EU-Gemeinschaftsgeschmacksmuster-VO (GGV) und Art. 11 Abs. 1 EU-Sortenschutz-VO (siehe dazu auch die Tabelle „IP-Zuordnung“).

Keine Geltung arbeitsrechtlicher Bestimmungen für Stipendiat*innen

Ausnahmen von diesem Grundsatz gelten in Arbeitsverhältnissen und bei Herstellung von Software auch im Rahmen sonstiger Dienstverhältnisse. Entwickeln Arbeitnehmer*innen in Erfüllung ihres Arbeitsvertrags schutzfähige Immaterialgüter, z.B. eine neue technische Lehre (Erfindung) oder eine Software, dann stehen diese der/dem Arbeitgeber*in zu. Dies folgt aus § 2 Abs. 2 HalblSchG, § 7 Abs. 2 DesignG, 43, § 69b UrhG (in Abs. 2 auch für sonstige Dienstverhältnisse), Art. 14 Abs. 3 GGV, Art. 11 Abs. 3 EU-Sortenschutz-VO und aus dem Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG). Da Stipendiat*innen als solche aber gerade keine Arbeitnehmer*innen sind, wird das IP, das sie im Rahmen ihrer Gründungsvorbereitungen generieren, nicht von diesen Regelungen erfasst. Deshalb erwerben Stipendiat*innen, die

- technische Lehren (Erfindungen), Topografien oder Designs entwickeln,

- Sorten züchten,

- Datenbanken erstellen,

- Software oder andere Werke (z.B. Filmwerke) herstellen,

- Marken mit Unterscheidungskraft entwickeln sowie anmelden und/oder

- Geschäftsgeheimnisse entwickeln und kontrollieren, unmittelbar selbst die Rechte an diesen Immaterialgütern.

Diese können die Stipendiat*innen ohne Mitspracherechte und Lizenzansprüche der Hochschule nutzen. Die Stipendiat*innen können auch allein entscheiden, ob dafür Schutzrechte beantragt werden sollen (Urheberrechts- und kurzfristiger EU-Geschmacksmusterschutz entsteht auch ohne Antrag automatisch). Wichtig ist, dass den Stipendiat*innen bewusst ist, dass ihnen nach den gesetzlichen Bestimmungen das IP zusteht, das sie während des EXIST-Förderzeitraums als Stipendiat*innen generieren. Denn vor diesem Hintergrund bleibt oft kein oder zumindest nur wenig IP übrig, für das sie eine Lizenz der Hochschule benötigen.

Welches Hochschul-IP bleibt relevant?

Die IP- und Transfer-Strategien deutscher Hochschulen sind primär auf Wissens- und Technologietransfer sowie die Verwertung von Erfindungen ausgerichtet. Deshalb verfügen die wenigsten Hochschulen über Design-, Marken- oder Softwareportfolios, die für Gründer*innen interessant sind. In der Praxis verengt sich das für Stipendiat*innen relevante Hochschul-IP daher im Wesentlichen auf folgende zwei Gruppen:

- Erfindungen, für die die Hochschule ein Patent hält oder beanspruchen kann (sowie, in seltenen Fällen, von Hochschulen geschützte Sorten);

- IP, das Stipendiat*innen bereits vor Beginn der Förderung noch als Arbeitnehmer*innen der Hochschule in Erfüllung ihrer Dienstpflichten generiert haben und nunmehr selbst unternehmerisch nutzen wollen. Denn solches IP steht der Hochschule als (zu diesem Zeitpunkt noch) Arbeitgeberin zu (siehe oben) – wobei für Diensterfindungen gemäß § 42 ArbnErfG bestimmte Besonderheiten gelten.

Die Schnittmenge der beiden Gruppen bilden von Hochschulen nach dem ArbnErfG in Anspruch genommene Diensterfindungen, die Mitglieder eines Gründungsteams zuvor (noch) als Hochschulbeschäftigte gemacht haben und anschließend EXIST-gefördert auf eigene Rechnung verwerten wollen. Wenn Stipendiat*innen ihre IP-Position vor diesem Hintergrund optimieren wollen, sollten sie Folgendes nicht vergessen:

Woran Stipendiat*innen bei Lizensierung von Hochschul-IP denken sollten

Wenn Hochschulen entsprechend der Förderrichtlinie Lizenzgebühren für die Nutzung von Hochschul-IP verlangen, sollten die Stipendiat*innen versuchen, absatzabhängige Lizenzgebühren auszuhandeln. Auch absatzabhängige Lizenzgebühren sind marktüblich. Diese fallen aber nur dann an, wenn das Start-up durch die Nutzung des Hochschul-IP auch tatsächlich selbst Einnahmen erzielt. Das ist für die Stipendiat*innen liquiditätsschonend und risikoärmer.

Und wenn Stipendiat*innen Lizenzgebühren für eine frühere Diensterfindung (Schnittmenge oben) eines Mitglieds ihres Gründungsteams an die Hochschule zahlen, gilt § 42 Nr. 4 ArbnErfG. Danach muss die Hochschule 30 Prozent der vereinnahmten Lizenzgebühren direkt wieder an dasjenige Mitglied des Gründungsteams auskehren, das die Diensterfindung gemacht hat.

Der Autor Prof. Dr. Nicolai Schädel ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) und of Counsel bei der Rechtsanwaltssozietät Kurz Pfitzer Wolf & Partner (KPW) in Stuttgart

Die Chancen des Zukunftsfinanzierungsgesetzes

Wenn Deutschland wieder ein Gründer*innenland werden soll, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Das hat der Gesetzgeber erkannt und zuletzt mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz einen bunten Strauß von Vorschlägen geflochten. Für Gründer*innen bieten sich so neue Chancen.

Unter steuerlichen Gesichtspunkten erwies sich bislang eine Holdingstruktur als vorteilhaft, wobei die operative Gesellschaft (GmbH) von einer ebenfalls als GmbH gestalteten Gesellschaft gehalten wurde, welche ihrerseits von dem / der Gründenden gehalten wurde. Vielfach wurde zwischen den beiden Gesellschaften noch eine Organschaft geschlossen, der ein Ergebnisabführungsvertrag zugrunde lag. Diese Struktur ermöglichte es einerseits, etwaige Gewinne lediglich mit einem kombinierten Steuersatz aus Gewerbe- und Körperschaftsteuer von circa 30% vorzubelasten, die dann als Ausschüttung von der natürlichen Person mit dem Abgeltungsteuersatz von 25% bezogen werden konnte. Andererseits war eine nahezu steuerfreie Veräußerung der operativen Gesellschaft möglich. Dieser Veräußerungserlös konnte dann wieder investiert werden und löste erst im Rahmen einer späteren Ausschüttung an den Gründer eine weitergehende Besteuerung in Höhe des Abgeltungsteuersatzes von 25% aus.

2021: Rechtsformneutralität bringt gleiche steuerliche Ergebnisse

Mit der Option zur Körperschaftsteuer können Gründende einer Personengesellschaft nunmehr das gleiche steuerliche Ergebnis erzielen, denn 2021 schuf der Gesetzgeber mit dem Körperschaftmodernisierungsgesetz eine Rechtsformneutralität bezüglich der Besteuerung von Unternehmen zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften, indem er der Personengesellschaft ein Wahlrecht zur Körperschaftsteuer eingeräumt hat. Das aus gesellschaftsrechtlicher Perspektive oft vorteilhaftere Personengesellschaftsrecht kann also gewählt werden, ohne dadurch steuerliche Nachteile gegenüber einer Kapitalgesellschaft zu erleiden.

Steuerliche Rahmenbedingungen für Mitarbeitervergütungen

Genauso wichtig sind die steuerlichen Rahmenbedingungen für Mitarbeitervergütungen. In den letzten Jahren wurden hier zwar gesetzliche Änderungen vorgenommen, diese konnten aber nur unzureichend die Realität und Bedürfnisse der Start-ups abdecken. Im Kern geht die Besteuerung davon aus, dass Arbeit jeweils gleich besteuert und nicht einer unternehmerischen Beteiligung gleichgestellt werden soll: Die Besteuerung für den/die Gründenden selbst mit seiner/ihrer Gesellschaft gilt eben nicht für die Mitarbeitenden, obwohl sie, wie der/die Gründer*innen auch, ebenfalls ihre Arbeits- und Innovationskraft einbringen.

Echte Beteiligung als Instrument immer noch realitätsfern?

Vor diesem Hintergrund scheint der einfachste Weg eine echte Beteiligung der Mitarbeitenden am Unternehmen. So erhalten sie Gewinnausschüttungen und sind an Exit-Erlösen beteiligt. Sie erlangen im Gegenzug aber auch alle mit einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung verbundenen Rechte (etwa Teilnahme- und Stimmrechte) und Pflichten (beispielsweise Treuepflichten). Ein solcher gesellschaftsrechtlicher Einfluss ist aus Sicht des Gründenden nicht immer wünschenswert, da er seine gestalterische Freiheit einschränken kann. Steuerlich stellt sich bei echten Beteiligungen das Problem, wenn die jeweilige Beteiligung unter dem Verkehrswert des Unternehmens gewährt wird. Dann liegt ein geldwerter Vorteil in Höhe der Differenz vor, der mit Zufluss einer Besteuerung wie Lohn unterliegt, obwohl keine Liquidität erlangt wird (Dry Income).

Lösung der Dry Income-Problematik

Dieses Problem hat der Gesetzgeber im Juli 2021 mit § 19a EStG abzumildern versucht, indem die Besteuerung aufgeschoben wurde. Die Einzelheiten und Anforderungen an einen solchen Steueraufschub wurden aber als realitätsfern und unzureichend angesehen. Ungewöhnlich zügig reagiert der Gesetzgeber nun mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz hierauf:

- Die Besteuerung des geldwerten Vorteils aus der Beteiligung soll mit Veräußerung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgen; ab 2024 spätestens 20 statt bisher zwölf Jahre nach deren Übertragung.

- Im Falle des Rückerwerbs der Anteile bei Verlassen des Unternehmens soll nur die tatsächlich an den/die Mitarbeitenden gezahlte Vergütung maßgeblich sein, wodurch insbesondere in Leaver-Fällen, in denen der Kaufpreis in der Regel unterhalb des Verkehrswerts der Beteiligung liegt, das Risiko einer Besteuerung von nicht realisierten Werten entschärft wird.

- Eine Besteuerung wird weitergehend bis zum Zeitpunkt des tatsächlichen Verkaufs hinausgeschoben, wenn der/die Arbeitgebende auf freiwilliger Basis unwiderruflich erklärt, dass er/sie die Haftung für die einzubehaltende und abzuführende Lohnsteuer übernimmt.

Hierzu müssen die Beteiligungen

- nicht vom Arbeitgebenden selbst, sondern können auch durch (Gründungs-)Gesellschafter*innen gewährt werden;

- nicht solche des Unternehmens des Arbeitgebenden, sondern können auch konzernangehörige Beteiligungen sein.

Des Weiteren wird der Anwendungsbereich dergestalt ausgeweitet, dass

- begünstigte Unternehmen solche mit bis zu 1.000 Mitarbeitenden sind, die einen Jahresumsatz von höchstens 100 Mio. EUR oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 86 Mio. EUR aufweisen, wobei diese Schwellenwerte im Zeitpunkt der Übertragung der Beteiligung oder in einem der sechs vorangegangenen Kalenderjahre nicht überschritten sein dürfen, und

- der maßgebliche Gründungszeitraum des Unternehmens maximal 20 Jahre vor dem Beteiligungszeitpunkt liegen darf.

Steuerliche Stärkung unter anderem durch Pauschalbesteuerung

Weitergehend kann der durch die Anteilsübertragung gewährte geldwerte Vorteil bei dem Mitarbeiter pauschal mit einem Steuersatz in Höhe von 25% besteuert werden und unterliegt nicht mehr dem persönlichen Einkommensteuersatz. Auch wird der Freibetrag für die verbilligte oder unentgeltliche Überlassung von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen vom Arbeitgeber ab 2024 von derzeit 1.440 auf 5.000 EUR jährlich erhöht, was auch zu einer Sozialversicherungsfreiheit in gleicher Höhe führt. Dies erfordert aber, dass es sich um eine freiwillige Leistung des Arbeitgebenden handelt, die grundsätzlich allen Mitarbeitenden des Unternehmens offensteht, die ein Jahr oder länger ununterbrochen in einem gegenwärtigen Dienstverhältnis zu diesem stehen. Daher ist dieses Tool für eine reine Managementbeteiligung nicht geeignet.

Was das Zukunftsfinanzierungsgesetz vermissen lässt

Bedauerlicherweise hat der Gesetzgeber keine Anpassung im Vermögensbildungsgesetz vorgenommen, auf welchem die Begünstigungen für die Mitarbeiterbeteiligungen aufbauen. Diese Regelungen kommen nicht zur Anwendung, wenn es sich beim Start-up um eine Personengesellschaft handelt, die sich für die Körperschaftsteuer entscheidet – und deshalb steuerlich wie eine Körperschaft behandelt wird.

Alternative Beteiligungsmodelle noch notwendig?

Dem Problem des Dry Income begegnete die Gestaltungspraxis bislang durch Hurdle- oder Growth Shares. Bei Hurdle Shares erfolgt lediglich eine Beteiligung an den zukünftigen Wertsteigerungen, weshalb diese im Zeitpunkt der Gewährung grundsätzlich nicht zu einem sofortigen steuerlich relevanten Lohnzufluss führen. Weiterhin haben sich Virtual Shares oder Virtual Options als Instrument der Incentivierung von Mitarbeitenden erwiesen. Mit solchen Ansprüchen vermeidet man wegen ihrer rein schuldrechtlichen Ausgestaltung eine gegebenenfalls nicht gewünschte Teilhabe an Zukunftsfragen des Unternehmens. Steuerlich betrachtet stellt lediglich die jeweilige (indirekte) Partizipation an den Gewinnen und/oder dem Exit-Erlös zu besteuernden Lohn dar. Dieser wird nach dem individuellen Steuersatz besteuert, sodass die steuerlichen Regelungen für Einkünfte aus Kapitalvermögen nicht angewendet werden. Dem/der Mitarbeitenden fließt hier nicht bereits mit Einräumung dieser Ansprüche etwas zu, sodass sich das Dry Income-Problem nicht stellt.

Fazit

Die Regierung ist das Thema verbesserter steuerlicher Rahmenbedingungen angegangen. Man ist dabei zwar noch lange nicht bei den Vergünstigungen, die andere Standorte insoweit genießen – aber es ist ein wesentlicher Schritt. Nun müssen die Gründenden die jeweiligen Weichen selbst stellen.

Zu den Autoren:

Dr. Matthias Geurts ist Partner bei der Kanzlei Schalast und berät Venture Capital-/Private Equity-Investoren in aufsichtsrechtlichen Strukturierungsfragen und Start-ups sowie Gründer bei der Optimierung ihrer Unternehmensgestaltung, deren Finanzierung und Mitarbeiter-beteiligungsmodellen.

Dr. Marc-Andre Rousseau ist Partner bei der Kanzlei Schalast für den Bereich Venture Capital/Start-ups. Er berät Venture Capital-Investoren, Family Offices und Angel-Investoren sowie Startups in allen rechtlichen Finanzierungsfragen sowie Start-ups bei Exit- und Gewinnbeteiligungsmodellen.

Der Beteiligungsvertrag

Recht für Gründer*innen: Wir zeigen die wesentlichen Themen und Standards eines Beteiligungsvertrags.

Soweit Investor*innen im Rahmen einer Finanzierungsrunde Eigenkapital zur Verfügung stellen, werden die Terms üblicherweise im Rahmen eines Beteiligungsvertrages vereinbart. Strukturell umfasst ein Beteiligungsvertrag eine Beteiligungs- und Gesellschaftervereinbarung (Investment and Shareholders Agreement). Die Beteiligungsvereinbarung beinhaltet die Struktur und die Konditionen des Investments, wohingegen die Gesellschaftervereinbarung die gegenseitigen Rechte und Pflichten der künftigen Gesellschafter*innen sowie das Verhältnis zur Gesellschaft definiert.

Beteiligungsvereinbarung

Regelmäßig werden die durch die Investor*innen zu übernehmenden Geschäftsanteile im Rahmen einer Bar-Kapitalerhöhung neu ausgegeben. Die Beteiligungsvereinbarung beinhaltet die wesentlichen Konditionen der Beteiligung und der hierfür zu erbringenden Gegenleistung ausgehend von der (im Rahmen eines Cap Table) festgelegten Pre-Money-Bewertung.

Die Gegenleistung der Investor*innen besteht zunächst aus dem unmittelbar zu leistenden Nominalwert. Als weitere Leistungen werden Zuzahlungen in die Kapitalrücklage der Gesellschaft gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB, die Einbringung von Darlehensforderungen (soweit Wandeldarlehen gewandelt werden sollen), Sachleistungen (häufig bei strategischen Investor*innen) oder sonstige Leistungen vereinbart. Die Leistungspflichten können hierbei von sog. Milestones abhängig sein, mithin von bestimmten durch das Start-up zu erreichenden Zielen. Zur Vermeidung von Konflikten sind eine klare Beschreibung der Ziele und ein Konfliktlösungsmechanismus sinnvoll. Aus Sicht der Gründenden, aber auch der weiteren Gesellschafter*innen, ist ferner ein Mechanismus wichtig für den Fall, dass ein Investor seine Leistungsverpflichtung nicht (vollständig) erfüllt. Eine solche Investor-Default-Klausel sieht regelmäßig die Rückübertragung der übernommenen Anteile durch den betroffenen Investor für den Fall seiner Nichtleistung vor.

Beteiligungsvereinbarungen enthalten zudem regelmäßig eine Verwässerungsschutzklausel. Diese räumt den Investor*innen das Recht ein, weitere neu auszugebende Geschäftsanteile zum Nominalwert zu übernehmen, falls in einer späteren Finanzierungsrunde Anteile an der Gesellschaft zu einem geringeren Anteilspreis als dem der gegenwärtigen Finanzierungsrunde ausgegeben werden (sog. Downround). Die Anzahl der zusätzlich auszugebenden Geschäftsanteile berechnet sich auf Grundlage der Ausgabepreise der betreffenden Finanzierungsrunden.

Häufig wird eine Weighted-Average-Betrachtung vereinbart, bei der der gewichtete Durchschnittspreis aus dem Anteilspreis der Downround und der ursprünglichen Finanzierungsrunde gebildet wird. Die Investor*innen werden nachträglich so gestellt, als hätten sie zwar nicht zum

Anteilspreis der Downround gezeichnet (dies wäre ein recht investorenfreundlicher Full-Ratchet-Verwässerungsschutz), aber zu dem entsprechend definierten Durchschnittspreis.