Aktuelle Events

Employer Branding im Consulting

Die Unternehmensberatung hilft Betrieben dabei, sich strategisch und zukunftsfähig aufzustellen. Allerdings gibt es immer noch verschiedene Sichtweisen auf den Rekrutierung-Prozess. Doch warum ist die Thematik sowohl für Beratende als auch Kund*innen relevant und welche Strategien sind wirklich erfolgreich und funktionieren sogar global?

Warum ist Employer Branding so wichtig?

Ziel des Employer Branding ist es in erster Linie als attraktive(r) Arbeitgeber*in wahrgenommen zu werden und sich so von den Wettbewerber*innen abzuheben. Employer Branding ist dabei eine strategische Unternehmensmaßnahme und gehört damit in den Aufgabenbereich von Consulting Firmen.

Unternehmensberatungen umfassen neben Zielsetzung, Ist-Analyse und Potenzanalysen auch eine umfassende Beratung zum Employer Branding. Es gibt immer noch viele Unternehmen, die in keinem Netzwerk präsent sind und ihre Stellenangebote nicht richtig ausschreiben. Andere Unternehmen verfolgen einen Ansatz, der auf mehr Diversität abzielt und bewusst auf vielfältige Mitarbeitende setzt.

Dies kann sowohl durch gezielte Workshops als auch durch andere Strategien verwirklicht werden. Die Maßnahme sollte vor allem Zielgruppen übergreifend agieren.

Darüber hinaus gibt es Unternehmen, die eine bewusste Strategie entwickelt haben und diese seit vielen Jahren erfolgreich verfolgen. Die Herangehensweisen sind also sehr unterschiedlich und vielfältig. Als Unternehmensberater*in erleben Sie aus diesem Grund täglich neue Ansätze.

Dabei hat Nahezu jedes Unternehmen Verbesserungspotenzial. Hier können Berater*innen ansetzen und Unternehmen die vorhandenen Potenziale bewusst machen. Vor allem mit dem verstärkten Fokus auf Soziale Netzwerke wie zum Beispiel LinkedIn.

Nach der Coronapause merken viele Unternehmen, dass die Qualität der Bewerbungen nachlässt. Daraufhin ist die Nachfrage nach mehr Sichtbarkeit stetig angestiegen. An diesem Punkt können Unternehmensberater einen begleitenden Einfluss ausüben.

Wie geht es danach für das Unternehmen weiter?

Damit die Strategien einen langfristigen Wert für die Kund*innen haben, müssen einige Details beachtet werden. Eine erfolgreiche Arbeitgebermarke umfasst dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der „Vermittlung“ über die „Gewinnung“ bis zur „Bindung“. Dazu lohnt sich ein genauerer Blick auf den Prozess.

1. Gewinnung

Hier beginnen die Arbeitgeber*innen eine zielgruppengerechte Position einzunehmen. Daraufhin folgt das Mitarbeitendenmarketing, das sich auf alle personalrelevanten Medienkanäle beschränkt. Ebenso wertvoll ist eine erleichterte Integration. Dabei sorgen Arbeitgeber*innen dafür, dass der Einstieg optimal für den neuen Mitarbeitenden wird.

2. Entwicklung

Hier setzt das Talent Assessment an, das versucht, Potenziale frühzeitig zu erkennen und zu fördern. Daran schließt sich die Talententwicklung an, die durch individuell vereinbarte Pläne umgesetzt wird. Schließlich gibt es noch die Nachfolgeplanung, die sich auf die jeweilige Abteilungspositionen und Führungspositionen beschränkt.

3. Bindung

Im letzten Schritt der Bindung beginnt der Arbeitgebende mit der Kündigungsprävention. Hier werden in der Regel Mitarbeitendenbefragungen durchgeführt, um zu verstehen, ob sich Mitarbeitende bereits vom Unternehmen abwenden.

Darauf folgt das Retention Management, das sich auf die Analyse der Abbruchgründe und die Entwicklung geeigneter Retention-Tools konzentriert. Der letzte Schritt ist das Absolventenmanagement. Hier konzentrieren sich Unternehmen darauf, Beziehungen zwischen Top-Talenten als Markenbotschafter und Multiplikatoren aufzubauen und zu pflegen.

Wie kann eine gezielte Unterstützung aussehen?

Damit sich das Unternehmen richtig positionieren kann, gibt es ein umfassendes Werbekonzept. Dazu gehören beispielsweise Placement, Talent Engagement, Talent Retention und Talent Development.

Daher kann der/die Beratende dem Unternehmen einige Ratschläge geben, aber auch konkrete Maßnahmen erstellen. Abhängig von den Ressourcen des Unternehmens und den bereits ergriffenen Maßnahmen. Dabei kann im Rahmen der Beratung zwischen kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Entwicklungsprozessen unterschieden werden.

Generell ist immer darauf zu achten, dass Arbeitsnachfrage und Arbeitsangebot im Gleichgewicht sind. Weitere Fragestellungen können sein:

- Ist das Unternehmen in der Lage, geeignete Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuwerben?

- Können sich durch ausländische Arbeitskräfte Engpässe lösen?

- Welche Arbeitsbedingungen sollten verändert werden, um auch Arbeitnehmende anzusprechen, die auf Grund der Familie gar nicht oder nur eingeschränkt am Arbeitsleben teilnehmen können?

- Welche Bedingungen müssten verändert werden, um auch Rentner*innen weiterhin mit begrenzter Stundenzahl beschäftigen zu können?

- Welche außertariflichen Bedingungen müssten bestehen, um gute Arbeitszeiten und Ausgleiche zu schaffen?

Zu all diesen Punkten, aber auch zu bestehenden Stärken und Schwächen, kann der Beratende mit dem Unternehmen einen sogenannten Screen durchführen. Es prüft, wie beliebt die Marke auf dem Markt ist.

Dafür kann es hilfreich sein zu wissen, welche Art von Wahrnehmung es gibt, wie viel Nachfrage im Allgemeinen besteht und welche Mitarbeitenden seit mehr als zehn Jahren bereits im Unternehmen arbeiten.

Damit allerdings alles von Anfang an sehr gut funktioniert und der/die Mitarbeitende sich wohlfühlen, ist ein Onboarding Prozess ein wichtiger Bestandteil. Der Onboarding-Prozess ist die gezielte Einstellung und Integration neuer Mitarbeitenden in das Unternehmen.

Dieser Ablauf beginnt mit der Unterschrift des/der Mitarbeitenden und endet mit einer Probezeit von etwa sechs Monaten. Je nach Komplexität der Arbeit kann es jedoch weniger oder mehr Zeit in Anspruch nehmen. Die Ziele sind dabei auf die Arbeit zugeschnitten.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass es das Ziel ist, Mitarbeitende schnell und unkompliziert in neue Aufgaben einzuarbeiten. Dabei spielt die interne Unternehmenskultur eine wichtige Rolle. Aber wie funktioniert das genau?

Praktisches Beispiel: Onboarding

1. Vor dem ersten Arbeitstag

Alle Formalitäten können bereits vor dem ersten Arbeitstag erledigt werden. Außerdem bietet es sich dabei an alle wichtigen Informationen an den neuen Mitarbeitenden zu übermitteln. Damit dieser Prozess reibungslos verläuft kann es hilfreich sein, die Kolleg*innen mit einzubinden.

Darüber hinaus ist es wichtig, eventuelle Schulungen zu organisieren, die der neue Mitarbeitende im Vorfeld oder in den ersten Monaten absolvieren kann, um sich umfassend mit dem Produkt und den internen Prozessen vertraut zu machen.

Zu einem guten Start gehört es auch vorab die notwendigen Schlüssel, Arbeitsbereiche, Technologien und Netzwerkzugänge zu prüfen. Um den Einstieg persönlicher zu gestalten, kann ein Willkommensgeschenk arrangiert werden. Die Klassiker dafür sind Blumen und Pralinen. Möchte sich der Arbeitgebende von seinen Mitbewerber*innen abheben, kann er eine „Willkommensbox“ zusammenstellen.

In diese Box kann zum Beispiel eine Tasse mit dem passenden Logo, Kugelschreiber und Sticks gelegt werden. Für diesen besonderen Anlass lässt sich alles in einer großartigen Verpackung zusammenstellen. Das Unboxing-Erlebnis wird definitiv zu einem sehr guten ersten Eindruck führen.

2. Erster Arbeitstag

Der erste Arbeitstag ist gekommen und das Unternehmen begrüßt einen neuen Mitarbeitenden. Damit vor der Ankunft alles nochmal in Ruhe geordnet werden kann, bietet es sich an, den Arbeitsbeginn zeitversetzt zu den Kollegen einzuplanen. Im besten Fall kann der Mitarbeitende mit der zusammengestellten Willkommensbox begrüßt werden, dass stärkt vor allem das Zugehörigkeitsgefühl. Außerdem wird empfohlen, eine kleine Vorstellungsrunde zum Einstieg anzubieten. Gemeinsam mit den Kolleg*innen kann damit das Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden.

3. Die ersten Wochen

Es ist hilfreich, die Pläne für die ersten Wochen direkt zu besprechen. Gerade wenn zusätzliche Trainingsressourcen geplant sind, ist es am besten, dies im Voraus anzukündigen. Auch gegenseitige Erwartungen sollten geklärt werden, um künftige Missverständnisse zu vermeiden.

4. Nach vier bis acht Wochen

Um mögliche Fragen und Unklarheiten schnell zu klären, bieten sich regelmäßige Feedbackgespräche an. Neben der internen Kommunikation ist auch die Kontaktpflege zu externen Dienstleister*innen und Kund*innen wichtig. Dadurch tritt der Arbeitnehmende vom ersten Tag an in das neue Unternehmen ein. Schließlich soll es nicht beim Onboarding bleiben, sondern der Mitarbeitende langfristig im gesamten Prozess eingeführt werden.

Fazit

Durch den Onboarding-Prozess war es gut zu erkennen, wie eine Employer-Brand-Maßnahme funktionieren kann. Zusammengefasst ist das Ziel der Maßnahmen zum einen nach außen, wie sich das Unternehmen präsentiert und zum anderen wie die internen Strukturen sind. Dabei sollte beides gleichwertig gewichtet sein, denn nur wenn es innen stimmt, strahlt das positive Effekte nach außen aus

Daher können Beratende den Onboarding-Prozess sehr gut nutzen und mit ihren Kund*innen gemeinsam umsetzen und ausbauen. Natürlich gibt es viele Optionen, die für einen Beratenden in Betracht gezogen werden können.

Wichtig ist in jedem Fall, auf qualitätvolle Strategien zu setzen, damit fachkundige Mitarbeitende nicht nur ins Unternehmen kommen, sondern auch bleiben.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Executive Search 2026

Zwischen Automatisierung und individueller Entscheidung: Wo kann KI im Top-Level-Recruiting einen Mehrwert stiften, und wo stößt sie an inhaltliche und strukturelle Grenzen?

Kaum ein technologisches Thema hat in den vergangenen Jahren so viele Erwartungen, aber auch Unsicherheiten ausgelöst wie der rasante Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Ob in der Industrie, der Verwaltung oder im Finanzwesen – KI-Systeme übernehmen zunehmend strukturierte und wiederkehrende Aufgaben, optimieren Prozesse und steigern dadurch die Effizienz des Ressourceneinsatzes. Auch in der Rekrutierung und der Personalauswahl wird der Einsatz von KI inzwischen intensiv diskutiert und in vielen Anwendungsbereichen praktisch erprobt.

Während Algorithmen dabei helfen, große Datenmengen zu analysieren, Dokumente zu strukturieren oder einfache „Matching-Prozesse“ zu unterstützen, stellt sich im gehobenen Executive-Search jedoch die grundsätzliche Frage: Wo kann KI im Top-Level-Recruiting tatsächlich einen Mehrwert stiften, und wo stößt sie an inhaltliche und strukturelle Grenzen?

Was kann KI leisten – und was nicht?

Gerade bei kritischen Führungspositionen zeigt sich: Die Suche nach Persönlichkeiten, die Unternehmen strategisch weiterentwickeln sollen, lässt sich nicht vollständig durch automatisierte Algorithmen übernehmen. Denn KI erkennt Muster, aber keine Potenziale. Sie kann historische Daten auswerten, aber keine Zukunftsszenarien entwickeln – und sie kann Ähnlichkeiten identifizieren, aber keine kulturelle Passung beurteilen. In standardisierten, datengetriebenen Prozessen, beispielsweise bei der Analyse von Qualifikationen, der Bewertung von Branchenerfahrung oder der Strukturierung großer Bewerberpools, kann KI ohne Zweifel Mehrwert liefern. Doch genau dort, wo es um Kontext, Nuancen, unternehmerische Zielbilder und individuelle Wirkungsentfaltung geht, endet der Automatisierungsnutzen Künstlicher Intelligenz.

Warum der Mensch unverzichtbar bleibt

Gerade im Executive Search sind Dialog, Erfahrung und Intuition zentrale Elemente. Die Bewertung von Führungsreife, Veränderungskompetenz oder Ambiguitätstoleranz lässt sich nicht aus Lebensläufen oder Onlineprofilen herauslesen; hier braucht es persönliche Gespräche, strukturierte Interviews, fundierte Diagnostik und die Fähigkeit, nicht nur die fachliche Eignung, sondern auch die Passung der Persönlichkeit zu erkennen. Zudem bewegen sich Unternehmen heute in hochdynamischen Märkten: Strategische Transformationen, Nachfolgeszenarien oder Buy and Build-Konzepte im Private Equity-Kontext erfordern individuelle Lösungen. Gerade dort, wo Führungspersönlichkeiten gesucht werden, die nicht nur den Status quo verwalten, sondern aktiv gestalten sollen, ist ein algorithmisch gesteuerter Auswahlprozess schlicht nicht zielführend.

Leadership in Zeiten von KI

Auch die Anforderungen an Führung verändern sich. Wer heute Unternehmen prägt, muss nicht nur operativ exzellent sein, sondern auch mit Unsicherheit, Komplexität und technologischem Wandel souverän umgehen können. Zukunftsfähige Führung bedeutet, KI-Systeme strategisch einzuordnen, sie in die unterseeischen Prozesse zu integrieren und gleichzeitig die Mitarbeitenden nicht außer Acht zu lassen. Diese doppelte Kompetenz, Technologiekompetenz wie emphatisches Leadership, wird zur Schlüsselanforderung. Dabei genügt es nicht, technische Entwicklungen nur zu kennen.

Entscheidend ist die Fähigkeit, technologische Möglichkeiten kritisch zu reflektieren, verantwortungsvoll einzusetzen und gleichzeitig eine Kultur des Vertrauens, der Lernbereitschaft und der Anpassungsfähigkeit zu fördern. Genau hier entscheidet sich die Qualität moderner Führung. Gerade deshalb braucht es im Auswahlprozess bei Führungspositionen mehr als nur datenbasierte Abgleiche von standardisierten Kompetenzen: Es braucht vielmehr ein tiefes Verständnis für die kulturellen Voraussetzungen, für Veränderungsdynamiken und für das, was eine Führungspersönlichkeit heute glaubwürdig, wirksam und resilient macht.

KI in der Personalentwicklung: Impulse für Coaching und Leadership-Entwicklung

Auch in der Personalentwicklung eröffnet der Einsatz von KI neue Potenziale, insbesondere im Bereich von Führungskräfte-Coachings, Kompetenzanalysen und individuellen Lernpfaden. Moderne Systeme können Verhaltensmuster analysieren, Entwicklungsbedarfe frühzeitig identifizieren und gezielte Trainingsformate entwickeln. So lassen sich Führungspersönlichkeiten gezielt und datengestützt bei ihrer Weiterentwicklung begleiten. Entscheidend bleibt dabei: KI liefert Hinweise, keine unumstößlichen Wahrheiten. Sie kann ein wirksames Werkzeug sein, um Reflexionsprozesse anzustoßen und Entwicklung zu strukturieren – sie ersetzt jedoch nicht den Dialog, das Vertrauen und die persönliche Erfahrung, die hochwertiges Coaching und nachhaltige Führungsentwicklung ausmachen.

Fazit: Executive Search neu denken

Nicht nur Unternehmen, auch Führungspersönlichkeiten selbst profitieren von einer individuellen Begleitung. Die richtigen Fragen, ein Perspektivwechsel, eine ehrliche Einschätzung von Timing, Positionierung und Zielbild: All diese Punkte sind nur im persönlichen Austausch möglich. Ja – KI-Anwendungen können dabei wertvolle Impulse liefern. Aber die eigentliche Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunft bleibt eine zutiefst menschliche. Zugleich wird der Beratungsprozess datengetriebener, transparenter und oft auch schneller. Wer heute Executive Search professionell betreibt, kombiniert fundierte Diagnostik mit technologischer Unterstützung, aber niemals zulasten der Individualität.

KI wird den Executive Search-Prozess signifikant verändern, jedoch nicht ersetzen. Die Stärken liegen in der Datenstrukturierung, der Effizienzsteigerung durch gezielte Analysen sowie bei der Übernahme repetitiver Aufgaben. Doch die finale Auswahl, die Bewertung der Passung und das strategische Matching bleiben Aufgaben, die tiefes menschliches Verständnis, zukunftsgerichtete Beratungskompetenz und wertschätzende Dialogkultur erfordern. Die Zukunft liegt in der Verbindung von KI als Werkzeug und erfahrenen Beraterinnen und Beratern, die mit unternehmerischem Verständnis und menschlicher Urteilskraft die richtigen Entscheidungen ermöglichen. Denn am Ende geht es nicht um das Entweder-oder von Mensch und Maschine, sondern um ein intelligentes Zusammenspiel im Dienst besserer Entscheidungen, nachhaltiger Besetzungen und langfristigem Unternehmenserfolg.

Dies ist ein Beitrag aus der StartingUp 01/26 – hier kannst du die gesamt Ausgabe kostenfrei lesen: https://t1p.de/p8gop

Der Autor Dr. Jochen Becker ist geschäftsführender Gesellschafter der HAPEKO Executive Partner GmbH. Mit seinem Team betreut er internationale Private Equity-Gesellschaften und unterstützt diese bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in deren Portfoliounternehmen.

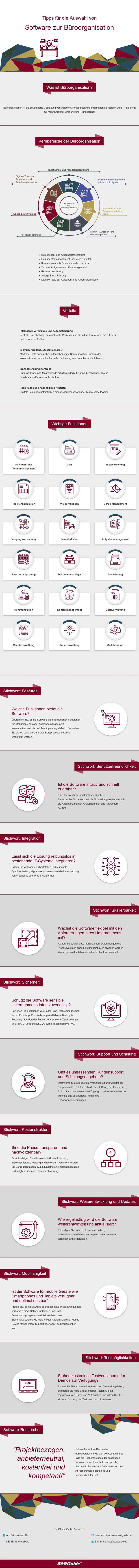

Schluss mit dem Chaos: Ein Leitfaden für effiziente Büroorganisation

Ein unaufgeräumter Schreibtisch, unauffindbare Dateien und ständige Zeitnot – für viele ist das der Arbeitsalltag. Dabei ist gute Büroorganisation kein Hexenwerk, sondern das Fundament für produktives und stressfreies Arbeiten. Eine Analyse bewährter Methoden von SoftGuide, einer Softwarevergleichsplattform für Unternehmen und Behörden, zeigt, wie man Struktur in den Arbeitsplatz bringt, von der analogen Ablage bis zum digitalen Ordner.

Büroorganisation ist weit mehr als nur „Aufräumen“

Es ist ein bekanntes Phänomen: Wer im Chaos versinkt, verliert nicht nur Dokumente, sondern vor allem Zeit und Nerven. Eine durchdachte Büroorganisation ist daher weit mehr als nur „Aufräumen“; sie ist ein strategisches Werkzeug zur Effizienzsteigerung. Basierend auf aktuellen Management-Methoden lassen sich klare Schritte definieren, um den Arbeitsplatz zu optimieren.

Das Fundament: Die 5S-Methode

Am Anfang jeder Neuorganisation steht ein systematischer Ansatz. Experten verweisen hierbei oft auf das sogenannte 5S-Modell, ein Kreislaufsystem für dauerhafte Ordnung:

1. Sortieren: Alles Unnötige wird gnadenlos aussortiert.

2. Systematisieren: Jedem verbliebenen Gegenstand wird ein fester Platz zugewiesen.

3. Säubern: Der Arbeitsplatz wird gereinigt und instand gehalten.

4. Standardisieren: Es werden Regeln festgelegt, damit die Ordnung bleibt.

5. Selbstdisziplin: Die Einhaltung der Standards muss zur Gewohnheit werden.

Der Schreibtisch: Zonen der Produktivität

Ein häufiger Fehler ist die wahllose Platzierung von Arbeitsmitteln. Eine effiziente Schreibtisch-Organisation unterteilt die Arbeitsfläche in Zonen, basierend auf der Nutzungshäufigkeit:

Zone 1: Griffbereit. In direkter Nähe sollten sich nur Dinge befinden, die täglich und ständig gebraucht werden, wie Tastatur, Maus, Telefon und das aktuell bearbeitete Dokument.

Zone 2: In Reichweite. Dinge, die regelmäßig, aber nicht permanent genutzt werden (Locher, Hefter, aktuelle Projektmappen), gehören in Schubladen oder Ablagen in Armlänge.

Zone 3: Archiv. Alles, was abgeschlossen ist oder selten benötigt wird, gehört in Schränke oder das Archiv – weg von der primären Arbeitsfläche.

Das Ziel ist der „Clean Desk“: Auf der Tischplatte liegt nur das, woran gerade gearbeitet wird.

Die digitale Herausforderung

Im modernen Büro verlagert sich das Chaos oft vom Schreibtisch auf die Festplatte. Hier gelten ähnliche Regeln wie in der physischen Welt. Eine logische **Ordnerstruktur** ist essenziell.

Ein Profi-Tipp für Dateinamen ist das vorangestellte Datum im Format `JJMMTT` (z.B. 231025_Rechnung_Müller*). Dies garantiert, dass Dateien chronologisch sortiert bleiben, egal wo sie gespeichert werden. Zudem sollte das E-Mail-Postfach nicht als To-Do-Liste missbraucht werden; Mails sollten bearbeitet, archiviert oder gelöscht werden („Inbox Zero“ Prinzip).

Zeitmanagement und Routinen

Ordnung im Raum schafft Ordnung im Kopf, doch auch die Zeit will verwaltet werden. To-Do-Listen helfen, den Überblick zu behalten, aber nur, wenn sie priorisiert werden. Nicht jede Aufgabe ist gleich wichtig.

Damit das neue System nicht nach einer Woche kollabiert, sind Routinen entscheidend. Eine einfache, aber wirkungsvolle Methode: Die letzten fünf bis zehn Minuten des Arbeitstages gehören dem Aufräumen. Wer seinen Schreibtisch abends leer hinterlässt, startet am nächsten Morgen motivierter und ohne Altlasten.

Ergonomie: Die Basis für Leistung

Organisation betrifft auch den Körper. Ein ergonomisch eingerichteter Arbeitsplatz verhindert Ermüdung und langfristige Gesundheitsschäden. Dazu gehören die richtige Einstellung der Bürostuhlhöhe, der passende Abstand zum Monitor (ca. eine Armlänge) und ausreichende Beleuchtung. Wer bequem und gesund sitzt, kann sich länger konzentrieren.

Fazit: Ordnung zahlt sich aus

Die Vorteile einer konsequenten Büroorganisation liegen auf der Hand. Suchzeiten werden drastisch reduziert, Arbeitsabläufe beschleunigt und der professionelle Eindruck gegenüber Kund*innen oder Kolleg*innen gestärkt. Vor allem aber schafft ein strukturierter Arbeitsplatz mentale Klarheit – und damit mehr Raum für die eigentlichen Aufgaben.

Das False-Hope-Syndrom

Neujahrs-Parolen vs. harte Führungsrealität: Mit welchem Führungsstil willst du dein Unternehmen 2026 weiterbringen?

Der Spruch „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ mag tapfer klingen, dient in der Praxis aber als bequemer Deckmantel für Führungskräfte, die Aufschub, Inkonsequenz und Selbstbetrug rechtfertigen wollen.

Ben Schulz, Gründer der Ben Schulz & Partner AG und Unternehmensberater, fordert: „Es braucht einen kompromisslosen Realitätscheck gegen das False-Hope-Syndrom als unterschätzte Gefahr für Unternehmen im Mittelstand.“ Besonders im Jahr 2026, das als gnadenloser Stresstest durch Digitalisierung, Fachkräftemangel und KI-Herausforderung gilt, sind klare Entscheidungen statt blinder Zuversicht Pflicht.

Wenn Optimismus zur tödlichen Droge wird

Seit Langem lässt sich bei vielen Geschäftsführern ein bedrohliches Muster beobachten: Sie wirken nach außen mit großen Reden, motivierenden Botschaften und Neujahrsversprechen optimistisch, während sie innerlich ausgebrannt durch Krisen stolpern. Das False-Hope-Syndrom beschreibt diesen Kreislauf präzise, ein kurzer Rausch aus überhöhten Erwartungen und Motivation, gefolgt vom harten Crash, wenn die Realität zuschlägt. „Hoffnung verpufft nicht zuletzt, sondern sie stirbt zuerst und zieht dabei die gesamte Veränderungsenergie in den Abgrund, was in Zynismus und der klassischen Ausrede ‚Wir hatten doch gute Ansätze‘ endet“, so der Experte. In Wahrheit waren es selten mehr als leere Ankündigungen ohne echte Umsetzung.

Führungstheater: Plakate statt Kante

Im Mittelstand tritt diese Erkrankung besonders häufig auf, wo Führungskräfte zu Wandplakaten, Leitbild-Dekoration und Führungstheater greifen, anstatt schmerzhafte Entscheidungen zu treffen. „Seit Jahren sehe ich das Muster: Geschäftsleiter hoffen sich durch Krisen, statt zu entscheiden“, erklärt Schulz aus jahrelanger Berufserfahrung. Zum Jahreswechsel kulminieren die Symptome in Phrasen wie „2026 wird unser Jahr“, die ohne klare Ziele, Ressourcen und Verzichtsbereitschaft nicht als Feigheit mit neuem Datum kaschieren. Der Experte weiß: „2026 wird Stresstest pur. Ohne Mut zum Schnitt – Budgets kürzen, Blocker raus, Projekte killen – wartet nur der Kollaps.“

Neujahrs-Blindheit entschleiert

Echte Führung entfaltet sich genau dort, wo Bequemlichkeit endet, nämlich bei Entscheidungen, die Energie fressende Projekte stoppen, blockierende Personen entfernen oder Budgets radikal kürzen – Fokus entsteht durch Verzicht. Mit dem Konzept „Hope & Trust Leadership“ verankert Ben Schulz Zuversicht fest in der Realität und liefert einen klaren Leitfaden für 2026, fernab jeder Kuschelmentalität. Es koppelt Hoffnung an sichtbare, wiederholbare Erfolge und macht sie somit greifbar. „Ich habe diese toxischen Verhaltensmuster auch schon selbst erlebt und teuer bezahlt“, gibt Schulz ehrlich zu. „Verschleppte Entscheidungen zerstören mehr als sie aufbauen.“ Statt Parolen braucht es Führungskräfte, die falsche Hoffnung mutig beenden und echte Hoffnung durch Taten stärken.

Drei klare Regeln für 2026:

Regel 1: Preis vor Hoffnung

Jede neue Vision erfordert einen sichtbaren Lohn wie personelle Säuberung, Kostensenkung oder Strategie-Radikalcut – ohne Schmerz bleibt sie Illusion.

Regel 2: Motivationsnebel verboten

Kein „Wir schaffen das!“ ohne präzise Antworten: Was genau? Bis wann? Mit wem? Worauf verzichten? Emotionaler Spam zerstört Vertrauen.

Regel 3: Hoffnung als messbare Leistung

Es gilt die Flur-Stimmung zu vergessen. Entscheidend sind Zielklarheit, Konsequenz und Taten, die halten, was sie versprechen.

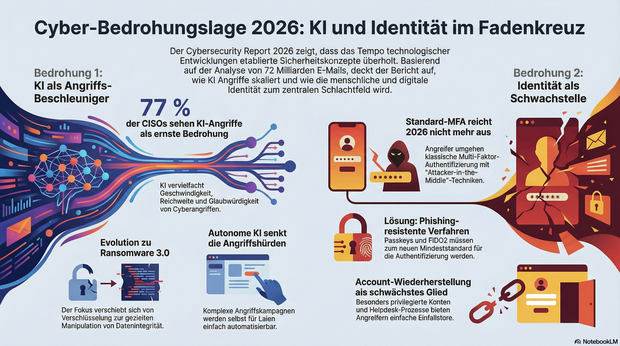

Cybersecurity Report 2026

Das Angriffstempo 2026: KI beschleunigt, Identitäten geraten unter Druck – eine Analyse von Umut Alemdar, Senior Vice President Cybersecurity by Proofpoint.

Die Cyberbedrohungslage tritt 2026 in eine neue Phase ein. Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung beschleunigen nicht nur Innovationen auf Unternehmensseite, sondern verändern auch die Arbeitsweise von Angreifern grundlegend. Der Cybersecurity Report 2026 von Hornetsecurity by Proofpoint zeichnet dieses Bild auf Basis von 72 Milliarden über zwölf Monate (15. Oktober 2024 bis 15. Oktober 2025) analysierten E-Mails, ergänzt durch Telemetriedaten aus globalen Cloud-Umgebungen und die Forschung des Hornetsecurity Security Labs. Das Ergebnis ist klar: Die Geschwindigkeit technologischer Entwicklungen überholt vielerorts etablierte Sicherheitskonzepte und eröffnet damit neue, hochskalierbare Angriffsvektoren.

Wenn KI schneller wächst als die Sicherheitsstrategie

KI ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern fester Bestandteil moderner Geschäftsprozesse. Genau darin liegt jedoch auch ein Risiko. Viele Organisationen führen KI-gestützte Tools schneller ein, als Sicherheits- und Governance-Strukturen angepasst werden können. Die Folge sind blinde Flecken: fehlende Transparenz über eingesetzte Modelle, unkontrollierte Datenflüsse und eine deutlich vergrößerte Angriffsfläche. Prompt-Injection-Angriffe oder unbeabsichtigte Datenlecks sind damit keine theoretischen Szenarien mehr, sondern reale Bedrohungen.

Besonders kritisch wird es dort, wo agentische KI nicht nur unterstützt, sondern eigenständig handelt. Autonome Systeme, die in Eigenregie Aktionen ausführen und externe Dienste ansteuern können, senken die Einstiegshürden für Angreifer drastisch. Schon jetzt lassen sich selbst mit geringem technischem Know-how so mehrstufige Angriffskampagnen automatisieren – angefangen bei der initialen Kontaktaufnahme über Social Engineering bis hin zur Ausnutzung technischer Schwachstellen. KI wird damit zum Multiplikator für die Geschwindigkeit, die Reichweite und die Glaubwürdigkeit von Angriffen.

Parallel dazu entwickelt sich auch Ransomware weiter. Die nächste Generation, häufig als Ransomware 3.0 bezeichnet, zielt nicht mehr primär auf Verschlüsselung oder Datenabfluss ab. Stattdessen rückt die Manipulation der Datenintegrität in den Fokus. Angreifer nutzen KI, um Daten gezielt zu verändern, Vertrauen zu untergraben und langfristiges Chaos zu verursachen. Die Folgen sind oft gravierender als nur ein klassischer Systemausfall, da die betroffenen Unternehmen nicht mehr sicher beurteilen können, welche Informationen nun noch korrekt sind.

Dass diese Entwicklung ernst genommen werden muss, zeigt auch die Einschätzung der Sicherheitsverantwortlichen: Laut Cybersecurity Report 2026 bewerten 77 Prozent der CISOs KI-generierte Angriffe als ernsthafte und wachsende Bedrohung. 2026 wird daher ein Jahr, in dem Organisationen ihre KI-Nutzung sowohl kritischer hinterfragen als auch konsequenter absichern müssen.

Ausnutzung schwacher Identitäts- und Zugriffsmodelle

Auch die Identität wird 2026 zum zentralen Angriffspunkt. Bedrohungsakteure konzentrieren sich zunehmend darauf, Authentifizierungs- und Wiederherstellungsprozesse zu unterlaufen – selbst dort, wo moderne Sicherheitsmechanismen im Einsatz sind.

Ein besonders effektiver Ansatz sind Attacker-in-the-Middle-Techniken, mit denen Phishing-Kits klassische Multi-Faktor-Authentifizierungs-Verfahren umgehen und Sitzungstoken abgreifen. Das hat zur Folge, dass Standard-MFAs 2026 nicht mehr ausreichen. Stattdessen müssen phishing-resistente Verfahren wie FIDO2-Sicherheitsschlüssel und Passkeys zum neuen Mindeststandard gemacht werden.

Gleichzeitig zeigt sich: Identitätsprüfung und Account-Wiederherstellung sind häufig das schwächste Glied in der Sicherheitskette. Besonders privilegierte Konten und ausgelagerte Helpdesk-Prozesse machen es Angreifern leicht, bestehende Sicherheitskontrollen zu umgehen. Unternehmen, die ihr Sicherheitsniveau auch 2026 aufrechterhalten wollen, müssen Identitäts- und Berechtigungsstrukturen systematisch auf den Prüfstand stellen, um verborgene Sicherheitslücke frühzeitig aufzudecken, bevor Bedrohungsakteure sie ausnutzen können.

Passkeys sollten deshalb frühzeitig mitgedacht werden. Ihre Einführung wurde 2025 noch durch fragmentierte, uneinheitliche Nutzererlebnisse und den hohen Aufwand bei der Verwaltung unternehmensinterner Zugänge gebremst. Als passwortlose, kryptografisch abgesicherte Anmeldeverfahren, die Nutzer eindeutig an Gerät und Dienst binden, setzen sie sich jedoch zunehmend als besonders wirksame phishing-resistente Authentifizierungsmethode durch. Sie werden 2026 spürbar an strategischer Relevanz gewinnen.

Die Entwicklungen lassen keinen Interpretationsspielraum: 2026 gewinnt, wer vorbereitet ist. Organisationen, die Identitäts- und KI-Sicherheit vernachlässigen, riskieren Schäden, die weit über technische Störungen hinausgehen und dauerhaft Vertrauen zerstören. So wird spätestens in diesem Jahr deutlich: Cybersicherheit geht weit über den Schutz von Systemen hinaus. Sie entscheidet darüber, ob Unternehmen auch unter Druck stabil bleiben, handlungsfähig reagieren und ihr wirtschaftliches Überleben nachhaltig sichern können.

Wachstumsfalle Teamkultur

Was passiert, wenn niemand im Team mehr sagt, was er/sie wirklich denkt, und warum viele Start-ups nicht an Konflikten, sondern am Schweigen scheitern.

Es ist Montagvormittag. Der Meetingraum ist voller Kolleg*innen. Es wird auf Schreibblöcken gekritzelt und aus dem Fenster geschaut. „Findet ihr die Idee gut?“, fragt die Leitung in die Runde. Die Blicke der Teammitglieder wandern auf den Boden, niemand sagt etwas. Absolute Stille im Raum. Wieder die Leitung: „Super, dann werte ich das als Ja!“ Das Meeting wird beendet, die Mitarbeitenden verlassen mit leeren Gesichtern den Raum. Zweifel am neuen Konzept werden in Einzelgesprächen im Flurfunk besprochen.

Was kostet dieses Schweigen? Produktivität? Innovation? Talentbindung?

Denn was wir hier beobachten, ist keine Zustimmung, sondern ein klares Signal, dass etwas getan werden muss. Bleierne Stille und die Abwesenheit offen ausgetragener Konflikte sind deutliche Zeichen von Resignation und nicht einer vermeintlich harmonischen Teamkultur. Stille im Team und Resignation beginnen als schleichender Prozess. Am Anfang der Unternehmensgründung herrscht Euphorie. Jede Idee klingt nach Aufbruch und jedes Meeting nach Zukunft. Doch irgendwann wird das Schweigen laut. Fragen werden nicht mehr offen gestellt und Kritik bleibt häufig unausgesprochen, Slack-Threads enden mit Emojis statt Worten. Gründer*innen wundern sich über plötzliche Kündigungen und merken zu spät: Die Kultur, die sie für harmonisch hielten, ist längst verstummt.

Wenn Selbstschutz und Zurückhaltung wichtiger werden als die Wahrheit

In vielen Start-ups dominieren Geschwindigkeit, Innovation und der permanente Druck, schnell gute Ergebnisse zu liefern. Gefühlt bleibt keine Zeit, die eigenen Zweifel zu erklären und Ideen infrage zu stellen. In einer „Hustle-Culture“ liegt der Fokus auf sofortiger Umsetzung. Werden Rückfragen in Meetings persönlich genommen und Ideen öffentlich bewertet, entsteht etwas, was Kommunikationspsycholog*innen „Schutzschweigen“ nennen. Man hält sich zurück, um andere nicht zu überfordern und ignoriert dabei die eigene Wahrnehmung, sich selbst und andere betreffend. Langsam und schleichend entsteht eine neue kommunikative Grundtendenz im Team: Niemand will mehr kritisch sein. Also schweigen alle aus Rücksicht, Bequemlichkeit oder Angst, das fragile Miteinander zu stören. Was also kurzfristig stabilisierend erscheint, kann langfristig jede Lernbewegung und jede offene, ehrliche Teamkultur unterdrücken.

Schweigen ist keine Leere, sondern ein stiller Störfaktor

Wir alle wissen, Konflikte verschwinden nicht, sie verändern nur ihre Form. In der Stille wachsen unausgesprochene Kränkungen, Missverständnisse und Rückzugsstrategien. Was bleibt, ist eine Atmosphäre aus vorsichtiger Höflichkeit, persönlicher Verletztheit, innerer Kündigung, Abgrenzung und Selbstschutz. Ein toxischer Cocktail, der nicht nur einem Start-up die Existenzgrundlage raubt. Denn nicht Streit zerstört Teams, sondern fehlende Reibung und die damit verbundene Klärung. In einer stillen und zurückhaltenden Atmosphäre kann Selbstzensur zur Tagesordnung werden, kreative Ansätze werden im Keim erstickt.

Die sieben Red Flags einer stillen Teamkultur

Eine belastete Unternehmenskultur ist an folgenden Signalen erkennbar:

- In Meetings sprechen immer dieselben; meist eine bis drei Personen.

- Auf Feedback und Verbesserungsvorschläge wird grundsätzlich verzichtet.

- Die freiwillige Beteiligung an optionalen Aufgaben sinkt rapide.

- Informationen werden bewusst zurückgehalten.

- Kreativitäts- und Innovationsverluste werden sichtbar.

- Unsicherheit und Erschöpfung der Mitarbeitenden werden deutlich spürbar.

- Die Körpersprache der Mitarbeitenden spricht Bände (verschränkte Arme, starre Körperhaltung, abschweifende Blicke). „Passt schon“- oder auch „Mir egal“-Reaktionen ersetzen offene Diskussionen.

Die Rückkehr zu Klarheit und Transparenz ohne Angst vor Konflikten

Das Gefühl von Sicherheit im Unternehmen entsteht nicht durch Wertetafeln an der Wand. Es ist die Form der Führung, die Unsicherheiten wahrnimmt, aushält und entscheidend trägt.

Wenn Gründer*innen sagen „Ich nehme Stille wahr. Ist das Zustimmung, Nachdenklichkeit, Ablehnung oder Unsicherheit? Wer empfindet das auch?“ entsteht Raum für das, was Deeskalation ausmacht: Verbindung statt Bewertung.

In solch einem betrieblichen Umfeld lernen Teammitglieder: Hier darf man ehrlich sein, ohne verurteilt zu werden. Doch wie gelingt das? Es kann helfen, regelmäßig Räume zu schaffen, in denen Fehler analysiert werden. Dabei liegt der Fokus nicht auf Schuldfragen, sondern auf dem riesigen Wachstumspotenzial, das mit Fehlern einhergeht. Denn neben individuellen Faktoren, sind Fehler häufig Indikatoren für Verbesserungsbedarf in strukturellen Abläufen des Unternehmens.

Fragen wie „Was können wir als Team daraus lernen?“ und „Welche Struktur braucht Veränderung, um ähnliche Situationen in Zukunft zu vermeiden?“ können eine Teamkultur bewusst fördern, in der konstruktiv mit Kritik gearbeitet wird, zum Beispiel mit „Lesson-learned“-Slack-Threads statt persönlichen Schuldzuweisungen.

Eine etwas anonymere und niederschwellige Methode kann der „Markt der Konfliktlösung“ sein. Dazu schreibt jedes Teammitglied die Ursache aktueller Spannungen oder Unsicherheiten anonym auf eine Karte. Die Karten werden in der Mitte des Raumes verteilt und die Teammitglieder haben im Anschluss die Aufgabe, sich eine Karte auszusuchen und Lösungen für das Problem vorzuschlagen. Auf diese Weise kommen Konflikte buchstäblich zeitnah auf den Tisch und können kollektiv gelöst werden.

Drei Mikro-Übungen gegen das Schweigen

Diese drei Interventionen verhindern, dass Teams in kritische Dynamiken rutschen:

Die „Zweifelrunde“: Bei der Vorstellung neuer Konzepte kann es helfen, bewusst die möglichen Probleme einer Idee anzusehen und damit die kollektive Problemlösungskompetenz der Mitarbeitenden zu fördern. Dazu wird mit „Blitzlicht-Methode“ erfragt: Was spricht dagegen? Zweifel werden aktiv erfragt und die Teammitglieder haben gemeinsam die Möglichkeit, sich kreativ einzubringen und nach Lösungen und Alternativen zu suchen. So können Prozesse optimiert werden, bevor Probleme entstehen. Vielleicht wird gealbert und gelacht, vielleicht gestritten, aber in jedem Fall werden eine offene Meinungskultur im Team und die Verbindung untereinander gefördert.

Das „Freiraum-Meeting“: Wöchentlich 20 Minuten, keine Agenda, keine Entscheidungen. Nur drei Fragen: Was lief diese Woche emotional gut? Wo habe ich etwas heruntergeschluckt, das mich noch beschäftigt? (3-Tage-Regel: Wenn ich dann immer noch dran denke, ist es klärenswert). Was will ich ansprechen, ohne dass es persönliche Konsequenzen hat? Das ist Deeskalation in Reinform, präventiv statt reaktiv.

Vielschichtige Rollen trennen, bevor sie kollidieren: „Ich spreche jetzt als Entwicklerin, nicht als Freundin.“ Indem wir diese Rollen klar trennen, stellen wir sicher, dass persönliches Feedback nicht durch Beziehungsnähe blockiert wird.

Strukturen schaffen, die Sicherheit und Wachstum fördern

Der häufigste Grund für Unzufriedenheit am Arbeitsplatz ist die fehlende Wertschätzung im Team. Statt unter neidischen Blicken der Belegschaft den/die „Mitarbeiter*in des Monats“ zu küren und damit den Konkurrenzdruck zu erhöhen, könnte man auch wöchentlich eine moderierte „10-Minuten-Danke-Runde“ einführen.

Sie würde die Teamleistung in den Fokus stellen und beispielsweise verdeutlichen, dass Einzelne nur deshalb Höchstleistungen vollbringen können, weil andere sie unterstützen. Das schafft psychologische Sicherheit, die gerade in Start-ups entscheidend ist, deren Erfolg von Experimentierfreude und schneller Umsetzung abhängt.

Die Autorin Josefine Wilberg ist Deeskalationstrainerin, Dozentin und psychologische Ersthelferin, www.mindandmoments.com

Die Einsamkeit gründet mit

Von außen wirkt die Start-up-Welt bunt, laut und gut vernetzt. Wer gründet, lernt oft auch das Gegenteil kennen.

Wer montags beim Networking auftaucht, dienstags mit anderen Gründer*innen sportelt und mittwochs vor Investor*innen pitcht, wirkt nach außen alles andere als allein. Und doch: Das Gründen kann sich einsamer anfühlen, als es aussieht. „Am Anfang kapselst du dich automatisch ab; nicht, weil du willst, sondern weil du einfach keine Zeit hast“, so Paul Lind, Co-Founder und CEO von reebuild. „Ich glaube, viele, mich eingeschlossen, unterschätzen, wie viel Zeit eine Gründung wirklich frisst.“ Und da die Zeit fehlt, leiden Schlaf, Gesundheit und soziale Kontakte.

Verbindungen ersetzen keine Verbundenheit

Netzwerkveranstaltungen helfen kaum. „Jeder erzählt, wie geil alles läuft, aber keiner spricht über Probleme“, so Lind. Es sei ein bisschen wie eine Fassade. In seiner eigenen Branche, der Bauwirtschaft, erlebt er es anders: „Da reden die Leute offener.“ Mit reebuild haben Lind und sein Team eine Softwarelösung entwickelt, die administrative Prozesse auf Baustellen automatisiert. „In der Baubranche gibt es noch echte Handschlagqualität. Du kannst Kunden sagen: ‚Hey, wir haben da ein Problem‘ – und die Leute sind verständnisvoll und helfen auch gern“, erzählt Lind. In der Start-up-Szene sei das anders; viele seien auf der Suche nach Funding, da wolle niemand sein Image negativ konnotiert haben.

Maggie Childs, unter anderem Co-Founderin und CEO von mypaperwork.ai, hat ähnliche Erfahrungen gemacht: Besonders belastend findet sie die soziale Leere in Momenten, in denen man niemanden zum ehrlichen Austausch hat: „Diese Events sind gut, um Kontakte zu knüpfen. Aber wenn’s dir richtig schlecht geht, ist da oft niemand. Dann merkst du: Du kannst genauso einsam sein unter Tausenden von Menschen.“

Arbeitspsychologe Kurt Seipel hat etwa 7000 Gründungen von Start-ups begleitet und beobachtet dasselbe Muster: „Viele stellen sich super dar, weil sie Investoren oder die Community überzeugen wollen. Probleme bleiben da eher im Verborgenen.“ Networking sieht er trotzdem als wichtig – solange der Austausch auf Augenhöhe stattfindet. Gründer*innen rät er, sich Verbündete zu suchen, die wirtschaftlich nicht vom Unternehmen profitieren. „Man braucht jemanden, der keinen Nutzen vom Start-up hat, aber zuhört“, so Seipel.

Viele Gründer*innen kämpfen

Tatsächlich zeigt eine Studie aus England, dass sich drei Viertel der Start-up-Gründer*innen einsam fühlen – ein signifikant höherer Anteil als unter den CEOs im Allgemeinen, also jenen Personen, die an der Spitze eines Unternehmens stehen, unabhängig davon, ob sie es gegründet haben oder nicht. Hinter der Untersuchung steckt unter anderem Christina Richardson, Gründerin der Coaching-Community Foundology und Professorin am University College London. Sie und ihr Team haben 400 Founder*innen befragt. Ihr Fazit: Viele Gründer*innen berichten von Problemen mit ihrer mentalen Gesundheit – und nur vier von zehn fühlen sich gut unterstützt.

Derart drastische Beobachtungen hat Arbeitspsychologe Seipel zwar nicht gemacht, aber dass es die Problematik gibt, steht außer Frage. Zudem können Faktoren wie das Fehlen eines geregelten Arbeitslebens, Unsicherheit oder finanzielle Probleme zur Verunsicherung beitragen, die mit sozialer Isolation verbunden sein kann.

Co-Founder*innen als Fels in der Brandung

Zwar kein Allheilmittel, aber ein guter Stützpunkt sind Co-Founder*innen. Und die haben oft nicht nur einen sozialen Mehrwert: „In Deutschland hat man herausgefunden, dass Gründungen dann am erfolgreichsten sind, wenn es Teamgründungen sind. Sie sind erfolgreicher, weil man sich gegenseitig erdet – wenn die Kommunikation stimmt“, so Seipel.

Founderin Maggie Childs hat in der Vergangenheit sowohl alleine als auch im Team gegründet – und spricht von einem enormen Unterschied. „Am Anfang war ich alleinige Gründerin im Sinne von: Ich hatte zwar ein Gründungsteam, aber das waren Angestellte. Ich habe als einzige Gesellschafterin und Geschäftsführerin angefangen. Und das ist schon hart – alles liegt bei dir, alles ist deine Schuld, alles ist dein Problem“, erzählt Childs. Bei mypaperwork.ai, wo Migrationsprozesse einfacher gemacht werden sollen, arbeitet sie mit zwei Co-Foundern zusammen. „Das Schöne an Co-Foundern ist wirklich, dass wir die Bereiche klar verteilt haben, dass wir uns gegenseitig um Rat fragen und ehrlich miteinander reden können, wenn wir überfordert sind.“ Natürlich gebe es auch Nachteile, immerhin muss man in einem Team auch Kompromisse eingehen. Childs nimmt es mit Humor: „Manchmal will ich beide natürlich erwürgen – das sind dann die Momente, in denen ich denke: Ich will es ganz anders machen. Aber ja, besser als alles alleine entscheiden zu müssen ist es auf jeden Fall.“

Auch Paul Lind hat einen Co-Founder und empfindet das als absolute Bereicherung. „Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, Solo-Founder zu sein. Ich bin extrem froh, einen Co-Founder zu haben. Du hast dann irgendwie das Gefühl, ‚gemeinsam einsam‘ zu sein. Vielleicht seid ihr beide unglücklich – aber ihr könnt euch trotzdem gegenseitig pushen. Und das hilft einfach“, erzählt er. Trotzdem bleibe jeder mit manchen Dingen auch allein.

Zeit ist Geld: Was Unternehmer bei Flugverspätungen wissen sollten

Für Unternehmer, die beruflich unterwegs sind, kann eine Flugverspätung nicht nur ein Ärgernis sein, sondern echte wirtschaftliche Schäden verursachen. Wer seine Rechte kennt und gezielt Schritte unternimmt, kann zumindest einen Teil der Schäden abmildern.

In der Geschäftswelt gilt eine alte Weisheit: Zeit ist Geld. Für Unternehmer, die beruflich unterwegs sind, kann eine Flugverspätung nicht nur ein Ärgernis sein, sondern echte wirtschaftliche Schäden verursachen, etwa verpasste Meetings, zusätzliche Hotelkosten oder Produktivitätseinbußen. Wer in solchen Fällen seine Rechte kennt und gezielt Schritte unternimmt, kann zumindest einen Teil der Schäden abmildern.

Welche Ansprüche bestehen und ab wann?

Als Geschäftsreisende stehen Ihnen in der EU dieselben Fluggastrechte zu wie Privatpersonen. Laut der EU-Verordnung 261/2004 kann bei einer Flugverspätung ab drei Stunden am Zielort eine Entschädigung verlangt werden, abhängig von der Flugstrecke zwischen 250 € und 600 €. Weiterhin sind Airlines verpflichtet, Betreuung (z. B. Mahlzeiten, Hotelunterkunft bei Übernachtung, Kommunikationsmöglichkeiten) zu leisten. Grundsätzlich gibt es nämlich auch bei komplexen, unscheinbaren Situationen eine Entschädigung Flugverspätung. Daher ist es immer sinnvoll sich ordentlich zu informieren.

Beispielsweise sieht das Gesetz vor, dass bei reiner Verspätung (nicht durch außergewöhnliche Umstände) eine Entschädigung wie folgt geltend gemacht werden kann:

- 250 € für Strecken bis 1.500 km bei mindestens 3 Stunden Verspätung

- 400 € bei mittleren Distanzen (bis ca. 3.500 km)

- 600 € bei Langstrecken (über 3.500 km) und Verspätung von mindestens 4 Stunden

Professionelle Plattformen kümmern sich um Ihre Entschädigung und agieren dabei nach dem Prinzip „Kein Erfolg, keine Gebühr“, eine Provision wird nur im Erfolgsfall fällig.

Besondere Aspekte für Unternehmen & Geschäftsreisen

Für Unternehmer gelten ein paar zusätzliche Überlegungen:

1. Vertragliche Risiken & Haftung intern

Auch wenn die Entschädigung Ihnen als Airline-Kunde zusteht, sind beim internen Kostenersatz gegenüber Ihrem Unternehmen oft andere Regeln relevant, etwa, wie der Ausfall von Arbeitszeit oder verpasste Termine intern bilanziert oder entschädigt werden.

2. Zeitverlust & Opportunitätskosten

Eine Verspätung kostet nicht nur Geld in Form von Ausgaben, sondern vor allem entgangene Geschäftschancen. Eine Stunde im Wartebereich statt im Meeting kann deutlich teurer sein als die Flugentschädigung selbst.

3. Proaktives Vorgehen & Dokumentation

Heben Sie alle Belege auf (Bordkarten, E-Mails, Quittungen für Verpflegung oder Transfers), notieren Sie exakte Verspätungszeiten und beanstanden Sie sofort am Flughafen, das erleichtert spätere Geltendmachung.

4. Fristen & rechtlich verbindliche Schritte

In Deutschland beträgt grundsätzlich die Verjährungsfrist für Entschädigungsansprüche drei Jahre, gezählt vom Jahresende des Flugs.

Zur praktischen Umsetzung kann es sinnvoll sein, einen spezialisierten Dienstleister einzubinden, der die Kommunikation mit der Airline übernimmt und rechtliche Schritte begleitet. Ein solcher Service etwa übernimmt die gesamte Korrespondenz, solange die Forderung erfolgreich durchgesetzt wird.

Hintergründe & Ursachen: Warum Flüge verspätet sind

Dass Flugverspätungen kein seltenes Phänomen sind, zeigen aktuelle Zahlen: Deutschland weist eine Verspätungsquote von rund 30,82 % auf, damit gehört das Land zu denjenigen mit besonders vielen gestörten Flügen. Am häufigsten liegen die Ursachen bei Airlines selbst (z. B. technische Defekte, Crew-Probleme), rund 45 bis 49 % der Fälle, während Wetter nur in etwa jedem zehnten Fall als Auslöser genannt wird.

Darüber hinaus zeigt eine Analyse für deutsche Flughäfen, dass Frankfurt mit über 23 Minuten durchschnittlicher Abflugverspätung in den letzten Jahren besonders betroffen war. Ein absoluter Spitzenwert im Ländervergleich.

Beispielrechnung: Was kann realistisch geltend gemacht werden?

Angenommen, ein Unternehmer fliegt auf eine Strecke von ca. 2.000 km und erreicht sein Ziel mit einer Verspätung von 3 Stunden. Er würde laut den Regelungen Anspruch auf 400 € Entschädigung haben. Nach Abzug einer üblichen Provision des Dienstleisters verbleibt ein Nettobetrag, der zumindest Teile des entstandenen Schadens decken kann.

Parallel dazu wäre wertvoll, intern zu berechnen, wie hoch der Wert einer Stunde zusätzlicher Arbeitszeit oder verpasster Meetings ist, diese Opportunitätskosten übersteigen oft deutlich den Entschädigungsbetrag.

Fazit & Handlungsempfehlungen für Unternehmer

1. Kenntnis der Rechte: Jeder Geschäftsreisende sollte seine Rechte nach EU-Verordnung 261/2004 kennen.

2. Dokumentation & schnelles Handeln: Belege sicherstellen, am Flughafen reklamieren, Fristen beachten.

3. Externe Unterstützung erwägen: Anbieter können Aufwand und rechtliches Risiko übernehmen.

4. Interne Bewertung: Nutzen Sie Verspätungskosten nicht nur in Geld, sondern auch in Zeit und Geschäftsausfall.

Zeit ist ein knappes und wertvolles Gut, und gerade für Unternehmer können Flugverspätungen eine erhebliche Problemdimension annehmen. Wer seine Rechte kennt und angemessen reagiert, kann zumindest die finanziellen Folgen begrenzen. Nachdem ein Flug schnell hunderte Euro verschlingt ist dies ein lohnenswertes Entgegenkommen, welches ein Großteil der Fluggäste nicht in Anspruch nehmen. Für viele wirkt es zu komplex, weswegen es absolut sinnvoll ist hier einen Dritten zu engagieren, der die Aufwände komplett übernimmt.

Mit knappen Ressourcen gegen skrupellose Angreifer

Wie sich Gründerinnen und Gründer effektiv gegen IT-Sicherheitsbedrohungen wappnen können.

Ihre Geschäftsdaten wurden kopiert und verschlüsselt. Überweisen Sie 25.000 € in Bitcoin innerhalb von 48 Stunden, oder wir veröffentlichen die Daten Ihrer Kunden und informieren diese über den Vorfall.

Diese Nachricht begrüßte Michael Berger, Gründer eines Software-Start-ups, auf seinem Monitor, als er an einem Montagmorgen im Mai das Büro betrat. Von Ransomware-Angriffen hatte er natürlich schon gehört, war aber immer davon ausgegangen, sein 12-Personen-Unternehmen sei viel zu klein, um ins Visier von Cyberkriminellen zu geraten. Ein fataler Irrtum, der sich als kostspielig herausstellen sollte – 65.000 Euro für das Lösegeld, einen Notfallberater und die verlorene Arbeitszeit seiner Mitarbeitenden. Eine Wahl hatte er nicht, die Alternative hätte das Unternehmen aller Voraussicht nach nicht überlebt.

Diese Geschichte ist kein Einzelfall. Laut aktuellen Studien sind inzwischen mehr als ein Drittel aller Cyberangriffe auf kleine Unternehmen gerichtet. Sie bieten eine perfekte Kombination aus wertvollen Daten und schwachen Sicherheitsvorkehrungen. Während Konzerne ihre Cybersicherheitsbudgets aufstocken, bleiben Start-ups und kleine Unternehmen oft verwundbar.

Die Bedrohungslandschaft hat sich innerhalb weniger Jahre dramatisch verändert. Früher musste ein Angreifer technisch versiert sein, heute kann praktisch jeder mit der entsprechenden kriminellen Energie und Skrupellosigkeit einen Cyberangriff durchführen. Diese „Demokratisierung“ der Cyberkriminalität trifft diejenigen besonders hart, die gerade erst erfolgreich gegründet haben, ihr Unternehmen aufbauen und auch ohnehin schon gut planen müssen, um mit knappen Ressourcen Erfolg zu haben.

Die Evolution von Ransomware

Von der einfachen Verschlüsselung zur mehrstufigen Erpressung

Noch vor wenigen Jahren liefen Ransomware-Angriffe nach einem einfachen Prinzip immer nahezu identisch ab: Eindringen, Daten verschlüsseln, Lösegeld für den Entschlüsselungsschlüssel verlangen. Diese Zeiten sind vorbei. Moderne Ransomware-Attacken erinnern eher an eine feindliche Übernahme. Die Angreifer infiltrieren das Zielsystem, bewegen sich lateral durchs Netzwerk und sammeln so viele Hebel wie möglich, um maximalen Druck auszuüben. Dieses veränderte Vorgehen ist als „Multi-Extortion“

bekannt und umfasst mehrere Ebenen von Erpressung:

- Datenexfiltration vor Verschlüsselung: Bevor sie auch nur einen einzigen Computer lahmlegen, kopieren Angreifer sensible Daten. Selbst wenn also im Unternehmen aktuelle, vollständige Backups vorliegen, bleibt die Drohung der Veröffentlichung.

- Selektive Verschlüsselung: Moderne Ransomware verschlüsselt gezielt die wichtigsten Systeme – oft nachdem Angreifer Wochen im Netzwerk verbracht haben, um zu verstehen, welche Server und Daten geschäftskritisch sind.

- Öffentlicher Druck: Die Drohung, Kunden, Partner oder die Öffentlichkeit über den Vorfall zu informieren, ist besonders für Start-ups existenzbedrohend, die gerade erst dabei sind, einen Kundenstamm aufzubauen. In dieser frühen Phase verlorengegangenes Vertrauen wieder aufzubauen, ist nahezu unmöglich.

- Eskalationsmechanismen: Wenn Zahlungen ausbleiben, folgen weitere Druckmittel wie DDoS-Angriffe, die Webseite oder Dienste lahmlegen, oder direkte Kontaktaufnahme mit Kunden.

Das Geschäftsmodell: Ransomware-as-a-Service

Was die Situation besonders gefährlich macht: Umfassende technische Kenntnisse sind heute keine notwendige Voraussetzung mehr, um Ransomware-Angriffe durchzuführen. Das Modell “Ransomware-as-a-Service” (RaaS) funktioniert ähnlich wie legitime SaaS-Angebote, nur für kriminelle Zwecke.

Man kann sich dieses Modell als ein düsteres Spiegelbild des Start-up-Ökosystems selbst vorstellen. Es gibt spezialisierte „Dienstleister“ für jeden Teil der „Wertschöpfungskette“.

- Initial Access Broker: Darauf spezialisiert, in Systeme einzudringen – oft durch gefälschte Login-Seiten oder Phishing-E-Mails.

- RaaS-Anbieter: Entwickeln und warten die eigentliche Malware und stellen Infrastruktur bereit.

- Affiliates: Führen mit diesen Tools die Angriffe durch und zahlen einen Prozentsatz der erpressten Summen an den RaaS-Anbieter.

- Verhandlungsspezialisten maximieren in der direkten Kommunikation mit den Opfern die Erfolgsquote bei Lösegeldforderungen.

Besonders besorgniserregend für kleine Unternehmen: Einige RaaS-Gruppen haben sich explizit auf Ziele mit 50 oder weniger Mitarbeitenden spezialisiert, da bei KMU geringere Sicherheitsmaßnahmen zu erwarten sind – bei gleichzeitig dennoch wertvollen Kundendaten und weniger medialer Aufmerksamkeit.

Gerät ein Start-up ins Visier solcher Cybercrime-Profis, ist falscher Stolz fehl am Platz. Auch größere Unternehmen und sogar Konzerne müssen in solchen Situationen in der Regel professionelle Hilfe anheuern. Abhängig von der konkreten Situation können Incident-Response-Teams, IT-Security-Experten oder Spezialisten für RAID-Datenrettung zum Einsatz kommen.

KI als zweischneidiges Schwert in der IT-Sicherheit

Komplexe Algorithmen und Large Language Models (LLMs) haben die Spielregeln der IT-Sicherheit verändert – und zwar für beide Seiten. Angreifer nutzen KI, um überzeugende Phishing-Mails ohne die früher omnipräsenten Rechtschreib- und Grammatikfehler zu erstellen, realistische Deepfake-Stimmen zu generieren oder Schwachstellen in Code automatisiert zu finden.

Aber auch auf der Gegenseite ist KI im Einsatz. Unter anderem mit der Folge, dass selbst für Startups und andere kleine Unternehmen mit stark begrenztem Budget heute Sicherheitslösungen verfügbar sind, die früher Großunternehmen vorbehalten waren. Natürlich sind auch KI-Lösungen keine Wundermittel, die man einschaltet und vergisst. Sie erfordern wie alle Sicherheitstools Fachwissen für die richtige Konfiguration, Überwachung und Interpretation der Ergebnisse.

Kosteneffiziente KI-Sicherheitsansätze für Start-ups:

- KI-gestützte E-Mail-Filter: Diese erkennen auch subtile Phishing-Versuche, die traditionelle Filter durchlassen würden – benötigen aber regelmäßige Feinabstimmung.

- Verhaltensbasierte Endpoint-Lösungen: Diese identifizieren ungewöhnliche Aktivitäten, müssen jedoch richtig kalibriert werden, um Fehlalarme zu minimieren.

- Automatisierte Patch-Priorisierung: KI-Tools können helfen zu entscheiden, welche Sicherheitsupdates mit welcher Dringlichkeit und daraus resultierend in welcher Reihenfolge installiert werden müssen.

Gleichzeitig ist Vorsicht geboten bei der eigenen Nutzung von KI-Tools: Wenn Mitarbeitende sensible Geschäftsdaten in öffentliche KI-Modelle eingeben, können diese Daten ungewollt in falsche Hände geraten.

Die sechs Grundpfeiler der IT-Sicherheit für Start-up-Gründerinnen und -Gründer

Mit begrenzten Ressourcen müssen Start-ups strategisch vorgehen. Diese sechs Grundpfeiler bieten ein hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis:

1. Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA): „Wenn Sie aus Kostengründen im allerersten Schritt nur eine Sicherheitsmaßnahme implementieren können, sollte es Multi-Faktor-Authentifizierung sein“, hört man oft aus IT-Sicherheitskreisen. Natürlich sollte es nicht bei dieser einen Maßnahme bleiben, aber ihre Wirksamkeit ist tatsächlich verblüffend. Richtig implementiert kann MFA 99% aller kontobasierten Angriffe verhindern. Dabei geht die Einrichtung schnell, kostet wenig bis nichts, und schützt selbst bei kompromittierten Passwörtern – also wenn das Kind eigentlich bereits im Brunnen liegt.

2. 3-2-1-Backup-Strategie: Drei Kopien Ihrer Daten, auf zwei verschiedenen Medientypen, mit einer Kopie außerhalb Ihrer Räumlichkeiten. Cloudbasierte Backup-Lösungen machen dies auch für kleine Teams erschwinglich.

3. Sensibilisierung der Mitarbeiter: Regelmäßige Schulungen des gesamten Teams zu aktuellen Bedrohungen können einen echten Unterschied machen. Hier ist die noch übersichtliche Unternehmensgröße zur Abwechslung einmal ein Vorteil und ein gut aufbereitetes 30-minütiges monatliches Update, das in den Köpfen hängenbleibt, ist wirksamer als manch teure technische Lösung.

4. Automatisiertes Patch-Management: Veraltete Software ist ein Haupteinfallstor. Nutzen Sie Tools, die Updates zentral verwalten und automatisch einspielen.

5. Zero-Trust-Grundprinzipien: Gewähren Sie nur minimale Zugriffsrechte und verifizieren Sie jeden Zugriffsversuch – unabhängig davon, ob er von innerhalb oder außerhalb des Netzwerks kommt.

6. Segmentierung: Trennen Sie kritische Systeme vom Rest Ihres Netzwerks. Selbst einfache VLAN-Segmentierung kann im Ernstfall den Unterschied zwischen einem Ärgernis und einer Katastrophe ausmachen.

Notfallplanung: Wenn der Ernstfall eintritt

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen muss man ehrlich festhalten: Absolute Sicherheit vor Cyberangriffen gibt es nicht. Den Unterschied im Fall der Fälle macht, wie gut das Unternehmen darauf vorbereitet ist. Ein gut ausgearbeiteter individueller IT-Notfallplan kostet nicht viel, entscheidet im Ernstfall aber über glimpflichen Ausgang oder Konkursgefahr.

Was sollte ein guter Notfallplan auf jeden Fall beinhalten?

1. Detaillierte Informationen zu den ersten 72 Stunden nach einem Angriff:

a. Wer trifft welche Entscheidungen?

b. Welche Systeme werden zuerst isoliert/wiederhergestellt?

c. Welche externen Experten werden kontaktiert?

2. Kommunikationsstrategie: Transparente, aber kontrollierte Kommunikation sowohl intern als auch extern mit Kunden und Partnern baut Vertrauen auf, selbst in der Krise. Vorlagen für verschiedene gängige Szenarien können bereits vorbereitet in der Schublade liegen.

3. Rechtliche Verpflichtungen: Was hier konkret gilt, ist von vielen Faktoren abhängig, die von der Branche bis zur Unternehmensgröße reichen. Ein oft übersehener Aspekt sind Meldepflichten – mit empfindlichen Strafen bei Versäumnissen.

4. Wiederherstellungsreihenfolge: Auch wenn gerade in einem jungen Unternehmen vieles nicht geplant und strukturiert ablaufen kann: Zumindest die Frage, welche Systeme und Daten Priorität bei der Wiederherstellung haben, sollte vorab geklärt sein. Das vermeidet chaotische Entscheidungen unter Stress.

Ausblick: Kommende Regulierungen und Chancen

Die regulatorische Landschaft verändert sich rapide. Die NIS2-Richtlinie der EU erweitert den Kreis der regulierten Unternehmen, betrifft aber nicht pauschal alle kleinen Unternehmen. Primär werden Unternehmen erfasst, die in kritischen Sektoren tätig sind (wie Energie, Verkehr, Banken, Gesundheitswesen, digitale Infrastruktur) oder als „wichtige Einrichtungen“ gelten – unabhängig von ihrer Größe. Start-ups in diesen Bereichen sollten sich frühzeitig mit den Anforderungen vertraut machen.

Doch statt darin eine weitere Belastung zu sehen, können kluge Gründerinnen und Gründer einen Wettbewerbsvorteil daraus ziehen: Kunden und Partner achten zunehmend auf Sicherheitsstandards. Ein junges Unternehmen mit nachweislich gutem Sicherheitskonzept kann sich positiv von der Konkurrenz abheben.

Fazit: Sicherheit als Wettbewerbsvorteil

Investitionen in IT-Sicherheit sind vor dem Hintergrund der rasant wachsenden Bedrohungen nicht mehr optional. Wer sich schon bei der Gründung dafür entscheidet, das nicht als lästige Pflicht zu betrachten, sondern als Grundlage für nachhaltiges Wachstum, kann aus der Not eine Tugend machen. Von Anfang an in die DNA eines jungen Unternehmens integriert, wird IT-Sicherheit zum Wettbewerbsvorteil gegenüber etablierten, aber aufgrund ihrer Größe auch trägeren Marktteilnehmern.

Calm your Monkey Mind

Die Selbstklärungskette ist ein Tool, das dabei hilft, den gedanklichen Affenzirkus im eigenen Kopf aufzulösen, die Gedanken zu ordnen und sie so wieder besser in den Griff zu bekommen.

Gründen heißt: mutig entscheiden, schnell handeln, mit Unsicherheit leben. Doch was, wenn genau das plötzlich nicht mehr gelingt? Wenn der Mut versiegt, der Fokus verschwimmt und man auf dem eigenen Gründungsdeck wie gelähmt steht, während um einen herum der Sturm tobt?

Was viele Start-up-CEOs nicht ahnen: Hinter Entscheidungsschwäche steckt oft kein Mangel an Strategie, sondern ein Zuviel an innerer Unklarheit. Nicht der Markt bremst – sondern der eigene Affenzirkus im Kopf.

Wenn Gründer*innen blockieren

In Phasen hoher Unsicherheit melden sich im Inneren verschiedene Stimmen zu Wort: „Du darfst jetzt keinen Fehler machen!“, „Wenn du das vergeigst, war alles umsonst!“, „Warum hast du bloß ...?“ – ein chaotischer Chor aus Angst, Druck, Selbstkritik. Das Resultat: Denkblockade statt Klarheit, Aktionismus oder Lethargie statt Strategie.

Hier setzt die Selbstklärungskette an. Sie ist kein weiteres Tool zur Selbstoptimierung, sondern ein Erkenntnisweg. Sie macht innere Dynamiken sichtbar und strukturiert in einfachen, aber tiefgreifenden Schritten. Und sie führt zurück zur inneren Kommandozentrale: dem Ort, von dem aus Gründer*innen wieder klar und wirksam handeln können.

Die Arbeit mit der Selbstklärungskette besteht im Wesentlichen aus folgenden sechs Schritten, in denen das intrapsychische Erleben systematisch offengelegt wird.

Schritt 1: Das Thema eingrenzen – Fokussieren statt Grübeln

Die Methode beginnt nicht mit einem pauschalen „Ich bin überfordert“, sondern mit einer konkreten Frage: „Warum war ich heute im Pitch so fahrig?“ oder „Weshalb lähmt mich das Feedback von unserem Lead-Investor?“ So wird das diffuse Erleben greifbar und veränderbar.

Schritt 2: Innere Stimmen sammeln – Das eigene Kopfkino anschauen

Versetze dich in die aktuelle Situation. Welche Gedanken und Gefühle sind da – ungefiltert? Notiere sie, so wie sie auftauchen: „Ich hab null Ahnung, was ich da sage!“ (Unsicherheit) oder „Die erwarten, dass ich alles im Griff habe!“ (Druck). Sechs bis acht solcher Gedanken-Gefühls-Paare reichen aus. Wichtig dabei: Nicht bewerten, nur benennen.

Schritt 3: Vom Chaos zur Kette – Die innere Logik erkennen

Jetzt beginnt die Strukturarbeit. Sortiere: Was ist ein ursprüngliches inneres Erleben (z.B. Kränkung, Ohnmacht)? Und was ist eine Reaktion darauf (z.B. Wut, Ironie, Rückzug)? Beispiele: „Ich fühl mich überfordert.“ „Ich tu so, als wär alles easy.“ „Ich fühl mich wie ein Fake.“ Diese Prozesskette macht Muster sichtbar und damit veränderbar.

Schritt 4: Die blinden Flecken aufdecken – Die Lücke vor der Lähmung

Meist sind es nicht die lauten Reaktionen, die uns blockieren, sondern die unausgesprochenen Gefühle davor: Scham, Angst, Selbstzweifel. Die Methode lädt zur Rückwärtsanalyse ein: Was muss ich gedacht oder gefühlt haben, bevor ich innerlich so reagierte?

Schritt 5: Die Kette auf sich wirken lassen – Erkennen verändert schon

Ist die Kette vollständig, zeigt sie mehr als einen Moment: Sie offenbart oft einen inneren Algorithmus. Etwa: „Ich darf keine Schwäche zeigen.“ Ein Glaubenssatz, der in der Start-up-Welt besonders verbreitet ist. Diese Erkenntnis ist kein Endpunkt, sondern der Anfang echter Selbststeuerung.

Schritt 6: Die neue Perspektive einüben – Von der/dem Gründenden zum/zur inneren CEO

Die Kette ist kein Dogma, sondern ein innerer Kompass. Wer regelmäßig mit ihr arbeitet, trainiert eine Form von Selbstführung, die tiefer geht als manche Tools und Hacks. Man wird weniger Spielball der eigenen Reaktionen und mehr Gestalter*in der eigenen Haltung.

Fallbeispiel: Wenn der CTO plötzlich nichts mehr entscheidet

Ein Tech-Gründer, Anfang 30, gilt als brillanter Entwickler. Doch seit der Seed-Runde trifft er keine klaren Entscheidungen mehr. Das Team ist frustriert. Im Coaching zeigt sich: Er hat Angst, mit seinen Entscheidungen zu enttäuschen – und damit das Vertrauen der Investor*innen zu verlieren. Die Selbstklärungskette macht sichtbar: Nicht fehlende Kompetenz blockiert ihn, sondern ein unbewusster Glaubenssatz: „Wenn ich Fehler mache, bin ich nicht mehr tragbar.“ Durch die Arbeit mit der Kette erkennt er: Diese Angst stammt aus einer ganz anderen Zeit, hat aber heute Steuerungsmacht. Allein diese Erkenntnis öffnet Handlungsräume. Sein Fazit: „Ich dachte, ich muss härter pushen. Jetzt sehe ich: Ich muss zuerst mir selbst begegnen.“

Positive Nebenwirkungen der Kette

Die Anwendung der Selbstklärungskette löst oft einen Aha-Effekt aus: Ich bin nicht meine inneren Abläufe, sondern kann diese beobachten und analysieren – was auch bedeutet, dass es einen Raum jenseits dieser Abläufe gibt, der sich kultivieren lässt: unsere „innere Kommandobrücke“, der Ort, von dem aus echte Selbstführung möglich wird.

Jede Anwendung der Selbstklärungskette stärkt die Kommandobrücke, es fällt einem leichter, inneres Erleben und (emotionale) Reaktionen auf dieses Erleben zu beobachten, auseinanderzuhalten, es zu steuern oder eben auch zu entscheiden, es einfach nur freundlich zu akzeptieren. Die ersten Einsätze des Tools lassen darüber hinaus folgende positive Nebenwirkungen erwarten:

- Stärkung von Resilienz und der Fähigkeit zur Selbststeuerung.

- Förderung eines agilen Mindsets (psychologische Flexibilität).

- Schnellere Selbstorientierung: weg von „Nebenschauplätzen“ und „Umgebungslärm“ hin zum eigentlichen inneren Hindernis (Fokus auf die eigene Erlebenswelt).

- Stärkung der Eigenverantwortung bzw. Selbstermächtigung (Self-Empowerment).

Fazit: Selbstführung beginnt mit Selbstklärung

In unsicheren Zeiten brauchen Gründende keine weiteren Ratschläge. Sie brauchen innere Klarheit. Die Selbstklärungskette ist kein Shortcut, aber ein ehrlicher Pfad dorthin. Wer ihn geht, gewinnt nicht nur Entscheidungsstärke, sondern auch eine neue Qualität der Selbstwirksamkeit. Und das ist vielleicht die wichtigste Ressource im Start-up-Kosmos.

Der Autor Christoph Zill ist Diplom-Pädagoge, Coach und Mediator. Die von ihm entwickelte Selbstklärungskette wurde 2024 als Finalist beim Psychologie Award ausgezeichnet.

Startup your Energy

Wer ein Unternehmen aufbauen will, das nicht nur die ersten Jahre übersteht, sondern nachhaltig wächst, muss Energie als Schlüsselressource verstehen und gezielt in Wellbeing investieren.

Die Start-up-Kultur steht für Innovation, Schnelligkeit und Anpassungsfähigkeit. Doch hinter der glitzernden Fassade von disruptiven Ideen und ambitionierten Zielen verbirgt sich oft ein Risiko: die Vernachlässigung von Wellbeing und Gesundheit. Gerade in einer Umgebung, die konstant hohe Leistungen und kreative Lösungen fordert, sind Energie und Regeneration unverzichtbar. Ohne sie drohen Erschöpfung, Burnout und letztlich der Verlust der unternehmerischen Kraft. Für kleinere Unternehmen stellt das ein vielfach höheres Risiko dar als für große, vor allem dann, wenn das Gründungsteam direkt betroffen ist. In den letzten 18 Monaten habe ich (zu) viele Gründende getroffen, die nahe am oder im Burnout waren. Dabei muss es nicht so weit kommen.

Der Energiehaushalt als Basis von Leistung

Energie ist die essenzielle Ressource, die es uns Menschen ermöglicht, fokussiert und innovativ zu arbeiten. Doch gerade diese Energie steht in Start-ups häufig unter Druck. Lange Arbeitszeiten, permanente Erreichbarkeit und der ständige Druck, schneller und besser zu sein als die Konkurrenz, zehren an den Reserven und lassen den individuellen Energielevel rapide sinken.

Chronischer Stress aktiviert das Stresssystem im Körper und setzt die Ausschüttung von Cortisol frei. Kurzfristig ist das ein sinnvoller Mechanismus und mag helfen, akute Herausforderungen zu bewältigen. Doch ohne ausreichende Erholungsphasen bleibt der Körper in einem permanenten Alarmzustand, was langfristig zu Erschöpfung und Krankheiten führen kann. Ohne Energie ist nicht nur die Gesundheit gefährdet – auch Kreativität und Innovationskraft, die Grundlagen für den Erfolg eines Start-ups, bleiben auf der Strecke. Der erfolgreiche Aufbau eines Start-ups ähnelt eher dem Lauf eines Marathons und sollte genauso angegangen werden. Und so wie niemand einen Marathon im Sprinttempo absolviert, sollte es auch mit dem Management der eigenen Ressourcen aussehen.

Die doppelte Belastung von Gründenden

Gründende tragen die doppelte Verantwortung: Sie sind sowohl für die strategische Entwicklung des Unternehmens als auch für ihre Teams verantwortlich. Ihre eigene Gesundheit und Energie geraten dabei oft ins Hintertreffen. Eine Studie der University of San Francisco zeigt, dass Gründende häufiger unter psychischen Belastungen wie Angstzuständen und Depressionen leiden als andere Erwerbstätige.

Die Anforderungen an Gründende sind dabei enorm: Entscheidungen unter Zeitdruck, die Akquise von Kapital, der Aufbau eines Teams – all das erfordert mentale Klarheit und emotionale Stabilität. Doch genau diese Qualitäten schwinden, wenn Energiequellen nicht regelmäßig aufgefüllt werden. Gründende, die keine gesunde Balance finden, riskieren nicht nur ihre persönliche Gesundheit, sondern auch den Erfolg ihres Unternehmens.

Energie: Basis für Kreativität und Problemlösung

Wer aus einem leeren Reservoir schöpfen will, wird scheitern. Kreative Höchstleistungen und die Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen, setzen voraus, dass das Energielevel stimmt. Regelmäßiger Schlaf, gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung und gezielte Erholung sind daher keine Luxusgüter, sondern essenziell und sollten sich in täglichen Routinen wiederfinden.

Langfristige Motivation und Engagement im Team

In einer dynamischen Umgebung wie der Start-up-Welt ist es entscheidend, ein Umfeld zu schaffen, in dem Mitarbeitende langfristig engagiert arbeiten können. Doch Engagement entsteht nicht in einem Umfeld chronischer Überarbeitung. Kurzzeitige Flowzustände sind wunderbar, aber hier geht es um Teams, die sich langfristig energisch und gesund fühlen – nur dann sind sie produktiver und engagierter.

Nachhaltiger Erfolg durch Resilienz

Start-ups müssen mit Unsicherheiten und Rückschlägen umgehen können. Eine Kultur, die Wellbeing priorisiert, stärkt die Resilienz – sowohl auf individueller als auch auf organisationaler Ebene. Im Grundsatz gilt das für alle Menschen. Die Herausforderungen der Start-up-Welt sind nur noch konzentrierter und mit mehr Risiken behaftet. Die Ratgeberliteratur dazu füllt ganze Bibliotheken und ist nicht immer widerspruchsfrei. Aus meiner Arbeit mit Vorständen, Führungskräften und Teams in allen Unternehmensbereichen haben sich einige praktische Ansätze bewährt, die sozusagen mit 20 Prozent des Aufwands 80 Prozent der gewünschten Wirkung erzielen.

Die 80:20 einer leistungsfähigen Organisation

1. Energiequellen bewusst fördern

Das gilt für uns alle, und besonders Führungskräfte sollten darauf achten, dass Schlaf, Bewegung und Ernährung fest als Alltagsroutinen integriert werden. Unternehmen können das unterstützen, indem sie gesunde Snacks ohne zugesetzten Zucker anbieten statt dem energiefressenden Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Gerade in hochproduktiven Situationen ist der „Return of Invest“ einer gemeinsamen, gesunden Essenspause immens, und mit gesunder Nahrung und der sozialen Gemeinschaft werden gleich zwei menschliche Grundbedürfnisse befriedigt.

Analoges gilt für gemeinsame Zeit für Bewegungsmöglichkeiten: Sitzen ist das neue Rauchen, und ununterbrochenes Sitzen hat noch schwerwiegendere negative Konsequenzen. Fünfminütige Bewegungspausen (wie Treppensteigen, Rumpfbeugen, Beckenrotation oder Schulterkreisen) jede Stunde unterbrechen diesen Teufelskreislauf, erfrischen unsere Gehirnzellen und erfordern kein Fitnessstudio. Der britische Schlafforscher Matthew Walker bezeichnet Schlaf als unsere „beste Lebensversicherung“, die wir haben. Auch kurzfristig hat Schlaf entscheidenden Einfluss auf unsere Leistungsfähigkeit (immerhin führt Schlafentzug schneller zum Tod als der Mangel an Flüssigkeitsaufnahme). Gesunde Routinen vor dem Schlafen, wie beispielsweise der Verzicht auf Alkohol, ausreichender Abstand zur letzten Mahlzeit und keine Bildschirmzeit in den letzten zwei Stunden vor dem Schlafengehen, dunkle, ruhige und kühle Schlafumgebung, werden sich positiv auf die Schlafqualität auswirken.

2. Den Tag bewusst strukturieren und Teamrituale etablieren

Videocalls und lange Meetings erschöpfen unser Gehirn. Wieder helfen häufige und kurze (Bewegungs-)Pausen, den Energiehaushalt zu stabilisieren. 1:1-Meetings können gut durch Walk-and-Talks (Twalks) substituiert werden, funktionieren auch telefonisch und entlasten unser Gehirn, setzen kreative Impulse frei und zahlen auf unser Bewegungskonto ein. Steve Jobs war bekannt für seine extensiven Spaziergänge mit Mitarbeitenden, und auch wissenschaftlich ist die Pomodoro-Technik belegt, die konzentriertes Arbeiten mit regelmäßigen Pausen verbindet. Technisch können Tools wie Microsoft Viva helfen, sogenannte Fokuszeiten im Kalender zu reservieren, um sicherzustellen, dass in dieser Zeit keine ungewollten Termine dazwischenkommen. Zudem können smarte Tracking Devices dabei unterstützen, die Auswirkungen des eigenen Lebensstils auf Faktoren wie Stress, Energie und Resilienz zu messen und zu optimieren.

Das lässt sich mit Apps auch transparent im Team teilen – wenn jeder einzelne damit einverstanden ist – und sich so zu einer gemeinsamen Teamchallenge gestalten, um die gemeinsamen Leistungswerte zu steigern – ein Win-win für das Team und jede(n) Einzelne(n).

3. Psychische Gesundheit enttabuisieren

Offene Gespräche über Stress und mentale Herausforderungen fördern eine gesunde Unternehmenskultur. Führungskräften kommt hier eine besondere Vorbildfunktion zu: Sie sollten vorleben, dass es in Ordnung ist, Schwächen zu zeigen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die psychologische Sicherheit, die dadurch in einer Organisation entsteht, hilft nicht nur der mentalen Gesundheit, sondern ist nach Googles „Aristoteles“-Studie einer der Haupttreiber für hochperformante Teams.

Der Autor Oliver Herrmann verantwortet bei der Deutschen Telekom AG weltweit das Ressort Employee Wellbeing, Health und Safety.

Print mit Persönlichkeit: Warum Visitenkarten auch für Start-ups wichtig bleiben

Warum Printprodukte wie Visitenkarten auch 2025 im Gründer*innen-Alltag relevant bleiben – und worauf bei Gestaltung und Produktion zu achten ist.

In einer Welt, in der alles digitalisiert scheint – von Networking über Bewerbungsgespräche bis hin zum Vertragsabschluss –, wirkt das Thema Print fast altmodisch. Doch gerade bei Gründungen, beim Aufbau von Kund*innenbeziehungen oder beim Auftritt auf Messen zeigt sich: Printprodukte wie Visitenkarten, Flyer oder Briefpapier sind alles andere als aus der Zeit gefallen. Sie sind sichtbare Anker im digitalen Rauschen – und können den Unterschied machen zwischen Austausch und Eindruck.

Ob im ersten Kund*innengespräch oder beim Pitch vor Investor*innen – der Moment, in dem Sie eine Visitenkarte erstellen und überreichen, ist nicht nur ein Akt der Kontaktweitergabe. Er ist eine Geste. Eine Entscheidung für Substanz. Und ein Statement in Sachen Stil.

Der erste Eindruck zählt – und bleibt

Während LinkedIn-Profile, QR-Codes oder digitale Visitenkarten praktisch sind, fehlt ihnen oft eines: das Gefühl von Echtheit. Eine hochwertig gestaltete Visitenkarte vermittelt Wertschätzung, Professionalität und visuelle Identität auf den ersten Blick. Sie sagt: Ich nehme meine Idee ernst – und dich auch.

Gerade bei Netzwerkveranstaltungen, Gründungsmessen oder Co-Working-Pitches bleibt der erste physische Eindruck oft länger im Gedächtnis als eine E-Mail im Posteingang. Und wenn es hektisch wird, ist eine greifbare Karte oft schneller zur Hand als das Smartphone.

Visitenkarten als Markenbaustein

Für junge Unternehmen ist der Markenauftritt ein zentraler Bestandteil der Positionierung. Farbwahl, Logo, Typografie – alles trägt zur Identität bei. Die Visitenkarte ist dabei nicht nur ein Infomedium, sondern ein Träger dieser Identität. Sie ist Miniatur-Markenbotschaft, komprimiertes Designsystem und unterschätzter Imagefaktor zugleich.

Entsprechend wichtig ist es, sich bei der Gestaltung Zeit zu nehmen – oder professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Investition lohnt sich: Eine Visitenkarte, die durch Design, Haptik und Aussage überzeugt, bleibt nicht nur in der Tasche, sondern auch im Kopf.

Print 2025: Nachhaltig, individuell, hochwertig

Auch im Druckbereich hat sich viel getan: Umweltfreundliche Papiere, klimaneutrale Produktion und vegane Druckfarben sind längst keine Ausnahme mehr. Wer bei der Gründung auf Nachhaltigkeit achtet, sollte das auch bei Printprodukten tun – nicht nur aus Überzeugung, sondern auch, weil es bei Kund*innen, Partner*innen und Förderinstitutionen immer stärker wahrgenommen wird.

Neben der ökologischen Komponente ist Individualisierung ein wachsender Trend: Geprägte Logos, ungewöhnliche Formate, Softtouch-Oberflächen oder farbige Schnittkanten machen aus der klassischen Visitenkarte ein kreatives Statement. Auch QR-Codes mit direkter Verlinkung zum Online-Profil oder zur Projektseite lassen sich heute problemlos integrieren – und verbinden Print mit Digitalem.

Warum Start-ups nicht auf Print verzichten sollten

Auch wenn vieles online läuft: Persönlicher Kontakt ist und bleibt ein entscheidender Erfolgsfaktor im Business. Und genau hier entfaltet Print seine Stärken. Eine gedruckte Karte überbrückt Unsicherheit, schafft Verbindlichkeit und bleibt auch dann noch bestehen, wenn WLAN oder Akku versagen.

Gerade in der Frühphase, wenn Vertrauen aufgebaut werden muss, sind solche „analogen Markenberührungen“ wichtig. Sie zeigen: Wir sind präsent – nicht nur im Netz, sondern auch im echten Leben.

Tipps für die perfekte Visitenkarte

- Reduktion ist Trumpf: Name, Funktion, Logo, Website – mehr braucht es meist nicht. Klarheit vor Kreativität.

- Material bewusst wählen: Ob klassisch matt, strukturiert oder mit Effektlack – die Haptik beeinflusst die Wirkung.

- Gestaltung als Teil der Marke denken: Farben, Schriften und Bildsprache sollten zum gesamten Auftritt passen.

- QR-Codes sinnvoll integrieren: Für mehr Interaktion, aber ohne das Layout zu überladen.

- Format mit Bedacht wählen: Standardgrößen sind praktisch, Sonderformate fallen auf – aber passen nicht immer ins Portemonnaie.

Print ist kein Gegensatz zur Digitalisierung – sondern Ergänzung