Aktuelle Events

Nutzen Sie Homepage-Psychologie!

Online-Marketing

Autor: Dr. Florian BeckerEine psychologisch optimierte Website kann vieles: Sie macht den Nutzern Spaß, sie baut Vertrauen auf, sie unterhält und informiert, sie weckt Emotionen und steht in Einklang mit Marke und Produkten.

Online-Informationen werden anders aufgenommen

Menschen wollen Online-Informationen so einfach wie möglich verarbeiten. Die Akzeptanz für lange und komplizierte Texte ist in der Onlinewelt noch viel geringer als in Printmedien. Anders ausgedrückt: Verwenden Sie kurze, knackige Texte, die sofort zum Punkt kommen. Verwenden Sie deutsche Wörter statt komplizierter Fremdwörter. Nutzen Sie einen einfachen Satzbau ohne Schachtelsätze. Schreiben Sie in der aktiven Form. Machen Sie aus einem langen Satz zwei kurze, wenn möglich, sogar nur einen kurzen Satz. Zerteilen Sie Texte in Sinnabschnitte, bilden Sie kurze Zwischenkapitel.

Orientierung durch Struktur, Ordnung und Präzision

Überlegen Sie sich: Was ist für meine Zielgruppe wichtig, was möchte sie als Erstes sehen? Was interessiert die Zielgruppe als Zweites und so weiter. Bauen Sie die Menüstruktur danach auf. Achtung: Nicht selten werden Seiten überladen – und schnell geht die Struktur vor lauter Bildern, News und direkten Links ganz verloren. Wo alles wichtig ist und hervorgehoben wird, ist am Ende gar nichts mehr auffällig. Halten Sie daher die Startseite schlicht und aufgeräumt. Außer Ordnung und Struktur ist auch die Präzision der verwendeten Begriffe maßgeblich für die Orientierung der Zielgruppe. Stellen Sie sich bei jedem Menüpunkt die Fragen: Steht tatsächlich drauf, was auch drin ist? Ist das wirklich der einfachste und gebräuchlichste Begriff? Wie würde die Zielgruppe diesen Punkt nennen?

Denken Sie an die emotionale Wirkung und Bildsprache

Informationsverarbeitung findet auf zwei Wegen statt: der zentralen, rationalen Route und der peripheren, emotionalen Route. Nutzen Sie die ganze Bandbreite, um Ihre Botschaft online zu kommunizieren! Genauso wichtig wie eine klare Struktur der Homepage ist die Botschaft an den User: Hier findest du das, was du suchst. Mindestens ebenso wichtig sind aber gezielte weitere Stimuli. Diese Stimuli sollten zum Angebot passen, dieses ggf. in der Verwendung zeigen und den Besucher erreichen, bevor dies überhaupt mit Text geschehen kann. Darüber hinaus sollten die Bilder den Besucher psychologisch aktivieren, also aufwecken. Dafür sind ungewöhnliche Bilder, Abbildungen von Dingen, die für die Zielgruppe relevant sind, Gesichter und kräftige Kontraste und Farben zweckmäßig.

Vertrauen schaffen

Oft können Nutzer nicht einschätzen, wie seriös ein Internetangebot ist. Platzieren Sie daher auf der Startseite auch Hinweisreize, die Vertrauen schaffen. Unabhängige Tests, Gütesiegel, Bilder von attraktiven Menschen, die der Zielgruppe in Alter, Geschlecht und Subkultur ähneln, und konkrete Ansprechpartner sind dafür besonders geeignete Stimuli. Nutzen Sie diese auf der Startseite.

Die größten Don’ts im Online-Marketing

- Betrachten Sie Ihre Homepage nicht nur aus der technischen Perspektive. Blicken Sie durch die psychologische Brille und fragen Sie sich, wie Technik optimierend eingesetzt werden kann.

- Versäumen Sie es nicht, Gewohnheiten zu hinterfragen – auch, wenn Ihre Internetseite so gesehen nicht schlecht funktioniert.

- Verändern Sie nicht zu radikal. Denken Sie an Stamm-User, holen Sie diese ab, nehmen Sie sie mit.

- Versuchen Sie nicht alles, was irgendwie wichtig ist, auf die Startseite zu setzen. Misten Sie aus, entscheiden Sie sich für das Wichtigste.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 01/2011

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Boost your Sales 2026

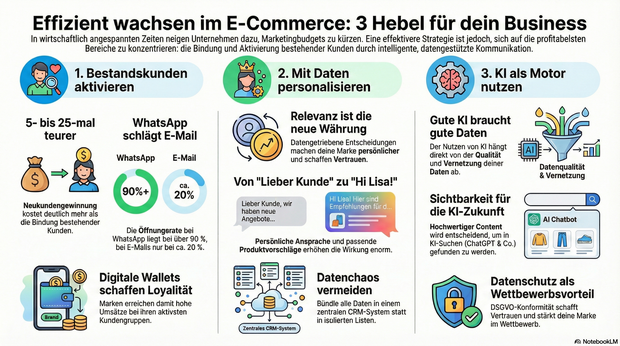

Wie du mit kleinen Mitteln dein E-Commerce-Business effizient skalieren kannst.

In wirtschaftlich angespannten Zeiten ist der erste Impuls oft: Kosten senken, Marketing zurückfahren, Risiko vermeiden. Verständlich, aber gefährlich. Denn wer aufhört zu kommunizieren und sichtbar zu bleiben, gewinnt weniger schnell neue Kund*innen und wächst langsamer.

Ein Fakt, den viele unterschätzen: Die Neukund*innengewinnung ist fünf- bis 25-mal teurer als die Bindung bestehender Kund*innen. Jeder Euro, den du in Retention steckst, arbeitet also effizienter als einer in Akquise. Automatisierte E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten sind hier besonders wirkungsvoll, sie halten deine Marke präsent, ganz ohne teure Ads oder Influencer-Budgets. Doch Kommunikation allein reicht nicht. Entscheidend ist, was du aus deinen Daten machst.

Vom Zufall zur Strategie: Daten verstehen und nutzen

Viele Start-ups verlassen sich zu sehr auf Social Media oder hoffen auf virale Posts. Doch virales Wachstum ist kein Zufall. Erfolgreiche Marken bauen auf Daten. Wer weiß, welche Produkte wann und warum gekauft werden, kann Kommunikation gezielt steuern.

Die gute Nachricht: Du brauchst kein Data-Science-Team, um damit zu starten. Du solltest jedoch im Team jemanden haben, der/die Zahlen versteht. Schon einfache Auswertungen zeigen dir, welche Artikel beliebt sind, wann Warenkörbe abgebrochen werden oder welche Kund*innen lange nicht mehr gekauft haben. Darauf kannst du reagieren – automatisiert, persönlich und relevant. Gute CRM-Systeme nehmen dir dabei viel Arbeit ab, da sie häufig diese Daten sichtbar machen.

Und: Personalisierung ist der Schlüssel. Kund*innen merken, wenn du sie wirklich verstehst. Statt „Hallo liebe(r) Kund*in“ kommuniziere lieber „Hi Lisa, deine Lieblingsbluse gibt’s jetzt auch in Grün“. Solche Details erhöhen Öffnungsraten und machen deine Marke sympathisch und nahbar.

Mehr Wirkung mit weniger Aufwand

Jetzt denkst du vielleicht, puh, solch eine Art der Automatisierung können nur Konzerne. Falsch gedacht. Begrüßungs-E-Mails, Geburtstagsrabatte, Warenkorberinnerungen oder „Wir-vermissen-dich“-Kampagnen lassen sich mit wenig Aufwand aufsetzen und dann automatisieren.

Wichtig ist auch die Wahl des Kanals. Bei einer Umfrage unter unseren Kund*innen kam heraus, dass E-Mails weiterhin die wichtigste Kommunikationsebene sind, aber WhatsApp stärker wird. Denn während E-Mails im Schnitt eine Öffnungsrate von 20 Prozent erreichen, liegt sie bei WhatsApp-Nachrichten oft bei über 90 Prozent. Das macht den Kanal ideal für wiederkehrende Aktionen oder Community-Updates.

Ordnung ins Datenchaos

Häufig scheitert Wachstum nicht an der Idee, sondern an der Struktur. Viele junge Unternehmen jonglieren mit Excel-Listen, Newsletter-Tools und Shopdaten – aber nichts davon ist miteinander verbunden.

Tipp: Bündele alles in einem zentralen System. Fang klein, aber sauber an. Nutze klare Kennzahlen – Öffnungsrate, Wiederkaufrate, Warenkorbwert. Und lass dich von AI-Funktionen unterstützen: Tools helfen dir heute schon, Kampagnen zu planen, Betreffzeilen zu testen oder auch Inhalte zu kreieren. Wichtig ist nur: Auch die KI braucht gute Daten. Sie kann nur so schlau sein, wie dein System gepflegt ist.

Wallets – eine kluge Loyalty-Maßnahme mit hohem Effekt

Eine kluge digitale Maßnahme, um die Kund*innenbindung zu erhöhen, sind digitale Wallet-Lösungen. Sie ermöglichen es Marken, Kund*innen direkt auf dem Smartphone zu erreichen – über personalisierte Karten, Rabattcodes oder Event-Einladungen. So entsteht ein zusätzlicher Kommunikationskanal mit enormer Reichweite.

Die französische Premium-Brand The Kooples hat beispielsweise ihre Loyalty-Karten vollständig digitalisiert. Kund*innen erhalten exklusive Angebote und Updates direkt aufs Smartphone. Das Ergebnis: 89 Prozent des Umsatzes stammen von Nutzer*innen der Wallet-Card – also von der aktivsten Kund*innengruppe. Die Push-Benachrichtigungen erreichen zudem Öffnungsraten von rund 90 Prozent.

Wallet-Lösungen lohnen sich allerdings erst, wenn bereits eine feste Kund*innenbasis besteht. Sie sind zwar aufwändiger und kostenintensiver als einfache E-Mail-Kampagnen, bieten aber ein modernes, unaufdringliches Markenerlebnis im Alltag, direkt dort, wo Kund*innen ohnehin jeden Tag hinschauen: am Handy.

Mach Datenschutz zu deinem Vorteil

Datenschutz gilt oft als bürokratische Last, ist aber längst ein Wettbewerbsvorteil – zumindest im DACH-Raum. Denn Kund*innen sind heute deutlich sensibler, wenn es um ihre Daten geht und wünschen sich mehr Datentransparenz. Setzt du von Beginn an auf DSGVO-konforme Systeme und kommunizierst offen, stärkst du deine Glaubwürdigkeit. Gerade im Wettbewerb mit Global Playern sind Label wie „Hosted in Europe“ und „DSGVO-konform“ ein klarer Vorteil. Setze deshalb auf ein sauberes Set-up deiner Infrastruktur. Es wirkt professionell, schafft Vertrauen und verhindert, dass du später kostspielig umstellen musst.

KI und die Zukunft des E-Commerce

Und last, but not least, ein wichtiger Aspekt im heutigen Vertrieb: Die Welt verändert sich ständig, so auch das Online-Suchverhalten der Menschen. Um heute ein Produkt zu suchen oder empfohlen zu bekommen, fragen wir LLLMs wie ChatGPT, Perplexity oder Gemini. Für Marken heißt das: Sie müssen nicht nur im Suchindex, sondern auch im Wissensraum dieser Systeme stattfinden. Das gelingt nur, wenn ihre Inhalte hochwertig, aktuell und maschinenlesbar sind – also nicht nur Werbung sind, sondern echten Mehrwert generieren.LinkedIn-Posts, fundierte Blogbeiträge, Produktstories oder Use Cases auf der Website spielen hier eine zentrale Rolle. KI-Systeme analysieren solche Inhalte, zitieren sie oder nutzen sie, um Empfehlungen auszusprechen. Produzierst du konstant relevanten Content, wirst du künftig auch über KI gefunden und nicht nur über Google.

Reputation ist die neue Währung

Googles KI-Suche läutet das Ende des alten SEO-Zeitalters ein. Was jetzt zählt.

Googles neue KI-Suche verändert die Grundlagen digitaler Sichtbarkeit. Mit dem sogenannten Search-Generative-Experience-Modus (SGE) liefert die Suchmaschine nicht mehr einfach eine Liste von Treffern, sondern eine automatisch generierte Antwort. Sie entscheidet also selbst, welche Marken, Produkte oder Personen in den Antworten vorkommen und welche nicht.

Für Unternehmen ist das eine stille, aber tiefgreifende Revolution. Denn die Kriterien, nach denen Sichtbarkeit entsteht, haben sich verschoben: Nicht mehr Keywords und Klickzahlen bestimmen die Platzierung, sondern Glaubwürdigkeit, Reputation und Vertrauenssignale.

Vom Keyword zur Glaubwürdigkeit

Über viele Jahre funktionierte Suchmaschinenoptimierung (SEO) nach denselben Regeln: Wer die richtigen Keywords nutzte, technische Standards einhielt und Backlinks sammelte, konnte bei Google gut ranken. Webseiten wurden oft gezielt für Algorithmen geschrieben – nicht für Menschen. Entscheidend war, wie häufig ein Begriff auftauchte, nicht, ob der Inhalt wirklich hilfreich war.

Doch diese Logik verliert rasant an Bedeutung. KI-basierte Suchsysteme wie Googles „Search Generative Experience“, ChatGPT oder Perplexity denken anders. Sie lesen nicht mehr nur Schlagwörter, sondern bewerten die Qualität und Glaubwürdigkeit von Informationen im Gesamtkontext. Die neue KI-Suche kombiniert Daten aus Quellen, denen sie vertraut – etwa aus Bewertungen, Presseberichten, wissenschaftlichen Publikationen, Branchenportalen, Social-Media-Profilen oder Erwähnungen auf Partnerseiten.

Damit rücken plötzlich all jene Signale in den Fokus, die bislang eher als „weiche Faktoren“ galten. Ein Unternehmen mit vielen authentischen Bewertungen, nachvollziehbaren Projektreferenzen und einem klaren öffentlichen Profil wird von der KI als verlässlicher eingestuft, auch wenn es weniger Traffic oder ein kleineres Marketingbudget hat.

Inhalte, die keine Belege enthalten oder zu werblich wirken, werden hingegen aussortiert. KI-Systeme erkennen Muster, Tonalität und Quellenvielfalt. Sie prüfen, ob Aussagen durch andere Webseiten gestützt werden, ob Autorinnen und Autor*innen Expertise zeigen, und ob die Informationen konsistent über verschiedene Plattformen hinweg erscheinen. Ein Blogbeitrag, der reine Eigenwerbung enthält, verliert so massiv an Gewicht.

Das verändert die Spielregeln grundlegend: Künftig zählt nicht mehr, wer am lautesten ruft, sondern wer am glaubwürdigsten wirkt. Unternehmen müssen lernen, Reputation digital nachvollziehbar zu belegen – ähnlich wie früher ein Zertifikat oder eine Empfehlung.

Warum klassisches SEO nicht mehr reicht

Für viele kleine und mittlere Unternehmen war SEO bisher der einfachste Weg, um online sichtbar zu sein. Doch im KI-Zeitalter ist es nicht mehr entscheidend, an welcher Stelle man steht, sondern ob man überhaupt als vertrauenswürdige Quelle gilt. Wer keine digitale Reputation aufgebaut hat – also keine Bewertungen, Fachbeiträge, Erwähnungen oder öffentlichen Referenzen vorweisen kann – wird in den neuen KI-Antworten schlicht nicht auftauchen. Das betrifft lokale Betriebe ebenso wie Start-ups, Dienstleister*innen und Freelancer*innen.

Gerade junge Unternehmen, die noch wenige digitale Spuren hinterlassen haben, laufen Gefahr, unsichtbar zu bleiben.

Vertrauen als neuer Rankingfaktor

Google orientiert sich im neuen Modus am sogenannten E-E-A-T-Prinzip – das steht für Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness. Dieses Prinzip galt ursprünglich nur für journalistische Inhalte, wird nun aber auf Marken, Produkte und Organisationen angewendet:

- Experience (Erfahrung): Zeige, dass du wirklich weißt, wovon du sprichst – etwa durch Praxisbeispiele, Erfahrungsberichte oder Fallstudien.

- Expertise (Fachwissen): Veröffentliche Inhalte, die Substanz haben: Fachartikel, Interviews, Whitepaper oder Leitfäden, die echten Mehrwert bieten.

- Authoritativeness (Anerkennung): Werde von Dritten zitiert, erwähnt oder empfohlen – etwa in Presseartikeln, Fachmedien, Partnerportalen oder Podcasts.

- Trustworthiness (Vertrauen): Achte auf konsistente, transparente Kommunikation – von Impressum bis Bewertungsplattform. Fehlerhafte Daten oder unklare Versprechen schaden der Wahrnehmung.

Reputationsaufbau als neue Kernaufgabe

Für Gründer*innen und KMU bedeutet das: Sichtbarkeit entsteht durch belegte Qualität, nicht durch Werbeversprechen. Die digitale Reputation ist der neue Vertrauensanker, den sowohl Kund*innen als auch KI-Systeme erkennen. Drei konkrete Schritte helfen dir, um diese Reputation gezielt zu stärken:

1. Digitale Bestandsaufnahme

Analysiere, was über dein Unternehmen online sichtbar ist: Bewertungen, Erwähnungen, Presseberichte, Social-Media-Beiträge. Eine einfache Google- oder ChatGPT-Abfrage mit deinem Unternehmensnamen zeigt schnell, wie präsent du tatsächlich bist.

2. Reputation aktiv gestalten

Frage Kund*innen gezielt nach ehrlichem Feedback, veröffentliche Fachbeiträge oder Erfahrungsberichte und baue Kooperationen auf. Glaubwürdige Bewertungen, Erwähnungen in Medien oder Referenzen sind die Belege, auf die KIs künftig zugreifen.

3. Strukturierte Online-Präsenz schaffen

Pflege Profile und Daten regelmäßig: Unternehmensinfos, Öffnungszeiten, Leistungsbeschreibungen, Ansprechpartner*in. Nutze strukturierte Daten (z.B. Schema.org-Markups), damit Suchsysteme Inhalte eindeutig verstehen und zuordnen können.

Sichtbarkeit ohne großes Marketingbudget

Reputationsaufbau ist keine Frage des Geldes, sondern der Haltung. Auch kleine Unternehmen können sichtbar werden, wenn sie Belege für Qualität und Vertrauen liefern. Einige effektive Low-Budget-Maßnahmen:

- Bewertungssprint: Innerhalb weniger Wochen gezielt 20 bis 30 echte, aktuelle Kund*innenbewertungen einholen.

- Pressekontakt: Lokale Medien oder Fachportale ansprechen, um Erfahrungsberichte oder Interviews zu platzieren.

- LinkedIn oder Fachforen nutzen: Präsenz von Gründer*innen oder Führungskräften in sozialen Netzwerken stärkt die Wahrnehmung als Expert*innen.

- Website aufräumen: Alte Inhalte aktualisieren, neue Fallbeispiele einfügen, ein klares Leistungsversprechen formulieren.

Wichtig ist nicht die Masse, sondern die Glaubwürdigkeit. KI-Systeme erkennen Echtheit, Tonalität und Kontext und bevorzugen Inhalte, die konsistent, sachlich und belegbar sind.

Monitoring: Wie lässt sich AEO messen?

Answer Engine Optimization (AEO) funktioniert anders als klassische SEO-Analysen. Statt Rankings zu messen, sollten Unternehmen beobachten, ob sie in KI-Antworten erscheinen – etwa bei ChatGPT, Perplexity oder Bing Copilot. Tipps:

- Erstelle zehn typische Fragen, die potenzielle Kund*innen stellen könnten („Wer bietet nachhaltige Verpackungen in Berlin?“).

- Teste regelmäßig, ob dein Unternehmen genannt oder verlinkt wird.

- Dokumentiere die Veränderungen über Zeit.

Zusätzlich lohnen sich Metriken wie Bewertungsquote, Erwähnungen in Drittportalen und Reichweite von Fachbeiträgen.

Warum Handeln jetzt entscheidend ist

Die neue KI-Suche wird derzeit schrittweise in Deutschland ausgerollt. Schon jetzt sind viele klassische Trefferlisten durch zusammengefasste Antwortboxen ersetzt. Wer abwartet, riskiert den Verlust seiner digitalen Sichtbarkeit.

Anders gesagt: Es geht nicht mehr darum, ob KI die Online-Suche verändert, sondern wann das eigene Unternehmen davon betroffen ist. Je früher Betriebe Reputation aufbauen, desto stabiler sind sie im Wandel.

Der Autor Jonas Paul Klatt ist Gründer von OnRep Consulting und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die KI-gerechte Online-Reputation.

Kleine Budgets, große Wirkung: Erfolgsstrategien für Start-ups im Online-Marketing

David gegen Goliath im Digitalmarketing: Wie kleine Unternehmen sich gegen größere Player durchsetzen können.

Der Online-Werbemarkt wirkt gerade für viele kleinere Unternehmen wie ein ungleicher Kampf. Auf der einen Seite stehen die großen Konzerne und bekannten Marken, die mit Millionenbudgets nahezu jeden Kanal mühelos bespielen und so hohe Reichweite und Markenwahrnehmung erzielen. Auf der anderen Seite finden sich dagegen Start-ups, Selbständige und regionale Händler*innen, die mit begrenzten Mitteln Sichtbarkeit aufbauen müssen. Doch dieser Kampf ist keineswegs so aussichtslos wie er scheint. Denn wer seine Nische kennt, die richtigen Kanäle bespielt und clever mit Daten arbeitet, kann auch mit einem überschaubaren Budget eine starke Präsenz auf Google, Amazon oder bei Microsoft aufbauen – und dort Kund*innen gewinnen, wo große Player oft unflexibel bleiben.

Interessant ist aber, dass viele Start-ups und kleinere Marken die Möglichkeiten unterschätzen, die sie im Onlinemarketing haben. Aus meiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit kleinen und mittleren Unternehmen lassen sich fünf zentrale Erfolgsfaktoren ableiten:

1. Fokussieren statt verzetteln: Die eigenen Möglichkeiten kennen und die Chancen nutzen

Gerade Start-ups haben selten die Ressourcen, um alle Kanäle gleichzeitig zu bedienen. Das ist aber auch gar nicht notwendig, vielmehr entscheidend ist, das Budget gezielt einzusetzen und zu prüfen, welche Plattformen wirklich zu den eigenen Zielen passen. Neben klassischer Suchmaschinenwerbung kommen hier oftmals bestimmte, zur Marke passende Social-Media-Plattformen, Video- sowie E-Commerce-Plattformen in Betracht. Wer lokal stark ist, kann etwa mit Google Local Campaigns oder standortbezogenen Anzeigen sofort ohne größere Streuverluste sichtbarer werden. Auf Amazon reicht es, zunächst mit ausgewählten Produkten optimal aufgestellt zu sein, statt eine riesige Produktpalette halbherzig zu bewerben. Weniger ist hier tatsächlich mehr.

2. Die Zielgruppe verstehen – und besser ansprechen als die Konkurrenz

Ein klar definiertes virtuelles Schaufenster ist Gold wert. Dazu gehört, die eigenen Kund*innen wirklich zu kennen und zu verstehen: Welche Produkte oder Dienstleistungen passen zu ihnen und wie preissensibel sind sie? Welche Ansprache trifft bei meiner Zielgruppe den richtigen Ton? Wer diese Fragen konsequent beantwortet, kann selbst gegen etablierte Anbieter*innen punkten, indem er/sie den Kund*innen signalisiert, dass er/sie sie versteht und ihnen den gewünschten USP bietet. Denn während große Marken oft standardisierte Kampagnen ausrollen, können kleine Unternehmen ihre Kommunikation viel persönlicher, lokaler und relevanter gestalten. Dabei wird es zunächst darum gehen, als Startup Awareness zu schaffen, also im Relevant Set der Kund*innen vorzukommen – danach erst geht es um das Verkaufen konkreter Produkte.

3. Profitabilität im Blick behalten: Kosten und Margen kennen und den Shop optimieren

Effizientes Digitalmarketing heißt, nicht nur Reichweite zu kaufen, sondern wirklich rentabel zu wirtschaften. Gerade kleine Unternehmen sollten dabei ihre Kostenstruktur genau kennen, ihre Margen kalkulieren und daraus ableiten, welche Kampagnen wirklich profitabel sind. Conversion-Optimierung (CRO) ist hier ein entscheidender Hebel, denn schon kleine Anpassungen im Online-Shop oder auf der Landingpage können dafür sorgen, dass aus (mehr) Klicks auch Käufe resultieren. Wer hier erfolgreich sein will, muss verstehen, dass eine Website immer wieder dem Markt und seinen Bedürfnissen angepasst werden muss. Der optimierte Shop und die bestmögliche Website sind aber gleichzeitig ein entscheidender Faktor für den Erfolg.

4. Technik und Daten clever nutzen: Kampagnen KI-gestützt optimieren und mit spezifischen Kombinationen punkten

Bevor die Ads gebucht werden, sollten Start-ups ihre anderen Hausaufgaben machen und Zugriffszahlen und Rankings analysieren, um nicht teuer eingekauftes Budget zu verschwenden. Die dafür nötigen digitalen Werkzeuge, die lange nur großen Playern vorbehalten waren, stehen heute auch kleinen Unternehmen zur Verfügung. KI-gestützte Kampagnenoptimierung (etwa per Google Performance Max), automatisierte Gebotsstrategien oder Tools zur Conversion-Analyse lassen sich mittlerweile auch mit kleinen Budgets nutzen. Wichtig ist aber, die Basis sauber aufzusetzen – etwa die Produktdaten für Amazon oder Google Shopping – und diese dann regelmäßig zu pflegen und nachzubessern. So wird die eigene Präsenz Schritt für Schritt professioneller. Auch beim Keyword-Set gilt: Mit Longtail-Keywords und spezifischeren Kombinationen, die spezifisch auf Kund*innenbedürfnisse eingehen, erzielen kleine Anbieter*innen bessere Ergebnisse als mit teuren, generischen Begriffen.

5. Kund*innenbindung als unterschätzter Hebel: Gewonnenes Vertrauen als Potenzial für die Zukunft

Nach dem Kauf ist vor dem Kauf – und eine(n) Kund*in, dessen/deren Vertrauen man schon einmal gewonnen hatte, kann man auch deutlich einfacher erneut ansprechen. Für kleine Unternehmen ist Kund*innenbindung daher oft der effizienteste Weg, um Marketingbudgets nachhaltig einzusetzen. Bewertungen und Feedback sollten gerade Start-ups und kleinere Marken erbitten, denn sie helfen nicht nur, das Angebot zu verbessern, sondern erhöhen auch die Sichtbarkeit in Suchmaschinen und Plattformen. Schließlich eignen sich Newsletter, personalisierte Mailings mit Gutscheinen und Rabatten gut für die Wiederansprache der Bestandskund*innen. Wer das Potenzial seiner Kund*innendaten nutzt, baut sich somit einen organischen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteil auf, den große Player oft gar nicht konsequent ausschöpfen.

Fazit: Cleveres und gezielt schlägt laut und unpräzise

Kleine Unternehmen werden große Marken im Online-Marketing nie über das Budget und nur kurzfristig (und nicht nachhaltig) über den Preis schlagen. Sie können aber gewinnen, indem sie ihre Stärken ausspielen: Nähe zu den Kund*innen, Fokus auf die relevanten Kanäle und die Fähigkeit, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Wer sein digitales Schaufenster mit Strategie gestaltet, seine Daten nutzt und Kund*innen langfristig bindet, muss den Vergleich mit den Großen des Marktes nicht scheuen.

Der Autor Janosch Jahn ist Head of Business Unit bei AdsXpress. Die zur Smarketer Group gehörende Agentur berät umfassend und transparent zu Werbelösungen rund um Google, Microsoft & Amazon Ads.

GEO statt SEO?

Warum du jetzt in Generative Engine Optimization (GEO) investieren solltest statt nur in defensive Suchmaschinenoptimierung (SEO), und was dabei zu beachten ist.

Im digitalen Markt sind KI-Tools wie ChatGPT und Bing Chat mittlerweile ebenso unverzichtbar wie klassische Suchmaschinen. Nutzer*innen greifen zunehmend auf KI zurück, um direkte und personalisierte Informationen zu erhalten, ohne sich durch lange Linklisten zu klicken. Für Gründer*innen bedeutet das: Wer künftig sichtbar sein will, muss dort auftauchen, wo die Antworten entstehen: in generativen KI-Systemen. Gerade für Start-ups bietet sich hier eine historische Chance: Anstatt mühsam gegen die SEO-Dominanz etablierter Konzerne anzukämpfen, ist es möglich, mit GEO von Anfang an die Spielregeln der Sichtbarkeit zu setzen und Platzhirsch zu sein, bevor andere reagieren.

Was ist GEO, und warum ist es jetzt der Wachstumshebel?

GEO bedeutet, Inhalte gezielt so aufzubereiten, dass KI-Systeme wie ChatGPT, Perplexity oder Claude sie direkt in ihren Antworten verwenden. Sie generieren Antworten eigenständig, nicht über Links, sondern über Inhalte, die sie als relevant erkannt haben. Für Start-ups heißt das: GEO ist der Shortcut zur Autorität, unabhängig von Budget oder Historie. Während klassische SEO auf Technik, Content und Backlinks setzt, geht GEO gezielt auf Aktualität, Struktur und semantische Klarheit. Unternehmen, die jetzt optimieren, können als neue, vertrauenswürdige Quelle auftreten, bevor eingefahrene Marken überhaupt reagieren.

GEO erhöht Chancen exponentiell

SEO bleibt wichtig, keine Frage. Doch nur SEO zu machen, bedeutet, das Spiel zu spät zu beginnen. GEO ist der proaktive Hebel: Start-ups beeinflussen die Antworten von KI gezielt, statt passiv auf Rankings zu hoffen. Mit GEO gelingt es, Sichtbarkeit nicht nur zu erreichen, sondern geradezu durchzusetzen. Zu verstehen, wie generative Systeme denken, erlaubt es, ihre Antworten zu prägen und in einem Spielfeld zu spielen, das (noch) nicht von Großkonzernen dominiert ist.

Fünf handfeste Angriffstaktiken für GEO-Pionier*innen

GEO ernst zu nehmen, ermöglicht es heute, Sichtbarkeit zu erzeugen, die früher SEO-Aufwand über Jahre erforderte. Folgende Schritte sind der Werkzeugkasten, um sichtbar zu werden:

- Prompt Engineering und Nachfrageanalyse: Es ist wichtig zu erfassen, welche Prompts echte Nutzer*innen in ChatGPT und Co. verwenden. Sie bilden die datenbasierte Grundlage für Inhalte – nicht hypothetisch, sondern zielgerichtet.

- Llms.txt-Strategie: Es muss kontrolliert werden, wie KI-Systeme Inhalte interpretieren. Die llms.txt-Datei ist kein Nice-to-have, sondern der Direktkanal zur KI und damit zur Sichtbarkeit.

- Generatives Monitoring statt klassisches Ranking: Es reicht nicht mehr, nur Google-Rankings zu messen; auch das Erscheinen in KI-generierten Antworten ist relevant. Neue KPIs sind zu entwickeln und gezielt zu optimieren.

- Optimierung für KI Crawler: GPTBot, ClaudeBot und Co. brauchen technische Umgebung, die sie optimal verarbeiten können. Besonders relevant ist das bei dynamischen Seiten oder JavaScript-lästigen Inhalten.

- KI-freundliche Content-Architektur: Inhalte müssen semantisch modular, prompt-kompatibel und maschinenlesbar aufgebaut sein. Sie sind nicht nur für Menschen zu denken, sondern für Maschinen, die Antworten für Menschen generieren.

Inhalte für KI greifbar machen: Schnell handeln, strategisch gewinnen

Der Vorteil: Start-ups können GEO sofort konsequent denken. Während etablierte Unternehmen ihre Systeme umbauen müssen, können sie ihre Website heute schon KI-relevant aufsetzen:

- Strukturierte Daten, semantische Markups und präzise Meta-Daten.

- Modulare Inhalte wie FAQ-Seiten, Listen und Tabellen.

- Content mit Expert*innenwirkung statt oberflächliches „SEO-Geschrei“.

- Schnelle Ladezeiten, mobiles Design und responsives Layout.

- Visuelle Elemente wie Erklärvideos oder Grafiken, die LLMs direkt erfassen können.

GEO – der strategische Vorsprung zur Relevanz

Die Regeln der digitalen Sichtbarkeit werden gerade neu geschrieben, und Start-ups haben jetzt die Möglichkeit, den Leitfaden mitzubestimmen. GEO erlaubt es, nicht nur mitzuspielen, sondern die Spielregeln selbst zu nutzen – für Wachstum, Vertrauen und Reichweite. Junge Unternehmen sollten jetzt in GEO investieren, statt defensiv SEO zu betreiben. Indem sie heute GEO verstehen, können sie morgen in den Antworten der wichtigsten KI-Systeme präsent sein.

Die Autorin Antonia Hertlein unterstützt als Head of SXO bei der Löwenstark Online-Marketing GmbH Unternehmen dabei, online wirklich sichtbar zu werden.

Auf einen Blick

Vorteile von Generative Engine Optimization (GEO) gegenüber klassischer Suchmaschinenoptimierung (SEO)

- Automatisierte Content-Erstellung: GEO kann schnell und effizient hochwertige Inhalte generieren, während klassische SEO oft auf manuelle Content-Erstellung angewiesen ist.

- Individuelle und kontextbezogene Inhalte: GEO passt Inhalte automatisch an Nutzer*innenanfragen und Suchtrends an, was bei SEO meist manuell erfolgt und damit zeitaufwändig ist.

- Skalierbarkeit: GEO ermöglicht die schnelle Skalierung der Content-Produktion, um größere Zielgruppen zu erreichen, während SEO bei der Content-Erstellung begrenzt ist.

- Zeitersparnis: Automatisierte Prozesse reduzieren den Aufwand für Keyword-Recherche, Content-Optimierung und Aktualisierung im Vergleich zu klassischen Methoden.

- Dynamische Anpassung: GEO kann Inhalte in Echtzeit an Veränderungen im Nutzungsverhalten oder in Suchalgorithmen anpassen, während SEO oft auf statische Strategien setzt.

- Kosteneffizienz: Durch Automatisierung können Kosten für Content-Produktion und -Optimierung gesenkt werden, was bei traditioneller SEO oft mit höherem Personal- und Ressourcenaufwand verbunden ist.

- Innovationsvorsprung: GEO nutzt modernste KI-Technologien, die Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, während SEO eher auf bewährte, aber weniger flexible Methoden setzt.

- Bessere Personalisierung: GEO kann personalisierte Inhalte für unterschiedliche Nutzer*innengruppen generieren, was bei klassischer SEO meist nur eingeschränkt möglich ist.

Mögliche Stolpersteine bei der Nutzung von GEO

- Qualitätskontrolle: Automatisch generierte Inhalte können ungenau, unpassend oder minderwertig sein.

- Mangel an Originalität: KI-generierte Inhalte könnten wenig einzigartig sein und sich ähneln.

- Abhängigkeit von Technologie: Weniger Kontrolle über die Inhalte und Anfälligkeit bei technischen Problemen.

- Ethische und rechtliche Fragen: Urheberrecht, Transparenz und ethische Verantwortung können problematisch sein.

- Risiko von Suchmaschinen-Strafen: Schlechte oder Spam-artige Inhalte könnten zu Abstrafungen führen.

- Hohe Anfangsinvestitionen: Implementierung und Feinabstimmung können teuer und zeitaufwändig sein.

- Mangel an menschlicher Note: Inhalte könnten emotional oder kreativ weniger ansprechend sein.

- Schnelle Veränderungen im Algorithmus: Regelmäßige Updates der KI-Modelle sind notwendig, um Schritt zu halten.

KI-Einsatz in der Akquise

Künstliche Intelligenz (KI) bietet vielfältige Möglichkeiten, die Akquise von Neukund*innen zu optimieren und den Vertriebsprozess effizienter zu gestalten. Wir zeigen die Chancen, den Nutzen und die Grenzen der KI-Nutzung auf.

Akquise (und damit einhergehend Vertrieb und Marketing) ist so alt wie die Menschheit selbst und damit eines der grundlegendsten Handwerke unserer Geschichte. Der Fortschritt macht naturgemäß auch hier nicht halt: So hat sich durch KI die Art und Weise, wie wir Vertrieb machen, radikal verändert.

KI hat einen regelrechten Siegeszug angetreten und dabei die Welt gefühlt im Sturm erobert. Sie hat zu einer absoluten Demokratisierung des Wissens geführt, und wir sind mittlerweile in der Lage, nur durch eine simple virtuelle Konversation wunderbare Dinge erschaffen zu können. Sprachbarrieren und sonstige Hürden zur KI-Nutzung sind kaum mehr vorhanden, und die Technologie ist so kostengünstig, dass sie nahezu jede(r) nutzen kann. Im Bereich der Akquise sind aktuell folgende sinnvolle Einsatzbereiche für KI zu nennen:

1. Datenanreicherung und Scoring

Hochwertige, relevante und aktuelle Daten sind im B2B-Geschäft die absolute Erfolgsvoraussetzung. Dank KI war es noch nie so einfach, an Kontaktdaten seiner B2B-Zielgruppe zu kommen. Wir füttern den KI-Helfer mit Hintergrundinformationen zu unseren Zielgruppen, Angeboten und Zielmärkten. Geben Referenzkund*innen an und liefern Beispiele von unseren Mitbewerber*innen. Daraufhin werden vonseiten der KI gezielt Websites, Branchenverzeichnisse, von uns zur Verfügung gestellte Listen, Social-Media- Kanäle, Nachrichten, Jobportale und viele weitere Quellen besucht und die Informationen aggregiert – entweder in Zusammenarbeit mit einer menschlichen Arbeitskraft oder auch komplett autark.

So sind wir in der Lage, Dinge wie Unternehmensbeschreibungen, Alleinstellungsmerkmale, offene Jobanzeigen, aktuelle Nachrichten und Beiträge in Reports und Scorings zu verwandeln, ohne dass wir den/die potenzielle(n) Kund*in vorher kennen müssen, und können zielgerichtet unsere Akquise mit individuellen und akquiserelevanten Fakten anreichern.

Gewähren wir der KI auch noch Zugriff auf unsere Bestandsdaten, sind wir in der Lage, datengetrieben eine Wahrscheinlichkeitsberechnung durchzuführen und uns genau zur richtigen Zeit bei den richtigen Interessent*innen mit den relevanten Lösungen ins Gespräch zu bringen.

Fragen wie „Wann war der letzte Kontakt? Hat der Interessent sein Angebot bzw. seine E-Mail geöffnet und sich damit beschäftigt? Gibt es branchenspezifische Herausforderungen? Wie sieht das Wettbewerbsumfeld aus? Welche unserer Lösungen passt am besten für das wahrscheinlichste Problem?“ werden plötzlich mit einem Klick beantwortet und zu interessanten Scoringkriterien. Das sorgt dafür, dass wir jederzeit einen Adlerblick auf unsere Kund*innen und Interessent*innen haben und dadurch unabhängig in der Lage sind, die bestmögliche Akquiseentscheidung zu treffen.

2. Individuelle Ansprache „at scale“

Anhand dieser Daten können wir dann eine smarte Ansprache gestalten. Einzigartig und „at scale“. Nicht nur ein plattes „Hey, du bist doch Geschäftsführer von einem Bauunternehmen in [Ort]. Du hast die [Herausforderung] und ich die [Lösung]“, sondern eine Ansprache auf Augenhöhe mit Witz, Charme und Cleverness.

Wichtig ist allerdings, dass wir hier die persönliche Grenze der Interessent*innen nicht überschreiten und in eine Art von Stalking abdriften. Eine Nachricht wie „Ich weiß, dass dein Sohn im Fußballverein [Musterstadt] Fußball spielt und du einen Golden Retriever besitzt. Daher kannst du bestimmt eine Haftpflichtversicherung brauchen“ ist natürlich nicht Sinn der Sache. Vielmehr geht es darum, auf Basis von Alleinstellungsmerkmalen, Herausforderungen und Lösungen eine persönliche Ansprache zu gestalten. Diese Individuelle Akquisenachricht tragen wir dann vollkommen automatisiert via E-Mail, LinkedIn-Nachricht und -Post in die Welt.

So können wir die unterschiedlichen Akquisekanäle gezielt sinnvoll miteinander verbinden, ohne menschliche Ressourcen zu verschwenden. Durch diese Art der Ansprache filtern wir gezielt vor und sichern uns die heutzutage so wichtige Aufmerksamkeit.

3. Hochwertige Content-Erstellung

Treiben wir diese Ansprache dann noch auf die Spitze, indem wir individuelle Websites für die Kund*innen gestalten oder in Präsentationen und Videos die spezifischen Merkmale mit einbringen, erwecken wir das Gefühl, dass wir uns intensiv, persönlich und zielgerichtet mit der jeweiligen Person auseinandergesetzt haben.

Das führt zum nächsten Punkt: Bildergenerierung, Videos, Marketingkampagnen, Texte, Präsentationen, Websites, Software, Ratgeber und Bücher sind nur ein kleiner Teil einer nahezu endlos erscheinenden Liste an Möglichkeiten, die KI mittlerweile auf einem absolut professionellen Niveau erstellen kann.

Die Ergebnisse sind durch die neusten Modelle der großen Anbieter*innen nicht mehr von jenem Content zu unterscheiden, der rein durch Menschen erstellt wurde. Daher haben KI-generierte Kampagnen bereits ihren Weg zu international bekannten Marken und in die Werbeblättchen großer Discounter gefunden.

Werden die KI-Modelle on top noch mit den eigenen Daten gespeist und erhalten die richtigen Anweisungen in Form von Prompts, Temperatur und Perspektive, liefern sie konstante Ergebnisse auf einem sehr professionellen Niveau. Damit haben wir jederzeit Zugriff auf die eigene Marketingabteilung in der Hosentasche.

4. Kosten und Zeiteinsparung

Ein weiterer spannender Punkt ist die Möglichkeit, KI-Agenten zu nutzen, um die eigenen Akquiseprozesse maximal zu automatisieren. Ob Gesprächszusammenfassungen, Datenanreicherung, Korrespondenz, Follow-up, Angebotserstellung, Prüfung des Zahlungseingangs oder individuelle Video-Pitches – die Möglichkeiten sind hier nahezu grenzenlos.

Genauso wie einem Menschen, können wir der KI Aufgaben zur Erledigung übergeben und sie in Teams zusammenarbeiten lassen. Schon heute ist nahezu jede digitale Rolle als individueller KI-Agent abbildbar. Das entlastet den Menschen dahinter und sorgt dafür, dass er sich auf das Wesentliche und Relevante konzentrieren kann: die Beratung und den Austausch mit Kund*innen sowie die Weiterentwicklung und Optimierung der Akquisesysteme.

5 Optimierung der Gesprächsführung und Kund*innenerfahrung

Eine Weitere, nicht zu unterschätzende Möglichkeit ist der Einsatz von KI als individueller Sparringspartner. Mit eigener Expertise, Vorgaben, Zielsetzungen und mit branchenspezifischem Wissen gefüttert, haben wir einen neutralen Berater an unserer Seite, der uns dabei hilft, unsere Ziele zu erreichen. Kombiniert man das mit lernenden Wissensdatenbanken sowie Video- und Sprachgenerierung, ist es sogar möglich, interaktiv mit dem Sparringspartner zu arbeiten. So können wir beispielsweise mithilfe der KI auch einen persönlichen Begleiter für unsere Kund*innen oder Mitarbeitenden im Rahmen des Verkaufsprozesses erschaffen.

Die Schattenseiten der KI

KI hat aber auch ihre Schattenseiten – umso wichtiger ist es daher, Grenzen zu ziehen, insbesondere bei Themen wie Deepfake-Videos, diskriminierenden, sexistischen oder rassistischen Inhalten. Außerdem sollten nur öffentliche Datenquellen bzw. eigene Datenbestände als Grundlage für die KI-Systeme genutzt werden.

Wichtig ist es, die Datenhoheit zu behalten und den gesunden Menschverstand walten zu lassen. Hier gilt die alte Weisheit: „Wenn wir Dinge kostenlos oder zu sehr geringen Gebühren nutzen können, sind wir und unsere Daten die Bezahlung.“

Der Autor Kay Malek unterstützt als Vertriebsexperte bei Akquisekraft Start-ups und Scale-ups beim Auf- und Ausbau hybrider und KI-unterstützter Akquisesysteme.

O’zapft is – aber strategisch!

Start-up-Business-Guide fürs Oktoberfest: So gelingt auf der Wiesn der Spagat zwischen Maß und Meeting sowie zwischen Festzeltstimmung und professionellem Austausch.

Der Duft von gebrannten Mandeln liegt in der Luft und über den Biertischen klirren die ersten Maßkrüge. Zwischen Dirndl und Lederhose, Brezn und Hendl zeigt sich jedes Jahr ein faszinierender Kontrast: Während viele Wiesn-Besucher*innen vor allem wegen der Gaudi kommen, verwandeln immer mehr Unternehmen das Oktoberfest in eine Bühne für Begegnungen, Gespräche und Geschäftsanbahnungen.

Am Abend des 23. September findet man beispielsweise das Münchner Start-up Embat gemeinsam mit ausgewählten Partner*innen und Kund*innen im Bräurosl-Zelt. Wo an den Wochenenden der Fokus klar auf Feiern liegt, entstehen von Montag bis Donnerstag Räume für Business-Meetings und Networking. Doch wie gelingt der Spagat zwischen Maß und Meeting, zwischen Festzeltstimmung und professionellem Austausch?

10 Tipps, wie das Business-Meeting auf der Wiesn zum Erfolg für dein Start-up wird

- Jedes Zelt hat seine ganz eigene Stimmung. Die Bräurosl ist lebendig, fröhlich und gleichzeitig traditionell. Das ist ein guter Rahmen, um Gastfreundschaft zu zeigen und trotzdem professionell zu bleiben.

- Ein später Nachmittag oder Abend – Embat startet ab 16.45 Uhr – passt am besten. So können geschäftliche Gespräche früh beginnen, bevor der Abend in ein gemeinsames, lockeres Beisammensein übergeht.

- Ein kleiner Tisch mit rund zehn Plätzen sorgt für intensive Gespräche statt oberflächlichem Networking.

- Eine gute Mischung aus Team-Mitgliedern und externen Gästen (zum Beispiel potenzielle Kund*innen, Partner*innen und bestehende Kontakte) hält Gespräche natürlich und verhindert, dass es zu „sales-lastig“ wirkt.

- Wiesn-Tische sind knapp – sehr knapp. Frühzeitig buchen!

- Wer Einladungen rechtzeitig verschickt und mit einer persönlichen Note versieht, macht den Unterschied.

- Das Oktoberfest ist ein einzigartiges Erlebnis. Besonders internationale Gäste schätzen die authentische bayerische Tradition. Um einen Kulturschock zu vermeiden und vor allem internationalen Gästen Sicherheit zu geben, kann ein kurzes Briefing nicht schaden, das der Einladung beigefügt ist. Inhalt: Was ziehe ich an? Was darf ich mit ins Zelt nehmen? Gibt es Sicherheitskontrollen?

- Beginnt mit relevanten „Business”-Gesprächen, aber lasst genug Raum für den „Fun Factor” – unterschätzt nicht die verbindende Wirkung von gemeinsamem Lachen, Singen und dem Anstoßen mit der Maß.

- Eine Dankesnachricht, ein geteiltes Foto oder ein LinkedIn-Post (nach vorheriger Zustimmung) transportieren die positive Energie in die nächste Begegnung.

- Auch ans eigene Team denken: Solche Events fördern nicht nur Networking, sondern auch den Teamgeist und hinterlassen bleibende gemeinsame Erinnerungen.

Warum die Bräurosl zu Embats Positionierung passt

Die Bräurosl gehört zu den klassischen Oktoberfestzelten, tief in der bayerischen Kultur verwurzelt, gleichzeitig bekannt für ihre offene, lebhafte Atmosphäre. Das spiegelt Embats Kombination aus Innovation und lokaler Verankerung wider. Im Vergleich zu exklusiveren oder rein VIP-orientierten Zelten schafft dies die richtige Mischung aus Professionalität und Spaß – so fällt es Gästen leichter, ins Gespräch zu kommen, sich wohlzufühlen und authentisch zu connecten. Gleichzeitig ist es einfach ein unvergessliches Erlebnis: Musik, Tradition und Atmosphäre sorgen dafür, dass Gäste mit bleibenden Eindrücken nach Hause gehen – ein perfekter Hintergrund für erfolgreiches Networking.

Der Autor David Vortmeyer ist Country Manager DACH bei Embat, das es Finance-Teams in mittleren und großen Unternehmen ermöglicht, sämtliche Aspekte des Treasury- und Accounting-Managements in Echtzeit zu verwalten.

Design your Impact

Warum visuelles Branding der Gamechanger für (junge) Marken ist.

Wenn du die Chance hättest, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu fotografieren. Was würdest du machen?

Wie würdest du die Spieler inszenieren, die tausendfach abgelichtet werden, wenig Zeit und Geduld für die „Kunstform Fotografie“ haben und unter ständiger Beobachtung und Kritik stehen?

Diese Frage hatte sich die Redaktion des Magazins gestellt, für das ich vor Jahren gearbeitet habe. Unsere Antwort war: Wir buchen einen der berühmtesten Fotografen der Welt – der immerhin auch bekennender Fußballfan ist – und lassen ihn mal machen. Mit seinem Smartphone. Auf dem wuseligen Press Day im Stadium. On the fly. Neben einem Heizpilz.

Es folgte eine lange Produktionsgeschichte, aber um sie kurz zu machen: Das Ergebnis (der Fotos) war verheerend. Nicht so sehr für die Bildredaktion, die die schnappschussartigen Fotos mehr als Kunst auf einer Meta-Ebene gesehen hatte, sondern für die Leser*innen. Diese wollten partout nicht mit dem „visuellen Konzept“ mitziehen und ihre Stars lieber in gewohnt lässigen, inszenierten Posen sehen. Jogi Löw neben einem Heizpilz lehnend, war ihnen irgendwie zu grotesk. Kurzum, es kam nicht gut an.

Die Lehre, die ich damals als Bildredakteurin daraus gezogen habe, war nicht, dass wir aufhören sollten, uns gewagte Bildkonzepte auszudenken, sondern die Erkenntnis, dass die Empfänger*innen (Leser*innen, Kund*innen, die Öffentlichkeit per se) nicht adäquat abgeholt wurden. Diese spezielle Meta-Ebene und Schnappschuss-Ästhetik des Fotografen war offensichtlich nicht allen bekannt oder zugänglich und sollte entsprechend mit einer kurzen einleitenden Erklärung zum erdachten Konzept verbunden sein – was in diesem Fall fehlte. Vielleicht hätten es dann mehr Menschen zu schätzen gewusst, dass unsere Fotos aus einem bewusst gewählten anderen Blickwinkel entstanden sind und sich vom polierten, inszenierten Image der Fußballer abheben sollten.

Wieso erzähle ich das? Einzelne Bilder können für sich stehen, aber Bildwelten haben meistens einen konzeptionellen, durchdachten Ansatz und diesen zu entwickeln, in einen kohärenten Kontext (einer Marke, eines Unternehmens, einer Story) zu stellen und Begeisterung für spannende Perspektiven zu schaffen, ist die große Herausforderung.

Von Eilmeldungen zur Markenbotschaft – meine Reise

Ich komme ursprünglich aus dem redaktionellen Storytelling und habe jahrelang bei renommierten Bildagenturen in Hamburg und New York gearbeitet. Zwischen Breaking News, Red Carpets und Krisengebieten lernte ich: Was ein gutes Bild wirklich ausmacht. Welche Motive herausstechen. Welche Geschichten haften bleiben.

Später wechselte ich in die Magazinwelt, konzipierte Fotoproduktionen mit prominenten Persönlichkeiten von Schauspielern bis Fußballerinnen und navigierte zwischen Markenimage, Kreativität und Talent Management. Vertrauen aufbauen, Komfortzonen ausloten, Bildideen mit erzählerischer Kraft umsetzen – das ist auch jetzt noch meine tägliche Herausforderung.

Heute begleite ich Unternehmen verschiedenster Branchen – von Automotive bis DeepTech – dabei, Innovationen, Teams und Produkte in authentische, visuelle Narrative zu übersetzen. Dabei arbeite ich gern interdisziplinär: Modefotograf*innen inszenieren Autos, Reportageprofis porträtieren Produkte. Solche ungewöhnlichen Pairings bringen oft überraschend starke Ergebnisse – wenn sie klug gebrieft und gezielt eingesetzt werden.

Denn eines bleibt: Als Kreative müssen wir experimentieren, mutig sein, Risiken eingehen – und Kund*innen überzeugen, diese Reise mitzugehen.

Das visuelle Wettrüsten: Warum strategisches Branding heute unverzichtbar ist

Im digitalen Zeitalter – geprägt vom Siegeszug der sozialen Medien – hat sich unsere Welt in eine visuelle Hochgeschwindigkeitsarena verwandelt. Die Art und Weise, wie wir Inhalte konsumieren, hat sich innerhalb weniger Jahre radikal verändert. Täglich werden wir mit unzähligen Bildern überflutet – schnell, flüchtig und in nahezu unendlicher Menge. Die Folge: Ein immer rasanterer Kreislauf visueller Reize.

Diese visuelle Reizüberflutung stellt Marken, Kreative und Medienunternehmen vor eine zentrale Herausforderung: Wie gelingt es, Aufmerksamkeit zu gewinnen, Emotionen zu wecken und einen unverwechselbaren visuellen Wiedererkennungswert zu schaffen – inmitten des endlosen Scrollens?

Die Antwort: durch strategisches, authentisches und intelligentes visuelles Branding.

Oder anders gesagt, durch strategische visuelle Intention. Das ist der Bereich, in dem ich als visual consultant für Marken und Unternehmen seit einigen Jahren tätig bin.

Es reicht längst nicht mehr aus, schöne Bilder zu produzieren. Entscheidend ist eine durchdachte, kohärente visuelle Strategie. Genau hier kommen Expert*innen für visuelles Branding ins Spiel. Statt einfach nur einen Fotografen zu buchen, geht es uns darum, Bildwelten zu gestalten, die auf die Markenwerte einzahlen und an jedem Touchpoint stimmig wirken.

Viele Unternehmen – insbesondere Start-ups – greifen aus Budgetgründen auf generische Stockfotos oder zunehmend auf generative KI-Visuals zurück. Verlockend? Ja. Langfristig überzeugend? Nein. Visuelles Branding ist keine Ausgabe, sondern eine Investition. Vom Pitch Deck über Social Media bis zur Karriereseite: Der visuelle Auftritt ist oft der erste Eindruck – und nicht selten der entscheidende.

Wir leben in einer Welt des ständigen Scrollens. Bildwelten entstehen und vergehen in Sekunden. Wer hier auffallen will, braucht mehr als nur schöne Grafiken oder eine saubere Website. Es braucht eine visuelle Sprache, die Klarheit schafft, Vertrauen aufbaut – und Technologie menschlich und greifbar macht.

Es gibt viele großartige Beispiele von Kreativ- und Branding-Agenturen, die erfolgreich Design Konzepte für neue Unternehmen erarbeitet oder etablierte Marken optisch neu gestaltet haben. Die Brand Consultancy Interbrand etwa, verwandelte die eher traditionelle Automotiv-Marke Bugatti in eine „hyper-luxury icon“. Mittels eines holistischen Design Ansatzs und einem multidisziplinären Team, entwickelten sie eine neue Bildwelt und Design-Linie, die auf diversen Kommunikationskanälen einsetzbar und gleichzeitig wiedererkennbar ist.

Störenfriede im Netz

Der Umgang mit Kritik in sozialen Netzwerken will gelernt sein. Dazu ein kleiner Praxisleitfaden mit Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Der Puls steigt, Sorgenfalten übernehmen die Stirn und die Gedanken im Kopf fangen an zu rasen. Der Grund: Die Kaffeetasse kaum in der Hand, hat man einen Blick gewagt. Einen Blick auf die firmeneigene Social-Media-Seite, auf der man plötzlich einen oder mehrere negative Kommentare entdeckt hat. Und das ist ein Problem.

Negative Kommentare präsenter im Kopf

Forschende der Ruhr-Universität Bochum fanden 2021 heraus, dass man sich an negative Erfahrungen besser erinnert als an etwas Positives. „Von belastenden Erlebnissen, wie zum Beispiel der Führerscheinprüfung, haben wir meist noch nach vielen Jahren detaillierte Bilder vor dem geistigen Auge“, kommentiert Oliver Wolf vom Institut für Kognitive Neurowissenschaft in Bochum. „Ein Spaziergang durch den Park am selben Tag ist dagegen schnell vergessen.“

Mit der Prämisse, dass Schlechtes besser im Kopf bleibt, verwundert es nicht, dass im Start-up-Umfeld ein negatives Feedback Stress auslöst – da sich potenzielle Kund*innen oftmals an den Erfahrungen ihrer Vorgänger*innen orientieren und gleich zu Beginn einen schlechten Ersteindruck vom eigenen Unternehmen erhalten.

Einer mit mehr Wirkung als zehn positive

Manche mögen an dieser Stelle einwerfen, dass ein einzelner Kommentar kein Beinbruch sei. Doch wie oben beschrieben, kann eine negative Meinung – online gepostet – sehr wohl einen starken Effekt haben. Man bedenke nur die im Kopf bleibenden Kommentare in Apps oder Rezensionen bei OnlineHändler*innen. Deshalb sind die nachfolgenden Tipps vor allem für Community-Manager*innen gedacht, die an vorderster Front stehen, wenn Unternehmen mit Spams, Hasskommentaren, Beleidigungen oder anderen destruktiven Äußerungen konfrontiert werden.

„Für das Community-Management bedeutet das: Ein negativer Kommentar entfaltet oft mehr Wirkung als zehn positive. Er kann Communities oder sogar das Image einer Marke nachhaltig schädigen und einen ausgewachsenen Shitstorm nach sich ziehen. Natürlich multipliziert sich das Risiko, wenn es sich nicht nur um einen, sondern um viele negative Kommentare handelt. Außerdem hängt viel davon ab, wie ein(e) Community-Manager*in auf die Äußerung reagiert“, schreibt das Social-Media-Software-Start-up Swat.io und schlüsselt für uns die verschiedenen Arten von negativem Feedback auf.

Diese Arten von negativem Feedback gibt es Konstruktive Kritik: Diese Form der Kritik ist als wertvoll zu betrachten. Sie zeigt einem, wo es Verbesserungsbedarf gibt und hilft dabei, das eigene Produkt oder den eigenen Service zu optimieren. Diese Art von Feedback ist oft konkret. „Ernst gemeinte Kritik solltest du auf keinen Fall ignorieren, löschen oder verbergen. Sonst läufst du Gefahr, dass dir Zensur vorgeworfen wird. Eine positive Beziehung zwischen Unternehmen und Kund*innen lebt davon, dass sich beide Seiten respektieren und Fehler zugeben“, so die Social-Media-Expert*innen. Allerdings sei es oft sinnvoll, die Diskussion auf private Kanäle zu verlegen. Im direkten Austausch biete sich die Möglichkeit, eine für beide Seiten gute Lösung zu finden und zu verhindern, dass die Beschwerde Wellen schlägt.

Hasskommentare: Sie sind verletzend und oft persönlich. Ihr Ziel ist es, zu provozieren oder zu beleidigen, und sie enthalten selten nützliche Hinweise. Hier geht es weniger um konstruktives Feedback, sondern vielmehr darum, Frust abzulassen oder eine negative Reaktion zu erzwingen. „In diesem Fall kannst du versuchen, mit einer höflichen Antwort die Wogen zu glätten. Ist der Kommentar beleidigend und bzw. oder enthält er sogar obszöne, rassistische oder ähnliche Äußerungen, ist es oft besser, ihn zu verbergen bzw. gleich zu löschen“, so der Ratschlag. Ein Vorteil des Verbergens: Der bzw. die Urheber*in bekommt davon nichts mit – da er/sie ansonsten mit einem anderen Account einfach wiederkehren könnte.

Manchmal äußern Kund*innen ihren Frust, weil sie mit einem Produkt oder einer Dienstleistung unzufrieden sind. Diese Kommentare können emotional sein, haben aber oft eine echte Beschwerde als Grundlage. Hier werden ein offenes Ohr und eine Kommunikation per Direktnachricht empfohlen.

Trolle: Sie sind ein Phänomen für sich. Sie posten negative oder provokante Kommentare, oft ohne echten Bezug zum Thema. Ziel ist es, Streit zu verursachen oder andere zu verärgern. Um konstruktive Kritik von Hasskommentaren oder Trollen zu unterscheiden, hilft es, auf die Tonalität und den Inhalt zu achten.

Konstruktive Kritik ist wie oben erwähnt sachlich und oft mit Verbesserungsvorschlägen verbunden. Hasskommentare und Trollbeiträge sind hingegen emotional überzogen und enthalten selten konkrete Hinweise. Der Umgang mit diesen Kommentaren sollte entsprechend unterschiedlich sein. Hat man einmal eine Person als Troll identifiziert, könne man sie mit gutem Gewissen blockieren, so der Expert*innen-Tipp.

Die Troll-Definition

Blog.hubspot.de hat passend dazu eine Definition von Trollen erstellt und zitiert den Kommunikationsexperten Aaron Huertas, der folgende Charakteristika von NetzStörenfrieden ausmacht:

- Stark übertriebene und hochemotionale Aussagen (besonders zu kontroversen Themen).

- Persönliche Angriffe unter der Gürtellinie.

- Kein Interesse, auf Argumente einzugehen.

- Auffallend schlechte Grammatik und Rechtschreibung

- .Leere, unvollständige Profile oder Fake-Accounts.

Hubspot unterscheidet zwischen mehreren Arten von Trollen und rät, „die Trolle nicht zu füttern“, also keine langen Diskussionen mit diesen zu führen, sie gegebenenfalls zu melden und einen sachlichen Umgang mit ihnen zu pflegen. Auch wird empfohlen, dass das Löschen von Kommentaren der letzte Ausweg sein sollte.

Für Swat.io ist es strategisch entscheidend, schnell zu reagieren: „Wenn ein(e) Kund*in sich beschwert, erwartet er oder sie eine zeitnahe Antwort. Das zeigt, dass das Anliegen ernst genommen wird. Je schneller du reagierst, desto eher verhinderst du, dass sich der Frust weiter aufstaut oder dass andere Nutzer*innen auf den negativen Kommentar aufspringen. Schnelle Reaktionen signalisieren Professionalität und Verantwortungsbewusstsein.“

Schnell reagieren, heißt jedoch nicht zwangsweise, das Problem gleich lösen zu müssen. Wichtig ist, dass man der anderen Person zeigt, dass man ihr Anliegen ernst nimmt. Zudem sollte man stets höflich bleiben, dabei aber klare Grenzen setzen. Community Guidelines für Social-Media-Kanäle können als Anker verwendet werden, auf die man bei Grenzüberschreitung hinweist.

Löschen als Last Resort

„Kommentare zu verbergen oder zu löschen oder Nutzer*innen zu blockieren, sollte immer die letzte Option sein“, so Swat.io weiter. „Lösche nur Kommentare, die klar gegen die Netiquette verstoßen, zum Beispiel bei Hassrede, Beleidigungen oder Spam. Nutzer*innen, die wiederholt negativ auffallen und keinerlei konstruktiven Beitrag leisten, kannst du blockieren, um die Community zu schützen. Wichtig ist, dass du nachvollziehbare Kriterien für das Löschen und Blockieren hast, damit du transparent und konsequent vorgehen kannst. So vermeidest du Vorwürfe der Zensur und schaffst ein sicheres Umfeld für deine Community.“

Abschließend zeigen die Social-Media-Expert*innen die gängigen Fehler auf, die man bei negativen Kommentaren tunlichst vermeiden sollte. Nichtstun gilt als Kapitalfehler, da man so riskiert, dass sich Kund*innen nicht wertgeschätzt fühlen und Hasskommentare für schlechte Stimmung sorgen. Zudem sollte man nicht immer mit den gleichen Floskeln antworten oder sich über Kritik lustig machen. Hat das eigene Unternehmen offenkundig einen Fehler gemacht, sollte man sich schlichtweg entschuldigen, was schon so manche Social-Media-Krise im frühen Stadium entschärft hat.

Der Autor Momcilo Nikolic ist Journalist und Redakteur beim StartingUp-Schwestermedium brutkasten

Google Update am 26.03.2025 mit gravierenden Folgen

Am 26. März 2025 hat sich die digitale Welt in einer einzigen Nacht verändert. Google zeigt keine Links mehr – und viele Unternehmen fliegen raus: Wie die neue KI-Suche alles verändert.

Am 26. März 2025 hat sich die digitale Welt in einer einzigen Nacht verändert. Google hat in Deutschland ein umfassendes Update ausgerollt – mit gravierenden Folgen: Statt wie gewohnt eine Liste mit Websites auszuspielen, liefert Google bei immer mehr Suchanfragen jetzt direkt generierte KI-Antworten. Klassische Suchergebnisse? Rutschen nach unten oder verschwinden ganz.

Was für Nutzer*innen praktisch klingt, ist für Unternehmen – vor allem kleine und mittlere Betriebe – ein echter Schock. Denn wer in den neuen „KI-Übersichten“ nicht auftaucht, verliert Sichtbarkeit, Klicks und im schlimmsten Fall seine wichtigste digitale Einnahmequelle.

Die neue Realität: Antworten statt Klicks

Früher klickten rund 80 Prozent der Nutzer*innen auf ein Suchergebnis. Heute sind es laut ersten US-Daten nur noch 20 bis 30 Prozent. Der Grund: Google beantwortet viele Fragen selbst – direkt in der Suche, ohne dass User*innen eine Website aufrufen müssen. Ob „Bester Steuerberater in Berlin“ oder „Wie behebe ich einen Wasserschaden?“ – Die KI liefert die Antwort gleich mit. Für viele Websites bedeutet das: kaum noch Traffic.

Besonders betroffen sind KMUs, deren Online-Marketing bisher auf organische Sichtbarkeit setzte. Dazu gehören Handwerksbetriebe, Arztpraxen oder lokale Händler*innen. Wer nicht mehr erscheint, wird im digitalen Raum quasi unsichtbar. Für viele ist das eine existenzielle Bedrohung.

Das klassische SEO ist tot

Das Urteil fällt deutlich aus: Das klassische SEO ist tot. Wer jetzt nicht in Googles KI-Antworten auftaucht, verliert bis zu 60 Prozent seines Traffics. Mein Unternehmen berät Mittelständler*innen ab April 2025 genau zu diesem Thema: Wie man als Marke oder Dienstleister*in in der neuen Google-Welt sichtbar bleibt. Denn Sichtbarkeit entsteht heute nicht mehr über Platz 1 bei den Suchergebnissen – sondern über die Frage, ob man in der Antwort der KI vorkommt.

Answer Engine Optimization statt SEO

Das neue Zauberwort heißt AEO: Answer Engine Optimization. Statt nur darauf zu achten, ob eine Website technisch sauber und mit Keywords bestückt ist, geht es jetzt darum, Inhalte so zu gestalten, dass sie von der KI als vertrauenswürdig erkannt und zitiert werden. Und das ist komplexer als herkömmliche SEO-Optimierung.

Was jetzt zählt:

- Strukturierte Daten: Inhalte müssen mit sogenannten Schema.org-Tags markiert sein, damit die KI sie korrekt einordnen kann.

- Online-Reputation: Positive Bewertungen auf Google, Trustpilot & Co. senden wichtige Signale. Auch Inhalte auf Plattformen wie Reddit, gutefrage.net oder Fachforen spielen eine Rolle.

- E-E-A-T-Faktoren: Expertise, Erfahrung, Autorität und Vertrauenswürdigkeit – diese vier Kriterien entscheiden darüber, ob ein Unternehmen in der KI-Antwort landet.

Beispiel aus der Praxis: IT-Dienstleister trotzt der KI-Welle

Ein IT-Dienstleister aus Münster hat mithilfe von OnRep Consulting früh reagiert. Drei Maßnahmen reichten, um seine Sichtbarkeit nicht nur zu halten, sondern sogar zu steigern:

- Content-Revamp: Statt langer Blogbeiträge setzt das Unternehmen jetzt auf prägnante FAQ-Seiten in Dialogform („Wie erkenne ich einen Hackerangriff?“).

- Reputationsmanagement: Kund*innen wurden aktiv gebeten, neue Bewertungen zu hinterlassen. Die durchschnittliche Bewertung auf Google stieg innerhalb von zwei Monaten von 4,1 auf 4,7 Sterne.

- Technische Optimierung: Alle Inhalte wurden mit strukturierten Daten versehen – ein Muss, damit die KI sie korrekt verarbeitet.

Wie Unternehmen jetzt handeln müssen

Die Umstellung auf KI-gerechte Inhalte ist keine Option, sondern Pflicht. Laut Bitkom nutzen 70 Prozent der KMUs organischen Traffic als Hauptquelle für Neukundengewinnung. Wer jetzt nicht reagiert, riskiert, dass diese Quelle versiegt. Auf den Punkt gebracht bedeutet dies: Die nächsten sechs Monate entscheiden, welche Unternehmen die KI-Wende überleben.

Was Unternehmen jetzt tun sollten:

- Website-Inhalte überarbeiten: Dialogorientierte Texte, konkrete Antworten auf häufige Fragen, klare Struktur.

- Reputation aktiv steuern: Bewertungsplattformen nicht dem Zufall überlassen – aktiv mit Kunden arbeiten.

- Medienmix nutzen: Video-Referenzen, Podcasts, Presseartikel – alles, was Autorität und Vertrauen schafft, wird von der KI positiv gewertet.

- Social Media einbinden: Auch Inhalte auf TikTok oder LinkedIn beeinflussen die Wahrnehmung und Relevanz.

Fazit: Wer nicht in der Antwort ist, existiert nicht

Mit dem Google-Update vom 26. März 2025 hat sich das digitale Spielfeld radikal verändert. Unternehmen, die weiterhin auf klassisches SEO setzen, werden mittelfristig verlieren. Wer hingegen AEO versteht, seine Online-Reputation aktiv aufbaut und Inhalte für Mensch und Maschine erstellt, hat die Chance, als Gewinner aus der KI-Revolution hervorzugehen.

Oder anders formuliert: Wer heute nichts tut, zahlt morgen das Zehnfache für Werbung.

Der Autor Jonas Paul Klatt ist Gründer von OnRep Consulting – einem Start-up mit Mission: deutschen KMUs dabei zu helfen, ihre wahre Qualität online sichtbar zu machen. Getrieben von traditionellen Werten wie Qualität, Verlässlichkeit und Präzision entwickelt er mit OnRep Consulting ab April 2025 maßgeschneiderte Lösungen für die KI-gerechte Online-Reputation.

Influencer-Marketing am Scheideweg

Warum ein Paradigmenwechsel im Influencer-Marketing vonnöten ist und welche Rolle hierbei der INFOencing-Trend spielen kann.

Laut einer ARD/ZDF-Online-Studie von 2023 nutzt rund die Hälfte der Menschen in Deutschland wöchentlich und gut ein Drittel täglich soziale Medien. Dabei hat Instagram mittlerweile Facebook als meistgenutzte Plattform abgelöst. Kein Wunder also, dass Unternehmen seit Jahren einen Großteil ihres Marketingbudgets in Influencer-Marketing auf Social Media investieren. Auch wenn die Influencer-Marketing-Branche in den letzten Jahren ein enormes Wachstum erlebt hat und zu einem festen Bestandteil moderner Marketingstrategien geworden ist, befindet sie sich gerade an einem Scheideweg.

Einerseits gibt es zahlreiche erfolgreiche Beispiele für langfristige, authentische Partnerschaften zwischen Marken und Influencer*innen. Andererseits sieht man nach wie vor viele einmalige Kooperationen, die kaum nachhaltig sind und oft nur auf schnelle Reichweite abzielen. Diese „One-Off“-Kampagnen sind immer weniger effektiv, da Konsument*innen zunehmend nach echten Geschichten, nachhaltigem Mehrwert und langfristigen Beziehungen suchen. Marken müssen sich daher neu orientieren und ihren Fokus von bloßer Reichweite und Popularität auf langfristiges Vertrauen und echte Relevanz legen. Doch was macht Influencer-Marketing so erfolgreich – und warum braucht es einen Paradigmenwechsel?

Was macht Influencer-Marketing so wirkungsvoll?

Influencer*innen besitzen die Fähigkeit, eine persönliche und authentische Brücke zwischen Marken und Konsument*innen zu schlagen. Ihr Erfolg ist nicht allein von der Anzahl an Follower*innen abhängig, sondern basiert auch auf dem Vertrauen ihrer Community. Menschen folgen Influencer*innen, weil sie sich mit ihnen identifizieren, ihre Ansichten teilen oder ihren Lebensstil bewundern und sich unterhalten oder auch informiert fühlen. Vertrauen ist dabei ein entscheidender Faktor, der Influencer*innen hilft, eine glaubwürdige Verbindung zu ihrer Zielgruppe aufzubauen – und genau darauf sind Marken angewiesen, um bei ihren Konsument*innen als authentisch wahrgenommen zu werden.

Ein weiterer Faktor für den Erfolg ist die emotionale Bindung zwischen Influencer*innen und ihren Follower*innen. Empfehlen Influencer*innen ein Produkt, wirkt dies oft wie eine persönliche Empfehlung, ähnlich einem Rat von Bekannten. Diese Nähe und Authentizität verleihen den Botschaften mehr Glaubwürdigkeit als herkömmliche Werbeanzeigen.

Die Vorteile von Influencer-Marketing für Unternehmen

- Vertrauen und Glaubwürdigkeit: Influencer*innen, die das Vertrauen ihrer Community genießen, können das direkt auf die beworbenen Marken und Unternehmen übertragen. Das ist heute, da Konsument*innen klassische Werbung zunehmend hinterfragen, wichtiger denn je.

- Gezielte Ansprache: Influencer*innen ermöglichen es Unternehmen, eine spezifische Audience gezielt anzusprechen. Nicht nur die Follower*innenzahl ist dabei entscheidend, sondern die Qualität und Loyalität der Community. Besonders Influencer*innen mit starkem Engagement in Nischen bieten häufig eine treue und empfängliche Zielgruppe.

- Content Creation: Influencer*innen sind nicht nur Botschafter*innen, sondern auch kreative Content-Creators. Unternehmen profitieren von hochwertigen, authentischen Inhalten, die sie sonst in dieser Form nur mit viel Aufwand selbst produzieren müssen.

Doch genau hier liegt auch die Herausforderung: Das bisherige Erfolgsmodell stößt an seine Grenzen.

Der Spagat zwischen Werbung und Haltung

Für den Erfolg im Influencer-Marketing wird es immer entscheidender, wie gut die Balance zwischen Haltung und kommerziellen Inhalten gehalten wird. Konsument*innen wollen nicht nur wissen, was beworben wird, sondern auch, ob die Werte der Influencer*innen und der Marke übereinstimmen. Werbung darf nicht bloß als Verkaufsinstrument wahrgenommen werden, sondern muss zu den Überzeugungen des/der Influencer*in passen.

Hier spielt Authentizität eine entscheidende Rolle. Marken und Influencer*innen müssen ehrlich kommunizieren, insbesondere in Bezug auf Werbepartnerschaften. Nur wenn die Zielgruppe das Gefühl hat, dass die Kooperation auf echter Überzeugung basiert, entsteht Vertrauen.

INFOencing: Der nächste große Trend

Die Zukunft des Influencer-Marketings liegt nicht nur in authentischen Empfehlungen und Entertainment, sondern auch in der Wissensvermittlung – dem sogenannten INFOencing. Diese neue Form des Influencings verbindet Information und Werbung, sodass Konsument*innen nicht nur Kaufempfehlungen erhalten, sondern auch wertvolle Inhalte, die ihnen im Alltag helfen, sie inspirieren und auch gesellschaftlich relevante Themen ansprechen.

Genau das ist der Kern von INFOencing, bei dem Influencer*innen gemeinsam mit Marken gesellschaftsrelevante Themen wie Bildung, Gesundheit, Finanzen oder soziale Gerechtigkeit auf Social Media platzieren und mit ihren Communities diskutieren. Das Ziel ist es, die bisher oft stiefmütterlich behandelten Attribute „inform“ und „educate“ im Influencer-Marketing zu stärken und so neue Wege für einen echten Mehrwert zu schaffen. Wir bei Reachbird glauben sehr stark an diesen Ansatz und haben deshalb eine eigene Unit gegründet, die dieses Thema vorantreibt.

Auch Influencer*innen streben danach, ihre Follower*innen nicht nur zu unterhalten, sondern sie auch ehrlich zu informieren und aufzuklären. Doch wurde das in der Vergangenheit zu wenig beachtet. INFOencing bringt Informations-Substanz ins Influencer-Marketing und geht weit über den reinen Verkauf von Produkten oder die Steigerung der Markenbekanntheit hinaus. Das ist der Weg in die Zukunft des Influencer-Marketings.

Für Unternehmen bedeutet das: Kooperationen müssen tiefgründiger werden. Die Auswahl der richtigen Influencer*innen spielt hier eine zentrale Rolle. Diese sollten nicht nur eine bestimmte Zielgruppe erreichen, sondern auch echtes (Fach-)Wissen oder Erfahrung im jeweiligen Bereich haben, um als glaubwürdige Quelle wahrgenommen zu werden.

Langfristige Partnerschaften für nachhaltigen Erfolg

Langfristige Partnerschaften bieten die Chance, eine tiefergehende Beziehung aufzubauen, die auf gemeinsamen Werten basiert. Influencer*innen werden so zu Botschafter*innen, die das Vertrauen der Zielgruppe langfristig gewinnen und aufrechterhalten können.

Langfristige Kooperationen signalisieren den Follower*innen außerdem, dass der/die Influencer*in wirklich hinter der Marke steht und sich nicht nur kurzfristig profilieren will. Für Marken bedeutet das, dass sie nicht nur von der Reichweite von Influencer*innen profitieren möchten, sondern auch von dessen/deren Überzeugung.

Risiken und Chancen

Natürlich gibt es Risiken, wenn Unternehmen an veralteten Influencer-Marketing-Strategien festhalten. Wenn Influencer*innen zu häufig Produkte ohne erkennbaren Mehrwert bewerben oder zu viele Kooperationen eingehen, besteht das Risiko, dass ihre Follower*innen das Vertrauen verlieren – auch in die beworbenen Marken.

Darüber hinaus laufen Marken Gefahr, dass sich Konsument*innen von zu viel Werbung übersättigt fühlen. In den sozialen Medien werden wir täglich von Inhalten überflutet und suchen nach echter Orientierung, Geschichten und Mehrwert. Unternehmen, die das nicht erkennen, riskieren, im Werbelärm unterzugehen.

Dennoch überwiegen die Chancen. Eine ehrliche, transparente und langfristige Zusammenarbeit mit den richtigen Influencer*innen stärkt das Vertrauen der Konsument*innen und festigt nachhaltig die Bindung an die Marke oder das Unternehmen.

Fazit

Klar ist: Bloße Reichweite und oberflächliche Produktplatzierungen reichen längst nicht mehr aus, um erfolgreiches Influencer-Marketing zu betreiben. Konsument*innen verlangen nach authentischen, wertvollen Inhalten, die auf Transparenz und Vertrauen basieren. Der Paradigmenwechsel hin zu INFOencing und langfristigen, wertebasierten Partnerschaften ist entscheidend, um in der sich ständig verändernden Marketinglandschaft relevant zu bleiben. Unternehmen, die auf Authentizität, klare Werte und informative Inhalte setzen, sind darüber hinaus langfristig besser positioniert, um sich in einem zunehmend anspruchsvollen Marktumfeld zu behaupten.

Der Autor Philipp Martin ist CEO von Reachbird, der ersten Influencer-Marketing-Agentur im DACH-Raum.

Instagram Marketing - so geht's

Tipps und To-do‘s: Wie Qualität und Effizienz auf „Insta“ Hand in Hand gehen.

Social-Media-Marketing hat sich zu einem wesentlichen Teilbereich des Marketings etabliert, der für die Steigerung der Markenbekanntheit unabdingbar geworden ist. Ein Platzhirsch innerhalb der sozialen Netzwerke ist Instagram, welches anfänglich von privaten Accounts und Inhalten, mittlerweile aber genauso von Unternehmen jeder Größe dominiert wird. Mit seinen Feed-, Highlight- und Shop-Formaten bietet Instagram Unternehmer*innen vielfältige Möglichkeiten, ihre Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten, ihre Identität zu etablieren und eine Community aufzubauen.

Allerdings verursacht Marketing auf Instagram mit den dargebotenen Möglichkeiten und Features auch eine erhöhte Komplexität, wenn es um die Inhaltserstellung geht: Das Planen, Bearbeiten und Verfügen von Inhalten ist zum täglichen Brot von vielen Unternehmer*innen geworden und kann neben Projekten, Kampagnen und Deadlines ganz schön überwältigend sein. Schnell kommt es dazu, dass der Alltag von den dringlichen Aufgaben dominiert wird und man dabei die eigentlichen Ziele des Unternehmens aus dem Blick verliert. Social Media gehört oft dazu.

Um die Dringlichkeit und Spontaneität von Social-Media-Marketing im Alltag zu bändigen, gibt es einige Instrumente. Diese ermöglichen effektives Instagram-Marketing und gleichzeitigen Markenerfolg, ohne dass dies in Alltags-Turbulenzen verloren geht.

Vorweg: Fallstricke, die Misserfolge verursachen

Es kommt vor, dass Unternehmer*innen beim Instagram-Marketing versuchen, Effizienzen an den falschen Enden zu generieren. Dies ist vor allem der Fall, wenn auf unterschiedlichen Plattformen 1-zu-1 dieselben Inhalte gepostet werden – was per se erstmal nicht schlimm ist. Das führt allerdings zu Misserfolgen, wenn bestimmte Inhalte auf manchen Plattformen grundsätzlich nicht beim Publikum ankommen. Das liegt daran, dass jede Plattform ihre eigene Tonalität, ihren eignen Zweck und ihre eigene Erfolgsstrategien hat: Instagram ist eine visuelle Plattform, auf der Markenidentitäten, Teamkulturen und Produkte oder Dienstleistungen in maximaler Ästhetik dargestellt werden können.

Wie der Instagram-Algorithmus Effizienzen ermöglicht

Instagrams personalisierter Algorithmus zeigt individuelle Inhalte in der Rangfolge an, die für den/die jeweilige(n) Benutzer*in – basierend auf dem Nutzungsverhalten – am relevantesten ist. Dies führt dazu, dass relevante Accounts automatisch eine höhere Sichtbarkeit haben (was bei TikTok bspw. anders ist). Allerdings ändert sich der Algorithmus ständig mit den sich ändernden Bedürfnissen.

Die folgenden drei bestehenden Metriken sollten für den Erfolg im Instagram-Marketing berücksichtigt werden:

- Beziehung: User*innen, die mit den vergangenen Inhalten eines Instagram-Profils interagiert haben, werden zukünftige Post ebenfalls eher angezeigt bekommen.

- Interesse: Profile, die vorherigen Seiten und Themen ähneln, werden User*innen eher angezeigt. Hier helfen die richtigen Hashtags.

- Relevanz: Wie relevant ist dieser Inhalt für die aktuelle Kultur? Es gibt einen Relevanzwert, der die Sichtbarkeit von Posts für das angestrebte Publikum determiniert.

Große Zeiteinsparungen per Content Calendar

Es ist kein Geheimnis, dass konsistentes Posten dem Algorithmus und der Sichtbarkeit dient. Wir wissen aber auch, dass Kapazitäten von Unternehmer*innen begrenzt sind. Die regelmäßige Produktion einzigartiger Inhalte wird somit zur Herausforderung, wenn es z.B. kein Grafikdesign-Team gibt. Um begrenzte Kapazitäten im Instagram-Marketing effizient zu verteilen, kann ein Content Calendar helfen, in dem Unternehmer*innen die Posting-Zeiten, Formate und Inhalte weit im Voraus planen können.

Unser Posting-Plan folgt dem HERO–HUB–HELP-Modell, mit dessen Struktur wir unsere Inhalte kategorisieren, ihnen einen Zweck geben und den Prozess der Content-Erstellung vereinfachen.

- HERO – unterhaltsame und ansprechende Inhalte, die unsere Teamkultur teilen.

- HUB – inspirierende und faszinierende Inhalte, die zum Nachdenken anregen.

- HELP – unterrichtende oder informierende Inhalte wie Blog-Artikel.

Das HERO–HUB–HELP-Modell kann sich an das Format anpassen, welches für das jeweilige Unternehmen am effektivsten ist. Natürlich ist es wichtig, neben dem Content Calendar die zu gestaltenden Inhalte separat so detailliert wie möglich zu beschreiben, sodass das Design-Team die richtigen Inhalte zu den Deadlines liefert.

Effiziente Inhaltsformate wählen

Um mit TikTok mithalten zu können, führte Instagram Reels ein. Reels sind unterhaltsame, immersive Videos, mit denen du deine Markengeschichte kreativ wiedergeben und deine Zielgruppe informieren sowie von Menschen entdeckt werden kannst, die sich für dein Unternehmen interessieren könnten. Nicht ohne Erfolg, denn Reel-Inhalte, gefolgt von anderen Video- und Carousel-Inhalten, haben mittlerweile die größte Sichtbarkeit und das größte Engagement von Instagram-User*innen.

Sollten nun nur noch Reels gepostet werden?

Es klingt nach einer Goldgrube, doch dieses Format erfordert auch den meisten Aufwand in der Inhaltserstellung und muss mit den knappen Ressourcen vereinbar sein. Des Weiteren ist nicht garantiert, dass Reels besser darin sind, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens zu präsentieren. Umso besser, dass es Inhaltsformate gibt, die Aufmerksamkeit ohne viel Aufwand ermöglichen: hochwertige statische Fotos, Videos oder GIFs, die Interesse und Engagement wecken.

Mit diesen Formaten können Unternehmen immer noch persönlich sein, inspirieren und ihre USP (Unique Selling Proposition) dem Publikum vermitteln. Und das Ganze mit gleichbleibendem Gesamtengagement. Vielversprechende Inhaltsformate sind:

Highlights des Produkt-/Dienstleistungsangebots,

- Einblicke hinter die Kulissen,

- kreative Inspiration,

- How-to-Inhalte,

- Call-to-Action-Beiträge (CTA).

Wie die Erstellung von Reels effizient bleibt

- Häufigkeit auf ein Minimum reduzieren, indem bspw. ein Reel pro Monat geplant wird. Dementsprechend sollte es besonders einzigartig und kreativ sein.

- Wenn TikTok-Marketing ebenfalls betrieben wird, können die Inhalte für Instagram angepasst werden. Aufgrund von TikToks originellen Bearbeitungsstandards funktioniert es so besser als andersherum.

- Um Reels nicht nur auf erhöhte Sichtbarkeit zu begrenzen (was bei TikTok das primäre Ziel ist), sondern damit auch Kund*innen zu gewinnen, sollten die oben genannten Inhaltsformate verfolgt werden. Du kannst deine Produkte oder Dienstleistungen erklären – bspw. mit Produktvorführungen – und auch vom Influencer-Marketing profitieren.

Die passende Tonalität ist maßgeblich

Wie bei manchen Inhalten, ist dieselbe Caption auf LinkedIn, Instagram und Facebook nicht immer möglich. LinkedIn ist eher professionell und seriös, wohingegen Unternehmer*innen auf Instagram lässiger und gesprächiger sein können. Auch wenn die Tonalität mit der Markenidentität übereinstimmen sollte, damit der Online-Auftritt einheitlich bleibt, solltest du dich nicht davor scheuen, deine Markenpersönlichkeit voll durchscheinen zu lassen. Kommentarspalten, Q&As oder Umfragen bieten erweiterten Raum, um die Marke sprechen zu lassen.

Neue Höhen erreichen

Sobald die Markenziele und Social-Media-Marketingziele festgelegt sind, kann eine angepasste Instagram-Marketing-Strategie neue Höhen in der Sichtbarkeit erreichen. Social-Media-Audits mit relevanten KPIs wie Reichweite, Likes und allgemeinem Engagement helfen bei der Strategieevaluierung. Kommunikation bleibt der Schlüssel, weswegen Unternehmer*innen stets aktiv mit ihren Follower*innen interagieren sollten, um ihre Marke so zum Leben zu erwecken.

Der Autor Anton Klein ist Brand Storyteller und Communications Specialist bei der Kreativagentur Tiny Giants Co GmbH.

Digital Marketing

Basics für den Start: Schritt für Schritt zur digitalen Marketingstrategie.

Was ist digitales Marketing?