Aktuelle Events

Die zweite Chance nutzen: Aufstehen - besser machen!

Erfolgreich Starten und Restarten

Autor: Tobias SallzerGründen ohne Risiko gibt es nicht. Wer scheitert und aus seinen Fehlern lernt, hat beim zweiten Anlauf garantiert bessere Karten. Zwei Restarter berichten von ihrem beruflichen Scheitern, von Insolvenz und von ihrem Neuanfang als Unternehmer.

Für Mathias Dehe kam das Ende seiner Firma mit wohl dosiertem Schrecken. Der seinerzeitige Fitness-Unternehmer ist nach durchstandener Privat-Insolvenz heute Geschäftsführer einer Franchise-Systemzentrale. Für Enrico Henniges war das Scheitern ein gesunder Kick. Zwar hat er sich von seiner Open Source gestützten Shopping-Plattform gelöst, blieb jedoch mit einem Standleitungsgeschäft seiner angestammten IT-Umgebung treu.

Zwei Gründungen im AG-Mantel, die unterschiedlicher nicht hätten sein können, gingen jeweils auf eine Art aus, aus der sich viel lernen lässt. Denn erfolgreich sind heute beide Akteure. Hier lesen Sie die hürdenreichen Erfolgsstorys.

Die größten Stolpersteine

Wenn Gründer der Wille antreibt, ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern aufzubauen, stehen sie, so die tägliche Erfahrung im Gründer- und Mentorennetzwerk Forum Kiedrich, nicht nur vor Finanzierungsfragen. Diese werden zwar – so eine repräsentative Studie der FH Trier – von deutschen Beratungsexperten zu 57 Prozent als Gründe für ein Scheitern ins Feld geführt. In der Summe machen jedoch den Gründerinnen und Gründern vor allem Fehleinschätzungen des Marktes zu schaffen, Markteintrittsbarrieren, unkluge Ratschläge vermeintlicher Freunde und Streitigkeiten in Engpass-Situationen.

Hinzu kommt in einer Schieflage der latente Hang zur Selbstausbeutung. „Läuft alles gut, dann kann dies meist der Beharrlichkeit eines Gründerteams zugerechnet werden. Ist man gescheitert, zeigen sich im Rückblick sehr schnell frühe Zeichen fehlender Sensibilität für das eigene Umfeld und einen selbst“, erklärt Forum-Kiedrich-Geschäftsführerin Claudia Erben. Im Gründer- und Mentorennetzwerk Forum Kiedrich (www.forum-kiedrich.de) stellten sich auf dessen seit nunmehr 13 Jahren etablierten Gründermärkten insgesamt rund 600 Kandidatinnen und Kandidaten mit ihrem unternehmerischen Talent vor. So überblicken die Macher sowohl den Internet-Hype als auch die Ernüchterung der aktuellen Finanz-Krise. Diese langjährige Erfahrung mit Gründern und jungen Unternehmen lehrt uns, „dass ein Unternehmer vor allen Dingen begegnungsfähig sein muss – auch, wenn im Alltag natürlich zusätzlich Fachkenntnis und Zahlenkunst gefragt sind“, betont Claudia Erben.

Restarter Enrico Henniges

1997 wurde Enrico Henniges’ Trimind als IBD GbR im Erfurter Technologiezentrum gegründet und kurz nach der Jahrtausendwende in eine AG mit drei Vorständen gewandelt. Aus der ursprünglichen Entwicklungsfirma für eine Shopping-Plattform war mit beachtlichem Wachstum ein Unternehmen für Projektplanung und Projektentwicklung entstanden, das in Erfurt und Jena 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigte. Leider hatte man jedoch die Wettbewerbszyklen unterschätzt. Der Entwickler war eher ein Forscher, statt einer, der marktnah agierte. Da halfen auch der beste Businessplan und eine fundierte Marktstudie nichts mehr: Das Projektgeschäft dörrte aus.

Für große Schritte war bald kein Geld mehr da – selbst vertraute Wegbegleiter mussten entlassen werden. „Das war das Härteste, sich von Mitstreitern zu lösen, mit denen man bis dahin nicht nur den gesamten Alltag, sondern auch viel Freizeit verbracht hatte“, sagt Henniges. Man habe sich jedoch in die Augen schauen können, weil der Vorstand von 2003 an kein Gehalt mehr bezogen habe. Und doch: „Bis dahin waren wir idealistisch ohne Ende. Wir wollten uns um Prioritäten herumdrücken, das wurde mir danach sehr bewusst.“ Geholfen hat Enrico Henniges, dass seine Frau Kristine als Geschäftspartnerin im Vorstand ebenso mit ganzer Kraft arbeitete: „Zu keiner Zeit schreckte Sie vor den Herausforderungen des Geschäftsalltags zurück. Als CFO traf sie mit den Entlassungsgesprächen die Hauptlast des unabweislich erforderlichen Personalabbaus.“

Bis Ende 2004 reichten die Ersparnisse. Dann kam zum Überleben für die mittlerweile dreiköpfige Familie Geld herein – durch den Verkauf von Insolvenzgütern Dritter über eBay. Dennoch lagen die Nerven blank – mit dem dritten Aktionär scheiterte ein Vergleich auf Basis der offensichtlichen Leistungsdefizite. Man traf sich vor Gericht. Schließlich zog das Team am 14. Dezember 2005 die Notbremse in Form der Insolvenzanmeldung. Enrico Henniges: „Gemeinsam mit einem kompetenten Aufsichtsrat hatten wir vorgebaut. Die Bekanntgabe der Insolvenz erfolgte erst bei Verfahrenseröffnung. Wir konnten unsere Noch-Kunden vorbereiten.“

Mit einem Server bei Freunden, einem Einstand von 5000 Euro und einem gut funktionierenden Netzwerk wurde aus der Trimind AG eine KG. Von Projektgeschäft war von nun an keine Rede mehr. Stattdessen bietet das Unternehmen heute einer ständig steigenden Kundenzahl über eine sichere und stabile Netzinfrastruktur hochverfügbare Kommunikationsdienstleistungen an – mit laufenden Einnahmen sowohl im Hosting als auch im Housing Modus. „Für achtzig Prozent der Erträge brauchen wir 20 Prozent Aufwand. Das lohnt sich“, weiß Henniges zu berichten. Dass es ihm mit unternehmerischen Ideen nicht bange ist, bewies er 2007 und 2008 on top als Betreiber einer Ferrari-Vermietung, „um nicht nur Geld zu verdienen, sondern auch neue Leute kennenzulernen.“

Ein Seitenaspekt: Die Schufa-Auskunft zur Trimind AG blieb bis zur Insolvenzeröffnung lupenrein. Mit der KG drehte sich der Wind. Doch Familie Henniges war dies nicht unrecht: „Wir betreiben ein authentisches Geschäft, für das wir keinen Businessclub brauchen. Stattdessen kennen wir hundertprozentig unsere Belastungsgrenzen und können uns absolut aufeinander verlassen.“

Restarter Mathias Dehe

In Mathias Dehes Lebenslauf kam der vermeintliche Aufstieg zum Alleinvorstand einer AG eher ungeplant. Als Unternehmensberater hatte er 1999 für mehrere Fitnessclub-Betreiber den Markt auf den Bedarf für eine 5-Sterne-Fitnessclub-Kette untersucht. Mit positivem Urteil bedrängten ihn seine Auftraggeber, sich an einer AG-Gründung zu beteiligen und obendrein die operative Führung zu übernehmen. Gesagt, getan – in der Euphorie des Jahres 2000 wurde gegründet, bis August 2001 wurden erste lokale Standorte identifiziert und mit zwei Mietverträgen und ersten Bauleistungen abgesichert, alles im Glauben auf eine Mitfinanzierung durch einen Innovationsfonds. Doch der Einsturz des World Trade Centers begrub das Vorhaben. Mit Rückzug der KfW als Refinanzierer aus dem Finanzierungspaket implodierte das Geschäftsmodell.

Nur Dehe saß mit persönlicher Haftungszusage ganz vorn im gemeinsamen Boot: „Wir waren in der Annahme gestartet, handeln zu müssen, um nicht zu spät auf den Markt zu kommen. Jetzt standen wir mit einer fünfstelligen Cash Burn Rate da.“ Vor allem traf die Aktionäre mit voller Härte eine Konventionalstrafe aus Rückabwicklung eines der Mietverträge. Während sie sich auf kein neues Geschäftsmodell einigen konnten, schmolz das Eigenkapital dahin. Im nächsten Schritt übernahm der Mehrheitsaktionär immerhin den AG-Mantel. Doch das befreite Mathias Dehe nicht aus seinem Obligo. Obendrein kam hinzu, dass die Gesamtsituation die Belastungsgrenze seiner Ehe sprengte. Die Verpflichtungen aus der persönlichen Haftung und dem Trennungsaufwand mündeten im Juli 2003 zielsicher in einer Privat-Insolvenz.

Zur Checkliste Tipps für Restarter

„Meinem schlimmsten Feind wünsche ich nicht, auf die Gästecouch eines Freundes angewiesen zu sein. Wahrscheinlich hätte ich früher die Reißleine ziehen müssen“, resümiert Dehe diese Lebensphase. Der Schritt zum Amtsrichter erleichterte ihm dann Einiges. Das Damoklesschwert der Forderungen war von einem auf den anderen Moment weg. Auf die gesetzlich vorgeschriebene Zeit von sechs Jahren hin akzeptierte der Insolvenzverwalter eine maßvolle persönliche Zahlungsquote. Hinzuverdienstgrenzen kennt das Gesetz nicht, sodass auf Rechnung eines Beratungsunternehmens gearbeitet werden konnte. Im August 2009 war die Insolvenzzeit durchstanden – heute ist Dehe wieder Geschäftsführer eines Franchise-Systems.

Das Fazit der Forum-Kiedrich-Geschäftsführerin Claudia Erben: „Wo das Projektgeschäft ganz offensichtlich nicht Enrico Henniges Sache war, er aber jetzt sehr erfolgreich technische Dauerservices erbringt, hätte es Mathias Dehe von Anfang an bei seinen Projektleistungen belassen sollen, für die es gestern wie heute einen Markt gibt.“

Online-Tipp: Viele Informationen und wertvolle Hilfestellungen auch für Restarter (PC-Lernprogramm, Existenzgründungsberater, Beratung zum Feststellen des Beratungsbedarfs u.a.) finden Sie im Internet beispielsweise auf dem Existenzgründerportal des BMWi www.existenzgruender.de.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 02/2010

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Digital Travel Market 2024

Mehr als 300 Start-ups bieten in der DACH-Region innovative Lösungen für die Reisebranche an. Wir zeigen, welche Trends sie bedienen, welche Herausforderungen sie meistern und stellen erfolgreiche Travel-Start-ups vor.

Die digitalen Kanäle verzeichnen in der deutschen Tourismusbranche weiterhin einen starken Aufwärtstrend: Laut der Reiseanalyse 2024 von FUR wurden im Vorjahr bei Reisen mit mindestens einer Übernachtung 63 Prozent ausschließlich digital gebucht. Weitere acht Prozent nutzten sowohl analoge als auch digitale Kanäle für ihre Urlaubsreservierung.

Gerade jüngere Reisende bevorzugen FUR zufolge im Vergleich zu älteren vermehrt digitale Buchungen. Aber auch bei den 50- bis 69-Jährigen überwiegt die Anzahl der digitalen Buchungen verglichen mit analogen Kanälen. Dies unterstreicht den stetig wachsenden Stellenwert der digitalen Kanäle auch bei älteren Reisenden.

Dabei ist der Nachholbedarf in Bezug auf touristische Leistungen nach der Corona-Pandemie groß. Aktuelle Studien und Umfragen zeigen, dass die Menschen wieder reisen wollen und sich die Nachfrage im Tourismus langfristig als vielversprechend in puncto Stabilität gestaltet. Eine Perspektive, die jungen Gründer*innen sehr zugutekommt.

Start-ups sind ein wichtiger Treiber für die Tourismusbranche in der DACH-Region. Der Markt wächst jährlich um 3,5 Prozent und erreicht laut Statista bis 2025 ein Volumen von 470 Mrd. Euro. In der Branche gibt es bereits über 300 Start-ups, die innovative Lösungen für die Reisebranche bieten. Die meisten jungen Unternehmen beschäftigen sich dabei mit der Digitalisierung von Buchungsprozessen, dem Angebot personalisierter Reiseerlebnisse und der Vereinfachung von Zahlungen.

In der Branche gilt: Internet goes Innovation

Ein wichtiges Forum für junge Gründer*innen stellt der Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR) dar, der Interessenverband der digitalen Touristik. Der Verband steht für das Thema Digital und Technologie, für Internet goes Innovation. Ein Key-Segment im VIR bildet das zukunftsorientierte Arbeiten mit Start-ups, um weitere Innovationen auf den Markt zu bringen. In einem eigenen Cluster fördert der VIR den Austausch von jungen Digitalunternehmer*innen. Ob mit regelmäßigen Start-up Nights, einer jährlichen Start-up Week und vor allem besonderen Konditionen für Start-ups unterstützt der VIR gezielt innovative Ideen für die Tourismusbranche und bietet hierfür mit renommierten Networking-Events eine wertvolle Plattform für interessierte Gründer*innen.

„Start-ups spielen im touristischen Ökosystem eine enorm wichtige und nicht zu vernachlässigende Rolle, da sie den Innovationspool der Branche darstellen und diesen auf eine agile, zukunftsorientierte Art und Weise voranbringen“, untermauert VIR-Vorstand Michael Buller das starke Engagement des Verbands speziell für Start-ups. „Wir unterstützen sie gezielt im Prozess ihrer Gründung bis hin zur Etablierung am Markt und sind stolz darauf, mit unseren Initiativen bereits eine Vielzahl von Erfolgsstorys mitgeschrieben zu haben.

Juvigo

Hierzu zählt der Feriencamp-Spezialist Juvigo, der 2017 als Sieger aus dem Nachwuchswettbewerb Sprungbrett des VIR hervorging und mittlerweile Deutschlands größte Auswahl für betreute Feriencamps im In- und Ausland bereithält. „Wir haben nach unserem Sieg ein großes Preispaket mit verschiedenen Sachwerten und Leistungen erhalten, was uns unmittelbar nach der Gründung einen immensen Push beschieden hat“, erinnert sich Juvigo-Chef Björn Viergutz. Noch dazu profitierte Juvigo von der Fülle an Kontakten, Tipps und Hinweisen aus dem VIR-Umfeld. „Das war wertvoller als jede Unternehmensberatung“, bekräftigt er.

Mittlerweile ist der Spezialist für Feriencamps, Jugend- und Sprachreisen europaweit aktiv und generierte 2023 einen Reiseumsatz von insgesamt 11,5 Mio. Euro, eine Steigerung von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wesentliche Treiber dieses Wachstums waren die Internationalisierung und der neu etablierte Geschäftsbereich der eigenveranstalteten Sprachreisen. Das Juvigo-Team selbst steuert alle internationalen Plattformen zentral aus dem Berliner Büro und zählt knapp 50 Personen aus zehn Nationen.

„Die Corona-Krise hat die Reisebranche tiefgreifend verändert und sowohl herausfordernde Prüfungen als auch bedeutende Chancen mit sich gebracht“, bilanziert Björn Viergutz die vergangenen Jahre. „Innovative und disruptive Geschäftsmodelle, die von einer neuen Gründergeneration vorangetrieben werden, haben nun vermehrt die Möglichkeit, sich zu bewähren. Diese jungen Unternehmerinnen und Unternehmer sind bereit, mit frischen Ideen und Technologien die Branche neu zu gestalten und auf die aktuellen sowie zukünftigen Bedürfnisse der Reisenden einzugehen. Von verstärkter Digitalisierung über nachhaltige Reisekonzepte bis hin zu personalisierten Erlebnissen – die Möglichkeiten sind endlos und zeigen, dass selbst in schwierigen Zeiten ein beachtliches Wachstum möglich ist, wenn man mit dem richtigen Ansatz und einer klaren Vision agiert.“

Von Stift und Papier zur E-Signatur: 5 Unterschriften, die die Welt verändert haben

Welche Unterschriften unsere Welt bis heute besonders geprägt haben und welche zukünftigen Signaturtrends unsere (Arbeits-)Welt nachhaltig verändern werden.

Unterschriften sind weit mehr als nur formale Akte. Im Laufe der Geschichte haben sie tiefgreifende Veränderungen ausgelöst, wichtige Wendepunkte markiert und die politische, soziale und kulturelle Entwicklungen der Weltgeschichte geprägt. Von historischen Verträgen über bedeutende politische Erklärungen bis hin zu revolutionären Edikten – die Kraft einer einzigen Unterschrift kann und konnte schon immer weitreichende Auswirkungen haben.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf fünf Unterschriften, die die Welt verändert haben, und wagen einen Ausblick darauf, wie zukünftige Signaturtrends unsere (Arbeits-)Welt verändern werden.

1. Das Edikt von Mailand (313 n. Chr.)

Kaiser Konstantin I. und Kaiser Licinius unterschrieben 313 n. Chr. das Edikt von Mailand, das die Religionsfreiheit im Römischen Reich etablierte und die Verfolgung der Christ*innen beendete. Es gewährte gleiche Rechte und Freiheiten, etablierte das Christentum als gleichwertige Religion und markierte den Beginn religiöser Toleranz im Römischen Reich. Damit legte diese Unterschrift den Grundstein für Europa, wie wir es heute kennen. Bis heute gilt es als wichtiger Meilenstein für die Freiheit des Glaubens, den Schutz der Menschenrechte und diente als Modell für spätere Gesetze und Dekrete zur Religionsfreiheit.

2. Die Magna Carta (1215)

Als König Johann von England 1215 die Magna Carta unterzeichnete, legte er den Grundstein für die moderne Demokratie und das Rechtsstaatsprinzip. Diese „Große Urkunde der Freiheiten“ schränkte die königliche Macht ein, band diesen an das Einhalten von Gesetzen und sicherte grundlegende Rechte für die Bürger*innen wie das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren. Noch heute ist die Magna Carta ein Symbol für Freiheit und Gerechtigkeit und beeinflusste die Entwicklung konstitutioneller Dokumente weltweit, einschließlich der Verfassung der Vereinigten Staaten.

3. Die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten (1776)

Mit ihrer Unterschrift unter die Unabhängigkeitserklärung lösten die Gründerväter der Vereinigten Staaten eine Revolution aus. Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin und weitere Vertreter der 13 Kolonien erklärten die Loslösung der Kolonien von Großbritannien und ebnete den Weg für die Gründung der Vereinigten Staaten. Sie legte die Grundsätze der Freiheit, Gleichheit und des Rechts auf Selbstbestimmung fest und inspirierte auch viele spätere Unabhängigkeitsbewegungen. Als ein starkes Symbol für Demokratie und Selbstbestimmung, etablierte sie fundamentale Werte, die sich in zahlreichen Verfassungen und internationalen Abkommen wiederfinden.

4. Der Vertrag von Versailles (1919)

Die Unterzeichnung des Versailler Vertrags von Vertretern der Alliierten und der besiegten Mächte beendete offiziell den Ersten Weltkrieg. Mit der Unterschrift dieses Dokuments, das die politischen Landschaften neu ordnete, entstanden jedoch auch neue Spannungen, die weitreichende Folgen hatten und zum Zweiten Weltkrieg beitrugen. Die Lehren aus den Fehlern dieses Vertrags beeinflussen bis heute internationale Beziehungen und die Strukturierung internationaler Abkommen, einschließlich der Gründung der Vereinten Nationen.

5. Der Atomsperrvertrag (1968)

Die Unterschrift unter den Atomwaffensperrvertrag durch die Großmächte, wie unter anderem die USA, die Sowjetunion und Großbritannien zielte darauf ab, die Verbreitung von Nuklearwaffen zu verhindern und die friedliche Nutzung der Kernenergie zu fördern. Damit gilt er bis heute als entscheidender Schritt für die globalen Bemühungen, um Stabilität und Sicherheit und um die Gefahr eines atomaren Wettrüstens zu verringern. Dieser Vertrag spielt bis heute eine zentrale Rolle in der globalen Sicherheitsarchitektur und dem Streben nach einer nuklearwaffenfreien Welt.

Blick in die Zukunft: Eine Unterschrift sagt mehr als tausend Worte

Unterschriften haben sich aus Gründen der Verbindlichkeit und als Schutz vor Fälschung und Betrug etabliert und sich beispielsweise gegenüber mündlichen Verträgen durchgesetzt. Von der Begrenzung monarchischer Macht über die Etablierung nationaler Unabhängigkeit bis hin zur Förderung religiöser Freiheit und nuklearer Sicherheit haben in der Vergangenheit Unterschriften auf Papier unsere Welt geprägt.

Ausgelöst durch die Globalisierung und durch die EU nun auch geregelt, gewinnen elektronische Signaturen wie die Qualified Electronic Signature (QES) zunehmend an Bedeutung. Von Umweltabkommen bis zu internationalen Vereinbarungen zur Regulierung von KI oder digitalen Identitäten – die zukünftigen Herausforderungen unserer Zeit können nur durch die Zusammenarbeit vieler globaler Akteure bewältigt werden. Hier bieten digitale Unterschriften klare Effizienz- und Sicherheitsvorteile zur Beschließung zukünftiger Abkommen. Doch nicht nur auf der internationalen Weltbühne nehmen Unterschriften eine wichtige Rolle ein. Von der Unterschrift eines Mietvertrages bis hin zum neuen Arbeitsvertrag – Unterschriften haben einen großen Einfluss auf unser Privat- und Arbeitsleben. Auch hier können in Zukunft viele Prozesse sowie umständliches Ausdrucken und Einscannen vermieden werden.

Denn obwohl digitale Signaturen nicht mehr mit einem Stift auf Papier gesetzt werden, haben sie dieselbe rechtliche und symbolische Bedeutung. Sie dienen weiterhin als Werkzeuge, die Vertrauen schaffen, Prozesse beschleunigen und grenzüberschreitende Geschäfte ermöglichen. Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Unterschriften weit mehr als einfache Formalitäten sind. Sie sind Begleiter und Auslöser von weitreichenden, Veränderungen und Zeichen der Verbindlichkeit. In unserer vernetzten Welt werden elektronische Signaturen zukünftig diese Rolle übernehmen und beeinflussen, wie wir Geschäfte tätigen und globale Herausforderungen angehen.

Der Autor Dominik Drechsler ist Country Manager DACH von Yousign, dem größten europäischen Anbieter für elektronische Signaturen und Vertragsautomatisierung.

DAG: Neuer Markt, neue Needs

Wie die Gründer der Deutschen Anbaugesellschaft DAG den hierzulande neu geschaffenen Genuss-Cannabis-Markt mit ihrem CSC-Anbauservice als Pioniere aktiv mitgestalten.

Entwickeln Unternehmer*innen ein vollständig neues Business Modell, brauchen sie vor allem zwei Dinge: ein Gefühl für neue Märkte und eine Vision. Die Gründer des Anbau- und Technologie-Start-ups Deutsche Anbaugesellschaft DAG vereinten beides, als sie 2022 antraten, einen Service für einen ganz speziellen Markt zu entwickeln, den es zuvor so nicht gab. Die Rede ist vom Markt für legales Genuss-Cannabis.

Zum 1. April 2024 trat das neue Cannabisgesetz (CanG) in Kraft. Seitdem dürfen Erwachsene in Deutschland zuhause bis zu drei Pflanzen bzw. bis zu 50 Gramm besitzen und unterwegs bis zu 25 Gramm Cannabis mitführen. Eine zweite Säule der neuen Gesetzgebung kommt nun ab Sommer zum Tragen: der nicht gewerbliche Anbau von Genuss-Cannabis durch sogenannte Cannabis Social Clubs. Ab dem 1. Juli dürfen diese mit dem Cannabis-Anbau für ihre Mitglieder beginnen. Damit entsteht ein neuer Markt mit neuen Needs.

Auf eben diese Bedürfnisse der Cannabis Clubs ist das Angebot der DAG-Gründer Christian Tonn und Ercan Hayvali zugeschnitten: ihr CSC-Anbauservice, eine Komplettlösung für den Anbau von Genuss-Cannabis.

Anbaufläche für bis zu 300 Social Clubs

Mit der gigantischen Fläche und Infrastruktur des ehemaligen NVA-Standorts in Relzow bei Murchin hat sich die DAG bereits vor mehr als einem Jahr auf die erwartete Nachfrage nach Anbaukapazitäten vorbereitet. Das gut gesicherte Areal umfasst 60 Hektar, auf denen 35 Hallen mit einer Gesamtfläche von 120.000 Quadratmetern zur Verfügung stehen. Mit seiner Größe und dem hohen Sicherheitscharakter bietet der Standort die perfekte Infrastruktur für sicheren Cannabis-Anbau. Sobald der Startschuss im Sommer fällt, können Clubs hier jährlich bis zu 30 Tonnen Cannabis anbauen.

„Cannabis ist keine Randerscheinung. Bis zu 400 Tonnen werden allein in Deutschland jährlich konsumiert“, weiß Gründer Ercan Hayvali. Knapp neun Prozent der erwachsenen Deutschen haben das grüne Gewächs bereits probiert. Im Gegensatz zu medizinischem Cannabis, das bereits seit 2017 legal ist, ist Genuss-Cannabis nicht über Apotheken oder andere Geschäfte erhältlich. Konsument*innen sind auf den Eigenanbau angewiesen oder werden Mitglied in einem der vielen Cannabis-Vereine, die sich in Deutschland registriert haben. Diese Non-Profit-Clubs dürfen bis zu 500 Mitglieder haben, für diese Cannabis anbauen und an sie weitergeben. Hier kommt die DAG mit ihrem CSC-Anbauservice ins Spiel.

Anbauservice als Komplettlösung

„Wir verfügen über die nötige Expertise und Infrastruktur für den anspruchsvollen Anbau der sensiblen Pflanzen“, sagt Ercan Hayvali, und ergänzt: „Dank einer eigenen Photovoltaikanlage bewirtschaften wir den Standort konstant und günstig mit erneuerbarer Energie, autark und nachhaltig.“ Schon bald geht es in die Umsetzung. „Die Cannabis Clubs in Deutschland können ab dem 1. Juli unmittelbar nach Genehmigung mit dem Anbau beginnen“, sagt Christian Tonn. „Mit einer ersten erwarteten Ernte im Oktober kommen wir damit der Nachfrage ihrer Mitglieder schon bald nach.“

Und diese Nachfrage ist enorm. „Ständig werden neue Clubs gegründet. Wir haben in den letzten Monaten zahlreiche Anfragen aus ganz Deutschland bekommen“, berichtet Tonn. Warum das so ist, erklärt er damit: „Wir lösen zwei der größten Herausforderungen der Clubs – zum einen die hohe Anfangsinvestition und zum anderen überhaupt eine geeignete Anbaufläche zu finden, die alle gesetzlichen Auflagen erfüllt.“

Speziell für Cannabis Clubs entwickelt: das Modulsystem

Die große Nachfrage haben die Gründer antizipiert und sich vorbereitet. „Wir haben den Standort schon 2022 gesichert und die ersten 40.000 Quadratmeter angemietet. Jetzt werden wir Halle für Halle mit Modulen ausbauen. Jeder Club bekommt ein fertiges Modul, das wir sehr zügig in die Hallen einsetzen können.“ Alle Module sind klar voneinander abgetrennt und dürfen nur von den jeweiligen Clubmitgliedern betreten werden. Sie umfassen mit jeweils 200 Quadratmetern neben der Anbaufläche Räume für Trocknung, Weiterverarbeitung und Verpackung sowie Lagerung. Zudem sind mit modernsten Beleuchtungs-, Belüftungs- und Bewässerungssystemen ausgestattet – elementar für den Anbau der anspruchsvollen Pflanzen. Denn Cannabis-Pflanzen sind sensibel, selbst die Wasserqualität hat Einfluss auf das Ernteergebnis.

Doch nicht nur Anbau und Ernte sind komplex. Eine Frage, die die Gründer lange umtrieb, ist es mindestens ebenso: Wie lässt sich die Entkriminalisierung als zentrales Ziel der Legalisierung erreichen? Christian Tonn und Ercan Hayvali sehen eine mögliche Antwort in ihrem Geschäftsmodell: „Wir haben lange nach einer Lösung gesucht, mit der wir einen verantwortungsvollen Umgang mit dem sensiblen Thema der Cannabis-Legalisierung gewährleisten“, sagt Ercan Hayvali. „Denn wir betrachten es als unsere Mission, den Cannabis-Anbau so sicher, transparent und effizient wie möglich zu gestalten.“ Mit dem Anbauservice der DAG könnte ihnen das gelungen sein.

Cannabis meets Krypto

Die Gründer verbinden eine der ältesten Nutzpflanzen mit einer der fortschrittlichsten Technologien unserer Zeit: Krypto. Eine eigens für die DAG entwickelte Blockchain-Technologie sorgt für absolute Transparenz bei Anbau, Ernte und Tracking aller Daten. Den Gründern war von Anfang an bewusst: „Nur in einem verantwortungsvollen Umgang kann legaler Cannabis zu Genusszwecken seinen Weg in die Gesellschaft finden“, sagt Christian Tonn. Wesentlich ist dafür eine detaillierte Dokumentation der Produktion vom Samenkorn bis zur Ernte. Sein Mitgründer ergänzt: „Mithilfe unseres Blockchain-basierten Seed-to-Sale-Systems DECT-S2S werden alle Daten vom Anbau bis zur Abgabe lückenlos dokumentiert und vollständig nachvollziehbar in der dezentralen Datenbank dargestellt. So erfüllen wir alle Voraussetzungen, wie sie der Gesetzgeber fordert.“

Von Visionären zu Pionieren

Der gebürtige Goslaraner Hayvali machte seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften und legte zwei Master-Studien in Economic Behaviour Governance sowie in Business Studies obendrauf. Mehr als zehn Jahre war Hayvali im Bereich von Business Development, IT- und Blockchain-Lösungen tätig, ehe er sein erstes Start-up gründete – die CeBiol Blockchain Solutions, die heute als Partner der DAG mit Know-how und Technologie für die Blockchain-Lösung zur Seite steht.

Mitgründer Christian Tonn ist in Hamburg verwurzelt. Als ausgebildeter Kaufmann war er jahrelang in Groß- und Außenhandel tätig. Nach der Gründung mit Partner Ercan Hayvali kam die DAG ins geschäftige Hamburg und plant nun den Umzug nach Relzow. „Wir wollen die Region stärken und hier Arbeitsplätze schaffen“, sagt Tonn über den Standort in Mecklenburg-Vorpommern. „Daher werden wir mit der DAG vollständig aus Hamburg nach Relzow ziehen.“

Ordentlich Abgrasen mit dem Cannabis Token

Wie jeder neue Markt, schafft auch die Cannabis-Legalisierung enorme Potenziale. Vom Wachstum des neuen Markts und dem Blockchain-Konzept können alle Interessierten profitieren. Das Start-up gibt derzeit den „Deutschen Cannabis Token“ aus, kurz DECT. Er ist als erster Krypto-Wert mit Bezug zur Cannabislegalisierung in Deutschland auf der Website der DAG erhältlich und bietet die Möglichkeit einer Erntebeteiligung durch Pflanzplatz-NFTs, die eine der am Standort angepflanzten Cannabispflanzen repräsentieren.

Die DAG ist eben nicht nur ein Cannabis-, sondern auch wesentlich ein Technologie-Start-up. Der Background der Gründer spiegelt ihre Kryptokompetenz. Nicht zufällig lautet der Claim ihrer aktuellen Online-Kampagne: „Wir wissen, wie es geht.“

Datenqualität für KI verbessern – so geht‘s

Damit Unternehmen durch künstliche Intelligenz (KI) korrekte und verwertbare Erkenntnisse erhalten, benötigen sie riesige Datenmengen in hoher Qualität innerhalb kurzer Zeit, und zwar unabhängig vom Format. Keine leichte Aufgabe, denn oftmals sind die Daten über verschiedene Standorte, Abteilungen, Datenbanken und Applikationen in der Firma verteilt und liegen in unterschiedlichen Formaten vor. Nur eine solide Strategie stellt sicher, dass die Daten stets verfügbar, präzise und konsistent sind. Die gute Nachricht: Datenmanagement kann dabei helfen, die KI ordentlich aufzusetzen und in der Praxis zu unterstützen.

Laut McKinsey fließen ganze 70 Prozent der Bemühungen bei der Entwicklung KI-basierter Lösungen in die Datenbereinigung und -abstimmung. Wie können Unternehmen also langfristig erfolgreich sein? Die folgenden sechs Tipps helfen dabei, die Datenqualität sicherzustellen.

1. Standards für die Datenqualität festlegen

Standards bilden die Grundlage für qualitativ hochwertige Daten. Dazu zählen Genauigkeit, Vollständigkeit, Konsistenz, Aktualität und Relevanz. Um diese präzise festzulegen, müssen alle relevanten Personen und Interessensgruppen im Unternehmen zusammenarbeiten und ihre unterschiedlichen Perspektiven, Bedürfnisse und Fachkenntnisse einbringen.

Datenqualitätsstandards bilden die Grundlage für eine effektive Data Governance, da sie klare Erwartungen und Richtlinien für die Erfassung, Speicherung, Nutzung und Sicherheit von Daten definieren. Standards vereinfachen zudem die Datenmigration und -integration, ohne Probleme durch Inkompatibilität oder Inkonsistenz zu verursachen. Außerdem stellen sie sicher, dass die Daten, die für KI-Modelle und Analysealgorithmen zum Einsatz kommen, verlässlich und aussagekräftig sind. Nur so entstehen genaue und gewinnbringende Ergebnisse.

Klare Datenqualitätsstandards geben Experten Richtlinien für die Überprüfung von Daten vor. Dies verdeutlicht allen Teams im Unternehmen die Bedeutung der Datenqualität und zeigt ihre Auswirkungen auf.

2. Data-Governance-Praktiken regeln

Data Governance bezieht sich auf den Prozess, die Rahmenbedingungen, Richtlinien und Kontrollmechanismen, die sicherstellen, dass Daten in einer Organisation effektiv verwaltet, geschützt, verfügbar gemacht und genutzt werden können.

Die Implementierung von Data-Governance-Praktiken definiert und dokumentiert unmissverständlich datenbezogene Aufgaben und Verantwortlichkeiten im gesamten Unternehmen. Dies trägt dazu bei, dass diese Aufgaben ernst genommen und eingehalten werden. Die Beschäftigten verstehen, dass das Datenmanagement ein wichtiger Bestandteil ihrer Verantwortlichkeiten ist und eine entscheidende Rolle spielt.

Ohne diesen wichtigen Schritt besteht die Gefahr, dass eine Kultur des Misstrauens entsteht. Die Mitarbeitenden könnten etwa Zweifel an der Genauigkeit, Integrität und Verlässlichkeit der Daten haben, die sie verwenden. Das wiederum kann zu einem Mangel an Vertrauen in die Daten und Entscheidungen, die auf ihnen basieren, führen.

Im schlimmsten Fall führt ein Fehlen von Data-Governance-Praktiken zu falschen Entscheidungen, die sich negativ auf den Ruf und den Gewinn des gesamten Unternehmens auswirken.

3. Mit Data Profiling Inkonsistenzen aufdecken

Die Qualität der Daten (Vollständigkeit, Genauigkeit, Konsistenz und Aktualität) sollte regelmäßigen Prüfungen unterliegen, um Probleme frühzeitig aufzudecken. Sonst könnten Entscheidungen fallen, die auf falschen Informationen beruhen. Wenn etwa Daten in verschiedenen Teilen eines Systems inkonsistent sind, führt dies zu Widersprüchen und Verwirrung. Unterschiedliche Datensätze können beispielsweise verschiedene Werte für dasselbe Merkmal enthalten. Auch die Missachtung von Vorschriften steht im Raum, was rechtliche und finanzielle Auswirkungen nach sich ziehen kann.

Zuständig für die Qualität der Daten sind Experten für Data Profiling und Datenvalidierung. Die Datenprofilierung ist der erste Schritt der Datenaufbereitung und verschafft einen Überblick darüber, über welche Informationen das Unternehmen überhaupt verfügt. So entsteht ein Verständnis für die grundlegenden Eigenschaften, Qualität und Struktur der Daten. Dieser Schritt spielt eine wichtige Rolle, da Daten oft in verschiedenen Tools und Anwendungen verstreut sind, etwa in der Customer-Data-Plattform, im ERP- oder dem Bezahlsystem. Mithilfe von Data Profiling gelingt es, das gesamte Unternehmensdatenökosystem zu durchforsten und herauszufinden, wo zum Beispiel überall Kundendaten gespeichert sind und welche Anwendungen sie nutzen.

Dieser Prozess deckt potenzielle Fehler oder Inkonsistenzen auf wie unterschiedliche Schreibweisen von Adressen oder Kontaktdaten. Data Profiling bringt ans Tageslicht, ob wichtige Informationen fehlen. Dazu zählt zum Beispiel, dass in einem anderen System Daten über den Familienstand eines Kunden vorliegen, die bisher nicht genutzt wurden und für gezielte Marketingaktionen in Form eines Familienrabatts eingesetzt werden. Fehlende Informationen können sich auch direkt auf die Zufriedenheit der Kunden auswirken und damit einen guten Kundenservice erschweren.

4. Auf Data Observability setzen

Data Observability bezieht sich auf die Fähigkeit, Daten in einem Informationssystem kontinuierlich zu überwachen, zu verstehen und zu steuern. Das soll gewährleisten, dass sie zuverlässig, konsistent und qualitativ einwandfrei vorliegen. Unternehmen gewinnen so die notwendigen Erkenntnisse, die bei der Verwaltung ihrer Datenprozesse helfen und potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Datenqualität, Datenschutz und Compliance proaktiv identifizieren und mindern. So bleiben die Datensätze nicht nur zuverlässig und genau, sondern lassen sich auch zeitnah abrufen.

Data Observability baut ein System auf, das proaktiv auf Probleme aufmerksam macht. Es erkennt, wo Inkonsistenzen bestehen und ermöglicht ein frühzeitiges Gegensteuern. Zudem lassen sich damit Data-Governance-Praktiken verbessern sowie Datenpipelines und Daten-Workflows optimieren, indem es Einsicht in Performance-Metriken, Datenlatenz und Ressourcennutzung gewährt.

Auch hier kann die KI unterstützen, indem sie etwa automatisch Anomalien in Datenströmen erkennt, die auf Datenqualitätsprobleme, Leistungsprobleme oder Sicherheitsrisiken hinweist. Dies ermöglicht es Firmen, Datenprobleme proaktiv zu erkennen und schnell zu beheben.

5. Gemeinsame Datennutzung und Zusammenarbeit fördern

Experten tragen wesentlich dazu bei, eine gemeinsame Datennutzung und Zusammenarbeit zu fördern, insbesondere vor dem Hintergrund der stetig wachsenden Anzahl von Datenquellen und Nutzern. Sie verfügen über ein tiefes Verständnis für Datenmanagement, -analyse und -interpretation und können beispielsweise andere Angestellte im Umgang mit Daten schulen oder als Vermittler zwischen verschiedenen Abteilungen und Teams fungieren. So lassen sich Silos abbauen und der Informationsaustausch erleichtern.

Laut IDG Research greifen die meisten IT-Systeme von Unternehmen heutzutage auf 400 verschiedene Datenquellen zurück, wobei die großen Firmen sogar mit tausend oder mehr Datenquellen arbeiten. Deshalb sollten die Unternehmen auf einen Datenmarktplatz zum Austausch zwischen Datengebenden und Datennutzenden setzen.

Hier können Data Scientists, Analysten und weitere Fachleute auf eine Bandbreite an Datensätzen aus vielen verschiedenen Quellen zugreifen. Dies fördert die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und unterstützt dabei, neue Erkenntnisse und Lösungen durch Datennutzung und -analyse zu entwickeln. Zudem ergeben sich daraus zusätzliche Einnahmequellen und ein höherer ROI.

6. Selfservice-Datenzugriff anbieten

Nutzer sollten die Möglichkeit haben, genau dann auf die Daten zuzugreifen, wenn sie sie benötigen, ohne auf das IT-Team angewiesen zu sein. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Teams arbeiten so agiler und können besser auf neue Geschäftsanforderungen reagieren. Das führt zu mehr Eigenverantwortung und stellt den Zugriff auf sichere und zuverlässige Inhalte für sämtliche Nutzergruppen sicher, unabhängig von ihrem technischen Fachwissen. Außerdem kann sich das IT-Team so besser auf geschäftskritische, strategische Aufgaben konzentrieren.

Der Selfservice-Zugriff garantiert außerdem, dass Data-Governance- und Compliance-Vorgaben eingehalten werden, da jeder die Daten auf eine einheitliche und geregelte Art und Weise nutzt. Das revolutioniert die Datennutzung, erhöht die Produktivität und steigert die Arbeitsmoral.

Fazit

Mit diesen Empfehlungen befinden sich Unternehmen auf einem guten Weg, hochwertige Daten zu erhalten und für KI gewappnet zu sein: Sie können Daten auf jede mögliche Art und Weise nutzen und analysieren, um intelligentere Entscheidungen zu treffen, ihre KI- und Analytics-Projekte erfolgreich umzusetzen und Abläufe zu optimieren.

Der Autor Jens Kambor ist Vice President of Sales für Deutschland, Österreich und der Schweiz bei Informatica. Das Unternehmen ist führend im Bereich Enterprise Cloud Data Management.

Ein sauberer Start: Wie ein Nebenjob in der Reinigung deine Karriere voranbringen kann

Die Arbeitswelt ist in ständigem Wandel, und flexible Arbeitsmöglichkeiten gewinnen zunehmend an Bedeutung. Ein Nebenjob in der Gebäudereinigung bietet nicht nur finanzielle Unabhängigkeit, sondern kann auch eine wertvolle Erfahrung sein, die den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere legt. Dieser Artikel erkundet, warum gerade die Gebäudereinigungsbranche überraschend viele Vorteile für Berufseinsteiger und Studierende bereithält.

Die unerwarteten Vorteile eines Nebenjobs in der Gebäudereinigung

Ein Nebenjob in der Gebäudereinigung mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken, doch die erworbenen Fähigkeiten und Erfahrungen sind alles andere als trivial. Zeitmanagement, Zuverlässigkeit und ein Auge fürs Detail sind nur einige der Kompetenzen, die in diesem Bereich geschult und perfektioniert werden können. Darüber hinaus bietet die Arbeit in der Reinigungsbranche einen tiefen Einblick in die Bedeutung von Sauberkeit und Hygiene für das Wohlbefinden und die Produktivität am Arbeitsplatz – ein Wissen, das in vielen Berufsfeldern von unschätzbarem Wert ist.

„Flexibilität ist nicht nur ein Schlagwort, sondern eine echte Lebensverbesserung.“

Dieses Zitat unterstreicht die Bedeutung von flexiblen Arbeitszeiten, die ein Nebenjob in der Gebäudereinigung oft mit sich bringt. Für viele, insbesondere für Studierende und Berufseinsteiger, ist die Möglichkeit, Arbeit und persönliche Verpflichtungen oder Bildungsziele in Einklang zu bringen, ein entscheidender Faktor bei der Jobsuche. Die Gebäudereinigungsbranche erkennt diesen Bedarf an und bietet flexible Arbeitsmodelle an, die es den Mitarbeitern ermöglichen, ihre Arbeitszeiten selbst zu gestalten.

Beim Betrachten der Gebäudereinigung in Neuss wird deutlich, dass lokale Dienstleister in der Branche bereit sind, auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter einzugehen, was den Einstieg erleichtert und eine positive Arbeitsumgebung fördert.

Flexibilität, die zu Ihrem Lebensstil passt

Die Flexibilität, die ein Nebenjob in der Gebäudereinigung bietet, ist ein entscheidender Faktor, der ihn besonders attraktiv macht. Diese Anpassungsfähigkeit geht weit über die Möglichkeit hinaus, Arbeitszeiten um schulische oder familiäre Verpflichtungen herum zu planen. Sie erlaubt es Einzelpersonen, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Lebensstil zu finden, das nicht nur ihre gegenwärtigen Bedürfnisse berücksichtigt, sondern auch ihre zukünftigen Ziele unterstützt.

Anpassungsfähigkeit, die Wachstum ermöglicht

Ein Nebenjob in der Gebäudereinigung bietet eine seltene Gelegenheit, berufliche Verpflichtungen flexibel zu gestalten. Dies kann besonders für Personen, die in Übergangsphasen ihres Lebens stehen, wie Studenten oder Berufseinsteiger, von unschätzbarer Bedeutung sein. Die Möglichkeit, Arbeitsstunden an das eigene Studium oder an andere berufliche Entwicklungsaktivitäten anzupassen, bedeutet, dass man nicht zwischen Bildung und Einkommen wählen muss, sondern beides effektiv verbinden kann.

Unterstützung von Lebenszielen

Darüber hinaus ermöglicht die Flexibilität in der Gebäudereinigung den Mitarbeitern, Lebensziele zu verfolgen, die über ihre Karriere hinausgehen. Sei es die Verwirklichung eines Traums, die Reise zu einem weit entfernten Ort oder einfach die Möglichkeit, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen – ein flexibler Nebenjob kann die Tür zu einem erfüllteren Leben öffnen. Diese Art von Arbeitsarrangement erkennt an, dass Arbeitnehmer nicht nur Arbeitskräfte sind, sondern Individuen mit vielfältigen Interessen und Bestrebungen.

Ein Gleichgewicht, das Wohlbefinden fördert

Die Fähigkeit, Arbeitszeiten flexibel zu gestalten, trägt auch wesentlich zum persönlichen Wohlbefinden bei. Stress, der oft aus der Schwierigkeit resultiert, berufliche Verpflichtungen und persönliches Leben in Einklang zu bringen, kann deutlich reduziert werden, wenn Arbeitnehmer mehr Kontrolle über ihren Zeitplan haben. Ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben fördert nicht nur Zufriedenheit und Produktivität am Arbeitsplatz, sondern hat auch positive Auswirkungen auf die psychische Gesundheit.

In einer Welt, die zunehmend Flexibilität und individuelle Lebensgestaltung wertschätzt, bietet ein Nebenjob in der Gebäudereinigung eine willkommene Alternative zu starren Arbeitsmodellen. Er ermöglicht es Menschen, Arbeit nicht als Belastung, sondern als bereichernden Teil ihres Lebens zu betrachten, der sich ihren Bedürfnissen und Zielen anpasst, anstatt sie einzuschränken.

Diese Flexibilität, die zu deinem Lebensstil passt, ist nicht nur ein Vorteil für die Mitarbeiter selbst, sondern auch für die Unternehmen, die sie beschäftigen. Zufriedene, ausgeglichene und motivierte Arbeitskräfte sind das Rückgrat jedes erfolgreichen Unternehmens, und flexible Arbeitsmodelle sind ein Schlüssel zu diesem Erfolg.

Ein Sprungbrett in Facility-Management und darüber hinaus

Nicht selten dient ein Nebenjob in der Gebäudereinigung als Einstiegspunkt für eine Karriere im Facility-Management. Die praktische Erfahrung im Umgang mit den alltäglichen Herausforderungen und Anforderungen der Gebäudeinstandhaltung bietet eine solide Grundlage für weiterführende Positionen. Mitarbeiter, die Initiative zeigen und ein tiefes Verständnis für die Prozesse und Prinzipien des Facility-Managements entwickeln, finden oft Wege, innerhalb des Unternehmens oder in verwandten Branchen aufzusteigen.

Die im Rahmen eines Nebenjobs in der Gebäudereinigung erworbenen Fähigkeiten – wie die Koordination von Reinigungsplänen, das Management von Reinigungsteams oder die Auswahl und Anwendung umweltfreundlicher Reinigungsmittel – sind im Facility-Management besonders gefragt. Diese Fähigkeiten ermöglichen es den Mitarbeitern, effektiv zur Wartung und zum Betrieb von Gebäuden beizutragen und somit einen direkten Einfluss auf die Arbeitsumgebung und -kultur zu haben.

Die Bedeutung von Soft Skills und Teamarbeit

Die Bedeutung von Soft Skills und Teamarbeit in einem Nebenjob in der Gebäudereinigung kann kaum überschätzt werden. Diese Fähigkeiten sind nicht nur für die unmittelbare Arbeitsumgebung entscheidend, sondern auch für die persönliche Entwicklung und den weiteren beruflichen Werdegang. In der Gebäudereinigung werden Soft Skills täglich praktiziert und verfeinert, was sie zu einem unschätzbaren Bestandteil der Arbeitserfahrung macht.

Entwickeln von Soft Skills in der Praxis

Kommunikationsfähigkeit steht an vorderster Stelle der Soft Skills, die in der Gebäudereinigung entwickelt werden. Effektive Kommunikation ist entscheidend, um mit Teammitgliedern zu koordinieren, Anweisungen zu verstehen und Feedback zu geben oder zu erhalten. Diese Fähigkeit ist in jedem beruflichen Kontext wertvoll und bildet die Grundlage für erfolgreiche Zusammenarbeit und Kundenservice.

Problem-solving skills are equally crucial. Cleaning staff often encounter unexpected situations that require quick thinking and creative solutions. Developing the ability to assess situations and implement effective solutions on the spot is a skill that transcends the cleaning industry and is highly valued in any career path.

Teamarbeit als Erfolgsfaktor

Teamarbeit ist ein weiterer zentraler Aspekt der Arbeit in der Gebäudereinigung. Ein Nebenjob in diesem Bereich bietet zahlreiche Gelegenheiten, an gemeinsamen Projekten zu arbeiten, sich auf die Stärken jedes Einzelnen zu verlassen und gemeinsam Ziele zu erreichen. Diese Erfahrungen stärken nicht nur den Teamgeist, sondern lehren auch wichtige Lektionen über Zuverlässigkeit, Verantwortlichkeit und die Bedeutung jedes Teammitglieds für den Gesamterfolg.

Die Fähigkeit, effektiv in einem Team zu arbeiten, ist eine der gefragtesten Kompetenzen auf dem heutigen Arbeitsmarkt. Arbeitgeber aller Branchen suchen nach Individuen, die in der Lage sind, sich nahtlos in Teams einzufügen, positiv zu deren Dynamik beizutragen und gemeinsame Ziele voranzutreiben. Ein Nebenjob in der Gebäudereinigung bietet eine ideale Plattform, um diese Fähigkeiten in einem realen Kontext zu üben und zu demonstrieren.

Ein Fundament für die Zukunft

Soft Skills und Teamarbeit, die in einem Nebenjob in der Gebäudereinigung erworben werden, bilden ein solides Fundament für jede berufliche Laufbahn. Sie verbessern nicht nur die unmittelbare Arbeitsleistung und -zufriedenheit, sondern eröffnen auch Türen zu neuen Möglichkeiten und Karrierewegen. Diese Kompetenzen ermöglichen es Einzelnen, in einer Vielzahl von Umgebungen erfolgreich zu sein, von kundenorientierten Rollen bis hin zu Führungspositionen.

In der Gebäudereinigung erlernte Soft Skills und die Fähigkeit zur Teamarbeit sind somit weit mehr als nur Begleiterscheinungen einer Tätigkeit. Sie sind vielmehr Kernkomponenten einer wertvollen Arbeitserfahrung, die den Weg für zukünftigen Erfolg ebnet.

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein im Job

Die Gebäudereinigungsbranche macht bedeutende Fortschritte in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Ein Nebenjob in diesem Sektor bietet die Möglichkeit, Teil dieser positiven Entwicklung zu sein und Einblicke in die Anwendung umweltfreundlicher Reinigungsmethoden zu erhalten. Die Auseinandersetzung mit Themen wie der Reduzierung von Wasser- und Energieverbrauch, dem Einsatz biologisch abbaubarer Reinigungsmittel und der Implementierung effizienter Abfallmanagementstrategien bereitet Mitarbeiter auf eine Zukunft vor, in der Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle spielt.

Umweltfreundliche Praktiken in der Gebäudereinigung:

1. Einsatz von Öko-zertifizierten Reinigungsmitteln

2. Anwendung energiesparender Reinigungstechniken

3. Förderung von Recycling und Abfallreduktion

Durch die Betonung von Nachhaltigkeit und umweltbewussten Praktiken trägt ein Nebenjob in der Gebäudereinigung nicht nur zur persönlichen Entwicklung bei, sondern ermöglicht es den Mitarbeitern auch, einen positiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Zusammenfassend bietet ein Nebenjob in der Gebäudereinigung unerwartete Vorteile, die weit über den finanziellen Verdienst hinausgehen. Die erworbenen Fähigkeiten und Erfahrungen können den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere in verschiedenen Bereichen legen, während die Arbeit selbst zur persönlichen Entwicklung und zum Verständnis wichtiger gesellschaftlicher Themen wie Nachhaltigkeit beiträgt.

STEETS: Start-up-Innovation lässt Gehhilfen sicher stehen

Nach vier Jahren intensiver Entwicklungs- und Testzeit launchen die Gründer Phil Janßen, Thorben Engel und Philipp Battisti die finale Version ihrer Abstellhilfe für Gehhilfen auf der Leitmesse für Orthopädie- und Rehabilitationstechnik (OTWorld).

Eine innovative Idee, verbunden mit reichlich Durchhaltevermögen in vier Jahren Entwicklungs- und Testzeit: Jetzt kommt das fertige Produkt auf den Markt. Das interdisziplinäre Start-up STEETS aus drei Studierenden der Fachhochschule Dortmund sowie der Universität und der Hochschule Paderborn launcht die finale Version ihrer Abstellhilfe für Gehhilfen auf der OTWorld, der Leitmesse für Orthopädie- und Rehabilitationstechnik.

„Geschafft“, sagt Phil Janßen. Er hält einen überraschend kleinen Pappkarton in der Hand. Darin: die technische Lösung, die Millionen Menschen, die auf Gehhilfen angewiesen sind, das Leben erleichtern soll. Das Modul mit vier kleinen Standbeinen verhindert, dass Gehstützen umfallen. Sie können mit einer einfachen Handbewegung im freien Raum abgestellt werden. „Sobald die Gehstütze wieder mit dem Körpergewicht belastet wird, schließt sich das System dank der intelligenten Mechanik vollautomatisch von selbst“, erklärt Phil Janßen.

„Die vergangenen Jahre waren wirklich ein Ritt“, berichtet Phil Janßen. Er studierte bis vor Kurzem im Bachelor und Master Design an der FH Dortmund. Zuletzt sorgte sein Kino-Spot gegen Sexismus im öffentlichen Raum mit Sport-Moderator Frank Buschmann in Dortmund für Aufsehen. Sein größtes Projekt aber ist STEETS. Nachdem er in der Familie mehrfach mit ansehen musste, wie umfallende Gehhilfen den Alltag erschweren, packte ihn der Tüftler-Spirit. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsingenieur und Biomedizintechniker Thorben Engel, einem alten Schulfreund, und dem Betriebswirtschaftler Philipp Battisti entwickelte er die Idee für die Abstütze der Gehstütze. 2022 hatten sie den ersten Prototypen fertig. Jetzt – am 14. Mai 2024 – wird das STEETS-Modul auf der OTWorld in Leipzig offiziell vorgestellt.

„Wir haben in den vergangenen Jahren intensiv mit Ärzt*innen, Therapeut*innen und Menschen, die Gehhilfen nutzen, zusammengearbeitet“, sagt STEETS-Entwicklungsleiter Thorben Engel. Ein wichtiger Partner war die auf Rehabilitation spezialisierte Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik in NRW. Chefarzt Prof. Dr. med. Klaus M. Peters hat das junge Start-up begleitet und lobt die Idee gerade auch mit Blick auf die Sturzprävention. „Das sorgenfreie Abstellen der Gehstütze im freien Raum trägt nicht nur dazu bei, den Alltag Betroffener zu erleichtern, sondern es ermöglicht den Nutzenden ebenfalls, die Gehstütze dank der STEETS-Abstellhilfe sicher und schnell greifen zu können, falls sie das Gleichgewicht verlieren“, so Prof. Peters.

„Das STEETS-Modul passt auf nahezu jede Gehstütze und kann mit dem mitgelieferten Montage-Set mühelos verbaut werden“, erklärt Philipp Battisti. Über einen kleinen Hebel unterhalb des Griffs wird das Abstell-Modul aktiviert. Die Gehstütze steht sicher. „Allein in Deutschland sind jedes Jahr circa 3,5 Millionen Menschen auf Gehhilfen angewiesen“, ergänzt er. Bereits vor dem offiziellen Produkt-Launch sei die Nachfrage groß. Denn das Team hat sich in den vergangenen Jahren bei vielen Wettbewerben bereits einen Namen gemacht. STEETS überzeugte etwa beim iCapital-Award für junge Gründer in Dortmund und bei greenhouse.ruhr, dem Gründungswettbewerb von FH Dortmund und Wirtschaftsförderung. Zuletzt bekam das Start-up im April einen OWL-Innovationspreis der OstWestfalenLippe GmbH.

GelatoPack: bringt die Eisdiele ins Haus

Mit GelatoPack hat Andreas Siebrecht die gleichnamig patentierte Liefer- und Take-Away-Verpackung für Speiseeis-Kreationen, Milchshakes und vieles mehr erfunden und auf den Markt gebracht.

Mit den ersten Sonnenstrahlen steigt auch die Lust auf Eis. Aber die Mitnahme oder Lieferung von schön dekorierten Eisbechern war bisher sehr schwierig. Doch mit GelatoPack sollen neue Zeiten anbrechen: "Das Geheimnis liegt in den zwei Kühl-/Akku-Zonen", so der Gründer. Im unteren Bereich kühlt eine spezielle Flüssigkeit im Akku das Eis im Becher auf -14°C, der idealen Temperatur für perfekte Eis-Konsistenz in Gelateria-Qualität. Während die Kühltemperatur im Supermarkt oder der heimischen Kühltruhe mit mindestens -18°C jedes Eis hart und geschmacklos werden lässt. Im oberen Bereich kühlt ein Kühlakku Toppings, Sahne und Früchte bei +6°C auf Kühlschranktemperatur und verhindert sowohl das Gefrieren als auch ein Verflüssigen der Sahne – denn bei über 10°C verflüssigt sich geschlagene Sahne.

Andreas Siebrecht über seine Erfindung: "So bleibt das Eis transportfähig, selbst bei 40 Grad im Schatten für mindestens 60 Minuten und kommt genau in der Qualität an, wie gerade frisch in der Eisdiele zubereitet." Die Verpackung ist umweltfreundlich – die Kunststoffkomponenten sind biologisch abbaubar, die Kartonage besteht aus Altpapier und ein Pfandsystem für die Kühlelemente verhindert unnötigen Abfall. Mit GelatoBox hat der 59-Jährige bereits den renommierten Deutschen Verpackungspreis gewonnen.

Jetzt möchte Andreas Siebrecht auch die Investor*innen aus der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ für sich und sein Produkt gewinnen. Für 250.000 Euro bietet er zehn Prozent der Firmenanteile. Ob ihm das gelingt, erfährst du am 29. April 2024 in der TV-GründerShow „Die Höhle der Löwen“ auf VOX.

tickSAFE: die Zecke fest im Drehgriff

Der Mediziner Dr. Matthias Meinhold hat den tickSAFE Zeckengreifer erfunden, mit dem Zecken noch einfacher als bisher entfernt werden können.

Dr. med Dipl. Phys. Matthias Meinhold (71) weiß, Zecken sind sehr kleine, aber gefürchtete Tiere. Die Parasiten leben von fremdem Blut, ein Zeckenstich kann üble Folgen haben. Denn ein Teil der Zecken trägt gefährliche Erreger in sich, die Herz, Nervensystem und den gesamten Bewegungsapparat vielfältig schädigen können. Das erlebt der Allgemeinmediziner oftmals in seinem Praxisalltag: "Ich begleite häufig Patienten, die an Borreliose, mitunter auch an FSME leiden."

Um das Krankheitsrisiko zu reduzieren, muss die Zecke so schnell wie möglich entfernt werden. Dazu gibt es verschieden Möglichkeiten, z.B. mit Pinzetten, Zangen oder mit Daumen-Zeigfinger. "Häufig bleibt dann der Kopf in der Haut. Noch gefährlicher ist, dass die Zecke dadurch gequetscht wird. Damit besteht die Gefahr, dass der Krankheitserreger in den Wirt hineingepresst wird und sich die Erreger im Blutkreislauf ausbreiten", erklärt Dr. Matthias Meinhold.

Um genau das zu verhindern, hat der Gründer tickSAFE Zeckengreifer erfunden. Dieser Zeckenentferner in Form eines Druckstifts trägt an der Spitze weiche Greiferbacken, womit die Zecken schonend und ohne sie zu quetschen herausgedreht werden. Anwendbar ist der tickSAFE Zeckengreifer bei Mensch und Tier. Das Produkt ist bereits auf dem Markt, aber um die Vertriebswege auszubauen, wünscht sich Dr. Meinhold einen starken Partner an seiner Seite. In der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ pitcht er am 29.04.24 um 100.000 Euro und bietet im Gegenzug 25 Prozent der Firmenanteile.

KI als Start-up-Helfer

Wie Start-ups mit künstlicher Intelligenz den Markt leichter erobern können. Inkl. der Top 10 KI-Anwendungsfälle für Start-ups.

Im digitalen Zeitalter ist Content König – doch nicht jedes Königreich verfügt über die gleichen Ressourcen. Start-ups stehen vor der gewaltigen Aufgabe, in einer Welt, die von Content überschwemmt wird, die richtigen Botschaften zu senden und sich von der Konkurrenz abzuheben. Mit begrenzten Budgets und oft knappen Personalressourcen ist es für sie eine Herausforderung, Inhalte zu erstellen, die nicht nur die eigene Marke stärken, sondern auch die Kund*innenbindung erhöhen und letztlich zu Umsatz führen.

In einem solchen Szenario entfaltet künstliche Intelligenz (KI) ihr volles Potenzial als Gamechanger. KI eröffnet neue Wege zur Automatisierung und Personalisierung der Erstellung von Inhalten – von der Erzeugung aufmerksamkeitsstarker Überschriften bis hin zur Formulierung überzeugender Produktbeschreibungen. KI-basierte Plattformen bieten Start-ups eine effiziente, leistungsstarke Lösung, um ihren Content nicht nur zielgruppengerecht, sondern auch wirtschaftlich und datengetrieben zu erstellen – und das bei gleichzeitig hoher Qualität.

Die digitale Marketinglandschaft verstehen

Die digitale Marketingwelt ist für Start-ups gleichermaßen ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten wie ein Schlachtfeld intensiven Wettbewerbs. Eine kraftvolle digitale Präsenz ist entscheidend, um Aufmerksamkeit für die eigene Marke zu generieren und kontinuierliches Wachstum zu gewährleisten. Dabei sind Markenbekanntheit und ein effektives Management verschiedenster Marketingkanäle zentrale Faktoren, die von jungen Unternehmen beherrscht werden müssen. Budgetrestriktionen und die Herausforderung, sich in einem dicht besiedelten Markt gegen etablierte Mitbewerber*innen durchzusetzen, sind jedoch Hürden, die es zu überwinden gibt.

Es gilt, mit begrenzten Mitteln einen maximalen Effekt zu erzielen, die eigene Marke bekannt zu machen und die erzielte Aufmerksamkeit in nachhaltige Kund*innenbeziehungen und -umsätze zu konvertieren.

In diesem dynamischen Umfeld eröffnet KI als Schlüsseltechnologie Wege, um diese Hürden mit geringeren Ressourcen zu meistern und die Wirksamkeit ihrer Marketingaktivitäten zu steigern. Durch den Einsatz von KI-Tools kannst du effiziente und personalisierte Marketingstrategien entwickeln, die sowohl die Kund*innenansprache verbessern als auch eine konsistente, überzeugende Markenbotschaft über alle digitalen Kanäle hinweg gewährleisten. KI-unterstütztes Marketing ist somit nicht nur ein Katalysator für verbesserte Performance, sondern ermöglicht auch die Einsparung kostbarer Zeit und Finanzmittel, die stattdessen in das Kerngeschäft und innovative Entwicklungen investiert werden können.

Lernmöglichkeiten und Wachstum durch KI

Der eigenständige Umgang mit KI-Lösungen kann für dich eine erhebliche Bereicherung darstellen. Anstatt auf teure externe Agenturen angewiesen zu sein, die vielleicht nicht immer die dringenden und spezifischen Bedürfnisse eines agilen Start-ups vollständig verstehen, können es KI-Tools deinen Mitarbeitenden ermöglichen, den Content-Creation-Prozess inhouse zu übernehmen. Dadurch erhalten sie direkte Kontrolle und ein Verständnis dafür, wie ihre Botschaften geformt und vermittelt werden.

Der Einsatz von KI schult Teams darin, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Jedes Mal, wenn ein KI-Tool zur Erstellung oder Verbesserung von Content verwendet wird, ergeben sich daraus Erkenntnisse über die Präferenzen der Zielgruppe, über die Sprache, die am besten auf dem Markt ankommt und über Strategien, die die höchste Engagement-Rate aufweisen. Dieses Wissen, das oft in Echtzeit generiert wird, ist von unschätzbarem Wert beim Aufbau einer effektiven Marketingstrategie und bei der Feinabstimmung der Markenbotschaft.

Gleichzeitig fördern KI-Tools die Kreativität in deinem Unternehmen, indem sie Mitarbeitende ermutigen, neue Inhaltsformate zu erforschen und zu experimentieren, ohne sich Sorgen um Ressourcen zu machen. Beispielsweise kann die Generierung eines Blogs, einer Produktbeschreibung oder eines Social-Media-Posts durch KI das Team dazu inspirieren, einzigartige Kampagnen zu entwickeln, die die Marke vom Wettbewerb abheben.

Die Top 10 KI-Anwendungsfälle für Start-ups

KI-Technologie unterstützt dich und dein Team bei einer Vielzahl von Aufgaben im Content-Marketing:

- Kurze Beschreibungen für Suchmaschinen: Du kannst KI nutzen, um kurze und präzise Beschreibungen zu erstellen, die bei Suchanfragen in den Suchergebnissen angezeigt werden. Diese Beschreibungen werden so gestaltet, dass sie die Aufmerksamkeit der Suchenden auf sich ziehen und ihre Neugier wecken.

- Produktbeschreibungen für Online-Shops: Mithilfe von KI werden trockene Produktlisten in überzeugende Kaufempfehlungen umgewandelt. Die KI wählt die wichtigsten Informationen über ein Produkt aus und beschreibt es so lebendig, dass man es beinahe riechen, schmecken oder fühlen kann.

- Inhalte für eine bessere SEO: Du kannst KI weiterhin verwenden, um fesselnde Inhalte zu generieren, die sowohl Leser*innen als auch Suchmaschinen ansprechen. Die KI analysiert Suchverhalten und Trends, um relevante und interessante Inhalte zu erstellen, die eine hohe Klickrate erzielen.

- Social-Media-Posts: Um auf Social Media herauszustechen, kann KI genutzt werden, um ansprechende Inhalte zu erstellen. Egal ob lange LinkedIn-Posts, kurze Facebook-Beiträge oder sogar Instagram-Steckbriefe, die KI setzt die Social-Media-Inhalte in spezifische Kontexte und lädt die Follower*innen dazu ein, sich damit zu beschäftigen und zu interagieren.

- Schreiben von professionellen E-Mails: Mit KI wird das Verfassen von professionellen E-Mails einfacher. Die KI verwendet Sprachmodelle und Branchenwissen, um maßgeschneiderte Nachrichten zu erstellen. Es gibt Vorlagen und personalisierte Vorschläge, um den Ton und die Kommunikationsprozesse jedes Unternehmens zu optimieren.

- Umschreiben von Texten: Mit KI-Tools können Inhalte flexibel an verschiedene Formate angepasst werden. Zum Beispiel kann KI Texte zusammenfassen oder Textpassagen umschreiben. Ob es sich um Blogbeiträge, Newsletter oder Social-Media-Posts handelt, die KI passt die Inhalte nahtlos an die Anforderungen der verschiedenen Plattformen an.

- Aufwertung von Texten: KI hilft dir, deine Texte ansprechender zu gestalten. Die KI analysiert das Vokabular und schlägt kraftvolle Wörter und Satzstrukturen vor, um den Text unverwechselbar und ausdrucksstark zu machen.

- Erstellung von branchen- oder themenspezifischen Inhalten: Mithilfe von KI kannst du relevante Themen, Sprachmuster und Keywords identifizieren, die deine Zielgruppe ansprechen. So erstellst du Inhalte, die speziell auf die Sprache deiner Branche und auf die Interessen deiner Zielgruppe zugeschnitten sind.

- Beantwortung von Kund*innenanfragen: KI-Systeme helfen dir dabei, spezifische Anfragen schnell zu identifizieren und individuelle Antworten zu generieren. Das sorgt für eine konsistente und qualitativ hochwertige Kund*innenbetreuung und spart gleichzeitig wertvolle Zeit.

- Texte für Webseiten erstellen: Um eine ansprechende Online-Präsenz zu schaffen, kannst du KI nutzen, um überzeugende Texte für deine Websites zu erstellen. Die KI optimiert die Inhalte für Suchmaschinen und sorgt dafür, dass sie relevant, informativ und zugleich ansprechend für deine Leser*innen sind.

Fazit

Das digitale Marketingumfeld stellt Start-ups vor einzigartige Herausforderungen, die durch begrenzte Ressourcen und die Notwendigkeit, in einem dichten und wettbewerbsintensiven Markt hervorzustechen, verstärkt werden. In dieser Landschaft hat sich KI als unverzichtbares Werkzeug etabliert, das nicht nur die Effizienz und Personalisierung der Content-Erstellung verbessert, sondern auch bedeutsame Lernmöglichkeiten bietet, um internes Know-how auszubauen und die Abhängigkeit von externen Dienstleister*innen zu verringern.

Der Autor Henrik Roth ist Co-Founder der neuroflash GmbH, die mittels KI-Technologien Unternehmen direkte Unterstützung bei der Erstellung hochwirksamer sowie authentischer Inhalte bietet.

Matthias Steiner: Olympiasieger gründet Low-Carb-Start-up

Matthias Steiner, Olympiasieger im Gewichtheben, und seine Frau Inge, ehemalige TV-Moderatorin, entwickeln und vertreiben mit ihrem Start-up Steiner’s Low-Carb-Produkte. Am 15. April will das Paar in der Höhle der Löwen Firmenanteile für 300.000 Euro anbieten.

Matthias Steiner ist ein österreichisch-deutscher Olympiasieger im Gewichtheben. Nach seiner Einbürgerung in Deutschland im Jahr 2008 wurde er im Superschwergewicht über 105 Kilogramm im selben Jahr Olympiasieger und Europameister sowie 2010 Weltmeister.

Seine Frau Inge Steiner war 20 Jahre lang TV-Moderatorin (RTL, N24, Sat.1), bis sie sich entschied, sich ganz ihrer Leidenschaft, der bewussten Ernährung, zu widmen. Zunächst schrieb sie den Beststeller “Das STEINER Prinzip: Vom Schwergewicht zum Wohlfühl-Ich” über den “Abnehmweg” ihres Gatten. Heute ist sie mit Herzblut Unternehmerin und gilt als das Mastermind des Low-Carb-Start-ups Steiner´s mit Sitz in Sulz im österreicheichen Weinviertel.

“Ich wollte ich wieder in einen normalen Körper zurück”

Das Paar hat Low-Carb-Produkte entwickelt, die dem Ex-Sportprofi beim Abnehmen geholfen haben. Zuzeiten seiner sportlichen Karriere brachte Matthias Steiner knapp 150 Kilo Körpergewicht auf die Waage. “Als ich 2013 meine Sport-Karriere beendete, wollte ich wieder in einen normalen Körper zurück”, blickt er heute zurück. “Allerdings ohne Diäten, ohne sich quälen zu müssen. Denn ich war und bin immer noch ein Genussmensch.”

Doch ohne die geliebten Kohlenhydrate war das schwerer als gedacht. Gemeinsam mit einem befreundeten Bäckermeister experimentierte er in Heidelberg an verschiedenen Rezepturen für gesündere Brote, Brötchen und Nudeln. Nach mehrjähriger Entwicklungszeit entstand die Marke Steiner´s. “Das sind schmackhafte Low-Carb-Produkte, die nur Spuren an Kohlehydraten enthalten, dafür viele Ballaststoffe, gute Fette und natürlich auch Eiweiß, das wir für den Aufbau und Erhalt unserer Muskulatur benötigen”, erklärt der 41-Jährige.

“Ich war unser erstes Versuchskaninchen“

Seine Frau Inge ergänzt: “Mit unseren Produkten sind wir so breit aufgestellt, dass man problemlos durch den ganzen Tag kommt.” Im Sortiment gibt es Palatschinken, Nudeln, Kuchen sowie verschiedene Brote und Brötchen: “Ich war unser erstes Versuchskaninchen. 45 Kilo habe ich ohne Diäten und ohne mich quälen zu müssen abgenommen. Und bis heute halte ich mithilfe der Produkte mein Gewicht problemlos”, sagt Steiner.

Das Gründer*innen-Paar ist am 15. April zu Gast in der TV-Show die Höhle der Löwen und bietet für 300.000 Euro zehn Prozent ihrer Firmenanteile an.

Sealenic: KI-Start-up für die maritime Wirtschaft gelauncht

Sealenic, die neueste Ausgründung von Flagship Founders, wird Teams an Bord und an Land helfen, Infos aus einer Vielzahl von Quellen zu finden und zu interpretieren.

Flagship Founders ist der Founding Partner für Start-ups mit Fokus auf maritime Technologien, Logistik und Schifffahrt. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde im Mai 2020 gegründet und baut gemeinsam mit ambitionierten Gründer*innenpersönlichkeiten skalierbare Unternehmen mit digitalen Produktlösungen auf. Ziel ist es, Spitzentechnologien und Innovation in die Schifffahrtsindustrie zu bringen und damit die Zukunft der Branche mitzugestalten.

Jetzt hat Flagship Founders sein fünftes Start-up ausgegründet: Sealenic entwickelt eine Plattform für Informationsabfrage und -management, die Schifffahrtsunternehmen als virtueller KI-Assistent dienen wird. Der virtuelle KI-Assistent wird Teams an Bord und an Land helfen, Informationen aus einer Vielzahl von Quellen zu finden und zu interpretieren. Dieses Procedere ist Teil der täglichen Arbeit in allen Unternehmen der Schifffahrt. Teams an Bord und an Land müssen laufend auf eine große Bandbreite an Informationen zugreifen, um den Schiffsbetrieb sicher und effizient zu gestalten. Dazu gehören z.B. Sicherheitsverfahren, Checklisten, Maschinen-Handbücher und gesetzliche Vorschriften, die sich zudem häufig ändern.

Diese Informationen sind meist über tausende Dokumente in diversen Formaten wie PDF, E-Mail oder Papier verteilt, was die Suche zeitaufwändig machen kann. Dazu kommt, dass Informationen nicht nur gefunden, sondern auch interpretiert und verstanden werden müssen. Nicht immer sind sie dafür optimal aufbereitet, hinzu kommen oft Sprachbarrieren. Diese Faktoren machen viele Arbeitsabläufe in der Schifffahrtsbranche zeitaufwändig und komplex und führen zu unnötigen Fehlern.

Ein virtueller KI-Assistent für Teams auf See und an Land

Dieses Problem will Sealenic lösen. Das von Gründer und Managing Director Billel Ridelle geführte Start-up baut derzeit eine Plattform für Informationsabfrage- und Management auf, die das Auffinden von Informationen zu Themen wie HSEQ (Health, Safety, Environment, Quality), Sicherheit und Nautik so einfach machen wird wie eine Google-Suche. Sealenic nutzt dafür KI-Technologie und arbeitet mit Large Language Models (LLMs) wie Open AI. Die Nutzer der Software können ihre Fragen einfach in eine Suchmaske eingeben und erhalten eine verständliche und zuverlässige Antwort einschließlich der Quellenangaben. Das System basiert zum einen auf öffentlich zugänglichem Wissen (z.B. BIMCO-, IMO-, EU- und Staatsrecht-Daten), zeigt zum anderen aber seinen wahren Wert durch seine Fähigkeit, auch private Unternehmensdaten zu integrieren. Diese werden in Sealenics Antworten auf Informationsabfragen priorisiert und alle Unternehmensrichtlinien werden berücksichtigt. Damit soll die Software-Lösung ihren Nutzern als zuverlässiger virtueller Assistent dienen und alle Arbeitsprozesse signifikant vereinfachen.

Billel Ridelle, Gründer von Sealenic, erklärt: „Die Zeit ist reif für eine Lösung wie Sealenic. Niemand möchte sich täglich durch E-Mails und diverse Dokumente wühlen, um an wichtige Informationen zu kommen. KI macht das nun endlich unnötig. Dafür muss die Technologie aber so in eine Software-Lösung integriert werden, dass ihre Stärken voll zur Geltung kommen, während zugleich volle Datensicherheit gewährleistet ist. Sealenic wird genau das bieten und damit neue Standards im Informationsmanagement in der maritimen Wirtschaft setzen.

Fabian Feldhaus, Mitgründer und Managing Director bei Flagship Founders, ergänzt: „Bei Flagship Founders ist es unser Ziel, Startups aufzubauen, die der Markt wirklich braucht und die die großen Herausforderungen unserer Branche mithilfe von Technologie lösen können. Mit Sealenic unterstreichen wir diesen Anspruch einmal mehr. Wir freuen uns, dass wir Reederei F. Laeisz, Fairplay Towage Group und Harren Ship Management als Entwicklungspartner gewinnen konnten und sehen das als weiteren Beweis für das große Marktpotenzial von Sealenic."

Die Unternehmen Reederei F. Laeisz, Fairplay Towage Group und Harren Ship Management kooperieren für die Entwicklung und Optimierung der Software mit Flagship Founders und Sealenic. Der KI-Assistent wird bereits im laufenden Betrieb getestet, der Launch der Software für den breiten Markt ist für diesen Sommer geplant.

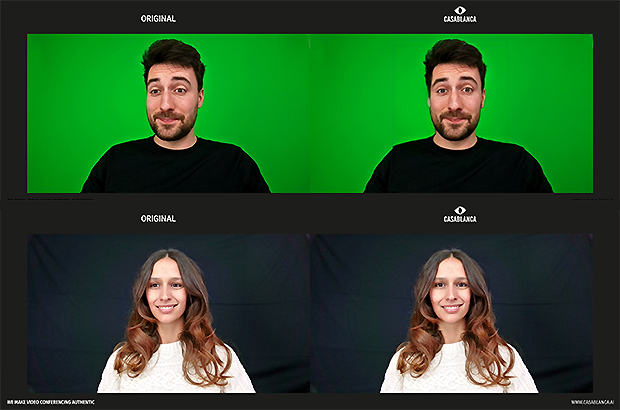

Casablanca.AI: Ein Blick, der den Unterschied macht

Mit ihrer selbst entwickelten KI ermöglicht das 2020 gegründete Start-up Casablanca.AI authentische Videocalls. Dabei wird rein softwarebasiert in Echtzeit realer Augenkontakt in digitalen Meetings erzeugt und so ein natürliches sowie direktes Gesprächserlebnis hergestellt.

„Beim ersten Augenkontakt hat’s sofort gefunkt.“ Dieser Ausspruch könnte ebenso aus einer Hollywood-Romanze stammen wie auch aus einem Verkaufs- oder Bewerbungsgespräch. Denn der Blickkontakt verkörpert einen der mächtigsten und entscheidendsten Bestandteile der nonverbalen Kommunikation. Der Austausch von Blicken aktiviert das neuronale Belohnungssystem, was wiederum für Glücksgefühle sorgt und motiviert. Bereits vor über 20 Jahren ging das aus einer Studie (Reward value of attractiveness and gaze) hervor.

Ohne Augenkontakt kein echtes Vertrauen

„Hier kommen wir wiederum sehr schnell zum Thema Vertrauen. Ohne Augenkontakt fehlt hierfür die wichtigste Grundlage, wirkliche Nähe kommt nicht zustande“, sagt Carsten Kraus, Gründer und CEO der Casablanca.AI GmbH. „Wenn wir darüber nachdenken, ergibt sich schnell ein großes Problem: Viele Gespräche, insbesondere im geschäftlichen Kontext, laufen heute auf digitalem Wege in Videokonferenzen ab. Direkter Augenkontakt besteht hier nie, ohne dass die Mimik des Gesprächspartners aus dem Sichtfeld verschwindet.“ Das Pforzheimer KI-Start-up Casablanca hat das Problem erkannt und schafft Abhilfe.

Videocalls auf neuem Level

Innerhalb eines Videocalls gibt es für die Gesprächsteilnehmende genau zwei Optionen: den Blick in die Kameralinse und den auf den Bildschirm. Bei ersterem besteht keine Möglichkeit, den Gesichtsausdruck des Gegenübers zu sehen. Dagegen führt die zweite Alternative dazu, dass sich die Augenpaare nicht treffen. „Erfahrungsgemäß schwanken User*innen und variieren innerhalb eines Calls immer wieder. Sie stehen sozusagen vor der Wahl, welche Option sich zum jeweiligen Zeitpunkt eher eignet. Damit geht dem Gespräch viel Qualität ab“, erläutert Kraus, der mit seinem Unternehmen eine „virtuelle Kamera“ mit lokaler KI entwickelt. Diese greift in Echtzeit das Bild der physischen Webcam ab und richtet den Blick sowie den Gesichtswinkel der aufgezeichneten Person aus. „Nicht erst seit der Corona-Pandemie liegen Videokonferenzen absolut im Trend. Insbesondere in der Geschäftswelt hat sich diese Technik als unverzichtbar herauskristallisiert, spart viel Zeit und damit Kosten. Die Schwierigkeit bestand aber bisher darin, in diesen Gesprächen das notwendige Vertrauen aufzubauen, beispielsweise für einen erfolgreichen Verkaufsabschluss“, so Kraus. „Das möchten wir ändern und die Kommunikation per Video auf ein neues Level heben, sozusagen auf das eines analogen Gesprächs.“

Natürlichkeit und Authentizität zählen

Blicke machen die Basis sozialer Interaktion aus. Sie tragen zur Interpretation von nonverbalen Signalen bei. Eine dementsprechend große Rolle nehmen sie in der Geschäftswelt etwa für Verkäufer*innen, Berater*innen oder Personalverantwortliche ein. „Vertrauen hat auf ihr Handeln große Auswirkungen, mangelt es daran, sinken die Erfolgsaussichten zum Beispiel im Verkaufsgespräch. Auch der zunehmend digitale Bewerbungsprozess hat nach wie vor die Hürde des fehlenden Augenkontakts und damit auch der mangelnden Nähe zu überspringen“, zeigt Kraus die Relevanz auf. „Gelingt dies aber, entsteht eine persönliche Beziehung und das Gespräch geht über die Übermittlung von Informationen hinaus – und das bei beliebiger physischer Distanz. Dabei kommt es immer auch auf die Natürlichkeit und Authentizität des Videocalls an.“ Damit dies bestmöglich funktioniert, richtet Casablanca nicht nur die Augen entsprechend aus, sondern dreht den gesamten Kopf in die passende Position. So lässt sich auch in digitalen Meetings sagen: „Beim ersten Augenkontakt hat’s sofort gefunkt.“

Mehr von Casablanca gibt's am Montag, den 08. April 2024. Dann pitcht das Start-up in der neuen Staffel der TV-Show Die Höhle der Löwen – um 20.15 Uhr auf VOX.

Hopper Mobility: überdachtes Pedelec HOPPER geht Mitte 2024 in Serie

Das 2021 gegründete Mobilitäts-Start-up Hopper Mobility produziert die First Edition seines überdachten Pedelecs ab Mitte 2024 in Deutschland; bereits zwei Drittel der Serie sind laut Angaben des Start-ups verkauft.

Hopper Mobility, das 2021 von Martin Halama, Philipp Herrmann und Torben Müller-Hansen gegründete Mobilitäts-Start-up aus Augsburg und Hamburg, bereitet den Start der Serienproduktion für das überdachte Pedelec HOPPER vor. Der HOPPER ist ein Hybrid aus Auto und Fahrrad. Mit drei Rädern, zwei Sitzen, einem Dach und einem Lenkrad ist er komfortabel wie ein Auto, aber flexibel und nachhaltig wie ein Fahrrad. Verkehrsrechtlich ist der HOPPER ein Pedelec. Der Elektromotor unterstützt die Fahrenden bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Damit kann der HOPPER auf Radwegen gefahren werden, die Parkplatzsuche entfällt, Führerschein und eine Plakette sind nicht nötig. In der Passenger Variante bietet der HOPPER Platz für zwei Erwachsene oder eine*n Erwachsene*n und zwei Kinder. Der Kofferraum fasst ca. 125 Liter.

Start der Serienproduktion für 2024 geplant

Der Start der Serienproduktion der First Edition des HOPPER ist ab Mitte 2024 geplant. Hopper Mobility wird den HOPPER selbst in Hamburg fertigen und setzt dabei sehr stark auf Zulieferer aus Deutschland und der EU. Geplant ist derzeit die Fertigung von mindestens 60 Fahrzeugen. Die Auslieferung beginnt im Laufe des zweiten Halbjahres 2024. Der Vorverkauf für die First Edition hat begonnen und die Serie ist – nach Angaben des Start-ups – bereits zu zwei Dritteln verkauft. Hopper Mobility nimmt weitere Bestellungen im Online-Shop entgegen.

Martin Halama, Gründer, Geschäftsführer und Leiter der Elektronikentwicklung bei Hopper Mobility: „Wir haben in nur zweieinhalb Jahren nach Gründung unseres Startups ein Fahrzeug von der ersten Idee zur Serienreife gebracht. Der bevorstehende Start der Serienproduktion ist ein wichtiger Meilenstein für uns.“

Torben Müller-Hansen, Gründer und zuständig für Investor Relations und Business Development bei Hopper Mobility: „Wer einmal im HOPPER saß, ist begeistert! Das zeigen unsere Gespräche mit unseren Pilotkunden und die Erfahrung aus mehreren hundert Probefahrten. Mikromobilität hat das Potential, den städtischen Verkehr zu revolutionieren. Der bevorstehende Start unserer Serienproduktion unterstreicht unsere Pionierrolle in diesem Bereich.“

Pilotproduktion kurz vor dem Abschluss

Unterdessen steht die Produktion der aus 30 Fahrzeugen bestehenden Pilotserie kurz vor dem Abschluss. Die Erfahrungen der Pilotkunden werden in die First Edition mit einfließen. Unter den Pilotkunden befinden sich Privatpersonen und Unternehmen wie das Immobilienunternehmen Meravis oder der Essenslieferdienst Delivery Hero.

EU-Pilotprojekt erfolgreich beendet

Ende 2023 wurde zudem ein von der EU mitfinanziertes Pilotprojekt erfolgreich zum Abschluss gebracht. Gefördert wurde das Projekt von der Initiative Urban Mobility des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (EIT). Im Rahmen dessen wurde mit jeweils zwei Fahrzeugen in Augsburg, Danzig und Eindhoven der Einsatz des HOPPER im kommerziellen und kommunalen Sharing getestet.

Dr. Wolfgang Hübschle, Referent für Wirtschaft, Arbeit und Smart City der Stadt Augsburg: „Wir sind stolz darauf, ein herausragendes Startup aus Augsburg in seinem Streben nach innovativen Lösungen für die Verkehrswende unterstützt zu haben. Die Zusammenarbeit mit unserer Geschäftsstelle Smart City hat gezeigt, wie durch kreative, vernetzte und nachhaltige Mobilitätslösungen die Effizienz und Flexibilität innerhalb der städtischen Infrastruktur gesteigert werden kann. Über einen Zeitraum von mehreren Monaten hinweg boten wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung die Gelegenheit, alternative Verkehrsmittel für den Weg zwischen verschiedenen Betriebsstätten und zu externen Terminen zu nutzen. Derartige Projekte und Unternehmen, wie Hopper Mobility sind ein wichtiger Baustein und unterstützen unsere Zielsetzung, Augsburg als Innovationsstandort weiter zu etablieren und zu stärken.“

10 coole Coworking-Campingplätze

Zehn europäische Camping- und Coworking-Initiativen, die sich mit ihren pfiffigen Angeboten für digitale Nomaden klar abheben.