Aktuelle Events

Erfolg ist kein Zufallsprodukt

Warum Strategieentwicklung im Start-up von Anfang an ein Must-have ist.

Wer träumt nicht davon, mit seiner Geschäftsidee innerhalb kürzester Zeit erfolgreich zu sein, vom schnellen Wachstum, einem geglückten Börsengang und satten Gewinnen? Dass es solche Erfolgsstorys gibt, beweisen Start-ups immer wieder. Ist ein solcher Erfolg ein reines Zufallsprodukt? Wohl kaum. „Et hätt noch emmer joot jejange“ – dieser rheinische Glaubenssatz mag für viele Lebenslagen taugen. In Unternehmen ist er generell fehl am Platz. Dies gilt auch für Start-ups. Stattdessen ist Strategiearbeit ein Schlüssel zum Erfolg.

Oftmals erscheinen einem Erfolgsgeschichten von Unternehmern, bei denen nur wenige Jahre zwischen Gründung und geglücktem Börsengang liegen, rückblickend so, als hätten diese lediglich einen aufkommenden Trend intelligent für sich zu nutzen gewusst. Geht die Betrachtung jedoch tiefer, wird offenkundig, dass alle erfolgreichen Gründungen eines gemeinsam haben: Ihnen liegt eine gute Strategie zugrunde. Doch was ist überhaupt eine Strategie? Die wohl einfachste Antwort darauf lautet: Strategie ist der Weg, auf dem du vom Heute zu deinem Wunschziel in der Zukunft gelangst. Wenn du keine Idee davon hast, wo du hinwillst, wirst du deinen Wunschort wohl kaum erreichen – und wenn, dann nur mit sehr viel Glück.

Eine Strategie hilft, begrenzte Ressourcen und Dynamik des Umfelds in Einklang zu bringen

Warum sich Unternehmer*innen mit der Strategieentwicklung befassen sollten, lässt sich auf zwei Gründe reduzieren. Einer davon ist die Knappheit vorhandener Ressourcen. Jede(r) Unternehmer*in – egal ob jung oder am Markt etabliert –, ist gezwungen, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln auszukommen. Effizienz ist gefragt, insbesondere bei Start-ups: Die Zahl der Mitarbeitenden ist oft (noch) sehr klein, die zahlreichen Aufgaben auf wenigen Schultern verteilt. Die Banken halten sich darüber hinaus mit der Vergabe von Startkapital zurück. Und auch die ersten Investor*innenrunden liegen meistens noch in weiter Ferne. Trotz dieser Restriktionen – oder gerade deswegen – ist es für dich als Gründer*in umso wichtiger, deine Zeit und Energie auch in die Strategieentwicklung zu investieren.

Eine Strategie zu entwickeln, erfüllt jedoch noch einen anderen wichtigen Zweck: Sie dient als Kommunikationsplattform – sowohl nach innen betrachtet als auch nach außen hin. Wenn sie für alle Beteiligten verständlich formuliert, nachvollziehbar und überzeugend ist, wird sie dein Team begeistern und entsprechend umsetzen. Sie dient darüber hinaus als Kommunikationsmittel, um das Kapital zu gewinnen, das du zur Weiterentwicklung deiner Geschäftsidee dringend benötigst. Eine Strategie muss deine Stakeholder*innen zu 100 Prozent überzeugen, damit sie deiner Idee und dir als Person ihr Vertrauen schenken und Geld in dich investieren. Ohne Vertrauen kein Kapital.

Der zweite Grund, dich intensiv mit der Strategie zu befassen, lautet Wettbewerb. Kein Unternehmen bewegt sich im luftleeren Raum. Das gilt selbst für jene Start-ups, die Märkte komplett neu erschließen und nach deren Gründung zunächst auf der Erfolgswelle surfen. Auch sie werden irgendwann angreifbar. Hinzu kommt die Dynamik unserer heutigen Welt, in der das einzig Beständige der permanente Wandel ist. Man denke nur an die Entwicklung der letzten drei Jahre zurück: Corona, unterbrochene Lieferketten, Krieg in Europa, Rekordinflation und Energiekrise. Zu diesen makroökonomischen Faktoren kommen weitere Trends und Ereignisse hinzu, von denen heute noch niemand so recht weiß, wann und in welcher Form sie eintreten werden, beispielsweise die nächste Pandemie, disruptive Technologien, geopolitische Konflikte, Terroranschläge oder verheerende Naturkatastrophen.

Flexibel agieren und die Strategie immer wieder hinterfragen

Diese Dynamik zu beherrschen – und dies alles mit sehr begrenzten Mitteln –, ist nicht nur für Start-ups, sondern für alle Unternehmen eine komplexe und schwierige Aufgabe. Was die Sache jedoch speziell für Gründer*innen heikel macht: Oftmals fehlt es ihnen an Erfahrungswerten aus der Vergangenheit, da einige Märkte bisweilen komplett neu erschlossen werden. Zwar sind Start-ups häufig sehr agil – und müssen es auch sein! Sie können im Gegensatz zu großen Unternehmen meist viel schneller auf kurzfristige Entwicklungen reagieren. Es mangelt ihnen jedoch nicht selten an einer organisch gewachsenen Organisationsstruktur. Das Start-up-Team ist entweder erst noch am Entstehen oder so schnell gewachsen, dass von Struktur kaum die Rede sein kann. Daraus folgt, dass Gründer*innen sowohl ihre strategischen Ziele als auch ihre Organisationsstruktur an die äußeren Rahmenbedingungen besonders flexibel anpassen müssen. Auch du solltest die Bedürfnisse deiner Kund*innen, das Marktumfeld und nicht zuletzt den Wettbewerb im Blick behalten, um deine Strategie im Bedarfsfall schnell nachjustieren zu können. Das alles natürlich, ohne deine ursprüngliche Geschäftsidee über Bord zu werfen.

Gut gemachte Strategiearbeit setzt durchdachte Planung voraus

Doch wie und wann mit der Strategiearbeit beginnen? Eine nachhaltig tragende Strategie zu entwickeln, funktioniert am besten, wenn du die Entwicklung als einen Prozess begreifst. Damit dir der Einstieg in diesen Prozess gelingt, ist eine gute Planung das A und O. Dazu solltest du dir zunächst die folgenden fünf Fragen beantworten:

- Was willst du erreichen?

- Wer legt in deinem Start-up fest, wonach ihr strebt? Wer trifft die zielrelevanten Entscheidungen und führt sie aus?

- Warum und für wen willst du gerade diese Ziele erreichen?

- Wo und wann willst du deine Ressourcen und Kompetenzen einsetzen?

- Wie sollen Ressourcen und Kompetenzen eingesetzt werden?

Beginnen solltest du mit der Entwicklung deiner Strategie dann, wenn deine Geschäftsidee ausgereift ist, wenn du beispielsweise einen Prototyp fertig entwickelt hast. Spätestens loslegen ist dann angesagt, wenn von Investor*innenseite das erste Geld fließen soll und du Banken oder sonstige Investor*innengruppen mit ins Boot holst.

Nimm deine Strategieentwicklung selbst in die Hand und binde dein Team mit ein

Wichtig ist, dass du den Prozess der Strategieentwicklung selbst gestaltest und keine externen Berater*innen damit beauftragst. Betrachte zunächst deine Ausgangslage, trage quantitative und qualitative Daten zusammen und analysiere diese intensiv. Setze dich mit den für dich relevanten Märkten, deinen Wettbewerber*innen und den Bedürfnissen deiner Kund*innen auseinander. Reflektiere die Ergebnisse, fokussiere dich auf das Wesentliche und entwickle die Maßnahmen, mit denen du dein Ziel am besten erreichst. Indem du dich dabei an fest definierte Prozessschritte hältst, gibst du dem Prozess deiner Strategieentwicklung eine Struktur. Dies sorgt für Klarheit, Transparenz und zudem für ein gemeinsames Verständnis bei allen Beteiligten. Das wiederum hilft dir, die Strategie zu verinnerlichen und sie in deinem Start-up zu implementieren. Natürlich ist die Entwicklung einer Strategie immer mit Arbeit und Mühen verbunden. Aber es macht auch sehr viel Spaß, wenn ihr die Sache gemeinsam und zielgerichtet anpackt. Und es spart obendrein Geld, wenn euch keine Flut an PowerPoint-Folien und Excel-Tabellen von externer Seite präsentiert wird, mit der letztendlich niemand so recht etwas anzufangen weiß.

Strategiearbeit endet nie

Bis zur Formulierung deiner fertigen Strategie solltest du mit einem Zeitraum von mindestens drei Monaten rechnen. Diese umzusetzen, wird hingegen sehr viel länger dauern. Und wirklich fertig wirst du mit der Strategiearbeit nie, da sie ein in sich geschlossener Prozess ist. Die Welt dreht sich weiter, sodass du auch in Zukunft deine Strategie immer wieder hinterfragen und nachschärfen solltest. Indem du diesen Workflow in den operativen Alltag deines Start-ups integrierst und ihn nicht als notwendiges Übel, sondern als Chance betrachtest, legst du den Grundstein zu deinem Erfolg.

Die Autoren

Christian Underwood ist Gründer mehrerer Start-ups. Gemeinsam mit Prof. Jürgen Weigand hat er 2022 das Düsseldorfer Unternehmen StrategyFrame aus der Taufe gehoben. Dieses bietet Strategiemacher*innen mit dem gleichnamigen Produkt eine Strategy-as-a-Service-Lösung auf analoger und digitaler Ebene, www.strategy-frame.com

Prof. Jürgen Weigand ist Professor für Ökonomie und Akademischer Direktor des Instituts für Industrieökonomie sowie des Instituts für verantwortungsvolle Unternehmensführung an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Fokussieren statt Feuerlöschen

Mit den richtigen Hilfsmitteln zu mehr Klarheit im Gründungsalltag – so geht’s.

Gründer*innen bewegen sich häufig in einem Dreieck des Mangels. Geld, Zeit oder schlichtweg Manpower: Irgendetwas fehlt immer. Vielleicht hast du gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und willst Mitarbeitende einstellen, Prototypen fertigstellen oder Tools einkaufen – und das am liebsten gleichzeitig. Der finanzielle Spielraum verschafft einen Moment des Durchschnaufens, der schon bald von Zeitknappheit abgelöst wird. Es soll schließlich mit dem Kapital schnell etwas auf die Beine gestellt werden, das einen gewissen ROI bringt. Oder du hast all das umgesetzt, das Team steht, erste Schritte sind gemacht. Doch das vorhandene Kapital schmilzt schneller als gedacht und der Druck verschiebt sich wieder auf die Finanzen.

Was du tun kannst, damit neben dem Feuerlöschen Zeit für Strategiearbeit und Marketing bleibt, erfährst du hier.

Zwischen Idealvorstellung und Realität

Es klingt einfach: Produkt entwickeln, Markt und Zielgruppe analysieren, Strategie ableiten, und los geht’s. Schön wär’s. In der Realität läuft im Gründungsprozess alles gleichzeitig. Entwicklung, Teamaufbau, erste Kund*innen, operative Themen und mittendrin persönliche Vorlieben. Manche Gründer*innen sind stark in der Produktentwicklung, andere im Vertrieb oder Investor*innengespräch, wieder andere gestalten leidenschaftlich gern ihre Marke. Doch wenn es sich nicht gerade um ein eingespieltes Team mit klarer Stärkenverteilung handelt, lasten alle Aufgaben auf einer Person. Neben den unterschiedlichen Themenfeldern kommt noch hinzu, dass jede Phase im Gründungsprozess neue Herausforderungen mit sich bringt.

Zu Beginn bleiben einem/einer gründenden Angestellten oder Student*in nur Feierabend und Wochenende, um an der Idee zu arbeiten. Und das häufig allein.

Später kommt Kapital ins Spiel und Investor*innen steigen ein. Damit ergeben sich mehr Möglichkeiten in der Produktentwicklung, aber auch im Aufsetzen von Systemen zur Automatisierung.

Das schafft wiederum Klarheit und Zeit, um erste Mitarbeiter*innen einzustellen, die Aufgaben übernehmen und damit etwas Luft verschaffen. Doch mit den steigenden Ausgaben werden die finanziellen Mittel wieder knapper. Oder es wird eine Agentur beauftragt, die ein Top-Marketingkonzept erstellt, welches schlimmstenfalls wochenlang in der Schublade wartet, weil durch einen plötzlichen Anstieg an Aufträgen keine Zeit mehr bleibt, es umzusetzen.

Wo bleibt da die Strategiearbeit?

Inmitten aller Feuer, die gelöscht werden wollen, stellt sich die Frage: Wie soll man die mentale Freiheit für strategische Arbeit behalten? Dabei geht es vor allem um Positionierung, Story, Vision und Mission. Diese Grundlagen dienen nicht nur als Fundament für das Marketing, sondern auch als Nordstern für Entscheidungen und Aktivitäten des gesamten Teams.

Auf die Relevanz dieser strategischen Basis wurde im einleitenden Online-Beitrag „Entrepreneurial Marketing“ bereits hingewiesen (nachzulesen unter t1p.de/n7dv5) und darin empfohlen, sich ein festes Zeitfenster pro Woche für die Strategiearbeit zu blocken. Wer das schafft, ist schon ziemlich weit. Denn es braucht zwar Zeit, spart langfristig aber enorm viele Ressourcen und sorgt für Klarheit im Handeln.

Kann das nicht einfach KI übernehmen?

Neben der Herausforderung, die anfallenden Aufgaben zu managen, stehen Gründer*innen zusätzlich vor einer Flut an Optionen: Informationen, Lernangebote und Quellen für Ideen prasseln über Social Media, Newsletter oder Podcasts auf uns alle ein. Man hat Zugang zu einer Fülle von Tools, um Ideen zu generieren, die in eine stimmige Marke mit konsistenter Sprache und durchdachter Strategie einfließen sollen. Dazu kommt ein bunter Strauß an Tools, den ein Unternehmen vermeintlich „von allein“ aufbauen kann und der auf Knopfdruck Texte, Bildwelten, Produktnamen oder Content-Pläne liefert. Eine berechtigte Frage drängt sich auf: Ist es in Zeiten künstlicher Intelligenz (KI), die Assistenten für fast alles bietet, wirklich nötig, sich noch selbst hinzusetzen?

FOMO und Tool-Fatigue

KI ist ein wunderbares Hilfsmittel, um Gedanken zu strukturieren, einen kreativen Schubs zu erhalten oder Arbeitsschritte zu automatisieren. Sich allerdings ausschließlich darauf zu verlassen, ist trügerisch. Es gibt mittlerweile eine fast unüberschaubare Zahl an Anwendungen für sämtliche Aufgaben, und viele der Tools sind kostenlos verfügbar. Das verführt dazu, sich bei möglichst vielen anzumelden und herumzuprobieren. Was folgt, ist selten effektiv. Statt Klarheit entsteht ein Gefühl des Zuviel. Zu viele Tools, zu viele unterschiedliche Features, zu viel hin und her springen zwischen den Anwendungen. Dazu kommt FOMO, die Angst, etwas zu verpassen. Was, wenn genau dieses Tool das Start-up skalieren könnte? Oder jenes die perfekte Markenidentität liefert?

Dieses „noch kurz Ausprobieren“ kostet Zeit und bringt selten substanziellen Fortschritt. Im Gegenteil, kann es sogar zur sogenannten Tool-Fatigue führen. Das Management bzw. der ständige Wechsel zwischen verschiedenen User Interfaces und die Fragmentierung der Informationen führen zu Überforderung. Neben dem Überblick verliert man so die Klarheit, welches Werkzeug welchem Nutzen dient und das Unternehmen seinem eigentlichen Ziel näherbringt.

Was also tun?

1. Systeme schlank halten

Wenn das Gefühl aufkommt, sich in der Fülle an Plattformen und Möglichkeiten zu verlieren, hilft es, einen Schritt zurückzutreten und sich auf das Ziel zu besinnen. Was ist aktuell der wichtigste Schritt? Soll die Story geschärft werden? Müssen Investor*innen oder Kund*innen angesprochen werden? Geht es darum, die eigene Präsenz weiter auszubauen? Je nachdem, wo das Unternehmen steht, kannst du die sinnvollsten Aktivitäten ableiten und gezielt Tools auswählen.

Mindestens genauso wichtig ist es, regelmäßig die Abos zu prüfen. Welche Tools wurden in den letzten drei Monaten nicht genutzt und sind diese wirklich noch relevant? Lautet die Antwort nein, kann man sie getrost kündigen. So bleiben das Set-up und der Passwort-Safe schlank.

2. Die passenden Tools wählen

Wähle deine Systeme von Anfang an mit Weitblick. Gerade zu Beginn neigen Gründer*innen dazu, sich auf akuten Bedarf und möglichst geringe Kosten zu konzentrieren. Für langfristigen Erfolg empfiehlt sich aber, sowohl die nächsten Entwicklungsstufen deines Unternehmens als auch des Systems mitzudenken. Ein mitwachsendes System macht sich langfristig bezahlt. Ein späterer Wechsel kostet hingegen nicht nur Geld, sondern auch Zeit, insbesondere wenn Schnittstellen betroffen sind oder Daten migriert werden müssen.

3. Die richtigen Dinge tunAuch bei KI kommt es auf den richtigen Einsatz an. Gute Ergebnisse beginnen mit einem guten Prompt. Dafür gibt es inzwischen unzählige Kurse und Vorlagen. Je klarer und durchdachter der Prompt, desto besser das Ergebnis. Aber: Ein guter Prompt allein reicht nicht. Selbst das schönste Ergebnis erfordert eingehende Prüfung. Denn KI erschafft nichts wirklich Neues, sondern greift auf Bestehendes zurück. Hinzu kommt, dass Suchmaschinen rein KI-generierte Inhalte erkennen. Von Menschen angepasste, individualisierte Inhalte performen meist besser. Verlass dich außerdem nicht blind auf Fakten und Quellen. Viele KIs halluzinieren und neigen zur Übertreibung. Ein Faktencheck und die Prüfung der Quellen gehören unbedingt in den Workflow.

Wie die ABA Österreich als Forschungsstandort und HQ-Drehscheibe positioniert

Interview: René Tritscher, Geschäftsführer der Austrian Business Agency (ABA) erklärt, was Österreich als Standort für internationale Unternehmen, Forschung und Fachkräfte attraktiv macht.

Die Austrian Business Agency (ABA) ist die zentrale Standortagentur von Österreich und berät mit ihren Geschäftsbereichen INVEST in AUSTRIA, WORK in AUSTRIA und FILM in AUSTRIA kostenlos internationale Unternehmen, Fachkräfte und Filmproduktionen. Sie macht das Land weltweit als Wirtschafts-, Forschungs- und Arbeitsstandort sichtbar und begleitet Betriebe von der ersten Standortfrage bis zur Ansiedlung und Erweiterung. Im StartingUp-Interview spricht Geschäftsführer René Tritscher darüber, warum Österreich für forschungsintensive Unternehmen und Headquarters attraktiv ist und welche Rolle Talente und Forschungsökosysteme dabei spielen.

StartingUp: Österreich wird international als forschungsstarker Innovationsstandort wahrgenommen. Was macht aus deiner Sicht die besondere Attraktivität Österreichs (speziell für forschungsintensive internationale Unternehmen) aus?

René Tritscher: Österreich als innovativer Industrie- und Forschungsstandort bietet ein stimmiges Gesamtpaket und ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Wir haben eine Forschungsquote von über 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und eine steuerliche Forschungsprämie von 14 Prozent. Dazu kommen exzellente Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitäre Institute sowie Cluster, in denen Unternehmen und Forschungseinrichtungen eng zusammenarbeiten.

Besonders stark ist Österreich in Bereichen wie Green Tech, Digitalisierung mit Schwerpunkten wie Künstlicher Intelligenz, Quantentechnologie sowie Life Sciences – bei MINT-Absolvent:innen liegen wir mit rund 32 Prozent im europäischen Spitzenfeld und deutlich über OECD- und EU-Durchschnitt. Außerdem bietet Österreich hohe Planungs- und Rechtssicherheit, eine zentrale Lage in Europa und eine Lebensqualität, die internationale Talente anzieht.

Die ABA positioniert Österreich weltweit als Forschungs- und Investitionsstandort. Wie genau unterstützt die ABA Unternehmen beim Markteintritt, bei der Expansion und beim Aufbau regionaler oder divisionaler Headquarters?

Mit „INVEST in AUSTRIA“ und „WORK in AUSTRIA“ machen wir den Wirtschafts-, Forschungs- und Arbeitsstandort Österreich international sichtbar und sprechen Unternehmen sowie Fachkräfte gezielt an. Wir beraten Unternehmen kostenlos bei der Evaluierung des Standortes, bereiten Kennzahlen und Standortvergleiche auf und identifizieren passende Regionen, Immobilien und Förderprogramme. Ein wichtiger Teil ist die Vernetzung mit Clustern, Forschungszentren, Ausbildungspartner*innen und Behörden, damit Unternehmen rasch in die relevanten Ökosysteme hineinfinden.

Bei Erweiterungen unterstützen wir das lokale Management dabei, den Business Case für Österreich im Konzern zu argumentieren und mit Fakten zur Lage im Herzen Europas, zur Wertschöpfung sowie zum Talentangebot. 2024 haben wir 309 Ansiedlungen und Erweiterungen mit einem Investitionsvolumen von rund 1,1 Milliarden Euro und mehr als 2.200 geplanten Arbeitsplätzen begleitet und bleiben auch nach der Ansiedlung als Partnerin in allen Belangen an der Seite der Unternehmen.

Ein wichtiges Argument für einen Standort ist der Zugang zu Fachkräften, gerade in MINT-Bereichen. Wie unterstützt WORK in AUSTRIA Unternehmen beim Recruiting internationaler Talente?

Der Geschäftsbereich „WORK in AUSTRIA“ der ABA unterstützt Unternehmen in Österreich beim Recruiting internationaler Fachkräfte und vernetzt sie kostenlos mit Kandidat*innen weltweit. Im Mittelpunkt steht unsere digitale Plattform (Talent Hub), auf der Unternehmen ihre Stellen inserieren, Suchprofile anlegen und passende Kandidat*innen vorgeschlagen bekommen.

Daneben setzen wir auf zielgruppenspezifische Kommunikationsmaßnahmen in ausgewählten Fokusländern wie Rumänien, Kroatien, Brasilien oder Indonesien, kooperieren mit Hochschulen und organisieren Karriere-Events sowie Formate wie virtuelle Talent- oder Research-Talks. In unseren Beratungen geht es auch um praktische Fragen zu Arbeitsrecht, Anerkennung von Qualifikationen oder zu Standortfaktoren. Unser Ziel ist, dass der Zugang zum globalen Talentpool für österreichische Unternehmen im HR-Alltag gut handhabbar wird.

Neben Unternehmen unterstützt die ABA auch internationale Fachkräfte und ihre Familien beim Weg nach Österreich. Welche Rolle spielt diese Serviceleistung im Wettbewerb um globale Talente?

Internationale Fachkräfte entscheiden sich nicht nur für einen Job, sondern für ein Land zum Leben. Unsere Servicestelle Einwanderung und Aufenthalt berät Fachkräfte, Forscher*innen, ihre Angehörigen und Unternehmen persönlich zu Aufenthaltstiteln wie der Rot-Weiß-Rot-Karte, zu Verfahren, Fristen und Unterlagen und begleitet den gesamten Prozess von der ersten Anfrage bis zur Ankunft.

Ergänzt wird das durch digitale Tools wie dem „Immigration Guide“ und dem „Personal Guide to Living and Working in Austria“ sowie durch Relocation- und Onboarding-Services zu Themen wie Wohnen, Schule oder Gesundheitsversorgung auf workinaustria.com. So verbinden wir die internationale Bewerbung des Forschungs- und Arbeitsstandorts Österreich mit sehr konkreter Unterstützung auf dem Weg hierher. Dieses Gesamtpaket aus Karriereperspektive, Forschungsumfeld und Lebensqualität ist im Wettbewerb um globale Talente ein wichtiger Standortvorteil.

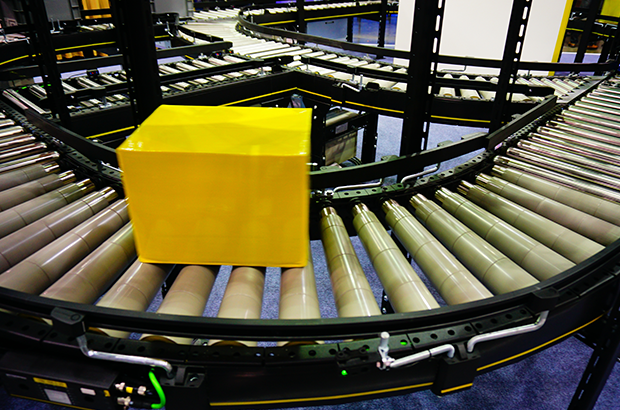

Intralogistik skalieren ohne Chaos

Wie Start-ups Materialflüsse früh professionalisieren und so typische Stolperfallen vermeiden können.

Effiziente Intralogistik ist ein unterschätzter Erfolgsfaktor für wachsende Start-ups. Wer Materialflüsse erst optimiert, wenn das Lager überläuft, handelt zu spät. Schon in der Aufbauphase lassen sich Strukturen schaffen, die Wachstum ermöglichen, statt es zu bremsen. Transparente Prozesse, digitale Schnittstellen und ergonomische Abläufe senken nicht nur Kosten, sondern sichern auch Qualität und Liefertreue. Der folgende Leitfaden zeigt, wie junge Unternehmen ihre Intralogistik schrittweise professionalisieren und typische Stolperfallen vermeiden können.

Frühzeitige Planung schafft Spielräume

Ein häufiger Fehler junger Unternehmen ist, Lager und Logistik nur als Nebenaufgabe zu betrachten. Dabei werden hier die Grundlagen für Liefergeschwindigkeit und Kundenzufriedenheit gelegt. Wer früh Flächenbedarf, Materialflusswege und Schnittstellen plant, spart später hohe Anpassungskosten. Auch einfache Tools wie Prozessdiagramme oder Lagerlayouts helfen, Engpässe zu erkennen. Besonders in der Wachstumsphase lohnt sich der Austausch mit spezialisierten Anbietern wie Toppy Deutschland, um geeignete Lösungen für Palettenhandling und Materialumschlag zu identifizieren.

Skalierbare Prozesse statt Ad-hoc-Lösungen

Wachstum bringt Komplexität. Viele Start-ups kompensieren diese mit mehr Personal, statt Abläufe zu automatisieren. Das führt langfristig zu Ineffizienz. Besser ist es, skalierbare Prozesse zu schaffen, die auch bei steigenden Stückzahlen stabil bleiben. Automatische Fördertechnik, modulare Regalsysteme und digitale Lagerverwaltungssysteme können hier entscheidend sein. Wichtig ist, in Prozessketten zu denken: Wareneingang, Kommissionierung, Verpackung und Versand müssen aufeinander abgestimmt sein. Nur so entstehen reibungslose Abläufe, die ohne ständige manuelle Eingriffe funktionieren.

Ergonomie und Arbeitssicherheit als Produktivitätsfaktor

In der Intralogistik entscheidet nicht nur Technik über Effizienz, sondern auch die Gestaltung der Arbeitsplätze. Zu hohe oder zu tiefe Greifpositionen, schwere Lasten und unübersichtliche Laufwege führen schnell zu Fehlern oder Ausfällen. Ergonomische Lösungen steigern Produktivität, weil sie Mitarbeitende entlasten. Mobile Palettenwechsler, höhenverstellbare Tische und automatische Hubsysteme reduzieren körperliche Belastungen und steigern gleichzeitig den Durchsatz. Ein ergonomisches Lager ist keine Kostenstelle, sondern ein zentraler Baustein für nachhaltige Effizienzsteigerung.

Digitalisierung gezielt einsetzen

Nicht jede digitale Lösung lohnt sich für jedes Start-up. Wichtig ist, zunächst die Prozesse zu verstehen, bevor Software eingeführt wird. Ein digitales Lagerverwaltungssystem bringt nur dann Vorteile, wenn Stammdaten gepflegt und Abläufe klar definiert sind. Sensoren, Scanner oder mobile Endgeräte können Fehlerquoten senken und Bestände in Echtzeit sichtbar machen. Entscheidend ist die Schnittstellenfähigkeit: Systeme müssen Daten austauschen können, um Medienbrüche zu vermeiden.

Kennzahlen und kontinuierliche Verbesserung

Effiziente Intralogistik lebt von Messbarkeit. Nur wer Prozesse kennt, kann sie verbessern. Relevante Kennzahlen sind unter anderem Durchlaufzeiten, Kommissionierfehler, Flächenauslastung und Lagerumschlag. Diese Daten liefern wertvolle Hinweise, wo Bottlenecks entstehen. Regelmäßige Auswertungen und kleine Anpassungen verhindern, dass sich Ineffizienzen einschleichen. Ein einfacher PDCA-Zyklus (Plan–Do–Check–Act) hilft, systematisch zu optimieren und schnell auf Marktveränderungen zu reagieren.

Investitionsentscheidungen mit System treffen

Investitionen in Lagertechnik oder Automatisierung sollten nie aus dem Bauch heraus erfolgen. Eine strukturierte Entscheidungsbasis ist unverzichtbar. Dazu gehören Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Vergleich von Alternativen und Berücksichtigung von Wartungs- und Schulungskosten. Leasingmodelle oder Mietoptionen können sinnvoll sein, um Liquidität zu schonen. Ein Business Case zeigt, wann sich Investitionen amortisieren und welche Produktivitätsgewinne realistisch sind.

Beispielhafte Prüfkriterien vor einer Anschaffung:

- Reduziert die Lösung manuelle Arbeit oder Durchlaufzeit?

- Ist sie modular erweiterbar?

- Wie hoch sind Schulungs- und Wartungsaufwände?

- Passt sie zu vorhandenen Systemen?

- Gibt es eine messbare Effizienzsteigerung?

Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz

Auch im Lager ist Nachhaltigkeit längst ein Wettbewerbsfaktor. Energieeffiziente Fördertechnik, Mehrwegverpackungen und kurze Wege sparen Ressourcen und senken Kosten. Moderne Anlagen erfassen Energieverbrauch und Laufzeiten automatisch, um Optimierungspotenziale sichtbar zu machen. Ebenso wichtig: Mitarbeiter sensibilisieren, Abfall vermeiden und Materialflüsse gezielt steuern. Wer Nachhaltigkeit in die Intralogistik integriert, stärkt nicht nur das eigene Image, sondern profitiert von langfristig stabilen Betriebskosten.

Zusammenarbeit zwischen Produktion und Logistik

Häufig arbeiten Produktion und Logistik nebeneinander statt miteinander. Dabei entsteht Wertschöpfung nur, wenn Materialfluss und Fertigungsplanung ineinandergreifen. Kurze Abstimmungswege, klare Verantwortlichkeiten und gemeinsame Kennzahlen schaffen Transparenz. In kleineren Teams kann schon eine wöchentliche Abstimmung große Effekte bringen. Besonders bei der Einführung neuer Produkte sollten Materialfluss, Verpackung und Lagerstrategie von Beginn an gemeinsam gedacht werden. So lassen sich spätere Korrekturen und teure Nachrüstungen vermeiden.

Skalierung als Daueraufgabe verstehen

Intralogistik ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Mit wachsendem Auftragsvolumen ändern sich Anforderungen, Lieferketten und Kundenerwartungen. Wer regelmäßig prüft, ob Prozesse und Technik noch passen, bleibt wettbewerbsfähig. Auch Schulungen und Wissenstransfer sind wichtig, damit Teams Veränderungen mittragen. Der Aufwand zahlt sich aus: Eine skalierbare, flexible Logistikstruktur ist die Basis für stabiles Wachstum.

Interview mit Ole Dening: Wie digitalisieren Unternehmen ihre langfristigen Beschaffungsstrategien?

Ole Dening, Co-Founder der Partbase GmbH und Experte für digitale Einkaufslösungen, erklärt, wie Unternehmen mit digitalen Tools ihre langfristigen Beschaffungsstrategien effizienter gestalten.

Lieferketten, Einkauf und Beschaffung befinden sich im Wandel. Steigende Kosten, volatile Märkte und geopolitische Unsicherheiten zwingen Unternehmen dazu, ihre Strategien neu zu denken. Besonders im Einkauf zeigt sich, dass digitale Lösungen nicht mehr nur eine Option sind, sondern zur Notwendigkeit werden. Sie schaffen Transparenz, senken Risiken und ermöglichen eine strategische Planung, die weit über kurzfristige Bedarfsdeckung hinausgeht.

Wir haben mit Ole Dening über die Digitalisierung langfristiger Beschaffungsstrategien gesprochen. Er ist Experte für digitale Einkaufslösungen und weiß, wie Unternehmen moderne Plattformen in ihre Prozesse integrieren können. Ein Beispiel dafür ist die Partbase Plattform, die es ermöglicht, Rahmenverträge effizient zu verwalten, Lieferantenbeziehungen zu pflegen und Bestellprozesse zu automatisieren – ohne dabei den individuellen Charakter der Beschaffung zu verlieren.

Ziel solcher Systeme ist es, Einkäufern mehr Handlungsspielraum zu geben und sie von administrativen Aufgaben zu entlasten. Während früher Excel-Tabellen, E-Mails und Telefonate dominierten, setzen heute immer mehr Unternehmen auf zentrale Plattformen, die alle Informationen bündeln und die Kommunikation mit Lieferanten digital abbilden.

Ole Dening erklärt, warum langfristige Beschaffungsstrategien nur dann erfolgreich sind, wenn Technologie, Daten und persönliche Beziehungen sinnvoll kombiniert werden. Wir haben mit ihm über Herausforderungen, Erfolgsfaktoren und Zukunftsperspektiven des digitalen Einkaufs gesprochen.

StartingUp: Herr Dening, warum ist die Digitalisierung im Einkauf heute wichtiger denn je?

Ole Dening: Weil Unternehmen in einem Umfeld agieren, das von Unsicherheiten geprägt ist – Inflation, Lieferengpässe, geopolitische Risiken. Früher reichte Erfahrung, heute braucht es Daten, Automatisierung und Transparenz.

Gerade im MRO-Bereich (Maintenance, Repair & Operations) laufen viele Beschaffungsprozesse noch manuell ab – mit Excel-Listen, E-Mails und Telefonaten. Das kostet Zeit, Geld und ist fehleranfällig. Unsere Plattform Partbase digitalisiert diesen Prozess vollständig: Rahmenverträge, Lieferantenmanagement und Bestellungen werden automatisiert, Echtzeitdaten zu Preisen und Verfügbarkeiten integriert. Unternehmen reduzieren so ihre Prozesskosten um bis zu 30 % und gewinnen Zeit für strategische Aufgaben.

Ohne Digitalisierung droht Stillstand – und in dynamischen Märkten bedeutet das Wettbewerbsverlust.

StartingUp: Welche Rolle spielt Transparenz bei langfristigen Beschaffungsstrategien?

Ole Dening: Transparenz ist das Fundament jeder nachhaltigen Beschaffungsstrategie. Nur wer seine Lieferantenstruktur, Vertragslaufzeiten und Preisentwicklungen kennt, kann Risiken steuern und Chancen nutzen.

Partbase bietet dafür umfassende Transparenz: Aktuell knapp eine halbe Millionen Artikel, perspektivisch mehrere Millionen Artikel aus dem Bereich der Fluidtechnik (Hydraulik, Pneumatik und Drucklufttechnik), automatisierte Vertragsverwaltung, ERP-Anbindung (z. B. SAP) und Echtzeit-Dashboards zu Lagerbeständen und Lieferantenperformance.

Ein Kunde aus dem Maschinenbau stellte mit Partbase fest, dass 40 % seiner Komponenten von Single-Source-Lieferanten stammten – ein erhebliches Risiko. Durch alternative Angebote sank seine Ausfallquote um 25 %.

Transparente Daten schaffen Planungssicherheit, und Planungssicherheit ist die Grundlage strategischer Beschaffung.

StartingUp: Wie helfen Plattformen wie Partbase, ohne den persönlichen Kontakt zu Lieferanten zu verlieren?

Ole Dening: Digitale Plattformen ersetzen den persönlichen Kontakt nicht – sie verstärken ihn. Indem Routineaufgaben automatisiert werden, bleibt mehr Zeit für strategische Gespräche.

Bei Partbase nutzen Einkäufer Features wie das Collective Cart (teilbare Warenkörbe), mit dem Teams Bestellungen gemeinsam verwalten. Automatisierte Angebotserstellungen und ERP-Schnittstellen reduzieren den administrativen sowie kommunikativen Aufwand erheblich. Ein Kunde aus der Fertigung beschleunigte so seinen Bestellprozess um 40 %.

Gleichzeitig bleibt die persönliche Betreuung zentral: Unser Support reagiert innerhalb von 30 Minuten, und über Partner wie WK Hydraulik bieten wir technische Beratung, Reparaturen und Schulungen direkt vor Ort.

Kurz gesagt: Partbase digitalisiert Abläufe – nicht Beziehungen.

StartingUp: Warum ist die digitale Verwaltung von Rahmenverträgen so entscheidend?

Ole Dening: Rahmenverträge sind das Rückgrat jeder professionellen Beschaffung. Ihre Digitalisierung macht sie effizient, transparent und steuerbar.

Mit Partbase werden Verträge zentral verwaltet – mit Preisen, Laufzeiten und Konditionen in Echtzeit. Automatische Erinnerungen vermeiden Fristenversäumnisse, ERP-Anbindungen verknüpfen Verträge direkt mit Bestellungen.

So reduzieren Unternehmen den Verwaltungsaufwand um bis zu 50 % und erhöhen gleichzeitig die Preistreue. Dashboards liefern zudem Leistungsanalysen von Lieferanten, was gezielte Verhandlungen ermöglicht.

Das Ergebnis: weniger Aufwand, bessere Kontrolle, niedrigere Kosten.

StartingUp: Wo liegen die größten Herausforderungen bei der Einführung solcher Systeme?

Ole Dening: Vier Punkte treten regelmäßig auf:

1. Change-Management: Viele Mitarbeitende hängen an gewohnten Prozessen. Hier braucht es Schulung und Kommunikation, um den Mehrwert digitaler Tools zu vermitteln.

2. Datenqualität: Unvollständige oder veraltete Stammdaten bremsen die Automatisierung. Wir unterstützen Kunden bei der Bereinigung, bevor sie live gehen.

3. Systemintegration: Alte ERP-Systeme sind oft nicht standardisiert. Unsere APIs machen Anbindungen flexibel, erfordern aber initiale Abstimmung.

4. ROI-Verständnis: Manche Unternehmen zögern bei der Investition. Pilotprojekte zeigen schnell, dass sich die Einführung lohnt – häufig mit Einsparungen von 15 bis 25 %.

Mit klarem Projektplan, interner Kommunikation und starker Partnerbegleitung wird der Umstieg meist in wenigen Monaten erfolgreich abgeschlossen.

StartingUp: Wie wird sich die Beschaffung in den nächsten Jahren verändern?

Ole Dening: Die Zukunft des Einkaufs ist automatisiert, vernetzt und intelligent.

Digitale Plattformen übernehmen künftig viele operative Aufgaben: KI-gestützte Bedarfsplanung, Preisverhandlungen und Risikomanagement werden zum Standard. Partbase arbeitet bereits daran, diese Funktionen in seine Plattform zu integrieren.

Unsere Vision: Einkäufer konzentrieren sich auf strategische Themen –Lieferantenentwicklung, Innovationspartnerschaften, Nachhaltigkeit – während das System den Rest übernimmt.

Der menschliche Faktor bleibt entscheidend: Technologie ist nur dann erfolgreich, wenn sie den Menschen stärkt, nicht ersetzt.

Unternehmen, die jetzt digitalisieren, sichern sich nicht nur Effizienz, sondern Zukunftsfähigkeit.

StartingUp: Herr Dening, vielen Dank für das Gespräch.

Fazit: Digitale Plattformen wie Partbase zeigen, wie moderne Beschaffung funktioniert: transparent, automatisiert, aber dennoch menschlich. Sie verwandeln den Einkauf von einer reaktiven Kostenstelle in einen strategischen Werttreiber – besonders in der Industrie, wo Hydraulik, Pneumatik und Ersatzteilbeschaffung komplexe Prozesse sind.

Sportive Learnings für dein Business

3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen – das ist die zu bewältigende Distanz beim legendären IRONMAN-Triathlon. Slatco Sterzenbach hat diesen Wettkampf 17 Mal absolviert und zeigt, was Höchstleistung im Sport und Erfolg im Business gemeinsam haben.

Siebzehnmal an die eigenen Grenzen gehen, 17 Mal durch Höhen und Tiefen kämpfen, 17 Mal über die Ziellinie kommen – doch die wichtigste Erkenntnis aus diesen Wettkämpfen hat nichts mit Sport zu tun. Es geht um weit mehr als körperliche Ausdauer: Es geht um mentale Stärke, strategische Planung und die Fähigkeit, mit Rückschlägen umzugehen. Diese Prinzipien sind universell und lassen sich auf nahezu alle Lebensbereiche übertragen – insbesondere auf Unternehmertum und persönliche Entwicklung.

Die wahre Herausforderung beginnt lange vor dem Wettkampftag

Viele bewundern Athlet*innen für ihre Leistung am Wettkampftag. Doch die wahre Herausforderung beginnt nicht erst an diesem Tag, sondern in den Jahren und Jahrzehnten davor. Es sind die unzähligen Stunden des Trainings, die Überwindung von Müdigkeit und der Verzicht auf Bequemlichkeit, die letztlich über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Viele fragen mich: Wie schafft man es, einen IRONMANTriathlon oder gar 17 solcher Wettkämpfe zu absolvieren? Die eigentlich spannende Frage lautet aber: Wie hält man 25 Jahre Leistungssport durch? Wie schafft man es, fast jeden Tag mehrere Stunden zu trainieren – auch wenn das Wetter schlecht ist, der Körper müde oder das Leben gerade andere Herausforderungen bereithält? Wie kann man täglich Höchstleistung erbringen, auch wenn niemand zuschaut?

Genau hier liegt die essenzielle Verbindung zum Unternehmertum.

Unternehmer*innen und Extremsportler*innen brauchen eine starke Vision

Jeder große Erfolg beginnt mit einer klaren Vision. Als ich damals mit dem Triathlon begann, war mein Ziel eindeutig: Ich wollte zur Weltmeisterschaft nach Hawaii. Diese Vision hat mich durch die Jahre getragen, mich motiviert, wenn es schwierig wurde, und mir geholfen, dranzubleiben.

Genauso braucht ein(e) Unternehmer*in eine klare Vorstellung davon, wo er/sie in drei, fünf oder zehn Jahren stehen will. Ohne diese langfristige Perspektive wird es schwer, schwierige Phasen zu überstehen und durchzuhalten, wenn Rückschläge kommen. Wer nicht weiß, warum er/sie morgens aufsteht und worauf er/sie hinarbeitet, verliert schnell den Antrieb. Eine starke Vision ist der Kompass, der durch stürmische Zeiten leitet.

Klare Ziele und messbare Fortschritte sind entscheidend

Visionen sind wichtig, doch ohne klare Ziele bleiben sie nur Träume. Als Leistungssportler wusste ich jeden Tag genau, was ich trainieren musste, welche Herzfrequenz, welche Wattzahl oder welche Kilometerleistung zu erreichen war. Ich habe alles getrackt – Ernährung, Trainingseinheiten, Erholungsphasen.

Im Business ist es genauso: Ohne messbare KPIs kann kein Unternehmen langfristig wachsen. Tägliche, wöchentliche und monatliche Ziele sind essenziell, um Fortschritte zu erkennen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Eine große Vision allein reicht nicht – es braucht auch eine Strategie, präzise Meilensteine und das konsequente Überprüfen der Zwischenergebnisse.

Wachstum entsteht durch Herausforderungen und bewusstes Scheitern

Jede Trainingseinheit bedeutet in gewisser Weise ein Scheitern. Beim Krafttraining gehen wir ans Muskelversagen, beim Ausdauertraining erleben wir Momente der totalen Erschöpfung. Doch genau in diesen Phasen wächst der Körper – und genauso wächst auch ein Unternehmen oder eine Persönlichkeit durch Herausforderungen.

Viele scheuen sich davor, Fehler zu machen oder Rückschläge zu erleben. Doch in Wahrheit sind diese Momente essenziell für den Fortschritt. Ein(e) erfolgreiche(r) Unternehmer*in lernt, Fehler als wertvolle Lektionen zu sehen. Die größte Herausforderung besteht darin, sich immer wieder aus der Komfortzone herauszubewegen – egal ob als Sportler*in oder Unternehmer*in.

Ein weiteres Prinzip aus dem Leistungssport: Es ist nicht erfolgreich, wer am meisten Talent hat, sondern wer über Jahre hinweg konstant dranbleibt. Denn eines muss man wissen: Konstanz schlägt Talent. Viele Menschen überschätzen, was sie an einem Tag erreichen können, aber unterschätzen, was sie in einem Jahr oder Jahrzehnt schaffen können.

Wenn du dich jeden Tag nur um ein Prozent verbesserst, wirst du in einem Jahr eine völlig neue Ausgangssituation haben.

Der richtige Rhythmus: Balance zwischen Anspannung und Entspannung

Häufig wird Erfolg mit einem Marathon verglichen. Doch in Wahrheit ist das Leben kein gleichmäßiger Dauerlauf, sondern eine Abfolge von intensiven Phasen und bewussten Erholungsmomenten. Im Sport ist die Superkompensation – der Wechsel zwischen Belastung und Erholung – entscheidend für langfristige Leistungssteigerung.

Dasselbe gilt im Unternehmertum: Wer dauerhaft auf Höchstleistung fährt, ohne Pausen einzuplanen, riskiert langfristig einen Einbruch. Erfolgreiche Unternehmer*innen wissen, wann es Zeit ist, sich zu fordern – und wann es wichtig ist, sich zurückzulehnen, Energie zu tanken und mit neuer Kraft weiterzumachen. Methoden wie die Pomodoro-Technik (eine Zeitmanagement-Methode des Italieners Francesco Cirillo) helfen dabei, fokussierte Arbeit mit bewussten Pausen zu kombinieren.

Fehler sind keine Hindernisse – sie sind der Weg

Viele Menschen haben Angst vor Fehlern. Doch wer sich weiterentwickeln will, muss Fehler nicht nur akzeptieren, sondern aktiv annehmen. Ich sehe Fehler als Indikatoren für Wachstum. Jeder Fehltritt, jede Herausforderung bringt mich weiter – im Sport genauso wie im Business.

Unternehmer*innen, die Angst vor Problemen haben, bleiben stehen. Doch wer versteht, dass Herausforderungen zum Prozess dazugehören, kann sie sogar willkommen heißen. Es geht nicht darum, Probleme zu vermeiden, sondern sie als Chancen zu nutzen, um sich weiterzuentwickeln.

Erfolg beginnt im Kopf – glaube an dich selbst

Einer der größten Erfolgsfaktoren ist die mentale Haltung. Unsere Glaubenssätze bestimmen, was wir für möglich halten – und was nicht. Wer sich selbst kleinredet, wird niemals seine vollen Potenziale ausschöpfen. Wer jedoch an sich glaubt und seine inneren Blockaden überwindet, kann unglaubliche Erfolge erzielen.

Als ich meinen ersten IRONMAN startete, hatte ich keinen Beweis, dass ich jemals 17 Finishes erreichen würde. Aber ich hatte den Glauben daran. Genauso ist es im Unternehmertum: Nur wer daran glaubt, sein Unternehmen groß zu machen, wird auch Wege finden, um genau das zu erreichen.

Erfolg ist eine bewusste Entscheidung

Letztendlich ist Erfolg kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung. Die Frage ist nicht, ob du erfolgreich sein kannst, sondern ob du bereit bist, den Preis dafür zu zahlen – mit Disziplin, Durchhaltevermögen und der Fähigkeit, immer wieder aufzustehen.

Wer bereit ist, langfristig zu investieren, sich immer wieder aus der Komfortzone zu bewegen, an seine Vision zu glauben und Rückschläge als Teil des Weges zu akzeptieren, wird außergewöhnliche Erfolge erzielen. Denn am Ende sind es nicht die äußeren Umstände, die über Erfolg entscheiden, sondern die innere Einstellung und die täglichen Handlungen, die wir wählen.

Der Autor Slatco Sterzenbach ist Experte für mentale und physische Peak Performance für Unternehmer*innen sowie Buchautor von: „Iron Mind – Die 55 geheimen Gesetze der Peak Performance“, https://go.iron-mind.de

Neue Narrative gesucht

Warum es sich für Start-ups auszahlt, Unternehmensbotschaften in einen wertstiftenden Kontext zu setzen – insbesondere in medial übererregten Zeiten.

In Zeiten multipler Krisen, geopolitischer Turbulenzen und wirtschaftlicher Unsicherheiten verwundert es wenig, dass bisherige Gewissheiten infrage gestellt werden. Selbstverständliche Narrative und Regelwerke, die uns als Gesellschaft verbinden, drohen auseinanderzubrechen. Kohärente Zukunftsbilder, basierend auf einem dem Menschen dienenden Fortschritt, scheinen sich partiell in Sehnsüchte nach der Vergangenheit aufzulösen.

Im zunehmend komplexen, polarisierten, politisierten und moralisierten öffentlich-medialen Raum eröffnen sich für Start-ups bzw. deren Gründer*innen interessante Möglichkeiten, ein auf die Unternehmensziele einzahlendes Narrativ aufzubauen. Eines, das zugleich Zuversicht in gesellschaftliche Narrative einwebt. Voraussetzung hierfür ist die Bereitschaft, über den Tellerrand hinaus in größeren Zusammenhängen vernetzt zu denken und zu kommunizieren.

Den altlastenfreien Innovationsweitblick nutzen

Start-ups sind auf Medienarbeit und Öffentlichkeitswirkung angewiesen, sei es für die Erklärung einer neuen Technologie, die Bekanntmachung der eigenen Marke, Produkte oder Dienstleistungen, die Gewinnung neuer Mitarbeitenden oder auch Investor*innen, die eine Finanzierungsrunde ermöglichen.

Sie sind per definitionem Unternehmen, die sich durch eine neue, innovative Geschäftsidee und hohes Wachstumspotenzial auszeichnen. Nicht wenige von ihnen wirken disruptiv auf traditionelle Geschäftsmodelle ein. Und sie befinden sich in Gründung, sind im Neu-Erfinden, mit Blick nach vorne, mit einer Vision, frei von in der Vergangenheit eingegangenen und heute einschränkenden Verbindlichkeiten sowie frei von zukunftserschwerenden internen Strukturen. Ganz anders als zahlreiche Großkonzerne, die sich in Krisen- oder unsicheren Zeiten nicht selten mit hohem Zeit-, Geld- und Erklärungsaufwand um den Abbau (von Mitarbeitenden, Strukturen etc.) und nicht um zukunftsgestaltenden Aufbau kümmern dürfen.

Start-ups beschäftigen sich tagein, tagaus mit Zukunft. Es geht um Wachstum, das Erreichen der nächsten Unternehmensphase, der nächsten Finanzierungsrunde bzw. der nächsten zu finanzierenden Wachstumsphase – immer mit dem Ziel, die Unternehmensvision wirklicher werden zu lassen. Sie sind daher prädestiniert, in Zeiten des „krassen Wandels“ neue Narrative, neue Zukunftserzählungen, gesellschaftlich positiv wirkend mitzuschreiben.

Häufig sind Start-ups im Internet- oder Technologiebereich tätig, einem Sektor, der auf die derzeitige sogenannte Zeitenwende sehr beschleunigend einwirkt. Ihr altlastenfreier Innovationsweitblick ermöglicht es ihnen, mit ihrer Expertise sinn- und wertstiftend für ihr Unternehmen in den öffentlichen Diskurs einzusteigen und dadurch auch gesellschaftlich lösungsorientiert sowie sinn- und wertvoll zu kommunizieren – wenn sie denn strategisch vorgehen bzw. die Möglichkeiten, die Kommunikation insbesondere im jetzigen Zeitfenster bietet, intelligent nutzen.

Die Möglichkeiten intelligent umsetzen

Kommunikation sollte von Beginn an so angelegt sein, dass sie kontinuierlich und besonnen als integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, des Businessplans, die Unternehmenszielsetzung zu unterstützen vermag und nicht für ein kurzzeitig zwar helles, aber letztlich inszeniertes, geld- und zeitverbrennendes Strohfeuer missbraucht wird.

Kommunikationsarbeit kann heute in Teilen effizient mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) erledigt werden. Erkennbar ist inzwischen jedoch, dass mit der Automatisierung der Kommunikationswerkbank bzw. der Erledigung der handwerklichen Aufgaben durch KI vieles, das der strategischen Differenzierung, Positionierung, Abgrenzung zum Mitbewerb im öffentlich medialen Raum und somit dem Wettbewerbsvorteil dient, vernachlässigt wird. Denn KI ist zur Lösung dieser strategischen Aufgabe, diesem vernetzten Denken sowie der Kontextualisierung nicht in der Lage. Gründer*innen sollten aber auf diese strategische Möglichkeit des intelligent vernetzten Kommunizierens nicht verzichten und sich gerade im Hinblick auf das Narrativ sehr bewusst mit dem medialen „In-Kontext-Setzen“ der eigenen Unternehmensbotschaften beschäftigen.

Die Einordnung von Unternehmensbotschaften in einen größeren medialen und gesellschaftlichen Kontext ist nicht zu unterschätzen. Innovative Ideen und Botschaften genialer Gründer*innen können im individuell gewählten Kontext mit Impulsen der Märkte, aber auch gesellschaftlichen Entwicklungen und eventuell regulatorischen Anforderungen medial verbunden werden. In der jetzigen Zeitenwende, die neue gesellschaftliche Narrative erst noch finden muss, ist das eine spannende Perspektive für Start-ups im Hinblick auf ihr zu hebelndes Entwicklungspotenzial.

Es ist immens hilfreich, sich in einer sehr frühen Entwicklungsphase zu überlegen, in welchem inhaltlichen Kontext das eigene Start-up mit seinen Produkten, Dienstleistungen, Anliegen und seinem Know-how sichtbar werden möchte. Weitere wertvolle Fragestellungen sind beispielsweise: Welcher Kontext macht potenzielle Kund*innen neugierig und unterstützt bei der Wertschaffung? Welche Medienkanäle und -formate können dabei helfen? Wie lässt sich das Risiko minimieren, einem intransparenten Kontext ausgeliefert zu sein, der im schlimmsten Fall dem Unternehmen oder schlichtweg der Reputation schadet?

Was gilt es zu beachten, was zu vermeiden?

Es birgt Risiken, sich bei der Medienauswahl zum Beispiel nur auf einen einzigen trendigen Social-Media-Kanal zu fokussieren. Aufgrund der aktuellen Algorithmus-Politik der digitalen Plattformbetreibenden ist es für die Nutzer*innen von Social-Media-Kanälen weder vorhersehbar noch transparent, geschweige denn planbar, wem in welchem Kontext die eigenen Botschaften zugespielt werden. Es ist der Algorithmus, der Zielgruppe und Kontext bestimmt.

Wichtig ist daher, in größtmöglicher Unabhängigkeit von einzelnen Social-Media-Kanälen zu kommunizieren, auch aufgrund der in mancher Hinsicht verwirrenden Verschiebungen bei Regularien, beim Common Sense im Tech getriebenen medialen Raum sowie bei den Geschäftspraktiken der Tech-Konzerne. Fokussiert sich ein Start-up zu stark auf einen einzelnen dieser Kanäle, kann es zudem ohne eigenes Verschulden in eine missliche Lage geraten, wenn beispielsweise die Plattform einen Reputationsschaden erleidet oder nicht mehr en vogue ist – wofür es reale Beispiele gibt.

Social-Media-Kanäle unreflektiert ganz zu meiden, wäre (Stand heute) ein falsch gezogener Schluss; es gilt vielmehr, die für das eigene Anliegen geeigneten Plattformen – so weit sie sich wirklich eignen – zu durchschauen, um sie klug neben anderen, auch klassischen Medien im wohl durchdachten Medienmix zu nutzen.

Aktuelle Entwicklungen in der Social-Media-Welt zeigen, dass der Glaube naiv ist, auf den digitalen Plattformen der großen Tech-Giganten einen erkenntnisgewinnenden Diskurs mitgestalten zu können, der auf Inhalten sowie sich gegenseitig beziehenden Argumenten basiert und das eigene Narrativ losgelöst von den Interessen der Plattformanbietenden aufbaut. Dabei verkannt werden die mit dem Geschäftsmodell der Tech-Konzerne verbundene Architektur sowie die dahinterstehende Monetarisierung und Marktlogik. Die Art und Weise, in der sich deren Algorithmen auf die Verbreitung eingespielter Botschaften, Kommentare und Bewertungen auswirkt, bedient primär das Anliegen der Tech-Konzerne, verwertbare Daten für das eigene Geschäftsmodell zu generieren, und zahlt bestenfalls eingeschränkt auf die Kommunikationsstrategie der Nutzer*innen ein.

Fazit

Professionelle Unternehmenskommunikation in den heutigen einerseits Paradigmen verändernden und andererseits medial übererregten Zeiten heißt für Start-ups vor allem, klare Botschaften, die eine stringente Unternehmensentwicklung bzw. -vision vermitteln, in einen für das Unternehmen transparenten sowie inhaltlich relevanten medialen Kontext zu setzen. Selbstbestimmt und Stakeholder-orientiert, jedoch nicht Algorithmus geleitet, lassen sich so unternehmerische Handlungsspielräume kommunikativ kreieren und vergrößern – eine große Chance in der nach neuen Narrativen suchenden Zeitenwende.

Die Autorin Christiane L. Döhler ist Inhaberin von DOEHLER Communications in München und verfügt über langjährige Erfahrung sowohl in der Private-Equity-/Venture-Capital-Branche als auch in der Beratung zu Strategie, Positionierung und Kommunikation.

Unternehmensbewertung: Der Zweck bestimmt den Wert

Das Thema Unternehmensbewertung wird spätestens dann für Gründer*innen relevant, wenn eine Finanzierungsrunde oder ein möglicher Verkauf des Unternehmens geplant wird. Dass es bei der Bewertung gravierende Unterschiede gibt, je nachdem, welchen Zweck die Eigentümer*innen verfolgen und wie sie ihr Unternehmen positionieren, ist längst nicht allen bewusst. Diese Details sollten Start-ups für ihre strategischen Überlegungen kennen.

Das Wichtigste zuerst: Kapitalerhöhungen sind keine (Anteils-)Verkäufe

Der essenzielle Unterschied zwischen der Bewertung bei Start-up-Finanzierungsrunden und Unternehmensverkäufen ist mit einer Analogie einfach zu erklären: Man stelle sich dazu ein Schiff (stellvertretend für ein Unternehmen) und einen Kapitän (stellvertretend für den Gründer oder die Gründerin) vor.

Finanzierungsrunde

Bei einer Start-up-Finanzierungsrunde handelt es sich strukturell um eine Kapitalerhöhung: Das heißt, das frische Kapital fließt in das Unternehmen, nicht an die Gründer*innen. Um nun innerhalb der Analogie zu bleiben: Der Kapitän geht auf Investor*innen zu und bietet diesen an, seine nächste große Handelsreise mit frischem Kapital zu finanzieren. Im Gegenzug dafür erhalten die Investor*innen zirka 20 Prozent der Anteile am Schiff samt aller Gewinne, die er durch den Handel der Waren auf allen zukünftigen Reisen erzielt. Das frische Kapital steht nun für die Finanzierung der Handelsreise, nicht jedoch für den privaten Gebrauch zur Verfügung. Die Zukunft des Schiffs liegt weiterhin in den Händen des Kapitäns, der nun durch die Investor*innen überwacht wird und ihnen regelmäßig Bericht erstatten muss.

Unternehmensverkauf

Bei einem Unternehmensverkauf handelt es sich strukturell um einen Anteils- oder unter Umständen auch Asset-Verkauf: Das heißt, das Geld fließt an die Eigentümer*innen, nicht an das Unternehmen. Um erneut unser maritimes Bild zu bemühen: Der Kapitän geht auf mögliche Käufer*innen zu und bietet diesen an, sein Schiff, seine Reisetagebücher, die über die Zeit entstandenen Karten und Aufzeichnungen sowie bestehende Handelsbeziehungen vollständig zu übernehmen. Dazu können die Käufer*innen auch die Crew übernehmen, wobei keine Garantie besteht, dass die Crew auch wirklich erneut an Bord gehen möchte. Das Kapital fließt in Form des Kaufpreises an den Kapitän, nicht aber in die nächsten Handelsreisen. Diese müssen die Käufer*innen selbst finanzieren. Die Zukunft des Schiffs liegt nun in den Händen der Käufer*innen, die damit tun und lassen können, was sie möchten, gleichzeitig aber auch alle Risiken tragen.

Anhand dieses kurzen Beispiels wird klar: Die Ausgangsbasis für die Bewertung bei Start-up-Finanzierungsrunden und Unternehmensverkäufen ist eine fundamental andere: Ob VC-Investor*innen zu 20 Prozent in einen „Kapitän mit Schiff“ investieren oder ob Käufer*innen ein „vollständiges Schiff ohne Kapitän“ kaufen, hat dementsprechend auch große Auswirkungen auf die Herleitung und Höhe der Bewertung.

Welche Faktoren haben Einfluss auf die Unternehmensbewertung?

Das Gründungsteam muss für mehrere Jahre incentiviert werden, die volle Energie in den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens mit Unicorn-Potenzial zu investieren. Ist die voraussichtliche Beteiligung am Exit-Erlös – gemessen am Arbeitsaufwand pro Kopf – zu gering, hat das Gründungsteam zu hohe Opportunitätskosten. Die Beteiligungsquote wird über die Pre-Money-Bewertung – also die Bewertung des Unternehmens vor der Finanzierung – und über die Beteiligungshöhe gesteuert.

Da diese meist dem geschätzten Kapitalbedarf für die nächsten 18 bis 24 Monate entspricht, kann nur eine verhältnismäßig hohe Pre-Money-Bewertung garantieren, dass das Gründungsteam – auch über mehrere aufeinander folgende Finanzierungsrunden – eine ausreichend hohe Beteiligungsquote behält und incentiviert bleibt, die Bewertung des Unternehmens bis zum Exit zu maximieren. Mitunter ist das einer der Gründe, warum Frühphasen-VC-Fonds unvorteilhaft strukturierte Cap Tables (meist ein in Tabellenform aufbereitetes Steuerungsinstrument zur Planung von Finanzierungsrunden bis hin zum Exit) von vornherein ablehnen. Um sich zusätzlich abzusichern, bestehen viele VC-Fonds zusätzlich auf ein Vesting (darin wird u.a. geregelt, was mit den Anteilen eines/einer Gründer*in geschieht, sobald er/sie das Start-up verlässt) der Anteile über einen festgelegten Zeitraum.

Die Investor*innen haben bei ihrer Investition keine operative Verantwortung. Diese liegt beim Gründungsteam, das für alle Beteiligten die Renditen über die nächsten Jahre erzielen soll und dafür (im Vergleich zum Unternehmensverkauf) mithilfe der höheren Bewertung kompensiert werden kann. Deshalb spielt im VC-Finanzierungszyklus eines Unternehmens auch die Signalwirkung einer hohen Bewertung eine wichtige Rolle. Ein maßgebliches Ziel für Frühphasen-Investor*innen ist die Gewinnung weiterer Investor*innen, die den Großteil des bis zum Exit benötigten Kapitals einbringen. Eine gute Bewertung professioneller Investor*innen zu einem frühen Zeitpunkt ist somit ein positives Signal an andere professionelle Investor*innen und erhöht die Chancen, dass ein Unternehmen erfolgreich bis zum Exit durchfinanziert werden kann.

Betrachtet man das auf Outlier (Ausreißererkennung) ausgerichtete Investitionsverhalten von VC-Fonds, ist eine niedrige Einstiegsbewertung viel weniger wichtig, als bei den richtigen Investments an Bord gewesen zu sein. Dieser Umstand führt zu mehr Akzeptanz bei den Investor*innen bezüglich höherer Bewertungen. Trotzdem müssen Unternehmer*innen weiter zwischen den sehr unterschiedlichen Vorhaben Unternehmensverkauf und Finanzierung differenzieren, um das Unternehmen angemessen bewerten zu können.

Warum werden Unternehmensverkäufe anders bewertet als Finanzierungsrunden?

Viele Eigentümer*innen etablierter Unternehmen halten die hohen Bewertungsniveaus bei Start-up-Finanzierungsrunden für nicht gerechtfertigt, wenn nicht sogar absurd. Dennoch geben sie sich oft der Versuchung hin, die hohen Bewertungen der „noch jungen, unausgereiften Unternehmen“ bei Finanzierungsrunden auf den Verkauf ihres profitablen, etablierten Unternehmens zu übertragen. Schließlich hat das eigene Unternehmen ja zu Teilen bereits erreicht, wovon das junge Start-up noch träumt. Dies führt in der Praxis dazu, dass viele Eigentümer*innen Bewertungsmultiples von „3-5x Umsatz“ – die durchaus bei Finanzierungsrunden vorkommen – auf ihr eigenes Unternehmen anwenden und mit unrealistischen Erwartungen in den Verkaufsprozess starten.

Beim Blick auf vergleichbare Unternehmenstransaktionen folgt dann die Ernüchterung, wenn statt „3-5x Umsatz“ eher „6-8x EBIT“ (das operative Ergebnis des Unternehmens) im Markt gezahlt werden. Der entscheidende Fehler liegt darin, dass Verkäufer*innen hier die sprichwörtlichen Äpfel mit Birnen vergleichen: Die Bewertungslogik eines Unternehmensverkaufs unterscheidet sich nun mal erheblich von der oben bereits skizzierten Bewertungslogik einer Kapitalerhöhung im Rahmen einer Finanzierungsrunde. Die Unterschiede liegen vor allem in den folgenden drei Punkten:

- Bei einem Unternehmensverkauf übernehmen die Käufer*innen üblicherweise die (deutliche) Mehrheit am Unternehmen. Damit liegt auch das operative Risiko der zukünftigen Unternehmensführung grundsätzlich bei den Käufer*innen. Viele Käufer*innen versuchen zudem, die Alteigentümer*innen von Unternehmen noch mindestens für 6 bis 24 Monate nach Verkauf an das Unternehmen zu binden, um einen erfolgreichen Übergang an eine neue Geschäftsführung zu gewährleisten. Dazu dienen mitunter auch Earn-Out-Strukturen, bei denen die Alteigentümer*innen teilweise erst bei Erreichung gewisser Meilensteine unter den neuen Eigentümer*innen (zum Beispiel Umsatz- und Ergebnissteigerungen) vollständig vergütet werden.

- Des Weiteren spielt der Verkaufsgrund eine maßgebliche Rolle. Die Frage, die allen Käufer*innen, oft auch direkt beim ersten Gespräch mit den Alteigentümer*innen, auf der Zunge brennt: Wenn Ihr Unternehmen so attraktiv ist, wie Sie sagen, wieso verkaufen Sie dann jetzt? Auch wenn es einige gute Gründe für Unternehmensverkäufe gibt, besteht meist nicht dasselbe Alignment (strategische Ausrichtung) zwischen beiden Parteien wie bei einer Finanzierungsrunde bzw. Kapitalerhöhung. Entsprechend skeptisch und vorsichtig agieren Käufer*innen – was sich zwangsläufig in niedrigeren Bewertungsniveaus äußert.

- Die Steigerungspotenziale in der Bewertung sind weniger stark ausgeprägt als bei Finanzierungsrunden: Während bei einem VC-finanzierten Start-up im Laufe der Zeit immer höhere Bewertungen im Zuge der folgenden Finanzierungsrunden erwartet werden, gestaltet sich das Steigerungspotenzial der Bewertung für Unternehmenskäufer*innen weniger kalkulierbar.

Fazit

Eigentümer*innen können im Verkaufsprozess einige Maßnahmen treffen, um die eigene Unternehmensbewertung zu optimieren. Hauptsächlich erreichen die Verkäufer*innen ihr Ziel, indem sie frühzeitig mit einer gesunden Erwartungshaltung in den Verkauf starten und dann die notwendigen Weichen stellen. Dazu lohnt es sich, saubere Controlling-Strukturen zu definieren, Wachstumspotenziale zu quantifizieren und SOPs (Standard Operating Procedures in Form eines Leitfadens) vorzubereiten.

Zu guter Letzt sollten Eigentümer*innen über qualifizierte M&A-Berater*innen gezielt potenzielle Käufer*innen mit hohem Synergiepotenzial ansprechen. So rückt die Vision eines erfolgreichen Unternehmensverkaufs zu einer attraktiven Bewertung in greifbare Nähe.

Der Autor Peter Nadolinski ist Gründer und Managing Partner bei Venture Advisory Partners und berät Wachstumsunternehmen bei der Finanzierung und erfolgreichen Umsetzung ihres Unternehmensverkaufs.

Beobachten statt Berechnen

Rechnerische Planspiele und das Wissen um aktuelle Trends bringen Gründern erste Erkenntnisse über die Zukunft. Wichtiger ist das systematische Beobachten des konkreten Marktes, um ihn zu verstehen und aktiv mitzugestalten.

Natürlich gehört das Glänzen auf dem Theorie-Parkett und das Schreiben von zahlenbasierten Businessplänen für Gründer zum Pflichtprogramm, um beispielsweise der Hausbank zu zeigen, wie man am Markt einsteigen und bestehen will; aber es kann und darf nicht zum Selbstzweck werden und vollständig das überlagern, weswegen der ganze Aufwand eigentlich betrieben wird: Nämlich mit vollem Einsatz ein unternehmerisches Konzept zu erarbeiten, es umzusetzen und unermüdlich weiterzuentwickeln.

Denn nicht nur für aus der Not heraus geborene Gründungen gilt, dass sie stets ein Wagnis darstellen; und zwar eben nicht nur ein betriebswirtschaftliches. Dass sie mit der Person des Gründers oder der Gründerin untrennbar zusammenhängen. Und dass sie entscheidend darauf beruhen, dass die Neu-Unternehmer den Einsatz und Willen haben, etwas zu gestalten!

Wie geht das, ein spezielles Markt-Umfeld – in der Regel eine Nische, ein Regionalmarkt oder ein enger Zielgruppen-Fokus – langsam und stetig (erstens) entlang klarer, konkreter, auf das eigene Unternehmen zugeschnittener Marktqualitätskriterien zu entwickeln und (zweitens) anhand von Indikatoren für eine Marktdynamik auch in der Richtung, in die man selber will, zu lenken? Dieser Kernfrage wollen wir uns im Folgenden widmen.

Strategic Foresight

Im angelsächsischen Kulturkreis ist für derlei Fragestellungen bereits seit Jahrzehnten eine Profession zuständig – und bestens etabliert –, die sich ausschließlich um genau solche Markt-Taktik und Business-Manöver kümmert: Strategic Foresight, die Zukunftsforschung. Hierzulande ist allerdings, wenn überhaupt, eher der Ableger der Trendforschung bekannt. Und das auch fast nur in Großunternehmen oder einigen Lifestyle-Branchen, die sich’s leisten können. Ansonsten stößt Zukunftsforschung auf Skepsis – nicht zuletzt dank einiger Trend-Gurus, die unverdrossen am eigenen Ruf basteln und lustige Trend-Labels und vielerlei Spielchen erfinden. Mit durchaus hohem Unterhaltungs-, aber allem Anschein nach wenig Gebrauchswert. Zukunftsforschung rangiert daher in der Einschätzung vieler gleich hinter „Astrologie 2.0“. Was aber ist wirklich dran an dieser scheinbar exotischen Disziplin?

Die größten Strategie-Fallen

Sie haben eine tolle Geschäftsidee und eine Strategie, wie Sie die Idee realisieren wollen. Doch nach kurzer Zeit stellen Sie fest: Die Idee ist gut – die Strategie aber nicht. Sie beschließen, das Strategiepferd zu wechseln. Dabei lauern viele Fallen, die sich vermeiden lassen.

Es gibt viele Gründe bzw. Notwendigkeiten für Strategiewechsel in der Gründungsphase: die wirtschaftliche Situation verändert sich oder das Kundenverhalten, oder Sie expandieren rasch. Für die meisten Gründer steht zu Beginn der Selbständigkeit das operative Geschäft im Fokus, sie müssen die gegenwärtigen Herausforderungen bewältigen.

Eine klare Unternehmensstrategie, geschweige denn strategische Überlegungen erfolgt bzw. erfolgen „zwischen Tür und Angel“, eher nebenbei und zufällig. Erst nachträglich geraten die langfristigen Zielsetzungen des jungen Unternehmens in den Blickpunkt. Erfolgt dann der Strategiewechsel, sollten Sie folgende Stolpersteine umschiffen.

1. Mangelnde Flexibilität

Sie sind nicht flexibel genug und „kleben“ an Ihren ersten strategischen Überlegungen fest. Die Leimrute Ihrer Ursprungsstrategie lässt Sie nicht mehr los. Eine Weisheit der Dakota-Indianer lautet: „Wenn Du merkst, dass Du ein totes Pferd reitest, steige ab.“ In aller Regel jedoch sagen Gründer: „Besorgen wir uns doch lieber eine stärkere Peitsche.“ Sie sollten den Mut aufbringen, Ihre bisherige Strategie unter die kritische Lupe zu legen und den Strategiewechsel ins Kalkül ziehen. Um sich von der Leimrute zu befreien, benötigen Sie strategischen Weitblick. Dieser lässt sich nicht erlernen oder herbeizitieren – gehen Sie mit einem strategieerfahrenen Partner Ihres Vertrauens in Klausur und legen Sie alles auf den Prüfstand. Verlassen Sie sich dabei nicht allein auf Ihr Bauchgefühl – nutzen Sie das Handwerkszeug der Strategieexperten.

2. Fehlendes belastbares Zahlenmaterial

Zu diesem Experten-Handwerkszeug gehören die Instrumente der Unternehmensanalyse. Überprüfen Sie die Chancen und Möglichkeiten sowie die Risiken und Gefahren Ihrer Geschäftsidee. Berücksichtigen Sie die Faktoren, auf die Sie keinen Einfluss haben, etwa wirtschaftspolitische Entwicklungen. Wichtig ist eine detaillierte Branchenanalyse: Welche Wettbewerber haben Sie, welche Schwächen der Konkurrenten können Sie nutzen, welche Abhängigkeiten etwa von Lieferanten sind zu beachten? Entscheidend ist die Kundenanalyse, hier hilft eine Kundenbefragung weiter: „Warum gehen Kunden zu einem Konkurrenzunternehmen und nicht zu mir?“ Der Zwang zum Strategiewechsel darf nicht zu Hektik und Aktionismus führen. Ein gelungener Strategiewechsel baut auf sauberem Zahlenmaterial zu Ihrem unternehmerischen Ist-Zustand auf. Diese Zahlen liefert auch die interne Unternehmensanalyse, bei der Sie Ihre Kernfähigkeiten, Kernschwächen und kritischen Erfolgsfaktoren überprüfen. Letztere gilt es in positive Erfolgsfaktoren zu verwandeln. Dies gelingt, indem Sie die Unternehmensprozesse in den Mittelpunkt rücken, die in der Wahrnehmung der Kunden eine dominante Rolle spielen.

3. Falscher Blickwinkel

Strategien scheitern deswegen so oft, weil die Entwickler der Strategie dabei primär die Brille des Unternehmens tragen. Beispiel Zielgruppenbestimmung: „Welche Kunden wollen wir?“, lautet die Frage, die zu einer egozentrischen Vertriebskultur führt. Notwendig ist ein Perspektivenwechsel, durch den die Frage: „Was kann unser Vertrieb für unsere Kunden tun?“ in den Mittelpunkt der strategischen Überlegungen rückt. Pointiert ausgedrückt: Setzen Sie beim Strategiewechsel und der Strategieentwicklung immer die Brille des Kunden auf!

4. Keine konkrete Vision

In der hektischen Gründungsphase fehlt es bei der Strategieorientierung oft an der Fundierung. Spätestens beim Strategiewechsel sollten Sie den Strategieprozess sauber aufsetzen. Dazu gehört die Visionsfindung: Strategische Planung ohne Vision ist weitgehend wertlos – und eine Vision ohne umsetzungsorientierte Strategie ebenso. Vision und Strategie gehören zusammen wie die zwei Seiten einer Medaille. Nehmen Sie sich die Zeit, um den Strategiewechsel im Detail vorzubereiten, indem Sie zunächst einmal eine Vision formulieren. Mit der Szenario-Technik lassen sich realistische, weil aus der gegenwärtigen Situation und der Ist-Analyse abgeleitete, mögliche und alternative Zukunftsbilder entwickeln. Eine Vision hilft, die Black Box des Alltagsgeschäftes zu verlassen, sie befreit von den Fesseln des operativen Geschäfts, sie weitet den Blick und eröffnet das Panorama auf Ihr Unternehmen, wie es in fünf oder zehn Jahren ausschauen könnte. Also: Gründen Sie eine Visions- und Strategie-Task-Force mit Mitgliedern, die es wagen, über den operativen Tellerrand hinauszuschauen.

From free to fee

Die Monetarisierung einer Internet-Plattform ist eine der schwierigsten und zugleich faszinierendsten Aufgaben für Gründer.

Der einem Plattformunternehmen zugrunde liegende Wert besteht zunächst aus den Netzwerkeffekten, die es erzeugt. Die daraus resultierende Notwendigkeit, Netzwerkeffekte zu erzeugen und zu fördern, veranlasst die Plattformbetreiber, ihre Dienste zunächst einmal kostenlos anzubieten.

Den Usern einen Mehrwert bereitzustellen, ohne eine Gegenleistung dafür zu fordern, ist oft eine gute Methode, um Mitglieder anzuziehen und zur Teilnahme zu bewegen. Das Motto lautet: Erst die User, dann die Monetarisierung. Oder wie es der Plattformstratege des chinesischen Fertigungsunternehmens Haier Group ausgedrückt hat: „Man verlangt niemals zuallerst Geld.“

Soll heißen: Erst nachdem Werteinheiten erzeugt und ausgetauscht worden sind und das Ergebnis sowohl den Anbieter als auch den Kunden zufriedenstellt, sollte das Plattformunternehmen versuchen, einen Teile dieses Wertes einzubehalten. Es sind schon einige äußerst vielversprechende Plattformen erfolglos geblieben, weil sie diese Regel missachtet und stattdessen versucht haben, ihr Angebot verfrüht zu monetarsisieren.

Kosten sind Killerfaktoren

Die Monetarisierung stellt allerdings eine besondere Herausforderung für sich dar. Netzwerkeffekte beschreiben die Attraktivität einer Plattform, indem sie selbstverstärkende sog. Feedbackschleifen erzeugen, die die Userbasis vergrößern, häufig sogar ohne nennenswerten Aufwand auf Seiten des Betreibers. Eine umfassendere Wertschöpfung durch die Anbieter auf einer Plattform zieht weitere Kunden an, die ihrerseits neue Anbieter anlocken und so wiederum für zusätzliche Wertschöpfung sorgen. Dennoch gestaltet diese außerordentlich positive Wachstumsdynamik die Monetarisierung paradoxerweise sehr knifflig.

Jede Form von Kosten, die den Usern auferlegt werden, trägt dazu bei, dass diese möglicherweise ganz von einer Teilnahme an der Plattform absehen: Eine Gebühr für den Zugang zu einer Plattform zu erheben, könnte dazu führen, dass die User sie ganz meiden, während eine Nutzungsgebühr eine häufigere Teilnahme verhindern könnte. Gebührenzahlungen von Anbietern zu fordern, reduziert die Wertschöpfung und macht die Plattform für Kunden weniger attraktiv – und die Berechnung von Nutzungsgebühren wirkt sich nachteilig auf den Konsum aus und macht die Plattform folglich auch für Anbieter weniger attraktiv. Hierbei handelt es sich um genau das Dilemma, mit dem viele E-Commerce-Gründer heftig zu kämpfen haben.

From free to fee

Wie also monetarisiert man eine Plattform, ohne die Netzwerkeffekte, deren Aufbau so mühsam war, zu beeinträchtigen oder sogar zunichte zu machen? Manche Beobachter des Plattform-Business kommen zu dem Schluss, dass online vertriebene Waren und Dienstleistungen aufgrund der von Zusammenarbeit geprägten Art der Wertschöpfung im Internet naturgemäß kostenlos zu haben sein sollten. Allerdings wird ein Unternehmen, das für die Vorteile, die es bietet, kein Geld verlangt, natürlich kaum sehr lange überleben, da es keine für die Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Geschäftstätigkeit erforderlichen Ressourcen generiert. Und für Investoren besteht kein Anreiz, das für ein Wachstum der Plattform benötigte Kapital bereitzustellen.

Razor-and-Blade

Manche Elemente einer solchen Gratiskultur können beim Aufbau von Netzwerkeffekten für ein Plattformunternehmen durchaus nützlich sein. Man sollte jedoch die verschiedenen Modelle kennen, in deren Kontext eine teilweise kostenlose Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen das Wachstum vorantreiben kann. Jeder Student der Betriebswirtschaft kennt das Verkaufsmodell für Rasierapparate, das 1901 von dem Unternehmer King Gillette begründet wurde: Die Rasierapparate selbst werden verschenkt – oder zu einem sehr geringen, subventionierten Preis abgegeben –, die Rasierklingen kosten hingegen Geld.

Eine Untersuchung von Randal C. Picker, Rechtsprofessor an der University of Chicago Law School, stellt die wohlbekannte Geschichte von Gillettes Preisgestaltung für Rasierapparate und -klingen übrigens infrage: Picker konstatierte, dass weder die Zeitpunkte der Preisänderungen für Gillette-Rasierapparate und -Rasierklingen, noch das Ablaufdatum des Patents für Gillettes Sicherheitsrasierer die These belegen, dass sein Unternehmen das sog. Köder-und-Haken-Geschäftsmodell (auch Razor-and-Blade genannt) tatsächlich in der Form angewandt hat, wie man bislang annahm. Dessen ungeachtet symbolisiert die vertraute Geschichte jedoch in anschaulicher Weise eine Strategie, die in einer Reihe von Märkten verfolgt wird, beispielsweise auch im Druckersegment: Die Verkäufe der kostspieligen Tonerkartuschen erzielen höhere Gewinne als die im Verhältnis dazu preiswerten Drucker.

Freemium-Varianten

Eine andere Variante dieser Strategie ist das Freemium-Modell, bei dem die Grundausführung eines Dienstes bzw. Produkts zunächst einmal kostenlos zur Verfügung gestellt wird, um User anzulocken, während die vollumfängliche Nutzung sowie Erweiterungen kostenpflichtig sind. Viele Plattformen für Online-Dienste gehen auf diese Weise vor, z.B. Dropbox und MailChimp. Sowohl das Razor-and-Blade-Modell als auch das Freemium-Modell monetarisieren dieselbe Userbasis (oder Teile davon). Mitunter verhält es sich auch so, dass Plattformen einer bestimmten Usergruppe kostenlose oder subventionierte Dienste und Produkte anbieten, für die sie einem völlig anders zusammengesetzten Userkreis den vollen Preis berechnen. Durch diese Verfahrensweise wird die Gestaltung von Monetarisierungsmodellen allerdings verkompliziert, denn hierbei muss die Plattform gewährleisten, dass die auf der einen Seite verschenkten Werte auf der anderen Seite gewinnbringend einsetzbar sind.

Auf diesem Gebiet wurde bis heute beträchtliche wissenschaftliche Arbeit geleistet. Geoff Parker und Marshall Van Alstyne gehörten zu den Ersten, die eine Theorie der Preisgestaltung in zweiseitigen Märkten entwickelten. Diese Theorie führte unter anderem auch zu der Verleihung des Wirtschaftsnobelpreises 2014 an Jean Tirole, einen weiteren Wegbereiter auf dem Gebiet der Ökonomie zweiseitiger Märkte. Ein ausgewogenes Verhältnis für all die komplizierten Faktoren zu finden, die bei der Preisgestaltung in zweiseitigen Märkten eine Rolle spielen, ist nicht ganz einfach. Netscape, einer der Pioniere des Internetzeitalters, „verschenkte“ seine Browser in der Hoffnung, dadurch die hauseigenen Webserver zu verkaufen. Leider gab es jedoch keine proprietäre Verknüpfung zwischen Browsern und Servern, die das Unternehmen verlässlich hätte steuern können.

Stattdessen konnten die User genauso gut den Webserver von Microsoft oder den kostenlosen Apache-Webserver einsetzen – und deshalb ist es Netscape auch nie gelungen, die andere Seite des Browsergeschäfts zu monetarisieren. Wie dieses Beispiel zeigt, müssen Plattformunternehmen, deren Strategie eine teilweise kostenlose Bereitstellung ihrer Waren und Dienstleistungen vorsieht, gewährleisten können, dass die geschaffenen Werte, die sie zu monetarisieren hoffen, auch tatsächlich vollständig unter der Kontrolle der Plattform stehen.

Welche Werte bietest du?

Um die Herausforderung, welche die Monetarisierung einer Plattform darstellt, annehmen zu können, muss zuallererst eine Analyse der von der Plattform erzeugten Werte erstellt werden. Traditionelle Geschäftsmodelle ohne Plattformkonzept – sprich sog. Pipelines – liefern den Kunden Werte in Form von Produkten oder Dienstleistungen, das heißt, sie verlangen zum Beispiel für die Ware selbst Geld, wie es etwa die Firma Whirlpool tut, wenn sie einen Geschirrspüler verkauft, oder aber für den Gebrauch des Produkts, wie beispielsweise GE Aviations, die sich die Montage und regelmäßige Wartung ihrer Flugzeugtriebwerke bezahlen lässt. Ebenso wie Whirlpool und GE sind auch Plattformunternehmen mit der Gestaltung und Entwicklung von Technologie befasst. Doch statt die Technologie kostenpflichtig anzubieten, fordern sie die User auf, der Plattform beizutreten – und versuchen dann, Letztere zu monetarisieren, indem sie für die Werte, die die Plattformtechnologie den Usern bietet, eine Bezahlung verlangen.

(Mehr-)Wert-Quellen

Diese Werte lassen sich in vier umfassende Kategorien unterteilen:

Für User: Zugang zu den auf der Plattform erzeugten Werten. Für die Zuschauer sind die Videos auf YouTube von Wert. Android-User finden Gefallen an den verschiedenen Aktivitäten, die Apps ihnen ermöglichen. Und für Schüler stellen die bei Skillshare angebotenen Kurse einen Wert dar.

Für Anbieter oder Drittanbieter: Zugang zu einer Community oder einem Markt. Airbnb ist für Gastgeber von Wert, weil es den Zugang zu einem globalen Markt von Reisenden bereitstellt. LinkedIn ist für Personalvermittler wertvoll, weil es ihnen ermöglicht, mit potenziellen Arbeitskräften in Kontakt zu treten. Und Alibaba bringt Händlern einen Mehrwert, weil sie ihre Waren mithilfe dieser Plattform an Kunden in der ganzen Welt verkaufen können.

Sowohl für User als auch für Anbieter: Zugang zu Tools und Dienstleistungen, die Interaktionen ermöglichen. Plattformen erzeugen Werte, indem sie Reibungspunkte und Hürden abbauen, die Anbieter und User an der wechselseitigen Interaktion hindern. Kickstarter hilft kreativen Firmengründern dabei, Kapital für neue Projekte zu sammeln. eBay ermöglicht in Kombination mit PayPal jedem Interessierten, einen Online-Shop zu eröffnen, auf den User weltweit zugreifen können. YouTube gestattet es Musikern, ihre Fans mit Videos von ihren Auftritten zu versorgen, ohne physische Produkte (CDs oder DVDs) produzieren und über Zwischenhändler verkaufen zu müssen.

Sowohl für User als auch für Anbieter: Zugang zu Kuratierungsverfahren zur Qualitätsverbesserung von Interaktionen. Die User wissen den Zugang zu hochwertigen Waren und Dienstleistungen zu schätzen, die ihre persönlichen Bedürfnisse und Interessen bedienen. Für Anbieter ist wiederum der Zugang zu Usern von Wert, die auf ihre Angebote zugreifen möchten und bereit sind, dafür faire Preise zu bezahlen. Intelligent betriebene Plattformen entwickeln und pflegen sog. Kuratierungssysteme, die User schnell und einfach mit geeigneten Anbietern zusammenbringen.