Aktuelle Events

Tarifverträge: auch für Gründer ein Thema?

Warum es auch für Gründer und Entrepreneure ratsam ist, sich mit dem Thema Tarifverträge arbeitsrechtlich auseinanderzusetzen.

In Deutschland wie auch in anderen vergleichbaren Ländern (zum Beispiel Österreich) richten sich die wechselseitigen Rechte und Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern nicht nur nach dem Gesetz, sondern in vielen Fällen auch nach sogenannten Tarifverträgen. Eine solche Tarifbindung trifft landesweit auf mehr als die Hälfte aller aufrechten Arbeitsverhältnisse zu, wenngleich mit ruckläufiger Tendenz: Den jeweils aktuellsten verfügbaren Zahlen zufolge beläuft sich die tarifvertragliche Abdeckungsquote auf 53% aller westdeutschen und 45% aller ostdeutschen Arbeitnehmer - was innerhalb der letzten zwanzig Jahre ein Minus von 23 bzw. 18% bedeutet. Nichtsdestotrotz gilt das grundgesetzlich gewährleistete System der Tarifautonomie auch heute noch als wesentliche sozial- bzw. wirtschaftspolitische Errungenschaft, die allzu großer staatlicher Einflussnahme vorbeugt und sowohl aus Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmersicht gewisse Vorzüge besitzt. Somit ist es auch für Gründer und Entrepreneure ratsam, sich mit den wesentlichen Eigenschaften dieses Rechtsinstituts auseinanderzusetzen.

Was ist ein Tarifvertrag?

Das Wesen eines Tarifvertrags lässt sich am besten in Abgrenzung zu einem individuellen Arbeitsvertrag erläutern. Während letzterer zwischen einzelnen Arbeitgebern und Arbeitnehmern geschlossen wird, sind an der Ausarbeitung von Tarifverträgen immer auch organisierte Interessensvertreter beteiligt: Als Verhandlungsparteien fungieren dabei Gewerkschaften einerseits und Arbeitgeberverbände andererseits - wobei auch die Konstellation Gewerkschaft/Einzelunternehmen möglich ist; man spricht je nachdem von Verbands- oder Firmentarifverträgen. Die Bindung an einen Tarifvertrag hat aus Arbeitnehmersicht die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft zur Voraussetzung; analog dazu ergibt sie sich für den Arbeitgeber in der Regel aus der Zugehörigkeit zu einem Verband. In der Praxis kommen aber auch nicht gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer in den Genuss kollektivvertraglich vereinbarter Konditionen, wenn eine solche Rückkoppelung einzelvertraglich vereinbart wurde. Selbstverständlich wird aber auch die weitreichende Tarifautonomie von elementaren gesetzlichen Rahmenbedingungen vorgeprägt (Beispiel Mindestlohn). Umgekehrt kann ein bestimmter Tarifvertrag durch eine Erklärung des zuständigen Regierungsmitglieds in den Rang der Allgemeinverbindlichkeit gehoben werden, um ihn auf alle Arbeitgeber im jeweiligen sachlichen und räumlichen Geltungsbereich auszuweiten.

Die Inhalte eines Tarifvertrags

Alle Tarifverträge setzen sich im Wesentlichen aus zwei Abschnitten zusammen: einem schuldrechtlichen Teil, der die Rechte und Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern regelt (zum Beispiel die sogenannten Friedens-, Durchführungs- und Verhandlungspflichten) sowie einem normativen oder inhaltlichen Teil, der die Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse selbst betrifft. Dabei geht es nicht bloß um die medial oft im Vordergrund stehende Bezahlung (Arbeitsentgelt), sondern auch um nicht minder relevante Aspekte wie Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten und Urlaubsansprüche. Darüber hinaus enthält der normative Teil Bestimmungen über das Zustandekommen und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen (Abschluss- und Beendigungsnormen) sowie über Fragen der Betriebsverfassung. Unter inhaltlichen Gesichtspunkten können unter anderem folgende Arten von Tarifverträgen unterschieden werden:

Gehaltstarifvertrag: regelt die Bezahlung der Mitarbeiter, wobei hierbei nach unterschiedlichen Gehaltsgruppen differenziert werden kann. Dieser Typus zeichnet sich durch eine eher kurze Laufzeit aus und muss entsprechend oft neu verhandelt werden.

Für die Definition der oben genannten Gehaltsgruppen bestehen gegebenenfalls eigene Gehaltsrahmentarifverträge.

Manteltarifvertrag: enthält keine Bestimmungen zur Entlohnung, sondern befasst sich mit den übrigen wesentlichen Aspekten des Arbeitsverhältnisses. Dazu zählen wiederum Kündigungsfristen, Urlaubsansprüche oder Arbeitszeiten. Der Manteltarifvertrag besitzt eine deutlich längere Gültigkeitsdauer als der Gehaltstarifvertrag.

Da keine rechtsverbindliche Unterteilung von Tarifverträgen existiert, gibt es noch zahlreiche weitere Bezeichnungen. Abseits inhaltlicher Fragen ist der Begriff des Flächentarifvertrags von großer Bedeutung: Dieser gilt für ganze Branchen (z.B. öffentlicher Dienst, Metallindustrie oder Einzelhandel) bzw. Regionen und stellt eine der häufigsten Erscheinungsformen von Tarifverträgen dar.

Vorteile eines Tarifvertrags und Relevanz für Gründer

Für die tarifgebundenen Parteien besitzt der Abschluss eines Tarifvertrages eine gesetzesähnliche Bindungskraft. Dies schränkt natürlich den individuellen Spielraum ein - und damit eine gewisse Flexibilität im Hinblick auf Bezahlung oder Arbeitsumfeld, die gerade zu Beginn von Gründern und ihren Beschäftigten geschätzt wird. Dass dennoch viele Arbeitgeber aktiv von den Möglichkeiten der Tarifautonomie Gebrauch machen, hat gute Gründe: Während Arbeitnehmer etwa von besseren Arbeitsbedingungen und höheren Löhnen profitieren, schätzen Unternehmer vor allem die konkurrenzdämpfenden Auswirkungen auf das Lohnniveau und das Ausbleiben von Streiks (diese sind für die Gültigkeitsdauer des Kollektivvertrags ausgeschlossen). Für Gründer lässt sich im Ergebnis folgende Überlegung anstellen: Während in der Anfangsphase die Vorteile einer flexiblen und tarifungebundenen Ausgestaltung von Arbeitsverhältnissen überwiegen mögen, kann sich dieses Verhältnis bei anhaltendem Wachstum und Personalzuwachs umkehren - nicht zuletzt deshalb, weil neu eintretendes, aber bereits berufserfahrenes Personal die durch Kollektivverträge garantierten Konditionen zu schätzen weiß.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Ehevertrag – ein Muss für Unternehmer*innen

Recht für Gründer*innen: Wie Unternehmer*innen sich und ihr Geschäft mit einem Ehevertrag absichern.

Unternehmer*innen, die heiraten wollen, sollten immer auch die Auswirkungen auf den eigenen Betrieb im Blick behalten. Ein Ehevertrag kann helfen, dass es im Fall einer Trennung für alle Beteiligten fair zugeht und Unternehmen und Betriebsvermögen geschützt werden können.

„Verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden“. Der Kinderreim spricht aus, woran viele bei ihrer Hochzeit lieber nicht denken: das mögliche Scheitern der Ehe. In Deutschland wird fast jede dritte Ehe geschieden. „Kommt es zur Scheidung, sind daran rechtliche Folgen geknüpft, die neben den emotionalen Herausforderungen zu bedenken sind“, sagt Nicole Striebe, Rechtsanwältin bei Ecovis in Eisfeld.

Eheleute bilden eine Solidargemeinschaft, durch die eine gegenseitige Teilhabe an der jeweiligen Einkommens- und Vermögensentwicklung begründet wird. Zudem wirkt sich die Eheschließung unmittelbar auf Steuern und das Erbrecht aus. „Ein Ehevertrag ist nicht gleichbedeutend mit Misstrauen, sondern mit Vorsorge und Transparenz für beide Ehegatten“, sagt Striebe. Denn während der eine Ehegatte sein Betriebsvermögen sichern möchte, ist dem anderen vielleicht an einer ausreichenden Absicherung im Scheidungsfall gelegen. Hier gilt es, eine ausgewogene vertragliche Regelung zu finden, die diese Interessen miteinander vereint. „Durch einen Ehevertrag können die Partner Vereinbarungen treffen, die auf ihre individuellen Umstände und die geplante Ausgestaltung ihrer Ehe ausgerichtet sind“, erklärt Striebe.

Kein Business ohne Ehevertrag

Während ein Ehevertrag für Privatpersonen ratsam sein kann, so ist er ein Muss für Unternehmerinnen und Unternehmer. „Wer sich als Unternehmer das Jawort gibt, sollte unbedingt auch Ja zum Ehevertrag sagen“, mahnt Striebe an. „Hier geht es um nicht weniger als die Absicherung der Existenz- und Lebensgrundlage für den Fall einer Scheidung.“ Insbesondere der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft, der bei einer Scheidung zu einer hohen Ausgleichszahlung führen kann, kann die Liquidität eines Unternehmens gefährden. „Umso wichtiger ist es, das Betriebsvermögen abzusichern.“

Handelt es sich beim Unternehmen um eine Gesellschaft, an der mehr als eine Person beteiligt ist, sind vertragliche Regelungen zum Abschluss eines Ehevertrags ohnehin unumgänglich: „Das schulden sich die Gesellschafter gegenseitig“, sagt Striebe. Geschäftspartner sollten sich in ihrem Gesellschaftsvertrag nicht nur zum Abschluss eines jeweiligen Ehevertrags verpflichten, sondern sich gegenseitig bestätigen lassen, dass dieser auch tatsächlich abgeschlossen wurde. „Die vertragliche Verpflichtung der Gesellschafter für eine jeweils geeignete Regelung zum Schutz des Unternehmens im Fall der Scheidung, etwa der Abschluss eines Ehevertrags, lässt sich in den Gesellschaftsvertrag aufnehmen“, sagt Juliane Kösling, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Erbrecht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht bei Ecovis in Berlin.

Was ein Ehevertrag beinhalten sollte

„Bei der Vertragsgestaltung geht es immer um Ausgewogenheit“, stellt Striebe klar. Die Ehepartner sollten sich frühzeitig Gedanken um ihre Zukunft machen: Welches Ehemodell wollen wir leben? Wer steckt unter Umständen beruflich zurück, wenn Kinder und damit Care-Arbeit ins Spiel kommen? Wie lässt sich das im Fall einer Trennung ausgleichen? Und weil das Leben nun mal häufig anders verläuft als geplant, lassen sich auch vertragliche Öffnungsklauseln vereinbaren – zum Beispiel, wenn bei einer Ehe ohne Kinderwunsch zunächst ein Ausschluss des Versorgungsausgleichs beschlossen wurde und später doch Kinder geboren werden. Bestehende Eheverträge sollten die Partner auch im Nachhinein immer an geänderte Lebensumstände anpassen, um das eigentliche Ziel der Absicherung nicht aus den Augen zu verlieren.

Gefahren ohne Ehevertrag

Für verheiratete Unternehmerinnen und Unternehmer ist der Zugewinnausgleich von besonderer Relevanz. Wer im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebt, muss sich seinen Vermögenszuwachs während der Ehe bei einer Scheidung anrechnen lassen und sieht sich daher oftmals einer Ausgleichszahlung an seinen Ehegatten ausgesetzt.

Der Zugewinnausgleichsanspruch kann sich auch auf Unternehmensbeteiligungen erstrecken. „Das Problem dabei: Bei einer Scheidung wird der Ausgleich sofort fällig. Das kann ein Unternehmen ohne ausreichende Liquidität schnell in eine finanzielle Schieflage bringen“, erklärt Kösling.

Eine ähnliche Teilhabe erfolgt auch in Bezug auf die Altersvorsorge: Die während der Ehe erworbenen einzelnen Rentenanwartschaften werden bei einer Scheidung jeweils hälftig geteilt. „Da Unternehmer eher privat oder durch den Aufbau des Unternehmens Altersvorsorge betreiben, sollten sie auch hier durch einen Ehevertrag für Planungssicherheit sorgen“, sagt Striebe.

In diesem Kontext darf auch ein Blick auf den (nachehelichen) Unterhalt nicht fehlen, denn unter Ehegatten bestehen gegenseitige Unterhaltspflichten, die im Fall einer Scheidung lange Zeit fortbestehen können. Auch diesbezüglich gilt es, eine ausgewogene Regelung zu treffen, die einer späteren gerichtlichen Überprüfung durch ein Familiengericht standhalten sollte.

Mit Blick auf die Erben können Unternehmer, die ihren Betrieb an die nächste Generation übertragen möchten, auch einen Ehevertrag zur Bedingung machen. „Ergänzend helfen Rückforderungsrechte und Rückfallklauseln, die sicherstellen, dass der Vermögenswert des Unternehmens im Fall einer Scheidungsstreitigkeit außer Betracht bleibt und nicht Gegenstand der Vermögensauseinandersetzung der sich scheidenden Eheleute wird“, erklärt Kösling.

Immer auch an den Erbfall denken

Nicht nur eine Scheidung ist ein potenzielles Risiko für Unternehmen. Auch Krankheit oder Tod eines Gesellschafters können ohne entsprechende Vorsorge zur Gefahr für Vermögen und Unternehmen werden. „Eine führungslose Gesellschaft, die plötzlich handlungsunfähig ist, birgt ein enormes Risiko“, sagt Kösling. Und auch der Einfluss von Erben, die nicht die notwendige berufliche Qualifikation vorweisen, kann erhebliche Probleme im Unternehmen verursachen. Ecovis-Expertin Kösling verweist deshalb auf die entsprechenden gesellschaftsrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten: „Gesellschaftsverträge, Testamente, Eheverträge und Vollmachten – sie sollten nicht nur zwingend vorhanden, sondern auch bestmöglich aufeinander abgestimmt sein“.

Wie bei anderen Verträgen gilt auch hier: Eine fundierte anwaltliche Beratung ist unerlässlich. „Erst wenn alle Informationen auf dem Tisch liegen und die gemeinsamen (oder auch gegensätzlichen) Interessen der Partner klar definiert sind, lässt sich eine ausgewogene Vereinbarung treffen“, erklärt Striebe. Ihre Kollegin Kösling ergänzt: „Gute Verträge sind immer Einzelfallentscheidungen. Von Musterverträgen und Alleingängen raten wir dringend ab.“

Einig sind sich die Expertinnen zudem darin, wann der beste Zeitpunkt für Vertragsverhandlungen ist: „Schließen Sie den Ehevertrag möglichst vor der Ehe ab. Denn wenn das ,Wir‘ noch groß ist, ist es bekanntlich einfacher, eine faire Lösung für alle Beteiligten zu finden.“

Gut zu wissen: Die Rückforderungsklausel

Eine Rückforderungsklausel ist eine Vereinbarung, die festlegt, dass bestimmte Leistungen oder Vermögenswerte unter bestimmten Bedingungen zurückverlangt werden können. Sie kann beispielsweise genutzt werden, um einen Ehevertrag zur Bedingung der Schenkung von Unternehmensanteilen an Kinder zu machen. Aber auch in Eheverträgen selbst können solche Klauseln dazu dienen, im Fall einer Scheidung den Einfluss des Zugewinnausgleichs zu begrenzen.

Recht für Gründer*innen: Vorsicht bei Minijobber*innen auf Abruf

Was bei der Beschäftigung von Minijobber*innen zu beachten ist, damit aus dem Minijob nicht ungewollt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird.

In zahlreichen Branchen werden Minijobber gern auf Abruf beschäftigt, um die Flexibilität zu wahren. Insbesondere die Gastronomie und Saisonbetriebe profitieren von Beschäftigten, die je nach Arbeitsanfall tätig sind. Was hierbei zu beachten ist, damit aus dem Minijob nicht ungewollt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird, erklärt Tanja Eigner, Rentenberaterin bei Ecovis in Bad Kohlgrub.

Was gilt für Arbeit auf Abruf?

Bei Arbeit auf Abruf erbringt der/die Arbeitnehmende Arbeitsleistungen, deren Umfang vom Arbeitsanfall und auf einseitige Anweisung des Arbeitgebenden beruht. Wer Minijobber*innen auf Abruf beschäftigt, muss die arbeitsrechtlichen Vorschriften beachten: Wenn im Minijob keine wöchentliche Arbeitszeit festgelegt wurde, gilt nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz die gesetzlich vorgeschriebene Wochenarbeitszeit von 20 Stunden.

Wann Arbeitgebende einen Phantomlohn zahlen müssen

Selbst wenn Minijobber*innen weniger als 20 Stunden gearbeitet haben, besteht dennoch für 20 Stunden am Ende des Monats ein Vergütungsanspruch (Phantomlohn). Arbeitet also ein(e) Minijobber*in auf Abruf ohne entsprechende Vereinbarung beispielsweise nur acht Stunden pro Woche, muss der Arbeitgebende dennoch 20 Stunden vergüten. Dieser Phantomlohn ist auch die Grundlage für die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge. Dadurch kann die Minijobgrenze schnell überschritten werden. Die Folge: Arbeitgeber*innen können ihre Arbeitnehmenden nicht mehr als Minijobber beschäftigen. Stattdessen sind sie bei der Krankenkasse als sozialversicherungspflichtig zu melden.

Die aktuelle Mindestlohngrenze

Damit das Arbeitsentgelt unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze (556 Euro monatlich für 2025) liegt, können Arbeitgebende und Arbeitnehmende unter Zahlung des Mindestlohns maximal eine monatliche Arbeitszeit von 43,37 Stunden vereinbaren. Wöchentlich wäre dies eine Arbeitszeit von maximal zehn Stunden. Höhere Stundenlöhne bedeuten folglich eine monatlich geringere Arbeitszeit.

Worauf Arbeitgebende achten sollten

Arbeitgebenden wird daher dringend empfohlen, die Arbeitsverträge zu kontrollieren und die Dauer der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit schriftlich in einer Abrufvereinbarung festzuhalten. Diese muss auch eine Mindest- oder Höchstarbeitszeit enthalten. Je nach vereinbarter Grenze darf der/die Minijobber*in die Mindestarbeitszeit um nicht mehr als 25 Prozent überschreiten und die Höchstarbeitszeit um nicht mehr als 20 Prozent unterschreiten. Die Deutsche Rentenversicherung führt alle vier Jahre eine Betriebsprüfung durch. Wer die wöchentliche Arbeitszeit nicht festhält, muss möglicherweise Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen.

Alternative: Arbeitszeitkonto

Alternativ besteht auch die Möglichkeit, ein Arbeitszeitkonto zu vereinbaren. In diesem Fall erhält der/die Arbeitnehmende ein vertraglich vereinbartes, monatlich gleichbleibendes Arbeitsentgelt. Je nach Bedarf kann der/die Minijobber*in unterschiedlich viele Stunden im Monat arbeiten und sammelt dabei Plus- oder Minusstunden auf dem Arbeitszeitkonto. Diese müssen die Minijobber*innen innerhalb eines vereinbarten Zeitraums ausgleichen. Aber auch hier sind wichtige Regelungen zu beachten. Es wird daher immer empfohlen, das Thema mit einem/einer Sozialversicherungsexpert*in zu besprechen.

Mindestlohn 2025 - das musst du wissen!

Was sich seit dem 1.1.2025 rund um den gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland geändert hat und was jetzt steuerrechtlich zu beachten ist.

Seit dem 1. Januar 2025 gilt ein höherer gesetzlicher Mindestlohn in Deutschland. Die Erhöhung bringt nicht nur Anpassungen beim Stundenlohn mit sich, sondern wirkt sich auch auf Minijobs und spezielle Regelungen für bestimmte Personengruppen aus. Im Folgenden liest du, was der neue Mindestlohn konkret bedeutet, wer davon profitiert und wie sich die Änderungen auf die Aufzeichnungspflichten auswirken.

Mindestlohn 2025: Höhe und Bedeutung

Seit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns im Jahr 2015 wurde dieser von damals 8,50 Euro auf 12,41 Euro im Jahr 2024 schrittweise gesteigert. Zum Jahresbeginn 2025 gilt ein erhöhter gesetzlicher Mindestlohn von 12,82 Euro pro Stunde. Dieser Betrag gilt grundsätzlich für alle Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland – unabhängig von der Staatsangehörigkeit der Arbeitnehmer*innen, dem Unternehmenssitz des Arbeitgebenden oder dem Wohnsitz des/der Beschäftigten. Damit fallen auch grenzüberschreitend tätige Arbeitskräfte und Saisonarbeitenden unter den Schutz des Mindestlohns.

Bei monatlichen Festvergütungen, Akkord- oder Stücklöhnen müssen Arbeitgebende den Stundenlohn rechnerisch ermitteln. Denn auch in diesen Fällen dürfen Arbeitgebende den Mindestlohn nicht unterschreiten.

Mindestlohn 2025: Auswirkungen auf Minijobs

Seit 2022 ist die Verdienstgrenze für Minijobs dynamisch an den Mindestlohn gekoppelt. Das bedeutet, dass mit jeder Mindestlohnerhöhung auch die Obergrenze für Minijob-Einkünfte angepasst wird. Ab Januar 2025 dürfen Minijobber*innen bis zu 556 Euro monatlich verdienen, was einer Arbeitszeit von etwa 43,3 Stunden pro Monat entspricht. Diese Anpassung sorgt dafür, dass Minijobber*innen nicht mit steigendem Mindestlohn ihre Arbeitszeit reduzieren müssen.

Für Minijobber*innen ist es besonders wichtig, die Auswirkungen des Mindestlohns auf ihre Arbeitszeit und das monatliche Einkommen im Blick zu behalten. Arbeitgebende und Arbeitnehmende sollten vor Jahreswechsel die Stunden und den Stundenlohn überprüfen, um sicherzustellen, dass die Verdienstgrenze eingehalten wird und es nicht zu ungewollten Überschreitungen kommt.

Da sich mit der Erhöhung des Mindestlohns auch die Verdienstgrenzen für Minijobs und Midijobs verändern, ist es für Arbeitgebende und Beschäftigte wichtig, die aktuellen Regelungen genau zu kennen. Besonders Midijobber*innen profitieren von den neuen Einkommensgrenzen, da sie durch angepasste Sozialversicherungsbeiträge netto oft mehr verdienen.

Wer ist vom Mindestlohn ausgenommen?

Obwohl der Mindestlohn fast flächendeckend in Deutschland gilt, gibt es einige gesetzlich festgelegte Ausnahmen. Die Regelungen des Mindestlohngesetzes gelten nicht

- bei Praktikant*innen, die ein Pflichtpraktikum im Rahmen ihrer Schul- oder Berufsausbildung oder eines Studiums absolvieren,

- für Orientierungspraktika bis drei Monaten,

- für freiwillige Praktika während eines Studiums oder einer Ausbildung. Sie sind für maximal drei Monate vom Mindestlohn ausgenommen. Das gilt jedoch nur, wenn kein vorheriges Praktikumsverhältnis mit dem Unternehmen bestanden hat,

- für Personen unter 18 Jahren, die noch keine Berufsausbildung abgeschlossen haben,

- für Auszubildende, denn für sie gibt es seit 2020 spezielle Mindestausbildungsvergütungen,

- für ehrenamtlich Tätige und Langzeitarbeitslose: Letztere sind in den ersten sechs Monaten ihrer Beschäftigung vom Mindestlohn befreit.

Diese Ausnahmen berücksichtigen die besonderen Bildungs- und Berufsorientierungsbedürfnisse der jeweiligen Gruppen und sind darauf ausgelegt, zusätzliche Hürden auf dem Weg in den Arbeitsmarkt zu vermeiden.

Mindestlohn 2025: Aufzeichnungspflichten für Arbeitgebende

Ein wichtiger Bestandteil des Mindestlohngesetzes ist die umfassende Dokumentationspflicht für Arbeitgebende. Sie ist besonders wichtig für Minijobs, kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse und Beschäftigte in bestimmten Branchen mit erhöhtem Risiko für Lohnunterschreitungen, zum Beispiel im Baugewerbe, in der Fleischwirtschaft, im Gaststättengewerbe oder im Wach- und Sicherheitsgewerbe. Arbeitgebende müssen Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit aufzeichnen oder aufzeichnen lassen. Die Dokumentationen sind spätestens sieben Tage nach der jeweiligen Arbeitsleistung beim Arbeitgebenden zu hinterlegen. Die Dokumentationen sind für mindestens zwei Jahre – besser vier Jahre – aufzubewahren.

Mindestlohn 2025: Bußgelder bei Verstößen

Die Pflicht zur Aufzeichnung soll die Kontrolle der Einhaltung des Mindestlohns durch den Zoll erleichtern. Arbeitgebende, die diese Vorschriften nicht einhalten, riskieren hohe Bußgelder, die bis zu 30.000 Euro betragen können. Ein Bußgeld von über 2.500 Euro kann zudem zum Ausschluss von öffentlichen Aufträgen führen. Auch Verstöße gegen den Mindestlohn sind Ordnungswidrigkeiten und streng sanktioniert. Arbeitgeber*innen, die den Mindestlohn nicht einhalten, drohen Bußgelder von bis zu 500.000 Euro.

Arbeitgebende müssen genau prüfen

Die Erhöhung des Mindestlohns bedeutet für Arbeitgebende, dass sie prüfen müssen, ob bei ihren Minijobber*innen und Geringverdiener*innen der gesetzliche Mindestlohn von 12,82 Euro eingehalten ist. Dazu sollten sie die bestehenden Arbeitsverträge prüfen lassen. Denn Fehler können schnell zu Nachforderungen von Sozialversicherungsbeiträgen und Bußgeldern führen.

Der Autor Andreas Islinger ist Rentenberater und Steuerberater bei Ecovis in München.

Gleiches Recht für alle

Obwohl es das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz bereits lange gibt, wissen die wenigsten, was es damit alles auf sich hat. Und das kann sehr teuer werden. Was Sie als Arbeitgeber über das Gesetz wissen sollten.

Während Regelungen für Diskriminierungsverbote früher verstreut in verschiedenen Vorschriften und Gesetzen zu finden waren, hat das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) eine einheitliche gesetzliche Grundlage geschaffen. Darin ist sowohl der Anspruch auf Entschädigung als auch der auf Schadensersatz erstmals klar geregelt. Zur Anwendung kommt das Gesetz immer dann, wenn eine Benachteiligung oder Diskriminierung von Bewerbern, Mitarbeitern oder auch von Kunden vorliegt bzw. vermutet wird. Relevant wird das AGG für Gründer spätestens dann, wenn der erste (freie) Mitarbeiter eingestellt werden soll und eine Stellenausschreibung zu formulieren ist.

Was untersagt das AGG?

Per Gesetz verboten sind nicht nur belästigende Verhaltensweisen wie Mobbing oder sexuelle Belästigung, sondern auch jede Art von unmittelbarer und mittelbarer Benachteiligung. Unter einer unmittelbaren Benachteiligung ist zu verstehen, dass eine Person aufgrund der im AGG genannten Kriterien schlechter behandelt wird als eine andere und daher beispielsweise nicht eingestellt wird. Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn Vorschriften oder Verfahren im Unternehmen eine Person ohne sachliche Rechtfertigung benachteiligen. Was heißt das?

AGG-sichere Stellenanzeigen

Wer in einer Stellenanzeige „einen persönlichen Assistenten“ oder eine „junge Aushilfe“ sucht, begibt sich bereits auf dünnes Eis. Denn diese geschlechts- oder altersbezogenen Formulierungen sind unzulässig. Ernsthaft an der Stelle interessierte Bewerber können die Stellenausschreibung als Indiz für eine Diskriminierung sehen und innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Nichteinstellung eine Entschädigung verlangen. Diese liegt im Ermessen des Arbeitsgerichts und ist nur für den Fall auf bis zu drei Monatsgehälter gedeckelt, dass der Bewerber auch bei einer diskriminierungsfreien Auswahl nicht eingestellt worden wäre. Zwar lässt sich aus einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot kein Beschäftigungsverhältnis begründen, dennoch lohnt sich die bewusste Formulierung von geschlechtsneutralen Stellenausschreibungen. Geschlechtsneutral muss dabei nicht nur die Überschrift, sondern auch das Kleingedruckte formuliert sein.

Auf Nummer Sicher gehen Sie, wenn Sie die im Job zu erledigenden Tätigkeiten in den Mittelpunkt stellen und keine detaillierten Anforderungen formulieren. Gefährlich können selbst Formulierungen wie „stresserprobt“ oder „belastbar“ sein, da diese möglicherweise behinderte Bewerber ausschließen.

Plattformen rechtssicher gestalten: Neue rechtliche Vorgaben aus Brüssel

Was Unternehmer bei Aufbau und Gestaltung von Plattformen rechtlich beachten sollten, damit sie EU-rechtskonform bleiben.

Die EU hat den Digital-Markt für sich „entdeckt“: Schlag auf Schlag kommen neue Richtlinien und Verordnungen – also „EU-Gesetzestexte“ – mit spezifischen Anforderungen, die von Plattformen und anderen digitalen Produkten und Dienstleistungen erfüllt werden müssen. Das Ziel ist ein Europa, das „fit“ ist für das digitale Zeitalter. Gerade bei Aufbau und Gestaltung von Plattformen hat es jüngst einige Neuerungen gegeben, die Du beachten solltest.

Wer ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung entwickelt, muss auch etliche rechtliche Vorgaben beachten. Digitale Plattformen bergen dabei rechtlich einige besondere Hindernisse. Denn eine Plattform bringt nicht nur dein Unternehmen mit Endkunden zusammen, sondern eröffnet eine Interaktionsmöglichkeit zwischen den verschiedenen Playern auf deiner Plattform. Die großen Plattformen stehen deshalb gerade auch unter besonderer Beobachtung der Wettbewerbshüter. Dafür ist aber schon eine ganz starke Marktdurchdringung erforderlich.

Bei der Entwicklung einer Plattform ist es ratsam, die rechtskonforme Gestaltung möglichst früh in die Planungen einzubeziehen. Dies verhindert böse Überraschungen zu einem Zeitpunkt, zu dem die Entwicklung bereits weit vorangeschritten ist. Oft wäre es zu Beginn sogar ein Leichtes gewesen, die rechtlich benötigten Buttons, Checkboxen und „Klicks“ einzubauen. Dies nachträglich zu tun, bindet (eigentlich nicht vorhandene) Ressourcen und verzögert im Worst Case den Launch der Plattform.

Besonders wichtig ist dabei:

1. Datenflüsse bestimmen und rechtskonform gestalten: Für jede Verarbeitung personenbezogener Daten muss eine Erlaubnisgrundlage gefunden werden. Das kann die Nutzungsvereinbarung sein, eine Einwilligung oder auch dein überwiegendes unternehmerisches Interesse. Das Ganze muss transparent in der Datenschutzerklärung beschrieben werden.

2. Nutzungsvereinbarung aufsetzen: Was kann und will ich verbindlich zusagen? Und welche Klauseln muss ich von Rechtswegen aufnehmen? Hier gibt es ganz aktuell neue Vorgaben aus der EU, wenn auf deiner Plattform Verträge geschlossen werden können zwischen Unternehmen und Verbrauchern.

3. Registrierungsprozess rechtskonform gestalten: Was muss ich tun, um die Nutzungsvereinbarung wirksam einzubeziehen? Und wie weise ich auf die Datenschutzerklärung hin? Benötige ich noch zusätzliche Einwilligungen? Muss ein Double Opt-In implementiert werden? Mit welchem Text?

4. Pflichtangaben beachten: Was muss ich auf meiner Plattform wie angeben, z.B. das Impressum oder Hinweise auf Streitschlichtung?

Datenflüsse gestalten und beschreiben

Plattformen leben von der Verarbeitung (auch) personenbezogener Daten. Sie stehen damit im Kreuzfeuer von EU-Datenschutzgrundverordnung und ePrivacy-Recht. Da hier bei Verstößen hohe Bußgelder drohen, ist es besonders wichtig, die Anforderungen von Anfang an eng im Blick zu halten. Das verschärfte EU-Recht im Datenschutz gilt inzwischen schon seit über zwei Jahren. Viele Einzelfragen sind trotzdem noch nicht geklärt und im Fluss, die datenschutzkonforme Gestaltung ist damit in jedem Einzelfall eine große Herausforderung. Mit transparent aufbereiteten Datenflüssen und einem frühzeitigen Abgleich, was zulässig ist, ist diese Herausforderung in der Praxis aber zumeist gut zu managen. Ressourcen sollten dafür aber unbedingt eingeplant werden.

Dies gilt gerade auch deshalb, weil das Datenschutzrecht umfassende Dokumentationen fordert: Die Prozesse müssen in sog. Verarbeitungsverzeichnissen beschrieben werden, die Risiken sind zu analysieren und womöglich in einer Datenschutzfolgenabschätzung umfassend aufzubereiten, den Plattformnutzern muss die Datenverarbeitung transparent in einer Datenschutzerklärung erläutert werden u.v.m.

Und auch für nicht personenbezogene Daten sind einige Spezialvorgaben der EU zu berücksichtigen, allen voran die Geoblocking-Verordnung (EU) 2018/302. Ihr Ziel ist es, dass alle EU-Bürger von überall her „like-a-local“ shoppen können. Der Online-Zugang zu einem Angebot darf deshalb nicht durch technische Mittel gesperrt werden, weil der Besucher von einem anderen Ort aus zugreifen möchte. In eine ähnliche Richtung zielt die Verordnung (EU) 2018/1807 über einen Rahmen für den freien Verkehr nicht-personenbezogener Daten in der EU, die Datenlokalisierungsauflagen grundsätzlich ebenso verbietet.

Nutzungsvereinbarungen im Einklang mit den EU-Vorgaben: die neue Platform-to-Business-Verordnung

Bevor die Plattform den Nutzern geöffnet wird, sollten zudem passende Nutzungsbedingungen geschrieben werden. Hierbei sind zwei Elemente ganz zentral:

- Du musst sehr klar festlegen, was du versprechen kannst und möchtest. Daran bist du nämlich gebunden und die wesentlichen Versprechen können nachträglich nicht mehr einseitig geändert werden. Was muss ich außerdem wegen der von mir genutzten Vorprodukte aufnehmen? Wenn ich Plattformen etwa auf Azure aufbaue, verpflichtet mich Microsoft, für eine ordnungsgemäße Nutzung zu sorgen und meinen Kunden bestimmte Pflichten aufzuerlegen, z.B. mit Passwörtern sorgfältig umzugehen. Und welche Open Source Elemente habe ich in meiner App integriert, für die ich die Lizenzbedingungen einhalten muss?

- Außerdem ist auf eine Reihe rechtlicher Vorgaben zu achten. Das deutsche AGB-Recht ist dabei sicherlich vielen geläufig. Anlass dieses Artikels ist dagegen ein anderer Rechtskreis: Die EU ist gerade sehr aktiv mit neuen Vorschriften für digitale Angebote. Das bringt neue Herausforderungen mit sich, da zunächst einmal identifiziert werden muss, welche Texte aus Brüssel nun für das eigene Produkt, die eigene Dienstleistung überhaupt relevant sind. Zahlenmäßig werden es immer mehr. Allerdings ist dies auch mit einer großen Chance verbunden, denn die Vorgaben der EU gelten regelmäßig auch gleichermaßen in der ganzen EU: Der Rollout über verschiedene Länder hinweg wird so (rechtlich) deutlich einfacher.

Für Plattformen gilt nun seit dem 12. Juli 2020 die sog. „P2B-Verordnung“. Mit vollem Namen heißt sie Verordnung (EU) 2019/1150 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten. Als EU-Verordnung müssen sich Unternehmen direkt an ihre Vorgaben halten. Anders, als bei EU-Richtlinien, können wir also nicht erst auf ein nationales Umsetzungsgesetz warten.

Die P2B-Verordnung richtet sich an alle Betreiber von Plattformen, auf denen Verträge zwischen gewerblichen und privaten Nutzern vermittelt werden oder die bei der Suche helfen. Paradebeispiele sind eBay, Amazon oder auch etsy. Die Größe ist der P2B-Verordnung egal: Auch Startups sind vom ersten Tag an erfasst, wenn sie auf ihrer Plattform Unternehmer und Verbraucher zusammenbringen.

Inhaltlich schreibt die P2B-Verordnung vor, wie der Plattformbetreiber seine Nutzungsbedingungen zu gestalten hat. Gerade bei jungen Projekten sticht hier etwa heraus, dass eine 30tägige Kündigungsfrist vorgesehen werden muss, um gewerbliche Nutzer von der Plattformnutzung ausschließen zu dürfen (mit Begründung). Das kann bei kurzen Entwicklungszyklen erheblich ausbremsen und sollte frühzeitig bedacht werden. Auch ist ein Beschwerdemanagement einzurichten. Bei Suchen oder Rankings muss erklärt werden, nach welchen Parametern gelistet wird.

Geschützt werden sollen durch diese Verordnung vor allem die gewerblichen Anbieter: Plattformbetreibern soll es nicht (mehr) möglich sein, durch undurchsichtige Listings oder intransparente Regelungen manche Anbieter zu befördern, andere dagegen auszubremsen. Das ist für große Plattformanbieter nachvollziehbar, für kleinere dagegen weniger.

Im Wesentlichen ist die Umsetzung der P2B-Verordnung mehr Fleißarbeit denn Hexenwerk. Gerade bei Neuentwicklungen kann sie hemmend wirken, jedenfalls in der trial and error-Phase. Wird sie nicht eingehalten, droht die Nichtigkeit der einzelnen Nutzungsbestimmung.

Wenn der Wald vor lauter Bäumen verschwindet

Bleibt zusammenfassend festzuhalten, dass eine rechtskonforme Plattformgestaltung durchaus kein leichtes Unterfangen ist. Gerade von der EU sind in den letzten Monaten etliche Vorgaben gekommen, die sich in vielen verschiedenen Texten finden. Bei einer systematischen Herangehensweise ist aber auch dieser Herausforderung mit etwas Fleißarbeit und Liebe zum Detail gut zu meistern. Die vorstehende Übersicht möge hier dem ersten Zugang dienen.

Für das 4. Quartal 2020 hat die EU-Kommission übrigens noch einen neuen Digital Services Act angekündigt, der sich insbesondere mit Haftungsthemen und Verantwortlichkeiten bei illegalen Inhalten beschäftigen soll, erneut ein Plattformthema. Die Reise ist mithin noch nicht zu Ende und wird es wohl auch noch lange nicht sein. Dies kennen Sie vermutlich schon bestens vom Datenschutzrecht, das seit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 auch fortlaufend mit neuen Erkenntnissen „Prozessoptimierungen“ erfordert. Es gilt daher: Wachsam bleiben. Die wirklich relevanten Anforderungen werden kommuniziert. Wer diese mit offenen Augen und Ohren aufnimmt, wird selten ins offene Messer laufen.

Die Autorin Dr. Kristina Schreiber ist auf die rechtliche Begleitung von Digitalisierungsprojekten spezialisiert und Partnerin bei Loschelder Rechtsanwälte

Werbe-E-Mails rechtssicher versenden

Wer potenzielle Kunden per E-Mail anspricht, sollte die Rechtslage kennen. In bestimmten Fällen ist der Versand von Werbe-E-Mails nämlich nur bedingt erlaubt oder sogar verboten.

Wenn Unternehmen Kunden akquirieren und Kontakt zu diesen aufnehmen, nutzen sie dafür oft das Internet, um an die entsprechenden Daten - vorzugsweise E-Mail-Adressen - zu gelangen. Doch statt einen Marketing- oder Vertriebsmitarbeiter einzusetzen, der sich um professionelle Kundenakquise kümmert und dafür ein bestimmtes Budget benötigt, werden in vielen Fällen selbst Adressdaten recherchiert und potenzielle Kunden mittels Werbe-E-Mails angeschrieben.

Diese kurzsichtige Vorgehensweise ist aus rechtlicher Sicht gefährlich, denn wann solche E-Mails überhaupt versendet werden dürfen, wann nur bedingt und in welchen Fällen überhaupt nicht, wissen in der Regel nur die wenigsten Unternehmen beziehungsweise deren Marketing-Abteilungen. Die Problematik dabei: Werbe-E-Mails können in bestimmten Fällen unzulässige Werbung sein.

Wann Werbe-E-Mails erlaubt sind

Folgende Voraussetzungen müssen für den rechtmäßigen Versand von Werbe-E-Mails vorliegen:

Der Empfänger hat dem Empfang von Werbe-E-Mails zugestimmt und der Inhalt der Werbe-E-Mail passt zur Produktkategorie, für die er Werbung erhalten möchte. Handelt es sich um einen Newsletter, muss dafür eine Anmeldung vorliegen. Der Empfänger hat seine E-Mail-Adresse per Double-Opt-In-Verfahren über ein Anmeldeformular auf der Webseite des Unternehmens bestätigt. Um die Einwilligung zu beweisen, müssen dem Unternehmen sowohl die Einwilligung (Text und Klick auf "Bestätigen") als auch die positive Bestätigung der E-Mail-Adresse im Double-Opt-In-Verfahren vorliegen (jeweils Datum und Uhrzeit in der Datenbank).

Arbeitszeiten – so klappt es mit dem Gesetz

In Deutschland herrschen strenge Regelungen zu Arbeitszeiten. Wie schaffen es junge Unternehmer, rechtliche Probleme damit zu vermeiden?

Früh anfangen und bis spät in die Nacht arbeiten, das Wochenende durch. Wer ein Unternehmen gründet, klotzt erst einmal ran. Überdurchschnittliche Motivation und Einsatz erwarten Gründer meist auch von ihren Mitarbeitern. Doch in Deutschland herrschen strenge Regelungen zu Arbeitszeiten, die Arbeitnehmer schützen sollen. Wie schaffen junge Unternehmer es, rechtliche Probleme zu vermeiden? Und welche Möglichkeiten haben sie zur freien Gestaltung bei den Arbeitszeiten?

Welche Regeln gelten für Gründer?

In Deutschland unterliegen Mitarbeiterverhältnisse einer starken Reglementierung, für die größere Unternehmen eigens Juristen einstellen. Sicher nicht der erste Schritt in jungen Unternehmen, doch gelten für sie in Bezug auf das Arbeitsrecht genau die gleichen Gesetze wie für DAX-Konzerne. Ausnahmeregelungen gibt es nicht. Unabhängig von der Unternehmensgröße müssen Arbeitgeber bestimmte Mindestanforderungen einhalten:

- Mitarbeiter dürfen die tägliche (8h) und wöchentliche Höchstarbeitszeit (48h) nicht überschreiten. Zeitweise bis zu 10h täglich und 60 Stunden wöchentlich ist ohne besondere Begründung möglich, wenn die Arbeitszeit in sechs Monaten durchschnittlich höchstens acht Stunden pro Tag beträgt. Solche phasenweisen Anstrengungen durch hohe tägliche Arbeitszeiten müssen also zeitnah durch weniger Arbeit wieder ausgeglichen werden.

- Arbeitnehmer müssen Pausen und Ruhezeiten einhalten. Am Stück dürfen sie maximal sechs 6 Stunden arbeiten. Wer zwischen sechs und neun Stunden am Schreibtisch sitzt, muss mindestens 30 Minuten pausieren, bei über neun Stunden mindestens 45 Minuten. Und zwischen den Arbeitszeiten müssen mindestens ununterbrochen 11 Stunden liegen (mit Ausnahmen in einzelnen Branchen und bei Bereitschaft).

- Für Sonn- und Feiertage gilt ein Beschäftigungsverbot, ebenfalls mit branchenspezifischen Ausnahmen.

Für Gründer ist es ratsam, sich mit dem Wachsen der Firma frühzeitig über die Dos und Don'ts bei Arbeitszeiten zu informieren, denn es können spürbare Strafen drohen. Die gesetzliche Grundlage kann man zunächst im Arbeitszeitgesetz nachlesen. Vorsicht jedoch vor der eigenständigen Auslegung, das kann nach hinten losgehen. Die bessere Wahl, um sich einen Überblick zu verschaffen, sind zuverlässige Internetquellen aus Fachkreisen. Wer einen konkreten Fall klären will oder generell Lösungen für sein Unternehmen schaffen möchte, wendet sich am besten an einen Fachanwalt für Arbeitsrecht.

Die typischen Fallstricke

Für Jungunternehmer ist es nicht immer leicht, im Dickicht der Vorschriften den passenden Weg zu finden und angesichts der hohen eigenen Motivation für die Firma alle gesetzlichen Vorschriften zu befolgen.In der Praxis bekommen Gründer deshalb meist aus zwei Gründen Probleme:

1. Das Unternehmen versucht das Arbeitszeitgesetz zu umgehen, indem es Beschäftigte nicht als Arbeitnehmer einstuft, für die das Gesetz ausschließlich gilt. Das passiert häufig mit freien Mitarbeitern, die eigentlich normale Angestellte und somit scheinselbständig sind. Oder Mitarbeiter werden als leitende Angestellte ausgewiesen, weil für diese nicht alle Regelungen des Arbeitszeitgesetzes relevant sind. So entstehen auf einmal Teams, die ausschließlich aus leitenden Angestellten bestehen. Ob jemand jedoch in diese Kategorie fällt, entscheidet nicht der Arbeitgeber selbst durch die Vergabe einer Jobbezeichnung. Den Status bestimmen vielmehr Kriterien wie zum Beispiel die Weisungsgebundenheit des Mitarbeiters.

Gründer, die sich von diesem vermeintlichen Schlupfloch locken lassen, laufen Gefahr nachträglich Sozialabgaben und Steuern zahlen zu müssen. Und noch schlimmer: Der Beschäftigte könnte über seinen Arbeitnehmerstatus klagen.

2. Mitarbeiter machen zu viele Überstunden. Wer die Vorschriften zu den Arbeitszeiten in seiner Belegschaft missachtet, dem drohen Bußgelder, Nachzahlungen an den Arbeitnehmer und sogar Freiheitsstrafe.

Also Achtung, denn die Folgen sind ernst für Gründer! In der Regel haben junge Unternehmen keine finanziellen und zeitlichen Ressourcen für finanziellen Ahndungen oder kräftezehrende Gerichtsverfahren. Doch es gibt eine vollkommen legitime Möglichkeit, um nicht in die Falle zu tappen: Wer ganz legal Freelancer beschäftigt statt Mitarbeiter an sich zu binden, schafft sich viele Freiheiten vor allem in der Gründungsphase.

Homeoffice als Alternative?

Arbeiten von zuhause und nach individuellen Zeitvorstellungen, das ist längst keine Ausnahme mehr. In vielen Branchen ist Arbeiten im Homeoffice gut umsetzbar und sowohl für den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer mit vielen Vorteilen verbunden. Doch auch hier gelten Vorschriften für den Arbeitsschutz, auch wenn die Einhaltung schwerer zu kontrollieren ist. Arbeitnehmer, die zum Beispiel am Nachmittag ihr Kind versorgen und dann abends bis spät arbeiten, laufen Gefahr, die Ruhezeiten nicht einzuhalten. Und die Verantwortung liegt auch hier beim Arbeitgeber. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter im Homeoffice beschäftigen, können sich aber absichern, indem sie

- eine Regelung zur Zeiterfassung finden,

- mit dem Mitarbeiter eine Vereinbarung über Arbeitsumfang und Ruhezeiten treffen und

- über feste Arbeitstage und Kernarbeitszeiten. Das erleichtert die Erreichbarkeit für Emails und Anrufe. Denn: Arbeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr gilt per Gesetz als Nachtarbeit.

Flexiblere Arbeitszeitmodelle – sind Anpassungen des Gesetzes in Sicht?

Mancher mag sich fragen, wie das deutsche Arbeitszeitgesetz eigentlich mit dem Geist in Start-up-Unternehmen zusammenzubringen ist. Tatsächlich stammt es aus dem Jahr 1994, und seither hat sich die Arbeitswelt stark verändert. Eine Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes tut daher auch aus anwaltlicher Sicht dringend Not, um es ins digitale Zeitalter zu überführen und an die Bedürfnisse von New Work und einen veränderten Arbeitsmarkt anzupassen. Im vergangenen Jahr gab es dazu Anregungen von Parteien, doch im Bundestagsausschuss kam es dann zu keiner Einigung.

Beispielsweise diskutierten die Politiker, die deutschen Regelungen an die Europäische Arbeitszeitrichtlinien anzugleichen. Konkrete Ideen sind, statt tägliche Höchstarbeitsstunden wöchentliche Grenzen bei der Arbeitszeit einzuführen. Alternativ könnten die täglichen Höchstgrenzen erhöht werden, ohne gleichzeitig die wöchentliche Arbeitszeit hochzuschrauben. Beide Ansätze verhindern die dauerhafte Überlastung von Mitarbeitern. Und sie erhöhen die Flexibilität für Betriebe, zum Beispiel wenn es in Phasen kurzzeitig viel zu tun gibt. Noch scheinen nicht alle Bundestagsfraktionen bereit für den Wandel zu sein. Klar ist aber: Früher oder später wird es Änderung beim Arbeitszeitgesetz geben müssen, um dem digitalen Zeitalter zu gerecht zu werden.

Weniger Stunden, mehr Produktivität – möglich für Gründer?

Die engen Grenzen des Arbeitszeitgesetzes werden von Gründern nicht selten als hinderlich empfunden. Doch es gibt auch ganz andere Ansätze, die dem Pioniergeist von jungen Unternehmen entgegen kommen könnten. Beispiel Sechsstundentag: Menschen, die weniger arbeiten, sind deutlich produktiver und gleichzeitig weniger anfällig für Fehler und Krankheiten. Das zeigen zahlreiche Versuche mit einem Sechsstundentag in Unternehmen und Einrichtungen in Schweden. Die zunächst höheren Kosten zahlten sich dabei schnell durch die gesteigerte Produktivität und zufriedenere Mitarbeiter aus. Ist das vereinbar mit dem deutschen Recht? Ja, denn es gibt keine gesetzliche Mindestarbeitszeitdauer, geregelt ist nur die Höchstdauer. Arbeitgeber sind also frei, ob sie ihre Angestellten 8 Stunden oder eben weniger arbeiten lassen.

Fazit

An der Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes führt auch für Gründer kein Weg vorbei. Vermeintliche Hintertüren des Gesetzes auszunutzen, birgt erhebliche Gefahren mit empfindlichen Folgen für Unternehmen und Verantwortliche. Es gibt jedoch auch innerhalb der Grenzen legitime Möglichkeiten, die Arbeitszeit für Mitarbeiter flexibler zu gestalten und ihre Motivation und den Enthusiasmus für das Unternehmen zu unterstützen. Und nicht zuletzt besteht Aussicht darauf, dass das Arbeitszeitgesetz in absehbarer Zukunft auch den Gegebenheiten des digitalen Zeitalters angepasst wird.

Die Autorin Franziska Hasselbach ist Rechtsanwältin bei der auf Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei Hasselbach in Köln, Frankfurt und Bonn.

Gewerberaum mieten

Der Mietvertrag über Gewerberaum weicht von den Regelungen des Wohnraummietvertrages ab. Hauptunterschied: Dem Gewerberaummietvertrag sind grundsätzlich keine gesetzlichen Schranken gesetzt. Daher sind vielfältige Ausgestaltungen im Gewerbemietrecht möglich, sofern die Vertragsparteien darüber Einigkeit erzielen. Es gilt umso mehr der stets aktuelle Grundsatz nach Friedrich Schiller: "Drum prüfe wer sich (ewig) bindet."

Denn der Gründer verliert als Gewerbetreibender oder auch als Freiberufler den Schutz des Verbraucherrechts, wenn er im Sinne seines Unternehmens handelt. Andererseits eröffnen sich jedoch für beide Vertragsparteien im Gewerbemietrecht flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten. Über Inhalt und Abschluss des Mietvertrages entscheidet im Fall der Gewerberaummiete damit in gleichem Maße die Sympathie, die Marktsituation wie auch das Verhandlungsgeschick der Vertragspartner bzw. deren jeweiliger Interessenvertreter.

Definition: Wohnraum und/oder Gewerberaum?

Die Abgrenzung, ob es sich um einen Mietvertrag über Wohnraum oder Gewerberaum handelt, kann schwierig werden, wenn die vermieteten Räume zugleich zu Wohn- und Betriebszwecken genutzt werden sollen. Gerade bei Gründern und insbesondere bei Freiberuflern fällt die klare Abgrenzung des Gewerbemietrechts zum privaten Mietrecht oft nicht leicht.

Typische Beispiele im freiberuflichen Bereich sind der Arzt oder Steuerberater, der vorn in den Räumlichkeiten seine Praxis bzw. sein Büro einrichtet und den hinteren Teil der Räume als privaten Wohnraum nutzt. In erster Linie kommt es darauf an, was nach dem übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien – wie er im Vertrag festgelegt wird – den Schwerpunkt des Vertrages bilden soll. Soll also ein Wohnraum- oder Gewerberaummietverhältnis begründet werden?

Zweckentfremdung von Wohnraum kann teuer werden.

Die Fälle sind jedoch nicht immer so klar: wie im Beispiel eines Online-Händlers, der aus seiner Wohnung kurzerhand ein Warenlager macht. Besonders im letztgenannten Beispiel droht allerdings die außerordentliche fristlose Kündigung, da die Aufnahme eines Gewerbebetriebes in einem Wohnraum ohne die Zustimmung des Vermieters die Rechte des Vermieters erheblich verletzt. Man spricht in diesem Fall von einer Zweckentfremdung durch den Mieter.

Zudem drohen ordnungsrechtliche Sanktionen: In Zeiten immer knapper werdenden Wohnraums haben die Städte und Kommunen ihre Bußgelder teilweise drastisch erhöht. Bis zu 100.000 Euro sind beispielsweise nach dem Zweckentfremdungsverbot-Gesetz des Landes Berlin für diese Ordnungswidrigkeit durch den Verursacher zu entrichten. Wird dem Vermieter eine Zweckentfremdung seiner Mietsache bekannt, wird er diese schnellstens unterbinden wollen, um seine Haftung zu vermeiden, und da ist die außerordentliche fristlose Kündigung meist das Mittel der Wahl.

Doch so weit muss es nicht kommen: Wer die eventuell negative Reaktion seines Vermieters nicht scheut, kann auf Verständnis hoffen und diesen fragen. Lässt sich der Vermieter ein, sollte das gemeinsam gefundene Verständnis schriftlich fixiert werden. Zur rechtssicheren Formulierung sollte ein Anwalt hinzugezogen werden.

Vertragslaufzeit im Gewerbemietrecht: endlos?

Mietverträge über Gewerberaum werden häufig auf Zeit geschlossen (3, 5 oder mehr Jahre). Nach der Konzeption des Gesetzgebers ist eine Beendigung vor Ablauf der vorbestimmten Zeit nur schwer möglich. Bei einem auf unbestimmte Zeit geschlossenen Gewerberaummietvertrag kann jedoch zum Ende eines jeden Quartals ohne Angabe eines Grundes unter Einhaltung der Kündigungsfrist (regelmäßig 6 Monate) gekündigt werden.

Die Vor- und Nachteile beider Regelungsmöglichkeiten sollten frühzeitig abgewogen werden. Gemeinsam mit einem Berater können die verschiedenen Konzepte zu bedarfsgerechten, flexiblen Regelungen besprochen werden. Soll der Mietvertrag ein vorbestimmtes Ende haben, so ist die Formvorschrift des § 550 BGB zu berücksichtigen. Diese Vorschrift ordnet für Zeitmietverträge zwingend die Schriftform an. Wird bei Vertragsabschluss hiergegen verstoßen, so gilt der Vertrag als auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Wer trägt Rechte und Pflichten beim Gewerbemietvertrag?

Im Hinblick auf die gesetzlichen Mängelrechte können diese durch beide Vertragspartner einvernehmlich ausgeschlossen werden. Mit den sogenannten "Dach-und-Fach-Klauseln" kann es sogar noch einen Schritt weiter gehen: Dem Mieter kann vertraglich die Pflicht auferlegt werden, für die Instandsetzung und Instandhaltung des Gewerberaumes verantwortlich zu sein. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, macht sich der Mieter gegenüber dem Vermieter schadensersatzpflichtig. Dies hat die Rechtsprechung dann als zulässig angesehen, wenn dem Mieter im Gegenzug weitreichende Rechte ähnlich eines Eigentümers eingeräumt werden.

Wenn der Mieter durch den Vermieter also z.B. das Recht eingeräumt bekommt, erhebliche bauliche Veränderungen nach seinen eigenen, für den Gewerbebetrieb vorteilhaften Wünschen vorzunehmen, dann kann er grundsätzlich auch dazu verpflichtet werden, diese wirtschaftlich zu unterhalten. Gleichzeitig ist es möglich, von der gesetzlichen Verpflichtung des Mieters, die von ihm vorgenommenen baulichen Maßnahmen bei Beendigung des Mietverhältnisses wieder auszubauen, durch Vertrag abzuweichen.

Achtung: Mietrückstand!

Anders als im Wohnraummietrecht genießt der Mieter von Gewerberaum keinen besonderen Schutz, da dieser unter sozialen Gesichtspunkten nicht geboten ist. Dies hat letztendlich auch zur Folge, dass dem Mieter grundsätzlich auch schon bei Rückstand von weniger als einer Monatsmiete gekündigt werden kann.

Dies geht jedenfalls nach der Rechtsprechung dann, wenn besondere Umstände des Einzelfalles hinzukommen, die die Interessen des Vermieters gegenüber jenen des Mieters überwiegen lassen. Denkbar sind nach dem Bundesgerichtshof eine geringe Kreditwürdigkeit des Mieters oder eine kritische finanzielle Situation des Vermieters, die durch den Mietrückstand herbeigeführt wurde oder sie verschlimmert hat.

Abschließend lässt sich festhalten, dass Unternehmenserfolg neben wirtschaftlichem Sachverstand oft auch solide Kenntnisse der aktuellen Rechtslage erfordert. Und das fängt spätestens bei der Gestaltung des Gewerbemietvertrages an.

Der Autor, Mag. iur. Dennis Kallabis, ist als Jurist in einer Wirtschaftskanzlei in Düsseldorf tätig. Im Schwerpunkt hat er deutsches und europäisches Unternehmensrecht studiert.

Einkaufen mit Köpfchen

Was ist beim Wareneinkauf zu beachten? Welche Geschäftsbedingungen des Lieferanten müssen Sie akzeptieren? Was sollte im Einkaufsvertrag auf jeden Fall geregelt sein?

Professioneller Einkauf

Der Einkauf qualitativ sehr hochwertiger Ware zum günstigen Einkaufspreis entscheidet oft über den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Dabei kommt es nicht nur auf die Warenbeschaffenheit selbst an, sondern auch auf die Rahmenbedingungen, die dem Einkauf zugrunde gelegt werden. Der Einkauf kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Im Handel ist Schriftform sinnvoll, da beide Seiten die Belege für ihre Buchhaltung und die Abführung von Steuern brauchen.

Rahmenliefervertrag

Nimmt der einkaufende Unternehmer regelmäßig größere Mengen von Waren bei einem bestimmten Hersteller, Großhändler oder Lieferanten ab, verfügt er über eine stärkere Position im Markt und kann den Abschluss eines Rahmenliefervertrages vorschlagen. Ein solcher individuell verhandelter Rahmenliefervertrag legt alle wichtigen Themen fest und sichert die regelmäßige fristgerechte Belieferung des einkaufenden Unternehmens umfassend ab, da viele zusätzliche Themen aufgenommen werden können, die von großer praktischer Bedeutung sein können. Der Rahmenvertrag gilt dann dauerhaft für die Geschäftsbeziehung.

Produktbeschaffenheit und Pflichtenheft

Bezüglich komplexer Produkte ist die Vereinbarung aller Beschaffenheitsmerkmale sehr wichtig, damit die Ware auch genau den Anforderungen entspricht, die man als Einkäufer für den eigenen Weiterverkauf benötigt. Sorgfältige Produktbeschreibungen werden als „Pflichtenhefte“ bezeichnet. Diese sind sehr zu empfehlen, um spätere Enttäuschungen und Auseinandersetzungen zu vermeiden. Empfehlenswert ist auch die zusätzliche Klarstellung, dass die Ware allen in Deutschland zum Zeitpunkt der Auslieferung geltenden einschlägigen nationalen und EU-rechtlichen Rechtsnormen zu entsprechen hat.

Gewährleistung und Haftung

Wichtig ist es, dass für die Gewährleistung die gesetzlichen Regeln gelten, und der Hersteller, Lieferant oder Großhändler diese nicht wesentlich einschränkt. Viele Hersteller versuchen, die Gewährleistungsfrist auf ein Jahr ab Warenauslieferung zu beschränken, was über allgemeine Geschäftsbedingungen im Verhältnis zu Unternehmern als Einkäufern zulässig ist. Hier lohnt es sich zu verhandeln, denn günstiger ist es für den Einkäufer, wenn die Gewährleistungsfrist von den gesetzlich vorgesehenen zwei Jahren bestehen bleibt oder sogar auf drei Jahre verlängert wird, was zulässig ist. Insgesamt empfiehlt sich beim regelmäßigen Bezug größerer Warenmengen ein sehr gut verhandelter individueller Rahmenliefervertrag, um für den Einkäufer ungünstige Verkaufsbedingungen des Herstellers, Lieferanten oder Großhändlers wegzuverhandeln.

Für eine Handvoll Euro

Wenn Streitigkeiten mit Geschäftspartnern oder Kunden drohen, bietet die Mediation eine sinnvolle und günstige Alternative zum teuren Rechtsstreit.

Wenn man Gründer fragt, worauf sie besonders stolz sind, dann sprechen sie vielleicht über den ersten großen Auftrag, über die reibungslose Finanzierung durch die Bank oder sie erzählen von der super Stimmung im Gründer-Team. A. Meier und H. Habermehl (Namen von der Redaktion geändert), seit Juli 2010 Inhaber einer eigenen Firma, verweisen hingegen auf einen Passus in ihrem Gesellschaftervertrag. Auf diesen Passus sind sie stolz, denn er beugt vor, falls die beiden Geschäftsführer und Gesellschafter sich einmal nicht mehr so gut verstehen.

Wenn sie sich einmal nicht einigen können oder gar Streit entsteht. Dann, so steht in dem Papier, werde man keinesfalls direkt vor den Kadi ziehen, sondern erst einmal einen unparteiischen Dritten, einen sogenannten Mediator, zu Rate ziehen.„Wir halten beide 50 Prozent der Gesellschafteranteile, da kann es nun einmal zu Patt-Situationen kommen“, erklärt Meier. Und weil solche Situationen der Firma bzw. der Unternehmung nicht schaden sollen, musste das Gründerduo eine Lösung finden – die Mediation.

Killerfaktor Dauerstreit

Bei der Mediation handelt es sich um ein alternatives Konfliktlösungsverfahren, das auf vermittelnden Gesprächen basiert. So soll etwa der Gang vor den Kadi und die damit verbundenen negativen Begleiterscheinungen abgewendet werden. Zumal Rechtsstreitigkeiten in der Regel lange, oft zu lange dauern. Denn während die Streithähne ihre Energie vor Gericht verpulvern, kocht das Unternehmen auf Sparflamme, wichtige Entscheidungen unterbleiben. Außerdem zerrt ein Prozess derart an den Nerven der Beteiligten, dass das angeknackste Verhältnis zwischen den Streithähnen am Ende meist ganz zerrüttet ist. Auch das zieht negative Konsequenzen für die Firma nach sich, etwa wenn sich ein einst funktionierendes Geschäftsführerduo trennt oder ein wichtiger Geschäftspartner abspringt. Zu dem wirtschaftlichen Schaden kommt hinzu, dass der Ruf ruiniert wird. Am Ende wenden sich Kunden und Mitarbeiter ab. Wenn es richtig schlecht läuft, kann die Firma nach dem Prozess einpacken.

Dieses Risiko können Unternehmen mit Hilfe der Mediation vermeiden. Schließlich geht es hierbei – anders als beim Gerichtsverfahren – nicht darum, um jeden Preis Recht zu bekommen, sondern ganz im Gegenteil darum, zu kooperieren. „Es ist wie mit den Kindern und der Orange“, erklärt Volker Schlehe, Leiter des IHK-MediationsZentrums München die Arbeitsweise: Wenn sich zwei Kinder um eine Orange streiten, würde ein Richter jedem Kind die Hälfte der Frucht zuteilen. Der Mediator aber fragt, was die Kinder mit der Orange machen wollen. „Und dann kommt vielleicht heraus, dass ein Kind den Saft will und das andere die Schale.“

Der Allianz Unternehmensschutz erweitert sein Angebot

Schadensersatz, Einbruch oder Brand – Unternehmen sichern vieles gegen existentielle Risiken ab. Aber was ist, wenn man sich mit Lieferanten oder Kunden mal nicht einig ist? Der Unternehmensschutz bietet auch Absicherung bei Rechtsstreitigkeiten.

Mit dem Unternehmensschutz der Allianz schützen sich kleine und mittlere Betriebe bis 5 Millionen Euro Umsatz bzw. bis zu 10 Millionen Euro Versicherungssumme gegen zahlreiche typische Geschäftsrisiken ab. Vier Produktlinien bieten dabei für jeden die passende Absicherung mit unterschiedlichen Leistungs- und Preisniveaus – von der Basis-Deckung bis hin zum Premium-Produkt.

Haus und Hof mit Hab und Gut richtig absichern

Nach der Neueinführung der Betriebs- und Berufshaftpflicht- im Jahr 2022 sowie der Inhaltsversicherung folgte 2023 die Firmen Immobilienversicherung, welche sich durch zahlreiche neue Einschlüsse und Deckungserweiterungen sowie reduzierte Selbstbehalte auszeichnet. Wie bei der Haftpflicht- und Inhaltsversicherung ist bei ihr auch grobe Fahrlässigkeit mit abgesichert. Weiterhin setzt die Firmen Immobilienversicherung mit einem neuen Umwelt- und Nachhaltigkeitsbaustein echte Maßstäbe. So gibt es zum Beispiel eine echte Allgefahrendeckung für Anlagen zur nachhaltigen Energiegewinnung und -versorgung. Darunter fallen Klein-Windkraftanlagen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder Vorrichtungen zur Regenwassernutzung, die im Versicherungsumfang automatisch bis 25.000 EUR enthalten sind. Zusätzlich können Photovoltaikanlagen entsprechend Ihrer Leistung mitversichert werden. Darüber hinaus erhalten Unternehmen im Schadenfall zusätzlich zur vertraglich vereinbarten Schadenzahlung bis zu 25.000 Euro an Mehrleistungen, wenn zum Beispiel bei einem Heizungstausch eine herkömmliche Ölheizung gegen eine Wärmepumpe ersetzt wird oder bei einer Reparatur die Außendämmung erneuert wird. Ebenso können behinderten- und altersgerechte Umbauten im Gebäude oder in den einzelnen Wohneinheiten durch die Zusatzleistungen des Umwelt- und Nachhaltigkeitsbausteins vorgenommen werden.

Recht haben ist nicht Recht bekommen

Auch wenn man selbst eigentlich kein „Streithansel“ ist: Sind Kund:innen unzufrieden oder fühlen sich Mitarbeiter:innen ungerecht behandelt, hat man schnell eine Klage am Hals. Oder man selbst ist mit den Leistungen eines Lieferanten unzufrieden und möchte sich dagegen wehren und sein Recht durchsetzen. Egal worum es geht – immer sind Rechtsstreitigkeiten vor allem mit Unsicherheiten über ihren Ausgang verbunden – und guter Rat ist sowieso teuer.

Mit der jetzt neu aufgelegten Allianz Firmen-Rechtsschutzversicherung schützen sich Unternehmen vor hohen Kosten bei Rechtsstreitigkeiten und erhalten in ihren Angelegenheiten fundierte juristische Beratung. Denn wie die übrigen Unternehmensschutzprodukte steht die Allianz Firmen-Rechtsschutzversicherung für umfangreiche Leistungen und Services. Zum Beispiel werden im Falle von fünf Jahren Schadenfreiheit in den Produktlinien Komfort und Premium auch bei nicht versicherten oder nicht versicherbaren Fällen einmalig bis zu 1000 Euro übernommen. Oder die Unternehmen können sich im Rahmen einer telefonischen Erstberatung immer über ihre Chancen und Rechte ausführlich informieren – auch bei nicht versicherten Angelegenheiten. In einem versicherten Fall können die Parteien jederzeit zur Schlichtung eine Mediation in Anspruch nehmen und versuchen, ihren Streit außergerichtlich zu lösen. Die Allianz deckt Arbeits-, Vertrags- und Sachenrecht sowie Wohnungs- und Grundstücksrecht und damit wichtige Rechtsgebiete im Tagesgeschäft ab. In der Produktlinie Premium ist ab sofort sogar die Abwehr von Schadenersatzansprüchen um Wettbewerbs- und Markenrechte sowie (gerichtliche) Auseinandersetzungen um Urheberrechte bis 10.000 EUR abgesichert.

Die neue Rechtsschutzversicherung für Firmen komplettiert den Allianz Unternehmensschutz und fügt sich dabei nahtlos in das bewährte Konzept ein. Das einfache Vier-Linienkonzept mit passenden Bausteinen bietet Absicherung nach Maß, die Produkte sind einfach, wettbewerbsfähig und rasch abschließbar. Und kleine und mittlere Firmen können sich sicher und rundum geschützt fühlen – jetzt erst recht! Starker Schutz für starke Unternehmen.

Weitere Infos finden Sie hier

EXIST und Hochschul-IP

Recht für Gründer*innen: Wer ein EXIST-Gründungsstipendium in Aussicht hat, sollte sich rechtzeitig mit den Themen geistiges Eigentum (IP) und Lizensierung von Hochschul-IP auseinandersetzen. Wir klären auf.

Alljährlich werden über 100 EXIST-Gründungsstipendien (im Folgenden nur „Stipendien“) zur Förderung innovativer Spinn-offs aus Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen (im Folgenden nur „Hochschulen“) vergeben. In der aktuellen Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) vom 18. April 2023 wird von den Hochschulen auch die Überlassung von IP an die Unternehmensgründungen erwartet. „IP“ – kurz für Intellectual Property (geistiges Eigentum) – umfasst Immaterialgüter wie z.B. Erfindungen, Software und Designs sowie die für diese erhältlichen Schutzrechte, z.B. Patente, Urheberrechte und Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Warum IP-Abgrenzung gegenüber Hochschulen?

Konkret sollen die Hochschulen während der Projektlaufzeiten u.a. „der Unternehmensgründung einen Zugriff auf das notwendige geistige Eigentum zu marktüblichen Konditionen gewähren“. Marktübliche Konditionen beinhalten oft Lizenzgebühren. Die Aussicht auf Lizenzeinnahmen kann bei Hochschulen Begehrlichkeiten wecken und dazu führen, auch IP für sich zu beanspruchen, das originär den EXIST-Stipendiat*innen (im Folgenden nur „Stipendiat*innen“) zusteht. Daher sollten Stipendiat*innen ihre IP-Position kennen. Diese ist stark und wird im Folgenden zusammengefasst.

Hintergrund: EXIST-Stipendien

Die EXIST-Programme des BMWK fördern innovative Gründungsprojekte aus der Wissenschaft in deren Frühphase. Förderfähige Mitglieder eines Gründungsteams können insbesondere Absolvent*innen, Wissenschaftler*innen und Studierende sein, die im Rahmen von Vorarbeiten bereits Grundlagen des Gründungsprojekts erarbeitet haben. Um die Förderung zu erhalten, muss noch kein Businessplan ausgearbeitet sein und es darf weder eine Geschäftstätigkeit aufgenommen noch eine Kapitalgesellschaft gegründet worden sein.

Die Stipendien werden auf Antrag von Hochschulen gewährt. Diese müssen die Gründungsteams während der Projektlaufzeit unter anderem durch Mentoring und Bereitstellung von Arbeitsmöglichkeiten (z.B. Laboreinrichtungen) unterstützen und die Fördermittel verwalten. Die Fördermittel umfassen nicht nur die zur Finanzierung der Stipendien erforderlichen Beträge – abhängig von der jeweiligen Qualifikation je Teammitglieder ein Jahr lang zwischen 1000 und 3000 Euro monatlich zuzüglich Zuschläge für unterhaltsberechtigte Kinder. Auf Antrag der Hochschulen kommen bis zu 30.000 Euro für Sachmittel und 5000 Euro für Coaching/Beratung des Gründungsteams hinzu. Zur Umsetzung schließen die Hochschulen mit den Mitgliedern der Gründungsteams Stipendiatenverträge. IP-rechtlich besonders relevant ist dabei:

Dass Hochschulen Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und Geld an die Stipendiat*innen auszahlen, macht die Stipendiat*innen nicht zu Arbeitnehmer*innen der Hochschulen. Stipendiat*innen sind keine Arbeitnehmer*innen, sondern „Begünstigte“. Sie müssen nicht für die Hochschule arbeiten, sondern nur für sich selbst. Das wird von Hochschulverwaltungen gelegentlich missverstanden. Aber für die IP-Zuordnung ist dieser Status der Stipendiat*innen entscheidend.

Basics der IP-Zuordnung: Schutzfähiges gehört den Kreativen

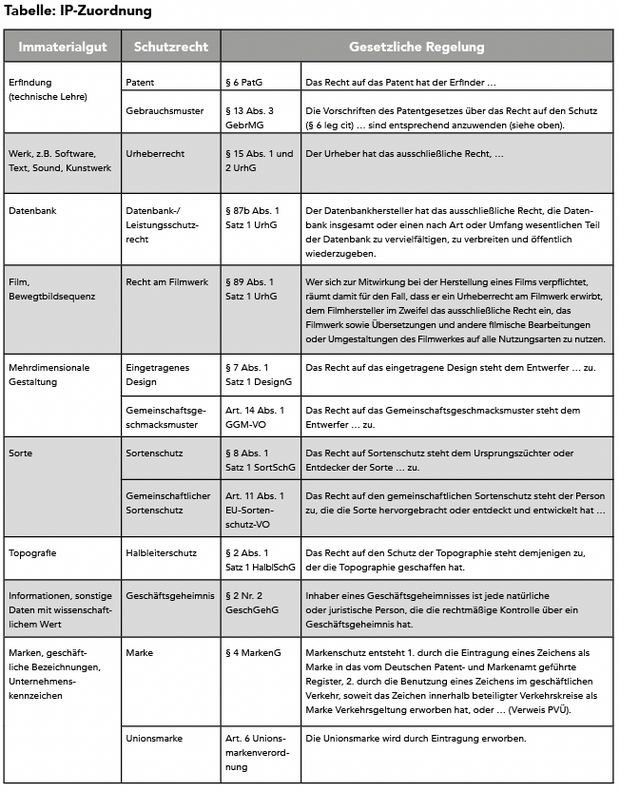

Sowohl im deutschen als auch im EU-Recht gilt ein wichtiger Grundsatz: Die schutzfähigen Ergebnisse kreativer menschlicher Tätigkeiten stehen grundsätzlich der/dem Kreativen zu, also der/dem Schöpfer*in, Urheber*in, Entwerfer*in, Erfinder*in oder Züchter*in. Dies folgt unmittelbar aus den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in §§ 7, 15 Urheberrechtsgesetz (UrhG), § 7 Abs. 1 Satz 1 Designgesetz (DesignG), § 6 Patentgesetz (PatG), § 13 Abs. 3 Gebrauchsmustergesetz (GebrMG), § 8 Abs. 1 Satz 1 Sortenschutzgesetz (SortSchG), § 2 Abs. 1 Satz 1 Halbleiterschutzgesetz (HalblSchG) und §§ 4, 14 Markengesetz sowie aus Art. 14 Abs. 1 EU-Gemeinschaftsgeschmacksmuster-VO (GGV) und Art. 11 Abs. 1 EU-Sortenschutz-VO (siehe dazu auch die Tabelle „IP-Zuordnung“).

Keine Geltung arbeitsrechtlicher Bestimmungen für Stipendiat*innen

Ausnahmen von diesem Grundsatz gelten in Arbeitsverhältnissen und bei Herstellung von Software auch im Rahmen sonstiger Dienstverhältnisse. Entwickeln Arbeitnehmer*innen in Erfüllung ihres Arbeitsvertrags schutzfähige Immaterialgüter, z.B. eine neue technische Lehre (Erfindung) oder eine Software, dann stehen diese der/dem Arbeitgeber*in zu. Dies folgt aus § 2 Abs. 2 HalblSchG, § 7 Abs. 2 DesignG, 43, § 69b UrhG (in Abs. 2 auch für sonstige Dienstverhältnisse), Art. 14 Abs. 3 GGV, Art. 11 Abs. 3 EU-Sortenschutz-VO und aus dem Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG). Da Stipendiat*innen als solche aber gerade keine Arbeitnehmer*innen sind, wird das IP, das sie im Rahmen ihrer Gründungsvorbereitungen generieren, nicht von diesen Regelungen erfasst. Deshalb erwerben Stipendiat*innen, die

- technische Lehren (Erfindungen), Topografien oder Designs entwickeln,

- Sorten züchten,

- Datenbanken erstellen,

- Software oder andere Werke (z.B. Filmwerke) herstellen,

- Marken mit Unterscheidungskraft entwickeln sowie anmelden und/oder

- Geschäftsgeheimnisse entwickeln und kontrollieren, unmittelbar selbst die Rechte an diesen Immaterialgütern.

Diese können die Stipendiat*innen ohne Mitspracherechte und Lizenzansprüche der Hochschule nutzen. Die Stipendiat*innen können auch allein entscheiden, ob dafür Schutzrechte beantragt werden sollen (Urheberrechts- und kurzfristiger EU-Geschmacksmusterschutz entsteht auch ohne Antrag automatisch). Wichtig ist, dass den Stipendiat*innen bewusst ist, dass ihnen nach den gesetzlichen Bestimmungen das IP zusteht, das sie während des EXIST-Förderzeitraums als Stipendiat*innen generieren. Denn vor diesem Hintergrund bleibt oft kein oder zumindest nur wenig IP übrig, für das sie eine Lizenz der Hochschule benötigen.

Welches Hochschul-IP bleibt relevant?

Die IP- und Transfer-Strategien deutscher Hochschulen sind primär auf Wissens- und Technologietransfer sowie die Verwertung von Erfindungen ausgerichtet. Deshalb verfügen die wenigsten Hochschulen über Design-, Marken- oder Softwareportfolios, die für Gründer*innen interessant sind. In der Praxis verengt sich das für Stipendiat*innen relevante Hochschul-IP daher im Wesentlichen auf folgende zwei Gruppen:

- Erfindungen, für die die Hochschule ein Patent hält oder beanspruchen kann (sowie, in seltenen Fällen, von Hochschulen geschützte Sorten);

- IP, das Stipendiat*innen bereits vor Beginn der Förderung noch als Arbeitnehmer*innen der Hochschule in Erfüllung ihrer Dienstpflichten generiert haben und nunmehr selbst unternehmerisch nutzen wollen. Denn solches IP steht der Hochschule als (zu diesem Zeitpunkt noch) Arbeitgeberin zu (siehe oben) – wobei für Diensterfindungen gemäß § 42 ArbnErfG bestimmte Besonderheiten gelten.

Die Schnittmenge der beiden Gruppen bilden von Hochschulen nach dem ArbnErfG in Anspruch genommene Diensterfindungen, die Mitglieder eines Gründungsteams zuvor (noch) als Hochschulbeschäftigte gemacht haben und anschließend EXIST-gefördert auf eigene Rechnung verwerten wollen. Wenn Stipendiat*innen ihre IP-Position vor diesem Hintergrund optimieren wollen, sollten sie Folgendes nicht vergessen:

Woran Stipendiat*innen bei Lizensierung von Hochschul-IP denken sollten

Wenn Hochschulen entsprechend der Förderrichtlinie Lizenzgebühren für die Nutzung von Hochschul-IP verlangen, sollten die Stipendiat*innen versuchen, absatzabhängige Lizenzgebühren auszuhandeln. Auch absatzabhängige Lizenzgebühren sind marktüblich. Diese fallen aber nur dann an, wenn das Start-up durch die Nutzung des Hochschul-IP auch tatsächlich selbst Einnahmen erzielt. Das ist für die Stipendiat*innen liquiditätsschonend und risikoärmer.

Und wenn Stipendiat*innen Lizenzgebühren für eine frühere Diensterfindung (Schnittmenge oben) eines Mitglieds ihres Gründungsteams an die Hochschule zahlen, gilt § 42 Nr. 4 ArbnErfG. Danach muss die Hochschule 30 Prozent der vereinnahmten Lizenzgebühren direkt wieder an dasjenige Mitglied des Gründungsteams auskehren, das die Diensterfindung gemacht hat.

Der Autor Prof. Dr. Nicolai Schädel ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) und of Counsel bei der Rechtsanwaltssozietät Kurz Pfitzer Wolf & Partner (KPW) in Stuttgart

Darknet Deals: Identitätshandel im Darknet

Datenkriminalität im Schatten: Wie ein Anruf zu Identitätshandel im Darknet führt.

Die Sicherheit und der Schutz von sensiblen Daten sind in einer wachsenden digitalen Welt von größter Bedeutung. Denn leider sind Betrüger*innen ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, an diese persönlichen Informationen zu gelangen. Dabei hat sich das Darknet zu einer der Hauptschnittstellen für den illegalen Handel mit gestohlenen Daten etabliert. Auch die Methoden der Betrüger zur Datenbeschaffung werden immer dreister und ausgeklügelter. Im Folgenden erfährst du, wie unsere Daten ins Darknet gelangen und wie sich Besorgte davor schützen können.

Die dunkle Seite des Internets und kriminellen Handlungen

Das Darknet ist ein abgeschotteter Bereich im Internet, der nicht über herkömmliche Suchmaschinen zugänglich ist. Hier können Nutzende ihre Identität verschleiern und anonym kommunizieren. Es wird für verschiedenste Zwecke genutzt, darunter illegale Aktivitäten wie der Austausch gestohlener Daten. Normalerweise gibt es verantwortliche Stellen bzw. spezielle Aufsichtsbehörden, die kontaktiert werden können, um gegen Datenschutzverletzungen im World Wide Web vorzugehen. Doch in diesem abgeschirmten Bereich des Internets wird alles dafür getan, um vor den entsprechenden Zuständigkeiten ungesehen zu bleiben. So befinden sich die Betreiber*innen der Server in der Regel außerhalb Europas, was es für Strafverfolgungsbehörden äußerst schwierig macht, einmal gestohlene Daten zu löschen oder Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Erst im Darknet veröffentlicht, können solche Datensätze mehrfach betrügerisch genutzt oder verkauft werden, was die Sicherheit und Privatsphäre der Betroffenen langfristig gefährdet. Auch können die Personen schwerer ausfindig gemacht werden, da sie die entwendeten Informationen nicht selbst nutzen und ihre rechtswidrigen Aktivitäten schwer auf sie zurückzuführen sind. Auf dem digitalen Schwarzmarkt zahlen Käufer*innen für solche gestohlene Daten und damit verbundene Dienstleistungen in Kryptowährungen wie Bitcoin. Diese Währungen führen auch dazu, dass die Bezahlvorgänge kaum nachvollziehbar sind.

Von Phishing bis Europol-Masche: Wie Betrüger*innen an die Daten kommen

Zu den bekanntesten Methoden, um an die begehrten Informationen zu kommen, zählt Phishing. Diese Masche ist vor allem für ihre Spam-Mails bekannt, bei denen die Betroffenen dazu verleitet werden, auf einen Link zu klicken und vertrauliche Daten preiszugeben. Jedoch findet diese Methode inzwischen auch über das Telefon statt. Die Betrüger*innen tarnen sich beispielsweise als Europol-Mitarbeitende und fordern ihre Gesprächspartner*innen dazu auf, ihre IBAN-Nummer zu nennen. Mittlerweile ist selbst die Suche nach einer Wohnung oder einem Job nicht mehr sicher. So verwenden Trickser gefälschte Angebote und stellen ein vorgetäuschtes Identitätsverfahren vor, um Suchende dazu zu bringen, Fotos ihrer Ausweise zu übermitteln.

Eine weitere dreiste Masche besteht darin, Leidtragende während eines Gesprächs schnell zu einem eindeutigen „Ja“ zu animieren. Wenn die Person zum Beispiel zustimmt, dass das Telefonat aufgezeichnet wird, haben die Betrüger bereits fast alles erreicht, was sie wollten. Danach stellen sie einige harmlose Fragen, und schon haben sie genug Material gesammelt, um das Gespräch beliebig zusammenschneiden zu können. Dann scheint es, als hätten die Betroffenen mit ihrem „Ja“ einem Kaufvertrag oder einem Abonnement zugestimmt.

Finanzielle Ausbeute: So viel bis du wert

Im Darknet existiert bereits ein florierender Handel mit gestohlenen Identitäten, die es Käufer*innen ermöglichen, verschiedene kriminelle Aktivitäten durchzuführen. Doch wie viel Gewinn können die Betrüger*innen damit überhaupt erreichen? Im Report des auf Antiviren-Programme spezialisierten Herstellers Bitdefender wird deutlich, dass eine gestohlene Identität in Form eines biometrischen EU-Passes auf dem Schwarzmarkt bis zu 4.500 Euro bringen kann. Die McAfee-Studie „The Hidden Data Economy“ von 2018 enthüllte wiederum, dass Darknet-Händler*innen in der Europäischen Union bis zu 40 Euro für vollständige Kreditkartendaten verlangen können. Auch Konten von Online-Zahlungsdiensten werden hier gehandelt. Dabei ist jedoch der Preis abhängig vom Guthaben des gehackten Kontos und variiert zwischen 20 und 300 Euro. Um also Betrüger*innen nicht auf den Leim zu gehen und sich den Ärger mit geklauten Daten zu ersparen, ist der Datenschutz im digitalen Zeitalter auch für Privatpersonen wichtiger denn je!

Praktische Maßnahmen: Wie entgehe ich der Täuschung?

Identitätsklau per Telefon ist nach wie vor eine weitverbreitete Methode für Datenhändler*innen, über die jede(r) informiert sein sollte. Um die persönlichen Daten zu schützen, ist es wichtig, bei der Weitergabe sensibler Informationen generell vorsichtig zu sein. Hier sind einige wichtige Maßnahmen, die ergriffen werden können, um einem möglichen Betrugsversuch vorzubeugen: Wenn ein Anruf verdächtig erscheint oder eine unbekannte Person Geld verlangt, handelt es sich in den meisten Fällen um einen Schwindel. Die größte Sicherheit besteht darin, das Gespräch sofort zu beenden. Um Datenverluste und finanzielle Schäden zu vermeiden, sollten niemals persönliche Informationen wie Anschrift, E-Mail-Adresse, Geburtstag, Passwörter oder Bankdaten an Fremde weitergegeben werden. Seriöse Behörden oder Unternehmen werden am Telefon unter keinen Umständen nach solchen Angaben fragen.

Ist der Schaden bereits entstanden und die Daten wurden preisgegeben, sollte die Bundesnetzagentur eingeschaltet werden. Auch die Polizei sollte unter der Rufnummer 110 kontaktiert werden. Wurde beispielsweise Geld illegal vom eigenen Konto abgebucht, kann die Bank dieses innerhalb von vier Wochen zurückholen. Hier gilt es jedoch zu beachten, dass dies nur funktioniert, wenn die Überweisung nicht von der betroffenen Person selbst getätigt wurde. Daher sollten niemals Zahlungen an eine unbekannte Person getätigt werden. Häufig kommen betrügerische Anrufe aus dem Ausland. Daher ist besondere Vorsicht bei folgenden Vorwahlen geboten: +88 (Globales Navigationssatellitensystem), +225 (Elfenbeinküste), +231 (Liberia), +252 (Somalia), +257 (Burundi), +261 (Madagaskar) oder +370 (Litauen). Schließlich kann es auch helfen, sich regelmäßig über die neuesten Betrugsmaschen zu informieren und somit im Falle eines entsprechenden Anrufs sensibilisiert zu sein.

Der Autor Thomas Wrobel ist Spam-Schutz-Experte, CTO der Müller Medien-Tochter validio und Gründer von Clever Dialer. Die App liefert verlässliche Anrufinformationen und schützt Verbraucher*innen vor Spam-Telefonaten.

Wie wehre ich mich gegen Diskriminierung?

Diskriminierung hat viele Gesichter – der Zeitgeist ist für Betroffene günstig, um sich zu wehren. Welche Rechte haben Betroffene und was können sie tun?

Die Zeiten sind vorbei, in denen Diskriminierung am Arbeitsplatz achselzuckend hingenommen wurde. Mit dem 2006 in Kraft getretenem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), welches das vorherige Beschäftigtenschutzgesetz ablöste, hat der Gesetzgeber Fakten geschaffen und eine Rechtsgrundlage hergestellt, auf deren Basis sich Betroffene gegen Diskriminierung wehren können.

Wie wird Diskriminierung definiert?

Eine Diskriminierung ist eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung aufgrund bestimmter Persönlichkeitsmerkmale. Das AGG, das auch als Antidiskriminierungsgesetz bekannt ist, erhebt den Anspruch, dass niemand aufgrund seiner ethnischen Herkunft, seines Geschlechtes, Alters, seiner sexuellen Identität, Behinderung, Weltanschauung und Religion benachteiligt werden darf.

Die Chancen- und Entfaltungsfreiheit im Berufsleben gilt damit uneingeschränkt.

Eine Erweiterung des AGG wurde Anfang 2019 verabschiedet. Stellenanzeigen müssen jetzt so gestaltet sein, dass sie sich in ihrer Ansprache gleichermaßen an männliche, weibliche und diverse Personen (m/w/d) richten.

Anwälte helfen

Betroffene von Diskriminierung am Arbeitsplatz profitieren von einer erleichterten Beweisführung, die es ihnen ermöglicht, sich gegen Ungleichbehandlung zu wehren. So können schon Indizien wie die Einladung einer einzigen Frau in der zweiten Bewerbungsrunde, die Ablehnung eines Vorstellungsgesprächs bei einer Behinderung oder ein deutlich geringeres Gehalt für eine Frau gegenüber einem Mann in derselben Position dazu führen, dass man Recht erhält.

Hinzu kommt, dass Kanzleien wie rightmart längst für das Thema sensibilisiert sind und ihre Expertise als Rechtsbeistand gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz erheblich erweitern konnten. Betroffene sollten sich nicht scheuen, sich professionelle Unterstützung zu holen, wenn sich das Problem sonst nicht lösen lässt.

Ansprüche von Betroffenen