Aktuelle Events

Meetings: Fokussieren statt reden im Akkord

Wie hybride Teams mit weniger Meetings mehr erreichen können.

Immer mehr Meetings lassen uns durch unsere Arbeitstage hetzen. Trotzdem fragen wir uns abends regelmäßig, was wir eigentlich geschafft haben. Hybride Teams können die Anzahl von Meetings konsequent reduzieren, in dem sie das passende Meetingformat auswählen und smarte Kollaborationstools nutzen. Das macht die verbleibenden Meetings fokussierter und produktiver und neben meetingfreier Zeit winken mehr Freiraum und Flexibilität.

Wir sind im Team dauernd miteinander beschäftigt. Ein Meeting jagt das andere. Dazwischen kommen wir kaum zum Denken, manchmal reicht es nicht mal für eine Biopause zwischen den Terminen. Geredet wird viel miteinander, zu Wichtigem kommen wir aber trotzdem nicht.

Obwohl wir hetzen, kommen wir nicht vom Fleck

Unsere gelernte Reaktion auf „viel zu viel zu tun“ besteht darin, noch mehr zu tun, um den Berg abgearbeitet zu bekommen. Wir hoffen, dass es danach besser wird. Dabei merken wir nicht, dass wir unser Problem damit nicht lösen, sondern nur noch verschärfen. Mehr vom Gleichen hat noch nie geholfen, und als Maßnahme gegen zu viel Arbeit wirkt es direkt kontraproduktiv.

Um gegen all die unbeantworteten E-Mails in der Inbox anzukommen, schreiben wir E-Mails im Akkord. Und bekommen als Reaktion – Überraschung – noch mehr E-Mails.

Um trotz der vielen, unproduktiven Meetings weiter zu kommen, setzen wir noch mehr Meetings an. Und fühlen uns am Ende der Marathontage nur noch unproduktiver und erschöpfter.

Wenn wir mit dem Auto unterwegs sind und das Gefühl haben, zu schnell zu sein, ist klar, was wir machen. Wir gehen vom Gas, wechseln die Spur und versuchen die Kontrolle wieder zu erlangen. Noch schneller fahren ist eine völlig abwegige Reaktion.

Vom Gas gehen bringt neuen Flow

Es ist wie bei der bekannten Parabel von den Waldarbeitern, die sich mit einer stumpfen Säge dabei abmühen, einen Baum zu fällen. Auf die Empfehlung, die Säge zu schärfen, entgegnen sie: „Dafür haben wir keine Zeit, wir müssen doch sägen.“

Mit Abstand betrachtet, fällt es uns also leicht zu erkennen, dass vom Gas gehen und anhalten, um aufs Wesentliche zu fokussieren, viel mehr produktiven Flow bringt, als kopflos weiterzuhetzen. Sind wir jedoch mittendrin, fällt es umso schwerer.

Gelingt es uns hingegen, regelmäßig anzuhalten und uns zu fokussieren, dann bringt das die Freude an unserer Arbeit zurück und wir können erleben, dass die ersehnten produktiven Ergebnisse viel leichter entstehen, weil wir mehr Wichtiges tun und nicht nur Dringendes.

Zwei Fragen für mehr Fokus in und außerhalb von Meetings

Gerade weil wir es so eilig haben, sollten wir also bewusst langsam machen zwischendurch und anhalten.

Mehr freie Zeit für die wichtigen Dinge statt Meetingmarathon wird möglich, indem wir uns die Zeit nehmen, zwei fokussierende Fragen vor dem Ansetzen des nächsten Meetings zu beantworten.

1. Wozu wollen wir uns im Meeting treffen?

2. Welche Art von Meeting ist dafür hilfreich?

Wenn wir uns zunächst klar darüber werden, was wir im Meeting gemeinsam machen wollen, also welche Art von Interaktion stattfinden soll, erreichen wir mit diesem kurzen Zwischenhalt schon viel. Denn damit können wir nicht nur die Meetingagenda viel fokussierter gestalten, sondern auch noch feststellen, ob ein Meeting überhaupt erforderlich ist.

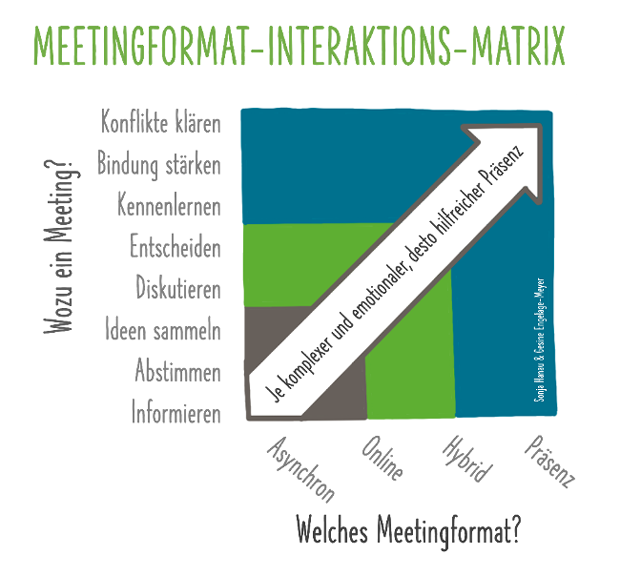

Als Hilfestellung haben wir drei Kategorien typischer Interaktionen im Meeting identifiziert.

1. Informieren, abstimmen, Ideen sammeln

Wenn es im Meeting zum Beispiel „nur“ darum geht, Informationen in Form einer Power-Point Präsentation zu vermitteln, oder uns zu einer Terminsuche abzustimmen, so ist das kaum komplex und üblicherweise auch wenig emotional. Deshalb können wir dafür gut auf ein Meeting verzichten und das Ganze asynchron miteinander klären.

2. Diskutieren, entscheiden

Gibt es beispielsweise eine Frage zu diskutieren, bei der die Meinungen auseinander gehen und von deren Antwort für die Beteiligten etwas abhängt, so kann es auch mal emotional sein und die hin und her fliegenden Gesprächsstränge haben eine gewisse Komplexität. Um konstruktiv zu diskutieren und Entscheidungen zum weiteren Vorgehen zu treffen, ist ein Meeting hilfreicher als ein E-Mail-Pingpong. In Präsenz treffen muss ich mich dafür nicht notwendigerweise, ein Online-Meeting kann hierfür ein zeit-effizientes Format sein.

3. Kennenlernen, Bindung stärken, Konflikte klären

Ging es zum Beispiel zu einem Thema schon diverse Male hoch her und haben sich die Fronten verhärtet, dann sind wir bei Kategorie 3 angekommen. Die Perspektiven zusammen zu bringen, ist dann eine komplexe und emotionale Aufgabe. Eine Aufgabe, die sich am leichtesten mit einem Präsenz-Meeting lösen lässt. Im persönlichen Treffen lässt sich auch der Teamgeist viel einfacher pflegen, als wenn wir uns nur über Bildschirme begegnen.

Je komplexer und emotionaler also die Interaktion im Meeting, desto mehr Präsenz ist hilfreich. Mit einer fokussierteren Auswahl des passenden Meetingsformats, können wir mehr Freiräume schaffen zwischen den Meetings und kommen in den Meetings leichter zu den erwünschten Ergebnissen. Einen Überblick gibt unsere Meetingformat-Interaktions-Matrix.

Hybride Teams schaffen bewusste Freiräume durch asynchrones Arbeiten

Wichtige Ergebnisse entstehen nicht nur in Meetings, sondern vielmehr auch zwischen Meetings. Deswegen ist es nur konsequent, diese produktiven Zwischenräume viel mehr zu nutzen und stetig zu vergrößern. Dies gelingt zum Beispiel dadurch, gezielt mehr asynchron zusammenzuarbeiten. Gemeint ist damit, zeitversetzt gemeinsam an einem Thema zu arbeiten. Ein kreatives Brainstorming findet dann zum Beispiel nicht im Meeting statt, sondern schon zuvor asynchron auf einem digitalen Whiteboard. Gerade eher Introvertierte schätzen diesen Modus oft deutlich mehr, als auf Knopfdruck im Meeting Ideen zu generieren.

Am einfachsten lassen sich Interaktionen der oben benannten Kategorie 1 (Informieren, abstimmen, Ideen sammeln) aus Meetings auslagern. Aktuelle Informationen zu Projektständen oder Arbeitsergebnissen können beispielsweise asynchron über ein digitales Taskboard zugänglich gemacht werden – lesen kann sie vorab jede(r) selbst. Im Meeting selbst liegt der Fokus dann nicht mehr auf den zeitraubenden Status-Updates, sondern auf der Vereinbarung der nächsten Schritte.

Hybride Teams sind hier klar im Vorteil, da sie zwangsläufig smartere Tools und Techniken nutzen, um auch auf Distanz eng abgestimmt miteinander arbeiten zu können. Beliebte Beispiele sind hier digitale Taskboards und Whiteboards Whiteboards.

All das setzt natürlich zunächst eine Zeitinvestition in den Aufbau asynchroner Werkzeuge und Strukturen voraus. Wer so schon arbeitet, bewertet diese Investition als sehr nützlich. Es ermöglicht, viel weniger Meetings zu haben und bringt viel Arbeitsfreude zurück, da wieder mehr Zeit für Wichtiges und Unvorhergesehenes frei wird.

Der Versuchung widerstehen, die frei gewordene Zeit gleich wieder zu füllen

Aber Achtung! Wenn wir dank fokussierter Auswahl des passenden Meetingformats und asynchroner Arbeit weniger Meetings haben, sollten wir mit der frei gewordenen Zeit sehr achtsam umgehen. Sonst füllen wir die wertvollen, neuen Freiräume wieder nur mit zusätzlicher Arbeit an Dringendem.

Das kann sich anfangs unangenehm anfühlen, fast wie auf (Beschäftigung-)Entzug und es kann sich die leise Frage melden „Bin ich jetzt noch wichtig mit weniger Terminen im Kalender?“

Wer es schafft, den abgespeckten Kalender zu verteidigen, wird damit belohnt, die freie Zeit endlich für das nutzen zu können, was wirklich voranbringt. Das sind die großen, wichtigen Themen, für die der Tag bisher nie lang genug war – und die einen am Abend zufrieden den Laptop zuklappen lassen.

Anhalten und Fokussieren sind wirksame Gegenmaßnahmen, wenn es mehr zu tun gibt als der Arbeitstag lang ist. Ein erster Schritt kann sein, sich vor dem Ansetzen des nächsten Meetings kurz Zeit zu nehmen und zu hinterfragen, ob es ein Meeting braucht und wenn ja, welches Format das geeignetste ist. Noch mehr Luft im Kalender entsteht durch mehr asynchrones Zusammenarbeiten. Wirksame Veränderungen, die neue Freiräume schaffen, in denen wieder mehr Flow und Zufriedenheit Platz haben.

Tipp zum Weiterlesen: Gesine Engelage-Meyer, Sonja Hanau, Mit hybriden Teams mehr erreichen, Werkzeuge, Methoden und Praktiken für gelungene Zusammenarbeit auf Distanz, ISBN 978-3-86980-644-0, 1. Auflage BusinessVillage 2022, 29,95 Euro

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

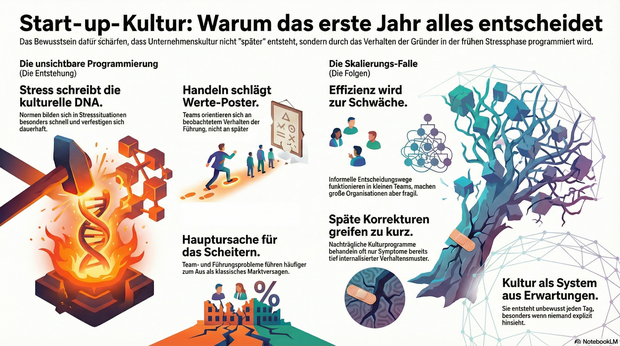

Kultur entsteht nicht später – sie entsteht jetzt

Serie: Führen im Start-up, Teil 3: Warum Start-ups ihre spätere Dysfunktion oft im ersten Jahr programmieren.

Montagmorgen, 7.42 Uhr: Das Team steht im offenen Büro. Der Release ist instabil, der Kunde ungeduldig. Der Gründer übernimmt das Gespräch. Die Stimme wird lauter. Der Ton schärfer. Niemand widerspricht.

Am Nachmittag ist wieder Ruhe. Abends posten alle auf LinkedIn über Teamspirit.

So entstehen Kulturen. Nicht im Offsite, nicht im Werte-Workshop, sondern in genau solchen Momenten.

Der größte Irrtum junger Unternehmen

„Um Kultur kümmern wir uns später. Jetzt geht es um Wachstum.“ Dieser Satz fällt häufig. Er klingt pragmatisch. Fast erwachsen. Tatsächlich ist er riskant.

Organisationsforschung beschreibt seit Jahrzehnten, dass sich Normen früh bilden – und erstaunlich schnell verfestigen. Besonders in Stresssituationen. Nicht in stabilen Phasen.

Unter Druck wird nicht nur gearbeitet. Unter Druck wird programmiert.

Stress schreibt Verhalten in die DANN

In der Frühphase herrscht fast permanent Unsicherheit: Finanzierung offen, Produkt iterativ, Rollen unscharf. Genau in diesem Umfeld bilden sich implizite Regeln.

- Wer darf widersprechen?

- Wie wird mit Fehlern umgegangen?

- Wer bekommt Anerkennung – und wofür?

- Wie werden Konflikte gelöst?

Diese Regeln werden selten formuliert. Sie werden beobachtet.

Wenn ein(e) Gründer*in Kritik als Bremse interpretiert, lernt das Team: Widerspruch ist riskant. Wenn Wochenendarbeit als Loyalitätsbeweis gilt, wird Dauerverfügbarkeit zur Norm. Wenn Entscheidungen spontan und intransparent fallen, entsteht operative Unklarheit.

Später spricht man von gewachsener Kultur. Tatsächlich handelt es sich um kumulierte Reaktionen auf frühen Druck.

Warum Geschwindigkeit Differenzierung verdrängt

Start-ups priorisieren Tempo. Verständlich. Märkte warten nicht. Investor*innen auch nicht.

Doch Geschwindigkeit hat Nebenwirkungen. Reflexion rutscht nach hinten. Entscheidungswege bleiben implizit. Rollen werden funktional verteilt, aber nicht sauber geklärt.

Untersuchungen zu Gründungsverläufen zeigen immer wieder ein ähnliches Muster: Unternehmen wachsen schneller als ihre Führungsstrukturen. Entscheidungen bleiben informell an die Gründungsperson gebunden, während Team und Komplexität zunehmen.

Was in der Frühphase Effizienz bedeutet, wird mit zunehmender Größe zur strukturellen Schwäche. Solange das Unternehmen klein ist, funktioniert das. Mit Wachstum wird es fragil.

Die Romantisierung der Anfangszeit

Die Start-up-Erzählung liebt Improvisation. Pizza im Büro. 18-Stunden-Tage. „Wir gegen den Rest der Welt.“ Doch genau in dieser Phase werden kulturelle Maßstäbe gesetzt.

- Was heute als Flexibilität gefeiert wird, kann morgen Willkür bedeuten.

- Was heute als Nähe empfunden wird, kann morgen Intransparenz heißen.

- Was heute als Loyalität gilt, wird morgen als Abhängigkeit erlebt.

Kultur ist kein Stimmungsbild. Sie ist ein System aus Erwartungen.

Warum spätere Kulturprogramme oft Symptome behandeln

Wenn ein Start-up wächst und Fluktuation steigt, Konflikte eskalieren oder Führung inkonsistent wirkt, beginnt häufig die Kulturarbeit. Leitbilder werden formuliert, Werte definiert, Workshops organisiert.

Doch Kultur entsteht nicht durch Deklaration. Sie entsteht durch Wiederholung, durch „ins Leben bringen“. Mitarbeitende orientieren sich nicht an Postern. Sie orientieren sich an erlebter Macht.

Wenn frühe Verhaltensmuster nie hinterfragt wurden, sind sie längst internalisiert. Ein späteres Werte-Set ersetzt keine gelebten Normen.

Der wirtschaftliche Preis

Kulturelle Dysfunktion ist kein weiches Thema.

- Sie beeinflusst Entscheidungsgeschwindigkeit.

- Sie erhöht Konfliktkosten.

- Sie wirkt auf Mitarbeiter*innenbindung.

- Sie prägt Innovationsfähigkeit.

- Sie beeinflusst Reputation am Arbeitsmarkt.

Interne Analysen vieler Investor*innen zeigen: Nicht Marktversagen ist die häufigste Ursache für Start-up-Scheitern, sondern Team- und Führungsprobleme. Und diese entstehen selten im zehnten Jahr. Sie entstehen im ersten.

Ein unbequemer Schluss

Kultur entsteht nicht dann, wenn sie auf der Agenda steht. Sie entsteht dann, wenn niemand hinsieht. Tag für Tag. Die entscheidende Frage lautet daher nicht: Welche Werte wollen wir später haben? Sondern: Was lehren wir unser System gerade – durch unser Verhalten unter Druck?

Denn jedes Start-up hat Kultur. Die einzige Frage ist, ob sie bewusst gestaltet oder sich unbewusst einschleicht.

Tipp zum Weiterlesen

Im ersten Teil der Serie haben wir untersucht, warum Überforderung kein Spätphänomen von Konzernen ist, sondern in der Seed-Phase beginnt. Hier zum Nachlesen: https://t1p.de/56g8e

Im zweiten Teil der Serie haben wir thematisiert, warum sich Gründer*innen oft einsam fühlen, obwohl sie von Menschen umgeben sind. Hier zum Nachlesen: https://t1p.de/y21x5

Die Autorin Nicole Dildei ist Unternehmensberaterin, Interimsmanagerin und Coach mit Fokus auf Organisationsentwicklung und Strategieberatung, Integrations- und Interimsmanagement sowie Coach•sulting.

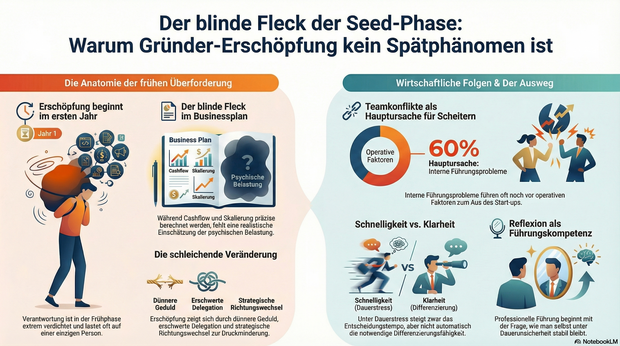

Die Erschöpfung kommt früher, als viele denken

Serie: Führen im Start-up, Teil 1: Warum Überforderung kein Spätphänomen von Konzernen ist, sondern in der Seed-Phase beginnt.

Gründer*innen kalkulieren Markt- und Finanzierungsrisiken mit bemerkenswerter Präzision. Wettbewerbsanalyse, Cashflow-Szenarien, Hiring-Roadmap, Skalierungsstrategie – alles wird modelliert, gerechnet, optimiert. Was kaum modelliert wird: die eigene psychische Dauerbelastung.

In Businessplänen steht fast alles. Nur selten eine realistische Betrachtung dessen, was permanente Unsicherheit mit der Urteilsfähigkeit eines Menschen macht. Genau hier liegt eine der unterschätztesten Variablen unternehmerischen Erfolgs.

Die verbreitete Annahme lautet: Erschöpfung ist ein Spätphänomen. Sie betrifft Manager*innen in gewachsenen Strukturen, nicht Gründer im Aufbau.

Die Praxis vieler Start-ups zeigt etwas anderes: Erschöpfung beginnt nicht im zehnten Jahr.

Sie beginnt im ersten.

Wenn Verantwortung keine Pause kennt

In jungen Unternehmen ist Verantwortung nicht verteilt. Sie ist verdichtet. Produktentwicklung, Finanzierungsgespräche, erste Mitarbeitende, rechtliche Fragen, Marketing, strategische Richtungsentscheidungen – vieles läuft über wenige Personen. Oft über eine einzige.

Dazu kommen finanzielle Unsicherheit, familiäre Erwartungen, sozialer Druck und das eigene Selbstbild als Unternehmer*in.

Diese Mischung erzeugt keinen punktuellen Stress. Sie erzeugt Daueranspannung. Das menschliche Stresssystem ist jedoch nicht für permanente Unsicherheit gebaut. Kurzfristig steigert Druck die Leistungsfähigkeit. Langfristig sinkt die Differenzierungsfähigkeit. Entscheidungen werden schneller. Aber nicht automatisch klarer.

Warum Gründer*innen selten über Erschöpfung sprechen

Kaum ein(e) Gründer*in würde im ersten oder zweiten Jahr offen von Überforderung sprechen. Die Szene lebt von Durchhalte-Narrativen. Belastbarkeit gilt als Kompetenzmerkmal. Genau hier entsteht ein blinder Fleck.

Erschöpfung kündigt sich selten dramatisch an. Sie verändert Nuancen:

- Die Geduld mit dem Team wird dünner.

- Delegation fällt schwerer.

- Kritik fühlt sich schneller wie ein Angriff an.

- Strategische Richtungen ändern sich, weil Druck reduziert werden muss – nicht, weil die Analyse es nahelegt.

Nach außen bleibt das Bild stabil. Intern verschiebt sich die Qualität der Führung.

Der unsichtbare Übergang zur Systemdynamik

Viele Start-ups berichten im dritten oder vierten Jahr von Spannungen im Kernteam. Konflikte häufen sich. Schlüsselpersonen gehen. Entscheidungen wirken inkonsistent.

In der Rückschau wird oft der Markt verantwortlich gemacht oder das schnelle Wachstum. Seltener wird gefragt, ob die Führung bereits in der Frühphase unter einer Belastung stand, die nie bewusst adressiert wurde.

Systeme lernen früh. Wenn Dauerüberlastung normalisiert wird, entsteht implizit eine Kultur, in der Tempo wichtiger ist als Reflexion und Verfügbarkeit wichtiger als Stabilität. Diese Muster werden nicht beschlossen. Sie entstehen im Alltag.

Der wirtschaftliche Zusammenhang

Erschöpfung ist kein individuelles Befindlichkeitsthema. Sie hat strukturelle Wirkung. Sinkt die Urteilskraft, steigt die Wahrscheinlichkeit strategischer Zickzackbewegungen. Fehlt Geduld, eskalieren Konflikte schneller. Fällt Delegation schwer, entstehen Wachstumsengpässe. Wirkt Führung instabil, sinkt Vertrauen. Das sind keine weichen Faktoren. Sie haben ökonomische Konsequenzen.

Analysen gescheiterter Start-ups zeigen seit Jahren, dass Teamkonflikte und interne Führungsprobleme zu den häufigsten Ursachen für das Scheitern zählen – häufig noch vor rein operativen Faktoren. Solche Dynamiken entstehen nicht plötzlich. Sie entwickeln sich unter Druck. Leise.

Ein Perspektivwechsel

Vielleicht beginnt professionelle Führung nicht mit dem ersten Führungskräfte-Workshop. Vielleicht beginnt sie in dem Moment, in dem sich Gründer*innen fragen, wie sie selbst unter Dauerunsicherheit funktionieren. Nicht um weicher zu werden, sondern um klarer zu bleiben.

Wer in der Frühphase nur das Wachstum managt, aber nicht die eigene Belastung reflektiert, baut ein Unternehmen auf einem instabilen Fundament. Erschöpfung ist kein Zeichen von Schwäche. Sie ist ein Frühindikator.

Und wer sie ignoriert, skaliert nicht nur das Geschäft, sondern auch die eigene Überlastung.

Die Autorin Nicole Dildei ist Unternehmensberaterin, Interimsmanagerin und Coach mit Fokus auf Organisationsentwicklung und Strategieberatung, Integrations- und Interimsmanagement sowie Coach•sulting.

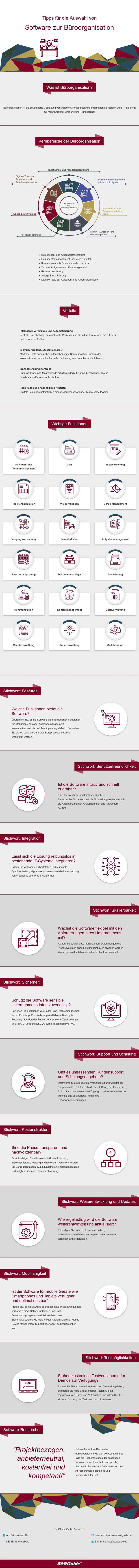

Schluss mit dem Chaos: Ein Leitfaden für effiziente Büroorganisation

Ein unaufgeräumter Schreibtisch, unauffindbare Dateien und ständige Zeitnot – für viele ist das der Arbeitsalltag. Dabei ist gute Büroorganisation kein Hexenwerk, sondern das Fundament für produktives und stressfreies Arbeiten. Eine Analyse bewährter Methoden von SoftGuide, einer Softwarevergleichsplattform für Unternehmen und Behörden, zeigt, wie man Struktur in den Arbeitsplatz bringt, von der analogen Ablage bis zum digitalen Ordner.

Büroorganisation ist weit mehr als nur „Aufräumen“

Es ist ein bekanntes Phänomen: Wer im Chaos versinkt, verliert nicht nur Dokumente, sondern vor allem Zeit und Nerven. Eine durchdachte Büroorganisation ist daher weit mehr als nur „Aufräumen“; sie ist ein strategisches Werkzeug zur Effizienzsteigerung. Basierend auf aktuellen Management-Methoden lassen sich klare Schritte definieren, um den Arbeitsplatz zu optimieren.

Das Fundament: Die 5S-Methode

Am Anfang jeder Neuorganisation steht ein systematischer Ansatz. Experten verweisen hierbei oft auf das sogenannte 5S-Modell, ein Kreislaufsystem für dauerhafte Ordnung:

1. Sortieren: Alles Unnötige wird gnadenlos aussortiert.

2. Systematisieren: Jedem verbliebenen Gegenstand wird ein fester Platz zugewiesen.

3. Säubern: Der Arbeitsplatz wird gereinigt und instand gehalten.

4. Standardisieren: Es werden Regeln festgelegt, damit die Ordnung bleibt.

5. Selbstdisziplin: Die Einhaltung der Standards muss zur Gewohnheit werden.

Der Schreibtisch: Zonen der Produktivität

Ein häufiger Fehler ist die wahllose Platzierung von Arbeitsmitteln. Eine effiziente Schreibtisch-Organisation unterteilt die Arbeitsfläche in Zonen, basierend auf der Nutzungshäufigkeit:

Zone 1: Griffbereit. In direkter Nähe sollten sich nur Dinge befinden, die täglich und ständig gebraucht werden, wie Tastatur, Maus, Telefon und das aktuell bearbeitete Dokument.

Zone 2: In Reichweite. Dinge, die regelmäßig, aber nicht permanent genutzt werden (Locher, Hefter, aktuelle Projektmappen), gehören in Schubladen oder Ablagen in Armlänge.

Zone 3: Archiv. Alles, was abgeschlossen ist oder selten benötigt wird, gehört in Schränke oder das Archiv – weg von der primären Arbeitsfläche.

Das Ziel ist der „Clean Desk“: Auf der Tischplatte liegt nur das, woran gerade gearbeitet wird.

Die digitale Herausforderung

Im modernen Büro verlagert sich das Chaos oft vom Schreibtisch auf die Festplatte. Hier gelten ähnliche Regeln wie in der physischen Welt. Eine logische **Ordnerstruktur** ist essenziell.

Ein Profi-Tipp für Dateinamen ist das vorangestellte Datum im Format `JJMMTT` (z.B. 231025_Rechnung_Müller*). Dies garantiert, dass Dateien chronologisch sortiert bleiben, egal wo sie gespeichert werden. Zudem sollte das E-Mail-Postfach nicht als To-Do-Liste missbraucht werden; Mails sollten bearbeitet, archiviert oder gelöscht werden („Inbox Zero“ Prinzip).

Zeitmanagement und Routinen

Ordnung im Raum schafft Ordnung im Kopf, doch auch die Zeit will verwaltet werden. To-Do-Listen helfen, den Überblick zu behalten, aber nur, wenn sie priorisiert werden. Nicht jede Aufgabe ist gleich wichtig.

Damit das neue System nicht nach einer Woche kollabiert, sind Routinen entscheidend. Eine einfache, aber wirkungsvolle Methode: Die letzten fünf bis zehn Minuten des Arbeitstages gehören dem Aufräumen. Wer seinen Schreibtisch abends leer hinterlässt, startet am nächsten Morgen motivierter und ohne Altlasten.

Ergonomie: Die Basis für Leistung

Organisation betrifft auch den Körper. Ein ergonomisch eingerichteter Arbeitsplatz verhindert Ermüdung und langfristige Gesundheitsschäden. Dazu gehören die richtige Einstellung der Bürostuhlhöhe, der passende Abstand zum Monitor (ca. eine Armlänge) und ausreichende Beleuchtung. Wer bequem und gesund sitzt, kann sich länger konzentrieren.

Fazit: Ordnung zahlt sich aus

Die Vorteile einer konsequenten Büroorganisation liegen auf der Hand. Suchzeiten werden drastisch reduziert, Arbeitsabläufe beschleunigt und der professionelle Eindruck gegenüber Kund*innen oder Kolleg*innen gestärkt. Vor allem aber schafft ein strukturierter Arbeitsplatz mentale Klarheit – und damit mehr Raum für die eigentlichen Aufgaben.

Astrogeografie: Die unterschätzte Macht der Orte

Wie die Standortfrage den Erfolg deiner Ideen mitbestimmt, erläutert Business-Astrologin Franziska Engel.

Manche Ideen scheinen wie von selbst zu wachsen, sobald sie an einem bestimmten Ort entstehen. Gespräche fließen leichter, Kooperationen ergeben sich im richtigen Moment und Entscheidungen fallen mit einer Klarheit, die sich kaum planen lässt. Und dann gibt es Orte, an denen das Gegenteil geschieht. Projekte stocken, Motivation sinkt und selbst gute Pläne fühlen sich schwer an.

Diese Unterschiede sind kein Zufall. Jeder Mensch steht in einer individuellen Beziehung zu bestimmten Orten. Diese Verbindung lässt sich astrogeografisch sichtbar machen und zeigt, wo persönliche Linien und Themen in Resonanz treten. Orte entfalten ihre Wirkung also nicht aus sich selbst heraus, sondern im Zusammenspiel mit der Person, die dort lebt oder arbeitet. Wer diese Zusammenhänge versteht, erkennt, dass Standortentscheidungen nicht nur von Zahlen abhängen, sondern auch von Resonanz.

Wenn Zahlen zu wenig sagen

In der Wirtschaft gilt die Standortwahl meist als nüchterne Rechenaufgabe. Es geht um Steuern, Infrastruktur, Fachkräfte oder Marktpotenziale. Doch diese Faktoren erklären nicht, warum manche Gründer*innen an einem Ort aufblühen, während sie an einem anderen stagnieren.

Als Business-Astrologin mit Fokus auf internationale Wirtschaft, beschäftige ich mich seit Jahren mit dieser Fragestellung. In meiner Arbeit verbinde ich wirtschaftliches Denken mit astrogeografischen Analysen, die zeigen, welche Orte mit den individuellen Anlagen und Potenzialen einer Person in Resonanz stehen. Dabei geht es nicht um allgemeine Zuschreibungen zu Ländern, Städten oder Regionen, sondern um den persönlichen Bezug zwischen Mensch und Ort.

Jeder Mensch hat ein eigenes energetisches Muster, das durch astrogeografische Linien sichtbar gemacht werden kann. Diese Linien zeigen, wo bestimmte Themen wie etwa Kreativität, Kommunikation, Wachstum oder Stabilität besonders aktiv werden.

Wer diese individuellen Zusammenhänge kennt, kann Standortentscheidungen bewusster treffen. Ein Ort kann dann gezielt gewählt werden, um eine bestimmte Entwicklungsphase zu unterstützen oder neue Impulse in ein bestehendes Projekt zu bringen.

Ein Ort, an dem Ideen nur so sprühen. Ein anderer, an dem sich plötzlich Klarheit einstellt. Oder ein dritter, an dem trotz aller Mühe nichts richtig funktioniert. Diese Erfahrungen kennt fast jede(r), der/die gründet oder neue Wege geht. Es geht hierbei nicht darum, einem Ort bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben. Entscheidend ist, wie dieser Ort mit dem eigenen astrologischen Muster in Verbindung steht. Erst daraus entsteht Resonanz oder Spannung.

Diese Resonanz kann sowohl auf die Standortwahl als auch auf die Gestaltung von Arbeitsräumen angewendet werden. Schon kleine Veränderungen können spürbar machen, ob sich jemand in seiner Energie bewegt oder dagegen arbeitet. Die Position eines Schreibtischs, die Blickrichtung, Licht oder Farben, all das beeinflusst, wie sich persönliche Linien am Ort entfalten können. Es ist faszinierend zu beobachten, wie sich die Atmosphäre verändert, sobald ein Raum in seiner Balance ist.

Wenn Ort und Mensch zusammenarbeiten

Erfolg entsteht dort, wo Menschen und Orte miteinander harmonieren. Wenn der Standort das stärkt, was jemand in die Welt bringen möchte, entsteht eine natürliche Leichtigkeit. Ideen fließen, Kommunikation wird klarer und Entscheidungen fallen mühelos. Diese Sichtweise gewinnt gerade jetzt an Bedeutung.

Immer mehr Gründer*innen arbeiten ortsunabhängig und leben in Bewegung. Sie wechseln Länder, Zeitzonen und Kulturen. Für sie ist die Frage nach dem richtigen Ort oft keine Entscheidung auf Dauer, sondern eine, die sich ständig neu stellt.

Es ist aber nicht nur wichtig, passende Standorte zu finden, sondern auch die Orte, an denen man sich bereits befindet, bewusst zu verstehen. Denn jeder Ort, an dem man sich aufhält, trägt eine bestimmte Resonanz im persönlichen System. Wer erkennt, welche Energie dort gerade wirkt, kann sie gezielt nutzen, ob zur Fokussierung, zur Inspiration oder für einen Neuanfang.

Gerade für digitale Nomad*innen, Freelancer*innen oder Unternehmer*innen, die regelmäßig unterwegs sind, kann dieses Wissen zum Schlüssel werden. Es geht nicht darum, ständig auf der Suche nach dem perfekten Ort zu sein, sondern die Qualität des jeweiligen Ortes zu erkennen und bewusst mit ihr zu arbeiten. Wenn Menschen verstehen, wie der Ort, an dem sie sich gerade befinden, mit ihnen in Resonanz steht, können sie viel freier und klarer handeln. Dann wird Bewegung selbst zu einem stabilen System.

Standortwahl als Zukunftskompetenz

In klassischen Gründungsprozessen wird der Standort oft zu Beginn festgelegt und danach kaum hinterfragt. Man sollte ihn jedoch als lebendiges Element sehen, das sich mitentwickelt. So wie sich Menschen verändern, wandeln sich auch ihre Resonanzen. Ein Ort, der früher förderlich war, kann später blockierend wirken, und umgekehrt. Viele erkennen erst im Rückblick, dass der Standort Teil ihrer Entwicklung war. Er erzählt, wo etwas begonnen hat und wo sich neue Wege auftun.

Diese Erkenntnis macht die Standortwahl zu einer echten Zukunftskompetenz. Wer versteht, wie Mensch und Ort zusammenwirken, kann bewusster steuern, wann ein Wechsel sinnvoll ist und wann Stabilität gebraucht wird. So wird die Standortplanung zu einem Werkzeug für innere und äußere Klarheit.

Der Ort als stiller Mitspieler

Orte sind keine Zufälle, sondern Wegbegleiter. Sie spiegeln, wo man steht, und zeigen, was sich entfalten möchte. Manche öffnen Türen, andere laden dazu ein, innezuhalten. Wenn wir die Sprache unserer Orte verstehen, treffen wir Entscheidungen mit mehr Bewusstsein. Dann wird der Standort zu einem stillen Mitspieler, der leise, aber kraftvoll dabei hilft, Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. So entsteht Erfolg nicht nur durch Strategie, sondern auch durch die Verbindung zwischen Mensch, Ort und dem, was entstehen will.

Die Autorin Franziska Engel ist Diplom-Wirtschafts-Sinologin und geprüfte (Business-)Astrologin des Deutschen Astrologen Verbandes e.V., www.unternehmen-astrologie.de

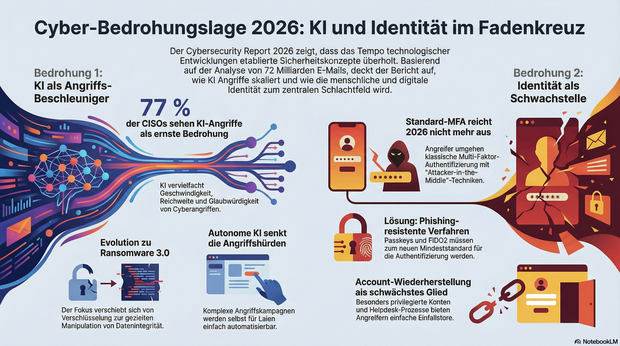

Cybersecurity Report 2026

Das Angriffstempo 2026: KI beschleunigt, Identitäten geraten unter Druck – eine Analyse von Umut Alemdar, Senior Vice President Cybersecurity by Proofpoint.

Die Cyberbedrohungslage tritt 2026 in eine neue Phase ein. Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung beschleunigen nicht nur Innovationen auf Unternehmensseite, sondern verändern auch die Arbeitsweise von Angreifern grundlegend. Der Cybersecurity Report 2026 von Hornetsecurity by Proofpoint zeichnet dieses Bild auf Basis von 72 Milliarden über zwölf Monate (15. Oktober 2024 bis 15. Oktober 2025) analysierten E-Mails, ergänzt durch Telemetriedaten aus globalen Cloud-Umgebungen und die Forschung des Hornetsecurity Security Labs. Das Ergebnis ist klar: Die Geschwindigkeit technologischer Entwicklungen überholt vielerorts etablierte Sicherheitskonzepte und eröffnet damit neue, hochskalierbare Angriffsvektoren.

Wenn KI schneller wächst als die Sicherheitsstrategie

KI ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern fester Bestandteil moderner Geschäftsprozesse. Genau darin liegt jedoch auch ein Risiko. Viele Organisationen führen KI-gestützte Tools schneller ein, als Sicherheits- und Governance-Strukturen angepasst werden können. Die Folge sind blinde Flecken: fehlende Transparenz über eingesetzte Modelle, unkontrollierte Datenflüsse und eine deutlich vergrößerte Angriffsfläche. Prompt-Injection-Angriffe oder unbeabsichtigte Datenlecks sind damit keine theoretischen Szenarien mehr, sondern reale Bedrohungen.

Besonders kritisch wird es dort, wo agentische KI nicht nur unterstützt, sondern eigenständig handelt. Autonome Systeme, die in Eigenregie Aktionen ausführen und externe Dienste ansteuern können, senken die Einstiegshürden für Angreifer drastisch. Schon jetzt lassen sich selbst mit geringem technischem Know-how so mehrstufige Angriffskampagnen automatisieren – angefangen bei der initialen Kontaktaufnahme über Social Engineering bis hin zur Ausnutzung technischer Schwachstellen. KI wird damit zum Multiplikator für die Geschwindigkeit, die Reichweite und die Glaubwürdigkeit von Angriffen.

Parallel dazu entwickelt sich auch Ransomware weiter. Die nächste Generation, häufig als Ransomware 3.0 bezeichnet, zielt nicht mehr primär auf Verschlüsselung oder Datenabfluss ab. Stattdessen rückt die Manipulation der Datenintegrität in den Fokus. Angreifer nutzen KI, um Daten gezielt zu verändern, Vertrauen zu untergraben und langfristiges Chaos zu verursachen. Die Folgen sind oft gravierender als nur ein klassischer Systemausfall, da die betroffenen Unternehmen nicht mehr sicher beurteilen können, welche Informationen nun noch korrekt sind.

Dass diese Entwicklung ernst genommen werden muss, zeigt auch die Einschätzung der Sicherheitsverantwortlichen: Laut Cybersecurity Report 2026 bewerten 77 Prozent der CISOs KI-generierte Angriffe als ernsthafte und wachsende Bedrohung. 2026 wird daher ein Jahr, in dem Organisationen ihre KI-Nutzung sowohl kritischer hinterfragen als auch konsequenter absichern müssen.

Ausnutzung schwacher Identitäts- und Zugriffsmodelle

Auch die Identität wird 2026 zum zentralen Angriffspunkt. Bedrohungsakteure konzentrieren sich zunehmend darauf, Authentifizierungs- und Wiederherstellungsprozesse zu unterlaufen – selbst dort, wo moderne Sicherheitsmechanismen im Einsatz sind.

Ein besonders effektiver Ansatz sind Attacker-in-the-Middle-Techniken, mit denen Phishing-Kits klassische Multi-Faktor-Authentifizierungs-Verfahren umgehen und Sitzungstoken abgreifen. Das hat zur Folge, dass Standard-MFAs 2026 nicht mehr ausreichen. Stattdessen müssen phishing-resistente Verfahren wie FIDO2-Sicherheitsschlüssel und Passkeys zum neuen Mindeststandard gemacht werden.

Gleichzeitig zeigt sich: Identitätsprüfung und Account-Wiederherstellung sind häufig das schwächste Glied in der Sicherheitskette. Besonders privilegierte Konten und ausgelagerte Helpdesk-Prozesse machen es Angreifern leicht, bestehende Sicherheitskontrollen zu umgehen. Unternehmen, die ihr Sicherheitsniveau auch 2026 aufrechterhalten wollen, müssen Identitäts- und Berechtigungsstrukturen systematisch auf den Prüfstand stellen, um verborgene Sicherheitslücke frühzeitig aufzudecken, bevor Bedrohungsakteure sie ausnutzen können.

Passkeys sollten deshalb frühzeitig mitgedacht werden. Ihre Einführung wurde 2025 noch durch fragmentierte, uneinheitliche Nutzererlebnisse und den hohen Aufwand bei der Verwaltung unternehmensinterner Zugänge gebremst. Als passwortlose, kryptografisch abgesicherte Anmeldeverfahren, die Nutzer eindeutig an Gerät und Dienst binden, setzen sie sich jedoch zunehmend als besonders wirksame phishing-resistente Authentifizierungsmethode durch. Sie werden 2026 spürbar an strategischer Relevanz gewinnen.

Die Entwicklungen lassen keinen Interpretationsspielraum: 2026 gewinnt, wer vorbereitet ist. Organisationen, die Identitäts- und KI-Sicherheit vernachlässigen, riskieren Schäden, die weit über technische Störungen hinausgehen und dauerhaft Vertrauen zerstören. So wird spätestens in diesem Jahr deutlich: Cybersicherheit geht weit über den Schutz von Systemen hinaus. Sie entscheidet darüber, ob Unternehmen auch unter Druck stabil bleiben, handlungsfähig reagieren und ihr wirtschaftliches Überleben nachhaltig sichern können.

Unterstützung für Start-ups im Bereich Cybersecurity

Das Security-Tech-Unternehmen Giesecke+Devrient (G+D) unterstützt künftig Start-ups und Forschungsteams aus dem Ökosystem der Technischen Universität München (TUM) und UnternehmerTUM.

Gemeinsam wollen die Partner München als einen global führenden Hub für sicherheitsrelevante Zukunftsinnovationen etablieren. Die TUM Venture Labs bieten als Innovationsinkubatoren Forschungs- und Gründungsteams im DeepTech-Bereich eine intensive Unterstützung, um wissenschaftliche Erkenntnisse und Ideen in marktfähige Produkte zu überführen. Dazu gehören eine unmittelbare Anbindung an die Spitzenforschung der TUM, spezifische technische Infrastruktur, maßgeschneiderte Ausbildungsprogramme, Expertise für den jeweiligen Markt und eine globale Vernetzung mit der Branche sowie Kapitalgeberinnen und Kapitalgebern.

Europäische Tech-Souveränität stärken

G+D CEO Ralf Wintergerst sagt: „Die Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München und UnternehmerTUM ist für uns ein starkes Zeichen in Richtung Zukunft, das wissenschaftliche Exzellenz, unternehmerische Kreativität und industrielle Erfahrung vereint. Die TUM steht für Technologieführerschaft und eine lebendige Gründerkultur, aus der immer wieder wegweisende Ideen und erfolgreiche Gründerteams hervorgehen. Transformation und technologischer Fortschritt sind auch tief in G+D verankert. Genau deshalb sehen wir in der Kooperation die Chance, einen Innovationsraum zu schaffen, der die Zukunft mitprägt und gleichzeitig die europäische Tech-Souveränität stärkt.“

Der UnternehmerTUM CEO und TUM-Vizepräsident Prof. Helmut Schönenberger betont die bereits langjährige Kooperation mit G+D: „In Zukunft werden sich alle digitalen Sicherheitssysteme den neuen, gigantischen Möglichkeiten der Quantencomputer stellen müssen. Das ist eine große Herausforderung, aber gleichzeitig auch einmalige Chance für europäische Unternehmen. Wir freuen uns sehr, hier mit unserem langjährigen Partner G+D enger zusammenzuarbeiten.“

G+D Chief Digital Officer Gabriel von Mitschke-Collande betont: „Unsere DNA ist auf Innovation ausgerichtet – deshalb sind Aktivitäten in der Gründerkultur für uns besonders wertvoll. Sie ermöglichen es uns, technologische Trends früh zu erkennen und aktiv mitzugestalten, insbesondere in den Bereichen Cyber Security, Künstliche Intelligenz und Post-Quantum-Kryptografie. Die Transformation von G+D ist ein technologischer Wettlauf, und jeder Impuls, der unsere Perspektiven erweitert und herausfordert, treibt uns voran. Die TUM ist dafür ein idealer Partner, und wir freuen uns sehr auf den gemeinsamen Austausch.“

TUM Venture Labs CEO Philipp Gerbert ergänzt: „Mit der exponentiellen Verbreitung von agentischer künstlicher Intelligenz gewinnt das Thema Cybersicherheit eine bisher ungeahnte Bedeutung. Wir sind dankbar und enthusiastisch mit G+D ein lokales Münchner Unternehmen, welches auf Weltniveau agiert, als Partner zu gewinnen. Dies gibt unserem Deeptech Innovationshub entscheidende Impulse und einen Kompetenzgewinn, um die künftige europäische Tech-Souveränität auf diesem Gebiet entscheidend zu stärken.“

Die Einsamkeit gründet mit

Von außen wirkt die Start-up-Welt bunt, laut und gut vernetzt. Wer gründet, lernt oft auch das Gegenteil kennen.

Wer montags beim Networking auftaucht, dienstags mit anderen Gründer*innen sportelt und mittwochs vor Investor*innen pitcht, wirkt nach außen alles andere als allein. Und doch: Das Gründen kann sich einsamer anfühlen, als es aussieht. „Am Anfang kapselst du dich automatisch ab; nicht, weil du willst, sondern weil du einfach keine Zeit hast“, so Paul Lind, Co-Founder und CEO von reebuild. „Ich glaube, viele, mich eingeschlossen, unterschätzen, wie viel Zeit eine Gründung wirklich frisst.“ Und da die Zeit fehlt, leiden Schlaf, Gesundheit und soziale Kontakte.

Verbindungen ersetzen keine Verbundenheit

Netzwerkveranstaltungen helfen kaum. „Jeder erzählt, wie geil alles läuft, aber keiner spricht über Probleme“, so Lind. Es sei ein bisschen wie eine Fassade. In seiner eigenen Branche, der Bauwirtschaft, erlebt er es anders: „Da reden die Leute offener.“ Mit reebuild haben Lind und sein Team eine Softwarelösung entwickelt, die administrative Prozesse auf Baustellen automatisiert. „In der Baubranche gibt es noch echte Handschlagqualität. Du kannst Kunden sagen: ‚Hey, wir haben da ein Problem‘ – und die Leute sind verständnisvoll und helfen auch gern“, erzählt Lind. In der Start-up-Szene sei das anders; viele seien auf der Suche nach Funding, da wolle niemand sein Image negativ konnotiert haben.

Maggie Childs, unter anderem Co-Founderin und CEO von mypaperwork.ai, hat ähnliche Erfahrungen gemacht: Besonders belastend findet sie die soziale Leere in Momenten, in denen man niemanden zum ehrlichen Austausch hat: „Diese Events sind gut, um Kontakte zu knüpfen. Aber wenn’s dir richtig schlecht geht, ist da oft niemand. Dann merkst du: Du kannst genauso einsam sein unter Tausenden von Menschen.“

Arbeitspsychologe Kurt Seipel hat etwa 7000 Gründungen von Start-ups begleitet und beobachtet dasselbe Muster: „Viele stellen sich super dar, weil sie Investoren oder die Community überzeugen wollen. Probleme bleiben da eher im Verborgenen.“ Networking sieht er trotzdem als wichtig – solange der Austausch auf Augenhöhe stattfindet. Gründer*innen rät er, sich Verbündete zu suchen, die wirtschaftlich nicht vom Unternehmen profitieren. „Man braucht jemanden, der keinen Nutzen vom Start-up hat, aber zuhört“, so Seipel.

Viele Gründer*innen kämpfen

Tatsächlich zeigt eine Studie aus England, dass sich drei Viertel der Start-up-Gründer*innen einsam fühlen – ein signifikant höherer Anteil als unter den CEOs im Allgemeinen, also jenen Personen, die an der Spitze eines Unternehmens stehen, unabhängig davon, ob sie es gegründet haben oder nicht. Hinter der Untersuchung steckt unter anderem Christina Richardson, Gründerin der Coaching-Community Foundology und Professorin am University College London. Sie und ihr Team haben 400 Founder*innen befragt. Ihr Fazit: Viele Gründer*innen berichten von Problemen mit ihrer mentalen Gesundheit – und nur vier von zehn fühlen sich gut unterstützt.

Derart drastische Beobachtungen hat Arbeitspsychologe Seipel zwar nicht gemacht, aber dass es die Problematik gibt, steht außer Frage. Zudem können Faktoren wie das Fehlen eines geregelten Arbeitslebens, Unsicherheit oder finanzielle Probleme zur Verunsicherung beitragen, die mit sozialer Isolation verbunden sein kann.

Co-Founder*innen als Fels in der Brandung

Zwar kein Allheilmittel, aber ein guter Stützpunkt sind Co-Founder*innen. Und die haben oft nicht nur einen sozialen Mehrwert: „In Deutschland hat man herausgefunden, dass Gründungen dann am erfolgreichsten sind, wenn es Teamgründungen sind. Sie sind erfolgreicher, weil man sich gegenseitig erdet – wenn die Kommunikation stimmt“, so Seipel.

Founderin Maggie Childs hat in der Vergangenheit sowohl alleine als auch im Team gegründet – und spricht von einem enormen Unterschied. „Am Anfang war ich alleinige Gründerin im Sinne von: Ich hatte zwar ein Gründungsteam, aber das waren Angestellte. Ich habe als einzige Gesellschafterin und Geschäftsführerin angefangen. Und das ist schon hart – alles liegt bei dir, alles ist deine Schuld, alles ist dein Problem“, erzählt Childs. Bei mypaperwork.ai, wo Migrationsprozesse einfacher gemacht werden sollen, arbeitet sie mit zwei Co-Foundern zusammen. „Das Schöne an Co-Foundern ist wirklich, dass wir die Bereiche klar verteilt haben, dass wir uns gegenseitig um Rat fragen und ehrlich miteinander reden können, wenn wir überfordert sind.“ Natürlich gebe es auch Nachteile, immerhin muss man in einem Team auch Kompromisse eingehen. Childs nimmt es mit Humor: „Manchmal will ich beide natürlich erwürgen – das sind dann die Momente, in denen ich denke: Ich will es ganz anders machen. Aber ja, besser als alles alleine entscheiden zu müssen ist es auf jeden Fall.“

Auch Paul Lind hat einen Co-Founder und empfindet das als absolute Bereicherung. „Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, Solo-Founder zu sein. Ich bin extrem froh, einen Co-Founder zu haben. Du hast dann irgendwie das Gefühl, ‚gemeinsam einsam‘ zu sein. Vielleicht seid ihr beide unglücklich – aber ihr könnt euch trotzdem gegenseitig pushen. Und das hilft einfach“, erzählt er. Trotzdem bleibe jeder mit manchen Dingen auch allein.

Zeit ist Geld: Was Unternehmer bei Flugverspätungen wissen sollten

Für Unternehmer, die beruflich unterwegs sind, kann eine Flugverspätung nicht nur ein Ärgernis sein, sondern echte wirtschaftliche Schäden verursachen. Wer seine Rechte kennt und gezielt Schritte unternimmt, kann zumindest einen Teil der Schäden abmildern.

In der Geschäftswelt gilt eine alte Weisheit: Zeit ist Geld. Für Unternehmer, die beruflich unterwegs sind, kann eine Flugverspätung nicht nur ein Ärgernis sein, sondern echte wirtschaftliche Schäden verursachen, etwa verpasste Meetings, zusätzliche Hotelkosten oder Produktivitätseinbußen. Wer in solchen Fällen seine Rechte kennt und gezielt Schritte unternimmt, kann zumindest einen Teil der Schäden abmildern.

Welche Ansprüche bestehen und ab wann?

Als Geschäftsreisende stehen Ihnen in der EU dieselben Fluggastrechte zu wie Privatpersonen. Laut der EU-Verordnung 261/2004 kann bei einer Flugverspätung ab drei Stunden am Zielort eine Entschädigung verlangt werden, abhängig von der Flugstrecke zwischen 250 € und 600 €. Weiterhin sind Airlines verpflichtet, Betreuung (z. B. Mahlzeiten, Hotelunterkunft bei Übernachtung, Kommunikationsmöglichkeiten) zu leisten. Grundsätzlich gibt es nämlich auch bei komplexen, unscheinbaren Situationen eine Entschädigung Flugverspätung. Daher ist es immer sinnvoll sich ordentlich zu informieren.

Beispielsweise sieht das Gesetz vor, dass bei reiner Verspätung (nicht durch außergewöhnliche Umstände) eine Entschädigung wie folgt geltend gemacht werden kann:

- 250 € für Strecken bis 1.500 km bei mindestens 3 Stunden Verspätung

- 400 € bei mittleren Distanzen (bis ca. 3.500 km)

- 600 € bei Langstrecken (über 3.500 km) und Verspätung von mindestens 4 Stunden

Professionelle Plattformen kümmern sich um Ihre Entschädigung und agieren dabei nach dem Prinzip „Kein Erfolg, keine Gebühr“, eine Provision wird nur im Erfolgsfall fällig.

Besondere Aspekte für Unternehmen & Geschäftsreisen

Für Unternehmer gelten ein paar zusätzliche Überlegungen:

1. Vertragliche Risiken & Haftung intern

Auch wenn die Entschädigung Ihnen als Airline-Kunde zusteht, sind beim internen Kostenersatz gegenüber Ihrem Unternehmen oft andere Regeln relevant, etwa, wie der Ausfall von Arbeitszeit oder verpasste Termine intern bilanziert oder entschädigt werden.

2. Zeitverlust & Opportunitätskosten

Eine Verspätung kostet nicht nur Geld in Form von Ausgaben, sondern vor allem entgangene Geschäftschancen. Eine Stunde im Wartebereich statt im Meeting kann deutlich teurer sein als die Flugentschädigung selbst.

3. Proaktives Vorgehen & Dokumentation

Heben Sie alle Belege auf (Bordkarten, E-Mails, Quittungen für Verpflegung oder Transfers), notieren Sie exakte Verspätungszeiten und beanstanden Sie sofort am Flughafen, das erleichtert spätere Geltendmachung.

4. Fristen & rechtlich verbindliche Schritte

In Deutschland beträgt grundsätzlich die Verjährungsfrist für Entschädigungsansprüche drei Jahre, gezählt vom Jahresende des Flugs.

Zur praktischen Umsetzung kann es sinnvoll sein, einen spezialisierten Dienstleister einzubinden, der die Kommunikation mit der Airline übernimmt und rechtliche Schritte begleitet. Ein solcher Service etwa übernimmt die gesamte Korrespondenz, solange die Forderung erfolgreich durchgesetzt wird.

Hintergründe & Ursachen: Warum Flüge verspätet sind

Dass Flugverspätungen kein seltenes Phänomen sind, zeigen aktuelle Zahlen: Deutschland weist eine Verspätungsquote von rund 30,82 % auf, damit gehört das Land zu denjenigen mit besonders vielen gestörten Flügen. Am häufigsten liegen die Ursachen bei Airlines selbst (z. B. technische Defekte, Crew-Probleme), rund 45 bis 49 % der Fälle, während Wetter nur in etwa jedem zehnten Fall als Auslöser genannt wird.

Darüber hinaus zeigt eine Analyse für deutsche Flughäfen, dass Frankfurt mit über 23 Minuten durchschnittlicher Abflugverspätung in den letzten Jahren besonders betroffen war. Ein absoluter Spitzenwert im Ländervergleich.

Beispielrechnung: Was kann realistisch geltend gemacht werden?

Angenommen, ein Unternehmer fliegt auf eine Strecke von ca. 2.000 km und erreicht sein Ziel mit einer Verspätung von 3 Stunden. Er würde laut den Regelungen Anspruch auf 400 € Entschädigung haben. Nach Abzug einer üblichen Provision des Dienstleisters verbleibt ein Nettobetrag, der zumindest Teile des entstandenen Schadens decken kann.

Parallel dazu wäre wertvoll, intern zu berechnen, wie hoch der Wert einer Stunde zusätzlicher Arbeitszeit oder verpasster Meetings ist, diese Opportunitätskosten übersteigen oft deutlich den Entschädigungsbetrag.

Fazit & Handlungsempfehlungen für Unternehmer

1. Kenntnis der Rechte: Jeder Geschäftsreisende sollte seine Rechte nach EU-Verordnung 261/2004 kennen.

2. Dokumentation & schnelles Handeln: Belege sicherstellen, am Flughafen reklamieren, Fristen beachten.

3. Externe Unterstützung erwägen: Anbieter können Aufwand und rechtliches Risiko übernehmen.

4. Interne Bewertung: Nutzen Sie Verspätungskosten nicht nur in Geld, sondern auch in Zeit und Geschäftsausfall.

Zeit ist ein knappes und wertvolles Gut, und gerade für Unternehmer können Flugverspätungen eine erhebliche Problemdimension annehmen. Wer seine Rechte kennt und angemessen reagiert, kann zumindest die finanziellen Folgen begrenzen. Nachdem ein Flug schnell hunderte Euro verschlingt ist dies ein lohnenswertes Entgegenkommen, welches ein Großteil der Fluggäste nicht in Anspruch nehmen. Für viele wirkt es zu komplex, weswegen es absolut sinnvoll ist hier einen Dritten zu engagieren, der die Aufwände komplett übernimmt.

Chef*in oder Gottheit?

Wenn Gründende ihr Unternehmen lieber kontrollieren als skalieren und so zum/zur größten Skalierungsfeind*in des eigenen Unternehmens werden. Über die Demut des Loslassens.

Es gibt eine Wahrheit über Gründende, die in keinem Pitch Deck steht und auf keiner Start-up-Konferenz ausgesprochen wird: Viele scheitern nicht nur am Markt, sondern vor allem an sich selbst. Nicht, weil sie zu wenig können oder zu wenig leisten, sondern weil sie zu viel wollen. Zu viel Kontrolle, zu viel Macht, zu viel Ego. Diese Beobachtung ist so schmerzhaft wie eindeutig: Aus dem/der visionären Gründer*in wird der/die größte Skalierungsfeind*in des eigenen Unternehmens.

Die Walnussbaum-Falle

Gründende sind oft wie Walnussbäume in der Unternehmenslandschaft: mächtig und prägend. Doch wer schon einmal unter einem Walnussbaum gestanden hat, wird bemerken: In seinem Schatten wächst nichts. Viele Start-ups – insbesondere in der Beratungs-Industrie, sind um die Persönlichkeit, das Charisma und den Erfahrungsschatz der Gründenden konstruiert. Das funktioniert für die ersten Jahre oft erstaunlich gut und überzeugend. Doch spätestens dann tappen nicht wenige Gründe*innenpersönlichkeiten in die Walnussbaum-Fall: In ihrem enormen Schatten drohen Talente zu verkümmern, bevor sie überhaupt die Chance haben zu gedeihen.

Es gibt keinen Backup-Guru. Gerade bei beratungsintensiven Geschäftsmodellen wird das fatal: Das gesamte Unternehmen kreist um eine Person, ihre Expertise, ihre Ausstrahlung. Was passiert, wenn diese Person ausfällt, überlastet ist oder – noch schlimmer – zum Flaschenhals wird?

Holger Tumat, Co-Gründer von JobRad, kennt die Problematik. Jobrad hat den Sprung vom Start-up in ein gestandenes, mittelständisches und erfolgreiches Unternehmen längst geschafft. Er bringt es auf den Punkt: „Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man als Gründer, als Unternehmer nicht loslassen kann. Und das ist ein Vorteil, manchmal eben auch ein Nachteil.“

Der Vorteil? Diese Hartnäckigkeit, diese obsessive Detailverliebtheit erweckt Startups überhaupt erst zum Leben. Carsten Maschmeyer, einer der bekanntesten Investoren des Landes, hat bei seinen Investmentrunden ein klares Prinzip: „Ich investiere weniger in Ideen als in Teams.“ Er glaubt an die Kraft des Commitments des Gründungsteams.

Der Nachteil? Genau diese Eigenschaften können das Unternehmen, wenn sie nicht moderiert werden, den eigenen Erfolg später aushebeln.

Emotionale Skalierungsgrenzen

Skalierungschancen offeriert der Markt. Doch diese Formel greift zu kurz. Wachstum von Start-ups ist auch immer eine Frage von systematischer Organisationsentwicklung. Nicht selten herrscht noch immer der/die Gründer*in, die jeden Kundenvertrag persönlich durchkämmt wie ein(e) Archäolog*in antike Scherben, obwohl das Team längst 50 Seelen zählt. Da thront der/die Gründer*in in jedem Meeting wie ein(e) wohlwollende(r) Patriarch bzw. Patriarchin, davon überzeugt, den einen richtigen Weg zu kennen, wie das Unternehmen zu führen ist.

Auch die Mitarbeitenden der ersten Stunde ächzen nicht selten unter kulturellen Wachstumsschmerzen. Wenn aus der Pizza-Bohème im Großraumbüro von einst die Betriebskantine im Erdgeschoss wird, erscheint die Anfangszeit idyllisch. Aus spontanen Eingebungen am Kickertisch werden liturgische Abstimmungsrunden. Was zuvor in einem kurzen One-and-One geklärt wurde, erstickt nun in endlosen Meetingschleifen. Diese emotionalen Skalierungsgrenzen sind härter als jede Finanzierungsrunde. Es ist der Moment, in dem Gründende erkennen müssen: Die Fähigkeiten, die ein Start-up zum Leben erwecken, sind nicht dieselben, die es zum Skalieren bringen.

„Wir haben ja eine Kultur mit aufgebaut, die sehr stark auf Eigenverantwortung setzt, auf Vertrauen. Und mit der Größe kommt zwangsläufig eine andere Form von Struktur“, beschreibt Holger Tumat diese anspruchsvolle Transformation.

Die Krux: Nicht nur die Gründenden kämpfen mit dem Loslassen. Auch die Mitarbeitenden der ersten Stunde trauern der kuscheligen Start-up-Atmosphäre nach. So wird Organisationsentwicklung schnell zur Trauerarbeit.

Gründende vs. Unternehmer*in: ein Identitätsproblem

Die Trauer hat noch eine tiefere Dimension, die oft übersehen wird: Viele Gründende fremdeln mit dem Begriff Unternehmer*in. Gründer*in sein klingt visionär, kreativ, revolutionär. Unternehmer*in hingegen? Das riecht nach Macht, nach Hierarchie, nach alten weißen Männern in Anzügen.

Dorothea von Wichert-Nick, die Gründende auf dem Weg zum CEO begleitet, kennt das Dilemma: „Mein Unternehmen wächst, aber ich wachse nicht mit.“ Dieser Satz fällt in ihren Beratungen immer wieder. Die Gründenden spüren, dass sie selbst zum Flaschenhals werden, aber der Übergang vom operativen Macher zum reifen Leader ist der kritischste Schritt.

Das Paradox: Aus Angst, die ursprüngliche Startup-DNA zu verlieren, werden notwendige Veränderungen aufgeschoben. Doch genau diese Vermeidungshaltung führt zur Bedrohung der kulturellen Identität. Wenn der Veränderungsdruck so groß wird, dass überhastete Anpassungen vorgenommen werden müssen, entsteht ein kulturelles Vakuum: irgendwo zwischen kleinem Fisch und zahnlosem Hai.

Erfolgreiche Gründer*innenpersönlichkeiten zeichnen sich genau dadurch aus, dass es ihnen gelingt, aus einer Idee, ein gesund wachsendes Unternehmen aufzubauen und ihre Rolle ebenfalls weiterzuentwickeln, bspw. mithilfe eines Führungstrainings.

Philipp Westermeyer von OMR zieht für sich selbst das Resümée: „Heute bin ich eher Unternehmer, aber ich bin auch immer Gründer. Und ich glaube, das ist auch okay.“ Diese begriffliche Klarheit ist mehr als Wortklauberei. Sie spiegelt die Bereitschaft wider, sich selbst immer wieder neu zu erfinden.

Der schwierigste Schritt: Den Weitblick bewahren, aber sich selbst überflüssig machen, ohne die Seele des Unternehmens zu verlieren.

Das Boutiquen-Syndrom

Es gibt sie, diese Gründenden, die ihre Unternehmen wie kostbare Bonsais hegen: klein, kontrollierbar, perfekt gestutzt. Die lieber Herr/Herrin über ein exklusives Reich bleiben, als den Sprung ins unberechenbare Wachstum zu wagen. Das wäre ehrenhaft, wenn es eine bewusste Entscheidung wäre.

Problematisch wird es, wenn diese Entscheidung aus Angst getroffen wird. Angst vor Kontrollverlust, vor Komplexität, vor der Verantwortung für mehr Menschen. Dann, so warnt auch Dorothea von Wichert-Nick, wird aus der feinen Boutique ein selbstgebautes Skalierungsproblem: Keine Entwicklungsperspektiven für das Team, keine Wachstumschancen, keine Exit-Optionen.

Die Mitarbeitenden spüren das. Sie merken, wenn ihre Karriere an der Risikoaversion des Gründers zerschellt. Das Ergebnis: Brain Drain. Die Besten gehen zu Unternehmen, die ihnen Wachstum ermöglichen.

Die Demut des Loslassens

Man muss nicht denken, dass man unersetzlich ist. Dieser Satz klingt simpel, ist aber für viele Gründende eine Zumutung. Das Paradox der Gründung: Man muss sich engagieren, als sei man unersetzlich. Und man muss lernen, sich für ersetzbar zu halten, um es zu skalieren.

Loslassen ist ein Akt der Demut. Es bedeutet zu akzeptieren, dass andere Dinge anders und manchmal sogar besser machen können. Es bedeutet, das eigene Ego zugunsten des Unternehmens zurückzustellen.

Gutes Leadership = strategisches Loslassen

Wie geht das konkret? Hier drei Ansätze aus der Praxis:

1. Delegiere deine Lieblingsprojekte zuerst: Nicht die lästigen Aufgaben abgeben, sondern bewusst die Bereiche, die einem am Herzen liegen. Das schmerzt und zeigt dem Team, dass man es ernst meint.

2. Schaffe Redundanz in der Expertise: Für jeden kritischen Bereich sollten mindestens zwei Personen verantwortlich sein. Das Ziel: Der/die Gründer*in wird zum Backup, nicht zum unersetzlichen Flaschenhals.

3. Institutionalisiere den Dissens: Etabliere Strukturen, in denen Widerspruch nicht nur möglich, sondern erwünscht ist. Gute Entscheidungen entstehen durch Reibung, nicht durch Harmonie.

Vom Kontrollfreak zum Möglichmachenden

Die erfolgreichsten Gründer*innen sind nicht die, die am längsten alles kontrollieren, sondern die, die am klügsten loslassen. Sie werden zu Möglichmacher*innen und Brückenbauer*innen. Sie schaffen Räume, in denen andere großartige Arbeit leisten können.

Das ist die härteste Lektion im Gründer*innenleben: Der größte Erfolg liegt darin, sich selbst überflüssig zu machen. Nicht als Person, aber als Bottleneck.

Chef*in oder Gottheit? Die Antwort ist klar: Ein(e) gute(r) Chef*in schafft andere Gottheiten. Ein(e) schlecht (r) bleibt allein auf dem Olymp. Und rätselt, warum das Unternehmen nicht gen Himmel steigt.

Das Loslassen ist schmerzhaft. Aber es ist der einzige Weg, wie aus einer guten Idee ein großes Unternehmen wird. Eine Schippe Demut und ein Denken in Möglichkeiten statt in Macht würde der Gründer*innenszene gut bekommen.

Die Autorin Jule Jankowski ist Deutschlands erste Arbeitsfeuilletonistin und Host des Podcasts GOOD WORK im brand eins-Netzwerk.

Tipp der Redaktion: Hier zum Nachhören: die GOOD WORK Folgen mit Dorothea von Wichert-Nick, Philipp Westermeyer, Carsten Maschmeyer und Holger Tumat.

Calm your Monkey Mind

Die Selbstklärungskette ist ein Tool, das dabei hilft, den gedanklichen Affenzirkus im eigenen Kopf aufzulösen, die Gedanken zu ordnen und sie so wieder besser in den Griff zu bekommen.

Gründen heißt: mutig entscheiden, schnell handeln, mit Unsicherheit leben. Doch was, wenn genau das plötzlich nicht mehr gelingt? Wenn der Mut versiegt, der Fokus verschwimmt und man auf dem eigenen Gründungsdeck wie gelähmt steht, während um einen herum der Sturm tobt?

Was viele Start-up-CEOs nicht ahnen: Hinter Entscheidungsschwäche steckt oft kein Mangel an Strategie, sondern ein Zuviel an innerer Unklarheit. Nicht der Markt bremst – sondern der eigene Affenzirkus im Kopf.

Wenn Gründer*innen blockieren

In Phasen hoher Unsicherheit melden sich im Inneren verschiedene Stimmen zu Wort: „Du darfst jetzt keinen Fehler machen!“, „Wenn du das vergeigst, war alles umsonst!“, „Warum hast du bloß ...?“ – ein chaotischer Chor aus Angst, Druck, Selbstkritik. Das Resultat: Denkblockade statt Klarheit, Aktionismus oder Lethargie statt Strategie.

Hier setzt die Selbstklärungskette an. Sie ist kein weiteres Tool zur Selbstoptimierung, sondern ein Erkenntnisweg. Sie macht innere Dynamiken sichtbar und strukturiert in einfachen, aber tiefgreifenden Schritten. Und sie führt zurück zur inneren Kommandozentrale: dem Ort, von dem aus Gründer*innen wieder klar und wirksam handeln können.

Die Arbeit mit der Selbstklärungskette besteht im Wesentlichen aus folgenden sechs Schritten, in denen das intrapsychische Erleben systematisch offengelegt wird.

Schritt 1: Das Thema eingrenzen – Fokussieren statt Grübeln

Die Methode beginnt nicht mit einem pauschalen „Ich bin überfordert“, sondern mit einer konkreten Frage: „Warum war ich heute im Pitch so fahrig?“ oder „Weshalb lähmt mich das Feedback von unserem Lead-Investor?“ So wird das diffuse Erleben greifbar und veränderbar.

Schritt 2: Innere Stimmen sammeln – Das eigene Kopfkino anschauen

Versetze dich in die aktuelle Situation. Welche Gedanken und Gefühle sind da – ungefiltert? Notiere sie, so wie sie auftauchen: „Ich hab null Ahnung, was ich da sage!“ (Unsicherheit) oder „Die erwarten, dass ich alles im Griff habe!“ (Druck). Sechs bis acht solcher Gedanken-Gefühls-Paare reichen aus. Wichtig dabei: Nicht bewerten, nur benennen.

Schritt 3: Vom Chaos zur Kette – Die innere Logik erkennen

Jetzt beginnt die Strukturarbeit. Sortiere: Was ist ein ursprüngliches inneres Erleben (z.B. Kränkung, Ohnmacht)? Und was ist eine Reaktion darauf (z.B. Wut, Ironie, Rückzug)? Beispiele: „Ich fühl mich überfordert.“ „Ich tu so, als wär alles easy.“ „Ich fühl mich wie ein Fake.“ Diese Prozesskette macht Muster sichtbar und damit veränderbar.

Schritt 4: Die blinden Flecken aufdecken – Die Lücke vor der Lähmung

Meist sind es nicht die lauten Reaktionen, die uns blockieren, sondern die unausgesprochenen Gefühle davor: Scham, Angst, Selbstzweifel. Die Methode lädt zur Rückwärtsanalyse ein: Was muss ich gedacht oder gefühlt haben, bevor ich innerlich so reagierte?

Schritt 5: Die Kette auf sich wirken lassen – Erkennen verändert schon

Ist die Kette vollständig, zeigt sie mehr als einen Moment: Sie offenbart oft einen inneren Algorithmus. Etwa: „Ich darf keine Schwäche zeigen.“ Ein Glaubenssatz, der in der Start-up-Welt besonders verbreitet ist. Diese Erkenntnis ist kein Endpunkt, sondern der Anfang echter Selbststeuerung.

Schritt 6: Die neue Perspektive einüben – Von der/dem Gründenden zum/zur inneren CEO

Die Kette ist kein Dogma, sondern ein innerer Kompass. Wer regelmäßig mit ihr arbeitet, trainiert eine Form von Selbstführung, die tiefer geht als manche Tools und Hacks. Man wird weniger Spielball der eigenen Reaktionen und mehr Gestalter*in der eigenen Haltung.

Fallbeispiel: Wenn der CTO plötzlich nichts mehr entscheidet

Ein Tech-Gründer, Anfang 30, gilt als brillanter Entwickler. Doch seit der Seed-Runde trifft er keine klaren Entscheidungen mehr. Das Team ist frustriert. Im Coaching zeigt sich: Er hat Angst, mit seinen Entscheidungen zu enttäuschen – und damit das Vertrauen der Investor*innen zu verlieren. Die Selbstklärungskette macht sichtbar: Nicht fehlende Kompetenz blockiert ihn, sondern ein unbewusster Glaubenssatz: „Wenn ich Fehler mache, bin ich nicht mehr tragbar.“ Durch die Arbeit mit der Kette erkennt er: Diese Angst stammt aus einer ganz anderen Zeit, hat aber heute Steuerungsmacht. Allein diese Erkenntnis öffnet Handlungsräume. Sein Fazit: „Ich dachte, ich muss härter pushen. Jetzt sehe ich: Ich muss zuerst mir selbst begegnen.“

Positive Nebenwirkungen der Kette

Die Anwendung der Selbstklärungskette löst oft einen Aha-Effekt aus: Ich bin nicht meine inneren Abläufe, sondern kann diese beobachten und analysieren – was auch bedeutet, dass es einen Raum jenseits dieser Abläufe gibt, der sich kultivieren lässt: unsere „innere Kommandobrücke“, der Ort, von dem aus echte Selbstführung möglich wird.

Jede Anwendung der Selbstklärungskette stärkt die Kommandobrücke, es fällt einem leichter, inneres Erleben und (emotionale) Reaktionen auf dieses Erleben zu beobachten, auseinanderzuhalten, es zu steuern oder eben auch zu entscheiden, es einfach nur freundlich zu akzeptieren. Die ersten Einsätze des Tools lassen darüber hinaus folgende positive Nebenwirkungen erwarten:

- Stärkung von Resilienz und der Fähigkeit zur Selbststeuerung.

- Förderung eines agilen Mindsets (psychologische Flexibilität).

- Schnellere Selbstorientierung: weg von „Nebenschauplätzen“ und „Umgebungslärm“ hin zum eigentlichen inneren Hindernis (Fokus auf die eigene Erlebenswelt).

- Stärkung der Eigenverantwortung bzw. Selbstermächtigung (Self-Empowerment).

Fazit: Selbstführung beginnt mit Selbstklärung

In unsicheren Zeiten brauchen Gründende keine weiteren Ratschläge. Sie brauchen innere Klarheit. Die Selbstklärungskette ist kein Shortcut, aber ein ehrlicher Pfad dorthin. Wer ihn geht, gewinnt nicht nur Entscheidungsstärke, sondern auch eine neue Qualität der Selbstwirksamkeit. Und das ist vielleicht die wichtigste Ressource im Start-up-Kosmos.

Der Autor Christoph Zill ist Diplom-Pädagoge, Coach und Mediator. Die von ihm entwickelte Selbstklärungskette wurde 2024 als Finalist beim Psychologie Award ausgezeichnet.

Arbeitskräfte aus Polen und Tschechien: Gefragt wie nie – mit Starke Jobs zur optimalen Besetzung

Qualifiziertes Personal zu finden, wird zunehmend zur Herausforderung. Genau hier kommt der Blick über die Grenze ins Spiel.

Der Arbeitsmarkt steht nicht still – genau wie die Anforderungen an Unternehmen, flexibel und schnell auf Personalbedarf zu reagieren. Ob saisonale Auftragsspitzen, langfristige Vakanzen oder kurzfristige Ausfälle: Qualifiziertes Personal zu finden, wird zunehmend zur Herausforderung. Die Bewerberlage ist angespannt, viele Stellen bleiben unbesetzt.

Umso gefragter sind smarte Lösungen, die den Aufwand im Recruiting minimieren und zugleich zuverlässige Besetzungen ermöglichen. Genau hier kommt der Blick über die Grenze ins Spiel: Arbeitskräfte aus dem Ausland – insbesondere aus Polen und Tschechien – gewinnen an Bedeutung und bieten eine echte Alternative zur lokalen Suche.

Polen und Tschechien als Lösung: Nähe, Qualität, Verlässlichkeit

Wenn es um internationale Fach- und Hilfskräfte geht, stehen Polen und Tschechien ganz oben auf der Liste. Das hat gute Gründe: Die geografische Nähe ermöglicht schnelle Einsätze und unkomplizierte Anreisen. Hinzu kommt die hohe Qualifikation vieler Arbeitskräfte – von technischen Berufen bis hin zu gewerblichen Tätigkeiten.

In vielen Fällen sprechen die Bewerber bereits Deutsch oder Englisch, was die Zusammenarbeit deutlich erleichtert. Besonders gefragt sind Mitarbeitende aus diesen Ländern in Bereichen wie Logistik, Produktion, Pflege oder Bau – also überall dort, wo Anpacken gefragt ist.

Was viele schätzen: die Verlässlichkeit, Arbeitsmoral und Flexibilität, mit der diese Fach- und Hilfskräfte aus Osteuropa überzeugen. Kurz gesagt: Wer gute Leute sucht, findet sie oft direkt nebenan – jenseits der Grenze.

Klare Vorteile für Unternehmen: Flexibel bleiben, Aufwand sparen

Die Zusammenarbeit mit Arbeitskräften aus Polen und Tschechien bringt handfeste Vorteile mit sich. Unternehmen können schnell und gezielt auf Personalengpässe reagieren, ohne sich langfristig binden zu müssen. Besonders bei saisonalen Projekten oder schwankender Auftragslage zahlt sich diese Flexibilität aus. Auch der bürokratische Aufwand sinkt erheblich – vor allem, wenn eine erfahrene Vermittlungsagentur im Hintergrund agiert.

Die Personalsuche läuft deutlich effizienter, da Vorauswahl, Interviews und Dokumentenprüfung bereits erledigt sind. Gleichzeitig profitieren Betriebe von motivierten, qualifizierten Mitarbeitenden, die sich schnell einarbeiten und zuverlässig Leistung bringen.

Das spart Zeit, Nerven – und oft auch Kosten. Wer also flexibel bleiben will, ohne Qualität einzubüßen, fährt mit externer Unterstützung genau richtig.

Starke Jobs: Wenn Vermittlung mehr ist als nur ein Profilabgleich

Hinter einer erfolgreichen Personalbesetzung steckt mehr als ein gut klingender Lebenslauf. Starke Jobs weiß genau, worauf es ankommt – und begleitet den gesamten Prozess von Anfang bis Ende. Bereits bei der Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten wird sorgfältig geprüft: Qualifikationen, Sprachkenntnisse, Motivation. Nur wer wirklich passt, kommt überhaupt in die engere Wahl.

Danach übernimmt das Team die gesamte Organisation – von der Anreise über die Anmeldung bei Behörden bis hin zur ersten Einarbeitung im Unternehmen. Auch nach der Vermittlung bleibt Starke Jobs dran und steht beiden Seiten beratend zur Seite. So entsteht nicht nur eine schnelle Lösung, sondern eine langfristige Win-win-Situation für Unternehmen und Mitarbeitende.

Mensch im Mittelpunkt: Was gute Zusammenarbeit ausmacht

Starke Jobs setzt nicht auf Masse, sondern auf Klasse – und auf echte Partnerschaft. Statt anonymer Prozesse gibt es persönliche Betreuung und offene Kommunikation. Das gilt sowohl für Unternehmen als auch für die vermittelten Arbeitskräfte. Ziel ist nicht der schnelle Abschluss, sondern eine nachhaltige Zusammenarbeit, bei der sich beide Seiten wohlfühlen.

Dazu gehören faire Arbeitsbedingungen, transparente Abläufe und ein respektvoller Umgang miteinander. Wer mit Starke Jobs zusammenarbeitet, bekommt keine Standardlösung, sondern ein individuell abgestimmtes Konzept. So entstehen echte Erfolgsbeziehungen, die auf Vertrauen basieren – und weit über eine einfache Vermittlung hinausgehen. Denn letztlich zählt nicht nur, dass eine Stelle besetzt wird, sondern dass es wirklich passt.

Praktisch denken, clever besetzen – mit Starke Jobs auf Kurs

Wer dem Fachkräftemangel gelassen begegnen will, findet in polnischen und tschechischen Arbeitskräften eine verlässliche Lösung. Mit Starke Jobs gelingt der Zugang zu qualifiziertem Personal einfach, schnell und rechtssicher – ganz ohne bürokratischen Ballast. Die Kombination aus Erfahrung, persönlicher Betreuung und klaren Werten macht den Unterschied.

So entstehen Besetzungen, die nicht nur kurzfristig helfen, sondern langfristig überzeugen. Wer heute flexibel bleiben will, baut auf Partnerschaften, die funktionieren – und auf Menschen, die mit anpacken.

Senior Hires: Das stille Desaster der Skalierung

40 bis 60 Prozent der sogenannten Senior Hires in Start-ups scheitern vorzeitig. Daher gut zu wissen: Das sind die wichtigsten Eigenschaften von echten Top-Leuten für dein Start-up.

Die Series A ist durch, das erste große Kapital auf dem Konto – endlich kann das Start-up den erfahrenen Manager bzw. die erfahrene Managerin aus dem Konzern (Senior Hires) holen. Doch was als Quantensprung geplant war, endet nicht selten im Desaster. Nach sechs Monaten ist der/die Neue weg, hat aber bereits wichtige Mitarbeitende vergrault und die Kultur des jungen Unternehmens nachhaltig beschädigt. Ein Szenario, das sich erschreckend oft wiederholt.

Die eingangs erwähnte Wahrheit lautet: 40 bis 60 Prozent der Senior Hires in Start-ups scheitern vorzeitig. Ein Tabuthema in der Szene, weil es nicht nur finanziell teuer ist, sondern das Unternehmenswachstum um Jahre zurückwerfen kann.

Die Wurzel des Problems

Die Praxis zeigt: Das Scheitern liegt selten an mangelnder fachlicher Kompetenz. Die wahren Gründe sind subtiler. Konzernmanager*innen bringen oft eine Arbeitsweise mit, die in etablierten Strukturen funktioniert, aber ein Start-up lähmt. Sie unterschätzen die besondere Dynamik der Wachstumsphase und die Notwendigkeit, gleichzeitig strategisch zu denken und operativ aktiv mit anzupacken.

External Senior Hire: 12 entscheidende Talente – und Red Flags

Die erfolgreiche Integration eines Senior Hires ist wie ein Puzzle: Viele Teile müssen perfekt zusammenpassen. Im Folgenden lernst du die zwölf entscheidenden Fähigkeiten kennen, die über Erfolg oder Scheitern bestimmen. Ebenso wichtig sind die Stolperfallen (Red Flags), bei denen du hellhörig werden solltest.

1. Start-up-Erfahrung & Unternehmergeist

Vielversprechende Kandidat*innen kennen die Aufbauphase und haben sie mindestens einmal erfolgreich durchlaufen. Sie lieben es, Ordnung ins Chaos zu bringen und können gut damit leben, dass noch lange nicht alles perfekt ist. Schnelles Tempo und knappe Ressourcen nehmen sie als positive Herausforderung an, weil sie das Unternehmer-Gen mitbringen.

Red Flag: Senior Hires, die zu lange in etablierten Umfeldern gearbeitet haben und funktionierende Prozesse gewohnt sind.

2. Team Empowerment

Die neue Führungskraft begeistert ihr Team und hilft ihm über den Frust hinweg, nicht mehr direkt an die Gründer*innen zu berichten. Sie ist nah dran, baut nicht sofort neue Hierarchieebenen auf und entwickelt High Potentials, die zur Kultur passen.

Red Flag: Senior Hires, die nur führen wollen und direkt planen, ein zweites Level einzuziehen.

3. Entscheidungskompetenz

Start-ups leben von schnellen Entscheidungen. Ein erfolgreicher Senior Hire schafft einen klaren Entscheidungsrahmen für sein Team und konzentriert sich selbst auf die wirklich wichtigen Grundsatzentscheidungen.

Red Flag: Der/die Kandidat*in redet nur über Alltagsentscheidungen. Das weist auf Mikromanagement hin. Oder er/sie beschreibt nur sehr generische Entscheidungen.

4. Transparente Kommunikation

Als neue Zwischenebene kommunizieren External Hires offen in alle Richtungen, fördern Skip-Level-Meetings und sprechen auch kritische Themen mutig an. Sie schaffen Vertrauen statt Abschottung.

Red Flag: Senior Hires schotten das Team von den Gründenden ab. Frei nach dem Motto: Das musst du jetzt ja nicht mehr wissen, dafür bin ich da.

5. Kreative Lösungsfindung

Gute Manager*innen entwickeln individuelle Lösungen, statt Konzeptblaupausen zu kopieren. Dafür stellen sie zunächst viele Fragen und entwickeln ein tiefes Verständnis für das Geschäftsmodell.

Red Flag: Euer Kandidat, eure Kandidatin bietet euch ohne tieferes Verständnis eurer Herausforderung die „perfekte Lösung“ an und zieht das Team nach, ohne zu verstehen, wie ihr tickt.

6. Strategisch & Hands-on

Ideale Kandidat*innen denken strategisch, scheuen sich aber nicht, bei Bedarf selbst anzupacken. Sie interessieren sich für die Gesamtstrategie und die Komplexitäten anderer Bereiche.

Red Flag: Senior Hires lehnen es ab, operativ tätig zu werden und interessieren sich nicht für die Probleme der anderen Bereiche.

7. Netzwerk & Branchenkenntnis

Sie bringen wertvolle Kontakte mit und nutzen ihre Branchenerfahrung gezielt zur Weiterentwicklung des Teams und des Unternehmens.

Red Flag: Wildes Namedropping – die Quantität der Beziehungen ist wichtiger als die Qualität.

8. Leadership-Team-Fit

Senior Hires, die menschlich ins Führungsteam passen, ein sehr ähnliches Wertesystem teilen und gleichzeitig neue Perspektiven einbringen. Das Engagement im Leadership-Team sehen sie als wichtigen Teil ihrer Rolle.

Red Flag: Senior Hires, die nur auf ihren Job fokussiert sind. Kritisches Feedback aus dem Leadership-Team ist die Folge.

9. Resilienz

Start-up-Alltag bedeutet ständige Veränderung und häufige Rückschläge. Top-Besetzungen haben selbst Scheitern erlebt und konstruktive Wege gefunden, damit umzugehen.

Red Flag: Menschen, die sich als Hero und Winner-Typ verkaufen – ohne persönliches Scheitern, ohne Selbstreflexion.

10. Langfristiges Commitment

Externe, die bereit sind, den gesamten Weg vom Start-up zum Scale-up mitzugehen – typischerweise zwei bis drei Jahre oder länger. Diese anstrengende Phase sehen sie als positive Herausforderung.

Red Flag: Der CV kann Aufschluss über die Arbeitsmoral geben. Vor allem bei unerklärten Lücken und einigen kurzen Stationen sollte man hellhörig werden.

11. Demütige Ambition

Große Titel und überzogene Gehaltsforderungen sind weniger wichtig als die Aufgabe selbst. Man hat Großes mit dem Start-up vor, steht aber gleichzeitig fest auf dem Boden (der Tatsachen).

Red Flag: Vorsicht bei Senior Hires, die nur auf den C-Titel schielen und absurde Gehaltsvorstellungen haben.

12. Partner*in auf Augenhöhe

Dein Traum ist ein(e) echte Sparringspartner*in, der/die dir dabei hilft, den Weg vom Gründer bzw. von der Gründerin zum/zur CEO zu gehen. Er/Sie weiß, wie schwierig es ist, loszulassen und unterstützt dich dabei mit seinen/ihren Erfahrungen und lässt dir Raum – wohl wissend, dass die besondere Energie eines Gründenden durch nichts zu kompensieren ist.

Red Flag: Jemand, der euch das Gefühl gibt, nicht genug zu können oder euch schlichtweg als Karrierebooster nutzen will.

Der Weg zum erfolgreichen Senior Hire

Die gute Nachricht: Diese Talente lassen sich im Recruiting-Prozess erkennen. Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen. Idealerweise verbringt man einen ganzen Tag mit der Person, lässt sie mit verschiedenen Stakeholdern sprechen und testet die Zusammenarbeit in einem kleinen Projekt.

Unverzichtbar sind ausführliche Referenzgespräche. Mindestens fünf bis sechs frühere Wegbegleiter*innen sollten befragt werden – von ehemaligen Chefs bis hin zu Teammitgliedern. Auch die Unternehmenskultur früherer Arbeitgebenden gibt wichtige Hinweise.

Als ehemalige C-Level-Managerin, die selbst als External Hire gescheitert ist, kenne ich beide Seiten der Medaille. Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie schwierig der Kulturwandel vom Konzern zum Start-up sein kann. Mein Learning: Der Erfolg eines Senior Hires ist keine Frage des Zufalls, sondern das Ergebnis sorgfältiger Vorbereitung auf beiden Seiten.

Tipps für Start-ups

Nehmt euch die Zeit, die richtigen Menschen zu finden. Schaut über den Lebenslauf hinaus und achtet besonders auf die kulturelle Passung. Entwickelt einen strukturierten Onboarding-Prozess. Und vor allem: Seid ehrlich zu euch selbst, ob ihr wirklich bereit seid, Verantwortung abzugeben und eine(n) erfahrene(n) Manger*in als Partner*in auf Augenhöhe zu akzeptieren.

Tipps für potenzielle Senior Hires

Unterschätzt nicht die Unterschiede zwischen Konzern und Start-up. Seid bereit, etablierte Denkmuster infrage zu stellen. Zeigt Demut, dass ihr von der Start-up-Kultur lernen wollt, während ihr eure Erfahrung einbringt. Und reflektiert ehrlich, ob ihr die Energie und Flexibilität für diese herausfordernde Transformation habt.

Die Auswahl und Integration des/der ersten erfahrenen Manager*in ist ein entscheidender Moment in der Entwicklung eines Start-ups. Wenn sie gelingt, kann dies das Unternehmen auf ein völlig neues Level heben. Es ist eine Investition, die sich mehrfach auszahlt – sofern man sie richtig angeht.

Die Autorin Dorothea von Wichert-Nick begleitet mit ihrer Beratung volate Gründer*innen auf ihrem Weg zum/zur CEO und begleitet Start-ups in ihrer kritischen Wachstumsphase.

Kein Wagnis ohne Risiko

Gefahren, mit denen Startups rechnen müssen, und wie man sie bestmöglich minimiert.

Ein eigenes Unternehmen zu gründen, ist natürlich immer und grundsätzlich ein Risiko. Der Erfolg ist keineswegs garantiert, davon zeugen auch die vielen gescheiterten Gründer*innen. Doch nicht alle Gefahren in der Startup-Welt drohen allein dem Betrieb – viele betreffen auch die Köpfe hinter den jungen Unternehmen. Deshalb gilt es, in alle Richtungen die Fühler auszustrecken, um mögliche Gefahrenherde rechtzeitig zu erkennen und wenigstens zu minimieren.

ALLE RISIKEN IM BLICK

Es ist naheliegend, sich als Gründer*in zuallererst Gedanken um das Wohlergehen der Firma zu machen. Immerhin bildet sie die Lebensgrundlage, nicht nur für einen selbst, sondern genauso für Partner und Mitarbeiter. Dabei sollte aber keinesfalls übersehen werden, dass auch die Gründer*innen selbst persönliche Risiken zu tragen haben.

Betriebliche Risiken

Ohne Frage ist nachvollziehbar, dass eine Firma gerade in ihren Kindertagen die volle Aufmerksamkeit braucht. Bevor sie konsolidiert ist, erscheinen selbst übliche Risiken umso größer – schlichtweg, weil die Folgen schwerwiegender sind. Dabei ist es erst einmal unerheblich, ob die Gefahren schon im Vorfeld abzusehen waren oder ob sie ohne jede Vorwarnung zugeschlagen haben.