Aktuelle Events

Technik im Home-Office

Was Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei der Ausstattung und Nutzung von Technik im Home-Office beachten sollten.

Nicht nur wird die Arbeit im Home-Office immer beliebter, auch für Unternehmen ist sie höchst praktikabel, da letztendlich weniger Räumlichkeiten im Gebäude benötigt werden. Eltern können im Home-Office hervorragend Teilzeit arbeiten, und wer lange Anfahrtswege mitsamt Staus hat, der ist daheim von den Ärgernissen befreit. Doch bringt dieser besondere Arbeitsplatz auch einige Tücken mit sich, die zu Beginn Häufig nicht berücksichtigt werden. Die Ausstattung muss stimmen, die Technik muss funktionieren und zuletzt kommen Gesetze mit ins Spiel.

Wie ist das Ganze steuerlich zu handhaben?

In korrekter Weise handelt es sich beim Home-Office schlichtweg um ein Arbeitszimmer, in dem der Arbeitnehmer im Auftrag seines Vorgesetzten arbeitet. Grundsätzlich können heimische Arbeitszimmer steuerlich geltend gemacht werden, doch unterliegen sie festen Regeln:

- Arbeitsplatz – das Zimmer muss ein echtes Arbeitszimmer sein, um anerkannt zu werden. Je nach Bezirk und Finanzamt kann es durchaus geschehen, dass ein Arbeitszimmer, welches zugleich ein Gästezimmer ist, aufgrund der wohnlichen Atmosphäre nicht anerkannt wird. Einige Aspekte sind stets nur teilweise absetzbar: Strom, Heizung, aber auch der Telefon- und Internetzugang, sofern für diesen Platz nicht eine eigene Leitung gelegt wird.

- Einrichtung – sie sollte vom Arbeitgeber gestellt werden, wobei dieselben Regeln gelten, wie für einen Arbeitsplatz im Firmengebäude. Da dies Arbeitsmittel sind, kann der Arbeitgeber sie natürlich absetzen.

- Technik – sie sollte stets vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden. Dies würde auch im Büro im Betrieb der Fall sein, zudem sind gestellte Arbeitsmittel absetzbar.

Die Stellung der Technik hat aber auch sicherheitsrelevante Gründe. Es ist sinnvoll, dass der Arbeitnehmer einzig die gestellten Geräte für die Arbeit nutzen darf, denn so lassen sich Sicherheitsrisiken umgehen. Ein Arbeitgeber weiß nie, auf welchen Seiten der Arbeitnehmer während seiner Freizeit surft – nicht alle Seiten sind sicher und es wäre fatal, wenn eingefangene Trojaner oder Schadprogramme von diesem Laptop auf den Firmenserver kommen.

Es gibt keine klare Regelung, ob sich ein Arbeitgeber an Heiz- und Stromkosten zu beteiligen hat. Gut ist, vor der Heimarbeit einen Vertrag auszuarbeiten, der auch diese Punkte klärt. Und: Mitarbeiter sind im Home-Office nicht unbedingt unfallversichert. Ein Gericht entschied, dass ein Mitarbeiter, der während der Arbeitszeit im Home-Office beim Toilettengang einen Beinbruch erlitt, nicht unter die Versicherungspflicht fällt. Ob dieses Urteil allerdings auf Dauer Bestand hat, ist fraglich.

Was tun bei Schäden?

Es kann immer zu Defekten kommen. Im Home-Office ist gewissermaßen der Vorgesetzte wohlauf, der seinen Arbeitnehmer alle Gerätschaften und Möbel zur Verfügung stellt. Es ist Firmeneigentum und der Mitarbeiter unterliegt der Sorgfaltspflicht, doch so wie er nicht den Computer oder Drucker im Betrieb ersetzen muss, wenn er während der Arbeit ohne äußere Einwirkung kaputt geht, müsste auch im Home-Office der Vorgesetzte den Schaden übernehmen. Komplizierter ist es, wenn der Arbeitnehmer eigene Arbeitsmittel nutzen soll oder nutzt:

- Schadenübernahme – jede Nutzungsstunde geht von der Haltbarkeit eines Geräts ab. Nutzt der Angestellte nun seinen Privatlaptop für die Arbeit im Home-Office und weist er einen Defekt auf, ist es für die Arbeit erst einmal tragisch, es kann aber bezüglich der Schadensregulierung ein größeres Problem entstehen: Denn wer ist nun verantwortlich für den Schaden und ist es nicht Zufall, dass das Gerät mitten während der Betriebsarbeit nicht mehr funktionierte? Wäre der Schaden sonst auch eingetreten?

- Wasserschäden – Handelt es sich um ein Arbeitszimmer, kann die Technik Schaden nehmen. Grundsätzlich sind die Gerätschaften im heimischen Arbeitszimmer von der Hausratsversicherung abgedeckt, bei Schäden an Firmeneigentum greift zudem die Haftpflicht. Aber: Vorab muss geprüft werden, ob Schäden aus einem Arbeitszimmer, welches im Angestelltenverhältnis für den Betrieb genutzt wird, abgedeckt sind.

Das Beste ist, sämtliche Querelen bezüglich der Abnutzung oder Defekte privater Geräte zu umgehen und dem Arbeitnehmer für das Home-Office sämtliche Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen. Diese kann der Arbeitgeber nun über Laptop- und Smartphoneversicherungen absichern und sich somit vor teuren Ersatzkosten schützen. Dies gilt gerade bei teuren Arbeitsgeräten, die in der Anschaffung ein tiefes Loch in die Kasse reißen.

Was wird in einem Home-Office normalerweise benötigt?

Die Frage lässt sich einfach beantworten: Alles, was für die Ausübung der im Arbeitsvertrag stehenden Tätigkeit nötig ist, und zwar in der Art und Weise, wie sie das Arbeitsschutzgesetz vorgibt. Im Grunde genommen sollten all die Möbel und Geräte in das Home-Office gebracht werden, die diesem Mitarbeiter im Betrieb selbst zur Verfügung stehen. Zudem gilt:

- Arbeitsplatz – natürlich kann der Mitarbeiter auch am Couch- oder Esstisch arbeiten, doch sieht das Gesetz einen echten Arbeitsplatz vor. Dieser besteht aus einem Schreibtisch, der den Regelungen entspricht. Dasselbe gilt für den Stuhl – auch hier muss ein ergonomischer Bürostuhl vorhanden sein. Des Weiteren obliegt es dem Arbeitgeber, eine Beleuchtung bereitzustellen, die den Anforderungen der Berufsgenossenschaft entspricht. Ob der Mitarbeiter sie nutzt oder nicht, unterliegt natürlich nicht der Aufgabe des Vorgesetzten.

- Technik – Laptop, eventuell ein Drucker und weitere Geräte. Welche Technik notwendig ist, entscheidet die Aufgabe des Mitarbeiters. Viel wichtiger als die Geräte ist jedoch der Zugang zum Firmenserver. Denn dieser muss gesichert sein, zudem müssen auch im Home-Office die Bedingungen der Datenschutzverordnung eingehalten werden.

- Telefon – der Mitarbeiter sollte ein festes Firmensmartphone haben, welches sich via VPN ins Netz wählt und mit dem Firmenserver verbunden ist. Auf diese Weise lässt sich sicherstellen, dass Kundenrufnummern nicht versehentlich in den Umlauf geraten.

In den meisten Fällen ist es sinnvoll, den Mitarbeiter via VPN ins Internet und zum Firmenserver zu schicken. So ist die Datensicherheit sichergestellt und Datenübertragungen können nicht abgegriffen werden.

Fazit – die Einrichtung nicht auf die leichte Schulter nehmen

Wer seinen Mitarbeitern ein echtes Home-Office einrichten möchte, der muss dies mit derselben Sorgfalt tun, die auch für die Betriebsräume gilt. Der Arbeitsschutz greift auch daheim. Bezüglich der Technik und Einrichtungsgegenstände kann jedem Arbeitgeber nur geraten werden, die einzelnen Stücke selbst anzuschaffen und zur Verfügung zu stellen. Die Nutzung privater Arbeitsmittel führt unweigerlich zu Missverständnissen und Ärger, zudem kann ein Arbeitgeber diese Geräte nicht versichern. Gut ist, mit dem Mitarbeiter eine feste Home-Office-Vereinbarung auszuarbeiten, die sämtliche Punkte regelt. Last but not least ist ein effektives Projektmanagement für dezentrale Teams unerlässlich.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Verkaufen ohne Shop: Zahlungen erhalten mit PayPal Open

Sie verkaufen digitale Kunst, Online-Kurse oder Handgemachtes? Dafür ist ein Shop nicht zwingend nötig. Mit Zahlungslinks und Kaufen-Buttons von PayPal erhalten Sie Ihre Zahlungen, wo die Verkäufe entstehen – schnell, sicher und unkompliziert.

Zahlungen empfangen, wo Ihre Community ist

Viele Soloselbständige nutzen Social Media, E-Mails oder Messenger nicht nur zur Kommunikation, sondern auch zur Vermarktung ihrer Produkte. Mit den passenden Tools können sie dort zusätzlich direkt Zahlungen empfangen – ganz ohne Onlineshop oder technisches Setup.

PayPal Open bietet drei flexible Möglichkeiten, Zahlungen zu erhalten:

- Zahlungslinks, die schnell geteilt werden können, etwa per E-Mail, DM, Post oder QR-Code.

- Kaufen-Buttons, die sich in eine bestehende Seite integrieren lassen, zum Beispiel in ein Link-in-Bio-Tool oder eine Landingpage.

- Tap to Pay macht Ihr Smartphone zum Zahlungsterminal (kompatibles Smartphone vorausgesetzt).

Alle Varianten funktionieren schnell, mobiloptimiert und bieten eine vertraute Nutzererfahrung. Damit wird der Ort, an dem Interesse entsteht, direkt zum Verkaufsort.

Zahlungslinks: Vom Post zur Bezahlung in Sekunden

Ein Kauf beginnt nicht im Warenkorb, sondern dort, wo Interesse entsteht: in einem Post, einer Story oder einer E-Mail. Genau hier setzen Zahlungslinks von PayPal an: Sie führen direkt von der Produktinfo zur Zahlung, ohne Umwege über externe Plattformen.

Das ist besonders hilfreich bei:

- digitalen Produkten

- E-Book-, Kurs- oder Software-Verkäufen

- (Online-)Vorbestellungen oder Trinkgeld-Modellen

Ein Zahlungslink erzeugt eine eigene Bezahlseite mit Titel, Preis, Beschreibung und Produktbild. Varianten wie Größen oder Farben sind ebenso integrierbar wie frei wählbare Preise. Versandkosten und Steuern können automatisch berechnet werden.

Der fertige Zahlunglink lässt sich flexibel teilen: per Messenger, E-Mail, Social Media oder als QR-Code auf einem Produktetikett oder Tischaufsteller. Die Zahlungsseite unterstützt gängige Zahlarten wie Kreditkarte, Wallets sowie ausgewählte regionale Methoden wie SEPA-Lastschrift, iDEAL oder Swish – je nach Land und Verfügbarkeit für die jeweiligen Käufer:innen.

Besonders praktisch: Ihre Kund:innen brauchen dafür kein eigenes PayPal-Konto. So können Zahlungen sicher und bequem online abgewickelt werden.

Für Selbständige, die regelmäßig digitale Inhalte verkaufen, ist das eine einfache Möglichkeit, Zahlungen mit PayPal zu empfangen, ohne ein klassisches Shopsystem aufsetzen zu müssen.

Kaufen-Buttons: Ihre Seite wird zur Verkaufsfläche

Wer bereits eine Website oder ein Link-in-Bio-Tool nutzt, kann PayPals Warenkorb- oder Kaufen-Buttons mit wenigen Zeilen Code integrieren. Damit verwandeln Sie eine einfache Landingpage in eine funktionale Verkaufsfläche. Sie erstellen den Button in Ihrem PayPal-Konto und erhalten automatisch den passenden HTML-Code, der nur noch kopiert und in die Website eingefügt wird. Kund:innen klicken, zahlen mit ihrer bevorzugten Methode und der Betrag wird direkt gutgeschrieben.

Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Gestaltung, Storytelling und Nutzerführung und profitieren gleichzeitig von einem verlässlichen Check-out, der hilft Vertrauen zu schaffen. Eine schlanke Lösung für alle, die ihr Angebot online präsentieren und Zahlungen direkt abwickeln möchten.

Mit Tap to Pay ganz einfach vor Ort verkaufen

Neben den digitalen Optionen können Sie auch vor Ort Zahlungen annehmen: direkt über Ihr Smartphone. Mit der PayPal-Funktion „Tap to Pay“ akzeptieren Sie kontaktlose Zahlungen per Karte oder Wallet ohne separates Kartenlesegerät. Alles, was Sie benötigen, ist ein kompatibles iPhone oder Android-Gerät mit NFC-Funktion (Tap to Pay funktioniert auf Geräten mit Android 8.0, NFC-Funktionen und Google Play Services. iOS ab iPhone XS und höher).

Besonders praktisch ist das beispielsweise für:

- Märkte, Pop-up-Stores

- Workshops und Live-Events

- Verkäufe im kleinen Rahmen, bei denen Flexibilität zählt

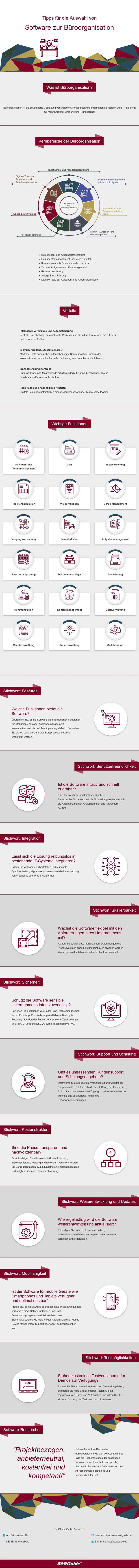

Schluss mit dem Chaos: Ein Leitfaden für effiziente Büroorganisation

Ein unaufgeräumter Schreibtisch, unauffindbare Dateien und ständige Zeitnot – für viele ist das der Arbeitsalltag. Dabei ist gute Büroorganisation kein Hexenwerk, sondern das Fundament für produktives und stressfreies Arbeiten. Eine Analyse bewährter Methoden von SoftGuide, einer Softwarevergleichsplattform für Unternehmen und Behörden, zeigt, wie man Struktur in den Arbeitsplatz bringt, von der analogen Ablage bis zum digitalen Ordner.

Büroorganisation ist weit mehr als nur „Aufräumen“

Es ist ein bekanntes Phänomen: Wer im Chaos versinkt, verliert nicht nur Dokumente, sondern vor allem Zeit und Nerven. Eine durchdachte Büroorganisation ist daher weit mehr als nur „Aufräumen“; sie ist ein strategisches Werkzeug zur Effizienzsteigerung. Basierend auf aktuellen Management-Methoden lassen sich klare Schritte definieren, um den Arbeitsplatz zu optimieren.

Das Fundament: Die 5S-Methode

Am Anfang jeder Neuorganisation steht ein systematischer Ansatz. Experten verweisen hierbei oft auf das sogenannte 5S-Modell, ein Kreislaufsystem für dauerhafte Ordnung:

1. Sortieren: Alles Unnötige wird gnadenlos aussortiert.

2. Systematisieren: Jedem verbliebenen Gegenstand wird ein fester Platz zugewiesen.

3. Säubern: Der Arbeitsplatz wird gereinigt und instand gehalten.

4. Standardisieren: Es werden Regeln festgelegt, damit die Ordnung bleibt.

5. Selbstdisziplin: Die Einhaltung der Standards muss zur Gewohnheit werden.

Der Schreibtisch: Zonen der Produktivität

Ein häufiger Fehler ist die wahllose Platzierung von Arbeitsmitteln. Eine effiziente Schreibtisch-Organisation unterteilt die Arbeitsfläche in Zonen, basierend auf der Nutzungshäufigkeit:

Zone 1: Griffbereit. In direkter Nähe sollten sich nur Dinge befinden, die täglich und ständig gebraucht werden, wie Tastatur, Maus, Telefon und das aktuell bearbeitete Dokument.

Zone 2: In Reichweite. Dinge, die regelmäßig, aber nicht permanent genutzt werden (Locher, Hefter, aktuelle Projektmappen), gehören in Schubladen oder Ablagen in Armlänge.

Zone 3: Archiv. Alles, was abgeschlossen ist oder selten benötigt wird, gehört in Schränke oder das Archiv – weg von der primären Arbeitsfläche.

Das Ziel ist der „Clean Desk“: Auf der Tischplatte liegt nur das, woran gerade gearbeitet wird.

Die digitale Herausforderung

Im modernen Büro verlagert sich das Chaos oft vom Schreibtisch auf die Festplatte. Hier gelten ähnliche Regeln wie in der physischen Welt. Eine logische **Ordnerstruktur** ist essenziell.

Ein Profi-Tipp für Dateinamen ist das vorangestellte Datum im Format `JJMMTT` (z.B. 231025_Rechnung_Müller*). Dies garantiert, dass Dateien chronologisch sortiert bleiben, egal wo sie gespeichert werden. Zudem sollte das E-Mail-Postfach nicht als To-Do-Liste missbraucht werden; Mails sollten bearbeitet, archiviert oder gelöscht werden („Inbox Zero“ Prinzip).

Zeitmanagement und Routinen

Ordnung im Raum schafft Ordnung im Kopf, doch auch die Zeit will verwaltet werden. To-Do-Listen helfen, den Überblick zu behalten, aber nur, wenn sie priorisiert werden. Nicht jede Aufgabe ist gleich wichtig.

Damit das neue System nicht nach einer Woche kollabiert, sind Routinen entscheidend. Eine einfache, aber wirkungsvolle Methode: Die letzten fünf bis zehn Minuten des Arbeitstages gehören dem Aufräumen. Wer seinen Schreibtisch abends leer hinterlässt, startet am nächsten Morgen motivierter und ohne Altlasten.

Ergonomie: Die Basis für Leistung

Organisation betrifft auch den Körper. Ein ergonomisch eingerichteter Arbeitsplatz verhindert Ermüdung und langfristige Gesundheitsschäden. Dazu gehören die richtige Einstellung der Bürostuhlhöhe, der passende Abstand zum Monitor (ca. eine Armlänge) und ausreichende Beleuchtung. Wer bequem und gesund sitzt, kann sich länger konzentrieren.

Fazit: Ordnung zahlt sich aus

Die Vorteile einer konsequenten Büroorganisation liegen auf der Hand. Suchzeiten werden drastisch reduziert, Arbeitsabläufe beschleunigt und der professionelle Eindruck gegenüber Kund*innen oder Kolleg*innen gestärkt. Vor allem aber schafft ein strukturierter Arbeitsplatz mentale Klarheit – und damit mehr Raum für die eigentlichen Aufgaben.

Buchtipps von Gründer*innen für Gründer*innen

„Sag mir, was du liest und ich sag dir, wer du bist.“ Sieben Gründer*innen – sieben Bücher, die ihnen als Inspirationsquelle dienen. Ein Tipp für alle, die über den täglichen Business-Tellerand hinausblicken wollen.

Till Wahnbaeck, Gründer und CEO von Impacc

Till Wahnbaeck ist Gründer und Geschäftsführer von Impacc. Zuvor leitete er als Vorstandsvorsitzender die Welthungerhilfe und sammelte Führungserfahrung in der Privatwirtschaft. Beide Welten bringt er nun bei Impacc zusammen: Spenden werden zu Beteiligungen an afrikanischen Start-ups, die vor Ort Arbeitsplätze schaffen.

Tills Buchtipp: Hans Rosling, Anna Rosling Rönnlund, Ola Rosling: Factfulness, Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist, ISBN: 9783548060415, Ullstein 2029, 22,99 Euro

„Die Welt geht vor die Hunde? Von wegen! Hans Rosling zeigt mit Daten statt Meinungen, wie sehr sich die Welt verbessert hat – bei Armut, Kindersterblichkeit, Schulbildung von Mädchen und vielen anderen Themen. Und er erklärt, warum wir trotzdem ständig glauben, alles gehe den Bach runter.

Für mich als Historiker trifft er damit einen wunden Punkt: Wir sehen oft nur den Moment, die Krise, das Drama. Aber sobald man zwei, drei Schritte zurücktritt und die Entwicklung über Zeit betrachtet, erkennt man, dass vieles – nicht alles, aber vieles – in eine bessere Richtung läuft.

Factfulness ist daher eine wunderbare Gelegenheit, wieder ein Gefühl für unseren massiven Fortschritt zu bekommen und zukünftige Potenziale zu entdecken. Und darüber hinaus ermuntert das Buch auch, Fakten vor Fiktionen zu stellen.

Die neue Ära des E-Commerce 2026

Mit einem prognostizierten E-Commerce-Umsatz von über 125 Mrd. Euro in Deutschland stehen Marktteilnehmende vor wichtigen Herausforderungen in Sachen Agilität und Rechtskonformität.

Die Handelslandschaft im deutschsprachigen Raum hat im Jahr 2026 einen Reifegrad erreicht, der durch eine hocheffiziente Symbiose aus regulatorischer Präzision und technologischer Autonomie gekennzeichnet ist. Nach den volatilen Jahren der Post-Pandemie-Ära hat sich der Markt stabilisiert, jedoch auf einem völlig neuen Niveau der Komplexität.

Mit einem prognostizierten E-Commerce-Umsatz von über 125 Milliarden Euro allein in Deutschland und einer rasant steigenden Online-Durchdringung in Österreich, die nun die 75-Prozent-Marke bei den regelmäßigen Käufer*innen überschreitet, stehen Marktteilnehmer*innen vor der Herausforderung, Agilität mit absoluter Rechtskonformität zu vereinen.

Regulatorische Transformation und die Ökonomie der Transparenz

Ein entscheidender Faktor im Jahr 2026 ist die vollständige Integration der EU-Zollreform, die die bisherige 150-Euro-Freigrenze für Zollabgaben endgültig abgeschafft hat. Diese Maßnahme hat das Geschäftsmodell vieler Cross-Border-Akteur*innen grundlegend verändert, da nun jeder Euro Warenwert ab dem ersten Cent vollumfänglich erfasst wird. In Kombination mit der verschärften Ökodesign-Verordnung (ESPR) müssen Produkte, die in Deutschland und Österreich vertrieben werden, nun über einen digitalen Produktpass verfügen.

Daten zeigen, dass Unternehmen, die diese Transparenz proaktiv nutzen, ihre Konversionsraten um bis zu 18 Prozent steigern konnten, da das Vertrauen in die Produktherkunft zum primären Kaufargument avanciert ist. Die Logistikkosten sind durch die verpflichtenden Recycling-Abgaben im Rahmen der erweiterten Produzentenverantwortung (EPR) im Schnitt um 12 Prozent gestiegen, was die Konsolidierung von Warenströmen in lokalen Hubs wie dem Hamburger Hafen oder dem Logistikzentrum Wien-Süd wirtschaftlich alternativlos macht.

Social Commerce 2.0: Umsatzwachstum durch algorithmische Relevanz

Der Social Commerce hat sich von einer experimentellen Nische zu einem tragenden Pfeiler des Einzelhandels entwickelt. Im Jahr 2026 generiert TikTok Shop in den fünf wichtigsten EU-Märkten, darunter Deutschland, signifikante Marktanteile, wobei die Erhöhung der Verkäufer*innenprovision auf 9 Prozent die Spreu vom Weizen getrennt hat. Statistiken belegen, dass 42 Prozent der 18- bis 34-Jährigen in der DACH-Region ihre Kaufentscheidungen primär auf Basis von Video-Content treffen.

Dabei zeigt sich ein interessantes Gefälle: Während deutsche Konsument*innen verstärkt auf die Validierung durch technische Expert*innen und zertifizierte Reviewer setzen, reagiert der österreichische Markt überproportional stark auf Community-basierte Empfehlungen und lokales Micro-Influencing. Marken, die ihre Werbeausgaben von klassischem Search (SEA) hin zu inhaltsgetriebenem Social Commerce umschichten, verzeichnen 2026 einen um bis zu 30 Prozent höheren Return on Ad Spend (ROAS), sofern sie die kulturellen Nuancen der DACH-Region in ihrer Tonalität präzise treffen.

Agentic Commerce und die Datengetriebene Logistik

Die technologische Speerspitze bildet der Agentic Commerce, bei dem autonome KI-Agenten den Beschaffungsprozess für den/die Endverbraucher*in übernehmen. Im Jahr 2026 nutzen bereits knapp 15 Prozent der Haushalte in Deutschland KI-gestützte Assistenten, um automatisierte Preisvergleiche und Qualitätsprüfungen durchzuführen.

Dies hat zur Folge, dass die Preiselastizität im Markt abnimmt; Produkte werden zunehmend über ihre "Maschinenlesbarkeit" und algorithmische Sichtbarkeit verkauft. Parallel dazu hat die Logistik in Österreich durch den massiven Ausbau von Pick-up-Stationen eine Effizienzsteigerung erfahren. Da die Kosten für die "Letzte Meile" durch den Fachkräftemangel auf über 7 Euro pro Haustürzustellung gestiegen sind, nutzen 2026 bereits 40 Prozent der urbanen Käufer*innen in Wien, Graz und München automatisierte Abholstationen. Dies reduziert nicht nur die CO2-Bilanz, sondern senkt die Retourenquote signifikant, da die Paketübergabe beim ersten Versuch garantiert ist.

Strategische Schlussfolgerungen für den Markterfolg

Der Erfolg im DACH-Markt 2026 ist untrennbar mit der Fähigkeit verbunden, Daten in Echtzeit zu operationalisieren. Die Gewinner*innen sind Unternehmen, die ihre Lieferketten so flexibel gestaltet haben, dass sie auf regulatorische Änderungen innerhalb weniger Wochen reagieren können.

Während Deutschland durch seine schiere Marktgröße und die hohe Kaufkraft besticht, bietet Österreich als Testmarkt mit hoher digitaler Affinität ideale Bedingungen für Pilotprojekte im Bereich des autonomen Handels. Für globale Akteur*innen bedeutet dies: Investitionen in lokale Compliance, eine radikale Ausrichtung auf Video-Content und die technologische Vorbereitung auf eine Welt, in der Algorithmen die neuen Gatekeeper des Konsums sind, bilden das Fundament für nachhaltiges Wachstum in einer der anspruchsvollsten Wirtschaftsregionen der Welt.

Fazit: Resilienz durch Innovation und Adaption

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der E-Commerce in Deutschland und Österreich im Jahr 2026 kein Terrain für Kurzentschlossene mehr ist, sondern ein hochkomplexes Ökosystem, das operative Exzellenz fordert. Die Zeiten, in denen reines Arbitrage-Geschäft oder ungebremstes Mengenwachstum zum Erfolg führten, sind endgültig vorbei. Heute wird der Markt von jenen dominiert, die den "DACH-Dreiklang" beherrschen: kompromisslose regulatorische Compliance, technologische Vorreiterrolle bei der KI-Integration und eine tiefgreifende kulturelle Lokalisierung.

Für internationale Akteur*innen und lokale Marktführer*innen gilt gleichermaßen: Wer die hohen Standards der deutschsprachigen Konsumenten in Bezug auf Datenschutz, Nachhaltigkeit und Servicequalität nicht nur als Hürde, sondern als Qualitätsmerkmal begreift, wird langfristig von der enormen Kaufkraft und der Loyalität dieser Märkte profitieren. Der Blick auf 2026 zeigt deutlich, dass die Zukunft des Handels im DACH-Raum digitaler, grüner und intelligenter ist als je zuvor. Es ist eine Ära, in der Vertrauen durch Daten belegt und Wachstum durch algorithmische Relevanz gesichert wird.

Die Autorin Yuwei Bao ist Assistenz der Geschäftsführung bei der Wiener E-Business-Agentur Zeevan

Zwischen Pflichtoptimismus und echter Zuversicht

Wie sich Hoffnung vermitteln lässt, wenn man als Führungskraft selbst nach Orientierung sucht.

Krisen erschüttern, Unsicherheit prägt Strategien und selbst Top-Führungskräfte kämpfen oft im Verborgenen mit eigenen Zweifeln. Inmitten dieser Herausforderungen gewinnt ein Konzept an überraschender Bedeutung: Hoffnung. Nicht als naiver Wunschgedanke, sondern als psychologisches Kapital mit nachweislicher Wirkung, für Motivation, Leistung und Widerstandskraft im Team. Hoffnung aktiviert nicht nur, sondern sie liefert innere Energie. Nicht nur um zu formulieren, auch um zu verfolgen, selbst wenn Hindernisse den Weg erschweren. Hoffnung im Führungskontext ist eng mit Optimismus, Selbstwirksamkeit und Resilenz verbunden, den vier Komponenten des sogenannten Psychological Capital (PsyCap). So beeinflussen Führungspersönlichkeiten mit hohem PsyCap nicht nur die psychische Stärke ihrer Mitarbeitenden, sondern steigern auch deren Engagement und Leistungsfähigkeit. Entscheidend dabei: Die Hoffnung der Mitarbeitenden wächst nicht im Vakuum. Sie orientiert sich am Verhalten der Führung. Wer selbst Zuversicht ausstrahlt, erzeugt emotionale Ansteckung. Gerade in unsicheren Zeiten wirkt Hoffnung also nicht nur stabilisierend, sondern sogar produktiv.

Persönliche Gradwanderung

Führungskräfte stehen dabei vor einer paradoxen Aufgabe: Sie sollen Hoffnung vermitteln, obwohl sie selbst häufig mit Erschöpfung, Isolation oder auch inneren Zweifeln ringen. Während der Pandemie berichteten knapp 70 Prozent der C-Level-Führungskräfte, ernsthaft über einen Rückzug nachgedacht zu haben, viele von ihnen griffen im Zuge dessen zu ungesunden Bewältigungsstrategien. Wer Hoffnung jedoch glaubwürdig verkörpern will, muss sich innerlich auch selbst tragen. Dies gelingt nur durch eine bewusste Selbstfürsorge, klare Grenzen und resilienzfördernde Routinen. Dabei bringt der Satz ‚Die Realität definieren und Hoffnung geben‘ die ethische Herausforderung von Führungskräften auf den Punkt. Hoffnung bedeutet hierbei eben nicht, aufkommende Probleme kleinzureden oder schlechte Nachrichten vollständig auszublenden. Vielmehr geht es darum, auch in schwierigen Situationen Wege aufzuzeigen, wie es weitergehen kann. Authentizität spielt in diesem Zusammenhang jedoch eine Schlüsselrolle. Denn wer ausschließlich auf eine positive Rhetorik setzt und kritische Lagen nur beschönigt, verliert schnell an Vertrauen. Umgekehrt erzeugt Hoffnung somit auch erst dann Wirkung, wenn sie mit Ehrlichkeit und einer nachvollziehbaren Perspektive verbunden bleibt.

Angst ersetzt kein Zukunftsbild

Entscheidungen im Führungskontext lassen sich häufig auf zwei Emotionen zurückführen: Angst oder Hoffnung. Zwar erzeugt Angst kurzfristig eine Bewegung, doch langfristig führt sie zu Misstrauen, Rückzug und Resignation. Mitarbeitende, die keine hoffnungsvolle Perspektive mehr erkennen, neigen häufiger dazu, zu kündigen oder brennen schneller aus. Dabei zählt Vertrauen zu den stärksten Treibern von Mitarbeiterbindung und Engagement. Ohne Integrität, Verlässlichkeit und offene Kommunikation kann aber auch Hoffnung keine richtige Wirkung entfalten. Erst das Zusammenspiel von Zuversicht und erlebtem Vertrauen aktiviert echte Veränderungskraft. Gerade auch im Mittelstand rückt das Thema Hoffnung in der aktuellen Zeit immer mehr in den Fokus. Mit knapp 80 Prozent der Unternehmen, die für 2025 einen Abschwung erwarten, wird die Fähigkeit zur Zuversicht zur Überlebensfrage, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell. Handlungsfelder hervor:

1. Zukunftsplanung trotz Unsicherheit: Dabei stechen vor allem drei strategische Hoffnung ersetzt selbstverständlich keine Strategie, aber sie motiviert überhaupt erstmal, eine zu entwickeln. In komplexen Märkten hilft sie so dabei, Visionen zu bewahren und langfristige Ziele nicht aus dem Blick zu verlieren.

2. Arbeitskultur und Generationen verbinden: Die Erwartungen jüngerer Generationen verlangen nach einem neuen Führungsverständnis. Hoffnungsvoll geführte Organisationen schaffen damit ein Gefühl der Zugehörigkeit, vermitteln ihren Angestellten einen Sinn und nutzen Unterschiedlichkeit als eine entscheidende Stärke.

3. Krisenkommunikation mit Haltung: Hoffnung zeigt sich nicht in auswendig gelernten Durchhalteparolen, sondern in glaubwürdiger Orientierung. Wer klare Ziele formuliert und selbst kleine Fortschritte gut sichtbar macht, ermöglicht seinen Mitarbeitenden Identifikation und verleiht Bedeutung selbst in widrigen Zeiten.

Persönliche Kompetenz

Dabei lässt sich Hoffnung auch trainieren, nicht nur als Haltung, sondern als bewusste Führungsdisziplin. Im ersten Schritt gilt es, ein Vorbild zu sein. Denn wenn die Führungskraft sie sichtbar lebt, kann Hoffnung auf die Mitarbeitenden überspringen. Hierbei braucht es jedoch ein wirklich emotionales Vorleben, statt nur einer einfachen Vision auf Papier. Zudem müssen Führungskräfte im Vorfeld auch einmal echte Grenzen setzen. Nur wer selbst psychisch stabil bleibt, kann für andere zum Hoffnungsträger werden. Burnout-Prävention und eine gesunde Selbstreflektion gelten deshalb nicht nur als ein scheinbarer Luxus, sondern erweisen sich als eine echte Pflicht. Auch das klare Zeigen von Resilienz nach Rückschlägen spielt eine wichtige Rolle. Hoffnung benötigt Raum zum Lernen. Um die psychologische Sicherheit im Team zu stärken, braucht es auch die Fähigkeit Scheitern, als einen Teil des Arbeitsprozesses annehmen zu können, um damit auch eine Entwicklung sichtbar zu machen. Schlussendlich müssen Führungspersönlichkeiten ihren eigenen Einflussbereich genau kennen. Uneingeschränkte Klarheit über gestaltbare Faktoren schützt so vor einem plötzlich aufkommenden Gefühl der Ohnmacht und fokussiert die teaminterne Energie auf das, was tatsächlich verändert werden kann. Genau in diesem Spannungsfeld wächst Hoffnung.

Strategisches Kapital

Führung bedeutet mehr als Strategie und Zahlen – sie verlangt Haltung. Hoffnung beschreibt in diesem Zusammenhang keine naive Wunschvorstellung, sondern eine produktive Kraft im Unternehmen, die Orientierung, Motivation und Verbundenheit im Team schafft. Entscheidend dafür ist jedoch eine Führung, die realistisch bleibt, Vertrauen aufbaut und die Zukunft glaubwürdig gestaltet. Nur wer Hoffnung nicht nur fordert, sondern sie auch selbst verkörpert, kann sie in seinen Mitarbeitenden pflanzen.“

Der Autor Ben Schulz ist Unternehmensberater, Vorstand der Ben Schulz & Partner AG und SPIEGEL-Beststeller-Autor.

HR-Trends 2026

Welches sind die größten Herausforderungen für Unternehmen im Bereich HR im kommenden Jahr? Welche Entwicklungen und Trends erwarten Verantwortliche? Und welche Tipps haben sie für Entscheider*innen? Wir lassen fünf Expert*innen zu Wort kommen.

Hier steht der eigentliche Text

Ivan Cossu, CEO & Co-Founder von deskbird, eine All-in-One-Plattform für Workplace Management

„2026 trifft die Führungskraft Entscheidungen nicht mehr aus dem Bauch, sondern auf Basis konkreter Daten. Denn nur wer versteht, wie Mitarbeitende Räume und Schreibtische nutzen, wann Teams produktiv zusammenarbeiten und wie HRIS- und Workplace-Systeme ineinandergreifen, gestaltet Arbeit gezielt. Durch die Integration dieser Systeme entsteht ein vollständiges Bild von Flächennutzung und Teamdynamiken bis hin zu Produktivität und dem Return on Office. Unsere Analyse, der Desk Sharing Index, zeigt beispielsweise, dass die Büropräsenz in Deutschland wieder ansteigt. Allerdings liegt die Auslastung der Schreibtische über alle Unternehmensgrößen hinweg bei maximal 34 Prozent. Hier besteht also eindeutiges Potenzial, Ressourcen zu reduzieren und das Büro so zu gestalten, dass die Mitarbeitenden mit Freude dorthin zurückkehren. Analytics verbinden auf diese Weise Kultur, Raum sowie Technologie und werden damit zum zentralen Steuerungsinstrument einer mitarbeiterzentrierten Arbeitswelt.“

Gehaltstransparenz wird zur Pflicht – wie offene Zahlen die Jobsuche verändern

Die neue EU-Richtlinie zur Gehaltstransparenz, die 2026 in Kraft tritt, dürfte die Jobsuche wieder einmal entscheidend verändern. Das sollten Arbeitgebende wissen.

So sollen Gehaltsangaben künftig bereits im Bewerbungsprozess erfolgen, jährliche Informationen zu Entgeltkriterien werden Pflicht, und bei Lohndiskriminierung liegt die Beweislast künftig bei dem / der Arbeitgeber*in. Sanktionen bei Verstößen sorgen für zusätzlichen Druck auf Unternehmen, faire Vergütungen umzusetzen.

Damit ist klar: Wer sich jetzt schon auf die neuen Spielregeln einstellt, verschafft sich nicht nur einen Wettbewerbsvorteil im Kampf um Fachkräfte, sondern vermeidet auch rechtliche Risiken. „Gehälter offen kommunizieren – für viele Unternehmen noch eher ungewohnt, für Bewerberinnen und Bewerber heute jedoch ein entscheidender Faktor“, bestätigt Jan-Niklas Hustedt, Geschäftsführer der Sparkassen-Personalberatung. Laut einer Stepstone-Befragung von 2024/2025 erhöhen klare Gehaltsangaben die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kandidatinnen und Kandidaten bewerben, deutlich. Jede zweite Person hat schon auf eine Bewerbung verzichtet, wenn das Gehalt fehlt.

Wer schweigt, verliert?

Transparenz in Sachen Gehalt prägt das Image eines Unternehmens in der heutigen Zeit nachhaltig. So erhalten Bewerber*innen durch entsprechende Angaben eine realistische Orientierung. Für 76 Prozent der Befragten entscheiden Informationen über die Vergütung darüber, ob ein Jobangebot interessant erscheint. „So vermeiden klare Zahlen auch Frust in späteren Gesprächsrunden, wenn Gehaltsvorstellungen plötzlich auseinandergehen“, weiß der Recruiting-Experte. „Gleichzeitig signalisieren Unternehmen damit auch eine offene Kommunikation, Wertschätzung und Vertrauen.“ Ganze 82 Prozent der Menschen hierzulande befürworten eine allgemeine Gehaltstransparenz ausdrücklich. Spätestens mit Inkrafttreten der EU-Richtlinie wird Offenheit nicht mehr nur ein Nice-to-have sein, sondern ein Muss, für Arbeitgebende, die wettbewerbsfähig bleiben wollen.

Klare Zahlen schaffen Vertrauen

Unternehmen profitieren so auch von einem besseren Employer Branding, denn 86 Prozent der Kandidat*innen bewerten Firmen positiv, wenn Stellenanzeigen transparente Gehälter enthalten. Gehaltsangaben fördern relevante Bewerbungen und reduzieren Zeitverluste durch unpassende Kandidaturen. Klare Kommunikation schafft zudem eine Situation auf Augenhöhe, in der keine überflüssigen Verhandlungen nötig sind. Gehaltstransparenz wirkt zudem als Instrument gegen den Gender Pay Gap. Aktuell liegt die Lohnlücke in Deutschland bei rund 15 Prozent – 2020 lag sie noch bei knapp 19 Prozent. Der Experte hält fest: „Offene Gehaltsstrukturen ermöglichen eine faire Vergütung und tragen so dazu bei, Diskriminierungen zu vermeiden.“ Unternehmen, die eine solche Transparenz in ihrem Bewerbungsprozess leben, positionieren sich damit auch als fortschrittliche Arbeitgeber und setzen ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung.

Offenheit lohnt sich doppelt

Das Entgelttransparenzgesetz existiert zwar schon seit 2017 und gewährt Beschäftigten in Firmen ab 200 Mitarbeitenden Auskunft über vergleichbare Gehälter. Ab 500 Mitarbeitenden verpflichtet das Gesetz Unternehmen zusätzlich zu regelmäßigen Berichten über Entgeltgleichheit. Doch erst durch die neue EU-Richtlinie erhält das Thema echten Schub: Offene Gehaltsangaben fördern Vertrauen, sparen Zeit und ziehen passende Bewerber*innen an. Gleichzeitig leisten sie einen Beitrag zu fairer Bezahlung und Gleichberechtigung. „Wer diese Transparenz jetzt schon aktiv lebt, kann die kommenden Vorgaben nicht nur stressfrei erfüllen, sondern sich als moderner, verantwortungsvoller Arbeitgeber positionieren“, so Hustedt. Für Kandidat*innen bedeutet das: eine fundierte Entscheidungsgrundlage und mehr Sicherheit bei der Jobsuche.

Mit knappen Ressourcen gegen skrupellose Angreifer

Wie sich Gründerinnen und Gründer effektiv gegen IT-Sicherheitsbedrohungen wappnen können.

Ihre Geschäftsdaten wurden kopiert und verschlüsselt. Überweisen Sie 25.000 € in Bitcoin innerhalb von 48 Stunden, oder wir veröffentlichen die Daten Ihrer Kunden und informieren diese über den Vorfall.

Diese Nachricht begrüßte Michael Berger, Gründer eines Software-Start-ups, auf seinem Monitor, als er an einem Montagmorgen im Mai das Büro betrat. Von Ransomware-Angriffen hatte er natürlich schon gehört, war aber immer davon ausgegangen, sein 12-Personen-Unternehmen sei viel zu klein, um ins Visier von Cyberkriminellen zu geraten. Ein fataler Irrtum, der sich als kostspielig herausstellen sollte – 65.000 Euro für das Lösegeld, einen Notfallberater und die verlorene Arbeitszeit seiner Mitarbeitenden. Eine Wahl hatte er nicht, die Alternative hätte das Unternehmen aller Voraussicht nach nicht überlebt.

Diese Geschichte ist kein Einzelfall. Laut aktuellen Studien sind inzwischen mehr als ein Drittel aller Cyberangriffe auf kleine Unternehmen gerichtet. Sie bieten eine perfekte Kombination aus wertvollen Daten und schwachen Sicherheitsvorkehrungen. Während Konzerne ihre Cybersicherheitsbudgets aufstocken, bleiben Start-ups und kleine Unternehmen oft verwundbar.

Die Bedrohungslandschaft hat sich innerhalb weniger Jahre dramatisch verändert. Früher musste ein Angreifer technisch versiert sein, heute kann praktisch jeder mit der entsprechenden kriminellen Energie und Skrupellosigkeit einen Cyberangriff durchführen. Diese „Demokratisierung“ der Cyberkriminalität trifft diejenigen besonders hart, die gerade erst erfolgreich gegründet haben, ihr Unternehmen aufbauen und auch ohnehin schon gut planen müssen, um mit knappen Ressourcen Erfolg zu haben.

Die Evolution von Ransomware

Von der einfachen Verschlüsselung zur mehrstufigen Erpressung

Noch vor wenigen Jahren liefen Ransomware-Angriffe nach einem einfachen Prinzip immer nahezu identisch ab: Eindringen, Daten verschlüsseln, Lösegeld für den Entschlüsselungsschlüssel verlangen. Diese Zeiten sind vorbei. Moderne Ransomware-Attacken erinnern eher an eine feindliche Übernahme. Die Angreifer infiltrieren das Zielsystem, bewegen sich lateral durchs Netzwerk und sammeln so viele Hebel wie möglich, um maximalen Druck auszuüben. Dieses veränderte Vorgehen ist als „Multi-Extortion“

bekannt und umfasst mehrere Ebenen von Erpressung:

- Datenexfiltration vor Verschlüsselung: Bevor sie auch nur einen einzigen Computer lahmlegen, kopieren Angreifer sensible Daten. Selbst wenn also im Unternehmen aktuelle, vollständige Backups vorliegen, bleibt die Drohung der Veröffentlichung.

- Selektive Verschlüsselung: Moderne Ransomware verschlüsselt gezielt die wichtigsten Systeme – oft nachdem Angreifer Wochen im Netzwerk verbracht haben, um zu verstehen, welche Server und Daten geschäftskritisch sind.

- Öffentlicher Druck: Die Drohung, Kunden, Partner oder die Öffentlichkeit über den Vorfall zu informieren, ist besonders für Start-ups existenzbedrohend, die gerade erst dabei sind, einen Kundenstamm aufzubauen. In dieser frühen Phase verlorengegangenes Vertrauen wieder aufzubauen, ist nahezu unmöglich.

- Eskalationsmechanismen: Wenn Zahlungen ausbleiben, folgen weitere Druckmittel wie DDoS-Angriffe, die Webseite oder Dienste lahmlegen, oder direkte Kontaktaufnahme mit Kunden.

Das Geschäftsmodell: Ransomware-as-a-Service

Was die Situation besonders gefährlich macht: Umfassende technische Kenntnisse sind heute keine notwendige Voraussetzung mehr, um Ransomware-Angriffe durchzuführen. Das Modell “Ransomware-as-a-Service” (RaaS) funktioniert ähnlich wie legitime SaaS-Angebote, nur für kriminelle Zwecke.

Man kann sich dieses Modell als ein düsteres Spiegelbild des Start-up-Ökosystems selbst vorstellen. Es gibt spezialisierte „Dienstleister“ für jeden Teil der „Wertschöpfungskette“.

- Initial Access Broker: Darauf spezialisiert, in Systeme einzudringen – oft durch gefälschte Login-Seiten oder Phishing-E-Mails.

- RaaS-Anbieter: Entwickeln und warten die eigentliche Malware und stellen Infrastruktur bereit.

- Affiliates: Führen mit diesen Tools die Angriffe durch und zahlen einen Prozentsatz der erpressten Summen an den RaaS-Anbieter.

- Verhandlungsspezialisten maximieren in der direkten Kommunikation mit den Opfern die Erfolgsquote bei Lösegeldforderungen.

Besonders besorgniserregend für kleine Unternehmen: Einige RaaS-Gruppen haben sich explizit auf Ziele mit 50 oder weniger Mitarbeitenden spezialisiert, da bei KMU geringere Sicherheitsmaßnahmen zu erwarten sind – bei gleichzeitig dennoch wertvollen Kundendaten und weniger medialer Aufmerksamkeit.

Gerät ein Start-up ins Visier solcher Cybercrime-Profis, ist falscher Stolz fehl am Platz. Auch größere Unternehmen und sogar Konzerne müssen in solchen Situationen in der Regel professionelle Hilfe anheuern. Abhängig von der konkreten Situation können Incident-Response-Teams, IT-Security-Experten oder Spezialisten für RAID-Datenrettung zum Einsatz kommen.

KI als zweischneidiges Schwert in der IT-Sicherheit

Komplexe Algorithmen und Large Language Models (LLMs) haben die Spielregeln der IT-Sicherheit verändert – und zwar für beide Seiten. Angreifer nutzen KI, um überzeugende Phishing-Mails ohne die früher omnipräsenten Rechtschreib- und Grammatikfehler zu erstellen, realistische Deepfake-Stimmen zu generieren oder Schwachstellen in Code automatisiert zu finden.

Aber auch auf der Gegenseite ist KI im Einsatz. Unter anderem mit der Folge, dass selbst für Startups und andere kleine Unternehmen mit stark begrenztem Budget heute Sicherheitslösungen verfügbar sind, die früher Großunternehmen vorbehalten waren. Natürlich sind auch KI-Lösungen keine Wundermittel, die man einschaltet und vergisst. Sie erfordern wie alle Sicherheitstools Fachwissen für die richtige Konfiguration, Überwachung und Interpretation der Ergebnisse.

Kosteneffiziente KI-Sicherheitsansätze für Start-ups:

- KI-gestützte E-Mail-Filter: Diese erkennen auch subtile Phishing-Versuche, die traditionelle Filter durchlassen würden – benötigen aber regelmäßige Feinabstimmung.

- Verhaltensbasierte Endpoint-Lösungen: Diese identifizieren ungewöhnliche Aktivitäten, müssen jedoch richtig kalibriert werden, um Fehlalarme zu minimieren.

- Automatisierte Patch-Priorisierung: KI-Tools können helfen zu entscheiden, welche Sicherheitsupdates mit welcher Dringlichkeit und daraus resultierend in welcher Reihenfolge installiert werden müssen.

Gleichzeitig ist Vorsicht geboten bei der eigenen Nutzung von KI-Tools: Wenn Mitarbeitende sensible Geschäftsdaten in öffentliche KI-Modelle eingeben, können diese Daten ungewollt in falsche Hände geraten.

Die sechs Grundpfeiler der IT-Sicherheit für Start-up-Gründerinnen und -Gründer

Mit begrenzten Ressourcen müssen Start-ups strategisch vorgehen. Diese sechs Grundpfeiler bieten ein hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis:

1. Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA): „Wenn Sie aus Kostengründen im allerersten Schritt nur eine Sicherheitsmaßnahme implementieren können, sollte es Multi-Faktor-Authentifizierung sein“, hört man oft aus IT-Sicherheitskreisen. Natürlich sollte es nicht bei dieser einen Maßnahme bleiben, aber ihre Wirksamkeit ist tatsächlich verblüffend. Richtig implementiert kann MFA 99% aller kontobasierten Angriffe verhindern. Dabei geht die Einrichtung schnell, kostet wenig bis nichts, und schützt selbst bei kompromittierten Passwörtern – also wenn das Kind eigentlich bereits im Brunnen liegt.

2. 3-2-1-Backup-Strategie: Drei Kopien Ihrer Daten, auf zwei verschiedenen Medientypen, mit einer Kopie außerhalb Ihrer Räumlichkeiten. Cloudbasierte Backup-Lösungen machen dies auch für kleine Teams erschwinglich.

3. Sensibilisierung der Mitarbeiter: Regelmäßige Schulungen des gesamten Teams zu aktuellen Bedrohungen können einen echten Unterschied machen. Hier ist die noch übersichtliche Unternehmensgröße zur Abwechslung einmal ein Vorteil und ein gut aufbereitetes 30-minütiges monatliches Update, das in den Köpfen hängenbleibt, ist wirksamer als manch teure technische Lösung.

4. Automatisiertes Patch-Management: Veraltete Software ist ein Haupteinfallstor. Nutzen Sie Tools, die Updates zentral verwalten und automatisch einspielen.

5. Zero-Trust-Grundprinzipien: Gewähren Sie nur minimale Zugriffsrechte und verifizieren Sie jeden Zugriffsversuch – unabhängig davon, ob er von innerhalb oder außerhalb des Netzwerks kommt.

6. Segmentierung: Trennen Sie kritische Systeme vom Rest Ihres Netzwerks. Selbst einfache VLAN-Segmentierung kann im Ernstfall den Unterschied zwischen einem Ärgernis und einer Katastrophe ausmachen.

Notfallplanung: Wenn der Ernstfall eintritt

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen muss man ehrlich festhalten: Absolute Sicherheit vor Cyberangriffen gibt es nicht. Den Unterschied im Fall der Fälle macht, wie gut das Unternehmen darauf vorbereitet ist. Ein gut ausgearbeiteter individueller IT-Notfallplan kostet nicht viel, entscheidet im Ernstfall aber über glimpflichen Ausgang oder Konkursgefahr.

Was sollte ein guter Notfallplan auf jeden Fall beinhalten?

1. Detaillierte Informationen zu den ersten 72 Stunden nach einem Angriff:

a. Wer trifft welche Entscheidungen?

b. Welche Systeme werden zuerst isoliert/wiederhergestellt?

c. Welche externen Experten werden kontaktiert?

2. Kommunikationsstrategie: Transparente, aber kontrollierte Kommunikation sowohl intern als auch extern mit Kunden und Partnern baut Vertrauen auf, selbst in der Krise. Vorlagen für verschiedene gängige Szenarien können bereits vorbereitet in der Schublade liegen.

3. Rechtliche Verpflichtungen: Was hier konkret gilt, ist von vielen Faktoren abhängig, die von der Branche bis zur Unternehmensgröße reichen. Ein oft übersehener Aspekt sind Meldepflichten – mit empfindlichen Strafen bei Versäumnissen.

4. Wiederherstellungsreihenfolge: Auch wenn gerade in einem jungen Unternehmen vieles nicht geplant und strukturiert ablaufen kann: Zumindest die Frage, welche Systeme und Daten Priorität bei der Wiederherstellung haben, sollte vorab geklärt sein. Das vermeidet chaotische Entscheidungen unter Stress.

Ausblick: Kommende Regulierungen und Chancen

Die regulatorische Landschaft verändert sich rapide. Die NIS2-Richtlinie der EU erweitert den Kreis der regulierten Unternehmen, betrifft aber nicht pauschal alle kleinen Unternehmen. Primär werden Unternehmen erfasst, die in kritischen Sektoren tätig sind (wie Energie, Verkehr, Banken, Gesundheitswesen, digitale Infrastruktur) oder als „wichtige Einrichtungen“ gelten – unabhängig von ihrer Größe. Start-ups in diesen Bereichen sollten sich frühzeitig mit den Anforderungen vertraut machen.

Doch statt darin eine weitere Belastung zu sehen, können kluge Gründerinnen und Gründer einen Wettbewerbsvorteil daraus ziehen: Kunden und Partner achten zunehmend auf Sicherheitsstandards. Ein junges Unternehmen mit nachweislich gutem Sicherheitskonzept kann sich positiv von der Konkurrenz abheben.

Fazit: Sicherheit als Wettbewerbsvorteil

Investitionen in IT-Sicherheit sind vor dem Hintergrund der rasant wachsenden Bedrohungen nicht mehr optional. Wer sich schon bei der Gründung dafür entscheidet, das nicht als lästige Pflicht zu betrachten, sondern als Grundlage für nachhaltiges Wachstum, kann aus der Not eine Tugend machen. Von Anfang an in die DNA eines jungen Unternehmens integriert, wird IT-Sicherheit zum Wettbewerbsvorteil gegenüber etablierten, aber aufgrund ihrer Größe auch trägeren Marktteilnehmern.

Zu viel Druck am Arbeitsplatz?

Este-Hilfe-Maßnahmen für Teams mit Burn-out-Symptomen und wie du übermäßigen Stress am Arbeitsplatz in Zukunft besser verhindern kannst.

Eine vom McKinsey Health Institute durchgeführte Studie ergab, dass fast 22 Prozent der europäischen Arbeitnehmenden über Burn-out-Symptome klagen, wobei jüngere Menschen und Frauen am stärksten betroffen sind. Umso wichtiger ist es zu wissen, wie Symptome frühzeitig erkannt und Veränderungen auf Unternehmensebene umgesetzt werden können, um diese zu verhindern.

Mit steigendem finanziellen Druck erreicht der Stress am Arbeitsplatz ein kritisches Niveau, was viele Mitarbeitende in Richtung Burn-out treibt. Ein Burn-out ist zwar auf chronischen, unkontrollierten Stress zurückzuführen, aber er ist nicht nur ein persönliches Problem, sondern eine systemische Herausforderung auf Unternehmensebene. In Krisenzeiten verstärken Arbeitsplatzunsicherheit und überarbeitete Teams die emotionale Belastung weiter.

Führungskräften und Mitarbeitenden der Personalabteilung fällt die Aufgabe zu, ausgelaugte Mitarbeitende wieder einzubinden, während sie zugleich ihre eigene Ermüdung bewältigen müssen. Der Umgang mit Burn-out in Momenten wie diesen erfordert mehr als Resilienz – Sensibilisierung, Strategien und strukturelle Veränderungen sind erforderlich.

Auf individueller Ebene müssen die Mitarbeitenden auf Anzeichen von Stress und mentaler Erschöpfung achten – diese werden aufgrund von Arbeitsplatzunsicherheit und Leistungsdruck jedoch oft übersehen. An diesem Punkt ist Führungsstärke entscheidend. Führungskräfte müssen erkennen lernen, wann Teammitglieder auf einen Burn-out zusteuern, und ein offenes, unterstützendes Umfeld fördern.

Die Rolle von Vorgesetzten und Führungskräften bei der Gestaltung der Unternehmenskultur zu verstehen, ist von entscheidender Bedeutung und kann Unternehmen dabei helfen, mit Burn-out bei Mitarbeitenden umzugehen und einen gesünderen Arbeitsplatz zu fördern.

„Burn-out ist mehr als nur ein persönliches Problem – er ist ein Warnsignal für das Unternehmen. Wenn Führungskräfte die Persönlichkeitsmerkmale verstehen, die das Verhalten am Arbeitsplatz beeinflussen, können sie frühzeitig eingreifen, Stress verringern und gesündere, widerstandsfähigere Teams aufbauen“, sagt Allison Howell, Vice President of Market Innovation bei Hogan Assessments.

Hogan Assessments, Anbieter von Persönlichkeitsbeurteilungen am Arbeitsplatz, hat erarbeitet, wie Führungskräfte durch das Verständnis von persönlichkeitsbedingten Verhaltensweisen Teams unterstützen können, die überfordert sind. Mit den richtigen Erkenntnissen können Führungskräfte gesündere, resilientere Arbeitsplätze schaffen und sich um ihre Mitarbeitenden kümmern.

Kommuniziere bewusst, höre einfühlsam zu

Fördere eine Kultur des offenen Dialogs, in der Mitarbeitende sich sicher fühlen, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen, indem du dich regelmäßig nach der Stimmung erkundigst und bewusst interagierst. Passe deinen Kommunikationsstil an die verschiedenen Persönlichkeiten an. Einige kommen möglicherweise besser im Einzelgespräch zurecht, während andere sich in Gruppen wohler fühlen. Diese Art von inklusiver Kommunikation reduziert Burn-out in hybriden Teams gemäß dem Europäischen Parlament um bis zu 25 Prozent. Dies zeigt, wie wichtig Empathie und Offenheit am post-pandemischen Arbeitsplatz sind.

So viel kann ein Danke bewirken

Steigere die Arbeitsmoral, indem du regelmäßig Bemühungen anerkennst und Erfolge feierst – sowohl große als auch kleine. Ebenso wichtig wie die Anerkennung selbst ist die Art und Weise, wie sie zum Ausdruck gebracht wird: Während einige Mitarbeitende gern vor anderen gelobt werden, schätzen manche ein privateres, persönlicheres Dankeschön mehr. Anerkennung, an individuelle Präferenzen angepasst, bewirkt mehr als nur eine Steigerung der Moral – eine Studie von Gallup zeigt, dass Mitarbeitende, die sich stets wertgeschätzt fühlen, mit 63 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr bei ihrem Unternehmen bleiben.

Wohlbefinden trifft auf Leistung

Unterstütze das Wohlbefinden der Mitarbeitenden, indem du Zugang zu Ressourcen für die mentale Gesundheit wie Counseling oder Stressmanagement-Workshops anbietest. Zugleich solltest du in Möglichkeiten zur Kompetenzbildung investieren, die Teams in die Lage versetzen, effizienter zu arbeiten, um Überlastung zu reduzieren und das Selbstvertrauen zu stärken. Eine solche Doppelinvestition zahlt sich aus: Der OECD zufolge berichten Unternehmen, die dem Wohlbefinden neben der Weiterentwicklung Priorität einräumen, von Produktivitätssteigerungen von 10 bis 12 Prozent, was beweist, dass die Wertschätzung der Mitarbeitenden und deren Leistung Hand in Hand gehen.

Unterstütze die Work-Life-Balance

Betone die Bedeutung des Gleichgewichts zwischen persönlichem und beruflichem Wohlbefinden und schaffe eine Unternehmenskultur, die die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden auch abseits vom Arbeitsplatz wertschätzt. Führungskräfte können den Weg dafür ebnen, indem sie die ihnen zustehende Freizeit nutzen und ihre Mitarbeitenden dazu anregen, dies ebenfalls zu tun. Eine Studie von Eurofound zeigt, dass bei Mitarbeitenden, die sich Auszeiten nehmen und ihre Arbeitszeit selbständig einteilen können, das Stressniveau um 30 Prozent abnimmt – ein eindeutiger Grund, im Sommer und darüber hinaus mit gutem Beispiel voranzugehen.

Fazit

Angesichts weiter steigender Burn-out-Raten aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten und überlasteter Belegschaften ist es für Führungskräfte von entscheidender Bedeutung, ein Umfeld mit offener Kommunikation und individualisierter Unterstützung zu schaffen, um die einzigartigen Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden anzuerkennen.

Die Priorisierung der psychischen Gesundheit und die richtige Herangehensweise zur Bekämpfung von Burn-out kommen nicht nur Einzelpersonen zugute, sondern steigern auch die Gesamtleistung des Unternehmens und ebnen den Weg für einen gesünderen und wertgeschätzteren Arbeitsplatz.

Start-up-Büros – Worauf sollte man achten?

Welche Elemente im Start-up-Büro den Arbeitsalltag wirklich verbessern – von Druckerpatronen bis Ergonomie.

In neu gegründeten Unternehmen liegt der Fokus verständlicherweise auf Produktentwicklung, Finanzierungsrunden und der Markteinführung. Das operative Umfeld – also das Büro selbst – wird dabei oft eher pragmatisch betrachtet: Hauptsache WLAN, ein paar Stühle, ein Drucker.

Doch gerade in der Anfangsphase, wenn viel improvisiert und eng zusammengearbeitet wird, machen gut funktionierende Strukturen den Alltag nicht nur effizienter, sondern auch stressfreier. Und das beginnt oft bei scheinbaren Nebensächlichkeiten.

Die folgenden Abschnitte zeigen, welche „Kleinigkeiten“ während der Gründungsphase den Unterschied machen können und warum es so wichtig ist, hier direkt von Beginn an keine Kompromisse einzugehen.

Druckerpatronen: Qualität verhindert Ausfälle

Ein klassisches Beispiel dafür, wie wichtig es ist, bei der Suche nach der „perfekten Büroausstattung“ genau hinzuschauen: Drucker. Solange sie funktionieren, gerät ihr hoher Stellenwert schnell in Vergessenheit. Sobald sie aber im entscheidenden Moment streiken – etwa vor einem Pitch oder Vertragsversand – wird klar, wie wichtig reibungslose Technik ist. Ein häufiger Grund für Probleme liegt bei den Patronen. Wer auf günstige Alternativen ohne geprüfte Qualität setzt, riskiert verschmierte Ausdrucke, Fehlermeldungen oder im schlimmsten Fall teure Reparaturen. Kompatible und originale Patronen sorgen nicht nur für saubere Ausdrucke, sondern auch für eine zuverlässige Funktionsweise. In einem Büro, in dem Zeit ohnehin knapp ist, sollten solche Störfaktoren möglichst ausgeschlossen werden.

Ergonomische Büromöbel für einen komfortableren Arbeitsalltag

Der improvisierte Arbeitsplatz gehört für viele Gründer zur Realität. Doch über Wochen und Monate hinweg wirken sich Klappstühle, falsche Bildschirmhöhen und unbequeme Sitzpositionen auf Konzentration, Gesundheit und Arbeitsmoral aus.

Bereits mit wenigen gezielten Anschaffungen – einem ergonomischen Stuhl, einem höhenverstellbaren Schreibtisch oder einem zusätzlichen Monitor – lässt sich die Arbeitssituation spürbar verbessern.

Für Teams, die täglich lange Stunden am Schreibtisch verbringen, ist Ergonomie kein Komfortthema, sondern ein produktiver Faktor – sowohl im klassischen Großraumbüro als auch im Home Office.

Raumgestaltung mit Wirkung: Diese Punkte werden wichtig

Nicht jedes Start-up kann sich ein Office leisten, das in jeglicher Hinsicht im Trend liegt. Hier kann es sich lohnen, nach und nach vorzugehen und die Umgebung schrittweise zu optimieren.

Licht, Akustik und Struktur eines Raums wirken bei vielen Menschen direkt auf die Konzentrationsfähigkeit und das Wohlbefinden des Teams. Tageslicht, grüne Pflanzen und eine gewisse Ordnung helfen dabei, aus einem funktionalen Raum einen echten Arbeitsort zu machen.

In offenen Räumen kann schon ein einzelner Raumtrenner helfen, akustische Belastungen zu reduzieren. Kleine Investitionen in das Raumgefühl zahlen sich langfristig aus.

Die Küche als sozialer Dreh- und Angelpunkt

Die Kaffeeküche ist in vielen Start-ups weit mehr als ein Ort für kurze Pausen. Hier entstehen Gespräche, Ideen und oft auch Lösungen. Eine funktionierende Kaffeemaschine, frisches Wasser, eventuell etwas Obst – all das fördert informelle Kommunikation und stärkt den Zusammenhalt, gerade in hybriden oder schnell wachsenden Teams.

Solche Orte tragen mehr zur Unternehmenskultur bei, als es ihr funktionaler Zweck vermuten lässt.

Technik, die in jeglicher Hinsicht unterstützt

Eine instabile Internetverbindung, schlechte Mikrofone oder veraltete Bildschirme bremsen den Arbeitsfluss. Besonders bei Remote-Zusammenarbeit oder externen Meetings kann mangelhafte Technik auch unprofessionell wirken. Dabei müssen es keine High-End-Lösungen sein – aber eine verlässliche, solide Grundausstattung ist essenziell.

Zudem kann es sich lohnen, sich in Zeiten von KI, der entsprechenden Übergangsphase und den hiermit verbundenen Möglichkeiten immer wieder über neue Techniken zu erkundigen.

Fest steht: Ein funktionierendes System spart täglich Zeit

Im Alltag entscheidet oft nicht das große Konzept, sondern die tägliche Organisation. Fehlende Kabel, unauffindbare Unterlagen oder schlecht abgestimmte Kalender kosten Zeit und Nerven. Deshalb ist es sinnvoll, frühzeitig einfache, funktionierende Systeme zu etablieren:

- Digitale Kalender mit klarer Terminabstimmung

- Zentrale Ablageorte für gemeinsam genutzte Arbeitsmaterialien

- Grundausstattung an Ladekabeln, Adaptern und Ersatzteilen

- Einheitliche Dateistrukturen und Backup-Routinen

- Sichtbare, aber dezente Beschriftungen von Räumen, Ordnern und Geräten.

Einmal eingerichtet, wirken diese Maßnahmen wie kleine Automatismen, die den Arbeitsfluss im Hintergrund am Laufen halten.

Fazit: Kleine Stellschrauben, große Wirkung

Start-up-Büros müssen nicht perfekt sein – aber funktional. Gerade weil Ressourcen oft knapp sind, lohnt es sich, an den richtigen Stellen gezielt zu investieren. Wer Druckerprobleme vermeidet, ergonomisches Arbeiten ermöglicht und für eine funktionierende Infrastruktur sorgt, schafft bessere Voraussetzungen für konzentriertes, effizientes Arbeiten.

Nicht alles muss auf einmal umgesetzt werden. Doch wer kleine Schwachstellen im Alltag erkennt und angeht, verschafft seinem Team genau das, was in der Start-up-Phase am wertvollsten ist: Zeit, Fokus und Energie für das Wesentliche.

Senior Hires: Das stille Desaster der Skalierung

40 bis 60 Prozent der sogenannten Senior Hires in Start-ups scheitern vorzeitig. Daher gut zu wissen: Das sind die wichtigsten Eigenschaften von echten Top-Leuten für dein Start-up.

Die Series A ist durch, das erste große Kapital auf dem Konto – endlich kann das Start-up den erfahrenen Manager bzw. die erfahrene Managerin aus dem Konzern (Senior Hires) holen. Doch was als Quantensprung geplant war, endet nicht selten im Desaster. Nach sechs Monaten ist der/die Neue weg, hat aber bereits wichtige Mitarbeitende vergrault und die Kultur des jungen Unternehmens nachhaltig beschädigt. Ein Szenario, das sich erschreckend oft wiederholt.

Die eingangs erwähnte Wahrheit lautet: 40 bis 60 Prozent der Senior Hires in Start-ups scheitern vorzeitig. Ein Tabuthema in der Szene, weil es nicht nur finanziell teuer ist, sondern das Unternehmenswachstum um Jahre zurückwerfen kann.

Die Wurzel des Problems

Die Praxis zeigt: Das Scheitern liegt selten an mangelnder fachlicher Kompetenz. Die wahren Gründe sind subtiler. Konzernmanager*innen bringen oft eine Arbeitsweise mit, die in etablierten Strukturen funktioniert, aber ein Start-up lähmt. Sie unterschätzen die besondere Dynamik der Wachstumsphase und die Notwendigkeit, gleichzeitig strategisch zu denken und operativ aktiv mit anzupacken.

External Senior Hire: 12 entscheidende Talente – und Red Flags

Die erfolgreiche Integration eines Senior Hires ist wie ein Puzzle: Viele Teile müssen perfekt zusammenpassen. Im Folgenden lernst du die zwölf entscheidenden Fähigkeiten kennen, die über Erfolg oder Scheitern bestimmen. Ebenso wichtig sind die Stolperfallen (Red Flags), bei denen du hellhörig werden solltest.

1. Start-up-Erfahrung & Unternehmergeist

Vielversprechende Kandidat*innen kennen die Aufbauphase und haben sie mindestens einmal erfolgreich durchlaufen. Sie lieben es, Ordnung ins Chaos zu bringen und können gut damit leben, dass noch lange nicht alles perfekt ist. Schnelles Tempo und knappe Ressourcen nehmen sie als positive Herausforderung an, weil sie das Unternehmer-Gen mitbringen.

Red Flag: Senior Hires, die zu lange in etablierten Umfeldern gearbeitet haben und funktionierende Prozesse gewohnt sind.

2. Team Empowerment

Die neue Führungskraft begeistert ihr Team und hilft ihm über den Frust hinweg, nicht mehr direkt an die Gründer*innen zu berichten. Sie ist nah dran, baut nicht sofort neue Hierarchieebenen auf und entwickelt High Potentials, die zur Kultur passen.

Red Flag: Senior Hires, die nur führen wollen und direkt planen, ein zweites Level einzuziehen.

3. Entscheidungskompetenz

Start-ups leben von schnellen Entscheidungen. Ein erfolgreicher Senior Hire schafft einen klaren Entscheidungsrahmen für sein Team und konzentriert sich selbst auf die wirklich wichtigen Grundsatzentscheidungen.

Red Flag: Der/die Kandidat*in redet nur über Alltagsentscheidungen. Das weist auf Mikromanagement hin. Oder er/sie beschreibt nur sehr generische Entscheidungen.

4. Transparente Kommunikation

Als neue Zwischenebene kommunizieren External Hires offen in alle Richtungen, fördern Skip-Level-Meetings und sprechen auch kritische Themen mutig an. Sie schaffen Vertrauen statt Abschottung.

Red Flag: Senior Hires schotten das Team von den Gründenden ab. Frei nach dem Motto: Das musst du jetzt ja nicht mehr wissen, dafür bin ich da.

5. Kreative Lösungsfindung

Gute Manager*innen entwickeln individuelle Lösungen, statt Konzeptblaupausen zu kopieren. Dafür stellen sie zunächst viele Fragen und entwickeln ein tiefes Verständnis für das Geschäftsmodell.

Red Flag: Euer Kandidat, eure Kandidatin bietet euch ohne tieferes Verständnis eurer Herausforderung die „perfekte Lösung“ an und zieht das Team nach, ohne zu verstehen, wie ihr tickt.

6. Strategisch & Hands-on

Ideale Kandidat*innen denken strategisch, scheuen sich aber nicht, bei Bedarf selbst anzupacken. Sie interessieren sich für die Gesamtstrategie und die Komplexitäten anderer Bereiche.

Red Flag: Senior Hires lehnen es ab, operativ tätig zu werden und interessieren sich nicht für die Probleme der anderen Bereiche.

7. Netzwerk & Branchenkenntnis

Sie bringen wertvolle Kontakte mit und nutzen ihre Branchenerfahrung gezielt zur Weiterentwicklung des Teams und des Unternehmens.

Red Flag: Wildes Namedropping – die Quantität der Beziehungen ist wichtiger als die Qualität.

8. Leadership-Team-Fit

Senior Hires, die menschlich ins Führungsteam passen, ein sehr ähnliches Wertesystem teilen und gleichzeitig neue Perspektiven einbringen. Das Engagement im Leadership-Team sehen sie als wichtigen Teil ihrer Rolle.

Red Flag: Senior Hires, die nur auf ihren Job fokussiert sind. Kritisches Feedback aus dem Leadership-Team ist die Folge.

9. Resilienz

Start-up-Alltag bedeutet ständige Veränderung und häufige Rückschläge. Top-Besetzungen haben selbst Scheitern erlebt und konstruktive Wege gefunden, damit umzugehen.

Red Flag: Menschen, die sich als Hero und Winner-Typ verkaufen – ohne persönliches Scheitern, ohne Selbstreflexion.

10. Langfristiges Commitment

Externe, die bereit sind, den gesamten Weg vom Start-up zum Scale-up mitzugehen – typischerweise zwei bis drei Jahre oder länger. Diese anstrengende Phase sehen sie als positive Herausforderung.

Red Flag: Der CV kann Aufschluss über die Arbeitsmoral geben. Vor allem bei unerklärten Lücken und einigen kurzen Stationen sollte man hellhörig werden.

11. Demütige Ambition

Große Titel und überzogene Gehaltsforderungen sind weniger wichtig als die Aufgabe selbst. Man hat Großes mit dem Start-up vor, steht aber gleichzeitig fest auf dem Boden (der Tatsachen).

Red Flag: Vorsicht bei Senior Hires, die nur auf den C-Titel schielen und absurde Gehaltsvorstellungen haben.

12. Partner*in auf Augenhöhe

Dein Traum ist ein(e) echte Sparringspartner*in, der/die dir dabei hilft, den Weg vom Gründer bzw. von der Gründerin zum/zur CEO zu gehen. Er/Sie weiß, wie schwierig es ist, loszulassen und unterstützt dich dabei mit seinen/ihren Erfahrungen und lässt dir Raum – wohl wissend, dass die besondere Energie eines Gründenden durch nichts zu kompensieren ist.

Red Flag: Jemand, der euch das Gefühl gibt, nicht genug zu können oder euch schlichtweg als Karrierebooster nutzen will.

Der Weg zum erfolgreichen Senior Hire

Die gute Nachricht: Diese Talente lassen sich im Recruiting-Prozess erkennen. Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen. Idealerweise verbringt man einen ganzen Tag mit der Person, lässt sie mit verschiedenen Stakeholdern sprechen und testet die Zusammenarbeit in einem kleinen Projekt.

Unverzichtbar sind ausführliche Referenzgespräche. Mindestens fünf bis sechs frühere Wegbegleiter*innen sollten befragt werden – von ehemaligen Chefs bis hin zu Teammitgliedern. Auch die Unternehmenskultur früherer Arbeitgebenden gibt wichtige Hinweise.

Als ehemalige C-Level-Managerin, die selbst als External Hire gescheitert ist, kenne ich beide Seiten der Medaille. Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie schwierig der Kulturwandel vom Konzern zum Start-up sein kann. Mein Learning: Der Erfolg eines Senior Hires ist keine Frage des Zufalls, sondern das Ergebnis sorgfältiger Vorbereitung auf beiden Seiten.

Tipps für Start-ups

Nehmt euch die Zeit, die richtigen Menschen zu finden. Schaut über den Lebenslauf hinaus und achtet besonders auf die kulturelle Passung. Entwickelt einen strukturierten Onboarding-Prozess. Und vor allem: Seid ehrlich zu euch selbst, ob ihr wirklich bereit seid, Verantwortung abzugeben und eine(n) erfahrene(n) Manger*in als Partner*in auf Augenhöhe zu akzeptieren.

Tipps für potenzielle Senior Hires

Unterschätzt nicht die Unterschiede zwischen Konzern und Start-up. Seid bereit, etablierte Denkmuster infrage zu stellen. Zeigt Demut, dass ihr von der Start-up-Kultur lernen wollt, während ihr eure Erfahrung einbringt. Und reflektiert ehrlich, ob ihr die Energie und Flexibilität für diese herausfordernde Transformation habt.

Die Auswahl und Integration des/der ersten erfahrenen Manager*in ist ein entscheidender Moment in der Entwicklung eines Start-ups. Wenn sie gelingt, kann dies das Unternehmen auf ein völlig neues Level heben. Es ist eine Investition, die sich mehrfach auszahlt – sofern man sie richtig angeht.

Die Autorin Dorothea von Wichert-Nick begleitet mit ihrer Beratung volate Gründer*innen auf ihrem Weg zum/zur CEO und begleitet Start-ups in ihrer kritischen Wachstumsphase.

Leadership: Wenn Haltung Fachwissen schlägt

Wie du leichter erkennst, wer aus deinem Team das Zeug dazu hat, eine Leadership-Funktion auszufüllen.

Fachliche Exzellenz allein reicht nicht mehr. Unternehmen, die auch morgen noch relevant sein wollen, brauchen Menschen, die Komplexität navigieren, Wandel gestalten und Teams inspirieren können. Doch wie lassen sich Führungspersönlichkeiten erkennen, bevor sie offiziell führen? Führung beginnt nicht erst mit der Visitenkarte. Sie zeigt sich viel früher – in Momenten, in denen Menschen Verantwortung übernehmen, ohne dass es von ihnen verlangt wird.

Die Besten sind nicht die Lautesten

Auch eine Analyse des Harvard Business Review belegt, was viele längst wissen: 71 Prozent der Arbeitgebenden halten emotionale Intelligenz für wichtiger als technische Skills. Wer reflektiert, empathisch und lösungsorientiert handelt, bringt oft mehr nachhaltige Führungsqualität mit als jemand mit reinem Fachfokus. Die besten Führungskräfte von morgen sind nicht die Lautesten. Fachwissen lässt sich erlernen, Haltung nicht. Wer Konflikte deeskaliert, sich selbst hinterfragt und andere mitnimmt, zeigt echte Führungsreife.

Leadership zeigt sich im Alltag

Führungspotenzial zeigt sich nicht im Assessment Center, sondern in der Praxis: in Projekten, bei neuen Rollen, in interdisziplinären Teams. Wer Verantwortung übernimmt, Initiative zeigt und andere involviert, gibt mehr über sich preis als jedes Kompetenzmodell. Besonders deutlich wird das, wenn gewohnte Strukturen wegbrechen: Wenn Prioritäten sich verschieben, Rollen unklar sind oder Konflikte entstehen. Wer in solchen Momenten Orientierung bietet, zeigt, dass hier echte Führung entsteht. Dabei zählt nicht nur das Ergebnis, sondern wie es erreicht wurde – mit welcher Haltung, Kommunikation und welchem Umgang mit Rückschlägen.

Entwicklung beginnt mit Selbstreflexion

Die Praxis zeigt: Zum einen ist die Beobachtung über einen längeren Zeitraum entscheidend. Führungsqualitäten sind schwer messbar, aber sichtbar. Wer genau hinschaut, erkennt sie im Verhalten im Moment. Wie geht jemand mit Druck um? Wie führt jemand ein Team, ohne sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen? Zum anderen braucht es ein Entwicklungsumfeld, das fordert und fördert – keine Standardschulungen, sondern echte Sparring-Partner mit eigener Führungserfahrung. Menschen, die wissen, wie es ist, unter Unsicherheit zu entscheiden. Und last but not least: Entwicklung beginnt mit Selbstreflexion. Wer führen will, muss bereit sein, sich selbst infrage zu stellen. Denn wer sich selbst kennt, kann andere besser führen.

Führung entsteht nicht im luftleeren Raum

Ebenso entscheidend, wie die Person ist das Umfeld. Unternehmen, die Eigenverantwortung, kritisches Denken und Offenheit fördern, schaffen Raum für Führungspotenziale. Doch das verlangt Mut. Denn wer Entwicklung will, muss bereit sein, Macht zu teilen und Unsicherheit auszuhalten. Kultur ist kein Poster im Flur, das ein flottes Vision-Statement darstellt, sondern gelebter Alltag. Sie zeigt sich darin, ob Menschen unbequeme Wahrheiten aussprechen dürfen, ob Fehler als Risiko gelten – oder als Chance zu lernen. „Führung entsteht nicht im luftleeren Raum“, führt Thiele an. „Sie wächst in einer Kultur, die Fehler zulässt, Diversität anerkennt und Dialog stärkt.“

Der Autor Lars Thiele ist Geschäftsführer der EMENDO Leadership Consultants GmbH. Seit 2023 berät EMENDO mittelständische Unternehmen zu Themen wie Führung, Vertrieb und Verhandlung.

On-Call-Dienst - bereit, wenn’s drauf ankommt

Rufbereitschaft gehört in vielen IT- und DevOps-Teams zum Alltag – sorgt aber gerade oft für Unsicherheit. Hier ein FAQ für den Alltag in der Rufbereitschaft.

Was muss ich während der Rufbereitschaft vor meinem ersten Einsatz beachten? Darf ich kurz einkaufen? Sind ein Nickerchen oder ein Glas Wein im Bereitschaftsdienst erlaubt? Wie vermeiden wir Überlastung im Team? Und wie sieht eigentlich eine faire Vergütung aus? In einem kompakten FAQ findest du die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den On-Call-Dienst – praxisnah, verständlich und mit Tipps aus dem Arbeitsalltag.

Wichtige Fragen und Antworten zum Bereitschaftsdienst

1. Kann ich mein Zuhause verlassen oder muss ich auf Standby bleiben wie ein Server im Ruhezustand?

Du kannst dein Zuhause verlassen, aber du solltest immer erreichbar bleiben. Solange du eine Möglichkeit hast, auf Benachrichtigungen zu reagieren (Telefon, Laptop oder andere Geräte), kannst du unterwegs sein. Vermeide jedoch Orte, an denen du nicht schnell reagieren kannst, falls es nötig wird.

2. Kann ich einen schnellen Einkauf im Supermarkt machen oder schlägt Murphy's Law dann zu?

Es ist besser, an einem Ort zu bleiben, an dem du schnell ein Problem lösen kannst, aber ein kurzer Einkauf sollte in der Regel kein Problem sein, solange du dein Telefon oder Laptop dabei hast. Wenn du dir unsicher bist, vermeide es, den Supermarkt zu betreten.

3. Ist es okay, mit meinem Hund spazieren zu gehen oder sollte ich meinen Laptop mitnehmen?

Spazieren gehen ist in Ordnung, solange du in einem Gebiet mit gutem Empfang bist und schnell reagieren kannst, falls nötig. Es ist nicht schlecht, einen Backup-Plan zu haben (wie dein Telefon oder Laptop), falls eine dringende Benachrichtigung eintrifft.

4. Kann ich ins Fitnessstudio gehen oder ist es sicherer, in der Nähe meines Arbeitsplatzes zu bleiben?

Es kommt darauf an, um welches Fitnessstudio es sich handelt. Wenn es ein Studio ist, in dem du keinen Empfang hast oder nicht schnell reagieren kannst, ist es sicherer, in der Nähe deines Arbeitsplatzes zu bleiben. Wenn du ein Studio in der Nähe hast und erreichbar bleibst (z.B. mit deinem Handy), sollte ein kurzes Workout kein Problem sein.

5. Was ist mit Reisen? Bin ich an meinen Standort gebunden oder kann ich mich bewegen?

Reisen kann schwierig sein, aber es kommt auf dein Benachrichtigungssystem an. Wenn du in ein Gebiet reist, in dem du gut verbunden bist und Probleme aus der Ferne lösen kannst, ist es möglich. Lange Reisen oder Reisen in Gebiete mit schlechtem Empfang sind jedoch nicht die beste Wahl während eines Bereitschaftsdienstes.

6. Ein kurzes Nickerchen – erlaubt oder zu riskant?

Ein Bereitschaftsdienst bedeutet im Allgemeinen nicht, dass man die ganze Zeit wach sein muss. Die einzige Voraussetzung ist, dass Sie in der Lage sind, innerhalb eines kurzen Zeitraums (z.B. innerhalb von 10 Minuten) zu arbeiten. Einige Incident-Management-Tools verfügen über Funktionen, die dafür sorgen, dass du während des Bereitschaftsdienstes beruhigt schlafen kannst und dennoch die Gewissheit hast, dass es bei einem Zwischenfall zu einer Meldung kommt.

7. Kann ich ein Glas Wein trinken oder sollte ich so nüchtern bleiben wie ein Systemprotokoll?

Es ist besser, während des Bereitschaftsdienstes nüchtern zu bleiben. Ein einziges Glas Wein sollte zwar nicht deine Fähigkeit beeinträchtigen zu reagieren, aber Alkohol kann deine Wachsamkeit verringern. Es ist sicherer, während des Bereitschaftsdienstes auf Alkohol zu verzichten.

Arbeit & Technologie

8. Was passiert, wenn ich eine Benachrichtigung verpasse? Gibt es eine Backup-Lösung?

Das Verpassen einer Benachrichtigung kann zu Verzögerungen führen, aber die meisten Systeme haben Redundanzen. Wenn möglich, richte sekundäre Benachrichtigungen ein oder habe eine Backup-Person, die dich unterstützt und somit die Reaktion auf einen Vorfall übernimmt, falls du verhindert bist.

9. Wie sollte ich mit Problemen umgehen, die ich nicht sofort lösen kann?

Wenn du das Problem nicht sofort lösen kannst, folge dem Eskalationsprozess. Dokumentiere das Problem, informiere die nächste Person in der Kette und gib so viele Details wie möglich, damit das nächste Teammitglied übernehmen kann.

10. Was soll ich tun, wenn ein völlig neues Problem auftritt und es keinen Leitfaden dafür gibt?

Bleibe ruhig und analysiere das Problem systematisch. Verwende Fehlerbehebungsansätze, die bei ähnlichen Problemen funktioniert haben. Wenn das Problem zu unbekannt ist, eskaliere es an das entsprechende Team und dokumentiere alles für zukünftige Referenzen.

11. Welche Werkzeuge sollte ich immer griffbereit haben?

Dein Telefon, Laptop und alle Arbeitswerkzeuge oder Software, die du zur Beantwortung von Benachrichtigungen benötigst, sind unerlässlich. Stelle sicher, dass du Zugriff auf Fernwartungswerkzeuge, Überwachungs-Dashboards und Kommunikationskanäle hast, damit du Probleme effizient lösen kannst.

12. Was, wenn ich mich in einem Gebiet mit schlechter Empfangsqualität befinde?

In Gebieten mit schlechtem Empfang solltest du Situationen vermeiden, in denen du vollständig auf Benachrichtigungen über dein Handy angewiesen bist. Es könnte sinnvoll sein, auf eine Wi-Fi-Verbindung mit deinem Laptop umzuschalten oder ein anderes Kommunikationstool zu verwenden, das nicht auf mobilen Empfang angewiesen ist.

Vorbereitung & Stressvermeidung

13. Wie kann ich meine Bereitschaftsdienste effizienter und handhabbarer gestalten?

Bleibe organisiert, verwende Vorlagen für häufige Probleme und führe ein detailliertes Protokoll deiner Aktivitäten. Priorisiere Aufgaben mit hoher Auswirkung, und wenn nötig, richte Benachrichtigungen ein, um Probleme nach Dringlichkeit zu kategorisieren. Nimm regelmäßig Pausen und stelle sicher, dass ein gutes Backup-System vorhanden ist.

14. Wie bereite ich mich auf meine erste Rufbereitschaft vor?

Wichtig ist, vorab alle Zugänge wie VPN und Monitoring-Tools einzurichten. Gespräche mit erfahrenen Kolleg*innen, die schon im Bereitschaftsdienst waren, eigenen sich, um den Eskalationsprozess bei Vorfällen kennenzulernen. Außerdem muss sichergestellt sein, dass die Alarmierungs-App korrekt auf dem Smartphone eingerichtet ist – mit aktivierten Push-Benachrichtigungen.

15. Wie kann ich mich vor Stress und Burnout im Bereitschaftsdienst schützen?

Setze klare Grenzen (z.B. begrenze die Stunden, in denen du im Bereitschaftsdienst bist). Regelmäßige Pausen, gute Schlafgewohnheiten und körperliche Aktivität helfen ebenfalls, Stress zu reduzieren. Bleibe organisiert, bitte um Hilfe, wenn nötig, und plane regelmäßige Auszeiten, um dich zu erholen.

16. Wie lassen sich Rufbereitschaften fair im Team verteilen?

Damit die Rufbereitschaft gerecht bleibt, sollten sich alle im Team abwechseln. Ein rotierender Dienstplan sorgt dafür, dass niemand dauerhaft die ungeliebten Nachtschichten oder Feiertage übernimmt. Tools helfen bei der automatisierten Planung und ermöglichen es, individuelle Verfügbarkeiten oder Tauschwünsche zu berücksichtigen. Offene Kommunikation im Team ist dabei das A und O.

17. Wie wird die Rufbereitschaft vergütet?

Ob Pauschale, Überstundenvergütung oder gar keine Extra-Zahlung – wie Rufbereitschaft vergütet wird, unterscheidet sich je nach Unternehmen und Region. Wichtig ist, dass die Bedingungen klar geregelt und vor dem ersten Einsatz besprochen sind. Wer Verantwortung außerhalb der regulären Arbeitszeit übernimmt, sollte auch über faire Ausgleichsmodelle sprechen dürfen – offen und auf Augenhöhe mit dem Management.

Fazit